Разучивание стихотворений, как средство развития памяти у детей старшего дошкольного возраста

1. Алфёров, А.Д. Общая психология. Курс лекций / А.Д.Алферов. – М.: «Владос», 2003. – 446 с.

2. Аткинсон, В. В. Познай себя. Развитие памяти и интеллекта / В. В. Аткинсон. – СПб.: «Респекс», 1994. – 382 с.

3. Белкина, В.Н. Психология раннего и дошкольного детства / В.Н.Белкина. – Ярославль: ЯГПУ, 1998. – 248 с.

4. Венгер, Л.А. Психология. Учебное пособие для педагогических училищ / Л.А.Венгер, В.С.Мухина. – М.: «Просвещение», 1998. – 336 с.

5. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С.Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 222 с.

6. Выготский, Л.С. Психология: Мир психологии / Л.С.Выготский. – М.: ЭКСПО-Пресс, 2002. – 1008 с.

7. Выготский, Л.С. Лекции по психологии / Л.С.Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 140 с.

8. Гамезо, М.В. Атлас по психологии: 3-е изд. / М.В. Гамезо, И.А.Домашенко. – М.: 1999, – 373 с.

9. Данилова, Е.Е. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Е.Е.Данилова. – М.: Академия, 1999. – 159 с.

10. Житникова, Л.М. Учите детей запоминать / Л.М. Житникова. – М.: «Просвещение», 1985. – 221 с.

11. Житомиpская, И.Г. Сравнительное изучение умственных действий старших дошкольников/ И.Г. Житомирская, Н.А. Орешкина // Вопросы психологии. – №3. – 1991. – с. 19

12. Исследование памяти. – М.: «Наука», 1990. – 216 с.

13. Комаровская, Е.В. Как помочь ребенку развить память / Е.В.Комаровская. – М.: «Питер», 2011. – 207 с.

14. Корсаков, И.А. Наедине с памятью / И.А.Корсаков, Н.К.Корсакова. – М.: «Эйдос», 1993. – 430 с.

15. Крылов, А.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / А.А.Крылов, С.А.Маничева. – СПб.: Питер, 2000, – 289 с.

16. Кузьменкова, Е.М. Как играть в стихи / Е.М.Кузьменкова. – М.: «Чистые пруды», 2008. – 32 с.

17. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней зрелости / И.

Гамезо, И.А.Домашенко. – М.: 1999, – 373 с.

9. Данилова, Е.Е. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Е.Е.Данилова. – М.: Академия, 1999. – 159 с.

10. Житникова, Л.М. Учите детей запоминать / Л.М. Житникова. – М.: «Просвещение», 1985. – 221 с.

11. Житомиpская, И.Г. Сравнительное изучение умственных действий старших дошкольников/ И.Г. Житомирская, Н.А. Орешкина // Вопросы психологии. – №3. – 1991. – с. 19

12. Исследование памяти. – М.: «Наука», 1990. – 216 с.

13. Комаровская, Е.В. Как помочь ребенку развить память / Е.В.Комаровская. – М.: «Питер», 2011. – 207 с.

14. Корсаков, И.А. Наедине с памятью / И.А.Корсаков, Н.К.Корсакова. – М.: «Эйдос», 1993. – 430 с.

15. Крылов, А.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / А.А.Крылов, С.А.Маничева. – СПб.: Питер, 2000, – 289 с.

16. Кузьменкова, Е.М. Как играть в стихи / Е.М.Кузьменкова. – М.: «Чистые пруды», 2008. – 32 с.

17. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Развитие человека от рождения до поздней зрелости / И.

Развитие памяти младших школьников – Дипломная работа

Литература

1. Алексеев Н.Г. Формирование осознанного решения учебной задачи М., 2007.

2.Аргинская И.И. и др. Математика: Учебник для 1, 2, 3, 4 класса четырехлетней начальной школы. – Самара: Корпорация «Федоров»; Элиста: Изд. дом «Федоров», 2000.

3.Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека. – М., 2005.

4.Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980.

5.Бархатова С. Г. Быстрота и прочность запоминания и их соотношение у школьников//Возрастные и индивидуальные различия памяти. М., 2007. C. 112-242.

Г. Быстрота и прочность запоминания и их соотношение у школьников//Возрастные и индивидуальные различия памяти. М., 2007. C. 112-242.

6.Брунер Дж. О познавательном развитии: I, II // Исследование развития познавательной деятельности. М., 1971. C. 25-99.

7.Введение в психологию./Составитель Петровский А.В. – М., Прогресс, 1989.

8.Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. /Составители. Дубровина И.В, Прихожан А.М., Зацепин В.В. – М., Академия, 2001.

9.Голубева Э. А. Индивидуальные особенности памяти человека. М., 1980.- 152 с.

10.Гоноболин Ф.Н. Психология. Москва. 2006.

11.Гусева Е. П. Особенности свойств нервной системы у подростков и их соотношения с некоторыми характеристиками познавательной деятельности: Автореф. канд. дис.-М., 1999.

12.Данилова И.В., Прихожан А.М. Психология: Учебник для студентов средних педагогических учебных заведений. – М., Академия, 1999.

– М., Академия, 1999.

13.Диагностика психического развития детей: Пособие по практической психологии./Составитель Марцинковская Т.Д. – М., Линка – Пресс, 2008.

14.Дудкин К.Н. Зрительное восприятие и память. М., 2005.

15. Егорова Т. В. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии. М., 2003. – 148 с.

16. Изюмова С. А. Свойство активированности и процессы переработки и хранения информации у человека//Психофизиологические исследования интеллектуальной саморегуляции и активности. М., 2000. C. 148-163.

17. Изюмова С. А. Уровни памяти человека и их психофизиологические характеристики // Вопросы психологии. 2004. № 6. C. 110-118.

18. Ипполитов Ф.В. Память школьника. – М.,1998.

19. Искусство помнить и забывать: Пер. с англ. – составитель Лапп Д. – Питер, 2005.

20. Истомина Н.Б. Математика: Учебник для 1,2,3,4 класса четырехлетней начальной школы. – Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХI век». 2002.

– Смоленск: Изд-во «Ассоциация ХХI век». 2002.

21. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М., 2001.- 198 с.

22. Калмыкова З. И., Орлова А. М. Особенности интеллектуальной деятельности учащихся с пониженной обучаемостью//Психологические проблемы неуспеваемости школьников. М., 2001. C. 157-206.

23. Кравков С. В. Глаз и его работа. М., 1950.-532 с.

24. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. М., 2008.- 431 с.

25. Кузин В.С. Психология/под ред. Б.Ф. Ломова. Учебник. М.: Высшая школа, 2002.

26. Лейтес Н. С. Проблема соотношения возрастного и индивидуального в способностях школьников// Вопросы психологии. 2005. № 1. C. 9-19.

27. Лурия А.Р. Внимание и память. Материалы к курсу лекций по общей психологии. МГУ. 2005.

28.Ляудис В. Я. Память в процессе развития. М., 1976.-255 с.

29.Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении. М., 2002. 207 с.

М., 2002. 207 с.

30.Менчинская Н. А. Краткий обзор состояния проблемы неуспеваемости школьников: Заключение//Психологические проблемы неуспеваемости школьников. М., 2001. C. 8-31, 253-264.

31.Мир восприятия и памяти//Асмолова А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров, – М., – Воронеж, 2006.

32.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 1,2,3,4 класса четырехлетней начальной школы.- М.: Просвещение. 2003.

33.Нервная система и органы чувств: Методическая разработка/сост.: Н.М. Петрова. – И., Изд-во Удм. Ун-та, 2002.

34.Науменко О.В. Развитие культурной памяти младших школьников в условиях модернизации. Волгоград. 2004. С.77-82.

35.Общая психология: Учебное пособие для студентов пед. Институтов /Богословский В.В., Степанов А.А., Виноградова А.Д. и др. – М.: Просвещение, 2001.

36.Память и ее развитие в детском возрасте//Выготский Л. С. Лекции по психологии. – М., Психология, 1999.

С. Лекции по психологии. – М., Психология, 1999.

37.Петерсон Л.Г. Математика: учебник для 1,2,3,4 класса четырехлетней начальной школы.- М.: Ювента. 2002.

38.Психическое развитие младших школьников: экспериментальное психологическое исследование. /Под ред. В.В. Давыдова. – М., Педагогика, 1990.

39.Репкина Н. Р. Развитие памяти младших школьников в учебной деятельности//Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности. М., 1983. C. 78-89.

40.Рудик Г.А. Развивающая педагогика: техника учения и обучения. – И., – РНО НУМ Центр ПО, 2007.

41.Смирнов А.А Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.-1.- М., Педагогика, 1987.

42.Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. М., 1996.- 422 с.

43.Смирнов А. А., Истомина З. М., Мальцева К. П., Самохвалова В. И. Формирование приемов логического запоминания у детей дошкольного возраста и младших школьников//Вопросы психологии. 1999. № 5. C. 90-100.

C. 90-100.

44.Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание 3-е, перераб. и доп. – Ростов на Дону, Феникс, 2000.

45.Файгенберг И.М. Память и обучение. ЦОЛИТУВ, М. 1974г.

46.Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Выпуск IV. М. Издательство: Прогресс. 2003. 344с.

47.Шабанов П.Д., Бородкин Ю.С. Нарушения памяти и их коррекция. – Л., 1989.

48. Л.В. Щедровицкий. Проблемы развития способностей// Психологический журнал. 2002. Т. 5. № 5. C. 13-26.

49.Черемошкина Л.В. 100 игр для развития памяти: учебное пособие.- М.: Логос, 2001.

50.Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника. М., 2004.-64 с.

51.126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти: пер. с фр. – М., Эндос, 2004.

Дипломная работа “Развитие памяти у детей дошкольного возраста.”

Вид работы: Дипломная работа

Специальность: Психология

Тема: Развитие памяти у детей дошкольного возраста.

Количество страниц: 70

Уникальность: 72%

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретический анализ проблемы развития памяти детей дошкольного возраста

1.1.Понятие и виды памяти

1.2.Характеристика процессов памяти

1.3.Закономерности развития памяти в дошкольном возрасте

1.4.Средства и методы развития памяти детей дошкольного возраста

Выводы

Глава 2. Экспериментальная часть исследования по изучению особенностей развития памяти детей дошкольного возраста

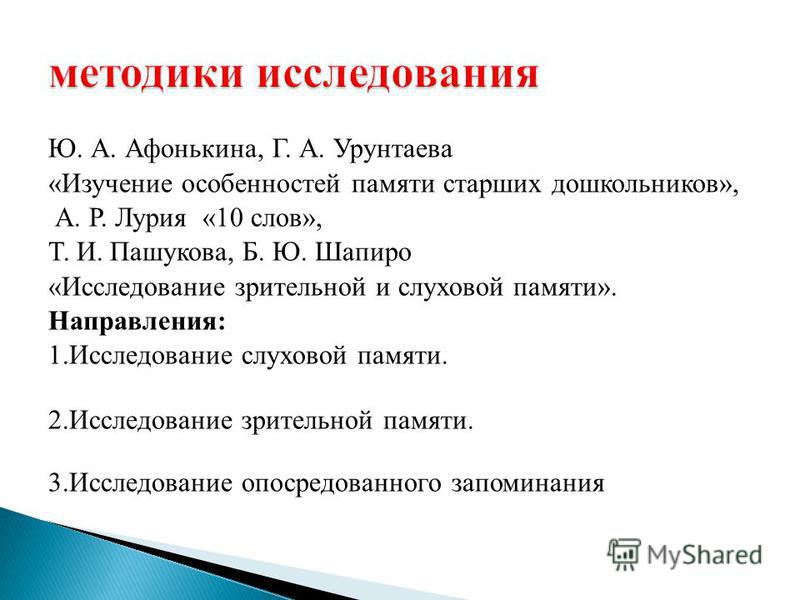

2.1.Организация и методики исследования

2.2.Результаты констатирующего эксперимента

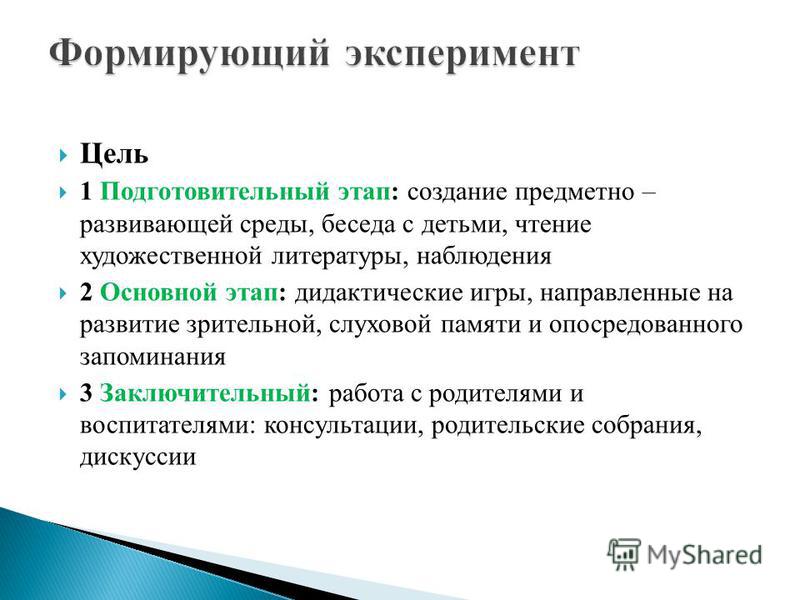

2.3.Описание программы формирующего эксперимента по развитию памяти детей дошкольного возраста

2.4.Анализ и интерпретация результатов исследования

Выводы

Заключение

Список литературы

Приложения

Список литературы

1.Абрамян Л.А. Антонова Т.В. Артемова Л.В. Игра дошкольника. М.: Просвещение, 1989. — 286 с.

2.Блонский П.П. Основные предположения генетической теории памяти // Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — М.: ЧеРо, 2000. — С.380-389.

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — М.: ЧеРо, 2000. — С.380-389.

3.Блонский П.П. Память и мышление. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.

4.Бонгард М.М. Проблема узнавания. М.: Мир, 1991.-248с.

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду, М., 2001.- 142с.

6.Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2003. — 512 с.

7.Выготский Л.С., Лурия А.Р. Культурное развитие специальных функций: память // Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — М.: ЧеРо, 2000. — С.406-419.

8.Громова Е.А. Эмоциональная память и ее механизмы. — М.: Просвещение, 1990. — 170 с.

9.Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста / Под ред. О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. М., 2000. — 144 с.

10.Житникова Л.М. Учите детей запоминать. М.: Эйдос, 1995. — 87 с.

11.Жукова О.С. Игры и упражнения по развитию памяти. М.: Астрель, 2009.-75с.

12.Занков Л. В. Избранные педагогические труды. М.: Дом педагогики, 1999. — 608 с.

13.Зинц Р. Обучение и память. Минск.,2004. — 183с.

14.Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание и деятельность // Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — М.: ЧеРо, 2000. — С.465-476.

15.Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб.: Питер, 2002. — 320с.

16.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 2006. — 416с.

17.Косякова О.О. Психология раннего и дошкольного детства. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 415с.

18.Круглова Е.А. Как помочь ребенку успешно учиться в школе. Спб.: Питер, 2004. — 128 с.

19.Леонтьев А.Н. Логическая и механическая память // Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — М.: ЧеРо, 2000. — С.626-652.

20.Линдсей П., Норманн Д. Переработка информации у человека. М., 1994. — с. 276.

21.Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Академический Проект, 4-е изд. 2002 — 160 с.

22.Мурзина Е., Сикорский И. А. О детской игре и ее роли в психическом развитии ребенка // Дошкольное воспитание, 2010.- № 4. — с.81-85.

А. О детской игре и ее роли в психическом развитии ребенка // Дошкольное воспитание, 2010.- № 4. — с.81-85.

23.Нуркова В. В., Березанская Н. Б. Психология. М.: Юрайт-Издат, 2004. — 484 с.

24.Психология / Под ред.А.В. Карпова. М.: Гардарики, 2002. — 232 с.

25.Рогов Е.И. Общая психология. М., Владос, 2003. — 448 с.

26.Роговин М.С. Проблемы теории памяти. М.: ЛКИ, 2007.-192с.

27.Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство Питер, 2000. — 712 с.

28.Смирнов А.А. Избр. психол. труды: В 2 т. М.: Педагогика, 1987.

29.Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М: Просвещение, 1966. — с. 375.

30.Смирнов А.А. Произвольное и непроизвольное запоминание // Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — М.: ЧеРо, 2000. — С.476-486.

31.Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей у детей. Е., 2003 — 240 с.

32.Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие. М.: Академия, 2001. — 326 с.

33.Черемошкина Л.В. Психология памяти. — М.: Академия, 2002. — 368 с.

— М.: Академия, 2002. — 368 с.

34.Шадриков В.Д., Черемошкина Л.В. Мнемические способности: Развитие и диагностика. — М: Педагогика, 1990. — с. 176.

35.Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2005. — 384с

Особенности развития зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (Курсовая работа)

Содержание

Введение

Глава I. Теоретические аспекты исследования зрительной памяти детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

1.1 Исследование проблемы памяти в психологии

1.2 Психологический анализ структуры речевого нарушения у дошкольников с общим недоразвитием речи

1.3 Особенности зрительной памяти детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Выводы по первой главе

Глава II. Изучение особенностей зрительной памяти

старших дошкольников с общим недоразвитием

речи

Изучение особенностей зрительной памяти

старших дошкольников с общим недоразвитием

речи

2.1 Методика и организация исследования

2.2 Результаты экспериментального исследования

Выводы по второй главе

Глава III. Методические рекомендации по развитию зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

Жизнь постоянно требует от

ребенка использования имеющегося у

него опыта. Ежедневно в практической,

игровой, бытовой деятельности ребенок

должен опираться на усвоенные им способы

действия с предметами, должен использовать

приобретенные знания, умения и навыки.

Без этого невозможна деятельность по

самообслуживанию, выполнение заданий

воспитателя на занятии, речевое общение

со взрослыми и сверстниками, осуществление

игровой и любой другой деятельности. Все чаще возникает необходимость

преднамеренно запомнить и затем

вспомнить. Важной предпосылкой развития

произвольных процессов памяти является

относительно высокий уровень развития

непосредственной памяти, так как чем

богаче опыт и знания детей, запечатленные

ими непроизвольно, тем легче осуществляется

использование продуктов непроизвольной

памяти в практической и умственной

деятельности дошкольников [22].

Все чаще возникает необходимость

преднамеренно запомнить и затем

вспомнить. Важной предпосылкой развития

произвольных процессов памяти является

относительно высокий уровень развития

непосредственной памяти, так как чем

богаче опыт и знания детей, запечатленные

ими непроизвольно, тем легче осуществляется

использование продуктов непроизвольной

памяти в практической и умственной

деятельности дошкольников [22].

Память играет важнейшую роль в жизни человека. Наша психика не только получает непосредственную информацию об окружающем мире при помощи органов чувств и благодаря мышлению, но и хранит, накаливает ее. В течение жизни мы узнаем что-то новое и сохраняем информацию благодаря памяти. С.Л. Рубинштейн указывал, что без памяти человек представлял бы собой существо мгновения, а по словам И.М. Сеченова он постоянно находился бы в положении новорожденного. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшим познавательным процессом [3].

Важнейшую роль в развитии

памяти играет мышление, в первую очередь

формирование понятий. Л.С. Выготский

утверждал, что “для ребенка раннего

возраста мыслить, значит вспоминать,

для подростка вспоминать – значит

мыслить” [1, с.55]. С возрастом меняется

не только структура самой памяти, но и

ее место в ряду других психологических

функций. Согласно взглядам А.Н. Леонтьева,

развитие памяти ребенка идет от

ассоциативно-механической к логической

[3].

Л.С. Выготский

утверждал, что “для ребенка раннего

возраста мыслить, значит вспоминать,

для подростка вспоминать – значит

мыслить” [1, с.55]. С возрастом меняется

не только структура самой памяти, но и

ее место в ряду других психологических

функций. Согласно взглядам А.Н. Леонтьева,

развитие памяти ребенка идет от

ассоциативно-механической к логической

[3].

Не все виды памяти одинаково развиваются у людей здоровых, обычных и имеющих отклонения в развитии. Ребенку надо помогать запоминать, его надо учить контролировать правильность запоминания. Пожалуй, это является одним из главных условий успешной адаптации ребенка к школе, к учебной деятельности, к постоянным умственным нагрузкам. В связи с этим, мы выбрали тему своей работы “Особенности зрительной памяти детей старшего дошкольного возраста с ОНР III ур. р. р. ст. форма дизартрии II-III”.

Работе механизмов памяти,

различным эффектам ее функционирования

посвящено огромное количество

психологической литературы. И это

неудивительно, ведь уже на заре научной

психологии мнемические процессы стали

предметом многочисленных исследований

А. Н. Белоус, Е.В. Гордона, Л.М. Житникова.

Л.В. Занкова, П.И. Зинченкоа, Н.В. Захарюта,

З.М. Истомина, А.Н. Леонтьева, А.А. Смирновой

и др.

Н. Белоус, Е.В. Гордона, Л.М. Житникова.

Л.В. Занкова, П.И. Зинченкоа, Н.В. Захарюта,

З.М. Истомина, А.Н. Леонтьева, А.А. Смирновой

и др.

Актуальность изучения. С каждым годом для ребенка появляется необходимость усваивать все большее количество информации. Овладение зрительной памятью является одним из главных условий успешной адаптации ребенка к школе, к учебной деятельности, к постоянным умственным нагрузкам.

Объект исследования: зрительная память детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III ур. р. р.

Предмет исследования: особенности развития зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III ур. р. р.

Цель исследования: изучить особенности развития зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III ур. р. р.

Задачи исследования:

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования.

2. Выявить и сравнить особенности

развития зрительной памяти у старших

дошкольников с общим недоразвитием

речи с общим недоразвитием речи III

ур. р. р. и дошкольников с нормой речевого

развития.

р. р. и дошкольников с нормой речевого

развития.

3. Подобрать упражнения, направленные на развитие зрительной памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III ур. р. р.

Гипотеза: у старших дошкольников с дизартрией овладение зрительной памятью недостаточно развито по сравнению со сверстниками, речь которых соответствует возрастному развитию

Методы исследования:

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы.

Метод тестов:

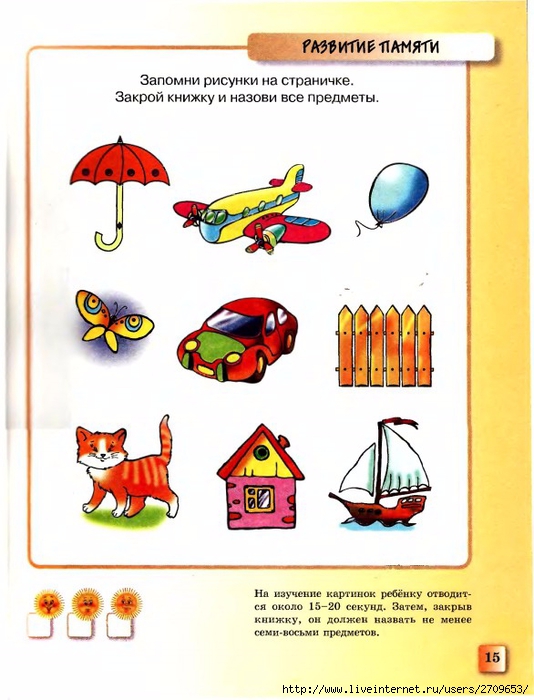

Методика 1. “Запомни и найди”.

Методика 2. “Запомни и нарисуй”.

Методика 3 “Восстанови порядок”.

3. Количественный и качественный анализ. Метод математической статистики хи-квадрат Пирсона.

Глава I. Теоретические аспекты исследования зрительной памяти детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

1.1 Исследование проблемы памяти в психологии

По мнению И. М. Сеченова, именно

память занимает главенствующее место

в психической жизни. Сквозной характер

мнемической функции, ее представленность

на всех уровнях психофизиологической

организации человека отмечают и

современные исследователи. Пронизывая

все уровни психического, память участвует

в работе всех когнитивных структур, в

каждый момент текущего настоящего.

Память – стержневое психическое

образование. Именно благодаря памяти

становится возможным накопление

сознательного опыта. Работу механизмов

сознания, осознаваемые и неосознаваемые

эффекты понимания, осуществление

моторных программ, эффекты научения и,

в целом, развитие человека в онтогенезе,

невозможно адекватно объяснить без

учета роли памяти в процессах сознательной

деятельности. Сознание работает, опираясь

на память в качестве базового условия

реализации познавательных актов [3].

М. Сеченова, именно

память занимает главенствующее место

в психической жизни. Сквозной характер

мнемической функции, ее представленность

на всех уровнях психофизиологической

организации человека отмечают и

современные исследователи. Пронизывая

все уровни психического, память участвует

в работе всех когнитивных структур, в

каждый момент текущего настоящего.

Память – стержневое психическое

образование. Именно благодаря памяти

становится возможным накопление

сознательного опыта. Работу механизмов

сознания, осознаваемые и неосознаваемые

эффекты понимания, осуществление

моторных программ, эффекты научения и,

в целом, развитие человека в онтогенезе,

невозможно адекватно объяснить без

учета роли памяти в процессах сознательной

деятельности. Сознание работает, опираясь

на память в качестве базового условия

реализации познавательных актов [3].

Память – это психический

познавательный процесс, заключающийся

в закреплении, сохранении и последующем

воспроизведении прошлого опыта, что

делает возможным его повторное

использование в деятельности или

возвращение в сферу сознания. Память

связывает прошлое субъекта с его

настоящим и будущим и является важнейшей

познавательной функцией, лежащей в

основе развития и обучения [3]

Память

связывает прошлое субъекта с его

настоящим и будущим и является важнейшей

познавательной функцией, лежащей в

основе развития и обучения [3]

Исследования памяти ведутся в рамках различных подходов.

Физиологический подход сводится к изучению физиологических механизмов запоминания и сохранения информации. О. Хебб установил, что информация кратковременно запоминается в психике благодаря возникновению электрической импульсной активности в замкнутых цепях нейронов, а переход этой информации в долговременную память связан с устойчивыми изменениями, возникающими в результате многократного прохождения импульсов через одни и те же синапсы.

В исследованиях советского ученого Е.Н. Соколова показано, что повторяющееся воздействие внешнего раздражителя приводит к формированию в нервной системе “следа”, сохраняющего параметры раздражителя [3].

Биохимический подход

предполагает, что память функционирует

благодаря определенным химическим

изменениям в нервных клетках. Сигналы

из внешнего мира вызывают изменения в

нервных клетках. При этом происходит

перегруппировка между различными типами

белковых молекул нейронов, что и является

предпосылкой запоминания [3].

При этом происходит

перегруппировка между различными типами

белковых молекул нейронов, что и является

предпосылкой запоминания [3].

Психологический подход исследования памяти связан с положением ряда теорий относительно механизмов запоминания. Среди этих теорий наибольшую популярность получили ассоциативная теория, гештальт-теория, психоанализ и деятельностный подход.

Ассоциативное направление (Г. Эббингауз, Г. Мюллер, А. Пильцекер). Представители этого направления считали, что в основе памяти лежит ассоциация. В соответствии с этой теорией ассоциация выступает в качеству обязательного принципа всех психических образований. Этот принцип сводится к следующему: если определенные психические образования возникают в сознании одновременно или непосредственно друг за другом, то между ними образуется ассоциативная связь. Поэтому повторное появление какого-либо из элементов этой связи вызывает в сознании представление всех ее элементов.

Гештальттеория (М.

Вертгеймер, К. Коффка, В. Келер). В

русле данной теории особенно подчеркивалось

значение структурирования материала,

его доведение до целостности, организации

в систему при запоминании и воспроизведении,

а также роль намерений и потребностей

человека в процессах памяти. Главная

мысль – при запоминании, и при

воспроизведенении материал обычно

выступает в виде целостной структуры,

а не случайного набора элементов,

сложившихся на ассоциативной основе.

Коффка, В. Келер). В

русле данной теории особенно подчеркивалось

значение структурирования материала,

его доведение до целостности, организации

в систему при запоминании и воспроизведении,

а также роль намерений и потребностей

человека в процессах памяти. Главная

мысль – при запоминании, и при

воспроизведенении материал обычно

выступает в виде целостной структуры,

а не случайного набора элементов,

сложившихся на ассоциативной основе.

Взгляды сторонников бихевиоризма на проблему памяти оказались весьма близкими к тем, разделялись ассоцианистами. Единственное существенное различие между ними заключалось в том, что бихевиористы подчеркивали роль подкреплений в запоминании материала и много внимания уделяли изучению того, как работает память в процессах научения [3].

В начале XX века

возникает смысловая теория памяти.

Утверждается, что работа соответствующих

процессов находится в непосредственной

зависимости от наличия или отсутствия

смысловых связей, объединяющих

запоминаемый материал в более или менее

обширные смысловые структуры (А. Бине,

К. Бюлер). На первый план при запоминании

и воспроизведении выдвигается смысловое

содержание материала. Утверждается,

что смысловое запоминание подчиняется

иными законам, чем механическое:

подлежащий заучиванию или воспроизведению

материал в данном случае включается в

контексте определенных смысловых связей

[22].

Бине,

К. Бюлер). На первый план при запоминании

и воспроизведении выдвигается смысловое

содержание материала. Утверждается,

что смысловое запоминание подчиняется

иными законам, чем механическое:

подлежащий заучиванию или воспроизведению

материал в данном случае включается в

контексте определенных смысловых связей

[22].

Деятельностный подход. В контексте этой теории память выступает как особый вид психологической деятельности, включающий систему теоретических и практических действий, подчиненных решению мнемической задачи – запоминания, сохранения и воспроизведения разнообразной информации. Здесь внимательно исследуется состав мнемических действий и операций, зависимость продуктивности памяти от того, какое место в структуре занимает цель и средства запоминания (или воспроизведения), сравнительная продуктивность произвольного и непроизвольного запоминания в зависимости от реорганизации мнемической деятельности (А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А. Смирнов и др.) [22]

Существуют разные виды памяти. Зрительная память, один из видов памяти,

характеризующийся тем, что люди, ею

обладающие, легче запоминают впечатления,

полученные ими при посредстве зрения;

так, при заучивании наизусть они быстрее

достигают этого, если сами читают, чем

если им читают вслух, т.к. при передаче

прочитанного в их сознании возникают

зрительные образы прочитанного, страницы

и строчки, на которых это написано. Лица

или предметы, когда-либо виденные, иногда

остаются в памяти на всю жизнь. Исследование

показывает, что зрительная память лучше

развита у девочек, нежели у мальчиков.

Некоторые ученые локализуют зрительную

память на наружной поверхности затылочной

доли, разрушение которой ведет за собой

отсутствие узнавания предметов (или т.

н. душевную слепоту) [11].

Зрительная память, один из видов памяти,

характеризующийся тем, что люди, ею

обладающие, легче запоминают впечатления,

полученные ими при посредстве зрения;

так, при заучивании наизусть они быстрее

достигают этого, если сами читают, чем

если им читают вслух, т.к. при передаче

прочитанного в их сознании возникают

зрительные образы прочитанного, страницы

и строчки, на которых это написано. Лица

или предметы, когда-либо виденные, иногда

остаются в памяти на всю жизнь. Исследование

показывает, что зрительная память лучше

развита у девочек, нежели у мальчиков.

Некоторые ученые локализуют зрительную

память на наружной поверхности затылочной

доли, разрушение которой ведет за собой

отсутствие узнавания предметов (или т.

н. душевную слепоту) [11].

Таким образом, память – это

важнейшее условие психической жизни

личности. Она обеспечивает единство и

целостность человеческой личности.

Даже элементарный познавательный акт,

каким является сенсорное отображение

стимульного воздействия, невозможен

без участия памяти. Память не только

позволяет идентифицировать и опознавать

окружающую нас предметную реальность,

но и обеспечивает необходимые условия

познавательной деятельности. Любой

психический процесс распадался бы без

памяти, ведь процессуальная природа

познавательной активности сознания

неизбежным образом предполагает

сохранение результатов психической

деятельности на промежуточных этапах

построения познавательного акта. В

противном случае, любое когнитивное

действие не получало бы своего завершения.

Память не только

позволяет идентифицировать и опознавать

окружающую нас предметную реальность,

но и обеспечивает необходимые условия

познавательной деятельности. Любой

психический процесс распадался бы без

памяти, ведь процессуальная природа

познавательной активности сознания

неизбежным образом предполагает

сохранение результатов психической

деятельности на промежуточных этапах

построения познавательного акта. В

противном случае, любое когнитивное

действие не получало бы своего завершения.

Особенности развития памяти у детей школьного возраста

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кафедра теоретических основ физического воспитания

Курсовая работа по психологии физической культуры

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Научный руководитель:

____________________

Выполнил:

студент 2 курса

гр. 1186

1186

__________ Иванов И.И.

Тюмень – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 4

1.1 Особенности младшего школьного возраста 4

1.2 Развитие памяти детей младшего школьного возраста 6

ГЛАВА 2. 13

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 13

2.1. Методы исследования 13

2.2. Организация исследования 15

ГЛАВА 3. 16

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 16

3.1 Особенности развития памяти детей в младшем школьном возрасте 16

3.2 Средства развития памяти детей и результаты их использования 18

3.3 Сравнительное исследование развитие памяти младших школьников 20

ВЫВОДЫ 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

ЛИТЕРАТУРА 25

ПРИЛОЖЕНИЯ 27

ВВЕДЕНИЕ

Память – когнитивный процесс, выполняющий функции сохранения и воспроизведения, запоминания, забывания, материала. Память находится в основе воспитания и обучения, личного опыта, приобретения знаний, формирования навыков.

Память находится в основе воспитания и обучения, личного опыта, приобретения знаний, формирования навыков.

Актуальность нашей работы заключается в изучении памяти как основе для развития познавательных процессов младшего школьного возраста. В данное время происходит активное развитие памяти ребенка, задача взрослого состоит в правильной организации ситуации развития, что имеет важное значение для полноценного развития.

У детей младшего школьного возраста формируется произвольная память, что помогает в развитии мышления ребенка.

Объект исследования: особенности развития памяти в младшем школьном возрасте.

Предмет исследования: особенности развития памяти.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей памяти и возможности развития мнестических процессов у младших школьников.

Задачи исследования:

- Проанализировать состояние проблемы в научно-методической литературе.

- Провести исследование особенностей памяти младших школьников.

- Провести анализ особенностей памяти младших школьников до использования методик по развитию памяти и после.

Гипотеза исследования: Мы предположили, что память младших школьников становится произвольной и опосредованной, а развитие мнестических процессов, позволяют улучшить процессы запоминания у детей.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Особенности младшего школьного возраста

Исследователи считают, что младший школьный возраст – это сравнительно недавно выделенный период в жизни ребенка. Для детей, которые рассматривают начальную школу первой и последней ступенью образования, и тем более для тех, кто остался вообще без нее, данный возраст можно было не рассматривать вовсе. Данный возраст был выделен в связи с введением системы общего и обязательного неполного, а затем и полного среднего образования. Психологические особенности младшего школьного возраста как начального этапа школьного детства нельзя считать постоянным и неизменным. Причиной того стали проблемы с содержанием среднего образования и его задачами. На взгляд В.Б. Давыдова, можно выделить лишь наиболее характерные черты данного возраста.

Причиной того стали проблемы с содержанием среднего образования и его задачами. На взгляд В.Б. Давыдова, можно выделить лишь наиболее характерные черты данного возраста.

Развитие памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Департамент образования и науки Кемеровской области

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Кемеровский педагогический колледж»

ПЦК педагогики и психологии

Развитие памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Выпускная квалификационная работа

Кемерово 2010

Оглавление

Введение

Глава I. Теоретические основы

проблемы развития памяти детей дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи

Теоретические основы

проблемы развития памяти детей дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи

1.1. Изучение проблемы

развития памяти в психолого-педагогической

литературе……………………………………………………

1.2. Особенности развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи ……………………………………………………….26

1.3. Средства развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи ……………………………………………………………..36

Выводы по I главе……………………………………………………………46

Глава II. Условия развития памяти детей дошкольного возраста общим недоразвитием речи

2.1. Использование словесных игр как средства развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи ……………………47

2.2. Использование разных видов детской деятельности в развитии памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи …………54

Выводы по II главе………………………………………………. ……

……

Заключение……………………………………………………

Список литературы…………………………………

Приложения……………………………………………………

Введение

В последнее десятилетие значительно вырос интерес исследователей в области психологии, специальной педагогики, медицины к проблемам раннего изучения, диагностики и предупреждения нарушений развития у детей. Этот интерес непосредственно связан с тенденцией к увеличению популяции детей с поздним началом речевой деятельности, с несформированностью неречевых процессов, с нарушениями познавательной сферы, осложненными речевым недоразвитием.

В

современных условиях эта проблема чрезвычайно

остра, в связи с резким снижением процента практически здоровых

детей и увеличением отстающих в развитии,

имеющих хронические заболевания,

неврозы. Причины такого положения – гиподинамия,

общее состояние социальной среды, нарушение

экологии.

В настоящее время общество ставит перед системой образования качественно новые задачи – реализацию личностно-ориентированного обучения, дифференциацию воспитательно-образовательного процесса, направленную на формирование полноценной личности. Кроме того, разностороннее развитие ребенка как неотъемлемое право человека, является одной из важнейших задач образования на современном этапе, требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели.

Современное развитие коррекционной педагогики характеризуется тенденциями дифференциации и индивидуализации обучения детей. Педагоги, ориентируясь на новые технологии, понимают, что только при условии своевременного и правильного обучения речи можно реализовать другие воспитательно-образовательные задачи.

К сожалению,

долгие годы в дошкольных учреждениях

в соответствии с действующими программами

воспитатели были нацелены на формирование

у детей каждой возрастной группы определенных

(единых для всех) знаний, умений, навыков,

а не на развитие индивидуальных речевых

способностей и возможностей.

Проблема развития памяти у детей с общим недоразвитием речи существует, и решать ее нужно высококвалифицированным специалистам. Количество детей, имеющих отклонения в развитии речи, с годами, к сожалению, не уменьшается. Исходя из этого, очевидно, что необходима подготовка специалистов более высоко уровня. Для работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, необходимы специалисты, владеющие основами знаний в области смежных наук, хорошо ориентирующиеся в вопросах коррекционной педагогики, специальной психологии, логопедии. Кроме того, необходима согласованность деятельности всех педагогов дошкольного образовательного учреждения, а также учет выявленных специфических особенностей высших психических функций, индивидуальных возможностей и потенциальных способностей каждого ребенка.

Также

решение этой проблемы будет эффективнее,

если она будет решаться совместно с родителями.

Влияние семьи в данном случае играет

гораздо более важную роль – именно родители

могут и должны создать все необходимые

условия для закрепления усвоенных

речевых навыков. Привлечение родителей,

других членов семьи к образовательной

работе детского сада необходимо, прежде

всего, для детей. Успех сотрудничества

во многом зависит от взаимных установок

семьи и детского сада, наиболее оптимально

они складываются, если обе стороны осознают

необходимость целенаправленного воздействия

на ребенка и доверяют друг другу.

Привлечение родителей,

других членов семьи к образовательной

работе детского сада необходимо, прежде

всего, для детей. Успех сотрудничества

во многом зависит от взаимных установок

семьи и детского сада, наиболее оптимально

они складываются, если обе стороны осознают

необходимость целенаправленного воздействия

на ребенка и доверяют друг другу.

Актуальность данной проблемы велика, неустойчивость внимания и памяти ведет к большим трудностям в учебном процессе, а далее во всей жизни. Следовательно, встает вопрос о необходимости проведения коррекционной работы.

Среди исследователей, занимавшихся изучением познавательного развития детей с речевой патологией, можно назвать таких ученых, как Л. С. Цветкова, Н. А. Чевелева, И. Т. Власенко, Е. М. Мастюкова, и Г. С. Гуменная, изучавшая особенности памяти.

На данный момент в педагогической практике сложились следующие противоречия:

– противоречие между пониманием со стороны воспитателя важности развития речи для развития познавательной деятельности и личностного общения и недостаточным уровнем его психолого-педагогической компетентности в решении этой проблемы;

– противоречие

между готовностью, желанием

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов, родителей в совершенствующихся методах психолого-педагогического воздействия на формирующуюся личность ребенка с целью развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей. Это и обусловило выбор темы нашей работы: «Развитие памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи».

Данная работа посвящена проблеме: каковы условия развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи?

Объектом исследования является процесс развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Предмет изучения данной работы: условия развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Цель нашего исследования: изучить условия развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Гипотеза: развитие памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи осуществляется эффективнее при следующих условиях:

– использовании словесных дидактических игр как средства развития памяти;

– использовании разных

видов детской деятельности в

развитии памяти.

При работе были поставлены задачи:

1. изучить психолого-

2. выявить на основе

анализа научной литературы

3. изучить средства развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

4. разработать конспекты занятий по развитию памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с использованием словесных дидактических игр.

5. разработать конспекты занятий по развитию памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с использованием различных видов детской деятельности.

В работе использовались методы:

– анализ специальной дополнительной литературы;

– обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;

– библиографическое описание,

– цитирование.

Практическая значимость заключается в том, что предложенные в работе занятия по формированию памяти и развитию речи могут использоваться не только специалистами (воспитателями, логопедами), но и родителями, имеющими детей с нарушениями речи.

Исследование проводилось на базе МДОУ № 197 «Детский сад комбинированного вида «Ручеек» с детьми среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в количестве 7 человек.

Глава I. Теоретические основы проблемы развития памяти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

§ 1.1. Изучение проблемы развития памяти в психолого-педагогической литературе

Память на протяжении многих десятилетий привлекает внимание широкого круга исследователей теоретического и практического направлений. Изучение этого феномена одинаково важно для биологии, медицины, психологии, педагогики, философии.

В наше время много

внимания уделяется вопросам психологии. Как в отечественной, так и в зарубежной

литературе появился ряд экспериментальных

и теоретических работ, анализ которых

показывает, что память является важным

психологическим процессом, при помощи

которого человек отражает прошлый опыт

во всем его многообразии.

Как в отечественной, так и в зарубежной

литературе появился ряд экспериментальных

и теоретических работ, анализ которых

показывает, что память является важным

психологическим процессом, при помощи

которого человек отражает прошлый опыт

во всем его многообразии.

Трудно переоценить значение исследований, направленных на вскрытие механизмов памяти, для педагогической практики. Так, значение временных закономерностей формирования памяти, весьма важно для оптимальной организации занятий. Память включается во все виды и уровни деятельности, поскольку действуя, человек опирается на собственный и исторический опыт. Она лежит в основе обучения и воспитания, приобретения знаний, личного опыта, формирования навыков.

В психологическом словаре дается такое определение памяти:

Память – процессы

организации и сохранения

прошлого опыта, делающие возможным его

повторное использование в деятельности

или возвращение в сферу сознания. Память

связывает прошлое субъекта с его настоящим

и будущим и является важнейшей познавательной

функцией, лежащей в основе развития и

обучения [9].

Исследования памяти имеют междисциплинарный характер, так как в различных формах она встречается на всех уровнях жизни («общеорганическая функция памяти» – Э. Геринг, Р. Земон) и включает не только процессы сохранения индивидуального опыта, но и механизмы передачи наследственной информации.

Начало экспериментальному изучению памяти положили в конце XIX века работы немецкого психолога Г. Эббингауза, Значение социокультурных факторов в формировании высших форм памяти человека подчеркивали французский психолог П. Жане и французский социолог М. Хальбвакс. П. И. Зинченко и А. А. Смирнов исследовали зависимость успешности процессов запоминания от их места в структуре деятельности. Именно они раскрыли новые и существенные законы памяти как осмысленной человеческой деятельности. Анализом нарушений памяти и восприятия в клинике локальных поражений мозга занимались А. Р. Лурия, X. Л. Тойбер, Р. Сперри [44].

Впечатления, которые

человек получает об окружающем мире,

оставляют определенный след, сохраняются,

закрепляются, а при необходимости и возможности

– воспроизводятся. Эти процессы называются

памятью. «Без памяти, – писал С. Л. Рубинштейн,

– мы были бы существами мгновения. Наше

прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее,

по мере его протекания, безвозвратно

исчезало бы в прошлом» [42, 119].

Эти процессы называются

памятью. «Без памяти, – писал С. Л. Рубинштейн,

– мы были бы существами мгновения. Наше

прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее,

по мере его протекания, безвозвратно

исчезало бы в прошлом» [42, 119].

Память определяет нашу индивидуальность и заставляет действовать тем или иным способом в большей степени, чем любая другая отдельно взятая особенность нашей личности.

Ни одна другая психическая функция не может быть осуществлена без участия памяти. Особое место память занимает в системе познавательных процессов, объединяя восприятие, воображение и мышление в единую систему, направленную на познание окружающей действительности. И сама память немыслима вне других психических процессов. И. М. Сеченов отмечал, что без памяти наши ощущения и восприятия, «исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении «новорожденного» [43,110].

Память является

сложнейшим психическим процессом,

поэтому, несмотря на многочисленные ее

исследования, все еще не создано единой

теории механизмов памяти.

И. М. Сеченов сравнивал память зрелого человека с хорошо организованной библиотекой, в которой вновь поступающие книги размещаются в строгой системе. В такой библиотеке необходимая книга (под книгой подразумевается требуемое знание или представление) может быть легко найдена в нужный момент. Память маленького ребенка И. М. Сеченов сравнивал с плохим книжным складом. Найти нужную книгу на таком складе невозможно. Эта аналогия дает представление о том, как важно научить детей правильно организовывать процесс запоминания учебного материала и разъяснить, в чем суть такого умения.

Развитие детской памяти

Несмотря на яркую и противоречивую историю, имитация была преждевременно отвергнута как объяснительный механизм в овладении языком. В 1950-х годах бихевиористы утверждали, что простое или точное подражание является основным средством изучения языка (например, Skinner, 1957). Позднее критики утверждали, что подражание не может логически объяснить богатое, продуктивное языковое поведение детей (см. Chomsky, 1959, 1979, 1980). Например, Браун и Беллуджи (1964) утверждали, что, поскольку чрезмерная регуляция детей (захват, плавание) не носила и не может носить подражательный характер, то и другие явления приобретения не могут быть подражательными.Что особенно опасно, так это наблюдение, что имитационная речь детей была не более сложной, чем их спонтанные высказывания (Ervin, 1964

Слобин, 1967). То, что последовало в 1970-х годах, было раздвоением поля; исследователи с более прикладными интересами продолжали работать над подражанием, в то время как несколько основных психолингвистов развития низводили подражание до дебатов по поводу соответствующих определений (например, McTear, 1978; Moerk, 1977; Snow, 1979, 198 фунтов; Whitehurst & Vasta, 1975).К сожалению, это разделение увеличило концептуальную дистанцию между текущей теорией и приложениями, так что современные мыслители (например, Pinker, 1984; Wexler & Cullicover, 1980) фактически игнорируют данные имитации из клинических или прикладных источников.

Chomsky, 1959, 1979, 1980). Например, Браун и Беллуджи (1964) утверждали, что, поскольку чрезмерная регуляция детей (захват, плавание) не носила и не может носить подражательный характер, то и другие явления приобретения не могут быть подражательными.Что особенно опасно, так это наблюдение, что имитационная речь детей была не более сложной, чем их спонтанные высказывания (Ervin, 1964

Слобин, 1967). То, что последовало в 1970-х годах, было раздвоением поля; исследователи с более прикладными интересами продолжали работать над подражанием, в то время как несколько основных психолингвистов развития низводили подражание до дебатов по поводу соответствующих определений (например, McTear, 1978; Moerk, 1977; Snow, 1979, 198 фунтов; Whitehurst & Vasta, 1975).К сожалению, это разделение увеличило концептуальную дистанцию между текущей теорией и приложениями, так что современные мыслители (например, Pinker, 1984; Wexler & Cullicover, 1980) фактически игнорируют данные имитации из клинических или прикладных источников. Фактически, ни Пинкер (1984), ни Векслер и Калликовер (1980) по теории обучаемости языку вообще не упоминают термин имитация, и не приводят данные об имитации или других явлениях, опубликованных в прикладных журналах Американской ассоциации речи и слуха.Неудивительно, что клиницисты могут отчаяться использовать современные теории на практике, поскольку они кажутся слишком абстрактными для применения или просто неактуальными для клинических групп населения. Таким образом, каждый «лагерь» действует по большей части независимо, сосредотачиваясь на разных аспектах проблемы овладения языком, ни один из них не пытается учесть данные другого. Цель этой главы – преодолеть эту пропасть и реинтегрировать подражание в объяснительные модели овладения языком.

Фактически, ни Пинкер (1984), ни Векслер и Калликовер (1980) по теории обучаемости языку вообще не упоминают термин имитация, и не приводят данные об имитации или других явлениях, опубликованных в прикладных журналах Американской ассоциации речи и слуха.Неудивительно, что клиницисты могут отчаяться использовать современные теории на практике, поскольку они кажутся слишком абстрактными для применения или просто неактуальными для клинических групп населения. Таким образом, каждый «лагерь» действует по большей части независимо, сосредотачиваясь на разных аспектах проблемы овладения языком, ни один из них не пытается учесть данные другого. Цель этой главы – преодолеть эту пропасть и реинтегрировать подражание в объяснительные модели овладения языком.

Кратковременные ограничения памяти у детей: способности или дефицит памяти?

Брукс, Л. Р. Роль словесных описаний в зрительной памяти у детей ясельного возраста . Гамильтон, Онтарио: Университет Макмастера, июль 1971 г.

Google ученый

Босуэлл, С. Л. Развитие вербальной и пространственной организации материалов, представленных тахистоскопически . Неопубликованная докторская диссертация, Университет Колорадо, 1974.

Кейл Р.В. Взаимосвязь в использовании детьми мнемонических стратегий .Неопубликованная докторская диссертация, Мичиганский университет, 1975.

Чи, М. Т. Х. Развитие кратковременной памяти . Неопубликованная докторская диссертация, Университет Карнеги-Меллона, 1975.

Аткинсон, Р. К., Хансен, Д. Н., и Бернбах, Х. А. Кратковременная память у маленьких детей. Психономические науки , 1964, 1 , 25S-256.

Google ученый

Аткинсон, Р.C., & Shiffrin, R.M. Человеческая память: предлагаемая система и процессы управления ею. В К. В. Спенсе и Дж. Т. Спенсе (ред.), Психология обучения и мотивации: достижения в исследованиях и теории (Том 2). Нью-Йорк: Academic Press, 1968.

Нью-Йорк: Academic Press, 1968.

Google ученый

Бельмонт, Дж. М. Связь возраста и интеллекта с кратковременной цветовой памятью. Развитие ребенка , 1972, 43 , 19–29.

Артикул PubMed Google ученый

Бельмонт, Дж.М., & Баттерфилд, Э. С. Что такое развитие кратковременной памяти. Человеческое развитие , 1971, 14 , 236–248.

Артикул PubMed Google ученый

Бернбах, Х.А. Влияние этикеток на кратковременную память цветов у детей дошкольного возраста. Психономические науки , 1967, 7 . 149–150.

Google ученый

Блейк, Дж.Изменения в развитии обработки зрительной информации при обратной маскировке. Журнал экспериментальной детской психологии , 1974, 17 , 133–146.

Артикул PubMed Google ученый

Бауэр, Г. Х. Выборочный обзор организационных факторов в памяти. В E. Tulving и W. Donaldson (Eds.), Организация памяти . Нью-Йорк: Academic Press, 1972.

Х. Выборочный обзор организационных факторов в памяти. В E. Tulving и W. Donaldson (Eds.), Организация памяти . Нью-Йорк: Academic Press, 1972.

Google ученый

Бауэр, г.Х. и Винзенц Д. Структура группы, кодирование и память для серий цифр. Журнал экспериментальной психологии, монография , 1969, 80 (2, часть 2).

Бродбент Р. Экспериментальное исследование объема памяти. Журнал экспериментальной психологии , 1940, 26 , 467–482.

Артикул Google ученый

Бродбент, Д. Э. Магическое число семь через пятнадцать лет.В A. Kennedy & A. Wilkes (Eds.), Исследования долгосрочной памяти . Нью-Йорк: Wiley, 1975.

Google ученый

Браун, А. Л. Суждения о давности для длинных последовательностей изображений: отсутствие тенденции развития. Журнал экспериментальной детской психологии , 1973, 15 , 473–480.

Артикул PubMed Google ученый

Коричневый, А.L. Развитие памяти: знание, знание о знании, знание того, как знать. В H. W. Reese (Ed.), Достижения в развитии и поведении ребенка (Том 10). Нью-Йорк: Academic Press, 1975.

Google ученый

Браун, А. Л. и Скотт, М. С. Память распознавания изображений у детей дошкольного возраста. Журнал экспериментальной психологии ЧМ, 1971, 11 , 401–412.

Артикул Google ученый

Буш, Э.С., и Коэн, Л. Б. Влияние релевантных и нерелевантных ярлыков на кратковременную память у детей детского сада. Психономическая наука , 1970, 18 , 228–229.

Google ученый

Калфи, Р. К. Кратковременная память распознавания у детей. Развитие ребенка , 1970, 41 , 145–161.

Артикул Google ученый

Калфи, Р.К., Хетерингтон, Э. М., и Уотцер, П. Кратковременная память у детей в зависимости от размера дисплея. Психономическая наука , 1966, 4 , 153–154.

Google ученый

Кэрролл, Дж. Б., и Уайт, М. Н. Частота слов и возраст приобретения как факторы, определяющие задержку при именовании изображений. Ежеквартальный журнал экспериментальной психологии , 1973, 25 , 85–95.

Артикул Google ученый

Кейс, р.Психические стратегии, умственные способности и обучение. Журнал экспериментальной детской психологии , 1974, 18 , 382–397.

Артикул Google ученый

Кавана, Дж. П. Голографические и следовые модели репетиционных эффектов в задаче распознавания предметов. Память и познание , 1976, 4 , 186–199.

Google ученый

Чейз, W.G. Включает ли сканирование памяти неявную речь? В С. Дорник (ред.), Внимание и исполнение (Том 6). Нью-Йорк: Academic Press, в печати.

Чейз, У. Г. и Саймон, Х. А. Восприятие в шахматах. Когнитивная психология , 1973, 5 , 55–81.

Артикул Google ученый

Чи, М. Т. Х. Разница в возрасте в памяти. Журнал экспериментальной детской психологии , в печати.

Чи, М. Т. Х., и Клар, Д. Интервал и частота задержек у детей и взрослых. Журнал экспериментальной детской психологии , 1975, 19 , 434–439.

Артикул PubMed Google ученый

Клифтон К. младший и Таш Дж. Влияние длины слогового слова на скорость поиска в памяти. Журнал экспериментальной психологии , 1973. 99 . 231–235.

Артикул Google ученый

Коул, М., Frabjek, F., & Sharp, D. Развитие беспрепятственного запоминания у детей. Психология развития , 1971, 4 , 109–123.

Артикул Google ученый

Кобрад Р. Хронология развития скрытой речи у детей. Психология развития , 1971, 5 , 398–405.

Артикул Google ученый

Craik, F.I.M. Два компонента в свободном отзыве. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1968, 7 , 990–1004.

Артикул Google ученый

Crannel, C. W., & Parrish, J. M. Сравнение непосредственного объема памяти для цифр, букв и слов. Психологический журнал , 1957, 44 , 319–327.

Артикул Google ученый

Дэлер, М. У., Горовиц, А. Б., Виннс, Ф. К., и Флавелл, Дж. Х. Устные и невербальные репетиции в детских воспоминаниях. Развитие ребенка , 1969, 40 , 443–452.

У., Горовиц, А. Б., Виннс, Ф. К., и Флавелл, Дж. Х. Устные и невербальные репетиции в детских воспоминаниях. Развитие ребенка , 1969, 40 , 443–452.

Артикул Google ученый

Дональдсон, М., и Стрэнг, Х. Эффект первенства в краткосрочной памяти у маленьких детей. Психономическая наука , 1970, 16 , 59–60.

Google ученый

Эллиотт, Р.Простое время реакции: эффекты, связанные с возрастом, подготовительным интервалом, сменой стимулов и способом презентации. Журнал экспериментальной детской психологии , 1970, 9 , 86–104.

Артикул PubMed Google ученый

Флавелл, Дж. Х. Исследования развития опосредованной памяти. В H. W. Reese & L. P. Lipsitt (Eds.). Успехи в развитии и поведении детей (Vol. S). Нью-Йорк: Academic Press, 1970.

Google ученый

Флэвелл, Дж. Х. Бич, Д. Р. и Чински, Дж. М. Спонтанная вербальная репетиция в задаче на запоминание в зависимости от возраста. Развитие ребенка , 1966, 37 , 283–299.

Х. Бич, Д. Р. и Чински, Дж. М. Спонтанная вербальная репетиция в задаче на запоминание в зависимости от возраста. Развитие ребенка , 1966, 37 , 283–299.

Артикул PubMed Google ученый

Фридрих П. Время моторной и словесной реакции на слова и рисунки. Психономическая наука , 1968, 12 , 235–236.

Google ученый

Франк, Х. С. и Рабинович, М. С. Кратковременная слуховая память: изменения в развитии на репетиции. Развитие ребенка , 1974, 45 , 397–407.

Артикул PubMed Google ученый

Фридрих Д. Анализ развития емкости памяти и стратегии кодирования информации. Психология развития , 1974, 10 , 559–663.

Артикул Google ученый

Гейтс, Х. И., и Тейлор, Г. А. Экспериментальное исследование природы улучшения психических функций в результате практики. Журнал педагогической психологии , 1925, 16 , 583–592.

Журнал педагогической психологии , 1925, 16 , 583–592.

Артикул Google ученый

Гельман, Р. Сохранение приобретений: проблема обучения обращению внимания на соответствующие атрибуты. Журнал экспериментальной детской психологии , 1967, 7 , 167–187.

Артикул Google ученый

Гилмартин, К. Дж., Ньюэлл, А., и Саймон, Х. А. Программа, моделирующая кратковременную память под контролем стратегии. В C. N. Corer (Ed.), Структура человеческой памяти . Сан-Франциско: Фриман, 1976.

Google ученый

Гаммерман, К., &, Cray, C.R. Возраст, хранение икон и обработка визуальной информации. Журнал экспериментальной детской психологии , 1972, 13 , 165–170.

Артикул PubMed Google ученый

Хаген, Дж. У. Некоторые мысли о том, как дети учатся запоминать. Человеческое развитие , 1971. 14 , 262–271.

У. Некоторые мысли о том, как дети учатся запоминать. Человеческое развитие , 1971. 14 , 262–271.

Артикул PubMed Google ученый

Хаген, Дж.В., Харгрейв, С., и Росс, В. Подсказки и репетиция кратковременной памяти. Развитие ребенка , 1973, 44 , 201–204.

Артикул Google ученый

Хейт, М. М. Изменения в развитии обработки зрительной информации и кратковременной зрительной памяти. Человеческое развитие , 1971, 14 , 249–261.

Артикул PubMed Google ученый

Хейт, М.М., Моррисон Ф. Дж., Шейнголд К. Распознавание геометрических форм детьми с помощью тахистоскопа. Психономическая наука , 1970, 19 , 345–347.

Google ученый

Хейт М. М., Моррисон Ф. Дж., Шейнголд К. и Миндес П. Кратковременная память на визуальную информацию у детей и взрослых. Журнал экспериментальной детской психологии , 1970, 9 , 454–469.

и Миндес П. Кратковременная память на визуальную информацию у детей и взрослых. Журнал экспериментальной детской психологии , 1970, 9 , 454–469.

Артикул Google ученый

Хейс, Д.N. Кратковременная память и презентация у детей младшего возраста. Психономическая наука , 1972, 3 , 253–259.

Google ученый

Хейс, Г. Дж. И Берк, Д. Влияние группировки на кратковременное серийное запоминание цифр детьми: тенденции развития. Развитие ребенка , 1972, 43 , 710–716.

Артикул Google ученый

Хейс, Д.С., и Рознер, С. Р. Фонетический эффект у детей дошкольного возраста. Влияние явных репетиций и устных инструкций. Журнал экспериментальной детской психологии , 1975. 20 , 391–399.

Артикул Google ученый

Хили, А. Ф. Кратковременное сохранение временного и пространственного порядка. Бюллетень психономического общества , 1975, 5 , 57–58.

Ф. Кратковременное сохранение временного и пространственного порядка. Бюллетень психономического общества , 1975, 5 , 57–58.

Google ученый

Хетерингтон, Э.М. и Макинтайр, К. В. Психология развития. Ежегодный обзор психологии , 1975, 26 , 97–136.

Артикул Google ученый

Херлок, Э. Б., & Ньюмарк, Э. Д. Объем памяти дошкольников. Журнал генетической психологии , 1931, 39 , 157–173.

Google ученый

Инглис, Дж., Анкус, М. Н., & Сайкс, Д. Х. Возрастные различия в обучении и кратковременной памяти от детства до пожилого возраста. Человеческое развитие , 1967, 11 , 42–52.

Артикул Google ученый

Кейл, Р. В., и Левин, Л. Е. Процессы кодирования и полоролевые предпочтения. Журнал экспериментальной детской психологии , 1976, 21 , 256–263.

Журнал экспериментальной детской психологии , 1976, 21 , 256–263.

Артикул Google ученый

Кили, К.Возраст и влияние задач на кратковременную память детей. Восприятие и психофизика , 1971, 9 , 480–482.

Артикул Google ученый

Кини, Т. Дж., Канниццо, С. Р., и Флавелл, Дж. Х. Спонтанная и вынужденная вербальная репетиция в задании на вспоминание. Развитие ребенка , 1967, 38 , 953–966.

Артикул Google ученый

Кингсли, П.Р., Хаген, Дж. У. Индуцированная или спонтанная репетиция кратковременной памяти у детей ясельного возраста. Психология развития . 1969, , 1, , 40–46.

Артикул Google ученый

Клар Д. Процессы количественной оценки. В У. Г. Чейза (ред.) Обработка визуальной информации . Нью-Йорк: Academic Press. 1973.

Нью-Йорк: Academic Press. 1973.

Google ученый

Клахд, Д., & Уоллес, Дж. Г. Когнитивное развитие. Представление обработки информации . Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум, 1976.

Google ученый

Клар, Д. и Уоллес, Дж. Г. Роль операторов количественной оценки в развитии сохранения количества. Когнитивная психология , 1973. 4 , 301–327.

Артикул Google ученый

Кролл, Н.Э., Келликут, М. Х., & Паркс, Т. Э. Репетиция визуальных и слуховых стимулов при затенении. Журнал экспериментальной психологии: обучение и память человека , 1975, 104 , 215–222.

Артикул Google ученый

Лохери, К. Р. Компьютерное моделирование кратковременной памяти: модель распада компонентов. В Г. Х. Бауэре (ред.), Психология обучения и мотивации: успехи в исследованиях и теории . (Том 3). Нью-Йорк: Academic Press, 1969.

(Том 3). Нью-Йорк: Academic Press, 1969.

Google ученый

Либерти, К., и Орбштейн, П. А. Возрастные различия в организации и памяти: эффекты обучения в категоризации. Журнал экспериментальной детской психологии , 1973, 15 , 169–186.

Артикул Google ученый

Лисс П. и Хейт М. М. Развитие маскирующих эффектов в двух визуальных задачах. Восприятие и психофизика , 1970. 8 , 396–398.

Артикул Google ученый

Локк, Дж. Л., и Фер, Ф. С. Использование детьми младшего возраста речевого кода в задании на вспоминание. Журнал экспериментальной детской психологии . 1970, 10 , 367–373.

Артикул Google ученый

Макворт, Дж. Ф. Связь между визуальным образом и непосредственной пост-перцептивной памятью. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1963, 2 , 75–85.

Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1963, 2 , 75–85.

Артикул Google ученый

Мандлер, Дж. И Андерсон, Р. Временные и пространственные признаки в полосчатости. Журнал экспериментальной психологии , 1971, 90 . 128–135.

Артикул Google ученый

Мартин П. Р. и Фернбергер С. В. Улучшение объема памяти. Американский журнал психологии , 1929, 41 , 91–94.

Артикул Google ученый

Маккарвер, Р. Б. Исследование влияния организационных сигналов на кратковременную память. Развитие ребенка , 1972, 43 , 1317–1325.

Артикул Google ученый

Маклафлин, Г. Х. Психология: возможная альтернатива формулировке Пиаже. Британский журнал педагогической психологии , 1963, 33 , 61–67.

Google ученый

Мичем, Дж. А. Развитие способностей памяти у человека и общества. Человеческое развитие , 1972, 15 , 205–228.

Артикул Google ученый

Миллер, Г. А. Магическое число семь, плюс-минус два: Некоторые ограничения нашей способности обрабатывать информацию. Психологическое обозрение , 1956, 63 , 81–97.

Артикул PubMed Google ученый

Моэли, Б. Э., Олсон, Ф. А., Халвес, Т. Г., и Флэвелл, Дж. Х. Дефицит продукции в кластерных воспоминаниях маленьких детей. Психология развития , 1969, 1 , 26–34.

Артикул Google ученый

Морин, Р. Э., и Форрин, Б.Обработка информации: выбор времени реакции первоклассников для двух типов ассоциаций. Развитие ребенка , 1965, 36 , 713–720.

Google ученый

Мансингер, Х. Тахистоскопическое распознавание изменчивости стимулов. Журнал экспериментальной детской психологии , 1965, 2 , 186–191.

Артикул Google ученый

Мердок, Б.Б., мл. Кратковременная память. В Г. Х. Бауэре (ред.), Психология обучения и мотивации: достижения в области исследований и теории (Том 5). Нью-Йорк: Academic Press. 1972 г.

Google ученый

Мюррей, Д. Дж., И Робертс, Б. Визуальное и слуховое представление, скорость представления и кратковременная память у детей. Британский журнал психологии , 1968, 59 , 119–125.

PubMed Google ученый

Неймарк, Э., Слотник, Н. С., и Ульрих, Т. Развитие стратегий запоминания. Психология развития , 1971, 5 , 427–432.

Артикул Google ученый

Ньюэлл, А. и Саймон, Х.А. Решение человеческих проблем . Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1972 г.

Google ученый

Нортон, Дж. С. Влияние размера набора, возраста и режима представления стимула на скорость обработки информации. Перцепционные и моторные навыки , 1972, 34 . 1003–1010.

PubMed Google ученый

Олсон, Г. А. Изменения в развитии памяти и овладение языком. В Т. Э. Мур (ред.), Когнитивное развитие и овладение языком . Нью-Йорк: Academic Press, 1973.

Google ученый

Орнштейн, П. А., Наус, М.J., & Liberty, C. Репетиционные и организационные процессы в детской памяти. Развитие ребенка , 1975, 46 , 818–830.

Артикул Google ученый

Паскуаль-Леоне Дж. Математическая модель правила перехода на этапах развития Пиаже. Acta Psychologica . 1970, 32 , 301–345.

Математическая модель правила перехода на этапах развития Пиаже. Acta Psychologica . 1970, 32 , 301–345.

Артикул Google ученый

Филип Дж.Л., Шиффрин, Р. М., и Аткинсон, Р. С. Влияние длины списка на кратковременную память. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1967, 6 , 303–311.

Артикул Google ученый

Поллак, И., Джонсон, Л. Б., и Кнафф, П. Р. Промежуток памяти бега. Журнал экспериментальной психологии , 1959, 57 , 137–146.

Артикул PubMed Google ученый

Поттер, М., & Фолконер, Б. А. Пора понять картинки и слова. Nature , 1975, 253 , 437–438.

Артикул PubMed Google ученый

Рош Э. О внутренней структуре перцептуальных и семантических категорий. В Т. М. Мур (ред.), Когнитивное развитие и овладение языком . Нью-Йорк: Academic Press, 1973.

В Т. М. Мур (ред.), Когнитивное развитие и овладение языком . Нью-Йорк: Academic Press, 1973.

Google ученый

Росси, Э.L. Развитие классификационного поведения. Развитие ребенка , 1964, 35 , 137–142.

PubMed Google ученый

Рундус Д. и Аткинсон Р. С. Репетиционные процессы в свободном отзыве: процедура для прямого наблюдения. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1970, 9 , 99–105.

Артикул Google ученый

Шепард, Р.N. Распознавание слов, предложений и картинок. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1967, 6 . 156–163.

Артикул Google ученый

Шиффрин Р. М. Локус и роль внимания в системах памяти. В P. Rabbit & S. Dornic (Eds.), Attention and performance (Vol. 6). Нью-Йорк: Academic Press. 1975.

6). Нью-Йорк: Academic Press. 1975.

Google ученый

Сигель, А., & Аллик, Дж. П. Исследование развития зрительной и слуховой кратковременной памяти. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 1973, 12 , 409–418.

Артикул Google ученый

Сигел А. В., Аллик Дж. П. и Герман Дж. Т. Эффект первенства у маленьких детей: словесный факт или пространственный артефакт. Развитие ребенка , 1976, 47 , 242–247.

Артикул Google ученый

Зиглер Р.С., и Либерт, Р. М. Влияние смежности, регулярности и возраста на причинные выводы детей. Психология развития , 1974, 10 , 574–579.

Артикул Google ученый

Саймон, Х.А. Насколько велик кусок? Science , 1974, 183 , 482–488.

Артикул PubMed Google ученый

Sperling, G. Информация представлена в виде кратких наглядных презентаций. Психологические монографии , 1960, 74 (11, весь № 498).

Шпиц, Х. Х. Примечание о немедленной памяти для цифр: неизменность по годам. Психологический бюллетень , 1972, 78 , 183–185.

Артикул PubMed Google ученый

Шпиц, Х. Х., Винтерс, Дж. Дж., Джонсон, С. Дж., И Кэрролл, Дж. Г. Влияние пространственных, временных и контрольных переменных на кривую последовательного положения в произвольном порядке ретардатов и нормалей равной МА. Память и познание , 1975, 3 , 107–112.

Артикул Google ученый

Вебер Р. и Бах М. Визуальные и речевые образы. Британский журнал психологии , 1969, 60 , 199–202.

PubMed Google ученый

Велсандт, Р. Ф., Зупник, Дж. Дж., И Мейер, П. А. Возрастные эффекты в обратной визуальной маскировке. Журнал экспериментальной детской психологии , 1973, 15 , 454–461.

Ф., Зупник, Дж. Дж., И Мейер, П. А. Возрастные эффекты в обратной визуальной маскировке. Журнал экспериментальной детской психологии , 1973, 15 , 454–461.

Артикул PubMed Google ученый

Викельгрен, В. А. Размер репетиционной группы и кратковременная память. Журнал экспериментальной психологии , 1964, 68 , 413–419.

Артикул PubMed Google ученый

Виллнер, А. Э. Ассоциативные соседства и изменения в развитии концептуальной организации воспоминаний. Развитие ребенка .1967, 38 . 1127–1138.

Артикул PubMed Google ученый

Развитие памяти – лучший уход за детьми – расширение штата Пенсильвания

«Я думала задом наперед, когда мой Паппи был здесь» – Анна Перл, 3 года, описывает воспоминание

С первого вздоха жизни появляется возможность думать задом наперед или развивать память. Важно понимать, что такое память и объем памяти.Объем памяти ребенка – это не обязательно размер его памяти, а скорее то, сколько дети могут делать со своей памятью. Хотя маленькие дети чрезвычайно одарены во многих отношениях, их объем памяти ограничен в раннем развитии памяти.

Важно понимать, что такое память и объем памяти.Объем памяти ребенка – это не обязательно размер его памяти, а скорее то, сколько дети могут делать со своей памятью. Хотя маленькие дети чрезвычайно одарены во многих отношениях, их объем памяти ограничен в раннем развитии памяти.

Хотя исследования показали, что очень маленькие дети могут вспоминать воспоминания с определенными деталями, чтобы воспоминания стали автобиографическими или, скорее, частью истории жизни ребенка и реальностью для них, сначала должно быть развитое чувство себя и личности.Дети не полностью развивают самоощущение, как правило, примерно до полутора или двух лет. Имея чувство себя, «я», отделенное от других, дает место для организации памяти и развития личного смысла.

Хотя память не полностью развита в младенчестве, период раннего детства (от рождения до 8 лет) важен для формирования и приобретения развития памяти. Взгляд на развитие памяти дает новый способ думать и планировать жизнь детей. Развитие памяти не только возвращает вас к опыту, который имеет значение, но и представляет собой сложную когнитивную способность, которая важна во многих аспектах мышления и обучения, таких как язык и грамотность, планирование, следование указаниям, решение проблем, рефлексия, воображение и т. Д. общая способность формировать позитивное самоощущение.

Д. общая способность формировать позитивное самоощущение.

Воспоминание начинается с понимания. Дети узнают о памяти, разговаривая с другими и переживая жизненные события в своей среде. Если дети переживают события, которые они не полностью понимают, они с меньшей вероятностью запомнят это событие (или правильно вспомнят события). Взрослые играют важную роль в помощи детям в понимании и запоминании. Самая важная роль для взрослых – обеспечить отзывчивое, радостное и заботливое общение с детьми. Другой важный, но простой способ помочь взрослым – это рассказывать истории и пересказывать события, особенно те, которыми они поделились с детьми.Поступая таким образом, взрослый может вернуться к событиям, побудить их задуматься и даже помочь детям вспомнить то, что они не могут вспомнить. По сути, взрослый восстанавливает общую память.

Воспитательный язык

Язык объединяет понимание и помогает формировать память. Взрослые могут развивать язык с детьми, рассказывая истории, пересказывая события и задавая вопросы, относящиеся к опыту детей. Вопросы, которые касаются того, что, где, когда, почему и как помогают детям собрать подробности, описания и эмоции по поводу опыта.В конце концов дети будут задавать себе те же вопросы, что и взрослые. Когда дети смотрят внутрь себя, задают вопросы и пытаются понять свои мысли, у них формируются воспоминания.

Вопросы, которые касаются того, что, где, когда, почему и как помогают детям собрать подробности, описания и эмоции по поводу опыта.В конце концов дети будут задавать себе те же вопросы, что и взрослые. Когда дети смотрят внутрь себя, задают вопросы и пытаются понять свои мысли, у них формируются воспоминания.

Развивая воображение

Чтобы дети могли воображать, они должны использовать информацию, которая хранится в мозгу (то, что они помнят и понимают). Когда происходит воображение, происходит перекомпоновка деталей по-новому. Наряду с обучением языку взрослые могут развивать у детей творческую игру, используя реквизит, материалы и фотографии – все, что угодно, чтобы зажечь связь как с прошлыми воспоминаниями, так и сформировать новые воображаемые идеи.Инструменты и материалы для рисования также являются хорошей поддержкой для документирования, систематизации и иллюстрации прошлых и будущих идей.

Управляющее поведение

Чтобы следовать указаниям и помнить правила класса, дети должны уметь обрабатывать информацию. Чтобы обрабатывать информацию, дети должны классифицировать, понимать и отвечать на сообщения, которые им дает взрослый. Прежде чем они смогут обработать сообщение, необходимо понять все его части. Поскольку у детей ограниченный объем памяти, они могут пропустить часть сообщения или даже все его, если им придется обрабатывать слишком много вещей одновременно.

Чтобы обрабатывать информацию, дети должны классифицировать, понимать и отвечать на сообщения, которые им дает взрослый. Прежде чем они смогут обработать сообщение, необходимо понять все его части. Поскольку у детей ограниченный объем памяти, они могут пропустить часть сообщения или даже все его, если им придется обрабатывать слишком много вещей одновременно.

Взрослые могут помочь детям запомнить и выполнить то, о чем мы их просим, давая простые и понятные указания, например «Положите книги на полку», а не «Давай приберемся». Используйте четкие директивы о том, что делать, а не о том, чего не делать. Например, лучше попросить детей «прогуляться», а не «не бегать».

Также помогает, когда взрослые четко объясняют «почему» того или иного направления. Например, когда детей просят убрать книги, мы можем объяснить это так: «Нам нужно положить наши книги на полку, чтобы мы могли найти их завтра.«Ребенку не нужно использовать какую-либо память, чтобы задаваться вопросом, почему он должен убрать книги, и он может сосредоточиться на задаче, а не на« почему ».