Курсовая гражданское общество | Рефераты Теория государства и права

Скачай Курсовая гражданское общество и еще Рефераты в формате PDF Теория государства и права только на Docsity! МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИМЕНИ Э.А. ДИДОРЕНКО» Кафедра теории и истории государства и права. по курсу теория государства и права КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: «Проблемы формирования гражданского общества» Выполнил: студент I курса 142 группы – Проверила: канд. пед. наук, доцент кафедры «Теории и истории государства и права» Балицкая-Крещенко Т. В. Луганск 2020 2 3.Рассмотреть историю становления и формирование гражданского общества; 4. Изучить отражение этих явлений в законодательстве; 5.Описать современную картину гражданского общества России; Оценивая научную новизну работы нужно учитывать недавно опубликованные ресурсы и новаторские статьи, которые легли в основу исследования темы. Также, следует принимать во внимание факт постоянного и рационального изменения законодательства России. Информационную базу данного исследования составили многочисленные работы как отечественных, так и зарубежных правоведов. Нужно отметить главных деятелей отечественной правовой науки, таких как: Солоцкий Д. Г, Коркунов Н.М., Гримм В.В., Соловьев А. И. В этих условиях работа становится современным срезом знаний правовой науки об основных аспектах теории юридических фактов и юридического состава. При написании данной работы были использованы несколько методов исследования. Основным из них, и наиболее рациональным, является метод правового анализа и исторический метод, при котором происходит выявление исторических фактов. Такая совокупность методов изучения позволяет рассмотреть правовой спектр возникновения и развития гражданского общества как явления в правовой науке. 5 РАЗДЕЛ 1. Понятие гражданского общества в правовой науке Гражданское общество — это не просто некое объемное понятие, характеризующее определенную сферу общественных отношений, пределы которых определяются лишь тем, что это «область действия частных интересов», по мнению немецкого философа Гегеля.

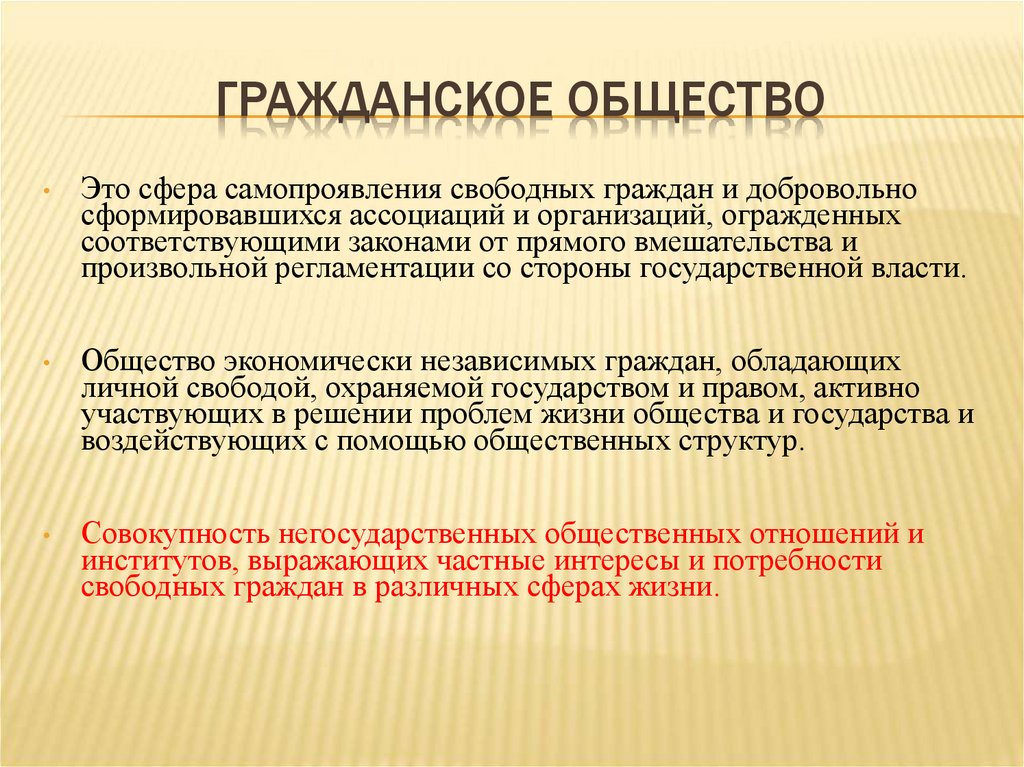

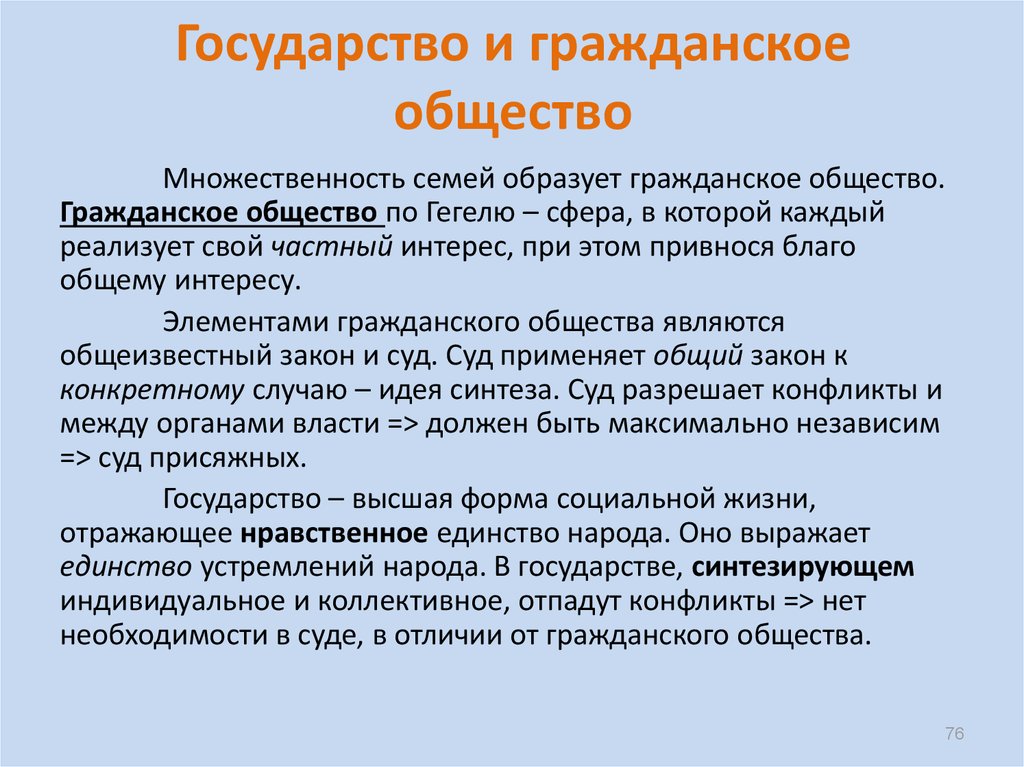

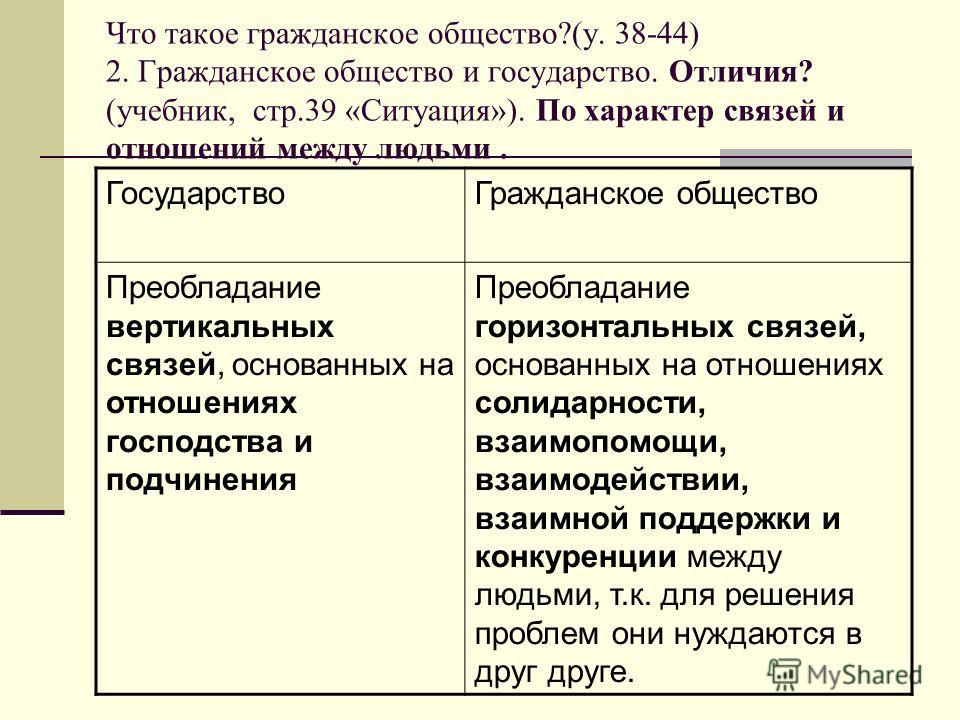

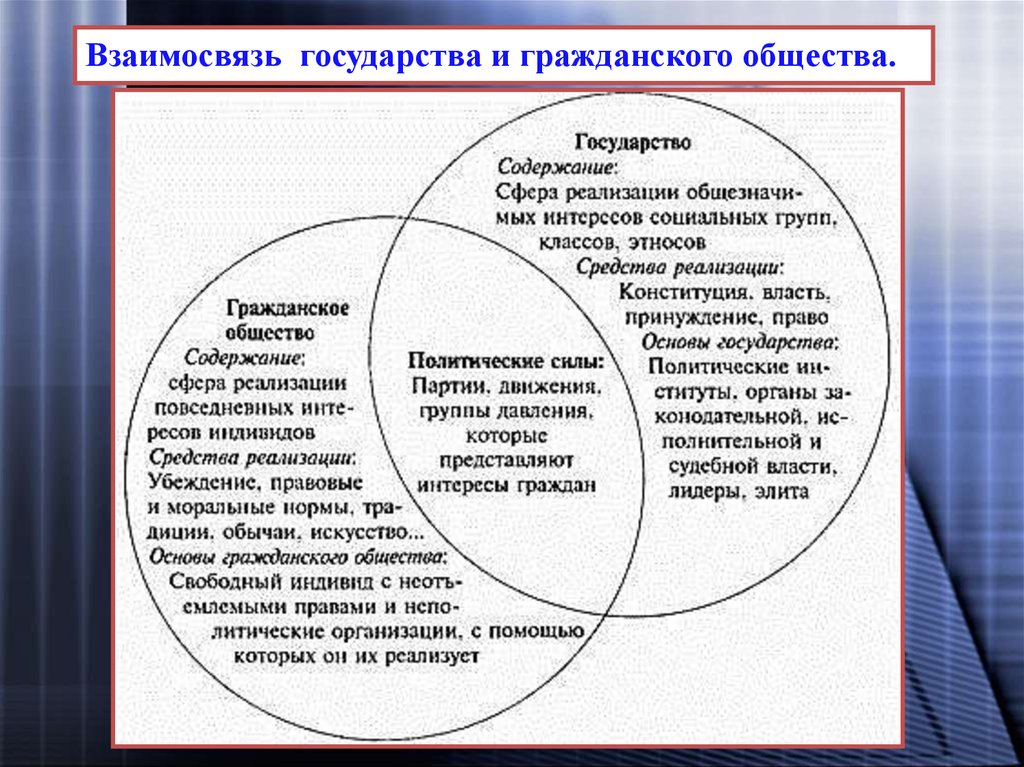

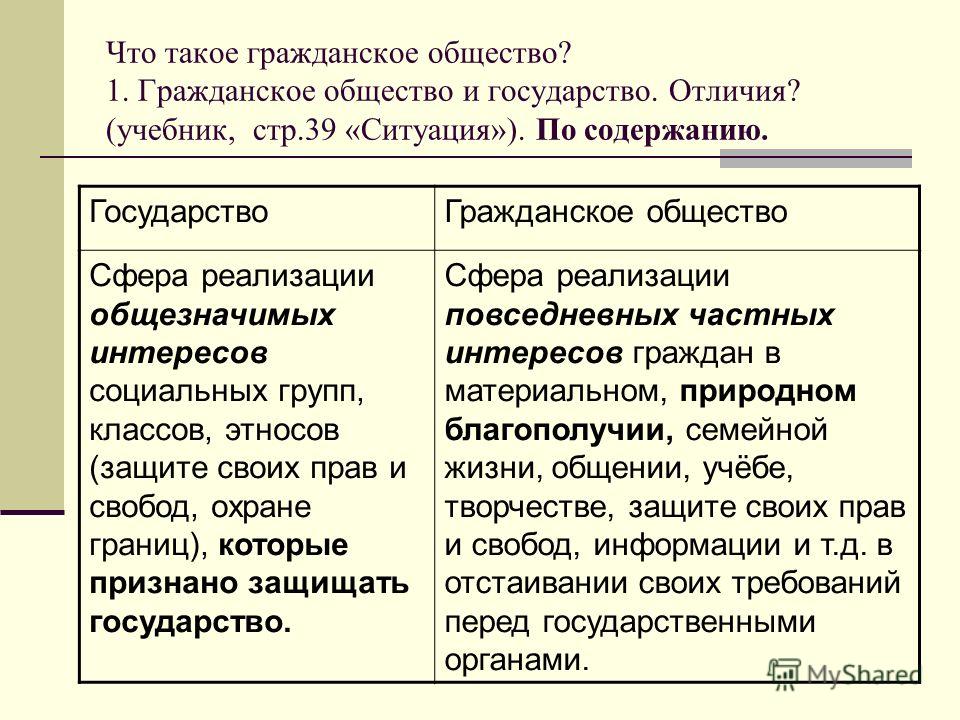

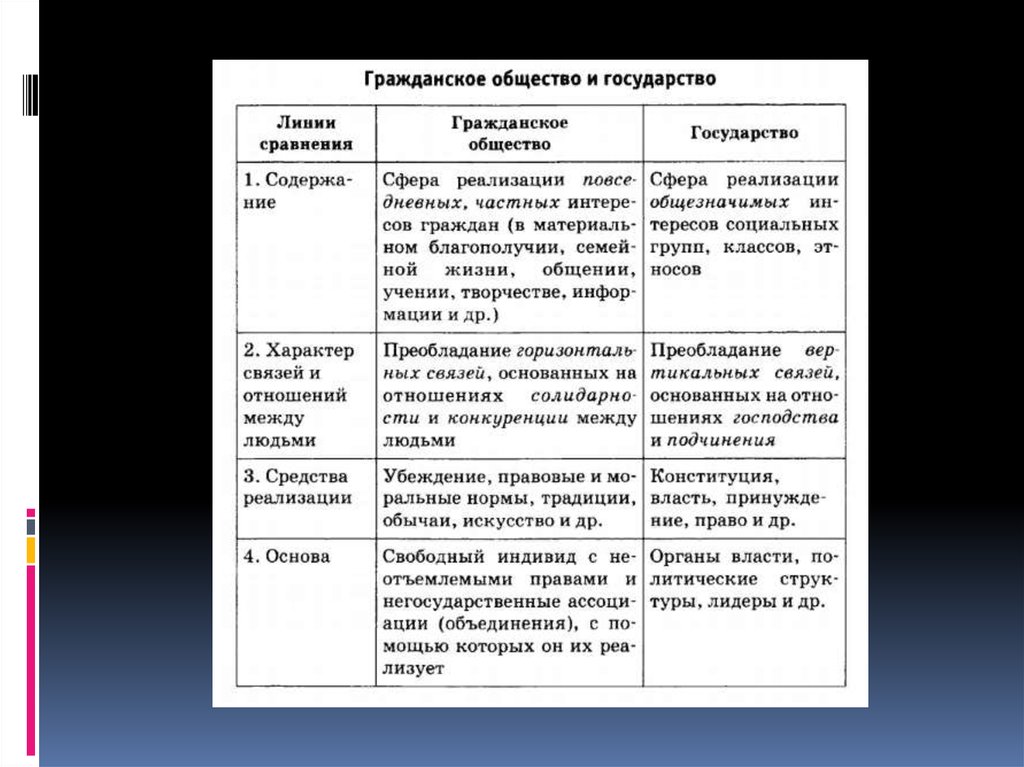

Также, следует принимать во внимание факт постоянного и рационального изменения законодательства России. Информационную базу данного исследования составили многочисленные работы как отечественных, так и зарубежных правоведов. Нужно отметить главных деятелей отечественной правовой науки, таких как: Солоцкий Д. Г, Коркунов Н.М., Гримм В.В., Соловьев А. И. В этих условиях работа становится современным срезом знаний правовой науки об основных аспектах теории юридических фактов и юридического состава. При написании данной работы были использованы несколько методов исследования. Основным из них, и наиболее рациональным, является метод правового анализа и исторический метод, при котором происходит выявление исторических фактов. Такая совокупность методов изучения позволяет рассмотреть правовой спектр возникновения и развития гражданского общества как явления в правовой науке. 5 РАЗДЕЛ 1. Понятие гражданского общества в правовой науке Гражданское общество — это не просто некое объемное понятие, характеризующее определенную сферу общественных отношений, пределы которых определяются лишь тем, что это «область действия частных интересов», по мнению немецкого философа Гегеля. В то же время «гражданское общество» — это и не юридическое, не государственно- правовое понятие. Государство не может, не в состоянии «учредить», «декретировать», «установить» своими законами желательный для него образ гражданского общества. Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором формирования политической системы демократического типа является наличие гражданского общества. Гражданское общество характеризует всю совокупность разнообразных форм социальной активности населения, не обусловленную деятельностью государственных органов и воплощающую реальный уровень самоорганизации социума. Описываемое понятием «гражданское общество» состояние общественных связей и отношений является качественным показателем гражданской самодеятельности жителей той или иной страны, основным критерием разделения функций государства и общества в социальной сфере. Реальная свобода личности становится возможной в обществе подлинной демократии, где не государство, политическая власть господствует над обществом и его членами, а общество имеет безусловное первенство по отношению к государству.

В то же время «гражданское общество» — это и не юридическое, не государственно- правовое понятие. Государство не может, не в состоянии «учредить», «декретировать», «установить» своими законами желательный для него образ гражданского общества. Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором формирования политической системы демократического типа является наличие гражданского общества. Гражданское общество характеризует всю совокупность разнообразных форм социальной активности населения, не обусловленную деятельностью государственных органов и воплощающую реальный уровень самоорганизации социума. Описываемое понятием «гражданское общество» состояние общественных связей и отношений является качественным показателем гражданской самодеятельности жителей той или иной страны, основным критерием разделения функций государства и общества в социальной сфере. Реальная свобода личности становится возможной в обществе подлинной демократии, где не государство, политическая власть господствует над обществом и его членами, а общество имеет безусловное первенство по отношению к государству. «В идеале гражданское общество никто не строит, оно возникает самостоятельно, считает Р. Дарендорф. Кто-то создает колледж, кто-то партию, кто-то начинает выпускать газету, кто-то объединяет людей в самостоятельную общественную организацию, кто-то налаживает производство хорошей обуви или вкусного хлеба. Именно в результате подобных преобразований формируется гражданское общество, начинающее развиваться по принципу «множественного единства» [2, с. 74]. 6 Однако в реалиях, в зависимости от исторического наследия, традиций, политической культуры общества существуют два основных способа развития институтов гражданского общества. Первый из них условно называют «снизу вверх». При нем элементы гражданского общества возникают на самой ранней стадии образования государства и имеют непосредственное влияние на формирование государственных органов и их функционирование. Второй способ «сверху вниз». В данном случае государство, проводя соответствующую политику, может инициировать или поощрять формирование институтов гражданского общества и таким образом создавать условия для их успешного развития [3, с.

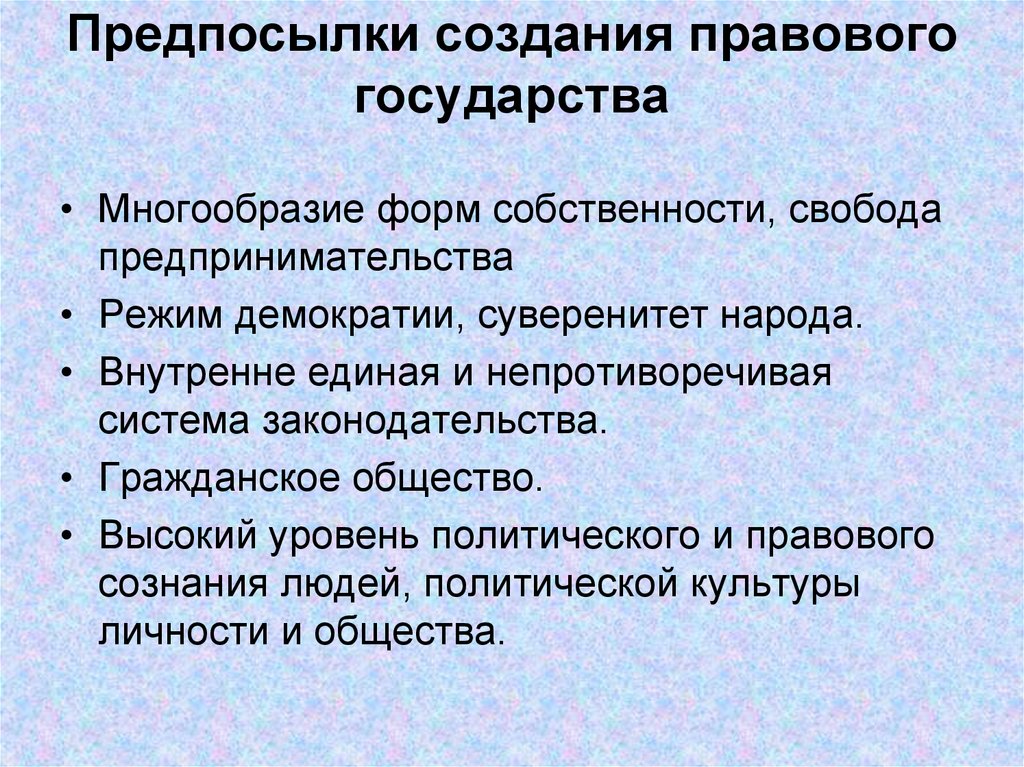

«В идеале гражданское общество никто не строит, оно возникает самостоятельно, считает Р. Дарендорф. Кто-то создает колледж, кто-то партию, кто-то начинает выпускать газету, кто-то объединяет людей в самостоятельную общественную организацию, кто-то налаживает производство хорошей обуви или вкусного хлеба. Именно в результате подобных преобразований формируется гражданское общество, начинающее развиваться по принципу «множественного единства» [2, с. 74]. 6 Однако в реалиях, в зависимости от исторического наследия, традиций, политической культуры общества существуют два основных способа развития институтов гражданского общества. Первый из них условно называют «снизу вверх». При нем элементы гражданского общества возникают на самой ранней стадии образования государства и имеют непосредственное влияние на формирование государственных органов и их функционирование. Второй способ «сверху вниз». В данном случае государство, проводя соответствующую политику, может инициировать или поощрять формирование институтов гражданского общества и таким образом создавать условия для их успешного развития [3, с. 65—67]. Гражданское общество — это закономерный этап, высшая форма самореализации индивидов. Оно вызревает по мере экономического, политического развития страны, роста благосостояния, культуры и самосознания народа. Как продукт исторического развития человечества гражданское общество появляется в период ломки жестких рамок сословно- феодального строя, начала формирования правового государства. Обязательным условием возникновения гражданского общества является появление возможности у всех граждан экономической самостоятельности на базе частной собственности. Важнейшей предпосылкой формирования гражданского общества являются ликвидация сословных привилегий и возрастание значения человеческой личности, человека, который превращается из подданного в гражданина с равными юридическими правами со всеми другими гражданами. Политическим фундаментом гражданского общества служит правовое государство, которое обеспечивает права и свободы личности. В этих условиях поведение человека определяется его собственными интересами и на него ложится ответственность за все действия.

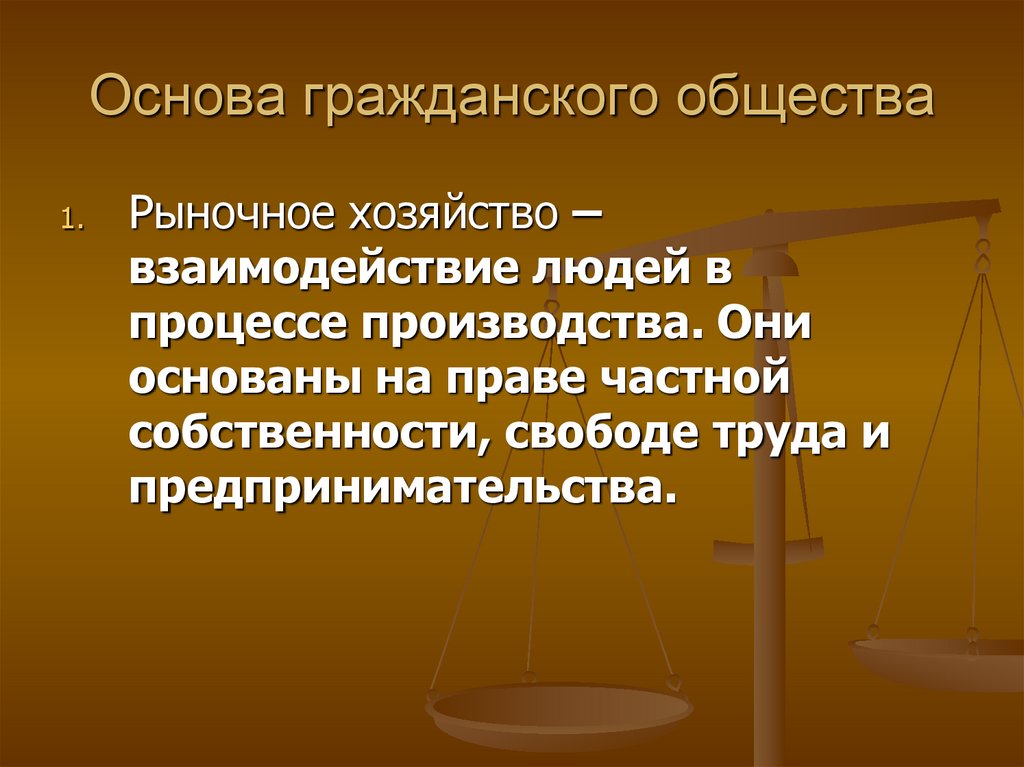

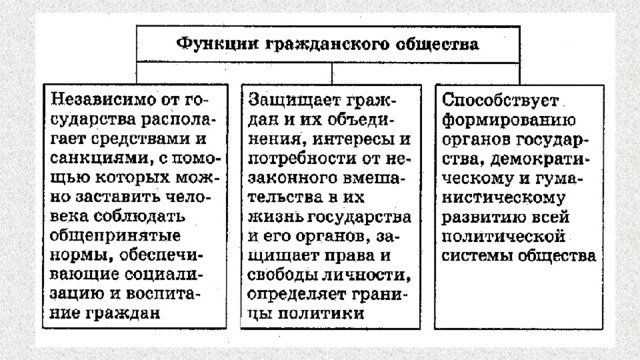

65—67]. Гражданское общество — это закономерный этап, высшая форма самореализации индивидов. Оно вызревает по мере экономического, политического развития страны, роста благосостояния, культуры и самосознания народа. Как продукт исторического развития человечества гражданское общество появляется в период ломки жестких рамок сословно- феодального строя, начала формирования правового государства. Обязательным условием возникновения гражданского общества является появление возможности у всех граждан экономической самостоятельности на базе частной собственности. Важнейшей предпосылкой формирования гражданского общества являются ликвидация сословных привилегий и возрастание значения человеческой личности, человека, который превращается из подданного в гражданина с равными юридическими правами со всеми другими гражданами. Политическим фундаментом гражданского общества служит правовое государство, которое обеспечивает права и свободы личности. В этих условиях поведение человека определяется его собственными интересами и на него ложится ответственность за все действия. Такая личность превыше всего ставит собственную свободу, уважая вместе с тем и законные интересы других людей. Гражданское общество в 7 которых держится вся общественная жизнь. В сложные исторические периоды (войны, кризисы, депрессии), когда государство начинает шататься, оно «подставляет свое плечо» — прочные структуры гражданского общества. С точки зрения родоначальников российской политологии А. Галкина, Ю. Красина, основные функции гражданского общества заключаются в следующем. Во-первых — это социализация индивидов. Включаясь в гражданские взаимоотношения через частный интерес, они обретают возможности для самовыражения и развития своих потенций в качестве социальных субъектов. Во-вторых — самоорганизация и самоуправление в обширной мозаичной сети частных интересов, для которых внешнее (государственное) регулирование создает лишь общие рамки упорядочения. В-третьих — интеграция общества через систему горизонтальных связей и каналов информации, сложившихся веками форм социальной солидарности, что, в конечном счете, обеспечивает целостность общественного организма, историческую преемственность в его развитии.

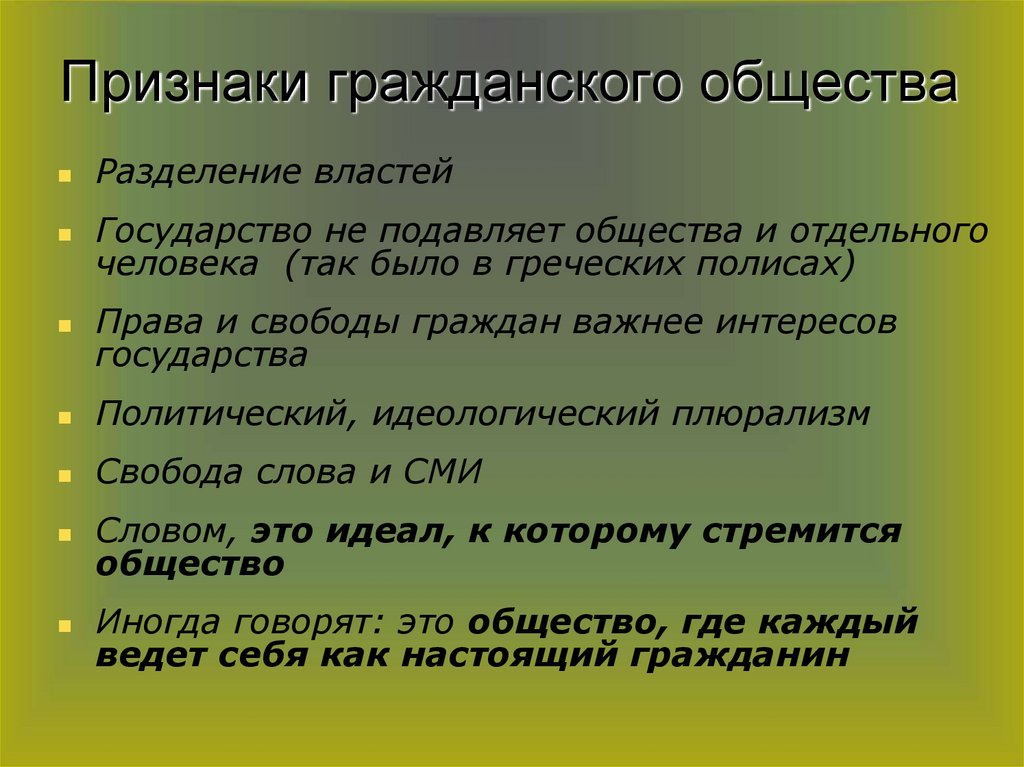

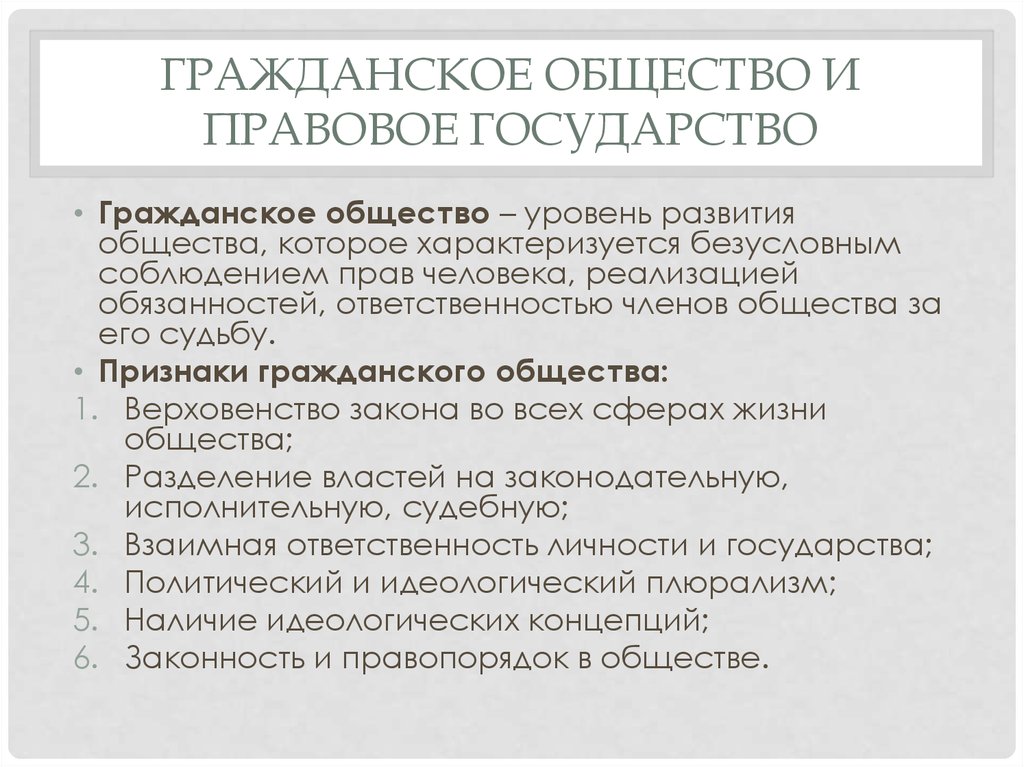

Такая личность превыше всего ставит собственную свободу, уважая вместе с тем и законные интересы других людей. Гражданское общество в 7 которых держится вся общественная жизнь. В сложные исторические периоды (войны, кризисы, депрессии), когда государство начинает шататься, оно «подставляет свое плечо» — прочные структуры гражданского общества. С точки зрения родоначальников российской политологии А. Галкина, Ю. Красина, основные функции гражданского общества заключаются в следующем. Во-первых — это социализация индивидов. Включаясь в гражданские взаимоотношения через частный интерес, они обретают возможности для самовыражения и развития своих потенций в качестве социальных субъектов. Во-вторых — самоорганизация и самоуправление в обширной мозаичной сети частных интересов, для которых внешнее (государственное) регулирование создает лишь общие рамки упорядочения. В-третьих — интеграция общества через систему горизонтальных связей и каналов информации, сложившихся веками форм социальной солидарности, что, в конечном счете, обеспечивает целостность общественного организма, историческую преемственность в его развитии. В-четвертых — создание базовых форм межличностной солидарности, основанной на общности или близости частных интересов, выработка механизмов согласования расходящихся интересов и урегулирования конфликтов. Признаки гражданского общества Гражданскому обществу, в том числе формирующемуся в России, должны быть свойственны определенные признаки, способствующие более глубокому осмыслению его природы. Характерными являются следующий признаки: 1. Общество в России существовало всегда, но не всегда ему были свойственны элементы гражданского общества. Идея независимого гражданского общества в период функционирования административно- командной системы была отвергнута, т.к. ограничивала формы и способы 10 вмешательства государства в жизнь самих граждан, прежде всего, надзор за ними. Общество существовало всегда, но не всегда оно было гражданским обществом. Переход от средневековья к новому времени — периоду формирования буржуазного общества — заложил предпосылки для формирования гражданского общества.

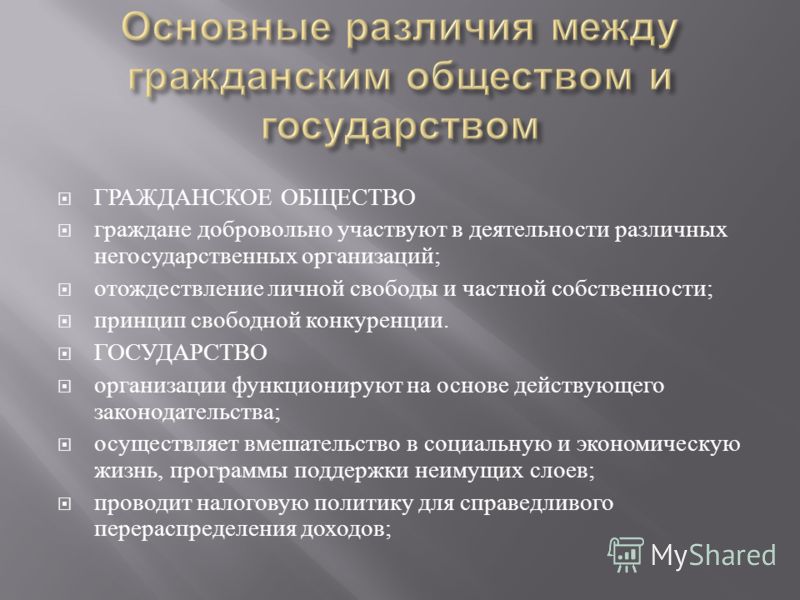

В-четвертых — создание базовых форм межличностной солидарности, основанной на общности или близости частных интересов, выработка механизмов согласования расходящихся интересов и урегулирования конфликтов. Признаки гражданского общества Гражданскому обществу, в том числе формирующемуся в России, должны быть свойственны определенные признаки, способствующие более глубокому осмыслению его природы. Характерными являются следующий признаки: 1. Общество в России существовало всегда, но не всегда ему были свойственны элементы гражданского общества. Идея независимого гражданского общества в период функционирования административно- командной системы была отвергнута, т.к. ограничивала формы и способы 10 вмешательства государства в жизнь самих граждан, прежде всего, надзор за ними. Общество существовало всегда, но не всегда оно было гражданским обществом. Переход от средневековья к новому времени — периоду формирования буржуазного общества — заложил предпосылки для формирования гражданского общества. Граждане буржуазных государств существенно отличались по своему социальному и правовому положению от безропотных подданных феодального общества. Граждане, в отличие от подданных, являлись равноправными субъектами, реализовывали свои интересы в условиях действия права 2. Гражданское общество — это такое социальное пространство, в котором люди взаимодействуют относительно свободно, без непосредственного вмешательства государства. Права, предоставленные гражданам Российской Федерации, позволяют им активно участвовать в политической жизни, свободно избирать представительные органы государственной власти и местного самоуправления. Определено также право каждого на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Конституция РФ гарантирует свободу деятельности общественных объединений. Заметим, что в тоталитарном государстве общество как определенный социальный организм как бы поглощено государством, лишено должной самостоятельности, целиком зависит от государства.

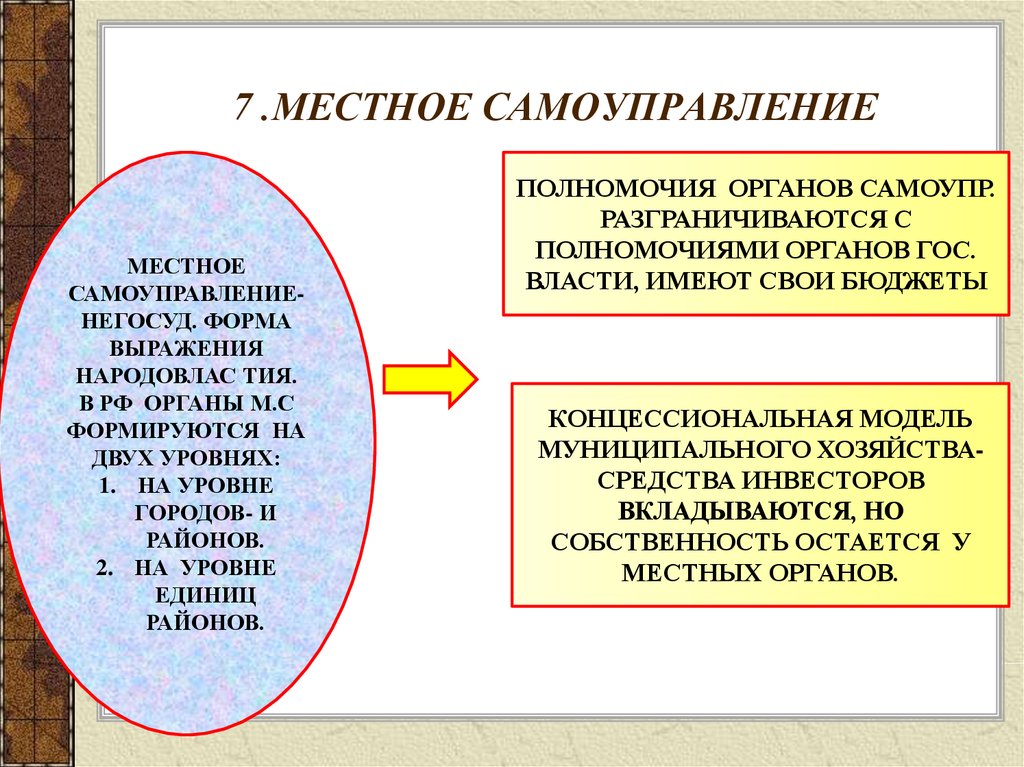

Граждане буржуазных государств существенно отличались по своему социальному и правовому положению от безропотных подданных феодального общества. Граждане, в отличие от подданных, являлись равноправными субъектами, реализовывали свои интересы в условиях действия права 2. Гражданское общество — это такое социальное пространство, в котором люди взаимодействуют относительно свободно, без непосредственного вмешательства государства. Права, предоставленные гражданам Российской Федерации, позволяют им активно участвовать в политической жизни, свободно избирать представительные органы государственной власти и местного самоуправления. Определено также право каждого на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Конституция РФ гарантирует свободу деятельности общественных объединений. Заметим, что в тоталитарном государстве общество как определенный социальный организм как бы поглощено государством, лишено должной самостоятельности, целиком зависит от государства. В такой же зависимости от государства находится и личность. 3. Гражданское общество состоит из независимых от государства субъектов, действующих самостоятельно в рамках закона. Это — предприниматели, партии, общественные объединения, движения и иные негосударственные организации. Они определяют степень зрелости гражданского общества, его социальную значимость. 4. Гражданское общество функционирует в условиях равенства всех форм собственности, свободы предпринимательства и частной инициативы. 11 При рыночной экономике государство лишается функций хозяина с неограниченными полномочиями, оно берет на себя обязанности защищать и обеспечивать экономические права и свободы человека. 12 Так, Ж.Ж. Руссо (1712-1778гг.) в работе «Об общественном договоре, или Принципы политического права» рассматривает гражданское общества как синоним понятий государства и «общественной организации» и считает, что его формирование обусловлено фактом объединения или ассоциации людей, утративших естественную свободу, и боящихся потерять свои прирожденные права.

В такой же зависимости от государства находится и личность. 3. Гражданское общество состоит из независимых от государства субъектов, действующих самостоятельно в рамках закона. Это — предприниматели, партии, общественные объединения, движения и иные негосударственные организации. Они определяют степень зрелости гражданского общества, его социальную значимость. 4. Гражданское общество функционирует в условиях равенства всех форм собственности, свободы предпринимательства и частной инициативы. 11 При рыночной экономике государство лишается функций хозяина с неограниченными полномочиями, оно берет на себя обязанности защищать и обеспечивать экономические права и свободы человека. 12 Так, Ж.Ж. Руссо (1712-1778гг.) в работе «Об общественном договоре, или Принципы политического права» рассматривает гражданское общества как синоним понятий государства и «общественной организации» и считает, что его формирование обусловлено фактом объединения или ассоциации людей, утративших естественную свободу, и боящихся потерять свои прирожденные права. Таким образом, системообразующими институтами для гражданского общества в его теории выступают основные социальные институты государства, которое выступает в роли субъекта, в то время как автором выступают ассоциации граждан Данному периоду характерно не только развитие промышленности и торговли в странах Западной Европы и развитием товарно-денежных отношений создающих материальный базис формирующегося гражданского общества, но и бурным развитием политической системы всего общества (создание централизованных государств, формирование общественно- политических движений и т. п.), а также радикальным изменением общественно-социальной психологии и идеологии. В условиях данных преобразований происходит активное формирование буржуазной «торгово- промышленной» морали, «оформление в теорию естественного права основных общих идей, связанных с представлениями о гражданском обществе как о социально-политическом идеале», массированное внедрение в общественное сознание протестантских представлений о человеческом идеале и «богоугодной» этике.

Таким образом, системообразующими институтами для гражданского общества в его теории выступают основные социальные институты государства, которое выступает в роли субъекта, в то время как автором выступают ассоциации граждан Данному периоду характерно не только развитие промышленности и торговли в странах Западной Европы и развитием товарно-денежных отношений создающих материальный базис формирующегося гражданского общества, но и бурным развитием политической системы всего общества (создание централизованных государств, формирование общественно- политических движений и т. п.), а также радикальным изменением общественно-социальной психологии и идеологии. В условиях данных преобразований происходит активное формирование буржуазной «торгово- промышленной» морали, «оформление в теорию естественного права основных общих идей, связанных с представлениями о гражданском обществе как о социально-политическом идеале», массированное внедрение в общественное сознание протестантских представлений о человеческом идеале и «богоугодной» этике. Второй этап. Начало XVIII — конец XIX века. Характеризуется развитием идей гражданского общества и части теории и практики в контексте наиболее развитых в промышленном отношении странах формируется «в виде первоначального капитализма», в основе которого лежат идеи и принцип всеобщего формально-юридического равенства, а также частное предпринимательство. Наряду с этим, становятся все более актуальными идеи самостоятельного существования общества, базирующиеся на правовой основе и допускающие лишь минимальное 15 вмешательство государства в организацию его внутренней жизни. В работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784 г.) Эммануил Кант (1724-1804гг.) ставит в ряд величайших проблем распространение на всю человеческую общность такого государственного устройства как правовое гражданское общество, целесообразность которой подтверждает сама природа, потому что только в таком обществе, где его членам предоставляется «величайшая свобода, а стало быть, существует полный антагонизм, и тем не менее, самое точное определение и обеспечение свободы ради совместимости ее со свободой других» возможно достижение высшей цели самой природы развития всех заложенных в человечестве задатков.

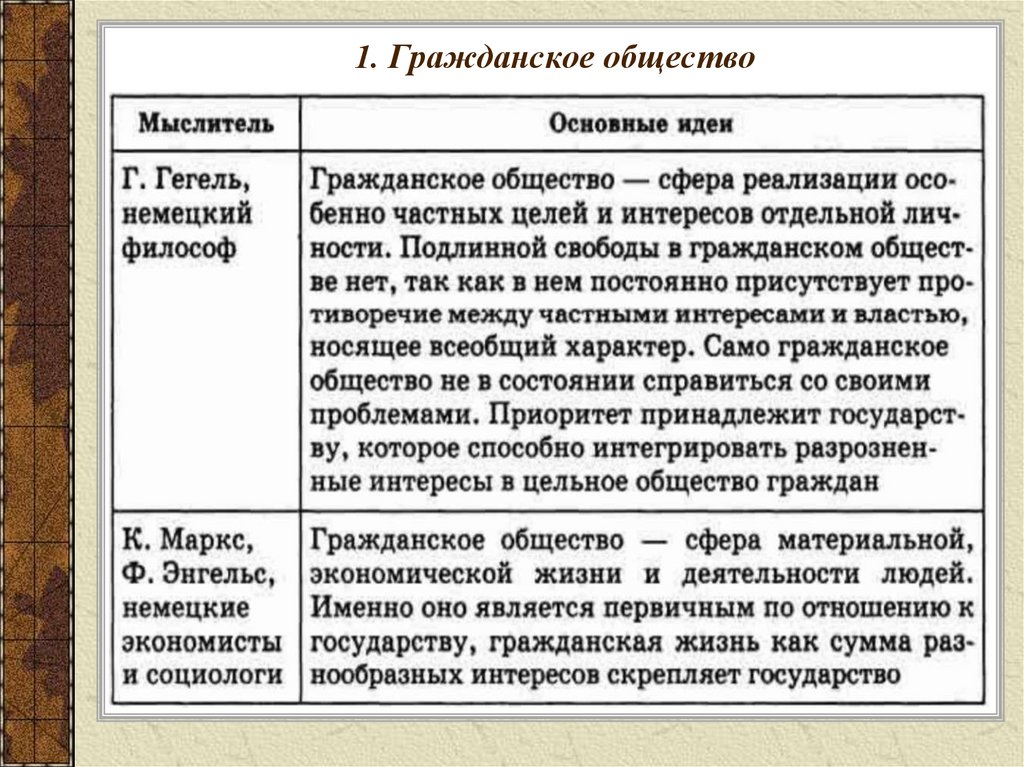

Второй этап. Начало XVIII — конец XIX века. Характеризуется развитием идей гражданского общества и части теории и практики в контексте наиболее развитых в промышленном отношении странах формируется «в виде первоначального капитализма», в основе которого лежат идеи и принцип всеобщего формально-юридического равенства, а также частное предпринимательство. Наряду с этим, становятся все более актуальными идеи самостоятельного существования общества, базирующиеся на правовой основе и допускающие лишь минимальное 15 вмешательство государства в организацию его внутренней жизни. В работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784 г.) Эммануил Кант (1724-1804гг.) ставит в ряд величайших проблем распространение на всю человеческую общность такого государственного устройства как правовое гражданское общество, целесообразность которой подтверждает сама природа, потому что только в таком обществе, где его членам предоставляется «величайшая свобода, а стало быть, существует полный антагонизм, и тем не менее, самое точное определение и обеспечение свободы ради совместимости ее со свободой других» возможно достижение высшей цели самой природы развития всех заложенных в человечестве задатков. Помимо проблем связанных с проблемами соотношения общества и государства, на данном этапе особое внимание придается также вопросам места и роли человека в общественной жизни и в государственной системе. Причем, индивид представлен в работах мыслителей того времени ни с позиций идеального подхода к сущности и самости человека, а раскрывается с позиций объективной реалистичной характеристики человека, его негативного влияния, в том виде, в котором его породила сама природа. Б. Спиноза писал так: «Поскольку люди обуревают гневом, завистью или каким-нибудь другим ненавистническим аффектом, поскольку они влекутся врозь и друг другу враждебны, и потому они должны внушать тем больший страх, насколько более они могут и насколько они хитрее и коварнее по сравнению с остальными животными». Определяя место и роль человека в обществе, государственной системе и природе, мыслитель исходит из того, как и «большинство», что «люди в природе являются как бы государством в государстве» Г.В. Гегель дал представление о гражданском обществе как о сфере действия частного интереса, в которую он включил: семейное и сословное устройство, религии, правые отношения, понятия морали и образованности, приверженность законности и соблюдение взаимных юридических 16 интересов.

Помимо проблем связанных с проблемами соотношения общества и государства, на данном этапе особое внимание придается также вопросам места и роли человека в общественной жизни и в государственной системе. Причем, индивид представлен в работах мыслителей того времени ни с позиций идеального подхода к сущности и самости человека, а раскрывается с позиций объективной реалистичной характеристики человека, его негативного влияния, в том виде, в котором его породила сама природа. Б. Спиноза писал так: «Поскольку люди обуревают гневом, завистью или каким-нибудь другим ненавистническим аффектом, поскольку они влекутся врозь и друг другу враждебны, и потому они должны внушать тем больший страх, насколько более они могут и насколько они хитрее и коварнее по сравнению с остальными животными». Определяя место и роль человека в обществе, государственной системе и природе, мыслитель исходит из того, как и «большинство», что «люди в природе являются как бы государством в государстве» Г.В. Гегель дал представление о гражданском обществе как о сфере действия частного интереса, в которую он включил: семейное и сословное устройство, религии, правые отношения, понятия морали и образованности, приверженность законности и соблюдение взаимных юридических 16 интересов. Противостояние индивидов друг другу, по мнению Гегеля, играло огромную роль для развития гражданского общества: «…каждый для себя – цель, все другие для него ничто. Но без соотношения с другими он не может достигнуть всего объема своих целей» В своих работах он рассматривал государство в качестве «действительной нравственной идеи», как «нравственный дух» и как «очевидную, самой себе ясную, субстанциональную волю» и призывал разграничивать данное понятие с феноменом гражданского общества, «одним принципом» которого «является конкретное лицо». Анализ «гражданского общества» как явления и категории с материалистической точки зрения провели К. Маркс и Ф. Энгельс. Их идеи о том, что вместе с основательностью исторического действия будет расти и объем массы, делом которой оно является, о диалектической взаимосвязи экономических, политических и правовых явлений, о путях преодоления политического отчуждения в гражданском обществе оставили глубокий след в теории гражданского общества. Категория гражданского общества возникла в восемнадцатом веке, в связи с высвобождением феномена собственности из античного и средневекового общественного устройства.

Противостояние индивидов друг другу, по мнению Гегеля, играло огромную роль для развития гражданского общества: «…каждый для себя – цель, все другие для него ничто. Но без соотношения с другими он не может достигнуть всего объема своих целей» В своих работах он рассматривал государство в качестве «действительной нравственной идеи», как «нравственный дух» и как «очевидную, самой себе ясную, субстанциональную волю» и призывал разграничивать данное понятие с феноменом гражданского общества, «одним принципом» которого «является конкретное лицо». Анализ «гражданского общества» как явления и категории с материалистической точки зрения провели К. Маркс и Ф. Энгельс. Их идеи о том, что вместе с основательностью исторического действия будет расти и объем массы, делом которой оно является, о диалектической взаимосвязи экономических, политических и правовых явлений, о путях преодоления политического отчуждения в гражданском обществе оставили глубокий след в теории гражданского общества. Категория гражданского общества возникла в восемнадцатом веке, в связи с высвобождением феномена собственности из античного и средневекового общественного устройства. И именно поэтому государство стало рассматриваться самостоятельно, параллельно с гражданским обществом и отдельно от него. Карл Маркс (1818-1883гг.) рассматривает гражданское общество как систему институтов материальных, экономических и производственных отношений, которые соотносятся с производительными силами и образуют базисную основу государства. По Марксу, актор (гражданское общество) первично по отношению к субъекту, в качестве которого выступает государство, и их взаимоотношения выстраиваются в рамках компромисса между индивидуальной свободой гражданина и властью государства, которое выступает основополагающим элементом политической организации жизни общества. 17 среды пришло новое, более адекватное восприятие государства, «материализованное» в теориях правового и социального государства, а вместе с тем и гражданского общества. Гражданское общество представлено И.И. Кравченко в качестве системы самостоятельных и независимых государства социальных институтов и отношений, призванных создавать условия, способствующие самореализации отдельных индивидов и социальных групп, удовлетворению индивидуальных и коллективных потребностей и интересов.

И именно поэтому государство стало рассматриваться самостоятельно, параллельно с гражданским обществом и отдельно от него. Карл Маркс (1818-1883гг.) рассматривает гражданское общество как систему институтов материальных, экономических и производственных отношений, которые соотносятся с производительными силами и образуют базисную основу государства. По Марксу, актор (гражданское общество) первично по отношению к субъекту, в качестве которого выступает государство, и их взаимоотношения выстраиваются в рамках компромисса между индивидуальной свободой гражданина и властью государства, которое выступает основополагающим элементом политической организации жизни общества. 17 среды пришло новое, более адекватное восприятие государства, «материализованное» в теориях правового и социального государства, а вместе с тем и гражданского общества. Гражданское общество представлено И.И. Кравченко в качестве системы самостоятельных и независимых государства социальных институтов и отношений, призванных создавать условия, способствующие самореализации отдельных индивидов и социальных групп, удовлетворению индивидуальных и коллективных потребностей и интересов. А.И. Соловьев считает, что в гражданском обществе отдельная личность и создаваемые ею общественные объединения, предстают в качестве самостоятельного фактора влияния в обществе, который оказывается противопоставленным государству, с одной стороны, и конкурирующим с ним, с другой. Данное противопоставление государства и гражданского общества является следствием бинарных отношений. По мнению Э. Геллнера, появление гражданского общества разрывает связь авторитета власти и социальной жизни общества. Гражданское общество в отличие от государства не рассчитывает на позицию священного института. Отдельно от института государства гражданское общество рассматривается Р. Дарендорфом. Фундаментом гражданского общества в его понимании выступает рынок и общественность. Возникновение, изменение и существование гражданского общества обусловлено эволюционно-историческим развитием автономной, независимой от государства сферы. На микроуровнем рассмотрении феномен гражданского общества находится в тесной связи с феноменом правового государства.

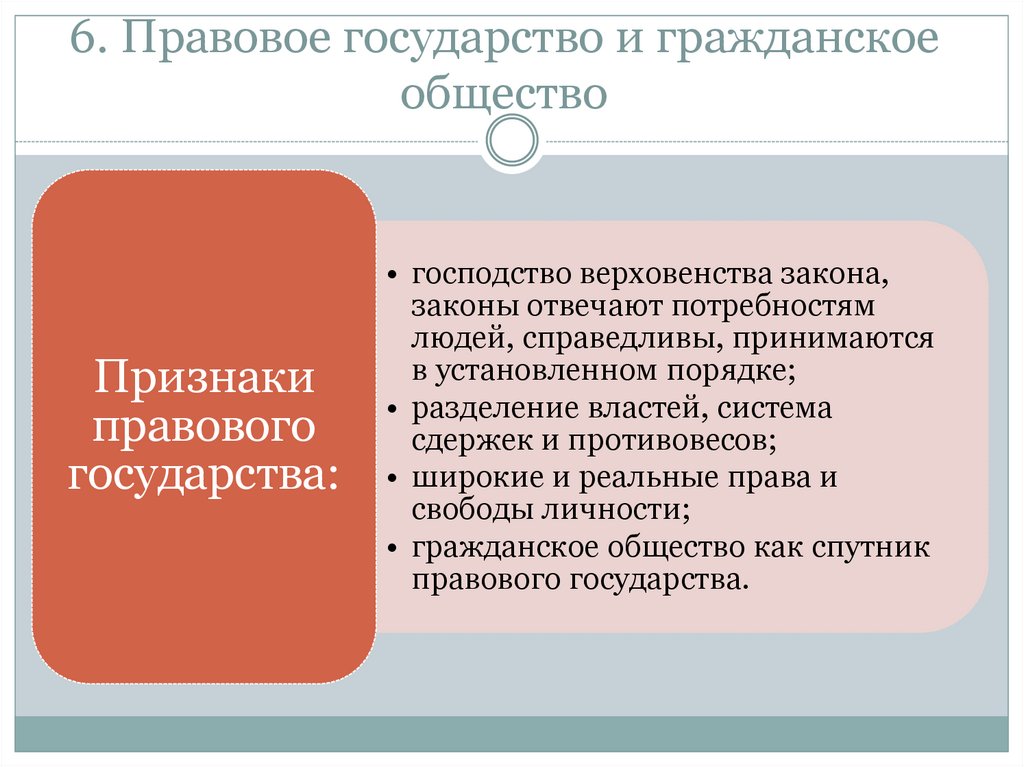

А.И. Соловьев считает, что в гражданском обществе отдельная личность и создаваемые ею общественные объединения, предстают в качестве самостоятельного фактора влияния в обществе, который оказывается противопоставленным государству, с одной стороны, и конкурирующим с ним, с другой. Данное противопоставление государства и гражданского общества является следствием бинарных отношений. По мнению Э. Геллнера, появление гражданского общества разрывает связь авторитета власти и социальной жизни общества. Гражданское общество в отличие от государства не рассчитывает на позицию священного института. Отдельно от института государства гражданское общество рассматривается Р. Дарендорфом. Фундаментом гражданского общества в его понимании выступает рынок и общественность. Возникновение, изменение и существование гражданского общества обусловлено эволюционно-историческим развитием автономной, независимой от государства сферы. На микроуровнем рассмотрении феномен гражданского общества находится в тесной связи с феноменом правового государства. Данное взаимодействие самостоятельно от государственного управления и влияния, и осуществляется в условиях организации и функционирования демократически-правовой формы государственного управления и власти. 20 РАЗДЕЛ 3. Характер становления гражданского общества в современных российских условиях Как отмечает Р. Дарендорф: «В идеале гражданское общество никто не строит, оно возникает самостоятельно. Кто-то создает колледж, кто-то партию, кто-то начинает выпускать газету, кто-то объединяет людей в самостоятельную общественную организацию, кто-то налаживает производство хорошей обуви или вкусного хлеба. Именно в результате подобных преобразований формируется гражданское общество, начинающее развиваться по принципу «множественного единства». На открытии Гражданского форума, состоявшегося 22—23 ноября 2001 г., В. В. Путин заявил что, «перед властью в целом может стоять только одна задача — сформировать максимально благоприятную среду для развития гражданского общества. Без действительно партнерских отношений между ними не может быть сильного государства, ни процветающего благополучного общества.

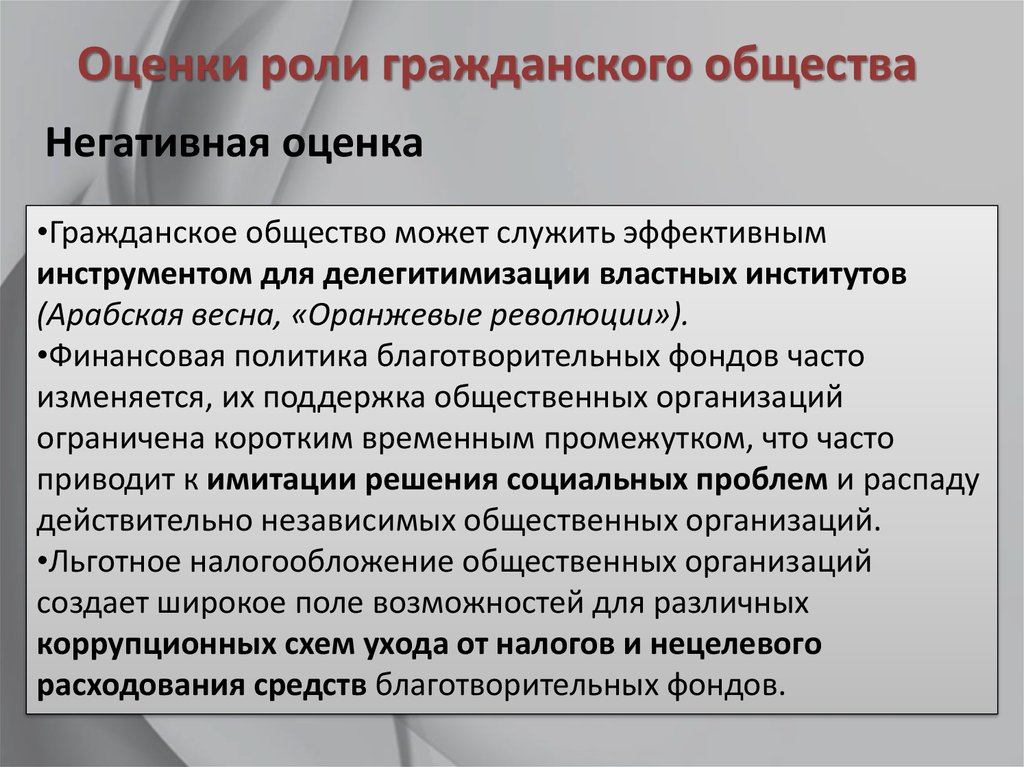

Данное взаимодействие самостоятельно от государственного управления и влияния, и осуществляется в условиях организации и функционирования демократически-правовой формы государственного управления и власти. 20 РАЗДЕЛ 3. Характер становления гражданского общества в современных российских условиях Как отмечает Р. Дарендорф: «В идеале гражданское общество никто не строит, оно возникает самостоятельно. Кто-то создает колледж, кто-то партию, кто-то начинает выпускать газету, кто-то объединяет людей в самостоятельную общественную организацию, кто-то налаживает производство хорошей обуви или вкусного хлеба. Именно в результате подобных преобразований формируется гражданское общество, начинающее развиваться по принципу «множественного единства». На открытии Гражданского форума, состоявшегося 22—23 ноября 2001 г., В. В. Путин заявил что, «перед властью в целом может стоять только одна задача — сформировать максимально благоприятную среду для развития гражданского общества. Без действительно партнерских отношений между ними не может быть сильного государства, ни процветающего благополучного общества. Здесь нужен диалог на равных» [1, с. 121]. Формирование гражданского общества происходит только при наличии правового государства, которые логически предполагают друг друга, одно без другого невозможно. Взаимодействие структур гражданского общества и государственных органов пока далеки от идеала. Основная причина в том, что в нашей стране еще не завершен процесс становления как зрелого гражданского общества так и сильного демократического государства, хотя и то и другое уже сложилось в основных чертах. Социальный потенциал гражданского общества в современной России пока невелик. В ходе либеральных реформ сложился механизм торможения становлению гражданского общества, правового государства, опасность которого стала осознаваться правящей политической элитой. Делается вывод о том, что преодолевая трудности и проблемы Россия найдет свой образ гражданского общества, который будет соответствовать ее истории. 21 Это формирует в обществе тип опасной политической культуры наблюдателей, не способствует формированию гражданского общества.

Здесь нужен диалог на равных» [1, с. 121]. Формирование гражданского общества происходит только при наличии правового государства, которые логически предполагают друг друга, одно без другого невозможно. Взаимодействие структур гражданского общества и государственных органов пока далеки от идеала. Основная причина в том, что в нашей стране еще не завершен процесс становления как зрелого гражданского общества так и сильного демократического государства, хотя и то и другое уже сложилось в основных чертах. Социальный потенциал гражданского общества в современной России пока невелик. В ходе либеральных реформ сложился механизм торможения становлению гражданского общества, правового государства, опасность которого стала осознаваться правящей политической элитой. Делается вывод о том, что преодолевая трудности и проблемы Россия найдет свой образ гражданского общества, который будет соответствовать ее истории. 21 Это формирует в обществе тип опасной политической культуры наблюдателей, не способствует формированию гражданского общества. Большой проблемой, тормозящей формирование гражданского общества в нашем государстве, является ситуация социальной аномии: одна ценностно- нормативная система разрушена, другая еще не сформировалась. Для современной России еще характерно наличие устойчивых стереотипов массового политического сознания, сформированных тоталитарным режимом. Это, прежде всего, государственно-патерналистский комплекс, а именно восприятие государственной власти либо как источника благ, либо как причину всех бед. А также уравнительность, жертвенность и слабая ответственность индивида за собственную жизнь, перенесение этой ответственности на надличностные инстанции. Новые либеральные ценности усвоены российским обществом в ограниченном масштабе, либо важной ценностью выступают пока неограниченный индивидуализм, выражающий готовность человека ради достижения своих целей идти напролом. Имеет смысл отказаться от наиболее радикальных постулатов либеральной концепции как не отвечающих российским национальным интересам и тормозящих процесс формирования гражданского общества и обратить внимание на установки демократической концепции.

Большой проблемой, тормозящей формирование гражданского общества в нашем государстве, является ситуация социальной аномии: одна ценностно- нормативная система разрушена, другая еще не сформировалась. Для современной России еще характерно наличие устойчивых стереотипов массового политического сознания, сформированных тоталитарным режимом. Это, прежде всего, государственно-патерналистский комплекс, а именно восприятие государственной власти либо как источника благ, либо как причину всех бед. А также уравнительность, жертвенность и слабая ответственность индивида за собственную жизнь, перенесение этой ответственности на надличностные инстанции. Новые либеральные ценности усвоены российским обществом в ограниченном масштабе, либо важной ценностью выступают пока неограниченный индивидуализм, выражающий готовность человека ради достижения своих целей идти напролом. Имеет смысл отказаться от наиболее радикальных постулатов либеральной концепции как не отвечающих российским национальным интересам и тормозящих процесс формирования гражданского общества и обратить внимание на установки демократической концепции. Важной проблемой стал этнорегиональный характер гражданского общества. Это связано с тем, что Россия евразийская, полиэтническая страна, в которой разрыв в степени зрелости и по уровню развития гражданский отношений в различных регионах слишком велик. в силу природных условий, хозяйственного и бытового уклада, местных традиций, культурных, национальных, конфессиональных и политических особенностей. Данное обстоятельство существенно затрудняет развитие гражданского процесса на полиэтническом пространстве современной России. Государственным органам и учреждениям всех уровней надлежит оказывать всяческую поддержку, помощь многочисленным национальным 22 политика государства была направлена на создание, прежде всего, правовой основы для обеспечения основополагающих прав и свобод, вместе с тем, меньшее значение уделялось проблемам политической социализации личности, воспитания ответственного гражданина своей страны. Государство с демократическими стандартами и ориентирами должно создавать условия для формирования личности с высоким уровнем правового сознания, умеющей делать выбор, создавать объединения для решения возникающих проблем.

Важной проблемой стал этнорегиональный характер гражданского общества. Это связано с тем, что Россия евразийская, полиэтническая страна, в которой разрыв в степени зрелости и по уровню развития гражданский отношений в различных регионах слишком велик. в силу природных условий, хозяйственного и бытового уклада, местных традиций, культурных, национальных, конфессиональных и политических особенностей. Данное обстоятельство существенно затрудняет развитие гражданского процесса на полиэтническом пространстве современной России. Государственным органам и учреждениям всех уровней надлежит оказывать всяческую поддержку, помощь многочисленным национальным 22 политика государства была направлена на создание, прежде всего, правовой основы для обеспечения основополагающих прав и свобод, вместе с тем, меньшее значение уделялось проблемам политической социализации личности, воспитания ответственного гражданина своей страны. Государство с демократическими стандартами и ориентирами должно создавать условия для формирования личности с высоким уровнем правового сознания, умеющей делать выбор, создавать объединения для решения возникающих проблем. Практика зарубежных стран показывает, что невысокий уровень политической культуры порождает пассивность в обществе, а низкий ее уровень способствует отчужденности масс от решения государственных задач. Президентом Российской Федерации утверждены основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, закрепившие факторы, влияющие на формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания. К их числу относятся: «характер воспитания и моральный климат в семье, качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях, распространение и использование доступных для восприятия информационных материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, доступность и понятность оказываемых в системе государственной и муниципальной службы услуг населению, доступность правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности судов и многое другое» [14, с.87]. Соответственно, развитие данных составляющих и будет способствовать переходу на следующий уровень современного развития нашей страны.

Практика зарубежных стран показывает, что невысокий уровень политической культуры порождает пассивность в обществе, а низкий ее уровень способствует отчужденности масс от решения государственных задач. Президентом Российской Федерации утверждены основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, закрепившие факторы, влияющие на формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания. К их числу относятся: «характер воспитания и моральный климат в семье, качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях, распространение и использование доступных для восприятия информационных материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, доступность и понятность оказываемых в системе государственной и муниципальной службы услуг населению, доступность правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и эффективность деятельности судов и многое другое» [14, с.87]. Соответственно, развитие данных составляющих и будет способствовать переходу на следующий уровень современного развития нашей страны. Долгое время ориентиром для нашей страны являлась демократия западного образца. Сегодня мы видим ее несовершенство и несостоятельность, следовательно, необходимо искать собственный путь развития, возрождая национальные идеи, духовность, патриотизм и высокие моральные ценности. 25 В современных условиях способствовать демократическому прогрессу России способна только внутренне свободная и ответственная личность, способная оценивать и переоценивать происходящие общественно- политические и экономические процессы. С учетом российской действительности, чрезвычайно актуальным остается усиление элемента ответственности на всех уровнях. Формирование ответственной личности будет способствовать становлению в будущем ответственного аппарата государственного управления. Баранов П.П. отмечает: «…государство, не вмешиваясь в частную жизнь человека, устанавливает правовые нормы и обеспечивает их соблюдение всеми своими учреждениями и законами. Оно очерчивает те пределы, в которых гражданин может действовать по собственному усмотрению, не посягая на права и свободы других граждан» [15, с.

Долгое время ориентиром для нашей страны являлась демократия западного образца. Сегодня мы видим ее несовершенство и несостоятельность, следовательно, необходимо искать собственный путь развития, возрождая национальные идеи, духовность, патриотизм и высокие моральные ценности. 25 В современных условиях способствовать демократическому прогрессу России способна только внутренне свободная и ответственная личность, способная оценивать и переоценивать происходящие общественно- политические и экономические процессы. С учетом российской действительности, чрезвычайно актуальным остается усиление элемента ответственности на всех уровнях. Формирование ответственной личности будет способствовать становлению в будущем ответственного аппарата государственного управления. Баранов П.П. отмечает: «…государство, не вмешиваясь в частную жизнь человека, устанавливает правовые нормы и обеспечивает их соблюдение всеми своими учреждениями и законами. Оно очерчивает те пределы, в которых гражданин может действовать по собственному усмотрению, не посягая на права и свободы других граждан» [15, с. 161]. Неотвратимость ответственности любого уровня, высокий уровень позитивной составляющей ответственности – вот вестники России будущего. Становление гражданского общества, подлинно демократического, правового государства в нашей стране – это длительный, трудоемкий процесс, который потребует многих десятилетий. Данный процесс потребует усилий всех заинтересованных слоев общества и государства в целом. Первоочередной современной задачей здесь является воспитание нового поколе- ния граждан с высоким уровнем правовой культуры, правосознания, ответственности, граждан, преданных своей стране и своему народу. Особенности гражданского общества в России Отмечая взаимосвязь природы и социума, уместно вспомнить слова Ф. Энгельса: «Действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания» 99 . Материалистическая философия исходит из предпосылки, что окружающий нас материальный мир в процессе своей эволюции развивается от природных форм к формам общественным.

161]. Неотвратимость ответственности любого уровня, высокий уровень позитивной составляющей ответственности – вот вестники России будущего. Становление гражданского общества, подлинно демократического, правового государства в нашей стране – это длительный, трудоемкий процесс, который потребует многих десятилетий. Данный процесс потребует усилий всех заинтересованных слоев общества и государства в целом. Первоочередной современной задачей здесь является воспитание нового поколе- ния граждан с высоким уровнем правовой культуры, правосознания, ответственности, граждан, преданных своей стране и своему народу. Особенности гражданского общества в России Отмечая взаимосвязь природы и социума, уместно вспомнить слова Ф. Энгельса: «Действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания» 99 . Материалистическая философия исходит из предпосылки, что окружающий нас материальный мир в процессе своей эволюции развивается от природных форм к формам общественным. 26 Человек и общество выходят из природы, и, являясь порождением природного мира, они до конца своей жизни будут сохранять с ним неразрывную связь. С одной стороны, человеческое общество нацелено на эксплуатацию материальных ресурсов и окружающей его естественной среды с целью удовлетворения возрастающих потребностей. С другой стороны, возрастающая эксплуатация окружающего мира ведет к уничтожению условий удовлетворения: к разрушению природных систем, нарушению способности биосферы к саморегуляции, к загрязнению окружающей среды и возникновению серьезных экологических бедствий. Современные концепции развития гражданского общества, ставя в центре внимания человека с его интересами и потребностями, полностью игнорируют естественный природный фактор. Несмотря на развитие техники и научного знания, роль природного фактора с течением времени не только не снижается, но и продолжает непрерывно возрастать. С нашей стороны «ошибочно было бы полагать, что роль субъективного фактора возрастает за счет объективных условий … роль материальных условий все более возрастает.

26 Человек и общество выходят из природы, и, являясь порождением природного мира, они до конца своей жизни будут сохранять с ним неразрывную связь. С одной стороны, человеческое общество нацелено на эксплуатацию материальных ресурсов и окружающей его естественной среды с целью удовлетворения возрастающих потребностей. С другой стороны, возрастающая эксплуатация окружающего мира ведет к уничтожению условий удовлетворения: к разрушению природных систем, нарушению способности биосферы к саморегуляции, к загрязнению окружающей среды и возникновению серьезных экологических бедствий. Современные концепции развития гражданского общества, ставя в центре внимания человека с его интересами и потребностями, полностью игнорируют естественный природный фактор. Несмотря на развитие техники и научного знания, роль природного фактора с течением времени не только не снижается, но и продолжает непрерывно возрастать. С нашей стороны «ошибочно было бы полагать, что роль субъективного фактора возрастает за счет объективных условий … роль материальных условий все более возрастает. Не так уж далеки от нас те времена, когда уголь, нефть, электричество не имели никакого значения. А сейчас без этих средств производства и жизни нельзя представить себе существование общества». Социоприродная проблематика превращается в главный вопрос современности, на фоне которого неизбежно отходят на второстепенный план проблемы культуры, политики и идеологии. 27 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Абакумов, С. А. От гражданского форума до создания Общественной палаты РФ (2001—2005) / С. А. Абакумов. — М., 2005. 2. Дарендорф, Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф // Вопросы философии. — 1990. — № 9. 3. Пляйс, Я. Возникновение и этапы развития гражданского общества / Я. Пляйс // Обозреватель. — 2007. — № 5. — С. 65—67. 4. Соловьев А. И. Три облика государства — три стратегии гражданского общества / А. И. Соловьев // Полис. — 2011. — № 6. 5. Саква, Р. Режимная система и гражданское общество в России / Р. Саква // Полис. — 2010. — № 1. 6. Парасюк Е.

Не так уж далеки от нас те времена, когда уголь, нефть, электричество не имели никакого значения. А сейчас без этих средств производства и жизни нельзя представить себе существование общества». Социоприродная проблематика превращается в главный вопрос современности, на фоне которого неизбежно отходят на второстепенный план проблемы культуры, политики и идеологии. 27 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Абакумов, С. А. От гражданского форума до создания Общественной палаты РФ (2001—2005) / С. А. Абакумов. — М., 2005. 2. Дарендорф, Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф // Вопросы философии. — 1990. — № 9. 3. Пляйс, Я. Возникновение и этапы развития гражданского общества / Я. Пляйс // Обозреватель. — 2007. — № 5. — С. 65—67. 4. Соловьев А. И. Три облика государства — три стратегии гражданского общества / А. И. Соловьев // Полис. — 2011. — № 6. 5. Саква, Р. Режимная система и гражданское общество в России / Р. Саква // Полис. — 2010. — № 1. 6. Парасюк Е. А. Идея гражданского общества в российском правоведении // Журнал российского права. 2010. N 12. 7. Грудцына Л. Ю. Политические партии, гражданское общество и государство // Законодательство и экономика. 2009. N 10. 8. Грудцына Л. Ю. Правовая природа и формы взаимодействия гражданского общества и государства // Законодательство и экономика. 2007. N 11. 9. Рябев В. В. Социально-политические предпосылки формирования гражданского общества в современной России // Вестник МГТУ. 2004. N 1. 10. Солоцкий Д. Г. Демократические выборы как основа формирования гражданского общества // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 3. 11. Орлова О. В. Автономия личности и автономия гражданского общества // Государство и право. 2006. N 1. 12. Гриб В. В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права. 2010. N 23. 13. Остапенко А. С. Общественные объединения в контексте «демократии участия»: диалог гражданского общества и государства // Государственная власть и местное самоуправление.

А. Идея гражданского общества в российском правоведении // Журнал российского права. 2010. N 12. 7. Грудцына Л. Ю. Политические партии, гражданское общество и государство // Законодательство и экономика. 2009. N 10. 8. Грудцына Л. Ю. Правовая природа и формы взаимодействия гражданского общества и государства // Законодательство и экономика. 2007. N 11. 9. Рябев В. В. Социально-политические предпосылки формирования гражданского общества в современной России // Вестник МГТУ. 2004. N 1. 10. Солоцкий Д. Г. Демократические выборы как основа формирования гражданского общества // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 3. 11. Орлова О. В. Автономия личности и автономия гражданского общества // Государство и право. 2006. N 1. 12. Гриб В. В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права. 2010. N 23. 13. Остапенко А. С. Общественные объединения в контексте «демократии участия»: диалог гражданского общества и государства // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. N 8. 30 14. Струсь К. А. Развитие идеи гражданского общества в истории социально-философской и политической мысли // История государства и права. 2010. N 12. 15. Солоцкий Д. Г. Демократические выборы как основа формирования гражданского общества // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 3. 31

2010. N 8. 30 14. Струсь К. А. Развитие идеи гражданского общества в истории социально-философской и политической мысли // История государства и права. 2010. N 12. 15. Солоцкий Д. Г. Демократические выборы как основа формирования гражданского общества // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 3. 31

Подборка по базе: 2. меняющееся общество.docx, Тема 1.1 Задачи службы ДОУ в организации и правовое регулировани, Анализ ЕГЭ по обществознанию.odt, Аннотация Акутальные вопросы обществознания.docx, Лабораторная работа Гражданское правоИгнашова ВА Чу20ГУ111.docx, Контрольная работа по обществознанию за 1 четверть.docx, программа общество усовершенствованная – копия.docx, План-конспект урока новейшей истории в 9 классе_Мир к началу XXв, Политика и власть тематический тест по обществознанию 9 класс.do, 20170206 обществознание.pdf

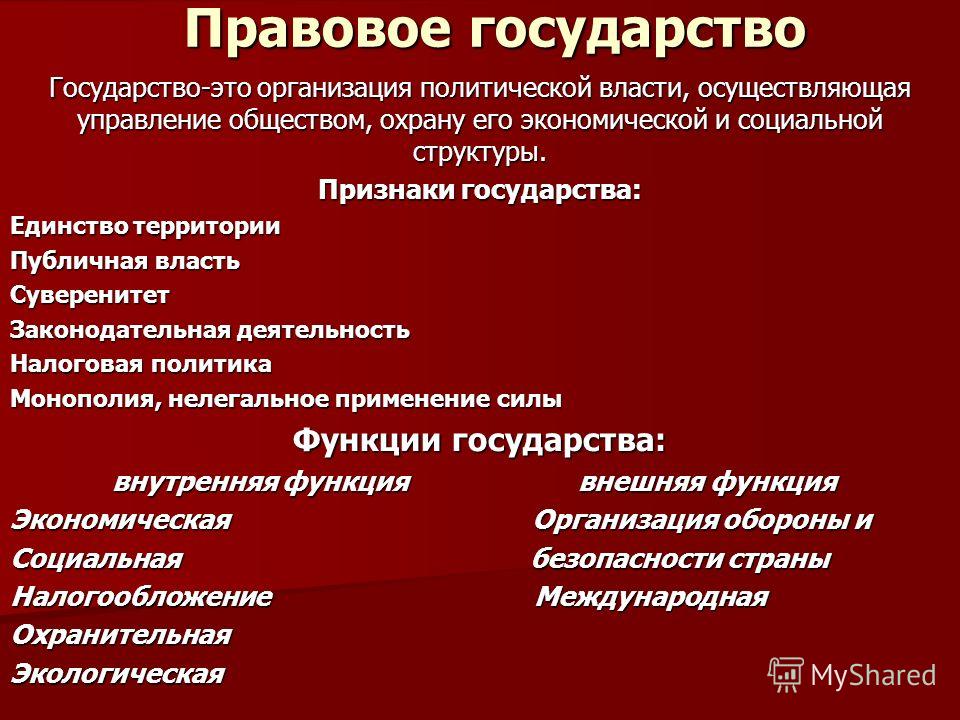

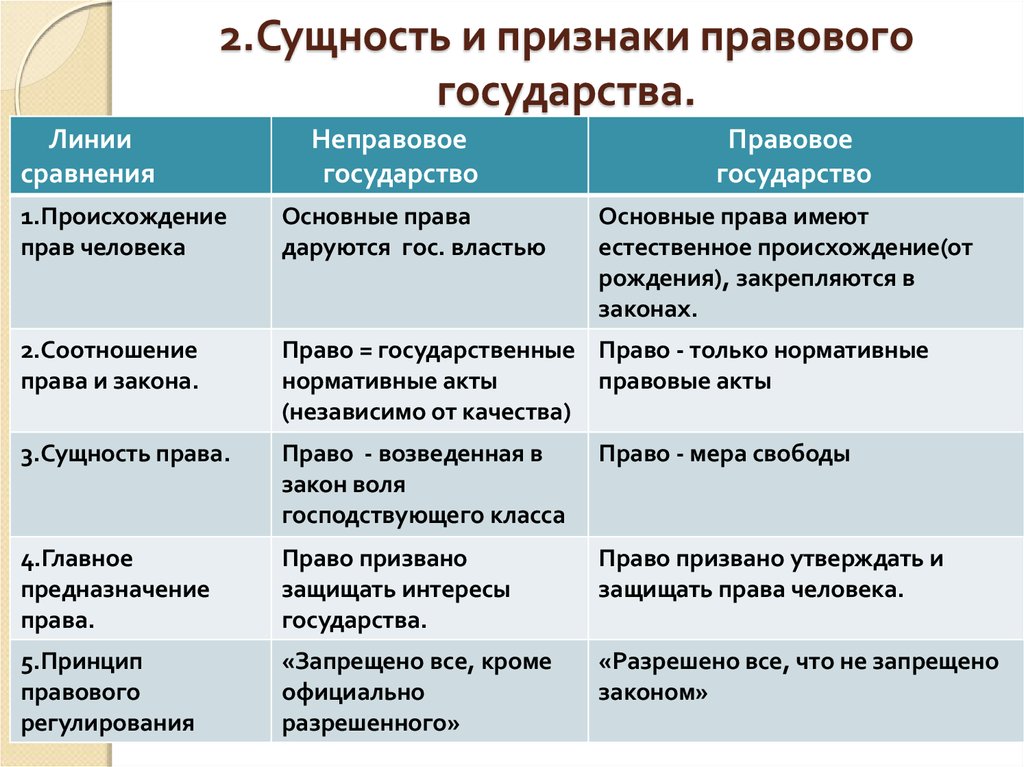

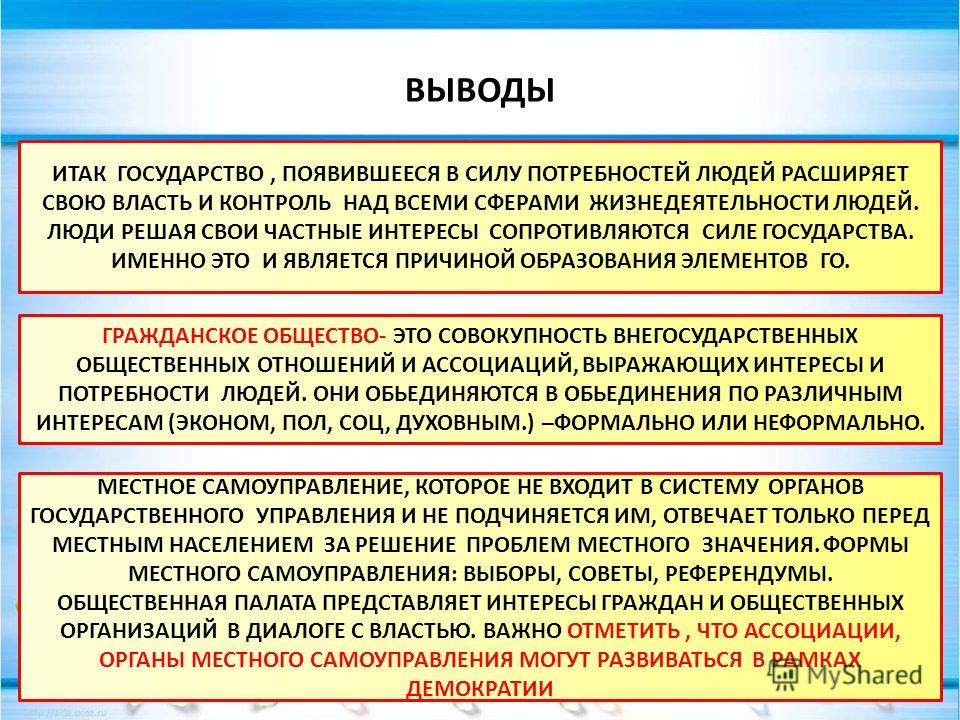

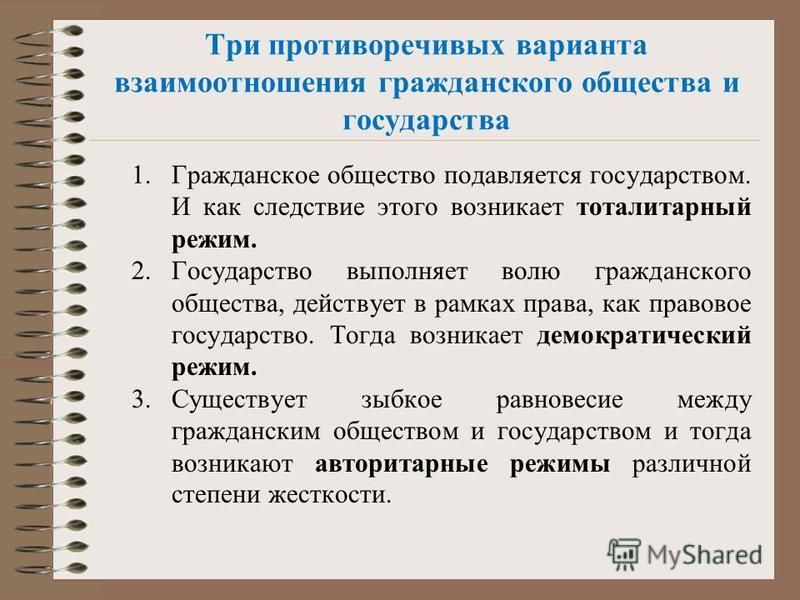

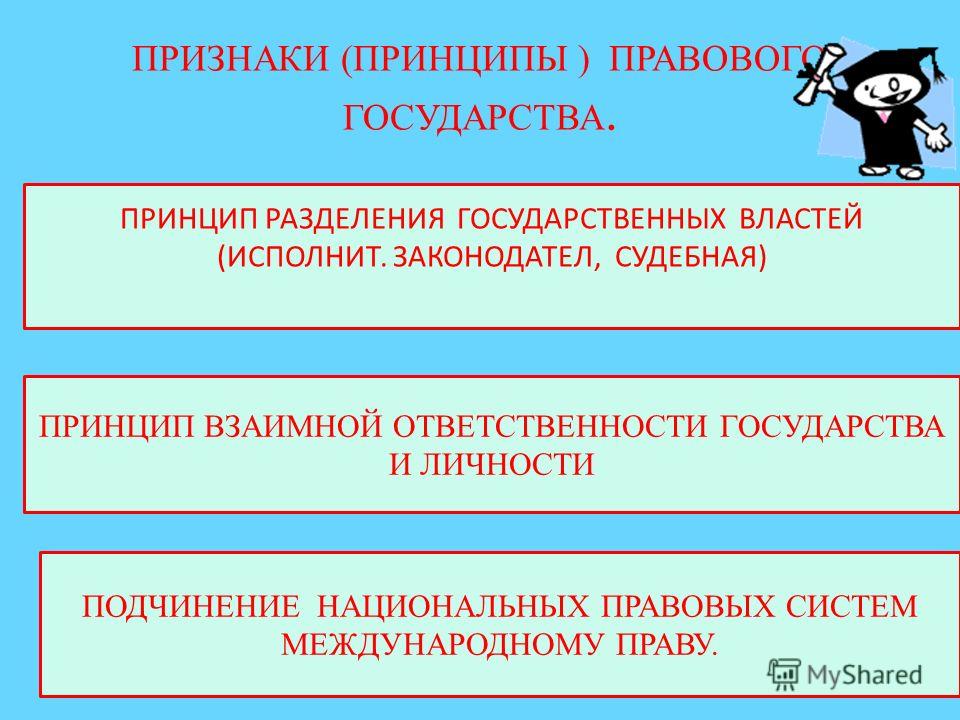

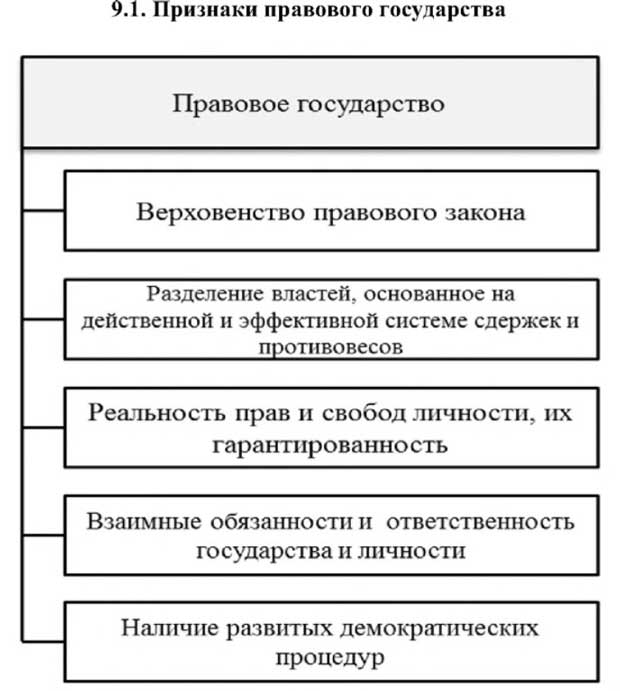

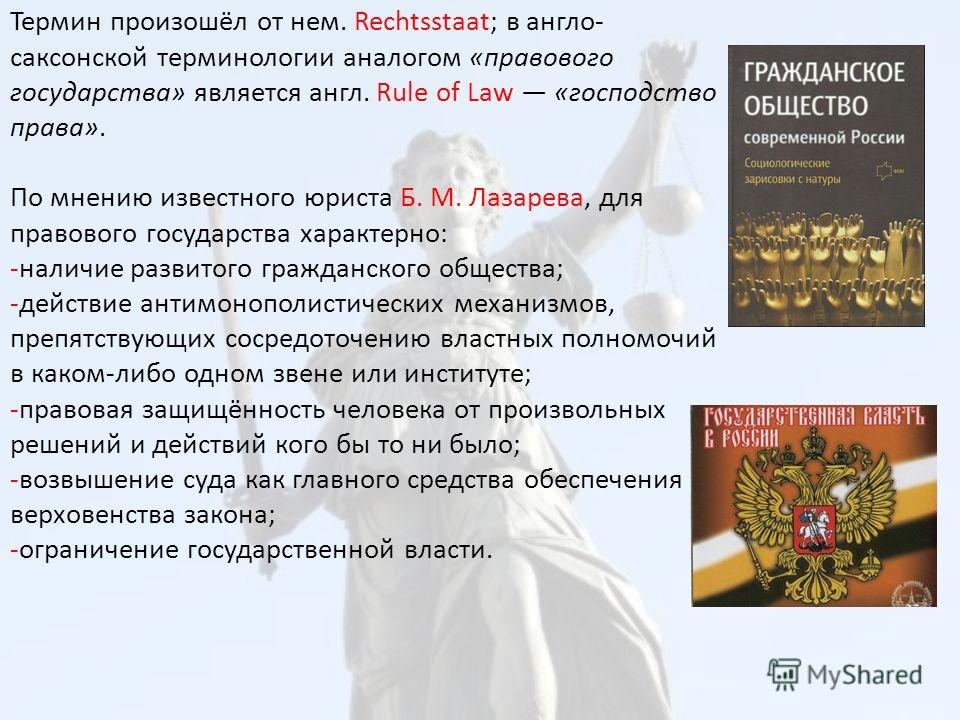

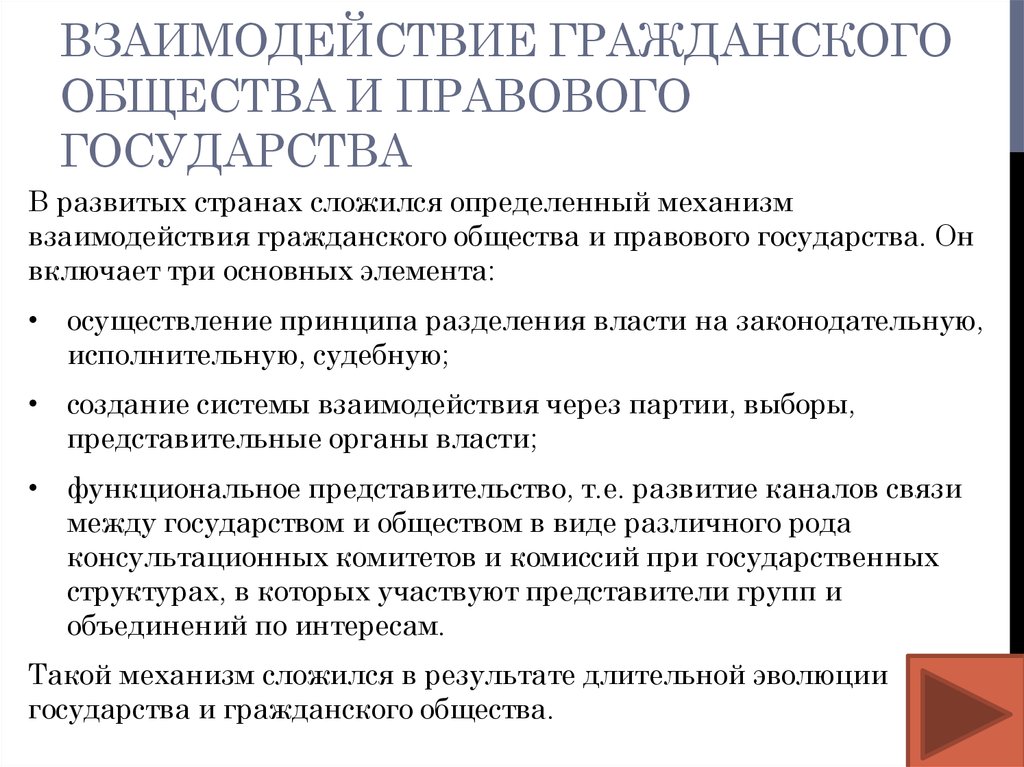

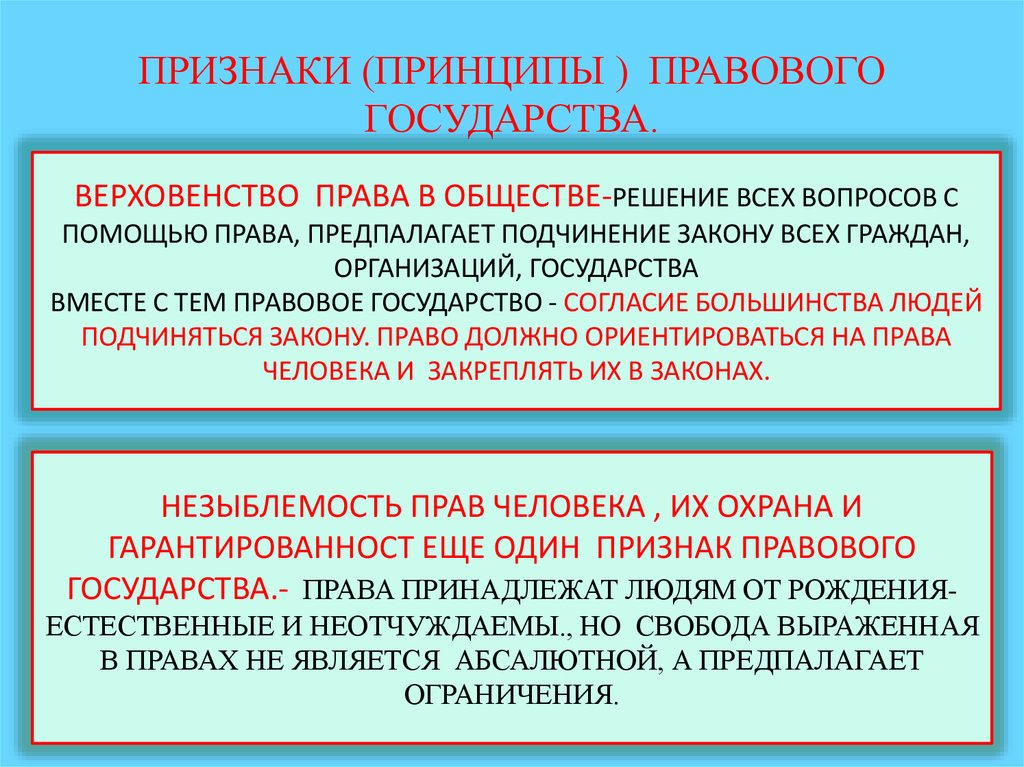

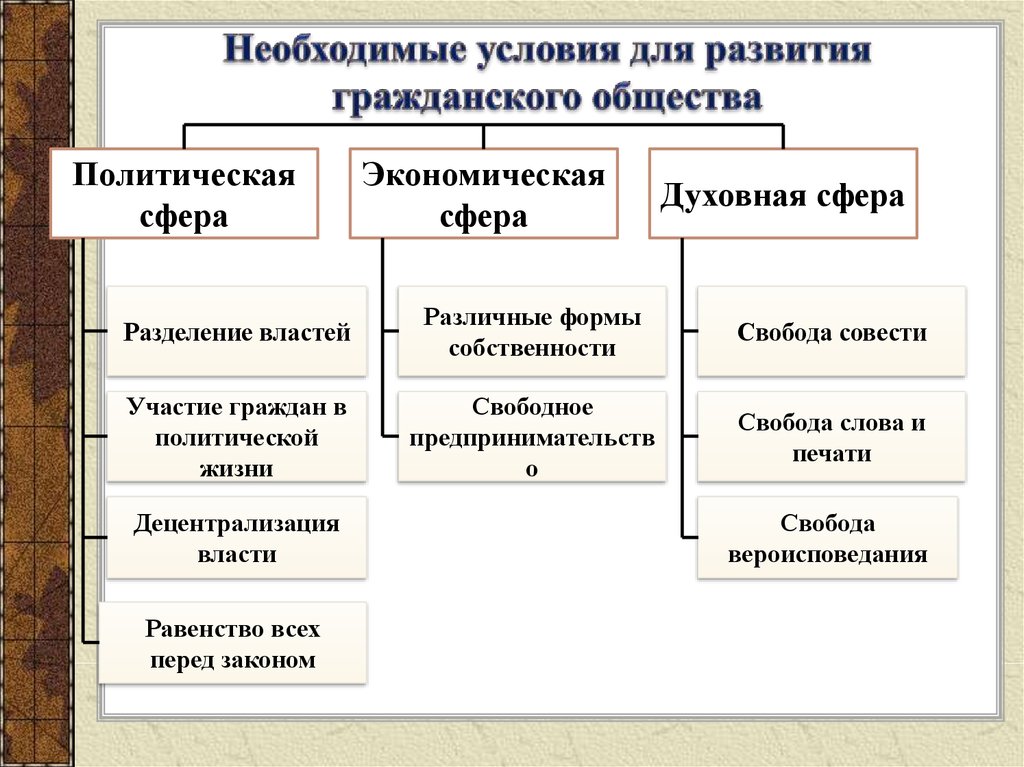

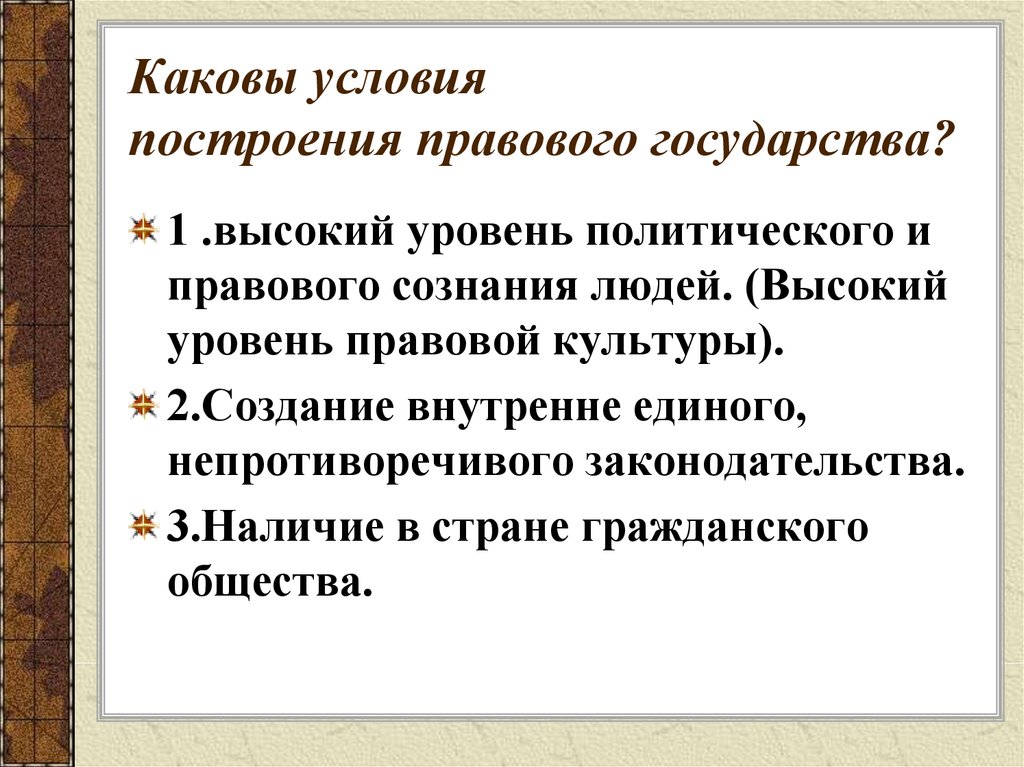

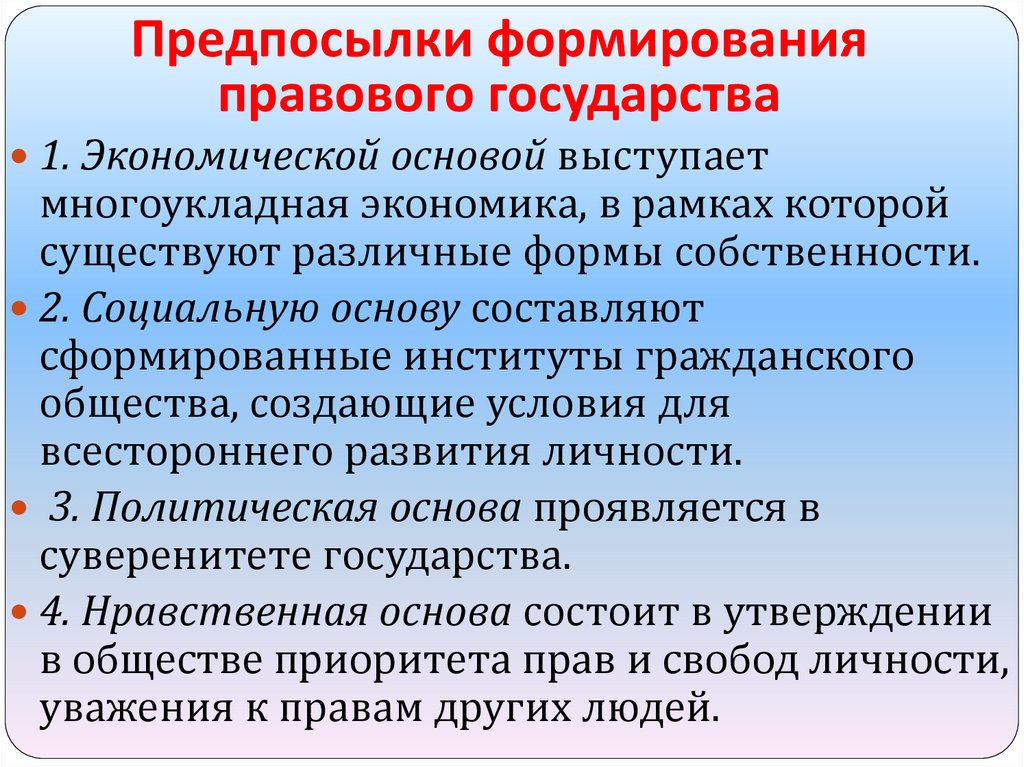

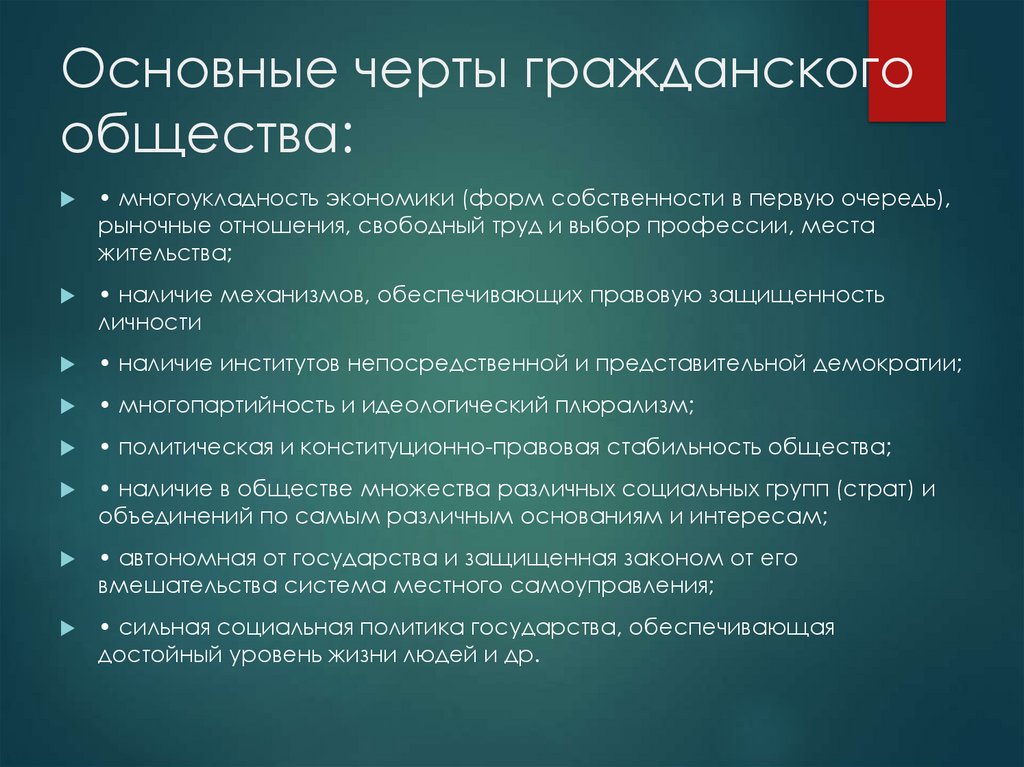

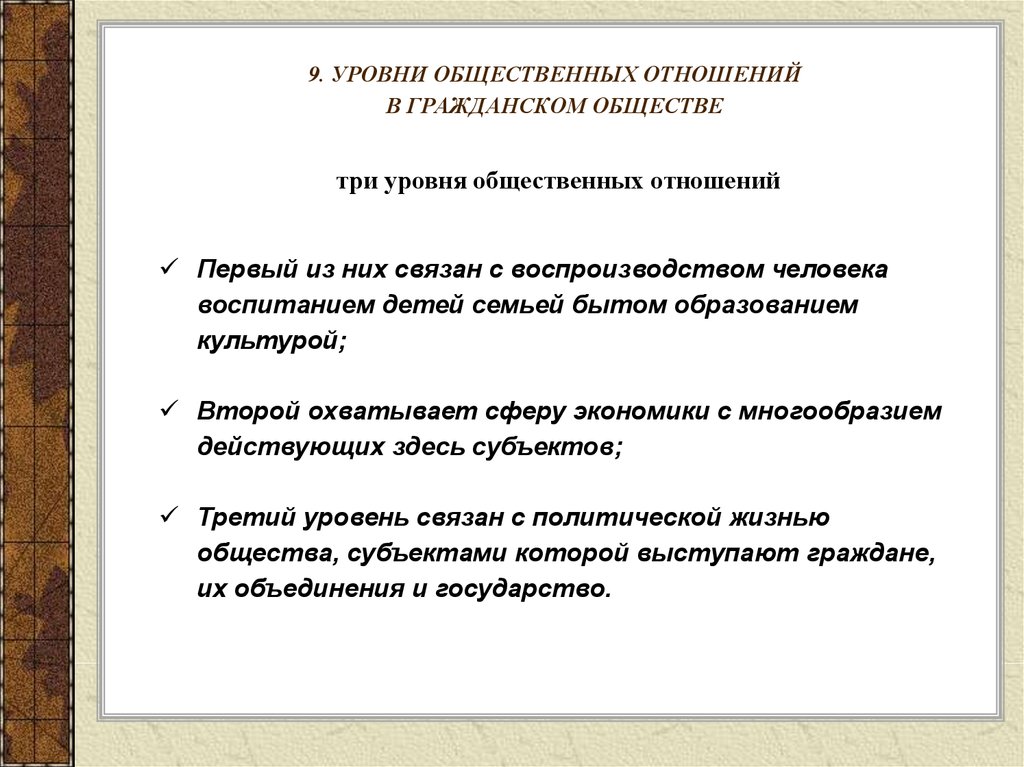

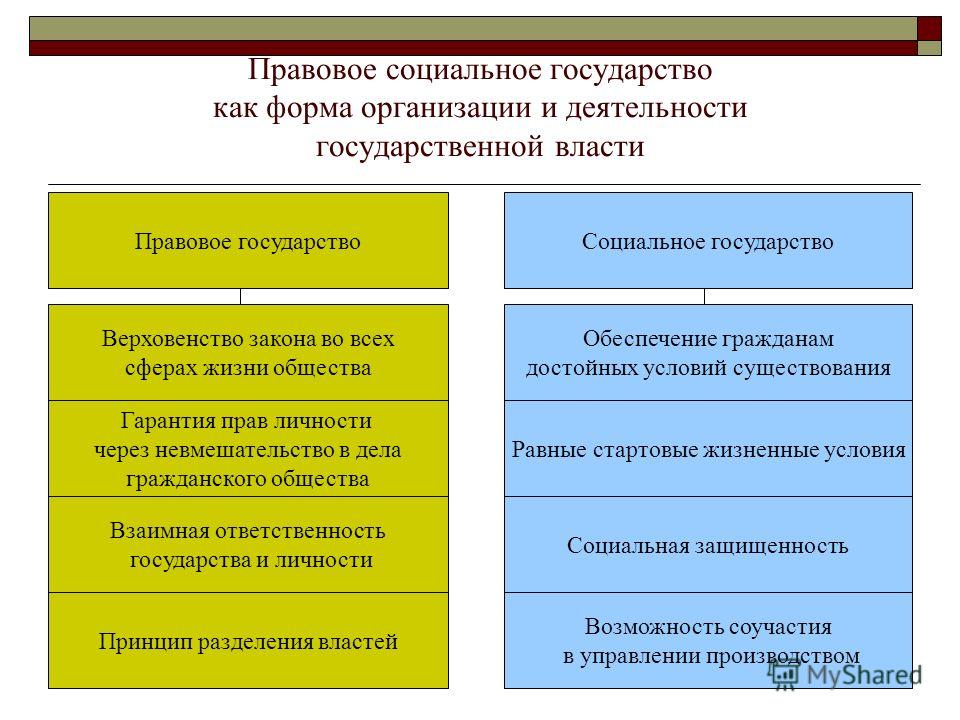

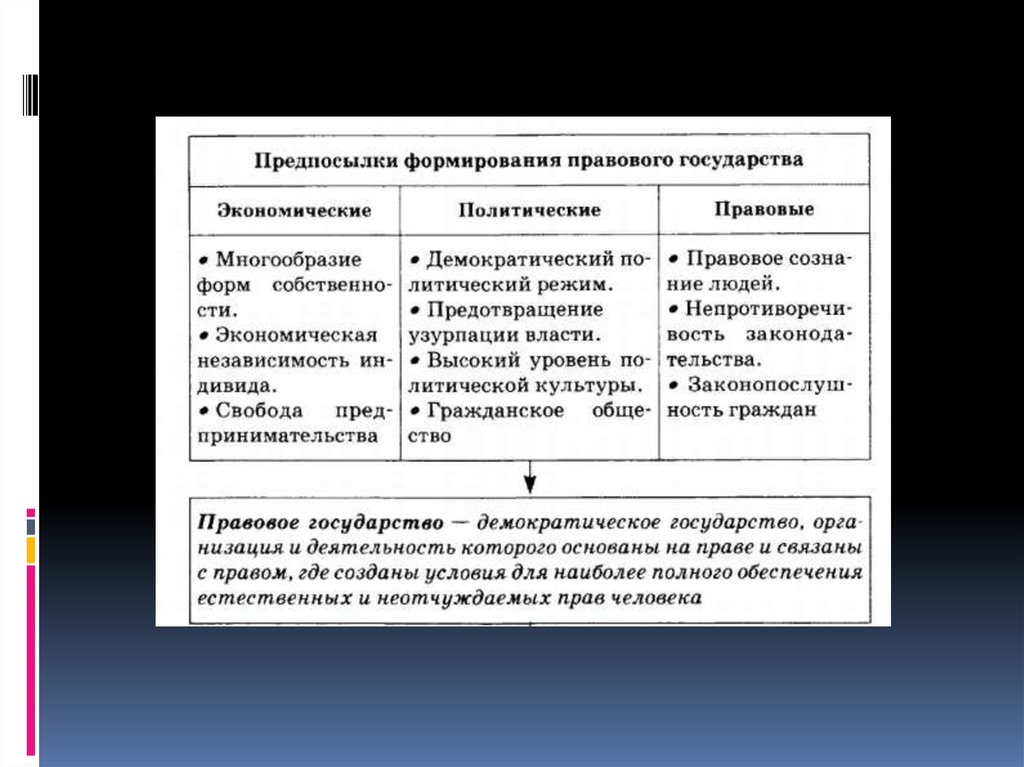

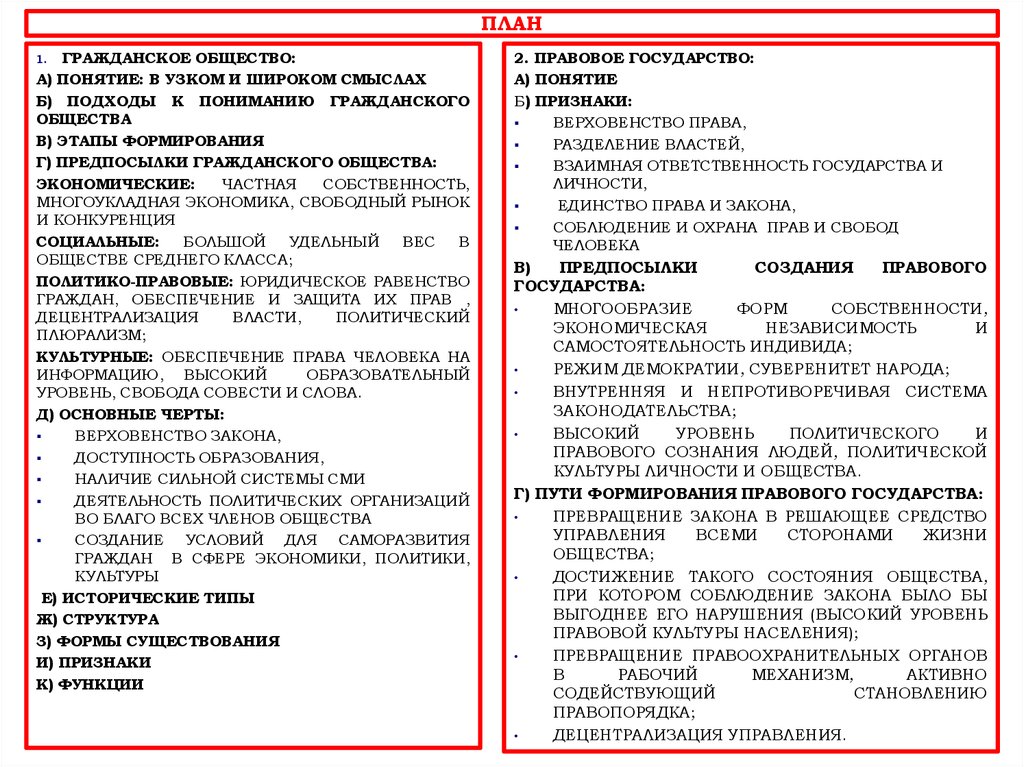

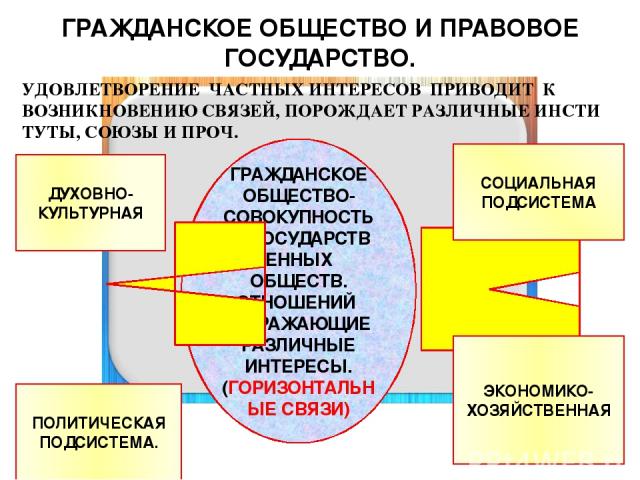

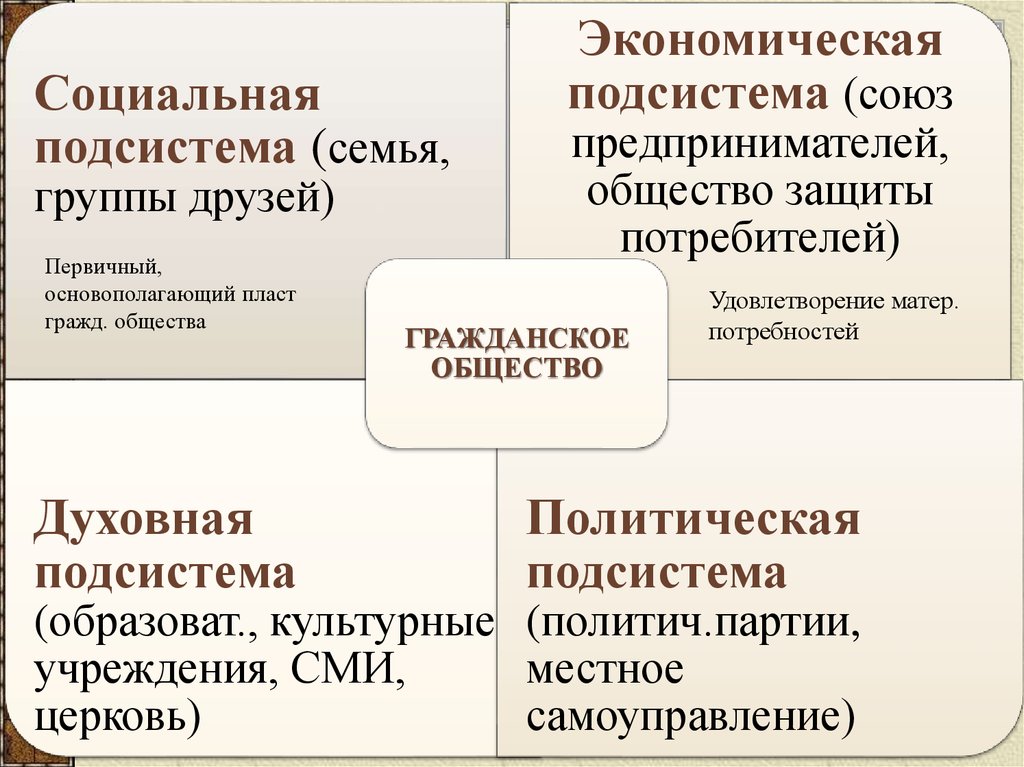

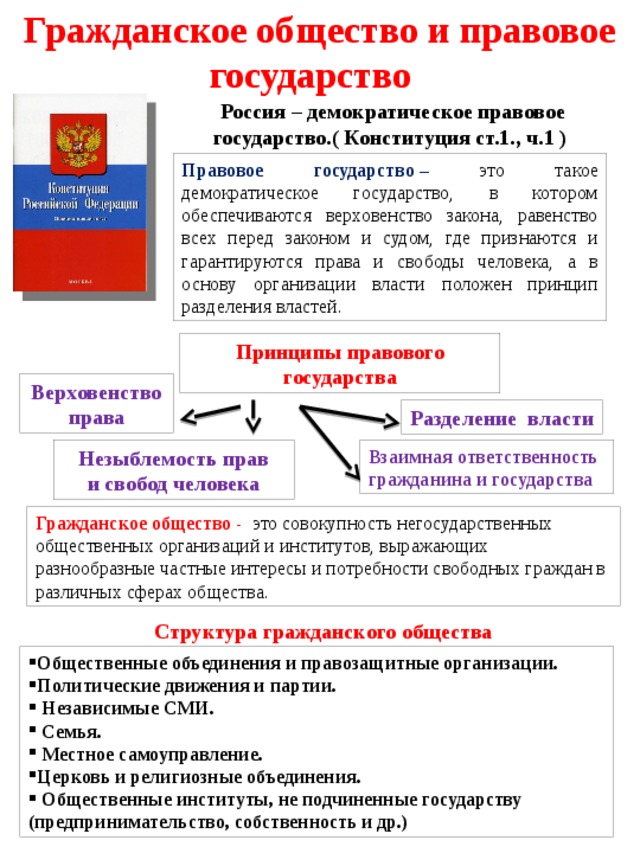

КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» Группа Во20Ю111в Преподаватель ВОЛОГДА 2021 г. Введение…………………………………………………………………………………………………….3 1.Понятие и структура гражданского общества………………………………………….. 4 2.Правовое государство: принципы и пути формирования…………………………. 8 3.Соотношение гражданского общества и правового государства………………12 4.Проблемы становления гражданского общества и правового государства в России………………………………………………………………………………………………………17 Заключение……………………………………………………………………………………………… 21 Список использованной литературы………………………………………………………… 22 Введение В настоящее время в условиях проведения в России экономических и политических реформ решаются задачи формирования государственно-организованного общества на правовых началах, формируется гражданское общество, основанное на свободе граждан, и новая роль государства, признающая приоритет прав человека. Гражданское общество – это своеобразный спутник правового государства, то есть правовое государство появляется в той стране, в которой существует не просто общество людей, а гражданское общество. Актуальность выбранной темы заключается в том, что проблема соотношения гражданского общества и правового государства, являющаяся предметом исследования, принадлежит к числу фундаментальных научных проблем, которая появилась с возникновением государства. С тех пор вопрос о взаимоотношении власти и общества стоит в центре всеобщего внимания, что явилось причиной многих социальных конфликтов, политических переворотов и революций. Эта проблема также актуальна и в настоящее время. Целью данной работы является исследование взаимного функционирования гражданского общества и правового государства, а также выявление препятствий, стоящих на пути построения в Российской Федерации правового государства и гражданского общества. В ходе исследования поставлены следующие задачи: – исследовать понятие и структуру гражданского общества; – проанализировать принципы и пути формирования правового государства; – сделать выводы о соотношении гражданского общества и правового государства; – определить проблемы становления гражданского общества и правового государства в России. 1.Понятие и структура гражданского общества Одна из основополагающих целей российских реформ – построение гражданского общества. Актуальность теоретических и практических аспектов понятия «гражданское общество» обусловлена очевидным повышением роли граждан и их добровольных объединений во всех сферах жизнедеятельности человеческого общества – экономической, политической, социальной, духовной. В трудах ученых прошлого и современности гражданское общество рассматривается, анализируется и описывается все более всестороннее, вбирая в себя различные общечеловеческие ценности, приобретает все большую смысловую многовариантность. Понятие «гражданское общество» исторически претерпевало изменения. В трудах Аристотеля, Макиавелли, Локка, Гоббса, Монтескье, Руссо, Канта, Гегеля, Маркса, Бакунина и других гражданское общество анализируется и описывается достаточно всесторонне. Например, Макиавелли считал, что сущность политического организма заключается в согласовании повиновения государству и свободы в ассоциации, обществе. Народный суверенитет является высшим по отношению к государству, народ имеет право на свержение абсолютизма. Особая заслуга в разработке теории гражданского общества и его взаимосвязей с государством принадлежит Гегелю, считавшему гражданское общество системой потребностей, основанной на частной собственности системой имущественных, сословных, правовых и др. отношений. [См.: 11, 15] Карл Маркс понимал под гражданским обществом организацию семьи, сословий и классов, отношения собственности и распределения, вообще формы и способы существования и функционирования общества, действительной жизни и деятельности человека, Маркс подчеркивал их объективный характер и экономическое основание. Философы Древней Греции отождествляли гражданское общество и политическое общество, или государство. Такой подход сохранялся практически до XVIII в. Однако, переход от средневековья к новому времени, начало формирования гражданского общества требовали и осознания различий между гражданским обществом и правовым государством. «Гражданское общество – это система самостоятельных и независимых от государства общественных: институтов и отношений, которая призвана обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, реализации частных интересов и потребностей». [6, 74] Сущностное единство гражданского общества состоит в совокупности общественных отношений (экономических, социальных, политических и т.д.), формальных и неформальных структур, в рамках которых имеет место удовлетворение многообразных потребностей и реализация интересов индивидов и групп, тождественных достигнутому уровню общественного развития. Критерием отнесения общественных отношений и институтов к сфере гражданского общества является удовлетворение потребностей и реализация интересов личности. В различных источниках понятие «гражданское общество» трактуется по-разному, но основная идея одна. Гражданское общество – это, прежде всего, наличие развитой многообразной структуры, отражающей многообразие интересов различных групп и слоев, развитой и разветвленной демократии; высокий уровень интеллектуального, психологического развития членов общества, их способности к самодеятельности при включенности в тот или иной институт гражданского общества; законообеспеченность населения, то есть функционирование правового государства. [См.: 2, 35]. Гражданское общество в узком, собственном значении неразрывно связано с правовым государством, они не существуют друг без друга. Важнейшей предпосылкой формирования гражданского общества является ликвидация сословных привилегий и возрастание значения человеческой личности, человека, который превращается из подданного в гражданина с равными юридическими правами со всеми другими гражданами. Правовой характер гражданского общества, его соответствие высшим требованиям справедливости и свободы является первой важнейшей качественной характеристикой такого общества. Вторая качественная характеристика гражданского общества носит функциональный характер. Основные функции по налаживанию совместной деятельности членов гражданского общества в отдельных сферах (предпринимательства и других форм экономической деятельности, семейных отношений, личной жизни и т. п.) должны осуществляться в этом случае не с помощью орудий и средств стоящей над обществом государственной власти как «особой публичной власти», а самим обществом на подлинно демократических, самоуправленческих началах, а в сфере рыночной экономики – прежде всего на началах экономической саморегуляции. Третья качественная особенность гражданского общества, которая характеризует его высшие ценности и главную цель функционирования. В отличие от первоначальных представлений о гражданском обществе, основанных на абсолютизации частных интересов (их главные носители, естественно, частные собственники), современная общедемократическая концепция постиндустриального гражданского общества должна быть основана на признании необходимости обеспечения оптимального, гармоничного сочетания частных и общественных интересов. Главная цель функционирования современного гражданского общества заключается в удовлетворении материальных и духовных потребностей человека, в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а государство в этом случае (в условиях правового гражданского общества) неизбежно приобретает характер социального государства. С учетом отмеченных качественных характеристик можно определить понятие гражданского общества как основанную на самоорганизации систему социально-экономических и политических отношений, функционирующих в правовом режиме социальной справедливости, свободы, удовлетворения материальных и духовных потребностей человека как высшей ценности гражданского общества. Современное гражданское общество имеет следующую структуру: 1. Добровольно сформировавшиеся первичные общности людей (семья, кооперация, ассоциация, хозяйственные корпорации, общественные организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения). 2. Совокупность негосударственных неполитических отношений в обществе: экономических, социальных, семейных, духовных, нравственных, религиозных и других: это производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы. 3. Сфера самопроявления свободных индивидов и их организаций, огражденная законами от прямого вмешательства в нее со стороны государственной власти. Таким образом, структура гражданского общества развитых стран представляет собой широкую сеть общественных отношений, различных добровольных организаций граждан, их ассоциаций, лоббистских и иных групп, муниципальных коммун, благотворительных фондов, клубов по интересам, творческих, кооперативных объединений, потребительских, спортивных обществ, общественно-политических, религиозных и иных организаций и союзов. Гражданское общество – это саморазвивающаяся и самоуправляемая система. Индивиды, объединяясь в различные организации, устанавливая между собой разнообразные отношения, реализуя свои порой противоположные интересы, тем самым обеспечивают гармоническое, целенаправленное развитие общества без вмешательства государства как политической властной силы. Гражданское общество имеет достаточно сложную структуру, которая представляет собой внутреннее строение общества, отражающее многообразие и взаимодействие его составляющих, обеспечивающее целостность и динамизм развития. Системообразующим началом, генерирующим интеллектуальную и волевую энергию общества, является человек с его естественными потребностями и интересами, внешне выраженными в юридических правах и обязанностях. Составляющими частями (элементами) структуры выступают различные общности и объединения людей и устойчивые взаимосвязи (отношения) между ними. Структуру современного российского гражданского общества можно представить в виде пяти основных систем, отражающих соответствующие сферы его жизнедеятельности. Это социальная (в узком смысле слова), экономическая, политическая, духовно-культурная и информационная системы. Социальная система охватывает совокупность объективно сформировавшихся общностей людей и взаимоотношений между ними. Это первичный, основополагающий пласт гражданского общества, оказывающий определяющее влияние на жизнедеятельность других его подсистем. Прежде всего это блок отношений, связанных с продолжением рода человеческого, воспроизводством человека, продлением его жизни, воспитанием детей. Второй блок составляют отношения, отражающие сугубо социальную сущность человека. Это конкретные отношения человека с человеком как непосредственно, так и в различных коллективах. Третий блок образуют опосредованные отношения между большими социальными общностями людей (группами, слоями, классами, нациями, расами). Экономическая система представляет собой совокупность экономических институтов и отношений, в которые вступают люди в процессе реализации отношений собственности, производства, распределения, обмена и потребления совокупного общественного продукта. В качестве первичного слоя здесь выступают отношения собственности. Политическую систему составляют целостные саморегулирующиеся элементы (организации) – государство, политические партии, общественно-политические движения, объединения и отношения между ними. Сущностным слоем здесь являются отношения власти, которые пронизывают политическую систему во всех ее средах, на всех этапах ее существования. Помимо властных существует целая система политических отношений, охватывающих проблемы объединения граждан в общественно-политические организации, свободы слова, гарантий избирательных прав граждан, функционирования форм непосредственной демократии. Духовно-культурная система образуется из отношений между людьми, их объединениями, государством и обществом в целом по поводу духовно-культурных благ и соответствующих материализованных институтов, учреждений (образовательных, научных, культурных, религиозных), через которые реализуются эти отношения. Информационная система складывается в результате общения людей друг с другом непосредственно и через средства массовой информации. В качестве ее структурных элементов могут выступать общественные, муниципальные и частные организации, учреждения, предприятия, а также граждане и их объединения, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации. Информационные отношения носят сквозной характер, они пронизывают все сферы гражданского общества. 2.Правовое государство: принципы и пути формирования Формально термин «правовое государство» появился в начале XIX века в трудах немецких юристов К.Т. Велькера, Р. Фон Моля, Р.Г. Шайста и других. Однако зачатки теории правового государства в виде идей гуманизма, широкого или ограниченного притязания господствующего класса принципам демократизма, установления и сохранения свободы, господства права и закона прослеживаются в рассуждениях передовых для своего времени людей, мыслителей-философов, историков, писателей и юристов Древней Греции, Рима, Индии, Китая и других стран Древнего мира. Правовое государство – это демократическое государство, где обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека и где в основу организации государственной власти положен принцип разделения властей. Современное правовое государство – это демократическое государство, в котором обеспечиваются права и свободы, участие народа в осуществлении власти. Это предполагает высокий уровень правовой и политической культуры, развитое гражданское общество. Основными признаками правового государства являются: верховенство закона во всех сферах жизни общества; деятельность органов правового государства, которая базируется на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; взаимная ответственность личности и государства; реальность прав и свобод гражданина, их правовая и социальная защищенность; политический и идеологический плюрализм, заключающийся в свободном функционировании различных партий, организаций, объединений, действующих в рамках конституции; наличие различных идеологических концепций, течений, взглядов; стабильность законности и правопорядка в обществе. Принципы правового государства – это основополагающие идеи (требования), определяющие в своей совокупности идеальную конструкцию (модель) государства, которое может называться правовым. Их формирование обусловлено объективными и субъективными факторами: уровнем развития культуры, науки, образования и других элементов, составляющих совокупный интеллект данной общественной системы; нравственно-духовным потенциалом общества; наличием или отсутствием стабильного механизма реализации правовых начал в деятельности государственных органов; степенью освоения конкретным человеком права как собственной свободы, осознанной и в необходимых случаях и необходимых пределах им самим ограниченной. С учетом исторических данных, общественной и государственной практики и с позиций современного научного знания можно выделить следующие принципы правового государства. 1. Принцип приоритета права. Принцип приоритета права заключается в необходимости рассмотрение всех вопросов общественной и государственной жизни с позиций права, закона; соединении общечеловеческих нравственно-правовых ценностей (разумность, справедливость) и формально-регулятивных ценностей права (нормативность, равенство всех перед законом) с организационно-территориальным делением общества и легитимной публичной властной силой; необходимость идеологически-правового обоснования любых решений государственных и общественных органов; наличие в государстве необходимых для выражения и действия права форм и процедур. 2. Принцип правовой защищенности человека и гражданина. Данный принцип носит первичный, комплексный, непреходящий и абсолютный характер. Человек как разумное и общественное существо в процессе своей жизни, общения создает различные организационные формы своего существования и устанавливает приемлемые для себя правила игры, нормы поведения. Комплексность заключается в том, что названный принцип лежит в основе всех взаимосвязей гражданина как с государством и его органами, так и с другими общественными образованиями, другими гражданами в рамках правовых отношений по поводу самых различных объектов. Непреходящий характер указанного принципа обусловлен естественным происхождением права, возникшего, по существу, из стремления человека сохранить, защитить свои жизнь, свободу, здоровье. Абсолютность этого принципа состоит в том, что все взаимоотношения индивида с государством должны строиться только на правовой основе. Принцип правовой защищенности в содержательном плане имеет специфические правовые признаки: равенство сторон и взаимная ответственность государства и гражданина, особые тип правового регулирования и форма правоотношений, стабильный правовой статус гражданина и система юридических гарантий его осуществления. 3. Принцип единства права и закона. В правовом государстве любой нормативно-правовой акт должен не только по форме и наименованию, но и по смыслу и содержанию быть правовым. Это означает, что он должен отражать естественно-правовые начала, соответствовать международно-правовым нормам о правах человека и гражданина, быть принятым легитимным органом государственной власти, законно избранным или назначенным. И наконец, при его издании должен быть использован весь комплекс правовых средств и приемов, выработанных мировой практикой. 4. Принцип правового разграничения деятельности различных ветвей государственной власти. Власть в государстве может олицетворять один человек или она может принадлежать группе лиц. В данном случае неважно, каким путем она приобретена (революция, гражданская война, переворот, по наследству). Но для правового государства характерным является демократический способ приобретения власти, наделение ею только в соответствии с правом, законом. Традиционная концепция разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную применительно к современным государствам должна пониматься как создание системы сдержек и противовесов, способствующих беспрепятственному осуществлению всеми ветвями власти своих функций. Правовое государство – это такая форма организации и деятельности государственной власти, при которой государство и граждане связаны взаимной ответственностью при безусловном главенстве Конституции, демократических законов и равенства всех перед законом. Рост производительных сил, изменение социальных и политических отношений в обществе в эпоху перехода от феодализма к капитализму порождают новые подходы к государству и пониманию его роли в организации общественных дел. Центральное место в них занимают проблемы правовой организации государственной жизни, исключающей монополизацию власти в руках одного лица или властного органа, утверждающей равенство всех перед законом, обеспечивающей индивидуальную свободу посредством права. Среди русских философов идеи правового государства тоже нашли свое отражение. Так, Г.Ф. Шершеневич отмечает следующие пути формирования и основные параметры правового государства: «1) для устранения произвола необходимо установление норм общественного права, которые определяют пределы свободы каждого и ограничивают одни интересы от других, в том числе и государственной организации, – отсюда идет идея господства права в управлении; 2) если личная инициатива требует простора, то государству достаточно ограничиться охраною субъективных прав; 3) чтобы новый порядок не нарушался самими органами власти, необходимо строго определить полномочия последних, отделив от исполнительной власти законодательную, утвердив самостоятельность судебной власти и допустив к соучастию в законодательстве выборные общественные элементы». Для России путь к правовому государству не был и никогда не будет простым и быстрым. Во-первых, гражданское общество в России только формируется, нестабильность общественных отношений порождает у населения безразличие к решению соответствующих проблем. Во-вторых, экономические проблемы решаются непоследовательно, в результате чего мы имеем однобокость процессов разгосударствления и приватизации, отсутствие среднего класса собственников. В-третьих, налицо кризисное состояние российской политической системы, а именно: нестабильность и неопределенность властных отношений, политическая неструктурированность общества, затянувшийся процесс реализации принципа разделения властей, низкий уровень политической культуры населения в целом и власть имущих в частности. В-четвертых, до сих пор требуют своего разрешения правовые вопросы. В России движение к созданию правового государства было заложено реформами 60-х годов XIX в. На путь реального его создания можно было встать после Февральской или Октябрьской революции, принятия Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа. 1 2 |

Правовое государство и гражданское общество 6, Теория государства и права

Пример готовой курсовой работы по предмету: Теория государства и права

Введение

1. Концепция правового государства

1.1. Понятие и признаки правового государства

1.2. Развитие идей правового государства

2. Сущность гражданского общества

2.1. Понятие и признаки гражданского общества

2.2. Становление гражданского общества

3. Соотношение гражданского общества и правового государства

Заключение

Список литературы

Содержание

Выдержка из текста

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, заключения. В введении поставлена цель исследования и определены задачи, исходя из поставленной цели. Также определены объект, предмет исследования и актуальность работы.

Также определены объект, предмет исследования и актуальность работы.

В настоящее время в условиях проведения в России экономических и политических реформ решаются задачи формирования государственно-организованного общества на правовых началах, формируется гражданское общество, основанное на свободе граждан, и новая роль государства, признающая приоритет прав человека.Гражданское общество – это спутник правового государства, т. правовое государство, появляется в той стране, в которой существует не просто сообщество людей, а гражданское общество.

В настоящее время вопрос об определении сути правового государства и гражданского общества все чаще рассматривается учеными и исследователями, что позволяет говорить о высокой степени изученности проблемы.

правовое государство и гражданское общество

Во-вторых, доктрина правового государства – одна из исторических форм интерпретации роли и места государства в мире и в обществе, его природы, ценностных и целевых ориентиров. Предмет исследования заключается в анализе политико-правовой мысли, определяющей понятие и сущность правового государства, а также проблемных моментов, возникающие при построении правового государства в РФ.

Предмет исследования заключается в анализе политико-правовой мысли, определяющей понятие и сущность правового государства, а также проблемных моментов, возникающие при построении правового государства в РФ.

Правовое государство и гражданское общество

Гражданское общество неотъемлемая часть правового государства, т. правовое государство возникает только в той стране где существует не простое общество людей а гражданское общество.

Полноценное гражданское общество возможно тогда, когда оно находится в состоянии равноправного партнёрства и качественного правового взаимодействия с государством.Основная цель контрольной работы заключается в комплексном и всестороннем анализе с политико-правовых позиций практики деятельности структур государства и гражданского общества в современной России. установить взаимосвязь правового государства и гражданского общества;

В современной российской юридической, политологической и социологической литературе исследованию гражданского общества посвящены работы К. С. Гаджиева, И.И. Кравченко, В.А. Варывдина, Е.Б. Гендзехадзе, Б.Я. Замбровского, М.В. Ильина, Б.И. Коваля. Указанными авторами было проанализировано понятие и действия отдельных элементов гражданского общества.

С. Гаджиева, И.И. Кравченко, В.А. Варывдина, Е.Б. Гендзехадзе, Б.Я. Замбровского, М.В. Ильина, Б.И. Коваля. Указанными авторами было проанализировано понятие и действия отдельных элементов гражданского общества.

Характер и распределение власти в обществе во многом зависит от степени независимости институтов гражданского общества от государства, а также от демократичности общественно-политической системы. В таком обществе власть концентрируется не в одних руках. Её разграничение осуществляется на полицентричной основе.