КУРСОВАЯ РАБОТА

КУРСОВАЯ РАБОТА

На тему: Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование в странах с развитой рыночной экономикой

План

Введение

1. Антимонопольная политика и антимонопольное законодательство: понятие, основные принципы.

2. Государственный контроль за монополистической деятельностью в странах с развитой рыночной экономикой

3. Анализ использования антимонопольного регулирования за рубежом и возможность его применения в Республике Беларусь

Заключение

Список использованных источников

Введение

Антимонопольная политика, безусловно, очень важна для экономики государства. Хорошо продуманные меры по регулированию монополий способствуют развитию конкуренции, стабилизации рынка и совершенствованию экономики в целом.

Еще в

прошлом веке во многих странах монополизм

был квалифицирован как экономическое

преступление против общества.

Соответственно были приняты, принимаются

и регулируются специальные законы,

направленные на предотвращение или

ослабление отрицательных последствий

монополизации рынков.

Система государственного регулирования экономики, сформировавшаяся во всех индустриально развитых странах, в качестве обязательного элемента предусматривает создание благоприятных условий для развития конкурирующей среды на рынке товаров и услуг. Антимонопольное регулирование – важнейшая составная часть экономической политики государства во всех странах с развитой рыночной экономикой. Антимонопольное регулирование – это целенаправленная государственная деятельность, осуществляемая на основании и в пределах, допускаемых действующим законодательством, по установлению и реализации правил ведения экономической деятельности на товарных рынках с целью защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных отношений.

Антимонопольное

регулирование в сочетании с поддержкой

отечественного предпринимательства и

организацией защиты прав потребителей

служат одним из существенных условий

успешного социально-экономического

развития Беларуси.

В данной курсовой работе я рассмотрю основные причины возникновения монополий; понятие, основные принципы антимонопольной политики и антимонопольного законодательства, особенности современной монополизации экономики; государственный контроль за монополистической деятельностью в странах с развитой рыночной экономикой, ведь опыт этих стран является полезным для Беларуси. Также проведу анализ использования антимонопольного регулирования за рубежом и возможность его применения в Республике Беларусь.

1. Антимонопольная политика и антимонопольное законодательство: понятие, основные принципы

Монополия (от греч. Monopolium- один продаю или единственный продавец) означает исключительное право на осуществление какой-либо деятельности (производства, торговли, промысла), принадлежащие одному лицу, группе лиц, организации или государству, позволяющее навязывать собственные интересы и получать монопольную прибыль.

Монополизм

находит свое место и в рыноч-ной экономике.

О его существовании можно судить по

признакам монополистического поведения:

по разрушению рыночных механизмов

(торможение НТП, удержание высоких цен,

снижение качества и сокращение объема

продукции и т. д.).

д.).

Монополистом может быть государство, регионы, центральные экономические ведомства, министерства, разумеется, государственные и частные предприятия, а также отдельные предприниматели. Обычно монополизм связывают с крупными и крупнейшими предприятиями или корпорациями.

Существенными признаками монополии являются обладание субъектом собственностью и монопольной властью, возможностью диктовать свои условия, влиять на рыночное равновесие выгодным для себя образом, манипулировать ценами и объёмами производства.

Главная ограничительная сила рыночной власти монополии – эластичность спроса на её продукцию. Продавец может устанавливать либо цену, либо объём производства, но не то и другое вместе.

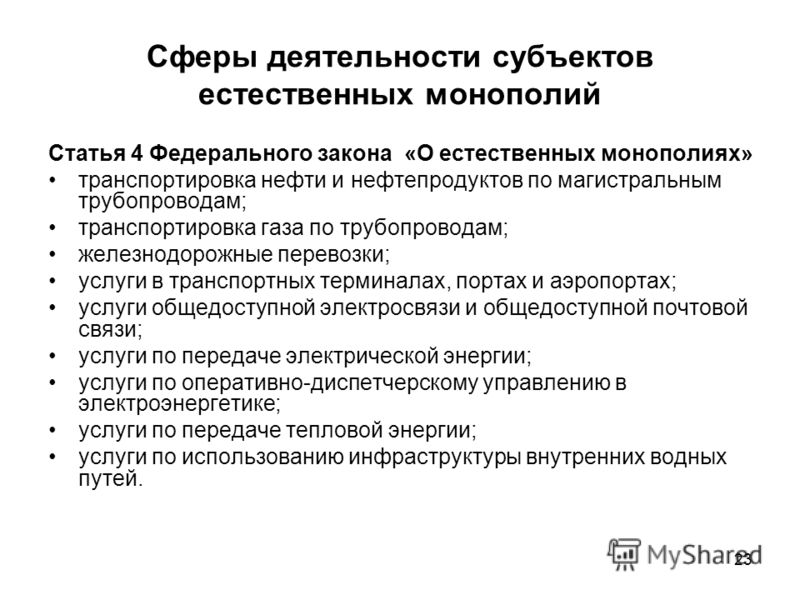

Существуют разные виды монополий, которые можно классифицировать на три основных: естественная, административная и экономическая.

-Естественная

монополия возникает вследствие

объективных причин. Она отражает

ситуацию, когда спрос на данный товар

в лучшей степени удовлетворяется одной

или несколькими фирмами. В ее основе —

особенности технологий производства

и обслуживания потребителей. Здесь

конкуренция невозможна или нежелательна.

Примером могут служить энергообеспечение,

телефонные услуги, связь и т.д. В этих

отраслях существует ограниченное

количество, если не единственное

национальное предприятие, и поэтому,

естественно, они занимают монопольное

положение на рынке.

В ее основе —

особенности технологий производства

и обслуживания потребителей. Здесь

конкуренция невозможна или нежелательна.

Примером могут служить энергообеспечение,

телефонные услуги, связь и т.д. В этих

отраслях существует ограниченное

количество, если не единственное

национальное предприятие, и поэтому,

естественно, они занимают монопольное

положение на рынке.

-Административная монополия возникает вследствие действий государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным фирмам исключительного права на выполнение определенного рода деятельности. С другой стороны, это организационные структуры для государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются разным главкам, министерствам, ассоциациям.

-Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее появление обусловлено экономическими причинами, она развивается на основе закономерностей хозяйственного развития.

Монополизм

в экономике государства базируется на

универсальной государственной

собственности и отсутствии цивилизованного

рынка, т.

Негативными последствиями монополизма государственной собственности (государственного монополизма) являются;

1) на уровне общества — отсутствие экономической свободы, вырождение экономической системы;

2) на уровне отрасли — возникновение узковедомственных интересов;

3) на уровне предприятия — негибкость, неэффективность производства;

4) на уровне отдельного работника — отчуждение от собственности, управления и от результатов собственного труда.

Одним словом, по всем позициям государственный монополизм наносит экономике и народному хозяйству в целом огромный вред.

Антиподами

монополизма всегда были рынок и

конкуренция, основанные на частной

собственности на средства производства

и предпринимательскую деятельность.

Отсюда следует, что основными путями

преодоления монополизма являются:

формирование нормально действующей

рыночной экономики и конкурентной среды

на товарных рынках, развитие малого

предпринимательства, а также

разгосударствление собственности и

приватизация предприятий. Одним словом,

сюда относятся все меры по демонополизации

экономики. [15, c.17-19]

Одним словом,

сюда относятся все меры по демонополизации

экономики. [15, c.17-19]

Демонополизация экономики – это преодоление монополистической деятельности и содействие формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и предпринимательства.

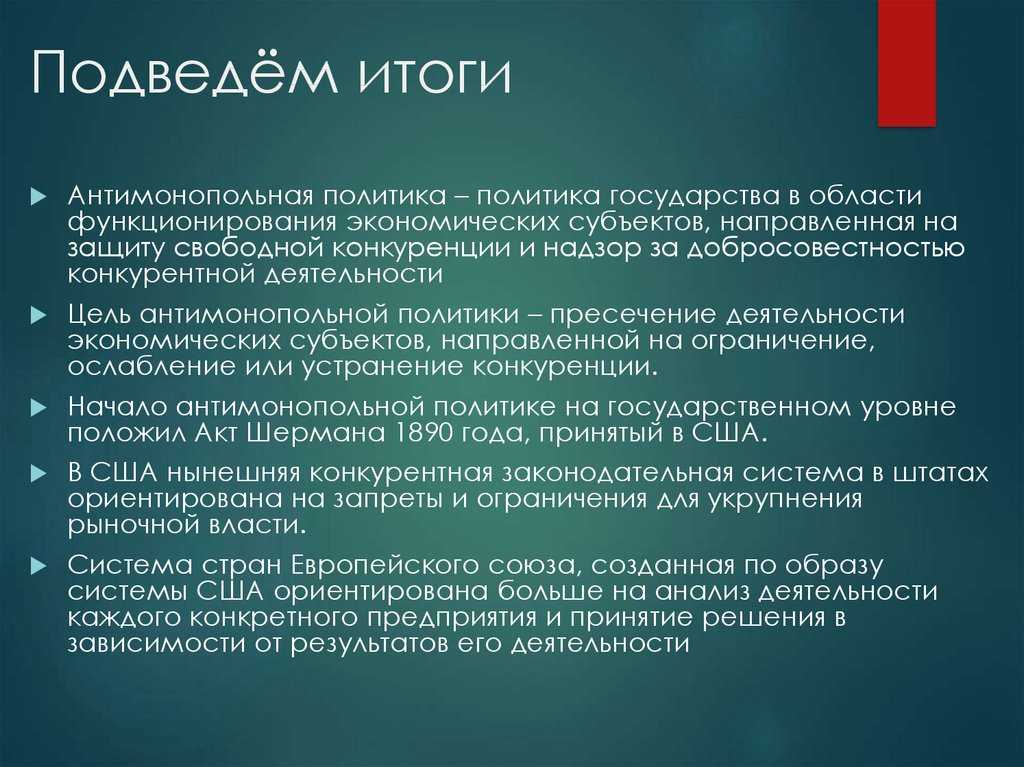

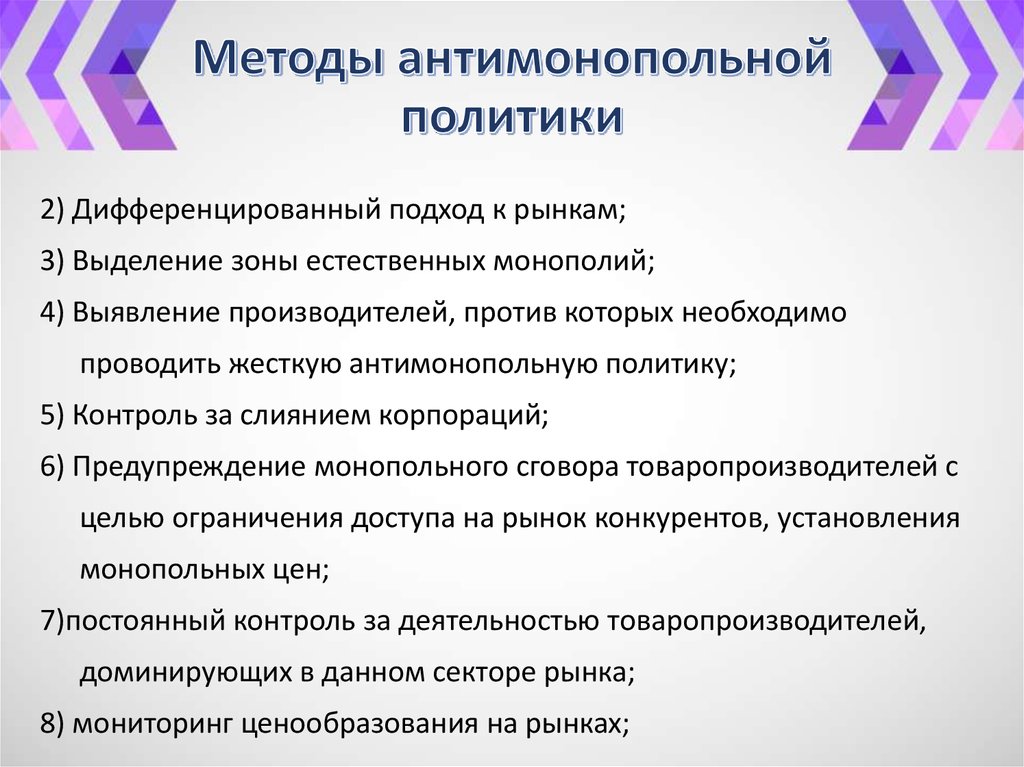

Антимонопольное регулирование – комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование включает регулирование уровня концентрации и монополизации производства, стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирование.

Антимонопольная политика государства всегда опирается на антимонопольное законодательство.

В основу комплекса государственных мер, составляющих антимонопольную политику, заложено общее концептуальное представление, согласно которому наивысшее благосостояние граждан достигается в случае, когда они имеют возможность свободно обмениваться производимыми ими товарами и услугами на конкурентном рынке. Причем считается, что если все сделки по подобному обмену будут заключаться на уровне цен, устанавливаемых в результате конкурентной борьбы между поставщиками товаров и услуг, то общество в целом получит больший объем материальных благ, чем в случае, когда часть подобных сделок будут заключаться по ценам, отклоняющимся от конкурентных в сторону, как завышения, так и занижения. Конкурентный рынок, таким образом, выступает универсальным регулятором общественного производства, его пропорций. При этом вопрос о том, что производить и в каком количестве, объективно решает сам потребитель, предъявляя на рынке спрос на те или иные виды товаров и услуг.

Разработка

и принятие антимонопольного законодательства

— одно из самых важных средств

государственного регулирования

экономики. В современный период главная

особенность этого законодательства

состоит в том, что оно направлено на

защиту так называемой олигополии как

рыночного механизма.

В современный период главная

особенность этого законодательства

состоит в том, что оно направлено на

защиту так называемой олигополии как

рыночного механизма.

Существуют две основные формы борьбы с монополиями:

1) предупреждение создания монополий;

2) ограничение использования монопольной власти.

Для

проведения антимонопольной политики

государство создает антимонопольные

службы, основной задачей которых является

контроль монополистических тенденций

в стране. Антимонопольные службы не

являются частью законодательной власти,

но их компетенция позволяет им выполнять

совещательную функцию. Подобные

организации не имеют права действовать

авторитарными методами, например,

закрывать предприятия. Но они могут

заставить предприятие, доминирующее

на рынке, возобновить поставку продукции

тому получателю, которому в этих поставках

было противозаконно отказано. Все их

решения обязательны для исполнения. В

противном случае накладываются денежные

штрафы, предусмотренные законодательством

за нарушение антимонопольного закона. При этом необходимо отметить, что все

решения антимонопольной службы должны

подлежать проверке государственными

судами.

При этом необходимо отметить, что все

решения антимонопольной службы должны

подлежать проверке государственными

судами.

Кроме осуществления процесса демонополизации антимонопольная служба призвана бороться со злоупотреблениями. Такая борьба может быть эффективной только при активном участии потребителей. Поэтому широкие массы населения должны понимать практическое значение антимонопольной политики в повседневной жизни. Помочь в этом должна прежде всего пресса и другие средства массовой информации. Прессе должно предоставляться право на соответствующее сообщение, но лишь в объективной и честной форме, без какой-либо дискредитации. Каждая антимонопольная служба должна иметь сотрудника для связи с прессой, который сообщает о деятельности службы и комментирует ее. [3, c. 324-325]

Опыт

развитых стран свидетельствует, что

антитрестовская политика оказалась

малоэффективной и влияла лишь на формы

централизации капитала, но сам процесс

монополизации она не приостановила.

Противодействие монополизации экономики

выражается в форме запретов на ведение

производственно-коммерческой деятельности,

в разукрупнении фирм, их реорганизации,

разделении, вплоть до ликвидации. Несмотря на различия антимонопольных

законодательств разных стран, они имеют

общие черты и цели. К таковым отно-сятся:

поощрение конкуренции; контроль над

фирмами, занима-ющими доминирующие

положение на рынке, и над процессом

слияний и поглощений компаний; защита

интересов потребителей; содействие

развитию малого и среднего бизнеса.

Несмотря на различия антимонопольных

законодательств разных стран, они имеют

общие черты и цели. К таковым отно-сятся:

поощрение конкуренции; контроль над

фирмами, занима-ющими доминирующие

положение на рынке, и над процессом

слияний и поглощений компаний; защита

интересов потребителей; содействие

развитию малого и среднего бизнеса.

Незаконными признаются действия субъектов, направленные на территориальный раздел рынков, бойкот конкурентов, прикрепление покупателя к определенным источникам снабжения, установление согласованных цен и скидок, на согласование квот производства с целью манипулирования обменом и характером предложения, а также на назначение единых директоров конкурирующих фирм.

В странах

Восточной Европы проблема антимонопольного

регулирования возникла сравнительно

недавно. Следует отметить, что монополии

здесь были созданы искусственно, путем

концентрации производства, приведшей

к образованию гигантских предприятий

и объединений. В постсоветских странах

антимонопольная политика пер-воначально

была направлена на преодоление

“командно-административного

монополизма”, т. е. на изменение типа

экономических систем.

е. на изменение типа

экономических систем.

__________________

Мы уделяем максимум внимания каждой заказанной работе и осуществляем сопровождение диплома, курсовой, реферата вплоть до их сдачи преподавателю.

Посетите наш сайт и Вы узнаете о всех услугах, которые мы можем Вам предоставить.

03.07.2009, 18:07 #2

Бесплатные рефераты

Бесплатные рефераты

Регистрация: 19.03.2009

Сообщений: 5,981 Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование в странах с развитой рыночной экономикой

Обобщая

сказанное, отметим, что свободная

конкуренция обусловила концентрацию

производства, приведшую не к появлению,

а к господству рыночных монополий.

Наиболее распространенными их видами

являются чистая, или абсолютная,

естественная и искусственная,

производственная и организационная

монополии. Классическими организационными

формами монополий являются картели,

синдикаты, тресты, концерны, которые в

модернизированном виде существуют и в

настоящее время.

2. Государственный контроль за монополистической деятельностью в странах с развитой рыночной экономикой

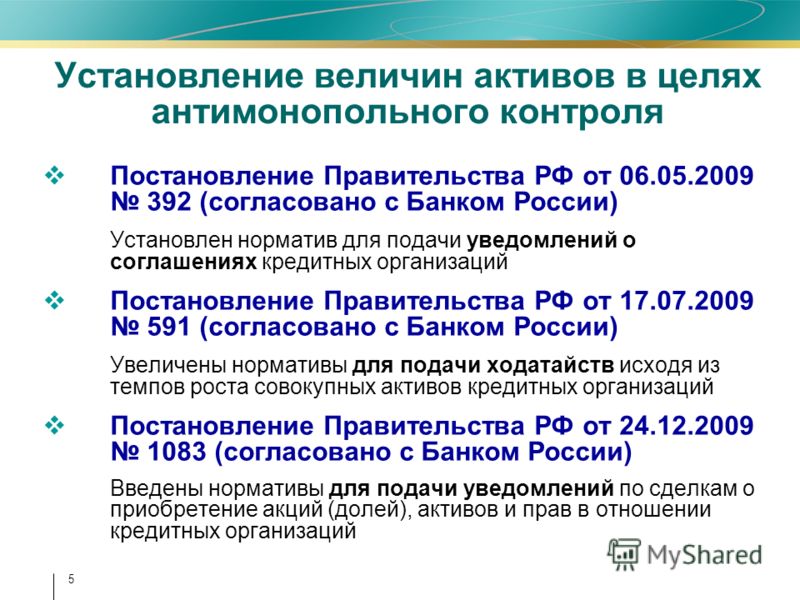

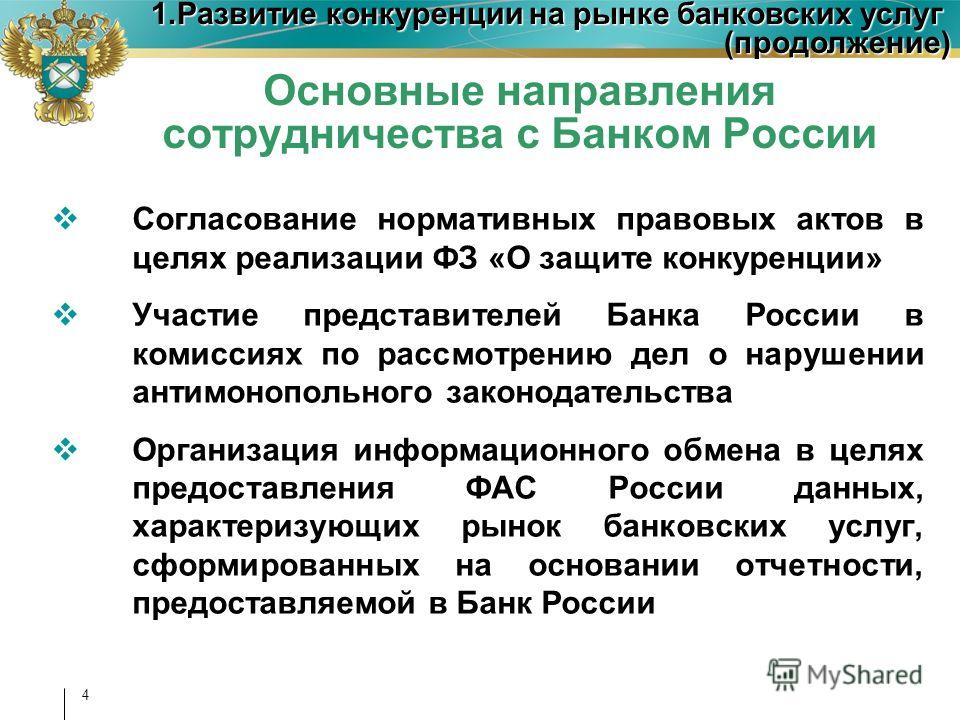

В странах с развитыми рыночными системами ответственность за судьбу рынка и создание условий для его эффективного функционирования взяло на себя государство, встав на защиту рыночной конкуренции, найдя действенные средства антимонопольной профилактики.

Во всех промышленно развитых странах в настоящее время осуществляется правовое регулирование (как правило, в рамках торгового права) процесса концентрации капитала и конкуренции в целях смягчения экономических и социальных последствий монополистической практики.

Разработка и принятие антимонопольного законодательства — одно из самых важных средств такого государственного регулирования экономики. В современный период главная особенность этого законодательства состоит в том, что оно направлено на защиту так называемой олигополии как рыночного механизма. [5, c.49-53]

В развитых

странах антимонопольное регулирование

стало регулярной функцией государства

с конца 19 века и базируется на сложившейся

системе рыночных отношений, антитрестовском

законодательстве (США, Канада, Япония),

либо на законодательстве по борьбе с

ограничительной хозяйственной практикой

(скандинавские страны), либо на нормах,

закреплённых крупными международными

соглашениями. В ряде стран приняты также

законы против недобросовестной

конкуренции (включая мошенничество) в

производстве и торговле. На

общегосударственном уровне существуют

антимонопольные органы, отвечающие за

разработку и реализацию антимонопольной

политики. В США это – Федеральная торговая

комиссия и антитрестовский отдел

Министерства юстиции. В Германии

действует Федеральное ведомство

государственного надзора за деятельностью

картелей и монопольная комиссия, в

Англии – Комиссия по вопросам слияний

и монополизации и Судебная палата по

вопросам свободной торговли, во Франции

и Испании – Совет по делам конкуренции,

в Японии – Комитет по справедливым

сделкам.

В ряде стран приняты также

законы против недобросовестной

конкуренции (включая мошенничество) в

производстве и торговле. На

общегосударственном уровне существуют

антимонопольные органы, отвечающие за

разработку и реализацию антимонопольной

политики. В США это – Федеральная торговая

комиссия и антитрестовский отдел

Министерства юстиции. В Германии

действует Федеральное ведомство

государственного надзора за деятельностью

картелей и монопольная комиссия, в

Англии – Комиссия по вопросам слияний

и монополизации и Судебная палата по

вопросам свободной торговли, во Франции

и Испании – Совет по делам конкуренции,

в Японии – Комитет по справедливым

сделкам.

Исторически

сложилось две системы антимонопольного

регулирования: американская и

западноевропейская. Критерием их

различий выступает отношение к монополии.

Первая – объявляет все монополии

противоправными. Вторая – запрещает не

саму монополию, а злоупотребления

монопольной властью. Правительства

учитывают плюсы и минусы больших компаний

в осуществлении антимонопольной

политики, препятствуя проявлению

антиконкурентного поведения, но не

сдерживая эффективное крупномасштабное

производство. [9, c. 56-57]

[9, c. 56-57]

Впервые антимонопольные законы были приняты в Канаде (1889 г.) и в США (1890 г.). Сегодня американское антимонопольное законодательство считается одним из наиболее хорошо разработанных и прошедших достаточную проверку временем. В США основными законами, регулирующими монополистическую деятельность и монополизированные рынки, являются законы Шермана и Клейтона, закон о Федеральной Торговой Комиссии, поправка Селлера–Кефовера.

Наиболее разработанным принято считать антимонопольное законодательство США, имеющее к тому же и наиболее давнюю историю.

Антимонопольный

закон Шермана 1890 г. составляет ядро

антитрестовской политики в экономической

жизни США. Согласно ему вне закона

объявляется “всякий контракт и всякое

объединение в форме треста, либо в иной

форме, а также тайное соглашение,

направленное на ограничение торговли

и коммерческой деятельности. ..” В

этом законе также указывается, что

“каждое лицо монополизировавшее,

либо пытающееся монополизировать. ..

какую-либо отрасль торговой операции…

будет считаться правонарушителем”.

В поправке Клейтона к этому закону от

1914 г. нарушение его статей квалифицируется

как “тяжкое преступление”, карающее-ся

не только денежными штрафами, но и

тюремным заключением. В особых случаях

суд может вынести решение о децентрализации

и дроблении фирмы на ряд небольших

предприятий.

..

какую-либо отрасль торговой операции…

будет считаться правонарушителем”.

В поправке Клейтона к этому закону от

1914 г. нарушение его статей квалифицируется

как “тяжкое преступление”, карающее-ся

не только денежными штрафами, но и

тюремным заключением. В особых случаях

суд может вынести решение о децентрализации

и дроблении фирмы на ряд небольших

предприятий.

С точки зрения американского законодательства, компания может быть признана монополистом и в отношении ее могут быть начаты судебные действия, если ею контролируются более 6 % рынка и имеются факты, свидетельствующие об использовании нечестных методов конкурентной борьбы.

Достаточно жестко американское законодательство относится к слияниям компаний. Так, горизонтальные слияния — слияния двух конкурентов, например, автомобилестроительных “Форд” и “Крайслер” — признаются незаконными, если совокупная рыночная доля образовавшейся компании будет превышать 15 % рынка.

Исключения

существуют только в том случае, если

одна из компаний находится на грани

банкротства.

Вертикальные слияния — это слияния фирм, специализирующихся на разных стадиях производительного процесса в одной отрасли. Такие слияния также не допускаются, если каждая фирма обладает 10 или более процентами соответствующего рынка. Считается, что вертикальные слияния сокращают возможности конкуренции между компаниями-продавцами сырья. Американское антимонопольное законодательство по существу разрешает конгломератные слияния компаний, технологически не связанных между собой. Например, телефонной и страховой компаний, так как монополизация рынка одного из товаров в данном случае не происходит.

В США предусматриваются достаточно жесткие санкции за нарушение антимонопольного законодательства. Компании, которые используют незаконные методы конкурентной борьбы и наносят своими действиями ущерб контрагентам и потребителям, обязано возместить причиненные убытки в трехкратном размере.

Однако в

действительности случаи ужесточения

по отношению к компаниям-монополистам

применяются не так часто. К примеру, за

всю историю американского антимонопольного

законодательства расформировано было

около 30 компаний. Наиболее громкими

делами было расформирование в 1911 г.

нефтеперерабатывающего и табачного

трестов и разделение в 1982 г. компании

АТТ. Судебные дела в отношении

компаний-монополистов длятся годами,

так как такие процессы — дело сложное,

требуют огромных затрат и привлечение

массы средств. Так, дело Юнайтед стейтс

машинери корпорейшен продолжалось 7

лет, а ИБМ — 13 лет.

К примеру, за

всю историю американского антимонопольного

законодательства расформировано было

около 30 компаний. Наиболее громкими

делами было расформирование в 1911 г.

нефтеперерабатывающего и табачного

трестов и разделение в 1982 г. компании

АТТ. Судебные дела в отношении

компаний-монополистов длятся годами,

так как такие процессы — дело сложное,

требуют огромных затрат и привлечение

массы средств. Так, дело Юнайтед стейтс

машинери корпорейшен продолжалось 7

лет, а ИБМ — 13 лет.

В европейских странах антимонопольное законодательство было принято значительно позже, чем в США. Некоторые страны ввели его у себя после второй мировой войны.

В отличие

от американского антимонопольного

законодательства, ставящего своей

целью, как правило, следование букве

закона, для европейских стран решающим

в антимонопольной политике государства

является принцип “здравого смысла”.

Главной целью антимонопольной политики

большинства стран Европы является

улучшение качества продукции за счет

широкого развития конкуренции. В Англии

основными органами, осуществляющими

антимонопольную политику, являются

Управление по соблюдению правил торговли

и Комиссия по монополиям и слияниям. Их

функции — осуществление общего надзора.

В поле их зрения могут попадать компании,

контролирующие более 25 % рынка. Так как

основной целью антимонопольной политики

в Англии является стимулиро-вание

конкуренции, то прямые административные

методы (типа запрещения процессов

слияния) применяются в ограниченных

масштабах.

В Англии

основными органами, осуществляющими

антимонопольную политику, являются

Управление по соблюдению правил торговли

и Комиссия по монополиям и слияниям. Их

функции — осуществление общего надзора.

В поле их зрения могут попадать компании,

контролирующие более 25 % рынка. Так как

основной целью антимонопольной политики

в Англии является стимулиро-вание

конкуренции, то прямые административные

методы (типа запрещения процессов

слияния) применяются в ограниченных

масштабах.

Великобритания

, в которой сложились две системы контроля

за монополиями. В первой из них, основанной

на законах о добросовестной торговле

и о конкуренции, ключевую роль играют

Ведомство по добросовестной торговле,

Комиссия по монополиям, государственный

секретарь торговли и промышленности.

Вторая система контроля, предусмотренная

законодательством об ограничительной

торговой практике, ключевую роль отводит

Суду по ограничительной практике. В

целом законодательство либеральнее

американского антитрестовского, так

как следует традиционной британской

политике свободы торговли и минимизации

прямого государственного вмешательства

в хозяйственную деятельность

предпринимателей. В функции Ведомства

входит: сбор и анализ информации о

злоупотреблениях господствующим

положением, передача дел о монопольной

ситуации в какой-либо отрасли в Комиссию

по монополиям, осуществление контроля

за предполагаемыми слияниями предприятий,

передача дел о картельных договорах в

суд по ограничительной практике,

возбуждение дел по поводу установления

и поддержания перепродажных цен. Основная

задача Комиссии по монополиями слияниям

заключается в проведении расследования

и составления докладов по поводу наличия

(или возможности возникновения)

монопольной ситуации либо осуществления

слияния предприятий. В случае если

Комиссия по монополиям придет к заключению

о нарушении публичных интересов,

государственный секретарь имеет широкие

полномочия по применению различных мер

воздействия на правонарушителя: вынесение

постановлений о прекращении действия

договора, о запретах в поставке товаров,

связывающих сделок, дискриминации, о

запрете или ограничении слияний, о

разделении предприятий путем продажи

каких-либо их частей или каким-то иным

способом.

В функции Ведомства

входит: сбор и анализ информации о

злоупотреблениях господствующим

положением, передача дел о монопольной

ситуации в какой-либо отрасли в Комиссию

по монополиям, осуществление контроля

за предполагаемыми слияниями предприятий,

передача дел о картельных договорах в

суд по ограничительной практике,

возбуждение дел по поводу установления

и поддержания перепродажных цен. Основная

задача Комиссии по монополиями слияниям

заключается в проведении расследования

и составления докладов по поводу наличия

(или возможности возникновения)

монопольной ситуации либо осуществления

слияния предприятий. В случае если

Комиссия по монополиям придет к заключению

о нарушении публичных интересов,

государственный секретарь имеет широкие

полномочия по применению различных мер

воздействия на правонарушителя: вынесение

постановлений о прекращении действия

договора, о запретах в поставке товаров,

связывающих сделок, дискриминации, о

запрете или ограничении слияний, о

разделении предприятий путем продажи

каких-либо их частей или каким-то иным

способом.

Во Франции антимонопольное законодательство действует с 1953 г. Однако активные действия против монополий начали осуществляться с 70-х гг. До этого считалось, что жесткая антимонопольная политика может повредить недостаточно мощной отечественной промышленности.

В вопросе контроля процессов слияния более жесткую позицию антимонопольное законодательство занимает в отношении горизонтальных слияний. Если при вертикальном слиянии максимальная квота компании на рынке устанавливается в пределах до 40 %, то при горизонтальном слиянии не допускается объединение компаний при превышении квоты более 25 %.

Принятие

окончательных решений по ограничению

монополисти-ческой деятельности

французское законодательство осуществляет

путем административных процедур, а не

через суд. В настоящее время во Франции

имеется около 3 тыс. государственных

контролеров по ценам. Их основная задача

контроль за государственной дисциплиной

цен. Контроль за монополистической

деятельностью возложен на Совет по

вопросам конкуренции, Министерство

экономики и суды общей юрисдикции.

Совет по вопросам конкуренции считается независимым административным органом, на решения которого министр экономики не может налагать “вето”. Он выполняет консультативные функции по заказу различных учреждений и организаций, а также может применять следующие санкции: предписать предприятию или лицу прекратить инкриминируемую деятельность в течение определенного срока; наложить на предприятие или лицо денежный штраф, максимальная величина которого составляет 5% торгового оборота предприятия нарушителя; потребовать от нарушителя опубликовать приговор Совета в определенных журналах. Если предприятие, ставшее жертвой антиконкурентной политики, потребует возмещение ущерба, то оно должно обратиться с этой просьбой в суд.

В ФРГ

государственным регулированием рыночных

отношений, которое ведет к смягчению

отрицательных последствий чрезмерной

монополизации, занимаются так называемые

органы по делам картелей. К этим органам

относятся Федеральное ведомство по

делам картелей, Федеральный министр

экономикиивысшие органы земель. К ним

примыкает Комиссия по монополиям,

созданная для предоставления заключений

о концентрации предприятий в ФРГ. Как

указывалось выше, антимонопольное

законодательство ФРГ занимает

промежуточное положение между двумя

системами антимонопольного законодательства.

Значительным импульсом в развитии

антимонопольного законодательства в

ФРГ стало утверждение там свободной

рыночной экономики в послевоенное

время. В 1949 г. были разработаны два

законопроекта: об обеспечении конкуренции

путем повышения эффективности и о

ведомстве по монополиям. Работа в этом

направлении была продолжена и завершилась

принятием в 1957 г. Закона против ограничений

конкуренции, который в обиходе получил

сокращенное название Картельного

закона, что не совсем точно отражает

его содержание, поскольку он призван

регламентировать ограничения конкуренции

не только в форме картелей. В настоящее

время Закон действует в редакции 1989

года. Вступив в силу 1 января 1990 г., он

так теперь и датируется. Следует отметить,

что Картельный закон ФРГ покоится на

двух принципах: принципе запрещения и

принципе контроля и регулирования

монополистической деятельности.

К ним

примыкает Комиссия по монополиям,

созданная для предоставления заключений

о концентрации предприятий в ФРГ. Как

указывалось выше, антимонопольное

законодательство ФРГ занимает

промежуточное положение между двумя

системами антимонопольного законодательства.

Значительным импульсом в развитии

антимонопольного законодательства в

ФРГ стало утверждение там свободной

рыночной экономики в послевоенное

время. В 1949 г. были разработаны два

законопроекта: об обеспечении конкуренции

путем повышения эффективности и о

ведомстве по монополиям. Работа в этом

направлении была продолжена и завершилась

принятием в 1957 г. Закона против ограничений

конкуренции, который в обиходе получил

сокращенное название Картельного

закона, что не совсем точно отражает

его содержание, поскольку он призван

регламентировать ограничения конкуренции

не только в форме картелей. В настоящее

время Закон действует в редакции 1989

года. Вступив в силу 1 января 1990 г., он

так теперь и датируется. Следует отметить,

что Картельный закон ФРГ покоится на

двух принципах: принципе запрещения и

принципе контроля и регулирования

монополистической деятельности. Как и

в США, он запрещает определенную категорию

соглашений, например картельные договоры

и картельные постановления. Однако эти

запреты сопровождаются многочисленными

исключениями, которые в значительной

степени нейтрализуют принцип запрещения

монопольной практики. Так, если Закон

Шермана объявляет незаконным заключение

любого договора, ограничивающего

торговлю, то Картельный закон ФРГ

признает недействительным исполнение

картельных договоров или постановлений.

Кроме того, в отличие от горизонтальных

конкурентных ограничений, вертикальные

ограничения формально не запрещаются.

Они подлежат административному контролю

с целью предупреждения антиконкурентной

практики. [11, c. 213-219]

Как и

в США, он запрещает определенную категорию

соглашений, например картельные договоры

и картельные постановления. Однако эти

запреты сопровождаются многочисленными

исключениями, которые в значительной

степени нейтрализуют принцип запрещения

монопольной практики. Так, если Закон

Шермана объявляет незаконным заключение

любого договора, ограничивающего

торговлю, то Картельный закон ФРГ

признает недействительным исполнение

картельных договоров или постановлений.

Кроме того, в отличие от горизонтальных

конкурентных ограничений, вертикальные

ограничения формально не запрещаются.

Они подлежат административному контролю

с целью предупреждения антиконкурентной

практики. [11, c. 213-219]

__________________

Мы уделяем максимум внимания каждой заказанной работе и осуществляем сопровождение диплома, курсовой, реферата вплоть до их сдачи преподавателю.

Посетите наш сайт и Вы узнаете о всех услугах, которые мы можем Вам предоставить.

ЭИОС Смоленский филиал РЭУ им. Г.В.

Плеханова

ПлехановаSkip to main content

Sorry, the requested file could not be found

More information about this error

Debug info:

Error code: filenotfound

Stack trace:

- line 498 of /lib/setuplib.php: moodle_exception thrown

- line 2134 of /lib/filelib.php: call to print_error()

- line 5109 of /lib/filelib.php: call to send_file_not_found()

- line 44 of /pluginfile.php: call to file_pluginfile()

Calendar

Dean`s office

Drop the block here to make it dock

Skip Calendar| No events, Wednesday, 1 March 1 | No events, Thursday, 2 March 2 | No events, Friday, 3 March 3 | No events, Saturday, 4 March 4 | No events, Sunday, 5 March 5 | ||

| No events, Monday, 6 March 6 | No events, Tuesday, 7 March 7 | No events, Wednesday, 8 March 8 | No events, Thursday, 9 March 9 | No events, Friday, 10 March 10 | No events, Saturday, 11 March 11 | No events, Sunday, 12 March 12 |

| No events, Monday, 13 March 13 | No events, Tuesday, 14 March 14 | No events, Wednesday, 15 March 15 | No events, Thursday, 16 March 16 | No events, Friday, 17 March 17 | No events, Saturday, 18 March 18 | No events, Sunday, 19 March 19 |

| No events, Monday, 20 March 20 | No events, Tuesday, 21 March 21 | No events, Wednesday, 22 March 22 | No events, Thursday, 23 March 23 | No events, Friday, 24 March 24 | No events, Saturday, 25 March 25 | No events, Sunday, 26 March 26 |

| No events, Monday, 27 March 27 | No events, Tuesday, 28 March 28 | No events, Wednesday, 29 March 29 | No events, Thursday, 30 March 30 | No events, Friday, 31 March 31 |

Dean`s office

Skip Main menu Skip NavigationFactbox: Валютные режимы по всему миру погрузилась в глубокий экономический кризис.

Ряд стран, таких как Египет, Ангола, Узбекистан и Венесуэла, недавно ослабили контроль над своими валютами, позволив провести экономическую корректировку с помощью своих обменных курсов и пытаясь сохранить резервы и решить проблему нехватки долларов.

Ниже приведен список некоторых стран, которые до сих пор контролируют обменные курсы.

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ЛИВАН: Фунт LBP= привязан к доллару на уровне 1507,5 с 1997 года. на уровне 3,75 за доллар США с 1986 года. Иностранная валюта в основном зарабатывается правительством, а Валютное агентство Саудовской Аравии (SAMA) предоставляет частному сектору доллары, продавая их за риалы местным банкам.

КУВЕЙТ: Динар KWD= был привязан к нераскрытой корзине валют, состоящей из его основных торговых и финансовых партнеров, при этом центральный банк ежедневно объявляет обменный курс по отношению к доллару США.

КАТАР: С 1980 года риал QAR= был привязан к доллару США на уровне 3,64 с верхним пределом 3,6415 и нижним пределом 3,6385.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ: Средняя точка между официальными курсами покупки и продажи дирхама AED= составляет 3,6725 за доллар США с 19 ноября.97, с официальной привязкой в 2002 году.

БАХРЕЙН: Динар BHD= привязан к доллару США на уровне 0,376.

ОМАН: Страна поддерживает привязку 0,3849 риала к доллару США с 1986 года.

МАРОККО: Дирхам MAD= привязан к евро-США. долларовой корзины, причем последняя имеет вес 40%. В январе 2018 года Марокко расширило диапазон, в котором дирхам торгуется по отношению к твердой валюте, до 2,5 процента в обе стороны от справочной цены с предыдущих 0,3 процента.

АЛЖИР: Динар страны DZD= управляется против нераскрытой корзины основных валют.

АФРИКА К ЮГУ САХАРЫ

НИГЕРИЯ: Крупнейший в Африке экспортер нефти использует режим множественных обменных курсов, который он использовал для управления давлением на валюту. Официальный курс NGN = 306,90 поддерживается центральным банком, но курс NAFEX (Нигерийский автономный фиксированный курс обмена иностранной валюты) в размере 362 широко котируется иностранными инвесторами и экспортерами.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕГИОН КФА: страны, входящие в зону франка КФА Западной Африки, включающую восемь стран (Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того), и в зону франка КФА Центральной Африки, включающую шесть стран (Камерун). , Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон) имеют соответствующие валюты, привязанные к евро XOF=. Оба гарантированы французским казначейством и были привязаны к французскому франку до введения евро. Хотя две валюты теоретически являются отдельными законными платежными средствами, они фактически взаимозаменяемы. Франк КФА привязан к отметке 655,9.57 евро.

ЭФИОПИЯ: Крупнейший экспортер кофе в Африке с 1992 года применяет тщательно регулируемый режим плавающего обменного курса своей валюты в быре ETB=. В сентябре управляющий центральным банком страны заявил, что Эфиопии следует постепенно либерализовать свой режим обменного курса, но вряд ли она перейдет на полностью плавающий курс в течение следующих трех лет.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

КУБА: Карибский остров имеет двойную денежную систему с 1994 года после распада Советского Союза. На Кубе обращаются две валюты: песо и конвертируемый песо, который оценивается в 24 песо. Владение долларом и другими торгуемыми валютами является законным на Кубе, но до недавнего времени они не считались законным платежным средством для покупок.

АЗИЯ

КИТАЙ: Народный банк Китая (НБК) позволяет юаню торговаться в диапазоне 2% вокруг средней точки, которую он фиксирует по отношению к доллару каждый день. Эта средняя точка основана на движении юаня на предыдущей сессии и движении валют основных торговых партнеров Китая. Он также иногда использовал неопределенный «контрциклический фактор» для корректировки средней точки и сдерживания потенциально больших колебаний настроений.

ГОНКОНГ: Гонконгский доллар HKD= привязан к доллару США на уровне 7,8, но может торговаться между 7,75 и 7,85. В соответствии с валютной привязкой Валютное управление Гонконга (HKMA) обязано вмешиваться, когда валюта достигает 7,75 или 7,85, чтобы сохранить диапазон неповрежденным.

СИНГАПУР: Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) управляет политикой с помощью настроек обменного курса, а не с помощью процентных ставок, как это делают другие центральные банки, позволяя сингапурскому доллару SGD= расти или падать по отношению к валютам его основных торговых партнеров в пределах нераскрытого полоса политики. В октябре MAS заявила, что «слегка уменьшит» наклон политического коридора сингапурского доллара. Ширина и уровень центра полосы не изменились.

ВЬЕТНАМ: Центральный банк позволяет донгу двигаться в диапазоне 3% по обе стороны от дневного «справочного курса», который основан на корзине из восьми валют. Состав корзины не раскрывается.

ЕВРОПА

ДАНИЯ: Привязка валюты страны действует с 1980-х годов. В соответствии с Механизмом обменного курса (ERM II), созданным с введением евро, Дания согласилась сохранить крону в коридоре 2,25 процента по обе стороны от центрального курса 7,46038 крон за евро. На практике он удержался в пределах 0,5 процента.

БОЛГАРИЯ: Лев был привязан к евро с момента запуска единой валюты, а до этого к немецкой марке. Лев привязан к 1,95583 к евро валютным управлением, режим, который ограничивает способность его центрального банка устанавливать процентные ставки.

СТРАНЫ СНГ: Немногие из девяти членов Содружества Независимых Государств (СНГ) все еще контролируют свои обменные курсы. Однако давление на любые валютные соглашения усиливается после того, как Россия в конце 2014 г. перешла к свободному обращению, что побудило Беларусь, Казахстан и Азербайджан последовать ее примеру в 2015 г. RUB=BYR=KZT=AZN=.

Молдова MDL= и Кыргызстан KGS= уже имеют плавающий курс. Узбекистан разрешил свободно плавать сумме UZS= в августе. Соседний Таджикистан, который имеет то, что он называет «регулируемым плавающим курсом», который включает некоторые интервенции центрального банка, позволил одновременно ослабить сомони на 2,7%, что стало самой большой корректировкой за более чем два года.

ТУРКМЕНИСТАН: Манат TMT= не имеет официальной привязки к доллару США, а валютный режим непрозрачен. Однако после девальвации в январе 2015 года манат торговался на уровне около 3,5 за доллар. До этого манат оставался неизменным на уровне 2,84 за доллар с тех пор, как в 2009 году он был унифицирован с неофициальным курсом, чтобы попытаться искоренить торговлю на черном рынке. .

Однако после девальвации в январе 2015 года манат торговался на уровне около 3,5 за доллар. До этого манат оставался неизменным на уровне 2,84 за доллар с тех пор, как в 2009 году он был унифицирован с неофициальным курсом, чтобы попытаться искоренить торговлю на черном рынке. .

Источники: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных расчетов, Рейтер

Отчет Карин Строхекер; Под редакцией Правина Чар

30.3 Системы обменных курсов – принципы экономики

Цели обучения

- Дать определение различным типам систем обменных курсов.

- Обсудите плюсы и минусы различных систем обменных курсов.

Обменные курсы определяются спросом и предложением. Но правительства могут влиять на эти обменные курсы различными способами. Степень и характер участия правительства в валютных рынках определяют альтернативные системы обменных курсов. В этом разделе мы рассмотрим некоторые распространенные системы и рассмотрим некоторые их макроэкономические последствия.

Существуют три широкие категории систем обменных курсов. В одной системе обменные курсы устанавливаются исключительно частными рыночными силами без участия государства. Ценности постоянно меняются, поскольку спрос и предложение валют колеблются. В другой системе допускается изменение стоимости валюты, но правительства участвуют в валютных рынках, пытаясь повлиять на эту стоимость. Наконец, правительства могут попытаться зафиксировать стоимость своих валют либо путем участия в рынке, либо посредством политики регулирования.

Системы со свободно плавающим обменным курсом

В системе со свободно плавающим обменным курсом правительства и центральные банки не участвуют в рынке иностранной валюты. Отношения между правительствами и центральными банками, с одной стороны, и валютными рынками, с другой, во многом аналогичны типичным отношениям между этими учреждениями и фондовыми рынками. Правительства могут регулировать фондовые рынки, чтобы предотвратить мошенничество, но стоимость акций остается плавающей на рынке. Правительство США, например, не вмешивается в фондовый рынок, чтобы влиять на цены акций.

Правительство США, например, не вмешивается в фондовый рынок, чтобы влиять на цены акций.

Концепция полностью свободно плавающего обменного курса является теоретической. На практике все правительства или центральные банки вмешиваются в валютные рынки, пытаясь повлиять на обменные курсы. Некоторые страны, такие как Соединенные Штаты, вмешиваются лишь в незначительной степени, так что понятие системы свободно плавающего обменного курса близко к тому, что на самом деле существует в Соединенных Штатах.

Преимущество свободно плавающей системы состоит в том, что она является саморегулирующейся. Нет необходимости в государственном вмешательстве, если обменный курс остается на усмотрение рынка. Рыночные силы также сдерживают большие колебания спроса или предложения. Предположим, например, что резкое изменение мировых предпочтений привело к резкому увеличению спроса на товары и услуги, произведенные в Канаде. Это увеличит спрос на канадские доллары, повысит обменный курс Канады и сделает канадские товары и услуги более дорогими для покупки иностранцами. Таким образом, часть воздействия колебания внешнего спроса будет поглощена повышением обменного курса. По сути, свободно плавающий обменный курс действует как буфер, изолирующий экономику от влияния международных событий.

Таким образом, часть воздействия колебания внешнего спроса будет поглощена повышением обменного курса. По сути, свободно плавающий обменный курс действует как буфер, изолирующий экономику от влияния международных событий.

Основная проблема свободно плавающих обменных курсов заключается в их непредсказуемости. Контракты между покупателями и продавцами в разных странах должны учитывать не только возможные изменения цен и других факторов в течение срока действия этих контрактов, но и возможность изменения обменного курса. Например, соглашение американского дистрибьютора о закупке определенного количества канадских пиломатериалов каждый год будет зависеть от возможности изменения обменного курса между канадским долларом и долларом США в течение действия контракта. Колеблющиеся обменные курсы делают международные операции более рискованными и, таким образом, увеличивают стоимость ведения бизнеса с другими странами.

Managed Float Systems

Правительства и центральные банки часто стремятся повысить или понизить обменный курс, покупая или продавая собственную валюту. Обменные курсы по-прежнему свободно плавают, но правительства пытаются влиять на их стоимость. Участие правительства или центрального банка в системе плавающего обменного курса называется управляемым плавающим курсом.

Обменные курсы по-прежнему свободно плавают, но правительства пытаются влиять на их стоимость. Участие правительства или центрального банка в системе плавающего обменного курса называется управляемым плавающим курсом.

Страны с плавающим обменным курсом время от времени вмешиваются в валютный рынок, пытаясь поднять или понизить цену своей валюты. Как правило, целью такого вмешательства является предотвращение внезапных значительных колебаний стоимости национальной валюты. Такое вмешательство, скорее всего, окажет лишь незначительное влияние на обменные курсы. Каждый день на мировом рынке валюты на сумму примерно 1,5 триллиона долларов переходят из рук в руки; любому агентству — даже агентству размером с правительство США или ФРС — трудно добиться значительных изменений обменных курсов.

Тем не менее, правительства или центральные банки иногда могут влиять на свои обменные курсы. Предположим, цена национальной валюты растет очень быстро. Правительство страны или центральный банк могут попытаться сдержать дальнейшее увеличение, чтобы предотвратить значительное сокращение чистого экспорта. Заявление о неприемлемости дальнейшего повышения ее обменного курса с последующей продажей валюты этой страны центральным банком с целью снижения ее обменного курса иногда может убедить других участников валютного рынка в том, что обменный курс не будет повышаться дальше. . Это изменение ожиданий может снизить спрос и увеличить предложение валюты, тем самым достигнув цели удержания обменного курса на низком уровне.

Заявление о неприемлемости дальнейшего повышения ее обменного курса с последующей продажей валюты этой страны центральным банком с целью снижения ее обменного курса иногда может убедить других участников валютного рынка в том, что обменный курс не будет повышаться дальше. . Это изменение ожиданий может снизить спрос и увеличить предложение валюты, тем самым достигнув цели удержания обменного курса на низком уровне.

Фиксированные обменные курсы

В системе фиксированных обменных курсов обменный курс между двумя валютами устанавливается государственной политикой. Существует несколько механизмов, с помощью которых могут поддерживаться фиксированные обменные курсы. Однако какой бы ни была система поддержания этих курсов, все системы с фиксированным обменным курсом имеют некоторые важные черты.

A Товарный стандарт

В системе товарных стандартов страны фиксируют стоимость своих соответствующих валют по отношению к определенному товару или группе товаров. Поскольку стоимость каждой валюты фиксирована в единицах товара, валюты фиксированы по отношению друг к другу.

Поскольку стоимость каждой валюты фиксирована в единицах товара, валюты фиксированы по отношению друг к другу.

На протяжении веков стоимость многих валют фиксировалась по отношению к золоту. Предположим, например, что цена на золото в Соединенных Штатах установлена на уровне 20 долларов за унцию. Это означало бы, что правительство Соединенных Штатов обязуется обменять 1 унцию золота на каждого, кто передаст более 20 долларов. (Это имело место в Соединенных Штатах, и до 1933 года цена составляла приблизительно 20 долларов.) Теперь предположим, что обменный курс между британским фунтом стерлингов и золотом составлял 5 фунтов стерлингов за унцию золота. При обмене 5 фунтов и 20 долларов за 1 унцию золота 1 фунт будет обменен на 4 доллара. Никто не стал бы платить более 4 долларов за 1 фунт стерлингов, потому что 4 доллара всегда можно было обменять на 1/5 унции золота, а это золото можно было обменять на 1 фунт стерлингов. И никто не стал бы продавать 1 фунт стерлингов менее чем за 4 доллара, потому что владелец 1 фунта стерлингов всегда мог обменять его на 1/5 унции золота, которые можно было обменять на 4 доллара. На практике фактическая стоимость валюты может немного отличаться от уровня, подразумеваемого их товарной стоимостью, из-за затрат, связанных с обменом валюты на золото, но эти отклонения незначительны.

На практике фактическая стоимость валюты может немного отличаться от уровня, подразумеваемого их товарной стоимостью, из-за затрат, связанных с обменом валюты на золото, но эти отклонения незначительны.

При золотом стандарте количество денег регулировалось количеством золота в стране. Если бы, например, Соединенные Штаты гарантировали обмен долларов на золото по курсу 20 долларов за унцию, они не могли бы выпустить больше денег, чем они могли бы обеспечить золотом, которым они владели.

Золотой стандарт был саморегулирующейся системой. Предположим, что при фиксированном обменном курсе, подразумеваемом золотым стандартом, предложение валюты в стране превысило спрос. Это означало бы, что расходы, вытекающие из страны, превышали входящие расходы. Поскольку жители поставляли свою валюту для совершения покупок за границей, иностранцы, приобретающие эту валюту, могли обменять ее на золото, поскольку страны гарантировали обмен золота на свои валюты по фиксированному курсу. Таким образом, золото будет вытекать из страны с дефицитом. Учитывая обязательство обменять валюту страны на золото, сокращение золотых запасов страны заставит ее сократить денежную массу. Это привело бы к сокращению совокупного спроса в стране, снижению доходов и уровня цен. Но оба этих события увеличили бы чистый экспорт в стране, ликвидировав дефицит платежного баланса. Баланс будет достигнут, но ценой рецессии. Страна с профицитом платежного баланса испытала бы приток золота. Это увеличило бы его денежную массу и увеличило бы совокупный спрос. Это, в свою очередь, приведет к росту цен и увеличению реального ВВП. Эти события сократят чистый экспорт и скорректируют положительное сальдо платежного баланса, но опять же за счет изменений во внутренней экономике.

Учитывая обязательство обменять валюту страны на золото, сокращение золотых запасов страны заставит ее сократить денежную массу. Это привело бы к сокращению совокупного спроса в стране, снижению доходов и уровня цен. Но оба этих события увеличили бы чистый экспорт в стране, ликвидировав дефицит платежного баланса. Баланс будет достигнут, но ценой рецессии. Страна с профицитом платежного баланса испытала бы приток золота. Это увеличило бы его денежную массу и увеличило бы совокупный спрос. Это, в свою очередь, приведет к росту цен и увеличению реального ВВП. Эти события сократят чистый экспорт и скорректируют положительное сальдо платежного баланса, но опять же за счет изменений во внутренней экономике.

Из-за этой тенденции исправления дисбаланса в платежном балансе страны только за счет изменений во всей экономике страны начали отказываться от золотого стандарта в 1930-х годах. Это был период Великой депрессии, когда мировая торговля практически остановилась. Вторая мировая война сделала доставку товаров чрезвычайно рискованным делом, поэтому торговля во время войны оставалась минимальной. Когда война подходила к концу, представители США и их союзников встретились в 1944 в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, для создания нового механизма, с помощью которого можно было бы финансировать международную торговлю после войны. Система должна была быть одной из фиксированных обменных курсов, но с гораздо меньшим упором на золото в качестве поддержки системы.

Когда война подходила к концу, представители США и их союзников встретились в 1944 в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, для создания нового механизма, с помощью которого можно было бы финансировать международную торговлю после войны. Система должна была быть одной из фиксированных обменных курсов, но с гораздо меньшим упором на золото в качестве поддержки системы.

В последние годы в ряде стран были созданы механизмы валютного управления, которые представляют собой своего рода товарный стандарт, систему фиксированного обменного курса, в которой существует четкое законодательное обязательство обменивать национальную валюту на определенную иностранную валюту по фиксированному курсу и валютный фонд для обеспечения выполнения юридических обязательств, которые влечет за собой это соглашение. В своей простейшей форме этот тип механизма подразумевает, что национальная валюта может быть выпущена только тогда, когда валютный фонд имеет эквивалентную сумму иностранной валюты, к которой привязана национальная валюта. При валютном управлении возможности страны проводить независимую денежно-кредитную политику сильно ограничены. Он может создавать резервы только тогда, когда в валютном фонде имеется избыток иностранной валюты. Если валютному фонду не хватает иностранной валюты, он должен сократить резервы.

При валютном управлении возможности страны проводить независимую денежно-кредитную политику сильно ограничены. Он может создавать резервы только тогда, когда в валютном фонде имеется избыток иностранной валюты. Если валютному фонду не хватает иностранной валюты, он должен сократить резервы.

Аргентина создала валютный фонд в 1991 году и привязала свою валюту к доллару США. Для экономики, страдающей в 1980-х годах от падения реального ВВП и роста инфляции, валютный совет помог восстановить уверенность в приверженности правительства политике стабилизации и восстановлению экономического роста. Валютное управление, казалось, хорошо работало в Аргентине на протяжении большей части 1990-х годов, когда инфляция снизилась, а рост реального ВВП ускорился.

Недостатки валютного фонда в основном те же, что и у золотого стандарта. Столкнувшись со снижением потребления, инвестиций и чистого экспорта в 1999, Аргентина не могла использовать денежно-кредитную и фискальную политику, чтобы попытаться сдвинуть свою кривую совокупного спроса вправо. Он отказался от системы в 2002 году.

Он отказался от системы в 2002 году.

Фиксированные обменные курсы посредством интервенции

Бреттон-Вудское соглашение требовало, чтобы стоимость каждой валюты была фиксированной по отношению к другим валютам. Однако механизмом поддержания этих курсов должно было стать вмешательство правительств и центральных банков в валютный рынок.

Снова предположим, что обменный курс между долларом и британским фунтом стерлингов установлен на уровне 4 долларов за 1 фунт стерлингов. Предположим далее, что этот курс является равновесным курсом, как показано на рис. 30.8 «Поддержание фиксированного обменного курса посредством интервенции». Пока фиксированный курс совпадает с равновесным курсом, фиксированный обменный курс действует так же, как свободно плавающий курс.

Рисунок 30.8 Поддержание фиксированного обменного курса посредством интервенции

Первоначально равновесная цена британского фунта стерлингов равна 4 долл. США, что является фиксированным курсом между фунтом и долларом. Теперь предположим, что увеличение предложения британских фунтов снижает равновесную цену фунта до 3 долларов. Банк Англии мог бы покупать фунты, продавая доллары, чтобы сдвинуть кривую спроса на фунты к D 2 . В качестве альтернативы ФРС может сдвинуть кривую спроса до D 2 при покупке фунтов.

Теперь предположим, что увеличение предложения британских фунтов снижает равновесную цену фунта до 3 долларов. Банк Англии мог бы покупать фунты, продавая доллары, чтобы сдвинуть кривую спроса на фунты к D 2 . В качестве альтернативы ФРС может сдвинуть кривую спроса до D 2 при покупке фунтов.

Теперь предположим, что британцы решили покупать больше товаров и услуг в США. Кривая предложения фунтов увеличивается, и равновесный обменный курс фунта стерлингов (в долларах) падает, скажем, до 3 долларов. По условиям Бреттон-Вудского соглашения Великобритания и Соединенные Штаты должны будут вмешаться в рыночные отношения, чтобы вернуть обменный курс к курсу, установленному в соглашении, в 4 доллара. Если бы британский центральный банк, Банк Англии, произвел корректировку, ему пришлось бы покупать фунты стерлингов. Он будет делать это, обменивая доллары, которые он ранее приобрел в других сделках, на фунты стерлингов. Поскольку он продавал доллары, он принимал чеки, выписанные в фунтах стерлингов. Когда центральный банк продает актив, чеки, поступающие в центральный банк, сокращают денежную массу и банковские резервы в этой стране. Например, в главе, посвященной денежной массе, мы видели, что продажа облигаций ФРС сокращает денежную массу в США. Точно так же продажа долларов Банком Англии уменьшила бы британскую денежную массу. Чтобы вернуть свой обменный курс к согласованному уровню, Британии придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику.

Когда центральный банк продает актив, чеки, поступающие в центральный банк, сокращают денежную массу и банковские резервы в этой стране. Например, в главе, посвященной денежной массе, мы видели, что продажа облигаций ФРС сокращает денежную массу в США. Точно так же продажа долларов Банком Англии уменьшила бы британскую денежную массу. Чтобы вернуть свой обменный курс к согласованному уровню, Британии придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику.

В качестве альтернативы может вмешаться ФРС. Он мог покупать фунты, выписывая чеки в долларах. Но когда центральный банк покупает активы, он добавляет в систему резервы и увеличивает денежную массу. Таким образом, Соединенные Штаты будут вынуждены проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику.

Внутренние беспорядки, вызванные усилиями по поддержанию фиксированных обменных курсов, привели к упадку Бреттон-Вудской системы. Япония и Западная Германия отказались от попыток сохранить фиксированную стоимость своих валют весной 19 г. 71 и объявили о выходе из Бреттон-Вудской системы. Президент Ричард Никсон вывел Соединенные Штаты из системы в августе того же года, и система рухнула. Попытка возродить фиксированные обменные курсы в 1973 году почти сразу потерпела крах, и с тех пор мир в основном работает на управляемом плавающем курсе.

71 и объявили о выходе из Бреттон-Вудской системы. Президент Ричард Никсон вывел Соединенные Штаты из системы в августе того же года, и система рухнула. Попытка возродить фиксированные обменные курсы в 1973 году почти сразу потерпела крах, и с тех пор мир в основном работает на управляемом плавающем курсе.

В соответствии с Бреттон-Вудской системой Соединенные Штаты обменивали доллары, принадлежащие другим правительствам, на золото; Президент Никсон прекратил эту политику, выведя Соединенные Штаты из Бреттон-Вудской системы. Доллар больше не обеспечен золотом.

Системы с фиксированным обменным курсом предлагают преимущество предсказуемой стоимости валюты — когда они работают. Но для того, чтобы фиксированные обменные курсы работали, страны, участвующие в них, должны поддерживать внутренние экономические условия, которые будут поддерживать равновесную стоимость валюты близкой к фиксированным курсам. Суверенные страны должны быть готовы координировать свою денежно-кредитную и фискальную политику. Достижение такого рода координации между независимыми странами может быть трудной задачей.

Достижение такого рода координации между независимыми странами может быть трудной задачей.

Тот факт, что координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики затруднена, не означает, что это невозможно. Одиннадцать членов Европейского Союза не только согласились зафиксировать свои обменные курсы по отношению друг к другу, но и приняли единую валюту — евро. Новая валюта была введена в 1998 и был полностью принят в 1999 году. С тех пор к нему присоединились еще четыре страны. Страны, принявшие его, согласились на строгие ограничения своей налогово-бюджетной политики. Каждый из них по-прежнему будет иметь свой собственный центральный банк, но эти национальные центральные банки будут действовать аналогично региональным банкам Федеральной резервной системы в Соединенных Штатах. Новый Европейский центральный банк будет проводить денежно-кредитную политику на всей территории. Подробности этого революционного предприятия приведены в прилагаемом кейсе.

Когда обменные курсы фиксированы, но фискальная и денежно-кредитная политика не скоординированы, равновесные обменные курсы могут отклоняться от своих фиксированных уровней. Как только обменные курсы начинают расходиться, усилия по принуждению валют вверх или вниз посредством рыночного вмешательства могут быть чрезвычайно разрушительными. И когда страны вдруг решают отказаться от этих усилий, обменные курсы могут резко колебаться в ту или иную сторону. Когда это происходит, основное достоинство фиксированных обменных курсов — их предсказуемость — теряется.

Как только обменные курсы начинают расходиться, усилия по принуждению валют вверх или вниз посредством рыночного вмешательства могут быть чрезвычайно разрушительными. И когда страны вдруг решают отказаться от этих усилий, обменные курсы могут резко колебаться в ту или иную сторону. Когда это происходит, основное достоинство фиксированных обменных курсов — их предсказуемость — теряется.

Опыт Таиланда с батом иллюстрирует потенциальные трудности с попытками поддерживать фиксированный обменный курс. Центральный банк Таиланда поддерживал обменный курс между долларом и батом на стабильном уровне при цене бата в 0,04 доллара. Несколько факторов, в том числе слабость японской экономики, снизили спрос на тайский экспорт и, таким образом, снизили спрос на бат, как показано на панели (a) рисунка 30.9 «Анатомия валютного коллапса». Центральный банк Таиланда, приверженный поддержанию курса бата на уровне 0,04 доллара США, купил бат для увеличения спроса, как показано на графике (b). Центральные банки покупают собственную валюту, используя свои резервы иностранной валюты. Мы видели, что когда центральный банк продает облигации, денежная масса падает. Когда он продает иностранную валюту, результат ничем не отличается. Продажа иностранной валюты центральным банком Таиланда для покупки бата, таким образом, сократила денежную массу Таиланда и уменьшила запасы иностранной валюты в банке. Когда валютные трейдеры начали подозревать, что банк может отказаться от своих усилий по удержанию стоимости бата, они продали бат, сдвинув кривую предложения вправо, как показано на графике (с). Это вынуждало центральный банк покупать еще больше батов, продавая еще больше иностранной валюты, пока, наконец, он не отказался от этих усилий и не позволил бату стать свободно плавающей валютой. К концу 1997 года бат потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару.

Мы видели, что когда центральный банк продает облигации, денежная масса падает. Когда он продает иностранную валюту, результат ничем не отличается. Продажа иностранной валюты центральным банком Таиланда для покупки бата, таким образом, сократила денежную массу Таиланда и уменьшила запасы иностранной валюты в банке. Когда валютные трейдеры начали подозревать, что банк может отказаться от своих усилий по удержанию стоимости бата, они продали бат, сдвинув кривую предложения вправо, как показано на графике (с). Это вынуждало центральный банк покупать еще больше батов, продавая еще больше иностранной валюты, пока, наконец, он не отказался от этих усилий и не позволил бату стать свободно плавающей валютой. К концу 1997 года бат потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару.

Рисунок 30.9 Анатомия валютного коллапса

Слабость японской экономики среди прочих факторов привела к снижению спроса на бат (рис. [a]). Это оказало понижательное давление на стоимость бата по отношению к другим валютам. Как показано на графике (b), центральный банк Таиланда, стремясь удерживать цену бата на уровне 0,04 доллара США, покупал баты для увеличения спроса. Однако, когда держатели батов и других таиландских активов начали опасаться, что центральный банк может отказаться от своих усилий по поддержке бата, они продали бат, сдвинув кривую предложения бата вправо (рис. [c]) и вложив больше понижательное давление на цену бата. Наконец, в июле 1997, центральный банк отказался от своих усилий по поддержке валюты. К концу года стоимость бата в долларах упала примерно до 0,02 доллара.

Как показано на графике (b), центральный банк Таиланда, стремясь удерживать цену бата на уровне 0,04 доллара США, покупал баты для увеличения спроса. Однако, когда держатели батов и других таиландских активов начали опасаться, что центральный банк может отказаться от своих усилий по поддержке бата, они продали бат, сдвинув кривую предложения бата вправо (рис. [c]) и вложив больше понижательное давление на цену бата. Наконец, в июле 1997, центральный банк отказался от своих усилий по поддержке валюты. К концу года стоимость бата в долларах упала примерно до 0,02 доллара.

Как мы видели во введении к этой главе, падение курса бата было первым в череде валютных кризисов, потрясших мир в 1997 и 1998 годах. Большое преимущество международной торговли заключается в увеличении доступности товаров и услуг для мировых потребителей. Но финансирование торговли и то, как страны распоряжаются этим финансированием, могут создавать трудности.

Ключевые выводы

- В системе свободно плавающих обменных курсов обменные курсы определяются спросом и предложением.

- Обменные курсы определяются спросом и предложением в управляемой плавающей системе, но правительства вмешиваются как покупатели или продавцы валюты, пытаясь повлиять на обменные курсы.

- В системе с фиксированным обменным курсом обменные курсы между валютами не могут изменяться. Золотой стандарт и Бреттон-Вудская система являются примерами систем с фиксированным обменным курсом.

Показательный пример: евро

Рисунок 30.10

Дана МакМахан — Найденные евро — CC BY-NC 2.0.

Это знаменует собой наиболее резкое развитие международных финансов после распада Бреттон-Вудской системы. Новая валюта, евро, начала торговаться между 11 европейскими странами — Австрией, Бельгией, Финляндией, Францией, Германией, Ирландией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Испанией — в 1999 году. В течение трехлетнего переходного периода каждая страна продолжала иметь собственную валюту, которая торговалась по фиксированному курсу с евро. В 2002 году валюты стран-участниц полностью исчезли и были заменены евро. В 2007 году Словения перешла на евро, как и Кипр и Мальта в 2008 году и Словакия в 2009 году.. Несколько других стран также надеются присоединиться. Заметными исключениями являются Великобритания, Швеция, Швейцария и Дания. Тем не менее, большая часть Европы в настоящее время действует как регион с фиксированным обменным курсом, регион с единой валютой.

В 2002 году валюты стран-участниц полностью исчезли и были заменены евро. В 2007 году Словения перешла на евро, как и Кипр и Мальта в 2008 году и Словакия в 2009 году.. Несколько других стран также надеются присоединиться. Заметными исключениями являются Великобритания, Швеция, Швейцария и Дания. Тем не менее, большая часть Европы в настоящее время действует как регион с фиксированным обменным курсом, регион с единой валютой.

Чтобы принять участие в этом радикальном эксперименте, страны, перешедшие на евро, должны были согласиться отказаться от значительной автономии в денежно-кредитной и фискальной политике. В то время как каждая страна по-прежнему имеет свой собственный центральный банк, эти центральные банки действуют больше как региональные банки Федеральной резервной системы в Соединенных Штатах; у них нет полномочий проводить денежно-кредитную политику. Эти полномочия возложены на новый центральный банк, Европейский центральный банк.

Участники также в принципе согласились на строгие ограничения своей фискальной политики. Их дефицит не может превышать 3% номинального ВВП, а их общий государственный долг не может превышать 60% номинального ВВП.

Их дефицит не может превышать 3% номинального ВВП, а их общий государственный долг не может превышать 60% номинального ВВП.

Смогут ли — или захотят — суверенные страны действовать в условиях столь строгих экономических ограничений, пока неизвестно. Действительно, несколько стран еврозоны превысили лимит национального дефицита.

Серьезное испытание евро совпало с его 10-летием примерно в то же время, когда разразился мировой финансовый кризис 2008 года. Пережить этот трудный период было смешанным благословением. Например, гарантии, предоставленные ирландским правительством в отношении банковских вкладов и долгов, были приняты лучше, поскольку Ирландия является частью системы евро. С другой стороны, если бы у Ирландии была плавающая валюта, ее обесценивание могло бы увеличить ирландский экспорт, что помогло бы Ирландии выйти из рецессии.

Кризис 2008 года также позволил понять ценность евро как международной валюты. На доллар приходится около двух третей мировых валютных резервов, а на евро — около 25%.