Механика Кинематика Динамика Законы сохранения Статика Гидростатика Гидродинамика Молекулярная физика Teрмодинамика Молекулярно-Кинетическая Теория Термодинамика Электродинамика Электростатика точечных зарядов Проводники и диэлектрики в электрическом поле Постоянный электрический ток Работа и мощность тока Электрический ток в различных средах Магнитное поле Электромагнитная индукция Колебания и волны Механические колебания Механические волны Электромагнитные колебания Электромагнитные волны Геометрическая и волновая оптика Геометрическая оптика Волновая оптика Элементы специальной теории относительности Квантовая физика Световые кванты Атомная физика Элементарные частицы Скрыть меню |

Кинематика. Основные понятия кинематики Основные понятия кинематики

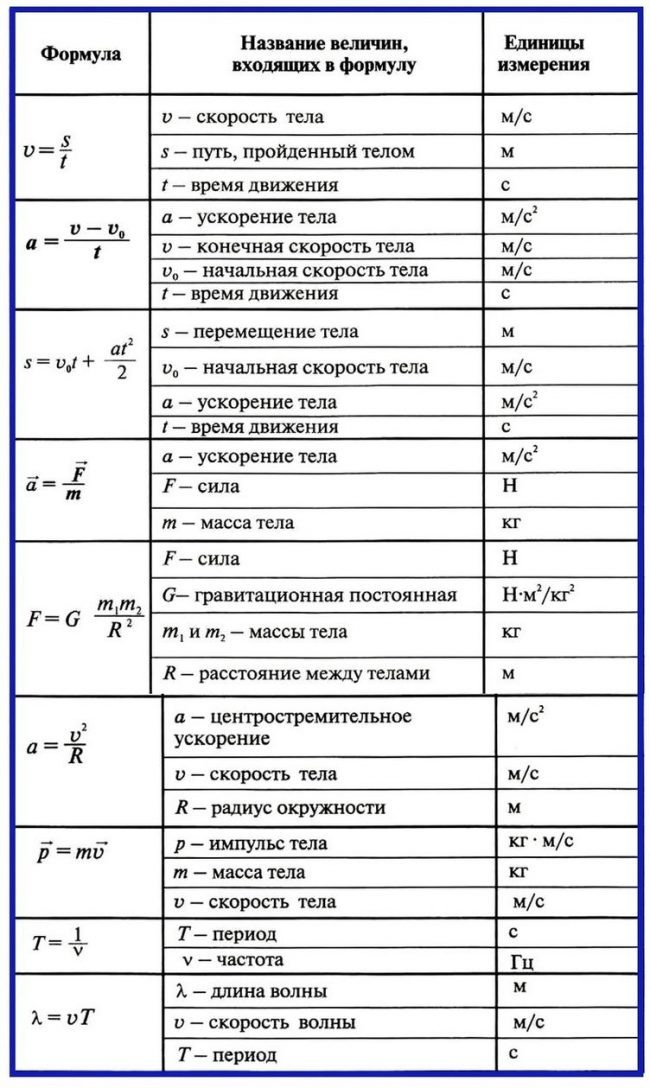

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

К 70-летию МИФИ «Главное дело жизни»

Д. ПОПОВ

Д. ПОПОВМожно без преувеличения сказать, что Игорь Владимирович – это целая эпоха в деле преподавания общей физики во ВТУЗ’ах нашей страны.

Его имя принадлежит истории отечественной культуры как создателя и общепризнанного главы оригинальной педагогической школы, фундамент которой – его широко известный трехтомный учебник по курсу общей физики для ВТУЗ’ов. Признанные в мире успехи наших физических и технических наук в немалой степени обусловлены тем, что десятки тысяч студентов, ставших действительными профессионалами в новейших отраслях технического знания, изучали общую физику по учебнику И.В. Савельева, который он совершенствовал в течении 35 лет – до последних дней своей жизни.

Игорь Владимирович Савельев родился 4 февраля 1913 года в слободе Кабанье (сейчас Краснореченское) Купянского уезда Харьковской губернии в семье земского врача. В 1938 он году закончил физическое отделение физико-математического факультета Харьковского государственного университета (ХГУ) по специальности “твердое тело”. Квалификация – физик. После окончания ХГУ три года работал в Харькове в Украинском физико-техническом институте (УФТИ), где подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на тему “Теплопроводность стали при низких температурах”. Защита состоялась практически накануне Великой Отечественной войны – в феврале 1941 года. И.В. Савельев – участник войны с первых и до последних ее дней. Он служил техником по приборам зенитного артиллерийского полка особой московской армии ПВО, охранявшей от немецких налетов Москву.

Квалификация – физик. После окончания ХГУ три года работал в Харькове в Украинском физико-техническом институте (УФТИ), где подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на тему “Теплопроводность стали при низких температурах”. Защита состоялась практически накануне Великой Отечественной войны – в феврале 1941 года. И.В. Савельев – участник войны с первых и до последних ее дней. Он служил техником по приборам зенитного артиллерийского полка особой московской армии ПВО, охранявшей от немецких налетов Москву.

После демобилизации в июле 1946 года И.В. Савельев поступил на работу в Лабораторию № 2 (ныне РНЦ “Курчатовский институт”) в Отдел приборов теплового контроля (сейчас Институт молекулярной физики РНЦ). Под руководством Исаака Константиновича Кикоина отдел занимался проблемой разделения изотопов урана газодиффузионным методом. В рамках этой проблемы Игорь Владимирович исследовал кинетику реакций шестифтористого урана с поверхностями различных материалов. За цикл выполненных в этой области работ И. В. Савельев был удостоен звания лауреата Государственной (Сталинской) премии СССР II степени (1951 год), как было тогда написано: “за выполнение специального задания правительства”, и награжден орденом Ленина (1951 год). В 1952 году ему была присвоена ученая степень доктора физико-математических наук.

В. Савельев был удостоен звания лауреата Государственной (Сталинской) премии СССР II степени (1951 год), как было тогда написано: “за выполнение специального задания правительства”, и награжден орденом Ленина (1951 год). В 1952 году ему была присвоена ученая степень доктора физико-математических наук.

Однако, главным делом жизни И.В. Савельева, которому он целиком посвятил последние 47 лет своей жизни, оказалось преподавание физики.

Свою педагогическую деятельность в МИФИ Игорь Владимирович начал в 1952 году на кафедре общей физики в должности профессора. С марта 1955 года он уже штатный сотрудник МИФИ. С 1956 по 1959 годы – проректор МИФИ по учебной работе. В 1957 году был избран заведующим кафедрой общей физики, которой и руководил в течение 28 лет.

Будучи педагогом по призванию, Игорь Владимирович многие годы посвятил делу воспитания и подготовки инженеров-физиков. На руководимой им кафедре он создал высококвалифицированный творческий коллектив преподавателей, который и сегодня является одним из сильнейших в стране. При непосредственном участии Игоря Владимировича на базе факультета экспериментальной и теоретической физики МИФИ был создан факультет повышения квалификации преподавателей физики вузов. За четверть века (1967 -1991 гг.) выпускниками факультета стали тысячи педагогов, которые и сегодня преподают общую физику студентам практически всех ВТУЗ’ов России и стран “ближнего зарубежья”.

При непосредственном участии Игоря Владимировича на базе факультета экспериментальной и теоретической физики МИФИ был создан факультет повышения квалификации преподавателей физики вузов. За четверть века (1967 -1991 гг.) выпускниками факультета стали тысячи педагогов, которые и сегодня преподают общую физику студентам практически всех ВТУЗ’ов России и стран “ближнего зарубежья”.

И.В. Савельев известен в России, странах СНГ и за рубежом как видный педагог, один из ведущих специалистов по методике преподавания физики в высшей школе. Итогом его педагогической деятельности явился выход в свет и многократное переиздание ряда учебников и задачников, ставших основными для многих высших учебных заведений.

Прежде всего, это трехтомный (последнее издание 1998 г. вышло в пятитомном варианте) “Курс общей физики” для втузов с расширенной программой, который только на русском языке издавался 9 раз общим тиражом более 4.000.000 экземпляров. Трехтомный “Курс физики” для технических вузов с обычной программой, “Сборник вопросов и задач по общей физике”, двухтомник «Основы теоретической физики».

Названные учебные пособия переведены и неоднократно массовыми тиражами изданы на языках практически всех бывших республик СССР, а также на английском, французском, испанском, польском, вьетнамском, афганском (дари) и арабском.

В течение многих лет Игорь Владимирович принимал активное участие в работе президиума Научно – методического совета по физике при Учебно-методическом управлении по высшему образованию Минвуза СССР, в работе секции по учебной литературе названного Совета, в работе РИСО издательства “МИР”.

Научная и педагогическая деятельность И.В. Савельева была отмечена высокими правительственными наградами: орденом Ленина (1951г.), двумя орденами Знак Почета (1954, 1966 гг.), орденом Отечественной Войны 2-й степени (1985 г.) и многими медалями.

С 1985 г. Игорь Владимирович был профессором – консультантом кафедры общей физики МИФИ. До последнего года своей жизни он активно работал, щедро делясь своим огромным и бесценным опытом, совершенствуя и готовя к переизданию свои книги. В их совершенствовании он был неутомим, ни одна из книг Савельева не выходила стереотипным изданием. В трудные нынешние времена мечтой последних лет его жизни было дождаться выхода последнего, теперь пятитомного, издания “Курса общей физики”, и судьба сделала ему такой подарок: в год его 85-летия в издательстве “Наука” это издание вышло в свет.

В их совершенствовании он был неутомим, ни одна из книг Савельева не выходила стереотипным изданием. В трудные нынешние времена мечтой последних лет его жизни было дождаться выхода последнего, теперь пятитомного, издания “Курса общей физики”, и судьба сделала ему такой подарок: в год его 85-летия в издательстве “Наука” это издание вышло в свет.

Книги И.В. Савельева – это памятник в истории отечественной культуры, который он оставил после себя. Вся его научно-педагогическая деятельность проходила в стенах Московского инженерно-физического института. В честь Игоря Владимировича Савельева большая лекционная физическая аудитория МИФИ A-304 носит теперь его имя.

Многие тысячи физиков с большой благодарностью вспоминают Игоря Владимировича Савельева и по праву называют его своим первым учителем.

Свой первый экзамен по общей физике я сдавал Игорю Владимировичу Савельеву.

Он забрал записи, которые я сделал во время подготовки, и предложил:

– А давайте сделаем наоборот – как будто я студент, а вы – преподаватель. И я вам сейчас буду сдавать ваш билет, а вы оцените мои знания.

И я вам сейчас буду сдавать ваш билет, а вы оцените мои знания.

Мы беседовали около получаса, и Игорь Владимирович всю дорогу мастерски держался на твёрдой четвёрке. Я его вытягивал, а он постоянно сползал обратно.

– К сожалению, сегодня могу поставить вам только «хорошо», – вздохнул я в конце концов.

«Студент» сделал жалостливое лицо.

– Ну я же на все лекции ходил, – сказал он.

Аргумент был убийственным: профессор Савельев действительно ходил на все свои лекции. Пришлось согласиться на «отлично».

Памяти Игоря Владимировича Савельева. // УФН. — 2000. — Т. 170. — № 2. — С. 205-206.

Как найти компоненты вектора

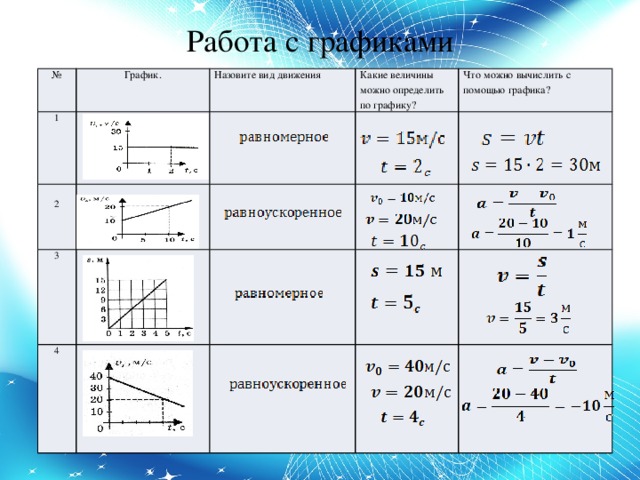

В физике, когда вы разбиваете вектор на его части, эти части называются его компонентами . Например, в векторе (4, 1) компонент оси x (горизонтальный) равен 4, а компонент оси y (вертикальный) равен 1. Как правило, физическая задача дает вам угол и величина для определения вектора; вы должны найти компоненты самостоятельно, используя небольшую тригонометрию.

Предположим, вы знаете, что мяч катится по плоскому столу под углом 15 градусов от направления, параллельного нижнему краю, со скоростью 7,0 м/с. Вы можете узнать, сколько времени понадобится мячу, чтобы скатиться с края на 1,0 м вправо.

Определите свои оси так, чтобы мяч изначально находился в начале координат, а ось x была параллельна нижнему краю стола (см. рисунок). Таким образом, задача сводится к выяснению того, сколько времени понадобится мячу, чтобы прокатиться на 1,0 метр в направлении x . Чтобы найти время, сначала нужно узнать, с какой скоростью мяч движется в направлении x .

Задача сообщает вам, что мяч катится со скоростью 7,0 м/с под углом 15 градусов к горизонту (вдоль положительных x -ось), который является вектором: 7,0 м/с при 15 градусах дает вам как величину, так и направление. Здесь у вас есть скорость — векторная версия скорости. Скорость мяча — это величина его вектора скорости, и когда вы включаете направление в эту скорость, вы получаете вектор скорости v .

Чтобы узнать, с какой скоростью мяч движется к краю стола, вам нужна не общая скорость мяча, а составляющая x скорости мяча. 9Компонент 0003 x является скаляром (числом, а не вектором), и вы пишете его так: v x . Y-компонента вектора скорости мяча равна v y . Поэтому можно сказать, что

v = ( v x , v y )

Так вы выражаете разбиение вектора на его компоненты. Итак, что такое против x здесь? И если на то пошло, что такое v y , y компонент скорости? Вектор имеет длину (7,0 м/с) и направление

.А вы знаете, что край стола находится на 1,0 метр вправо.

Как вы можете видеть на рисунке, вы должны использовать некоторую тригонометрию, чтобы разложить этот вектор на его компоненты. Нет пота. Триггер будет легким после того, как вы опустите углы, которые вы видите на рисунке.

Величина вектора v выражается как v , и из рисунка видно, что верно следующее:

Стоит знать два векторно-компонентных уравнения, потому что вы часто встречаете их в любом начальном курсе физики. Убедитесь, что вы знаете, как они работают, и всегда держите их под рукой.

Конечно, если вы забудете эти уравнения, вы всегда сможете восстановить их из базовой тригонометрии. Возможно, вы помните, что синус и косинус угла в прямоугольном треугольнике определяются как отношение противолежащего и прилежащего катетов к гипотенузе, например:

Умножив обе части этих уравнений на v , вы можете выразить компоненты вектора x и y как

Вы можете пойти дальше, связав каждую сторону треугольника с другой стороной (и если вы знаете, что

вы можете вывести все это из двух предыдущих уравнений по мере необходимости; нет необходимости запоминать все это):

Вы знаете, что

, так что вы можете найти составляющую x скорости мяча, v x , таким образом:

Подстановка цифр дает

Теперь вы знаете, что мяч движется вправо со скоростью 6,8 м/с.

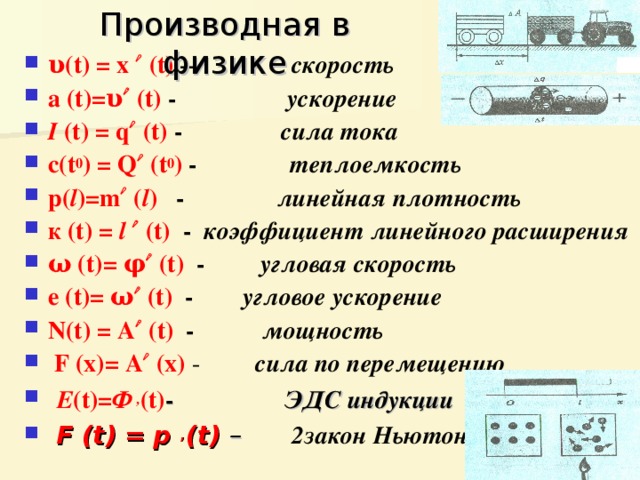

е. производная вектора перемещения по времени:

е. производная вектора перемещения по времени: