Наталья Пискунова о плюсах и минусах Болонской системы образования для России – Газета.Ru

Как измерить образование? Возможно ли это в принципе? Как доказать, что человек, получивший высшее образование (или научную степень) в одной стране, может работать по этой специальности в другой стране без потери 5-7-10 лет на проверки и даже получение местного диплома по той же самой специальности?

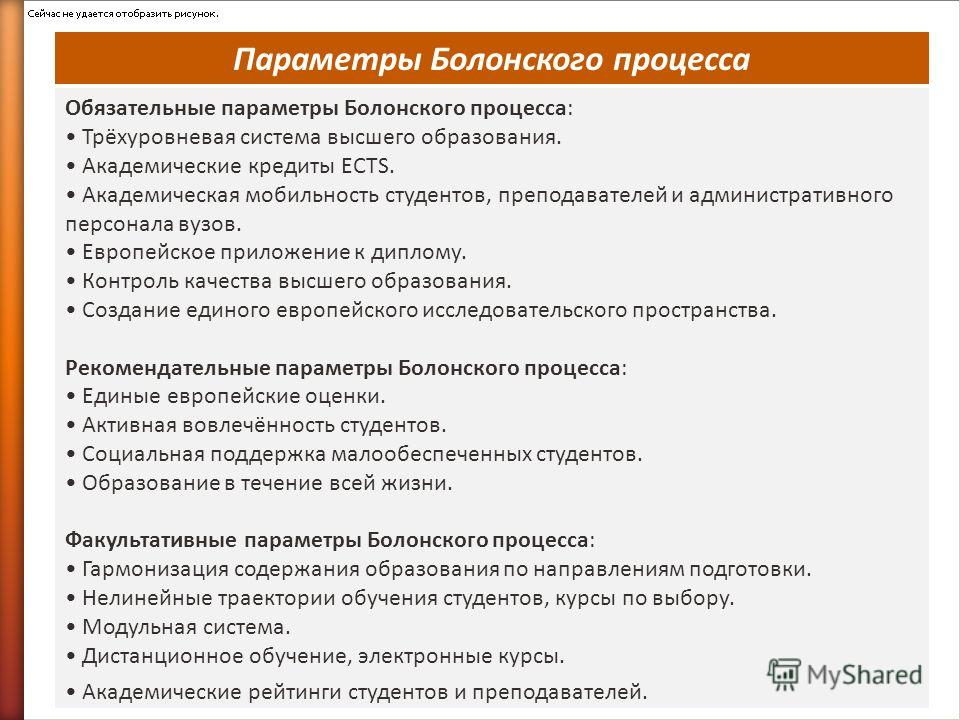

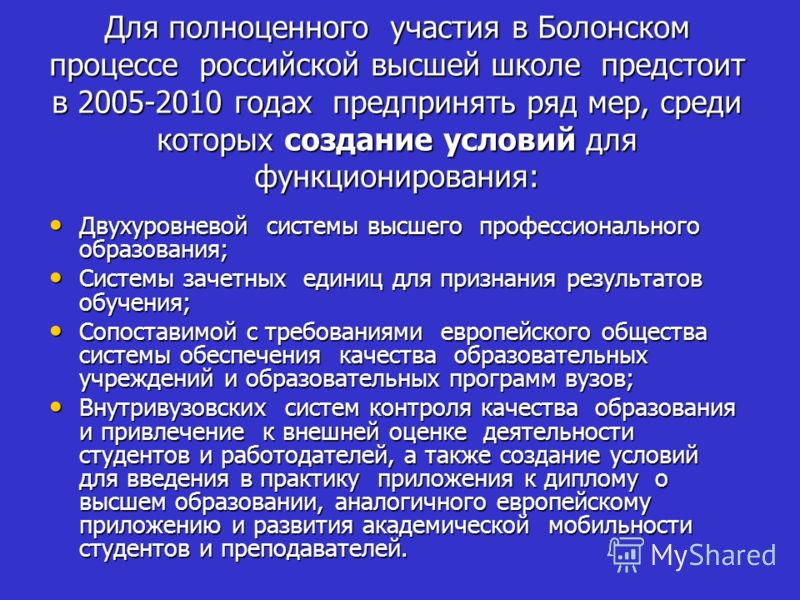

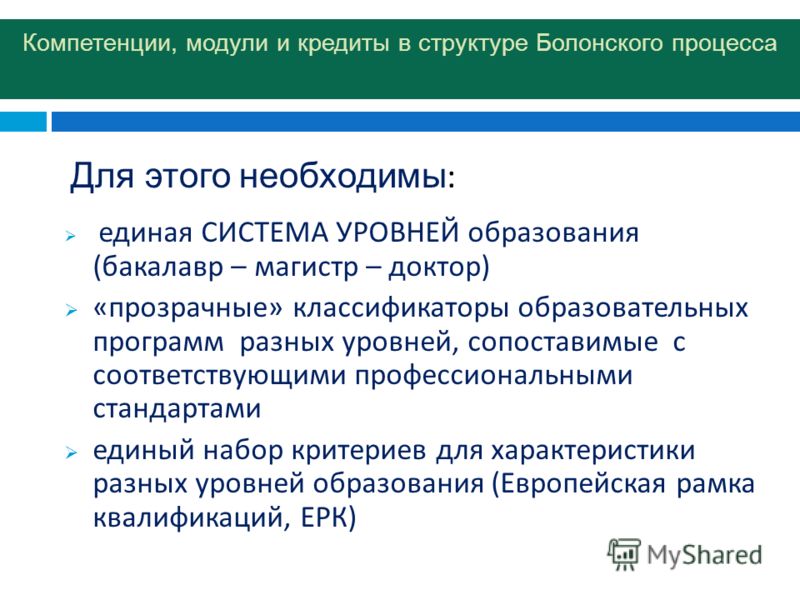

Почти 20 лет назад было сделано предположение о том, что эти вопросы помогут решить переход на «европейскую» — то есть Болонскую — систему образования. Этот переход предусматривал очень большие структурные изменения: переход всех университетов на систему бакалавр + магистр с сохранением только части программ бывшего пятилетнего цикла («Специалитет» или «Специалист»), введение ЕГЭ как единой тестовой системы во всей стране, подготовка к отмене программ докторантуры (переход на систему PhD – то есть без деления на «кандидатскую» и «докторскую» диссертации). А также введение обязательного рейтингования, подсчета оценок в баллах по 10- или 100-балльной системе, а также в буквенном обозначении (от А до F) и процентах от 0% до 100%.

Выпускники российских вузов, полностью соблюдающих эти требования, вводящих программы на английском языке, выдающих дипломы на русском и английском языках без дополнительного нотариального заверения, получили автоматическую возможность поступать в любой вуз Евросоюза и других стран, подписавших соглашение о присоединении к Болонской системе. Причем без дополнительных перепроверок полученного в России диплома. Даже на программы в области бизнес-образования (МВА) и права (LLM), с последующей возможностью сдавать экзамены для получения, например, лицензии адвоката, юриста, специалиста по налоговому праву ЕС на равных основаниях со всеми, кто обучался в ЕС.

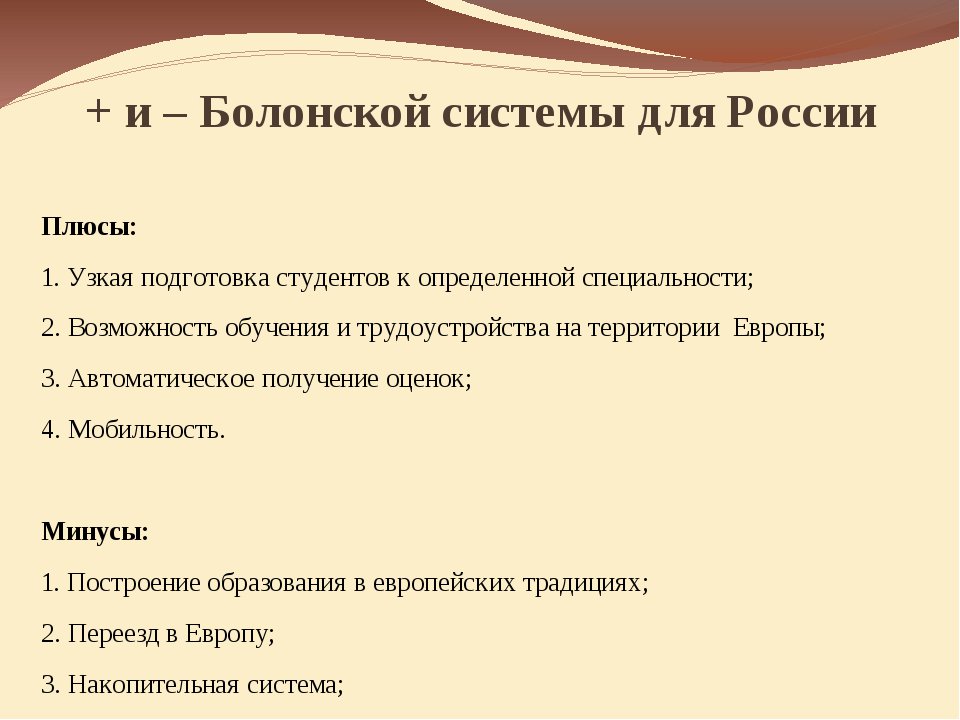

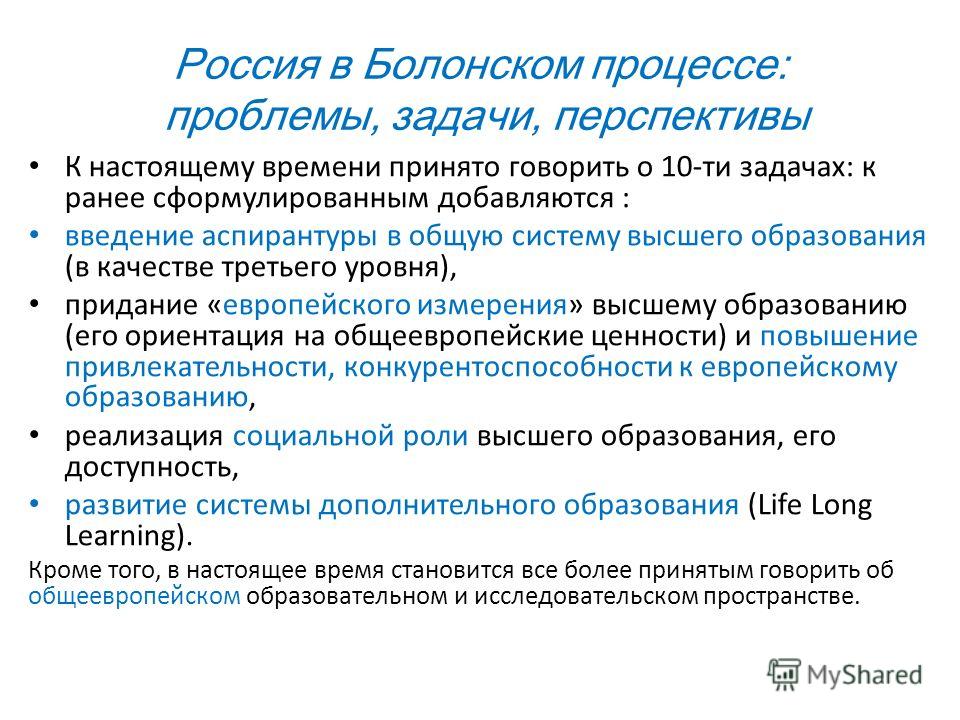

Однако к 2020 году в России начались дискуссии о возможном пересмотре участия страны в Болонской системе. Почему?

За почти 20 лет применения были выявлены ее недостатки и неудобства как для преподавателей, так и для студентов. На официальном уровне прозвучали даже призывы к отмене действия Болонской системы в России.

Это заставляет вспомнить, что такое Болонский процесс, оценить преимущества и недостатки этой системы и перспективы как ее полной отмены, так и частичной адаптации или сохранения в том виде, в котором она действует в России к началу 2020 года.

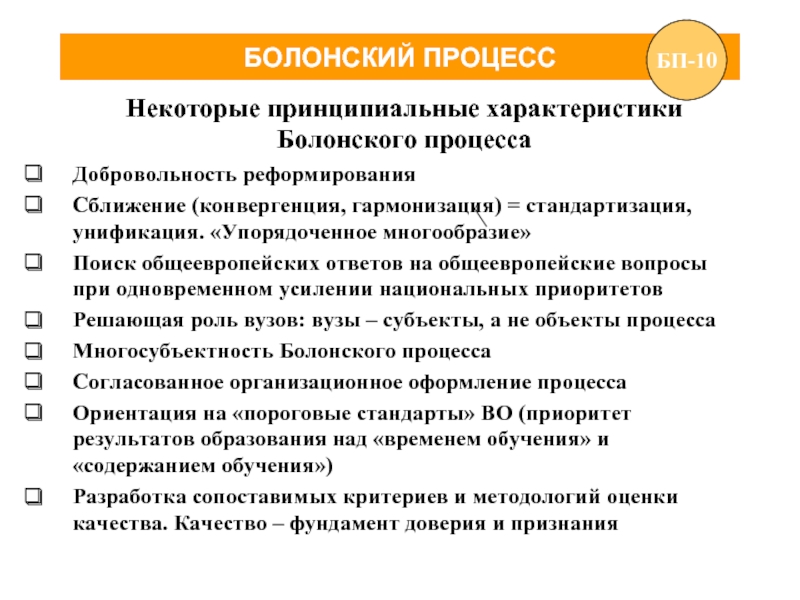

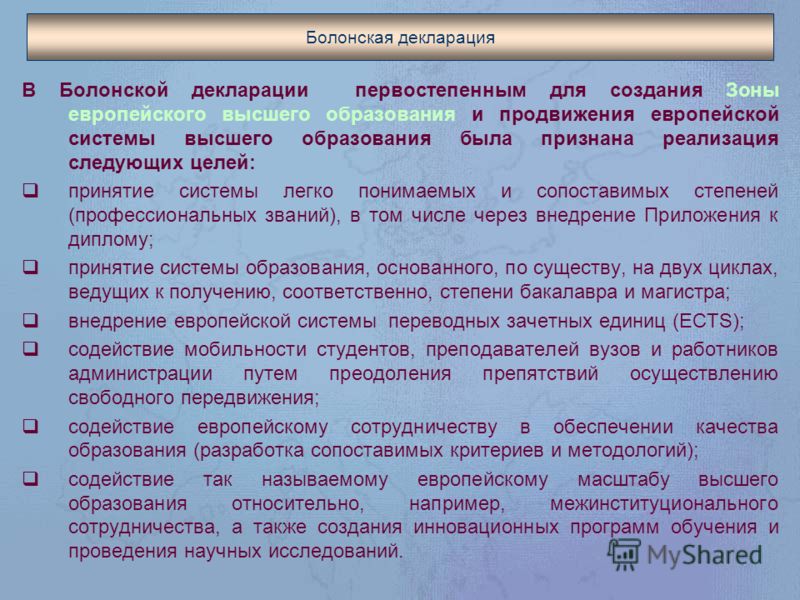

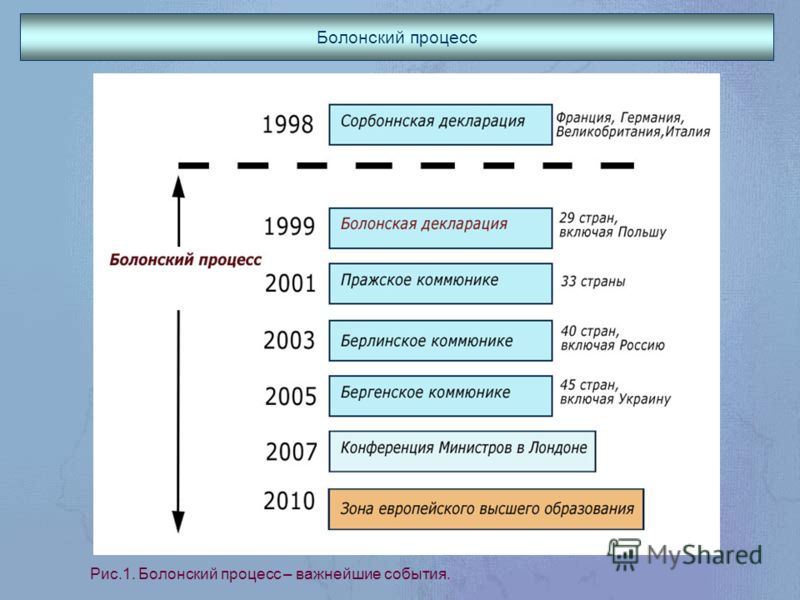

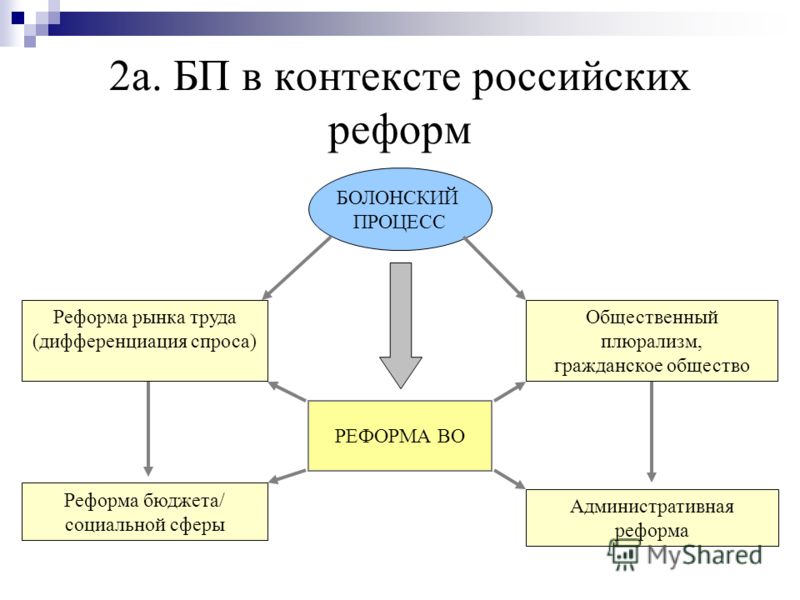

Болонская система – это часть масштабного процесса унификации стандартов в сфере образования на всех его уровнях, продолжающегося в ЕС и странах-партнерах ЕС и государствах вне Европы, которые подписали Болонскую и Сорбонскую декларации, принятые в 1999 году. Первоначально Болонский процесс должен был устранить проблему непризнания или несоответствия квалификаций, присваиваемых выпускникам какого-либо европейского университета, вне национальной системы образования.

Когда процесс европейской интеграции перешел в современную стадию в конце 1990-х — начале 2000-х годов (введение евро, снятие всех барьеров на передвижение «людей и идей», унификация налогового законодательства и т.д.), оказалось, что свободному перемещению специалистов, ищущих работу не в стране своего рождения или получения квалификации по диплому, препятствуют достаточно жесткие требования национальных систем образования.

Создание Европейского пространства высшего образования, Болонский\Сорбонский процесс и Болонская система, ставшая результатом этого процесса, помогло разрешить эту проблему в большинстве стран ЕС.

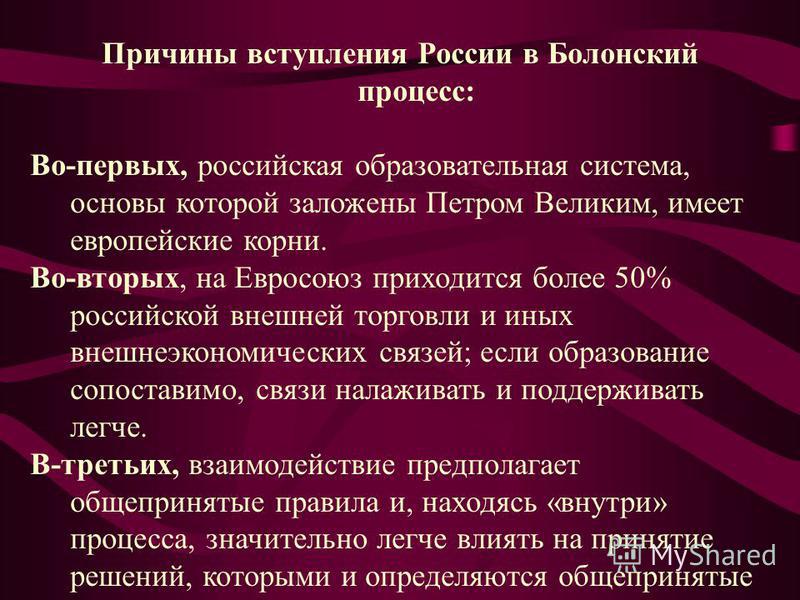

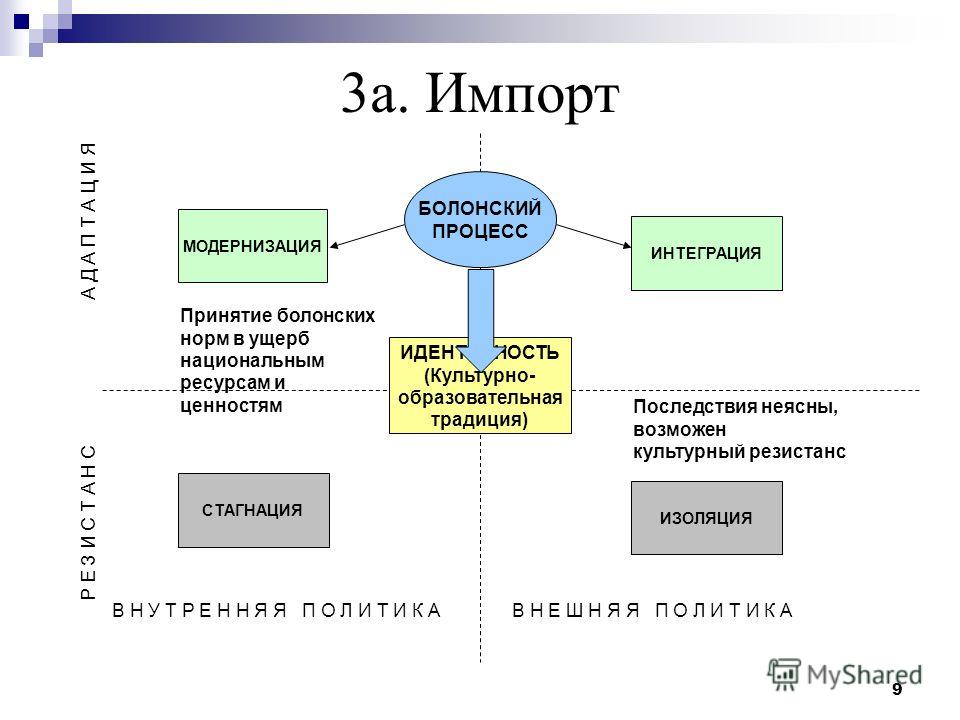

Далее этот опыт стали перенимать другие страны. Даже те, которые не входили в ЕС и расположены далеко от европейского ареала. Для государств, которые не входили и не входят в состав ЕС, это стало определенным «политическим жестом», а также важным экономическим инструментом. Так, государства-партнеры ЕС, которые заявили о приверженности европейским принципам, восприняли Болонскую систему как шаг к включению в состав ЕС.

Наличие эффективно работающего Болонского процесса в государстве, стремящемся войти в ЕС, показывало серьезность этого намерения на высшем уровне. В экономическом плане это упрощало систему найма специалистов и верификации специальности работника, который получил образование в одной из стран ЕС и\или стран-партнеров. Кроме того, таким образом были устранены дополнительные финансовые ограничения и бюрократические преграды в виде платных и заверяемых переводов между европейскими языками, включая редкие, несоответствия балльно-рейтинговых систем оценивания, программ конкретных предметов.

Для стран, которые не имеют намерений входить в состав ЕС, принятие на себя обязательств по Болонскому процессу, также имеет ряд преимуществ.

Первое и главное неоспоримое преимущество Болонской системы – взаимное безусловное и полное признание дипломов.

Это основная идея, которая была положена в основу создания системы в 1999 году. Это важно для специалистов, которые хотят поехать учиться в магистратуру или докторантуру в ЕС и другие страны, принявшие на себя обязательства по соблюдению правил Болонской системы. Такое автоматическое признание диплома – и присвоенной квалификации – дает огромную экономию времени и денег, которые раньше нужно было затратить на нострификацию, например, российского диплома о высшем образовании с точным соответствием всем параметрам соответствующей европейской квалификации.

То же самое касается и граждан стран ЕС, которые хотят учиться или работать в российском вузе – и это уже разговор о привлекательности всей страны в научно-образовательном плане и ее «мягкой силы». Ведь многие иностранные специалисты, окончившие российский вуз, остаются работать в России в российских или совместных компаниях, филиалах крупных международных компаний или даже в самих вузах. Это усиливает обмен опытом и знаниями в разных сферах, развивает культурные связи.

Ведь многие иностранные специалисты, окончившие российский вуз, остаются работать в России в российских или совместных компаниях, филиалах крупных международных компаний или даже в самих вузах. Это усиливает обмен опытом и знаниями в разных сферах, развивает культурные связи.

Российские граждане, получившие образование в ЕС или других странах, работающих по Болонской системе, возвращаясь в Россию с международным дипломом, могут не тратить деньги, время и нервы на походы по нотариальным конторам и специальным переводческим бюро, прикрепленным к ним.

Второе преимущество системы – высокая мобильность как студентов, так и преподавателей и сотрудников вузов.

Еще в средние века образование, полученное человеком в каком-либо университете, не считалось законченным до тех пор, пока он не получил опыта обучения в любой другой стране. Это способствовало самым первым попыткам «мобилизации» ученых, преподавателей и учеников даже в той критически разобщенной Европе, которая существовала в тот период из-за политических разногласий, династийных войн.

Сегодня зачастую из-за высокой стоимости обучения и ежедневных затрат многие российские (и не только) студенты просто не могут себе позволить поехать поучиться, например, в Барселоне, Париже, Болонье и многих других городах со всемирно известными университетами, чтобы получить уникальные знания которые доступны только в 1-2 университетах. Помимо содержательной компоненты в самой специальности, важно и преодоление языковых барьеров. Именно полное погружение в языковую и\или профессиональную среду является критически важным для развития исследований и образования, как и участие в международных исследовательских проектах, лабораториях.

Ведь давно не секрет, что все современные открытия, включая те, которые отмечаются Нобелевской и другими премиями, совершаются мультинациональными командами на стыке дисциплин.

Болонская система предусматривает множество возможностей для бесплатных обменов студентами и преподавателями, а также исследователями и специалистами высокого уровня, что и позволяет создавать такие международные команды исследователей для совершения открытий мирового уровня в любой сфере – от медицины до химии, от физики до экономики.

Третье преимущество связано со столь популярными (и критикуемыми) сейчас международными рейтингами университетов.

При соблюдении мобильности ученых (а также студентов и преподавателей, участвующих в международных проектах в любой сфере) Болонская система позволяет выравнивать асимметрию рейтингов как по отдельным специальностям, так и по региональной представленности.

Например, когда преподаватель физики из регионального российского университета, работающего по Болонской системе, участвует в инновационном проекте в лаборатории в нидерландском университете, то по окончании срока исследовательского проекта (или лабораторного испытания) «очки» в копилку рейтинга могут получить оба учебных заведения. Это сразу повышает рейтинг вуза, что важно и для увеличения набора студентов, и для привлечения инвесторов, и для работы с международным исследовательским и преподавательским сообществом. А это многомиллионная аудитория по всему миру.

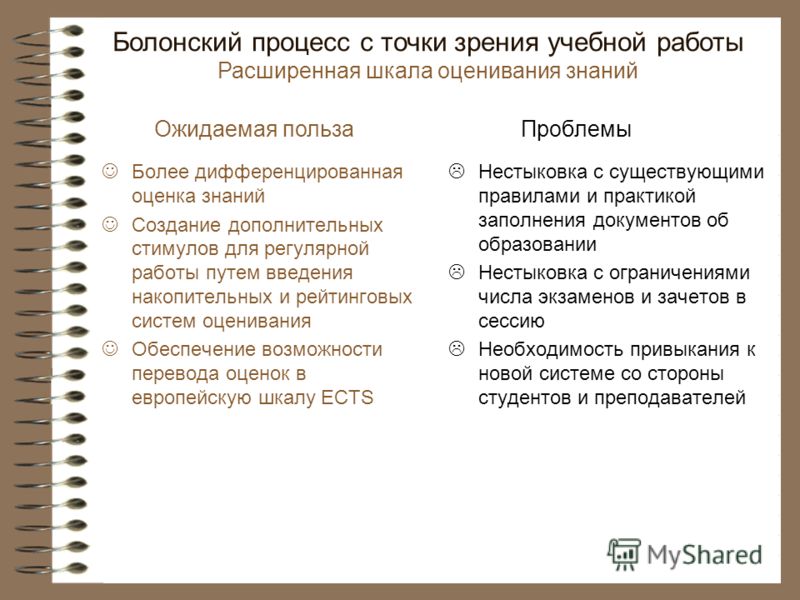

Однако у Болонской системе есть и недостатки. Например, сегодня часто подвергается критике рейтинговая система, составляющая основу системы оценки уровня достижения какого-либо навыка и прохождения какого-либо предмета и даже среднего балла. Прежде всего, рейтинговая система – это большая нагрузка для любого преподавателя. Больше времени уходит на высчитывание процентов и буковок (а «европейская» оценка будет выглядеть, как, например А93% — то есть «отлично» на 93% из 100%), чем на консультации по содержанию предмета.

Например, сегодня часто подвергается критике рейтинговая система, составляющая основу системы оценки уровня достижения какого-либо навыка и прохождения какого-либо предмета и даже среднего балла. Прежде всего, рейтинговая система – это большая нагрузка для любого преподавателя. Больше времени уходит на высчитывание процентов и буковок (а «европейская» оценка будет выглядеть, как, например А93% — то есть «отлично» на 93% из 100%), чем на консультации по содержанию предмета.

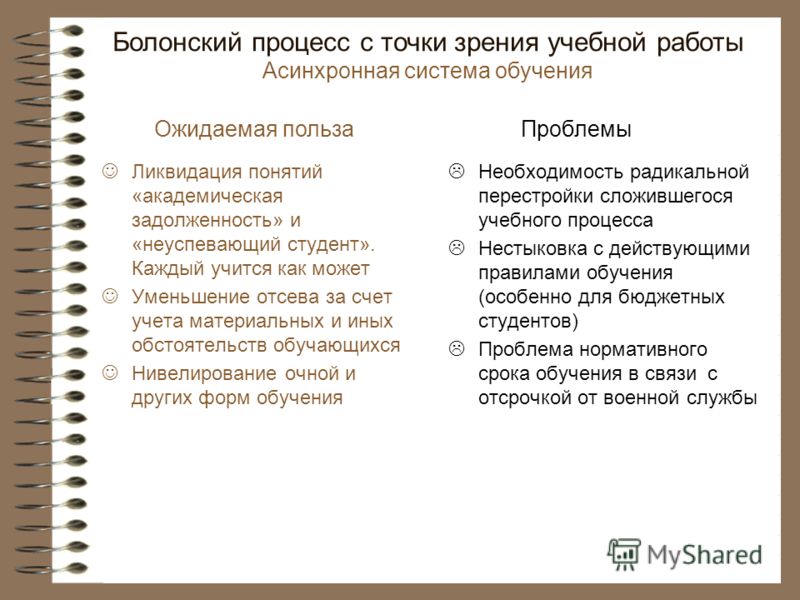

Отдельного внимания заслуживает целая табличка оценок «за поведение» — в современной интерпретации она разбита на подтаблички «уважительное отношение к преподавателю», «посещаемость», «оценки за 1, 2 и 3 срезы» и прочие. Когда у тебя в группе 5-6 человек (языковая группа, например), то заполнить их еще возможно. Но когда у тебя полгода раз в неделю сидит зал на 250 человек (поточные лекции для всего курса, например), то это уже намного сложнее, если вообще возможно.

Высчитывание процента посещаемости у 250 человек курса с заполнением огромных таблиц по окончании лекционного курса — это просто выброшенное время преподавателя.

Более того, это «справка ради справки», ибо оценка за поведение и посещаемость (кстати, даже если человек лежал в больнице и принес соответствующий документ, ему все равно должны ставить минусы за посещение, так как он\она физически отсутствовал в аудитории) в большинстве российских вузов (за исключением буквально нескольких) по факту никак не влияет на оценку на экзамене, зачете или за весь модуль. Преподаватель не будет снижать оценку при отличных ответах и результатах при «недовесе» пары процентов за посещение (чаще всего еще и по уважительной причине – участие в студенческой научно-практической конференции, где и отрабатываются навыки аналитики и презентации, которые важны в любой сфере, например).

Получается, что преподаватель загнан в угол: либо нужно каждый раз тратить 10-15 минут времени, отрывая его от содержания лекции, чтобы провести перекличку присутствующих, либо просто ставить галочки за посещение и поведение всему курсу. В итоге страдает качество обучения – ведь 15 минут от лекции ушло на пересчет пришедших и опоздавших.

Кроме того, во многих вузах сохраняется сложность выполнения требования о соответствии международному (то есть Болонскому) стандарту из-за уникальности или узкой специализации направления обучения по какому-либо предмету. Так, в российских гуманитарных вузах редко можно найти предмет в сфере «Gender Studies» или «Conflict Resilience», которые в ЕС являются самыми обычными, «ходовыми», которые есть практически в каждом вузе в каком-либо виде. И, наоборот, очень сложно перевести и перенести описание программ и навыков и знаний целого ряда российских предметов. Подчас это вообще невозможно – например, в ряде технических специальностей есть «закрытые» зоны в области технологий и инноваций, где описание обучающей программы невозможно без раскрытия каких-либо новых разработок, которые еще не подкреплены международными патентами. Или вовсе являются «закрытыми».

Проблемы бюрократизированности высшего образования (не только и не столько из-за Болонской системы), качества обучения (проблема отхода от «методички»), плюсов и минусов полномасштабного участия в международной системе признания дипломов и программ существуют не только в России, но и во многих странах-партнерах ЕС, а также в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии.

О том, как справляются или не справляются с главными проблемами высшего образования, а также сравнение различных преимуществ и недостатков других систем (модульной, сессионной, системой без государственных экзаменов и других) – попробую рассказать отдельно в следующий раз.

Болонская система образования: плюсы и минусы

Обучение в большинстве европейских вузов, которое все больше привлекает студентов из России и стран СНГ, ведется в соответствии с Болонской системой. Что это такое и почему это перспективно – быть студентом вуза в стране, подписавшей Болонскую декларацию? Рассказывает автор блога GoStudy Александра Баранова.

Болонская система обеспечивает студентам удобные условия для получения опыта в других европейских вузах / Фото из архива Карлова университета в Праге

Болонская система образования – концепция, принятая в едином учебном пространстве для ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

По данным 2020 года Болонский процесс объединяет студентов из 48 стран и открыт для присоединения новых членов. Россия вошла в состав участников Болонского процесса в сентябре 2003 года, Украина – двумя годами позже. Казахстан и Беларусь присоединились к договору в 2010 и 2015 гг., соответственно.

Единое учебное пространство создается, исходя из шести базовых положений Болонской декларации.

- Принять систему научных степеней, которые будут сопоставимы между учебными заведениями, а также ввести приложение к диплому, где будут перечислены все курсы, которые прослушал выпускник за время учебы. Молодому специалисту будет проще найти работу после окончания вуза.

Разберем на примере. Студент Костя изучает информатику и получает диплом бакалавра в Германии, одной из стран-участниц Болонского процесса, но не хочет там оставаться, и едет в Италию. Там он может спокойно найти работу, так как его диплом признáют (поскольку в этой стране также действует Болонская система образования), и у работодателей не возникнет сомнений в том, что Костя – «айтишник» с хорошим образованием.

- Ввести два цикла обучения – программа бакалавриата (undergraduate) и магистратуры (graduate).

Костя может получить степень бакалавра в Германии, а потом, поработав несколько месяцев, решить продолжить обучение в Италии, но уже по магистерской программе. При этом ему не нужно будет сдавать что-либо дополнительно, кроме вступительных экзаменов в магистратуру.

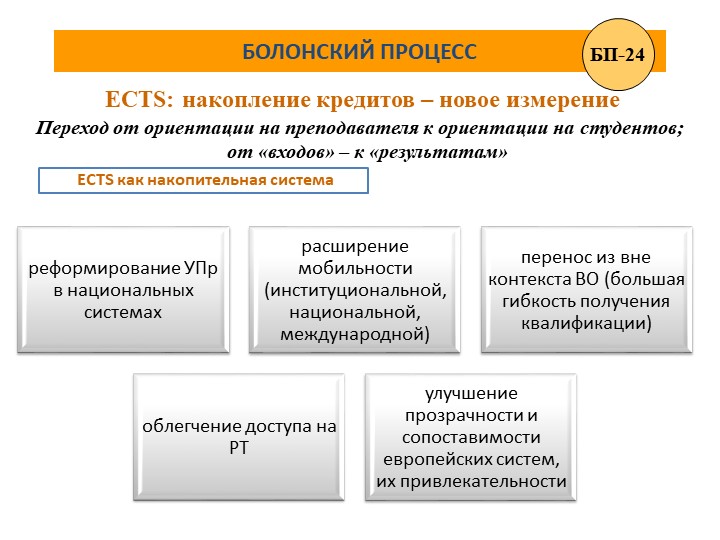

- Внедрить специальную систему баллов – кредитную систему (ECTS или European Credit Transfer System). Каждая учебная дисциплина в программе «весит» определенное количество баллов – так называемых кредитов.

Для перевода на следующий курс или допуска к сдаче государственных экзаменов студенту Косте необходимо набрать определенное количество баллов. Зная эту цифру, он может подобрать предметы так, чтобы не сойти с ума от напряжения во время сессии и в то же время изучать именно те дисциплины, которые ему интересны.

- Создать максимально удобные условия студентам и преподавателям, чтобы они могли получать опыт и знания в других европейских вузах.

Во время учебы Костя может провести пару семестров в зарубежном вузе в качестве обычного студента, например по программе «Эрасмус». Кредиты, которые он получит за прослушанные предметы, будут учтены в его «родном» вузе, при условии, что специальности или направления факультетов перекликаются. Когда он вернется домой, ему не придется «нагонять упущенное» – он просто спокойно продолжит обучение. Такая особенность Болонской системы образования позволит Косте получить драгоценный опыт учебы за рубежом: практика иностранного языка, новые друзья, знакомство с новой культурой и менталитетом, возможные перспективы трудоустройства.

- Построить систему обучения так, чтобы критерии и методологии в разных университетах были сопоставимы.

Помните, что студент Костя решил получить степень магистра, но уже в итальянском вузе? Так вот в процессе обучения и стажировок он сможет применять все полученные в немецком вузе знания без опасений, что его не поймут или посчитают эти данные устаревшими.

И оценивать его учебу будут примерно по тем же критериям, что оценивали в процессе обучения по бакалаврской программе.

И оценивать его учебу будут примерно по тем же критериям, что оценивали в процессе обучения по бакалаврской программе. - Всячески содействовать международным студенческим проектам, поддерживать взаимодействие между вузами, включая учебные программы и научные исследования.

В процессе обучения Костя может принять участие в разработке нового мобильного приложения. И для этого соберутся студенты из Италии, Германии, Франции, Австралии и, скажем, Аргентины.

Болонская система одновременно стандартизирует обучение в вузах разных стран и индивидуализирует учебную программу каждого студента

Подведем итог.

В чем заключаются плюсы Болонской системы?

- Высшее образование становится более доступным. Студент может родиться в российской глубинке и уехать учиться в Австралию.

- Студент может переходить из одного вуза в другой, менять страну обучения, проходить стажировки – и при этом не потеряет ни баллы, ни время.

Естественно речь идет лишь о странах, которые присоединились к Болонскому процессу.

Естественно речь идет лишь о странах, которые присоединились к Болонскому процессу. - Студент может изучать те предметы, которые ему действительно интересны. Таким образом, он не потеряет интерес к выбранной специальности, а наоборот, укрепит его.

- В процессе учебы человек сам может установить себе «планку».

Допустим, нашему Косте нужно набрать 150 баллов-кредитов для допуска к ГОСам и защите диплома. Но Костя – парень способный и блестяще владеет навыками тайм-менеджмента. За три года обучения на бакалавриате он умудрился заработать не 150, а 200 баллов. Перечень прослушанных дисциплин будет указан в приложении к диплому. Как думаете, кому отдадут предпочтение при устройстве на работу при прочих равных условиях: Косте с его двумя сотнями баллов или Мише, набравшему минимальное требуемое количество баллов?

(Этот принцип пока не действует в ряде стран, позже присоединившихся к Болонской системе образования).

- В ходе учебы делается акцент на получение профессиональных практических навыков.

Нашему студенту Косте не придется слушать занудные теоретические рассуждения на лекциях, которые не имеют ничего общего с реальностью. Полученные в вузе знания он сможет сразу применять на практике.

- У высшего образования есть четкие стандарты.

Костя четко понимает, что, сколько и в какие сроки ему нужно сделать и сдать, чтобы получить заветный диплом.

Разумеется, есть и минусы у данного подхода к образованию.

- На данный момент Болонская система не работает в российских вузах.

- Возможность самостоятельно формировать свое расписание, выбирать предметы и определять даты сдачи экзаменов подходит для организованных личностей. Некоторым это вселяет чувство ложной свободы. Студенты начинают откладывать все на последний момент, пропускать лекции и семинары. Результат предсказать нетрудно.

- В рамках Болонской системы многие вступительные экзамены проводятся в формате тестирования.

Это не позволяет получить представление об истинном уровне подготовки студента. В конце концов, материал к некоторым тестам можно просто зазубрить.

Это не позволяет получить представление об истинном уровне подготовки студента. В конце концов, материал к некоторым тестам можно просто зазубрить. - Диплом бакалавра иногда воспринимается в качестве промежуточной ступени в процессе получения высшего образования – ведь есть же ещё и магистерская степень.

- Поскольку высшее образование благодаря Болонской системе становится все более доступным, конкурс на бюджетные места постоянно растет.

Оцените этот материал

Мы стараемся публиковать максимально информативные материалы о жизни и учебе в Чехии. Пожалуйста, дайте нам знать, если эта статья была вам полезна и интересна

4.4 из 5 на основании 5 голосов {{average}} из 5 на основании {{count}} голосов {{voteMessage}} Произошла ошибка во время запросаПлюсы и минусы болонского процесса

Болонский процесс – процесс создания единого образовательного пространства с целью сближения и гармонизации национальных образовательных систем высшего образования в странах Европы. Иными словами, единое образовательное пространство должно позволить национальным системам образования европейских стран взять всё лучшее, что есть у партнеров и вывести европейское образование на новый уровень, в результате чего Европа приобретет большую привлекательность на мировом образовательном рынке и увеличит способность выпускников к трудоустройству.

Иными словами, единое образовательное пространство должно позволить национальным системам образования европейских стран взять всё лучшее, что есть у партнеров и вывести европейское образование на новый уровень, в результате чего Европа приобретет большую привлекательность на мировом образовательном рынке и увеличит способность выпускников к трудоустройству.

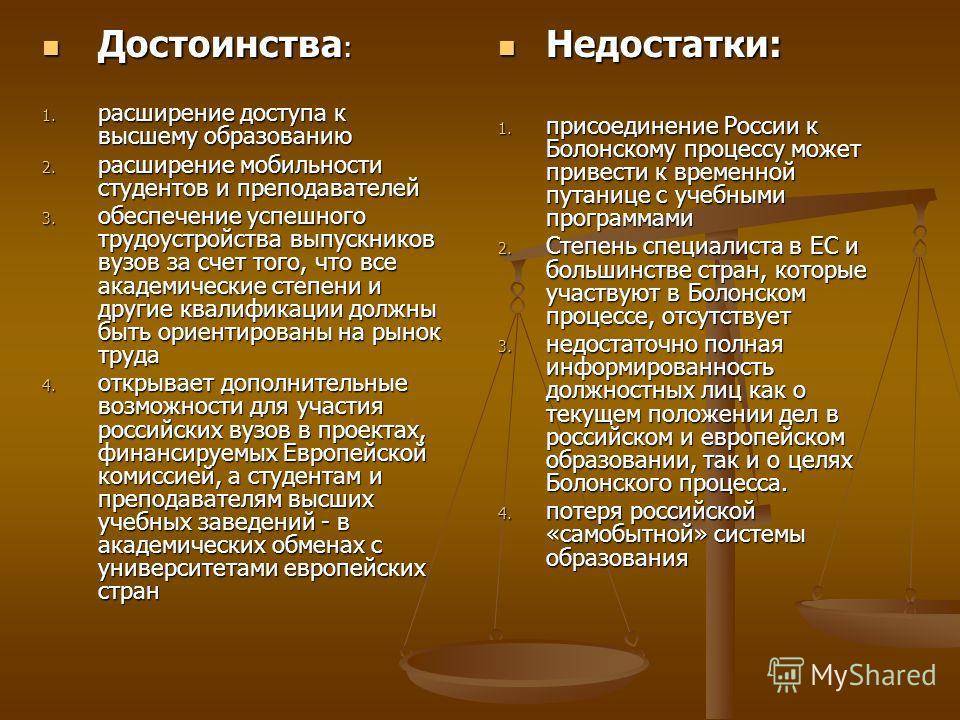

В соответствии с Болонской декларацией странам-участницам, которых на данный момент насчитывается 47, включая Россию, открывается ряд преимуществ.

Во-первых, студенты могут комбинировать знания из различных областей, т.е. будучи бакалавром одной специальности, магистратуру можно закончить по другой, имея в итоге диплом, соответствующий зарубежным стандартам. Такой подход значительно повышает мобильность студентов, дает им больше самостоятельности в выборе дисциплин, и позволяет формировать индивидуальную образовательную траекторию. Это, в свою очередь, расширяет возможности благоприятного трудоустройства выпускников на европейском (в перспективе на международном) рынке труда.

Во-вторых, одним из требований Болонской декларации является увеличение финансирования научных исследований. Также перед ВУЗами стоит необходимость постоянного обновления методического обеспечения учебного процесса для укрепления своих позиций.

Кроме того, среди преимуществ выделяется усиление контроля над качеством образования, укрепление связей и сотрудничества между вузами Европы, и как следствие, получение более широкого доступа к информации, а учреждение специализированной кредитной системы, на основании которой определяется «объем» знаний, позволит стандартизировать образование. Данная система по замыслу должна обеспечить ясность и прозрачность образования и значительно повысить его качество и конкурентоспособность, приблизив тем самым к уровню образования США.

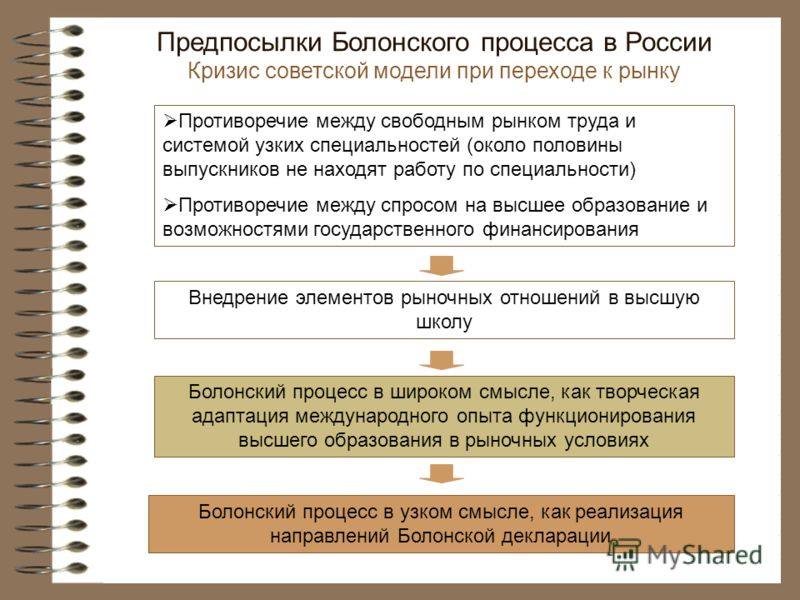

Однако у этой системы есть и негативные стороны, которые выявляются при приближении к российским реалиям. Данная система подразумевает уменьшение аудиторных часов и увеличение самостоятельности студентов в отношении их самообразования. Но будет ли современный российский студент использовать освободившееся время, предназначенное для самообразования, по назначению? Скорее всего, нет. Таким образом, может быть подорвана главная функция наших ВУЗов – научить человека учиться. Основная масса студентов, кто останавливается лишь на степени бакалавра, не имеет широкого образования, и, соответственно, широкого кругозора, поэтому ими легко можно манипулировать, ведь у них и свободы выбора, по сути, нет. Существует мнение, что бакалавры будут мало востребованы на рынке труда, однако эта ситуация создает и обратную позицию – велика вероятность того, что за счет бакалавров удастся решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы в стране.

Но будет ли современный российский студент использовать освободившееся время, предназначенное для самообразования, по назначению? Скорее всего, нет. Таким образом, может быть подорвана главная функция наших ВУЗов – научить человека учиться. Основная масса студентов, кто останавливается лишь на степени бакалавра, не имеет широкого образования, и, соответственно, широкого кругозора, поэтому ими легко можно манипулировать, ведь у них и свободы выбора, по сути, нет. Существует мнение, что бакалавры будут мало востребованы на рынке труда, однако эта ситуация создает и обратную позицию – велика вероятность того, что за счет бакалавров удастся решить проблему дефицита квалифицированной рабочей силы в стране.

Также существует вероятность снижения качества образования, в виду отсутствия конкретных требований к изменениям в содержании образования и в методике преподавания, в размывании структуры образования, потери фундаментальности вследствие использования зачетных единиц и смешивания в результате свободы выбора различных дисциплин и нарушения логики их изучения. В неоднозначном свете предстаёт также всё более возрастающая роль тестирования как основного метода контроля знаний.

В неоднозначном свете предстаёт также всё более возрастающая роль тестирования как основного метода контроля знаний.

Малоприятен тот факт, что в соответствии с европейскими стандартами доктор наук – это выпускник магистратуры. Его знания, как правило, ниже, чем у нашего кандидата наук, учившегося 5 лет в вузе и 3 года в аспирантуре. Поэтому в данной ситуации возникают определенные сложности с унификацией образования, к которой стремится данная система. А ведь иногда очень важно брать во внимание традиционные особенности образования в различных странах, которые формировались веками.

Кроме того, существует угроза массового оттока умов и капитала за рубеж при вхождении в единое Европейское пространство ввиду высокого уровня направленности на Запад.

Любую ситуацию можно рассматривать с двух сторон, истинное же положение дел сможет показать нам только время.

С основными положениями Болонского процесса можно ознакомиться на сайте http://bologna.ntf.r

Плюсы и минусы Болонского процесса

2009/2010 учебный год пройдет под знаком Болонского процесса. В

следующем году он должен окончательно превратить Европу в единое

образовательное пространство. А с 1 сентября в него вошла и Россия.

Правда, как водится, не так, как остальные.

В

следующем году он должен окончательно превратить Европу в единое

образовательное пространство. А с 1 сентября в него вошла и Россия.

Правда, как водится, не так, как остальные.

Болонский процесс задумывался в конце прошлого века как ответ на вызовы глобализации в сфере образования. Сложившееся к тому времени единое экономическое, финансовое, а в Европе вдобавок и политическое пространство требовало единства образовательного. Ведь если человек родился и окончил школу в одной стране, получил диплом в другой, а нашел работу в третьей, понять, чего стоят его квалификации, можно, лишь научившись сравнивать их с теми, что получены претендентами из прочих частей объединенной Европы. А для этого надо не только признавать дипломы и сертификаты друг друга, но и сопоставлять учебные программы и курсы, изучаемые в рамках одной специальности в разных странах.

Морока, понятно, колоссальная. Но зато открывается

невиданная возможность получать образование сразу в нескольких странах,

а по его завершении – и признаваемый повсюду диплом. И европейцы не

пожалели сил и времени на унификацию своего высшего образования.

Сложившиеся в итоге единые требования и подходы к нему и заложили

основу Болонского процесса.

И европейцы не

пожалели сил и времени на унификацию своего высшего образования.

Сложившиеся в итоге единые требования и подходы к нему и заложили

основу Болонского процесса.

Главным документом Болонского процесса является лиссабонская «Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе», подписанная в 1997 году. В числе первых стран-участниц – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. В настоящее время конвенцию подписали 46 стран, включая Россию. Впервые о своем намерении войти в Болонский процесс наша страна заявила в 2003 году, а в 2007 году в российское законодательство были внесены необходимые изменения, вступившие в силу в 2009 году.

Основные обязательства стран-участниц таковы.

Первое: введение многоступенчатой системы высшего образования.

Нижняя ступень – 3-4-летняя подготовка бакалавра; средняя – 2-летняя

магистратура; высшая – степень доктора наук (аналог российского

кандидата). Ни традиционного для нашей страны всеобщего непрерывного

5-летнего обучения специалиста, ни более высокой, российской степени

доктора наук схема не предполагает.

Ни традиционного для нашей страны всеобщего непрерывного

5-летнего обучения специалиста, ни более высокой, российской степени

доктора наук схема не предполагает.

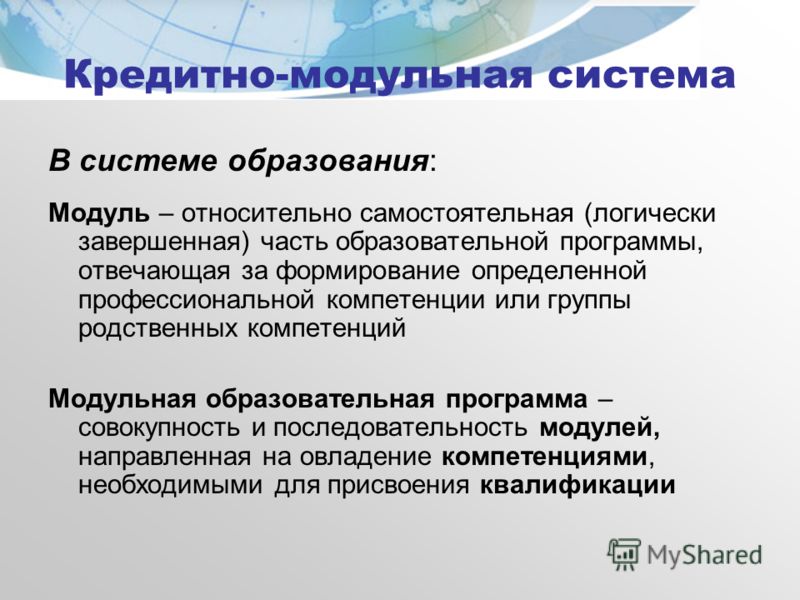

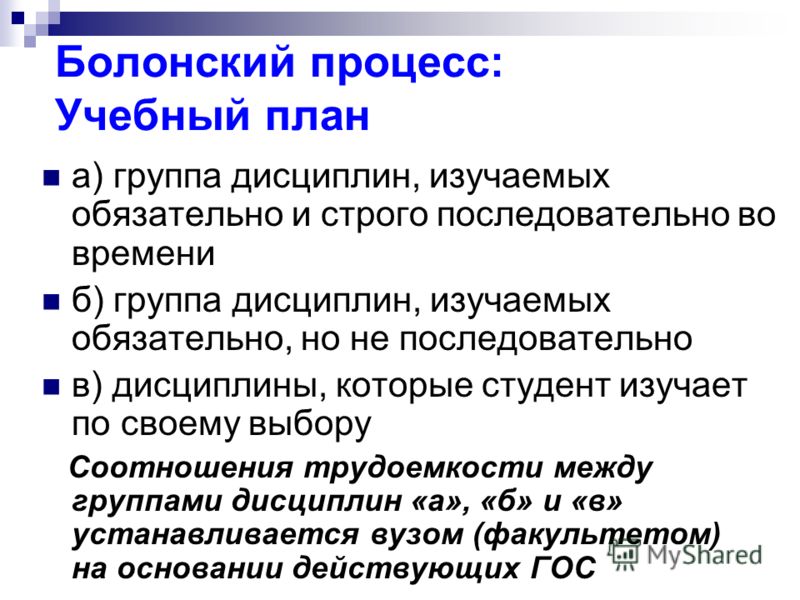

Второе: отказ от старых учебных планов и разбивка дисциплин на модули (отдельные учебные курсы или группы курсов). Какие из них слушать и сдавать, выбирают сами студенты. В итоге каждый учится по индивидуальной программе.

Третье: переход на кредитно-зачетную систему ECTS (European Credit Transfer System), позволяющую сопоставлять глубину курсов, пройденных в вузах разных стран. 1 балл-кредит составляет 25-30 учебных часов. А за год, прослушав все свои модули, каждый студент должен набрать в общей сложности 60 кредитов.

Четвертое: отказ от чисто знаниевого подхода в пользу компетентностного (на первый план выходят не теоретическая подготовка, а умения и навыки).

Формально с 1 сентября 2009 года к этим благам приобщается

и Россия. И это вроде неплохо. По последним данным ЮНЕСКО, Россия

входит в десятку стран мира, посылающих за рубеж наибольшее число

студентов, а значит, возможности наших ребят возрастут. Сегодняшняя

реальность, по словам первого проректора – проректора по учебной работе

РУДН Александра Ефремова, показывает, что времена закрытых экономик и

рынков труда прошли. «Если выпускники вузов России в условиях мировой

конкуренции хотят оказаться востребованными, они должны быть не только

отличными профессионалами, но пройти уровни обучения, которые

определены мировым сообществом. Они должны знать иностранные языки,

владеть информационными технологиями и предъявить своему будущему

работодателю понятные во всем мире документы». И такая возможность у

них появляется.

И это вроде неплохо. По последним данным ЮНЕСКО, Россия

входит в десятку стран мира, посылающих за рубеж наибольшее число

студентов, а значит, возможности наших ребят возрастут. Сегодняшняя

реальность, по словам первого проректора – проректора по учебной работе

РУДН Александра Ефремова, показывает, что времена закрытых экономик и

рынков труда прошли. «Если выпускники вузов России в условиях мировой

конкуренции хотят оказаться востребованными, они должны быть не только

отличными профессионалами, но пройти уровни обучения, которые

определены мировым сообществом. Они должны знать иностранные языки,

владеть информационными технологиями и предъявить своему будущему

работодателю понятные во всем мире документы». И такая возможность у

них появляется.

Но некоторые моменты все же смущают. Прежде всего

насильственный характер «болонизации» в России – неведомый ни одной

другой стране-участнице и противоречащий как правилам, так и практике

создания единого европейского образовательного пространства. Только у

нас вузам диктуют сверху, сколько каких категорий выпускников им

готовить, и насаждают бакалавриат. Все другие ведущие европейские

страны сумели привязать свои нетрадиционные квалификации к основной

модели, вписав свои системы образования в Болонскую. В Германии,

например, сохранилась степень, аналогичная российскому доктору наук, а

значит, четырех-, а не ортодоксальная трехступенчатая система

образования. Французы также сохранили 4 из имевшихся у них ступеней, а

настырные шотландцы – целых 6. Ряд же вузов стран – участниц процесса и

вовсе в него не вошли, как, скажем, британский Оксфорд или французская «Эколь политекник». А тамошним чиновникам и в голову не пришло загонять

их туда палкой. Благо Лиссабонская конвенция оставляет за подписантами

право на оговорки и частичное вхождение в процесс – специально для

того, чтобы страны-участницы могли максимально сохранить собственные

традиции образования, не ломая их, а адаптируя к единым условиям.

Только у

нас вузам диктуют сверху, сколько каких категорий выпускников им

готовить, и насаждают бакалавриат. Все другие ведущие европейские

страны сумели привязать свои нетрадиционные квалификации к основной

модели, вписав свои системы образования в Болонскую. В Германии,

например, сохранилась степень, аналогичная российскому доктору наук, а

значит, четырех-, а не ортодоксальная трехступенчатая система

образования. Французы также сохранили 4 из имевшихся у них ступеней, а

настырные шотландцы – целых 6. Ряд же вузов стран – участниц процесса и

вовсе в него не вошли, как, скажем, британский Оксфорд или французская «Эколь политекник». А тамошним чиновникам и в голову не пришло загонять

их туда палкой. Благо Лиссабонская конвенция оставляет за подписантами

право на оговорки и частичное вхождение в процесс – специально для

того, чтобы страны-участницы могли максимально сохранить собственные

традиции образования, не ломая их, а адаптируя к единым условиям.

Только Россия зачем-то взялась рубить свою систему

образования под корень. И, что гораздо хуже, этим ее приобщение к

единому европейскому образовательному пространству пока и ограничилось.

С 1 сентября по большинству специальностей прекращен набор на 5-летний

специалитет (он сохранится лишь для важнейших направлений вроде

медицинских и силовых), а вузы переориентировались на массовый выпуск

бакалавров. То есть 4-летнюю подготовку квалифицированных исполнителей

широкого профиля и низшей ступени академической иерархии. Переход на

вторую, магистерскую ступень будет ограничен вступительными экзаменами,

а для подавляющего большинства соискателей еще и необходимостью платить

за учебу (по некоторым оценкам – для 80-90% набора). При этом новых

программ у нас нет: вузы норовят не создавать с нуля принципиально

другие 4-летние планы обучения бакалавров, а обкорнать на год старые -

5-летние специалитетные. В итоге российское высшее образование

укоротилось и удорожало, а его качество стало более чем сомнительным.

«Болонская система имеет большие плюсы, – заявил «МК» зампред думского Комитета по образованию Гаджимет Сафаралиев. - Например, взаимное признание дипломов, единые стандарты образования или единство подходов к образованию в целом. Однако она имеет и большие минусы. Во всяком случае, для России с ее особенностями. Мы – огромная страна и по территории, и по числу проживающих у нас народов, причем не приехавших откуда-то извне, а живущих здесь изначально. Подчас регион значительно отличается от другого, соседнего, – другая культура, другой менталитет. Отсюда крайняя неоднородность нашей системы образования, что резко сужает возможности для ее унификации.

Второй важный момент. В России нет инфраструктуры, типичной

для англо-американской системы образования, – прежде всего я имею в виду

бакалавриат. Мы привыкли, что полноценное высшее образование дает

диплом специалиста, отучившегося 5-6 лет. Поэтому на них в основном и

спрос, а бакалавры считаются недоучками и не могут найти работу. Наконец, Болонская система предполагает единую степень доктора наук. Но

по нашей научной табели о рангах это всего лишь кандидат.

Наконец, Болонская система предполагает единую степень доктора наук. Но

по нашей научной табели о рангах это всего лишь кандидат.

Российский доктор – ученый гораздо более высокого уровня. А куда его девать при новой системе? Аннулировать и тем самым снизить общий уровень нашей науки? Все эти нюансы не позволяют нам полностью и без потерь перейти на новую систему. России, безусловно, надо интегрироваться в мировую систему. Но сохраняя свои особенности. Так что в связи с кризисом, думаю, и наше вхождение в ВТО, и в Болонский процесс стоит отложить».

Работодатели того же мнения. «Сейчас нелегко

трудоустроиться даже со степенью магистра, не то что бакалавра, -

рассказал «МК» замдиректора Центра арбитража и посредничества

Торгово-промышленной палаты Михаил Савранский. – Причем не только в

нашей, юридической, или, скажем, в медицинской сфере. Никто не хочет,

чтобы турбины ГЭС эксплуатировали люди с 4-летним образованием! Нам

очень трудно определить, какую социальную ступеньку должен занимать

бакалавр – рабочего или квалифицированного служащего. Ведь на рабочей

специальности он не захочет работать сам, а мастеров, как и прежде,

готовят техникумы. Ускоренное введение Болонской системы в России

оставляет много вопросов. Возможно, нужно тщательно изучить наши

потребности в бакалаврах по всем отраслям. В любом случае кризис -

хорошая возможность вернуться к этой идее и посмотреть, как сделать,

чтобы из вуза не выходили недоученные специалисты».

Ведь на рабочей

специальности он не захочет работать сам, а мастеров, как и прежде,

готовят техникумы. Ускоренное введение Болонской системы в России

оставляет много вопросов. Возможно, нужно тщательно изучить наши

потребности в бакалаврах по всем отраслям. В любом случае кризис -

хорошая возможность вернуться к этой идее и посмотреть, как сделать,

чтобы из вуза не выходили недоученные специалисты».

Плюсы и минусы Болонской системы

В двадцати девяти странах была определенная степень образования, каждая страна имела свои особенности образования, пока в конце 20-го века не подписали Болонскую декларацию. Стало ли образование лучше в странах, включенных в Болонский процесс? Безусловно, переход на Болонскую систему содержит много плюсов. Однако всё ли хорошо на практике, что хорошо в теории. И правильно ли мы поняли суть Болонского процесса и полностью ли адаптировали его в нашей стране. Это очень серьезные вопросы, на которые пока сложно найти ответы. Тем не менее студентам разных стран приходится обучаться в разных системах. Интересно , а уроки польської мови лучше даются по Болонской системе или по отечественной? Хотя, уверен, что-то из болонской системы будет внедряться в нашей стране, ведь мы всё больше берём из-за границы. И не только положительное. Но это особенности переходного периода. Плохо только, что он у нас затянулся, мы никак не можем нащупать собственный путь. И постоянные шарахания ничего хорошего нашему образованию не дают.

Тем не менее студентам разных стран приходится обучаться в разных системах. Интересно , а уроки польської мови лучше даются по Болонской системе или по отечественной? Хотя, уверен, что-то из болонской системы будет внедряться в нашей стране, ведь мы всё больше берём из-за границы. И не только положительное. Но это особенности переходного периода. Плохо только, что он у нас затянулся, мы никак не можем нащупать собственный путь. И постоянные шарахания ничего хорошего нашему образованию не дают.

Один из главных положительных моментов — это введение кредитно-модульной системы. Теперь студент от сессии до сессии живет может быть и не очень весело, зато накопление баллов стимулирует его учиться на протяжении всего семестра. Теперь работа студента оценивается более объективно, ведь показателем служит не один экзамен, а работа на протяжении всего семестра.

Основной способ оценивания знаний, согласно Болонской системе, – тестирование. Это беспроигрышный вариант, исключающий коррупцию, однако творческие качества учащегося таким способом вряд ли проверишь. С помощью тестов можно проверить уровень знания, однако, мыслительный и творческий потенциал в тестах увидеть сложно, что делает такой способ проверки знаний особенно нежелательным для гуманитарных и точных наук. Что же это за журналист, или ученый, или врач, который знает всю теорию, успешно закончил университет, но не научился думать и искать нестандартные решения.

С помощью тестов можно проверить уровень знания, однако, мыслительный и творческий потенциал в тестах увидеть сложно, что делает такой способ проверки знаний особенно нежелательным для гуманитарных и точных наук. Что же это за журналист, или ученый, или врач, который знает всю теорию, успешно закончил университет, но не научился думать и искать нестандартные решения.

Болонская система сделала возможным признание российских дипломов за границей, что, безусловно, является большим плюсом для выпускников отечественных ВУЗов.

Взвесить все плюсы и минусы окончательно можно будет через достаточно длительный период времени, когда введенная система покажет: улучилось или, на оборот, ухудшилось качество отечественного образования.

Эссэ – Болонская система – Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное

Одно из зачетных заданий по дисциплине.

Preview text

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» Институт детства Научная статья по учебной дисциплине

«Введение в профессиональную деятельность бакалавра»

По теме:

«Болонская система» Выполнено:

студентка 3 курса 4 группы

бакалавриата

Захарова Екатерина

Преподаватель:

Новикова Виктория Александровна Санкт-Петербург, 2015г. Болонская система, как новое веяние Европейского образования в

России. Нуждается ли Россия в ней?

Успехи науки — дело времени и смелости ума.

Вольтер Живя в 21 веке, в мире инновационных технологий и постоянных

изменений во всех сферах деятельности человека, от политики до

образования, мы не можем не заметить как отражаются на нас те или

иные нововведения. Одной из важнейших задач современного развития

общества является поддержка образования и науки, от которых зависит

экономическая, политическая и культурная стабильность любой

развитой страны. Одним из главных последних изменений в системе

образования России было принятие Болонской системы в 2003 году.

Болонская система представляет собой процесс систематизации

высшего образования стран Европы , задачей которого является

создания единого европейского пространства высшего образования.

А. И. Герцена» Институт детства Научная статья по учебной дисциплине

«Введение в профессиональную деятельность бакалавра»

По теме:

«Болонская система» Выполнено:

студентка 3 курса 4 группы

бакалавриата

Захарова Екатерина

Преподаватель:

Новикова Виктория Александровна Санкт-Петербург, 2015г. Болонская система, как новое веяние Европейского образования в

России. Нуждается ли Россия в ней?

Успехи науки — дело времени и смелости ума.

Вольтер Живя в 21 веке, в мире инновационных технологий и постоянных

изменений во всех сферах деятельности человека, от политики до

образования, мы не можем не заметить как отражаются на нас те или

иные нововведения. Одной из важнейших задач современного развития

общества является поддержка образования и науки, от которых зависит

экономическая, политическая и культурная стабильность любой

развитой страны. Одним из главных последних изменений в системе

образования России было принятие Болонской системы в 2003 году.

Болонская система представляет собой процесс систематизации

высшего образования стран Европы , задачей которого является

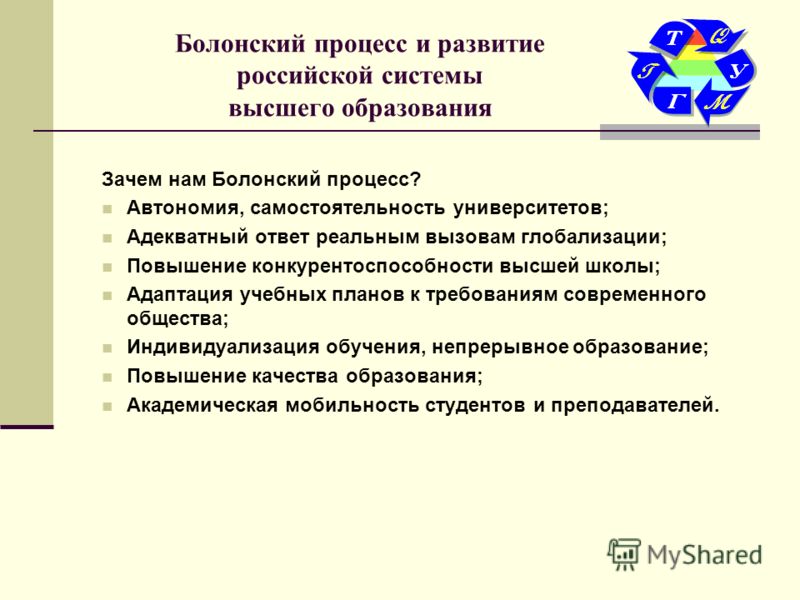

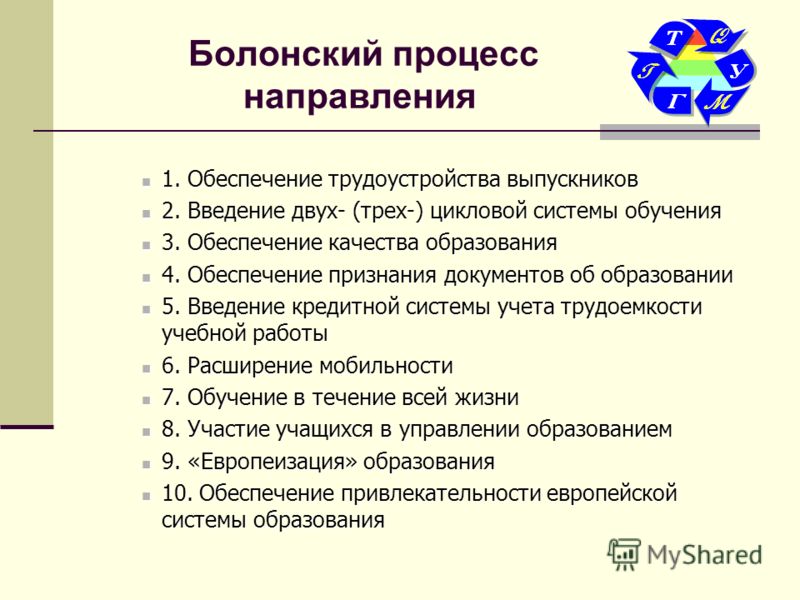

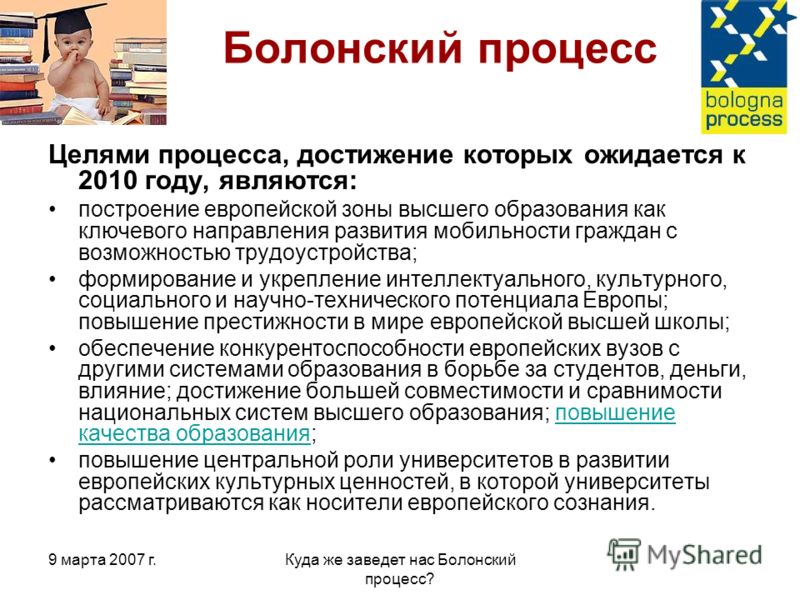

создания единого европейского пространства высшего образования. Целями Болонского процесса являются:

расширение доступа к высшему образованию

расширение мобильности студентов и преподавателей

повышение качества и привлекательности европейского высшего

образования

обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов

Болонская система делит высшее образование на два уровня:

бакалавриат

магистратура процесс. Это даст возможность специалистам с высшим образованием

перемещаться из страны в страну в поисках работы.

Минусы Болонской системы:

Во-первых, болонская система, не учитывает традиционные национальные образовательные и культурные ценности. Это особенно

относится к нашей стране, так как возникает проблема совмещения

традиционных российских западноевропейскими, образовательных менталитета российских ценностей

и с европейских студентов.

Во-вторых, некоторые из предлагаемых целей болонского процесса в

большей мере ориентированы на экономически развитые страны.

Отсюда вытекает проблема мобилизации студентов, так как каждый из

нас хочет работать в более благополучной стране, тем более имея

образование Европейского стандарта.

Целями Болонского процесса являются:

расширение доступа к высшему образованию

расширение мобильности студентов и преподавателей

повышение качества и привлекательности европейского высшего

образования

обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов

Болонская система делит высшее образование на два уровня:

бакалавриат

магистратура процесс. Это даст возможность специалистам с высшим образованием

перемещаться из страны в страну в поисках работы.

Минусы Болонской системы:

Во-первых, болонская система, не учитывает традиционные национальные образовательные и культурные ценности. Это особенно

относится к нашей стране, так как возникает проблема совмещения

традиционных российских западноевропейскими, образовательных менталитета российских ценностей

и с европейских студентов.

Во-вторых, некоторые из предлагаемых целей болонского процесса в

большей мере ориентированы на экономически развитые страны.

Отсюда вытекает проблема мобилизации студентов, так как каждый из

нас хочет работать в более благополучной стране, тем более имея

образование Европейского стандарта. Получается, что будет происходить известная всем «утечка умов».

В-третьих, введение болонской системы в нашей стране сокращает

срок обучения в вузе с пяти лет до четырех лет, что безусловно

скажется на качестве подготовки выпускников. При этом нужно

учитывать, что срок обучения в школе для получения среднего

образования в РФ 11 лет, в Европе 12 лет. Мы в любом случае теряем

один год в подготовке специалистов по сравнению с Европой, а это на

самом деле очень много.

В-пятых, минусом Болонского процесса является сохраняющаяся

дискриминация в признании дипломов. В настоящее время юридически

признанными являются дипломы о высшем образовании только в

рамках Европейского Союза. Дипломы выпускников, окончивших вузы

в иных странах, хотя и являющихся участниками Болонского процесса,

в странах ЕС не признаются. Соответственно и, наоборот. Поэтому мы

можем окончить вуз в России, являющейся участницей болонской системы, но наш диплом не будет признан в странах ЕС. А это очень

важно для трудоустройства.

Получается, что будет происходить известная всем «утечка умов».

В-третьих, введение болонской системы в нашей стране сокращает

срок обучения в вузе с пяти лет до четырех лет, что безусловно

скажется на качестве подготовки выпускников. При этом нужно

учитывать, что срок обучения в школе для получения среднего

образования в РФ 11 лет, в Европе 12 лет. Мы в любом случае теряем

один год в подготовке специалистов по сравнению с Европой, а это на

самом деле очень много.

В-пятых, минусом Болонского процесса является сохраняющаяся

дискриминация в признании дипломов. В настоящее время юридически

признанными являются дипломы о высшем образовании только в

рамках Европейского Союза. Дипломы выпускников, окончивших вузы

в иных странах, хотя и являющихся участниками Болонского процесса,

в странах ЕС не признаются. Соответственно и, наоборот. Поэтому мы

можем окончить вуз в России, являющейся участницей болонской системы, но наш диплом не будет признан в странах ЕС. А это очень

важно для трудоустройства. Если внимательно проанализировать все плюсы и минусы Болонской

системы, то можно сделать вывод, что конкретно для России Болонская

система не подходит. Тем и объясняется, столь долгое привыкание и

отработка данной системы в Вузах нашей страны.

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, идея

создания единой европейской системы образования является продуктивной, теоритически соответствует реалиям сегодняшнего дня,

а вот её реализация требует серьезной проработки. Особенно в нашей

стране. Источники:

1. Википедия//Интернет-источник//https://ru.wikipedia.org/wiki

2. Кислицын К.Н. Болонский процесс как проект для Европы и

России//http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2010/11/Kislitsyn/

Если внимательно проанализировать все плюсы и минусы Болонской

системы, то можно сделать вывод, что конкретно для России Болонская

система не подходит. Тем и объясняется, столь долгое привыкание и

отработка данной системы в Вузах нашей страны.

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, идея

создания единой европейской системы образования является продуктивной, теоритически соответствует реалиям сегодняшнего дня,

а вот её реализация требует серьезной проработки. Особенно в нашей

стране. Источники:

1. Википедия//Интернет-источник//https://ru.wikipedia.org/wiki

2. Кислицын К.Н. Болонский процесс как проект для Европы и

России//http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2010/11/Kislitsyn/Болонская система — потери и достижения | Статьи

По признанию преподавателей вузов, Болонская система образования при всех ее плюсах и минусах задает важный вектор развития высшего образования: вектор на сотрудничество и развитие.

Нет никаких сомнений в том, что советская система имела ряд преимуществ по сравнению с западными образцами. Это признают практически все — от профессоров вузов до обычных граждан. В числе несомненных плюсов было то, что обучение в советской школе было призвано не только научить детей базовым навыкам, чтению и письму, основам наук, но и сформировать их личность, воспитать.

Это признают практически все — от профессоров вузов до обычных граждан. В числе несомненных плюсов было то, что обучение в советской школе было призвано не только научить детей базовым навыкам, чтению и письму, основам наук, но и сформировать их личность, воспитать.

Не зря же новый министр образования Ольга Васильева анонсировала возврат к лучшим практикам советского образования. «Сначала — воспитание, а потом — образование», — отметила она на II Всероссийском съезде учителей сельских школ. Она добавила, что намерена добиться ликвидации «допущенного в последние годы крена».

В том числе благодаря такому подходу у детей появлялись высокая мотивированность к образованию, уважение общества к этому процессу и собственно к личности учителя. В Советском Союзе тщательно поддерживался престиж образования, в том числе благодаря достаточно высоким стипендиям, что давало возможность молодым людям учиться, учебники были полностью доступны и бесплатны. При этом каждый выпускник вуза был гарантированно трудоустроен.

И все же главным достижением советской школы была массовость: впервые в истории России была достигнута практически всеобщая грамотность. Как результат — система образования удовлетворяла спрос государства на квалифицированные кадры и научные достижения. Так, в СССР существовало качественное техническое образование: физика, математика, прикладные технические дисциплины достигли высочайшего мирового уровня и сохраняют такие позиции до сих пор.

К числу плюсов относят и систему контроля знаний: если с тестом можно поиграть в «угадайку», то советский контроль знаний как на уроках, так и во время экзаменов был понятным и прозрачным. Советское образование было фундаментальным и давало возможность поступить в вуз без репетитора.

Достижения неоспоримые. Однако за прошедшие десятилетия стало очевидно, что и минусов у советского образования было достаточно. В первую очередь это политизированность, существование цензуры и ряда ограничений, зажимавших учащихся в рамках советской идеологии. Это влекло за собой негативное влияние на отдельные научные дисциплины, в частности существовали ограничения на ознакомление с иностранной научной литературой, международное общение между учеными. Да и в целом обучение иностранным языкам хоть и велось, но было крайне оторванным от реальности, откровенно слабым.

Это влекло за собой негативное влияние на отдельные научные дисциплины, в частности существовали ограничения на ознакомление с иностранной научной литературой, международное общение между учеными. Да и в целом обучение иностранным языкам хоть и велось, но было крайне оторванным от реальности, откровенно слабым.

Таким образом, само время требовало от советской системы образования изменения и развития с учетом предыдущих достижений.

ЕВРОПЕЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

С распадом Советского Союза становилось все более очевидно, что при всех очевидных плюсах отечественного образования этой системе требуются изменения — особенно с учетом сближения современной России с западными странами на всех уровнях. Стоит признать также, что это во многом было обусловлено своеобразной модой — отказом от старого и демократизацией всех сторон жизни граждан.

С открытием «пути на Запад» властями было принято решение о реформировании старой школы с учетом необходимости интегрирования в мировую систему образования, в первую очередь высшего. В качестве ориентира была выбрана Болонская система образования, введенная в Европе.

В качестве ориентира была выбрана Болонская система образования, введенная в Европе.

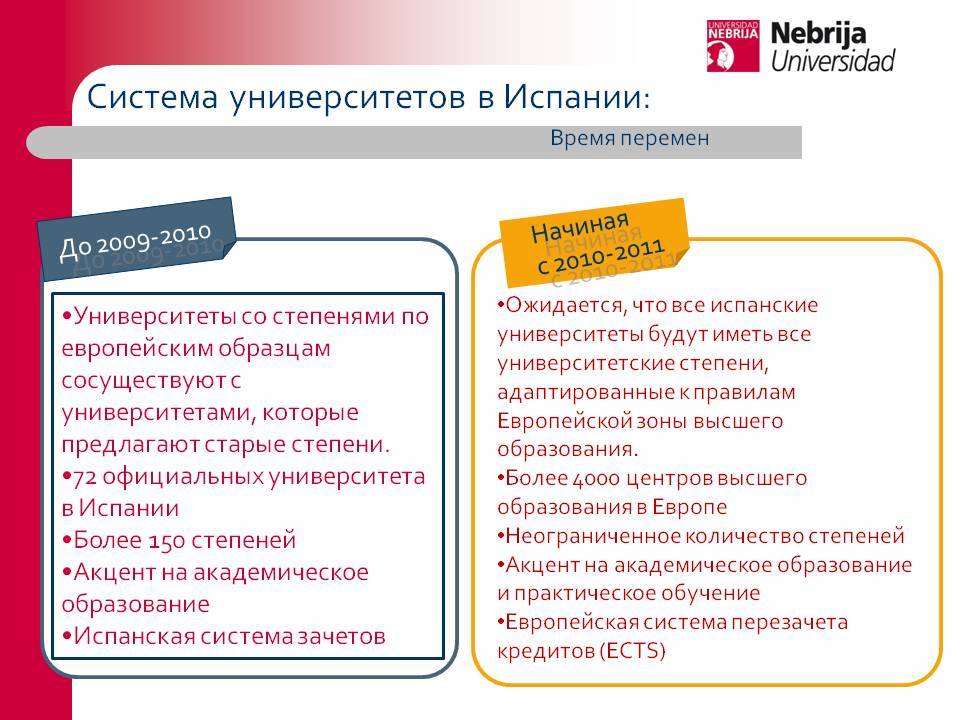

Болонским называется единое учебное пространство для европейских стран. Основана данная система в 1998году, а инициаторами ее стали немецкий, итальянский, французский и британский министры образования. В 1999 году в эту систему вошло 29 государств, подписавшихся под Болонской декларацией. Позже к процессу стали присоединяться другие страны. Сегодня Болонский процесс объединил уже студентов из 45 стран, и присоединение к нему продолжается.

Абсолютно логично, что в условиях запроса нашего общества на открытие границ для общения, прежде недоступного, миграции и просто осознания свободы была выбрана именно европейская система, ориентированная на непрерывное развитие мобильности населения с реальной возможностью трудоустройства по окончании вуза в различных странах ЕС. Для России встраивание в данный образовательный процесс стало возможностью глобализации и перехода на мировые стандарты обучения.

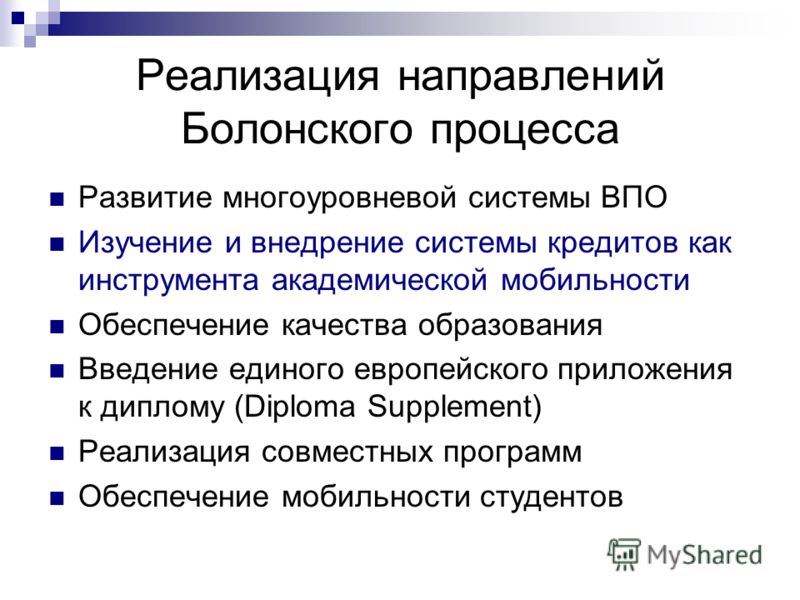

В России переход на новую систему начался в 2003 году.

Сама система состоит из трех уровней: бакалавриат, магистратура и докторантура. При этом первый уровень, бакалавриат, не дает обучающемуся широкого круга компетенций. Он предоставляет определенный набор компетенций, позволяющих выполнять какую-либо функцию. Более широкий объем знаний, благодаря которому можно охватить больше направлений в рамках одной сферы деятельности, предлагают получить на магистратуре. Докторантура призвана подготовить специалиста, ориентированного на фундаментальность и творчество, способного реализовать себя в научной деятельности.

Важным новшеством, которое стало возможным благодаря применению Болонской образовательной системы в России, стало введение стандарта учебного процесса.

Введение Болонской системы было обусловлено стремлением к унификации стандартов образования, напоминает председатель общественного совета при департаменте образования Москвы Татьяна Минеева. И с этой точки зрения такой процесс можно только приветствовать. Россия так или иначе становится участницей глобальных процессов. И вот в образовательной интеграции мы как раз отстали. «Лично я минусов никаких в этом процессе не вижу, — говорит она. — Точнее сказать, в идее процесса. Мы же хотим, чтобы наши выпускники были конкурентоспособны на мировом рынке труда? Качество образования, на мой взгляд, зависит от высоких образовательных стандартов, оснащения вузов и уровня профессорско-преподавательского состава. Другой вопрос, что сам процесс внедрения этой системы может идти не идеально, хотя это вопрос времени и менеджмента чиновников от образования».

Россия так или иначе становится участницей глобальных процессов. И вот в образовательной интеграции мы как раз отстали. «Лично я минусов никаких в этом процессе не вижу, — говорит она. — Точнее сказать, в идее процесса. Мы же хотим, чтобы наши выпускники были конкурентоспособны на мировом рынке труда? Качество образования, на мой взгляд, зависит от высоких образовательных стандартов, оснащения вузов и уровня профессорско-преподавательского состава. Другой вопрос, что сам процесс внедрения этой системы может идти не идеально, хотя это вопрос времени и менеджмента чиновников от образования».

СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ

Самым спорным вопросом на сегодняшний день остается внедрение Болонской системы на собственно российскую почву. Мнений огромное количество: от необходимости развивать ее дальше до полного отказа. В последнее время стало модным критиковать Болонскую систему в российском высшем образовании. Но, по мнению доктора социологических наук, профессора кафедры социологии Волгоградского государственного университета, Университета Эссекса Михаила Анипкина, в реальности в России никакого перехода на эту систему не произошло. Все сходство с настоящей Болонской системой заканчивается на создании трехуровневого образования. Не сделано самое главное — фигуру преподавателя, доцента, профессора не поставили в центр аргумента.

Все сходство с настоящей Болонской системой заканчивается на создании трехуровневого образования. Не сделано самое главное — фигуру преподавателя, доцента, профессора не поставили в центр аргумента.

Профессорско-преподавательский состав вместо науки и подготовки и переработки лекций и семинаров пишет никому не нужные учебно-методические комплексы, готовит горы бесполезных отчетов. Вся деятельность вузовского преподавателя сегодня сводится к производству тонн макулатуры, не имеющей никакого отношения ни к науке, ни к преподавательской деятельности. Это не Болонская система, а абсолютно непонятный мутант, не похожий ни на старую советскую, ни на западные системы. И вот этот перекос требуется исправить.

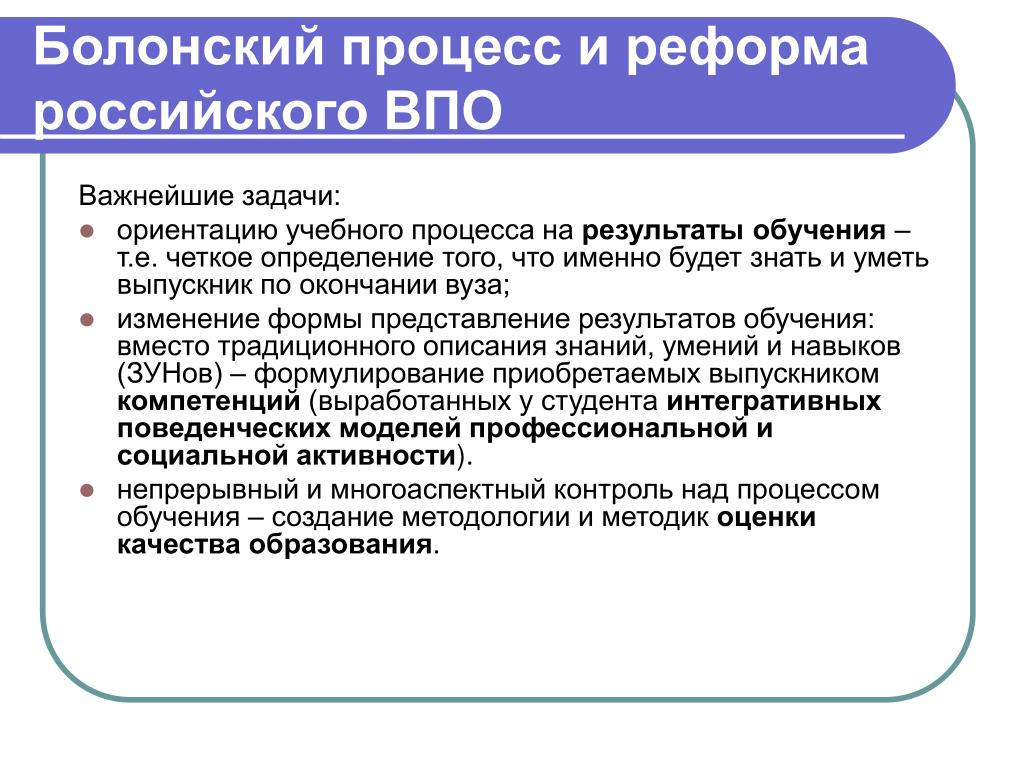

Во введении в России Болонской системы образования есть как плюсы, так и минусы, рассказывает советник проректора РАНХиГС, руководитель проектных работ образовательных программ кандидат исторических наук Наталья Булычева. Болонская система по своей сути основывается на внедрении компетентностного подхода, при котором непосредственное оценивание студентов происходит по определенным баллам. Учащийся получает компетенции, которые на текущий момент ему важны, но по окончании обучения может статься, что для работы требуются совсем другие навыки и надо учиться заново. То есть необходимо опять вкладывать средства и учиться.

Учащийся получает компетенции, которые на текущий момент ему важны, но по окончании обучения может статься, что для работы требуются совсем другие навыки и надо учиться заново. То есть необходимо опять вкладывать средства и учиться.

Самый большой плюс этой системы— попытка унификации и стандартизации системы образования. Однако Россия всегда идет своим путем и, сломав одну систему образования, не способна оперативно заменить ее новой, полагает эксперт. А это влечет за собой проблемы с содержанием учебного процесса, принятием новых государственных стандартов и повышением квалификации профессорско-преподавательского состава.

«Я думаю, — говорит Наталья Булычева, — что сейчас важнее развивать сред-нетехническое и профессиональное образование, повышать статус и престиж рабочих профессий… Мы должны не бездумно копировать все западное, а лишь учитывать их опыт в некоторых областях, не забывая своей ментальности, которая кардинально отличается от европейской».

О плюсах и минусах присоединения России к Болонскому процессу спорят уже не один год, но однозначного ответа все еще нет, говорит аспирант философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анна Алешина. И пока давать какую-то оценку сложно — слишком мало выпускников, учившихся по новой системе, вышли на рынок и слишком мало времени они там провели. Много говорят и пишут о кардинальной смене учебных планов, о том, что двухступенчатая система высшего образования дает больше возможностей и на выходе получаются более качественные специалисты.

М.В. Ломоносова Анна Алешина. И пока давать какую-то оценку сложно — слишком мало выпускников, учившихся по новой системе, вышли на рынок и слишком мало времени они там провели. Много говорят и пишут о кардинальной смене учебных планов, о том, что двухступенчатая система высшего образования дает больше возможностей и на выходе получаются более качественные специалисты.

Но сейчас происходят постоянные попытки преподавателей сжать учебные планы, рассчитанные на пять лет, в рамках четырех лет.

«Введение Болонской системы в России я, несомненно, оцениваю как прогресс отечественного образования,— возражает ректор РГСУ Наталья Починок. — Ее цель — это создание единого учебного пространства, что позволяет нашей стране включиться в общеевропейский образовательный процесс, повысить студенческую мобильность и обмен опытом между ведущими учеными. Это делает наш рынок образования более привлекательным для обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня мы можем говорить, что студенческие обмены со странами Европы выросли в разы с начала 2000-х годов. По сути, это значит, что тысячи, если не десятки тысяч, российских студентов получили возможность повысить свой уровень овладения профессиональными компетенциями и уровень владения иностранными языками в Европе и тысячи молодых европейцев побывали в России, прониклись нашей историей, культурой, подружились с российскими сверстниками. Мне кажется, это большой успех».

По сути, это значит, что тысячи, если не десятки тысяч, российских студентов получили возможность повысить свой уровень овладения профессиональными компетенциями и уровень владения иностранными языками в Европе и тысячи молодых европейцев побывали в России, прониклись нашей историей, культурой, подружились с российскими сверстниками. Мне кажется, это большой успех».

По признанию Натальи Починок, в последние годы для российского образования многое изменилось в лучшую сторону. «Именно с включением России в Болонский процесс связано увеличение финансирования университетов, введение программ поддержки высшего образования и научных исследований. Некачественные образовательные организации лишились государственной аккредитации», — рассказывает ректор.

Сама по себе Болонская система не несет в себе существенных рисков и не влечет потерь, добавляет она. Некоторые специалисты, конечно, говорят, что разделение высшего образования на двухуровневую систему погубит достижения советской школы, но это не так. Болонская система отлично вписывается в российские реалии и ни в коем случае не создает конфликта между классической системой образования, так называемой советской и новыми стандартами.

Болонская система отлично вписывается в российские реалии и ни в коем случае не создает конфликта между классической системой образования, так называемой советской и новыми стандартами.

Высшее образование, уверена Наталья Починок, будет стараться «перестроиться» в современном мире, где университет больше не является основным источником знания для человека. Это уже происходит на Западе и начинает происходить в России. Вероятно, будут меняться образовательные программы в сторону большего применения дистанционных образовательных технологий. Болонская система при всех ее обсуждаемых плюсах и минусах задает важный вектор развития высшего образования — вектор на сотрудничество вузов.

Так или иначе, но министр образования и науки России Ольга Васильева уже заявила, что российские вузы в последнее время сделали серьезные шаги к лидирующим позициям в мировых рейтингах. «Отечественная высшая школа демонстрирует высокий уровень предметной подготовки, что отчетливо показывают результаты последнего рейтинга QS, где российские вузы сделали серьезные шаги к лидирующим позициям, заняв свыше 140 позиций в 38 предметах и отраслях. Традиционно наши вузы оказались сильны в физике и астрономии, что подтверждают результаты МФТИ и НГУ», — отметила министр.

Традиционно наши вузы оказались сильны в физике и астрономии, что подтверждают результаты МФТИ и НГУ», — отметила министр.

Плюсы и минусы Болонского процесса

С момента принятия Болонской декларации в 1999 г. Болонский процесс помог определить стандарты образования в 48 странах Европы. Каждое из этих государств-членов вносит свой вклад в оценку стандартов Европейского пространства высшего образования (EHEA).

Это ЕПВО основано на международном сотрудничестве, чтобы предоставить лучшие и более привлекательные возможности для студентов и сотрудников в Европе, а также в других регионах мира.Хотя цель этой группы, казалось бы, чиста, и группа видела много образовательных триумфов, Болонский процесс не обходится без проблем.

Краткое описание Болонского процесса

Болонский процесс – это серия встреч и решений, которые были приняты между европейскими странами для обеспечения совместимости с высшим образованием.

В центре внимания Болонского процесса было создание ЕПВО, которое было разработано для:

- Упростите перемещение учащихся и сотрудников внутри системы.

- Подготовьте учащихся к тому, чтобы они играли продуктивную роль в обществе.

- Предложите больший доступ к лучшему высшему образованию.

Этот процесс во многом обязан своим успехом участию таких организаций, как Европейская комиссия, Совет Европы и ЮНЕСКО-СЕПЕС. Есть также студенты, сотрудники, работодатели и агентства по обеспечению качества, участвующие в поддержании высоких стандартов EHEA.

Понимание предыстории

В 1999 году в Болонском университете были подписаны Болонские соглашения о создании Европейского пространства высшего образования.В это время представители образования из 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию.

Хотя это было первоначальное учреждение образовательного обмена, с тех пор в столицах по всей Европе проводились встречи для дальнейшего развития процесса и создания более продвинутых программ для студентов и сотрудников. Они прошли в Праге, Берлине, Бергене, Лондоне, Лёвене, Будапеште, Вене, Бухаресте и Ереване.

На этих встречах по всей Европе также были приняты дальнейшие решения о том, какие страны могут присоединиться к Процессу, а также были определены особенности реализации изменений.В организации также есть правление, которое помогает странам выполнять необходимые процессы для обеспечения успеха и единообразия.

Чтобы поддерживать высокие стандарты этого соглашения и ЕПВО, в настоящее время в нем участвуют все страны-члены ЕС, в то время как многие другие страны были отстранены от процесса. Косово, например, не может присоединиться к соглашениям, потому что оно имеет статус провинции Республики Сербия, хотя многие государства признают его как самостоятельную страну.На данный момент это будет держать Косово и другие страны в аналогичном положении вне Процесса.

Причины противоречий в европейской системе образования

В частности, во Франции этот процесс вызвал несколько проблем. Чтобы понять это, сначала необходимо объяснить французскую систему высшего образования. Во Франции высшее образование получают университеты, а также неуниверситетские программы, специально разработанные для одного предмета, такого как инженерия.

Во Франции высшее образование получают университеты, а также неуниверситетские программы, специально разработанные для одного предмета, такого как инженерия.

Когда студент завершает пятилетний курс в одном из этих учебных заведений, ему выдается диплом по этому предмету. Попасть на эти программы чрезвычайно сложно, и поэтому признание в этих школах ценится выше, чем университетская степень.

Процесс обучения во Франции и признание ученых степеней бакалавра и доктора остались неизменными. Это известно в стране как реформа LMD. Однако DEUG и старая лицензия были объединены в новую трехлетнюю лицензию, а Maîtrise, DESS и DEA также были объединены в двухлетнюю степень магистра.Эти изменения были внесены в рамках Болонского процесса, чтобы сделать французскую систему образования более совместимой с ЕПВО.

Подробнее: https://www.freelancehouse.co.uk/blog/british-vs-american-education-system/

Когда изменения вносились в 2002 и 2003 годах, а затем снова в 2007, во Франции были забастовки против реформы LMD. Это было больше из-за недофинансирования французских университетов, чем из-за Болонского процесса, но все же сыграло свою роль в недовольстве.

Это было больше из-за недофинансирования французских университетов, чем из-за Болонского процесса, но все же сыграло свою роль в недовольстве.

Начало дебатов в Болонском университете

Болонский процесс призван помочь студентам, ставя их и их потребности во главу угла в образовании. Поскольку это новый подход, вдохновленный глобализацией и возросшей ценностью знаний, общие принципы являются разумными, но реализация и эффекты имеют свои плюсы и минусы.

Плюсы

- Те, кто участвует, работают как партнеры, чтобы внести улучшения, что увеличивает более активное участие, основанное на чувстве сопричастности к процессу.

- Встречи и развитие идеалов – это неформальные обмены.

- Процесс обеспечивает мобильность во всем ЕПВО.

- В процессе этого процесса наблюдается более высокий спрос на образовательные программы.

- Более короткие программы означают, что студенты быстрее начнут работать.

Минусы

- Новые сжатые версии курсов могут не обеспечивать достаточно времени для усвоения, размышлений и качественного обучения.

- Возможность трудоустройства может быть снижена в результате более короткой программы.

- Старая и новая системы по-прежнему сосуществуют, некоторые не так гармонично.

- Спрос на программы здравоохранения снизился.

- Внедрение процесса в каждой стране может иметь огромное влияние на успех.

Влияние на европейское образование

Болонский процесс хорош для студентов, поскольку они могут искать лучшие возможности и могут перемещаться по всему ЕПВО.Недостатки для студентов заключаются в том, что это новый подход к образованию в более широком масштабе, а это означает, что будут проблемы с реализацией и изменениями, внесенными на протяжении всей его истории, чтобы стремиться к улучшениям.

В целом влияние Болонского процесса на европейское образование было положительным, и система достигла своих целей, продолжая при этом осуществлять некоторые необходимые улучшения.

Подробнее о написании эссе: freelancehouse

Реализация Болонского процесса: Поддерживают ли студенты более короткую первую степень?

Сокращение первого цикла обучения в системе высшего образования – один из самых спорных аспектов Болонской реформы.Недавние исследования показывают, что студенты голосуют ногами в поддержку этой реформы, поскольку на учебные программы, основанные на Болонских принципах, наблюдается рост спроса.

Болонский процесс – это далеко идущая реформа, направленная на создание европейского пространства высшего образования к 2010 году. Ожидается, что реформа будет способствовать мобильности граждан, возможности трудоустройства выпускников и общему развитию континента. Среди основных особенностей Болонской реформы – новое определение учебных программ, обучение, ориентированное на учащихся, определение результатов обучения, развитие компетенций и внедрение двухуровневой системы, в которой трехлетний более короткий первый цикл (степень бакалавра), за ним следует полуторагодичный или двухлетний второй цикл (степень магистра).

Jacobs и van der Ploeg (2006) обсуждают потенциальные преимущества двухуровневой системы трех- или четырехлетних степеней бакалавра и одно- или двухлетнего магистра и представляют

несколько возможных объяснений лучшей производительности двухуровневой англосаксонской системы по сравнению с аналогичными системами в континентальной Европе. Во-первых, двухуровневая система снижает стоимость неправильного выбора, сделанного учащимися. Во-вторых, двухуровневая система способствует более гибкому продвижению в аспирантуру, позволяя студентам раньше выходить на рынок труда и узнавать, какие компетенции им следует развивать, когда они в конечном итоге вернутся в университет для получения степени магистра.В-третьих, студенты могут закончить учебу раньше. Harmon et al. (2003) обнаружили, что в странах, где выпускники раньше выходят на рынок труда, как в двухуровневой системе Великобритании, отдача от образования, как правило, самая высокая. Утверждалось, что все эти факторы могут сделать европейское высшее образование более восприимчивым к потребностям все более гибкого рынка труда и, следовательно, повысить возможности трудоустройства выпускников и их отдачу от образования.

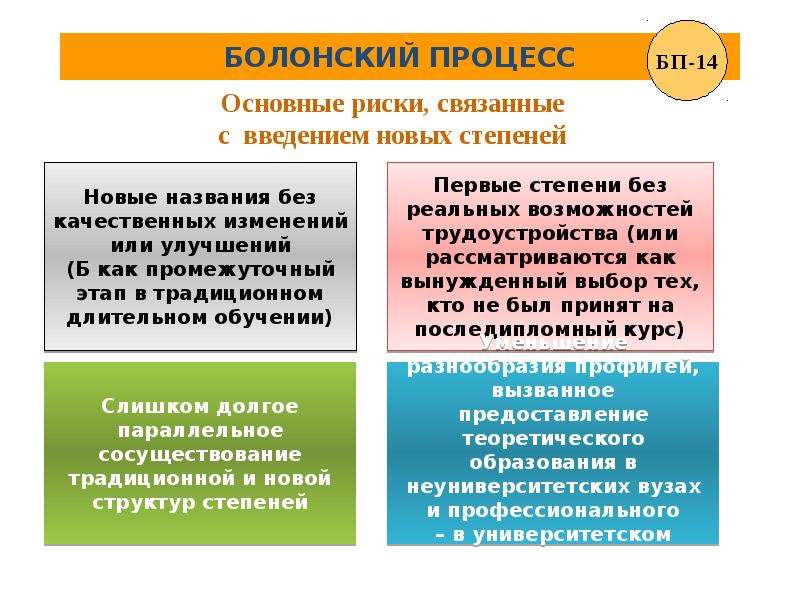

Однако эта точка зрения не является единодушной, и критики Болонского процесса подчеркивают, что новые учебные программы представляют собой сжатые версии более длинных программ, и что не будет достаточно времени для усвоения, размышлений и критического подхода к обучению, что подорвет качество степени.В этих обстоятельствах возможности трудоустройства новых выпускников могут быть снижены из-за конкуренции с выпускниками предыдущей системы более длительного первого цикла. Получит ли Европа выгоду от нынешней реформы Европейского пространства высшего образования, еще предстоит подтвердить данными по рынку труда и мобильности студентов, которые пока недоступны.

На данный момент исследования проанализировали восприятие общества в отношении Болонской реформы с помощью данных опросов. Наиболее примечательно то, что в отчетах Европейской ассоциации университетов собрана информация из сотен европейских университетов и дана общая картина реализации Болонского процесса.Crosier et al. (2007) пришли к выводу, что сосуществование старой и новой систем и недостаточная информация, предоставляемая высшими учебными заведениями, скорее всего, способствовали всплеску споров по поводу ее реализации среди высших учебных заведений, студентов и рынков труда. Согласно этой статье, показателем скептицизма в отношении преимуществ Болонского процесса является тот факт, что только 22% опрошенных учебных заведений сообщили, что большинство их студентов выйдут на рынок труда после завершения первого цикла.Отсутствие у работодателей информации о Болонских принципах, с одной стороны, и убежденность ученых и родителей в том, что уровень магистра является «реальной степенью», с другой стороны, могут объяснить явное нежелание выпускников поступать на учебу. рынок труда после завершения первого цикла обучения.

(2007) пришли к выводу, что сосуществование старой и новой систем и недостаточная информация, предоставляемая высшими учебными заведениями, скорее всего, способствовали всплеску споров по поводу ее реализации среди высших учебных заведений, студентов и рынков труда. Согласно этой статье, показателем скептицизма в отношении преимуществ Болонского процесса является тот факт, что только 22% опрошенных учебных заведений сообщили, что большинство их студентов выйдут на рынок труда после завершения первого цикла.Отсутствие у работодателей информации о Болонских принципах, с одной стороны, и убежденность ученых и родителей в том, что уровень магистра является «реальной степенью», с другой стороны, могут объяснить явное нежелание выпускников поступать на учебу. рынок труда после завершения первого цикла обучения.

Cardoso et al. (2008) вносит свой вклад в эту дискуссию, оценивая доверие общества к Болонскому процессу, проверяя, насколько студенты поддерживают более короткий первый цикл, используя данные по Португалии. А именно, поведение спроса студентов, выраженное их первым выбором при поступлении в высшее учебное заведение, анализируется в период адаптации. Учебные программы, основанные на Болонских принципах, выиграли от увеличения спроса, что свидетельствует о поддержке студентами более короткой первой степени. Тем не менее, их восприимчивость к изменениям учебных программ варьировалась в зависимости от области обучения и размера программы. Мы наблюдаем однозначный рост спроса на программы в сфере образования, основанные на Болонских принципах.В то же время более низкий спрос на программы здравоохранения, соответствующие директивам Болоньи, может отражать некоторый скептицизм. Для некоторых программ, а именно по экономике и бизнесу, праву и социальным наукам, архитектуре, естественным наукам и технологиям, влияние Болоньи оказывается обусловленным размером программы; в других случаях Болонья не имеет никакого влияния (гуманитарные науки, сельское хозяйство, спорт и искусство). В целом положительный эффект Болонского процесса уменьшается с увеличением размера учебной программы.

А именно, поведение спроса студентов, выраженное их первым выбором при поступлении в высшее учебное заведение, анализируется в период адаптации. Учебные программы, основанные на Болонских принципах, выиграли от увеличения спроса, что свидетельствует о поддержке студентами более короткой первой степени. Тем не менее, их восприимчивость к изменениям учебных программ варьировалась в зависимости от области обучения и размера программы. Мы наблюдаем однозначный рост спроса на программы в сфере образования, основанные на Болонских принципах.В то же время более низкий спрос на программы здравоохранения, соответствующие директивам Болоньи, может отражать некоторый скептицизм. Для некоторых программ, а именно по экономике и бизнесу, праву и социальным наукам, архитектуре, естественным наукам и технологиям, влияние Болоньи оказывается обусловленным размером программы; в других случаях Болонья не имеет никакого влияния (гуманитарные науки, сельское хозяйство, спорт и искусство). В целом положительный эффект Болонского процесса уменьшается с увеличением размера учебной программы.