ЧТО ТАКОЕ КВАНТОВАЯ ФИЗИКА?

ЧТО ТАKОЕ КВАНТОВАЯ ФИЗИКА?

«Лучик 6+», № 10 (47) 2018, стр. 38–46

Услышав слова «квантовая физика», люди обычно отмахиваются: «Это что-то чересчур сложное». Между тем это совершенно не так, и в слове «квантовый» нет ровным счётом ничего страшного. Непонятного – хватает, интересного – очень много, а страшного – нет.

Про книжные полки, лесенки и Ивана Ивановича

Все процессы, явления и величины в окружающем нас мире можно разделить на две группы: непрерывные (по-научному континуальные) и прерывные (по-научному дискретные или квантованные).

Представьте себе стол, на который можно положить книгу. Вы можете положить книгу в любое место на столе. Справа, слева, посередине… Куда хотите – туда и положите. В этом случае физики говорят, что положение книги на столе изменяется непрерывно.

А теперь представьте книжные полки. Вы можете поставить книгу на первую полку, на вторую, на третью или на четвёртую – однако не можете поставить книгу «где-то между третьей и четвёртой». В этом случае положение книги изменяется прерывно, дискретно, квантованно (все эти слова обозначают одно и то же).

Вы можете поставить книгу на первую полку, на вторую, на третью или на четвёртую – однако не можете поставить книгу «где-то между третьей и четвёртой». В этом случае положение книги изменяется прерывно, дискретно, квантованно (все эти слова обозначают одно и то же).

Окружающий мир полон непрерывных и квантованных величин. Вот две девочки – Катя и Маша. Их рост 135 и 136 сантиметров. Какая это величина? Рост изменяется непрерывно, он может быть и 135 с половиной сантиметров, и 135 сантиметров с четвертью. А вот номер школы, в которой девочки учатся, – это величина квантованная! Допустим, Катя учится в школе № 135, а Маша – в школе № 136. Однако никто из них не может учиться в школе № 135 с половиной, правда?

Другой пример квантованной системы – шахматная доска. На шахматной доске 64 клетки, и каждая фигура может занимать только одну клетку. Можем ли мы поставить пешку где-то между клетками или поставить на одну клетку сразу две пешки? Фактически – можем, но по правилам – нет.

А вот горка на детской площадке. Дети скатываются с неё вниз – потому что высота горки изменяется плавно, непрерывно. Теперь представьте себе, что эта горка вдруг (взмах волшебной палочки!) превратилась в лестницу. Скатиться с неё на попе уже не выйдет. Придётся идти ногами – сперва один шаг, потом второй, потом третий. Величина (высота) у нас изменялась непрерывно – а стала изменяться шагами, то есть дискретно, квантованно.

Давай проверим!

1. Сосед по даче Иван Иванович отправился в соседнюю деревню и сказал «отдохну где-нибудь по дороге».

2. Сосед по даче Иван Иванович отправился в соседнюю деревню и сказал «поеду каким-нибудь автобусом».

Какая из этих двух ситуаций («систем») может считаться непрерывной, а какая –квантованной?

В первом случае Иван Иванович идёт пешком и может остановиться отдохнуть в абсолютно любой точке. Значит, данная система – непрерывная.

Во втором – Иван Иванович может сесть в подошедший на остановку автобус. Может пропустить и подождать следующего автобуса. Но вот сесть «где-то между» автобусами у него не получится. Значит, данная система – квантованная!

Во всём виновата астрономия

О существовании непрерывных (континуальных) и прерывных (квантованных, разрывных, дискретных) величин прекрасно знали ещё древние греки. В своей книге «Псаммит» («Исчисление песчинок») Архимед даже сделал первую попытку установить математическую связь между непрерывными и квантованными величинами. Тем не менее, никакой квантовой физики в те времена не существовало.

Её не существовало вплоть до самого начала 20-го века! Такие великие физики, как Галилей, Декарт, Ньютон, Фарадей, Юнг или Максвелл, слыхом не слыхивали ни про какую квантовую физику и прекрасно без неё обходились. Вы можете спросить: зачем же тогда учёные придумали квантовую физику? Что такое особенное в физике приключилось? Представьте себе, приключилось. Только совсем не в физике, а в астрономии!

Только совсем не в физике, а в астрономии!

Загадочный спутник

В 1844 году немецкий астроном Фридрих Бессель наблюдал самую яркую звезду нашего ночного неба – Сириус. К тому времени астрономы уже знали, что звёзды в нашем небе не являются неподвижными – они движутся, только очень-очень медленно. При этом каждая звезда – это важно! – движется по прямой линии. Так вот, при наблюдениях Сириуса оказалось, что он движется совсем не по прямой. Звезду как бы «шатало» то в одну сторону, то в другую. Путь Сириуса в небе был похож на извилистую линию, которую математики называют «синусоида».

Было понятно, что сама по себе звезда так двигаться не может. Чтобы превратить движение по прямой линии в движение по синусоиде, нужна некая «возмущающая сила». Поэтому Бессель предположил, что вокруг Сириуса вращается тяжёлый спутник – это было самое естественное и разумное объяснение.

Однако расчёты показывали, что масса этого спутника должна быть приблизительно как у нашего с вами Солнца. Тогда почему же мы не видим этот спутник с Земли? Сириус расположен от Солнечной системы недалеко – каких-то два с половиной парсека, и объект размером с Солнце должен быть виден очень хорошо…

Тогда почему же мы не видим этот спутник с Земли? Сириус расположен от Солнечной системы недалеко – каких-то два с половиной парсека, и объект размером с Солнце должен быть виден очень хорошо…

Трудная получалась задачка. Одни учёные говорили, что этот спутник представляет собой холодную, остывшую звезду – поэтому она абсолютно чёрная и невидима с нашей планеты. Другие говорили, что этот спутник не чёрный, а прозрачный, – потому мы его и не видим. Астрономы всего мира смотрели на Сириус в телескопы и пытались «поймать» загадочный невидимый спутник, а он как будто издевался над ними. Было от чего удивиться, сами понимаете…

Нам нужен чудо-телескоп!

В середине 19-го века в США жил и работал выдающийся конструктор телескопов Элвин Кларк. По первой профессии он был художником, но волей случая превратился в первоклассного инженера, стеклодела и астронома. До сих пор никто не сумел превзойти его потрясающие линзовые телескопы! Один из объективов работы Элвина Кларка (диаметром 76 сантиметров) можно увидеть в Санкт-Петербурге, в музее Пулковской обсерватории.

Однако мы отвлеклись. Итак, в 1867 году Элвин Кларк построил новый телескоп – с объективом диаметром 47 сантиметров; это был самый большой телескоп в США на тот момент. В качестве первого небесного объекта для наблюдений на испытаниях был выбран именно загадочный Сириус. И надежды астрономов блестяще оправдались – в первую же ночь неуловимый спутник Сириуса, предсказанный Бесселем, был обнаружен.

Из огня да в полымя…

Однако, получив данные наблюдений Кларка, астрономы радовались совсем недолго. Ведь, согласно расчётам, масса спутника должна быть приблизительно такая же, как у нашего Солнца (в 333 000 раз больше массы Земли). Но вместо огромного чёрного (или прозрачного) небесного светила астрономы увидели… крохотную белую звёздочку! Эта звёздочка была очень горячей (25 000 градусов, сравните с 5500 градусами нашего солнышка) и одновременно крохотной (по космическим меркам), размерами не больше Земли (впоследствии такие звёзды назвали «белыми карликами»).

На Земле мы знаем материалы с высокой плотностью – скажем, это свинец (кубик со стороной в сантиметр, сделанный из этого металла, весит 11,3 грамма) или золото (19,3 грамма на кубический сантиметр). Плотность вещества спутника Сириуса (его назвали Сириус Б) составляет миллион (!!!) граммов на кубический сантиметр – оно в 52 тысячи раз тяжелее золота!

Возьмём, например, обычный спичечный коробок. Его объём – 28 кубических сантиметров. Значит, спичечный коробок, наполненный веществом спутника Сириуса, будет весить… 28 тонн! Попробуйте представить – на одной чашке весов спичечный коробок, а на второй – танк!

Была ещё одна проблема. В физике есть закон, который называется законом Шарля. Он утверждает, что в одном и том же объёме давление вещества тем выше, чем выше температура этого вещества.

Совсем голова кругом…

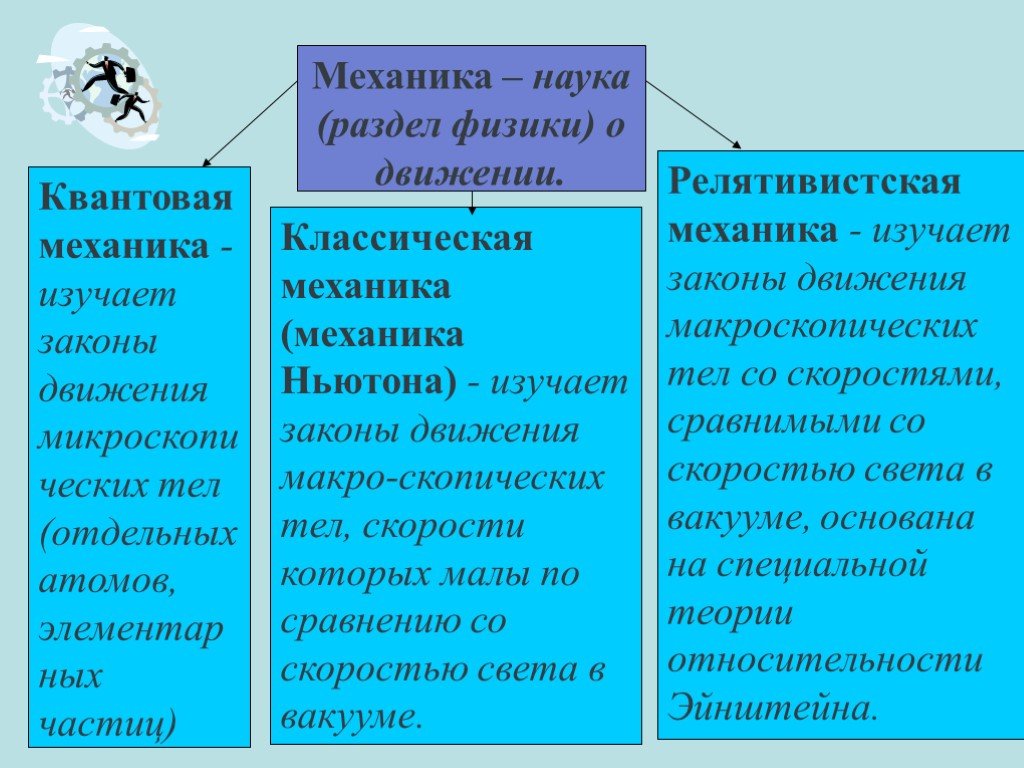

Чтобы «спасти» физику, в начале 20-го века учёным пришлось признать, что в мире существует сразу ДВЕ физики – одна «классическая», известная уже две тысячи лет. А вторая – необычная, квантовая. Учёные предположили, что на обычном, «макроскопическом» уровне нашего мира работают законы классической физики. А вот на самом маленьком, «микроскопическом» уровне вещество и энергия подчиняются совершенно другим законам – квантовым.

Представьте себе нашу планету Земля. Вокруг неё сейчас вращается больше 15 000 самых разных искусственных объектов, каждый по своей орбите. Причём эту орбиту при желании можно поменять (скорректировать) –скажем, периодически корректируется орбита у Международной космической станции (МКС). Это макроскопический уровень, здесь работают законы классической физики (например, законы Ньютона).

Причём эту орбиту при желании можно поменять (скорректировать) –скажем, периодически корректируется орбита у Международной космической станции (МКС). Это макроскопический уровень, здесь работают законы классической физики (например, законы Ньютона).

А теперь перенесёмся на микроскопический уровень. Представьте себе ядро атома. Вокруг него, подобно спутникам, вращаются электроны – однако их не может быть сколь угодно много (скажем, у атома гелия – не больше двух). И орбиты у электронов будут уже не произвольные, а квантованные, «ступенчатые». Такие орбиты физики ещё называют «разрешёнными энергетическими уровнями». Электрон не может «плавно» перейти с одного разрешённого уровня на другой, он может только мгновенно «перепрыгнуть» с уровня на уровень. Только что был «там», и мгновенно оказался «тут». Он не может оказаться где-то между «там» и «тут». Он меняет местоположение мгновенно.

Удивительно? Удивительно! Но это ещё не всё. Дело в том, что, по законам квантовой физики, два одинаковых электрона не могут занимать один и тот же энергетический уровень. Никогда. Учёные называют это явление «запрет Паули» (почему этот «запрет» действует, они пока объяснить не могут). Больше всего этот «запрет» напоминает шахматную доску, которую мы приводили в качестве примера квантовой системы, – если на клетке доски стоит пешка, другую пешку на эту клетку уже не поставить. В точности то же самое происходит с электронами!

Дело в том, что, по законам квантовой физики, два одинаковых электрона не могут занимать один и тот же энергетический уровень. Никогда. Учёные называют это явление «запрет Паули» (почему этот «запрет» действует, они пока объяснить не могут). Больше всего этот «запрет» напоминает шахматную доску, которую мы приводили в качестве примера квантовой системы, – если на клетке доски стоит пешка, другую пешку на эту клетку уже не поставить. В точности то же самое происходит с электронами!

Решение задачи

Каким же образом – спросите вы – квантовая физика позволяет объяснять такие необычные явления, как нарушение закона Шарля внутри Сириуса Б? А вот каким.

Представьте себе городской парк, в котором есть танцевальная площадка. На улице гуляет много людей, они заходят на танц-площадку потанцевать. Пусть количество людей на улице обозначает давление, а количество людей на дискотеке – температуру. На танц-площадку может зайти огромное количество народу, – чем больше людей гуляет в парке, тем больше людей танцует на танцплощадке, то есть чем выше давление, тем выше температура. Так работают законы классической физики – в том числе закон Шарля. Такое вещество учёные называют «идеальным газом».

Так работают законы классической физики – в том числе закон Шарля. Такое вещество учёные называют «идеальным газом».

Однако на микроскопическом уровне законы классической физики не работают. Там начинают действовать квантовые законы, и это коренным образом меняет ситуацию.

Представим себе, что на месте танцплощадки в парке открыли кафе. В чём разница? Да в том, что в кафе, в отличие от дискотеки, «сколько угодно» людей не войдёт. Как только будут заняты все места за столиками, охрана прекратит пропускать людей внутрь. И пока кто-то из гостей не освободит столик, охрана никого не впустит! В парке гуляет всё больше и больше народу – а в кафе сколько людей было, столько и осталось. Получается, давление увеличивается, а температура «стоит на месте».

Внутри Сириуса Б, само собой, никаких людей, танцплощадок и кафе нет. Но принцип остаётся всё тот же: электроны заполняют все разрешённые энергетические уровни (как посетители – столики в кафе), и дальше никого «пустить» уже не могут – в точности согласно Паули. В итоге внутри звезды получается невообразимо огромное давление, а вот температура при этом высокая (хотя для звёзд вполне себе обыкновенная). Такое вещество в физике называется «вырожденным квантовым газом».

В итоге внутри звезды получается невообразимо огромное давление, а вот температура при этом высокая (хотя для звёзд вполне себе обыкновенная). Такое вещество в физике называется «вырожденным квантовым газом».

Продолжим?

Аномально высокая плотность белых карликов – далеко не единственное явление в физике, требующее использования квантовых законов. Если эта тема вас заинтересовала, в следующих номерах «Лучика» мы можем поговорить и о других, не менее интересных квантовых явлениях. Пишите! А пока давайте запомним главное:

1. В нашем с вами мире (Вселенной) на макроскопическом (то есть «большом») уровне действуют законы классической физики. Они описывают свойства обычных жидкостей и газов, движения звёзд и планет и многое другое. Именно эту физику вы изучаете (или будете изучать) в школе.

2. Однако на микроскопическом (то есть невероятно маленьком, в миллионы раз меньше самых мелких бактерий) уровне действуют совершенно другие законы – законы квантовой физики. Законы эти описываются очень сложными математическими формулами, и в школе их не изучают. Однако только квантовая физика позволяет относительно внятно объяснить строение таких удивительных космических объектов, как белые карлики (вроде Сириуса Б), нейтронные звёзды, чёрные дыры и так далее.

Законы эти описываются очень сложными математическими формулами, и в школе их не изучают. Однако только квантовая физика позволяет относительно внятно объяснить строение таких удивительных космических объектов, как белые карлики (вроде Сириуса Б), нейтронные звёзды, чёрные дыры и так далее.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЛУЧИК 6+» >>>

ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ «ЛУЧИК 6+» >>>

Квантовая физика – основные законы, объяснения, перспективы, польза для человека, исследования

Если вы любите загадочные словосочетания, то на первом месте среди них наверняка стоит «квантовая физика». Для многих это что-то сродни магии, которая появляется из ниоткуда и уходит в никуда. Вот только на деле все сложнее, но мы постараемся объяснить это простым языком.

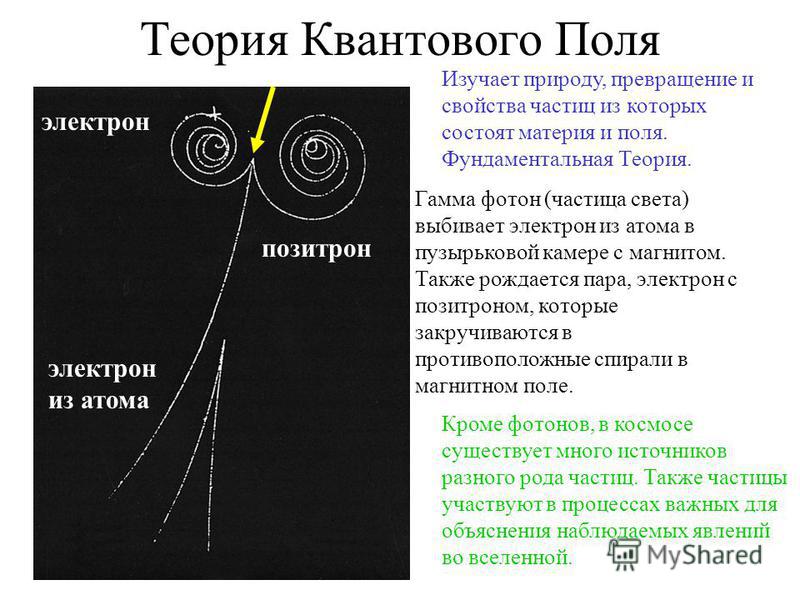

Квантовая физика — часть физики, изучающая поведение субатомных частиц на мельчайших расстояниях, где проявляются загадочные квантовые эффекты и перестает работать общая теория относительности. Квантовая физика, несмотря на свою сложность и порой нелогичность, все же считается самым точным и проверенным звеном науки.

Квантовая физика, несмотря на свою сложность и порой нелогичность, все же считается самым точным и проверенным звеном науки.

Множество предсказанных квантовой механикой явлений были обнаружены экспериментально и взяты на вооружение: квантовое туннелирование, квантовая запутанность, принцип неопределенности и многое другое. Как сказал однажды Роберт Фейнман, «квантовую физику не понял никто». Никто не понял, но все используют.

Тема мультивселенной пользуется невиданной популярностью. Да что там, она буквально везде – кинокомиксы, мультсериалы, компьютерные игры и даже оскароносные картины. Так, фильм студии А24 «Все везде и сразу», получил целых семь статуэток, включая номинацию за «лучший фильм», «лучший монтаж» и «дизайн костюмов». В фильме героиня Мишель Йео Эвелин Ван соединяется с версиями самой себя в параллельных вселенных, чтобы предотвратить разрушение мультивселенной. Эта захватывающая история, безусловно, выдумка, но вот идея не нова – еще в XVI веке итальянский философ Джордано Бруно предполагал существование невидимых миров, в которых события развиваются иначе, однако физики всерьез обратились к этой идее через 400 лет. Сегодня официальная наука относится к теории мультивселенной скептически, однако ее многомировая интерпретация все чаще привлекает внимание.

Сегодня официальная наука относится к теории мультивселенной скептически, однако ее многомировая интерпретация все чаще привлекает внимание.

Больше ста лет назад британский физик Эрнест Резенфорд провел ряд экспериментов, которые легли в основу нашего понимания строения атомов и радиоактивности. Открытие им атомного ядра (и первое искусственное превращение атомных ядер) привело к созданию новой концепции материи, согласно которой электроны, подобно планетам, движутся по орбитам вокруг атомного ядра, расположенного в центре. В 1911 году Резерфорд предположил, что ядро атома имеет положительный заряд, определяющий суммарное число электронов в атомной оболочке. В конечном итоге открытия Резерфорда, Нильса Бора, Ханса Гейгера и Петра Капицы показали, что атомное ядро действительно имеет положительный заряд, а окружающие его электроны (точнее, электронные облака) – отрицательный. Примечательно, что открытия выдающихся физиков были сделаны без непосредственного наблюдения атомов, но сегодня все изменилось – недавно исследователи из Брукхейвенской национальной лаборатории сообщили, что им удалось получить изображение ядра атома в электрическом поле. Впервые в истории.

Впервые в истории.

Законы, по которым работает Вселенная, весьма странные. И хотя физики смогли объяснить взаимодействие наблюдаемых небесных тел, на уровне элементарных частиц все намного сложнее. Так, сразу два отдельных исследования, проведенных осенью 2022 года, продемонстрировали так называемый «квантовый переворот времени» – эксперимент, в котором фотоны могут одновременно двигаться вперед и назад во времени. И хотя речь не идет о создании Делориана, это открытие может помочь в разработке квантовых компьютеров и создании теории квантовой гравитации (той самой теории всего). Трудно поверить, но в ходе работы физикам удалось расщепить фотон (квант самого света) и наблюдать его как в прямом, так и в обратном временном состоянии, в очередной раз демонстрируя многочисленные странности квантового мира. Исследователи отмечают, что в основе проведенных экспериментов лежат самые загадочные принципы квантовой механики.

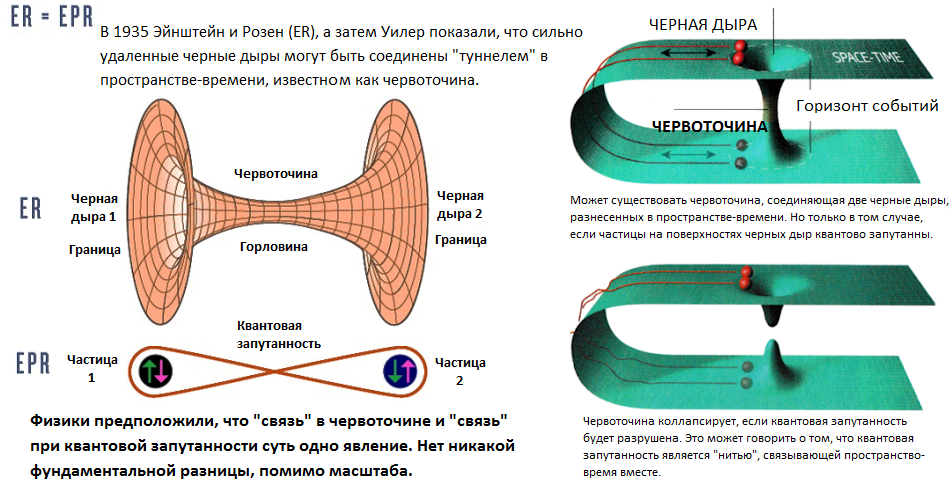

Читать далееCовременная физика переживает нелегкие времена. На одной стороне лежит квантовая теория, которая описывает устройство Вселенной на уровне атомов, а на другой – Общая теория относительности Эйнштейна (ОТО), согласно которой пространство и время могут искривляться под влиянием гравитации. Проблема заключается в том, что по отдельности и ОТО и квантовая механика работают прекрасно, но противоречат постулатам друг друга. По этой причине физики трудятся над созданием единой «теории всего» на протяжении последних 90 лет. Вот только с каждым новым открытием вопросов становится все больше, однако исследователи не оставляют попыток докопаться до истины – результаты первого в своем роде эксперимента показали, что в искривленной и расширяющейся вселенной пары частиц появляются из пустого пространства. Полученный в ходе моделирования результат вновь возвращает нас к вопросу о том, как что-то может возникнуть из ничего. Словом, шаг вперед и два назад.

На одной стороне лежит квантовая теория, которая описывает устройство Вселенной на уровне атомов, а на другой – Общая теория относительности Эйнштейна (ОТО), согласно которой пространство и время могут искривляться под влиянием гравитации. Проблема заключается в том, что по отдельности и ОТО и квантовая механика работают прекрасно, но противоречат постулатам друг друга. По этой причине физики трудятся над созданием единой «теории всего» на протяжении последних 90 лет. Вот только с каждым новым открытием вопросов становится все больше, однако исследователи не оставляют попыток докопаться до истины – результаты первого в своем роде эксперимента показали, что в искривленной и расширяющейся вселенной пары частиц появляются из пустого пространства. Полученный в ходе моделирования результат вновь возвращает нас к вопросу о том, как что-то может возникнуть из ничего. Словом, шаг вперед и два назад.

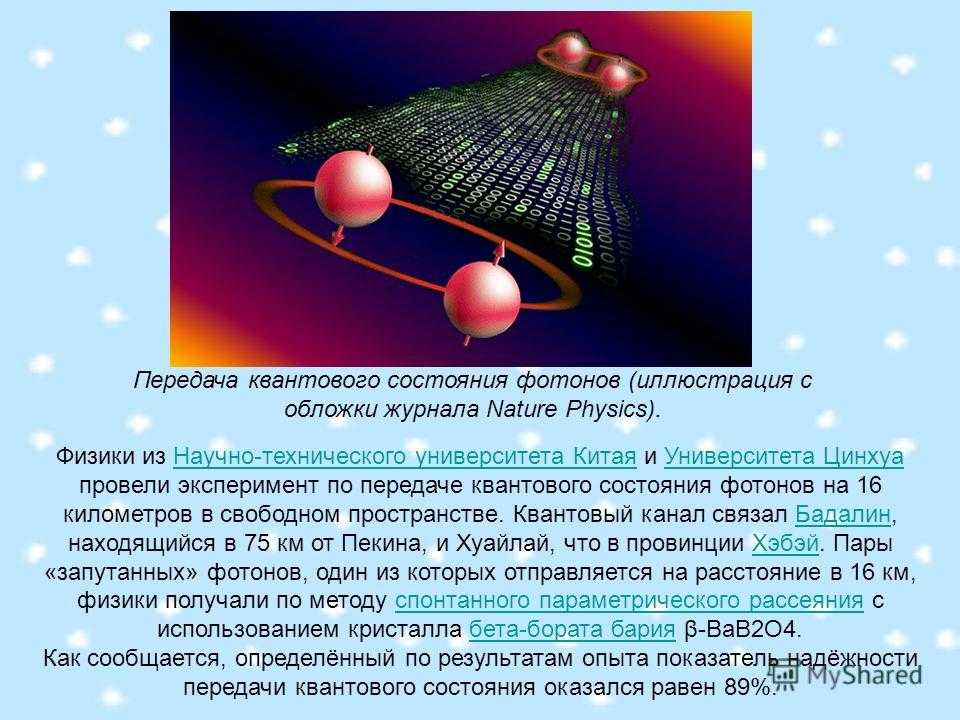

«Квантовая физика настолько сложная, что ее никто не понимает», – писал нобелевский лауреат Ричард Фейнман. И это не удивительно, так как даже Альберт Эйнштейн относился к ней настороженно, называя феномен квантовой запутанности «сверхъестественным» и «жутким». В вероятностной природе квантовой механики сомневался ирландский физик-теоретик Джон Белл и другие основоположники этой теории. Но несмотря на споры и разногласия, таинственный мир элементарных частиц стал драйвером современной цивилизации: интернет, компьютеры, смартфоны, лазеры, оптоволоконные сети и атомная энергетика существуют благодаря науке о квантах. Только представьте к чему могут привести дальнейшие открытия, которых с каждым годом становится все больше. Так, в 2022 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали стразу трое ученых, которые независимо друг от друга проводили эксперименты с запутанными фотонами, сенсорными технологиями и безопасной передаче информации. К слову, не обошлось без квантовой телепортации, но обо всем по-порядку.

И это не удивительно, так как даже Альберт Эйнштейн относился к ней настороженно, называя феномен квантовой запутанности «сверхъестественным» и «жутким». В вероятностной природе квантовой механики сомневался ирландский физик-теоретик Джон Белл и другие основоположники этой теории. Но несмотря на споры и разногласия, таинственный мир элементарных частиц стал драйвером современной цивилизации: интернет, компьютеры, смартфоны, лазеры, оптоволоконные сети и атомная энергетика существуют благодаря науке о квантах. Только представьте к чему могут привести дальнейшие открытия, которых с каждым годом становится все больше. Так, в 2022 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали стразу трое ученых, которые независимо друг от друга проводили эксперименты с запутанными фотонами, сенсорными технологиями и безопасной передаче информации. К слову, не обошлось без квантовой телепортации, но обо всем по-порядку.

Мы — часть Вселенной. И это не просто слова. Каждое живое существо на нашей планете состоит из крошечных, невидимых глазу элементарных частиц. То же касается всей видимой материи, которую астрономы наблюдают с помощью телескопов. К счастью, для изучения атомов не нужно отправляться в космическое путешествие – физики прекрасно справляются с этой задачей на Земле. Например, с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) ускоряя частицы и дробя материю на атомы. Так, за последние годы мир узнал о существовании самых разных частиц – бозона Хиггса, тетракварков и энионов. Все эти частицы создают реальный мир и могут многое рассказать об устройстве Вселенной, например, о таинственной темной материи, увидеть которую никому не удалось. Недавно исследователи сообщили об открытии «кузена» бозона Хиггса, а также об аномалиях, предположительно вызванных стерильными нейтрино.

То же касается всей видимой материи, которую астрономы наблюдают с помощью телескопов. К счастью, для изучения атомов не нужно отправляться в космическое путешествие – физики прекрасно справляются с этой задачей на Земле. Например, с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) ускоряя частицы и дробя материю на атомы. Так, за последние годы мир узнал о существовании самых разных частиц – бозона Хиггса, тетракварков и энионов. Все эти частицы создают реальный мир и могут многое рассказать об устройстве Вселенной, например, о таинственной темной материи, увидеть которую никому не удалось. Недавно исследователи сообщили об открытии «кузена» бозона Хиггса, а также об аномалиях, предположительно вызванных стерильными нейтрино.

Мы воспринимаем время как стрелу, указывающую вперед. К тому же, пространство и время неразрывно связаны между с собой. Их дуэт проявляется в движении и развитии материи. Что же до главой силы во Вселенной, то гравитация искусно вплетает материальные объекты в ткань пространства-времени и дуэт превращается в трио. Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна удивительно точно описывает Вселенную. Но квантовая механика нарушает эту гармонию, ведь в мире субатомных частиц все устроено иначе. Две фундаментальные физические теории не согласуются друг с другом, что привело к кризису в современной физике. Но что, если взглянуть на ситуацию радикально по-другому? Существует ли вообще время? И если нет, то как тогда устроена Вселенная?

Общая теория относительности (ОТО) Эйнштейна удивительно точно описывает Вселенную. Но квантовая механика нарушает эту гармонию, ведь в мире субатомных частиц все устроено иначе. Две фундаментальные физические теории не согласуются друг с другом, что привело к кризису в современной физике. Но что, если взглянуть на ситуацию радикально по-другому? Существует ли вообще время? И если нет, то как тогда устроена Вселенная?

Одна из наиболее многообещающих попыток объяснить гравитацию – это попытка взглянуть на нее иначе, например, как на что-то вроде голограммы — трехмерного эффекта, который появляется на плоской двумерной поверхности. Идея заключается в том, что нам лишь кажется, что мы живем в трехмерной вселенной – на самом деле изменений может быть только два. Такой взгляд на мир называется голографическим принципом. Итак, представим, что некоторая удаленная двумерная поверхность содержит все данные, необходимые для полного описания нашего мира, и, как и в голограмме, эти данные проецируются в трех измерениях. Подобно персонажам на экране телевизора, мы живем на плоской поверхности, которая выглядит так, будто у нее есть глубина.

Подобно персонажам на экране телевизора, мы живем на плоской поверхности, которая выглядит так, будто у нее есть глубина.

Наша история началась с Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Согласно теории, за миллионные доли секунды после своего рождения Вселенная представляла собой плазму из элементарных частиц – глюонов и кварков. Затем за очень короткий промежуток времени эта плазма остыла, а из ее частиц образовались известные нам протоны и нейтроны. Компанию им составили различные нестабильные частицы неизвестной структуры – так называемые частицы Х, о существовании которых мир узнал в 2003 году. Тогда японский коллайдер Belle предоставил первые свидетельства существования X-частиц. Эти частицы, однако, распадались слишком быстро, так что изучить их структуру физикам не удалось. Теперь же ученые смогли воссоздать материю первых мгновений жизни Вселенной и наконец обнаружили загадочные частицы. Здорово, не так ли? Вот только плохо изученные частицы не вписываются в существующие модели формирования вещества.

ХХ век позволил нам заглянуть внутрь самого мироздания. Мы знаем, что состоим из атомов, которые вырвались в космическое пространство из недр сверхновых звезд. Эти мельчайшие частицы химических элементов, состоящие из ядра и электронов, навсегда изменили наше представление о Вселенной и нас самих, а также привели к появлению квантовой механики. Эта область физики чрезвычайно точно описывает взаимодействие элементарных частиц между собой. Но когда мы пытаемся описать нашу повседневную жизнь с помощью квантовой теории, начинаются проблемы. Ведь если одна частица может находиться в двух местах одновременно, то можем ли мы, подобно коту Шредингера, находиться в суперпозиции? И если прямо сейчас я сделаю прыжок вправо, сделает ли прыжок влево другая я в параллельном мире?

Читать далееЧто такое квантовая механика? Квантовая физика: определение, объяснение

При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Вот как это работает.

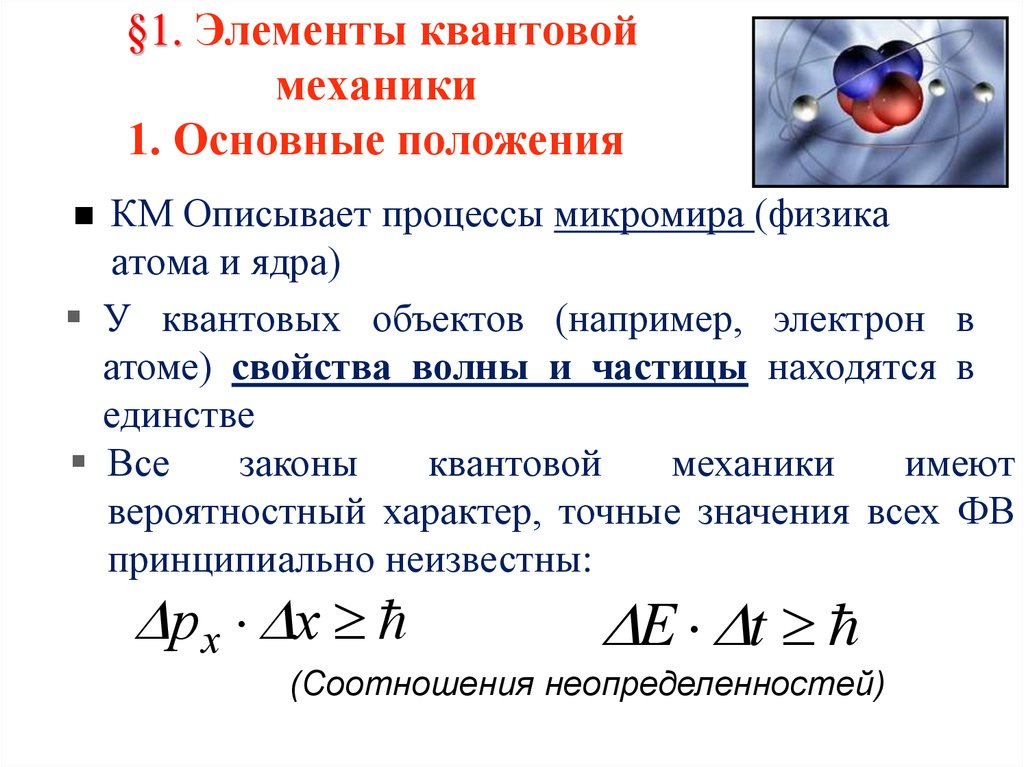

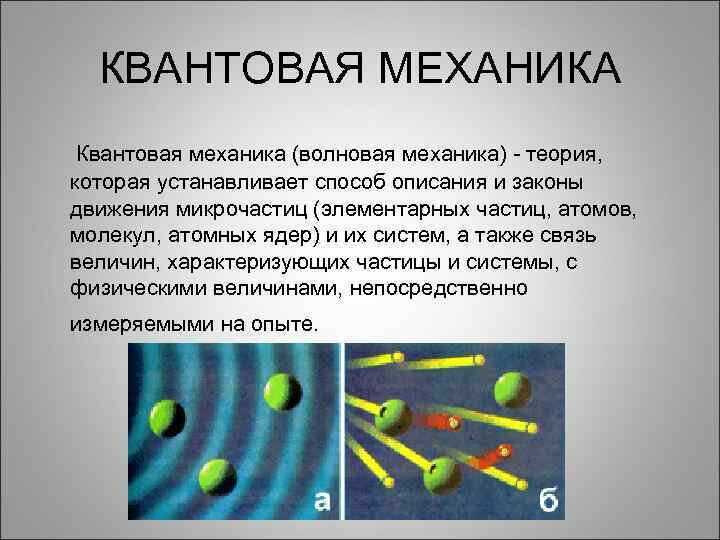

Квантовая механика — это раздел физики, описывающий поведение частиц — атомов, электронов, фотонов и почти всего в молекулярном и субмолекулярном царстве.

Результаты квантовой механики, разработанные в первой половине 20-го века, часто бывают чрезвычайно странными и противоречащими интуиции.

Чем квантовая механика отличается от классической физики?

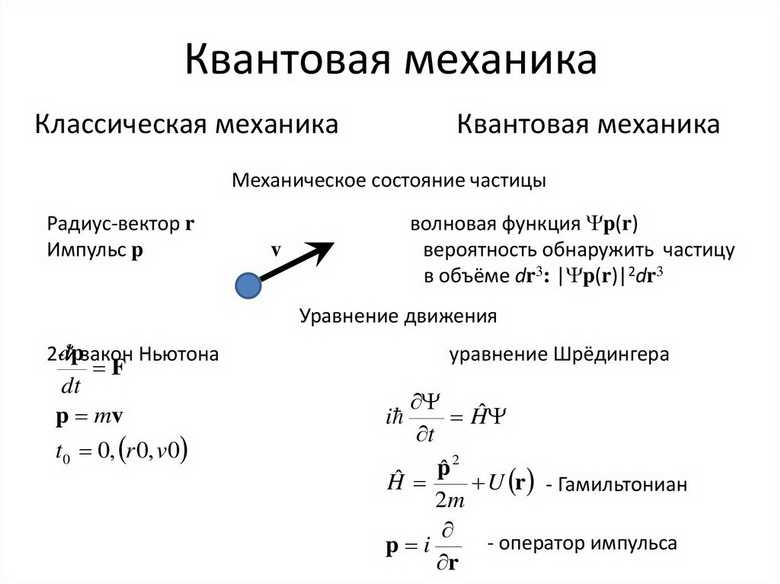

В масштабе атомов и электронов многие уравнения классической механики, описывающие движение и взаимодействие вещей при обычных размерах и скоростях, перестают быть полезными.

В классической механике объекты существуют в определенном месте в определенное время. Вместо этого в квантовой механике объекты существуют в тумане вероятности; у них есть определенный шанс оказаться в точке А, еще один шанс оказаться в точке Б и так далее.

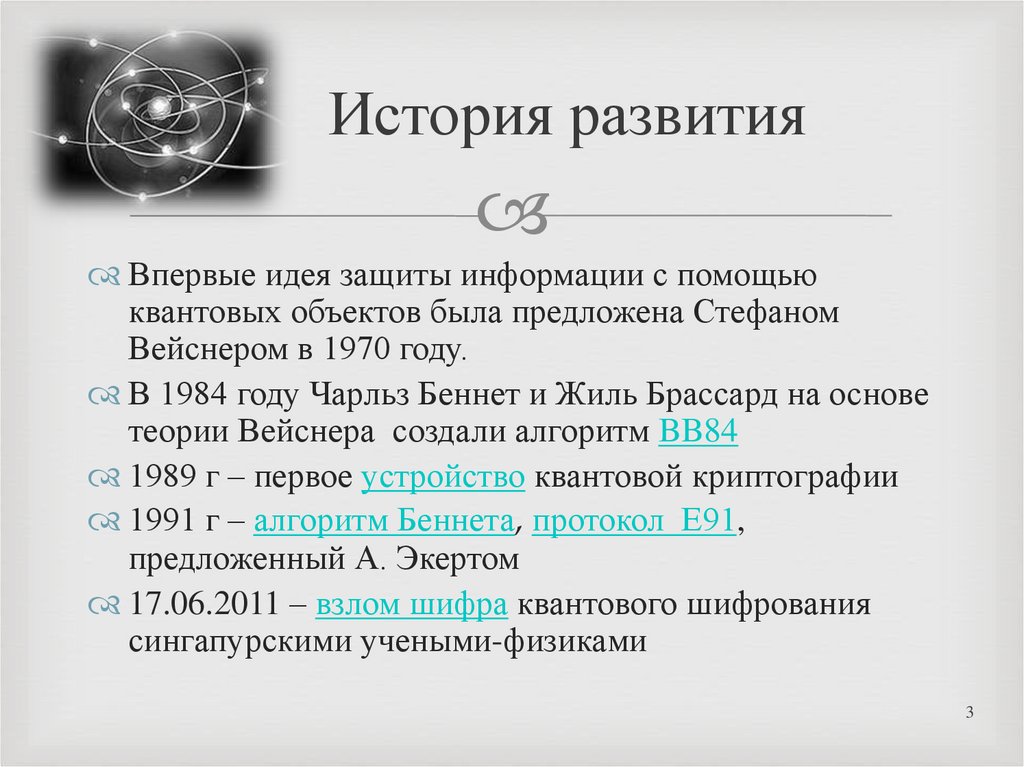

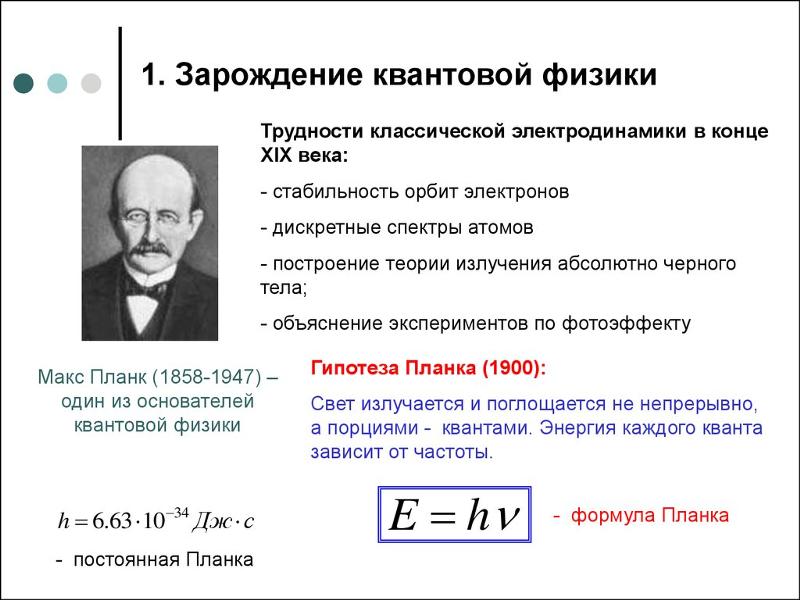

Когда была разработана квантовая механика?

Квантовая механика развивалась в течение многих десятилетий, начиная с набора противоречивых математических объяснений экспериментов, которые не могла объяснить математика классической механики, согласно Университета Сент-Эндрюс в Шотландии . Это началось на рубеже 20-го века, примерно в то же время Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности , отдельную революцию в физике, описывающую движение вещей с большими скоростями. Однако, в отличие от теории относительности, происхождение квантовой механики не может быть приписано одному ученому. Скорее, несколько ученых внесли свой вклад в основу, которая постепенно получила признание и экспериментальную проверку в период с конца 1800-х по 19 век.30.

Это началось на рубеже 20-го века, примерно в то же время Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности , отдельную революцию в физике, описывающую движение вещей с большими скоростями. Однако, в отличие от теории относительности, происхождение квантовой механики не может быть приписано одному ученому. Скорее, несколько ученых внесли свой вклад в основу, которая постепенно получила признание и экспериментальную проверку в период с конца 1800-х по 19 век.30.

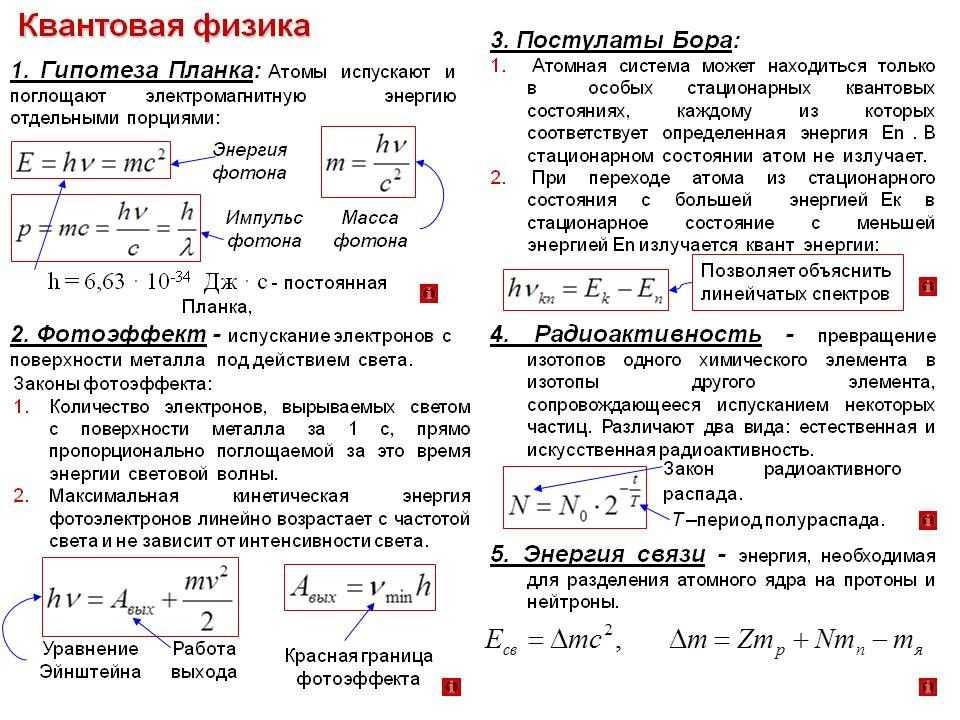

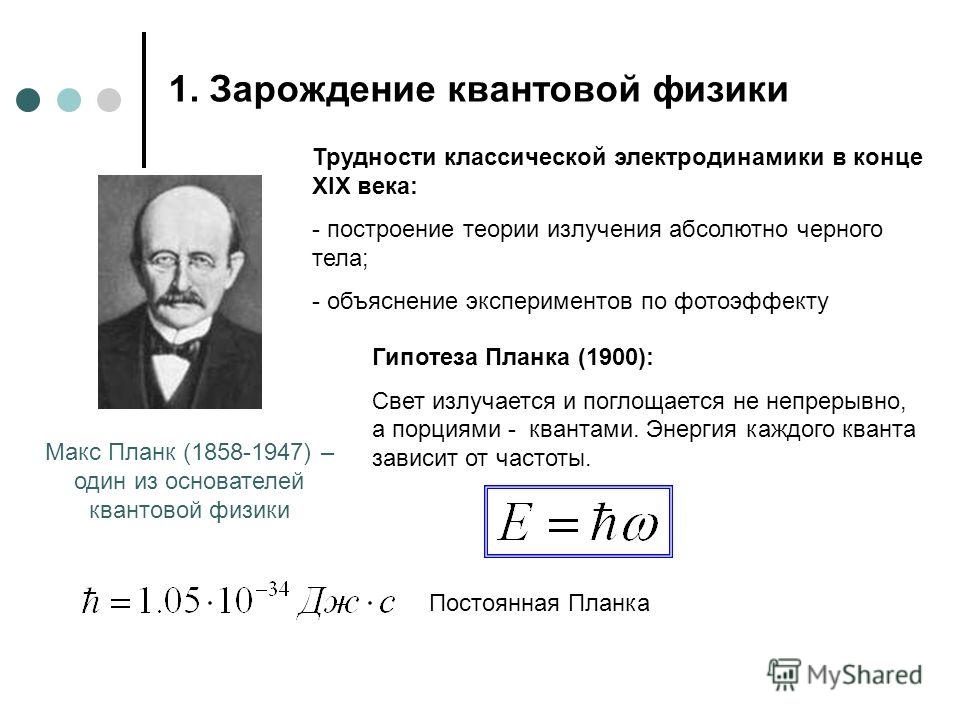

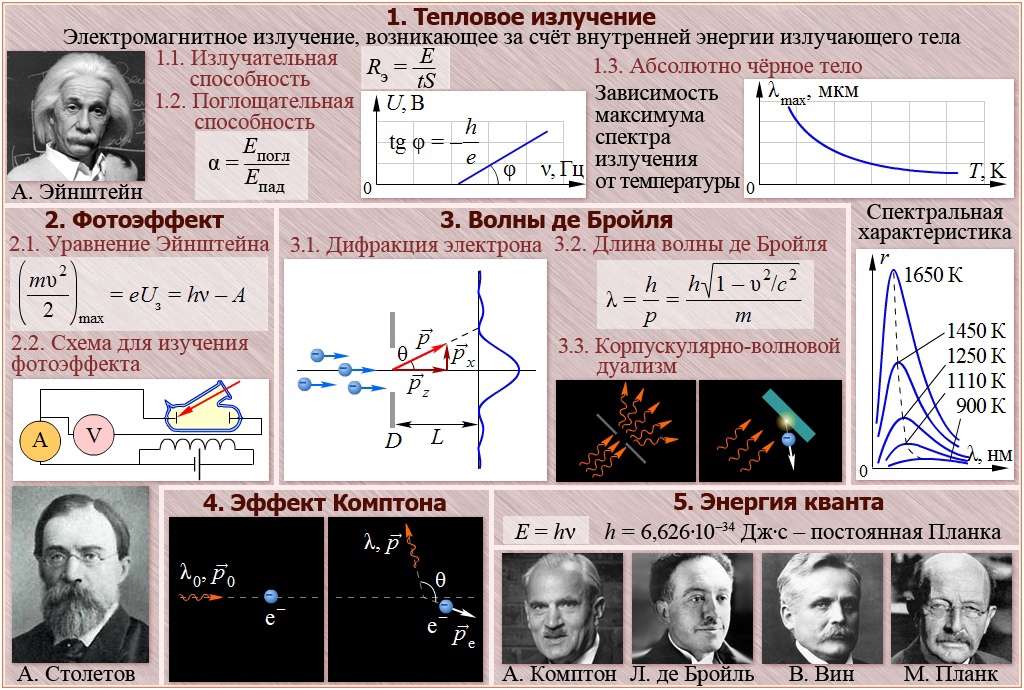

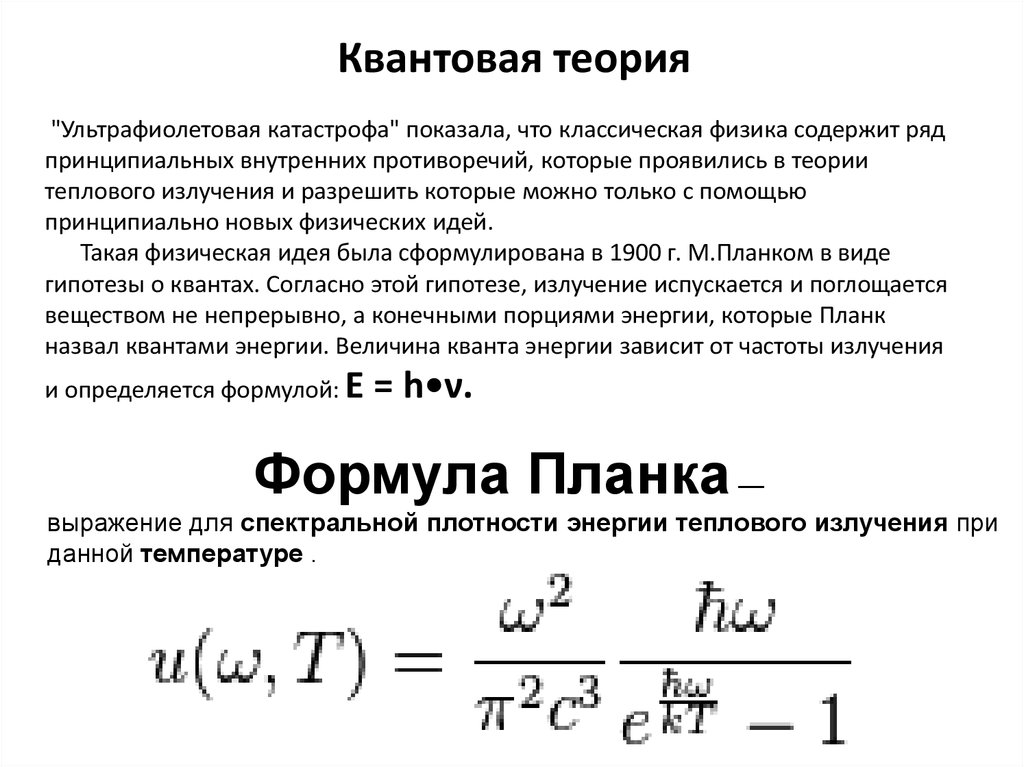

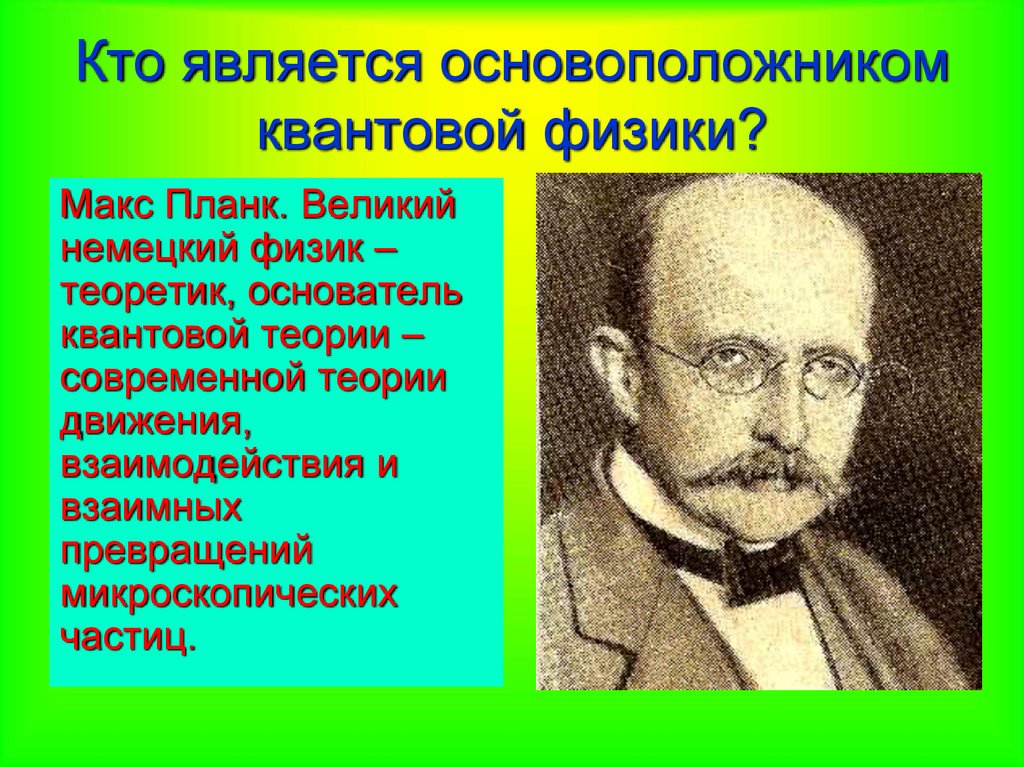

В 1900 году немецкий физик Макс Планк пытался объяснить, почему объекты при определенных температурах, например, нить накаливания лампочки с температурой 1470 градусов по Фаренгейту (800 градусов по Цельсию), светятся определенным цветом — в данном случае красным, согласно Института периметра (открывается в новой вкладке). Планк понял, что уравнения, используемые физиком Людвигом Больцманом для описания поведения газов, могут быть переведены в объяснение этой связи между температурой и цветом. Проблема заключалась в том, что работа Больцмана основывалась на том факте, что любой данный газ состоит из мельчайших частиц, а это означает, что свет тоже состоит из отдельных частиц.

Проблема заключалась в том, что работа Больцмана основывалась на том факте, что любой данный газ состоит из мельчайших частиц, а это означает, что свет тоже состоит из отдельных частиц.

Эта идея противоречила представлениям о свете в то время, когда большинство физиков считали, что свет представляет собой непрерывную волну, а не крошечный пакет. Сам Планк не верил ни в атомы, ни в дискретные частицы света, но его концепция получила развитие в 1905 году, когда Эйнштейн опубликовал статью « Относительно эвристической точки зрения на излучение и трансформацию света». in new tab)”

Эйнштейн представлял свет, путешествующий не как волна, а как своего рода “кванты энергии”. Этот пакет энергии, как предположил Эйнштейн в своей статье, может «поглощаться или генерироваться только как единое целое», особенно когда атом «прыгает» между квантованными частотами колебаний. Вот откуда взялась «квантовая» часть квантовой механики.

Используя этот новый способ понимания света, Эйнштейн предложил в своей статье понимание поведения девяти явлений, включая особые цвета, которые, по описанию Планка, излучаются нитью накала лампочки. Это также объяснило, как определенные цвета света могут выбрасывать электроны с металлических поверхностей — явление, известное как фотоэлектрический эффект.

Это также объяснило, как определенные цвета света могут выбрасывать электроны с металлических поверхностей — явление, известное как фотоэлектрический эффект.

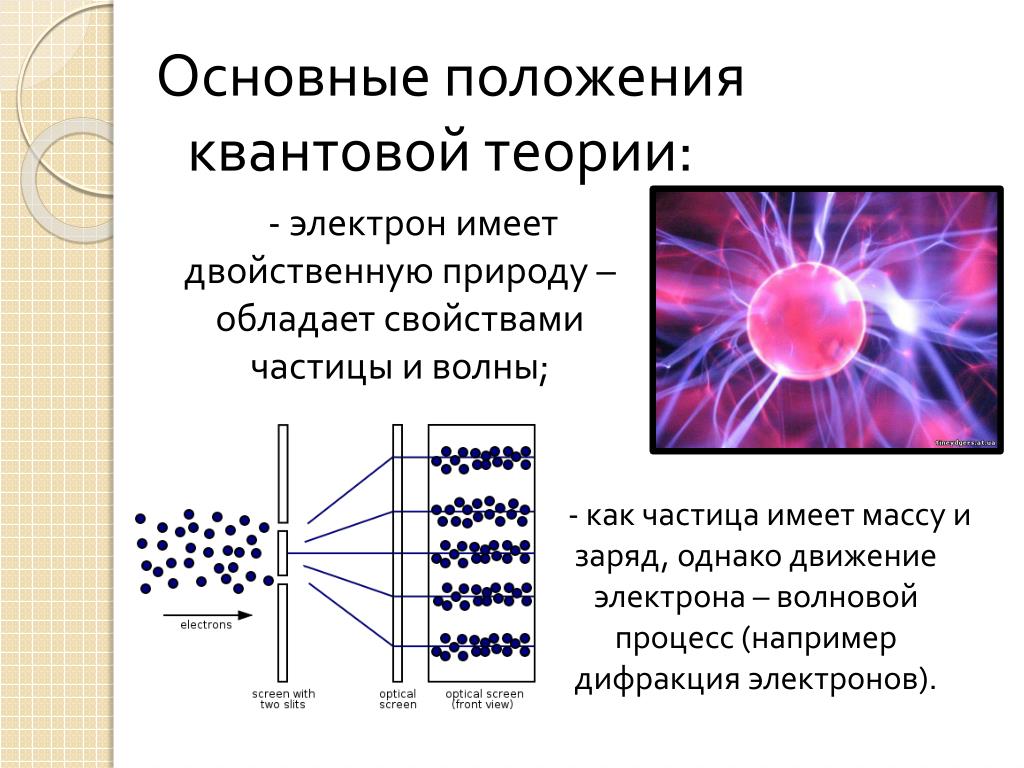

Что такое корпускулярно-волновой дуализм?

Вот схема эксперимента с двумя щелями, в котором электроны создают волновую картину при использовании двух щелей. (Изображение предоставлено серой сойкой через Shutterstock)В квантовой механике частицы иногда могут существовать как волны, а иногда как частицы. Лучше всего это можно увидеть в эксперименте с двумя щелями, где частицы, такие как электроны, выстреливаются в доску с двумя прорезями, за которыми находится экран, который загорается, когда в него попадает электрон. Если бы электроны были частицами, они образовали бы две яркие линии в том месте, где они столкнулись с экраном после прохождения через одну или другую щели, согласно популярная статья в Nature (откроется в новой вкладке).

Вместо этого при проведении эксперимента на экране формируется интерференционная картина. Этот узор из темных и ярких полос имеет смысл только в том случае, если электроны представляют собой волны с гребнями (верхние точки) и впадинами (нижние точки), которые могут мешать друг другу. Даже когда один электрон проходит через щели за раз, проявляется интерференционная картина — эффект, похожий на интерференцию одного электрона.

Этот узор из темных и ярких полос имеет смысл только в том случае, если электроны представляют собой волны с гребнями (верхние точки) и впадинами (нижние точки), которые могут мешать друг другу. Даже когда один электрон проходит через щели за раз, проявляется интерференционная картина — эффект, похожий на интерференцию одного электрона.

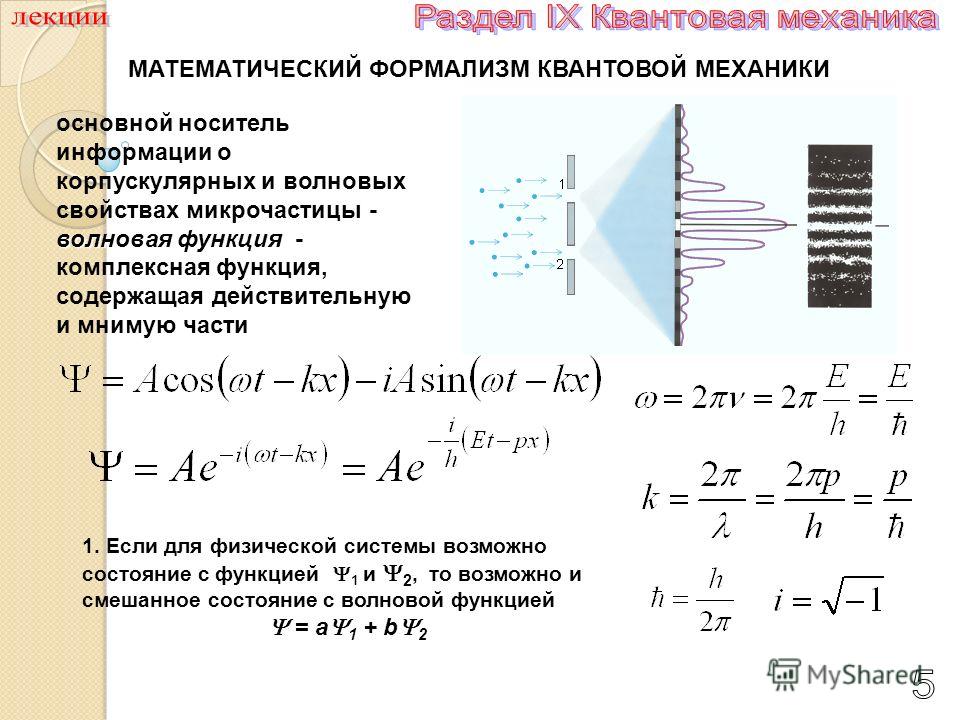

В 1924 году французский физик Луи де Бройль использовал уравнения специальной теории относительности Эйнштейна , чтобы показать, что частицы могут проявлять волновые характеристики, а волны могут проявлять корпускулярные характеристики. он получил Нобелевскую премию через несколько лет .

Как квантовая механика описывает атомы?

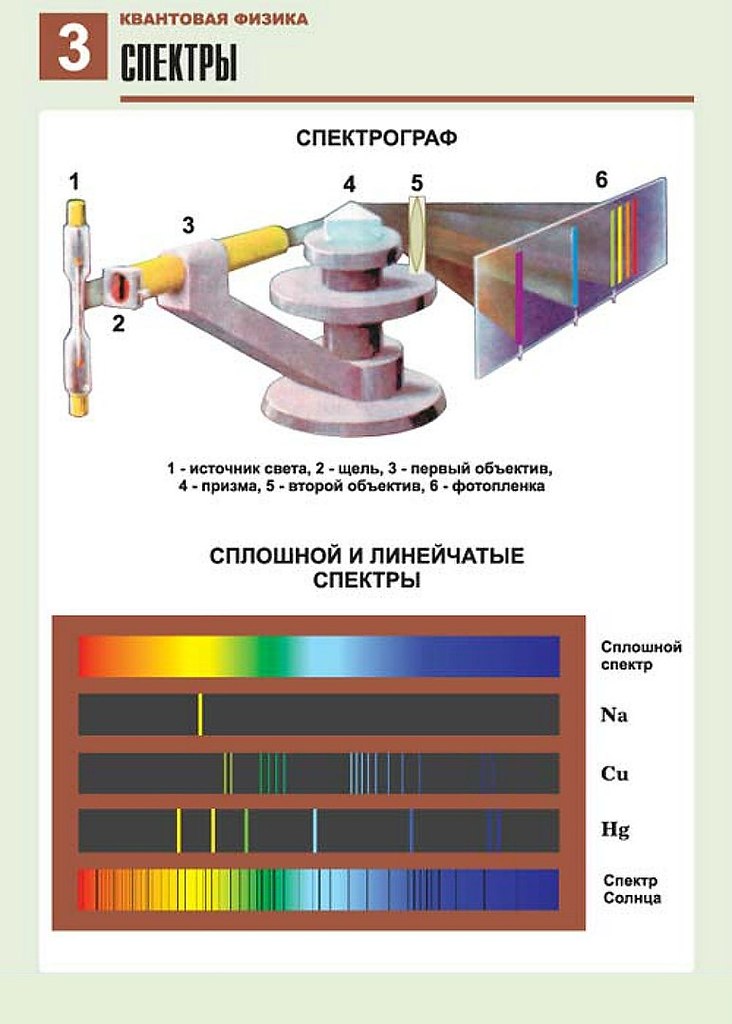

В 1910-х годах датский физик Нильс Бор попытался описать внутреннюю структуру атомов с помощью квантовой механики. К этому моменту стало известно, что атом состоит из тяжелого, плотного, положительно заряженного ядра, окруженного роем крошечных, легких, отрицательно заряженных электронов. Бор поместил электроны на орбиты вокруг ядра, как планет в субатомной Солнечной системе, за исключением того, что они могут иметь только определенные предопределенные орбитальные расстояния. Перескакивая с одной орбиты на другую, атом мог получать или излучать излучение с определенной энергией, отражающей их квантовую природу.

Бор поместил электроны на орбиты вокруг ядра, как планет в субатомной Солнечной системе, за исключением того, что они могут иметь только определенные предопределенные орбитальные расстояния. Перескакивая с одной орбиты на другую, атом мог получать или излучать излучение с определенной энергией, отражающей их квантовую природу.

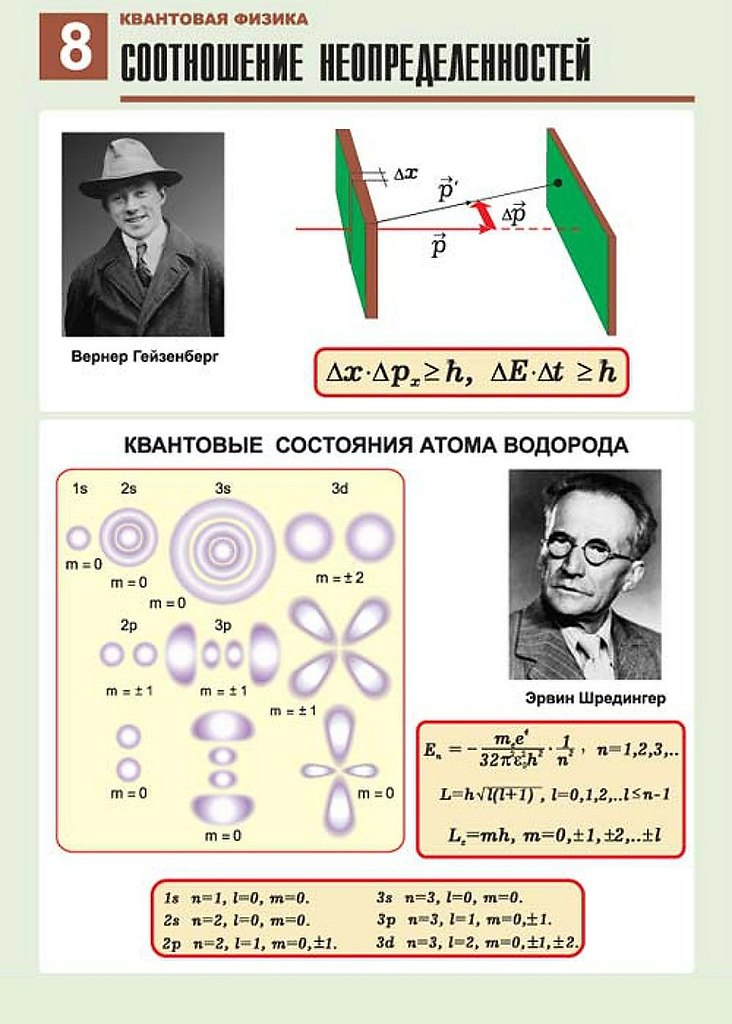

Вскоре после этого двое ученых, работая независимо друг от друга и используя разные направления математического мышления, создали более полную квантовую картину атома, согласно Американского физического общества . В Германии физик Вернер Гейзенберг добился этого, разработав «матричную механику». Австрийско-ирландский физик Эрвин Шредингер разработал аналогичную теорию, названную «волновой механикой». Шредингер показал в 1926, эти два подхода были эквивалентны.

Модель атома Гейзенберга-Шредингера, в которой каждый электрон действует как волна вокруг ядра атома, заменила более раннюю модель Бора. В модели атома Гейзенберга-Шредингера электроны подчиняются «волновой функции» и занимают «орбитали», а не орбиты. В отличие от круговых орбит модели Бора, атомные орбитали имеют различную форму: от сфер до гантелей и ромашек, согласно пояснительному веб-сайту химика Джима Кларка 9.0006 (откроется в новой вкладке).

В отличие от круговых орбит модели Бора, атомные орбитали имеют различную форму: от сфер до гантелей и ромашек, согласно пояснительному веб-сайту химика Джима Кларка 9.0006 (откроется в новой вкладке).

Что такое парадокс кота Шредингера?

Кот Шредингера — часто неправильно понимаемый мысленный эксперимент, описывающий опасения некоторых первых разработчиков квантовой механики по поводу его результатов. В то время как Бор и многие его ученики считали, что квантовая механика предполагает, что частицы не обладают четко определенными свойствами, пока они не будут обнаружены, Шредингер и Эйнштейн не могли поверить в такую возможность, потому что это привело бы к нелепым выводам о природе реальности. В 1935, Шредингер предложил эксперимент, в котором жизнь или смерть кошки зависели бы от случайного переворота квантовой частицы, состояние которой оставалось бы невидимым до тех пор, пока ящик не был бы открыт. Шредингер надеялся показать абсурдность идей Бора на реальном примере, который зависел от вероятностной природы квантовой частицы, но дал бессмысленный результат.

Согласно боровской интерпретации квантовой механики, пока ящик не был открыт, кошка существовала в невозможном двойном положении, будучи одновременно и живой, и мертвой. (Ни одна настоящая кошка никогда не подвергалась этому эксперименту.) И Шредингер, и Эйнштейн считали, что это помогло показать, что квантовая механика была неполной теорией и в конечном итоге будет заменена той, которая согласуется с обычным опытом.

Концептуальное изображение пары запутанных квантовых частиц или событий (слева и справа), взаимодействующих на расстоянии. Квантовая запутанность — одно из следствий квантовой теории. Две частицы будут казаться связанными в пространстве и времени, при этом изменения в одной из частиц (например, наблюдение или измерение) повлияют на другую. Этот мгновенный эффект кажется независимым ни от пространства, ни от времени, а это означает, что в квантовой сфере следствие может предшествовать причине. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images) Шредингер и Эйнштейн помогли выделить еще один странный результат квантовой механики, который ни один из них не мог полностью понять. В 1935 году Эйнштейн вместе с физиками Борисом Подольским и Натаном Розеном показал, что две квантовые частицы можно настроить так, чтобы их квантовые состояния всегда коррелировали друг с другом, согласно Стэнфордской энциклопедии философии . ). Частицы практически всегда «знали» о свойствах друг друга. Это означает, что измерение состояния одной частицы мгновенно сообщит вам о состоянии ее близнеца, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга, — результат, который Эйнштейн назвал «жутким действием на расстоянии», но который Шредингер вскоре назвал0005 запутанность .”

В 1935 году Эйнштейн вместе с физиками Борисом Подольским и Натаном Розеном показал, что две квантовые частицы можно настроить так, чтобы их квантовые состояния всегда коррелировали друг с другом, согласно Стэнфордской энциклопедии философии . ). Частицы практически всегда «знали» о свойствах друг друга. Это означает, что измерение состояния одной частицы мгновенно сообщит вам о состоянии ее близнеца, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга, — результат, который Эйнштейн назвал «жутким действием на расстоянии», но который Шредингер вскоре назвал0005 запутанность .”

Запутанность оказалась одним из наиболее важных аспектов квантовой механики и постоянно встречается в реальном мире. Исследователи часто проводят эксперименты с использованием квантовой запутанности, и это явление является частью основы для возникающих поле квантовые вычисления .

Квантовая механика и общая теория относительности несовместимы?

На данный момент физикам не хватает полного объяснения всех наблюдаемых частиц и сил во Вселенной, которое часто называют теорией всего. Теория относительности Эйнштейна описывает большие и массивные вещи, в то время как квантовая механика описывает маленькие и невещественные вещи Эти две теории не то чтобы несовместимы, но никто не знает, как их совместить 9.0003

Теория относительности Эйнштейна описывает большие и массивные вещи, в то время как квантовая механика описывает маленькие и невещественные вещи Эти две теории не то чтобы несовместимы, но никто не знает, как их совместить 9.0003

Многие исследователи искали теорию квантовой гравитации, которая ввела бы гравитацию в квантовую механику и объяснила бы все, от субатомных до сверхгалактических сфер. Существует множество предложений о том, как это сделать, например, изобретение гипотетической квантовой частицы для гравитации, называемой гравитоном, но до сих пор ни одна теория не смогла охватить все наблюдения за объектами в нашей Вселенной. Другое популярное предположение, теория струн, согласно которой самые фундаментальные объекты представляют собой крошечные струны, вибрирующие во многих измерениях, стало менее широко приниматься физиками, так как было обнаружено мало свидетельств в ее пользу. Другие исследователи также работали над теориями, включающими петля квантовой гравитации (открывается в новой вкладке), в которой и время, и пространство представляют собой дискретные, крошечные фрагменты, но до сих пор ни одной идее не удалось получить серьезное влияние в сообществе физиков.

Первоначально эта статья была написана участником Live Science Робертом Кулманом и обновлена Адамом Манном 2 марта 2022 г.

Библиография

Боу, Э. (2019, 19 июня). Краткая квантовая история лампочки. Внутри периметра https://insidetheperimeter.ca/quick-quantum-history-of-the-light-bulb/ (открывается в новой вкладке)

Кларк, Дж. (2021, май). Атомные орбитали . https://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/atomorbs.html (открывается в новой вкладке)

Кулман Р. (11 сентября 2014 г.). Что такое классическая механика? Живая наука. https://www.livescience.com/47814-classical-mechanics.html

О’Коннор, Дж. Дж., и Робертсон, Э. Ф. (1996, май). История квантовой механики. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/The_Quantum_age_begins/ (открывается в новой вкладке)

Эйнштейн, А. (1905). С эвристической точки зрения на производство и преобразование света . Анналы физики. https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/100 (открывается в новой вкладке)

Анналы физики. https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/100 (открывается в новой вкладке)

Манн, А. (2020, 28 февраля) Кот Шредингера: любимый непонятый питомец квантовой механики . Живая наука. https://www.livescience.com/schrodingers-cat.html

Манн, А. (2019, 29 августа) Что такое теория всего ? Space.com. https://www.space.com/theory-of-everything-definition.html (открывается в новой вкладке)

Московиц, К. (2012, 25 марта). Самые большие молекулы ведут себя как волны в квантовом эксперименте с двумя щелями . Живая наука. https://www.livescience.com/19268-quantum-double-slit-experiment-largest-molecules.html

Ширбер, М. (9 июля 2019 г.). Что такое относительность? Живая наука. https://www.livescience.com/32216-what-is-relativity.html

Нобелевская премия (без даты). Факты о Луи де Бройле. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1929/broglie/facts/ (открывается в новой вкладке)

Треткофф, Э. (2008 г., февраль). Этот месяц в истории физики: февраль 1927 г. Принцип неопределенности Гейзенберга . Американское физическое общество. https://www.aps.org/publications/apsnews/200802/physicshistory.cfm (открывается в новой вкладке)

(2008 г., февраль). Этот месяц в истории физики: февраль 1927 г. Принцип неопределенности Гейзенберга . Американское физическое общество. https://www.aps.org/publications/apsnews/200802/physicshistory.cfm (открывается в новой вкладке)

Wood, C. (2019, 27 августа). Что такое квантовая гравитация? Space.com. https://www.space.com/quantum-gravity.html (открывается в новой вкладке)

Будьте в курсе последних научных новостей, подписавшись на нашу рассылку Essentials.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров. Адам Манн — независимый журналист с более чем десятилетним стажем, специализирующийся на астрономии и физике. Он имеет степень бакалавра астрофизики Калифорнийского университета в Беркли. Его работы публиковались в New Yorker, New York Times, National Geographic, Wall Street Journal, Wired, Nature, Science и многих других изданиях. Он живет в Окленде, штат Калифорния, где любит кататься на велосипеде.

Он живет в Окленде, штат Калифорния, где любит кататься на велосипеде.

При участии

- Robert CoolmanLive Science Contributor

1

Первый крупный план сверхмассивной черной дыры, увеличенный искусственным интеллектом до «полного разрешения», и результаты ошеломляют Аляска. Что это было?

3

Гигантский 13-футовый крокодил с оторванной головой найден на австралийском пляже

4

Метеоритный дождь Лириды: как наблюдать падение «огненных шаров» на Землю во время пика ежегодного потока на этой неделе

5

окаменелая молния, вероятно, является совершенно новым минералом лет, выявлено

3

Астероид, убивший динозавров, все-таки не стал причиной долгой «ядерной зимы»

4

Причудливые, невиданные ранее вирусы, процветающие в мировом океане 4 3 0 04 5

Посмотрите, как SpaceX запускает свой огромный космический корабль в историческом испытательном полете

Что такое квантовая механика? Квантовая физика: определение, объяснение

При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Вот как это работает.

Квантовая механика — это раздел физики, описывающий поведение частиц — атомов, электронов, фотонов и почти всего в молекулярном и субмолекулярном царстве.

Результаты квантовой механики, разработанные в первой половине 20-го века, часто бывают чрезвычайно странными и противоречащими интуиции.

Чем квантовая механика отличается от классической физики?

В масштабе атомов и электронов многие уравнения классической механики, описывающие движение и взаимодействие вещей при обычных размерах и скоростях, перестают быть полезными.

В классической механике объекты существуют в определенном месте в определенное время. Вместо этого в квантовой механике объекты существуют в тумане вероятности; у них есть определенный шанс оказаться в точке А, еще один шанс оказаться в точке Б и так далее.

Когда была разработана квантовая механика?

Квантовая механика развивалась на протяжении многих десятилетий, начиная с набора противоречивых математических объяснений экспериментов, которые не могла объяснить математика классической механики, согласно Университета Сент-Эндрюс в Шотландии . Это началось на рубеже 20-го века, примерно в то же время Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности , отдельную революцию в физике, описывающую движение вещей с большими скоростями. Однако, в отличие от теории относительности, происхождение квантовой механики не может быть приписано одному ученому. Скорее, несколько ученых внесли свой вклад в основу, которая постепенно получила признание и экспериментальную проверку в период с конца 1800-х по 19 век.30.

Это началось на рубеже 20-го века, примерно в то же время Альберт Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности , отдельную революцию в физике, описывающую движение вещей с большими скоростями. Однако, в отличие от теории относительности, происхождение квантовой механики не может быть приписано одному ученому. Скорее, несколько ученых внесли свой вклад в основу, которая постепенно получила признание и экспериментальную проверку в период с конца 1800-х по 19 век.30.

В 1900 году немецкий физик Макс Планк пытался объяснить, почему объекты при определенных температурах, например, нить накаливания лампочки с температурой 1470 градусов по Фаренгейту (800 градусов по Цельсию), светятся определенным цветом — в данном случае красным, согласно Института периметра (открывается в новой вкладке). Планк понял, что уравнения, используемые физиком Людвигом Больцманом для описания поведения газов, могут быть переведены в объяснение этой связи между температурой и цветом. Проблема заключалась в том, что работа Больцмана основывалась на том факте, что любой данный газ состоит из мельчайших частиц, а это означает, что свет тоже состоит из отдельных частиц.

Проблема заключалась в том, что работа Больцмана основывалась на том факте, что любой данный газ состоит из мельчайших частиц, а это означает, что свет тоже состоит из отдельных частиц.

Эта идея противоречила представлениям о свете в то время, когда большинство физиков считали, что свет представляет собой непрерывную волну, а не крошечный пакет. Сам Планк не верил ни в атомы, ни в дискретные частицы света, но его концепция получила развитие в 1905 году, когда Эйнштейн опубликовал статью « Относительно эвристической точки зрения на излучение и трансформацию света». in new tab)”

Эйнштейн представлял свет, путешествующий не как волна, а как своего рода “кванты энергии”. Этот пакет энергии, как предположил Эйнштейн в своей статье, может «поглощаться или генерироваться только как единое целое», особенно когда атом «прыгает» между квантованными частотами колебаний. Вот откуда взялась «квантовая» часть квантовой механики.

Используя этот новый способ понимания света, Эйнштейн предложил в своей статье понимание поведения девяти явлений, включая особые цвета, которые, по описанию Планка, излучаются нитью накала лампочки. Это также объяснило, как определенные цвета света могут выбрасывать электроны с металлических поверхностей — явление, известное как фотоэлектрический эффект.

Это также объяснило, как определенные цвета света могут выбрасывать электроны с металлических поверхностей — явление, известное как фотоэлектрический эффект.

Что такое корпускулярно-волновой дуализм?

Вот схема эксперимента с двумя щелями, в котором электроны создают волновую картину при использовании двух щелей. (Изображение предоставлено серой сойкой через Shutterstock)В квантовой механике частицы иногда могут существовать как волны, а иногда как частицы. Лучше всего это можно увидеть в эксперименте с двумя щелями, где частицы, такие как электроны, выстреливаются в доску с двумя прорезями, за которыми находится экран, который загорается, когда в него попадает электрон. Если бы электроны были частицами, они образовали бы две яркие линии в том месте, где они столкнулись с экраном после прохождения через одну или другую щели, согласно популярная статья в Nature (откроется в новой вкладке).

Вместо этого при проведении эксперимента на экране формируется интерференционная картина. Этот узор из темных и ярких полос имеет смысл только в том случае, если электроны представляют собой волны с гребнями (верхние точки) и впадинами (нижние точки), которые могут мешать друг другу. Даже когда один электрон проходит через щели за раз, проявляется интерференционная картина — эффект, похожий на интерференцию одного электрона.

Этот узор из темных и ярких полос имеет смысл только в том случае, если электроны представляют собой волны с гребнями (верхние точки) и впадинами (нижние точки), которые могут мешать друг другу. Даже когда один электрон проходит через щели за раз, проявляется интерференционная картина — эффект, похожий на интерференцию одного электрона.

В 1924 году французский физик Луи де Бройль использовал уравнения специальной теории относительности Эйнштейна , чтобы показать, что частицы могут проявлять волновые характеристики, а волны могут проявлять корпускулярные характеристики. он получил Нобелевскую премию через несколько лет .

Как квантовая механика описывает атомы?

В 1910-х годах датский физик Нильс Бор попытался описать внутреннюю структуру атомов с помощью квантовой механики. К этому моменту стало известно, что атом состоит из тяжелого, плотного, положительно заряженного ядра, окруженного роем крошечных, легких, отрицательно заряженных электронов. Бор поместил электроны на орбиты вокруг ядра, как планет в субатомной Солнечной системе, за исключением того, что они могут иметь только определенные предопределенные орбитальные расстояния. Перескакивая с одной орбиты на другую, атом мог получать или излучать излучение с определенной энергией, отражающей их квантовую природу.

Бор поместил электроны на орбиты вокруг ядра, как планет в субатомной Солнечной системе, за исключением того, что они могут иметь только определенные предопределенные орбитальные расстояния. Перескакивая с одной орбиты на другую, атом мог получать или излучать излучение с определенной энергией, отражающей их квантовую природу.

Вскоре после этого двое ученых, работая независимо друг от друга и используя разные направления математического мышления, создали более полную квантовую картину атома, согласно Американского физического общества . В Германии физик Вернер Гейзенберг добился этого, разработав «матричную механику». Австрийско-ирландский физик Эрвин Шредингер разработал аналогичную теорию, названную «волновой механикой». Шредингер показал в 1926, эти два подхода были эквивалентны.

Модель атома Гейзенберга-Шредингера, в которой каждый электрон действует как волна вокруг ядра атома, заменила более раннюю модель Бора. В модели атома Гейзенберга-Шредингера электроны подчиняются «волновой функции» и занимают «орбитали», а не орбиты. В отличие от круговых орбит модели Бора, атомные орбитали имеют различную форму: от сфер до гантелей и ромашек, согласно пояснительному веб-сайту химика Джима Кларка 9.0006 (откроется в новой вкладке).

В отличие от круговых орбит модели Бора, атомные орбитали имеют различную форму: от сфер до гантелей и ромашек, согласно пояснительному веб-сайту химика Джима Кларка 9.0006 (откроется в новой вкладке).

Что такое парадокс кота Шредингера?

Кот Шредингера — часто неправильно понимаемый мысленный эксперимент, описывающий опасения некоторых первых разработчиков квантовой механики по поводу его результатов. В то время как Бор и многие его ученики считали, что квантовая механика предполагает, что частицы не обладают четко определенными свойствами, пока они не будут обнаружены, Шредингер и Эйнштейн не могли поверить в такую возможность, потому что это привело бы к нелепым выводам о природе реальности. В 1935, Шредингер предложил эксперимент, в котором жизнь или смерть кошки зависели бы от случайного переворота квантовой частицы, состояние которой оставалось бы невидимым до тех пор, пока ящик не был бы открыт. Шредингер надеялся показать абсурдность идей Бора на реальном примере, который зависел от вероятностной природы квантовой частицы, но дал бессмысленный результат.

Согласно боровской интерпретации квантовой механики, пока ящик не был открыт, кошка существовала в невозможном двойном положении, будучи одновременно и живой, и мертвой. (Ни одна настоящая кошка никогда не подвергалась этому эксперименту.) И Шредингер, и Эйнштейн считали, что это помогло показать, что квантовая механика была неполной теорией и в конечном итоге будет заменена той, которая согласуется с обычным опытом.

Концептуальное изображение пары запутанных квантовых частиц или событий (слева и справа), взаимодействующих на расстоянии. Квантовая запутанность — одно из следствий квантовой теории. Две частицы будут казаться связанными в пространстве и времени, при этом изменения в одной из частиц (например, наблюдение или измерение) повлияют на другую. Этот мгновенный эффект кажется независимым ни от пространства, ни от времени, а это означает, что в квантовой сфере следствие может предшествовать причине. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images) Шредингер и Эйнштейн помогли выделить еще один странный результат квантовой механики, который ни один из них не мог полностью понять. В 1935 году Эйнштейн вместе с физиками Борисом Подольским и Натаном Розеном показал, что две квантовые частицы можно настроить так, чтобы их квантовые состояния всегда коррелировали друг с другом, согласно Стэнфордской энциклопедии философии . ). Частицы практически всегда «знали» о свойствах друг друга. Это означает, что измерение состояния одной частицы мгновенно сообщит вам о состоянии ее близнеца, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга, — результат, который Эйнштейн назвал «жутким действием на расстоянии», но который Шредингер вскоре назвал0005 запутанность .”

В 1935 году Эйнштейн вместе с физиками Борисом Подольским и Натаном Розеном показал, что две квантовые частицы можно настроить так, чтобы их квантовые состояния всегда коррелировали друг с другом, согласно Стэнфордской энциклопедии философии . ). Частицы практически всегда «знали» о свойствах друг друга. Это означает, что измерение состояния одной частицы мгновенно сообщит вам о состоянии ее близнеца, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга, — результат, который Эйнштейн назвал «жутким действием на расстоянии», но который Шредингер вскоре назвал0005 запутанность .”

Запутанность оказалась одним из наиболее важных аспектов квантовой механики и постоянно встречается в реальном мире. Исследователи часто проводят эксперименты с использованием квантовой запутанности, и это явление является частью основы для возникающих поле квантовые вычисления .

Квантовая механика и общая теория относительности несовместимы?

На данный момент физикам не хватает полного объяснения всех наблюдаемых частиц и сил во Вселенной, которое часто называют теорией всего. Теория относительности Эйнштейна описывает большие и массивные вещи, в то время как квантовая механика описывает маленькие и невещественные вещи Эти две теории не то чтобы несовместимы, но никто не знает, как их совместить 9.0003

Теория относительности Эйнштейна описывает большие и массивные вещи, в то время как квантовая механика описывает маленькие и невещественные вещи Эти две теории не то чтобы несовместимы, но никто не знает, как их совместить 9.0003

Многие исследователи искали теорию квантовой гравитации, которая ввела бы гравитацию в квантовую механику и объяснила бы все, от субатомных до сверхгалактических сфер. Существует множество предложений о том, как это сделать, например, изобретение гипотетической квантовой частицы для гравитации, называемой гравитоном, но до сих пор ни одна теория не смогла охватить все наблюдения за объектами в нашей Вселенной. Другое популярное предположение, теория струн, согласно которой самые фундаментальные объекты представляют собой крошечные струны, вибрирующие во многих измерениях, стало менее широко приниматься физиками, так как было обнаружено мало свидетельств в ее пользу. Другие исследователи также работали над теориями, включающими петля квантовой гравитации (открывается в новой вкладке), в которой и время, и пространство представляют собой дискретные, крошечные фрагменты, но до сих пор ни одной идее не удалось получить серьезное влияние в сообществе физиков.

Первоначально эта статья была написана участником Live Science Робертом Кулманом и обновлена Адамом Манном 2 марта 2022 г.

Библиография

Боу, Э. (2019, 19 июня). Краткая квантовая история лампочки. Внутри периметра https://insidetheperimeter.ca/quick-quantum-history-of-the-light-bulb/ (открывается в новой вкладке)

Кларк, Дж. (2021, май). Атомные орбитали . https://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/atomorbs.html (открывается в новой вкладке)

Кулман Р. (11 сентября 2014 г.). Что такое классическая механика? Живая наука. https://www.livescience.com/47814-classical-mechanics.html

О’Коннор, Дж. Дж., и Робертсон, Э. Ф. (1996, май). История квантовой механики. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/The_Quantum_age_begins/ (открывается в новой вкладке)

Эйнштейн, А. (1905). С эвристической точки зрения на производство и преобразование света . Анналы физики. https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/100 (открывается в новой вкладке)

Анналы физики. https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/100 (открывается в новой вкладке)

Манн, А. (2020, 28 февраля) Кот Шредингера: любимый непонятый питомец квантовой механики . Живая наука. https://www.livescience.com/schrodingers-cat.html

Манн, А. (2019, 29 августа) Что такое теория всего ? Space.com. https://www.space.com/theory-of-everything-definition.html (открывается в новой вкладке)

Московиц, К. (2012, 25 марта). Самые большие молекулы ведут себя как волны в квантовом эксперименте с двумя щелями . Живая наука. https://www.livescience.com/19268-quantum-double-slit-experiment-largest-molecules.html

Ширбер, М. (9 июля 2019 г.). Что такое относительность? Живая наука. https://www.livescience.com/32216-what-is-relativity.html

Нобелевская премия (без даты). Факты о Луи де Бройле. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1929/broglie/facts/ (открывается в новой вкладке)

Треткофф, Э. (2008 г., февраль). Этот месяц в истории физики: февраль 1927 г. Принцип неопределенности Гейзенберга . Американское физическое общество. https://www.aps.org/publications/apsnews/200802/physicshistory.cfm (открывается в новой вкладке)

(2008 г., февраль). Этот месяц в истории физики: февраль 1927 г. Принцип неопределенности Гейзенберга . Американское физическое общество. https://www.aps.org/publications/apsnews/200802/physicshistory.cfm (открывается в новой вкладке)

Wood, C. (2019, 27 августа). Что такое квантовая гравитация? Space.com. https://www.space.com/quantum-gravity.html (открывается в новой вкладке)

Будьте в курсе последних научных новостей, подписавшись на нашу рассылку Essentials.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров. Адам Манн — независимый журналист с более чем десятилетним стажем, специализирующийся на астрономии и физике. Он имеет степень бакалавра астрофизики Калифорнийского университета в Беркли. Его работы публиковались в New Yorker, New York Times, National Geographic, Wall Street Journal, Wired, Nature, Science и многих других изданиях.