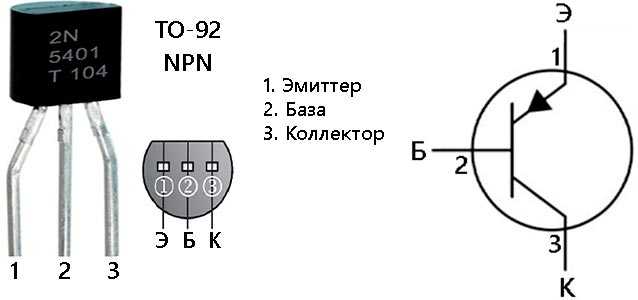

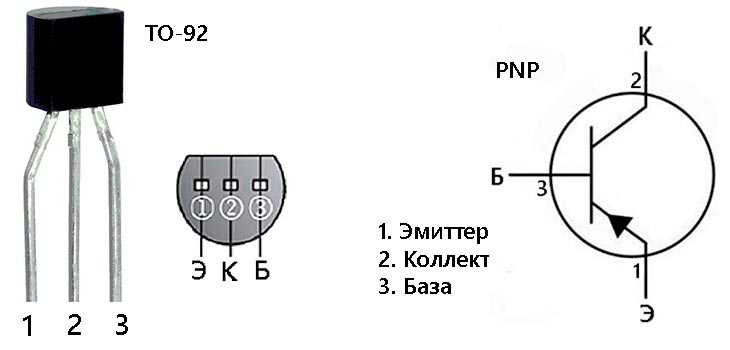

Как отличить коллектор от эмиттера

Расчет входного тока базы Ib

Теперь посчитаем ток базы Ib. Поскольку мы имеем дело с переменным напряжением, нужно посчитать два значения тока – при максимальном напряжении (Vmax) и минимальном (Vmin). Назовем эти значения тока соответственно – Ibmax и Ibmin.

Также, для того чтобы посчитать ток базы, необходимо знать напряжение база-эмиттер VBE. Между базой и эмиттером располагается один PN-переход. Получается, что ток базы «встречает» на своем пути полупроводниковый диод. Напряжение, при котором полупроводниковый диод начинает проводить – около 0.6V. Не будем вдаваться в подробности вольт-амперных характеристик диода, и для простоты расчетов возьмем приближенную модель, согласно которой напряжение на проводящем ток диоде всегда 0.6V. Значит, напряжение между базой и эмиттером VBE = 0.6V. А поскольку эмиттер подключен к земле (VE = 0), то напряжение от базы до земли тоже 0.6V (VB = 0.6V).

Посчитаем Ibmax и Ibmin с помощью закона Ома:

Анализ результатов

Как видно из результатов, VCmax получился меньше чем VCmin. Это произошло из-за того, что напряжение на резисторе VRc отнимается от напряжения питания VCC. Однако в большинстве случаев это не имеет значения, поскольку нас интересует переменная составляющая сигнала – амплитуда, которая увеличилась c 0.1V до 1V. Частота и синусоидальная форма сигнала не изменились. Конечно же, соотношение Vout/Vin в десять раз – далеко на самый лучший показатель для усилителя, однако для иллюстрации процесса усиления вполне подойдет.

Это произошло из-за того, что напряжение на резисторе VRc отнимается от напряжения питания VCC. Однако в большинстве случаев это не имеет значения, поскольку нас интересует переменная составляющая сигнала – амплитуда, которая увеличилась c 0.1V до 1V. Частота и синусоидальная форма сигнала не изменились. Конечно же, соотношение Vout/Vin в десять раз – далеко на самый лучший показатель для усилителя, однако для иллюстрации процесса усиления вполне подойдет.

Итак, подытожим принцип работы усилителя на биполярном транзисторе. Через базу течет ток Ib, несущий в себе постоянную и переменную составляющие. Постоянная составляющая нужна для того чтобы PN-переход между базой и эмиттером начал проводить – «открылся». Переменная составляющая – это, собственно, сам сигнал (полезная информация). Сила тока коллектор-эмиттер внутри транзистора – это результат умножения тока базы на коэффициент усиления β. В свою очередь, напряжение на резисторе Rc над коллектором – результат умножения усиленного тока коллектора на значение резистора.

Таким образом, на вывод Vout поступает сигнал с увеличенной амплитудой колебаний, но с сохранившейся формой и частотой. Важно подчеркнуть, что энергию для усиления транзистор берет у источника питания VCC. Если напряжения питания будет недостаточно, транзистор не сможет полноценно работать, и выходной сигнал может получится с искажениями.

Режимы работы биполярного транзистора

В соответствии уровням напряжения на электродах транзистора, различают четыре режима его работы:

Режим отсечки (cut off mode).

Активный режим (active mode).

Режим насыщения (saturation mode).

Инверсный ражим (reverse mode ).

Когда напряжение база-эмиттер ниже, чем 0.6V – 0.7V, PN-переход между базой и эмиттером закрыт. В таком состоянии у транзистора отсутствует ток базы. В результате тока коллектора тоже не будет, поскольку в базе нет свободных электронов, готовых двигаться в сторону напряжения на коллекторе. Получается, что транзистор как бы заперт, и говорят, что он находится в режиме отсечки

.

В активном режиме

напряжение на базе достаточное, для того чтобы PN-переход между базой и эмиттером открылся. В этом состоянии у транзистора присутствуют токи базы и коллектора. Ток коллектора равняется току базы, умноженном на коэффициент усиления. Т.е активным режимом называют нормальный рабочий режим транзистора, который используют для усиления.

Иногда ток базы может оказаться слишком большим. В результате мощности питания просто не хватит для обеспечения такой величины тока коллектора, которая бы соответствовала коэффициенту усиления транзистора. В режиме насыщения ток коллектора будет максимальным, который может обеспечить источник питания, и не будет зависеть от тока базы. В таком состоянии транзистор не способен усиливать сигнал, поскольку ток коллектора не реагирует на изменения тока базы.

В режиме насыщения проводимость транзистора максимальна, и он больше подходит для функции переключателя (ключа) в состоянии «включен». Аналогично, в режиме отсечки проводимость транзистора минимальна, и это соответствует переключателю в состоянии «выключен».

В данном режиме коллектор и эмиттер меняются ролями: коллекторный PN-переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном. В результате ток из базы течет в коллектор. Область полупроводника коллектора несимметрична эмиттеру, и коэффициент усиления в инверсном режиме получается ниже, чем в нормальном активном режиме. Конструкция транзистора выполнена таким образом, чтобы он максимально эффективно работал в активном режиме. Поэтому в инверсном режиме транзистор практически не используют.

Основные параметры биполярного транзистора.

Коэффициент усиления по току

– соотношение тока коллектора IС к току базы IB. Обозначается

β

,

hfe

или

h31e

, в зависимости от специфики расчетов, проводимых с транзисторов.

β – величина постоянная для одного транзистора, и зависит от физического строения прибора. Высокий коэффициент усиления исчисляется в сотнях единиц, низкий – в десятках. Для двух отдельных транзисторов одного типа, даже если во время производства они были “соседями по конвейеру”, β может немного отличаться. Эта характеристика биполярного транзистора является, пожалуй, самой важной. Если другими параметрами прибора довольно часто можно пренебречь в расчетах, то коэффициентом усиления по току практически невозможно.

Эта характеристика биполярного транзистора является, пожалуй, самой важной. Если другими параметрами прибора довольно часто можно пренебречь в расчетах, то коэффициентом усиления по току практически невозможно.

Входное сопротивление

– сопротивление в транзисторе, которое «встречает» ток базы. Обозначается

Rin

(

Rвх

). Чем оно больше – тем лучше для усилительных характеристик прибора, поскольку со стороны базы обычно находиться источник слабого сигнала, у которого нужно потреблять как можно меньше тока. Идеальный вариант – это когда входное сопротивление равняется бесконечность.

Rвх для среднестатистического биполярного транзистора составляет несколько сотен КΩ (килоом). Здесь биполярный транзистор очень сильно проигрывает полевому транзистору, где входное сопротивление доходит до сотен ГΩ (гигаом).

Выходная проводимость

– проводимость транзистора между коллектором и эмиттером. Чем больше выходная проводимость, тем больше тока коллектор-эмиттер сможет проходить через транзистор при меньшей мощности.

Также с увеличением выходной проводимости (или уменьшением выходного сопротивления) увеличивается максимальная нагрузка, которую может выдержать усилитель при незначительных потерях общего коэффициента усиления. Например, если транзистор с низкой выходной проводимостью усиливает сигнал в 100 раз без нагрузки, то при подсоединении нагрузки в 1 КΩ, он уже будет усиливать всего в 50 раз. У транзистора, с таким же коэффициентом усиления, но с большей выходной проводимостью, падение усиления будет меньше. Идеальный вариант – это когда выходная проводимость равняется бесконечность (или выходное сопротивление Rout = 0 (Rвых = 0)).

Частотная характеристика

– зависимость коэффициента усиления транзистора от частоты входящего сигнала. С повышением частоты, способность транзистора усиливать сигнал постепенно падает. Причиной тому являются паразитные емкости, образовавшиеся в PN-переходах. На изменения входного сигнала в базе транзистор реагирует не мгновенно, а с определенным замедлением, обусловленным затратой времени на наполнение зарядом этих емкостей. Поэтому, при очень высоких частотах, транзистор просто не успевает среагировать и полностью усилить сигнал.

Поэтому, при очень высоких частотах, транзистор просто не успевает среагировать и полностью усилить сигнал.

Биполя́рный транзи́стор

— трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название «биполярный» (от англ. bipolar ), в отличие от полевого (униполярного) транзистора.

Применяется в электронных устройствах для усиления или генерации электрических колебаний, а также в качестве коммутирующего элемента (например, в схемах ТТЛ).

Читать также: Принцип работы пистолета для монтажной пены

Физические процессы

Возьмем транзистор типа n-p-n в режиме без нагрузки, когда подключены только два источника постоянных питающих напряжений E1 и E2. На эмиттерном переходе напряжение прямое, на коллекторном – обратное. Соответственно, сопротивление эмиттерного перехода мало и для получения нормального тока достаточно напряжения E1 в десятые доли вольта. Сопротивление коллекторного перехода велико и напряжение E2 составляет обычно десятки вольт.

Сопротивление коллекторного перехода велико и напряжение E2 составляет обычно десятки вольт.

Соответственно, как и раньше, темные маленькие кружки со стрелками – электроны, красные – дырки, большие кружки – положительно и отрицательно заряженные атомы доноров и акцепторов. Вольт-амперная характеристика эмиттерного перехода представляет собой характеристику полупроводникового диода при прямом токе, а вольт-амперная характеристика коллекторного перехода подобна ВАХ диода при обратном токе.

Принцип работы транзистора заключается в следующем. Прямое напряжение эмиттерного перехода uб-э влияет на токи эмиттера и коллектора и чем оно выше, тем эти токи больше. Изменения тока коллектора при этом лишь незначительно меньше изменений тока эмиттера. Получается, что напряжение на переходе база-эмиттер, т. е. входное напряжение, управляет током коллектора. На этом явлении основано усиление электрических колебаний с помощью транзистора. Основные биполярные транзисторы приведены в таблице ниже.

Таблица характеристик биполярных транзисторов.

При увеличении прямого входного напряжения uб-э понижается потенциальный барьер в эмиттерном переходе и, соответственно, возрастает ток через этот переход iэ. Электроны этого тока инжектируются из эмиттера в базу и благодаря диффузии проникают сквозь базу в коллекторный переход, увеличивая ток коллектора.Поскольку коллекторный переход работает при обратном напряжении, то в этом переходе возникают объемные заряды (на рисунке большие кружки). Между ними возникает электрическое поле, которое способствует продвижению (экстракции) через коллекторный переход электронов, пришедших сюда из эмиттера, т. е. втягивают электроны в область коллекторного перехода.

Схема работы и устройства биполярного транзистора.

Если толщина базы достаточно мала и концентрация дырок в ней невелика, то большинство электронов, пройдя через базу, не успевает рекомбинировать с дырками базы и достигает коллекторного перехода. Лишь небольшая часть электронов рекомбинирует в базе с дырками. В результате этого возникает ток базы.

В результате этого возникает ток базы.

Ток база является бесполезным и даже вредным. Желательно, чтобы он был как можно меньше. Именно поэтому базовую область делают очень тонкой и уменьшают в ней концентрацию дырок. Тогда меньшее число электронов будет рекомбинировать с дырками и, повторюсь, ток базы будет незначительным.

Когда к эмиттерному переходу не приложено напряжение, можно считать, что в этом переходе тока нет. Тогда область коллекторного перехода имеет значительное сопротивление постоянному току, поскольку основные носители зарядов удаляются от этого перехода и по обе границы создаются области, обедненные этими носителями. Через коллекторный переход протекает очень небольшой обратный ток, вызванный перемещением навстречу друг другу неосновных носителей.

Будет интересно➡ Что такое Диод Зенера

Если же под действием входного напряжения возникает значительный ток эмиттера, то в базу со стороны эмиттера инжектируются электроны, для данной области являющиеся неосновными носителями. Они доходят до коллекторного перехода не успевая рекомбинировать с дырками при прохождении через базу.

Чем больше ток эмиттера, тем больше электронов приходит к коллектору, тем меньше становится его сопротивление, следовательно, ток коллектора увеличивается. Аналогичные явления происходят в транзисторе типа p-n-p, надо только местами поменять электроны и дырки, а также полярность источников E1 и E2.

Как устроен транзистор.

Помимо рассмотренных процессов существует еще ряд явлений. Рассмотрим модуляцию толщины базы.При повышении напряжения на коллекторном переходе в нем происходит лавинное размножение заряда, обусловленное в основном ударной ионизацией.

Это явление и туннельный эффект могут вызвать электрический пробой, который при возрастании тока может перейти в тепловой пробой. Все происходит также, как у диодов, но в транзисторе при чрезмерном коллекторном токе тепловой пробой может наступить без предварительного электрического пробоя.

Все происходит также, как у диодов, но в транзисторе при чрезмерном коллекторном токе тепловой пробой может наступить без предварительного электрического пробоя.

Тепловой пробой может наступить без повышения коллекторного напряжения до пробивного. При изменении напряжений на коллекторном и эмиттерном переходах изменяется их толщина, в результате чего изменяется толщина базы.

Особенно важно учитывать напряжение коллектор-база, поскольку при этом толщина коллектора возрастает, толщина базы уменьшается. При очень тонкой базе может возникнуть эффект смыкания (так называемый “прокол” базы) – соединение коллекторного перехода с эмиттерным. При этом область базы исчезает и транзистор перестает нормально работать.

При увеличении инжекции носителей из эмиттера в базу происходит накопление неосновных носителей заряда в базе, т. е. увеличение концентрации и суммарного заряда этих носителей. А вот при уменьшении инжекции происходит уменьшение концентрации и суммарного заряда этих самых носителей в базе и сей процесс обозвали рассасыванием неосновных носителей зарядов в базе.

И напоследок одно правило: при эксплуатации транзисторов запрещается разрывать цепь базы, если не включено питание цепи коллектора. Надо также включать питание цепи базы, а потом цепи коллектора, но не наоборот.

Схема устройства транзистора.

Биполярные транзисторы

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор, состоящий из трех чередующихся областей полупроводника с различным типом проводимости (р-п-р или п-р-п) с выводом от каждой области. Рассмотрим работу транзистора n-р-n-типа. Чередующиеся области образуют два р-п-перехода база–эмиттер (БЭ) и база–коллектор (БК).

К переходу БЭ прикладывают прямое напряжение EБЭ, под действием которого электроны n-области эмиттера устремляются в базу, создавая ток эмиттера. Концентрацию примесей в эмиттере делают во много раз больше, чем в базе, а саму базу по возможности тоньше. Поэтому лишь незначительная часть (1–5%) испущенных эмиттером электронов рекомбинирует с дырками базы.

Большая же часть электронов, миновав узкую (доли микрона) область базы, “собирается” коллекторным напряжением Ек, представляющим обратное напряжение для перехода БК, и, устремляясь к плюсу внешнего источника Eк, создает коллекторный ток, протекающий по нагрузке Rн. Электроны, рекомбинировавшие с дырками базы, составляют ток базы IБ.

Электроны, рекомбинировавшие с дырками базы, составляют ток базы IБ.

Ток коллектора, таким образом, определяется током эмиттера за вычетом тока базы. Аналогично работает транзистор р-n-р-типа, отличаясь лишь тем, что его эмиттер испускает в базу не электроны, а дырки, поэтому полярности прикладываемых к нему прямого UЭБ и обратного Ек напряжений должны быть противоположны транзистору п-р-п-типа.

Важное по теме. Как прозвонить транзистор.

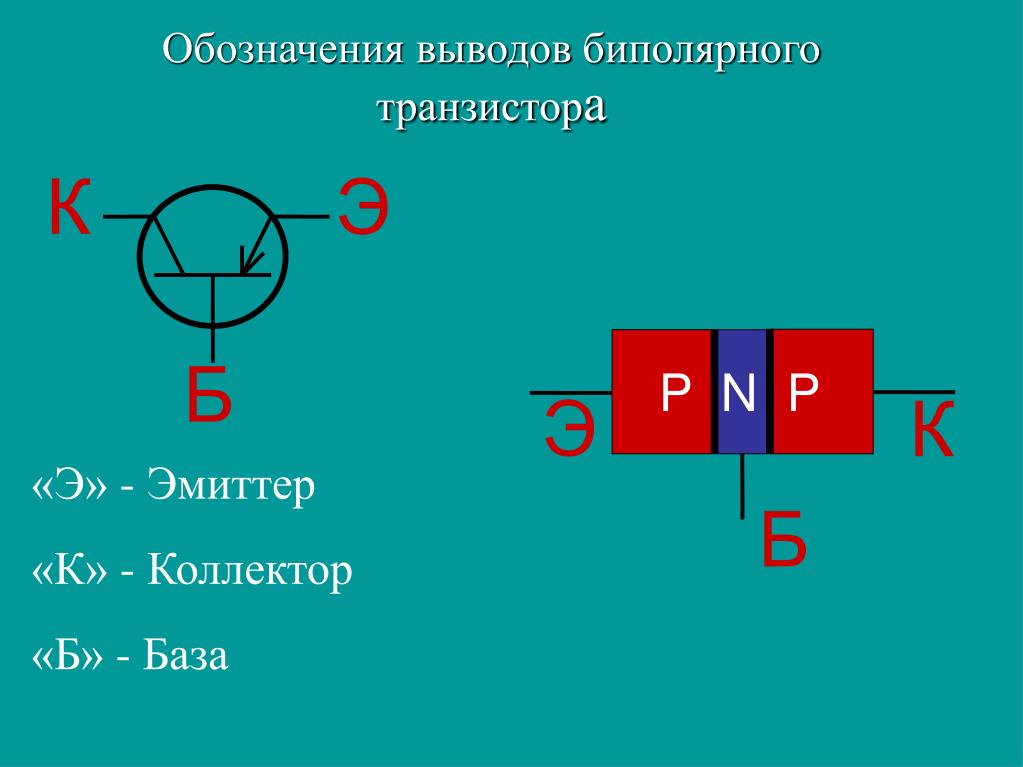

На условном обозначении транзисторов стрелка ставится на эмиттере и направлена всегда от р-области к n-области. На рис. 1.8, б приведено условное обозначение транзистора п-р-п, а на рис. 1.9, б – р-п-р. Кружок вокруг транзистора означает, что транзистор изготовлен в самостоятельном корпусе, а отсутствие кружка – что транзистор выполнен заодно с другими элементами на пластинке полупроводника интегральной микросхемы.

Будет интересно➡ Как устроены многоцветные светодиоды

Стрелку эмиттера удобно рассматривать как указатель полярности прямого напряжения, приложенного между базой и эмиттером, которое “открывает” (подобно выпрямительному диоду) транзистор. При использовании транзистора в электронных устройствах нужны два вывода для входного сигнала и два – для выходного.

При использовании транзистора в электронных устройствах нужны два вывода для входного сигнала и два – для выходного.

Так как у транзистора всего лишь три вывода, один из них должен быть общим, принадлежащим одновременно и к входной, и к выходной цепи. Возможны три варианта схем включения транзисторов – с общей базой, общим эмиттером и с общим коллектором.

Переход в биполярном транзисторе.

Схема с общей базой

Схема включения транзистора с общей базой (ОБ) показана на рис. 1.10. Входным сигналом для схемы с ОБ является напряжение, поданное между эмиттером и базой UBX = = UЭБ; выходным – напряжение, выделяемое на нагрузке Uвых = IкRн; входным током – ток эмиттера Iвх = IЭ; выходным током – ток коллектора Iвых = Iк.

Входное напряжение UЭБ является управляющим для транзистора, поэтому небольшое его изменение (па доли вольт) приводит к изменению тока эмиттера в очень широких пределах – практически от нуля до максимального. Максимальный ток определяется назначением транзистора (маломощные, средней мощности и большой мощности) и соответствующей конструкцией.

Так как напряжение UΚБ является обратным, величина напряжения внешнего источника Ек может в десятки раз превышать значение напряжения UЭБ. Падение напряжения, выделяемого на нагрузке, будет тем больше, чем больше ток коллектора, при этом на самом транзисторе будет падать лишь небольшое напряжение UКБ, которое будет тем меньше, чем больше ток коллектора.

Таким образом, изменение на доли вольт входного напряжения приводит к изменению напряжения на нагрузке, чуть меньшего, чем напряжение Ек. Это положение определяет усилительные свойства транзистора.

Для оценки работы транзистора и его усилительных свойств в различных схемах включения рассматривают приращения входных и вызванные ими приращения выходных величин. Рассматривая транзистор как усилитель, принято характеризовать его свойства коэффициентами усиления и значением входного сопротивления. Различают три вида коэффициентов усиления:

- • коэффициент усиления по току КI = ΔIвых /ΔIвх;

- • коэффициент усиления по напряжению КU = ΔUвых/ΔUвх;

- • коэффициент усиления по мощности КР = КI • КU.

Отношение изменения входного напряжения к изменению входного тока: Rвх = ΔUвх/ΔIвх. Входное сопротивление любого усилителя приводит к искажению входного сигнала. Любой реальный источник сигнала обладает некоторым внутренним сопротивлением, и при подключении его к усилителю образуется делитель напряжения, состоящий из внутреннего сопротивления источника и входного сопротивления усилителя.

Поэтому чем выше входное сопротивление усилителя, тем большая часть сигнала будет выделяться на этом сопротивлении и усиливаться и тем меньшая его часть будет падать на внутреннем сопротивлении самого источника. Таким образом, КРБ тоже определяется соотношением сопротивлений. Так как коэффициент усиления схемы с ОБ по току КIБ оказывается меньше единицы, она применения не нашла.

Размеры биполярного транзистора.

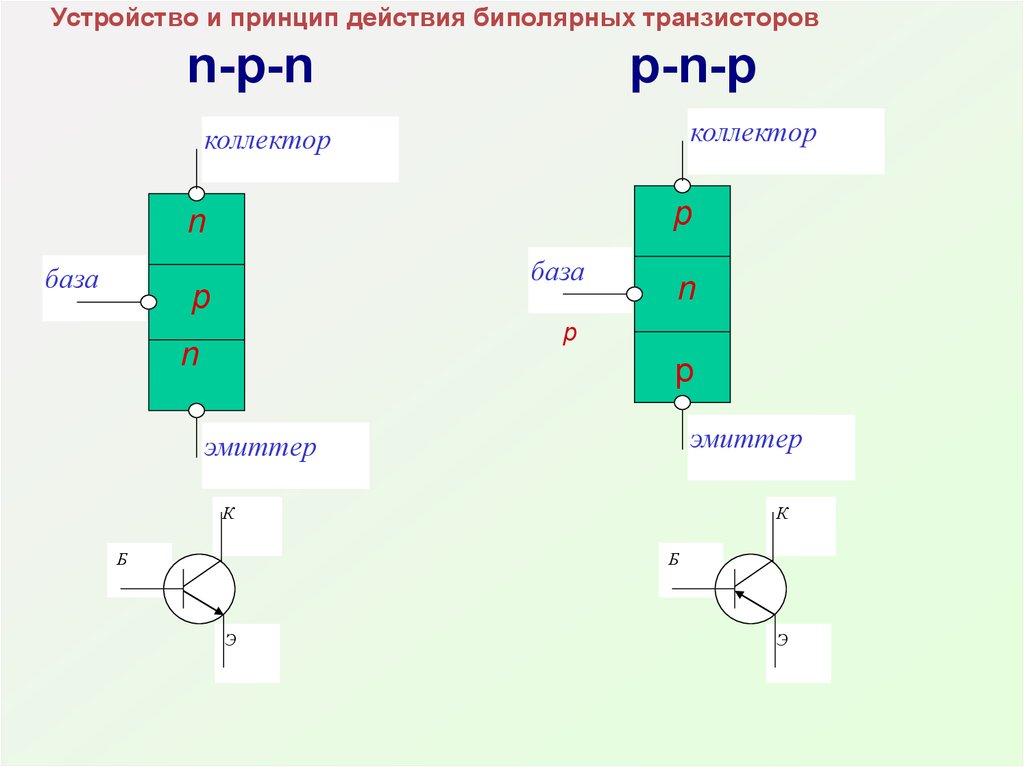

Устройство [ править | править код ]

Биполярный транзистор состоит из трёх полупроводниковых слоёв с чередующимся типом примесной проводимости: эмиттера (обозначается «Э», англ. E ), базы («Б», англ. B ) и коллектора («К», англ. C ). В зависимости от порядка чередования слоёв различают n-p-n

E ), базы («Б», англ. B ) и коллектора («К», англ. C ). В зависимости от порядка чередования слоёв различают n-p-n

(эмиттер —

n

-полупроводник, база —

p

-полупроводник, коллектор —

n

-полупроводник) и

p-n-p

транзисторы. К каждому из слоёв подключены проводящие невыпрямляющие контакты [1] .

С точки зрения типов проводимостей эмиттерный и коллекторный слои не различимы, но при изготовлении они существенно различаются степенью легирования для улучшения электрических параметров прибора. Коллекторный слой легируется слабо, что повышает допустимое коллекторное напряжение. Эмиттерный слой — сильно легированный: величина пробойного обратного напряжения эмиттерного перехода не критична, так как обычно в электронных схемах транзисторы работают с прямосмещённым эмиттерным переходом. Кроме того, сильное легирование эмиттерного слоя обеспечивает лучшую инжекцию неосновных носителей в базовый слой, что увеличивает коэффициент передачи по току в схемах с общей базой. Слой базы легируется слабо, так как располагается между эмиттерным и коллекторным слоями и должен иметь большое электрическое сопротивление.

Слой базы легируется слабо, так как располагается между эмиттерным и коллекторным слоями и должен иметь большое электрическое сопротивление.

Общая площадь перехода база-эмиттер выполняется значительно меньше площади перехода коллектор-база, что увеличивает вероятность захвата неосновных носителей из базового слоя и улучшает коэффициент передачи. Так как в рабочем режиме переход коллектор-база обычно включён с обратным смещением, в нём выделяется основная доля тепла, рассеиваемого прибором, и повышение его площади способствует лучшему охлаждению кристалла. Поэтому на практике биполярный транзистор общего применения является несимметричным устройством (то есть инверсное включение, когда меняют местами эмиттер и коллектор, нецелесообразно).

Для повышения частотных параметров (быстродействия) толщину базового слоя делают меньше, так как этим, в том числе, определяется время «пролёта» (диффузии в бездрейфовых приборах) неосновных носителей. Но при снижении толщины базы снижается предельное коллекторное напряжение, поэтому толщину базового слоя выбирают исходя из разумного компромисса.

В первых транзисторах в качестве полупроводникового материала использовался металлический германий. Полупроводниковые приборы на его основе имеют ряд недостатков, и в настоящее время (2015 г.) биполярные транзисторы изготавливают в основном из монокристаллического кремния и монокристаллического арсенида галлия. Благодаря очень высокой подвижности носителей в арсениде галлия приборы на его основе обладают высоким быстродействием и используются в сверхбыстродействующих логических схемах и в схемах СВЧ-усилителей.

Принцип работы [ править | править код ]

В активном усилительном режиме работы транзистор включён так, что его эмиттерный переход смещён в прямом направлении [2] (открыт), а коллекторный переход смещён в обратном направлении (закрыт).

В транзисторе типа n-p-n

[3] основные носители заряда в эмиттере (электроны) проходят через открытый переход эмиттер-база (инжектируются) в область базы. Часть этих электронов рекомбинирует с основными носителями заряда в базе (дырками). Однако, из-за того, что базу делают очень тонкой и сравнительно слабо легированной, бо́льшая часть электронов, инжектированных из эмиттера, диффундирует в область коллектора, так как время рекомбинации относительно велико [4] . Сильное электрическое поле обратносмещённого коллекторного перехода захватывает неосновные носители из базы (электроны) и переносит их в коллекторный слой. Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы (

Однако, из-за того, что базу делают очень тонкой и сравнительно слабо легированной, бо́льшая часть электронов, инжектированных из эмиттера, диффундирует в область коллектора, так как время рекомбинации относительно велико [4] . Сильное электрическое поле обратносмещённого коллекторного перехода захватывает неосновные носители из базы (электроны) и переносит их в коллекторный слой. Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы (

Iэ=Iб + Iк

).

Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк = α Iэ

), называется

коэффициентом передачи тока эмиттера

. Численное значение коэффициента α = 0,9—0,999. Чем больше коэффициент, тем эффективней транзистор передаёт ток. Этот коэффициент мало зависит от напряжения коллектор-база и база-эмиттер. Поэтому в широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, коэффициент пропорциональности равен β = α/(1 − α), от 10 до 1000. Таким образом, малый ток базы управляет значительно бо́льшим током коллектора.

Таким образом, малый ток базы управляет значительно бо́льшим током коллектора.

Принцип работы биполярного транзистора

А сейчас мы попробуем разобраться как работает транзистор. Я не буду вдаваться в подробности внутреннего устройства транзисторов так как эта информация только запутывает. Лучше взгляните на этот рисунок.

Это изображение лучше всего объясняет принцип работы транзистора. На этом изображении человек посредством реостата управляет током коллектора. Он смотрит на ток базы, если ток базы растет то человек так же увеличивает ток коллектора с учетом коэффициента усиления транзистора h31Э. Если ток базы падает, то ток коллектора также будет снижаться — человек подкорректирует его посредством реостата.

Эта аналогия не имеет ничего общего с реальной работой транзистора, но она облегчает понимание принципов его работы.

Для транзисторов можно отметить правила, которые призваны помочь облегчить понимание. (Эти правила взяты из книги П. Хоровица У.Хилла «Искусство схемотехники»).

- Коллектор имеет более положительный потенциал , чем эмиттер

- Как я уже говорил цепи база — коллектор и база -эмиттер работают как диоды

- Каждый транзистор характеризуется предельными значениями, такими как ток коллектора, ток базы и напряжение коллектор-эмиттер.

- В том случае если правила 1-3 соблюдены то ток коллектора Iк прямо пропорционален току базы Iб. Такое соотношение можно записать в виде формулы.

Из этой формулы можно выразить основное свойство транзистора — небольшой ток базы управляет большим током коллектора.

-коэффициент усиления по току.

Его также обозначают как

Исходы из выше сказанного транзистор может работать в четырех режимах:

- Режим отсечки транзистора — в этом режиме переход база-эмиттер закрыт, такое может произойти когда напряжение база-эмиттер недостаточное. В результате ток базы отсутствует и следовательно ток коллектора тоже будет отсутствовать.

- Активный режим транзистора — это нормальный режим работы транзистора.

В этом режиме напряжение база-эмиттер достаточное для того, чтобы переход база-эмиттер открылся. Ток базы достаточен и ток коллектора тоже имеется. Ток коллектора равняется току базы умноженному на коэффициент усиления.

В этом режиме напряжение база-эмиттер достаточное для того, чтобы переход база-эмиттер открылся. Ток базы достаточен и ток коллектора тоже имеется. Ток коллектора равняется току базы умноженному на коэффициент усиления. - Режим насыщения транзистора — в этот режим транзистор переходит тогда, когда ток базы становится настолько большим, что мощности источника питания просто не хватает для дальнейшего увеличения тока коллектора. В этом режиме ток коллектора не может увеличиваться вслед за увеличением тока базы.

- Инверсный режим транзистора — этот режим используется крайне редко. В этом режиме коллектор и эмиттер транзистора меняют местами. В результате таких манипуляций коэффициент усиления транзистора очень сильно страдает. Транзистор изначально проектировался не для того, чтобы он работал в таком особенном режиме.

Для понимания того как работает транзистор нужно рассматривать конкретные схемные примеры, поэтому давайте рассмотрим некоторые из них.

Транзистор в ключевом режиме

Транзистор в ключевом режиме это один из случаев транзисторных схем с общим эмиттером. Схема транзистора в ключевом режиме применяется очень часто. К этой транзисторной схеме прибегают к примеру когда нужно управлять мощной нагрузкой посредством микроконтроллера. Ножка контроллера не способна тянуть мощную нагрузку, а транзистор может. Получается контроллер управляет транзистором, а транзистор мощной нагрузкой. Ну а обо всем по порядку.

Основная суть этого режима заключается в том, что ток базы управляет током коллектора. Причем ток коллектора гораздо больше тока базы. Здесь невооруженным взглядом видно, что происходит усиление сигнала по току. Это усиление осуществляется за счет энергии источника питания.

На рисунке изображена схема работы транзистора в ключевом режиме.

Для транзисторных схем напряжения не играют большой роли, важны лишь токи. Поэтому, если отношение тока коллектора к току базы меньше коэффициента усиления транзистора то все окей.

В этом случае даже если к базе у нас приложено напряжение в 5 вольт а в цепи коллектора 500 вольт, то ничего страшного не произойдет, транзистор будет покорно переключать высоковольтную нагрузку.

Главное чтобы эти напряжения не превышали предельные значения для конкретного транзистора (задается в характеристиках транзистора).

Читать также: Термообработка стали 40х закалка отпуск

Чтож, теперь давайте попробуем рассчитать значение базового резистора.

На сколько мы знаем, что значение тока это характеристика нагрузки.

Мы не знаем сопротивления лампочки, но мы знаем рабочий ток лампочки 100 мА. Чтобы транзистор открылся и обеспечил протекание такого тока, нужно подобрать соответствующий ток базы. Ток базы мы можем корректировать меняя номинал базового резистора.

Так как минимальное значение коэффициента усиления транзистора равно 10, то для открытия транзистора ток базы должен стать 10 мА.

Ток который нам нужен известен. Напряжение на базовом резисторе будет Такое значение напряжения на резисторе получилось из-зи того, что на переходе база-эмиттер высаживается 0,6В-0,7В и это надо не забывать учитывать.

В результате мы вполне можем найти сопротивление резистора

Осталось выбрать из ряда резисторов конкретное значение и дело в шляпе.

Теперь вы наверное думаете, что транзисторный ключ будет работать так как нужно? Что когда базовый резистор подключается к +5 В лампочка загорается, когда отключается -лампочка гаснет? Ответ может быть да а может и нет.

Все дело в том, что здесь есть небольшой нюанс.

Лампочка в том случае погаснет, когда потенциал резистора будет равен потенциалу земли. Если же резистор просто отключен от источника напряжения, то здесь не все так однозначно. Напряжение на базовом резисторе может возникнуть чудесным образом в результате наводок или еще какой потусторонней нечисти

| Буквенное обозначение | Термин | Определение | |

| отечественное | международное | ||

| IКБО | ICBO | обратный ток коллектора | ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера |

| IЭБО | IEBO | обратный ток эмиттера | ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора |

| IКЭО | ICEO | обратный ток коллектора при замкнутом выводе базы | ток в цепи коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и разомкнутом выводе базы |

| IКЭК | ICES | обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы | ток в цепи коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и короткозамкнутых выводах эмиттера и базы |

| UКЭО гр | U(L) CEO | граничное напряжение биполярного транзистора | напряжение между выводами коллектора и эмиттера при токе базы, равном нулю и заданном токе эмиттера |

| UКЭ нас | UCE sat | напряжение насыщения коллектор-эмиттер | напряжение между выводами коллектора и эмиттера в режиме насыщения при заданных токах базы и коллектора |

| UБЭ нас | UBE sat | напряжение насыщения база-эмиттер | напряжение между выводами базы и эмиттера в режиме насыщени япри заданных токах базы и коллектора |

| h11э | – | входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером | отношение изменения напряжения на входе к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим эмиттером |

| h11б | – | входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общей базой | отношение изменения напряжения на входе к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора в схеме с общей базой |

| h21э | – | коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме с общим эмиттером | отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим эмиттером |

| h22э | – | выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала при холостом ходе с общим эмиттером | отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного напряжения в режиме холостого хода входной цепи по переменному току в схеме с общим эмиттером |

| h22б | – | выходная полная проводимость биполярного транзистора в режиме малого сигнала при холостом ходе с общей базой | отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного напряжения в режиме холостого хода входной цепи по переменному току в схеме с общей базой |

| h21Э | h21E | статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | отношения постоянного тока к постоянному току базы при заданных постоянном обратном напряжении коллектор-эмиттер и токе эмиттера в схеме с общим эмиттером |

| fh31 | – | предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора | частота, на которой модуль коэффициента передачи тока падает на 3 дБ по сравнению с его низкочастотным значением |

| fгр | fT | граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | частота, при которой модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером экстраполируется к единице * |

| fmax | fmax | максимальная частота генерации биполярного транзистора | наибольшая частота, при которой транзистор способен генерировать в схеме автогенератора |

| Kш | F | коэффициент шума биполярного транзистора | отношение мощности шумов на выходе транзистора к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами сопротивления источника сигнала |

| tрас | ts | время рассасывания для биполярного транзистора | интервал времени между моментом подачи на базу запирающего импульса и моментом, когда напряжение на коллекторе транзистора достигает заданного уровня |

| tвкл | ton | время включения транзистора | интервал времени, являющийся суммой времени нарастания |

| Cэ | Ce | емкость эмиттерного перехода | емкость между выводами эмиттера и базы транзистора при заданных обратном напряжении эмиттер-база и режиме коллекторной цепи |

| Cк | Cc | емкость коллекторного перехода | емкость между выводами базы и коллектора транзистора при заданных обратном напряжении коллектор-база и режиме эмиттерной цепи |

| tк | tc | постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора | произведение сопротивления базы на активную емкость коллекторного перехода |

| термины, относящиеся к режимам эксплуатации (измерений) | |||

| IК | IG | постоянный ток коллектора | постоянный ток, протекающий через коллекторный переход |

| IЭ | IE | постоянный ток эмиттера | постоянный ток, протекающий через эмиттерный переход |

| IБ | IB | постоянный ток базы | постоянный ток, протекающий через базовый вывод |

| Pвых | Pout | выходная мощность биполярного транзистора | мощность, которую отдает транзистор в типовой схеме генератора (усилителя) на заданной частоте |

| термины, относящиеся к максимально допустимым параметрам | |||

| IК max | IC max | максимальный постоянный ток коллектора | – |

| IБ max | IB max | максимальный постоянный ток базы | – |

| IК, и max | ICM max | максимальный импульсный ток коллектора | – |

| IК нас max | IC sat max | максимальный постоянный ток коллектора в режиме насыщения | – |

| UЭБ max | UEB max | максимальное постоянное напряжение эмиттер-база | – |

| UКБ max | UCB max | максимальное постоянное напряжение коллектор-база | – |

| UКЭ max | UCE max | максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер | – |

| UКЭR max | UCER max | максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер | максимально допустимое постоянное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер |

| UКЭ, и max | UCEM max | максимальное импульсное напряжение коллектор-эмиттер | – |

| UКБ, и max | UCBM max | максимальное импульсное напряжение коллектор-база | – |

| PК max | PC max | максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | – |

| Pи max | PRM max | максимальная импульсная рассеиваемая мощность биполярного транзистора | – |

| Pmax | Ptot max | максимальная импульсная рассеиваемая мощность транзистора | – |

транзисторов – В чем разница между напряжением насыщения «коллектор-эмиттер» и «база-эмиттер»?

\$\начало группы\$

Как видно из таблицы данных ниже для NPN-транзистора 2n2222a, «напряжение насыщения коллектор-эмиттер» и «напряжение насыщения база-эмиттер» определены соответственно как от 0,3 до 1,0 и от 1,2 до 2,0. Кажется, я понимаю насыщение транзистора, но в чем разница между насыщением коллектор-эмиттер и насыщением база-эмиттер?

- транзисторы

- бджт

- насыщение

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Vce(sat) — это напряжение, измеренное на коллекторе относительно эмиттера при заданных условиях (скажем, 150 мА протекающего тока коллектора и 15 мА приложенного базового тока (принудительное бета, равное 10, получается путем деления Ic на Ib, таким образом, 150 на 15 мА)

Vbe(sat) — напряжение, измеренное на базе относительно эмиттера при указанных выше условиях.

Таким образом, если вы хотите переключить нагрузку 150 мА в этих условиях с (скажем) входом 10 В, вы будете использовать последнее число, чтобы определить требуемое значение резистора, чтобы получить минимальный необходимый базовый ток (и убедиться, что вы не превышаете любой максимум, если указан минимум Vbe(sat)).

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

В чем разница между Vbe(sat) и Vce(sat)?

Vce(sat)-Vbe(sat)= Vcb (sat) определяется, когда коэффициент усиления по току падает до 10 в качестве переключателя, а не источника тока.

Это примерно 1 вольт при 500 мА и ~ 0,9 В при 150 мА при Ic/Ib=10 из таблицы выше.

- при использовании Ic/Ib=10 в большинстве случаев (~ 10 % наихудшего случая hFE)

Vbe имеет сильно легированный P-N переход с базовым расширением R или эквивалентным.

серия Р,

серия Р,ESR(b-e) = ΔVbe/ΔIb = (2,0–1,2) В/(50–15) мА = 23 Ом в этом диапазоне.

Аналогично для Rce или ESR(c-e)=(1,0-0,3)В/(500-150)мА= 2 Ом (или в 10 раз меньше)

На самом деле Vcb становится смещенным в прямом направлении при насыщении, поэтому качество сверхнизкого Vce зависит от того, как транзистор легирован и обработан (запатентован).

При этом фактическое значение Rce зависит от размера чипа внутри и его тепловых свойств.

- Я ожидаю, что этот транзистор будет рассеивать Pdmax=1/ESR(c-e) = 1/Rce = 0,5 Вт (плюс-минус 50%)

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

2.8: Транзисторы с биполярным переходом — Workforce LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 1732

- Тони Р. Купхальдт

- Schweitzer Engineering Laboratories via All About Circuits

Транзистор с биполярным переходом, показанный на рисунке ниже (a), представляет собой трехслойный полупроводниковый сэндвич NPN с эмиттером и коллектором на концах и базой между ними. Это как если бы к двухслойному диоду был добавлен третий слой. Если бы это было единственным требованием, у нас была бы не более пары встречно-параллельных диодов. На самом деле, гораздо проще построить пару встречно-параллельных диодов. Ключ к изготовлению транзистора с биполярным переходом состоит в том, чтобы сделать средний слой, базу, как можно более тонким, не закорачивая внешние слои, эмиттер и коллектор. Мы не можем переоценить важность тонкой базовой области.

На самом деле, гораздо проще построить пару встречно-параллельных диодов. Ключ к изготовлению транзистора с биполярным переходом состоит в том, чтобы сделать средний слой, базу, как можно более тонким, не закорачивая внешние слои, эмиттер и коллектор. Мы не можем переоценить важность тонкой базовой области.

Устройство на рисунке ниже (а) имеет пару переходов, эмиттер-база и база-коллектор, и две области обеднения.

(a) Биполярный транзистор с NPN-переходом. (b) Подайте обратное смещение на переход базы коллектора.

Общепринято смещать в обратном направлении переход база-коллектор биполярного транзистора, как показано на (рисунок выше (b). Обратите внимание, что это увеличивает ширину обедненной области. Напряжение обратного смещения может составлять от нескольких вольт до десятков вольт. В для большинства транзисторов ток не течет, кроме тока утечки, в цепи коллектора.0003

Обычно мы смещаем прямое смещение перехода эмиттер-база, преодолевая потенциальный барьер 0,6 В. Это похоже на прямое смещение переходного диода. Этот источник напряжения должен превышать 0,6 В, чтобы основные носители (электроны для NPN) перетекали из эмиттера в базу, становясь неосновными носителями в полупроводнике P-типа.

Обычно мы смещаем прямое смещение перехода эмиттер-база, преодолевая потенциальный барьер 0,6 В. Это похоже на прямое смещение переходного диода. Этот источник напряжения должен превышать 0,6 В, чтобы основные носители (электроны для NPN) перетекали из эмиттера в базу, становясь неосновными носителями в полупроводнике P-типа.Если бы область базы была толстой, как в паре встречно-параллельных диодов, весь ток, поступающий на базу, вытекал бы из вывода базы. В нашем примере с NPN-транзистором электроны, покидающие эмиттер и направляющиеся в базу, будут объединяться с дырками в базе, освобождая место для создания дополнительных дырок на (+) клемме батареи на базе по мере выхода электронов.

Однако основание изготовлено тонким. Несколько основных носителей в эмиттере, инжектированных в базу в качестве неосновных носителей, фактически рекомбинируют. См. рисунок ниже (б). Несколько электронов, инжектированных эмиттером в базу NPN-транзистора, попадают в дырки. Кроме того, небольшое количество электронов, попадающих в базу, течет непосредственно через базу к положительному выводу батареи.

Биполярный транзистор с переходом NPN с обратным смещением коллектор-база: (a) Добавление прямого смещения к переходу база-эмиттер приводит к (b) малому току базы и большим токам эмиттера и коллектора.

На рисунке ниже мы более подробно рассмотрим текущий механизм усиления. У нас есть увеличенный вид транзистора с переходом NPN с акцентом на тонкую базовую область. Хотя это не показано, мы предполагаем, что внешние источники напряжения 1) смещают в прямом направлении переход эмиттер-база, 2) смещают в обратном направлении переход база-коллектор. Электроны, основные носители, попадают в эмиттер с (-) клеммы аккумулятора. Базовый поток тока соответствует электронам, покидающим базовую клемму для (+) клеммы батареи.

Распределение электронов, попадающих в базу: (а) Потери из-за рекомбинации с базовыми дырками. (b) Вытекает основной свинец. (c) Большая часть диффундирует из эмиттера через тонкую базу в обедненную область база-коллектор, и (d) быстро сметается сильным электрическим полем обедненной области в коллектор.

Основными носителями в эмиттере N-типа являются электроны, которые становятся неосновными носителями при входе в базу P-типа. Эти электроны сталкиваются с четырьмя возможными судьбами при входе в тонкую базу P-типа. Некоторые из них на рисунке выше (а) попадают в отверстия в основании, которые способствуют протеканию тока базы к клемме (+) батареи. Не показано, дырки в базе могут диффундировать в эмиттер и соединяться с электронами, внося свой вклад в ток на клеммах базы. Немногие в (b) текут через базу к (+) клемме аккумулятора, как если бы база была резистором. И (а), и (б) вносят вклад в очень малый базовый ток.

Эта магия, диффузия 99% носителей эмиттера через базу, возможна только при очень тонкой базе. Как сложилась бы судьба базовых миноритариев в базе в 100 раз толще? Можно было бы ожидать, что скорость рекомбинации электронов, попадающих в дырки, будет намного выше. Возможно 99% вместо 1% провалились бы в ямы, так и не попав в коллектор. Во-вторых, ток базы может контролировать 99% тока эмиттера, только если 99% тока эмиттера диффундирует в коллектор. Если все это вытекает из базы, никакой контроль невозможен.

Во-вторых, ток базы может контролировать 99% тока эмиттера, только если 99% тока эмиттера диффундирует в коллектор. Если все это вытекает из базы, никакой контроль невозможен.

Еще одна особенность, объясняющая передачу 99% электронов от эмиттера к коллектору, заключается в том, что в реальных транзисторах с биполярным переходом используется небольшой сильно легированный эмиттер. Высокая концентрация эмиттерных электронов заставляет многие электроны диффундировать в базу. Меньшая концентрация легирования в базе означает, что в эмиттер диффундирует меньше дырок, что увеличивает ток базы. Сильно благоприятствует диффузия носителей от эмиттера к базе.

Тонкое основание и сильно легированный эмиттер помогают поддерживать высокую эффективность эмиттера , например 99%. Это соответствует 100% распределению тока эмиттера между базой (1%) и коллектором (99%). Эффективность эмиттера известна как α = I C / I E .

Биполярные транзисторы доступны как PNP, так и NPN устройства. Мы представляем сравнение этих двух на рисунке ниже. Разница заключается в полярности диодных переходов базы-эмиттера, что обозначено направлением стрелки эмиттера схематического символа. Он указывает в том же направлении, что и стрелка анода для переходного диода, против протекания электронного тока. См. диодный переход, рисунок предыдущий. Точка стрелки и полоса соответствуют полупроводникам P-типа и N-типа соответственно. Для эмиттеров NPN и PNP стрелка указывает соответственно в направлении от основания и от него. Схематической стрелки на коллекторе нет. Однако переход база-коллектор имеет ту же полярность, что и переход база-эмиттер по сравнению с диодом. Обратите внимание, мы говорим о диоде, а не о источнике питания, полярности.

Мы представляем сравнение этих двух на рисунке ниже. Разница заключается в полярности диодных переходов базы-эмиттера, что обозначено направлением стрелки эмиттера схематического символа. Он указывает в том же направлении, что и стрелка анода для переходного диода, против протекания электронного тока. См. диодный переход, рисунок предыдущий. Точка стрелки и полоса соответствуют полупроводникам P-типа и N-типа соответственно. Для эмиттеров NPN и PNP стрелка указывает соответственно в направлении от основания и от него. Схематической стрелки на коллекторе нет. Однако переход база-коллектор имеет ту же полярность, что и переход база-эмиттер по сравнению с диодом. Обратите внимание, мы говорим о диоде, а не о источнике питания, полярности.

Сравните NPN-транзистор (a) с PNP-транзистором (b). Обратите внимание на направление стрелки эмиттера и полярность питания.

Источники напряжения для транзисторов PNP меняются местами по сравнению с транзисторами NPN, как показано на рисунке выше. В обоих случаях переход база-эмиттер должен быть смещен в прямом направлении. База PNP-транзистора имеет отрицательное смещение (b) по сравнению с положительным (a) для NPN. В обоих случаях переход база-коллектор смещен в обратном направлении. Источник питания коллектора PNP является отрицательным по сравнению с положительным для транзистора NPN.

В обоих случаях переход база-эмиттер должен быть смещен в прямом направлении. База PNP-транзистора имеет отрицательное смещение (b) по сравнению с положительным (a) для NPN. В обоих случаях переход база-коллектор смещен в обратном направлении. Источник питания коллектора PNP является отрицательным по сравнению с положительным для транзистора NPN.

Биполярный переходной транзистор: (а) поперечное сечение дискретного устройства, (б) условное обозначение, (в) поперечное сечение интегральной схемы.

Обратите внимание, что биполярный транзистор на рисунке выше (а) имеет сильное легирование эмиттера, на что указывает обозначение N + . База имеет нормальный уровень примеси фосфора. Основание намного тоньше, чем показано на поперечном сечении не в масштабе. Коллектор слегка легирован, как указано в обозначении N –. Коллектор должен быть слегка легирован, чтобы переход коллектор-база имел высокое напряжение пробоя. Это приводит к высокому допустимому напряжению питания коллектора. Кремниевые транзисторы с малым сигналом имеют напряжение пробоя 60-80 В. Хотя для высоковольтных транзисторов оно может достигать сотен вольт. Коллектор также должен быть сильно легирован, чтобы свести к минимуму омические потери, если транзистор должен работать с большим током. Эти противоречивые требования удовлетворяются за счет более сильного легирования коллектора в области металлического контакта. Коллектор у базы слабо легирован по сравнению с эмиттером. Сильное легирование эмиттера дает низкое напряжение пробоя эмиттер-база примерно 7 В в транзисторах с малым сигналом. Из-за сильно легированного эмиттера переход эмиттер-база имеет характеристики, подобные стабилитрону при обратном смещении.

Кремниевые транзисторы с малым сигналом имеют напряжение пробоя 60-80 В. Хотя для высоковольтных транзисторов оно может достигать сотен вольт. Коллектор также должен быть сильно легирован, чтобы свести к минимуму омические потери, если транзистор должен работать с большим током. Эти противоречивые требования удовлетворяются за счет более сильного легирования коллектора в области металлического контакта. Коллектор у базы слабо легирован по сравнению с эмиттером. Сильное легирование эмиттера дает низкое напряжение пробоя эмиттер-база примерно 7 В в транзисторах с малым сигналом. Из-за сильно легированного эмиттера переход эмиттер-база имеет характеристики, подобные стабилитрону при обратном смещении.

Кристалл BJT , кусок нарезанной и нарезанной кубиками полупроводниковой пластины, монтируется коллектором вниз к металлическому корпусу для силовых транзисторов. То есть металлический корпус электрически соединен с коллектором. Небольшой сигнальный кристалл может быть залит эпоксидной смолой.![]() В мощных транзисторах алюминиевые соединительные провода соединяют базу и эмиттер с выводами корпуса. Кристаллы транзисторов с малым сигналом могут быть установлены непосредственно на подводящие провода. Несколько транзисторов могут быть изготовлены на одном кристалле, называемом 9.0130 интегральная схема . Даже коллектор может быть приклеен к проводу вместо корпуса. Интегральная схема может содержать внутреннюю разводку транзисторов и других интегральных компонентов. Встроенный BJT, показанный на (рис. (c) выше), намного тоньше, чем на чертеже «не в масштабе». Область P + изолирует несколько транзисторов на одном кристалле. Слой алюминиевой металлизации (не показан) соединяет множество транзисторов и других компонентов. Эмиттерная область сильно легирована, N + по сравнению с базой и коллектором для повышения эффективности эмиттера.

В мощных транзисторах алюминиевые соединительные провода соединяют базу и эмиттер с выводами корпуса. Кристаллы транзисторов с малым сигналом могут быть установлены непосредственно на подводящие провода. Несколько транзисторов могут быть изготовлены на одном кристалле, называемом 9.0130 интегральная схема . Даже коллектор может быть приклеен к проводу вместо корпуса. Интегральная схема может содержать внутреннюю разводку транзисторов и других интегральных компонентов. Встроенный BJT, показанный на (рис. (c) выше), намного тоньше, чем на чертеже «не в масштабе». Область P + изолирует несколько транзисторов на одном кристалле. Слой алюминиевой металлизации (не показан) соединяет множество транзисторов и других компонентов. Эмиттерная область сильно легирована, N + по сравнению с базой и коллектором для повышения эффективности эмиттера.

Дискретные PNP-транзисторы почти такого же качества, как и NPN-аналоги. Тем не менее, интегрированные PNP-транзисторы далеко не так хороши, как разновидность NPN в одном и том же кристалле интегральной схемы. Таким образом, интегральные схемы максимально используют разнообразие NPN.

Таким образом, интегральные схемы максимально используют разнообразие NPN.

- Биполярные транзисторы проводят ток, используя как электроны, так и дырки в одном и том же устройстве.

- Работа биполярного транзистора в качестве усилителя тока требует, чтобы переход коллектор-база был смещен в обратном направлении, а переход эмиттер-база был смещен в прямом направлении.

- Транзистор отличается от пары встречных диодов тем, что база, центральный слой, очень тонкая. Это позволяет основным носителям из эмиттера диффундировать в качестве неосновных носителей через базу в обедненную область перехода база-коллектор, где их собирает сильное электрическое поле.

- Эффективность эмиттера повышается за счет более сильного легирования по сравнению с коллектором. Эффективность излучателя: α = I C /I E , 0,99 для малосигнальных устройств

- Коэффициент усиления по току составляет β=I C /I B , от 100 до 300 для маломощных транзисторов.

В этом режиме напряжение база-эмиттер достаточное для того, чтобы переход база-эмиттер открылся. Ток базы достаточен и ток коллектора тоже имеется. Ток коллектора равняется току базы умноженному на коэффициент усиления.

В этом режиме напряжение база-эмиттер достаточное для того, чтобы переход база-эмиттер открылся. Ток базы достаточен и ток коллектора тоже имеется. Ток коллектора равняется току базы умноженному на коэффициент усиления. Частота, равная произведению модуля коэффициента передачи тока на частоту измерения, которая находится в диапазоне частот, где справедлив закон изменения модуля коэффициента передачи тока 6 дБ на октаву

Частота, равная произведению модуля коэффициента передачи тока на частоту измерения, которая находится в диапазоне частот, где справедлив закон изменения модуля коэффициента передачи тока 6 дБ на октаву серия Р,

серия Р,