Билет №17

Вопрос №1

Моме́нт и́мпульса (кинетический момент, угловой момент, орбитальный момент, момент количества движения) характеризует количество вращательного движения. Величина, зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена относительно оси вращения и с какой скоростью происходит вращение.

Момент импульса частицы относительно некоторого начала отсчёта определяется векторным произведением её радиус-вектора и импульса:

где — радиус-вектор частицы относительно выбранного неподвижного в данной системе отсчёта начала отсчёта, — импульс частицы.

В системе СИ момент импульса измеряется в единицах джоуль-секунда; Дж·с

Закон сохранения момента импульса

Закон сохранения момента импульса – физический закон, в соответствии с которым момент импульса замкнутой системы относительно любой неподвижной точки не изменяется со временем.

Закон сохранения момента импульса есть проявление

Прецессия — явление, при котором момент импульса тела меняет своё направление в пространстве под действием момента внешней силы

Прецессия Гироскопа Наблюдать прецессию достаточно просто. Нужно запустить волчок и подождать, пока он начнёт замедляться. Первоначально ось вращения волчка вертикальна. Затем его верхняя точка постепенно опускается и движется по расходящейся спирали. Это и есть прецессия оси волчка. Главное свойство прецессии — безинерционность: как только сила, вызывающая прецессию волчка, пропадёт, прецессия прекратится, а волчок займёт неподвижное положение в пространстве.

С прецессией напрямую связан другой эффект— это

Вопрос №2

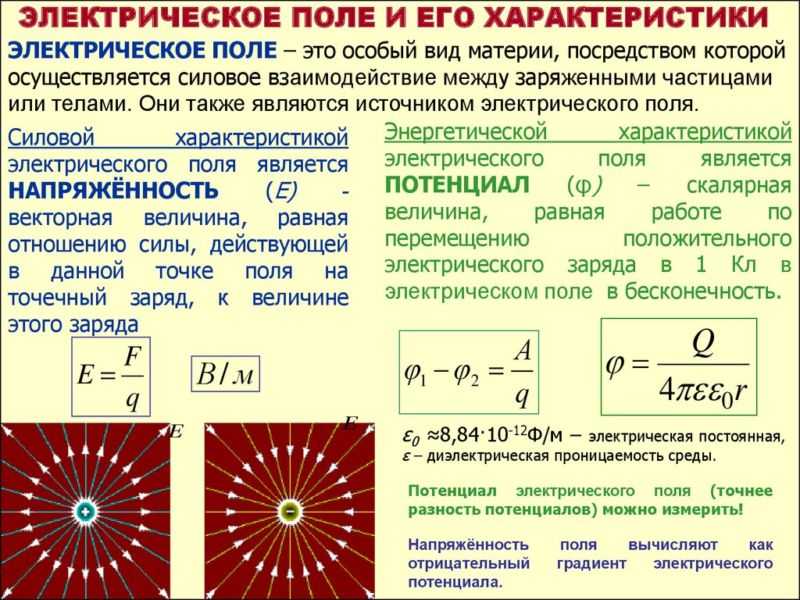

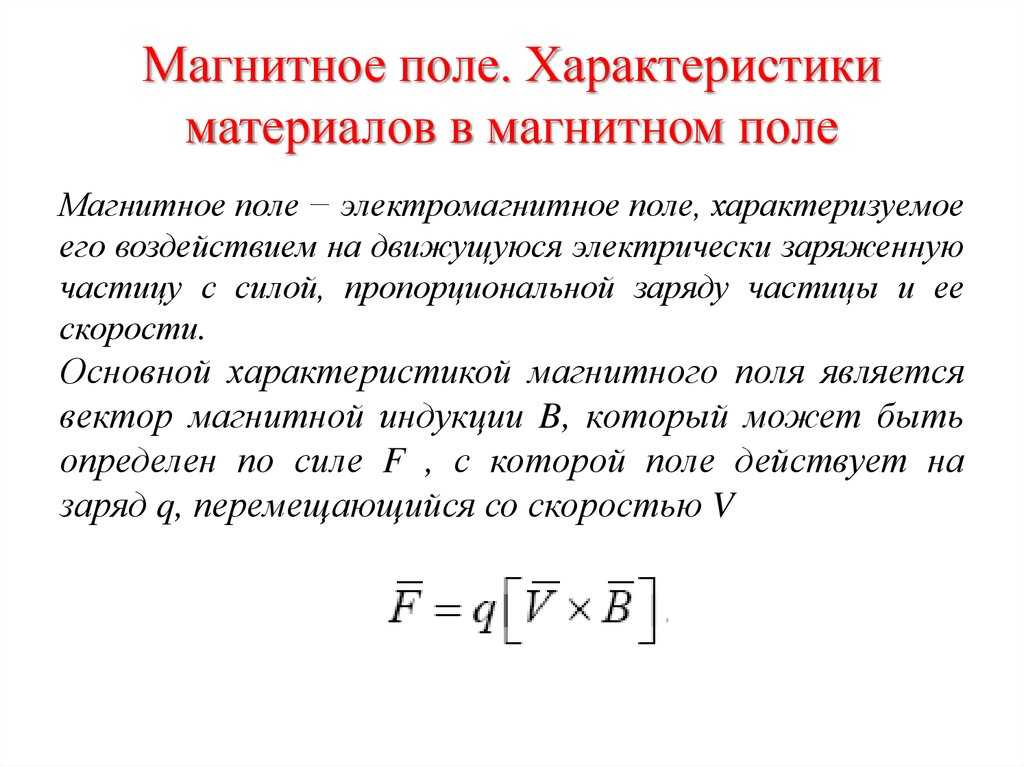

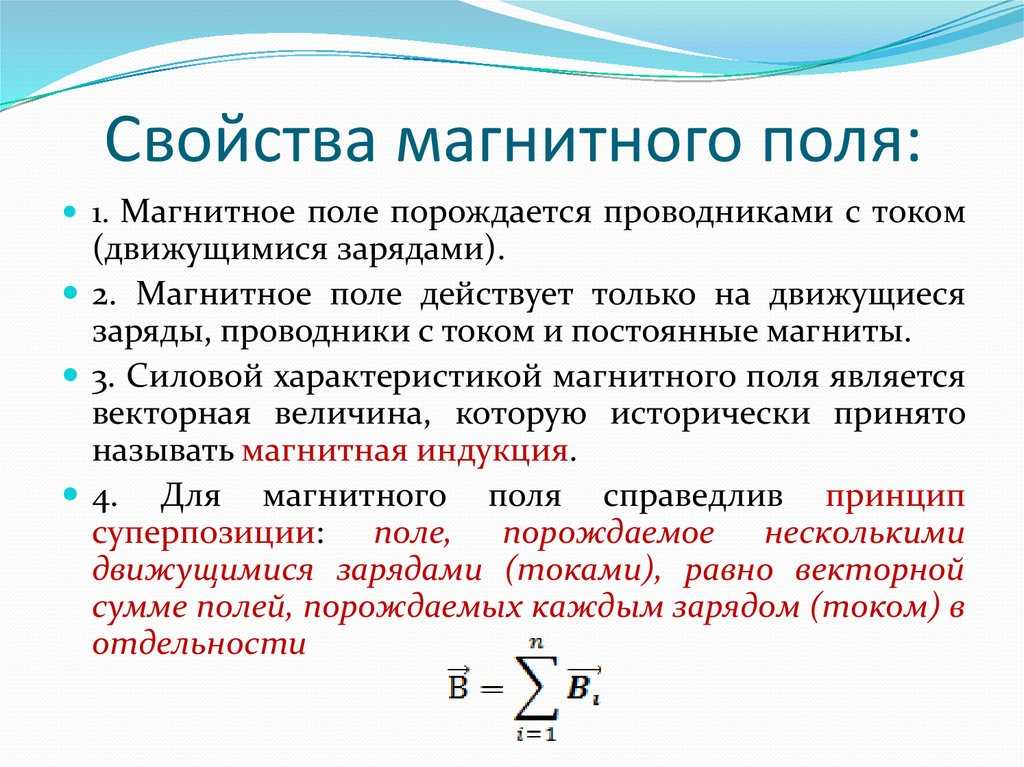

Магнитное поле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения, магнитная составляющая электромагнитного поля.

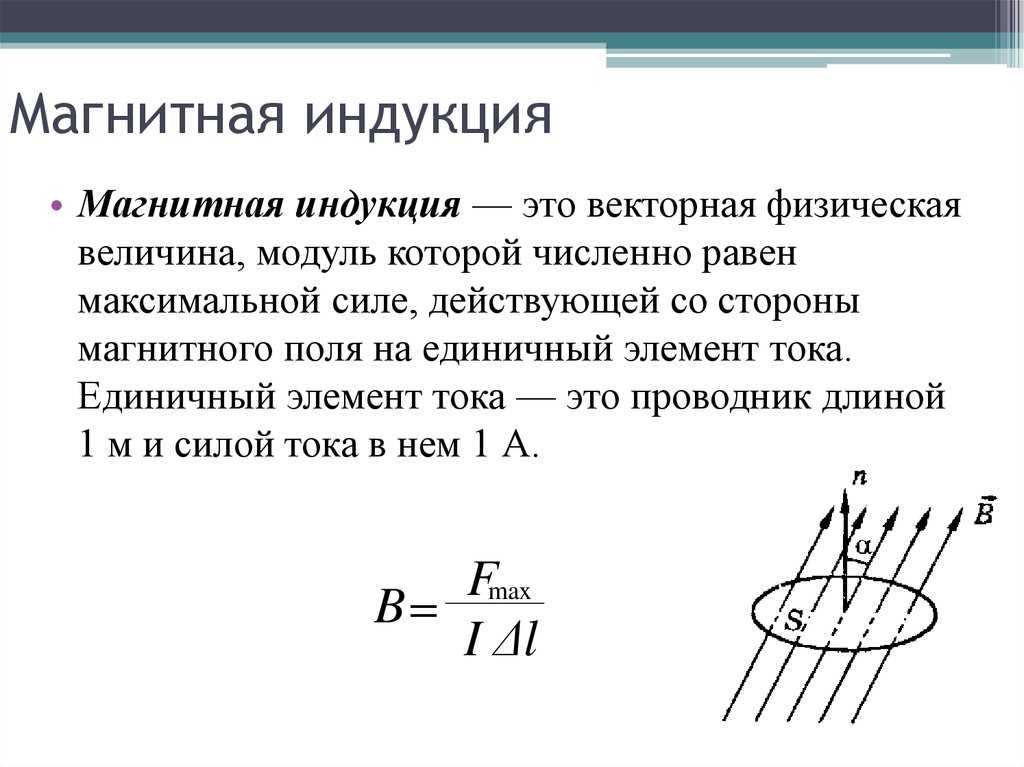

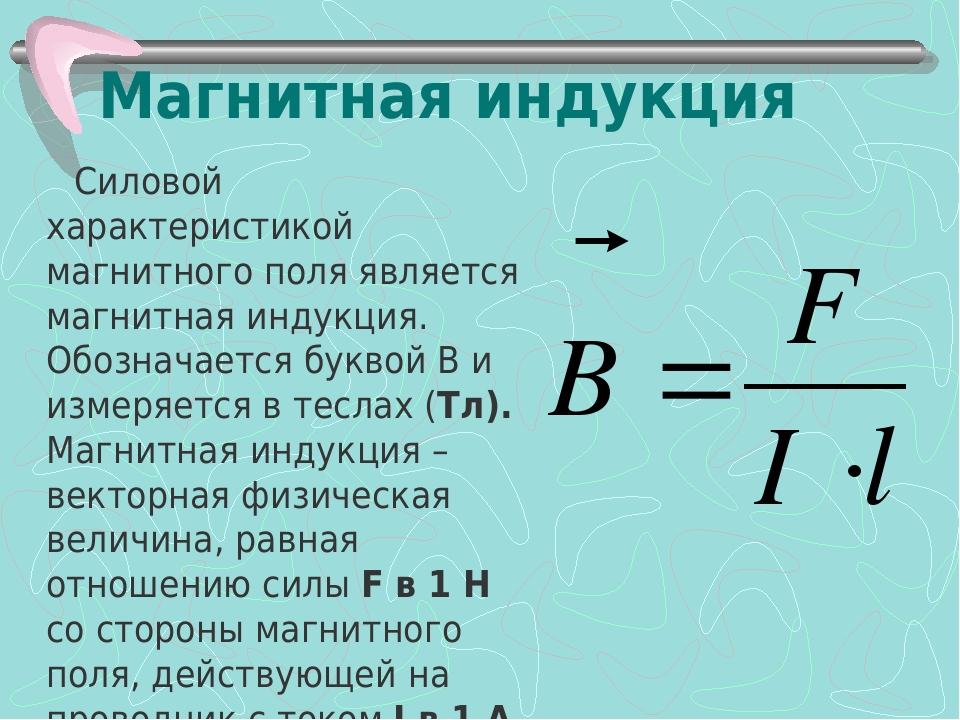

Основной силовой характеристикой

Фундаментальной характеристикой магнитного поля является векторный потенциал.

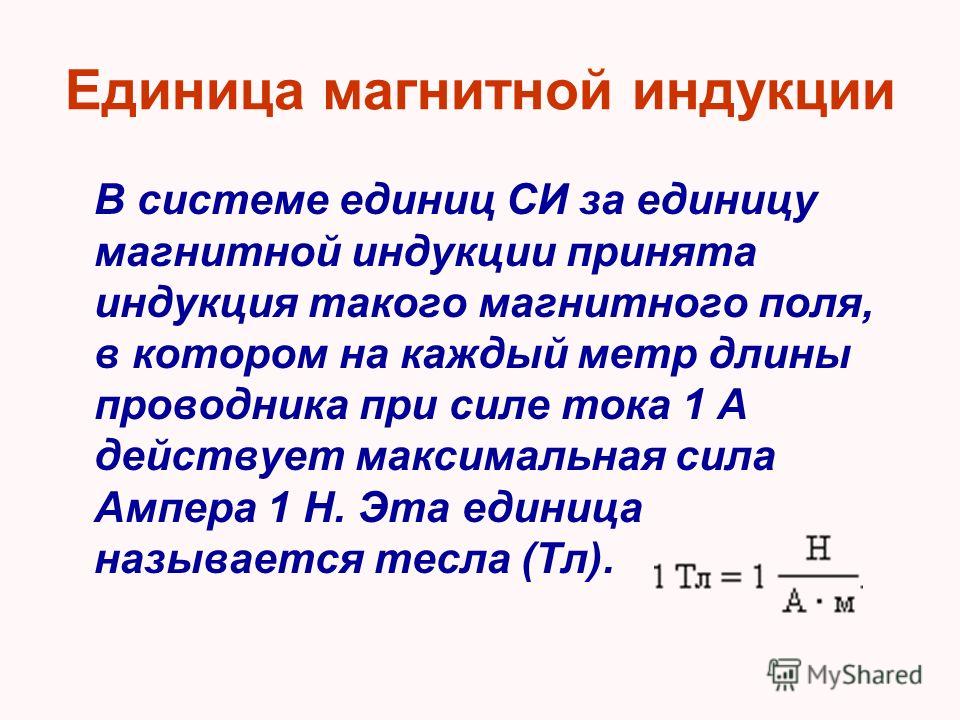

Величина B измеряется в теслах

Векторное поле H измеряется в амперах на метр

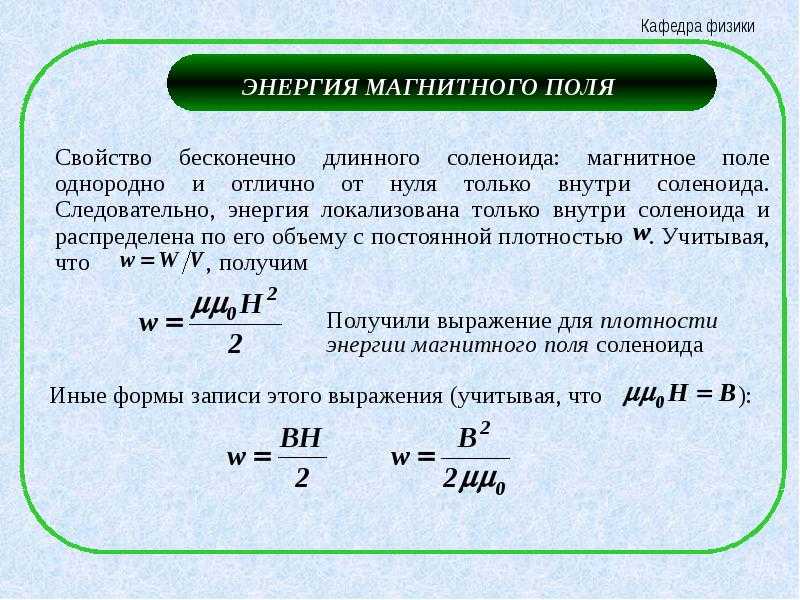

Приращение плотности энергии магнитного поля равно:

где: H — напряжённость магнитного поля, B — магнитная индукция

Опытные данные:

Хз

Вектор магнитной индукции

Магнитная

индукция

— векторная величина,

являющаяся силовой характеристикой магнитного

поля (его

действия на заряженные частицы) в данной

точке пространства. Определяет, с

какой силой

магнитное

поле действует на заряд

,

движущийся со скоростью

.

Определяет, с

какой силой

магнитное

поле действует на заряд

,

движущийся со скоростью

.

Более

конкретно,

—

это такой вектор, что сила

Лоренца

,

действующая со стороны магнитного поля

Также магнитная индукция может быть определена как отношение максимального механического момента сил, действующих на рамку с током, помещенную в однородное поле, к произведению силы тока в рамке на её площадь.

Является основной фундаментальной характеристикой магнитного поля, аналогичной вектору напряжённости электрического поля.

Формула силы Лоренца

Следствия из нее, такие как

Выражение для силы Ампера, действующей со стороны магнитного поля на ток

выражение для вращающего момента, действующего со стороны магнитного поля на магнитный диполь

выражение для потенциальной энергии магнитного диполя в магнитном поле:

Лабораторная работа № 1Наблюдение действия магнитного поля на токЦель работы: убедиться в том, что однородное магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирующее действие.  Оборудование: катушка-моток, штатив, источник постоянного тока, реостат, ключ, соединительные провода, магнит дугообразный или полосовой. Примечание. Перед работой убедитесь, что движок реостата установлен на максимальное сопротивление. Тренировочные задания и вопросы

Ход работы

катушку-моток.

углом α(например 45°) к плоскости катушки-мотка и, замыкая ключ, пронаблюдайте движение катушки-мотка.

Вывод: _____ Дополнительное задание

Рис. 1 Лабораторная работа № 2 Изучение явления электромагнитной индукцииЦель работы: изучить явление электромагнитной индукции, проверить правило Ленца. Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с сердечниками, магнит дугообразный или полосовой, реостат, ключ, соединительные провода, магнитная стрелка. Тренировочные задания и вопросы

а) индукция магнитного поля [B]= _____ б) магнитный поток [Ф]= _____ 5. 6. Запишите формулу закона электромагнитной индукции. 7. В чем заключается физический смысл закона электромагнитной индукции? 8. Почему открытие явления электромагнитной индукции относят к разряду величайших открытий в области физики? Ход работы

а) введите северный (N) полюс магнита в катушку; б) остановите магнит на несколько секунд; в) удалите магнит из катушки (модуль скорости движения магнита приблизительно одинаков). 3. Запишите, возникал ли в катушке индукционный ток и каковы его особенности в каждом случае: а) _____ б) _____ в) _____ 4. Повторите действия пункта 2 с южным(S) полюсом магнита и сделайте соответствующие выводы: а) _____ б) _____ в) _____ 5. Сформулируйте, при каком условии в катушке возникал индукционный ток. 6. Объясните различие в направлении индукционного тока с точки зрения правила Ленца 7. 8. Начертите схему, состоящую из источника тока, двух катушек на общем сердечнике, ключа, реостата и миллиамперметра ( первую катушку соедините с миллиамперметром, вторую катушку через реостат соедините с источником тока). 9. Соберите электрическую цепь по данной схеме. 10. Замыкая и размыкая ключ, проверьте, возникает ли в первой катушке индукционный ток. 11. Проверьте выполнение правила Ленца. 12. Проверьте, возникает ли индукционный ток при изменении силы тока реостата. Вывод: Лабораторная работа № 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятникаЦель работы: вычислить ускорение свободного падения и оценить точность полученного результата. Оборудование: часы с секундной стрелкой, измерительная лента, шарик с отверстием, нить, штатив с муфтой и кольцом. Тренировочные задания и вопросы

а) период [T]= _____ б) частота [ν]= _____ в) циклическая частота[ω]= _____ г) фаза колебаний[ϕ]= _____ 5. 6. Запишите уравнение колебательного движения в дифференциальном виде и его решение. 7. Циклическая частота колебаний маятника равна 2,5π рад/с. Найдите период и частоту колебаний маятника. 8. Уравнение движения маятника имеет вид x=0,08 sin 0,4πt. Определите амплитуду, период и частоту колебаний. Ход работы

t= _____ t= _____ t= _____ t= _____

t, t t__________ .

________ .

q q__________

∆t₁=|t₁−t|=| |= ∆t₂=|t₂−t|=| |= ∆t₃=|t₃−t|=| |= ∆t₄=|t₄−t|=| |= ∆t₅=|t₅−t|=| |=

∆t == _______

, где = 0,75 см = _____

∆q = _____ ∆q = _____

Вывод: Лабораторная работа № 4 Измерение показателя преломления стеклаЦель работы: вычислить показатель преломления стекла относительно возлуха.  Оборудование: стеклянная пластина, имеющая форму трапеции, источник тока, ключ, лампочка, соединительные провода, металлический экран с щелью. Тренировочные задания и вопросы

Ход работы

т.к. n= n= _____

, где ∆α = ∆b = 0,15 см.  ______ = _____ ______ = _____11. Вычислите абсолютную погрешность измерения n. ∆n = n · ε ∆n = ______ ∆n = _____ 12. Запишите результат в виде n= n ± ∆n. n= _____ 13. Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу.

14. Повторите измерения и вычисления при другом угле падения. 15. Сравните полученные результаты показателя преломления стекла с табличным. Вывод: Дополнительное задание

Лабораторная работа № 5 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.Цель работы: определить фокусное расстояние и оптическую силу собирающей линзы. Оборудование: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, содержащим букву, источник тока, ключ, соединительные провода, экран, направляющая рейка. Тренировочные задания и вопросы

Дайте характеристику полученному изображению. Ход работы 1 Соберите электрическую цепь, подключив лампочку к источнику тока через выключатель. 2. Поставьте лампочку на один край стола, а экран – у другого края. Между ними поместите собирающую линзу. 3. Включите лампочку и передвигайте линзу вдоль рейки, пока на экране не будет получено резкое, уменьшенное изображение светящейся буквы колпачка лампочки. 4. Измерьте расстояние от экрана до линзы в мм. d= 5. Измерьте расстояние от линзы до изображения в мм. f 6. При неизменном d повторите опыт еще 2 раза, каждый раз заново получая резкое изображение. f, f 7. Вычислите среднее значение расстояния от изображения до линзы. f f f= _______ 8. Вычислите оптическую силу линзы D D 9. Вычислите фокусное расстояние до линзы. F F= 10.

11. Измерьте толщину линзы в мм. h= _____ 12. Вычислите абсолютную погрешность измерения оптической силы линзы по формуле: ∆D = , ∆D = _____ 13. Запишите результат в виде D = D± ∆D D = _____ Вывод: Лабораторная работа № 6 Измерение длины световой волныЦель работы: измерить длину световой волны с помощью дифракционной решетки.  Оборудование: дифракционная решетка с периодом мм или мм, штатив, линейка с держателем для решетки и черным экраном с щелью посредине, который может перемещаться вдоль линейки, источник света. Тренировочные задания и вопросы

Ход работы

Слева: b = _____ справа: b=_____

= _____

= ______

= ______

Вывод: |

Магнитное поле: узнать определение, характеристики, применение

Магнитное поле магнита — это магнитное влияние, которое он оказывает на окружающую среду. Это векторная величина, которая описывает влияние магнитной силы на магнит. В качестве альтернативы его можно определить как поле, которое перемещает электрические поля и магнитные диполи в пространстве и обладает для этого магнитной силой. Магнитное поле магнита объясняет, как далеко можно ощутить притяжение.

В этой статье по физике мы узнаем о концепциях магнитного поля и его формуле, свойствах и использовании.

Магнитное поле

Магнитный материал или движущиеся заряды создают магнитное поле. Когда магнит помещают в магнитное поле (например, рядом с магнитом), он будет притягиваться или отталкиваться. Магниты также можно использовать для притяжения или отталкивания движущихся зарядов.

Магнит называется диполем, потому что он имеет два полюса: северный (N) и южный (S). Когда 2 магнита удерживаются близко друг к другу, полярные шапки будут притягиваться друг к другу и вращаться. Магнит окружен магнитным полем, которое является невидимым полем силы притяжения. Они создаются или генерируются всякий раз, когда электрический заряд/ток течет рядом с магнитом. Всякий раз, когда субатомная частица с таким отрицательным зарядом, например электрон, движется, она создает магнитное поле. Эти поля могут создаваться атомами и ядрами магнитных объектов, электрических проводников и кабелей.

Когда 2 магнита удерживаются близко друг к другу, полярные шапки будут притягиваться друг к другу и вращаться. Магнит окружен магнитным полем, которое является невидимым полем силы притяжения. Они создаются или генерируются всякий раз, когда электрический заряд/ток течет рядом с магнитом. Всякий раз, когда субатомная частица с таким отрицательным зарядом, например электрон, движется, она создает магнитное поле. Эти поля могут создаваться атомами и ядрами магнитных объектов, электрических проводников и кабелей.

Узнайте о разнице между электрическим полем и магнитным полем.

Формула магнитного поля

Предположим, что магнитное поле создается вокруг провода электрическим током. Вокруг проволоки поля образуют концентрические круги. Направление поля определяется текущим направлением. Чтобы определить его, можно использовать «правило большого пальца правой руки», указывая большим пальцем правой руки в направлении течения. Линии магнитного поля идут в том же направлении, что и ваши согнутые пальцы. {-1}] \) — это размерная формула.

{-1}] \) — это размерная формула.

Узнайте о единицах измерения магнитного поля.

Диаграмма

Магнитное поле также можно изображать различными способами. Математически это можно понимать как просто векторное поле, которое можно изобразить в виде различных наборов на сетке. Другой вариант — использовать линии поля. Набор векторов соединен линиями. Здесь линии магнитного поля никогда не пересекаются и не останавливаются.

Вектор магнитного поля

Это векторное поле может быть отображено непосредственно на сетке в виде набора многочисленных векторов. Каждый вектор имеет длину, пропорциональную силе магнитного притяжения, и указывает в том же направлении, что и компас. Этот метод демонстрируется путем размещения множества миниатюрных компасов в виде сетки и помещения сетки в магнитное поле. Единственным отличием было то, что компас не показывает силу поля.

Линии магнитного поля

Линии — еще один способ выражения информации, представленной в векторном поле. Здесь мы не используем шаблоны сетки, вместо этого связываем векторы плавными линиями. Мы вольны создавать столько линий, сколько захотим.

Здесь мы не используем шаблоны сетки, вместо этого связываем векторы плавными линиями. Мы вольны создавать столько линий, сколько захотим.

Свойства магнитного поля

Ниже приведены некоторые свойства материалов, таких как линии магнитного поля:

- Линии магнитного поля являются векторными величинами, поскольку они имеют направление и величину.

- Вне магнита эти линии всегда направлены с севера на южный полюс.

- Однако внутри магнита силовые линии всегда ориентированы с юга на северный полюс.

- Эти линии замкнутые, изогнутые и непрерывные.

- Магнитное поле больше вблизи полюсов, в которых эти линии плотно упакованы, и слабее в центре магнита, где линии раздвинуты.

- Параллельные, а также эквидистантные силовые линии указывают на однородное магнитное поле.

Как создается магнитное поле?

Может генерироваться либо движущимися зарядами, либо электрическими токами в дополнение к магниту. Обычно мы знаем, что материя состоит из атомов, а частиц очень мало. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов и окружено электронами. Это поле формируется протонами и нейтронами, или ядром атома, вращающимся и кружащимся. Направления орбиты и вращения определяют направление магнитного поля.

Обычно мы знаем, что материя состоит из атомов, а частиц очень мало. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов и окружено электронами. Это поле формируется протонами и нейтронами, или ядром атома, вращающимся и кружащимся. Направления орбиты и вращения определяют направление магнитного поля.

Магнитное поле, создаваемое проводником с током

Оно создается по длине проводника всякий раз, когда по нему проходит электрический ток. Эти же линии вокруг проводника будут в виде концентрических кругов. Это направление линий определяется текущим направлением. Направление, окружающее токопроводящую цепь, можно найти с помощью:

Правило правой руки Флеминга

Большой, средний и указательный пальцы правой руки вытянуты, чтобы образовать 9под углом 0 градусов друг к другу. Затем большой палец обозначает направление силы, средний палец — направление тока, а указательный палец — направление магнитного поля.

Правило штопора Максвелла

Правило правого винта, иногда называемое правилом штопора, связывает направление электрического тока с изменениями в магнитных силовых линиях, окружающих его. Если штопор провести вдоль проводника и повернуть его в направлении тока, то он будет вращаться в том же направлении, что и винт.

Если штопор провести вдоль проводника и повернуть его в направлении тока, то он будет вращаться в том же направлении, что и винт.

Узнайте о проводнике в магнитном поле.

Работа постоянных магнитов

Принцип работы постоянного магнита определяется его атомной структурой. Большинство материалов состоят из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из ядер и электронов. Электроны продолжают вращаться и вращаться вокруг ядра внутри атома.

Оба эти движения электронов могут привести к магнетизму. Однако направление потока электронов в большинстве материалов разнообразно и хаотично, поскольку электромагнитные эффекты уравновешивают друг друга. В результате большинство материалов действительно не магнитятся при нормальных условиях.

Узнать о магнитном компасе.

Магнитное поле Земли

Стрелка компаса, как известно, всегда указывает на север. В каждом компасе есть магнит, и если магнит движется сам по себе, то это потому, что на него влияет магнитное поле. Это означает, что люди постоянно окружены магнитным полем. Земля является источником этого поля. Причины возникновения магнитного поля Земли:

Это означает, что люди постоянно окружены магнитным полем. Земля является источником этого поля. Причины возникновения магнитного поля Земли:

- Ядро Земли сильно нагрето, поэтому многие минералы и сплавы находятся в расплавленном состоянии. Примерами таких минералов являются расплавленное железо и никель. Ядро Земли очень горячее, и эти минералы постоянно кипятятся. Этот постоянный нагрев вызывает конвекцию в минералах, что приводит к конвекционным потокам. Заряженные частицы переносятся этими токами, образующими магнитное поле.

- Солнечный ветер, состоящий из ионизированных заряженных частиц, отклоняется магнитным полем. Эти ветры могут вторгнуться в нашу атмосферу и постепенно разрушить ее. Эти поля удерживают их от попадания в атмосферу и позволяют жизни существовать на планете. Поскольку на Марсе отсутствует магнитное воздействие электрического тока, жизнь там невозможна.

- Магнитные полюса Земли не совпадают с географическими полюсами. Канада является домом для Южного магнитного полюса, а Антарктида — Северным магнитным полюсом.

Магнитные полюса смещены на 10 градусов относительно оси вращения Земли.

Магнитные полюса смещены на 10 градусов относительно оси вращения Земли.

Использование магнитного поля

- Электрические генераторы, электрические трансформаторы

- Двигатели

- Электромагниты

- Громкоговорители Sonance Imaging

Вы также можете ознакомиться с другими разделами по физике. Оставайтесь с Testbook, чтобы получать все последние новости о различных экзаменах. Свяжитесь с Testbook сейчас, чтобы сдать желаемый конкурсный экзамен с их исчерпывающими и надежными учебными материалами под руководством экспертов из Testbook. Загрузите бесплатное приложение Testbook прямо сейчас и воспользуйтесь интересными предложениями.

Часто задаваемые вопросы

В.1 Как рисовать линии магнитного поля?

Ответ 1 Что нужно помнить при рисовании линий магнитного поля

В любой точке пространства направление магнитного поля касается линии поля.

Маленький компас укажет направление линии поля.

Сила поля зависит от расстояния между линиями.

Q.2 Как работает магнитное поле?

Ответ 2 Помогает описать магнитную силу, распространяющуюся на магнитный материал.

Q.3 Какова формула магнитного поля?

Ответ 3 Формула получается из

\( B=\frac{{{\mu }_{o}}}{2\pi r} \)

Q.4 Что такое единица магнитного поля в СИ?

Ответ 4 Единицей измерения магнитного поля в системе СИ является Тесла (Тл)

В.5 Что создает магнитное поле?

Ответ 5 Все движущиеся заряженные частицы создают магнитные поля.

Скачать публикацию в формате PDF| Ферромагнетизм: свойства, причины, применение и различия |

| Циклотрон: определение, формула, принцип, частота и ограничения |

| Стержневой магнит: типы, свойства, сила полюса и использование |

| Двигатель переменного тока: типы, конструкция, принцип работы и применение |

| Электронные системы связи: термин, определение, типы |

3.

1: Магнитные поля — рабочая сила LibreTexts

1: Магнитные поля — рабочая сила LibreTexts- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 3272

- Camosun College

- BCCampus (Бесплатная загрузка на http://open.bccampus.ca/find-open-textbooks)

Если магнит подвешен в воздухе, он всегда будет вращаться и ориентироваться на северный и южный полюса Земли. Два конца, называемые магнитными полюсами, находятся там, где сила наиболее сильна.

Между двумя полюсами создается силовое магнитное поле. Вы можете думать об этом как о невидимых силовых линиях, идущих от одного полюса к другому. Магнитные линии (линии потока) непрерывны и всегда образуют петли. Эти невидимые линии можно увидеть, если посыпать железными опилками лист бумаги, помещенный над стержневым магнитом (рис. \(\PageIndex{1}\)).

Эти невидимые линии можно увидеть, если посыпать железными опилками лист бумаги, помещенный над стержневым магнитом (рис. \(\PageIndex{1}\)).

Магниты имеют определенные правила, регулирующие их работу.

Магнитные силовые линии имеют направление

Эти линии непрерывны и проходят от северного полюса к южному полюсу магнита (Рисунок \(\PageIndex{2}\)).

Рисунок \(\PageIndex{2}\): Направление линии потока (CC BY-NC-SA; Управление по обучению промышленности Британской Колумбии)Магнитные силовые линии всегда образуют полные петли

Линии не начинаются и не заканчиваются на полюсах, а проходят через магнит, образуя полные петли. Если бы вы разрезали магнит пополам, вы могли бы наблюдать магнитное поле между двумя частями магнита (рис. \(\PageIndex{3}\)).

Рисунок \(\PageIndex{3}\): Магнитные петли (CC BY-NC-SA; BC Industry Training Authority)Магнитные силовые линии всегда образуют тесные петли

Это правило объясняет идею притяжения. Линии потока пытаются подтянуться как можно ближе к магниту, как резиновые ленты. Они также пытаются сконцентрироваться на каждом полюсе. Если вы поместите два разных полюса вместе, они попытаются стать одним большим магнитом и укоротить силовые линии (рис. \(\PageIndex{4}\)).

Линии потока пытаются подтянуться как можно ближе к магниту, как резиновые ленты. Они также пытаются сконцентрироваться на каждом полюсе. Если вы поместите два разных полюса вместе, они попытаются стать одним большим магнитом и укоротить силовые линии (рис. \(\PageIndex{4}\)).

Магнитные силовые линии отталкиваются друг от друга

Если магнитные силовые линии действуют как резиновые ленты, почему бы и нет? они проваливаются в центр? Причина в том, что они отталкивают друг друга. Посмотрите на рисунок 3; обратите внимание, что линии имеют тенденцию расходиться по мере удаления от полюсов, а не сходиться или даже оставаться параллельными. Это происходит от их взаимного отталкивания.

Магнитные силовые линии никогда не пересекаются, но всегда должны образовывать отдельные петли

Этот эффект объясняется взаимным отталкиванием каждой магнитной линии. Это объясняет, почему одинаковые полюса отталкиваются друг от друга. Если линии не могут пересекаться друг с другом, то они должны действовать друг против друга. Если бы вы могли видеть силовые линии, они выглядели бы так, как показано на диаграмме (рис. \(\PageIndex{5}\)).

Если линии не могут пересекаться друг с другом, то они должны действовать друг против друга. Если бы вы могли видеть силовые линии, они выглядели бы так, как показано на диаграмме (рис. \(\PageIndex{5}\)).

Магнитные силовые линии легче проходят через материал, который может намагничиваться

Магнитные силовые линии будут искажаться, чтобы включить в поле кусок железа. Это приведет к превращению железа во временный магнит. Тогда противоположные полюса двух магнитов будут притягиваться друг к другу и пытаться сократить силовые линии. Это объясняет притяжение ненамагниченных ферромагнитных объектов (рис. \(\PageIndex{6}\)).

Рисунок \(\PageIndex{6}\): железо, легко намагничиваемое (CC BY-NC-SA; BC Industry Training Authority)Отсутствует изоляция от магнитных силовых линий

Все силовые линии магнитного поля должны заканчиваться на противоположном полюсе, а это означает, что их невозможно остановить. Природа должна найти способ вернуть силовые линии магнитного поля обратно к противоположному полюсу. Однако магнитные поля могут быть перенаправлены вокруг объектов. Это форма магнитного экранирования. Окружая объект материалом, который может «проводить» магнитный поток лучше, чем материалы вокруг него, магнитное поле будет стремиться течь вдоль этого материала и избегать объектов внутри. Это позволяет линиям поля заканчиваться на противоположных полюсах, но просто дает им другой маршрут для следования (рисунок \(\PageIndex{7}\)).

Природа должна найти способ вернуть силовые линии магнитного поля обратно к противоположному полюсу. Однако магнитные поля могут быть перенаправлены вокруг объектов. Это форма магнитного экранирования. Окружая объект материалом, который может «проводить» магнитный поток лучше, чем материалы вокруг него, магнитное поле будет стремиться течь вдоль этого материала и избегать объектов внутри. Это позволяет линиям поля заканчиваться на противоположных полюсах, но просто дает им другой маршрут для следования (рисунок \(\PageIndex{7}\)).

Выравнивание атомов

Если вы возьмете постоянный магнит и разрежете его пополам, у вас будет два постоянные магниты, каждый с северным и южным полюсом. Если бы вы продолжали резать каждый пополам, у вас было бы больше магнитов. Это говорит о том, что если бы вы могли сократить до атома, он также был бы идеальным постоянным магнитом.

Эту теорию можно распространить и на немагнитные материалы.

Повторите действия, указанные в пунктах 2-5.

Повторите действия, указанные в пунктах 2-5. Правило Ленца позволяет определить _____

Правило Ленца позволяет определить _____ Зарисуйте схему опыта.

Зарисуйте схему опыта. Запишите формулу периода колебаний математического маятника, полученную Г. Гюйгенсом.

Запишите формулу периода колебаний математического маятника, полученную Г. Гюйгенсом.

На каком расстоянии от линзы находится его изображение?

На каком расстоянии от линзы находится его изображение? Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу.

Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу.

Магнитные полюса смещены на 10 градусов относительно оси вращения Земли.

Магнитные полюса смещены на 10 градусов относительно оси вращения Земли.