Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы — Азбука преподавания прав человека в школе

Глава III

Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы

Правительство и законность

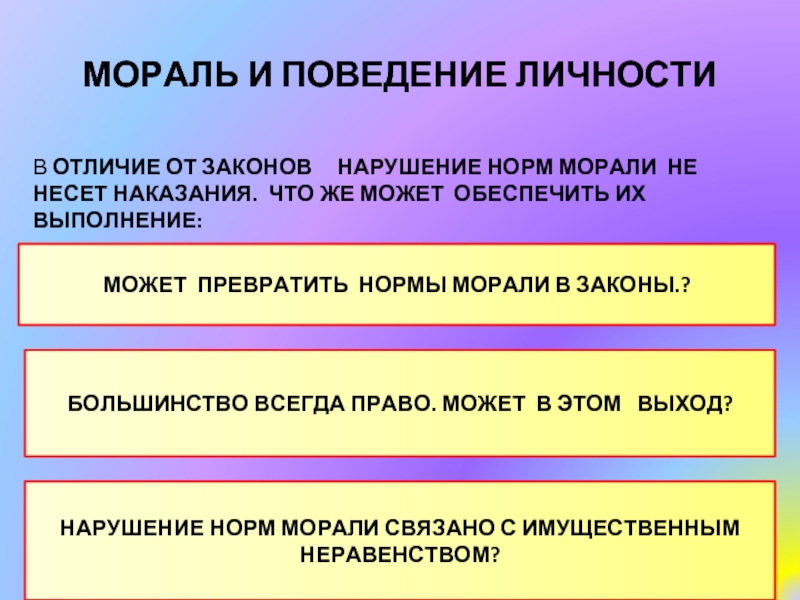

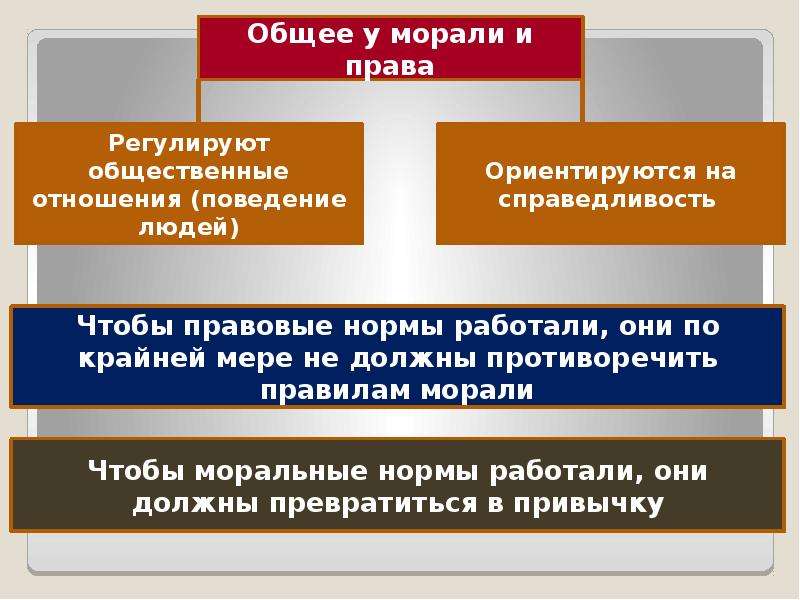

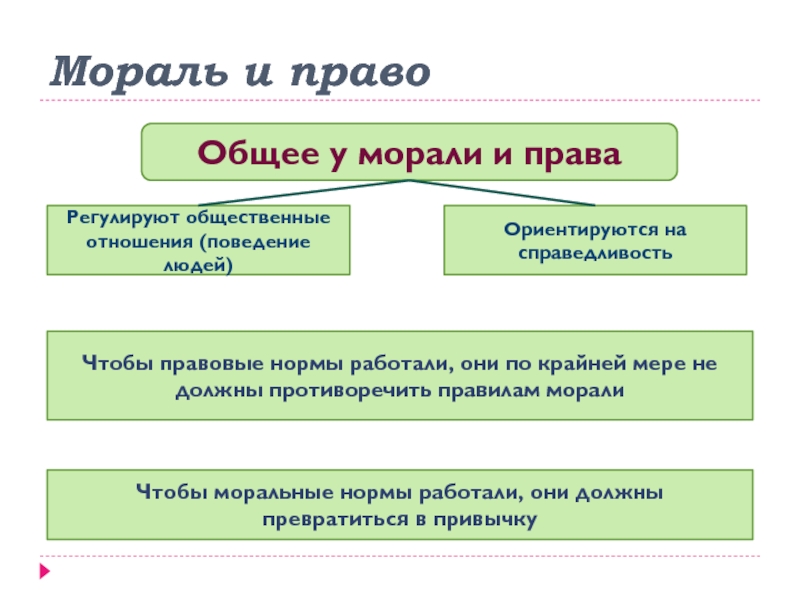

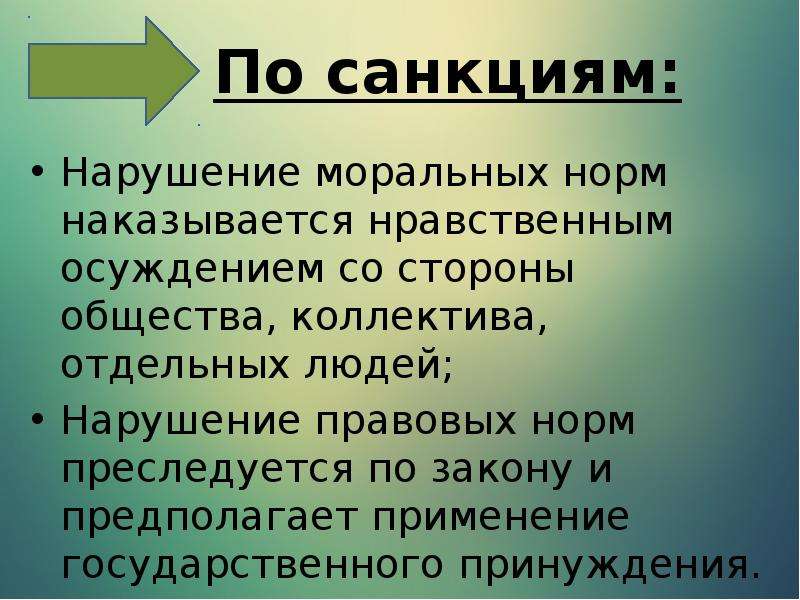

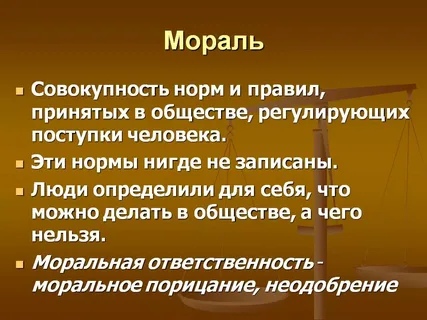

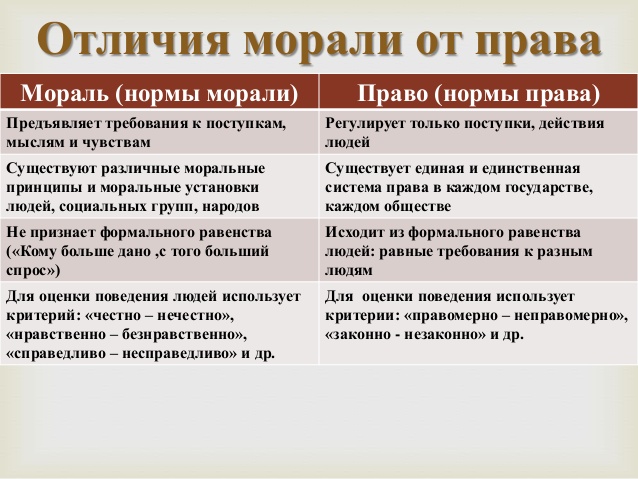

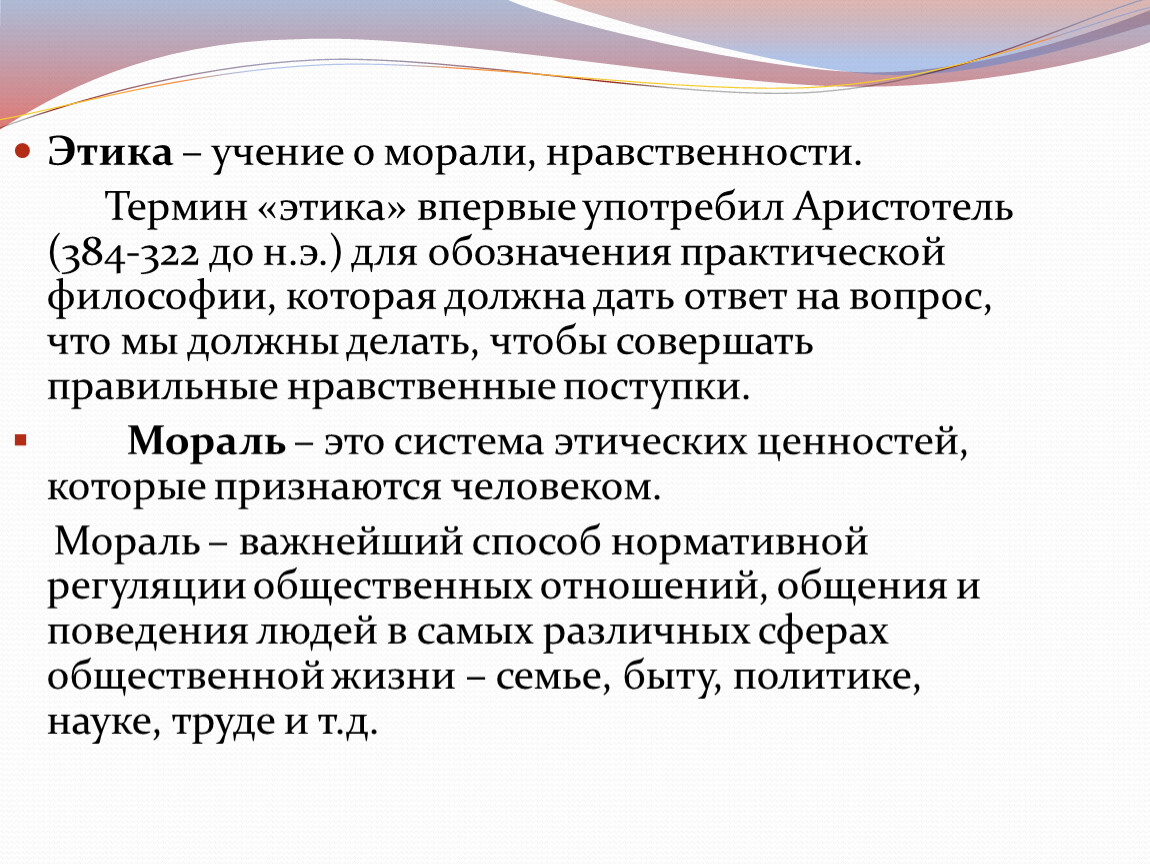

Права человека — это неотъемлемые права каждого человеческого существа. Мы можем предъявлять моральные требования независимо от того, установлены ли они законом. Например, все люди имеют право на жизнь независимо от того, принят или нет закон, подтверждающий это право.

Однако юридическую силу моральным требованиям придают законы. Что касается стран, где эти права закреплены в законах, нам все же нужно знать, полностью ли эти законы претворяются в жизнь. И все же важный первый шаг — это преобразование моральных требований в законные права.

Законы могут также оказывать важное воспитательное воздействие. Они определяют то, что, по официальному мнению общества, является правильным, и дают конкретное выражение нормам, которые, как считает общество, должны соблюдаться. Они существуют для всех и стоят — по крайней мере в принципе — выше руководителей и руководимых.

Они определяют то, что, по официальному мнению общества, является правильным, и дают конкретное выражение нормам, которые, как считает общество, должны соблюдаться. Они существуют для всех и стоят — по крайней мере в принципе — выше руководителей и руководимых.

a) Советы и суды

Законы принимаются национальными законодательными органами. Учащимся необходимо уяснить для себя законотворческий процесс, для того чтобы ответить на следующие вопросы:

- Что такое «закон»?

- Кто его принимает? и

- Почему?

Организуйте посещение классом региональной или центральной палаты парламента страны во время его сессии, для того чтобы учащиеся могли понаблюдать за работой его членов. Обсудите три указанных выше вопроса. Точно так же организуйте посещение суда, для того чтобы узнать не только, как применяются законы, но также и то, как выносятся решения, устанавливающие судебные прецеденты, которые прямо или косвенно могут влиять на будущие решения.

Если предложенные посещения не представляются возможными или даже если такая возможность имеется, организуйте в классе модель парламента и проведите прения по текущим проблемам или инсценируйте судебное разбирательство для вынесения решения по какому-либо делу — местному или общенациональному. Поощряйте учащихся к тому, чтобы они сами искали подходящие примеры.

Для того чтобы привнести в работу международный аспект, преподаватели могут предлагать классу исследовать процесс принятия решений в Организации Объединенных Наций, а также рассмотреть проблемы, которые там обсуждаются в данный момент. Они могут также изучить некоторые дела, находящиеся на рассмотрении международных комиссий, трибуналов и судов. (См. раздел ниже «Международный уголовный суд».)

Вы также можете пригласить кого-либо из местных политических деятелей выступить перед классом по трем вопросам, о которых говорилось в начале данного раздела, а также еще по трем другим:

- Почему законы соблюдают?

- Как осуществляется правосудие? и

- Как достигается «справедливость» в правительстве и в праве?

Рассмотрите статью 12 Конвенции о правах ребенка, которая наделяет детей правом выражать взгляды по всем вопросам, затрагивающим их. Признается ли это право в судах вашей страны? Как?

Признается ли это право в судах вашей страны? Как?

Обсудите следующие вопросы:

- Предоставляется ли женщинам равный статус перед законом?

- Много ли в вашей стране женщин-юристов? Магистратов? Судей? Законодателей в местных и национальных законодательных органах?

- Каким образом эти количественные показатели влияют на правовой статус женщин? (См. разделы ниже «Равенство перед законом» и «Принятие решений»).

(Статьи 7, 8, 10, 12, 21, 40 ВДПЧ; статьи 12, 40 КПР)

b) Виды судов

Процесс судопроизводства может быть также изучен путем организации в классе неформального суда. «Стороны в споре» могут быть помещены в середине, их «друзья» и «семьи» — рядом с ними, а остальные учащиеся класса размещаются вокруг них, представляя собой «поселок». Назначьте «судьей» кого-либо, находящегося за пределами этого круга, к кому будут обращаться только тогда, когда местные жители захотят услышать мнение постороннего человека.

Тема может быть выбрана преподавателем с помощью учащихся. Затем обсудите, как здесь действовал «закон» — и в официальном, и в неофициальном случаях. Отметьте, что иногда бывает невозможно найти виновного, особенно когда каждая сторона выдвигает разумные доводы. (Статьи 8, 10 ВДПЧ; статьи 3, 12 КПР)

с) Равенство перед законом

Статья 7 Всеобщей декларации начинается со слов: «Все люди равны перед законом …». Однако это принципиальное положение не всегда отражает то, что действительно происходит на практике.

Обсудите следующие вопросы:

- Все ли в вашей общине равны перед законом или есть люди, с которыми обращаются по-иному?

- Какие факторы могут давать некоторым людям какое-либо преимущество перед другими?

- Почему равенство перед законом имеет важнейшее значение для культуры прав человека?

(Статья 7 ВДПЧ; статья 2 КПР)

d) Сравнение «правовых» документов

9Отметьте, что права гарантируются не только международными документами, такими, как Всеобщая декларация (ВДПЧ), но и региональными, национальными и местными сводами законов, например национальными конституциями.

- Право на образование

- Свобода выражения мнений (включая средства массовой информации)

- Свобода выбора супруга

- Равенство всех лиц, в том числе женщин и национальных меньшинств

- Свобода выбора количества детей

- Свобода от пыток и бесчеловечного обращения

- Свобода мысли, совести и вероисповедания

- Право на владение собственностью

- Право на хранение огнестрельного оружия

- Достойное питание

- Достойное жилище

- Достойное здравоохранение

- Право на свободное передвижение внутри и за пределами страны

- Право на мирные собрания

- Право на чистый воздух и воду

Обсудите следующие вопросы:

- Какие сходства и различия вы обнаружили? Как вы можете объяснить их?

- Содержит ли ваша конституция или местное законодательство больше или меньше прав, чем ВДПЧ?

- Кажется ли вам, что авторы этих документов руководствовались аналогичным понятием того, что означают «права»?

- Все ли документы предусматривают обязанности и права?

- Имеют ли граждане вашей страны какие-либо права, помимо тех, которые включены в вашу Конституцию или местное законодательство?

- Что происходит в случае коллизии этих законов?

- Какими должны быть пределы ответственности и обязанности правительств по предоставлению своим гражданам определенных прав? Например, относится ли голод или бездомность к сфере ответственности правительства?

- Должны ли какие-либо из перечисленных прав гарантироваться всеми правительствами?

(Все статьи ВДПЧ)

е) Международный уголовный суд

На международных военных трибуналах в 1945-46 годах в Нюрнберге и Токио одержавшие победу союзники судили официальных лиц Германии и Японии за «преступления против мира», «военные преступления» и «преступления против человечности», совершенные во время второй мировой войны.

С тех пор такие преступления и массовые нарушения прав человека совершались в ходе других вооруженных конфликтов. В Камбодже красные кхмеры в период 1970-х годов уничтожили около 2 миллионов человек. Тысячи гражданских лиц, в том числе огромное количество безоружных женщин и детей, погибли во время вооруженных конфликтов в Мозамбике, Либерии, Сальвадоре и других странах. Однако международное соглашение об учреждении международных судов для рассмотрения этих зверских преступлений не было достигнуто до 1990-х годов, когда в бывшей Югославии разразился конфликт и военные преступления, преступления против человечности и геноцид — под маской «этнической чистки» — опять не привлекли международное внимание. В 1993 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций учредил специальный Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии для судебного преследования и наказания лиц за такие систематические и массовые правонарушения прав человека. Аналогичным образом, после завершения гражданской войны, свирепствовавшей в Руанде с апреля по июль 1994 года, в ходе которой было истреблено около 1 миллиона безоружных гражданских лиц, Совет Безопасности учредил Международный уголовный трибунал для Руанды.

История показывает, что без правоприменительного механизма любого международного уголовного суда, который занимался бы вопросами индивидуальной ответственности, акты геноцида и вопиющие нарушения прав человека нередко остаются безнаказанными. Такой суд может служить дополнительным средством, обеспечивающим привлечение к уголовной ответственности лиц за совершение ими актов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, когда страна, в которой такие преступления были совершены, не может или не хочет возбуждать уголовное преследование. В то же время наличие такого института может служить сдерживающим фактором, препятствующим совершению в будущем таких преступлений по международному праву. Исходя из этого в 1998 году представители правительств встретились на дипломатической конференции в Риме для выработки статута постоянного международного уголовного суда. 17 июля 1998 года был принят Статут Международного уголовного суда: 120 правительств проголосовали за, 7 — против и 21 — воздержалось. Статут вступил в силу в июле 2002 года после того, как его ратифицировали, по меньшей мере, 60 государств, в результате чего в Гааге (Нидерланды) был, таким образом, учрежден Международный уголовный суд.

Статут вступил в силу в июле 2002 года после того, как его ратифицировали, по меньшей мере, 60 государств, в результате чего в Гааге (Нидерланды) был, таким образом, учрежден Международный уголовный суд.

Создание Международного уголовного суда затрагивает ряд важных вопросов и дает учащимся возможность для проведения исследований и осуществления практической деятельности:

- Зачем нужен такой Суд? Может ли он быть эффективным?

- На каком основании международное сообщество может вмешиваться во внутренние дела страны таким же образом, каким правительство обращается со своими собственными гражданами? Является ли такое вмешательство внутренним делом? (Можно предложить классу подробнее обсудить, имеет ли международный орган право и в каких случаях вмешиваться во внутренние дела страны.)

- Узнать подробнее о Международном уголовном суде (например, о его правилах процедуры, категории дел, с которыми он имеет дело и т.

д., посетив официальный веб-сайт Суда www.icc-cpi.int). Каковы будут обязательства каждого правительства сотрудничать с Международным уголовным судом?

д., посетив официальный веб-сайт Суда www.icc-cpi.int). Каковы будут обязательства каждого правительства сотрудничать с Международным уголовным судом? - Для учреждения Международного уголовного суда потребовалась ратификация его Статута по меньшей мере 60 странами. Выясните, какие страны до настоящего времени ратифицировали его. Если ваша собственная страна еще не ратифицировала его, организуйте прения за и против ратификации. Направьте письма или петиции законодателям вашей страны с изложением вашей позиции (позиций) в отношении ратификации.

- Найдите в мировой истории примеры ситуаций, которые могли бы быть представлены на рассмотрение Международного уголовного суда, если бы такой суд существовал в то время.

(Статьи 7, 10, 11, 28 ВДПЧ; статьи 3, 40, 41 КПР)

9 Заимствовано из Teaching Human Rights by David Shiman (Center for Teaching International Relations Publications, University of Denver, 1998).

Путин: жестких ограничений за нарушение моральных норм в интернете быть не должно – Общество

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил против жестких ограничений за нарушение морально-этических норм в интернете и СМИ. Глава государства полагает, что в этой сфере лучше действовать аккуратно и набраться терпения.

“В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко. И нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей”, – сказал Путин в ответ на предложение члена Совета по правам человека Марины Ахмедовой разработать “неписаный закон” по соблюдению морально-этических норм в СМИ и в интернете. Стенограмма встречи президента с членами СПЧ опубликована в пятницу на сайте Кремля.

По мнению Путина, “жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции”. “Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так”, – подчеркнул глава государства.

Путин согласился с Ахмедовой в том, что в интернете и СМИ очень часты случаи нарушения морально-этических норм. При этом он обратил внимание на то, что “существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество”.

“То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно”, – заявил российский лидер. “Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово – культура”, – пояснил Путин.

Повышать уровень культуры

По его мнению, в России “нужно повышать общий уровень культуры, и на этой базе развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах”. “Эти сцены насилия. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет”, – признался президент. Однако, на его взгляд, публикация подобных сцен “зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи”. “Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять”, – подчеркнул глава государства.

Однако, на его взгляд, публикация подобных сцен “зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи”. “Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять”, – подчеркнул глава государства.

При этом он заметил, что, возможно, “нужно ограничивать и нормативно-правовыми средствами какие-то из ряда выходящие вещи”. “Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать”, – заверил Путин.

Вопросы и ответы о правах человека

Что такое «права человека»?

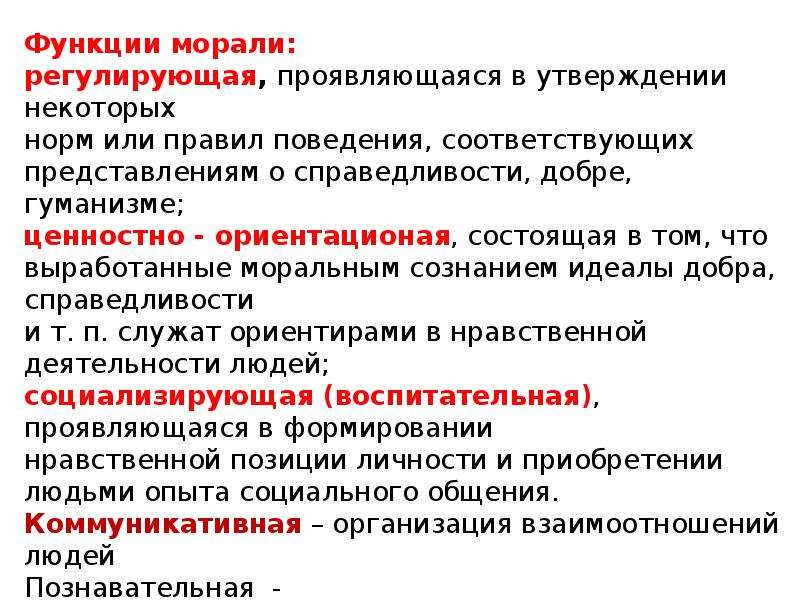

Права человека – это то, чем, согласно нормам морали, наделен каждый живущий в мире просто в силу того, что он – человек. Добиваясь реализации наших прав, мы обращаемся, как правило, к собственному правительству с позиций морали: так поступать нельзя, потому что это – вторжение в сферу моей морали и оскорбление моего личного достоинства. Никто, ни человек, ни правительство, никогда не может отобрать у нас наших прав человека.

Никто, ни человек, ни правительство, никогда не может отобрать у нас наших прав человека.

Откуда они взялись?

Они возникли потому, что человек помимо физической, имеет также моральную и духовную сущность. Права человека нужны для того, чтобы защитить и сохранить человеческую сущность каждого, чтобы обеспечить каждому человеку достойную жизнь – жизнь, которую человек заслуживает.

Почему кто-то «должен» их уважать?

Прежде всего потому, что человеческая сущность включает и нравственную составляющую. Большинство людей, если им указать на то, что они ущемляют чье-то личное достоинство, постараются этого не делать. Как правило, люди не хотят причинять зла другим. Однако теперь помимо моральных санкций собственной или чужой совести в большинстве стран мира существуют законы, которые обязывают правительства уважать основные права своих граждан, даже если им этого, может быть, и не хочется.

Кто обладает правами человека?

Абсолютно все. Преступники, главы государств, дети, мужчины, женщины, африканцы, американцы, европейцы, беженцы, лица без гражданства, безработные, работающие, банкиры, лица, обвиняемые в совершении террористических актов, работники благотворительных учреждений, учителя, танцоры балета, астронавты…

Преступники, главы государств, дети, мужчины, женщины, африканцы, американцы, европейцы, беженцы, лица без гражданства, безработные, работающие, банкиры, лица, обвиняемые в совершении террористических актов, работники благотворительных учреждений, учителя, танцоры балета, астронавты…

Даже преступники и главы государств?

Абсолютно все. Преступники и главы государств – тоже люди. Сила прав человека заключается в том, что они признают всех равными с точки зрения обладания человеческим достоинства. Кто-то порой может нарушить чьи-либо права или стать угрозой для общества, и поэтому может возникнуть необходимость тем или иным образом ограничить права таких людей, чтобы защитить права других, но только в определенных пределах. Эти пределы определяются как минимум, необходимый для сохранения человеческого достоинства.

Почему некоторым группам требуются особые права человека? Означает ли это, что у них больше прав, чем у других людей?

Нет, не означает, но некоторые группы, такие как цыгане-рома в Европе, далиты и определенные касты в Индии так долго подвергались дискриминации в том или ином обществе, что потребовались специальные меры, чтобы обеспечить им равный с другими людьми стандарт прав человека. Было бы смешно полагать, что после долгих лет укоренившейся дискриминации и стереотипов, откровенной ненависти и социальных барьеров будет достаточно просто предоставить им общеприменимые права, полагая, что этого будет достаточно для соблюдения равенства.

Было бы смешно полагать, что после долгих лет укоренившейся дискриминации и стереотипов, откровенной ненависти и социальных барьеров будет достаточно просто предоставить им общеприменимые права, полагая, что этого будет достаточно для соблюдения равенства.

Почему речь идет о правах людей, а не об их ответственности?

Несмотря на то, что некоторые философы и НПО выдвинули веские аргументы в пользу необходимости определить меру ответственности людей и даже представили в защиту этого довода свои «кодексы» и «декларации», сообщество правозащитников в целом хранит молчание по поводу этого спора. Причина в том, что многие правительства ставят «дарование» прав в зависимость от определенных обязанностей, налагаемых на людей правительством или правителем, отчего сама идея прав человека изначально теряет смысл. И все же, разумеется, все мы ‒ отдельные люди и группы людей ‒ должны со всей ответственностью относиться к правам других, не злоупотреблять ими, но уважать, как свои собственные права. И в этом свете статья 29 Всеобщей Декларации прав человека признает, что: «1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

И в этом свете статья 29 Всеобщей Декларации прав человека признает, что: «1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Кто следит за соблюдением прав человека?

Все мы должны за этим следить. Существуют законы, как национальные, так и международные, которые ограничивают свободу действий правительств в отношении своих граждан, но если никто им не укажет на то, что своими действиями они нарушают международные нормы, правительства могут безнаказанно продолжать нарушения. Каждый из нас, как личность, должен в повседневной жизни не только уважать права других, но и внимательно следить за действиями наших и не наших правительств. Системы защиты прав существуют для того, чтобы все мы могли ими воспользоваться.

Системы защиты прав существуют для того, чтобы все мы могли ими воспользоваться.

Как я могу защитить свои права?

Постарайтесь обратить внимание других на то, что ваши права были нарушены; потребуйте их соблюдения. Дайте противоположной стороне понять: вам известно, что она не имеет права обращаться с вами подобным образом. Выделить соответствующие статьи во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах человека или других международных документах. Если соответствующие законы есть в вашей собственной стране, сошлитесь и на них. Сообщите другим о случившемся: дайте сообщение в печать, напишите вашему депутату парламента и главе государства, проинформируйте об этом неправительственные организации, занимающиеся правами человека. Спросите у них совета. Если есть возможность, поговорите с адвокатом. Постарайтесь, чтобы правительству стало известно о ваших действиях. Дайте ему понять, что вы не собираетесь отступать. Продемонстрируйте поддержку, на которую вы можете рассчитывать. Наконец, если все остальное не помогло, вы можете обратиться в суд.

Наконец, если все остальное не помогло, вы можете обратиться в суд.

Как мне обратиться в Европейский Суд?

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод определяет процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб. Однако принятие дел к рассмотрению регламентируется строгими требованиями. Например, до подачи дела в Европейский суд вы должны подтвердить, что ваша жалоба уже подавалась в национальные суды вашей страны (вплоть до самой высшей инстанции!). Если вы хотите попытаться, и полагаете, что ваша жалоба отвечает установленным требованиям, ее можно представить на официальном бланке, который можно получить в Секретариате. Однако вам настоятельно рекомендуется обратиться за советом к юристу или неправительственным организациям, действующим в этой области, и убедиться, действительно ли у вас есть реальный шанс на успех. Имейте в виду, что вынесению окончательного решения может предшествовать длительный и сложный процесс.

У кого мне требовать соблюдения моих прав?

Соблюдения почти всех основных прав человека, перечисленных в международных соглашениях, вы должны требовать от правительства вашей страны, или от официальных должностных лиц государства. Права человека защищают ваши интересы от посягательств государства, поэтому вы должны требовать их соблюдения от государства или от его представителей. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, например, вашим работодателем или соседом, вы не можете напрямую ссылаться на международные законы о правах человека, за исключением тех случаев, когда правительство вашей страны было обязано принять меры, чтобы не допустить таких действий работодателей или соседей.

Права человека защищают ваши интересы от посягательств государства, поэтому вы должны требовать их соблюдения от государства или от его представителей. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, например, вашим работодателем или соседом, вы не можете напрямую ссылаться на международные законы о правах человека, за исключением тех случаев, когда правительство вашей страны было обязано принять меры, чтобы не допустить таких действий работодателей или соседей.

А лежит ли на ком-нибудь обязанность защищать мои права?

Да. Право не имеет смысла, если на кого-то не возложена соответствующая ответственность и обязанность. Моральная обязанность не посягать на ваше личное достоинство возложена на каждого человека, но правительство вашей страны, подписав международные соглашения, несет не только моральную, но и юридическую ответственность.

Права человека – это проблема только недемократических стран?

Даже сегодня в мире нет такой страны, где бы полностью были соблюдены все права человека. В одних странах нарушения могут происходить чаще, чем в других, затрагивать бóльшую или меньшую часть населения, но всякое, даже единичное нарушение представляет проблему, которая не должна возникать и которой надо заниматься. Человеку, чьи права были нарушены в стране с устоявшейся демократией, вряд ли будет легче от того, что в целом в его стране положение с соблюдением прав человека лучше, чем в других странах мира.

В одних странах нарушения могут происходить чаще, чем в других, затрагивать бóльшую или меньшую часть населения, но всякое, даже единичное нарушение представляет проблему, которая не должна возникать и которой надо заниматься. Человеку, чьи права были нарушены в стране с устоявшейся демократией, вряд ли будет легче от того, что в целом в его стране положение с соблюдением прав человека лучше, чем в других странах мира.

Добились ли мы прогресса в борьбе с нарушениями прав человека?

Большого прогресса – даже если порой он и кажется каплей в море. Вспомните об уничтожении рабства, о предоставлении женщинам права голоса, о странах, которые отменили смертную казнь, об освобождении узников совести в результате международного нажима, о крахе режима апартеида в Южной Африке, о делах, рассмотренных в Европейском суде и законах, измененных в результате этого. Задумайтесь над тем, что постепенное развитие культуры международного общения означает, что даже наиболее авторитарным режимам приходится сегодня считаться с правами человека, если они хотят быть принятыми на международной арене. Положительных результатов было достигнуто много, особенно за последние 50 лет, но гораздо больше еще предстоит сделать.

Положительных результатов было достигнуто много, особенно за последние 50 лет, но гораздо больше еще предстоит сделать.

48. ЗАКОННЫЕ ОЖИДАНИЯ И МОРАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ. Теория справедливости

48. ЗАКОННЫЕ ОЖИДАНИЯ И МОРАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ

Здравый смысл склонен предполагать, что доход, богатство и вообще хорошие вещи в жизни должны распределяться в соответствии с моральными заслугами. Справедливость — это счастье в соответствии с добродетелью. Хотя и признается, что этот идеал никогда не может быть полностью реализован, это подходящая концепция справедливости, по крайней мере, в качестве prima facie принципа, и общество должно пытаться его реализовать, как только это позволят обстоятельства37. Справедливость как честность отвергает эту концепцию. Такой принцип не был бы выбран в исходном положении. Не вполне ясно, как можно определить требуемый критерий в этой ситуации. Более того, идея распределения в соответствии с добродетелью не делает различия между моральными заслугами и законными ожиданиями. Так, индивиды и группы, принимая участие в справедливой организации, выдвигают притязания друг к другу, которые определяются публично признанными правилами. По совершению различных вещей, поощряемых существующей организацией, они приобретают определенные права, и справедливое долевое распределение удовлетворяет эти притязания. Справедливая схема, таким образом, отвечает тому, на что люди имеют право; она удовлетворяет их законные ожидания, базирующиеся на социальных институтах. Но то, на что они имеют право, не пропорционально их подлинной ценности и не зависит от нее. Принципы справедливости, которые регулируют базисную структуру и определяют обязанности и обязательства индивидов, не упоминают о моральных заслугах, а долевое распределение не соответствует им.

Так, индивиды и группы, принимая участие в справедливой организации, выдвигают притязания друг к другу, которые определяются публично признанными правилами. По совершению различных вещей, поощряемых существующей организацией, они приобретают определенные права, и справедливое долевое распределение удовлетворяет эти притязания. Справедливая схема, таким образом, отвечает тому, на что люди имеют право; она удовлетворяет их законные ожидания, базирующиеся на социальных институтах. Но то, на что они имеют право, не пропорционально их подлинной ценности и не зависит от нее. Принципы справедливости, которые регулируют базисную структуру и определяют обязанности и обязательства индивидов, не упоминают о моральных заслугах, а долевое распределение не соответствует им.

Это заключение подтверждается предыдущим описанием предписаний здравого смысла и их роли в чисто процедурной справедливости (§ 47). Например, при определении заработной платы конкурентная экономика придает вес предписанию вклада. Но, как мы уже видели, мера вклада (которая оценивается его минимально эффективной продуктивностью) зависит от спроса и предложения. Конечно, моральная ценность личности не варьируется в зависимости от того, сколько людей предлагают аналогичные навыки или пожелали иметь то, что она может произвести. Никто не предполагает, что когда спрос на чьи-то способности уменьшается, или эти способности ослабевают (как это случается с певцами), моральное достоинство индивида претерпевает аналогичный сдвиг. Все это совершенно очевидно, и все с этим давно согласны38. Это просто отражает уже ранее отмеченный факт (§ 17), что одна из опорных точек наших моральных суждений — это то, что никто не заслуживает своего места в распределении природных задатков больше, чем он заслуживает своего исходного стартового места в обществе.

Но, как мы уже видели, мера вклада (которая оценивается его минимально эффективной продуктивностью) зависит от спроса и предложения. Конечно, моральная ценность личности не варьируется в зависимости от того, сколько людей предлагают аналогичные навыки или пожелали иметь то, что она может произвести. Никто не предполагает, что когда спрос на чьи-то способности уменьшается, или эти способности ослабевают (как это случается с певцами), моральное достоинство индивида претерпевает аналогичный сдвиг. Все это совершенно очевидно, и все с этим давно согласны38. Это просто отражает уже ранее отмеченный факт (§ 17), что одна из опорных точек наших моральных суждений — это то, что никто не заслуживает своего места в распределении природных задатков больше, чем он заслуживает своего исходного стартового места в обществе.

Более того, ни один из принципов справедливости не нацелен на вознаграждение добродетели.

Вознаграждения, завоеванные, например, редкими природными талантами, должны покрывать затраты на подготовку и поощрять усилия, направленные на обучение, а также направлять способности туда, где они наилучшим образом содействуют общему интересу. Результирующее долевое распределение не коррелирует с моральной значимостью, так как изначальное наделение природными задатками и случайности их развития и культивирования в раннем возрасте с моральной точки зрения произвольны. Предписание, которое интуитивно наиболее близко вознаграждению моральной ценности, — это распределение в соответствии с усилиями, или, может быть, лучше сказать, добросовестными усилиями39. И вновь становится ясно, что усилия, которые готов предпринять человек, зависят от его природных способностей и умения и от открытых для него альтернатив.

Результирующее долевое распределение не коррелирует с моральной значимостью, так как изначальное наделение природными задатками и случайности их развития и культивирования в раннем возрасте с моральной точки зрения произвольны. Предписание, которое интуитивно наиболее близко вознаграждению моральной ценности, — это распределение в соответствии с усилиями, или, может быть, лучше сказать, добросовестными усилиями39. И вновь становится ясно, что усилия, которые готов предпринять человек, зависят от его природных способностей и умения и от открытых для него альтернатив.

Более талантливые, скорее, (при прочих равных условиях) будут предпринимать добросовестные усилия, и, как кажется, невозможно не принять в расчет их удачу. Но идея вознаграждения заслуг неосуществима. И безусловно, чем больше упор на предписание потребностей, тем сильнее игнорируется моральная ценность. Базисная структура также не балансирует предписаний справедливости для достижения требуемого соответствия косвенными методами. Она регулируется двумя принципами справедливости, которые полностью определяют другие цели.

Она регулируется двумя принципами справедливости, которые полностью определяют другие цели.

К тому же самому заключению можно прийти другим путем. В предыдущих замечаниях не было дано объяснения понятию моральной ценности, отличному от притязаний личности, основывающихся на его законных ожиданиях. Предположим, таким образом, что мы определяем это понятие и показываем, что оно не коррелирует с долевым распределением. Нам нужно лишь рассмотреть вполне упорядоченное общество, т. е. общество, в котором институты справедливы, и этот факт публично признается. Его члены, кроме того, имеют сильное чувство справедливости, эффективное желание подчиняться существующим правилам и предоставлять друг другу то, на что они имеют право. В этом случае мы можем предположить, что каждый имеет равную моральную ценность. Мы теперь определили это понятие в терминах чувства справедливости, желания вести себя в соответствии с принципами, которые были бы выбраны в исходном положении (§ 72). Но очевидно то, что понятая таким образом равная моральная ценность личностей не влечет равенства долевого распределения.

Каждый должен получать то, на что в соответствии с правилами справедливости он имеет право, а они не требуют такого равенства.

Существенно то, что понятие моральной ценности не дает нам какого-либо первого принципа распределительной справедливости. Причина в том, что оно может быть введено только после того, как были признаны принципы справедливости и естественных обязанностей. Как только у нас в распоряжении есть первые принципы, моральная ценность может быть определена как обладание чувством справедливости; и, как будет видно позднее (§ 66), добродетели можно охарактеризовать как желания или тенденции действовать на основе соответствующих принципов. Таким образом, понятие моральной ценности вторично по отношению к понятиям правильности и справедливости и не играет роли в содержательном определении долевого распределения. Этот случай аналогичен отношению между содержательными правилами собственности и законом о грабежах и кражах. Эти преступления и негативные явления, которые они влекут, предполагают институт собственности, которая устанавливается для первичных и независимых социальных целей. Ведь организация самим обществом поощрения моральных заслуг в качестве первого принципа была бы аналогична введению собственности с целью наказания воров. Критерий «каждому в соответствии с его добродетелью» не был бы, следовательно, выбран в исходном положении. Поскольку стороны желают продвигать свои концепции блага, у них нет причин организовывать свои институты так, чтобы долевое распределение определялось посредством моральных заслуг, даже если бы они и могли предварительно найти стандарт для их определения.

Ведь организация самим обществом поощрения моральных заслуг в качестве первого принципа была бы аналогична введению собственности с целью наказания воров. Критерий «каждому в соответствии с его добродетелью» не был бы, следовательно, выбран в исходном положении. Поскольку стороны желают продвигать свои концепции блага, у них нет причин организовывать свои институты так, чтобы долевое распределение определялось посредством моральных заслуг, даже если бы они и могли предварительно найти стандарт для их определения.

Во вполне упорядоченном обществе индивиды обретают притязания на долю своего общественного продукта путем выполнения определенных вещей, которые поощряются существующей организацией. Возникающие законные ожидания являются, так сказать, обратной стороной принципа честности и естественной обязанности справедливости. Ведь точно так же, как человек имеет обязанность поддерживать справедливые устройства и обязательство выполнять свою роль, когда он согласился со своим положением в них, так и человек который подчинился системе и внес свой вклад, теперь имеет праве на соответствующее отношение к себе остальных.

Они обязаны выполнять его законные ожидания. Таким образом, когда существует справедливое экономическое устройство, притязания индивидов должным образом разрешаются через правила и предписания (с из соответствующими весами), которые в нем считаются существенными Как мы уже видели, неверно утверждать, что справедливое долевое распределение вознаграждает индивидов в соответствии с их моральной ценностью. Но мы можем сказать, в традиционном стиле, что справедливая система отдает должное каждому человеку: т. е. она выделяет каждому то, на что он имеет право в соответствии с определением самой системы.

Принципы справедливости для институтов и индивидов устанавливают, что это действие является честным.

Теперь необходимо отметить, что хотя притязания человека регулируются существующими правилами, мы все равно можем провести различие между правом на обладание чем-то и тем, что мы заслуживаем это в привычном, хотя и не моральном смысле40. Вот иллюстрация: после игры часто жалуются, что проигравшая сторона заслуживала победы. Здесь не имеется в виду, что у победителей нет права претендовать на победу или на любые положенные победителю трофеи. Вместо этого имеется в виду, что проигравшая команда в большей степени проявила навыки и качества, которые требуются в этой игре и использование которых и делает спорт привлекательным. Следовательно, проигравшие действительно заслуживали победы, но проиграли в результате невезения или каких-то других случайностей, которые привели к неудаче. Аналогичным образом, даже лучшее экономическое устройство не всегда приводит к наиболее предпочтительным результатам. Притязания, которые в действительности приобретают индивиды, неизбежно в большей или меньшей степени отклоняются от тех, которые системе предназначено дозволять. Некоторые индивиды, находящиеся в привилегированном положении, например, могут не обладать в большей степени, чем другие, желаемыми качествами и способностями. Все это достаточно очевидно. Здесь это важно потому, что хотя мы действительно можем различить притязания, выполнения которых от нас требует существующая организация (с учетом того, что сделали индивиды и как сложились дела), и притязания, которые появились бы в более идеальных условиях, это не значит, что долевое распределение должно согласовываться с моральной ценностью.

Здесь не имеется в виду, что у победителей нет права претендовать на победу или на любые положенные победителю трофеи. Вместо этого имеется в виду, что проигравшая команда в большей степени проявила навыки и качества, которые требуются в этой игре и использование которых и делает спорт привлекательным. Следовательно, проигравшие действительно заслуживали победы, но проиграли в результате невезения или каких-то других случайностей, которые привели к неудаче. Аналогичным образом, даже лучшее экономическое устройство не всегда приводит к наиболее предпочтительным результатам. Притязания, которые в действительности приобретают индивиды, неизбежно в большей или меньшей степени отклоняются от тех, которые системе предназначено дозволять. Некоторые индивиды, находящиеся в привилегированном положении, например, могут не обладать в большей степени, чем другие, желаемыми качествами и способностями. Все это достаточно очевидно. Здесь это важно потому, что хотя мы действительно можем различить притязания, выполнения которых от нас требует существующая организация (с учетом того, что сделали индивиды и как сложились дела), и притязания, которые появились бы в более идеальных условиях, это не значит, что долевое распределение должно согласовываться с моральной ценностью. Даже когда все происходит наилучшим образом, по-прежнему отсутствует тенденция к совпадению распределения и добродетели.

Даже когда все происходит наилучшим образом, по-прежнему отсутствует тенденция к совпадению распределения и добродетели.

Без сомнения, некоторые по-прежнему могут утверждать, что долевое распределение должно соответствовать моральной ценности, по крайней мере, в той степени, в которой это достижимо. Они могут полагать, что в том случае, если наиболее обеспеченные не будут обладать более высокими моральными качествами, обладание большими преимуществами явится оскорблением нашего чувства справедливости. Это мнение может возникнуть в результате рассмотрения распределительной справедливости в качестве противоположности карательной (retributive) справедливости. Верно, что во вполне упорядоченном обществе тот, кто подвергается наказаниям за нарушение справедливых законов, обычно совершает что-то плохое. Это потому, что цель уголовного закона — поддерживать основные естественные обязанности, которые запрещают нам наносить вред жизни и здоровью других или лишать их свободы и собственности; наказания должны служить этой цели.

Они представляют не просто систему испытаний и тягот, предназначенных для придания ценности определенным видам поведения, но и регулирования поведения людей во имя взаимной выгоды. Было бы гораздо лучше, если бы действия, запрещаемые в уголовном кодексе, никогда не совершались41. Таким образом, приверженность к таким поступкам свидетельствует о плохом характере, и в справедливом обществе юридические наказания будут выпадать лишь на долю тех, кто демонстрирует такие черты.

Ясно, что распределение экономических и социальных преимуществ имеет совершенно отличный характер. Эти устройства не являются, так сказать, обращением уголовного права, потому что точно так же как один наказывает за определенные нарушения, второй вознаграждает моральное достоинство42. Функция неравного долевого распределения заключается в том, чтобы покрывать расходы на подготовку и образование, привлекать индивидов в фирмы и ассоциации, которые в них больше всего нуждаются с социальной точки зрения и т. д.

Предполагая, что все принимают уместность мотивации личного или группового интереса, должным образом регулируемой чувством справедливости, каждый решает совершать такие действия, которые лучше всего согласуются с его целями. Вариации в заработной плате, доходе и должностных привилегиях должны просто влиять на эти выборы так, чтобы конечный результат согласовывался с эффективностью и справедливостью. Во вполне упорядоченном обществе не должно быть необходимости в законах о наказании, за исключением тех случаев, когда проблема гарантий не сделает его необходимым. Вопрос криминальной справедливости принадлежит большей частью теории частичного согласия, в то время как описание долевого распределения принадлежит теории строгого согласия и соображениям идеальной схемы. Взгляд на распределительную и карательную справедливости как на противоположности совершенно ошибочен и ведет к другому оправданию долевого распределения, чем то, которое оно на самом деле имеет.

ФАС России | Этический Кодекс государственных гражданских служащих ФАС России

УТВЕРЖДЕН

приказом ФАС России

от 25 февраля 2011 года № 139

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Преамбула

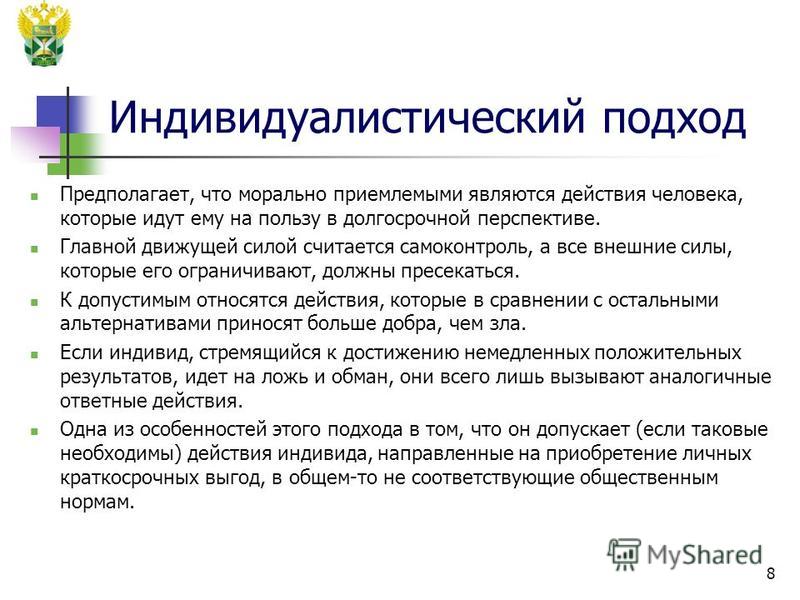

Этический кодекс государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы (далее – Кодекс) представляет собой систему требований к поведению государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы (далее – государственных служащих), установленных законодательством Российской Федерации, а также моральных норм, основанных на нравственных общепризнанных принципах и нормах российского общества и государства. Кодекс является основой для формирования должной морали государственных служащих и выступает как инструмент общественного контроля нравственности государственных служащих и фактор снижения коррупционных рисков.

Кодекс является основой для формирования должной морали государственных служащих и выступает как инструмент общественного контроля нравственности государственных служащих и фактор снижения коррупционных рисков.

Этический кодекс государственного служащего призван содействовать укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан к институтам государства, в частности к ФАС России и его территориальным органам, обеспечить единую нравственную основу для согласованных и эффективных действий Федеральной антимонопольной службы.

Статья 1. Общие положения

- Кодекс основан на нормах поведения государственных служащих, изложенных в Федеральных законах «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Указе Президента

Российской Федерации «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

- Гражданин России, замещающий должность государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной антимонопольной службе, должен понимать, что этические нормы государственного служащего являются более строгими, чем нравственные нормы граждан, не занятых в сфере государственного управления.

Статья 2. Сфера действия Кодекса

1. Положения Кодекса применяются ко всем государственным служащим Федеральной антимонопольной службы.

2. При поступлении гражданина на государственную гражданскую службу для замещения должности гражданской службы, орган по управлению государственной службой (Управление государственной службы) представляет государственному служащему Кодекс для ознакомления.

Статья 3. Общие принципы поведения государственных служащих

1. Государственные служащие обязуются посвятить работе время и энергию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

Государственные служащие обязуются посвятить работе время и энергию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

2. Поведение государственных служащих должно создавать отношения доверия и сотрудничества как в самой Федеральной антимонопольной службе, так и с теми, кто с ней взаимодействует.

- Государственные служащие не должны использовать в личных целях информацию, с которой они знакомятся в результате исполнения своих обязанностей, а также не должны публично высказывать своих суждений по поводу

любых конкретных вопросов, по которым ожидается решение Федеральной антимонопольной службы, если это не входит в их должностные обязанности.

- Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным

служащим, обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, по предупреждению коррупции, а также не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности политических партий, иных общественных объединений.

Статья 4. Основные принципы административной морали

государственных служащих

1. Служение государству и обществу.

1.1. Государственная служба представляет собой осуществление полномочий, посредством которых государственный служащий реализует от имени государства его функции.

Защита законных интересов гражданина, общества, государства являются высшим критерием и конечной целью профессиональной деятельности государственного служащего.

1.2. Государственный служащий не имеет права подчинять государственный интерес своему частному интересу, интересам политических, общественных, экономических объединений, интересам других групп и лиц.

- Уважение к личности.

2.1. Признание, соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина – есть нравственный долг и профессиональная обязанность государственного служащего.

2.2. Государственный служащий должен уважать честь и достоинство любого человека, его деловую репутацию, способствовать сохранению социально-правового равенства в обществе.

2.3. Государственный служащий обязан обеспечивать конфиденциальность ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей информации, затрагивающей частную жизнь, честь и достоинство граждан, если иное не предусмотрено законом.

- Принцип законности.

3.1. Государственный служащий обязан соблюдать и отстаивать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации, обеспечивать их исполнение, быть верным профессиональному долгу. Морально недопустимо нарушать законы, исходя из политических, экономических и иных мотивов. Принцип законности своей деятельности, служебного и внеслужебного поведения должен быть нравственной нормой государственного служащего.

3.2. Нравственный долг государственного служащего обязывает не только его самого строго соблюдать все нормы законов, но и активно противодействовать их нарушениям со стороны своих коллег и руководителей любого ранга.

4. Принцип лояльности.

4.1. Государственный служащий обязан осознанно и добровольно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации, Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой требования и нормы, правила служебного поведения. Проявлять верность по отношению к государству, уважение и корректность ко всем государственным и общественным институтам. Поддерживать имидж властных структур, содействовать укреплению их авторитета.

4.2. Государственный служащий обязан вести дискуссию в корректной форме, не подрывающей авторитет государственной службы.

- Принцип беспристрастности.

5.1. Государственный служащий должен действовать беспристрастно, избегая режима наибольшего благоприятствования кому-либо, принимать решения с максимальной прозрачностью, воздерживаясь от создания или использования привилегированных ситуаций.

5.2. В процессе выполнения служебных обязанностей государственный служащий:

5. 2.1. Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым ФАС России, давать им обещания относительно их решения.

2.1. Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым ФАС России, давать им обещания относительно их решения.

5.2.2. Не должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственного руководителя, неофициальных встреч с кем-либо, имеющим отношение к его служебным обязанностям, в частности, с представителем хозяйствующего субъекта, учреждения либо ведомства, в отношении которого должно быть принято решение ФАС России.

5.2.3. Встречи с лицами, имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым ФАС России, проводить в присутствии не менее одного представителя ФАС России.

5.2.4. Должен воздерживаться от посещения организаций любого рода, где это может привести к каким-то обязательствам, связям или вызвать ожидания, которые могут служить препятствием при осуществлении им установленных законом полномочий.

5.3. При проведении выездных проверок государственный служащий:

5.3.1. Не вправе вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его способность действовать независимо.

5.3.2. Все переговоры с руководителем проверяемой организации или его представителем руководитель инспекции ФАС России обязан вести в присутствии не менее еще одного члена инспекции.

5.3.3. По завершению выездной проверки и до принятия антимонопольным органом решения в отношении проверяемой организации все переговоры с лицами, так или иначе имеющим отношение к ней вести в порядке, определенном нормативными актами ФАС России.

6. Принцип политической нейтральности.

6.1. Государственный служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность – не высказывать публично в прямом или косвенном виде свои политические симпатии и антипатии, не участвовать в качестве должностного лица в политических акциях.

6.2. Государственный служащий не должен допускать использование материальных, административных и других ресурсов государственного органа для достижения каких-либо политических целей, выполнения политических решений, задач. Особенно тщательно он должен соблюдать нейтральность во время избирательной кампании; его нравственным долгом является неиспользование своего должностного положения и полномочий для предвыборной агитации в свою пользу или пользу других кандидатов, политических партий, избирательных блоков.

7. Принцип открытости.

7.1. Информация о деятельности ФАС России открыта для общества и каждого гражданина, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. Государственный служащий должен раскрывать информацию о деятельности ФАС России и своей работе в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, установленным Правительством Российской Федерации и ФАС России.

Статья 5. Выполнение служебных обязанностей

- Государственный служащий исполняет свои обязанности в соответствии с должностным регламентом добросовестно, ответственно, на высоком профессиональном уровне, в целях обеспечения эффективности работы Федеральной антимонопольной службы.

2. Нравственным долгом и профессиональной обязанностью государственного служащего является стремление к постоянному совершенствованию, к росту своих профессиональных навыков, своей квалификации, к получению новых знаний.

3. Государственный служащий должен посвящать все свое рабочее время выполнению служебных обязанностей, прилагать все усилия для эффективной работы.

- Нравственным долгом и профессиональной обязанностью государственного служащего является открытость для общества своей работы, обеспечение доступности информации о деятельности ФАС России в пределах и порядке, установленных соответствующими законами, иными нормативными правовыми актами Федеральной антимонопольной службы.

- Государственный служащий не должен перекладывать решение подведомственных ему вопросов на своих подчиненных, в рамках своей компетенции должен своевременно принимать обоснованные решения и нести за них личную ответственность.

- Государственный служащий обязан исполнять распоряжения руководства, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством, соблюдать субординацию в служебных отношениях.

7. Государственный служащий не вправе исполнять данное ему заведомо неправомерное поручение.

- Государственный служащий вправе требовать предоставления ему полной информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

- Государственный служащий должен использовать только законные и этические способы продвижения по службе.

Государственный служащий не должен признавать и поощрять в любых формах протекционизм, клановость, сговор и иные неформальные отношения и решения в кадровых вопросах.

Статья 6. Этика взаимоотношений в Федеральной антимонопольной службе

- Государственный служащий должен поддерживать доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудничеству с коллегами.

Недопустимо проявление в коллективе аморальных форм поведения.

2. Нетерпимость к поведению сослуживцев или к их действиям должны проявляться в подобающей форме и при наличии серьезных оснований. Недопустимы при этом грубость, унижение человеческого достоинства, бестактность, дискриминация.

3. Государственный служащий должен соблюдать правила делового поведения, нормы служебной, профессиональной этики.

4. Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим собственное профессиональное суждение, способствовать формированию в коллективе благоприятного психологического климата.

Статья 7. Недопустимость корыстных действий

- Государственный служащий не имеет права использовать служебное положение для организации своей карьеры в бизнесе, политике и других сферах деятельности, нарушая положения данного Кодекса, в ущерб интересам ФАС России.

- В ходе своей служебной деятельности государственный служащий не может давать никаких личных обещаний, которые расходились бы с его должностными обязанностями, игнорировали бы служебные процедуры и нормы.

- Государственный служащий не имеет права пользоваться какими-либо благами и преимуществами для себя и членов своей семьи, которые могут быть предоставлены в целях воспрепятствовать надлежащему исполнению им своих служебных обязанностей.

- Личные доходы государственного служащего подлежат декларированию в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

- Выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы, допустимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, возможно только после предварительного письменного уведомления руководителя ФАС России (руководителя территориального органа) о том, какую иную оплачиваемую работу и в какое время он намерен выполнять.

Данная работа не должна влиять на исполнение государственным служащим должностных обязанностей, и не может быть уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте в служебное время.

6. Государственный служащий не вправе принимать вознаграждение за посещение и участие в конференциях и иных подобных мероприятиях в порядке, не соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации.

Государственный служащий не может принимать подарки от лиц, стремящихся добиться официальных действий или установления деловых отношений с сотрудником Федеральной антимонопольной службы, а также от лиц, чьи интересы могут в значительной степени зависеть от государственного служащего, получающего подарок.

Государственный служащий не должен принимать деньги или другие подарки за посещение конференций или прочих подобных мероприятий. Командировочные расходы государственному служащему оплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Недопустимо получать подарки в благодарность за совершение каких-либо действий, которые входят в должностные обязанности государственного служащего,

в том числе пожертвования, ссуду, деньги, услуги, а также оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.

Статья 8. Конфликт интересов. Предотвращение коррупционных правонарушений. Защита чести и достоинства.

1. Конфликт интересов возникает в случае, когда государственный служащий имеет личную заинтересованность в ходе осуществления им своих должностных обязанностей, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное их исполнение.

Личная заинтересованность государственного служащего включает в себя любую материальную, карьерную, политическую и всякую иную выгоду для него лично, для его семьи, родственников, друзей, а также для лиц и организаций, с которыми он связан финансовыми, политическими или иными обязательствами.

- Долг государственного служащего при конфликте интересов заключается в том, чтобы принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; в письменной форме доводить до сведения непосредственного начальника информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только государственному служащему станет об этом известно; подчиниться любому окончательному решению руководителя, требующему разрешения конфликта интересов.

- В целях предупреждения возникновения конфликта интересов при прохождении государственной гражданской службы в Федеральной антимонопольной службе граждане, при поступлении на государственную службу в ФАС России и государственные служащие при назначении на должность или при прохождении аттестации, при выполнении должностных обязанностей, тех или иных распоряжений руководства, обязаны письменно заявить руководителю Федеральной антимонопольной службы либо руководителю территориального органа ФАС России о возможном характере своей личной заинтересованности.

Указанное письменное заявление должно быть направлено до того, как действия гражданского служащего привели к конфликту интересов. Заявление с резолюцией руководителя ФАС России или руководителя территориального органа ФАС России прилагается к личному делу государственного служащего.

- Государственный служащий не должен допускать, чтобы перспектива получения другой работы (после завершения государственной службы) способствовала возникшему или возможному конфликту интересов.

- Заместители руководителя ФАС России, руководители его территориальных органов и начальники структурных подразделений обязаны внимательно относиться к любой возможности возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов у подчиненных они обязаны принять предусмотренные законом меры по его предотвращению или его урегулированию.

- Заместители руководителя ФАС России, руководители территориальных органов и начальники структурных подразделений ФАС России должны незамедлительно письменно докладывать руководителю Федеральной антимонопольной службы о случаях конфликта интересов и принятым по ним мерам, а также о тех случаях, когда стороной в существующем или возможном конфликте интересов являются они сами.

Сокрытие такой информации является дисциплинарным проступком, последствием которого являются меры ответственности, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Сокрытие такой информации является дисциплинарным проступком, последствием которого являются меры ответственности, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». - Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу, допустимую в соответствии с законодательством Российской Федерации, лишь в том случае, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

- Исполняя свои служебные обязанности, гражданские служащие должны избегать принятия решений или участия в действиях, которые могут привести к ситуации злоупотребления служебным положением или создать впечатление о том, что такая ситуация имеет место.

- Государственный служащий обязан нетерпимо относиться к любым видам коррупции и коррупционерам любого уровня.

В разоблачении случаев коррупции государственный служащий не должен считаться с принципом служебной иерархии и коллегиальности и должен немедленно письменно сообщать о ставших ему известными фактах сокрытия случаев конфликта интересов, злоупотребления служебным положением, неполного

раскрытия установленной законом информации и т. д. руководителю ФАС России, в Комиссию ФАС России по соблюдению требований к служебному поведению

д. руководителю ФАС России, в Комиссию ФАС России по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.

Должностной обязанностью государственного служащего является письменное уведомление руководителя ФАС России (руководителя территориального органа), органов прокуратуры, или других государственных органов о всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Обязанностью должностных лиц Федеральной антимонопольной службы, получивших такую информацию, является сохранение конфиденциальности источника информации и принятие соответствующих мер реагирования.

- В случае, если государственному служащему стало известно о появлении в средствах массовой информации дискредитирующих его материалов, он вправе представить руководителю ФАС России (руководителю территориального органа) письменное объяснение по данному вопросу и потребовать проведения по данному факту служебной проверки.

Если опубликованная информация не подтвердится, государственный служащий имеет право на публикацию результатов служебной проверки на официальном сайте ФАС России (сайте территориального органа) и на содействие антимонопольного органа по защите его чести и достоинства в суде.

Если опубликованная информация не подтвердится, государственный служащий имеет право на публикацию результатов служебной проверки на официальном сайте ФАС России (сайте территориального органа) и на содействие антимонопольного органа по защите его чести и достоинства в суде.

Статья 9. Общественный контроль

- Общественный контроль соблюдения государственными служащими должной морали осуществляется посредством обращения граждан в соответствующие, предусмотренные законом, государственные органы, через политические и другие общественные организации, средства массовой информации,

в том числе и посредством созданных при Федеральной антимонопольной службе и при территориальных органах ФАС России Общественно-консультативных советов.

- Гражданские служащие должны уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о

работе ФАС России, оказывать содействие в получении достоверной информации в рамках установленного порядка.

Статья 10. Ответственность за нарушение Кодекса

- Государственный служащий, принимающий на себя обязанности по соблюдению Кодекса, должен осознавать, что его систематическое нарушение не может быть совместимо с его службой в ФАС России.

- Руководители территориальных органов и начальники структурных подразделений ФАС России осуществляют контроль исполнения государственными служащими, находящимися в их подчинении, положений настоящего Кодекса.

- Соблюдение государственным служащим положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формирование кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Федеральная таможенная служба

Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации (далее – КОДЕКС) определяет морально-этические принципы и правила поведения. Гражданин России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения КОДЕКСА, профессионально и честно, в соответствии с высокими моральными принципами поддерживать и укреплять авторитет Федеральной таможенной службы.

Гражданин России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения КОДЕКСА, профессионально и честно, в соответствии с высокими моральными принципами поддерживать и укреплять авторитет Федеральной таможенной службы.

1. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации:

должны быть преданны своему Отечеству, защищать его экономические интересы и безопасность, сохранять верность Конституции, Любовь к Родине, верность долгу, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

обязаны быть примером законопослушания, дисциплинированности и исполнительности, осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами международного права, законодательством Российской Федерации; профессионализм, компетентность, честность, порядочность и безупречная репутация – основы доверия общества, граждан, представителей делового сообщества к должностному лицу таможенного органа.

2. Таможенник – представитель Российской Федерации. По культуре его речи и поведения, интеллекту, манерам, внешнему виду, форме одежды судят о таможенной службе и в целом о государстве. Таможенник обязан оправдывать эту высокую честь.

3. С целью обеспечения высокого уровня выполнения своих должностных функций и для улучшения качества представляемых услуг должностные лица таможенных органов обязаны быть тактичны, корректны, внимательны к гражданам и участникам ВЭД, всеми своими действиями обеспечивать соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина.

4. При осуществлении своей деятельности должностные лица таможенных органов должны быть независимыми от влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и организаций, участников ВЭД, не использовать свое служебное положение для достижения личных интересов. При этом, должностным лицам следует использовать все законные средства, чтобы обеспечить участникам ВЭД условия для исполнения их обязательств и реализации предоставленных им законом прав.

5. При исполнении служебных полномочий должностные лица таможенных органов должны соблюдать политическую нейтральность. Не способствовать и не допускать деятельности по созданию в Федеральной таможенной службе отделений политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением разрешенных законодательством). В рамках своей служебной деятельности не допускать публичных высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, их руководителей.

6. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации:

призваны дорожить духовными и нравственными ценностями, завещанными нашими предками, хранить и приумножать лучшие традиции многовековой истории российской таможни, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий;

обязаны:

– не допускать конфликта интересов и иных ситуаций, когда личная заинтересованность или личные отношения с гражданами могут повлиять на объективное исполнение служебных обязанностей и привести к обвинениям в недобросовестности;

– уведомлять начальника таможенного органа (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких либо лиц в целях склонения к свершению коррупционных правонарушений;

должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение у граждан в объективном и добросовестном исполнении ими должностных обязанностей; любые предложения каких-либо услуг, извлечения выгоды, подношений и подарков должны рассматриваться таможенником как попытки подтолкнуть его к нарушению установленного порядка и служебной дисциплины.

7. Все должностные лица таможенных органов должны принимать активное участие в создании благоприятной атмосферы в коллективе, свободной от дискриминации и насилия, в укреплении взаимного доверия и корпоративного духа.

8. Для каждого должностного лица таможенного органа Российской Федерации должно быть нормой безусловное соблюдение этических норм и правил поведения, представленных в настоящем Кодексе.

Принят решением Коллегии ФТС России,

утвержден приказом ФТС России от 14 августа 2007 года № 977

Как нам сбалансировать мораль и закон?

Недавно я обсуждал со студентами-медиками и врачами клинический случай, связанный с поиском баланса между неясными этическими проблемами и соответствующими законами. Один участник откинулся назад и сказал: «Ну, если мы знаем законы, то это конец истории!»

В законах четко сказано, что следует (по закону) делать, но следование законам в данном случае, скорее всего, приведет к плохому результату. В конце концов, мы разошлись во мнениях относительно того, как поступить с этим делом, но эта дискуссия подняла более важный вопрос: насколько точно мы должны взвешивать закон в моральных размышлениях?

В конце концов, мы разошлись во мнениях относительно того, как поступить с этим делом, но эта дискуссия подняла более важный вопрос: насколько точно мы должны взвешивать закон в моральных размышлениях?

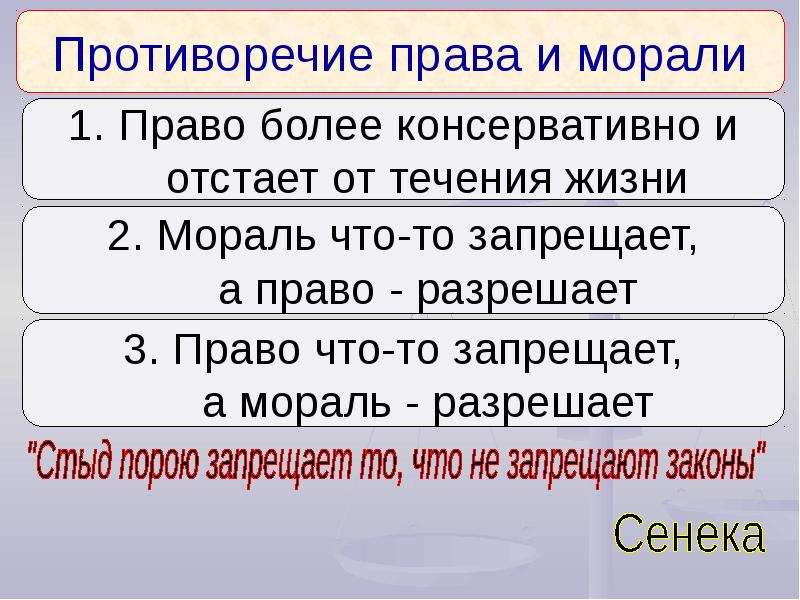

Основное различие между правовым и моральным достаточно легко определить.Большинство людей согласны с тем, что то, что законно, не обязательно является моральным, а то, что аморально, не обязательно должно быть незаконным.

В качестве примера обычно используетсяРабство в США. «Конечно, — скажет хороший современный гражданин, — рабство было неправильным, даже когда оно было законным». Принятие поправки 13 не сделало рабство морально неправильным; это уже было неправильно, и правовые структуры, наконец, догнали моральные структуры.

Есть много аморальных поступков, но они не должны быть незаконными.Например, возможно, аморально сплетничать о личной жизни вашего друга, но большинство согласится с тем, что подобные сплетни не должны быть запрещены. Основное различие между правовым и моральным кажется достаточно простым.

Однако все становится сложнее, когда мы углубляемся в дело. Представьте, что вы идете по проселочной дороге и подходите к пустынному перекрестку. Знак «Пешеход» указывает на то, что вам нельзя переходить улицу. Ты ждешь очень долго.В поле зрения нет ни машин, ни людей, поэтому вы решаете перейти улицу, хотя знаете, что это нарушение закона. Вы сделали что-то незаконное. Но ты сделал что-то аморальное ?

Сценарии, подобные этому, поднимают вопрос о том, есть ли у нас общая моральная обязанность подчиняться законам просто потому, что они являются законами. Это важный вопрос с важными последствиями. Если у нас есть общая моральная обязанность подчиняться закону, то это относится к любому закону, даже к плохим законам.

Например, если в законе говорится, что вы должны сдавать лиц без документов властям, то у вас будет моральное обязательство сделать это, потому что это закон. Сам факт того, что закон есть закон, порождает это обязательство , , но мы могли бы согласиться с тем, что в некоторых случаях это обязательство может быть перевешено, если мы считаем, что сам закон аморален, или если мы чувствуем, что другие наши моральные обязательства перевешивают наши моральные обязательства. обязанность подчиняться закону.

обязанность подчиняться закону.

Эта точка зрения, таким образом, возвращает нас к исходной точке: даже если у нас есть моральное обязательство подчиняться закону, в какой степени оно у нас есть и когда оно перевешивает другие наши моральные обязательства?

Другие в корне не согласны.Они говорят, что вы не сделали ничего морально плохого, перейдя улицу, так как у вас нет общей моральной обязанности подчиняться закону вообще — этому закону или любому другому закону. В конце концов, откуда взялось бы это моральное обязательство? Вы обещали в какой-то момент соблюдать все законы? Вы обязаны правительству подчиняться закону?

Согласно этой точке зрения, у нас есть моральное обязательство подчиняться только тем законам, которые мы считаем нравственными в первую очередь, — хорошим законам, — и только в силу их содержания, а не просто потому, что они являются законами.

Например, нужно подчиняться закону, который гласит: «Не убий», потому что убийство в первую очередь нехорошо; принятие закона не делает его дополнительным морально неправильным.

Это лишь одна из многих загадок об отношениях между сферами законности и морали, но она указывает на важный источник разногласий и путаницы. Могу сказать, что я не согласен с человеком в обсуждении клинического случая, который сказал, что законы — это конец истории. На картинке есть еще кое-что.

Но, помимо этого, я думаю, что нам, как медицинским работникам и специалистам по этике, есть над чем поработать, чтобы еще больше прояснить, как мы должны сбалансировать правовые структуры в нашей работе. Есть ли у нас моральное обязательство подчиняться законам вообще? Если да, то насколько это моральное обязательство? Насколько плохим должен быть закон, чтобы мы могли обоснованно рекомендовать неповиновение?

Кстати, я бы перешла дорогу. Три раза. Просто для острых ощущений.

– Питер Кох, доктор философии, доцент философии Университета Вилланова и выпускник стипендии по клинической этике Центра медицинской этики и политики в области здравоохранения Медицинского колледжа Бейлора

‘Ну, это не незаконно!’ | Новости Университета Центральной Флориды

Как часто вы слышали, как кто-то говорит: «Ну, это не противозаконно!»

Утверждение часто используется для оправдания действия, которое сомнительно с моральной точки зрения, но формально не предотвращается каким-либо законом или правилом. Мы часто слышим это в наше время, особенно в связи с политиками, их деловыми отношениями, финансированием избирательных кампаний, избирательными процессами и так далее.

Мы часто слышим это в наше время, особенно в связи с политиками, их деловыми отношениями, финансированием избирательных кампаний, избирательными процессами и так далее.

Но это не только лучшая защита в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы также слышим это на нашем рабочем месте, по соседству и в социальных группах, когда кто-то хочет избавиться от дискомфорта, связанного с плохим выбором.

Правила и законы существуют для защиты и продвижения функций сообществ. Тем не менее, здесь кроется одна из многих вечных проблем типа «курица или яйцо»: что было раньше, соблюдение норм или этика? Мы можем склоняться к мысли, что законы происходят из моральных убеждений о том, что правильно и что неправильно.Но есть много интересных примеров, которые бросают вызов представлению о том, что законы исходят из морали.

Например, некоторые вещи аморальны, но вполне законны. Вы, вероятно, можете привести множество собственных убедительных примеров, но мы предложим лишь некоторые из них. Во-первых, если вы не даете чаевые в ресторане, это не является нарушением закона; но это похоже на преступление, особенно когда сервис хороший. Другой пример: богатые люди и корпорации часто подвергаются резкой критике за использование лазеек, оффшорных счетов и других схем ухода от налогов.Тем не менее, предприятия в большей степени полагаются на ресурсы, финансируемые государством, чем на отдельных лиц, для создания богатства, включая дороги для доставки товаров и услуг, энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, правоохранительные органы, национальную оборону и бюрократию, которая поддерживает государственную, национальную и международную торговлю.

Во-первых, если вы не даете чаевые в ресторане, это не является нарушением закона; но это похоже на преступление, особенно когда сервис хороший. Другой пример: богатые люди и корпорации часто подвергаются резкой критике за использование лазеек, оффшорных счетов и других схем ухода от налогов.Тем не менее, предприятия в большей степени полагаются на ресурсы, финансируемые государством, чем на отдельных лиц, для создания богатства, включая дороги для доставки товаров и услуг, энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, правоохранительные органы, национальную оборону и бюрократию, которая поддерживает государственную, национальную и международную торговлю.

Итак, попытка уклониться от уплаты налогов не может быть моральной, но есть много законных способов избежать наказания за это – так что это законно, но аморально. Наша собственная история предлагает лучший и самый печальный пример. До Гражданской войны рабство было законным в США.С., но уж точно не моральный.

В 1970-х годах ограничение скорости на федеральных автомагистралях было снижено до 55 миль в час не для спасения жизней, а для уменьшения потребления нефти в стране.

Итак, превышение скорости тогда было незаконным, но можем ли мы считать его аморальным сейчас?

И есть много обратных примеров, когда действие может быть незаконным , но не обязательно аморальным . Например, в 1970-х годах ограничение скорости на федеральных автомагистралях было снижено до 55 миль в час не для спасения жизней, а для уменьшения потребления нефти в стране.Итак, превышение скорости тогда было незаконным, но можем ли мы считать его аморальным сейчас?