Практическая работа № 2 | Образовательная социальная сеть

Академия дополнительного профессионального образования

Программа профессиональной переподготовки

Учитель математики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620)

Дисциплина: Педагогика

Практическое задание 2, Модуль 2. Взаимосвязь педагогики с другими науками. Сущность педагогической деятельности

Выполнил:

слушатель Стрельникова Елена Сергеевна

Преподаватель:

Сухоруков Александр Александрович

г. Курган – 2017

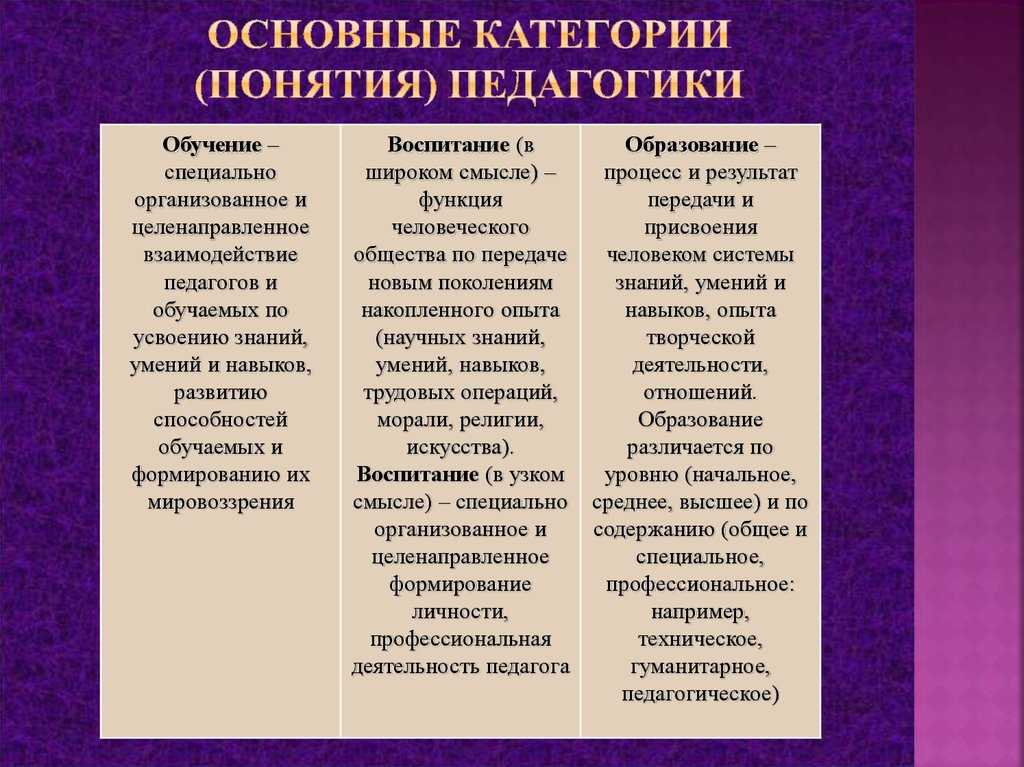

Задание 1. Установите иерархию следующих понятий: обучение, развитие, образование как социокультурный феномен, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие. Покажите стрелками их взаимосвязь.

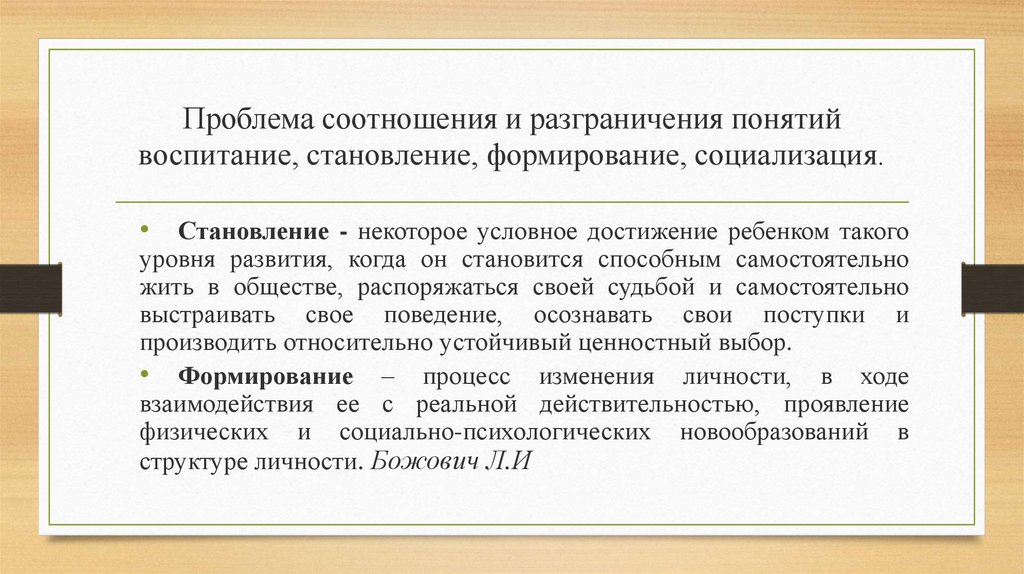

Задание 2. Воспитание в широком социальном смысле нередко отождествляют с социализацией. Приведите аргументы (не менее двух) в защиту этого утверждения или против него.

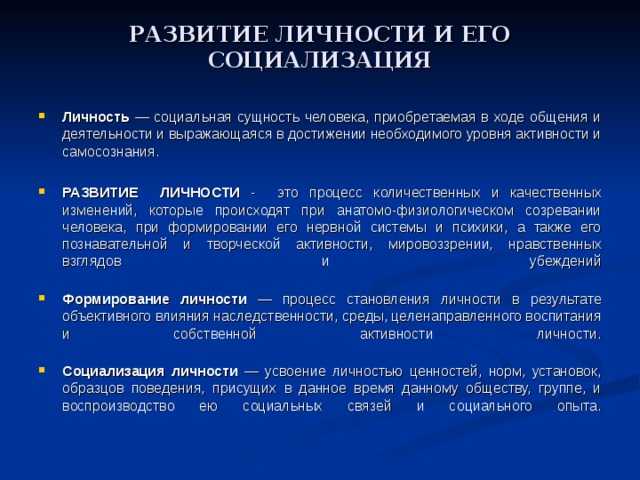

Человек приходит в этот мир беспомощным и неприспособленным к жизни. Социализация – это процесс, он происходит не в один момент, а на протяжении всей жизни. Человек проходит его в несколько этапов. Навыки, приобретенные на одном этапе, совершенствуются на другом и становятся базой для освоения новых характеристик социализации. Первый опыт общения – самые близкие люди (мама, папа ит.д.) Слова, прикосновения, первая улыбка, первое слово. Поле общения расширяется по мере взросления. Навыки действий с предметами, игрушками, выражение эмоций (негативных и позитивных). Дошкольный возраст сопряжен с новыми впечатлениями – общение со сверстниками, другими взрослыми, освоение игровой деятельности как ведущей, примеряются новые роли, мир вызывает множество вопросов, расширяется круг общения, осваиваются первичные навыки: что такое хорошо и что такое плохо. С приходом в школу начинается новый важный этап социализации – освоение учебной деятельности. Практический опыт, полученный на предыдущем этапе, подкрепляется новыми знаниями, умениями, появляется новый авторитет – учитель, эти отношения отличаются от родственных, требуют определенных правил, норм поведения. В подростковом возрасте происходит освоение новых знаний, активное взаимодействие со сверстниками, интерес к противоположному полу. Подросток или принимает нормы и требования общества или может их отрицать, пытаясь таким образом самоутвердиться. Юношеский возраст-период полового созревания, человек становится более самостоятельным, окончание школы, выбор дальнейшего жизненного пути(учеба, работа и т.д.), часто покидают родной дом, несут полную ответственность за свои поступки. Личность развивается социально и профессионально. До 65 лет – период самообразования, самосовершенствования и самореализации. В пенсионный возраст человек реализует себя в своей семье (лучше, если это многопоколенная семья), творчестве, хобби и т.д. Таким образом, на протяжении всей жизни человек не перестает работать над собой, в противном случае (ведя асоциальный образ жизни) просто деградирует.

В подростковом возрасте происходит освоение новых знаний, активное взаимодействие со сверстниками, интерес к противоположному полу. Подросток или принимает нормы и требования общества или может их отрицать, пытаясь таким образом самоутвердиться. Юношеский возраст-период полового созревания, человек становится более самостоятельным, окончание школы, выбор дальнейшего жизненного пути(учеба, работа и т.д.), часто покидают родной дом, несут полную ответственность за свои поступки. Личность развивается социально и профессионально. До 65 лет – период самообразования, самосовершенствования и самореализации. В пенсионный возраст человек реализует себя в своей семье (лучше, если это многопоколенная семья), творчестве, хобби и т.д. Таким образом, на протяжении всей жизни человек не перестает работать над собой, в противном случае (ведя асоциальный образ жизни) просто деградирует.

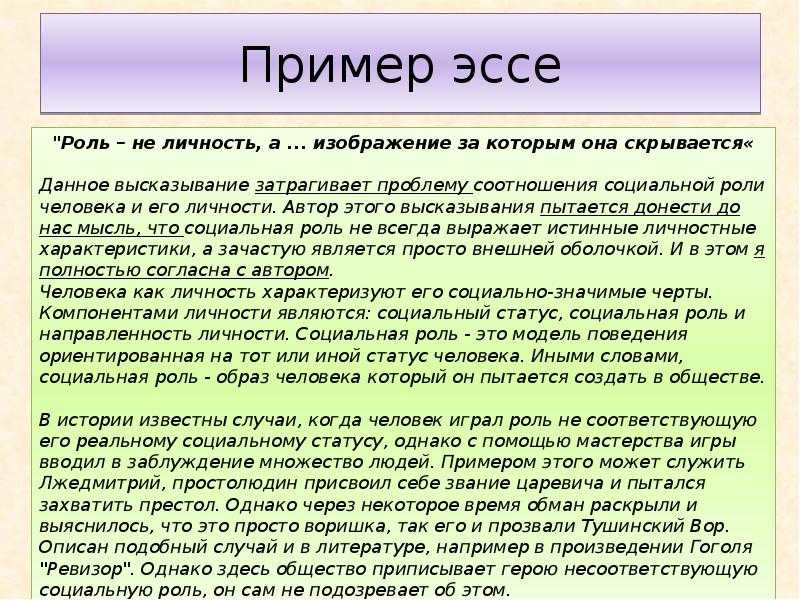

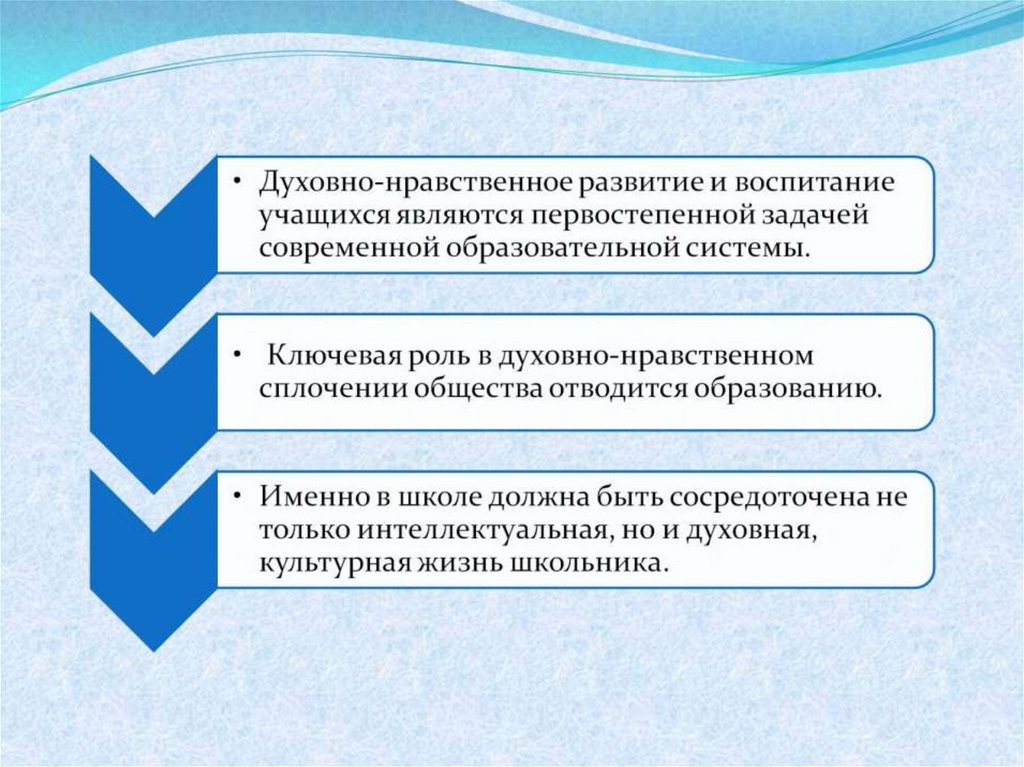

Задание 3. Поразмышляйте: «Внешние, прежде всего стихийные влияния на современного ребёнка преимущественно отрицательны: факторами социализации стали бездуховность и преступность, равнодушие, часто переходящее в жестокосердие, даже гуманность порой выглядит всего лишь модным словом. Можно ли в этих условиях вырастить духовно богатые, нравственные поколения? Что же сильнее – социализация или воспитание? За чем будущее?»

Можно ли в этих условиях вырастить духовно богатые, нравственные поколения? Что же сильнее – социализация или воспитание? За чем будущее?»

Оформите свой ответ в виде эссе.

Лишь бы хуже не стало…

Как страшно жить… Иногда просто хочется закричать всему миру: «Остановитесь, что же вы делаете!» страшно за детей, молодежь. Что ждет их в будущем? Вспоминаю свое детство, или правительство было такое мудрое, или что-то другое, но детство было ограждено от всего негативного. С экрана телевизора только успехи, достижения, всеобщая радость, ликование, грандиозные праздники, демонстрации, чувствовалось какое-то, почти родственное единство. Может быть, это не всегда была правда…

Информация в наши дни – это товар рыночной экономики, кто-то хорошо на этом зарабатывает! Сегодня, что ни канал, причем их сотни, то либо скандал, катастрофа, жестокость, непристойность даже в дневное время, никакой цензуры… И все это на глазах детей, с неокрепшей психикой, неустойчивыми нормами поведения. Что видит ребенок по телевизору или в интернете, когда родители на работе? Сегодня страшно даже предположить, что знает ребенок в свои 10-12 лет. Отдельной проблемой стала компьютерная зависимость, дети теряют реальное представление о мире, живут в своих фантазиях, наивно верят в то, что происходит с ними в игре, радуются: «Я его убил!». А дальше? На улицу, попробовать в реальности. Увлечение гаждетами, общение СМС, селфи-мания (самолюбование).

Что видит ребенок по телевизору или в интернете, когда родители на работе? Сегодня страшно даже предположить, что знает ребенок в свои 10-12 лет. Отдельной проблемой стала компьютерная зависимость, дети теряют реальное представление о мире, живут в своих фантазиях, наивно верят в то, что происходит с ними в игре, радуются: «Я его убил!». А дальше? На улицу, попробовать в реальности. Увлечение гаждетами, общение СМС, селфи-мания (самолюбование).

Обмельчали идеалы, теперь это силиконовые куклы или зарубежные вымышленные «супер-герои», безголосые певички, которые исполняют песни с подтекстом, потерявшие мужской облик «свободные от традиций» юноши. Зачем нашим детям эта дешевая подделка? Где герои, на которых можно равняться? Впору закрыться дома, выключить телевизор и телефон и замереть в полной тишине, хотя бы на сутки. То войны, то катастрофы, то дебаты (о чем???), то сплетни, то выдуманные рейтинги. Молодежь ориентируют на праздный образ жизни, чуждый нашему обществу. Где добрые, веселые, наивные комедии, тонкий юмор, чистая поэзия, душевная песня…, детские образовательные программы? Не мешало бы навести порядок на телевидении. А если еще и семья неблагополучная, куда деваться бедному ребенку? Если он предоставлен сам себе и улице? Кто находится рядом с ребенком в данный момент, тот его и воспитывает.

А если еще и семья неблагополучная, куда деваться бедному ребенку? Если он предоставлен сам себе и улице? Кто находится рядом с ребенком в данный момент, тот его и воспитывает.

Слава Богу, что мой ребенок вырос в деревне. Закрытый, далекий от такой реальности мир, тишина, свежий воздух, все открыты друг для друга, все на виду, а значит надо быть порядочным, трудолюбивым, честным. Если что не так, осудят так, что на улицу не выйдешь. Традиционный уклад, старшие и младшие, все заняты делом. Этнопедагогика в действии. Если семья неблагополучная, сразу на контроль, помогут, присмотрят. Наши дети, уезжая в город, уже имеют нравственные установки, главное, чтобы в новых условиях они не поддались дурным соблазнам.

Так много сейчас говорится о воспитании, образовании, принимаются важные документы, с трибун рапортуют о инновациях, какое-то это все показное, оторванное от реальной жизни. Реализовать эти инновации в сельской школе практически невозможно. Материальная база не изменяется уже на протяжении нескольких лет. Да есть у нас примитивные условия и для занятий спортом, творчеством, учителя-универсалы, способные помочь детям, да и большинство родителей, я все-таки надеюсь, заинтересованы в том, чтобы их дети выросли достойными людьми, чтобы они им гордились, никто не хочет, чтобы они выросли асоциальными.

Да есть у нас примитивные условия и для занятий спортом, творчеством, учителя-универсалы, способные помочь детям, да и большинство родителей, я все-таки надеюсь, заинтересованы в том, чтобы их дети выросли достойными людьми, чтобы они им гордились, никто не хочет, чтобы они выросли асоциальными.

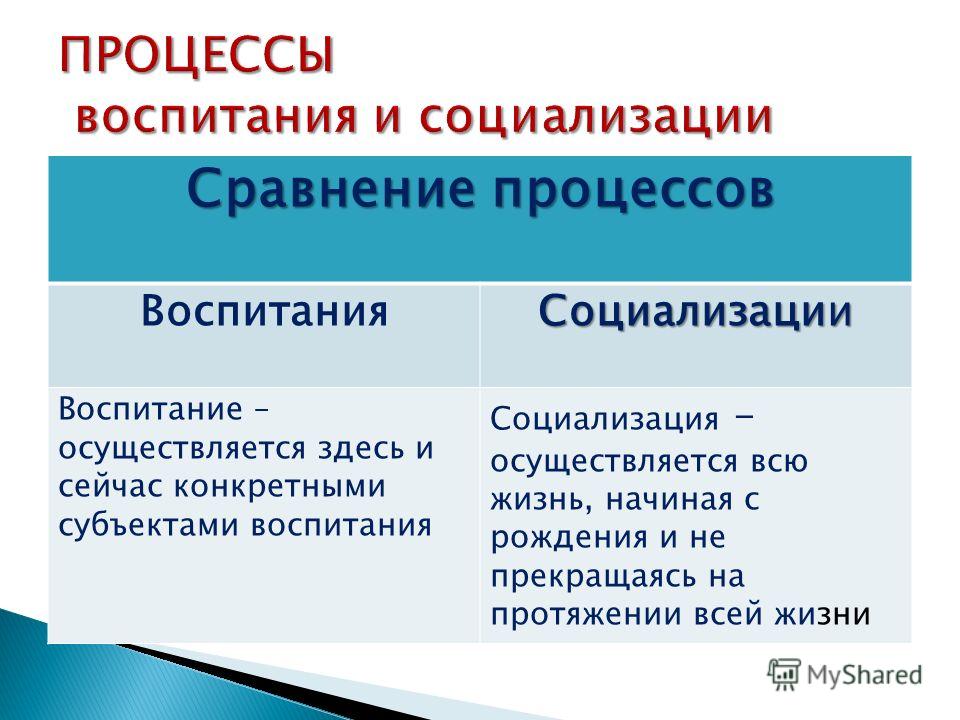

Воспитание – это целенаправленный, сознательно контролируемый процесс. Если рядом с ребенком порядочные люди, для него создаются благоприятные условия, а если нет? Процесс воспитания прерывистый, ребенок находится даже в течение дня в разных ситуациях (дома, в школе, и т.д.) и каждый раз это новое влияние. Воспитание осуществляется здесь и сейчас конкретными людьми: родители, воспитатели, тренера. Воспитание и есть направленное воздействие на личность с помощью семьи, учебных заведений, органов правопорядка, с целью формирования знаний, взглядов, убеждений, нравственных ценностей, подготовки к жизни. Социализацию нельзя отделить от воспитания. Человек развивается внутри социума, прямо или косвенно оно воздействует на каждого, что примет ребенок, каково будет его развитие как личности, зависит от окружающих его людей, событий, условий. Социализация – процесс стихийный, даже спонтанный. Хотим или не хотим, мы не можем отделиться от действительности: политики, культуры, социальной сферы. Они не оставляют нас равнодушными, спрятаться, отказаться от них, практически не возможно, положительно или отрицательно, но они на нас влияют. Социализация – процесс, которым нельзя управлять искусственно. Он длится многие годы, начинаясь с рождения и не прекращаясь на протяжении всей человеческой жизни. Мы осваиваем не одну, а множество социальных ролей до глубокой старости, меняя взгляды, вкусы, привычки, правила поведения. Воспитание лишь может способствовать социализации, т.е. помочь человеку освоиться в обществе. Как бы ни было печально негативное настоящее, всегда есть надежда на лучшее. Лишь бы хуже не стало…

Социализация – процесс стихийный, даже спонтанный. Хотим или не хотим, мы не можем отделиться от действительности: политики, культуры, социальной сферы. Они не оставляют нас равнодушными, спрятаться, отказаться от них, практически не возможно, положительно или отрицательно, но они на нас влияют. Социализация – процесс, которым нельзя управлять искусственно. Он длится многие годы, начинаясь с рождения и не прекращаясь на протяжении всей человеческой жизни. Мы осваиваем не одну, а множество социальных ролей до глубокой старости, меняя взгляды, вкусы, привычки, правила поведения. Воспитание лишь может способствовать социализации, т.е. помочь человеку освоиться в обществе. Как бы ни было печально негативное настоящее, всегда есть надежда на лучшее. Лишь бы хуже не стало…

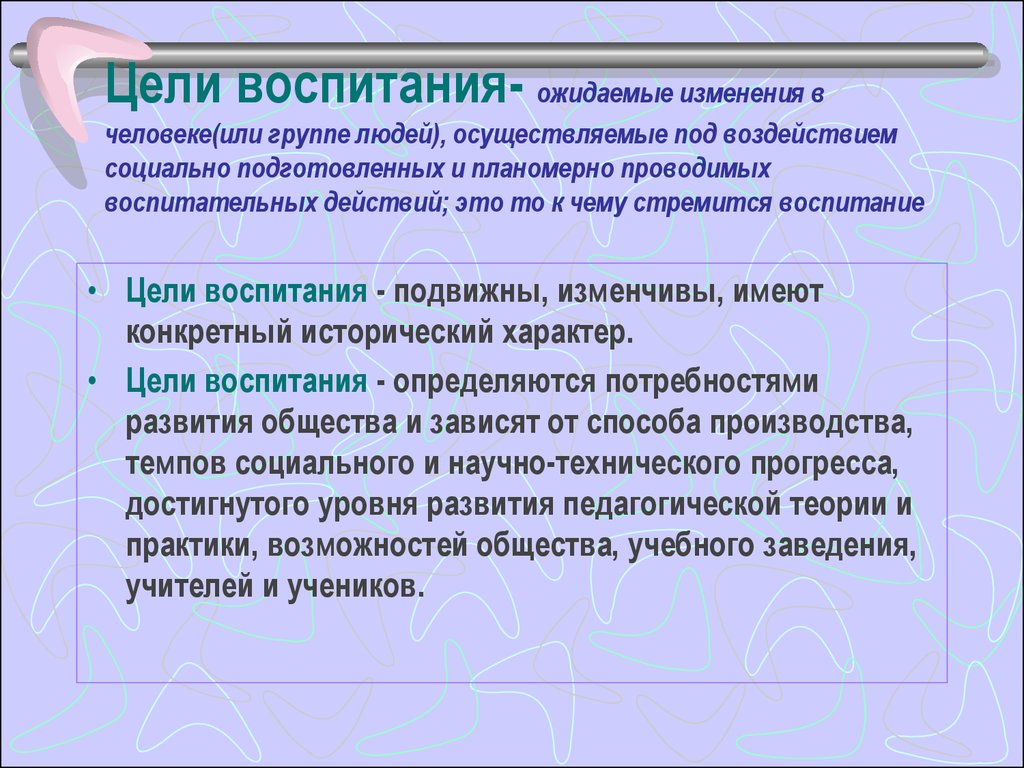

Тема 6. Воспитание как фактор социализации личности

Ловцовой Ольги 21 РЯиЛ

Воспитание – процесс целенаправленного формирования

личности. Специально организованное,

управляемое и контролируемое взаимодействие

воспитателей и воспитанников, конечной

целью имеющее формирование личности,

нужной и полезной обществу.

Содержание воспитания – система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны обладать учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. Умственное, физическое, трудовое, политехническое, нравственное, эстетическое воспитание, слитые в целостном педагогическом процессе, и дают возможность достичь главную цель воспитания: формирование всесторонне и гармонически развитой личности.

Роль воспитания в системе факторов социализации личности

Довольно сложным

является соотношение понятий “социализация”

и “воспитание”. В широком смысле

слова под воспитанием понимается

воздействие на человека всей системы

общественных связей с целью усвоения

им социального опыта, что и есть

социализация. Воспитание в узком смысле

слова – как управление процессом развития

личности – можно рассматривать в качестве

одного из компонентов процесса

социализации, который можно назвать

педагогическим.

Воспитание

предполагает целенаправленное управление

процессом развития человека через

включение его в различные виды социальных

отношений в учебе, общении, игре,

практической деятельности. Воспитание

рассматривает свой объект одновременно

в качестве своего субъекта. Это означает,

что целенаправленное влияние на детей

предполагает их активную позицию.

Воспитание выступает как этическое

регулирование основных отношений в

обществе; оно должно способствовать

реализации человеком себя, достижению

идеала, который культивируется обществом.

Процесс воспитания – сложная динамичная система. Каждый компонент этой системы может рассматриваться как система, создавая свои компоненты. Системный подход к анализу воспитательного процесса обязательно предусматривает изучение взаимодействия системы со средой, поскольку любая система не может существовать вне определенной среды, она может быть понята только во взаимодействии.

Необходимо зафиксировать участие элементов и систем в процессе, в непрерывном изменении во времени. Поэтому процесс воспитания рассматривается как динамичная система, где определяется, как он зарождался, развивался и каковы пути его дальнейшего развития в будущем.

Процесс воспитания

изменяется в зависимости от возрастных

особенностей учеников, он становится

иным в различных условиях и конкретных

ситуациях. Бывает так, что одно и то же

воспитательное средство в одних условиях

оказывает сильное воздействие на

воспитанников, а в других – самое

незначительное.

Возникающие при этом «рассогласование» побуждает человека активно пополнять, расширять опыт, приобретать новые знания и формы поведения, усваивать нормы и правила. Какую направленность приобретут эти новые качества, зависит от многих условий: деятельности, активности, жизненной позиции личности.

Основные компоненты воспитательного процесса:

Целевой компонент (цели, задачи и социализация личности).

Содержательный компонент (соответствие потребностям личности; стандарт образования).

Операционно-деятельностный (организация деятельности детей на уроках и во внеурочное время).

Аналитико-результативный (анализ результатов педагогической деятельности).

Эффективность воспитания зависит:

От сложившихся воспитательных отношений.

От соответствия цели и организации действий, помогающих эту цель достигнуть.

От соответствия социальной практики и характера (направленности, содержания) влияния на воспитанников.

Движущая сила

воспитания – это результат противоречия между

приобретенными знаниями и опытом в

поведении, с одной стороны, и новыми

потребностями – с другой, противоречие

между потребностями и возможностями,

а так же способами их удовлетворения.

Гуманистическое воспитание характеризуется четырьмя основными движущими силами воспитания:

воспитательное воздействие должно “попадать” в зону ближайшего развития личности ребенка;

должна быть позитивно сформированная мотивация учения или установка;

право ребенка на свободу выбора и возможность смены видов деятельности;

создание особой атмосферы воспитания и жизни детей: атмосферы радости, добра, творчества и любви.

Принципы воспитания

Принцип

гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения ребенка как главной

ценности в системе человеческих

отношений, главной нормой которых

является гуманность. Принцип требует

уважительного отношения к каждому

человеку, а также обеспечение свободы

совести, вероисповедания и мировоззрения,

выделения в качестве приоритетных задач

заботы о физическом, социальном и

психическом здоровье ребенка.

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается в следующих правилах:

—опора на активную позицию ребенка, его самостоятельность и инициативу;

—в общении с ребенком должно доминировать уважительное отношение к нему;

—педагог должен не только призывать ребенка к добру, но и быть добрым;

—педагог должен защищать интересы ребенка и помогать ему в решении его актуальных проблем;

—поэтапно решая воспитательные задачи, педагог должен постоянно искать варианты их решения, которые в большей степени принесут пользу каждому ребенку;

—в классе, школе, группе и других объединениях учащихся педагоги должны формировать гуманистические отношения, которые не допускают унижения достоинства детей.

Принцип социальной

адекватности воспитания требует соответствия содержания и

средств воспитания в социальной ситуации,

в которой организуется воспитательный

процесс. Задачи воспитания ориентированы

на реальные социально-экономические

условия и предполагают формирование у

детей прогностической готовности к

реализации разнообразных социальных

задач. Реализация принципа возможна

только на основе учета разнообразного

влияния социальной среды.

Задачи воспитания ориентированы

на реальные социально-экономические

условия и предполагают формирование у

детей прогностической готовности к

реализации разнообразных социальных

задач. Реализация принципа возможна

только на основе учета разнообразного

влияния социальной среды.

В практической деятельности педагога этот принцип отражается в следующих правилах

—воспитательный процесс строится с учетом реалий социальных отношений, учитывая особенности экономики, политики, духовности общества;

—школа не должна ограничивать воспитание ребенка своими средствами, необходимо широко использовать и учитывать реальные факторы социума;

—педагог должен корректировать негативное влияние на ребенка окружающей среды;

—все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать.

Принцип

индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение индивидуальной

траектории социального развития каждого

ученика, выделение специальных задач,

соответствующих его особенностям,

включение детей в различные виды

деятельности, раскрытие потенциалов

личности как в учебной, так и во внеучебной

работе, предоставление возможности

каждому учащемуся для самореализации

и самораскрытия.

В практической педагогической деятельности этот принцип реализуется в следующих правилах:

— работа, проводимая с группой учеников, должна ориентироваться на развитие каждого из них;

— успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не должен негативно влиять на воспитание других;

— осуществляя выбор воспитательного средства, необходимо пользоваться только информацией об индивидуальных качествах;

—на основе взаимодействия с учеником педагог должен вести поиск способов коррекции его поведения;

—постоянное отслеживание эффективности воспитательного воздействия на каждого ребенка определяет совокупность

воспитательных средств, используемых педагогами.

Принцип социального

закаливания детей предполагает включение воспитанников

в ситуации, которые требуют волевого

усилия для преодоления негативного

воздействия социума, выработки

определенных способов этого преодоления,

адекватных индивидуальным особенностям

человека, приобретения социального

иммунитета, стрессоустойчивости,

рефлексивной позиции. Существуют

различные мнения об отношении к ученикам

в процессе воспитания. Несомненно, что

педагоги должны заботиться о благополучии

ученика, стремиться к тому, чтобы он был

удовлетворен своим статусом, своей

деятельностью, мог себя в большей степени

реализовать в системе социальных

отношений. При этом решение данных задач

осуществляется по-разному, в широком

диапазоне: от педагогической опеки,

базирующейся на авторитарном стиле

воздействия, до полного отстранения от

регулирования отношений воспитанника

с окружающей средой.

Существуют

различные мнения об отношении к ученикам

в процессе воспитания. Несомненно, что

педагоги должны заботиться о благополучии

ученика, стремиться к тому, чтобы он был

удовлетворен своим статусом, своей

деятельностью, мог себя в большей степени

реализовать в системе социальных

отношений. При этом решение данных задач

осуществляется по-разному, в широком

диапазоне: от педагогической опеки,

базирующейся на авторитарном стиле

воздействия, до полного отстранения от

регулирования отношений воспитанника

с окружающей средой.

Постоянный комфорт

отношений приводит к тому, что человек

не может приспособиться к отношениям

более сложным, менее для него благоприятным.

При этом некоторые благополучные

референтные отношения воспринимаются

им как должное, как типичное, как

обязательное. Формируется так называемое

социальное ожидание благоприятных

отношений как норма. Однако в обществе,

в системе социальных отношений существуют

в равном количестве или даже преобладают

неблагоприятные факторы, воздействующие

на человека. (Например, подростки могут

попасть под влияние преступного мира,

не зная, как сопротивляться тем влияниям,

которые этот мир оказывает на них.)

(Например, подростки могут

попасть под влияние преступного мира,

не зная, как сопротивляться тем влияниям,

которые этот мир оказывает на них.)

В педагогической деятельности этот принцип реализуется в следующих правилах:

—проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них;

—ребенок не всегда должен легко добиваться успеха в своих отношениях с людьми: трудный путь к успеху — залог успешной жизни в дальнейшем;

— не только радость, но и страдания, переживания воспитывают человека;

— волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет завтра, если их нет сегодня.

— нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть готовым к их преодолению.

Принцип создания

воспитывающей среды требует создания в учебном заведении

таких отношений, которые бы формировали

социальность ребенка. Прежде всего,

важна роль идей о единстве коллектива

школы, педагогов и учащихся, сплочении

этого коллектива. В каждом классе, в

каждом объединении должно формироваться

организационное и психологическое

единство (интеллектуальное, волевое и

эмоциональное). Создание воспитывающей

среды предполагает взаимную ответственность

участников педагогического процесса,

сопереживание, взаимопомощь, способность

вместе преодолевать трудности. Этот

принцип также означает, что в школе и

социальном окружении доминируют

творческие начала при организации

учебной и внеучебной деятельности, при

этом творчество рассматривается

учащимися и педагогами как универсальный

критерий оценки личности и отношений

в коллективе.

В каждом классе, в

каждом объединении должно формироваться

организационное и психологическое

единство (интеллектуальное, волевое и

эмоциональное). Создание воспитывающей

среды предполагает взаимную ответственность

участников педагогического процесса,

сопереживание, взаимопомощь, способность

вместе преодолевать трудности. Этот

принцип также означает, что в школе и

социальном окружении доминируют

творческие начала при организации

учебной и внеучебной деятельности, при

этом творчество рассматривается

учащимися и педагогами как универсальный

критерий оценки личности и отношений

в коллективе.

Этот принцип отражается в ряде правил организации педагогической деятельности:

—школа для ребенка должна быть родной, и он должен ощущать сопричастность к успехам и неудачам коллектива;

—педагоги и учащиеся — члены одного коллектива— помогают друг другу;

—общая цель школы — цель каждого педагога и ученика;

—необходимо реально доверять детям, а не играть с ними в доверие;

—каждый в коллективе должен быть творцом отношений и новых дел;

—равнодушный

педагог рождает равнодушных учащихся.

Закономерности воспитания

Первая закономерность. Воспитание ребенка как формирование в структуре его личности социально-психологических новообразований совершается только путем активности самого ребенка. Мера его усилий должна соответствовать мере его возможностей. Он может только то, что он может на данный момент его развития, однако в процессе активной деятельности происходят физические и духовные приобретения, они позволяют повысить меру усилий ребенка. Воспитательный процесс, с этой точки зрения, выглядит образно как непрекращающееся движение вверх, требующее все новых и больших усилий. Первая закономерность выдвигает и первый постулат воспитания: «Организовать воспитание — это организовать активную деятельность ребенка в соответствии культуре на каждый данный момент жизни и деятельности».

Вторая

закономерность.

Содержание деятельности детей в процессе

их воспитания обусловлено изменяющимися

потребностями детей и потому вариативно,

определяется на каждый данный момент

развития актуальными потребностями. Педагог выстраивает систему деятельности

в полном соответствии с этим ансамблем

актуальных потребностей, придавая им

окультуренную форму и направляя это

развитие по лестнице общечеловеческих

ценностей. Пренебрежение актуальными

потребностями приводит достаточно

часто ребенка на асоциальную либо

антисоциальную дорогу – тогда мы вынуждены

констатировать так называемое девиантное

(«уклоняющееся от дороги» — лат.)

поведение воспитанников.

Педагог выстраивает систему деятельности

в полном соответствии с этим ансамблем

актуальных потребностей, придавая им

окультуренную форму и направляя это

развитие по лестнице общечеловеческих

ценностей. Пренебрежение актуальными

потребностями приводит достаточно

часто ребенка на асоциальную либо

антисоциальную дорогу – тогда мы вынуждены

констатировать так называемое девиантное

(«уклоняющееся от дороги» — лат.)

поведение воспитанников.

Третья

закономерность. Развитие личности только через

деятельность самой личности ставит

педагога и ребенка перед проблемой

неподготовленности ребенка к деятельности:

он не обладает от природы ни умениями,

ни соответствующими навыками для

самостоятельной жизни (как, например,

цыпленок, теленок). Следовательно,

необходимо специальное оснащение

человеческого детеныша деятельностной

готовностью. Совместно-разделенная

деятельность выступает решением данного

противоречия. Суть ее заключается в

соблюдении пропорционального соотношения

усилий ребенка и усилий педагога в

совместной деятельности. Совместно-разделенная

деятельность помогает ребенку ощущать

себя субъектом деятельности, а это

чрезвычайно важно для свободного

творческого развития личности. Выразим

третью закономерность так: «вхождение

в культуру совершается благодаря

поддержке педагога, дополняющего слабые

силы ребенка собственными усилиями».

Совместно-разделенная

деятельность помогает ребенку ощущать

себя субъектом деятельности, а это

чрезвычайно важно для свободного

творческого развития личности. Выразим

третью закономерность так: «вхождение

в культуру совершается благодаря

поддержке педагога, дополняющего слабые

силы ребенка собственными усилиями».

Четвертая

закономерность.

Решающим для благоприятного развития

личности при самой интенсивной ее

деятельности будет внутреннее состояние

ребенка, определяющее его ценностные

отношения к объектам деятельности.

Только в условиях любви и защищенности

ребенок свободно и вольно выражает свои

отношения и не боится складывающихся

отношений. Поэтому воспитание включает

в свое содержание демонстрацию любви

в адрес ребенка, чтобы он был спокоен в

отношении к нему близких людей, чтобы

это спокойствие обеспечивалось наглядным

образом любви, когда он слышит в речи

доброе отношение к себе, когда он видит

мимико-пластическую расположенность

к себе, когда он проживает вместе с

педагогом взаимную симпатию. Попробуем

выразить лаконично и эту закономерность:

трудности «вхождения в культуру»

преодолеваются ребенком в атмосфере

любви к нему со стороны взрослых. Любить

ребенка — значит признавать за ребенком

право на существование его таким, каков

он есть, со своими характерологическими

особенностями. Это уважение истории

жизни ребенка, которая сформировала

его на данный момент именно таким, каков

он есть, учет его психического состояния,

особенностей физического и психического

здоровья специфическими чертами,

вкусами, привычками.

Попробуем

выразить лаконично и эту закономерность:

трудности «вхождения в культуру»

преодолеваются ребенком в атмосфере

любви к нему со стороны взрослых. Любить

ребенка — значит признавать за ребенком

право на существование его таким, каков

он есть, со своими характерологическими

особенностями. Это уважение истории

жизни ребенка, которая сформировала

его на данный момент именно таким, каков

он есть, учет его психического состояния,

особенностей физического и психического

здоровья специфическими чертами,

вкусами, привычками.

Пятая закономерность.

Целевые воспитательные влияния,

планируемые во имя социализации личности,

духовного обогащения ее и готовности

к культурной жизни современного общества,

остаются в ограниченной сфере

педагогического профессионализма. Дети

не могут и не должны чувствовать себя

объектом приложения профессиональных

сил. Об этом ещё предупреждал А.С.

Макаренко, возглавлявший колонию, как

известно, специально созданную для

детей, лишенных воспитания. Но именно

здесь, где, казалось бы, воспитательные

цели могут быть открытыми, великий

педагог утверждает гуманистическое

положение о том, что ребенок не должен

постоянно осознавать свою подверженность

продуманным педагогическим влияниям.

И до Макаренко в истории педагогической

мысли не раз раздавалось предупреждение:

ребенок живет, а не готовится к жизни!

Но именно

здесь, где, казалось бы, воспитательные

цели могут быть открытыми, великий

педагог утверждает гуманистическое

положение о том, что ребенок не должен

постоянно осознавать свою подверженность

продуманным педагогическим влияниям.

И до Макаренко в истории педагогической

мысли не раз раздавалось предупреждение:

ребенок живет, а не готовится к жизни!

Педагогический постулат: «В работе с детьми необходимо педагогически инструментировать внимание и заботу, направленные на достижение предметной цели, на последствия организуемой деятельности, на ход событий, влияющих на самочувствие людей, а также на последствия планируемого и совершаемого воспитанниками, но не на профессиональную заботу о достижении цели воспитания».

Возрастная периодизация:

В жизненном цикле человека выделяют следующие периоды:

Новорожденный – 1-10 дней

Грудной возраст – 10 дней – 1 год.

Раннее детство – 1-3 года.

Первое детство – 4-7 лет.

Второе детство – 8-12 лет мальчики – 8-11 лет девочки

Подростковый возраст – 13-16 лет мальчики – 12-15 лет девочки

Юношеский возраст – 17-21 год юноши – 16-20 лет девушки

Зрелый возраст: I период – 22-35 лет мужчины, 21-35 лет женщины; II период – 36-60 лет мужчины, 36-55 лет женщины

Пожилой возраст – 61-74 год мужчины, 56-74 лет женщины

Старческий возраст – 75-90 лет мужчины и женщины

Долгожители – от 90 лет и более

Акселерация — ускорение физического развитие детей,

включающее различные анатомические и

физиологические проявления (увеличение

веса и роста новорожденных, сокращение

сроков полового созревания). Считается,

что акселерация обусловлена влиянием

как биологических и социальных факторов,

в частности более интенсивным

информационным воздействием. За три

десятилетия длина тела у подростков

увеличилась на 13-15 кг, а вес – на 10-12 кг.

Выросший организм требует удовлетворения

всех «взрослых» потребностей, в то время

как духовное и социальное развитие

отстает и вступает в конфликт с бурно

прогрессирующей физиологией.

Считается,

что акселерация обусловлена влиянием

как биологических и социальных факторов,

в частности более интенсивным

информационным воздействием. За три

десятилетия длина тела у подростков

увеличилась на 13-15 кг, а вес – на 10-12 кг.

Выросший организм требует удовлетворения

всех «взрослых» потребностей, в то время

как духовное и социальное развитие

отстает и вступает в конфликт с бурно

прогрессирующей физиологией.

Специфика полоролевой социализации мальчиков и девочек

Проблема полоролевой социализации включает в себя вопросы формирования психического пола ребенка, психических половых различий и полоролевой дифференциации. Без ее решения невозможно разработать методы дифференцированного подхода к воспитанию детей разного пола, для формирования у них основ таких качеств, как мужественность и женственность, необходимых им и для успешного выполнения в будущем своих функций в семье.

Доминирующие

взгляды в обществе на половые социальные

роли мужчин и женщин на протяжении

длительного периода истории человеческого

общества вызывали необходимость

раздельного воспитания детей. Эти

взгляды были продиктованы яркой

поляризацией общественных функций

мужчины и женщины и строгой иерархией

половых ролей, когда считалось, что

мужчина должен занимать социально

более значимую позицию, а позиция женщины

– зависимая и подчиненная.

Эти

взгляды были продиктованы яркой

поляризацией общественных функций

мужчины и женщины и строгой иерархией

половых ролей, когда считалось, что

мужчина должен занимать социально

более значимую позицию, а позиция женщины

– зависимая и подчиненная.

“Отсюда необходимо было готовить мальчика к будущей роли воина, вождя, жреца, а следовательно, освободить его от любых женских влияний и в первую очередь ослабить его идентификацию с матерью. Это достигалось путем физического удаления мальчика от родительского дома: его передавали на воспитание в другие дома родственников или вождей племени, отдавали в учение.

Это достигалось также с помощью социальных организаций: так называемые “мужские дома”, в которых мальчикам разного возраста надлежало ночевать под крышей особого жилища, где они выполняли некоторые виды совместных работ, общались, отдыхали”.

Половая социализация

девочек проходила преимущественно в

стенах родительского дома, подле матери

и была направлена на приобретение ею

определенных форм поведения и приобщения

ее к будущей роли жены и связанных с

этим обязанностей.

В современном обществе процесс половой социализации протекает в несколько иных условиях.

Основные аспекты этой проблемы:

Феминизация воспитания (дома и в детском саду воспитанием детей в основном занимаются женщины).

Первичная феминная идентификация с матерью (этот аспект служил причиной разделения сына с матерью).

Феминные базовые ориентации ребенка (зависимость, подчиненное положение, пассивность).

Исходя из этого, определяется целый ряд сложностей в понимании

направлений педагогической работы с девочками и мальчиками.

Современная система воспитания не отводит места в социализации мальчиков маскулинным проявлениям (агрессии, двигательной активности).

Кроме того,

постоянная негативная стимуляция

взрослых, направленная на поощрение

“мужских проявлений”, а наказания

за “немужские” (например: «Не плачь,

как девчонка!») приводят к панической

тревоге под страхом сделать что-то

женское. Отсутствие возможности проявить

свою маскулинность сначала в детском

саду, затем в школе и на работе снижают

статус мужчины в обществе, что в свою

очередь затрудняет ориентацию на

культивирование мужских качеств у

мальчиков.

Отсутствие возможности проявить

свою маскулинность сначала в детском

саду, затем в школе и на работе снижают

статус мужчины в обществе, что в свою

очередь затрудняет ориентацию на

культивирование мужских качеств у

мальчиков.

Социализация

девочек происходит несколько легче,

т.к. социальные признаки фемининности

накладываются на генные образования.

Однако содержательные компоненты

фемининности не способствуют становлению

элементов самоуважения и самоценностей

девочек. Традиционно их награждают

прозвищами: плакса, ябеда, трусиха,

подлиза и т.д. Их гораздо чаще опекают

родители, что способствует развитию

ощущения собственной незначительности,

существенное влияние на становление

образа девочки, женщины оказывают

историко-культурные образцы (подчиненное

положение). Отрицательным фактором в

усвоении содержательной стороны женской

принадлежности высыпает также совмещение

женской функции и профессиональной –

очень тяжело работать и быть мамой.

Несмотря на то, что у девочек легче

протекает процесс полоролевой

идентификации, ей труднее определиться

в полоролевых предпочтениях. Причинами

этого служат то, что девочки видят

сложную жизнь своих мам, в обязанностях

девочек лежит помощь мамам по хозяйству,

а также им нельзя прыгать, кричать и

т.д., потому что это некрасиво делать

девочкам. Поэтому большинство девочек

хотели бы быть мальчиками, у них больше

стремления играть в мальчишеские игры,

чем у мальчиков в девчоночьи.

Причинами

этого служат то, что девочки видят

сложную жизнь своих мам, в обязанностях

девочек лежит помощь мамам по хозяйству,

а также им нельзя прыгать, кричать и

т.д., потому что это некрасиво делать

девочкам. Поэтому большинство девочек

хотели бы быть мальчиками, у них больше

стремления играть в мальчишеские игры,

чем у мальчиков в девчоночьи.

Все эти особенности необходимо учитывать в работе с детьми.

Неравномерность развития подростков

Развитие подростков

происходит неравномерно. Не все из них

укладываются в средние стандарты. Одни

их опережают и называются рано

созревающими, а другие отстают и относятся

к поздно созревающим. Любое отклонение,

как правило, создает дополнительные

проблемы. Раннее созревание у мальчиков

приветствуется и обычно связано с

положительной самооценкой. Позднее

развитие мальчиков огорчает, а у девочек

проходит менее заметно. Рано созревающие

мальчики выглядят старше своих лет, у

них выше рост, лучше развита мускулатура

и координация движений. Отцы видят в

них своих помощников.

Отцы видят в

них своих помощников.

Превосходство в телосложении позволяет им побеждать в спорте, становиться лидерами в среде сверстников. Такие подростки пытаются строить отношения со взрослыми на равных. Поздно созревающие мальчики страдают от чувства неполноценности. Обычно они менее привлекательны и непопулярны среди ровесников, более беспокойны, любят командовать, восстают против родителей и постоянно испытывают чувство собственной зависимости, часто бывают застенчивы. Многие замыкаются в себе, испытывая внутреннее напряжение. У таких подростков развивается чрезмерная зависимость или обостренная чувствительность к обидам или покушению на их свободу.

Такие подростки уклоняются от спортивных соревнований, зато с удовольствием и весьма успешно участвуют в интеллектуальных беседах и предметных олимпиадах. Они проявляют большой интерес к самообразованию, стараясь на этом поприще достичь большего.

Девушки

рассматриваемого возраста отдают

предпочтение гуманитарным наукам, им

легче даются упражнения на заучивание,

запоминание. Они предпочитают такие

виды спорта, где превалирует гибкость,

пластичность, красота движений. В этот

период девушки более сентиментальны,

чем юноши, они раньше переживают чувство

влюбленности, раньше юношей начинают

оценивать и осмысливать мир «по-взрослому».

Девушки острее переживают чувство

одиночества, чувствуют потребность в

утешении, сочувствии, они более

чувствительны к упрекам и нуждаются в

поддержке. Девушки, в отличие от юношей,

наблюдают за впечатлением, которое они

производят на других, фиксируют

малозаметные нюансы и колебания этих

впечатлений, малейшее изменение

оценивания своей личности и поведения.

Они не действуют так прямолинейно как

юноши, а незаметно, понемногу завоевывая.

Они предпочитают такие

виды спорта, где превалирует гибкость,

пластичность, красота движений. В этот

период девушки более сентиментальны,

чем юноши, они раньше переживают чувство

влюбленности, раньше юношей начинают

оценивать и осмысливать мир «по-взрослому».

Девушки острее переживают чувство

одиночества, чувствуют потребность в

утешении, сочувствии, они более

чувствительны к упрекам и нуждаются в

поддержке. Девушки, в отличие от юношей,

наблюдают за впечатлением, которое они

производят на других, фиксируют

малозаметные нюансы и колебания этих

впечатлений, малейшее изменение

оценивания своей личности и поведения.

Они не действуют так прямолинейно как

юноши, а незаметно, понемногу завоевывая.

В пубертатном

возрасте (11-13 лет у девочек и 13-15 лет у

мальчиков) доля возбудимых опять

увеличивается, а после его окончания

опять уменьшается. Физиологические

истоки эмоциональной напряженности

нагляднее видны у девочек: их депрессивные

состояния, тревожность и пониженное

самоуважение во многом связаны с

определенным периодом менструального

цикла, за которым следует эмоциональный

подъем. У мальчиков нет такой жесткой

психофизиологической зависимости, хотя

пубертатный возраст и для них труден.

Практически все психологи мира считают

наиболее трудным возрастом эмоционального

развития 12-14 лет. К 15 годам, как правило,

уже начинает проходить подростковый

синдром озабоченности своим телом и

внешностью. Поэтому эмоциональные

реакции и поведение юношества данного

возрастного периода уже нельзя объяснить

лишь сдвигами гормонального порядка.

Они зависят также и от социальных

факторов и условий воспитания.

У мальчиков нет такой жесткой

психофизиологической зависимости, хотя

пубертатный возраст и для них труден.

Практически все психологи мира считают

наиболее трудным возрастом эмоционального

развития 12-14 лет. К 15 годам, как правило,

уже начинает проходить подростковый

синдром озабоченности своим телом и

внешностью. Поэтому эмоциональные

реакции и поведение юношества данного

возрастного периода уже нельзя объяснить

лишь сдвигами гормонального порядка.

Они зависят также и от социальных

факторов и условий воспитания.

В юношеских

увлечениях, проявляется и реализуется

чрезвычайно важное для формирования

собственного чувства независимости:

если быть «своим» необходимо выглядеть

так как «все» и разделять общие мнения

и увлечения. Они учатся общаться, дружить

по-взрослому. Дружба активизирует их

общение, за разговорами на разные темы

проходит много времени. Они обсуждают

события в жизни их класса, личные

взаимоотношения, поступки сверстников

и взрослых. В содержании их разговоров

бывает немало разнообразных тайн.

Затем появляется потребность в личном друге, возникают особые нравственные требования к дружеским взаимоотношениям: взаимная откровенность, взаимопонимание, отзывчивость, чуткость, умение хранить чужую тайну.

Важнейшим фактором дружеского сближения молодежи данного возраста является сходство в интересах и делах. Бывает и наоборот, когда симпатия к товарищу, желание дружить с ним, вызывает возникновение интереса к делу, которым занимается товарищ. В результате у школьников могут появляться общие интересы.

Овладение

нравственными нормами составляет

важнейшее личностное приобретение

юношеского возраста. Психологи определили,

что взаимоотношения со сверстниками

связано с психологическим благополучием

в будущем. Не случайно социологические

исследования обнаруживают тот факт,

что именно в ранней юности у наибольшего

числа людей наблюдается внутренняя

тревожность во всех сферах общения –

и со сверстниками своего пола, и

противоположного, и со взрослыми. А

среди людей, которые в школьные годы

были в разладе со своими сверстниками,

наблюдается более высокий процент людей

с тяжелым характером, жизненными

проблемами.

А

среди людей, которые в школьные годы

были в разладе со своими сверстниками,

наблюдается более высокий процент людей

с тяжелым характером, жизненными

проблемами.

У подростков также возникает способность планировать и предвидеть. Исследования показывают, что испытуемые старшего возраста могли заглянуть дальше в будущее, чем более молодые, и рассказы старших были более конкретными.

Тремя существенными свойствами подросткового мышления являются:

Способность учитывать все комбинации переменных при поиске решения проблемы.

Способность предполагать, какое влияние одна переменная окажет на другую

Способность объединять и разделять переменные гипотетико-дедуктивным образом.

Вопросы по теме:

Назовите основные компоненты воспитательного процесса.

Определите роль воспитания в системе факторов социализации личности.

В чем заключается неравномерность развития подростков?

Назовите закономерности воспитательного процесса.

Назовите принципы воспитательного процесса.

Список использованной литературы:

Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. М.: Владос. 2010 г.

Педагогика: Новый курс: В 2 кн.: Кн. 2: Процесс воспитания: Учебник для студентов педагогических вузов

Исаев И.Ф. Сластенин В.А. Шиянов Е.Н. Общая педагогика. В 2 частях.

Гусак Е.В. Краткий курс по педагогике: Учебное пособие для вузов.

Рапацевич Е.С. Педагогика: современная энциклопедия. 2010 г.

Контрольная контрольная 📝 педагогика

Онлайн-сервис

помощи студентам

Видео о сервисе

Эксперты сайта vsesdal. com проводят работу по подбору, обработке и структурированию материала по предложенной заказчиком теме. Результат данной работы не является готовым научным трудом, но может служить источником для его написания.

com проводят работу по подбору, обработке и структурированию материала по предложенной заказчиком теме. Результат данной работы не является готовым научным трудом, но может служить источником для его написания.

педагогика

контрольная

- Задание

- Обсуждение

488555

Контрольная

педагогика

Заказ выполнен

Практическое задание 2

Титульный лист Вы можете найти во вкладке “Правила обучения” или скачать здесь

1. Установите иерархию следующих понятий: обучение, развитие, образование как социокультурный феномен, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие. Покажите стрелками их взаимосвязь.

2. Воспитание в широком социальном смысле нередко отождествляют с социализацией. Приведите аргументы (не менее двух) в защиту этого утверждения или против него.

3. Поразмышляйте: «Внешние, прежде всего стихийные влияния на современного ребёнка преимущественно отрицательны: факторами социализации стали бездуховность и преступность, равнодушие, часто переходящее в жестокосердие, даже гуманность порой выглядит всего лишь модным словом. Можно ли в этих условиях вырастить духовно богатые, нравственные поколения? Что же сильнее – социализация или воспитание? За чем будущее?»

Оформите свой ответ в виде эссе.

Практическое задание 2

Титульный лист Вы можете найти во вкладке “Правила обучения” или скачать здесь

1. Установите иерархию следующих понятий: обучение, развитие, образование как социокультурный феномен, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие. Покажите стрелками их взаимосвязь.

2. Воспитание в широком социальном смысле нередко отождествляют с социализацией. Приведите аргументы (не менее двух) в защиту этого утверждения или против него.

Приведите аргументы (не менее двух) в защиту этого утверждения или против него.

3. Поразмышляйте: «Внешние, прежде всего стихийные влияния на современного ребёнка преимущественно отрицательны: факторами социализации стали бездуховность и преступность, равнодушие, часто переходящее в жестокосердие, даже гуманность порой выглядит всего лишь модным словом. Можно ли в этих условиях вырастить духовно богатые, нравственные поколения? Что же сильнее – социализация или воспитание? За чем будущее?»

Оформите свой ответ в виде эссе.

Практическое задание 2

Титульный лист Вы можете найти во вкладке “Правила обучения” или скачать здесь

1. Установите иерархию следующих понятий: обучение, развитие, образование как социокультурный феномен, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие. Покажите стрелками их взаимосвязь.

2. Воспитание в широком социальном смысле нередко отождествляют с социализацией. Приведите аргументы (не менее двух) в защиту этого утверждения или против него. 3. Поразмышляйте: «Внешние, прежде всего стихийные влияния на современного ребёнка преимущественно отрицательны: факторами социализации стали бездуховность и преступность, равнодушие, часто переходящее в жестокосердие, даже гуманность порой выглядит всего лишь модным словом. Можно ли в этих условиях вырастить духовно богатые, нравственные поколения? Что же сильнее – социализация или воспитание? За чем будущее?»

Оформите свой ответ в виде эссе.

Практическое задание 1

Титульный лист Вы можете найти во вкладке “Правила обучения” или скачать здесь

1.Познакомьтесь с задачами педагогической науки, описанными в лекциях.

Названные ниже задачи педагогической науки распределите по группам (поставьте знак «+» в соответствующем столбце):

№ п/п

Формулировка задачи

Группы задач педагогической науки

Задачи, выявляющие и формулирующие закономерности развития и саморазвития педагогического процесса

Задачи, направленные на проектирование педагогических теорий и эффективных педагогических технологий

Задачи педагогического прогнозирования

1.

3. Поразмышляйте: «Внешние, прежде всего стихийные влияния на современного ребёнка преимущественно отрицательны: факторами социализации стали бездуховность и преступность, равнодушие, часто переходящее в жестокосердие, даже гуманность порой выглядит всего лишь модным словом. Можно ли в этих условиях вырастить духовно богатые, нравственные поколения? Что же сильнее – социализация или воспитание? За чем будущее?»

Оформите свой ответ в виде эссе.

Практическое задание 1

Титульный лист Вы можете найти во вкладке “Правила обучения” или скачать здесь

1.Познакомьтесь с задачами педагогической науки, описанными в лекциях.

Названные ниже задачи педагогической науки распределите по группам (поставьте знак «+» в соответствующем столбце):

№ п/п

Формулировка задачи

Группы задач педагогической науки

Задачи, выявляющие и формулирующие закономерности развития и саморазвития педагогического процесса

Задачи, направленные на проектирование педагогических теорий и эффективных педагогических технологий

Задачи педагогического прогнозирования

1. Выявление эффективности технологий развития критического мышления (или любой другой технологии, выбранной Вами)

2.

Разработка методов, повышающих эффективность формирования рефлексивных и/или познавательных умений школьников

3.

Разработка приемов формирования у детей ценностных ориентаций

4.

Выявление эффективных средств оценивания учебных достижений

5.

Определение перспективных задач обучения и воспитания

6.

Выявление направлений развития сравнительной педагогики

Выберите одну из названных в таблице задач и докажите ее актуальность по плану:

a)Почему значима (важна) данная задача педагогической науки?

b)Какие проблемы есть в решении данной задачи?

c)Кто из педагогов занимался решением данной задачи? Что они исследовали? Что исследовано в большей и в меньшей степени?

d)Что в контексте данной задачи уже нашло решение в педагогической науке, а какой аспект данной задачи еще требует решения?

2.Определите состав и назначение наук из системы педагогических наук для разностороннего исследования следующих проблем:

а) преодоление негативного отношения к школьников к изучению математики, литературы, музыки;

б) влияние денег на поведение подростков.

Выявление эффективности технологий развития критического мышления (или любой другой технологии, выбранной Вами)

2.

Разработка методов, повышающих эффективность формирования рефлексивных и/или познавательных умений школьников

3.

Разработка приемов формирования у детей ценностных ориентаций

4.

Выявление эффективных средств оценивания учебных достижений

5.

Определение перспективных задач обучения и воспитания

6.

Выявление направлений развития сравнительной педагогики

Выберите одну из названных в таблице задач и докажите ее актуальность по плану:

a)Почему значима (важна) данная задача педагогической науки?

b)Какие проблемы есть в решении данной задачи?

c)Кто из педагогов занимался решением данной задачи? Что они исследовали? Что исследовано в большей и в меньшей степени?

d)Что в контексте данной задачи уже нашло решение в педагогической науке, а какой аспект данной задачи еще требует решения?

2.Определите состав и назначение наук из системы педагогических наук для разностороннего исследования следующих проблем:

а) преодоление негативного отношения к школьников к изучению математики, литературы, музыки;

б) влияние денег на поведение подростков.

Это место для переписки тет-а-тет между заказчиком и исполнителем.

Войдите в личный кабинет (авторизуйтесь на сайте) или

зарегистрируйтесь, чтобы

получить доступ ко всем возможностям сайта.

Закажите подобную или любую другую работу недорого

или

Последние размещенные задания

1 минуту назад

1 минуту назад

1 минуту назад

1 минуту назад

2 минуты назад

2 минуты назад

3 минуты назад

3 минуты назад

4 минуты назад

4 минуты назад

4 минуты назад

5 минут назад

7 минут назад

8 минут назад

10 минут назад

10 минут назад

10 минут назад

11 минут назад

Разместите заказ и получите

предложения с ценами

экспертов

Выберите эксперта

по цене и отзывам

Сдайте работу на проверку

преподавателю

Получите положительную оценку,

оплатите работу и оставьте

отзыв эксперту

Узнать стоимость

Узнать стоимость

Заботимся о вас

и вашем времени

Экономия времени

Теперь у вас есть время на друзей, любимые занятия,

работу и семью

Удобный интерфейс

Современный дизайн, созданный для удобства

пользователей сайта

1. Сколько стоит помощь?

Сколько стоит помощь?

Цена, как известно, зависит от объёма, сложности и срочности. Особенностью «Всё сдал!» является то, что все заказчики работают со экспертами напрямую (без посредников). Поэтому цены в 2-3 раза ниже.

2. Каковы сроки?

Специалистам под силу выполнить как срочный заказ, так и сложный, требующий существенных временных затрат. Для каждой работы определяются оптимальные сроки. Например, помощь с курсовой работой – 5-7 дней. Сообщите нам ваши сроки, и мы выполним работу не позднее указанной даты. P.S.: наши эксперты всегда стараются выполнить работу раньше срока.

3. Выполняете ли вы срочные заказы?

Да, у нас большой опыт выполнения срочных заказов.

4. Если потребуется доработка или дополнительная консультация, это бесплатно?

Да, доработки и консультации в рамках заказа бесплатны, и выполняются в максимально короткие сроки.

5. Я разместил заказ. Могу ли я не платить, если меня не устроит стоимость?

Да, конечно – оценка стоимости бесплатна и ни к чему вас не обязывает.

6. Каким способом можно произвести оплату?

Работу можно оплатить множеством способом: картой Visa / MasterCard, с баланса мобильного, в терминале, в салонах Евросеть / Связной, через Сбербанк и т.д.

7. Предоставляете ли вы гарантии на услуги?

На все виды услуг мы даем гарантию. Если эксперт не справится — мы вернём 100% суммы.

8. Какой у вас режим работы?

Мы принимаем заявки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

или задать вопрос

Задать вопрос

Тип работыВыберите тип работыКонтрольнаяРешение задачКурсоваяРефератОнлайн-помощьТест дистанционноДипломЛабораторнаяЧертежОтчет по практикеЭссеОтветы на билетыПрезентацияПеревод с ин. языкаДокладСтатьяСочинениеМагистерская диссертацияКандидатская диссертацияБизнес-планПодбор литературыШпаргалкаПоиск информацииРецензияДругое

языкаДокладСтатьяСочинениеМагистерская диссертацияКандидатская диссертацияБизнес-планПодбор литературыШпаргалкаПоиск информацииРецензияДругое

“Социализация детей как социальная проблема”, Социология

- Выдержка

- Другие работы

- Помощь в написании

- Введение

- 1. Социализация детей как социальная проблема

- 1.1 Теория социализации в отечественном и зарубежном обществоведении

- 1.2 Сущность и содержание социализации детей

- 2. Семья в системе институтов социализации детей

- 3. Особенности социализации детей в неполной семье

- 3.1 Понятие неполной семьи, её виды

- 3.2 Проблемы социальной адаптации детей из неполной семьи

- 3.3 Экономическое положение неполной семьи как фактор социализации детей

- Заключение

- Список использованных источников

Окружающий нас мир основан на взаимодействии каждой из его составляющих, общество в котором, мы живём, сложнейший организм, являющийся непосредственным примером такого взаимодействия. Человек, не приспособленный к общественной жизни, не сможет сосуществовать с другими людьми. Для его развития и усвоения социальных норм необходимо пройти путь социализации, начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни.

Человек, не приспособленный к общественной жизни, не сможет сосуществовать с другими людьми. Для его развития и усвоения социальных норм необходимо пройти путь социализации, начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни.

Ранняя социализация играет важнейшую роль на этапе формирования и становления личности. Семья, как важнейший институт социализации, оказывает самое сильное воздействие на будущего члена общества. Именно в семье, с появления на свет нового человека, начинается долгий процесс обучения и становления, как новой ячейки общества.

На правильное формирование личности в семье влияет множество факторов: психологические, физиологические, финансовые и т. д. Нарушение или отсутствие одного из факторов требует от членов семьи адаптации к сложившейся ситуации, чаще всего усиливает сплочённость людей, но как правило, наоборот, является поворотным событием и приводит к дезорганизации внутри семьи.

Родители, как агенты социализации, до определённого возраста являются незаменимыми и практически единственными. Отсутствие одного из родителей зачастую приводит к искажённому восприятию общества, неполноценному развитию личности, девиантному поведению.

Отсутствие одного из родителей зачастую приводит к искажённому восприятию общества, неполноценному развитию личности, девиантному поведению.

Вопрос социализации личности в неполной семье, является актуальным в современном обществе, и подлежит более глубокому и детальному анализу. В данной работе рассмотрены некоторые ключевые моменты, касающиеся этой проблемы.

1. Социализация детей как социальная проблема

1.1 Теория социализации в отечественном и зарубежном обществоведении

Общество, как известно, сложный организм, в котором все ячейки тесно взаимосвязаны между собой. От взаимодействия каждой из них зависит эффективность жизнедеятельности общества в целом.

Каждую секунду в обществе рождается новый человек, еще не приспособленный к общественной жизни. Который не знает ни правил, ни норм, ни законов, по которым живут его родители. И у родителей стоит ответственная задача, научить его всему, чтобы он стал самостоятельным членом общества, активным участником жизни, способным обучить и передать новому поколению все жизненные навыки.

Социализация — это развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой, предполагающее усвоение и воспроизводство социальных норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализацию личности в том обществе, к которому она принадлежит.

Процесс социализации включает в себя множество аспектов:

— передача и овладение знаниями, умениями, навыками;

— формирование ценностей и идеалов, норм и правил поведения в обществе.

В социологии принято выделять два основных типа социализации:

1. Первичная социализация — это усвоение норм и ценностей ребенком. Она происходит в основном в сфере межличностных отношений.

2. Вторичная социализация — это усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком в рамках социальных институтов.

Социализация личности представляет собой совокупность различных агентов и институтов, которые формируют, направляют, стимулируют или ограничивают становлении личности человека в обществе.

Агентами социализации выступают конкретные люди, которые ответственны за обучение культурным нормам и социальным ценностям. В зависимости от типа социализации, существуют первичные и вторичные агенты социализации. К первичным агентам относятся люди, которые составляют непосредственное и ближайшее окружение человека, это родители, сестры (братья), дедушки (бабушки), другие близкие родственники; так же друзья, учителя или лидеры молодежных группировок.

В зависимости от типа социализации, существуют первичные и вторичные агенты социализации. К первичным агентам относятся люди, которые составляют непосредственное и ближайшее окружение человека, это родители, сестры (братья), дедушки (бабушки), другие близкие родственники; так же друзья, учителя или лидеры молодежных группировок.

К вторичным агентам относятся люди, которые оказывают менее важное воздействие на личность человека. К ним можно отнести представителей администрации школы, университета, предприятия, где человек работает, армии, милиции, церкви, так же сотрудники средств массовой информации и так далее.

В жизни человека не все агенты социализации играют одинаковую роль, и степень ее влияния на развитие личности со временем меняется. Так в период первичной социализации родители играют главенствующую роль, однако со временем она может ослабляться, и уже сверстники с течением времени становятся авторитетнее родителей. Важное отличие первичных и вторичных агентов социализации заключается в том, что первичные агенты — взаимозаменяемые, авторичные таковыми не являются. Это объясняется тем, что агенты и институты вторичной социализации специализированы и проводят социализацию в определенном контексте. Так же агенты первичной социализации сами заинтересованы в социализации конкретной личности, а для агентов вторичной социализации это непосредственно их профессиональная деятельность (учитель в школе или преподаватель в ВУЗе).

Это объясняется тем, что агенты и институты вторичной социализации специализированы и проводят социализацию в определенном контексте. Так же агенты первичной социализации сами заинтересованы в социализации конкретной личности, а для агентов вторичной социализации это непосредственно их профессиональная деятельность (учитель в школе или преподаватель в ВУЗе).

Институты социализации представляют собой сами учреждения, которые влияют на процесс социализации человека и направляют его.

Так же как и агенты социализации, рассматриваются первичные и вторичные институты социализации. Первичные институты — это семья, школа, сверстники и так далее. К вторичным институтам относятся — государство, его органы, университеты, церковь, средства массовой информации и так далее.

Сам процесс социализации состоит из нескольких стадий:

1. Стадия адаптации.

Эта стадия проходит от непосредственно рождения до подросткового периода. На данном этапе происходит усвоение социального опыта, это выражается в подражании окружающим.

2. Стадия идентификации.

Эта стадия выражена в появлении желания выделить себя среди других индивидов.

3. Стадия интеграции.

Представляет собой стадию внедрения в жизнь общества. Она может проходить как благополучно, так и неблагополучно

4. Трудовая стадия.

Эта стадия характеризуется воспроизведением социального опыта и воздействием на окружающую нас среду.

5. Послетрудовая стадия.

Для этого периода характерен пожилой возраст личности. На этой стадии происходит передача социального опыта новым поколениям.

Социализация личности проходит этапы, совпадающие с жизненными циклами людей. Жизненные циклы связаны с приобретением нового статуса, со сменой социальных ролей, изменением привычного образа жизни. Каждый переход на новый этап социального взаимодействия связан с различными трудностями, часто сопровождаемые стрессовыми ситуациями, что требует освоения нового комплекса ролей и длительного переобучения.

1.2 Сущность и содержание социализации детей Социализация начинает происходить с самого детства, в то время, когда формируется личность человека. Хоть это и самый незащищённый этап жизни, в это время происходит закладывание фундамента социализации, накапливаются социальные навыки и знания. Если в детстве не происходит накопления необходимого знания, главным образом благодаря обучению, то во взрослой жизни возникают такие проблемы, которые и решить будет невозможно.

Хоть это и самый незащищённый этап жизни, в это время происходит закладывание фундамента социализации, накапливаются социальные навыки и знания. Если в детстве не происходит накопления необходимого знания, главным образом благодаря обучению, то во взрослой жизни возникают такие проблемы, которые и решить будет невозможно.

Дети, которые каким-то образом оказались, изолированы от общества, погибают в социальном плане. Ведь социальная среда играет решающую роль в становлении личности. И когда она выпадает на самом раннем этапе, такие дети не могут стать полноценными членами общества. Таких детей называют «феральными людьми». Большинство детей весьма податливы, они способны вырасти и развиться во взрослых людей совершенно разного типа. Это напрямую зависит от окружающей их обстановки.

Масштаб детских возможностей на самом деле очень удивителен. Дети могут демонстрировать общечеловеческие реакции на самых ранних стадиях своего развития. Еще не достигнув одного года, они уже принимают участие в общественной жизни, указывая пальчиком на разные предметы, желая привлечь к этим предметам внимание взрослых. Этим они демонстрируют не только понимание того, что другие люди могут видеть то же, что видят они, но и уверенность в том, что взрослые обязательно посмотрят, к чему дети проявили интерес. Так они уже могут «рассказать» в чем они нуждаются или что им уже интересно в обществе. К двум годам кукла у детей совершает уже какие-то действия, как будто она живая и способна действовать сама по себе, таким образом, в этом возрасте у детей появляется способность воспринимать других людей как независимых агентов. А большинство детей трехлетнего возраста уже способны возложить на одну куклу выполнение нескольких ролей. Это говорит о том, что появляется понимание ими социальных ролей (например, ребенок представляет себя учителем, который учит куклу, или представляет себя врачом, который осматривает куклу в качестве пациента).

Этим они демонстрируют не только понимание того, что другие люди могут видеть то же, что видят они, но и уверенность в том, что взрослые обязательно посмотрят, к чему дети проявили интерес. Так они уже могут «рассказать» в чем они нуждаются или что им уже интересно в обществе. К двум годам кукла у детей совершает уже какие-то действия, как будто она живая и способна действовать сама по себе, таким образом, в этом возрасте у детей появляется способность воспринимать других людей как независимых агентов. А большинство детей трехлетнего возраста уже способны возложить на одну куклу выполнение нескольких ролей. Это говорит о том, что появляется понимание ими социальных ролей (например, ребенок представляет себя учителем, который учит куклу, или представляет себя врачом, который осматривает куклу в качестве пациента).

Четырехлетний ребенок в игре может уже исполнять двойную роль: кукла-учитель ведет урок и кукла-ученик отвечает на вопросы, где ребенок ведет процесс общения между двумя куклами, говорит за обеих, задает вопросы и сам отвечает на них. В позднем дошкольном возрасте дети приобретают способность совмещать игровые роли более сложным образом: девочка представляет себя врачом и одновременно мамой. А большинство детей в шесть лет могут представить себе, что они одновременно выполняют несколько ролей. К этому времени они способны участвовать в сложных социальных взаимодействиях в соответствии с определенными культурными моделями в обществе. В дошкольном возрасте дети еще рассматривают свое собственное Я и свой разум целостно, как части своего тела, но уже к 6−8 годам они начинают различать разум и тело и понимать, что люди уникальны. И уникальны не только потому, что выглядят по-разному, а потому что у каждого человека есть свои чувства и мысли. Они начинают на уровне интуиции приходить к определению собственного Я и распознавать различия между психологическими и физическими свойствами. Самое интенсивное развитие происходит в период с 7 до 8 лет, затем изменения в осмыслении окружающего мира замедляются.

В позднем дошкольном возрасте дети приобретают способность совмещать игровые роли более сложным образом: девочка представляет себя врачом и одновременно мамой. А большинство детей в шесть лет могут представить себе, что они одновременно выполняют несколько ролей. К этому времени они способны участвовать в сложных социальных взаимодействиях в соответствии с определенными культурными моделями в обществе. В дошкольном возрасте дети еще рассматривают свое собственное Я и свой разум целостно, как части своего тела, но уже к 6−8 годам они начинают различать разум и тело и понимать, что люди уникальны. И уникальны не только потому, что выглядят по-разному, а потому что у каждого человека есть свои чувства и мысли. Они начинают на уровне интуиции приходить к определению собственного Я и распознавать различия между психологическими и физическими свойствами. Самое интенсивное развитие происходит в период с 7 до 8 лет, затем изменения в осмыслении окружающего мира замедляются.

Процесс социализации продолжается на протяжении всей жизни человека, но между социализацией взрослых и детей существуют определённые различия:

1. Социализация у взрослых проявляется, как правило, в изменении их внешнего поведения, а у детей вносит изменения в базовые ценностные ориентации.

Социализация у взрослых проявляется, как правило, в изменении их внешнего поведения, а у детей вносит изменения в базовые ценностные ориентации.

2. Дети могут только усваивать нормы, взрослые же способны их оценивать.

3. Социализация взрослых главным образом предполагает понимание того факта, что между белым и чёрным цветом находится множество оттенков.

4. Социализация взрослого человека способствует овладению определёнными навыками, социализация детей, как правило, формирует мотивацию в их поведении.

Рассматривая понятие и сущность социализации, стоит также обратить внимание на половую социализацию детей. Под половой социализацией понимают процесс формирования половой идентичности (мужской или женской) в соответствии с культурными нормами, принятыми данным обществом. Половая идентичность является осознанием и принятием своей половой принадлежности.

С появления на свет ребёнка начинается процесс его первичной половой социализации, обучение половой роли мальчика (девочки), в зависимости от пола.

В возрасте около полутора лет у ребенка происходит формирование половой идентичности, которая является фундаментом его самосознания в будущем.

К двум годам ребёнок знает, что он мальчик (девочка), но объяснить этого ещё не может.

В возрасте трёх-четырёх лет дети почти без труда различают пол других людей, но, как правило, это ассоциация по внешним признакам (одежда, волосы, борода).

В четыре-пять лет дети понимают различие женщин и мужчин в поведении и занятиях: мальчик считает, что он должен быть — сильным, большим, смелым, умным, видит себя офицером, а девочка — маленькая, красивая, тихая и т. п.

Окончательно половую принадлежность дети осознают в шесть-семь лет.

Отношения между детьми и родителями от рождения зависят от половых различий. Мальчики и девочки по-разному реагируют на одно и то же поведение родителей. В зависимости от пола ребёнка, родители пытаются воспитывать его, согласно их представлениям.

Под содержанием социализации понимается усвоение базовых норм (социальных), овладение умениями, формирование социальных убеждений и установок, самоактуализация личности, вхождение в социум и приобщение к социальным связям.

2. Семья в системе институтов социализации детей

Рассмотрим самый важный институт социализации раннего детства — семью.

Семья может трактоваться как общность людей, которая может быть основана на браке, на кровном родстве, на юридическом договоре, образованная для моральной и экономической поддержки друг друга и выполнения ряда общественных функций по воспроизводству населения и эмоционально-психологической стабилизации взрослых индивидов, а также для удовлетворения в наиболее приемлемой форме комплекса других биологических и социальных индивидуальных потребностей [“https://bakalavr-info.ru”, 28].

Именно семья играет главенствующую роль в жизни каждого из нас. Именно в семье происходит формирование личности, характера человека, его отношение к моральным и культурным ценностям, отношение к труду. В течении определенного времени семья является единственным местом получения опыта социального воздействия.

Сущность понятия семьи, с точки зрения социологии, в первую очередь рассматривается через ее функции. Одной, из которых, является социализационная функция, которая включает в себя процесс по подготовке подрастающего поколения и его приобщению к жизни в обществе.

Одной, из которых, является социализационная функция, которая включает в себя процесс по подготовке подрастающего поколения и его приобщению к жизни в обществе.

Со временем в этот процесс вмешиваются и другие социальные институты, как например, детский сад, школа, университет, улица и так далее. В целом, семью стоит рассматривать как базовую модель для формирования личности, где социализация происходит путем процесса воспитания и механического социального научения. Таким образом, приобретение социального опыта происходит в процессе взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а так же как результат восприятия отношений других членов семьи между собой.

В процессе развития и взросления ребенок начинает по-другому воспринимать семью. Друзья, ровесники и одноклассники постепенно становятся более значимыми, в то время как авторитет родителей начинает ослабевать («обесценивание» родителей, по выражению Х. Ремшмидта). Изменение центра социализации влияет на эмоциональные связи с родителями. Но, несмотря на это, имеются данные: как бы родители не отходили на второй план, как центр ориентации, эти изменения относятся только к определённым областям жизни, и семья, а особенно мать, зачастую остаются самыми близкими в эмоциональном плане людьми. Так во многих зарубежных исследованиях психологов было выявлена следующая тенденция — при возникновении проблемных (затруднительных) жизненных ситуаций, подросток в первую очередь склонен обратиться к матери, а затем уже к отцу, брату (сестре), другу (подруге) в зависимости от сложившейся ситуации.

Но, несмотря на это, имеются данные: как бы родители не отходили на второй план, как центр ориентации, эти изменения относятся только к определённым областям жизни, и семья, а особенно мать, зачастую остаются самыми близкими в эмоциональном плане людьми. Так во многих зарубежных исследованиях психологов было выявлена следующая тенденция — при возникновении проблемных (затруднительных) жизненных ситуаций, подросток в первую очередь склонен обратиться к матери, а затем уже к отцу, брату (сестре), другу (подруге) в зависимости от сложившейся ситуации.

Но только тот факт, что человек проводит в семье значительную часть своей жизни, ставит её выше всех остальных институтов социализации. Существует немало доказательств того, что семья и ребенок являются зеркальным отражением друг друга.

И следует отметить, что, несмотря на разнообразие культур, методик воспитания, институтов социализации, в большинстве случаев стадия ранней социализации личности происходит в моделях «традиционной» семьи, понятие которой включает в себя наличие двух родителей.

3. Особенности социализации детей в неполной семье

3.1 Понятие неполной семьи, её виды