Урок 53. (дополнительный материал) Лабораторная работа № 13 «Наблюдение интерференции и дифракции света»

Урок 53. (дополнительный материал) Лабораторная работа № 13 «Наблюдение интерференции и дифракции света»

Лабораторная работа № 13

Тема: «Наблюдение интерференции и дифракции света»

Цель работы: экспериментально изучить явление интерференции и дифракции.

Оборудование: электрическая лампа с прямой нитью накала (одна на класс), две стеклянные пластинки, стеклянная трубка, стакан с раствором мыла, кольцо проволочное с ручкой диаметром 30 мм., компакт-диск, штангенциркуль, капроновая ткань.

Теория:

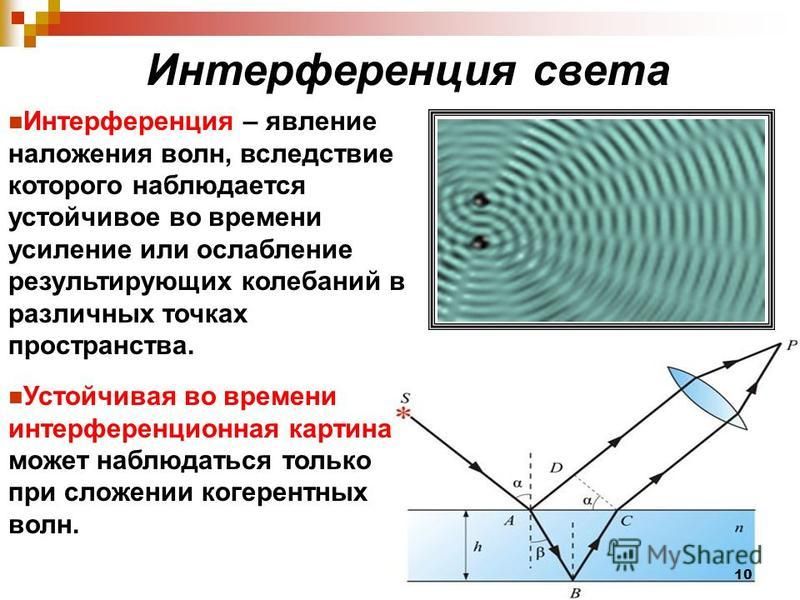

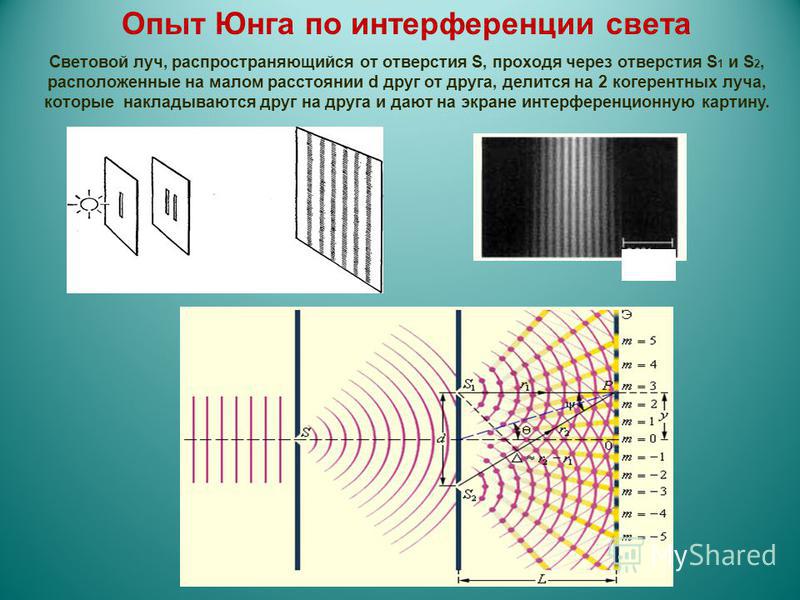

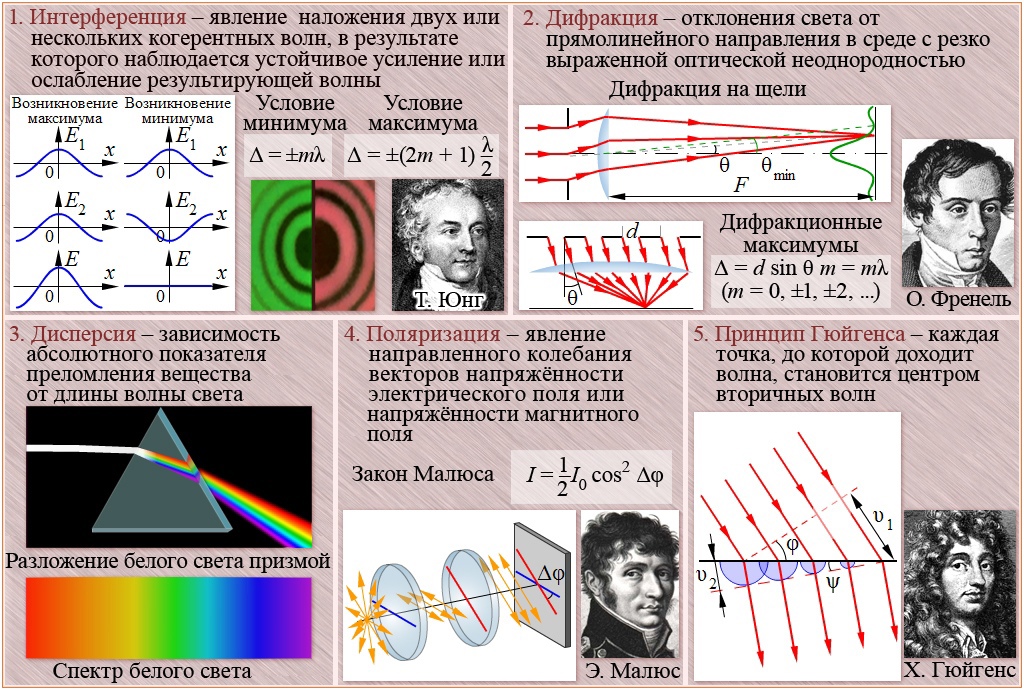

Интерференция – явление характерное для волн любой природы: механических, электромагнитных.

Интерференция волн – сложение в пространстве двух (или нескольких) волн, при котором в разных его точках получается усиление или ослабление результирующей волны.

Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз.

Амплитуда результирующего смещения в точке С зависит от разности хода волн на расстоянии d2 – d1.

Условие максимума

, (Δd=d2-d1 )

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;…

(разность хода волн равна четному числу полуволн)

Волны от источников А и Б придут в точку С в одинаковых фазах и “усилят друг друга”.

φ

Δφ=0 – разность фаз

А=2Хmax– амплитуда результирующей волны.

Условие минимума

, (Δd=d2-d1)

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3;…

(разность хода волн равна нечетному числу полуволн)

Волны от источников А и Б придут в точку С в противофазах и “погасят друг друга”.

φА≠φБ – фазы колебаний

Δφ=π – разность фаз

А=0 – амплитуда результирующей волны.

Интерференционная картина – регулярное чередование областей повышенной и пониженной интенсивности света.

Интерференция света – пространственное перераспределение энергии светового излучения при наложении двух или нескольких световых волн.

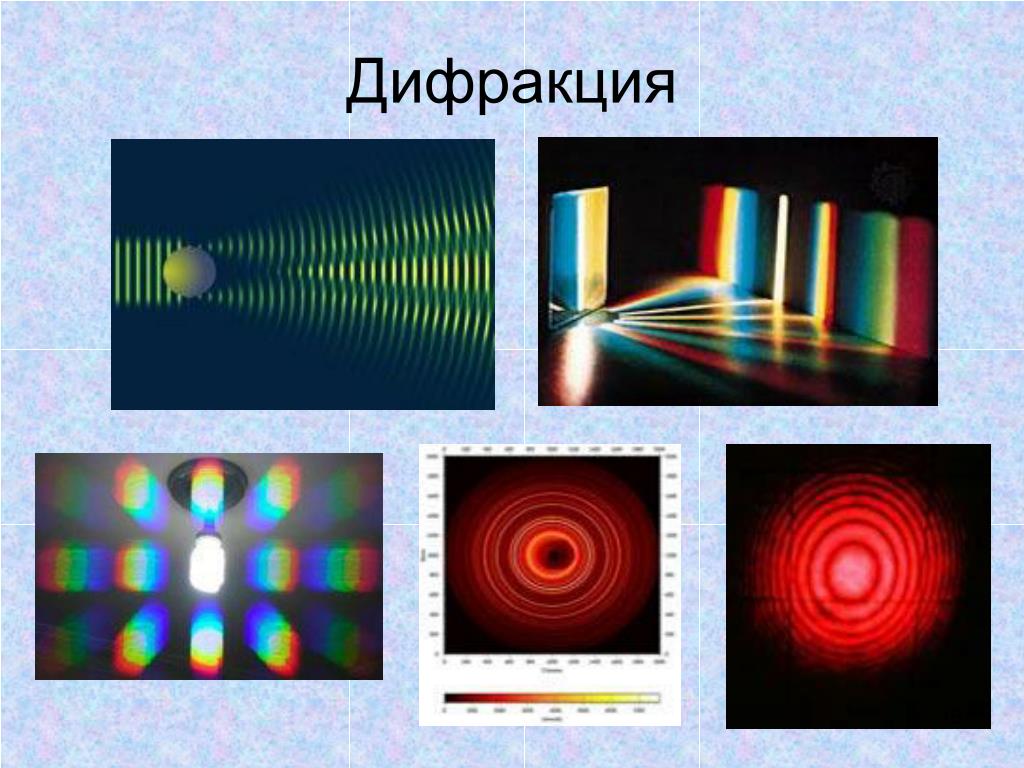

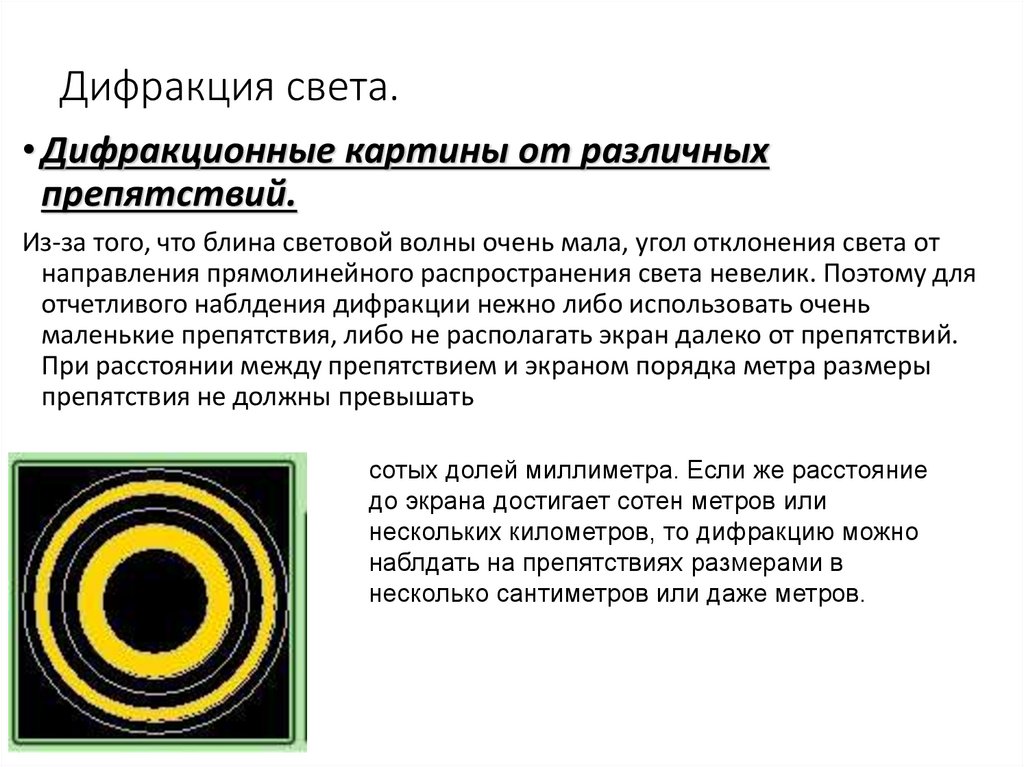

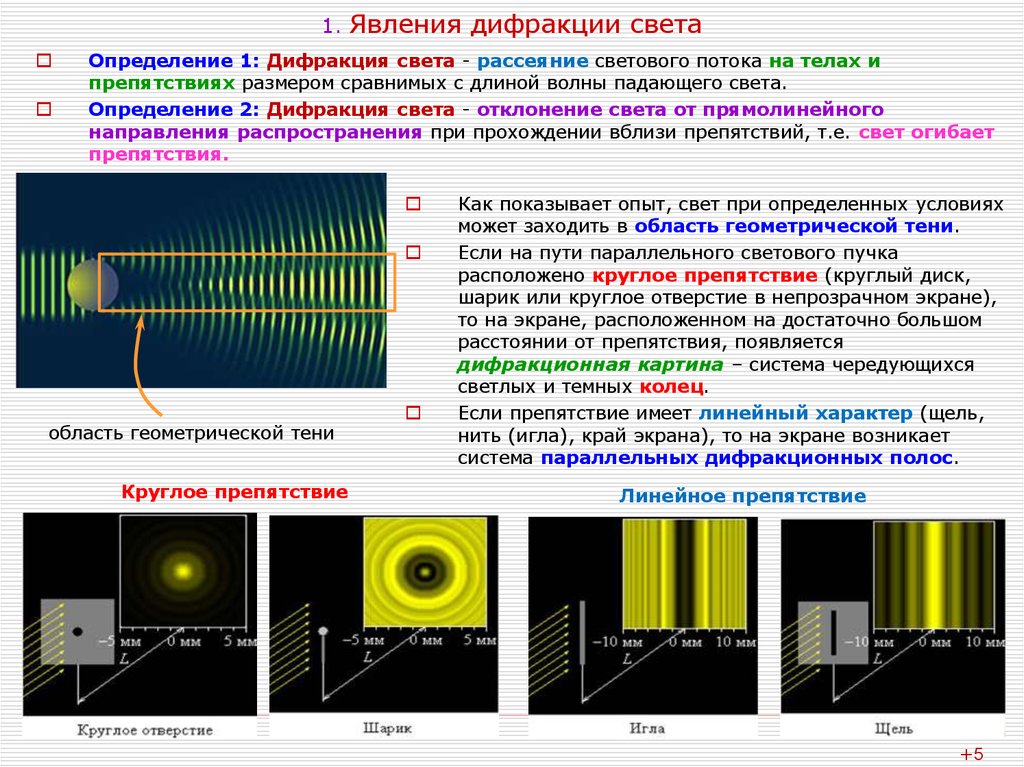

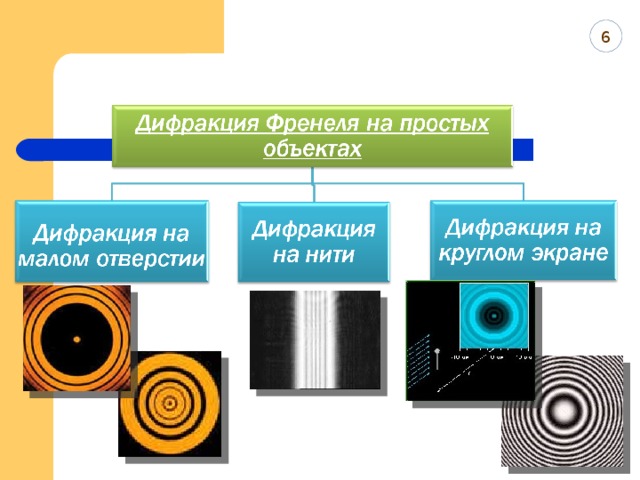

Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного распространения (например, близи краев препятствий).

Дифракция – явление отклонения волны от прямолинейного распространения при прохождении через малые отверстия и огибании волной малых препятствий.

Условие проявления дифракции: d < λ, где d – размер препятствия, λ – длина волны. Размеры препятствий (отверстий) должны быть меньше или соизмеримы с длиной волны.

Существование этого явления (дифракции) ограничивает область применения законов геометрической оптики и является причиной предела разрешающей способности оптических приборов.

Дифракционная решетка – оптический прибор, представляющий собой периодическую структуру из большого числа регулярно расположенных элементов, на которых происходит дифракция света. Штрихи с определенным и постоянным для данной дифракционной решетки профилем повторяются через одинаковый промежуток d (период решетки). Способность дифракционной решетки раскладывать падающий на нее пучек света по длинам волн является ее основным свойством. Различают отражательные и прозрачные дифракционные решетки.

Условие наблюдения дифракционного максимума:

d·sinφ=k·λ, где k=0; ± 1; ± 2; ± 3; d – период решетки, φ – угол, под которым наблюдается максимуи, а λ – длина волны.

Из условия максимума следует sinφ=(k·λ)/d .

Пусть k=1, тогда sinφкр=λкр/d и sinφф=λф/d.

Известно, что λкр>λф , следовательно sinφкр

Поэтому фиолетовый цвет в дифракционном спектре располагается ближе к центру.

В явлениях интерференции и дифракции света соблюдается закон сохранения энергии. В области интерференции световая энергия только перераспределяется, не превращаясь в другие виды энергии. Возрастание энергии в некоторых точках интерференционной картины относительно суммарной световой энергии компенсируется уменьшением её в других точках (суммарная световая энергия – это световая энергия двух световых пучков от независимых источников).

Ход работы:

Опыт 1. Опустите проволочное кольцо в мыльный раствор. На проволочном кольце получается мыльная плёнка.

Расположите её вертикально. Наблюдаем светлые и тёмные горизонтальные полосы, изменяющиеся по ширине по мере изменения толщины плёнки

Объяснение. Появление светлых и темных полос объясняется интерференцией световых волн, отраженных от поверхности пленки. треугольник d = 2h. Разность хода световых волн равна удвоенной толщине плёнки.

Освещаем мыльную пленку белым светом (от лампы). Наблюдаем окрашенность светлых полос в спектральные цвета: вверху – синий, внизу – красный.

Наблюдаем окрашенность светлых полос в спектральные цвета: вверху – синий, внизу – красный.

Объяснение. Такое окрашивание объясняется зависимостью положения светлых полос о длины волн падающего цвета.

Наблюдаем также, что полосы, расширяясь и сохраняя свою форму, перемещаются вниз.

Объяснение. Это объясняется уменьшением толщины пленки, так как мыльный раствор стекает вниз под действием силы тяжести.

Опыт 2. С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдайте образование цветных интерференционных колец, окрашенных в спектральные цвета. Верхний край каждого светлого кольца имеет синий цвет, нижний – красный. По мере уменьшения толщины пленки кольца, также расширяясь, медленно перемещаются вниз. Их кольцеобразную форму объясняют кольцеобразной формой линий равной толщины.

Ответьте на вопросы:

- Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску?

- Какую форму имеют радужные полосы?

- Почему окраска пузыря все время меняется?

Опыт 3. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты.

Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите вместе и сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты.

При отражении света от поверхностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы – кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки.

Объяснение: Поверхности пластинок не могут быть совершенно ровными, поэтому соприкасаются они только в нескольких местах. Вокруг этих мест образуются тончайшие воздушные клинья различной формы, дающие картину интерференции. В проходящем свете условие максимума 2h=kl

Ответьте на вопросы:

- Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные кольцеобразные или неправильной формы полосы?

- Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение интерференционных полос?

Опыт 4.

Объяснение: Яркость дифракционных спектров зависит от частоты нанесенных на диск бороздок и от величины угла падения лучей. Почти параллельные лучи, падающие от нити лампы, отражаются от соседних выпуклостей между бороздками в точках А и В. Лучи, отраженные под углом равным углу падения, образуют изображение нити лампы в виде белой линии. Лучи, отраженные под иными углами имеют некоторую разность хода, вследствие чего происходит сложение волн.

Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. Опишите интерференционную картину.

Поверхность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку с шагом соизмеримым с длиной волны видимого света. На мелкоструктурной поверхности проявляются дифракционные и интерференционные явления. Блики компакт- дисков имеют радужную окраску.

Опыт 5. Сдвигаем ползунок штангенциркуля до образования между губками щели шириной 0,5 мм.

Приставляем скошенную часть губок вплотную к глазу (располагая щель вертикально). Сквозь эту щель смотрим на вертикально расположенную нить горящей лампы. Наблюдаем по обе стороны от нити параллельные ей радужные полоски. Изменяем ширину щели в пределах 0,05 – 0,8 мм. При переходе к более узким щелям полосы раздвигаются , становятся шире и образуют различимые спектры. При наблюдении через самую широкую щель полосы очень узки и располагаются близко одна к другой. Зарисуйте в тетрадь увиденную картину. Объясните наблюдаемые явления.

Опыт 6. Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух скрещенных под прямым углом дифракционных полос.

Объяснение: В центре краста виден дифракционный максимум белого цвета. При k=0 разность хода волн равна нулю, поэтому центральный максимум получается белого цвета. Крест получается потому, что нити ткани представляют собой две сложенные вместе дифракционные решетки со взаимно перпендикулярными щелями. Появление спектральных цветов объясняется тем, что белый свет состоит из волн различной длины. Дифракционный максимум света для различных волн получается в различных местах.

Появление спектральных цветов объясняется тем, что белый свет состоит из волн различной длины. Дифракционный максимум света для различных волн получается в различных местах.

Зарисуйте наблюдаемый дифракционный крест. Объясните наблюдаемые явления.

Запишите вывод. Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление интерференции, а в каких дифракции.

Контрольные вопросы:

- Что такое свет?

- Кем было доказано, что свет – это электромагнитная волна?

- Что называют интерференцией света? Каковы условия максимума и минимума при интерференции?

- Могут ли интерферировать световые волны идущие от двух электрических ламп накаливания? Почему?

- Что называют дифракцией света?

- Зависит ли положение главных дифракционных максимумов от числа щелей решетки?

Явления, связанные с интерференцией и дифракцией света

- Подробности

- Категория: Оптические явления в природе

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ

После дождя, когда мокрый асфальт кажется черным, в местах автомобильных стоянок, где на воду в лужах пролито масло и бензин, особенно отчетливо видны блестящие пятна, отливающие всеми цветами радуги. Больше всего заметны цвета зеленый и желтый, но местами видны голубой, синий и пурпурный.

Больше всего заметны цвета зеленый и желтый, но местами видны голубой, синий и пурпурный.

Такие же пятна можно видеть на поверхности воды в реках, озерах и лужах, если они загрязнены нефтью или ее продуктами.

Кто из нас в детстве не выдувал мыльные пузыри. Тонкая пленка мыльного пузыря, так же как и тонкая пленка нефти на поверхности воды, приобретает цветную окраску, тонкий целлофан отсвечивает цветами радуги. Эти красивые явления имеют одну природу, они являются следствием интерференции света в тонких пленках масла, мыльной пены, целлофана.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ

В тонких пленках нефти или мыльной воды происходит разделение, а затем соединение световых волн.

На рисунке 46 представлен ход лучей в пленке. Здесь h — толщина пленки (в сильно увеличенном масштабе), S — источник света. Пусть на пленку из точки S падают два монохроматических пучка лучей 1 и 2. Если источник света расположен далеко (а в случае освещения нефтяных пятен на лужах источником является небосвод, т. е. свет, рассеянный воздухом), его можно считать исходящим из бесконечности. Тогда лучи 1 и 2 будут практически параллельны, а фронт световой волны АВ перпендикулярен им.

Здесь h — толщина пленки (в сильно увеличенном масштабе), S — источник света. Пусть на пленку из точки S падают два монохроматических пучка лучей 1 и 2. Если источник света расположен далеко (а в случае освещения нефтяных пятен на лужах источником является небосвод, т. е. свет, рассеянный воздухом), его можно считать исходящим из бесконечности. Тогда лучи 1 и 2 будут практически параллельны, а фронт световой волны АВ перпендикулярен им.

Обозначим абсолютный показатель преломления света среды n1, а пленки n2.

Пучок лучей света, встретив пленку в точке А, частично преломляется, а частично отражается. Луч, отраженный в данном случае, нас не интересует, так как он не попадает в глаз. Пучок же преломленных лучей, дойдя до второй поверхности пленки (до точки D), опять частично отражается и частично преломляется. Нас интересует отраженный пучок лучей DC, который в точке С претерпевает частичное преломление и частичное отражение. Пучок лучей 2, преломленный в точке С, попадает в глаз, пучок лучей 2, выходящих из того же источника и падающих на пленку в точке С, также частично преломляется, а частично отражается. Отраженный пучок лучей 2 и пучок лучей 2 интерферируют. Оба пучка лучей могут быть сфокусированы при помощи линзы на экране, где и наблюдается результат интерференции, или на сетчатке глаза, где она воспринимается.

Отраженный пучок лучей 2 и пучок лучей 2 интерферируют. Оба пучка лучей могут быть сфокусированы при помощи линзы на экране, где и наблюдается результат интерференции, или на сетчатке глаза, где она воспринимается.

Что же получается на экране? Как видно из рисунка, пучки лучей 2, 2 прошли разные пути до встречи в точке С: первый прошел расстояние AD + DC = 2AD в среде с показателем преломления n2, второй — расстояние ВС в среде с показателем преломления n1

Геометрическая разность хода лучей равна 2AD — ВС; оптическая же разность 1 составляет:

где λ/2 — поправка на потерю полуволны при отражении света от среды, обладающей большим показателем преломления.

Если разность хода равна целому числу волн (Δ = Nλ), то точка С будет наблюдаться ярко светящейся определенным цветом, соответствующим длине волны, для нее будут выполняться условия максимума освещенности. Если же разность хода равна нечетному числу полуволн, то для данной волны выполняется условие минимума освещенности в точке С.

Разность хода Δ можно выразить как функцию толщины пленки h, угла падения (и наблюдения) a и длины волны λ или как функцию толщины пленки и угла преломления ϒ.

Эта зависимость выглядит следующим образом:

На поверхности пленки всегда найдется много точек, для которых соблюдены одинаковые условия интерференции для данной длины волны. Эти точки расположены цепочками. Их геометрические места представляют полосы светлые или темные в зависимости от длины волны и условий интерференции.

Для светлых полос при данной длине волны выполняется условие:

для темных:

Если пленка освещена полихроматическим (сложным, многоцветным) светом, например белым, то для каждой длины волны (для каждого цвета) найдутся полосы максимума освещенности, вне которых для данной длины волны имеет место минимум освещенности. В месте минимума данной волны может оказаться максимум другой волны (другого цвета). Таким образом, максимумы раз личных длин волн расположены друг за другом рядом. В результате образуется спектр.

В результате образуется спектр.

Спектров может образоваться несколько порядков в зависимости от толщины пленки и угла наблюдения. Может случиться, что соседние спектры накладываются друг на друга своими крайними цветами. Красный накладывается на фиолетовый, в результате чего получается темно-пурпурный, а иногда коричневый цвет.

Цвета, составляющие середину спектра — желтый, зеленый, голубой, всегда видны хорошо.

Если за освещенной пленкой наблюдать несколько минут, то можно заметить изменение очертаний цветных полос. Это происходит вследствие растекания масла, а следовательно, и изменения толщины пленки.

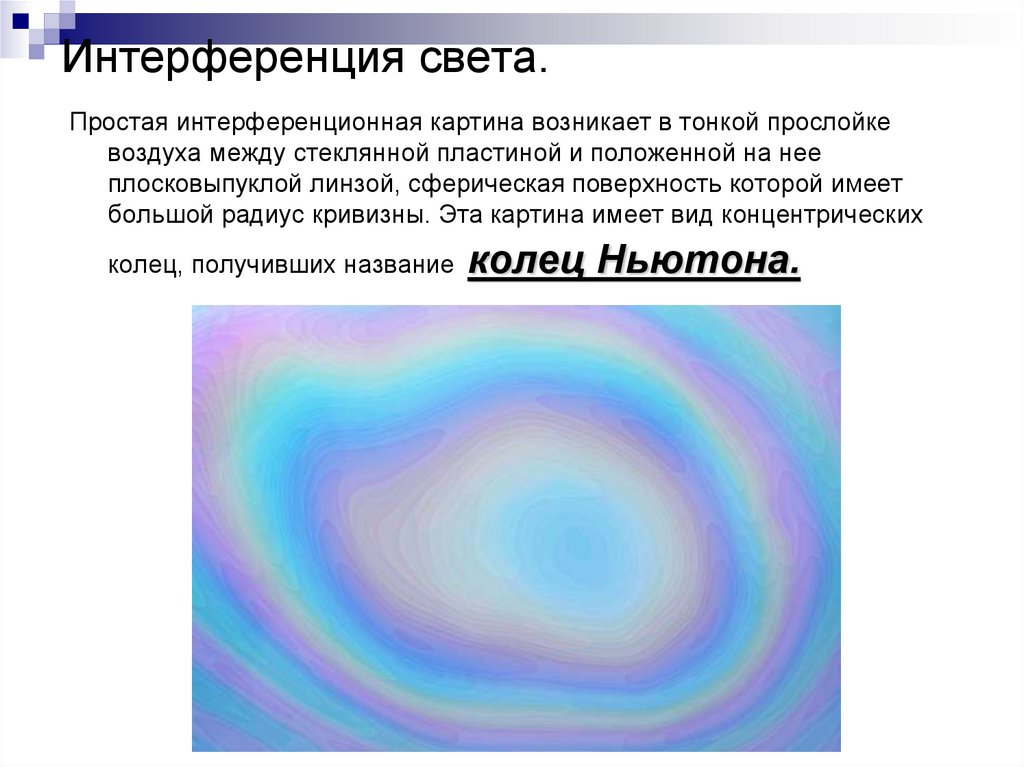

Если на полированную стеклянную пластинку положить плоско-выпуклую линзу, то между линзой и пластинкой возникнет тонкая воздушная прослойка, в которой при определенном освещении (рис. 47) можно наблюдать светлые и темные кольца, соответствующие одинаковой толщине пленки. Увеличенная картина этих колец, рассматриваемых в зеленом и красном свете.

Явление интерференции применяется для многих практически полезных целей.

Так, при помощи интерференции можно проверить качество полировки поверхности деталей машины. На явлении интерференции света основано устройство приборов-интерферометров, служащих для измерения длин с точностью до 0,1 длины волны света, определения показателей преломления и др.

ЯВЛЕНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА. НАБЛЮДЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ

Дифракцию света можно наблюдать, например, посмотрев на свет далекого яркого фонаря через капроновый платок, держа его на расстоянии вытянутой руки.

Дифракционные спектры хорошо видны и при рассматривании источника света, например лампы сквозь ресницы.

Если сложить два пальца так, чтобы между ними образовалась узкая щель, и сквозь эту щель смотреть на источник рассеянного света (небо, абажур лампы и т. д.), то можно подобрать такую ширину щели, что в ней явно будет видно несколько темных и светлых полосок. Подобную картину можно видеть в узкой щели открытой двери, если за ней находится лампа или окно. Можно приклеить (парафином или маслом) к картону два лезвия безопасной бритвы и в щели между ними увидеть дифракционную картину.

Можно приклеить (парафином или маслом) к картону два лезвия безопасной бритвы и в щели между ними увидеть дифракционную картину.

Дифракционная картина хорошо видна, если в алюминиевой фольге концом иголки (не протыкая насквозь) проколоть маленькое отверстие и смотреть сквозь него на яркий источник света.

Царапины на оконном стекле тоже дают возможность наблюдать дифракцию света. На стекле окон автобусов, троллейбусов имеются царапины. Они возникают при протирании окон, при обдувании их кристалликами песка. Естественно, что большая часть царапин направлена горизонтально или несколько наискось. Стекло с царапинами — это своеобразная дифракционная решетка, на которой дифрагирует свет фонарей, отклоняясь перпендикулярно им. В результате можно видеть два пучка света, исходящих от источника света. Но почему же у них нет спектральной окраски? Это объясняется тем, что период рассматриваемой решетки непостоянен, в результате чего получается сложение спектральных цветов, дающее, как известно, белый свет.

Иногда, когда вы едете в автобусе, на замерзшем оконном стекле можно наблюдать красивую картину. Ледяной покров на окнах при попадании на них света Солнца или фонаря вдруг начинает сиять удивительно прозрачными и чистыми цветами спектра. Явление это несколько минут длится, а затем исчезает вследствие увеличения толщины слоя льда на стекле.

Это видение происходит вследствие дифракции света на иглах кристаллов льда. Возможно, что при некоторой толщине пластинок льда 1 мкм) и расстояниях между ними около 0,1 мм часть света проходит через пластинки, часть — мимо них. Ввиду различия скоростей света в пластинке и в воздухе происходит сдвиг колебаний по фазе. Это приводит к гашению некоторых длин волн вследствие интерференции, а в результате к «окрашиванию» поверхности замерзшего стекла в дополнительный цвет.

ВЕНЦЫ

Полупрозрачные белые облака медленно скользят перед Луной. И каждый раз, когда новое облако закрывает Луну, мы видим вокруг Луны чудесные разноцветные кольца, диаметр которых лишь в несколько раз больше диаметра Луны. Это венцы.

Это венцы.

Аналогичные явления можно видеть и вокруг фонарей и Солнца (только при этом нужно позаботиться о том, чтобы Солнце не ослепляло нас, например надеть темные очки). Венцы не следует путать с гало. Диаметр гало 22 или 46°, в то время как диаметр венцов значительно меньше: 1 — 6°.

Объяснение этому явлению природы надо искать в дифракции света. Облака состоят из капелек воды. Проходя через капли, свет претерпевает дифракцию. Расхождение лучей при этом зависит от величины капли. Множество капель не изменяет картину, а только усиливает ее. Ширина ореола зависит от величины капель: чем меньше капельки, тем шире ореол. Возможно, что венцы могут возникнуть и на облаке, состоящем из ледяных игл.

В некоторых случаях световые венцы («глазные») возникают вследствие дифракции света на зернах неоднородностей, имеющихся в роговице глаза. «Глазной» венец по размеру равен «облачному», и их трудно различить. Однако «облачный» венец можно отличить от «глазного». Если перед глазом поместить непрозрачный предмет, то «облачные» венцы остаются, а «глазные» немедленно исчезают.

«Глазной» венец по размеру равен «облачному», и их трудно различить. Однако «облачный» венец можно отличить от «глазного». Если перед глазом поместить непрозрачный предмет, то «облачные» венцы остаются, а «глазные» немедленно исчезают.

Сегмент H: Свет: дифракция и интерференция

Теги:

- Образование

- Физика в движении

- Модуль 6: Волны и оптика

Дифракция и интерференция света исследуются, когда мы наблюдаем свет, проходящий через одну и две щели. Затем мы применяем эти идеи, узнавая о голограммах 9.0015

Сегмент H: Свет: дифракция и интерференция

Из Physics in Motion, Unit 6

Сегмент H: Свет: дифракция и интерференция

Дифракция и интерференция света исследуются при наблюдении света, проходящего через одинарные и двойные щели. Затем мы применяем эти идеи, узнавая о голограммах

Затем мы применяем эти идеи, узнавая о голограммах

Дополнительные сегменты

Наука

Получать, оценивать и передавать информацию о свойствах и применении волн.

Разработка и использование моделей для описания и расчета характеристик, связанных с интерференцией и дифракцией волн (одна и две щели).

Планирование и проведение исследований для характеристики свойств и поведения электромагнитных волн.

Планирование и проведение исследований для описания изменений в дифракционных картинах, связанных с геометрией и длиной волны механических и электромагнитных волн.

Получение, оценка и передача информации для объяснения свойств волн.

SPS9.c

Разработка моделей на основе экспериментальных данных, иллюстрирующих явления отражения, преломления, интерференции и дифракции.

Получение, оценка и передача информации в поддержку утверждения о том, что электромагнитные (световые) волны ведут себя иначе, чем механические (звуковые) волны.

S8P4.d

Разработайте и используйте модель для сравнения и сравнения того, как световые и звуковые волны отражаются, преломляются, поглощаются, дифрагируют или проходят через различные материалы.

– Дайте определение терминам дифракция и интерференция.

-Объясните, как дифракция на двух щелях создает интерференционные картины внутри световых волн.

-Опишите, как на амплитуду влияют световые волны, интерферирующие друг с другом конструктивно и деструктивно.

-Сравните и сопоставьте свойства максимумов и минимумов, видимых с одной и двумя щелями.

-Опишите, что происходит с расстоянием между максимумами, когда свет с разной длиной волны проходит через одинарную и двойную щели.

-Исследуйте реальные приложения интерференции и дифракции света.

конструктивная интерференция – когда две волны взаимодействуют в фазе друг с другом, то есть их пики и впадины синхронны; это увеличивает амплитуду комбинированной волны.

деструктивная интерференция – когда пик одной волны накладывается на впадину другой волны, уменьшая амплитуду комбинированной волны.

дифракция – огибание волны вокруг преграды.

Принцип Гюйгенса – каждая точка волны ведет себя как отдельная волна или вейвлет.

интерференция – наложение волн, образующих результирующую волну повышенной или пониженной амплитуды.

максимумы – области конструктивной интерференции при наложении двух волн друг на друга; виден в виде ярких пятен на экране.

минимум – зоны деструктивной интерференции при наложении двух волн друг на друга; видны как темные пятна на экране.

корпускулярно-волновой дуализм – идея о том, что свет ведет себя как частица и как волна.

Набор инструментов для учителя Physics in Motion содержит инструкции и ключи к ответам на учебные вопросы, практические задачи и лабораторные работы по всем семи блокам обучения. GPB предлагает набор инструментов для учителей бесплатно для преподавателей Грузии. Чтобы заказать набор инструментов для учителей, заполните и отправьте эту форму, чтобы запросить набор инструментов для учителей. Вам нужно отправить эту форму только один раз, чтобы получить материалы для всех семи блоков.

GPB предлагает набор инструментов для учителей бесплатно для преподавателей Грузии. Чтобы заказать набор инструментов для учителей, заполните и отправьте эту форму, чтобы запросить набор инструментов для учителей. Вам нужно отправить эту форму только один раз, чтобы получить материалы для всех семи блоков.

Сегменты Physics in Motion

Модуль 6: Волны и оптика

Раздел 1. Введение в физику. Модуль 2. Описание движения. Модуль 3. Силы. Модуль 4. Импульс и энергия. Модуль 5. Электричество и магнетизм. Модуль 6. Волны и оптика. Модуль 7. Ядерная физика. Цвет

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Интерференция световых волн

Формирование изображения в микроскопе зависит от сложного взаимодействия двух важнейших оптических явлений: дифракции и интерференции. Свет, проходящий через образец, рассеивается и дифрагирует в расходящиеся волны на крошечных деталях и особенностях, присутствующих в образце. Часть расходящегося света, рассеянного образцом, улавливается объективом и фокусируется на плоскости промежуточного изображения, где наложенные световые волны рекомбинируются или суммируются в процессе интерференция для получения увеличенного изображения образца.

Свет, проходящий через образец, рассеивается и дифрагирует в расходящиеся волны на крошечных деталях и особенностях, присутствующих в образце. Часть расходящегося света, рассеянного образцом, улавливается объективом и фокусируется на плоскости промежуточного изображения, где наложенные световые волны рекомбинируются или суммируются в процессе интерференция для получения увеличенного изображения образца.

Основы интерференции – На первый взгляд тесная связь между дифракцией и интерференцией возникает потому, что на самом деле они являются проявлениями одного и того же физического процесса и производят якобы взаимные эффекты. Большинство из нас наблюдают оптические интерференции того или иного типа почти каждый день, но обычно не осознают, что происходит за часто калейдоскопическим отображением цвета, возникающим, когда световые волны интерферируют друг с другом. Один из лучших примеров интерференции демонстрирует свет, отраженный от пленки нефти, плавающей на воде. Другой пример — тонкая пленка мыльного пузыря, которая отражает спектр красивых цветов при освещении естественными или искусственными источниками света.

Другой пример — тонкая пленка мыльного пузыря, которая отражает спектр красивых цветов при освещении естественными или искусственными источниками света.

Огюстен-Жан Френель (1788-1827) – Огюстен-Жан Френель, французский физик девятнадцатого века, наиболее известный изобретением уникальных составных линз, предназначенных для создания параллельных лучей света, которые до сих пор широко используются в маяки. В области оптики Френель вывел формулы для объяснения отражения, дифракции, интерференции, преломления, двойного лучепреломления и поляризации света, отраженного от прозрачного вещества.

Христиан Гюйгенс (1629-1695) – Христиан Гюйгенс был блестящим голландским математиком, физиком и астрономом, жившим в семнадцатом веке, в период, который иногда называют научной революцией. Гюйгенс, особенно одаренный ученый, наиболее известен своими работами по теории центробежной силы, волновой теории света и маятниковым часам. Его теории четко объяснили законы преломления, дифракции, интерференции и отражения, и Гюйгенс добился значительных успехов в теориях, касающихся явлений двойного лучепреломления (двойного лучепреломления) и поляризации света.

Сэмюэл Толански (1907-1973) – родился в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, как Сэмюэл Турласки, Толански выполнил значительный объем своих исследований и разработал метод интерференционно-контрастной микроскопии, который носит его имя. Другие исследовательские интересы Толански включали анализ спектров для исследования ядерного спина и изучение оптических иллюзий. Хотя в первую очередь его интересовал спектр ртути, во время Второй мировой войны Толанского попросили установить вращение урана-235, изотопа, способного к делению в цепной ядерной реакции.

Томас Янг (1773-1829) – Томас Янг был английским врачом и физиком, автором многих важных теорий и открытий в области оптики и анатомии человека. Его самая известная работа — волновая теория интерференции. Янг также отвечал за постулирование того, как рецепторы глаза воспринимают цвета. Вместе с Германом Людвигом Фердинандом фон Гельмгольцем ему приписывают разработку трехцветной теории Юнга-Гельмгольца.

Интерактивные учебные пособия по Java

Взаимодействие волн в оптических интерференциях — Классический метод описания интерференции включает презентации, которые графически изображают рекомбинацию двух или более синусоидальных световых волн на графике амплитуды, длины волны и относительного фазового смещения. Фактически, когда две волны складываются вместе, результирующая волна имеет значение амплитуды, которое либо увеличивается за счет конструктивной интерференции, либо уменьшается за счет деструктивной интерференции. Этот интерактивный учебник иллюстрирует эффект, рассматривая пару световых волн от одного и того же источника, которые движутся вместе параллельно, но могут быть отрегулированы в отношении когерентности (фазового соотношения), амплитуды и длины волны.

Фактически, когда две волны складываются вместе, результирующая волна имеет значение амплитуды, которое либо увеличивается за счет конструктивной интерференции, либо уменьшается за счет деструктивной интерференции. Этот интерактивный учебник иллюстрирует эффект, рассматривая пару световых волн от одного и того же источника, которые движутся вместе параллельно, но могут быть отрегулированы в отношении когерентности (фазового соотношения), амплитуды и длины волны.

Интерференционные явления в мыльных пузырях – Большинство из нас почти каждый день наблюдают оптические интерференции того или иного типа, но обычно не понимают, что происходит за часто калейдоскопическим отображением цвета, возникающим, когда световые волны интерферируют друг с другом. Один из лучших примеров интерференции демонстрирует свет, отраженный от пленки нефти, плавающей на воде. Другой пример — тонкая пленка мыльного пузыря, которая отражает спектр красивых цветов при освещении естественными или искусственными источниками света. В этом интерактивном учебном пособии показано, как явление интерференции света, отраженного мыльным пузырем, изменяется в зависимости от толщины пленки.

В этом интерактивном учебном пособии показано, как явление интерференции света, отраженного мыльным пузырем, изменяется в зависимости от толщины пленки.

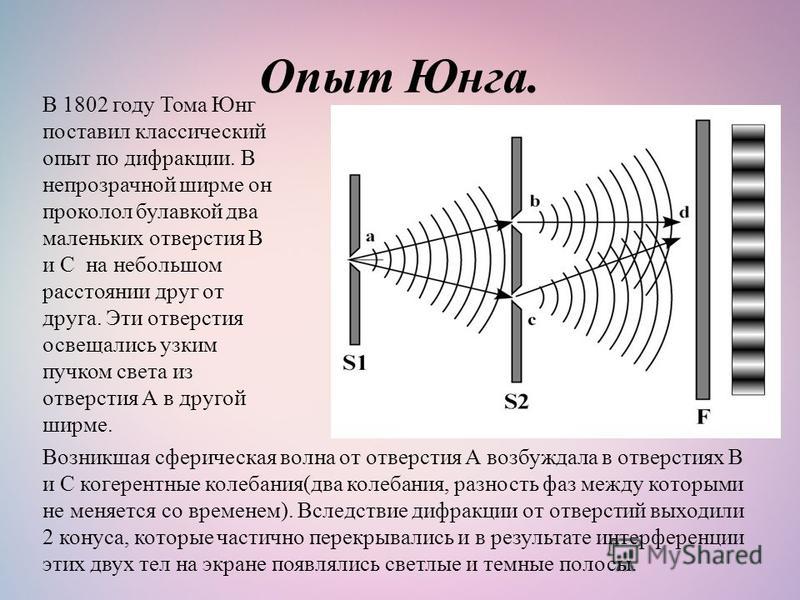

Эксперимент Томаса Янга с двумя щелями – В 1801 году английский физик Томас Янг провел эксперимент, который подтвердил волнообразную природу света. Поскольку он полагал, что свет состоит из волн, Янг рассудил, что при встрече двух световых волн может произойти какое-то взаимодействие. В этом интерактивном учебном пособии показано, как когерентные световые волны взаимодействуют при прохождении через две близко расположенные щели.

Фильтры интерференции – Недавние технологические достижения в конструкции полосовых фильтров привели к относительно недорогой конструкции тонкопленочных интерференционных фильтров, отличающихся значительными улучшениями в выборе длины волны и характеристиках передачи. Эти фильтры работают, пропуская выбранный диапазон длин волн с высокой эффективностью, подавляя, из-за отражения и деструктивной интерференции, все другие длины волн. Узнайте, как работают интерференционные фильтры, избирательно пропуская конструктивно усиленные длины волн и одновременно устраняя нежелательный свет, с помощью этого интерактивного руководства.

Узнайте, как работают интерференционные фильтры, избирательно пропуская конструктивно усиленные длины волн и одновременно устраняя нежелательный свет, с помощью этого интерактивного руководства.

Интерференция между параллельными световыми волнами – Если колебания производятся векторами электрического поля (которые перпендикулярны направлению распространения) от волн, которые параллельны друг другу (по сути, векторы колеблются в одной плоскости), то световые волны могут объединяться и подвергаться интерференции. Если векторы не лежат в одной плоскости и колеблются под некоторым углом между 90 и 180 градусами по отношению друг к другу, то волны не могут интерферировать друг с другом. По аналогии с учебным пособием по волнам, указанным выше, это интерактивное руководство иллюстрирует эффект, рассматривая пару световых волн от одного и того же источника, которые когерентны (имеют идентичное фазовое соотношение) и движутся вместе параллельно.

Сложные формы сигналов и частоты биений в наложенных волнах — В общем, процесс описания интерференции посредством наложения синусоидальных волн генерирует простые формы сигналов, которые могут быть адекватно представлены результирующей синусоидой на графике амплитуды, длины волны и относительной фазы. смещение. Если рекомбинированные волны имеют заметно разные частоты, результирующая форма волны часто бывает сложной, что дает контур, который больше не является синусоидальной функцией с простой одиночной гармоникой. В этом интерактивном учебном пособии рассматриваются сложные формы сигналов и частоты биений, генерируемые суперпозицией двух световых волн, распространяющихся в одном направлении с разными относительными частотами, амплитудами и фазами.

смещение. Если рекомбинированные волны имеют заметно разные частоты, результирующая форма волны часто бывает сложной, что дает контур, который больше не является синусоидальной функцией с простой одиночной гармоникой. В этом интерактивном учебном пособии рассматриваются сложные формы сигналов и частоты биений, генерируемые суперпозицией двух световых волн, распространяющихся в одном направлении с разными относительными частотами, амплитудами и фазами.

Избранные литературные ссылки

Список литературы — Ведущие исследователи в области оптики и фотоники опубликовали ряд высококачественных обзорных статей по различным явлениям интерференции. Этот раздел содержит информацию о местоположении этих статей в периодических изданиях и книгах, а также список названий глав для соответствующих разделов, посвященных интерференции между волновыми фронтами и связанными с ними эффектами.

Соавторы

Дуглас Б. Мерфи – Отделение клеточной биологии и микроскопии, Медицинский факультет Университета Джона Хопкинса, 725 N. Wolfe Street, 107 WBSB, Балтимор, Мэриленд 21205.

Мерфи – Отделение клеточной биологии и микроскопии, Медицинский факультет Университета Джона Хопкинса, 725 N. Wolfe Street, 107 WBSB, Балтимор, Мэриленд 21205.

Кеннет Р. Спринг – Научный консультант, Лусби, Мэриленд, 20657.

Мэтью Дж. Парри-Хилл , Роберт Т. Саттер , Томас Дж. Феллерс и Майкл В. Дэвидсон – Национальная лаборатория сильного магнитного поля, 1800 г., Восточный Пол Дирак Доктор, Университет штата Флорида, Таллахасси, Флорида, 32310.

НАЗАД СВЕТ И ЦВЕТ

Вопросы или комментарии? Отправить нам письмо.

© 1998-2022 автор Майкл В. Дэвидсон и Государственный университет Флориды. Все права защищены. Никакие изображения, графика, сценарии или апплеты не могут быть воспроизведены или использованы каким-либо образом без разрешения владельцев авторских прав. Использование этого веб-сайта означает, что вы соглашаетесь со всеми правовыми положениями и условиями, изложенными владельцами.