когда и где началась, основная суть, что повлекла за собой

Содержание:

-

Неолитическая революция — описание

- Кто ввел понятие

- Причины зарождения революции

-

Когда и где началась неолитическая революция

- Временной период

- В каких регионах планеты

-

Как протекала революция, основные черты

- Переход к земледелию, животноводству

- Оседлый образ жизни

- Хранение запасов пищи

- Основные итоги неолитической революции

Содержание

-

Неолитическая революция — описание

- Кто ввел понятие

- Причины зарождения революции

-

Когда и где началась неолитическая революция

- Временной период

- В каких регионах планеты

-

Как протекала революция, основные черты

- Переход к земледелию, животноводству

- Оседлый образ жизни

- Хранение запасов пищи

- Основные итоги неолитической революции

Неолитическая революция — описание

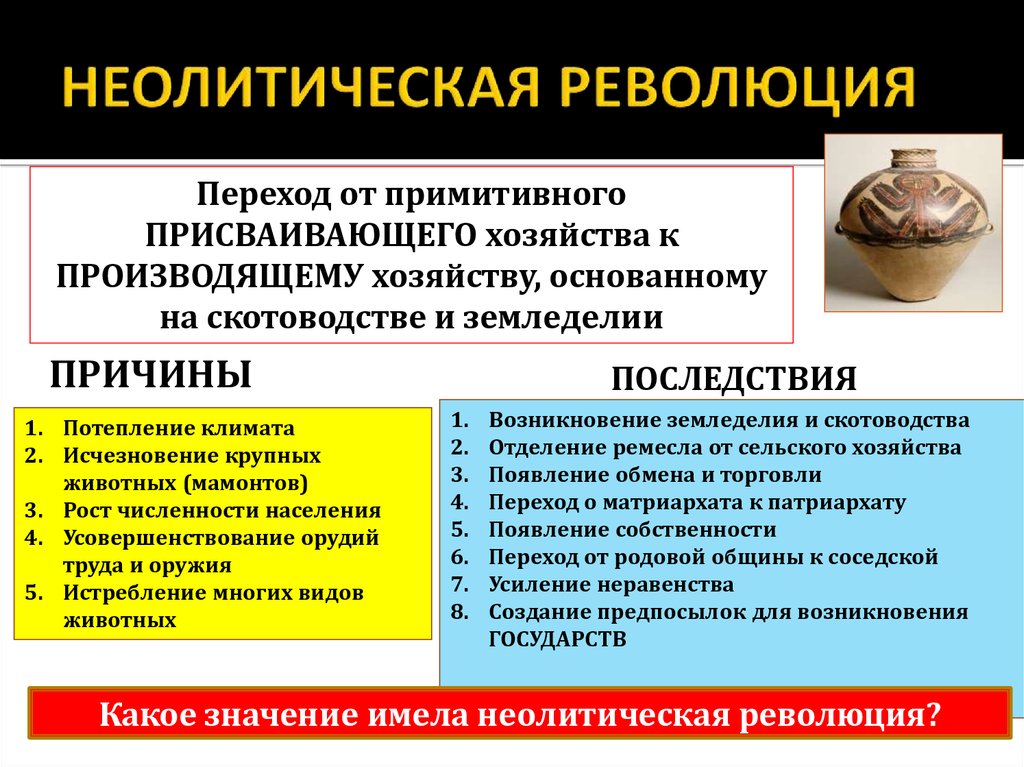

Неолитической революцией или неолитизацией (от греческого «неолит» – «новый каменный век») называется переворот в хозяйственной деятельности древних общин людей, трансформация примитивного присваивающего вида хозяйства, в основе которого охота и собирательство, к производящему хозяйству в виде земледелия и скотоводства.

Неолитическая революция представляет собой начало цивилизации, считается первым этапом последовательного процесса преобразований в системе устройства общества. Феноменальный скачок в развитии человечества, связанный с одомашниванием животных и окультуриванием растений, значительно отличается по масштабу последствий от результатов любого открытия, сделанного за последние 10 тысяч лет.

Кто ввел понятие

Впервые термин «неолитическая революция» ввел австралийско-английский археолог Чайлд Гордон в 1923 году. В те времена уже существовало марксистское понятие «промышленной революции». Исследователь провел аналогию определений и представил название важного периода развития человеческой цивилизации, которое обрело поддержку в научном сообществе и используется в настоящее время.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Многие научные деятели современности считают термин «неолит» нечетким, что порождает споры вокруг понятия «неолитическая революция».

Причины зарождения революции

Резкий переворот в хозяйственной деятельности человека объясняется множеством факторов. В настоящее время существуют разные теории и гипотезы на этот счет. Наиболее распространенными из них являются:

- Согласно утверждению Чайлда Гордона, глобальные изменения начались более 12 тысяч лет назад с таяния ледника, покрывающего большую территорию суши, и изменений климатических параметров планеты. Засуха привела к вымиранию многих животных, на которых охотился человек, таких, как мамонты. Миграция людей в оазисы привела к освоению земледелия и скотоводства. Однако данная теория была опровергнута после определения времени окончания ледникового периода. Исследователи выяснили, что земледелие зародилось намного позже.

- Демографический фактор спровоцировал переход к производящему хозяйству. Увеличение численности населения Земли привело к освоению земледелия и скотоводства, так как в результате хозяйственной деятельности получалось прокормить большее количество людей, но рацион стал менее разнообразным по сравнению с прошлыми источниками пропитания.

- Благоприятный и предсказуемый климат, который установился на планете после ледникового периода, стал причиной активного развития земледелия.

- Разнообразие флоры и фауны предоставило массу возможностей для человека одомашнивать животных и окультуривать растения. В сочетании с благоприятными климатическими параметрами данный факт послужил основной причиной развития хозяйственной деятельности.

- Продолжительная эволюция, в течение которой человек приспосабливался к природе и в результате стал заниматься культивированием растений.

Когда и где началась неолитическая революция

Начиная с осознанного выращивания растений, человек приобрел новые навыки обработки почвы с помощью разнообразных инструментов. Вначале использовались ручные приспособления, а с одомашниванием диких животных появилась возможность возделывать землю с использованием тягового скота. Хозяйство развивалось неоднородно. В каких-то областях люди полностью отошли от охоты и собирательства, где-то данные виды деятельности совмещались с ведением хозяйства, а на определенных территориях они представляли собой более эффективный источник пропитания по сравнению с земледелием и скотоводством.

Вначале использовались ручные приспособления, а с одомашниванием диких животных появилась возможность возделывать землю с использованием тягового скота. Хозяйство развивалось неоднородно. В каких-то областях люди полностью отошли от охоты и собирательства, где-то данные виды деятельности совмещались с ведением хозяйства, а на определенных территориях они представляли собой более эффективный источник пропитания по сравнению с земледелием и скотоводством.

Временной период

По оценкам ученых примерно 12-14 тысяч лет назад люди объединялись в небольшие общины. Пропитание человек добывал путем охоты, рыболовства, собирательства, то есть с помощью активной эксплуатации природных ресурсов. Существование человека полностью зависело от следующих факторов:

- полученная добыча;

- природные условия;

- миграции диких животных;

- индивидуальные навыки и успехи в охоте.

Приблизительно 10-12 тысяч лет назад людьми было открыто земледелие и скотоводство. Последствия перехода к хозяйственной деятельности выражались в следующем:

Последствия перехода к хозяйственной деятельности выражались в следующем:

- Окультуривание растений, включая выведение новых сортов.

- Одомашнивание животных.

В результате степень зависимости человека от природы снижалась. Люди производили пищу самостоятельно. Гордон и другие историки-марксисты назвали данный вид хозяйствования «производящим».

Главной чертой неолитизации является внезапный, резкий, революционный характер. Это объясняет определение неолитической революции, которая повлекла развитие технологий и человеческого общества.

В каких регионах планеты

В ХХ веке советским ученым Н.И. Вавиловым были выявлены центры происхождения культурных растений в регионах:

- Ближнего Востока;

- северного Средиземноморья и северной Африки;

- Абиссинского (эфиопского) центра;

- Средней Азии;

- полуострова Индостан;

- Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии;

- Южной Америки (главным образом, на ее западе) и Центральной Америки.

К первым культурным растения исследователи относят ячмень, пшеницу и другие злаковые. Позднее человек стал окультуривать плодовые деревья.

В настоящее время исследователям удалось более точно определить области развития земледелия и скотоводства. Раньше всего люди той эпохи перешли к хозяйственной деятельности в районе «Плодородного полумесяца»:

- Юго-запад Азии, Левант на западе региона.

- Закавказье, горы Тавра на юго-востоке современной Турции.

- Северная Месопотамия и Иранское нагорье на востоке.

К благоприятным характеристикам данных областей относились следующие условия, способствующие развитию земледелия и скотоводства:

- оптимальный климат;

- разнообразная флора и фауна;

- плодородная почва.

С территории «Плодородного полумесяца» новый уклад жизни распространился на области Ближнего Востока, включая Междуречье, Кавказ, Малую Азию, а также Египет, Эфиопию, Средиземноморье и Западную Европу. По некоторым предположениям хозяйственная деятельность из данных регионов перешла в Среднюю Азию и Индию. Параллельно сельское хозяйство по мере своего развития охватило западные и южные территории Индостана и Индокитая, новогвинейское высокогорье Океании. В Новом Свете революция произошла примерно 5 тысяч лет назад. Земледельческая культура распространялась из Центральной и северо-западного побережья Южной Америки, охватывая чуть позднее северные территории материка, включая среднее течение Миссисипи.

По некоторым предположениям хозяйственная деятельность из данных регионов перешла в Среднюю Азию и Индию. Параллельно сельское хозяйство по мере своего развития охватило западные и южные территории Индостана и Индокитая, новогвинейское высокогорье Океании. В Новом Свете революция произошла примерно 5 тысяч лет назад. Земледельческая культура распространялась из Центральной и северо-западного побережья Южной Америки, охватывая чуть позднее северные территории материка, включая среднее течение Миссисипи.

Как протекала революция, основные черты

Согласно современным исследованиям, технологические характеристики разрастания производящего хозяйства и последовательность социально-экономических изменений существенно отличаются в зависимости от народов и культур. Основные этапы неолитической революции:

- Кочевой образ жизни охотников и собирателей трансформируется в оседлый, что приводит к изменениям окружающей среды путем вспахивания почвы и строительства специальных сооружений для хранения запасов продовольствия.

- С ростом производительности труда наблюдается демографический взрыв.

- Появляется необходимость охранять территории от врагов, создаются вооруженные отряды.

- Активно развивается товарообмен.

- Формируются первые собственники и централизованные административные центры.

- Возникают предпосылки к разложению общинного строя.

- По средствам новых систем знаний информация передается следующим поколениям в устной и письменной форме.

Некоторые исследователи отмечают огромное значение неолитизации для человечества. Период породил классовое общество, что имеет более масштабное значение для мировой истории, чем промышленная революция в XVIII-XIX веков.

Переход к земледелию, животноводству

После освоения человеком способов сверления, шлифования и распиливания наладилось производство новых орудий из камня, древесины и костей, а также глиняной посуды. Появились простейшие средства транспортировки в виде лодок, саней и лыж. Охота и собирательство постепенно изживали себя, а новые приспособления пригодились в земледелии и скотоводстве. В процессе воспроизводства пищевых запасов и ресурсов, люди уменьшили степень зависимости от природных условий. Доминирующая позиция человека позволила подстраивать окружающую среду под собственные потребности, что послужило причиной принципиально иной формы устройства общества и непрерывного процесса внедрения новых орудий труда:

Охота и собирательство постепенно изживали себя, а новые приспособления пригодились в земледелии и скотоводстве. В процессе воспроизводства пищевых запасов и ресурсов, люди уменьшили степень зависимости от природных условий. Доминирующая позиция человека позволила подстраивать окружающую среду под собственные потребности, что послужило причиной принципиально иной формы устройства общества и непрерывного процесса внедрения новых орудий труда:

- массовая миграция населения в районы с наиболее благоприятными условиями для жизни и хозяйства;

- уменьшение свободной площади территорий, подходящих для охоты и собирательства;

- дисбаланс между числом жителей и природными ресурсами привел к продовольственному кризису;

- снижению рисков глобального голода способствовал переход к земледелию.

Развивалась интенсивная экономика. С помощью инновационных орудий труда и новых изобретений с одного участка земли удавалось получить больше продовольствия. С накоплением опыта и навыков изменения в укладе жизни кардинально трансформировались в системе материального производства.

С накоплением опыта и навыков изменения в укладе жизни кардинально трансформировались в системе материального производства.

По историческим свидетельствам первым одомашненным злаком являлся ячмень. В X-VIII вв. до н.э. выращивание культуры наблюдалось в регионе Иранского нагорья и на западе реки Иордан. Переселяясь в долины рек субтропиков, в течение 4 тысяч лет земледельцы распространились по территории Европы. Одомашнивание, или доместикация, мелкого рогатого скота активно развивалось в период VII-VI вв.до н.э. в областях Северной Африки, Ближнего Востока, Балканского полуострова. Позднее человек стал разводить тягловых животных.

Признаки неолитической революции впервые появлялись на территориях со сложными условиями для охоты и собирательства. К таким регионам относились и местности с высокой плотностью населения.

Оседлый образ жизни

Ранее человеку для поиска пропитания было необходимо покидать место обитания или следовать за кочующими животными. С активным развитием скотоводства и выращивания культурных растений необходимость в таких перемещениях была утрачена. Люди делали запасы пищи, которых могло хватить всей семье до следующего урожайного сезона. Появилась потребность в создании условий для оседлого образа жизни.

С активным развитием скотоводства и выращивания культурных растений необходимость в таких перемещениях была утрачена. Люди делали запасы пищи, которых могло хватить всей семье до следующего урожайного сезона. Появилась потребность в создании условий для оседлого образа жизни.

С помощью биоархеологического исследования останков древних людей эпохи неолита ученым удалось установить факты существования первых постоянных поселений. Наиболее ярким примером такого уклада жизни является Чатал-Хююк, который располагался на территории древней Анатолии или современной Турции. Район был населен в период с 7100 по 5950 год до н.э. и вмещал до 10 тысяч человек. В поселке археологами были обнаружены жилые строения без каких-либо культовых и общественных объектов. Поселение характеризовалось плотной застройкой и сложной материальной культурой, которая выражалась в настенной росписи, каменных статуэтках, могилах и других атрибутах развивающегося сложного общества.

Хранение запасов пищи

Продовольствие, полученное в результате земледелия и скотоводства, обрабатывалось копчением, солением и другими способами, чтобы сохранить питательные свойства в течение длительного времени. Широкое распространение получила керамическая посуда. В глиняных приспособлениях осуществлялось приготовление пищи. Также в обиходе были изделия из коры, древесины, корзины из прутьев, удобных для хранения припасов.

Широкое распространение получила керамическая посуда. В глиняных приспособлениях осуществлялось приготовление пищи. Также в обиходе были изделия из коры, древесины, корзины из прутьев, удобных для хранения припасов.

Исходя из исследований древнего поселения Чатал-Хююк, земледельцы производили и употребляли в пищу:

- пшеницу двузернянку или полбу;

- зандури;

- ячмень;

- рожь;

- горох;

- чечевицу и другие растения.

Зерновые, как продукты длительного хранения, представляли основу рациона человека эпохи неолита. Среди домашнего скота доминировали овцы и в меньшей степени козы. Кроме того, рацион человека включал мясо зайцев, оленей, рыбу и моллюсков.

Основные итоги неолитической революции

Возникновение земледелия, как одного из основных направлений хозяйственной деятельности человека, привело к развитию оседлого образа жизни. Так появились первые крупные поселения, которые располагались около пастбищ и полей. Доступность пропитания и стабильный уклад жизни привели к демографическому взрыву. Кроме того, человек столкнулся с наличием большого количества свободного времени в периоды между сборами урожая. Стали развиваться такие направления деятельности, как:

Доступность пропитания и стабильный уклад жизни привели к демографическому взрыву. Кроме того, человек столкнулся с наличием большого количества свободного времени в периоды между сборами урожая. Стали развиваться такие направления деятельности, как:

- рукоделие;

- гончарное искусство;

- деревообработка;

- изготовление ювелирных украшений;

- производство деревянной утвари и других изделий.

Спектр деятельности людей существенно увеличился, что привело к разделению труда. При этом на каждого представителя общества возлагались определенные обязанности. Подобные изменения послужили в дальнейшем причиной социального расслоения, стратификации и возникновения «раннеклассовых обществ». С развитием сельского хозяйства преобразовывалось общество. Небольшие поселения с течением времени трансформировались в города, где зародились:

- искусство;

- архитектура;

- письменность.

Ученые считают появление письменности свидетельством окончания доисторического периода развития человечества и начала цивилизации. В связи со сменой содержания хозяйственной деятельности человек стал в оппозицию природе. Способы взаимодействия с окружающей средой приобретали все более агрессивный характер. Специфические особенности дальнейшего развития общества заключались в следующем:

В связи со сменой содержания хозяйственной деятельности человек стал в оппозицию природе. Способы взаимодействия с окружающей средой приобретали все более агрессивный характер. Специфические особенности дальнейшего развития общества заключались в следующем:

- Племена, ведущие более примитивное присваивающее хозяйство, были воинственно настроены, ориентировались в основном на защиту собственных территорий.

- Более цивилизованные земледельцы сталкивались с проблемами роста населения и нехватки хозяйственных ресурсов, что служило причиной для перемещений на другие территории, сопровождающихся агрессивным захватом земель.

Древние города активно разрастались, их влияние увеличивалось, что приводило многочисленным экспансиям и созданию целых империй. Неолитическая революция является масштабным процессом перехода древнего общества к цивилизации. Основные достижения того периода послужили толчком для значимых преобразований в жизни всего человечества.

Насколько полезной была для вас статья?

Рейтинг: 4. 13 (Голосов: 16)

13 (Голосов: 16)

Поиск по содержимому

Что такое «неолитическая революция»? – ЗНАНИЕ-СИЛА

Предел или этап познания?

Термин «неолитическая революция», введенный в науку английским археологом В. Г. Чайлдом в 1925 году, завоевал широчайшую популярность. Можно без преувеличения сказать, что за последние десятилетия это понятие заняло прочное место во всех без исключения учебных курсах по древней истории человечества. Даже в работах, весьма далеких от прямого изучения историк первобытного общества, его используют свободно, как что-то само собой разумеющееся и очевидное. Что это, как не свидетельство полного торжества концепции? Хотя в свое время была и критика, и немало упреков. Значит, критики были не правы и их претензии можно считать неосновательными? Так можно было бы думать, если бы вопросы научной истины решались простым большинством голосов. К счастью, это не так…

Почему Чайлд и его последователи видели в «неолитической революции» качественный скачок, поворотный момент в истории человеческого общества? Цепочка их рассуждений построена на железной логике и, кажется, не имеет никаких уязвимых мест.

Неолитическая революция обозначает тот выдающийся в истории человечества рубеж, когда совершился переход к земледелию и скотоводству, или, иначе говоря, производящему хозяйству. Он действительно поставил людей в совершенно новые отношения и друг с другом, и с природой. Иным стал и сам труд, и отношение к нему. Иное содержание приобрело владение землей, которая, по словам К. Маркса, стала теперь не только предметом, но и продуктом человеческого труда. Тяжелый земледельческий труд все прочнее привязывал человека к земле, а рост урожайности позволил отказаться от прежнего бродячего образа жизни. Появились долговременные поселки с прочными жилищами, возросла плотность населения, углубилось общественное разделение труда, усложнилась система управления обществом, произошли изменения в системе мировоззрения…

Что тут можно возразить? Все так… Да не так.

Такой ли уж жесткой была связь между всеми этими звеньями?

Диктовались ли эти изменения переходом именно к производящему хозяйству?

Что следует понимать под переходом к земледелию – само по себе его появление или превращение его в основное звено хозяйственной системы?

И всякое ли земледелие влекло за собой единые социальные последствия?

Облегчил ли переход к земледелию, наконец, жизнь людей или, напротив, она стала более тяжелой?

Можно ли говорить о демографическом взрыве, вызванном переходом к земледелию?

Еще сравнительно недавно сама постановка таких вопросом казалось невозможной, так как их обсуждению препятствовало почти полное отсутствии необходимых для этого фактических материалов. Однако за последние годы археологами, этнографами, палеоантропологами, палеоботаниками, палеогеографами и другими специалистами были получены новые данные, позволяющие осветить проблему «неолитической революции» с совершенно неожиданных сторон. Вот тут-то и выяснились слабости позиций Чайлда и его последователей, тут-то и проявилась неоднозначность концепции «неолитической революции».

Однако за последние годы археологами, этнографами, палеоантропологами, палеоботаниками, палеогеографами и другими специалистами были получены новые данные, позволяющие осветить проблему «неолитической революции» с совершенно неожиданных сторон. Вот тут-то и выяснились слабости позиций Чайлда и его последователей, тут-то и проявилась неоднозначность концепции «неолитической революции».

Земледелие или земледельческий образ жизни?

Чайлд не задавался вопросом о том, что надо понимать под переходом к земледелию. Если, как полагали, земледелие возникало в ходе единовременного акта «изобретения» и его преимущества перед предшествующими видами хозяйства являлись неоспоримыми, то такой вопрос представлялся малосущественным. Иначе трактует его современная наука.

Во-первых, преимущества земледельческого хозяйства сказались далеко не сразу, а наличие их у самого раннего земледелия кажется вообще сомнительным. Американский ученый М. Салинз выяснил, что ранних земледельцев ожидали гораздо более тяжелые испытания, чем бродячих охотников и собирателей, и, по его мнению, представление о каких-то преимуществах раннеземледельческого хозяйства является «научным мифом».

Во-вторых, становление земледельческого хозяйства было более пли менее длительным процессом. Его можно «разбить» на стадии, чего концепция Чайлда не предусматривала. И именно в данном случае выделение таких стадий вопрос не только методологический, как может поначалу покачаться.

Как исследователи устанавливают следы древнейшего земледелия? Благодаря данным палеоботаники, изучая остатки древних съедобных растений, фиксируя их изменчивость. Так как в условиях искусственного отбора растения изменяют свой облик (в особенности это касается их съедобных частей – зерен, ягод, кореньев и прочего), то эта изменчивость считается самым надежным признаком земледелия. Но изменения наступают лишь со временем (хорошо задаться вопросом, каким именно), а поначалу люди, очевидно, разводили растении по виду дикие! Кроме того, внешний вид растений может меняться и без какого-либо сознательного вмешательства со стороны людей, например сборные виды, нередко следовавшие за стоянками древних охотников и собирателей.

Сколько времени (вот он, наш вопрос из скобок) нужно выращивать, растение, чтобы оно приобрело культурный облик? Известно, что у разных растений процессы окультуривании протекают не только по-разному, но и с разной скоростью. Например, у пшеницы и ячменя – быстрее, чем у маиса. Недавно израильский ботаник Дж. Кацнельсон опубликовал сообщение о том, что ему за двадцать лет удалось окультурить дикий клевер. За это время растение заметно изменилось: удвоились размеры семян, стала другой окраска, стебель утолщился, колоски уменьшились, но потяжелели, и прочее. В далекой первобытности профессиональных ботаников не было, и процесс окультуривания растений происходил несравненно дольше. Тем не менее длительность процесса исчислялась, видимо, десятилетиями, может быть, столетиями, а отнюдь не тысячелетиями как считали некоторые ботаники еще полвека назад.

Земледелие имело не только историю, но и предысторию, так как на самом раннем переходном этапе не было и речи о сколько-нибудь серьезной искусственной обработке почвы, а дело люди имели с растениями дикими, их поначалу и выращивали. Это, безусловно, происходило во времена присваивающего хозяйства. Именно тогда люди начали приобретать, нарабатывать опыт, необходимый для перехода к настоящему земледелию. Бродячие охотники и собиратели по-разному воздействовали на природу. Например, регулярно устраивали пожоги. Именно так некоторые австралийские аборигены расширили ареал дикого саговника, бушмены Ботсваны орехов монгонго, а сирионо Бразилии – папайи. Благодаря пожогам устанавливался синхронный цикл созревания некоторых диких растений, это повышало урожаи, которые можно было собрать единовременно. И бродячие охотники, и собиратели нередко сознательно использовали этот эффект!

Это, безусловно, происходило во времена присваивающего хозяйства. Именно тогда люди начали приобретать, нарабатывать опыт, необходимый для перехода к настоящему земледелию. Бродячие охотники и собиратели по-разному воздействовали на природу. Например, регулярно устраивали пожоги. Именно так некоторые австралийские аборигены расширили ареал дикого саговника, бушмены Ботсваны орехов монгонго, а сирионо Бразилии – папайи. Благодаря пожогам устанавливался синхронный цикл созревания некоторых диких растений, это повышало урожаи, которые можно было собрать единовременно. И бродячие охотники, и собиратели нередко сознательно использовали этот эффект!

Те же последствия имело искусственное обводнение засушливых участков, чем успешно пользовались некоторые аборигены Австралии и обитатели Большого Бассейна (США), чтобы повысить урожайность диких съедобных растений.

Очевидно, иногда охотники и собиратели ухаживали за полезными растениями – пропалывали их, подрезали ветки, охраняли молодые побеги. Выкапывая съедобные клубни и коренья, они прореживали густые заросли и перекапывали землю. Некоторые охотники и собиратели Юго-Восточной Азии и Австралии умели даже пересаживать дикие клубнеплоды, аборигены Австралии иногда сажали косточки древесных и кустарниковых плодов, зерна злаков. Это касалось не только съедобных растений, но и таких, которые давали тень или отмечали границы общинных территорий. В Северной Америке у охотников и собирателей западных районов происходило примерно то же самое!

Выкапывая съедобные клубни и коренья, они прореживали густые заросли и перекапывали землю. Некоторые охотники и собиратели Юго-Восточной Азии и Австралии умели даже пересаживать дикие клубнеплоды, аборигены Австралии иногда сажали косточки древесных и кустарниковых плодов, зерна злаков. Это касалось не только съедобных растений, но и таких, которые давали тень или отмечали границы общинных территорий. В Северной Америке у охотников и собирателей западных районов происходило примерно то же самое!

Нерегулярно, время от времени растения культивировали. Речи быть не могло о какой-либо преемственности или бережном отношении к генофонду выращиваемых растений. И тем не менее именно в этих первых опытах и следует видеть глубинные корни раннеземледельческого уклада. На этом этапе, в этот период, назовем его этап А, общество имело еще целиком доземледельческий облик.

В следующий период (этап Б) земледелие уже возникло, но не имело еще большого хозяйственного значении. Что это означает? И можно ли оценить роль земледелия в количественных показателях? Какова должна быть его доля в снабжении населения пищей, чтобы можно было судить о победе земледелия? 5-15 процентов (как у папуасов — сборщиков саго, например)? 20-30 процентов (у западных апачей и папаго)? Или, может быть, 50 процентов?

Как бы соблазнительно ни выглядели количественные подсчеты, они сильно упрощают картину. Они не учитывают соотношения земледелия с другими видами хозяйства, не учитывают его технической оснащенности, наконец, роли внешних контактов и обмена. Ведь в условиях налаженного обмена даже охотники могли регулярно питаться земледельческими продуктами, не производя их, а получая у соседей. Очевидно, народ может считаться земледельческим лишь в том случае, если образ жизни его самого порожден ведением именно земледельческого хозяйства. Иначе говоря, будучи основой производственной деятельности, земледелие в этом случае должно влиять и на все остальные стороны жизни и культуры людей. А количественные показатели? Они могли изменяться. И в достаточно широких пределах.

Они не учитывают соотношения земледелия с другими видами хозяйства, не учитывают его технической оснащенности, наконец, роли внешних контактов и обмена. Ведь в условиях налаженного обмена даже охотники могли регулярно питаться земледельческими продуктами, не производя их, а получая у соседей. Очевидно, народ может считаться земледельческим лишь в том случае, если образ жизни его самого порожден ведением именно земледельческого хозяйства. Иначе говоря, будучи основой производственной деятельности, земледелие в этом случае должно влиять и на все остальные стороны жизни и культуры людей. А количественные показатели? Они могли изменяться. И в достаточно широких пределах.

Это вовсе не означает, что земледельческий образ жизни непременно включал, скажем, оседлость, а неземледельческий значительную подвижность. На самом деле соотношение оседлости и подвижности могло меняться в зависимости от местных условий и особенностей хозяйственных систем. Например, многие сборщики саго были оседлы в гораздо большей степени, чем иные подсечно-огневые земледельцы.

Земледельческий образ жизни сложился лишь тогда, когда появились раннеземледельческие общества в полном смысле этого слова. Используя для удобства предложенную терминологию, назовем это время этапом В.

Годовой хозяйственный цикл теперь был подчинен в первую очередь потребностям земледелия. Однако и в этих условиях неземледельческие методы хозяйствования местами еще долго сохраняли былое значение. Ведь в отличие от охотников и собирателей ранние земледельцы питались менее разнообразно, в их рационе преобладали углеводы, и они испытывали белковое голодание, избежать которого можно было, только регулярно занимаясь охотой и рыболовством. Но развивать земледелие, оставаясь охотниками и рыболовами, было невозможно. Поэтому у земледельцев мясная пища приобретала особую притягательность. Именно поэтому, думаю, мясо и его добыча со временем получили особый социально-престижный смысл. Здесь-то и кроются причины парадоксального, на первый взгляд, явления, когда наиболее престижным видом занятий ранние земледельцы нередко считали именно охоту. Так, индейцы Десана, обитающие в Северо-Западной Амазонии, считали себя охотниками, и именно с охотой здесь были связаны основные ценностные ориентации, хотя на практике охота давала не более четверти дневного рациона и многие мужчины в большей степени занимались рыболовством, а основным источником пищи служило земледелие.

Так, индейцы Десана, обитающие в Северо-Западной Амазонии, считали себя охотниками, и именно с охотой здесь были связаны основные ценностные ориентации, хотя на практике охота давала не более четверти дневного рациона и многие мужчины в большей степени занимались рыболовством, а основным источником пищи служило земледелие.

В некоторых местах люди начали заниматься одомашниванием животных, чтобы все-таки регулярно была белковая пища. И в этом смысле можно говорить о зависимости между становлением земледелия и возникновением раннего скотоводства. Это важно подчеркнуть, так как до сих пор определенной популярностью пользуется давно устаревшее предположение о том, что скотоводство возникло в охотничьей среде без какой-либо связи с ранним земледелием.

В поисках причинности

Как и почему возникло земледелие, объясняли по-разному. Одни ученые связывали его с появлением новой, более прогрессивной первобытной техники, другие – с хозяйственным кризисом, вызванным изменением природной обстановки, третьи – с растущим населением, четвертые – с формированием системы лидерства, пятые – с эволюцией религиозных ритуалом и представлений. Во всех этих теориях не уточнялось, о каком именно хозяйственном сдвиге шла речь. А ведь, казалось бы, совершенно ясно, что было по меньшей мере два существенных сдвига: между этапами А и Б и между этапами Б и В. Какие причины действовали в обоих случаях вот вопрос, к которому современная наука еще только подходит.

Во всех этих теориях не уточнялось, о каком именно хозяйственном сдвиге шла речь. А ведь, казалось бы, совершенно ясно, что было по меньшей мере два существенных сдвига: между этапами А и Б и между этапами Б и В. Какие причины действовали в обоих случаях вот вопрос, к которому современная наука еще только подходит.

Какие пути ведут к его решению? Мне кажется, что для построения первичных моделей-гипотез можно воспользоваться данными этнографии.

Можно, только квалифицированно учитывая специфику конкретных ситуации. Это – большая и непростая работа, которой еще предстоит заняться.

Вот примеры. Австралийские аборигены полуострова Кейп-Йорк и обитатели островов Торресового пролива общались с земледельцами-папуасами и знали принципы выращивания растений, но сами настоящим земледелием почти нигде не занимались. Па острове Муралуг вначале лишь несколько мужчин в социально-престижных целях выращивали завезенный с Новой Гвинеи ямс, который не играл никакой существенной роли в пищевом рационе. Но когда в 1848-1849 годах традиционное хозяйство переживало кризис (резко упал улов черепах, и наблюдался неурожаи дикого ямса), местные обитатели повсюду начали сажать дикий ямс. В последние годы выяснилось, что многие бушмены, бродячие охотники и собиратели Ботсваны умели выращивать растения, но занимались этим лишь, в дождливые годы, так как в периоды засух не умели сберечь урожай.

Но когда в 1848-1849 годах традиционное хозяйство переживало кризис (резко упал улов черепах, и наблюдался неурожаи дикого ямса), местные обитатели повсюду начали сажать дикий ямс. В последние годы выяснилось, что многие бушмены, бродячие охотники и собиратели Ботсваны умели выращивать растения, но занимались этим лишь, в дождливые годы, так как в периоды засух не умели сберечь урожай.

О чем говорят эти примеры? О том, прежде всего, что своим началом растениеводство было обязано вовсе не «изобретению» принципов земледелия – эти принципы были известны многим охотникам и собирателям, но без серьезной на то причины они не спешили применять их на практике. Во вторых, о том, что потребность в земледелии могла появиться, если возникал кризис присваивающего хозяйства. А кризис мог возникнуть в результате стихийных бедствий или изменений в окружающей природе, грозивших людям голодом. Могла сложиться и иная ситуация, когда охотники и собиратели стремились заниматься растениеводством, устав от бесконечных утомительных переходов с места на место. Например, именно поэтому бушмены стали разводить арбузы.

Например, именно поэтому бушмены стали разводить арбузы.

Какие же выводы? Думаю, что при изучении перехода от этапа А к этапу Б следует считаться с возможными колебаниями природной обстановки. Это тем более важно, что в некоторых первичных очагах земледелия начало растениеводства совпало с неустойчивым климатом.

Возьмем теперь иной пример. В последние десятилетия этнографы имели возможность изучать особенности перехода к земледелию у охотников и собирателей аэта на острове Лусон. Там в результате земледельческого освоения новых территорий филиппинскими крестьянами традиционные угодья аэта сократились, и они оказались в затруднении. И вот некоторые группы аэта стали специализироваться в рыболовстве, а другие начали переходить к земледельческому образу жизни. Наверное, то же самое могло часто происходить во вторичных очагах формировании земледелия. Пример с аэта может служить и одной из возможных моделей для реконструкции процесса в первичных очагах. Действительно, рост народонаселения был способен принести к хозяйственному кризису. Например, у более или менее оседлых высокоразвитых охотников, рыболовов и собирателей он мог служить важным толчком для эволюции.

Например, у более или менее оседлых высокоразвитых охотников, рыболовов и собирателей он мог служить важным толчком для эволюции.

Даже эти немногие примеры дают представление о том, что в разных районах мира становление земледелия было связано с самыми разными обстоятельствами. Неоднозначными были и последствия перехода к нему.

Очаги становления земледелия

Чайлд рассмотрел переход к земледелию на примере лишь одного, переднеазиатского, очага, но рассматривал его в широких границах – от Египта до Южной Туркмении. Вслед за ним и многие современные авторы считают район, обозначенный Чайлдом, эталоном для изучения «неолитической революции». До недавнего времени это имело некоторое оправдание. Дело в том, что в других регионах мира процессы эти оставались неизученными, хотя и предполагалось, что там могли иметься свои старые, раннеземледельческие очаги.

В двадцатые – тридцатые годы XX века выдающемуся советскому ботанику Н.И. Вавилову и его коллегам удалось наметить границы целого ряда первичных очагов мирового земледелия. Но это был только первый шаг к познанию. Нужно было уточнить их границы, выявить культурно-историческую специфику. Очень много было сделано в последние десятилетия. Сейчас уже известны места большинства первичных и вторичных раннеземледельческих очагов, намечены их границы, разработана и хронология – известно, как во времени распространялось земледелие по земному шару. Конечно, по всем этим вопросам и ныне ведутся дискуссии, и многое постепенно будет все более и более уточняться.

Но это был только первый шаг к познанию. Нужно было уточнить их границы, выявить культурно-историческую специфику. Очень много было сделано в последние десятилетия. Сейчас уже известны места большинства первичных и вторичных раннеземледельческих очагов, намечены их границы, разработана и хронология – известно, как во времени распространялось земледелие по земному шару. Конечно, по всем этим вопросам и ныне ведутся дискуссии, и многое постепенно будет все более и более уточняться.

Думаю, нелишне внести ясность в представления о первичных и вторичных очагах. Первичные земледельческие очаги – это довольно крупные районы, ареалы, где постепенно сложился целый комплекс культурных растений. Это очень важно, потому что именно комплекс этот послужил основой для перехода к земледельческому образу жизни. Обычно эти очаги оказывали заметное влияние на окружающие районы. Для соседних племен, готовых воспринять такие формы хозяйствования, это был прекрасный пример и стимул. Конечно, такие мощные очаги возникали не сразу. Это был итог, наверное, довольно долгого общения нескольких первичных микроочагов, где и шло окультуривание отдельных диких растений. Иначе говоря, с микроочагами было связано появление лишь отдельных культурных растений, а с очагами – целые комплексы таких растений. И тогда ясно, что микроочаги должны были возникать в то время, которое мы назвали этапом Б, а очаги – на третьем, заключительном этапе В.

Это был итог, наверное, довольно долгого общения нескольких первичных микроочагов, где и шло окультуривание отдельных диких растений. Иначе говоря, с микроочагами было связано появление лишь отдельных культурных растений, а с очагами – целые комплексы таких растений. И тогда ясно, что микроочаги должны были возникать в то время, которое мы назвали этапом Б, а очаги – на третьем, заключительном этапе В.

Наверное, были микроочаги, которые не стали основой для формирования крупных очагов или, по крайней мере, не сыграли в этом большой роли. Некоторые могли по тем или иным причинам заглохнуть, другие — влиться в более крупные, уже вторичные очаги, возникавшие под сильным влиянием соседних более мощных земледельческих центров.

Со вторичными очагами тоже все неоднозначно. Конечно, это те районы, где земледелие сформировалось окончательно после проникновения культурных растений из других районов. Но вполне вероятно, что здесь были важные предпосылки, которые способствовали успеху заимствования, то есть складывалась ситуация, типичная для этапа А. Но мог здесь быть и свой микроочаг раннего земледелия (этап Б), как, например, в некоторых восточных районах нынешней территории США. Кроме того, в новых природных условиях первичный комплекс культурных растений мог сильно измениться, вполне естественно допустить, что и число культурных вводились новые виды, не известные в первичном очаге. Наконец, при благоприятных условиях вторичные очаги становились даже более значительными, чем первичные, и, очевидно, оказывали обратное влияние уже на тех, кто их породил. Известно же, что первые цивилизации нередко складывались на основе именно вторичных земледельческих очагов – Шумер, Египет, древнеиндийская цивилизация, города-государства майя.

Но мог здесь быть и свой микроочаг раннего земледелия (этап Б), как, например, в некоторых восточных районах нынешней территории США. Кроме того, в новых природных условиях первичный комплекс культурных растений мог сильно измениться, вполне естественно допустить, что и число культурных вводились новые виды, не известные в первичном очаге. Наконец, при благоприятных условиях вторичные очаги становились даже более значительными, чем первичные, и, очевидно, оказывали обратное влияние уже на тех, кто их породил. Известно же, что первые цивилизации нередко складывались на основе именно вторичных земледельческих очагов – Шумер, Египет, древнеиндийская цивилизация, города-государства майя.

Сейчас можно выделить семь первичных и около двадцати вторичных раннеземледельческих очагов. Невозможно в небольшой статье рассказать о специфике каждого из них. И все-таки о главных особенностях сказать совершенно необходимо. Потому что именно эти особенности и являлись причиной совсем неоднозначного, я бы сказал, многовариантиого перехода к земледельческому образу жизни. По урожайности клубнеплоды примерно раз в десять превосходят злаки и бобовые. И значит, для получения столь же высоких урожаев злаков и бобовых нужно было обрабатывать площадь в десять раз большую, что требовало, естественно, гораздо больших трудовых затрат. Выращивание злаков и бобовых быстрее истощало землю, чем разведение клубнеплодов, и это тоже усугубляло трудности. А с клубневыми вообще все было проще, например их не нужно было так тщательно охранять, как злаковые и бобовые. И убрать их было легче – меньше требовалось людей и их усилий: созревшие клубни могли месяцами храниться в земле, а злаки и бобовые нужно было убирать в короткие сроки.

По урожайности клубнеплоды примерно раз в десять превосходят злаки и бобовые. И значит, для получения столь же высоких урожаев злаков и бобовых нужно было обрабатывать площадь в десять раз большую, что требовало, естественно, гораздо больших трудовых затрат. Выращивание злаков и бобовых быстрее истощало землю, чем разведение клубнеплодов, и это тоже усугубляло трудности. А с клубневыми вообще все было проще, например их не нужно было так тщательно охранять, как злаковые и бобовые. И убрать их было легче – меньше требовалось людей и их усилий: созревшие клубни могли месяцами храниться в земле, а злаки и бобовые нужно было убирать в короткие сроки.

Но злаки и бобовые давали людям более сбалансированное, если можно так сказать, питание. При таком питании, как правило, люди скорее отказывались от образа жизни, продиктованного охотой и собирательством. Скорее, чем те, кто выращивал корнеплоды.

В разных очагах разной была и социокультурная обстановка, в которой совершался переход к земледелию. И это тоже влияло и на темпы, и на особенности перехода. В горах Мексики и Южной Америки земледелие зародилось в среде бродячих охотников и собирателей, в Сирии и Палестине оно возникло у высокоразвитых полуоседлых охотников и собирателей, а в Юго-Восточной Азии и сахаро-суданском регионе – среди высокоразвитых племен рыболовов. Во многих азиатских очагах становление земледелия сопровождалось одомашниванием животных, а во многих районах Нового Света (кроме центральноандийского) за исключением собак и птиц никаких домашних животных не было вовсе. Очевидно, введение в хозяйство злаков и бобовых, появление скотоводства сокращало время этапа Б.

И это тоже влияло и на темпы, и на особенности перехода. В горах Мексики и Южной Америки земледелие зародилось в среде бродячих охотников и собирателей, в Сирии и Палестине оно возникло у высокоразвитых полуоседлых охотников и собирателей, а в Юго-Восточной Азии и сахаро-суданском регионе – среди высокоразвитых племен рыболовов. Во многих азиатских очагах становление земледелия сопровождалось одомашниванием животных, а во многих районах Нового Света (кроме центральноандийского) за исключением собак и птиц никаких домашних животных не было вовсе. Очевидно, введение в хозяйство злаков и бобовых, появление скотоводства сокращало время этапа Б.

Быстрее шли эти процессы и тогда, когда земледелие набирало силу в среде высокоразвитых племен охотников, рыболовов и собирателей. Вот почему особенно быстро земледелие завоевывало господство в Передней Азии, а медленнее – в горах Мексики. В первом случае процесс этот совершился в VIII-VII тысячелетиях до новой эры, а во втором – длился с VIII-VI вплоть до III-II тысячелетий до новой эры.

И еще одна важная особенность. Если становление земледелия происходило у населения с высокоэффективным присваивающим хозяйством, его введение не приводило к кардинальной смене уже имевшихся социальных отношений, а лишь усиливало наметившиеся ранее тенденции.

В доземледельческий период, как и в раннеземледельческий, такие общества имели развитый родовой строй, существовала ранняя социальная дифференциация. Такое присваивающее хозяйство, которое по производительности труда мало уступало раннему земледелию, способствовало этому. У сборщиков саго и папуасов-земледельцев, например, для получения одного миллиона калорий требовалось 80-600 человеко-часов (у первых – 80-180), а у бродячих охотников и собирателей — более одной тысячи. При этом по сложности своей социальной структуры сборщики саго иногда даже обгоняли своих соседей земледельцев, и на Новой Гвинее известны случаи, когда от занятия преимущественно земледелием переходили к добыче саго, и при этом социальная организация усложнялась. Можно что-то подобное подметить и между развитыми охотниками, рыболовами и собирателями, с одной стороны, и ранними земледельцами – с другой, по целому ряду демографических параметров – росту и плотности народонаселения, его половозрастной структуре и так далее.

Можно что-то подобное подметить и между развитыми охотниками, рыболовами и собирателями, с одной стороны, и ранними земледельцами – с другой, по целому ряду демографических параметров – росту и плотности народонаселения, его половозрастной структуре и так далее.

Каков же вывод из всего сказанного? Главный, очевидно, заключается в том, что картина становления производящего хозяйства оказалась более сложной, более многообразной, чем мы могли ожидать. В разных очагах этот процесс происходил с разной скоростью и с неоднозначными социально-экономическими последствиями – в одних случаях социальная организация при этом существенно не менялась, в других – менялась достаточно радикально. Нечто подобное происходило и в демографической сфере: с одной стороны, появлялись условия для роста населения, а с другой – ухудшалась эпидемиологическая обстановка, и это, конечно, неблагоприятно сказывалось на здоровье древних людей, вело к большей смертности. Сложность, неоднозначность заключается еще и в том, что в высокоразвитых обществах оседлых или полуоседлых охотников, рыболовов и собирателей происходили процессы, во многом напоминавшие те, что фиксируем мы у ранних земледельцев.

Когда Чайлд выдвигал свою концепцию, такую детализацию невозможно было произвести: ни методы пограничных с историей наук, ни уровень исторических исследований не позволяли это сделать. И тем не менее значение концепции «неолитической революции» трудно переоценить. Именно она «бросила» в ряды своих исследователей лучших представителей исторической науки и именно ей среди многих других факторов история обязана огромным интересом исследователей к социально-экономическим вопросам.

Сегодня, с позиций и достижений нашего времени, мне представляется «неолитическая революция» вовсе не революцией. И поворотным пунктом в истории человечества назвать ее вряд ли можно. На мой взгляд, неоспоримые преимущества земледелия выявились лишь в предклассовый и раннеклассовый периоды. Если ранние этапы классообразования фиксировались и в неземледельческих условиях, то раннеклассовые общества возникали лишь на земледельческой основе.

Неолитическая революция — факты и информация

Женщины собирают урожай пшеницы серпом в Трас-ус-Монте, Португалия.

Фотография Фолькмара К. Венцеля, Коллекция изображений Nat Geo

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Считается, что неолитическая революция, также известная как сельскохозяйственная революция, началась около 12 000 лет назад. Он совпал с окончанием последнего ледникового периода и началом современной геологической эпохи — голоцена. И это навсегда изменило то, как люди живут, едят и взаимодействуют, прокладывая путь современной цивилизации.

В эпоху неолита охотники-собиратели бродили по миру природы в поисках пищи. Но затем произошел драматический сдвиг. Собиратели стали фермерами, перейдя от образа жизни охотников-собирателей к более оседлому.

Зачем успокаиваться?

Хотя точные даты и причины перехода обсуждаются, во всем мире задокументированы свидетельства перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Считается, что земледелие впервые возникло в Плодородном полумесяце Ближнего Востока, где несколько групп людей разработали эту практику независимо друг от друга. Таким образом, «аграрная революция», скорее всего, представляла собой серию революций, произошедших в разное время в разных местах.

Таким образом, «аграрная революция», скорее всего, представляла собой серию революций, произошедших в разное время в разных местах.

Фермер провеивает зерно в поле возле пирамиды Медума в Египте.

Фотография Томаса Дж. Аберкромби, Коллекция изображений Nat Geo

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Существует множество гипотез относительно того, почему люди перестали собирать пищу и занялись сельским хозяйством. Давление населения могло вызвать усиление конкуренции за пищу и необходимость выращивать новые продукты; люди, возможно, переключились на сельское хозяйство, чтобы вовлечь пожилых людей и детей в производство продуктов питания; люди, возможно, научились зависеть от растений, которые они модифицировали в ходе ранних попыток одомашнивания, и, в свою очередь, эти растения могли стать зависимыми от людей. С новыми технологиями приходят новые и постоянно развивающиеся теории о том, как и почему началась сельскохозяйственная революция.

Независимо от того, как и почему люди начали отказываться от охоты и собирательства, они продолжали становиться более оседлыми. Отчасти это было связано с их все более одомашниванием растений. Считается, что люди собирали растения и их семена еще 23 000 лет назад, а выращивать зерновые культуры, такие как ячмень, начали еще 11 000 лет назад. После этого они перешли на богатые белком продукты, такие как горох и чечевица. По мере того, как эти ранние фермеры стали лучше выращивать продукты питания, они, возможно, производили излишки семян и урожая, которые требовали хранения. Это стимулировало бы рост населения из-за более стабильной доступности продовольствия и требовало более оседлого образа жизни с необходимостью хранить семена и ухаживать за посевами.

Приручение животных

Когда люди начали экспериментировать с сельским хозяйством, они также начали приручать животных. Свидетельства разведения овец и коз были обнаружены в Ираке и Анатолии (современная Турция) еще около 12 000 лет назад. Домашние животные, используемые в качестве рабочей силы, помогли сделать возможным более интенсивное земледелие, а также обеспечили дополнительное питание молоком и мясом для все более стабильных популяций.

Домашние животные, используемые в качестве рабочей силы, помогли сделать возможным более интенсивное земледелие, а также обеспечили дополнительное питание молоком и мясом для все более стабильных популяций.

Мужчина на осле ведет овец по тропе в Сирии.

Фотография Джеймса Л. Стэнфилда, Коллекция изображений Nat Geo

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Сельскохозяйственная революция имела множество последствий для человечества. Оно было связано со всем: от социального неравенства — результата растущей зависимости людей от земли и опасений нехватки — до ухудшения питания и роста инфекционных заболеваний, передаваемых от домашних животных. Но новый период также открыл потенциал для современных обществ — цивилизаций, характеризующихся крупными населенными пунктами, усовершенствованными технологиями и достижениями в области знаний, искусства и торговли.

Читать дальше

Ее любовь к вулканам вызвала научную революцию

- Наука

Ее любовь к вулканам вызвала научную революцию повышать осведомленность об их рисках.

Увидеть необыкновенную красоту обыкновенного муравья

- Журнал

Увидеть необыкновенную красоту обыкновенного муравья

С помощью своих чрезвычайно крупных планов фотограф надеется привлечь большее внимание к одному из самых успешных животных Земли.

Как определенные продукты снижают риск заболевания

- Наука

- Разум, тело, чудо

Как определенные продукты снижают риск заболевания

Многие продукты и питательные вещества связаны с уменьшением воспаления и снижением риска рака или диабет 2 типа. Вот как и почему продукты, которые мы потребляем, влияют на наш организм.

Странный феномен медведей-мотыльков

- Животные

Странный феномен медведей-мотыльков

В Северных Скалистых горах предприимчивые гризли поднимаются в горы, чтобы полакомиться до 40 000 мотыльков в день, таинственное экологическое чудо.

Эксклюзивный контент для подписчиков

Почему люди так одержимы Марсом?

Как вирусы формируют наш мир

Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории

Посмотрите, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету

Почему люди так одержимы Марсом?

Как вирусы формируют наш мир

Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу будет исследовать красную планету

Почему люди так одержимы Марсом?

Как вирусы формируют наш мир

Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории будет исследовать красную планету

Подробнее

Неолитическая революция

Неолитическая революция

Описание

Неолитическая революция была критическим переходом, который привел к рождению сельского хозяйства, перенеся Homo sapiens из разрозненных групп охотников-собирателей в фермерские деревни, а оттуда в технологически развитые общества с большими храмами и башнями и цари и жрецы, руководившие трудом своих подданных и записывавшие их подвиги в письменной форме.

Неолитическая революция рассматривалась как отдельное событие — внезапная вспышка гения — которое произошло в одном месте, Месопотамии, между реками Тигр и Евфрат на территории современного Южного Ирака, в частности, на месте царства, известного как Шумер, который датируется примерно 4000 г. до н. э. Затем он распространился в Индию, Европу и другие страны. Большинство археологов считали, что этот внезапный расцвет цивилизации был вызван главным образом изменениями окружающей среды: постепенным потеплением по окончании ледникового периода, которое позволило некоторым людям начать выращивать растения и в изобилии пасти животных.

Сельское хозяйство

Часть человечества отказалась от собирательства и занялась сельским хозяйством. Принятие земледелия принесло с собой дальнейшие преобразования. Чтобы возделывать свои поля, люди должны были перестать кочевать и переселиться в постоянные деревни, где они изобретали новые инструменты и изготавливали гончарные изделия.

На протяжении тысячелетий мужчины и женщины с каменными орудиями бродили по местности, срезая колосья дикорастущих злаков и принося их домой. Несмотря на то, что эти люди, возможно, ухаживали за своими зерновыми участками и защищали их, растения, за которыми они наблюдали, все еще были дикими. Дикая пшеница и ячмень, в отличие от их одомашненных сортов, при созревании ломаются — зерна легко отрываются от растения и падают на землю, что делает практически невозможным их сбор, когда они полностью созреют. С точки зрения генетики, настоящее зерновое земледелие началось только тогда, когда люди засадили большие новые площади мутировавшими растениями, которые не осыпались при созревании, создав поля одомашненной пшеницы и ячменя, которые, так сказать, ждали, пока фермеры соберут их.

Несмотря на то, что эти люди, возможно, ухаживали за своими зерновыми участками и защищали их, растения, за которыми они наблюдали, все еще были дикими. Дикая пшеница и ячмень, в отличие от их одомашненных сортов, при созревании ломаются — зерна легко отрываются от растения и падают на землю, что делает практически невозможным их сбор, когда они полностью созреют. С точки зрения генетики, настоящее зерновое земледелие началось только тогда, когда люди засадили большие новые площади мутировавшими растениями, которые не осыпались при созревании, создав поля одомашненной пшеницы и ячменя, которые, так сказать, ждали, пока фермеры соберут их.

Вместо того, чтобы прочесывать ландшафт в поисках еды, люди теперь могли выращивать столько, сколько им нужно и там, где им это нужно, чтобы они могли жить вместе большими группами. По мере того, как население быстро росло, обмениваться идеями стало легче, а темпы технологических и социальных инноваций резко возросли. Религия и искусство — признаки процветания цивилизации.

Натуфийцы

В Леванте — территории, которая сегодня включает Израиль, палестинские территории, Ливан, Иорданию и западную Сирию, — археологи обнаружили поселения, датируемые 13 000 лет до н. э. Известные как натуфийские деревни (название происходит от первого из этих найденных мест), они возникли по всему Леванту, когда ледниковый период подходил к концу, открыв время, когда климат региона стал относительно теплым и влажным.

Хотя натуфийцы жили в постоянных поселениях численностью до нескольких сотен человек, они были собирателями, а не земледельцами, охотились на газелей и собирали дикую рожь, ячмень и пшеницу. Натуфийские деревни пережили тяжелые времена около 10 800 г. до н. э., когда температура в регионе резко упала примерно на 12 градусов по Фаренгейту, что стало частью мини-ледникового периода, который длился 1200 лет и создал гораздо более сухие условия на Плодородном полумесяце. Из-за сокращения среды обитания животных и посевов зерновых несколько деревень внезапно стали слишком густонаселенными для местных запасов продовольствия. Многие люди снова стали бродячими собирателями в поисках оставшихся источников пищи.

Многие люди снова стали бродячими собирателями в поисках оставшихся источников пищи.

Некоторые поселения пытались приспособиться к более засушливым условиям, возделывая местные насаждения ржи, возможно, пересаживая их. Зерна ржи были больше, чем их дикие аналоги — возможный признак одомашнивания, потому что выращивание неизбежно увеличивает качества, такие как размер плодов и семян, которые люди считают ценными.

Натуфийские протодеревни в Леванте предполагали, что сначала возникло поселение, а земледелие возникло позже, в результате кризиса. Столкнувшись с засушливой, охлаждающей средой и растущим населением, люди в оставшихся относительно плодородных районах остались там, где они были, и выживали, параллельно развивая сельское хозяйство.

Новые доказательства

Строительство массивных храмов группой собирателей свидетельствует о том, что организованная религия могла появиться до появления сельского хозяйства и других аспектов цивилизации. Это предполагает, что человеческий импульс собираться для священных ритуалов возник, когда люди перешли от восприятия себя как части мира природы к стремлению овладеть им. Когда собиратели начали селиться в деревнях, они неизбежно создали водораздел между человеческим царством — фиксированной кучей домов с сотнями жителей — и опасной землей за костром, населенной смертоносными зверями.

Это предполагает, что человеческий импульс собираться для священных ритуалов возник, когда люди перешли от восприятия себя как части мира природы к стремлению овладеть им. Когда собиратели начали селиться в деревнях, они неизбежно создали водораздел между человеческим царством — фиксированной кучей домов с сотнями жителей — и опасной землей за костром, населенной смертоносными зверями.

Это изменение в сознании было «революцией символов», концептуальным сдвигом, позволившим людям представить себе богов — сверхъестественных существ, похожих на людей, — которые существовали во вселенной за пределами физического мира. Фигурки животных в Гбекли-Тепе могли быть хранителями духовного мира.

Возможно, собиратели, живущие в радиусе сотен миль от Гбекли-Тепе, создали храм как святое место для собраний и встреч, возможно, принося дары и дань его жрецам и ремесленникам. Какая-то общественная организация была бы необходима не только для его строительства, но и для того, чтобы справляться с толпами, которые он привлекал. Можно представить пение и барабанный бой, животных на огромных колоннах, которые, кажется, двигаются в мерцающем свете факелов. Наверняка были пиры, и были обнаружены каменные чаши, которые можно было использовать для пива.

Можно представить пение и барабанный бой, животных на огромных колоннах, которые, кажется, двигаются в мерцающем свете факелов. Наверняка были пиры, и были обнаружены каменные чаши, которые можно было использовать для пива.

Изменения, вызванные кризисом

Необходимость получать достаточно еды для тех, кто работал и собирался на церемонии в Гбекли-Тепе, возможно, привела к интенсивному выращиванию дикорастущих злаков и созданию некоторых из первых домашних сортов. Действительно, теперь ученые считают, что один центр сельского хозяйства возник на юге Турции — в пределах пешей досягаемости от Гбекли-Тепе — как раз в то время, когда храм был на высоте. Сегодня самые близкие известные дикие предки современной однозернянки находятся на склонах Караджа-Дага, горы всего в 60 милях к северо-востоку от Гбекли-Тепе.

Некоторые из первых свидетельств одомашнивания растений происходят из Невали ори (произносится нух-ва-лух Чо-ри), поселения в горах, всего в 20 милях от него. Как и Гбекли-Тепе, Невали-ори возник сразу после мини-ледникового периода, время, которое археологи называют неприятным термином «докерамический неолит» (ППН). Невали-ори теперь затоплен недавно созданным озером, которое обеспечивает регион электричеством и водой для орошения. Но до того, как вода остановила исследования, археологи обнаружили Т-образные столбы и изображения животных, очень похожие на те, что были обнаружены в Гбекли-Тепе. Подобные столбы и изображения встречались в поселениях ППН до ста верст от Гбекли-Тепе. Хотя сегодня можно предположить, что дома с изображениями Девы Марии принадлежат христианам, изображения на этих сайтах PPN указывают на общую религию — религиозное сообщество, которое окружало Гбекли-Тепе и, возможно, было первой в мире действительно крупной религиозной группой.

Невали-ори теперь затоплен недавно созданным озером, которое обеспечивает регион электричеством и водой для орошения. Но до того, как вода остановила исследования, археологи обнаружили Т-образные столбы и изображения животных, очень похожие на те, что были обнаружены в Гбекли-Тепе. Подобные столбы и изображения встречались в поселениях ППН до ста верст от Гбекли-Тепе. Хотя сегодня можно предположить, что дома с изображениями Девы Марии принадлежат христианам, изображения на этих сайтах PPN указывают на общую религию — религиозное сообщество, которое окружало Гбекли-Тепе и, возможно, было первой в мире действительно крупной религиозной группой.

Множественные гипотезы

Отсутствие свидетельств наличия домов не доказывает, что в Гбекли-Тепе никто не жил. И все чаще археологи, изучающие истоки цивилизации в Плодородном полумесяце, с подозрением относятся к любым попыткам найти универсальный сценарий, выделить один основной триггер. Это больше похоже на то, как если бы обитатели различных археологических раскопок играли со строительными блоками цивилизации в поисках работающих комбинаций.