Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными

Похожие презентации:

Элементы комбинаторики ( 9-11 классы)

Применение производной в науке и в жизни

Проект по математике «Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде»

Знакомство детей с математическими знаками и монетами

Тренажёр по математике «Собираем урожай». Счет в пределах 10

Методы обработки экспериментальных данных

Лекция 6. Корреляционный и регрессионный анализ

Решение задач обязательной части ОГЭ по геометрии

Дифференциальные уравнения

Подготовка к ЕГЭ по математике. Базовый уровень Сложные задачи

Практическое занятие № 11

Решение дифференциальных

уравнений с разделяющимися

переменными

Дифференциальным уравнением (ДУ)

называется уравнение, содержащее производные

от искомой функции или её дифференциалы.

Решением ДУ является – функция

– Общие

Решения ДУ бывают:

– Частные

Задача Коши – Найти частное решение

– с разделёнными переменными

– с разделяющимися переменными

y x

y x 1

y 1 0

0 x x

y sin x

y x sin x

y 2 cos x

y (sin x )

y ( x sin x )

y (2 cos x )

cos x

y (cos x )

1 cos x

y (1 cos x )

2 sin x

y ( 2 sin x )

sin x

sin x

2 cos x

sin x sin x x sin x x sin x x 2 cos x 2 cos x x

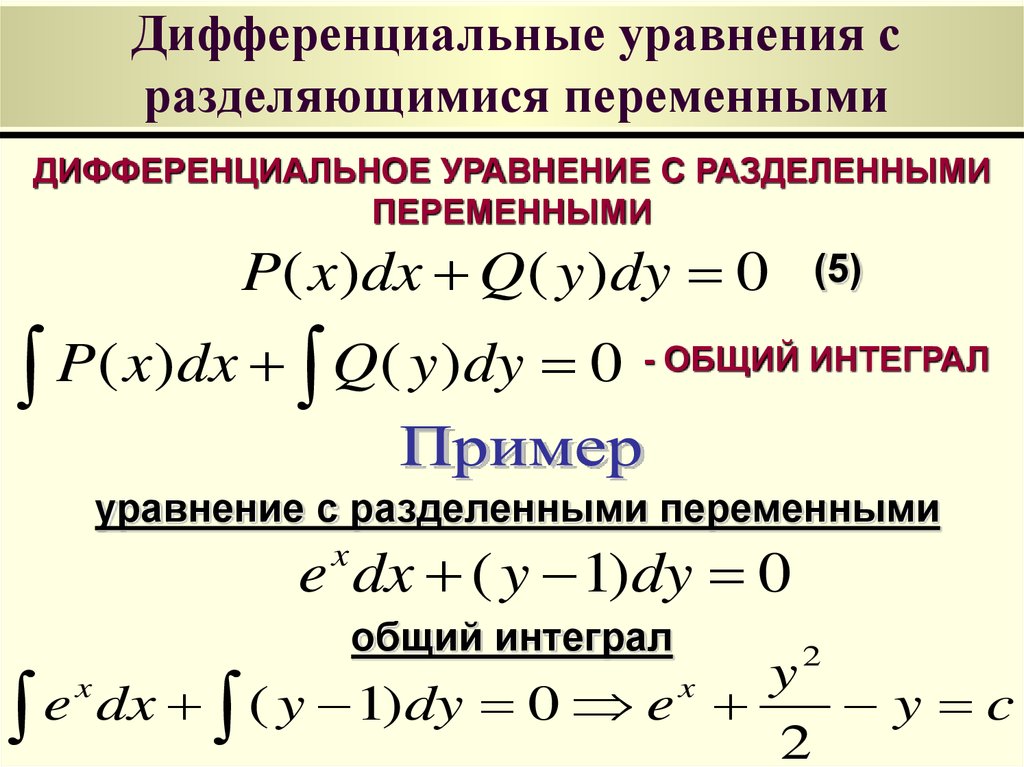

ДУ с разделёнными переменными

y dy 5x dx

y ( 2) 1

y dy 5 x dx

x 2

3

4

3

4

y 1

y4

5x 5

C

4

5

y4

( x 5 C) 4

4

14 4 2 5 C

1 128 C

y 4 x C

y 4x 129

4

5

Общее решение

C 129

4

5

Частное решение

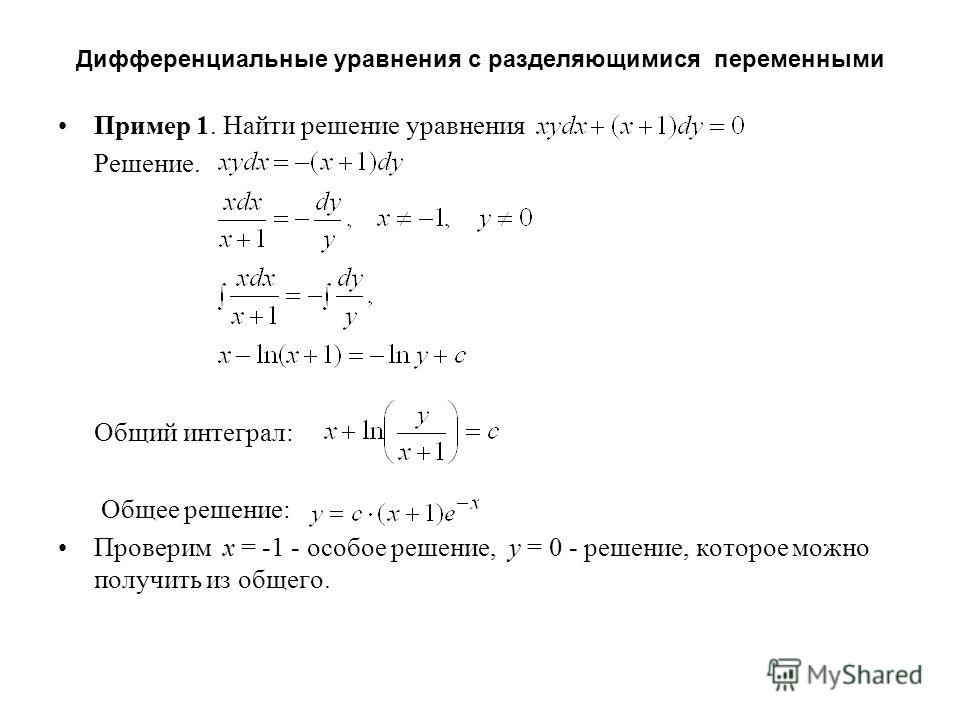

ДУ с разделяющимися переменными

( y 1)dx ( x 1)dy

( x 1)dy ( y 1)dx

dx

y 1 x 1

dy

dx

y 1 x 1

ln y 1 ln x 1 C

ln y 1 ln x 1 ln C

ln y 1 ln x 1 C

y 1 ( x 1) C

y ( x 1) C 1

Общее решение

dx

x ln x C

y 3 x 3

3 (3 1) C 1

C 2

y ( x 1) 2 1

y 2x 3

Частное решение

ДУ с разделяющимися переменными

( x 3)dy ( y 2)dx

dy

dx

y 2 x 3

dy

dx

y 2 x 3

ln y 2 ln x 3 C

ln y 2 ln x 3 ln C

ln y 2 ln x 3 C

dx

x ln x C

y 2 ( x 3) C

y ( x 3) C 2

Общее решение

ДУ с разделяющимися переменными

y 3 cos x

y 3 cos xdx

y 3 sin x C

Общее решение

sin xdx cos x

cos xdx sin x

y(0) 1

x 0 y 1

1 3sin 0 C

C 1

y 3 sin x 1

ДУ с разделяющимися переменными

1 y y xy 0

dy

dy

1

y x

0 dx

dx

dx

dx dy ydx xdy 0

dx y 1 dy x 1 0

dy

dx

y 1

x 1

dy

dx

y 1 x 1

ln y 1 ln x 1 C

ln y 1 ln C ln x 1

C

y 1

x 1

C

y

1 общее решение

x 1

ДУ с разделяющимися переменными

C

y

1 общее решение

x 1

С

С

5 1 6 С 12

2

2

12

y

1 частное решение (гипербола )

x 1

Самостоятельно выполните задания Пр 11,

которые находятся в группе

«291 СВ математика» в VK:

https://vk.

com/club202706316

com/club202706316или

«293 СВ математика» в VK:

English Русский Правила

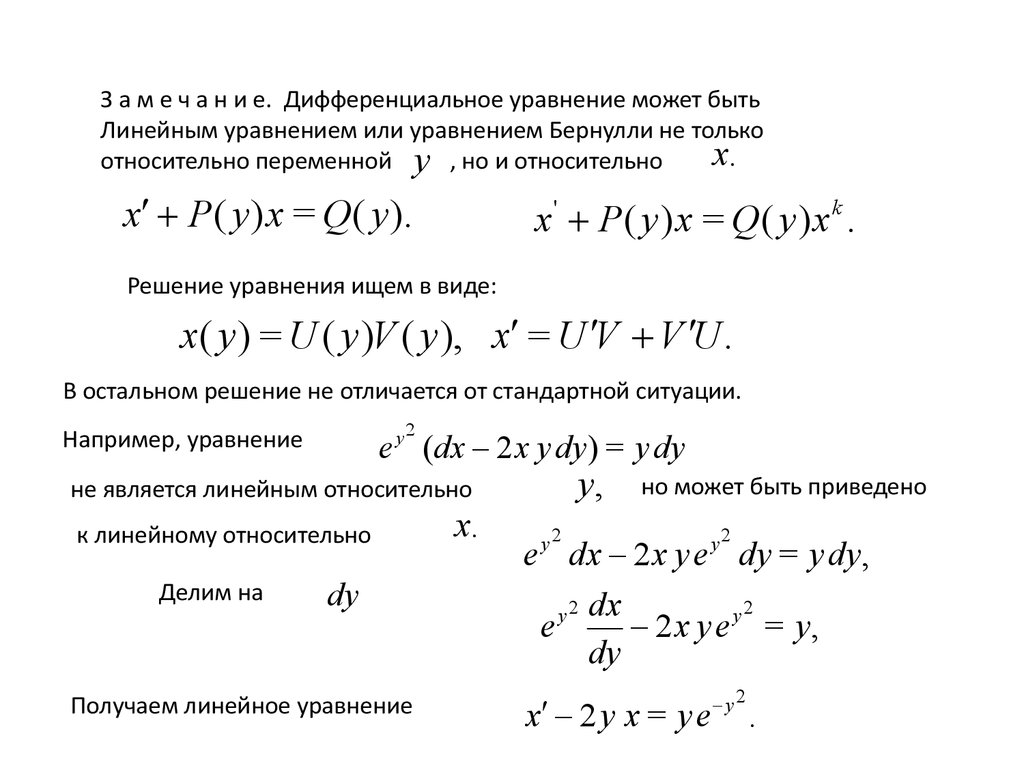

Часть 1. Дифференциальные уравнения первого порядка

38

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

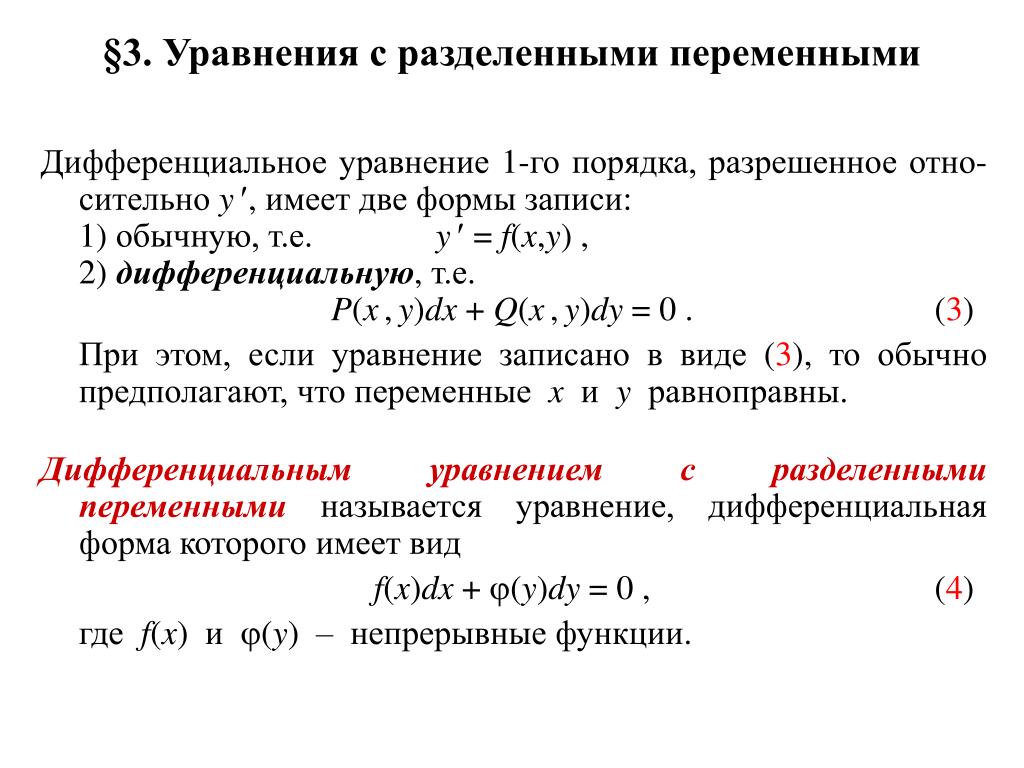

Глава 1. Общие сведения. Теорема о существовании и единственности решения ду 1-го порядка. Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными

§ 1. Общие сведения. Теорема о существовании и единственности решения ду 1-го порядка.

1.1. Определение и формы записи дифференциального уравнения.

Во введении отмечено, что уравнение, содержащее , где есть некоторая функция независимой переменной , называют дифференциальным уравнением. Запись вида:

=0 (1)

называют общим видом дифференциального уравнения первого порядка, так как в это уравнение входит только производная 1-го порядка. Если уравнение (1) удаётся разрешить относительно производной : , (2)

такое уравнение называют нормальной формой записи дифференциального уравнения

Если учесть, что

,

то уравнение (2) можно записать в виде:

Если учесть, что

,

то уравнение (2) можно записать в виде:. (3)

Запись уравнения (3) называют дифференциальным уравнением 1-го порядка в форме, содержащей дифференциалы. Если допустить, что , уравнение (3) может быть записано в симметричной форме: . (4)

В записи (4) переменные и равноправны. Решая конкретные уравнения, мы будем встречать и такие, где удобнее решение находить в виде , а не в виде .

Учитывая записи (1)(4), запишем определение дифференциального уравнения первого порядка:

Определение: (1.1) | Дифференциальным уравнением 1-го порядка называют равенство, содержащее независимую переменную, искомую функцию и её производную 1-го порядка (или дифференциалы). |

Замечания:

1). В конкретной записи уравнения в

качестве независимой переменной может

использоваться как так и (определяется удобством решения

уравнения).

В конкретной записи уравнения в

качестве независимой переменной может

использоваться как так и (определяется удобством решения

уравнения).

2). В записях (1)(4) используется функция

1.2. Определение решения ду. Поле направлений и изоклины уравнения. Задача Коши.

Говорят – если записано уравнение, его нужно решить. Что значит решить дифференциальное? – это значит нужно найти все его решения! А что такое решение дифференциального уравнения? – это любая функция, которая, будучи подставлена в исходную запись уравнения, обращает его в тождество! Отметим особенность множества решений дифференциального уравнения: их бесчисленное множество.

Применим

понятие решение к дифференциальному

уравнению

,

описывающему свободное падение тела в

поле тяготения Земли.

Возникает

вопрос – А

нельзя ли, имея дифференциальное

уравнение, предвидеть его решение? Обратимся ещё раз к уравнению

,

воспользовавшись системой координат

:

пусть по оси отмечается время наблюдения свободного падения тела, а

по оси наблюдаемая в момент времени скорость падения тела. На плоскости выделим произвольную точку

.

Имея уравнение

,

где

,

мы можем предполагать, что его решение

может быть записано в виде функции:

. График этой функции называют интегральной

кривой дифференциального уравнения:

.

Известно, что число: есть угловой коэффициент касательной

к кривой в точке:

.

Направление касательной к кривой будем

отмечать стрелкой. Сместимся по этой

стрелке на шаг переменной

.

В математическом анализе показано, что

выбирая шаг достаточно малым, мы, с достаточной

точностью, попадём в точку кривой, заданной функцией:

.

Но, в точке направление касательной (то есть стрелки)

совпадает с направлением в точке

:

.

Сместимся ещё на шаг в направлении стрелки: попадём в точку

:

в точке направление касательной (то есть стрелки)

совпадает с направлением в точке

:

.

И так далее… Соединив точки:

,,…

линией, получим одну из интегральных

кривых (одно из решений) дифференциального

уравнения:

.

Только прямая линия имеет постоянный

угловой коэффициент касательной. Это

значит, что через любую точку плоскости проходит только

График этой функции называют интегральной

кривой дифференциального уравнения:

.

Известно, что число: есть угловой коэффициент касательной

к кривой в точке:

.

Направление касательной к кривой будем

отмечать стрелкой. Сместимся по этой

стрелке на шаг переменной

.

В математическом анализе показано, что

выбирая шаг достаточно малым, мы, с достаточной

точностью, попадём в точку кривой, заданной функцией:

.

Но, в точке направление касательной (то есть стрелки)

совпадает с направлением в точке

:

.

Сместимся ещё на шаг в направлении стрелки: попадём в точку

:

в точке направление касательной (то есть стрелки)

совпадает с направлением в точке

:

.

И так далее… Соединив точки:

,,…

линией, получим одну из интегральных

кривых (одно из решений) дифференциального

уравнения:

.

Только прямая линия имеет постоянный

угловой коэффициент касательной. Это

значит, что через любую точку плоскости проходит только

Таким образом, не решая уравнение

,

мы предсказали его решение:

.

Таким образом, не решая уравнение

,

мы предсказали его решение:

.Если известно, что при значении начальная скорость движения тела при свободном падении равна , то интегральная кривая уравнения определяется функцией – прямая, проходящая через точку . Рассмотренный пример показывает, как имея дифференциальное уравнение, можно построить одно из бесчисленного множества

Для выявления общих свойств множества решений дифференциальных уравнений 1-го порядка рассмотрим уравнение в виде выражения: .

В

прямоугольной системе координат выделим точку

.

Пусть решением уравнения есть функция:

– интегральная

кривая этого уравнения. Как и в рассмотренном

выше примере, число будем рассматривать как угловой

коэффициент касательной к кривой

в

выделенной точке плоскости

,

определяющий некоторое направление.

Таким образом, для любой точки плоскости

,

принадлежащей области определения

функции

,

уравнение устанавливает направление, то есть

порождает поле

направлений.

Как и в рассмотренном, частном, примере, задачу интегрирования дифференциального уравнения, то есть нахождения множества интегральных кривых, можно проиллюстрировать, рассмотрев построение одной из интегральных кривых, исходящей из произвольной точки : выбрав достаточно малый шаг переменной , перемещаемся по стрелке в точку интегральной кривой , из точки перемещаемся по стрелке в точку этой кривой. И так далее… Соединив точки ,,… плавной кривой линией (скажем, с помощью лекала), получим одну из интегральных кривых (одно из решений) дифференциального уравнения .

Замечание: Рассмотренный способ графического нахождения одной из интегральных кривых дифференциального уравнения первого порядка называется методом ломаных Эйлера. Этот метод позволяет найти приближённое решение уравнения, причём, тем точнее, чем меньше шаг . На практике указанный способ применяют не в графической форме, а в численной!

Процесс

построения поля направлений можно

существенно усовершенствовать, если

воспользоваться изоклинами – кривыми линиями, каждая точка которых

отражает одно и то же направление поля

направлений. Для построения на плоскости изоклины поля направлений, соответствующей

угловому коэффициенту

,

нужно построить график функции:

.

Выбирая на построенном графике достаточное

число точек, отмечаем в каждой из них

направление поля, соответствующее

угловому коэффициенту

.

Построив несколько изоклин с отмеченными

направлениями поля, можно получить

вполне приемлемое представление о

множестве решений (интегральных кривых)

заданного дифференциального уравнения.

Для построения на плоскости изоклины поля направлений, соответствующей

угловому коэффициенту

,

нужно построить график функции:

.

Выбирая на построенном графике достаточное

число точек, отмечаем в каждой из них

направление поля, соответствующее

угловому коэффициенту

.

Построив несколько изоклин с отмеченными

направлениями поля, можно получить

вполне приемлемое представление о

множестве решений (интегральных кривых)

заданного дифференциального уравнения.

Анализируя процесс построения поля направлений для любого уравнения , приходим к выводу: каждое дифференциальное уравнение имеет бесчисленное множество решений!

Для иллюстрации применения изоклин и поля направлений рассмотрим несколько примеров для конкретных дифференциальных уравнений.

☺☺

Пример 1–01: Методом изоклин построить приближенно семейство интегральных кривых для дифференциального уравнения: .

Решение:

1).

Если принять

,

то уравнение изоклины для заданного

уравнения: – уравнение окружности, радиус которой

равен

. Для примера ограничимся значениями:

,

,

и

.

На рисунке этим значениям соответствуют окружности радиусов:

, и

.

Для примера ограничимся значениями:

,

,

и

.

На рисунке этим значениям соответствуют окружности радиусов:

, и

.

2). Из произвольных точек окружностей (изоклин) проводим стрелки: для окружности радиуса с угловым коэффициентом , для окружности радиуса с угловым коэффициентом и для окружности радиуса с угловым коэффициентом .

3). Используя набор лекал различной кривизны, построим интегральные кривые, пересекающие каждую из окружностей-изоклин под определённым углом: первую под углом, определяемым угловым коэффициентом, вторую под углом, определяемым угловым коэффициентом и третью под углом, определяемым угловым коэффициентом.

Ответ: на рисунке показаны три интегральных кривых.

Пример 1–02: Методом изоклин построить приближенно семейство интегральных кривых для дифференциального уравнения: .

Решение:

1).Уравнение

изоклин для заданного дифференциального

уравнения получается приравниванием

.

В нашем случае каждая изоклина – прямая:

. Задавая целые значения углового

коэффициента в диапазоне:

,

получаем множество изоклин в виде

параллельных прямых линий. На рисунке

изоклины имеют синий цвет. На каждой

изоклине черточка (зеленая) отражает

конкретное значение

,

определяющее изоклину.

Задавая целые значения углового

коэффициента в диапазоне:

,

получаем множество изоклин в виде

параллельных прямых линий. На рисунке

изоклины имеют синий цвет. На каждой

изоклине черточка (зеленая) отражает

конкретное значение

,

определяющее изоклину.

2). Черточки играют роль железных опилок в опытах по физике: они показывают направление поля в выделенных точках. Возникает зрительный образ, который определяет присутствие множества некоторых кривых, касательные к которым мы и видим. Одна из таких кривых выделена «красным» цветом. Это и есть приближенно выделяемая интегральная кривая, то есть решение, заданного дифференциального уравнения.

Ответ: на рисунке показана одна интегральная кривая.

☻

Итак,

анализ множества возможных решений

дифференциального уравнения 1-го порядка

в виде: показал, что в области определения

функции дифференциальное уравнение имеет

бесчисленное множество решений, чему

на плоскости соответствует бесчисленное множество

интегральных кривых. Этот факт можно

было предвидеть, учитывая, что для

нахождения решения ДУ применяется

интегрирование, которое порождает

произвольную постоянную величину

интегрирования.

Это значит, что решение ДУ 1-го порядка

должно быть записано в виде функции

,

или, в общем случае, в виде:

.

Этот факт можно

было предвидеть, учитывая, что для

нахождения решения ДУ применяется

интегрирование, которое порождает

произвольную постоянную величину

интегрирования.

Это значит, что решение ДУ 1-го порядка

должно быть записано в виде функции

,

или, в общем случае, в виде:

.

Определение: (1.2) | Решение дифференциального уравнения 1-го порядка, зависящее от произвольной постоянной величины , называется общим решением уравнения. Общее решение определяет бесчисленное множество интегральных кривых уравнения. |

Для

выделения одной из интегральных кривых

(одного из решений

)

из общего решения уравнения нужно

указать начальную точку этой кривой

(начальные

условия):

при значении функция принимает значение

.

Выделить из общего решения интегральную кривую (решение), удовлетворяющую начальным условиям – это значит решить задачу Коши. Аналитически это представляется в виде задачи: решить уравнение относительно неизвестной величины . Пусть решением уравнения есть число . Тогда решение уравнения, записанное в виде: , называется частным решением.

Определение: (1.3) | Решение дифференциального уравнения 1-го порядка, полученное из общего решения при некотором (частном) значении произвольной постоянной величины , называется частным решением уравнения. Частное решение определяет одну из множества интегральных кривых уравнения. |

Известно,

что уравнение относительно неизвестной может иметь несколько решений. Геометрически это можно представить

так: из точки выходит несколько интегральных кривых.

Так как всякое дифференциальное уравнение

есть математическая модель некоторого

реального процесса, то это значит, что

в выделенной точке процесс неустойчив:

под действием некоторых факторов процесс

может развиваться по-разному.

Геометрически это можно представить

так: из точки выходит несколько интегральных кривых.

Так как всякое дифференциальное уравнение

есть математическая модель некоторого

реального процесса, то это значит, что

в выделенной точке процесс неустойчив:

под действием некоторых факторов процесс

может развиваться по-разному.

Представляет интерес, имея дифференциальное уравнение , определить какими свойствами должна обладать функция , чтобы через каждую точку , принадлежащую области определения функции , проходила только одна интегральная кривая. Эту задачу решает теорема о существовании и единственности решения, определяемого начальными условиями: .

Separable Differential Equations – The Math Doctors

(Новый вопрос недели)

Недавно мы получили несколько разных вопросов о решении дифференциальных уравнений путем разделения переменных и о том, почему этот метод действителен. Мы начнем с прямого вопроса об этом, а затем рассмотрим попытку альтернативной точки зрения с использованием дифференциалов.

Почему мы можем разделить переменные?

Вот первый вопрос от учителя Ваниты под заголовком «Дифференциальные уравнения — разделение переменных»:

Уважаемый доктор Математика,

Понятно, почему я могу это сделать, но мои ученики никогда раньше не видели, чтобы я использовал эту технику. Могу ли я объяснить , почему мы можем разделить переменные и интегрировать w.r.t. другая переменная по обе стороны уравнения ?

Спасибо за помощь.

Пример

Давайте начнем с примера этой техники, чтобы понять, откуда взялся вопрос Ваниты. Я буду использовать один из сайтов, на который мы часто отсылаем студентов для уроков: онлайн-заметки Пола. Вот первый пример с этой страницы: 92}$$

Проблема на поверхности

Вопрос в том, почему мы можем перемещать дифференциалы вокруг так свободно, и почему мы можем интегрировать по двум различным переменным и ожидать, что все получится?

Доктор Фентон ответил:

Привет Ванита,

Это очень хороший вопрос, который книги обычно не объясняют , а скорее дают процедурные шаги.

Чтобы быть разделимым, дифференциальное уравнение должно иметь вид dy/dx = f(x)/g(y), где правая часть может быть равна разделить на произведение двух факторов , каждый из которых зависит от одной переменной. Процедура начинается с разделения переменных

г(у) dy = f(x) dx

, а затем интегрирует левую часть по y и правую часть по x. Как видите, это не имеет смысла.

Если вы читали урок Пола, вы видели, что он начинает с краткого объяснения того, что мы увидим здесь; но он заслуживает дополнительного внимания, поскольку учащиеся, скорее всего, пропустят его, даже если он представлен, потому что они хотят перейти к процедуре. Описанная здесь процедура — это именно то, что мы сделали в нашем примере.

Заглянуть за кулисы

Чтобы увидеть лежащие в основе рассуждения, мы должны замедлиться и написать немного по-другому:

Однако переменная y концептуально зависит от x , поэтому мы можем написать y( x), а не просто y, и не рассматривайте производную dy/dx как «дробь» (чтобы мы могли «умножить на dx»).

.Тогда мы можем записать DE как

г(у) dy/dx = f(x),

, в котором обе части явно являются функциями x. Теперь мы можем проинтегрировать обе части по x:

∫ g(y(x)) dy/dx dx = ∫ f(x) dx .

Это также можно было бы записать вообще без дроби, как $$\int g(y(x)) y'(x) dx = \int f(x) dx$$

Все это имеет смысл. Теперь в левой части мы можем сделать замену u = y(x), для которой du = dy/dx dx, и левая часть станет

∫ г(и) ду .

Но это неопределенный интеграл, поэтому, если мы сможем найти первообразную G(u) для g(u), мы получим

G(u) = ∫ f(x) dx .

Если F(x) является первообразной для f(x), то

G(u) = F(x) + C .

Подстановку в интеграле мы обсуждали в разделе Интегрирование подстановкой. Здесь мы видим, почему имеет смысл рассматривать \(du\) и \(dx\) в интеграле как сущности сами по себе (дифференциалы).

Не забывайте, что u и x — это две разные, но взаимосвязанные переменные; мы не хотим совершить ошибку, описанную две недели назад в разделе «Две головоломки интеграции»! 92\). Это было наше неявное уравнение для y .

Это было наше неявное уравнение для y .

Обычное описание опускает этот процесс подстановки для вычисления интеграла в левой части и просто рассматривает производную dy/dx как дробь (на что мы обычно указывали много раз, что это не так!) и «умножает на dx», что дает

г(у) dy = f(x) dx

(вместо g(y) dy/dx = f(x)) и просто использует y как новую переменную вместо использования новой буквы u и выполнения явной замены. Вам все равно придется делать ту же интеграцию,

∫ g(u)du или ∫ g(y)dy ,

, но формальный подход быстрее за счет пропуска этих шагов и дает тот же результат:

Г(у) = F(х) + С

(часто это неявная функция, определяющая y через x).

Это все, что нужно для поддержки метода, который является просто ярлыком для замены. И тот факт, что мы можем это сделать, является частью обоснования использования нотации \(\frac{dy}{dx}\), как обсуждалось в разделе «Почему люди относятся к dy/dx как к дроби?». и что означают dx и dy?

и что означают dx и dy?

Можете ли вы доказать это с помощью пределов?

Еще в апреле мы получили очень похожий вопрос от Кальяна, который напрямую связал процесс с определениями производной и (определенного) интеграла через пределы:

Здравствуйте, доктор,

Как обосновывается отделимая переменная?

dy/dt = т/год

Как здесь умножить крест?

lim Δt→0 (Δy/Δt) = t/y

Если убрать лимит оттуда,

Δy + εΔt = (t/y)Δt

yΔy + yεΔt = tΔt

Как удаляется yεΔt и

yΔy = tΔt

Как Δt→0 , Δy→0

, значит, ΣyΔy = ΣtΔt

, следовательно, ∫ ydy = ∫ tdt

Вот как я должен думать об этом?

Площади обеих сторон равны, как?

Кальян использует простой пример (с переменными t и y вместо x и y ), а не ищет общее доказательство; это хорошая идея, когда вы пытаетесь понять концепцию.

Он видит, что мы не можем просто перемножить, чтобы получить \(\int y dy = \int t dt\), потому что производная на самом деле не является дробью. Скорее, это предел дроби. Итак, как вы можете оправдать то, что кажется перекрестным умножением? И затем, как вы можете интегрировать (что можно рассматривать как нахождение области) с этими ограничениями и дельтами на пути?

С точки зрения предела, определяющего \(\frac{dy}{dt}\), дифференциальное уравнение можно рассматривать как говорящее, что \(\frac{\Delta y}{\Delta t}\) отличается от \ (\frac{t}{y}\) на величину \(\epsilon\), которая стремится к нулю как t стремится к нулю, так что $$\frac{\Delta y}{\Delta t}+\epsilon = \frac{t}{y}\\ \Delta y+\epsilon\Delta t = \frac{t} {y}\Delta t\\ y\Delta y+y\epsilon\Delta t = t\Delta t$$ С помощью этого подхода он надеется показать, что \(y\epsilon\Delta t\) стремится к нулю. К сожалению, интегралы будет трудно вписать в доказательство, поскольку именно определенный интеграл , а не неопределенный интеграл , является пределом суммирования, а сами суммирования, как мы увидим, затруднительны. Мы не будем завершать это доказательство, потому что другое намного чище. Но это дает нам немного больше для обсуждения.

Мы не будем завершать это доказательство, потому что другое намного чище. Но это дает нам немного больше для обсуждения.

Как это работает на самом деле, повторение

Доктор Фентон дал ответ, аналогичный предыдущему, сосредоточившись на лучшем способе объяснения метода, а не на идее Кальяна:

Я думаю об этом следующим образом. Уравнение

dy/dt = т/год

предполагает, что y является дифференцируемой функцией t , y(t), а производная этой функции есть t/y(t).

Затем, умножая на y,

y(t) dy/dt = t ,

, поэтому две функции на обеих сторонах одинаковы. Тогда интегрирование дает

∫ y(t) dy/dt dt = ∫ t dt .

Если мы позволим u = y(t) быть новой переменной в интеграле в левой части, по теореме о подстановке левая часть станет

∫ u du = ∫ t dt ,

, поэтому интегрирование дает u 2 /2 = t 2 /2 + C . Но так как u = y(t), это y(t) 2 /2 = t 2 /2 + C,

Поскольку мы уже знаем, что y является функцией t, мы можем просто написать y 2 /2 = t 2 /2 + C.

Это та же самая процедура, которую мы видели ранее. На самом деле нет ни перекрестного умножения, ни интегрирования по разным переменным.

Но мы могли бы также просто рассматривать следующее как формальный процесс . Вместо того, чтобы явно вводить новую переменную u, просто представьте y как новую переменную и запишите подынтегральные выражения

y dy = t dt ,

и интегрировать в y 2 /2 = t 92+9}}=\frac{t}{y}$$

Но можно ли это сделать с помощью ограничений?

Кальяна беспокоил собственный подход и возможность заставить его работать. Он спросил еще раз, добавив некоторые детали:

Здравствуйте, доктор,

Я думаю, используя

[lim Δt→0 (Δy/Δt)] = t/y

Δy + εΔt = (t/y)Δt

yΔy + yεΔt = tΔt

, поскольку ε уменьшается быстрее, чем Δt , поэтому я могу удалить это из уравнения, останется

yΔy = tΔt

Если я суммирую члены уравнения с обеих сторон с соответствующим пределом приближения к бесконечности, не сводится ли это к интегралу, где я могу взять верхний предел как x ?

Неверно?

Опять же, обратите внимание, что конкретное суммирование не указано и включает две различных сумм, не говоря уже о том, что суммирование даст определенный интеграл, а не неопределенный интеграл, который он показывает.

Затем Кальян добавил информацию о подоплеке своего мышления:

Я понял эту идею, удалив ограничения из выражения.

Например –

[f(x+Δx) – f(x)] = f ‘ (x)Δx + εΔx

, поскольку я снял ограничение, выражение будет иметь небольшую ошибку, называемую эпсилон. Итак,

∑ f(x+∆x) – f(x)] = ∑[f ‘ (x)∆x + ε∆x]

Поскольку ε весьма мало, и Δx также весьма мало, при условии, что я не беру предел, чтобы приблизить его к значению, которое мы называем предельным значением. Будет ли ∑ε∆x стремиться к нулю? Это мой вопрос.

Мы рассмотрим это ниже, хотя это не имеет прямого отношения к нашей теме. Этот пример касается Фундаментальной теоремы исчисления (FTC) и включает определенных интегралов с одинаковым суммированием с обеих сторон, так что он не сталкивается с трудностями, на которые обращает внимание доктор Фентон.

Чего не хватает в этом подходе

Доктор Фентон повторил то, что сказал, подчеркнув ключевую проблему, которую Калян не затронул, а именно то, что суммирование, которое он вводит с каждой стороны, отличается (что также было главной заботой Ваниты):

Помните, что исходный пост был об обосновании разделения переменных для дифференциальных уравнений.

Я дал вам обоснование этого, используя теорему о подстановке.

Вы подходите с дифференциальной точки зрения, используя аппроксимацию разности частных для производной. У вас есть формула в y с одной стороны и формула в t с другой (на самом деле у вас есть Δy + εΔt слева и tΔt справа). Вы пытаетесь оправдать игнорирование εΔt слева без ограничения. Но проблема в том, что у вас все еще есть формула в y в левой части и одна в t в другой. Как вы обосновываете интегрирование по y в левой части и интегрирование по t в другой?

Я указал на то, что ДУ dy/dt = f(t)/g(y) означает, что y = y(t) является функцией t. Если вы напишете

г(у(т)) dy(t)/dt = f(t),

, то обе части являются функциями от t, и вы можете проинтегрировать обе части по t. Если G'(y)=g(y), то d/dt (G(y(t)) = g(t)dy/dt

∫ g(y(t)) y'(t) dt

может оценивать его как ∫ g(y) dy либо с помощью цепного правила (говоря, что если y = y(t), то d/dt(g(y)) = dg/dy * dy/dt), либо Правило замены.

Вот почему разделение переменных действительно работает. Из-за замены интеграл по t эквивалентен интегралу по y, если подынтегральная функция имеет правильную форму: если G'(y) = g(y), то d/dt [G(y )] = g(y) dy/dt, а интеграл

∫ g(y)dy/dt dt = G(y(t)).

Можно представить, что все это можно было бы выразить в терминах определений, включив доказательства правила подстановки и другие используемые здесь факты; но именно поэтому мы доказываем теоремы из теорем! Основывать все непосредственно на основах может быть невероятно сложно, и в этом нет необходимости.

А как насчет доказательства FTC?

Впоследствии Калян начал новую тему, чтобы спросить о доказательстве Фундаментальной теоремы исчисления, на котором он основывал свои идеи:

Поскольку я снял ограничение, в выражении будет небольшая ошибка, называемая эпсилон.

Итак, ∑ [f(x+∆x) – f(x)] = ∑ [f ‘(x)∆x + ε∆x] .

Так как ε весьма мало, и Δx тоже весьма мало, при условии, что я не беру предел, чтобы приблизить его к значению, которое мы называем предельным значением.

Будет ли ∑ε∆x стремиться к нулю? Это мой вопрос.

Технически необходимо указать суммирование: Для каких значений x суммируются эти члены? Но так как в данном случае они одинаковы с обеих сторон (а мы делаем определенный интеграл, так что на самом деле есть сумма), то конкретно вопрос Кальяна о дельтах является главным препятствием, и с него можно начать.

Доктор Рик ответил:

Привет Калян,

Доктор Фентон уже объяснил, как и почему математически работает разделение переменных. Вы просили рассказать о вашем конкретном подходе, поэтому я сделаю некоторые относительно неформальные комментарии об идее.

Вы возвращаетесь к идее интегрирования как предела суммирования . Не вдаваясь в подробности, давайте рассмотрим, как это будет работать для типичной функции с хорошим поведением, которая имеет все производные в области, по которой вы должны интегрировать. Тогда функция f(x) может быть разложена в степенной ряд по Δx:

f(x+Δx) = f(x) + f’(x) Δx + f ”(x) (Δx) 2 + …

Теперь мы можем написать

f(x+Δx) – f(x) = f’(x)Δx + (f”(x) + f”’(x) Δx + …)(Δx) 2

Этот ряд степеней дает более четко определенный способ говорить об ошибке, которая «убывает быстрее», чем что-либо еще, как мы увидим.

Сравните это с вашим

f(x+Δx) – f(x) = f’(x)Δx + εΔx

и вы увидите, что ваше ε есть некоторая величина (зависящая от Δx, но предположительно конечная), умноженная на Δx:

ε = (f ”(x) + f ”'(x) Δx + …)Δx

Обозначим величину в скобках δ; она зависит от x и ∆x, но можно ожидать, что она будет ограниченной. Тогда ε∆x = δ(∆x) 2 . По мере уменьшения Δx к 0, (Δx) 2 уменьшается быстрее .

Это то, что вы пытались сказать ранее, когда писали: «ε уменьшается быстрее, чем Δt». Дело не в том, что ε само приближается к 0 быстрее, чем Δx, но оно приближается к 0, и член εΔx (разность между Δy и dy/dx Δx) приближается к 0 быстрее , чем Δx. Это то, что нам нужно знать.

Пока что мы разъяснили основу неформального аргумента Кальяна и его использование эпсилон. Чтобы иметь дело с интегралом, нам нужно уточнить, что означают суммы:

Теперь давайте рассмотрим суммирование , о котором вы спрашиваете:

∑ [f(x+Δx) – f(x)] = ∑ [f'(x)Δx + εΔx]

Мы понимаем это как сокращение суммирования, которое при переходе к пределу превратится в определенный интеграл (от х = а до х = Ь).

b f ‘(x) dx = f(b) – f(a)$$

А второй член, ∑ εΔx? Это то, о чем вы спрашиваете. ε, как я упоминал выше, пропорциональна Δx: ε = δΔx. Таким образом, сумма равна

.∑ εΔx = ∑ δ(Δx) 2 = (Δx) 2 ∑ δ

Сумма ∑ δ по n = (b – a)/Δx членов изменяется как 1/Δx, так что вся сумма ∑ εΔx изменяется как Δx и, следовательно, стремится к 0 в пределе, когда Δx стремится к 0.

Думаю, это ответ на ваш вопрос.

Таким образом, его основная идея использования эпсилон заслуживает внимания, хотя его попытка обосновать разделение переменных не смогла решить основную проблему интегрирования по двум различным переменным. 9x + c$$

Что я делаю, решая уравнение таким образом? Поскольку $\textrm{d}y/\textrm{d}x$ на самом деле означает

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

, они не совсем отдельные объекты, которые я могу умножать алгебраически.

Я могу проверить решение, когда закончу эту процедуру, и у меня никогда не возникало с этим проблем.

Тем не менее, какое обоснование стоит за этим?

Что я думал сделать в этом конкретном случае, так это написать 9x + c$$

Верно ли это? Будет ли такая процедура работать каждый раз, когда я смогу найти способ разделить переменные?

- исчисление

- обыкновенные дифференциальные уравнения

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Основное обоснование состоит в том, что работает интегрирование путем подстановки, что, в свою очередь, подтверждается цепным правилом и основной теоремой исчисления.

Более конкретно, предположим, что у вас есть: $$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$$ Переписать как: $$\frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dx} = g(x)$$ Добавьте неявную зависимость $y$ от $x$, чтобы получить $$\frac{1}{h(y(x))} \frac{dy}{dx} = g(x)$$

Теперь проинтегрируем обе части по $x$: $$\int \frac{1}{h(y(x))} \frac{dy}{dx} \, dx = \int g(x) \, dx$$ Если мы сделаем переменную замену $y $ вместо $x$ в левой части (т.

{x_0}.$$ Оглядываясь назад, можно увидеть, что отношение между $x$ и $y$, полученное таким образом, является в точности уравнением, полученным по рецепту, данному в книгах. 9х$. две функции $x$ равны, поэтому их неопределенные интегралы (относительно $x$) равны (т.е. так, как вы говорили об этом в конце). перемещение «дифференциалов» более удобно.

$\endgroup$

$\begingroup$

Я столкнулся с похожей проблемой: мне нужно было изучить решение автономных дифференциальных уравнений второго порядка. Я обнаружил, что полезно сначала думать о таких символах, как «$dx$» или «$dt$», как о небольших количествах, а затем устанавливать ограничения. Возможно, именно так Ньютон и Лейбниц думали о бесконечно малых. 9{x_k} (x_k – x_{k-1}) $$ (здесь я поставил значение функции справа от интервала, но это не имеет значения, потому что экспоненциальная функция непрерывна и интервалы становятся все меньше и меньше в пределе, который мы собираемся взять), а на в левой части есть слагаемые $$ y(x_k) (y(x_k) – y(x_{k-1})).

$$

Теперь мы делаем интервалы все меньше и меньше, и из-за непрерывности $y$ и того факта, что мы можем положить $z_k = y(x_k)$, чтобы упростить правые слагаемые до $$ z_k (z_k – z_{k-1}) $$ (что соответствует интегралу от функции $f(w) = w$), мы уже как бы видим, что получаем правильный ответ. (Конечно, тогда мы также должны принять во внимание пределы интегрирования; в обозначениях я обнаружил, что это помогает использовать для них заглавные буквы.)

$\endgroup$

2

$\begingroup$

Разделение переменных включает в себя манипулирование дифференциалами ($dx$ и $dy$ в вашем уравнении). Дифференциал – это бесконечно малое изменение переменной, и во многих приложениях его можно рассматривать как самостоятельную переменную. С этой точки зрения $dy$ является функцией от $x$ и $dx$, а производная $dy/dx$ есть отношение этих двух дифференциалов, которое является функцией от $x$.

Тогда мы можем записать DE как

Тогда мы можем записать DE как

Я дал вам обоснование этого, используя теорему о подстановке.

Я дал вам обоснование этого, используя теорему о подстановке.

Будет ли ∑ε∆x стремиться к нулю? Это мой вопрос.

Будет ли ∑ε∆x стремиться к нулю? Это мой вопрос. b f ‘(x) dx = f(b) – f(a)$$

b f ‘(x) dx = f(b) – f(a)$$ Тем не менее, какое обоснование стоит за этим?

Тем не менее, какое обоснование стоит за этим? {x_0}.$$

Оглядываясь назад, можно увидеть, что отношение между $x$ и $y$, полученное таким образом, является в точности уравнением, полученным по рецепту, данному в книгах. 9х$. две функции $x$ равны, поэтому их неопределенные интегралы (относительно $x$) равны (т.е. так, как вы говорили об этом в конце). перемещение «дифференциалов» более удобно.

{x_0}.$$

Оглядываясь назад, можно увидеть, что отношение между $x$ и $y$, полученное таким образом, является в точности уравнением, полученным по рецепту, данному в книгах. 9х$. две функции $x$ равны, поэтому их неопределенные интегралы (относительно $x$) равны (т.е. так, как вы говорили об этом в конце). перемещение «дифференциалов» более удобно. $$

$$