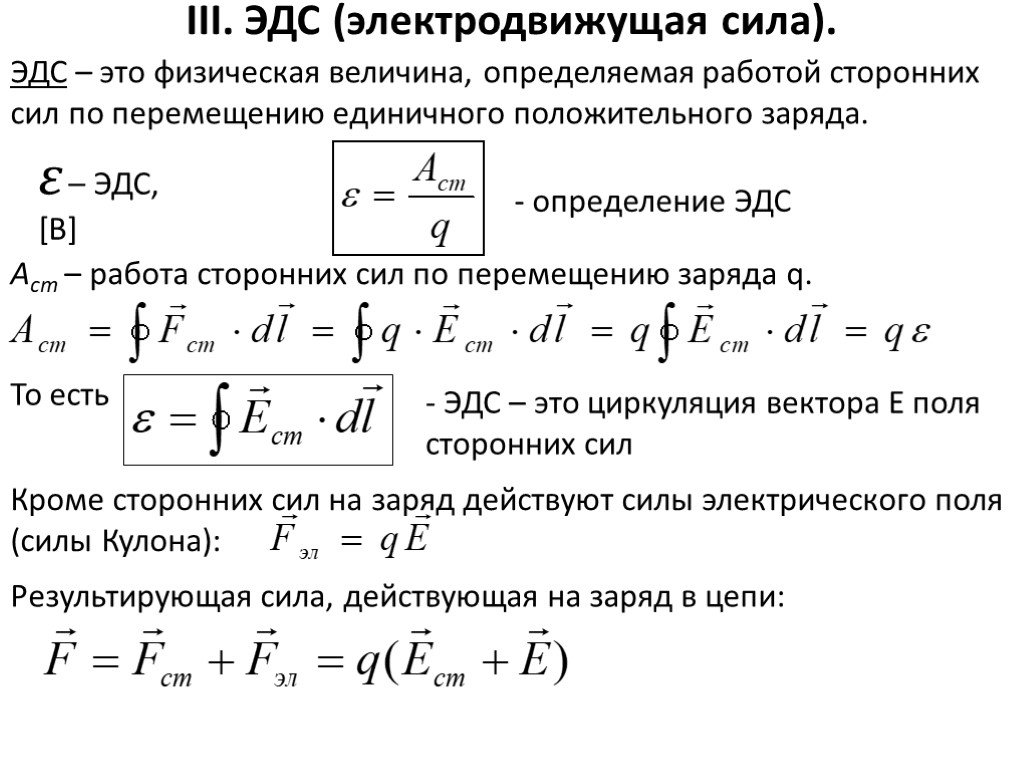

определение и формула, в чём измеряется, работа источника электродвижущей силы

От электростатики к электрокинетике

Между концом XVIII и началом XIX века работы таких учёных, как Кулон, Лагранж и Пуассон, заложили математические основы определения электростатических величин. Прогресс в понимании электричества на этом историческом этапе очевиден. Франклин уже ввёл понятие «количество электрической субстанции», но пока ещё и он, ни его преемники не смогли его измерить.

Следуя за экспериментами Гальвани, Вольта пытался найти подтверждения того, что «гальванические жидкости» животного были одной природы со статическим электричеством. В поисках истины он обнаружил, что когда два электрода из разных металлов контактируют через электролит, оба заряжаются и остаются заряженными несмотря на замыкание контура нагрузкой. Это явление не соответствовало существующим представлениям об электричестве потому, что электростатические заряды в подобном случае должны были рекомбинировать.

Вольта ввёл новое определение силы, действующей в направлении разделения зарядов и поддержании их в таком состоянии. Он назвал её электродвижущей. Подобное объяснение описания работы батареи не вписывалось в теоретические основы физики того времени. В Кулоновской парадигме первой трети XIX века э. д. с. Вольта определялась способностью одних тел вырабатывать электричество в других.

Важнейший вклад в объяснение работы электрических цепей внёс Ом. Результаты ряда экспериментов привели его к построению теории электропроводности. Он ввёл величину «напряжение» и определил её как разность потенциалов на контактах. Подобно Фурье, который в своей теории различал количество тепла и температуру в теплопередаче, Ом создал модель по аналогии, связывающую количество перемещаемого заряда, напряжение и электропроводность. Закон Ома не противоречил накопленным знаниям об электростатическом электричестве.

Вам это будет интересно Понятие, виды и свойства электрического тока

Затем, благодаря Максвеллу и Фарадею, пояснительные модели тока получили новую теорию поля. Это позволило разработать связанную с полем концепцию энергии как для статических потенциалов, так и для электродвижущей силы. Основные даты эволюции понятия ЭДС:

Это позволило разработать связанную с полем концепцию энергии как для статических потенциалов, так и для электродвижущей силы. Основные даты эволюции понятия ЭДС:

- 1800 г. — создание Вольтой гальванической батареи;

- 1826 г. — Ом формулирует свой закон для полной цепи;

- 1831 г. — обнаружение электромагнитной индукции Фарадеем.

1.04. Источники тока и напряжения

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Напряжение, ток и сопротивление

Подразделы: 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

Идеальный источник напряжения — это «чёрный ящик», имеющий два вывода, между которыми он поддерживает постоянное падение напряжения независимо от величины сопротивления нагрузки. Это означает, например, что он должен порождать ток, равный I = UR, если к выводам подключить резистор с сопротивлением R. Реальный источник напряжения не может дать ток, больший некоторого предельного максимального значения, и в общем случае он ведёт себя как идеальный источник напряжения, к которому последовательно подключён резистор с небольшим сопротивлением. Очевидно, чем меньше сопротивление этого последовательно подключённого резистора, тем лучше. Например, стандартная щелочная батарея на 9 В в последовательном соединении с резистором, имеющим сопротивление 3 Ом, ведёт себя как идеальный источник напряжения 9 В и даёт максимальный ток (при замыкании накоротко) величиной 3 А (который, к сожалению, погубит батарею за несколько минут). По понятным причинам источник напряжения «предпочитает» нагрузку в виде разомкнутой цепи, а нагрузку в виде замкнутой цепи «недолюбливает». (Понятия «разомкнутая цепь» и «замкнутая цепь» очевидны: к разомкнутой цепи ничего не подключено, а в замкнутой цепи кусок провода замыкает выход.) Условные обозначения источников напряжения приведены на рис. 1.7.

Очевидно, чем меньше сопротивление этого последовательно подключённого резистора, тем лучше. Например, стандартная щелочная батарея на 9 В в последовательном соединении с резистором, имеющим сопротивление 3 Ом, ведёт себя как идеальный источник напряжения 9 В и даёт максимальный ток (при замыкании накоротко) величиной 3 А (который, к сожалению, погубит батарею за несколько минут). По понятным причинам источник напряжения «предпочитает» нагрузку в виде разомкнутой цепи, а нагрузку в виде замкнутой цепи «недолюбливает». (Понятия «разомкнутая цепь» и «замкнутая цепь» очевидны: к разомкнутой цепи ничего не подключено, а в замкнутой цепи кусок провода замыкает выход.) Условные обозначения источников напряжения приведены на рис. 1.7.

Рис. 1.7.

Идеальный источник тока — это «чёрный ящик», имеющий два вывода и поддерживающий постоянный ток во внешней цепи независимо от величины сопротивления нагрузки и приложенного напряжения. Для того чтобы выполнять свои функции, он должен уметь поддерживать нужное напряжение между своими выводами. Реальные источники тока (самая нелюбимая тема для большинства учебников) имеют ограниченный диапазон, в котором может изменяться создаваемое ими напряжение (он называется рабочим диапазоном выходного напряжения или просто диапазоном), и, кроме того, выходной ток источника нельзя считать абсолютно постоянным. Источник тока «предпочитает» нагрузку в виде замкнутой цепи, а нагрузку в виде разомкнутой цепи «недолюбливает». Условные обозначения источника тока приведены на рис. 1.8.

Реальные источники тока (самая нелюбимая тема для большинства учебников) имеют ограниченный диапазон, в котором может изменяться создаваемое ими напряжение (он называется рабочим диапазоном выходного напряжения или просто диапазоном), и, кроме того, выходной ток источника нельзя считать абсолютно постоянным. Источник тока «предпочитает» нагрузку в виде замкнутой цепи, а нагрузку в виде разомкнутой цепи «недолюбливает». Условные обозначения источника тока приведены на рис. 1.8.

Рис. 1.8.

Хорошим примером источника напряжения может служить батарея (для источника тока подобной аналогии найти нельзя). Например, стандартная батарейка от карманного фонаря обеспечивает напряжение 1.5 В, ее эквивалентное последовательное сопротивление составляет 1/4 Ом, а общий запас энергии равен приблизительно 10000 Вт·с (постепенно эти характеристики ухудшаются; к концу срока службы батарейки напряжение может составлять около 1 В, а внутреннее сопротивление — несколько ом). О том, как создать источник напряжения с лучшими характеристиками, вы узнаете, когда мы изучим обратную связь. В электронных устройствах, за исключением портативных, батарейки используются редко. В гл. 14 мы рассмотрим интересную тему конструирования маломощных схем (на батарейках).

В электронных устройствах, за исключением портативных, батарейки используются редко. В гл. 14 мы рассмотрим интересную тему конструирования маломощных схем (на батарейках).

Подразделы: 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

Сигналы

Определение и физический смысл

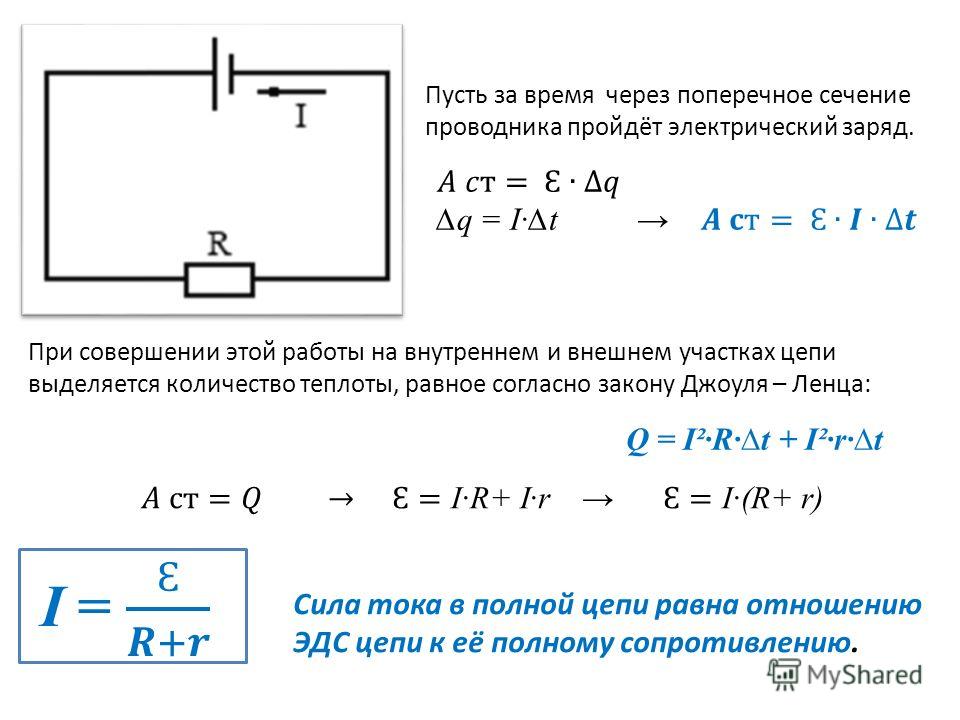

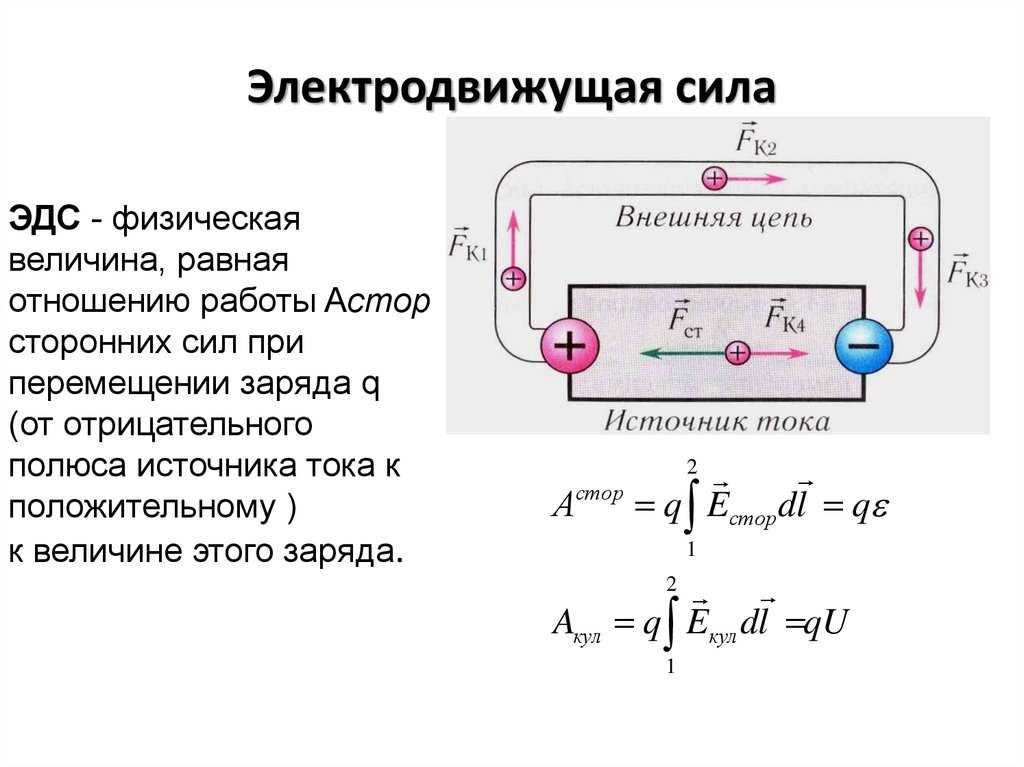

Приложение некоторой разности потенциалов между двумя концами проводника создаст перетекание электронов от одного конца к другому. Но этого недостаточно для поддержания потока зарядов в проводнике. Дрейф электронов приводит к уменьшению потенциала до момента его уравновешивания (прекращение тока). Таким образом, для создания постоянного тока необходимы механизмы, непрерывно возвращающие описанную систему в первоначальную конфигурацию, то есть, препятствующие агрегации зарядов в результате их движения. Для этой цели используются специальные устройства, называемые источники питания.

В качестве иллюстрации их работы удобно рассматривать замкнутый контур из сопротивления и гальванического источника питания (батареи). Если предположить, что внутри батареи тока нет, то описанная проблема объединения зарядов остаётся неразрешённой. Но в цепи с реальным источником питания электроны перемещаются постоянно. Это происходит благодаря тому, что поток ионов протекает и внутри батареи от отрицательного электрода к положительному. Источник энергии, перемещающий эти заряды в батарее — химические реакции. Такая энергия называется электродвижущей силой.

Если предположить, что внутри батареи тока нет, то описанная проблема объединения зарядов остаётся неразрешённой. Но в цепи с реальным источником питания электроны перемещаются постоянно. Это происходит благодаря тому, что поток ионов протекает и внутри батареи от отрицательного электрода к положительному. Источник энергии, перемещающий эти заряды в батарее — химические реакции. Такая энергия называется электродвижущей силой.

ЭДС является характеристикой любого источника энергии, способного управлять движением электрических зарядов в цепи. В аналогии с замкнутым гидравлическим контуром работа источника э. д. с. соответствует работе насоса для создания давления воды. Поэтому значок, обозначающий эти устройства, неотличим на гидравлических и электрических схемах.

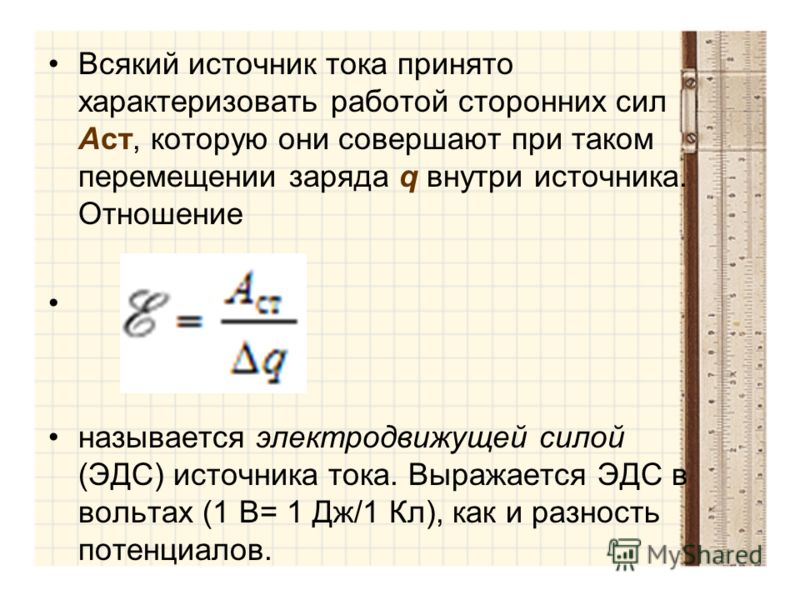

Несмотря на название, электродвижущая сила на самом деле не является силой и измеряется в вольтах. Её численное значение равно работе по перемещению заряда по замкнутой цепи. ЭДС источника выражается формулой E=A/q, в которой:

- E — электродвижущая сила в вольтах;

- A — работа сторонних сил по перемещению заряда в джоулях;

- q — перемещённый заряд в кулонах.

Из этой формулы ЭДС следует, что электродвижущая сила не является свойством цепи или нагрузки, а есть способность генератора электроэнергии к разделению зарядов.

Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии

Для поддержания электрического тока в проводнике требуется внешний источник энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или источников тока).

Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС), которая создает и длительное время поддерживает разность потенциалов между концами проводника. Иногда говорят, что ЭДС создает электрический ток в цепи. Нужно помнить об условности такого определения, так как выше мы уже установили, что причина возникновения и существования электрического тока — электрическое поле.

Источник электрической энергии производит определенную работу, перемещая электрические заряды по всей замкнутой цепи. .

.

Определение: Работа, совершаемая источником электрической энергии при переносе единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи, называется ЭДС источника

За единицу измерения электродвижущей силы принят вольт (сокращенно вольт обозначается буквой В или V — «вэ» латинское).

ЭДС источника электрической энергии равна одному вольту, если при перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой, цепи источник электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю:

В практике для измерения ЭДС используются как более крупные, так и более мелкие единицы, а именно:

1 киловольт (кВ, kV), равный 1000 В;

1 милливольт (мВ, mV), равный одной тысячной доле вольта (10-3 В),

1 микровольт (мкВ, μV), равный одной миллионной доле вольта (10-6 В).

Очевидно, что 1 кВ = 1000 В; 1 В = 1000 мВ = 1 000 000 мкВ; 1 мВ= 1000 мкВ.

В настоящее, время существует несколько видов источников электрической энергии. Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из основателей учения об электричестве.

Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из основателей учения об электричестве.

Многочисленные опыты по усовершенствованию и практическому использованию гальванических батарей были проведены русским ученым Василием Владимировичем Петровым. Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире гальваническую батарею и использовал ее для ряда блестящих опытов.

Источники электрической энергии, работающие по принципу преобразования химической энергии в электрическую, называются химическими источниками электрической энергии.

Другим основным источником электрической энергий, получившим широкое применение в электротехнике и радиотехнике, является генератор. В генераторах механическая энергия преобразуется в электрическую.

В генераторах механическая энергия преобразуется в электрическую.

На электрических схемах источники электрической энергии и генераторы обозначаются так, как это показано на рис. 1.

Рисунок 1. Условные обозначения источников электрической энергии: а — источник ЭДС, общее обозначение, б — источник тока, общее обозначение; в — химический источник электрической энергии; г — батарея химических источников; д — источник потоянного напряжения; е — источник переменного нарияжения; ж — генератор.

У химических источников электрической энергии и у генераторов электродвижущая сила проявляется одинаково, создавая на зажимах источника разность потенциалов и поддерживая ее длительное время. Эти зажимы называются полюсами источника электрической энергии. Один полюс источника электрической энергии имеет положительный потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс ( + ) и называется положительным полюсом. Другой полюс имеет отрицательный потенциал (избыток электронов), обозначается знаком минус (—) и называется отрицательным полюсом.

От источников электрической энергии электрическая энергия передается по проводам к ее потребителям (электрические лампы, электродвигатели, электрические дуги, электронагревательные приборы и т. д.).

Определение: Совокупность источника электрической энергии, ее потребителя и соединительных проводов называется электрической цепью.

Простейшая электрическая цепь показана на рис. 2.

Рисунок 2. Простейшая электрическая цепь: Б — источник электрической энергии; SA — выключатель; EL — потребитель электрической энергии (лампа).

Для того чтобы по цепи проходил электрический ток, она должна быть замкнутой. По замкнутой электрической цепи непрерывно проходит ток, так как между полюсами источника электрической энергии существует некоторая разность потенциалов. Эта разность потенциалов называется напряжением источника и обозначается буквой U. Единицей измерения напряжения служит вольт. Так же как и ЭДС, напряжение может измеряться в киловольтах, милливольтах и микровольтах.

Так же как и ЭДС, напряжение может измеряться в киловольтах, милливольтах и микровольтах.

Для измерения величины ЭДС и напряжения применяется прибор, называемый вольтметром. Если вольтметр подключить непосредственно к полюсам источника электрической энергии, то при разомкнутой электрической цепи он покажет ЭДС источника электрической энергии, а при замкнутой — напряжение на его зажимах: (рис. 3).

Рисунок 3. Измерение ЭДС и напряжения источника электрической энергии: а— измерение ЭДС источника электрической энергии; б — измерение напряжения на зажимах источника электрической энергии..

Заметим, что напряжение на зажимах источника электрической энергии всегда меньше его ЭДС.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Похожие материалы:

- Протекание тока

- Электрический ток в металлических проводниках

- Направление и величина электрического тока. Количество электричества

- Электрическое сопротивление проводника.

Электрическая проводимость

Электрическая проводимость - Электрический ток в электролитах

- Ток смещения в диэлектрике

- Электрический ток в полупроводниках

- Электрический ток в газах

Добавить комментарий

Сравнение с разностью потенциалов

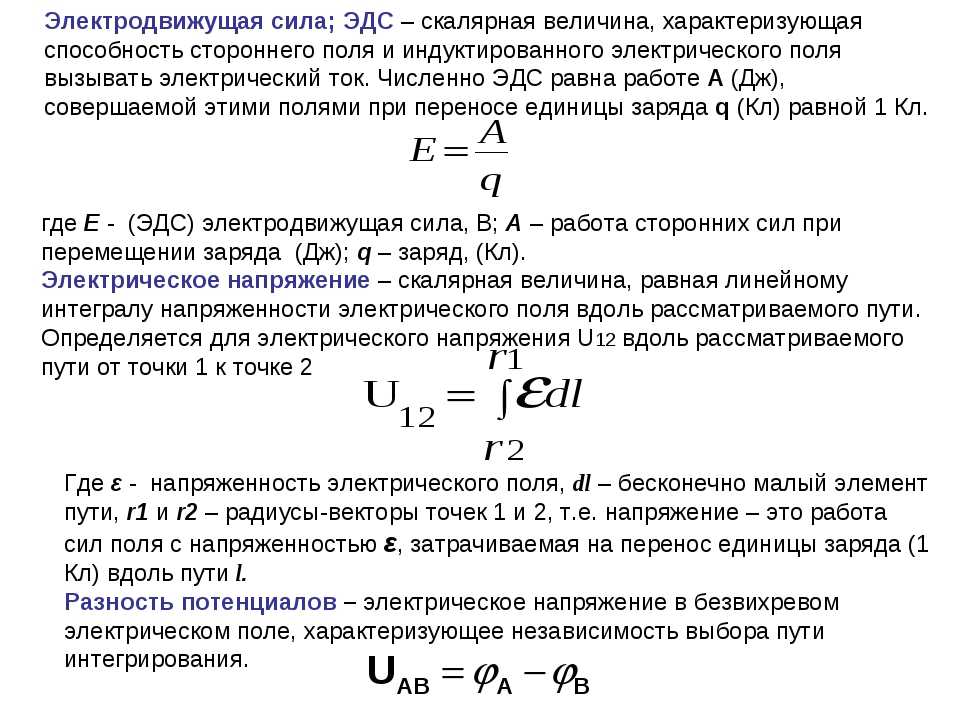

Электродвижущая сила и разность потенциалов в цепи очень похожие физические величины, так как оба измеряются в вольтах и определяются работой по перемещению заряда. Одно из основных смысловых различий заключается в том, что э. д. с. (E) вызывается путём преобразования какой-либо энергии в электрическую, тогда как разность потенциалов (U) реализует электрическую энергию в другие виды. Другие различия выглядят так:

- E передаёт энергию всей цепи. U является мерой энергии между двумя точками на схеме.

- Е является причиной U, но не наоборот.

- Е индуцируется в электрическом, магнитном и гравитационном поле.

- Концепция э. д. с. применима только к электрическому полю, в то время как разность потенциалов применима к магнитным, гравитационным и электрическим полям.

Вам это будет интересно Физика и последствия поражения электрическим током

Напряжение на клеммах источника питания, как правило, отличается от ЭДС источника. Это происходит из-за наличия внутреннего сопротивления источника (электролита и электродов, обмоток генератора). Связывающая разность потенциалов и ЭДС источника тока формула выглядит как U=E-Ir. В этом выражении:

- U — напряжение на клеммах источника;

- r — внутреннее сопротивление источника;

- I — ток в цепи.

Из этой формулы электродвижущей силы следует, что э. д. с. равна напряжению когда ток в цепи не течёт. Идеальный источник ЭДС создаёт разность потенциалов независимо от нагрузки (протекающего тока) и не обладает внутренним сопротивлением.

В природе не может существовать источника с бесконечной мощностью при замыкании на клеммах, как и материала с бесконечной проводимостью. Идеальный источник используется как абстрактная математическая модель.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Обучалка >Аналоговая техника >Основы электроники >

| Теги статьи: | Добавить тег |

ЭДС и напряжение. Внутреннее сопротивление источников питания.

Автор: ДЖИНА Опубликовано 26.10.2005

Небольшое дополнение к разговору о батарейках и аккумуляторах, а также — о законе Ома. Прислала ДЖИНА.

Ликбез так ликбез! Несмотря на то, что многие из посетителей этого сайта являются продвинутыми радиокотами и уже успешно занимаются программированием и конструированием, существуют еще отдельные котята, у которых возникают иногда вопросы, связанные с азами радио- (или даже электро) техники.

Итак, вернемся к азам… По азу- я всех везу! Ой! Это из другой оперы…

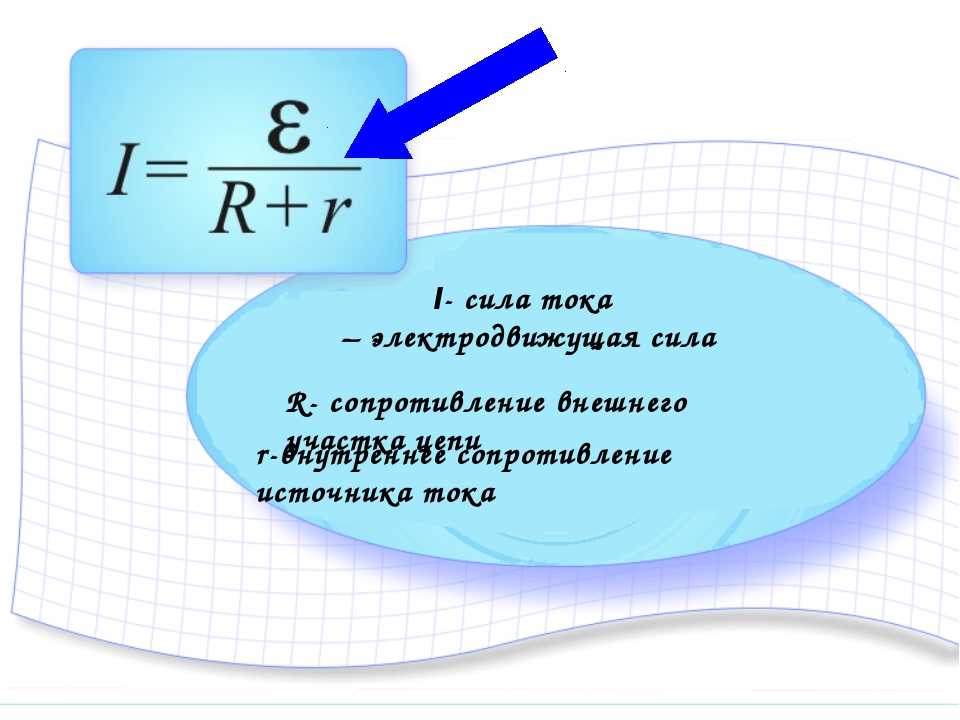

Закон Ома. Вот я о чем.

О законе Ома мы уже говорили. Поговорим еще раз — с несколько иной стороны. Не вдаваясь в физические подробности и выражаясь простым кошачьим языком, закон Ома гласит: чем больше э. д.с. ( электродвижущая сила), тем больше ток, чем больше сопротивление, тем меньше ток.

д.с. ( электродвижущая сила), тем больше ток, чем больше сопротивление, тем меньше ток.

Переведя сие заклинание на язык сухих формул получаем:

I=E/R

где: I — сила тока, E — Э.Д.С. — электродвижущая сила R — сопротивление

Ток измеряется в амперах, э.д.с. — в вольтах, а сопротивление носит гордое имя товарища Ома. Э.д.с. — это есть характеристика идеального генератора, внутренне сопротивление которого принято считать бесконечно малым. В реальной жизни такое бывает редко, поэтому в силу вступает закон Ома для последовательной цепи (более знакомый нам):

I=U/R

где: U — напряжение источника непосредственно на его клеммах.

Рассмотрим простой пример.

Представим себе обычную батарейку в виде источника э.д.с. и включенного последовательно с ним некоего резистора, который будет олицетворять собой внутреннее сопротивление батарейки. Подключим параллельно батарейке вольтметр. Его входное сопротивление значительно больше внутреннего сопротивления батарейки, но не бесконечно большое — то есть, через него потечет ток. Величина напряжения, которую покажет вольтметр будет меньше величины э.д.с. как раз на величину падения напряжения на внутреннем воображаемом резисторе при данном токе. Но, тем не менее именно эта величина и принимается за напряжение батарейки.

Величина напряжения, которую покажет вольтметр будет меньше величины э.д.с. как раз на величину падения напряжения на внутреннем воображаемом резисторе при данном токе. Но, тем не менее именно эта величина и принимается за напряжение батарейки.

Формула конечного напряжения при этом будет иметь следующий вид:

U(бат)=E-U(внутр)

Так как со временем у всех элементов питания внутреннее сопротивление увеличивается, то и падение напряжения на внутреннем сопротивлении тоже увеличивается. При этом напряжение на клеммах батарейки уменьшается. Мяу!

Разобрались!

Что же происходит, если вместо вольтметра к батарейке подключить амперметр? Так как собственное сопротивление амперметра стремится к нулю, мы фактически будем измерять ток, протекающий через внутреннее сопротивление батарейки. Так как внутренне сопротивление источника очень небольшое, измеренный при этом ток может достигать н ескольких ампер.

Однако следует заметить, что внутреннее сопротивление источника является таким же элементом цепи, как и все остальные. Поэтому при увеличении тока нагрузки падение напряжения на внутреннем сопротивлении также увеличится, что приводит к уменьшению напряжения на нагрузке. Или как мы, радиокоты, любим выражаться — к просадке напруги.

Поэтому при увеличении тока нагрузки падение напряжения на внутреннем сопротивлении также увеличится, что приводит к уменьшению напряжения на нагрузке. Или как мы, радиокоты, любим выражаться — к просадке напруги.

Чтобы изменение нагрузки как можно меньше влияло на выходное напряжение источника его внутреннее сопротивление стараются свести к минимуму.

Можно так подобрать элементы последовательной цепи, чтобы на каком-нибудь из них получить напряжение, уменьшенное, по сравнению с исходным, во сколько угодно раз.

Простейший делитель напряжения состоит из двух резисторов. Чем меньшую часть исходного напряжения мы хотим получить и передать в нагрузку, тем меньше должно быть сопротивление резистора, с которого оно снимается. Кроме того, сопротивление этого резистора должно быть значительно меньше, чем сопротивление нагрузки, иначе подключение нагрузки изменит сопротивление всего участка, и напряжение на нем изменится.

Частенько вместо одного из резисторов делителя используют саму нагрузку. В этом случае второй резистор, на котором гасится избыток напряжения, называют гасящим сопротивлением.

В этом случае второй резистор, на котором гасится избыток напряжения, называют гасящим сопротивлением.

Подключив резистор параллельно нагрузке, можно уменьшить идущий через нее ток. Резистор, который включается для ответвления лишнего тока, порядочные коты называют шунтом (ШУНТ в переводе на русский — обходной путь).

Нормальные герои всегда идут шунтом! (Шутка!)

Чем меньше сопротивление шунта, тем большая часть тока пойдет через него и меньшая через нагрузку. Уф! Запарилась писать такие объемы на своей КПКошке… Вопросы есть? Будут — пишите. Может, чего еще из школьной программы вспомню.

<<—Вспомним пройденное—-Поехали дальше—>>

| Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? | |

| 73 | 11 | 17 |

Источник эдс. идеальный и реальный источники

Содержание

История

Электричество как источник энергии было известно ещё с древних времён, ведь сама природа генерирует его в огромных объёмах. Яркий пример — молния или электрический скат. Несмотря на такую близость к человеку, обуздать эту энергию удалось лишь в середине семнадцатого века: Отто фон Герике, бургомистр из Магдебурга, создал машину, позволяющую генерировать электростатический заряд. В середине восемнадцатого века Питер фон Мушенбрук — учёный из Голландии — создаёт первый в мире электрический конденсатор, названный Лейденской банкой в честь университета, где он работал.

Яркий пример — молния или электрический скат. Несмотря на такую близость к человеку, обуздать эту энергию удалось лишь в середине семнадцатого века: Отто фон Герике, бургомистр из Магдебурга, создал машину, позволяющую генерировать электростатический заряд. В середине восемнадцатого века Питер фон Мушенбрук — учёный из Голландии — создаёт первый в мире электрический конденсатор, названный Лейденской банкой в честь университета, где он работал.

Пожалуй, отсчёт эпохи настоящих открытий, посвящённых электричеству, принято начинать с работ Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта, изучивших соответственно электрические токи в мышцах и возникновение тока в так называемых гальванических элементах. Дальнейшие исследования открыли нам глаза на связь электричества и магнетизма, а также на несколько очень полезных явлений (таких как электромагнитная индукция), без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь.

Но мы не будем углубляться в магнитные явления и остановимся только на электрических. Итак, разберём, как же возникает электричество в гальванических элементах и что это вообще такое.

Итак, разберём, как же возникает электричество в гальванических элементах и что это вообще такое.

Идеальный источник тока (генератор)

Для начала рассмотрим абстрактный вариант: сила тока, созданная в этом устройстве, всегда одинаковая. Опираясь на закон Ома, можно легко сделать заключение, что напряжение находится в зависимости лишь от сопротивления подключенной нагрузки. Внутреннее сопротивление такого элемента питания имеет бесконечную величину, поэтому не воздействует на основной параметр. Вследствие того, что сила тока значение постоянное, то на значение мощности теоретического агрегата влияет только сопротивление подключенной нагрузки. В устройстве, при возникновении короткого замыкания, также сохраняется основное свойство источника.

Такой идеальный элемент можно создать лишь в теории, его применяют при моделировании электромагнитных процессов. На практике такой системы достичь невозможно, поэтому рассмотрим материальную вариацию.

Принцип действия

Каждая маркировка источников тока определяет принцип его действия. В стандартной ситуации выработка энергии производится посредством взаимодействия составляющих частей, а именно:

В стандартной ситуации выработка энергии производится посредством взаимодействия составляющих частей, а именно:

- Механический тип. В результате взаимодействия деталей механизма, возникает трение. Благодаря такому явлению, возникает статическое электричество, преобразуемое в ток.

- Механические конструкции работают посредством образования последовательно движущихся заряженных частиц. Явление возникает благодаря взаимодействию химического элемента с электролитом. Заряженные частицы покидают структуру кристаллической решётки металла, входя в состав проводящей жидкости.

- Солнечные батареи (световые источники) работают за счет выбивания заряженных частиц из диэлектрической (кремниевой) основы под воздействием светового потока. Благодаря этому возникает постоянное напряжение.

- Тепловые. Как правило, это 2 последовательно соединенных металлических основания. Одна часть нагревается, а вторая остается охлажденной. При изменении температурного режима возникает разница температур, в результате чего происходит движение заряженных частиц.

Важно! Любое изменение в строении вещества может привести к необратимым последствиям, которые проявятся при работе устройства

Конструкция

Конструкция элемента влияет на принцип его работы. Каждый источник, который выдает электрический ток, имеет определенную конструкцию:

Самый простой бытовой аккумулятор включает в себя металлический корпус, внутри которого используется щелочная среда. Дополнительными элементами являются свинцовые пластины, на которых накапливаются катоды и аноды.

Аккумулятор

Обычная бытовая батарейка с входящим в её состав сухим элементом имеет металлический корпус, в который помещен стержень-накопитель катодов. Всё прочее пространство заполнено солевым электролитом.

Батарейка

Генератор переменного тока – это устройство, состоящее из трещоток или металлической рамки.

Механический принцип устройства

Тепловой источник тока, который уже включен в цепь. Это обычная рамка, установленная на подставке из диэлектрика. Обычно, конструкция подключена к измерительному прибору, типа амперметра. Источник тепла – это пламя или внешний электрический импульс.

Обычно, конструкция подключена к измерительному прибору, типа амперметра. Источник тепла – это пламя или внешний электрический импульс.

Тепловое устройство

Важно! Подобная конструкция помогает точно понять, как образуется энергия, которая впоследствии преобразуется в ток. Каждый вариант строения обычно заключен в специальный корпус из диэлектрического материала

Так в чем же отличие

Для лучшего понимания, в чем состоит разница электродвижущей силы от напряжения, рассмотрим пример. Имеется источник электрической энергии бесконечной мощности, в котором отсутствует внутреннее сопротивление. В электрической цепи смонтирована нагрузка. В этом случае будет справедливо утверждение, что ЭДС и напряжение тождественно равны, т.е между этими понятиями отсутствует разница.

Однако, это идеальные условия, которые в реальной жизни не встречаются. Эти условия используют исключительно при расчетах. В реальной жизни учитывается внутреннее сопротивление источника питания. В этом случае ЭДС и напряжение имеют отличия.

В этом случае ЭДС и напряжение имеют отличия.

На рисунке представлено, какая разница будет в значениях электродвижущей силы и напряжении в реальных условиях. Вышеприведенная формула закона Ома для полной цепи описывает все процессы. При разомкнутой цепи на клеммах батарейки будет значение 1,5 Вольта. Это значение ЭДС. Подключив нагрузку, в данном случае это лампочка, на ней будет напряжение 1 вольт.

Разница от идеального источника заключается в наличии внутреннего сопротивления источника питания. На этом сопротивлении и происходит падение напряжения. Эти процессы описывает закон Ома для полной цепи.

Если измерительный прибор на зажимах источника электроэнергии показывает значение 1,5 Вольта, это будет электродвижущая сила, но повторим, при условии отсутствия нагрузки.

При подключении нагрузки на клеммах будет заведомо меньшее значение. Это и есть напряжение.

Применение

Рисунок 2. Генератор тока типа «токовое зеркало», собранный на биполярных транзисторах

Источники тока широко используются в аналоговой схемотехнике, например, для питания измерительных мостов, для питания каскадов дифференциальных усилителей, в частности операционных усилителей.

Концепция генератора тока используется для представления реальных электронных компонентов в виде эквивалентных схем. Для описания активных элементов для них вводятся эквивалентные схемы, содержащие управляемые генераторы:

- Источник тока, управляемый напряжением (ИТУН). Применяется в основном для полевых транзисторов и электронных ламп.

- Источник тока, управляемый током (ИТУТ). Применяется, как правило, для биполярных транзисторов.

В схеме токового зеркала (рисунок 2) ток нагрузки в правой ветви задается равным эталонному току в левой ветви, так что по отношению к нагрузке R2 эта схема выступает как источник тока.

Реальный генератор

Главное различие между реальным и идеальным устройством — наличие внутреннего сопротивления. Чем выше данный параметр, тем ближе элемент к улучшенному варианту. Из этого следует, что напряжение и мощность значения конечные, т. е имеют определенный рабочий диапазон. При этом система также обладает ограничением по присоединяемой нагрузке. При решении задач, реальное устройство изображают в качестве идеального, с подключенным в параллель внутренним сопротивлением.

При решении задач, реальное устройство изображают в качестве идеального, с подключенным в параллель внутренним сопротивлением.

Эксплуатация данного агрегата возможна при холостом ходе (без внешней нагрузки) вследствие того, что имеем замкнутый контур за счет внутреннего сопротивления. Ток на выходе во время такого режима снижается до нулевого значения. При подключении накоротко (режим короткого замыкания) получим максимальную величину, а выходное напряжение опустится до 0.

В качестве примера такого устройства, обратимся к катушке индуктивности. Это положение справедливо в момент размыкания цепи. Так разность потенциалов в таком режиме резко увеличивается по сравнению с предыдущим состоянием. Все дело в ЭДС самоиндукции возникающей в этом элементе. При увеличении напряжения катушка накапливает энергию, при снижении отдает ее в сеть.

Еще одним примером является вторичная обмотка трансформатора тока, которая в нормальных условиях работы всегда должна быть закорочена. В противном случае, если в ней произойдет разрыв, то она станет генератором. Все дело в законе сохранения энергии, так мощность на первичной и вторичной обмотке должна быть одинаковой. Параметры первичной обмотки неизменны, вследствие конструктивных особенностей трансформатора (обмотка имеет один виток). При обрыве во вторичной обмотке, упорядоченного движения заряженных частиц не будет, соответственно напряжение резко возрастет.

В противном случае, если в ней произойдет разрыв, то она станет генератором. Все дело в законе сохранения энергии, так мощность на первичной и вторичной обмотке должна быть одинаковой. Параметры первичной обмотки неизменны, вследствие конструктивных особенностей трансформатора (обмотка имеет один виток). При обрыве во вторичной обмотке, упорядоченного движения заряженных частиц не будет, соответственно напряжение резко возрастет.

Примеры

Источником тока является катушка индуктивности, по которой шёл ток от внешнего источника, в течение некоторого времени (t≪LR{\displaystyle t\ll L/R}) после отключения источника. Этим объясняется искрение контактов при быстром отключении индуктивной нагрузки: стремление к сохранению тока при резком возрастании сопротивления (появление воздушного зазора) приводит к резкому возрастанию напряжения между контактами и к пробою зазора.

Вторичная обмотка трансформатора тока, первичная обмотка которого последовательно включена в мощную линию переменного тока, может рассматриваться как почти идеальный источник переменного тока. Следовательно, размыкание вторичной цепи трансформатора тока недопустимо. Вместо этого при необходимости перекоммутации в цепи вторичной обмотки (без отключения линии) эту обмотку предварительно шунтируют.

Следовательно, размыкание вторичной цепи трансформатора тока недопустимо. Вместо этого при необходимости перекоммутации в цепи вторичной обмотки (без отключения линии) эту обмотку предварительно шунтируют.

Определение полюсов

Чтобы определить, который полюс источника постоянного напряжения является положительным, а какой — отрицательным, используются специальные «полюсоискатели», действие которых основано на явлении электролиза. Полюсоискатель представляет собой стеклянную ампулу, заполненную раствором поваренной соли с добавкой фенолфталеина. В ампулу снаружи введены электроды. При подключении к электродам источника напряжения начинается электролиз: на отрицательном полюсе идёт выделение водорода и образуется щелочная среда. Из-за наличия щёлочи фенолфталеин меняет свою окраску — краснеет, по красной окраске у электрода и судят о том, что он соединён с отрицательным полюсом источника напряжения.

Условия работы источников тока

Любой источник тока работает при определенных условиях. В отсутствие химической реакции внутри элементов не смогут образовываться заряженные частицы. Если будет отсутствовать анод и катод, то движения частиц не возникнет даже при наличии реакции.

В отсутствие химической реакции внутри элементов не смогут образовываться заряженные частицы. Если будет отсутствовать анод и катод, то движения частиц не возникнет даже при наличии реакции.

В аккумуляторах происходит похожий процесс, но толчком для возникновения химической реакции является замыкание во внешней электрической цепи. Заряженные элементы начинают двигаться от анода к катоду и наоборот, создавая постоянный поток.

Идеальный и реальный

Световые типы не могут работать без наличия источника света. КПД зависит от типа используемого диэлектрического элемента. Дополнительно необходимо иметь в наличии приспособление ля преобразования полученной энергии.

Тепловой вариант не будет работать, если в его основу входит 1 тип металла. Если будет отсутствовать источник тепла, то ни о каком возникновение движущихся частиц не может быть и речи.

Источники

Для выработки электрической энергии требуется выбрать источник тока, соответствующий потребностям в конкретной сфере применения. {2}\cdot R}

{2}\cdot R}

Поскольку ток через идеальный источник тока всегда одинаков, то напряжение на его клеммах и мощность, передаваемая им в нагрузку, с ростом сопротивления нагрузки возрастают, достигая в пределе бесконечных значений.

Реальный источник

В линейном приближении любой реальный источник тока (не путать с описанным выше источником тока — моделью!) или иной двухполюсник может быть представлен в виде модели, содержащей, по меньшей мере, два элемента: идеальный источник и внутреннее сопротивление (проводимость). Одна из двух простейших моделей — модель Тевенина — содержит источник ЭДС, соединенный последовательно с сопротивлением, а другая, противоположная ей, модель Нортона — источник тока, соединенный параллельно с проводимостью (т. е. идеальным резистором, свойства которого принято характеризовать значением проводимости). Соответственно, реальный источник в линейном приближении может быть описан при помощи двух параметров: ЭДС E{\displaystyle {\mathcal {E}}} источника напряжения (или силы тока I{\displaystyle I} источника тока) и внутреннего сопротивления r{\displaystyle r} (или внутренней проводимости y=1r{\displaystyle y=1/r}). {2}}}.}

{2}}}.}

Реальные генераторы тока имеют различные ограничения (например, по напряжению на его выходе), а также нелинейные зависимости от внешних условий. В частности, реальные генераторы тока создают электрический ток только в некотором диапазоне напряжений, верхний порог которого зависит от напряжения питания источника. Таким образом, реальные источники тока имеют ограничения по нагрузке.

Источник ЭДС и его характеристика.

Электродвижущей

силой источника (ЭДС) называется скалярная величина, численно равная

работе сторонних сил при перемещении единицы положительного заряда; ЭДС

источника числено равна разности потенциалов на концах разомкнутого элемента (без

нарузки). Электродвижущая сила измеряется в тех же единицах, что и

напряжение. = / = Дж/Кл = В×А×с/А×с

= В (вольт). Тогда разность потенциалов (напряжение)

1 вольта равна 1 джоулю энергии необходимому для перемещения заряда в 1 кулон

из одной точки проводника в другую.

ЭДС

возникает при диффузии ионов в электролитах, при электромагнитной индукции, при

электромагнитной индукции, при освещении светом полупроводниковых элементов и

т.д.

Источник

электродвижущей силы – это источники электромагнитной энергии,

характеризирующейся электродвижущей силой E и

внутренним электрическим сопротивлением Rвт.

Принципы

работы независимого источника ЭДС рассмотрим на примере простейшей цепи,

состоящей из этого источника ЭДС и резистивного элемента-приемника с переменным

сопротивлением R (сопротивлением проводов

пренебрегаем). На схеме замещения источник ЭДС представляют в виде двух

элементов: идеального источника ЭДС E,

внутреннее сопротивление которого равно нулю, и последовательного соединенного

с ним резистора, сопротивление которого Rвт.

Электродвижущая

сила E численно равна разности потенциалов или

напряжению U12X

между положительным 1 и отрицательным 2 зажимами источника энергии при

отсутствии в нем тока ( I=0 ), т. е. в режиме холостого

е. в режиме холостого

хода (ХХ),

и

действует в источнике от зажима с меньшим потенциалом ( 2 ) к зажиму с большим

потенциалом (1). Направление действия ЭДС указывается в кружочке стрелкой. При

подключении к выводам 1 и 2 нагрузки R в замкнутом контуре

цепи возникает ток I; при этом напряжение на зажимах 1

и 2 уже не будет равно ЭДС E вследствие падения

напряжения на внутреннем сопротивлении Rвт источника ЭДС:

Зависимость напряжения на зажимах источника ЭДС от

тока в нем носит название внешней характеристики источника, т.е. U12 = f (I).

При увеличении тока от нуля до номинального значения I = I1 напряжение на зажимах источника ЭДС убывает

практически по прямолинейному закону. При дальнейшем увеличении тока (при

уменьшении сопротивления R) эта пропорциональность нарушается (кривая 1) при

этом величена ЭДС E

у некоторых источников уменьшается и возрастает значение внутреннего

сопротивления Rвт.

Что такое источники тока

Источники тока – это элементы электрической цепи, который поддерживают энергию с заданными параметрами. При этом, энергоснабжение цепи не зависит от характеристик элементов, входящих в её состав, в частности, сопротивления.

Прибор для выработки тока

Различают идеальные и реальные устройства для выработки тока:

- Идеальные определяются только благодаря гипотезам и теоретическим выкладкам. Так, учёные нередко определяют ряд условий, при которых ток имеет максимальные значения, приближенные к идеалу. То есть, осуществляется имитация идеального источника.

- Реальные условия поддерживают заданные параметры выходного тока и напряжения. Любой прибор обеспечивает свою работу, при условии, что это позволяют сделать его технические характеристики.

Важно! Таким образом, максимальное значение тока и напряжения дают возможность определить, какой именно вариант источника будет использован в цепи – идеальный или реальный

Вывод

Из вышесказанного можно сделать вывод, что основная разница между ЭДС и напряжением состоит:

- Электродвижущая сила зависит от источника питания, а напряжение зависит от подключенной нагрузки и тока, протекающего по цепи.

- Электродвижущая сила это физическая величина, характеризующая работу сторонних сил неэлектрического происхождения, происходящих в цепях постоянного и переменного тока.

- Напряжение и ЭДС имеет единую единицу измерения – Вольт.

- U -величина физическая, равная работе эффективного электрического поля, производимой при переносе единичного пробного заряда из точки А в точку В.

Таким образом, кратко, если представить U в виде столба воды, то ЭДС можно представить что это насос, поддерживающий уровень воды на постоянном уровне. Надеемся, после прочтения статьи Вам стало понятно основное отличие!

Материалы по теме:

- Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

- Разница между контактором и пускателем

- Как узнать, есть ли напряжение в розетке

Опубликовано:

15.08.2019

Обновлено: 15.08.2019

Помогла ли вам статья?

Задать вопрос

Пишите ваши рекомендации и задавайте вопросы в комментариях

электромагнитных полей или «ЭМП» | Mass.

gov

govЭлектромагнитные поля, как естественные, так и созданные человеком, присутствуют повсюду в нашей окружающей среде. Поскольку электромагнитные поля присутствуют всегда, их источники и эффекты были предметом обширных исследований и научных исследований.

Пропустить оглавление

Содержание

Вы пропустили раздел оглавления.

Что такое ЭДС?

Электромагнитные поля (ЭМП) представляют собой комбинацию электрических и магнитных полей.

Электрические поля возникают из-за электричества, например, когда кухонный прибор подключен к сети. Деревья, стены и большинство объектов могут блокировать или ослаблять электрические поля.

Магнитные поля возникают из-за протекающего электричества, например, когда прибор включен. Линии электропередач постоянно создают магнитные поля, потому что по ним всегда протекает ток. Магнитные поля могут проходить через большинство объектов.

Электрические и магнитные силы в ЭМП вызваны электромагнитным излучением.

- Высокочастотные ЭМП относятся к ионизирующей радиационной части электромагнитного спектра и могут напрямую повреждать ДНК или клетки. Источники включают солнечных лучей и рентгеновских лучей.

- Низко- и среднечастотные ЭМП относятся к неионизирующей радиационной части электромагнитного спектра и, как известно, не повреждают ДНК или клетки напрямую. Источники включают линии электропередач и электроприборы, радиоволны, микроволновые печи, сотовые телефоны и беспроводной доступ в Интернет (WiFi). Действуют федеральные правила, помогающие ограничить излучение радиочастот сотовыми телефонами, и регулирующие органы могут принять меры, если уровни излучения опасны для пользователя.

Что делать, если я заинтересован в снижении воздействия ЭМП от мобильных телефонов или беспроводных устройств?

Нет убедительных доказательств того, что воздействие ЭМП от сотовых телефонов и других беспроводных устройств представляет опасность для человека. Однако, если вы хотите уменьшить воздействие неионизирующих ЭМП, вы можете предпринять некоторые шаги. К ним относятся:

Однако, если вы хотите уменьшить воздействие неионизирующих ЭМП, вы можете предпринять некоторые шаги. К ним относятся:

- Отойдите подальше от источника. Экспозиция быстро уменьшается по мере увеличения расстояния от источника. Использование динамика на телефоне или проводных наушников при разговоре по мобильному телефону и отказ от хранения устройств рядом с собой во время сна уменьшит воздействие ЭМП.

- Выключение устройств. Устройства, подобные тем, которые полагаются на Wi-Fi, такие как сотовые телефоны, ноутбуки и маршрутизаторы Wi-Fi, являются источниками ЭМП, даже когда они не используются. Переключение мобильного телефона в режим полета также снижает воздействие.

- Ограничение использования. Уменьшите количество или продолжительность вызовов или количество времени, проведенного на устройстве.

Где я могу найти информацию об ЭМП сотовых телефонов или беспроводных устройств?

Ряд федеральных агентств разработали руководство и информацию о низкочастотных неионизирующих ЭМП. Это руководство показало, что большинство исследований не выявили повышенного риска последствий для здоровья из-за воздействия низкочастотного ЭМП и что нет установленной связи между низкочастотным ЭМП и рисками для здоровья.

Это руководство показало, что большинство исследований не выявили повышенного риска последствий для здоровья из-за воздействия низкочастотного ЭМП и что нет установленной связи между низкочастотным ЭМП и рисками для здоровья.

Указанные ниже веб-сайты могут помочь объяснить, что такое ЭМП, описать текущие исследования и дать дополнительные практические советы по снижению воздействия для тех, кто заинтересован:

- Cancer.gov: Электромагнитные поля и рак

- CDC: часто задаваемые вопросы о мобильных телефонах и вашем здоровье

- FCC: часто задаваемые вопросы по радиочастотной безопасности

- EPA: Радиационные ресурсы за пределами EPA

Обратная связь

Спасибо, ваше сообщение отправлено в программу радиационного контроля!

Обратная связь

Портал | Источники ЭМП

Прочитайте о наиболее важных свойствах технических источников электромагнитных полей, встречающихся в повседневной жизни, и используйте эту информацию для сравнения различных источников поля.

- Поиск по имени

- Поиск по частоте

- Темы

AM-радиовещание

Диапазоны частот: 520–1620 кГц

ASR

Диапазоны частот: 1,25–1,26 ГГц, 1,34–1,35 ГГц, 1,35–2,79 ГГц

Точка доступа

Диапазоны частот: 2,4–2,4835 ГГц, 5,15–5,35 ГГц, 5,47–5,725 ГГц

Акустомагнитная система

Диапазоны частот: 40–50 Гц, 20–135 кГц

Воздухоочиститель

Диапазоны частот: 50–60 Гц

Кондиционер

Диапазоны частот: 50–60 Гц

Воздушный самолет

частоты не указаны

Радар воздушного наблюдения

Диапазоны частот: 1,25–1,26 ГГц, 1,34–1,35 ГГц, 1,35–2,79 ГГц

Радар наблюдения за аэропортом

Диапазоны частот: 1,25–1,26 ГГц, 1,34–1,35 ГГц, 1,35–2,79 ГГц

Будильник

частоты не указаны

Радиолюбительство

Диапазоны частот: 3,5–29,7 МГц

Аналоговые часы

частоты не указаны

Угловая шлифовальная машина

Диапазоны частот: 50–60 Гц

Аквариумный насос

Диапазоны частот: 50–60 Гц

Статья Наблюдение

Диапазоны частот: 10 Гц–20 кГц, 58–134 кГц, 4.

Электрическая проводимость

Электрическая проводимость