Эффект безбилетника – презентация онлайн

Кубанский государственный технологический университет

Институт экономики, управления и бизнеса

Дисциплина «Экономика общественного сектора»

Тема лекции«Эффект безбилетника»

– Иная интерпретация «проблема безбилетника»

Новиков Владимир Сергеевич –

канд. экон. наук, доцент кафедры

государственного и

муниципального управления

КубГТУ

2. Вопросы лекции

1. В чем заключается проблемабезбилетника, пути ее решения

2. «Проблема безбилетника» как

экономическая концепция

3. Фигура фрирайдера

4. Фрирайдер внутри организации

5. Возможные выходы

6. На практике

3. 1. В чем заключается проблема безбилетника, пути ее решения

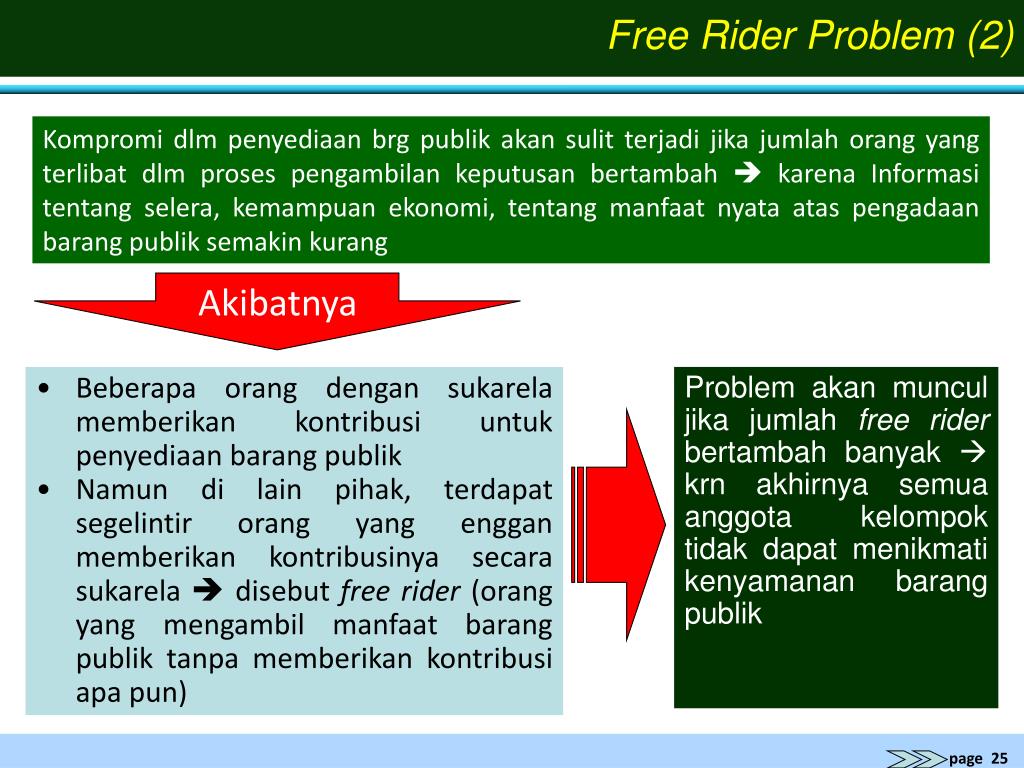

• В экономике проблема безбилетника возникает тогда,когда те, кто пользуется ресурсами, благами и услугами,

не платят за них. Это приводит к тому, что:

• их количество уменьшается

• Все остальные вынуждены платить за них еще больше

• Если количество безбилетников продолжает

увеличиваться, то возможна ситуация, когда производство

блага прекращается совсем

Основной вопрос состоит в том, чтобы ограничить

фрирайдерство и негативные эффекты от него.

Проблема безбилетника возникает тогда, когда права

собственности нечетко определены и неэффективно

регулируются.

4. Общие сведения Когда один человек не покупает билет на автобус, а едет в нем на работу, это не создаст никаких проблем для

экономики.Так он сэкономит некоторую часть своего бюджета.

Возникает 2 вопроса:

• Но что делать, если так начнут делать многие?

• За счет чего будет оплачиваться труд водителя,

ремонтироваться автобусы и покупаться новые?

Скорее всего, собственник попытается укрепить

контроль и увеличить штрафы. Если билет на

автобус заставить покупать большинство

пассажиров не удастся, то маршрут закроют.

А значит, пострадают не только те, кто не платил, но и

вполне добропорядочные граждане.

5. Особенно часто встречается проблема безбилетника при распределении общественных благ.

• Она возникает, если оплата за них являетсядобровольной. Сходная концепция используется в теории

переговоров, антимонопольном законодательстве,

психологии и политологии.

Например,

Например,• некоторые участники команды могут начать меньше

выкладываться, если считают, что в ней есть фрирайдеры.

• Сходная ситуация возникает при наличии

недобросовестных членов профсоюза. Ярким примером

являются расходы на оборону. Кто-то может не платить

налоги, но он все равно может рассчитывать на такой же

уровень защиты, как и остальные граждане.

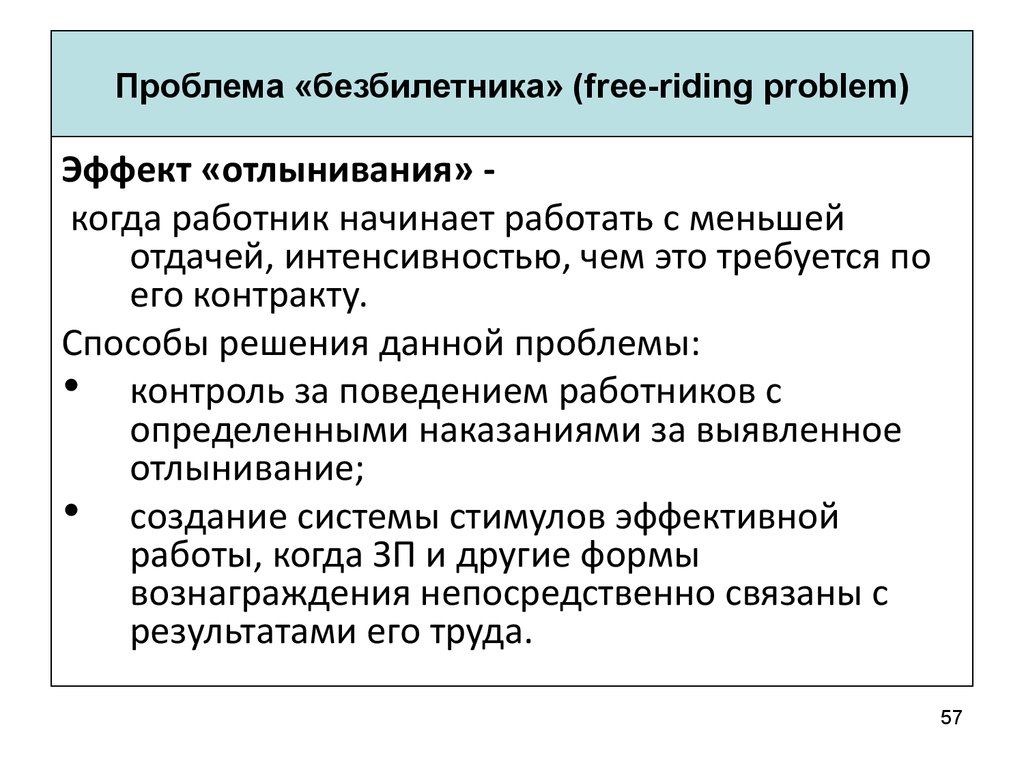

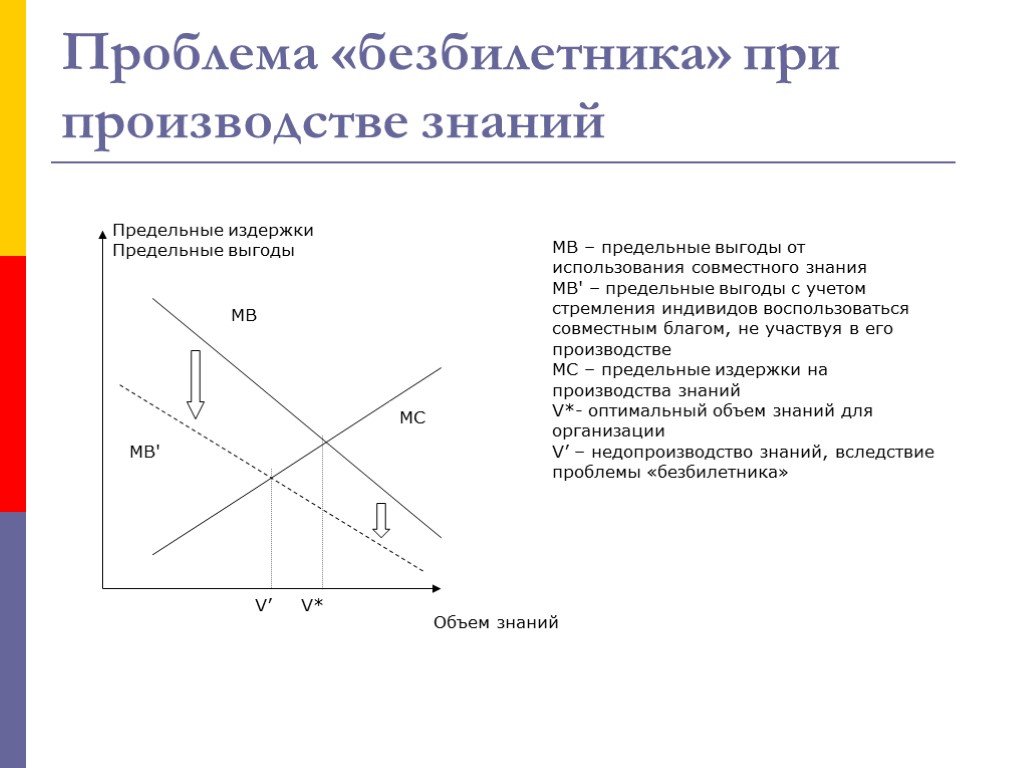

6. 2. Как экономическая концепция

• Если говорить о том, в чем заключается проблемабезбилетника, то ее суть можно свести к тому, что

существует определенная группа людей, которая

получает выгоду от использования благ, но не

платит за них.

• Это приводит к их недопроизводству. Такая

ситуация связана с неэффективностью по Парето.

Оптима́льность по Паре́то — такое состояние некоторой

системы, при котором значение каждого частного

показателя, характеризующего систему, не может быть

улучшено без ухудшения других. Таким образом, по

словам самого Парето: «Всякое изменение, которое

никому не приносит убытков, а некоторым людям

приносит пользу (по их собственной оценке), является

улучшением»

• Эффект безбилетника отражается на запасах

ресурсов, которые являются общей собственностью,

приводя к их быстрому истощению.

• Достаточно сложно распределить такие блага

справедливо, потому что у руководства нет

необходимой информации.

• Если же спросить людей, как они оценивают их

стоимость, то они с большой вероятностью

недооценят ее.

• Кроме того, при распределении

общественных благ трудно исключить из него

неплательщиков.

• Если слишком много людей начинают

заниматься фрирайдингом, то в конечном

счете наступит момент, когда система или

сервис перестанут работать из-за

недостаточности средств.

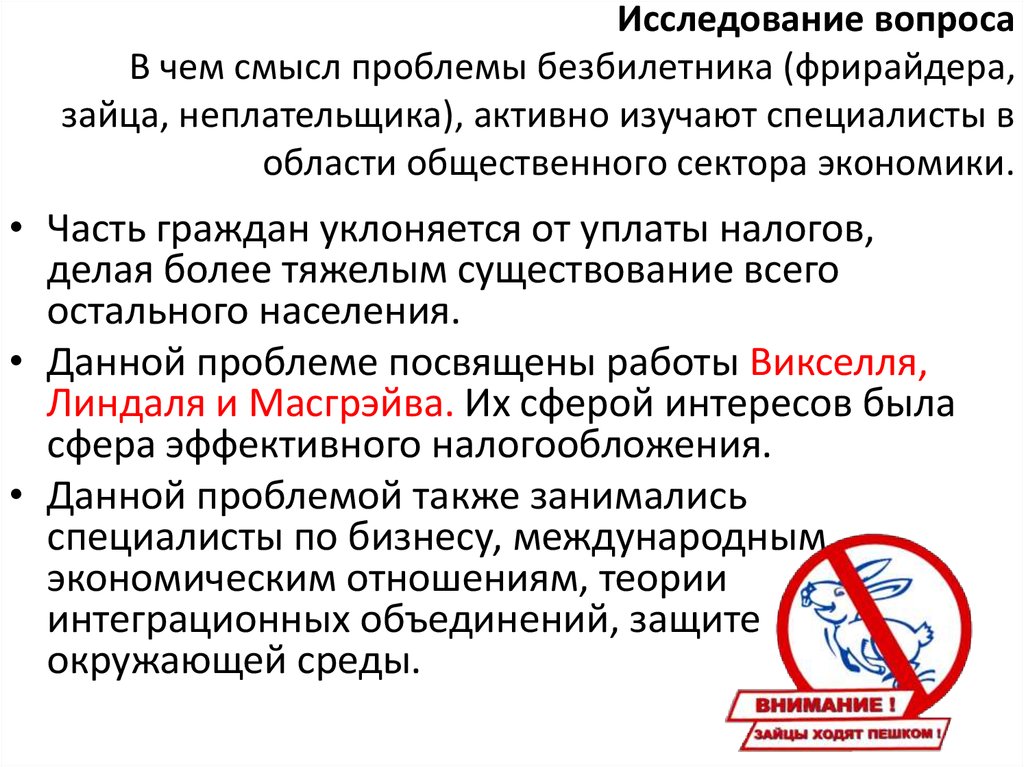

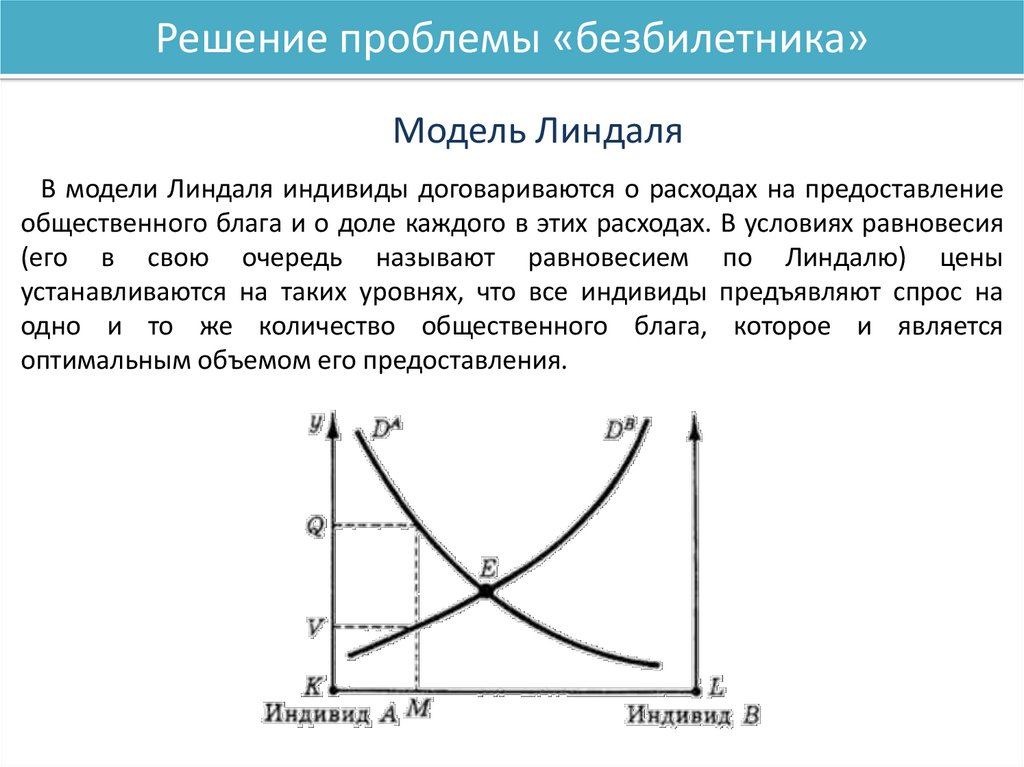

9. Исследование вопроса В чем смысл проблемы безбилетника (фрирайдера, зайца, неплательщика), активно изучают специалисты в

области общественного сектора экономики.• Часть граждан уклоняется от уплаты налогов,

делая более тяжелым существование всего

остального населения.

• Данной проблеме посвящены работы Викселля,

Линдаля и Масгрэйва. Их сферой интересов была

сфера эффективного налогообложения.

• Данной проблемой также занимались

специалисты по бизнесу, международным

экономическим отношениям, теории

интеграционных объединений, защите

окружающей среды.

• Однако в отечественной литературе

фрирайдинг освящен слабо. Большинство

публикаций на эту тему связано

исключительно с теневым сектором

экономики.

• Почему эта экономика теневая ?

11. 3. Фигура фрирайдера

Проблема безбилетника имеет следующиепоследствия:

• недопроизводство общественных благ;

• ухудшение их качества;

• чрезмерное истощение ресурсов, которые

используются всеми.

• Классическим примером является «трагедия

общин». Она возникает тогда, когда группе

выделяют кусок земли. Если не регламентировать

и не регулировать количество выпасаемых коров,

то вскоре им не сможет пользоваться никто.

• Однако фрирайдер – это не только человек,

который не вносит определенную сумму денег за

потребляемое им благо.

• Проблема есть и тогда, когда он не

рассчитывается за него и в других формах.

• Например, служба в армии, оказание

неформальной услуги коллегам, качественная

работа, информация

• Действия фрирайдера противоречат этическим,

общественным и групповым нормам поведения,

национальному и международному

законодательству.

Часто такое поведение является

Часто такое поведение являетсяосознанной гражданской позицией.

• И она отрицательно влияет на всех остальных

потребителей данного общественного блага.

Проблема безбилетника связана с вопросом

социальной справедливости.

15. Идентификация безбилетника

• Чтобы выявить фрирайдера, нужно сначалаопределить существование самого блага.

Безбилетник на транспорте может

намеренно не оплачивать проезд и забыть

это сделать.

• Так, нужно различать фрирайдера и

субъекта, не знающего о необходимости

оплаты. Последний может не понимать, что

потребляет общественное благо. Проблема

идентификации безбилетника часто связана с

быстрыми изменениями в современном

обществе.

• Многие общественные блага характеризуются

достаточно сложной структурой. Поэтому

трудно определить, в каком именно звене

начали появляться фрирайдеры.

18. Проблема недооценки общественных благ

• Если спросить человека, достаточно ли емуплатят, то он, скорее всего, ответит на этот вопрос

отрицательно.

Однако зачастую мы склонны

Однако зачастую мы склоннынедооценивать работу других.

• Происходит так и с общественными благами. Их

производство чаще всего приходится частично

финансировать государству.

• Кроме того, часто трудно заранее учесть все

расходы, поэтому цена общественного блага

может быть заниженной.

19. Причины появления безбилетников

• Чаще всего фрирайдинг – это осознанный выбори жизненная позиция. Люди могут считать

общественное благо навязанным и ненужным.

• Возможна также ситуация, когда их не

удовлетворяет его качество.

• Еще одной причиной являются низкие доходы

населения. В этом случае люди ищут способ

избежать дополнительных расходов и

сэкономить таким образом.

• Однако если безбилетники появляются из-за

низкого качества сервиса, то как можно его

повысить, если имеется хроническое

недополучение денег из-за них? Получается

замкнутый круг.

• Для решения проблемы необходимо изменить

сам хозяйственный механизм создания

общественных благ, его финансирования и

потребления.

• Многие специалисты считают

необходимым их трансформацию в услуги и

товары индивидуального пользования.

• Часть политиков выступает за временную

приостановку предоставления, например,

воды, газа, электроэнергии

неплательщикам. Однако для этого нужна

эффективная законодательная база.

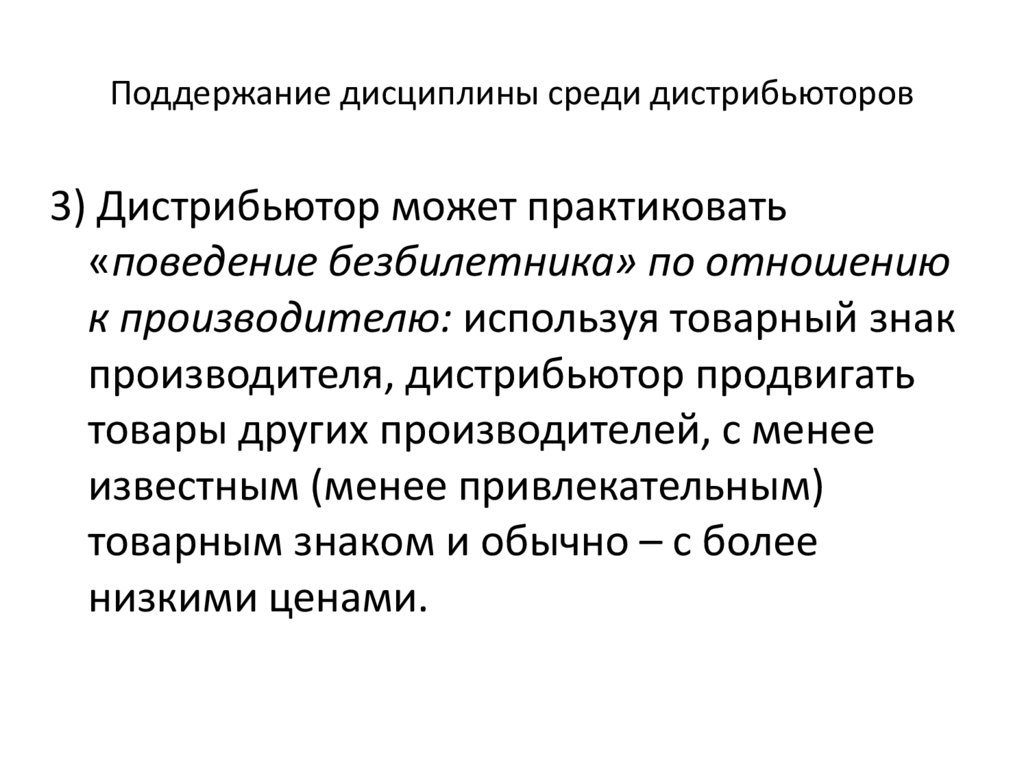

22. 4. Фрирайдер внутри организации

• Одной из разновидностей проблемыбезбилетника является использование

недобросовестными бизнесменами

благоприятной среды, созданной другими

предпринимателями.

• В этом случае «Фрирайдинг» возникает тогда,

когда физическое лицо работает под «вывеской»

определенного бренда, но не делает никакого

вклада в его положительный имидж.

• Еще одним примером может стать доцент

престижного университета, который не занимается

научной деятельностью. Он пользуется

преимуществами своей деятельности, но не вносит

свой вклад в рейтинг кафедры, на которой работает.

• Также поступает и солист Большого театра, не

совершенствующий свое мастерство.

Он только

Он толькоэксплуатирует «вывеску», а сам не вносит никакого

вклада в будущее заведения.

• Сходная проблема может возникнуть в

профсоюзе или любой другой

организации. Для решения этой

проблемы многие компании не

переводят на франчайзинговую основу

все операции. Так они могут

контролировать качество

предоставляемых дистрибьюторами

услуг.

25. Существует фрирайдинг и внутри организации

• Он появляется тогда, когда у группы людейвозникает возможность уклонения от выполнения

своих функций. Для его устранения компании

проводят реструктуризации. За выполнением

работы должен осуществляться эффективный

контроль

• Следует отметить, что чем больше группа, тем

острее начинает стоять проблема безбилетника.

• И ей можно противодействовать только через

тщательную оценку деятельности каждого

работника. Поэтому часто расходы на

обнаружение фрирайдеров не стоят полученного

эффекта

26. 5. Возможные выходы

• Решение проблемы безбилетника являетсязадачей правительства.

В государстве должны

В государстве должныбыть не только нормативные правила, но и

механизмы принуждения к их исполнению.

• Чаще всего государством применяются меры для

предотвращения деградации окружающей среды

и чрезмерного использования ресурсов.

• Они включают введение различных налогов и

поощрение благотворительных взносов. Также

возможна ситуация, когда общественные блага

превращают в товары индивидуального

потребления.

27. 6. На практике

• В РФ проблема безбилетника, примеры которойможно найти во всех сферах общественных

отношений, очень распространена. Роль

государства в национальном хозяйстве постоянно

возрастает.

• Оно стремится не только обеспечить нормальную

работу рыночных механизмов, но и смягчить

социально-экономические проблемы.

• Однако необходимость государства в качестве

регулятора является достаточно спорным

вопросом.

• В долгосрочном периоде от этого могут

быть значительные потери. Это связано с

тем, что производство общественных благ

государством обеспечивается за счет

налогообложения.

• А в этой сфере особенно распространена,

как мы уже выяснили, проблема

безбилетника.

• Поэтому здесь важен баланс между ролью

государства и коллективными действиями

небольших групп людей. Достаточно

целесообразным является участие

правительства в создании так называемых

чистых общественных благ, а вот в выпуске

смешанных его лучше минимизировать.

• Получение потребителями выгод в

результате использования

чисто общественного блага возможно и без

их участия в возмещении издержек по

производству такого блага. Ведь

предоставление чисто общественного блага

какому-либо субъекту не препятствует его

потреблению другими субъектами

бесплатно (свойство неисключаемости).

31. Это порождает склонность потребителей:

• уклоняться от участия в финансированиипроизводства чисто общественных благ

• или по меньшей мере минимизировать

связанные с этим затраты в расчете на то, что

это сделают другие.

Данное явление получило название проблемы

безбилетника.

Она возникает всегда, когда

Она возникает всегда, когдасуществуют трудности интернализации

положительных внешних эффектов.

Интернализа́ция (от лат. interims —

внутренний) — процесс освоения внешних

структур, в результате которого они

становятся внутренними регуляторами.

32. Частные и общественные блага

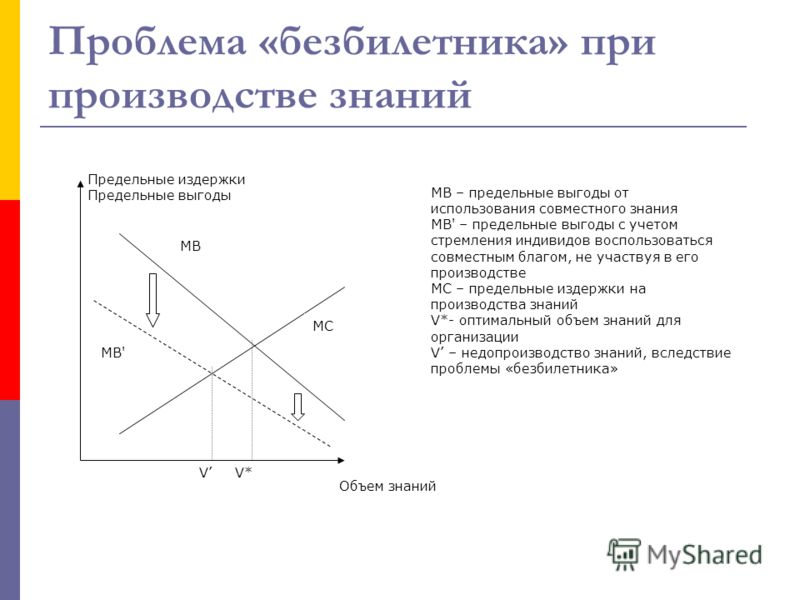

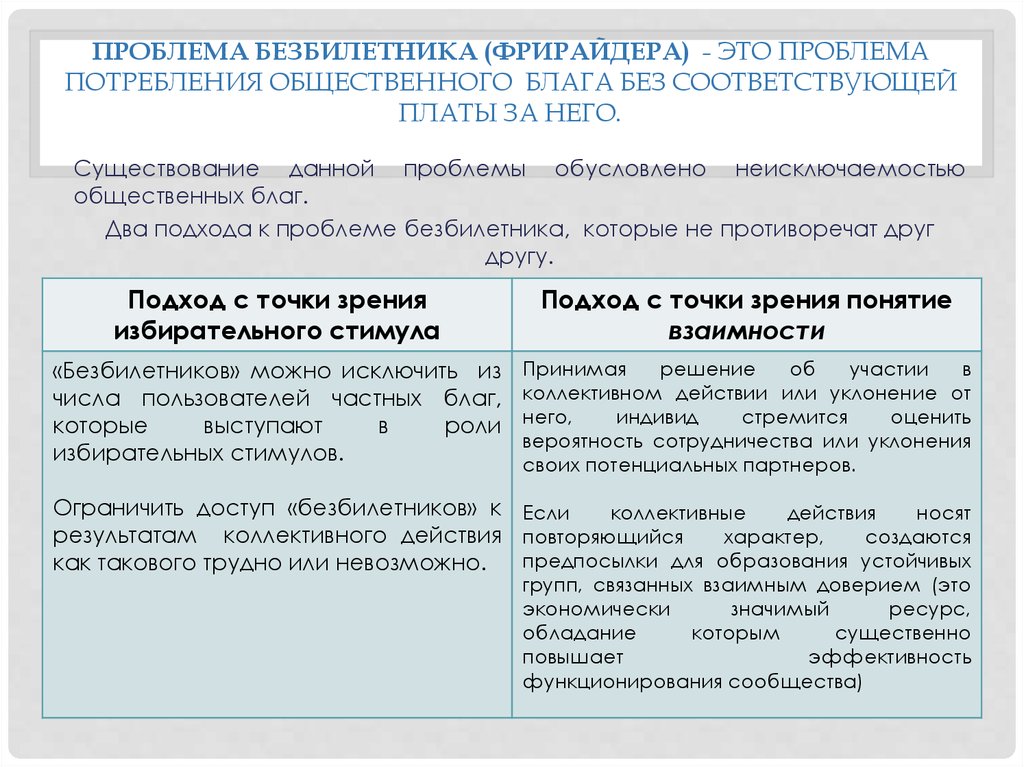

33. Проблема безбилетника

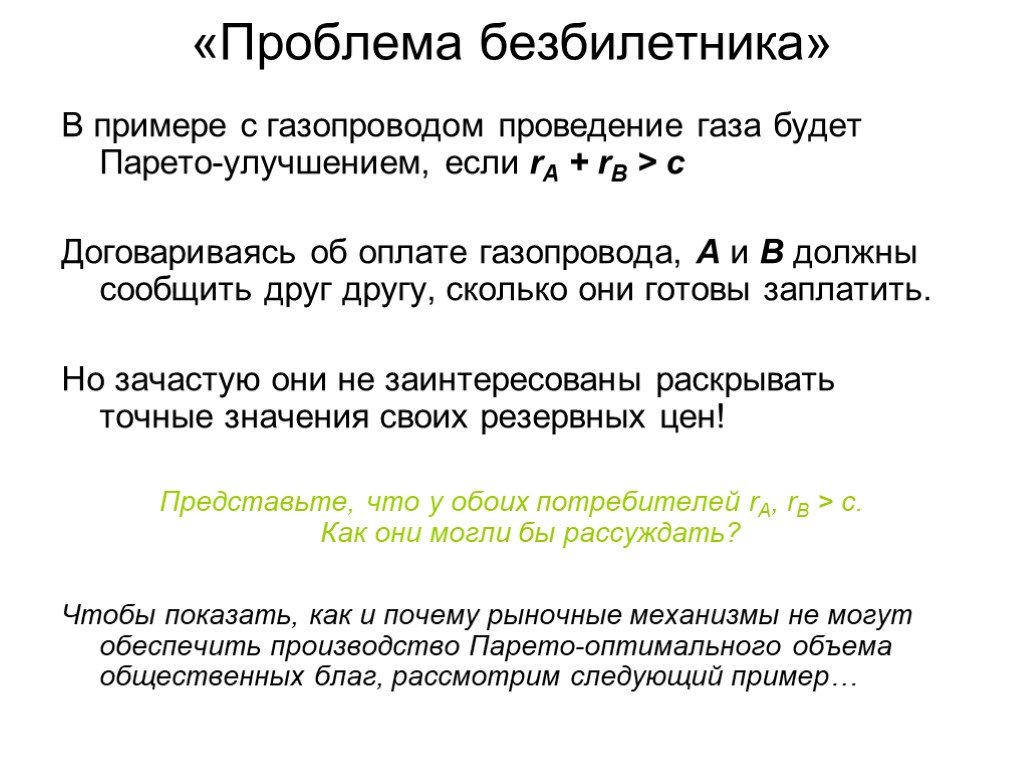

• заключается в том, что безбилетникизанижают ценность чисто общественного

блага, а это приводит к более низкому

объему его производства по сравнению с

эффективным объемом.

• Таким образом, возможность бесплатного

потребления чисто общественных благ

обусловливает неэффективность их

производства.

• В конечном счете может сложиться ситуация,

когда никто не будет платить и

предоставление чисто общественного блага

окажется невозможным. Другими словами, в

потреблении чисто общественного блага

заинтересованы все, а платить не хочет никто.

В связи с этим задача производства чисто

общественных благ сводится к решению

вопроса о том, как обеспечить их

производство при наличии безбилетников.

• Решение проблемы безбилетника методом

исключения либо связано со

значительными издержками, либо

приводит к недопроизводству чисто

общественного блага, а следовательно, к

уменьшению совокупной полезности. В

этом случае предоставление чисто

общественных благ становится возможным

лишь при участии государства.

Формы участия государства в обеспечении чисто

общественными благами разные:

• от непосредственного производства блага

(национальная оборона, пожарная охрана)

• до финансирования общественных благ,

производимых частным сектором (уборка и

вывоз мусора, некоторые виды медицинской

помощи).

37. Однако суть их одна:

производство общественных благ,предоставляемых посредством государства,

финансируется за счет налогов, взимаемых

со всех граждан, как метод решения

проблемы безбилетника.

• Предоставление общественных

благ с участием государства не

означает автоматического

достижения эффективного

объема их производства.

• Из-за склонности лиц с низкими

доходами к ограничению

финансирования производства

общественных благ путем

снижения налога сокращается

объем общественных благ до

уровня ниже эффективного.

• Применение дифференцированной ставки

налога способствует сокращению потерь

эффективности производства общественных

благ, но наталкивается на проблему

определения предпочтений потребителей, без

чего невозможно обоснованно

дифференцировать налог.

40. Спасибо за внимание !

Презентация на тему: Эффект безбилетника

Эффект безбилетника — экономический феномен, который проявляется в том, что потребитель общественного блага старается уклониться от его оплаты.

Проблема безбилетника возникает, когда индивид сознательно не желает платить за общественное благо, ожидая получать выгоду без всякой оплаты. Одним из ярких примеров проявления проблемы безбилетника является феномен уклонения граждан от уплаты налогов, идущих (в числе прочего) на обеспечение общественных благ.

Проблема безбилетника и организация коллективных действий

Одним из первых исследователей, заинтересовавшихся проблемой безбилетника и вытекающей из нее проблемой организации коллективных действий был Мансур Олсон. Его знаменитая книга «Логика коллективных действий» увидела свет в 1965 году, однако, она и сегодня остается одной из самых цитируемых работ по данной проблематике. Впоследствии, в книге «Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз» Олсон применил результаты своей «Логики» для объяснения различий в темпах экономического роста между странами и причин развития застойных явлений в экономике.

В общем случае проблема безбилетника определяется как

затруднённость осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих издержках

Классический пример проблемы безбилетника:

Допустим, каждый житель деревни знает, что осушение луга окажется выгодным лично для него в том случае, если издержки будут равномерно распределены между всеми членами группы. Однако, ещё более желательной для индивида оказывается ситуация, когда луг осушается другими, что позволяет ему получить выигрыш, не прилагая никаких усилий. В этом случае у каждого индивида возникнет мотив воздержаться от каких-либо добровольных действий, мотив настолько сильный, насколько он считает, что его собственное поведение не зависит от поведения других участников потенциального социального взаимодействия

Однако, ещё более желательной для индивида оказывается ситуация, когда луг осушается другими, что позволяет ему получить выигрыш, не прилагая никаких усилий. В этом случае у каждого индивида возникнет мотив воздержаться от каких-либо добровольных действий, мотив настолько сильный, насколько он считает, что его собственное поведение не зависит от поведения других участников потенциального социального взаимодействия

Эффект храповика

эффект в экономике, который проявляется в том, что рост совокупного спроса вызывает рост цен на товары. Но сокращение совокупного спроса не обязательно приводит к снижению совокупного уровня цен, особенно в краткосрочном периоде. Цены сохраняются стабильными. Эффект впервые описан в книге экономиста Роберта Хиггса (Robert Higgs). Название происходит от названия устройства в механике, не позволяющего колесу проворачиваться в обратную сторону.

Экономический смысл эффекта состоит в том, что изменения цен в сторону повышения происходят легче, чем в сторону понижения, то есть имеет место негибкость цен в сторону понижения. Причинами возникновения эффекта могут быть монополизм на рынках, государственная политика регулирования цен в странах с централизованной экономикой, в странах с развитой рыночной экономикой – действия профсоюзов , препятствующих снижению номинальной заработной платы.

Причинами возникновения эффекта могут быть монополизм на рынках, государственная политика регулирования цен в странах с централизованной экономикой, в странах с развитой рыночной экономикой – действия профсоюзов , препятствующих снижению номинальной заработной платы.

Дихотомии́я(греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление») — раздвоенность,

последовательное деление на две части, не связанные между собой. Дихотомическое деление в математике, философии, логике и лингвистике является способом образования взаимоисключающих подразделов одного понятия или термина и служит для образования

классификации элементов.

Пример

Объём понятия «человек» можно разделить на два взаимоисключающих класса: мужчины и не мужчины.

Понятия «мужчины» и «не мужчины»

являются противоречащими друг другу, поэтому их объёмы не пересекаются. От дихотомии следует отличать обычное деление, приводящее к тому же самому результату. Например, объём понятия «человек» можно разделить по признаку пола на мужчин и женщин. Но между понятиями мужчина и женщина нет

Но между понятиями мужчина и женщина нет

логического противоречия, поэтому здесь нельзя говорить о дихотомичес ком делении.

Преимущества и недостатки

образом, дихотомическое деление всегда соразмерно; члены деления исключают друг друга, так как каждый объект делимого множества попадает только в один из классов а или не а; деление проводится по одному основанию — наличие или отсутствие некоторого признака. Обозначив делимое понятие буквой а и выделив в его объёме некоторый вид, скажем, b, можно разделить объём а на две части — b и не b.

Дихотомическое деление имеет недостаток: при делении объёма понятия на два противоречащих понятия каждый раз остаётся крайне неопределённой та его часть, к которой относится частица «не». Если разделить учёных на историков и не историков, то вторая группа оказывается весьма неясной. Кроме того, если в начале дихотомического деления обычно довольно легко установить наличие противоречащего понятия, то по мере удаления от первой пары понятий найти его становится всё труднее.

Эффект блокировки

Понятие эффекта блокировки было использовано Дугласом Нортом для объяснения часто встречающихся на практике ситуаций, в которых институциональное изменение, способное сущест-

венно улучшить условия для производства стоимости, несмотря на это, не реализуется на практике, прежде всего, — через действия государства, с помощью принятия законов, издания указов и т. п.

Суть данного эффекта заключается в том, что

распределительные выгоды, которые получают при действующих институтах некоторые из

организаций, действующих в сферах экономики и/или политики, оказываются столь значительными, что позволяют таким организациям предотвращать возможные изменения соответствующих правил

Способы блокировки потенциально эффективных институциональных изменений, используемые на практике, весьма разнообразны: от идеологических обоснований недопустимости этих изменений, со ссылками на традиции, национальный менталитет и т. п., до прямого подкупа законодателей или руководителей исполнительной власти, в чьей компетенции находится осуществление соответствующего институционального изменения.

Возможности блокирования потенциально эффективных институциональных изменений особенно велики в тех случаях, когда бенефициарами действующих правил оказываются не частные организации, а государство — в целом или в лице отдельных его представителей, облеченных властью. В этой связи Д. Норт приводит пример неэффективных прав собственности:

«Неэффективности существовали вследствие того, что правители стремились избежать конфликтов с влиятельными избирателями и не вводили в действие эффективных прав собственности, которые противоречили интересам последних. Другая причина могла состоять в том, что издержки надзора, исчисления и сбора налогов, возможно, порождали такую ситуацию, при которой менее эффективные права собственности приносили большие налоговые сборы, чем эффективные».

Поскольку неэффективные правила, установленные государством для экономических агентов, в конечном счете, приводят к ослаблению государства, последнее рано или поздно сталкивается с необходимостью проведения экономических реформ, преследующих цель замены удобных для власти, но неэффективных (для создания стоимости) правил, другими, способствующим экономическому развитию.

Институт — это совокупность, состоящая из правила и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила

Это определение отличается от других определений, широко используемых в экономической литературе. Например, лауреат премии имени Нобеля по экономике Дуглас Норт дает следующие варианты определений:

«институты — это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми», это «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся

Норт Д. (1997), Институты, институциональные изменения и функционирование экономики.

взаимодействия между людьми»6, «формальные правила, неформальные ограничения и способы обеспечения действенности ограничений», или же «придуманные людьми ограничения, которые структурируют взаимодействия людей. Их составляют формальные ограничения (правила, законы, конституции), неформальные ограничения (социальные нормы, условности и принятые для себя кодексы поведения) и механизмы принуждения к их исполнению. В совокупности они определяют структуру стимулов в обществах и их экономиках»*.

В совокупности они определяют структуру стимулов в обществах и их экономиках»*.

Обобщая эти определения, А.Е. Шаститко трактует институт как

«ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодействие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих правил».

На практике можно пользоваться любым из этих определений, если четко помнить то обстоятельство, что механизм принуждения к исполнению «базового» правила в рамках института, — это внешний механизм, специально созданный людьми для этой цели.

Внимание к определению понятия института важно по той причине, что институты представляют собой базовую единицу анализа институциональной экономической теории, а их совокупность составляет предмет этой теории. Очевидно, четкое определение предмета исследования необходимо для систематического изложения любой научной теории. Одновременно, отделение содержания одного понятия от схожих с ним важно и с чисто практической точки зрения, поскольку гарантирует от

ошибочного перенесения выводов, сделанных применительно к одним объектам и ситуациям, на другие, отличные от них, объекты и ситуации.

Чтобы пояснить важность этой роли строгого определения понятия института, обратим внимание на следующие моменты. Поведение экономических агентов, следующих тому или иному правилу, демонстрирует определенную регулярность, т. е. является повторяющимся.Однако к повторяющемуся поведению индивидов приводят не только действующие институты, но и другие механизмы, имеющие естественное происхождение, т. е. вовсе не созданные людьми.

Существование института говорит о том, что действия людей зависят друг от друга и влияют друг на друга, что они вызывают последствия (экстерналии, или иными словами, внешние эффекты), учитываемые другими людьми и самим действующим экономическим агентом. Естественные механизмы в результате их объективного существования приводят к схожим результатам, однако повторяющиеся действия оказываются следствиями решений, принимаемых отдельными экономическими агентами независимо друг от друга и без учета возможных санкций, которые к ним может применить гарант той или иной нормы.

Значение институтов

Из наблюдений за экономической жизнью легко убедиться, что принимаемые государственной властью законы, определяющие те или иные правила осуществления различных хозяйственных операций, — заключения договоров, ведения бухгалтерского учета, проведения рекламных кампаний и т. п., — самым непосредственным образом сказываются как на структуре и уровнях издержек, так и эффективности и результатах хозяйственной деятельности предприятий.

Так, налоговые льготы венчурному капиталу стимулируют рискованные инвестиции в инновационный процесс — важнейший ресурс экономического роста в современной экономике. Запрет на использование в странах Европейского Сообщества авиадвигателей с чрезмерным уровнем шума может обусловить ощутимые негативные последствия для отечественного самолетостроения и туризма. Различные варианты разрешения конфликтов между работодателями и наемными работниками, в частности, связанные с участием или не участием в них профсоюзов, могут значительно изменить ситуацию на рынке труда. Правила тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта, наряду с соотношением цен на внутреннем и мировом рынках, непосредственно влияют на стимулы к осуществлению соответствующих операций, и т. д.

Правила тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта, наряду с соотношением цен на внутреннем и мировом рынках, непосредственно влияют на стимулы к осуществлению соответствующих операций, и т. д.

Упомянутые (и другие схожие с ними) правила представляют собой, как легко видеть, формы осуществления государственного регулирования экономики, т. е. сознательных действий государства и его отдельных органов, нацеленных на изменение поведения экономических агентов. Очевидно, какого-либо специаль-

ного доказательства влияния институтов, формируемых и обусловливаемых такими действиями, не требуется. Более актуальным чаще бывает другой вопрос: почему вводимые правила не влияют на реальное поведение экономических агентов и экономики в целом, или влияют совсем не так, как задумывалось их авторами?

С точки зрения экономической теории, законодательно установленные правила хозяйственной деятельности представляют собой не что иное, как особый тип ограничений на возможности использования ресурсов, или ресурсных ограничений, а последние, конечно же, влияют на экономические результаты.

Однако те же прямые наблюдения за экономическими процессами не дают ясного ответа на другой вопрос: а воздействуют ли на экономику правила (как вводимые посредством законов, так и сформировавшиеся в прошлом какими-то другими путями), не являющиеся формами государственного регулирования, способами проведения экономической политики? Иными словами, все ли институты имеют значение для функционирования и развития экономики, или только те, которые непосредственно предписывают или ограничивают действия агентов по распределению и использованию ресурсов?

Вопрос о значении институтов, их воздействии на экономический рост и эффективность экономики, неоднократно затрагивается в классических работах исследователей, заложивших основы новой институциональной экономической теории.

Так, в упоминавшейся уже книге Д. Норта «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» приводится множество исторических примеров, наглядно демонстрирующих разнообразный характер и масштабы такого воздействия.

Один из наиболее ярких примеров такого рода — объяснение Д. Нортом резкого расхождения в экономическом могуществе Англии и Испании, произошедшего в Новое время, после длительного состояния примерного равенства их сил в XVI–XVII вв. По его мнению, причиной роста экономики Англии и стагнации экономики Испании были не ресурсы как таковые (Испания получила их из американских колоний больше, чем Англия), а характер взаимоотношений королевской власти и экономически активного дворянства. В Англии возможности короны в сфере изъятия доходов и другого имущества были существенно ограничены парламентом, представлявшим дворянство. Последнее, располагая тем самым надежной защитой своей собственности от властных посягательств, могло осуществлять долгосрочные и выгодные капиталовложения, результаты которых и выразились во впечатляющем экономическом росте. В Испании же власть короны была ограничена кортесами чисто формально, так что экспроприация имущества у потенциально экономически активных субъектов была вполне возможной. Соответственно, значимые и долгосрочные капиталовложения делать было весьма рискованно, и получаемые из колоний ресурсы использовались для потребления, а не для накопления.

Соответственно, значимые и долгосрочные капиталовложения делать было весьма рискованно, и получаемые из колоний ресурсы использовались для потребления, а не для накопления.

Формальные и неформальные правила

Описание любого действующего института с той или иной степенью полноты содержится в памяти индивидов, следующих входящим в него правилам: адресаты нормы знают, как им следует себя вести в соответствующей ситуации, гарант нормы знает, что представляют собой нарушения нормы, и как следует на них реагировать. Разумеется, все эти знания могут быть неполными, а также различаться между собой в некоторых деталях.

Кроме того, содержание института может иметь и внешнее представление — в виде текста на том или ином языке.

Например, этнолог, изучающий обычаи и нормы поведения вновь открытого племени индейцев в бассейне Амазонки может описать бытующие формы взаимодействия членов племени и опубликовать их в научном журнале. Аналогично, могут быть описаны и опубликованы правила, регулирующие поведение агентов в теневом секторе экономике. Книга Э. Де Сото «Иной путь», анализирующая функционирование теневого сектора перуанской экономики, являет классический пример подобного описания.

Книга Э. Де Сото «Иной путь», анализирующая функционирование теневого сектора перуанской экономики, являет классический пример подобного описания.

Наряду с такого рода описаниями обычаев, которым следуют различные группы людей, содержание институтов представлено и в виде других текстов — законов, кодексов, сводов правил, инструкций и т. п.

В чем заключается принципиальное различие упомянутых двух групп текстов? Публикации, содержащие описания обычаев, являются результатом инициатив-

ной работы исследователей, они никого ни к чему не обязывают. Публикации, содержащие тексты законов и инструкций, являются официальными публикациями, осуществляемыми от имени государства, или зарегистрированными, т. е. признанными, государством частными организациями (например, правила внутреннего распорядка университета или торговой компании), и они обязывают всех, к кому они относятся, исполнять содержащиеся в них правила поведения.

экономические правила и права собственности

Экономическими называются правила, непосредственно определяющие формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых экономические

агенты формируют институциональные соглашения и принимают решения об использовании ресурсов.

Например, к экономическим правилам относятся квоты на импорт или экспорт той или иной продукции, запреты на использование некоторых видов контрактов, законодательно установленные предельные сроки действия патентов на изобретения и т. п.

Экономические правила являются условиями и предпосылками возникновения прав собственности: последние возникают там и тогда, где и когда в обществе формируются правила,

регламентирующие выбор ими способов использования ограниченных благ (в том числе, ресурсов). В этой связи можно сказать, что, изучая права собственности, мы исследуем экономические правила, и наоборот.

Вероятно, одними из первых экономических правил, регламентировавших хозяйственную деятельность, были правила, определяющие границы территорий, на которых первобытные племена вели поиск и собирательство съедобных растений и животных. Это правило определяло права собственности племени на соответствующую территорию: внутри ее границ собирательство могло осуществлять беспрепятственно, в то время как ее пределами член одного племени мог столкнуться с представителями другого, следствием чего был бы конфликт по поводу того, кому принадлежит найденное растение или пойманное животное.

Подтверждением тому, что именно «правило территории» могло быть одним из первых экономических правил, служит тот факт, что многие животные, ведущие (относительно) оседлый образ жизни, располагают подобными территориями (этологи, — специалисты, изучающие поведение животных, — называют их ревирами). Некоторые из животных (например, собаки, волки) определенным образом помечают границы своих ревиров, при этом метки служат сигналами для других особей того же биологического вида, что территория «занята», «принадлежит» кому-то из других особей.

Права собственности определяют те действия по отношению к объекту, которые разрешены и защищены от препятствий их осуществления со стороны других людей. С этой точки зрения можно говорить о том, что ситуации выбора определяется правами собственности.

общественных благ и провалы рынка – в чем проблема безбилетника? | Экономика

Изучение экономики

Тематические видео

- Уровень:

- AS, A-Level, IB

- Плата:

- AQA, Edexcel, OCR, IB, Eduqas, WJEC

Последнее обновление 7 января 2023 г.

Поделиться :

Проблема безбилетника связана с тенденцией людей извлекать выгоду из общественного блага или услуги без участия в затратах на их предоставление. Это может произойти, когда преимущества товара или услуги не подлежат исключению, а это означает, что невозможно помешать кому-либо использовать или пользоваться товаром или услугой, независимо от того, заплатили они за это или нет.

Проблема безбилетника может стать серьезной проблемой в ситуациях, когда предоставление товара или услуги финансируется за счет добровольных пожертвований, таких как благотворительные пожертвования или краудфандинг. В этих случаях люди могут с меньшей вероятностью вносить свой вклад, если они знают, что они все еще могут извлечь выгоду из товара или услуги, даже если они не платят за них.

Некоторые примеры проблемы безбилетника могут включать:

- Люди, которые бесплатно пользуются общественными парками или местами отдыха

- Люди, которые нелегально скачивают музыку или фильмы вместо того, чтобы платить за них

- Люди, которые не платят за подписку на новостной сайт, но читают опубликованные статьи пользоваться услугами, предоставляемыми благотворительной организацией

Проблема безбилетника может быть решена с помощью различных политических мер, таких как налоги, субсидии или регулирование. Эти меры могут помочь интернализировать затраты на предоставление товара или услуги и способствовать более справедливому и эффективному распределению ресурсов.

Эти меры могут помочь интернализировать затраты на предоставление товара или услуги и способствовать более справедливому и эффективному распределению ресурсов.

Преодоление проблемы безбилетника

- Обязательное налогообложение для финансирования коллективного предоставления услуг, таких как системы национальной обороны ресурсы общего пула, такие как рыболовные угодья и пастбища

- Государственное законодательство – нормативные акты, подлежащие исполнению в соответствии с законом, такие как квоты на вылов рыбы, законы об авторском праве и патентах для защиты интеллектуальной собственности

Поделиться :

Вам также может понравиться

Наши предметы

Исследовать

Контакты

Регистрационный номер компании: 04489574. Регистрационный номер НДС 816865400. Наверх

Регистрационный номер компании: 04489574. Регистрационный номер НДС 816865400. НаверхБесплатная езда | социальные науки

- Связанные темы:

- коллективное поведение

Просмотреть весь связанный контент →

свободная езда , получение выгоды от коллективного блага без затрат на участие в его производстве.

Проблема безбилетника была аналитически сформулирована в книге «Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп»

(Одной из определяющих характеристик общественного блага является то, что от него выигрывают все.) Тезис Олсона, предполагавший, что групповая мобилизация для продвижения общих интересов может быть затруднена, бросил вызов предположению плюралистической школы в политической науке, согласно которой индивиды легко мобилизуются для защиты интересов групп, к которым они принадлежат.

(Одной из определяющих характеристик общественного блага является то, что от него выигрывают все.) Тезис Олсона, предполагавший, что групповая мобилизация для продвижения общих интересов может быть затруднена, бросил вызов предположению плюралистической школы в политической науке, согласно которой индивиды легко мобилизуются для защиты интересов групп, к которым они принадлежат. Знакомый пример безбилетника — рабочее место, частично объединенное в профсоюзы. Выгоды от профсоюзной деятельности (такие как улучшение условий труда и повышение заработной платы) достаются всем работникам, включая тех, кто не состоит в профсоюзе. Хотя выгоды были бы меньше или вовсе отсутствовали бы, если бы большинство рабочих вели себя рационально, пользуясь безбилетником (т. е. не вступая в профсоюз и, таким образом, не платя профсоюзные взносы), у каждого рабочего есть рациональный стимул к безбилетнику. По словам Олсона, профсоюзы стремились преодолеть эту трудность за счет использования избирательных стимулов, льгот, которые были бы доступны только членам профсоюза.

Другие, помимо этих организаций и групп, сталкиваются с проблемой безбилетника. Государство, например, пытается решить эту проблему, облагая граждан налогом для финансирования общественных товаров и услуг. Книга Энтони Даунса

Концепция безбилетника также использовалась для анализа проблем экологической политики. Гаррет Хардин писал в статье «Трагедия общин» (1968), что эксплуатация и деградация окружающей среды будут продолжаться. Для корпораций рационально использовать безбилетник, учитывая издержки индивидуальных действий, которые влияют на прибыль и конкурентоспособность в международной экономике.