Китайская экономическая дипломатия в условиях многополярного расстройства

Китай все чаще позиционируется в качестве локомотива мирового роста и восстановления после пандемии, что не лишено оснований. Помимо достаточно успешной борьбы с самой эпидемией, эта страна уже по итогам первого квартала 2021 г. показала прирост ВВП 18,3% по отношению к 1 кварталу 2020 г. В текущих условиях возникают опасения, что кроме КНР не останется серьезных альтернатив для развития международного экономического сотрудничества. Для многих стран мира это чревато увеличением зависимости от Китая.

Однако высокие экономические показатели не отменяют необходимости регенерации китайской экономики после перенесенных шоков. Тем более, как показывает опыт Индии и некоторых других государств, стихийные вспышки эпидемии еще вполне возможны и могут спровоцировать нехватку вакцин в мире. Одновременно с этим Пекин сталкивается с растущей конкуренцией с Соединенными Штатами, да и в целом с беспрецедентным внешним давлением со стороны западных стран.

Совокупность этих факторов ставит все больше вопросов как об особенностях развития постковидного мира, так и китайского лидерства в нем.

На данный момент Китай еще только пробует себя в новом мировом статусе: продолжает через международные площадки продвигать ценность международного сотрудничества, внедрять региональные торговые соглашения, налаживать в новых условиях глобальные цепочки стоимости. Приемы работы со странами в рамках Инициативы пояса и пути и других китайских форматов сотрудничества как и раньше прагматично одинаковы.

Однако, как известно, количество часто перерастает в качество, особенно в случае Китая. Поэтому недооценивать происходящие изменения все же не стоит. Например, уже в 2017 г. отмечалось, что флагманская китайская концепция «сообщества единой судьбы» впервые была официально включена в резолюцию ООН. Во время пандемии Инициатива пояса и пути получила новое развитие, дополнившись концепцией «Шелкового пути здоровья».

С учетом растущего внешнего давления в мире с разной степенью интенсивности продолжает развиваться тезис о китайской экспансии и угрозе. Пекин традиционно стремится нивелировать его путем замены одной идеи на другую. Однако практика борьбы с концепциями с помощью других концепций (например, замены «мирного возвышения» на «мирное развитие», «китайскую мечту», «сообщество единой судьбы» и т.п.), как видно, пока не привела к желаемому результату.

Особое внимание на этом фоне привлекает новый стиль китайского дипломатического языка, который становится порой все более грубым. Современную политику Китая часто называют «дипломатией боевых волков» и ждут роста ее агрессивности в практической плоскости.

Практика дипломатии «боевых волков» часто выглядит как overreacting (события и китайский ответ на него несопоставимы по значимости), к тому же она часто идет в ущерб экономическим интересам.

Китай все чаще позиционируется в качестве локомотива мирового роста и восстановления после пандемии, что не лишено оснований. Помимо достаточно успешной борьбы с самой эпидемией, эта страна уже по итогам первого квартала 2021 г. показала прирост ВВП 18,3% по отношению к 1 кварталу 2020 г. В текущих условиях возникают опасения, что кроме КНР не останется серьезных альтернатив для развития международного экономического сотрудничества.

Однако высокие экономические показатели не отменяют необходимости регенерации китайской экономики после перенесенных шоков. Тем более, как показывает опыт Индии и некоторых других государств, стихийные вспышки эпидемии еще вполне возможны и могут спровоцировать нехватку вакцин в мире. Одновременно с этим Пекин сталкивается с растущей конкуренцией с Соединенными Штатами, да и в целом с беспрецедентным внешним давлением со стороны западных стран.

Совокупность этих факторов ставит все больше вопросов как об особенностях развития постковидного мира, так и китайского лидерства в нем.

Чжао Хуашэн:

Пинг-понговая дипломатия: новое прочтение

В апреле отмечалось 50-летие пинг-понговой дипломатии. Официальные представители КНР и США рассуждали насчет особой роли, которую она сыграла в установлении и развитии двусторонних контактов. С тех пор стороны проделали огромный путь: они уже не стесняясь называют друг друга своими главными угрозами, в том числе в официальных документах, а интенсивность «перебрасывания» взаимными санкциями и обвинениями порой и правда напоминает матч по пинг-понгу.

С тех пор стороны проделали огромный путь: они уже не стесняясь называют друг друга своими главными угрозами, в том числе в официальных документах, а интенсивность «перебрасывания» взаимными санкциями и обвинениями порой и правда напоминает матч по пинг-понгу.

Пока игра со стороны выглядит как договорной товарищеский матч: никто на самом деле не пытается ударить так, чтобы другой не смог отбить. Тем не менее, зрелищность по мере развития игры явно нарастает, и на этом фоне политическая риторика обеих стран начинает переливаться всей палитрой красок. Отдельное место в этом ряду заняла мартовская встреча в Анкоридже, где стороны активно обменялись взаимными обвинениями.

И ведь дело давно уже не ограничивается только риторикой: меняются политические реалии и практики взаимодействия. За последний год КНР оказалась на втором месте среди стран мира по количеству введенных против нее санкционных мер (обогнав Россию), а США по-прежнему выступают в качестве их главного инициатора.

Еще более впечатляющий факт: на фоне мировой рецессии по-прежнему растут военные расходы. По данным SIPRI, в 2020 г. они составили 2 трлн долларов. С поправкой на то, что часть стран (Чили, Южная Корея) все же перераспределили военные расходы на другие направления, судя по всему, тренд хоть и не повсеместно, но продолжится. Такая динамика, например, будет актуальна для стран АТР. В 2021 г. Китай увеличил военные расходы на 6,8% по сравнению с прошлым годом (до 209 млрд долл.). Южнокорейский военный бюджет вырос на 5,4% относительно прошлого года (до 48 млрд долларов). Данную тенденцию подхватила даже Япония, поставив рекорд за последние несколько лет, — на оборонные нужды в 2021 г. выделено около 52 млрд долларов.

Таким образом, взаимное напряжение распространилось по всей системе международных отношений. 6 мая Китай приостановил действие соглашения о стратегическо-экономическом диалоге с Австралией. Ранее 22 апреля Австралия объявила о выходе их двух сделок (между КНР и штатом Виктория), которые были заключены в рамках Инициативы пояса и пути. Всего планировалось расторгнуть 4 подобных договора, которые, по словам министра внутренних дел Австралии Мариз Пейн, «несовместимы с внешней политикой страны». К похожим выводам периодически приходят и власти Новой Зеландии.

Всего планировалось расторгнуть 4 подобных договора, которые, по словам министра внутренних дел Австралии Мариз Пейн, «несовместимы с внешней политикой страны». К похожим выводам периодически приходят и власти Новой Зеландии.

Не менее ярко проявляются разногласия и на европейском направлении, причем КНР уже порой использует в ответ асимметричную по жесткости стратегию: в конце марта в ответ на объявление persona non grata четырех китайских чиновников из СУАР, Китай ввел санкции против 10 европейцев и 4 организаций. Неловкие эпизоды возникают даже в отношениях со странами, где сотрудничество развивается, казалось бы, вполне благополучно. Так, например, сообщается об атаке китайских хакеров на российское Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», проектирующее подводные лодки для ВМФ РФ.

Тем более удивительными на этом фоне выглядят отчеты с Азиатского экономического форума в Боао, который проходил с 18 по 21 апреля текущего года. Юбилейный 20-й Форум стал самой крупной очной конференцией со времени начала пандемии. По официальным данным, в ней зарегистрировались на оффлайн-участие около 4 тыс. человек из более 60 стран мира, а также свыше 160 организаций из 18 стран и регионов мира.

Юбилейный 20-й Форум стал самой крупной очной конференцией со времени начала пандемии. По официальным данным, в ней зарегистрировались на оффлайн-участие около 4 тыс. человек из более 60 стран мира, а также свыше 160 организаций из 18 стран и регионов мира.

С полей форума открывался прекрасный вид на мир с возрождающейся после пандемии Азией. Так, по показателю ВВП по ППС доля азиатских стран относительно других государств мира составила 47,3%, увеличившись на 0,9% по сравнению с 2019 г. В 2020 г. страны Азии продемонстрировали рост в 1,3%, что на 3% выше, чем в среднем по миру. Гораздо более существенная разница озвучивалась в плане ПИИ: если в Азии в 2020 г. их объем был зафиксирован на уровне 476 млрд долл., сократившись лишь на 4% по сравнению с прошлым годом, то в мире он упал на целых 42%. В докладах Форума подчеркивалась роль Азии в продвижении региональных интеграционных процессов (в частности, ВРЭП). Особое внимание традиционно было уделено Инициативе пояса и пути.

О благоприятных региональных тенденциях можно узнать и из других источников. Согласно отчетам ВЭБ, страны АСЕАН по-прежнему занимают лидирующие позиции среди торговых партнеров КНР. Так, объем торговли со странами АСЕАН за первый квартал 2021 г. составил 191,4 млрд долларов (прирост около 35,3%), большая часть этого объема пришлась на Вьетнам (53,93 млрд долл.). По прогнозам МВФ в Азии ожидаются самые быстрые темпы экономического восстановления (с поправкой на низкую базу прошлого года и уровень развития экономик в целом).

Источник: IMF.org/social

Конечно, возвышенная риторика обычно свойственна подобным форматам и не является чем-то исключительным. Однако то обстоятельство, что крупнейшая очная встреча со времени начала пандемии прошла именно в Азии, все же заслуживает внимания. Это лишний раз подчеркивает, что именно азиатские страны лучше всего справились с пандемией коронавируса, причем как в плане борьбы с эпидемией, так и ликвидации ее социально-экономических последствий. Тем не менее по совокупности подобная позитивная риторика в сочетании с остальными агрессивными явлениями международной действительности показывает, что общая беда не только не сплотила постковидный мир, но и еще больше его разъединила: он сильно поляризован и крайне неоднороден.

Тем не менее по совокупности подобная позитивная риторика в сочетании с остальными агрессивными явлениями международной действительности показывает, что общая беда не только не сплотила постковидный мир, но и еще больше его разъединила: он сильно поляризован и крайне неоднороден.

Особенности подстковидной экономической дипломатии КНР

Учитывая, что КНР восстанавливается после пандемии гораздо успешнее многих стран мира, это открывает перед ней дополнительные перспективы. Например, Китай уже в прошлом году стал крупнейшим внешнеторговым партнером ЕС, обогнав США. Число грузовых поездов между КНР и ЕС в прошлом году превысило 12400 — на 50% больше, чем в 2019 г. и в 7 раз больше, чем в 2016 г.

Заметные результаты были достигнуты КНР в сотрудничестве со странами Латинской Америки и Африки. За время с 2005 по 2020 гг. стоимость китайских инвестиций и строительных контрактов в странах Латинской Америки составила почти 183 млрд долл. За тот же срок в страны Африки южнее Сахары Китай вложил около 303 млрд долл. , а в страны Ближнего Востока и Северной Африки — 197 млрд долл.

, а в страны Ближнего Востока и Северной Африки — 197 млрд долл.

В то же время не стоит забывать, что успехи и светлые перспективы для Китая идут в комплекте с нерешенными старыми вопросами и возникшими новыми вызовами. Так, по данным на июнь 2020 г. в целом ряде африканских стран долг перед КНР занимал более 25% в общей структуре их внешнего долга (среди таких государств — Ангола, Республика Конго, Джибути, Камерун, Эфиопия и Замбия). Параллельно с этим Китай, например, увеличил возможности своей военной базы в Джибути, и теперь она сможет принимать авианосцы — такие результаты напрямую связываются с увеличением китайского экономического присутствия на континенте.

Виктория Панова:

Прыжок азиатских тигров в пространство мегарегионов

Те же самые черты по большому счету характерны и для стран Азии. Большие дебаты ведутся вокруг политики Родриго Дутерте, которого часто критикуют за уступки КНР (часто это происходит в обмен на обещания инвестиций). Недавно на филиппинского лидера обрушилась критика за то, что он отдал Китаю контроль над рыболовными угодьями в Южно-Китайском море. На контрасте его политика сравнивается с курсом индонезийского лидера Джоко Видодо, который ведет более взвешенную политику, балансируя между США и КНР, а не выполняя «коутоу»[1], потому получает более выгодные условия сотрудничества (так, Индонезия получила от КНР вакцины).

Недавно на филиппинского лидера обрушилась критика за то, что он отдал Китаю контроль над рыболовными угодьями в Южно-Китайском море. На контрасте его политика сравнивается с курсом индонезийского лидера Джоко Видодо, который ведет более взвешенную политику, балансируя между США и КНР, а не выполняя «коутоу»[1], потому получает более выгодные условия сотрудничества (так, Индонезия получила от КНР вакцины).

Отдельным сложным направлением остается использование китайской рабочей силы и технологий в реализуемых проектах. Часто всплывают сюжеты, связанные с экологическими стандартами. Например, нередки случаи протестов против роста китайского присутствия в странах Центральной Азии: за последние два года в регионе произошло не менее 40 подобных выступлений.

Нередки для Китая и портовые скандалы. В частности, они обсуждаются в отношении Пакистана и Мьянмы. Безусловно, одной из самых горячих тем в рамках данного направления является сюжет с шри-ланкийским портом Хамбантота, который находится в аренде у КНР. Регулярно возникают дискуссии о том, что Шри-Ланка находится в «долговой ловушке», тогда как официальные лица это отрицают, заявляя, что «в порту не появится непотопляемый авианосец, который кому-либо угрожал бы». К тому же «долговая ловушка» часто интерпретируется как часть более системного кризиса: в случае Шри-Ланки среди причин указываются «дефициты-близнецы» («twins deficit») — торговый дефицит и дефицит бюджета.

Регулярно возникают дискуссии о том, что Шри-Ланка находится в «долговой ловушке», тогда как официальные лица это отрицают, заявляя, что «в порту не появится непотопляемый авианосец, который кому-либо угрожал бы». К тому же «долговая ловушка» часто интерпретируется как часть более системного кризиса: в случае Шри-Ланки среди причин указываются «дефициты-близнецы» («twins deficit») — торговый дефицит и дефицит бюджета.

Совершенно особая история развивается с Индией. С одной стороны, еще летом в период приграничного конфликта Китай достаточно сдержанно реагировал на вводимые санкции. Во время текущей волны коронавируса, которая свирепствует в Индии, Пекин на официальном уровне выразил поддержку Дели и предложил направить свои вакцины. Тем не менее недавний инцидент, когда китайский дипломат сравнил успехи КНР в космосе и индийские погребальные костры, вызвал бурную реакцию. Хотя посты об этом были удалены, сам факт публикации произвел сильное впечатление. Это уже далеко не первый эпизод, когда Китай обвиняли в том, что он использует пандемию для укрепления своего лидерства в мире.

Это уже далеко не первый эпизод, когда Китай обвиняли в том, что он использует пандемию для укрепления своего лидерства в мире.

Амбивалентность китайской позиции распространяется и на участие КНР в международных институтах. С одной стороны, КНР получила много выгод от либерального мирового порядка, а с другой — Китай регулярно подчеркивает порожденные этим порядком привилегии западных стран, а также несправедливость и неравенство, особенно для стран глобального Юга.

Несмотря на это, Китай остается интегрированным в различные международные форматы, выступая не только донором, но и реципиентом получаемых благ. В марте стало известно, что НБР БРИКС выделил КНР кредит в 1 млрд долларов на восстановление экономики. Считается, что ВРЭП поможет КНР в реализации стратегии «Сделано в Китае 2025», а также облегчит доступ китайским компаниям к выстраиванию цепочек поставок. К тому же на всех многосторонних площадках КНР подчеркивает необходимость совместных действий по борьбе с пандемией COVID-19, укрепляя свой международный имидж (в частности, об этом звучали слова в ноябре 2020 г. в речи Си Цзиньпина на саммите «Группы двадцати»).

в речи Си Цзиньпина на саммите «Группы двадцати»).

Марина Панюжева:

Четыре сценария геополитического миропорядка на 2025–2030 гг. от CSIS

По-прежнему наблюдается расширение экономических и финансовых институтов с китайским участием. При подведении итогов пятилетней деятельности АБИИ в июле прошлого года было отмечено, что количество членов-учредителей с 2016 по 2020 гг. увеличилось почти в 2 раза — с 57 до 103, за все время было поддержано 87 проектов, вложено 19,6 млрд долл. инвестиций.

Итак, с точки зрения политического дискурса можно заметить серьезную разницу в действиях КНР на международных площадках и в диалоге с национальными государствами. Тем не менее на политику Пекина это мало влияет, и в международных структурах она также остается довольно прагматичной. Китай на данный момент является вторым после США спонсором ООН и использует институты организации для продвижения Инициативы пояса и пути, а по информации на апрель прошлого года 15 граждан КНР возглавляли различные структуры ООН.

В то же время нельзя не признать, что китайские инициативы подверглись серьезному испытанию во время пандемии. Так, в июне прошлого года глава департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун говорил, что в рамках Инициативы пояса и пути пандемия серьезно повлияла на 20% проектов и негативно отразилась еще на 30–40%. И хотя на официальном уровне Инициатива пояса и пути активно продвигается, пандемия, вероятнее всего, внесет коррективы в китайские инвестиционные приоритеты. В частности, в плане прогнозов обсуждается сокращение инвестиций в полезные ископаемые и некоторые инфраструктурные проекты; также возможно повышение внимания к проектам с быстрыми сроками окупаемости.

Волков бояться — в лес не ходить?

С учетом растущего внешнего давления в мире с разной степенью интенсивности продолжает развиваться тезис о китайской экспансии и угрозе. Пекин традиционно стремится нивелировать его путем замены одной идеи на другую. Однако практика борьбы с концепциями с помощью других концепций (например, замены «мирного возвышения» на «мирное развитие», «китайскую мечту», «сообщество единой судьбы» и т. п.), как видно, пока не привела к желаемому результату.

п.), как видно, пока не привела к желаемому результату.

Особое внимание на этом фоне привлекает новый стиль китайского дипломатического языка, который становится порой все более грубым. Современную политику Китая часто называют «дипломатией боевых волков» и ждут роста ее агрессивности в практической плоскости. Так, в СМИ отмечалось, что китайские дипломаты не поленились «залезть во французский словарь бранных выражений» перед тем, как назвать главу французского фонда «мелкой шушерой».

В азарте пинг-понга легко забыть, что это всего лишь игра. В процессе схватка кажется совсем настоящей, а победа в ней — очень важной. Сосредоточенно играя, уже сложно рефлексировать и задавать себе неудобные вопросы: не теряются ли в процессе борьбы серьезные долгосрочные преимущества? Так ли невозможен выбор не играть или сменить игру даже если партнер бросает вызов?

Не в качестве оправдания, а, скорее, наблюдения было бы справедливо упомянуть, что на самом деле «упрощение стиля» стало свойственно не только китайскому дипломатическому языку — такую тенденцию можно найти и в российских, и в американских официальных высказываниях (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Андрей Кортунов:

Новые ходы на старой доске

Кроме того, часто выясняется, что неуместные высказывания — это частная и не согласованная с высшим руководством инициатива, а не санкционированный злостный умысел коммунистического режима. Предпосылки применения жесткой риторики можно найти во внутриполитическом запросе КНР: в росте китайского национализма и работе КПК над обеспечением легитимности своей власти.

На данный момент Китай еще только пробует себя в новом мировом статусе: продолжает через международные площадки продвигать ценность международного сотрудничества, внедрять региональные торговые соглашения, налаживать в новых условиях глобальные цепочки стоимости. Приемы работы со странами в рамках Инициативы пояса и пути и других китайских форматов сотрудничества как и раньше прагматично одинаковы. Более того, даже в своих самых крайних проявлениях Китай не оригинален: реакция в плане санкций и бойкотов наблюдалась в разные периоды современной (и не только) китайской истории.

Однако, как известно, количество часто перерастает в качество, особенно в случае Китая. Поэтому недооценивать происходящие изменения все же не стоит. Например, уже в 2017 г. отмечалось, что флагманская китайская концепция «сообщества единой судьбы» впервые была официально включена в резолюцию ООН. Во время пандемии Инициатива пояса и пути получила новое развитие, дополнившись концепцией «Шелкового пути здоровья». Помимо этого, не секрет, что накопительный эффект часто приводит к институционализации участившихся политических практик (так, например, с сентября прошлого года Минкоммерции стало официально заниматься санкционными вопросами).

Практика дипломатии «боевых волков» часто выглядит как overreacting (события и китайский ответ на него несопоставимы по значимости), к тому же она часто идет в ущерб экономическим интересам. Подводя итог, можно отметить, что в глубинном смысле стратегия Китая давно оформилась и ведется довольно последовательно, хотя и более эмоционально. КНР мыслит в категориях, предполагающих обязательный учет национальных (коренных) интересов. Вероятнее всего, Китай будет продолжать эту политику — с поправкой на последствия пандемии и эпизоды иррационального поведения международных игроков. Опыт показывает, что с Китаем можно и нужно договариваться, какими бы жесткими ни выглядели переговоры. Ведь в пинг-понге в конечном счете важны не только скорость реакции и непредсказуемость, но и крепкие нервы.

КНР мыслит в категориях, предполагающих обязательный учет национальных (коренных) интересов. Вероятнее всего, Китай будет продолжать эту политику — с поправкой на последствия пандемии и эпизоды иррационального поведения международных игроков. Опыт показывает, что с Китаем можно и нужно договариваться, какими бы жесткими ни выглядели переговоры. Ведь в пинг-понге в конечном счете важны не только скорость реакции и непредсказуемость, но и крепкие нервы.

1. «Коутоу» — традиционный китайский ритуал коленопреклонения перед императором. В аллегорическом смысле иногда он используется для обозначения «вассального» характера отношений между КНР и его экономическими партнерами, что происходит по аналогии с существовавшими во времена древнего Китая практиками в рамках «даннической системы».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Китайская экономическая дипломатия до и во время пандемии COVID-19 | Сафронова

1. Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД Форум, 2009.

Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД Форум, 2009.

2. Ближковский П., Прантл Й. Глобальное экономическое управление: какие проблемы стоят перед Азией и Европой? // Век глобализации. 2013. № 1. С. 41-46.

3. Капица Л. М. Экономическая дипломатия в условиях глобализации: Учеб. пособие. М.: МГИМО-Университет, 2010.

4. Кашин В. Б., Королев А. С., Пятачкова А. С. Китайская политика помощи зарубежным странам: основные принципы и направления // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2017. № 22. С. 204-218.

5. Лексютина Я. Экономическая дипломатия Китая в XXI веке // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 2. С. 24-37.

6. Ли Вэй, Сунь И. Лицзие Чжунго цзинцзи вайцзяо [Анализируя экономическую дипломатию Китая] // Вайцзяо пинлунь. 2014. № 4. С. 1-24. (На кит. яз.)

7. Лю Вэй. Гоцзи цзинцзи чжицай синьтэдянь цзи вого иньгай дуйцэлюэ [Новые характеристики международных экономических санкций и меры, которые должна принять наша страна] // Шанву цзинцзи яньцзю. 2008. № 28. (На кит. яз.)

2008. № 28. (На кит. яз.)

8. Мардашев А. А. Эффективность, способы и методы китайской экономической дипломатии // Мировое и национальное хозяйство. 2009. № 3-4. С. 15-29.

9. Михеев В. В. Глобализация экономики Китая. М.: Форум, 2003.

10. Сафронова Е. И. Китай и развивающийся мир: концепции и актуальная практика отношений (на примере Африки и Латинской Америки). М.: Форум, 2018.

11. Сафронова Е. И. Особенности китайско-африканских отношений во время пандемии // Проблемы Дальнего Востока. 2020. № 5. С. 30-44. DOI: 10.31857/S013128120012442-7.

12. Сафронова Е. И. Экономическая дипломатия Китая в Северо-Восточной Азии как фактор безопасности ШОС // Проблемы обеспечения безопасности на пространстве ШОС / Отв. ред. С. Г Лузянин. М.: Весь мир, 2017. С. 96-115.

13. Сафронова Е. И. Экономическая дипломатия Китая и стратегическая безопасность в АТР // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2013. № 18. С. 143-157.

14. Соловьева Е. А. Роль экономической дипломатии в китайской парадигме влияния на международные отношения // Университетские чтения. ПГУ, 2017. С. 234-239.

А. Роль экономической дипломатии в китайской парадигме влияния на международные отношения // Университетские чтения. ПГУ, 2017. С. 234-239.

15. Хазбулатов Р. И. Экономическая дипломатия: В 2 ч. М.: Юрайт, 2018-2019.

16. Ху Аньган, Ма Вэй, Янь Илун. «Сычоу чжи лу цзинцзи дай»: чжаньлюэ нэйхань, динвэй хэ шисянь луцзин [«Экономический пояс Шелкового пути»: стратегическое содержание, место и пути осуществления] // Цюйюй юй чэнши цзинцзи. 2014. № 5. С. 3-13. (На кит. яз.)

17. Цао Линцюнь. Гуаньюй Чжунго цзюцзюэ цзяжу Баогоцзитуань де сикао [Размышления об отказе Китая присоединиться к G8] // Шаньтоу дасюэ сюэбао (жэньвэнь шэхуэйкэсюэ бань). 2003. Т. 3. С. 10-16. (На кит. яз.)

18. Цвык А. В. Экономическая дипломатия Китая: основные черты // Региональная экономика и управление. 2013. № 1 (33). С. 21-31.

19. Цзянь Цзисун. Гуаньюй дань бянь цзинцзи чжицайде сифасин юй хэфасинь таньсо [Исследования вопроса о юридических и правовых аспектах односторонних экономических санкций] // Фасюэ. 2007. № 1. (На кит. яз.)

2007. № 1. (На кит. яз.)

20. Bayne N., Woolcock S. The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations. Farnham-Burlington: Ashgate Publishing Ltd., 2011.

21. Fuchs A. China’s economic diplomacy and the politics-trade nexus // Discussion Paper Series. University of Heidelberg. 2016. № 609. P. 1-25.

22. Gonzalez C., Constanza M. Cuba: Puente entre China y America Latina // Revista Asia America Latina. 2017. № 3. P. 11-31.

23. Heath T. R. China’s evolving approach to economic diplomacy // Asia Policy. 2016. № 22. P. 157-191. DOI: 10.1353/asp.2016.0020.

24. Jian C. Is China an emerging sanctioning state? 2012. Available at: https://www.researchgate.net/publication/282298631_Is_China_an_Emerging_Sanctioning_State (accessed: 23.04.2021).

25. Julienne M. Economy and diplomacy: China’s two challenges in the postCOVID-19 world // Lettre du Centre Asie. 2020. № 82. P. 1-6.

26. Luo J., Zhang X. China’s African policy and its soft power // AntePodium. Victoria University of Wellington, 2009.

Victoria University of Wellington, 2009.

27. Macikenaite V. China’s economic statecraft: The use of economic power in an interdependent world // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2020. № 2. P. 108-126. DOI: 10.1080/24761028.2020.1848381.

28. Reilly J. China’s unilateral sanctions // The Washington Quarterly. 2012. № 4 (35). P. 121-133. DOI: 10.1080/0163660X.2012.726428.

29. Roy D. China’s pandemic diplomacy. Analysis from the East-West Center // Asia Pacific Issues. 2020. № 144. P. 1-8.

30. Sall O. Chinese soft power in Africa: Case of Senegal // Open Journal of Social Sciences. 2016. № 4. P. 133-142. DOI: 10.4236/jss.2016.411011.

31. Teixeira F., Jose P. A diplomacia economica num mundo multicentrico // Percursos & Ideias. 2013. № 5. P. 14-21.

32. Yang Y. China’s approach to economic diplomacy // America, China and the struggle for world order / Ed. by G. J. Ikenberry, W. Jisi, Z. Feng. New York: Palgrave Macmillan, 2015. P. 161-186.

Изучение американо-китайской экономической дипломатии | Тихоокеанский совет по международной политике

2 декабря 2019 г.

По:

Yixin Zhou

В:

Китай и Восточная Азия

Торговля + Коммерция

Китай ведет амбициозную и агрессивную игру на развивающихся рынках мира. С 2013 по 2018 год прямые инвестиции Китая в развивающиеся страны в рамках инициативы «Один пояс, один путь» превысили 90 миллиардов долларов. Торговля между Китаем и странами «Пояса и пути» превысила 6 триллионов долларов. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» для местных жителей было создано более 244 000 рабочих мест.

Будучи сильным конкурентом США, экономическая дипломатия Китая всегда является важной темой. На конференции PolicyWest 2019, организованной Тихоокеанским советом, эксперты обсудили экономическую конкурентоспособность США за рубежом и сравнили ее с подходом Китая.

Джошуа Киршенбаум, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла «Альянс за обеспечение демократии», и Стейси Уорден, исполнительный директор практики развития глобальных рынков в Институте Милкена, проанализировали подходы Китая к экономической конкурентоспособности, в частности, как Китай осуществляет торговлю и инвестиции в развитие страны. Участники дискуссии обсудили различия в подходах Китая и США к экономической дипломатии.

Участники дискуссии обсудили различия в подходах Китая и США к экономической дипломатии.

“Экономическая конкурентоспособность является ключевым элементом национальной безопасности, и каждый просто должен усвоить это”.

Джошуа Киршенбаум

Китай сталкивается с разногласиями со стороны Запада и некоторых стран «Пояса и пути», включая обвинения в неоколониализме и подталкивании стран к «долговому кризису», а также о том, что инициатива «Пояс и путь» является «геополитическим инструментом». Столкнувшись с такими сомнениями, Китай объявил, что конечной целью инициативы является «содействие качественному общему развитию за счет улучшения связи».

Ключевое слово в заявлении — «общее развитие». Уорден отметил, что китайские производственные и промышленные мощности намного перевешивают его способность продавать эти вещи людям дома. Китайская экономическая модель, которая очень требовательна к инвестициям, а не к потреблению, предполагает, что инициатива в основном движима внутри страны. Этот анализ соответствует цели «общего процветания», на которую ссылается Китай, объясняя, что экономика является ключевым мотивом для этой инициативы.

Этот анализ соответствует цели «общего процветания», на которую ссылается Китай, объясняя, что экономика является ключевым мотивом для этой инициативы.

В дискуссии о том, что мотивирует экономическую дипломатию Китая, упоминалась также потребность в стратегических узких местах. Джибути часто приводится в качестве примера, чтобы проиллюстрировать это положение. Хотя Джибути — небольшая страна с общим ВВП всего в 1,8 миллиарда долларов (в 2017 году), она расположена в критической точке Африканского Рога. Китай профинансировал проект под названием Международная зона свободной торговли в Джибути, а также открыл там военную базу. Не случайно единственная постоянная военная база США в Африке также находится в Джибути.

Оба докладчика подчеркнули важность того, чтобы правительство США уделяло больше внимания экономической конкурентоспособности.

Приводя пример Джибути, Киршенбаум отметил, что национальную безопасность и экономическую дипломатию не следует обсуждать отдельно.

«Экономическая конкурентоспособность является ключевым элементом национальной безопасности, и каждый просто должен усвоить это. Все больше и больше людей получают это в Вашингтоне, но это недооценивают и недооценивают», — сказал он. «И это восходит к тому, чтобы почивать на лаврах».

Он добавил, что существует острая необходимость в более скоординированном и стратегическом видении того, как Соединенные Штаты будут эффективно конкурировать на зарубежных рынках.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, расположенного в Германии аналитического центра, в период с 2000 по 2017 год задолженность других стран перед Китаем выросла до более чем 5 триллионов долларов. Беспокойство по поводу так называемой «долговой дипломатии ловушки» было широко распространено. Люди, которые рассматривают инициативу «Пояс и путь» с этой точки зрения, думают, что Китай намеренно перегружает слабые страны кредитами, чтобы в конечном итоге захватить их активы и повлиять на их политику.

Киршенбаум указал, что существует вероятность того, что цель подхода Китая не в том, чтобы на самом деле делать деньги. Скорее, это поддержка китайской экономической модели, чтобы получить влияние и, в конечном итоге, облегчить торговлю и углубить отношения с правительством.

Хамбантота, порт Шри-Ланки, переданный государственной китайской компании в аренду на 99 лет, часто приводится в качестве примера людьми, верящими в «долговую ловушку». В то время как Китай пытается успокоить тревогу по поводу инициативы «Один пояс, один путь», The Economist процитировал ученого из Университета Джона Хопкинса, заявившего, что «из более чем 3000 проектов, финансируемых Китаем, которые она и другие отслеживали, Хамбантота — единственный, который используется в поддержку теории долговой ловушки. Это исключение, а не правило».

Выступавшие пришли к общему мнению, что подход Китая к кредитованию долга не является злонамеренным, в то время как они думали, что изначально Китай ожидал возврата долга или нет, так и осталось загадкой. Китай давал кредиты странам, многие из которых имеют бросовый кредитный рейтинг. Для сравнения, инвестиционная модель США является коммерческой с учетом кредитного рейтинга каждой страны, платежеспособности, политических и экономических рисков и т. д.

Китай давал кредиты странам, многие из которых имеют бросовый кредитный рейтинг. Для сравнения, инвестиционная модель США является коммерческой с учетом кредитного рейтинга каждой страны, платежеспособности, политических и экономических рисков и т. д.

Киршенбаум указал, что существует вероятность того, что цель подхода Китая не в том, чтобы на самом деле делать деньги. Скорее, это поддержка китайской экономической модели, чтобы получить влияние и, в конечном итоге, облегчить торговлю и углубить отношения с правительством. В связи с этим деньги, которые не были возвращены, были все же хорошо вложены. По данным Центра глобального развития, Китай оказал помощь своим должникам за границей в более чем 80 случаях в период с 2000 по 2017 год. Сокращение суммы денег, которую должники должны погасить, является более типичным ответом Китая.

Роль, которую должны играть Соединенные Штаты, состоит в том, чтобы продолжать служить маяком для поддержки демократии, прозрачности и гражданских прав.

«Китай выделяет гораздо больше ресурсов, чем правительство США на местах», — сказал Киршенбаум. «Китай превосходит Соединенные Штаты в соотношении 40 к одному по численности офицеров коммерческой службы на местах. Они слышат о сделках и транзакциях и разговаривают с правительствами».

Оба докладчика подчеркнули важность того, чтобы правительство США уделяло больше внимания экономической конкурентоспособности. Они согласились с тем, что роль, которую Соединенные Штаты должны играть, заключается в том, чтобы продолжать служить маяком для поддержки демократии, прозрачности и гражданских прав, где американские ценности и сравнительные преимущества ясны и соответствуют тому, что Соединенные Штаты всегда отстаивали.

____________________

Исинь Чжоу — аспирант Университета Южной Калифорнии, участвующий в курсе по международным отношениям, проводимом профессором Филом Сейбом в сотрудничестве между Тихоокеанским советом и Анненбергской школой коммуникации и журналистики.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают официальную политику или позицию Тихоокеанского совета.

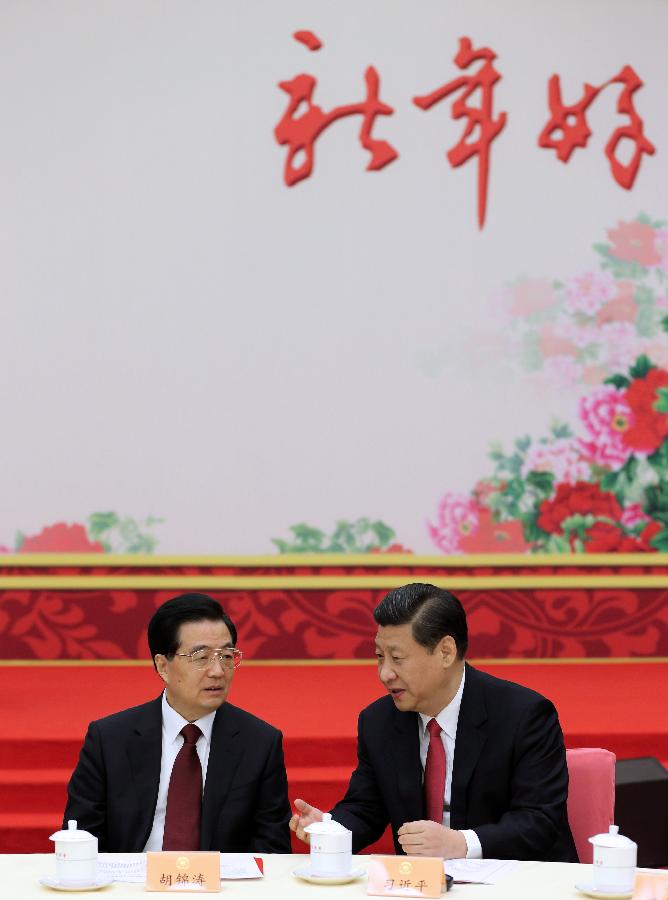

Экономическое управление Китаем при Си Цзиньпине

Растущее экономическое влияние Китая и акцент президента Си Цзиньпина на национальной безопасности еще больше привлекли внимание к использованию Пекином экономических методов государственного управления. В то время как Дэн Сяопин отдавал приоритет внешней стабильной среде для достижения экономического развития и интеграции, подход Си предполагает больший упор на использование экономических средств для достижения целей безопасности. В то же время экономическое государственное управление уже давно является частью инструментария внешней политики Китая. Во время холодной войны Пекин предлагал помощь, чтобы вывести страны с орбиты Советского Союза. Использование Пекином экономических стимулов, чтобы оттолкнуть дипломатических союзников Тайваня, и использование им экономических возмездий по таким вопросам, как территориальные споры и Тибет, также хорошо задокументированы.

В этой статье я исследую роль экономического государственного управления в современной внешней политике Китая и эволюцию целей и стратегий под руководством Си; оценить послужной список политической эффективности и сохраняющиеся проблемы; и в заключение с последствиями для политики.

Эволюция экономического управления Китаем при Си Экономическая дипломатия стала более заметной чертой внешней политики Китая в 2000-х годах, включая визиты на высоком уровне и расширение торговых и инвестиционных рамок. В частности, относительный успех Китая после 2008–2009 гг.финансовый кризис, в отличие от большинства западных стран, вызвал серьезные изменения в подходе Пекина, заставив его стать более амбициозным и уверенным в своем экономическом управлении государством. Китайское правительство скорректировало свою внешнюю экономическую политику, взяв на себя более активную руководящую роль, реформируя экономическое управление и оказывая большее международное влияние. Китайские лидеры считали, что это соответствует статусу Китая как второй по величине экономики мира.

Китайские лидеры считали, что это соответствует статусу Китая как второй по величине экономики мира.

При президенте Си Цзиньпине эти тенденции ускорились в виде более конкретных инициатив и развития более агрессивной формы экономического государственного управления. Стратегия «выхода» Китая, направленная на поощрение зарубежных инвестиций китайских фирм, была преобразована в широкомасштабную инициативу «Один пояс, один путь» (ОПОП, ранее называвшаяся «Один пояс, один путь»), которая теперь является частью конституции партии и считается фирменной внешнеполитической инициативой Си. Вытекая из стратегии «Марша на Запад», первоначально сформулированной влиятельным ученым из Пекинского университета Ван Цзиси, который выступал за то, чтобы Китай сосредоточил свое внешнеполитическое участие на Центральной Азии и Ближнем Востоке и свел к минимуму напряженность с нулевой суммой в отношениях с Соединенными Штатами в Восточной Азии. Инициатива BRI в настоящее время превратилась в далеко идущую, хотя и нечетко сформулированную, глобальную инициативу, которая вызывает дальнейшие геополитические опасения.

ОПОП и зарубежная экономическая деятельность Китая также обусловлены важными экономическими целями, включая дальнейшее внутреннее развитие. Китайские лидеры надеются решить проблемы избыточных мощностей за счет экспорта капитала и рабочей силы за границу (хотя есть некоторый скептицизм в отношении того, что инициативы будут достаточно масштабными, чтобы полностью решить эту проблему). Зарубежные инвестиционные проекты включают контракты для китайских фирм и трудоустройство китайских рабочих, что способствует согласованию экономических и политических целей. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), также созданный Си Цзиньпином, предполагает, что Китай, по крайней мере, прилагает усилия, чтобы продемонстрировать свою приверженность многосторонним институтам, хотя и тем, в которых Китай играет важную роль, и заверить другие страны в своих намерениях.

В то же время, как отражено в его публичных заявлениях, пребывание Си на посту было отмечено четкой решимостью принять стратегию внешней политики и экономической дипломатии, соответствующую роли Китая как крупной державы как на региональном, так и на международном уровне. Хотя мало свидетельств того, что Китай пытается перевернуть существующую международную систему, которая принесла ему многочисленные выгоды, Пекин, безусловно, стремится расширить свое геостратегическое влияние за счет более дальновидной внешней политики.

Хотя мало свидетельств того, что Китай пытается перевернуть существующую международную систему, которая принесла ему многочисленные выгоды, Пекин, безусловно, стремится расширить свое геостратегическое влияние за счет более дальновидной внешней политики.

Насколько успешным было экономическое государственное управление Китая при изучении последствий ОПОП и инициатив Си в области экономической дипломатии? Мое исследование, основанное на полевых исследованиях в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона, показывает, что эффективность экономических стимулов Китая сильно различается. Внутренние политические институты в странах-получателях играют ключевую роль в посредничестве в том, как экономические выгоды преобразуются в реальные политические результаты. В частности, наличие надежных институтов общественной подотчетности, таких как свободные СМИ, гражданское общество, активная политическая оппозиция и общественное мнение, обеспечивает прозрачность и надзор за экономическими стимулами, предлагаемыми Пекином. 1

1

Чаще всего Китай склонен использовать стимулы таким образом, чтобы подрывать политические процессы и институты (я называю это «подрывным пряником»). Это может сработать в странах с низким уровнем подотчетности, таких как Камбоджа, которая, будучи председателем АСЕАН в 2012 году, позорно заблокировала совместное коммюнике, в котором упоминались споры в Южно-Китайском море. Тем не менее, я показываю, что подрывная морковь вызвала ожесточенную общественную и политическую реакцию в других странах с высокой подотчетностью. Скандалы вокруг коррумпированных финансируемых Китаем инфраструктурных проектов на Филиппинах в середине 2000-х годов, когда местные политики получали откаты, проталкивая соглашение, подрывающее территориальный суверенитет Филиппин, привели к отмене этих проектов. Совсем недавно всеобщие выборы в Малайзии весной 2018 года были отмечены резкой предвыборной риторикой по поводу коррупционных скандалов, связанных с инвестиционными проектами, финансируемыми Китаем, в результате чего действующий президент потерял свой пост, а новый премьер-министр приостановил или отменил эти проекты. Подобные неудачи произошли в таких местах, как Мьянма, Шри-Ланка и Мальдивы. Китай постепенно начал осознавать важность общественного мнения и пытается исправить свой общественный имидж. На саммите Форума китайско-африканского сотрудничества в сентябре 2018 года Си сделал акцент на сотрудничестве в сфере жизненно важной инфраструктуры, а не на «тщеславных проектах».

Подобные неудачи произошли в таких местах, как Мьянма, Шри-Ланка и Мальдивы. Китай постепенно начал осознавать важность общественного мнения и пытается исправить свой общественный имидж. На саммите Форума китайско-африканского сотрудничества в сентябре 2018 года Си сделал акцент на сотрудничестве в сфере жизненно важной инфраструктуры, а не на «тщеславных проектах».

Хотя Пекин начал учиться на своих ошибках, Си продолжает сталкиваться с рядом проблем в осуществлении экономической политики управления государством и в достижении желаемых политических результатов. Во внешнеэкономической политике участвуют многие действующие лица, такие как правительства провинций, различные министерства и ведомства центрального уровня, политические и коммерческие банки, а также как государственные предприятия, так и частные фирмы. Расходящиеся предпочтения субнациональных субъектов могут влиять на формулирование и реализацию внешней политики, а государственный контроль над коммерческими субъектами часто был ограниченным. Многие отрицательные внешние эффекты китайских инвестиционных проектов за рубежом, такие как низкое качество, коррупция, ухудшение состояния окружающей среды, принудительное переселение и приток китайской рабочей силы, и вытекающее из этого негативное общественное мнение, проистекают из коммерческой деятельности, ориентированной на получение прибыли, не одобренной напрямую правительством. Ситуация усугубляется чрезмерной активностью провинциальных правительств и китайских фирм, продвигающих широкий спектр проектов в рамках «Пояса и пути». Даже китайские официальные лица начали высказывать предостережения по поводу устойчивости долга, особенно в связи с замедлением экономического роста. Централизация власти Си и важность ОПОП для его личного наследия могут в конечном итоге уменьшить проблемы с делегированием полномочий. За последний год Пекин стремился обуздать «иррациональные» зарубежные инвестиции в рамках одного пояса, усилил контроль и регулирующие меры для пресечения незаконной деятельности и объявил о планах создания нового агентства для лучшей координации иностранной помощи в поддержку экономической дипломатии и одного пояса.

Многие отрицательные внешние эффекты китайских инвестиционных проектов за рубежом, такие как низкое качество, коррупция, ухудшение состояния окружающей среды, принудительное переселение и приток китайской рабочей силы, и вытекающее из этого негативное общественное мнение, проистекают из коммерческой деятельности, ориентированной на получение прибыли, не одобренной напрямую правительством. Ситуация усугубляется чрезмерной активностью провинциальных правительств и китайских фирм, продвигающих широкий спектр проектов в рамках «Пояса и пути». Даже китайские официальные лица начали высказывать предостережения по поводу устойчивости долга, особенно в связи с замедлением экономического роста. Централизация власти Си и важность ОПОП для его личного наследия могут в конечном итоге уменьшить проблемы с делегированием полномочий. За последний год Пекин стремился обуздать «иррациональные» зарубежные инвестиции в рамках одного пояса, усилил контроль и регулирующие меры для пресечения незаконной деятельности и объявил о планах создания нового агентства для лучшей координации иностранной помощи в поддержку экономической дипломатии и одного пояса.

Восприятие грандиозных экономических инициатив Китая дополнительно окрашено растущим акцентом Си на внутренней идеологии и его склонностью использовать экономическое искусство государственного управления в качестве рычага и соблазна. Более заметное использование принуждения в отношении ряда стран, таких как Южная Корея, Монголия и Тайвань, а также растущие опасения по поводу «дипломатии долговой ловушки» также заставили страны-получатели все больше опасаться того, как экономические стимулы усилят влияние Пекина в будущем. В то же время неопределенность в отношении присутствия и лидерства США оставила страны с ограниченным стратегическим пространством для маневра и привлечения внимания к инициативам Китая.

Текущие тенденции говорят о том, что экономика становится компонентом стратегической конкуренции, а не силой сдерживания. По мере того, как Китай продвигается вверх по цепочке создания стоимости и переориентирует свою экономику на внутреннее потребление, его экономика станет более конкурентоспособной, чем дополняющей экономику США. Промышленная политика, такая как «Сделано в Китае 2025», которая включает в себя поддерживаемое государством развитие новых высокотехнологичных отраслей для снижения зависимости от иностранной экономики, предполагает, что экономика Китая станет менее экономически взаимозависимой с Соединенными Штатами и мировой экономикой. Более того, Си все чаще использует лиц и фирмы, связанные с Коммунистической партией Китая, и их экономическое влияние посредством политических пожертвований и финансирования выборов в попытках получить большее политическое влияние в ряде демократических государств.

Промышленная политика, такая как «Сделано в Китае 2025», которая включает в себя поддерживаемое государством развитие новых высокотехнологичных отраслей для снижения зависимости от иностранной экономики, предполагает, что экономика Китая станет менее экономически взаимозависимой с Соединенными Штатами и мировой экономикой. Более того, Си все чаще использует лиц и фирмы, связанные с Коммунистической партией Китая, и их экономическое влияние посредством политических пожертвований и финансирования выборов в попытках получить большее политическое влияние в ряде демократических государств.

Каковы последствия для политики США? Во-первых, важна перспектива. Несмотря на широкое освещение в СМИ и политическое внимание, уделяемое экономической политике Китая, китайские инвестиции и помощь в таких регионах, как Юго-Восточная Азия и Африка, по-прежнему отстают от некоторых других игроков. Япония остается лидером по инвестициям в инфраструктуру. Китай, как правило, предлагает кредиты, а не гранты, и его условия погашения часто более требовательны к странам-получателям. Покупка упрощенного нарратива о непревзойденном геоэкономическом доминировании Китая, скорее всего, сделает его реальностью, уступив политическую инициативу Пекину и заставив страны-реципиенты рассматривать Китай как единственный доступный вариант.

Китай, как правило, предлагает кредиты, а не гранты, и его условия погашения часто более требовательны к странам-получателям. Покупка упрощенного нарратива о непревзойденном геоэкономическом доминировании Китая, скорее всего, сделает его реальностью, уступив политическую инициативу Пекину и заставив страны-реципиенты рассматривать Китай как единственный доступный вариант.

Соответственно, наблюдателям следует избегать чрезмерно паникерских или пренебрежительно мрачных картин экономической деятельности Китая за рубежом. Использование Пекином побуждений и принуждения оказалось менее эффективным для достижения устойчивых политических результатов, чем это принято считать, учитывая растущее осознание потенциальных недостатков и предупредительные настроения. В то же время Китай перестраивается и учится на своих ошибках, а это означает, что его нельзя недооценивать. Как обсуждалось ранее, политический успех и неудача китайских инвестиций значительно различаются в зависимости от страны. Внутренняя политика стран-реципиентов имеет значение. Укрепление институтов подотчетности и содействие информационной прозрачности инвестиционных проектов и проектов помощи — независимо от страны-источника — позволит осуществлять надзор «снизу вверх» в странах-получателях. Сосредоточение внимания на качестве проекта улучшит общие результаты для местного населения и позволит избежать выбора вариантов инвестиций для стран-получателей, многие из которых нуждаются в инфраструктуре и финансировании развития, с точки зрения стратегического соперничества США и Китая.

Внутренняя политика стран-реципиентов имеет значение. Укрепление институтов подотчетности и содействие информационной прозрачности инвестиционных проектов и проектов помощи — независимо от страны-источника — позволит осуществлять надзор «снизу вверх» в странах-получателях. Сосредоточение внимания на качестве проекта улучшит общие результаты для местного населения и позволит избежать выбора вариантов инвестиций для стран-получателей, многие из которых нуждаются в инфраструктуре и финансировании развития, с точки зрения стратегического соперничества США и Китая.

Наблюдателям следует избегать чрезмерно паникерских или пренебрежительно мрачных картин экономической деятельности Китая за рубежом.

Правительство США также должно работать над продвижением доступности альтернатив для финансирования инфраструктуры и инвестиционных проектов. Не прибегая к риторике с нулевой суммой и не пытаясь соответствовать масштабам государственных расходов Китая, Вашингтон мог бы улучшить институциональные ресурсы в тандеме с поощрением частных коммерческих субъектов играть более важную роль, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Сотрудничество с другими крупными инвесторами и донорами, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Азиатский банк развития, поможет установить важные стандарты и обеспечить несколько источников финансирования.

Сотрудничество с другими крупными инвесторами и донорами, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Азиатский банк развития, поможет установить важные стандарты и обеспечить несколько источников финансирования.

Кроме того, Вашингтону следует рассмотреть возможность создания новых институтов для координации более последовательной и стратегической реакции правительства на экономическое управление государством и операции иностранного вмешательства (Китай и другие). Это учреждение будет координировать обмен информацией и разработку политики между различными бюрократическими структурами, занимающимися национальной безопасностью и экономикой. Например, институционализированный обмен информацией и аналитическими данными об экономическом управлении Китаем на глобальном уровне позволил бы преодолеть потенциальную нехватку знаний между подразделениями Государственного департамента и Пентагона, ориентированными на географические регионы. Кроме того, стратегический ответ на усиление операций иностранного вмешательства потребует более тесной институциональной координации между ФБР и внешнеполитическими агентствами, такими как Государственный департамент и Совет национальной безопасности.