Эссе На Тему Реформы Столыпина – Telegraph

➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Эссе На Тему Реформы Столыпина

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2012 в 22:04, сочинение

Главная роль в системе Столыпинских реформ принадлежала аграрным преобразованиям, которые должны были улучшить социальные условия, уровень жизни российского крестьянства и определить будущее страны. Столыпин, по сути, был единственным публичным деятелем способным спасти конституционную монархию и старую Россию. Стратегическая цель Столыпинской аграрной модернизации – разрешить земельный вопрос, поднять производительные силы сельского хозяйства, улучшить благосостояния крестьянства и, в конечном счете, усилить экономическую и государственную мощь России. Оценивая аграрные реформы Столыпина, следует признать их целесообразными, с экономической точки зрения – необходимыми. Однако Россия не стала процветающей страной. Как известно, Столыпин считал, что реформы могут быть успешно осуществлены в течение 15-20 лет. Аграрная реформа, проведенная Столыпиным П. А., была признана проваленной, но для некоторых людей она обернулась успехом. Я считаю что, эта реформа была не до конца продумана и просчитана. Для многих семей она принесла горе и лишения, начиная от сборов в Сибирь, люди оставляли свои дома, с трудом добирались до Сибири, зачастую не получали землю. Приходилось возвращаться домой, можно сказать, в неизвестность. У тех, кому удалось получить землю, тоже было не все гладко, многие не смогли до холодов построить дома. Пускай, конечно же, было и трудно, но многие люди все же смогли добиться своего

Аграрная реформа, проведенная Столыпиным П. А., была признана проваленной, но для некоторых людей она обернулась успехом. Я считаю что, эта реформа была не до конца продумана и просчитана. Для многих семей она принесла горе и лишения, начиная от сборов в Сибирь, люди оставляли свои дома, с трудом добирались до Сибири, зачастую не получали землю. Приходилось возвращаться домой, можно сказать, в неизвестность. У тех, кому удалось получить землю, тоже было не все гладко, многие не смогли до холодов построить дома. Пускай, конечно же, было и трудно, но многие люди все же смогли добиться своего

Эссе на тему.doc

— 27.00 Кб (Скачать файл)

Моё отношение к реформам П.А. Столыпина

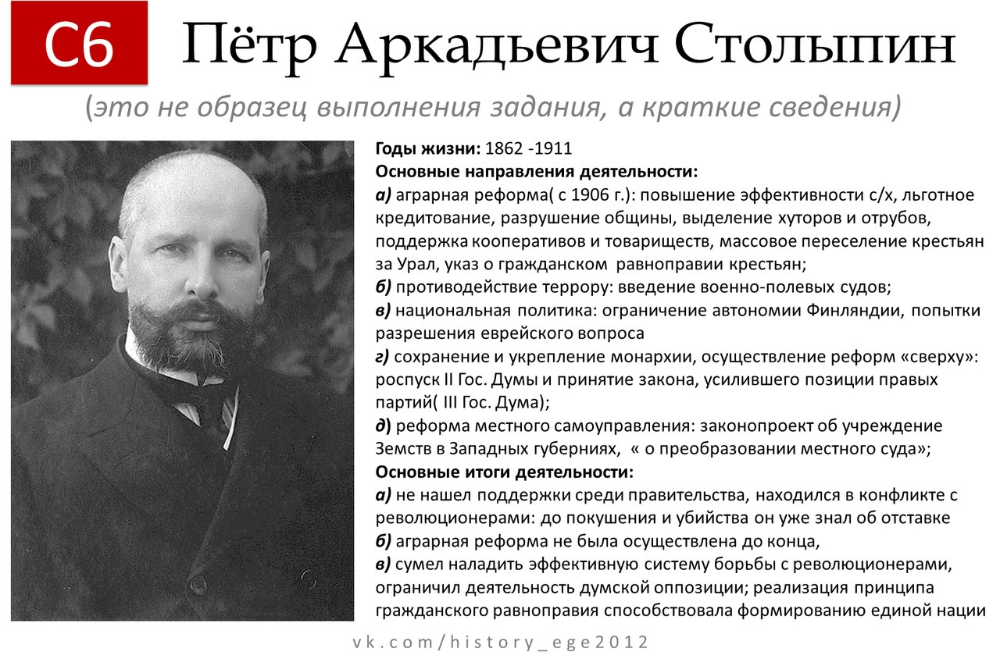

Мне кажется, что имя Столыпина одно из самых известных в России. Пётр Аркадьевич известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905—1907гг. Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа. В реформах Столыпина достаточно полно сочетаются экономические и политические цели. Личность П.А.Столыпина имела большое влияние на исторические процессы в России в начала ХХ века.

В реформах Столыпина достаточно полно сочетаются экономические и политические цели. Личность П.А.Столыпина имела большое влияние на исторические процессы в России в начала ХХ века.

Главная роль в системе Столыпинских реформ принадлежала аграрным преобразованиям, которые должны были улучшить социальные условия, уровень жизни российского крестьянства и определить будущее страны. Столыпин, по сути, был единственным публичным деятелем способным спасти конституционную монархию и старую Россию. Стратегическая цель Столыпинской аграрной модернизации – разрешить земельный вопрос, поднять производительные силы сельского хозяйства, улучшить благосостояния крестьянства и, в конечном счете, усилить экономическую и государственную мощь России. Оценивая аграрные реформы Столыпина, следует признать их целесообразными, с экономической точки зрения – необходимыми. Однако Россия не стала процветающей страной. Как известно, Столыпин считал, что реформы могут быть успешно осуществлены в течение 15-20 лет. Аграрная реформа, проведенная Столыпиным П. А., была признана проваленной, но для некоторых людей она обернулась успехом. Я считаю что, эта реформа была не до конца продумана и просчитана. Для многих семей она принесла горе и лишения, начиная от сборов в Сибирь, люди оставляли свои дома, с трудом добирались до Сибири, зачастую не получали землю. Приходилось возвращаться домой, можно сказать, в неизвестность. У тех, кому удалось получить землю, тоже было не все гладко, многие не смогли до холодов построить дома. Пускай, конечно же, было и трудно, но многие люди все же смогли добиться своего.

Аграрная реформа, проведенная Столыпиным П. А., была признана проваленной, но для некоторых людей она обернулась успехом. Я считаю что, эта реформа была не до конца продумана и просчитана. Для многих семей она принесла горе и лишения, начиная от сборов в Сибирь, люди оставляли свои дома, с трудом добирались до Сибири, зачастую не получали землю. Приходилось возвращаться домой, можно сказать, в неизвестность. У тех, кому удалось получить землю, тоже было не все гладко, многие не смогли до холодов построить дома. Пускай, конечно же, было и трудно, но многие люди все же смогли добиться своего.

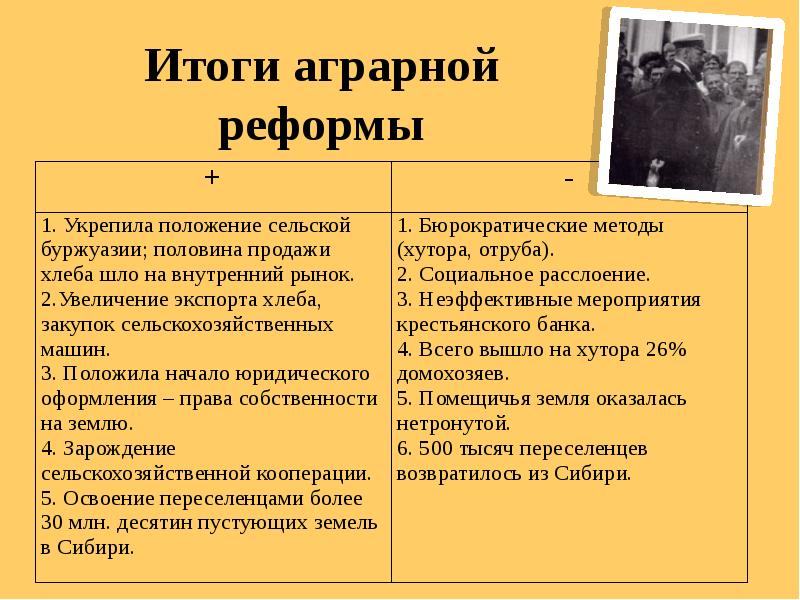

Каковы же итоги Столыпинской реформы? Реформа не достигла ни экономических, ни политических целей, которые перед ней ставились. Деревня в месте с хуторами оставалась такой же нищей, как и до Столыпина. Наделение крестьян правом частной собственности на землю удалось лишь частично, при этом сохранилось противоречие между крестьянами и помещиками; хотя переселение крестьян в Сибирь, Среднюю Азию в какой-то степени удалось.

© 2009 — 2020 Turboreferat — тысячи рефератов, курсовых и дипломных работ

Моё отношение к реформам П.А. Столыпина

Сочинение эссе по истории на тему: «Пётр Аркадьевич…»

Историческое сочинение эссе , на тему Столыпин – Школьные…

Столыпинские реформы сочинение – (реферат курсовая)…

П.А. Столыпин : реформы и их итог

Сочинение Про Новосибирск

Эссе На Тему Постиндустриальное Общество

Почему Важно Помнить Прошлое Итоговое Сочинение Сотников

Реферат На Тему Хронобиология И Спорт

Картина Дети Бегущие От Грозы Маяковского Сочинение

Сочинение на тему «Реформы Столыпина»

Очевидно, что оригинальность, приписываемая нами стратегиям тех политических вождей России, которых мы будем обсуждать ниже, не характеризовалась некой абстрактной «новизной», последовательной и законченной. Эти стратегии представляли собой меланж уже высказывавшихся и заимствованных идей и совершенно новых взглядов, переплетавшихся с прагматическими проектами и тактическими компромиссами.

Столыпин и революция сверху.

Очевидно, что оригинальность, приписываемая нами стратегиям тех политических вождей России, которых мы будем обсуждать ниже, не характеризовалась некой абстрактной «новизной», последовательной и законченной. Эти стратегии представляли собой меланж уже высказывавшихся и заимствованных идей и совершенно новых взглядов, переплетавшихся с прагматическими проектами и тактическими компромиссами. В результате часто выходило нечто противоречивое и постоянно меняющееся. Но этих деятелей объединило, выделило из всех прочих и обеспечивало их политическое влияние одно особое свойство — их аналитическая жизненная сила, т.е. способность отбросить господствующие представления прошлого и пойти нехожеными тропами, пытаясь взаимодействовать с той неожиданной Россией, которая вдруг открылась в процессе революции. На личностном уровне это свойство базировалось на способности быть достаточно безжалостным по отношению к собственным социальным или интеллектуальным истокам, дистанцироваться от них и мыслить «крупномасштабно», т. е. уметь оставить неспешное копание в интеллектуальных завалах ради создания грандиозных проектов социальных преобразований. Результат зависел прежде всего от общей социальной ситуации, но также и от способности лидеров выбирать правильную тактику, а в особенности от их умения блокироваться с союзниками и вести свои «кадры» через жестокие политические столкновения, которые неизбежно возникали, когда священным коровам и их верным пастухам бросался вызов.

е. уметь оставить неспешное копание в интеллектуальных завалах ради создания грандиозных проектов социальных преобразований. Результат зависел прежде всего от общей социальной ситуации, но также и от способности лидеров выбирать правильную тактику, а в особенности от их умения блокироваться с союзниками и вести свои «кадры» через жестокие политические столкновения, которые неизбежно возникали, когда священным коровам и их верным пастухам бросался вызов.

С 1906 г. в правительственном лагере такой фигурой был Петр Столыпин. Многое было сказано его бывшими помощниками, врагами и биографами о том, что его проекты были вовсе не оригинальны, заимствованы из концепций других людей и тех многочисленных программ, которые пылились в архивах Министерства внутренних дел России. Во многом это действительно так. Вовсе не Столыпину принадлежит авторство ключевых элементов реформ, которые связаны с его именем. Роль Столыпина заключается в том, что он собрал эти элементы воедино и придал им особую легитимность в контексте революции, подкрепил их авторитетом человека, который в своем качестве рыцаря контрреволюции на какое-то время стал любимцем правителей России и поставил им на службу совокупность административных ресурсов, находившихся в распоряжении премьер-министра и Министерства внутренних дел. Кроме того, речь здесь идет о сильной личности, которая упивалась своей центральной ролью в разворачивавшейся общественно-исторической драме. Энергичный, молодой (в свои сорок три года Столыпин стал самым молодым министром России), работоспособный, честолюбивый и гордый, красноречивейший защитник монархии в парламенте, — он не мог не остаться в памяти и друзей и врагов как «последний великий защитник самодержавия».

Кроме того, речь здесь идет о сильной личности, которая упивалась своей центральной ролью в разворачивавшейся общественно-исторической драме. Энергичный, молодой (в свои сорок три года Столыпин стал самым молодым министром России), работоспособный, честолюбивый и гордый, красноречивейший защитник монархии в парламенте, — он не мог не остаться в памяти и друзей и врагов как «последний великий защитник самодержавия».

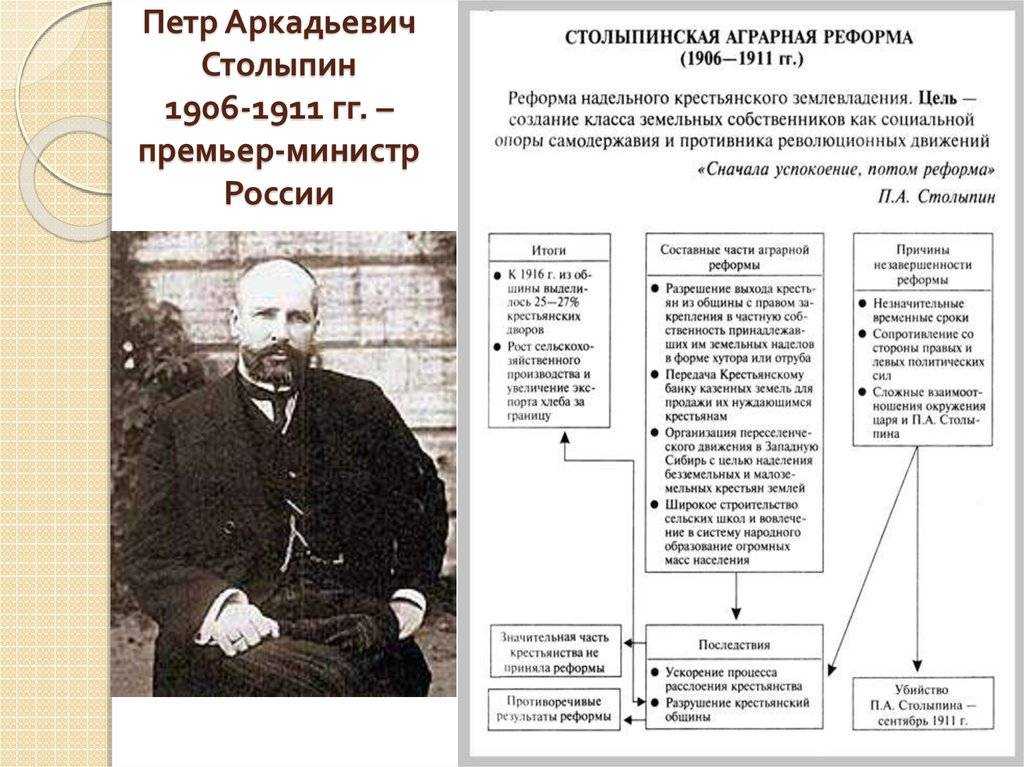

Столыпинский генеральный план по переводу Российской империи в новую эру (и уготованная им для себя роль «второго Бисмарка», выражаясь языком того времени) был в основных его звеньях разрушен российским консервативным лобби. Из оставшихся обломков лишь один закон был принят и введен в действие — закон о землевладении и землеустройстве. Эти законодательные акты и получили название «столыпинской реформы» в анналах последующих поколений. Фактически речь шла о куда более широком «пакете реформ», связанных внутренней логикой в новый политический курс. Этот пакет реформ содержал видение новой России — «великой России», противопоставленной Столыпиным в его знаменитой речи «великим потрясениям», которых, по его мнению, желали радикалы и революционеры. Главными элементами реформы были как преобразование российской деревни — речь идет о более чем 80% населения страны, — так и перестройка государственной машины. Также предполагалось сделать более мирной внешнюю политику России, шире вовлекать в политические и экономические процессы те этнорелигиозные меньшинства России, которые могли способствовать оживлению коммерческой деятельности, усовершенствовать систему образования и создать всеобщую систему социального обеспечения для городских наемных рабочих. Когда система управления будет усовершенствована и сельское общество преобразовано (и таким образом будет выбита почва из-под ног эсеровского движения, чье воздействие на общинное крестьянство Столыпин считал главной непосредственной угрозой самодержавию), Россия начнет движение к тому, что впоследствии будет названо саморазвивающимся ростом благосостояния, производительности и культуры, а следовательно, и политической мощи. Предполагалось, что тогда, как и раньше, общественная самодеятельность должна будет сочетаться с энергичным правительственным вмешательством.

Главными элементами реформы были как преобразование российской деревни — речь идет о более чем 80% населения страны, — так и перестройка государственной машины. Также предполагалось сделать более мирной внешнюю политику России, шире вовлекать в политические и экономические процессы те этнорелигиозные меньшинства России, которые могли способствовать оживлению коммерческой деятельности, усовершенствовать систему образования и создать всеобщую систему социального обеспечения для городских наемных рабочих. Когда система управления будет усовершенствована и сельское общество преобразовано (и таким образом будет выбита почва из-под ног эсеровского движения, чье воздействие на общинное крестьянство Столыпин считал главной непосредственной угрозой самодержавию), Россия начнет движение к тому, что впоследствии будет названо саморазвивающимся ростом благосостояния, производительности и культуры, а следовательно, и политической мощи. Предполагалось, что тогда, как и раньше, общественная самодеятельность должна будет сочетаться с энергичным правительственным вмешательством. На выполнение этой программы был отведен короткий и четко определенный период времени — «двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего», после чего, обещал Столыпин, «вы не узнаете нынешней России!». Столыпин впервые обнародовал эти планы в своей речи на открытии Второй Думы в 1907 г. Среди самых неотложных мер он назвал тогда не только подавление революционного движения, но и разрушение общинного землевладения, а также административные реформы, которые охватили бы (помимо аппарата Министерства внутренних дел) выборные городские власти, суды и полицию. За этими мерами должны были последовать реформы в армии и на флоте, уравнение в правах старообрядцев и расширение прав еврейского населения, совершенствование железнодорожной сети, создание системы социального страхования и пенсионного обеспечения, введение (в долгосрочной перспективе) обязательного бесплатного образования, узаконение новых гражданских прав и реформа налогообложения. Очевиден был несгибаемый монархизм Столыпина и его страсть к «закону и порядку».

На выполнение этой программы был отведен короткий и четко определенный период времени — «двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего», после чего, обещал Столыпин, «вы не узнаете нынешней России!». Столыпин впервые обнародовал эти планы в своей речи на открытии Второй Думы в 1907 г. Среди самых неотложных мер он назвал тогда не только подавление революционного движения, но и разрушение общинного землевладения, а также административные реформы, которые охватили бы (помимо аппарата Министерства внутренних дел) выборные городские власти, суды и полицию. За этими мерами должны были последовать реформы в армии и на флоте, уравнение в правах старообрядцев и расширение прав еврейского населения, совершенствование железнодорожной сети, создание системы социального страхования и пенсионного обеспечения, введение (в долгосрочной перспективе) обязательного бесплатного образования, узаконение новых гражданских прав и реформа налогообложения. Очевиден был несгибаемый монархизм Столыпина и его страсть к «закону и порядку». («Не запугаете», — рявкнул он в ответ на яростные нападки оппозиции в Думе, последовавшие за его обещанием «восстановить порядок и спокойствие» мерами правительства «стойкого и чисто русского».) Он продемонстрировал серьезность этих намерений и созданием военно-полевых судов, и широким применением смертной казни, и разгоном Второй Думы в ходе государственного переворота, в результате которого был изменен избирательный закон. Однако этот подлинный контрреволюционер понимал с самого начала, что «реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбою с революцией, то в лучшем случае устраним последствие, а не причину… Там, где правительство побеждало революцию (Пруссия, Австрия), оно успевало не исключительно физическою силою, а тем, что, опираясь на силу, само становилось во главе реформ».

(«Не запугаете», — рявкнул он в ответ на яростные нападки оппозиции в Думе, последовавшие за его обещанием «восстановить порядок и спокойствие» мерами правительства «стойкого и чисто русского».) Он продемонстрировал серьезность этих намерений и созданием военно-полевых судов, и широким применением смертной казни, и разгоном Второй Думы в ходе государственного переворота, в результате которого был изменен избирательный закон. Однако этот подлинный контрреволюционер понимал с самого начала, что «реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбою с революцией, то в лучшем случае устраним последствие, а не причину… Там, где правительство побеждало революцию (Пруссия, Австрия), оно успевало не исключительно физическою силою, а тем, что, опираясь на силу, само становилось во главе реформ».

В 1906 г., в период между роспуском Первой Думы и созывом Второй Думы, столыпинское правительство оформило законодательно основные элементы своей аграрной реформы. Избранная тактика заключалась в том, чтобы однозначно продемонстрировать, что инициатива исходит от правительства, а не от парламентариев, чья благонадежность была поставлена под сомнение.

Избранная тактика заключалась в том, чтобы однозначно продемонстрировать, что инициатива исходит от правительства, а не от парламентариев, чья благонадежность была поставлена под сомнение.

Большая часть столыпинских указов 1906 г. довольно безболезненно воплотилась в аграрный закон 1910 г. К тому времени он уже фактически выполнялся в течение более чем трех лет. Ряд «аграрных» указов начался указами 12 и 27 августа 1906 г. о передаче Крестьянскому банку казенных и удельных земель с целью последующей их распродажи крестьянам по цене на двадцать процентов ниже рыночной. В октябре было отменено положение, по которому крестьяне обязаны были испрашивать согласия общины на внутрисемейный передел земли и на получение паспорта для выезда из деревни. Также было отменено право земских земельных начальников по собственному усмотрению арестовывать и штрафовать крестьян. 9 ноября вышел самый важный указ в этом пакете — утверждавший права главы каждого крестьянского двора приватизировать общинные земли, находящиеся в его владении. Одновременно утверждалось право требовать объединения разрозненных полосок земли в единый надел (или получать денежную компенсацию от общины за те полоски, которые нельзя было объединить). Позднее было принято решение, что согласия половины крестьянских дворов было достаточно для отмены передельной общины и перехода всех общинных земель в частную собственность их держателей. Указом от 15 ноября разрешался заклад общинных земель, что открыло новую сферу деятельности для Крестьянского банка, чьи фонды значительно увеличились, а также расширило кредиты, доступные более состоятельным крестьянам. Ряд дополнительных шагов завершал эти реформы. Так, был введен в действие законопроект, согласно которому семейная собственность на землю заменялась индивидуальной частной собственностью. Была создана административная система, направленная на совершенствование общинных и межобщинных переделов земли, землеустройства и особенно на создание хуторов. Такие хозяйства, базирующиеся на целом куске земли, стоящие отдельно от деревни, были официально провозглашены оптимальной формой мелкособственнического сельского хозяйства.

Одновременно утверждалось право требовать объединения разрозненных полосок земли в единый надел (или получать денежную компенсацию от общины за те полоски, которые нельзя было объединить). Позднее было принято решение, что согласия половины крестьянских дворов было достаточно для отмены передельной общины и перехода всех общинных земель в частную собственность их держателей. Указом от 15 ноября разрешался заклад общинных земель, что открыло новую сферу деятельности для Крестьянского банка, чьи фонды значительно увеличились, а также расширило кредиты, доступные более состоятельным крестьянам. Ряд дополнительных шагов завершал эти реформы. Так, был введен в действие законопроект, согласно которому семейная собственность на землю заменялась индивидуальной частной собственностью. Была создана административная система, направленная на совершенствование общинных и межобщинных переделов земли, землеустройства и особенно на создание хуторов. Такие хозяйства, базирующиеся на целом куске земли, стоящие отдельно от деревни, были официально провозглашены оптимальной формой мелкособственнического сельского хозяйства. Эти хозяйства пользовались льготами, когда проводились земельные продажи государственным Крестьянским банком, когда предоставлялись государственные кредиты и когда приватизировалась общинная земля. Государственные земли были предложены для колонизации в азиатской России и на Кавказе крестьянами Центральной России. Эта колонизация частично финансировалась правительством. Позднее, в 1910 г., в процессе преобразования указа от 9 ноября 1906 г. в закон Государственный совет «ужесточил» его, добавив положение, по которому все общинные земли, которые не подвергались полным земельным переделам с 1861 г., объявлялись приватизированными, а владеющие ими общины объявлялись несуществующими. Сравнительно гладкий переход столыпинских указов в законы объясняется тем фактом, что на этот раз большинство российского чиновничества, помещиков и ближайшего окружения царя (тех, кого русская образованная публика называла камарильей), а также российские монархисты-реформаторы и большинство консерваторов этого крыла оказались единодушны.

Эти хозяйства пользовались льготами, когда проводились земельные продажи государственным Крестьянским банком, когда предоставлялись государственные кредиты и когда приватизировалась общинная земля. Государственные земли были предложены для колонизации в азиатской России и на Кавказе крестьянами Центральной России. Эта колонизация частично финансировалась правительством. Позднее, в 1910 г., в процессе преобразования указа от 9 ноября 1906 г. в закон Государственный совет «ужесточил» его, добавив положение, по которому все общинные земли, которые не подвергались полным земельным переделам с 1861 г., объявлялись приватизированными, а владеющие ими общины объявлялись несуществующими. Сравнительно гладкий переход столыпинских указов в законы объясняется тем фактом, что на этот раз большинство российского чиновничества, помещиков и ближайшего окружения царя (тех, кого русская образованная публика называла камарильей), а также российские монархисты-реформаторы и большинство консерваторов этого крыла оказались единодушны. Даже главная конституционалистская оппозиция в Думе — кадеты возражали в основном против характера осуществления реформы — того, что она навязывалась крестьянам, — а не против самого принципа приватизации земли, создания хуторов и переселенческой политики.

Даже главная конституционалистская оппозиция в Думе — кадеты возражали в основном против характера осуществления реформы — того, что она навязывалась крестьянам, — а не против самого принципа приватизации земли, создания хуторов и переселенческой политики.

Вторым столпом начального этапа грандиозного проекта Столыпина должна была стать административная реформа. Часть ее явно увязывалась с проводимой приватизацией крестьянских земель и с декларированным желанием включить российское крестьянство в российское общество в целом. Для этого необходимо было все особые институты, связанные с крестьянским сословием, — такие, как крестьянская «волость» и ее суд, — заменить общими, т.е. внесословными органами управления. Однако цели административной реформы были гораздо шире, чем просто подстраивание под новую систему землевладения. Ей придавалось значение «не просто практической, но политической реформы». Она должна была стать основным этапом на долгом пути изменений в самой природе и организационной структуре империи.

Нужна помощь в написании сочинение?

Мы – биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Заказать сочинение

Проект административной реформы предполагал для каждой губернии учреждение губернского управления и расширение полномочий губернатора. Предполагалось поднять уровень губернских чиновников высшего звена, улучшить их подготовку и увеличить жалованье. В каждой волости и в наиболее крупных поселениях планировалось учредить местные власти, которые должны были избираться не только крестьянами. На уездном уровне также намечались значительные изменения, направленные на соединение губернского и волостного уровня управления. В каждый уезд должен был назначаться глава администрации взамен существующей системы прямого подчинения губернии, — при котором местный предводитель дворянства считался «первым лицом» в расплывчатом уездном руководстве. Земствам должны были быть предоставлены также более широкие права. Рассматривались и более радикальные перемены, однако они были отложены, учитывая враждебное отношение царя к децентрализации (в особенности к рассматриваемой идее разделения России на девять крупных регионов, наделенных значительной автономией по типу американских «штатов» или германских «земель»).

Рассматривались и более радикальные перемены, однако они были отложены, учитывая враждебное отношение царя к децентрализации (в особенности к рассматриваемой идее разделения России на девять крупных регионов, наделенных значительной автономией по типу американских «штатов» или германских «земель»).

Параллельно столыпинское правительство внесло в Думу и другие законодательные проекты. Так, предполагалось отменить правовую ущемленность старообрядцев, а также снять некоторые ограничения по отношению к евреям. Должно было быть усовершенствовано руководство православной церковью. Также рассматривались положения по социальному обеспечению: государственное здравоохранение, пенсии для рабочих, а также закон о всеобщем начальном образовании начали свой долгий путь к статусу законов.

Поворотными пунктами столыпинской эры стали его поражения в борьбе за законодательство по реформам системы управления и по правам «меньшинств». Оба эти поражения были нанесены правительству правой оппозицией, которая отнеслась к реформе местных органов управления с открытой враждебностью. В начале 1907 г. делегаты третьего съезда Объединенного дворянства и многие члены Государственного совета заявили свою оппозиционность и представили последовательную аргументацию против этих проектов. К 1908 г. на правом политическом фланге вполне сложилась коалиция ненавистников Столыпина. В нее входили влиятельные группировки внутри Государственного совета и Объединенного дворянства, а также высшие иерархи православной церкви, многие высокопоставленные чиновники, которые ощущали себя не у дел в свете новых политических экспериментов, плюс большая часть «камарильи» в союзе с крайне правыми политиками Думы и некоторыми близкими к ним журналистами. Двусмысленность положения премьер-министра, который должен был действовать как слуга царя, как чиновник и как парламентский политик одновременно, была использована в полной мере. Избранная тактика нападок на Столыпина была направлена на то, чтобы лишить его поддержки царя утверждением, будто премьер-министр вступил в союз с консервативной Думой против враждебной ей оппозиции сверхконсервативных и истинно верноподданных реакционеров — другими словами, поставил себя в оппозицию монарху.

В начале 1907 г. делегаты третьего съезда Объединенного дворянства и многие члены Государственного совета заявили свою оппозиционность и представили последовательную аргументацию против этих проектов. К 1908 г. на правом политическом фланге вполне сложилась коалиция ненавистников Столыпина. В нее входили влиятельные группировки внутри Государственного совета и Объединенного дворянства, а также высшие иерархи православной церкви, многие высокопоставленные чиновники, которые ощущали себя не у дел в свете новых политических экспериментов, плюс большая часть «камарильи» в союзе с крайне правыми политиками Думы и некоторыми близкими к ним журналистами. Двусмысленность положения премьер-министра, который должен был действовать как слуга царя, как чиновник и как парламентский политик одновременно, была использована в полной мере. Избранная тактика нападок на Столыпина была направлена на то, чтобы лишить его поддержки царя утверждением, будто премьер-министр вступил в союз с консервативной Думой против враждебной ей оппозиции сверхконсервативных и истинно верноподданных реакционеров — другими словами, поставил себя в оппозицию монарху. В то же время предпринимались шаги для того, чтобы разрушить негласный союз Столыпина с октябристским большинством в Третьей Думе, с тем чтобы сделать его правительство беспомощным во всех звеньях политической жизни официальной России. Прерогатива монарха была избрана основным фокусом антистолыпинской кампании. Эта кампания удалась вполне.

В то же время предпринимались шаги для того, чтобы разрушить негласный союз Столыпина с октябристским большинством в Третьей Думе, с тем чтобы сделать его правительство беспомощным во всех звеньях политической жизни официальной России. Прерогатива монарха была избрана основным фокусом антистолыпинской кампании. Эта кампания удалась вполне.

Несмотря на шум и ярость столыпинских усилий, он постепенно терял позиции и отступал под нажимом правого крыла. Его авторитет и положение зависели от царя, который, уже после гибели Столыпина в беседе с Коковцовым о функциях премьер-министра в России, так помянул покойного премьера: «Не следуйте примеру Петра Аркадьевича, который как-то старался все меня заслонять». Царь охотно верил нашептываниям, что Столыпин не предпринимал необходимых шагов для защиты прерогатив короны; он снова и снова критиковал Столыпина и отвергал законы, принятые правительством, таким образом давая понять, кто настоящий хозяин.

Столыпин защищался и словесными доказательствами, и административными методами, и с помощью прессы. Ему удавалось держаться ценой, которую так суммировал один из его ближайших помощников: «К концу дня он растворялся в компромиссах».

Ему удавалось держаться ценой, которую так суммировал один из его ближайших помощников: «К концу дня он растворялся в компромиссах».

Переломный момент наступил в 1909 г., когда Столыпин подал прошение об отставке после того, как его обвинили в отсутствии должного рвения в защите авторитета царя. Царь не принял отставки, однако слабое место Столыпина было обнаружено. Он попытался умиротворить своих критиков справа и царский двор путем переноса акцента в собственных заявлениях и новых законодательных предложениях на русификацию «окраин» — пробуя разыграть националистическую карту. Однако Столыпин так и не обрел вновь доверия правых кругов, и прохождение других его законопроектов не облегчилось. При растущей поддержке со стороны родственников царя, его друзей и сановников из ближайшего царского окружения травля Столыпина продолжалась, в то время как многие из тех депутатов Думы, кто относился к нему с уважением, находили все более сложным продолжать поддерживать премьер-министра в его «поправении».

Врагам Столыпина в конце концов удалось нанести ему жестокий удар в марте 1911 г. по вопросу законодательства о создании земств в западных губерниях России. К середине 1911 г. его политическая смерть близилась, и он сам осознавал это. Его устранение с политической арены стало лишь вопросом времени, и даже способ осуществления был уже, по-видимому, выбран царским окружением — решено было сделать Столыпина наместником Кавказа, что удалило бы его на «почетную должность» от Санкт-Петербурга и реальной политики. Осуществлению этого плана помешала его смерть.

Столыпин был убит в сентябре 1911 г. двойным агентом Д.Багровым, человеком, который был одновременно сотрудником охранки и членом анархистского движения. Его выстрел и удивительная некомпетентность офицеров безопасности дали основание многим (включая семью Столыпина) считать, что это был результат заговора офицеров полиции.

Пять лет политической драмы, связанной с именем Столыпина, подвергались различным интерпретациям. Его образ в работах историков вне Советской России колебался от патриотически настроенного защитника новой демократии, основанной на мелкособственническом крестьянском хозяйстве, до ранней версии фашиста-ксенофоба на службе русского царя, истинного представителя русского реакционного дворянства. Советские историки неизбежно начинали разговор об этом человеке и обо всем периоде, заклеймив его (с легкой руки Ленина) «бонапартистом», однако интерпретация этого слова менялась и там.

Его образ в работах историков вне Советской России колебался от патриотически настроенного защитника новой демократии, основанной на мелкособственническом крестьянском хозяйстве, до ранней версии фашиста-ксенофоба на службе русского царя, истинного представителя русского реакционного дворянства. Советские историки неизбежно начинали разговор об этом человеке и обо всем периоде, заклеймив его (с легкой руки Ленина) «бонапартистом», однако интерпретация этого слова менялась и там.

Антиправительственные нападки, предпринимавшиеся российскими реакционерами, и ответные меры Столыпина (так же как и его попытки достичь компромисса, от которого они уклонялись), по всей видимости, не были просто размолвкой партнеров при разделе добычи. Цели Столыпина и реакционеров существенно и последовательно различались. Между ними шла острейшая борьба.

Если брать во внимание самооценку современников, необходимо начинать с самого Столыпина и с его ближайших помощников. К 1909 г., проводя политику, явившуюся ответом на опыт революции 1905 — 1907 гг. и направленную на то, чтобы подобное не повторилось, никто из них не сомневался в том, кто из «истеблишмента» пытался уничтожить Столыпина и почему. Они также не сомневались, что Столыпина атаковали справа те, кто ничему не научились и ничего не забыли. Российская правящая элита также знала, что борьба между Столыпиным и его оппонентами справа была борьбой не на жизнь а на смерть, и что от ее исхода зависела в немалой мере судьба России. Это действительно так, если только не считать, что российское дворянство и российский царь занимались классовым самоубийством, предопределенным неумолимыми «законами истории».

и направленную на то, чтобы подобное не повторилось, никто из них не сомневался в том, кто из «истеблишмента» пытался уничтожить Столыпина и почему. Они также не сомневались, что Столыпина атаковали справа те, кто ничему не научились и ничего не забыли. Российская правящая элита также знала, что борьба между Столыпиным и его оппонентами справа была борьбой не на жизнь а на смерть, и что от ее исхода зависела в немалой мере судьба России. Это действительно так, если только не считать, что российское дворянство и российский царь занимались классовым самоубийством, предопределенным неумолимыми «законами истории».

В мире, где Франко управлял Испанией на протяжении жизни целого поколения и умер в собственной постели в президентском дворце, и где Хомейни смог в корне изменить ход истории Ирана, было бы неразумно ставить реальную историю просто в зависимость от законов прогресса. Конечно, историография нужна и поучительна, однако конкретные результаты политических битв и те или иные «пути» и «повороты» различных обществ невыводимы из нее. Кроме того, рассматривая модели социальных изменений, можно увидеть, помимо всеобщих или уникальных, также несколько типических путей, ведущих от докапиталистических укладов. Один из этих путей, который сегодня мы обычно называем явлением «развивающихся обществ» (что само по себе является крайним обобщением), был характерен для России рубежа веков. В 1904 — 1906 гг. Столыпин обнаружил Россию, которая была не похожа на тот образ, который он и его поколение несли в себе, и у него хватило мужества посмотреть правде в глаза. Он начал борьбу за Россию, которая значительно отличалась бы от той России, в которой он вырос, и за которую все еще держался и класс, к коему он принадлежал, и его царь. В чем же значение предлагаемого им пути? Кроме того, с тех пор реформы типа столыпинских снова и снова предпринимаются то в одной, то в другой стране мира. Почему? И наконец, Столыпин потерпел поражение не от законов истории, а от конкретных политических сил. Что это были за политические силы?

Кроме того, рассматривая модели социальных изменений, можно увидеть, помимо всеобщих или уникальных, также несколько типических путей, ведущих от докапиталистических укладов. Один из этих путей, который сегодня мы обычно называем явлением «развивающихся обществ» (что само по себе является крайним обобщением), был характерен для России рубежа веков. В 1904 — 1906 гг. Столыпин обнаружил Россию, которая была не похожа на тот образ, который он и его поколение несли в себе, и у него хватило мужества посмотреть правде в глаза. Он начал борьбу за Россию, которая значительно отличалась бы от той России, в которой он вырос, и за которую все еще держался и класс, к коему он принадлежал, и его царь. В чем же значение предлагаемого им пути? Кроме того, с тех пор реформы типа столыпинских снова и снова предпринимаются то в одной, то в другой стране мира. Почему? И наконец, Столыпин потерпел поражение не от законов истории, а от конкретных политических сил. Что это были за политические силы?

Склад ума и направленность Столыпина и его ближайших помощников были, в сущности, прагматическими, и концептуальное содержание того, что они пытались делать, никогда не было выражено ими в виде связной теории. У них не было Адама Смита или Фридриха Листа, которые выработали бы основополагающие принципы для построения экономических стратегий настоящего и будущего, тех или иных правительств и правителей. Лучшие теоретические умы России были заняты другими проблемами. Тем не менее, несмотря на свою сугубо практическую направленность, политике Столыпина и его команды суждено было войти в историю теоретической мысли как России, так и других стран, куда она перешла через работы таких исследователей, как А.Гершенкрон из Гарварда или — критически — П.Баран из Станфорда, рассматривавших ее как элемент «теории развития», дискуссий по проблемам «модернизации» и «зависимости», споров, определявших экономические стратегии во всем мире в 50-е — 70-е годы текущего столетия. Судя по этому критерию, а также и по тому, как столыпинские реформы связались с борьбой за структурное преобразование общества, Столыпина можно назвать революционером мысли и действия, хотя такое определение вряд ли бы ему понравилось. Кроме того, возможность успеха его реформ нельзя исключать на чисто теоретических основаниях.

У них не было Адама Смита или Фридриха Листа, которые выработали бы основополагающие принципы для построения экономических стратегий настоящего и будущего, тех или иных правительств и правителей. Лучшие теоретические умы России были заняты другими проблемами. Тем не менее, несмотря на свою сугубо практическую направленность, политике Столыпина и его команды суждено было войти в историю теоретической мысли как России, так и других стран, куда она перешла через работы таких исследователей, как А.Гершенкрон из Гарварда или — критически — П.Баран из Станфорда, рассматривавших ее как элемент «теории развития», дискуссий по проблемам «модернизации» и «зависимости», споров, определявших экономические стратегии во всем мире в 50-е — 70-е годы текущего столетия. Судя по этому критерию, а также и по тому, как столыпинские реформы связались с борьбой за структурное преобразование общества, Столыпина можно назвать революционером мысли и действия, хотя такое определение вряд ли бы ему понравилось. Кроме того, возможность успеха его реформ нельзя исключать на чисто теоретических основаниях.

Против «вешателя» Столыпина выступали все те силы, которые боролись с самодержавием в 1905 — 1907 гг. Для радикалов он олицетворял репрессивную природу царизма. Для «инородцев» он также символизировал российский национализм. Кроме того, против его революционных планов широких реформ сверху выступали реакционеры и консерваторы из среды чиновничества и помещиков, позиции которых укрепились в результате поражения революции, а также благодаря личным пристрастиям и чертам самодержавного правителя страны. Не демонстрировали политической поддержки прогрессу по-столыпински даже те крестьяне, кто выходил из общин, а уж сопротивление со стороны крестьянских общин было иногда отчаянным и часто весьма эффективным. Аграрный компонент реформ вызвал волну приватизации и колонизации земель, однако к 1911 г. эти процессы начали затухать. А любимое детище правительственной реформы — хутора были созданы на менее чем одной десятой приватизированной земли.

Столыпинская программа была «революцией сверху», которую не поддерживали ни один крупный общественный класс, ни одна партия или общественная организация. Поэтому кажется невероятным, как мог Столыпин, располагая столь ничтожной поддержкой, замахиваться на столь коренные социальные преобразования. Поразительно малое число людей решили осуществлять эти преобразования несмотря ни на что. Что же давало им возможность надеяться на успех? Готовность и в немалой мере способность принять такой вызов определялись высоким положением в исключительно могущественной бюрократии, а также высокомерие российских сановников, которые считали себя полномочными представителями четырехсотлетней истории непрерывно растущей России и ее самодержавной монархии. Как и некоторые представители российской либеральной интеллигенции XIX в., они считали, что основным достоинством царской власти была ее способность игнорировать социальные обстоятельства и любые «партикулярные» представления, стоять над законом и влиять на ход истории, подчиняя обстоятельства своей воле и насаждая то, что «нужно для блага России». Однако, чтобы осуществить те социальные преобразования, которые они замышляли, им нужны были «кадры» — компетентный «генштаб» специалистов-теоретиков и достаточно большая армия исполнителей, обладающих не обычной чиновничьей аккуратностью, но упрямым энтузиазмом и дисциплинированным рвением.

Поэтому кажется невероятным, как мог Столыпин, располагая столь ничтожной поддержкой, замахиваться на столь коренные социальные преобразования. Поразительно малое число людей решили осуществлять эти преобразования несмотря ни на что. Что же давало им возможность надеяться на успех? Готовность и в немалой мере способность принять такой вызов определялись высоким положением в исключительно могущественной бюрократии, а также высокомерие российских сановников, которые считали себя полномочными представителями четырехсотлетней истории непрерывно растущей России и ее самодержавной монархии. Как и некоторые представители российской либеральной интеллигенции XIX в., они считали, что основным достоинством царской власти была ее способность игнорировать социальные обстоятельства и любые «партикулярные» представления, стоять над законом и влиять на ход истории, подчиняя обстоятельства своей воле и насаждая то, что «нужно для блага России». Однако, чтобы осуществить те социальные преобразования, которые они замышляли, им нужны были «кадры» — компетентный «генштаб» специалистов-теоретиков и достаточно большая армия исполнителей, обладающих не обычной чиновничьей аккуратностью, но упрямым энтузиазмом и дисциплинированным рвением. Надо отметить, что персонал, занимавшийся осуществлением аграрной реформы, и впрямь несколько изменился к лучшему: на место ограниченных и патриархальных земских начальников пришли более подготовленные, более современные и более профессиональные чиновники нового министерства сельского хозяйства. Однако эта малочисленная группа была ограничена лишь сферой сельского хозяйства, и к тому же их преданность идеям своего премьера была сомнительной. Чтобы успешно использовать мощь государства в целях преобразования России вопреки яростному сопротивлению оппозиции, Столыпину нужно было не только царское благоволение, законодательная поддержка и экономические ресурсы, но что-то вроде опричников царя Ивана Грозного, интеллигентов из «Земли и воли», которые «пошли в народ», или же комсомольцев и чекистов, чьими руками проводились смертельные сталинские реформы 1929 — 1937 гг. Ни ядро российских политических активистов, ни консервативное дворянство, ни крестьяне, которые предположительно должны были выиграть от этих реформ, — ни одна из этих групп не оказывала Столыпину такой поддержки.

Надо отметить, что персонал, занимавшийся осуществлением аграрной реформы, и впрямь несколько изменился к лучшему: на место ограниченных и патриархальных земских начальников пришли более подготовленные, более современные и более профессиональные чиновники нового министерства сельского хозяйства. Однако эта малочисленная группа была ограничена лишь сферой сельского хозяйства, и к тому же их преданность идеям своего премьера была сомнительной. Чтобы успешно использовать мощь государства в целях преобразования России вопреки яростному сопротивлению оппозиции, Столыпину нужно было не только царское благоволение, законодательная поддержка и экономические ресурсы, но что-то вроде опричников царя Ивана Грозного, интеллигентов из «Земли и воли», которые «пошли в народ», или же комсомольцев и чекистов, чьими руками проводились смертельные сталинские реформы 1929 — 1937 гг. Ни ядро российских политических активистов, ни консервативное дворянство, ни крестьяне, которые предположительно должны были выиграть от этих реформ, — ни одна из этих групп не оказывала Столыпину такой поддержки. Что касается самого Столыпина, он, по-видимому, даже не понимал, что для совершения революции необходима когорта революционеров.

Что касается самого Столыпина, он, по-видимому, даже не понимал, что для совершения революции необходима когорта революционеров.

Последующий период показал, насколько неслучайной была неспособность Столыпина использовать силу государства в деле преобразования России в контексте задействованных политических сил. За оставшиеся до краха империи годы не было ни одного другого предложения, исходящего от правящих кругов, существенно изменить законодательство России.

Список литературы:

1. http://www.promto.net/pg

Петр Аркадьевич Столыпин | Российский государственный деятель

Столыпин Петр Аркадьевич

Смотреть все СМИ

- Год рождения:

- 14 апреля 1862 г. Дрезден Германия

- Умер:

- 18 сентября 1911 г. (49 лет) Киев Украина

- Должность/Офис:

- премьер-министр (1906-1911), Россия

- Роль в:

- Столыпинская земельная реформа

Просмотреть все материалы по теме →

Столыпин Петр Аркадьевич , (род. 14 апреля [2 апреля по старому стилю] 1862, Дрезден, Саксония — ум. 18 сентября [5 сентября по ст. ст.] 1911, Киев), консервативный государственный деятель который после русской революции 1905 года инициировал далеко идущие аграрные реформы для улучшения правового и экономического положения крестьянства, а также общей экономики и политической стабильности имперской России.

14 апреля [2 апреля по старому стилю] 1862, Дрезден, Саксония — ум. 18 сентября [5 сентября по ст. ст.] 1911, Киев), консервативный государственный деятель который после русской революции 1905 года инициировал далеко идущие аграрные реформы для улучшения правового и экономического положения крестьянства, а также общей экономики и политической стабильности имперской России.

Назначенный губернатором Гродненской (1902 г.) и Саратовской (1903 г.) губерний, Столыпин продемонстрировал свою заботу об улучшении благосостояния крестьян, а также твердость и эффективность в подавлении их восстаний. Вследствие этого он добился благосклонности императора Николая II и в мае 1906 года был назначен министром внутренних дел. В июле он был также назначен председателем Совета министров ( т. е. премьер-министром).

Британская викторина

История: правда или вымысел?

№ Распуская первую Думу (выборный законодательный орган, созданный после революции 1905 г. ) 22 июля (9 июля по ст. ст.) 1906 г., поскольку она требовала решающего голоса в выработке программы аграрной реформы, Столыпин своим указом ввел его собственные реформы. Они предоставили крестьянству большую свободу в выборе своих представителей в

) 22 июля (9 июля по ст. ст.) 1906 г., поскольку она требовала решающего голоса в выработке программы аграрной реформы, Столыпин своим указом ввел его собственные реформы. Они предоставили крестьянству большую свободу в выборе своих представителей в

Однако Столыпин также учредил сеть военно-полевых судов, которым было поручено судить обвиняемых повстанцев и террористов; за несколько месяцев своего существования они с помощью «столыпинского галстука» (петли) расстреляли несколько тысяч подсудимых; премьер-министр вызвал неприязнь левого крыла и большей части центра. Он также спровоцировал оппозицию умеренных левых, когда быстро распустил вторую Думу (заседавшую с марта по июнь 1907 г.

Хотя ранее он также оттолкнул крайне правых, частично приняв конституционные рамки, Столыпин все же заручился поддержкой партии умеренно правых (октябристов), которая доминировала в III Думе (созванной 19 ноября07). С помощью октябристов он принял закон, подтверждающий и развивающий его аграрную реформу 1906 (июнь 1910 и июнь 1911). Он также смог вновь навязать Финляндии жесткую политику русификации. Когда он убедил императора временно приостановить работу как Думы, так и верхней законодательной палаты (Государственного совета), чтобы обойти их и принять закон о распространении  ), он также оттолкнул умеренных правых, которые осудили его за очередное злоупотребление конституционной системой правления.

), он также оттолкнул умеренных правых, которые осудили его за очередное злоупотребление конституционной системой правления.

Вероятно, что Николай подумывал об увольнении, когда Столыпин, присутствовавший на оперном спектакле с Императором, был смертельно ранен (14 сентября [1 сентября по ст. ст.] 1911 г.) Дмитрием Богровым, революционером, использовавшим свою связи с полицией, чтобы получить доступ в театр.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Project MUSE – Земельная реформа в России 1906-1917 гг.: Реакция крестьян на столыпинский проект преобразования села (обзор)

Важная книга Джудит Паллот станет эталоном работы по результатам утопического аграрного проекта социальной инженерии, широко известного как Столыпинские реформы. Исторический географ, она ранее написала основополагающие очерки об аспектах попыток правительства Российской империи разрушить крестьянскую общину, консолидировать и приватизировать сельскохозяйственные земли и создать независимых и граждански настроенных фермеров. Рецензируемая книга продвигает поиск Пэллотом реакции крестьян на социальную инженерию на несколько шагов вперед. Он эффективно ставит под сомнение парадигму «модернизации», доказывает сохранение жизнеспособности общины и представляет доказательства значительного сопротивления крестьян столыпинским реформам. Деконструируя официальную статистику и отчеты, а также крестьянские ходатайства в земельно-поселенческую комиссию, многие из которых хранятся в центральных российских архивах, Паллот бросает вызов традиционной дихотомии, которую использовали интерпретаторы реформ, чтобы отличить сепараторов от несепараторов, т. е. крестьяне, приватизировавшие свои наделы и вышедшие из коммуны, против тех, кто этого не сделал. Она показывает крестьянский мир, который был гораздо более сложным, и ситуацию

Рецензируемая книга продвигает поиск Пэллотом реакции крестьян на социальную инженерию на несколько шагов вперед. Он эффективно ставит под сомнение парадигму «модернизации», доказывает сохранение жизнеспособности общины и представляет доказательства значительного сопротивления крестьян столыпинским реформам. Деконструируя официальную статистику и отчеты, а также крестьянские ходатайства в земельно-поселенческую комиссию, многие из которых хранятся в центральных российских архивах, Паллот бросает вызов традиционной дихотомии, которую использовали интерпретаторы реформ, чтобы отличить сепараторов от несепараторов, т. е. крестьяне, приватизировавшие свои наделы и вышедшие из коммуны, против тех, кто этого не сделал. Она показывает крестьянский мир, который был гораздо более сложным, и ситуацию

Намереваясь представить крестьянскую точку зрения, Паллот исследует рациональность крестьянского общинного сельского хозяйства. Не пользуясь преимуществами книги Джеймса С. Скотта « Видеть как государство: как определенные схемы улучшения условий жизни человека потерпели неудачу » (Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 1998), она, тем не менее, рассуждает в духе Скотта о том, что социальные инженерные схемы сильно недооценивают практические (ненаучные) сельскохозяйственные знания людей, которых они пытаются реформировать. В случае с Россией бюрократы, которые надеялись навести порядок в том, что они считали хаосом в деревне, не понимали стратегии крестьян, избегающих риска, или многочисленных преимуществ беспризорного земледелия, периодического передела общинных земель и общих пастбище.

В тех случаях, когда целые коммуны на северо-западе, западе и юге подавали петиции об объединении своих земель в соответствии со столыпинскими реформами, Паллот раскрывает их «скрытые стенограммы», как выразился бы Джеймс Скотт, чтобы продемонстрировать, что крестьяне были фактически сопротивляясь реформам и пытаясь восстановить контроль над распоряжением землей вопреки желанию лиц, ходатайствующих об отделении от общины. Бюрократам было гораздо легче убедить крестьян согласиться в принципе на огораживание, чем убедить их отказаться от беспривязного земледелия, своих деревенских домов и садовых участков, общинных лугов и пастбищ и раздельного наследования. Насилие и запугивание сепараторов, а также лишение их права выпаса скота и социальных услуг были лишь частью того арсенала, который использовали крестьяне в борьбе с огораживанием.