11. Художественная практика и эстетика романтизма

Важнейшая тема для романтизма – интерес к истории. Склонность окунуться в прошлое нередко давала основания обвинить романтиков в консерватизме. Романтизм не был только литературным, поэтическим движением. Романтизм претендовал на универсальность взгляда на мир, на всеобъемлющий охват и обобщение всего человеческого знания, и он в известной мере действительно был универсальным мировоззрением. Вклад романтического движения в эстетику характеризуется именно тем, что эстетика никогда не понималась как отдельная частная дисциплина; эстетика для романтических мыслителей есть в самом общем смысле лишь определённый ракурс всего их совокупного и целостного мировоззрения, связанный с красотой в искусстве и жизни, с проблемой художественного смысла и художественного знака.

Пересмотр

правил классицистической эстетики,

осознание того, что искусство тесно

связанно с историей, предельное внимание

к личностному началу в художественном

творчестве – безусловная опора в

романтической эстетике.

Центр художественной системы романтизма — личность, а его главный конфликт — личности и общества.

У поздних западноевропейских романтиков пессимизм по отношению к обществу приобретает космические масштабы, становится “болезнью века”. Героям многих романтических произведений свойственны настроения безнадежности, отчаяния, которые приобретают общечеловеческий характер. Совершенство утрачено навсегда, миром правит зло, воскресает древний хаос. Тема “страшного мира”, свойственная всей романтической литературе, наиболее ярко воплотилась в так называемом “черном жанре” (в предромантическом “готическом романе)

В то же время романтизм зиждется на идеях

Этот путь должен разрешить

все противоречия, полностью изменить

жизнь. Это путь к совершенству, “к

цели, объяснение которой нужно искать

по ту сторону видимого” (А.Де Виньи).

Для одних романтиков в мире господствуют

непостижимые и загадочные силы, которым

необходимо подчиниться и не пытаться

изменить судьбу .У других “мировое

зло” вызывало протест, требовало

отмщения, борьбы. (А.С.Пушкин). Общим же

было то, что все они видели в человеке

единую сущность, задача которой вовсе

не сводится лишь к решению обыденных

задач. Напротив, не отрицая повседневности,

романтики стремились разгадать тайну

человеческого бытия, обращаясь к природе,

доверяя своему религиозному и поэтическому

чувству.

Этот путь должен разрешить

все противоречия, полностью изменить

жизнь. Это путь к совершенству, “к

цели, объяснение которой нужно искать

по ту сторону видимого” (А.Де Виньи).

Для одних романтиков в мире господствуют

непостижимые и загадочные силы, которым

необходимо подчиниться и не пытаться

изменить судьбу .У других “мировое

зло” вызывало протест, требовало

отмщения, борьбы. (А.С.Пушкин). Общим же

было то, что все они видели в человеке

единую сущность, задача которой вовсе

не сводится лишь к решению обыденных

задач. Напротив, не отрицая повседневности,

романтики стремились разгадать тайну

человеческого бытия, обращаясь к природе,

доверяя своему религиозному и поэтическому

чувству.Романтический

герой —

личность сложная, страстная, внутренний

мир которой необычайно глубок, бесконечен;

это целая вселенная, полная противоречий.

Сильные и яркие чувства, всепоглощающие

страсти, тайные движения души —

характерные черты романтического героя.

Романтиков интересовали все страсти,

и высокие и низкие, которые противопоставлялись

друг другу.

Романтизм – это мощное художественное направление, в основе которого лежал творческий метод, провозглашавший своим главным принципом абсолютную и безграничную свободу личности. Сутью романтического мировосприятия является признание драматического неразрешимого противоречия между низменной действительностью и высоким идеалом, несовместимым с нею, а подчас и вообще нереализуемым. Для романтизма как художественного стиля характерно противопоставление “подражанию природе” творческой активности художника, отрицание нормативности в создании произведений искусства и обновление художественных форм. Понимая искусство как высшую реальность, романтизм стимулирует ассоциативность художественного мышления и взаимопроникновение различных видов и жанров искусства. Произведения романтиков наполнены чувствами восторга и разочарования, воодушевления и отчаяния.

12. Реализм и натурализм в искусстве

Реализм

– понятие, характеризующее познавательную

функцию искусства: правда жизни,

воплощенная специфическими средствами

искусства, мера его проникновения в

реальность, глубина и полнота её

художественного познания.

Предпосылки создания реализма в искусстве

Современное естествознание, которое одно лишь достигло всестороннего, систематического и научного развития, как и вся новейшая история, датирует от той знаменательной эпохи, которую немцы назвали Реформацией, французы Ренессансом.

Эта эпоха начинается со второй половины XV столетия. Расцвет в области искусства в это время – Сдвиги эти, происходившие в обстановке мощного народного подъема, тесно связаны с борьбой за независимую от религии светскую культуру.

В XV-XVI веках создается передовое реалистическое искусство. Огромный интерес к человеку, признание ценностей и красоты реального мира определяют деятельность художников, развитие нового реалистического метода в искусстве на основе научных изысканий в области анатомии, линейной и воздушной перспективы, светотени и пропорций. Эти художники создали глубоко реалистическое искусство.

Формирование реализма в искусстве

Формирование реализма в искусстве Сандро Боттичелли

Предпосылки для

развития искусства Возрождения раньше

всего складываются во Флоренции.

В середине XV века Боттичелли черпал вдохновение в современных ему произведениях, писаниях Данте и Боккаччо, религиозные события у Боттичелли пронизаны волнующим трепетом личного переживания. Его наиболее прославленные зрелые картины – “Весна” и ”Рождение Венеры.

Боттичелли пользуется сюжетом лишь как вспомогательным предлогом, к тому, чтобы дать выражение своим собственным представлениям, мыслям и настроениям. Настроение это он облекает телесной явственностью, придает образам человеческую правдивость, что и делает картины Боттичелли реалистичными.

Леонардо да Винчи

Подлинным

основоположником стиля “высокого

Возрождения” был Леонардо

да Винчи (1452-1519),

гений, чье творчество знаменовало

грандиозный качественный сдвиг в

искусстве. Он воплощал собой новый тип

художника – ученого, мыслителя, поражающего

широтой взглядов, многогранностью

таланта. Отказываясь от жанровости и

тщательной детализации, присущих

творениям мастеров раннего Возрождения,

Леонардо да Винчи углубляет характеристики,

связывает фигуры с природой, с необъятным

миром, в котором господствует человек,

он стремится к передаче глубины

человеческих чувств и переживаний.

Натурализм (от

лат. nаturа – природа) – творческое направление

в литературе, изобразительном искусстве,

театре, кино, появившееся в последней

трети XIX века в Европе и Америке под

влиянием философии позитивизма и его

главных представителей – француза Огюста

Конта (1798-1857), англичанина Герберта

Спенсера (1820-1903) и др. В основе их идей

лежал тезис о том, что подлинное,

“позитивное” знание может быть

получено не в результате отвлеченных

умственных спекуляций, а лишь как выводы

из отдельных специальных наук и их

комплексного взаимодействия.

Эстетика

натурализма, перенося принципы позитивизма

в сферу искусства, разрабатывалась И.

Тэном, братьями Э. и Ж. Гонкурами и прежде

всего Эмилем Золя (1840- 1902), воплотившим

ее в своем творчестве. По их мнению,

художник должен отражать окружающий

мир без всяких прикрас, типизации,

условностей и табу, с максимальной

объективностью, подчиняясь лишь правде

“позитивной”, экспериментальной

науки.

Романтизм. Исторические и философско-эстетические предпосылки его возникновения.

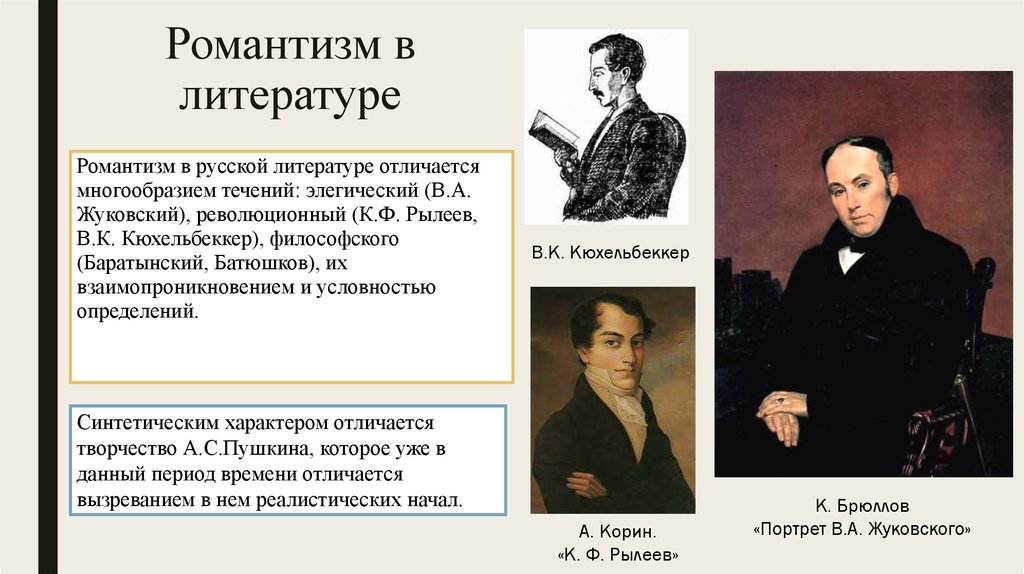

Основные течения русского романтизма

Основные течения русского романтизмаКто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: Романтизм. Исторические и философско-эстетические предпосылки его возникновения. Основные течения русского романтизма. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/istoriya-russkoj-literatury-xix-veka/romantizm-istoricheskie-i-filosofsko-esteticheskie-predposylki-ego-vozniknoveniya-osnovnye-techeniya-russkogo-romantizma/ (дата обращения: 2.04.2023)

Содержание

Романтизм (фр. romantisme) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтическим называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтическим называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению.

Зародился в Германии. Предвестник романтизма — «Буря и натиск» и сентиментализм в литературе.

Романтизм сменяет эпоху Просвещения и совпадает с промышленной революцией, обозначенной появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии и фабрично-заводских окраин. Если Просвещение характеризуется культом разума и основанной на его началах цивилизации, то романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, альпинизма и пикника, призванные восстановить единство человека и природы. Востребованным оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного цивилизацией.

Обычно считается, что в России романтизм появляется в поэзии В. А. Жуковского (хотя к предромантическому движению, развившемуся из сентиментализма, часто относят уже некоторые русские поэтические произведения 1790—1800-х годов). В русском романтизме появляется свобода от классических условностей, создаётся баллада, романтическая драма. Утверждается новое представление о сущности и значении поэзии, которая признаётся самостоятельной сферой жизни, выразительницей высших, идеальных стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась пустой забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. В романтизме русской литературы показываются страдания и одиночество главного героя.

А. Жуковского (хотя к предромантическому движению, развившемуся из сентиментализма, часто относят уже некоторые русские поэтические произведения 1790—1800-х годов). В русском романтизме появляется свобода от классических условностей, создаётся баллада, романтическая драма. Утверждается новое представление о сущности и значении поэзии, которая признаётся самостоятельной сферой жизни, выразительницей высших, идеальных стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась пустой забавой, чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным. В романтизме русской литературы показываются страдания и одиночество главного героя.

К поэтам-романтикам можно отнести также К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова. Ранняя поэзия А. С. Пушкина также развивалась в рамках романтизма. Вершиной русского романтизма можно считать поэзию М. Ю. Лермонтова, «русского Байрона». Философская лирика Ф. И. Тютчева является одновременно и завершением, и преодолением романтизма в России.

После Великой французской революции 1789–1794 гг. идеи Просвещения подверглись суровым испытаниям и были переосмыслены. Во-первых, сильно поколебалась вера в абсолютный Разум как средство чудесного исцеления от социальных язв. Во-вторых, монарх уже не воспринимался многими дворянами, в том числе литераторами, носителем просвещенного Разума. В-третьих, определенная цель Истории исчезла, и социальный прогресс уже не мыслился неизбежным и непосредственно зависимым от желаний людей. Тем не менее, идеология Просвещения оставалась все еще весьма влиятельной, так как основные социальные противоречия, устранение которых открыло бы путь к свободе личности и мощному экономическому и культурному развитию страны, не были преодолены.

Сильному влиянию идеологии Просвещения способствовали политические и общественные события внутри страны и за ее пределами. Русское общество внимательно следило за ходом Французской революции. Ее восприятие в России соответствовало трем этапам.

Ее восприятие в России соответствовало трем этапам.

Первый этап (1789–1792) – созыв Генеральных Штатов, провозглашение демократических свобод – был встречен восторженно.

Второй этап (1792–1793) – казнь короля, установление якобинской диктатуры и кровавая расправа над ее противниками – резко отрицательно. В такой оценке сходились Карамзин и Радищев. Одни дворяне, сторонники крепостного права, возложили вину на идеи Просвещения, усматривая все зло в учениях Вольтера, Дидро и других просветителей. Другие дворяне, сторонники гражданских свобод и самодержавия, основанного на соблюдении строгих законов (просвещенной монархии, просвещенного абсолютизма или просвещенного деспотизма), настаивали на том, что не Просвещение виновато в кровавых эксцессах Французской революции, а недостаточная просвещенность народов и государей. Этой позиции держался Карамзин.

Третий этап (1793–1794), приведший в конце концов к власти Наполеона, примирил часть дворян с Французской революцией, поскольку Франция получила чаемые ею свободы и законы и стала быстро и успешно развиваться.

Вскоре для России, как и для других стран Европы, возникла новая опасность, опять исходившая от Франции: император французов задумал насильственную перекройку карты Европы.

Свержение монархических режимов было предлогом для установления господства на континенте. В результате этого европейские государства и народы неизбежно утрачивали национальную самостоятельность. Европа, в том числе и Россия, вверглись в историческую полосу непрерывных войн, которые способствовали росту национального самосознания, патриотическому порыву.

Крупнейшим историческим событием стала Отечественная война 1812 г., нашедшая исключительно полное выражение в русской литературе и искусстве (стихотворения «партизана-поэта» Д.В. Давыдова, басни «Ворона и Курица», «Волк на псарне» И.А. Крылова, ода-элегия «Певец во стане русских воинов» В.А. Жуковского, «Воспоминания в Царском Селе» А.С. Пушкина и др.).

Поскольку войны с Наполеоном не только вызвали национально-патриотический подъем, но и вели к укреплению самодержавного режима, ибо вокруг русского императора объединялись народ и вся нация, сторонникам освобождения крестьян от крепостной неволи и противникам монархического принципа в этих условиях пришлось на некоторое время умолкнуть. Но с победоносным окончанием Отечественной войны, разгромом армии Наполеона в сражении под Ватерлоо, вступлением русских войск в Париж и военными походами, а затем возвращением солдат и офицеров на родину, образованием Священного Союза, который восстановил монархии в освобожденных от власти поверженного французского императора странах, в русском обществе снова оживляются просветительские идеи, отчасти провоцируемые «сверху», самодержавием.

Но с победоносным окончанием Отечественной войны, разгромом армии Наполеона в сражении под Ватерлоо, вступлением русских войск в Париж и военными походами, а затем возвращением солдат и офицеров на родину, образованием Священного Союза, который восстановил монархии в освобожденных от власти поверженного французского императора странах, в русском обществе снова оживляются просветительские идеи, отчасти провоцируемые «сверху», самодержавием.

При своем вступлении на престол в 1801 г. Александр I задумал освободить крестьян от крепостной зависимости и дать конституцию сначала Польше, которая тогда входила в состав России, а потом и России. Однако намерения Александра I не сбылись вследствие нерешительности царя, а главное, из-за сопротивления большинства дворян, считавших, что непросвещенному и безграмотному народу опасно даровать свободы, так как это подорвет экономическое положение дворянства и страны в целом и приведет к безначалию, хаосу, кровавым бунтам и безграничному своеволию.

Не сумев провести политические и социальные реформы, Александр I все-таки осуществил несколько примечательных актов: была проведена реформа государственного управления, учрежден цензурный устав, который ограничивал вмешательство властей в дела печати, разрешен ввоз иностранных книг, открыты Императорский Лицей, гимназии, университеты и Педагогический институт, помещикам дозволили отпускать крестьян на волю. Впоследствии Пушкин поставил в заслугу царю два события: «Он взял Париж, он основал Лицей».

Николай I по вступлении на престол сделал жесты, которые посеяли иллюзии относительно его будущего правления: вернул из ссылки Пушкина, приблизил ко двору родственников некоторых сосланных декабристов, давая понять, что ценит истинные заслуги перед отечеством и троном. Однако общий итог царствования Николая I безрадостен: постыдно отодвинутое на долгие годы освобождение крестьян от крепостного «рабства» обернулось недопустимой отсталостью России.

Итак, эпоха 1800—1830-х годов была насыщена крупными историческими событиями. Они оказали несомненное воздействие на развитие литературы. В частности, это выразилось в том, что с 1815–1816 гг. в связи с организацией первых декабристских обществ возникает гражданское, или социальное, течение русского романтизма, а после 1825 г. русский романтизм вступает в новую фазу своей эволюции. После достигнутого расцвета в творчестве Баратынского, молодого Гоголя, Лермонтова и Тютчева он переживает глубокий кризис.

Они оказали несомненное воздействие на развитие литературы. В частности, это выразилось в том, что с 1815–1816 гг. в связи с организацией первых декабристских обществ возникает гражданское, или социальное, течение русского романтизма, а после 1825 г. русский романтизм вступает в новую фазу своей эволюции. После достигнутого расцвета в творчестве Баратынского, молодого Гоголя, Лермонтова и Тютчева он переживает глубокий кризис.

На фоне судьбоносных для России исторических событий литературное движение 1800—1830-х годов испытывает небывалый и устойчивый подъем.

После войн с Наполеоном и Великой французской революции чрезвычайно возросло представление о роли человека в мире. Идея личности как самой большой ценности овладела сознанием многих людей. При этом имелась в виду личность самого обычного частного человека, данного, конкретного индивидуума. Личность в ее неповторимой целостности и своеобразии была объявлена мерой всех вещей. Сущность личности – не в разуме, как это представляли себе классицисты и просветители, не в чувстве, как это считали сентименталисты и близкие к ним другие просветители, а во всем ее внутреннем мире, неделимом на способности и качества. Главное качество всякой личности – свобода духа. Личность не может быть зависима от внешних условий, каких-либо установлений и регламентаций, которые нарушают ее свободу и свободу других личностей. Цель всякой личности – «в силе и желании стать подобными Богу и всегда иметь бесконечное перед глазами» (Ф. Шлегель).

Главное качество всякой личности – свобода духа. Личность не может быть зависима от внешних условий, каких-либо установлений и регламентаций, которые нарушают ее свободу и свободу других личностей. Цель всякой личности – «в силе и желании стать подобными Богу и всегда иметь бесконечное перед глазами» (Ф. Шлегель).

Если самую большую ценность в земном мире представляет личность, индивидуальность, то все, что препятствует проявлению ее свободного духа (а романтики не идеализировали реальный мир, в котором свободный дух не может выразиться полностью), враждебно ей. Романтизм сознательно и принципиально обособил личность от земного мира. Это означает, что окружающая среда может погубить личность, но изменить ее она не в силах. Личность всегда равна себе и не зависит от обстоятельств.

Сущность романтизма – в порыве в бесконечное и в томлении по нему. При этом бесконечное безгранично, оно не исчерпывается земными просторами, а простирается за пределы земного бытия. Так рождается характерный признак романтизма – «романтическое двоемирие». Романтик одновременно пребывает в двух мирах – посюстороннем, земном, и в потустороннем, небесном, бытийном. Главное устремление романтиков – совмещение двух миров в едином образе.

Так рождается характерный признак романтизма – «романтическое двоемирие». Романтик одновременно пребывает в двух мирах – посюстороннем, земном, и в потустороннем, небесном, бытийном. Главное устремление романтиков – совмещение двух миров в едином образе.

Здесь романтики столкнулись с известной трудностью: дух человека бесконечен и универсален, но сам он смертен, т. е. конечен и единичен. Как же можно воплотить бесконечное и универсальное в единичном и конечном? Совершенно ясно, что такой возможностью не обладает наука, что в этом случае не помогут ни простое созерцание (эмпирическое познание), ни жизненный опыт. Бесконечное и универсальное нельзя постичь одним разумом или одним чувством. Их можно охватить таким способом, который одновременно и разумен, и чувствен. Именно такими свойствами обладает чувственный образ, который лежит в основе искусства. Чем дальше тот или иной вид искусства отстоит от рациональных способов постижения мира, тем он выше (словесное искусство изначально сковано словом, несущим мысль, в отличие от музыки, представляющей собой поток звуков, опосредованно связанных с мыслью).

Для романтизма внутренний мир личности – Вселенная, которую нельзя постигнуть: она всегда наполнена тайной. Человек представляет собой собственную величайшую тайну не только для других людей, но и для себя. Цель человеческой жизни – погружаться в глубины духа и отгадывать тайны своего внутреннего мира. А раз так, то в «хорошем повествовании всегда должно быть нечто таинственное и непостижимое» (Новалис). Из этого понятно, что художественное произведение романтиков принципиально мистериально и мистично, о каком бы жанре ни шла речь. В нем всегда содержится нечто волшебное, странное, непостижимое, необычное, сверхъестественное. О чем бы ни писал романтик, он всегда изображает столкновение человека и бытия как развертывающуюся на его глазах мистерию, содержание которой полно мистического смысла.

Эти представления романтиков дополнены у них одним важным соображением, а именно романтической иронией. Романтики видели, что в реальном мире личность не может осуществить свои идеальные мечты. В значительной мере, по убеждениям романтиков, это зависит от ограниченности человеческого ума, знания и языка, которую они учитывали. В сознании романтиков одновременно жили две противоположные идеи – с одной стороны, они устремлялись к бесконечному, а с другой – осознавали тщетность своих усилий. Романтическая ирония вносила поправку в восприятие романтиками бытия и его художественное изображение. Она позволяла романтику парить над действительностью и не отрываться от нее, сохраняя способность действовать. Романтик постоянно находился между созиданием и уничтожением, бытием и хаосом. Тем самым он избегал всякого одностороннего восприятия жизни – мир не рисовался его воображению только дружески-идеальным или только враждебно-реальным. Это означало, что романтическая ирония вела к свободе романтического духа, освобождая романтика от всякой предвзятости. Бесстрашно иронизировать над бытием и собственной ограниченностью может лишь поистине свободная личность.

В значительной мере, по убеждениям романтиков, это зависит от ограниченности человеческого ума, знания и языка, которую они учитывали. В сознании романтиков одновременно жили две противоположные идеи – с одной стороны, они устремлялись к бесконечному, а с другой – осознавали тщетность своих усилий. Романтическая ирония вносила поправку в восприятие романтиками бытия и его художественное изображение. Она позволяла романтику парить над действительностью и не отрываться от нее, сохраняя способность действовать. Романтик постоянно находился между созиданием и уничтожением, бытием и хаосом. Тем самым он избегал всякого одностороннего восприятия жизни – мир не рисовался его воображению только дружески-идеальным или только враждебно-реальным. Это означало, что романтическая ирония вела к свободе романтического духа, освобождая романтика от всякой предвзятости. Бесстрашно иронизировать над бытием и собственной ограниченностью может лишь поистине свободная личность.

Романтизм представляет собой целую эпоху в историческом развитии человечества, подобную таким эпохам, как Возрождение и Просвещение. Идеи романтизма охватили все европейские страны и проникли во все области духовной деятельности человека – философию, экономику, искусство и даже медицину. В более узком смысле романтизм понимается как художественное направление в искусстве, и в частности в литературе. В этом втором значении романтизм – литературное направление, которое поставило в центр художественного изображения, носящего в той или иной степени мистериальный характер, одинокую свободную личность, проникнутую мистическим вечным томлением по бесконечному и не обусловленную ни историческими, ни социальными обстоятельствами, а потому обладающую чертами исключительности и таинственности.

Идеи романтизма охватили все европейские страны и проникли во все области духовной деятельности человека – философию, экономику, искусство и даже медицину. В более узком смысле романтизм понимается как художественное направление в искусстве, и в частности в литературе. В этом втором значении романтизм – литературное направление, которое поставило в центр художественного изображения, носящего в той или иной степени мистериальный характер, одинокую свободную личность, проникнутую мистическим вечным томлением по бесконечному и не обусловленную ни историческими, ни социальными обстоятельствами, а потому обладающую чертами исключительности и таинственности.

Европейский романтизм возник как изначально противоречивое направление, в котором чувство абсолютной свободы духа, чувство очарования безграничными возможностями личности сочеталось с противоположным ему чувством разочарования в ограниченности и скованности свободы духа внешними (социальными и иными) и внутренними (несовершенство человеческой природы) причинами. В зависимости от того, какое из этих чувств доминировало в творчестве того или иного писателя, романтики тяготели либо к безусловному приятию бытия, либо к настроениям «мировой скорби».

В зависимости от того, какое из этих чувств доминировало в творчестве того или иного писателя, романтики тяготели либо к безусловному приятию бытия, либо к настроениям «мировой скорби».

Наконец, в каждой европейской стране романтизм был своеобразен вследствие особенностей национально-исторических условий. По национальному признаку различают романтизм немецкий, английский, французский и т. д.

Общие свойства европейского романтизма целиком относятся и к русскому романтизму, который, однако, обладает и рядом отличий.

Основные течения русского романтизмаЕсли в европейских странах личная независимость человека стала свершившимся фактом и многие страны освободились или освобождались от феодальных пут, то в России целое сословие – крестьяне – находилось в крепостной зависимости. В России гораздо сильнее, чем в других странах, было влияние патриархально-общинных отношений и связей. В ней дольше были влиятельными просветительские идеи. Поэтому в русском романтизме при его возникновении идеи индивидуализма и настроения «мировой скорби» звучали более ослабленно. Не характерна для него и «романтическая ирония». Все эти черты появятся в русском романтизме позднее – накануне и особенно после подавления восстания декабристов.

Не характерна для него и «романтическая ирония». Все эти черты появятся в русском романтизме позднее – накануне и особенно после подавления восстания декабристов.

- • 1810-е гг. – возникновение и формирование психологического течения; ведущие поэты Жуковский и Батюшков;

- • 1820-е гг. – возникновение и формирование гражданского, или социального, течения в поэзии Ф.Н. Глинки, П.А. Катенина, К.Ф. Рылеева, В.К. Кюхельбекера, А.А. Бестужева-Марлинского; зрелость психологического романтизма, в котором главными фигурами были А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, Н.М. Языков;

- • 1830-е гг. – возникновение философского течения в поэзии Баратынского, поэтов-любомудров, Тютчева, в прозе В.Ф. Одоевского; проникновение романтизма в прозу и широкое его распространение в жанре повести; расцвет романтизма в творчестве Лермонтова и признаки кризиса: засилье эпигонской (подражательной) поэзии, лирика Бенедиктова, «кавказские» («восточные») повести А.

А. Бестужева-Марлинского;

А. Бестужева-Марлинского; - • 1840-е гг. – закат романтизма, его вытеснение с переднего плана литературы; из действующего субъекта литературного процесса романтизм все более превращается в его объект, становясь предметом художественного изображения и анализа.

- • к психологическому течению русского романтизма принадлежат романтики, исповедовавшие идеи самовоспитания и самоусовершенствования личности в качестве наиболее верного пути преображения действительности и человека;

- • к течению гражданского, или социального, романтизма относятся романтики, считавшие, что человек воспитывается прежде всего в социальной, общественной жизни, а, стало быть, он предназначен для гражданской деятельности;

- • к философскому течению русского романтизма причислены романтики, полагавшие, что место человека в мире предопределено свыше, его жребий предначертан на небесах и всецело зависит от общих законов мироздания, а вовсе не от социальных и психологических причин.

Между этими течениями нет непроницаемых граней, а различия относительны: поэты разных течений не только полемизируют, но и взаимодействуют друг с другом.

Между этими течениями нет непроницаемых граней, а различия относительны: поэты разных течений не только полемизируют, но и взаимодействуют друг с другом.

Первоначально романтизм побеждает в поэзии Жуковского и Батюшкова, что было обусловлено:

- • карамзинской реформой литературного языка;

- • скрещением поэтических принципов «сентиментальной» литературы с принципами «легкой поэзии»;

- • дискуссиями по проблемам литературного языка, которые открыли и очистили дорогу романтизму.

Эти отличия нисколько не отменяют тех обстоятельств и фактов, которые роднят русский романтизм с европейским, частью которого он является. Чувство личности, ее свободы, прав, гордости, чести и достоинства ощущались в России не менее остро, чем в европейских странах. Особенно этому способствовал рост национального самосознания, которому придали мощный толчок войны с Наполеоном и Отечественная война 1812 г. Надежды на освобождение крепостных крестьян таяли. Дворянин, хотя и был лично независим, не ощущал себя свободным, находясь под прессом самодержавной власти, готовой в любое время и по любому поводу нарушить его права и пренебречь ими.

Дворянин, хотя и был лично независим, не ощущал себя свободным, находясь под прессом самодержавной власти, готовой в любое время и по любому поводу нарушить его права и пренебречь ими.

В России романтические веяния тоже возникли под влиянием событий Великой французской революции, но окрепли в годы либеральной политики начала царствования Александра I, пришедшего на русский престол после дворцового заговора и убийства в ночь на 11 марта 1801 года его отца – императора Павла I. Эти веяния питал подъем национального и личного самосознания в ходе Отечественной войны 1812 года. Наступившая после победоносной войны реакция, отказ правительства Александра I от либеральных обещаний начала его царствования привели общество к глубокому разочарованию, которое еще более обострилось после краха декабристского движения. Таковы исторические предпосылки русского романтизма, которому были свойственны общие черты, сближавшие его с романтизмом западноевропейским. Русским романтикам тоже присущи обостренное чувство личности, устремленность к «внутреннему миру души человека, сокровенной жизни его сердца» (В. Г. Белинский), повышенная субъективность и эмоциональность авторского стиля, интерес к отечественной истории и национальному характеру.

Г. Белинский), повышенная субъективность и эмоциональность авторского стиля, интерес к отечественной истории и национальному характеру.

Вместе с тем русский романтизм имел свои национальные особенности. Прежде всего в отличие от романтизма западноевропейского он сохранил исторический оптимизм и надежду на возможность преодоления противоречий между идеалом и действительностью. В романтизме Байрона, например, русских поэтов привлекал пафос свободолюбия, бунт против несовершенного миропорядка, но им оставались чужды байронический скептицизм, «космический пессимизм», настроения «мировой скорби». Русские романтики не приняли также культ самодовольной, гордой и эгоистически настроенной человеческой личности, противопоставив ему идеальный образ гражданина-патриота или гуманного человека, наделенного чувством христианской любви, жертвенности и сострадания. Романтический индивидуализм западноевропейского героя не нашел на русской почве поддержки, но встретил суровое осуждение.

Эти особенности нашего романтизма были связаны с тем, что русская действительность начала XIX века таила в себе скрытые возможности к радикальному обновлению: на очереди стоял крестьянский вопрос, созревали предпосылки к большим переменам, которые совершились в 60-е годы XIX века. Существенную роль в национальном самоопределении русского романтизма сыграла и тысячелетняя православно-христианская культура с ее тягой к общему согласию и соборному решению всех вопросов, с ее неприятием индивидуализма, с осуждением эгоизма и тщеславия. Поэтому в русском романтизме в отличие от романтизма западноевропейского не произошло решительного разрыва с духом и культурой классицизма, просвещения и сентиментализма.

Карамзинский Филалет, осуждая уныние и скептицизм Мелодора, говорит: «Знаю, что распространение некоторых ложных идей наделало много зла в наше время, но разве просвещение тому виною? Разве науки не служат, напротив того, средством к открытию истины и рассеянию заблуждений, пагубных для нашего спокойствия?… Светильник наук не угаснет на земном шаре… Нет, Всемогущий не лишит нас сего драгоценного утешения добрых, чувствительных, печальных. Просвещение всегда благотворно; просвещение ведет к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и открывая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение есть лекарство для испорченного сердца и разума…» Карамзин здесь не только не противопоставляет веру разуму, но говорит об их естественном и вечном союзе: он отстаивает истину просвещающего разума, согретого лучами веры, пронизанного светом высоких нравственных истин. Это тяготение к синтезу романтизма с просветительством способствовало раннему и более легкому преодолению свойственного романтизму двоемирия и переходу русской литературы к реалистическому освоению действительности с диалектическим взаимодействием идеала и реальности, человеческого характера и окружающих его обстоятельств.

Просвещение всегда благотворно; просвещение ведет к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и открывая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение есть лекарство для испорченного сердца и разума…» Карамзин здесь не только не противопоставляет веру разуму, но говорит об их естественном и вечном союзе: он отстаивает истину просвещающего разума, согретого лучами веры, пронизанного светом высоких нравственных истин. Это тяготение к синтезу романтизма с просветительством способствовало раннему и более легкому преодолению свойственного романтизму двоемирия и переходу русской литературы к реалистическому освоению действительности с диалектическим взаимодействием идеала и реальности, человеческого характера и окружающих его обстоятельств.

Но более или менее отчетливо собственно романтическое течение в русской литературе восторжествовало лишь в 1820-е годы. В первое десятилетие XIX века преобладающее положение в русской поэзии и прозе занимает сентиментализм, ведущий успешную борьбу с отживающим свой век классицизмом и расчищающий путь романтическому движению. Однако исследователи давно обратили внимание, что определять литературный процесс 1800-1810-х годов как историю борьбы сентиментализма с классицизмом можно лишь с большими натяжками, что «специфика этого периода не может быть охарактеризована по аналогии с тем или другим из общеевропейских художественных направлений» (Е. Н. Купреянова). Ясно пока лишь одно: Батюшков и Жуковский, Вяземский и юный Пушкин – все считали себя «карамзинистами».

Однако исследователи давно обратили внимание, что определять литературный процесс 1800-1810-х годов как историю борьбы сентиментализма с классицизмом можно лишь с большими натяжками, что «специфика этого периода не может быть охарактеризована по аналогии с тем или другим из общеевропейских художественных направлений» (Е. Н. Купреянова). Ясно пока лишь одно: Батюшков и Жуковский, Вяземский и юный Пушкин – все считали себя «карамзинистами».

Карамзин был и оставался признанным главой русского сентиментализма. Но в его творчестве начала XIX века произошли довольно существенные перемены. Сентиментализм на уровне «Бедной Лизы» остался в прошлом и стал уделом эпигонов типа князя П. И. Шаликова. И Карамзин, и его соратники ушли вперед, развивая ту перспективную сторону русского сентиментализма, которая органично связывала его с просветительством на одном полюсе и с романтизмом на другом, которая открывала русскую литературу навстречу насущно необходимым ей в процессе своего становления самым разнообразным западноевропейским влияниям. Сентиментализм карамзинской школы в начале XIX века ярко окрашен предромантическими веяниями. Это течение переходное, емкое, синтезирующее в себе черты классицизма, просветительства, сентиментализма и романтизма. Без обогащения русской духовной культуры западноевропейскими общественными и философскими идеями, эстетическими представлениями и художественными формами дальнейшее развитие и самоопределение новой русской литературы, стремящейся стать «с веком наравне», было невозможно.

Сентиментализм карамзинской школы в начале XIX века ярко окрашен предромантическими веяниями. Это течение переходное, емкое, синтезирующее в себе черты классицизма, просветительства, сентиментализма и романтизма. Без обогащения русской духовной культуры западноевропейскими общественными и философскими идеями, эстетическими представлениями и художественными формами дальнейшее развитие и самоопределение новой русской литературы, стремящейся стать «с веком наравне», было невозможно.

На этом пути русская литература столкнулась в начале XIX века с большими препятствиями: необходимо было решить «задачу огромной национально-исторической важности – привести лексический состав русского языка в соответствие с инородными ему западноевропейскими идеями и понятиями, уже освоенными образованной частью общества, сделать их общенациональным достоянием» (Е. Н. Купреянова). Образованная прослойка дворянского общества выражала эти идеи и понятия на французском языке, а для перевода их на русский в отечественном языке не существовало слов адекватного смысла и значения.

В статье «Отчего в России мало авторских талантов» (1802) Карамзин обратил внимание на необходимость обновления не только лексического, но и синтаксического строя русской речи. «Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые даже обыкновенные мысли». Поэтому «русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершенно узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски… Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!» (Курсив мой. – Ю. Л.).

Глубоко реформировал Карамзин сам строй русской литературной речи. Он решительно отказался от тяжелой и несоответствующей духу русского языка немецко-латинской синтаксической конструкции, введенной Ломоносовым. Вместо длинных и неудобопонятных периодов Карамзин стал писать ясными и краткими фразами, используя как образец легкую, изящную и логически стройную французскую прозу. Поэтому суть реформы Карамзина не может быть сведена к сближению «книжных» норм с формами разговорного языка дворянского «света». Карамзин и его сподвижники были заняты творчеством общенационального языка, литературного и разговорного одновременно, языка интеллектуального общения, устного и письменного, отличающегося как от «книжного» стиля, так и от бытового просторечия, дворянского в том числе. Осуществляя эту реформу, «сентименталист» Карамзин, как это ни странно может показаться, ориентировался на языковые нормы не сентиментализма и не романтизма, а французского классицизма, на язык Корнеля и Расина, а также на язык французского Просвещения. И в этом смысле он был гораздо более последовательным «классиком», чем его противник А. С. Шишков. Ориентация на зрелый и обработанный французский язык позволила сторонникам Карамзина Жуковскому и Батюшкову создать в поэзии «школу гармонической точности», усвоение уроков которой помогло Пушкину завершить становление языка новой русской литературы.

Вместо длинных и неудобопонятных периодов Карамзин стал писать ясными и краткими фразами, используя как образец легкую, изящную и логически стройную французскую прозу. Поэтому суть реформы Карамзина не может быть сведена к сближению «книжных» норм с формами разговорного языка дворянского «света». Карамзин и его сподвижники были заняты творчеством общенационального языка, литературного и разговорного одновременно, языка интеллектуального общения, устного и письменного, отличающегося как от «книжного» стиля, так и от бытового просторечия, дворянского в том числе. Осуществляя эту реформу, «сентименталист» Карамзин, как это ни странно может показаться, ориентировался на языковые нормы не сентиментализма и не романтизма, а французского классицизма, на язык Корнеля и Расина, а также на язык французского Просвещения. И в этом смысле он был гораздо более последовательным «классиком», чем его противник А. С. Шишков. Ориентация на зрелый и обработанный французский язык позволила сторонникам Карамзина Жуковскому и Батюшкову создать в поэзии «школу гармонической точности», усвоение уроков которой помогло Пушкину завершить становление языка новой русской литературы.

А это говорит о том, что ни классицизма, ни сентиментализма, ни романтизма в чистом виде в русской литературе просто не существовало. Это и понятно: она в своем развитии устремлялась к созданию реализма общенационального масштаба и звучания, реализма ренессансного типа. Исследователи литературы эпохи Возрождения давно обратили внимание на то, что искусство писателей и поэтов того времени, как в зерне, содержало все последующие направления в развитии европейской литературы, все элементы будущих литературных течений. Собирая в мощный синтез на национально-русской духовно-нравственной основе разбежавшиеся в западноевропейской литературе течения, русский реализм формально как бы двигался «назад», но фактически устремлялся далеко вперед.

Романтическая Россия – журнал Art & Antiques

Джон Дорфман

Технически мастерская и эмоционально богатая, русская живопись конца XIX века опиралась на традиции, предвосхищая авангард.

Когда американцы и западноевропейцы думают о русском искусстве, они, скорее всего, представляют себе новаторские абстракции Кандинского или супрематические полотна Малевича. Если не так, то это должны быть православные иконы. Но между средневековым периодом и авангардом есть многовековое русское искусство, которое было в значительной степени неизвестно широкой публике за пределами России.

Если не так, то это должны быть православные иконы. Но между средневековым периодом и авангардом есть многовековое русское искусство, которое было в значительной степени неизвестно широкой публике за пределами России.

В США эта ситуация сейчас меняется, отчасти благодаря крупным музейным выставкам, таким как знаковое произведение Гуггенхайма «Россия!» в 2005 году, на очень большом холсте, с использованием внушительного количества заимствованных работ, чтобы донести всю полноту истории русского искусства до Нью-Йорка и более широкой публики, которая, как оказалось, высоко оценила это. («Россия!» считается самой посещаемой выставкой Гуггенхайма на сегодняшний день.) Свою роль сыграло и усиление контактов между русскими и американцами после 1989 года. Рынок классического русского искусства, хотя он по-прежнему сосредоточен в Лондоне, в США растет: недавние продажи на Christie’s и Sotheby’s в Нью-Йорке были очень высокими, а в этом месяце на этих аукционных домах было предложено несколько высококачественных работ.

Несмотря на свою относительную непривычность, дореволюционное русское искусство, особенно конца XIX века, на самом деле очень доступно, отточено по технике и романтично по чувству, сочетая историю и драму с тонкой портретной живописью почти так же, как западное искусство. Европейское и американское искусство того периода. Конечно, он добавляет характерно русский романтизм, в равной степени обращенный назад, черпающий вдохновение в русской истории, крестьянской культуре и религии, и устремленный вперед, заряженный прогрессивными настроениями и фактически предвосхищающий авангардные движения, охватившие мир искусства. примерно в то же время, когда революционное возмущение сметет царский режим, покровительствовавший художникам.

Русское искусство XIX века явилось кульминацией процесса культурной модернизации и европеизации, начавшегося в царствование Петра Великого (годы правления 1682–1725), который вытащил Россию из средневековья и превратил ее в мировую державу. Петр был восторженным меценатом, скупал европейские произведения и приглашал иностранных художников приезжать в Россию работать и преподавать. Одна из интересных особенностей русского искусства заключается в том, что, поскольку оно так быстро перешло от средневековья к классицизму, XVIII и XIX вв.го века повторяют различные стили Ренессанса и барокко в своего рода телескопическом виде. Именно в эпоху царя Николая I (годы правления 1825–1855) русское искусство по-настоящему расцвело. В то время как великие писатели, такие как Пушкин и Лермонтов, создавали новую поэзию и художественную литературу, такие художники, как Карл Брюллов и Александр Иванов, приносили в Россию романтизм.

Одна из интересных особенностей русского искусства заключается в том, что, поскольку оно так быстро перешло от средневековья к классицизму, XVIII и XIX вв.го века повторяют различные стили Ренессанса и барокко в своего рода телескопическом виде. Именно в эпоху царя Николая I (годы правления 1825–1855) русское искусство по-настоящему расцвело. В то время как великие писатели, такие как Пушкин и Лермонтов, создавали новую поэзию и художественную литературу, такие художники, как Карл Брюллов и Александр Иванов, приносили в Россию романтизм.

В только что опубликованной книге культурного критика Соломона Волкова «Романовское богатство: русские писатели и художники при царях» (Knopf, 30 долларов) указывается, насколько влиятельными были цари в дружбе и поощрении (а иногда и в ссорах и цензуре) русских художников. Он также рассказывает занимательные истории — некоторые из них основаны на личных воспоминаниях, устно переданных автору в России, — о «романтических» наклонностях художников к темпераментному поведению и эксцессам. Брюллов, известный своими психологически откровенными портретами и эпическим полотном 1833 года «Последний день Помпеи», был пьяным дикарем, который без проблем отчитывал царя и раздраженно отказывался писать портреты царской семьи. Но тем не менее он пользовался благосклонностью Николая, рисуя для него секретные эротические работы, которые хранились в запирающихся рамах. Благовоспитанный Иванов, учившийся и живший в основном в Италии, также служил при дворе и специализировался на пейзажах и историко-религиозной живописи, из которых самым известным примером является Явление Христа народу, написанное в течение 20 лет. период с 1837 г.

Брюллов, известный своими психологически откровенными портретами и эпическим полотном 1833 года «Последний день Помпеи», был пьяным дикарем, который без проблем отчитывал царя и раздраженно отказывался писать портреты царской семьи. Но тем не менее он пользовался благосклонностью Николая, рисуя для него секретные эротические работы, которые хранились в запирающихся рамах. Благовоспитанный Иванов, учившийся и живший в основном в Италии, также служил при дворе и специализировался на пейзажах и историко-религиозной живописи, из которых самым известным примером является Явление Христа народу, написанное в течение 20 лет. период с 1837 г.

Именно следующее поколение художников, в основном группа, известная как «Передвижники», является наиболее важным историческим искусством и наиболее привлекательным для коллекционеров сегодня. «Передвижники» во главе с Иваном Крамским были кооперативом, созданным для протеста против академизма и государственного контроля над художниками. Они вместе работали и жили в большом жилом комплексе в Санкт-Петербурге, разделяя основные идеи о важности славянской культурной самобытности, ценности крестьянства и необходимости реализма в живописи. Среди наиболее значительных передвижников были Илья Репин, Иван Шишкин, Николай Ге, Василий Суриков и Исаак Левитан. Изабела Грохольский, глава отдела русского искусства Christie’s в Нью-Йорке, сравнивает реализм Уондерерс с реализмом Курбе. «Передвижники были одной из самых важных групп художников в истории русского искусства и проложили путь всем будущим движениям», — говорит она. На распродаже 13 апреля Christie’s предлагает картину «Крестьянки в лесу, 1877 год» передвижника Алексея Корзухина (эстимейт 80 000–100 000 долларов).

Среди наиболее значительных передвижников были Илья Репин, Иван Шишкин, Николай Ге, Василий Суриков и Исаак Левитан. Изабела Грохольский, глава отдела русского искусства Christie’s в Нью-Йорке, сравнивает реализм Уондерерс с реализмом Курбе. «Передвижники были одной из самых важных групп художников в истории русского искусства и проложили путь всем будущим движениям», — говорит она. На распродаже 13 апреля Christie’s предлагает картину «Крестьянки в лесу, 1877 год» передвижника Алексея Корзухина (эстимейт 80 000–100 000 долларов).

Несмотря на то, что они вызывали споры, передвижники находились под покровительством царя Александра III, и представители знати также покупали их работы. Крупный буржуазный коллекционер Павел Третьяков выкупил столько выставок передвижников, что царю в конце концов пришлось просить преимущественное право покупки. (В 1892 году Третьяков завещал свою коллекцию государству, и она стала великой московской Третьяковской галереей.) Тем не менее некоторые работы передвижников вызывали возмущение. Картина Репина «Бурлаки на Волге» была заказана великим князем Владимиром, но правительственные чиновники гневно жаловались, что реалистическое изображение бедных, страдающих рабочих выставляет российское общество в дурном свете, когда князь отправил картину в грандиозное турне по Европе. Религиозные картины Ге, полные набожных чувств, подвергались резкой критике со стороны консерваторов в церкви за, по выражению Волкова, «чрезмерный натурализм и современные аллюзии».

Картина Репина «Бурлаки на Волге» была заказана великим князем Владимиром, но правительственные чиновники гневно жаловались, что реалистическое изображение бедных, страдающих рабочих выставляет российское общество в дурном свете, когда князь отправил картину в грандиозное турне по Европе. Религиозные картины Ге, полные набожных чувств, подвергались резкой критике со стороны консерваторов в церкви за, по выражению Волкова, «чрезмерный натурализм и современные аллюзии».

Василий Верещагин, не будучи передвижником, был еще одним художником, шокировавшим соотечественников. Он начинал как официальный художник сражений, который сопровождал армию в ее кампаниях, но его опыт превратил его в пацифиста, чьи немигающие изображения цены войны трудно смотреть даже сегодня. На его монументальной картине «Побежденные: Служба за усопших» 1878–1879 годов (в Третьяковке) изображен офицер со священником, размахивающий кадилом над золотистым полем, залитым мягким солнечным светом, сияющим сквозь темное облачное небо. Только изучив его на мгновение, начинаешь замечать, что поле состоит из тысяч трупов, которые словно растворяются в земле. Грохольский называет Верещагина «Робертом Капой XIX века».век».

Только изучив его на мгновение, начинаешь замечать, что поле состоит из тысяч трупов, которые словно растворяются в земле. Грохольский называет Верещагина «Робертом Капой XIX века».век».

Интересно, что аукционный рекорд русского искусства принадлежит не передвижнику, а более консервативному и академичному художнику XIX века Ивану Константиновичу Айвазовскому. Мастер живописной техники, он специализировался на морских сценах. Его картина «Американское судоходство у скалы Гибралтара» 1873 года, на которой изображены шхуны и гребная лодка, брошенные в бурное море на закате, была продана на аукционе Christie’s в Лондоне в 2007 году за 2,7 миллиона фунтов стерлингов — это самая высокая цена, заплаченная за любую русскую картину. 12 апреля Sotheby’s предлагает пейзаж Айвазовского со спокойным морем «Дорога на Гурзуф» стоимостью $300–400 000.

В начале 20-го века русское искусство претерпело кардинальные изменения, включая переход к абстракции, которая процветала в раннесоветский период до того, как Сталин осудил ее как декадентскую буржуазную эстетику. И все же русская живописная традиция не угасла. Его принесли на Запад — и особенно в Америку — художники-эмигранты, одни из которых, как Николай Фешин, писали в стиле импрессионизма, а другие, как Николай Рерих, Павел Челищев и Борис Григорьев, писали в различных фигуративных модернистских стилях. стили. Christie’s Grocholski в восторге от картины Григорьева Les Enfants, двойного портрета в «почти кубистском стиле» Кэтрин и Мэри Кейн, сделанного в Нью-Йорке в 1923 (оценка 600 000–800 000 долларов).

И все же русская живописная традиция не угасла. Его принесли на Запад — и особенно в Америку — художники-эмигранты, одни из которых, как Николай Фешин, писали в стиле импрессионизма, а другие, как Николай Рерих, Павел Челищев и Борис Григорьев, писали в различных фигуративных модернистских стилях. стили. Christie’s Grocholski в восторге от картины Григорьева Les Enfants, двойного портрета в «почти кубистском стиле» Кэтрин и Мэри Кейн, сделанного в Нью-Йорке в 1923 (оценка 600 000–800 000 долларов).

Грохольский подчеркивает, что интерес американцев к русскому искусству, по крайней мере среди серьезных коллекционеров, восходит к тому периоду, когда русские эмигранты проникли в нью-йоркский художественный мир. Григорьев, по ее словам, «имел прочные социальные и культурные связи в Нью-Йорке и дружил с Джоном Марином, Марсденом Хартли и Альфредом Стиглицем». На самом деле, указывает она, американское открытие русского искусства можно отодвинуть немного раньше, к периоду вокруг русско-японской войны (1904–05), заключение которого было сделано при посредничестве США. Например, по ее словам, картина Корзухина на предстоящих торгах была передана потомкам адмирала Ньютона Маккалли, влиятельного в то время дипломата в российско-американских отношениях. . Как говорит Соня Беккерман, глава отдела русской живописи Sotheby’s в Нью-Йорке, «американцы традиционно интересовались русской живописью и фактически с самого начала вели рынок».

Например, по ее словам, картина Корзухина на предстоящих торгах была передана потомкам адмирала Ньютона Маккалли, влиятельного в то время дипломата в российско-американских отношениях. . Как говорит Соня Беккерман, глава отдела русской живописи Sotheby’s в Нью-Йорке, «американцы традиционно интересовались русской живописью и фактически с самого начала вели рынок».

Еще один фактор, который стоит учитывать, это наличие определенных общих черт между русским и американским искусством. В своей каталожной записи «Россия!» шоу Роберт Розенблюм указывает на сходство между Ге и американскими художниками Томасом Икинсом и Генри Оссавой Таннером. Несомненно, искусство как в США, так и в России начиналось относительно изолированно от текущих событий в европейском искусстве, а затем развивалось очень быстро, в течение примерно двух столетий, и обе страны имеют сильные традиции наполнения своих пейзажей глубоким эмоциональным и культурным значением.

Совсем недавно американские коллекционеры заинтересовались одним конкретным типом реализма, процветавшим при советской власти. Утвержденные государством школы живописи в середине века увековечили методы работы и, в некоторой степени, эстетику XIX века, даже когда так называемые нонконформисты ушли в подполье, чтобы заниматься абстракционизмом и постмодернизмом. Коллекционер из Оклахомы Нортон Додж прославился тем, что собрал обширную коллекцию нонконформистского искусства (летописи Джона Макфи «19 лет»).94 книга «Выкуп русского искусства»), но в течение последних 20 лет коллекционер из Милуоки Рэймонд Джонсон собирал самую большую коллекцию советского реалистического искусства за пределами России. Десять лет назад коллекция Джонсона из 10 000 произведений стала основой Музея русского искусства (ТМОРА) в Милуоки.

Утвержденные государством школы живописи в середине века увековечили методы работы и, в некоторой степени, эстетику XIX века, даже когда так называемые нонконформисты ушли в подполье, чтобы заниматься абстракционизмом и постмодернизмом. Коллекционер из Оклахомы Нортон Додж прославился тем, что собрал обширную коллекцию нонконформистского искусства (летописи Джона Макфи «19 лет»).94 книга «Выкуп русского искусства»), но в течение последних 20 лет коллекционер из Милуоки Рэймонд Джонсон собирал самую большую коллекцию советского реалистического искусства за пределами России. Десять лет назад коллекция Джонсона из 10 000 произведений стала основой Музея русского искусства (ТМОРА) в Милуоки.

Джонсон называет советский реализм (в отличие от социалистического реализма, то есть пропагандистского искусства) «наименее понятным» из всех разновидностей советского искусства и отмечает, что, хотя в прошлом «интерес к нему был ограниченным, что многое из искусства того периода ушло. Сейчас очень трудно найти хорошую картину и очень трудно позволить себе ее, если вы ее найдете». Среди выдающихся художников этого стиля Василий Нечитайло, Алексей Грицай и Юрий Пиманов. В прошлом году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке картина «А Пиманов», отправленная TMORA, принесла 1,5 миллиона долларов.

Среди выдающихся художников этого стиля Василий Нечитайло, Алексей Грицай и Юрий Пиманов. В прошлом году на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке картина «А Пиманов», отправленная TMORA, принесла 1,5 миллиона долларов.

Несмотря на рост нью-йоркского рынка, две трети произведений русского искусства в мире по-прежнему продаются в Лондоне, и 90 процентов покупателей там — русские. С крахом коммунизма и возвышением олигархов цены резко выросли, поскольку русские коллекционеры стремились репатриировать свои культурные ценности. «Самым сильным направлением за последние 20 лет было классическое русское искусство 19-го и начала 20-го века», — говорит Уильям МакДугалл, основатель одноименного лондонского аукционного дома, посвященного русскому искусству, который в декабре прошлого года превзошел и Christie’s, и Sotheby’s. с точки зрения продаж. «До падения коммунизма большинство покупателей русского искусства были западными охотниками за скидками. Когда русские снова стали богатыми, они начали коллекционировать, и первое, что они купили, было искусство, которое они изучали в школе». МакДугалл добавляет, что, поскольку светское искусство в России имеет лишь 250-летнюю историю, предложение относительно невелико по сравнению с искусством других европейских стран.

МакДугалл добавляет, что, поскольку светское искусство в России имеет лишь 250-летнюю историю, предложение относительно невелико по сравнению с искусством других европейских стран.

Очевидно, мировой экономический крах 2008 года и последовавший за ним спад арт-рынка повлияли на российское искусство. Макдугалл говорит, что он «восстанавливается с апреля 2009 года и продолжает расти». Его следующий раунд аукционов намечен на июнь. Беккерман из Sotheby’s более осторожно относится к нью-йоркскому аукционному рынку русского искусства, чем к лондонскому. «Он все еще относительно новый, — говорит она, — и рос невероятно быстро, так что еще предстоит внести некоторые исправления. Наши коллекционеры ищут самое высокое качество, и в каждой категории редкие вещи редки не просто так». Тем не менее, она надеется на рыночное предложение: «В частных коллекциях США еще многое предстоит открыть».

Открытия, которые ждут своего часа, несомненно, взбудоражат любого специалиста по аукционам, но для Беккермана есть что-то уникально захватывающее в русском искусстве само по себе, особенно в периоде конца 19-го века. «Неистовый темп, с которым русские художники впитывали и экспериментировали, сбивает меня с толку и завораживает», — говорит она. «Эксперимент, бунтарство, дух нести искусство в народ — Малевич вывел это на совершенно другой уровень, но принцип тот же».

«Неистовый темп, с которым русские художники впитывали и экспериментировали, сбивает меня с толку и завораживает», — говорит она. «Эксперимент, бунтарство, дух нести искусство в народ — Малевич вывел это на совершенно другой уровень, но принцип тот же».

Русская эстетика – Философская энциклопедия Routledge

Доступ к полному содержанию доступен только для членов учреждений, купивших доступ. Если вы принадлежите к такому учреждению, войдите в систему или узнайте больше о том, как сделать заказ.

Поделиться

Загрузка контента

Нам не удалось загрузить контент

Печать

Содержание

- Резюме статьи

содержимое заблокировано

1

От истоков до восемнадцатого века

контент заблокирован

2

Романтические тренды

контент заблокирован

3

Искусство и социальный прогресс

контент заблокирован

4

Русский модерн

содержимое заблокировано

5

Соцреализм и другие советские разработки

контент закрыт

6

Русская диаспора

контент заблокирован

7

Постсоветская сцена

содержимое заблокировано

Библиография

Тематический

- К

- Террас, Виктор

ДОИ

10. 4324/9780415249126-E075-1

4324/9780415249126-E075-1

Опубликовано

2002

DOI: 10.4324/9780415249126-E075-1

Версия: V1, опубликован онлайн: 2002

. routledge.com/articles/thematic/russian-aesthetics/v-1

Эстетика как раздел философии, или в смысле явно сформулированной теории искусства, появилась в России не ранее XVII века, под непосредственным влиянием западной мысли. Оно развивалось в связи с принятием европейских художественных форм. Российский вклад в виде оригинальных стилей во всех формах искусства, а также некоторых эстетических понятий, которые можно приписать России, пришелся на девятнадцатый и двадцатый века и должен пониматься в контексте европейского искусства и эстетической мысли. Русское искусство, музыка и литература, а также эстетические представления, которыми они руководствуются, получают свою русскость от политического и социального фона, основного фактора в литературе, и от переноса черт, присущих русскому народному творчеству, народной музыке и фольклору.

А. Бестужева-Марлинского;

А. Бестужева-Марлинского; Между этими течениями нет непроницаемых граней, а различия относительны: поэты разных течений не только полемизируют, но и взаимодействуют друг с другом.

Между этими течениями нет непроницаемых граней, а различия относительны: поэты разных течений не только полемизируют, но и взаимодействуют друг с другом.