понятие, функции, задачи, структура и дисциплины

В большинстве отечественных и зарубежных университетов преподается такая интересная дисциплина, как этика. Ну, интересная она кажется весьма немногим студентам. А зря!

Давайте разбираться, чем так важна этика, в каких сферах жизни без нее никак не обойтись, а также что будет, если ее не станет.

Глобальная истерия

В политических кругах нередки высказывания о том, что сегодня наблюдается сильнейший упадок ценностей. Все чаще можно услышать о том, что люди нуждаются в создании новой морали во избежание насилия и актов вандализма.

Посмотрим на пригород Парижа, где в порядке вещей стало выказывать свой протест путем выплеска ярости, адреналина, уничтожая все вокруг.

Люди у власти сетуют о потере нравственности, при этом сами нередко являются причинами разрушения структур социальной солидарности. Что к этому привело?

- Демократизация образования,

- обесценивание условий занятости, охраны труда,

- порицание «антисоциального» поведения молодежи без каких-либо дальнейших действий,

- отсутствие поддержки патриотических чувств и многое другое.

Все это ведет к лихорадочному ритму жизни, ведь люди представлены сами себе, самостоятельно отвечают за свою судьбу. Вот они и пытаются за короткий промежуток времени, который отведен им судьбой, добиться всего и побольше.

Итог: в мире все больше истерически настроенных субъектов, страдающий от собственной ограниченности. Их отличительная черта – краткосрочное планирование, хаотические действия без какой-либо привязки к будущему.

И этика – именно та наука, которая пытается привить людям стремление к неторопливости: к медленному образу жизни, искусству, мыслительному процессу. Ведь именно в медленном мышлении рождаются планы на будущее, прогнозирование, моделирование ситуаций.

В современном мире царит рыночная конкуренция как модель поведения и социального взаимодействия. Люди начинают бояться стать заменимыми, отчего и ускоряется темп жизни. И в результате все это приводит к вышеперечисленным упадкам ценностей.

Задача этики – усилить сопротивление этому процессу, помочь человеку выпутаться из сетей такого страха и научиться жить в мире с самим собой и окружающей средой.

А теперь обо всем по порядку.

Понятие и предмет этики

Этика – учение о добре и зле

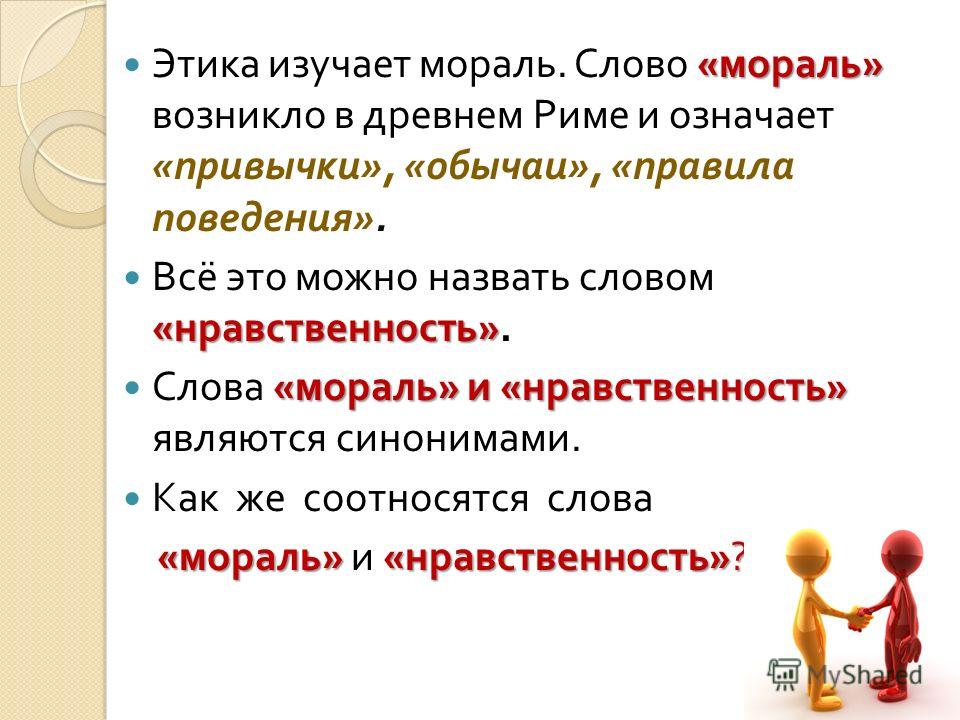

Понятие этики пришло к нам из древнегреческого (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай»).

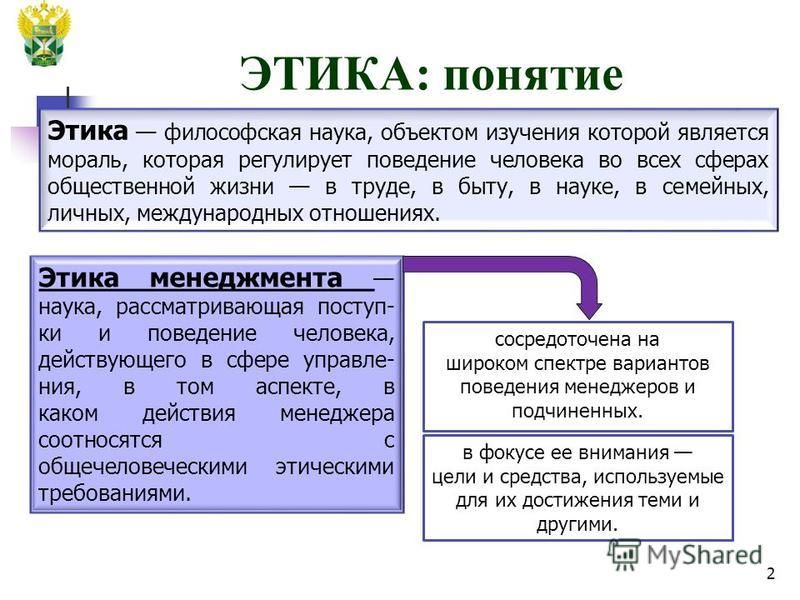

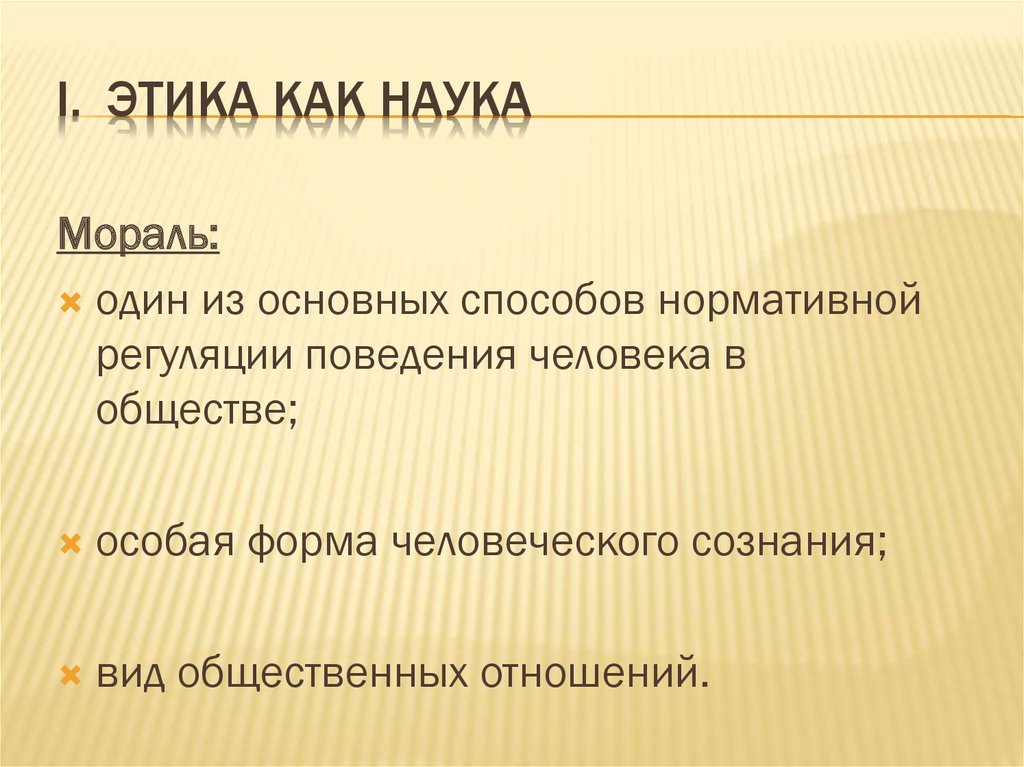

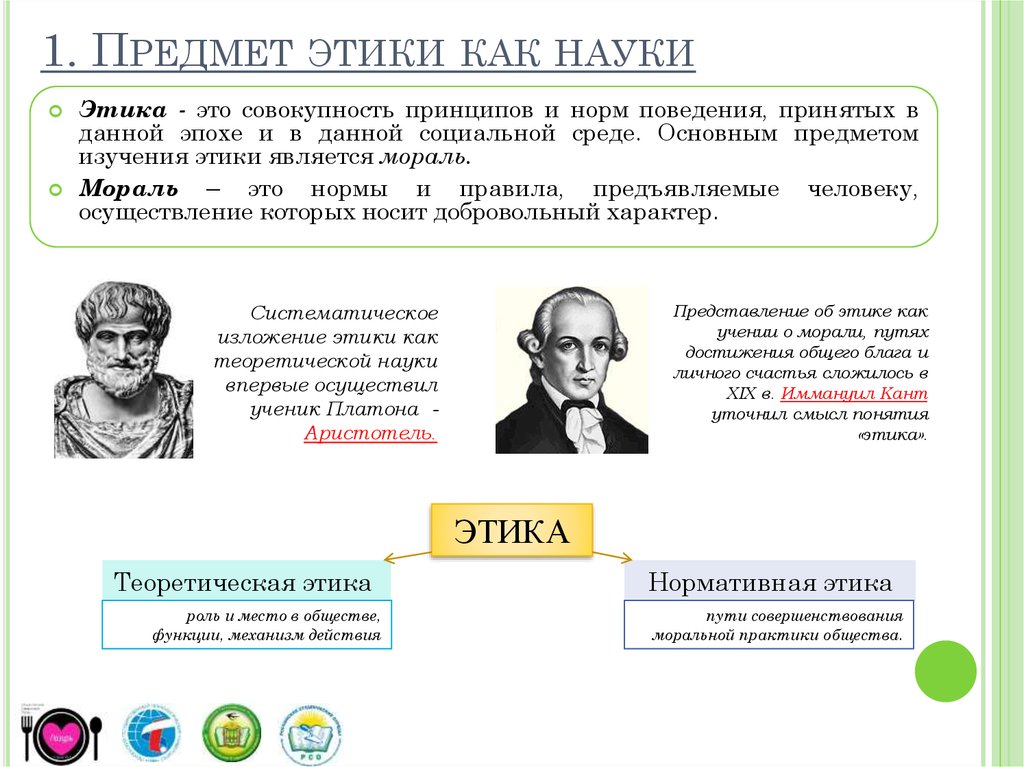

Этика – это философская дисциплина. Предметом исследования и изучения этики являются нравственность и мораль.

Создавалось это учение с несколько иными целями. Смысл слова «этос» толковался как

- добра и зла,

- дружбы,

- сочувствия,

- самопрожертвования,

- смысла жизни.

Сегодня синонимами понятия этики являются милосердие, дружба, справедливость, солидарность – любые понятия, которые направляют моральное развитие отношений и социальных институтов.

Интересен тот факт, что этика свойственна только для человеческого социума и в животном мире ее аналоги совершенно отсутствуют

Что касается этики как дисциплины, то здесь есть следующее определение:

Этика – это область знаний, а предмет этики как науки (то есть то, что она изучает) – нравственность и мораль.

Иногда под этикой понимают систему нравственных и моральных ценностей внутри определенного социума.

В рабочей программе дисциплины «этика» можно найти также основные проблемы:

- Проблема понятий добра и зла, пороков и добродетели;

- Проблема назначения людей на земле и смысла жизни;

- Проблема свободы воли;

- Проблема понятия «должен» и совмещения этого понятия с естественным стремлением к счастью.

Как вы уже понимаете, умные и хитрые люди умело используют погрешности меду этими понятиями, чтобы столкнуть людей с правильного пути. Впрочем, правильный путь у каждого свой. Этика относится к дисциплинам, которые лишь помогают человеку найти его, ни в коем случае не указывая единственно верный вариант.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Классификация этических ценностей

По Гартману все нравственные ценности можно разделить на:

- основные – находятся в основе всех других ценностей, включают в себя благо и соседствующие с ним ценности благородства, чистоты и полноты;

- частные – ценности-добродетели.

Частные ценности делятся в свою очередь на три крупные группы:

- Ценности античной морали: мудрость справедливость, самообладание, храбрость. Здесь же находятся аристотелевы ценности, базирующиеся на принципе середины.

- Ценности «культурного круга христианства»: искренность и правдивость, любовь к ближнему, верность, надежда вера и доверие, смирение, скромность, дистанция, ценность внешнего обхождения.

- Другие ценности: дарящая добродетель, любовь к дальнему, личная любовь.

Краткая история этики

Особенно четко прослеживается эволюция этой науки в юриспруденции

Мы уже выяснили, что изучает этика как наука и учебная дисциплина, каков ее объект, предметы, задачи и цели. Но когда и зачем возникла эта наука? Зачем нужно было выделять ее? В какой момент возникла необходимость в этике как учебной дисциплине?

В далеком 5 в. до н.э. софисты обнаружили, что законы природы не совпадают с проявлениями культуры. Природная необходимость всюду одинакова, а вот нравы, обычаи и законы людские везде отличаются.

В связи с этим остро встала проблема сравнения разных нравов и законов, чтобы выяснить, какие из них лучшие.

Интересен тот факт, что как только люди взялись за процесс сопоставления, сразу обнаружилось: многочисленные нравы и законы, меняющиеся не только от народа к народу, но и из поколения в поколение, по-разному трактуются еще и в зависимости от обоснования. Разум – единственный источник их оправдания.

Эту мысль быстренько подхватили Сократ и Платон и стали развивать далее.

Еще на этапе возникновения сразу стало ясно, что этику невозможно рассматривать в разрыве от философии.

Аристотель обозначил этику как особую отрасль практической философии, так как она пытается дать ответ на вопрос: что нам делать? Сам мыслитель считал главной целью нравственного поведения счастье. Тогда под этим словом понимали деятельность души в полноте добродетели или самореализацию – разумные деяния, далекие от крайностей и придерживающиеся золотой середины. И основными добродетелями учения Аристотеля были благоразумие и умеренность.

И основными добродетелями учения Аристотеля были благоразумие и умеренность.

Ученик Платона был уверен и в том, что предмет и основные задачи этики заключались не в самих знаниях, а в поступках людей. И здесь прозрачной нитью наблюдалась неразрывная связь между тем, в чем заключалось благо, и тем, как его достичь.

Начальным пунктом этой науки являются не принципы, а опыт общественной жизни. Вот почему здесь не может быть та же точность, которая присуща математике, к примеру. Истину здесь можно установить лишь в общих чертах, приблизительно.

Аристотель учил, что цели бывают разные, образуя иерархию. Должна быть высшая, конечная цель, которую следует желать саму по себе, а не рассматривать как средство для достижения какой-либо иной цели. Именно она является высшим благом и может определять меру совершенства личности и социальных институтов. Высшее благо – есть счастье, для которого необходимы внешние блага, а также мадам удача. Но в основной степени оно будет зависеть от работы духовной – от деятельности, соотносимой с добродетелью. И предмет изучения и назначение этики как науки по Аристотелю – свойство души действовать по образу добродетелей.

И предмет изучения и назначение этики как науки по Аристотелю – свойство души действовать по образу добродетелей.

В широком же смысле этика является наукой, которая задает основу для экономики и политики.

Именно из этики пришло к нам золотое правило: не делай другим того, чего сам себе не желаешь! Многие думают, что оно библейское, но существует на самом деле в разных культурах с древнейших времен, встречается в Мишне и у Конфуция.

Этические теории все развивались, и философы начали испытывать некоторые сложности в использовании унифицированных терминов. Дело в том, что в разных учениях базовыми объявлялись совершенно разные понятия.

Предметом религиозной этики в культурах с персонифицированным Богом сам Бог – это предмет морали. Тогда в основе лежат нормы, которые религия в приказном порядке объявила божественными. И этика общественных отношений как система моральных обязательств перед обществом подменяется божественной этикой – системой моральных обязательств перед Богом. И иногда этот факт может быть причиной конфликта (социального или даже массового) с моралью общества.

И иногда этот факт может быть причиной конфликта (социального или даже массового) с моралью общества.

Современная этика

В современности есть место как нигилизму, так и расширению этических понятий. Понятие добра переходит на отношения с природой и научную сферу (биоцентрическая этика и биоэтика).

По мере развития феминизма этика стала толковаться с гендерной точки зрения. Теперь абстрактная гуманность и человечность как добродетели группируются по признакам мужественности и женственности.

Основанная Толстым и Ганди этика ненасилия получает продолжение в идеях Альберта Швейцера, который описал в своей книге историю этой науки и ее состояние в 20 веке, а также предположил пути ее дальнейшего развития.

А вот Тейяр де Шарден пошел по иному пути. Он проводит явные параллели между традиционной этикой и теорией эволюции.

Другие науки тоже внесли свои изменения в этику. Развивающиеся медицина и биотехнологии стали причиной быстрого развития биоэтики, в которой производится анализ сложных этических трудностей, возникающих при принятии судебно-юридических, медицинских и прочих решений.

Редкий человек сегодня не слышал про «дилемму заключенного». Она – яркий пример логико-математических аспектов морального выбора, которые изучаются в теории игр.

Разделы этики

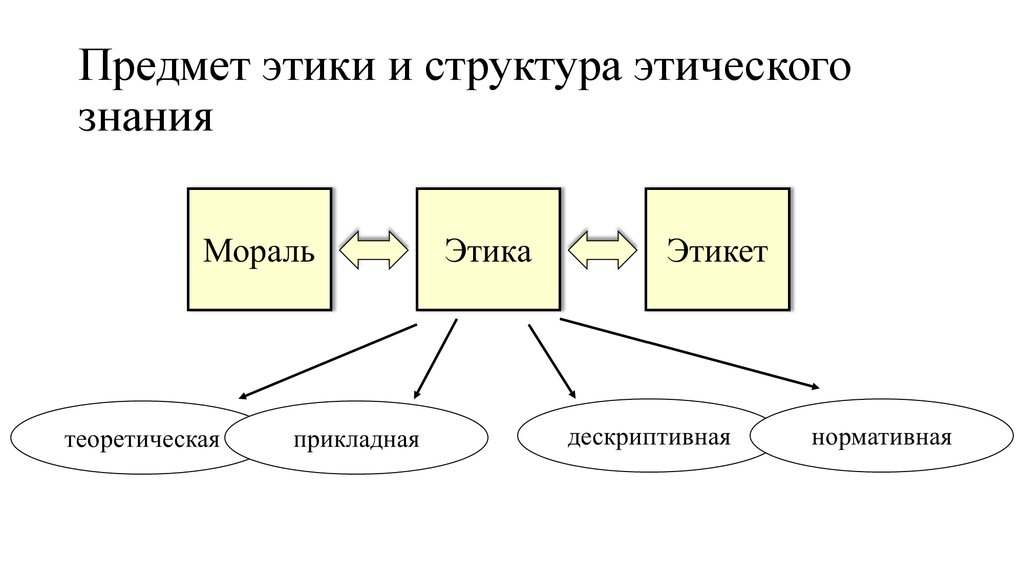

Несмотря на то что этику часто рассматривают как нравственную философию, которая указывает пути достойного поведения, она в то же время и система знаний о природе и происхождении морали. Именно поэтому выделяют два предмета и специфики задачи этики – нравственно-воспитательную и познавательно-просветительскую. Как следствие – выделение двух областей во второй половине 20 века, которые оформились в две совершенно самостоятельные (но взаимосвязанные) дисциплины:

- Нормативная этика – направлена на жизнеучение и теоретическую этику.

- Теоретическая этика – направлена на познание морали.

- Практическая этика – место морали в реальной жизни людей.

Теоретическая этика

Теоретическая этика рассматривает мораль как особое социальное явление, выясняет, что это такое, чем мораль отличается от других социальных явлений.

Предмет и объект науки теоретическая этика – происхождение, историческое развитие, закономерности функционирования, социальная роль и прочие аспекты морали и нравственности. В ее основе лежат знания, идеи и концепции со стороны научного познания морали.

Этика – не единственная из наук, предметной областью которой является мораль:

- Социология и социальная психология заняты изучением общественной функции морали, пропагандируемые ею правила по отношению к другим общественным явлениям.

- Психология личности изучает физиологическую основу морали.

- Лингвистика и логика изучают язык морали, формы и правила нормативно-этической логики.

Эти науки тоже внесли существенный вклад в развитие этики. Результаты х исследований положены в основу теоретической этики, обобщены и использованы ей.

Внутри теоретической этики следует выделить метаэтику.

Метаэтика – направление аналитической этики, в рамках которого производится анализ самой этике как научной дисциплине.

Первым толковым исследованием в метаэтике считается работа «Принципы этики» Джорджа Э.Мура. Предмет и задачи метаэтики как науки – изучение вопросов о предмете, структуре, назначении этики в словарях, учебниках и справочниках.

В рамках метаэтики можно выделить такое направление, как нонкогнитивизм – учение, которое подвергает сомнению когнитивный статус этики, познаваемость этических понятий из-за их неопределенности и самого факта допустимости существования ее как науки. С помощью этого направления метаэтика стремится объективно изучить разные этические концепции.

Нормативная этика

Предмет основы нормативная этика – поиск принципа, регулирующего поведение человека, направляющего его поступки, устанавливающего критерии оценки нравственного добра и правила, которое могло бы выступить в роли общего принципа, образца для всех последующих случаев.

Цель нормативной этики – поддержание в обществе основополагающих нравственных ценностей, создание норм поведения в обыденных жизненных ситуациях взывая к разуму, этот раздел этики применяет доводы, аргументы, доказательства. Это и делает ее привлекательной для любой критически мыслящей личности в отличие от морализаторства.

Это и делает ее привлекательной для любой критически мыслящей личности в отличие от морализаторства.

Положения морали принимают вид разумных рассуждений, которые превращаются во внутренние чувства, мотивирующие поведение.

А чтобы моральные понятия и оценки приобрели статус непреклонных, есть два основных пути:

- придать им мистический, божественный смысл;

- придать естественно-объективный смысл.

С нонкогнитивистской точки зрения нормативная этика является элементом морального сознания, а не моралью в целом.

Нормативной этике предшествовали такие направления, как стоицизм, гедонизм, эпикуреизм, а среди современных – консеквенциализм, утилитаризм, деонтология.

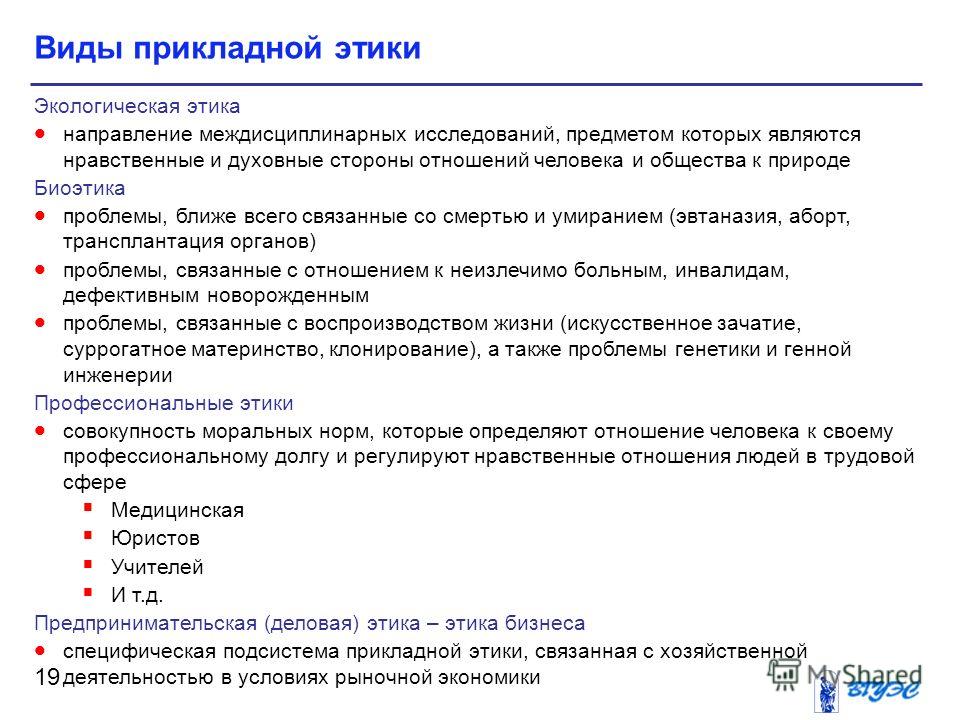

Прикладная этика

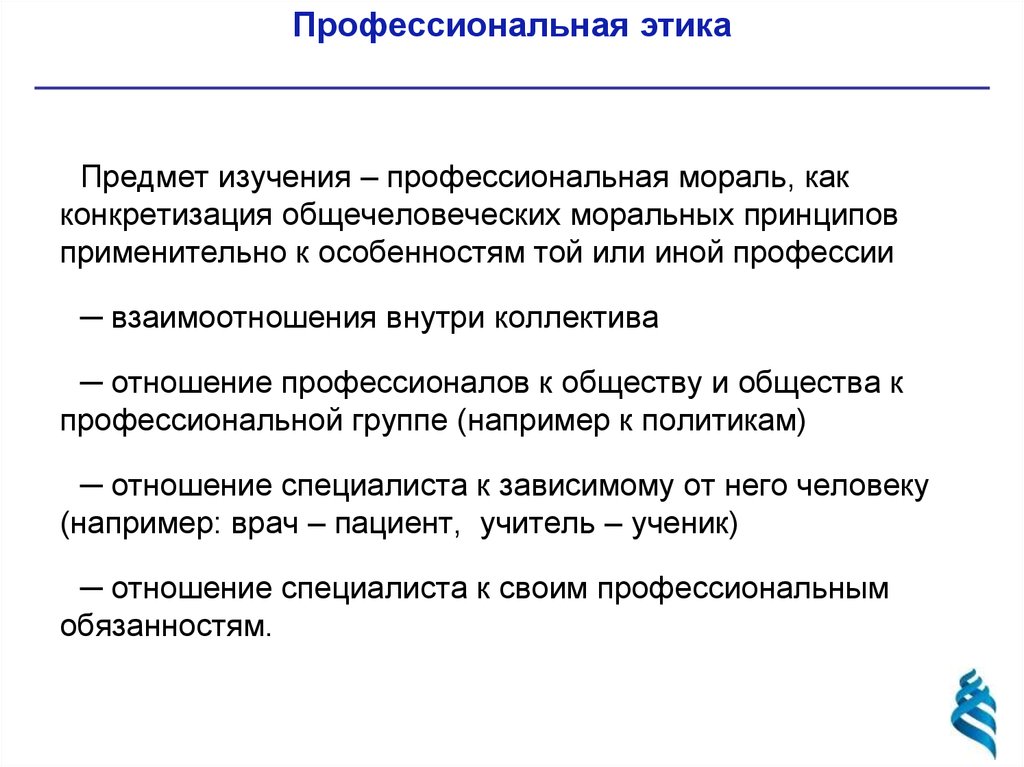

Прикладная (или практическая) этика занимается изучением частных проблем и применением моральных идей и принципов, сформулированных в нормативной этике, в частных ситуациях морального выбора.

Этот раздел этики довольно тесно связан с современными социально-политическими науками и включает следующие разделы:

- Биоэтика.

- Медицинская этика.

- Компьютерная этика.

- Профессиональная этика.

- Политическая этика.

- Социальная этика.

- Деловая этика.

- Экологическая этика.

- Юридическая этика.

Биоэтика – учение о нравственной стороне деятельности человека в биологии и медицине. Узкая сторона этой науки рассматривает все этические проблемы между врачом и пациентом, неоднозначные ситуации, которые постоянно возникают в практической медицине. И рассматривать эти проблемы необходимо не только в рамках узкого медицинского сообщества, но и в кругу широкой общественности. Широкая сторона термина связана с изучением социальных, экологических, медицинских и социально-правовых вопросов не только по отношению к человеку, но и к любым живым организмам. Здесь биоэтика отличается философским характером, оценивая плоды трудов и развития новых идей и технологий в биологии и медицине.

В общем и целом мы изучили понятие, предмет, основы и функции этики. И хоть студенты в университетах этому предмету не придают должного значения (главная вина из-за этого на плечах преподавателей, неспособных привить любовь и понимание дисциплины), мы видим, насколько жизненно важное значение для всего человечества она имеет.

И хоть студенты в университетах этому предмету не придают должного значения (главная вина из-за этого на плечах преподавателей, неспособных привить любовь и понимание дисциплины), мы видим, насколько жизненно важное значение для всего человечества она имеет.

Впрочем, наука эта довольно сложная, и не всем будет по душе написание контрольных, курсовых иди дипломов по этике. Но не стоит переживать, ведь рядом всегда есть проверенный студенческий сервис, готовый оказать помощь в трудную минуту!

Предмет, специфика и задачи этики

Слово «этика» обычно вызывает несколько ассоциаций:

• это нечто, имеющее отношение к поведению людей;

• это способ оценки человеческих поступков;

• это регулятор отношений между людьми.

Этика

относится к классу гуманитарных дисциплин (от лат. homo — «человек»), ибо

объект ее изучения — человек, его поведение и отношения.

Главный вопрос этики — определение того, что такое хорошее поведение, что делает поведение правильным или неправильным.

Впервые термин «этика» был употреблен Аристотелем для обозначения философского учения о нравственной деятельности и добродетелях.

Происхождение понятия связано с древнегреческим словом «этос» (нрав, обычай, привычка, характер). Отсюда и «этикос» — относящийся к нравам; поэтому «этика» в буквальном значении — учение о нравственности.

Со временем этика, перейдя от описания нравов к их объяснению, превратилась в теоретическую дисциплину — философию морали («мораль» и «нравственность» — синонимы, по латыни mores — «нравы»).

Таким образом, этика — это гуманитарное учение, предметом которого является мораль (нравственность),

а

центральной проблемой — соотношение Добра и Зла.

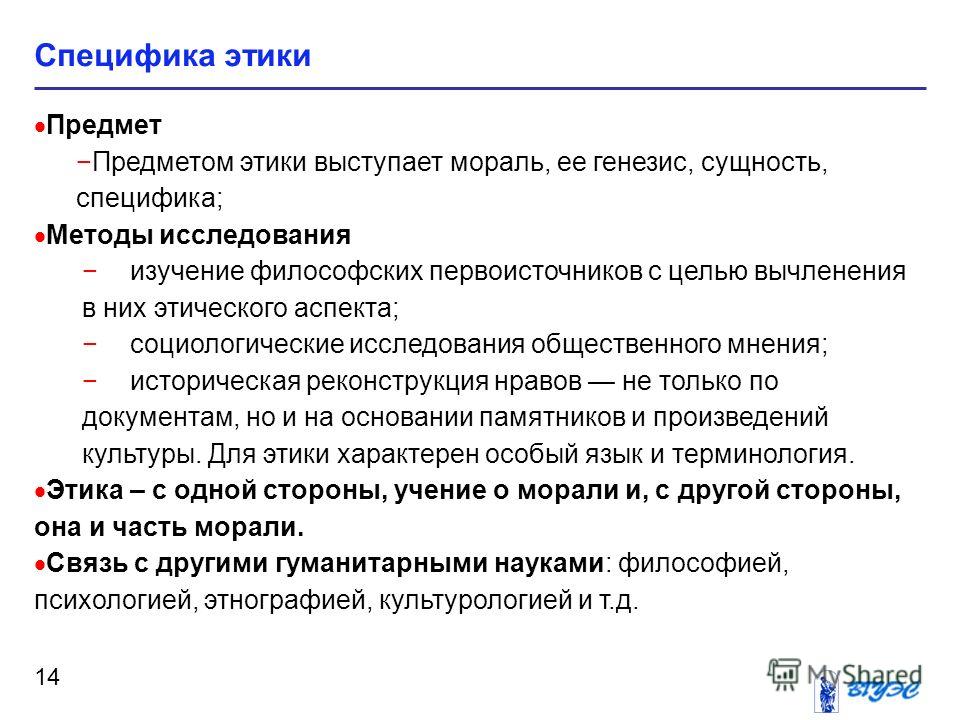

Специфика этики как теории морали заключается, во-первых,

в ее предмете.

Предметом этики выступает мораль’, ее генезис,

сущность, специфика; этика раскрывает место и роль морали

в жизни общества, выявляет механизмы нравственного регулирования человеческой жизнедеятельности, критерии нравственного прогресса.

Этика рассматривает структуру нравственного

сознания общества и личности, анализирует содержание и смысл таких категорий, как добро и зло, справедливость, долг, честь, совесть, свобода и ответственность, счастье, смысл жизни.

Во-вторых, специфика этики — в методах исследования.

Это

изучение философских первоисточников с целью вычленения в них этического

аспекта; социологические исследования общественного мнения; историческая

реконструкция нравов — не только по документам, но и на основании памятников и

произведений культуры.

Для этики характерен особый язык и терминология.

В-третьих, специфика этики состоит в том, что, с одной стороны, она осмысливает, обобщает и систематизирует, т.е. отражает в виде этических доктрин и моральных кодексов те

принципы, ценности и нормы поведения, которые формируются объективно, в процессе социальной практики. В этом смысле этика — учение о морали.

В-четвертых, этика тесно связана с другими гуманитарными

науками: психологией, этнографией, культурологией и т.д. Особо следует отметить связь этики и философии.

Этика

базируется на определенной философии, выражает ее основные идеи, является ее

частью. И одновременно отличается от нее: если философия изучает общие принципы

отношений человека и мира, то этика — нравственные принципы отношений человека

с миром и другими людьми.

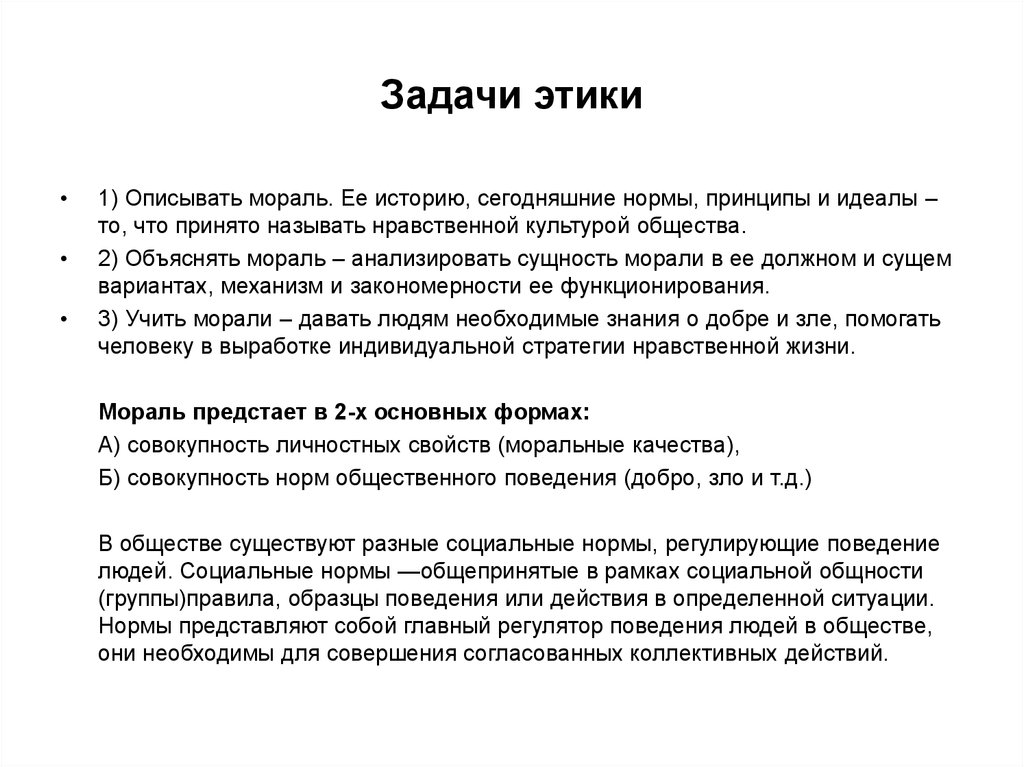

Основные задачи этики:

— описывать мораль — ее историю, сегодняшние нормы, принципы и идеалы — то, что называется нравственной культурой общества;

— объяснять мораль — анализировать сущность, структуру,

механизмы функционирования морали в ее «должном» и «сущем» вариантах;

— учить морали — давать людям необходимые знания о добре и зле, способствуя самосовершенствованию человека и выработке им собственной стратегии и тактики «правильной жизни».

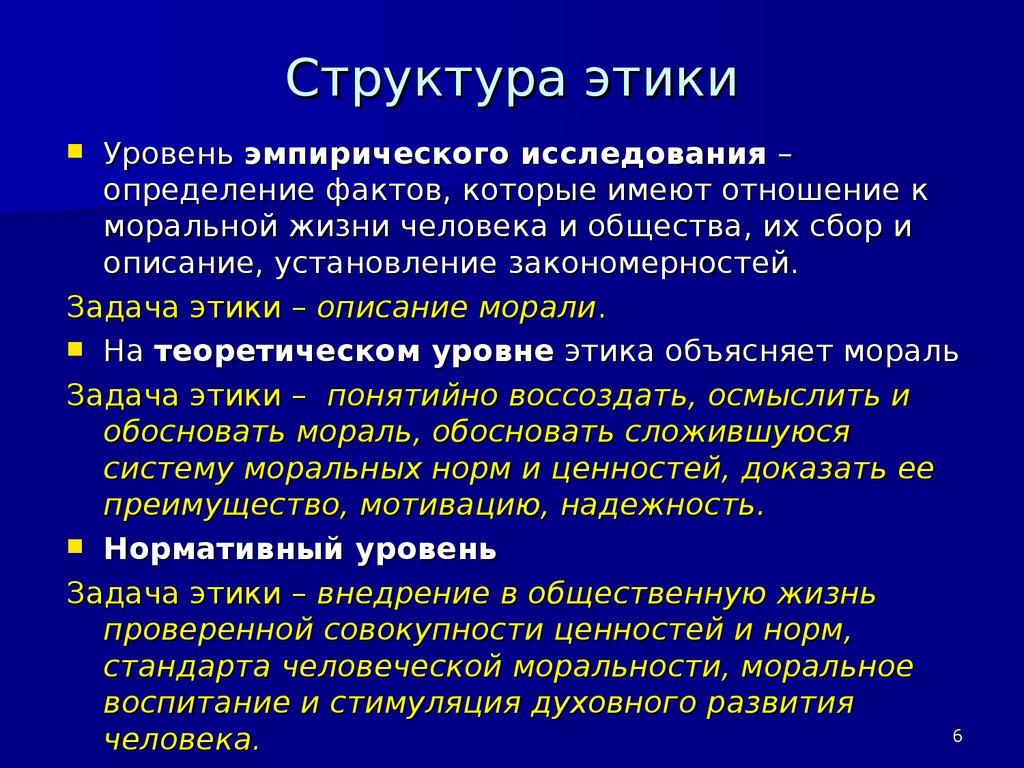

В структуре этики правомерно выделить следующие блоки:

История морали и этических учений описывает процесс развития этических учений, а также генезис и эволюцию

морали

с древности до наших дней; здесь можно выделить также дескриптивную этику,

описывающую социально-исторические типы морали (рыцарскую, буржуазную и т. п.).

п.).

Теория морали объясняет эволюцию и механизм действия морали на основе ее структурно-функционального анализа; представляет собой учение о сущности морали, ее основных принципах и категориях, структуре, функциях и закономерностях.

Нормативная этика дает обоснование моральных принципов и норм, которые базируются на высших моральных ценностях, выступают как теоретическое развитие и дополнение морального сознания общества и личности и предписывают с позиций долженствования (деонтологии) определенные правила поведения во взаимоотношениях людей, помогая человеку выработать стратегию и тактику «правильной жизни».

Прикладная этика на основе нормативной этики выполняет практическую функцию научения людей должному поведению в конкретных ситуациях и в определенных сферах их жизнедеятельности.

В прикладную этику в свою очередь входят:

• экологическая этика и биоэтика;

• этика гражданственности;

• этика межличностного общения;

• ситуативная этика;

• этика делового общения;

• профессиональные этики;

•

этикет.

С использованием материалов:

Широкая Э. А. «Профессиональная этика и этикет»

Ротать Л.С. Профессиональная этика и психология делового общения

1.1. Предмет и задачи этики . Основы педагогической и спортивной этики

Приметой нашего времени является обостренный интерес к моральным, этическим проблемам. И это неудивительно. Все, кто задумывается сегодня над процессами, происходящими в общественной жизни, над перспективами духовного развития, не могут не видеть, как неуклонно возрастает в ней роль нравственных начал.

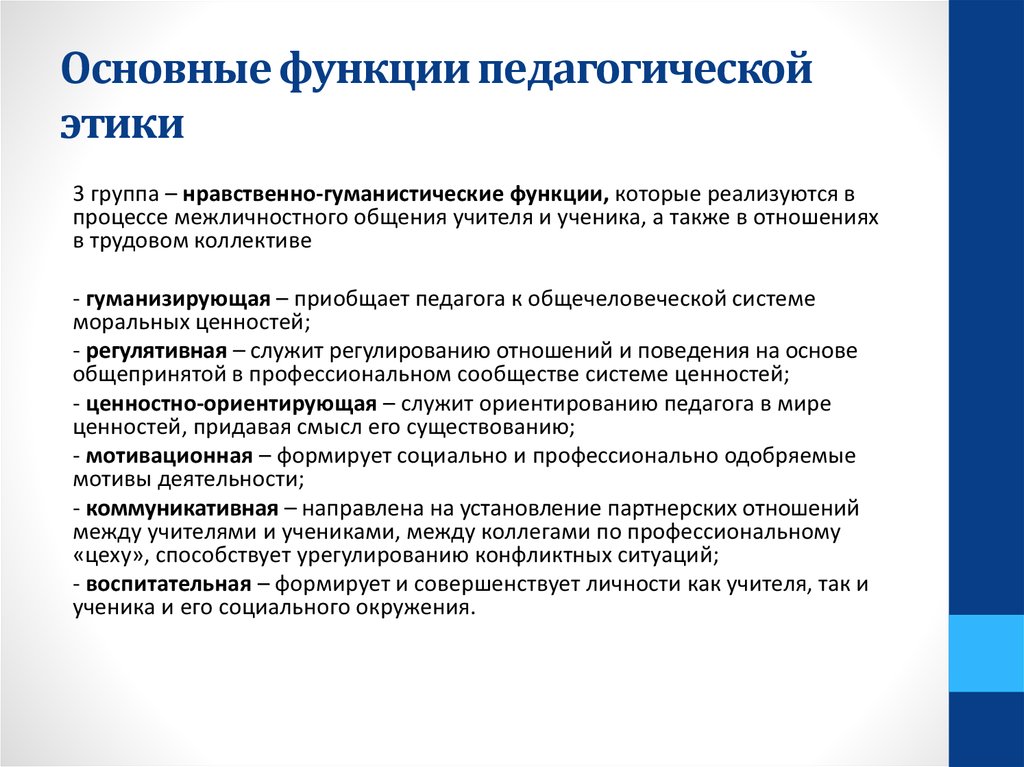

Процессы обновления, происходящие в социальной сфере, образовании, производстве, требуют от современного специалиста гуманистической направленности личности, культуры, духовного богатства, нравственной устойчивости. В связи с этим динамичная жизнь предъявляет повышенные требования к нравственной надежности личности, которая в самых сложных, неожиданных ситуациях должна принимать оптимально гуманные решения, совершать морально достойные поступки. Наличие у педагога таких качеств, как ответственность, профессиональный долг, педагогический такт и этикет, самоотверженность, педагогическая справедливость, самодисциплина, и других моральных категорий рассматривается как одно из условий готовности личности осуществлять педагогическую деятельность.

Наличие у педагога таких качеств, как ответственность, профессиональный долг, педагогический такт и этикет, самоотверженность, педагогическая справедливость, самодисциплина, и других моральных категорий рассматривается как одно из условий готовности личности осуществлять педагогическую деятельность.

Всем хорошо знакомы такие понятия, как «ответственность», «честь», «добро», «достоинство», «справедливость», «смысл жизни», «совесть» и др. И хотя природа их трудноуловима, власть они имеют над человеком огромную. В чем их сила? Можно ли сознательным взором проникнуть в глубину нравственных переживаний людей? Как утолить не имеющую предела жажду человека духовно становиться чище, лучше? На эти и многие другие вопросы призвана ответить этика, эта увлекательнейшая область человеческого знания.

Отсюда возникает рост пристального внимания и особого интереса к этике как учению о морали, к этой старейшей, уходящей в седую древность и вместе с тем неповторимо молодой на новом этапе человеческой истории отрасли философских знаний.

Воспитание морали – это ядро любого воспитания, основа педагогической деятельности. Знание тогда становится руководством к действию, когда оно проходит через нравственный внутренний мир человека, становится голосом его профессионального долга и совести.

Живая жизнь этики имеет глубокую историю. В древние времена, еще до нашей эры, великие мыслители-философы далеких веков формулировали нравственные законы человеческого бытия. В поисках нравственной истины создавали свои труды известные философы, моралисты, поэты, общественные деятели.

Рождался удивительный и противоречивый мир этической мысли, и каждое поколение, пытаясь осмыслить этот мир, привносило в него опыт своей эпохи. В результате оттачивалось и крепло вечное – это нравственная основа жизнедеятельности людей. Попробуем осмыслить ее, углубившись в этические категории, опыт мудрейших, преобразуя их мысли в своем опыте и собственных представлениях.

Термин «этика» этимологически восходит к древнегреческому слову ethos (обычай, нрав) – учение о морали, нравственности.

Существительное ethica (этика) было введен Аристотелем (384-322) в IV в. до н. э. для обозначения практической философии, которая должна дать ответ на вопрос: «Что мы должны делать, чтобы совершать правильные, нравственные поступки?» Аристотель в своих великих этических трудах «Эвдемова этика», «Этика к Никомаху», «Большая этика» создал энциклопедическое содержание нравственности.

Создавая «Этику к Никомаху», Аристотель стремился создать практически пригодную, жизненно и нравственно ориентированную этику. В центре этики Аристотеля стоят понятия «добродетель» и «благо». Благо – это цель, ради которой осуществляется любая деятельность. Оно определяется назначением человека, которое воплощается в разумном выполнении профессиональной деятельности. Этика должна научить человека добродетельной жизни. Человек, согласно Аристотелю, совершенствует принятые образцы поведения, обычаи, нравы, отношения в семье и т. д.

Добродетель – это то, что должно быть воспитано в человеке, приобретено им, а не заложено от природы. Осмысливая добродетели, он сосредоточивает мысль на необходимости выбора «правильной середины», что и сегодня важно учитывать растущему человеку.

Осмысливая добродетели, он сосредоточивает мысль на необходимости выбора «правильной середины», что и сегодня важно учитывать растущему человеку.

Так, мужество, считает Аристотель, занимает место между отважностью и трусостью; благородство – середина между кичливостью и приниженностью; великодушие – между надменностью и малодушием; правдивость – между хвастовством и застенчивостью; щедрость – середина между расточительностью и скупостью; умеренность – между невоздержанностью и бесстрашием; кротость – между сварливостью и смирением; негодование – середина между завистью и злорадством; чувство юмора – середина между шутовством и дикарством; скромность – середина между бесстыдством и стеснительностью, чувство собственного достоинства – середина между своенравием и подхалимством; дружелюбие – середина между лестью и враждой; широта – между мотовством и мелочностью; уравновешенность – середина между гневливостью и безгневием. Благо, по утверждению Аристотеля, – это цель, ради которой осуществляется любая деятельность, как результат практического действия, упражнения, нравственного опыта. Благо как главная цель жизни определяется назначением человека, которое воплощается в разумном выполнении профессиональной деятельности. В такой форме Аристотель приходит к осознанию общественно-нормативной природы нравственности.

Благо, по утверждению Аристотеля, – это цель, ради которой осуществляется любая деятельность, как результат практического действия, упражнения, нравственного опыта. Благо как главная цель жизни определяется назначением человека, которое воплощается в разумном выполнении профессиональной деятельности. В такой форме Аристотель приходит к осознанию общественно-нормативной природы нравственности.

Аристотель первым в истории этики выяснял проблему свободы выбора. Он рассматривал свободу воли в зависимости от того, какие действия одобряет или осуждает общество. И поскольку человек знает об этом, он обязан так воспитывать свой характер, чтобы быть способным совершать требуемые от него нравственные поступки.

В этике Аристотеля прослеживается влияние общего состояния нравов на становление моральной личности, а также обратное воздействие такой личности на характер нравственных отношений в обществе. Моральная личность стремится к высшему благу и совершенству, и поэтому он ценен сегодня, когда мы говорим о совершенствовании нравственных отношений. Именно Аристотель определил этику как специальную теоретическую дисциплину и придал ей черты науки.

Именно Аристотель определил этику как специальную теоретическую дисциплину и придал ей черты науки.

Изображаемый Аристотелем этический идеал содержит в себе много общечеловеческих элементов, поэтому он ценен сегодня, когда мы говорим о совершенствовании нравственных отношений.

История слова «этика» повторяется еще раз на римской почве.

Римляне (Цицерон), ориентируясь на греческий опыт Аристотеля, образовали от слова moss, которое переводится как «нрав», обычай, поведение, закон, предписание, затем прилагательное moralist (относящийся к обычаям, характеру), а от него позднее возникает термин moralitas (мораль).

Термин «этика» сохраняет первоначальный смысл и обозначает науку. Под моралью же стали подразумевать то реальное явление, которое изучается этой наукой. Первоначально термины «этика» и «мораль» совпадали. Но позже, с развитием науки и общественного сознания, за ними закрепились различное содержание.

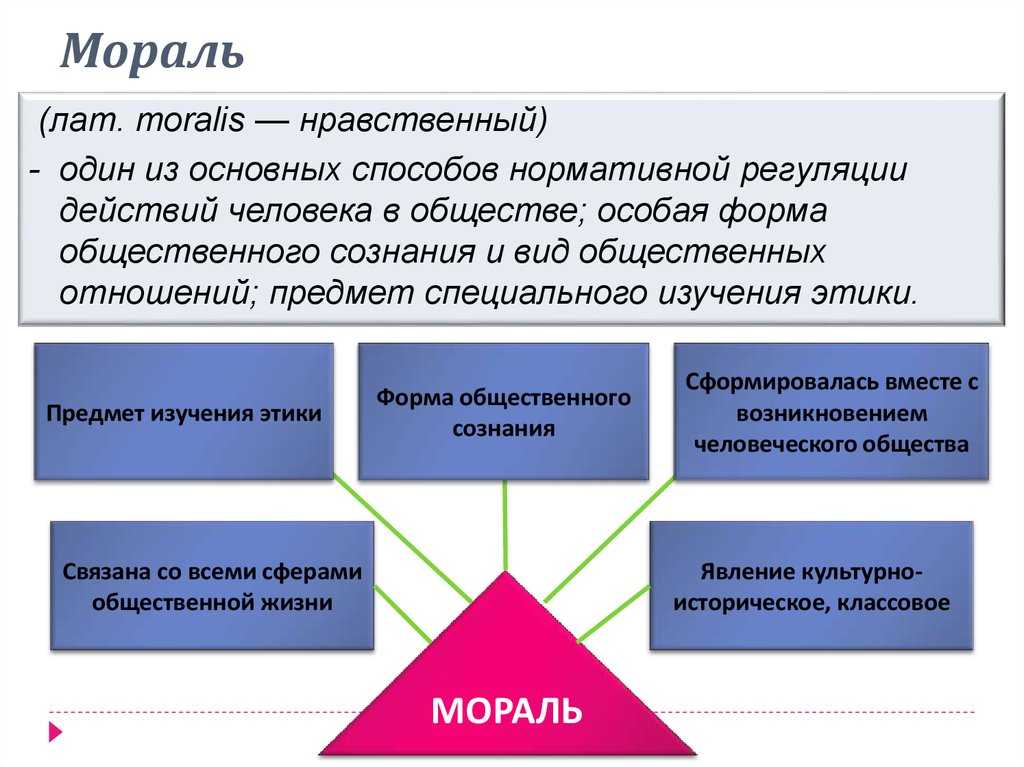

Этика – это наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования морали, ее специфику и роль в обществе, систему нравственных ценностей. Предметом исследования этики является мораль.

Предметом исследования этики является мораль.

Мораль или нравственность (от лат. moralis – нравственный, mores – нравы) – совокупность моральных принципов, норм, ценностей и идеалов, которые определяют отношения человека к своему профессиональному долгу; это кодекс поведения, предписывающий тип отношений, который представляется наилучшим с точки зрения выполнения работником своих профессиональных обязанностей.

Этика отражает качественные стороны деятельности, выделяя в человеческой деятельности собственно нравственный аспект. Она призвана воспроизводить нравственность теоретически, научно обосновать ее происхождение, необходимость, сущность, специфику, роль в обществе, законы развития.

Обратимся к одному из величайших этиков Иммануилу Канту (1724–1804). В нравственности Кант видел одно из важнейших измерений человеческого мира. В своих исследованиях «Основы метафизики «нравов», «Критика практического разума», «Метафизика нравов» рассуждает об этике межличностных отношений, о нравственных обязанностях людей. В этих работах он раскрывает содержание нравственных норм общения, следование которым создает благоприятную атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения.

В этих работах он раскрывает содержание нравственных норм общения, следование которым создает благоприятную атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения.

Глубокий рациональный смысл заключен в выводе о «действиях человека, которые служили бы положительным примером и содержали в себе добро». Чрезвычайно актуален сегодня кантовский подход к морали. Он вскрывает взаимоотношения в коллективе, дает человеку помнить и о тех нравственных пороках, которые способствуют возникновению нездоровых нравственных отношений, об атмосфере враждебности, вызываемой недоброжелательностью, злорадством, неблагодарностью, завистью.

«Этика Иммануила Канта актуальна еще и потому, что содержит в себе те общечеловеческие нравственные ценности, которые и сегодня должны стать главными регуляторами межличностных отношений,» – утверждает И.Р. Стремякова (1991).

Этика – нормативная наука, она не только отражает нравы, но и дает их критически-ценностный анализ, обосновывает предпочтение тех или иных норм поведения. Она призвана помочь субъекту найти логическую связь или противоречие между существующими моральными оценками и собственными суждениями, дабы сориентироваться в своих поступках, в мире моральных ценностей и своей нравственной жизни. В природе и характеристике добра и зла, их критериях, в этических понятиях и категориях.

Она призвана помочь субъекту найти логическую связь или противоречие между существующими моральными оценками и собственными суждениями, дабы сориентироваться в своих поступках, в мире моральных ценностей и своей нравственной жизни. В природе и характеристике добра и зла, их критериях, в этических понятиях и категориях.

Мораль многофункциональна, она исторически изменчива, так как на каждом этапе социально-исторического развития человечества ей приходится решать различные по содержанию задачи. Мораль всегда предполагает наличие определенного нравственного идеала, образца для подражания, содержание и смысл которого меняются в различные исторические эпохи. Мораль требует определить ценность человека, ценность его поступков, смысл и значение жизнедеятельности, отношение к обществу. Социальные поступки людей рассматриваются в морали как добро или зло, справедливость или несправедливость. Этические ценности приобретаются в ходе кропотливой работы по саморазвитию, самосозиданию и самореализации.

Словарь современного русского языка дает два значения слова «этика»: философское учение и нормы поведения.

Русской первоосновой моральной терминологии является слово «нрав» (характер) и происходящее от него «нравно» (то, что по нраву). Оба эти слова включены в древнерусские словари XVII в., а слово «нравственность» впервые фиксируется в «Словаре Академии Российской» (СПб., 1793).

Еще в XII в. «Поучение Владимира Мономаха детям» свидетельствовало о том, какое значение придавал воспитанию и образованию один из видных государственных деятелей Древней Руси.

Владимир Мономах призывал детей учиться грамоте, любить родину, быть высоконравственным, не давать сильным губить слабых, защищать сирот и вдов.

Нравственность выполняет для человека роль «компаса» поведения, позволяющего ориентироваться в жизни, в мире социальных ценностей. Этику как живое отношение к жизни рассматривали философы и писатели русской этической мысли. В этике философов акцентируется «чувство жизни в мире» (В. Розанов), программа «гуманистического активизма» (Н. Федоров). Определяется воззрение на мир как на явление этического порядка (Л.Н Толстой, Ф.М. Достоевский), как путь творческого «преображения» своего личностного «Я» (Н. Бердяев) и др.

В этике философов акцентируется «чувство жизни в мире» (В. Розанов), программа «гуманистического активизма» (Н. Федоров). Определяется воззрение на мир как на явление этического порядка (Л.Н Толстой, Ф.М. Достоевский), как путь творческого «преображения» своего личностного «Я» (Н. Бердяев) и др.

Некоторые выводы из истории развития этической мысли. На первом этапе этика представляет собой определенную, внутренне связанную систему знаний о морали и располагает собственным научно-категориальным аппаратом.

По мере исторического развития в этике все отчетливее выделяются два круга специфических проблем. Во-первых, наблюдаются многочисленные попытки выработать систему нравственных добродетелей, моральных норм и требований к поведению человека, попытки ответить на вопросы: что такое добро и зло? Как надо поступать, чтобы поведение человека было нравственным? Эти проблемы решает нормативная этика, которая изучает и придает непосредственно практический, прикладной характер.

Нормативная этика дает личности некоторые нормативно-ценностные рекомендации, помогая ориентироваться в нравственных исканиях, в воспитании и самовоспитании. Через систему ориентацией, идеалов, норм, запретов, оценок она регулирует поведение людей.

История этики дает чрезвычайно пеструю картину в содержании норм и заповедей, с которыми тот или иной мыслитель связывает нравственное поведение. Здесь мы встречаем такие точки зрения, как альтруизм, предписывающий бескорыстное служение «ближнему», готовность пожертвовать личным интересом ради другого человека; эгоизм, призывающий следовать личным интересам; ригоризм, требующий безусловного следования велениям нравственного долга; аморализм, призывающий отказаться от каких бы то ни было моральных норм и т. д.

Во-вторых, этика решала задачу исследования природы морали, ее специфики и места в жизни общества и человека. Были осознаны нормативно-долженствовательный характер морали, обязательное наличие в ней свободной нравственной воли человека, всеобщность моральных требований, активная роль индивидуального сознания, наличие и соблюдении нормы нравственности, элементарных правил и др. По мере исторического развития этики к этим вопросам усиливается, и она формируется и развивается как теоретическая этика, или как теория нравственности.

По мере исторического развития этики к этим вопросам усиливается, и она формируется и развивается как теоретическая этика, или как теория нравственности.

Этика как наука о нравственной жизни человека способна помочь развивающейся личности разобраться в природе моральных ценностей, понять ценностные ориентиры в мире человеческого общения, норм бытия. В этом ее воспитательная основа, которая кристаллизовалась на протяжении всей истории развития этической мысли, поиска человеком смысла жизни и нравственной истины. «Важнейший капитал нации – нравственные качества народа», так считал Н.Г. Чернышевский.

В соответствии с этим этика призвана решать следующие воспитательные задачи:

1) формировать нравственные убеждения, ценностные ориентации в окружающем мире, направленные на осознание нравственной ценности тех или иных поступков;

2) формировать личность как субъекта нравственной деятельности и отношений;

3) актуализировать нравственный потенциал личности;

4) помочь личности найти логическую связь или противоречие между существующими моральными оценками и собственными суждениями в природе и характеристике добра и зла, их критериях, в этических понятиях и категориях.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Предмет и задачи этики в современных условиях (на украинском языке)

Статья

- формат doc

- размер 68 КБ

- добавлен 23 сентября 2010 г.

Этика как наука: предмет, структура, функции

Основные задачи этики

Связь между моралью и правом

Похожие разделы

- Абитуриентам и школьникам

- Основы религиозных культур и светской этики

- Академическая и специальная литература

- Деловое общение

- Академическая и специальная литература

- Деловое общение

- Этика делового общения

- Академическая и специальная литература

- Журналистика

- Профессиональная этика журналиста

- Академическая и специальная литература

- Педагогика

- Методики преподавания

- Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики

- Академическая и специальная литература

- Педагогика

- Основы педагогического мастерства

- Педагогическая этика

- Академическая и специальная литература

- Философские дисциплины

- Периодика по философии

- Этическая мысль

- Академическая и специальная литература

- Юридические дисциплины

- Профессиональная этика юриста

- Прикладная литература

- Досуг

- Этикет

Смотрите также

- формат pdf

- размер 272.

41 КБ

41 КБ - добавлен 18 декабря 2010 г.

Учебно-методические материалы по курсу Этика как наука о морали Предмет и задачи этики. История этических учений. Теоретические проблемы этики Возникновение и историческое развитие морали. Сущность, специфика, структура и функции морали. Высшие моральные ценности и категории этики. Свобода и ответственность. Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Счастье и смысл жизни. Любовь. Прикладная этика Экологическая и биомедицинская этика: пр…

- формат txt

- размер 51.35 КБ

- добавлен 14 ноября 2011 г.

Шпаргалки по профессиональной этике, методичка Давыдов С. Г. «Этика. Шпаргалка», издательство: Окей-книга, Москва 2007, 54 стр. Содержание: предмет, специфика и задачи этики, структура этики, методы этической науки, этические учения древнего востока, этика античности, этика средневековья и т. д.rn

д.rn

- формат pdf

- размер 790.1 КБ

- добавлен 10 ноября 2008 г.

Основы этики : учебное пособие / М.М. Есикова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с. Изложены основные вопросы теоретической и прикладной этики, входящие в круг учебных тем курса «Этика» и «Этика и эстетика». Содержание этики раскрывается через рассмотрение основных направлений развития научной, художественной и религиозной этической мысли в историческом и современном аспекте. Проанализированы категории этики как высшие моральн…

Контрольная работа

- формат rtf

- размер 21.93 КБ

- добавлен 20 ноября 2011 г.

Мурманский филиал НОУ ВПО, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 2011г – 20 стр. Предмет и назначение этики как науки Основные понятия этики Хорошие манеры Вежливость Тактичность и чуткость Скромность Введение, заключение, содержание, список используемых источников

2011г – 20 стр. Предмет и назначение этики как науки Основные понятия этики Хорошие манеры Вежливость Тактичность и чуткость Скромность Введение, заключение, содержание, список используемых источников

- формат pdf

- размер 599.19 КБ

- добавлен 22 апреля 2011 г.

Введение. Основы этики. Этика как наука. Предмет и задачи этики. История этических учений. Основные направления этики. Основные категории этики. Проблемы прикладной этики. Этика ненасилия. Этикет как внешнее оформление человеческих отношений. Основы эстетики. Эстетика как наука. Предмет эстетики. История эстетики. Основные эстетические категории. Искусство.

Статья

- формат doc

- размер 85.5 КБ

- добавлен

26 января 2010 г.

Программа курса этики – 70 часов. тический план курса: Этика – Философское учение о морали. Основные этапы и направления развития этики. Предмет и задачи этики. Основные этапы в истории этических учений. Этические учения Древнего Востока. Античная Этика. Этика средних веков и Возрождения. Этика Нового времени. Современная этическая мысль – основные течения. Проблемы исторического развития нравственности. Проблема происхождения морали. Нравственно…

Статья

- формат doc

- размер 449.5 КБ

- добавлен 07 ноября 2010 г.

ПГТУ.2007г. проф. Ю. С. Сабадаш. Происхождение и содержание терминов «этика», «мораль», «нравственность». Предмет этики. Структура этического значения. Основные категории. Функции морали. Развитие этической мысли Нового и Новейшего времени. Категории этики. Эстетика как наука.

Основные категории. Функции морали. Развитие этической мысли Нового и Новейшего времени. Категории этики. Эстетика как наука.

Реферат

- формат doc

- размер 120 КБ

- добавлен 26 января 2010 г.

План работы: Этика как наука. Предмет и задачи этики. Определение этики как науки. Предмет и задачи этики. Основные этапы в развитии этических учений. Этика сегодня: современное состояние и перспективы развития. Выводы. Этические учения Древней Индии. Общая Характеристика. Этика веданты. Этика йоги. Джайнизм. Буддизм. Этика «Бхагавадгиты» и «Аргхашастри». Локаята. Заключение. Обработать работу Аристотеля “Никомахова этика” и аргументировано со…

- формат doc

- размер 1.07 МБ

- добавлен

16 декабря 2011 г.

Учебник. Минск. БНТУ. 2007 – 180 с. В пособии раскрыты новые методологические подходы к пониманию этики как науки о морали и нравственности, показано соотношение теоретического, морального сознания как надличностного знания (нормы, кодексы, заповеди и др.) и мифологически-метафорического знания, или индивидуально-личностного отношения к переживаниям «страдания», «сострадания», «любви», «добра» и «зла», как и других проявлений жизни духа. Дается…

pottee

- формат docx

- размер 62.6 КБ

- добавлен 19 марта 2009 г.

1. Предмет этики. 5. Золотое правило нравственности. 6. Определение морали. Сущность. 7. Основные функции морали и особенности функционирования. 8. Структура морали. 9. Этика Конфуция. 10. Этика Будды. 11. Этика Моисея. 12. Этика Иисуса Христа. 13. Этика Мухаммеда. 14. Категория морали. Ценности. 15. Категория морали. Идеал. 16. Категория этики. Добра. 17. Категория этики. Зло. 18. Категория этики. Моральный долг. 19. Категория этики. Совесть. 2…

9. Этика Конфуция. 10. Этика Будды. 11. Этика Моисея. 12. Этика Иисуса Христа. 13. Этика Мухаммеда. 14. Категория морали. Ценности. 15. Категория морали. Идеал. 16. Категория этики. Добра. 17. Категория этики. Зло. 18. Категория этики. Моральный долг. 19. Категория этики. Совесть. 2…

Этика как наука и явление духовной культуры. Предмет и задачи этики

Профессиональная этика и этикет

43.03.01 Сервис

43.03.02 Туризм

43.03.03 Гостиничное дело

Институт Сервиса, моды и дизайна

кафедра Дизайна и технологий

Слесарчук Ирина Анатольевна, доцент

Этика как наука и явление

духовной культуры. Предмет и

задачи этики

План лекции

1. Основные понятия этики

2. Проблемы и задачи этики

3. Структура этики

2

Ключевые понятия

Этика

Этикет

Мораль

Нравственность

Теоретическая этика

Нормативная этика

3

«Золотое» правило нравственности

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами

поступали люди, так поступайте и вы с ними

(Евангелие от Луки (6:31), от Матфея 7:12)

Сын, что тебе кажется плохим, ты не должен также делать своим

товарищам (памятник древневавилонской письменности)

Что возмущает тебя в ближнем, того не делай сам (Питтак, VII-VI в. в. до

в. до

н.э.)

Не делай человеку того, чего не желаешь себе (Конфуций, VI-V в.в. до н.

э., Луньюй, 12, 2)

Не причиняй другому боли способом, который для тебя будет

болезненным (Будда)

Те поступки других, которых человек для себя не желает, что самому

неприятно, пусть не делает другим людям (древнеиндийский “Махабхарат”

(V в. до н. э.)

4

Библейские заповеди

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом

Моим.

2. Не сотвори себе кумира.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и

делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу, Богу

твоему.

5. Почитай отца твоего и мать твою, да будеши долголетен и да будет

тебе благо на земле.

6. Не убий.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у

ближнего твоего.

5

Этикет – установленный порядок поведения где-либо,

внешние правила приличий

Формы знакомства, приветствия и прощания, выражения

6

благодарности и сочувствия

Культура речи и умение вести беседу

Правила поведения за столом

Поздравления

Подарки

Правила поведения при устройстве на работу и перемене места

работы

Правила обращения начальника с подчиненными

Правила разговора по служебному телефону

Деловая переписка

Оформление интерьера офиса

Отношения мужчин и женщин в процессе делового общения

Требования, предъявляемые к одежде делового человека в

различных ситуациях

7. Основные понятия этики

1 вопросОсновные понятия этики

8. Происхождение терминов «этика», «мораль», «нравственность»

• «Этика» – от греч. ἦθος — «этос»привычка, обычай, нрав, характер,

образ мысли

• «Этический» – от «этикос» (греч. ήΰικος)

— относящийся к нравам

• Мораль – лат. moralitas (от mores —

«нравы»)

• Нравственность – от слав.

«нрав»

«нрав»Отличительные особенности этических добродетелей

Природные

аффекты

9

• страх

• гнев

• досада

Свойства

ума

• память

• глубина и широта мысли

• критичность ума

Свойства

характера

• умеренность

• щедрость

• мужество

Современный смысл терминов «этика», «мораль» и

«нравственность»

Толкования понятий

Этика

Наука,

область

знания

Наука о

морали, о

применении

моральных

требований к

поступкам и

поведению

людей

10

Мораль

Предмет, изучаемый этикой

Субъективные оценки

индивидами своей

деятельности: то, какими

видятся поступки индивиду в

его субъективных оценках

Нормы и требования,

предъявляемые к поступкам и

поведению людей

(приземленные, исторически

изменчивые)

Нравственность

Объективные оценки

поступков людей: то,

какими на самом деле

являются поступки

человека в реальном

опыте жизни

высокие

основополагающие

принципы (библейские

заповеди)

Определения терминов «этика» и «мораль»

Этика

–

это

наука

о

морали,

исследующая

происхождение и развитие нравственности, принципы и

нормы поведения людей.

Этика занимается сферой должного, объективнонеобходимого

Мораль – это совокупность исторически определенных

норм,

представлений,

правил

поведения

людей,

реализующихся в их нравственных действиях и поступках

Мораль рассматривает должное в связи с сущим, т. е. с

тем, что реально имеется в наличии, в действительности.

11

12. Проблемы и задачи этики

2 вопросПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

ЭТИКИ

Проблемы этики

вопрос о происхождении морали;

проблема понимания моральной свободы и свободы

морали;

определение критериев, на основе которых выносится

суждение о нравственности или безнравственности

поступков;

проблема истины в морали – существует ли она, и если

существует, что собой представляет;

вопрос о возможности прогресса в нравственности – есть

ли он, и если да, то каковы его критерии

13

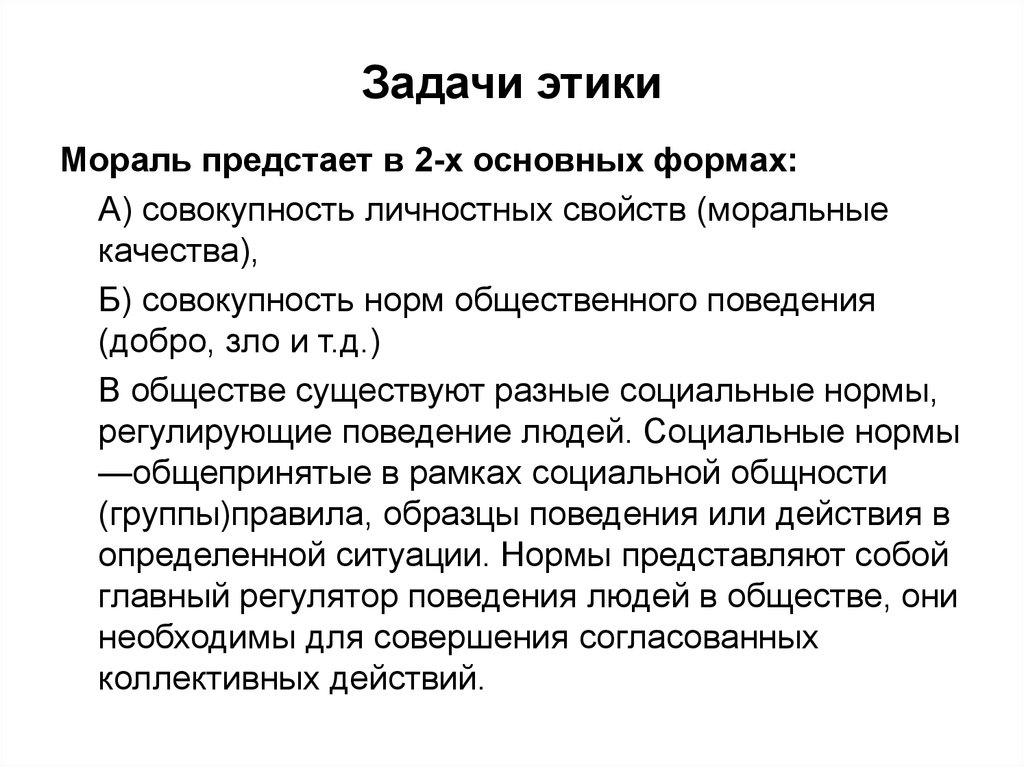

Задачи этики

описывать мораль — ее историю, сегодняшние нормы,

принципы и идеалы — то, что называется нравственной культурой

общества;

объяснять мораль — анализировать сущность, структуру,

механизмы функционирования морали в ее «должном» и «сущем»

вариантах;

учить морали – давать людям необходимые знания о добре и

зле, способствуя самосовершенствованию человека и выработке им

собственной стратегии «правильной жизни».

14

15. Структура этики

3 вопросСТРУКТУРА ЭТИКИ

Структура этики

Этика

История

(описательная

этика)

16

Теория морали

(теоретическая

этика)

Морали

Структура

Этических

учений

Функции

Нормативная

этика

Высшие

моральные

ценности

Прикладная

этика

Конкретные

ситуации и

определенные

сферы

жизнедеятельно

сти

Структура теоретической этики

Разделы теоретической этики

Учение о

ценностях

Учение о долге

Учение о

добродетелях

Учение о

смерти

Фелинология

Деонтология

17

Танатология

Аксиология

Учение о

счастье

Аретология

Виды прикладной этики

• Экологическая этика

• Биоэтика

• Профессиональные этики

• Предпринимательская (деловая) этика – этика бизнеса

18

Приобретенные знания

Умение отличать понятия “этика”, “мораль”,

19

“нравственность»

Знание задач, решаемых этикой

Знание специфики этики

Знание основных проблем этики

Ориентация в структуре этики

Знание отличия теоретической этики от нормативной

Вопросы для самопроверки

Как возникли и что выражают термины “этика”, “мораль”,

20

“нравственность”?

Сравните понятия «мораль» и «нравственность».

Охарактеризуйте этическую проблематику.

Каковы задачи этики?

Какова структура этики?

Дайте понятие дескриптивной этики.

Каковы основные составляющие этики?

Рекомендуемая литература

1. Основы этических знаний / Под ред. М.Н. Росенко. – СПб.:

Лань,1998. – 256 с.

2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник.—М.: Гардарики,

2000. — 472 с.

3. Разин А. В. Основы этики / А. В. Разин. – М. : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2015. – 304 с.

4. Золотухина – Аболина Е.В. Современная этика: учебное

пособие для вузов / Е.В. Золотухина-Аболина. – М.; Ростов

н/Д.: МарТ, 2005. – 416 с.

5. Губин В.Д. Основы этики: Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»:

ИНФРА-М, 2007. – 224 с.

6. Гуревич П.С. Этика: Учебник для средних профессиональных

учебных заведений. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 351 с.

7. Этика / Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова, Н.И. Мушинский и

др.; Под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевич. – Минск, 2002. –

509 с.

21

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ

об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для

личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с

любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование

любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также

использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается

только после получения письменного согласия авторов.

22

Подборка по базе: Практическая работа Измерение, построение углов. Виды углов..doc, Развитие медицинской этики в дореволюционной России».pptx, открытое занятие зимние виды спорта.docx, Контрольная работа по теме _ Производная функции_, 11 класс.doc, Сенсомоторные функции. Гальтон.pptx, Правоотношение общая характеристика, виды Контрольная работа.  do, Объект, предмет, задачи и функции педагогики.pptx, Средства, влияющие на функции органов дыхания..docx, Цели, задачи и функции криминалогии.docx, 2.101 Виды изделий.pdf do, Объект, предмет, задачи и функции педагогики.pptx, Средства, влияющие на функции органов дыхания..docx, Цели, задачи и функции криминалогии.docx, 2.101 Виды изделий.pdfМИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Экономический Университет» ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине: деловая этика______________________________ На тему: Виды этики и ее функции. Вариант № 4 (четыре)________________________________________ Выполнена: Ф.И.О.(полностью) ЭПБ-18СБ____________________________ группа Екатеринбург 2019 СОДЕРЖАНИЕ 1. Структура и функции этики 4 2. Индивидуальная этика 10 3. Особенности социальной этики 13 Заключение 19 Список литературы 20 ВВЕДЕНИЕ Мировоззренческая сторона этики состоит в том, что цели практической деятельности человека формулируются в ней в форме идей о должном и нравственном в виде идеалов, моральных принципов и норм поведения, в учении о назначении человека и смысле его жизни. Актуальность темы исследования в том, что этика призвана теоретически решать практические нравственные проблемы, которые возникают перед человеком в жизни: как должно поступать, что следует считать добром, что – злом и т. д. В связи с этим в этике различают два рода проблем: как должен поступать человек (нормативная этика) и собственно теоретические вопросы о происхождении и сущности нравственности и морали. Этика, помимо тех массовых явлений, которые становятся обычаем, охватывает исключительные поступки и их мотивы, которые по своему существу выходят за рамки данной социальной системы, обретают историческое или нравственное значение для последующих эпох как проявление подвижничества и героизма, как высшие достижения и образцы человеческой нравственности. Цель исследования – рассмотреть виды этики и ее функции. Задачи исследования: – рассмотреть структуру и функции этики; – выявить индивидуальную этику; – определить особенности социальной этики. Структура работы: введение, основная часть, заключение. 1 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЭТИКИ Объектом исследования этики выступает мораль. Предметом этики – нравственные нормы, правила, принципы, представления, понятия и т. п. Основными нравственными правилами в этике являются уважение к старшим, правила вежливости, толерантности, уважение достоинства другого человека. Моральными принципами в этике являются ответственность, чувство долга, принцип справедливости. Так как мораль является неотъемлемой частью этики, выделим ее основные функции: – мировоззренческая функция морали состоит в раскрытии образа, картины мира, реальности посредством специфичных понятий, присущих морали. – регулятивная (нормативная) функция морали заключается в том, что нравственность регулирует все сферы жизнедеятельности человека, в частности отношения между людьми, человеком и природой, человеком и государством, и предоставляет ему наиболее фундаментальные ориентиры. – аксиологическая (оценочная) функция морали проявляется в том, что действительность, поступки и взаимоотношения людей, даже их высказывания рассматриваются, прежде всего, через призму нравственных ценностей и категорий: добра, зла, справедливости, долга, чести, совести и т.д. По результатам оценки делается вывод: морально или аморально. Таким образом, устанавливается соответствие или несоответствие между человеческой жизнью и требованиями морали; – гносеологическая (познавательная) функция определяется тем, что основы нравственности структурируются в виде законов, определяющих само существование мира, реальности, которые человек должен воплощать своим бытием. – воспитательная (педагогическая) функция морали заключается том, что образцы нравственного поведения, изучение содержания моральных норм, сравнительный анализ морали в различных социальных общностях, само стремление вести себя этично оказывает позитивно формирующее влияние на индивида; – сигнальная функция морали отражает то обстоятельство, что индивид в процессе совместной деятельности по высказываниям и поступкам других людей судит об их мотивах, установках и в целом, об уровне нравственной культуры. – интегративная функция морали. Имеется в виду, что любое высказывание и поступок человека отражает его генетическую предрасположенность, приобретенный опыт, общую направленность деятельности, мировоззренческую ориентацию, совокупность преобладающих свойств, качеств и состояний индивида, стремления и желания, в каждой конкретной ситуации отражает его нравственную сущность и таким образом интегрирует влияние всех указанных факторов. С другой стороны, нравственное поведение укрепляет разнообразные связи человека с другими людьми, социумом, с окружающим миром; – активирующая функция морали отражает тот факт, что знание нравственных законов, все более углубленное понимание требований морали вызывает у человека естественное желание воплотить их на практике, узнать о них больше, скорректировать свои негативные психические состояния и качества. Основным достоянием нравственности является совесть. Нравственность развивается на протяжении всей жизни. Сначала нравственность формируется искусственно, а со временем выступает источником морали для других. Сам термин «этика» первым использовал Аристотель. Главной целью этики он считал счастье. Главным достоинством в человеке Аристотель считал благоразумие и умеренность. Поэтому и науку, изучающую этические добродетели, он назвал этикой. У каждого индивида есть собственное суждение об этой науке. Для одних – это правила достойного поведения, правила вежливости и т. п. Для других – какие-то моральные качества человека (честность, справедливость, мужество, открытость). Этика имеет такие направления исследований, как: метаэтика, этика нормативная и прикладная. Метаэтика представляет собой новую отрасль науки. Ее часто включают в нормативную этику. Метаэтика изучает этические категории и понятия, решает проблемы общечеловеческой системы. Изучает понятия добра и зла, правильные и неправильные человеческие поступки. Нормативная этика направлена на регулирование поведения человека, на его поступки. Нормативная этика рассматривает все то, что может ответить на вопрос, как должен поступить человек исходя из принципов и норм морали. Главный признак нормативной этики — это оценки и «предписания». К нормативной этике относят коллективизм, индивидуализм, достоинства и пороки. У нормативной этики есть свои функции: пропаганда, защита социальных ценностей, выделение поведения человека и его моральных качеств. Нормативность является неотъемлемым свойством этики. Многие исследователи спорят, что нормативная этика может быть одновременно и этикой теоретической. Одни признают такое сходство, другие отрицают, они считают, что эта наука является только нормативной, и отнюдь не научной. Прикладная этика – это практическая отрасль. Она изучает частные, важные жизненные проблемы. Прикладная этика имеет несколько направлений, таких как: – Бизнес-этика – это этика деловых отношений, она исследует развитие морали не только в предпринимательской сфере и коммерческой деятельности, а также в отношениях родных и близких людей, и дает свои рекомендации. – Биоэтика – это наука выживания, которая включает не только человека с его ценностями, а и весь мир, исследует нравственную сторону человека в биологии и медицине. – Информационная этика – связана с этикой компьютерной, исследует поведение человека, который использует информационные технологии. – Медицинская этика – изучает моральные отношения между пациентом и врачом, между врачом и его руководителем, между врачом и человечеством вообще. – Экологическая этика – исследует взаимоотношения человека с природой, уважение человека к природе. Есть две главные функции экологической этики: разрушительная и созидательная. Разрушительная – разрушать отношения между человеком и природой, а творческая – создание нового на благо природы. – Экономическая этика – изучает достижение экономических целей, что приводит к производительности труда, или которые способствуют повышению благосостояния человечества. Можно сделать вывод, что главная задача этики – помочь приблизиться к уровню, достигнутому человечеством в осознании нравственных проблем, которые нас волнуют, лучше понять уникальность собственной ситуации, необходимость собственной воли и мысли. Как наука, этика описывает мораль, а теоретически – объясняет ее. Этика создает духовную среду, которая абсолютно необходима для сосредоточения на некоторых важных вопросах, для того чтобы эти темы и вопросы могли вообще существовать как предмет мышления человека. Этика – это наука, изучающая нравственные отношения и мораль. 2 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭТИКА По мере эволюции этической мысли оценочным суждениям стали подвергаться не сами поступки, а лежащие в их основе мотивации. Таким образом, понятие бессознательной мотивации открыло новые возможности этических изысканий. Рассмотрим соотношение поведенческих и мотивационных аспектов индивидуальной этики на конкретных примерах. Поведенческие черты описываются в терминах действия, наблюдаемого со стороны. Так, поведенческая черта «быть смелым» определяется как поведение, направленное на достижение определенной цели, независимо от риска лишиться комфорта, свободы или жизни. Однако если мы исследуем мотивации, особенно бессознательные, то обнаружим множество других, совершенно, казалось бы, несоответствующих черт характера. К примеру, смелое поведение может мотивироваться амбициями: человек рискует жизнью только ради удовлетворения своей жажды быть объектом всеобщего восхищения. Этот же тип поведения может мотивироваться суицидальным порывом, заставляющим, сознательно или бессознательно, искать опасности; или недостатком воображения, когда человек совершает смелые поступки, поскольку просто не осознает грозящей опасности, или, наконец, искренним служением какой-нибудь идее, что в глазах общества представляется основополагающим мотивом смелого поведения. Скажем, офицер в бою будет вести себя по-разному в зависимости от того, определяется ли его смелость верностью идее победы или собственной амбицией. В первом случае он не пойдет в наступление, если степень риска не соразмерна тактическим целям. Если же он, напротив, побуждаем тщеславием, то страсть может ослепить его, он не увидит опасности, угрожающей и ему самому, и солдатам. В последнем случае «смелость» как черта его поведения в ценностном отношении весьма сомнительна. Скупость – еще одна иллюстрация индивидуальной этики. Человек может быть экономным и в силу денежных обстоятельств, и из-за своего скупого характера, когда накопительство становится самоцелью. Здесь также различные мотивации обусловливают различное поведение. В первом случае человек очень хорошо разбирается, когда лучше «придержать» деньги, а когда, напротив, потратить. Другой фактор, обусловленный различием в мотивации, относится к сфере прогнозируемое поведения. Так, в случае поведения офицера, мотивированного его амбициозностью, мы можем предсказать, что он, безусловно, поведет себя смело, если смелость его будет вознаграждена. Если же им движет служение идее, мы можем предсказать только то, что вопрос признания смелости незначительно повлияет на его поведение. При попытке увязать поведенческую и мотивационную стороны характера, была разработана интегральная, динамическая концепция, согласно которой черты характера лежат в основе поведения, могут быть выведены из него и обусловливают побудительные силы, далеко не всегда, как бы ни были они велики, осознаваемые человеком. Данная концепция более всего соответствует задаче психологии индивидуальной этики, связанной с установлением четких взаимосвязей между нравственными ценностями и характером человека в их поведенческом и мотивационном единстве. Принципиальная основа индивидуальной этики не в организации сущности, а в специфических типах отношения человека к миру. В процессе жизнедеятельности человек оказывается связанным с миром двояким образом: – приобретая и потребляя вещи; – устанавливая отношения с другими людьми (и с самим собой). Первое – это процесс ассимиляции, второе – процесс социализации. Ориентации, посредством которых человек соотносит себя с миром, составляют самую суть его характера; отсюда характер можно определить как (относительно постоянную) форму, в которой канализируется энергия человека в процессах ассимиляции и социализации. Индивидуальная этика – это черты характера, обнаруживающиеся в отношении человека к делу: – добросовестность и исполнительность, ответственность за порученное дело, озабоченность результатами дела, серьезность, энтузиазм; – недобросовестность, безответственность, пассивность, беспечность. – реальные нравы и их функционирование в обществе; – моральные представления и мнения различных групп общества по моральным проблемам; – эволюцию и прогнозирование путей и тенденций развития морального сознания в обществе. Совокупность социального поведения человека можно разделить на ряд актов или поступков, которые при всей их эмпирической разнородности представляют собой: – делание чего-нибудь; – неделание чего-нибудь. Последнее, в свою очередь, распадается на: – акты воздержания; – акты терпения. Различие между этими актами заключается в том, что если первые состоят в воздержании от каких-либо действий, то есть пассивны, то вторые есть акты активные, подразумевающие терпение воздействий, исходящих от других людей. Каждая из категорий социальных действий (актов) – содержит ряд поступков, сопровождающихся специфическими психическими процессами, наделяющими субъектов взаимодействия определенными правами и обязанностями. Наряду с такими поступками в каждом разряде актов поведения можно встретить и действия добровольные, совершаемые ради желания доставить кому-либо приятное и вообще нечто хорошее. Такого рода поведение характерно, например, для семейной сферы, за исключением тех случаев, когда отношения между супругами или родителями и детьми приобретают формально-обязывающий характер. Эти акты по самому своему характеру определяются двумя чертами: – они добровольны и не противоречат должно-дозволенным (атрибутивно-императивным) переживаниям и убеждениям. Потому-то они и желательны, что не противоречат шаблону должного поведения. Очевидно, что акты, рекомендуемые «морально однородны» с должно-дозволенными, но превосходят их норму, благодаря чему количественное различие переходит в качественное: обязательно правомочное отношение превращается во взаимно добровольное. Каждая из указанных выше категорий поведения, будучи общей для всех людей, у каждого человека может иметь свое содержание: в зависимости от того, каковы его представления о должно-дозволенном поведении, тот или иной акт войдет в одну из этих трех категорий. Однако такого рода определение нуждается в уточнении, продиктованном методологическим кризисом современной социальной этики, которая имеет репутацию наиболее проблематичного вида социологического знания. Вопрос о том, как возможна социальная этика или даже (в постмодернистской парафразе) «как невозможна», является одним из ключевых и актуальных в современной социологической науке. С одной стороны, социальная этика является индивидуальной реальностью и предстает как отграниченная от свободного волеизъявления. С другой – моральное действие возможно только как действие трансцендентального «я». Здесь возникает фундаментальная проблема эпистемологии социальных наук: превратить моральные нормы в предмет научного исследования (социологии морали) нельзя без превращения трансцендентального «я» в вещь. Это предполагает использование неокантианского правила дистанцирования от «живой» действительности для того, чтобы понять ее рациональный смысл. Качество правового воспитания, образования и просвещения, на наш взгляд, состоит в формировании социальной этики личности, которая, в свою очередь является основой гражданского общества. Попытаемся аргументировать значимость социальной этики индивида для становления личности в качестве социального субъекта. Коммуникативная рефлексия ребенка старшего дошкольного возраста подчеркивает особенность социальной этики субъекта как личности – способность к самостоятельности в процессе обретения гармоничного отношения к миру. Рефлексия определяется как способность человека анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, поступками, мотивами других людей. В ролевой игре возникают предпосылки к рефлексии, как чисто человеческой способности оценивать свои собственные действия, предвидя реакции других людей. Особый интерес представляет анализ ступеней правовой социализации. Здесь речь идет о становлении социального субъекта – субъекта права. Применительно к рассматриваемой нами правовой социализации можно вести о трех этапах. Первый этап – это формирование первичных представлений о ценностях и нормах, когда мотивами поведения являются страх наказания или копирование моделей, стереотипов поведения самого близкого окружения. На втором этапе появляются уже свои собственные представлений о справедливом, должном, зачатки нравственности, детерминирующие реальное поведение личности. Наконец, третий этап и последний – становление приобретенных ценностей и норм в виде основы автономного поведения. Правовые ценности обретают конкретную значимость и становятся способом формирования активной жизненной позиции человека как зрелой личности. Высший этап знаменует одновременно обретение правового сознания как итога длительного процесса нравственно-правовой социализации. Социальная этика призвана изучать не только внешние действия, механику поведения, но и внутренние процессы, побуждающие к поведению, психологию поведения, ибо в каждом социальном явлении присутствуют две взаимосвязанные стороны: внутреннепсихическая и внешнесимволическая. Первая выражается в определенных настроениях, переживаниях, мотивах, побуждающих к поведению и сопутствующих ему. Вторая – в символике социального действия: звуковых символах, языке жестов, знаках культуры, физических движениях и т. Единство этих сторон и определяет то, что можно назвать поступками людей. Задача социальной этики заключается в рациональной реконструкции латентных установок независимо от того, сознает ли «моральный субъект» свои подлинные намерения. Здесь возникает замкнутый круг, поскольку никакое состояние сознания не может стать моральным суждением вне рационального морального дискурса, где индивидуальное сознание превращается в общественное. Несмотря на эти методологические сомнения, социальная этика является неотъемлемой ступенью в общей логике восхождения к конкретной этике, связующим звеном между общенормативной и профессионально-нормативной конкретизацией этики. Особенность социологического измерения поступка заключается в его ценностной конкретизации, при которой социальная этика выступает в единстве с соответствующими морально-психологической и эмоциональной реакциями на него со стороны заинтересованных членов общества. Специфика процесса социализации социального субъекта – современной молодежи в целом, а также правовой социализации в России, в частности, состоит в том, что данной социально-демографической группе надо проходить процесс созревания в сложных условиях, вызванных аномизацией общества. Государство мало помогает в организационном отношении, вузы отодвинули воспитательный процесс на последний план своей деятельности. Традиционный правовой нигилизм не способствует переходу на третий этап социализации. В результате появляется опасность криминализации молодежи при определенных условиях. В итоге хотелось бы отметить, что социальная этика сознания субъектов права неразрывно связаны с объективностью самого права и независимостью субъекта права. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Также мы определили, что специфика нравственности в ее фундаментальности, она делает возможными все прочие отношения между людьми, она заключается в особой нацеленности людей друг на друга, на сотрудничество Мы выявили, что золотое правило нравственности есть правило взаимности. Оно по существу представляет собой мысленный эксперимент, призванный выяснить взаимность, приемлемость норм для субъектов взаимодействия. Тем самым блокируется опасность, состоящая в том, что всеобщность морали может оказаться прикрытием эгоистического интереса как самой личности, так и других людей и что одни индивиды могут навязать ее другим. Цель исследования заключалась в изучении видов этики и ее функций. Для достижения цели, достигнуты следующие задачи исследования: – рассмотрены структура и функции этики; – выявлена индивидуальная этика; – определены особенности социальной этики. Таким образом, считаем, что цель исследования достигнута, а поставленные задачи выполнены в полном объеме. Апресян, Р. Г. Основы марксистско-ленинской этики. Учебное пособие. [Текст] / Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, А.П. Скрипник. // – М.: Высшая школа, 2016. – 240 c. Гусейнов, А.А. Этика. [Текст] / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. // – М.: Гардарики, 2017. – 480 c. Назаров В.Н. Прикладная этика. [Текст] / Назаров В.Н. // Прикладная этика: Учебник. – М.: Гардарики, 2017. — 302 с. |

Научная этика | Научный процесс

- Закладка

- Глоссарий терминов

В науке, как и во всех профессиях, некоторые пытаются обмануть систему. Чарльз Доусон был одним из таких людей — британский археолог-любитель и палеонтолог, родившийся в 1864 году. К концу девятнадцатого века Доусон сделал ряд, казалось бы, важных открытий окаменелостей. Не склонный к скромности, он назвал многие из своих недавно открытых видов в честь себя. Например, Доусон нашел ископаемые зубы ранее неизвестного вида млекопитающих, которым впоследствии дал имя 9.0009 Plagiaulax dawsoni . Он назвал один из трех новых видов динозавров, которые он обнаружил, Iguanodon dawsoni и новую форму ископаемого растения Salaginella dawsoni . Его работа принесла ему значительную известность: он был избран членом Британского геологического общества и назначен членом Лондонского общества антикваров. Британский музей присвоил ему звание Почетного коллекционера, а английская газета The Sussex Daily News окрестила его «Волшебником Сассекса».

Например, Доусон нашел ископаемые зубы ранее неизвестного вида млекопитающих, которым впоследствии дал имя 9.0009 Plagiaulax dawsoni . Он назвал один из трех новых видов динозавров, которые он обнаружил, Iguanodon dawsoni и новую форму ископаемого растения Salaginella dawsoni . Его работа принесла ему значительную известность: он был избран членом Британского геологического общества и назначен членом Лондонского общества антикваров. Британский музей присвоил ему звание Почетного коллекционера, а английская газета The Sussex Daily News окрестила его «Волшебником Сассекса».

Однако самое известное его открытие было сделано в конце 1912 года, когда Доусон продемонстрировал публике части похожего на человеческий череп и челюстную кость и убедил ученых в том, что окаменелости принадлежали новому виду, представляющему недостающее звено между человеком и обезьяной. «Пилтдаунский человек» Доусона, как стала известна находка, оказал большое влияние, сбивая с толку научное сообщество на десятилетия, спустя много времени после смерти Доусона в 1915. Хотя некоторые ученые с самого начала сомневались в находке, ее приняли и восхитились.

«Пилтдаунский человек» Доусона, как стала известна находка, оказал большое влияние, сбивая с толку научное сообщество на десятилетия, спустя много времени после смерти Доусона в 1915. Хотя некоторые ученые с самого начала сомневались в находке, ее приняли и восхитились.

В 1949 году Кеннет Оукли, профессор антропологии Оксфордского университета, датировал череп, используя недавно доступный тест на поглощение фтора, и обнаружил, что ему 500 лет, а не 500 000 лет. Тем не менее, даже Окли продолжал верить, что череп был подлинным, но просто датирован неправильно. В 1953 году Джозеф Вайнер, студент факультета физической антропологии Оксфордского университета, посетил палеонтологическую конференцию и начал понимать, что пилтдаунский человек просто не соответствует окаменелостям других предков человека. Он сообщил о своих подозрениях своему профессору в Оксфорде Уилфреду Эдварду Ле Гро Кларку, и они связались с Окли. Вскоре после этого все трое поняли, что череп представляет собой не недостающее звено, а скорее искусную подделку, в которой череп средневекового человека был объединен с челюстной костью орангутана и зубами окаменелого шимпанзе. Кости подвергли химической обработке, чтобы они выглядели старше, а зубы даже подпилили вручную, чтобы они подходили к черепу. После этого разоблачения по крайней мере 38 находок Доусона оказались подделками, созданными в его погоне за славой и признанием.

Кости подвергли химической обработке, чтобы они выглядели старше, а зубы даже подпилили вручную, чтобы они подходили к черепу. После этого разоблачения по крайней мере 38 находок Доусона оказались подделками, созданными в его погоне за славой и признанием.

Прогресс в науке зависит от достоверности результатов исследований, поэтому, к счастью, торгаши и мошенники вроде Доусона являются скорее исключением, чем нормой в научном сообществе. Но случаи, подобные случаю Доусона, играют важную роль, помогая нам понять систему научной этики, которая развилась для обеспечения надежности и надлежащего поведения в науке.

Роль этики в науке