Эвдемонизм Эпикура.

Кто такой Эпикур?

ЭПИКУР (Epicures) (341/342 — 271/270 до н.э.) — др.-греч. философ, основатель эпикуреизма — филос. учения, популярного в античности и имевшего последователей и почитателей в Новое время.

Основная цель Эпикура – указать людям путь к счастью.

(дальше по материалу Гусейнов А.А. «История этических учений»)

Эпикур считал, что решение этической проблемы заключено в правильном истолковании счастья. Счастливые люди – добродетельные люди. У счастливых людей нет ни нужды, ни повода ссориться между собой – таков моральный пафос (?!) учения Эпикура.

Эпикур

полагает, что счастье целиком находится во власти индивида.

Счастье – это самодостаточность

индивида. Для достижения счастья человек

должен жить незаметно, достичь состояния

безмятежного покоя (его изречение «Живи

незаметно!»).

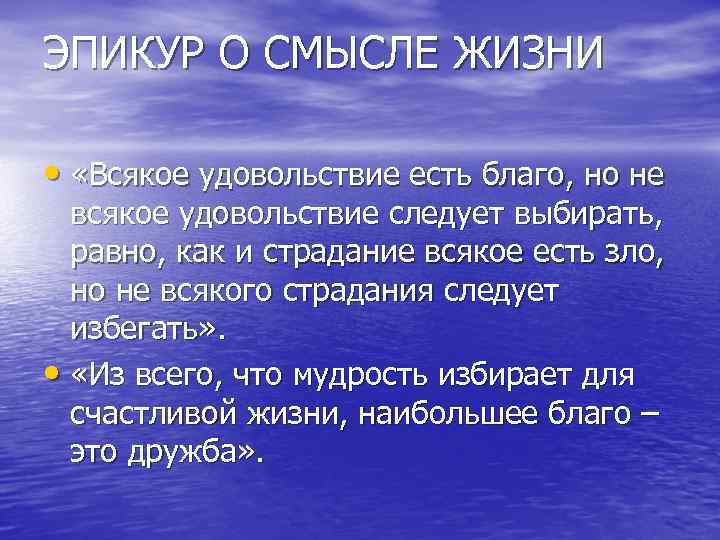

Наслаждение – первое и сродное нам благо, человек всегда стремиться достичь наслаждения и избежать страданий. Наслаждение переходит в страдание. Стремление к наслаждениям приводит к человеческим конфликтам. Непомерно дорого приходится платить за наслаждения. Для того, чтобы определить, требуется вмешательство мысли, разума. Нельзя жить приятно, не живя разумно. Разум вмешивается в этику, чтобы найти правильную меру соотношения между удовольствиями и страданиями.

Наслаждение – не отсутствие страданий, наоборот, человек получает наслаждение, когда сам избавляется от дискомфорта, душевного или телесного.

“Наслаждение

есть и начало и конец блаженной жизни”.

Учитывая, что под наслаждением понимается

отсутствие страданий, единственный

признак полноты наслаждений – полное

отсутствие потребности в них. Это – такое

состояние, при котором “живому существу

уже не надо к чему-то идти, словно к

недостающему, и чего-то искать, словно

для полноты душевных и телесных благ”.

Идеал Эпикура – независимость от мира, точнее то состояние, которое приобретает индивид: покой и безмятежность. Человек, которого ничего не смущает, который ни в чем не нуждается – счастлив. Независимость характеризуется самодостаточностью, самодовлением, полным самосовершенствованием себя.

Для того, чтобы обрести счастье, нужно преодолеть 2 зависимости от мира: непосредственную (страдание) и опосредованную (страх перед неведомым). Человек бывает несчастлив в следствие страха, или в следствие безграничной, вздорной страсти.

Для

обуздания страстей, нужно иметь правильное

представление о том, что такое наслаждение,

и как нужно соотносить наслаждение со

страданиями. И цель: не овладением миром,

а отклонение от него.

И цель: не овладением миром,

а отклонение от него.

От разума и правильного понимания зависит преодоление физических и душевных болей, где вторые важнее первых.

Виды удовольствий:

1) естественные и необходимые (не голодать, не жаждать, не зябнуть) – ведут к страданиям при неудовлетворении.

2) естественные, но не необходимые (роскошь, изысканные явства)

3) не естественные и не необходимые (честолюбие, стремление к славе)

Ограничение удовольствие, сведение их к минимуму не является обязательным у Эпикура. Они должны вести к безмятежности и покою в жизни. Удовольствие – непосредственное свидетельство человеческой индивидуальности, его самоутверждения.

Философское познание избавляет от трех основных страхов:

А) страх перед богами (порожден ложью, якобы боги вмешиваются в жизнь человека и портят ее)

Аргумент:

если бог вмешивается в жизнь в роли

судьи, то ему что-то нужно, он хочет

справедливости.

Б) страх перед необходимостью (человек не хочет быть зависим от природы полностью)

Рабский страх перед судьбой – результат предрассудка, «тиски природной необходимости не сжаты плотно».

В) страх перед смертью.

Смерть не имеет к человеку никакого отношения. Она – отсутствие ощущений, а все хорошее или плохое заключено в ощущениях. Страх перед смертью – бессмысленный, напрасный, доставляет только лишнее беспокойство.

Философия

освобождает от страхов, главное понять,

что ничего страшного нет. Философия

освещает жизненный путь человека.

Философское знание – не одноразовое

знание, не совокупность формул. Речь

идет о том, чтобы знания, проверенные

критерием душевного покоя, руководили

человеком, а не предрассудки. Философия

– это стиль жизни.

Философия

освещает жизненный путь человека.

Философское знание – не одноразовое

знание, не совокупность формул. Речь

идет о том, чтобы знания, проверенные

критерием душевного покоя, руководили

человеком, а не предрассудки. Философия

– это стиль жизни.

Два условия межчеловеческих отношений: социо-договорный и дружественный.

Индивиды со своими страхами и страстями представляют большую опасность друг для друга – ссоры и конфликты. Задача – нейтрализовать негатив – решение путем договора, заключаемого между индивидами на основе принципов естественной справедливости – законы, обычаи, нормы справедливости. Договорные обстоятельства – нижний порог наслаждений.

Единственное общественное отношение, которое не таит опасности – дружба. «Из всего, что дает мудрость для счастья в сей жизни, величайшее – это обретение дружбы».

Мудрец

никогда не покинет друга, а при случае

даже умрет за друга. Дружба – безусловная

моральная ценность. Дружба избирается

добровольно, зависит от самого индивида.

Одно из оснований дружбы – освобождение

от душевного смятения и телесных болей.

Философские размышления невозможны

без дружбы.

Дружба – безусловная

моральная ценность. Дружба избирается

добровольно, зависит от самого индивида.

Одно из оснований дружбы – освобождение

от душевного смятения и телесных болей.

Философские размышления невозможны

без дружбы.

Счастье по Эпикуру бывает двух родов: «высочайшее, как у богов, настолько, что его нельзя умножить» и другое, которое «допускает и прибавление и убавление наслаждений». Первое свойственно богам, другое – людям.

Боги Эпикура совершенно бездеятельны, нелюбопытны, постоянно пребывают в некоем полусонном сладостном томлении; они являются воплощенной негативностью, чистым самодовлением, и, естественно, боги так же мало нуждаются в дружбе, как и во всем остальном. Люди, даже когда они достигают стадии мудрости, должны постоянно поддерживать и умножать свое счастье, ибо оно не является завершенным, и в этих усилиях дружба играет незаменимую роль.

ЭВДЕМОНИЗМ • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. А. Гусейнов

Гусейнов

ЭВДЕМОНИ́ЗМ (от греч. εὐδαιμονία – счастье), филос.-этич. традиция и жизненная установка, согласно которым единственным или высшим (более предпочтительным, чем все остальные) человеческим благом является счастье. Центр. проблема этики при этом – вопрос о соотношении счастья как индивидуального благополучия и добродетели как нравств. образа мыслей и действий. Различные его решения в философии и реальном опыте жизни польск. исследователь В. Татаркевич резюмировал в формулах: добродетель и счастье идентичны; добродетель есть причина счастья; счастье есть награда за добродетель; добродетель исключает или затрудняет счастье; добродетель и счастье независимы друг от друга; добродетель есть один из факторов счастья; счастье – причина или необходимое условие добродетели; счастье является целью добродетели; добродетель имеет право на счастье. Ценность морали связывается в Э. прежде всего с приятными ощущениями, чувствами удовольствия, душевного комфорта, сопутствующими добродетельному образу мыслей и действий.

Ценность морали связывается в Э. прежде всего с приятными ощущениями, чувствами удовольствия, душевного комфорта, сопутствующими добродетельному образу мыслей и действий.

Следует различать по крайней мере три разновидности Э., которые условно можно назвать гедонистическим, моралистическим и синтетическим. Гедонистич. вариант был разработан Эпикуром, получил широкое распространение в эпоху Просвещения (П. Гассенди, Ж. Ламетри, Вольтер, П. А. Гольбах). В отличие от гедонизма в собств. смысле слова, в нём удовольствие понимается как особое (длительное, интенсивное) состояние, а его достижение ставится в зависимость от добродетельной жизни. Эпикур, утверждая, что духовные удовольствия выше телесных, определяет удовольствия как отсутствие страданий, состояние безмятежного покоя (счастье как атараксия).

Моралистич. вариант Э. связан со стоицизмом. Исходя из понимания счастья как самодостаточности, когда человек ни в чём не нуждается и ни от чего не зависит, стоики приходили к выводу, что этим критериям удовлетворяет только добродетель, соответственно счастье совпадает с ней.

вариант Э. связан со стоицизмом. Исходя из понимания счастья как самодостаточности, когда человек ни в чём не нуждается и ни от чего не зависит, стоики приходили к выводу, что этим критериям удовлетворяет только добродетель, соответственно счастье совпадает с ней.

Синтетич. вариант Э. связан с этикой Аристотеля и перипатетической школы: счастье как высшее благо, которое «мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого» («Никомахова этика», I 5, 1097b), оно суммирует, внутренне организует все др. блага и непосредственно выступает как чувство удовлетворённости жизнью в целом. Счастье человека решающим образом зависит от совершенства его души, его нравств. качеств, но на него влияют также внешние обстоятельства, которые могут как способствовать, так и препятствовать стать счастливым.

Э., охватывающий разнообразный круг этич. теорий, был характерен для античности, Средневековья, в значит. степени для Нового времени. В 20 в. этика и моральная практика в целом отказались от Э.: идеал ориентированного на счастье самодовлеющего индивида и счастливого общества оказался несовместимым как с драматизмом существования совр. человека в отчуждённом мире, так и с необычайно возросшей интенсивностью обществ. связей и взаимозависимостью людей друг от друга, а гедонизм, осуществлённый в практике потребительского общества, потерял нравств. привлекательность. Эвдемонистич. мотивы сохранились в натуралистич. этике (напр., фелицитология О. Нейрата), но уже не являются основой построения теории морали.

теорий, был характерен для античности, Средневековья, в значит. степени для Нового времени. В 20 в. этика и моральная практика в целом отказались от Э.: идеал ориентированного на счастье самодовлеющего индивида и счастливого общества оказался несовместимым как с драматизмом существования совр. человека в отчуждённом мире, так и с необычайно возросшей интенсивностью обществ. связей и взаимозависимостью людей друг от друга, а гедонизм, осуществлённый в практике потребительского общества, потерял нравств. привлекательность. Эвдемонистич. мотивы сохранились в натуралистич. этике (напр., фелицитология О. Нейрата), но уже не являются основой построения теории морали.

Эвдемонизм (или Эвдемонизм или Эвдемония ) — моральная философия, которая определяет правильное действие как то, что ведет к «благополучию» индивидуума, таким образом удерживая «благополучие» как имеющий существенное значение . Термин «эвдемония» — это классическое греческое слово, обычно переводимое как «счастье» , но, возможно, лучше описываемое как «благополучие» или «человеческое процветание» или «хорошая жизнь» . Подробнее буквально означает «иметь хороший дух-хранитель». Эвдемония как конечная цель является объективным , а не субъективным, состоянием, и она характеризует благополучную жизнь , независимо от эмоционального состояния человека, переживающего ее. В более общих терминах  Следовательно, может быть связано с этическим Индивидуализмом и Эгоизмом. Следовательно, может быть связано с этическим Индивидуализмом и Эгоизмом.

Эта концепция воплотилась в «Никомаховой этике» Аристотеля , который датируется 4 веком до нашей эры, хотя более ранние мыслители Демокрит, Сократ и Платон описывали очень схожую идею . Сократ, представленный в ранних диалогах Платона, считал, что добродетель является своего рода знанием (знанием добра и зла), которое требуется для достижения конечного блага , или эвдемонии, чего желают все люди и действия направлены на достижение . Платон отмечал, что даже «злые» люди чувствуют чувство вины за совершение чего-то явно неправильного, и даже когда нет страха перед наказанием, совершение неправильного действия просто делает людей несчастными . Согласно Аристотелю, эвдемония состоит не из чести, богатства или власти, а из рациональной деятельности в соответствии с добродетелью на протяжении целостной жизни, которую сегодня можно было бы назвать продуктивной самоактуализацией . Эта разумная деятельность, рассудил Аристотель, должна проявляться как честность , гордость , дружелюбие , остроумие , рациональность суждение; взаимовыгодно дружба и научные знания . Эпикур (и последующие гедонисты) соглашался с Аристотелем в том, что счастье, или эвдемония, является высшим благом, но отождествлял его с удовольствием на том основании, что удовольствие — это единственная вещь, которую люди ценят ради нее самой , и что его присутствие или отсутствие является чем-то, что сразу очевидно для всех. Стоики тоже в какой-то степени считали эвдемонию высшим благом, хотя для них добродетель и благополучие заключаются в том, чтобы жить согласно Природе и, даже если совершенная добродетель на самом деле недостижима , меньшее, что мы можем сделать, это действовать “подобающе” , в надежде приблизиться или приблизиться к eudaimonia. Святой Августин Гиппопотам позже принял эту концепцию как 9.0011 «beaitudo» , а св. Фома Аквинский превратил его в христианскую этическую схему, где эвдемония в конечном итоге обнаруживается в непосредственном восприятии Бога , или в полном блаженстве. Иммануил Кант был важным противником эвдемонизма. Он отвергал точку зрения, что счастье есть высшее благо, и настаивал на том, что счастье может быть составной частью высшего блага, но только если оно заслужено . |

краткие заметки о гедонизме, утилитаризме, эпикуреизме и эвдемонизме

Гедонизм — это школа мысли, которая утверждает, что стремление к удовольствию и внутренние сетки являются основными или наиболее важными целями человеческой жизни. Гедонист стремится максимизировать чистое удовольствие (удовольствие минус боль). Однако, получив, наконец, твердое удовольствие, счастье может остаться неподвижным. В философии гедонизм — это теория, которая склонна подчеркивать, что удовольствие — это теория, согласно которой удовольствие является единственным главным благом в жизни и что стремление к нему является идеальной целью поведения.

В заключение я считаю, что упомянутое удовольствие будет миражом, и ни один человек под солнцем никогда не будет удовлетворен тем, что у него есть, и ничем, учитывая боль других людей в получении одного удовольствия, сама по себе является большой проблемой. Однако человек не может получить удовольствие от жизни, не сталкиваясь лицом к лицу с болью на своем пути. Удовольствие без боли — заблуждение!

Однако человек не может получить удовольствие от жизни, не сталкиваясь лицом к лицу с болью на своем пути. Удовольствие без боли — заблуждение!

Утилитаризм: одна из самых известных и наиболее влиятельных моральных теорий, как и другие формы консервативного движения, его основная идея заключается в том, что правильность или неправильность действий с моральной точки зрения зависит от их последствий. Точнее говоря, единственным релевантным эффектом действий являются хорошие и плохие результаты, которые они производят. Ключевой момент в этой статье касается различия между отдельными действиями и типами действий. Утилитаристы считают, что цель морали — сделать жизнь лучше, увеличив количество хороших вещей (таких как удовольствие и счастье) в мире и уменьшив количество плохих вещей (таких как боль и несчастье).

Эпикуреизм: это система философии, основанная главным образом на учении греческого философа Эпикура. Согласно Аджиболе (2002:79), удовольствие является высшим благом и главной целью жизни. Удовольствие здесь не должно пониматься как «необоснованное» наслаждение или утешение, это интеллектуальное удовольствие, согласно этой школе мысли, предпочитаемое чувственным удовольствиям, которые имеют тенденцию нарушать душевный покой. Эпикур считал, что то, что он называл «удовольствием», было величайшим благом, но чтобы достичь такого удовольствия, нужно жить скромно, познавать устройство мира и ограничивать свои желания.

Удовольствие здесь не должно пониматься как «необоснованное» наслаждение или утешение, это интеллектуальное удовольствие, согласно этой школе мысли, предпочитаемое чувственным удовольствиям, которые имеют тенденцию нарушать душевный покой. Эпикур считал, что то, что он называл «удовольствием», было величайшим благом, но чтобы достичь такого удовольствия, нужно жить скромно, познавать устройство мира и ограничивать свои желания.

Эвдемонизм: эвдемония часто переводится как «счастье», но это немного вводит в заблуждение.

Eudaimonia происходит от двух греческих слов:

Eu — хороший

Daimonia — душа или «я». Трудное слово для перевода на английский язык.

В греческой философии эвдемония означает достижение наилучших возможных условий для человека во всех смыслах – не только счастья, но и добродетели, нравственности и осмысленной жизни. Это была конечная цель философии: стать лучше, реализовать свой уникальный человеческий потенциал. Больше всего об этой идее писал Аристотель, и она была важна для многих греческих философов, от Сократа, отца греческой философии, до стоицизма, поздней греческой философии.

Вы можете достичь эвдемонии, утверждал Аристотель, упорно работая, культивируя свои добродетели и преуспевая в любых задачах, которые ставят перед вами природа и обстоятельства. Тем не менее, Аристотель также писал, что жизнь в правильном месте и балансирование вашей деятельности с мудростью также важны для достижения Евдемонии.

В заключение, четыре теории пришли к разным идеям, на которые нужно обратить внимание; то есть, чтобы получить удовольствие от жизни, нужно подумать о боли, с которой столкнутся другие или вы сами, прежде чем достичь ее, потому что ни один человек не является воплощением мудрости. Чтобы жить мирной жизнью, свободной от проблем, а также получать удовольствие от жизни, нам нужно открыть свой разум для знаний и поверить, что жизнь — это путешествие, и нет способа путешествовать по нему, не соприкасаясь с изгибами. Эти изгибы есть то, что предначертано человеку обычаями, богами и сверхъестественным существом. Все три теории были встроены в эвдамонизм, как постулировал Аристотель, и, таким образом, мы имеем лучшее общество.

Он составляет часть системы Этики Добродетели, предложенной древнегреческими философами, в которой практикование добродетелей («искусство») в течение всей жизни в повседневной деятельности при условии применения практической мудрости (« phronesis”) для разрешения любых

Он составляет часть системы Этики Добродетели, предложенной древнегреческими философами, в которой практикование добродетелей («искусство») в течение всей жизни в повседневной деятельности при условии применения практической мудрости (« phronesis”) для разрешения любых  Далее он усовершенствовал идею эвдемонии, утверждая, что рациональная часть души или ума должна управлять энергичной , эмоциональной и жаждущей частями, чтобы привести все желания и действия к эвдемонии, главной составной частью которого является добродетель .

Далее он усовершенствовал идею эвдемонии, утверждая, что рациональная часть души или ума должна управлять энергичной , эмоциональной и жаждущей частями, чтобы привести все желания и действия к эвдемонии, главной составной частью которого является добродетель . Он также отметил, что, возможно, придется отказаться от краткосрочных удовольствия, если это в конечном итоге приведет к большему удовольствию в долгосрочной перспективе .

Он также отметил, что, возможно, придется отказаться от краткосрочных удовольствия, если это в конечном итоге приведет к большему удовольствию в долгосрочной перспективе . Еще позже экзистенциализм отверг эвдемонизм на том основании, что счастье — это всего лишь буржуйское фэнтези .

Еще позже экзистенциализм отверг эвдемонизм на том основании, что счастье — это всего лишь буржуйское фэнтези .