§ 4. Феодальное землевладение и хозяйство

§ 4. Феодальное землевладение и хозяйство

Правительство первого Романова не только восприняло от своих предшественников, но и значительно усилило двщэянский характер налоговой политики.

В условиях хозяйственного запустения правительство, стремясь поддержать хозяйство служилых людей, т. е. дворян, поверстанных поместьями и составлявших ядро военных сил Московского государства, осуществляет массовую раздачу земель. Поместья требовались служилым людям из уездов, отошедших к Польше по Деулинскому перемирию, а также особенно пострадавших во время военных действий. Массовыми земельные раздачи становятся сразу после освобождения Москвы от интервентов. Наиболее активно они шли в 20-х, а во второй половине столетия — в 80-х гг. Их фондом были черносошные, т. е. государственные земли, которые к началу XVII в. еще оставались в Замосковном крае, в Новгородской и Псковской землях, господствовали в Поморье, в Вятском и Печорском краях, имелись в Заоцком, Тульском районах, Поволжье.

Важным моментом в географии феодального землевладения явилось проникновение дворянского землевладения в область Дикого поля, осваиваемого крестьянством и служилыми людьми по прибору, т. е. в украинные и польские города. Однако до 70—80-х годов XVII в. в этих районах не было большого дворянского землевладения. Это объясняется как отсутствием здесь достаточного крестьянского населения, так и политикой правительства. В целях защиты землевладения служилых «по прибору», игравших важную роль в обороне южных границ государства, правительство пресекало проникновение крупного феодального землевладения в южные, пограничные со степью уезды.

в этих районах не было большого дворянского землевладения. Это объясняется как отсутствием здесь достаточного крестьянского населения, так и политикой правительства. В целях защиты землевладения служилых «по прибору», игравших важную роль в обороне южных границ государства, правительство пресекало проникновение крупного феодального землевладения в южные, пограничные со степью уезды.

Земельная политика царя Михаила Федоровича (1613–1645) ставила своей задачей стеснить свободное обращение земель между служилыми людьми. Пока основу вооруженных сил составляло дворянское ополчение и была потребность в сохранении городовой корпорации служилых людей как основы организации поместного войска, правительство издает указы, запрещавшие московским чинам приобретать земли на южной окраине государства (1637) и переход поместий и вотчин уездных служилых людей к служилым людям думных и московских чинов (1639). В 40-х гг. правительство даже отписало все поместные и вотчинные владения столичных людей и монастырей, расположенные в южных пограничных уездах, компенсировав их потерю за счет земли в других местах.

В 70-80-х гг. с постепенной заменой поместной армии полками нового строя и обеспечением безопасности южных границ в вопросах землевладения прослеживаются новые тенденции: земля становится предметом купли-продажи и таким образом переходит из рук в руки, меняя владельцев, а затем и статус. Служилые люди столичных и других чинов «по отечеству» после появления засечных черт начинают приобретать в южных уездах «порозжие» земли, покупать и менять земли приборных служилых людей и захватывать их насильственно. Сюда они переводят из своих замосковных владений крестьян, испомещают беглых и закабаленных приборных служилых людей. Становление на южных землях крепостнического хозяйства было характерной чертой развития феодального землевладения во второй половине XVII в.

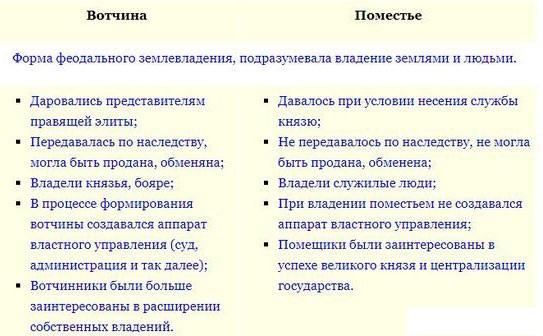

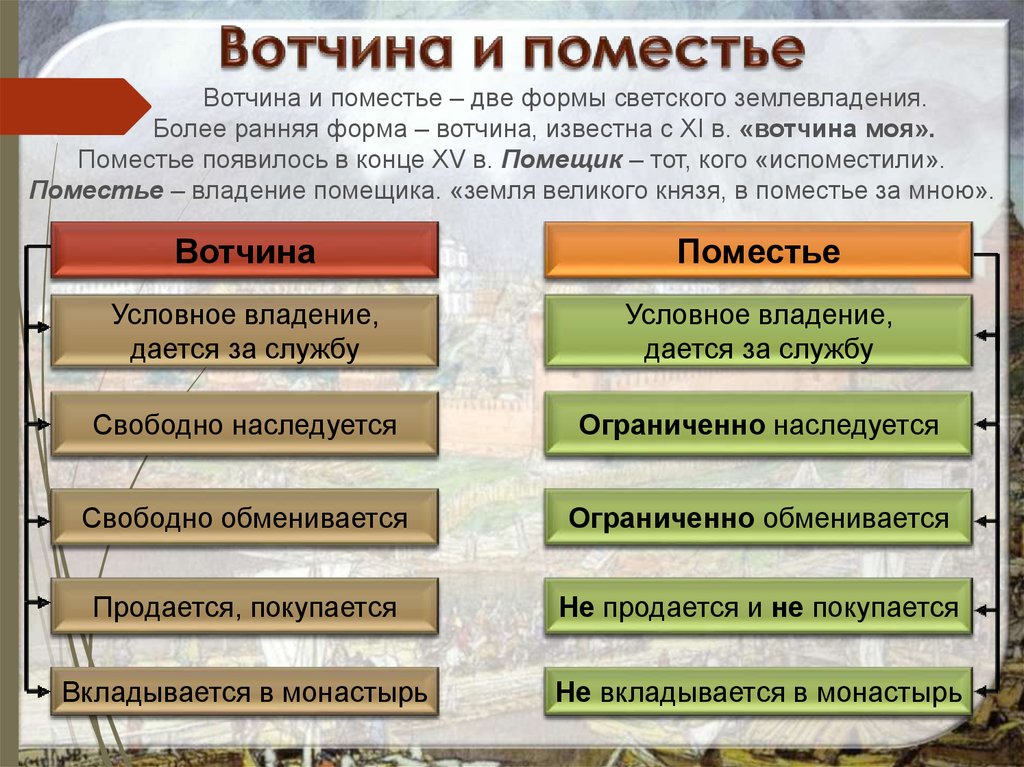

Эволюция форм земельной собственности. В XVII столетии существенные изменения происходят в структуре земельной собственности. Особенно ярко это проявлялось в превращении поместья как обусловленного службой землевладения в наследственное вотчинное владение. Поместный принцип владения землей, ограниченный сроком несения исправной службы, противоречил хозяйственным интересам землевладельцев, а следовательно, и фискальным запросам казны. На практике поместье сохранялось за служилым человеком не только до его смерти, но и в дальнейшем обычно передавалось его сыновьям.

Поместный принцип владения землей, ограниченный сроком несения исправной службы, противоречил хозяйственным интересам землевладельцев, а следовательно, и фискальным запросам казны. На практике поместье сохранялось за служилым человеком не только до его смерти, но и в дальнейшем обычно передавалось его сыновьям.

Важным шагом на пути обретения поместьем статуса вотчины стали указы 1611–1618 гг., запрещавшие передачу освободившихся поместий кому-либо, кроме родственников прежнего владельца. В результате их практической реализации сформировался новый взгляд на поместье как владение родовое. В 1634 г. это прежде чуждое поместью понимание получило юридическое закрепление в новом термине «родовое поместье». Возникает право «прожиточного поместья», по которому вдова или дочь получала часть поместья в личное прожиточное пользование. Указ 1642 г. запрещал вдовам служилых людей передавать их «прожиточное» поместье в чужой род.

В XVI в. в целях уменьшения чересполосицы поместных владений и более эффективного их хозяйственного использования допускалась мена земельных участков, но при условии равенства их размеров и качества. Менять можно было «четь на четь», «жилое на жилое» или «пустое на пустое». В XVII В. усилилась мена землей, причем уже без соблюдения ограничительных условий, и ее купля. В 1674 г. право продажи своих поместий получили отставные помещики и вдовы. Не отказываясь в принципе от поместной формы наделения землей, правительство уступало требованиям дворянства и предоставляло им большую свободу в распоряжении поместьями.

Менять можно было «четь на четь», «жилое на жилое» или «пустое на пустое». В XVII В. усилилась мена землей, причем уже без соблюдения ограничительных условий, и ее купля. В 1674 г. право продажи своих поместий получили отставные помещики и вдовы. Не отказываясь в принципе от поместной формы наделения землей, правительство уступало требованиям дворянства и предоставляло им большую свободу в распоряжении поместьями.

Одновременно закрепляются новые каналы приобретения вотчин. В разные годы правительство, награждая служилых людей за «осадное сиденье» 1610 и 1618 гг., по случаю завершения войн и заключения мирных договоров осуществляло массовые пожалования поместий в вотчины, а также, нуждаясь в деньгах, прибегало к продаже для поместных земель прав вотчины («продать в вотчину»). В итоге, помимо вотчин жалованных, появились выслуженные и купленные. В целом вотчинное землевладение по темпам роста намного опережало поместное: за 20—70-е гг. XVII в. удельный вес поместий упал с 70 до 41 %.

В то же время численность вотчинного фонда в эти годы мало изменилась. В 1627 г. общее количество вотчин достигло семи с небольшим тысяч. В 1646 г. их численность сократилась до 6,8 тыс. И только к 1678 г. массовые раздачи и перевод в вотчины увеличил этот фонд до 10 тыс. вотчин. Вместе с тем сильно изменялась населенность вотчин. Количество крестьянских дворов в вотчинах в 1627–1646 гг. возросло с 78 тыс. до 127 тыс., а к 1678 г. — до 154 тыс. крестьянских дворов. Динамика населенности самих дворов еще более резкая. В 1627–1646 гг. был рост с 94 тыс. душ мужского пола до 341 тыс., а в 1646–1678 гг. — до 586 тыс. душ мужского пола. Вместе с женским населением это составляло около 1,2 млн человек. Важно отметить, что в общем количестве вотчин в середине и конце столетия преобладали мелкие вотчины с ничтожным количеством крестьян. В 1646 г. число владений с населением от 1 до 10 дворов составляло 65 %, а в 1678 — 72 %. В среднем же в каждой вотчине было около 5 дворов, а мужского населения в 1646 г.

Новейшее исследование обширного комплекса писцовых книг России 1620—1640-х гг. выявило существование не только юридических, но и хозяйственно-экономических различий между поместьем и вотчиной. Вотчина оказалась более устойчивым по сравнению с поместьем типом хозяйствования. В обстановке тяжелого аграрного кризиса Вотчины лучще противостояли запустению, быстрее восстанавливались, имели лучшие условия для развития крестьянского и владельческого хозяйства. Сказывались различия в организационно-хозяйственной роли вотчинника и помещика (в поместье она была почти незаметной), в уровне эксплуатации, который в поместье был выше, в обеспеченности рабочей силой. Феодал-вотчинник широко задействовал труд своих холопов и «деловых людей», активно использовал все возможные ресурсы своего хозяйства, включая систему патронирования. Более мелкие, чем поместные «дачи», вотчины были лучше населены, в них энергично расширялись пашни.

Поэтому не случайно во второй половине XVII в. происходил поворот господствующего класса к вотчинно-служилой форме феодального землевладения, дающей наибольший по сравнению с поместьем простор для хозяйственной деятельности. В то же время следует заметить, что, несмотря на явное стремление владельцев поместий превратить их в вотчины и избавиться от экономической неэффективности поместий как формы хозяйства, ярко обнаружившей себя в годы кризиса, буквально все правительства России, оберегая общество от новых потрясений, не форсировали обратного преобразования поместий в вотчины. Слишком важна была условная система землевладения для политического укрепления системы неограниченной самодержавной власти формирования дворянства как основы незыблемого государственного единства. В конечном счете обретение поместьями статуса вотчины растянулось на более чем столетний период. Во второй половине XVII в. вотчинное землевладение уже явно преобладало в центральных регионах государства. Из 10 тыс. вотчин в окраинном Черноземье к концу века было чуть более 2 тыс. В то же время огромнейшее количество поместий сосредоточивалось на периферии страны. Важно подчеркнуть, что к концу XVII в. до 80 % крестьянских дворов и населения вотчинных владений числилось «по московскому списку», т. е. принадлежало столичной прослойке господствующего класса страны. (Для социума с ограниченным объемом совокупного прибавочного продукта характерна его концентрация в столице, в руках управленческой верхушки, и оттеснение провинции на третьи роли, что находило свое выражение и в особенностях структуры господствующего класса.

вотчин в окраинном Черноземье к концу века было чуть более 2 тыс. В то же время огромнейшее количество поместий сосредоточивалось на периферии страны. Важно подчеркнуть, что к концу XVII в. до 80 % крестьянских дворов и населения вотчинных владений числилось «по московскому списку», т. е. принадлежало столичной прослойке господствующего класса страны. (Для социума с ограниченным объемом совокупного прибавочного продукта характерна его концентрация в столице, в руках управленческой верхушки, и оттеснение провинции на третьи роли, что находило свое выражение и в особенностях структуры господствующего класса.

Формы ренты как показатель характера экономики.

Основными формами феодальной ренты были отработочная, продуктовая и денежная. Барщинные и оброчные повинности разнообразились в зависимости от природных условий, от масштаба и состава хозяйственной жизни владений. В XVII в. основными видами отработочной ренты («изделий» — барщины), как и в предшествующее время, была работа на владельческой пашне и сенокосе, в огородах и садах, по возведению и ремонту усадебных строений, мельниц, плотин, копанию и чистке прудов, сооружению приспособлений для рыбной ловли. Распространенной практикой было содержание крестьянами распределяемого между ними в принудительном порядке господского скота и птицы. Правда, подобный прием, обременяя крестьян, мало что давал для развития животноводства в хозяйстве феодала: обычными были низкая плодовитость и падеж скота. Основные барщинные работы выполнялись на крестьянских лошадях.

Распространенной практикой было содержание крестьянами распределяемого между ними в принудительном порядке господского скота и птицы. Правда, подобный прием, обременяя крестьян, мало что давал для развития животноводства в хозяйстве феодала: обычными были низкая плодовитость и падеж скота. Основные барщинные работы выполнялись на крестьянских лошадях.

Как и в предыдущие столетия, в ряду разнообразных видов барщины особое место занимает полевая барщина. При очень коротком сезоне летних работ оторвать крестьянина для работы на господской пашне от его собственной пашни, с которой он едва успевал кое-как справляться, было поистине непосильной задачей. На ee решение ушло два с лишним века, но после Смуты она снова возникла в полной мере. Правда, теперь положение было кардинально иным — крестьяне стали крепостными, и проблемой был лишь вопрос о размерах пахоты на господина. В монастырских вотчинах к началу XVII в. полевая барщина прочно вошла в быт земледельцев и достигла ощутимой величины. В основной части селений Троице-Сергиева монастыря она была 1,5–2,4 десятины в трех полях на двор. В 30—40-х гг. XVII в. в селениях Покровского Суздальского монастыря господская пашня равнялась 1,4–1,5 десятины на двор в трех полях. По данным писцовых книг 20)— 30-х гг. XVII в. исследователями установлены среднеуездные размеры господской пашни в ряде районов Центральной России — Замосковном крае. В расчете на двор она составляла от 2 до 3,5 десятины в трех полях, что для крестьянина было тяжелым бременем. Особенно если учесть, что сами крестьяне этих районов обрабатывали на себя в среднем на двор 2–2,3 десятины в трех полях что совершенно недостаточнодля нормального воспроизводства жизни крестьянской семьи. А был еще и оброк деньгами, и «столовые запасы».

В основной части селений Троице-Сергиева монастыря она была 1,5–2,4 десятины в трех полях на двор. В 30—40-х гг. XVII в. в селениях Покровского Суздальского монастыря господская пашня равнялась 1,4–1,5 десятины на двор в трех полях. По данным писцовых книг 20)— 30-х гг. XVII в. исследователями установлены среднеуездные размеры господской пашни в ряде районов Центральной России — Замосковном крае. В расчете на двор она составляла от 2 до 3,5 десятины в трех полях, что для крестьянина было тяжелым бременем. Особенно если учесть, что сами крестьяне этих районов обрабатывали на себя в среднем на двор 2–2,3 десятины в трех полях что совершенно недостаточнодля нормального воспроизводства жизни крестьянской семьи. А был еще и оброк деньгами, и «столовые запасы».

Во владениях крупных феодалов (Б. И. Морозова, Я. К. Черкасского, И. Д. Милославского, Н. И. Одоевского, Ю. И. Ромодановского и др.), в хозяйстве которых земледелие сочеталось с промыслами (поташным, солеваренным, винокуренным), их обслуживание также входило в барщинные работы крестьян. В целом трудно перечислить все разнообразие работ и повинностей крестьян, составлявших «изделье»: из барского хлеба крестьяне изготовляли крупы, сухари, солод, вино, из пряжи ткали холсты, из сел и деревень на центральный двор доставляли на собственных подводах «столовые запасы», сено, дрова, строительные материалы.

В целом трудно перечислить все разнообразие работ и повинностей крестьян, составлявших «изделье»: из барского хлеба крестьяне изготовляли крупы, сухари, солод, вино, из пряжи ткали холсты, из сел и деревень на центральный двор доставляли на собственных подводах «столовые запасы», сено, дрова, строительные материалы.

Барщинные работы, заставлявшие крестьянина полностью отрываться от собственного хозяйства («в пространстве и во времени»), предполагали наличие принуждения в наиболее грубой форме. Существовали различные способы разверстки барщинных повинностей — по числу дней в неделю в зависимости от экономического состояния крестьян или по размеру барской пашни, обрабатываемой пропорционально количеству тяглой земли, которая имелась во владении крестьян. Последний способ, по вытям, был предпочтительнее для зажиточных и «семьянистых» крестьян.

Продуктовая рента, включающая в себя как продукты земледелия и скотоводства, так и изделия домашней промышленности, как никакая другая, способствовала консервации натурального характера экономики. Наиболее распространенной формой оброка был 5-й сноп, т. е. помещику отдавалась пятая часть урожая. Крестьяне поставляли также «столовый запас» (мясо, масло, яйца, битая и живая птица, грибы, ягоды, орехи) и изделия домашней промышленности (холст, сукно, деревянные изделия и др.). Кроме того, в состав оброка входили продукты крестьянских промыслов, развитых в той или иной местности. Например, крестьяне нижегородских и арзамасских вотчин Б. И. Морозова изготовляли удила и седельные пряжки, деревянные блюда, братины и ложки. Крестьяне воровских владений А. И. Безобразова поставляли оси, лопаты, оглобли, лыко; его же суздальские крестьяне вносили хомуты, рогожи, кули, а кашинские крестьяне — дуги, корыта, готовые срубы.

Наиболее распространенной формой оброка был 5-й сноп, т. е. помещику отдавалась пятая часть урожая. Крестьяне поставляли также «столовый запас» (мясо, масло, яйца, битая и живая птица, грибы, ягоды, орехи) и изделия домашней промышленности (холст, сукно, деревянные изделия и др.). Кроме того, в состав оброка входили продукты крестьянских промыслов, развитых в той или иной местности. Например, крестьяне нижегородских и арзамасских вотчин Б. И. Морозова изготовляли удила и седельные пряжки, деревянные блюда, братины и ложки. Крестьяне воровских владений А. И. Безобразова поставляли оси, лопаты, оглобли, лыко; его же суздальские крестьяне вносили хомуты, рогожи, кули, а кашинские крестьяне — дуги, корыта, готовые срубы.

На фоне повсеместного распространения отработочной и продуктовой денежный оброк в XVII в. за редким исключением еще не играл самостоятельной роли и чаще всего сочетался с барщинными повинностями и натуральными платежами. Лишь в некоторых тверских, вологодских, нижегородских селениях промыслового хозяйственного направления (так называемых непашенных селах), принадлежавших все тем же Б. И. Морозову, Я. К. Черкасскому, А. И. Безобразову и другим феодалам, имевшим многочисленные владения в различных уездах, крестьяне в основном платили денежный оброк.

И. Морозову, Я. К. Черкасскому, А. И. Безобразову и другим феодалам, имевшим многочисленные владения в различных уездах, крестьяне в основном платили денежный оброк.

На протяжении всего XVII в. еще не было дифференциации владений по формам изъятия прибавочного продукта (феодальной ренты), что свидетельствовало об отсутствии серьезных изменений в системе общественного разделения труда. Обработанные Ю. А. Тихоновым данные о 365 имениях междуречья Оки и Волги показали, что не только в первой, но и во второй половине XVII в. в 80–90 % имений наблюдалось сочетание разных форм ренты с непременным элементом барщины. Это является свидетельством того, что восстановление хозяйственной жизни и во второй половине XVII в. не привело к разрушению натурально-патриархального характера сельскохозяйственной экономики.

Организация вотчинного хозяйства. Характерней чертой владений светских и духовных феодалов XVII в. была их разбросанность по многим уездам. Например, боярин Б. И. Морозов имел земли в 19 уездах, боярин Н. И. Романов — в 15 уездах, Троице-Сергиев монастырь — в 40 уездах, а правящая династия — в 100 уездах. Даже у помещиков средней руки и вовсе мелких служилых людей редко когда их владения были сосредоточены в одном уезде. Это явление было результатом постепенного накопления земельных владений, сохранения в течение длительного времени ограничительных мер по мобилизации земли и распространенной практики чересполосного «испомещения» служилых людей. В этих условиях, а также в силу того, что занятые на службе помещики редко жили сами в своих владениях, особую роль в их управлении играли приказчики. В крупных хозяйствах приказчики, управлявшие отдельными селами и деревнями, подчинялись главной администрации, находившейся в Москве или на центральном дворе владельца. Полномочия сельских приказчиков определялись «наказами» и «памятями» владельца, инструкции которых следовало неукоснительно соблюдать. В круг обязанностей приказчиков входили хозяйственные дела, сбор ренты и государственных податей, суд и расправа над населением.

И. Морозов имел земли в 19 уездах, боярин Н. И. Романов — в 15 уездах, Троице-Сергиев монастырь — в 40 уездах, а правящая династия — в 100 уездах. Даже у помещиков средней руки и вовсе мелких служилых людей редко когда их владения были сосредоточены в одном уезде. Это явление было результатом постепенного накопления земельных владений, сохранения в течение длительного времени ограничительных мер по мобилизации земли и распространенной практики чересполосного «испомещения» служилых людей. В этих условиях, а также в силу того, что занятые на службе помещики редко жили сами в своих владениях, особую роль в их управлении играли приказчики. В крупных хозяйствах приказчики, управлявшие отдельными селами и деревнями, подчинялись главной администрации, находившейся в Москве или на центральном дворе владельца. Полномочия сельских приказчиков определялись «наказами» и «памятями» владельца, инструкции которых следовало неукоснительно соблюдать. В круг обязанностей приказчиков входили хозяйственные дела, сбор ренты и государственных податей, суд и расправа над населением.

В монастырских вотчинах, корпоративным собственником которых являлась вся братия, ближайшими помощниками игумена были келарь, заправлявший всем хозяйством, и казначей. Разными отраслями монастырского хозяйства ведали особые старцы. Отдельными селами и деревнями управляли посельские из монахов и приказчики и целовальники из «бельцов» (мирян) — монастырских слуг.

Взаимоотношения вотчинной администрации (светской и церковной) с крестьянами осуществлялось посредством органов мирского управления, организующих жизнь крестьянской общины на принципах круговой поруки. Неся перед государством податную ответственность, феодал получал от него право распоряжения трудом и личностью крестьян. Важным инструментом в осуществлении этого права был не только институт приказчиков, но и выбиравшиеся обычно из числа зажиточных крестьян старосты, целовальники, вытчики, сборщики оброка и другие представители общины.

В XVII в. в связи с господствующим родом занятия основного населения преобладали поселения сельского типа — крестьянские, сочетающиеся с господскими усадьбами. Исследователи в зависимости от разных природно-географических зон различают несколько последовательно сменявшихся систем расселения. Одна из древнейших систем была «погостная», при которой погост выступал административно-религиозным и торговым центром общины, по территории которой были разбросаны маленькие, нередко однодворные деревни. В XVII в. эта система сохранялась главным образом на севере лесной зоны Европейской России с преобладанием черносошного крестьянства. Другая система расселения, распространенная в крупных дворцовых, боярских и монастырских вотчинах южных частей лесной зоны, концентрировалась вокруг села, являвшегося центральным селением общины, погостом же оставалась только церковная усадьба с кладбищем. Третья система расселения складывается в районах мелкого помещичьего землевладения. Она характеризуется дробностью отдельных селений между несколькими владельцами и наличием многосемейных селений трех видов: деревня — без господской усадьбы и без церкви, сельцо — с господской усадьбой, но без церкви, и село — с церковью.

Исследователи в зависимости от разных природно-географических зон различают несколько последовательно сменявшихся систем расселения. Одна из древнейших систем была «погостная», при которой погост выступал административно-религиозным и торговым центром общины, по территории которой были разбросаны маленькие, нередко однодворные деревни. В XVII в. эта система сохранялась главным образом на севере лесной зоны Европейской России с преобладанием черносошного крестьянства. Другая система расселения, распространенная в крупных дворцовых, боярских и монастырских вотчинах южных частей лесной зоны, концентрировалась вокруг села, являвшегося центральным селением общины, погостом же оставалась только церковная усадьба с кладбищем. Третья система расселения складывается в районах мелкого помещичьего землевладения. Она характеризуется дробностью отдельных селений между несколькими владельцами и наличием многосемейных селений трех видов: деревня — без господской усадьбы и без церкви, сельцо — с господской усадьбой, но без церкви, и село — с церковью. Подобная картина расселения была типична для Волго-Окского междуречья.

Подобная картина расселения была типична для Волго-Окского междуречья.

Большое своеобразие имелось в поселениях служилых людей пограничных районов, а также в поселениях донских и други казаков.

Сельскохозяйственные орудия труда и система земледелия. Неизменными на протяжении столетий оставались сельскохозяйственные орудия: соха, плуг, борона, серп. Основным орудием пахоты была соха. Ее универсальность (возможность использования также для боронования), простота конструкции и эксплуатации определили ее повсеместное распространение и доступность любому крестьянскому хозяйству. Обладая неглубокой вспашкой, соха хорошо рыхлила и перемешивала почву, а соха с полицей оборачивала пласт земли. В XVII в. в ходу были традиционные двузубые сохи различных типов, появился усовершенствованный вид — сохи-косули. Для пахоты на Русском Севере, в Верхнем Поволжье на тяжелых глинистых и суглинистых почвах, а также подъема целины на плодородных окраинных землях применялся плуг с двухколесным передком, требовавший большей тягловой силы (обычно — пары лошадей). Наиболее распространенным типом земледелия было трехполье, хотя наличие озимого, ярового и парового полей не всегда означало применение правильного севообороту и навозного удобрения. На Юге, в Поволжье и Заволжье часто практиковалось «нестрополье» без правильного чередования полей и их удобрения.

Наиболее распространенным типом земледелия было трехполье, хотя наличие озимого, ярового и парового полей не всегда означало применение правильного севообороту и навозного удобрения. На Юге, в Поволжье и Заволжье часто практиковалось «нестрополье» без правильного чередования полей и их удобрения.

Наряду с трехпольем по-прежнему применялись подсемноогневая и переложная системы земледелия. В наибольшей степени подсека с возможным использованием росчисти в течение ряда лет путем плодосмена была распространена на Севере, где к XVII столетию было свыше 22 тыс. поселений. В центральных и замосковных же уездах, за исключением периода хозяйственного разорения и упадка земледелия, к переложной форме земледелия прибегали для обновления и расширения площади пахотных угодий за счет лесных участков, которые затем включались в систему трехполья или использовались под сенокосы. Такое же вспомогательное назначение подсека и залежь имели в южных районах России при освоении новых земель при последующем заведении трехполья. Переложная система, при которой в течение нескольких лет новые земли использовались без внесения удобрений, а затем забрасывались, длительное время сохранялась в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири.

Переложная система, при которой в течение нескольких лет новые земли использовались без внесения удобрений, а затем забрасывались, длительное время сохранялась в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири.

Природно-климатические условия определяли и традиционный для основной зоны земледелия набор сельскохозяйственных культур. Среди них преобладали серые хлеба. В отдельных районах на долю ржи и овса приходилось до 70–80 % посевных площадей. Выращивались также пшеница, ячмень, просо, гречиха, горюх, из технических культур — лен и конопля.

Преобладающим в XVII в. был низкий урожай: в Ярославском уезде рожь от сам-1 до сам-2,2; овес от сам-1 до сам-2,7; ячмень от сам-1,6 до сам-4,4; в Костромском уезде рожь от сам-1 до сам-2,5. В наиболее плодородном в пределах Нечерноземья Белозерском районе в 1604–1608 гг. урожайность ржи колебалась от сам-2,5 до сам-4,5; овса от сам-1,5 до сам2,6; ячменя от сам-4 до сам-4,3. В селениях Кирилло — Белозерского монастыря в 70—80-е гг. XVII в. за счет вовлечения подсечной пашни урожайность могла за ряд лет повышаться по ржи до сам-10, овса — сам-5, ячменя — сам-6 и более. В плодородных вкраплениях почв Севера урожай ржи достигал сам3,6, а овса — сам-2,7. В Новгородской и Псковской землях урожай ржи колебался от сам-2,4 до сам-5,3, овса — от самг; 1,8 до сам-8,2 и т. д.

за счет вовлечения подсечной пашни урожайность могла за ряд лет повышаться по ржи до сам-10, овса — сам-5, ячменя — сам-6 и более. В плодородных вкраплениях почв Севера урожай ржи достигал сам3,6, а овса — сам-2,7. В Новгородской и Псковской землях урожай ржи колебался от сам-2,4 до сам-5,3, овса — от самг; 1,8 до сам-8,2 и т. д.

Низкие урожаи земледельческих культур в Центральной России заставляли земледельцев постоянно искать новые земли, Земледельческое освоение южных территорий, Поволжья и Сибири стало характерной чертой истории сельского хозяйства B XVII в… В южном направлении колонизация усиливалась по мере создания Белгородской (1635–1658), Симбирской (1648–1654) и Закамской (1652–1656) засечных черт. Районы, примыкавшие к ним, быстро обрастали земледельческим населением.

На протяжении XVII в. доля новых районов земледелия в совокупном производстве хлеба была невелика. Более того, вплоть до середины XVII в. в Сибири своего хлеба не хватало, и его ввозили из Центральной России. В конце XVII в. Сибирь уже полностью удовлетворяла свои потребности в хлебе и начала поставлять некоторое количество товарного хлеба в европейскую часть страны.

В конце XVII в. Сибирь уже полностью удовлетворяла свои потребности в хлебе и начала поставлять некоторое количество товарного хлеба в европейскую часть страны.

Практически во всех районах России земледелие сочеталось с продуктивным скотоводством. Связь скотоводства с земледелием обусловливалась бедностью почв, на которых занятие земледелием было возможным лишь при условии их удобрения. Необходимым элементом земледельческого хозяйства была и тягловая сила. Многомесячное стойловое содержание скота требовало больших запасов кормов. В то же время возможность их заготовки на основной зернопроизводящей территории России ограничивалась коротким сроком (до одного месяца) вторгающимся в напряженный земледельческий цикл. Все это в итоге определяло вспомогательное назначение скотоводства в большинстве районов страны.

23. Эволюция феодального землевладения в России.

Особенности сословно-представительной монархии в России.

Особенности сословно-представительной монархии в России. Сословная

Монархия (сословно-представительная

Монархия )

– форма феодального

государства, при которой власть монарха

сочетается с органами сословного

представительства дворян, духовенства

и горожан. Сложилась в XIII-XIV вв. в ходе

формирования общегосударственных

сословий и органов сословного

представительства в Западной Европе

(парламент в Англии, Генеральные штаты

во Франции, кортесы в Испании и др.) . В

России сословное представительство

существовало в виде Земских соборов

XVI-XVII вв. Сословная монархия исторически

предшествует абсолютной. Сословно-представительная

монархия-важнейший этап в истории

феодального государства и права,

соответствующей эпохе зрелого феодализма.

Эта политическая форма складывается в

результате борьбы монархов (великих

князей и царей) . За дальнейшее укрепление

централизованного государства. Власть

монарха в этот период еще недостаточно

сильна, что бы быть абсолютной. Статус

монарха в этот период несколько меняется.

Иван IV провозглашает себя царем, и этот

титул приживается, что было не простой

формальностью, а отражало действительное

возрастание силы монарха. Во главе

государства начиная с 1547 года стоял

царь. Изменения титула было важной

политической реформой, имевшей целью

укрепления власти монарха, ликвидацию

основы для притязаний на престол со

стороны различных

княжат, бывших

удельных князей. В конце XVI века сложился

порядок утверждения (избрания царя на

земские соборы) , что должно было

способствовать упрочнению авторитета

царя.

Первая половина XVII века явилась

периодом расцвета сословно-представительной

монархии, когда важнейшие вопросы

внутренней и внешней политики государства

решались с помощью земских соборов. В

первые годы правления царя Михаила

Романова в условиях разрухи и тяжёлого

финансового положения после интервенции

и социальных потрясений правительство

особо нуждалось в опоре на основные

группировки господствующего класса,

поэтому земские соборы заседали почти

непрерывно : с 1613 года по конец 1615 года,

в начале 1616-1619 годах, в 1620-1622 годах.

Власть

монарха в этот период еще недостаточно

сильна, что бы быть абсолютной. Статус

монарха в этот период несколько меняется.

Иван IV провозглашает себя царем, и этот

титул приживается, что было не простой

формальностью, а отражало действительное

возрастание силы монарха. Во главе

государства начиная с 1547 года стоял

царь. Изменения титула было важной

политической реформой, имевшей целью

укрепления власти монарха, ликвидацию

основы для притязаний на престол со

стороны различных

княжат, бывших

удельных князей. В конце XVI века сложился

порядок утверждения (избрания царя на

земские соборы) , что должно было

способствовать упрочнению авторитета

царя.

Первая половина XVII века явилась

периодом расцвета сословно-представительной

монархии, когда важнейшие вопросы

внутренней и внешней политики государства

решались с помощью земских соборов. В

первые годы правления царя Михаила

Романова в условиях разрухи и тяжёлого

финансового положения после интервенции

и социальных потрясений правительство

особо нуждалось в опоре на основные

группировки господствующего класса,

поэтому земские соборы заседали почти

непрерывно : с 1613 года по конец 1615 года,

в начале 1616-1619 годах, в 1620-1622 годах. На

этих соборах основными вопросами были

: изыскание финансовых средств для

пополнения государственной казны и

внешнеполитические дела.

На

этих соборах основными вопросами были

: изыскание финансовых средств для

пополнения государственной казны и

внешнеполитические дела.

24. Внутриполитическое развитие России в XVII в. Дискуссии о генезисе самодержавия. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословного строя.

После смерти царя Алексея Михайловича на престол был возведен 14-летний Федор Алексеевич (1676–1682) – его сын от первой жены – Марии Милославской, происходившей из старинного боярского рода. Кроме Федора у них был еще сын Иван и шесть дочерей, старшей из которых являлась Софья. От второго брака с Натальей Нарышкиной царь имел сына Петра и дочь Наталью. В 70–80-е гг. между придворными группировками Милославских и Нарышкиных происходит беспрерывная борьба за власть. Во главе первых стояла энергичная и властолюбивая царевна Софья, вторых возглавляла мать Петра царица Наталья Кирилловна.

Несмотря

на эту непростую обстановку, правительство

смогло осуществить ряд реформ. В 1676 г.

был проведён «разбор» служилых городов,

призванный поднять дисциплину в армии,

т. к. многие дворяне не являлись на

службу. Начали работу по составлению

новых писцовых книг, которые стали

последними в долгой истории посошного

обложения в Русском государстве, на

смену ему пришло подворное.

В 1676 г.

был проведён «разбор» служилых городов,

призванный поднять дисциплину в армии,

т. к. многие дворяне не являлись на

службу. Начали работу по составлению

новых писцовых книг, которые стали

последними в долгой истории посошного

обложения в Русском государстве, на

смену ему пришло подворное.

Создавались военные округа (разряды) для большего удобства в комплектовании войска и взимания налогов, ставшие предтечей петровских губерний. При Фёдоре Алексеевиче увидел свет знаменитый указ об отмене местничества. Теперь царь мог назначать на государственные и военные должности, учитывая способности и заслуги претендента, а не древний порядок чиновной иерархии. Впрочем эта реформа породила и определённую нестабильность в верхах.

В

связи со смертью бездетного Федора

встал вопрос о его преемнике. По

старшинству наследовать должен был

Иван, но он был малоспособен к правлению.

Тогда выбор пал на Петра. Он не устроил

Милославских, и они, воспользовавшись

недовольством стрельцов, подняли их

против Нарышкиных. Во время восстания

15–17 мая 1682 г. стрельцы убили ряд

их сторонников – Л. К. Нарышкина,

А. С. Матвеева и других – и

потребовали провозглашения царями и

Ивана, и Петра, а по их молодости управление

страной отдавалось в руки царевны Софьи.

Она же первым делом подавила стрелецкий

мятеж, казнив руководителя стрелецкого

войска Хованского. Фактически правителем

при Софье становится князь В. В. Голицын,

способный дипломат, но неудачливый

полководец.

Во время восстания

15–17 мая 1682 г. стрельцы убили ряд

их сторонников – Л. К. Нарышкина,

А. С. Матвеева и других – и

потребовали провозглашения царями и

Ивана, и Петра, а по их молодости управление

страной отдавалось в руки царевны Софьи.

Она же первым делом подавила стрелецкий

мятеж, казнив руководителя стрелецкого

войска Хованского. Фактически правителем

при Софье становится князь В. В. Голицын,

способный дипломат, но неудачливый

полководец.

Между

тем отношения между Софьей и взрослеющим

Петром обострялись. В этих условиях

любая искра могла вызвать взрыв

вооруженной борьбы. Это и произошло в

августе 1689 г., когда по ложному слуху

о якобы готовящемся стрелецком перевороте

в пользу Софьи перепуганный Петр скрылся

за стенами Троице-Сергиевского монастыря.

Поддержанный своими «потешными» и

некоторыми верными стрелецкими полками,

Петр добился заключения оставшейся без

военной силы Софьи в Новодевичий

монастырь. Осенью 1689 г. к власти в

лице Петра приходят Нарышкины.

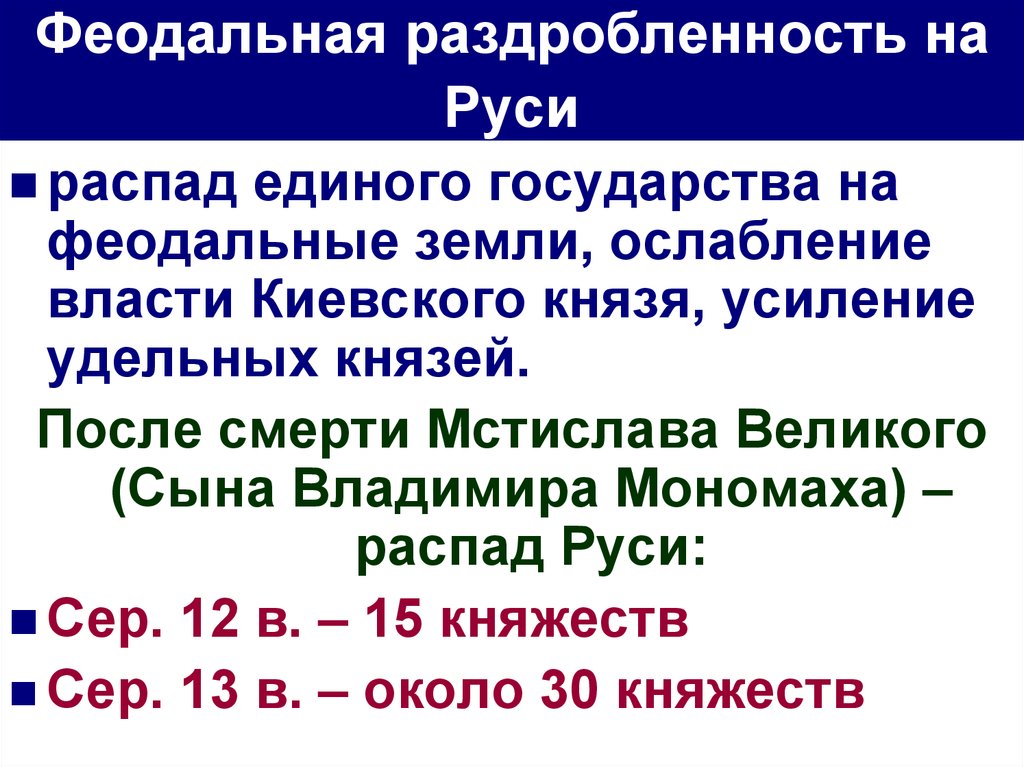

В XVII в. сословно-представительная монархия постепенно переходила в абсолютизм. Государственная земельная собственность стала утрачивать своё господство. Общество постепенно стало освобождаться от её груза, который оказался непосильным для страны. Растёт вотчинная собственность, особенно после зафиксированного в Соборном уложении права превращать поместье в вотчину. Параллельно с этим уходит старая военно-служилая система. Зарождается всероссийский рынок. Земские соборы собирались всё реже, пока необходимость в них совсем не отпала. Вместе с тем изменение государственного строя сопровождалось социальными волнениями, продемонстрировавшими необходимость в дальнейшей централизации. XVII век готовил почву для преобразований начала XVIII в.

Феодальное землевладение

Сущность оформления феодальных отношений

Замечание 1

Основой феодальной системы является большая земельная собственность, которая сосуществует с мелким индивидуальным землевладением крестьян. Концентрация земельной собственности стала возможной из-за появления аллода (лат. allodium) – свободно отчуждаемого земельного надела. Аллоды впоследствии превращались в держания, обложенные повинностями в пользу их номинальных владельцев.

Концентрация земельной собственности стала возможной из-за появления аллода (лат. allodium) – свободно отчуждаемого земельного надела. Аллоды впоследствии превращались в держания, обложенные повинностями в пользу их номинальных владельцев.

Другой путь для формирования феодальной собственности на землю – раздача бенефиций – условных пожизненных земельных держаний. Феодалы как монопольные земельные собственники раздали большую часть своих земель в условное владение крестьянам, без труда которых земля не представляла никакой ценности. За право владеть своим наделом крестьянин платил феодалу земельную ренту, другими словами – работал на него.

Крестьяне, таким образом, имели землю (хотя и не были ее владельцами), рабочий скот, инвентарь, поэтому считались самостоятельными производителями. Добровольно, без принуждения они не работали на феодалов. Поэтому феодалы получали определенную политическую власть над крестьянами, оформленную в феодальное право. Масштабы и формы внеэкономического принуждения феодально зависимых крестьян имели значительные временные и региональные различия. Эти черты феодальной организации труда определяли специфику социальной структуры, политических и правовых институтов, идеологии.

Эти черты феодальной организации труда определяли специфику социальной структуры, политических и правовых институтов, идеологии.

Российская специфика феодального землевладения

В отечественной историографии считается, что общественные отношения в период $X-XVII$ вв. на территории современной России были феодальными. Главное обстоятельство, которое дает основания говорить о феодализме на русских землях, – предоставление верховным властителем земельной собственности (аналогичное феода и лена) с обязанностью личной службы, т. н. ленное, или феодальное землевладение.

Замечание 2

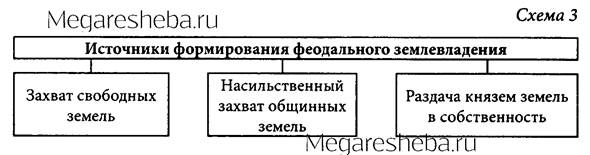

Процесс образования единого Российского государства происходил на феодальной основе. Главную экономическую причину образования Московской государства можно увидеть в развитии феодальных отношений «вширь» и «вглубь», что отразилось в распространении этих отношений на всю территорию северо-восточных земель и появление с вотчинами условного феодального землевладения.

Единовластию князя способствовали и взаимоотношения в высших слоях феодального общества. В их центре лежали поземельные интересы. Основой феодального землевладения была вотчина.

В их центре лежали поземельные интересы. Основой феодального землевладения была вотчина.

Определение 1

Вотчина – это земля, принадлежавшая феодалу по праву наследственного пользования. Эту землю можно было менять, продавать, но только другим владельцам вотчины.

Владельцы вотчин (ими могли быть князь, боярин, монастырь) стали жаловать землю служилым людям – боярам – при условии несения военной или иной службы. Такое землевладение получило название условного, служилого или поместного.

Условность поместного владения состояла в том, что оно не было наследственным, а зависело исключительно от службы. Такие княжеские пожалования делали бояр связанными не столько с землей, сколько с князем. Следовательно, служилые люди – помещики – были зависимы от князя.

В Русском государстве существовал такой тип взаимоотношений между верховным властителем (старшим князем) и привилегированным слоем (младшими князьями, женой и боярами), который был тождественным аналогичным отношениям в Западной Европе, то есть князь выступает сюзереном, а дружинники и бояре – ленниками, или старший князь – сюзереном, а младшие – вассалами. Однако существует мало оснований для того, чтобы считать иерархические отношения патроната и зависимости в древнерусском элитной слое именно «феодальными» в узком смысле, тем более, что такие предположения не подкреплены соответствующими источниками.

Однако существует мало оснований для того, чтобы считать иерархические отношения патроната и зависимости в древнерусском элитной слое именно «феодальными» в узком смысле, тем более, что такие предположения не подкреплены соответствующими источниками.

Законодательное оформление крепостного права

Замечание 3

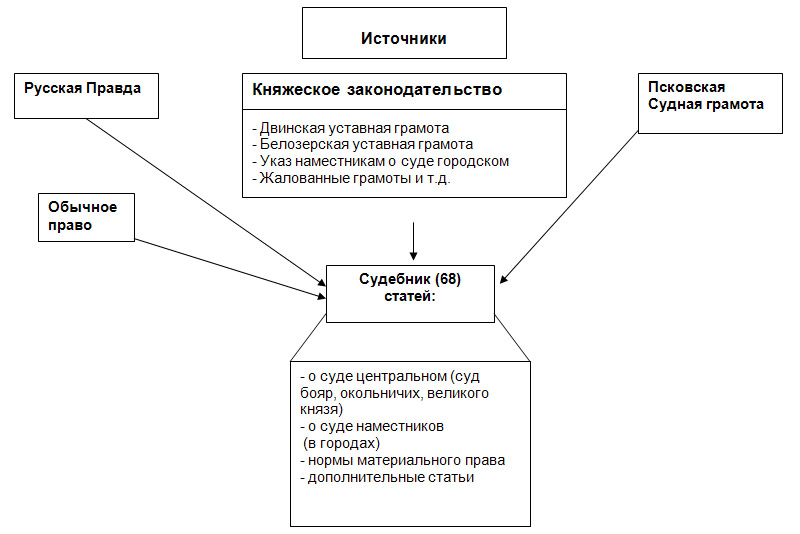

Судебник 1497 года ограничил права перехода крестьян к другому хозяину одним сроком в году — неделю до и одну неделю после «Юрьева дня»(26 ноября по старому стилю) с обязательной предварительной оплатой всех долгов и платежей. Это стало началом окончательного закрепощения крестьянства.

Судебник 1497 г. стал важной вехой на пути закрепощения крестьянства. Статья 57 Судебника «О христианском отказе» гласила:

«А христианом отказываться из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего».

Ограничение срока перехода крестьян двумя осенними неделями, связанными с Юрьевым днем (26 ноября), было продиктовано интересами помещиков, поскольку осенью после завершения сельскохозяйственных работ спрос на крестьянский труд резко снижался. Устанавливалась плата «за пожилое» («в полех за двор рубль, а в лесех полтина»). По тем временам это была значительная сумма. Свобода передвижения крестьян была заметно стеснена. Крестьяне платили помещику в основном натуральный оброк. Денежные платежи и барщина были сравнительно невелики. Барскую запашку обрабатывали страдники (холопы, посаженные на землю).

Устанавливалась плата «за пожилое» («в полех за двор рубль, а в лесех полтина»). По тем временам это была значительная сумма. Свобода передвижения крестьян была заметно стеснена. Крестьяне платили помещику в основном натуральный оброк. Денежные платежи и барщина были сравнительно невелики. Барскую запашку обрабатывали страдники (холопы, посаженные на землю).

описание и основные этапы процесса, военные реформы и правление царя Михаила Федоровича

Освоение крестьянами новых земель. Миниатюра из «Жития Сергия Радонежского». XVI в.

- Рост феодального землевладения и перераспределение земель внутри класса феодалов приводили к крупным изменениям в размерах и характере крестьянских повинностей.

- Землевладельцы стремились прежде всего расширить самый контингент зависимого крестьянства, используя для этой цели различные методы экономического и внеэкономического принуждения.

Феодалы всё чаще отказывались от использования в своих хозяйствах холопов, отпускали их на свободу или превращали в обычных феодально зависимых крестьян, работавших на господской пашне. Это объяснялось низкой производительностью труда холопов.

Это объяснялось низкой производительностью труда холопов.

Узнай стоимость своей работы

Бесплатная оценка заказа!

Ещё в конце XV в. появляется особый разряд зависимых людей—кабальные люди, или кабальные холопы, взявшие в долг известную сумму денег и обязанные за «рост» (т. е. проценты) работать на господина.

Появление кабальных людей, более заинтересованных в труде, чем полные холопы, было одним из путей постепенного изживания холопства.

- Вместе с тем оно свидетельствовало о растущем разорении крестьянства, опутываемого крепостной кабалой.

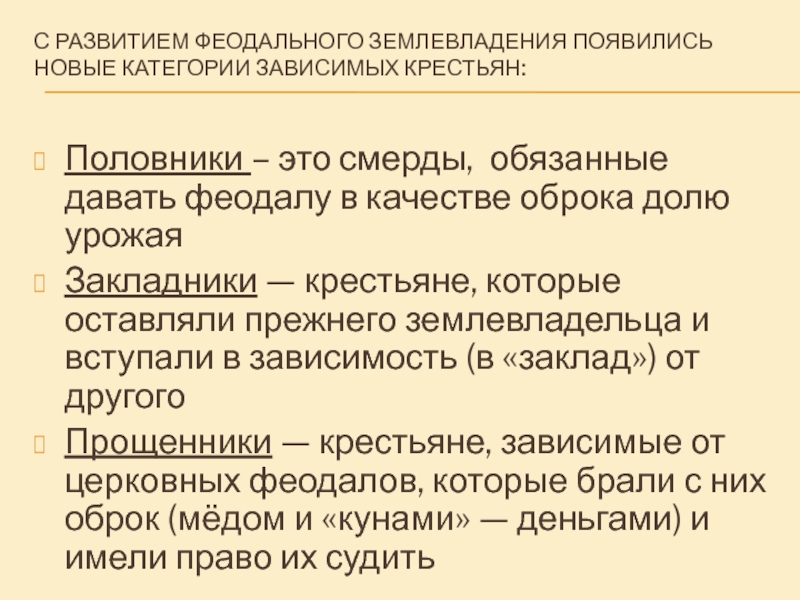

- Ухудшение положения крестьянства выражалось в распространении таких категорий сельского населения, как новопорядчики, бобыли, половники и детёныши.

- Новопорядчики, или «новоприходцы», заключая порядную (договор о вступлении в феодальную зависимость), входили в состав зависимых людей феодала, а по истечении известного срока превращались в старожильцев, составлявших основную массу крестьянства.

На севере эксплуатация крестьянского труда часто проходила в виде издольщины. Крестьянин, лишённый достаточного количества земли, попадал в зависимость от феодала и становился половником: обрабатывая господскую землю, он был обязан долю урожая (от половины до четверти) отдавать феодалу.

Обнищавшие крестьяне пополняли ряды бобылей, обычно лишённых пашни и не плативших «тягла» (государственных налогов и повинностей), и детёнышей, работавших за «оброк» (натуральную и денежную плату) в хозяйствах духовных феодалов.

Часть крестьян оставалась ещё и в XVI в. вне зависимости от церковных и светских феодалов и составляла категорию «чёрных», или «черносошных», крестьян, эксплуатировавшихся непосредственно феодальным государством. Феодалы в течение всего XVI в. различными путями добивались увеличения контингента закрепощённого ими крестьянства.

В рассматриваемый период численность зависимого крестьянства непрерывно увеличивалась. Наличие сильного государственного аппарата, обеспечивающего интересы феодалов-землевладельцев, способствовало ускорению этого процесса.

Одновременно с увеличением контингента зависимых крестьян происходит дальнейшее усиление их эксплуатации. Характерным явлением для России, как и для ряда других стран Восточной и Центральной Европы в конце XV и в XVI в., был рост барщины, неразрывно связанный с сильным увеличением господской запашки.

Первыми на путь расширения барщины вступили средние и мелкие землевладельцы. Помещик-крепостник теперь уже не довольствовался оброком, размер которого обычно определялся стариной («пошлиной»), а заводил собственную пашню, обрабатывать которую также должны были крестьяне.

Узнай стоимость своей работы

Бесплатная оценка заказа!

Рост барщины шёл как за счёт привлечения к обработке господских полей крестьян, ранее плативших натуральные оброки, так и за счёт вновь закрепощаемых слоёв крестьянства.

Наряду с отработочной рентой продолжала существовать и рента продуктовая.

В ряде районов она оставалась господствующей формой эксплуатации крестьянства.

Так,например, в южных частях страны даже в конце XVI в. господствовал натуральный оброк.

В то же время происходил и некоторый рост денежной ренты, знаменовавший собой важные изменения в экономической жизни страны и в характере крестьянского хозяйства.

Сопутствующие низкой, рутинной технике сельского хозяйства неурожаи в отдельные годы резко ухудшали и без того тяжёлое положение крестьянства, приводили к голодовкам, вызывали большую смертность. Тяжесть крестьянской жизни увеличивали и многочисленные войны XVI в., особенно Ливонская.

Усиление феодального гнёта вызывало протест крестьянства, выражавшийся, в частности, в уходе крестьян со своих участков в поисках лучших условий существования. Уход крестьян подрывал хозяйства вотчинников и помещиков и во второй половине XVI в. создал угрозу их запустения. Этим объяснялось обострение вопроса о крестьянах.

Перед землевладельцем возникли две задачи: как удержать за собой уже имеющуюся рабочую силу и как привлечь к себе новые рабочие руки. Для привлечения новых крестьян землевладельцы пользовались различными средствами, в том числе выдачей ссуд («серебра»), предоставлением временных льгот новопорядчикам и т. д.

Для привлечения новых крестьян землевладельцы пользовались различными средствами, в том числе выдачей ссуд («серебра»), предоставлением временных льгот новопорядчикам и т. д.

- Через специальных «отказчиков» феодалы организовывали поиски крестьян, желающих переменить владельца.

- С образованием Русского централизованного государства в отношения между крестьянами и феодальными землевладельцами энергично вмешивается сильная государственная власть.

- В основные законодательные кодексы (судеблики) вводятся особые статьи, содержащие ограничения ухода крестьян от своих владельцев.

- Наступление феодалов на крестьянство, перевод части крестьян на денежный оброк, захват феодалами земель для расширения барской пашни, обрабатываемой трудом зависимого населения, — всё это свидетельствовало о перестройке феодального сельского хозяйства.

- И крестьянин на своём наделе и феодал на своей пашне всё больше стремились к производству хлеба, часть которого шла на продажу: у одного с целью получения средств для уплаты денежного оброка и покупки предметов, которые не могли быть произведены в самом крестьянском хозяйстве, у другого — для увеличения своих доходов.

С этим было связано и развитие имущественного неравенства среди крестьян. В то время как в процессе юридического оформления крестьянской крепости в XVI в. происходило постепенное сближение отдельных категорий крестьянства, внутри этой, теперь уже более равномерно закрепощённой массы, шёл процесс имущественной дифференциации.

Из крестьянской среды выделялось некоторое количество богатых крестьян, имевших запас денежных средств.

Крестьянская верхушка занимала важнейшие выборные должности в волости, вершила мирские дела, стремилась к расширению своих земель. Развитие товарно-денежных отношений обогащало одних и ухудшало экономическое положение основной массы крестьян.

Источник: https://www.istoriia.ru/xv-v-seredina-xvii-v/usilenie-feodalnoj-ekspluatacii-krestyan.html

Укрепление крепостничества в России в 18 веке

18 век принес преобразования, но они были проведены «сверху», поэтому носили половинчатый характер, а порой просто не соответствовали духу времени.

Петровским реформам 18 века проложил путь его отец Алексей Михайлович (годы правления 1645 – 1676 гг.

) – человек разносторонних знаний, он не чужд был западным обычаям и традициям, открыл дорогу в Россию иностранным специалистам, но избегал крайностей: «Идите путем средним, праведным, не уклоняйтесь ни вправо, ни влево» [4, с.276]. Хотя реформы патриарха Никона, проведенные при нем и приведшие к расколу общества, расходятся с его словами.

Краткое 6-летнее правление Федора Алексеевича сменилось в 1682 г. двоевластием его несовершеннолетних братьев Ивана и Петра.

Регентство осуществляла их сестра Софья, ее заслугой является издание смягчающего крепостное право указа: запрет возврата в крепостную неволю крестьян, ушедших в город, запрет дворянского самоуправства по розыску беглых – этим должны заниматься государевы воеводы.

По сведениям, ее фаворит князь Василий Голицын первым из российских аристократов планировал отмену крепостного права, начав процесс с ликвидации принудительного труда на барщине и перехода на оброк [4, с. 286-287].

286-287].

В 1689 г. Петр Алексеевич сумел отстранить от власти сестру и начать самостоятельное правление, отменив все реформы Софьи и В. В. Голицына. Собственные преобразования Петра обусловлены, как нам кажется, следующими факторами. Первый: неоперативность и коррупционность государственного аппарата с Боярской думой и приказами.

Второй: влияние специалистов Немецкой слободы в Москве и результаты собственного посещения стран Европы в составе «Великого посольства» в 1697-1698 гг.

, когда он воочию увидел, насколько прогрессивна Европа Нового времени, но при этом негативно отнесся к наличию парламента, высказав недовольство, что «мужики» управляют государством [4, с.309]. Третий: неудачное начало Северной войны 1700-1721 гг. со Швецией.

При этом единственным источником его преобразований была старая подневольная Россия с ее крепостными порядками, гибелью десятков тысяч крепостных и государственных крестьян, посадских людей на строительстве городов, крепостей, кораблей, в ходе военных походов, под непосильным налоговым бременем.

На их костях реализовывалась мечта Петра превратить страну в развитую, просвещенную, сильную державу, разрушив, перестроив старые порядки. Гражданские свободы, свобода личности и предпринимательской деятельности – эти понятия, утверждающиеся в Европе, Петру были чужды.

Реформы Петра 1, в короткий срок превратившие страну в великую державу, — особая тема изучения, поэтому остановимся на тех, которые касаются крепостного права. Высокие темпы развития промышленности требовали немалых средств и рабочей силы. Средства в основном поставляло государство. Проблему рабочей силы царь (с 1721 г.

император) решил характерным для феодально-крепостнического строя способом: издал указ о «приписании» государственных крестьян, живших в районах строительства новых заводов, к предприятиям в качестве рабочих в счет уплаты государственных налогов и разного рода повинностей.

В результате «приписные» крестьяне на несколько месяцев под страхом жестокого наказания вынуждены были оставить свои хозяйства и отправляться (порой на многие километры и под конвоем) на заводы. Другим указом разрешено владельцам предприятий покупать крестьян для работы на заводах.

Другим указом разрешено владельцам предприятий покупать крестьян для работы на заводах.

Этих крестьян, называемых «посессионными», в дальнейшем можно было продать с самими заводами, как составную часть какого-то механизма [4, с.328].

Петровская промышленность построена на крепостнических отношениях: работа по 12-14 часов в сутки, жизнь в бараках и в землянках, палочная дисциплина с заковыванием в кандалы и заточением в заводские тюрьмы, мизерная зарплата, недостаточная даже на питание.

Естественно, работники промышленности, находясь в таком положении, не были заинтересованы в результатах эффективности производства, в производительности труда. Но метод государственного, крепостнического насилия все же дал результаты: к концу правления Петра (1725 г.

) количество мануфактур возросло в 10 раз и достигло 200. Появились новые отрасли: химическая (производство серной кислоты, скипидара, красок, купороса), пороховое, судостроение, шелкоткацкое и др.

Созданы промышленные центры: металлургии – на Урале, текстильной промышленности – в Москве, Ярославле, Костроме, судостроения – в Воронеже, Архангельске, Петербурге. По выплавке чугуна Россия вышла на третье место в мире [4, с.329].

Более двух веков спустя этот опыт будет перенят другим великим реформатором — И. В. Сталиным – при осуществлении индустриализации с использованием ГУЛАГа.

В сельском хозяйстве с размахом шло развитие дворянского землевладения с расширением посевных площадей и пастбищ на новых осваиваемых землях, увеличением числа крепостных «душ» у старых и новоявленных помещиков. За годы своего правления царь роздал около 175 тысяч «душ», т.е.

лиц мужского пола, а ведь за этими людьми стояли семьи. Ответом на беспрецедентное давление со стороны властей стало массовое бегство крестьян из деревень, сел, с судостроительных верфей, уральских заводов. С конца второго десятилетия до середины 20-х гг. 18 века в бегах по всей России числилось около 200 тысяч человек.

Людей не останавливали грозные указы государя о поиске беглецов, битье батогами, клеймении, ссылке на каторгу, отрубании пальцев, рук, голов.

Надо отметить, что царь Петр Алексеевич, сам всецело преданный интересам России и не жалевший сил и здоровья для ее преобразования в ведущее государство Европы, и к представителям привилегированного сословия – дворянству – за невыполнение или нерадивость в выполнении порученных дел, казнокрадство применял столь же суровые меры воздействия [4, с.344-345]. В этом проявлялся характер августейшего монарха – человека от природы незлого, невзыскательного к личным благам и немстительного. Может поэтому кто-то и сейчас мечтает о таком правителе?

Указом от 1714 г. «О единонаследии» Петр 1 ликвидировал разницу между вотчиной и поместьем. Теперь и помещики имели полное право на владение и распоряжение своим имением, но при условии несения службы у государя. Помещики стали вкладывать в свои хозяйства больше труда, т. к. лишились угрозы потери имений.

к. лишились угрозы потери имений.

Право наследования таких имений сохранялось только за одним наследником, т.е. дробление на мелкие хозяйства прекратились.

Остальные сыновья, лишенные средств существования за счет имений, поступали на военную или статскую службу, тем самым укрепляя все возрастающую численность армии и государственные структуры власти.

По личному указу Петра в Россию завезли несколько тысяч литовских кос, которые стали заменять трудоемкую и медленную жатву серпами. Коса-«литовка» прижилась в русских деревнях.

Разведение садов, шелковичных червей, высокопородных видов скота, завозимых из-за границы, культивирование технических культур (в частности, льна) – все эти аграрные новшества были в поле зрения первого императора России, открывшего «окно в Европу», но оставшегося убежденным крепостником.

От укрепления крепостничества к его упадку

После смерти царя-реформатора сменяются у власти Екатерина 1 (1725-1727 гг.), Петр 11 (1727-1730 гг. ). Перед возведением на трон племянницы Петра Великого Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) была попытка ограничения абсолютной монархии группой высшей аристократии, закончившаяся неудачей, т.к. дворянство не желало иной власти, кроме самодержавия.

). Перед возведением на трон племянницы Петра Великого Анны Иоанновны (1730-1740 гг.) была попытка ограничения абсолютной монархии группой высшей аристократии, закончившаяся неудачей, т.к. дворянство не желало иной власти, кроме самодержавия.

В благодарность за такую поддержку Анна освободила дворян от бессрочной службы: после 25 лет службы они могли выйти в отставку. Разрешила дробить имения между наследниками, предпринимателям сохранила право покупки крепостных для своих заводов, но императрица Елизавета Петровна (1741-1761 гг.

) ограничила право купцов на покупку крестьян для мануфактур, предписала сократить число «приписных» к заводам крестьян. Фаворит Елизаветы граф П. И. Шувалов предлагал в 1753 г. введение свободного крестьянского труда, но императрица не решилась на подобное ущемление интересов дворян.

Наоборот, позволила им сократить службу в армии и в системе управления; дворяне могли ссылать провинившихся крестьян в Сибирь, продавать своих крепостных другим лицам для отдачи их в рекруты.

«Манифест о даровании свободы и вольностей российскому дворянству», изданный 18 февраля 1762 г. императором Петром Третьим (1761-1762 гг.

), освобождал дворян от обязательной службы государству, давая возможность больше времени уделять своим поместьям. Дворянство превратилось из служилого сословия в привилегированное.

При Петре обнародован и другой указ – о лишении промышленников покупать крепостных крестьян для мануфактур [2, с.142; 4, с.381].

При Елизавете Петровне, Екатерине Второй (1762-1796 гг.) ширится практика продажи крепостных без земли, детей разлучали с родителями, в иных дворянских имениях барщина длится 5-6 дней, не оставляя крестьянам возможности трудиться на своих наделах.

Получила широкую известность садистская практика помещицы Салтыковой, которая за 10 лет замучила до смерти более 100 человек. Это было крайнее нарушение закона, предусматривавшего наказание за смерть крепостного от помещичьего истязания, поэтому Салтыкова была осуждена и последующие годы провела в тюрьме.

Смертная казнь и телесные наказания в отношении дворян не применялись.

Либеральные требования самих крепостных крестьян и представителей передовой общественности сводились к переводу помещичьих и монастырских крепостных, наиболее жестоко эксплуатируемых, в разряд государственных или дворцовых, где и насилия было меньше, и поборов. В национальных окраинах (в Поволжье, на Урале) разрастается недовольство сокращением общинных земель, захватываемых помещиками и промышленниками.

В 1764 г. Екатерина Вторая претворила в жизнь указ, разработанный еще при Петре Третьем, о секуляризации церковных земель в пользу государства, т.е. церковь перестает быть одним из феодальных землевладельцев [2, с.142].

Екатерина, чье правление называют эпохой просвещенного абсолютизма, понимала пагубность принудительного труда в сельском хозяйстве и промышленности, но решиться на отмену крепостного права, на лишение помещиков и владельцев мануфактур фактически дармовой рабочей силы не смогла, боясь недовольства и заговора сословия, на которое опиралось самодержавие.

До конца своей жизни она была верна своим словам, сказанным при вступлении на престол: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях нерушимо сохранять, а крестьян в должном повиновении содержать».

И последовали раздачи земель с крестьянскими «душами», проведение «генерального межевания» земель закрепило за помещиками те владения, которые они самовольно захватили в течение последних лет [4, с.386]. Если при Елизавете помещицу «Салтычиху» посадили за истязания и гибель крестьян в тюрьму, то при Екатерине подобных «ущемлений вольности» дворян не было.

При Екатерине крепостное право установилось и на Левобережной Украине (Малороссии). Попытки ограничить продажу крестьян без земли, запретить торговлю ими с аукциона, как при рабовладельческом строе, остались на уровне разговоров.

В 1767 г. Екатерина предприняла попытку создать новое Уложение взамен Уложения 1649 г.

Собственноручно написала для выборных представителей «Наказ», в котором фигурировали слова «добро», «честность», «вольность» и было пожелание помещикам так облагать податями и повинностями своих крестьян, чтобы это не наносило ущерба их хозяйствам и не разоряло. Но проекты не были реализованы [4, с.390].

Но проекты не были реализованы [4, с.390].

Любое вольнодумство, даже робкая критика крепостничества и самодержавия пресекались. Примером являются преследования просветителей: Н. И. Новикова, издателя сатирического журнала «Трутень», А. Н. Радищева за публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву».

Социальным потрясением 18 века стала крестьянская война 1773-1775 гг. под руководством Емельяна Пугачева. Искрой послужило наступление властей на вольности донского казачества, а пламя разгорелось в полную силу после вступления в борьбу «за землю и волю» угнетенных крестьян, национальных меньшинств Поволжья и Урала.

Это восстание показало накопление ненависти к самодержавной власти в «низах», но в то же время заставило дворянство и другие вольные сословия сплотиться против возможного бунта «черни». Поэтому проведенные в 1775 г.

реформы местного управления носили сословный характер: сохранение привилегий дворянства, предоставление определенных льгот для имущественных горожан и государственных крестьян и не предусматривали улучшения положения помещичьих крестьян.

Закончилось правление императрицы Екатерины, названное «золотым веком» русской политики.

Это был период противоречий: блестящие победы русского оружия на суше и на море, присоединение Новороссии на юге в ходе войны с Турцией, возврат западных земель бывшей Киевской Руси в ходе трех разделов Польши, и в то же время при значительном росте населения нет большой динамики в урбанизации, развитии промышленных центров. Если к началу 1720-х гг.

в России проживали 15,5 млн человек (97% — в сельской местности), то к середине 1790-х гг. – 37,2 млн (95,9% — сельчане). Т.е. страна аграрная, сохраняющая крепостничество, которое тормозит прогресс. Около 50% населения находилось в феодальной кабале и не могло способствовать энергичному развитию новой формации — капитализма [4, с.412].

Наследник престола, Павел 1, в свое короткое правление (1796-1801 гг.) попытался навести порядок в разлагающейся стране.

Возвращены из ссылки критики крепостничества Радищев и Новиков, объявлено о необходимости дворян с честью служить отечеству под страхом наказания, включая телесные, забытые со времен Елизаветы Петровны.

Разрешил крестьянам подавать жалобы на помещиков, что было запрещено его матерью – Екатериной Второй. В 1797 г. вышли указы о запрете продавать дворовых людей и крепостных крестьян без земли, принуждать крестьян к работе в праздничные дни, барщина ограничена тремя днями в неделю.

Казалось, что это шаги к отмене крепостного права, но в то же время непоследовательный император Павел раздаривал фаворитам сотни тысяч крепостных душ, позволял купцам-заводчикам покупать крестьян для своих предприятий [4, с.433-434].

При императоре Александре Павловиче (1801-1825 гг.) дворянству вернули его привилегия. Крестьянство, составляющее 90% населения, сохраняло сословное деление на помещичьих (самых многочисленных), государственных, удельных. 20 февраля 1803 г.

вышел указ «О вольных хлебопашцах»: помещики не могли без суда ссылать крепостных в Сибирь, а за выкуп могли освобождать своих крестьян на волю с землей. Указы 1804-1805 гг. ограничивали крепостное право в Лифляндской и Эстляндской губерниях: крестьяне являются наследственными владельцами своих наделов и их нельзя продавать без их земель.

Александр вводит другое новшество, характерное для феодализма, внедрение которого возложено на А. А. Аракчеева («аракчеевщина») – военные поселения. Это были особые формирования войск в 1810-1857 гг.

, государственные крестьяне зачислялись в военные поселения и должны были совмещать сельскохозяйственные работы с военной муштрой, а расходы по военному обучению возлагались преимущественно на само население. Тем самым из соображений экономий казны поселенцы дважды закрепощались – как крестьяне и как солдаты [2, с.172, 174].

Победа над покорителем Европы Наполеоном породила надежду: народ-победитель может рассчитывать на свободу. Это было одним из пунктов прогрессивных дворянских обществ, названных впоследствии декабристскими в честь дня восстания против самодержавия и крепостничества – 14 декабря 1825 г. Но новый император Николай 1 (1825-1855 гг.

), подавив выступление декабристов, сохранял феодально-самодержавный консерватизм. Однако и он вынужден запретить продажу крестьян в розницу (1841 г.), продажу безземельным дворянам (1843 г.) и разрешил самим крепостным крестьянам приобретать недвижимость.

Но даже в среде сторонников государственной идеологии народности озвучивалась мысль об отмене крепостной зависимости и поддержке общинной самостоятельности, как во времена Киевской Руси.

На политическое и социально-экономическое положение России все более негативно будет сказываться анахронизм в виде крепостного права с его спутниками: отсутствием свободного предпринимательства, подневольным трудом половины населения страны, самодержавным правлением одной семьи и т.д. Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг.

в полной мере показало отставание России от стран Европы.

Великая держава, с мнением которой считались, начиная с Петра Великого, потеряла свой авторитет в международной политике из-за упорства абсолютной монархии сохранить свою неограниченную власть, уповая на преданное сословие – дворянство, в среде которого уже произошел раскол между консерваторами и прогрессивно мыслящими представителями.

Решение обострившихся проблем возложил на себя император Александр Второй, прозванный Реформатором, который 19 февраля 1861 г. подписал Манифест об отмене крепостного права. Один из главных признаков феодализма, основное препятствие на пути к капитализму было ликвидировано.

Источник: http://biofile.ru/his/30650.html

Развитие крепостничества

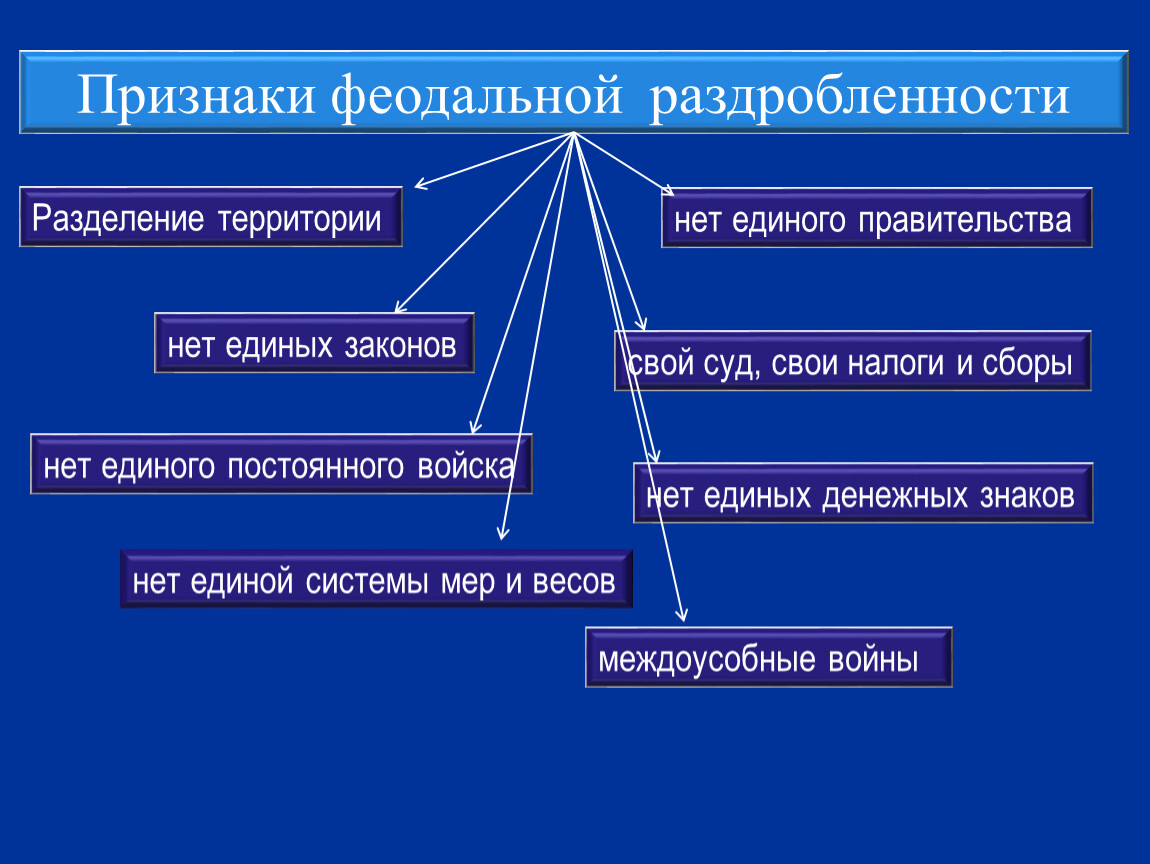

В 15-17 вв. определяющей тенденцией социально-экономических отношений России была дальнейшая эволюция феодального строя.

Характерными чертами этого периода стали усиленное развитие государственной поместной системы, складывание сложной иерархии внутри господствующего класса, регулируемой местничеством, возникновение своеобразных сословно-представительских учреждений — Земских соборов.

Светские и духовные феодалы владели привилегиями, объём которых, сокращался по мере укрепления государственной централизации. Несмотря на заметный рост товарно-денежных отношений в 16 в., экономическая обособленность отдельных земель и феодальных вотчин не была ещё преодолена.

Возраставшая потребность феодалов в деньгах заставляла их повышать доходность вотчин и поместий посредством увеличения оброков, введения собственной запашки, перевода крестьян на барщину. В систему феодальной эксплуатации включались т. н. крестьяне чёрных земель.

Уже Судебник 1497 зафиксировал важный шаг в направлении установления общегосударственной системы крепостного права, узаконив «выход крестьянский от владельцев только в Юрьев день осенний».

В поисках земельных фондов для наделения дворянства государственная власть неоднократно пыталась сократить и ограничить церковное землевладение и его рост, однако встречала упорное сопротивление со стороны церкви. В 16 в.

окончательно определилось развитие феодализма по пути усиления крепостничества и самодержавия. Опричнина и Ливонская война 1558-83гг. привели к разорению наиболее развитых в хозяйственном отношении центральных и северо-западных районов страны, что повлекло за собой массовое бегство крестьян и горожан.

Мероприятия правительства в 80-х — 90-х гг. 16 в. (введение «заповедных лет», повсеместное лишение крестьян права выхода в Юрьев день, указ о сыске беглых и др.) обусловили оформление крепостного права в России в общегосударственном масштабе.

Показателем глубокого обострения социальных противоречий, вызванного усилением крепостничества, явились массовые народные движения, вылившиеся в Крестьянскую войну начала 17 в., важнейшим событием которой было Крестьянское восстание под предводительством И. И. Болотникова. В 17 в.

происходили дальнейшее укрепление дворянства, консолидация господствующего класса феодалов путём сглаживания различий между поместным и вотчинным землевладением. Соборное уложение 1649г. юридически оформило систему крепостного права в России. Феодализм в России приобрёл в 17 в.

ещё более тяжёлые крепостнические формы, в области политической надстройки им соответствовало укрепление самодержавия.

Сложность процессов социально-экономического развития, тяжёлое международное положение страны, длительные войны привели к новому ухудшению положения народных масс и небывалому подъёму народных движений (городские восстания, массовое бегство крестьян, Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина 1670-1671гг., раскол и др.).

«… Новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех… областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это…

вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок.

Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 1, с. 153-54). В 17 в.

произошло массовое превращение городского ремесла в мелкое товарное производство, значительно расширились торговые связи, появились первые мануфактуры, вырос купеческий капитал, заметно усилилось экономическое и политическое значение городов.

В 17-18 вв. в России сложилось своеобразное положение, когда на огромной территории страны параллельно развивались и крепостнические, и зарождавшиеся буржуазные отношения, пока к концу 18 в. не определилось разложение феодального строя под влиянием складывания капиталистического уклада.

Проведение широкого круга преобразований в различных областях экономики, государственного строя и культуры было осуществлено лишь в начале 18 в. при сохранении и укреплении господствующего положения дворянства в стране. С 18 до начала 20 в.

дворянство сосредоточивало в своих руках огромную политическую власть и сохраняло за собой все ключевые посты в государственном управлении Россией. 18 в. стал временем не только роста купечества и формирования буржуазных элементов, но и дальнейшего усиления крепостничества в его наиболее жестоких и грубых формах. Крепостное право в России, по словам В. И.

Ленина, «… ничем не отличалось от рабства». Было узаконено право вотчинного суда помещиков над крестьянами, укоренилась практика продажи их без земли и т.п. Дворянство становилось всё более замкнутым сословием, получившим исключительные привилегии (особенно в царствование Екатерины II).

Усиление феодально-крепостнических отношений происходило также за счёт распространения крепостничества «вширь» — на вновь присоединённые южные территории (Новороссия, Украина и др. земли).

Помещичье хозяйство испытывало возраставшие трудности, связанные с ростом товарно-денежных отношений. Стремясь укрепить положение дворянства в новых условиях, правительство провело секуляризацию церковных земель с целью раздачи их дворянам.

Дворянство сосредоточивало все усилия для того, чтобы укрепить своё экономическое положение при сохранении монополии собственности на землю и исключительные привилегии иметь крепостных.

Средствами для этого были резкое усиление крепостнической эксплуатации, попытки совершенствования приёмов ведения хозяйства, организация вотчинных мануфактур, отпуск крестьян в нечернозёмных районах на заработки в город для получения денежных оброков, увеличение барщины в чернозёмных районах и т.п.

Однако всё это не могло вывести феодальное хозяйство из состояния начавшегося упадка, т.к. во всех случаях крестьяне в большей или меньшей степени отрывались от земли, подрывалось крестьянское хозяйство — основная производящая ячейка феодального общества. Феодализм исчерпал возможности прогрессивного развития.

Экономическое отставание России всё более усиливалось. Классовая борьба народных масс приобрела новый размах во время Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева, когда впервые было выдвинуто требование отмены крепостного права. В конце 18 в. против крепостничества выступил первый русский революционер-республиканец А. Н. Радищев, в начале 19 в. — декабристы.

Кризис феодализма оказался в России затяжным вследствие ряда причин: неравномерности социально-экономического развития разных районов огромной страны, частичного «рассасывания» социальных противоречий в ходе колонизации новых земель.

В числе главных факторов консервации феодализма были: сила феодально-абсолютистского государства, прочность дворянского землевладения, слабость формировавшейся русской буржуазии, которая была тесно связана с крепостническим самодержавием и феодальным строем в целом.

Лишь во 2-й четверти 19 в. обозначился глубокий упадок помещичьего хозяйства. Рост народных движений, распространение революционно-демократической идеологии, поражение царизма в Крымской войне 1853-56гг.

заставили господствующий класс и правительство пойти на отмену крепостного права в 1861г.

Однако и после отмены крепостного права в России, вступившей на путь сравнительно быстрого развития капитализма, ещё более полувека сохранялись мощные пережитки феодализма — помещичье землевладение и самодержавие; в конце 19 — начале 20 вв. в стране всё ещё имелись полукрепостнические формы эксплуатации крестьянства.

Вхождение в состав и присоединение к Российской империи в 19 в. Кавказа, Средней Азии и др. территорий не только привело к проникновению туда буржуазных отношений, но и сопровождалось сохранением отсталых феодальных.

Врастание местных феодальных институтов в систему государственного управления и хозяйства империи, консервация реакционных элементов общественной жизни и быта намеренно поддерживались царским правительством. Острота аграрного вопроса явилась одной из предпосылок буржуазно-демократической Революции 1905-07гг.

в России и Февральской буржуазно-демократической революции 1917г. В ходе борьбы против остатков феодализма и капиталистической эксплуатации сложился революционный союз рабочего класса и трудового крестьянства, приведший под руководством Коммунистической партии к победе Великой Октябрьской социалистической революции.

Ленинский Декрет о земле, принятый 2-м съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917г., навсегда уничтожил помещичье землевладение и тем самым положил конец пережиткам феодализма в стране.

Источник: https://studbooks.net/2021043/ekonomika/razvitie_krepostnichestva

Феодальное землевладение и хозяйство. Укрепление крепостничества

Дворянство как класс сильно возвысилось в конце Смутного времени. Оно стало опорой новой династии – Романовых.

При ϶том поддержку царю дворяне оказывали не даром, необходимо было хорошее поощрение. А ситуация в стране обстояла таким образом, что поместья стояли в запустении из-за сокращения населения и бегства крестьян. Необходимо было решать эту проблему оперативно.