Почему мы доверяем науке? — ФПФЭ

Журнал «Вокруг Света»: Почему мы доверяем науке?

К этому мы привыкаем с детства, со школы. Даже когда мы чего-то не понимаем, достаточно услышать фразу «ученые доказали» или «с научной достоверностью», и сомнения уходят. Доверие — ценный ресурс, которым многие хотели бы воспользоваться. Разнообразные сомнительные учения надевают маску наукоподобия, стремясь убедить публику в своей правоте. В результате само понятие науки размывается и где-то в глубине сознания зреет вопрос: а почему, собственно, мы ей доверяем? И тут появляются непризнанные «гении», которые с жаром осуждают «косную официальную науку», неспособную воспринять их идеи. Даже самим ученым порой становится трудно разобраться, «где правда, где обман». Встает ключевой вопрос: а почему наука вообще имеет столь привилегированное положение в нашем обществе? Почему в школе тратят время на нее, а не на мифы или эзотерические учения? Да и можно ли вообще отличить настоящую науку от поддельной?

Вопросы доверия относятся к числу самых деликатных и в то же время самых

важных в нашей жизни. Доверяете ли вы тормозам своей машины? А правительству

своей страны? А своему работодателю, банку, врачу, жене, ребенку, собственным

глазам, наконец? Источником доверия обычно служит прошлый опыт. Так, ежедневные

восходы и заходы солнца убеждают нас в том, что чередование дня и ночи

продолжится и в будущем. Если вам 30 лет, то самолично убедиться в надежности

дневного светила вы могли всего около 10 тысяч раз. Это очень мало: если за

последний год у вашей машины не отказывали тормоза, считайте, что они проверены

в несколько раз лучше.

Доверяете ли вы тормозам своей машины? А правительству

своей страны? А своему работодателю, банку, врачу, жене, ребенку, собственным

глазам, наконец? Источником доверия обычно служит прошлый опыт. Так, ежедневные

восходы и заходы солнца убеждают нас в том, что чередование дня и ночи

продолжится и в будущем. Если вам 30 лет, то самолично убедиться в надежности

дневного светила вы могли всего около 10 тысяч раз. Это очень мало: если за

последний год у вашей машины не отказывали тормоза, считайте, что они проверены

в несколько раз лучше.

В повседневной жизни мы ежесекундно полагаемся на огромное множество других

привычных явлений: горючесть газа в кухонной плите, растворимость сахара в чае,

падение на землю брошенного камня, твердость кирпичей дома, прозрачность воздуха

— список можно продолжать бесконечно, и все его пункты проверены нами примерно в

той же степени, как смена дня и ночи. Если бы каждый из них «сбоил» всего раз в

тысячу лет, мы ежедневно наблюдали бы чудеса, причем, как правило, неприятные. Удивительная надежность мирового порядка в целом заставляет нас искать в ней

проявление относительно небольшого числа высоконадежных принципов. Именно эта

идея лежит в основе науки. И поэтому многие бывают шокированы, узнав, что

научные теории никогда не доказываются, никогда не опровергаются и вполне могут

находиться в противоречии друг с другом и с экспериментом.

Удивительная надежность мирового порядка в целом заставляет нас искать в ней

проявление относительно небольшого числа высоконадежных принципов. Именно эта

идея лежит в основе науки. И поэтому многие бывают шокированы, узнав, что

научные теории никогда не доказываются, никогда не опровергаются и вполне могут

находиться в противоречии друг с другом и с экспериментом.

«Как же можно доверять такой науке?!» — вправе воскликнуть читатель. На этот

вопрос можно дать краткий ответ: «Потому что наука приносит очевидные и полезные

плоды и доверие, следовательно, эффективна», а можно — развернутый, раскрывающий

внутренние механизмы научного метода, чем мы отчасти и займемся ниже. Хотя наука

развивается уже две с лишним тысячи лет, ученые все еще продолжают избавляться

от иллюзий относительно того, что представляет собой научное знание. Причем те,

кто специально не интересуется философией науки, часто и в наши дни пребывают во

власти заблуждений, вскрытых еще в начале прошлого века.

Человек-Зодиак — иллюстрирует астрологические представления о связи созвездий с органами тела. Гравюра из книги «Философская жемчужина», знаменитого компендиума средневековых знаний, составленного монахом-картезианцем Грегором Рейшем на рубеже XV и XVI веков

В древности не отделялась от астрономии и заключала в себе исследовательскую программу, предполагавшую наличие причинной связи между небесными и земными явлениями. Основанием для нее была очевидная связь ритмов жизни с годичным и суточным циклами. Стимулировала наблюдения, которые легли в основу сферической астрономии. К XVII—XVIII векам стало ясно, что предположение о причинной связи земных событий с движением планет не подтверждается опытом и несовместимо с новой ньютоновской исследовательской программой.

Наивная философия познания

Естественные науки описывают окружающий мир и наблюдаемые в нем явления, стремясь объяснить уже случившиеся события и предсказать будущие. Объяснение вносит порядок в наши представления о мире, позволяя заменить множество разрозненных фактов небольшим числом общих правил, которые намного проще запомнить. А главное: чем больше фактов описывает правило, тем выше к нему доверие и тем более оно пригодно для предсказания будущего. Наиболее общие правила удостаиваются особого почетного статуса «законов природы».

В глубокой древности никто не искал их целенаправленно, но некоторые

обобщенные правила закреплялись в культуре практикой. Например, знаменитый

египетский треугольник со сторонами длиной 3, 4 и 5 единиц, который, независимо

от размера и материала, обязательно будет иметь прямой угол. Или не менее

известное правило, связывающее разливы Нила с появлением на небе Сириуса.

Впервые о поиске общих правил и их природе всерьез задумались в Древней

Греции. Именно тогда была систематически разработана логика и сложилось

представление о математическом доказательстве. Вершиной греческой науки стала

аксиоматическая геометрия Евклида, которая и по сей день преподается в школе. Но

доказательства, так замечательно работавшие для мысленных математических

объектов, были далеко не столь надежны в повседневной жизни. Греческие философы

хорошо понимали, что математическая окружность — это совсем не то же самое, что

окружность, нарисованная на песке. Поэтому Платон

разделил мир на идеальный и реальный. В первом содержатся безупречные общие

правила и свойства, доступные нашему мысленному взору, второй же состоит из их

грубых воплощений, которые лишь приблизительно следуют идеальным образцам.

Познать общие правила можно только умозрительно, пытаясь подсмотреть их в

идеальном мире.

Не жаловало подлунный мир и пришедшее на смену античности христианство. Но,

хотя источник законов в нем был иной, способ их познания по-прежнему не

предполагал обращения к реальному миру. Не имея своей физики и космологии (за

исключением весьма общих формулировок Книги Бытия), христианство заимствовало

умозрительную античную науку и держалось за нее вплоть до начала революционных

перемен эпохи Возрождения. Достоин удивления тот факт, что, например,

геоцентрическая система Птолемея, не имея никаких подтверждений в Священном

Писании, тем не менее воспринималась как неотъемлемая часть христианской картины

мира. Так что даже Коперник рассматривал свою гелиоцентрическую систему мира не

как теорию, отражающую реальный порядок вещей, а лишь как более простой и

удобный способ астрономических расчетов.

Система Птолемея в виде небесной сферы, поддерживаемой титаном Атлантом. Понятие «небесная сфера» сохранилось и в современной астрономии, но теперь ее считают условной воображаемой поверхностью

Описывала видимые движения планет кинематически, не пытаясь искать причины этого движения. Обнаруживаемые расхождения между расчетами и наблюдениями заставляли вводить новые поправки, усложняя систему. Гелиоцентрическая система Коперника упростила расчеты, но строилась на прежнем предположении о круговых движениях планет, и ее точность тоже была низкой. Кеплер, допустив некруговые (эллиптические) орбиты, значительно повысил точность. Позднее законы Кеплера были выведены из законов Ньютона, которые легли в основу небесной механики. В современных точных расчетах учитываются также поправки, связанные с теорией относительности.

Наука нового времени

Однако подхвативший идеи Коперника Галилей не был столь осторожным и стал проверять, а как же устроен мир на самом деле. Его обращение к эксперименту следует, по большому счету, признать моментом рождения науки, во всяком случае, в современном смысле этого слова. Фактически Галилей предложил новую методологию научного исследования: вместо умозрительного познания идеальных законов он поставил перед наукой амбициозную задачу — постичь замысел Творца, изучая созданный им реальный мир. В определенном смысле такая наука была куда более христианской, чем прежняя средневековая схоластика (представляющая собой синтез христианского богословия и аристотелевой логики), постоянно ссылающаяся на авторитет Аристотеля. В самом деле, раз мир создан Творцом, то его следует изучать столь же досконально, как Писание, стремясь найти в нем безупречную божественную гармонию.

Этот подход оказался поразительно эффективным. Выяснилось, что новые законы и

закономерности едва ли не сами валятся вам на голову. Причем многим из них

быстро нашлись удивительно полезные применения (маятниковые часы, хронометр с

пружинным балансиром, паровые машины, термометры и т. п.). Наука стала

двигателем технического прогресса, впечатляющие достижения которого, выраженные

в конечном счете деньгами, оружием и отчасти комфортом (то есть всем тем, что в

первую очередь интересует финансирующих науку), резко укрепили доверие к новой

методологии познания. Суть ее сводилась к построению естественных наук по

образцу математики: от «самоочевидных» аксиом к строго доказанным теоремам. Не

случайно основополагающий труд Ньютона назывался «Математические начала

натуральной философии».

Причем многим из них

быстро нашлись удивительно полезные применения (маятниковые часы, хронометр с

пружинным балансиром, паровые машины, термометры и т. п.). Наука стала

двигателем технического прогресса, впечатляющие достижения которого, выраженные

в конечном счете деньгами, оружием и отчасти комфортом (то есть всем тем, что в

первую очередь интересует финансирующих науку), резко укрепили доверие к новой

методологии познания. Суть ее сводилась к построению естественных наук по

образцу математики: от «самоочевидных» аксиом к строго доказанным теоремам. Не

случайно основополагающий труд Ньютона назывался «Математические начала

натуральной философии».

Расхождения теории и практики, которые для греков были имманентной проблемой,

теперь стали источником задач, многие из которых удавалось успешно решить.

Оказалось, что огромное количество явлений можно объяснить, исходя из небольшого

числа простых и красивых законов-аксиом, которые, как считалось, открываются

умозрительно, благодаря интуиции исследователя, но подтверждаются и доказываются

путем опытной проверки вытекающих из них следствий. Научные теории

воспринимались как свойство самого реального мира, нужно было просто их

распознать, «прочитать книгу Природы», и подтвердить несколькими примерами

правильность прочтения. Этот подход позднее получил название джастификационизма

(от англ. justify — «оправдывать», «обосновывать»). Джастификационистский

фундамент, заложенный в XVII веке трудами Галилея и Ньютона, оказался настолько

крепким, что на протяжении двух столетий определял развитие науки. Но тем

серьезнее оказался кризис, когда стали появляться экспериментальные данные,

несовместимые с ньютоновской физикой.

Научные теории

воспринимались как свойство самого реального мира, нужно было просто их

распознать, «прочитать книгу Природы», и подтвердить несколькими примерами

правильность прочтения. Этот подход позднее получил название джастификационизма

(от англ. justify — «оправдывать», «обосновывать»). Джастификационистский

фундамент, заложенный в XVII веке трудами Галилея и Ньютона, оказался настолько

крепким, что на протяжении двух столетий определял развитие науки. Но тем

серьезнее оказался кризис, когда стали появляться экспериментальные данные,

несовместимые с ньютоновской физикой.

«Алхимик», раскрашенная гравюра Жака Луи Перье, выполненная с картины фламандского живописца XVII века Давида Тенирса-младшего

АлхимияРаньше других наук пошла по экспериментальному пути, наработав методом проб и ошибок много полезных рецептов. Свойства веществ объяснялись сочетанием в них первичных элементов-стихий, но предсказательный потенциал алхимии был очень низок, что отчасти маскировалось эзотерическим духом учения.

Главное

предсказание о существовании «философского камня», способного превращать металлы

в золото и продлевать жизнь человека, завело алхимическую исследовательскую

программу в тупик. С XVII—XVIII веков начинает развиваться химия, которая дает

более последовательное объяснение свойств веществ и постепенно приходит к

современной атомно-молекулярной теории.

Главное

предсказание о существовании «философского камня», способного превращать металлы

в золото и продлевать жизнь человека, завело алхимическую исследовательскую

программу в тупик. С XVII—XVIII веков начинает развиваться химия, которая дает

более последовательное объяснение свойств веществ и постепенно приходит к

современной атомно-молекулярной теории.Теорию нельзя доказать

А таких примеров к концу XIX века накопилось немало. Никак не удавалось

объяснить небольшое несоответствие в движении Меркурия,

открытое Леверье в 1859 году. Орбита планеты систематически «уходила» от

расчетной. Отклонение было крошечным, всего 43 угловые секунды в столетие, но

ведь доказательная теория, основанная на божественных законах, не может быть

неточной. Другую проблему подбросила новорожденная электродинамика. Согласно

уравнениям Максвелла (1864), электромагнитное взаимодействие всегда

распространяется одинаково быстро — со скоростью света. Но это прямо

противоречит принципу сложения скоростей в механике Ньютона: как может луч света

иметь одинаковую скорость, скажем, относительно движущегося поезда и

неподвижного перрона? Кроме того, не удавалось в рамках классической механики

объяснить устойчивость атомов и закономерности теплового излучения.

Справиться со всеми этими проблемами позволили теория относительности и квантовая механика, которые показали, что теория Ньютона не является абсолютно точной. Даже хуже того, сами базовые принципы новых теорий оказались совершенно иными. Для концепции джастификационизма это был приговор. Ни о каких доказательствах естественно-научных теорий больше не могло быть и речи. «Открытие греками критического метода вначале породило ошибочную надежду на то, что с его помощью можно будет найти решения всех великих старых проблем, обосновать достоверность знания, доказать и оправдать наши теории. Однако эта надежда была порождена догматическим способом мышления, ибо на самом деле ничего нельзя оправдать или доказать (за пределами математики и логики)» — так резюмировал крах джастификационизма философ науки Карл Поппер в книге «Предположения и опровержения», изданной в 1963 году.

Осенью 2006 года в России стартовал первый в истории нашей страны «обезьяний

процесс»: петербургская школьница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер

пытались в суде оспорить правомерность преподавания в школе теории эволюции. Среди аргументов, которыми истцы обосновывали свои претензии, было утверждение о

том, что дарвиновская теория естественного отбора «не доказана» и является «не

более чем гипотезой». Отклонив в итоге иск, суд никак не прокомментировал данное

заявление, и эти слова как бы повисли в воздухе. Теперь их при каждом удобном

случае повторяют противники теории эволюции. Между тем уже более сорока лет

известно, что научные теории в принципе не могут быть доказаны, поскольку они

содержат универсальные утверждения, а число экспериментов всегда конечно.

Различие же между гипотезой и теорией состоит лишь в том, как их воспринимает

научное сообщество. Широко признаваемую систему идей называют теорией, а частное

предположение, нуждающееся в подтверждении (частным экспериментом или серией), —

гипотезой. И в этом смысле эволюция безусловно теория.

Среди аргументов, которыми истцы обосновывали свои претензии, было утверждение о

том, что дарвиновская теория естественного отбора «не доказана» и является «не

более чем гипотезой». Отклонив в итоге иск, суд никак не прокомментировал данное

заявление, и эти слова как бы повисли в воздухе. Теперь их при каждом удобном

случае повторяют противники теории эволюции. Между тем уже более сорока лет

известно, что научные теории в принципе не могут быть доказаны, поскольку они

содержат универсальные утверждения, а число экспериментов всегда конечно.

Различие же между гипотезой и теорией состоит лишь в том, как их воспринимает

научное сообщество. Широко признаваемую систему идей называют теорией, а частное

предположение, нуждающееся в подтверждении (частным экспериментом или серией), —

гипотезой. И в этом смысле эволюция безусловно теория.

Требование «предъявить доказательства» часто приходится слышать и в отношении

других научных концепций: теории относительности, квантовой механики,

термодинамики, космологии Большого взрыва. «Наука никогда ничего не доказывает»,

— этими словами начинает свою книгу «Разум и природа» знаменитый американский

антрополог и философ Грегори Бейтсон

(Gregory Bateson). Причем данное утверждение помещено в главе с ироничным

названием «Каждый школьник знает», намекающим, видимо, на уровень компетентности

тех, кто с этим тезисом незнаком. (Тут, конечно, надо оговориться, что речь идет

о естественных науках, изучающих реальный мир. Чистая математика — единственная

область исследований, где возможны строгие доказательства, — к числу

естественных наук не относится.)

«Наука никогда ничего не доказывает»,

— этими словами начинает свою книгу «Разум и природа» знаменитый американский

антрополог и философ Грегори Бейтсон

(Gregory Bateson). Причем данное утверждение помещено в главе с ироничным

названием «Каждый школьник знает», намекающим, видимо, на уровень компетентности

тех, кто с этим тезисом незнаком. (Тут, конечно, надо оговориться, что речь идет

о естественных науках, изучающих реальный мир. Чистая математика — единственная

область исследований, где возможны строгие доказательства, — к числу

естественных наук не относится.)

В книге «Принципы современной психической самозащиты» Владимир Данченко выделяет три типа патогенных систем верований: народную (с представлениями о «дурном глазе» и «наведении порчи»), оккультную («астральные шнуры», «инвольтация») и биопольную («пучки энергии», «заряды отрицательной информации» и т. п.). Последней внешнее наукоподобие помогает находить приверженцев среди людей, доверяющих науке

ВитализмОбъяснение разницы между живым и неживым присутствием особой жизненной субстанции.

Выделить и изучить эту субстанцию не удалось, а развитие биологии

показало, что вопросы функционирования живой материи находят объяснение в рамках

физики и химии. На данный момент витализм слился с эзотерическими восточными

учениями и выражается в представлениях об ауре и биополе, существования которых

наука не признает, поскольку объективными методами подобные явления не

регистрируются.

Выделить и изучить эту субстанцию не удалось, а развитие биологии

показало, что вопросы функционирования живой материи находят объяснение в рамках

физики и химии. На данный момент витализм слился с эзотерическими восточными

учениями и выражается в представлениях об ауре и биополе, существования которых

наука не признает, поскольку объективными методами подобные явления не

регистрируются.Обратный ход маятника

Масштаб философских потерь после краха джастификационизма был таким, что

ученые долгое время просто не хотели об этом говорить. Теории перестали быть

частью реальности, частью божественного плана, открыть который стремилась наука

нового времени. Стало ясно, что теории придумываются людьми, а не отыскиваются в

природе, и нужно было заново находить основания для доверия к подобным

изобретениям ума. Особую остроту этому вопросу придавали быстрые темпы появления

новых научных дисциплин и, соответственно, новых теорий: от квантовой механики

до психоанализа, от генетики до внегалактической астрономии. На этом фоне стал

популярен позитивизм — концепция, предложенная в 1844 году французским философом

Огюстом Контом, согласно которой только опыт является фундаментом научного

знания, а теории лишь упорядочивают эмпирические факты.

На этом фоне стал

популярен позитивизм — концепция, предложенная в 1844 году французским философом

Огюстом Контом, согласно которой только опыт является фундаментом научного

знания, а теории лишь упорядочивают эмпирические факты.

Позитивизм окончательно отверг платоновский идеальный мир, а вместе с ним был

снят с повестки дня вопрос о «сущности» или «природе» различных свойств и

явлений. Для позитивиста есть только факты и различные способы их взаимоувязки.

«Согласно этому образу мысли научная теория — это математическая модель, которая

описывает и систематизирует производимые нами наблюдения. Хорошая теория

описывает широкий круг явлений на базе нескольких простых постулатов и дает

ясные предсказания, которые можно проверить», — пишет знаменитый астрофизик

Стивен Хокинг в недавно изданной на русском языке книге «Мир в ореховой

скорлупке». Этот подход сыграл огромную роль в очищении науки от надуманных

метафизических принципов, доставшихся ей в наследство от прежних веков.

Тем не менее до сих пор многие люди не могут смириться с тем, что наука не отвечает на вопросы «Что такое пространство?», «В чем природа времени?», «Какова сущность гравитации?» Позитивист считает, что эти вопросы ненаучны и должны быть переформулированы, например, так: «Как измерить расстояние?», «Существуют ли обратимые процессы?», «Каким уравнением описывается тяготение?»

Естественным развитием идей позитивизма стало представление о том, что все

научные теории заведомо ошибочны, поскольку не могут учитывать всего

разнообразия реального мира. Они рождаются лишь для того, чтобы умереть под

ударами все более тонких и точных экспериментов. И тогда им на смену приходят

новые, более совершенные, но по-прежнему временные теории. Этот взгляд, детально

разработанный Чарлзом Пирсом, получил название фаллибилизма (от англ. fallible —

«подверженный ошибкам»). Может показаться, что эта точка зрения, будучи

зеркально противоположной джастификационизму, роняет ценность науки едва ли не

до нуля. Как доверять теории, если мы заранее убеждены, что она ошибочна? Но на

самом деле фаллибилизм просто описывает процесс постоянного совершенствования

науки. Да, научное знание не может быть абсолютно достоверным. Но с каждым новым

шагом степень его надежности увеличивается, и если мы получали пользу, доверяя

старой теории, то тем более можем доверять новой, в которой исправлены

обнаруженные ошибки. Так, последовательно избавляясь от ошибок, наука

приближается к истине (что бы это ни было), хотя никогда не сможет ее достичь.

Как доверять теории, если мы заранее убеждены, что она ошибочна? Но на

самом деле фаллибилизм просто описывает процесс постоянного совершенствования

науки. Да, научное знание не может быть абсолютно достоверным. Но с каждым новым

шагом степень его надежности увеличивается, и если мы получали пользу, доверяя

старой теории, то тем более можем доверять новой, в которой исправлены

обнаруженные ошибки. Так, последовательно избавляясь от ошибок, наука

приближается к истине (что бы это ни было), хотя никогда не сможет ее достичь.

Шея у жирафа, по Ламарку, вытянулась от постоянных попыток дотянуться до высокорастущих ветвей. Результаты таких тренировок, по теории ученого, передавались по наследству

ЛамаркизмЭволюционная теория Ламарка предполагала внутренне присущее всему живому стремление к совершенствованию и наследование приобретенных при этом признаков.

Исследовательская программа Дарвина заменила метафизическое «стремление к

совершенству» механизмами естественного и полового отбора, что обеспечило ей

преимущество в объяснительной и предсказательной силе. В сочетании с генетикой

дарвинизм дал начало современной синтетической теории эволюции. А наследование

приобретенных признаков было скомпрометировано псевдонаучной деятельностью

Лысенко. Сегодня идеи Ламарка находят ограниченное применение при моделировании

эволюции в системах искусственного интеллекта и в некоторых исследованиях по

иммунологии.

Исследовательская программа Дарвина заменила метафизическое «стремление к

совершенству» механизмами естественного и полового отбора, что обеспечило ей

преимущество в объяснительной и предсказательной силе. В сочетании с генетикой

дарвинизм дал начало современной синтетической теории эволюции. А наследование

приобретенных признаков было скомпрометировано псевдонаучной деятельностью

Лысенко. Сегодня идеи Ламарка находят ограниченное применение при моделировании

эволюции в системах искусственного интеллекта и в некоторых исследованиях по

иммунологии.Почему бог не является гипотезой

Карл Поппер, развивая подходы позитивизма и фаллибилизма, пришел к еще более

радикальному выводу: если теория не может быть опровергнута, ее вообще нельзя

считать научной, даже если в остальном она согласуется с нашими знаниями. В

самом деле, ведь такая теория не дает никаких проверяемых предсказаний, а

значит, ее научная ценность равна нулю. Этот свой критерий научности он назвал

принципом фальсифицируемости и поставил в один ряд с требованиями внутренней

непротиворечивости и соответствия теории известным экспериментальным данным. Именно критерий Поппера говорит о ненаучности креационизма — учения о

божественном сотворения Земли, жизни и человека. Ведь эксперимент, который мог

бы противоречить идее сотворения мира, принципиально невозможен. И, кстати, по

той же причине не является научной и гипотеза о существовании где-то в космосе

братьев по разуму — чтобы ее опровергнуть, пришлось бы обследовать весь

бесконечный объем Вселенной. Более интересно, что, как отмечает Поппер,

«существует громадное количество других теорий этого донаучного или

псевдонаучного характера: например, расистская интерпретация истории — еще одна

из тех впечатляющих и всеобъясняющих теорий, которые действуют на слабые умы

подобно откровению».

Именно критерий Поппера говорит о ненаучности креационизма — учения о

божественном сотворения Земли, жизни и человека. Ведь эксперимент, который мог

бы противоречить идее сотворения мира, принципиально невозможен. И, кстати, по

той же причине не является научной и гипотеза о существовании где-то в космосе

братьев по разуму — чтобы ее опровергнуть, пришлось бы обследовать весь

бесконечный объем Вселенной. Более интересно, что, как отмечает Поппер,

«существует громадное количество других теорий этого донаучного или

псевдонаучного характера: например, расистская интерпретация истории — еще одна

из тех впечатляющих и всеобъясняющих теорий, которые действуют на слабые умы

подобно откровению».

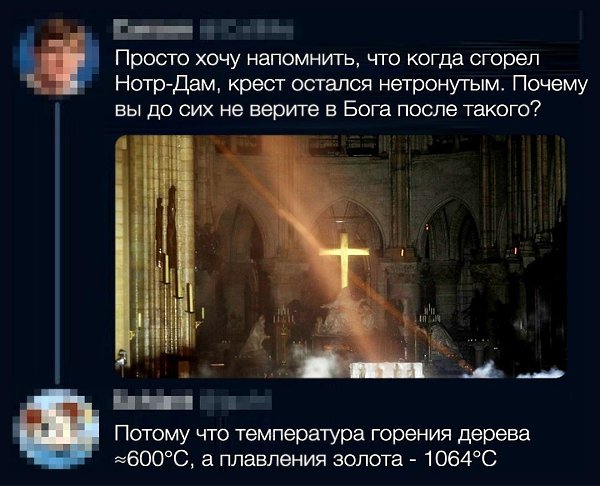

Принцип фальсифицируемости снимает также противоречие между наукой и

религиозной верой. Вера — если, конечно, она подлинная — не может быть

опровергнута опытом. А научные теории не должны оглядываться на веру, поскольку

единственная их задача — упорядочивать этот самый опыт. Конфликт между наукой и

религией может возникнуть только по недоразумению, если религиозные деятели

станут диктовать, каким должен быть опыт, или ученые попытаются делать

утверждения о сверхъестественных сущностях на основании своих теорий физического

мира. Обе эти ситуации говорят о философской некомпетентности сторон. Вера не

может зависеть от опыта, поскольку нельзя веровать в проверяемые гипотезы. А

наука ничего не может сказать о Боге, поскольку принцип фальсифицируемости не

допускает его рассмотрения с научной точки зрения — Бог не может превращаться в

естественно-научную гипотезу. Все это стало понятно философам еще в первой

половине XX века, но до общественного сознания доходит очень медленно. До сих

пор многие священники с религиозных позиций выступают против чисто научной

теории эволюции, а ученые с жаром убеждают, что наука познает истину и

доказывает, что Бога нет. Правда, иногда может показаться, будто религиозные

доктрины и научные данные явно не согласуются (например, в вопросе о сотворении

мира). В таких случаях всегда надо помнить, что речь идет о продуктах совершенно

разных методологий познания, которые вообще не могут друг другу противоречить.

Обе эти ситуации говорят о философской некомпетентности сторон. Вера не

может зависеть от опыта, поскольку нельзя веровать в проверяемые гипотезы. А

наука ничего не может сказать о Боге, поскольку принцип фальсифицируемости не

допускает его рассмотрения с научной точки зрения — Бог не может превращаться в

естественно-научную гипотезу. Все это стало понятно философам еще в первой

половине XX века, но до общественного сознания доходит очень медленно. До сих

пор многие священники с религиозных позиций выступают против чисто научной

теории эволюции, а ученые с жаром убеждают, что наука познает истину и

доказывает, что Бога нет. Правда, иногда может показаться, будто религиозные

доктрины и научные данные явно не согласуются (например, в вопросе о сотворении

мира). В таких случаях всегда надо помнить, что речь идет о продуктах совершенно

разных методологий познания, которые вообще не могут друг другу противоречить.

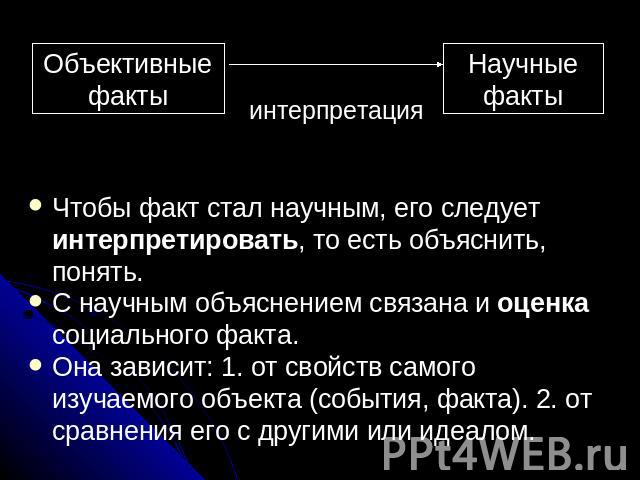

Не стоит, однако, думать, что принцип фальсификации избавил философию науки

от всех проблем. Позитивизм, будучи прямой противоположностью умозрительного

познания, тоже столкнулся с серьезными трудностями. Подвело само понятие

научного факта. Оказалось, что эксперименты, наблюдения и измерения не могут

существовать сами по себе. Они всегда основываются на какой-то теории; как

принято говорить, «нагружены теорией». При обычном взвешивании колбасы в

магазине мы полагаемся на закон сохранения массы, пропорциональность веса

количеству вещества и закон рычага. И даже когда мы непосредственно наблюдаем

какое-то явление, мы исходим из того, что состояние атмосферы, оптика нашего

глаза и процессы обработки изображения в мозгу нас не обманывают (хотя

многочисленные сообщения об НЛО заставляют в этом сомневаться). Ну а при

использовании сложных приборов требуется порой многолетняя работа, чтобы учесть

все вовлеченные в акт измерения теории. Выходит, однозначно отделить факты от

теорий невозможно, и в любом опыте сопоставление идет не с фактами, как

таковыми, а с их интерпретациями на базе других теорий, задача же ученого —

сделать так, чтобы теории, «играющие» на стороне фактов, по возможности не

вызывали сомнений.

Позитивизм, будучи прямой противоположностью умозрительного

познания, тоже столкнулся с серьезными трудностями. Подвело само понятие

научного факта. Оказалось, что эксперименты, наблюдения и измерения не могут

существовать сами по себе. Они всегда основываются на какой-то теории; как

принято говорить, «нагружены теорией». При обычном взвешивании колбасы в

магазине мы полагаемся на закон сохранения массы, пропорциональность веса

количеству вещества и закон рычага. И даже когда мы непосредственно наблюдаем

какое-то явление, мы исходим из того, что состояние атмосферы, оптика нашего

глаза и процессы обработки изображения в мозгу нас не обманывают (хотя

многочисленные сообщения об НЛО заставляют в этом сомневаться). Ну а при

использовании сложных приборов требуется порой многолетняя работа, чтобы учесть

все вовлеченные в акт измерения теории. Выходит, однозначно отделить факты от

теорий невозможно, и в любом опыте сопоставление идет не с фактами, как

таковыми, а с их интерпретациями на базе других теорий, задача же ученого —

сделать так, чтобы теории, «играющие» на стороне фактов, по возможности не

вызывали сомнений.

Искривление пространства-времени — это лишь наглядный образ, отражающий тот факт, что измеряемые расстояния и интервалы времени зависят от количества и движения вещества

Теория эфираВыдвинута для объяснения электромагнитных волн в рамках ньютоновской механики. Свет считался колебаниями эфира — гипотетической среды с очень странными свойствами: твердый, но практически невесомый, всепроникающий, но при этом увлекаемый за собой движущимися телами. Механическая модель эфира получалась крайне неестественной. Специальная теория относительности избавилась от эфира, внеся изменения в ньютоновскую модель пространства и времени. Она резко упростила описание электромагнитных явлений и дала целую серию новых предсказаний, самое известное из которых — лежащая в основе ядерной энергетики эквивалентность массы и энергии.

И опровергнуть теорию тоже нельзя

Проанализировав эту проблему и изучив реальное поведение ученых, философ

науки Имре Лакатос пришел к выводу, что экспериментально теорию нельзя не только

доказать, но и опровергнуть. Если хорошо зарекомендовавшая себя теория

споткнулась на новом эксперименте, ученые вовсе не спешат от нее отказываться,

ведь доверие к ней опирается на огромный массив прежних подкрепляющих данных.

Так что единичный негативный эксперимент и его интерпретацию, скорее всего,

поставят под сомнение и будут неоднократно перепроверять. Но даже если

противоречие подтвердится, можно дополнить теорию новой гипотезой, которая

объясняет обнаруженную аномалию. Таким способом теорию можно защищать

неограниченно долго, поскольку число экспериментов всегда конечно. Постепенно

может вырасти целый пояс защитных гипотез, которые окружают так называемое

твердое ядро теории и обеспечивают ее работоспособность, несмотря на все

трудности.

Если хорошо зарекомендовавшая себя теория

споткнулась на новом эксперименте, ученые вовсе не спешат от нее отказываться,

ведь доверие к ней опирается на огромный массив прежних подкрепляющих данных.

Так что единичный негативный эксперимент и его интерпретацию, скорее всего,

поставят под сомнение и будут неоднократно перепроверять. Но даже если

противоречие подтвердится, можно дополнить теорию новой гипотезой, которая

объясняет обнаруженную аномалию. Таким способом теорию можно защищать

неограниченно долго, поскольку число экспериментов всегда конечно. Постепенно

может вырасти целый пояс защитных гипотез, которые окружают так называемое

твердое ядро теории и обеспечивают ее работоспособность, несмотря на все

трудности.

Отказ от теории происходит не раньше, чем появится достаточно хорошая

альтернативная теория. От нее, конечно, ждут объяснения большинства известных

фактов без обращения к искусственным защитным гипотезам, но самое главное — она

должна указывать новые направления исследований, то есть позволять строить

принципиально новые проверяемые экспериментом гипотезы. Такие теории Лакатос

называет исследовательскими программами и видит в их конкуренции процесс

развития науки. Старые исчерпавшие свой ресурс исследовательские программы

теряют приверженцев, новые — обретают.

Такие теории Лакатос

называет исследовательскими программами и видит в их конкуренции процесс

развития науки. Старые исчерпавшие свой ресурс исследовательские программы

теряют приверженцев, новые — обретают.

«Я математически доказал, что теория относительности ошибочна», — подобные письма регулярно приходят в редакцию «Вокруг света». Их авторы искренне заблуждаются, считая, что научные теории можно доказать или опровергнуть. Им в утешение можно только сказать, что до начала XX века большинство ученых пребывали в таком же заблуждении. «Но почему, почему вы так убеждены, что общепринятая теория верна?!» — возмущаются отказом горе-новаторы. Многие из них даже считают, что в «официальной науке» сложился заговор консерваторов, которые не дают хода смелым идеям, чтобы сохранить свое «теплое местечко». Переубедить в этом, увы, невозможно, даже указав на явные ошибки в математических выкладках.

При сжатии газопылевого облака под действием самогравитации выделяется энергия, которая идет на разогрев вещества будущей звезды

Кельвиновское сжатиеОбъясняло энергетику Солнца его гравитационным сжатием.

Предложено в конце

XIX века лордом Кельвином, когда стало ясно, что химическое горение не

обеспечивает достаточной мощности и длительности излучения. Кельвиновский

механизм «давал» Солнцу 30 миллионов лет жизни. Сторонники Кельвина не верили в

геологические данные о куда большем возрасте Земли, считая это проблемой

геологии. В 1930-х годах теория термоядерного синтеза предложила новый источник

энергии звезд, а радиоизотопный метод в 1940-х определил возраст Земли в более

чем 3 миллиарда лет. Теория Кельвина ныне объясняет первичный разогрев

протозвезд до начала в них ядерного горения водорода.

Предложено в конце

XIX века лордом Кельвином, когда стало ясно, что химическое горение не

обеспечивает достаточной мощности и длительности излучения. Кельвиновский

механизм «давал» Солнцу 30 миллионов лет жизни. Сторонники Кельвина не верили в

геологические данные о куда большем возрасте Земли, считая это проблемой

геологии. В 1930-х годах теория термоядерного синтеза предложила новый источник

энергии звезд, а радиоизотопный метод в 1940-х определил возраст Земли в более

чем 3 миллиарда лет. Теория Кельвина ныне объясняет первичный разогрев

протозвезд до начала в них ядерного горения водорода.Продам парадигму, недорого

В обоснование своих идей новаторы обычно говорят о «кризисе науки», «смене

парадигмы» и грядущей «научной революции». Вся эта терминология заимствована из

знаменитой книги Томаса Куна «Структура научных революций». «Под парадигмами я

подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение

определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их

решений», — пишет Кун в предисловии к своей книге. Все это очень похоже на

борьбу исследовательских программ Лакатоса, и различия между двумя концепциями

так бы и остались темой для узкопрофессиональных дискуссий, если бы теория Куна

не была воспринята, особенно в России, как

руководство к действию.

Все это очень похоже на

борьбу исследовательских программ Лакатоса, и различия между двумя концепциями

так бы и остались темой для узкопрофессиональных дискуссий, если бы теория Куна

не была воспринята, особенно в России, как

руководство к действию.

Кун под впечатлением кризиса физики начала XX века пришел к выводу о чередовании спокойных периодов «нормальной науки», когда среди ученых есть консенсус относительно научной парадигмы, и «научных революций», когда накопившиеся нерешенные проблемы (аномалии) сметают старую парадигму и открывают дорогу новой. Но вот откуда эта новая парадигма появляется, Кун не объяснил, а большинство читателей поняло так, что ее источник — творческий импульс отдельного гениального ученого. Это стало огромным соблазном для многих ученых и даже инженеров, лишь косвенно связанных с фундаментальной наукой. Шутка ли — всего лишь придумай удачную парадигму и сможешь стать новым Коперником, Ньютоном или Эйнштейном.

В итоге образовался целый рынок «новых парадигм». Некоторые авторы берут

относительно солидную основу: ноосферу Вернадского, синергетику Пригожина,

фракталы Мандельброта, общую теорию систем Людвига фон Берталанфио. Но пока все

попытки выстроить на базе таких общих концепций ясную исследовательскую

программу остаются не слишком успешными, поскольку они практически лишены

предсказательной силы — из них не следуют проверяемые гипотезы. Другие стремятся

«обобщить» науку, включив в нее религиозно-мистические представления. Но ведь

именно избавившись от этих иррациональных идей, наука достигла современной

надежности и эффективности. На сегодня объединение науки с мистикой — это все

равно, что попытка взять телегу на борт самолета в надежде на увеличение

совместного КПД. Наконец, есть немало «скромных опровергателей», которые не

претендуют на создание новой парадигмы, а лишь пытаются разрушить старую,

скажем, теорию относительности, квантовую механику или теорию эволюции. Они

просто не в курсе, что исследовательскую программу нельзя опровергнуть, а можно

только победить в конкурентной борьбе, добившись большей эффективности и

предсказательной силы.

Некоторые авторы берут

относительно солидную основу: ноосферу Вернадского, синергетику Пригожина,

фракталы Мандельброта, общую теорию систем Людвига фон Берталанфио. Но пока все

попытки выстроить на базе таких общих концепций ясную исследовательскую

программу остаются не слишком успешными, поскольку они практически лишены

предсказательной силы — из них не следуют проверяемые гипотезы. Другие стремятся

«обобщить» науку, включив в нее религиозно-мистические представления. Но ведь

именно избавившись от этих иррациональных идей, наука достигла современной

надежности и эффективности. На сегодня объединение науки с мистикой — это все

равно, что попытка взять телегу на борт самолета в надежде на увеличение

совместного КПД. Наконец, есть немало «скромных опровергателей», которые не

претендуют на создание новой парадигмы, а лишь пытаются разрушить старую,

скажем, теорию относительности, квантовую механику или теорию эволюции. Они

просто не в курсе, что исследовательскую программу нельзя опровергнуть, а можно

только победить в конкурентной борьбе, добившись большей эффективности и

предсказательной силы.

Но самое главное, что обрекает все эти попытки на неудачу, — это непонимание того, что концепция научных революций и смены парадигм годится только для ретроспективного анализа развития науки. Так красиво и стройно процесс становления новых научных взглядов выглядит лишь с расстояния в десятки и сотни лет, сквозь призму написанных победителями учебников. А вблизи даже самые выдающиеся ученые часто не могут распознать, какая из соперничающих исследовательских программ в итоге окажется наиболее эффективной.

Бум доморощенных псевдотеорий (часть из них предлагается совершенно

бескорыстно, другая — с целью приобрести научный статус и воспользоваться его

преимуществами) создает сегодня реальную угрозу для существования науки в

России. С одной стороны, такие теории отвлекают на себя общественные ресурсы

(деньги и внимание), предназначенные для науки, с другой — снижают доверие к

науке в целом, поскольку шума много, полезного же выхода нет, а иногда (как при

рекламе чудодейственных медицинских средств) людям может наноситься и реальный

ущерб.

И вот, после всего, что мы узнали о внутренней кухне науки, мы вновь

возвращаемся к вопросу: заслуживает ли она того особого доверия, которое ей

выказывает общество? Наш мир, как мы сегодня знаем, устроен довольно сложно, а

человечество изучает его уже давно. Поэтому узнать нечто новое и стоящее может

только тот, кто целенаправленно к этому стремится, опираясь на огромный массив

уже накопленного знания. Можно сказать, что свою коллективную познавательную

активность человечество вынуждено препоручить касте профессиональных ученых,

которые постоянно совершенствуют свою методологию. В последние столетия

полученные этим способом знания позволили радикально изменить жизнь к лучшему

(например, средний срок жизни почти удвоился). Это, по-видимому, достаточное

основание доверять науке как социальному институту, реализующему эффективный

метод. Но очень важно понимать, где лежат границы науки: не стоит ждать от нее

того, чего она дать не может (окончательной истины, например), и уметь

разоблачать (хотя бы для себя) тех, кто в силу личных интересов лишь

прикрывается добрым именем науки, занимаясь на самом деле чем-то совершенно

другим.

Если вы задаетесь вопросом, почему наука, на протяжении стольких лет пользовавшаяся высшим доверием даже далеких от нее людей, вдруг в относительно короткие сроки этого доверия лишилась, вполне естественно обратиться к философии и истории. Ответы, даваемые философами, представляются вполне весомыми, чтобы такой поворот общественного мнения объяснить. Научные теории, говорят они, не могут претендовать на истинность; более того: само понятие истины является «трансцендентальным монстром», от которого следует избавлять всякое теоретическое рассуждение. Доподлинно известны лишь экспериментальные факты, а ценность теории — исключительно в том, чтобы экономно объяснить наибольшее количество фактов. Теории при этом сравниваются с футбольными командами, которые должны состязаться друг с другом в честном поединке, объясняя одни и те же факты, а проигрыш в матче отнюдь не подразумевает непригодности теории — ей надлежит совершенствовать свою технику и улучшать свой объяснительный потенциал.

Мало кому из ученых, однако, нравились советы философов, и в большинстве своем они старались уклониться от бурных философских дискуссий середины ХХ века о том, что такое наука и какие критерии определяют статус научной теории. Но эти дискуссии и сами со временем утихли, и место Куна с Лакатосом заняли представители нового поколения социологов, которые обратили внимание на то, что и в стенах лаборатории «экспериментальный факт», скорее, «конструируется», чем обнаруживается. Одни и те же слова в разных исследовательских коллективах могут означать совершенно различные вещи, более того: одни и те же слова в рамках одной и той же лаборатории могут означать что-то одно, когда применяются в отношении самой этой лаборатории, и нечто иное, как только речь заходит о конкурентах. Правильное отношение к научным коллективам такое же, как к туземным племенам на тихоокеанских островах: аборигены могут делать что-то полезное, но понять, о чем они лопочут, практически невозможно. Общение с ними должно ограничиваться «зоной обмена», куда мы со своей стороны приносим рулоны ситца и всякие нехитрые безделушки и смотрим, что нам предложат взамен.

Даже

интеллигентному человеку, воспитанному на идеалах «свободного рынка», уже

непонятно, о чем толковали в середине ХХ века философы науки, но по большому

счету он с ними согласен: наука мало чем может ему помочь в смысле

мировоззрения, зато разнообразные ее приложения приносят плоды чрезвычайно

полезные, приятные и удобные. Нельзя сказать, чтобы эти теории понравились

ученым больше философских, однако они вполне адекватно отражают эволюцию

общественного сознания.

Даже

интеллигентному человеку, воспитанному на идеалах «свободного рынка», уже

непонятно, о чем толковали в середине ХХ века философы науки, но по большому

счету он с ними согласен: наука мало чем может ему помочь в смысле

мировоззрения, зато разнообразные ее приложения приносят плоды чрезвычайно

полезные, приятные и удобные. Нельзя сказать, чтобы эти теории понравились

ученым больше философских, однако они вполне адекватно отражают эволюцию

общественного сознания.Складывающаяся ситуация прямо противоположна той, которую мы привыкли обозначать словами «Научная революция XVII века». На протяжении XVI—XVII веков индуктивно-дедуктивный метод познания, созданный на заре нового времени крупнейшими мыслителями эпохи (Галилеем, Декартом, Бэконом, Ньютоном), постепенно превращался в основу мировоззренческого инструментария любого образованного человека. В новом естествознании, соединившем в себе наглядность эксперимента со строгостью евклидовой геометрии, виделся не свод полезных сведений, а определенный взгляд на жизнь, природу и общество, способствующий и целям познания истины, и улучшению условий человеческого существования.

До

начала ХХ века естествоиспытатель и философ объединялись, как правило, в одном

лице.

До

начала ХХ века естествоиспытатель и философ объединялись, как правило, в одном

лице.Расставание культуры с наукой началось с развода естествознания с философией. О нем можно судить хотя бы по словам нобелевского лауреата, одного из самых авторитетных физиков современности Стивена Вайнберга. В его книге «Мечты об окончательной теории» одна из глав так и называется — «Против философии». «Мне неизвестен ни один ученый, сделавший заметный вклад в развитие физики в послевоенный период, работе которого существенно помогали бы труды философов», — пишет он там. И напомнив о замечании Ойгена Вигнера по поводу «непостижимой эффективности математики в естественных науках», добавляет: «Я хочу указать на другое в равной степени удивительное явление — непостижимую неэффективность философии». И это еще мягко сказано: некоторые его коллеги прямо обвиняли Куна во вредительстве, так как им не нравился его тезис о том, что наука не должна претендовать на стремление к истине, а теории нельзя ни доказывать, ни опровергать.

Но обвинять философов во вредительстве так же

малопродуктивно, как и перевоспитывать общественное мнение. Человек от природы

стремится к истине, и ищет ее там, где ему ее пообещают.

Но обвинять философов во вредительстве так же

малопродуктивно, как и перевоспитывать общественное мнение. Человек от природы

стремится к истине, и ищет ее там, где ему ее пообещают.Дмитрий Баюк, кандидат ф.-м. н., член Американского общества историков науки

Александр Сергеев

Тайны Земли: природные явления, которые не могут объяснить ученые | В мире, Lifestyle | 11.10.2021

Ученые французского Национального центра научных исследований (CNRS) и Лионского университета имени Клода Бернара объяснили природное явление «байкальский дзен». Они провели специальный эксперимент в лабораторных условиях.

«Байкальский дзен» – так назвали феномен «стоящих» на ледяных ножках камнях озера Байкал. Однако такое явление наблюдали и в других частях света. Физики во главе с профессором Николасом Плихоном обосновали теорию, что «байкальский дзен» возникает из-за сублимации льда (перехода воды из твердого состояния в газообразное без жидкой формы).

В ходе эксперимента ученые поняли, как происходит явление: камень, который лежит на льду, не позволяет льду под ним нагреваться, а в это время окружающий лед испаряется под лучами солнца. Поэтому потихоньку под камнем начинает расти тонкая ножка льда.

На Байкале этот феномен происходит из-за сочетания климатических условий – устойчивой ясной погоды и сильных ветров. Дело в том, что тень от камня падает только на часть льда, а другая выдувается после нагревания.

Наука и техника сделали большой прорыв. Человечество отправляет машины в космос и на неизведанные глубины океана. Но не все загадки природы ученым удалось разгадать до сих пор.

Шаровая молния

Фото: wikipedia

Еще со времен Древней Греции есть свидетельства людей о появлении шаровой молнии. Это огненная сфера, способная проникать даже в помещения. Обычно это явление наблюдается во время или после грозы. Однако ученым еще не удалось изучить этот феномен и причины его возникновения.

В 1904 году изобретатель Никола Тесла заявил, что он смог воспроизвести шаровую молнию в лабораторных условиях. У него получилось определить ее формирование. Есть предположение, что это плазма или свет, который появляется в результате химической реакции.

У него получилось определить ее формирование. Есть предположение, что это плазма или свет, который появляется в результате химической реакции.

Яркие вспышки при землетрясениях

Фото: TWITTER @LALOCEDENO

Яркие вспышки, сопровождающие землетрясения, – еще одна загадка для ученых. Физик Кристиано Феруга из Испании наблюдал за ними и описывал это явление. Его записи были сделаны еще до 2000 до н.э.

Много лет ученые со скепсисом относились к таинственным вспышкам, пока в 1966 году не появись фотографии землетрясения Мацусиро в Японии. Таких снимков сейчас большое количество, и трудно понять, где реальные кадры, а где фотошоп.

Физик НАСА Фридеманн Фройнд (Friedemann Freund) в 2003 году провел эксперимент в лабораторных условиях. Он считает, что вспышки происходят из-за электрической активности в породах.

Дело в том, что электрические свойства кремния и минералов, которые содержат кислород, могут изменяться под воздействием ударной волны, поэтому в породах может возникать ток и свечение. Но эта теория лишь одна из существующих объяснений этого явления.

Но эта теория лишь одна из существующих объяснений этого явления.

Гул Земли

Фото: flickr.com/TommyJapan1

Оказывается, наша планета издает низкочастотный шум, который могут слышать только некоторые люди, а именно каждый 20-й житель Земли. Они утверждают, что этот звук очень раздражающий и беспокоящий.

Некоторые специалисты утверждают, что это обычный звон в ушах и никого гула на самом деле нет, другие предполагают, что это промышленный шум, либо далекий удар волн, либо поющие песчаные дюны.

Однако группе исследователей из Германии и Франции во главе с Мартой Дин из Парижского института физики Земли удалось записать гул планеты. Ученые изучали колебания дна Индийского океана при помощи донных сейсмометров.

Они выбрали две точки – на глубине 4540 и 4260 метров. Эксперты записали постоянные звуковые волны частотой 2,9-4,5 миллигерца. Кроме того, их зарегистрировал и прибор, находившийся на суше.

Пробуждение цикад

Фото: depositphotos

В восточной части США в 2013 году неожиданно проснулись цикады вида Magicicada septendecim, они вылетели из-под земли. Их не наблюдали с 1996 года. Ученые пытаются понять, почему насекомые решили покинуть место обитания после 17-летнего сна.

Их не наблюдали с 1996 года. Ученые пытаются понять, почему насекомые решили покинуть место обитания после 17-летнего сна.

Периодические цикады – это одиночные насекомые-отшельники. Практически всю жизнь они проводят под землей. До 17 лет не взрослеют. Спустя 2-3 недели, оставив потомство, умирают. Личинки закапываются в землю.

Биологи пока не выяснили, как через столько лет они узнают, что наступило время для появления. Интересно, что в северо-восточных штатах цикады просыпаются спустя 17 лет, а в юго-восточных штатах – 13. Ученые предполагают, что такой жизненный цикл нужен, чтобы избежать встречи с врагами-хищниками.

Дождь из животных

Фото: reddit.com

В разных частях планеты люди наблюдают явление, когда с неба неожиданно начинают падать животные. Например, в Сербии пошел дождь из лягушек, в Австралии с неба падали окуни, а в Японии – жабы.

В январе 1917 года биолог Валдо МакЭти (Waldo McAtee) написал работу под названием «Дожди из органических веществ». Там ученый рассказал о случаях падения с неба личинок саламандр, мелких рыб, сельди, муравьев и жаб.

Там ученый рассказал о случаях падения с неба личинок саламандр, мелких рыб, сельди, муравьев и жаб.

В XIX веке один из исследователей этого явления французский физик предположил, что причиной странного феномена становится сильный ветер, который поднимает животных, а потом бросает их на землю.

По другой версии, в результате водных смерчей из водоемов высасываются их обитатели. Вихри переносят животных на разные расстояния, а потом заставляют падать в определенных местах. Доказательства этой теории еще не представили.

15 вещей, которые не поддаются научному объяснению

Развивается мир, технологии, мы сами. В ногу со временем идет и наука. Но даже самые новые технологии не могут помочь ученым объяснить некоторые явления, происходящие в природе и жизни человека.

Мы подобрали для вас 15 вещей, которым до сих пор нет научного объяснения.

1. Что было бы, если бы человек упал в черную дыру

Это первая настоящая фотография черной дыры в галактике. Изображение Messier 87, созданное в рамках проекта EHT Telescope Event Horizon

Изображение Messier 87, созданное в рамках проекта EHT Telescope Event Horizon

Раньше физики предполагали, что если гипотетически человек попадет в черную дыру, он этого не заметит, пока не пересечет горизонт событий (воображаемую границу в пространстве-времени). Однако расчеты 2012 года предполагают, что все обстоит иначе. Вместо этого человек бы напоролся на огненную стену и сгорел. И если обе теории верны, то теперь некоторые основные законы физики – под вопросом.

2. Почему в томатах больше генов, чем в человеке

youtube.com

Только представьте: у помидоров насчитывается более 30 тысяч генов. В то время как у человека их – от 20000 до 30000.

Этот вопрос мучает ученых уже долгое время и известен как С-парадокс. Простыми словами, это значит отсутствие связи между физическими размерами генома (совокупности генов) и сложностью организмов.

Смотрите также

10 проблем, которые, мы надеемся, однажды решат ученые

3.

Как работает эффект плацебо

Как работает эффект плацебоdreamstime.com

Плацебо – это когда вы ждете эффекта от таблетки, независимо от того, настоящая это пилюля или ее сладкий аналог. И что более странно – вы действительно ощущаете результат, даже если съели обычную конфету в виде таблетки. Плацебо работает не только по отношению к лекарствам: эффект также работает, если вы уверяете себя, что перенесли операцию, хотя в реальности этого не было. Удивительная сила самовнушения и только.

4. Есть ли жизнь на Марсе

dreamstime.com

Космический аппарат «Викинг-1», отправленный на Марс в 1976 году, провел три исследования для поиска жизни на Красной планете. И одно из них имело положительные результаты. Но не два других – из-за чего результаты первого исследования решили отклонить. Ученые не могли понять: либо количество микроорганизмов ничтожно мало, либо их вовсе нет.

Но в 2012 году команда ученых пересмотрела данные, используя новую технику, и оспорила ранее вынесенный вердикт, опровергающий жизнь на Марсе. Так что вопрос вновь остается открытым.

Так что вопрос вновь остается открытым.

Смотрите также

Научные факты о космосе, которые стали известны в 2019 году

5. Почему в самом начале истории Земли существовала жидкая вода

katana0007

В ранней истории нашей планеты Солнце светило менее ярко. Мощности его солнечных лучей не хватило бы, чтобы растопить лед на поверхности Земли. Но из геологических данных мы знаем, что на поверхности нашей планеты 3,8-2,4 млрд лет назад уже была жидкая вода – когда появилась и эволюционировала жизнь.

Есть несколько теорий, но нет никаких объяснений.

6. Где все инопланетяне

dreamstime.com

Это называется парадоксом Ферми – отсутствием видимых следов других цивилизаций, которые должны были расселиться по всей Вселенной за все время ее существования. И правда: в галактике есть звезды, которые старше нашего Солнца на миллиарды лет. Неужели среди них не могло быть планеты, подобной Земле, на которой жили бы разумные существа? Если так, то наверняка кто-нибудь из них уже отправился бы в межзвездное путешествие – так почему мы до сих пор не столкнулись с этими созданиями?

Неужели среди них не могло быть планеты, подобной Земле, на которой жили бы разумные существа? Если так, то наверняка кто-нибудь из них уже отправился бы в межзвездное путешествие – так почему мы до сих пор не столкнулись с этими созданиями?

7. Почему в некоторых регионах океана низкий уровень фитопланктона

Проект NOAA MESA / photolib.noaa.gov

В Антарктике есть участки океана, в которых уровень питательных веществ довольно высок, но фитопланктона (планктон, который осуществляет процесс фотосинтеза), на удивление, мало. У морских биологов есть несколько возможных объяснений этому, но нет четкой причины. Поэтому это явление носит название «парадокс Антарктики».

Смотрите также

26 картинок, которые раскроют факты о космосе и Вселенной

8. Почему голубые киты не болеют раком чаще людей, если они намного больше

a-place-named-paradise. tumblr.com

tumblr.com

Кажется, нет никакой взаимосвязи между размером животного и скоростью, с которой он заболевает раком. Согласно парадоксу Пето, вероятность развития рака у млекопитающих примерно одинакова. Эту гипотезу выдвинул Ричард Пето, британский ученый в области эпидемиологии и онкологии.

Учитывая, что рак начинается с мутаций в клетках животного, некоторые ученые все же считают, что млекопитающие с большим количеством клеток должны заболеть раком с большей скоростью. Вполне логично, но это не так.

9. Где находится весь литий, который должен существовать во Вселенной

dreamstime.com

Один тип лития, который нам хорошо известен, составляет всего лишь треть от того количества элемента, которое должно быть во всей Вселенной. В период Большого взрыва большая часть лития без вести пропала.

И даже если сослаться на самые ранние звезды, состав которых, по мнению ученых, отражает состав ранней Вселенной, этого количества лития все равно недостаточно.

10. Почему у магнита всегда есть северный и южный полюс

Flickr: daynoir / Creative Commons

Независимо от того, сколько раз вы разделите стержневой магнит пополам, у полученного объекта всегда будет северный и южный полюс. Согласно квантовой механике, магнитные монополи (которые представляют только северный или южный полюс) все-таки существуют.

И если монополи можно создать в лаборатории искусственным путем, то их никогда не находили в дикой природе.

11. Какова длина береговой линии Великобритании

Alvesgaspar / en.wikipedia.org

Берег Великобритании – яркий пример парадокса береговой линии, который связан с невозможностью четко определить длину побережья. Дело в том, что контуры берегов Королевства напоминают фракталы: состоят из множества повторяющихся узоров. И при увеличении любого берегового участка вы получите одну и ту же форму все в меньших и меньших масштабах. Поэтому их длину нельзя точно определить. Чем меньше линейка, которую вы используете для измерения контура береговой линии, тем дольше вы будете измерять.

Чем меньше линейка, которую вы используете для измерения контура береговой линии, тем дольше вы будете измерять.

Avsa / Acadac / commons.wikimedia.org

Но данные можно обобщить в зависимости от выбранного масштаба. Так, по данным Ordanance Survey, картографического управления Великобритании, в масштабе 1:10000 береговая линия Королевства составляет примерно 17820 километров.

12. Почему атмосфера Солнца намного горячее, чем его поверхность

dreamstime.com

Солнечная атмосфера, известная как корона, простирается более чем на 1 миллион километров от его поверхности и достигает температуры в 2 миллиона градусов. И по сравнению с обычными 5000 градусами поверхности Солнца до сих пор нет научного объяснения, почему температура солнечной короны так высока.

13. Почему эпоха эоцена была такой теплой

veil-of-oblivion.tumblr.com

Эоцен – это второй отдел палеогенового периода. По геологическим данным, в эпоху, которая началась 56 млн и закончилась 34 млн лет назад, температура на полюсах Земли могла достигать 15-20 градусов.

По геологическим данным, в эпоху, которая началась 56 млн и закончилась 34 млн лет назад, температура на полюсах Земли могла достигать 15-20 градусов.

Но причина такого теплого климата в эоценовую эпоху все еще не ясна.

14. Откуда взялись эти странные темные полосы на Марсе

HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), НАСА / Via uahirise.org

Они появляются в теплое время и, судя по фото, будто взбираются на горы. А когда погода становится холоднее – исчезают.

Ученые подумали, что они возникают из замерзшей воды, которая нагревается и течет по возвышенности. Однако измерения, полученные с помощью разведывательного орбитального аппарата НАСА, не обнаружили на Марсе водных источников.

15. Откуда приходят космические лучи сверхвысоких энергий

Саймон Мечи (У. Чикаго), НАСА / Via apod.nasa.gov

Предел Грайзена-Зацепина-Кузьмина (ГЗК) – теоретический верхний предел для энергии космических лучей, который основан на теории относительности Эйнштейна.

Но физики в обсерватории Акэно в Японии нашли космические лучи, которые превосходят предел ГЗК. И так как нет источников, которые могли бы производить их недалеко от Земли, их появление остается загадкой.

научных загадок, которые мы до сих пор не можем объяснить

научная загадка, которые мы до сих пор не можем объяснить Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск». Логотип InsiderСлово «Инсайдер».Рынки США Загрузка… ЧАС М С В новостях

Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦАНаука

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

Скачать приложение

Ученые до сих пор не совсем уверены, почему мы зеваем. Андре Пеннер/AP- Мы многого не знаем о нашей вселенной, и есть много тайн, которые ученые не могут объяснить.

- Ученые до сих пор не знают, почему люди, например, зевают или почему один вид грибов растет только в двух местах на Земле: в Техасе и Японии.

- Ниже приведены некоторые из самых запутанных загадок, над решением которых работают ученые.

Люди побывали на Луне и раскрыли секреты Таос Хум, Чайник Дьявола и, возможно, даже египетские пирамиды. Но есть еще много явлений, которые наука пока не может объяснить.

Хотя у ученых могут быть теории относительно следующих явлений, никто не может точно сказать, почему они происходят.

Вот девять загадок жизни, которые до сих пор ставят в тупик экспертов во всем мире.

Ученые не знают, почему люди зевают.

Некоторые ученые считают, что зевота — это проявление сочувствия. Мэтт Карди / Getty Images Зевота — это то, что вы, вероятно, делаете каждый день, но, как ни странно, ученые до сих пор не знают, почему.

В последнее время научное сообщество склонилось к идее, что зевание является терморегуляторным поведением, которое охлаждает мозг, но его истинная биологическая функция до сих пор неясна.

Более того, ученые не совсем уверены, почему он заразен среди социальных животных, таких как люди. Исследование 2005 года, опубликованное в Cognitive Brain Research, показало, что сети в вашем мозгу, отвечающие за эмпатию и социальные навыки, активируются, когда вы видите, как кто-то зевает. Исследователи также заметили, что шимпанзе могут «ловить» зевоту у людей.

«Копирование выражений лиц других людей помогает нам принять и понять их текущее состояние», — сказал Мэтью Кэмпбелл из Йерксского национального исследовательского центра приматов в Университете Эмори.

Вот почему, согласно одному исследованию, психопаты не так восприимчивы к заразной зевоте.

Подробнее: Поймать чью-то зевоту связано с эмпатией, а психопаты часто невосприимчивы

Этот гриб растет только в Техасе и Японии, и ученые не могут его объяснить.

Chorioactis geaster – чрезвычайно редкий гриб, известный своим особым распространением.

Викисклад

Chorioactis geaster – чрезвычайно редкий гриб, известный своим особым распространением.

ВикискладChorioactis geaster — единственный вид грибов рода Chorioactis, встречающийся только в Техасе и Японии.

Эти два места находятся на одной широте, но микологи не могут понять, почему эти грибы растут только в этих двух местах. Исследование ДНК грибов в 2004 году, опубликованное Гербарией Гарвардского университета, показало, что популяции разделились на две линии около 19 миллионов лет назад.

В Техасе гриб известен как “сигара дьявола”, так как он выглядит как сигара, прежде чем раскрывается в форме звезды.

Никто не знает, почему на северном полюсе Сатурна образовалась буря шестиугольной формы.

Северный полярный вихрь Сатурна. NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук На северном полюсе Сатурна есть погодная система размером с две Земли в любопытной форме шестиугольника. Шторм фотографировался и наблюдался в течение многих лет космическим кораблем НАСА “Кассини”, но он остается загадочным.

Единственная другая шестиугольная форма природного происхождения, обнаруженная учеными, находится в кристаллах, поэтому они понятия не имеют, как буря на Сатурне стала такой. Чтобы сделать ситуацию еще более запутанной, шторм, кажется, изменил цвет, изменив цвет с бирюзового на желтый всего за несколько лет.

Горбатые киты превратились из одиночных существ в «супергруппы», и морские биологи все еще пытаются это выяснить.

Ученые заметили, что некоторые горбатые киты собираются в «супергруппы», а не путешествуют в одиночку или небольшими группами. Золла Чен/Shutterstock Горбатые киты обычно живут поодиночке, но в последние несколько лет они начали питаться стаями от 20 до 200 особей у берегов Южной Африки, согласно исследованию, проведенному в 2017 году Университетом Претории.

Морские ученые не уверены, почему изменился характер этого древнего существа, но популяция горбатых также увеличилась, так что это может частично объяснить это изменение.

«Довольно необычно видеть их в таких больших группах», — сказал New Scientist Гисли Викингссон, руководитель отдела исследований китов в Институте морских и пресноводных исследований в Исландии.

Нет объяснения этим изогнутым деревьям в «Танцующем лесу» в России.

Исследования пытались определить, почему эти деревья в России искривляются. Викисклад Этот район в Калининграде, получивший прозвище «Танцующий лес», заполнен соснами, изогнутыми в виде спиралей, колец и других форм.

Они были посажены в 1960-х годах и являются единственным видом деревьев, который когда-либо делал это. Согласно Atlas Obscura, некоторые теории включают сильные ветры, нестабильную почву и вмешательство гусениц. Некоторые местные жители называют его «Пьяным лесом».

Темная материя не похожа на обычную материю, и мы мало о ней понимаем.

Туманная дымка — это астрономическая интерпретация того, где находится темная материя в этом скоплении галактик. Центр космических полетов имени Годдарда НАСА Материя состоит из протонов, нейтронов и электронов, но состав темной материи до сих пор остается загадкой.

Согласно одной из теорий, темная материя состоит из частиц, которые мы просто не обнаружили и не идентифицировали. Исследование 2016 года показало, что темная материя может состоять из первичных черных дыр.

Темная материя не отражает и не излучает свет, но высокие концентрации вещества могут преломлять свет, поэтому ученые знают, что оно существует.

Если предположить, что наши знания о Вселенной и физике верны, то существует больше темной материи, чем материи. На самом деле темная материя, по-видимому, необходима для того, чтобы гравитационное притяжение было достаточно сильным для создания планет и галактик.

Читать дальше : Новая карта загадочной «темной материи» Вселенной предполагает, что наука находится на пути к разгадке одной из великих космических загадок они делают.

Ученые считают, что кошки мурлычут, чтобы отдохнуть и расслабиться. Есин Денис/Shutterstock

Есин Денис/ShutterstockДолгое время механизм мурлыканья кошек оставался неразгаданной загадкой. Согласно BBC, в настоящее время широко распространено мнение, что мышцы вокруг гортани кошек сжимаются, создавая вибрацию, которая издает классический мурлыкающий звук.

Но до сих пор ведутся споры о том, почему кошки мурлыкают. Одна из гипотез состоит в том, что мурлыканье способствует росту костей, потому что частота вибрации заставляет кости затвердевать в ответ на давление.

“Мурлыканье на частоте 25-100 Гц соответствует установленным лечебным частотам в терапевтической медицине для людей”, – сказал Би-би-си Гэри Вайцман, ветеринар и генеральный директор Общества защиты животных Сан-Диего.

В Сибири есть потусторонний кратер, который не нашел объяснения.

ВикискладЭтот гигантский кратер, получивший прозвище «Патом» в честь близлежащей реки, имеет ширину 520 футов, 139метровая насыпь из битого известняка.

Некоторые местные жители, однако, называют его “Гнездо огненного орла” и считают, что это место связано со смертью, учитывая отсутствие роста и нежелание животных приближаться к нему.

О кратере впервые официально сообщил русский геолог Вадим Колпаков в 1949 году, но образовался он около 500 лет назад. Идеи о его происхождении включают ядерные взрывы и космические корабли, но Russia Beyond заявила, что наиболее вероятная теория — это «паровой взрыв, который произошел либо во время внедрения магмы в водные породы, либо из-за разлома и декомпрессии нагретых водосодержащих пород».

Читать далее

LoadingЧто-то загружается.Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Фрилансер явления необъяснимыйПодробнее…

13 бессмысленных вещей

Майкл Брукс

Глубокое поле Хаббла. Эти далекие галактики удаляются от нас гораздо быстрее, чем предсказывает теория

Эти далекие галактики удаляются от нас гораздо быстрее, чем предсказывает теория

Подробнее: Еще 13 вещей, которые не имеют смысла

1 Эффект плацебо

Не пытайтесь повторить это дома. Несколько раз в день в течение нескольких дней вы вызываете у кого-то боль. Вы контролируете боль морфином до последнего дня эксперимента, когда заменяете морфин физиологическим раствором. Угадай, что? Солевой раствор снимает боль.

Это эффект плацебо: каким-то образом, иногда совсем ничего не может быть очень мощным. Только это не совсем ничего. Когда Фабрицио Бенедетти из Туринского университета в Италии проводил описанный выше эксперимент, он добавил последний штрих, добавив в физиологический раствор налоксон, препарат, блокирующий действие морфина. Шокирующий результат? Обезболивающая сила солевого раствора исчезла.

Реклама

Так что же происходит? Врачи знали об эффекте плацебо на протяжении десятилетий, и результаты налоксона, кажется, показывают, что эффект плацебо в некотором роде биохимический. Но кроме этого мы просто не знаем.

Но кроме этого мы просто не знаем.

С тех пор Бенедетти показал, что плацебо с солевым раствором также может уменьшать тремор и ригидность мышц у людей с болезнью Паркинсона. Он и его команда измеряли активность нейронов в мозгу пациентов, которым вводили физиологический раствор. Они обнаружили, что отдельные нейроны в субталамическом ядре (обычной мишени для хирургических попыток облегчить симптомы болезни Паркинсона) начинали активироваться реже, когда вводился физиологический раствор, и с меньшим количеством «всплесков» активации — еще одна особенность, связанная с болезнью Паркинсона. Активность нейронов снизилась одновременно с улучшением симптомов: физиологический раствор определенно что-то делал.

Нам многое предстоит узнать о том, что здесь происходит, говорит Бенедетти, но ясно одно: разум может влиять на биохимию тела. «Взаимосвязь между ожиданием и терапевтическим результатом — прекрасная модель для понимания взаимодействия разума и тела», — говорит он. Теперь исследователям необходимо определить, когда и где работает плацебо. Могут быть заболевания, при которых он не действует. При разных заболеваниях может быть общий механизм. Пока мы просто не знаем.

Могут быть заболевания, при которых он не действует. При разных заболеваниях может быть общий механизм. Пока мы просто не знаем.

2 Проблема горизонта

НАША вселенная непостижимо однородна. Посмотрите через пространство от одного края видимой Вселенной до другого, и вы увидите, что микроволновое фоновое излучение, заполняющее космос, имеет везде одинаковую температуру. Это может не показаться удивительным, пока вы не учтете, что два края находятся на расстоянии почти 28 миллиардов световых лет друг от друга, а нашей Вселенной всего 14 миллиардов лет.

Ничто не может двигаться быстрее скорости света, поэтому тепловое излучение никак не могло пройти между двумя горизонтами, чтобы выровнять горячие и холодные точки, образовавшиеся в результате Большого взрыва, и нарушить тепловое равновесие, которое мы наблюдаем сейчас.

Эта «проблема горизонта» — большая головная боль для космологов, настолько большая, что они придумали довольно дикие решения. «Инфляция», например.

Вы можете решить проблему горизонта, заставив Вселенную сверхбыстро расширяться какое-то время сразу после Большого взрыва, увеличиваясь в 10 50 раз за 10 -33 секунд. Но разве это только желаемое за действительное? «Инфляция была бы объяснением, если бы это произошло», — говорит астроном из Кембриджского университета Мартин Риз. Беда в том, что никто не знает, из-за чего это могло произойти, но см. Внутренняя инфляция: после большого взрыва .

Таким образом, инфляция решает одну загадку только для того, чтобы вызвать другую. Изменение скорости света также могло бы решить проблему горизонта, но и это бессильно перед лицом вопроса «почему?» Говоря научным языком, равномерная температура радиационного фона остается аномалией.

«Изменение скорости света могло бы решить проблему, но и это бессильно перед вопросом «почему?»»

3 Ультраэнергетические космические лучи

Уже более десяти лет физики в Японии наблюдают космические лучи, которых не должно быть. Космические лучи — это частицы — в основном протоны, но иногда и тяжелые атомные ядра, — которые путешествуют по Вселенной со скоростью, близкой к скорости света. Некоторые космические лучи, обнаруженные на Земле, образуются в результате бурных событий, таких как сверхновые, но мы до сих пор не знаем происхождение частиц с самой высокой энергией, которые являются самыми энергичными частицами, когда-либо наблюдаемыми в природе. Но это не настоящая загадка.