Философская система нашего времени: основные черты

Департамент образования и науки Кемеровской области | ||

Государственное образовательное учреждение | ||

среднего профессионального образования | ||

Новокузнецкий торгово-экономический техникум | ||

(ГОУ СПО НТЭТ) | ||

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | ||

Философская система нашего времени: основные черты. | ||

Проектное задание: ЭССЕ | ||

ГОУ СПО НТЭТ О. 260807. 09. Т1-12. СР | ||

Выполнил студент | В.И Куцрдюков | |

Преподаватель | Т. | |

Самостоятельная работа защищена | ||

с оценкой «___________________» | ||

_____________________________ | ||

(подпись руководителя) | ||

«_____»________________ 2014 г. | ||

2014 | ||

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика эпохи

2. Характерные черты философии нового времени

3. Основные представители

Заключение

Список источников и литературы

Введение

Философия Нового времени – период развития

философии в западной Европе в XVII-XVIII веках,

характеризующийся становлением капитализма,

бурным развитием науки и техники, формированием

экспериментально-

Начиная с XVII в. бурно развивается естествознание. Потребности мореходства определяют развитие астрономии; строительство городов, кораблестроение, военное дело – развитие математики и механики. Новая наука опирается, прежде всего, на практику материального производства: изобретение машин в текстильной промышленности, совершенствование орудий производства в угольной и металлургической промышленности.

Э. Торричелли экспериментально установил

факт давления воздуха, изобрел ртутный

барометр и воздушный насос. И. Ньютон

сформулировал основные законы механики,

в том числе закон всемирного тяготения.

Р. Бойль применил механику в химии, разработал

понятие химического элемента. Английский

физик У. Гильберт исследовал свойства

и практическое применение магнита. В.

Гарвей открыл кровообращение и эмпирически

исследовал его роль. Выдающийся вклад

в развитие математики, механики, физики,

физиологии внесли Р.

Крупными философами в Европе XVII в. являются Ф. Бэкон, С. Гоббс и Дж. Локк, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.

1. Краткая характеристика эпохи

XVII век открывает следующий

В последней трети XVI – начале XVII века

происходит буржуазная революция в Нидерландах,

сыгравшая важную роль в развитии капиталистических

отношений в протестантских странах. С

середины XVII века (1642 – 1688) буржуазная революция развертывается в Англии, наиболее развитой

в промышленном отношении европейской

стране. Эти ранние буржуазные революции

были подготовлены развитием мануфактурного

производства, пришедшего на смену ремесленному

труду. Переход к мануфактуре способствовал

быстрому росту производительности труда,

поскольку мануфактура базировалась на

кооперации работников, каждый из которых

выполнял отдельную функцию в расчлененном

на мелкие частичные операции процессе

производства. Развитие нового – буржуазного

– общества порождает изменения не только

в экономике, политике и социальных отношениях,

оно меняет и сознание людей. Важнейшим

фактором такого изменения общественного

сознания оказывается наука, и прежде

всего экспериментально-

С

середины XVII века (1642 – 1688) буржуазная революция развертывается в Англии, наиболее развитой

в промышленном отношении европейской

стране. Эти ранние буржуазные революции

были подготовлены развитием мануфактурного

производства, пришедшего на смену ремесленному

труду. Переход к мануфактуре способствовал

быстрому росту производительности труда,

поскольку мануфактура базировалась на

кооперации работников, каждый из которых

выполнял отдельную функцию в расчлененном

на мелкие частичные операции процессе

производства. Развитие нового – буржуазного

– общества порождает изменения не только

в экономике, политике и социальных отношениях,

оно меняет и сознание людей. Важнейшим

фактором такого изменения общественного

сознания оказывается наука, и прежде

всего экспериментально-

В XVII веке разделение труда в производстве

вызывает потребность в рационализации

производственных процессов, а тем самым

– в развитии науки, которая могла бы эту рационализацию

стимулировать.

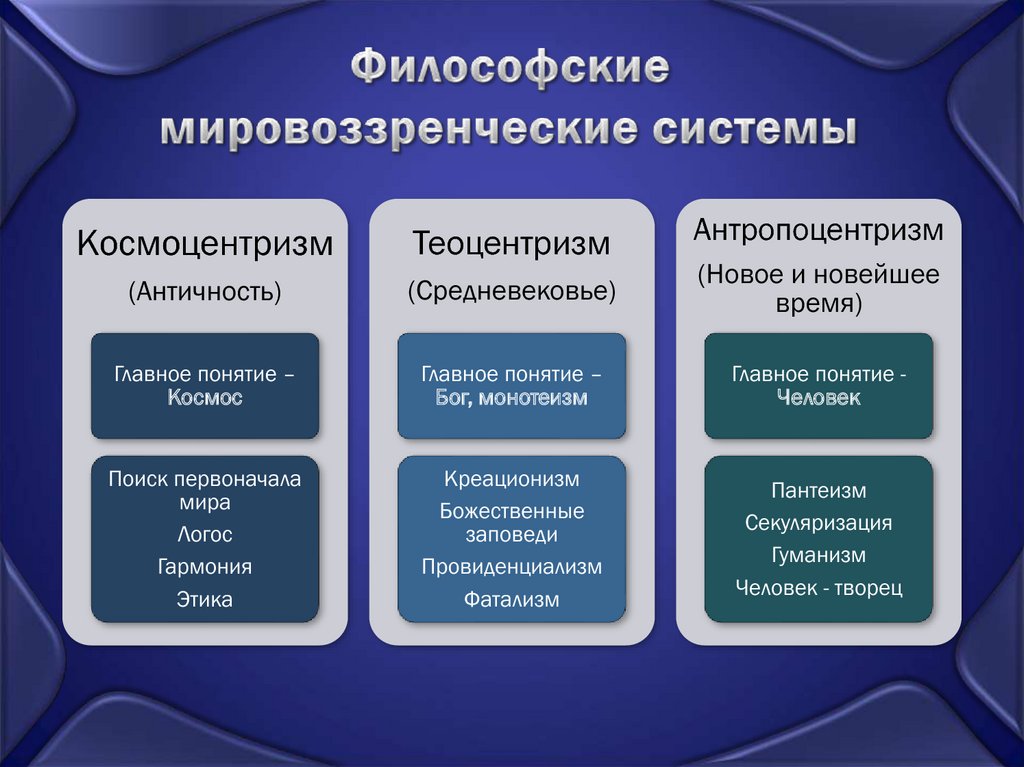

Развитие науки Нового времени, как и социальные преобразования, связанные с разложением феодальных общественных порядков и ослаблением влияния церкви, вызвали к жизни новую ориентацию философии. Если в средние века она выступала в союзе с богословием, а в эпоху Возрождения – с искусством и гуманитарным знанием, то теперь она опирается главным образом на науку.

Поэтому для понимания проблем, которые

стояли перед философией XVII века, надо

учитывать, во-первых, специфику нового типа науки – экспериментально-

Уже в эпоху Возрождения средневековая

схоластическая образованность была одним

из предметов постоянной критики. Эта

критика еще более остро ведется в XVII веке.

Однако при этом, хотя и в новой форме,

продолжается старая, идущая еще от средних веков полемика между

двумя направлениями в философии: номиналистическим,

опирающимся на опыт, и рационалистическим,

выдвигающим в качестве наиболее достоверного

познание с помощью разума.

2. Характерные черты философии нового времени

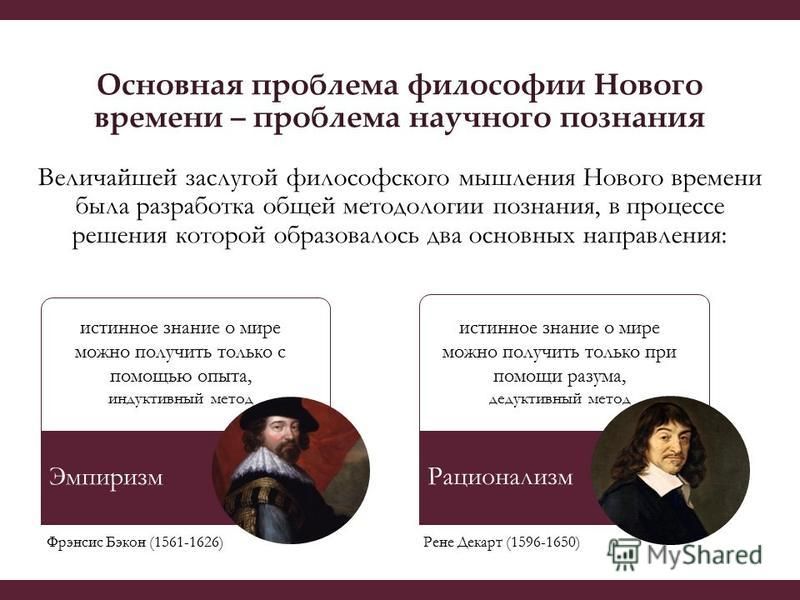

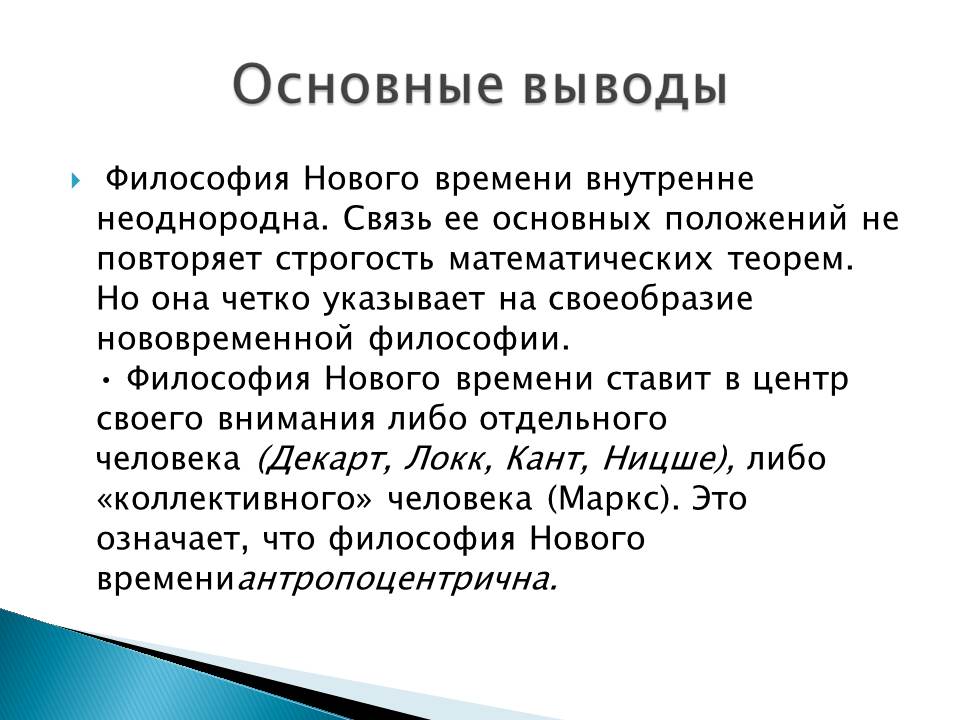

Философия Нового времени сделала крупный шаг в развитии теории познания (гносеологии). Главными стали проблемы философского научного метода, методологии познания человеком внешнего мира, связи внешнего и внутреннего опыта. Ставилась задача получения достоверного знания, которое было бы основанием всей получаемой системы знаний. Выбор разных путей решения этой задачи обусловил появление двух основных гносеологических направлений – эмпиризма и рационализма.

Основоположником эмпирического метода

познания явился Ф. Бэкон, который придавал

большое значение опытным наукам, наблюдению

и эксперименту. Источник знаний и критерий

их истинности он видел в опыте. Рассматривая

познание как отображение внешнего мира в сознании человека,

он подчеркивал решающую роль опыта в

познании. Однако философ не отрицал и

роль разума в познании.

Однако философ не отрицал и

роль разума в познании.

Разум должен перерабатывать данные чувственного познания и опыта, находить коренные причинные связи явлений, раскрывать законы природы. Он подчеркивал определенное единство чувственного и рационального моментов в познании, критиковал узких эмпириков, которые недооценивали роль разума в познании, а также рационалистов, игнорирующих чувственное познание и считающих разум источником и критерием истинности.

В “Новом органоне” Бэкон писал:

“Эмпирики, подобно муравью, только

собирают и пользуются собранным. Рационалисты,

подобно пауку, из самих себя создают ткань.

Пчела же избирает средний способ, она

извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет

его собственным умением. Не отличается

от этого и подлинное дело философии. Ибо

она не основывается только или преимущественно

на силахума и не откладывает в сознании

нетронутым материал, извлекаемый из естественной

истории и из механических опытов, но изменяет

его и перерабатывает в разуме”.

Ф. Бэконом дана интересная и глубоко содержательная критика схоластики. Он заявлял, что новый метод прежде всего требует освобождения человеческого разума от всякого рода предвзятых идей, ложных представлений, унаследованных от прошлого или обусловленных особенностями человеческой природы и авторитетами. Эти предвзятые идеи Ф. Бэкон называет “идолами” или “призраками”. Он делит их на четыре рода:

1. “Идолы рода”, т.е. ложные

представления о вещах, обусловленные

несовершенством органов

2. “Идолы пещеры” – искаженные представления о действительности, связанные с индивидуальным воспитанием человека, его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам;

3. “Идолы рынка” – ложные представления людей, порожденные неправильным употреблением слов, особенно распространенных на рынках и площадях;

4. “Идолы театра” – искаженные,

неправильные представления

“Идолы театра” – искаженные,

неправильные представления

Своим учением об “идолах” Ф. Бэкон стремился очистить сознание людей от влияния схоластики, всевозможных заблуждений и создать тем самым условия для успешного развития и распространения знаний, основанных прежде всего на опытном изучении природы.

Продолжатель философии Ф. Бэкона Т. Гоббс в гносеологии был также в основном эмпириком и сенсуалистом (подчеркивал, что чувственное познание – это главная форма познания). Первичным актом познания он считал ощущение, вызываемое действием на человека материального тела. Мышление он понимал как сложение или вычитание понятий, распространяя на него полностью свой математический метод. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 75–76, 77–83.

Локк предпринял попытку вывести из чувственного

опыта все содержание человеческого сознания,

хотя и допускал, что уму присуща спонтанная

сила, не зависящая от опыта. Непоследовательность локковского

сенсуализма была использована Беркли,

который полностью отбросил внешний опыт.

Непоследовательность локковского

сенсуализма была использована Беркли,

который полностью отбросил внешний опыт.

Рационализм в теории познания XVII в. представлен учениями Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница.

Р. Декарт в своей работе “Рассуждения

о методе” приходит к выводу, что источник

знаний и критерий истинности находится

не во внешнем мире, а в разуме человека.

Интеллектуальная интуиция или чистое

умозрение – отправной пункт познания.

Все идеи Декарт подразделил на две группы:

пришедшие из чувств и врожденные. Именно

последние обладают полной достоверностью.

К ним он относит идею Бога, математические

аксиомы и т.п. Так, например, абсолютно

достоверным началом, методом или средством,

содействующим открытию, является сомнение

во всем существующем. Он поэтому начинает

с сомнения в существовании чувственных

вещей, математических истин и даже “всемогущего

Бога”. Но, сомневаясь во всем и отрицая

все, он приходит к выводу, что нельзя сомневаться

в том, что существует сомневающаяся мысль. Таким образом он делает заключение, что

единственный достоверный факт есть мышление:

“Мыслю, следовательно, существую”.

Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.

С. 411–426.

Таким образом он делает заключение, что

единственный достоверный факт есть мышление:

“Мыслю, следовательно, существую”.

Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.

С. 411–426.

По Декарту, ясность и отчетливость наших представлений – вот критерий истинности. Для него истинно все, что человек воспринимает ясно и отчетливо.

Б. Спиноза различает три вида познания: чувственное, дающее только смутные и неистинные представления, познание посредством разума, дающее знание о модусах, и самый высокий вид познания – интуиция, открывающая истину. Из установленных интуитивным путем истин (аксиом) выводятся дедуктивно по методу математики все остальные выводы и заключения. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 395–400.

В философии Г. Лейбница на рациональной

основе обнаруживается сочетание рационализма

и эмпиризма. В работе “Новые опыты о

человеческом разуме” он критикует

тезис Локка о том, что нет ничего в разуме,

чего не было раньше в чувствах, за исключением

самого разума. Все истины он делит на

истины необходимые (истины разума) и истины

случайные (истины факта). К числу истин

разума он относил понятия субстанции,

бытия, причины, действия, тождества, принципы

логики и принципы математики, принципы

морали. Источником этих истин, по его

мнению, является только разум Лейбниц

Г. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1982-1989. С. 124..

Все истины он делит на

истины необходимые (истины разума) и истины

случайные (истины факта). К числу истин

разума он относил понятия субстанции,

бытия, причины, действия, тождества, принципы

логики и принципы математики, принципы

морали. Источником этих истин, по его

мнению, является только разум Лейбниц

Г. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1982-1989. С. 124..

3. Основные представители философии нового времени

Родоначальником эмпиризма, всегда имевшего своих приверженцев в Великобритании, был английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626). Как и большинство мыслителей протестантской ориентации, Бэкон, считая задачей философии создание нового метода научного познания, переосмысливает предмет и задачи науки, как ее понимали в средние века.

Цель научного знания – в принесении пользы

человеческому роду; в отличие от тех,

кто видел в науке самоцель, Бэкон подчеркивает,

что наука служит жизни и практике и только

в этом находит свое оправдание. Общая

задача всех наук – увеличение власти человека

над природой. Те, кто относились к природе

созерцательно, склонны были, как правило,

видеть в науке путь к более углубленному

и просветленному разумом созерцанию

природы. Подобный подход был характерен

для античности.

Общая

задача всех наук – увеличение власти человека

над природой. Те, кто относились к природе

созерцательно, склонны были, как правило,

видеть в науке путь к более углубленному

и просветленному разумом созерцанию

природы. Подобный подход был характерен

для античности.

Бэкон резко осуждает такое понимание

науки. Наука – средство, а не цель сама

по себе; ее миссия в том, чтобы познать

причинную связь природных явлении ради

использования этих явлении для блага

людей. “… Речь идет, – говорил Бэкон,

имея в виду назначение науки, – не только

о созерцательном благе, но поистине о

достоянии и счастье человеческом и о

всяческом могуществе и практике. Ибо

человек, слуга и истолкователь природы,

столько совершает и понимает, сколько

охватил в порядке природы делом и размышлением;

и свыше этого он не знает и не может. Никакие

силы не могут разорвать или раздробить

цепь причин; и природа побеждается только

подчинением ей. Итак, два человеческих

стремления – к знанию и могуществу – поистине

совпадают в одном и том же. .. ” Бэкон

Ф. Соч.: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 83.. Бэкону принадлежит

знаменитый афоризм: “Знание – сила”,

в котором отразилась практическая направленность

новой науки.

.. ” Бэкон

Ф. Соч.: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 83.. Бэкону принадлежит

знаменитый афоризм: “Знание – сила”,

в котором отразилась практическая направленность

новой науки.

Но для того чтобы овладеть природой

и поставить ее на службу человеку, необходимо,

по убеждению английского философа, в

корне изменить научные методы исследования.

В средние века, да и в античности, наука,

по мнению Бэкона, пользовалась главным

образом дедуктивным методом, образцом

которого является силлогистика Аристотеля.

С помощью дедуктивного метода мысль движется

от очевидных положений (аксиом) к частным

выводам. Такой метод, считает Бэкон, не

является результативным, он мало подходит

для познания природы. Всякое познание

и всякое изобретение должны опираться

на опыт, то есть двигаться от изучения

единичных фактов к общим положениям.

А такой метод носит название индуктивного.

Индукция (что в переводе значит “наведение”)

была описана Аристотелем, но последний

не придавал ей такого универсального

значения, как Бэкон.

основные черты» , выполненное эссе по философии на Автор24

выполнено на сервисе Автор24

Студенческая работа на тему:

эссе «Философская система нашего времени: основные черты»

Как заказчик описал требования к работе:

Написать эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 1) прочитать текст «Основные черты современной западной философии» 2) на основании изученного текста написать эссе.

Стоимость

работы

200 ₽

Заказчик не использовал рассрочку

Гарантия сервиса

Автор24

20 дней

Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы

эссе «Философская система нашего времени: основные черты» . docx

docx

Общая оценка

5

Положительно

Замечательный автор. Заказываю второй раз и опять получаю наивысший балл! Спасибо большое)) Всем советую!

Хочешь такую же работу?

Зарегистрироваться

Тебя также могут заинтересовать

по этому предмету по этому типу и предмету

«Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха».

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Необходимость и случайность как регуляторы социальной жизни

Статья

Философия

Стоимость:

300 ₽

Культурная политика Республики Марий Эл: региональные особенности

Статья

Философия

Стоимость:

300 ₽

философия древнего китая

Контрольная работа

Философия

Стоимость:

300 ₽

Реферат: Парижская политехническая школа и формирование научных основ машиностроения.

Реферат

Философия

Стоимость:

300 ₽

контрольная работа по экономике, философии и конституционному праву

Контрольная работа

Философия

Стоимость:

300 ₽

На что ты рассчитываешь, то и обретёшь

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, свободомыслие. Новые системы Вселенной.

Реферат

Философия

Стоимость:

300 ₽

Общество и глобальные проблемы ХХ века

Реферат

Философия

Стоимость:

300 ₽

философия французской литературы на примере произведений Ромэна Гари

Реферат

Философия

Стоимость:

300 ₽

Научное творчество и формы самореализации в научной сфере деятельности”

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

мироздание застывшая мысль гегель

Реферат

Философия

Стоимость:

300 ₽

Эссе по философии

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Специфика технических наук, их взаимодействие с естественными и гуманитарными науками.

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

«Если увидят, что ты не дурак, всю работу свалят на тебя. Но если ты действительно не дурак, ты этого не допус

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

«Классика в быту»: какие философские идеи могут помочь в повседневной жизни?

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Эссе по теме: Теоретическое знание

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Тема зла в работе Корпус Ареопагитикум Дионисия Ареопагита

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Человек в системе права.

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Философия это жизнь а жизнь это филсофия

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Утопии и антиутопии: проблема идеального общества.

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

В современном мире важную роль играет борьба за «неотъемлемые права человека». Каково содержание этого понятия

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Эссе по философскому тексту (Магун А., «Критики диалектики. Карл Поппер против “иррационализма”»)

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Особенности современного гуманизма

Эссе

Философия

Стоимость:

300 ₽

Читай полезные статьи в нашем

Культурно-философская антропология

Культурная антропология носит характер междисциплинарной дисциплины. К раскрытию понятия культурная антропология и его связи с этнологией в исследовательской литературе сложилось четыре подхода:

К раскрытию понятия культурная антропология и его связи с этнологией в исследовательской литературе сложилось четыре подхода:

В своих исследованиях культурная антропология использует широкий спектр методов и практик. Охарактеризуем основные.

Методология эволюционизма (Г. Спенсер, Э. Тайлор и др.) имеет основой тезис о единстве чело…

подробнее

Критика догматического рационализма. Исламский мистицизм

В рамках арабской интеллектуальной традиции мистицизм представляет школа суфиев.

Суфизм создал свою специфическую литературу, которая по уровню поэтичности и символизма стала сокровищем мировой мысли.

Суфийская литература отличалась от литературы других течений ислама. Основной ее темой было обоснование связи учения суфиев с Кораном. Им было важно доказать, что суфийские практики не противоречат уч…

подробнее

Западники

П. Я. Чаадаев, В.С. Печерин, И.А, Гагарин, В. С. Соловьёв, Б. Н. Чечерин, И. С, Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Т. Н. Грановский, М. М. Бахтин, Н. Г. Чернышевский, В. П. Боткин, И. В. Вернадский.

Я. Чаадаев, В.С. Печерин, И.А, Гагарин, В. С. Соловьёв, Б. Н. Чечерин, И. С, Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Т. Н. Грановский, М. М. Бахтин, Н. Г. Чернышевский, В. П. Боткин, И. В. Вернадский.

Идейными предшественниками западников были московские бояре

го века Б. И. Морозов, А.С. Матвеев и В.В. Голицын.

В философском кружке Ш. В. Станкевича большое значение представители…

подробнее

Возрождение

Словом «возрождение» можно ознаменовать то действие или то событие, которое когда-то уже существовало, на какое-то время перестало существовать или данному не оказывалось должное внимание, но он продолжило своё существование, переродившись в новых областях или форматах.

Вообще, начало своё эпоха Возрождения берёт в Италии, в

веке, после этого оно успешно распространилось по всем государствам. ..

..

подробнее

Культурно-философская антропология

Культурная антропология носит характер междисциплинарной дисциплины. К раскрытию понятия культурная антропология и его связи с этнологией в исследовательской литературе сложилось четыре подхода:

В своих исследованиях культурная антропология использует широкий спектр методов и практик. Охарактеризуем основные.

Методология эволюционизма (Г. Спенсер, Э. Тайлор и др.) имеет основой тезис о единстве чело…

подробнее

Критика догматического рационализма. Исламский мистицизм

В рамках арабской интеллектуальной традиции мистицизм представляет школа суфиев.

Суфизм создал свою специфическую литературу, которая по уровню поэтичности и символизма стала сокровищем мировой мысли.

Суфийская литература отличалась от литературы других течений ислама. Основной ее темой было обоснование связи учения суфиев с Кораном. Им было важно доказать, что суфийские практики не противоречат уч. ..

..

подробнее

Западники

П.Я. Чаадаев, В.С. Печерин, И.А, Гагарин, В. С. Соловьёв, Б. Н. Чечерин, И. С, Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Т. Н. Грановский, М. М. Бахтин, Н. Г. Чернышевский, В. П. Боткин, И. В. Вернадский.

Идейными предшественниками западников были московские бояре

го века Б. И. Морозов, А.С. Матвеев и В.В. Голицын.

В философском кружке Ш. В. Станкевича большое значение представители…

подробнее

Возрождение

Словом «возрождение» можно ознаменовать то действие или то событие, которое когда-то уже существовало, на какое-то время перестало существовать или данному не оказывалось должное внимание, но он продолжило своё существование, переродившись в новых областях или форматах.

Вообще, начало своё эпоха Возрождения берёт в Италии, в

веке, после этого оно успешно распространилось по всем государствам…

подробнее

китайских религий и философий

Конфуцианство, даосизм и буддизм считаются «тремя столпами» древнекитайского общества. Как философии и религии они не только влияли на духовность, но и на правительство, науку, искусство и социальную структуру. Хотя их определенные верования и учения иногда противоречили друг другу, они часто пересекались. Вместо того, чтобы одна традиция взяла верх и вытеснила другие, три философии повлияли на общество вместе друг с другом, изменили друг друга, а иногда и смешались. Понимание уникального взаимодействия между этими тремя традициями дает глубокое понимание древнего китайского общества, а также современности.

Конфуцианство

Хотя конфуцианство ближе к философии, чем к истинной религии, оно было образом жизни древних китайцев и продолжает влиять на китайскую культуру сегодня. Основатель конфуцианства по имени Конфуций жил с 551 по 479 год до н. э. Он был философом и политическим деятелем, жившим в то время, когда традиционные китайские принципы начали разрушаться под влиянием конкурирующих политических государств. Он взял старые религиозные заповеди и перевел их в принципы социальных нравов. Его учения давали руководство на всех уровнях древнекитайской жизни, от взаимодействия между членами семьи и в общественной сфере до образовательных стандартов и того, как следует управлять государством. Конфуций считал, что каждый аспект жизни состоит из обязательств между людьми и сущностями, а также ритуалов, передающих взаимную зависимость между ними. Его учения были сосредоточены на гуманизме, включая обращение с другими так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами. Он учил, что если каждый будет выполнять свои роли и обязанности с уважением и добротой по отношению к другим, это построит более сильное государство. В то время как религиозные ритуалы упоминались наряду со всеми другими ритуалами, которые должен был выполнять человек, Конфуций не сосредотачивался на духовных проблемах, таких как загробная жизнь, боги и богини или мистицизм.

Основатель конфуцианства по имени Конфуций жил с 551 по 479 год до н. э. Он был философом и политическим деятелем, жившим в то время, когда традиционные китайские принципы начали разрушаться под влиянием конкурирующих политических государств. Он взял старые религиозные заповеди и перевел их в принципы социальных нравов. Его учения давали руководство на всех уровнях древнекитайской жизни, от взаимодействия между членами семьи и в общественной сфере до образовательных стандартов и того, как следует управлять государством. Конфуций считал, что каждый аспект жизни состоит из обязательств между людьми и сущностями, а также ритуалов, передающих взаимную зависимость между ними. Его учения были сосредоточены на гуманизме, включая обращение с другими так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами. Он учил, что если каждый будет выполнять свои роли и обязанности с уважением и добротой по отношению к другим, это построит более сильное государство. В то время как религиозные ритуалы упоминались наряду со всеми другими ритуалами, которые должен был выполнять человек, Конфуций не сосредотачивался на духовных проблемах, таких как загробная жизнь, боги и богини или мистицизм. Вот почему конфуцианство считается философией, а не религией, хотя его часто смешивают с другими основными религиями.

Вот почему конфуцианство считается философией, а не религией, хотя его часто смешивают с другими основными религиями.

Конфуцианство стало доминирующей политической философией во времена династии Хань с 206 г. до н.э. до 220 г. н.э. Поскольку конфуцианские учения были консервативными и призывали людей сохранять свою роль в общественном порядке, государство использовало эту философию для сохранения статус-кво с того времени. Структура китайского общества и его акцент на ритуалах, семейном уважении и обязанностях, поклонении предкам и самодисциплине по-прежнему находятся под сильным влиянием Конфуция и его учений.

Даосизм

Даосизм (также известный как даосизм) — китайская религия, возникшая немного позже конфуцианства, около двух тысяч лет назад. В отличие от конфуцианства, даосизм в основном занимается духовными элементами жизни, включая природу вселенной. Руководящий принцип даосизма примерно переводится как «Путь», который представляет собой гармоничный естественный порядок, возникающий между людьми и миром, и к достижению которого даосы должны стремиться. В даосской структуре вселенной люди должны принимать и подчиняться Дао и делать только то, что естественно и соответствует Дао. Это концепция у-вэй, которая переводится как «бездействие», но на самом деле означает следовать истинной природе мира и не слишком сильно стремиться к желаниям. Это противопоставляет даосизм конфуцианству по-другому: он не заботится о гуманистической морали, правительстве и обществе, которые даосы считают изобретениями людей и не обязательно частью Дао. В то же время даосов интересовало долголетие, как человеческого тела, так и души. Достижение духовного бессмертия через слияние с природой является важной частью даосской религии.

В даосской структуре вселенной люди должны принимать и подчиняться Дао и делать только то, что естественно и соответствует Дао. Это концепция у-вэй, которая переводится как «бездействие», но на самом деле означает следовать истинной природе мира и не слишком сильно стремиться к желаниям. Это противопоставляет даосизм конфуцианству по-другому: он не заботится о гуманистической морали, правительстве и обществе, которые даосы считают изобретениями людей и не обязательно частью Дао. В то же время даосов интересовало долголетие, как человеческого тела, так и души. Достижение духовного бессмертия через слияние с природой является важной частью даосской религии.

Несмотря на различия, даосские и конфуцианские идеи не полностью противоречат друг другу, поэтому китайское общество смогло воспринять концепции обеих традиций. Даосизм оказал влияние на литературу и искусство, но самая большая область даосского влияния была в науке. Сосредоточенность даосов на природных элементах и наблюдение за тем, как работает мир природы, помогли создать китайскую медицину. Подобно современному научному методу, даосы экспериментально наблюдали, как различные лекарства воздействуют на людей и животных. Их коллективные знания, полученные в результате попыток увеличить продолжительность жизни человека, внесли огромный вклад в науку о здоровье.

Подобно современному научному методу, даосы экспериментально наблюдали, как различные лекарства воздействуют на людей и животных. Их коллективные знания, полученные в результате попыток увеличить продолжительность жизни человека, внесли огромный вклад в науку о здоровье.

Буддизм

Буддизм был третьей по значимости системой верований древнего Китая. Он был основан Сиддхартхой Гаутамой, также называемым Буддой, который жил в Индии примерно в шестом веке до нашей эры. Буддизм — это философия, направленная на личное развитие и достижение глубоких знаний. Буддисты стремятся достичь просветления посредством медитации, духовного обучения и практики. Они верят в реинкарнацию и в то, что жизнь непостоянна и полна страданий и неопределенности; путь к обретению мира лежит через достижение нирваны, радостного состояния за пределами человеческих страданий. Существует множество различных сект, которые придают разное значение различным аспектам буддизма. Двумя крупнейшими течениями являются буддизм Тхеравады, распространенный в основном в Южной Азии, и буддизм Махаяны, распространенный в Восточной Азии, включая Китай.

После своего основания в Индии буддизм распространился и стал популярным в Китае в первом веке нашей эры. Одной из причин, по которой буддизм стал популярным в Китае, был даосизм. Некоторые буддийские практики были похожи на даосские, и буддийские монахи использовали даосские концепции для объяснения буддизма китайцам, преодолевая культурный и языковой барьер между индийцами и китайцами. Буддизм также повлиял на даосизм своей институциональной структурой, которую даосы скопировали и модифицировали. Между буддизмом и даосизмом возникло соперничество за большее количество последователей и большее влияние правительства, и это соревнование увеличило жизнеспособность обеих религий. По мере того, как буддизм становился все более распространенным, его концепции сливались с даосскими и конфуцианскими идеями, чтобы стать основой древнего китайского общества и правительства. Его влияние заметно в китайском искусстве, архитектуре и литературе.

Ценности и идеи конфуцианства, даосизма и буддизма до сих пор широко распространены в китайской культуре. Несмотря на различия и случайные противоречия между тремя традициями, древнее китайское общество придавало большое значение каждой из этих философий и включало различные учения во многие сферы жизни.

Несмотря на различия и случайные противоречия между тремя традициями, древнее китайское общество придавало большое значение каждой из этих философий и включало различные учения во многие сферы жизни.

Карл Маркс, вчера и сегодня

Насколько полезен Карл Маркс, умерший сто тридцать три года назад, для понимания нашего мира? Иллюстрация Роберто де Вика де Кумптиха

Примерно 24 февраля 1848 года в Лондоне была опубликована брошюра на двадцати трех страницах. Он провозгласил, что современная промышленность произвела революцию в мире. Своими достижениями она превзошла все великие цивилизации прошлого — египетские пирамиды, римские акведуки, готические соборы. Его инновации — железная дорога, пароход, телеграф — дали волю фантастическим производительным силам. Во имя свободной торговли она разрушила национальные границы, снизила цены, сделала планету взаимозависимой и космополитической. Товары и идеи теперь циркулировали повсюду.

Не менее важно то, что он сместил все старые иерархии и мистификации. Люди больше не верили, что происхождение или религия определяют их статус в жизни. Все были такими же, как все. Впервые в истории мужчины и женщины могли видеть без иллюзий, на каком уровне они находятся в своих отношениях с другими.

Люди больше не верили, что происхождение или религия определяют их статус в жизни. Все были такими же, как все. Впервые в истории мужчины и женщины могли видеть без иллюзий, на каком уровне они находятся в своих отношениях с другими.

Новые способы производства, связи и распределения также создали огромное богатство. Но была проблема. Богатство не было распределено поровну. Практически все имущество принадлежало 10% населения; остальные девяносто процентов ничего не имели. По мере индустриализации городов и поселков, когда богатство становилось все более концентрированным, а богатые становились богаче, средний класс начал опускаться до уровня рабочего класса.

На самом деле скоро в мире будет всего два типа людей: люди, владеющие собственностью, и люди, которые продают ей свой труд. Когда исчезли идеологии, которые когда-то делали неравенство естественным и предопределенным, стало неизбежно, что рабочие повсюду увидят систему такой, какая она есть, поднимутся и свергнут ее. Писателем, который сделал это предсказание, был, конечно, Карл Маркс, а брошюра называлась «Коммунистический манифест». Он еще не ошибся.

Писателем, который сделал это предсказание, был, конечно, Карл Маркс, а брошюра называлась «Коммунистический манифест». Он еще не ошибся.

Учитывая его явное отношение к современной политике, поразительно, что две важные недавние книги о Марксе призваны вернуть его в его собственный век. «Маркс не был нашим современником», — настаивает Джонатан Спербер в книге «Карл Маркс: жизнь девятнадцатого века» (Ливерайт), вышедшей в 2013 году; он «скорее фигура прошлого, чем пророк настоящего». А Гарет Стедман Джонс объясняет, что цель его новой книги «Карл Маркс: величие и иллюзия» (Гарвард) — «вернуть Маркса в его среду девятнадцатого века».

Миссия достойная. Историзирование — исправление тенденции представлять прошлое — вот чем занимаются ученые. Спербер, преподающий в Университете Миссури, и Стедман Джонс, преподающий в Лондонском университете королевы Марии и один из руководителей Центра истории и экономики в Кембриджском университете, оба привнесли исключительные знания в дело укоренения Маркса в интеллектуальной и политической жизни Европы девятнадцатого века.

Маркс был одним из величайших борцов всех времен, и многие его работы были злободневными и ad hominem — бескомпромиссные споры с мыслителями, ныне малоизвестными, и запутанные интерпретации событий, почти забытые. И Спербер, и Стедман-Джонс показывают, что если вы читаете Маркса в этом контексте, как человека, вовлеченного в бесконечную междоусобную политическую и философскую войну, то значение некоторых знакомых отрывков в его трудах может немного уменьшиться. Ставки кажутся более ограниченными. В конце концов, их Маркс радикально не отличается от принятого Маркса, но он более викторианский. Интересно, что, учитывая схожесть их подходов, совпадений не так много.

Тем не менее, Маркс был также тем, кого Мишель Фуко назвал основателем дискурса. Его именем названо огромное количество мысли. «Я не марксист», — как говорят, сказал Маркс, и уместно отличать то, что он имел в виду, от того, как другие люди использовали его сочинения. Но большая значимость работы заключается в ее последующем эффекте. Однако ему это удалось, и несмотря на то, что, как показывают Спербер и Стедман Джонс, он может выглядеть, в некотором смысле, просто еще одним системным строителем девятнадцатого века, который был убежден, что знает, чем все обернется, Маркс создавал произведения, которые со временем сохраняли свою интеллектуальную огневую мощь. Даже сегодня «Коммунистический манифест» подобен бомбе, которая вот-вот взорвется у вас в руках.

Однако ему это удалось, и несмотря на то, что, как показывают Спербер и Стедман Джонс, он может выглядеть, в некотором смысле, просто еще одним системным строителем девятнадцатого века, который был убежден, что знает, чем все обернется, Маркс создавал произведения, которые со временем сохраняли свою интеллектуальную огневую мощь. Даже сегодня «Коммунистический манифест» подобен бомбе, которая вот-вот взорвется у вас в руках.

И, в отличие от многих критиков промышленного капитализма девятнадцатого века — а их было немало, — Маркс был настоящим революционером. Все его работы были написаны на службе революции, которую он предсказал в «Коммунистическом манифесте» и в которой он был уверен, что она произойдет. После его смерти произошли коммунистические революции — не совсем там и не так, как он себе представлял, но, тем не менее, от его имени. К середине двадцатого века более трети людей в мире жили при режимах, которые называли себя и искренне считали себя марксистскими.

Это важно, потому что одним из ключевых принципов Маркса было то, что теория всегда должна быть связана с практикой. В этом суть знаменитого одиннадцатого тезиса о Фейербахе: «До сих пор философы только истолковывали мир различными способами; суть в том, чтобы изменить его». Маркс не говорил, что философия не имеет значения; он говорил, что философские проблемы возникают из условий реальной жизни и могут быть решены только путем изменения этих условий — путем переделки мира. И идеи Маркса использовались для переделки мира или большей его части. Хотя никто не стал бы возлагать на него ответственность в юридическом смысле за результат, по собственному принципу Маркса, результат говорит нам кое-что об идеях.

В этом суть знаменитого одиннадцатого тезиса о Фейербахе: «До сих пор философы только истолковывали мир различными способами; суть в том, чтобы изменить его». Маркс не говорил, что философия не имеет значения; он говорил, что философские проблемы возникают из условий реальной жизни и могут быть решены только путем изменения этих условий — путем переделки мира. И идеи Маркса использовались для переделки мира или большей его части. Хотя никто не стал бы возлагать на него ответственность в юридическом смысле за результат, по собственному принципу Маркса, результат говорит нам кое-что об идеях.

Короче говоря, можно вернуть Маркса в девятнадцатый век, но не удержать его там. Он потратил смехотворное количество своего времени на вражду с соперниками и тушение межконфессиональных пожаров, и он даже близко не приблизился к завершению работы, которую намеревался сделать своим выдающимся произведением — «Капитал». Но, к лучшему или к худшему, дело вовсе не в том, что его мысль устарела. Он увидел, что современная рыночная экономика, предоставленная самой себе, порождает вопиющее неравенство, и преобразовал способ анализа, восходящий к Сократу, — вывернув наизнанку концепции, которые, как мы думаем, мы понимаем и принимаем как должное, — в ресурс для понимания социальных и экономических условий нашей собственной жизни.

Он увидел, что современная рыночная экономика, предоставленная самой себе, порождает вопиющее неравенство, и преобразовал способ анализа, восходящий к Сократу, — вывернув наизнанку концепции, которые, как мы думаем, мы понимаем и принимаем как должное, — в ресурс для понимания социальных и экономических условий нашей собственной жизни.

Кроме его верного и пожизненного сотрудника Фридриха Энгельса, почти никто не мог предположить, в 1883 году, когда Маркс умер в возрасте шестидесяти четырех лет, насколько влиятельным он станет. На похороны пришли 11 человек. Большую часть своей карьеры Маркс был звездой в крошечном созвездии радикальных изгнанников и неудавшихся революционеров (а также цензоров и полицейских шпионов, которые следили за ними), но почти неизвестным за его пределами. Книги, которыми он известен сегодня, не были бестселлерами. «Коммунистический манифест» исчез почти сразу после того, как был опубликован, и в течение двадцати четырех лет практически не публиковался; Когда в 1867 году вышел первый том, «Капитал» широко игнорировали. Через четыре года было продано тысячу экземпляров, и он не был переведен на английский язык до 1886 года.0003

Через четыре года было продано тысячу экземпляров, и он не был переведен на английский язык до 1886 года.0003

«Не заставляй меня посылать плохого кота».

Второй и третий тома «Капитала» вышли уже после смерти Маркса, сшитые Энгельсом из сотен страниц перечеркнутых черновиков. (У Маркса был поразительно плохой почерк; Энгельс был одним из немногих вне семьи, кто мог его расшифровать.) «Тезисы о Фейербахе», написанные Марксом в 1845 г., не были обнаружены до 1888 г., когда их опубликовал Энгельс, а некоторые из тексты, наиболее важные для марксистов двадцатого века, — собранный воедино том, известный как «Немецкая идеология», так называемые парижские рукописи 1844 года и книга под названием «Grundrisse», написанная советскими редакторами, — были неизвестны до конца 19 века.20. Незаконченные парижские рукописи, священный текст 1960-х годов, не появлялись на английском языке до 1959 года. Маркс, похоже, не считал ни один из этих материалов пригодным для публикации.

При жизни Маркса работой, которая наконец привлекла к нему внимание за пределами его круга, была статья на 35 страницах под названием «Гражданская война во Франции», опубликованная в 1871 году, в которой он приветствовал недолговечный и жестоко подавленный Париж. Коммуна как «славная предвестница нового», т. е. коммунистического, «общества». Это не тот текст, который сегодня часто цитируют.

Коммуна как «славная предвестница нового», т. е. коммунистического, «общества». Это не тот текст, который сегодня часто цитируют.

Одна из причин относительной безвестности Маркса заключается в том, что только к концу его жизни движения за улучшение условий для рабочих начали приносить успех в Европе и Соединенных Штатах. В той мере, в какой эти движения были реформистскими, а не революционными, они не были марксистскими (хотя Маркс в последующие годы размышлял о возможности мирного перехода к коммунизму). С ростом рабочего движения возник интерес к социалистической мысли, а вместе с ней и интерес к Марксу.

Тем не менее, как пишет Алан Райан в своем характерно ясном и кратком введении к политической мысли Маркса «Карл Маркс: революционер и утопист» (Ливерайт), если бы Владимир Ленин не прибыл в Петроград в 1917 году и не возглавил русскую революцию, Маркс, вероятно, был бы известен сегодня как «не очень важный философ, социолог, экономист и политический теоретик девятнадцатого века». Русская революция заставила мир серьезно отнестись к марксовой критике капитализма. После 1917, коммунизм больше не был утопической фантазией.

Русская революция заставила мир серьезно отнестись к марксовой критике капитализма. После 1917, коммунизм больше не был утопической фантазией.

Маркс — это предупреждение о том, что может случиться, когда люди бросают вызов своим родителям и получают докторскую степень. Отец Маркса, юрист из маленького городка Трир на западе Германии, пытался направить его в юриспруденцию, но Маркс выбрал философию. Он учился в Университете Фридриха-Вильгельма, где когда-то преподавал Гегель, и стал членом группы интеллектуалов, известных как молодые гегельянцы. Гегель осторожно критиковал религию и прусское государство; молодые гегельянцы не были, и как раз в тот момент, когда Марксу присуждалась его степень, в 1841 году произошло официальное подавление. Наставник Маркса был уволен, а младогегельянцы стали академическими изгоями. Поэтому Маркс сделал то, что делают многие безработные доктора наук: он занялся журналистикой.

Если не считать нескольких небольших книжных авансов, журналистика была для Маркса единственным источником дохода. (Есть история, хотя Спербер считает ее неподтвержденной, что однажды в отчаянии он подал заявление на работу железнодорожным служащим и получил отказ из-за плохого почерка.) В 1840-х годах Маркс редактировал и сотрудничал с политическими газетами в Европа; с 1852 по 1862 год он вел колонку в New York Daily Tribune , газете с самым большим тиражом в мире в то время.

(Есть история, хотя Спербер считает ее неподтвержденной, что однажды в отчаянии он подал заявление на работу железнодорожным служащим и получил отказ из-за плохого почерка.) В 1840-х годах Маркс редактировал и сотрудничал с политическими газетами в Европа; с 1852 по 1862 год он вел колонку в New York Daily Tribune , газете с самым большим тиражом в мире в то время.

Когда журналистская работа иссякла, он боролся. Он часто зависел от поддержки Энгельса и авансов по наследству. Иногда он отчаянно нуждался в еде; в какой-то момент он не мог выйти из дома, потому что заложил свое единственное пальто. Заявление о том, что автор «Капитала» был финансово неумелым и что он и его жена тратили те небольшие деньги, которые у них были, на развлечения среднего класса, такие как музыка и уроки рисования для детей, стало стандартной «иронией» в биографиях Маркса. Спербер оспаривает это. Денег у Маркса было меньше, чем предполагали историки, и он принял бедность как цену своей политики.

Б. Веселова

Б. Веселова