Постоянный ток – ЭДС – электродвижущая сила

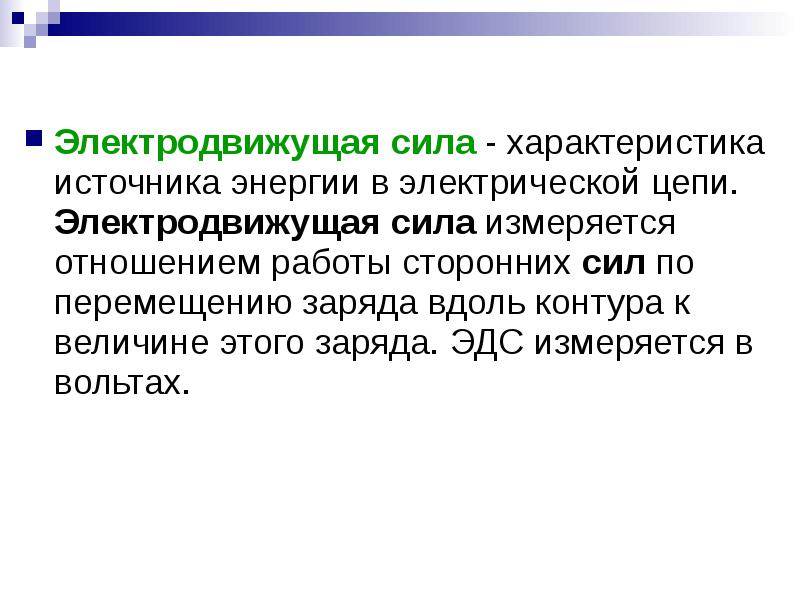

ЭДС – электродвижущая сила

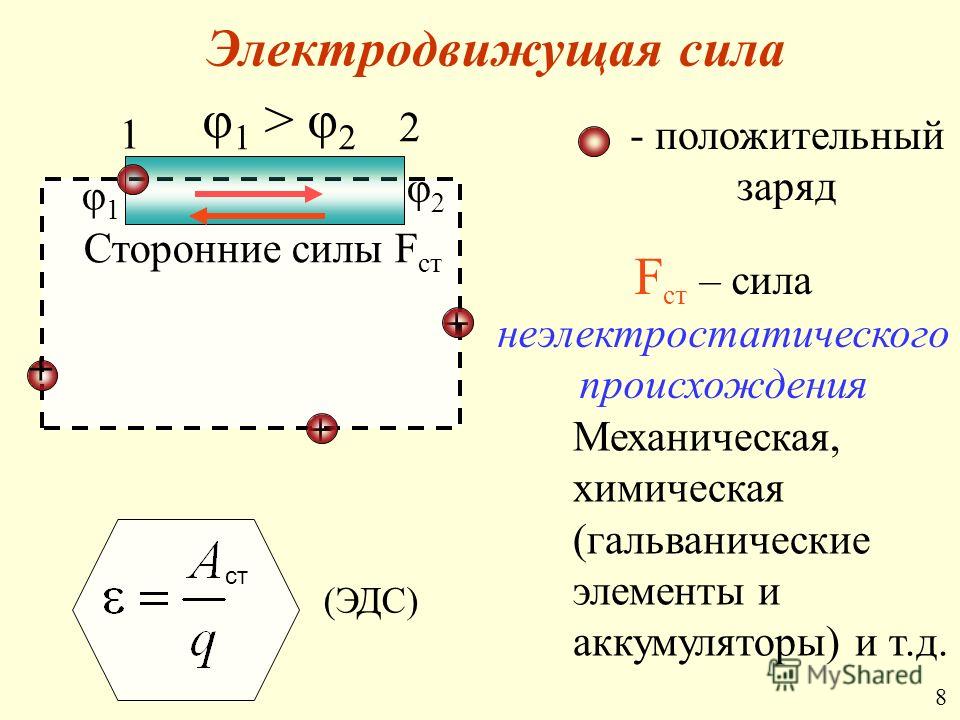

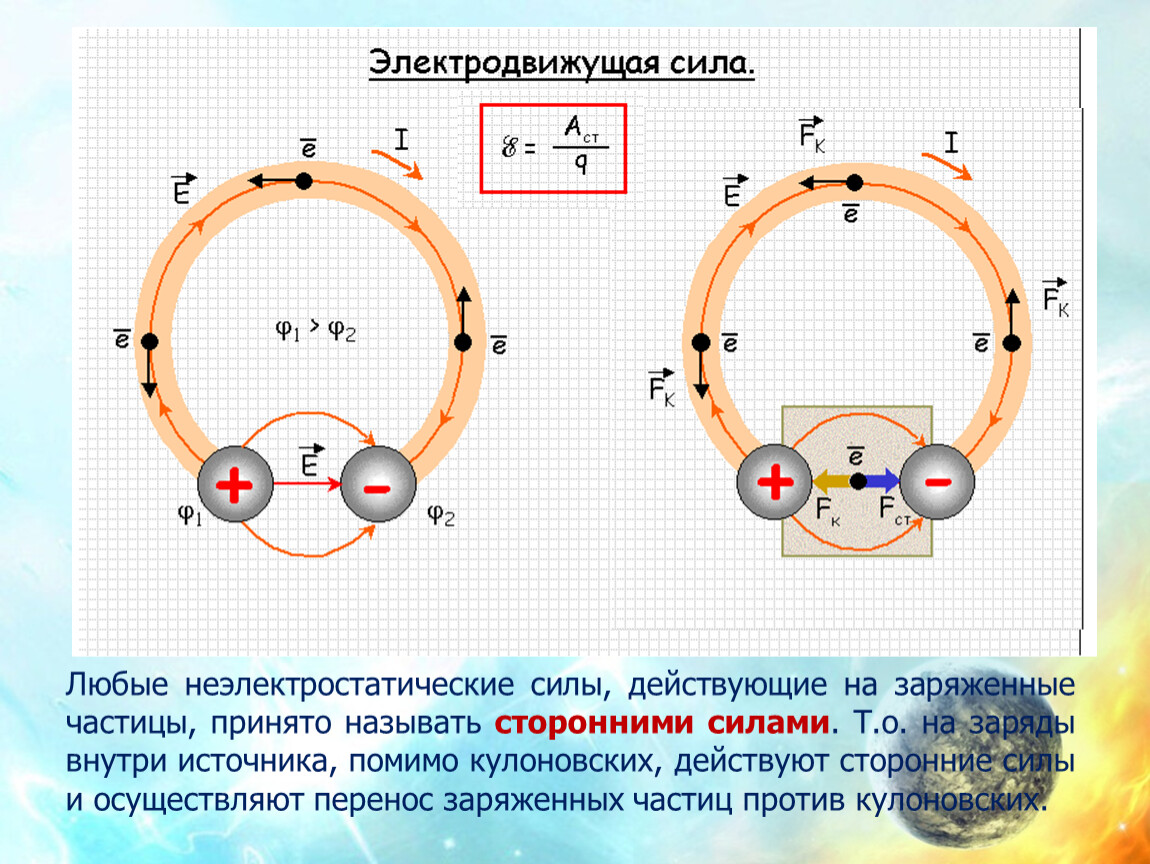

Определение 1. Сторонние силы – это любые силы неэлектрического происхождения, действующие на электрические заряды.

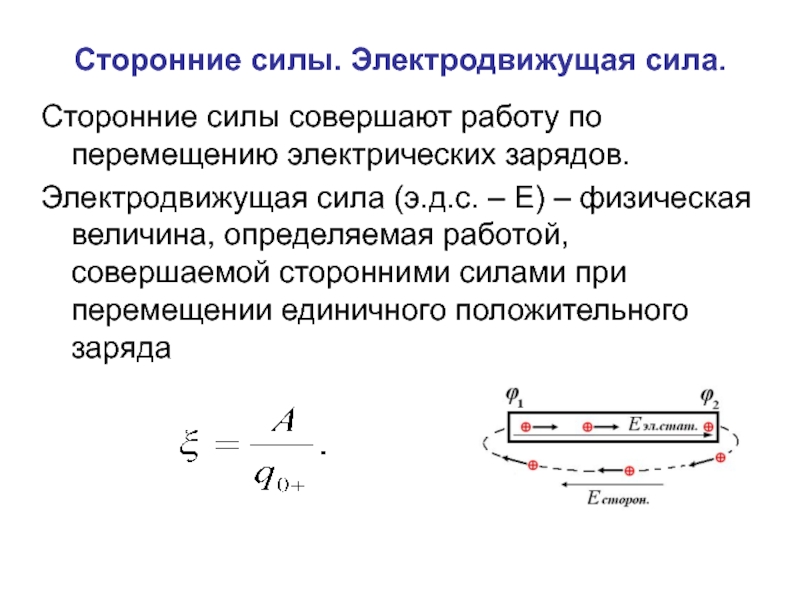

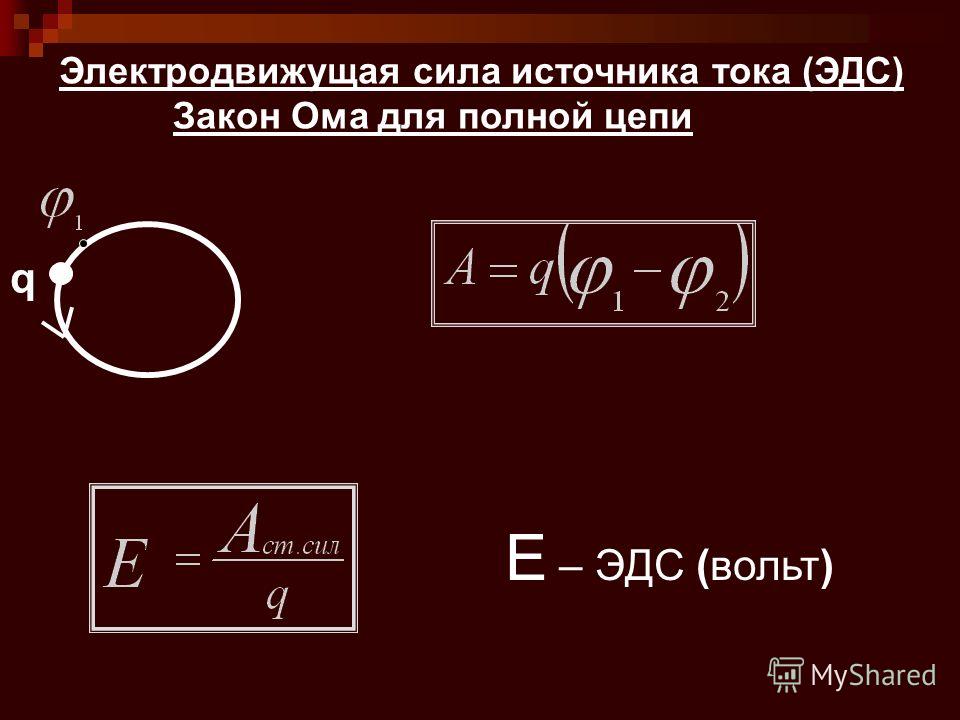

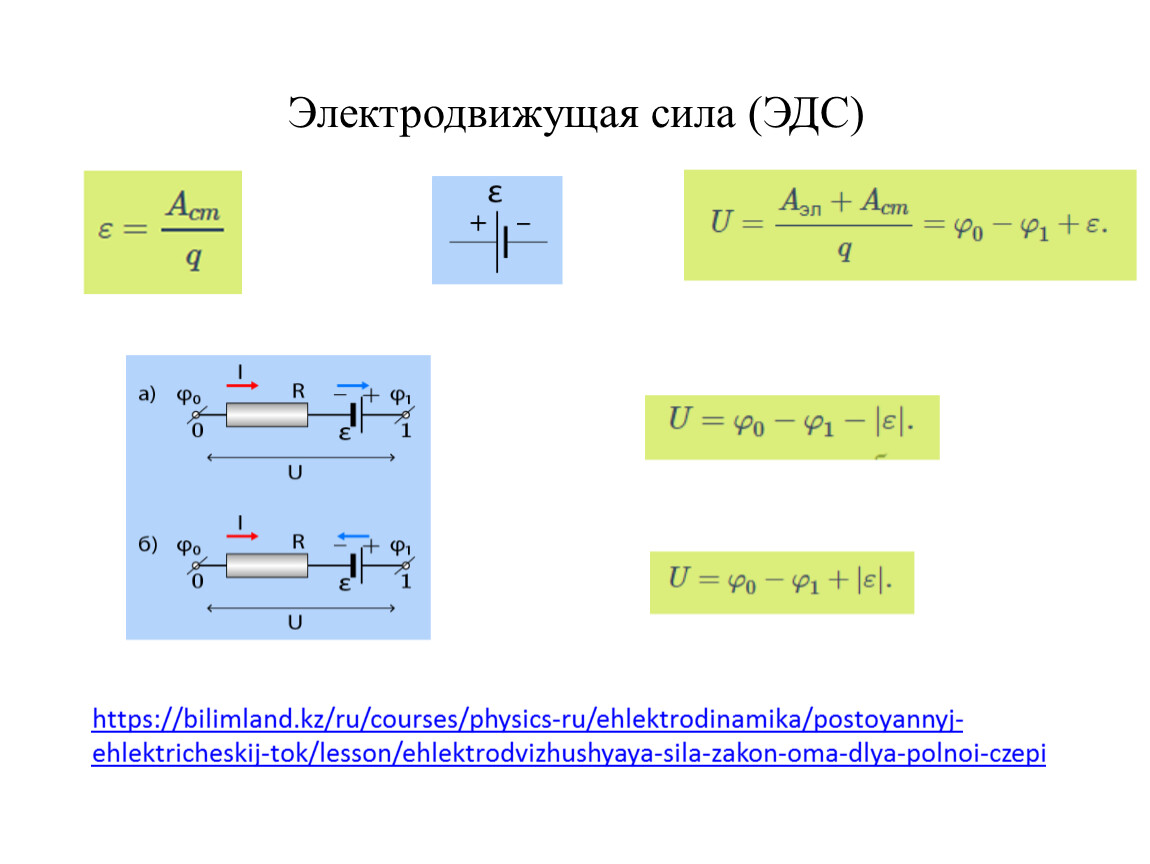

Определение 2. ЭДС (электродвижущая сила) – это отношение работы сторонних сил по переносу положительного заряда q вдоль замкнутого контура к этому заряду.

{\cal E}=\frac{A_{ст}}{q}

A_{ст}={\cal E} q

Закон Ома для полной цепи

r – внутреннее сопротивление источника

I=\frac{{\cal E}}{R+r}

\left[{\cal E}\right]=1В

Напряжение на клеммах источника

\cases{U=IR\cr I=\frac{{\cal E}}{R+r}}

I=\frac{{\cal E}}{R+r}\Rightarrow R+r=\frac{{\cal E}}{I}

R=\frac{{\cal E}}{I}-r

U=IR=I\frac{{\cal E}}{I}-r={\cal E} -Ir

Напряжение на клеммах источника:

U={\cal E} -Ir

Ток короткого замыкания

При некоторых условиях ток может не пойти через нагрузку, и цепь будет замкнута накоротко.

I_{к.з.}=\frac{{\cal E}}{r}

Так как внутреннее сопротивление цепи, как правило, много меньше нагрузки, токи короткого замыкания очень велики, что приводит к большому энерговыделению и пожарам.

Соединение {\cal E}

Если направление тока совпадает с направлением обхода, то ток берут с плюсом.

Если направление тока противоположно направлению обхода, то ток берут с минусом.

Если мы обходим {\cal E} от «–» к «+», то {\cal E} берут с «+».

Если мы обходим {\cal E} от «+» к «–», то {\cal E} берут с «-».

IR+Ir_{1}+Ir_{2}+Ir_{3}={\cal E} _{1}-{\cal E} _{3}-{\cal E} _{3}

I=\frac{{\cal E} _{1}-{\cal E} _{3}-{\cal E} _{3}}{R+r_{1}+r_{2}+r_{3}}

Последовательное и параллельное соединение n одинаковых {\cal E}

а) Последовательное соединение

I=\frac{n{\cal E}}{R+nr}

б) Параллельное соединение

I=\frac{{\cal E}}{R+\frac{r}{n}}

17.

2. Электродвижущая сила – Лекции по физике

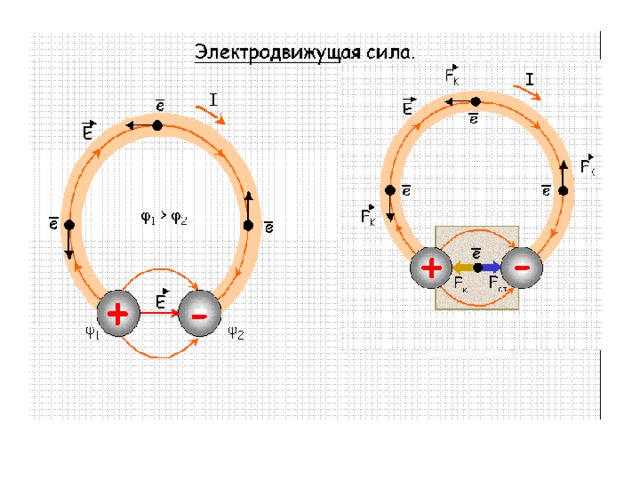

2. Электродвижущая сила – Лекции по физикеЕсли в проводнике создать электрическое поле и не принять мер для его поддержания, то, как было уже установлено, перемещение носителей заряда приведет очень быстро к тому, что поле внутри проводника исчезнет и, следовательно, ток прекратиться. Для того чтобы поддерживать ток достаточно долго, нужно от конца проводника с меньшим потенциалом (носители тока предполагаются положительными) непрерывно отводить приносимые сюда током заряды, а к концу с большим потенциалом непрерывно их подводить. Т.е. необходимо осуществить круговорот зарядов, при котором они двигались бы по замкнутому пути (17.1). Циркуляция вектора напряженности электростатического поля, как известно равна нулю. Поэтому в замкнутой цепи наряду с участками, на которых положительные заряды движутся в сторону убывания потенциала, должны иметься участки, на которых перенос положительных зарядов происходит в направлении возрастания , т.е. против сил электростатического поля.

Сторонние силы можно охарактеризовать работой, которую они совершают над перемещающимися по цепи зарядами. Эта работа складываеться из работы, совершаемой против электрического поля внутри источника тока (А

Величина, равная отношению работы, которую совершают сторонние силы при перемещении точечного положительного заряда вдоль всей цепи, включая и источник тока, к заряду , называется электродвижущей силой источника тока:

(17. 3) 3) |

Работа против сил электрического поля, по определению равна

Если полюсы источника разомкнуты, то и тогда

т.е. эдс источника тока при разомкнутой внешней цепи равна разности потенциалов, которая создается на его полюсах.

Fст=E*q

Векторную величину Е* называют напряженностью поля сторонних сил. Работу сторонних сил над зарядом q на всём протяжении замкнутой цепи можно выразить следующим образом:

Разделив эту работу на q , получим эдс, действующую в цепи:

| (17.4) |

Таким образом, эдс, действующая в замкнутой цепи, может быть определена как циркуляция вектора напряженности поля сторонних сил.

Для участка цепи электродвижущая сила, действующая на некотором участке 1 -2 , очевидно равна

Кроме сторонних сил на заряд действуют силы электростатического поля

Следовательно, результирующая сила, действующая в каждой точке цепи на заряд q, равна

Работа, совершаемая этой силой над зарядом q на участке цепи 1-2, дается выражением

Для замкнутой цепи работа электростатических сил равна нулю, так что

Величина, численно равная работе, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда, называется падением напряжения или просто напряжением U на данном участке цепи.

При отсутствии сторонних сил напряжение U совпадает с разностью потенциалов

ФИЗИКА: ЭДС. Закон Ома для полной цепи.

ЭДС (электродвижущая сила) – это напряжение на концах источника, когда ток отсутствует. Когда цепь закрыта и ток течет, то на концах источника есть напряжение, которое меньше, чем ЭДС. Это является следствием внутреннего сопротивления самого источника, что приводит к этому

Сторонняя сила

Тем не менее, ток по цепи идёт; стало быть, имеется сила, «протаскивающая» заряд сквозь источник вопреки противодействию электрического поля клемм (рис. 1).

Рис. 1. Сторонняя сила

Эта сила называется сторонней силой; именно благодаря ей и функционирует источник тока. Сторонняя сила не имеет отношения к стационарному электрическому полю — у неё, как говорят, неэлектрическое происхождение; в батарейках, например, она возникает благодаря протеканию соответствующих химических реакций.

Обозначим через работу сторонней силы по перемещению положительного заряда q внутри источника тока от отрицательной клеммы к положительной. Эта работа положительна, так как направление сторонней силы совпадает с направлением перемещения заряда. Работа сторонней силы называется также

Во внешней цепи сторонняя сила отсутствует, так что работа сторонней силы по перемещению заряда во внешней цепи равна нулю. Поэтому работа сторонней силы по перемещению заряда вокруг всей цепи сводится к работе по перемещению этого заряда только лишь внутри источника тока. Таким образом, — это также работа сторонней силы по перемещению заряда по всей цепи.

Мы видим, что сторонняя сила является непотенциальной — её работа при перемещении заряда по замкнутому пути не равна нулю. Именно эта непотенциальность и обеспечивает циркулирование электрического тока; потенциальное электрическое поле, как мы уже говорили ранее, не может поддерживать постоянный ток.

Опыт показывает, что работа прямо пропорциональна перемещаемому заряду . Поэтому отношение уже не зависит от заряда и является количественной характеристикой источника тока. Это отношение обозначается :

(1)

Данная величина называется электродвижущей силой (ЭДС) источника тока. Как видим, ЭДС измеряется в вольтах (В), поэтому название «электродвижущая сила» является крайне неудачным. Но оно давно укоренилось, так что приходится смириться.

Когда вы видите надпись на батарейке: «1,5 В», то знайте, что это именно ЭДС. Равна ли эта величина напряжению, которое создаёт батарейка во внешней цепи? Оказывается, нет! Сейчас мы поймём, почему.

Мнемоническая диаграмма для закона Ома

Схема, иллюстрирующая три составляющие закона Ома

Диаграмма, помогающая запомнить закон Ома. Нужно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для её вычисления

В соответствии с этой диаграммой формально может быть записано выражение:

R = U I , ( 7 ) {displaystyle R!={U over I},qquad (7)}

которое всего лишь позволяет вычислить (применительно к известному току, создающему на заданном участке цепи известное напряжение), сопротивление этого участка.

В специально оговорённых случаях сопротивление может зависеть от этих величин, но по умолчанию оно определяется лишь физическими и геометрическими параметрами проводника:

R = ϱ l s , ( 8 ) {displaystyle R!={varrho l over s},qquad (8)}

где:

Закон Ома и ЛЭП

Одним из важнейших требований к линиям электропередачи (ЛЭП) является уменьшение потерь при доставке энергии потребителю. Эти потери в настоящее время заключаются в нагреве проводов, то есть переходе энергии тока в тепловую энергию, за что ответственно омическое сопротивление проводов. Иными словами, задача состоит в том, чтобы довести до потребителя как можно более значительную часть мощности источника тока P {displaystyle P} = ε I {displaystyle {varepsilon !I!}} при минимальных потерях мощности в линии передачи P ( r ) = U I , {displaystyle P(r)=UI,} где U = I r , {displaystyle U!=Ir,} причём r {displaystyle r} на этот раз есть суммарное сопротивление проводов и внутреннего сопротивления генератора (последнее всё же меньше сопротивления линии передач). {2}}}.qquad (9)}

{2}}}.qquad (9)}

Отсюда следует, что при постоянной передаваемой мощности её потери растут прямо пропорционально длине ЛЭП и обратно пропорционально квадрату ЭДС. Таким образом, желательно всемерное увеличение ЭДС. Однако ЭДС ограничивается электрической прочностью обмотки генератора, поэтому повышать напряжение на входе линии следует уже после выхода тока из генератора, что для постоянного тока является проблемой. Однако для переменного тока эта задача много проще решается с помощью использования трансформаторов, что и предопределило повсеместное распространение ЛЭП на переменном токе. Однако при повышении напряжения в линии возникают потери на коронирование и возникают трудности с обеспечением надёжности изоляции от земной поверхности. Поэтому наибольшее практически используемое напряжение в дальних ЛЭП обычно не превышает миллиона вольт.

Кроме того, любой проводник, как показал Дж. Максвелл, при изменении силы тока в нём излучает энергию в окружающее пространство, и потому ЛЭП ведёт себя как антенна, что заставляет в ряде случаев наряду с омическими потерями брать в расчёт и потери на излучение.

Поломка прибора помогла решить 60-летнюю квантовую загадку

Около 60 лет назад американский ученый-физик и лауреат Нобелевской премии Николас Бломберген (Nicolaas Bloembergen) предсказал возможность существования такого явления, как ядерный электрический резонанс. Однако, вплоть до последнего времени еще никому не удавалось продемонстрировать это явление вживую.

Закон Ома для полной цепи

Любой источник тока обладает своим сопротивлением , которое называется внутренним сопротивлением этого источника. Таким образом, источник тока имеет две важных характеристики: ЭДС и внутреннее сопротивление.

Пусть источник тока с ЭДС, равной , и внутренним сопротивлением подключён к резистору (который в данном случае называется внешним резистором, или внешней нагрузкой, или полезной нагрузкой). Всё это вместе называется полной цепью (рис. 2).

Рис. 2. Полная цепь

Наша задача — найти силу тока в цепи и напряжение на резисторе .

За время по цепи проходит заряд . Согласно формуле (1) источник тока совершает при этом работу:

(2)

Так как сила тока постоянна, работа источника целиком превращается в теплоту, которая выделяется на сопротивлениях и . Данное количество теплоты определяется законом Джоуля–Ленца:

(3)

Итак, , и мы приравниваем правые части формул (2) и (3):

После сокращения на получаем:

Вот мы и нашли ток в цепи:

(4)

Формула (4) называется законом Ома для полной цепи.

Если соединить клеммы источника проводом пренебрежимо малого сопротивления , то получится короткое замыкание. Через источник при этом потечёт максимальный ток — ток короткого замыкания:

Из-за малости внутреннего сопротивления ток короткого замыкания может быть весьма большим. Например, пальчиковая батарейка разогревается при этом так, что обжигает руки.

Зная силу тока (формула (4)), мы можем найти напряжение на резисторе с помощью закона Ома для участка цепи:

(5)

Это напряжение является разностью потенциалов между точками и (рис. 2). Потенциал точки равен потенциалу положительной клеммы источника; потенциал точки равен потенциалу отрицательной клеммы. Поэтому напряжение (5) называется также напряжением на клеммах источника.

2). Потенциал точки равен потенциалу положительной клеммы источника; потенциал точки равен потенциалу отрицательной клеммы. Поэтому напряжение (5) называется также напряжением на клеммах источника.

Мы видим из формулы (5), что в реальной цепи будет — ведь умножается на дробь, меньшую единицы. Но есть два случая, когда .

1. Идеальный источник тока. Так называется источник с нулевым внутренним сопротивлением. При формула (5) даёт .

2. Разомкнутая цепь. Рассмотрим источник тока сам по себе, вне электрической цепи. В этом случае можно считать, что внешнее сопротивление бесконечно велико: . Тогда величина неотличима от , и формула (5) снова даёт нам .

Смысл этого результата прост: если источник не подключён к цепи, то вольтметр, подсоединённый к полюсам источника, покажет его ЭДС.

Молекулы впервые охладили до рекордно низкой температуры

Нобелевский лауреат Вольфганг Кеттерле и его коллеги охладили молекулы, которые состоят из атомов щелочных металлов, до сверхнизкой температуры в 220 нанокельвин. Это в 20 раз ниже предыдущего рекорда.

Это в 20 раз ниже предыдущего рекорда.

В размерах атомных ядер разглядели новую аномалию

Изучая свойства очень нестабильных изотопов меди, физики открыли новые странности в закономерностях, по которым изменяются размеры ядер атомов. Так называемый зарядовый радиус – один из важнейших параметров, он определяет границы атомных ядер и напрямую связан с тем, как те устроены изнутри. В данном случае он показывает, как протоны распределены по атому и где пролегает граница, в пределах которой ядро отражает заряженные частицы, летящие в его сторону.

Эксплуатация электрических сил

Напряжение – это работа электрической (кулоновской) силы в движении заряда и является результатом сокращения энергии в круге, в то время как электродвижущая сила определяется неэлектрической (не кулоновской) операцией и отвечает за увеличение энергии в цепи.

Ссылки

- Закон Ома // Элементы.ru. Природа науки, Энциклопедия

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист.

Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны

неавторитетными источниками

или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки

ссылками на соответствующие правилам сайты

или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).

Список проблемных доменов

Измерение

Разность потенциалов (напряжение) может быть измерена между любыми заданными точками схемы, в то время как электродвижущая сила существует только между двумя концами источника. Также электродвижущая сила измеряется с помощью счетчика ЭДС, а напряжение – вольтметром.

интенсивность

Электродвижущая сила всегда больше напряжения. Причина в том, что напряжение существует в нагруженном контуре, и из-за сопротивления (потери энергии) происходит падение напряжения. Величина ЭДС всегда постоянна, а интенсивность напряжений различна.

индукционный

ЭДС может возникать в электрическом, гравитационном или магнитном поле, а напряжение возникает только в электрическом поле.

индукционный

ЭДС может возникать в электрическом, гравитационном или магнитном поле, а напряжение возникает только в электрическом поле.

Господа, сегодня речь пойдет про напряжение. Все не раз слышали это слово. Все что-то про него знают.

Но что же именно такое это самое напряжение? Что представляет собой физически? Откуда оно берется? На все эти вопросы мы попытаемся сегодня дать ответ.

Для начала определимся с тем, что же такое это самое напряжение? Классическая физика дает достаточно сложное для быстрого понимания формальное определение. Оно завязано на формальном определении потенциальной энергии зарядов в поле, собственно, потенциале и их разности. Вся сия ботва подкреплена целым каскадом формул. На мой взгляд сие положение дел сильно усложняет понимание именно физики процесса возникновения напряжения и замечательная лишь с точки зрения решения академических задач, мало имеющих отношения к действительности. Сейчас мы постараемся разобраться с напряжением, что называется, на пальцах, понять физику протекающих процессов. Многим этого уже будет достаточно. Если же нет – надеюсь, после сего объяснения формулы из школьного учебника физики будут пониматься чуточку проще и быстрее.

Сейчас мы постараемся разобраться с напряжением, что называется, на пальцах, понять физику протекающих процессов. Многим этого уже будет достаточно. Если же нет – надеюсь, после сего объяснения формулы из школьного учебника физики будут пониматься чуточку проще и быстрее.

Возьмем два электрода. Например, клеммы источника питания, или клеммы батарейки. Теперь, если мы каким-нибудь образом создадим такие условия, что на «минусовой» клемме будет избыток электронов по сравнению с «плюсовой» клеммой, то можно говорить, что между этими двумя клеммами существует напряжение. Суть возникновения напряжения заключается в том, что часть электронов с одной клеммы («плюсовой») переносится на другую («минусовую»). Чем больше мы электронов перенесем, тем больше будет созданное напряжение. Теперь, если мы замкнем между собой эти клеммы, то электроны начнут возвращаться с минусовой клеммы обратно на плюсовую, откуда они были взяты – потечет электрический ток. То есть напряжение порождает электрический ток при определенных условиях.

Напряжение, как, думаю, все из вас знают, измеряется в вольтах. Однако вольт не входит в основные единицы системы СИ. Вольт – это 1 Джоуль (единица измерения энергии)/1 Кулон (единица измерения заряда). Почему это так? Формальный вывод вы можете глянуть в учебнике физики. А если объяснять на пальцах – то все достаточно просто. Заряды одного знака (в частности, электроны) как мы с вами помним – отталкиваются друг от друга. Поэтому что бы перетащить электрон с плюсовой клеммы на минусовую – где и так уже куча электронов – надо совершить определенную работу. Минусовая клемма отталкивает от себя электроны, а мы их силой на нее запихиваем. Это как пытаться еще больше сжать уже наполовину сжатую пружину. Трудно довольно-таки. Напряжение в один вольт между клеммам возникает, когда мы совершаем работу в 1 Джоуль при переносе с одной клеммы на другую заряда в 1 кулон.

Не следует думать, что эта работа совершается впустую. Нет и еще раз нет! Эта энергия запасается. После, когда мы замкнем цепь и электрончики побегут с минуса обратно на плюс – они от радости, что возвращаются домой, они уже сами могут совершить некоторую работу – например, нагреть сопротивление или повращать электродвигатель или еще что-нибудь. Так что напряжение – это такая штука, что всегда готова вырваться наружу с энергией.

Так что напряжение – это такая штука, что всегда готова вырваться наружу с энергией.

Возникает резонный вопрос – а как же перенести электроны с плюсовой клеммы на минусовую? Как создать это самое напряжение? Способов довольно много. Например, в батарейках – этот перенос возникает благодаря химической реакции. В фотоэлементах – благодаря действию энергии света на полупроводниковые материалы. В генераторах – благодаря действию магнитного поля на перемещающиеся в нем проводники. Возможно, позднее мы коснемся природы этих вещей более подробно.

Эти силы, которые участвуют в переносе электронов с плюса на минус – называют сторонними силами. А работа, которая ими совершается, очевидно, будет называться работой сторонних сил. И тут сам собой возникает термин ЭДС – электродвижущая сила.

ЭДС – это отношение работы сторонних сил по перемещению некоторого заряда, к этому самому заряду. По сути же получается то же самое напряжение, только, если можно так выразиться – с другой стороны. Напряжение все-таки возникает у нас между клеммами и открыто для потребителя. А ЭДС – это то, что скрыто от потребителя и характеризует процессы внутри источника. Эти процессы, эта работа протекает все время, пока источник функционирует и поддерживает напряжение, которое он выдает.

Напряжение все-таки возникает у нас между клеммами и открыто для потребителя. А ЭДС – это то, что скрыто от потребителя и характеризует процессы внутри источника. Эти процессы, эта работа протекает все время, пока источник функционирует и поддерживает напряжение, которое он выдает.

Рассмотрим чуть подробнее внутреннее устройство источника напряжения на примере простой модели. Эта модель представляет собой последовательное сопротивление ядра источника — устройства, в котором происходят различные процессы формирования напряжения и внутреннего сопротивления источника. Безусловно, в реальных устройствах они неотделимы друг от друга. Однако для облегчения понимания происходящих процессов их можно разделить, суть от этого не изменится. Итак, господа, так называемое ядро источника и выдает нам напряжение, точно равное ЭДС. А вот на клеммах источника питания – снаружи – мы может намерить напряжение, как равное ЭДС, так и меньше его.

Рассмотрим три разных случая (Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3). Во всех этих рисунках кружок с плюсом и минусом – это ядро источника, то, что непосредственно формирует напряжение. В нем как раз и работают сторонние силы и формируется ЭДС. Это самое ядро выдает нам напряжение точно равное значению ЭДС. Сопротивление R1 здесь — это внутреннее сопротивление источника. Обычно на практике оно составляет от долей Ома до единиц Ом. Заметьте, господа, и ядро E1 и сопротивление R1 обведены пунктиром – они находятся внутри батарейки! А вот сопротивление R2 находится за пределами батарейки – это наша полезная нагрузка. Например, лампочка. Или плеер. Или еще что.

Во всех этих рисунках кружок с плюсом и минусом – это ядро источника, то, что непосредственно формирует напряжение. В нем как раз и работают сторонние силы и формируется ЭДС. Это самое ядро выдает нам напряжение точно равное значению ЭДС. Сопротивление R1 здесь — это внутреннее сопротивление источника. Обычно на практике оно составляет от долей Ома до единиц Ом. Заметьте, господа, и ядро E1 и сопротивление R1 обведены пунктиром – они находятся внутри батарейки! А вот сопротивление R2 находится за пределами батарейки – это наша полезная нагрузка. Например, лампочка. Или плеер. Или еще что.

Случай 1 – у нас идеальная батарейка. Этот случай соответствует рисунку 1. Она не имеет внутреннего сопротивления. В жизни, увы, такое не встретишь, но для понимания физики процессов рассмотреть будет полезно. В этом случае даже при подключенной нагрузке мы будем иметь на выходных клеммах батарейки напряжение, равное ЭДС.

Рисунок 1 – Идеальный источник напряжения

Случай 2 – у нас не идеальная батарейка. У нее есть свое внутреннее сопротивление R1. Но мы не нагружаем батарейку, ничего к ней не подключаем. Этот случай соответствует рисунку 2. Тогда на выходных клеммах батарейки мы так же будем наблюдать напряжение U3, равное ЭДС.

У нее есть свое внутреннее сопротивление R1. Но мы не нагружаем батарейку, ничего к ней не подключаем. Этот случай соответствует рисунку 2. Тогда на выходных клеммах батарейки мы так же будем наблюдать напряжение U3, равное ЭДС.

Рисунок 2 – Реальный источник напряжения без нагрузки (холостой ход)

Случай 3 – у нас не идеальная батарейка и мы ее нагружаем сопротивлением R2. По цепи течет ток I. Этот случай соответствует рисунку 3. И вот в этом случае напряжение на клеммах, которое мы наблюдаем, не будет равно ЭДС! Оно будет меньше. Да, источник Е1 где-то в недрах батарейки все так же формирует напряжение U1, равное ЭДС. Но это напряжение делится между внутренним сопротивлением батарейки R1 и нашей нагрузкой R2. А сопротивление R1, как мы помним, так же находится в недрах батарейки и нам, юзерам, оно недоступно. Поэтому на клеммах батареи мы будем наблюдать напряжение, меньшее, чем ЭДС батареи. Этот случай чаще всего встречается в жизни. И именно он хорошо иллюстрирует, чем же отличается ЭДС источника и напряжение, формируемое источником.

Рисунок 3 – Реальный источник напряжения с нагрузкой

Итак, господа, краткий итог таков: напряжение, выдаваемое источником напряжения равно ЭДС тогда, когда мы можем пренебречь внутренним сопротивлением источника, а точнее падением напряжения на нем. Если же на внутреннем напряжении источника падает какое-либо напряжение, очевидно, выходное напряжение, формируемое источником, будем меньше ЭДС. Да, грань между понятиями ЭДС и напряжение довольно размытая, часто бывает путаница, но, господа, теперь ее будет меньше.

Коснемся теперь такого момента, как знак напряжения. Да, напряжение может быть как положительным, так и отрицательным. Физики процесса это нисколько не поменяет. Все остается в силе – на «отрицательной» клемме у нас электронов по прежнему больше, чем на «положительной». Все зависит от того, какой электрод мы примем за начальную точку отсчета, то есть за ноль. А что считать нулем, вообще говоря? Принято считать, что ноль в данном случае – это наша земля-матушка. То есть что происходит. Мы берем наш изначально отвязанный (не соединенный никакими проводами) от земли источник. И дальше одну его клемму – на выбор – соединяем с землей. Если мы соединили с землей отрицательную клемму – значит, на свободной от земли клемме электронов меньше, чем на той, которую мы заземлили и у нас положительный источник. Если наоборот – соединили с землей положительную клемму – у нас источник выдает отрицательное напряжение. Только и всего. Если у нас никакая клемма источника не соединена с землей, либо с какой-либо другой общей точкой, принятой в данной установке за ноль, то про такой источник питания бессмысленно говорить – положительный он или отрицательный. Можно лишь сказать, что на «отрицательной» клемме электронов больше, чем на положительной или то, что она имеет меньший потенциал.

Если у нас изначально источник питания сконструирован таким образом, что одна из его клемм подключена к земле – тут вообще все очевидно.

Спешу предупредить опасное заблуждение. Поскольку мы рассматриваем изначально отвязанные от земли источники питания, то соединение одной его клеммы с землей не вызовет протекание никакого тока! Часто можно встретить утверждение, что какие-то там токи потекут на землю, если подсоединить к ней одну из клемм источника. Нет, господа, нет и еще раз нет. Ничего там не потечет. Вы можете сами в этом убедиться. Возьмите вольтметр и измерьте напряжение между клеммами вашего отвязанного от земли источника и землей. Он покажет 0 Вольт, напряжения нет. Нет напряжения – не будет и тока. Однако если источник питания подключен одной из клемм к земле – тогда совсем другое дело, замыкание другой клеммы на землю приведет к короткому замыканию источника.

Вообще же тема земли и заземления совсем не такая простая, как кажется на первый взгляд. Там много хитрых моментов и подводных камней, особенно, когда речь заходит о заземлении высокочастотных цепей, либо цепей, в которых протекает очень большой ток. Однако это тема уже совсем другой статьи.

А пока мы заканчиваем. Всем удачи и до новых встреч!

Вступайте в нашу группу Вконтакте

Вопросы и предложения админу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи

Как вы знаете, для существования электрического тока, необходимо наличие электрического поля. Причем, это поле должно постоянно поддерживаться неким источником тока. Сегодня мы поговорим об основной характеристике источника тока, которая называется электродвижущей силой (или, сокращенно, ЭДС). Для начала рассмотрим простой опыт: возьмем два противоположно заряженных шарика и соединим их проводником. В этом случае, в проводнике возникнет электрический ток, но он будет очень кратковременным. Дело в том, что очень скоро произойдет перераспределение заряда, и потенциалы шариков уравняются. Значит, перестанет существовать электрическое поле.

Из этого можно сделать вывод, что для поддержания постоянного тока необходимо наличие неких сил неэлектрического происхождения, чтобы эти силы могли перемещать заряды против поля. Такие силы называются сторонними силами. То есть, сторонние силы — это любые силы, которые действуют на электрические заряды, но при этом не являются силами электрического происхождения. Например, это могут быть силы, действующие на заряды со стороны магнитного поля — это используется в генераторах.

В батареях или аккумуляторах работу по разделению электрических зарядов выполняют химические реакции.

Еще один аргумент, который мы можем привести — это то, что работа кулоновских сил при перемещении заряда по замкнутому контуру, равна нулю. А это значит, что какие-то другие силы должны обеспечивать ненулевую работу для поддержания разности потенциалов.

Устройство для поддержания электрического тока, называется источником тока. В любом источнике тока сторонние силы действуют на заряды, совершая работу против кулоновских сил. Стало быть, характеристикой источника должна быть величина, не зависящая от величины заряда. Эта величина называется электродвижущей силой. Электродвижущая сила равна отношению работы сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру, к величине этого заряда:

Из формулы видно, что электродвижущая сила, как и напряжение, измеряется в вольтах:

Теперь, когда мы познакомились с ЭДС, мы можем перейти к изучению закона Ома для полной цепи. Полной цепью называется замкнутая цепь, включающая в себя источник тока. Для удобства, мы рассмотрим простейшую электрическую цепь, состоящую только из источника тока, резистора и соединительных проводов:

Как мы уже сказали, источник тока характеризуется ЭДС. Тем не менее, любой источник тока обладает определенным сопротивлением, которое называется внутренним сопротивлением. Закон Ома для полной цепи представляет собой связь между ЭДС, внутренним и внешним сопротивлением и силой тока в цепи. Для того, чтобы установить эту связь, воспользуемся законом сохранения энергии. Запишем, что работа сторонних сил равна произведению ЭДС источника и величины заряда:

Как вы знаете, каждый участок цепи выделяет то или иное количество теплоты. По закону Джоуля-Ленца, это количество теплоты вычисляется по формуле:

Исходя из закона сохранения энергии, мы можем приравнять это количество теплоты к работе сторонних сил:

Закон Ома для полной цепи звучит так: сила тока в замкнутой цепи равна отношению ЭДС источника к полному сопротивлению цепи:

Вывести закон Ома для полной цепи можно, рассуждая несколько иначе. Как мы знаем, при последовательном соединении полное напряжение цепи равно сумме падений напряжений на всех участках цепи:

Мы видим, что произведение силы тока и сопротивления резистора есть не что иное, как напряжение на этом резисторе. А произведение силы тока и внутреннего сопротивления — это падение напряжения на самом источнике:

Надо сказать, что внутреннее сопротивление источника во многих случаях пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением внешней части цепи. В этом случае, мы можем считать, что напряжение на зажимах источника примерно равно ЭДС (то есть падение напряжения на источнике считается приблизительно равным нулю):

Тем не менее, именно внутренним сопротивлением определяется сила тока в цепи при коротком замыкании. Напомним, что при коротком замыкании, внешнее сопротивление становится почти нулевым, поэтому в цепи резко возрастает сила тока:

Рассмотрим теперь цепь, содержащую несколько последовательно соединенных источников тока.

В этом случае, ЭДС всей цепи равна алгебраической сумме ЭДС отдельных источников.

В таких случаях необходимо выбрать так называемое «направление обхода тока». Это направление выбирается условно (в нашем случае — против часовой стрелки). Тогда, ,поскольку они стремятся вызвать ток в направлении обхода.

А,поскольку они стремятся вызвать ток в направлении, противоположном направлению обхода. Отрицательная ЭДС означает, что сторонние силы внутри источника совершают отрицательную работу. Таким образом, ЭДС нашей цепи будет равна:

В соответствии с правилами последовательного соединения, суммарное сопротивление цепи равно сумме внешнего сопротивления и внутренних сопротивлений всех источников тока:

Пример решения задачи.

Задача. К источнику тока с внутренним сопротивлением 1 Ом подключили резистор с сопротивлением 15 Ом. После этого в цепь включили амперметр, который показал, что сила тока равна 5 А. Найдите работу сторонних сил внутри источника, совершенную за 2 минуты.

Электродвижущая сила (ЭДС): формула расчета и определение

Электродвижущая сила или сокращено ЭДС – это способность источника тока ил по-другому питающий элемент, создавать в электрической цепи разность потенциалов. Элементами питания являются аккумуляторы или батареи. Это скалярная физическая величина, равная работе сторонних сил для перемещения одного заряда с положительной величиной. В данной статье будут рассмотрены теоритические вопросы ЭДС, как она образуется, а также для чего она может быть использована на практике и где используются, а главное как рассчитать ее.

Формула ЭДС.

Что такое ЭДС: объяснение простыми словами

Под ЭДС понимается удельная работа сторонних сил по перемещению единичного заряда в контуре электрической цепи. Это понятие в электричестве предполагает множество физических толкований, относящихся к различным областям технических знаний. В электротехнике — это удельная работа сторонних сил, появляющаяся в индуктивных обмотках при наведении в них переменного поля. В химии она означает разность потенциалов, возникающее при электролизе, а также при реакциях, сопровождающихся разделением электрических зарядов.

В физике она соответствует электродвижущей силе, создаваемой на концах электрической термопары, например. Чтобы объяснить суть ЭДС простыми словами – потребуется рассмотреть каждый из вариантов ее трактовки. Прежде чем перейти к основной части статьи отметим, что ЭДС и напряжение очень близкие по смыслу понятия, но всё же несколько отличаются. Если сказать кратко, то ЭДС — на источнике питания без нагрузки, а когда к нему подключают нагрузку — это уже напряжение. Потому что количество вольт на ИП под нагрузкой почти всегда несколько меньше, чем без неё. Это связано с наличием внутреннего сопротивления таких источников питания, как трансформаторы и гальванические элементы.

Дополнительный материал по теме: Простыми словами о преобразователях напряжения.

Электродвижущая сила (эдс), физическая величина, характеризующая действие сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока; в замкнутом проводящем контуре равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура. Если через Eстр обозначить напряжённость поля сторонних сил, то эдс в замкнутом контуре (L) равна , где dl — элемент длины контура. Потенциальные силы электростатического (или стационарного) поля не могут поддерживать постоянный ток в цепи, т. к. работа этих сил на замкнутом пути равна нулю. Прохождение же тока по проводникам сопровождается выделением энергии — нагреванием проводников.

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внутри источников тока: генераторов, гальванических элементов, аккумуляторов и т. д. Происхождение сторонних сил может быть различным. В генераторах сторонние силы — это силы со стороны вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля со временем, или Лоренца сила, действующая со стороны магнитного поля на электроны в движущемся проводнике; в гальванических элементах и аккумуляторах — это химические силы и т. д. Эдс определяет силу тока в цепи при заданном её сопротивлении (см. Ома закон). Измеряется эдс, как и напряжение, в вольтах.

Что такое ЭДС.

Природа ЭДС

Причина возникновения ЭДС в разных источниках тока разная. По природе возникновения различают следующие типы:

- Химическая ЭДС. Возникает в батарейках и аккумуляторах вследствие химических реакций.

- Термо ЭДС. Возникает, когда находящиеся при разных температурах контакты разнородных проводников соединены.

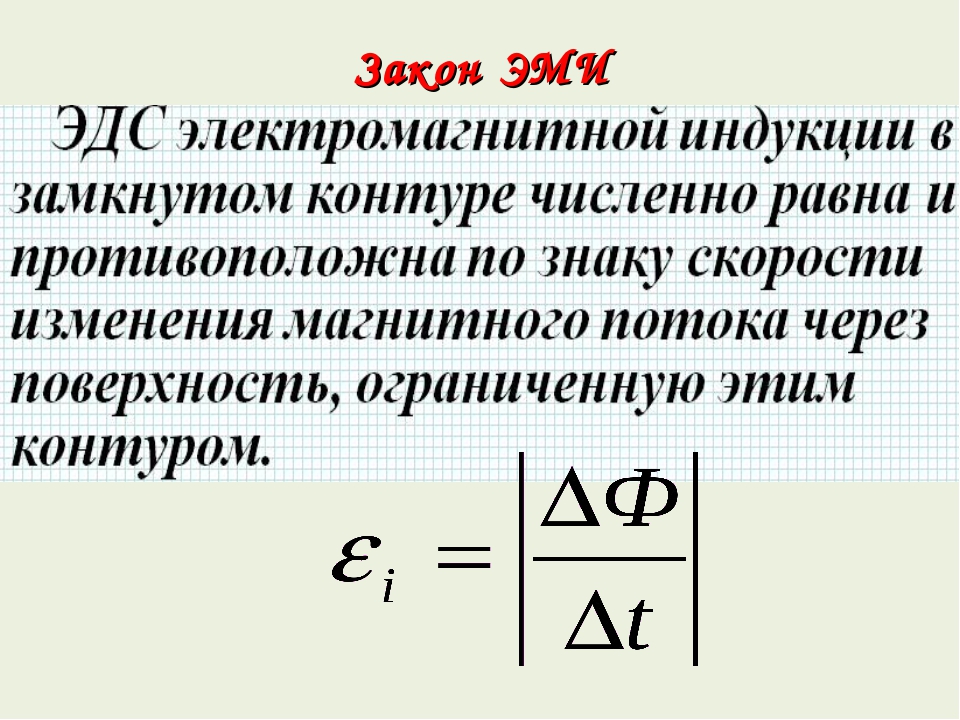

- ЭДС индукции. Возникает в генераторе при помещении вращающегося проводника в магнитное поле. ЭДС будет наводиться в проводнике, когда проводник пересекает силовые линии постоянного магнитного поля или когда магнитное поле изменяется по величине.

- Фотоэлектрическая ЭДС. Возникновению этой ЭДС способствует явление внешнего или внутреннего фотоэффекта.

- Пьезоэлектрическая ЭДС. ЭДС возникает при растяжении или сдавливании веществ.

Электромагнитная индукция (самоиндукция)

Начнем с электромагнитной индукции. Это явление описывает закон электромагнитной индукции Фарадея. Физический смысл этого явления состоит в способности электромагнитного поля наводить ЭДС в находящемся рядом проводнике. При этом или поле должно изменяться, например, по величине и направлению векторов, или перемещаться относительно проводника, или должен двигаться проводник относительно этого поля. На концах проводника в этом случае возникает разность потенциалов.

Опыт демонстрирует появление ЭДС в катушке при воздействии изменяющегося магнитного поля постоянного магнита. Есть и другое похожее по смыслу явление — взаимоиндукция. Оно заключается в том, что изменение направления и силы тока одной катушки индуцирует ЭДС на выводах расположенной рядом катушки, широко применяется в различных областях техники, включая электрику и электронику. Оно лежит в основе работы трансформаторов, где магнитный поток одной обмотки наводит ток и напряжение во второй.

Что такое самоиндукция.

В электрике физический эффект под названием ЭДС используется при изготовлении специальных преобразователей переменного тока, обеспечивающих получение нужных значений действующих величин (тока и напряжения). Благодаря явлениям индукции и самоиндукции инженерам удалось разработать множество электротехнических устройств: от обычной катушки индуктивности (дросселя) и вплоть до трансформатора. Понятие взаимоиндукции касается только переменного тока, при протекании которого в контуре или проводнике меняется магнитный поток.

Таблица параметров электродвижущей силы индукции.

ЭДС в быту и единицы измерения

Другие примеры встречаются в практической жизни любого рядового человека. Под эту категорию попадают такие привычные вещи, как малогабаритные батарейки, а также другие миниатюрные элементы питания. В этом случае рабочая ЭДС формируется за счет химических процессов, протекающих внутри источников постоянного напряжения. Когда оно возникает на клеммах (полюсах) батареи вследствие внутренних изменений – элемент полностью готов к работе. Со временем величина ЭДС несколько снижается, а внутреннее сопротивление заметно возрастает.

В результате если вы измеряете напряжение на не подключенной ни к чему пальчиковой батарейке вы видите нормальные для неё 1.5В (или около того), но когда к батарейке подключается нагрузка, допустим, вы установили её в какой-то прибор — он не работает. Почему? Потому что если предположить, что у вольтметра внутреннее сопротивление во много раз выше, чем внутреннее сопротивлении батарейки — то вы измеряли её ЭДС. Когда батарейка начала отдавать ток в нагрузке на её выводах стало не 1.5В, а, допустим, 1.2В — прибору недостаточно ни напряжения, ни тока для нормальной работы.

Расчет ЭДС.

Как раз вот эти 0.3 В и упали на внутреннем сопротивлении гальванического элемента. Если батарейка совсем старая и её электроды разрушены, то на клеммах батареи может не быть вообще никакой электродвижущей силы или напряжения — т.е. ноль. Совсем небольшая по величине электродвижущая сила наводится и в рамках антенны приемника, которая усиливается затем специальными каскадами, и мы получаем наш телевизионный, радио и даже Wi-Fi сигнал.

Материал по теме: Выбираем цифро-аналоговый преобразователь.

Как образуется ЭДС

Идеальный источник ЭДС – генератор, внутреннее сопротивление которого равно нулю, а напряжение на его зажимах не зависит от нагрузки. Мощность идеального источника ЭДС бесконечна. Реальный источник ЭДС, в отличие от идеального, содержит внутреннее сопротивление Ri и его напряжение зависит от нагрузки (рис. 1., б), а мощность источника конечна. Электрическая схема реального генератора ЭДС представляет собой последовательное соединение идеального генератора ЭДС Е и его внутреннего сопротивления Ri.

На практике для того чтобы приблизить режим работы реального генератора ЭДС к режиму работы идеального, внутреннее сопротивление реального генератора Ri стараются делать как можно меньше, а сопротивление нагрузки Rн необходимо подключать величиной не менее чем в 10 раз большей величины внутреннего сопротивления генератора, т.е. необходимо выполнять условие: Rн >> Ri

Для того чтобы выходное напряжение реального генератора ЭДС не зависело от нагрузки, его стабилизируют применением специальных электронных схем стабилизации напряжения. Поскольку внутреннее сопротивление реального генератора ЭДС не может быть выполнено бесконечно малым, его минимизируют и выполняют стандартным для возможности согласованного подключения к нему потребителей энергии. В радиотехнике величины стандартного выходного сопротивления генераторов ЭДС составляют 50 Ом (промышленный стандарт) и 75 Ом (бытовой стандарт).

Например, все телевизионные приемники имеют входное сопротивление 75 Ом и подключены к антеннам коаксиальным кабелем именно такого волнового сопротивления. Для приближения к идеальным генераторам ЭДС источники питающего напряжения, используемые во всей промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре, выполняют с применением специальных электронных схем стабилизации выходного напряжения, которые позволяют выдерживать практически неизменное выходное напряжение источника питания в заданном диапазоне токов, потребляемых от источника ЭДС (иногда его называют источником напряжения).

На электрических схемах источники ЭДС изображаются так: Е — источник постоянной ЭДС, е(t) – источник гармонической (переменной) ЭДС в форме функции времени. Электродвижущая сила Е батареи последовательно соединенных одинаковых элементов равна электродвижущей силе одного элемента Е, умноженной на число элементов n батареи: Е = nЕ.

Постоянный ток и ЭДС.

Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии

Для поддержания электрического тока в проводнике требуется внешний источник энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или источников тока). Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС), которая создает и длительное время поддерживает разность потенциалов между концами проводника.

Инженер по специальности “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”, МИФИ, 2005–2010 гг.

Задать вопрос

Иногда говорят, что ЭДС создает электрический ток в цепи. Нужно помнить об условности такого определения, так как выше мы уже установили, что причина возникновения и существования электрического тока — электрическое поле.

Источник электрической энергии производит определенную работу, перемещая электрические заряды по всей замкнутой цепи. За единицу измерения электродвижущей силы принят вольт (сокращенно вольт обозначается буквой В или V — «вэ» латинское). ЭДС источника электрической энергии равна одному вольту, если при перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой, цепи источник электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю:

Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии.

В практике для измерения ЭДС используются как более крупные, так и более мелкие единицы, а именно:

- 1 киловольт (кВ, kV), равный 1000 В;

- 1 милливольт (мВ, mV), равный одной тысячной доле вольта (10-3 В),

- 1 микровольт (мкВ, μV), равный одной миллионной доле вольта (10-6 В).

Очевидно, что 1 кВ = 1000 В; 1 В = 1000 мВ = 1 000 000 мкВ; 1 мВ= 1000 мкВ.

В настоящее, время существует несколько видов источников электрической энергии. Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из основателей учения об электричестве.

Многочисленные опыты по усовершенствованию и практическому использованию гальванических батарей были проведены русским ученым Василием Владимировичем Петровым. Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире гальваническую батарею и использовал ее для ряда блестящих опытов. Источники электрической энергии, работающие по принципу преобразования химической энергии в электрическую, называются химическими источниками электрической энергии.

Полезно знать: Как рассчитать мощность электрического тока.

Другим основным источником электрической энергий, получившим широкое применение в электротехнике и радиотехнике, является генератор. В генераторах механическая энергия преобразуется в электрическую. У химических источников электрической энергии и у генераторов электродвижущая сила проявляется одинаково, создавая на зажимах источника разность потенциалов и поддерживая ее длительное время.

Эти зажимы называются полюсами источника электрической энергии. Один полюс источника электрической энергии имеет положительный потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс ( + ) и называется положительным полюсом.

Другой полюс имеет отрицательный потенциал (избыток электронов), обозначается знаком минус (—) и называется отрицательным полюсом. От источников электрической энергии электрическая энергия передается по проводам к ее потребителям (электрические лампы, электродвигатели, электрические дуги, электронагревательные приборы и т. д.).

Примеры решения задачК каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго:

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | ФОРМУЛЫ |

| Электродвижущая сила | |

| Сила тока | |

| Сопротивление | |

| Разность потенциалов |

Решение: Электродвижущая сила гальванического элемента есть величина, численно равная работе сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда внутри элемента от одного полюса к другому.

Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит от формы траектории перемещения зарядов.

ЭДС определяется по формуле:

Сила тока определяется по формуле:

Сопротивление определяется по формуле:

Разность потенциалов определяется по формуле:

Правильный ответ:

| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | ФОРМУЛЫ |

| Электродвижущая сила | |

| Сила тока | |

| Сопротивление | |

| Разность потенциалов |

Что такое электродвижущая сила?

Это отношение работы сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к абсолютной величине этого заряда.

Что такое электрическая цепь?

Набор устройств, которые соединены проводниками, предназначенный для протекания тока.

Как звучит закон Ома для полной цепи?

Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС цепи к ее полному сопротивлению.

Заключение

Инженер по специальности “Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”, МИФИ, 2005–2010 гг.

Задать вопрос

Если в проводнике создать электрическое поле и не поддерживать это поле, то перемещение носителей тока приведет к тому, что поле внутри проводника исчезнет, и ток прекратится. Для того чтобы поддерживать ток в цепи достаточно долго, необходимо осуществить движение зарядов по замкнутой траектории, то есть сделать линии постоянного тока замкнутыми. Следовательно, в замкнутой цепи должны быть участки, на которых носители заряда будут двигаться против сил электростатического поля, то есть от точек с меньшим потенциалом к точкам с большим потенциалом. Это возможно лишь при наличии неэлектрических сил, называемых сторонними силами. Сторонними силами являются силы любой природы, кроме кулоновских.

Дополнительную информацию о предмете статьи можно узнать из файла «Электродвижущая сила в цепях электрического тока». А также в нашей группе ВК публикуются интересные материалы, с которыми вы можете познакомиться первыми. Для этого приглашаем читателей подписаться и вступить в группу.

В завершение хочу выразить благодарность источникам, откуда почерпнут материал для подготовки статьи:

www.booksite.ru

www.scsiexplorer.com.ua

www.samelectrik.ru

www.electricalschool.info

www.sxemotehnika.ru

www.zaochnik.ru

www.ido.tsu.ru

Мне нравится1Не нравится1 ПредыдущаяТеорияЧто такое термопара: об устройстве простыми словами

СледующаяТеорияЧто такое заземление простыми словами

Как найти внутреннее сопротивление формула в физике. Электродвижущая сила. Внутреннее сопротивление источника тока

Цель работы: изучить метод измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока с помощью амперметра и вольтметра.

Оборудование: металлический планшет, источник тока, амперметр, вольтметр, резистор, ключ, зажимы, соединительные провода.

Для измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока собирают электрическую цепь, схема которой показана на рисунке 1.

К источнику тока подключают амперметр, сопротивление и ключ, соединенные последовательно. Кроме того, непосредственно к выходным гнездам источника подключают еще и вольтметр.

ЭДС измеряют по показанию вольтметра при разомкнутом ключе. Этот прием определения ЭДС основан на следствии из закона Ома для полной цепи, согласно которому при бесконечно большом сопротивлении внешней цепи напряжение на зажимах источника равно его ЭДС. (См. параграф “Закон Ома для полной цепи” учебника “Физика 10”).

Для определения внутреннего сопротивления источника замыкают ключ К. При этом в цепи можно условно выделить два участка: внешний (тот, который подключен к источнику) и внутренний (тот, который находится внутри источника тока). Поскольку ЭДС источника равна сумме падения напряжений на внутреннем и внешнем участках цепи:

ε = U r +U R , то U r = ε -U R (1)

По закону Ома для участка цепи U r = I· r (2). Подставив равенство (2) в (1) получают:

I · r = ε – U r , откуда r = (ε – U R )/ J

Следовательно, чтобы узнать внутреннее сопротивление источника тока, необходимо предварительно определить его ЭДС, затем замкнуть ключ и измерить падение напряжения на внешнем сопротивлении, а также силу тока в нем.

Ход работы

1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

ε ,в | U r , B | i,a | r , Ом |

Начертите в тетради схему для измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника.

После проверки схемы соберите электрическую цепь. Ключ разомкните.

Измерьте величину ЭДС источника.

Замкните ключ и определите показания амперметра и вольтметра.

Вычислите внутреннее сопротивление источника.

Определение эдс и внутреннего сопротивления источника тока графическим методом

Цель работы: изучить измерения ЭДС, внутреннего сопротивления и тока короткого замыкания источника тока, основанный на анализе графика зависимости напряжения на выходе источника от силы тока в цепи.

Оборудование: гальванический элемент, амперметр, вольтметр, резистор R 1 , переменный резистор, ключ, зажимы, металлический планшет, соединительные провода.

Из закона Ома для полной цепи следует, что напряжение на выходе источника тока зависит прямо пропорционально от силы тока в цепи:

так как I =E/(R+r), то IR + Ir = Е, но IR = U, откуда U + Ir = Е или U = Е – Ir (1).

Если построить график зависимости U от I, то по его точкам пересечения с осями координат можно определить Е, I К.З. – силу тока короткого замыкания (ток, который потечет в цепи источника, когда внешнее сопротивление R станет равным нулю).

ЭДС определяют по точке пересечения графика с осью напряжений. Эта точка графика соответствует состоянию цепи, при котором ток в ней отсутствует и, следовательно, U = Е.

Силу тока короткого замыкания определяют по точке пересечения графика с осью токов. В этом случае внешнее сопротивление R = 0 и, следовательно, напряжение на выходе источника U = 0.

Внутреннее сопротивление источника находят по тангенсу угла наклона графика относительно оси токов. (Сравните формулу (1) с математической функцией вида У = АХ +В и вспомните смысл коэффициента при X).

Ход работы

- После проверки схемы преподавателем соберите электрическую цепь. Ползунок переменного резистора установите в положение, при котором сопротивление цепи, подключенной к источнику тока, будет максимальным.

Для записи результатов измерений подготовьте таблицу:

Определите значение силы тока в цепи и напряжение на зажимах источника при максимальной величине сопротивления переменного резистора. Данные измерений занесите в таблицу.

Повторите несколько раз измерения силы тока и напряжения, уменьшая всякий раз величину переменного сопротивления так, чтобы напряжение на зажимах источника уменьшалось на 0,1В. Измерения прекратите, когда сила тока в цепи достигнет значения в 1А.

Нанесите полученные в эксперименте точки на график. Напряжение откладывайте по вертикальной оси, а силу тока – по горизонтальной. Проведите по точкам прямую линию.

Продолжите график до пересечения с осями координат и определите величины Е и, I К.З.

Измерьте ЭДС источника, подключив вольтметр к его выводам при разомкнутой внешней цепи. Сопоставьте значения ЭДС, полученные двумя способами, и укажите причину возможного расхождения результатов.

Определите внутреннее сопротивление источника тока. Для этого вычислите тангенс угла наклона построенного графика к оси токов. Так как тангенс угла в прямоугольном треугольнике равен отношению противолежащего катета к прилежащему, то практически это можно сделать, найдя отношение Е / I К.З

На концах проводника, а значит, и тока необходимо наличие сторонних сил неэлектрической природы, с помощью которых происходит разделение электрических зарядов .

Сторонними силами называются любые силы, действующие на электрически заряженные частицы в цепи, за исключением электростатических (т. е. кулоновских).

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внут-ри всех источников тока: в генераторах, на электростанциях, в гальванических элементах, аккумуляторах и т. д.

При замыкании цепи создается электрическое поле во всех про-водниках цепи. Внутри источника тока заряды движутся под действием сторонних сил против кулоновских сил (электроны движут-ся от положительно заряженного электрода к отрицательному), а во всей остальной цепи их приводит а движение электрическое поле (см. рис. выше).

В источниках тока в процессе работы по разделению заряженных частиц происходит превращение разных видов энергии в электричес-кую. По типу преобразованной энергии различают следующие виды электродвижущей силы:

– электростатическая — в электрофорной машине, в которой происходит превращение механической энергии при трении в электрическую;

– термоэлектрическая – в термоэлементе — внутренняя энергия нагретого спая двух проволок, изготовленных из разных металлов, превращается в электрическую;

– фотоэлектрическая — в фотоэлементе. Здесь происходит превращение энергии света в элек-трическую: при освещении некоторых веществ, например, селена, оксида меди (I) , кремния наблюдается потеря отрицательного электрического заряда;

– химическая — в гальванических элементах, аккумуляторах и др. источниках, в которых происходит превращение химической энергии в электрическую.

Электродвижущая сила (ЭДС) — характеристика источников тока. Понятие ЭДС было введено Г. Омом в 1827 г. для цепей постоянного тока. В 1857 г. Кирхгофф определил ЭДС как работу сторонних сил при переносе единичного электрического заряда вдоль замкнутого контура:

ɛ = A ст /q ,

где ɛ — ЭДС источника тока, А ст — работа сторонних сил , q — количество перемещенного заряда.

Электродвижущую силу выражают в вольтах.

Можно говорить об электродвижущей силе на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил (работа по перемещению единичного заряда) не во всем контуре, а только на данном участке.

Внутреннее сопротивление источника тока.

Пусть имеется простая замкнутая цепь, состоящая из источника тока (например, гальванического элемента, аккумулятора или генератора) и резистора с сопротивлением R . Ток в замкну-той цепи не прерывается нигде, следовательно, oн существует и внутри источника тока. Любой источник представляет собой некоторое сопротивление дли тока. Оно называется внутренним сопротивлением источника тока и обозначается буквой r .

В генераторе r — это сопротивление обмотки, в гальваническом элементе — сопротивление раствора электролита и электродов.

Таким образом, источник тока характеризуется величинами ЭДС и внутреннего сопротивлении, которые определяют его качество. Например, электростатические машины имеют очень большую ЭДС (до десятков тысяч вольт), но при этом их внутреннее сопротивление огромно (до со-тни Мом). Поэтому они непригодны для получения сильных токов. У гальванических элементов ЭДС всего лишь приблизительно 1 В, но зато и внутреннее сопротивление мало (приблизительно 1 Ом и меньше). Это позволяет с их помощью получать токи, измеряемые амперами.

ЭДС и напряжение. Внутреннее сопротивление источников питания.

Ликбез так ликбез!

Закон Ома. Вот я о чем.

О законе Ома мы уже говорили. Поговорим еще раз – с несколько иной стороны. Не вдаваясь в физические подробности и выражаясь простым кошачьим языком, закон Ома гласит: чем больше э.д.с. (электродвижущая сила), тем больше ток, чем больше сопротивление, тем меньше ток.

Переведя сие заклинание на язык сухих формул получаем:

I=E/R

где:I – сила тока,E – Э.Д.С. – электродвижущая силаR – сопротивление

Ток измеряется в амперах, э.д.с. – в вольтах, а сопротивление носит гордое имя товарища Ома.Э.д.с. – это есть характеристика идеального генератора, внутренне сопротивление которого принято считать бесконечно малым. В реальной жизни такое бывает редко, поэтому в силу вступает закон Ома для последовательной цепи (более знакомый нам):

I=U/R

где:U – напряжение источника непосредственно на его клеммах.

Рассмотрим простой пример.

Представим себе обычную батарейку в виде источника э.д.с. и включенного последовательно с ним некоего резистора, который будет олицетворять собой внутреннее сопротивление батарейки. Подключим параллельно батарейке вольтметр. Его входное сопротивление значительно больше внутреннего сопротивления батарейки, но не бесконечно большое – то есть, через него потечет ток. Величина напряжения, которую покажет вольтметр будет меньше величины э.д.с. как раз на величину падения напряжения на внутреннем воображаемом резисторе при данном токе.Но, тем не менее именно эта величина и принимается за напряжение батарейки.

Формула конечного напряжения при этом будет иметь следующий вид:

U(бат)=E-U(внутр)

Так как со временем у всех элементов питания внутреннее сопротивление увеличивается, то и падение напряжения на внутреннем сопротивлении тоже увеличивается. При этом напряжение на клеммах батарейки уменьшается. Мяу!

Разобрались!

Что же происходит, если вместо вольтметра к батарейке подключить амперметр? Так как собственное сопротивление амперметра стремится к нулю, мы фактически будем измерять ток, протекающий через внутреннее сопротивление батарейки. Так как внутренне сопротивление источника очень небольшое, измеренный при этом ток может достигать н ескольких ампер.

Однако следует заметить, что внутреннее сопротивление источника является таким же элементом цепи, как и все остальные. Поэтому при увеличении тока нагрузки падение напряжения на внутреннем сопротивлении также увеличится, что приводит к уменьшению напряжения на нагрузке. Или как мы, радиокоты, любим выражаться – к просадке напруги.

Чтобы изменение нагрузки как можно меньше влияло на выходное напряжение источника его внутреннее сопротивление стараются свести к минимуму.

Можно так подобрать элементы последовательной цепи, чтобы на каком-нибудь из них получить напряжение, уменьшенное, по сравнению с исходным, во сколько угодно раз.

Допустим, есть простейшая электрическая замкнутая цепь, включающая в себя источник тока, например генератор, гальванический элемент или аккумулятор, и резистор, обладающий сопротивлением R. Поскольку ток в цепи нигде не прерывается, то и внутри источника он течет.

В такой ситуации можно сказать, что любой источник обладает некоторым внутренним сопротивлением, препятствующим току. Это внутреннее сопротивление характеризует источник тока и обозначается буквой r. Для или аккумулятора внутреннее сопротивление – это сопротивление раствора электролита и электродов, для генератора – сопротивление обмоток статора и т. д.

Таким образом, источник тока характеризуется как величиной ЭДС, так и величиной собственного внутреннего сопротивления r – обе эти характеристики свидетельствуют о качестве источника.

Электростатические высоковольтные генераторы (как генератор Ван де Граафа или генератор Уимшурста), к примеру, отличаются огромной ЭДС измеряемой миллионами вольт, при этом их внутреннее сопротивление измеряется сотнями мегаом, потому они и непригодны для получения больших токов.

Гальванические элементы (такие как батарейка) – напротив – имеют ЭДС порядка 1 вольта, хотя внутреннее сопротивление у них порядка долей или максимум – десятка Ом, и от гальванических элементов поэтому можно получать токи в единицы и десятки ампер.

На данной схеме показан реальный источник с присоединенной нагрузкой. Здесь обозначены , его внутреннее сопротивление, а также сопротивление нагрузки. Согласно , ток в данной цепи будет равен:

Поскольку участок внешней цепи однороден, то из закона Ома можно найти напряжение на нагрузке:

Выразив из первого уравнения сопротивление нагрузки, и подставив его значение во второе уравнение, получим зависимость напряжения на нагрузке от тока в замкнутой цепи:

В замкнутом контуре ЭДС равна сумме падений напряжений на элементах внешней цепи и на внутреннем сопротивлении самого источника. Зависимость напряжения на нагрузке от тока нагрузки в идеальном случае линейна.

График это показывает, но экспериментальные данные на реальном резисторе (крестики возле графика) всегда отличаются от идеала:

Эксперименты и логика показывают, что при нулевом токе нагрузки напряжение на внешней цепи равно ЭДС источника, а при нулевом напряжении на нагрузке ток в цепи равен . Это свойство реальных цепей помогает экспериментально находить ЭДС и внутреннее сопротивление реальных источников.

Экспериментальное нахождение внутреннего сопротивления

Чтобы экспериментально определить данные характеристики, строят график зависимости напряжения на нагрузке от величины тока, затем экстраполируют его до пересечения с осями.

В точке пересечения графика с остью напряжения находится значение ЭДС источника, а в точке пересечения с осью тока находится величина тока короткого замыкания. В итоге внутреннее сопротивление находится по формуле:

Развиваемая источником полезная мощность выделяется на нагрузке. График зависимости этой мощности от сопротивления нагрузки приведен на рисунке. Эта кривая начинается от пересечения осей координат в нулевой точке, затем возрастает до максимального значения мощности, после чего спадает до нуля при сопротивлении нагрузки равном бесконечности.

Чтобы найти максимальное сопротивление нагрузки, при котором теоретически разовьется максимальная мощность при данном источнике, берется производная от формулы мощности по R и приравнивается к нулю. Максимальная мощность разовьется при сопротивлении внешней цепи, равном внутреннему сопротивлению источника:

Это положение о максимальной мощности при R = r, позволяет экспериментально найти внутреннее сопротивление источника, построив зависимость мощности, выделяемой на нагрузке, от величины сопротивления нагрузки. Найдя реальное, а не теоретическое, сопротивление нагрузки, обеспечивающее максимальную мощность, определяют реальное внутреннее сопротивление источника питания.

КПД источника тока показывает отношение максимальной выделяемой на нагрузке мощности к полной мощности, которую в данный момент развивает

Попробуем решить эту задачу на конкретном примере. Электродвижущая сила источника питания составляет 4,5 В. К нему подключили нагрузку, и через неё потёк ток, равный 0,26 А. Напряжение при этом стало равным 3,7 В. Первым делом, представим себе, что внутри источника спрятана последовательная цепь из идеального источника напряжения в 4,5 В, внутреннее сопротивление которого равно нулю, а также резистора, номинал которого и требуется найти. Понятно, что на самом деле это не так, но для расчётов аналогия вполне сойдёт.

2 шаг

Запомните, что буквой U обозначают только напряжение под нагрузкой. Для обозначения же электродвижущей силы зарезервирована другая буква – E. Абсолютно точно её измерить невозможно, потому что потребуется вольтметр с бесконечным входным сопротивлением. Даже у электростатического вольтметра (электрометра) оно огромно, но не бесконечно. Но одно дело – абсолютно точно, а другое – с точностью, приемлемой на практике. Второе вполне осуществимо: нужно лишь, чтобы внутреннее сопротивление источника было пренебрежимо мало по сравнению с внутренним сопротивлением вольтметра. А пока суть да дело, посчитаем разницу между ЭДС источника и его напряжением под нагрузкой, потребляющей ток в 260 мА. E-U = 4,5-3,7 = 0,8. Это и будет падение напряжения на том “виртуальном резисторе”.

3 шаг

Ну а дальше всё просто, ибо в дело вступает классический закон Ома. Помним, что ток через нагрузку и “виртуальный резистор” одинаков, ведь они соединены последовательно. Падение напряжения на последнем (0,8 В) делим на силу тока (0,26 А) и получаем 3,08 Ома. Вот и готов ответ! Можно ещё посчитать, какая мощность рассеивается на нагрузке, а какая – бесполезно на источнике. На нагрузке рассеивается: 3,7*0,26=0,962 Вт. На источнике: 0,8*0,26=0,208 Вт. Процентное соотношение между ними вычислите самостоятельно. Но эта не единственный вид задач на нахождение внутреннего сопротивления источника. Есть и такие, в которых вместо силы тока указано сопротивление нагрузки, а остальные исходные данные такие же. Тогда надо вначале проделать ещё одно вычисление. Приведённое в условии напряжение под нагрузкой (не ЭДС!) поделить на сопротивление нагрузки. И получится сила тока в цепи. После чего, как говорят физики, “задача сведена к предыдущей”! Попробуйте составить такую задачу и решить её.

формулы и определения / Блог / Справочник :: Бингоскул

Немецкий физик Георг Симон Ом (1787—1854) открыл основной закон электрической цепи.

Закон Ома для участка цепи:

Определение: Cила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R.

- I — сила тока (в системе СИ измеряется — Ампер)

- Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

- Формула: I=\frac{U}{R}

- U — напряжение (в системе СИ измеряется — Вольт)

- Падение напряжения на участке проводника равно произведению силы тока в проводнике на сопротивление этого участка.

- Формула: U=IR

- R — электрическое сопротивление (в системе СИ измеряется — Ом).

- Электрическое сопротивление R это отношение напряжения на концах проводника к силе тока, текущего по проводнику.

- Формула R=\frac{U}{I}

Определение единицы сопротивления — Ом

1 Ом представляет собой электрическое сопротивление участка проводника, по которому при напряжении 1 (Вольт) протекает ток 1 (Ампер).

Закон Ома для полной цепи

Определение: Сила тока в цепи пропорциональна действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника

Формула I=\frac{\varepsilon}{R+r}

- \varepsilon — ЭДС источника напряжения, В;

- I — сила тока в цепи, А;

- R — сопротивление всех внешних элементов цепи, Ом;

- r — внутреннее сопротивление источника напряжения, Ом.

Как запомнить формулы закона Ома

Треугольник Ома поможет запомнить закон. Нужно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для её вычисления.

.

- U — электрическое напряжение;

- I — сила тока;

- P — электрическая мощность;

- R — электрическое сопротивление

Смотри также:

Для закрепления своих знаний решай задания и варианты ЕГЭ по физике с ответами и пояснениями.

10.2: Электродвижущая сила – Physics LibreTexts

Цели обучения

К концу раздела вы сможете:

- Опишите электродвижущую силу (ЭДС) и внутреннее сопротивление батареи

- Объясните основную работу аккумулятора

Если вы забудете выключить автомобильные фары, они будут постепенно тускнеть по мере разрядки аккумулятора. Почему они не мигают внезапно, когда батарея разряжена? Их постепенное затемнение означает, что выходное напряжение батареи уменьшается по мере разряда батареи.Причина снижения выходного напряжения для разряженных батарей заключается в том, что все источники напряжения состоят из двух основных частей – источника электрической энергии и внутреннего сопротивления. В этом разделе мы исследуем источник энергии и внутреннее сопротивление.

Введение в электродвижущую силу

Voltage имеет множество источников, некоторые из которых показаны на рисунке \ (\ PageIndex {2} \). Все такие устройства создают разность потенциалов и могут подавать ток, если подключены к цепи.Особый тип разности потенциалов известен как электродвижущая сила (ЭДС) . ЭДС – это вовсе не сила, но термин «электродвижущая сила» используется по историческим причинам. Он был изобретен Алессандро Вольта в 1800-х годах, когда он изобрел первую батарею, также известную как гальваническая батарея . Поскольку электродвижущая сила не является силой, принято называть эти источники просто источниками ЭДС (произносимыми буквами «ee-em-eff»), а не источниками электродвижущей силы.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): различные источники напряжения. а) ветряная электростанция Бразос в Флуванна, штат Техас; (б) Красноярская плотина в России; (c) солнечная ферма; (d) группа никель-металлогидридных батарей. Выходное напряжение каждого устройства зависит от его конструкции и нагрузки. Выходное напряжение равно ЭДС только при отсутствии нагрузки. (кредит a: модификация работы «Leaflet» / Wikimedia Commons; кредит b: модификация работы Алекса Полежаева; кредит c: модификация работы Министерства энергетики США; кредит d: модификация работы Тиаа Монто)Если Электродвижущая сила – это вообще не сила, тогда что такое ЭДС и что является источником ЭДС? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим простую схему лампы 12 В, подключенной к батарее 12 В, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {2} \).Батарея , может быть смоделирована как устройство с двумя выводами, которое поддерживает один вывод с более высоким электрическим потенциалом, чем второй вывод. Более высокий электрический потенциал иногда называют положительной клеммой и обозначают знаком плюс. Клемму с более низким потенциалом иногда называют отрицательной клеммой и обозначают знаком минус. Это источник ЭДС.

Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): Источник ЭДС поддерживает на одном выводе более высокий электрический потенциал, чем на другом выводе, действуя как источник тока в цепи.Когда источник ЭДС не подключен к лампе, нет чистого потока заряда внутри источника ЭДС. Как только батарея подключена к лампе, заряды перетекают от одной клеммы батареи через лампу (в результате чего лампа загорается) и обратно к другой клемме батареи. Если мы рассмотрим протекание положительного (обычного) тока, положительные заряды покидают положительный вывод, проходят через лампу и попадают в отрицательный вывод.

Положительный ток используется для большей части анализа схем в этой главе, но в металлических проводах и резисторах наибольший вклад в ток вносят электроны, протекающие в направлении, противоположном положительному потоку тока.Поэтому более реалистично рассмотреть движение электронов для анализа схемы на рисунке \ (\ PageIndex {2} \). Электроны покидают отрицательную клемму, проходят через лампу и возвращаются к положительной клемме. Чтобы источник ЭДС поддерживал разность потенциалов между двумя выводами, отрицательные заряды (электроны) должны перемещаться с положительного вывода на отрицательный. Источник ЭДС действует как накачка заряда, перемещая отрицательные заряды от положительного вывода к отрицательному для поддержания разности потенциалов.Это увеличивает потенциальную энергию зарядов и, следовательно, электрический потенциал зарядов.

Сила, действующая на отрицательный заряд электрического поля, действует в направлении, противоположном электрическому полю, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {2} \). Чтобы отрицательные заряды переместились на отрицательный вывод, необходимо провести работу с отрицательными зарядами. Для этого требуется энергия, которая возникает в результате химических реакций в батарее. Потенциал поддерживается высоким на положительной клемме и низким на отрицательной клемме, чтобы поддерживать разность потенциалов между двумя клеммами.ЭДС равна работе, выполняемой над зарядом на единицу заряда \ (\ left (\ epsilon = \ frac {dW} {dq} \ right) \) при отсутствии тока. Поскольку единицей работы является джоуль, а единицей заряда – кулон, единицей измерения ЭДС является вольт \ ((1 \, V = 1 \, J / C) \).

Напряжение на клеммах \ (V_ {клемма} \) батареи – это напряжение, измеренное на клеммах батареи, когда к клемме не подключена нагрузка. Идеальная батарея – это источник ЭДС, который поддерживает постоянное напряжение на клеммах, независимо от тока между двумя клеммами.Идеальная батарея не имеет внутреннего сопротивления, а напряжение на клеммах равно ЭДС батареи. В следующем разделе мы покажем, что у реальной батареи есть внутреннее сопротивление, а напряжение на клеммах всегда меньше, чем ЭДС батареи.

Происхождение потенциала батареи

ЭДС батареи определяется сочетанием химических веществ и составом выводов батареи. Свинцово-кислотный аккумулятор , используемый в автомобилях и других транспортных средствах, является одним из наиболее распространенных сочетаний химических веществ.На рисунке \ (\ PageIndex {3} \) показана одна ячейка (одна из шести) этой батареи. Катодная (положительная) клемма ячейки соединена с пластиной из оксида свинца, а анодная (отрицательная) клемма подключена к свинцовой пластине. Обе пластины погружены в серную кислоту, электролит для системы.

Рисунок \ (\ PageIndex {3} \): Химические реакции в свинцово-кислотном элементе разделяют заряд, отправляя отрицательный заряд на анод, который соединен со свинцовыми пластинами. Пластины из оксида свинца подключаются к положительному или катодному выводу ячейки.Серная кислота проводит заряд, а также участвует в химической реакции.Небольшое знание того, как взаимодействуют химические вещества в свинцово-кислотной батарее, помогает понять потенциал, создаваемый батареей. На рисунке \ (\ PageIndex {4} \) показан результат одной химической реакции. Два электрона помещаются на анод , что делает его отрицательным, при условии, что катод подает два электрона. Это оставляет катод положительно заряженным, потому что он потерял два электрона.Короче говоря, разделение заряда было вызвано химической реакцией.

Обратите внимание, что реакция не происходит, если нет замкнутой цепи, позволяющей подавать два электрона на катод. Во многих случаях эти электроны выходят из анода, проходят через сопротивление и возвращаются на катод. Отметим также, что, поскольку в химических реакциях участвуют вещества, обладающие сопротивлением, невозможно создать ЭДС без внутреннего сопротивления.

Рисунок \ (\ PageIndex {4} \): В свинцово-кислотной батарее два электрона прижимаются к аноду элемента, а два электрона удаляются с катода элемента.В результате химической реакции в свинцово-кислотной батарее два электрона помещаются на анод и два электрона удаляются с катода. Для продолжения требуется замкнутая цепь, так как два электрона должны быть доставлены на катод.Внутреннее сопротивление и напряжение на клеммах

Величина сопротивления прохождению тока внутри источника напряжения называется внутренним сопротивлением . Внутреннее сопротивление батареи r может вести себя сложным образом. Обычно она увеличивается по мере разряда батареи из-за окисления пластин или снижения кислотности электролита.Однако внутреннее сопротивление также может зависеть от величины и направления тока через источник напряжения, его температуры и даже его предыстории. Например, внутреннее сопротивление перезаряжаемых никель-кадмиевых элементов зависит от того, сколько раз и насколько глубоко они были разряжены. Простая модель батареи состоит из идеализированного источника ЭДС \ (\ epsilon \) и внутреннего сопротивления r (рисунок \ (\ PageIndex {5} \)).

Рисунок \ (\ PageIndex {5} \): Батарею можно смоделировать как идеализированную ЭДС \ ((\ epsilon) \) с внутренним сопротивлением ( r ).Напряжение на клеммах аккумулятора равно \ (V_ {terminal} = \ epsilon – Ir \).Предположим, что внешний резистор, известный как сопротивление нагрузки R , подключен к источнику напряжения, например батарее, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {6} \). На рисунке показана модель аккумулятора с ЭДС ε, внутренним сопротивлением r и нагрузочным резистором R , подключенным к его клеммам. При обычном протекании тока положительные заряды покидают положительную клемму батареи, проходят через резистор и возвращаются к отрицательной клемме батареи.Напряжение на клеммах аккумулятора зависит от ЭДС, внутреннего сопротивления и силы тока и равно

.Примечание

\ [V_ {терминал} = \ epsilon – Ir \]

При заданной ЭДС и внутреннем сопротивлении напряжение на клеммах уменьшается по мере увеличения тока из-за падения потенциала Ir внутреннего сопротивления.

Рисунок \ (\ PageIndex {6} \): Схема источника напряжения и его нагрузочного резистора R . Поскольку внутреннее сопротивление r последовательно с нагрузкой, оно может значительно повлиять на напряжение на клеммах и ток, подаваемый на нагрузку.График разности потенциалов на каждом элементе цепи показан на рисунке \ (\ PageIndex {7} \). Через цепь проходит ток I , а падение потенциала на внутреннем резисторе равно Ir . Напряжение на клеммах равно \ (\ epsilon – Ir \), что равно падению потенциала на нагрузочном резисторе \ (IR = \ epsilon – Ir \). Как и в случае с потенциальной энергией, важно изменение напряжения. Когда используется термин «напряжение», мы предполагаем, что это на самом деле изменение потенциала, или \ (\ Delta V \).Однако \ (\ Delta \) часто для удобства опускается.