Тепловой расчет теплообменника

На главную

Блог

Все о теплообменниках и теплотехническом оборудовании

Рубрики

Мы в соцсетях

Подписка на статьи

Фильтр по статьям

Содержание статьи

- Введение

- Основы теплового расчета теплообменных аппаратов

- Пример расчета

- Выводы

Введение

Теплообменный аппарат – это устройство, обеспечивающее передачу тепла между средами, разнящимися по температуре. Для обеспечения тепловых потоков различного количества конструируются разные теплообменные устройства. Они могут иметь разные формы и размеры в зависимости от требуемой производительности, но основным критерием выбора агрегата является площадь его рабочей поверхности. Она определяется с помощью теплового расчета теплообменника при его создании или эксплуатации.

Расчет может нести в себе проектный (конструкторский) или проверочный характер.

Конечным результатом конструкторского расчета является определение площади поверхности теплообмена, необходимой для обеспечения заданных тепловых потоков.

Проверочный расчет, напротив, служит для установления конечных температур рабочих теплоносителей, то есть тепловых потоков при имеющейся площади поверхности теплообмена.

Соответственно, при создании устройства проводится конструкторский расчет, а при эксплуатации – проверочный. Оба расчета идентичны и, по сути, являются взаимообратными.

Основы теплового расчета теплообменных аппаратов

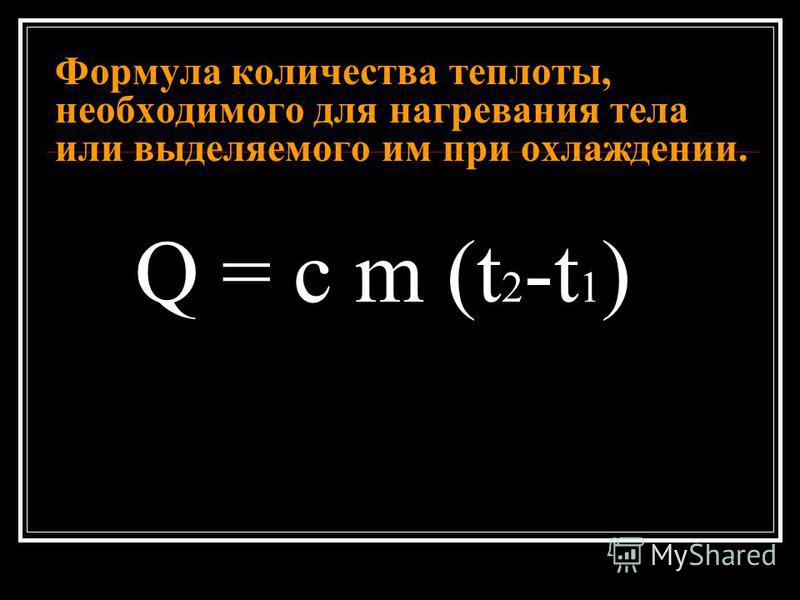

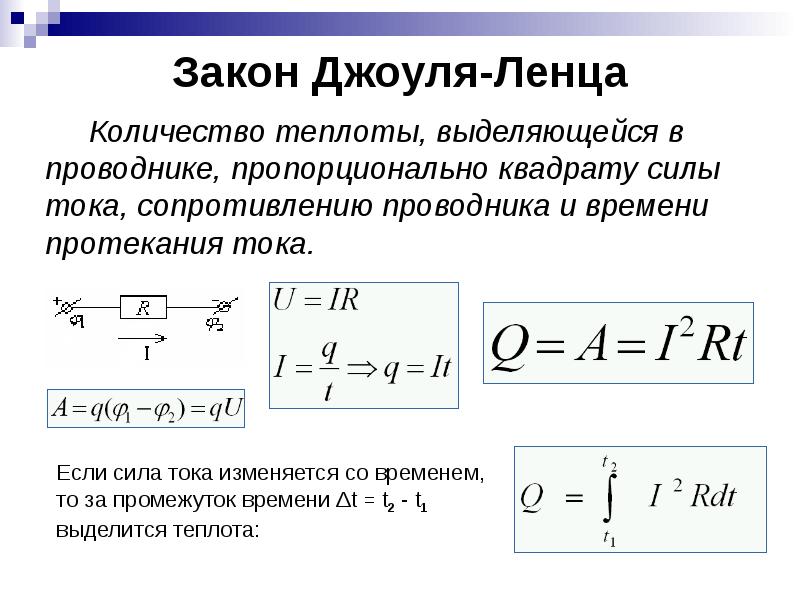

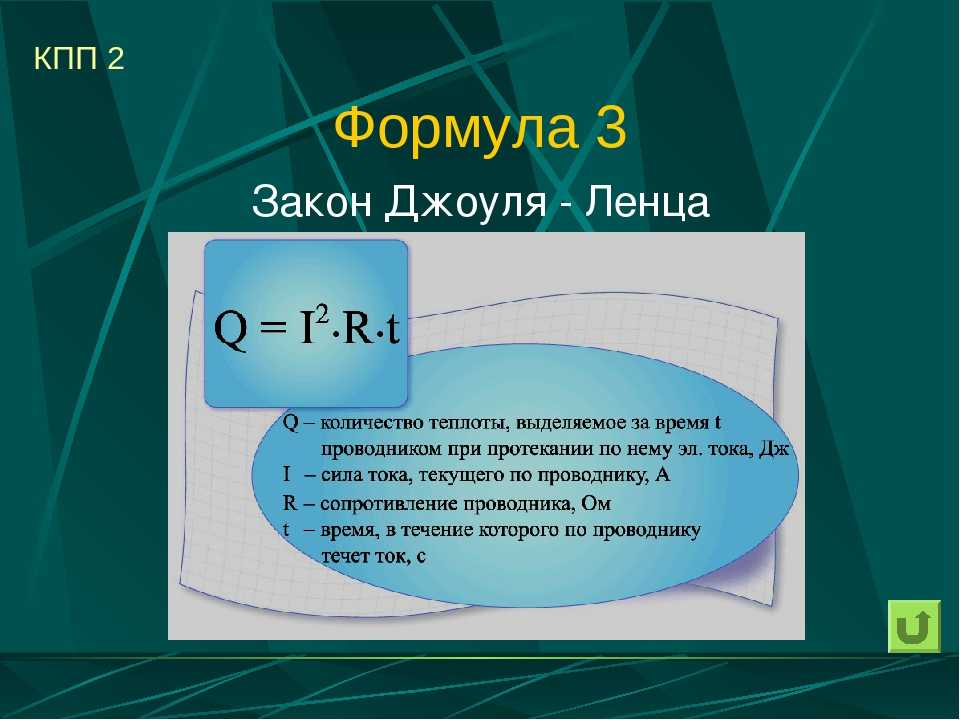

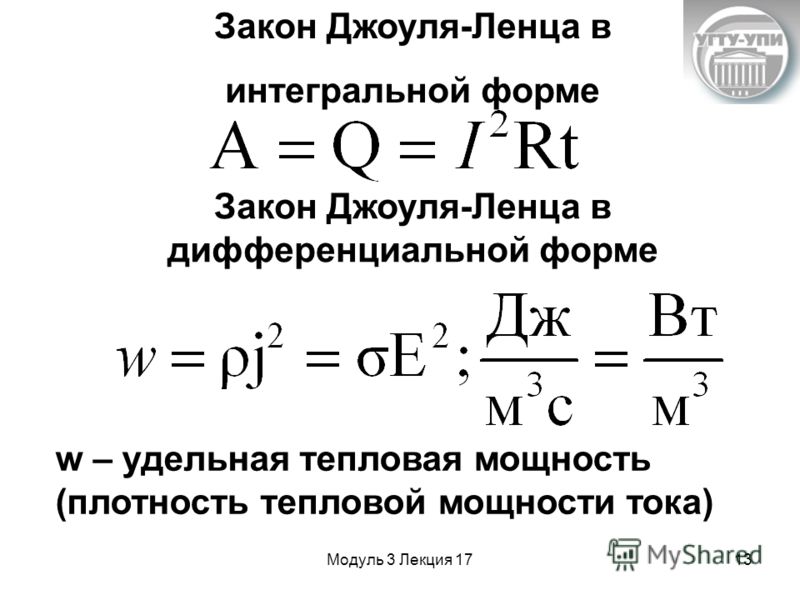

Основой для расчета теплообменников являются уравнения теплопередачи и теплового баланса.

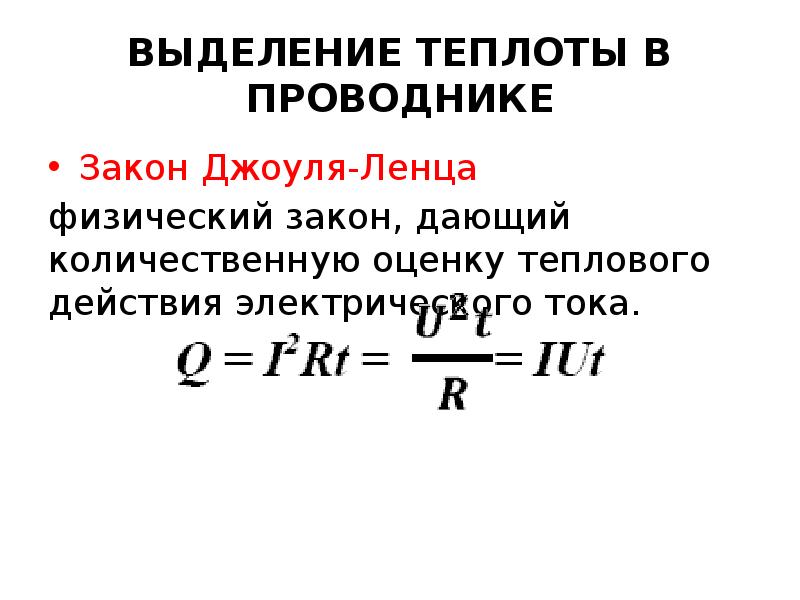

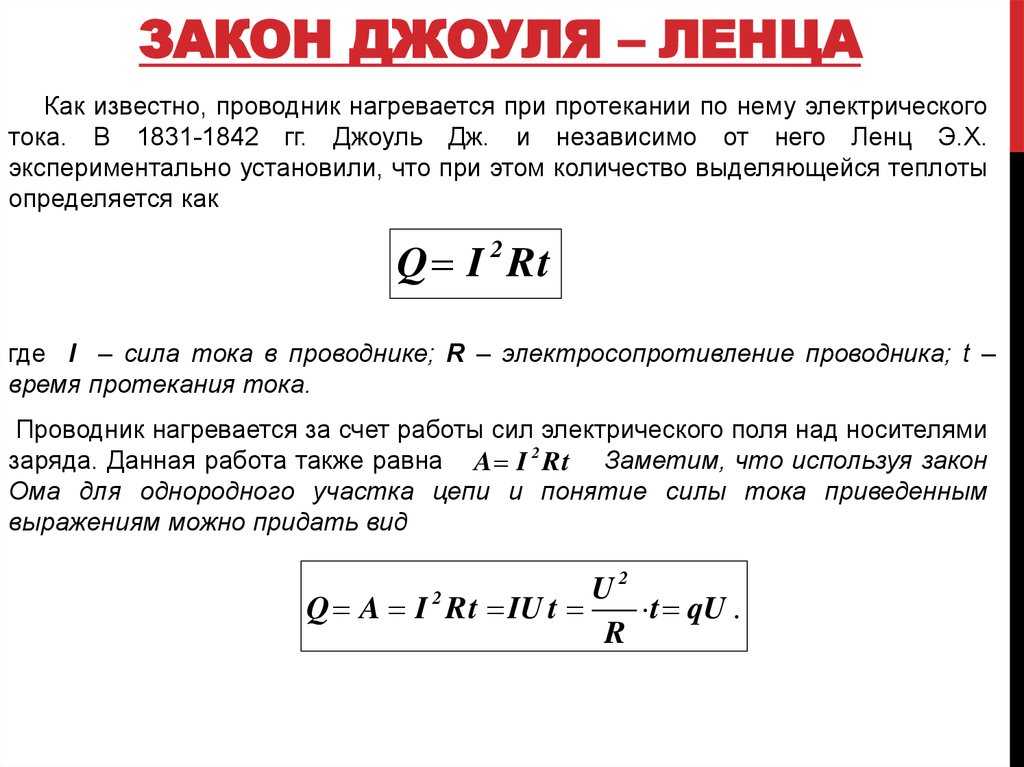

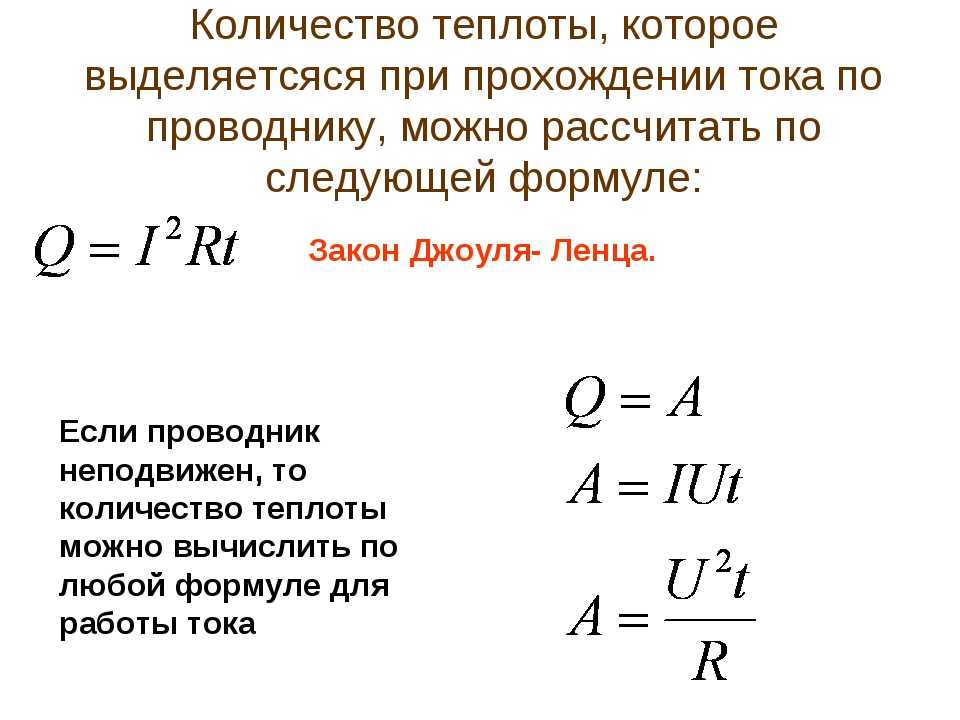

Уравнение теплопередачи имеет следующий вид:

Q = F‧k‧Δt, где:

- Q – размер теплового потока, Вт;

- F – площадь рабочей поверхности, м2;

- k – коэффициент передачи тепла;

- Δt – разница между температурами носителей на выходе в аппарат и на выходе из него. Также величина называется температурным напором.

Как можно заметить, величина F, являющаяся целью расчета, определяется именно через уравнение теплопередачи. Выведем формулу определения F:

F = Q/ k‧Δt

Уравнение теплового баланса учитывает конструкцию самого аппарата. Рассматривая его можно определить значения t1 и t2 для дальнейшего вычисления F. Уравнение выглядит следующим образом:

Q = G1cp1(t1вх-t1вых) = G2cp2(t2вых-t2вх), где:

- G1 и G2 – расходы масс греющего и нагреваемого носителей соответственно, кг/ч;

- cp

В процессе обмена тепловой энергией носители изменяют свои температуры, то есть в устройство каждый из них входит с одной температурой, а выходит – с другой. Эти величины (t1вх;t1вых и t2вх;t2вых) являются результатом проверочного расчета, с которым сравниваются фактические температурные показатели теплоносителей.

Эти величины (t1вх;t1вых и t2вх;t2вых) являются результатом проверочного расчета, с которым сравниваются фактические температурные показатели теплоносителей.

Вместе с тем большое значение имеют коэффициенты теплоотдачи несущих сред, а также особенности конструкции агрегата. При детальных конструкторских расчетах составляются схемы теплообменных аппаратов, отдельным элементом которых являются схемы движения теплоносителей. Сложность расчета зависит от изменения коэффициентов теплопередачи

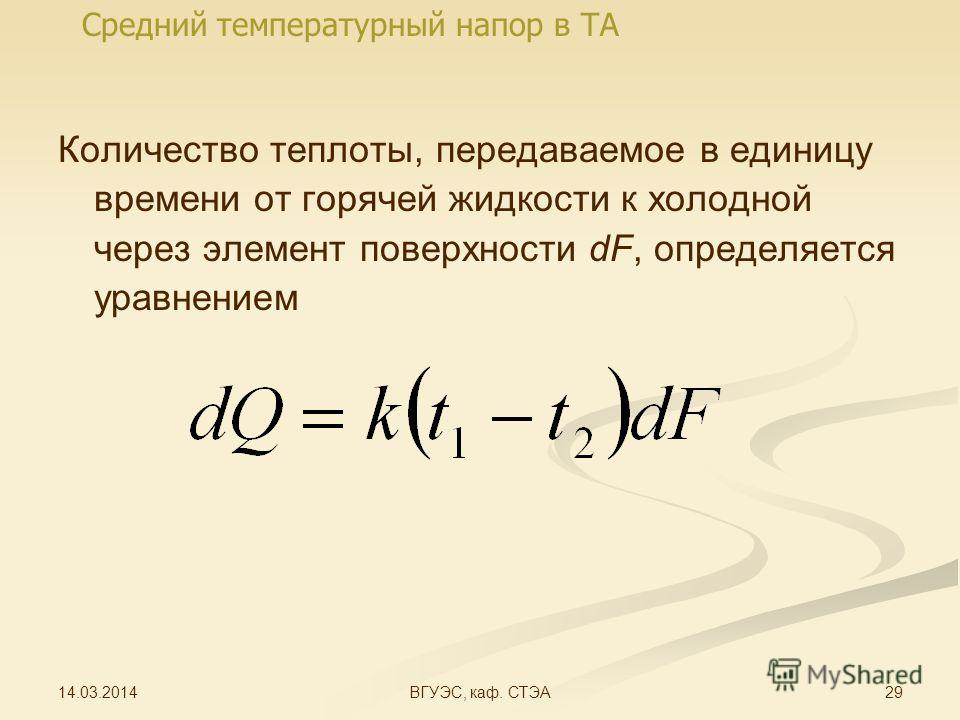

Для учета этих изменений уравнение теплопередачи принимает дифференциальный вид:

Такие данные, как коэффициенты теплоотдачи носителей, а также типовые размеры элементов при конструировании аппарата или при проверочном расчете, учитываются в соответствующих нормативных документах (ГОСТ 27590).

Пример расчета

Для большей наглядности представим пример конструкторского расчета теплообмена.

Исходные данные:

- Температура греющего носителя при входе t1вх = 14 ºС;

- Температура греющего носителя при выходе t1вых = 9 ºС;

- Температура нагреваемого носителя при входе t2вх = 8 ºС;

- Температура нагреваемого носителя при выходе t2вых = 12 ºС;

- Расход массы греющего носителя G1 = 14000 кг/ч;

- Расход массы нагреваемого носителя G

- Нормативное значение удельной теплоемкости ср =4,2 кДж/кг‧ ºС;

- Коэффициент теплопередачи k = 6,3 кВт/м2.

1) Определим мощность теплообменного аппарата с помощью уравнения теплового баланса:

Qвх = 14000‧4,2‧(14 – 9) = 294000 кДж/ч

Qвых = 17500‧4,2‧(12 – 8) = 294000 кДж/ч

Qвх = Qвых. Условия теплового баланса выполняются. Переведем полученную величину в единицу измерения Вт. При условии, что 1 Вт = 3,6 кДж/ч, Q = Qвх = Qвых = 294000/3,6 = 81666,7 Вт = 81,7 кВт.

Условия теплового баланса выполняются. Переведем полученную величину в единицу измерения Вт. При условии, что 1 Вт = 3,6 кДж/ч, Q = Qвх = Qвых = 294000/3,6 = 81666,7 Вт = 81,7 кВт.

2) Определим значение напора t. Он определяется по формуле:

3) Определим площадь поверхности теплообмена с помощью уравнения теплопередачи:

F = 81,7/6,3‧1,4 = 9,26 м2.

Как правило, при проведении расчета не все идет гладко, ведь необходимо учитывать всевозможные внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс обмена теплом:

- особенности конструкции и работы аппарата;

- потери энергии при работе устройства;

- коэффициенты теплоотдачи тепловых носителей;

- различия в работе на разных участках поверхности (дифференциальный характер) и т.д.

Вы можете самостоятельно провести тепловой расчет на основе уравнений выше и получить результат в pdf-формате (в полях «Допустимые потери», «Давление расч.» и «Tmax» можно указать произвольные данные, единственное ограничение: Tmax > t1).

Греющая сторона

Среда: Вода

м3/чт/чкПабармвс Гкал/чккал/чкВтМВтДавление расч., кгс/см2

Введите мощность или один из расходов

Температура должна быть от 1 до 200, при этом t1 должна быть больше t4, а t2 должна быть больше t3

t1 должна быть больше t2, а t4 должна быть больше t3

Разность температур t1 и t4 не должна быть равна разности температур t2 и t3

Допустимые потери должны быть в пределах: мвс: от 0 до 10, бар: от 0 до 1, кПа: от 0 до 100

Максимальная температура должна быть от 1 до 200

Максимальная температура должна быть больше или равна t1

Мощность должна быть больше 0

Расход должен быть больше 0

Нагреваемая сторона

Среда: Вода

м3/чт/чкПабармвсВАЖНО: Для наиболее точного и достоверного расчета инженер должен понимать сущность процесса передачи тепла от одного тела к другому. Также он должен быть максимально обеспечен необходимой нормативной и научной литературой, поскольку в расчете на множество величин составлены соответствующие нормы, которых специалист обязан придерживаться.

Также он должен быть максимально обеспечен необходимой нормативной и научной литературой, поскольку в расчете на множество величин составлены соответствующие нормы, которых специалист обязан придерживаться.

Выводы

Что мы получаем в результате расчета и в чем его конкретное применение?

Допустим, что на предприятие поступил заказ. Необходимо изготовить тепловой аппарат с заданной поверхностью теплообмена и производительностью. То есть перед предприятием не стоит вопрос размеров аппарата, но стоит вопрос материалов, которые обеспечат нужную производительность с заданной рабочей площадью.

Для решения данного вопроса производится тепловой расчет, то есть определяются температуры теплоносителей на входе и выходе из аппарата. Исходя из этих данных выбираются материалы для изготовления элементов устройства.

В конечном итоге, можно сказать, что рабочая площадь и температура носителей на входе и выходе из аппарата – основные взаимосвязанные показатели качества работы теплообменника. Определив их путем теплового расчета инженер сможет разработать основные решения для конструирования, ремонта, контроля и поддержания работы теплообменников.

Определив их путем теплового расчета инженер сможет разработать основные решения для конструирования, ремонта, контроля и поддержания работы теплообменников.

В следующей статье мы рассмотрим назначение и особенности механического расчета теплообменника, поэтому подписывайтесь на нашу e-mail рассылку и новости в соц сетях, чтобы не пропустить анонс.

Поделиться:

Расчет мощности теплового насоса для дома: методика и формула

Использование тепловых насосов обеспечивает экономию на горячей воде, отоплении, кондиционировании при задействовании температуры внешней среды в качестве источника тепла. Оптимальной энергоэффективности можно добиться, если правильно рассчитать мощность теплового насоса. Тип объекта, оснащенного подобной отопительной системой при этом не имеет значения. Теплонасос будет эффективен при работе в здании любого назначения будь то частный дом, квартира, промышленные сооружения или загородный коттедж. Важным моментом при создании энергосберегающих контуров ГВС, охлаждения и обогрева помещений является грамотный расчет мощности в соответствии с видом ТН.

Виды тепло насосов

Принцип работы всех типов ТН состоит в отборе тепла от низкотемпературного источника, преобразовании его и передаче потребителю. Классификации тепловых приборов по источнику тепловой энергии подразделяет их на:

воздушные – энергия извлекается из атмосферы;

геотермальные – обеспечение энергией происходит из воды или грунта;

использующие вторичное тепло – энергия пополняется из воды, воздуха и даже канализационных стоков.

На абсорбционные и компрессионные ТН подразделяются по виду передачи энергии. Разделение происходит и по теплоносителю контура, который делит их на оборудование типа воздух-воздух, грунт-вода, вода-вода, воздух-вода, вода-воздух.

В чем особенность деления тепло насосов

Прежде чем приступать к расчету теплового насоса, стоит понимать, какие еще разновидности приборов существуют.

Формула расчета

Потенциальным потребителям стоит понимать, что знание всех особенностей типов оборудования и их преимуществ не всегда является гарантией выбора наиболее эффективного. К основным параметрам, характеризующие эффективность относятся коэффициенты – полезного действия (КПД) — отражает соотношение потраченной на выработку энергии и полученной, эффективности трансформации. Всегда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Методика и значения

Для определения мощности ТН можно воспользоваться формулой для расчетов вручную – R = (k x V x T) / 860. В ней символы имеют следующие значения:

- R — размер потребляемых энергоресурсов в киловаттах и кКал/ч;

- k — усредненный коэффициент теплопотерь здания;

- V — объемы отапливаемых площадей;

- T — перепад температур с учетом минимальных показателей внутри и снаружи помещения.

Коэффициент теплопотерь, влияющий на конечный результат, зависит от материала изготовления особняка или дачи, качества утепления и означает:

тщательное утепление – 0,6-1;

2-х слойное кирпичное сооружение – 1-2;

однослойная кирпичная кладка – 2-3;

дерево – 3-4.

Для получения показателя мощности в кВт/ч значение делят на 860.

Расчет мощности геотермальных насосов

Универсальной формулы, которая бы подходила для того, чтобы рассчитать мощность теплового насоса любого типа, не существует. Каждый вид оборудования имеет свои нюансы. Так, чтобы выбрать геотермальный прибор нужной мощности можно использовать калькулятор. Методика расчета для геотермальных насосов учитывает длину наружного контура, который размещается в грунте или водоеме. Помимо этого в расчет принимается длина труб, площадь участка для горизонтального геотермального контура. При использовании вертикальных находят длину скважин с размещенными в них геотермальными зондами. Если схема подключения открытая из скважины в скважину, определяют подходящий дебет для подбора погружного насоса.

Расчет мощности воздушных насосов

При использовании воздушных аппаратов вначале рассчитывают теплонагрузку, для снабжения дома ГВС и подогрева помещений. Алгоритм вычислений следующий:

Алгоритм вычислений следующий:

- Рпод. = 0,050х300= 15 кВт, где 0,050 кВт / м2 – норма теплопотерь дома с утеплением; 300 – его площадь.

- Ргвс = 0,25х6=1,5 кВт, где 0,25 – тепло мощность на 1 чел. для ГВС; 6 –число жильцов.

- Робщ.=15+1,5=16,5 кВт.

- Расчетное значение с учетом точки бивалентности и разницы температур:

- Ртн =(15+1,5)х (20-(-7))/(20-(-22))= 16,5х27/42=10,56 кВт,

- где +20, -7, -22 – величины температур воздуха в помещении, точки бивалентности и наружной.

Аналогично определяется нужная мощность при работе ТН в качестве кондиционера.

Расчет мощности ТН, использующих вторичное тепло

Обычно ТН, использующие вторичное тепло, применяются на промышленных предприятиях с паразитными теплоисточниками по принципу «утилизация тепла». Их температурные характеристики, обеспечивающие высокую эффективность, постоянны. Проекты с использованием подобного тепла требуют тщательных расчетов. К примеру, при работе со сточными водами нужно принимать во внимание промежуточный теплообменник с высокой коррозионной стойкостью. Возможна установка геотермальных коллекторов прямо в отстойниках для стоков. При расчете теплового насоса, использующего альтернативные источники тепла типа вентиляционного воздуха или выделяемого серверами в дата-центрах, требуется учитывать их специфику.

К примеру, при работе со сточными водами нужно принимать во внимание промежуточный теплообменник с высокой коррозионной стойкостью. Возможна установка геотермальных коллекторов прямо в отстойниках для стоков. При расчете теплового насоса, использующего альтернативные источники тепла типа вентиляционного воздуха или выделяемого серверами в дата-центрах, требуется учитывать их специфику.

Как подобрать тепло насос для отопления дома

Выбрать модель ТН для нагрева помещений в доме с подходящими параметрами, позволит корректное определение теплопотерь объекта. При подборе, кроме расчета теплового насоса, стоит учитывать климат региона, место расположения строения и его площадь. Например, геотермальный насос – не лучшее решение при размещении дома на небольшом каменистом участке. Важны и нюансы эксплуатации объекта. Так, для обогрева бассейна или работы отеля требуется много горячей воды. В этих случаях отлично подойдет ТН «воздух-вода». Лучшими объектами для установки прибора«воздух-воздух» станут квартиры, а «вода-вода» – дома, находящиеся рядом с водоемом, или имеющие нужный дебет подземных вод.

Молекулярная физика и термодинамика

Помимо цикла Карно и технических циклов, используемых в различных двигателях, представляет интерес так называемая внутреннеобратимая тепловая машина (смысл названия станет ясен позже). Дело в том, что максимальный КПД, соответствующий циклу Карно, никогда не достигается на практике. Более того, если бы это было даже возможно, далеко не очевидно, что такую машину стоило бы создавать. Помимо КПД в реальной жизни немаловажную роль играют также простота устройства и управления, стоимость установки, ее надежность, скорость работы и тому подобные требования, которые зачастую конфликтуют между собой. В цикле Карно контакты рабочего тела с тепловыми резервуарами происходят при одинаковой температуре. Это значит, что тепло перетекает бесконечно медленно, что, конечно, очень непрактично. Представление о реальной производительности используемых установок можно получить, рассматривая внутреннеобратимую тепловую машину.

Предположим снова, что мы имеем два тепловых резервуара при температурах Тmaх и Tmin. Предположим также, что работа производится циклом Карно, функционирующим при температурах нагревателя T1 и холодильника Т2. Имеется в виду, что выполняется следующая цепочка неравенств: Tmах > T1 > Т2 > Tmin. Иными словами, мы рассматриваем необратимый в целом процесс, внутри которого есть обратимый цикл. Тепло подается к рабочему телу при постоянной разности температур Тmах – T1 и отводится от него при постоянной разности температур Т2 – Тmin(см. схему на рис. 5.13).

Предположим также, что работа производится циклом Карно, функционирующим при температурах нагревателя T1 и холодильника Т2. Имеется в виду, что выполняется следующая цепочка неравенств: Tmах > T1 > Т2 > Tmin. Иными словами, мы рассматриваем необратимый в целом процесс, внутри которого есть обратимый цикл. Тепло подается к рабочему телу при постоянной разности температур Тmах – T1 и отводится от него при постоянной разности температур Т2 – Тmin(см. схему на рис. 5.13).

Рис. 5.13. Цикл внутреннеобратимой тепловой машины, имитирующий реальные энергетические установки

В этом и заключается главное отличие от стандартного идеального цикла Карно, где соответствующие разности температур равны нулю.

Предположим, что скорость теплообмена между рабочим телом и тепловыми резервуарами пропорциональна разности температур между ними:

|

|

(1) |

где Q+, t+ — получаемое количество теплоты и время его передачи рабочему телу при контакте с нагревателем, a Q–, t– — количество теплоты, отдаваемой холодильнику, и время этого процесса. Величины с+и с–— соответствующие коэффициенты теплопередачи. Тогда полное время t теплообмена равно

Величины с+и с–— соответствующие коэффициенты теплопередачи. Тогда полное время t теплообмена равно

|

|

(2) |

Время, затрачиваемое машиной на внутренний цикл Карно, определяется временем установления равновесия в рабочем теле, которое существенно меньше, чем время передачи тепла t. Поэтому t можно считать временем совершения полного цикла.

Как обычно, мы предполагаем, что отсутствуют потери тепла на трение и тому подобные процессы. Количества теплоты Q+и Q–, а также совершенная работа А связаны между собой соотношениями, найденными нами при изучении цикла Карно:

|

|

(3) |

Подставляя (3) в (2), находим для времени осуществления цикла выражение

|

|

(4) |

Мощность рассматриваемой машины равна A/t. Представим себе, что мы проектируем такую машину. У нас имеется возможность выбрать оптимальным образом температуры Т1, Т2, при которых функционирует внутренний цикл Карно. Выбирая их равными Тmах и Тmin соответственно, мы добьемся максимального КПД. Но из формулы (4) следует, что при этом

Представим себе, что мы проектируем такую машину. У нас имеется возможность выбрать оптимальным образом температуры Т1, Т2, при которых функционирует внутренний цикл Карно. Выбирая их равными Тmах и Тmin соответственно, мы добьемся максимального КПД. Но из формулы (4) следует, что при этом

и выходная мощность машины стремится к нулю. Более практично выбрать температуры таким образом, чтобы максимума достигла выходная мощность. Приравнивая нулю производные по Т1 и Т2от выражения (4) для t/A, находим уравнения для этих температур. Опуская детали, приведем лишь конечный результат: максимальная выходная мощность при этих условиях равна

|

|

(5) |

Достигается это значение при температурах внутреннего цикла Карно

|

|

(6) |

где параметр Т0, имеющий смысл некой средней температуры системы, определен соотношением

|

|

(7) |

Очевидно, что КПД нашей машины равен КПД внутреннего цикла Карно

Поскольку отношение температур внутреннего цикла равно квадратному корню из отношения температур нагревателя и холодильника, находим КПД внутреннеобратимой машины:

|

|

(8) |

Легко убедиться, что КПД меньше максимально возможного

но зато мы выиграли в выходной мощности. Любопытно, что КПД оптимизированной по мощности внутреннеобратимой машины не зависит от коэффициентов с+и с–: как и в цикле Карно, он определяется лишь отношением температур нагревателя и холодильника. Авторы концепции внутреннеобратимой машины (F.L. Curzon and В. Ahlborn, Amer. J. Phys. 43, 22, 1975) приводят следующую таблицу, где сравниваются несколько крупных электростанций. Видно, что формула (8) гораздо лучше соответствует практике, нежели КПД идеального цикла Карно.

Любопытно, что КПД оптимизированной по мощности внутреннеобратимой машины не зависит от коэффициентов с+и с–: как и в цикле Карно, он определяется лишь отношением температур нагревателя и холодильника. Авторы концепции внутреннеобратимой машины (F.L. Curzon and В. Ahlborn, Amer. J. Phys. 43, 22, 1975) приводят следующую таблицу, где сравниваются несколько крупных электростанций. Видно, что формула (8) гораздо лучше соответствует практике, нежели КПД идеального цикла Карно.

Таблица

Сравнение наблюдаемых КПД нескольких электростанций разных типов с КПД цикла Карно hС и цикла внутреннеобратимой машины hВОМ

|

Местонахождение и тип электростанции |

Тmin, °С |

Tmax, °С |

hС |

hВОМ |

Наблюдаемый КПД |

|

West Thurrock, Великобритания (угольная) |

25 |

565 |

0,64 |

0,40 |

0,36 |

|

CANDU, Канада (ядерная) |

25 |

300 |

0,48 |

0,28 |

0,30 |

|

Larderello, Италия (геотермальная) |

80 |

250 |

0,33 |

0,18 |

0,16 |

В заключение этого параграфа приведем численный пример.

Пример. Пусть коэффициенты теплопередачи с+ одинаковы и таковы, что при разнице температур DТ = 10 К мощность теплового потока между тепловыми резервуарами и рабочим телом составляет 1 кВт. Иными словами,

Пусть далее температуры резервуаров составляют Тmах = 50 °С = 823 К и Тmin = 20 °С = 293 К. Найдем максимальную выходную мощность внутреннеобратимой тепловой машины и температуры T1 и Т2, при которых должно функционировать рабочее тело, использующее цикл Карно.

Из формулы (5.29) следует, что при равенстве коэффициентов теплопроводности «средняя» температура Т0 определяется как

Используя соотношения (5.28), находим оптимальные температуры

КПД такой установки равен hBOM = 0,403 (ср. hС = 0,644). При таким образом выбранных температурах рабочего тела достигается максимальная выходная мощность, определяемая по формуле (5):

При таким образом выбранных температурах рабочего тела достигается максимальная выходная мощность, определяемая по формуле (5):

Видео 5.1. Двигатель Стирлинга, в котором — в отличие от традиционных двигателей внутреннего сгорания — рабочее тело не расходуется.

Дополнительная информация

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/thermodynamics.htm — Второе начало термодинамики. Сборник работ. Составитель А.К. Тимирязев. ГТТБ, 1934 г. Стр. 16–62, Сади Карно «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу»;

http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4051.html — Физическая энциклопедия. Статья о термодинамике: история возникновения, основные понятия и законы;

http://kvant.mirror1.mccme.ru/1995/05/vechnyj_dvigatel_demony_i_info.htm — Журнал Квант, 1995 г. № 5, стр.14–16, М. Альперин, А. Герега, Вечный двигатель, демоны и информация — о законах термодинамики в работах Сади Карно.

Правила расчета мощности обогрева трубопроводов

Системы кабельного электрообогрева широко используются в промышленности и строительстве. Применение систем кабельного электрообогрева позволяет решать такие задачи как:

Применение систем кабельного электрообогрева позволяет решать такие задачи как:

• поддержание технологической температуры трубопровода;

• разогрев трубопровода вместе с содержащимся в нем продуктом.

Принцип действия систем электрообогрева, предназначенных для поддержания технологической температуры, состоит в компенсации тепловых потерь трубопровода. В отдельных случаях подобную систему используют для разогрева трубопроводов с целью повышения температуры содержащейся в них жидкости, одновременно с компенсацией тепловых потерь, имеющих место в данном процессе. Оба этих варианта могут иметь место как для трубопроводов в режиме останова, так и для трубопроводов с постоянной прокачкой продукта.

Несмотря на то, что системы электрообогрева прочно заняли свое место в российской промышленности, вопросы проектирования систем электрообогрева, в частности, расчет тепловых потерь обогреваемого объекта, практически не освещен в нормативных документах, действующих на территории РФ. В проектных организациях обычно базируются на строительных нормах и правилах, но специальный СНиП, в котором бы давались рекомендации по расчету характеристик систем обогрева для трубопроводов, отсутствует. Некоторые соображения можно позаимствовать из документов касающихся проектирования тепловой изоляции: СП 41-103- 2000, СНиП 41-03-2003. Однако в них нет четких рекомендаций к расчету и нормированию тепловых потерь обогреваемых трубопроводов. В данной статье приводятся основные рекомендации по расчету тепловых потерь трубопроводов, которые применяются при проектировании систем электрообогрева. При этом мы базировались на стандарт ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 «Нагреватели сетевые электрические резистивные. Требования по проектированию, установке и обслуживанию». Рекомендации по расчету разогрева трубопроводов будут даны нами в следующих публикациях.

В проектных организациях обычно базируются на строительных нормах и правилах, но специальный СНиП, в котором бы давались рекомендации по расчету характеристик систем обогрева для трубопроводов, отсутствует. Некоторые соображения можно позаимствовать из документов касающихся проектирования тепловой изоляции: СП 41-103- 2000, СНиП 41-03-2003. Однако в них нет четких рекомендаций к расчету и нормированию тепловых потерь обогреваемых трубопроводов. В данной статье приводятся основные рекомендации по расчету тепловых потерь трубопроводов, которые применяются при проектировании систем электрообогрева. При этом мы базировались на стандарт ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 «Нагреватели сетевые электрические резистивные. Требования по проектированию, установке и обслуживанию». Рекомендации по расчету разогрева трубопроводов будут даны нами в следующих публикациях.

Процесс передачи тепла от трубопровода в окружающую среду осуществляется теплопроводностью через стенку трубопровода, теплоизоляцию и защитную оболочку и далее конвекцией в окружающую среду (рис. 1).

1).

Рис.1. Процесс передачи тепла от трубопровода в окружающую среду

На рисунке показано, что тепло от жидкости внутри трубы рассеивается в окружающую среду, причем интенсивность теплового потока тем меньше, а градиент температуры тем больше, чем больше термическое сопротивление тепловой изоляции. Согласно гОСТ Р МЭК 62086-2-2005 расчет потерь тепла следует выполнять по формуле (1):

где Tp – требуемая температура поддержания, °С Ta – минимальная расчетная температура окружающей среды, °С R1 – термическое сопротивление трубопровода, (м∙К)/Вт R2 – термическое сопротивление теплоизоляции, (м∙К)/Вт R3 – термическое сопротивление защитной оболочки, (м∙К)/Вт R4 – термическое сопротивление конвективной теплоотдачи в окружающую среду, (м∙К)/Вт Термическое сопротивление отдельных слоев: стенки трубопровода, тепловой изоляции, защитной оболочки рассчитывается по формуле для цилиндрической стенки:

где Dн_i – наружный диаметр трубопровода /теплоизоляции/ защитной оболочки, мм dвн_i – внутренний диаметр трубопровода /теплоизоляции/ защитной оболочки, мм λi – теплопроводность трубопровода /теплоизоляции/ защитной оболочки, Вт/(м∙К) Термическое сопротивление конвективной теплоотдачи поверхности трубопровода в окружающую среду:

где α – коэффициент конвективной теплопередачи, Вт/(м2 ∙К). D – наружный диаметр защитного покрытия, мм.

D – наружный диаметр защитного покрытия, мм.

Очевидно, что термическое сопротивление стальной стенки трубопровода и стальной защитной оболочки крайне мало и в расчетах ими можно пренебречь. Но в случае выполнения трубопровода и защитной оболочки из пластиков следует учитывать их термическое сопротивление. Существенное влияние на величину тепловых потерь оказывает термическое сопротивление теплоизоляции, то есть ее толщина и теплопроводность. Основная функция теплоизоляции – снижение большей части тепловых потерь от трубопровода. Оставшуюся часть тепловых потерь должна скомпенсировать система электрообогрева. Соответственно, чем больше толщина теплоизоляции и меньше ее теплопроводность, тем меньше тепловые потери и экономичнее система электрообогрева. Однако, при чрезмерном увеличении толщины теплоизоляции, затраты на нее окажутся несоизмеримо больше затрат на электроэнергию. На рис. 2 приведен график соотношения тепловых потерь и массы теплоизоляции на примере трубопровода диаметром 108 мм, теплоизоляция – минеральная вата. На рисунке видно, что применение теплоизоляции толщиной более 80 мм становится неэффективным.

На рисунке видно, что применение теплоизоляции толщиной более 80 мм становится неэффективным.

Рис. 2. Соотношение тепловых потерь и толщины теплоизоляции на примере трубопровода диаметром 108 мм

Согласно СНиП 41-03-2003 в качестве минимальной расчетной температуры окружающей среды следует принимать среднюю температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 для данного региона (для оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и имеющих поверхности с положительными температурами). В то же время ряд проектных организаций за минимальную температуру окружающего воздуха принимают абсолютную минимальную температуру. Как показано в работе [2] оптимальным является следующее решение: Для труб малых диаметров (менее 100 мм) в качестве минимальной температуры окружающей среды принимать абсолютную минимальную температуру.

Для труб диаметром более 100 мм в качестве минимальной температуры окружающей среды принимать температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0. 92. В теоретическом расчете тепловых потерь, как правило, не учитываются недостатки, связанные с фактической работой системы электрообогрева, например разрушение и ухудшение свойств теплоизоляции в процессе эксплуатации, колебания и падение напряжения питания, качество монтажа теплоизоляции. Для нивелирования данных факторов к рассчитанному значению тепловых потерь добавляется коэффициент запаса. Согласно рекомендациям гОСТ Р МЭК 62086-2- 2005 значение коэффициента запаса лежит в диапазоне 10% – 25%. Основываясь на многолетнем опыте проектирования и монтажа систем электрообогрева, ООО «ССТ» допускает увеличение коэффициента запаса до 36%. Однако коэффициент запаса не решает всех проблем при проектировании систем обогрева. Для корректного учета потерь тепла через крупногабаритные опоры и прочие фитинги необходимо проводить специальные расчеты и экспериментальные исследования. (Примечание редакции: В данном номере журнала публикуется статья И. Чернова об обследовании тепловых потоков на неподвижных опорах и противопожарных вставках.

92. В теоретическом расчете тепловых потерь, как правило, не учитываются недостатки, связанные с фактической работой системы электрообогрева, например разрушение и ухудшение свойств теплоизоляции в процессе эксплуатации, колебания и падение напряжения питания, качество монтажа теплоизоляции. Для нивелирования данных факторов к рассчитанному значению тепловых потерь добавляется коэффициент запаса. Согласно рекомендациям гОСТ Р МЭК 62086-2- 2005 значение коэффициента запаса лежит в диапазоне 10% – 25%. Основываясь на многолетнем опыте проектирования и монтажа систем электрообогрева, ООО «ССТ» допускает увеличение коэффициента запаса до 36%. Однако коэффициент запаса не решает всех проблем при проектировании систем обогрева. Для корректного учета потерь тепла через крупногабаритные опоры и прочие фитинги необходимо проводить специальные расчеты и экспериментальные исследования. (Примечание редакции: В данном номере журнала публикуется статья И. Чернова об обследовании тепловых потоков на неподвижных опорах и противопожарных вставках. ) В действующем на данный момент гОСТ Р МЭК 62086-2- 2005 нет четких рекомендаций по данному вопросу. Инженеры компании «ССТ» широко используют методы математического моделирования, позволяющие с высокой степенью точности определить тепловые потери того или иного объекта. Одна из наиболее часто встречающихся задач – определение тепловых потерь резервуара на седловых нетеплоизолированных опорах. На рис.3 показано температурное поле резервуара диаметром 1400 мм.

) В действующем на данный момент гОСТ Р МЭК 62086-2- 2005 нет четких рекомендаций по данному вопросу. Инженеры компании «ССТ» широко используют методы математического моделирования, позволяющие с высокой степенью точности определить тепловые потери того или иного объекта. Одна из наиболее часто встречающихся задач – определение тепловых потерь резервуара на седловых нетеплоизолированных опорах. На рис.3 показано температурное поле резервуара диаметром 1400 мм.

Рис. 3. Температурное поле резервуара на седловой опоре

В данном случае потери через нетеплоизолированную опору составили 350 Вт. Выбор нагревательного кабеля представляет собой многофакторную задачу. С одной стороны, нагревательный кабель должен скомпенсировать тепловые потери трубопровода. С другой стороны, необходимо обеспечить термическую устойчивость системы электрообогрева. грамотно спроектированная система электрообогрева не должна превысить максимально допустимую температуру трубопровода и содержащегося в нем продукта. Это особенно важно при обогреве трубопроводов, расположенных во взрывоопасных зонах. Согласно рекомендациям гОСТ Р МЭК 62086-2-2005 максимальная температура металлического трубопровода может быть определена по формуле:

Это особенно важно при обогреве трубопроводов, расположенных во взрывоопасных зонах. Согласно рекомендациям гОСТ Р МЭК 62086-2-2005 максимальная температура металлического трубопровода может быть определена по формуле:

где Phc – выходная мощность нагревательного кабеля, Вт/м Необходимо отметить, что нагревательный кабель также должен быть защищен от перегрева и воздействия температуры, превышающей максимальную допустимую температуру его применения. То есть максимальная технологическая температура трубопровода не должна превышать максимально допустимую температуру нагревательного кабеля. Под максимальной технологической температурой понимается наивысшая температура, которую иногда может приобретать трубопровод. Воздействие такой температуры, как правило, носит кратковременный характер, например при пропарке трубопровода. В остальное время на трубопроводе требуется поддержать относительно невысокую температуру. В некоторых случаях вместо применения более температуростойкого нагревательного кабеля целесообразно использовать двухслойную изоляцию с размещением кабеля не на трубе, а по первому слою тепловой изоляции. На рис. 4 показан случай, когда нагревательный кабель помещают между двумя слоями теплоизоляции, покрывающей трубу.

На рис. 4 показан случай, когда нагревательный кабель помещают между двумя слоями теплоизоляции, покрывающей трубу.

Рис.4. Обогреваемый трубопровод в двухслойной теплоизоляции и схема размещения нагревательного кабеля

При правильном сочетании толщин теплоизоляций и их типов, температура на поверхности контакта нагревательного кабеля и внутренней теплоизоляции не превысит допустимого значения. Компания «ССТ» широко использует данный метод при обогреве коротких импульсных линий с высокой максимальной технологической температурой. За счет малой длины трубопроводов (до 2 м) наиболее оптимальным вариантом нагревательного элемента будет саморегулирующийся кабель. Однако максимальная температура применения саморегулирующихся кабелей составляет 230 ºС. Применение двухслойной изоляции позволяет применять саморегулирующиеся кабели при температуре воздействия свыше 500 ºС. В гОСТ Р 62086-2-2005 описан такой способ обогрева трубопроводов, однако нет четких указаний по расчетам теплоизоляции и нагревательного кабеля. Инженеры компании «ССТ» разработали методику расчета трубопроводов с двойной теплоизоляцией, основанную на методах математического моделирования. При выполнении подобных расчетов необходимо уделять пристальное внимание температурным режимам нагревательного кабеля. Так как передаче тепла от кабеля в продукт будет препятствовать внутренний слой теплоизоляции, то мощность кабеля и его расход должны быть завышены по сравнению с обычным трубопроводом. В то же время, конструкция двухслойной теплоизоляции обеспечивает работу нагревательного кабеля при повышенных температурах. На рис. 5а и 5б показано распределение температуры трубопровода диаметром 18 мм, толщина внутренней теплоизоляции – 20 мм, внешней теплоизоляции – 20 мм; требуемая температура поддержания +5 ºС. Максимальная температура воздействия составляет +300 ºС. Для обеспечения требуемого температурного режима в данном случае используется саморегулирующийся нагревательный кабель 15 ВТХ2- ВР мощностью 15 Вт/м при температуре +10 ºС.

Инженеры компании «ССТ» разработали методику расчета трубопроводов с двойной теплоизоляцией, основанную на методах математического моделирования. При выполнении подобных расчетов необходимо уделять пристальное внимание температурным режимам нагревательного кабеля. Так как передаче тепла от кабеля в продукт будет препятствовать внутренний слой теплоизоляции, то мощность кабеля и его расход должны быть завышены по сравнению с обычным трубопроводом. В то же время, конструкция двухслойной теплоизоляции обеспечивает работу нагревательного кабеля при повышенных температурах. На рис. 5а и 5б показано распределение температуры трубопровода диаметром 18 мм, толщина внутренней теплоизоляции – 20 мм, внешней теплоизоляции – 20 мм; требуемая температура поддержания +5 ºС. Максимальная температура воздействия составляет +300 ºС. Для обеспечения требуемого температурного режима в данном случае используется саморегулирующийся нагревательный кабель 15 ВТХ2- ВР мощностью 15 Вт/м при температуре +10 ºС. Как видно из рис.5а, выбранная марка кабеля обеспечивает поддержание температуры +5 ºС, и в то же время, температура кабеля не превышает максимально допустимую для него температуру 230 ºС.

Как видно из рис.5а, выбранная марка кабеля обеспечивает поддержание температуры +5 ºС, и в то же время, температура кабеля не превышает максимально допустимую для него температуру 230 ºС.

Рис.5а. Температурное поле трубопровода ø18 мм

Рис.5б. График распределения температуры по радиусу трубопровода

Описанный выше подход к методике расчета мощности обогрева типовых трубопроводов используется в программе «Тепломаг», разработанной специалистами компании «ССТ». Программа позволяет не только рассчитать тепловые потери трубопроводов, но и автоматически выбрать оптимальную марку кабеля для конкретного трубопровода, а также составить спецификацию оборудования. Программа проста в использовании и не требует длительного обучения.

Рис.6. Внешний вид программы «Тепломаг»

Выводы

Имеющейся на данный момент нормативной документации недостаточно для полноценного проектирования систем электрообогрева. Несмотря на это, накопленный опыт позволяет специалистам компании «ССТ» решать самые разнообразные задачи. Разработанные нами методики расчета тепловых потерь фитингов, методики расчета трубопроводов с двухслойной теплоизоляцией, а также исследования по расчету мощности обеспечивают качественное проектирование систем электрообогрева.

Несмотря на это, накопленный опыт позволяет специалистам компании «ССТ» решать самые разнообразные задачи. Разработанные нами методики расчета тепловых потерь фитингов, методики расчета трубопроводов с двухслойной теплоизоляцией, а также исследования по расчету мощности обеспечивают качественное проектирование систем электрообогрева.

Источник:

Журнал «Промышленный электрообогрев и электроотопление», № 1 / 2011

Автор:

– Дегтярева Е. О., начальник отдела техподдержки ООО «ССТ»

Литература:

- ОСТ 62086-2-2005 «Электрооборудование для взрывоопасных сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 2. Требования по проектированию, установке и обслуживанию».

- М.Л. Струпинский, Н.Н. Хренков. Расчет мощности систем обогрева трубопроводов. «Территория Нефтегаз», 2008, №4.

- 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

-

Теплотехника: Учебн.

для вузов/ В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камфер и др.; Под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. шк., 1999.

для вузов/ В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камфер и др.; Под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. шк., 1999.

Вернуться к списку

Как рассчитать тепловую мощность воздухонагревателя

Читайте также

Рейтинг мотоблоков 2021 – 2022

К выбору тепловой пушки нужно подходить ответственно. Слабый обогреватель не справится с отоплением на большой площади, а слишком мощный будет расходовать лишнюю энергию. Заранее вычислите, какая тепловая мощность воздухонагревателя в кВт нужна для вашего помещения.

Как определить мощность тепловой пушки

Формула для расчета минимальной тепловой мощности выглядит так:

| V * T * k / 860 ккал/ч = Q |

Чтобы определить минимальную тепловую мощность нагревателя, нужно знать следующие значения:

-

Q — необходимая тепловая мощность (кВт).

- V — объем помещения (м³). Рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты.

- T — разница между температурой воздуха на улице и желательной температурой в помещении (C°).

- k — коэффициент рассеяния тепла, зависящий от типа конструкции и теплоизоляции помещения.

|

Коэффициент рассеяния тепла, k |

Тип помещения |

|

3,0–4,0 |

|

|

2,0–2,9 |

|

|

1,0–1,9 |

|

|

0,6–0,9 |

|

Читайте также

Выбор снегоуборщика – вопросы, ответы и рекомендации

Пример расчета мощности воздухонагревателя

Расскажем, как найти тепловую мощность пушки для комнаты площадью 15 метров, с высотой потолков 2,5 метров. Перемножаем значения, получаем объем комнаты 35,5 м³. Предположим, комната находится в новостройке. Возьмем средний коэффициент рассеяния тепла для утепленной квартиры — 1,5. Допустим, при температуре окружающей среды -15 °C мы хотим достичь температуры в комнате 20 °C. Итого разница температур — 35 °C.

Перемножаем значения, получаем объем комнаты 35,5 м³. Предположим, комната находится в новостройке. Возьмем средний коэффициент рассеяния тепла для утепленной квартиры — 1,5. Допустим, при температуре окружающей среды -15 °C мы хотим достичь температуры в комнате 20 °C. Итого разница температур — 35 °C.

С этими показателями расчет тепловой мощности будет выглядеть так:

| 35,5*35*1,5/860=2,16 кВт |

Технические специалисты «ТМК» рекомендуют выбирать воздухонагреватели с небольшим запасом. Таким образом, для нашего помещения подойдут тепловые пушки мощностью 3 кВт.

Читайте рейтинг электрических тепловых пушек за 2017–2018 года.

Читайте также

Рейтинг лучших аккумуляторных триммеров для травы: топ-5 моделей 2018-2019

Воздухонагреватель электрический RedVerg RD-EHR9/380TR – переносной электрический воздухонагреватель с тепловой мощностью 9 кВт. Отличается компактными габаритами. Поддерживает три режима работы. Не распространяет посторонних запахов при эксплуатации. Термостат фиксирует температуру воздуха на входе и в дальнейшем контролирует температуру в помещении. Термовыключатель с самовозвратом отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности. Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали. Выключатель выбора режимов нагрева. Удобная рукоятка для транспортировки. Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской. Предназначен для работы от сети 380 В. Вес товара 12 кг.

Отличается компактными габаритами. Поддерживает три режима работы. Не распространяет посторонних запахов при эксплуатации. Термостат фиксирует температуру воздуха на входе и в дальнейшем контролирует температуру в помещении. Термовыключатель с самовозвратом отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности. Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали. Выключатель выбора режимов нагрева. Удобная рукоятка для транспортировки. Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской. Предназначен для работы от сети 380 В. Вес товара 12 кг.

6 490c

Воздухонагреватель электрический Master B 22 EPA/EPB может использоваться как для обогрева офисных и складских помещений, так и для просушки поверхностей после отделочных работ. Широчайший спектр применения делает это оборудование востребованным среди специалистов множества сфер. Электрический воздухонагреватель Master безопасен и неприхотлив в эксплуатации. Он не производит шумов и вредных выхлопов, что позволяет включать его даже в местах, где постоянно находятся люди. Питание от электрической сети даст вам возможность не беспокоиться о заполнении топливного бака и спокойно оставлять технику работать. Современные системы защиты отключат ее самостоятельно при появлении первых признаков неполадок.

Он не производит шумов и вредных выхлопов, что позволяет включать его даже в местах, где постоянно находятся люди. Питание от электрической сети даст вам возможность не беспокоиться о заполнении топливного бака и спокойно оставлять технику работать. Современные системы защиты отключат ее самостоятельно при появлении первых признаков неполадок.

Лучшая цена

45 990c 52 300c

19 000c

Воздухонагреватель электрический RedVerg RD-EHS2 безопасен для людей. Компактные размеры и небольшой вес позволяют без труда транспортировать его и располагать в помещениях любой площади. Термостат даст вам возможность контролировать рабочие параметры оборудования и настраивать его так, чтобы добиться максимальной эффективности при обогреве. Техника RedVerg станет превосходным выбором для вашего дома и предприятия.

Термостат даст вам возможность контролировать рабочие параметры оборудования и настраивать его так, чтобы добиться максимальной эффективности при обогреве. Техника RedVerg станет превосходным выбором для вашего дома и предприятия.

2 270c

расчет теплообменников, методика расчета теплообменников, тепловой расчет теплообменников

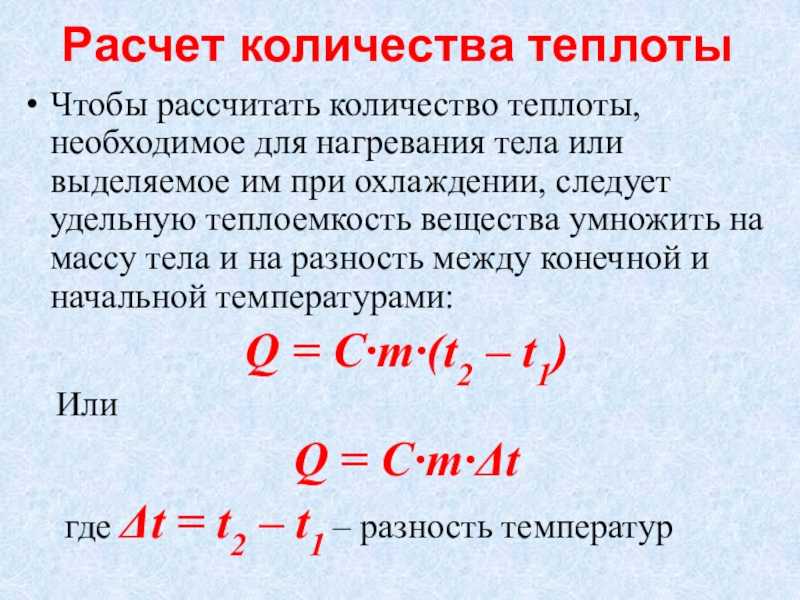

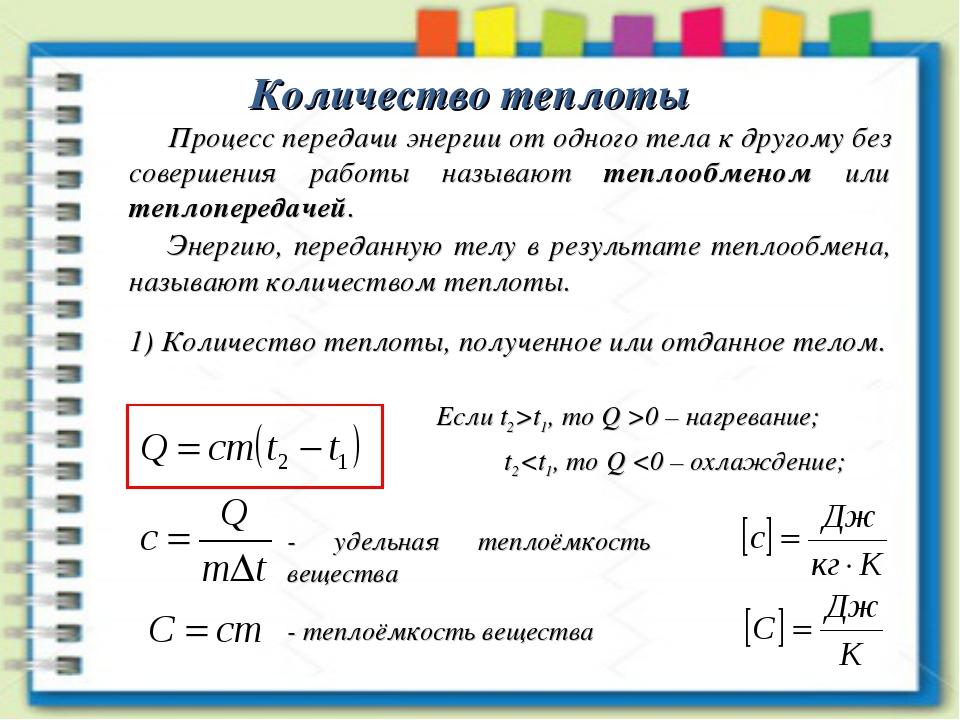

Когда проводится расчет теплообменников, используются базовые знания о законах теплообмена, открытые на сегодняшний день.

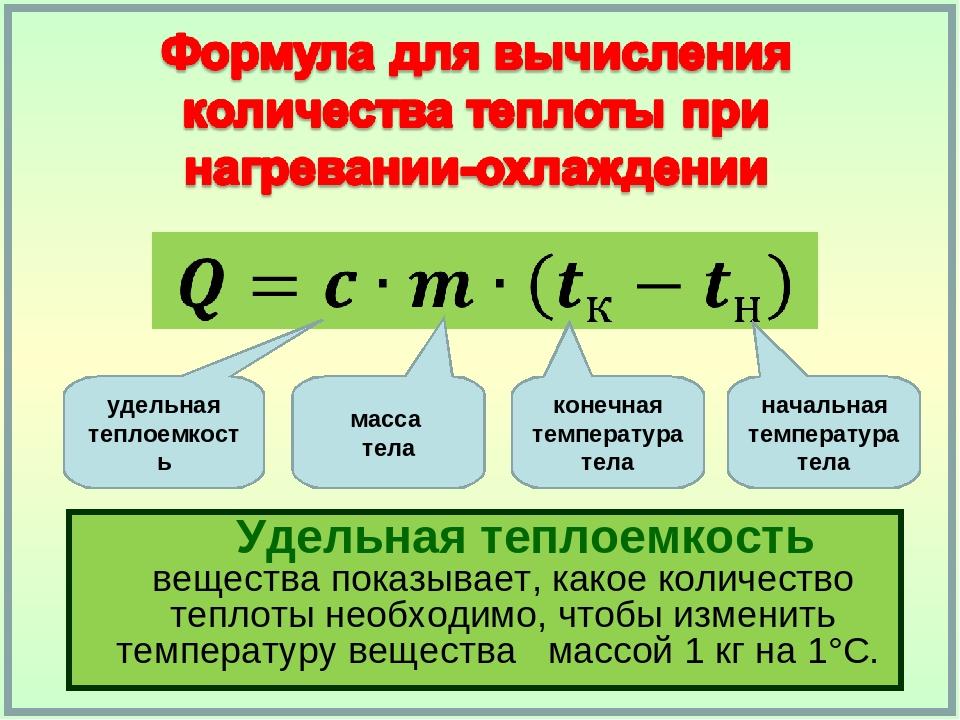

В частности используются такие понятия как удельная теплоемкость и теплосодержание (энтальпия), а также удельная теплота химических превращений (и фазовых превращений).

Под удельной теплоемкость понимается количество тепла, которое необходимо для нагрева одного килограмма вещества ровно на один градус. На основании данных о теплоемкости можно судить об интенсивности аккумулирования тепла.

При тепловых расчетах используются средняя теплоемкость, исчисляемую в заданном температурном интервале.

Под понятием удельной энтальпии понимается количество тепла, которое потребуется для нагрева одного килограмма от нуля до заданной температуры.

Под удельной теплотой химических превращений понимается то количество тепла, которое будет выделяться при химической трансформации одной единицы массы данного вещества.

Под удельной теплотой фазовых превращений понимается то количество тепла, которое будет поглощаться или выделяться при изменении агрегатного состояния единицы массы данного вещества.

Расчет теплообменников и различные методы составления теплового баланса

При расчете теплообменников могут использоваться внутренний и внешний методы составления теплового баланса. При внутреннем методе используются величины теплоемкостей. При внешнем методе используются величины удельных энтальпий.

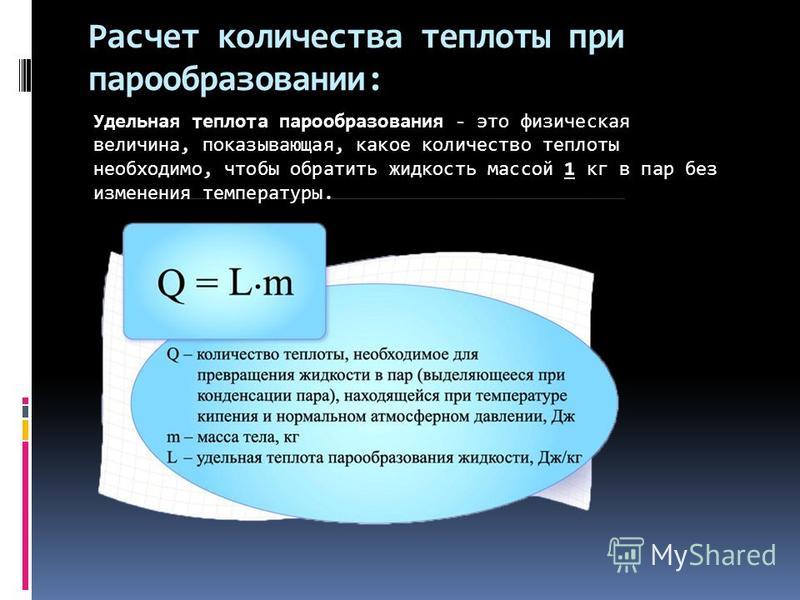

При применении внутреннего метода тепловая нагрузка рассчитывается по разным формулам, в зависимости от характера протекания теплообменных процессов.

Если теплообмен происходит без каких-либо химических и фазовых превращений, а соответственно и без выделений или поглощений тепла.

Соответственно тепловая нагрузка рассчитывается по формуле

Если в процессе теплообмена происходит конденсация пара или испарение жидкости, протекают какие-либо химические реакции, то используется другая форму для вычисления теплового баланса.

При использовании внешнего метода расчет теплового баланса ведется на основании того, что в теплообменный аппарат за какую-то единицу времени поступает и выходит равное количество тепла.

Если при внутреннем методе используются данные о теплообменных процессах в самом агрегате, то при внешнем методе используются данные внешних показателей.

Для расчета теплового баланса по внешнему методу используется формула

.

Под Q1 подразумевается то количество тепла, которое поступает в агрегат и ходит из него за единицу времени.

Под подразумевается энтальпия веществ, которые входит в агрегат и выходят из него.

Можно также вычислить разность энтальпий для того, чтобы установить то количество тепла, которое было передано между разными средами. Для этого используется формула .

Если же в процессе теплообмена происходили какие-либо химические или фазовые превращения, используется формула.

Механизмы теплопередачи в расчете теплообменников

Теплообмен осуществляется посредством трех основных видов теплопередачи. Это конвекция, теплопроводность и излучение.

При теплообменных процессах, которые протекают по принципам механизма теплопроводности передача тепла происходит как перенос энергии упругих колебаний молекул и атомов. Данная энергия переходит от одних атомов к другим в направлении уменьшения.

При проведении расчетов параметров передачи тепла по принципу теплопроводности используется закон Фурье:.

Для вычисления количества тепла используются данные о времени прохождения потока, площади поверхности, градиенте температуры, а также о коэффициенте теплопроводности. Под градиентом температуры понимается ее изменение в направлении теплопередачи на одну единицу длины.

Под градиентом температуры понимается ее изменение в направлении теплопередачи на одну единицу длины.

Под коэффициентом теплопроводности понимается скорость теплообмена, то есть то количество тепла, которое проходит через одну единицу поверхности в единицу времени.

При любых тепловых расчетах учитывается, что самый большой коэффициент теплопроводности имеют металлы. Различные твердые тела имеют гораздо меньший коэффициент. А у жидкостей этот показатель, как правило, ниже, чем у любого из твердых тел.

При расчете теплообменников, где передача тепла от одной среды к другой идет через стенку, также используется уравнение Фурье для получения данных о количестве передаваемого тепла. Оно вычисляется как количество тепла, которое проходит через плоскость с бесконечно малой толщиной:

.

Если проинтегрировать показатели температурных изменений по толщине стенки, получится

Исход из этого получается, что температура внутри стенки падает по закону прямой линии.

Конвекционный механизм передачи тепла: расчеты

Еще один механизм передачи тепла – конвекция. Это передача тепла объемами среды посредством их взаимного перемещения. При этом передача тепла от среды к стенке и наоборот, от стенке к рабочей среде называется теплоотдачей. Чтобы определить количество тепла, которое передается, используется закон Ньютона

Это передача тепла объемами среды посредством их взаимного перемещения. При этом передача тепла от среды к стенке и наоборот, от стенке к рабочей среде называется теплоотдачей. Чтобы определить количество тепла, которое передается, используется закон Ньютона

В данной формуле a — это коэффициент теплоотдачи. При турбулентном движении рабочей среды этот коэффициент зависит от многих дополнительных величин:

- физических параметров текучей среды, в частности теплоемкости, теплопроводности, плотности, вязкости;

- условий омывания газом или жидкостью теплоотдающей поверхности, в частности скорости текучей среды, ее направления;

- пространственных условий, которые ограничивают поток (длина, диаметр, форма поверхности, ее шероховатости).

Следовательно, коэффициент теплоотдачи — функция многих величин, что показано в формуле

Метод анализа размерностей позволяет вывести функциональную связь критериев подобия, которые характеризуют теплоотдачу при турбулентном характере движения потока в гладких, прямых и длинных трубах.

Это вычисляется по формуле

.

Коэффициент теплоотдачи в расчете теплообменников

В химической технологии нередко встречаются случаи обмена тепловой энергией между двумя текучими средами через разделяющую стенку. Теплообменный процесс проходит три стадии. Тепловой поток для установившегося процесса остается неизменным.

Проводится расчет теплового потока, проходящего от первой рабочей среды к стенке, затем через стенку теплопередающей поверхности и затем от стенки ко второй рабочей среде.

Соответственно для проведения расчетов используется три формулы:

В результате совместного решения уравнений получаем

Величина

и есть коэффициент теплопередачи.

Расчет средней разности температур

Когда при помощи теплового баланса определено необходимое количество тепла, необходимо провести расчет поверхности теплообмена (F).

При расчете необходимой теплообменной поверхности используется то же уравнение, что и при предыдущих расчетах:

В большинстве случаев температура рабочих сред будет меняться в процессе протекания теплообменных процессов. Значит вдоль теплообменной поверхности будет меняться разность температур. Поэтому проводится расчет средней разности температур. А в связи с тем, что изменение температур не линейно, рассчитывают логарифмическую разность

Значит вдоль теплообменной поверхности будет меняться разность температур. Поэтому проводится расчет средней разности температур. А в связи с тем, что изменение температур не линейно, рассчитывают логарифмическую разность

. В отличие от прямоточного потока, при противоточном движении рабочих сред необходимая площадь теплообменной поверхности должна быть меньше. Если в одном и том же ходу теплообменника используется и прямоточный, и противоточный потоки, разность температур определяется, исходя из соотношения

.

Учебное пособие по физике

На предыдущих страницах этого урока мы узнали, что тепло — это форма передачи энергии из места с высокой температурой в место с низкой температурой. Три основных метода передачи тепла — теплопроводность, конвекция и излучение — подробно обсуждались на предыдущей странице. Теперь мы исследуем тему скорости теплопередачи. Эта тема имеет большое значение из-за частой необходимости либо увеличивать, либо уменьшать скорость, с которой тепло перемещается между двумя точками. Например, те из нас, кто живет в более холодном зимнем климате, постоянно ищут способы согреть свои дома, не тратя слишком много денег. Тепло уходит из дома с более высокой температурой на улицу с более низкой температурой через стены, потолки, окна и двери. Мы прилагаем усилия, чтобы уменьшить эту потерю тепла, улучшая изоляцию стен и чердаков, заделывая окна и двери и покупая высокоэффективные окна и двери. В качестве другого примера рассмотрим производство электроэнергии. Бытовая электроэнергия чаще всего изготовлено с использованием ископаемого топлива или ядерного топлива . Способ включает выделение тепла в реакторе. Тепло передается воде, и вода переносит тепло к паровой турбине (или другому типу электрогенератора), где производится электричество . Задача состоит в том, чтобы эффективно передать тепло воде и паровой турбине с минимальными потерями. Следует обратить внимание на увеличение скоростей теплообмена в реакторе и турбине и уменьшение скоростей теплообмена в трубах между реактором и турбиной.

Например, те из нас, кто живет в более холодном зимнем климате, постоянно ищут способы согреть свои дома, не тратя слишком много денег. Тепло уходит из дома с более высокой температурой на улицу с более низкой температурой через стены, потолки, окна и двери. Мы прилагаем усилия, чтобы уменьшить эту потерю тепла, улучшая изоляцию стен и чердаков, заделывая окна и двери и покупая высокоэффективные окна и двери. В качестве другого примера рассмотрим производство электроэнергии. Бытовая электроэнергия чаще всего изготовлено с использованием ископаемого топлива или ядерного топлива . Способ включает выделение тепла в реакторе. Тепло передается воде, и вода переносит тепло к паровой турбине (или другому типу электрогенератора), где производится электричество . Задача состоит в том, чтобы эффективно передать тепло воде и паровой турбине с минимальными потерями. Следует обратить внимание на увеличение скоростей теплообмена в реакторе и турбине и уменьшение скоростей теплообмена в трубах между реактором и турбиной.

Итак, какие переменные влияют на скорость теплопередачи? Как можно регулировать скорость теплопередачи? Это вопросы, которые будут обсуждаться на этой странице Урока 1. Наше обсуждение будет ограничено переменными, влияющими на скорость теплопередачи путем теплопроводности . После обсуждения переменных, влияющих на скорость теплопередачи, мы рассмотрим математическое уравнение, выражающее зависимость скорости от этих переменных.

Разница температур

При теплопроводности тепло передается от места с высокой температурой к месту с низкой температурой. Передача тепла будет продолжаться до тех пор, пока существует разница температур между двумя точками. Как только в двух точках достигается одинаковая температура, устанавливается тепловое равновесие, и теплопередача прекращается. Ранее в этом уроке мы обсуждали передачу тепла в ситуации, когда металлическая банка с водой высокой температуры была помещена в чашку из пенопласта с водой низкой температуры. Если две пробы воды снабжены датчиками температуры, регистрирующими изменения температуры во времени, то получаются следующие графики.

Если две пробы воды снабжены датчиками температуры, регистрирующими изменения температуры во времени, то получаются следующие графики.

На приведенных выше графиках наклон линии представляет собой скорость изменения температуры каждой отдельной пробы воды. Температура меняется из-за теплопередачи от горячей воды к холодной. Горячая вода теряет энергию, поэтому ее наклон отрицателен. Холодная вода набирает энергию, поэтому ее наклон положительный. Скорость изменения температуры пропорциональна скорости передачи тепла. Температура образца изменяется быстрее, если тепло передается с высокой скоростью, и медленнее, если тепло передается с низкой скоростью. Когда два образца достигают теплового равновесия, теплопередача прекращается и наклон равен нулю. Таким образом, мы можем рассматривать уклоны как меру скорости теплопередачи. С течением времени скорость теплопередачи уменьшается. Первоначально тепло передается с высокой скоростью, что отражается в более крутых склонах. И с течением времени наклоны линий становятся менее крутыми и более пологими.

И с течением времени наклоны линий становятся менее крутыми и более пологими.

Какая переменная способствует этому уменьшению скорости теплопередачи с течением времени? Ответ: разница температур двух емкостей с водой. Первоначально, когда скорость теплопередачи высока, горячая вода имеет температуру 70°C, а холодная вода имеет температуру 5°C. Два контейнера имеют разницу температур в 65°C. По мере того как горячая вода начинает остывать, а холодная вода начинает нагреваться, разница в их температурах уменьшается и скорость теплообмена уменьшается. По мере приближения к тепловому равновесию их температуры приближаются к одному и тому же значению. При приближении разности температур к нулю скорость теплообмена приближается к нулю. В заключение, на скорость кондуктивной теплопередачи между двумя точками влияет разница температур между двумя точками.

Материал

Первая переменная, которую мы определили как влияющую на скорость кондуктивной теплопередачи, — это разница температур между двумя точками. Второй важной переменной являются материалы, участвующие в передаче. В предыдущем обсуждаемом сценарии металлическая банка с водой высокой температуры была помещена в чашку из пенопласта с водой низкой температуры. Тепло передавалось от воды через металл к воде. Важными материалами были вода, металл и вода. Что произойдет, если передать теплоту от горячей воды через стекло к холодной воде? Что произойдет, если теплота будет передаваться от горячей воды через пенопласт к холодной воде? Ответ: скорость теплообмена была бы другой. Замена внутренней металлической банки стеклянной банкой или чашкой из пенопласта изменит скорость теплопередачи. Скорость теплопередачи зависит от материала, через который передается тепло.

Второй важной переменной являются материалы, участвующие в передаче. В предыдущем обсуждаемом сценарии металлическая банка с водой высокой температуры была помещена в чашку из пенопласта с водой низкой температуры. Тепло передавалось от воды через металл к воде. Важными материалами были вода, металл и вода. Что произойдет, если передать теплоту от горячей воды через стекло к холодной воде? Что произойдет, если теплота будет передаваться от горячей воды через пенопласт к холодной воде? Ответ: скорость теплообмена была бы другой. Замена внутренней металлической банки стеклянной банкой или чашкой из пенопласта изменит скорость теплопередачи. Скорость теплопередачи зависит от материала, через который передается тепло.

Влияние материала на скорость теплопередачи часто выражается числом, известным как теплопроводность. Значения теплопроводности представляют собой числовые значения, которые определяются экспериментальным путем. Чем выше это значение для конкретного материала, тем быстрее тепло будет передаваться через этот материал. Материалы с относительно высокой теплопроводностью называют теплопроводниками. Материалы с относительно низкими значениями теплопроводности называются теплоизоляторами. В таблице ниже приведены значения теплопроводности (k) для различных материалов в единицах Вт/м/°C.

Материалы с относительно высокой теплопроводностью называют теплопроводниками. Материалы с относительно низкими значениями теплопроводности называются теплоизоляторами. В таблице ниже приведены значения теплопроводности (k) для различных материалов в единицах Вт/м/°C.

Материал | к |

| Материал | к | |

Алюминий(и) | 237 |

| Песок(и) | 0,06 | |

Латунь(и) | 110 |

| Целлюлоза (ы) | 0,039 | |

Медь(и) | 398 |

| Стекловата(и) | 0,040 | |

Золото (а) | 315 |

| Вата (вата) | 0,029 | |

Чугун(ы) | 55 |

| Овечья шерсть(и) | 0,038 | |

Лид(ы) | 35,2 |

| Целлюлоза (ы) | 0,039 | |

Серебро (ы) | 427 |

| Пенополистирол (ы) | 0,03 | |

Цинк | 113 |

| Древесина (и) | 0,13 | |

Полиэтилен (HDPE) (s) | 0,5 |

| Ацетон (л) | 0,16 | |

Поливинилхлорид (ПВХ) | 0,19 |

| Вода (л) | 0,58 | |

Плотный кирпич (и) | 1,6 |

| Воздух (г) | 0,024 | |

Бетон (низкой плотности) (s) | 0,2 |

| Аргон (г) | 0,016 | |

Бетон (высокой плотности) (s) | 1,5 |

| Гелий (г) | 0,142 | |

Лед (ы) | 2,18 |

| Кислород (г) | 0,024 | |

Фарфор(ы) | 1,05 |

| Азот (г) | 0,024 |

Источник: http://www. roymech.co.uk/Related/Thermos/Thermos_HeatTransfer.html

roymech.co.uk/Related/Thermos/Thermos_HeatTransfer.html

Как видно из таблицы, теплопроводность обычно передается со значительно большей скоростью через твердые тела (вещества) в сравнение с жидкостями (l) и газами (g). Теплопередача происходит с наивысшей скоростью для металлов (первые восемь элементов в левой колонке), потому что механизм проводимости включает подвижные электроны (как обсуждалось на предыдущей странице). Некоторые твердые вещества в правой колонке имеют очень низкие значения теплопроводности и считаются изоляторами. Структура этих твердых тел характеризуется карманами захваченного воздуха, перемежающимися между волокнами твердого тела. Поскольку воздух является отличным изолятором, воздушные карманы, расположенные между этими твердыми волокнами, придают этим твердым телам низкие значения теплопроводности. Одним из таких твердых изоляторов является пенополистирол, материал, используемый в изделиях из пенополистирола. Такие изделия из пенополистирола изготавливаются путем вдувания инертного газа под высоким давлением в полистирол перед впрыскиванием в форму. Газ заставляет полистирол расширяться, оставляя заполненные воздухом карманы, которые способствуют изолирующей способности готового продукта. Пенополистирол используется в кулерах, изоляторах для банок, термосах и даже пенопластовых плитах для домашней изоляции. Еще одним твердым изолятором является целлюлоза. Целлюлозный утеплитель используется для утепления чердаков и стен в домах. Он изолирует дома от потерь тепла, а также от проникновения звука. Его часто задувает на чердаки как сыпучий целлюлозный утеплитель . Он также применяется в виде стекловолоконных плит (длинных листов бумаги с изоляцией) для заполнения зазоров между стойками 2×4 наружных (а иногда и внутренних) стен домов.

Газ заставляет полистирол расширяться, оставляя заполненные воздухом карманы, которые способствуют изолирующей способности готового продукта. Пенополистирол используется в кулерах, изоляторах для банок, термосах и даже пенопластовых плитах для домашней изоляции. Еще одним твердым изолятором является целлюлоза. Целлюлозный утеплитель используется для утепления чердаков и стен в домах. Он изолирует дома от потерь тепла, а также от проникновения звука. Его часто задувает на чердаки как сыпучий целлюлозный утеплитель . Он также применяется в виде стекловолоконных плит (длинных листов бумаги с изоляцией) для заполнения зазоров между стойками 2×4 наружных (а иногда и внутренних) стен домов.

Площадь

Другой переменной, влияющей на скорость кондуктивной теплопередачи, является площадь, через которую передается тепло. Например, передача тепла через окна домов зависит от размера окна. Через большое окно из дома будет теряться больше тепла, чем через меньшее окно того же состава и толщины. Через большую крышу дом будет терять больше тепла, чем через меньшую крышу с такими же изоляционными характеристиками. Каждая отдельная частица на поверхности объекта участвует в процессе теплопроводности. Объект с большей площадью имеет больше поверхностных частиц, работающих для проведения тепла. Таким образом, скорость теплопередачи прямо пропорциональна площади поверхности, через которую проходит тепло.

Через большую крышу дом будет терять больше тепла, чем через меньшую крышу с такими же изоляционными характеристиками. Каждая отдельная частица на поверхности объекта участвует в процессе теплопроводности. Объект с большей площадью имеет больше поверхностных частиц, работающих для проведения тепла. Таким образом, скорость теплопередачи прямо пропорциональна площади поверхности, через которую проходит тепло.

Толщина или расстояние

Последней переменной, влияющей на скорость кондуктивной теплопередачи, является расстояние, на которое должно передаваться тепло. Тепло, выходящее через чашку из пенопласта, будет выходить быстрее через чашку с тонкими стенками, чем через чашку с толстыми стенками. Скорость теплопередачи обратно пропорциональна толщине чашки. Аналогичное утверждение можно сделать и для тепла, проводимого через слой целлюлозной изоляции в стене дома. Чем толще изоляция, тем ниже скорость теплопередачи. Те из нас, кто живет в более холодном зимнем климате, хорошо знают этот принцип. Нам говорят одеваться слоями перед выходом на улицу. Это увеличивает толщину материалов, через которые передается тепло, а также задерживает воздушные карманы (с высокой изоляционной способностью) между отдельными слоями.

Нам говорят одеваться слоями перед выходом на улицу. Это увеличивает толщину материалов, через которые передается тепло, а также задерживает воздушные карманы (с высокой изоляционной способностью) между отдельными слоями.

Математическое уравнение

Итак, мы узнали о четырех переменных, влияющих на скорость теплопередачи между двумя точками. Переменными являются разница температур между двумя точками, материал, присутствующий между двумя точками, площадь, через которую будет передаваться тепло, и расстояние, на которое оно должно быть передано. Как это часто бывает в физике, математическая связь между этими переменными и скоростью теплопередачи может быть выражена в виде уравнения. Рассмотрим передачу тепла через стеклянное окно изнутри дома с температурой Т 1 снаружи дома с температурой T 2 . Окно имеет площадь поверхности А и толщину d. Значение теплопроводности оконного стекла равно k. Уравнение, связывающее скорость теплопередачи с этими переменными, имеет вид ватт. Это уравнение применимо к любой ситуации, когда тепло передается в одном и том же направлении через плоский прямоугольник 9.0003 стена . Оно применимо к проводимости через окна, плоские стены, наклонные крыши (без кривизны) и т. д. Немного другое уравнение применимо к проводимости через изогнутые стены, такие как стены банок, чашек, стаканов и труб. Мы не будем обсуждать это уравнение здесь.

Это уравнение применимо к любой ситуации, когда тепло передается в одном и том же направлении через плоский прямоугольник 9.0003 стена . Оно применимо к проводимости через окна, плоские стены, наклонные крыши (без кривизны) и т. д. Немного другое уравнение применимо к проводимости через изогнутые стены, такие как стены банок, чашек, стаканов и труб. Мы не будем обсуждать это уравнение здесь.

Чтобы проиллюстрировать использование приведенного выше уравнения, рассчитаем скорость теплопередачи в холодный день через прямоугольное окно шириной 1,2 м и высотой 1,8 м, толщиной 6,2 мм, значение теплопроводности 0,27 Вт/м/°C. Температура внутри дома 21°С, снаружи дома -4°С.

Чтобы решить эту задачу, нам нужно знать площадь поверхности окна. Будучи прямоугольником, мы можем вычислить площадь как ширина • высота.

Площадь = (1,2 м)•(1,8 м) = 2,16 м 2 .

Нам также необходимо обратить внимание на единицу толщины (d). Дается в единицах см; нам нужно будет преобразовать единицы в метры, чтобы единицы соответствовали единицам k и A.

Дается в единицах см; нам нужно будет преобразовать единицы в метры, чтобы единицы соответствовали единицам k и A.

d = 6,2 мм = 0,0062 м

Теперь мы готовы рассчитать скорость теплопередачи путем подстановки известных значений в приведенное выше уравнение.

Скорость = (0,27 Вт/м/°C)•(2,16 м 2 )•(21°C – -4°C)/(0,0062 м)

Норма = 2400 Вт (округлено от 2352 Вт)

Полезно отметить, что значение теплопроводности окна дома намного ниже, чем значение теплопроводности самого стекла. Теплопроводность стекла составляет около 0,96 Вт/м/°С. Стеклянные окна изготавливаются в виде двойных и тройных окон со слоем инертного газа низкого давления между стеклами. Кроме того, на окна наносят покрытия для повышения эффективности. В результате получается ряд веществ, через которые должно последовательно проходить тепло, чтобы быть переданным из дома (или в него). Подобно последовательно соединенным электрическим резисторам, ряд теплоизоляционных материалов оказывает аддитивное влияние на общее сопротивление, оказываемое тепловому потоку. Суммарный эффект различных слоев материалов в окне приводит к тому, что общая проводимость намного меньше, чем у одного стекла без покрытия.

Суммарный эффект различных слоев материалов в окне приводит к тому, что общая проводимость намного меньше, чем у одного стекла без покрытия.

Урок 1 этой главы по теплофизике был посвящен значению температуры и тепла. Особое внимание уделялось разработке модели частиц материалов, способной объяснить макроскопические наблюдения. Были предприняты усилия для разработки прочного концептуального понимания темы в отсутствие математических формул. Это прочное концептуальное понимание сослужит вам хорошую службу по мере приближения к Уроку 2. Глава станет немного более математической, поскольку мы будем исследовать вопрос: как можно измерить количество тепла, выделяемого или получаемого системой? Урок 2 будет относиться к науке калориметрии.

Проверьте свое понимание

1. Предскажите влияние следующих изменений на скорость, с которой тепло передается через прямоугольный объект, заполнив пропуски.

а. Если площадь, через которую передается теплота, увеличить в 2 раза, то скорость теплопередачи ________________ (увеличилась, уменьшилась) в _________ раз (число).

б. Если толщину материала, через который передается тепло, увеличить в 2 раза, то скорость теплопередачи составит ________________ в _________ раз.

в. Если толщину материала, через который передается тепло, уменьшить в 3 раза, то скорость теплопередачи будет ________________ в _________ раз.

д. Если теплопроводность материала, через который передается теплота, увеличить в 5 раз, то скорость теплопередачи будет ________________ в _________ раз.

эл. Если теплопроводность материала, через который передается тепло, уменьшить в 10 раз, то скорость теплопередачи будет ________________ в _________ раз.

ф. Если разность температур на противоположных сторонах материала, через который передается теплота, увеличить в 2 раза, то скорость теплопередачи будет ________________ в _________ раз.

2. Используйте информацию на этой странице, чтобы объяснить, почему слой жира толщиной 2–4 дюйма помогает согревать белых медведей в холодную арктическую погоду.

3. Рассмотрим приведенный выше пример задачи. Предположим, что место, где расположено окно, заменено стеной с толстым утеплителем. Теплопроводность той же площади уменьшится до 0,0039.Вт/м/°C и толщина будет увеличена до 16 см. Определить скорость теплопередачи через эту площадь 2,16 м 2 .

Перейти к следующему уроку:

Кондуктивный теплообмен | Инженерная библиотека

На этой странице представлена глава о кондуктивной теплопередаче из «Справочника по основам Министерства энергетики: термодинамика, теплопередача и поток жидкости», DOE-HDBK-1012/2-92, Министерство энергетики США, 19 июня.92.

Другие связанные главы из «Справочника по основам Министерства энергетики: термодинамика, теплопередача и поток жидкости» можно увидеть справа.

Кондуктивный теплообмен — это передача тепловой энергии за счет взаимодействий между соседними атомами и молекулами твердого тела.

Проводка

Теплопроводность включает передачу тепла за счет взаимодействия между соседними молекулами материала. Теплопередача за счет теплопроводности зависит от движущей «силы» разницы температур и сопротивления теплопередаче. Сопротивление теплопередаче зависит от природы и размеров теплоносителя. Все проблемы теплообмена связаны с разностью температур, геометрией и физическими свойствами изучаемого объекта.

В задачах о кондуктивном теплообмене объектом исследования обычно является твердое тело. Проблемы конвекции связаны с жидкой средой. Проблемы теплопередачи излучением связаны с твердыми или жидкими поверхностями, разделенными газом, паром или вакуумом. Существует несколько способов соотнести геометрию, физические свойства и разность температур объекта со скоростью теплопередачи через объект. В кондуктивной теплопередаче наиболее распространенным средством корреляции является закон проводимости Фурье. Закон в форме уравнения чаще всего используется в прямоугольной или цилиндрической форме (трубы и цилиндры), обе из которых представлены ниже.

| Прямоугольный | $$ \dot{Q} = k ~A \left({ \Delta T \over \Delta x }\right) $$ |

(2-4)

| Цилиндрический | $$ \dot{Q} = k ~A \left({ \Delta T \over \Delta r }\right) $$ |

(2-5)

куда:

| \( \точка{Q} \) | = | скорость теплопередачи (БТЕ/ч) |

| А | = | площадь поперечного сечения теплопередачи (фут 2 ) |

| Δx | = | толщина плиты (футы) |

| Δr | = | толщина цилиндрической стенки (футы) |

| ΔТ | = | разница температур (°F) |

| к | = | теплопроводность плиты (БТЕ/фут-час-°F) |

Использование уравнений 2-4 и 2-5 для определения количества тепла, передаваемого теплопроводностью, продемонстрировано в следующих примерах.

Прямоугольные координаты проводимости

Пример:

1000 БТЕ/час проходит через участок изоляционного материала, показанный на рисунке 1, площадь поперечного сечения которого составляет 1 фут 2 . 2 }

\end{эквнаррай}

$$ 92) \номер\\

&=& 28 800 ~{\text{Btu} \over \text{hr}}

\end{эквнаррай}

$$

2 }

\end{эквнаррай}

$$ 92) \номер\\

&=& 28 800 ~{\text{Btu} \over \text{hr}}

\end{эквнаррай}

$$

Метод эквивалентного сопротивления

Теплопередачу можно сравнить с протеканием тока в электрических цепях. Скорость теплопередачи можно рассматривать как ток, а комбинацию теплопроводности, толщины материала и площади как сопротивление этому потоку. Разность температур представляет собой потенциальную или движущую функцию для теплового потока, в результате чего уравнение Фурье записывается в форме, аналогичной закону Ома теории электрических цепей. Если член теплового сопротивления Δx/k записать как член сопротивления, где сопротивление является обратной величиной теплопроводности, деленной на толщину материала, результатом будет уравнение проводимости, аналогичное электрическим системам или сетям. Электрическая аналогия может использоваться для решения сложных задач, связанных как с последовательными, так и с параллельными тепловыми сопротивлениями. Ученик обращается к рисунку 2, на котором показана схема эквивалентного сопротивления. Типичная задача проводимости в ее аналогичной электрической форме дается в следующем примере, где «электрическое» уравнение Фурье может быть записано следующим образом.

Типичная задача проводимости в ее аналогичной электрической форме дается в следующем примере, где «электрическое» уравнение Фурье может быть записано следующим образом.

$$ \dot{Q}” = { \Delta T \over R_{th} } $$

(2-6)

куда:

| \(\точка{Q}”\) | = | Тепловой поток (\( \dot{Q}/A \)) (Btu/hr-ft 2 ) |

| ΔТ | = | Разница температур (°F) |

| Р й | = | Термическое сопротивление (Δx/k) (час-фут 2 -°F/Btu) |

Электрическая аналогия

Пример:

Композитная защитная стена состоит из медной пластины толщиной 1 дюйм, слоя асбеста толщиной 1/8 дюйма и слоя стекловолокна толщиной 2 дюйма. Теплопроводность материалов в единицах БТЕ/час-фут-°F следующая: k Cu = 240, k asb = 0,048 и k fib = 0,022. Общая разница температур по всей стене составляет 500°F. Рассчитайте термическое сопротивление каждого слоя стены и скорость теплопередачи на единицу площади (тепловой поток) через композитную конструкцию.

92}

\end{эквнаррай}

$$

Общая разница температур по всей стене составляет 500°F. Рассчитайте термическое сопротивление каждого слоя стены и скорость теплопередачи на единицу площади (тепловой поток) через композитную конструкцию.

92}

\end{эквнаррай}

$$

Кондуктивные цилиндрические координаты

Теплопередача через прямоугольное твердое тело является наиболее прямым применением закона Фурье. Теплопередачу через трубу или стенку трубы теплообменника оценить сложнее. Через цилиндрическую стенку площадь поверхности теплопередачи постоянно увеличивается или уменьшается. Фиг.3 представляет собой сечение трубы, изготовленной из однородного материала.

Рисунок 3: Площадь поперечного сечения цилиндрической трубыПлощадь поверхности (A) для передачи тепла по трубе (без учета концов трубы) прямо пропорциональна радиусу (r) трубы и длине (L) трубы.

А = 2πrL

По мере увеличения радиуса от внутренней стенки к внешней увеличивается площадь теплообмена.

Разработка уравнения, оценивающего теплопередачу через объект цилиндрической геометрии, начинается с закона Фурье (уравнение 2-5).

$$ \dot{Q} = k ~A \left({ \Delta T \over \Delta r }\right) $$