РАБОЧИЙ КЛАСС • Большая российская энциклопедия

РАБО́ЧИЙ КЛАСС, социальная группа наёмных работников в сфере материального производства и услуг, возникшая в индустриальном обществе. Термин «Р. к.» сближается с термином «пролетариат» (в марксизме – люди, не владеющие орудиями и средствами произ-ва и продающие свою рабочую силу). Некоторые авторы рассматривали «пролетариат» как понятие либо более широкое, чем Р. к. (неимущие и обездоленные люди), либо более узкое (работники физич. труда). Для определения деклассированных элементов (бродяги, нищие и др.) нередко используется термин «люмпен-пролетариат».

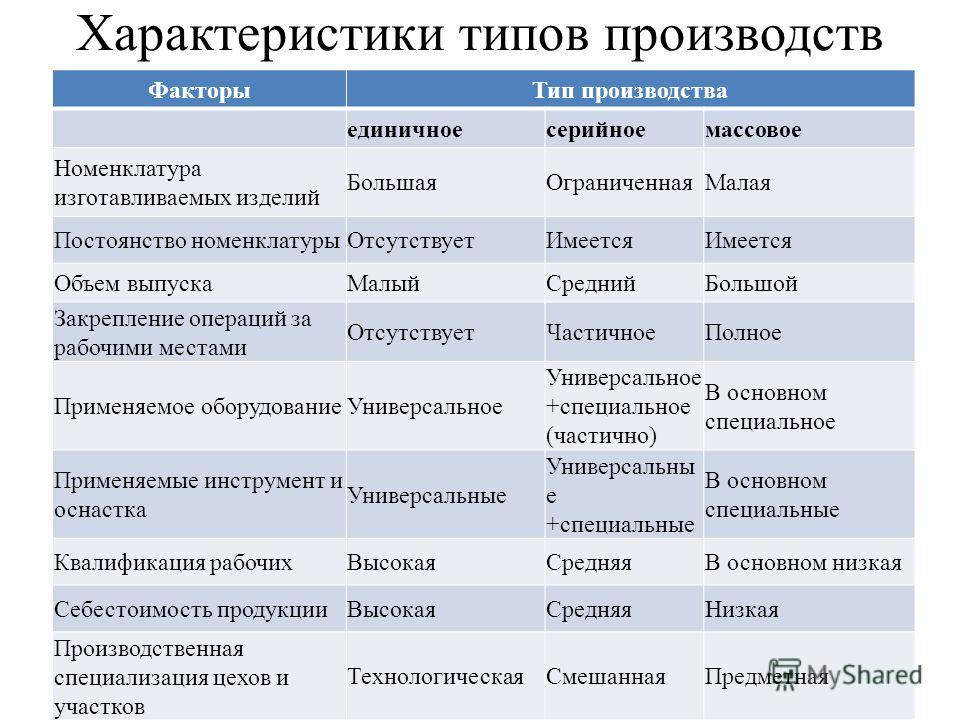

Предпосылки к возникновению Р. к. в европ. государствах традиционно связываются с процессом первоначального накопления капитала и появлением в 16 в. мануфактурного произ-ва (см. Мануфактура). Лишение непосредств. производителей, работавших в собств. мастерских, возможности самостоят. выходить на рынок, разорение ремесленников и крестьян привели к формированию мануфактурного пролетариата (предпролетариата; 16 – кон. 18 вв.), который ещё сохранял определённые возможности регулировать собств. трудовую деятельность, нередко благодаря обладанию собств. орудиями произ-ва (ткацкие станки, прялки и др.). Промышленная революция привела к формированию Р. к. в его классич. форме (кон. 18 – сер. 20 вв.). С развитием фабрично-заводского произ-ва и переходом к массовому выпуску товаров, с внедрением систем фордизма и тейлоризма возможности рабочих регулировать свою трудовую деятельность резко сократились.

производителей, работавших в собств. мастерских, возможности самостоят. выходить на рынок, разорение ремесленников и крестьян привели к формированию мануфактурного пролетариата (предпролетариата; 16 – кон. 18 вв.), который ещё сохранял определённые возможности регулировать собств. трудовую деятельность, нередко благодаря обладанию собств. орудиями произ-ва (ткацкие станки, прялки и др.). Промышленная революция привела к формированию Р. к. в его классич. форме (кон. 18 – сер. 20 вв.). С развитием фабрично-заводского произ-ва и переходом к массовому выпуску товаров, с внедрением систем фордизма и тейлоризма возможности рабочих регулировать свою трудовую деятельность резко сократились.

Крайне тяжёлые условия труда и жизни [рабочий день до 15–16 ч в сут (сер. 19 в.), нещадная эксплуатация, в т. ч. женщин и детей, низкая оплата труда, антисанитария и др. ] неуклонно обостряли противоречия между Р. к. и буржуазией, придавая им конфликтный характер (см. Луддиты, Лионские восстания 1831, 1834), квалифицировались К. Марксом как классовая борьба. С сер. 19 в. Р. к. стал всё шире вовлекаться в политич. жизнь [напр., в рамках чартистского движения (см. Чартизм), в ходе Революции 1848–49 во Франции], начал осознавать себя как самостоят. политич. силу, создавать собств. партии и междунар. объединения, выступил с претензией на завоевание власти (см. Парижская коммуна 1871).

] неуклонно обостряли противоречия между Р. к. и буржуазией, придавая им конфликтный характер (см. Луддиты, Лионские восстания 1831, 1834), квалифицировались К. Марксом как классовая борьба. С сер. 19 в. Р. к. стал всё шире вовлекаться в политич. жизнь [напр., в рамках чартистского движения (см. Чартизм), в ходе Революции 1848–49 во Франции], начал осознавать себя как самостоят. политич. силу, создавать собств. партии и междунар. объединения, выступил с претензией на завоевание власти (см. Парижская коммуна 1871).

Однако вплоть до 2-й пол. 19 в. Р. к. был ещё относительно малочисленным (во Франции 2,5 млн. чел., в герм. государствах ок. 1 млн. чел., в США 1,4 млн. чел. – данные за 1848–51). В Великобритании, где пром. революция началась раньше всего, наблюдалось особое положение: Р. к. уже в 1850-е гг. составлял ок. 15% нас. (4,1 млн. чел. ). В последующий период, по мере развития процессов индустриализации, его численность существенно возросла: ок. 12 млн. чел. в Великобритании (1901), 7 млн. чел. в США (1900), 6 млн. чел. в Германии (1895), 5 млн. чел. во Франции (1895). Темпы роста численности Р. к. тесно связаны с общей динамикой экономич. развития разл. государств; они были выше в странах «нового» капитализма (США, Германия) и ниже в странах «старого» капитализма (Великобритания, Франция). Внутр. структура Р. к. также претерпела изменения. Если в 18 – 1-й пол. 19 вв. его ядро составляли рабочие текстильной и горной пром-сти, то со 2-й пол. 19 в. увеличивалась численность занятых в металлургии и на транспорте, с 1-й пол. 20 в. – также занятых в машиностроении, связи, электро-, газо- и водоснабжении и др.

). В последующий период, по мере развития процессов индустриализации, его численность существенно возросла: ок. 12 млн. чел. в Великобритании (1901), 7 млн. чел. в США (1900), 6 млн. чел. в Германии (1895), 5 млн. чел. во Франции (1895). Темпы роста численности Р. к. тесно связаны с общей динамикой экономич. развития разл. государств; они были выше в странах «нового» капитализма (США, Германия) и ниже в странах «старого» капитализма (Великобритания, Франция). Внутр. структура Р. к. также претерпела изменения. Если в 18 – 1-й пол. 19 вв. его ядро составляли рабочие текстильной и горной пром-сти, то со 2-й пол. 19 в. увеличивалась численность занятых в металлургии и на транспорте, с 1-й пол. 20 в. – также занятых в машиностроении, связи, электро-, газо- и водоснабжении и др.

Со 2-й пол. 19 в. началось формирование Р. к. в Азии, Африке, Лат. Америке, Австралии. Серьёзное влияние на этот процесс оказали европ. иммиграция, более активное подключение неевропейских государств к мировой капиталистич. системе (гл. обр. в качестве поставщиков сырья и «колониальных товаров») при существенной роли в их экономич. развитии европ. и сев.-амер. капитала. Р. к., сосредоточенный в наиболее развитых «периферийных» странах и колониях (Япония, Брит. Индия, Юж.-Афр. Союз, Мексика, Аргентина, Чили), оставался относительно немногочисленным: в Японии в 1914 – 1,125 млн. чел., в Лат. Америке на рубеже 19–20 вв. – ок. 2,3–2,8 млн. чел. (вместе с плантац. рабочими и низкооплачиваемыми служащими). Его развитие, по сравнению со странами Зап. Европы и США, отличалось замедленными темпами.

Серьёзное влияние на этот процесс оказали европ. иммиграция, более активное подключение неевропейских государств к мировой капиталистич. системе (гл. обр. в качестве поставщиков сырья и «колониальных товаров») при существенной роли в их экономич. развитии европ. и сев.-амер. капитала. Р. к., сосредоточенный в наиболее развитых «периферийных» странах и колониях (Япония, Брит. Индия, Юж.-Афр. Союз, Мексика, Аргентина, Чили), оставался относительно немногочисленным: в Японии в 1914 – 1,125 млн. чел., в Лат. Америке на рубеже 19–20 вв. – ок. 2,3–2,8 млн. чел. (вместе с плантац. рабочими и низкооплачиваемыми служащими). Его развитие, по сравнению со странами Зап. Европы и США, отличалось замедленными темпами.

К кон. 19 в., по мере развития рабочего движения, правительства европ. государств и США начали предпринимать активные шаги по предотвращению революц. выступлений рабочих, обеспечению поддержки ими существующих политич. режимов. Эта проблема решалась путём принятия социальных законов, призванных улучшить условия труда и жизни рабочих (классич. пример – социальное законодательство 1881–89 в Германии, введённое правительством О. фон Бисмарка), и поддержки реформистских сил в рабочем движении, вплоть до допуска их представителей в правительства. В этот период ярко проявилась также тенденция к росту различий в оплате труда рабочих, начались процессы внутр. дифференциации Р. к., приведшие к выделению в нём привилегированного слоя квалифицированных работников физич. труда (рабочей аристократии), синих воротничков. В годы 1-й мировой войны на волне патриотич. настроений и национализма, захлестнувших общества ведущих стран Европы и Америки, правящим кругам под лозунгами «классового мира» удалось серьёзно продвинуться в деле интеграции Р.

выступлений рабочих, обеспечению поддержки ими существующих политич. режимов. Эта проблема решалась путём принятия социальных законов, призванных улучшить условия труда и жизни рабочих (классич. пример – социальное законодательство 1881–89 в Германии, введённое правительством О. фон Бисмарка), и поддержки реформистских сил в рабочем движении, вплоть до допуска их представителей в правительства. В этот период ярко проявилась также тенденция к росту различий в оплате труда рабочих, начались процессы внутр. дифференциации Р. к., приведшие к выделению в нём привилегированного слоя квалифицированных работников физич. труда (рабочей аристократии), синих воротничков. В годы 1-й мировой войны на волне патриотич. настроений и национализма, захлестнувших общества ведущих стран Европы и Америки, правящим кругам под лозунгами «классового мира» удалось серьёзно продвинуться в деле интеграции Р. к. в существующие обществ.-политич. структуры. Однако мировой революц. подъём 1917–23, начало которому положила Октябрьская революция 1917 в России, ясно показал, что Р. к. по-прежнему сохраняет протестный потенциал и претензии на политич. власть. Для их нейтрализации правительства стран, охваченных выступлениями рабочих, были вынуждены пойти на серьёзные социально-политич. и экономич. уступки (установление 8-часового рабочего дня; введение систем социального страхования, урегулирования трудовых конфликтов, заключения тарифных договоров; предоставление всеобщего избират. права; широкое привлечение партий, представляющих интересы Р. к., к управлению государством и пр.). Тенденция к дальнейшей активизации социальной политики правительств как средства обеспечения поддержки рабочими существующего строя прослеживалась и в условиях мирового экономич.

к. в существующие обществ.-политич. структуры. Однако мировой революц. подъём 1917–23, начало которому положила Октябрьская революция 1917 в России, ясно показал, что Р. к. по-прежнему сохраняет протестный потенциал и претензии на политич. власть. Для их нейтрализации правительства стран, охваченных выступлениями рабочих, были вынуждены пойти на серьёзные социально-политич. и экономич. уступки (установление 8-часового рабочего дня; введение систем социального страхования, урегулирования трудовых конфликтов, заключения тарифных договоров; предоставление всеобщего избират. права; широкое привлечение партий, представляющих интересы Р. к., к управлению государством и пр.). Тенденция к дальнейшей активизации социальной политики правительств как средства обеспечения поддержки рабочими существующего строя прослеживалась и в условиях мирового экономич. кризиса 1929–33, когда в рядах безработных оказались миллионы представителей Р. к. («новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США и др.). В 1930-е гг. в ряде стран (Франция, Испания и др.) Р. к. стал выразителем идей Народного фронта. В то же время в нацистской Германии, фашистской Италии и ряде др. стран, в которых установились авторитарные, репрессивные режимы, Р. к. лишился возможности играть самостоят. обществ.-политич. роль.

кризиса 1929–33, когда в рядах безработных оказались миллионы представителей Р. к. («новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США и др.). В 1930-е гг. в ряде стран (Франция, Испания и др.) Р. к. стал выразителем идей Народного фронта. В то же время в нацистской Германии, фашистской Италии и ряде др. стран, в которых установились авторитарные, репрессивные режимы, Р. к. лишился возможности играть самостоят. обществ.-политич. роль.

Во время 2-й мировой войны Р. к. был опорой Движения Сопротивления на территории стран, оккупированных Германией, Италией, Японией и их союзниками. После 1945 в условиях развития в зап. странах институтов «социального государства» (см. в ст. Государство всеобщего благоденствия) материальные условия жизни Р. к. улучшились; широкое распространение получили разл. инструменты смягчения социальных конфликтов и снижения протестной активности Р. к.: участие рабочих в управлении произ-вом (через введение их представителей в наблюдат. советы компаний), в прибылях предприятий, на которых они трудятся (путём продажи, иногда бесплатного предоставления им доли акций), и др. Неравномерность численного роста Р. к. по странам сохранялась. Если в Великобритании и Франции рост был медленным (соответственно с 11,5 млн. чел. в 1951 до 12,5 млн. чел. в 1966 и с 6,6 млн. чел. в 1954 до 8,5 млн. чел. в 1971), то в государствах, переживавших после 2-й мировой войны периоды «экономич. чуда», весьма высоким (в ФРГ с 8,2 млн. чел. в 1950 до 13,7 млн. чел. в 1971, в Японии – с 8,8 млн. чел. в 1950 до 19,7 млн. чел. в 1970). Численность рабочих традиц. отраслей снижалась, в то время как занятых в новых отраслях (электроника, радиотехника, нефтехимия) увеличивалась быстрыми темпами.

к.: участие рабочих в управлении произ-вом (через введение их представителей в наблюдат. советы компаний), в прибылях предприятий, на которых они трудятся (путём продажи, иногда бесплатного предоставления им доли акций), и др. Неравномерность численного роста Р. к. по странам сохранялась. Если в Великобритании и Франции рост был медленным (соответственно с 11,5 млн. чел. в 1951 до 12,5 млн. чел. в 1966 и с 6,6 млн. чел. в 1954 до 8,5 млн. чел. в 1971), то в государствах, переживавших после 2-й мировой войны периоды «экономич. чуда», весьма высоким (в ФРГ с 8,2 млн. чел. в 1950 до 13,7 млн. чел. в 1971, в Японии – с 8,8 млн. чел. в 1950 до 19,7 млн. чел. в 1970). Численность рабочих традиц. отраслей снижалась, в то время как занятых в новых отраслях (электроника, радиотехника, нефтехимия) увеличивалась быстрыми темпами.

Научно-техническая революция и переход, начиная с 1970-х гг. , к постиндустриальному обществу оказали на Р. к. глубокое воздействие. Масштабное расширение сектора услуг и снижение значения отраслей добывающей и обрабатывающей пром-сти привели к сокращению числа пром. рабочих. Во 2-й пол. 2000-х гг. в ряде развитых стран на их долю приходилось лишь ок. 20% (США, Великобритания, Франция и др.) либо ок. 25–30% (Япония, Германия, Италия и др.) от общего числа рабочих. Глубокие изменения в технологии и организации произ-ва (компьютеризация, роботизация и др.) повысили роль высококвалифицированных работников нефизич. труда. В условиях распространения пост- и неофордистских методов организации произ-ва, «индивидуализации труда» (по М. Кастельсу) получили дальнейшее развитие процессы внутр. дифференциации Р. к., наметилась тенденция сращивания его высококвалифицированного верхнего слоя со средним классом.

, к постиндустриальному обществу оказали на Р. к. глубокое воздействие. Масштабное расширение сектора услуг и снижение значения отраслей добывающей и обрабатывающей пром-сти привели к сокращению числа пром. рабочих. Во 2-й пол. 2000-х гг. в ряде развитых стран на их долю приходилось лишь ок. 20% (США, Великобритания, Франция и др.) либо ок. 25–30% (Япония, Германия, Италия и др.) от общего числа рабочих. Глубокие изменения в технологии и организации произ-ва (компьютеризация, роботизация и др.) повысили роль высококвалифицированных работников нефизич. труда. В условиях распространения пост- и неофордистских методов организации произ-ва, «индивидуализации труда» (по М. Кастельсу) получили дальнейшее развитие процессы внутр. дифференциации Р. к., наметилась тенденция сращивания его высококвалифицированного верхнего слоя со средним классом. Существовавшая структура Р. к. подверглась серьёзным изменениям и в результате неоконсервативной политики ряда зап. правительств (М. Тэтчер в Великобритании, Р. Рейган в США и др.).

Существовавшая структура Р. к. подверглась серьёзным изменениям и в результате неоконсервативной политики ряда зап. правительств (М. Тэтчер в Великобритании, Р. Рейган в США и др.).

Масштабные изменения в структуре и обществ.-политич. положении Р. к. стимулировали процесс переосмысления марксистских положений об «историч. миссии» и революц. роли пролетариата (с разных позиций критиковались Д. Беллом, Г. Маркузе и др.), о его составе (концепции «новой мелкой буржуазии» Н. Пуланзаса, «противоречивых классовых позиций» амер. социолога Э. Райта и др.), об относительной роли объективных и субъективных факторов в его формировании и эволюции (П. Бурдье и др.).

Развитие Р. к. в странах т. н. третьего мира отличалось существенной спецификой. В условиях более поздней (по сравнению с зап. государствами) индустриализации в них наблюдался бурный рост Р. к., прежде всего за счёт включения в его состав сельского населения, мигрировавшего в города (в КНР численность данной группы в 2000-х гг. оценивалась в 100–200 млн. чел.). В ряде афр. стран (Египет, Нигерия и др.) к нач. 1980-х гг. завершились качественные изменения в структурах занятости, сложившихся ещё в колониальный период. Численность пром. рабочих существенно возросла (напр., в Нигерии с ок. 265 тыс. чел. в 1964 до ок. 5 млн. чел. в нач. 2000-х гг.).

к., прежде всего за счёт включения в его состав сельского населения, мигрировавшего в города (в КНР численность данной группы в 2000-х гг. оценивалась в 100–200 млн. чел.). В ряде афр. стран (Египет, Нигерия и др.) к нач. 1980-х гг. завершились качественные изменения в структурах занятости, сложившихся ещё в колониальный период. Численность пром. рабочих существенно возросла (напр., в Нигерии с ок. 265 тыс. чел. в 1964 до ок. 5 млн. чел. в нач. 2000-х гг.).

В нач. 21 в. в условиях глобализации Р. к. претерпел дальнейшие изменения. Характерными чертами совр. Р. к., отличающими его от Р. к. прошлого, считают слабую классовую идентификацию, «монетарную» модель представлений о социуме (акцент на отличиях в доходах и обладании) и пр. Увеличение мобильности капитала, либерализация торговых режимов, усиление зависимости нац. экономик от общемировых процессов ослабили возможности рабочих отд. государств отстаивать свои права, экономич. и политич. интересы, в определённой степени снизили уровень сплочённости Р. к. Усиление миграц. процессов привело к появлению значит. групп рабочих, которых относят либо к «низшему слою Р. к.» (амер. социолог И. Валлерстайн), либо к особому «андерклассу» (англ. under – под; брит. социолог Р. Клаттербек и др.). Анализируя ряд характерных черт совр. капитализма (экономич. волатильность, значит. рост частичной занятости, доминирование в социально-экономич. сфере неолиберальной политики), исследователи всё чаще говорят о приходе на смену пролетариату новой социальной группы – прекариата (англ. precarious – ненадёжный, шаткий; термин брит. социолога Г. Стэндинга), для которого характерна нестабильность условий труда и жизни.

государств отстаивать свои права, экономич. и политич. интересы, в определённой степени снизили уровень сплочённости Р. к. Усиление миграц. процессов привело к появлению значит. групп рабочих, которых относят либо к «низшему слою Р. к.» (амер. социолог И. Валлерстайн), либо к особому «андерклассу» (англ. under – под; брит. социолог Р. Клаттербек и др.). Анализируя ряд характерных черт совр. капитализма (экономич. волатильность, значит. рост частичной занятости, доминирование в социально-экономич. сфере неолиберальной политики), исследователи всё чаще говорят о приходе на смену пролетариату новой социальной группы – прекариата (англ. precarious – ненадёжный, шаткий; термин брит. социолога Г. Стэндинга), для которого характерна нестабильность условий труда и жизни.

В России в 17–18 вв. формировался предпролетариат – слой работных людей (потомств. мастеровые люди на промыслах и в пром-сти, посессионные и приписные крестьяне на мануфактурах). Его ряды пополняли крестьяне-отходники, работавшие по найму (см. Отходничество). Переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии в кон. 1820-х гг. – 1880-е гг. (промышленный переворот) привёл к появлению Р. к. в его классич. виде. С 1840-х гг. развитие пром-сти основывалось на вольнонаёмном труде. Преобладающая доля в Р. к. принадлежала выходцам из крестьянства. После крестьянской реформы 1861 масштабы рынка наёмного труда возросли. Окончат. оформление Р. к. произошло в период капиталистич. индустриализации. В 1913 численность рабочих в пром-сти и на ж.-д. транспорте в целом достигла ок. 3,7 млн. чел., в т. ч. в текстильной пром-сти – 880,8 тыс. чел., металлургич. пром-сти – 606,6 тыс. чел., на ж.-д. транспорте – 815,5 тыс.

мастеровые люди на промыслах и в пром-сти, посессионные и приписные крестьяне на мануфактурах). Его ряды пополняли крестьяне-отходники, работавшие по найму (см. Отходничество). Переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии в кон. 1820-х гг. – 1880-е гг. (промышленный переворот) привёл к появлению Р. к. в его классич. виде. С 1840-х гг. развитие пром-сти основывалось на вольнонаёмном труде. Преобладающая доля в Р. к. принадлежала выходцам из крестьянства. После крестьянской реформы 1861 масштабы рынка наёмного труда возросли. Окончат. оформление Р. к. произошло в период капиталистич. индустриализации. В 1913 численность рабочих в пром-сти и на ж.-д. транспорте в целом достигла ок. 3,7 млн. чел., в т. ч. в текстильной пром-сти – 880,8 тыс. чел., металлургич. пром-сти – 606,6 тыс. чел., на ж.-д. транспорте – 815,5 тыс. чел.

чел.

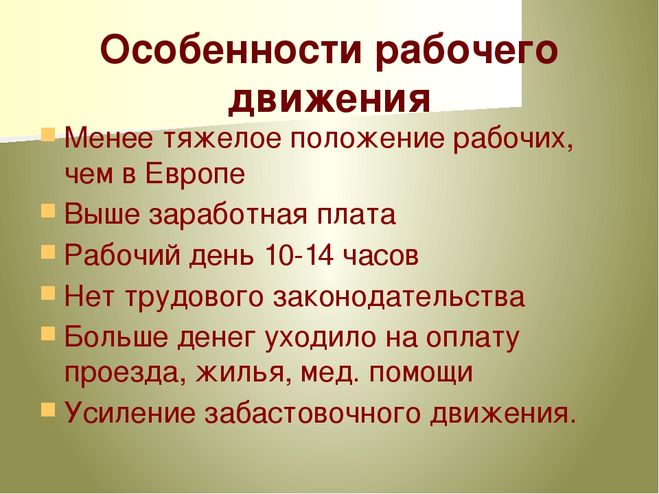

Среди рабочих отмечалось имуществ. расслоение, связанное в осн. с уровнем их квалификации и отраслью произ-ва, в которой они были заняты (особенно высоко оплачивались рабочие-металлисты и некоторые горнозаводские рабочие). К верхнему слою Р. к. относились также мастера, их помощники и др. близкие к администрации рабочие. Ок. 60% рабочих-мужчин были грамотными (данные Всероссийской переписи населения 1897). Для повышения образоват. уровня рабочих владельцами предприятий, общественно-просветительными и партийными организациями создавались разл. курсы, библиотеки, воскресные школы. Продолжительность рабочего дня в сер. 1880-х гг. составляла 12–13 и более часов (с 1897 – 11,5 ч), широко использовался труд женщин, детей и подростков. Становление фабричного законодательства отставало от потребностей быстро растущего рабочего класса. С 1870-х гг. развивалось рабочее движение. Поддержка рабочих, входивших в состав Петросовета и Советов рабочих и солдатских депутатов др. городов, фабрично-заводских комитетов, Красной гвардии, позволила большевикам прийти к власти в ходе Окт. революции 1917 и удержать её в Гражд. войну 1917–22.

С 1870-х гг. развивалось рабочее движение. Поддержка рабочих, входивших в состав Петросовета и Советов рабочих и солдатских депутатов др. городов, фабрично-заводских комитетов, Красной гвардии, позволила большевикам прийти к власти в ходе Окт. революции 1917 и удержать её в Гражд. войну 1917–22.

В РСФСР в период «военного коммунизма» произошёл отток пролетариев (т. н. распыление Р. к.) в деревню за пропитанием и в поисках спасения от мобилизаций в РККА и белые армии. К 1921 численность пром. рабочих составила ок. 50% от уровня 1913. Мн. предприятия простаивали. В период проведения новой экономической политики (1921–28) численность фабрично-заводских рабочих выросла до 2,7 млн. чел., однако их жизненный уровень улучшался медленно, а иногда и ухудшался в связи с прекращением гос. снабжения, закрытием нерентабельных предприятий, колебанием цен, ростом безработицы. Состоялись сотни стачек и др. трудовых конфликтов. В кон. 1920-х гг. Р. к. поддержал политику свёртывания НЭПа. Св. 25 тыс. рабочих (т. н. двадцатипятитысячники) по призыву ВКП(б) направились в деревню для проведения коллективизации. Она, в свою очередь, сопровождалась массовой миграцией крестьян в города и ростом численности рабочих. Р. к. стал активным сторонником и гл. силой социалистич. индустриализации. К 1940 его численность превысила 10,9 млн. чел. Государство развернуло сеть профтехучилищ для вновь пришедших в пром-сть рабочих, поощряло ударничество, стахановское движение и др. Рабочие занимали устойчивое положение в обществе: государство гарантировало им постоянную трудовую занятость, бесплатное мед. обслуживание, оплачиваемый отпуск, доступ к культурным ценностям и образованию. Они пользовались привилегиями при поступлении в вузы, в первую очередь обеспечивались санаторными путёвками и др.

Состоялись сотни стачек и др. трудовых конфликтов. В кон. 1920-х гг. Р. к. поддержал политику свёртывания НЭПа. Св. 25 тыс. рабочих (т. н. двадцатипятитысячники) по призыву ВКП(б) направились в деревню для проведения коллективизации. Она, в свою очередь, сопровождалась массовой миграцией крестьян в города и ростом численности рабочих. Р. к. стал активным сторонником и гл. силой социалистич. индустриализации. К 1940 его численность превысила 10,9 млн. чел. Государство развернуло сеть профтехучилищ для вновь пришедших в пром-сть рабочих, поощряло ударничество, стахановское движение и др. Рабочие занимали устойчивое положение в обществе: государство гарантировало им постоянную трудовую занятость, бесплатное мед. обслуживание, оплачиваемый отпуск, доступ к культурным ценностям и образованию. Они пользовались привилегиями при поступлении в вузы, в первую очередь обеспечивались санаторными путёвками и др. В 1932 рабочие составляли 63,3% всех членов ВКП(б) (до 1939 пром. и с.-х. рабочие имели преимущество при вступлении в партию, в дальнейшем соблюдались социальные квоты). Выходцы из Р. к. преобладали на руководящих постах в партийно-гос. органах.

В 1932 рабочие составляли 63,3% всех членов ВКП(б) (до 1939 пром. и с.-х. рабочие имели преимущество при вступлении в партию, в дальнейшем соблюдались социальные квоты). Выходцы из Р. к. преобладали на руководящих постах в партийно-гос. органах.

В Вел. Отеч. войну Р. к. проявил массовый трудовой героизм. Это стало одним из источников Победы, помогло в рекордные сроки эвакуировать на Восток страны сотни важнейших пром. предприятий и наладить произ-во воен. техники и вооружений. Св. 1/3 рабочих ушли на фронт. Среди нового пополнения рабочих и служащих преобладали женщины и молодёжь. В послевоенный период трудовой подвиг Р. к. позволил восстановить разрушенную войной пром-сть за 3 года, а к 1950 довоенный уровень произ-ва был превзойдён на 48%. Доля Р. к. в структуре населения СССР выросла с 49,5% в 1959 до 61,8% в 1978. Среднее, спец. среднее и высшее образование имели 75% рабочих. При этом следует учитывать, что данные о численности и составе Р. к. в сов. исследованиях 1970–80-х гг. не являются вполне достоверными, т. к. их авторы искусственно расширяли социальные границы Р. к., включая в его состав работников умственного труда и др. слои трудящихся. Положение Р. к. начало серьёзно меняться в ходе перестройки и кардинально изменилось в связи с распадом СССР и проведением радикальных рыночных реформ 1990-х гг. Падение произ-ва, ухудшение материального положения и изменение социальных установок привели к оттоку Р. к. из пром-сти в предпринимат. деятельность, торговлю, сферу услуг, теневую экономику. Непрестижность рабочего труда, отсутствие перспектив роста и стабильного заработка снизили привлекательность рабочих профессий для молодёжи. Резко понизился социальный статус рабочего человека.

среднее и высшее образование имели 75% рабочих. При этом следует учитывать, что данные о численности и составе Р. к. в сов. исследованиях 1970–80-х гг. не являются вполне достоверными, т. к. их авторы искусственно расширяли социальные границы Р. к., включая в его состав работников умственного труда и др. слои трудящихся. Положение Р. к. начало серьёзно меняться в ходе перестройки и кардинально изменилось в связи с распадом СССР и проведением радикальных рыночных реформ 1990-х гг. Падение произ-ва, ухудшение материального положения и изменение социальных установок привели к оттоку Р. к. из пром-сти в предпринимат. деятельность, торговлю, сферу услуг, теневую экономику. Непрестижность рабочего труда, отсутствие перспектив роста и стабильного заработка снизили привлекательность рабочих профессий для молодёжи. Резко понизился социальный статус рабочего человека. Упало представительство рабочих в центр. и местных органах власти. В связи со стабилизацией социально-экономич. ситуации в нач. 21 в. правительство стало уделять рабочему вопросу большее внимание. Растёт оплата труда рабочих, ставится задача возрождения системы подготовки новых высококвалифицированных кадров для пром-сти.

Упало представительство рабочих в центр. и местных органах власти. В связи со стабилизацией социально-экономич. ситуации в нач. 21 в. правительство стало уделять рабочему вопросу большее внимание. Растёт оплата труда рабочих, ставится задача возрождения системы подготовки новых высококвалифицированных кадров для пром-сти.

Рабочий класс | это… Что такое Рабочий класс?

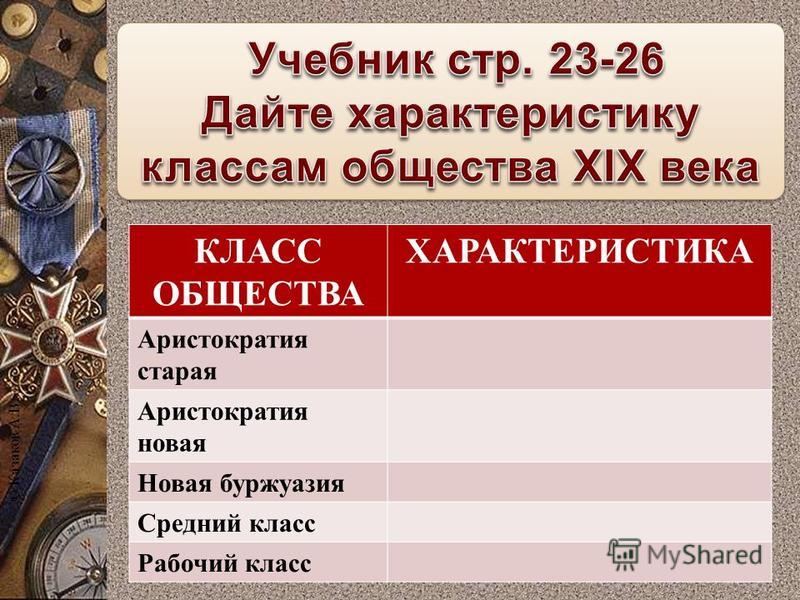

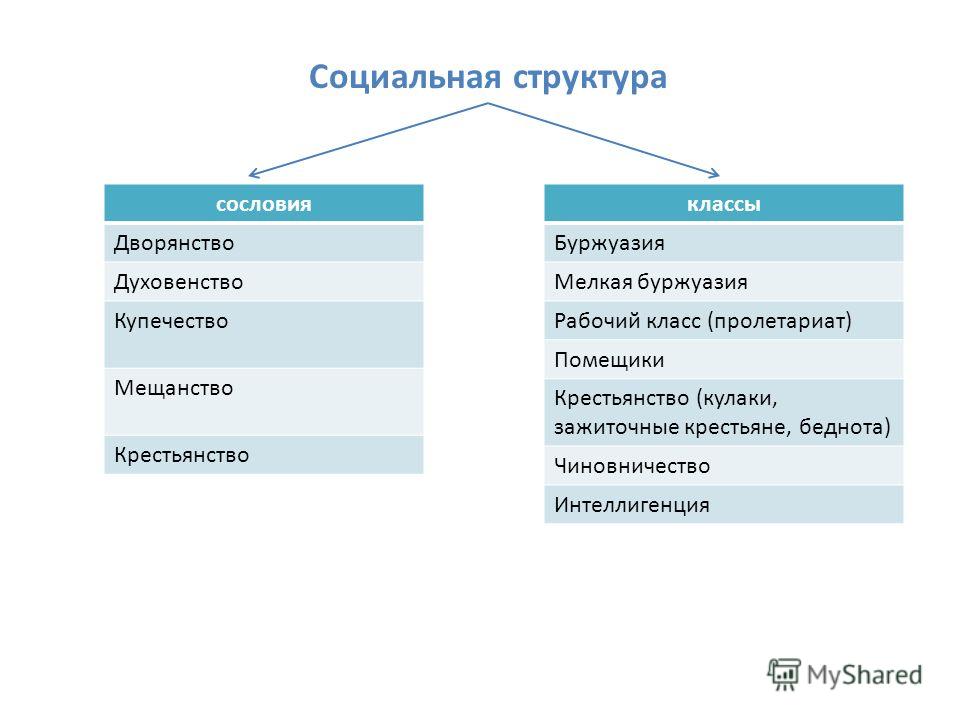

Классы капиталистического общества, сверху — вниз:

Дворянство (в том числе и король) — «Мы правим вами»

Духовенство — «Мы дурачим вас»

Армия — «Мы стреляем в вас»

Буржуазия — «Мы едим за вас»

Рабочие и Крестьяне — «Мы работаем за всех», «Мы кормим всех»

Рабочий класс — социальный класс наёмных работников, не владеющих средствами производства и живущих продажей своей рабочей силы. В индустриальном обществе он составляет большинство населения. При этом, от собственно рабочего класса следует отличать всех занятых по найму нефизическим трудом в промышленности: (инженеры, бухгалтеры, секретари и т.д.), а также наемных работников в торговле и сфере услуг, которые образуют группу служащих. Некоторых работников сферы услуг, занимающихся физическим трудом, при этом обычно относят к рабочему классу (например, водителей и автослесарей), тогда как других (например, официантов и домработниц) обычно к рабочему классу не относят.

При этом, от собственно рабочего класса следует отличать всех занятых по найму нефизическим трудом в промышленности: (инженеры, бухгалтеры, секретари и т.д.), а также наемных работников в торговле и сфере услуг, которые образуют группу служащих. Некоторых работников сферы услуг, занимающихся физическим трудом, при этом обычно относят к рабочему классу (например, водителей и автослесарей), тогда как других (например, официантов и домработниц) обычно к рабочему классу не относят.

Содержание

|

Возникновение

В XV—XVI веках цеховая организация ремесла в Западной Европе начала разлагаться. Цеховые мастера из-за увеличения миграции крестьян в города стали опасаться переполнения цехов новыми членами и чрезмерного увеличения конкуренции и поэтому цехи начали затруднять переход подмастерьев в мастера. Была установлена дорогая плата за ученье, длинный срок бытности учеником и подмастерьем, было введено требование продолжительных путешествий подмастерьев для усовершенствования в ремесле, что влекло за собой значительные расходы, было установлен требование к подмастерьям предоставить дорогое пробное изделие (шедевр) приемной комиссии цеха для получения статуса мастера. Наконец звание мастера приобрело наследственный характер и в число мастеров стали приниматься лишь сыновья прежних мастеров или лица, вступавшие в брак с их дочерьми и вдовами. Все это привело к тому, что значительная часть подмастерьев была вынуждена оставаться всю жизнь в положении наемных рабочих у мастеров. Эта группа подмастерьев и образовала впервые класс свободных наемных рабочих. С течением времени образуются «братства подмастерьев» (компаньонажи), объединявшие ремесленных рабочих и стремившиеся улучшить положение своих членов при помощи стачек.

Была установлена дорогая плата за ученье, длинный срок бытности учеником и подмастерьем, было введено требование продолжительных путешествий подмастерьев для усовершенствования в ремесле, что влекло за собой значительные расходы, было установлен требование к подмастерьям предоставить дорогое пробное изделие (шедевр) приемной комиссии цеха для получения статуса мастера. Наконец звание мастера приобрело наследственный характер и в число мастеров стали приниматься лишь сыновья прежних мастеров или лица, вступавшие в брак с их дочерьми и вдовами. Все это привело к тому, что значительная часть подмастерьев была вынуждена оставаться всю жизнь в положении наемных рабочих у мастеров. Эта группа подмастерьев и образовала впервые класс свободных наемных рабочих. С течением времени образуются «братства подмастерьев» (компаньонажи), объединявшие ремесленных рабочих и стремившиеся улучшить положение своих членов при помощи стачек.

Дальнейшее развитие рабочего класса происходит с обезземелеванием крестьян, появлением крупного производства и изобретением машин. С XV века в Англии начинается процесс обезземеления крестьян (огораживания), несколько позднее подобные процессы происходят в Германии и других странах Западной Европы, вследствие чего множество сельских жителей переселялись в города, увеличивая там предложение труда.

С XV века в Англии начинается процесс обезземеления крестьян (огораживания), несколько позднее подобные процессы происходят в Германии и других странах Западной Европы, вследствие чего множество сельских жителей переселялись в города, увеличивая там предложение труда.

Ремесленный цеховой строй постеменно вытеснялся в XVI—XVII веках домашней формой крупного производства — торговцы, сосредоточивавшие в своих руках сбыт ремесленных изделий, выдавали ремесленникам денежные задатки, сырье, орудия в обмен на обязательство передавать им все изготовленные изделия. Так ремесленники превращались в наемных рабочих, производящих у себя на дому товары по заказу купцов-капиталистов. С XVII—XVIII в. капиталисты начинают основывать мануфактуры, использующие труд наемных рабочих. Но значительная часть мелких производителей в области обрабатывающей промышленности продолжала работать самостоятельно у себя дома и сбывать изделия на местном рынке.

Промышленная революция, начавшаяся в конце XVIII века, применение машин в производстве дало крупным производителям такие преимущества и выгоды в издержках производства, что ремесленникам трудно уже было с ними конкурировать. Разорившиеся ремесленники бросали свое ремесло и превращались в наемных фабричных рабочих. Число наемных рабочих быстро возрастало за счет миграции крестьян в города.

Разорившиеся ремесленники бросали свое ремесло и превращались в наемных фабричных рабочих. Число наемных рабочих быстро возрастало за счет миграции крестьян в города.

Положение рабочего класса в XIX — начале XX века

«Как, например, живет рабочий народ в Манчестере? Рабочие, занятые на хлопчатобумажных фабриках, встают в 5 часов утра, работают на фабрике с 6 до 8 часов, потом… пьют жидкий чай или кофе с небольшим количеством хлеба… и вновь работают до 12 часов, когда дается часовой перерыв на обед, состоящий обычно из варёного картофеля у тех, кто получает низшую заработную плату… Те, кто получает высшую заработную плату, присоединяют к этому мясо — по крайней мере, три раза в неделю. По окончании обеда они вновь работают на фабрике до 7 часов вечера или позже, затем вновь пьют чай, часто с примесью спирта и с небольшим количеством хлеба. А некоторые второй раз едят вечером картофель или овсянку… Питающееся таким образом население живет скученной массой в домах, отделенных узкими, немощеными, зараженными улицами, в атмосфере, пропитанной дымом и испарением большого мануфактурного города.

А в мастерских они работают в течение 12 часов в день в расслабляющей, разгоряченной атмосфере, часто насыщенной пылью от хлопка, с нечистым воздухом от постоянного дыхания или от других причин, — будучи при этом заняты делом, поглощающим внимание и требующим неослабной затраты физической энергии в соперничестве с математической точностью, беспрестанным движением и неистощимой силою машины… Домашним хозяйством рабочие пренебрегают, домашний уют им неизвестен… помещения грязные, неуютные, непроветривающиеся, сырые…» (описание 1851 г.)

Быстрая урбанизация и рост числа наемных рабочих чрезвычайно обострили социальные проблемы. Пока центры фабричного производства были относительно небольшими, городской житель мог в дополнение к заработку на фабрике обрабатывать огород, а в случае потери работы наняться на ферму. Но с ростом городов таких возможностей становилось все меньше. Мигрировавшим в города крестьянам приходилось с трудом приспосабливаться к непривычным условиям городского быта. Как заметил Ф. Бродель, «жить в городе, лишиться традиционной поддержки огорода, молока, яиц, птицы, работать в огромных помещениях, терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих передвижениях, принять твердо установленные часы работы — все это в ближайшем будущем станет тяжким испытанием».

Как заметил Ф. Бродель, «жить в городе, лишиться традиционной поддержки огорода, молока, яиц, птицы, работать в огромных помещениях, терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих передвижениях, принять твердо установленные часы работы — все это в ближайшем будущем станет тяжким испытанием».

На протяжении XIX — начала XX века жилищные условия большинства наемных рабочих не отвечали элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. В большинстве случаев их жилища были перенаселены. Если под перенаселением понимать проживание в каждой комнате, включая кухню, более двух человек, то в перенаселенных квартирах обитали: в Познани — 53 %, в Дортмунде — 41 %, в Дюссельдорфе — 38 %, в Ахене и Эссене −37 %, в Бреслау — 33 %, в Мюнхене — 29 %, в Кельне — 27 %, в Берлине — 22 % рабочих. Были перенаселены были 55 % квартир в Париже, 60 % в Лионе, 75 % в Сент-Этьене. Была также распространена «сдача коек постояльцам», практиковавшаяся семьями, снимавшими квартиры.

До изобретения газового освещения продолжительность рабочего дня на предприятиях зависела от естественного освещения, но с появлением газовых горелок фабрики получили возможность работать в ночное время. Во Франции многие бумагопрядильные фабрики в 1840-х годах установили рабочий день в пределах 13,5-15 часов, из которых на отдых выделялось по получасу три раза за смену. На английских фабриках в 1820-1840-х годах рабочий день за вычетом трех перерывов для приема пищи (1 час на обед и по 20-30 минут на завтрак и ужин) длился 12-13 часов. Распространенной становилась работа по воскресным дням.

В промышленности начал массово использоваться женский труд и впервые в истории множество женщин начало трудиться вне дома.

Социальные протесты, проснувшееся чувство «социального стыда» за бедствия трудящихся, стремление уменьшить политическую нестабильность заставляли политиков выступать в поддержку разработки социальных программ для неимущих, государственного регулирования отношений между трудом и капиталом.

Борьба рабочих за свои права

Забастовка шахтеров в Дареме, Англия (1863 год)

Во Франции, Великобритании и других странах уже в конце XVIII века появилось стремление рабочих к образованию профсоюзов. Однако этим объединения противодействовало законодательство, запрещавшее всякого рода соединения и сходки рабочих для преследования общих интересов под страхом уголовного наказания (во Франции — постановление национального собрания 17 июня 1791 г., в Великобритании — запрещение коалиций законом 1800 г., в Пруссии — постановления промышленного устава 1845 г.). Союзы рабочих стали организоваться тайно. В конце XVIII и первой половине XIX века недовольство рабочих своим положением приводило к многочисленным стачкам и беспорядкам, сопровождавшимся грабежами и разрушением. Рабочие в то время считали причиной своего обеднения машины и фабрики и обращали против них свою ненависть. К таким волнениям относится, например, движение луддитов в Великобритании, беспорядки во Франции в 30-х и 40-х годах, беспорядки в Силезии в 1844 г. и др.

Однако этим объединения противодействовало законодательство, запрещавшее всякого рода соединения и сходки рабочих для преследования общих интересов под страхом уголовного наказания (во Франции — постановление национального собрания 17 июня 1791 г., в Великобритании — запрещение коалиций законом 1800 г., в Пруссии — постановления промышленного устава 1845 г.). Союзы рабочих стали организоваться тайно. В конце XVIII и первой половине XIX века недовольство рабочих своим положением приводило к многочисленным стачкам и беспорядкам, сопровождавшимся грабежами и разрушением. Рабочие в то время считали причиной своего обеднения машины и фабрики и обращали против них свою ненависть. К таким волнениям относится, например, движение луддитов в Великобритании, беспорядки во Франции в 30-х и 40-х годах, беспорядки в Силезии в 1844 г. и др.

Первым организованным рабочим движением можно считать чартизм в Великобритании 1837—1848 гг. Чартисты требовали предоставления рабочим избирательного права.

Постепенно законодательные запрещение рабочих организаций были отменены (Великобритания — 1825 год, Франция — 1864 год, Германия — 1867 год).

В классовой борьбе рабочих появляются два течения — экономическое и политическое. С одной стороны рабочие объединялись в профсоюзы и устраивали стачки для повышения заработной платы и улучшения условий труда, а, с другой стороны, сознавая себя особым социальным классом, они стремились влиять на ход политической жизни своих стран для принятия законодательства, защищающего их права, и проведения социальных реформ. При этом среди рабочих стали распространяться социалистические и коммунистические, а также анархистские идеи. Наиболее радикальные сторонники этих идей призывали к социальной революции. Первым крупным революционным выступлением рабочего класса стало восстание 23-26 июня 1848 года в Париже.

Еще в 1840 г. был основан международный тайный «Союз справедливых» с центральным органом в Лондоне. В скором времени этот союз переименовывается в «Союз коммунистов» и принял в качестве своей программы изданный Марксом и Энгельсом «Манифест коммунистической партии» (1847 г. ). Но этот союз просуществовал недолго и распался в 1852 г. В 1864 г. образовался Первый интернационал (Международное товарищество трудящихся). Во второй половине XIX начали возникать социал-демократические партии, отстаивающие интересы рабочих.

). Но этот союз просуществовал недолго и распался в 1852 г. В 1864 г. образовался Первый интернационал (Международное товарищество трудящихся). Во второй половине XIX начали возникать социал-демократические партии, отстаивающие интересы рабочих.

Рабочий класс в XX веке в капиталистических странах

В развитых капиталистических странах рабочий класс добился после Второй мировой войны введения всеобщего избирательного права, 8-часового рабочего дня, признания практики коллективных договоров, принятия более прогрессивного социального законодательства.

Численность промышленного рабочего класса продолжала расти. Значительно уменьшился по сравнению с довоенным периодом разрыв в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда.

Рабочие на конвейере завода Volkswagen в Вольфсбурге, ФРГ, 1973

В 40-50-е годы в наиболее развитых странах наступила эпоха научно-технической революции, в результате которой происходит трансформация индустриального общества в постиндустриальное. Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда.

Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда.

Рабочий класс в XX веке в социалистических странах

См. также

- Пролетариат

- Синий воротничок

- Рабочее движение

- Рабочее самоуправление

Примечания

- ↑ И. Чикалова. У истоков социальной политики государств Западной Европы

Ссылки

- Рабочий класс // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Рабочий вопрос // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Статья «Рабочий класс» в Большой советской энциклопедии.

Литература

- История рабочего класса России (1861—1900 гг.) М.: АН СССР. Ин-т истории СССР, 1972. — 320 с.

- Hal Draper: Karl Marx’s Theory of Revolution. Volume II: The Politics of Social Classes.

Monthly Review Press 1979. ISBN 0-85345-439-6

Monthly Review Press 1979. ISBN 0-85345-439-6 - Chris Harman: Workers of the World — Die Arbeiterklasse im 21. Jahrhundert. Übersetzung aus dem Englischen von Thomas Walter. Edition aurora, Frankfurt am Main. ISBN 3-934536-08-5

- Marcel van der Linden: Plädoyer für eine historische Neubestimmung der Welt-Arbeiterklasse in: Sozial.Geschichte, 20. Jahrgang, Nummer 3, 2005, S. 7-28

5 черт рабочего класса Америки

Работа

Автор: Эйми Пикки

/ MoneyWatch

Рабочий класс Америки считается основой экономики, охватывающей две трети гражданской рабочей силы США. Многие люди считают, что эта группа в основном состоит из мужчин и белых. Но этот образ быстро устаревает.

Многие люди считают, что эта группа в основном состоит из мужчин и белых. Но этот образ быстро устаревает.

Фактически, белые промышленные рабочие-мужчины — фабричные мастера и сборщики, которым приписывают поддержку успеха Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, — составляют всего 11 процентов рабочего класса, по данным Центра исследований. Американский прогресс, аналитический центр левого толка.

Рабочий класс должен стать более разнообразным в течение следующих двух десятилетий и достигнет статуса «большинство-меньшинство» в 2032 году, когда меньшинства станут самой многочисленной демографической группой среди рабочей силы без высшего образования. Этот демографический сдвиг примечателен отчасти тем, что небелые рабочие обычно зарабатывают меньше, чем белые, что может оказать большее экономическое давление на семьи рабочего класса, а также поднять вопросы о будущем экономики США.

«Поскольку демографический переход рабочего класса продолжается, цветные люди будут составлять большую долю тех, кто поддерживает системы социального обеспечения и медицинского обслуживания, предоставляя услуги, используемые стареющим населением, и создавая спрос, который движет экономикой», — написали. Валери Уилсон, директор программы Института экономической политики по вопросам расы, этнической принадлежности и экономики, в отчете за 2016 год.

Валери Уилсон, директор программы Института экономической политики по вопросам расы, этнической принадлежности и экономики, в отчете за 2016 год.

Она добавила: «Продвижение политики, направленной на устранение сохраняющихся расовых различий, а также на борьбу с классовым неравенством, потребует отказа от мышления с нулевой суммой, согласно которому набор проблем одной группы полностью отличается от проблем другой группы и находится в прямой конкуренции с ними».

Эти преобразования уже осуществляются, оказывая давление на некоторые семьи рабочего класса, которые справляются с застойной заработной платой и меньшим количеством рабочих мест. В то же время критики отмечают, что некоторые представители рабочего класса получают меньше внимания со стороны законодателей именно потому, что они не заняты на традиционных мужских фабричных работах, хотя их низкооплачиваемая работа создает экономические барьеры для продвижения по службе.

Читайте дальше, чтобы узнать о пяти основных чертах американского рабочего класса.

Большинство рабочих не работают на фабриках

Гетти Изображений/iStockphotoПо данным Центра американского прогресса, доля американцев из рабочего класса, занятых на фабриках и в промышленности, снижается с 1960 года, когда она достигла пика в 37 процентов. Сегодня около трех четвертей этой группы заняты в сфере услуг, таких как розничная торговля, продукты питания и гостиничный бизнес.

Рабочие места в сфере обслуживания, такие как работа в розничной торговле, обычно оплачиваются меньше, чем работа в промышленности, и предлагают несколько путей продвижения по службе, исследование, проведенное левой группой по защите интересов Fair Workweek Initiative, проведенное ранее в этом году. Только 8% работников розничной торговли имеют работу, которая считается «хорошей», то есть оплачивается не менее 15 долларов в час и включает льготы.

Рабочий класс разделен на мужчин и женщин

Гетти Изображений/iStockphoto Рабочий класс почти поровну делится на мужчин и женщин. Это представляет собой серьезный сдвиг с 1960 года, когда рабочий класс составлял только одну треть женщин.

Это представляет собой серьезный сдвиг с 1960 года, когда рабочий класс составлял только одну треть женщин.

Тем не менее, доля женщин из рабочего класса немного снижается из-за увеличения набора женщин в колледжи, что подталкивает их к работе в качестве белых воротничков.

Женщины из рабочего класса также все чаще становятся главными кормильцами дома: по данным исследовательского центра Pew Research Center, примерно каждая пятая женщина со средним образованием зарабатывает больше, чем их мужья. Еще треть женщин из рабочего класса зарабатывают столько же, сколько и их мужья.

Рабочий класс становится все более разнообразным в расовом отношении

Гетти Изображений/iStockphoto По данным Центра американского прогресса, численность рабочего класса Америки становится все более разнообразной благодаря меняющейся демографической ситуации в стране, а также большей вероятности того, что белые студенты будут получать высшее образование, чем их чернокожие или латиноамериканцы.

Доля белых американцев в рабочем классе сейчас составляет около 59процентов по сравнению с 88 процентами в начале 1940-х годов. Взрослые чернокожие в настоящее время составляют около 14 процентов рабочего класса, в то время как латиноамериканцы составляют около 21 процента группы.

По данным EPI, переход к «большинству-меньшинству» может произойти всего через несколько лет для самой молодой группы работников.

«Возрастная когорта, которая, по прогнозам, быстрее всех перейдет в режим «большинство-меньшинство», включает работников в возрасте от 25 до 34 лет», — пишет Уилсон из EPI. «Это сегодняшние 18–27-летние, и для них прогнозируемый переходный год — 2021 год».

Американцы из рабочего класса обеспокоены

Гетти Изображений/iStockphoto Стагнация заработной платы и сокращение возможностей трудоустройства сильно ударяют по этой группе работников. Центр американского прогресса отметил, что американцы из рабочего класса в возрасте от 25 до 54 лет в два раза чаще говорят, что они «чрезвычайно» или «очень» обеспокоены своими финансовыми возможностями, чем люди с высшим образованием.

Центр американского прогресса отметил, что американцы из рабочего класса в возрасте от 25 до 54 лет в два раза чаще говорят, что они «чрезвычайно» или «очень» обеспокоены своими финансовыми возможностями, чем люди с высшим образованием.

Opportunity Американский генеральный директор Тамар Джейкоби и старший научный сотрудник Brookings Institution Изабель Сохилл отметили это беспокойство, когда исследовали рабочий класс в Огайо, отметив, что многие из них не были сосредоточены на политике. «Большинство слишком поглощены своей борьбой, чтобы иметь на это время», — написали они. «Многие из их проблем, кажется, коренятся в распаде семьи — разрушение брака, одинокое отцовство, матери, живущие от парня к парню».

Они добавили: «Это может быть даже важнее, чем экономическая неустроенность, и часто именно из-за этого неадекватные доходы рабочего класса».

Заработная плата белых мужчин из рабочего класса сокращается

Гетти Изображений/iStockphoto Хотя мужчины по-прежнему зарабатывают больше женщин, гендерный разрыв сокращается — отчасти потому, что белые мужчины из рабочего класса зарабатывают меньше, чем в прошлые десятилетия.

При анализе заработной платы для этой группы Sentier Research обнаружила, что средняя заработная плата снизилась на 9 процентов с 1996 по 2014 год. Но белые мужчины с высшим образованием выиграли от увеличения средней заработной платы на 22,5 процента за тот же период.

«Возможно, «рабочий класс» лучше других понимает, насколько сильно сократились их доходы», — написали в отчете Джон Кодер и Гордон Грин из Sentier Research.

Впервые опубликовано 29 декабря 2017 г. / 5:00

© 2017 CBS Interactive Inc. Все права защищены.

Рабочий класс – определение, примеры, сравнение со средним классом

Рабочий класс состоит из людей, которые в основном выполняют ручной труд и другие работы, требующие минимального образования или не требующие его вообще. Это могут быть неквалифицированные или специально обученные рабочие, работающие в рутинном режиме, выполняющие рабочие или розовые воротнички.

Вы можете использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку на авторство. Как указать авторство? Ссылка на статью должна быть гиперссылкой

Например:

Источник: Рабочий класс (wallstreetmojo.com)

Примеры включают строителей, фабричных рабочих, шахтеров и домашних работников. Обычно они получают заработную плату. Программы социального обеспечения, такие как медицинское обслуживание и компенсация в связи с производственной травмой, предназначены для их поддержки на различных этапах жизни и преодоления финансовой нестабильности.

Содержание

- Определение рабочего класса

- Объяснение рабочего класса

- Характеристики

- Примеры

- Рабочий класс в сравнении со средним классом

- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Рекомендуемые статьи

- Рабочий класс представляет собой население, большинство из которых занимается физическим трудом.

Большинство из них — неквалифицированные рабочие, занятые работой, требующей минимального набора навыков.

Большинство из них — неквалифицированные рабочие, занятые работой, требующей минимального набора навыков. - Включает работников с минимальным образованием или без образования, выполняющих рабочие или розовые воротнички. Примеры рабочих мест рабочего класса включают рабочие места строителей, фабричных рабочих, шахтеров и домашних работников.

- Он также известен как рабочий класс и пролетариат. Пролетариат — это социально-экономический класс наемных работников или рабочий класс в капиталистическом обществе. Следовательно, рабочий класс и пролетариат — синонимы рабочего класса.

- Средний класс отличается от него. Средний класс состоит из профессиональных работников, включая юристов, врачей, учителей и деловых людей.

Рабочий класс является примером социального класса. Это указывает на социальный класс, основанный на работе людей. В основном это рабочие или чернорабочие, выполняющие физическую работу. Они не владеют средствами производства и не имеют существенного влияния на процесс принятия управленческих решений. У них практически нет власти на рабочем месте, и они не могут контролировать темп или содержание своей работы. Из-за бедности и финансовой нестабильности они работают на кого-то и зарабатывают себе на жизнь.

Они не владеют средствами производства и не имеют существенного влияния на процесс принятия управленческих решений. У них практически нет власти на рабочем месте, и они не могут контролировать темп или содержание своей работы. Из-за бедности и финансовой нестабильности они работают на кого-то и зарабатывают себе на жизнь.

Они также известны как рабочий класс, что указывает на группу людей, которые продают свою рабочую силу и навыки в обмен на прожиточный минимум. Они составляют важный элемент производственного процесса, создавая товары и услуги, которые в конечном итоге поступают к потребителям. Они также следуют за политическими партиями и организациями, которые служат их идеологии и интересам. Кроме того, к рабочему классу относятся также люди, которые редко или совсем не работают, и называются люмпен-пролетариатом.

Согласно Карлу Марксу, они также известны как пролетариат. В капиталистическом обществе пролетариат является членом рабочего класса или социального класса наемных работников. Противоположностью являются люди, контролирующие средства производства; они известны как буржуазия.

Противоположностью являются люди, контролирующие средства производства; они известны как буржуазия.

История появления рабочего класса связана с финансовыми проблемами, с которыми сталкивалась аристократия в период позднего средневековья. В результате многие люди, которые зарабатывали на жизнь, работая на аристократию, потеряли работу. Был также значительный рост населения; в некоторых местах также были распространены рабство и другие формы принудительного труда. Вместе эти события и изменения привели к появлению значительной группы безземельных лиц, которые стали частью пролетариата и начали работать на фабриках.

Примеры

Давайте рассмотрим несколько примеров из рабочего класса, чтобы лучше понять концепцию: люди из рабочего класса на руководящие должности. Финансовая индустрия уже работает над тем, чтобы назначать больше женщин, чернокожих и этнических меньшинств, в советы директоров и на такие должности, как руководители и председатели. Тем не менее, люди из рабочего класса получили меньше внимания. В отчете также упоминается, что исключение людей из такого происхождения влияет на удержание сотрудников и их производительность.

В отчете также упоминается, что исключение людей из такого происхождения влияет на удержание сотрудников и их производительность.

Пример #2

Как правило, рабочий класс в Америке не владеет значительными активами, такими как недвижимость, акции и другие инвестиции, в отличие от представителей высшего среднего класса и богатых. Поэтому такие события, как инфляция, могут ухудшить их жизнь. Повышение цен вызывает инфляцию цен. Арендная плата неуклонно растет с 1986 года.%. Эскалация расходов может сделать их уязвимыми перед ростом цен на жилье, продукты питания, топливо, автомобили, грузовики и другие предметы первой необходимости. Неравенство будет расти из-за инфляции, что увеличит разрыв в уровне благосостояния страны.

Пример #3

В США, особенно в штате Вашингтон, округ Колумбия, большинство представителей рабочего класса занято в сфере услуг. Меньшая часть из них работает в строительстве, обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности. Кроме того, поскольку люди, работающие в промышленности, получают более высокую заработную плату, они обладают большей властью, чем работники других секторов, что является одной из причин, по которой рабочие места в промышленном секторе с большей вероятностью объединяются в профсоюзы. Более высокий уровень объединения в профсоюзы побуждает работников вести коллективные переговоры о своей заработной плате.

Кроме того, поскольку люди, работающие в промышленности, получают более высокую заработную плату, они обладают большей властью, чем работники других секторов, что является одной из причин, по которой рабочие места в промышленном секторе с большей вероятностью объединяются в профсоюзы. Более высокий уровень объединения в профсоюзы побуждает работников вести коллективные переговоры о своей заработной плате.

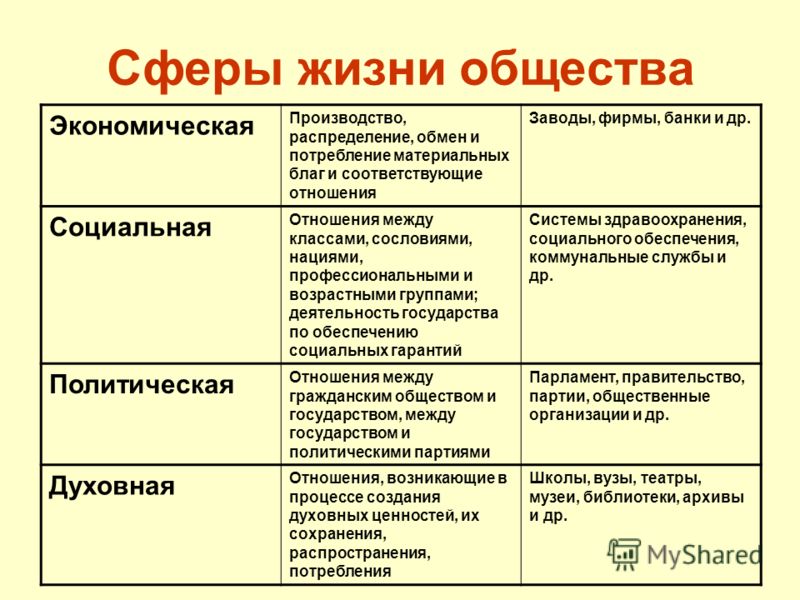

The difference between the working class and the middle class is discussed below:

| Basis | Working Class | Middle Class |

|---|---|---|

| Определение | Сюда входят лица с минимальным образованием в колледже или без него. | Сюда входят лица, имеющие высшее образование и занимающиеся профессиональной деятельностью. |

| Тип работы | Большинство из них выполняют ручную, неквалифицированную, полуквалифицированную работу или работу с ограниченной квалификацией. Пример включает фабричных рабочих и строителей. | Обычно они выполняют квалифицированную работу, например, юристы, врачи и учителя. |

| Контроль и власть | Им не хватает контроля и власти. | Они отвечают за свою жизнь, в том числе за то, сколько часов они работают каждую неделю. |

| Доход | Зарабатывает меньше по сравнению со средним классом. | Зарабатывает больше по сравнению с рабочим классом. |

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что считается рабочим классом?

Они также известны как рабочий класс или пролетариат. Другими словами, они представляют собой социальный класс, состоящий из людей, занятых физическим трудом или физическим трудом. Как правило, они получают свой доход в виде почасовой оплаты труда. Примеры включают фабричных рабочих, шахтеров, строителей и домашних работников.

Другими словами, они представляют собой социальный класс, состоящий из людей, занятых физическим трудом или физическим трудом. Как правило, они получают свой доход в виде почасовой оплаты труда. Примеры включают фабричных рабочих, шахтеров, строителей и домашних работников.

Что такое рабочий класс в Великобритании?

Рабочий класс Великобритании в основном включает сельскохозяйственных рабочих, горняков и фабричных рабочих. Два других основных класса — это высший класс, состоящий из людей с унаследованным богатством, и средний класс, состоящий из таких людей, как промышленники и профессионалы.

Что такое рабочий класс в Америке?

В США работники без высшего образования относятся к рабочему классу. Люди из рабочего класса обычно занимаются канцелярскими делами, розничными продажами и низкоквалифицированным физическим трудом.