Интересные психологические эксперименты🙌 | invme

Психологические эксперименты стали активно проводить в конце XIX века. Главным импульсом к этому стало открытие Института экспериментальной психологии в Лейпциге в 1879-м году. С тех пор феномены психологии человека исследуют специалисты всего мира.

О самых интересных и показательных экспериментах мы расскажем в этой статье. Некоторые из них вызвали бурное обсуждение и шквал критики, но их результаты заставят задуматься.

В мире есть сотни занятий, радость которых приятнее и полезнее разделить с кем-то еще. Сервис invme поможет вам найти компаньонов для самых безумных идей. Но и просто собеседников, новых друзей и знакомых вы здесь тоже найдете.

Психологические эксперименты стали активно проводить в конце XIX века

Это один из первых в мировой истории экспериментов, в результате которого удалось доказать влияние мнения большинства на точку зрения отдельно взятого человека. В 1951-м году исследование инициировал Соломон Аш.

В 1951-м году исследование инициировал Соломон Аш.

Студентов приглашали на проверку зрения. Процесс проходил в аудитории, где одновременно заседала группа людей. Все, кроме одного человека в этой группе, были актерами. Задача “подставных” участников – сбить единственного испытуемого с толку, отвечая неправильно на, казалось бы, очевидные вопросы.

Студентам показывали карточки с вертикальными линиями. Все вопросы так или иначе касались задачи сопоставления размеров линий: испытуемые должны были отыскать одинаковые по длине отрезки. Если в первых, простейших вопросах вся группа отвечала верно, то, начиная с третьего вопроса, все подставные участники эксперимента давали заведомо неверный ответ. Настоящий испытуемый отвечал на вопрос последним.

Всего Соломон Аш провел 18 тестов. В результате эксперимента три четверти испытуемых пошли на поводу у мнения группы: хотя бы раз каждый из них дал неверный, но соответствующий остальным ответ. При этом сложность задач не была высокой и вовсе не зависела от остроты зрения: приглашение на “проверку зрения” было лишь маскировкой истинного мотива организаторов.

В результате эксперимента три четверти испытуемых пошли на поводу у мнения группы: хотя бы раз каждый из них дал неверный, но соответствующий остальным ответ. При этом сложность задач не была высокой и вовсе не зависела от остроты зрения: приглашение на “проверку зрения” было лишь маскировкой истинного мотива организаторов.

Более трети полученных в ходе эксперимента ответов оказались неверными. Непоколебимым оставался лишь один участник из контрольной группы в 35 человек – он допустил только одну ошибку во время опроса.

Любопытно, что именно единогласное решение подставных участников заставляло испытуемого менять точку зрения. Если же в группе одновременно находилось двое “подопытных”, верные ответы с их стороны звучали в четыре раза чаще. Больше полагаться на собственное мнение испытуемых заставляло и несовпадение ответов подставных студентов, даже когда их ответы были неверны.

“Я и другие”Это название фильма в научно-популярном жанре, снятого в Киеве в 1971-м году. В нем показывают ряд социально психологических экспериментов. Сюжеты демонстрируют тот же феномен, что и исследование Аша: люди часто меняют точку зрения под давлением мнения “толпы”.

В нем показывают ряд социально психологических экспериментов. Сюжеты демонстрируют тот же феномен, что и исследование Аша: люди часто меняют точку зрения под давлением мнения “толпы”.

В одном из тестов испытуемые видели 5 портретов людей пожилого возраста. Подставные участники утверждали, что на двух фотографиях видят одного и того же человека: в первом случае это был мужчина, а во втором – тот же мужчина, переодетый в женщину. Единственный настоящий испытуемый в этом эксперименте сначала видел 5 разных людей на этих портретах. Но потом, выслушав точку зрения других студентов, менял свой ответ, соглашаясь с коллегами. Эта ситуация повторялась несколько раз.

Эксперимент “Я и другие”

Самые удивительные результаты получились в итоге эксперимента с пирамидками. Принцип тот же: одного испытуемого помещали в группу с семью актерами. Перед людьми на стол поставили две пирамидки – черную и белую. Участников спросили – какого цвета фигуры они видят перед собой? Подставные участники в один голос заявляли – обе пирамидки белые. Настоящий испытуемый, отвечавший в последнюю очередь, повторял их ответ, отрицая очевидное.

Настоящий испытуемый, отвечавший в последнюю очередь, повторял их ответ, отрицая очевидное.

Подтвердил феномен внушаемости и еще один эксперимент. Студентам (на этот раз подставных участников в аудитории не было) показывали портрет пожилого мужчины и говорили, что это опасный рецидивист. Испытуемым нужно было описать характер человека. Студенты говорили, что видят хитрого, сурового, замкнутого, скрытного мужчину с жестокими глазами и, вероятно, садистскими наклонностями. Другой группе студентов показывали тот же портрет, но представляли мужчину на нем, как великого ученого. В этот раз испытуемые находили в лице того же человека совершенно другие черты, называя его добродушным, приятным, добрым, вдумчивым и мудрым.

Тюремный эксперимент в СтэнфордеВозможно, самый нашумевший эксперимент в психологии. Полвека назад ученый-психолог Филипп Зимбардо согласился на предложение из военно-морского флота США. Там хотели понять причину ожесточенных конфликтов между заключенными служащими и надсмотрщиками.

Для проведения эксперимента Зимбардо набрал чуть более двадцати добровольцев и разделил их на две равные группы: охранники и узники. Участникам предстояло перевоплощение, но условия способствовали тому, чтобы каждый по-настоящему прочувствовал свою роль. Так, тюремщикам выдали форму, максимально схожую с настоящей, темные очки и дубинки, а заключенные получили неудобную обувь и шлепанцы, а также цепочки, напоминающие каждому узнику о его аресте.

При “задержании” арестантам зачитывали права, снимали отпечатки пальцев, тщательно досматривали. И вообще, не церемонились. Охранники же имели право работать посменно (хоть часто и выходили на “работу” сверхурочно), а еще получали по 15$ в день, что для 1971-го года было неплохой зарплатой.

На второй день эксперимента события начали выходить из-под контроля. Арестанты инициировали бунт, заблокировали вход в камеру и оскорбляли тюремщиков. Охранники в долгу не остались: применили против бунтарей огнетушители, особо буйных укладывали спать на голый бетон и отправляли на унизительные исправительные работы в уборную. Тюремщики явно перегибали палку, но не чувствовали этого, считая наказания справедливыми. Некоторых заключенных пришлось досрочно вывести из эксперимента, а пришедший им на замену парень был в шоке от увиденного.

Арестанты инициировали бунт, заблокировали вход в камеру и оскорбляли тюремщиков. Охранники в долгу не остались: применили против бунтарей огнетушители, особо буйных укладывали спать на голый бетон и отправляли на унизительные исправительные работы в уборную. Тюремщики явно перегибали палку, но не чувствовали этого, считая наказания справедливыми. Некоторых заключенных пришлось досрочно вывести из эксперимента, а пришедший им на замену парень был в шоке от увиденного.

Любопытно, что наблюдатели (а их было около полусотни) тоже были увлечены происходящим. Эксперимент завершился досрочно (на шестой день) лишь по той причине, что на этом настояла возлюбленная Филиппа Зимбардо, посетившая “Стэнфордскую тюрьму” в разгар эксперимента. Кстати, ранее мы уже писали о таком направлении психологии, как “Треугольник Карпмана”. Направление описывает групповое и индивидуальное поведение человека, основываясь на его личностных характеристиках.

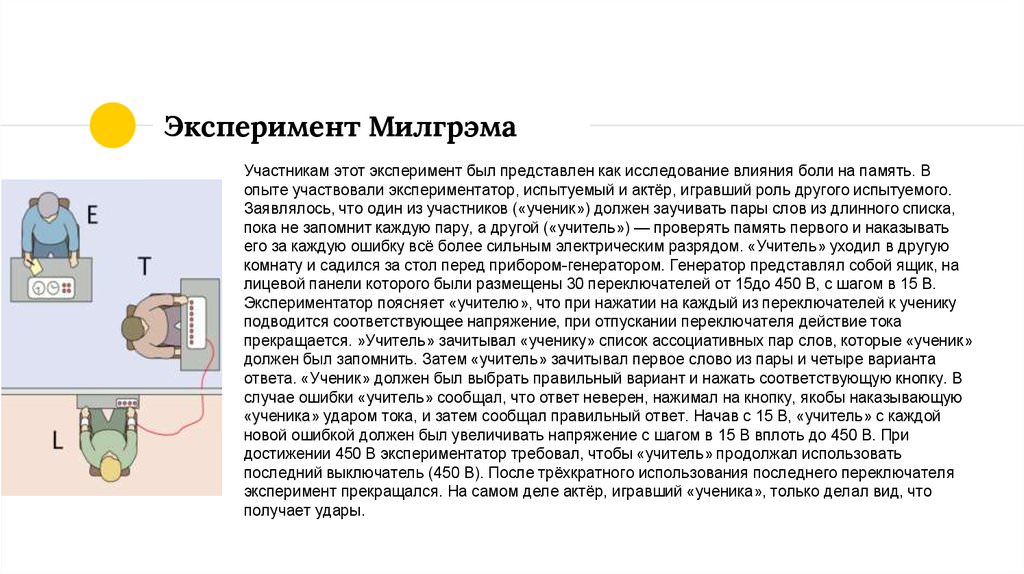

Эксперимент МилгрэмаЭтот случай напоминает Стэнфордский эксперимент как социальным эффектом, так и большим объемом информации к размышлению о моральных качествах человека. Психолог Стэнли Милгрэм провел свое исследование еще в 1961-м году.

Психолог Стэнли Милгрэм провел свое исследование еще в 1961-м году.

Привлеченным к опыту добровольцам предлагали примерить роль учителя. Учеником же выступал приглашенный актер. Ученик должен был безукоризненно повторять заученный материал (ассоциации, слова из списка и т. д.), а за каждую ошибку доброволец-учитель должен был наказать подопечного электрическим разрядом. Якобы, прорабатывали один из методов развития памяти.

На глазах у добровольца-учителя актера-ученика приглашали в специальное кресло и подключали к электродам. На самом деле ток не подавали, но эффект был убедительным. Учитель вместе с надзирателем, коим выступал организатор опыта, находились в отдельной комнате и могли лишь слышать ученика, но не видели его. В ходе опыта ученик-актер намеренно допускал ошибки в ответах, а надзиратель настойчиво предлагал учителю не только не прекращать наказания, но и постепенно повышать напряжение разряда.

Эксперимент Милгрэма

После каждого удара током актер за стеной имитировал реакцию на потрясение, но учитель продолжал послушно выполнять рекомендации надзирателя. Иногда даже полная тишина за стеной после мощного удара током или истошные вопли и просьбы не продолжать не останавливали добровольца. При этом надзиратель не заставлял и не угрожал учителю, а лишь мягко убеждал его, что тот все делает верно.

Иногда даже полная тишина за стеной после мощного удара током или истошные вопли и просьбы не продолжать не останавливали добровольца. При этом надзиратель не заставлял и не угрожал учителю, а лишь мягко убеждал его, что тот все делает верно.

Две трети добровольцев выполнили все указания надзирателя и не прислушались к реакции ученика за стеной. И только 12,5% проявили сочувствие, отказавшись давать разряд уже после первой жалобы ученика.

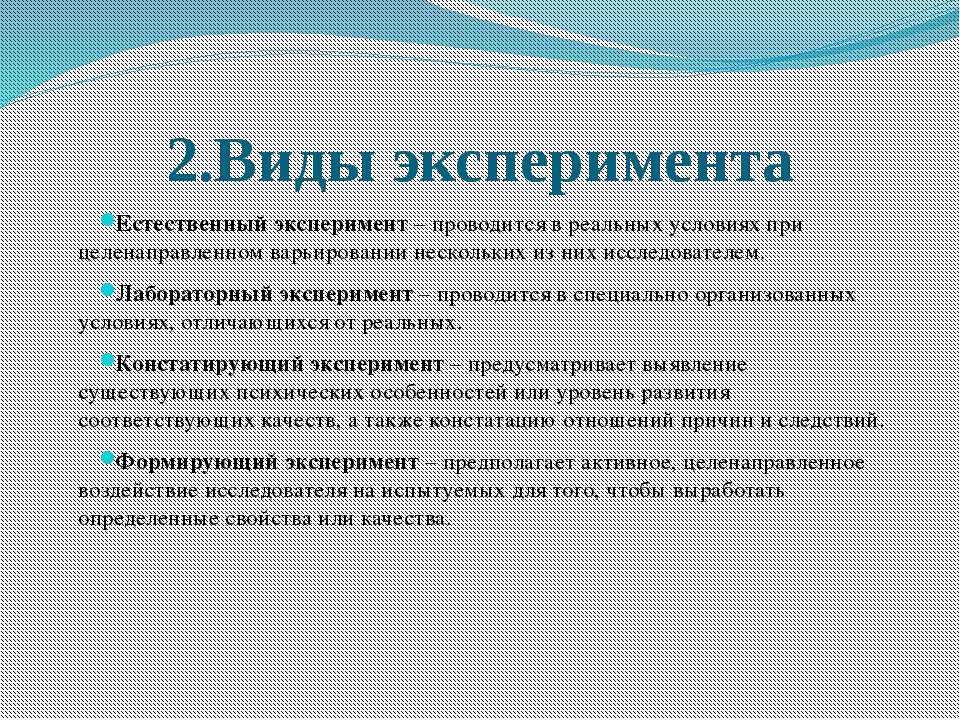

Подобные примеры и виды психологического эксперимента в явной форме демонстрируют, что человек легко идет на поводу у более авторитетной особи. Этот эффект легко заглушает внутренний голос разума и совести. В подобной ситуации даже взрослые, высоко моральные и воспитанные люди могут зайти далеко, переступив через дискомфорт и закрыв глаза на внутренний конфликт.

Кстати, на проведение эксперимента Милгрэма сподвигли показания заключенных на Нюрнбергском процессе. Там многие жители Германии оправдывали карательные действия в лагерях тем, что действовали по уставу и не могли ослушаться приказа начальства.

Эксперимент РингельманаВпервые об этом феномене стало известно еще в 1913 году, а спустя 14 лет автор теории, француз Максимилиан Рингельман, доказал ее на практике. Опыт вошел в историю как эксперимент Рингельмана.

Рингельман пригласил группу людей, которым предложил выполнить некоторую физическую работу. В первом случае нужно было поднять тяжелый груз, а во втором – перетянуть канат. В обоих исследованиях менялось лишь число участников. Условия эксперимента не менялись.

Эксперимент Рингельмана

В результате Рингельман выяснил, что чем меньше людей работает в группе, тем больше усилий для достижения результата каждый из них прикладывает. Так, один человек смог поднять вес в 50 кг, а пара испытуемых (схожих физических параметров) совместно справилась лишь с 93 кг. В случае с перетягиванием каната выявили тот же эффект: чем больше людей включала группа, тем меньший процент эффективности каждый из них демонстрировал.

В случае с перетягиванием каната выявили тот же эффект: чем больше людей включала группа, тем меньший процент эффективности каждый из них демонстрировал.

Чем больше людей участвует в работе, тем больше ответственности человек перекладывает со своих плеч на чужие. Он не чувствует, что его вклад в успех решающий. Вместо этого приходит понимание того, что его часть работы обязательно кто-то возьмет на себя. Поэтому среди руководителей и менеджеров популярны специальные программы мотивации, способные включить каждого участника рабочей группы на максимум.

Эксперимент РозенханаЭтот случай интересен тем, что исследовали в нем не простых добровольцев, набранных по объявлению, а практикующих психиатров. Инициировал эксперимент Дэвид Розенхан в начале 70-х годов.

Розенхан пытался определить, насколько хорошо врачи различают здоровых и действительно больных людей. Он попросил своих совершенно здоровых знакомых отправиться в психиатрическую клинику и пожаловаться на некий голос, который они периодически слышат. Розенхан объяснил, как избежать терапии предложенной врачами, понимая, что любого посетителя могут поместить в стационар без всякого выяснения деталей. Так и оказалось: всем добровольцам, кроме одного, врачи поставили диагноз “шизофрения”. Позже их выписали из больницы с заключением о ремиссии.

Розенхан объяснил, как избежать терапии предложенной врачами, понимая, что любого посетителя могут поместить в стационар без всякого выяснения деталей. Так и оказалось: всем добровольцам, кроме одного, врачи поставили диагноз “шизофрения”. Позже их выписали из больницы с заключением о ремиссии.

Позже Розенхан провел второй этап эксперимента. Он обсудил результаты первого исследования с руководством клиники, после чего договорился с ними о том, что в течение ближайших дней он будет отправлять в клинику новых симулянтов. Задача персонала – выявить здоровых пациентов. Это помогло бы специалистам клиники восстановить репутацию.

Из 193 новых пациентов психиатры отсеяли 41, а еще столько же получили статус “подозреваемого” в симуляции. Но загвоздка была в том, что Розенхан не послал за все это время в клинику ни единого симулянта. Все 193 пациента были настоящими.

Все 193 пациента были настоящими.

Публикация результатов эксперимента вызвала настоящий фурор. Психиатрическое сообщество набросилось на Розенхана с критикой, что было ожидаемо. В частности, его упрекали в неразглашении названия клиники и, соответственно, невозможности получить комментарии от персонала.

При этом эксперимент Розенхана положительно повлиял на развитие психиатрии, а именно, на улучшение методов диагностики заболеваний. Так, американский психиатр Роберт Спитцер проработал новую систему диагностики шизофрении. В 1980-м году она вошла в обновленный справочник психиатрических заболеваний. А если вам интересно как видят этот мир люди с психическими заболеваниями, рекомендуем посмотреть подборку картин, нарисованных психически нездоровыми людьми.

После смерти борца за права людей Мартина Лютера Кинга вопрос дискриминации в обществе стал еще более актуальным. Учительница младших классов Джейн Эллиотт провела исследование с учениками своего класса с целью показать, как предубеждения влияют на жизнь человека.

Она разделила детей на две группы. В одну входили ученики с голубым и другими светлыми оттенками глаз, а в другую – ученики с темными и карими глазами. Первая группа получила ряд привилегий над второй: больше времени на переменах, места за первыми партами, время в комнате для игр и вкусная добавка к обеду в столовой. Учительница деликатно подчеркивала превосходство голубоглазых над кареглазыми в успеваемости, а также просила детей общаться на время эксперимента только в рамках своей группы. На следующий день привилегии получила другая группа детей.

Эксперимент не только наглядно продемонстрировал детям суть такого явления, как дискриминация, но и выявил ряд особенностей. Дети, получившие привилегии над другими, проявляли больше инициативы и упорства в учебе, в то время как группа “притесняемых” детей испытывала дискомфорт, за ними наблюдалось снижение успеваемости. Эксперимент вошел в учебники по психологии под названием “Голубые глаза – карие глаза”.

Эксперимент вошел в учебники по психологии под названием “Голубые глаза – карие глаза”.

Мы собрали для вас самые интересные психологические эксперименты. Но интересно узнать ваше мнение. Какие социальные исследования из истории психологии вы считаете наиболее показательными или теми, что оказали наибольшее влияние на человечество? Ждем ваши ответы в комментариях.

13 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о нас с вами

Человеческий мозг — это очень не изученный орган. Попытки предпринимаются с начала XX века, когда бурным цветом расцвела экспериментальная психология. В рамках данной научной области ученые изучают поведение, социальную динамику и сложные биологические процессы, происходящие в мозге. Их исследования в рамках экспериментальной психологии дали нам более глубокое понимание того, почему мы действуем так, как мы действуем.

Мы решили вспомнить некоторые интересные психологические эксперименты прошлого века. Они раскрывают работу нашего подсознания и заставляют нас задуматься о границах этики. После некоторых экспериментов ты начинаешь действительно сомневаться в своей личности. Может быть, мы все-таки немного меньше контролируем себя, чем думаем.

После некоторых экспериментов ты начинаешь действительно сомневаться в своей личности. Может быть, мы все-таки немного меньше контролируем себя, чем думаем.

1. Эксперимент «Скрипач в метро»

12 января 2007 года около тысячи утренних пассажиров, проезжающих через станцию метро в Вашингтоне, имели возможность насладиться бесплатным концертом, который исполнял скрипач-виртуоз Джошуа Белл. Он играл около 45 минут и исполнил 6 классических произведений (два из которых были произведениями Баха). Скрипку для эксперимента он выбрал не простую, а самый настоящий Stradivarius стоимостью 3,5 миллионов долларов.

Удивительно, но только 6 человек остановились, чтобы послушать музыку. Около 20 посетителей метро дали ему деньги — при этом они даже не остановились. За 45 минут он собрал 32 доллара. Когда он закончил играть, то никто этого даже не заметил. Никто не аплодировал и не подошел поблагодарить его. По сути, никто даже и не заметил, что один из лучших музыкантов в мире сыграл сложнейшую пьесу на скрипке за баснословные деньги. Журналист Washington Post Джин Вайнгартен назвал мероприятие как «эксперимент о контексте, восприятии и приоритетах». Он предположил, что в банальной обстановке и в неудобное время мы меньше восприимчивы к красоте.

Журналист Washington Post Джин Вайнгартен назвал мероприятие как «эксперимент о контексте, восприятии и приоритетах». Он предположил, что в банальной обстановке и в неудобное время мы меньше восприимчивы к красоте.

Когда дети иногда останавливались, чтобы слушать музыку, родители торопили их. Эксперимент поднимает некоторые интересные вопросы о том, что мы ценим не только красоту, но и обстановку. Три дня спустя Белл сыграл тот же концерт в Бостонском симфоническом зале, где стоимость мест превышала 100 долларов.

2. Карлсбергский социальный эксперимент

В этом социальном эксперименте на датском пивоваренном заводе Carlsberg испытуемые (которые не знали о том, что проводится исследование), зашли внутрь переполненного кинотеатра, чтобы посмотреть фильм. Люди видели, что осталось всего два места посередине зала, при этом рядом с этими местами сидели татуированные байкеры. В основном пары садились на место только тогда, когда видели, что байкеры покидают свои места. Однако некоторые все-таки не побоялись сесть рядом с ними, на что толпа аплодировала им. Этот эксперимент (пусть он и рекламный) – хороший пример того, что не стоит судить книгу по ее обложке.

Однако некоторые все-таки не побоялись сесть рядом с ними, на что толпа аплодировала им. Этот эксперимент (пусть он и рекламный) – хороший пример того, что не стоит судить книгу по ее обложке.

3. Эксперимент в классе

В 1968 году произошло убийство Мартина Лютера Кинга. Учительница средней школы Джейн Эллиотт попыталась обсудить вопросы дискриминации, расизма и предрассудков со своим классом. Так как ученики не очень хорошо шли на контакт, она придумала упражнение «голубые глаза и карие глаза», чтобы показать идею дискриминации и расизма на практике.

Студенты с голубыми глазами получали привилегии, а на следующий день учительница отдавала предпочтение студентам с карими глазами. Мисс Эллиотт заметила, что доминирующая группа лучше проявляла себя в классе, быстро и точно отвечала на вопросы и хорошо выполняла тесты. Те, кто подвергался дискриминации, чувствовали себя более подавленными, нерешительными и неуверенными в своих ответах. Даже тесты они начали выполнять хуже, хотя знания были примерно одинаковыми.

4. Эксперимент Мильграма

Этот эксперимент был проведен в 1961 году психологом Стэнли Мильграмом. С помощью него он хотел выяснить, могут ли люди действовать согласно мнению авторитетных фигур, даже если действия,которые им было поручено выполнять, были явно вредны для других.

Субъектам эксперимента было предложено сыграть роль учителя. В соседней комнате сидел ученик, к нему якобы был подключен электрический ток (на самом деле там сидел профессиональный актер). Учитель мог включать ток каждый раз, когда ученик отвечал неправильно. Удивительно, но человек, исполняющий роль учителя, не был шокирован, видя боль «ученика». Актер преднамеренно отвечал на вопросы неправильно и изображал ужасную боль, прося «учителя» остановиться.

Несмотря на эти протесты, многие «учителя» продолжали «бить током» учеников, если им приказывал это делать ученый. В конце концов, 65% испытуемых использовали в качестве наказания максимально возможный уровень — 450 вольт. Фактически, испытуемый буквально убивал своего ученика. Результаты этого эксперимента показали, что обычные люди, вероятно, будут охотно следовать приказам, отдаваемым авторитетной фигурой. Они даже могут пойти на убийство невинного человека, настолько силен у них страх авторитета.

Результаты этого эксперимента показали, что обычные люди, вероятно, будут охотно следовать приказам, отдаваемым авторитетной фигурой. Они даже могут пойти на убийство невинного человека, настолько силен у них страх авторитета.

5. Эксперимент с эффектом Хоторна

Эффект Хоторна известен из исследования 1955 года, проведенного Генри Лансбергером. Первоначальной целью эксперимента было изучение влияния физических условий на производительность. В качестве подопытных были выбраны две группы рабочих на заводе Хоторн. В один прекрасный день ученый улучшил освещение в рабочей зоне для одной группы, а для другой — оставил на таком же уровне. Исследователь с удивлением обнаружил, что производительность рабочих стала значительно выше. Условия работников меняли и другими способами (рабочее время, перерывы на отдых и т.д.). В каждом случае их производительность улучшалась тогда, когда происходили изменения. Удивительно, но даже когда количество света вернули на прежний уровень, то производительность все равно выросла. Напрашивается определенный вывод, но не все так просто.

Напрашивается определенный вывод, но не все так просто.

Экспериментатор пришел к выводу, что изменения в физических условиях не влияют на производительность труда рабочих. Дело немного в другом. Рабочие узнали, что кто-то за ними наблюдает и почувствовали себя важными. Им было приятно, что их выделили среди других рабочих, в результате чего повысилась производительность. «Эффект Хоторна» означает, что люди меняют свое поведение просто из-за информации о том, что за ними наблюдают.

6. Дело Китти Дженовезе

Убийство Китти Дженовезе — это не психологический эксперимент, однако именно этот случай стал катализатором так называемого «эффекта свидетеля». Он возникает тогда, когда присутствие других препятствует человеку вмешаться в ситуацию. Социальные психологи Бибб Латане и Джон Дарли популяризировали эту концепцию после печально известного убийства 1964 года. Тогда в Нью-Йорке Китти убили прямо на улице, а свидетели даже не вмешались, а лишь наблюдали за этим преступлением из окон. Они даже не вызвали полицию (поступил всего лишь один невнятный звонок).

Они даже не вызвали полицию (поступил всего лишь один невнятный звонок).

Латане и Дарли объясняют это тем фактом, что ответственность как бы распределяется между наблюдателями, поэтому свидетели чаще вмешиваются, если поблизости нет других людей. Кроме того, если в группе есть люди, которые контролируют поведение окружающих, то наблюдатели скорей всего не будут действовать до их приказа. В случае Дженовезе каждый из зрителей пришел к выводу о том, что их соседи вызовут полицию, поэтому их личная помощь не нужна.

7. Эксперимент «Добрый Самаритянин».

В 1973 году в Принстонской духовной семинарии учащиеся участвовали в эксперименте (и не знали об этом). В одном здании они заполняли анкету, а потом должны были переходить в другое здание, чтобы рассказать билет по истории, либо поговорить об истории Доброго Самаритянина. Участникам было сказано поспешить, но у каждой группы степень «спешки» была выставлена по-разному. На пути ко второму зданию ученики видели лежащего конфедерата, который сгорбился в переулке на видном месте. Этого мужчину играл актер — мужчина всем своим видом показывал, что ему срочно нужна помощь. Этот эксперимент должен был проверить готовность людей помочь другому человеку. Ученым было интересно, как на это решение влияют ситуационные факторы.

Этого мужчину играл актер — мужчина всем своим видом показывал, что ему срочно нужна помощь. Этот эксперимент должен был проверить готовность людей помочь другому человеку. Ученым было интересно, как на это решение влияют ситуационные факторы.

Сперва исследователи обнаружили, что тот, кому надо было рассказать историю Доброго Самаритянина, останавливались чуть чаще. Однако «скорость спешки» значительно коррелировала эти результаты. Чем больше участники эксперимента спешили, то тем меньше им помогало поведение, которое они до этого демонстрировали. Фактически, только 10% тех людей, которые сильно спешили, предлагали помощь страдающему актеру. Те, кто не спешил, помогали чаще. Так что личностные факторы уходят на второй план, когда мы спешим. Похоже, что акт доброты скорей зависит от ситуационных факторов, чем от нашей личности.

8. Камера Фантца

В 1961 году исследователь Фантц выполнил простой, но гениальный эксперимент. Он просто понаблюдал за ребенком. Особенность человеческой натуры заключается в том, что если рядом с нами есть что-то интересное, то мы обычно на это смотрим. Фантц установил над ребенком доску с двумя фотографиями. На одной из них был изображен бычий глаз, а на другой — эскиз человеческого лица. Затем он решил понаблюдать за тем, на что смотрит ребенок. Он обнаружил, что двухмесячный малыш чаще смотрит на человеческое лицо. Этот небольшой эксперимент доказал, что младенцы могут отличать некоторые объекты. До этого считалось, что дети не видят в хаотичном мире вокруг себя никакого смысла.

Особенность человеческой натуры заключается в том, что если рядом с нами есть что-то интересное, то мы обычно на это смотрим. Фантц установил над ребенком доску с двумя фотографиями. На одной из них был изображен бычий глаз, а на другой — эскиз человеческого лица. Затем он решил понаблюдать за тем, на что смотрит ребенок. Он обнаружил, что двухмесячный малыш чаще смотрит на человеческое лицо. Этот небольшой эксперимент доказал, что младенцы могут отличать некоторые объекты. До этого считалось, что дети не видят в хаотичном мире вокруг себя никакого смысла.

В результате этого и последующих подобных исследований, психологи предположили, что мы рождаемся с определенным предпочтением рассматривать человеческие лица. Это, безусловно, имеет эволюционный смысл, поскольку по другим человеческим лицам мы можем получить полезную информацию, необходимую для нашего выживания.

9. «Третья волна».

«Третья волна» — это экспериментальное общественное движение, которое придумал учитель истории Рон Джонс в средней школе Калифорнии, чтобы объяснить, как немецкое население могло принять действия нацистов во время Второй мировой войны.

Для этого он в течение пяти дней провел серию упражнений в своем классе, чтобы подчеркнуть важность дисциплины и единения (что в определенной степени характеризует нацистский режим). Забавно, что движение очень быстро вышло за пределы его класса — последователей стало сотни. Джонс понял, что его эксперимент вышел из-под контроля. Он убедил студентов принять участие в митинге, на котором он заявил, что объявление о кандидате в президенты Третьей волны будет транслироваться по телевидению.

Когда все ученики приехали на митинг, то нашли там пустое помещение и Джонса, который рассказал им об истинном характере движения. Он объяснил, что это все задумывалось как эксперимент и показал им короткометражный фильм о действиях нацистской Германии.

10. Эксперимент в Facebook (Организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации)

В 2012 году Facebook (Организация, деятельность которой признана экстремистской на территории Российской Федерации) провел огромный эксперимент над своими пользователями, причем даже не уведомив их. Гигант социальных сетей манипулировал новостями в ленте 689 003 человек в течение одной недели, уделяя приоритетное внимание позитивному или негативному эмоциональному содержанию. После чего исследователи отслеживали обновления, которые невольные участники эксперимента размещали на своих страничках, чтобы увидеть, повлияла ли на них прочитанная информация.

Гигант социальных сетей манипулировал новостями в ленте 689 003 человек в течение одной недели, уделяя приоритетное внимание позитивному или негативному эмоциональному содержанию. После чего исследователи отслеживали обновления, которые невольные участники эксперимента размещали на своих страничках, чтобы увидеть, повлияла ли на них прочитанная информация.

Выяснилось, что новостная лента может сделать пользователей более счастливыми или печальными.

-Эмоции, выраженные друзьями через социальные сети, влияют на наше собственное настроение. Это так называемое «эмоциональное заражение», — рассказали исследователи.

Многие пользователи возмутились, когда узнали об этом эксперименте. Этика таких массовых манипуляций сомнительна. Тем не менее, нельзя отрицать, что эксперимент показал силу, с которой социальные сети влияют на нашу жизнь.

11. Когнитивный диссонанс.

Эффект когнитивному диссонансу основан на теории, согласно которой люди имеют самую разную информацию о своем мире. В случае, когда эти познания оказываются противоречивыми, возникает состояние напряжения, которое и принято называть когнитивным диссонансом.

В случае, когда эти познания оказываются противоречивыми, возникает состояние напряжения, которое и принято называть когнитивным диссонансом.

В 1959 году Леон Фестингер провел эксперимент, в котором участникам было предложено выполнить серию кропотливо скучных задач. Например, им нужно было бесцельно переворачивать колышки на доске в течение часа. Затем им платили либо 1 доллар, либо 20 долларов за то, чтобы сообщить другим участникам эксперимента, ожидающим в коридоре, что задания действительно интересны.

Когда участникам было предложено оценить эксперимент, то те, которым было уплачено всего 1 доллар, оценили утомительную задачу как более забавную и приятную, чем участники, которым было заплачено 20 долларов. Выплата 1 доллара не является достаточным стимулом для лжи, поэтому те, кому заплатили всего 1 доллар, столкнулись с диссонансом. Они могли преодолеть этот диссонанс, убедив себя в том, что задачи были действительно интересны и приятны. Когда вы получаете 20 долларов, то у вас есть причина для переворачивания колышек и диссонанса не возникает. Именно поэтому люди, которые должны врать без достаточного оправдания, скорей сами убедят себя во лжи, чем солгут другому.

Именно поэтому люди, которые должны врать без достаточного оправдания, скорей сами убедят себя во лжи, чем солгут другому.

12. Стэнфордский тюремный эксперимент

Стэнфордский тюремный эксперимент — один из самых известных психологических экспериментов в истории (про него снято несколько художественных фильмов). Этот эксперимент стал попыткой исследования тюремной системы. Он был проведен в 1971 году в Стэндфордском университете исследовательской группой под руководством профессора психологии Филиппа Зимбардо. Он хотел проверить гипотезу о том, что жесткое поведение в тюрьме определяется чертами личности заключенных и охранников. Случайным образом из ряда студентов были выбраны заключенные и преступники.

«Преступников» раздели, забрали личные вещи, выдали одежду и постельные принадлежности. Вместо имени у них был просто номер, а на голове они носили шапочку, имитирующую лысую голову. На «охранниках» была униформа и очки. Профессор думал, что эксперимент пройдет очень скучно, но уже буквально через несколько часов после начала, те, кто были назначены охранниками начали унижать заключенных. Они оскорбляли их, заставляли делать бессмысленные и скучные вещи. Менее чем через неделю некоторые из охранников стали садистами. Заключенные сломались эмоционально и физически.

Они оскорбляли их, заставляли делать бессмысленные и скучные вещи. Менее чем через неделю некоторые из охранников стали садистами. Заключенные сломались эмоционально и физически.

Исследователи пришли к выводу, что люди соответствуют социальным ролям, которые они должны играть, особенно если роли стереотипны, как, например, роль тюремного охранника. Именно ситуация, а не качества личности, влияют на ваше поведение. Ни один из участников, которые стали охранниками, не проявлял признаков садистских типов личности до начала исследования.

13. Маленький эксперимент Альберта

Этот спорный эксперимент был проведен в 1920 году Джоном Уотсоном и Розали Рейнер в Университете Джона Хопкинса. Годовалого ребенка по имени Альберт положили на матрас на столе посреди комнаты. У него была белая лабораторная крыса, с которой он мог играть. Каждый раз, когда ребенок касался крысы, ученые создавали шум, который пугал малыша. После нескольких таких попыток ученые перестали шуметь, но Альберт все равно начинал плакать при виде крысы. Младенец связал белую крысу с шумом. Маленький Альберт, в дальнейшем, огорчался при виде других белых пушистых предметов (кролик, собака, пальто). По современным стандартам эксперимент сомнительный. Его до сих пор считают самым неэтичным в истории.

Младенец связал белую крысу с шумом. Маленький Альберт, в дальнейшем, огорчался при виде других белых пушистых предметов (кролик, собака, пальто). По современным стандартам эксперимент сомнительный. Его до сих пор считают самым неэтичным в истории.

26 самых интересных психологических экспериментов Часть I

Почему именно люди действуют или реагируют именно так, а не иначе. Психологи во всем мире все еще находятся в процессе полного понимания этого феномена. Однако также верно и то, что существующие знания о человеческом поведении являются результатом вековых исследований и экспериментов.

Эти эксперименты, безусловно, внесли огромный вклад в психологическое общество. От Эксперимента когнитивного диссонанса Фестингера до Эксперимента конформизма Аша, мы вместе раскроем некоторые наиболее влиятельные психологические эксперименты, которые помогут нам понять причины наших действий.

Ниже приведен список из 13 наиболее влиятельных психологических экспериментов, о которых должен знать каждый человек. Это первая из двух статей, посвященных 26 наиболее влиятельным психологическим экспериментам. Второй будет опубликован в ближайшее время.

Это первая из двух статей, посвященных 26 наиболее влиятельным психологическим экспериментам. Второй будет опубликован в ближайшее время.

13. Скрипач в метро

В 2007 году газета Washington Post провела интересное исследование, чтобы узнать, насколько внимательно люди наблюдают за своим окружением и действуют соответственно. Сотрудники организовали игру на скрипке на станции метро округа Колумбия, чтобы успешно провести этот тест.

Во время теста пассажиры бежали вниз, не осознавая того факта, что музыкант, играющий у входа в метро, был лауреатом Грэмми Джошуа Беллом, который за пару дней до этого эксперимента на вокзале распродался в доме- полный театр в Бостоне.

Несмотря на то, что он, вероятно, сыграл одно из самых сложных произведений, когда-либо написанных, на скрипке за 3,5 миллиона долларов, только 6 человек остановились и послушали. Около 20 из них дали ему деньги, но продолжали идти в обычном темпе. В конце дня он собрал всего 32 доллара против 100 долларов за билет на бостонском мероприятии.

12. Лестница для пианино

Вы поднимаетесь по лестнице или эскалатору, когда посещаете торговый центр или метро? Ну, в среднем люди склонны подниматься по эскалаторам чаще, чем по лестнице, верно. Основываясь на этом, Volkswagen инициировал эксперимент под названием «Теория удовольствия», чтобы доказать, что поведение людей можно изменить, в данном случае к лучшему, сделав скучные занятия более веселыми.

Установка была организована в метро в Стокгольме, Швеция. Где обычные лестницы были заменены музыкальными фортепианными ступенями станции метро, чтобы увидеть, будет ли больше людей охотно идти по лестнице вместо эскалатора. На следующий день почти 66 процентов от общего числа пассажиров поднялись по лестнице, чем обычно, что доказывает, что развлечения — хороший способ заставить людей изменить свои привычки.

11. Визуальный эксперимент со скалой

Вы боитесь высоты? Как вы думаете, откуда взялся этот страх, это то, с чем мы рождаемся, или мы приобретаем его постепенно, когда взрослеем? Чтобы найти ответ, психологи Элеонора Гибсон и Ричард Уок провели исследование по изучению восприятия глубины у младенцев, которое стало популярным как эксперимент с визуальным обрывом.

В исследование было включено в общей сложности 36 младенцев в возрасте от шести месяцев до 1 года. Тестовая установка состояла из визуального обрыва, который был создан с помощью большого стеклянного стола, поднятого примерно на фут от пола. Чтобы создать идеальную атмосферу утеса, они пометили половину стола клетчатым узором, обозначающим «мелкую сторону».

Аналогичным образом, чтобы создать «глубокую сторону», на одной стороне сверху вниз был создан клетчатый узор в виде визуального обрыва. Несмотря на то, что стеклянный стол простирается дальше, размещение рисунка на полу создает иллюзию падения. Младенцы были помещены один за другим на этот стол.

В конце эксперимента Гибсон и Ричард обнаружили, что только 27 младенцев перешли на мелководье после того, как их позвала их мать. Из этих 27 младенцев только трое отползли к визуальной скале к своей матери, когда их окликнули с другой стороны. Все оставшиеся младенцы, которые не пересеклись, либо вернулись на мелкую сторону, либо заплакали.

10. Тест избирательного внимания

Знаменитый тест избирательного внимания был проведен Д. Саймонсом и К. Чабри, чтобы понять общее сознание человеческого мозга. В тесте участвовали две команды, одна в белом, другая в черном. Испытуемых попросили посмотреть видео, в котором обе команды обмениваются мячом внутри своих товарищей по команде. На основе наблюдений участники должны были подсчитать общее количество передач, произошедших между игроками белой команды.

Пока все это происходило, человек в костюме гориллы тихо вышел на сцену и постоял в центре несколько минут, прежде чем просто уйти за кулисы. Саймонс и Чабрис выяснили, что почти все испытуемые не смогли распознать гориллу. Это открытие доказало, что, когда людей просят сосредоточиться на одной конкретной задаче, их сильное внимание к этой «вещи» может заставить их упустить другие важные детали.

Рекомендовано: 35+ странных и интересных фактов о человеческом мозге

9. Зефирный тест

Ну кто же знал, что психологические тесты тоже могут быть вкусными?. В 1972 году Уолтер Мишель из Стэнфордского университета начал Зефирный эксперимент, чтобы изучить, может ли отсроченное удовлетворение быть ведущим фактором в будущем успехе. Для проведения этого теста детей в возрасте от четырех до шести лет отвели в пустую комнату с одним столом. На столе лежал один зефир.

В 1972 году Уолтер Мишель из Стэнфордского университета начал Зефирный эксперимент, чтобы изучить, может ли отсроченное удовлетворение быть ведущим фактором в будущем успехе. Для проведения этого теста детей в возрасте от четырех до шести лет отвели в пустую комнату с одним столом. На столе лежал один зефир.

Для проведения теста детям сказали, что они получат второй зефир, если первый останется на столе за 15 минут до выхода экспериментаторов из комнаты. Они внимательно наблюдали за тем, как долго каждый ребенок сопротивлялся зефиру. Они обнаружили, что среди этих 600 детей лишь немногие съели зефир сразу, а почти треть отложила удовольствие на достаточно долгое время, чтобы получить второй зефир.

После нескольких связанных исследований Мишель обнаружил, что те, кто откладывал удовлетворение, были значительно более способными и квалифицированными, они также получали более высокие и лучшие баллы SAT, чем их сверстники, доказывая , что эта черта с большей вероятностью остается с человеком на всю жизнь. Более того, несмотря на то, что исследование кажется упрощенным, его результаты указывают на некоторые фундаментальные различия в людях, которые могут предсказать успех.

Более того, несмотря на то, что исследование кажется упрощенным, его результаты указывают на некоторые фундаментальные различия в людях, которые могут предсказать успех.

8. Эксперимент Милгрэма

Власть и приказы составляют очень важную часть нашей жизни. С самого раннего детства нас учат подчиняться приказам вышестоящих властей, даже если это противоречит их морали и здравому смыслу. Чтобы поставить печать на этой теории, психолог Стэнли Милгрэм разработал тест для измерения желания людей подчиняться авторитетам, когда их специально инструктировали совершить несколько действий, которые могут противоречить их морали.

Субъекты были проинформированы о том, что на самом деле они принимают участие в тесте, в котором они должны наблюдать за другим человеком, проходящим тест на память, и действовать в качестве администратора. Им настоятельно рекомендовалось бить их электрическим током (что было фальшивкой) каждый раз, когда они получали неправильный ответ на вопрос.

Во многом по мотивам экспериментатора, каждый раз, когда человек (актер) давал неправильный ответ, участники имели тенденцию усиливать силу ударов током, даже несмотря на то, что человек, проходящий тест, казалось, испытывал сильную боль. Несмотря на эти жалобы, почти все участники продолжали дергать за выключатель и усиливать силу ударов током после каждого неправильного ответа. Этот эксперимент показал, что человеческий мозг с большей вероятностью подчиняется высшей власти, даже если это противоречит их здравомыслию.

7. Суррогатная мать / Harlow’s Monkey’s

Когда ребенок рождается, привязанность матери — это первое, что он чувствует. По мнению врачей, эта привязанность жизненно необходима для роста ребенка. Что ж, вы можете поблагодарить мистера Харлоу за любовь, которую вы получили в детстве. В ходе спорного эксперимента, проведенного в начале 1960-х годов, психолог Гарри Харлоу изучил значение привязанности матери для здорового умственного и общего развития ребенка.

Для проведения эксперимента он отделил новорожденных обезьян от их биологических матерей всего через несколько часов после их рождения и поместил их в отсек для наблюдения с двумя «суррогатными матерями». Первый был на самом деле сделан из обернутой проволоки с прикрепленной бутылкой (для еды), другой был сделан из мягкой ткани, в которой не было еды.

Интересно, младенцы проводили значительное количество времени с матерью, имея только ткань, а не проволочную мать с едой. Этот эксперимент доказал, что не еда, а привязанность и любовь играют гораздо большую роль в общем развитии ребенка.

6. Эксперимент «Добрый самаритянин»

Вы помогаете нуждающимся незнакомцам? Или, как вы думаете, сколько людей поможет незнакомцам? И если да, то по каким причинам? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Дэниел Бэтсон и Джон Дарли разработали эксперимент под названием «Эксперимент с добрым самаритянином», чтобы изучить потенциальные причины бескорыстного поведения. Для начала исследователи проверили три гипотезы;

Для начала исследователи проверили три гипотезы;

A. Религия не является главным фактором, определяющим, кто будет помогать, а кто нет.

B. Люди, которые спешат, вряд ли проявят великодушие.

C. Люди, которые обратились в религию только ради личной выгоды, будут менее полезны, чем люди, стремящиеся к духовным достижениям в своей жизни.

Постановка была довольно интересной, предварительно испытуемым давали религиозное учение перед тем, как попросить их собраться в другом здании. По пути к другому зданию лежал раненый человек, который, казалось, испытывал сильную боль и остро нуждался в помощи. Теперь, чтобы проверить второе предположение, некоторым испытуемым посоветовали не торопиться, а другим сказали прямо противоположное.

Исследователи выяснили, что почти 2/3 испытуемых, когда никуда не торопятся, останавливаются и предлагают помощь. С другой стороны, соотношение падало, когда испытуемые торопились. Кроме того, испытуемые, которые собирались произнести речь о помощи другим, с большей вероятностью будут помогать тем, кто произносит другие речи, демонстрируя, что мысли являются важным фактором, определяющим помогающее поведение других людей.

5. Эксперимент с эффектом ореола

Эффект ореола – один из старейших и хорошо известных феноменов, который подтверждает, что большинство людей обычно предполагают, что их противоположности, мужчины или женщины, привлекательные (физически), в основном умны, добры и дружелюбный и человек с здравым смыслом. Чтобы доказать свою теорию, Ричард Э. Нисбетт и Тимоти ДеКэмп Уилсон разработали тест, который покажет, как эффект ореола может повлиять на личное суждение человека.

Они провели тест на двух группах студентов колледжа. Первую группу попросили оценить учителя по записанному на видео интервью. В этом записанном на пленку интервью инструктор представился умным, полным энтузиазма и уважительным по отношению к своим ученикам человеком. На втором видео, которое дали второй группе, он сделал из себя совсем другого человека, то есть несимпатичного и недоверчивого с жесткой манерой преподавания.

Учащимся было предложено оценить инструктора по его внешнему виду и манерам. Важно то, что его жест и акцент в обоих видео остались прежними. Результаты на самом деле озадачили респондентов. Спрашивая, они понятия не имели, почему они поставили первому лектору такие высокие оценки. Они также добавили, что лектор им понравился из того, что он сказал, и на их оценку личности никак не повлияли его характеристики.

Важно то, что его жест и акцент в обоих видео остались прежними. Результаты на самом деле озадачили респондентов. Спрашивая, они понятия не имели, почему они поставили первому лектору такие высокие оценки. Они также добавили, что лектор им понравился из того, что он сказал, и на их оценку личности никак не повлияли его характеристики.

4. Исследование монстров

Американский психолог и убежденный сторонник общей семантики Венделл Джонсон оказался в центре внимания после того, как применил неэтичные методы в своем эксперименте. Он начал свое знаменитое исследование влияния логопедии на детей в 1939 году. Для начала он выбрал 20 с лишним детей, которых разделил на две группы. В первую группу вошли дети, страдающие заиканием, во вторую – дети без заикания.

Субъектам с заиканием была назначена позитивная логопедическая терапия, и они получили похвалу за беглость речи с постоянной мотивацией. С другой стороны, детей из второй группы сильно обескураживали и осуждали за каждую допущенную ими грамматическую ошибку. Результат эксперимента был ужасным, не только дети, которые испытали негативную речь, страдали от долгосрочных психологических последствий, они также страдали речевыми трудностями на всю оставшуюся жизнь.

Результат эксперимента был ужасным, не только дети, которые испытали негативную речь, страдали от долгосрочных психологических последствий, они также страдали речевыми трудностями на всю оставшуюся жизнь.

3. Исследование эффекта ложного консенсуса Росса

Эффект ложного консенсуса — это когнитивное искажение, из-за которого люди склонны переоценивать степень, в которой их убеждения, мнения, предпочтения и ценности являются нормальными и типичными для других. Проще говоря, это ложное ощущение, когда люди считают, что другие думают так же, как и они. Несмотря на то, что концепция ложного консенсуса не нова и ее можно проследить еще в середине 1900-х годов, в работах Леона Фестингера и Зигмунда Фрейда, это было только в 19 году.77, когда было проведено первое подробное исследование по этому вопросу.

Эксперимент фокусируется на том, как люди могут ошибочно заключить, что другие думают так же, как и они, чтобы сформировать «ложный консенсус» о предпочтениях убеждений других. На начальном этапе исследования каждому участнику была предоставлена ситуация, в которой возник конфликт, и было предоставлено только два варианта ответа на ситуацию. Им задавали три вопроса:

На начальном этапе исследования каждому участнику была предоставлена ситуация, в которой возник конфликт, и было предоставлено только два варианта ответа на ситуацию. Им задавали три вопроса:

A. Угадайте, какой из двух вариантов выбрали бы другие люди,

B. Скажите, какой вариант они бы выбрали сами

C. Опишите качества человека, который, вероятно, выберет каждый из двух вариантов

Исследование показало, что большинство испытуемых придерживаются мнения , что другие люди поступили бы так же, как они , независимо от того, какие ответы они выбрали лично. Это явление называется эффектом ложного консенсуса. Второе наблюдение показало, что, когда участников попросили описать качества других людей, которые, вероятно, сделают выбор, противоположные их собственным, они сделали смелые, негативные прогнозы о личностях тех, кто не разделял их выбора.

2. Эксперимент Шактера и Зингера на эмоциях

Группе из почти 180 участников мужского пола, разделенных на две группы, вводили адреналин, нейротрансмиттер или гормон, который вызывает возбуждение, включая усиление дрожи, сердцебиение, включая учащенное дыхание. Участникам исследования сказали, что им ввели новое лекарство для проверки зрения. Первая группа участников была проинформирована о возможных побочных эффектах инъекции, а вторая группа — нет.

Участникам исследования сказали, что им ввели новое лекарство для проверки зрения. Первая группа участников была проинформирована о возможных побочных эффектах инъекции, а вторая группа — нет.

Затем участников по одному отправляли в комнату вместе с кем-то, кого они считали другим участником. Но на самом деле он был частью эксперимента, сообщником. Теперь каждый раз, когда один из участников входит в дверь, сообщник начинает действовать либо в эйфории, либо в гневе. В результате участники, которые не были проинформированы ранее об эффектах инъекции, с большей вероятностью чувствовали себя либо счастливее, либо злее, чем те, кто был проинформирован.

Основным мотивом этого эксперимента было понять, каким образом познание или мысли влияют на человеческие эмоции. Их исследование иллюстрирует важность того, как люди интерпретируют свое физиологическое состояние, которое является важным компонентом ваших эмоций. Кроме того, несмотря на то, что эта теория эмоционального возбуждения доминировала в этой области более двух десятилетий, в последние годы она подвергалась критике из-за своей неуниверсальности.

Прочтите: 21 интересный факт о белке, который вы могли не знать

1. Стэнфордское тюремное исследование

Возможно, один из самых известных и противоречивых экспериментов в психологии. Стэнфордский тюремный эксперимент был проведен профессором Филипом Зимбардо для изучения принятия ролей. в вынужденной ситуации. Эксперимент был специально разработан для изучения поведения «нормальных» людей, которым отводилась роль либо заключенного, либо охранника.

Участникам, которые являются студентами колледжа, были назначены роли «охранника» или «заключенного». Чтобы сделать его убедительным, большое значение было уделено местной среде здания психологии, куда его перенесли, чтобы он был очень похож на настоящую тюрьму. Студентам, ставшим тюремными надзирателями, было приказано управлять тюрьмой в течение двух недель. Им также было сказано не причинять физического вреда никому из сокамерников в течение всего эксперимента.

К сожалению, экспериментаторы были вынуждены прервать эксперимент через несколько дней из-за враждебной обстановки в тюрьме. Тюремные охранники, как правило, оскорбляют заключенных, и многие заключенные стали подчиняться властям. Эксперимент был основан на неэтичных принципах, но все же многие психологи считают, что результаты показали, как человек будет выполнять определенные роли при условии в соответствующих условиях.

Тюремные охранники, как правило, оскорбляют заключенных, и многие заключенные стали подчиняться властям. Эксперимент был основан на неэтичных принципах, но все же многие психологи считают, что результаты показали, как человек будет выполнять определенные роли при условии в соответствующих условиях.

10 самых блестящих исследований

Десять наиболее влиятельных экспериментов в области социальной психологии объясняют, почему мы иногда делаем глупые или иррациональные поступки.

«Меня прежде всего интересовало, как и почему обычные люди делают необычные вещи, вещи, которые кажутся чуждыми их натуре.

Почему хорошие люди иногда поступают плохо?

Почему умные люди иногда делают глупые или иррациональные вещи?» – Филип Зимбардо

Как и известный социальный психолог профессор Филип Зимбардо (автор книги «Эффект Люцифера: понимание того, как хорошие люди превращаются в злых»), я также одержим тем, почему мы делаем глупые или иррациональные вещи.

Ответ довольно часто возникает из-за других людей, что всесторонне показали социальные психологи.

Каждый из 10 блестящих экспериментов в области социальной психологии, представленных ниже, рассказывает уникальную, поучительную историю, которая актуальна для всей нашей жизни каждый день.

Нажмите на ссылку в каждом эксперименте по социальной психологии, чтобы получить полное описание и объяснение каждого феномена.

1. Социально-психологические эксперименты: эффект ореола

Эффект ореола — результат известного эксперимента в области социальной психологии.

Это идея о том, что глобальные оценки человека (например, она симпатична) перетекают в суждения об их конкретных чертах (например, она умна).

Его иногда называют принципом «что красиво, то хорошо», или «стереотипом физической привлекательности».

Он называется эффектом ореола, потому что ореол часто использовался в религиозном искусстве, чтобы показать, что человек хороший.

2. Когнитивный диссонанс

Когнитивный диссонанс — это психический дискомфорт, который люди испытывают, пытаясь удержать в уме два противоречивых убеждения.

Люди преодолевают этот дискомфорт, изменяя свои мысли, чтобы привести их в соответствие с одним из конфликтующих убеждений и отвергая другое.

Это исследование позволяет лучше понять истории, которые мы рассказываем себе о том, почему мы думаем и ведем себя так, а не иначе.

3. Эксперимент «Пещера разбойников»: как развиваются групповые конфликты

Эксперимент «Пещера разбойников» был известным экспериментом в области социальной психологии, посвященным возникновению предубеждений и конфликтов между двумя группами мальчиков.

Он показывает, как группы естественным образом развивают свои собственные культуры, статусные структуры и границы, а затем вступают в конфликт друг с другом.

Например, каждая страна имеет свою собственную культуру, свое правительство, правовую систему и проводит границы, чтобы отличаться от соседних стран.

Одна из причин, по которой он стал таким известным, заключается в том, что он появился, чтобы показать, как можно примирить группы, как может процветать мир.

Ключевым моментом было сосредоточение на первостепенных целях, выходящих за пределы самой группы.

4. Социально-психологические эксперименты: Стэнфордский тюремный эксперимент

Стэнфордский тюремный эксперимент был проведен, чтобы выяснить, как люди отреагируют на то, что их сделают заключенным или тюремным охранником.

Психолог Филип Зимбардо, руководивший Стэнфордским тюремным экспериментом, считал, что обычные здоровые люди будут вести себя жестоко, как тюремные надзиратели, если попадут в такую ситуацию, даже если это противоречит их личности.

С тех пор он стал классическим экспериментом в области социальной психологии, изучаемым поколениями студентов и недавно подвергшимся резкой критике.

5. Социально-психологический эксперимент Милгрэма

Эксперимент Милгрэма, проведенный известным психологом Стэнли Милгрэмом в 1960-х годах, был направлен на проверку подчинения людей властям.

Результаты эксперимента Милгрэма по социальной психологии, иногда называемого исследованием послушания Милгрэма, по-прежнему наводят на размышления и вызывают споры.

Эксперимент Милгрэма показал, что люди гораздо послушнее, чем вы можете себе представить.

Полностью 63 процента участников продолжали наносить другому человеку то, что выглядело как электрошок, в то время как они кричали в агонии, умоляли остановиться и в конце концов замолчали — просто потому, что им сказали.

6. Эффект ложного консенсуса

Эффект ложного консенсуса — известный социально-психологический вывод, заключающийся в том, что люди склонны предполагать, что другие согласны с ними.

Это может относиться к мнениям, ценностям, убеждениям или поведению, но люди предполагают, что другие думают и действуют так же, как они.

Многим людям трудно поверить в существование эффекта ложного консенсуса, потому что они вполне естественно считают себя хорошими «интуитивными психологами», думая, что относительно легко предсказать отношение и поведение других людей.

В действительности люди проявляют ряд предсказуемых предубеждений, таких как эффект ложного консенсуса, при оценке поведения других людей и его причин.

7. Социально-психологические эксперименты: теория социальной идентичности

Теория социальной идентичности помогает объяснить, почему поведение людей в группах вызывает восхищение, а иногда и беспокойство.

Люди получают часть себя от групп, к которым они принадлежат, и это лежит в основе теории социальной идентичности.

Знаменитая теория объясняет, почему, как только люди объединяются в группы, мы начинаем делать странные вещи: копировать других членов нашей группы, отдавать предпочтение членам своей группы перед другими, искать лидера для поклонения другим группам и бороться с ними.

8. Переговоры: две наиболее важные психологические стратегии

Переговоры — это одно из тех занятий, которыми мы часто занимаемся, даже не осознавая этого.

Переговоры происходят не только в зале заседаний или когда мы просим нашего босса о повышении или понижении на рынке, это происходит каждый раз, когда мы хотим достичь соглашения с кем-то.

В классической отмеченной наградами серии экспериментов по социальной психологии Морган Дойч и Роберт Краусс исследовали два основных фактора переговоров: то, как мы общаемся друг с другом и как мы используем угрозы.

9. Эффект свидетеля и рассеяние ответственности

Эффект свидетеля в социальной психологии — это неожиданный вывод о том, что простое присутствие других людей препятствует нашему собственному поведению, помогающему в чрезвычайной ситуации.

Эксперименты по социальной психологии с эффектом свидетеля упоминаются в каждом учебнике по психологии и часто называются «исконными».

Этот знаменитый эксперимент социальной психологии по эффекту свидетеля был вдохновлен получившим широкую огласку убийством Китти Дженовезе в 1919 году.64.

Выяснилось, что в некоторых обстоятельствах присутствие других мешает людям помогать — отчасти из-за явления, называемого рассеянием ответственности.

10. Эксперимент Эша по конформизму: сила социального давления

Эксперименты Эша по конформизму — одни из самых известных из когда-либо проводившихся — представляли собой серию экспериментов в области социальной психологии, проведенных известным психологом Соломоном Ашем.