5.4. Методы получения транзисторов.

P-n-переходы транзисторов получают методами сплавления, диффузии, эпитаксии, выращивания.

Планарные переходы получили свое название потому, что p-n-переходы диодных или транзисторных структур и контакты по всем областям расположены на одной плоскости полупроводникового кристалла.

Последовательность основных технологических этапов получения диффузионных транзисторов n-p-n-типа планарного типа следующая:

1.

– исходная пластина n-типа, коллектор

2.

– диффузия бора, создающая участок p-типа, база

3.

– диффузия фосфором, создающая участок n-типа, эмиттер

3. – создание омических контактов

4. Резка пластины на кристаллы

5. Напайка (наклейка) кристалла на основание корпуса

6.

7. Герметизация корпуса

8. Контроль электрических параметров.

Проведение диффузионных процессов происходит с использованием процессов фотолитографии.

Контрольные вопросы:

1. Что называется транзистором?

2. Какие типы транзисторов Вы знаете?

3. Нарисуйте структуру биполярного плоскостного транзистора.

4. Чем отличаются транзисторы p-n-p и n-p-n типов?

5. Какие требования необходимо соблюдать в биполярных плоскостных транзисторах?

6. Нарисуйте структуру полевого транзистора с одним управляющим p-n-переходом.

7. Нарисуйте структуру полевого транзистора с двумя управляющими p-n-переходами.

8. Расскажите о принципе работы полевого

транзистора.

Расскажите о принципе работы полевого

транзистора.

9. Нарисуйте разрез структуры МДП-транзистора со встроенным каналом.

10. Нарисуйте разрез структуры МДП-транзистора с индуцированным каналом.

11. Расскажите о принципе работы МДП-транзистора.

12. Что такое планарные переходы?

13. Какова последовательность основных технологических этапов получения диффузионного планарного транзистора?

Глава 6. Интегральные схемы.

6.1. Общие понятия.

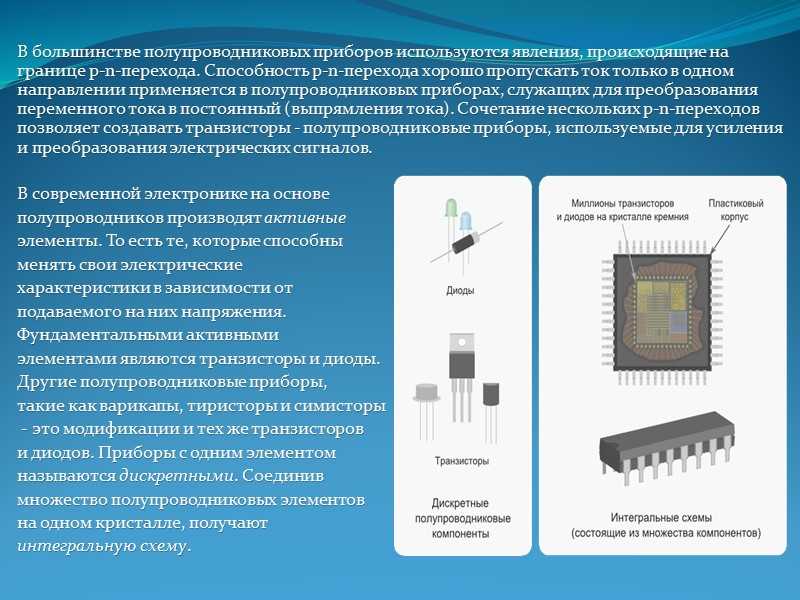

Блоки и узлы радиоэлектронной аппаратуры на втором этапе развития электронной техники (после электронных ламп) строились на полупроводниковых приборах. Но возникла мысль, а можно ли отдельные блоки и узлы создать в одном корпусе на одной подложке или в одном кристалле полупроводника. Эта идея начала реализовываться в мировой промышленности с конца шестидесятых годов.

Интегральная схема

(ИС) — это конструктивно законченное

изделие электронной техники, выполняющее

определенную функцию, и содержащее

совокупность транзисторов, полупроводниковых

диодов, резисторов, конденсаторов и

других элементов, электрически соединенных

между собой.

Теория, методы расчета и технология изготовления ИС составляют основное содержание микроэлектроники.

По технологии изготовления различают полупроводниковые (т. е. монолитные), пленочные и гибридные ИС.

В полупроводниковой ИС все элементы и межэлементные соединения выполнены в объеме и на поверхности полупроводника, обычно кремния. Как правило, для полупроводниковых ИС характерно создание всех элементов одновременно в ходе единого технологического цикла.

В пленочных ИС все

элементы и межэлементные соединения

выполнены в виде проводящих, диэлектрических

и резистивных пленок (слоев) на подложке.

Такие ИС содержат, как правило, только

пассивные элементы (резисторы,

конденсаторы, катушки индуктивности,

межсоединения). Вариантами пленочных

ИС являются тонкопленочные с толщиной

пленок 1 .3 мкм и менее и толстопленочные

с толщиной пленок свыше 3 .5 мкм. Деление

пленочных ИС обусловлено не столько

толщиной пленок, сколько методом их

нанесения в процессе создания пассивных

элементов.

Наряду с полупроводниковой и пленочной широко используется гибридная технология, в которой сочетаются тонкопленочные или пассивные толстопленочные элементы с полупроводниковыми активными, называемыми компонентами гибридной схемы. Частным случаем гибридной ИС является многокристальная ИС, содержащая в качестве компонентов несколько бескорпусных полупроводниковых схем на одной подложке. Наиболее распространены в настоящее время полупроводниковые и гибридные ИС.

Число элементов

в данной ИС характеризует ее степень

интеграции. В соответствии со степенью

интеграции все ИС условно делят на малые

(МИС — до 102 элементов на кристалл),

средние (СИС — до 103), большие (БИС — до

104), сверхбольшие (СБИС — до 106), ультрабольшие

(УБИС — до 109) и гигабольшие (ГБИС — более

109 элементов на кристалл). Иногда степень

интеграции определяют величиной k=lgN,

где N — число элементов, входящих в ИС,

а значение k определяется до ближайшего

целого числа в сторону увеличения.

Например, ИС первой степени интеграции

(k = l) содержит до 10 элементов, второй

степени интеграции (k = 2) — свыше 10 до

100, третьей степени интеграции (k = 3) —

свыше 100 до 1000 и т. д.

Иногда степень

интеграции определяют величиной k=lgN,

где N — число элементов, входящих в ИС,

а значение k определяется до ближайшего

целого числа в сторону увеличения.

Например, ИС первой степени интеграции

(k = l) содержит до 10 элементов, второй

степени интеграции (k = 2) — свыше 10 до

100, третьей степени интеграции (k = 3) —

свыше 100 до 1000 и т. д.

При всем своем многообразии ИС по функциональному назначению делятся на два основных класса — аналоговые (частный случай — линейные) и цифровые. Аналоговые ИС предназначены для усиления, ограничения, частотной фильтрации, сравнения и переключения сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции.

Цифровые ИС

предназначены для преобразования

(обработки) сигналов, изменяющихся по

закону дискретной функции (например,

выраженных в двоичном или другом цифровом

коде). Цифровые ИС представляют собой

множество транзисторных ключей,

обладающих двумя устойчивыми состояниями

(разомкнутым и замкнутым).

Полупроводниковые ИС по конструктивно-технологическому принципу бывают биполярные, т. е. использующие биполярные транзисторы, и МДП, т. е. построенные на МДП-транзисторах. Кристаллом ИС называется структура, содержащая элементы, межэлементные соединения и контактные площадки (металлизированные участки, служащие для присоединения внешних выводов). В большинстве полупроводниковых ИС элементы располагаются в тонком (толщина 0,5 . 10 мкм) приповерхностном слое полупроводника. Так как удельное сопротивление полупроводника невелико (1 .10 Ом), а элементы должны быть изолированы друг от друга, необходимы специальные изолирующие области.

Биполярный транзистор / Хабр

1. Основные сведения

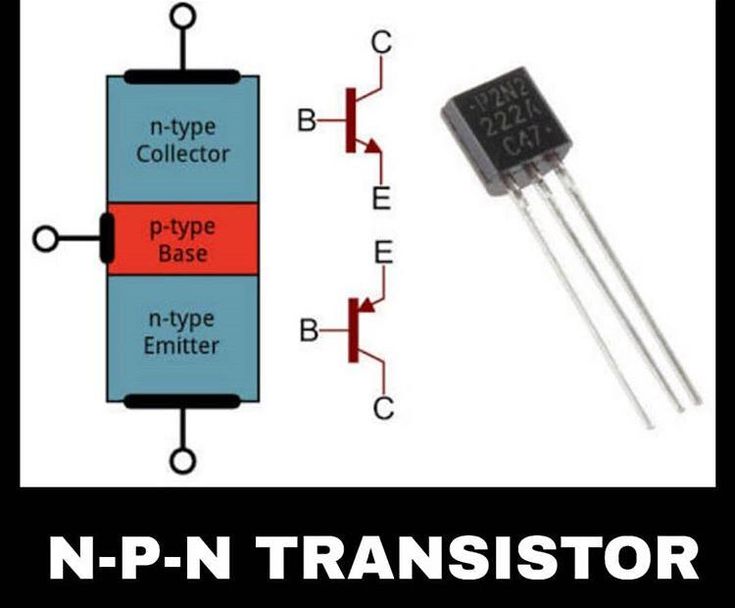

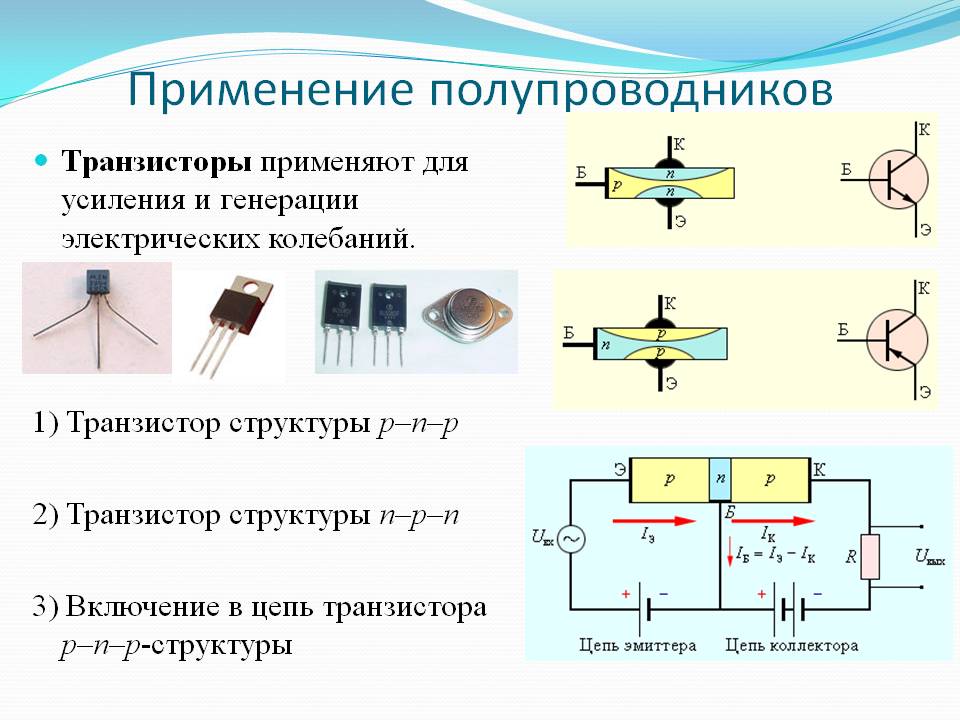

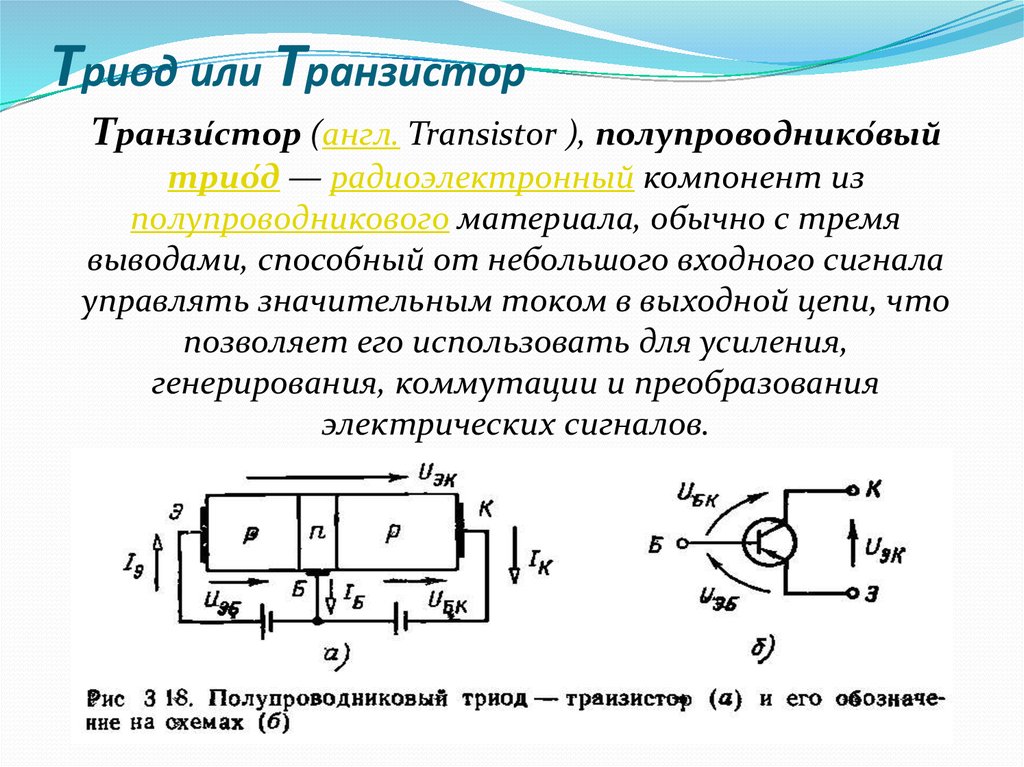

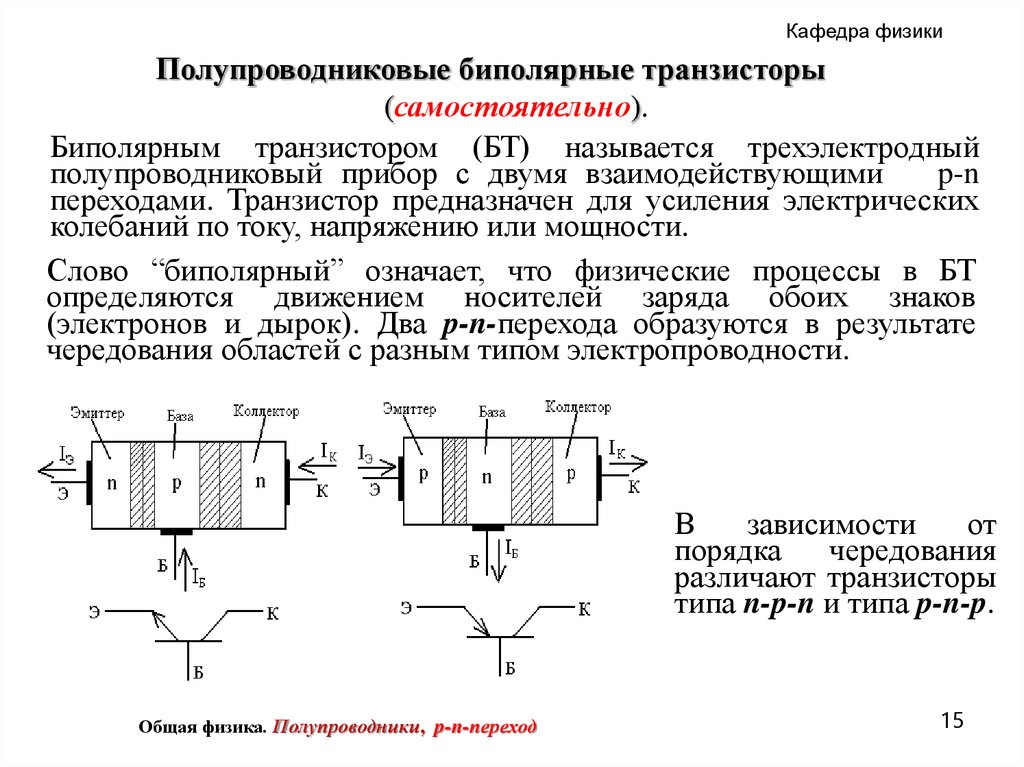

Биполярным транзистором называется трехэлектродный усилительный полупроводниковый прибор, имеющий трехслойную p-n-p, либо n-p-n структуру с двумя взаимодействующими (ключевое слово) p-n переходами.

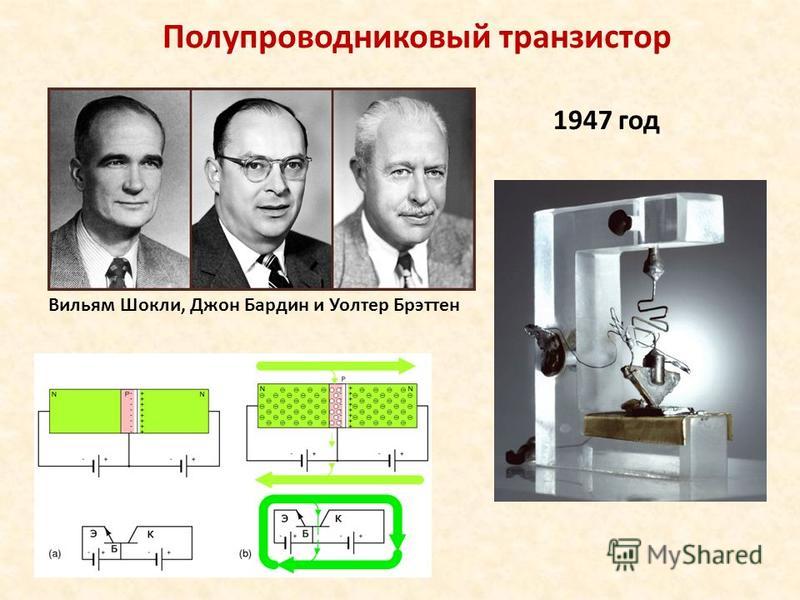

Свое имя «TRANSferresISTOR» (дословно – «переходное сопротивление») этот полупроводниковый прибор получил в 1948 году от Уильяма Шокли. Термин «биполярный» подчеркивает тот факт, что принцип действия транзистора основан на взаимодействии с электрическим полем частиц обоих знаков – как дырок, так и электронов.

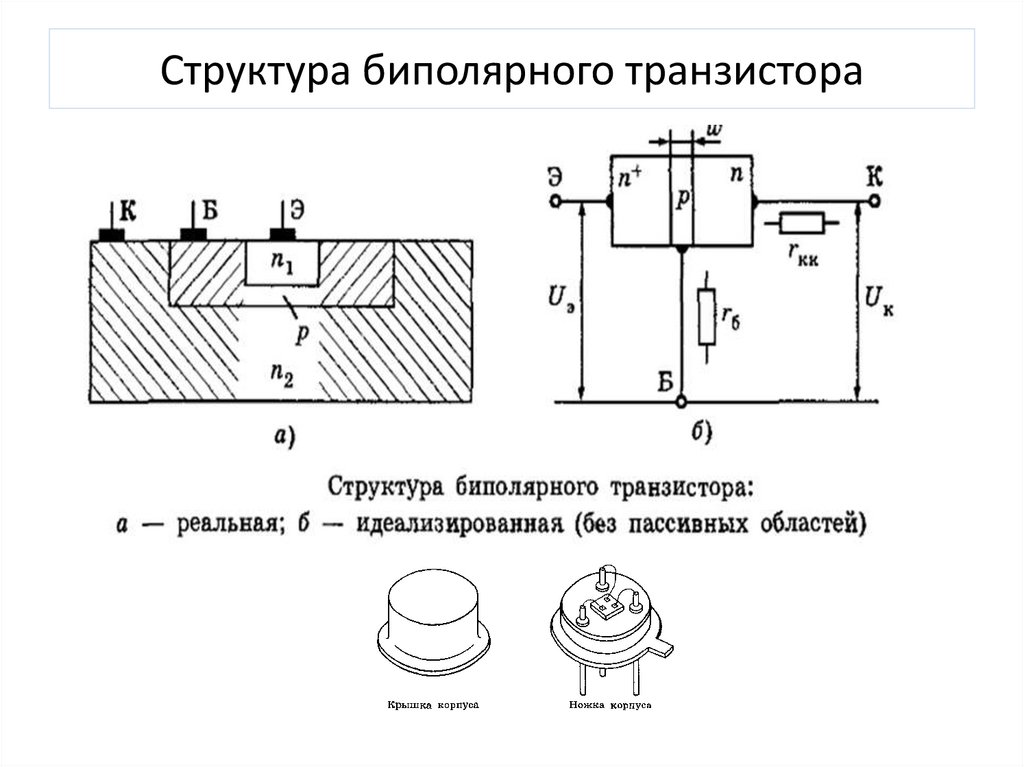

Рис. 1. Упрощенный вид внутреннего устройства биполярного транзистора p-n-p структуры. На рис. 1 показан упрощенный вид внутренней структуры объемного маломощного биполярного p-n-p транзистора. Крайнюю слева р+ область называют эмиттером. Промежуточная n область называется базой. Крайняя p область справа – коллектор. Электронно-дырочный переход между эмиттером и базой называют эмиттерным, а между базой и коллектором – коллекторным.

Для того, чтобы уменьшить интенсивность процессов рекомбинации дырок в базе, необходимо выполнить условие , то есть физическая толщина базы должна быть меньше диффузионной длины. Это означает автоматическое выполнение условия , что обуславливает взаимодействие переходов.

Эмиттер предназначен для инжекции дырок в базу. Область эмиттера имеет небольшие размеры, но большую степень легирования – концентрация акцепторной примеси NA в эмиттере кремниевого транзистора достигает ~ 1017 – 1018 ат/см3 (этот факт обозначен символом р+). Область базы легирована нормально – концентрация донорной примеси ND в ней составляет ~ 1013 – 1014 ат/cм3. В этом случае эмиттерный переход получается резко несимметричным, поскольку обедненная зона располагается, в основном, в базе. Диффузия носителей становится односторонней, так как резко уменьшается встречный поток электронов из базы в эмиттер, что также уменьшает интенсивность процессов рекомбинации дырок в базе.

Теперь выделим еще раз особенности структуры, которые обеспечивают хорошие усилительные свойства транзистора, уменьшая интенсивность процессов рекомбинации:

Область коллектора имеет наибольшие размеры, поскольку в его функцию входит экстракция носителей, диффундировавших через базу. Кроме того, на коллекторе рассеивается большая мощность, что требует эффективного отвода тепла.

Биполярные транзисторы, как правило, изготавливаются из кремния, германия или арсенида галлия. По технологии изготовления биполярные транзисторы делятся на сплавные, диффузионные и эпитаксиальные.

Биполярные транзисторы являются усилительными приборами и, поэтому, применяются для построения схем усилителей, генераторов и преобразователей электрических сигналов в широком диапазоне частот (от постоянного тока до десятков гигагерц) и мощности (от десятков милливатт до сотен ватт). В соответствии с этим биполярные транзисторы делятся на группы по частоте:

низкочастотные не более 3 МГц;

средней частоты – от 3 МГц до 30МГц;

высокочастотные- от 30 МГц до 300 МГц;

сверхвысокочастотные – более 300 МГц

По мощности выделяют следующем образом:

маломощные – не более 0,3 Вт;

средней мощности – от 0,3 Вт до1,5 Вт;

большой мощности – более 1,5 Вт.

В настоящее время парк биполярных транзисторов очень разнообразен. Сюда входят как обычные транзисторы, которые работают в самых различных аналоговых, импульсных и цифровых устройствах, так и специальные, например, лавинные транзисторы, предназначенные для формирования мощных импульсов наносекундного диапазона. Следует упомянуть многоэмиттерные, а также составные биполярные транзисторы (транзисторы Дарлингтона), обладающие очень высоким коэффициентом передачи тока.

2. Принцип действия

Рассмотрим активный режим работы транзистора, когда эмиттерный переход открыт прямым смещением Uэб, а коллекторный закрыт обратным смещением Uкб. Для этого воспользуемся одномерной моделью транзистора, которая показана на рис. 2. Модель характерна тем, что все физические величины зависят только от продольной координаты, поперечные же размеры бесконечны. Стрелками на рисунке обозначены положительные направления токов (от «+» к «–»), дырки обозначены открытыми, а электроны – закрытыми кружками. Сокращения: ЭП – эмиттерный переход, КП – коллекторный переход.

Сокращения: ЭП – эмиттерный переход, КП – коллекторный переход.

Предположим, что в начальный момент времени ключ «К» разомкнут. Эмиттерный переход закрыт, поскольку потенциальный барьер в обедненной области перехода запрещает диффузию носителей, несмотря на огромный градиент концентраций на переходе – дырок слева 1017см-3, а справа 106см-3. Это режим отсечки. Транзистор закрыт, существует только небольшой обратный тепловой ток обратно смещенного коллекторного перехода.

Теперь замкнем ключ «К». Потенциальный барьер понижается вследствие частичной компенсации внутреннего электрического поля встречно направленным внешним электрическим полем источника Uэб. Начинается процесс диффузии, вследствие огромного градиента концентраций дырок между эмиттером и базой. Дырки диффундируют или инжектируются из эмиттера в базу, где меняют статус – становятся неосновными. Для неосновных носителей нет потенциального барьера, другими словами, диффундируя через базу в направлении коллекторного перехода, они попадают во втягивающее поле коллекторного перехода и экстрагируются в область коллектора. В цепи коллектора эти дырки создают дрейфовый ток, пропорциональный току эмиттера:

Для неосновных носителей нет потенциального барьера, другими словами, диффундируя через базу в направлении коллекторного перехода, они попадают во втягивающее поле коллекторного перехода и экстрагируются в область коллектора. В цепи коллектора эти дырки создают дрейфовый ток, пропорциональный току эмиттера:

(2.1)

где α – доля дырок, достигших коллектора, или коэффициент передачи тока эмиттера. Поскольку небольшая часть дырок, инжектированных из эмиттера в базу, все же успевает рекомбинировать, то всегда α <1. При достаточно тонкой базе α может доходить до 0,99 и более. Уменьшение концентрации электронов в базе в результате рекомбинации восполняется потоком электронов от внешнего источника Uэб через внешний вывод базы. Таким образом внутренний ток рекомбинации, являющийся дырочным, полностью компенсируется электронным током через электрод базы:

(2. 2)

2)

В цепи коллектора кроме управляемого тока протекает неуправляемый дрейфовый обратный ток Iкб0, обусловленный, в основном, тепловой генерацией электронно-дырочных пар в объеме перехода. Этот ток очень мал, он не зависит от напряжения Uкб, а зависит только от температуры. Обратный ток коллектора Iкб0 измеряется при разомкнутой цепи эмиттера, о чем говорит индекс «0» (ноль).

Полный ток, протекающий во внешней цепи коллектора, имеет дырочный характер и равен

(2.3)

В нормальных условиях работы поэтому с хорошей точностью полагают, что ток во внешней цепи коллектора равен

(2.4)

а ток во внешней цепи базы имеет электронный характер и равен

(2. 5)

5)

Согласно первому закону Кирхгофа,

(2.6)

Для удобства, формально, вводят коэффициент передачи тока базы

(2.7)

Коэффициент связан с коэффициентом соотношением

(2.8)

3. Режимы работы и способы включения

Рис. 3.1. Условное обозначение на схеме биполярного транзистора p-n-p структуры и n-p-n структуры .Условные обозначения биполярного транзистора на схеме, показаны на рис. 3.1, а показано условное графическое обозначение биполярного транзистора по ГОСТ для формата листа А4. Стрелка на выводе эмиттера всегда направлена от «p» к «n», то есть указывает направление прямого тока открытого перехода. Кружок обозначает корпус дискретного транзистора.

Активный режим, когда эмиттерный переход открыт, а коллекторный закрыт. Активный режим работы является основным и используется в усилительных схемах.

Режим насыщения– оба перехода открыты.

Режим отсечки– оба перехода закрыты.

Инверсный режим– эмиттерный переход закрыт, коллекторный – открыт.

В большинстве транзисторных схем транзистор рассматривается как четырехполюсник. Поэтому для такого включения один из выводов транзистора должен быть общим для входной и выходной цепей. Соответственно различают три схемы включения транзистора, которые показаны на рис. 3.2: а) с

Соответственно различают три схемы включения транзистора, которые показаны на рис. 3.2: а) с

В схеме ОБ входную цепь является цепь эмиттера, а выходной – цепь коллектора. Эта схема наиболее проста для анализа, поскольку напряжение Uэб прикладывается к эмиттерному переходу, а напряжение Uкб – к коллекторному, причем источники имеют разные знаки.

В схеме ОЭ входной цепью является цепь базы, а выходной – цепь коллектора. Напряжение Uбэ> 0 прикладывается непосредственно к эмиттерному переходу и открывает его. Напряжение Uкэ той же полярности распределяется между обоими переходами: Uкэ = Uкб + Uбэ. Для того чтобы коллекторный переход был закрыт, необходимо выполнить условие Uкб = Uкэ – Uбэ> 0, что обеспечивается неравенством Uкэ> Uбэ> 0.

Для того чтобы коллекторный переход был закрыт, необходимо выполнить условие Uкб = Uкэ – Uбэ> 0, что обеспечивается неравенством Uкэ> Uбэ> 0.

В схеме ОК входной цепью является цепь базы, а выходной – цепь эмиттера.

4. Статические вольт-амперные характеристики

Транзистор, как любой четырехполюсник, можно охарактеризовать четырьмя величинами – входными и выходными напряжениями и токами: Uвх = U1, Uвых = U2, Iвх = I1, Iвых = I2. Функциональные зависимости между этими постоянными величинами называются статическими характеристиками транзистора. Чтобы установить функциональные связи между указанными величинами, необходимо две из них взять в качестве независимых аргументов, а две оставшиеся выразить в виде функций этих независимых аргументов. Как правило, применительно к биполярному транзистору в качестве независимых аргументов выбирают входной ток и выходное напряжение. В этом случае

В этом случае

(4.1)

Обычно соотношения (4.1) представляют в виде функций одного аргумента. Для этого второй аргумент, называемый параметром характеристики, фиксируют. В основном, используют два типа характеристик транзистора:

(4.2)

(4.3)

Следует отметить, что общепринято представление вольт-амперной характеристики как функции тока от напряжения, поэтому входная характеристика используется в виде обратной функции

(4.4)

Статические характеристики транзистора могут задаваться аналитическими выражениями, но в большинстве случаев их представляют графически в виде семейства характеристик, которые и приводятся в справочниках.

4.1. Статические характеристики в схеме с ОБ

В схеме с ОБ (рис. 3.2.а) входным током является ток эмиттера Iэ, а выходным – ток коллектора Iк, соответственно, входным напряжением является напряжение Uэб, а выходным – напряжение Uкб.

Входная характеристика в схеме ОБ представлена зависимостью

(4.5)

которая, в свою очередь, является прямой ветвью вольт-амперной характеристики эмиттерного перехода. Семейство входных характеристик кремниевого n-p-n транзистора показано на рис. 4.1, а. Зависимость Iэ от Uкб как от параметра связана с эффектом Эрли: увеличение обратного смещения коллекторного перехода Uкб уменьшает эффективную толщину базы W, что приводит к некоторому росту Iэ. Это проявляется в смещении входной характеристики в сторону меньших значений . Режиму отсечки формально соответствует обратное напряжение Uэб> 0, хотя реально эмиттерный переход остается закрытым () и при прямых напряжениях .

Это проявляется в смещении входной характеристики в сторону меньших значений . Режиму отсечки формально соответствует обратное напряжение Uэб> 0, хотя реально эмиттерный переход остается закрытым () и при прямых напряжениях .

Выходная характеристика транзистора в схеме ОБ представляет собой зависимость

(4.6)

Семейство выходных характеристик n-p-n транзистора показано на рис. 4.1, б. Форма кривых в активной области соответствует форме обратной ветви вольт-амперной характеристики коллекторного перехода.

Рис. 4.1. Семейства входных (а) и выходных (б) характеристик биполярного транзистора в схеме с ОБ.Выражение для идеализированной выходной характеристики в активном режиме имеет вид

(4.7)

Отсюда следует, что ток коллектора определяется только током эмиттера и не зависит от напряжения Uкб, т. е. характеристики в активном режиме расположены параллельно оси абсцисс. На практике же при увеличении Uкб имеет место небольшой рост Iк, связанный с эффектом Эрли, характеристики приобретают очень незначительный наклон. Кроме того, в активном режиме характеристики практически эквидистантны (расположены на одинаковом расстоянии друг от друга), и лишь при очень больших токах эмиттера из-за уменьшения α кривые несколько приближаются друг к другу.

е. характеристики в активном режиме расположены параллельно оси абсцисс. На практике же при увеличении Uкб имеет место небольшой рост Iк, связанный с эффектом Эрли, характеристики приобретают очень незначительный наклон. Кроме того, в активном режиме характеристики практически эквидистантны (расположены на одинаковом расстоянии друг от друга), и лишь при очень больших токах эмиттера из-за уменьшения α кривые несколько приближаются друг к другу.

При Iэ = 0 транзистор находится в режиме отсечки и в цепи коллектора протекает только неуправляемый тепловой ток (Iк = Iкб0).

В режиме насыщения на коллекторном переходе появляется открывающее его прямое напряжение Uкб, большее порогового значения Uкб пор, и возникает прямой диффузионный ток навстречу нормальному управляемому току Iк. Этот ток называют инверсным. Инверсный ток резко увеличивается с ростом , в результате чего Iк очень быстро уменьшается и, затем, меняет знак.

4.2. Статические характеристики в схеме с ОЭ

В схеме с ОЭ (рис. 3.2, б) входным током является ток базы Iб, а выходным – ток коллектора Iк. Соответственно, входным напряжением является напряжение Uбэ, а выходным – Uкэ.

Рис. 4.2. Семейства входных (а) и выходных характеристик (б) биполярного транзистора в схеме с ОЭ.Входная характеристика в схеме с ОЭ представляет собой зависимость

(4.8)

что, как и в схеме с ОБ, соответствует прямой ветви вольт-амперной характеристики эмиттерного перехода.

Семейство входных характеристик кремниевого n-p-n транзистора показано на рис. 4.2, а. Зависимость тока базы Iб от напряжения на коллекторе Uкэ, как и в предыдущем случае, обусловлена эффектом Эрли. Уменьшение эффективной ширины базы W с ростом Uкэ приводит к уменьшению тока рекомбинации, а, следовательно, тока базы в целом. В результате, характеристики смещаются в сторону больших значений Uбэ. Следует отметить, что Iб = 0 при некотором значении Uпор> 0, когда рекомбинационный ток (1-α)Iэ становится равным тепловому току Iкэ0. При Uбэ <Uпор, Iб = – Iкэ0, что соответствует режиму отсечки.

В результате, характеристики смещаются в сторону больших значений Uбэ. Следует отметить, что Iб = 0 при некотором значении Uпор> 0, когда рекомбинационный ток (1-α)Iэ становится равным тепловому току Iкэ0. При Uбэ <Uпор, Iб = – Iкэ0, что соответствует режиму отсечки.

При Uкэ <Uбэ открывается коллекторный переход, и транзистор переходит в режим насыщения. В этом режиме вследствие двойной инжекции в базе накапливается очень большой избыточный заряд электронов, интенсивность рекомбинации которых с дырками резко возрастает, и ток базы стремительно растет.

Выходная характеристика в схеме с ОЭ представляет собой зависимость

(4.9)

Семейство выходных характеристик показано на рис. 7.6б. Для получения идеализированной выходной характеристики в активном режиме из соотношения (2. 2), учитывая (2.6), исключим ток эмиттера. Тогда

2), учитывая (2.6), исключим ток эмиттера. Тогда

(4.10)

Ток Iкэ0 называют сквозным тепловым током транзистора, причем, как видно из (4.11),

(4.11)

Семейство выходных характеристик целиком расположено в первом квадранте. Данный факт обусловлен тем, что в схеме с ОЭ напряжение Uкэ распределено между обоими переходами. При Uкэ <Uбэ напряжение на коллекторном переходе меняет знак и становится прямым. В результате транзистор переходит в режим насыщения при Uкэ> 0. В режиме насыщения характеристики сливаются в одну линию, т.е. Iк становится неуправляемым и не зависит от тока базы.

Как видно из рис. 4.2 .б, в активном режиме кривые проходят под углом к оси абсцисс, причем этот угол увеличивается с ростом тока базы. Такое поведение кривых обусловлено эффектом Эрли. Однако рост Iк при увеличении Uкэ выражен значительно ярче, чем в схеме с ОБ, поскольку в активном режиме эмиттерный переход приоткрыт падением напряжения на материале базы в результате протекания коллекторного тока. Это приводит к дополнительному увеличению коллекторного тока Iк с ростом напряжения Uкэ. Этим же объясняется отсутствие эквидистантности и наличие в β раз большего, чем Iкб0, сквозного теплового тока Iкэ0 (4.11).

Такое поведение кривых обусловлено эффектом Эрли. Однако рост Iк при увеличении Uкэ выражен значительно ярче, чем в схеме с ОБ, поскольку в активном режиме эмиттерный переход приоткрыт падением напряжения на материале базы в результате протекания коллекторного тока. Это приводит к дополнительному увеличению коллекторного тока Iк с ростом напряжения Uкэ. Этим же объясняется отсутствие эквидистантности и наличие в β раз большего, чем Iкб0, сквозного теплового тока Iкэ0 (4.11).

Transistors — Semiconductor Engineering

Центр знаний

Базовый строительный блок для аналоговых и цифровых интегральных схем.

Транзистор является основным строительным блоком как для аналоговых, так и для цифровых схем. Изготовленный из полупроводникового материала транзистор представляет собой небольшое устройство, которое усиливает, контролирует или переключает электрические сигналы. Каждый транзистор имеет три вывода, называемые эмиттером (исток), коллектором (сток) и базой (затвор).

Каждый транзистор имеет три вывода, называемые эмиттером (исток), коллектором (сток) и базой (затвор).

Транзисторы можно разделить на две основные категории — планарные и трехмерные.

Первые транзисторы были изобретены в 1948 году в Bell Labs для улучшения ламповых усилителей, используемых в телефонных и ранних компьютерных системах. В 1958 году были изобретены первые интегральные схемы. (Дополнительную информацию об изобретении транзистора и интегральных схем см. в Музее компьютерной истории.) Транзистор превратился из дискретного устройства, которое используется до сих пор, в нечто, выгравированное на интегральной схеме. Сегодня на передовых чипах выгравированы миллиарды транзисторов.

Биполярный переходной транзистор (BJT) имеет конфигурацию NPN или PNP. В NPN P — это база, а N — эмиттер и коллектор. В конфигурации PNP N является базой, а Ps — эмиттером и коллектором.

В полевом транзисторе (FET) на затвор подается напряжение, которое создает электрическое поле, изменяющее ток между истоком и стоком. Полевые транзисторы сначала были спроектированы как планарные, где управление затвором осуществляется с одной стороны. В траншейных полевых транзисторах ворота контролируют канал с трех сторон. Два основных типа полевых транзисторов – это JFET (полевые транзисторы с переходом) и MOSFET (полевые транзисторы металл-оксид-полупроводник).

Полевые транзисторы сначала были спроектированы как планарные, где управление затвором осуществляется с одной стороны. В траншейных полевых транзисторах ворота контролируют канал с трех сторон. Два основных типа полевых транзисторов – это JFET (полевые транзисторы с переходом) и MOSFET (полевые транзисторы металл-оксид-полупроводник).

Рис. 1: Плоские и траншейные слои кристалла MOSFET. Источник: Infineon

Когда MOSFET включается, конденсатор затвора прикладывает к каналу электрическое поле, создавая инверсионный слой. Это позволяет неосновным носителям (дырки в pFET, электроны в nFET) течь между истоком и стоком. Когда транзистор закрыт, емкости нет: энергетические барьеры между истоком, стоком и каналом препятствуют протеканию тока. По мере того, как транзисторы сжимаются, плотность электрического поля, необходимая для создания инверсионного слоя, увеличивается, поэтому емкость затвора должна увеличиваться. В определенной степени это достигается за счет уменьшения толщины диэлектрика затвора. Однако, поскольку толщина диэлектрика затвора уменьшается до нескольких нанометров, квантово-механические эффекты позволяют носителям туннелировать через него, увеличивая утечку затвора и в конечном итоге замыкая транзистор.

Однако, поскольку толщина диэлектрика затвора уменьшается до нескольких нанометров, квантово-механические эффекты позволяют носителям туннелировать через него, увеличивая утечку затвора и в конечном итоге замыкая транзистор.

Кремниевые транзисторы уже столкнулись с этой проблемой, что привело к появлению диэлектрических материалов с высоким значением k. По мере увеличения диэлектрической проницаемости (k) такая же емкость достигается при более толстом физическом слое. Конструкторы могут свести к минимуму утечку, получая при этом необходимый электростатический контроль.

В ближайшей перспективе дорожная карта передовых чипов выглядит достаточно ясной. Ожидается, что чипы, основанные на современных технологиях finFET и плоского полностью обедненного кремния на изоляторе (FDSOI), будут уменьшены до 10-нм узла. Но тогда дорожная карта CMOS становится туманной на 7 нм и выше.

Промышленность изучает ряд транзисторов-кандидатов следующего поколения. Например, на 7 нм ведущим претендентом является высокомобильный finFET, в каналах которого используются материалы III-V для повышения мобильности. Подвижность электронов современных finFET на основе кремния ухудшается на длине волны 7 нм. Материалы германия (Ge) и III-V обладают более высокой способностью к переносу электронов, что обеспечивает более высокие скорости переключения. По мнению экспертов, первые finFET III-V, вероятно, будут состоять из Ge в PFET. Затем finFET III-V следующего поколения могут состоять из Ge для PFET и арсенида индия-галлия (InGaAs) для NFET.

Подвижность электронов современных finFET на основе кремния ухудшается на длине волны 7 нм. Материалы германия (Ge) и III-V обладают более высокой способностью к переносу электронов, что обеспечивает более высокие скорости переключения. По мнению экспертов, первые finFET III-V, вероятно, будут состоять из Ge в PFET. Затем finFET III-V следующего поколения могут состоять из Ge для PFET и арсенида индия-галлия (InGaAs) для NFET.

На 5-нанометровом техпроцессе две технологии — полевой транзистор с универсальным затвором и туннельный полевой транзистор (TFET) — занимают незначительное место. Считающийся совершенным КМОП-устройством с точки зрения электростатики, гейт-все вокруг представляет собой устройство, в котором затвор размещается на всех четырех сторонах канала. Ворота контролируют канал со всех четырех сторон. Напротив, TFET представляют собой транзисторы с крутым подпороговым наклоном, предназначенные для приложений с низким энергопотреблением.

Рис. 2: Архитектура CFET. Источник: Coventor, исследовательская компания Lam 9.0020

2: Архитектура CFET. Источник: Coventor, исследовательская компания Lam 9.0020

Рис. 3. Сравнение планарных транзисторов с finFET и универсальных затворов Источник: Lam Research

Рис. Источник: Lam Research

Источник: FMC

Рис. 6: Пара вилочных полевых транзисторов N- и P-типа (слева) и сложенные друг с другом нанолистовые полевые транзисторы (справа). Источник: imec.

Как втиснуть миллиарды транзисторов в компьютерный чип

Закон Мура живет

На протяжении десятилетий количество крошечных транзисторов, вставленных в микросхемы интегральных схем, удваивалось каждые два года. Это явление, которое стало известно как закон Мура, означало более быстрые и мощные компьютеры. Но в последние годы прогресс замедлился, а некоторые говорят, остановился по законам физики. Критики говорят, что увеличение количества схем на кремниевых чипах достигло своего предела, и вычисления остановятся на нынешнем уровне, пока не будет найден альтернативный подход.

Критики говорят, что увеличение количества схем на кремниевых чипах достигло своего предела, и вычисления остановятся на нынешнем уровне, пока не будет найден альтернативный подход.

Мукеш Кхаре не согласен. Кхаре, отвечающий за все исследования в области полупроводников в IBM, считает, что проблемы физики можно преодолеть. Он видит многообещающее будущее в добавлении большего количества транзисторов, мельчайших вычислительных машин.

Стоит ли нам беспокоиться? Абсолютно, говорит Кхаре. По мере того, как электронные устройства становятся все меньше и все более распространенными, «размещение большего количества транзисторов на микросхеме — это способ, которым мы можем продолжать приносить больше ценности, больше функциональности, меньше затрат и меньшего энергопотребления», — объясняет он. И они также имеют решающее значение для больших компьютерных систем. «С системной точки зрения мы продолжаем помещать в чип все больше и больше транзисторов, чтобы иметь все более и более сложные функции, интегрировать их для повышения производительности наших систем и снижения энергопотребления».

Насколько малы 7 нм?

Новые материалы, конструкции и инновации

Так что насчет законов физики? Что ж, на пути к все меньшим чипам простое уменьшение размера транзисторов не является решением. По мере того, как они становятся меньше, их становится намного труднее отпечатывать на чипах. И сам их масштаб и близость могут влиять на электрические свойства. Например, между ними легче «просачиваться» сигналы.

«Теперь речь идет о новых материалах, новых структурах, новых инновациях, — говорит Кхаре. «Речь идет об инновациях, а не о масштабировании. На физическом уровне мы по-прежнему хотим сделать вещи меньше, но то, как мы это делаем, требует совсем других концепций и идей на более фундаментальном уровне и уровне материалов… Раньше это было больше [о] геометрии».

При таком подходе команда Кхаре в партнерстве с GLOBALFOUNDRIES и Samsung в Колледже нанотехнологий Политехнического института SUNY (SUNY Poly CNSE) добилась этого. В июле 2015 года они представили первые в полупроводниковой промышленности тестовые чипы с нормой 7 нм (нанометры) с функционирующими транзисторами. Этот прорыв может привести к размещению более 20 миллиардов транзисторов на чипе размером с ноготь. Это примерно в 10 раз больше, чем в современных чипах.

В июле 2015 года они представили первые в полупроводниковой промышленности тестовые чипы с нормой 7 нм (нанометры) с функционирующими транзисторами. Этот прорыв может привести к размещению более 20 миллиардов транзисторов на чипе размером с ноготь. Это примерно в 10 раз больше, чем в современных чипах.

Если рассматривать это глубже, учтите, что в большинстве используемых сегодня чипов используется технология 22 нм или 14 нм. Таким образом, новые транзисторы как минимум вдвое меньше нынешних. И мы говорим о действительно маленьком — в 100 000 раз меньше ширины человеческого волоса и примерно в два с половиной раза больше окружности нити вашей ДНК.

В конце концов, важна скорость, с которой работают эти структуры.

Да он маленький. Но работает ли это?

Выход за пределы лабораторного прорыва в области 7 нм не обошлось без проблем, признает Харе. «Один из фронтов — это возможность построить эти структуры, выгравировать их и сделать физически жизнеспособными», — говорит он. «Другая часть — это электрический аспект. Могут ли работать эти транзисторы? Они должны иметь возможность включаться и выключаться и иметь надлежащую производительность транзистора. В конце концов, важна скорость, с которой они работают. Можем ли мы увеличить их скорость не только за счет физической геометрии, что важно, но и за счет изменения материалов, которые мы используем, или за счет изменения химии, которую мы используем для покрытия и травления этих пленок?»

«Другая часть — это электрический аспект. Могут ли работать эти транзисторы? Они должны иметь возможность включаться и выключаться и иметь надлежащую производительность транзистора. В конце концов, важна скорость, с которой они работают. Можем ли мы увеличить их скорость не только за счет физической геометрии, что важно, но и за счет изменения материалов, которые мы используем, или за счет изменения химии, которую мы используем для покрытия и травления этих пленок?»

Чтобы ответить на эти вопросы, исследовательская группа разработала несколько новых процессов и методов. В производстве транзисторы «печатаются» на кремниевой пластине с помощью сложного процесса, называемого литографией. Для производства 7-нм чипа команда использовала новый тип литографии в производственном процессе, Extreme Ultraviolet или EUV, который обеспечивает огромные улучшения по сравнению с сегодняшней основной оптической литографией. И заменили стандартный кремний на кремний-германий в каналах на микросхемах, проводящих электричество.

Все дело в внедрении новых материалов, новых структур, новых инноваций.

Обучение через изготовление

Успех Кхаре объясняется уникальным партнерством и возможностями CNSE. Он называет это «сбывшейся мечтой». Исследовательский центр в Олбани, штат Нью-Йорк, имеет не только круглосуточную лабораторию, но и, благодаря партнерам по инструментам, возможности полноценной «фабрики», исследовательского центра с производственными возможностями. Это важно, потому что новые чипы должны быть не только небольшими и эффективными, но и экономически выгодными. Если их производство стоит слишком дорого, они не будут успешными.

«Мы можем масштабировать до реальных инструментов, поэтому мы можем быть уверены, что у нас есть нужные свойства, которые будут правильно масштабироваться», — говорит Кхаре. «Мы можем продемонстрировать возможности и структуру на реалистичных потрясающих инструментах». Конечно, это значительно увеличивает уверенность в том, что чипы могут производиться достаточно экономично, чтобы быть коммерчески успешными.

Но сотрудничество распространяется не только на инструменты, но и на все области передовых логических технологий. «Исследования IBM возглавляют эти усилия, и мы работаем рука об руку с другими нашими партнерами, в частности с GLOBALFOUNDARIES и Samsung. Это то, что человек не может сделать в одиночку. Мы должны сделать это вместе».

Следующий шаг: исследование 5-нм чипов

Работа далека от завершения, говорит Кхаре, признавая: «Семь нанометров все еще имеют серьезные проблемы. Но ведутся исследования, чтобы сделать еще меньшие чипы. На самом деле у нас много работы за пределами 7 нм. Этот поезд продолжает идти».

«В прошлом было много предсказаний конца полупроводниковой технологии, — продолжает он. «Но с объемом инвестиций и количеством инженеров, работающих над этой технологией, всегда есть выход; всегда есть путь, который могут найти все эти блестящие умы и миллиарды долларов инвестиций. Мы уже работаем над технологией 5 нм.