Предел (в математике). Большая российская энциклопедия

Преде́л, одно из основных понятий математики, означающее, что некоторая переменная в рассматриваемом процессе её изменения неограниченно приближается к какому-то постоянному значению. Точный смысл термин «предел» имеет лишь при наличии корректного понятия близости между элементами (точками) множества, в котором указанная переменная принимает значения. Основные понятия математического анализа – непрерывность, производная, интеграл – определяются с помощью предела. Наиболее простыми являются понятия предела функции (в частности, предела последовательности) и понятие предела интегральных сумм.

Предел числовой последовательности

Число aaa называют пределом последовательности{xn} \{x_n\}{xn}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, если для любого числа ε>0ε>0ε>0 существует (зависящее от него) натуральное число NNN такое, что при всех n>Nn>Nn>N выполняется неравенство

∣xn−a∣<ε.(1)\left |x_n-a \right |\lt ε. n\}{(–1)n}, n=1,2,…,n=1, 2, \ldots,n=1,2,…, не стремится ни к какому пределу, её элементы попеременно равны –1–1–1 и +1+1+1 и не могут одновременно попасть в интервал (a−ε,a+ε)(a-ε, a+ε)(a−ε,a+ε) при 0<ε<10\lt ε\lt 10<ε<1 ни при каком a.a.a. Последовательность, не имеющая предела, называется расходящейся.

n\}{(–1)n}, n=1,2,…,n=1, 2, \ldots,n=1,2,…, не стремится ни к какому пределу, её элементы попеременно равны –1–1–1 и +1+1+1 и не могут одновременно попасть в интервал (a−ε,a+ε)(a-ε, a+ε)(a−ε,a+ε) при 0<ε<10\lt ε\lt 10<ε<1 ни при каком a.a.a. Последовательность, не имеющая предела, называется расходящейся.

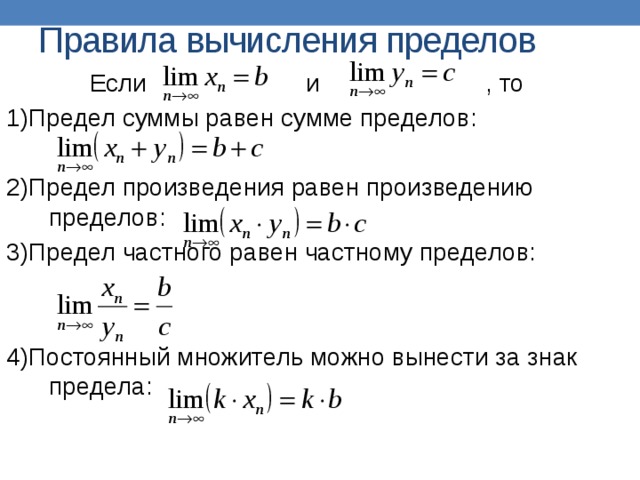

Последовательность может иметь лишь единственный предел. Если последовательность сходится, то она ограничена, т. е. её элементы лежат на некотором ограниченном отрезке действительной оси. Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность (теорема Больцано – Вейерштрасса). Если последовательности {xn}\{x_n\}{xn} и {yn}\{y_n\}{yn} сходятся, то справедливы равенства: для любых чисел λλλ и μμμ

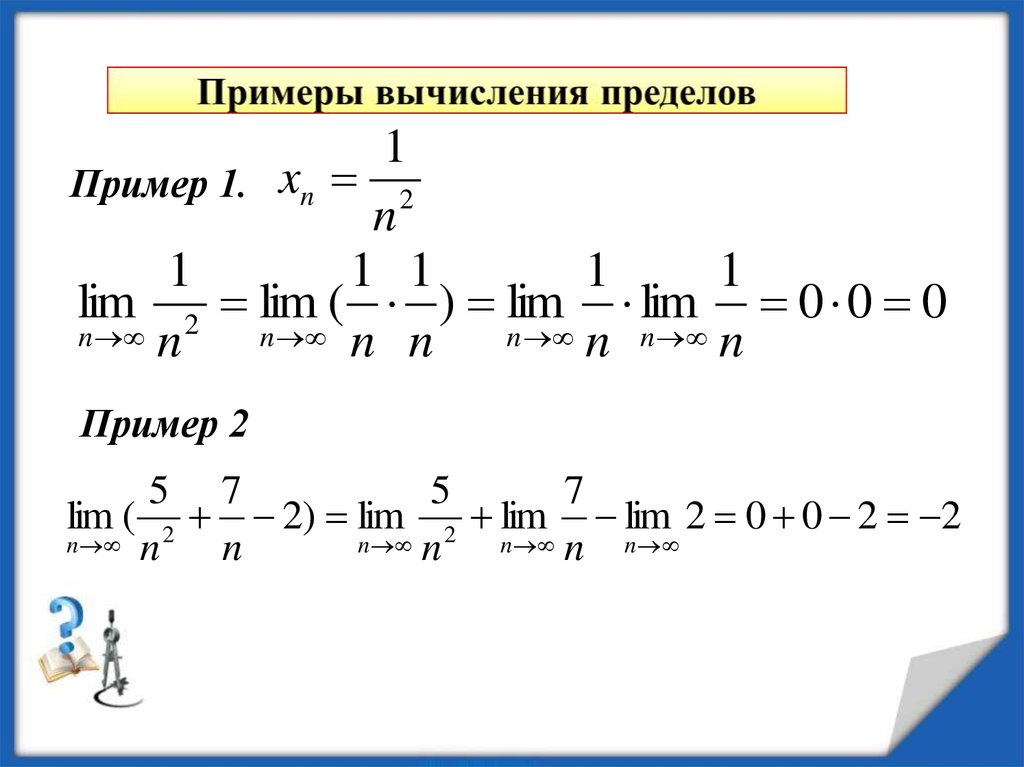

limn→∞(λxn+μyn)=λlimn→∞xn+μlimn→∞yn,limn→∞(xnyn)=(limn→∞xn)(limn→∞yn),\begin{aligned}\lim_{n→∞}(λx_n+μy_n) &=λ\lim_{n→∞}x_n +μ\lim_{n→∞}y_n, \\ \lim_{n→∞}(x_ny_n) &=(\lim_{n→∞}x_n)(\lim_{n→∞}y_n), \end{aligned}n→∞lim(λxn+μyn)n→∞lim(xnyn)=λn→∞limxn+μn→∞limyn,=(n→∞limxn)(n→∞limyn),если yn≠0y_n≠0yn=0 и limn→∞yn≠0\lim\limits_{n→∞}y_n\neq 0n→∞limyn=0, то

limn→∞xnyn=limn→∞xnlimn→∞yn. \lim_{n→∞}\frac{x_n}{y_n}=\frac{\lim_{n→∞}x_n}{\lim_{n→∞}y_n}.n→∞limynxn=limn→∞ynlimn→∞xn.Числовая последовательность сходится к конечному пределу тогда и только тогда, когда она удовлетворяет условию Коши: для любого числа ε>0ε>0ε>0 существует натуральное число NNN (зависящее от εεε) такое, что для всех n>Nn>Nn>N и любого натурального mmm расстояние между элементами последовательности xnx_nxn и xn+mx_{n+m}xn+m меньше εεε, т. е. ∣xn−xn+m∣<ε\left | x_n-x_{n+m}\right |\lt ε∣xn−xn+m∣<ε (критерий Коши). Такие последовательности называются фундаментальными. Т. о., сходящимися являются фундаментальные последовательности и только они.

\lim_{n→∞}\frac{x_n}{y_n}=\frac{\lim_{n→∞}x_n}{\lim_{n→∞}y_n}.n→∞limynxn=limn→∞ynlimn→∞xn.Числовая последовательность сходится к конечному пределу тогда и только тогда, когда она удовлетворяет условию Коши: для любого числа ε>0ε>0ε>0 существует натуральное число NNN (зависящее от εεε) такое, что для всех n>Nn>Nn>N и любого натурального mmm расстояние между элементами последовательности xnx_nxn и xn+mx_{n+m}xn+m меньше εεε, т. е. ∣xn−xn+m∣<ε\left | x_n-x_{n+m}\right |\lt ε∣xn−xn+m∣<ε (критерий Коши). Такие последовательности называются фундаментальными. Т. о., сходящимися являются фундаментальные последовательности и только они.

Всякая ограниченная и монотонная последовательность является сходящейся. В частности, если последовательность не убывает (не возрастает) и ограничена сверху (снизу), то она имеет предел и этот предел есть точная верхняя (нижняя) грань множества значений элементов последовательности. Примером возрастающей и ограниченной сверху последовательности является последовательность периметров правильных nnn-угольников, n⩾3n⩾3n⩾3, вписанных в некоторую окружность. \alpha}=0, \quad a\gt 0,\,a\neq1,\,\alpha\gt 0. n→∞limna=1,a>0;n→∞limnn=1;n→∞limnaqn=0,a>0,∣q∣<1;n→∞limnn!1=0;n→∞lim(1+na)n=ea,−∞<a<∞;n→∞lim(1+1!1+2!1+…+n!1)=e;n→∞limnαlogan=0,a>0,a=1,α>0.Стремящаяся к нулю последовательность называется бесконечно малой. Бесконечно малые последовательности играют особую роль в теории пределов последовательностей, т. к. общее определение предела последовательности может быть дано в терминах бесконечно малых: предел последовательности {xn}\{x_n\}{xn}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, равен aaa тогда и только тогда, когда последовательность {xn−a}\{x_n-a\}{xn−a}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, есть бесконечно малая. В период формирования основных понятий математического анализа он назывался анализом бесконечно малых.

\alpha}=0, \quad a\gt 0,\,a\neq1,\,\alpha\gt 0. n→∞limna=1,a>0;n→∞limnn=1;n→∞limnaqn=0,a>0,∣q∣<1;n→∞limnn!1=0;n→∞lim(1+na)n=ea,−∞<a<∞;n→∞lim(1+1!1+2!1+…+n!1)=e;n→∞limnαlogan=0,a>0,a=1,α>0.Стремящаяся к нулю последовательность называется бесконечно малой. Бесконечно малые последовательности играют особую роль в теории пределов последовательностей, т. к. общее определение предела последовательности может быть дано в терминах бесконечно малых: предел последовательности {xn}\{x_n\}{xn}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, равен aaa тогда и только тогда, когда последовательность {xn−a}\{x_n-a\}{xn−a}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, есть бесконечно малая. В период формирования основных понятий математического анализа он назывался анализом бесконечно малых.

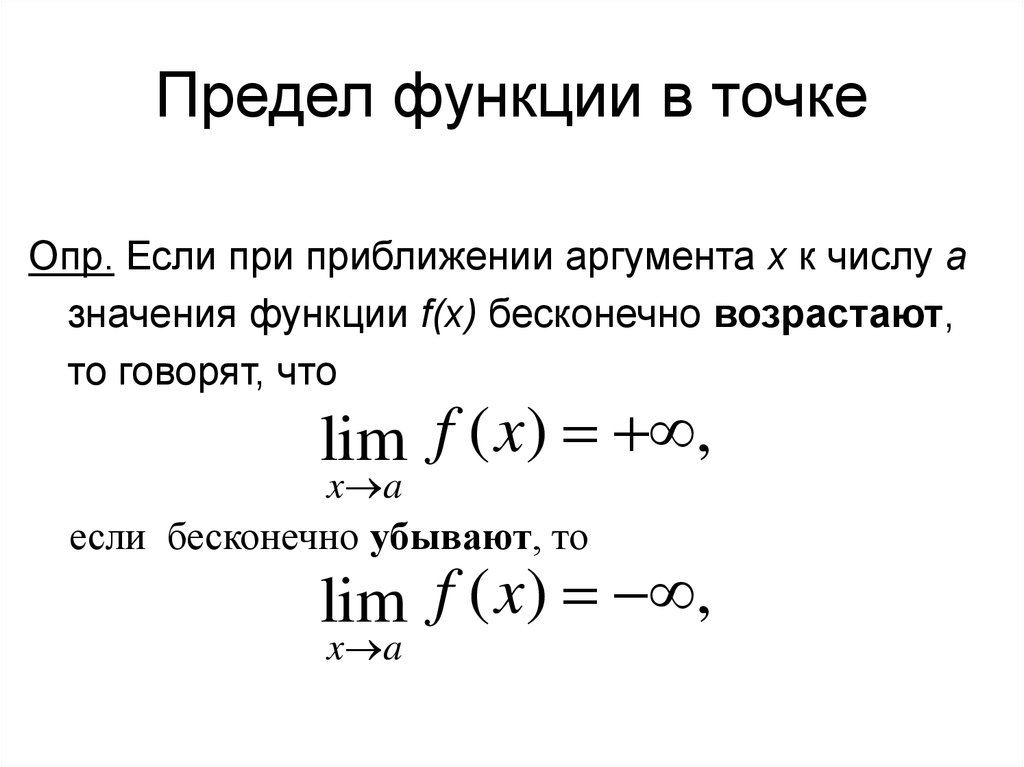

Иногда рассматриваются бесконечные пределы последовательностей. Бесконечный предел последовательности вводится как свойство последовательности {xn}\{x_n\}{xn}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, быть бесконечно большой: для любого положительного числа KKK существует такое натуральное число NNN, что при всех n>Nn>Nn>N справедливо неравенство ∣xn∣>K|x_n|>K∣xn∣>K. n→∞2n→∞, n!→∞n!→∞n!→∞. Если последовательность {xn}\{x_n\}{xn}, n=1,2,…n= 1, 2, \ldotsn=1,2,…, бесконечно большая и, начиная с некоторого nnn, принимает только положительные (отрицательные) значения, то limn→∞xn=+∞\lim\limits_{n→∞}x_n=+\inftyn→∞limxn=+∞ (соответственно, limn→∞xn=−∞\lim\limits_{n→∞}x_n=-\inftyn→∞limxn=−∞).

n→∞2n→∞, n!→∞n!→∞n!→∞. Если последовательность {xn}\{x_n\}{xn}, n=1,2,…n= 1, 2, \ldotsn=1,2,…, бесконечно большая и, начиная с некоторого nnn, принимает только положительные (отрицательные) значения, то limn→∞xn=+∞\lim\limits_{n→∞}x_n=+\inftyn→∞limxn=+∞ (соответственно, limn→∞xn=−∞\lim\limits_{n→∞}x_n=-\inftyn→∞limxn=−∞).

Если множества точек xxx, удовлетворяющие условиям x>1εx\gt\frac{1}{ε}x>ε1, x<−1εx\lt-\frac{1}{ε}x<−ε1 и ∣x∣>1ε|x|\gt\frac{1}{ε}∣x∣>ε1, ε>0ε\gt 0ε>0, назвать εεε-окрестностями +∞+∞+∞, –∞–∞–∞ и ∞∞∞ соответственно, то определения как конечного, так и бесконечного пределов формулируются одинаково: предел последовательности {xn}\{x_n\}{xn}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, равен aaa (где aaa – число или один из символов +∞+∞+∞, –∞–∞–∞, ∞∞∞), если для любого числа ε>0ε>0ε>0 существует такое натуральное NNN, что все элементы последовательности с номерами n>Nn>Nn>N лежат в εεε-окрестности aaa.

Некоторые свойства предела последовательности одинаковы в случае конечного и бесконечного пределов. Например, если последовательности{xn} \{x_n\}{xn}, n=1,2,…,n=1, 2, \ldots,n=1,2,…, и {yn}\{y_n\}{yn}, n=1,2,…n=1, 2,\ldotsn=1,2,…, имеют пределы (конечные или бесконечные) и, начиная с некоторого nnn, справедливы неравенства xn⩽ynx_n⩽y_nxn⩽yn, то и limn→∞xn⩽limn→∞yn\lim\limits_{n\rightarrow\infty} x_n⩽\lim\limits_{n\rightarrow\infty} y_nn→∞limxn⩽n→∞limyn, т. е. при предельном переходе нестрогие неравенства сохраняются.

Например, если последовательности{xn} \{x_n\}{xn}, n=1,2,…,n=1, 2, \ldots,n=1,2,…, и {yn}\{y_n\}{yn}, n=1,2,…n=1, 2,\ldotsn=1,2,…, имеют пределы (конечные или бесконечные) и, начиная с некоторого nnn, справедливы неравенства xn⩽ynx_n⩽y_nxn⩽yn, то и limn→∞xn⩽limn→∞yn\lim\limits_{n\rightarrow\infty} x_n⩽\lim\limits_{n\rightarrow\infty} y_nn→∞limxn⩽n→∞limyn, т. е. при предельном переходе нестрогие неравенства сохраняются.

Если последовательность имеет предел (конечный или определённого знака бесконечный), то любая её подпоследовательность имеет тот же предел. Конечный или бесконечный пределы подпоследовательности данной последовательности называют её частичным пределом. Наибольший (наименьший) из частичных пределов числовой последовательности всегда существует и называется верхним (нижним) пределом этой последовательности. Совпадение верхнего и нижнего пределов последовательности равносильно тому, что она имеет (конечный или определённого знака бесконечный) предел.

Для последовательности комплексных чисел определение предела аналогично: число a=α+iβa=α+iβa=α+iβ называется пределом последовательности {zn}\{z_n\}{zn}, zn=xn+iynz_n=x_n+iy_nzn=xn+iyn, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, если для любого числа ε>0ε>0ε>0 существует натуральное число NNN такое, что при всех n>Nn>Nn>N имеет место неравенство ∣zn−a∣<ε|z_n-a|<ε∣zn−a∣<ε. Этот предел сводится к пределу последовательностей действительных чисел, т. к. limn→∞zn=a\lim\limits_{n→\infty} z_n=an→∞limzn=a тогда и только тогда, когда limn→∞xn=α\lim\limits_{n→\infty} x_n=\alphan→∞limxn=α и limn→∞yn=β\lim\limits_{n→\infty}y_n=\betan→∞limyn=β. Кроме того, по определению,limn→∞zn=∞\lim\limits_{n→\infty} z_n=\inftyn→∞limzn=∞ если limn→∞∣zn∣=∞\lim\limits_{n→\infty} |z_n|=\inftyn→∞lim∣zn∣=∞.

Этот предел сводится к пределу последовательностей действительных чисел, т. к. limn→∞zn=a\lim\limits_{n→\infty} z_n=an→∞limzn=a тогда и только тогда, когда limn→∞xn=α\lim\limits_{n→\infty} x_n=\alphan→∞limxn=α и limn→∞yn=β\lim\limits_{n→\infty}y_n=\betan→∞limyn=β. Кроме того, по определению,limn→∞zn=∞\lim\limits_{n→\infty} z_n=\inftyn→∞limzn=∞ если limn→∞∣zn∣=∞\lim\limits_{n→\infty} |z_n|=\inftyn→∞lim∣zn∣=∞.

С помощью понятия предела числовой последовательности определяются многие понятия пределов последовательностей, состоящих из элементов более сложной природы. Например, пусть на множестве MMM задана последовательность функций {fn}\{f_n\}{fn}, n=1,2,…n=1, 2,\ldotsn=1,2,…, и функция fff. Говорят, что эта последовательность сходится к fff поточечно, если для любого x∈Mx∈Mx∈M числовая последовательность {fn(x)}\{f_n(x)\}{fn(x)}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, сходится к числу f(x)f(x)f(x). Говорят, что эта последовательность функций сходится к fff равномерно на MMM, если числовая последовательность точных верхних граней {supx∈M∣fn(x)−f(x)∣}\{\sup\limits_{x∈M}\left|f_n(x)-f(x)\right|\}{x∈Msup∣fn(x)−f(x)∣}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, сходится к нулю.

Предел функции

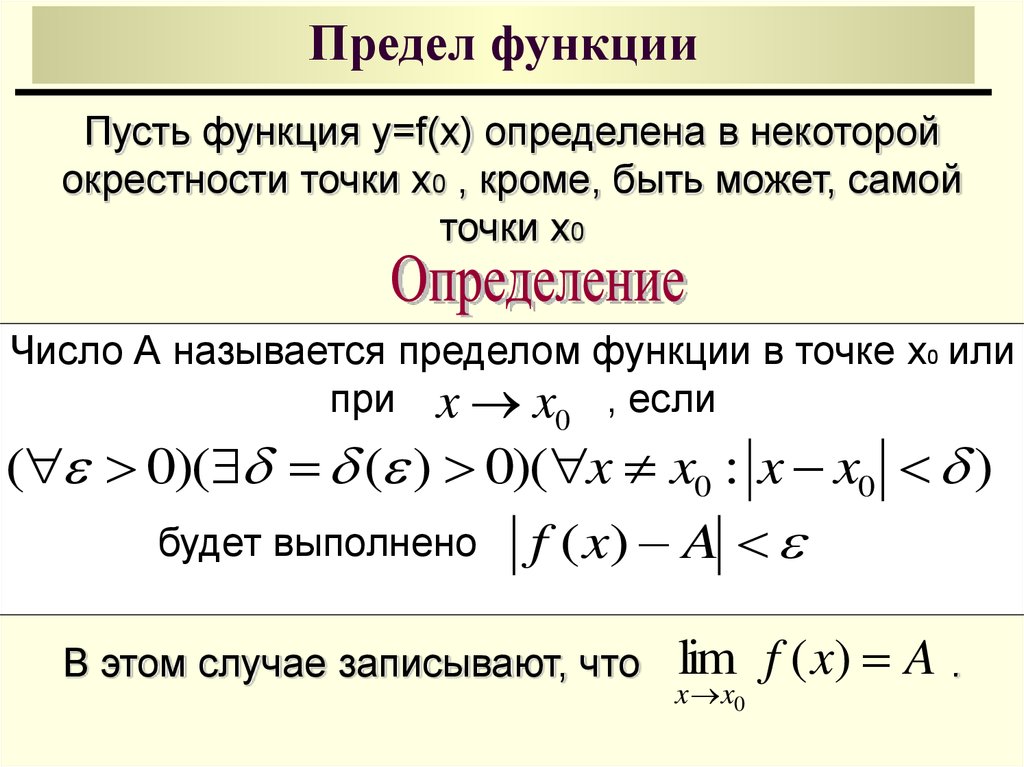

Говорят, что функция fff, принимающая действительные значения, имеет в конечной или бесконечно удалённой точке x0x_0x0 конечный или бесконечный предел aaa, если для любой последовательности

{xn},n=1,2,…,(2)\{x_n\},\quad n=1, 2, \ldots,\tag2{xn},n=1,2,…,(2)стремящейся к точке x0x_0x0, числовая последовательность {f(xn)}\{f(x_n)\}{f(xn)}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, стремится к aaa. В этом случае пишут:

limx→x0f(x)=a или f(x)→a при x→x0.(3)\lim\limits_{x→x_0}f(x)=a\,\,или\,\,f(x)→a\,\,при\,\,x→x_0.\tag3x→x0limf(x)=aилиf(x)→aприx→x0.(3)Здесь предполагается, что все элементы последовательности (2) принадлежат области определения функции fff. Если это множество лежит на действительной оси, то x0x_0x0 может быть либо действительным числом, либо одной из бесконечностей +∞+∞+∞, –∞–∞–∞, ∞∞∞. Если область определения функции fff лежит в плоскости, в пространстве, вообще говоря, mmm-мерном, m>1m>1m>1, то x0x_0x0 может быть либо точкой этой плоскости, соответственно пространства, либо бесконечно удалённой точкой.

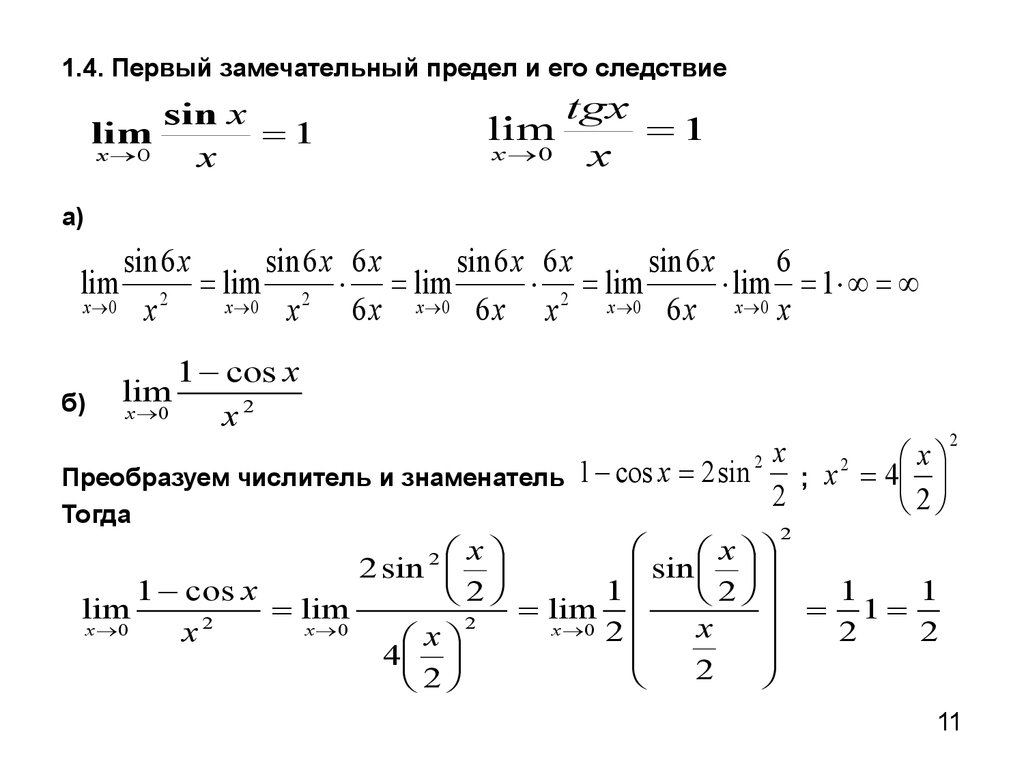

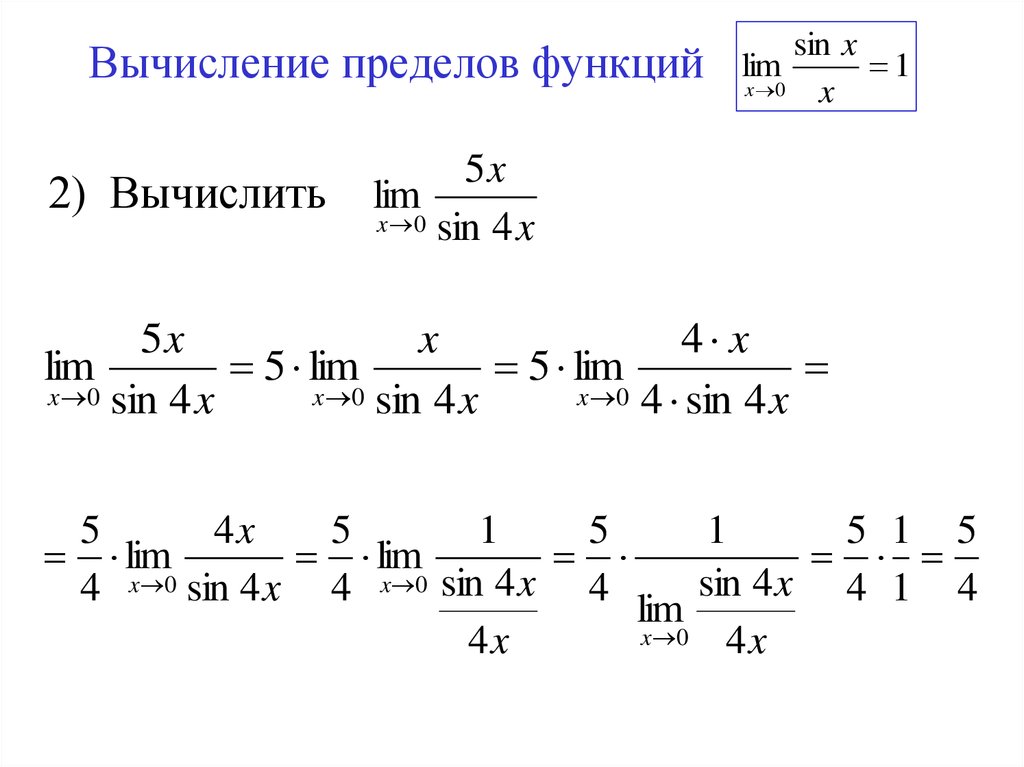

Точка x0x_0x0, в которой рассматривается предел функции, может принадлежать или не принадлежать области определения этой функции. Например, limx→0sinx=0\lim\limits_{x→0}\sin x=0x→0limsinx=0 и limx→0sinxx=1.\lim\limits_{x→0}\frac{\sin x}{x}=1.x→0limxsinx=1. В первом случае функция sin x определена для всех действительных значений xxx, а во втором – для всех, кроме x=0x=0x=0. Если точка x0x_0x0 принадлежит области определения функции fff, существует предел (3) и он равен f(x0)f(x_0)f(x0), т. е.

limx→x0f(x)=f(x0),\lim_{x→x_0} f(x)=f(x_0),x→x0limf(x)=f(x0),то функция fff называется непрерывной в точке x0x_0x0.

Иногда при определении предела (3) на функции накладывается дополнительное ограничение

xn≠x0,n=1,2,…(4)x_n≠x_0,\quad n=1, 2, \ldots\tag4xn=x0,n=1,2,…(4)Так, определённое понятие «предела» является частным случаем введённого выше, а именно, соответствующим случаю, когда точка x0x_0x0 не принадлежит множеству, на котором рассматривается функция fff. {\it m}X⊂Rm, m⩾1m⩾1m⩾1, имеет в точке x0x_0x0 (конечной или бесконечно удалённой) конечный предел, если для любого ε>0ε>0ε>0 существует такая окрестность UUU точки x0x_0x0, что как только x∈X∩Ux∈X∩Ux∈X∩U, x′∈X∩Ux’∈X∩Ux′∈X∩U, то выполняется неравенство ∣f(x)−f(x′)∣<ε|f(x)-f(x’)|\lt ε∣f(x)−f(x′)∣<ε.

{\it m}X⊂Rm, m⩾1m⩾1m⩾1, имеет в точке x0x_0x0 (конечной или бесконечно удалённой) конечный предел, если для любого ε>0ε>0ε>0 существует такая окрестность UUU точки x0x_0x0, что как только x∈X∩Ux∈X∩Ux∈X∩U, x′∈X∩Ux’∈X∩Ux′∈X∩U, то выполняется неравенство ∣f(x)−f(x′)∣<ε|f(x)-f(x’)|\lt ε∣f(x)−f(x′)∣<ε.

Функция, имеющая конечный предел в точке x0x_0x0, локально ограничена, т. е. существует окрестность точки x0x_0x0, на пересечении которой с областью определения функции эта функция ограничена.

В случае существования предела в неравенствах для функций можно переходить к пределу: если функции fff, ggg, hhh заданы на множестве XXX, существуют конечные или определённого знака бесконечные пределы

limx→x0f(x)=limx→x0g(x)=a,\lim_{x→x_0} f(x)=\lim_{x→x_0} g(x)=a,x→x0limf(x)=x→x0limg(x)=a,и для всех x∈Xx∈Xx∈X выполняются неравенства f(x)⩽h(x)⩽g(x)f(x)⩽h(x)⩽g(x)f(x)⩽h(x)⩽g(x), то существует

limx→x0h(x)=a.\lim_{x→x_0} h(x)=a.x→x0limh(x)=a.Если существуют конечные пределы

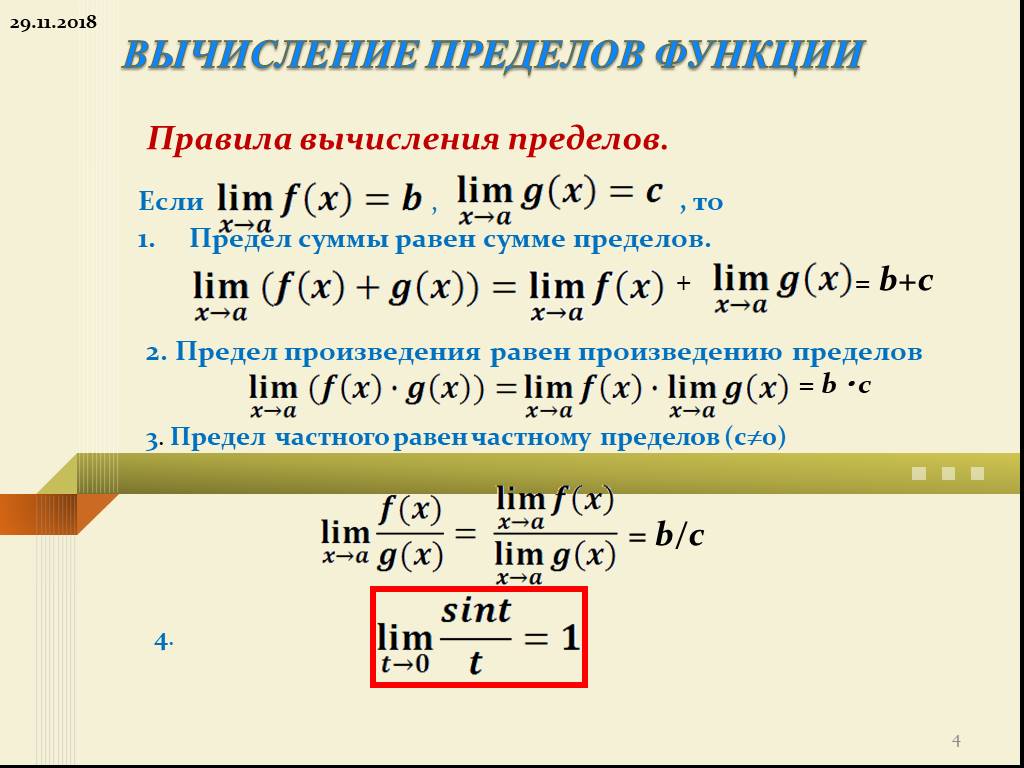

limx→x0f(x)иlimx→x0g(x),\lim_{x→x_0} f(x)\quadи\quad\lim_{x→x_0} g(x),x→x0limf(x)иx→x0limg(x),то справедливы равенства, аналогичные тем, что справедливы для пределов числовых последовательностей: для любых чисел λλλ и μμμ

limx→x0(λf(x)+μg(x))=λlimx→x0f(x)+μlimx→x0g(x),limx→x0(xnyn)=(limx→x0f(x))(limx→x0g(x)),если g(x)≠0иlimx→x0g(x)≠0,тоlimx→x0xnyn=limx→x0f(x)limx→x0g(x).

limx→x0f(x)=aиlimy→aF(y)=b,\lim\limits_{x→x_0} f(x)=a\quad и\quad\lim\limits_{y→a} F(y)=b,x→x0limf(x)=aиy→alimF(y)=b,то существует предел

limx→x0F(f(x))=limy→aF(y)=b.\lim\limits_{x→x_0} F(f(x))=\lim\limits_{y→a} F(y)=b.x→x0limF(f(x))=y→alimF(y)=b.Определение предела (3) для функций, принимающих действительные значения, переносится на комплекснозначные функции.

Основным общим методом вычисления пределов функций является выделение главных частей функций в окрестности данной точки, что делается обычно с помощью формулы Тейлора.

Понятие предела функции обобщается и на более широкие классы функций: если функция fff задана на множестве XfX_fXf, являющемся подмножеством топологического пространства XXX, а множество её значений принадлежит топологическому пространству YYY (в этом случае вместо термина «функция» обычно употребляют термин «отображение»), то точка a∈Ya∈Ya∈Y называется пределом функции fff при x→x0∈Xx→x_0∈Xx→x0∈X, если для любой окрестности VVV точки aaa в пространстве YYY существует такая окрестность UUU точки x0x_0x0 в пространстве XXX, что f(X∩U)⊂Vf(X∩U)⊂Vf(X∩U)⊂V.

∣f(ξ1)Δx1+f(ξ2)Δx2+…+f(ξn)Δxn−A∣<ε.\left| f(ξ_1)\Delta x_1+f(ξ_2)\Delta x_2+ \ldots+f(ξ_n)\Delta x_n-A\right |\lt ε.∣f(ξ1)Δx1+f(ξ2)Δx2+…+f(ξn)Δxn−A∣<ε.Понятие предела интегральных сумм может быть введено и с помощью предела последовательности.

Обобщения понятия предела

Ввиду разнообразия употребляемых в математике специальных видов понятия предела естественно возникло стремление включить их как частные случаи в более широкое понятие предела. Можно ввести понятие предела, обобщающее как предел числовой функции, так и понятие предела интегральных сумм. Система SSS непустых подмножеств некоторого множества XXX называется направлением, если для каждых двух подмножеств AAA и BBB этой системы выполняется одно из включений A⊂BA⊂BA⊂B или B⊂AB⊂AB⊂A. b f(x)dx.∫abf(x)dx.

b f(x)dx.∫abf(x)dx.

Понятие предела обобщается на более широкие классы функций, например на функции, заданные на частично упорядоченных множествах, или на функции, являющиеся отображениями одного пространства (метрического или, более общо, топологического) в другое. Наиболее полно задача определения предела решается в топологии и означает в общем случае, что некоторый объект, обозначенный f(x)f(x)f(x), меняющийся при изменении другого объекта, обозначенного xxx, при достаточно близком приближении объекта xxx к объекту x0x_0x0 сколь угодно близко приближается к объекту aaa, который и называется пределом f(x)f(x)f(x) при xxx, стремящемся к x0x_0x0. Основным в такого рода понятиях предела являются понятия близости объектов xxx и x0x_0x0, f(x)f(x)f(x) и aaa, которые нуждаются в строгих определениях. Только после того как это сделано, высказанному определению предела можно придать чёткий смысл и оно станет содержательным. Различные понятия близости и изучаются, в частности, в топологии.

Встречаются, однако, понятия предела и другой природы, не связанные с топологией, например понятие предела последовательности множеств. Последовательность множеств {An}\{A_n\}{An}, n=1,2,…n=1, 2, \ldotsn=1,2,…, называется сходящейся, если существует множество AAA, называемое её пределом, такое, что каждая его точка принадлежит всем множествам AnA_nAn, начиная с некоторого номера nnn, и каждая точка из объединения всех множеств AnA_nAn, не принадлежащая AAA, принадлежит лишь конечному числу множеств AnA_nAn.

Историческая справка

К понятию предела вплотную подошли ещё древнегреческие учёные при вычислении площадей и объёмов некоторых фигур и тел с помощью метода исчерпывания. Так, Архимед, рассматривая последовательности вписанных и описанных ступенчатых фигур (тел) с помощью метода исчерпывания, доказывал, что разность между их площадями (объёмами) может быть сделана меньше любой наперёд заданной положительной величины. Включая в себя, по существу, представление о бесконечно малых, метод исчерпывания являлся зародышем теории пределов. Однако в явном виде в древнегреческой математике понятие предела не было сформулировано, не было создано и каких-либо основ общей теории.

Однако в явном виде в древнегреческой математике понятие предела не было сформулировано, не было создано и каких-либо основ общей теории.

Новый этап в развитии понятия предела наступил в эпоху создания дифференциального и интегрального исчисления. Г. Галилей, И. Кеплер, Б. Кавальери, Б. Паскаль и др. при вычислении площадей и объёмов широко использовали метод «неделимых», метод актуально бесконечно малых, т. е. таких бесконечно малых, которые, по их представлениям, являются неизменными величинами, не равными нулю и вместе с тем меньшими по абсолютной величине любых конечных положительных величин. В этот период продолжает применяться и развиваться метод исчерпывания (швейцарский математик П. Гульдин, Х. Гюйгенс и др.). На основе интуитивного понятия предела появляются попытки создать общую теорию пределов. Так, И. Ньютон первый отдел первой книги («О движении тел») своего труда «Математические начала натуральной философии» посвятил своеобразной теории пределов под названием «Метод первых и последних отношений», которую он положил в основу своего метода флюксий. В этой теории Ньютон взамен актуально бесконечно малых предложил концепцию «потенциально» бесконечно малой, которая лишь в процессе своего изменения становится по абсолютной величине меньше любой положительной конечной величины. Точка зрения Ньютона была существенным шагом вперёд в развитии представления о пределе. Понятие о пределе, наметившееся у математиков 17 в., в следующем 18 в. постепенно анализировалось и уточнялось (Л. Эйлер, Ж. Д’Аламбер, Н. Л. С. Карно, Я. Бернулли и И. Бернулли и др.). В этот период оно служило лишь для попыток объяснить правильность дифференциального и интегрального исчисления и ещё не являлось основой разработки проблем математического анализа.

В этой теории Ньютон взамен актуально бесконечно малых предложил концепцию «потенциально» бесконечно малой, которая лишь в процессе своего изменения становится по абсолютной величине меньше любой положительной конечной величины. Точка зрения Ньютона была существенным шагом вперёд в развитии представления о пределе. Понятие о пределе, наметившееся у математиков 17 в., в следующем 18 в. постепенно анализировалось и уточнялось (Л. Эйлер, Ж. Д’Аламбер, Н. Л. С. Карно, Я. Бернулли и И. Бернулли и др.). В этот период оно служило лишь для попыток объяснить правильность дифференциального и интегрального исчисления и ещё не являлось основой разработки проблем математического анализа.

Современная теория пределов начала формироваться в начале 19 в. в связи с изучением свойств различных классов функций, прежде всего непрерывных, а также в связи с попытками доказательства существования ряда основных объектов математического анализа (интегралов, сумм рядов, корней алгебраических и более общих уравнений и т. п.). В работах О. Коши понятие предела впервые стало основой построения математического анализа. Им были установлены основные свойства существования предела, основные теоремы о пределе и, что очень важно, получен внутренний критерий сходимости последовательности, носящий ныне его имя. Наконец, он определил интеграл как предел интегральных сумм и изучил его свойства. Окончательно понятие предела последовательности и функции оформилось на базе теории функций действительного переменного в работах Б. Больцано и К. Вейерштрасса.

п.). В работах О. Коши понятие предела впервые стало основой построения математического анализа. Им были установлены основные свойства существования предела, основные теоремы о пределе и, что очень важно, получен внутренний критерий сходимости последовательности, носящий ныне его имя. Наконец, он определил интеграл как предел интегральных сумм и изучил его свойства. Окончательно понятие предела последовательности и функции оформилось на базе теории функций действительного переменного в работах Б. Больцано и К. Вейерштрасса.

Дата публикации: 21 мая 2022 г. в 09:59 (GMT+3)

определение, способы решения с примерами

В данной публикации мы рассмотрим одно из главных понятий математического анализа – предел функции: его определение, а также различные способы решения с практическими примерами.

- Определение предела функции

- Решение пределов

- С заданным числом

- С бесконечностью

- С неопределенностью (икс стремится к бесконечности)

- С неопределенностью (икс стремится к конкретному числу)

Определение предела функции

Предел функции – величина, к которой стремится значение данной функции при стремлении ее аргумента к предельной для области определения точке.

Запись предела:

- предел обозначается значком lim;

- под ним добавляется, к какому значению стремится аргумент (переменная) функции. Обычно, это x, но не обязательно, например: “x→1″;

- затем справа дописывается сама функция, например:

Таким образом, финальная запись предела выглядит выглядит так (в нашем случае):

Читается как “предел функции при икс, стремящемся к единице”

x→1 – это значит, что “икс” последовательно принимает значения, которые бесконечно приближаются к единице, но никогда с ней не совпадут (ее не достигнут).

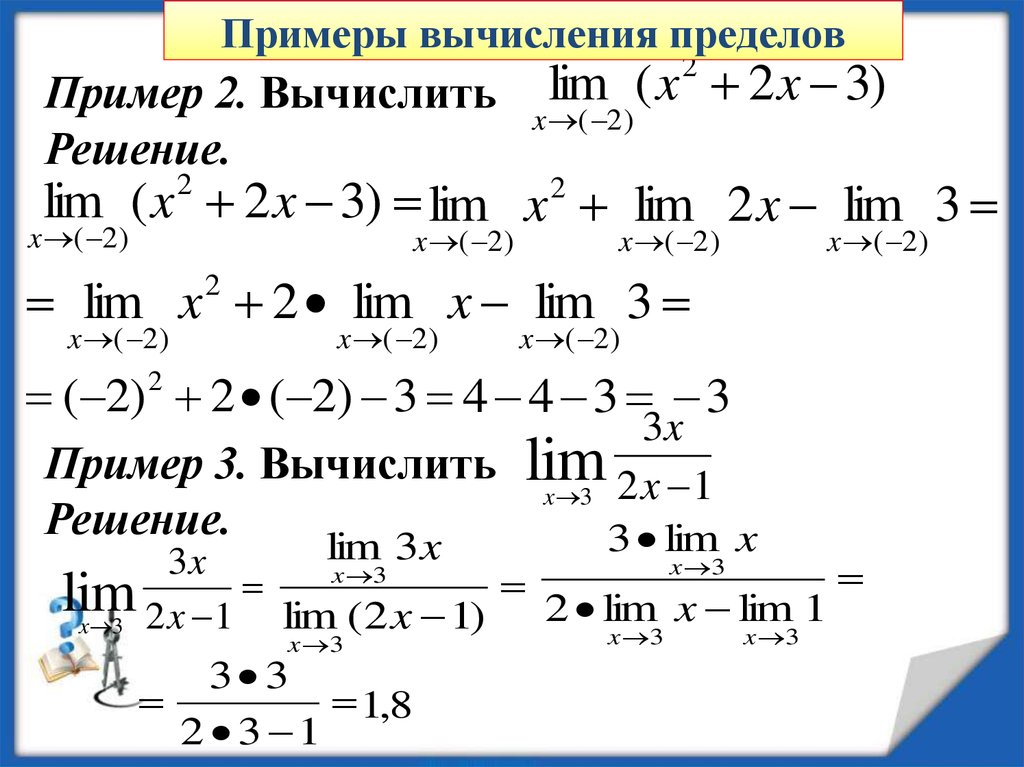

Решение пределов

С заданным числом

Давайте решим рассмотренный выше предел. Для этого просто подставляем единицу в функцию (т.к. x→1):

Таким образом, чтобы решить предел, сперва пробуем просто подставить заданное число в функцию под ним (если икс стремится к конкретному числу).

С бесконечностью

В данному случае аргумент функции бесконечно возрастает, то есть “икс” стремится к бесконечности (∞). Например:

Если x→∞, то заданная функция стремится к минус бесконечности (-∞), т.к.:

- 3 – 1 = 2

- 3 – 10 = -7

- 3 – 100 = -97

- 3 – 1000 – 997 и т.д.

Другой более сложный пример

Для того, чтобы решить этот предел, также, просто увеличиваем значения x и смотрим на “поведение” функции при этом.

- При x = 1, y = 12 + 3 · 1 – 6 = -2

- При x = 10, y = 102 + 3 · 10 – 6 = 124

- При x = 100, y = 1002 + 3 · 100 – 6 = 10294

Таким образом при “икс”, стремящемся к бесконечности, функция x2 + 3x – 6 неограниченно растет.

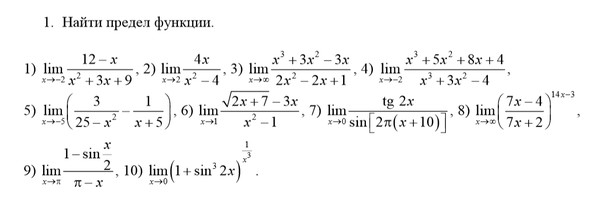

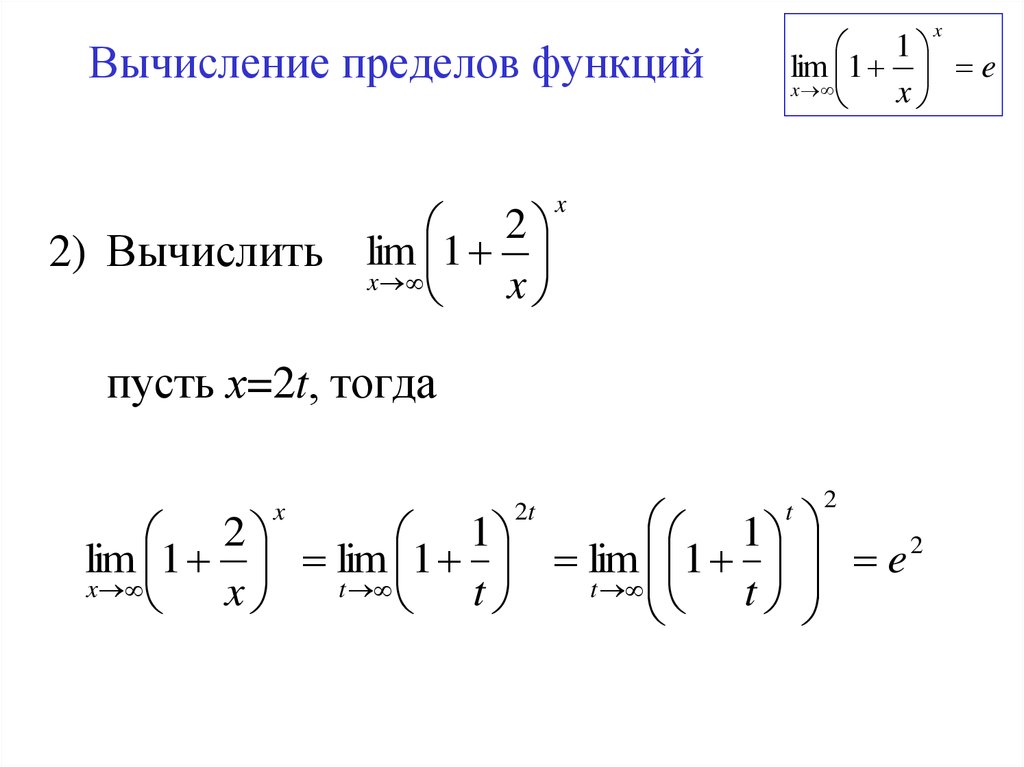

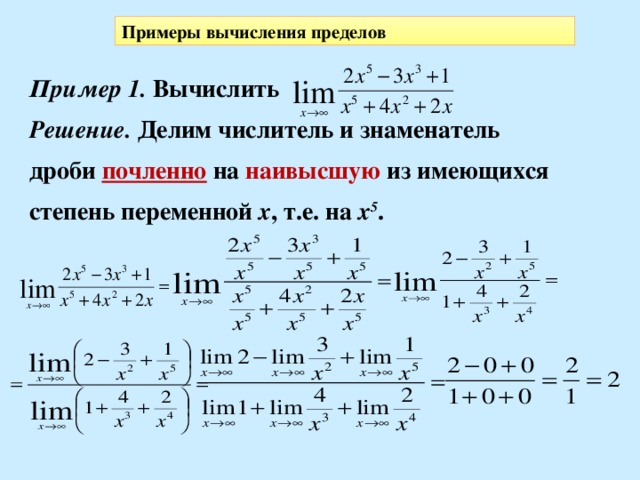

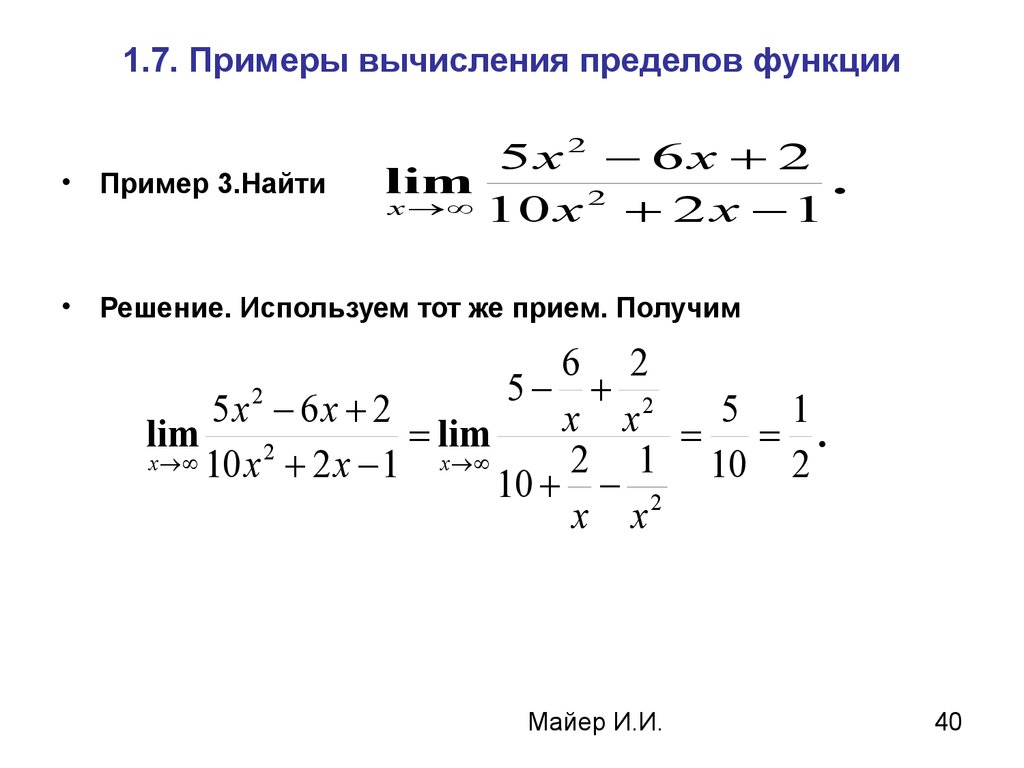

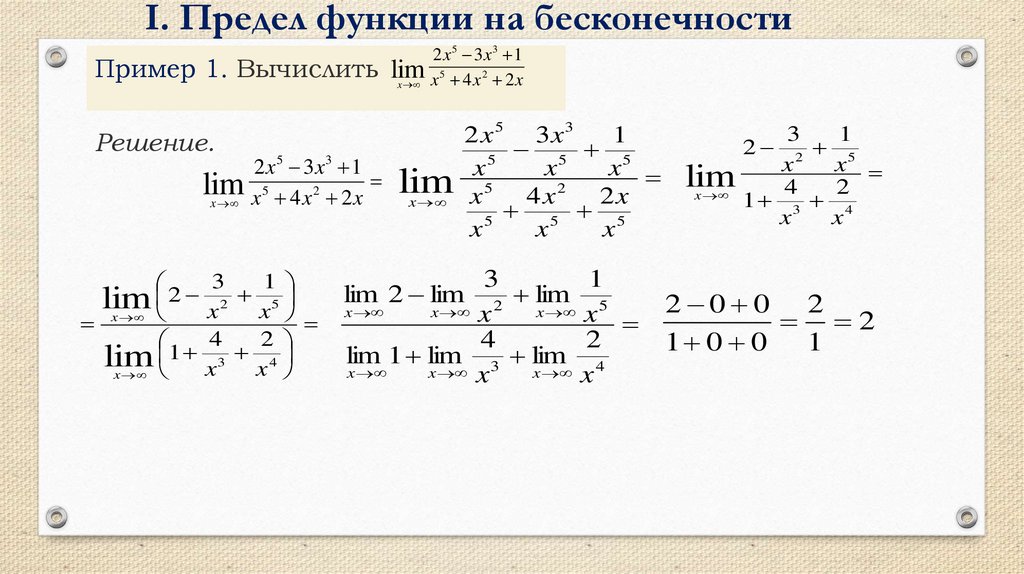

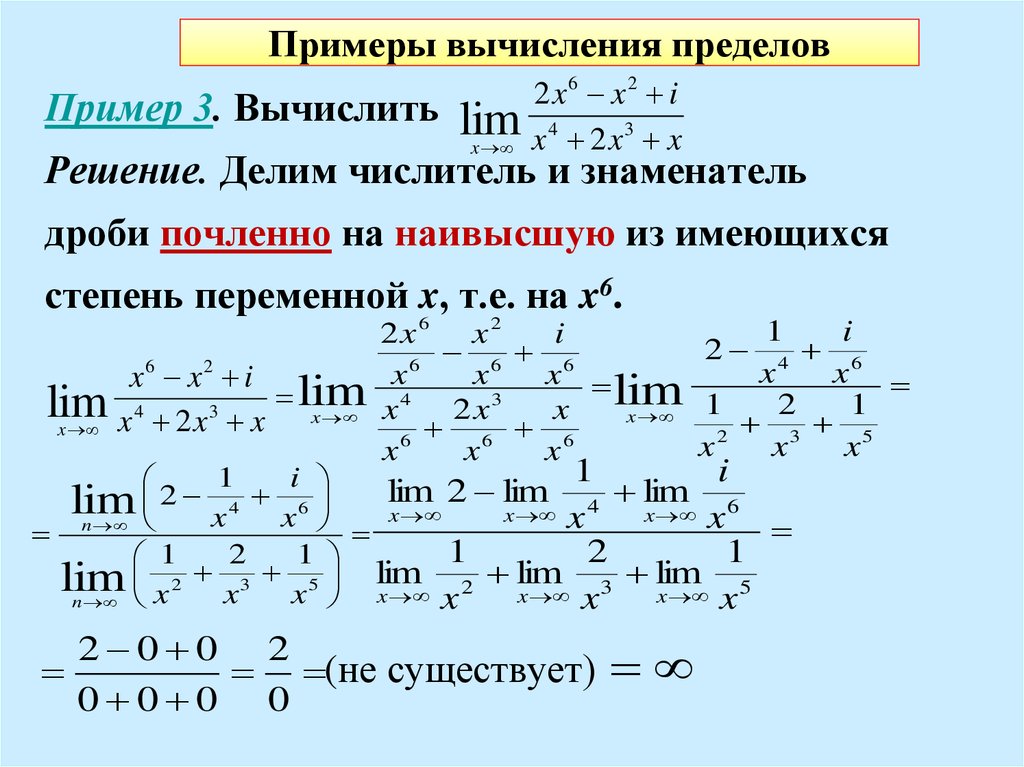

С неопределенностью (икс стремится к бесконечности)

В данном случае речь идет про пределы, когда функция – это дробь, числитель и знаменатель которой представляют собой многочлены. При этом “икс” стремится к бесконечности.

При этом “икс” стремится к бесконечности.

Пример: давайте вычислим предел ниже.

Решение

Выражения и в числителе, и а знаменателе стремятся к бесконечности. Можно предположить, что в таком случае решение будет таким:

Однако не все так просто. Чтобы решить предел нам нужно сделать следующее:

1. Находим x в старшей степени для числителя (в нашем случае – это два).

2. Аналогичным образом определяем x в старшей степени для знаменателя (тоже равняется двум).

3. Теперь делим и числитель, и знаменатель на x в старшей степени. В нашем случае в обоих случаях – во второй, но если бы они были разные, следовало бы взять наибольшую степень.

4. В получившемся результате все дроби стремятся к нулю, следовательно ответ равен 1/2.

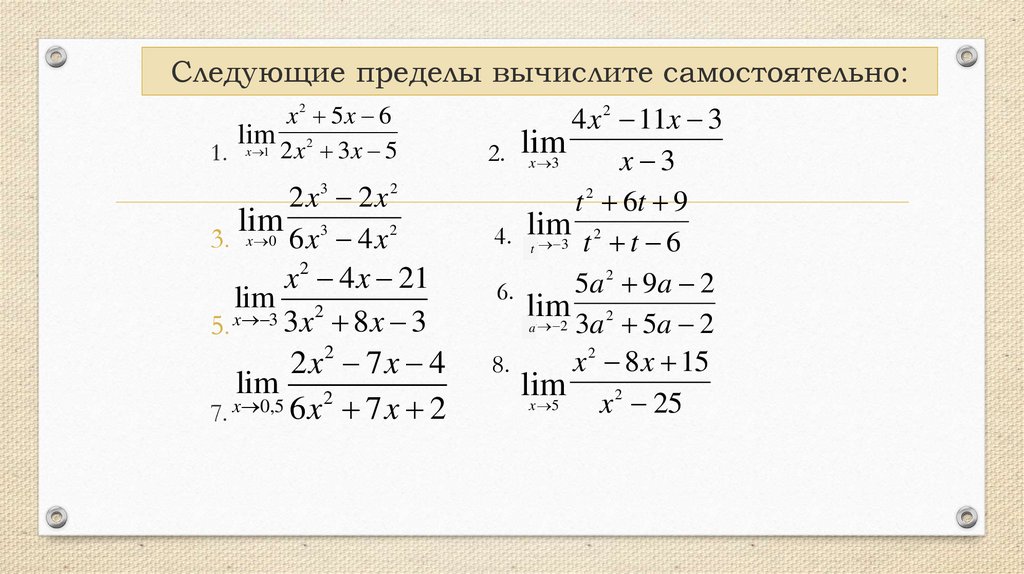

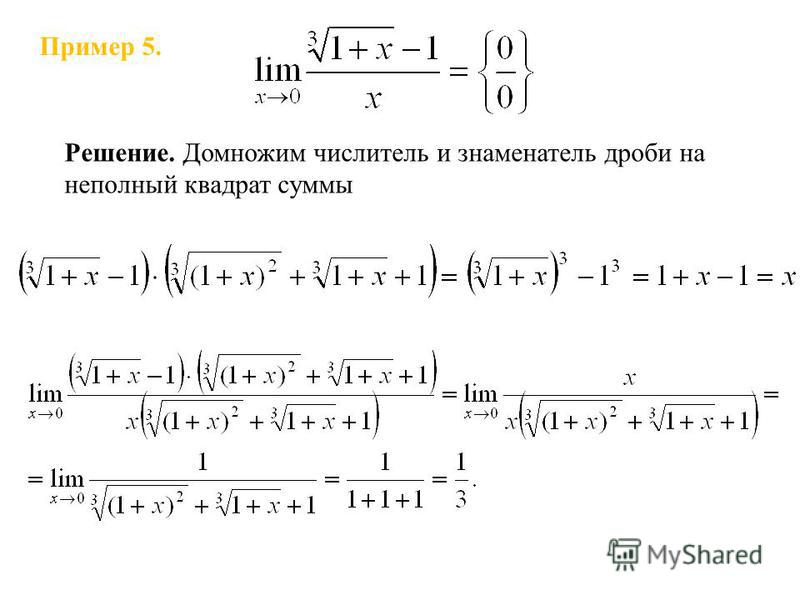

С неопределенностью (икс стремится к конкретному числу)

И в числителе, и в знаменателе представлены многочлены, однако, “икс” стремится к конкретному числу, а не к бесконечности.

В данном случае условно закрываем глаза на то, что в знаменателе стоит ноль.

Пример: Найдем предел функции ниже.

Решение

1. Для начала подставим в функцию число 1, к которому стремится “икс”. Получаем неопределенность рассматриваемого нами вида.

2. Далее раскладываем числитель и знаменатель на множители. Для этого можно воспользоваться формулами сокращенного умножения, если они подходят, или решить квадратное уравнение.

В нашем случаем корнями выражения в числителе (2x2 – 5x + 3 = 0) являются числа 1 и 1,5. Следовательно его можно представить в виде: 2(x-1)(x-1,5).

Знаменатель (x – 1) изначально является простым.

3. Получаем вот такой видоизмененный предел:

4. Дробь можно сократить на (x – 1):

5. Остается только подставить число 1 в выражение, получившееся под пределом:

1: Пределы – Математика LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 4156

- Gregory Hartman et al.

- Военный институт Вирджинии

Исчисление означает «метод расчета или рассуждения». Когда кто-то вычисляет налог с продаж на покупку, он использует простое исчисление. Когда находят площадь многоугольника, разбивая его на набор треугольников, один использует другое исчисление Доказательство теоремы в геометрии использует еще одно исчисление Несмотря на замечательные достижения в математике, которые произошли в первой половине 17 века, математики и ученые хорошо знали, что

- Район кажется достаточно безобидным; площади кругов, прямоугольников, параллелограммов и т. д. являются стандартными темами изучения для студентов сегодня, как и тогда. Однако площади произвольных фигур не могут быть вычислены, даже если границы формы можно точно описать.

- Скорость изменения также была важна. Когда объект движется с постоянной скоростью изменения, тогда «расстояние = скорость \(\×\) время». Но что, если скорость непостоянна — можно ли по-прежнему вычислять расстояние? мы обнаруживаем скорость изменения?

Оказывается, эти два понятия были связаны. Двум математикам, сэру Исааку Ньютону и Готфриду Лейбницу, приписывают независимую формулировку системы вычислений, которая решила вышеуказанные проблемы и показала, как они связаны. Их система рассуждений была «а-исчислением». Однако по мере того, как сила и важность их открытия приобретали все большее значение, оно стало известно многим как «а-исчисление». Сегодня мы обычно сокращаем это до обсуждения «исчисления». Основой «исчисления» является предел . Это инструмент для описания конкретного поведения функции. В этой главе мы начинаем изучение предела с аппроксимации его значения графически и численно. После формального определения предела устанавливаются свойства, делающие возможным «нахождение пределов». Как только предел понят, можно приступать к проблемам площади и скорости изменения.

Как только предел понят, можно приступать к проблемам площади и скорости изменения.

- 1.1: Введение в пределы

- Основой «исчисления» является предел. Это инструмент для описания конкретного поведения функции. В этой главе наше изучение предела начинается с графической аппроксимации его значения. и численно После формального определения предела устанавливаются свойства, делающие «нахождение пределов» податливым. Когда предел понятен, можно приступать к проблемам площади и скорости изменения.

- 1.2: Эпсилон-Дельта Определение предела

- В этом разделе представлено формальное определение предела. Многие называют это определение «эпсилон-дельта», имея в виду буквы ϵ и δ греческого алфавита.

- В этом разделе приводится ряд теорем, которые позволяют нам находить пределы намного быстрее и интуитивно. Один из основных результатов этого раздела гласит, что многие функции, которые мы регулярно используем, ведут себя очень хорошим и предсказуемым образом.

В следующем разделе мы даем название для этого приятного поведения; мы называем такие функции непрерывными. Определение этого термина потребует от нас еще раз взглянуть на то, что такое предел и что является причиной того, что пределов не существует.0008

В следующем разделе мы даем название для этого приятного поведения; мы называем такие функции непрерывными. Определение этого термина потребует от нас еще раз взглянуть на то, что такое предел и что является причиной того, что пределов не существует.0008

- В этом разделе приводится ряд теорем, которые позволяют нам находить пределы намного быстрее и интуитивно. Один из основных результатов этого раздела гласит, что многие функции, которые мы регулярно используем, ведут себя очень хорошим и предсказуемым образом.

- 1.4: Односторонние пределы

- Предыдущий раздел дал нам инструменты (которые мы называем теоремами), которые позволяют нам вычислять пределы с большей легкостью. Главными среди результатов были факты, что полиномы и рациональные, тригонометрические, экспоненциальные и логарифмические функции (и их суммы, произведения и т. д.) ведут себя «хорошо». В этом разделе мы строго определяем, что мы подразумеваем под «хорошо».

- 1.5: Непрерывность

- Изучая пределы, мы получили интуицию, которая ограничивает меру, «куда движется функция». Мы видели, однако, что это не обязательно хороший индикатор того, чем на самом деле является функция.

Это может быть проблематично; функции могут стремиться к одному значению, но достигать другого. В этом разделе основное внимание уделяется функциям, которые не демонстрируют такого поведения.

Это может быть проблематично; функции могут стремиться к одному значению, но достигать другого. В этом разделе основное внимание уделяется функциям, которые не демонстрируют такого поведения.

- 1.6: Пределы, включающие бесконечность

- В определении 1 мы установили, что в уравнении lim x→cf(x)=L и c, и L являются числами. В этом разделе мы немного ослабим это определение, рассмотрев ситуации, когда имеет смысл считать c и/или L «бесконечностью».

Эта страница под названием 1: Ограничения распространяется под лицензией CC BY-NC 3.0, ее автор, ремикс и/или куратор — Грегори Хартман и др. через исходный контент, отредактированный в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Глава

- Автор

- Грегори Хартман (Вершина)

- Лицензия

- CC BY-NC

- Версия лицензии

- 3,0

- Показать страницу TOC

- нет

- Теги

- источник@http://www.

apexcalculus.com/

apexcalculus.com/

- источник@http://www.

Ограничения — предметный тест GRE: математика

Все предметные экзамены GRE: математические ресурсы

2 диагностических теста 148 практических тестов Вопрос дня Карточки Учитесь по концепции

← Предыдущая 1 2 3 4 Следующая →

GRE Subject Test: Math Help » Расчет » Функции и графики » Ограничения

Оценка:

Возможные ответы:

Undefined/NOT Limit

Правильный ответ:

. Объяснение:

Шаг 1: Посмотрим, сможем ли мы подставить в уравнение..

Не можем, потому что знаменатель становится..

Шаг 2. Разложите знаменатель на множители:

(по разнице формул идеальных квадратов)

Шаг 3.

Перепишите функцию:

Перепишите функцию:Шаг 4. Разделите на и числитель, и знаменатель, потому что они общие:

У нас осталось:

Шаг 5. Вставьте:

Предел этой функции при приближении x к 2 равен .

Сообщить об ошибке

Оценка:

Возможные ответы:

Предел не существует.

Правильный ответ:

Объяснение:

Сначала рассмотрим предел

.

and

,

so by L’Hospital’s Rule,

Since ,

Теперь для каждого , ; Таким образом,

по теореме сжатия,

и

Отчет о ошибке

Оценка:

.

Правильный ответ:

Пояснение:

Следовательно, по правилу Лопиталя, мы можем найти, взяв производные от выражений как в числителе, так и в знаменателе:

Similarly,

So

But for any , so

Report an Error

Evaluate:

Possible Answers:

Предел не существует.

Правильный ответ:

Объяснение:

and

Therefore, by L’Hospital’s Rule, we can find by taking the derivatives of the expressions in both the numerator and the denominator:

Similarly,

SO

Сообщение о ошибке

Оценка:

Возможные ответы:

Правильно.

0188

0188Explanation:

and

Therefore, by L’Hospital’s Rule, we can find by taking the derivatives of the expressions in both the numerator and the denominator:

Сообщить об ошибке

Решить:

Возможные ответы:

Правильный ответ:

Объяснение:

Замена недействительна. Чтобы решить, перепишите это как уравнение.

Возьмите натуральный логарифм с обеих сторон, чтобы уменьшить показатель степени.

Поскольку в неопределенной форме, используйте правило Лопиталя.

Правило Лопиталя выглядит следующим образом:

Это указывает на то, что правая часть уравнения равна нулю.

Используйте этот термин, чтобы исключить естественный логарифм.

Сообщить об ошибке

Оцените предел, используя правило Лопиталя.

Possible Answers:

Undefined

Correct answer:

Пояснение:

Правило Лопиталя используется для оценки сложных пределов. Правило требует, чтобы вы брали производную как числителя, так и знаменателя по отдельности, чтобы упростить функцию. В данной функции возьмем производные первый раз и получим

.

Это все еще не может быть оценено должным образом, поэтому мы снова возьмем производную как от вершины, так и от основания по отдельности. На этот раз мы получаем

.

Теперь у нас есть только один x, поэтому мы можем оценить, когда x равно бесконечности.

Подставляем бесконечность вместо х и получаем

Подставляем бесконечность вместо х и получаеми .

Итак, мы можем упростить функцию, вспомнив, что любое число, деленное на бесконечность, дает ноль.

Сообщить об ошибке

Оценить предел с помощью правила Лопиталя.

Possible Answers:

Undefined

Correct answer:

Пояснение:

Правило Лопиталя используется для оценки сложных пределов. Правило требует, чтобы вы брали производную как числителя, так и знаменателя по отдельности, чтобы упростить функцию. В данной функции первый раз возьмем производные и получим

.

Так как первый набор производных исключает член x, мы можем подставить ноль вместо оставшегося члена x. Мы делаем это, потому что предел приближается к нулю.

Это дает нам

.

Сообщить об ошибке

Оценить предел с помощью правила Лопиталя.

Возможные ответы:

Неопределенные

Правильный ответ:

6. Правильный ответ:

6Объяснение:

Правило Лопиталя используется для оценки сложных пределов.

Правило требует, чтобы вы брали производную как числителя, так и знаменателя по отдельности, чтобы упростить функцию. В данной функции первый раз возьмем производные и получим

Правило требует, чтобы вы брали производную как числителя, так и знаменателя по отдельности, чтобы упростить функцию. В данной функции первый раз возьмем производные и получим.

Это все еще не может быть оценено должным образом, поэтому мы снова возьмем производную как от вершины, так и от основания по отдельности. На этот раз мы получаем

.

Теперь у нас есть только один x, поэтому мы можем оценить, когда x равно бесконечности. Подставляем бесконечность вместо х и получаем

.

Сообщить об ошибке

Рассчитайте следующий предел.

Возможные ответы:

Правильный ответ:

Объяснение:

Чтобы вычислить предел, часто мы можем просто подставить значение предела в выражение. Однако в этом случае, если бы мы это сделали, мы получили бы , что не определено.

В следующем разделе мы даем название для этого приятного поведения; мы называем такие функции непрерывными. Определение этого термина потребует от нас еще раз взглянуть на то, что такое предел и что является причиной того, что пределов не существует.0008

В следующем разделе мы даем название для этого приятного поведения; мы называем такие функции непрерывными. Определение этого термина потребует от нас еще раз взглянуть на то, что такое предел и что является причиной того, что пределов не существует.0008 Это может быть проблематично; функции могут стремиться к одному значению, но достигать другого. В этом разделе основное внимание уделяется функциям, которые не демонстрируют такого поведения.

Это может быть проблематично; функции могут стремиться к одному значению, но достигать другого. В этом разделе основное внимание уделяется функциям, которые не демонстрируют такого поведения. apexcalculus.com/

apexcalculus.com/ Перепишите функцию:

Перепишите функцию:

0188

0188

Подставляем бесконечность вместо х и получаем

Подставляем бесконечность вместо х и получаем

Правило требует, чтобы вы брали производную как числителя, так и знаменателя по отдельности, чтобы упростить функцию. В данной функции первый раз возьмем производные и получим

Правило требует, чтобы вы брали производную как числителя, так и знаменателя по отдельности, чтобы упростить функцию. В данной функции первый раз возьмем производные и получим