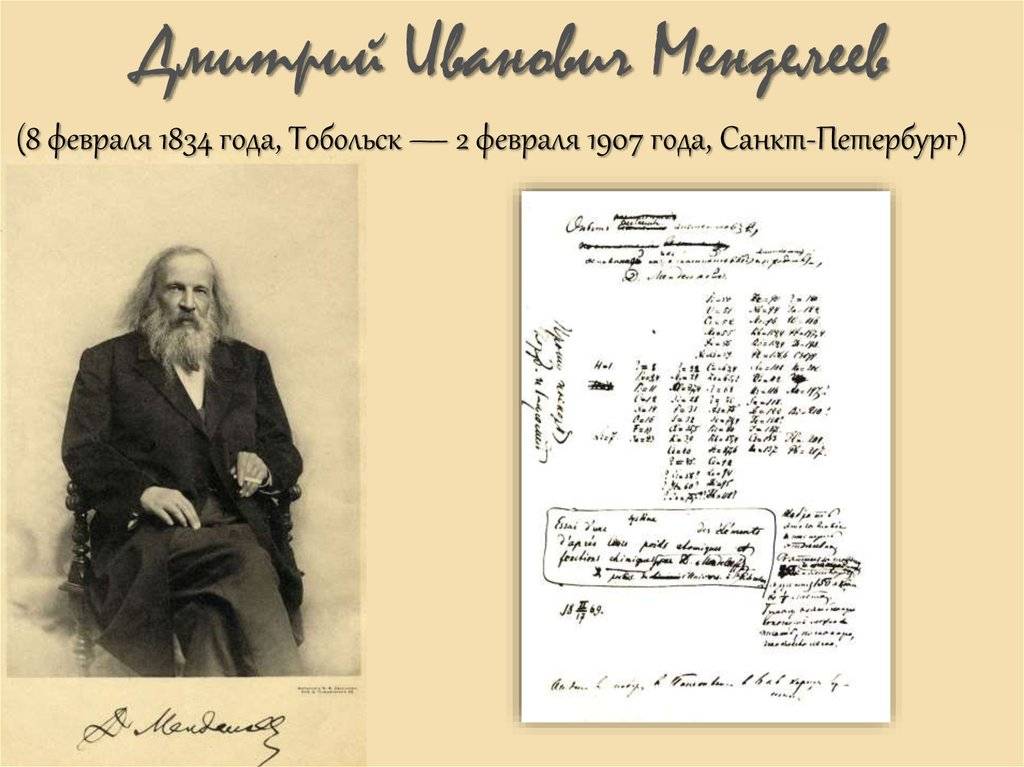

Биография Дмитрия Менделеева – РИА Новости, 01.03.2020

В 1861 году Менделеев вернулся в Петербург, где возобновил чтение лекций по органической химии, в 1861 году опубликовал учебник “Органическая химия”, удостоенный Петербургской Академией наук Демидовской премии.

В 1864-1866 годах — профессор Петербургского технологического института.

В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию “О соединении спирта с водой” и тогда же был утвержден профессором Петербургского университета.

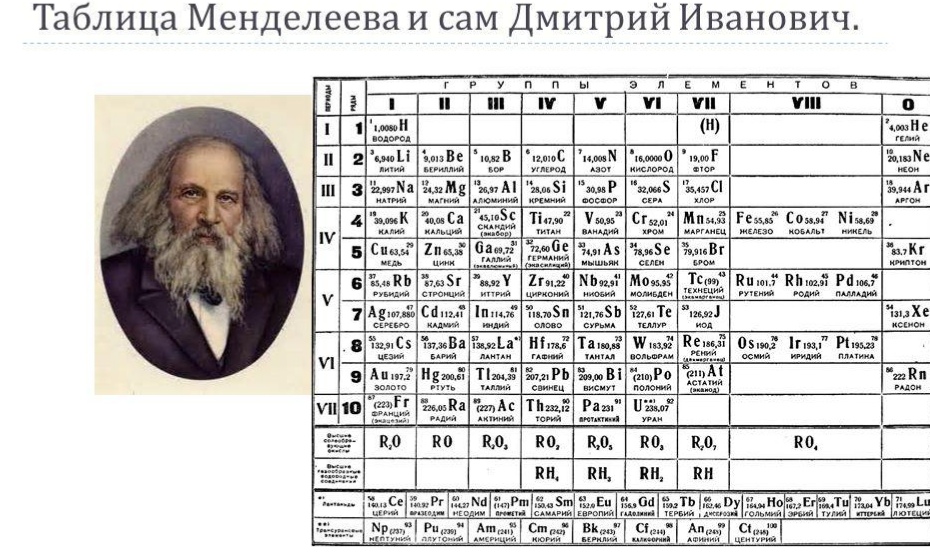

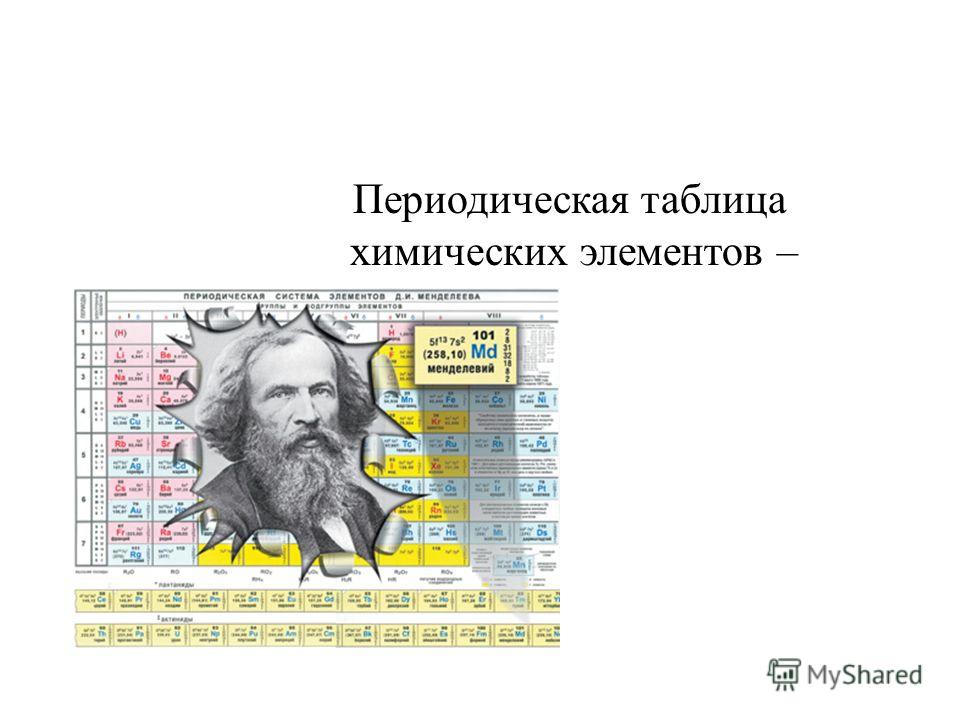

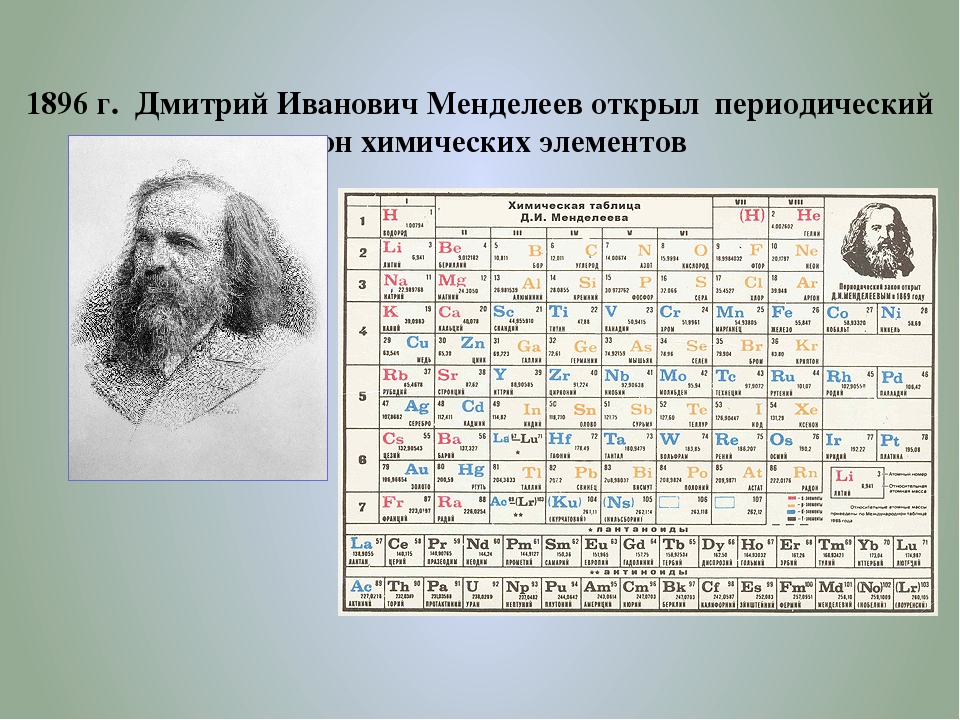

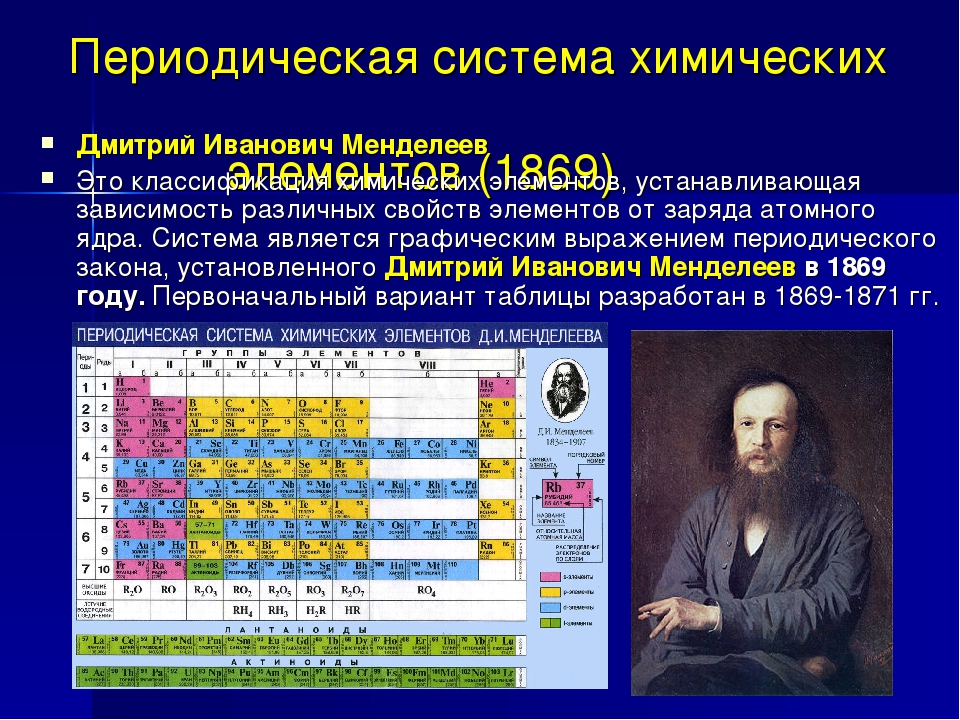

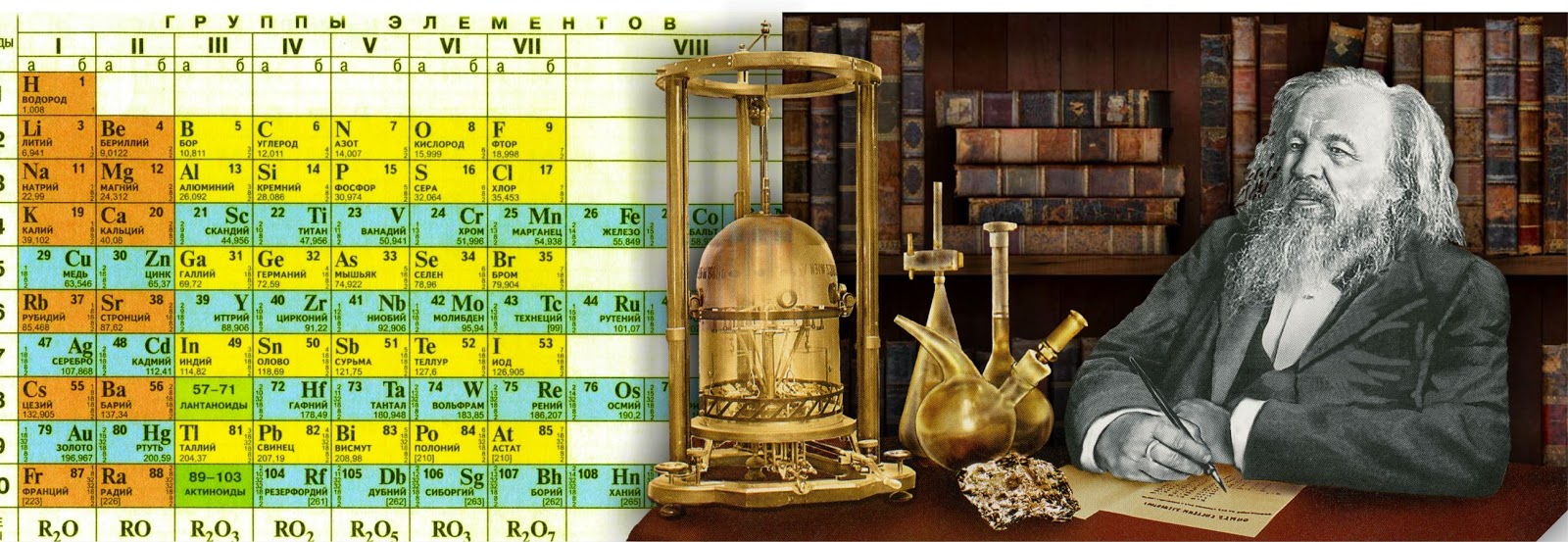

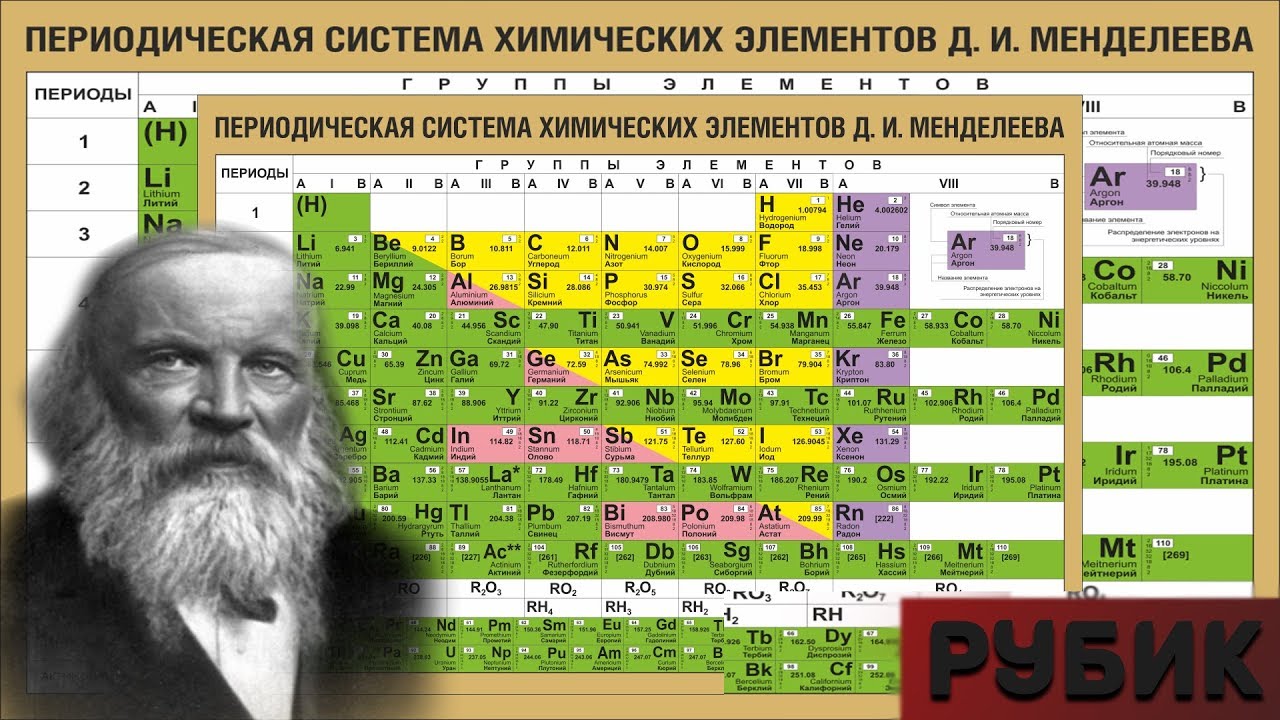

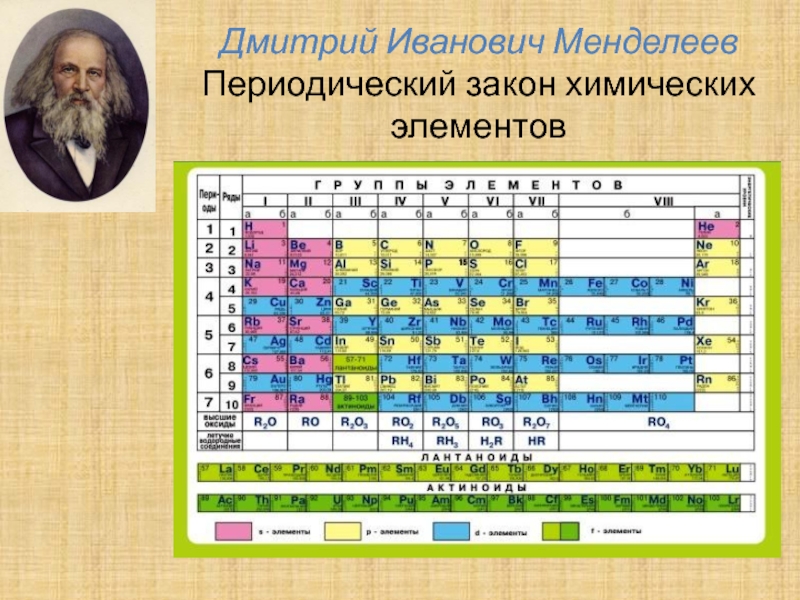

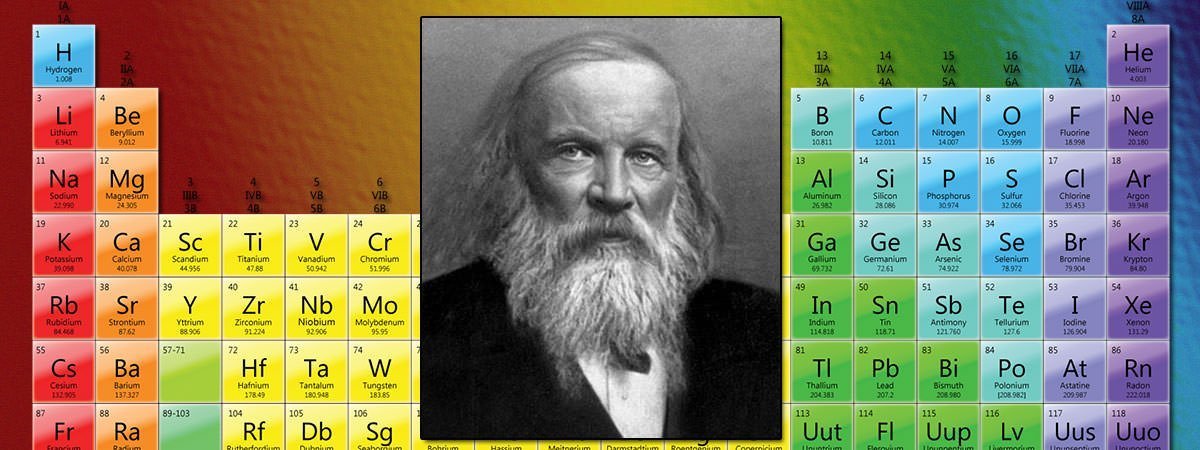

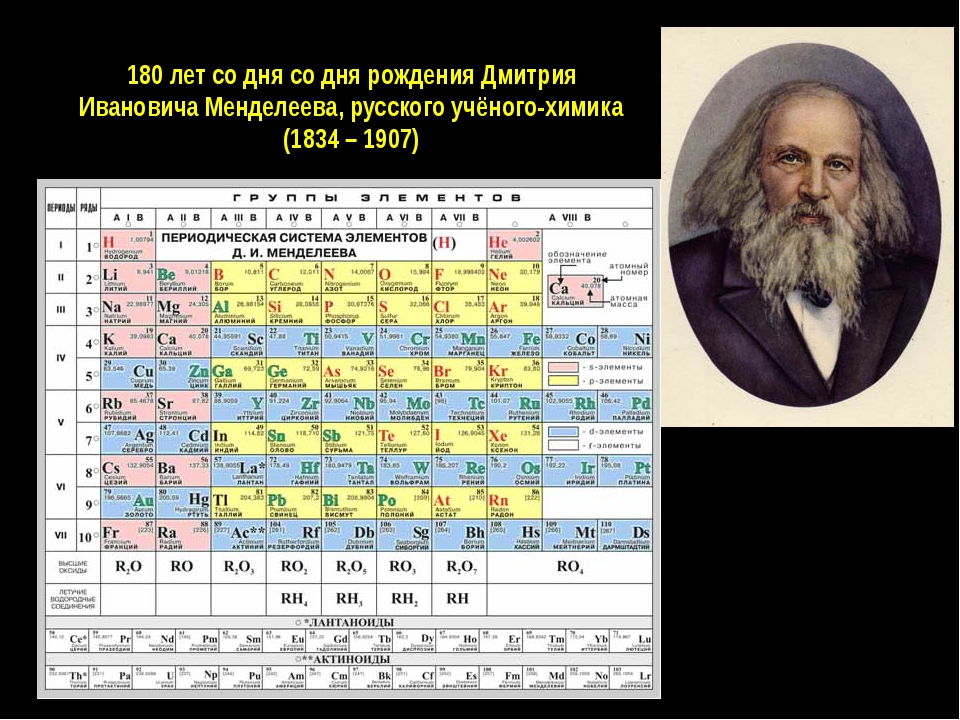

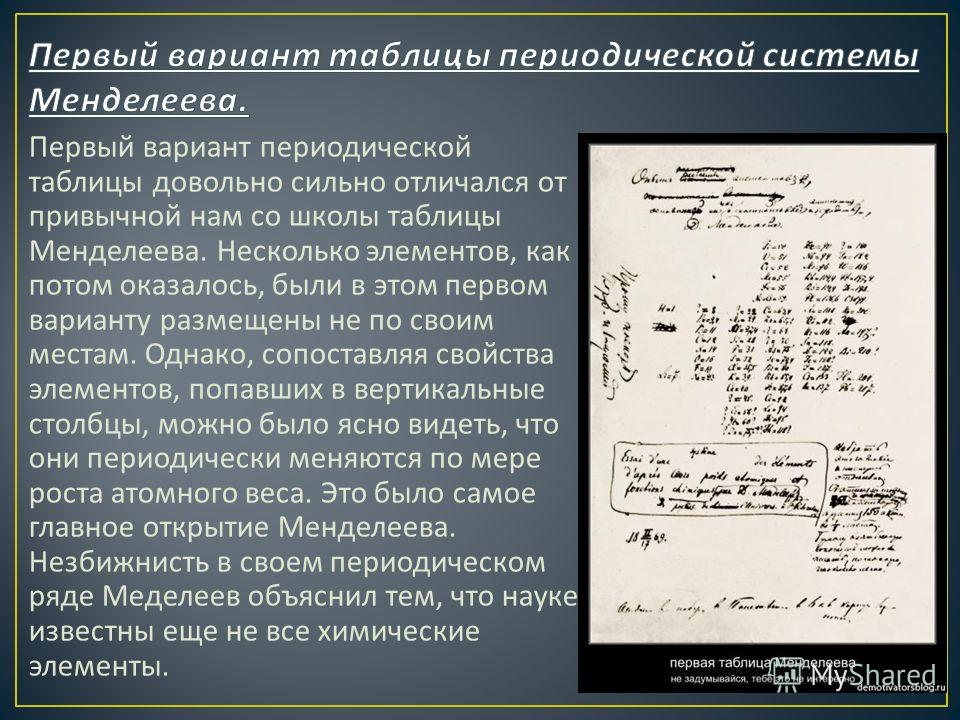

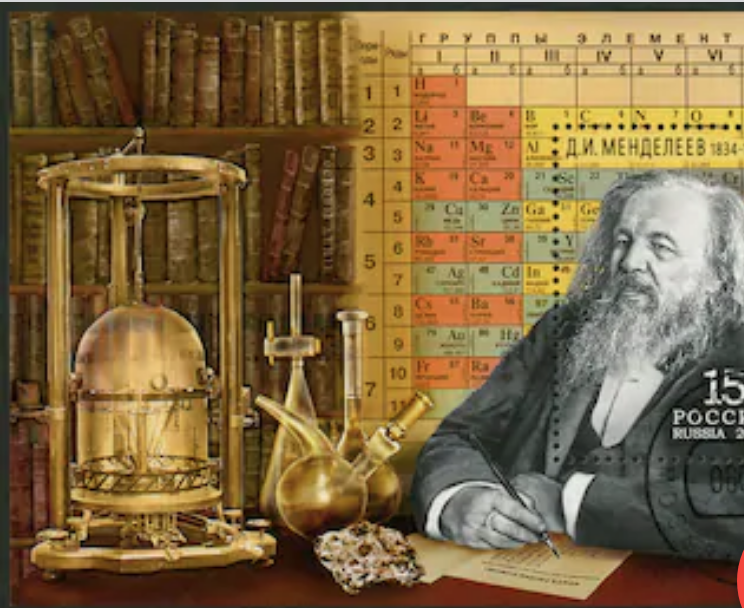

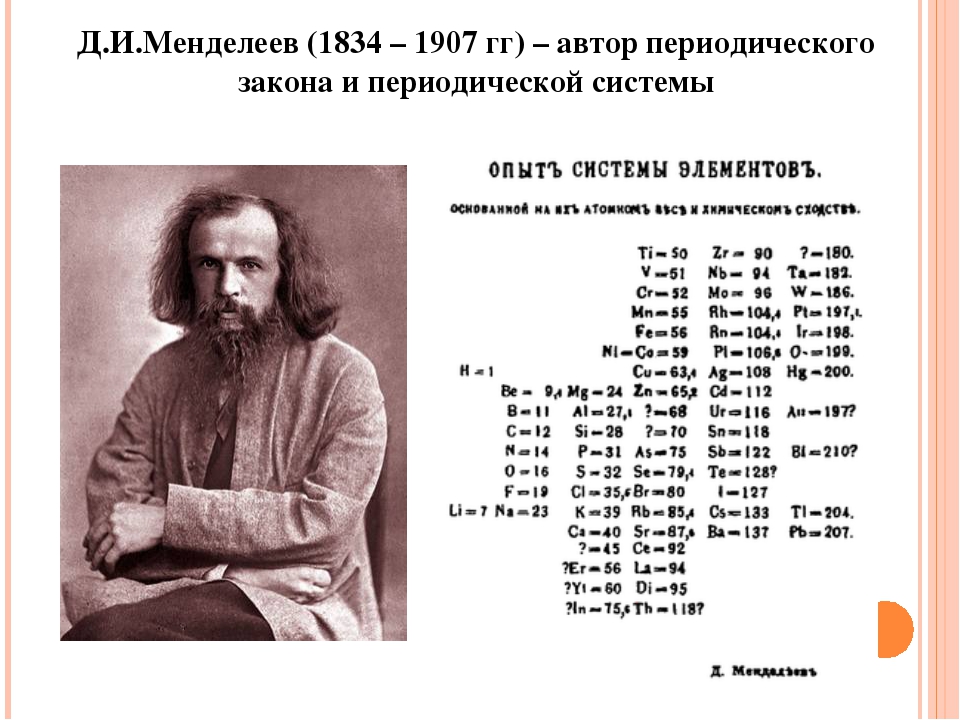

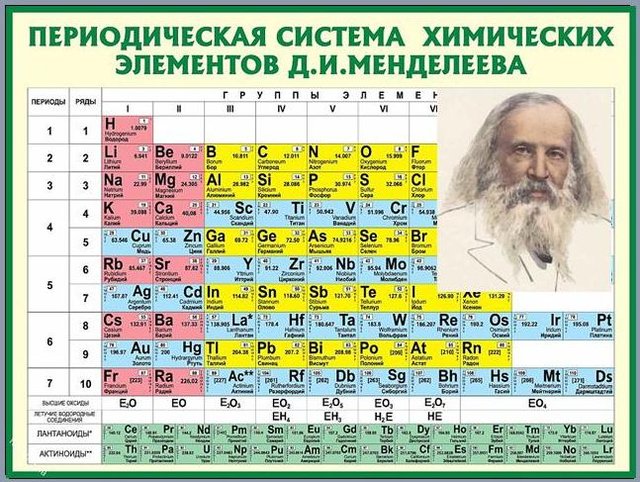

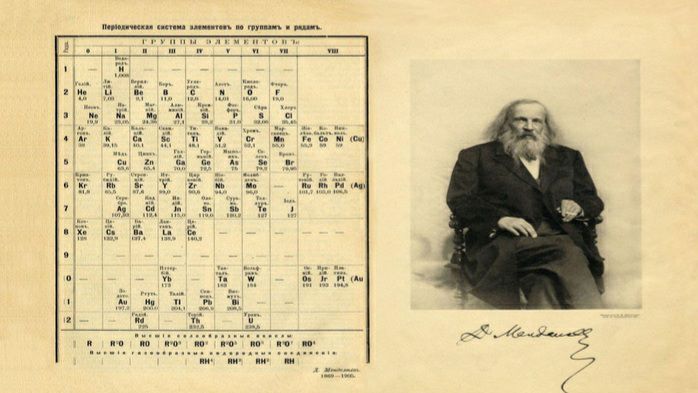

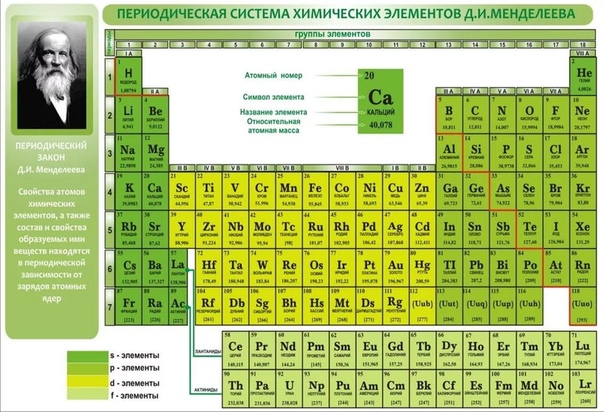

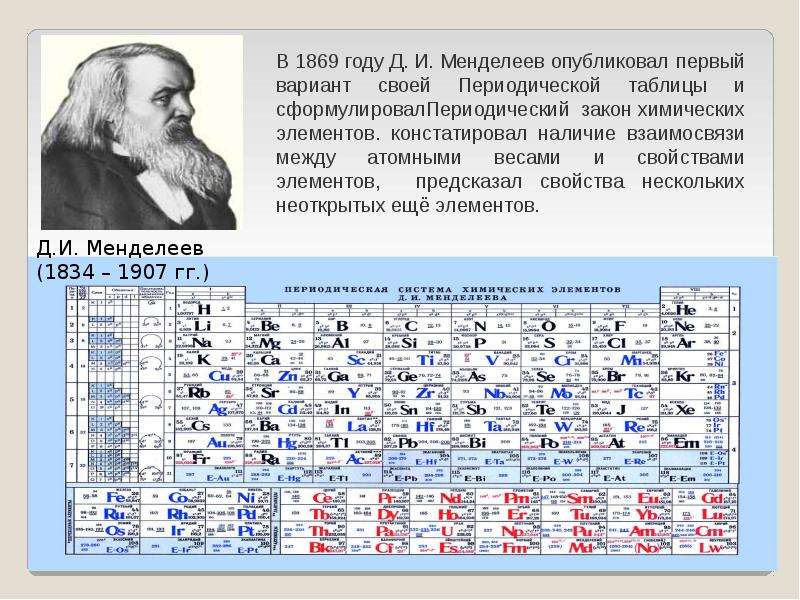

Приступив к работе над учебником “Основы химии”, ученый совершил одно из величайших открытий в истории химии — вывел периодический закон химических элементов. Первый вариант периодической таблицы элементов был опубликован в 1869 году под названием “Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве”. Окончательная формулировка закона была дана ученым в июле 1871 года. В классическом труде “Основы химии”, выдержавшем при жизни ученого восемь изданий на русском языке и несколько изданий на иностранных языках, Менделеев впервые изложил неорганическую химию на основе периодического закона.

В 1871-1875 годах Менделеев занимался исследованием упругости и расширения газов и опубликовал свое сочинение “Об упругости газов”.

В 1876 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской АН. В 1880 году виднейшие русские ученые выдвинули Менделеева в члены Петербургской АН, но его кандидатура была отвергнута, что вызвало резкий протест общественности в России и за рубежом.

В конце 1870-х — первой половине 1880-х годов Менделеев занимался исследованием растворов, их результаты сведены в обширном сочинении “Исследования растворов по удельному весу” (1887).

Менделеев уделял много внимания нефтяной промышленности. В 1876 году по поручению правительства он предпринял путешествие в Америку для ознакомления с постановкой там нефтяного дела, также неоднократно посещал с той же целью кавказские месторождения. В 1888 году он изучал экономическое состояние Донецкого каменноугольного района. Результаты этих работ были изложены им в ряде статей и отдельных монографий.

В 1876-1880 годах Менделеев провел исследования в области метеорологии и воздухоплавания. Им был создан чувствительный дифференциальный барометр. В августе 1887 года без пилота совершил полет на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения и изучения высоких слоев атмосферы.

В 1890 году Менделеев покинул Петербургский университет вследствие конфликта с министром народного просвещения Иваном Деляновым, отказавшимся во время студенческих волнений принять переданную Менделеевым петицию студентов.

В 1890-1895 годах он состоял консультантом Научно-технической лаборатории Морского министерства. В 1890 году изобрел новый вид бездымного пороха (“пироколлодий”) и в 1892 году организовал его производство.

В 1892 году Дмитрий Менделеев был назначен ученым хранителем Депо образцовых гирь и весов, в 1883 году преобразованного по его инициативе в Главную палату мер и весов. Ее управляющим (директором) он и оставался до конца жизни.

Дмитрий Менделеев умер 2 февраля (20 января по старому стилю) 1907 года в Петербурге от воспаления легких. Похоронен на Волковом кладбище.

Похоронен на Волковом кладбище.

Научная деятельность Менделеева чрезвычайно обширна и многогранна. Среди его печатных трудов (более 500) — фундаментальные работы по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, по вопросам экономики, народного просвещения и многим др.

Дмитрий Менделеев был инициатором создания Русского химического общества (1868) и Русского физического общества (1872).

Являлся почетным доктором многих университетов. Почти все крупные учреждения — академии, университеты, научные общества — как в России, так и за рубежом, избрали Менделеева своим почетным членом. Ученый был удостоен многих наград, среди которых Ордена Святого Владимира I и II степеней, Орден Святого Александра Невского, Орден Белого орла, Ордена Святой Анны I и II степеней, Орден Святого Станислава I степени, Орден Почетного легиона (Франция).

В честь ученого были названы химический элемент № 101 менделевий, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, действующий вулкан на о. Кунашир (Курильские острова), кратер на Луне, минерал менделеевит. В 1964 году имя Менделеева занесено на Доску почета науки Бриджпортского университета (США) в числе имен величайших ученых мира.

Кунашир (Курильские острова), кратер на Луне, минерал менделеевит. В 1964 году имя Менделеева занесено на Доску почета науки Бриджпортского университета (США) в числе имен величайших ученых мира.

В крупнейших научных и культурных центрах России не реже одного раза в 4-5 лет проводятся Менделеевские съезды по химии.

Дмитрий Менделеев был женат дважды. В 1862 году он сочетался браком с Феозвой Никитичной Лещевой, в этом браке родились три ребенка: дочери Мария и Ольга и сын Володя. В конце 1870-х годов Дмитрий Менделеев женился на Анне Ивановне Поповой, у них родилось четверо детей: Любовь, Иван и близнецы Мария и Василий. Менделеев был тестем русского поэта Александра Блока, женатого на его дочери Любови.

Дмитрий Менделеев

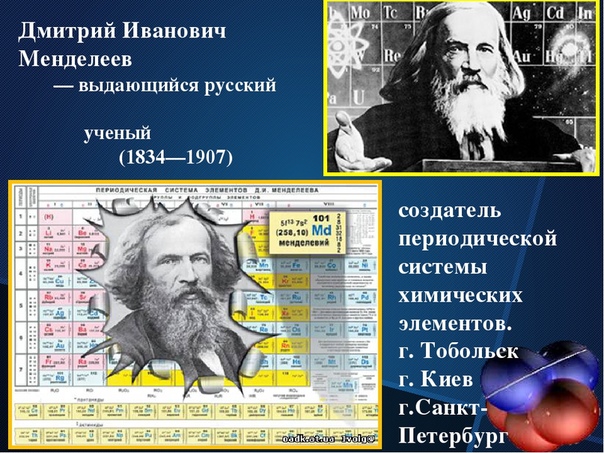

Дмитрий Иванович Менделеев родился в феврале 1834 года в провинциальном сибирском городке Тобольске. Он был самым младшим из 17 детей. У мальчика рано проявились способности к физике, математике и истории; самым нелюбимым предметом была латынь.

Отец его умер, когда Дмитрию было 13 лет. Несмотря на тяжелое положение, в котором очутилась семья после смерти отца, ему все-таки удалось закончить свое образование на физико-математическом факультете Главного педагогического института в Петербурге.

Еще до того, как он с золотой медалью окончил институт, Менделеев увлекся идеей о существовании связи между химическими свойствами элементов и их физической структурой.

После нескольких лет, проведенных в Петербурге и Одессе, Менделеев с 1859 по 1861 год работает в Париже в лаборатории французского физика и химика Анри Виктора Реньо, а затем в Гейдельберге в лаборатории знаменитого немецкого химика Роберта Бунзена.

Этот период был весьма плодотворным для дальнейшей научной деятельности Дмитрия Ивановича.

В Германии Менделеев познакомился с итальянским химиком Станислао Канниццаро, работы которого он высоко ценил.

«Мне сразу стало ясно, — писал Менделеев, — что изменения в атомных весах элементов, которые он предлагает, придадут подлинную стройность классификации элементов, предложенной Дюма.

В возрасте тридцати трех лет Менделеев получил звание профессора на кафедре общей химии Петербургского университета — самой крупной кафедре химии в России того времени. Именно в этот период Менделеев приступает к созданию одной из крупнейших своих работ — «Основы химии» (опубликована в 1868 г.). Работая над книгой, он вплотную столкнулся с проблемой взаимосвязи химических элементов. Снова и снова сравнивал он свойства элементов, стремясь найти ключ к разрешению этой проблемы.

Позднее, рассказывая о своем открытии, Менделеев вспоминал, что, сравнивая свойства элементов и их атомные веса, которые он записывал на карточках, прикрепленных к стене, он пришел к заключению, что «свойства элементов находятся в периодической зависимости от их атомных весов».

«Если бы даже у меня оставались сомнения, касающиеся некоторых неясных моментов,— добавляет он,— я был совершенно уверен в главной идее — то, что свойства химических элементов периодически повторяются, не подлежало никакому сомнению».

Окончательно Менделеев сформулировал свой новый вывод в докладе, представленном на рассмотрение собрания Русского химического общества 1 марта 1869 года.

В наши дни замечательное открытие Менделеева получило мировое признание: в любой химической лаборатории мира висит цветная периодическая таблица химических элементов — труд всей его жизни.

Дополнительная информация

Дмитрий Менделеев: уроки пророка, «Курьер ЮНЕСКО», апрель-июнь 2019

Таблица Менделеева, «Курьер ЮНЕСКО», январь-март 2011

Карта на стене лаборатории, «Курьер ЮНЕСКО», июнь 1971

Чем известен Дмитрий Менделеев: 10 фактов из жизни русского учёного | Всё, что нужно знать о | Вопрос-Ответ

8 февраля 1834 года в Тобольске родился русский учёный Дмитрий Менделеев, успешно работавший во многих областях науки. Одно из наиболее известных его открытий — периодический закон химических элементов. АиФ.ru предлагает читателям подборку интересных фактов из жизни

Семнадцатый ребёнок в семье

Дмитрий Менделеев был семнадцатым ребёнком в семье Ивана Павловича Менделеева, который занимал должность директора Тобольской гимназии. На то время многодетная семья была нетипичной для русской интеллигенции, даже в деревнях такие семьи редко встречались. Впрочем, ко времени рождения будущего великого учёного в семье Менделеевых осталось в живых двое мальчиков и пять девочек, восемь детей умерли ещё в младенческом возрасте, и троим из них родители не успели дать даже имени.

Двоечник и золотой медалист

Памятник Дмитрию Менделееву и его периодической таблице, расположенной на стене ВНИИ метрологии им. Менделеева в Санкт-Петербурге. Фото: Commons.wikimedia.org / HeidasВ гимназии Дмитрий Менделеев учился плохо, не любил латынь и Закон Божий. Во время обучения в Главном педагогическом институте Петербурга будущий учёный остался на второй год. Учёба вначале давалась нелегко. На первом курсе института он умудрился по всем предметам, кроме математики, получить неудовлетворительные отметки. Да и по математике он имел всего лишь «удовлетворительно»… Но на старших курсах дело пошло по-другому: среднегодовой балл у Менделеева был равен 4,5 при единственной тройке — по Закону Божьему. Менделеев окончил институт в 1855 году с золотой медалью и был назначен старшим учителем гимназии в Симферополь, но из-за подорванного во время учёбы здоровья и начавшейся Крымской войны перевёлся в Одессу, где работал учителем в Ришельевском лицее.

Да и по математике он имел всего лишь «удовлетворительно»… Но на старших курсах дело пошло по-другому: среднегодовой балл у Менделеева был равен 4,5 при единственной тройке — по Закону Божьему. Менделеев окончил институт в 1855 году с золотой медалью и был назначен старшим учителем гимназии в Симферополь, но из-за подорванного во время учёбы здоровья и начавшейся Крымской войны перевёлся в Одессу, где работал учителем в Ришельевском лицее.

Признанный мастер чемоданных дел

Менделеев любил переплетать книги, клеить рамки для портретов, а также изготовлять чемоданы. В Петербурге и в Москве его знали как лучшего в России чемоданных дел мастера. «От самого Менделеева», — говорили купцы. Его изделия были добротными и качественными. Учёный изучил все известные в то время рецепты приготовления клея и придумал свою особую клеевую смесь. Способ её приготовления Менделеев держал в секрете.

Учёный-разведчик

Мало кто знает, что знаменитому учёному приходилось участвовать в промышленном шпионаже. В 1890 году к Дмитрию Менделееву обратился морской министр Николай Чихачёв и попросил помочь добыть секрет изготовления бездымного пороха. Поскольку покупать такой порох было довольно дорого, великого химика попросили разгадать секрет производства. Приняв просьбу царского правительства, Менделеев заказал в библиотеке отчёты железных дорог Британии, Франции и Германии за 10 лет. По ним он составил пропорцию, сколько было привезено угля, селитры и т. д. к пороховым заводам. Через неделю после того, как были сделаны пропорции, он изготовил два бездымных пороха для России. Таким образом, Дмитрию Менделееву удалось получить секретные данные, которые он добыл из открытых отчётов.

В 1890 году к Дмитрию Менделееву обратился морской министр Николай Чихачёв и попросил помочь добыть секрет изготовления бездымного пороха. Поскольку покупать такой порох было довольно дорого, великого химика попросили разгадать секрет производства. Приняв просьбу царского правительства, Менделеев заказал в библиотеке отчёты железных дорог Британии, Франции и Германии за 10 лет. По ним он составил пропорцию, сколько было привезено угля, селитры и т. д. к пороховым заводам. Через неделю после того, как были сделаны пропорции, он изготовил два бездымных пороха для России. Таким образом, Дмитрию Менделееву удалось получить секретные данные, которые он добыл из открытых отчётов.

«Русский стандарт» водки придуман не Менделеевым

Дмитрий Менделеев не изобретал водку. Идеальная крепость в 40 градусов и сама водка были изобретены до 1865 года, когда Менделеев защитил докторскую диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою». Про водку в его диссертации нет ни слова, она посвящена свойствам смесей спирта и воды. В своей работе учёный установил пропорции соотношения водки и воды, при которых происходит предельное уменьшение объёма смешиваемых жидкостей. Это раствор с концентрацией спирта около 46 % веса. Соотношение не имеет никакого отношения к 40 градусам. Сорокаградусная водка в России появилась в 1843 году, когда Дмитрию Менделееву было 9 лет. Тогда российское правительство в борьбе с разбавленной водкой установило минимальный порог — водка должна быть крепостью не менее 40 градусов, погрешность допускалась в 2 градуса.

Про водку в его диссертации нет ни слова, она посвящена свойствам смесей спирта и воды. В своей работе учёный установил пропорции соотношения водки и воды, при которых происходит предельное уменьшение объёма смешиваемых жидкостей. Это раствор с концентрацией спирта около 46 % веса. Соотношение не имеет никакого отношения к 40 градусам. Сорокаградусная водка в России появилась в 1843 году, когда Дмитрию Менделееву было 9 лет. Тогда российское правительство в борьбе с разбавленной водкой установило минимальный порог — водка должна быть крепостью не менее 40 градусов, погрешность допускалась в 2 градуса.

«Менделеевский» порох Россия покупала у американцев

В 1893 году Дмитрий Менделеев наладил производство изобретённого им бездымного пороха, но российское правительство, возглавляемое тогда Петром Столыпиным, не успело его запатентовать, и изобретением воспользовались за океаном. В 1914 году Россия купила у США несколько тысяч тонн этого пороха за золото. Сами американцы, смеясь, не скрывали, что продают русским «менделеевский порох».

Изобретатель аэростата

19 октября 1875 года в докладе на заседании физического общества при Петербургском университете Дмитрий Менделеев выдвинул идею аэростата с герметичной гондолой для исследования высотных слоёв атмосферы. Первый вариант установки подразумевал возможность подъёма в верхние слои атмосферы, но уже позже учёный спроектировал управляемый аэростат с двигателями. Однако денег у учёного не нашлось даже на постройку одного высотного аэростата. В итоге предложение Менделеева так и не было реализовано. Первый в мире стратостат — так стали называть герметичные аэростаты, предназначенные для полёта в стратосферу (высоту более 11 км), — совершил полёт лишь в 1931 году из немецкого города Аугсбурга.

Менделеев придумал использовать трубопровод для перекачки нефти

Дмитрием Менделеевым была создана схема дробной перегонки нефти и сформулирована теория неорганического происхождения нефти. Он первым заявил о том, что сжигать нефть в топках — преступление, поскольку из неё можно получить множество химических продуктов. Он также предложил нефтяным предприятиям перевозить нефть не на арбах и не в бурдюках, а в цистернах, и чтобы перекачивалась она по трубам. Учёный на цифрах доказал, насколько целесообразнее перевозить нефть наливом, а заводы для переработки нефти строить в местах потребления нефтепродуктов.

Он первым заявил о том, что сжигать нефть в топках — преступление, поскольку из неё можно получить множество химических продуктов. Он также предложил нефтяным предприятиям перевозить нефть не на арбах и не в бурдюках, а в цистернах, и чтобы перекачивалась она по трубам. Учёный на цифрах доказал, насколько целесообразнее перевозить нефть наливом, а заводы для переработки нефти строить в местах потребления нефтепродуктов.

Трижды номинант на Нобелевскую премию

Дмитрий Менделеев номинировался на Нобелевскую премию, присуждаемую с 1901 года, трижды — в 1905, 1906 и 1907 годах. Однако номинировали его только иностранцы. Члены Императорской академии наук при тайном голосовании неоднократно отвергали его кандидатуру. Менделеев был членом многих зарубежных академий и учёных обществ, но так и не стал членом родной Российской академии.

Имя Менделеева носит химический элемент № 101

Именем Менделеева назван химический элемент — менделевий. Полученный искусственно в 1955 году, элемент был назван в честь химика, который первым начал использовать периодическую систему элементов для предсказания химических свойств ещё не открытых элементов. На самом деле Менделеев не первый, кто создал периодическую таблицу элементов, и не первый, кто предположил периодичность химических свойств элементов. Достижением Менделеева было определение периодичности и на её основе составление таблицы элементов. Учёный оставил пустые клетки для ещё не открытых элементов. В результате, используя периодичность таблицы, было возможным определить все физические и химические свойства пропущенных элементов.

На самом деле Менделеев не первый, кто создал периодическую таблицу элементов, и не первый, кто предположил периодичность химических свойств элементов. Достижением Менделеева было определение периодичности и на её основе составление таблицы элементов. Учёный оставил пустые клетки для ещё не открытых элементов. В результате, используя периодичность таблицы, было возможным определить все физические и химические свойства пропущенных элементов.

Дмитрий Менделеев: Истинное дело учителя делается исключительно нервами…

В нынешнем году сотни российских школ вновь подписались на наш журнал. “Родина” давно стала дополнительным и незаменимым учебным пособием для учителей истории и литературы. Мы продолжаем публикации рубрики “Открытый урок”, где даем слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого и настоящего.

Сегодня Открытый урок проводит выдающийся ученый-химик Дмитрий Менделеев, 35 лет преподававший в гимназиях. Его советы коллегам-учителям по-прежнему актуальны.

Его советы коллегам-учителям по-прежнему актуальны.

Автор Периодической таблицы химических элементов был по-настоящему увлечен школьной педагогикой

Дмитрий Иванович Менделеев признавал: “Лучшее время жизни и ее главную силу взяло преподавательство”. Выпускник Главного педагогического института, он 35 лет учительствовал в двух гимназиях и в двух корпусах, преподавал в Императорском Санкт-Петербургском университете и других высших специальных учебных заведениях. В разные годы вел математику, физику, биологию и авторский курс общей химии для студентов – первый в своем роде…

Но все же главное, чему учил Менделеев-педагог, – наблюдать и мыслить.

Дмитрий Иванович смотрел далеко вперед. Он считал долгом государства обеспечить всеобщее и обязательное, а значит, доступное, образование, видел в этом основу национальной безопасности, залог развития и процветания страны. “В идеале мне рисуется дело это так: начальная школа в каждой деревне, младшие классы средней школы в каждом селе, старшие – в каждом городе, а то или иное высшее учебное заведение в каждом губернском городе”, – писал он. Менделеев выступал за преемственность программ начального, среднего и высшего образования; за свободный доступ в вузы одаренных детей всех сословий; за максимальное приближение школьной программы к требованиям реальной жизни – в частности, за изъятие из нее бессмысленных мертвых языков.

Менделеев выступал за преемственность программ начального, среднего и высшего образования; за свободный доступ в вузы одаренных детей всех сословий; за максимальное приближение школьной программы к требованиям реальной жизни – в частности, за изъятие из нее бессмысленных мертвых языков.

Труды Дмитрия Менделеева.

Увы, в годы реакции, последовавшей за гибелью царя-реформатора, о подобных изменениях не могло быть и речи. В силу вступили ограничивающий автономию университетский устав и печально известный циркуляр “о кухаркиных детях”. В 1890 году 56-летний Менделеев, разочарованный политикой министерства просвещения, оставил профессуру, но вопросы образования занимали его до последних дней…

Принципы, предложенные им в 1870-1905 годах, нашли воплощение уже в советской школе. А советы ученого педагогам, родителям и чиновникам на ниве просвещения не теряют актуальности и в XXI веке.

“Устные, массовые экзамены (т.е. переходные и выпускные) при обучении следует уничтожить. ..” А что сказал бы Дмитрий Иванович о ЕГЭ?

..” А что сказал бы Дмитрий Иванович о ЕГЭ?

“РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КАЖДОГО ШАГА ПРИВОДИТ К УРОДСТВАМ…”

Десять советов Дмитрия Менделеева педагогам, родителям и руководителям Министерства просвещения России

1. Учительство во всех степенях очень трудно и чрезвычайно утомительно, как знаю по опыту, учив сперва малых детей, потом гимназистов и кадет и, наконец, долго быв профессором. Только усидчивый предварительный труд, рождающая от него любовь к делу и долгая привычка могут облегчать выполнение учительских обязанностей, для плодотворности которых – на всех ступенях – опытность и привычка к делу должны быть соединены как с ясным пониманием истинных общих целей образования и частных интересов учащихся, так и с полной сознательностью, свободной от рутины.

2. Истинное дело учителя делается исключительно нервами: надо, так сказать, зара-зить учеников трудолюбием, сознательным и разумным отношением к частностям жизни, мелькающим в глазах неуча в хаотическом беспорядке. Одними сухими рассуждениями – даже при полной добросовестности – ничего не поделаешь в обучении, доброго следа не оставишь, необходима работа нервов, а ее без отдыха нельзя вести. Во-вторых, учителю гимназий или тому подобных заведений нельзя стоять на месте, необходимо упорно следить за всем движением своего предмета, если он не мертвый, а мертвых предметов в школах не должно бы и быть…

Одними сухими рассуждениями – даже при полной добросовестности – ничего не поделаешь в обучении, доброго следа не оставишь, необходима работа нервов, а ее без отдыха нельзя вести. Во-вторых, учителю гимназий или тому подобных заведений нельзя стоять на месте, необходимо упорно следить за всем движением своего предмета, если он не мертвый, а мертвых предметов в школах не должно бы и быть…

3. Первейшею заботою стран, подобных России, видящих свой идеал впереди, а не сзади, должна служить забота об образовании наставников всякого рода, а в особенности для средних и высших учебных заведений; прочее все еще можно предоставить индивидуальности и случайности, а этого ни в коем случае не должно, т. е. к образованию наставников высших степеней надо приложить много усилий и средств страны, если она хочет расцвета своей жизни впереди и хочет, хоть и постепенно, достигать желаемого синтеза.

4. К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая общую народную надобность.

5. Учителю нельзя не принять во внимание прямо личные качества учеников. Иной застенчив и легко сбивается, а между тем прекрасно учится, – к нему одно отношение, а другой боек и горазд на слова, – к нему надо отнестись иначе.

“Устные, массовые экзамены (т.е. переходные и выпускные) при обучении следует уничтожить…” А что сказал бы Дмитрий Иванович о ЕГЭ?

6. Устные, массовые экзамены (т. е. переходные и выпускные) при обучении следует уничтожить, а на вступительные (состязательные) следует смотреть только как на неизбежную необходимость, определяемую отношением спроса (т. е. числа желающих поступить) к предложению (т. е. к числу принимаемых). Не станем говорить о муках физических и нравственных, испытываемых во время экзаменов как отвечающими, так и спрашивающими; они всем известны по отношению к ученикам, а испытывающим я был 35 лет и всегда мучился совокупностью ответственности, лежащей на экзаменаторе, с необходимостью быстро решать, чтобы не задерживать весь ход испытаний. Приходилось прибегать к разным компромиссам. Из них я лично выбирал вот какой: тех, кого я за год знал как способных и знающих, – спрашивал лишь ради формы; другим, которых не знал, если отвечали на первый вопрос хорошо, тотчас давал второй и третий, а когда и на них отвечали ладно – поскорее ставил хорошую отметку, чтобы иметь много-много времени на тех, кого знал плохо работавшими за год, или тех, которые ответили на первые вопросы плохо: им сменял вопросы, давал время надуматься и старался, – упрощая высоту требований, – доводить до того, чтобы они сами сознавались в недостаточности подготовки.

Приходилось прибегать к разным компромиссам. Из них я лично выбирал вот какой: тех, кого я за год знал как способных и знающих, – спрашивал лишь ради формы; другим, которых не знал, если отвечали на первый вопрос хорошо, тотчас давал второй и третий, а когда и на них отвечали ладно – поскорее ставил хорошую отметку, чтобы иметь много-много времени на тех, кого знал плохо работавшими за год, или тех, которые ответили на первые вопросы плохо: им сменял вопросы, давал время надуматься и старался, – упрощая высоту требований, – доводить до того, чтобы они сами сознавались в недостаточности подготовки.

7. Прямо со школьной скамьи средних учебных заведений, даже профессиональных, не может выходить специалист, а таких-то и надо жизни не только от высших, но и от средних школ. Если мы хотим успехов жизни России, надо начинать высшую специализацию, требуемую жизнью, как можно раньше.

8. Грешно основывать систему образования исключительно на умственном развитии, ибо это значило бы вселять в юношество не только полный разлад с действительностью, но и пагубное самомнение, неизбежный рационализм и – как следствие – жизненный пессимизм, от которого зависит бездеятельность и убивается всякая энергия. Когда вся жизнь людей усложнилась, неизбежно надо усложнить и образование юношества. При выборе предметов должно, на мой взгляд, прежде всего по возможности уравновесить, даже по числу уроков, предметы разных категорий.

Когда вся жизнь людей усложнилась, неизбежно надо усложнить и образование юношества. При выборе предметов должно, на мой взгляд, прежде всего по возможности уравновесить, даже по числу уроков, предметы разных категорий.

9. Если к общему среднему образованию предъявлять хоть какие-либо жизненные требования, чуждые односторонностей классического пошиба (“обтачивание ума или его дрессирование”), то в гимназии необходимо ввести преподавание русских законов… Наши образованнейшие люди, конечно, кроме юристов, часто не имеют никакого понятия о русских законах.

10. Гимназии должны в норме требовать определенного, обязательного времени от учеников, но не должны наваливать на них столько дела, чтобы они не имели возможность постепенно становиться самостоятельными людьми с личным характером. Регламентация каждого шага убивает развитие этой самостоятельности или, при известных характерах и условиях, приводит к уродствам.

Русский гений. Дмитрий Иванович Менделеев

В следующем году будет отмечаться событие, которое 150 лет назад положило начало новому этапу развития мировой науки. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов.

Наш журнал начинает серию публикаций, посвященных великому открытию и его автору, выдающемуся русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Студенческие годы

В 1850 году на пороге Санкт-Петербургского Главного педагогического института появился худощавый голубоглазый молодой человек. Так начался научный и творческий путь Дмитрия Менделеева — студента естественного отделения физико-математического факультета. В те времена Главный педагогический институт славился блестящим профессорским составом и прекрасно оборудованной лабораторией, в которой будущий ученый сделал первые шаги в области изучения химических свойств веществ.

Менделеев много болел, но это не помешало ему стать одним из лучших студентов института: невероятная трудоспособность вызывала уважение у однокурсников и преподавателей. Профессор Александр Абрамович Воскресенский, известный как «дедушка русской химии», имел все основания гордиться своим учеником. Дмитрий Менделеев блестяще сдал выпускные экзамены и получил золотую медаль.

Дмитрий Менделеев блестяще сдал выпускные экзамены и получил золотую медаль.

Уже через год талантливый молодой ученый защитил диссертацию и получил степень магистра физики и химии, а в 1857 году в возрасте 23 лет начал читать лекции в Санкт-Петербургском университете. Должность не предполагала большого жалованья, поэтому Менделеев был вынужден брать дополнительную работу. Он преподавал физическую географию во Втором кадетском корпусе, давал частные уроки, вел раздел «Новости естественных наук» в «Журнале министерства народного просвещения».

Заграничная поездка

Знаковым событием в биографии великого химика стала двухлетняя командировка в немецкий город Гейдельберг. В те времена местный университет был центром естественных дисциплин, в первую очередь, физики и химии. Менделеев организовал в своей квартире лабораторию, закупил необходимое оборудование и приступил к работе. Он много общался с ведущими учеными, посещал другие университетские города, знакомился с будущими светилами русской науки — А. П.Бородиным, И.М.Сеченовым, С.П.Боткиным, Э.А.Юнге, И.А.Вышнеградским.

П.Бородиным, И.М.Сеченовым, С.П.Боткиным, Э.А.Юнге, И.А.Вышнеградским.

В 1860 году Дмитрий Иванович принял активное участие в Первом международном конгрессе химиков, который проходил в немецком городе Карлсруэ. Решения Конгресса имели огромное значение: ученые всего мира наконец-то заговорили на одном языке. Менделеев впоследствии вспоминал, что именно этот Конгресс стал решающим моментом в развитии идеи периодического закона.

Талантливый педагог

Вернувшись в 1861 году в Санкт-Петербург, ученый с головой ушел в преподавательскую и научную работу. За рекордно короткий срок он написал первый русский учебник по органической химии, за что был удостоен Демидовской премии Академии наук. Кроме университета Менделеев преподавал в Санкт-Петербургском технологическом институте, Инженерной академии, в Институте инженеров путей сообщения.

В 1865 году Дмитрий Иванович представил ученому совету физико-математического факультета университета докторскую диссертацию «Рассуждения о соединении спирта с водою». Именно эта научная работа породила миф о том, что Менделеев нашел секрет приготовления русской водки. На самом деле исследование было посвящено изучению концентрации спирта крепостью выше 70 градусов.

Именно эта научная работа породила миф о том, что Менделеев нашел секрет приготовления русской водки. На самом деле исследование было посвящено изучению концентрации спирта крепостью выше 70 градусов.

В этом же году молодой ученый возглавил кафедру технической химии, а позднее — кафедру неорганической (общей) химии.

Ученый говорил, что необходимо «завлечь в науку сколь можно больше русских сил». Лекции талантливого педагога собирали студентов со всего университета. «Менделеев делал из курса как бы энциклопедию естествознания, связанную основной нитью неорганической химии. Экскурсы в области механики, физики, астрономии, астрофизики, космогонии, метеорологии, геологии, физиологии животных и растений, агрономии, а также в сторону различных отраслей техники до воздухоплавания и артиллерии включительно были часты на его лекциях», — вспоминал физик Борис Петрович Вейнберг.

Чтение лекций натолкнуло Менделеева на мысль о написании учебника, в работе над которым впоследствии и был открыт периодический закон химических элементов. «Основы химии», переизданные восемь раз, стали образцом изложения важных химических понятий.

«Основы химии», переизданные восемь раз, стали образцом изложения важных химических понятий.

Периодический закон

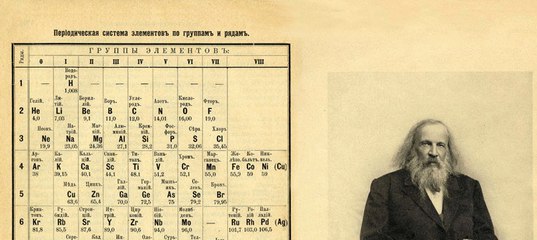

В истории химии незабываемым останется день 6 марта 1869 года. В «Журнале Русского химического общества» был опубликован отдельный листок под названием «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». Листок был разослан многим русским и иностранным ученым.

Но не зря Менделеев назвал свой листок опытом. Предстояло еще много работы. В процессе дальнейших исследований ученый выяснил, что свойства изменяются не так, как атомные веса, то есть не возрастают непрерывно от первого элемента к последнему, а после некоторого возрастания снова убывают.

Периодический закон химических элементов окончательно был сформулирован Менделеевым 3 декабря 1870 года. В 1871 году появились знаменитая статья «Периодическая законность для химических элементов» и классический вариант таблицы.

Периодический закон позволил Менделееву предсказать свойства многих еще не открытых элементов. Предсказания его сбылись. Это был триумф теории и всемирное признание гениального русского ученого.

Предсказания его сбылись. Это был триумф теории и всемирное признание гениального русского ученого.

Опережая время

По своему темпераменту, уму и энциклопедичности знаний Менделеев не мог ограничиться «чистой» наукой. Более того, он жил в период бурного развития химической, нефтяной и горнодобывающей промышленности в других странах и с горечью наблюдал экономическую отсталость России. Все свои предложения по улучшению процессов производства или созданию новых ученый подкреплял справками об экономической выгоде. «Быть химиком — не значит еще вовсе чуждаться заводов и фабрик и их положения в государстве, а следовательно, и сущности экономических вопросов, сюда относящихся… правильного решения экономических вопросов можно ждать впереди только от приложения опытных приемов естествознания, а потому, — говорил Дмитрий Иванович, — я спокойно остаюсь химиком и защищаю меры для развития заводов и фабрик в России».

Заинтересовавшись вопросами происхождения, добычи и переработки нефти, Менделеев в 1863 году посетил бакинские месторождения. Результатом поездки стали смелые и прогрессивные рекомендации по проведению нефтепровода из Баку к Черному морю и строительству судов с резервуарами для налива нефти. Менделеев был первым среди русских ученых, кто произвел микрохимическое исследование нефти и поднял вопрос о более рациональном использовании продукта.

Результатом поездки стали смелые и прогрессивные рекомендации по проведению нефтепровода из Баку к Черному морю и строительству судов с резервуарами для налива нефти. Менделеев был первым среди русских ученых, кто произвел микрохимическое исследование нефти и поднял вопрос о более рациональном использовании продукта.

К проблеме добычи каменного угля в России Дмитрий Иванович подошел со свойственной ему кропотливостью: спускался в шахты для отбора проб, изучал фарватеры рек, даже собирал сведения о простоях железнодорожных вагонов. Частые пожары на шахтах натолкнули Менделеева на мысль о подземной газификации угля.

Особый интерес к сельскому хозяйству проявился у Менделеева после покупки имения Боблово в Московской губернии. Он организовал у себя опытное поле — одно из четырех на всю Россию. На полях в Боблове Менделеев изучал применение удобрений и техники. За пять лет ему удалось удвоить урожай зерновых.

В 1887 году ученый совершил полет на воздушном шаре «Русский» для наблюдения солнечного затмения. Это было не праздное любопытство: в то время Менделеев работал над упругостью газов, что впоследствии легло в основу его исследований в области метеорологии и воздухоплавания. Перед самым полетом выяснилось, что устройство не сможет поднять двух человек, а Менделеев не имел никакой подготовки. После жарких споров пилот аэростата выпрыгнул из корзины и скомандовал: «Отдавай!». Шар устремился в темнеющее небо. Дмитрий Иванович не растерялся — он не только справился с управлением, но и произвел все необходимые измерения. Среди приборов, находившихся в корзине, был и изобретенный Менделеевым дифференциальный барометр, служивший для определения высот.

Это было не праздное любопытство: в то время Менделеев работал над упругостью газов, что впоследствии легло в основу его исследований в области метеорологии и воздухоплавания. Перед самым полетом выяснилось, что устройство не сможет поднять двух человек, а Менделеев не имел никакой подготовки. После жарких споров пилот аэростата выпрыгнул из корзины и скомандовал: «Отдавай!». Шар устремился в темнеющее небо. Дмитрий Иванович не растерялся — он не только справился с управлением, но и произвел все необходимые измерения. Среди приборов, находившихся в корзине, был и изобретенный Менделеевым дифференциальный барометр, служивший для определения высот.

Многие идеи Менделеева опередили свое время и не были реализованы. В архивах ученого можно найти чертежи стратостата, управляемого аэростата, судов, подводных лодок и ледоколов, в конце жизни он настойчиво предлагал внедрить ветряные двигатели для орошения Поволжья — и это во времена, когда только открывались новые месторождения угля и нефти — энергетической основы российской промышленности.

Последние годы

Пятнадцать последних лет жизни Менделеев посвятил государственной службе. В 1893 году ученый возглавил Главную палату мер и весов, где проявились его лучшие деловые качества. За короткий период Палата превратилась в хорошо оснащенное учреждение.

Под руководством Менделеева была проведена титаническая работа по восстановлению прототипов русских мер длины и веса — фунта и аршина. Ученый, проведя тщательный сравнительный анализ, добился факультативного использования метрической системы в России, тем самым фактически подготовив ее обязательное применение.

Менделеев как-то сказал: «Тот, кто будет писать мою биографию, скажет мне спасибо». Действительно, он оставил более 500 научных трудов, статей, обзоров, составил описание своей библиотеки, сделал списки собственных работ с комментариями и биографические заметки. Но каждый исследователь находил в его творческой биографии что-то новое. Великий ученый сделал так много, что остается удивляться, как все это было под силу одному человеку. Сам же Менделеев, слыша от современников слова о гениальности, отвечал так: «Гений? Какой там гений! Работал всю жизнь — вот вам и гений».

Сам же Менделеев, слыша от современников слова о гениальности, отвечал так: «Гений? Какой там гений! Работал всю жизнь — вот вам и гений».

Д.Серженко

Дмитрий Иванович Менделеев и периодическая таблица

185 лет со дня рождениявеликого русского учёного

К 150-летию открытия Периодического

закона химических элементов

2019 год – Международный год Периодической

таблицы химических элементов.

Дмитрий Иванович Менделеев

(8 февраля 1834 – 20 января 1907)

Русский учёный-энциклопедист, оставивший свыше

500 печатных трудов, среди которых классические

«Основы химии» — первое стройное изложение

неорганической химии.

«Автор фундаментальных исследований по физике,

метрологии, воздухоплаванию, метеорологии,

сельскому хозяйству, экономике, народному

просвещению, тесно связанных с потребностями

экономического развития России.

Организатор и первый директор Главной палаты мер

и весов.

Основные направления деятельности учёного:

– Исследования Периодического закона;

– Органическая химия, учение о предельных формах

соединений;

– Растворы, технология нефти и экономика нефтяной

промышленности;

«Гениальный химик, первоклассный физик,

плодотворный исследователь в области

гидродинамики, метеорологии, геологии, в различных

отделах химической технологии и других

сопредельных с химией и физикой дисциплинах,

глубокий знаток химической промышленности и

промышленности вообще, особенно русской,

оригинальный мыслитель в области учения о

народном хозяйстве, государственный ум…»

Л. А. Чугаев, русский химик и биохимик

– Физика жидкостей и газов, метеорология,

воздухоплавание, сопротивление среды,

кораблестроение;

– Эталоны, вопросы метрологии;

– Химия твёрдого тела, технология твёрдого топлива и

стекла;

-Биология, медицинская химия, агрохимия, сельское

хозяйство.

М.

Д. Менделеева (Корнильева),

Д. Менделеева (Корнильева),И. П. Менделеев.

Неизв. художник 1-й пол. XIX в.

Дмитрий Иванович Менделеев родился в

Тобольске, в семье директора гимназии и

попечителя народных училищ губернии. Отец

Дмитрия умер, и забота о семье перешла к матери

Менделеева, Марии Дмитриевне Корнильевой,

женщине выдающегося ума и энергии. Она

управляла небольшим стекольным заводом и

заботилась о детях, которым дала прекрасное

образование.

В 1841 г. Дмитрий Менделеев поступил в

Тобольскую гимназию, которую окончил в 1849 г.

Вскоре по окончании гимназии семья Менделеевых

переехала в Москву, а затем в Петербург.

В 1850 г. Дмитрий был зачислен студентом

физико-математического факультета

Главного педагогического института в

Петербурге. Когда он учился на старших

курсах, ему предложили разработать

метод анализа минералов, доставляемых

из Финляндии. Результаты своей работы

студент изложил в статье «Химический

анализ ортита из Финляндии»,

опубликованной в 1854 г.

Это был

Это былпервый научный труд Менделеева.

В мае 1855 г. Ученый совет присудил

Менделееву титул «Старший учитель» и

наградил золотой медалью.

Обложка первой публикации Д. И. Менделеева

«Химический анализ ортита из Финляндии». 1854

Первая работа по анализу ортита и пироксена

стала стимулом к выбору Менделеевым темы его

дипломной работы (диссертации):

«Изоморфизм в связи с другими

отношениями кристаллической формы к

составу». Она начиналась такими словами:

«Законы минералогии, как и других

естественных наук, относятся к трём категориям,

определяющим предметы видимого мира, — к

форме, содержанию и свойствам. Законы форм

подчиняются кристаллографии, законы свойств

и содержания управляются законами физики и

химии».

Понятие изоморфизма уже несколько

десятилетий изучалось западноевропейскими

учёными. В России же Менделеев по существу

был первым в данной области. Он составил

подробный обзор фактических данных и

наблюдений, и внёс неоценимый вклад в

исследования изоморфизма.

Как вспоминал

Как вспоминалМенделеев, «составление этой диссертации

вовлекло меня в изучение более всего

химических отношений. Этим она определила

многое». Позже он назовет исследование

изоморфизма одной из «предтеч»,

способствовавших открытию Периодического

закона.

«Менделеев обратился к изучению удивительной

способности некоторых веществ заменять друг друга в

кристаллах, не меняя, или почти не меняя, формы

кристаллической постройки. Это было необъяснимо с точки

зрения распространённых тогда воззрений на природу

химического соединения, – воззрений, ставивших под сомнение

существование атомов».

О. Писаржевский

4. Д. И. Менделеев в 1861 г. Фотопортрет Л. Левицкого

Молодой учёный по состоянию здоровья уехал на юг. ВОдессе Менделеева назначили преподавателем

математики, физики и естественных наук в гимназию при

Ришельевском лицее. В 1856 г. он возвратился в СанктПетербург, где защитил диссертацию на степень магистра

химии «Об удельных объёмах».

23 лет от роду он

23 лет от роду онстановится доцентом Петербургского университета, где

читает сначала теоретическую, потом органическую

химию.

В 1859 г. ученый был

командирован за границу. Два года

он провел в Германии, в

Гейдельберге, где организовал

собственную лабораторию. Ему

удалось доказать существование

максимальной температуры

кипения жидкости, выше которой

вещества могут существовать лишь

в газообразном состоянии. Это

имело практическое значение для

сжижения газов.

В 1861 г. Менделеев возвращается из Гейдельберга

в Санкт-Петербург, где возобновляет чтение лекций по

органической химии в университете и публикует

работы, целиком посвященные органической химии. В

работе «Опыт теории пределов органических

соединений» он развивает оригинальные

представления о предельных их формах в отдельных

гомологических рядах. Таким образом, Менделеев

оказывается одним из первых теоретиков в области

органической химии в России.

Он выпускает

Он выпускаетзамечательный по тому времени учебник

«Органическая химия» – первый отечественный

учебник, в котором идеей, объединяющей всю

совокупность органических соединений, является

теория пределов, оригинально и всесторонне развитая.

Первое издание быстро разошлось, и в следующем

году учебник был переиздан. За свой труд учёный

удостаивается Демидовской премии – высшей научной

награды России того времени.

Д. И. Менделеев в 1861 г. Фотопортрет Л. Левицкого

В конце своего пребывания в Гейдельберге

Менделеев записал: «Главный предмет моих занятий

есть физическая химия. Еще Ньютон был убеждён,

что причина химических реакций лежит в простом

молекулярном притяжении, обусловливающем

сцепление и подобным явлениям механики. Блеск

чисто химических открытий сделал современную

химию совершенно специальною наукою, оторвав её

от физики и механики, но, несомненно, должно

настать время, когда химическое сродство будет

рассматриваться как механическое явление.

.. Я

.. Явыбрал своею специальностью те вопросы, решение

которых может приблизить это время».

«Это единственный и превосходный оригинальный русский

труд по органической химии, лишь потому неизвестный в

Западной Европе, что ему ещё не нашелся переводчик».

А. М. Бутлеров

. Тогда он создал

фундаментальную работу,

получившую название

«Основы химии», принёсшую

ему большую известность. Она

выходила в течение нескольких

лет отдельными выпусками.

Учебник Д.И.

Менделеева

«Основы химии»

выдержал в России

и СССР 13 изданий;

по нему учились

несколько поколений

российских химиков.

В дальнейшем Менделеев исследовал

изменение удельного веса в зависимости от

процентного содержания спирта в воде. Учёный

установил, что самую большую плотность имеет

раствор, в котором соотношение между

молекулами спирта и воды составляет один к

трем. Это открытие стало основой гидратной

теории растворов.

В 1865 г. он защитил

В 1865 г. он защитилдиссертацию «О соединениях спирта с

водой» на степень доктора химии.

В 1867 г. получил в университете кафедру

неорганической (общей) химии, которую

занимал в течение 23 лет. Приступив к

подготовке лекций, он обнаружил, что ни в

России, ни за рубежом нет курса общей химии,

достойного быть рекомендованным студентам.

Первый выпуск, содержащий введение,

рассмотрение общих вопросов химии, описание

свойств водорода, кислорода и азота появился

уже летом 1868 г.

Но, работая над вторым выпуском, Менделеев

столкнулся с большими затруднениями,

связанными с систематизацией и

последовательностью изложения материала,

описывающего химические элементы. Сначала

Дмитрий Иванович Менделеев хотел

сгруппировать все описываемые им элементы по

валентностям, но потом выбрал другой метод и

объединил их в отдельные группы, исходя из

сходства свойств и атомного веса. Размышление

над этим вопросом вплотную подвело Менделеева

к главному открытию его жизни, которое было

названо Периодическая система Менделеева.

В то время было известно, что некоторые

химические элементы (литий, натрий и калий, также

хлор, бром и йод; кальций, стронций и барий) имеют

очевидное сходство. В 1857 г. шведский учёный

Ленсен объединил по химическому сходству несколько

«триад»: рутений — родий — палладий; осмий —

платина — иридий; марганец — железо — кобальт. Уже

были сделаны попытки составить таблицы элементов.

В библиотеке Менделеева хранилась книга немецкого

химика Гмелина, который опубликовал такую таблицу в

1843 г. Но ни одна из предложенных систем

не охватывала все известные химические элементы.

Хотя существование отдельных групп и семейств было

установленным фактом, связь этих групп оставалась

непонятной.

Менделееву удалось найти её, расположив все

элементы в порядке возрастания их атомной

массы. Написав на отдельных карточках элементы с их

атомными весами и свойствами, учёный раскладывал

их в разнообразных комбинациях.

Многие элементы,

Многие элементы,знакомые нам, в то время еще не были открыты,

а атомные веса уже известных определены с большими

неточностями. Тем не менее, вскоре учёный обнаружил

искомую закономерность – «свойства элементов

стоят в периодической зависимости от их

атомного веса». Неожиданные сбои в этом

периодическом ряду Менделеев объяснил тем, что

науке известны ещё не все химические элементы.

Первый вариант таблицы был опубликован в 1869 г.

Первый рукописный вариант

периодического закона 18

февраля 1869 г.

Для того, чтобы установить

закономерности чередования

элементов, учёный

произвольно изменил

атомные веса нескольких из

них (например, присвоил

урану атомный вес 240 вместо

принятого 60, т. е. увеличил в

четыре раза), переставил

местами кобальт и никель,

теллур и йод, поставил

пустые карточки, предсказав

существование неизвестных

элементов. Дальнейшие

исследования полностью

подтвердили его правоту.

Сам Менделеев так рассказывал об открытии

Периодического закона:

«Заподозрив о существовании взаимосвязи между элементами

еще в студенческие годы, я не уставал обдумывать эту проблему со

всех сторон, собирал материалы, сравнивал и сопоставлял цифры.

Наконец настало время, когда проблема созрела, когда решение,

казалось, вот-вот готово было сложиться в голове. В течение

нескольких недель я спал урывками, пытаясь найти тот магический

принцип, который сразу привёл бы в порядок всю груду накопленного

за 15 лет материала. И вот в одно прекрасное утро, проведя

бессонную ночь и отчаявшись найти решение, я, не раздеваясь,

прилёг на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно

явственно представилась таблица. Я тут же проснулся и набросал

увиденную во сне таблицу на первом же подвернувшемся под руку

клочке бумаги».

Таким образом, легенду о том, что Периодическая таблица

приснилась ему во сне, Менделеев придумал сам, для людей,

не понимающих, что такое озарение.

До конца жизни Менделеев

продолжал развивать и

совершенствовать учение о

периодичности. Открытия в

1890-х явлений

радиоактивности и

благородных газов

поставили под сомнение

стройность периодической

таблицы. Проблема

размещения в таблице

гелия, аргона и их аналогов

Первый, еще несовершенный набросок таблицы в

следующие годы был переконструирован.

В 1869 г. Менделеев поместил галогены и

щелочные металлы не в центре таблицы, как раньше,

а по её краям (как это делается теперь).

В следующие годы Менделеев исправил атомные веса

одиннадцати элементов и изменил местоположение

двадцати. В итоге в 1871 г. появилась статья

«Периодическая законность для химических

элементов», в которой периодическая таблица

приняла вполне современный вид.

Статья была переведена на немецкий язык и её

оттиски были разосланы многим известным

европейским химикам. Но тогда никто не оценил

важности сделанного открытия.

Отношение к

Отношение кПериодическому закону изменилось в 1875 г., когда

Ф. Лекокде Буабодран открыл новый элемент —

галлий, свойства которого поразительно совпадали с

предсказаниями Менделеева (он назвал этот

неизвестный еще элемент экаалюминием). Новым

триумфом Менделеева стало открытие в 1879 г.

скандия, а в 1886 г. германия, свойства которых

также полностью соответствовали описаниям

Менделеева.

успешно разрешилась лишь в 1900 г.

Они были помещены в самостоятельную нулевую

группу. Дальнейшие открытия помогли связать со

структурой системы обилие радиоэлементов.

Сам Менделеев считал главным изъяном

Периодического закона и периодической системы

отсутствие их строгого физического объяснения. Но

оно было невозможно, пока не была разработана

модель атома. Однако он твёрдо верил,

что «по видимости,

периодическому закону

будущее не грозит

разрушением, а только

надстройки и развитие

обещает» (запись в

дневнике от 10 июля

1905 г.

), и XX столетие

), и XX столетиедало множество

подтверждений этой

уверенности

Менделеева.

Современный вид таблицы

Официальный логотип

Международного года

Периодической таблицы

Наступивший год провозглашён

Генеральной ассамблеей ООН

Международным годом Периодической

таблицы химических элементов.

В этом году открытию Периодического

закона химических элементов исполняется

150 лет.

С инициативой о проведении

Международного года Периодической

таблицы химических элементов выступили

Российская академия наук, «Российское

химическое общество имени Д.И.

Менделеева», Министерство науки и высшего

образования РФ, а также российские и

зарубежные учёные.

Инициативу поддержали многие страны и

международные организации, а также более

80 национальных академий наук и научных

обществ.

«Периодическая таблица химических элементов – одно из

наиболее важных научных достижений, отражающее суть не

только химии, но также физики, биологии и других дисциплин.

Она

Онапредставляет собой уникальный инструмент, дающий учёным

возможность предсказывать появление и свойства элементов на

Земле и во Вселенной в целом».

Жан-Пол Нгоме-Абиага, программный специалист,

координатор мероприятий в рамках празднования Года в ЮНЕСКО.

Российское химическое

общество в этом году также

отмечает свой 150-летний

юбилей – оно родилось за год

до открытия периодического

закона Д.И. Менделеева и

теперь носит его имя.

В начале 1868 года Дмитрий Менделеев

подготовил проект устава нового общества,

создаваемого «для общения уже сложившихся сил

русских химиков». Первое заседание РХО состоялось

26 октября (6 ноября) 1868 года, а его первым

президентом в течение десяти лет (1868-1877) был

химик-органик, академик Петербургской академии

наук Николай Зинин.

Учредители

Российского

химического

общества, 1868 г.

Д. И. Менделеев

второй справа в

верхнем ряду.

Устав для Российского химического общества,

написанный рукой Д. И. Менделеева.

Дмитрий Менделеев и воздухоплавание

Аэростат «Русский», на

котором Менделеев

совершил свой полёт.

7 августа 1887 года весь научный мир ожидал

полного затмения Солнца.

В имение Менделеева Боблово в 18 верстах от

Клина (Московская губерния) пришла телеграмма

из Петербурга – Императорское Русское

техническое общество извещало учёного о том, что

в Твери будет снаряжён воздушный шар для

наблюдения затмения. Совет Общества, говорилось

в телеграмме, считает своим долгом заявить об

этом, чтобы учёный «мог лично воспользоваться

поднятием шара для научных наблюдений».

Пристрастие Менделеева к воздухоплаванию,

его труды в этой области были широко известны.

Разумеется, Дмитрий Иванович охотно дал

согласие на участие в полёте. Однажды в Париже

он уже поднимался на привязном аэростате.

В Клин спешно был направлен воздушный шар

«Русский» под командованием опытного аэронавта,

поручика (будущего генерала) Александра

Кованько.

Намеченный полёт с участием

Намеченный полёт с участиемМенделеева получил широкую огласку и вызвал

большой интерес.

«Ждали Менделеева, – рассказывал писатель Владимир

Гиляровский. – В 6 часов 25 минут раздались

аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого

роста, немного сутулый, с лежащими по плечам

волосами с проседью и длинной бородой человек. Это

был профессор».

Погода была пасмурной, шар намок,

в нём не смогли бы лететь два

человека, и учёный полетел один.

Аэростат поднялся на высоту более

трёх километров, вышел за облака, и

Менделеев успел провести наблюдение

за полной фазой солнечного затмения,

внеся свою долю в исследования

Солнца.

После полёта, отвечая на вопрос, как он решился на

столь рискованный шаг, Дмитрий Иванович писал, что

немалую роль в этом сыграло бытующее мнение о

профессорах и вообще учёных.

«Обыкновенно думают, – писал он, – что мы говорим, советуем, но

практическим делом владеть не умеем, и нам, как щедринским

генералам, всегда нужен мужик, а иначе у нас всё из рук валится.

Мне

Мнехотелось демонстрировать, что это мнение несправедливо, по крайней

мере, в отношении к естествоиспытателям».

Весть о смелом полёте Менделеева вскоре стала

известна не только по всей России. Французская Академия

метеорологического воздухоплавания присудила учёному

диплом, украшенный девизом изобретателей воздушного

шара братьев Монгольфье «Так идут к звездам».

Экспозиция,

посвященная полёту

Д.И. Менделеева на

воздушном шаре для

наблюдения

солнечного затмения,

в Московском

Политехническом

музее.

Д. И. Менделеев и передвижники

Учёный всегда интересовался искусством,

коллекционировал фотографии и пейзажи

мест, которые посетил в поездках, рисовал,

консультировал художников по поводу

составов и свойств красок. Авторитет

учёного среди живописцев был так велик,

что его избрали действительным членом

Российской академии художеств — из

химиков это почётное звание присваивали

лишь Михаилу Ломоносову.

Менделеев был близок кругу

передвижников и в 1870-е годы состоял в

числе учредителей общества, в которое

входили учёные, композиторы, писатели и

художники. С 1878 года в его квартире стали

проходить «менделеевские среды», в

которых участвовали И. Крамской, И.

Шишкин, Г. Мясоедов и другие живописцы.

Был он и художественным критиком: в 1878

году в «Петербургском вестнике» вышла

статья Менделеева «Перед картиной А.И.

Куинджи», о пейзаже «Лунная ночь на

Днепре».

С Ильей Репиным учёного связывала

многолетняя дружба. Репин написал два

портрета Менделеева. На картине 1885 года

запечатлён Дмитрий Иванович в мантии

доктора Эдинбургского университета. Эта

почётная степень была присуждена ему в

1884 году, когда он участвовал в торжествах

по случаю 300-летия университета.

«Художники Крамской, Шишкин, Репин,

Ярошенко, Куинджи и другие сидели до глубокой

ночи. У Дмитрия Ивановича стены гостиной

были украшены их произведениями», —

вспоминала старшая дочь выдающегося химика

Ольга Менделеева.

Илья Репин. Портрет Д.И. Менделеева. 1885.

Государственная Третьяковская галерея

Палата мер и весов

Не только выдающимися

научными достижениями и

открытиями прославил свое

имя Дмитрий Иванович.

Чрезвычайно разнообразна

была его деятельность и в

области развития русской

промышленности.

«Наука и промышленность, вот – мои мечты», эти

строки характеризуют основную направленность его

многосторонней деятельности. В предложенной ему в

1892 году работе хранителя Депо мер и весов

«чистая наука тесно переплелась с практикой»,

поэтому учёный дал свое согласие возглавить эту

работу. Ей он посвятил последние 15 лет своей

жизни.

В 1893 г. Депо, функции которого сводились,

главным образом, к хранению прототипов и поверке

основных копий, по настоянию Д. И. Менделеева

было переименовано в Главную Палату мер и весов.

Этим названием подчёркивался переход учреждения

к активной деятельности в государственном

масштабе.

Малые

аналитические

весы,

изготовленные по

заказу Д. И.

Менделеева

известным

французским

механиком Ж.

Саллероном в 18591861 гг.

В классических исследованиях, выполненных в

Главной Палате («Опытное исследование

колебания весов», «О приёмах точных или

метрологических взвешиваний», «Ход работ по

возобновлению прототипов» и др.), он

устанавливает основы метрологии как специальной

научной дисциплины, изучающей проблемы

высокоточного измерения.

Им были созданы лаборатории мер длины и массы

(веса), электроизмерительная, термометрическая,

манометрическая и др. Главная палата мер и весов

превратилась в первоклассное метрологическое

учреждение, ставшее в один ряд с лучшими

аналогичными метрологическими учреждениями

Запада.

Д. И. Менделеев и

сотрудники

Главной палаты

мер и весов. 19

февраля 1901 г.

Элемент «МЕНДЕЛЕВИЙ».

19 февраля 1955 года группой Альберта

Гиорсо был получен новый элемент – 101й.

Его синтезировали на 60-дюймовом

циклотроне в Беркли.

.

Расчёты на листке с

изображением массспектра указывают на

получение 101-го

элемента таблицы.

60-дюймовый циклотрон в Беркли, на котором был

синтезирован менделевий.

Менделевий был создан бомбардировкой альфачастицами с энергией 48 МэВ миллиарда атомов

эйнштейния-253.

В вышедшей в следующем году статье (Ghiorso, A.;

Harvey, B.; Choppin, G.; Thompson, S.; Seaborg, Glenn T.

(1955). «New Element Mendelevium, Atomic Number 101».

Physical Review. 98(5): 1518–1519.) элемент сразу получил

название «менделевий».

Самый долгоживущий изотоп менделевия 258Md имеет

период полураспада 51,5 дней.

13. Астероид «Менделеев»

1 апреля 1976 года выдающийся советский ироссийский астроном Николай Степанович Черных открыл

очередной астероид в своей карьере. Этот астероид 2769

размером 10×23 километра 8 ноября 1984 года был

назван Менделеевым.

В длинном списке астероидов, открытых астрономом,

были также Гоголь, Чехов, Пушкин. А открытый им

астероид 2867 Штейнс станет одним из немногих

астероидов, которые человечество видело с близкого

расстояния.

Именем Менделеева также названы:

премия и Золотая медаль за лучшие работы по химии;

минерал сложного состава – менделеевит;

огромное количество улиц различных населённых пунктов, станции,

посёлки и города;

российские ВУЗы;

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии;

научно-исследовательский институт метрологии (бывшая Главная

палата мер и весов) в Санкт-Петербурге;

крупные промышленные объекты, в т.ч. первый

русский нефтеперерабатывающий завод,

основанный в 1879 – 881 годах с участием Дмитрия

Ивановича;

ледник в Киргизии;

кратер на Луне;

; подводный хребет в Северном Ледовитом океане;

вулкан на острове Кунашир.

Н. С. Черных

14. Эти и другие издания о Д.

И. Менделееве в печатном варианте хранятся в фондах Дальневосточной государственной научной Книги о Д. И. Менделееве в фондах ДВГНБ

И. Менделееве в печатном варианте хранятся в фондах Дальневосточной государственной научной Книги о Д. И. Менделееве в фондах ДВГНБ«С думою о благе российском» : экон. взгляды Д. И. Менделеева :

библиогр. очерк / М-во культуры РФ, Рос. гос. юнош. б-ка ; [сост.

В. И. Семенова ; ред. И. Г. Уголева]. – Москва : Б. и., 1996. – 20 с.

– (Выдающиеся экономисты России).

2.

Беленький М. Д. Менделеев / М. Д. Беленький. – Москва :

Молодая гвардия, 2010. – 469 с. – (Жизнь замечательных людей ;

вып. 1428 (1228), Серия биографий).

3.

Бояринцев В. И. АнтиЭйнштейн : главный миф XX века / В. И.

Бояринцев. – Москва : Яуза, 2005. – 318 с.

4.

Бояринцев В. И. Великий русский учёный Дмитрий Иванович

Менделеев / В. И. Бояринцев. – Москва : [б. и.]. – 2014. – 215 с.

5.

Гений науки Д. И. Менделеев : рек. указ. лит. / М-во культуры РФ,

Политехн. музей ; [сост. Л. М. Волкова ; ред.-библиограф О. А.

Игнатьева]. – Москва : Информ-знание, 2009.

– 51 с.

– 51 с.6.

Д. И. Менделеев и наука об измерениях : [в 3 т.] / Федер. агентство

по техн. регулированию и метрологии ; [ред. совет.: пред. – Г. И.

Элькин]. – Санкт-Петербург : Гуманистика. – 2007.

Т. 1 : Менделеевская энциклопедия. – 2007. – 447 с.

Т. 2 : Избранные работы по метрологии Д. И. Менделеева. – 2007.

– 575 с.

7.

Исторические записки. Вып. 10 (128) / Рос. акад. наук, Отд-ние

ист.-филол. наук ; отв. ред. Б. В. Ананьич. – Москва : Наука, 2007.

– 459 c.

8.

Кавторин В. В. Петербургские интеллигенты / В. В. Кавторин. –

Санкт-Петербург : Образование-Культура, 2001. – 470 с.

9.

Козиков И. А. М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, В. И.

Вернадский о России / И. А. Козиков ; Моск. гос. ун-т им. М. В.

Ломоносова, Фак. политологии. – Москва : Изд-во Моск. ун-та,

2011. – 503 с.

10. Лагерквист У. Периодическая таблица и упущенная Нобелевская

премия / У. Лагерквист ; ред. Эрлинг Норрбю ; [пер.

с англ. Е. О.

с англ. Е. О.Казей]. – Санкт-Петербург : РГПУ. – 2014. – 129 с.

11. Макареня А. А. Д. И. Менделеев и культура России : [учеб.

пособие] / А. А. Макареня, Н. Н. Суртаева ; Тюм. обл. гос. ин-т

развития регион. образования, Ин-т образования взрослых РАО. –

Тюмень ; Санкт-Петербург : ТОГИРРО. – 2005. – 88 с.

12. Менделеев Д. И. Периодический закон / Д. И. Менделеев. –

Москва : АСТ. – 2018. – 366 с.

1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Менделеев Д. И. Познание России. Заветные мысли / Д. И.

Менделеев ; [биогр. очерк Ю. Словянова ; подгот. текста Л.

Подзолковой ; шеф-ред. проекта М. Приз]. – Москва : Эксмо,

2008. – 687 с. – (Энциклопедии России).

Музей-архив Дмитрия Ивановича Менделеева СанктПетербургского государственного университета :

академический путеводитель / Санкт-Петербургский гос. ун-т ;

под ред. И. С. Дмитриева. – Санкт-Петербург : Изд-во СанктПетербургского ун-та.

– 2014. – 118 с.

– 2014. – 118 с.Научное наследие Д. И. Менделеева как основа создания мирсистемы XXI века : материалы Междунар. теорет. и науч.практ. конф., 23-24 нояб. 2007 г. / Междунар. славян. ин-т им. Г.

Р. Державина [и др.] ; [редкол.: К. А. Смирнов (пред.) [и др.]. –

Москва : Изд-во МГОУ, 2008. – 353 с.

Окрепилов В. В. Менделеев и метрология / В. В. Окрепилов. –

Санкт-Петербург : Легаси, 2008. – 196 с.

Рысев Ю. В. Стиль жизни и деятельности Д. И. Менделеева :

монография / Ю. В. Рысев ; С.-Петерб. гос. ун-т сервиса и

экономики. – Санкт-Петербург : СПбГУСЭ. –2010. – 111 с.

Стеклов М. Е. Русские педагоги : [очерки : учеб. пособие для

высш. пед. учеб. заведений] / М. Е. Стеклов ; Смол. гос. пед.

ин-т. – Москва : Скрин, 1997. – 221 с.

Трифонов Д. Н. Периодическая система элементов : История в

таблицах : [учеб. пособие] / Д. Н. Трифонов ; М-во образования

РФ, Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. – Москва :

РХТУ, 1999.

– 68 с.

– 68 с.Троицкий Е. С. Д. И. Менделеев: систему процветания России

в жизнь! : [монография] / Е. С. Троицкий ; [редкол.: Е. С.

Троицкий и др.] ; Ассоц. по комплекс. изучению рус. нации

(АКИРН) [и др.]. – Москва : Граница. – 2007. – 327 с.

Штефан Н. Дмитрий Менделеев : Жизнь и открытия :

[Действительно ли Менделеев изобрёл водку? : Почему

Академия наук обошлась без Менделеева?] / Н. Штефан ; [отв.

ред. В. Обручев]. – Москва : Эксмо. – 2011. – 239 с.

Эти и другие издания о Д. И. Менделееве в печатном

варианте хранятся в фондах Дальневосточной

государственной научной библиотеки.

Министерство культуры Хабаровского края

Дальневосточная государственная научная библиотека

https://www.fessl.ru

Адрес библиотеки: 680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, д. 1/72; телефон (4212) 32-72-20

Автор-составитель: Лада Максимовна Тимкова,

библиограф Центра информационно-библиографической

работы, библиографии и краеведения (Группа справочного и

информационного обслуживания)

Контактная информация для обратной связи:

[email protected]

+79842852743

Как химик Менделеев чемоданы делал — URA.

RU

RUМифы и легенды об ученом, прославившем Урал

Открытия Дмитрия Менделеева изменили мир Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Если жителей Тюменской области попросить назвать самого известного земляка, то в двух из трех случаях назовут имя Дмитрия Менделеева. Действует привычная ассоциативная связь: русский поэт — Пушкин, прославленный земляк — Менделеев. Знаменитый на весь мир химик прославил древнюю столицу Сибири и за полтора столетия стал основанием для особой гордости жителей региона. С ним, как и с любой публичной личностью, связано много мифов и легенд, о них — в проекте #ЯсУрала.

Дмитрий Менделеев родился в Тобольске 27 января 1834 года. Будущий ученый рос и воспитывался в семье директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа Ивана Павловича. В семье Дмитрий был последним, семнадцатым ребенком. Причем, восемь детей умерли еще в младенчестве и троим из них родители даже не успели дать имен.

Таблица Менделеева

Фото: Дмитрий Ткачук © URA. RU

RU

Научная карьера Дмитрия Менделеева была блистательной. После окончания Тобольской классической гимназии будущий ученый поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге и окончил его с золотой медалью. Работал учителем в Симферополе и Одессе и уже через год защитил диссертацию «на право чтения лекций», а в следующем году был утвержден в звании приват-доцента Императорского Санкт-Петербургского университета по кафедре химии.

— Первая лекция, которую мне пришлось слушать в университете, была лекция по химии, — вспоминал химик-органик Вячеслав Тищенко. — Менделеев не был оратором в обычном смысле слова. Про него кто-то сказал, что он говорит, точно камни ворочает, и это сравнение было, пожалуй, удачное. Интонация его голоса постоянно менялась: то он говорил на высоких теноровых нотах, то низким баритоном, то скороговоркой, точно мелкие камешки с горы катятся, то остановится, тянет, подыскивает для своей мысли образное выражение, и всегда подыщет такое, что в двух-трех словах ясно выразит то, что хотел сказать. Мы скоро привыкли к этому оригинальному способу изложения, который гармонировал с оригинальным обликом Менделеева и вместе с тем помогал усвоению того, что он говорил. За этим богатым содержанием не замечались шероховатости изложения. Аудитория Менделеева была переполнена, потому что его слушали студенты не только физико-математического, но и других факультетов.

Мы скоро привыкли к этому оригинальному способу изложения, который гармонировал с оригинальным обликом Менделеева и вместе с тем помогал усвоению того, что он говорил. За этим богатым содержанием не замечались шероховатости изложения. Аудитория Менделеева была переполнена, потому что его слушали студенты не только физико-математического, но и других факультетов.

Однажды его ученик стал свидетелем, как ученый пришел после обеда и неожиданно для себя задремал, а рано утром вскочил в готовности продолжать исследования. Это уже сказалось сильнейшее переутомление, считает автор.

Труд Менделеев ставил выше всего. Он не любил, когда его называли гением. «Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений».

«Не могу не остановиться на выдающейся черте характера Дмитрия Менделеева, делающей его дорогим и незабвенным для очень, очень многих и далеко не одних только химиков, — писал другой ученик Дмитрия Ивановича Гавриил Густавсон. — Это его всегдашняя готовность употребить свое влияние на помощь окружающим. В нем была так сильна эта готовность помочь, что он в очень многих случаях сам шел навстречу, не ожидая просьб».

В нем была так сильна эта готовность помочь, что он в очень многих случаях сам шел навстречу, не ожидая просьб».

Возможность реализовать научный потенциал Дмитрию Менделееву дала поездка в Европу. В 1859 году химик выехал в Гейдельбергский университет, чтобы провести исследования — рассмотреть тесную взаимосвязь химических и физических свойств веществ на основе изучения сил сцепления частиц во время экспериментов.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главным достижением ученого стало открытие периодической таблицы химических веществ, в которой они были расставлены по девятнадцати горизонтальным рядам и по шести вертикальным столбцам. работа над учебным пособием «Основы химии» позволила Дмитрию Менделееву задуматься над природой химических элементов. После размышлений 1 марта 1869 года он завершил работу над первым вариантом Периодической системы химических элементов, получившей тогда название «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве».

Один из самых устойчивых мифов о Дмитрии Менделееве заключается в том, что таблица ученому просто приснилась. Этот миф получил распространение благодаря геологу Александру Иностранцеву, который рассказывал студентам, что во сне химик четко увидел таблицу, в которой все химические элементы были расставлены по порядку. Сам Дмитрий Иванович эту историю опровергал: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Интересно, что современники знают Дмитрия Менделеева чаще всего только как химика. Между тем, он написал 431 фундаментальную работу, из которых только 40 посвящены химии, зато 106 — физической химии, 99 — физике, 22 — географии, 99 — технике и промышленности, 36 — экономике и общественным вопросам, 29 — сельскому хозяйству, воспитанию.

Дмитрий Менделеев занимался исследованием силикатов, газов и растворов, а также изучением вопросов воздухоплавания, кораблестроения, метрологии. С изучением растворов связан другой миф — о «менделеевской водке». В 1865 году Дмитрий Иванович защитил докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою». На самом деле в этой научной работе были заложены основы гидратной теории растворов и не было речи об оптимальных свойствах сорокаградусного напитка. В диссертации лишь указывалось на специфические свойства смеси из одной части спирта и трех частей воды.

В 1865 году Дмитрий Иванович защитил докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою». На самом деле в этой научной работе были заложены основы гидратной теории растворов и не было речи об оптимальных свойствах сорокаградусного напитка. В диссертации лишь указывалось на специфические свойства смеси из одной части спирта и трех частей воды.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Еще один забавный миф — о том, что Дмитрий Менделеев умел изготавливать чемоданы и торговал ими в Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Эту легенду о великом ученом распустила исполнительница северных народных сказок и собирательница фольклора Ольга Озаровская, которая опубликовала воспоминания о Дмитрии Менделееве.

Последние 15 лет своей жизни знаменитый химик проработал в Главной палате мер и весов, где трудилась и Ольга Озаровская. Воспоминания о Дмитрии Менделееве у дамы были размытыми, так как она недолго работала в палате в молодости. В частности, Ольга Эрастовна рассказала, что Дмитрий Менделеев был на все руки мастер и умел изготавливать чемоданы. К тому же, он их не только делал, но еще и торговал ими в Гостином дворе. Этот факт признан биографами неправдоподобным, так как нигде, кроме как в книге сказочницы Озаровской, такой информации нет.

К тому же, он их не только делал, но еще и торговал ими в Гостином дворе. Этот факт признан биографами неправдоподобным, так как нигде, кроме как в книге сказочницы Озаровской, такой информации нет.

О вот сведения о родстве, пусть и дальнем, со сказочником Петром Ершовым и поэтом Александром Блоком — вовсе не вымысел, а самая что ни на есть правда. Петр Ершов с 1844 года служил инспектором Тобольской гимназии и был одним из учителей будущего ученого. По воле судьбы автор «Конька-Горбунка» и Дмитрий Менделеев в дальнейшем стали родственниками — Петр Ершов стал его тестем. В 1862 году Дмитрий Менделеев сочетался браком с уроженкой Тобольска Феозвой Лещевой, падчерицей автора «Конька-Горбунка». Супруга была старше его на 8 лет. В этом браке родились трое детей.

В течение жизни Дмитрий Иванович был женат дважды. В конце 1876 года 42-летний Дмитрий Менделеев познакомился и страстно влюбился в дочь донского казака из Урюпинска, 16-летнюю Анну Попову. Во втором браке у Дмитрия Менделеева родилось четверо детей. В дальнейшем Дмитрий Менделеев стал тестем русского поэта Александра Блока, женатого на его дочери Любови.

В дальнейшем Дмитрий Менделеев стал тестем русского поэта Александра Блока, женатого на его дочери Любови.

Но знаем и любим мы Дмитрия Менделеева не за это, а за открытия, которые он совершил в разных областях знаний. По масштабу личности и энциклопедическому уровню знаний величайшего ученого Дмитрия Менделеева можно поставить в один ряд с таким титаном человеческой мысли, как Леонардо Да Винчи. История открытий и научной деятельности Дмитрия Менделеева стала основанием для гордости не только жителей Тюменской области, но и всей России.

Как Менделеев во сне изобрел свою периодическую таблицу — Маргиналик