Метафизика Аристотеля

Эти философские труды Аристотеля, как правило, не относят к физике, однако, в них содержатся рассуждения о движении и материи, пространстве и пр.

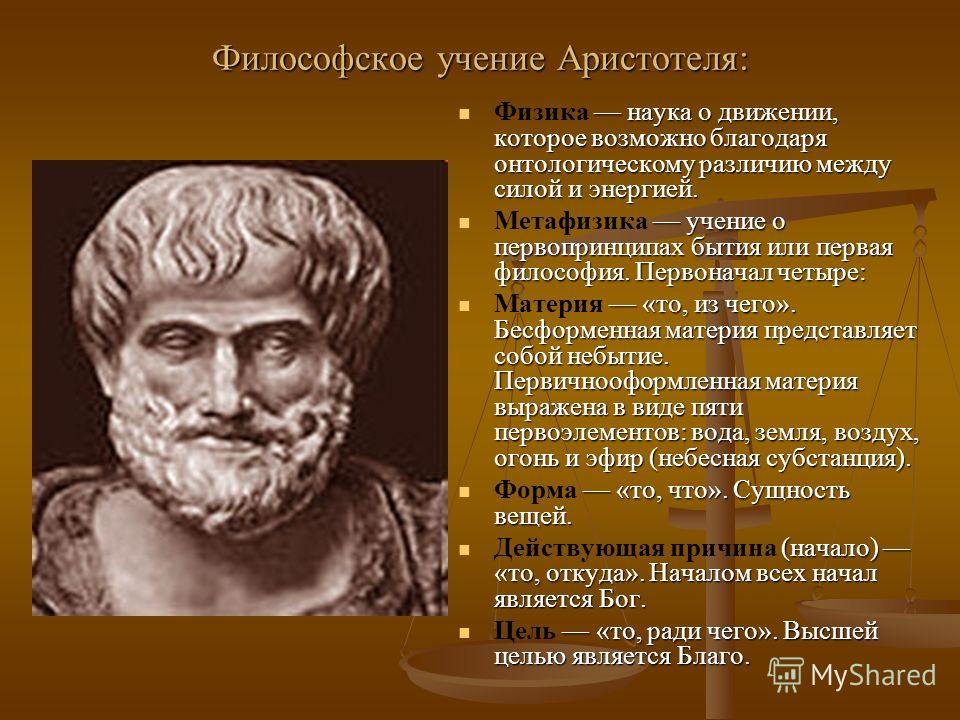

Первая философия (метафизика) – теоретическая философия (или первая философия в отличие от второй — физики) изучает бытие как таковое, т.е. сущность, точнее в связи с разделением сущего на искусственные и природные вещи, первую философию интересуют сущности природные, самоценные и самоцeльные. Сущность имеет двойную интерпретацию: как мыслимая суть каждой вещи и как отдельное нечто. Суть определяется понятием «чтойности» (греч. «то, чем было бытие»).

Насчитывается

четыре первоначала, или высшие причины

бытия: форма (сущность, суть бытия) («Что

это есть?»), материя («Из чего?»), цель («Ради

чего?»), перводвижитель («Откуда начало

движения?»). Аристотель говорит об отношении

между этими стихиями, их развитии, их

воплощении в явлениях природы и т.п. Он

также проводит различие между действительностью

и возможностью.

Иерархия сущностей выстраивается в зависимости от их способности быть носителями также и сущностного содержания. Чем меньше в сущности «материального» (возможного, динамического) и чем больше в ней «формального» (действительного, энергийного), тем более мы приближаемся к идеалу, к совпадению сущности и существования.

В неологизме «энтелехия» выражено совпадение формального и телеологического причинного ряда: уже в самом факте деятельности дано осуществление задачи данной деятельности (например, глаз видит, уже когда он смотрит, а строитель не сразу построил дом, когда он приступил к его строительству).

Совпадение процесса и результата деятельности имеет место для чистого ума, при этом, наилучший предмет мысли – ты сам. Этот божественный ум лишен материи и именно поэтому в нем нет ничего возможного — он чистая деятельность созерцания, чистая мысль и, таким образом, полнота бытия.

Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской философии

Философия Аристотеля завершает тот

период античной философии, который

нередко именуется «философией

классической Греции», являющейся основой

всей европейской философии.

Аристотель сделал очень много важного в области физики и натурфилософии, хотя физика четко не обособляется от первой философии. Физика Аристотеля не является физикой в понимании нашего времени. Конкретно-научная методология Аристотеля-физика определялась методологическими взглядами Аристотеля-философа.

Осознание роли метода и разработка

исторически первого его

Аристотель создает систему философии как энциклопедической науки. Он был первым, кто отделил собственно философское знание (первую философию или метафизику) от конкретно-научного или частно-научного знания.

«Метафизика» Аристотеля определенно является одним из главных философских произведений во всей истории мировой философии.

Аристотель отталкивается от платоновского

учения об эйдосе как общей сущности вещи.

Однако, он не соглашается с тем, что сущность

вещи существует сама по себе вне самой

вещи, и критикует Платона за ненужное

удвоение мира.

Он помещает сущность вещи в саму

отдельную, чувственно воспринимаемую

вещь, и понимает эту сущность как

процесс целенаправленного

Вещь может полностью

«Материя» Аристотеля – это всего лишь возможность вещи, действительность которой дает форма. Все вещи в мире различаются степенью полноты реализации своей цели и формы, которые можно сравнивать по степеням совершенства.

Космос он воспринимал, как вечную и неподвижную иерархию степеней совершенства, в которой есть «верх» и «низ», т.е. первая материя (чистая возможность) и чистая форма, или абсолютная актуальность – «божественное» начало в мире.

Все последующие мыслители, в особенности

средневековые, строили свои методологические

концепции конкретно-научного уровня

подобным же образом.

С того времени физика развивалась благодаря стремлению человека всё глубже и полнее воплотить эту идею в жизнь, и общая методологическая установка Аристотеля присутствовала в умах физиков и последующих эпох.

Так, «очки» современной физики – это, прежде всего, принципы симметрии, к которым относятся закон сохранения энергии (симметрия времени), законы сохранения импульса и момента импульса (симметрии пространства), принцип относительности (симметрия в смысле равноправия инерциальных систем отсчета) и т.д.

Можно сказать, что Аристотель оказал влияние на развитие философии, равноценное заслугам всех остальных философов.

Он стал создателем собственного стиля мышления, который был назван аристотелизмом, и который безоговорочно доминирует в европейской, философии, науке и культуре, как раньше, так и сейчас.

Его учение,

в котором он стремится связать

сильные стороны учения Демокрита

с достижениями Платона, допускает и объективно-идеалистическое,

и последовательно материалистическое

истолкование.

Материалистическая переработка началась в его школе уже Страбоном и привела в арабской философии Авиценны и Аверроэса к материалистическому пантеизму.

Он дал

начало в том или ином смысле большинству

последующих философских

Он систематизировал знания и выделил ряд научных областей, которые позже стали обособляться в самостоятельные отдельные направления.

Аристотель производит разделение основных видов философских проблем, легшее в основу деления на физику, логику и этику, ставшего для европейской философии классическим: «…имеется три вида положений и проблем, а именно: одни положения, касающиеся нравственности, другие — природы, третьи — построенные на рассуждении».

Таким образом,

благодаря Аристотелю европейская

философия в рамках платоновской

школы приобретает ту дисциплинарную

расчлененность, методическую разработанность

и полноту, которые обеспечили в

дальнейшем ее устойчивое школьное функционирование.

Аристотель несомненно внёс свою лепту в создание и развитие таких наук, как логика, политика, теории государства, риторика, психология, эстетика и др.

Его учение охватило все области научного знания, существовавшего в то время, и является высшей точкой в развитии античного творческого систематического мышления.

Творчество Аристотеля в области философии и науки считается вершиной античной мысли, наиболее обширной и в логическом смысле наиболее разработанной системой познания.

Он подвел итог развитию целого периода в древнегреческой культуре – с ее начала вплоть до IV века до Р.Х.

Заключение

Аристотель – величайший древнегреческий философ, который создал свое собственное учение, породившее целую эпоху в философии.

Его наследие

достаточно обширно, а его влияние прослеживается

во всех областях научной и духовной жизни

в течение многих лет. У его философских

систем всегда было очень много последователей,

вплоть до современности, а высказанные

им идеи были использованы в трудах поздних

философов.

Аристотель разработал все отрасли знания того времени, выдвинул значение наблюдения и опыта. Имел огромное влияние на все последующее развитие философской мысли.

Благодаря арабским ученым взгляды Аристотеля проникли в средневековую Европу и повсеместно были приняты на веру вплоть до научной революции середины XVI в., которая поставила их под сомнение.

Огромный вклад Аристотеля в становление и развитие философии как науки – очевиден, поэтому обращение к его творчеству, несмотря на огромную дистанцию во времени и немалый прогресс философской мысли с тех времён, представляется вполне обоснованным.

Список использованной литературы

- Античная философия: Энциклопедический словарь. – М.: Кругосвет, 2008. 896 с.

- История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И. Богута. – М.: Мысль, 1995. – 590 с.

- Карпов В.П. Философы Греции основы основ: логика, физика, этика / В.

П.Карпов.

– Харьков: ЭКСМО-Пресс, 1999.

– 1056 с.

П.Карпов.

– Харьков: ЭКСМО-Пресс, 1999.

– 1056 с. - Платонов В.В. Западная философия образования на рубеже ХХ-XXI веков В.В.Платонов // Знание. Понимание. Умение. – 2006. – № 1. – С.115-126.

- Солопова М. Древнегреческая философия. Аристотель

- Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии / А.Н. Чанышев. – М.: Высшая школа, 1999. – 704 с.

- Чернов С.А Начала философии / С.А.Чернов СПб.: СПб ГУТ, 2004. – 480 с.

- http://ru.wikipedia.org/wiki

Метафизика Аристотеля – Философия, Реферат

Учение о первоначалах

«Метафизика» основное произведение Аристотеля. В этом труде им было дано новое понятие сущности (у Платона и других философов того времени это понятие иное) – единичное, обладающее самостоятельностью бытие. Аристотель делит сущности на низшие и высшие. Низшие сущности состоят из материи и формы. Высшие сущности Аристотель называл «чистыми формами», наивысшей сущностью он считает чистую, лишенную материи форму. В соответствии с этим он выделяет четыре первоначала:

1) Формальные, в которых форма проявляет себя;

2) Материальные, то, из чего, состоят вещи;

3) Действующие или производящие – рассматривающие источник движения и превращения возможности в действительность;

4) Целевая или конечная причина.

1.1 Формальное первоначало

Форма, суть бытия и первая сущность в “Метафизике” – синонимы. “Формою я называю суть бытия каждой вещи и первую сущность”, – подчеркивает Аристотель. Конечно, Аристотель не употреблял латинского слова “форма”, а употреблял греческое слово “морфэ” (слово это живет в русском языке как “морфология”). Ключом к пониманию формы (морфэ) Аристотеля является отождествление ее с сутью вещи (с первой сущностью, по “Метафизике”), с сущностью бытия вещи. Поэтому форма – не всякое общее начало, а минимально общее, и притом такое, которое соответствует самостоятельно существующим вещам, поскольку именно они – существительные.

Аристотель, говоря о сущности и сути бытия, колеблется между общим (лишь минимально общим) и отдельным.

В соответствии с этим он выделяет четыре первоначала:

1) Формальные, в которых форма проявляет себя;

2) Материальные, то, из чего, состоят вещи;

3) Действующие или производящие – рассматривающие источник движения и превращения возможности в действительность;

4) Целевая или конечная причина.

1.1 Формальное первоначало

Форма, суть бытия и первая сущность в “Метафизике” – синонимы. “Формою я называю суть бытия каждой вещи и первую сущность”, – подчеркивает Аристотель. Конечно, Аристотель не употреблял латинского слова “форма”, а употреблял греческое слово “морфэ” (слово это живет в русском языке как “морфология”). Ключом к пониманию формы (морфэ) Аристотеля является отождествление ее с сутью вещи (с первой сущностью, по “Метафизике”), с сущностью бытия вещи. Поэтому форма – не всякое общее начало, а минимально общее, и притом такое, которое соответствует самостоятельно существующим вещам, поскольку именно они – существительные.

Аристотель, говоря о сущности и сути бытия, колеблется между общим (лишь минимально общим) и отдельным. С одной стороны, он говорит, что “суть бытия и сама вещь – одно и то же”, что “суть бытия есть основным образом вот эта отдельная вещь”.

С другой же стороны, он оговаривается, что суть бытия и сама вещь – одно и тоже лишь, некоторым образом, и что, как сказано выше, суть бытия является вот этой отдельной вещью лишь “основным образом”. Или более ясно: “Суть бытия признается за сущность отдельной вещи”. Сущность Вещи — это последнее видовое отличие и определение вещи. Определение вещи — это “формулировка, состоящая из видовых отличий, и притом – из последнего из них”. Окончательный вывод Аристотеля гласит, что “суть бытия не будет находиться ни в чем, что не есть вид рода”. Поэтому, когда Аристотель заявляет, что “суть бытия для тебя состоит в том, чем ты являешься сам по себе”, то это надо понимать лишь в том смысле, что ты человек, а вовсе не в том, что ты личность.

Таким образом, форма как суть бытия вещи — это тот и иной вид определенного рода. Только он отвечает – с натяжкой – обоим критериям сущности.

С одной стороны, он говорит, что “суть бытия и сама вещь – одно и то же”, что “суть бытия есть основным образом вот эта отдельная вещь”.

С другой же стороны, он оговаривается, что суть бытия и сама вещь – одно и тоже лишь, некоторым образом, и что, как сказано выше, суть бытия является вот этой отдельной вещью лишь “основным образом”. Или более ясно: “Суть бытия признается за сущность отдельной вещи”. Сущность Вещи — это последнее видовое отличие и определение вещи. Определение вещи — это “формулировка, состоящая из видовых отличий, и притом – из последнего из них”. Окончательный вывод Аристотеля гласит, что “суть бытия не будет находиться ни в чем, что не есть вид рода”. Поэтому, когда Аристотель заявляет, что “суть бытия для тебя состоит в том, чем ты являешься сам по себе”, то это надо понимать лишь в том смысле, что ты человек, а вовсе не в том, что ты личность.

Таким образом, форма как суть бытия вещи — это тот и иной вид определенного рода. Только он отвечает – с натяжкой – обоим критериям сущности. Но сколько ни мала такая натяжка, в силу ее оказывается, что вид у Аристотеля все же обладает самостоятельной сущностью, вид отрывается от индивидов и превращается в форму как вечную и неизменную – ту самую метафизическую сущность, которая и является предметом философии.

1.2 Материальное первоначало

Как уже отмечено, материя не может быть сущностью. Как и “форма”, “материя” – латинское слово, не известное Аристотелю. Он употреблял здесь греческое слово “хюлэ”, означавшего лес, кустарник, дрова, строевой лес; необработанный материал; тема, предмет исследования; осадок, гуща; наконец, материя в самом общем смысле.

Аристотелевская материя двояка. Во-первых, материя – бесформенное и неопределенное вещество, “то, что само по себе не обозначается ни как определенное по существу, ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким-либо из других свойств, которыми бывает определено сущее”. Такова “первая материя”. Во-вторых, материя в более широком смысле — это “то, из чего вещь состоит”, и то, “из чего вещь возникает”.

Но сколько ни мала такая натяжка, в силу ее оказывается, что вид у Аристотеля все же обладает самостоятельной сущностью, вид отрывается от индивидов и превращается в форму как вечную и неизменную – ту самую метафизическую сущность, которая и является предметом философии.

1.2 Материальное первоначало

Как уже отмечено, материя не может быть сущностью. Как и “форма”, “материя” – латинское слово, не известное Аристотелю. Он употреблял здесь греческое слово “хюлэ”, означавшего лес, кустарник, дрова, строевой лес; необработанный материал; тема, предмет исследования; осадок, гуща; наконец, материя в самом общем смысле.

Аристотелевская материя двояка. Во-первых, материя – бесформенное и неопределенное вещество, “то, что само по себе не обозначается ни как определенное по существу, ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким-либо из других свойств, которыми бывает определено сущее”. Такова “первая материя”. Во-вторых, материя в более широком смысле — это “то, из чего вещь состоит”, и то, “из чего вещь возникает”. Такая материя включает в себя и “первую материю”, из которой состоят и возникают вещи, и притом все вещи, которые состоят из первоматерии, если их лишить всех форм. Непосредственно же вещи состоят и возникают из уже оформленной “последней материи”. Такая материя – материя лишь для того, что из нее непосредственно возникает. Так, камни – материя лишь для каменного дома и вообще для того, что из них строят, но сами по себе камни – не просто материя, а неоднократно оформленная материя, это первоматерия, получившая форму земли, которая получила затем, в свою очередь, форму каменности. Такая материя имеет свою суть бытия (в той мере, в какой она оформлена) эта материя и определима, и познаваема. Первая же материя “самапо себе непознаваема”.

Аристотелевская материя пассивна, безжизненна, неспособна сама по себе из себя ничего породить. По своей неопределенности она похожа на апейрон Анаксимандра, но сходство на этом и кончается: у Анаксимандра апейрон активен, он обладает движением, он все из себя порождает.

Такая материя включает в себя и “первую материю”, из которой состоят и возникают вещи, и притом все вещи, которые состоят из первоматерии, если их лишить всех форм. Непосредственно же вещи состоят и возникают из уже оформленной “последней материи”. Такая материя – материя лишь для того, что из нее непосредственно возникает. Так, камни – материя лишь для каменного дома и вообще для того, что из них строят, но сами по себе камни – не просто материя, а неоднократно оформленная материя, это первоматерия, получившая форму земли, которая получила затем, в свою очередь, форму каменности. Такая материя имеет свою суть бытия (в той мере, в какой она оформлена) эта материя и определима, и познаваема. Первая же материя “самапо себе непознаваема”.

Аристотелевская материя пассивна, безжизненна, неспособна сама по себе из себя ничего породить. По своей неопределенности она похожа на апейрон Анаксимандра, но сходство на этом и кончается: у Анаксимандра апейрон активен, он обладает движением, он все из себя порождает. Роль материи в мировоззрении Аристотеля очень велика. Все, что существует в природе, состоит из материи и формы. Без материи не может быть природы и вещей. Выше уже отмечалось, что Аристотель понимал вещь как составное целое, состоящее из субстрата-материи и сути бытия – формы. Вещь как “индивидуальная сущность” вторична по отношению к материи и форме. Вещь возникает в результате того, что в материю вносится форма. Итак, материя – соучастник формы в вещах.

1.3 Действующие или производящие первоначала

До сих пор отношение между формой и материей мы трактовали статично: форма как суть вещи, как ее сущность – общее, материя – тот материал, в котором это общее неоднократно запечатлено. Но данное отношение Аристотель трактует динамически, вводя в философию эпохальные понятия “возможность” (“дюнамис”) и “действительность” (“энергейа”). Они позволяют представить отношение материи и формы в движении.

Носителем возможности является материя. Оформляясь, она переходит из состояния возможности в состояние действительности: “Материя дается в возможности, потому что она может получить форму, а когда она существует в действительности, тогда Она определена через форму”.

Роль материи в мировоззрении Аристотеля очень велика. Все, что существует в природе, состоит из материи и формы. Без материи не может быть природы и вещей. Выше уже отмечалось, что Аристотель понимал вещь как составное целое, состоящее из субстрата-материи и сути бытия – формы. Вещь как “индивидуальная сущность” вторична по отношению к материи и форме. Вещь возникает в результате того, что в материю вносится форма. Итак, материя – соучастник формы в вещах.

1.3 Действующие или производящие первоначала

До сих пор отношение между формой и материей мы трактовали статично: форма как суть вещи, как ее сущность – общее, материя – тот материал, в котором это общее неоднократно запечатлено. Но данное отношение Аристотель трактует динамически, вводя в философию эпохальные понятия “возможность” (“дюнамис”) и “действительность” (“энергейа”). Они позволяют представить отношение материи и формы в движении.

Носителем возможности является материя. Оформляясь, она переходит из состояния возможности в состояние действительности: “Материя дается в возможности, потому что она может получить форму, а когда она существует в действительности, тогда Она определена через форму”. Но полная действительность — это не действительность вещи, а действительность формы, в форме нет примеси возможности, которая вещи придается материей. Отсюда относительность любой вещи. Вещь действительна лишь в той мере, в какой Она обладает сутью.

Понятие возможности у Аристотеля делает мир диалектичным. Тот закон бытия, о котором говорилось выше, на уровне возможности не действует. Аристотель исключил для вещей возможность содержать в себе противоположности, а тем более противоречия. Но суть возможности состоит в том, что она содержит в себе противоположности. Возможность – одна из форм существования относительного небытия. Материя может обладать формой, но может быть и лишена ее, будучи таким образом первоматерией. Даже если материя обладает формой, то она лишена всех остальных. Лишенность (“стерезис”) — это и есть небытие. Таков второй смысл небытия из тех трех смыслов, которые упоминались выше. Таким относительным небытием и оказывается материя, особенно первая материя, у которой лишенность тотальна.

Но полная действительность — это не действительность вещи, а действительность формы, в форме нет примеси возможности, которая вещи придается материей. Отсюда относительность любой вещи. Вещь действительна лишь в той мере, в какой Она обладает сутью.

Понятие возможности у Аристотеля делает мир диалектичным. Тот закон бытия, о котором говорилось выше, на уровне возможности не действует. Аристотель исключил для вещей возможность содержать в себе противоположности, а тем более противоречия. Но суть возможности состоит в том, что она содержит в себе противоположности. Возможность – одна из форм существования относительного небытия. Материя может обладать формой, но может быть и лишена ее, будучи таким образом первоматерией. Даже если материя обладает формой, то она лишена всех остальных. Лишенность (“стерезис”) — это и есть небытие. Таков второй смысл небытия из тех трех смыслов, которые упоминались выше. Таким относительным небытием и оказывается материя, особенно первая материя, у которой лишенность тотальна. Однако надо отметить, что Аристотель предпочитает видеть в первой материи не столько отсутствие форм, не столько лишенность, сколько способность воспринимать любые формы, богатство возможностей, поэтому его материя – не столько платоновское почти что небытие, сколько именно жизнерадостная возможность стать всем.

Наконец, сама диалектика возможности и действительности позволяет Аристотелю определить в самом общем виде движение (изменение): “Движением надо считать осуществление в действительности возможного, поскольку это – возможно”.

В представлении Аристотеля все процессы, имеющие смысл, обладают внутренней целенаправленностью и потенциальной завершенностью.

Для него цель – это стремление к своему благу. Всякая возможность стремится реализовать себя, стать полномерной. Поэтому каждая потенция, стремясь к реализации, стремится тем самым не только к своему благу, но и к благу вообще. Поэтому у Аристотеля понятие цели, которое на уровне науки того времени никак не могло быть раскрыто конкретно, сводится к понятию стремления к благу.

Однако надо отметить, что Аристотель предпочитает видеть в первой материи не столько отсутствие форм, не столько лишенность, сколько способность воспринимать любые формы, богатство возможностей, поэтому его материя – не столько платоновское почти что небытие, сколько именно жизнерадостная возможность стать всем.

Наконец, сама диалектика возможности и действительности позволяет Аристотелю определить в самом общем виде движение (изменение): “Движением надо считать осуществление в действительности возможного, поскольку это – возможно”.

В представлении Аристотеля все процессы, имеющие смысл, обладают внутренней целенаправленностью и потенциальной завершенностью.

Для него цель – это стремление к своему благу. Всякая возможность стремится реализовать себя, стать полномерной. Поэтому каждая потенция, стремясь к реализации, стремится тем самым не только к своему благу, но и к благу вообще. Поэтому у Аристотеля понятие цели, которое на уровне науки того времени никак не могло быть раскрыто конкретно, сводится к понятию стремления к благу. Но это благо не потустороннее, как у Платона, не благо вообще, а конкретное благо как завершение и осуществление конкретной потенции, ее энтелехия. В понятии”того, ради чего”, в понятии цели как самоосуществления, отождествляемого с благом, и находит Аристотель третью высшую причину, или третье первоначало всего сущего, первоначало, действующее повсюду и всегда.

1.4 Целевая причина

Четвертое и последнее первоначало Аристотель находит в движущей причине. Ведь “всякий раз изменяется что-нибудь действием чего-нибудь и во что-нибудь”. Говоря об источнике движения как движущей причине, Аристотель исходит при этом из некоей догмы, согласно которой “движущееся [вообще] должно приводиться в движение чем-нибудь”, что означает отрицание спонтанности движения. Материя у Аристотеля, как уже было сказано, пассивна. Активна форма, она же сущность (неделимый вид): “Сущность и форма, это – деятельность”. Однако и эта деятельность имеет внешний источник в некоей высшей сущности, высшей форме, в некоем перводвигателе.

Но это благо не потустороннее, как у Платона, не благо вообще, а конкретное благо как завершение и осуществление конкретной потенции, ее энтелехия. В понятии”того, ради чего”, в понятии цели как самоосуществления, отождествляемого с благом, и находит Аристотель третью высшую причину, или третье первоначало всего сущего, первоначало, действующее повсюду и всегда.

1.4 Целевая причина

Четвертое и последнее первоначало Аристотель находит в движущей причине. Ведь “всякий раз изменяется что-нибудь действием чего-нибудь и во что-нибудь”. Говоря об источнике движения как движущей причине, Аристотель исходит при этом из некоей догмы, согласно которой “движущееся [вообще] должно приводиться в движение чем-нибудь”, что означает отрицание спонтанности движения. Материя у Аристотеля, как уже было сказано, пассивна. Активна форма, она же сущность (неделимый вид): “Сущность и форма, это – деятельность”. Однако и эта деятельность имеет внешний источник в некоей высшей сущности, высшей форме, в некоем перводвигателе. В “Метафизике” сказано: “Чем вызывается изменение? Первым двигателем. Что ему подвергается? Материя. К чему приводит изменение? К форме”.

В деятельности человека присутствуют все четыре разновидности причин. Аристотель это подметил глубоко. Однако он этим не ограничился и уподобил мироздание человеческой деятельности, что стало уже проявлением антропоморфизма. В своем учении о высших причинах и первых началах всего сущего Аристотель отдал дань свойственному всякому идеализму отвлеченному безличному – в отличие от мифологического – философско-идеалистическому антропоморфизму.

Итак, у Аристотеля четыре первоначала: материальная причина, отвечающая на вопрос “Из чего?”; формальная причина, отвечающая на вопрос “Что это есть?”; движущая причина, отвечающая на вопрос “Откуда начало движения?”; целевая причина, отвечающая на вопрос “Ради чего?”.

2. Теория познания Аристотеля

Теория познания Аристотеля опирается на его онтологию и по своему непосредственному предмету есть теория науки.

В “Метафизике” сказано: “Чем вызывается изменение? Первым двигателем. Что ему подвергается? Материя. К чему приводит изменение? К форме”.

В деятельности человека присутствуют все четыре разновидности причин. Аристотель это подметил глубоко. Однако он этим не ограничился и уподобил мироздание человеческой деятельности, что стало уже проявлением антропоморфизма. В своем учении о высших причинах и первых началах всего сущего Аристотель отдал дань свойственному всякому идеализму отвлеченному безличному – в отличие от мифологического – философско-идеалистическому антропоморфизму.

Итак, у Аристотеля четыре первоначала: материальная причина, отвечающая на вопрос “Из чего?”; формальная причина, отвечающая на вопрос “Что это есть?”; движущая причина, отвечающая на вопрос “Откуда начало движения?”; целевая причина, отвечающая на вопрос “Ради чего?”.

2. Теория познания Аристотеля

Теория познания Аристотеля опирается на его онтологию и по своему непосредственному предмету есть теория науки. Аристотель отличает научное знание и от искусства, и от опыта, и от мнения. По своему предмету научное знание есть знание о бытии. В отличие от знания предмет искусства — производство вещей (или произведений) при помощи способности, определенной к действию. Поэтому сфера искусства — практика и производство; сфера же знания — созерцание предмета, теория, умозрение. И все же у науки есть общее с искусством: как и искусству, знанию принадлежит способность быть сообщаемым посредством обучения. Поэтому искусство есть знание в большем смысле слова, чем опыт, и оно сопровождается истинными суждениями.

Знание отличается также и от простого опыта. И для знания, и для искусства опыт — их начало или исходная точка. Однако в отличие от знания предметом опыта могут быть только факты, рассматриваемые как единичные.

Основание опыта — в ощущения, в памяти и в, привычке.

Но знание не тождественно с ощущением. Правда, всякое знание начинается с ощущения.

Однако это непосредственное постижение общего в единичном существенно отличается от знания.

Аристотель отличает научное знание и от искусства, и от опыта, и от мнения. По своему предмету научное знание есть знание о бытии. В отличие от знания предмет искусства — производство вещей (или произведений) при помощи способности, определенной к действию. Поэтому сфера искусства — практика и производство; сфера же знания — созерцание предмета, теория, умозрение. И все же у науки есть общее с искусством: как и искусству, знанию принадлежит способность быть сообщаемым посредством обучения. Поэтому искусство есть знание в большем смысле слова, чем опыт, и оно сопровождается истинными суждениями.

Знание отличается также и от простого опыта. И для знания, и для искусства опыт — их начало или исходная точка. Однако в отличие от знания предметом опыта могут быть только факты, рассматриваемые как единичные.

Основание опыта — в ощущения, в памяти и в, привычке.

Но знание не тождественно с ощущением. Правда, всякое знание начинается с ощущения.

Однако это непосредственное постижение общего в единичном существенно отличается от знания. «То, что в вещах показывает чувственное познание, т. е. ощущение, зависит от всегда изменчивых условий пространства и времени. Напротив, то, что показывает в вещах научное познание, не зависит ни от пространства, ни от времени. Научное постижение предмета — мысль, покоящаяся и в известном смысле стабильная, остановившаяся». Но знание отличается от мнения. То, что дает мнение, основывается на всего лишь вероятных основаниях. Не таково знание. Правда, научное знание также выражается в суждении и принимается в качестве истинного, лишь когда в познающем возникло убеждение в его истинности. Но если суждение обосновано как достоверное знание, то нельзя указать оснований, посредством которых оно могло бы оказаться опровергнутым или хотя бы измененным. Напротив, для рвения или для веры справедливо, что по отношению к ним всегда возможны иное мнение и другая вера. Мнение может быть и ложно, и истинно, убеждение в нем никоим образом не может быть «незыблемым», в то время как знание — прочная и незыблемая истина.

«То, что в вещах показывает чувственное познание, т. е. ощущение, зависит от всегда изменчивых условий пространства и времени. Напротив, то, что показывает в вещах научное познание, не зависит ни от пространства, ни от времени. Научное постижение предмета — мысль, покоящаяся и в известном смысле стабильная, остановившаяся». Но знание отличается от мнения. То, что дает мнение, основывается на всего лишь вероятных основаниях. Не таково знание. Правда, научное знание также выражается в суждении и принимается в качестве истинного, лишь когда в познающем возникло убеждение в его истинности. Но если суждение обосновано как достоверное знание, то нельзя указать оснований, посредством которых оно могло бы оказаться опровергнутым или хотя бы измененным. Напротив, для рвения или для веры справедливо, что по отношению к ним всегда возможны иное мнение и другая вера. Мнение может быть и ложно, и истинно, убеждение в нем никоим образом не может быть «незыблемым», в то время как знание — прочная и незыблемая истина. Предмет знания и знание предмета, рассматривая отношение знания к своему предмету, Аристотель твердо стоит на почве убеждения, что в порядке времени существование предмета предшествует существованию знания. Это та материалистическая или объективно-идеалистическая точка зрения, которую, читая и конспектируя «Метафизику» Аристотеля, отметил Ленин: «Прелестно! Нет сомнений в реальности внешнего мира». Предмет, по Аристотелю, предшествует познанию, которое человек может иметь об этом предмете. В этом смысле отношение знания к предмету то же, что и отношение ощущения к предмету. Из того, что у ощущающего человека временно отсутствуют зрительные ощущения, никак не следует, будто свойства, воспринимаемые людьми посредством зрения, отсутствуют в самом предмете. Однако в момент, когда к человеку вернется способность зрения, то, что он увидит, будет уже необходимо относиться к области видимого. Начиная с этого момента уже нет смысла спрашивать, что чему предшествует: видимое или ощущение видения, они оба, начиная с этого момента, одновременны, соотносительны.

Предмет знания и знание предмета, рассматривая отношение знания к своему предмету, Аристотель твердо стоит на почве убеждения, что в порядке времени существование предмета предшествует существованию знания. Это та материалистическая или объективно-идеалистическая точка зрения, которую, читая и конспектируя «Метафизику» Аристотеля, отметил Ленин: «Прелестно! Нет сомнений в реальности внешнего мира». Предмет, по Аристотелю, предшествует познанию, которое человек может иметь об этом предмете. В этом смысле отношение знания к предмету то же, что и отношение ощущения к предмету. Из того, что у ощущающего человека временно отсутствуют зрительные ощущения, никак не следует, будто свойства, воспринимаемые людьми посредством зрения, отсутствуют в самом предмете. Однако в момент, когда к человеку вернется способность зрения, то, что он увидит, будет уже необходимо относиться к области видимого. Начиная с этого момента уже нет смысла спрашивать, что чему предшествует: видимое или ощущение видения, они оба, начиная с этого момента, одновременны, соотносительны. И точно таково же отношение знания к своему предмету. Оно подобно отношению меры к измеримому или неизмеренному. Поскольку познание направляется во времени к постижению своего предмета, этот предмет предшествует познанию, а познание зависит от своего предмета. В этом смысле соотношение между ними однозначно, необратимо.

Но если знание рассматривается как уже возникшее, как уже осуществляющееся, как уже отнесенное к своему предмету, то предмет и знание о нем составляют нераздельное целое. Правда, в этом целом можно посредством абстракции выделить оба его элемента — предмет знания и знание предмета, но все же единство обоих не теряет от этого своей реальности. Предмет, рассматриваемый сам по себе, есть только возможный предмет знания. Если бы он остался только возможным, знание не могло бы возникнуть. Но как только у ученого возникает созерцание предмета знания, с этого момента разом и предмет знания, и знание предмета становятся действительностью: они уже составляют единство. Отсюда Аристотель заключает, что знание есть род обладания, т.

И точно таково же отношение знания к своему предмету. Оно подобно отношению меры к измеримому или неизмеренному. Поскольку познание направляется во времени к постижению своего предмета, этот предмет предшествует познанию, а познание зависит от своего предмета. В этом смысле соотношение между ними однозначно, необратимо.

Но если знание рассматривается как уже возникшее, как уже осуществляющееся, как уже отнесенное к своему предмету, то предмет и знание о нем составляют нераздельное целое. Правда, в этом целом можно посредством абстракции выделить оба его элемента — предмет знания и знание предмета, но все же единство обоих не теряет от этого своей реальности. Предмет, рассматриваемый сам по себе, есть только возможный предмет знания. Если бы он остался только возможным, знание не могло бы возникнуть. Но как только у ученого возникает созерцание предмета знания, с этого момента разом и предмет знания, и знание предмета становятся действительностью: они уже составляют единство. Отсюда Аристотель заключает, что знание есть род обладания, т. е. способ бытия специфического рода.

е. способ бытия специфического рода.

Введение в метафизику Аристотеля. Философская мысль

Раздел 2: Метафизика

Хизер Уилберн, доктор философии.

Аристотель:

Аристотель рассматривает философию как расширение науки, а это означает, что он пытается понять целое — вселенную, человечество и культуру. Он пытается найти основные принципы, раскрывающие основные закономерности во всех изменяющихся и противоречивых аспектах нашего мира. [1]

Современная наука основывается на нескольких основных понятиях: масса, сила, элемент, эволюция и тому подобное. Понятия Аристотеля — функция, классификация и иерархия; он использует эти понятия, чтобы объяснить все. В то время как современная наука делает упор на законы, Аристотель делает упор на поиске точных определений вещей с точки зрения их существенных свойств. Он считал, что философия может найти ответы на вопросы посредством наблюдения. Еще одно отличие состоит в том, что современная наука рассматривает мир как машину, тогда как Аристотель видит его как организм. У всего есть функция или цель, и его основная природа состоит в том, чтобы расти и достигать своей цели. Это относится к этике, политике, искусству и миру природы (там же).

Еще одно отличие состоит в том, что современная наука рассматривает мир как машину, тогда как Аристотель видит его как организм. У всего есть функция или цель, и его основная природа состоит в том, чтобы расти и достигать своей цели. Это относится к этике, политике, искусству и миру природы (там же).

Платон и Аристотель Отношения:

Согласно платоновской теории Форм, все остальное является несовершенной копией — иллюзией по сравнению с ней. Аристотель считал, что наблюдаемым является физический мир. Он отверг трансцендентализм Платона (то есть его представление о том, что существует высшая реальность, доступная только разуму).

Объясните возражения, выдвинутые Аристотелем в отношении форм Платона :

Формы Платона не могут объяснить отношения между формами и конкретными вещами. В частности, идея о том, что объект «участвует» в Форме, расплывчата и ничего не говорит нам о том, как эти вещи на самом деле взаимодействуют.

Формы Платона деградируют до конкретных вещей, которые мы переживаем в мире

Вечная природа Форм сделала их бесполезными для понимания того, как конкретные вещи могут измениться.

Кроме того, Аристотель хотел определить природу реальности, но Платон утверждал, что реальность есть нечто трансцендентное — за пределами нашего опыта. Аристотель считал, что этот мир и есть наш мир. Он соглашался с Платоном в том, что знание должно быть универсальным и касаться того, что общего между вещами, но отвергал мнение Платона о том, что формы могут быть отделены от отдельных вещей.

Что такое метафизика для Аристотеля?

Метафизика для Аристотеля была изучением природы и нас самих. В этом смысле он привносит метафизику в этот мир чувственного опыта, где мы живем, учимся, знаем, думаем и говорим.

Метафизика — это изучение бытия qua бытия, то есть, во-первых, изучение различных способов употребления слова «быть».

Первичный тип бытия — это «что», указывающее на субстанцию вещи. Например, когда я говорю, что человек хороший или что у него рост 6 футов, мы имеем в виду этого человека. Это вещество.

Все остальные вещи называются потому, что они являются количествами или качествами этой субстанции (6 футов или добро). Это вторично.

Следовательно, субстанция есть то, что стоит отдельно или в первую очередь. Я бы существовал, даже если бы у меня не было волос, но мои волосы не могли бы существовать без меня, поэтому волосы не являются субстанцией.

Он был учеником Платона, поэтому его отказ от форм Платона был постепенным. Он начал с того, что задал несколько основных вопросов: что реально, какие типы вещей существуют, из чего состоит мир, является ли стол более или менее реальным, чем прямоугольность? Его решение состояло в том, чтобы изучить все, что можно было сказать о таблице, и классифицировать эти утверждения по категориям, которых существует 10: 9.0005

Рост Джо 6 футов: количество.

У Джо карие глаза и карие глаза: качество.

Джо на 2 года старше Джилл: родственник.

Джо в офисе: место.

Джо 18 лет: время.

Джо стоит: позиция.

Джо в хорошем состоянии.

Другими категориями являются действие (порез или сжигание), привязанность (порез или сожжение) и субстанция (стол или человек).

Что такое первичное вещество?

Вещество — это уникальная категория: оно является основным. Это то, к чему относятся все остальные категории. Итак, Джо (вещество) является… или обладает всеми вышеперечисленными качествами. Джо является первичным или самым основным, а остальные вторичными (там же). Это означает, что Джо может существовать без других категорий, но другие категории не могут существовать без субстанции. Например, без такого вещества, как Джо, нет условия, чтобы вещь была старше или здоровее.

Вещи, которые мы делаем (артефакты), не являются первичными существами, потому что первичные существа имеют свою собственную природу. То, что мы делаем, не может существовать без человека и, как таковое, имеет низшее существование.

То, что мы делаем, не может существовать без человека и, как таковое, имеет низшее существование.

Как материя + форма соотносятся с субстанцией?

Для Аристотеля субстанция – это определенная вещь и ее свойства. Субстанция — это материя, а вторичные категории или свойства — это форма. Субстанция состоит из материи и формы. Форма — это не отделимое царство, как это было у Платона; оно должно существовать вместе с материей.

В то время как Платон считает, что наиболее реальными являются более абстрактные Формы, Аристотель считает, что наиболее реальными являются более конкретные вещи. Например, люди более реальны, чем виды.

Аристотель дает четыре определения субстанции. Что это?

Вещество – это вещь, на которую ссылается существительное; предмет предложения. Джо высокий. Джо — это субстанция, независимая от всего остального, от всех других качеств.

Вещество – это то, что подчеркивает все свойства и изменения чего-либо. Джо есть Джо, несмотря на изменения, которые он претерпевает.

Джо есть Джо, несмотря на изменения, которые он претерпевает.

О субстанции можно думать как о существенном. «Например, частью сущности Сократа является то, что он человек, что он жил в четвертом веке до нашей эры. и что он мудр. Другие свойства, такие как его седые волосы, большой нос и тому подобное, скорее случайны, чем вторичны.

Субстанция представляет собой сочетание формы и материи. Форма здесь означает в основном то же, что и платоновское понятие Формы, но она не существует отдельно от материи (т. е. не трансцендентна). Это всегда информирует о каком-то вопросе. Материя — это то, из чего состоит вещь, а форма — это то, что придает ей форму и структуру.

Используйте маленькую букву «f», когда говорите о формах Аристотеля.

Сущность не меняется, тогда как случайные свойства могут.

Итак, мы не можем разделить форму и материю, но мы можем различить их. Глина — это материя, и ей можно придать форму чаши (форма — это форма). Мы можем говорить о материи и форме отдельно, что позволяет нам понять изменение и стабильность.

Вещество изменяется, но остается стабильным (я).

Если мы пытаемся что-то понять, почему так важна возможность дать определение?

Учитывая, что суть вещи так важна и тот факт, что Аристотель действительно верит в универсальность знания, важно понимать определений вещей (как у Платона).

Для организации наших наблюдений важно иметь систему. Аристотель классифицировал животных в зависимости от тех, которые откладывают яйца, и тех, кто рождает живых детенышей, по способу их передвижения и так далее. Этот тип классификации является способом понять природу вещи. Итак, у нас есть конкретное животное, тогда мы можем определить, к какой группе оно принадлежит.

Цель философии состоит в том, чтобы понять природу вещей, а понять природу вещи означает быть в состоянии определить ее. Мы можем попытаться дать определение чему угодно: людям, искусству, счастью и т. д. Мы должны быть в состоянии дать определение чему-то, если мы хотим это понять (Уошберн).

Если мы пытаемся понять что-то , чем может быть полезна расстановка приоритетов в иерархии?

Другим важным понятием для Аристотеля является иерархия. Если мы хотим по-настоящему понять что-то, понимание его отношения и уровня важности по сравнению с другими вещами имеет решающее значение.

Иера rchy: Иерархия — это расположение вещей по шкале от наименее ценного к наиболее ценному. Аристотель считал, что природа представляет собой иерархию. Все имеет сущностную природу, выраженную в его определении, а самое главное — его функцию или цель. Например, существует четыре типа жизни: 1) питательная у растений, которые поглощают пищу и размножаются; 2) питательный плюс чувствительный для простых животных, которые поглощают пищу и размножаются, но также могут ощущать вещи; 3) локомоция для высших животных, которые помимо прочих способностей могут передвигаться; и 4) рациональность для людей, которые делают все, что ниже, но также могут использовать разум.

Он также применил иерархию к физическому миру. По мере того, как человек поднимается по шкале от растения к животному и к человеку, он видит увеличение силы разума. Высшим развитием на земле является человеческое рассуждение или интеллектуальное созерцание. Аристотель считал, что небесные тела были богами с большей силой понимания, чем люди. Они были сделаны из элемента, называемого эфиром, и не ели, не размножались, не воспринимали и не чувствовали ни удовольствия, ни боли. Они только думали.

Он верил, что в высшей точке есть бог, который был чистой мыслью, чистой действительностью (вместо потенциальности) и высшей стадией роста. Все действия — это попытки достичь чистой реальности бога (я пишу термин «бог» строчными буквами, потому что Аристотель предшествовал монотеистическим религиям Запада: иудаизму, христианству и исламу).

Все, что делает животное, направлено на максимально полное раскрытие его потенциала. Все стремится к этому состоянию чистого сознания. Аристотель назвал это неподвижным двигателем: конечной причиной всего, включая движение и изменение. Неподвижный двигатель притягивает все в том смысле, что он является целью всех изменений. Все притягивается к нему, и вещи меняются, потому что они пытаются достичь неподвижного движителя/бога (там же).

Аристотель назвал это неподвижным двигателем: конечной причиной всего, включая движение и изменение. Неподвижный двигатель притягивает все в том смысле, что он является целью всех изменений. Все притягивается к нему, и вещи меняются, потому что они пытаются достичь неподвижного движителя/бога (там же).

Идея о том, что все развивается в соответствии с потенциалом, подразумевает, что все вещи имеют цель или цель. Это отличается от нашей современной концепции науки и стремления к причинно-следственным объяснениям. Вместо того, чтобы спрашивать, почему, Аристотель спросил бы, как. Ответ на этот вопрос дается с точки зрения назначения вещи или рассматриваемой части.

Функция: Все в мире, по Аристотелю, имеет отличительную и существенную функцию. Деревья растут определенным образом в зависимости от их вида, здания строятся для определенных целей, у людей есть свои особые искусства. По мнению Аристотеля, эта функция или деятельность определяют превосходные качества или достоинства. Хорошие плотники, например, те, кто строит прочные и красивые вещи. Поэтому добродетель в плотниках — это глаз на меру, убийства пилой и другими инструментами и чувство того, что может и что не может сделать кусок дерева. В этом смысле добродетель исследуемой вещи означает, что она отлично функционирует в соответствии со своим назначением.

Хорошие плотники, например, те, кто строит прочные и красивые вещи. Поэтому добродетель в плотниках — это глаз на меру, убийства пилой и другими инструментами и чувство того, что может и что не может сделать кусок дерева. В этом смысле добродетель исследуемой вещи означает, что она отлично функционирует в соответствии со своим назначением.

Функция тормозов в автомобиле — останавливать, а функция аккумулятора — обеспечивать электричеством. Чтобы понять автомобиль, мы должны понять, какова функция его частей. Это относится и к растениям, и к животным. Чтобы понять животное, нам нужно выйти за рамки описания частей или стадий роста и понять, для чего нужны эти части. Например, подушечки на лапах осьминога — функция всасывания. Корни растения нужны не только для ветвления; они также поглощают воду и обеспечивают питательными веществами (там же).

Что означает термин телос или телеологический?

Телос или телеологический: Аристотель считал, что вопрос о том, какова функция чего-либо, имеет основополагающее значение для объяснения и понимания мира природы. Функция означала естественное развитие. Когда что-то выполняет свою функцию, оно исполняет свою природу. Следовательно, вы можете думать о функции вещи как о ее естественном развитии. Рост универсален для всех живых существ. Желудь предназначен для того, чтобы стать дубом, и его рост можно объяснить слепой попыткой осознать свою истинную природу.

Функция означала естественное развитие. Когда что-то выполняет свою функцию, оно исполняет свою природу. Следовательно, вы можете думать о функции вещи как о ее естественном развитии. Рост универсален для всех живых существ. Желудь предназначен для того, чтобы стать дубом, и его рост можно объяснить слепой попыткой осознать свою истинную природу.

Телос от греческого означает исполнение, завершение или совершенство чего-либо. Для Аристотеля все имеет конечную цель или цель, и все направлено на какое-то благо. Существуют разные блага (вопреки Платону), которые соответствуют разным существам, искусствам или наукам, и некоторые из этих целей подчинены более высшим целям. Например, целью конкретного закона может быть получение налогов; однако более конечная цель для правительства состоит в том, чтобы предоставлять услуги, направленные на благополучие граждан (там же). Смотри его Никомахова этика , Кн I, разделы 1-2 и 5-10.

Функция человека: Поскольку растения и животные также испытывают рост, питание и ощущения, эти действия не могут быть репрезентативными в частности для человеческих функций. Только люди обладают способностью к рациональности, поэтому Аристотель заключает, что функция человека есть деятельность души в соответствии с разумом. Разум — это то, что делает нас уникальными, и если мы хотим понять, что такое люди, нам нужно понять, что мы разумные существа.

Только люди обладают способностью к рациональности, поэтому Аристотель заключает, что функция человека есть деятельность души в соответствии с разумом. Разум — это то, что делает нас уникальными, и если мы хотим понять, что такое люди, нам нужно понять, что мы разумные существа.

То, что значит быть разумным существом, для Аристотеля включает в себя способности, привычки, мудрость и суждение, которые позволяют нам привести сложное «я» в порядок по мере его раскрытия — самореализацию или процветание (Уошберн).

Аристотель объясняет четыре причины. Что это?

В телеологическом подходе Аристотель объясняет причину, но не так, как это делаем мы сегодня. Для него есть четыре типа причин, все из которых вместе объясняют, почему вещь такая, какая она есть в любой момент времени.

материальная причина: глина чаши или серебро ложки

формальная причина: чертеж, модель или план

действующая причина: человек или событие, благодаря которому что-то происходит

Чем телеологическое понимание мира Аристотелем отличается от того, как мы думаем о мире сегодня?

Одно из основных различий между тем, как мы думаем об этих проблемах, и тем, как это делал Аристотель, заключается в том, что когда мы думаем о цели, мы обычно имеем в виду человеческую деятельность (цель моего действия). Когда мы обсуждаем природу, мы обычно не думаем с точки зрения цели. Однако Аристотель считал, что все вещи (природные, человеческие или артефакты) имеют цель. Все, что существует, должно быть объяснено с точки зрения внутренней цели и общей цели, которой оно служит в природе. Такой точки зрения придерживались до 17 века, и она, очевидно, оказала большое влияние на развитие христианских верований (святой Фома Аквинский следовал за Аристотелем).

Когда мы обсуждаем природу, мы обычно не думаем с точки зрения цели. Однако Аристотель считал, что все вещи (природные, человеческие или артефакты) имеют цель. Все, что существует, должно быть объяснено с точки зрения внутренней цели и общей цели, которой оно служит в природе. Такой точки зрения придерживались до 17 века, и она, очевидно, оказала большое влияние на развитие христианских верований (святой Фома Аквинский следовал за Аристотелем).

Какое отношение Аристотеля к бесконечному регрессу?

Телеологические объяснения не могут продолжаться вечно. У нас не может быть бесконечного регресса. Итак, если x существует для цели y, а y существует для цели z, должна существовать конечная цель, которая объяснит их все (конечная причина). Точно так же, если p вызывает q, а q вызывает r, должна быть цель (действующая причина). Мы не можем продолжаться вечно или бесконечно. Здесь снова вступает в действие главный двигатель Аристотеля; бог.

Первичный двигатель Аристотеля, однако, отличается от христианского Бога в нескольких фундаментальных аспектах:

- первичный двигатель не создал вселенную и не имеет особого отношения к людям.

- первичный двигатель является скорее метафизической необходимостью, чем надлежащим объектом поклонения

- конечной целью было само созерцание

- Фил Уошберн, Многоликая мудрость: видение философии великими философами (Пирсон, 2002), 67–78. В дальнейшем этот текст будет называться MFW. ↵

Аллан Бэк, Теория абстракции Аристотеля

Аллан Бэк

В этой книге исследуются взгляды Аристотеля на абстракцию и исследуется, как он ее использует. В этой работе автор вслед за Аристотелем сначала сосредоточивается на научных деталях, а затем приближается к метафизическим утверждениям и таким образом создает реконструированную теорию, объясняющую многие загадки аристотелевской мысли. Понимание деталей его теории отношений и абстракции дополнительно освещает его теорию универсалий. Некоторые из особенностей теории абстракции Аристотеля, разработанной в этой книге, включают: абстракция — это отношение; восприятие и знание — виды абстракции; объекты, порожденные абстракциями, являются релятами, которые сами по себе могут служить субъектами, после чего они могут появляться как элементы в других категориях. Автор продолжает рассмотрение того, как Аристотель отличает конкретное от абстрактного паронима, как индукция является типом абстракции, которая обычно движется от воспринимаемых индивидов к универсалиям, и как метафизический словарь Аристотеля является «реляционным». Помимо этих особенностей, эта работа также рассматривает, как из универсалий акциденции, формы, причины и возможности имеют бытие только как абстрактные аспекты индивидуальных субстанций. Индивидуальная субстанция тождественна своей сущности, сущность имеет всеобщие черты, но есть единичность, делающая индивидуальную субстанцию тем, чем она является. в этой книге излагаются теории.Одна из главных достопримечательностей в разработке деталей взглядов Аристотеля на абстракцию заключается в понимании его метафизики универсалий как абстрактных объектов.Эта работа восстанавливает прежние позиции, поскольку в последнее время основная философская традиция абстракции игнорировалась. Он дает современную версию средневекового учения о тройственном различии сущностей.

Автор продолжает рассмотрение того, как Аристотель отличает конкретное от абстрактного паронима, как индукция является типом абстракции, которая обычно движется от воспринимаемых индивидов к универсалиям, и как метафизический словарь Аристотеля является «реляционным». Помимо этих особенностей, эта работа также рассматривает, как из универсалий акциденции, формы, причины и возможности имеют бытие только как абстрактные аспекты индивидуальных субстанций. Индивидуальная субстанция тождественна своей сущности, сущность имеет всеобщие черты, но есть единичность, делающая индивидуальную субстанцию тем, чем она является. в этой книге излагаются теории.Одна из главных достопримечательностей в разработке деталей взглядов Аристотеля на абстракцию заключается в понимании его метафизики универсалий как абстрактных объектов.Эта работа восстанавливает прежние позиции, поскольку в последнее время основная философская традиция абстракции игнорировалась. Он дает современную версию средневекового учения о тройственном различии сущностей. д., прославившийся исламским философом Авиценной.

д., прославившийся исламским философом Авиценной.

Цитировать Простой текст БибТекс Форматированный текст Зотеро EndNote Менеджер ссылок РефВоркс

Параметры Отметить как дубликат Найдите его в Scholar Запросить удаление из индекса Лист регистраций изменений

Править

Аристотель в древнегреческой и римской философии0259

Загрузить копию этой работы Бумаги в настоящее время заархивированы: 77 147

Внешние ссылки

Настройте учетную запись с вашей принадлежностью для доступа к ресурсам через прокси-сервер вашего университета

Через вашу библиотеку

- Войдите в систему / зарегистрируйтесь и настройте свой преобразователь OpenURL

- .Ивонн Виктория Палларес Вега – 2000 – Диссертация, Государственный университет Нью-Йорка в Буффало

Абстрактные объекты и семантика: эссе о перспективах и проблемах с принципами абстракции как средством обоснования ссылки на абстрактные объекты.

Гнатек Зузанна – 2020 – Диссертация, Тринити-колледж, Дублин

Гнатек Зузанна – 2020 – Диссертация, Тринити-колледж, ДублинОбщее расселовское устранение абстрактных объектов. Кевин С. Клемент – 2015 – Математическая философия : nkv031.

Abstract and Complete.Alkistis Elliott-Graves – неизвестно

Abstracta and Abstraction in Trope Theory.A. Р. Дж. Фишер – 2020 – Philosophical Papers 49 (1): 41-67.

Uwagi o abstrakcji, ufundowaniu i hipostazie.Marek Magdziak – 2020 – Studia Philosophica Wratislaviensia 15 (2):143-153.

Абстракция: как это понять. Илекса Ярдли — 2021 — https://Medium.Com/the-Circular-Theory/.

Онтологическая зависимость, пространственное расположение и структура частей. Фридерика Мольтманн – 2019 – В Роберте Феррарио, Стефано Борго, Лауре Вье и Клаудио Мазоло (ред.), Festschrift для Николы Гуарино . Амстердам: Публикации IOS.

Аристотелевское понимание формы и универсалий. Хва Муи — 1989 — Диссертация, Университет Вандербильта

Номиналистический неологизм.

П.Карпов.

– Харьков: ЭКСМО-Пресс, 1999.

– 1056 с.

П.Карпов.

– Харьков: ЭКСМО-Пресс, 1999.

– 1056 с.

Гнатек Зузанна – 2020 – Диссертация, Тринити-колледж, Дублин

Гнатек Зузанна – 2020 – Диссертация, Тринити-колледж, Дублин