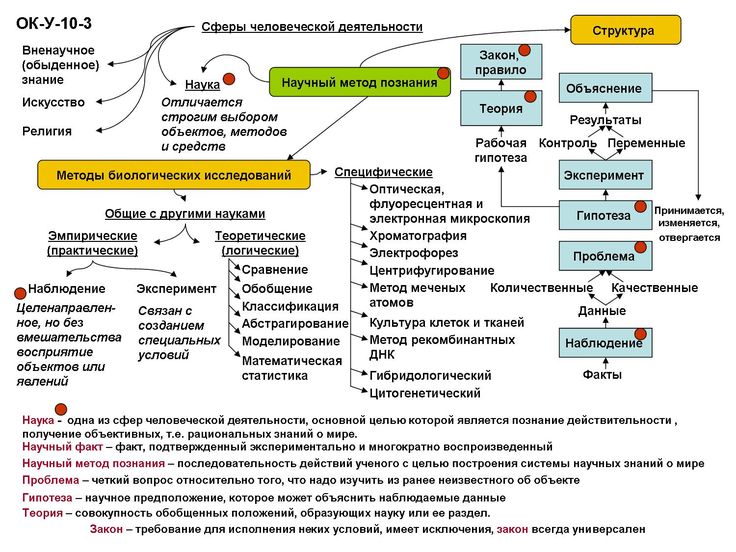

Методы научного исследования: классификация, характеристика

Применение грамотной исчерпывающей методологии позволит избежать отклонения или доработки текста. Научные методы – это комплекс средств, принципов, которые подобраны, чтобы построить дальнейшую теоретическую и практическую часть статьи.

Содержание:

- Понятие метода научного исследования

- Какие бывают теоретические методы научного исследования

- Какие методы исследования относятся к эмпирическим

- Классификация методов научного познания

- Примеры использования методов научного познания

Чтобы в совершенстве владеть современными методами научного исследования, нужно изучить множество источников, самостоятельно проанализировать всю информацию.

Публикации в авторитетных зарубежных журналах важны для подтверждения компетентности ее автора, научного признания, дальнейшей защиты на соискание степени, пополнения портфолио.

Современные методы научного исследования

На сегодня существуют несколько понятий метода научного исследования, однако они незначительно отличаются друг от друга. В переводе с греческого само слово означает «путь или прослеживание», термин на основе этого и рассматривается как способ познания, который помогает достижению поставленной цели при помощи определенной последовательности действий.

Основные теоретические методы научного исследования

- Индукция – движение мысли от частного к общему, зная отдельные факты можно прийти к закону, лежащему в их основе. Ее особенность – то, что полученные сведения, как правило, носят вероятностный характер, а не заведомо истинный.

- Дедукция прямо противоположна, частное вытекает из общего. Эта цепочка умозаключений, в отличие от предыдущей, логична, ее звенья приводят к неопровержимому выводу.

- Аксиоматический, специфика метода – в начале процесса задается набор базовых положений, они не требуют доказательств и принимаются за явные, по сути, являются аксиомой.

- Анализ, в основе – мысленное разложение предмета на части, которые его составляют.

- Синтез объединяет умозаключения, полученные в ходе предыдущего метода исследования, в единое целое.

Основные эмпирические методы научного исследования

- Наблюдение пользуется заслуженной популярностью. Для него характерно восприятие тех или иных явлений в целостности и динамике. Метод относится к практическим.

- Эксперимент носит комплексный характер, он часто используется в педагогике, психологии.

- Анкетирование удобно тем, что за сравнительно короткий промежуток времени помогает собрать солидное количество данных.

- Беседа, интервью. Опросные методы, которые относятся к практическим.

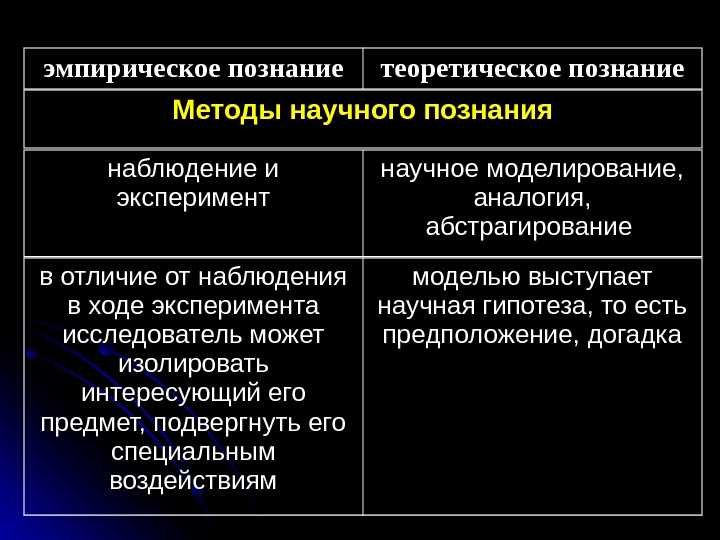

Классификация методов научного познания

Выбор эффективных методов научного познания необходим для успешного выполнения исследования. В зависимости от направления науки способы достижения цели могут различаться.

Наблюдение

Данный процесс предполагает использование органов чувств для получения знаний. В большинстве случаев применяется в составе других методов.

Сравнение

В результате сравнения удается установить общие черты или различия с другим явлением или предметом. Сравниваться должны существенные признаки, которые помогут ответить на основные вопросы познавательной задачи. Выявление общего, присущего двум объектам, есть путь к познанию закономерностей.

Измерение

Процедура проводится с целью получения конкретной величины при помощи общепринятых единиц измерения. Данный метод познания дает точные цифры, которые позволяют получить сведения об изучаемом объекте. На эффективность измерений влияет используемое измерительное оборудование.

Эксперимент

Данный метод предполагает систематическое изучение объекта в определенных условиях. Эксперимент позволяет изучать явление в экстремальных или изолированных от окружающей среды условиях. Ученый всегда может вмешаться в процесс, менять ход явления. Эксперимент проводится как с самим объектом, так и с его искусственно созданной моделью.

Эксперимент позволяет изучать явление в экстремальных или изолированных от окружающей среды условиях. Ученый всегда может вмешаться в процесс, менять ход явления. Эксперимент проводится как с самим объектом, так и с его искусственно созданной моделью.

Абстрагирование

Суть данного метода состоит в отвлечении от неважных параметров, которыми наделен объект, фиксировании явлений, представляющих интерес для исследователя. В результате абстрагирования ученый получает информацию о некоторых особенностях объекта.

Применение методов научного исследования

В работе все они взаимосвязаны, органично дополняют друг друга, обязательно отвечают поставленным задачам. Использовать их следует с учетом специфики каждого, имеющихся плюсов и минусов.

Отдельное внимание можно обратить на сравнительно-исторический анализ, он позволяет выделить причинно-следственные связи, выстроить логическую цепочку. Собственные выводы можно строить на базе объективных сведений или полученных самостоятельно с помощью методов, которые являются научными, общепризнанными.

У беседы и интервью основной недостаток – значительные временные затраты, даже если их проводить не индивидуально, а в группах. Важно четко определить цель, вытекающую из задачи исследования.

Рекомендуется предварительно набросать план вопросов, а в ходе деятельности его придерживаться, не отвлекаясь на ненужные детали. Следует заранее предусмотреть возможности фиксирования информации и создать комфортную эмоциональную, психологическую обстановку.

В анкетировании часто анонимность – основа достоверности. Нужно учитывать ряд требований:

- использовать прямые и косвенные вопросы;

- делать предварительную проверку их понимания на малом количестве респондентов, базируясь на этом, вносить коррективы;

- обеспечить репрезентативность выборки как действенного средства получения сведений.

Отметим также, что за последние годы можно заметить рост популярности в гуманитарных науках квалиметрических или количественных методов, характерных ранее исключительно для естественнонаучных исследований. Однако основное требование – использовать комплекс методов, которые подобраны в соответствии с отличительными чертами, особенностями того или иного научного исследования.

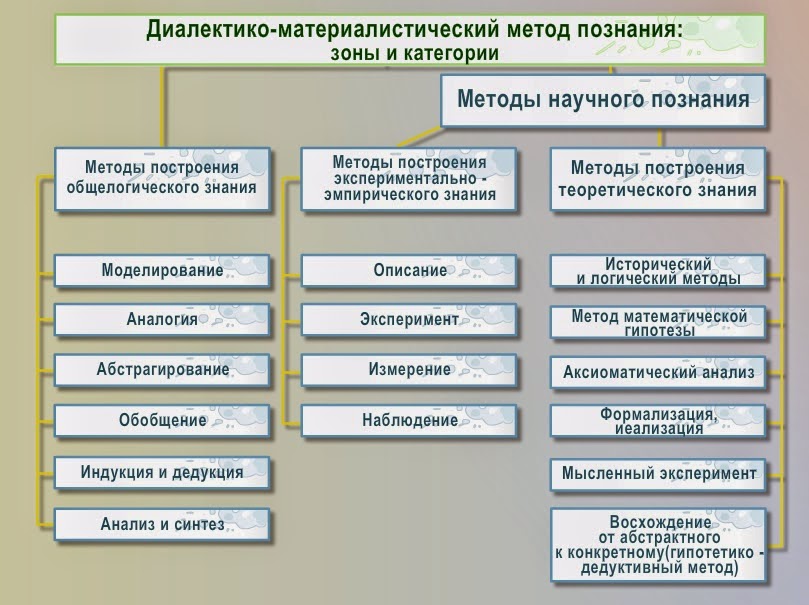

3.2. Общие методы познания

Законы сохранения симметрии в полной мере распространяется и на научные методы. На рисунке ниже приведены наиболее общие методы научного познания.

рис. 3

Из этого рисунка можно непосредственно осознать, что и сами методы группируются во взаимодополнительные пары. Поясним сущность основных научных методов.

Абстрагирование

Сущность

метода состоит в мысленном отвлечении

от несущественных свойств, связей,

отношений предметов и в одновременном

выделении, фиксировании одной или

нескольких интересующих исследователя

сторон этих предметов.

Анализ

Метод познания, содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей

расчленения предмета исследования на составные части.

Синтез

Метод познания, содержанием которого является совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных частей предмета в единое целое.

Индукция

Индуктивное умозаключение-умозаключение от частного к общему, когда на основании знания части предметов класса делается вывод о классе в целом.

Дедукция

Дедуктивное умозаключение – вывод о некотором элементе множества делается на основании

знания общих свойств всего множества.

Модели

Предметы, явления, процессы, которые замещают объект познания (оригинал) и служат источником информации о нем.

Исторический метод.

История изучаемого объекта воспроизводится во всей своей многогранности, с учетом всех мельчайших деталей и случайностей

Логический метод

Логически воспроизведенная

история изучаемого объекта — это

действительная история, но обобщенная,

освобожденная от всего случайного,

наносного, несущественного.

В XVII в., в эпоху зарождения классического естествознания, Ф. Бэкон и Р. Декарт сформулировали две разнонаправленные методологические программы развития науки: эмпирическую (индукционистскую) и рационалистическую (дедукционистскую).

Под индукцией принято понимать такой способ рассуждения, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных посылок. Проще говоря, это движение познания от частного к общему. Движение в противоположном направлении, от общего к частному, получило название дедукции. Логика противостояния эмпиризма и рационализма в вопросе о ведущем методе получения нового знания в общем проста.

Эмпиризм. Действительное и хоть сколько-нибудь

практичное знание о мире можно получить

только из опыта, т. е. на основании

наблюдений и экспериментов. А всякое

наблюдение или эксперимент – единичны.

Поэтому единственно возможный путь

познания природы – движение от частных

случаев ко все более широким

обобщениям, т.е. индукция. Другой способ

отыскания законов природы, когда сначала

строят самые общие основания, а потом

к ним приспосабливаются и посредством

их проверяют частные выводы, есть, по

Ф. Бэкону, «матерь заблуждений и бедствие

всех наук».

е. на основании

наблюдений и экспериментов. А всякое

наблюдение или эксперимент – единичны.

Поэтому единственно возможный путь

познания природы – движение от частных

случаев ко все более широким

обобщениям, т.е. индукция. Другой способ

отыскания законов природы, когда сначала

строят самые общие основания, а потом

к ним приспосабливаются и посредством

их проверяют частные выводы, есть, по

Ф. Бэкону, «матерь заблуждений и бедствие

всех наук».

Рационализм. До сих пор самыми надежными и успешными были математические науки. А таковыми они стали потому, что применяют самые эффективные и достоверные методы познания: интеллектуальную интуицию и дедукцию.

Интуиция позволяет усмотреть в реальности такие простые и самоочевидные истины, что усомниться в них невозможно.

Дедукция

обеспечивает выведение из этих простых

истин более сложного знания. И если она

проводится по строгим правилам, то

всегда будет приводить только к истине,

и никогда – к заблуждениям. Индуктивные

же рассуждения, конечно, тоже бывают

хороши, но они не могут приводить ко

всеобщим суждениям, в которых выражаются

законы.

Индуктивные

же рассуждения, конечно, тоже бывают

хороши, но они не могут приводить ко

всеобщим суждениям, в которых выражаются

законы.

Между индукцией и дедукцией взаимоотношения отражаются тождеством

Эти методологические программы сыграли свою важную историческую роль.

Во-первых, они

стимулировали огромное множество

конкретных научных исследований, а

во-вторых, «высекли искру» некоторого

понимания структуры научного познания.

Выяснилось, что оно как бы «двухэтажно».

И хотя занятый теорией «верхний этаж»

вроде бы надстроен над «нижним» (эмпирией)

и без последнего должен рассыпаться,

но между ними почему-то нет прямой и

удобной лестницы. Из нижнего этажа на

верхний можно попасть только «скачком»

в прямом и переносном смысле. При этом,

как бы ни была важна база, основа (нижний

эмпирический этаж нашего знания),

решения, определяющие судьбу постройки,

принимаются все-таки наверху, во владениях

теории.

Но сегодня эти методологические программы считаются устаревшими и неадекватными.

Эмпиризм недостаточен потому, что индукция и в самом деле никогда не приведет к универсальным суждениям, поскольку в большинстве ситуаций принципиально невозможно охватить все бесконечное множество частных случаев, на основе которых делаются общие выводы. И ни одна крупная современная теория не построена путем прямого индуктивного обобщения.

Рационализм же считается также исчерпанным, поскольку современная наука занялась такими областями реальности (в микро- и мегамире), в которых требуемая «самоочевидность» простых истин исчезла окончательно. Да и роль опытных методов познания оказалась здесь недооцененной.

Это свидетельствует о глубочайшем научном кризисе.

В наше время

стандартная модель строения научного

знания выглядит примерно так.

Познание начинается с установления путем наблюдения или экспериментов различных фактов. Если среди этих фактов обнаруживается некая регулярность, повторяемость, то в принципе можно утверждать, что найден эмпирический закон, первичное эмпирическое обобщение. И все бы хорошо, но, как правило, рано или поздно отыскиваются такие факты, которые никак не встраиваются в обнаруженную регулярность. Тут на помощь призывается творческий интеллект ученого, его умение мысленно перестроить известную реальность так, чтобы выпадающие из общего ряда факты вписались, наконец, в некую единую схему и перестали противоречить найденной эмпирической закономерности.

Считается, что обнаружить эту новую

схему наблюдением уже нельзя, ее нужно

придумать, сотворить умозрительно,

представив первоначально в виде

теоретической гипотезы. Если гипотеза

удачна и снимает найденное между фактами

противоречие, а еще лучше – позволяет

предсказывать получение новых,

нетривиальных фактов, это значит, что

родилась новая теория, найден теоретический

закон.

Таким образом, традиционная модель строения научного знания предполагает движение по цепочке: установление эмпирических фактов – первичное эмпирическое обобщение – обнаружение отклоняющихся от правила фактов – изобретение теоретической гипотезы с новой схемой объяснения – логический вывод (дедукция) из гипотезы всех наблюдаемых фактов, что и является ее проверкой на истинность. Подтверждение гипотезы конституирует ее в теоретический закон. Такая модель научного знания называется гипотетико-дедуктивной. Она формирует двойную спираль.

Большая часть современного научного знания построена именно таким способом.

И эти положения не противоречат новому научному мышлению, которое придет на смену старому.

В основе нового мышления

лежит принцип глобального

дедукционизма, о

котором будет сказано ниже.

Что такое когнитивная психология и общие подходы к изучению познания человека в COMP6044

Область применения когнитивной психологии

когнитивная психология обычно понимается как часть психологии, но специализируется на изучении внутреннего психического процесса восприятия, память, принятие решений. В книге «Принципы когнитивной психологии» это описано как:

«исследование основных внутренних психологических процессов, которые участвуют в осмыслении окружающей среды и принятии решения о том, какие действия могут быть уместными».

Проблемы изучения когнитивной психологии

Когнитивная психология является сложным предметом для изучения не потому, что она требует интеллектуальных усилий, а потому, что предмет изучения невидим для человеческого глаза. Кроме того, процессы, происходящие в нашем мозгу, не всегда ясны.

Например, когда-то считалось, что мыслительный процесс работает последовательно. Другими словами, считалось, что мы обрабатываем информацию по одному и эти процессы никогда не происходят параллельно. Эта идея, однако, не может объяснить, как человек может работать в режиме многозадачности. Теперь это заменено теорией параллельной обработки.

Другими словами, считалось, что мы обрабатываем информацию по одному и эти процессы никогда не происходят параллельно. Эта идея, однако, не может объяснить, как человек может работать в режиме многозадачности. Теперь это заменено теорией параллельной обработки.

Точно так же считалось, что стимул всегда вызывает реакцию. Согласно этой теории, кусок материала для чтения может быть формой стимула, который, в свою очередь, вызывает некоторую реакцию или действие, которые можно измерить. Эта концептуальная структура называется обработкой сверху вниз. Тем не менее, было разработано и показано множество экспериментов, и люди пропускают прочитанные утверждения из-за того, что мозг не реагирует чисто и просто на стимул. Наоборот, у нас есть собственное восприятие и ожидания, которые могут мешать тому, как мы обрабатываем информацию о стимулах. Нам дали пример утверждения, в котором говорится: «Париж весной». С помощью подобных экспериментов с повторяемыми результатами и наблюдениями было показано, что многие люди читают это высказывание как «Париж весной». Тот факт, что слово «the» повторяется, часто упускается из виду. Это пример восходящей обработки мозга. Другими словами, мозг не только реагирует на стимул как на независимый триггер реакции, но и восприятие и ожидание также играют свою роль.

Тот факт, что слово «the» повторяется, часто упускается из виду. Это пример восходящей обработки мозга. Другими словами, мозг не только реагирует на стимул как на независимый триггер реакции, но и восприятие и ожидание также играют свою роль.

В целом, в этих вводных главах содержится сильный посыл о том, что основная проблема когнитивной психологии состоит в том, чтобы определить точный процесс, используемый мозгом. В инженерных терминах можно описать ситуацию как исследование черного ящика, где входы и выходы можно контролировать, измеряя, но открывать черный ящик запрещено. Или, возможно, в математических терминах можно описать ситуацию как исследование функционального ящика, где снова можно измерить входы и выходы, но точная математическая функция ящика неизвестна. В обеих аналогиях мы видим несколько возможностей, и теории могут быть разработаны для любого заданного набора входов и выходов. Поэтому мы никогда не можем быть уверены, что предлагаемый процесс представляет собой то, как функционирует мозг. В лучшем случае мы приходим к концептуальной модели, которая помогает нашему пониманию.

В лучшем случае мы приходим к концептуальной модели, которая помогает нашему пониманию.

Четыре основных метода исследования в когнитивной психологии

Учитывая, что мы изучаем черный ящик, который мы не можем открыть, возникает следующий логический вопрос: как его изучать? Казалось бы, в области когнитивной психологии существует четыре основных способа изучения познания: А) экспериментально, Б) путем сравнения пациентов с повреждением мозга, В) путем разработки вычислительных моделей и Г) путем сканирования мозга.

Эксперимент

Из всех методов экспериментальные методы легче всего понять. Они обычно проводятся в контролируемой среде, которая поддается научным исследованиям данных. Однако этот тип подходов обычно подвергается сомнению по двум причинам: а) как объяснялось ранее, они могут предоставить только косвенные данные о вовлеченных внутренних процессах, и б) учитывая контекст контролируемой среды, которая является в высшей степени искусственной, часто трудно чтобы оправдать или поверить, что испытуемые будут вести себя точно так же в реальной жизни.

Сравнение

Интересен метод сравнения. По сути, когнитивные психологи ищут пациентов с поврежденным мозгом и сравнивают, что они могут или не могут делать с другими пациентами. Например, если у них есть пациенты, которые очень хорошо говорят, но не слышат, они могут сделать вывод, что процессы, связанные с речью, не зависят от процессов, связанных со слухом. Этот метод наиболее убедителен, когда встречаются пациенты с противоположной матрицей навыков. Например, если группа пациентов может очень хорошо справиться с задачей А, но не с задачей В, а другая группа пациентов может очень хорошо справиться с задачей В, но не с задачей А, мы можем с уверенностью заключить, что процессы, вовлеченные в задачу А или В, полностью независимы друг от друга.

Однако этот метод имеет свои ограничения. Например, там, где пациенты могут выполнить часть задания, мы можем все же сделать вывод? Кроме того, эта проблема заключается в том, что есть только один или два мозга, которые способствуют определенной функции. Однако чаще всего, если задача не является исключительно простой, будут задействованы различные функции мозга. Возьмем в качестве примера совпадающие фигуры. Маленьким детям часто дают игрушки, которые требуют от них распознавания различных форм. Это очень простая задача сама по себе. Однако он включает в себя долговременную память (запоминание данной инструкции), кратковременную память (то, что их глаза только что видели), принятие решений и двигательные навыки. Часто очень трудно выделить эти процессы как полностью независимые друг от друга.

Однако чаще всего, если задача не является исключительно простой, будут задействованы различные функции мозга. Возьмем в качестве примера совпадающие фигуры. Маленьким детям часто дают игрушки, которые требуют от них распознавания различных форм. Это очень простая задача сама по себе. Однако он включает в себя долговременную память (запоминание данной инструкции), кратковременную память (то, что их глаза только что видели), принятие решений и двигательные навыки. Часто очень трудно выделить эти процессы как полностью независимые друг от друга.

вычислительные модели

вычислительные модели тесно связаны с отраслью компьютерных наук, называемой искусственным интеллектом. Используя информацию, собранную с помощью предыдущих методов, программисты строят вычислительные модели для представления когнитивных процессов. Хотя он не может гарантировать точное представление вовлеченного когнитивного процесса, он позволяет систематически исследовать процессы. Обычно задействованные программисты используют так называемые сети соединений, в которых есть входные каналы, блоки обработки и выходные каналы. В отличие от компьютерных сетей, в которых память находится в определенном месте, в сетях связи в психологии воспоминания распределены по сети.

В отличие от компьютерных сетей, в которых память находится в определенном месте, в сетях связи в психологии воспоминания распределены по сети.

сканирование мозга

Наконец, последний подход использует современные технологии сканирования мозга, чтобы установить, где и когда происходят когнитивные процессы в мозге. Этот метод исследования оказался очень полезным в тех областях, где процессоры функционируют незаметным образом. Однако он был менее успешным в когнитивных функциях более высокого порядка, таких как рассуждение и принятие решений, или там, где когнитивные функции и процессы действительно перекрываются.

Отражение

Было очень интересно прочитать вводные главы моей первой книги по когнитивной психологии. Я нашел определение и область применения когнитивной психологии очень полезными, а главы, в которых обсуждаются четыре основных подхода, информативными. Я был очень удивлен, увидев, как пациенты с поврежденным мозгом могут помочь в исследованиях. И, конечно же, технический прогресс позволил исследовать сам черный ящик.

И, конечно же, технический прогресс позволил исследовать сам черный ящик.

Двигаясь дальше

В этой книге продолжается обсуждение когнитивной психологии в четырех основных областях исследования: A) три главы, посвященные распознаванию и восприятию, B) две главы, посвященные управлению памятью, C) две главы, посвященные пониманию и воспроизведению речи, и D) три главы о решении проблем и принятии решений. Я буду обновлять свой блог по мере того, как буду читать и размышлять над материалом, рассматривая эти области по очереди.

Когнитивная психология — Scholarpedia

| Чжун-Лин Лу и Барбара Энн Дошер (2007), Scholarpedia, 2(8):2769. | doi:10.4249/scholarpedia.2769 | , редакция #88969 [ссылка/цитирование этой статьи] |

Постпубликационная деятельность

Куратор: Барбара Энн Дошер

Авторы:

0,42 –

Чжун-Лин Лу

0,25 –

Евгений Михайлович Ижикевич

0,25 –

Роберт П. О’Ши

О’Ши

0,08 –

Бенджамин Броннер

Тобиас Деннингер

Макс Колтхарт

Д-р Чжун-Лин Лу, программа магистратуры по нейробиологии, Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния

Д-р Барбара Энн Дошер, факультет когнитивных наук, Калифорнийский университет, Ирвин

Когнитивная психология — это научное исследование человеческого познания, то есть всех наших умственных способностей — восприятия, обучения, запоминания, мышления, рассуждения и понимания. Термин «познание» происходит от латинского слова «cognoscere» или «знать». По сути, когнитивная психология изучает, как люди приобретают и применяют знания или информацию. Он тесно связан с междисциплинарной когнитивной наукой и находится под влиянием искусственного интеллекта, информатики, философии, антропологии, лингвистики, биологии, физики и нейронауки.

Содержимое

|

История

Когнитивная психология в ее современной форме включает в себя замечательный набор новых технологий в области психологии. Хотя опубликованные исследования человеческого познания можно проследить до «De Memoria» Аристотеля (Hothersall, 1984), интеллектуальное происхождение когнитивной психологии началось с когнитивных подходов к психологическим проблемам в конце 1800-х и начале 1900-х годов в работах Вундта, Кеттелла и Уильяма Джеймса (Boring, 1950).

Когнитивная психология пришла в упадок в первой половине 20-го века с появлением «бихевиоризма» — изучения законов, связывающих наблюдаемое поведение с объективными, наблюдаемыми стимулирующими условиями без какого-либо обращения к внутренним психическим процессам (Watson, 1913; Boring, 19).50; Скиннер, 1950). Именно это последнее требование, фундаментальное для когнитивной психологии, было одним из недостатков бихевиоризма. Например, отсутствие понимания внутренних психических процессов привело к тому, что не было различий между памятью и производительностью, и не удалось объяснить сложное обучение (Tinklepaugh, 1928; Chomsky, 1959). Эти проблемы привели к упадку бихевиоризма как доминирующей ветви научной психологии и к «когнитивной революции».

Эти проблемы привели к упадку бихевиоризма как доминирующей ветви научной психологии и к «когнитивной революции».

Когнитивная революция началась в середине 1950-е годы, когда исследователи в нескольких областях начали разрабатывать теории сознания, основанные на сложных представлениях и вычислительных процедурах (Miller, 1956; Broadbent, 1958; Chomsky, 1959; Newell, Shaw, & Simon, 1958). Когнитивная психология стала преобладающей в 1960-х годах (Tulving, 1962; Sperling, 1960). Его возрождение, пожалуй, лучше всего отмечено публикацией книги Ульрика Нейссера «Когнитивная психология» в 1967 году. С 1970 года более шестидесяти университетов в Северной Америке и Европе разработали программы по когнитивной психологии.

Предположения

Когнитивная психология основана на двух предположениях: (1) человеческое познание может быть, по крайней мере в принципе, полностью раскрыто научным методом, т. е. отдельные компоненты психических процессов могут быть идентифицированы и поняты, и (2) внутреннее психические процессы могут быть описаны в терминах правил или алгоритмов в моделях обработки информации. В последнее время было много споров по поводу этих предположений (Costall and Still, 1987; Dreyfus, 1979; Searle, 1990).

В последнее время было много споров по поводу этих предположений (Costall and Still, 1987; Dreyfus, 1979; Searle, 1990).

Подходы

Как и в физике, эксперименты и симуляции/моделирование являются основными исследовательскими инструментами в когнитивной психологии. Часто предсказания моделей напрямую сравнивают с человеческим поведением. Благодаря простоте доступа и широкому использованию методов визуализации мозга когнитивная психология за последнее десятилетие стала свидетелем растущего влияния когнитивной нейробиологии. В настоящее время в когнитивной психологии существует три основных подхода: экспериментальная когнитивная психология, вычислительная когнитивная психология и нейронная когнитивная психология.

Экспериментальная когнитивная психология рассматривает когнитивную психологию как одну из естественных наук и применяет экспериментальные методы для исследования человеческого познания. Психофизические реакции, время отклика и отслеживание взгляда часто измеряются в экспериментальной когнитивной психологии. Вычислительная когнитивная психология разрабатывает формальные математические и вычислительные модели человеческого познания на основе символических и субсимволических представлений и динамических систем. Нейронная когнитивная психология использует визуализацию мозга (например, ЭЭГ, МЭГ, фМРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, оптическую визуализацию) и нейробиологические методы (например, пациентов с поражениями) для понимания нейронной основы человеческого познания. Эти три подхода часто взаимосвязаны и обеспечивают как независимые, так и взаимодополняющие идеи во всех подобластях когнитивной психологии.

Вычислительная когнитивная психология разрабатывает формальные математические и вычислительные модели человеческого познания на основе символических и субсимволических представлений и динамических систем. Нейронная когнитивная психология использует визуализацию мозга (например, ЭЭГ, МЭГ, фМРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, оптическую визуализацию) и нейробиологические методы (например, пациентов с поражениями) для понимания нейронной основы человеческого познания. Эти три подхода часто взаимосвязаны и обеспечивают как независимые, так и взаимодополняющие идеи во всех подобластях когнитивной психологии.

Подобласти когнитивной психологии

Традиционно когнитивная психология включает человеческое восприятие, внимание, обучение, память, формирование понятий, рассуждения, суждения и принятие решений, решение проблем и обработку речи. Для некоторых социальные и культурные факторы, эмоции, сознание, познание животных, эволюционные подходы также стали частью когнитивной психологии.

- Восприятие: Те, кто изучает восприятие, стремятся понять, как мы строим субъективные интерпретации ближайшей информации из окружающей среды.

Системы восприятия состоят из отдельных органов чувств (например, зрительных, слуховых, соматосенсорных) и модулей обработки (например, формы, движения; Livingston & Hubel, 19).88; Унгерлейдер и Мишкин, 1982; Julesz, 1971) и подмодули (например, Lu & Sperling, 1995), которые представляют различные аспекты информации о стимуле. Текущие исследования также сосредоточены на том, как эти отдельные представления и модули взаимодействуют и интегрируются в связное восприятие. Когнитивные психологи изучили эти свойства эмпирически с помощью психофизических методов и визуализации мозга. Вычислительные модели, основанные на физиологических принципах, были разработаны для многих систем восприятия (Grossberg & Mingolla, 19).85; Марр, 1982; Ванделл, 1995).

Системы восприятия состоят из отдельных органов чувств (например, зрительных, слуховых, соматосенсорных) и модулей обработки (например, формы, движения; Livingston & Hubel, 19).88; Унгерлейдер и Мишкин, 1982; Julesz, 1971) и подмодули (например, Lu & Sperling, 1995), которые представляют различные аспекты информации о стимуле. Текущие исследования также сосредоточены на том, как эти отдельные представления и модули взаимодействуют и интегрируются в связное восприятие. Когнитивные психологи изучили эти свойства эмпирически с помощью психофизических методов и визуализации мозга. Вычислительные модели, основанные на физиологических принципах, были разработаны для многих систем восприятия (Grossberg & Mingolla, 19).85; Марр, 1982; Ванделл, 1995). - Внимание: Внимание решает проблему информационной перегрузки в системах когнитивной обработки путем выбора некоторой информации для дальнейшей обработки или путем управления ресурсами, применяемыми к нескольким источникам информации одновременно (Broadbent, 1957; Posner, 1980; Treisman, 1969).

Эмпирическое исследование внимания было сосредоточено на том, как и почему внимание улучшает производительность или как недостаток внимания снижает производительность (Posner, 1980; Weichselgartner & Sperling, 19).87; Чун и Поттер, 1995; Пашлер, 1999). Теоретический анализ внимания использует несколько основных подходов для определения механизмов внимания: подход обнаружения сигналов (Lu & Dosher, 1998) и подход выбора сходства (Bundesen, 1990; Logan, 2004). Связанные эффекты предвзятой конкуренции были изучены при регистрации отдельных клеток у животных (Reynolds, Chelazzi, & Desimone, 1999). Исследования с использованием изображений мозга задокументировали влияние внимания на активацию в ранней зрительной коре и исследовали сети для контроля внимания (Kanwisher & Wojciulik, 2000).

Эмпирическое исследование внимания было сосредоточено на том, как и почему внимание улучшает производительность или как недостаток внимания снижает производительность (Posner, 1980; Weichselgartner & Sperling, 19).87; Чун и Поттер, 1995; Пашлер, 1999). Теоретический анализ внимания использует несколько основных подходов для определения механизмов внимания: подход обнаружения сигналов (Lu & Dosher, 1998) и подход выбора сходства (Bundesen, 1990; Logan, 2004). Связанные эффекты предвзятой конкуренции были изучены при регистрации отдельных клеток у животных (Reynolds, Chelazzi, & Desimone, 1999). Исследования с использованием изображений мозга задокументировали влияние внимания на активацию в ранней зрительной коре и исследовали сети для контроля внимания (Kanwisher & Wojciulik, 2000). - Обучение: Обучение улучшает реакцию организма на окружающую среду. Когнитивные психологи изучают, какая новая информация приобретается и в каких условиях она приобретается. Изучение обучения начинается с анализа явлений обучения у животных (т.

е. привыкания, обусловливания, инструментального, случайного и ассоциативного обучения) и распространяется на изучение когнитивной или концептуальной информации людьми (Kandel, 1976; Estes, 1969; Thompson). , 1986). Когнитивные исследования имплицитного обучения подчеркивают в основном автоматическое влияние предшествующего опыта на производительность и природу процедурных знаний (Roediger, 19).90). Исследования концептуального обучения подчеркивают характер обработки поступающей информации, роль обработки и характер закодированного представления (Craik, 2002). Те, кто использует вычислительные подходы, исследовали природу понятий, которые легче усвоить, а также правила и алгоритмы для систем обучения (Holland, Holyoak, Nisbett, & Thagard, 1986). Те, кто использует исследования повреждений и изображений, исследуют роль определенных систем мозга (например, систем височных долей) для определенных классов эпизодического обучения и роль систем восприятия в имплицитном обучении (Tulving, Gordon Hayman, & MacDonald, 19).

е. привыкания, обусловливания, инструментального, случайного и ассоциативного обучения) и распространяется на изучение когнитивной или концептуальной информации людьми (Kandel, 1976; Estes, 1969; Thompson). , 1986). Когнитивные исследования имплицитного обучения подчеркивают в основном автоматическое влияние предшествующего опыта на производительность и природу процедурных знаний (Roediger, 19).90). Исследования концептуального обучения подчеркивают характер обработки поступающей информации, роль обработки и характер закодированного представления (Craik, 2002). Те, кто использует вычислительные подходы, исследовали природу понятий, которые легче усвоить, а также правила и алгоритмы для систем обучения (Holland, Holyoak, Nisbett, & Thagard, 1986). Те, кто использует исследования повреждений и изображений, исследуют роль определенных систем мозга (например, систем височных долей) для определенных классов эпизодического обучения и роль систем восприятия в имплицитном обучении (Tulving, Gordon Hayman, & MacDonald, 19). 91; Габриэли, Флейшман, Кин, Ремингер и Морелл, 1995; Графтон, Хазелтин и Иври, 1995).

91; Габриэли, Флейшман, Кин, Ремингер и Морелл, 1995; Графтон, Хазелтин и Иври, 1995). - Память: Изучение емкости и хрупкости памяти человека является одним из наиболее развитых аспектов когнитивной психологии. Изучение памяти фокусируется на том, как воспоминания приобретаются, сохраняются и извлекаются. Области памяти были функционально разделены на память для фактов, для процедур или навыков, а также для рабочей и кратковременной памяти. Экспериментальные подходы выявили типы диссоциируемой памяти (например, процедурную и эпизодическую; Squire & Zola, 19).96) или системы обработки с ограниченной емкостью, такие как кратковременная или рабочая память (Cowan, 1995; Dosher, 1999). Вычислительные подходы описывают память как пропозициональные сети или как голографические или составные представления и процессы поиска (Anderson, 1996, Shiffrin & Steyvers, 1997). Визуализация головного мозга и исследования повреждений определяют отдельные области мозга, активные во время хранения или извлечения из различных систем обработки (Gabrieli, 1998).

- Формирование понятий: Формирование понятий или категорий относится к способности организовывать восприятие и классификацию переживаний путем построения функционально релевантных категорий. Реакция на конкретный стимул (например, на кошку) определяется не конкретным экземпляром, а классификацией в категорию и ассоциацией знания с этой категорией (Medin & Ross, 19).92). Было показано, что способность изучать концепции зависит от сложности категории в репрезентативном пространстве и от отношения вариаций среди образцов концепций к фундаментальным и доступным измерениям репрезентации (Ashby, 2000). Некоторые понятия в значительной степени отражают структуры подобия, но другие могут отражать функции или концептуальные теории использования (Медин, 1989). Вычислительные модели были разработаны на основе агрегирования представлений экземпляров, структур сходства и общих моделей распознавания, а также концептуальных теорий (Barsalou, 2003). Когнитивная нейронаука определила важные структуры мозга для аспектов или различных форм формирования категорий (Ashby, Alfonso-Reese, Turken, and Waldron, 19).

98).

98). - Суждение и решение: Человеческое суждение и принятие решений повсеместны – добровольное поведение прямо или косвенно требует суждения и выбора. Исторические основы выбора основаны на нормативных или рациональных моделях и правилах оптимальности, начиная с теории ожидаемой полезности (von Neumann & Morgenstern, 1944; Luce, 1959). Обширный анализ выявил широко распространенные недостатки рациональных моделей из-за неодинаковой оценки рисков и выгод (Люс и Райффа, 19).89), искаженная оценка вероятностей (Kahneman & Tversky, 1979) и ограничения в обработке информации человеком (например, Russo & Dosher, 1983). Новые вычислительные подходы основаны на динамическом системном анализе суждений и выбора (Busemeyer & Johnson, 2004) и байесовских сетях убеждений, которые делают выбор на основе множества критериев (Fenton & Neil, 2001) для более сложных ситуаций. Изучение процесса принятия решений стало активной темой когнитивной нейронауки (Bechara, Damasio and Damasio, 2000).

- ‘’’Рассуждение:’’’ Рассуждение – это процесс, посредством которого оцениваются или строятся логические аргументы. Первоначальные исследования рассуждений были сосредоточены на том, насколько правильно люди применяли философски выведенные правила вывода в дедукции (т. Е. А подразумевает Б; если А, то В), и на множестве способов, которыми люди не могут оценить одни выводы и ложно заключают другие. . Они были расширены до ограничений в рассуждениях с помощью силлогизмов или кванторов (Johnson-Laird, Byne and Schaeken, 19).92; Рипс и Маркус, 1977). Индуктивное рассуждение, напротив, развивает гипотезу, согласующуюся с набором наблюдений или причин по аналогии (Holyoak and Thagard, 1995). Часто на рассуждения влияют эвристические суждения, заблуждения, репрезентативность доказательств и другие обрамляющие явления (Kahneman, Slovic, Tversky, 1982). Были разработаны вычислительные модели для вывода и аналогии (Holyoak and Thagard, 1995), логических рассуждений (Rips и Marcus, 1977) и байесовских рассуждений (Sanjana and Tenenbaum, 2003).

- Решение проблем: Когнитивная психология решения проблем — это изучение того, как люди осуществляют целенаправленное поведение. Вычислительный анализ пространства состояний и компьютерное моделирование решения проблем Ньюэлла и Саймона (1972) и эмпирический и эвристический анализ Викельгрена (1974) вместе заложили когнитивно-психологический подход к решению проблем. Решение проблемы понимается как поиск операций для перехода от начального состояния к целевому состоянию в проблемном пространстве с использованием либо алгоритмических, либо эвристических решений. Представление проблемы имеет решающее значение для поиска решений (Чжан, 19 лет).97). Опыт в областях, богатых знаниями (например, в шахматах), также зависит от распознавания сложных образов (Gobet & Simon, 1996). Решение проблем может задействовать восприятие, память, внимание и исполнительную функцию, поэтому многие области мозга могут быть задействованы в решении задач с упором на префронтальные исполнительные функции.

- Обработка языка: В то время как лингвистические подходы сосредоточены на формальных структурах языков и использовании языка (Chomsky, 1965), когнитивная психология сосредоточена на овладении языком, понимании языка, воспроизведении языка и психологии чтения (Kintsch 1974; Пинкер, 1994; Леве, 1989). Психолингвистика изучала кодирование и лексический доступ к словам, процессы разбора и представления на уровне предложений, а также общие представления понятий, сути, вывода и семантических предположений. Вычислительные модели были разработаны для всех этих уровней, включая лексические системы, системы синтаксического анализа, системы семантической репрезентации и чтение вслух (Seidenberg, 1997; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, & Ziegler, 2001; Just, Carpenter, and Woolley, 1982; Торн, Братли и Дьюар, 1968 г .; Шанк и Абельсон, 1977 г .; Массаро, 1998). Неврология языка имеет долгую историю анализа поражений (Wernicke, 1874; Broca, 1861), а также широко изучалась с помощью когнитивной визуализации (Posner et al, 1988).

Приложения

Исследования в области когнитивной психологии позволили разработать обширный набор принципов, представлений и алгоритмов. Успешные приложения варьируются от специализированных экспертных систем до массового программного обеспечения и бытовой электроники: (1) разработка компьютерных интерфейсов, которые взаимодействуют с пользователями для удовлетворения их информационных потребностей и работают как интеллектуальные агенты, (2) разработка гибкой информационной инфраструктуры на основе по представлению знаний и методам рассуждения, (3) разработка интеллектуальных инструментов в финансовой индустрии, (4) разработка мобильных интеллектуальных роботов, которые могут выполнять задачи, обычно предназначенные для людей, (5) разработка бионических компонентов перцептивной и когнитивной нервной системы. таких как кохлеарные и ретинальные имплантаты.

Ссылки

- Андерсон, Дж. Р. (1996) Архитектура познания. Махва, Нью-Джерси: L. Erlbaum Associates.

- Эшби Ф.Г. (2000) Стохастическая версия общей теории распознавания. Журнал математической психологии 44: 310-329.

- Эшби, Ф. Г., Альфонсо-Риз, Л.А., Туркен, А.У., и Уолдрон, Э.М. (1998) Нейропсихологическая теория множественных систем в категориальном обучении. Психологический обзор 105: 442-481.

- Барселона, Л.В. (2003) Абстракция в системах перцептивных символов. Философские труды Лондонского королевского общества: биологические науки 358:.

- Бечара А., Дамасио Х. и Дамасио А. (2000) Эмоции, принятие решений и орбитофронтальная кора. Кора головного мозга 10: 295-307.

- Скучно, Э. Г. (1950). История экспериментальной психологии (2-е изд.). Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.

- Broadbent, DE (1957) Механическая модель человеческого внимания и непосредственной памяти. Психологический обзор 64: 205-215.

- Бундесен, К. (1990) Теория зрительного внимания. Психологический обзор 97: 523-547.

- Буземейер, Дж. Р., и Джонсон, Дж.

Г. (2004). Вычислительные модели принятия решений. В Д. Келер и Н. Харви (ред.), Справочник по суждениям и принятию решений (стр. 133–154). Оксфорд, Англия: Блэквелл.

Г. (2004). Вычислительные модели принятия решений. В Д. Келер и Н. Харви (ред.), Справочник по суждениям и принятию решений (стр. 133–154). Оксфорд, Англия: Блэквелл. - Хомский, Н. (1959) Обзор вербального поведения Б. Ф. Скиннера. Язык 35: 26-57.

- Хомский, Н. (1965) Аспекты теории синтаксиса. Кембридж, Массачусетс: MIT Press. |

- Chun, M.M. and Potter, M.C. (1995) Двухэтапная модель обнаружения множественных целей при быстром серийном визуальном представлении. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и производительность 21: 109-127.

- Coltheart, M., Rastle, K., Perry, C., Langdon, R., & Ziegler, J. (2001) DRC: Двойная каскадная модель визуального распознавания слов и чтения вслух. Психологический обзор, 108, 204–256.

- Костолл, А. и Стилл, А. (редакторы) (1987) Когнитивная психология под вопросом. Брайтон: Harvester Press Ltd.

- Коуэн, Н. (1995) Внимание и память: интегрированная структура, Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

- Craik, FIM (2002) Уровни обработки: прошлое, настоящее… и будущее? Память 10: 305-318.

- Дошер, Б.А. (1999) Вмешательство предметов и временные задержки в рабочей памяти: немедленный серийный отзыв. Специальный выпуск Международного журнала психологии: Кратковременная/рабочая память, 34: 276-284.

- Дрейфус, Х.Л. (1979) Чего не могут сделать компьютеры: пределы искусственного интеллекта, Нью-Йорк: Harper and Row.

- Эстес, В.К. (1969) Подкрепление в человеческом обучении. В Дж. Тапп (ред.), Подкрепление и поведение. Нью-Йорк: Академическая пресса.

- Фентон, Н. и Нил, М. (2001) Принятие решений: использование байесовских сетей и MCDA, Системы, основанные на знаниях, 14: 307-325.

- Габриэли, JDE (1998) Когнитивная неврология человеческой памяти. Ежегодный обзор психологии 49: 87-115.

- Габриэли, Дж.Д.Э., Флейшман, Д.А., Кин, М.М., Ремингер, С.Л. и Моррелл, Ф. (1995) Двойная диссоциация между системами памяти, лежащими в основе явной и неявной памяти в человеческом мозгу.

Психологическая наука 6: 76-82.

Психологическая наука 6: 76-82. - Гобет, Ф. и Саймон, Х.А. (1996) Припоминание случайных и искаженных шахматных позиций: последствия для теории экспертизы. Память и познание 24: 493-503.

- Графтон С.Т., Хазелтайн Э. и Иври Р. (1995) Функциональное картирование обучения последовательностям у нормальных людей. Журнал когнитивной неврологии, 7: 497–510.

- Гроссберг С. и Минголла Э. (1985) Нейронная динамика восприятия формы: завершение границ, иллюзорные фигуры и распространение неонового цвета. Психологический обзор, 92: 173-211.

- Холланд, Дж. Х., Холиок, К. Дж., Нисбетт, Р. Э., и Тагард, П. Р. (1986) Индукция. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.

- Холиок, К. Дж. и Тагард, П. (1995) Аналогия умственных скачков в творческом мышлении, Кембридж, Массачусетс: MIT Press.

- Хозерсолл, Дэвид (1984) История психологии, Нью-Йорк: Random House.

- Джонсон-Лэрд, П. Н., Бирн, Р. М. Дж. и Шекен, В. (1992) Пропозициональные рассуждения по модели, Psychology Review 99: 418-439.

- Юлес, Б. (1971) Основы циклопического восприятия. Чикаго: Издательство Чикагского университета.

- Джаст, Массачусетс, Карпентер, П.А., и Вулли, Дж.Д. (1982) Парадигмы и процессы и понимание прочитанного. Журнал экспериментальной психологии: Общие 3: 228-238.

- Канеман Д. и Тверски А. (1979) Теория перспектив: анализ решений в условиях риска. Эконометрика 47: 263-292.

- Канеман Д., Слович П. и Тверски А. (1982) Суждение в условиях неопределенности: эвристика и предубеждения, Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

- Кандел, Э. Р. (1976) Клеточная основа поведения: введение в поведенческую нейробиологию. Сан-Франциско: WH Freeman.

- Канвишер Н. и Войчулик Э. (2000) Зрительное внимание: данные визуализации мозга. Обзор природы Нейронаука 1: 91-100.

- Кинч, В. (1974) Представление значения в памяти, Хиллсдейл, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates.

- Ливингстон, М.С. и Хьюбел, Д.Х. (1988) Разделение формы, цвета, движения и глубины: анатомия, физиология и восприятие.

Наука 240: 740–749.

Наука 240: 740–749. - Levelt, WJM (1989) Speaking: From Intention to Articulation, Cambridge, MA: The MIT Press.

- Логан, Г. Д. (2004) Кумулятивный прогресс в формальных теориях внимания. Ежегодный обзор психологии 55: 207-234.

- Лу, З.-Л., и Дошер, Б.А. (1998) Внешний шум отличает механизмы внимания. Исследования зрения 38:.

- Лу, З.-Л., и Сперлинг, Г. (1995) Функциональная архитектура человеческого зрительного восприятия движения, Vision Research 35:.

- Люс, Д. Р. (1959) Поведение индивидуального выбора; теоретический анализ, Нью-Йорк: Wiley.

- Люс, Р. Д. и Райффа, Х. (1989) Игры и решения : введение и критический обзор. Нью-Йорк: Dover Publications

- Марр, Д. (1982) Видение. Сан-Франциско: WH Freeman.

- Массаро, Д. В. (1998) Восприятие говорящих лиц: от восприятия речи к поведенческому принципу, Кембридж, Массачусетс: The MIT Press.

- Макклелланд, Дж. Л. и Румельхарт, Д. Е. (1981) Интерактивная модель активации контекстных эффектов при восприятии письма: Часть 1, Психологический обзор 88: 375-407.

- Медлин Д.Л. и Росс Б.Х. (1992) Когнитивная психология. Форт-Уэрт: Харкорт Брейс Йоханович.

- Медлин Д.Л. (1989) Понятия и концептуальная структура. Американский психолог 44: 1469–1481.

- Миллер Г.А. (1956) Волшебное число семь плюс-минус два. Психологический обзор 63: 81–97.

- Neisser, U (1967) Когнитивная психология. Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.

- Ньюэлл, А., и Саймон, Х.А. (1972) Решение человеческих проблем, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл.

- Ньюэлл А., Шоу Дж. К. и Саймон Х. А. (1958) Элементы теории решения проблем человеком. Психологический обзор 23: 342-343.

- Пашлер, Х. Е. (1999) Психология внимания, Кембридж, Массачусетс: MIT Press,

- Пинкер, С. (1994) Языковой инстинкт, Нью-Йорк: У. Морроу и Ко.

- Познер М.И. (1980). Ориентация внимания. Ежеквартальный журнал экспериментальной психологии 32: 3-25.

- Познер, М.И., Петерсен, С.Е., Фокс, П.Т. и Райхл, Р.Е. (1988) Локализация когнитивных операций в человеческом мозгу, Наука 240:.

- Рейнольдс, Дж. Х., Челацци, Л., и Десимоне, Р. (1999). Конкурентные механизмы привлекают внимание в районах макак V2 и V4. Журнал неврологии 19:.

- Рипс, Л.Дж., и Маркус, С.Л. (1977). Предположения и анализ условных предложений. В MA Just & PA Carpenter (Eds.), Когнитивные процессы в понимании. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.

- Roediger III, HL (2002) Подходы обработки к познанию: импульс от структуры уровней обработки. Память 10: 319-332.

- Руссо, Дж. Э. и Дошер, Б. А. (1983) Стратегии многоатрибутного бинарного выбора. J Exp Психология обучения, памяти и познания 9: 676-696.

- Санджана, Н. Э. и Тененбаум, Дж. Б. (2003) Байесовские модели индуктивного обобщения. Достижения в области нейронных систем обработки информации 15: 59-66.

- Шанк, Р. К. и Абельсон, Р. П. (1977) Сценарии, планы, цели и понимание: исследование структур человеческого знания, Хиллсдейл, Нью-Джерси: L. Erlbaum Associates.

- Сирл, Дж. Р. (1990) Является ли мозг цифровым компьютером Президентское обращение APA.

- Зайденберг, М.С. (1997) Изучение и использование языка: изучение и применение вероятностных ограничений. Наука 275:.

- Шиффрин, Р. М., и Стейверс, М. (1997). Модель памяти узнавания: БДГ – эффективное извлечение из памяти. Psychonomic Bulletin & Review 4: 145-166.

- Скиннер, Б.Ф. (1950) Нужны ли теории обучения? Психологический обзор 57: 193-216.

- Сперлинг, Г. (1960). Информация доступна в кратких визуальных презентациях. Психологические монографии, 74 1-29.

- Сквайр, Л. Р., Зола, С. М. (1996) Структура и функции декларативных и недекларативных систем памяти. Труды Национальной академии наук 93:.

- Томпсон, Р. Ф. (1986) Нейробиология обучения и памяти. Наука 29: 941 – 947.

- Торн, Дж., Братли, П. и Дьюар, Х. (1968) Синтаксический анализ английского языка с помощью машины. In Michie, D. (Ed), Machine Intelligence, New York: American Elsevier.

- Tinklepaugh, OL (1928) Экспериментальное исследование репрезентативных факторов у обезьян, Journal of Comparative Psychology 8: 197–236.

- Treisman, AM (1969) Стратегии и модели избирательного внимания. Психологический обзор 76: 282-299.

- Тульвинг, Э. (1962). Субъективная организация в свободном воспроизведении «неродственных» слов. Психологический обзор 69: 344-354.

- Талвинг, Э., Гордон Хейман, К.А. и Макдональд, К.А. (1991) Длительное перцептивное прайминг и семантическое обучение при амнезии, Случайный эксперимент. Журнал экспериментальной психологии 17: 595-617.

- Унгерлейдер, Л.Г. и Мишкин М. (1982) В Д.Дж. Ингл, М.А. Гудейл и Р.Дж.В. Мэнсфилд (ред.), Анализ визуального поведения. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.

- фон Нейман, Дж. и Моргенштерн, О. (1944) Теория игр и экономического поведения, Принстон, Нью-Джерси: Принстонский унив. Нажимать.

- Ванделл, Б. (1995) Основы видения, Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates.

- Уотсон, Дж. Б. (1913) Психология с точки зрения бихевиористов, Psychological Review 20: 158-177.

- Weichselgartner, E.

and G.L.U.S. Sperling (1987) Динамика автоматического и контролируемого зрительного внимания. Наука 238: 778-780.

and G.L.U.S. Sperling (1987) Динамика автоматического и контролируемого зрительного внимания. Наука 238: 778-780. - Викельгрен, В. А. (1974) Как решать проблемы. Нью-Йорк: WH Freeman.

- Чжан, Дж. (1997) Природа внешнего: Представления в решении проблем. Когнитивная наука 21: 179-217.

Внутренние ссылки

- Валентино Брайтенберг (2007) Мозг. Scholarpedia, 2(11):2918.

- Олаф Спорнс (2007) Сложность. Scholarpedia, 2 (10): 1623.

- Джеймс Мейсс (2007) Динамические системы. Scholarpedia, 2 (2): 1629.

- Пол Л. Нуньес и Рамеш Шринивасан (2007) Электроэнцефалограмма. Scholarpedia, 2(2):1348.

- Роберт Курцбан (2007) Эволюционная психология. Scholarpedia, 2(8):3161.

- Уильям Д. Пенни и Карл Дж. Фристон (2007 г.) Функциональная визуализация. Scholarpedia, 2(5):1478.

- Сейджи Огава и Юл-Ван Сунг (2007) Функциональная магнитно-резонансная томография. Scholarpedia, 2(10):3105.

- Марк Аронофф (2007) Язык.

также

также Системы восприятия состоят из отдельных органов чувств (например, зрительных, слуховых, соматосенсорных) и модулей обработки (например, формы, движения; Livingston & Hubel, 19).88; Унгерлейдер и Мишкин, 1982; Julesz, 1971) и подмодули (например, Lu & Sperling, 1995), которые представляют различные аспекты информации о стимуле. Текущие исследования также сосредоточены на том, как эти отдельные представления и модули взаимодействуют и интегрируются в связное восприятие. Когнитивные психологи изучили эти свойства эмпирически с помощью психофизических методов и визуализации мозга. Вычислительные модели, основанные на физиологических принципах, были разработаны для многих систем восприятия (Grossberg & Mingolla, 19).85; Марр, 1982; Ванделл, 1995).

Системы восприятия состоят из отдельных органов чувств (например, зрительных, слуховых, соматосенсорных) и модулей обработки (например, формы, движения; Livingston & Hubel, 19).88; Унгерлейдер и Мишкин, 1982; Julesz, 1971) и подмодули (например, Lu & Sperling, 1995), которые представляют различные аспекты информации о стимуле. Текущие исследования также сосредоточены на том, как эти отдельные представления и модули взаимодействуют и интегрируются в связное восприятие. Когнитивные психологи изучили эти свойства эмпирически с помощью психофизических методов и визуализации мозга. Вычислительные модели, основанные на физиологических принципах, были разработаны для многих систем восприятия (Grossberg & Mingolla, 19).85; Марр, 1982; Ванделл, 1995). Эмпирическое исследование внимания было сосредоточено на том, как и почему внимание улучшает производительность или как недостаток внимания снижает производительность (Posner, 1980; Weichselgartner & Sperling, 19).87; Чун и Поттер, 1995; Пашлер, 1999). Теоретический анализ внимания использует несколько основных подходов для определения механизмов внимания: подход обнаружения сигналов (Lu & Dosher, 1998) и подход выбора сходства (Bundesen, 1990; Logan, 2004). Связанные эффекты предвзятой конкуренции были изучены при регистрации отдельных клеток у животных (Reynolds, Chelazzi, & Desimone, 1999). Исследования с использованием изображений мозга задокументировали влияние внимания на активацию в ранней зрительной коре и исследовали сети для контроля внимания (Kanwisher & Wojciulik, 2000).

Эмпирическое исследование внимания было сосредоточено на том, как и почему внимание улучшает производительность или как недостаток внимания снижает производительность (Posner, 1980; Weichselgartner & Sperling, 19).87; Чун и Поттер, 1995; Пашлер, 1999). Теоретический анализ внимания использует несколько основных подходов для определения механизмов внимания: подход обнаружения сигналов (Lu & Dosher, 1998) и подход выбора сходства (Bundesen, 1990; Logan, 2004). Связанные эффекты предвзятой конкуренции были изучены при регистрации отдельных клеток у животных (Reynolds, Chelazzi, & Desimone, 1999). Исследования с использованием изображений мозга задокументировали влияние внимания на активацию в ранней зрительной коре и исследовали сети для контроля внимания (Kanwisher & Wojciulik, 2000). е. привыкания, обусловливания, инструментального, случайного и ассоциативного обучения) и распространяется на изучение когнитивной или концептуальной информации людьми (Kandel, 1976; Estes, 1969; Thompson). , 1986). Когнитивные исследования имплицитного обучения подчеркивают в основном автоматическое влияние предшествующего опыта на производительность и природу процедурных знаний (Roediger, 19).90). Исследования концептуального обучения подчеркивают характер обработки поступающей информации, роль обработки и характер закодированного представления (Craik, 2002). Те, кто использует вычислительные подходы, исследовали природу понятий, которые легче усвоить, а также правила и алгоритмы для систем обучения (Holland, Holyoak, Nisbett, & Thagard, 1986). Те, кто использует исследования повреждений и изображений, исследуют роль определенных систем мозга (например, систем височных долей) для определенных классов эпизодического обучения и роль систем восприятия в имплицитном обучении (Tulving, Gordon Hayman, & MacDonald, 19).

е. привыкания, обусловливания, инструментального, случайного и ассоциативного обучения) и распространяется на изучение когнитивной или концептуальной информации людьми (Kandel, 1976; Estes, 1969; Thompson). , 1986). Когнитивные исследования имплицитного обучения подчеркивают в основном автоматическое влияние предшествующего опыта на производительность и природу процедурных знаний (Roediger, 19).90). Исследования концептуального обучения подчеркивают характер обработки поступающей информации, роль обработки и характер закодированного представления (Craik, 2002). Те, кто использует вычислительные подходы, исследовали природу понятий, которые легче усвоить, а также правила и алгоритмы для систем обучения (Holland, Holyoak, Nisbett, & Thagard, 1986). Те, кто использует исследования повреждений и изображений, исследуют роль определенных систем мозга (например, систем височных долей) для определенных классов эпизодического обучения и роль систем восприятия в имплицитном обучении (Tulving, Gordon Hayman, & MacDonald, 19). 91; Габриэли, Флейшман, Кин, Ремингер и Морелл, 1995; Графтон, Хазелтин и Иври, 1995).

91; Габриэли, Флейшман, Кин, Ремингер и Морелл, 1995; Графтон, Хазелтин и Иври, 1995).

98).

98).

Г. (2004). Вычислительные модели принятия решений. В Д. Келер и Н. Харви (ред.), Справочник по суждениям и принятию решений (стр. 133–154). Оксфорд, Англия: Блэквелл.

Г. (2004). Вычислительные модели принятия решений. В Д. Келер и Н. Харви (ред.), Справочник по суждениям и принятию решений (стр. 133–154). Оксфорд, Англия: Блэквелл.

Психологическая наука 6: 76-82.

Психологическая наука 6: 76-82.

Наука 240: 740–749.

Наука 240: 740–749.

and G.L.U.S. Sperling (1987) Динамика автоматического и контролируемого зрительного внимания. Наука 238: 778-780.

and G.L.U.S. Sperling (1987) Динамика автоматического и контролируемого зрительного внимания. Наука 238: 778-780.