автореферат диссертации по машиностроению и машиноведению, 05.02.01, диссертация на тему:Влияние макро-,мезо- и микродефектов структуры на конструктивную прочность углеродистых сталей при циклическом нагружении

1. Гуляев А.П. Металловедение. — М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. — М.: Машиностроение, 1990.-527 с.

3. Материаловедение / Под ред. Б.Н. Арзамасова. — М.: Машиностроение, 1986.-384 с.

4. Панин В.Е., Гриняев Ю.В., Елсукова Т.Ф., Иванчин А.Г. Структурные уровни деформации твердых тел // Известия вузов. Физика. — 1982. — Вып. 25. —№ 6. — С. 5-27.

5. Панин В.Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В. Структурные уровни деформации твердых тел. — Новосибирск: Наука, 1985. — 229 с.

6. Структурные уровни пластической деформации и разрушения / Панин В.Е., Гриняев Ю.В., Данилов В.И. и др. Новосибирск: Наука, 1990. — 255 с.

7. Физическая мезомеханика и компьютерное конструирование материалов: В 2-х т. / Под ред. В.Е. Панина. Новосибирск: Наука, 1995. – 297 с. и320 с.

В.Е. Панина. Новосибирск: Наука, 1995. – 297 с. и320 с.

8. Конструирование новых материалов и упрочняющих технологий / Под ред. В.Е. Панина. — Новосибирск: Наука, 1993. 140 с.

9. Панин В.Е. Методология физической мезомеханики как основа построения моделей в компьютерном конструировании материалов // Известия вузов. Физика. 1995. – Вып. 38. – № 11. – С. 6-25.

10. Панин В.Е. Современные проблемы пластичности и прочности твердых тел // Известия вузов. Физика. 1998. – Вып. 41. — № 1. – С. 7-34.

11. Panin V.E. Physical mesomechanics of plastic deformation and fracture of solids / Proceedings of 10th International conference on the strength of materials. — Sendai: Japan Institute of metals, 1994. P. 415-418.

12. Panin V.E. Physical mesomechanics of heterogeneous media and computer-aided design of materials / Ed. by V.E. Panin. Cambridge: Cambridge interscience publishing, 1998. — 450 c.

13. Панин B.E. Основы физической мезомеханики // Физическая мезомеха-ника. 1998. – Т.1, № 1. – С. 5-22.

1998. – Т.1, № 1. – С. 5-22.

14. Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. — М.: Металлургия, 1986.-224 с.

15. Н.А. Конева, Э.В. Козлов. Природа субструктурного упрочнения // Известия ВУЗов: Физика. 1982. – № 8. – С. 3-14.

16. Развороты кристаллической решетки и стадии пластической деформации / Конева Н.А., Лычагин Д.В., Теплякова Л.А., Козлов Э.В. / В кн.: Экспериментальное исследование и теоретическое описание дисклинаций. — Л: ФТИ, 1984.-С. 161-167.

17. Дислокационно-дисклинационные субструктуры и упрочнение / Конева Н.А., Лычагин Д.В., Теплякова Л.А., Козлов Э.В. / В кн.: Теоретическое и экспериментальное исследование дисклинаций. — Л.: ФТИ, 1986. — С. 116126.

18. Полосовая субструктура в ГЦК-однофазных сплавах / Конева Н.А., Лычагин Д.В., Теплякова Л.А. и др. / В кн.: Дисклинации и ротационная деформация твердых тел. Л.: ФТИ, 1988. – С. 103-113.

19. Козлов Э.В., Конева Н.А., Тришкина Л.И. Дислокационно-дисклинационные субструктуры и кривизна-кручение кристаллической решетки / В кн. : Дисклинации и ротационная деформация твердых тел. Л.: ФТИ, 1990. — С. 89-125.

: Дисклинации и ротационная деформация твердых тел. Л.: ФТИ, 1990. — С. 89-125.

20. Конева H.A., Козлов Э.В. Физическая природа стадийности пластической деформации // Известия ВУЗов. Физика. 1990. – Т. 33, № 2. – С. 89-106.

21. Конева H.A., Козлов Э.В., Тришкина Л.И. Классификация дислокационных субструктур // Металлофизика. 1991. — Т. 13, № 10. — С. 49-58.

22. Козлов Э.В., Старенченко В.А., Конева H.A. Эволюция дислокационной субструктуры и термодинамика пластической деформации металлических материалов // Металлы. 1993. – Т. 6, № 5. – С. 152-161.

23. Конева H.A. Классификация, эволюция и самоорганизация дислокационных структур в металлах и сплавах // Соросовский образовательный журнал. 1996. – № 6. – С. 99-107.

24. Тушинский Л.И. Классификация структур сплавов и физико-механических моделей пластической деформации / В кн.: Структуры объемно и поверхностно упрочненных сталей. — Новосибирск: Новосибирский электротехнический институт, 1984. С. 3-13.

25. Структурные изменения в стали при сложном нагружении / Батаев A. A., Тушинский Л.И., Миронов E.H. и др. / В кн.: Объемное и поверхностное упрочнение деталей машин. — Новосибирск: Новосибирский электротехнический институт, 1987.-С. 138-148.

A., Тушинский Л.И., Миронов E.H. и др. / В кн.: Объемное и поверхностное упрочнение деталей машин. — Новосибирск: Новосибирский электротехнический институт, 1987.-С. 138-148.

26. Тушинский Л.И., Батаев A.A., Тихомирова Л.Б. Структура перлита и конструктивная прочность стали. Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. — 280 с.

27. Bataev A.A. Mesostructural peculiarities of the destruction of heterogeneous materials / Abstracts of VI international conference “Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies”. Tomsk, 2001. – P. 94.

28. Кондратьева Ю.С., Батаев A.A., Батаев В.А. Визуализация эффектов ротационной пластической деформации в сталях / Материалы Сибирскойнаучно-технической конференции «Наука. Промышленность. Оборона». -Новосибирск.-2001.-С. 134-136.

29. Батаев В.А., Батаев A.A., Тушинский Л.И., Буторин Д.Е. Образование .1 ориентированных цементитных скоплений в деформированных углеродистых сталях // Металловедение и термическая обработка металлов. — 2001. -№5.-С. 5-7.

— 2001. -№5.-С. 5-7.

30. Батаев В.А., Батаев A.A., Кращук Н.В. Особенности проявления поворотных мод пластического течения в поверхностных слоях стали // Известия вузов. Черная металлургия. 2000, № 12. — С. 40.

31. Тушинский Л.И., Батаев A.A., Батаев В.А. Структурные уровни пластической деформации перлита // Металознавство та терм!чна обработка ме-тал!в. 1999. – № 1. – С. 44-51.

32. Bataev V.A. Formation of rotational build-ups in surface layers of carbon steel in requirements high-intensity friction / The third Russian-Korean international symposium on science and technology. Novosibirsk, 1999. – P. 377.

33. Батаев В.А., Батаев A.A., Тушинский Л.И., Которов С.А. Роль неоднородности пластического течения в процессах разрушения сталей с гетерофазной структурой // Известия вузов. Черная металлургия. — 1999, № 4. -С. 19-23.

34. Батаев А.А. Особенности проявления структурных уровней деформации и разрушения сталей в гетерофазном состоянии / Сборник научных трудов НГТУ, 1995. Вып.2. – С. 61-68.

Вып.2. – С. 61-68.

35. Тушинский Л.И. Теория и технология упрочнения металлических сплавов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1990. – 306 с.41 .Владимиров В.И., Романов А.Е. Дисклинации в кристаллах. — Л.:. Наука, 1986.-224 с.

36. Иванова B.C., Терентьев В.Ф. Природа усталости металлов. — М.: Металлургия, 1975. — 456 с.

37. Klesnil М., Lucas P. Fatigue of metallic materials. — Prague: Academia, 1980. — 239 p.

38. Горицкий B.M., Терентьев В.Ф. Структура и усталостное разрушение металлов. — М.: Металлургия, 1980. 207 с.

39. Коцаньда С. Усталостное растрескивание металлов. — М.: Металлургия, 1990.-622 с.

40. Basic mechanisms in fatigue of metals / Proceedings of International collo-. quium.-Prague: Academia, 1988.

41. Иванова B.C., Шанявский А.А. Количественная фрактография. Усталостное разрушение. Челябинск: Металлургия, 1988. — 400 с.

42. Иванова B.C. Синергетика: прочность и разрушение металлических материалов. — М.: Металлургия, 1992. — 159 с.

43. Metal fatigue / Ed. by G. Sines, J.L. Waiman. — McGraw-Hill Book Company, inc., 1959.-420 p.

44. Metal fatigue / Ed. by J.A. Pope. London: Chapman and Hall, ltd, 1959. – 3841. P

45. Metal fatigue damage — mechanism, detection, avoidance and repair / ASTM STP 495 / Ed. by S.S. Manson. 1971. – 346 p.

46. Иванова B.C. Разрушение металлов. — M.: Металлургия, 1979. — 168 с.

47. Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов. — Киев: Наукова думка, 1971.-268 с.

48. Циклические деформации и усталость металлов. В 2-х т. Т. 1. Малоцикловая и многоцикловая усталость металлов / Трощенко В.Т., Хамаза Л.А., Покровский В.В. и др. Киев: Наукова думка, 1985. — 216 с.

49. Циклические деформации и усталость металлов. В 2-х т. Т. 2. Долговечность металлов с учетом эксплуатационных и технологических факторов / Трощенко В.Т., Хамаза J1.A., Покровский В.В. и др. — Киев: Наукова думка, 1985.-224 с.

50. Трощенко В.Т., Сосновский JI.A. Сопротивление усталости металлов и сплавов. В 2-х т. Киев: Наукова думка, 1987. – 1302 с.

В 2-х т. Киев: Наукова думка, 1987. – 1302 с.

51. Трощенко В.Т., Покровский В.В., Прокопенко A.B. Трещиностойкость металлов при циклическом нагружении. — Киев: Наукова думка, 1987. -256 с.

52. Поведение стали при циклических нагрузках / Под ред. В. Даля. — М.: Металлургия, 1983. 568 с.

53. Синергетика и усталостное разрушение металлов. — М.: Наука, 1989. — 246 с.

54. Екобори Т. Физика и механика разрушения и прочности твердых тел. -М.: Металлургия, 1971: 264 с.

55. Школьник J1.M. Скорость роста трещин и живучесть металлов. — М.: Металлургия, 1973.-216 с.

56. Ярема С.Я. Рост усталостных трещин (Методические аспекты исследований) / В кн.: Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов. Киев: Наукова думка, 1981. – С. 177-207.

57. Терентьев В.Ф., Оксогоев A.A. Циклическая прочность металлических материалов. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001.-61 с.

58. Forsyth P J.E. A two stage process of fatigue crack growth / Proceedings of the Crack propagation Symposium. Cranfíeld, 1962. – P. 76-96.

Cranfíeld, 1962. – P. 76-96.

59. Иванова B.C. Усталостное разрушение металлов. — M.: Металлургиздат, 1963.-262 с.

60. Терентьев В.Ф., Билы М. К вопросу о построении полной кривой усталости. Сообщение 1 и 2 // Проблемы прочности. 1972. — Т. 4, № 6. т- С. 1222.

61. Терентьев В.Ф., Билы М. К вопросу о построении полной кривой усталости. Сообщение 3 // Проблемы прочности. 1973. – Т. 5, № 2. — С. 27-31.

62. Роней М. Усталость высокопрочных материалов / Разрушение. М.: Мир, 1976.-Т. 3.-С. 473-527.

63. Прочность при малоцикловом нагружении / Серенсен C.B., Шнейдерович P.M., Гусенков А.П. и др. М.: Наука, 1975. – 286 с.

64. Фельтнер К.Е., Лэндграф Р.В. Выбор материала с высоким сопротивлением малоцикловой усталости // Труды американского общества инженеров-механиков. Сер. Д. 1971. – Т. 93, № 3. – С. 47-54.

65. Терентьев В.Ф., Орлов Л.Г., Пойда В.Г. Особенности протекания пластической деформации ОЦК металлов в области микротекучести // Проблемы прочности. 1972. – № 9. – С. 34-37.

1972. – № 9. – С. 34-37.

66. Терентьев В.Ф., Махутов H.A., Пойда В.Г., Щербак A.M. К вопросу о природе эффекта Баушингера // Проблемы прочности. — 1969. — Т. 1, № 3. -С. 59-63.

67. Иванова B.C., Терентьев В.Ф., Пойда В.Г. / Металлофизика. — Киев: Нау-ковадумка, 1972.-Вып. 43.-С. 63-82.

68. Терентьев В.Ф., Хольсте К. К вопросу о негомогенности протекания деформации в начальной стадии циклического нагружения армко-железа // Проблемы прочности. — 1973. № 11. – С. 3.

69. Горицкий В.М., Терентьев В.Ф., Орлов Л.Г. / В кн.: Усталость и вязкость разрушения металлов. — М.: Наука, 1974. С. 148-161.

70. Горицкий В.М., Иванова B.C., Орлов Л.Г. Особенности дислокационной структуры армко-железа в многоцикловой области усталости // Физика металлов и металловедение. 1973. —Т. 35, Вып. 6.— С. 1291-1298.

71. Tong Z.-X., Bailon J.-P. Dislocation structures near the fatigue crack tip in copper // Fatigue fracture material structure. 1995. – V. 18, N 7/8. – P. 847.

72. Иванова B.C., Горицкий B.M., Орлов Л.Г., Терентьев В.Ф. // ФММ. 1972. -Т. 32.-С. 1982-.

Иванова B.C., Горицкий B.M., Орлов Л.Г., Терентьев В.Ф. // ФММ. 1972. -Т. 32.-С. 1982-.

73. Yang H.R. Study of dislocation structures in welded metals under fatigue load // Acta metallurgica Sinica (English letters). 1999. – V. 12, N 4. – P. 340-344.

74. Dong S.Z., Li J.B., Zhang X.H., Zhang J. Study in formation of sub-grains and microcracks in welded metals under fatigue load // Acta metallurgica Sinica (English letters). 1999. – V. 12, N 4. – P. 713-718.

75. Терентьев В.Ф., Коган И.С., Орлов Л.Г. Особенности усталостного разрушения поликристаллического молибдена // Физика металлов и металловедение. 1976. – Т. 41, вып. 3. – С. 601-607.

76. Brown M.J., Embury J.D. The stability of microstructure in the iron-carbon system during cyclic deformation // Acta metallurgica. 1972. – V. 20, N 4. — P. 627-635.

77. Chandler H.D., Bee J.V. Cell structures in polycrystalline copper undergoing cyclic creep at room temperature // Acta metallurgica. — 1985. — V. 33, N 6. — P. 1121-1127.

— P. 1121-1127.

78. Большаков В.И. Субструктурное упрочнение конструкционных сталей. — Канада, 1998.-316 с.

79. Большаков В.И., Зотеев B.C., Орлов Л.Г., Тылкин М.А. Изменение дислокационной структуры высокопрочной строительной стали при усталости // Металловедение и термическая обработка металлов. — 1974. — № 2. — С. 45-47

80. Болыпаков В.И., Прейстнер Р., Бейли X., Броф И. Влияние термической обработки на усталостные свойства и структуру высокопрочной низколегированной стали //Металлургия и горнорудная промышленность. — 1982. — № 1.-С. 22-23.

81. Большаков В.И., Монгайт И.А. Электронномикроскопическое исследование эволюции дислокационной структуры в процессе усталости // Известия ВУЗов. Черная металлургия. 1983. – № 36. — С. 65-67.

82. Повышение качества и надежности строительных сталей в результате субструктурного упрочнения / Большаков В.И., Монгайт И.А., Котова JI.A., Погребная Н.Э. // Металловедение и термическая обработка металлов. — 1985.-№ 8.-С. 42-46.

83. Inui Н., Hong S.I., Laird С. А ТЕМ study of dislocation structures in fatigued Cu-16 at. % A1 single crystals // Acta metallurgica et materialia. 1991. — V. 38,N 11.-P. 2261-2274.

84. Gong В., Wang Z., Wang Z.G. Cyclic deformation behavior of Cu-30% Zn single crystals oriented for single slip-II. Dislocation structures // Acta materialia. 1999. – V. 47, N 1.-P. 317-324.

85. Hong S.I., Laird C. // Materials science and engineering. 1990. – V. 124. -P. 183.

86. Hong S.I., Laird C. // Materials science and engineering. 1990. – V. 128. — P. 155.

87. Wang Z.R. // Materials science and engineering. 1994. – V. 183. – P. 113.

88. Buchinger L., Cheng A.S., Stanzl S., Laird C. // Materials science and engineering. 1986. – V. 80. – P. 155.

89. Hong S.I., Laird C. Transient cyclic stress-strain response and cumulative damage in Cu-16 at. % A1 single crystals fatigued under variable straining // Acta metallurgica. 1990. – V. 38, N 11.-P. 2085-2100.

90. Петрушин H.B., Сорокина Л.П., Жуков C.H. Структурные особенности деформирования и разрушения монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при циклическом нагружении // Металловедение и термическая обработка материалов. — 1995. № 6. – С. 2-5.

Петрушин H.B., Сорокина Л.П., Жуков C.H. Структурные особенности деформирования и разрушения монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при циклическом нагружении // Металловедение и термическая обработка материалов. — 1995. № 6. – С. 2-5.

91. Lukas P., Klesnil М. Dislocation structures in fatigued Cu-Zn single crystals // Physica status solidi. 1970. – V. 37, N 2. – P. 833-842.

92. Lukas P., Klesnil M. // Materials science and engineering. 1973. – N 11.— P. 345-354.

93. Lukas P., Klesnil M. Corrosion Fatigue. NACE, 1972. – 118 p. •

94. Feltner C.S., Laird C. Factors influencing the dislocation structures in fatigued metals // Transactions AIME. 1968. – V. 242, N 7. – P. 1253-1257.

95. Головин C.A., Пушкар А. Микропластичность и усталость металлов. -М.: Металлургия, 1980. 240 с.

96. Владимиров В.И. Физическая природа разрушения металлов. М.: Металлургия, 1984. – 280 с.

97. Yoshida A., Uemura М., Kawabe Н., Yamada T.Zb. Proceedings-of the 13th Japan Congress on Materials Research. — 1970. P. 58-64.

— 1970. P. 58-64.

98. Иванова B.C., Терентьев В.Ф., Горицкий B.M. Формирование ротационных структур при различных видах нагружения; упрочнение и разрушение. / В кн.: Экспериментальное исследование и теоретическое описание дисклинаций.-Jl.: ФТИ, 1984.-С. 141-147.

99. Иванова B.C. Самоорганизация диссипативных структур в металлах и субструктурное упрочнение / В кн.: Субструктурное упрочнение металлов и дифракционные методы исследования. Киев: Наукова думка, 1985.-С. 7-8.

100. Терентьев В.Ф. Эволюция структуры при усталости металлов как результат самоорганизации диссипативных структур / В кн.: Синергетика и усталостное разрушение металлов. — М.: Наука, 1989. С. 76-87.

101. Glazov М., Llanes L.M., Laird С. Self-organized dislocation structures (SODS) in fatigued metals // Physica status solidi (a). 1995. – V. 149. – P. 297-321.

102. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. — М.: Мир, 1985. — 419 с.

103. Пригожин И. , Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с • природой. М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 310 с.

, Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с • природой. М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 310 с.

104. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. -М.: Мир, 1977.-512 с.

105. Roven H.J., Nes Е. Cyclic deformation of ferritic steel-I. Stress-strain response and structure evolution // Acta metallurgica et materialia. — 1991. — V. 39,N8.-P. 1719-1733.

106. Roven H.J., Nes E. Cyclic deformation of ferritic steel-II. Stage II crack propagation // Acta metallurgica et materialia. 1991. – V. 39, N 8. – P. 1735-1754.

107. Ma B.-T., Laird C. Overview of fatigue behavior in copper single crystals-I. Surface morphology and Stage I crack initiation sites for tests at constant strain amplitude // Acta metallurgica. 1989. – V. 37, N 2. – P. 325-336.

108. Kaneko Y., Mimaki Т., Hashimoto S. Cyclic stress-strain response of ferritic stainless steel single crystals with the (112) primary slip plane // Acta materialia. 1999. – V. 47, N 1. – P. 165-173.

109. H. French. Transactions ASTM. 1933. – № 3. – P. 899.

110. Awatani J., Katagiri K., Shiraishi T. Microstructures around the tips of fatigue cracks growing at a low rate in iron // Metallurgical transactions. —1976. — V. 7A, N 6. — P. 807-810.

111. Lukas P., Klesnil M., Fiedler R. Plastic zone around the propagating fatigue crack // Philosophical magazine. 1969. – V. 20, N 166. – P. 799-805.

112. Purcell A.H., Weertman J. Transmission electron microscopy of the crack tip region of fatigued copper single crystals // Metallurgical transactions. —1973. — V. 4, N 1.-P. 349-353.

113. Grosskreutz J.C., Shaw G.G. Fine subgrain structure adjacent to fatigue cracks // Acta metallurgica. 1972. – V. 20, N 4. – P. 523-528.

114. Яковлева Т.Ю. Закономерности развития магистральной трещины и эволюции дислокационной структуры в зоне разрушения сплава ВТ22 при различных частотах циклического нагружения // Проблемы прочности.2001.-№5.-С. 65-75.

115. Wilkins М. А., Smith G.C. Dislocation structures near a propagating fatigue crack in an Al-1/2% Mg alloy // Acta metallurgica. 1970. – V. 18, N 9. – P. 1035-1043.

А., Smith G.C. Dislocation structures near a propagating fatigue crack in an Al-1/2% Mg alloy // Acta metallurgica. 1970. – V. 18, N 9. – P. 1035-1043.

116. Wilkins M.A., Smith G.C. Non-propagating fatigue cracks in an aluminium-Уг% magnesium alloy // Journal of material science. 1970. – V. 5. — P. 418424.

117. Awatani J., Shiraishi T. Dislocation structures adjacent to fatigue crack tips in stainless steel // Ibid. 1976. – V. 7A, N 10. – P. 1599-1601.

118. Karashima S., Oikawa H., Ogura P. // Transactions of Japan Institute of Metals. 1968. – V. 9. – P. 205.

119. Awatani A.H., Weertman J. Transmission electron microscopy of the crack tip region of fatigued copper single crystals // Ibid. —1973. — V. 4, N 1. — P. 343353.

120. DeVries M.I., Mastenbrock A. SEM observation of dislocation substructures around fatigue cracks // Ibid. -1977. A8, N 9. – P. 1437-1499.

121. Raj an K., Ramaswani В., Sastry S.M.Z. The plastic zone in stage I crack growth during fatigue deformation of copper single crystals // Ibid. —1975. -A6,N 10.-P. 1959-1962.

—1975. -A6,N 10.-P. 1959-1962.

122. Кинетика и механизм роста усталостной трещины в железе / О.Н. Романив, Е.А. Шур, А.Н. Ткач и др. // Физико-химическая механика материалов. 1981. -№ 2. – С. 57-66.

123. Bowles C.Q., Broek D. The microstructure of fatigue fracture surfaces // International journal of fracture mechanics. 1969. — V. 5. — P. 350-352.

124. Langford G., Cohen M. // Transactions of American Society of metals. -, 1969.-V. 62.-P. 623.

125. Ogura Т., Mashumoto Т., Imami J. Transmission electron microscope study of the structure around fatigue cracks of a-iron // Transactions of Japan Institute of Metals. — 1976. V. 17, N 11.-P. 733-742.

126. Maurer K.J., Rosseger R. Electromechanikroskopishe Untersugungen an wechselverformten heterogenen Metallen // Prakt. Metallogr. — 1971. — V. 8, N10. S. 573-585.

127. Романив O.H., Андрусив Б.Н., Борсукевич В.И. Трещинообразование при усталости металлов (обзор) // Физико-химическая механика материалов. 1988. -Т. 24, № 1.-С. 3-13.

-Т. 24, № 1.-С. 3-13.

128. Терентьев В.Ф., Коган И.С., Орлов Л.Г. О механизме усталостного разрушения молибденового сплава ЦМ-10 //.Физика металлов и металловедение. 1976. – Т. 42, Вып. 6. – С. 1273-1280.

129. Иванова B.C., Горицкий В.М., Терентьев В.Ф., Савицкая Е.Е. / В кн.: Усталость и вязкость разрушения металлов. — М.: Наука, 1974. С. 192.

130. Эвери Д., Бэкофен В. Зарождение и рост усталостных трещин / В кн.: Разрушение твердых тел. М.: Металлургия, 1967. – С. 146-190.

131. Wood W.A., Reimann W.H., Sargent K.R. // Transactions AIME. 1964. -V. 230, N 4. — P. 511-518.

132. Стафеева А.Д., Тушинская К.И., Тушинский Л.И. Неметаллические включения в рельсовой стали, модифицированной титаном / В кн.: Упрочнение рельсовой стали. Новосибирск: Зап.-Сиб. книжное издательство, 1966. — Вып. 57. – С. 48-57.

133. Романив О.Н., Деев H.A., Сорокивский И.С. О связи некоторых механических характеристик кратковременных испытаний с пределом усталости закаленных сталей // Физико-химическая механика материалов. 1973. – Т. 9, № 3. – С. 54-59.

1973. – Т. 9, № 3. – С. 54-59.

134. Тушинский Л.И., Плохов A.B., Столбов A.B., Синдеев В.И. Структура и конструктивная прочность композиции основной металл — покрытие. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1996. 298 с.

135. Тушинский Л.И. Структура и свойства покрытий / В кн.: Объемное и поверхностное упрочнение деталей машин. — Новосибирск: Новосибирский электротехнический институт, 1987. — С. 3-8.

136. Тушинский Л.И. Синергетический подход в решении проблемы создания оптимальных структур сплавов / В кн.: Структура и оптимальное упрочнение конструкционных материалов. Новосибирск: Новосибирский электротехнический институт, 1988. — С. 3-7.

137. Тушинский Л.И. Современное материаловедение в машиностроении / Труды IV Международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» (АПЭП-98). — Новосибирск, 1998. — Т. 15.-С. 3-4.

138. Тушинский Л.И. Повышение конструктивной прочности металлических материалов / Тез. докл. 4 Всероссийской конференции «Проблемы прочности и усталостной долговечности материалов и конструкций». — Новосибирск, 1997. С. 93.

— Новосибирск, 1997. С. 93.

139. Тушинский Л.И. Развитие теории и технологии упрочнения материалов / Научный вестник НГТУ. Новосибирск, 1996. – № 2. – С. 155-175.

140. Тушинский Л.И. Теория и технология термопластического упрочнения стали // Металознавство та терм1чна обработка метал1в. — 2000. — № 1. -С. 4-27.

141. Тушинский Л.И. Классификация и теория дефектов структуры материалов // Металознавство та терм!чна обработка метал1в. — 2000. — № 2. — С. 57-68.

142. Tushinsky L.I. Modern classification of structure in materials science / Abstracts VI international conference “Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies”. Tomsk. – 2001. – P. 29-30.

143. Тушинский Л.И. Проблемы современного материаловедения // Металознавство та терм!чна обработка метал!в. — 1999. № 1. — С. 2328.

144. Tushinsky L.I. Problems of material science / Proceedings the third Russian-Korean international symposium on science and technology. — Novosibirsk, 1999.-Vol. 1. P.360-363.

1. P.360-363.

145. Тушинский Л.И. Синергетические основы эволюции структур в современном материаловедении / Тез. докл. 1-го междисциплинарного семинара «Фракталы и прикладная синергетика». — Москва, 1999. — С. 17-18.

146. Tushinsky L.I. Structural theory of material strengthening / V International conference Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies. Tomsk, 1997. – P. 39-40.

147. Tushinsky L.I. Problems of present day materials Science / XV Physical metallurgy and materials science conference “Advanced materials and technologies”.-Poland-Krakow. 1998.-P. 153-160.

148. Nabarro F.R.N. // Report of Conference on strength of solids; Physical society. London, 1948. – P. 75-81.

149. OrowanE.//Journal of Institute of Metals. 1948. – V. 74.-P. 612-631.

150. Hirsch P.B. //Journal of Institute of Metals. 1958. – V. 86. – P. 15-19.

151. Nicholson R.B., Tomas G., Nutting J. The interaction of dislocations and precipitates // Acta metallurgica. 1960. – V. 8. – P. 172-176.

1960. – V. 8. – P. 172-176.

152. Petch N.J. The ductile-brittle transition in the fracture of a-iron // Philosophical magazine. 1958.-V. 3.-P. 1089-1097.

153. Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов. — М.: Металлургия, 1983. 232 с.

154. Металловедение и термическая обработка стали. Справочник. Методы испытаний и исследования / Под ред. М.Л. Бернштейна, Г.М. Рахштадта. — М.: Металлургия, 1991.— Т. 1, кн. 1. —304 с.

155. Коваленко B.C. Металлографические реактивы. Справочник. — М.: Металлургия. 1981. — 121 с.

156. Беккерт М. Способы металлографического травления. — М.: Металлургия, 1988. 400 с.

157. Металлография железа / Под ред. Тавадзе Ф.Н. В 3-х томах. Т. 1. Основы металлографии. — М.: Металлургия, 1972. – 240 с.

158. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. — М.: Изд-во стандартов, 1983. 23 с.

159. Салтыков С.А. Стереометрическая металлография. — М.: Металлургия, 1976.-270 с.

160. Пилянкевич А.Н. Просвечивающая электронная микроскопия. — Киев: Наукова думка, 1975. 220 с.

Пилянкевич А.Н. Просвечивающая электронная микроскопия. — Киев: Наукова думка, 1975. 220 с.

161. Электронная микроскопия тонких кристаллов / П. Хирш, А. Хови, Р. Николсон и др. М.: Мир, 1968. – 576 с.

162. Электронная микроскопия в металловедении: Справочник / Под ред. A.B. Смирновой. — М.: Металлургия, 1985. 192 с.

163. Грилихес С.Я. Электрохимическое и химическое полирование. JL: Машиностроение, 1987. — 232 с.

164. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. — М.: Изд-во стандартов, 1985. 39 с.

165. Волченко В.Н. Вероятность и достоверность оценки качества металлопродукции. М.: Металлургия, 1979. — 88 с.

166. Школьник J1.M. Методика усталостных испытаний. Справочник. М.: Металлургия. – 1978. – 304 с.

167. Определение характеристик сопротивления распространению трещины (трещиностойкости) металлов при циклическом нагружении. Методические указания // Физико-химическая механика материалов. — 1979. — № 3.-С. 83-97.

168. РД 50-545-82. Методические указания. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при циклическом нагружении. — М.: Изд-во стандартов. 1983. — 96 с.

Методические указания. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при циклическом нагружении. — М.: Изд-во стандартов. 1983. — 96 с.

169. Механика разрушения и прочность материалов: Справ, пособие в 4 т. / Под ред. В.В. Панасюка. Киев: Наукова думка. – 1988-1990. — Т. 4: Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов. – 1990. – 680 с.

170. Moren К.Е. A note on stress intensity thresholds for two martensitic steels // Scandinavian journal of metals. 1975. – V. 4, N. 6. – P. 255-266.

171. Luo J.X., Tan Y.X. Effects of prestrain on fatigue thresholds and initial yield stress of normalized 1035 steel // Acta metallurgica Sinica (English letters). — 1996. V. 9, N 4. – P. 247-250.

172. Романив O.H., Гладкий Я.Н., Зима Ю.В. Влияние структурных факторов на кинетику трещин усталости в конструкционных сталях // Физико-химическая механика материалов. — 1978. -№ 2. С. 3-15.

173. Imhof Е.А., Barsom J.M. Progress in flow growth and fracture toughness testing / ASTM STP 536, ASTM. -1973. P. 182-205.

-1973. P. 182-205.

174. Tielen P.N., Fine M.E. Fatigue crack propagation in 4140 steel // Metallurgical transactions. 1975. – V. 6A. – P. 2133-2141.

175. Ярема С.Я. // Физико-химическая механика материалов. 1977. — № 4. — С. 3-22.

176. Ярема С.Я., Попович В.В., Зима Ю.В. Влияние структуры на сопротивление стали 65Г росту усталостной трещины // Там же. — 1982. -№ 1.-С. 16-30.

177. Ritchi R.O. // Journal of engineering materials and technology. 1975. – P. 175-204.

178. Романив О.Н., Ткач А.Н., Симинькович В.Н. Структура и припороговая усталость сталей // Физико-химическая механика материалов. — 1983. -№4.-С. 19-33.

179. Романив О.Н., Ткач А.Н. Структурный анализ кинетических диаграмм усталостного разрушения конструкционных сталей // Там же. — 1987. -№5.-С. 3-16.

180. Романив О.Н., Никифорчин Г.Н., Андрусив Б.Н. Эффект закрытия трещин и оценка циклической трещиностойкости конструкционных сплавов // Там же. 1983. -№ 3. – С. 47-61.

181. Романив О. Н. Вязкость разрушения конструкционных сталей. — М.: Металлургия, 1979. 176 с.

Н. Вязкость разрушения конструкционных сталей. — М.: Металлургия, 1979. 176 с.

182. Куслицкий А.Б. Неметаллические включения и усталость стали. — Киев: Техшка, 1976.- 126 с.

183. Микляев П.Г., Фридман Я.Б. Анизотропия механических свойств металлов. М.: Металлургия, 1986. – 225 с.

184. Микляев П.Г., Нешпор Г.С., Кудряшов В.Г. Кинетика разрушения. — М.: Металлургия, 1979. 280 с.

185. Ботвина JI.P., Клевцов Г.В. Кинетика развития зон пластической деформации при усталостном разрушении стали 20 // Физико-химическая механика материалов. — 1983. № 1. — С. 39-44.

186. Романив О.Н. Структурная механика разрушения новое перспективное направление в проблеме разрушения металлов // Там же. – 1981. — № 4. — С. 28-45.

187. Шанявский A.A. Ротационная неустойчивость деформации и разрушения металлов при распространении усталостных трещин на мезоскопическом масштабном уровне. II. Механизмы разрушения // Там же. — 2001.-Т. 4,№ 1.-С. 81-95.

188. Структурные уровни деформации и разрушения поликристаллов при различных видах нагружения / Т. Ф. Елсукова, К.П. Жукова, Е.М. Новоселова и др. // Известия ВУЗов. Физика. 1990. – № 2. – С. 69-88.

Ф. Елсукова, К.П. Жукова, Е.М. Новоселова и др. // Известия ВУЗов. Физика. 1990. – № 2. – С. 69-88.

189. Иванова B.C., Встовский Г.В. Мезомеханика устойчивости фрактальных структуры твердых тел в нелинейных условиях // Физическая мезомеханика. 1999. – Т. 2, № 5. – С. 19-25.

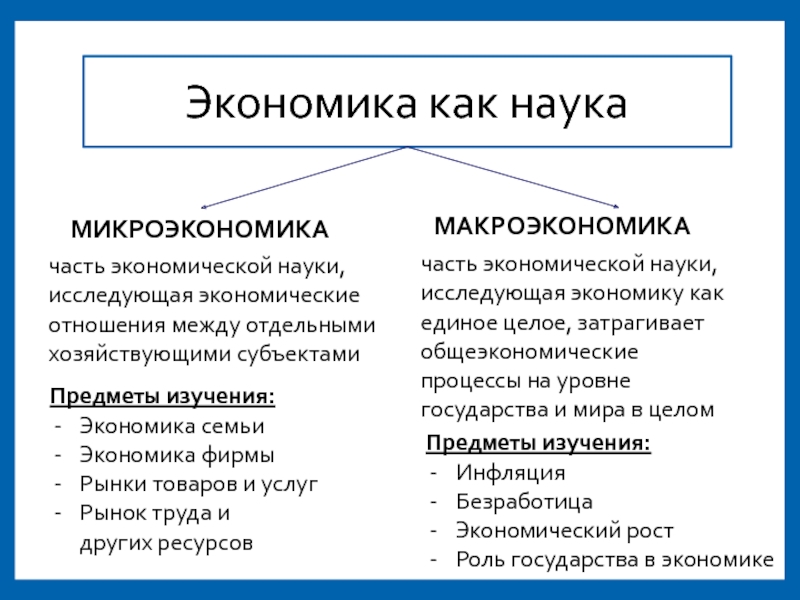

Структурно-функциональная модель интеллектуального капитала на микро-, мезо- и макроуровнях

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/61010

| Title: | Структурно-функциональная модель интеллектуального капитала на микро-, мезо- и макроуровнях |

| Other Titles: | STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF INTELLECTUAL CAPITAL AT THE MICRO, MESO AND MACRO LEVELS |

| Authors: | Roze, N. Розе, Н. Ш. |

| Issue Date: | 2018 |

| Publisher: | Издательство УМЦ УПИ |

| Citation: | Розе Н. Ш. Структурно-функциональная модель интеллектуального капитала на микро-, мезо- и макроуровнях / Н. Ш. Розе // XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 16-18 ноября 2017 г. : сборник докладов. — Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2018. — Ч. 2. — С. 31-45. Ш. Розе // XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 16-18 ноября 2017 г. : сборник докладов. — Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2018. — Ч. 2. — С. 31-45. |

| Abstract: | This paper is dedicated to intellectual capital research in context of its origin and ways of use on micro meso and macro level and determination of key structural hierarchical functional and processual correlation between following concepts. In research process among dedicated national and worldwide papers pointed out definitions of “intellectual capital of company” intellectual capital of region intellectual capital of country, which are distinguished by formation and functioning characteristics of structural components. Proposed patterns and principles of intellectual capital origin on various levels justified with comparison and systematical analysis with examples of theoretical outcomes of use. Additionally presented scheme of functional correspondence between various levels of intellectual capital required for management and efficiency enhancement in this particular socio-economic sphere. Статья посвящена рассмотрению интеллектуального капитала в контексте его формирования и использования на микро, мезои макроуровнях и выявлению ключевых структурных, иерархических, функциональных и процессуальных взаимосвязей между рассматриваемыми понятиями. В ходе изучения научной литературы отечественных и зарубежных авторов сформулированы определения «интеллектуальный капитала организации», «интеллектуальный капитал региона», «интеллектуальный капитал страны», отличающиеся учетом особенностей формирования и функционирования структурных компонентов интеллектуального капитала на каждом уровне. На основе сравнительного и системного анализа обоснованы закономерности и принципы формирования интеллектуального капитала региона и страны, определены основные формы использования интеллектуального капитала и возможные результаты его использования на уровне организации, региона и страны. Кроме того, предложена логикофункциональная схема взаимовлияния результатов использования интеллектуального капитала организации, региона, страны на повышение эффективности управления соответствующей социальноэкономической системой.  |

| Keywords: | INTELLECTUAL CAPITAL OF REGION INNOVATIVE DEVELOPMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION HUMAN CAPITAL OF REGION STRUCTURAL CAPITAL OF REGION RELATIONAL CAPITAL OF REGION ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СТРУКТУРНЫЙ КАПИТАЛ |

| URI: | http://hdl.handle.net/10995/61010 |

| Conference name: | XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» |

| Conference date: | 16. 10.2017-18.10.2018 10.2017-18.10.2018 |

| ISBN: | 978-5-8295-0584-4 |

| Origin: | Российские регионы в фокусе перемен. — Ч. 2. — Екатеринбург, 2018 |

| Appears in Collections: | Междисциплинарные конференции, семинары, сборники |

Show full item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Микро-, меццо- и макропрактика — Школа социальной работы Сандры Розенбаум — Университет Вашингтона — Мэдисон

Школа социальной работы Университета Вашингтон-Мэдисон гордится тем, что предлагает комплексный и комплексный подход к обучению социальной работе. Поскольку каждая область социальной работы дополняет другую, мы знакомим учащихся с социальной работой на всех уровнях — микро, меццо и макро — вместо того, чтобы направлять их на пути, которые отдают приоритет одной области над другой. Понимание социальной работы на всех уровнях имеет решающее значение для студентов, чтобы понять широту области социальной работы и выйти из программы в качестве эффективных, всесторонних социальных работников.

Понимание социальной работы на всех уровнях имеет решающее значение для студентов, чтобы понять широту области социальной работы и выйти из программы в качестве эффективных, всесторонних социальных работников.

Хотя мы не предлагаем отдельные курсы для микро, меццо и макро, у студентов есть возможность сузить свой кругозор с помощью конкретных курсовых работ и стажировок в областях по своему выбору. Мы обнаружили, что, хотя многие студенты поступают в Школу, имея в виду конкретную карьеру, многие покидают ее с другим представлением о своем месте в сфере социальной работы.

Когда большинство людей думают о социальной работе, они представляют себе клиническую, индивидуализированную (микро) практику, но это только рисует одну картину социальной работы.

Макропрактика явно воплощает приверженность социальной работы социальной справедливости и социальным изменениям, предлагая структурные решения для системного неравенства и различных форм угнетения, которые выходят за рамки индивидуальной адаптации и устойчивости .

Крайне важно, чтобы все в сфере социальной работы — даже социальные работники микроуровня — понимали макропрактику, поскольку она имеет дело с системами, которые ежедневно воздействуют на клиентов.

Студенты, интересующиеся макроэкономической практикой, становятся исследователями политики, адвокатами или аналитиками; общественные организаторы, преподаватели или специалисты по работе с общественностью; научные сотрудники или аналитики; специалисты по разработке программ; и более. Профессионалов в этих карьерах нельзя назвать «социальными работниками», но именно благодаря социальной работе они могут быть эффективными в том, что они делают.

ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ БОЛЬШЕ МАКРОСОВ В ВАШУ СТЕПЕНЬ, ИЩИТЕ:«Для меня макропрактика составляет основу социальной работы. Мы работаем с более широкими аспектами, которые позволяют непосредственным практикам работать на земле

с нуждающимися людьми. У нас есть возможность изучить политику и практику и определить пробелы и области, которые необходимо изменить в организациях, сообществах и учреждениях. Это позволяет мне понять взаимосвязь работы, которую мы делаем, и мотивирует меня продолжать усердно работать, чтобы увидеть, как эти изменения происходят». – Аманда Каррисалес, недавний выпускник

SW 800/801: Политическое и административное полевое подразделение Super

SW 840: Консультация по макропрограммам Advanced Macrovision и видение 8400 9000 in Social Work

SW 852: Влияние на политические системы для социальных изменений

SW 887: Лидерство в некоммерческих организациях

Выражаем благодарность Лауре Дрессер, полевой группе 2017–2018 гг. , за то, что она поделилась материалами из своего проекта агента изменений «Macro Matters».

, за то, что она поделилась материалами из своего проекта агента изменений «Macro Matters».

Знаете ли вы разницу между социальной работой на микро-, мезо- и макроуровне? | Новости

- Практика

Социальная работа помогает не только отдельным людям. Вместо этого он работает в трех масштабах — микро, меццо и макро — для создания изменений.

Чем занимается социальный работник? Если вы верите основным средствам массовой информации, которые обычно изображают социальных работников, занимающихся сеансами один на один с отдельными людьми или, возможно, с семьями, вы можете воспринять эту позицию как деятельность, которая действует в относительно небольшом масштабе.

На самом деле это только один вид работы, которую выполняют социальные работники. Практика обычно подразделяется на три взаимосвязанных шкалы: микро, меццо и макро. Для тех, кто рассматривает возможность карьеры в сфере социальной работы, крайне важно понимать огромные возможности, доступные на каждом уровне.

1) Микроуровень

Когда люди представляют себе повседневную деятельность социальных работников, они обычно думают о микроуровне. Это наиболее распространенный тип социальной работы, который предполагает прямое взаимодействие с клиентами для решения индивидуальных проблем.

Общие примеры работы на микроуровне включают помощь людям в поиске жилья, медицинских и социальных услуг. Индивидуальное и семейное консультирование также подпадает под эту категорию, как и некоторые виды лечения психического здоровья и наркомании. Социальную работу на микроуровне могут предлагать агентства и некоммерческие организации, а также школы, полицейские управления и даже военные.

Поскольку социальная работа на микроуровне предполагает деликатное взаимодействие с людьми, степень бакалавра в таких областях, как психология или социология, может быть особенно полезной для студентов, желающих работать в этой области.

2) Меццо-уровень

В то время как микросоциальная работа выполняется на индивидуальном уровне, социальная работа на меццо-уровне уменьшает масштаб, чтобы рассматривать группы, а не отдельных лиц. Конечно, наименьшая «группа» — это семья, но меццо-социальная работа выходит далеко за ее пределы. Многие практики одновременно используют микро- и меццо-социальную работу для решения проблем на предприятиях, в школах, организациях и сообществах.

Конечно, наименьшая «группа» — это семья, но меццо-социальная работа выходит далеко за ее пределы. Многие практики одновременно используют микро- и меццо-социальную работу для решения проблем на предприятиях, в школах, организациях и сообществах.

Поскольку социальная работа среднего уровня направлена на решение групповых проблем, она является ценным инструментом для создания небольших институциональных, социальных и культурных изменений. Степень бакалавра в области психологии (с упором на групповую психологию) или социологии помогает создать прочную основу для такого рода работы.

3) Макроуровень

Социальная работа на макроуровне включает широкомасштабные интервенции и адвокацию, затрагивающие целые сообщества, штаты или даже страны. Это помогает клиентам, вмешиваясь в большие системы, которые могут показаться недоступными для отдельных лиц.

Для многих людей, незнакомых с этой областью, работа на макроуровне может даже не восприниматься как социальная работа. Макросоциальные работники могут участвовать в разработке законов или ходатайствовать перед местными, государственными или даже федеральными правительствами о средствах для помощи сообществам. Они также могут организовывать общегосударственные или общенациональные кампании активистов.

Макросоциальные работники могут участвовать в разработке законов или ходатайствовать перед местными, государственными или даже федеральными правительствами о средствах для помощи сообществам. Они также могут организовывать общегосударственные или общенациональные кампании активистов.

Так как макросоциальная работа часто требует государственной помощи или вмешательства, бакалаврское образование в области дисциплин макроуровня, таких как политология, хорошо подготовит студентов к этой карьере.

Работа на всех уровнях

В то время как некоторые социальные работники специализируются на одном аспекте от микро- до макромасштаба, большинство социальных работников взаимодействуют со всеми тремя уровнями. Таким образом, социальные работники должны понимать весь спектр и то, как взаимодействуют весы.

Подумайте, например, о школьном консультанте, которому поручено помогать ребенку, сталкивающемуся с трудностями в школе и действующему. В то время как первоначальное взаимодействие между консультантом и учеником представляет собой социальную работу на микроуровне, консультант может обнаружить, что ребенок реагирует на негативные ситуации дома.