Мифологическое мировоззрение и его специфика

Введение ………………………………………..………………..3

1. Определение мировоззрения…………………………………..5

2. Мифологическое мировоззрение в древности………………..8

3. Мифологическое мировоззрение, формирование……………18

Заключение……………………………………………………

Список использованных источников……………………………32

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Философия»

на тему « Мифологическое

мировоззрение и его специфика. »

»

Человек пытается

найти ответ на наиболее общие и глубокие

вопросы: что представляет собой окружающий

мир? Каковы место и предназначение человека

в мире? Что лежит в основе всего существующего:

материя или дух? Подчинен ли мир каким-либо

законам? Может ли человек познать окружающий

мир, что представляет собой это познание?

В чем смысл жизни, ее цель? Такие вопросы

называют мировоззренческими. Основной

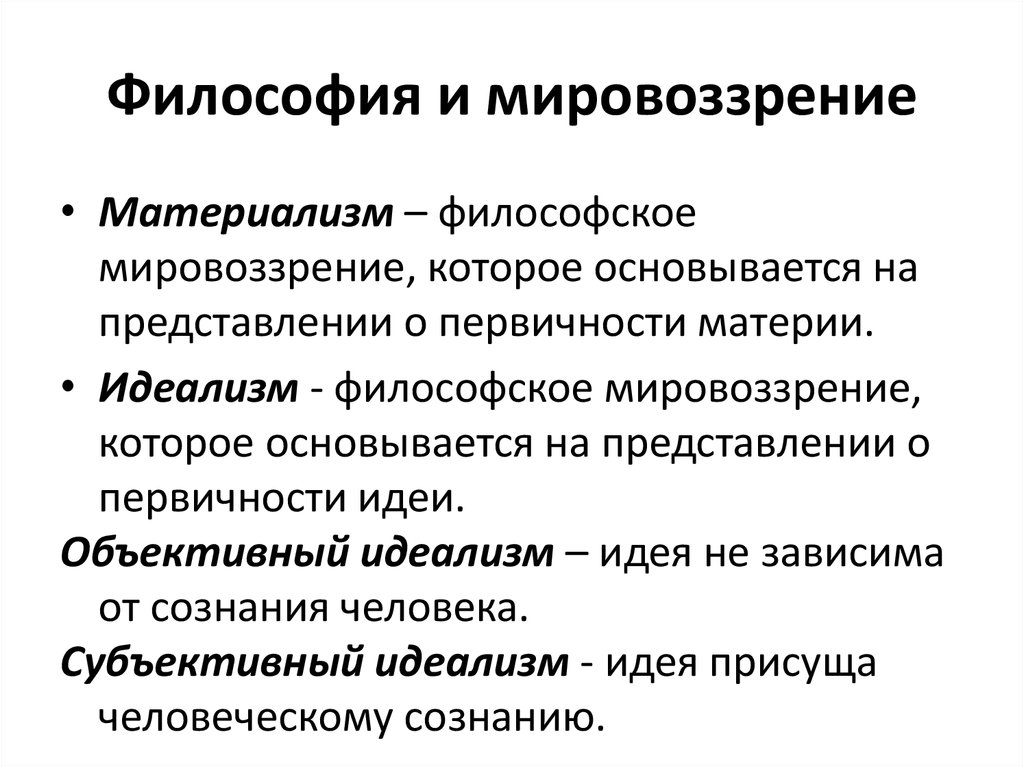

вопрос философии делит философов на материалистов,

признающих первичным элементом материю,

существующую вне и независимо от сознания,

а сознание – вторичным, производным от

материи, и идеалистов, считающих, что

дух, сознание предшествуют материи, творят

ее. Идеализм близок к религии, философия

интерпретирует Бога, но не исключает

обоснования своих положений рациональными

средствами, используя логические приемы

аргументации.

Философское мировоззрение

формировалось исторически. Мировоззренческие

установки на дофилософском уровне

у первобытного человека были представлены

в форме мифов, преданий, сказаний и т. д.

Они были своеобразным выражением и хранением

исторической памяти, регулятивом их социальной

организации.

Мифологическое мировоззрение – такое мировоззрение, которое основано не на теоретических доводах и рассуждениях, а либо на художественно-эмоциональном переживании мира, либо на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей (классами, нациями) социальных процессов и своей роли в них. Одна из особенностей мифа, безошибочно отличающих его от науки, заключается в том, что миф объясняет все, ибо для него нет непознанного и неизвестного. Он является наиболее ранней, а для современного сознания – архаичной формой мировоззрения.

Близкое к мифологическому –

религиозное мировоззрение. Оно также

апеллирует к фантазии и чувствам. В отличие

от мифа религия не смешивает земное и

сакральное, а глубочайшим и необратимым

образом разводит их на противоположные

полюса. В центре любого такого мировоззрения

стоит поиск высших ценностей, истинного

пути жизни, и то, что эти ценности и ведущий

к ним жизненный путь переносятся в трансцендентную,

потустороннюю область – не в земную, а

в вечную жизнь. Религия ближе к философии,

чем мифология. Однако есть и различие.

Религия – сознание массовое. Философия –

сознание теоретическое. Религия не требует

доказательства, разумного обоснования

своих положений, истины веры она считает

выше истин разума. Философия – всегда теоретизирование,

всегда работа мысли. Религия и мифология –

естественное логическое и историческое

предшествие философии.

В отличие

от мифа религия не смешивает земное и

сакральное, а глубочайшим и необратимым

образом разводит их на противоположные

полюса. В центре любого такого мировоззрения

стоит поиск высших ценностей, истинного

пути жизни, и то, что эти ценности и ведущий

к ним жизненный путь переносятся в трансцендентную,

потустороннюю область – не в земную, а

в вечную жизнь. Религия ближе к философии,

чем мифология. Однако есть и различие.

Религия – сознание массовое. Философия –

сознание теоретическое. Религия не требует

доказательства, разумного обоснования

своих положений, истины веры она считает

выше истин разума. Философия – всегда теоретизирование,

всегда работа мысли. Религия и мифология –

естественное логическое и историческое

предшествие философии.

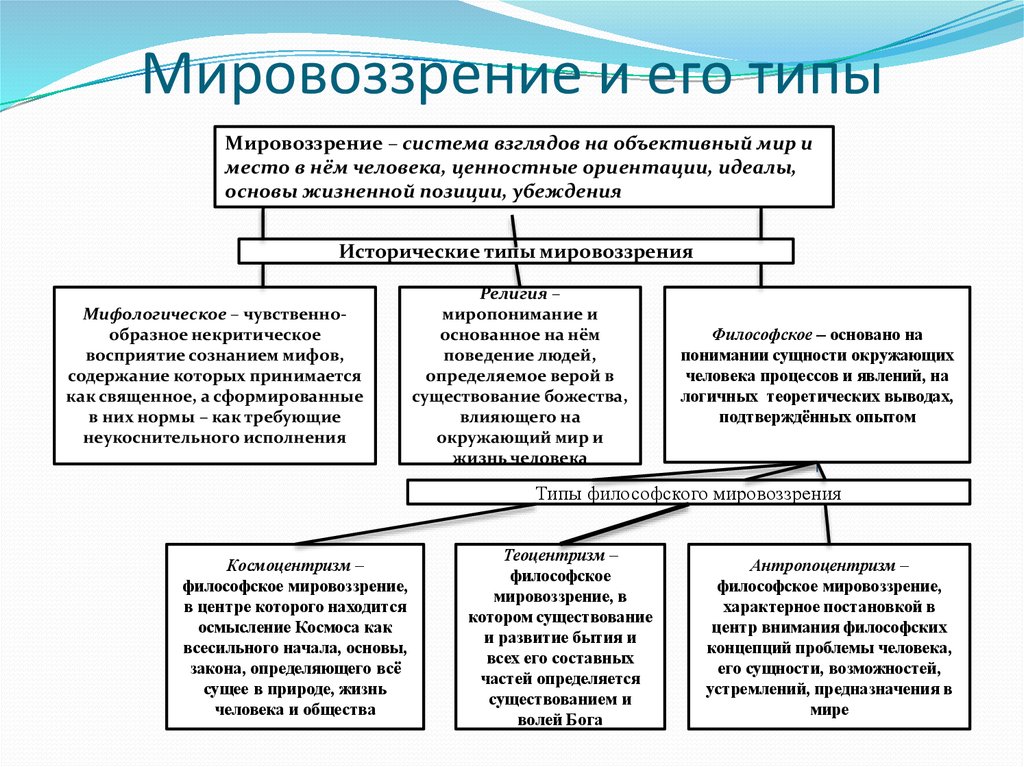

1. Определение мировоззрения.

Определение мировоззрения в целом.

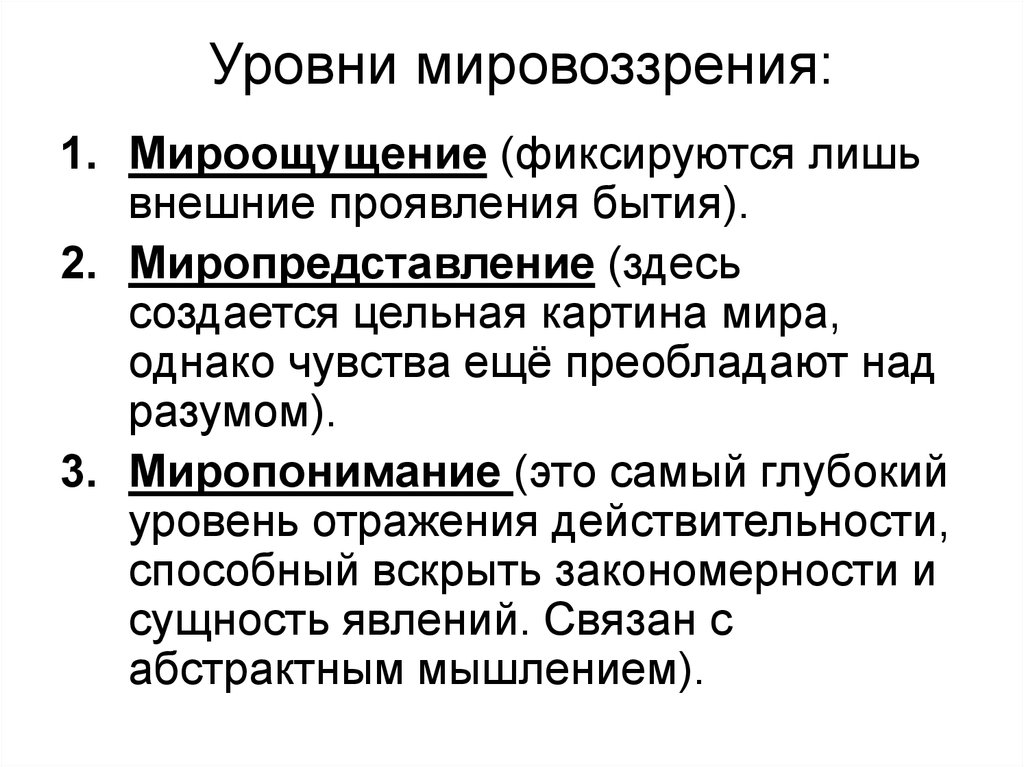

Мировоззрение – система представлений,

понятий, взглядов об окружающем мире. Это ядро самосознания личности. Выступает

как целостное понимание людьми мира,

самих себя и своего места в мире. В мировоззрении

выделяют 2 уровня: 1) рационально-теоретический,

2) жизненно-практический.

Это ядро самосознания личности. Выступает

как целостное понимание людьми мира,

самих себя и своего места в мире. В мировоззрении

выделяют 2 уровня: 1) рационально-теоретический,

2) жизненно-практический.

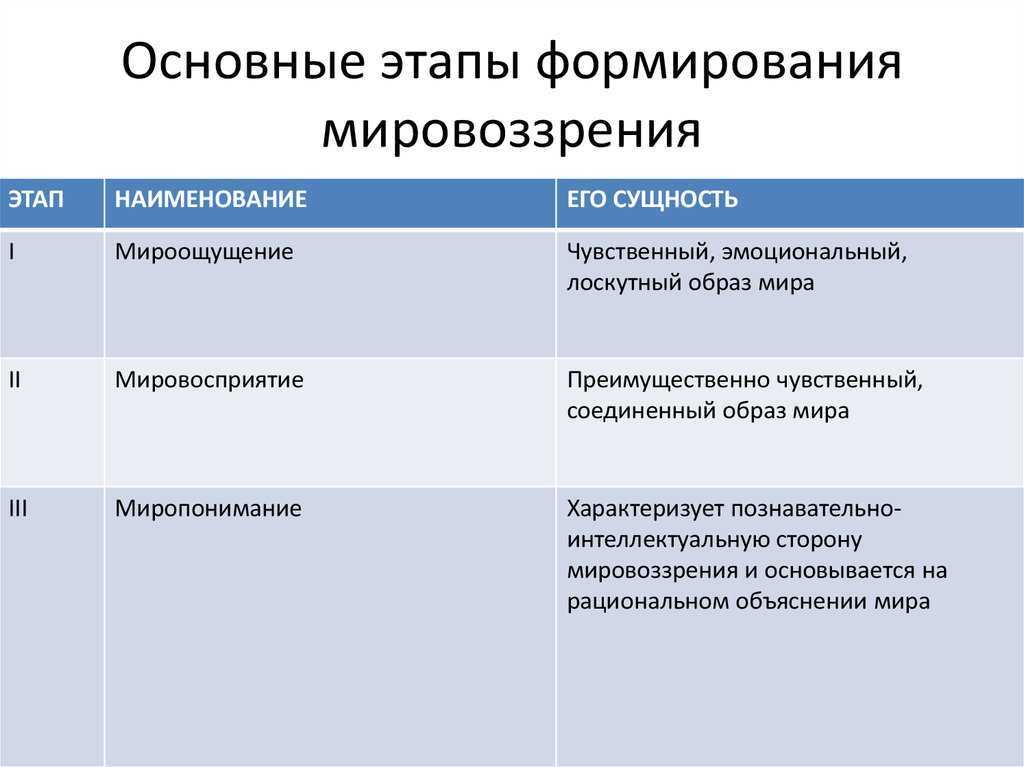

Компоненты мировоззрения

Мировоззрение включает 3 компонента:

1. Мироощущение,

мировосприятие (эмоционально-чувственное

составляющее мировоззрения) 2. Миропонимание

(интеллектуальное

Каждому обществу и эпохе присуще свое мировоззрение. Оно исторически конкретно. Мировоззрение каждой эпохи реализуется во множестве групповых и индивидуальных вариантов.

Мифология – комплекс

мифов, в которых излагается представление

о возникновении и устройстве

мира, человека. Миф – первая форма культурной

деятельности человека. Космогонические

мифы – о происхождении вселенной. Космологические

мифы – о устройстве вселенной. Мифы – это

своеобразное выражение и хранение исторической

памяти.

Миф – первая форма культурной

деятельности человека. Космогонические

мифы – о происхождении вселенной. Космологические

мифы – о устройстве вселенной. Мифы – это

своеобразное выражение и хранение исторической

памяти.

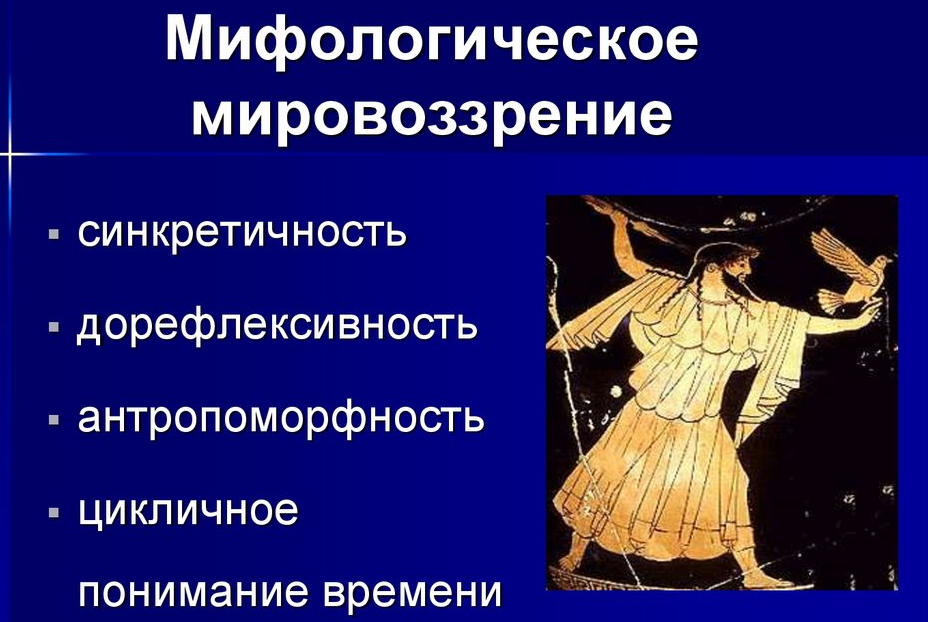

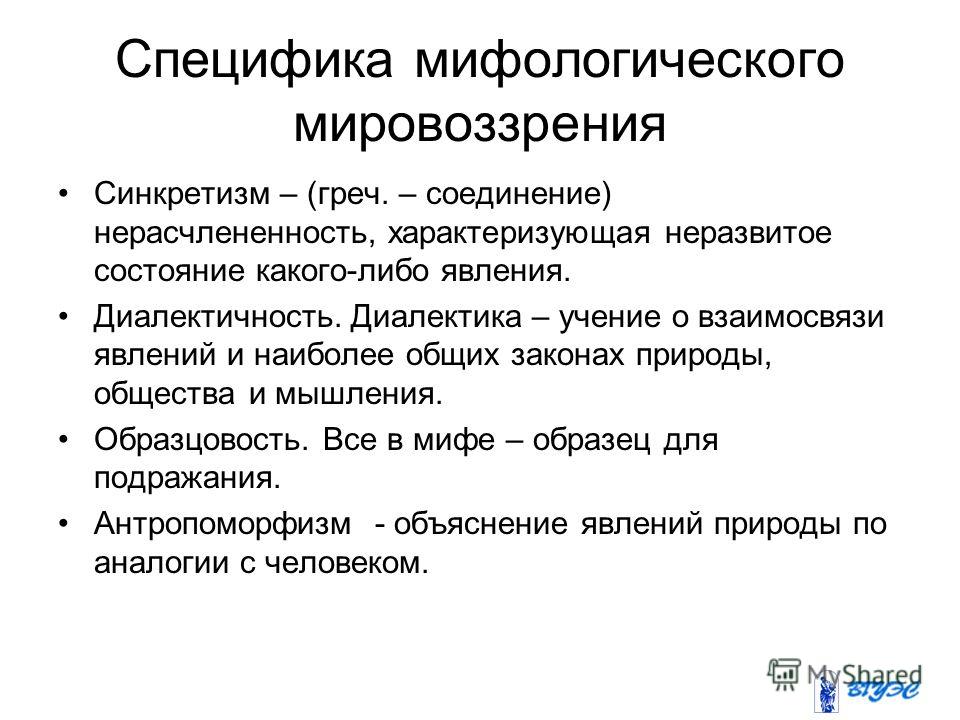

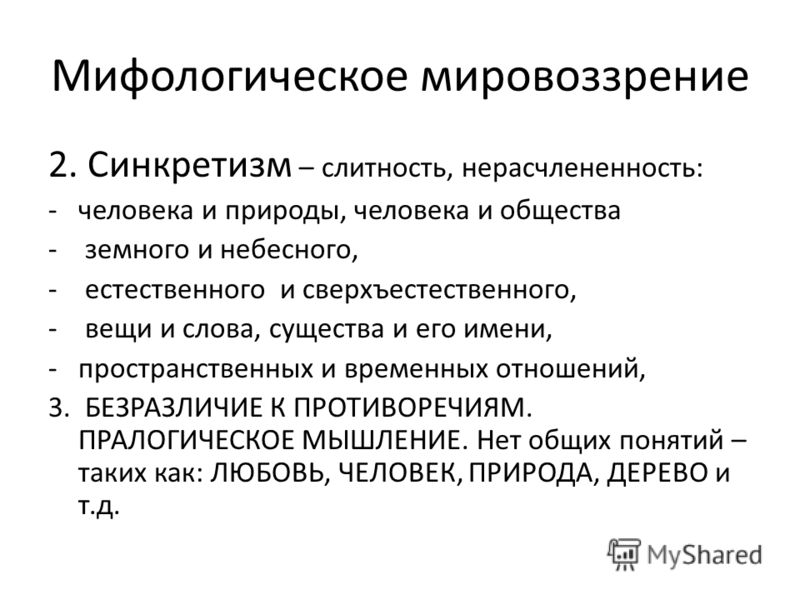

Определение мифологического мировоззрения

Мифологическое мировоззрение – это такая система взглядов на мир и место человека в нем, которая основана не на теоретических доводах и рассуждениях, а на художественном переживании мира либо на общественных иллюзиях.

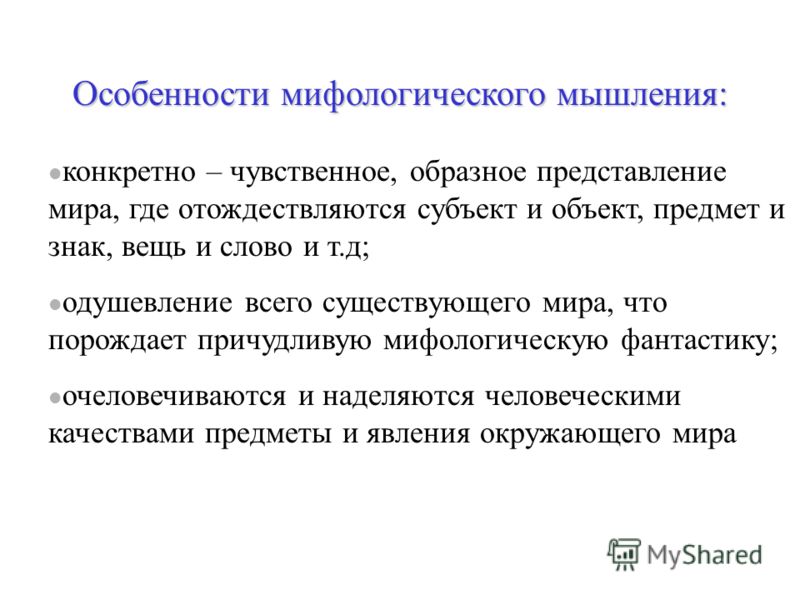

Характеристика мифологического сознания:

1. синкретичность

(слитность, нерасчлененность). В

любом мифе сосуществуют

2. нечувствительность к противоречиям. Основа мифа – человеческая фантазия;

3. нет причинно-следственных связей между предметами и явлениями.

В мифологическом сознании присутствуют:

а) метаморфоза

б) ассоциации (дыхание <=> душа, сон <=> смерть)

в) телеологичность (связь не от причины к следствию, а от цели к причине)

г) символичность (оперирование не понятиями, а конкретными символами)

д) коллективность

(миф – это всегда продукт коллективного

сознания) е) авторитарность (мифы не оставляют

возможности для личного

В отличие от

мифа философия предлагает иные способы

решения мировоззренческих

1. вместо образа – рациональные понятия

2. философия несинкретична

(четкое противопоставление

3. в философии

есть причинно-следственные

2. Мифологическое мировоззрение в древности.

Мифологическое

мировоззрение было древнейшей формой

познания мира, космоса, общества и

человека. Миф по необходимости возник

из потребности индивида, его семьи,

рода и социума в целом, в осознании

окружающей природной и социальной

стихии, сущности человека и передачи

их единства через различные символические

системы. В мифологических системах

человек и социум, как правило,

не выделяют себя из окружающего мира.

Космос, природа, общество и человек

— различные проявления одного и

того же божественного закона, передаваемого

через символическую или  Природа, общество и человек

слиты в единое целое, неразрывное

и единое, однако сами они внутри

неоднородны и уже авторитарны,

авторитаризм общества перенесён на

всю природу.3

Природа, общество и человек

слиты в единое целое, неразрывное

и единое, однако сами они внутри

неоднородны и уже авторитарны,

авторитаризм общества перенесён на

всю природу.3

Мифологическое

сознание мыслит символами: каждый образ,

бог, культурный герой, действующее

лицо обозначает стоящее за ним явление

или понятие. Это возможно потому,

что в мифологическом мировоззрении

существует постоянная и неразрывная

связь между «однотипными»

Важнейшим аспектом

Традиционной культуры и мифологического

мировоззрения является и то, что

мифы изначально живут в своём, особенном

времени — времени «

Кроме того, миф,

особенно на начальных стадиях своего

развития (в долитературном виде), мыслит

образами, живёт эмоциями, ему чужды

доводы современной формальной логики. При этом он объясняет мир, исходя

из ежедневной практики. Данный парадокс

объясним тем, что социум, где преобладает

мифологическое мировоззрение, напрямую

соотносит особенности своего восприятия

мира с реальным миром, индивидуальные

психические процессы с природными

и социальными явлениями, зачастую

не делая различия между причиной

и следствием, а часто меняя

их местами.

При этом он объясняет мир, исходя

из ежедневной практики. Данный парадокс

объясним тем, что социум, где преобладает

мифологическое мировоззрение, напрямую

соотносит особенности своего восприятия

мира с реальным миром, индивидуальные

психические процессы с природными

и социальными явлениями, зачастую

не делая различия между причиной

и следствием, а часто меняя

их местами.

По традиционному мифологическому мировоззрению её последователь способен подняться до уровня бога, а значит для человека, рода и социума миф о странствиях и подвигах культурного героя, в большинстве случаев, читай «бога», был практически полезен и являлся руководством к действию.

* Антропоморфность

— рассмотрение явлений

* Дескриптативность

— стремление к объяснению

событий, явлений в форме

* Синкретизм (слитность,

нерасчленённость) объективного и

субъективного миров, что в

значительной степени

* Связь с магией

свойственна более зрелому

* Апелляция к

прецеденту в объяснении  д.

д.

* Антиисторичность.

Время не понимается как

Мотивация выбора мировоззрения

Специфика Мифологического Мировоззрения Реферат – Telegraph

➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Специфика Мифологического Мировоззрения Реферат

Особенности мифологического мировоззрения как способа практического духовного освоения мира. Этапы синкретического и комплексного мышления. Эмоциональные обобщения, появляющиеся в результате эмоциональной рефлексии. Мифы в условиях бесписьменной эпохи.

Этапы синкретического и комплексного мышления. Эмоциональные обобщения, появляющиеся в результате эмоциональной рефлексии. Мифы в условиях бесписьменной эпохи.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности мифологического мировоззрения

Для того, чтобы разобраться с особенностями мифологического мировоззрения, необходимо сначала дать определение основных понятий. Итак, миф – это сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях. Сначала к слову «миф» близким по смыслу было слово «логос». Но постепенно оно приобрело значение аналитического подхода, рационализированного, осознанного понятия и даже закона, в то время как «миф» отсылало к более расплывчатому полю смыслов, насыщенному интуитивным, иррациональным и мистическим содержанием.

Мировоззрение (нем. Weltanschauung) – совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также – жизненные позиции, программы поведения, действий людей. Мировоззрение придаёт человеческой деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер.

Мировоззрение придаёт человеческой деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер.

Мифологическое же мировоззрение – это видение и понимание мира как основанного на мистических, иррациональных явлениях.

Вундт считал важнейшими механизмами мифологического мышления и поведения «аффекты страха и надежды, желания и страсти, любви и ненависти», а значит, «всякое мифотворчество происходит из аффекта и из вытекающих из него волевых действий». Однако его ошибкой явилось чрезмерное сближение мифологии и религии, т.к. объектом исследований Вундта были поздние этапы развития мифологического сознания и собственно религиозная мифология.

Мировоззрение также выступает как способ практического духовного освоения мира. Среди таких способов мы видим мифологию, религию, философию, науку. Миф является первичным способом освоения мира, появившимся ещё в первобытных обществах, затем ярко выраженный в период античности и использующийся как основа произведений культуры и искусства по сей день. За этот период, длившийся десятки тысячелетий, мифология прошла в своем развитии ряд ступеней, породила множество форм, выражающих различные этапы становления и развития первобытнообщинного строя и доклассового общества.

За этот период, длившийся десятки тысячелетий, мифология прошла в своем развитии ряд ступеней, породила множество форм, выражающих различные этапы становления и развития первобытнообщинного строя и доклассового общества.

По мнению В.М. Пивоева, распространенной ошибкой многих исследователей мифа является представление о том, что «первобытный человек верит в миф как в реальность». Это не совсем правильно, говорит он, поскольку феномен веры возникает только на этапе разложения архаического мифологического сознания, когда накопившийся практический опыт освоения окружающего мира получает рационально-понятийную интерпретацию и все более противоречит мифологическому тождеству субъекта и объекта, происходит кризис мифологических ценностей, возникают сомнения в непротиворечивости мифологической ценностной картины мира. А до того мифологическое сознание имеет характер инстинктивного, некритического отношения к достоверности отражения мира в сознании человека. То есть, веры как таковой тут ещё нет.

Другая ошибка связана с отождествлением терминов «миф» и «обман». Действительно, в разговорной речи, обыденном сознании часто не различают значений этих двух слов. У К. Леви-Строса под мифом понимается иллюзорное представление о мире, принимаемое кем-то за истину. Но тогда мифом можно назвать любую ложь, в которую кто-то верит. Древний же миф – это не обман, а групповая (общинная) эмоционально-ценностная картина мира, в ее основе лежит идея общего блага. В основе обмана (лжи) – корысть, эгоизм индивида или социальной группы. Миф и обман сближаются, когда миф конструируется сознательно для успокоения страстей масс.

Миф сам по себе, будучи сложным явлением, не может быть адекватно зафиксирован в какой-либо из знаковых систем. Миф, выраженный в слове, уже не совсем миф. Подлинный миф – это субъективная реальность мифологического сознания. Адекватное представление о мифе (точнее, приближение к нему) даст лишь совокупность знаковых систем. Иначе сам миф, как живое эмоциональное явление, ускользает из рук исследователя. Поэтому нужно различать миф сам по себе как субъективное явление, существующее в сознании древнего человека, и миф, выраженный в одной из знаковых систем. Говоря о первом, употребляется термин «мифологическое сознание или мировоззрение».

Поэтому нужно различать миф сам по себе как субъективное явление, существующее в сознании древнего человека, и миф, выраженный в одной из знаковых систем. Говоря о первом, употребляется термин «мифологическое сознание или мировоззрение».

Миф – это явление иррациональное. Под рациональным понимают, во-первых, однозначную причинную обусловленность; во-вторых, осознанность, подотчетность разуму, рассудку. Рациональное – это, прежде всего, логически обоснованное, теоретически осознанное, систематизированное знание предмета, дискурсивные мысли о котором выражены строго в понятиях. Соответственно, иррациональное обозначает: отсутствие однозначной причинной обусловленности или ее невыявленность, а также принципиальная или временная неподконтрольность сознанию, рассудку.

Именно иррациональность была основным элементом знаний о мире в первобытных обществах. Появление мифологических сюжетов и собственно мифологии как системы мифов, связаны с процессом объединения родовых общин в племена и народности, при котором происходит взаимодействие духовных ценностей. Тотемы родов превращаются в богов-первопредков, героев-демиургов. Остатки такого отождествления можно обнаружить у Гомера, в карельском эпосе и скандинавских сагах. Правда, здесь же начинается расслоение на высшую и низшую мифологию, на племенных и домашних богов, последние вырождаются в суеверия.

Тотемы родов превращаются в богов-первопредков, героев-демиургов. Остатки такого отождествления можно обнаружить у Гомера, в карельском эпосе и скандинавских сагах. Правда, здесь же начинается расслоение на высшую и низшую мифологию, на племенных и домашних богов, последние вырождаются в суеверия.

Мифологическое знание сводится на начальном этапе к знанию имен или происхождения вещей. Я.Э. Голосовкер называет его «энигматическим», возникшим на основе воображения и фантазии, комбинирующей мифологические образы из элементов предшествующего опыта. В мифологическом сознании особенное значение имеют топографическое и хронографическое знания, их, в первую очередь, выделяет эмоциональная рефлексия, а затем уже причинное и телеологическое знания. Мифологическое знание родовой общины – это преимущественно знание, полученное в результате эмоционального осмысления эмпирического опыта, когда процесс его теоретического осмысления еще не начался, или только начался. Можно говорить лишь о самых первых шагах интуитивного обобщения, осмысления на первых ступенях чувственно-эмоциональной абстракции.

Л.С. Выготский выделял в процессе становления понятийного мышления этапы синкретического и комплексного мышления. Для синкретического этапа характерна неспособность вычленить специфические признаки предметов, их смешение, попытки путем проб и ошибок пользоваться словами для определения окружающих человека предметов. На втором этапе предметы группируются в комплексы по случайным внешним признакам. Существенный момент в поиске различия между мышлением первобытного и современного человека заключается в навыке абстрактно-логического мышления и степени осознанности логических операций. Древний человек совершал операции осмысления явлений внешнего мира большей частью интуитивно, нуждался в конкретно-наглядной опоре, в определенных предметах, являющихся носителями обобщенных, абстрактных значений. Процесс взаимодействия человека с природой в тот период носил относительно непосредственный характер. Цепь опосредований нарастает постепенно. Если у животного – непосредственное потребление с одним-двумя звеньями опосредования, то у человека потребление опосредуется проектом-замыслом, основанным на социальном опыте и навыках создания орудий труда, наконец, социальной организацией совместных действий по добыче предметов потребления, а позднее – по разделению труда, обмену и распределению произведенных продуктов. Опосредование – это культура способов деятельности, надстраивающаяся над непосредственным потреблением в виде иерархии звеньев опосредования способов удовлетворения потребностей.

Опосредование – это культура способов деятельности, надстраивающаяся над непосредственным потреблением в виде иерархии звеньев опосредования способов удовлетворения потребностей.

Необходимо также сказать о символическом опосредовании деятельности первобытного человека и мифологического мировоззрения. Особенностью мифологического мышления является то, что эмоциональные обобщения, появляющиеся в результате эмоциональной рефлексии, осознаются в конкретной, предметно-символической форме. Таким общим символом социальной общности является, к примеру, тотем. Символизация – это установление ассоциативной связи между предметами или явлениями, осознание и переживание этой связи. Однако при этом необходимы оговорки и уточнения, без которых применение термина «символ» для характеристики мифологического сознания встречает серьезные возражения. Так, В. Вундт писал: «Миф и символ не тождественны, но они – образования, стоящие на противоположных концах религиозного развития: миф – в начале, символ – в конце. Между ними располагаются, разумеется, разные промежуточные образования, в которых представление может быть одновременно и действительностью и символом.

Между ними располагаются, разумеется, разные промежуточные образования, в которых представление может быть одновременно и действительностью и символом.

Первобытные люди жили в общинах и племенах, ведь так было легче добывать себе пищу, защищаться от животных да и вообще выполнять любую работу. Естественно, не было индивидуализма, отделения от своей общины, формировалось коллективное сознание и мировоззрение. Формировалась и коллективная самооценка, сложившаяся в родовой общине на основе эмоционального осмысления опыта практического освоения и присвоения мира, и в рамках собственно освоения как воображаемого познавательно-ценностного самоутверждения древней родовой общины. С этого и начинается мифологическое сознание. Зародыш мифа заключается в обобщенных эмоциональных представлениях о целостном освоенном мире (в отличие от находящегося за его пределами чужого мира).

Мифологическая интерпретация характерна именно для коллективных форм деятельности, индивидуальные действия получали ее редко, лишь в том случае, если осмысливались в отношении к коллективу. Индивидуального мифа в древнем обществе не могло возникнуть, его общественный характер проявлялся в абсолютном авторитете общего опыта по сравнению с индивидуальным. Община и территория обитания, освоенная ею, отражается в мифологическом сознании как «этот» мир или просто мир (космос), «правый» мир – в противовес «иному», «левому», потустороннему миру. В фольклорном сознании это часто подземный мир или иноземное тридесятое государство. Чужой мир начинался за границами освоенной территории.

Индивидуального мифа в древнем обществе не могло возникнуть, его общественный характер проявлялся в абсолютном авторитете общего опыта по сравнению с индивидуальным. Община и территория обитания, освоенная ею, отражается в мифологическом сознании как «этот» мир или просто мир (космос), «правый» мир – в противовес «иному», «левому», потустороннему миру. В фольклорном сознании это часто подземный мир или иноземное тридесятое государство. Чужой мир начинался за границами освоенной территории.

Большое значение для социальной регуляции жизни архаического общества имели интердиктивные (запретительные) нормы отношений, различные табу. Они опутывали поведение древнего человека множеством ограничений. Социально-регулятивную функцию выполняли эмоции, коллективные эмоциональные переживания, для организации которых возник обряд.

Многократно повторяемые некоторые устойчивые социальные отношения, получив отражение в сознании человека, приобретали аксиоматический характер. То есть, они не требовали доказательств, не требовали веры в религиозном смысле этого слова, они существовали априорно. К.-Г. Юнг назвал их архетипами. С.С. Аверинцев определяет понятие архетипа у Юнга как «первичные схемы образов, воспроизводимые бессознательно и априорно формирующие активность воображения, а потому выявляющиеся в мифах и верованиях, в произведениях литературы и искусства, в снах и бредовых фантазиях». Архетипы не являются образами, это лишь «схемы образов, их психологические предпосылки, их возможности». Архетип – всего только форма, наполняющаяся содержанием в сознании. Юнговский архетип можно соотнести с понятием мифологемы (сюжетно-мотивационной единицы мифа), появляющейся в мифологическом сознании в результате эмоциональной рефлексии, оценочного осмысления устойчивых условных рефлексов и возникающих типичных социальных отношений. Механизм эмоциональной рефлексии по поводу социальных отношений можно считать одним из важнейших элементов мифологического сознания.

К.-Г. Юнг назвал их архетипами. С.С. Аверинцев определяет понятие архетипа у Юнга как «первичные схемы образов, воспроизводимые бессознательно и априорно формирующие активность воображения, а потому выявляющиеся в мифах и верованиях, в произведениях литературы и искусства, в снах и бредовых фантазиях». Архетипы не являются образами, это лишь «схемы образов, их психологические предпосылки, их возможности». Архетип – всего только форма, наполняющаяся содержанием в сознании. Юнговский архетип можно соотнести с понятием мифологемы (сюжетно-мотивационной единицы мифа), появляющейся в мифологическом сознании в результате эмоциональной рефлексии, оценочного осмысления устойчивых условных рефлексов и возникающих типичных социальных отношений. Механизм эмоциональной рефлексии по поводу социальных отношений можно считать одним из важнейших элементов мифологического сознания.

В рамках мифологического сознания мыслью можно считать ценностное суждение, заключение о ценности предмета или явления, хотя бы они совершались без оформления в вербальные знаки. Мышление образами, по словам Голосовкера, есть мышление смыслами и значениями. Таким образом, можно считать, что мифологическое сознание – порождение «правополушарного» человека. По мере развития вербальной речи и общения на основе звукового языка доминантность перешла к левому полушарию головного мозга, которое опередило правое в своем развитии, что повлекло за собой перестройку сознания и его более интенсивное развитие. Рациональное стало преобладать в сознании, иррациональное было подчинено и в значительной степени вытеснено в подсознание, что хорошо показал З. Фрейд.

Мышление образами, по словам Голосовкера, есть мышление смыслами и значениями. Таким образом, можно считать, что мифологическое сознание – порождение «правополушарного» человека. По мере развития вербальной речи и общения на основе звукового языка доминантность перешла к левому полушарию головного мозга, которое опередило правое в своем развитии, что повлекло за собой перестройку сознания и его более интенсивное развитие. Рациональное стало преобладать в сознании, иррациональное было подчинено и в значительной степени вытеснено в подсознание, что хорошо показал З. Фрейд.

Мифологическое сознание не допускает критической рефлексии, а лишь рефлексию положительную (по типу самовосхваления). Тем самым оно обречено на застой, доминирование традиционности. Запрещение критической рефлексии вполне закономерно, что носит название «когнитивной рационализации» применительно к индивидуальному сознанию. По отношению к мифологическому сознанию использование его не вполне корректно, хотя закономерность имеет здесь аналогичный характер. Это объясняется тем, что критический анализ – дело левого полушария, которое еще не развито.

Это объясняется тем, что критический анализ – дело левого полушария, которое еще не развито.

Основываясь на всём вышесказанном, можно выделить несколько основных характеристик мифологического мировоззрения.

Одной из основных его черт является антропоморфизм, что проявляется в одухотворении явлений природы, перенесении на них духовных и даже телесных свойств человека, а также в том, что способ их деятельности отождествляется с человеческой деятельностью. Такое универсальное олицетворение различных природных и социальных явлений и сил делает их для людей родового общества более близкими и понятными, а вместе с тем и более «доступными» влиянию, которое они пытались осуществлять с помощью угроз, просьб, магических действий и т.п. Подобно тому, как недостаток положительных знаний о различных объектах действительности восполнялся в мифологии воображением, фантазией, так и отсутствие реальных средств воздействия на эти объекты восполнялось иллюзорными средствами их практического освоения.

Важнейшей особенностью мифологического мировоззрения является отсутствие грани между чувственным образом действительности и самой реальностью, между божеством (как духовным началом и сущностью) и тем явлением природы, с которым оно ассоциировалось. Следующей важнейшей особенностью мифологии является генетизм, суть которого состояла в выяснении природы мира, происхождения рода, различных природных и социальных явлений. Любая человеческая общность объясняется не иначе как через происхождение от общего предка, а понимание природы вещей сводится к представлениям об их генетическом начале.

Не менее важную роль в мифологическом мировоззрении играли представления об универсальном типе родственной связи. Вся природа представлена в мифологии как огромная родовая община, населенная существами человеческого типа, находящимися в тех или иных родственных отношениях.

Существуя на протяжении десятков тысячелетий, мифологическое мировоззрение не могло оставаться неизменным, а неизбежно должно было эволюционировать вслед за изменениями материальной жизни людей родового общества и самого этого общества. Его основными историческими формами являются тотемизм, культ предков и анимизм.

Его основными историческими формами являются тотемизм, культ предков и анимизм.

Тотемизм был мировоззрением рода. В нем нашла фантастическое отражение прежде всего индивидуально-родовая зависимость человека от основных объектов охоты и собирательства, которые воспринимаются здесь через призму этой зависимости и поэтому наделяются несвойственными им чертами. Сначала возникают представления о тотеме – животном. Осознание внутриродовых отношений как связей между людьми, обусловленных их общим происхождением, рождает представление о тотеме-предке, который сперва мыслился, по-видимому, в образе животного, но позднее ему начали присваивать внешние антропоморфные черты, в результате чего возникают образы человекоживотных мифических существ. Это свидетельствовало о том, что человек еще не полностью выделился из природы и не осознал своего качественного отличия от нее. Происхождение тотемизма можно объяснить по теории Выготского о комплексном мышлении, или мышлении комплексами. Какие-то черты сходства у себя и какого-то животного (или растения) становились толчком для возникновения комплекса. Но необходима еще потребность самосознания и самоидентификации через внешний объект. Позднее это осмысливается как происхождение от этого тотема-первопредка.

Но необходима еще потребность самосознания и самоидентификации через внешний объект. Позднее это осмысливается как происхождение от этого тотема-первопредка.

Когда это происходит, на смену мировоззрению рода – тотемизму – приходит мировоззрение племени, в котором находит фантастическое отражение господство над человеком природных сил и стихии. Центральными образами в мифологии этого периода становятся представления об антропоморфных богах, олицетворяющих различные силы и стихии природы.

Становление личности и ее постепенное выделение из родовой организации приводят в мифологии к индивидуализации богов. В этот период наряду с силами природы олицетворяются социальные силы, которые начинают властвовать над человеком еще в большей степени, чем природные стихии. Представление об универсальной родственной связи сменяется представлением о господствующей в мире духовно-волевой связи. Эпоха разложения родового строя порождает представление о душе, о существовании души и тела, в результате чего возникает переходная от мифологии к религии форма – анимизм.

Таким образом, мифология – это целостное миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазии, естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции. Мифология синтезировала в себе различные функции мировоззрения. Однако они были еще недостаточно развиты. В них в основном преобладали нормативно-регулятивная и оценочная функции. Все происходящее в мифах приобретало значение своеобразного образа для воспроизведения. Наряду с повествованием о событиях, важных для людей, их настоящем и будущем, утверждалась принятая в обществе система правил и ценностей, табуированность. Это было своеобразное моделирование человеческого поведения в определенных условиях. Мифы служили своего рода способом сохранения жизненного опыта народа. При этом запоминались не только представления о действительности, но и приемы мышления, которые помогали ориентироваться в окружающем мире. Древний человек совершал операции осмысления явлений внешнего мира большей частью интуитивно, нуждался в конкретно-наглядной опоре, в определенных предметах, являющихся носителями обобщенных, абстрактных значений. Процесс взаимодействия человека с природой в тот период носил относительно непосредственный характер. Зародыш мифа заключается в обобщенных эмоциональных представлениях о целостном освоенном мире (в отличие от находящегося за его пределами чужого мира). Характерным для мифологического мировоззрения является как раз разделение на свой мир и чужой мир, традиционность, единение с природой и наделение её иррациональной сверхъестественной силой, что выразилось в анимизме, тотемизме и т.д.

Процесс взаимодействия человека с природой в тот период носил относительно непосредственный характер. Зародыш мифа заключается в обобщенных эмоциональных представлениях о целостном освоенном мире (в отличие от находящегося за его пределами чужого мира). Характерным для мифологического мировоззрения является как раз разделение на свой мир и чужой мир, традиционность, единение с природой и наделение её иррациональной сверхъестественной силой, что выразилось в анимизме, тотемизме и т.д.

Итальянский философ Д. Вико остроумно назвал мифы первым изданием умственного словаря человечества. Постигая мифы своего народа, человек соотносил свой личный опыт с опытом коллектива. Мифы в условиях своей бесписьменной эпохи были своеобразной «живой памятью», сохранявшей всю совокупность знаний, умений, опыта, накопленных поколениями людей. Утратив свое господствующее положение, мифология продолжала играть особую роль в более поздние периоды в жизни общества, сохранившись в наибольшей степени в сфере художественного освоения действительности. Большое влияние оказали мифологические представления на развитие различных областей культуры – литературу, изобразительное, хореографическое искусство и др. Поэтому без знания мифологии невозможно как следует понимать живопись, поэзию, музыку. Мифология служит также одним из источников изучения истории. Неслучайно она продолжает привлекать к себе внимание ученых во всем мире.

Большое влияние оказали мифологические представления на развитие различных областей культуры – литературу, изобразительное, хореографическое искусство и др. Поэтому без знания мифологии невозможно как следует понимать живопись, поэзию, музыку. Мифология служит также одним из источников изучения истории. Неслучайно она продолжает привлекать к себе внимание ученых во всем мире.

мифологический мировоззрение мышление рефлексия

Практическое мышление как познавательный процесс. Понятие практического мышления, его структура и функции. Требования к деятельности психолога. Специфика функционирования практического мышления психологов. Особенности профессионально-творческого мышления.

дипломная работа [258,9 K], добавлен 18.07.2015

Два способа построения картины мира: метафизический и диалектический. Познание сторон противоречия в их обособленности друг от друга. Современная диалектическая форма отражения мира. Парность – одна из основных особенностей мышления детей от 6 до 9 лет.

статья [25,0 K], добавлен 29.06.2013

Характеристика эмоциональной составляющей супружеских отношений, влияние брака на эмоциональные состояния супругов. Неблагоприятные эмоциональные состояния супругов: психологическая диагностика, эмпирические исследования, причины, способы борьбы с ними.

дипломная работа [1,4 M], добавлен 17.07.2012

Виды и особенности памяти. Мнемотехнические приемы запоминания. Сущность мышления как познавательного процесса. Типы, виды и индивидуальные особенности мышления. Этапы процесса решения задач. Развитие организационного оформления педагогических систем.

контрольная работа [40,8 K], добавлен 07.09.2013

Общее понятие рефлексии. Рефлексия и ее роль в жизни человека. Особенности способов формирования и развития рефлексии. Комплексы упражнений направленных на развитие рефлексии. Рефлексия – вершина сознания. Констатирующий признак личности.

курсовая работа [34,7 K], добавлен 17.10.2006

Особенности эмоционального интеллекта. Анализ представлений об обусловленных полом особенностях эмоциональной сферы личности. Психофизиологические предпосылки гендерных различий. Сравнительный анализ особенностей эмоциональной экспрессии и рефлексии.

Анализ представлений об обусловленных полом особенностях эмоциональной сферы личности. Психофизиологические предпосылки гендерных различий. Сравнительный анализ особенностей эмоциональной экспрессии и рефлексии.

курсовая работа [309,0 K], добавлен 03.01.2016

Методология организации игровой деятельности. Общая характеристика эмоциональной сферы младших школьников, неблагоприятные эмоциональные состояния. Программа игрового тренинга развития эмоциональной сферы школьников в учебно-воспитательном процессе.

дипломная работа [100,9 K], добавлен 29.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.

PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.

Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2020, ООО «Олбест» Все права защищены

Мифологическое мировоззрение и его специфика

Специфика мифологического мировоззрения – Миф как форма…

Специфика мифологического мировоззрения (Рефераты )

реферат – Мифологическое мировоззрение.

Мифологическое мировоззрение

Эссе Технология В Управлении Оуэна Открытое Пространство

Эссе На Тему Зачем Нужно Изучать Логику

Сочинение 9.3 Скромность

Защитная Речь К Дипломной Работе

Не Стреляйте Белых Лебедей Аргументы К Сочинению

мифологическое мировоззрение. Специфика мифологического мировоззрения

Как известно, под мировоззрением мы понимаем общую картину мира, т.е. более или менее сложную и систематизированную совокупность образов, представлений и понятий, в которых и через которые осознается мир в его целостность и единство и (главное) и положение в этой вселенной ее важнейшей (для нас) части как человечества.

Мировоззрение – это нечто большее, чем религия, философия или мифология, являющееся плодом совокупности знаний и суеверий человечества.

Мифологическое мировоззрение

Миф – самая необходимая – надо сказать прямо, трансцендентно необходимая – категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это подлинная и максимально конкретная реальность. Миф не является идеальным понятием, а также не является идеей или понятием. Это сама жизнь. Для мифического субъекта это реальная жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и сугубо личным интересом. (Алексей Федорович Лосев «Диалектика мифа»)

Это подлинная и максимально конкретная реальность. Миф не является идеальным понятием, а также не является идеей или понятием. Это сама жизнь. Для мифического субъекта это реальная жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и сугубо личным интересом. (Алексей Федорович Лосев «Диалектика мифа»)

Любовь к мудрости послужила основой формирования философии как отрасли духовной культуры. Если уподобить философию дереву, то любовь к мудрости есть корень, из которого она растет, или, другими словами, развитие философии вдохновляется любовью к мудрости. Материалом для построения духовного древа философии послужила предшествовавшая ей во времени ветвь духовной культуры – мифология. Полный курс философии – А.А. Горелов стр.8

Мифологическое мировоззрение – это такая система взглядов на мир и место человека в нем, которая основана не на теоретических рассуждениях и рассуждениях, а на художественном переживании мира или на социальных иллюзиях. Мифологическое мировоззрение строится преимущественно на ассоциативных, а не на смысловых связях, которые первобытное сознание не в состоянии обнаружить. Ассоциации по сходству, по смежности и контрасту в мифологической картине мира преобладают над смысловыми, объективными связями (обнаружение которых является еще незаконченным делом науки). Поэтому в мифологическом мировоззрении несущественное оказывается существенным (например, название предмета), а несвязанное – родственным.

Мифологическое мировоззрение строится преимущественно на ассоциативных, а не на смысловых связях, которые первобытное сознание не в состоянии обнаружить. Ассоциации по сходству, по смежности и контрасту в мифологической картине мира преобладают над смысловыми, объективными связями (обнаружение которых является еще незаконченным делом науки). Поэтому в мифологическом мировоззрении несущественное оказывается существенным (например, название предмета), а несвязанное – родственным.

Другая особенность мифологического мировоззрения вырастает из ассоциации по сходству: в нем преобладают умозаключения по аналогии, т. е. выводы, сделанные о свойствах одного предмета на основании его сходства с другим предметом.

Метод аналогии в мифологическом мировоззрении проявляется главным образом в том, что мифологическое мировоззрение формируется путем перенесения на природу чуждых ей свойств человеческого рода. Это центральная, основная черта мифологического мировоззрения.

Особенностью мифологического мировоззрения является генетика. В мифологии до сих пор нет понятия постоянного субстанциального начала. Если в мифологии говорится о первоначалах, то как о генетических. При этом действует тот же закон переноса на природу родовой структуры общества. Эволюционные мифы дополняются креационистскими, важнейшей формой мифологического генетика.

В мифологии до сих пор нет понятия постоянного субстанциального начала. Если в мифологии говорится о первоначалах, то как о генетических. При этом действует тот же закон переноса на природу родовой структуры общества. Эволюционные мифы дополняются креационистскими, важнейшей формой мифологического генетика.

Но так или иначе, мифологическое мировоззрение сводит объяснение к истории происхождения. Идеологический миф – это рассказ, отвечающий на вопрос о том, как возникла вселенная в целом и в ее частях, откуда она взялась. Это «объяснение» соответствует низкому уровню мифологического сознания, хорошо показывает его «детство». Л. Фейербах отмечает, что «вопрос в чем? ставит взрослый вопрос – где? — ребенок». Фейербах Л. Фав. Философское изд. в 2 т. — М., 1955. – С.265. Мифологическое мировоззрение как раз и сводится к фантастическому ответу на вопрос: откуда? Откуда взялся мир и населяющие его живые существа? Г.В. Плеханов даже считал, что главный вопрос, на который «…мифология отвечает, есть вопрос не о том, кто создал человека и животных, а о том, откуда они произошли». Плеханов Г.В. О религии и церкви. – М., 1957. – С.267.

Плеханов Г.В. О религии и церкви. – М., 1957. – С.267.

Мифологическое мировоззрение, по-видимому, можно определить как такую картину мира, которая строится по принципам мифологического «мышления», т.е. на уровне эмоционально-чувственного этапа познания по законам воображения и методам аналогии, перенос на мироздание основных черт рода человеческого, в результате чего «мы» онтологизируется, а «оно» персонифицируется. Так возникает мифологический сверхъестественный мир и вместе с тем главный вопрос мифологического мировоззрения — вопрос о соотношении естественного и сверхъестественного. Этот вопрос решается мифологическим сознанием в пользу примата сверхъестественного над естественным (природа — результат организующей деятельности богов, человек — их творение). Возможность второго ответа на главный вопрос мифологического мировоззрения означает кризис последнего, а реализация этой возможности означает возникновение философии.

Развитая мифология содержит мировоззрение, первобытную теорию мира. Возможность и необходимость такой «теории» закладывалась в самой сущности человека как такой части природы, которая выступала по отношению к целому как действующая, преобразующая сила, создающая очеловеченный мир из нечеловеческого стихийного мира, из естественная среда – искусственная, и в этом смысле как бы создающая мир.

Возможность и необходимость такой «теории» закладывалась в самой сущности человека как такой части природы, которая выступала по отношению к целому как действующая, преобразующая сила, создающая очеловеченный мир из нечеловеческого стихийного мира, из естественная среда – искусственная, и в этом смысле как бы создающая мир.

Интересующие нас идеологические мифы, которые мы прежде всего имеем в виду, когда говорим о мифологии, развивались постепенно. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., – С.24. Например, у австралийцев и индейцев Южной Америки нет мифов о происхождении Земли и Вселенной.

Хотя в мифологии отношения между предметами выступают в отчужденной форме отношений между сверхъестественными существами, мифологию нельзя отождествлять с религией. Во-первых, религия включает в себя не только идеологическую, мифологическую часть, но и культ (обряды), объединение людей для совместного совершения обрядов (религия всегда коллективна). Во-вторых, не все мифы были религиозными, не все они служили культу. Поэтому мифологию нельзя сводить к религии, хотя нельзя забывать и о религиозной стороне мифологии.

Поэтому мифологию нельзя сводить к религии, хотя нельзя забывать и о религиозной стороне мифологии.

Фетишизм. Анимизм

Фетишизм — религиозное поклонение материальным объектам — фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства. Название происходит от португальского слова feitiso — «волшебство». Термин «фетиш» ввел в начале 18 в. голландский путешественник В. Босман. Некоторые исследователи, например Г. Спенсер и Тейлор, считали фетишизм формой анимизма. Фетишем мог стать любой предмет, по каким-либо причинам поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, части тела (зубы, клыки, кусочки кожи, засохшие лапы, кости и т. д.). Позднее появились фигурки из камня, кости, дерева, металла. Часто случайно выбранный объект оказывался фетишем. А если его владельцу повезло, то фетиш обладает магической силой. В противном случае его заменяли другим. У некоторых народов был обычай благодарить, а иногда и наказывать фетишей.

Анимизм (от лат. anima, animus – соответственно душа и дух) – вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы. Впервые этот термин ввел немецкий ученый Г. Э. Шталь. В своей Theoria medica (1708) он назвал анимизмом свое учение о душе как некоем безличном жизненном принципе, лежащем в основе всех жизненных процессов. Анимизм (от лат. anima, animus – соответственно душа и дух) – вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы. Впервые этот термин ввел немецкий ученый Г. Э. Шталь. В своей Theoria medica (1708) он назвал анимизмом свое учение о душе как некоем безличном жизненном принципе, лежащем в основе всех жизненных процессов.

anima, animus – соответственно душа и дух) – вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы. Впервые этот термин ввел немецкий ученый Г. Э. Шталь. В своей Theoria medica (1708) он назвал анимизмом свое учение о душе как некоем безличном жизненном принципе, лежащем в основе всех жизненных процессов. Анимизм (от лат. anima, animus – соответственно душа и дух) – вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы. Впервые этот термин ввел немецкий ученый Г. Э. Шталь. В своей Theoria medica (1708) он назвал анимизмом свое учение о душе как некоем безличном жизненном принципе, лежащем в основе всех жизненных процессов.

Понятие и структура мировоззрения

Понятие «мировоззрение» не имеет единого общепризнанного определения. Чаще всего ученые сходятся во мнении, что под этим термином следует понимать комплексное представление человека о мире, некую субстанцию, являющуюся связующим звеном между сознанием и познанием. С точки зрения своей структуры мировоззрение включает в себя такие элементы, как отношение, мировоззрение и мировоззрение.

Основные типы мировоззрений

Мировоззрение развивалось вместе с развитием человека, его представлений об окружающем мире и о самом себе. Несмотря на то, что в настоящее время наибольшее внимание ученые уделяют обыденному и научному осмыслению окружающей действительности, исторически первой формой мировоззрения является мифологическое мировоззрение.

Концепция мифологического мировоззрения

Мифологическое мировоззрение, как следует из названия, основано на мифах, то есть на ярких, эмоциональных, логически выстроенных схемах, с помощью которых человек пытался объяснить те или иные явления или процессы. Эмоциональность и красочность были необходимы, чтобы окружающие поверили, что на самом деле все именно так и происходит.

Миф как отражение специфики мифологического мировоззрения

При этом миф – это не просто рассказ, это очень глубокое переживание человеком тех событий, о которых он рассказывает. Такое восприятие происходит потому, что в этих рассказах затрагиваются важнейшие проблемы человека и его отношения с окружающим миром. Миф – это своего рода шифр, «скрытый язык», с помощью которого человек стремился передать другим всю сложность и упорядоченность природной среды. Именно в этом поиске глубинного смысла тех или иных явлений и процессов, окрашенных в яркие, а иногда и в фантастические тона, и заключается специфика мифологического мировоззрения.

Миф – это своего рода шифр, «скрытый язык», с помощью которого человек стремился передать другим всю сложность и упорядоченность природной среды. Именно в этом поиске глубинного смысла тех или иных явлений и процессов, окрашенных в яркие, а иногда и в фантастические тона, и заключается специфика мифологического мировоззрения.

Предпосылки возникновения мифологического мировоззрения

Мифологическое мировоззрение, его появление и развитие связаны с определенным этапом развития человеческого сознания и накопления знаний об окружающем мире. Непосредственными предпосылками ее появления следует признать определенный эмоциональный дискомфорт, окружавший человека в те далекие времена, а также его стремление использовать даже те незначительные знания, которыми он уже обладал, для немедленного объяснения всех окружающих его процессов и явлений. .

Они самым непосредственным образом связаны со спецификой данного типа мировоззрения. Это и одушевление окружающих предметов и явлений, и нераздельность представлений о реальности и фантазии, и перенос многих явлений своей жизни в мир богов и духов. Кроме того, для мифологического мировоззрения характерно отсутствие каких-либо попыток придать познанию абстрактный характер, т. е. попытаться выделить в тех или иных явлениях их главные, существенные качества и свойства. В то же время в мифах человек пытался дать объяснение абсолютно всему, что его окружало, в том числе и самому себе. Вместе с тем следует отметить, что мифологическое мировоззрение, в отличие от того же обыденного знания о предметах, представляет собой достаточно стройную систему, где каждый миф занимает свое, четко определенное место.

Кроме того, для мифологического мировоззрения характерно отсутствие каких-либо попыток придать познанию абстрактный характер, т. е. попытаться выделить в тех или иных явлениях их главные, существенные качества и свойства. В то же время в мифах человек пытался дать объяснение абсолютно всему, что его окружало, в том числе и самому себе. Вместе с тем следует отметить, что мифологическое мировоззрение, в отличие от того же обыденного знания о предметах, представляет собой достаточно стройную систему, где каждый миф занимает свое, четко определенное место.

Мировоззрение – система представлений, понятий, взглядов на окружающий мир. Это ядро самосознания личности. Она выступает как целостное понимание мира людьми, самих себя и своего места в мире. В мировоззрении выделяют 2 уровня: 1) рационально-теоретический, 2) жизненно-практический.

Философия относится к рационально-теоретическому уровню. Философию следует отличать от здравого смысла. Если жизненно-практический уровень может формироваться стихийно под влиянием традиций, обычаев, индивидуального жизненного опыта человека, то рационально-теоретический уровень создается сознательно. Философия сосредоточена на человеке, ее интересуют отношения человека и мира, человека и человека.

Философия сосредоточена на человеке, ее интересуют отношения человека и мира, человека и человека.

Мировоззрение включает 3 компонента:

1. Мироощущение, мировосприятие (эмоционально-чувственный компонент мировоззрения) 2. Мировоззрение (интеллектуальный компонент мировоззрения, представленный научными представлениями на рационально-теоретическом уровне) 3. Мировоззрение установка (формируется на основе установки и мировоззрения). Мировоззрение – совокупность ценностных установок человека по определенным жизненным вопросам.

У каждого общества и эпохи свое мировоззрение. Он исторически специфичен. Мировоззрение каждой эпохи реализуется в многообразии групповых и индивидуальных вариантов.

Исторические типы мировоззрения:

мифологическое мировоззрение.

Мифология – это комплекс мифов, излагающих представление о происхождении и устройстве мира, человека. Миф есть первая форма культурной деятельности человека. Космогонические мифы – о происхождении Вселенной. Космологические мифы – об устройстве Вселенной. Мифы являются своеобразным выражением и хранилищем исторической памяти.

Космологические мифы – об устройстве Вселенной. Мифы являются своеобразным выражением и хранилищем исторической памяти.

Мифологическое мировоззрение – это такая система взглядов на мир и место человека в нем, которая основана не на теоретических рассуждениях и рассуждениях, а на художественном переживании мира или на социальных иллюзиях.

Характеристики мифологического сознания:

1. синкретизм (слияние, неделимость). В любом мифе сосуществуют объективные знания о мире, зачатки религиозных верований, искусство. 2. нечувствительность к противоречиям. В основе мифа лежит человеческая фантазия. 3. между предметами и явлениями нет причинно-следственных связей.

В мифологическом сознании выделяют:

А) метаморфозы б) ассоциации (дыхание души, сон смерть) в) телеологический (связь не от причины к следствию, а от цели к причине) г) символизм (оперирующий не с концепций, но со специфическими символами) д) коллективность (миф всегда продукт коллективного сознания) д) авторитарность (мифы не оставляют возможности для личностного проявления личности и не допускают критики своих положений).

В отличие от мифа философия предлагает иные пути решения мировоззренческих проблем:

1. Вместо образа – рациональные понятия 2. Философия не синкретична (четкое противопоставление субъекта и объекта) 3. Имеются причинно-следственные связи в философии.

Религиозное мировоззрение.

В рамках любой религии есть система (система ответов на вопросы). Но философия формулирует свои выводы в рациональной форме, тогда как в религии упор делается на веру. Религия предполагает готовые ответы на вопросы.

Религиозное учение не терпит критики. Любая религия предлагает человеку идеалы и сопровождается обрядами и ритуалами (конкретными действиями).

Каждое развитое религиозное учение содержит в себе отпечатки ярко выраженного системного характера.

Религиозному мировоззрению также свойственны следующие черты:

1. символизм (каждое значительное явление в природе или истории рассматривается как проявление Божественной воли), через символ осуществляется связь между сверхъестественным и природным мирами , 2. оно имеет ценностное отношение к действительности (действительность есть пространственно-временная протяженность борьбы добра и зла), 3. время также связано с Священной историей (время до и после Рождества Христова), 4. откровение признается словом Божиим и это ведет к абсолютизации слова (логоса), логос становится образом Божиим.

оно имеет ценностное отношение к действительности (действительность есть пространственно-временная протяженность борьбы добра и зла), 3. время также связано с Священной историей (время до и после Рождества Христова), 4. откровение признается словом Божиим и это ведет к абсолютизации слова (логоса), логос становится образом Божиим.

философское мировоззрение.

Философия – древнейшая область знаний. Он возник одновременно в Индии, Китае и Греции в 6 веке до нашей эры.

Философия – “любовь к мудрости” (philo – “люблю”, sophia – “мудрость”). Философия разрабатывает обобщенную систему знаний о мире в целом и основаниях бытия.

Философия относится к рационально-теоретическому уровню мировоззрения. Философию следует отличать от здравого смысла. Если жизненно-практический уровень может формироваться стихийно под влиянием традиций, обычаев, индивидуального жизненного опыта человека, то рационально-теоретический уровень создается сознательно. Философия сосредоточена на человеке, ее интересуют отношения человека и мира, человека и человека.

Философия – теоретически разработанное мировоззрение, система общих взглядов на мир и место человека в нем, понимание различных форм отношения человека к миру.

Философское мировоззрение возникает в 6 веке до н.э., оно противостоит мифологическому мировоззрению. Именно в это время формируется основной категориальный аппарат, которым оперирует философия.

Философия фокусируется на 3 ключевых элементах: природа, общественная жизнь, человек.

Философское мировоззрение характеризуется двумя основными чертами: системностью и теоретичностью системы философских взглядов.

Вопрос о соотношении материи и сознания — главный вопрос философии.

Две стороны этого вопроса: 1. Что первично – материя или сознание? 2. Знаем ли мы мир?

Различное отношение к первой стороне этого вопроса делит философов на материалистов и идеалистов, ко второй стороне вопроса – на гностиков и агностиков (последние отрицают возможность познания действительности).

Отношение человека к миру троично: 1. познавательное, 2. практическое, 3. ценностное

познавательное, 2. практическое, 3. ценностное

Каждое из этих отношений решает свой вопрос (И. Кант): 1. что я могу знать? 2. Что мне делать? 3. на что я могу надеяться

Ответ на эти вопросы есть ответ на главный вопрос: что такое человек?

Особенность философии в том, что она выступает как универсальное теоретическое знание универсальных принципов бытия. Это отличает философию от конкретных наук, не стремящихся к выявлению всеобщих связей.

Особенности мифологического мировоззрения

Мифология (от греч. развитие общества. Мифы существовали у всех народов мира. В духовной жизни первобытных людей мифология выступала как универсальная форма их сознания, как целостное мировоззрение.

Мифы – древние сказания о фантастических существах, о деяниях богов и героев – разнообразны. Но в них повторяется ряд основных тем и мотивов. Происхождению и строению космоса посвящено множество мифов (космогонические и космологические мифы). В них содержатся попытки ответить на вопрос о начале, происхождении, строении окружающего мира, о возникновении важнейших для человека явлений природы, о мировой гармонии, безличной необходимости и т. д. В мифологии понималось становление мира как созидание его или как постепенное развитие из первобытных бесформенных состояний, как упорядочивание, то есть превращение из хаоса в пространство, как созидание через преодоление разрушительных демонических сил. Существовали также мифы (их называют эсхатологическими), описывающие грядущую гибель мира, в некоторых случаях – с последующим его возрождением.

В них содержатся попытки ответить на вопрос о начале, происхождении, строении окружающего мира, о возникновении важнейших для человека явлений природы, о мировой гармонии, безличной необходимости и т. д. В мифологии понималось становление мира как созидание его или как постепенное развитие из первобытных бесформенных состояний, как упорядочивание, то есть превращение из хаоса в пространство, как созидание через преодоление разрушительных демонических сил. Существовали также мифы (их называют эсхатологическими), описывающие грядущую гибель мира, в некоторых случаях – с последующим его возрождением.

мифологическое мировоззрение. Он сформировался со времен появления Homo sapiens, примерно 40-60 тысяч лет назад. Это мировоззрение, очень своеобразно описывающее и объясняющее мир и место человека в мире. Для этого показаны деяния богов, героев, многочисленных фантастических существ, по-своему описаны и объяснены явления природы и общественной жизни. Фантастические существа делают вещи, нереальные с точки зрения науки. Так же, как и сами они ненастоящие. Миф позволял все. В ней из чего угодно могло появиться что угодно, просто так или с помощью посредника в виде тех же фантастических существ. В этом была слабость и антинаучность мифов. В мире действительно что-то из чего-то порождается, что-то возникает из чего-то, ничто не может возникнуть из ничего. Но чтобы из всего появилось все, то это никак не возможно.

Так же, как и сами они ненастоящие. Миф позволял все. В ней из чего угодно могло появиться что угодно, просто так или с помощью посредника в виде тех же фантастических существ. В этом была слабость и антинаучность мифов. В мире действительно что-то из чего-то порождается, что-то возникает из чего-то, ничто не может возникнуть из ничего. Но чтобы из всего появилось все, то это никак не возможно.

Много внимания в мифах уделялось происхождению людей, рождению, этапам жизни, смерти человека, различным испытаниям, стоящим на его жизненном пути. Особое место занимали мифы о культурных достижениях людей – добывании огня, изобретении ремесел, земледелия, происхождении обычаев и обрядов. У развитых народов мифы были связаны друг с другом, выстроены в единые нарративы. (В более позднем литературном изложении они представлены в древнегреческой «Илиаде», индийской «Рамаяне», карело-финской «Калевале» и других народных эпосах.) Представления, воплощенные в мифе, переплетались с обрядами, служили объект веры, обеспечивал сохранение традиций и преемственность культуры. Например, с земледельческими обрядами были связаны мифы об умирающих и воскресающих богах, символически воспроизводящих природные циклы. Своеобразие мифа проявлялось в том, что мысль выражалась в конкретных эмоциональных, поэтических образах, метафорах. Здесь сходились явления природы и культуры, черты человека переносились на окружающий мир. В результате космос и другие силы природы были очеловечены (персонифицированы, одушевлены). Это роднит миф с мышлением детей, художников, поэтов и всех людей, в сознании которых «живут» в преображенном виде образы старинных сказок, легенд, преданий. Вместе с тем в причудливой ткани мифологических сюжетов содержалась и обобщенная работа мысли – анализ, классификация, особое символическое представление мира в целом.

Например, с земледельческими обрядами были связаны мифы об умирающих и воскресающих богах, символически воспроизводящих природные циклы. Своеобразие мифа проявлялось в том, что мысль выражалась в конкретных эмоциональных, поэтических образах, метафорах. Здесь сходились явления природы и культуры, черты человека переносились на окружающий мир. В результате космос и другие силы природы были очеловечены (персонифицированы, одушевлены). Это роднит миф с мышлением детей, художников, поэтов и всех людей, в сознании которых «живут» в преображенном виде образы старинных сказок, легенд, преданий. Вместе с тем в причудливой ткани мифологических сюжетов содержалась и обобщенная работа мысли – анализ, классификация, особое символическое представление мира в целом.

В мифе мир и человек, идеальное и материальное, объективное и субъективное никак не различались. Человеческая мысль проведет эти различия позже. Миф – это целостное понимание мира, в котором различные идеи увязываются в единую образную картину мира, своего рода «художественная религия», насыщенная поэтическими образами и метафорами. В ткани мифа причудливо сплетаются реальность и фантазия, естественное и сверхъестественное, мысль и чувство, знание и вера.

В ткани мифа причудливо сплетаются реальность и фантазия, естественное и сверхъестественное, мысль и чувство, знание и вера.

Важнейшей чертой мифа является антропоморфизм. Это перенос черт и свойств человека на остальной окружающий мир. Одной из схем объяснения всего сущего в мире является генетическая схема. Человек рождается по рождению. Поэтому рождаются неодушевленные предметы. Принцип в том, что что угодно может быть сгенерировано чем угодно

Миф показал свою эффективность как средство управления человеческим поведением, как способ регулирования отношений между людьми. Поэтому первобытные коллективы были очень сплочены внутри отдельных родов, племен, но другие роды и племена воспринимались, как правило, враждебно.

Миф — древнейший (архаический) тип мышления, в котором не различалось реальное и вымышленное; слово, мысль и объект мысли. Следовательно, миф синкретичен. Поэтому древний человек совершал множество, на наш взгляд, бессмысленных действий. Например, перед выходом на охоту древний охотник вначале убивал какое-нибудь изображение животного, считая, что это обеспечит ему успех в охоте. Детям давали названия многих явлений природы, названия животных, считая, что благодаря этому ребенок будет наделен свойствами этих явлений природы или животных.

Например, перед выходом на охоту древний охотник вначале убивал какое-нибудь изображение животного, считая, что это обеспечит ему успех в охоте. Детям давали названия многих явлений природы, названия животных, считая, что благодаря этому ребенок будет наделен свойствами этих явлений природы или животных.

Миф выражал мировоззрение, мировоззрение, мировоззрение людей той эпохи, в которую он был создан. Она выступала как универсальная, недифференцированная (синкретическая) форма сознания, сочетающая в себе зачатки знаний, религиозных верований, политических воззрений, различных видов искусств, философии. Лишь позже эти элементы получили самостоятельную жизнь и развитие.

С его помощью осуществлялась связь «времен» – прошлого, настоящего и будущего, формировались коллективные представления того или иного народа, обеспечивалось духовное единство поколений. Мифологическое сознание закрепляло принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживало и поощряло определенные формы поведения. Сюда же входили поиски единства природы и общества, мира и человека, стремление найти решение противоречий и обрести гармонию, внутреннюю гармонию человеческой жизни.

Сюда же входили поиски единства природы и общества, мира и человека, стремление найти решение противоречий и обрести гармонию, внутреннюю гармонию человеческой жизни.

В поисках ответов на мировоззренческие вопросы, поставленные в мифологии, творцы религии и философии избрали, в принципе, разные (хотя все же иногда тесно сходящиеся) пути. В отличие от религиозного мировоззрения с его преобладающим вниманием к человеческим тревогам, надеждам, к поискам веры в философии, на первый план выдвигались интеллектуальные аспекты мировоззрения, что отражало нарастающую в обществе потребность понимать мир и человека с точки зрения знания, разума. Философская мысль заявила о себе как о поиске мудрости.

Исторически первой формой мировоззрения считается мифологическое мировоззрение, т.е. система художественных представлений о мире, его происхождении, появлении человека, фантастическое понимание явлений природы и исторических процессов, в которых участвует человек. Мифологическое мировоззрение основано не на изучении окружающего мира и не на знаниях, а на вымысле, иногда в форме очень увлекательного рассказа. Под мифологическим мировоззрением принято понимать совокупность представлений о мире и жизни, сформированных через призму мифа.

Под мифологическим мировоззрением принято понимать совокупность представлений о мире и жизни, сформированных через призму мифа.

Что такое миф?

Миф – это вымысел, благодаря мифу можно очень интересно и красиво объяснить любое явление, относящееся к любой сфере человеческой деятельности и проявления сил природы. Наиболее ярким примером формы закрепления мифологического мировоззрения являются греческие мифы, представляющие собой прекрасный литературно-художественный памятник.

Развитая мифология охватила практически все стороны жизни человека и общества. Объясняет возникновение упорядоченного космоса из первобытного хаоса, зарождение жизни и возникновение человека, объясняет возникновение важнейших в жизни человека навыков (письмо, ремесла, изобразительное искусство), дает знания о грядущих временах и о посмертном существовании. В то же время в мифе человек и окружающий его мир были неразделимы. Человек — одна из частей природы, а сами силы природы имеют облик богов и героев. Миф не имеет конкретного автора и невозможно указать точное время его возникновения. В то же время мифологические боги и герои греков полностью повторяют все черты обыденной жизни: как и обычные люди, они интригуют, капризничают, прямо вмешиваются в жизнь людей, спорят, лгут, дерутся друг с другом. Что отличает богов от людей, так это их бессмертие и способность проявлять особые способности, творить чудеса.

Миф не имеет конкретного автора и невозможно указать точное время его возникновения. В то же время мифологические боги и герои греков полностью повторяют все черты обыденной жизни: как и обычные люди, они интригуют, капризничают, прямо вмешиваются в жизнь людей, спорят, лгут, дерутся друг с другом. Что отличает богов от людей, так это их бессмертие и способность проявлять особые способности, творить чудеса.

Мифологическое мировоззрение продолжает существовать и сегодня, в том числе и среди достаточно просвещенной части человечества. На смену мифам как рассказам о богах и героях пришла социальная, политическая и экономическая мифология – например, мифы о великих полководцах, подобных богам, о тайных заговорах и всемирном терроризме, против которых следует бросить все силы и средства.

Мировоззрение, космология и мифы о происхождении | Африканские религии: очень краткое введение

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАфриканские религии: очень краткое введениеОчень краткое введениеАфриканские исследованияРелигияКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАфриканские религии: очень краткое введениеОчень краткое введениеАфриканские исследованияРелигияКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Больше

Укажите

Олупена, Джейкоб К. , «Мировоззрение, космология и мифы о происхождении», African Religions: A Very Short Introduction , Very Short Introductions (

, «Мировоззрение, космология и мифы о происхождении», African Religions: A Very Short Introduction , Very Short Introductions (

, 2014; онлайн-издание, Oxford Academic, 27 февраля 2014 г.), https://doi.org/10.1093/actrade/9780199790586.003.0001, по состоянию на 4 марта 2023 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАфриканские религии: очень краткое введениеОчень краткое введениеАфриканские исследованияРелигияКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАфриканские религии: очень краткое введениеОчень краткое введениеАфриканские исследованияРелигияКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

Африканские религии столь же разнообразны, как и сам африканский континент. «Мировоззрение, космология и мифы о происхождении» показывает, что религиозные мировоззрения, часто уникальные для отдельных этнических групп, отражают идентичность людей и играют центральную роль в том, как они относятся друг к другу, к другим людям и к миру в целом. Эти религиозные мировоззрения кодируют этические практики, табу и знания, характерные для каждой группы. Религиозные верования влияют на каждый аспект жизни, что резко контрастирует с дихотомией церкви и государства в евро-американских обществах. Священные мифы, особенно космогонические и космологические, описывают важные события и действующих лиц, занимающих центральное место в мировоззрении определенного народа. Они не статичны, а переосмысливаются по мере того, как устные рассказы передаются из поколения в поколение.

«Мировоззрение, космология и мифы о происхождении» показывает, что религиозные мировоззрения, часто уникальные для отдельных этнических групп, отражают идентичность людей и играют центральную роль в том, как они относятся друг к другу, к другим людям и к миру в целом. Эти религиозные мировоззрения кодируют этические практики, табу и знания, характерные для каждой группы. Религиозные верования влияют на каждый аспект жизни, что резко контрастирует с дихотомией церкви и государства в евро-американских обществах. Священные мифы, особенно космогонические и космологические, описывают важные события и действующих лиц, занимающих центральное место в мировоззрении определенного народа. Они не статичны, а переосмысливаются по мере того, как устные рассказы передаются из поколения в поколение.

Ключевые слова: Бамбара, пещера, Чагга, космология, Мифы о сотворении мира, Дарфур, масаи, Муса, коса Бамбара, пещера, Чагга, космология, Мифы о сотворении мира, Дарфур, масаи, Муса, коса

Предмет

Африканистика Религия

Серия

Очень краткое введение

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.