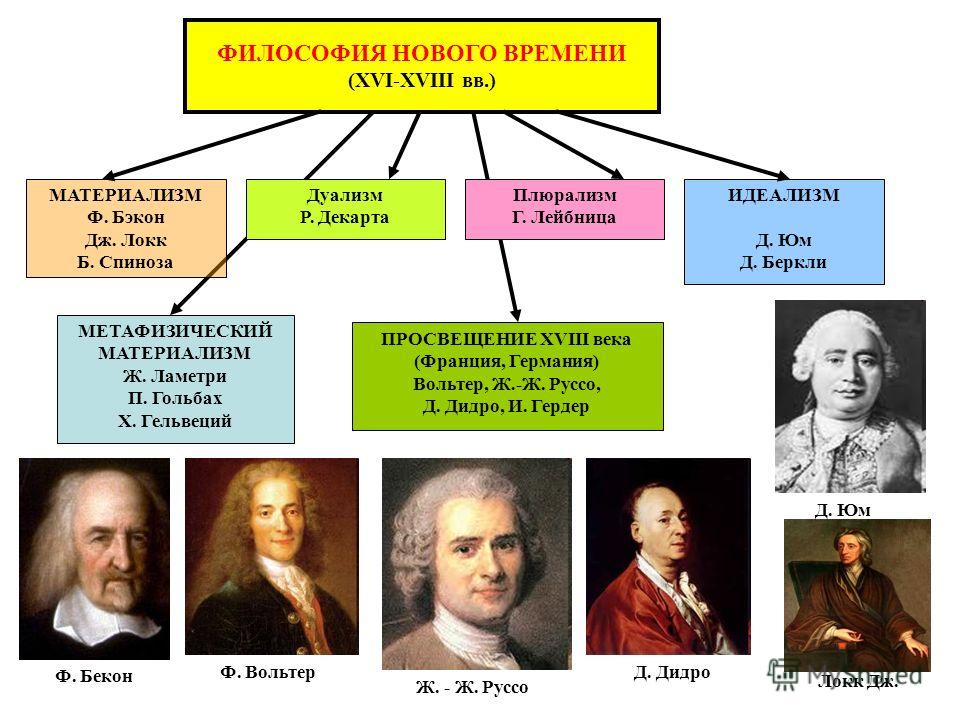

Философия нового времени

Общий характер и основные особенности

Несомненна тесная связь философии Нового времени с современным ей естествознанием (особенно с физикой и математикой), а также с практикой (опытом, экспериментом, промышленностью). Философы Нового времени вели активную борьбу против чисто умозрительной науки, оторванной от практики и опыта. Так, например, учение Ф. Бэкона о призраках («идолах») познания и Р. Декарта о правилах метода представляло собой по существу критику схоластики и схоластической методологии.

Большинство

философов Нового времени сами были

естествоиспытателями. Так, например,

Ф. Бэкон является основоположником индуктивного метода,

используя который, он опытным путем

пришел к установлению того, что движение

есть причина теплоты. Р. Декарт –

родоначальник дедуктивного метода

в философии, тем не менее считал

необходимым опираться на данные опыта,

которые должны подтверждать общие

теоретические положения, удостоверяя

их истинность.

Тесная связь философии Нового времени с естествознанием, опытом и практикой в начальный период развития приводит к господству материалистического мировоззрения. Философский материализм Нового времени несет на себе следы влияния естественных наук и математики. Особенно заметным это влияние было в осмыслении понятия материи и движения, а также в разработке проблемы метода. Из точных наук в философию был перенесен так называемый аксиоматический метод

Своеобразие борьбы материализма и идеализма в новое время заключалось в том, что центром этой борьбы становятся проблемы теории познания. В результате чего именно в это время ясно определились и оформились позиции

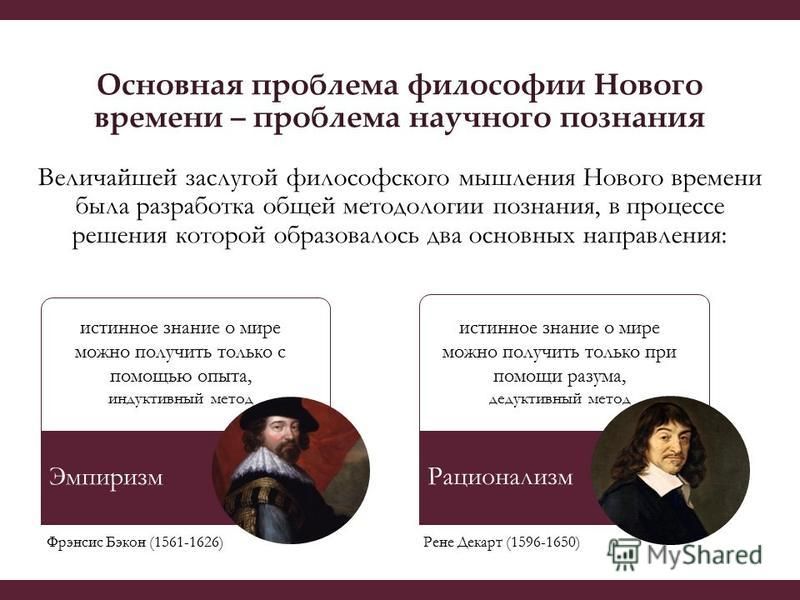

Как уже отмечалось, одной из характерных особенностей философии Нового времени является то, что центром борьбы материализма и идеализма становятся проблемы теории познания (гносеологии). Каково происхождение, источник человеческих знаний и насколько они достоверны? Каков истинный путь (метод) познания?

В

истории философии, начиная со средних

веков, мы находим постановку и первые

попытки решения этих вопросов. Однако

наиболее отчетливо проблема источника

знаний и метода познания выступает в

философии Нового времени. Здесь мы

встречаем две основные позиции и,

соответственно, два различных подхода

в решении данной проблемы: эмпиризм и рационализм.

Здесь мы

встречаем две основные позиции и,

соответственно, два различных подхода

в решении данной проблемы: эмпиризм и рационализм.

Эмпиризм (от греч. εμπειρια – опыт.)

Философы Нового времени, занимавшие позиции эмпиризма (Ф.Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк и др.), утверждали, что

Основным

методом познания, более всего

соответствующим принципам эмпиризма

в гносеологии, становится индукция.

Метод индукции впервые изобрел, обосновал

и описал ее основные формы Ф. Бэкон.

Сущность индукции состоит в движении

исследовательской мысли от

частного (т.е.

отдельных, чувственно воспринимаемых,

единичных фактов, явлений и т.

Уже в это время общая тенденция эмпиризма (столь характерная для позитивизма) выражается в стремлении свести все понятия философии к данным опыта, т.е. к эмпирическим понятиям. Эмпирические понятия – это такие понятия, существенные признаки которых непосредственно сводимы к данным опыта. По существу ведет к элиминации теоретического уровня познания и замене его эмпирическим уровнем. Здесь важно иметь в виду, что не только философия, но и наука использует понятия, которые невозможно непосредственно свести к данным опыта (т.е. ощущениям и восприятиям): «абсолютное», «первое начало сущего», «субстанция», «Бог», «бесконечность», «вакуум», «идеальный газ», «абсолютно твердое тело» и др. Ясно, что эта программа эмпиризма выполнима только в случае упразднения самой философии как наиболее общего

Наконец, таким взглядом подрываются

основы веры в Бога, поскольку Предвечного

Бога «не видел никто никогда» (Иоанн

гл. 1) и сама вера, по

словам одного из апостолов, есть

«осуществление ожидаемого и уверенность

в невидимом» (Библия. Евр. 11: 1).

Наконец, таким взглядом подрываются

основы веры в Бога, поскольку Предвечного

Бога «не видел никто никогда» (Иоанн

гл. 1) и сама вера, по

словам одного из апостолов, есть

«осуществление ожидаемого и уверенность

в невидимом» (Библия. Евр. 11: 1).Эмпиризм кладет в основу теории познания принцип сенсуализма (от лат. sensus – чувство, ощущение): нет ничего в разуме, чего бы раньше не было в ощущениях.

Сенсуализм существует в двух основных формах: субъективный сенсуализм и сенсуализм объективный. Их различие существенно для правильного понимания принципов идеалистической и материалистической теории познания. И субъективный, и объективный сенсуализм исходят из общей теоретической предпосылки: все знания из ощущений. Но в понимании природы ощущений они расходятся.

Субъективный сенсуализм

рассматривает ощущение не как отражение

вещей, находящихся вне сознания субъекта,

а как всего лишь субъективное

состояние самого

воспринимающего (агностицизм и субъективный

идеализм). Отсюда

кантианское «мы не знаем, каковы вещи

сами по себе есть» или утверждение Дж.

Беркли: «Вещь есть комплекс ощущений».

Отсюда

кантианское «мы не знаем, каковы вещи

сами по себе есть» или утверждение Дж.

Беркли: «Вещь есть комплекс ощущений».

Объективный сенсуализм рассматривает ощущение не только как субъективное состояние воспринимающего, но и как отражение (отображение) субъектом самого объекта, вызывающего эти ощущения. Точка зрения объективного сенсуализма является выражением позиции

Рационализм (от лат. ratio – разум, разумное основание)

В противоположность эмпиризму философы, занимавшие позиции рационализма в философии Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др.), исходили из иных предпосылок.

Рационализм

признает существование двух основных

источников знания: это

опыт и чистый

разум.

е.

в опыте), рационалист вполне последовательно

отвечает: «кроме самого разума» – чистого разума.

е.

в опыте), рационалист вполне последовательно

отвечает: «кроме самого разума» – чистого разума.Другой отличительной особенностью рационализма является то, что основным методом познания признается

Например: «Все люди смертны. Я

–

человек. Следовательно, я –

смертен».

Например: «Все люди смертны. Я

–

человек. Следовательно, я –

смертен».Таким образом, главной тенденцией рационализма является сведение реальных причинно-следственных связей к связям логическим. Реальная причина и логическое основание рассматриваются здесь в некотором смысле как одно и тоже. Такое отождествление неизбежно приводит к идеализму, когда все реальные связи рассматриваются как связи, порождаемые самим мышлением.

Особенности материализма XVII–XVIII веков:

Философия и наука

| Диалектический материализм (А. Спиркин) | ||

|---|---|---|

| Предыдущий | Глава 1. Философия как мировоззрение и методология | Следующий |

Пробным камнем ценности философии как мировоззрения и

методология – это степень, в которой она взаимосвязана с

жизнь. Эта взаимосвязь может быть как прямой, так и косвенной,

через всю систему культуры, через науку, искусство,

морали, религии, права и политики. Как особая форма

общественное сознание, постоянно взаимодействующее со всеми своими

других форм, философия есть их общетеоретическая

обоснование и толкование.

Эта взаимосвязь может быть как прямой, так и косвенной,

через всю систему культуры, через науку, искусство,

морали, религии, права и политики. Как особая форма

общественное сознание, постоянно взаимодействующее со всеми своими

других форм, философия есть их общетеоретическая

обоснование и толкование.

Может ли философия развиваться сама по себе, без поддержки наука? Может ли наука «работать» без философии? Некоторый люди думают, что науки могут стоять в стороне от философии, которую ученый должен фактически избегать философствование, причем последнее часто понимается как беспочвенные и вообще расплывчатые теоретизирования. Если термин философии дается такая плохая интерпретация, то, конечно, любой согласится с предупреждением “Физика, остерегайся метафизики!” Но к философии в более высокий смысл термина. Специальные науки не могут и не должны разрывать связи с истинной философией.

Наука и философия всегда учились у каждого

Другие. Философия неустанно черпает из научных открытий

свежая сила, материал для широких обобщений, а для

наукам оно придает мировоззренческий и методологический смысл

импульсы его универсальных принципов. Многие общие руководящие идеи

которые лежат в основе современной науки, были впервые

провозглашается силой восприятия философского

мысль. Одним из примеров является представление об атомной структуре

вещи, озвученные Демокритом. Некоторые предположения о природе

отбор был сделан еще в древности философом

Лукреций, а затем и французский мыслитель

Дидро. Гипотетически

он предвидел то, что стало

научный факт два столетия спустя. Мы можем также вспомнить о

Декартовский рефлекс и положение философа о

сохранения движения во Вселенной. Об общем

философский план Спиноза давал основания для всеобщего

принцип детерминизма. Представление о существовании

молекулы как сложные частицы, состоящие из атомов.

развился в трудах французского философа Пьера

Гассенди, а также Михаил Ломоносов из России. Философия

выдвинул гипотезу о клеточном строении животных

и растительных организмов и сформулировал идею

развитие и всеобщая связь явлений и

Принцип материального единства мира. Ленин сформулировал

одна из фундаментальных идей современного естествознания.

Многие общие руководящие идеи

которые лежат в основе современной науки, были впервые

провозглашается силой восприятия философского

мысль. Одним из примеров является представление об атомной структуре

вещи, озвученные Демокритом. Некоторые предположения о природе

отбор был сделан еще в древности философом

Лукреций, а затем и французский мыслитель

Дидро. Гипотетически

он предвидел то, что стало

научный факт два столетия спустя. Мы можем также вспомнить о

Декартовский рефлекс и положение философа о

сохранения движения во Вселенной. Об общем

философский план Спиноза давал основания для всеобщего

принцип детерминизма. Представление о существовании

молекулы как сложные частицы, состоящие из атомов.

развился в трудах французского философа Пьера

Гассенди, а также Михаил Ломоносов из России. Философия

выдвинул гипотезу о клеточном строении животных

и растительных организмов и сформулировал идею

развитие и всеобщая связь явлений и

Принцип материального единства мира. Ленин сформулировал

одна из фундаментальных идей современного естествознания. наука — принцип неисчерпаемости

материи, на которую ученые полагаются как на твердую

методологическая основа.

наука — принцип неисчерпаемости

материи, на которую ученые полагаются как на твердую

методологическая основа.

Новейшие теории единства материи, движения, пространства и время, единство прерывного и непрерывного, принципы сохранения материи и движения, идеи о бесконечности и неисчерпаемости материи говорилось в общая форма в философии.

Помимо влияния на развитие специализированных областей

знания, сама философия была существенно

обогащается прогрессом конкретных наук. Каждый крупный

научное открытие является в то же время шагом вперед в

развитие философского мировоззрения и

методология. Философские утверждения основаны на наборах

факты, изучаемые науками, а также на систему

положения, принципы, понятия и законы, открытые посредством

обобщение этих фактов. Достижения

специализированный

науки резюмируются в философских утверждениях. евклидов

геометрия, механика Галилея и Ньютона, которые

влияли на умы людей на протяжении веков, были великими достижениями

человеческого разума, сыгравшего «значительную роль в формировании

мировоззрение и методология. А какой интеллигент

революцию произвела гелиоцентрическая система Коперника,

которые изменили всю концепцию структуры

вселенной, или теорией эволюции Дарвина, которая

глубокое влияние на биологическую науку в целом и на всю нашу

представления о месте человека в природе. менделеевский гениальный

Система химических элементов углубила наше понимание

строение материи. Теория относительности Эйнштейна изменилась

наше представление об отношениях между материей, движением, пространством

и время. Квантовая механика открыла доселе неизвестный мир

микрочастицы вещества. Теория высшей нервной

деятельность, развитая Сеченовым и Павловым, углубила наши

понимание материальных основ психической деятельности,

сознания. Кибернетика открыла новые горизонты для

понимание явлений информационных взаимодействий,

принципы управления в живых системах, в технологических

устройства и в обществе, а также принципы обратной связи,

система человек-машина и так далее. А что философски

значимые картины представила нам генетика,

что углубило наше понимание отношений между

биологическое и социальное в человеке, отношения, которые

раскрыл тонкие механизмы наследственности.

А какой интеллигент

революцию произвела гелиоцентрическая система Коперника,

которые изменили всю концепцию структуры

вселенной, или теорией эволюции Дарвина, которая

глубокое влияние на биологическую науку в целом и на всю нашу

представления о месте человека в природе. менделеевский гениальный

Система химических элементов углубила наше понимание

строение материи. Теория относительности Эйнштейна изменилась

наше представление об отношениях между материей, движением, пространством

и время. Квантовая механика открыла доселе неизвестный мир

микрочастицы вещества. Теория высшей нервной

деятельность, развитая Сеченовым и Павловым, углубила наши

понимание материальных основ психической деятельности,

сознания. Кибернетика открыла новые горизонты для

понимание явлений информационных взаимодействий,

принципы управления в живых системах, в технологических

устройства и в обществе, а также принципы обратной связи,

система человек-машина и так далее. А что философски

значимые картины представила нам генетика,

что углубило наше понимание отношений между

биологическое и социальное в человеке, отношения, которые

раскрыл тонкие механизмы наследственности.

Создание и развитие Марксом, Энгельсом и Лениным наука о законах развития человеческого общества, которая изменилось представление людей о своем месте в природном и социальном водоворот событий, занимает особое место в этом созвездии достижений человеческого разума.

Если мы проследим всю историю естественных и социальных наук, мы не можем не заметить, что ученые в своей конкретной исследования, в построении гипотез и теорий постоянно применяемые, иногда неосознанно, мировоззренческие и методологические принципы, категории и логические системы выработанная философами и поглощенная учеными в процесс их обучения и самовоспитания. Все ученые те, кто мыслит теоретически, постоянно говорят об этом с глубокое чувство благодарности как в их работах, так и в региональных и международных конференций и конгрессов.

Таким образом, связь между философией и наукой взаимна и характеризуется их все более углубляющимся взаимодействием.

Некоторые думают, что наука достигла такого уровня

теоретическая мысль, что она больше не нуждается в философии. Но любой

ученый, особенно теоретик, в глубине души знает

что его творческая деятельность тесно связана с философией и

что без серьезного знания философской культуры

результаты этой деятельности не могут стать теоретически

эффективный. Все выдающиеся теоретики сами

руководствовался философской мыслью и пытался вдохновить

своих учеников своим благотворным влиянием, чтобы сделать

специалистов, способных всесторонне и критически

анализируя все известные науке принципы и системы,

обнаруживать свои внутренние противоречия и преодолевать их

с помощью новых понятий. Настоящие ученые, и этим мы

обычно подразумевают ученых с мощной теоретической хваткой,

никогда не отворачивались от философии. По-настоящему научный

мысль философична до мозга костей, столь же истинно

философская мысль глубоко научна, уходит своими корнями в

сумма научных достижений Философская подготовка

дает ученому широту и проницательность, более широкий размах

в постановке и решении проблем. Иногда эти качества

блестяще выражены, как у Маркса,

особенно в

его Капитал, или в

Широкие естественнонаучные концепции Эйнштейна.

Но любой

ученый, особенно теоретик, в глубине души знает

что его творческая деятельность тесно связана с философией и

что без серьезного знания философской культуры

результаты этой деятельности не могут стать теоретически

эффективный. Все выдающиеся теоретики сами

руководствовался философской мыслью и пытался вдохновить

своих учеников своим благотворным влиянием, чтобы сделать

специалистов, способных всесторонне и критически

анализируя все известные науке принципы и системы,

обнаруживать свои внутренние противоречия и преодолевать их

с помощью новых понятий. Настоящие ученые, и этим мы

обычно подразумевают ученых с мощной теоретической хваткой,

никогда не отворачивались от философии. По-настоящему научный

мысль философична до мозга костей, столь же истинно

философская мысль глубоко научна, уходит своими корнями в

сумма научных достижений Философская подготовка

дает ученому широту и проницательность, более широкий размах

в постановке и решении проблем. Иногда эти качества

блестяще выражены, как у Маркса,

особенно в

его Капитал, или в

Широкие естественнонаучные концепции Эйнштейна.

Общая основа существенной части содержания

наука, ее факты и законы всегда связывали ее с

философии, особенно в области теории познания.

край, и сегодня эта точка соприкосновения связывает его с проблемами

моральных и социальных аспектов научных открытий и

технические изобретения. Это достаточно понятно. Сегодня тоже

многие одаренные умы ориентированы на деструктивные цели. В

древние времена, как мы видели, почти каждый известный ученый

был в то же время философом, а каждый философ был

в какой-то степени ученый. Связь между наукой и

философия существовала тысячи лет. В наши дни

условиях он не только сохранился, но и растет

существенно сильнее. Масштабы научной работы и

социальная значимость исследований приобрела огромную

пропорции. Например, философия и физика сначала

органически взаимосвязаны, особенно в работе

Галилей, Декарт, Кеплер, Ньютон, Ломоносов, Менделеев и

Эйнштейна и вообще в работах всех ученых с

широкий кругозор. Одно время считалось, что

философия была наукой о науках, их высшим

правитель. Сегодня физика считается королевой

наук. Оба взгляда содержат определенную меру

правда. Физика со своей традицией, конкретными объектами

изучение и широкий спектр точных методов наблюдения и

эксперимент оказывает исключительно плодотворное влияние на все

или почти все области знаний. Философией можно назвать

«наука о науках», вероятно, в том смысле, что она

есть, по сути, самосознание наук и

источник, из которого все науки черпают свое мировоззрение и

методологические принципы, которые на протяжении столетий

Был

сведены к лаконичным формам. В целом философия и

науки являются равноправными партнерами, помогающими творческой мысли в ее

исследования для достижения обобщающей истины. Философия не

заменяют специальные науки и не командует ими, а

она вооружает их общими принципами теоретического

мышления, с методом познания и мировоззрения. В этом

смысле, научная философия законно держит один из ключевых

место в системе наук.

Сегодня физика считается королевой

наук. Оба взгляда содержат определенную меру

правда. Физика со своей традицией, конкретными объектами

изучение и широкий спектр точных методов наблюдения и

эксперимент оказывает исключительно плодотворное влияние на все

или почти все области знаний. Философией можно назвать

«наука о науках», вероятно, в том смысле, что она

есть, по сути, самосознание наук и

источник, из которого все науки черпают свое мировоззрение и

методологические принципы, которые на протяжении столетий

Был

сведены к лаконичным формам. В целом философия и

науки являются равноправными партнерами, помогающими творческой мысли в ее

исследования для достижения обобщающей истины. Философия не

заменяют специальные науки и не командует ими, а

она вооружает их общими принципами теоретического

мышления, с методом познания и мировоззрения. В этом

смысле, научная философия законно держит один из ключевых

место в системе наук.

Искусственно изолировать специальные науки от

философия сводится к тому, чтобы обречь ученых на поиски

себе мировоззренческие и методические ориентиры для своих

исследования. Незнание философской культуры обречено

отрицательно сказываются на любых общетеоретических выводах

из заданного набора научных фактов. Нельзя добиться какого-либо

реальное теоретическое осмысление, особенно глобального

проблемы специальной науки, без широкого понимания

междисциплинарные и философские взгляды. специализированный

ученые, игнорирующие философские проблемы, иногда обращаются

находиться в рабстве у полностью устаревших или импровизированных

философские идеи, даже не подозревая об этом.

желание игнорировать философию особенно характерно для

такое течение буржуазной мысли, как позитивизм,

сторонники утверждают, что наука не нуждается в

философия. Их непродуманный принцип заключается в том, что

«наука есть сама по себе философия». Они работают на

предположение, что научное знание получило широкое развитие

достаточно, чтобы дать ответы на все философские проблемы

не прибегая к какой-либо актуальной философской системе. Но

«хитрость» философии состоит в том, что всякая форма

презрение к ней, всякое неприятие философии есть само по себе

своего рода философия.

Незнание философской культуры обречено

отрицательно сказываются на любых общетеоретических выводах

из заданного набора научных фактов. Нельзя добиться какого-либо

реальное теоретическое осмысление, особенно глобального

проблемы специальной науки, без широкого понимания

междисциплинарные и философские взгляды. специализированный

ученые, игнорирующие философские проблемы, иногда обращаются

находиться в рабстве у полностью устаревших или импровизированных

философские идеи, даже не подозревая об этом.

желание игнорировать философию особенно характерно для

такое течение буржуазной мысли, как позитивизм,

сторонники утверждают, что наука не нуждается в

философия. Их непродуманный принцип заключается в том, что

«наука есть сама по себе философия». Они работают на

предположение, что научное знание получило широкое развитие

достаточно, чтобы дать ответы на все философские проблемы

не прибегая к какой-либо актуальной философской системе. Но

«хитрость» философии состоит в том, что всякая форма

презрение к ней, всякое неприятие философии есть само по себе

своего рода философия. Так же невозможно избавиться

философия как избавление от всего

убеждения. Философия является регулирующим ядром

теоретически мыслящая личность. Философия берет реванш

на тех, кто отделяет себя от него. Это можно увидеть

на примере ряда ученых, которые после

придерживаясь позиций грубого эмпиризма и пренебрежения

философия в конце концов впала в мистицизм. Итак, звонки

ибо свобода от каких-либо философских предположений являются признаком

интеллектуальная узость. Позитивисты, отрицая

философия на словах, на деле проповедовать порочную философию

агностицизм и отрицают возможность познания законов

существования, в частности, развития

общество. Это тоже философия, но совершенно

ошибочным, а также общественно вредным.

Так же невозможно избавиться

философия как избавление от всего

убеждения. Философия является регулирующим ядром

теоретически мыслящая личность. Философия берет реванш

на тех, кто отделяет себя от него. Это можно увидеть

на примере ряда ученых, которые после

придерживаясь позиций грубого эмпиризма и пренебрежения

философия в конце концов впала в мистицизм. Итак, звонки

ибо свобода от каких-либо философских предположений являются признаком

интеллектуальная узость. Позитивисты, отрицая

философия на словах, на деле проповедовать порочную философию

агностицизм и отрицают возможность познания законов

существования, в частности, развития

общество. Это тоже философия, но совершенно

ошибочным, а также общественно вредным.

Некоторым ученым может показаться, что они пользуются логическим

и методические средства развивались строго в рамках

своей конкретной специальности. Но это глубокая

заблуждение. В действительности каждый ученый, осознает он это или

даже в простых актах теоретического мышления не использует

общие итоги развития познавательной способности человечества. деятельность, закрепленная в основном в философских категориях,

которые мы поглощаем, как мы поглощаем наше собственное естественное, что нет

человек может составить любой теоретический язык утверждений, и

позже особый язык теоретического

мысль. Немного упрощая вопрос, можно сказать

без таких понятий, как свойство, причина, закон или случайность. Но

на самом деле это философские категории, выработанные

всей истории человеческой мысли и особенно в системе

философской, логической культуры, основанной на опыте

все области знаний и практики.

деятельность, закрепленная в основном в философских категориях,

которые мы поглощаем, как мы поглощаем наше собственное естественное, что нет

человек может составить любой теоретический язык утверждений, и

позже особый язык теоретического

мысль. Немного упрощая вопрос, можно сказать

без таких понятий, как свойство, причина, закон или случайность. Но

на самом деле это философские категории, выработанные

всей истории человеческой мысли и особенно в системе

философской, логической культуры, основанной на опыте

все области знаний и практики.

Знание хода и результатов исторического

развитие познания, философских воззрений,

проводившиеся в разное время в мире всеобщие объективные

связи также важны для теоретического мышления, потому что

дает ученому надежный критерий для оценки

гипотезы и теории, которые он сам выдвигает. Все

познается в сравнении. Философия играет огромную

интегрирующую роль в научном знании, особенно в

нынешний век, когда знание образовало чрезвычайно разветвленную

система. Достаточно сказать, например, что только медицина

насчитывает около 300 специализированных отделений. Медицина имеет

“скальпель” человека на сотни мелких частей, которые

стали объектами независимого расследования и

лечение.

Достаточно сказать, например, что только медицина

насчитывает около 300 специализированных отделений. Медицина имеет

“скальпель” человека на сотни мелких частей, которые

стали объектами независимого расследования и

лечение.

Науки стали настолько разветвленными, что ни один мозг, однако

универсальный может

освоить все их ветви или даже одну избранную

поле. Никто в наше время не может сказать, что знает все

медицине, биологии или математике, как некоторые люди могли бы

сказал в прошлом. Подобно Фаусту Гёте, ученые понимают, что

они не могут знать все обо всем. Так что они

стараясь узнать как можно больше о как можно меньшем

и становясь похожими на людей, копающих все глубже и глубже в колодец

и видят все меньше и меньше того, что происходит вокруг них, или

как хор глухих, в котором каждый поет свое

настроиться, не слыша никого другого. Такая узкая специализация

может привести, а в некоторых случаях уже привела к профессиональному

ограниченность. Здесь мы имеем парадокс. Этот процесс

и вредным, и исторически необходимым и оправданным. Без

узкой специализации мы не можем добиться прогресса и в то же время

время такая специализация должна постоянно заполняться

широкий междисциплинарный подход, благодаря интегративной силе

философская причина. В противном случае может возникнуть ситуация, когда

общий фронт развития науки будет продвигаться вперед все больше и больше

быстрее, и общий объем знаний человечества увеличится

в то время как личность, ученый, например, будет отставать

все дальше и дальше позади

общий поток информации и становится все больше и больше

ограничено с годами. Аристотель знал почти все

это было известно

его эпохи и составляли суть

древняя наука, но сегодня, когда он заканчивает школу,

предполагается, что ученик знает гораздо больше, чем Аристотель. И это было бы

быть делом всей жизни даже для одаренного человека с феноменальным

память для изучения основ всех наук.

Без

узкой специализации мы не можем добиться прогресса и в то же время

время такая специализация должна постоянно заполняться

широкий междисциплинарный подход, благодаря интегративной силе

философская причина. В противном случае может возникнуть ситуация, когда

общий фронт развития науки будет продвигаться вперед все больше и больше

быстрее, и общий объем знаний человечества увеличится

в то время как личность, ученый, например, будет отставать

все дальше и дальше позади

общий поток информации и становится все больше и больше

ограничено с годами. Аристотель знал почти все

это было известно

его эпохи и составляли суть

древняя наука, но сегодня, когда он заканчивает школу,

предполагается, что ученик знает гораздо больше, чем Аристотель. И это было бы

быть делом всей жизни даже для одаренного человека с феноменальным

память для изучения основ всех наук.

Более того, узкая специализация, лишенная всякой широты

мировоззрение, неизбежно ведет к ползучему эмпиризму, к

бесконечное описание деталей.

Что нам делать с накоплением интегрального знания? Такой

тем не менее сборка может быть построена за счет интегрирующей силы

философия, являющаяся высшей формой обобщения всех

человеческое знание и жизненный опыт, совокупность

развитие всемирной истории. С помощью философии человек

разум синтезирует результаты человеческого познания природы,

общества, человека и его самосознания, что дает людям

чувство свободы, открытый взгляд на мир,

понимание того, что находится за пределами его

обычное занятие и узкие профессиональные интересы. Если мы возьмем

не хакеры науки, а ученые в большом масштабе, с

поистине творческий склад ума, который честно, мудро и

ответственно относиться к тому, что творят их руки и умы, мы

обнаруживают, что они в конечном счете осознают, что для получения

подшипники в своей области они должны принимать во внимание

результаты и методы других областей знаний; такой

ученые как можно шире охватывают историю и

теории познания, построения научной картины

мира, и впитывать философскую культуру через ее

исторически сложившуюся систему категорий сознательно

овладение всеми тонкостями логического мышления. Макс Борн, один

создателей квантовой механики, дает нам яркое

пример этого процесса. Борн обладал глубоким пониманием физического

мысль, освещенная философским осмыслением

его

предмет.

Он был автором многих философских работ и

он

сам признавал, что философские последствия

наука всегда интересовала

ему больше, чем узкоспециализированный

Результаты. После Эйнштейна

он был одним из первых в мире

ведущих ученых к осознанию тщетности позитивизма.

попытки выступать в качестве основы для понимания внешнего

мира и науки и отказать в этой роли философии.

Макс Борн, один

создателей квантовой механики, дает нам яркое

пример этого процесса. Борн обладал глубоким пониманием физического

мысль, освещенная философским осмыслением

его

предмет.

Он был автором многих философских работ и

он

сам признавал, что философские последствия

наука всегда интересовала

ему больше, чем узкоспециализированный

Результаты. После Эйнштейна

он был одним из первых в мире

ведущих ученых к осознанию тщетности позитивизма.

попытки выступать в качестве основы для понимания внешнего

мира и науки и отказать в этой роли философии.

Философский подход позволяет преодолеть

односторонность в исследованиях, что отрицательно сказывается на

современная узкоспециализированная научная работа. Например,

естествознание сегодня находится под сильным влиянием интегративного

тенденции. Он ищет новые обобщающие теории, такие как

унитарная теория поля, общая теория элементарных

частицы,

общая теория систем, общая теория управления,

информация и так далее. Обобщения на таком высоком уровне

предполагают высокую общенаучную степень,

естественно-гуманитарная, а также философская культура. это

философии, охраняющей единство и взаимосвязь

все аспекты познания огромного и разнообразного мира

субстанцией которого является материя. Как однажды заметил Вернер Гейзенберг,

для наших чувств мир состоит из бесконечного разнообразия

вещи и события, цвета и звуки. Но для того, чтобы

понять это мы должны ввести какой-то порядок, и

порядок означает признание того, что равным, это означает своего рода

единство. Отсюда вытекает убеждение, что существует один

фундаментальный принцип, и в то же время трудность

вывести из него бесконечное разнообразие вещей. Естественный

отправной точкой является то, что существует материальная первопричина

вещей, поскольку мир состоит из материи.

это

философии, охраняющей единство и взаимосвязь

все аспекты познания огромного и разнообразного мира

субстанцией которого является материя. Как однажды заметил Вернер Гейзенберг,

для наших чувств мир состоит из бесконечного разнообразия

вещи и события, цвета и звуки. Но для того, чтобы

понять это мы должны ввести какой-то порядок, и

порядок означает признание того, что равным, это означает своего рода

единство. Отсюда вытекает убеждение, что существует один

фундаментальный принцип, и в то же время трудность

вывести из него бесконечное разнообразие вещей. Естественный

отправной точкой является то, что существует материальная первопричина

вещей, поскольку мир состоит из материи.

Интенсивное развитие современной науки, которая по своей

гениальность, как правило, затмевала другие формы интеллектуального

деятельность, процесс ее дифференциации и интеграции,

порождает огромное количество новых проблем, связанных с

мировоззрение и методология. Например, сделать какие-либо дополнительные

существуют земные цивилизации и есть ли жизнь в других

галактики? Как возникла Вселенная в данной качественной форме?

определенность? Что понимается под бесконечностью пространства и времени?

Определенные области знаний постоянно сталкиваются с трудностями

методологического характера. Как можно судить о степени

какие физические или химические методы применимы для

исследование живой природы, не упрощая ее? В

современная наука не только необычайно быстро

накопление новых знаний; приемы, методы и

стиль мышления также существенно изменился и продолжает

изменить. Сами методы исследования привлекают

растущий интерес ученых, как обсуждение на национальном и

международные симпозиумы и конгрессы-шоу. Следовательно

более высокие требования к философии, к теоретическому мышлению в

генеральный. Дальнейшие научные знания в различных областях

развивается, тем сильнее тенденция к изучению логического

система, с помощью которой мы получаем знания, природа теории и

как она устроена, анализировать эмпирические и

теоретические уровни познания, исходные представления о

наука и методы достижения истины. Короче говоря,

науки проявляют возрастающее стремление познать самих себя,

ум становится все более и более рефлексивным.

Как можно судить о степени

какие физические или химические методы применимы для

исследование живой природы, не упрощая ее? В

современная наука не только необычайно быстро

накопление новых знаний; приемы, методы и

стиль мышления также существенно изменился и продолжает

изменить. Сами методы исследования привлекают

растущий интерес ученых, как обсуждение на национальном и

международные симпозиумы и конгрессы-шоу. Следовательно

более высокие требования к философии, к теоретическому мышлению в

генеральный. Дальнейшие научные знания в различных областях

развивается, тем сильнее тенденция к изучению логического

система, с помощью которой мы получаем знания, природа теории и

как она устроена, анализировать эмпирические и

теоретические уровни познания, исходные представления о

наука и методы достижения истины. Короче говоря,

науки проявляют возрастающее стремление познать самих себя,

ум становится все более и более рефлексивным.

Не только предмет той или иной науки и

проверяются методы его изучения. мы пытаемся

определить точную социальную и моральную роль того или иного

наука играет или может играть в жизни общества то, что она

подразумевает или может подразумевать для будущего человечества – благо

или разрушение? Этот

тенденция к самопознанию, о которой много говорят как

ученых и философов, обязательно проявит себя и

должно проявиться в отношениях между философией и

наука.

мы пытаемся

определить точную социальную и моральную роль того или иного

наука играет или может играть в жизни общества то, что она

подразумевает или может подразумевать для будущего человечества – благо

или разрушение? Этот

тенденция к самопознанию, о которой много говорят как

ученых и философов, обязательно проявит себя и

должно проявиться в отношениях между философией и

наука.

Методологическое значение философского принципы, категории и законы не должны упрощенный. Неверно предполагать, что ни один конкретная задача может быть решена без них. Когда мы думаем о место и роль философии в системе научных познания, мы имеем в виду не отдельные эксперименты или расчетов, но и развитие науки в целом, выдвижение и обоснование гипотез, битва мнения, создание теории, решение внутренних противоречия в данной теории, углубленное изучение первоначальные понятия науки, осмысление нового, основные факты и оценка выводов, сделанных из их, методы научного исследования и так далее.

Карл Ясперс, немецкий психиатр и философ, когда-то

отметил, что студенты, недовольные

философия часто поступала на естественнонаучные факультеты, чтобы

вникнуть в “реальные вещи”, которые потом изучали

с энтузиазмом. Но позже, когда стали искать основу

для их собственной жизни в науке, общие руководящие принципы

своих поступков, они снова были разочарованы и их

поиски привели их обратно к философии. Философия, кроме всего прочего

других своих функций, уходит глубоко в личную сторону человеческого

жизнь. Судьба человека, его внутренние переживания и

желания, одним словом, его жизнь и смерть, со временем

незапамятных времен составляли одну из кардинальных философских

проблемы. Безразличие к этому «человеческому» набору

проблемы, что является характерной чертой неопозитивизма,

справедливо рассматривается как односторонний сциентизм, суть

что примитивно просто: философия должна быть наукой, подобной

естествознание, и стремиться к тому же идеалу

математическая точность и достоверность. Но в то время как многие

ученые-исследователи смотрят только вовне, философы смотрят

как наружу, так и внутрь, то есть на окружающий мир

человек и место человека в этом мире. Философское сознание

рефлексивна по самой своей сути.

Но позже, когда стали искать основу

для их собственной жизни в науке, общие руководящие принципы

своих поступков, они снова были разочарованы и их

поиски привели их обратно к философии. Философия, кроме всего прочего

других своих функций, уходит глубоко в личную сторону человеческого

жизнь. Судьба человека, его внутренние переживания и

желания, одним словом, его жизнь и смерть, со временем

незапамятных времен составляли одну из кардинальных философских

проблемы. Безразличие к этому «человеческому» набору

проблемы, что является характерной чертой неопозитивизма,

справедливо рассматривается как односторонний сциентизм, суть

что примитивно просто: философия должна быть наукой, подобной

естествознание, и стремиться к тому же идеалу

математическая точность и достоверность. Но в то время как многие

ученые-исследователи смотрят только вовне, философы смотрят

как наружу, так и внутрь, то есть на окружающий мир

человек и место человека в этом мире. Философское сознание

рефлексивна по самой своей сути. Степень точности и

сам характер точности и достоверности в науке

поэтому философия должна отличаться. Кто, например,

отражает внутренний мир человека со всей его патологической

заблуждения «точнее» — естествоиспытатель

своими экспериментальными методами, математическими формулами и

графики или, например, Шекспира, Толстого, Достоевского, в

их бессмертные произведения, которые так сильно заряжены

философский смысл?

Степень точности и

сам характер точности и достоверности в науке

поэтому философия должна отличаться. Кто, например,

отражает внутренний мир человека со всей его патологической

заблуждения «точнее» — естествоиспытатель

своими экспериментальными методами, математическими формулами и

графики или, например, Шекспира, Толстого, Достоевского, в

их бессмертные произведения, которые так сильно заряжены

философский смысл?

Здесь возникает огромная философская проблема. Как нам быть

преодолеть зияющую пропасть между математизированным

естественнонаучное и техническое мышление, с одной

стороны, а гуманитарная, социальная мысль, с другой? Как

нам разрешить интенсивный и непрекращающийся спор между

так называемых «лириков и физиков», которые символизируют эти

два разных стиля мышления? Это то, что имеет

пагубное воздействие на личность человека, влекущее за собой противоположное

направления по двум принципам. Эта болезненная дихотомия может

иметь негативные последствия для настоящего и будущего обоих

индивидуальный и коллективный человеческий разум. Так что это

образовательный, философский, нравственный и глубоко социальный

проблема.

Так что это

образовательный, философский, нравственный и глубоко социальный

проблема.

Философия, как мы уже говорили, не есть просто абстрактное наука. Он также обладает оценочным аспектом, его нравственным принципы. Наука дала человеку многое, но этика или, говоря более прямо, совесть не входит в их число. важны также оценочный, аксиологический и эстетический аспекты. для науки. И они тоже не являются его частью.

Философия помогает нам достичь более глубокого понимания

общественная значимость и общие перспективы научной

открытия и их техническое применение. Впечатляющий

достижения научно-технической революции,

противоречия и социальные последствия, которые оно вызвало,

поднимают глубокие философские проблемы. Современный

философский иррационализм дает пессимистическую оценку

научно-технический прогресс и предсказывает во всем мире

стихийное бедствие. Но это поднимает вопрос об ответственности

философии, поскольку философия стремится понять

сущность вещей, и здесь мы имеем дело с деятельностью

человеческий разум и его «неразумные» последствия. Таким образом

вопрос о природе философии в наши дни перерастает в

вопрос об исторических судьбах человечества и становится

жизненно важная социальная проблема. В какой степени общество может

осмысливать себя, рационально управлять своим развитием, быть

хозяин своей судьбы, распоряжаться последствиями своего

собственной познавательной и практической деятельности?

Таким образом

вопрос о природе философии в наши дни перерастает в

вопрос об исторических судьбах человечества и становится

жизненно важная социальная проблема. В какой степени общество может

осмысливать себя, рационально управлять своим развитием, быть

хозяин своей судьбы, распоряжаться последствиями своего

собственной познавательной и практической деятельности?

Есть много вопросов, которые эпоха ставит перед человечеством. и на эти вопросы может ответить философия. За например, какое будущее ждет конкурирующую социальную системы в современном мире? Каковы рациональные способы устранение угрозы всеобщего уничтожения?

В современных условиях возрастает роль не только естествознания.

и техники, но и гуманитарных наук, изучающих

«человеческие дела», законы жизни и развития

общество значительно выросло и будет продолжать расти по мере

время идет. Результаты социальных исследований сегодня

предполагалось не только исключительное теоретическое, но и исключительное

прикладное, социальное и политическое значение. Сама структура

общественной жизни усложняется, появляются новые формы человеческого

появляются научные и технологические

революция продолжает свое наступление, роль социальных и

политические проблемы в жизни общества, в развитии

культуры неуклонно растет.

Сама структура

общественной жизни усложняется, появляются новые формы человеческого

появляются научные и технологические

революция продолжает свое наступление, роль социальных и

политические проблемы в жизни общества, в развитии

культуры неуклонно растет.

Революционные изменения сегодня охватили все сферы жизни: производительные силы, наука с ее гигантским полем практическое применение, технология, политика, этническая отношения, интеллектуальная жизнь в целом. Сам человек меняется. В чем суть, причина этих изменений, которые распространяются по всему миру и затрагивают самые разные аспекты жизни человека? Каким образом различные аспекты революционный процесс, охвативший планету взаимозависимы? К каким последствиям приведет научное и технологическая революция для народов мира? Разве мы не наблюдаем и не участвуем в глубоком кризисе всей нашей цивилизации? Что нам делать с повышенным человеческим идеалам, когда мы сталкиваемся с угрозой самой существования жизни на Земле?

На протяжении нескольких столетий люди с надеждой наблюдали

развитие технологии, исходя из предположения, что укрощение

силы природы принесли бы им счастье и изобилие, и

что этого было бы достаточно, чтобы позволить устроить человеческую жизнь

на рациональных принципах. Человечество многого достигло, но

мы также наделали «большой беспорядок». На сколько долго

и в каких масштабах мы можем продолжать накапливать отходы

среди которых современному человеку приходится жить? Здесь нужна четкая и

философский взгляд на историю. Почему, из-за чего

противоречия, делают ли силы, создаваемые и приводимые в действие человеком

мозги и руки обращаются против самого человека и его разума? Почему

мир так устроен, что большая часть его одаренных умов

стремление к разрушению вместо созидания? Разве это не

глубокая социальная и философская проблема? Появление

атомный век был отмечен ужасающей аннигиляцией и массовым

убийство. Как долго будет грозная тень атомного

бомба висит над всеми человеческими радостями и надеждами?

Человечество многого достигло, но

мы также наделали «большой беспорядок». На сколько долго

и в каких масштабах мы можем продолжать накапливать отходы

среди которых современному человеку приходится жить? Здесь нужна четкая и

философский взгляд на историю. Почему, из-за чего

противоречия, делают ли силы, создаваемые и приводимые в действие человеком

мозги и руки обращаются против самого человека и его разума? Почему

мир так устроен, что большая часть его одаренных умов

стремление к разрушению вместо созидания? Разве это не

глубокая социальная и философская проблема? Появление

атомный век был отмечен ужасающей аннигиляцией и массовым

убийство. Как долго будет грозная тень атомного

бомба висит над всеми человеческими радостями и надеждами?

На эти и другие великие вопросы нашего времени невозможно ответить

высшей наукой физикой, математикой,

кибернетикой, химией, биологией или естествознанием как

целыми, какими бы великими ни были их открытия. Эти

вопросы, занимающие умы всего человечества и касающиеся

жизни сегодня и в будущем, должны отвечать

научная философия.

Естественно, решение всех насущных проблем нашей время зависит не только от рационального философского ориентация. Это также зависит от политической ориентации народов и государственных деятелей, что в свою очередь связано с природой социальной структуры.

Научная деятельность не только логична, но и нравственна. социально-политические последствия. Знание вооружает человека средствами для достижения своих целей. Несомненно, что современная природная наука является мощным «двигателем» технического прогресса.

В ожесточенной идеологической борьбе ученые-специалисты, отсутствие какого-либо научного мировоззрения или методологии иногда оказывается быть беспомощными взрослыми детьми перед лицом реакционных идеологии, и некоторые из них попадают в ее лапы.

Начало современной науки и современной философии

Рене Декарт (1596–1650), примечание 3;

Солипсизм и радикальный скептицизм

Воображать демона-обманщика Декарта очень забавно, но это имеет тенденцию упрощать проблему. Демон-обманщик отдаляет и защищает нас от радикальной, но серьезной проблемы, связанной с проблемой знания. Таким образом, хотя существование Демона-обманщика кажется маловероятным, возможность галлюцинаций является чем-то знакомым, иногда слишком знакомым из обычной жизни. Возможно, для меня не такая серьезная проблема, что большую часть жизни я страдаю галлюцинациями, но мы знаем, что такое может случиться; и есть несчастные души, которые теряются в психическом заболевании и страдают от страхов и обстоятельств, которые являются не более чем результатом их галлюцинаций. фильм A Beautiful Mind [2001] о математике Джоне Нэше преувеличивал степень своей болезни — он слышал голоса, но не имел проблемы с галлюцинацией несуществующего соседа по комнате, как это показано в фильме — но это было не более чем это преувеличение, и мы знаем, что обширные и продолжительные зрительные галлюцинации действительно вполне возможны. Даже если мы свободны от психических заболеваний, такие галлюцинации могут быть вызваны различными наркотиками.

Демон-обманщик отдаляет и защищает нас от радикальной, но серьезной проблемы, связанной с проблемой знания. Таким образом, хотя существование Демона-обманщика кажется маловероятным, возможность галлюцинаций является чем-то знакомым, иногда слишком знакомым из обычной жизни. Возможно, для меня не такая серьезная проблема, что большую часть жизни я страдаю галлюцинациями, но мы знаем, что такое может случиться; и есть несчастные души, которые теряются в психическом заболевании и страдают от страхов и обстоятельств, которые являются не более чем результатом их галлюцинаций. фильм A Beautiful Mind [2001] о математике Джоне Нэше преувеличивал степень своей болезни — он слышал голоса, но не имел проблемы с галлюцинацией несуществующего соседа по комнате, как это показано в фильме — но это было не более чем это преувеличение, и мы знаем, что обширные и продолжительные зрительные галлюцинации действительно вполне возможны. Даже если мы свободны от психических заболеваний, такие галлюцинации могут быть вызваны различными наркотиками. И так же, как Декарт опасался, что его жизнь может оказаться сном, мы знаем, что образы сновидения могут вторгаться в бодрствующую жизнь на границе сознания, т. е. в гипнагогических (во время засыпания) или гипнопомпических (во время бодрствования) состояниях. Психическое заболевание или наркотики не являются необходимыми для этих явлений. Просыпаясь, я иногда слышал звуки или голоса, но оказалось, что они не могли быть сделаны в пределах слышимости.

И так же, как Декарт опасался, что его жизнь может оказаться сном, мы знаем, что образы сновидения могут вторгаться в бодрствующую жизнь на границе сознания, т. е. в гипнагогических (во время засыпания) или гипнопомпических (во время бодрствования) состояниях. Психическое заболевание или наркотики не являются необходимыми для этих явлений. Просыпаясь, я иногда слышал звуки или голоса, но оказалось, что они не могли быть сделаны в пределах слышимости.

Принцип, согласно которому причины достаточны только для их следствий и что, следовательно, данное следствие может мыслимо, а часто и действительно иметь несколько причин, означает, что возникают радикальные возможности. Хотя Декарт известен своим Демоном-обманщиком, понятие, которое чаще всего ассоциируется с ним, — это «солипсизм», возможность — трудно назвать это теорией или доктриной — что я — единственное, что существует… – a solus , “один”, ipse , “я”. Таким образом, все мои восприятия мира и собственного тела порождены сами собой. Я галлюцинировал мир и жизнь просто для себя. Почему я поступил бы так с собой — хороший вопрос. Возможно, в моем одиночестве это развлечение или развлечение, которое я произвел за неимением более интересного занятия. В конце концов иллюзия разрушится или исчезнет сама собой, и я вернусь к своему замкнутому, одинокому существованию.

Я галлюцинировал мир и жизнь просто для себя. Почему я поступил бы так с собой — хороший вопрос. Возможно, в моем одиночестве это развлечение или развлечение, которое я произвел за неимением более интересного занятия. В конце концов иллюзия разрушится или исчезнет сама собой, и я вернусь к своему замкнутому, одинокому существованию.

Современные академические философы, чье (аналитическое) образование, вероятно, не питало особой симпатии к Рене Декарту (которого Гилберт Райл унижал за его теорию «призрака в машине»), любят формулировать проблему познания более развернуто. линии научной фантастики. Таким образом, мы глобально заблуждаемся относительно природы мира, потому что наш мозг фактически находится в чанах (сокращенно BIV) в лаборатории какого-то сумасшедшего ученого, который способен стимулировать мозг способами, имитирующими восприятие внешней реальности. Хотя этот сценарий, как правило, не оставляет места для философских дебатов, его версию можно найти в отличном и сильном фильме 9. 0036 Матрица [1999]. Там дело не в нашем мозге в бочке, а во всем нашем теле в бочке, с мозгом, подключенным к компьютерной программе («Матрице»), моделирующей весь мир и все, что в нем есть.

0036 Матрица [1999]. Там дело не в нашем мозге в бочке, а во всем нашем теле в бочке, с мозгом, подключенным к компьютерной программе («Матрице»), моделирующей весь мир и все, что в нем есть.

Является ли угроза Демоном-Обманщиком, солипсизмом, Матрицей, контролем над разумом пришельцев, контролем над разумом ЦРУ или просто шизофренической галлюцинацией, это ставит проблему Радикального Скептицизма , что нам не хватает реальных и поддающихся проверке знаний даже о самых основные факты нашего существования. Это остается, по меньшей мере, тревожным для эпистемологии. Но это также сводится к более конкретным и непосредственным заботам о знании. Если мы победим радикальный скептицизм, утверждая, что некоторые утверждения об эмпирическом восприятии просто не могут быть подвергнуты сомнению или подвергнуты сомнению в значительной или достаточной степени, чтобы мотивировать проблему познания, что является подходом, простирающимся от Джона Локка до Людвига Витгенштейна, мы не можем забываем, что наше перцептивное знание на самом деле подвержено ошибкам, и не в смысле философского скептицизма, а в смысле практического применения в повседневной жизни. Я запер дверь? Выключите свет? Выключить плиту? Если я орнитолог, сколько птиц я вижу на дереве? Некоторые из них, в конце концов, сливаются. Это может быть тривиальной проблемой, но может ли горелка на плите, случайно оставленная включенной и не зажженной, выпускать природный газ в дом, может быть действительно серьезной проблемой. Ежегодно в результате взрывов газа гибнут люди. Если вы сообщите в газовую компанию о запахе газа, как правило, кто-то немедленно, очень быстро приедет, чтобы проверить это.

Я запер дверь? Выключите свет? Выключить плиту? Если я орнитолог, сколько птиц я вижу на дереве? Некоторые из них, в конце концов, сливаются. Это может быть тривиальной проблемой, но может ли горелка на плите, случайно оставленная включенной и не зажженной, выпускать природный газ в дом, может быть действительно серьезной проблемой. Ежегодно в результате взрывов газа гибнут люди. Если вы сообщите в газовую компанию о запахе газа, как правило, кто-то немедленно, очень быстро приедет, чтобы проверить это.

В каждом из этих случаев речь идет не о проблеме первых принципов, в которой мы прослеживаем ряд предпосылок, а о чем-то гораздо более непосредственном. Единственное лекарство, практическое и теоретическое, от нашей неуверенности в печке — проверить печку. Рассуждения априори не порежут. Конечно, тогда мы можем страдать от формы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), при которой мы не верим показаниям собственных органов чувств. После проверки плиты мы можем задаться вопросом, было ли у нас действительно проверил печку. Или, если мы вернемся, чтобы проверить, заперли ли мы дверь, и при этом откроем ее, мы можем начать задаваться вопросом, не забыли ли мы снова запереть ее, уходя.

Или, если мы вернемся, чтобы проверить, заперли ли мы дверь, и при этом откроем ее, мы можем начать задаваться вопросом, не забыли ли мы снова запереть ее, уходя.

Обыкновенные, а иногда и безумные ситуации показательны. Единственным средством, каким бы ни было наше доверие, на вопросы о том, выключена ли плита, заперта ли дверь или закрыты ли окна, является пойти проверить или попросить кого-нибудь сделать это (если они надежны). Итак, наша неспособность доверять свидетельствам наших чувств или наших воспоминаний является не ошибкой восприятия как такового, а нашего узнавания и воспоминания о нем. Это ставит под вопрос достоверность восприятия, но не так радикально, как угроза Демона-обманщика или галлюцинации. Тем не менее, это означает, что существует практическая процедура, которую мы обычно используем для решения проблем в наших эмпирических знаниях, независимо от источника неопределенности: проверить это.

Кроме того, это не просто вопрос повторного поиска. Когда мы снова смотрим, мы пытаемся проверить нашу информацию, и мы также хотим проверить нашу уверенность в существовании мира и общую достоверность наших знаний о восприятии. Но проверка — не единственный рациональный инструмент, которым мы располагаем. Более сложная версия «проверки» чего-либо состоит в проверке того, что должно быть , если исходное утверждение истинно, т. е. мы ищем факты, которые верны.0036 логических следствий первоначального вопроса, особенно если становится трудно или невозможно напрямую проверить источник вопроса. Таким образом, если мы замечаем, что счетчик газа снаружи дома не работает, то горелка на нашей газовой плите не может быть включена. Состояние счетчика искажает предположение о том, что газ есть, на плите или где-нибудь в доме.

Когда мы снова смотрим, мы пытаемся проверить нашу информацию, и мы также хотим проверить нашу уверенность в существовании мира и общую достоверность наших знаний о восприятии. Но проверка — не единственный рациональный инструмент, которым мы располагаем. Более сложная версия «проверки» чего-либо состоит в проверке того, что должно быть , если исходное утверждение истинно, т. е. мы ищем факты, которые верны.0036 логических следствий первоначального вопроса, особенно если становится трудно или невозможно напрямую проверить источник вопроса. Таким образом, если мы замечаем, что счетчик газа снаружи дома не работает, то горелка на нашей газовой плите не может быть включена. Состояние счетчика искажает предположение о том, что газ есть, на плите или где-нибудь в доме.

Это подводит нас к мысли Карла Поппера о том, что научный метод фактически использует фальсификация а не проверка для научных теорий. Поскольку это позволило избежать юмовской критики индукции, что она ничего не может подтвердить, Поппер, таким образом, свел на нет постоянную проблему индукции, которая мучила философию науки на протяжении всего ее существования. Это уместно для вопроса здесь, потому что это означает, что рациональность — это не просто поиск восприятий, которые обосновывают эмпирические утверждения, проверка эмпирических фактов и в которых нельзя серьезно сомневаться, чтобы обеспечить основу для знания, но что мы можем также подходить к знаниям с определенной открытостью 9Процедура 0036 , которая, в принципе, никогда не должна оставлять нас в недоумении. На самом деле в обычной жизни мы редко относимся к перцептивному знанию как к чему-то, что не подлежит сомнению. Когда возникают обоснованные сомнения или даже ОКР, мы обычно знаем, что с этим делать. Мы не можем a priori исключить эту процедуру даже для солипсизма или радикального скептицизма.

Это уместно для вопроса здесь, потому что это означает, что рациональность — это не просто поиск восприятий, которые обосновывают эмпирические утверждения, проверка эмпирических фактов и в которых нельзя серьезно сомневаться, чтобы обеспечить основу для знания, но что мы можем также подходить к знаниям с определенной открытостью 9Процедура 0036 , которая, в принципе, никогда не должна оставлять нас в недоумении. На самом деле в обычной жизни мы редко относимся к перцептивному знанию как к чему-то, что не подлежит сомнению. Когда возникают обоснованные сомнения или даже ОКР, мы обычно знаем, что с этим делать. Мы не можем a priori исключить эту процедуру даже для солипсизма или радикального скептицизма.

Таким образом, если существует Демон-обманщик или солипсизм, то это будет иметь определенные логические последствия. Если мира, в том числе и моего тела, не существует, то, по сути, мне не нужно есть, мне не нужно спать, мне не нужно идти на работу, мне не нужно беспокоиться о том, что меня убьют или ранят, мне не нужно обращать никакого внимания на других людей, тем более относиться к ним с каким-либо вниманием с точки зрения морали, манер или закона, и на самом деле я мог бы делать все, что захочу. , не принимая всерьез ничего в этой великой галлюцинации (эффект, воспроизведенный в фильме Билла Мюррея День сурка , 1993). Особенно с солипсизмом я мог бы захотеть сделать что-то, что обязательно разрушило бы иллюзию. Если меня убьют, это, вероятно, приведет к этому (хотя для Билла Мюррея это не так).

, не принимая всерьез ничего в этой великой галлюцинации (эффект, воспроизведенный в фильме Билла Мюррея День сурка , 1993). Особенно с солипсизмом я мог бы захотеть сделать что-то, что обязательно разрушило бы иллюзию. Если меня убьют, это, вероятно, приведет к этому (хотя для Билла Мюррея это не так).

Звучит как план. Вероятно, не для того, чтобы меня убили, поскольку я должен волноваться не о том, что мира не существует, а о том, что он существует. Простым и очевидным действием было бы перестать есть или проверить мир множеством мелких способов, например, подбросить мяч к потолку или проверить, как это делает персонаж одного научно-фантастического рассказа, что погода выглядит идеальной. одинаковые из разных окон дома. Однако я ожидаю, что попытка перестать есть будет означать чувство голода. А потом очень голодный. Тогда возникает вопрос, как далеко человек готов зайти, и вскоре мы приближаемся к обстоятельствам, в конце концов, что наша жизнь может оказаться под угрозой. Даже если мы делаем это с собой, или Демон-Обманщик причиняет нам боль, эксперимент нельзя продолжать, с практической точки зрения — Демон-Обманщик или сумасшедший ученый в своей лаборатории пытает нас, заставляя соблюдать правила. галлюцинаторный мир. Должно быть, это много значит для него. Но сам Юм отрицал, что его скептицизм что-то изменит в «рассуждениях обыденной жизни»:

Даже если мы делаем это с собой, или Демон-Обманщик причиняет нам боль, эксперимент нельзя продолжать, с практической точки зрения — Демон-Обманщик или сумасшедший ученый в своей лаборатории пытает нас, заставляя соблюдать правила. галлюцинаторный мир. Должно быть, это много значит для него. Но сам Юм отрицал, что его скептицизм что-то изменит в «рассуждениях обыденной жизни»:

Нам также не следует опасаться, что эта [скептическая] философия, стремясь ограничить наши исследования обыденной жизнью, когда-либо подорвет рассуждения обыденной жизни и дойдет своими сомнениями до того, что уничтожит всякое действие, равно как и спекуляцию. Природа всегда будет отстаивать свои права и в конце концов возьмет верх над любыми абстрактными рассуждениями. [ Исследование о человеческом понимании , издание Шелби-Бигге, Оксфорд, 1902, 1972, стр. 41]

Здесь, если мы решим, что определенность невозможна в эмпирическом познании, тем не менее мы должны признать, что постоянная фальсификация философских тезисов дает нам некоторое основание для уверенности не только в обычных рассуждениях, но и для крайних тезисов в философии. Чем чаще мы должны подчиняться здравому смыслу в обычной жизни и чем меньше теории солипсизма или радикального скептицизма предлагают что-либо, относящееся к тому, что мы постоянно переживаем и с чем должны иметь дело, тем менее вероятно, что мир вот-вот рухнет. как иллюзия. И действительно, события жизни каждый день представляют собой настоящую пургу фальсифицирующих доказательств; и это обстоятельство не ускользает от здравого смысла и даже от философов. Солипсизм и радикальный скептицизм не рациональных установок, и ни один здравомыслящий человек на самом деле не действует так, даже академические философы. Что помогает, так это признать , почему они не рациональны, и ответ, который редко вызывается, состоит в их постоянной фальсификации и опровержении. Когда можно высидеть всю эпистемологическую конференцию академических философов и ни разу не услышать слово «фальсификация», можно понять, что они упускают что-то, что должно быть очевидным или, если не очевидным, по крайней мере доступным.

Чем чаще мы должны подчиняться здравому смыслу в обычной жизни и чем меньше теории солипсизма или радикального скептицизма предлагают что-либо, относящееся к тому, что мы постоянно переживаем и с чем должны иметь дело, тем менее вероятно, что мир вот-вот рухнет. как иллюзия. И действительно, события жизни каждый день представляют собой настоящую пургу фальсифицирующих доказательств; и это обстоятельство не ускользает от здравого смысла и даже от философов. Солипсизм и радикальный скептицизм не рациональных установок, и ни один здравомыслящий человек на самом деле не действует так, даже академические философы. Что помогает, так это признать , почему они не рациональны, и ответ, который редко вызывается, состоит в их постоянной фальсификации и опровержении. Когда можно высидеть всю эпистемологическую конференцию академических философов и ни разу не услышать слово «фальсификация», можно понять, что они упускают что-то, что должно быть очевидным или, если не очевидным, по крайней мере доступным. Но, несмотря на то, что обычно они являются философами-аналитиками, которые якобы или предположительно являются учениками Юма и его уничтожения эпистемической достоверности (которую, как мы видели, Якоб Броновский дизъюнктивно противопоставляет знание само по себе), пренебрежение фальсификацией, казалось бы, указывает на искреннее стремление к уверенности и проверке в конце концов. Фальсификация оставляет эпистемолога нереализованным, как заметил Ф. А. Хайек о моральной эпистемологии Юма:

Но, несмотря на то, что обычно они являются философами-аналитиками, которые якобы или предположительно являются учениками Юма и его уничтожения эпистемической достоверности (которую, как мы видели, Якоб Броновский дизъюнктивно противопоставляет знание само по себе), пренебрежение фальсификацией, казалось бы, указывает на искреннее стремление к уверенности и проверке в конце концов. Фальсификация оставляет эпистемолога нереализованным, как заметил Ф. А. Хайек о моральной эпистемологии Юма:

В конце концов, более 250 лет назад Юм заметил, что «правила морали не являются выводом нашего разума». Тем не менее заявления Юма недостаточно для того, чтобы удержать большинство современных рационалистов от того, чтобы продолжать верить — довольно любопытно, часто цитируя Юма в свою поддержку, — что нечто, не выведенное из разума, должно быть либо бессмыслицей, либо предметом произвольного предпочтения, и, соответственно, продолжать требовать рациональных обоснований.[ Роковое самомнение, Ошибки социализма , University of Chicago Press, 1988, 1991, стр. 66]

Несмотря на неизбежную неопределенность и объем фальсификации опыта против солипсизма и радикального скептицизма, нас, безусловно, по-прежнему интересует проблема познания. Как говорит Юм:

Моя практика, говорите вы, опровергает мои сомнения. Но вы ошибаетесь в смысле моего вопроса. Как агент, я вполне доволен этим пунктом; но как философ, имеющий некоторую долю любопытства, я не скажу скептицизма, я хочу узнать основание этого вывода. [ op.cit. , стр.38]

Таким образом, представляет некоторый интерес посмотреть, как солипсизм или радикальный скептицизм рассматривался или рассматривался в истории философии. Самым поразительным ответом на Демона-обманщика может быть фактическое принятие такого существа Джорджем Беркли (1685-1753). Бог Беркли является причиной всех наших восприятий, в том числе и наших собственных тел. Материи не существует. Это было задумано как большой удар по атеизму. Декарт, конечно, счел бы все это обманом; но Беркли, вероятно, возразил бы, что материализм не есть религиозное учение, и поэтому его Бога могли принять за обманщика только те, кто уже заблуждался относительно природы реальности и слишком легко принял метафизическое учение материализма (которое, возможно, даже большинство академических философов не признают метафизической доктриной).

Материи не существует. Это было задумано как большой удар по атеизму. Декарт, конечно, счел бы все это обманом; но Беркли, вероятно, возразил бы, что материализм не есть религиозное учение, и поэтому его Бога могли принять за обманщика только те, кто уже заблуждался относительно природы реальности и слишком легко принял метафизическое учение материализма (которое, возможно, даже большинство академических философов не признают метафизической доктриной).

Как оказалось, «идеализм» Беркли (о том, что существуют только представления, «идеи» Локка) является лишь частным случаем более обширной и древней доктрины. Это будет окказионализм , который впервые встречается в исламской философии, а затем появляется и получает это название у преемника Декарта, Николя Мальбранша (1638–1715). В окказионализме, хотя внешний мир действительно может существовать, абсолютно все происходящее прямо вызвано Богом. Так что, как и в Беркли, Бог действительно является причиной всех наших восприятий. Просто объекты, которые кажутся репрезентируемыми нашими восприятиями, на самом деле существуют независимо. В исламских терминах идея о том, что они могут , а не существует, не упрекает Бога как Обманщика, но подвергает сомнению Его как Творца, поскольку в Коране ясно сказано, что Бог творит вещи из ничего, просто говоря, , кун , «Будь», , фаякуну , «и это есть» [ аль-Коран , сура 2, аят 117, сура 36, аят 82].

Просто объекты, которые кажутся репрезентируемыми нашими восприятиями, на самом деле существуют независимо. В исламских терминах идея о том, что они могут , а не существует, не упрекает Бога как Обманщика, но подвергает сомнению Его как Творца, поскольку в Коране ясно сказано, что Бог творит вещи из ничего, просто говоря, , кун , «Будь», , фаякуну , «и это есть» [ аль-Коран , сура 2, аят 117, сура 36, аят 82].

Тем не менее вариант окказионализма сохраняет реальность внешнего мира, не допуская его независимого существования. Это то, что мы находим у Баруха Спинозы, где Бог — единственное, что существует, и реальность внешнего мира сохраняется благодаря тому, что он является частью Бога. Эту же идею можно найти и в других местах, поскольку такая доктрина впервые может быть обнаружена в Адвайта Веданте Рамануджи (1017–1137 гг. н. э.). Это также учение, которое можно назвать «пантеизмом», учение о том, что Бог везде, хотя существует двусмысленность в отношении того, что Бог может быть «во» всем или что Бог на самом деле это все. Спиноза и Рамануджа считают, что Бог — это все, и что все, включая нас, — некоторая часть Бога. Результат мы можем даже увидеть как доктрину, в которой Демон-обманщик встречается с солипсизмом, поскольку существует только одна вещь, и нам довелось участвовать в существовании этой одной вещи. Почему солипсизм не означает, что мы можем управлять миром, то это связано с тем обстоятельством, что Единое Существо больше, чем мы, и что события в мире обусловлены его собственной большей природой. То, что мы мыслим как собственное независимое существование, эпифеноменально, а у Спинозы — эфемерно. У Рамануджи, с другой стороны, мы существуем индивидуально благодаря нашей карме, и у нас более условно религиозное отношение к единому Богу, который является не безличной вещью, как у Спинозы (отвергающей личного Бога иудаизма), а личностным. Бог религиозного индуизма. Ни одна из этих вариаций не разрешена в исламе, поскольку любое отождествление нашего существования с Богом было отвергнуто как неортодоксальное.

Спиноза и Рамануджа считают, что Бог — это все, и что все, включая нас, — некоторая часть Бога. Результат мы можем даже увидеть как доктрину, в которой Демон-обманщик встречается с солипсизмом, поскольку существует только одна вещь, и нам довелось участвовать в существовании этой одной вещи. Почему солипсизм не означает, что мы можем управлять миром, то это связано с тем обстоятельством, что Единое Существо больше, чем мы, и что события в мире обусловлены его собственной большей природой. То, что мы мыслим как собственное независимое существование, эпифеноменально, а у Спинозы — эфемерно. У Рамануджи, с другой стороны, мы существуем индивидуально благодаря нашей карме, и у нас более условно религиозное отношение к единому Богу, который является не безличной вещью, как у Спинозы (отвергающей личного Бога иудаизма), а личностным. Бог религиозного индуизма. Ни одна из этих вариаций не разрешена в исламе, поскольку любое отождествление нашего существования с Богом было отвергнуто как неортодоксальное. На этом основании был казнен суфий аль-Халладж.

На этом основании был казнен суфий аль-Халладж.

Учения, подобные учениям Спинозы или Рамануджи, казалось бы, кооптируют и приручают как Демона-обманщика, так и солипсизм. Общим для них обоих является своего рода эпистемология «что видишь, то и получаешь», где, несмотря на роль причинности в восприятии, мы, тем не менее, тождественны существованию, которое присутствует в нашем восприятии. Если в нашем существовании нельзя сомневаться, то нельзя сомневаться и в существовании эмпирических объектов. Как оказалось, это имеет сходство с аргументом Канта против солипсизма. Прежде всего Кант отвергает утверждение Декарта о том, что «разум лучше познан, чем тело». Это восходит к критике Юма о том, что самоанализ не раскрывает субстанциальное, прочное и опознаваемое «я». Вместо этого у нас есть набор образов, ощущений и чувств в уме. Это независимое решение буддийской метафизики, где нет субстанциального «я», а личная идентичность есть вопрос аналогичного набора содержаний ( скандх ). Кроме того, Кант определяет объекты интроспекции как вторичные или рефлексы по отношению к первичному представлению внешних объектов. Разум сам порождает представление об эмпирической реальности, которая затем существует как мир феноменальные объекты , спонтанное содержание которых, хотя и зависит от ума, тем не менее имеет непосредственную внешнюю , а не внутреннюю референцию. Итак, структурно мы знаем ум, потому что прежде всего мы знаем феноменальные объекты.

Кроме того, Кант определяет объекты интроспекции как вторичные или рефлексы по отношению к первичному представлению внешних объектов. Разум сам порождает представление об эмпирической реальности, которая затем существует как мир феноменальные объекты , спонтанное содержание которых, хотя и зависит от ума, тем не менее имеет непосредственную внешнюю , а не внутреннюю референцию. Итак, структурно мы знаем ум, потому что прежде всего мы знаем феноменальные объекты.