Новая экономическая политика // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009) | ИРКИПЕДИЯ

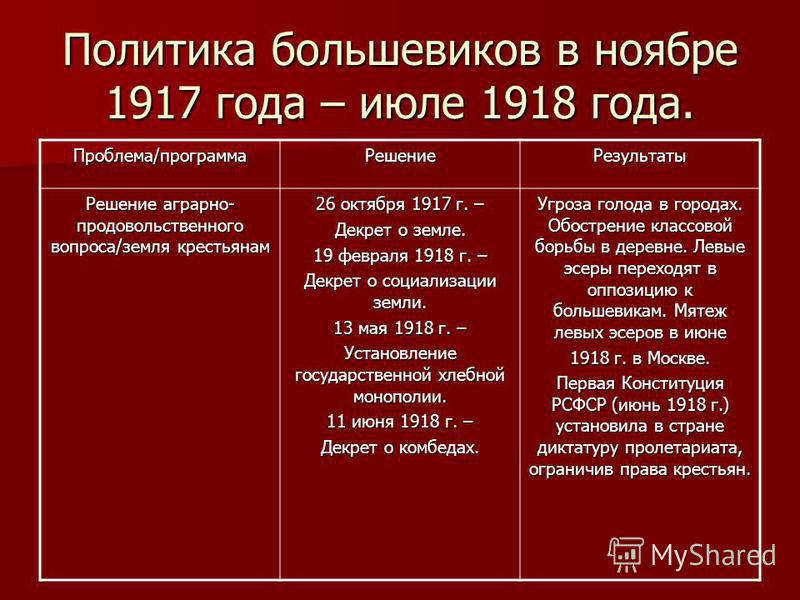

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (нэп), экономическая политика, проводимая правящей в СССР Коммунистической партией после окончания Гражданской войны, целью которой являлось создание экономического механизма, обеспечивающего восстановление и дальнейшее поступательное развитие народного хозяйства. Названа новой в отличие от политики «военного коммунизма». Причинами его отмены стали разруха в промышленности и на транспорте, массовое сопротивление крестьянства политике продразверстки (см. Крестьянское движение). Крестьяне требовали установления строго фиксированных обязательств перед государством и разрешения свободной торговли излишками сельскохозяйственной продукции.

Основываясь на решении X съезда ВКП(б), ВЦИК 21 марта 1921 утвердил Декрет о замене продразверстки натуральным налогом (см. Продналог). Государственная монополия на сельскохозяйственную продукцию отменялась. Государство становилось собственником только части произведенной крестьянами продукции, отчуждаемой в форме строго фиксированного натурального налога. Остальное ее количество оставалось в полном распоряжении крестьянина и могло быть использовано им как для внутрихозяйственного потребления и накопления, так и для продажи (обмена). Свободная торговля сельскохозяйственными продуктами и продуктами мелкой промышленности первоначально ограничивалась местным рынком. Частные железнодорожные перевозки продовольствия и сырья допускались лишь в пределах багажных или пассажирских норм. Межрайонные операции передавались государственным организациям и потребкооперации, которым дозволялось осуществлять оборот товаров исключительно путем их непосредственного обмена и по фиксированным обменным эквивалентам (ценам).

Продналог). Государственная монополия на сельскохозяйственную продукцию отменялась. Государство становилось собственником только части произведенной крестьянами продукции, отчуждаемой в форме строго фиксированного натурального налога. Остальное ее количество оставалось в полном распоряжении крестьянина и могло быть использовано им как для внутрихозяйственного потребления и накопления, так и для продажи (обмена). Свободная торговля сельскохозяйственными продуктами и продуктами мелкой промышленности первоначально ограничивалась местным рынком. Частные железнодорожные перевозки продовольствия и сырья допускались лишь в пределах багажных или пассажирских норм. Межрайонные операции передавались государственным организациям и потребкооперации, которым дозволялось осуществлять оборот товаров исключительно путем их непосредственного обмена и по фиксированным обменным эквивалентам (ценам).

Ограниченный характер имела и официально предоставленная крестьянам свобода распоряжения излишками сельскохозяйственной продукции. Большая ее часть изымалась по продналогу, который для Сибири оказался еще более тяжелым, чем разверстка. До его выполнения для всех форм обмена официально закрыли наиболее урожайные районы: Славгородский, Каменский и Калачинский уезды, всю Акмолинскую и часть Енисейской губернии. На железных дорогах выставили заградотряды. Местные власти продолжали самоуправную конфискацию у селян продуктов их труда.

Большая ее часть изымалась по продналогу, который для Сибири оказался еще более тяжелым, чем разверстка. До его выполнения для всех форм обмена официально закрыли наиболее урожайные районы: Славгородский, Каменский и Калачинский уезды, всю Акмолинскую и часть Енисейской губернии. На железных дорогах выставили заградотряды. Местные власти продолжали самоуправную конфискацию у селян продуктов их труда.

Неспособность монополистических государственно-кооперативных структур приобрести у крестьян необходимое количество сельскохозяйственной продукции, вызванный катастрофическим неурожаем в Поволжье продовольственный кризис, продолжающееся падение промышленного производства вынудили руководство страны с осени 1921 по лето 1922 пойти на достаточно радикальную либерализацию экономики. Снимались ограничения на свободу товарооборота. Право торговли получили все желающие государственные и кооперативные организации, а также частные лица. Цены «отпускались». Государственные заводы и фабрики (за исключением оборонных) снимались с государственного обеспечения и переводились на хозрасчет. Отменялась всеобщая трудовая повинность, ее заменило добровольное привлечение к труду, упразднялась карточная система. Децентрализовалась кооперативная система, взаимоотношения внутри которой стали строиться на коммерческой договорной основе. Осуществлялось разгосударствление и частичная приватизация пищевой и перерабатывающей промышленности, многие ранее национализированные мелкие предприятия передавались кооперации, исполкомам местных советов, возвращались прежним владельцам. Часть из них сдавалась в частную аренду. В сфере добычи золота и полиметаллических руд функционировали иностранные концессии. Произошла легализация частной собственности и частного предпринимательства. Возродились кредитно-банковская система (см. Банки), ярмарки, товарные биржи, биржи труда. Введенный в действие в конце 1922 Земельный кодекс предоставил крестьянам право свободно выбирать форму землепользования (общинную, участковую, коллективную), а также разрешил вспомогательный наем и трудовую аренду земли.

Цены «отпускались». Государственные заводы и фабрики (за исключением оборонных) снимались с государственного обеспечения и переводились на хозрасчет. Отменялась всеобщая трудовая повинность, ее заменило добровольное привлечение к труду, упразднялась карточная система. Децентрализовалась кооперативная система, взаимоотношения внутри которой стали строиться на коммерческой договорной основе. Осуществлялось разгосударствление и частичная приватизация пищевой и перерабатывающей промышленности, многие ранее национализированные мелкие предприятия передавались кооперации, исполкомам местных советов, возвращались прежним владельцам. Часть из них сдавалась в частную аренду. В сфере добычи золота и полиметаллических руд функционировали иностранные концессии. Произошла легализация частной собственности и частного предпринимательства. Возродились кредитно-банковская система (см. Банки), ярмарки, товарные биржи, биржи труда. Введенный в действие в конце 1922 Земельный кодекс предоставил крестьянам право свободно выбирать форму землепользования (общинную, участковую, коллективную), а также разрешил вспомогательный наем и трудовую аренду земли.

Допущение капиталистических отношений в советскую экономику имело свои пределы. В руках государства оставались «командные высоты» народного хозяйства: транспортная инфраструктура, крупная промышленность, внешняя торговля. Допускалась потенциальная возможность перехода к директивному ценообразованию в случае признанного властями неблагоприятным уровня цен. На повестке дня оставалась задача сосредоточения в руках государства максимально возможных объемов излишков сельскохозяйственной продукции. Советская буржуазия (нэпманы) была лишена политических прав и ограничивалась в правах социальных.

Либерализация рынка достаточно быстро привела к видимым положительным результатам. Частники наладили «челночную» торговлю с деревней. Центральные улицы городов заполнили продавцы мелкой розницы. Открылись частные магазины, мастерские, рестораны, другие «увеселительные» заведения. Газеты заполнились рекламными объявлениями. Однако «шоковая терапия» имела и оборотную сторону. Цены на сельскохозяйственные продукты увеличивались с головокружительной быстротой. Нарастали темпы гиперинфляции. В государственной промышленности началось «проедание фондов». Покупательная способность крестьянства была низкой, а объемы товарной продукции сельского хозяйства минимальными. Чтобы приобрести продовольствие для своих работников, переведенные на хозрасчет промышленные предприятия реализовывали промтовары ниже себестоимости, продавали сырье и даже оборудование. «Помощь» в этом им оказывали частные посредники, которые за счет государственных средств осуществляли «первоначальное накопление капитала». Часть заводов и фабрик закрылась. Действующие предприятия и учреждения сокращали штаты. Масштабы безработицы увеличились. В то время как немногочисленные нувориши публично демонстрировали свое «процветание», большая часть городских жителей испытывала нужду в самом необходимом и даже голодала.

Однако «шоковая терапия» имела и оборотную сторону. Цены на сельскохозяйственные продукты увеличивались с головокружительной быстротой. Нарастали темпы гиперинфляции. В государственной промышленности началось «проедание фондов». Покупательная способность крестьянства была низкой, а объемы товарной продукции сельского хозяйства минимальными. Чтобы приобрести продовольствие для своих работников, переведенные на хозрасчет промышленные предприятия реализовывали промтовары ниже себестоимости, продавали сырье и даже оборудование. «Помощь» в этом им оказывали частные посредники, которые за счет государственных средств осуществляли «первоначальное накопление капитала». Часть заводов и фабрик закрылась. Действующие предприятия и учреждения сокращали штаты. Масштабы безработицы увеличились. В то время как немногочисленные нувориши публично демонстрировали свое «процветание», большая часть городских жителей испытывала нужду в самом необходимом и даже голодала.

В этих условиях власти начиная с лета 1922 провели ряд мероприятий по ремонополизации рынка. Создавались крупные общесоюзные, республиканские и региональные государственные торговые организации (в том числе заготовительные), которые наряду с кооперативными объединениями и союзами пользовались преимущественным правом получения государственных кредитов и иными льготами («Хлебопродукт», Госторг РСФСР, Сибторг, Дальгосторг и др.). Крупные государственные предприятия объединялись в производственные тресты (Сибметаллтрест, Сибуголь, Сиблестрест, Даль- золото и другие), а те, в свою очередь, в синдикаты, которые занимались сбытом продукции (Сибсоль, Сибхимсиндикат, Сибкожсиндикат и другие) (см. Совнархозы). Для координации деятельности государственных и кооперативных промышленных и торговых организаций и общего регулирования рынка создавались специальные государственные управленческие структуры (ВСНХ, Сиб- и Дальпромбюро, Комиссия по внутренней торговле СТО, Сиб- и Далькомвнутторг и др.). На Дальнем Востоке после включения территории Дальневосточной республики (ДВР) в состав РСФСР началась национализация промышленности и введение государственной монополии внешней торговли.

Создавались крупные общесоюзные, республиканские и региональные государственные торговые организации (в том числе заготовительные), которые наряду с кооперативными объединениями и союзами пользовались преимущественным правом получения государственных кредитов и иными льготами («Хлебопродукт», Госторг РСФСР, Сибторг, Дальгосторг и др.). Крупные государственные предприятия объединялись в производственные тресты (Сибметаллтрест, Сибуголь, Сиблестрест, Даль- золото и другие), а те, в свою очередь, в синдикаты, которые занимались сбытом продукции (Сибсоль, Сибхимсиндикат, Сибкожсиндикат и другие) (см. Совнархозы). Для координации деятельности государственных и кооперативных промышленных и торговых организаций и общего регулирования рынка создавались специальные государственные управленческие структуры (ВСНХ, Сиб- и Дальпромбюро, Комиссия по внутренней торговле СТО, Сиб- и Далькомвнутторг и др.). На Дальнем Востоке после включения территории Дальневосточной республики (ДВР) в состав РСФСР началась национализация промышленности и введение государственной монополии внешней торговли.

В конце лета – начале осени 1922 ситуация в советской экономике в целом улучшилась. Относительно высокий урожай зерновых в европейской части страны, снижение доли их изъятия по натуральному налогу, острая нужда крестьян в деньгах для уплаты налогов и покупки промышленных товаров и инвентаря привели к увеличению предложения сельскохозяйственной продукции. Спрос на нее отставал от предложения. Экспорт был минимальным. Покупательская способность городского населения оставалась низкой. Государство удовлетворяло свои нужды в продовольствии за счет продналога. Спрос на промтовары, напротив, превышал предложение. В этих условиях цены на сельскохозяйственную продукцию стали снижаться, а на промышленную – расти. В Сибири, несмотря на продолжающееся падение уровня сельскохозяйственного производства, сложилась аналогичная конъюнктура. Продовольствие из региона не вывозилось, а объемы произведенной продукции превышали внутренний спрос на нее. В 1923 данная тенденция продолжалась. Урожай на западе страны собрали еще больший. Началось восстановление сельского хозяйства и в Сибири.

В 1923 данная тенденция продолжалась. Урожай на западе страны собрали еще больший. Началось восстановление сельского хозяйства и в Сибири.

В этих условиях руководители государства предпочитали экономические методы регулирования экономики. Механизм ценообразования оставался рыночным. Сибирское руководство вело себя более консервативно. Осенью 1922 власти региона установили директивные заготовительные цены на зерно и передали монопольное право на его закупки Сибконторе «Хлебопродукта» и потребкооперации. Контроль над ситуацией в сфере хлебозаготовок возлагался на сибирские и губернские «пятерки» по реализации урожая. «Сибпятерка» пошла на конфликт с центральным правлением Госбанка, сняв с рынка его областную контору, которая стала вести самостоятельные закупки хлеба. И лишь вмешательство Центра остановило ремонополизацию хлебного рынка. Крайне негативно сибирское руководство относилось к частному капиталу. Основной причиной снятия с хлебного рынка сибконторы Госбанка стало то, что, не имея собственного заготаппарата, она широко использовала услуги частных посредников. Ряд частных хлеботорговцев был арестован. В аренду в крае сдавался только 41 % предназначенных для этих целей предприятий (в РСФСР в целом — 76,5 %).

Ряд частных хлеботорговцев был арестован. В аренду в крае сдавался только 41 % предназначенных для этих целей предприятий (в РСФСР в целом — 76,5 %).

Несмотря на давление со стороны местных властей, частный капитал занял лидирующие позиции в торговле и мелкой промышленности. В Сибири в 1922/23 удельный вес частного сектора в товарообороте превышал 85 %. На долю частных предпринимателей приходилось 60 % общего оборота сибирской промышленности. На Дальнем Востоке в 1923 в городах и поселках частник имел 92—96 % всех торговых заведений.

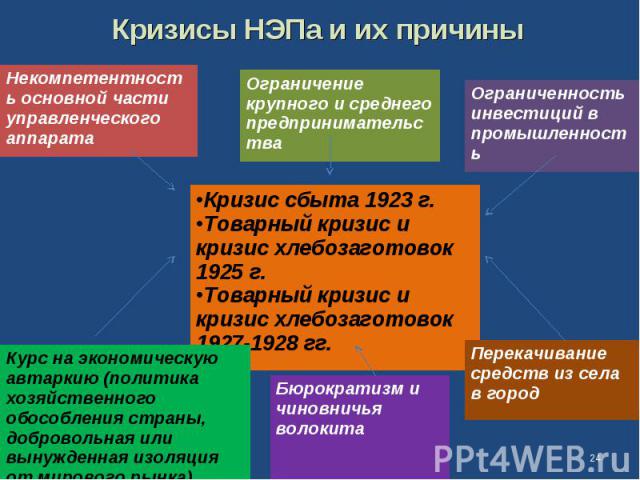

Налаживание товарооборота, наличие в руках государства бесплатного продналогового зерна, значительное уменьшение расходной части бюджета (сокращение армии и штатов государственных учреждений, прекращение финансирования большей части промышленных предприятий, культурно-просветительских учреждений и т. п.) позволили провести успешную денежную реформу. Постоянно обесценивающиеся денежные знаки сменил котируемый в золоте и потому устойчивый червонец. Низкий уровень сельскохозяйственных цен позволил государственной промышленности перейти от «разбазаривания фондов» к накоплению капиталов. Началось ее восстановление. С целью ускорения данного процесса руководители советской промышленности пошли на дальнейшее повышение цен. Цены на сельскохозяйственную продукцию продолжали падать. В Сибири к октябрю 1923 цены на нее составляли 58 %, а на промышленные товары — 162 % от довоенного уровня. Покупательская способность деревни резко снизилась. Возник кризис сбыта промышленной продукции. Его результатом стали перебои в выдаче зарплаты рабочим, закрытие некоторых предприятий, усиление безработицы, недовольство рабочих, трудовые конфликты. Ухудшилось отношение к советской власти и со стороны крестьянства. Для того чтобы разрядить обстановку, государство приняло меры для сближения промышленных и сельскохозяйственных цен. Если цены на фабрикаты снижались преимущественно директивным образом, то при повышении цен на сельскохозяйственные продукты применялись экономические методы.

Низкий уровень сельскохозяйственных цен позволил государственной промышленности перейти от «разбазаривания фондов» к накоплению капиталов. Началось ее восстановление. С целью ускорения данного процесса руководители советской промышленности пошли на дальнейшее повышение цен. Цены на сельскохозяйственную продукцию продолжали падать. В Сибири к октябрю 1923 цены на нее составляли 58 %, а на промышленные товары — 162 % от довоенного уровня. Покупательская способность деревни резко снизилась. Возник кризис сбыта промышленной продукции. Его результатом стали перебои в выдаче зарплаты рабочим, закрытие некоторых предприятий, усиление безработицы, недовольство рабочих, трудовые конфликты. Ухудшилось отношение к советской власти и со стороны крестьянства. Для того чтобы разрядить обстановку, государство приняло меры для сближения промышленных и сельскохозяйственных цен. Если цены на фабрикаты снижались преимущественно директивным образом, то при повышении цен на сельскохозяйственные продукты применялись экономические методы. Увеличивалось финансирование государственных и кооперативных заготовительных организаций. Существенно выросли масштабы экспорта. Возобновился вывоз за границу сибирского масла (см. Маслоделие). С января 1924 сельскохозяйственный налог стал взиматься только деньгами.

Увеличивалось финансирование государственных и кооперативных заготовительных организаций. Существенно выросли масштабы экспорта. Возобновился вывоз за границу сибирского масла (см. Маслоделие). С января 1924 сельскохозяйственный налог стал взиматься только деньгами.

В начале 1924 конъюнктура изменилась. Произошло сезонное снижение предложения сельскохозяйственных продуктов. В то же время спрос на них со стороны оптовых покупателей и городского населения вырос. Резко повысившиеся сельскохозяйственные цены привели к снижению рентабельности экспорта и вызвали социальную напряженность в городе. Государственное руководство приняло курс на снижение сельскохозяйственных цен. Сократился хлебный экспорт и финансирование. Вводились предельные продажные и закупочные цены для государственных и кооперативных торговых организаций, установленные ниже рыночного уровня. Проводились меры по ограничению деятельности частных торговцев, которые переросли в общее наступление на частный капитал, названный главным виновником всех кризисных явлений в экономике. Существенно сокращалось кредитование частников и объемы поставок им товаров. Доля частных лиц в покупке у основных оптовых государственных организаций, снабжающих Сибирь товарами массовые потребления, снизилась с 36 % в 1922/23 до 16 % в 1923/24. Повысилось налогообложение предпринимательских слоев. Число частных торговых предприятий стало сокращаться. Развитие государственной и кооперативной торговли не успевало компенсировать данный процесс. На городских рынках начал возрождаться натуральный товарообмен. Частный капитал переориентировался с торговли промышленными товарами на оптовые закупки сельскохозяйственной продукции. В Сибири появились представители крупных частных хлебо- и маслоторговых фирм.

Существенно сокращалось кредитование частников и объемы поставок им товаров. Доля частных лиц в покупке у основных оптовых государственных организаций, снабжающих Сибирь товарами массовые потребления, снизилась с 36 % в 1922/23 до 16 % в 1923/24. Повысилось налогообложение предпринимательских слоев. Число частных торговых предприятий стало сокращаться. Развитие государственной и кооперативной торговли не успевало компенсировать данный процесс. На городских рынках начал возрождаться натуральный товарообмен. Частный капитал переориентировался с торговли промышленными товарами на оптовые закупки сельскохозяйственной продукции. В Сибири появились представители крупных частных хлебо- и маслоторговых фирм.

Весной 1924 государству удалось добиться снижения цен на сельскохозяйственные продукты. Это привело к отмене практики их лимитирования. Однако недород в ряде производящих регионов европейской части страны создал угрозу нового витка увеличения сельскохозяйственных цен, которое могло поколебать госбюджет, стабильность червонца, понизить уровень жизни горожан, и прежде всего рабочих. В создавшихся условиях советское руководство усилило административное вмешательство в заготовительную сферу. Усилилась централизация государственно-кооперативного заготовительного аппарата. В качестве гарантии предотвращения продовольственного кризиса рассматривались ресурсы Сибири, где впервые за годы нэпа собрали относительно высокий урожай. В связи с этим регион получил значительный государственный план хлебозаготовок, его выполнение объявлялось ударной задачей. Несмотря на это централизацию заготовки в Сибири проходили неудовлетворительно. Их сдерживали вновь введенные для государственных и кооперативных заготовителей жесткие лимиты закупочных цен. Крестьяне продавали свою продукцию частникам, которые предлагали за нее сравнительно невысокие, но все-таки превосходящие лимитный уровень цены. Особенно интенсивно частные торговцы работали на западе края. В Омской губернии ими закупалось до половины всего вывозимого на рынок зерна.

В создавшихся условиях советское руководство усилило административное вмешательство в заготовительную сферу. Усилилась централизация государственно-кооперативного заготовительного аппарата. В качестве гарантии предотвращения продовольственного кризиса рассматривались ресурсы Сибири, где впервые за годы нэпа собрали относительно высокий урожай. В связи с этим регион получил значительный государственный план хлебозаготовок, его выполнение объявлялось ударной задачей. Несмотря на это централизацию заготовки в Сибири проходили неудовлетворительно. Их сдерживали вновь введенные для государственных и кооперативных заготовителей жесткие лимиты закупочных цен. Крестьяне продавали свою продукцию частникам, которые предлагали за нее сравнительно невысокие, но все-таки превосходящие лимитный уровень цены. Особенно интенсивно частные торговцы работали на западе края. В Омской губернии ими закупалось до половины всего вывозимого на рынок зерна.

Для вытеснения частника принимался ряд мер административного характера. В конце октября Сибревком в секретном циркуляре запретил подачу вагонов под частные хлебные грузы. Несмотря на незаконность подобной акции, частным хлеботорговцам запрещались закупки без регистрации в органах внутренней торговли, в ходе которой им отводились для заготовок наименее хлебные и наиболее удаленные от железной дороги районы. Иркутский губвнутторг вообще запретил частный хлебозакуп на территории губернии. Частник ставился под гласный контроль милиции и негласный — ОГПУ, отслеживающих малейшие нарушения правил торговли, вслед за чем налагались крупные штрафы. В конце 1924 в Сибири провели аресты крупных хлеботорговцев. Устранение частного капитала из межрайонного оборота привело к дефициту продовольствия в потребляющих районах страны. Крестьяне выражали недовольство низкими закупочными ценами и высоким уровнем их налогообложения.

В конце октября Сибревком в секретном циркуляре запретил подачу вагонов под частные хлебные грузы. Несмотря на незаконность подобной акции, частным хлеботорговцам запрещались закупки без регистрации в органах внутренней торговли, в ходе которой им отводились для заготовок наименее хлебные и наиболее удаленные от железной дороги районы. Иркутский губвнутторг вообще запретил частный хлебозакуп на территории губернии. Частник ставился под гласный контроль милиции и негласный — ОГПУ, отслеживающих малейшие нарушения правил торговли, вслед за чем налагались крупные штрафы. В конце 1924 в Сибири провели аресты крупных хлеботорговцев. Устранение частного капитала из межрайонного оборота привело к дефициту продовольствия в потребляющих районах страны. Крестьяне выражали недовольство низкими закупочными ценами и высоким уровнем их налогообложения.

В правящих кругах страны сложилось мнение, что единственным способом выхода из надвигающегося кризиса может быть либерализация рынка, одним из направлений которой стало снятие административных ограничений деятельности частного капитала. Помимо этого делалась ставка на повышение закупочных цен. Данная политика Центра противоречила установкам сибирских властей, считавших единственно правильными административные методы регулирования, и встретила их активное противодействие. Органы управления краем неохотно и лишь под давлением Москвы повышали заготовительные цены, но настояли на сохранении запрета на вывоз из Сибири частных хлебных грузов. Более того, сибирские власти перешли к административным методам регулирования заготовительного рынка животного масла.

Помимо этого делалась ставка на повышение закупочных цен. Данная политика Центра противоречила установкам сибирских властей, считавших единственно правильными административные методы регулирования, и встретила их активное противодействие. Органы управления краем неохотно и лишь под давлением Москвы повышали заготовительные цены, но настояли на сохранении запрета на вывоз из Сибири частных хлебных грузов. Более того, сибирские власти перешли к административным методам регулирования заготовительного рынка животного масла.

Курс на либерализацию экономической политики был закреплен в решениях апрельского (1925) Пленума ЦК РКП(б). Государственные банки увеличили кредитование частных торговцев. Смягчались условия отпуска им промтоваров: уменьшались надбавки на отпускные цены и задатки наличными, увеличивался срок товарного кредита. Снизились размеры налогообложения предпринимательской деятельности. В Сибири в течение второй половины 1924/25 — 1925/26 число частных торговых предприятий увеличилось на треть. При незначительном снижении удельного веса частнопосреднического оборота в общем товарообороте региона его абсолютный рост за то же время составил 39 %. В 1925 в ходе осуществления курса РКП(б) «Лицом к деревне» был проведен ряд дополнительных мероприятий, отвечающих интересам крестьянства. Расширились законодательные рамки применения найма рабочей силы и аренды земли. Снизились размеры сельскохозяйственного налога. Возросло машиноснабжение и кредитование деревни. Развитие сельского хозяйства ускорилось. В 1925/26 валовое производство аграрной продукции в Сибири превзошло довоенный уровень. Промышленность восстанавливалась более медленно. Директивное снижение цен на промышленные товары в этих условиях привело к нарастанию их дефицита.

При незначительном снижении удельного веса частнопосреднического оборота в общем товарообороте региона его абсолютный рост за то же время составил 39 %. В 1925 в ходе осуществления курса РКП(б) «Лицом к деревне» был проведен ряд дополнительных мероприятий, отвечающих интересам крестьянства. Расширились законодательные рамки применения найма рабочей силы и аренды земли. Снизились размеры сельскохозяйственного налога. Возросло машиноснабжение и кредитование деревни. Развитие сельского хозяйства ускорилось. В 1925/26 валовое производство аграрной продукции в Сибири превзошло довоенный уровень. Промышленность восстанавливалась более медленно. Директивное снижение цен на промышленные товары в этих условиях привело к нарастанию их дефицита.

Острый товарный голод, который испытывала деревня, стал основной причиной хлебозаготовительного кризиса 1925/26. Крестьяне потеряли экономические стимулы к полной реализации товарных запасов зерна. Несмотря на достаточно высокий урожай, его предложение сократилось. Закупочные цены вновь поползли вверх. В связи с этим возобновилось непосредственное вмешательство государства в процесс ценообразования. Были фактически реанимированы ранее отмененные предельные лимиты. Наркомат торговли СССР определял директивные цены для отдельных районов и видов сельскохозяйственных продуктов. На их основе государственной и кооперативной заготовительной организации на местах принимали конвенционные закупочные цены, превышение которых преследовалось в административном или уголовном порядке. Осенью 1925 возобновился нажим на оптовых частных хлеботорговцев. Основой их вытеснения из межрегионального оборота стал запрет на вывоз принадлежавших частникам оптовых партий сельскохозяйственной продукции из производящих районов по железной дороге и контролируемым государством водным путям сообщения. 20 октября подобный запрет по собственной инициативе ввело сибирское руководство. 9 ноября аналогичное решение принял СТО.

Несмотря на достаточно высокий урожай, его предложение сократилось. Закупочные цены вновь поползли вверх. В связи с этим возобновилось непосредственное вмешательство государства в процесс ценообразования. Были фактически реанимированы ранее отмененные предельные лимиты. Наркомат торговли СССР определял директивные цены для отдельных районов и видов сельскохозяйственных продуктов. На их основе государственной и кооперативной заготовительной организации на местах принимали конвенционные закупочные цены, превышение которых преследовалось в административном или уголовном порядке. Осенью 1925 возобновился нажим на оптовых частных хлеботорговцев. Основой их вытеснения из межрегионального оборота стал запрет на вывоз принадлежавших частникам оптовых партий сельскохозяйственной продукции из производящих районов по железной дороге и контролируемым государством водным путям сообщения. 20 октября подобный запрет по собственной инициативе ввело сибирское руководство. 9 ноября аналогичное решение принял СТО.

Чтобы побудить крестьян к наращиванию хлебосдачи, государство увеличило товароснабжение деревни, усилило взыскание налоговых и иных задолженностей сельских жителей, сократило объемы их кредитования. Извлечению денежных средств способствовало возобновление осенью 1925 продажи в сельской местности водки, прекращенной в связи с принятием «сухого закона» еще в годы Первой мировой войны. Однако наиболее эффективным стимулом для увеличения предложения оставалось увеличение закупочных цен. Они повысились во всех производящих регионах СССР, за исключением Сибири. Сибирские власти считали подобный путь форсирования заготовок недопустимым и добились сохранения стабильного уровня цен на протяжении всей кампании. Результатом подобного упорства стало 40 %-ное невыполнение регионального годового заготовительного задания. В целом по СССР годовой план выполнили на 75 %. В итоге оказался сорванным план экспорта хлебопродуктов. Соответственно сократились размеры импорта. Пришлось отказаться от ввоза в страну большого количества машин и оборудования. Из-за их недопоставки был существенно снижен план капитального строительства в промышленности.

Пришлось отказаться от ввоза в страну большого количества машин и оборудования. Из-за их недопоставки был существенно снижен план капитального строительства в промышленности.

Лидеры большевистской партии болезненно восприняли срыв индустриальных программ и приняли решение избавиться от воздействия «стихийных рыночных сил». Развернувшееся в связи с хлебозаготовками наступление на частника приняло всеобщий характер. Вводились особые – повышенные тарифы для частных грузов. Запрет на их перевозки распространялся на другие виды сельскохозяйственных продуктов и внутрирайонный оборот. Лимитировался отпуск промышленных товаров и сырья частникам. Прекращалось их кредитование. Регламентировались продажные цены. Существенно ограничивались возможности частной промышленности: расторгались арендные договоры, не разрешалось строительство новых предприятий, запрещалась поставка топлива, технических и строительных материалов для частных предприятий, ужесточались санитарные нормы и требования. В начале 1928 в Сибирском крае специально созданные комиссии закрыли 96 % обследованных ими частных кожевенных и овчинных заводов. Возрастал налоговый пресс (см. Налоги прямые). С 1926 стал взиматься налог на «сверхприбыль». Увеличивалась прогрессия подоходного налога для частных лиц. Давление на частный сектор экономики привело к его сворачиванию. Число частных торговых предприятий в Сибири с 1925/26 по 1928/29 сократилось в 3,5 раза, а их доля в общем товарообороте в 1928/29 составила 5,5 %.

В начале 1928 в Сибирском крае специально созданные комиссии закрыли 96 % обследованных ими частных кожевенных и овчинных заводов. Возрастал налоговый пресс (см. Налоги прямые). С 1926 стал взиматься налог на «сверхприбыль». Увеличивалась прогрессия подоходного налога для частных лиц. Давление на частный сектор экономики привело к его сворачиванию. Число частных торговых предприятий в Сибири с 1925/26 по 1928/29 сократилось в 3,5 раза, а их доля в общем товарообороте в 1928/29 составила 5,5 %.

Изменяется финансовая и промышленная политика. Расширяются функции центрального аппарата управления промышленностью, а самостоятельность трестов, синдикатов и ведающих мелкой промышленностью отделов местного хозяйства сужается. Ограничивается, а затем прекращается обмен червонцев на золото. Денежная эмиссия становится одним из средств финансирования государственной промышленности. При этом ставка делается на приоритетное развитие тяжелой промышленности. Нарастает инфляция и дефицит товаров народного потребления. Полки государственных и кооперативных магазинов пустеют. Возрождается карточная система.

Нарастает инфляция и дефицит товаров народного потребления. Полки государственных и кооперативных магазинов пустеют. Возрождается карточная система.

Трансформируется концепция построения государственного и кооперативного заготовительного аппарата. Если до этого считалось желательным параллельное функционирование на рынке нескольких заготовительных организаций, которые, конкурируя между собой, повышали бы эффективность своей работы, то в 1926 конкуренцию между ними признали вредной, вызывающей нежелательный рост цен. Количество работающих на рынке государственных и кооперативных заготовителей сократили, а сельскохозяйственный рынок поделили между оставшимися по территориальному и функциональному принципу. Кооперация, которая никогда в течение нэпа не была в достаточной степени независимой от государства, теряла остатки своей самостоятельности. В 1926/27 рыночный механизм образования сельскохозяйственных цен был заменен директивным. Рост удельного веса централизованных закупок в общем объеме приобретения товарной продукции позволил XV съезду ВКП(б) сделать вывод о достижении государством в сфере сбыта аграрной продукции «решающего» или «почти монопольного» положения.

Рост удельного веса централизованных закупок в общем объеме приобретения товарной продукции позволил XV съезду ВКП(б) сделать вывод о достижении государством в сфере сбыта аграрной продукции «решающего» или «почти монопольного» положения.

Основанная на фактической монополии государственно-кооперативного аппарата и директивном ценообразовании заготовительная система в 1927/28 показала свою несостоятельность. Даже небольшое снижение производства зерновых в сочетании с ценовым волюнтаризмом вызвало в Сибири и стране в целом острый хлебозаготовительный кризис, который сочетался в регионе с продовольственными и маслозаготовительными кризисами, а также затруднениями в снабжении перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем. Приехавший в начале 1928 в Сибирь И.В. Сталин возложил вину за заготовительный кризис на кулачество и дал санкцию на переход к чрезвычайным методам изъятия хлеба (см. Сталина И.В. поездка в Сибирь, 1928). Отказ от продажи государству и хранение зерна сверх установленных потребительских норм признавалось спекуляцией и каралось в соответствии с нормами уголовного права (статья 107 УК РСФСР). В 1928-29 резко повышается налогообложение кулаков, прекращается их кредитование и машиноснабжение, ужесточаются правила найма рабочей силы и аренды земли. В 1929 завершается переход к принудительным способам изъятия сельскохозяйственной продукции (см. Урало-Сибирский метод хлебозаготовок).

поездка в Сибирь, 1928). Отказ от продажи государству и хранение зерна сверх установленных потребительских норм признавалось спекуляцией и каралось в соответствии с нормами уголовного права (статья 107 УК РСФСР). В 1928-29 резко повышается налогообложение кулаков, прекращается их кредитование и машиноснабжение, ужесточаются правила найма рабочей силы и аренды земли. В 1929 завершается переход к принудительным способам изъятия сельскохозяйственной продукции (см. Урало-Сибирский метод хлебозаготовок).

Экономическое и политическое наступление на зажиточных крестьян приводило к их разорению, консервации мелкотоварности крестьянской экономики и замедлению темпов развития сельского хозяйства в целом. В свою очередь, низкие темпы развития аграрного производства подрывали возможность осуществления принятой лидерами компартии программы ускоренной индустриализации страны, в рамках которой крестьянству отводилась роль основного источника материальных и людских ресурсов. В связи с этим принимается решение о переходе к массовой коллективизации. Параллельно с ее развертыванием происходит «зачистка» советской экономики от остатков нэпа. В 1930 упраздняются товарные биржи, тресты и синдикаты. Ликвидируются последние частные предприятия. Завершается переход от торговли к централизованному нормированному распределению.

В связи с этим принимается решение о переходе к массовой коллективизации. Параллельно с ее развертыванием происходит «зачистка» советской экономики от остатков нэпа. В 1930 упраздняются товарные биржи, тресты и синдикаты. Ликвидируются последние частные предприятия. Завершается переход от торговли к централизованному нормированному распределению.

Основной причиной отказа от нэпа являлось то, что, обеспечив восстановление страны после Гражданской войны, он не создавал условий для ее ускоренной модернизации. Усиление административного вмешательства в экономику диктовалось и логикой самовоспроизводства сложившейся в СССР системы партийно-государственной власти. Магистральными направлениями ее развития являлись централизация, бюрократизация и расширение сфер непосредственного влияния. Следует также учитывать сохранение в большевистской теории и практике установки на необходимость построения социализма как бестоварного общества с одной формой собственности. Допущение рыночных регуляторов в экономике рассматривалось как «временное отступление», а дискуссии внутри правящей элиты сводились, по существу, лишь к определению сроков завершения нэпа. При этом степень антирыночных настроений провинциальных элит была значительно выше, чем центральной. Не составляла исключение и Сибирь, выбор управленческих решений партийного, советского и хозяйственного руководства которой исходил из установок на постоянную борьбу с «вылазками нэпа».

Допущение рыночных регуляторов в экономике рассматривалось как «временное отступление», а дискуссии внутри правящей элиты сводились, по существу, лишь к определению сроков завершения нэпа. При этом степень антирыночных настроений провинциальных элит была значительно выше, чем центральной. Не составляла исключение и Сибирь, выбор управленческих решений партийного, советского и хозяйственного руководства которой исходил из установок на постоянную борьбу с «вылазками нэпа».

См. Аграрная политика советского государства в Сибири, Заготовки сельхозпродукции государственные, Промышленность, Сельское хозяйство.

Лит.: История Сибири. Л., 1968. Т. 4; Гущин Н.Я. Особенности осуществления нэпа в сибирской деревне // Новая экономическая политика. Вопросы теории и истории. М., 1974; Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917—1937 гг.). Новосибирск, 1982; Крестьянство Сибири в период строительства социализма. 1917—1937 гг. Новосибирск, 1983; Ильиных В.А. Коммерция на хлебном фронте (Государственное регулирование хлебного рынка в условиях нэпа. 1921—1927 гг.). Новосибирск, 1992; Он же. Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921—1928 гг.). Новосибирск, 2005; Угроватов А.П. Нэп и законность (1921—1929). Новосибирск, 1997; Демчик Е.В. Частный капитал в городах Сибири в 1920-е годы: от возрождения к ликвидации. Барнаул, 1998; Орлов И.Б. Новая экономическая политика: история, опыт, проблемы. М., 1999; Грик Н.А. Советская экономическая политика в 1921—1933 гг. (Критический анализ). Томск, 2002.

1917—1937 гг. Новосибирск, 1983; Ильиных В.А. Коммерция на хлебном фронте (Государственное регулирование хлебного рынка в условиях нэпа. 1921—1927 гг.). Новосибирск, 1992; Он же. Государственное регулирование сельскохозяйственного рынка Сибири в условиях нэпа (1921—1928 гг.). Новосибирск, 2005; Угроватов А.П. Нэп и законность (1921—1929). Новосибирск, 1997; Демчик Е.В. Частный капитал в городах Сибири в 1920-е годы: от возрождения к ликвидации. Барнаул, 1998; Орлов И.Б. Новая экономическая политика: история, опыт, проблемы. М., 1999; Грик Н.А. Советская экономическая политика в 1921—1933 гг. (Критический анализ). Томск, 2002.

Н.А. Грик, В.А. Ильиных

Ставрополь и Ставропольский уезд в годы новой экономической политики / Фото города / О Тольятти / Администрация городского округа Тольятти

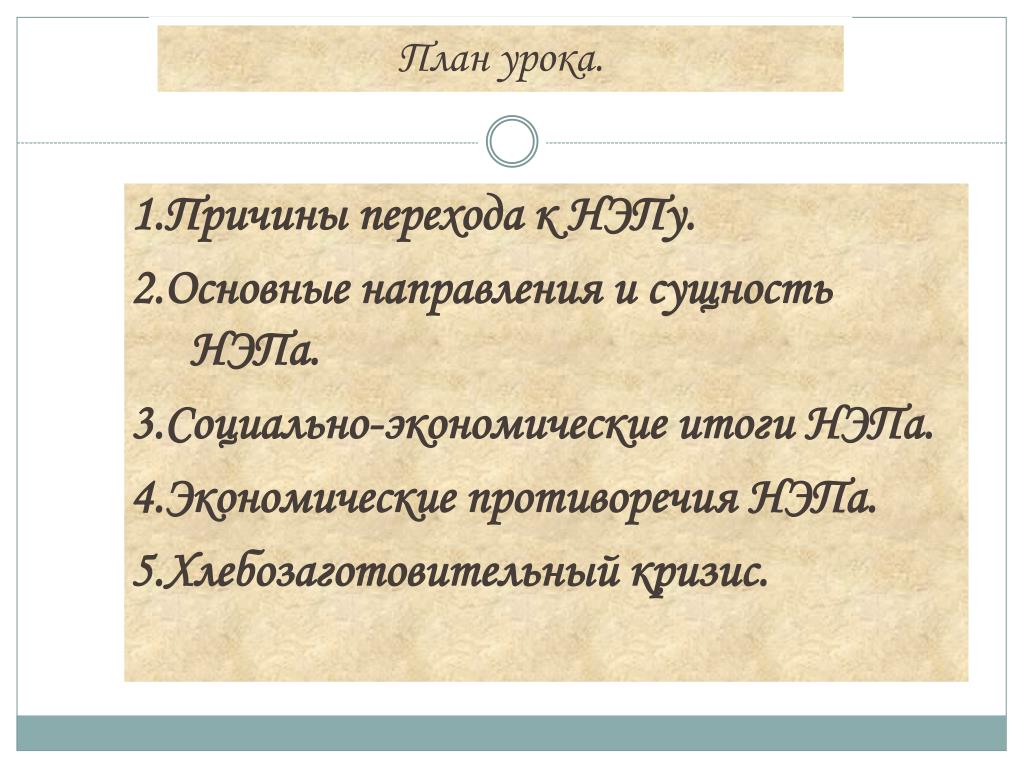

К началу 1921 г. гражданская война в бывшей Российской империи подошла к своему завершению. Ее итогом стали не только многомиллионные жертвы, но и сильнейшая хозяйственная разруха. Гражданская война уничтожила большинство достижений модернизации России в конце XIX – начале XX вв. Победителями в конфликте стали большевики, предложившие обществу новый путь развития, с акцентом на стремление сочетать экономический рост с большей социальной справедливостью. Однако модель управления экономикой и общественными отношениями, предложенная ими в ходе войны и получившая название «военный коммунизм», потерпела крах. С ее помощью большевики сумели мобилизовать ресурсы общества для победы в гражданской войне, но политика «военного коммунизма» оказалась несостоятельной в плане возрождения экономики страны. В марте 1921 г. состоялся X съезд РКП(б) на котором принимается ряд решений об отказе от политики «военного коммунизма» и переходе к новой экономической политике. «Военный коммунизм» характеризовался национализацией всех отраслей промышленности и торговли, отказом от товарно-денежных отношений, с заменой их централизованным распределением товаров, «диктатурой» города над деревней, что на практике означало принудительное изъятие у сельских тружеников произведенной ими продукции в рамках продовольственной разверстки.

Гражданская война уничтожила большинство достижений модернизации России в конце XIX – начале XX вв. Победителями в конфликте стали большевики, предложившие обществу новый путь развития, с акцентом на стремление сочетать экономический рост с большей социальной справедливостью. Однако модель управления экономикой и общественными отношениями, предложенная ими в ходе войны и получившая название «военный коммунизм», потерпела крах. С ее помощью большевики сумели мобилизовать ресурсы общества для победы в гражданской войне, но политика «военного коммунизма» оказалась несостоятельной в плане возрождения экономики страны. В марте 1921 г. состоялся X съезд РКП(б) на котором принимается ряд решений об отказе от политики «военного коммунизма» и переходе к новой экономической политике. «Военный коммунизм» характеризовался национализацией всех отраслей промышленности и торговли, отказом от товарно-денежных отношений, с заменой их централизованным распределением товаров, «диктатурой» города над деревней, что на практике означало принудительное изъятие у сельских тружеников произведенной ими продукции в рамках продовольственной разверстки. Новая экономическая политика должна была вернуть в экономику товарно-денежные отношения и частную инициативу. Принудительная продразверстка заменялась фиксированным продовольственным налогом (в дальнейшем – единым сельскохозяйственным налогом). Вновь разрешалась частная инициатива в мелкой промышленности и торговле. Однако государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, оптовой торговлей и банковским делом. Большевики изначально считали НЭП тактическим ходом, «временным отступлением», необходимым для восстановления экономики страны. В дальнейшем они планировали продолжить коммунистический эксперимент над российским обществом.

Новая экономическая политика должна была вернуть в экономику товарно-денежные отношения и частную инициативу. Принудительная продразверстка заменялась фиксированным продовольственным налогом (в дальнейшем – единым сельскохозяйственным налогом). Вновь разрешалась частная инициатива в мелкой промышленности и торговле. Однако государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, оптовой торговлей и банковским делом. Большевики изначально считали НЭП тактическим ходом, «временным отступлением», необходимым для восстановления экономики страны. В дальнейшем они планировали продолжить коммунистический эксперимент над российским обществом.

Ко времени X съезда РКП(б) Ставропольский уезд, как и вся страна, находился в плачевном состоянии. Его экономика была подорвана гражданской войной, а также политикой продразверстки. Реквизиции продовольствия и материальных средств, проводившиеся как красными, так и белыми, заставили местное крестьянство уже с 1919 года уменьшать запашку. Окончательное установление советской власти в уезде в начале 1919 года принесло политическую стабилизацию. Но его экономическое состояние продолжало ухудшаться. Большевики превратили Поволжье в одну из продовольственных баз для снабжения армии и промышленного центра страны. В годы «военного коммунизма» из Ставропольского уезда планомерно «выкачивалось» зерно для нужд городов. К началу 1921 г. продовольственные запасы в уезде оказались исчерпанными настолько, что он не мог обеспечить поставок даже в счет прошедшего 1920 года. На уезд, как и на все Поволжье, надвигался голод, усугубившийся засухой 1921 года. Формально переход к новой экономической политике в уезде произошел в начале 1921 года, когда началось взимание продовольственного налога. Однако местные реалии внесли в процесс перехода существенные коррективы. Примерно первые полтора года проведения новой экономической политики заняла борьба с голодом, охватившем Поволжье и Юг России. Последствия голода сказывались в Ставропольском уезде вплоть до середины 1920-х гг.

Окончательное установление советской власти в уезде в начале 1919 года принесло политическую стабилизацию. Но его экономическое состояние продолжало ухудшаться. Большевики превратили Поволжье в одну из продовольственных баз для снабжения армии и промышленного центра страны. В годы «военного коммунизма» из Ставропольского уезда планомерно «выкачивалось» зерно для нужд городов. К началу 1921 г. продовольственные запасы в уезде оказались исчерпанными настолько, что он не мог обеспечить поставок даже в счет прошедшего 1920 года. На уезд, как и на все Поволжье, надвигался голод, усугубившийся засухой 1921 года. Формально переход к новой экономической политике в уезде произошел в начале 1921 года, когда началось взимание продовольственного налога. Однако местные реалии внесли в процесс перехода существенные коррективы. Примерно первые полтора года проведения новой экономической политики заняла борьба с голодом, охватившем Поволжье и Юг России. Последствия голода сказывались в Ставропольском уезде вплоть до середины 1920-х гг.

В 1922 г. началось восстановление хозяйства уезда, уже на обновленных экономических принципах. Взимание налогов и сборов с крестьян зависело теперь от урожайности, государство восстановило товарно-денежное обращение, начался постепенный вывод из оборота обесценившихся «совзнаков» времен гражданской войны и возврат к золотому стандарту рубля, что привело к почти полному исчезновению инфляции.

Для экономики аграрного Ставропольского уезда главным являлось восстановление запашки земли. Численность сельского населения уезда за годы гражданской войны и голода сократилась, но главное – в голодный 1921 год крестьяне потеряли почти все поголовье скота, включая лошадей. В 1922–1923 гг. местными кооперативами, при поддержке властей, было организовано несколько экспедиций в Сибирь для закупки лошадей, которые оказались успешными. Конечно, в большинстве случаев крестьяне отправлялись в далекие края самостоятельно. Благодаря росту поголовья лошадей запашка начала восстанавливаться уже с 1922 года. Но этот процесс шел медленно и занял не менее трех лет. Важной кампанией местной власти в первые годы НЭПа стала борьба с кабальными сделками. В голодные годы многие крестьяне были вынуждены закладывать свое имущество и дома богатым односельчанам в обмен на еду. В результате большое число семей оказалось фактически в долговом рабстве у сельских кулаков. Советская власть выявляла такие сделки и в принудительном порядке расторгала их, признавая ничтожными. Эта кампания должна была показать крестьянам, что, несмотря на частичный возврат к товарно-денежным отношениям, большевики не отказались от декларируемых ими принципов социальной справедливости. Важным здесь являлось и их стремление предотвратить эксплуатацию человека человеком, поскольку зажиточные кредиторы легко могли заставить бедных должников работать на себя. Но это явление советская власть не приветствовала.

Но этот процесс шел медленно и занял не менее трех лет. Важной кампанией местной власти в первые годы НЭПа стала борьба с кабальными сделками. В голодные годы многие крестьяне были вынуждены закладывать свое имущество и дома богатым односельчанам в обмен на еду. В результате большое число семей оказалось фактически в долговом рабстве у сельских кулаков. Советская власть выявляла такие сделки и в принудительном порядке расторгала их, признавая ничтожными. Эта кампания должна была показать крестьянам, что, несмотря на частичный возврат к товарно-денежным отношениям, большевики не отказались от декларируемых ими принципов социальной справедливости. Важным здесь являлось и их стремление предотвратить эксплуатацию человека человеком, поскольку зажиточные кредиторы легко могли заставить бедных должников работать на себя. Но это явление советская власть не приветствовала.

При переходе к НЭПу были введены существенные ограничения на использования наемного труда в частных хозяйствах, которые не давали владельцам мелких хозяйств возможностей для стороннего найма рабочей силы за деньги или в порядке отработок. Реально крестьяне в большинстве случаев могли использовать только труд членов своей семьи. Это позволяло оставаться деревне социально однородной, препятствовало быстрому обогащению тех, кто имел возможность нанимать сторонних работников. Учитывая, что сельские общины в уезде еще в период революции вернули себе контроль над 9/10 всей пахотной земли, а помещичьих хозяйств больше не существовало, в наиболее выигрышном положении оказывались многодетные крестьяне: они получали от общины самые большие наделы. Определенными преимуществами пользовались и красноармейцы, сражавшиеся за советскую власть.

Реально крестьяне в большинстве случаев могли использовать только труд членов своей семьи. Это позволяло оставаться деревне социально однородной, препятствовало быстрому обогащению тех, кто имел возможность нанимать сторонних работников. Учитывая, что сельские общины в уезде еще в период революции вернули себе контроль над 9/10 всей пахотной земли, а помещичьих хозяйств больше не существовало, в наиболее выигрышном положении оказывались многодетные крестьяне: они получали от общины самые большие наделы. Определенными преимуществами пользовались и красноармейцы, сражавшиеся за советскую власть.

К середине 1920-х гг. последствия аграрного кризиса и голода в Ставропольском уезде оказались полностью преодолены: удалось восстановить запашку земли и поголовье скота. В то же время, по мере возрождения экономики, наблюдался поступательный рост благосостояния крестьянства в целом. К середине 1920-х гг. лошади и коровы имелись в большинстве крестьянских хозяйств уезда, что говорит об их выходе из тяжелого положения начала десятилетия. В период НЭПа крестьяне получили право свободно распоряжаться излишками сельхозпродукции. Поэтому постепенно в деревнях и селах стала возрождаться торговля, а вместе с ней началось насыщение деревни промышленными товарами.

В период НЭПа крестьяне получили право свободно распоряжаться излишками сельхозпродукции. Поэтому постепенно в деревнях и селах стала возрождаться торговля, а вместе с ней началось насыщение деревни промышленными товарами.

По мере восстановления сельского хозяйства началось возрождение местной промышленности, существенно подорванной в годы военного коммунизма. К концу 1920 г. большевики национализировали всю местную промышленность Ставропольского уезда, начиная от крупных добывающих предприятий, наподобие каменоломен Ванюшина, и заканчивая лесопилками и мельницами. Однако наладить их работу они не сумели. Поэтому в новых экономических условиях большевики решились на перемены и в области промышленной политики. Не отказываясь от принципа государственной собственности на национализированное в имущество, они начали сдавать небольшие предприятия легкой, пищевой промышленности, торговли и сферы услуг в концессию частым лицам. Часто концессионерами становились бывшие собственники этих предприятий, пережившие гражданскую войну. Условиями концессии становились восстановление промышленных объектов и плата государству за право пользования имуществом. На таких условиях в Ставропольском уезде подлежали восстановлению мукомольная, пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Однако концессии в Самарской губернии внедрялись медленно. Потенциальных концессионеров отпугивали высокая плата за объекты и необходимость существенных капитальных вложений для их повторного пуска.

Условиями концессии становились восстановление промышленных объектов и плата государству за право пользования имуществом. На таких условиях в Ставропольском уезде подлежали восстановлению мукомольная, пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Однако концессии в Самарской губернии внедрялись медленно. Потенциальных концессионеров отпугивали высокая плата за объекты и необходимость существенных капитальных вложений для их повторного пуска.

Гораздо лучшие результаты частная инициатива принесла в тех отраслях, где имелась быстрая оборачиваемость капитала: в торговле и бытовом обслуживании населения. Примечательно, что эти сферы в Ставропольском уезде в годы НЭПа оказались почти полностью в частных руках. В городе вновь открылись частные лавки, парикмахерские, бильярдные и питейные заведения. Разрешение частнохозяйственной инициативы в промышленности и торговле не привело к серьезным социальным изменениям в уезде. Слой местных «нэпманов» (часто выходцев из дореволюционного купечества) оказался колоритным, но маломощным и почти полностью зависимым от политики советской власти. Правда, его существование вызывало нарекание ставропольцев, в годы гражданской войны вставших на сторону большевиков и поверивших в идеи коммунизма: они заявляли, что боролись за другое будущее. Тем легче местным советам оказалось ликвидировать слой частных хозяев в переломные 1929-1930-й годы. При этом, имелась государственная альтернатива частникам в виде системы государственной кооперации. Появившаяся в Ставропольском уезде в годы гражданской войны, в период НЭПа она сохранялась, но была экономически слабой и не могла взять на себя задачу снабжения населения даже товарами первой необходимости. Ее развитие придется на 1930-е гг.

Правда, его существование вызывало нарекание ставропольцев, в годы гражданской войны вставших на сторону большевиков и поверивших в идеи коммунизма: они заявляли, что боролись за другое будущее. Тем легче местным советам оказалось ликвидировать слой частных хозяев в переломные 1929-1930-й годы. При этом, имелась государственная альтернатива частникам в виде системы государственной кооперации. Появившаяся в Ставропольском уезде в годы гражданской войны, в период НЭПа она сохранялась, но была экономически слабой и не могла взять на себя задачу снабжения населения даже товарами первой необходимости. Ее развитие придется на 1930-е гг.

Получили новый импульс для развития и промыслы, распространенные в уезде до гражданской войны. Их можно было развивать индивидуально, купив патент на право деятельности, или коллективно, в составе артелей. Заинтересованные в развитии коллективных форм хозяйствования, большевики давали артелям некоторые преимущества. Указанными сферами почти полностью исчерпывалось поле деятельности частной инициативы в Ставропольском уезде. Крупные промышленные объекты, наподобие лесохимических заводов и тех же каменоломен Ванюшина, оставались под контролем государства. Их восстановление началось позднее, с середины 1920-х гг. за счет государственных кредитов. Однако от государственных предприятий также стремились добиваться экономической отдачи, по меньшей мере, самоокупаемости.

Крупные промышленные объекты, наподобие лесохимических заводов и тех же каменоломен Ванюшина, оставались под контролем государства. Их восстановление началось позднее, с середины 1920-х гг. за счет государственных кредитов. Однако от государственных предприятий также стремились добиваться экономической отдачи, по меньшей мере, самоокупаемости.

К концу 1920-х гг. экономика Ставропольского уезда достигла дореволюционных показателей почти по всем параметрам, за исключением уровня развития ремесел и промыслов, который снизился. Вместе с тем, ее качественного изменения не произошло. Основой экономического потенциала продолжало оставаться мелкотоварное крестьянское хозяйство. Аграрные технологии не изменились по сравнению с дореволюционным периодом: у крестьян не имелось средств, чтобы внедрять передовые машины и оборудование. На низком техническом уровне оставалась и местная промышленность. Чтобы совершить качественный рывок в индустриальное общество для Ставропольского уезда, как и для всей страны, требовалась другая политика в сфере мобилизации труда и капитала. Новая экономическая политика принесла ожидаемые результаты, в виде восстановления хозяйства, но она не могла обеспечить качественный рост экономики в короткие сроки. К концу 1920-х гг. НЭП исчерпал себя и уступил место проведению форсированной индустриализации и коллективизации.

Новая экономическая политика принесла ожидаемые результаты, в виде восстановления хозяйства, но она не могла обеспечить качественный рост экономики в короткие сроки. К концу 1920-х гг. НЭП исчерпал себя и уступил место проведению форсированной индустриализации и коллективизации.

Документы выставки дают общие сведения о проведении новой экономической политики в Ставропольском уезде. Приводятся задачи советской власти при восстановлении хозяйства Ставропольского уезда, сведения о деятельности коммунистической партии, о развитии сельского хозяйства и промышленности, а также об основных направлениях деятельности местных органов управления.

Янчарук Д.В., к.и.н., ведущий специалист Управления по делам архивов.

№ 1. Очередные ударные задачи органов власти на местах (волостных исполкомов и сельских советов), утвержденные ставропольским уездным исполнительным комитетом в заседании расширенного пленума 5–6 мая 1921 г. 6 мая 1921 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 166. Машинопись. Подлинник.

Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 166. Машинопись. Подлинник.

№ 2. Очередные ударные задачи органов власти на местах (волостных исполкомов и сельских советов), утвержденные ставропольским уездным исполнительным комитетом в заседании расширенного пленума 5–6 мая 1921 г. 6 мая 1921 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 166об. Машинопись. Подлинник.

№ 3. Краткий доклад ставропольского уездного комитета РКП(б) «О деятельности комитета и состоянии организации за время с 7 уездной партийной конференции (12 июля) по 16 августа 1921 года». Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 3. Машинопись. Подлинник.

№ 4. Краткий доклад ставропольского уездного комитета РКП(б) «О деятельности комитета и состоянии организации за время с 7 уездной партийной конференции (12 июля) по 16 августа 1921 года». Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 3об. Машинопись. Подлинник

№ 5. Краткий доклад ставропольского уездного комитета РКП(б) «О деятельности комитета и состоянии организации за время с 7 уездной партийной конференции (12 июля) по 16 августа 1921 года». Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 4. Машинопись. Подлинник.

Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 4. Машинопись. Подлинник.

№ 6. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 12. Машинопись. Подлинник.

№ 7. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 13. Машинопись. Подлинник.

№ 8. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 14. Машинопись. Подлинник

№ 9. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 15. Машинопись. Подлинник.

1. Д. 511. Л. 15. Машинопись. Подлинник.

№ 10. Доклад «О состоянии ставропольской уездной организации РКП(б)». 27 октября 1922 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 4. Машинопись. Подлинник.

№ 11. Доклад «О состоянии ставропольской уездной организации РКП(б)». 27 октября 1922 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 4об. Машинопись. Подлинник.

№ 12. Доклад «О состоянии ставропольской уездной организации РКП(б)». 27 октября 1922 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 5. Машинопись. Подлинник.

№ 13. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 1а. Машинопись. Копия.

№ 14. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 2а. Машинопись. Копия.

№ 15. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 3а. Машинопись. Копия

25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 3а. Машинопись. Копия

№ 16. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 4а. Машинопись. Копия.

№ 17. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 5а. Машинопись. Копия.

№ 18. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 8а. Машинопись. Копия.

№ 19. Закрытое письмо секретарю самарского губернского комитета РКП(б) о состоянии Ставропольского уезда. 6 января 1923 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 9. Машинопись. Подлинник.

№ 20. Закрытое письмо секретарю самарского губернского комитета РКП(б) о состоянии Ставропольского уезда. 6 января 1923 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 9об. Машинопись. Подлинник.

6 января 1923 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 9об. Машинопись. Подлинник.

№ 21. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 252. Машинопись. Копия.

№ 22. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 253. Машинопись. Копия.

№ 23. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 254. Машинопись. Копия.

№ 24. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 255. Машинопись. Копия.

№ 25. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 256. Машинопись. Копия.

№ 26. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 257. Машинопись. Копия.

1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 257. Машинопись. Копия.

№ 27. Доклад о состоянии Жигулевской группы известковых заводов. 9 июня 1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 768. Л. 18. Машинопись. Заверенная копия.

№ 28. Доклад о состоянии Жигулевской группы известковых заводов. 9 июня 1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 768. Л. 18об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 29. Доклад о состоянии Жигулевской группы известковых заводов. 9 июня 1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 768. Л. 19. Машинопись. Заверенная копия.

№ 30. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 12. Машинопись. Подлинник

№ 31. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 13об. Машинопись. Подлинник.

№ 32. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 14. Машинопись. Подлинник.

19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 14. Машинопись. Подлинник.

№ 33. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 14об. Машинопись. Подлинник.

№ 34. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 15. Машинопись. Подлинник.

№ 35. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 15об. Машинопись. Подлинник.

№ 36. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 16. Машинопись. Подлинник.

№ 37. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 17. Машинопись. Подлинник

№ 38. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 17об. Машинопись. Подлинник.

19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 17об. Машинопись. Подлинник.

№ 39. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 22об. Машинопись. Подлинник

№ 40. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 74. Машинопись. Копия.

№ 41. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 75. Машинопись. Копия.

№ 42. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 76. Машинопись. Копия.

№ 43. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 81. Машинопись. Копия.

22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 81. Машинопись. Копия.

№ 44. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 82. Машинопись. Копия.

Новая экономическая политика | Факты и история

Владимир Ленин

Смотреть все СМИ

- Дата:

- Март 1921 – 1928

- Ключевые люди:

- Николай Бухарин Владимир Ленин Алексей Иванович Рыков

Посмотреть все материалы по теме →

Новая экономическая политика (НЭП) , экономическая политика правительства СССР с 19с 21 по 1928 г., что представляет собой временный отход от прежней политики крайней централизации и доктринерского социализма.

Политика военного коммунизма, действовавшая с 1918 года, к 1921 году довела народное хозяйство до полного краха. Кронштадтское восстание марта 1921 года убедило Коммунистическую партию и ее лидера Владимира Ленина в необходимости отхода от социалистической политики, чтобы сохранить власть партии. Соответственно, 10-й съезд партии 19 марта21 ввел меры новой экономической политики. Эти меры включали возврат большей части сельского хозяйства, розничной торговли и мелкой легкой промышленности в частную собственность и управление, в то время как государство сохранило контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банковским делом и внешней торговлей. Деньги были вновь введены в экономику в 1922 г. (они были отменены при военном коммунизме). Крестьянству было разрешено владеть и обрабатывать свою землю, платя при этом налоги государству. Новая экономическая политика восстановила некоторую стабильность в экономике и позволила советскому народу оправиться от многолетней войны, гражданской войны и бесхозяйственности правительства. Мелкие предприниматели и менеджеры, процветавшие в этот период, стали известны как нэповцы.

Соответственно, 10-й съезд партии 19 марта21 ввел меры новой экономической политики. Эти меры включали возврат большей части сельского хозяйства, розничной торговли и мелкой легкой промышленности в частную собственность и управление, в то время как государство сохранило контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банковским делом и внешней торговлей. Деньги были вновь введены в экономику в 1922 г. (они были отменены при военном коммунизме). Крестьянству было разрешено владеть и обрабатывать свою землю, платя при этом налоги государству. Новая экономическая политика восстановила некоторую стабильность в экономике и позволила советскому народу оправиться от многолетней войны, гражданской войны и бесхозяйственности правительства. Мелкие предприниматели и менеджеры, процветавшие в этот период, стали известны как нэповцы.

Подробнее по этой теме

Советский Союз: НЭП и поражение левых

Последняя фаза жизни Ленина — сначала частичная, затем полная инвалидность, а затем смерть — по воле случая явилась своего рода переходным периодом. ..

..

Но советское правительство рассматривало НЭП лишь как временное средство, позволяющее восстановить экономику, пока коммунисты укрепляют свою власть. К 1925 году Николай Бухарин стал главным сторонником нэпа, в то время как Лев Троцкий был против него, а Иосиф Сталин был уклончив. НЭП сопровождался хронической неспособностью правительства обеспечить достаточное количество зерна у крестьянства, чтобы прокормить свою городскую рабочую силу. В 1928–29 гг. этот дефицит зерна побудил Иосифа Сталина, к тому времени верховного лидера страны, насильственно ликвидировать частную собственность на сельскохозяйственные угодья и перевести сельское хозяйство под контроль государства, тем самым обеспечив в будущем достаточные запасы продовольствия для городов. Это резкое изменение политики, сопровождавшееся уничтожением нескольких миллионов наиболее зажиточных частных фермеров страны, ознаменовало конец нэпа. За этим последовало восстановление государственного контроля над всей промышленностью и торговлей в стране к 1931.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Майклом Рэем.

НЭП: политика и экономика | Русская революция: очень краткое введение

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicРусская революция: очень краткое введениеОчень краткое введениеСовременная история (1700–1945 гг.)Революции и восстанияИстория России и Восточной ЕвропыКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicРусская революция: очень краткое введениеОчень краткое введениеСовременная история (1700–1945 гг.)Революции и восстанияИстория России и Восточной ЕвропыКнигиЖурналы Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Ссылка

A.,

A.,‘NEP: политика и экономика’

,

Российская революция: очень короткое введение

, очень короткие введения

(

Оксфорд,

,

Oxford Academic

, 24 сентября 2013 г.

), https://doi.org/10.1093/actrade/9780192853950.003.0005,

, по состоянию на 15 ноября 2023 г.

2. Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicРусская революция: очень краткое введениеОчень краткое введениеСовременная история (1700–1945 гг.)Революции и восстанияИстория России и Восточной ЕвропыКнигиЖурналы Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicРусская революция: очень краткое введениеОчень краткое введениеСовременная история (1700–1919 гг.

Расширенный поиск

Реферат

В марте 1921 года многие опасались, что новый режим в России не устоит. В ответ Конгресс одобрил отказ от принудительной реквизиции в пользу натурального налога на крестьянство, исчисляемого в процентах от урожая. Это ознаменовало начало новой экономической политики (НЭП). «НЭП: политика и экономика» рассматривает последствия НЭПа, который превратился в полный отказ от военного коммунизма. Ленин видел в нэпе переходную систему, в которой рыночные механизмы постепенно усиливали государственный сектор за счет частного. Одним из отличий периода нэпа был отказ от террора как инструмента политического господства.

Ключевые слова: экономика, грамотность, политика, власть, государство, торговля

Предмет

История России и Восточной ЕвропыНовая история (1700–1945 гг. )

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

)

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.