Практическая работа “Нахождение производной” | Тест по алгебре (10 класс) по теме:

Вариант 1

Задание 1

Найдите производную,

используя общий метод.

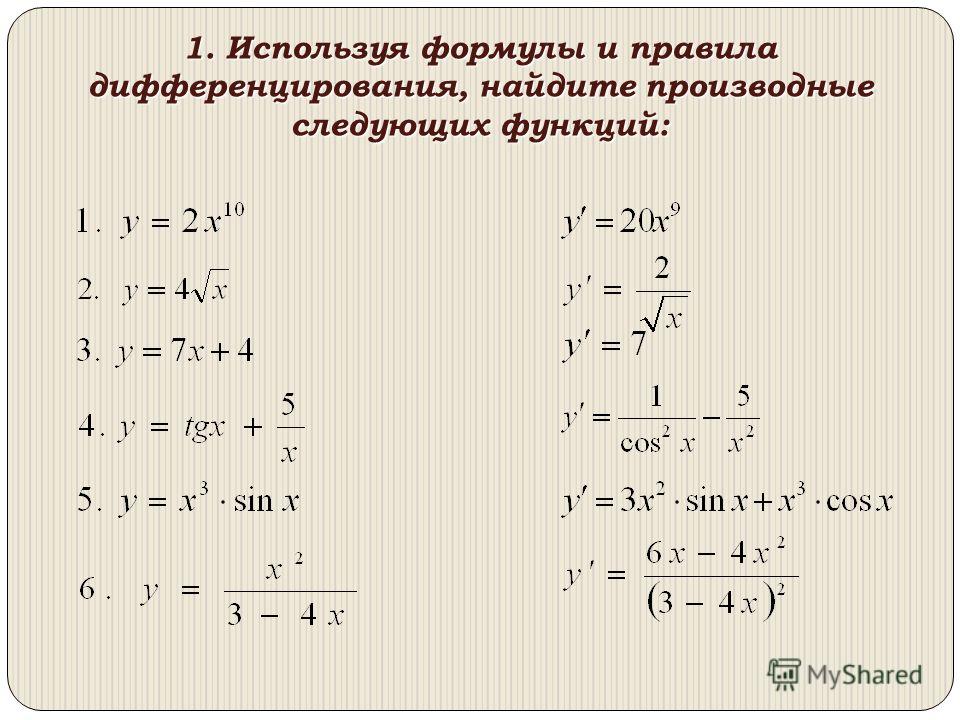

Задание 2.

Найдите производные

следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

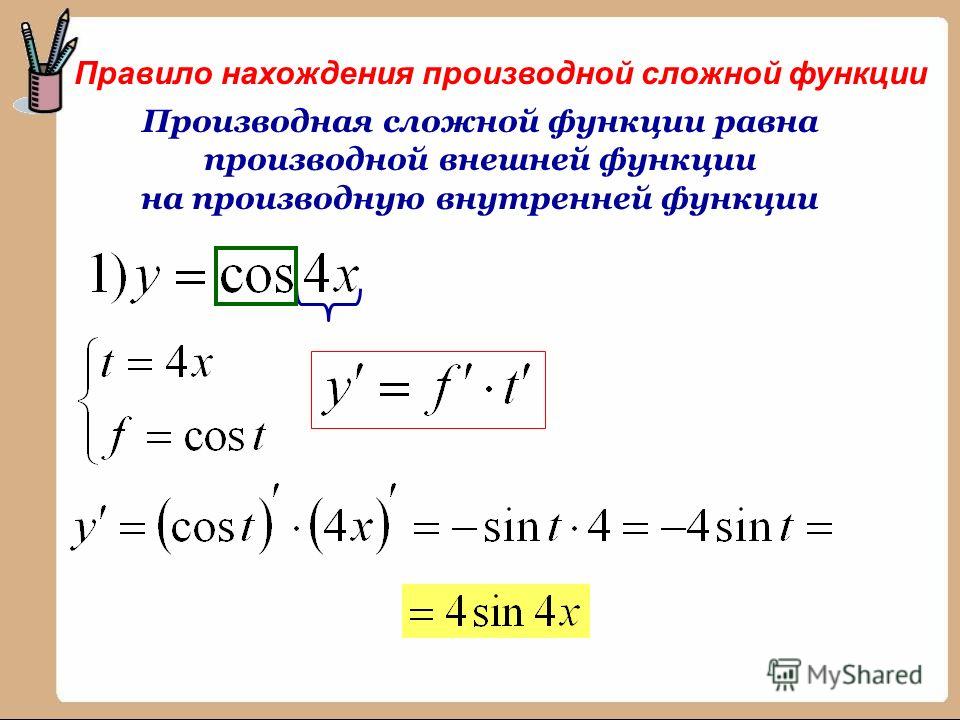

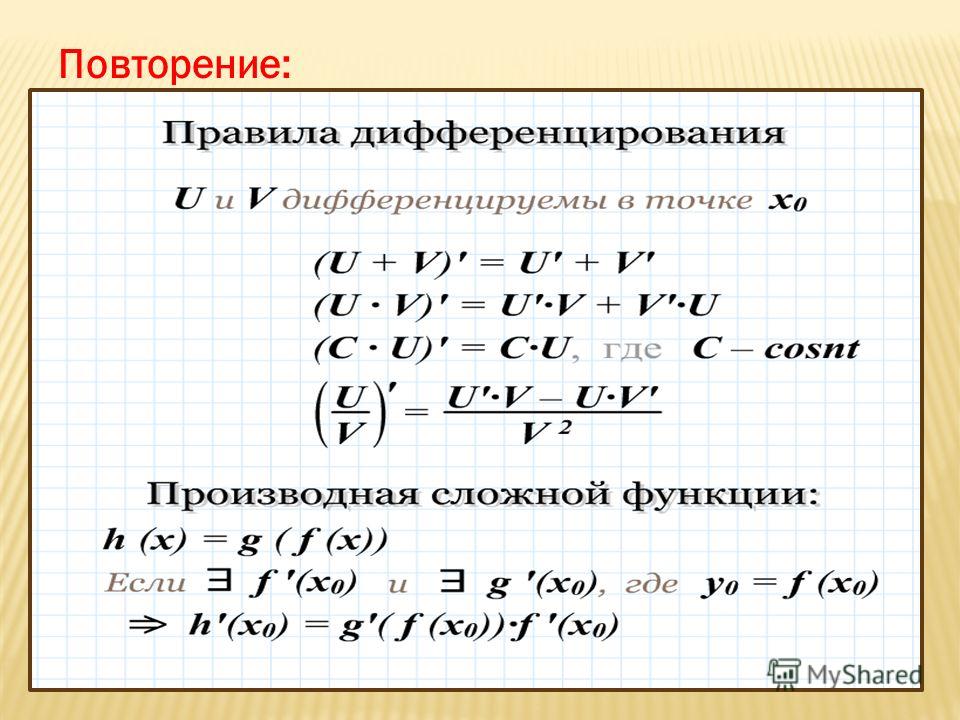

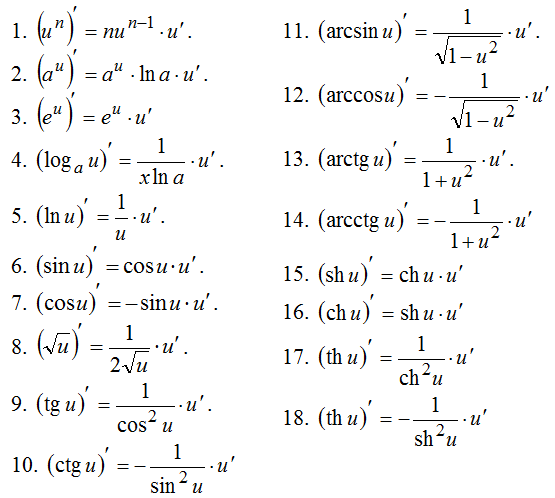

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

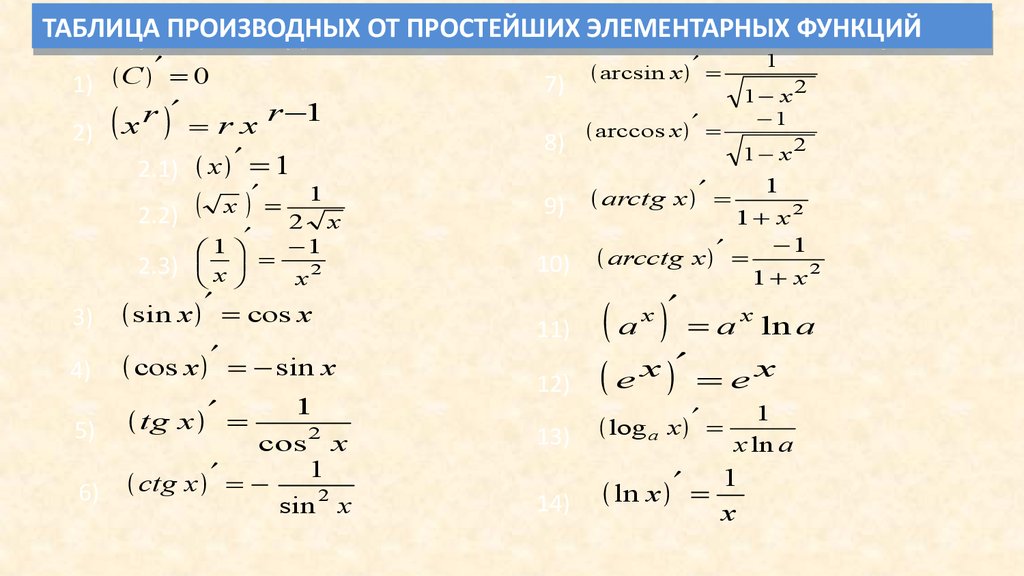

Производные

тригонометрических функций.

Вариант 2

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 3

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 4

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 5

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 6

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 7

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 8

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 9

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 10

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 11

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 12

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 13

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 14

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 15

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 16

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 17

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 18

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 19

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 20

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 21

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 22

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 23

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 24

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 25

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 26

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Вариант 28

Задание 1

Найдите производную, используя общий метод.

Задание 2.

Найдите производные следующих функций.

Задание 3

Задание 4.

Задание 5

Производная сложной функции.

Задание 6

Задание 7

Производные тригонометрических функций.

Алгоритм нахождения производной функции. Алгебра 10-11 класс Мордкович. – Рамблер/класс

Алгоритм нахождения производной функции. Алгебра 10-11 класс Мордкович. – Рамблер/классИнтересные вопросы

Школа

Подскажите, как бороться с грубым отношением одноклассников к моему ребенку?

Новости

Поделитесь, сколько вы потратили на подготовку ребенка к учебному году?

Школа

Объясните, это правда, что родители теперь будут информироваться о снижении успеваемости в школе?

Школа

Когда в 2018 году намечено проведение основного периода ЕГЭ?

Новости

Будет ли как-то улучшаться система проверки и организации итоговых сочинений?

Вузы

Подскажите, почему закрыли прием в Московский институт телевидения и радиовещания “Останкино”?

Кто знает алгоритм нахождения производной функции у = f(х)?

ответы

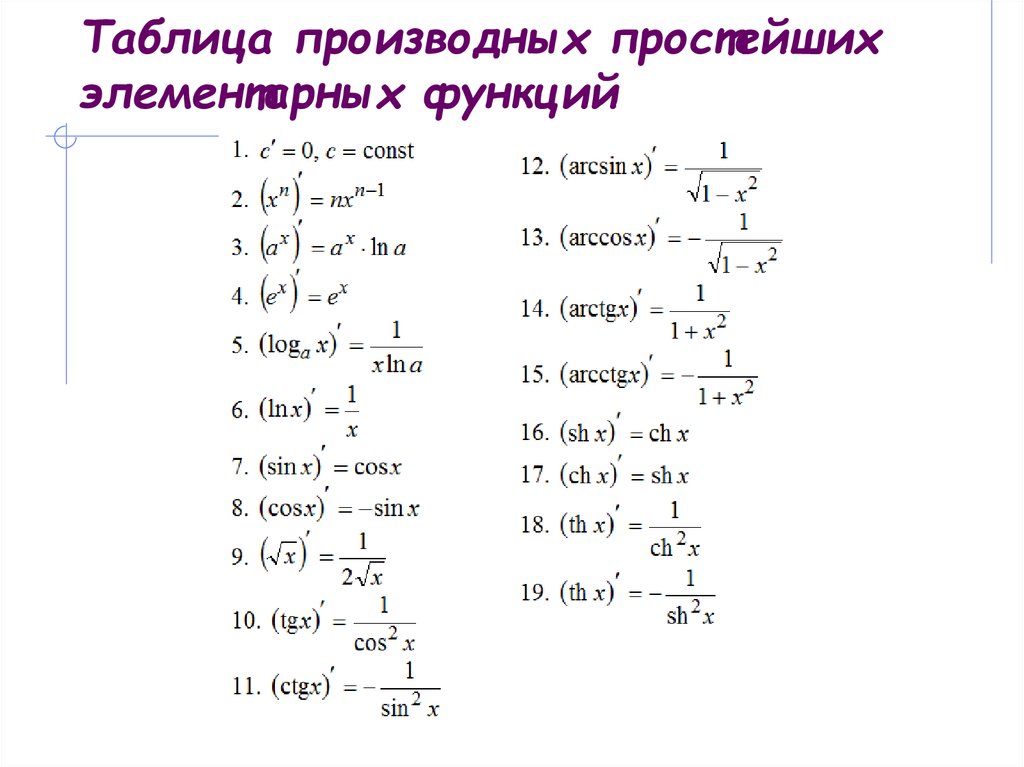

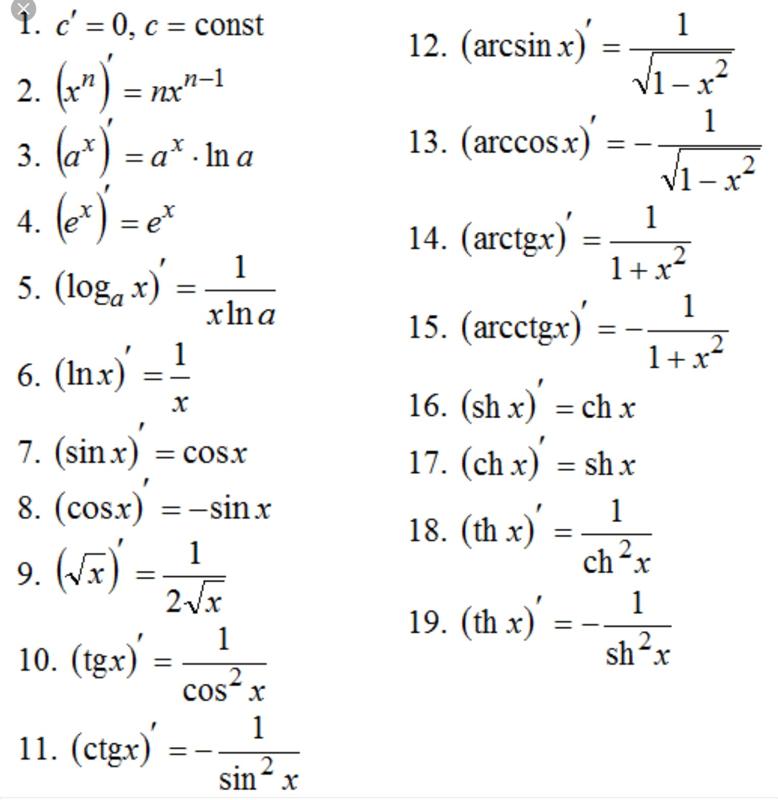

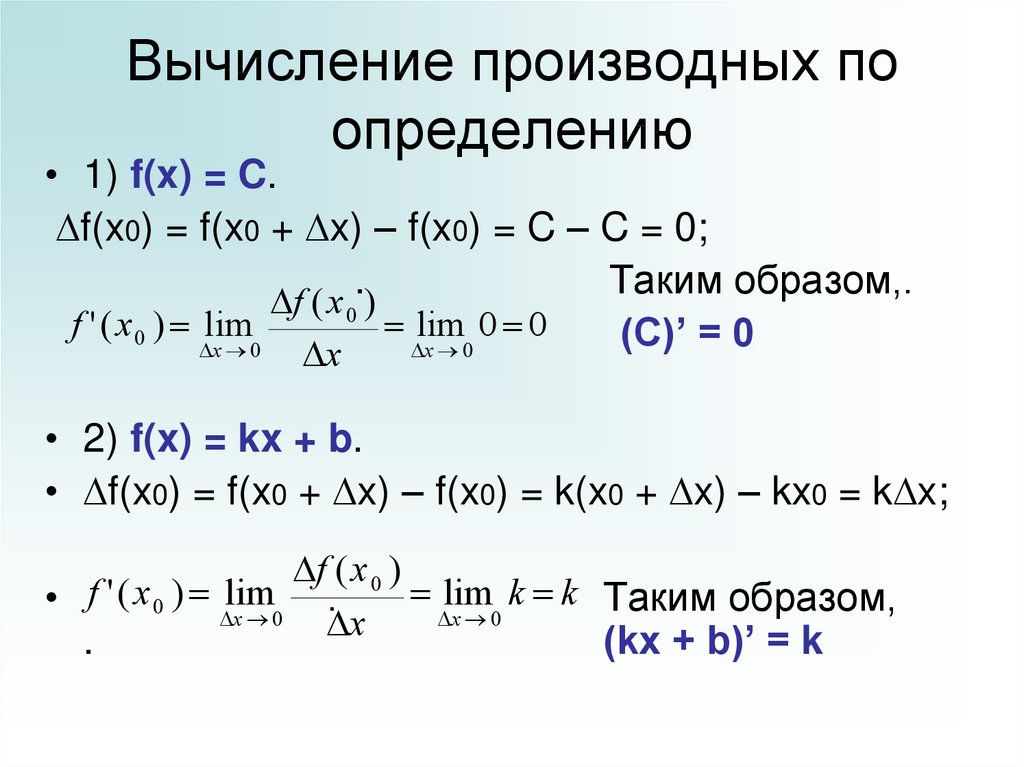

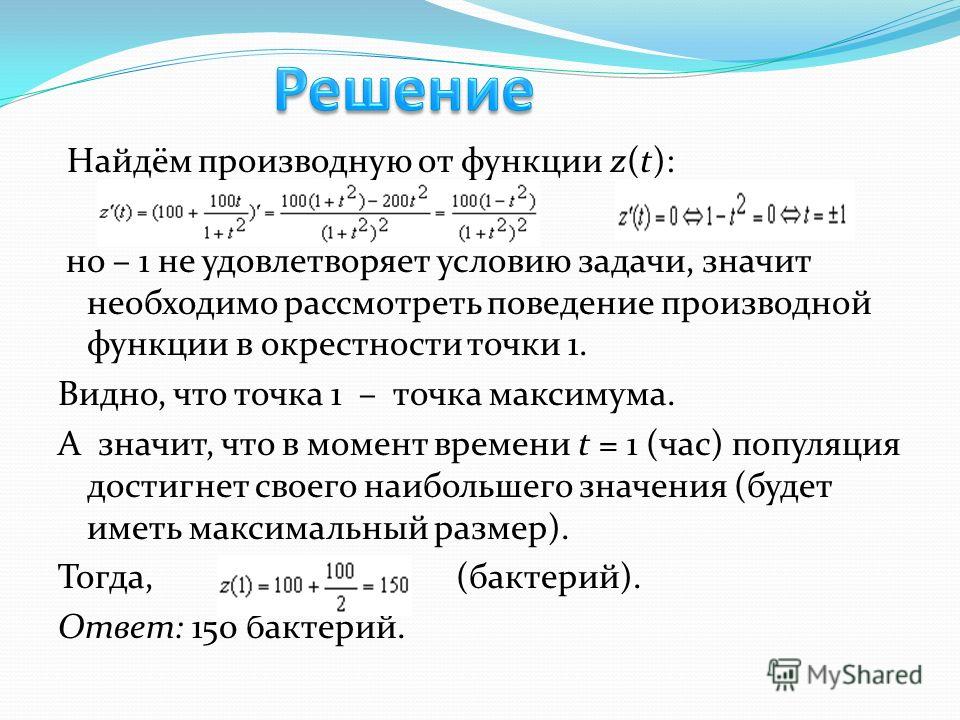

Алгоритм нахождения производной

1. Зафиксировать значение х, найти f(x).

2. Дать аргументу х приращение Ах, перейти в новую точку х + ∆х, найти f(x + ∆х).

3. Найти приращение функции: ∆ у = f(х + ∆х) – f(х).

4. Составить отношение

5. Вычислить

Этот предел и есть f(x).

ваш ответ

Можно ввести 4000 cимволов

отправить

дежурный

Нажимая кнопку «отправить», вы принимаете условия пользовательского соглашения

похожие темы

Юмор

Олимпиады

9 класс

похожие вопросы 5

ГДЗ по геометрии 8 класс Атанасян. Гл.V №441. Докажите, что прямые,….

Не понимаю, как решить задачу Гл.V №441.

Докажите, что прямые, содержащие диагонали ромба, являются его осями симметрии.

(Подробнее…)

11 класс8 классГеометрияАтанасян Л.С.

№ 59. 8 ГДЗ Алгебра 10-11 класс Мордкович. Сколько решений имеет система уравнений?

8 ГДЗ Алгебра 10-11 класс Мордкович. Сколько решений имеет система уравнений?

Применяя графический метод, определите, сколько решений имеет система уравнений: (Подробнее…)

ГДЗАлгебра10 класс11 классМордкович А.Г.

Решите систему уравнений. Поможете? № 59.21 ГДЗ Алгебра 10-11 класс Мордкович.

Решите систему уравнений: (Подробнее…)

ГДЗАлгебра10 класс11 классМордкович А.Г.

№ 11.15 ГДЗ Алгебра 10-11 класс Мордкович. Сколько решений имеет система уравнений?

Помогите определить!

Сколько решений имеет система уравнений: (Подробнее…)

ГДЗАлгебра10 класс11 классМордкович А.Г.

Хелп № 1117 ГДЗ Геометрия 9 класс Атанасян Л.С.

Найдите площадь круга, вписанного: а) в равносторонний треугольник со стороной а; б) в прямоугольный треугольник с катетом а и (Подробнее…)

ГДЗГеометрия9 классАтанасян Л.С.

Общий класс методов поиска оптимального корня без производной, основанный на рациональной интерполяции

На этой странице

АннотацияВведениеСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

Мы строим новый общий класс производных итерационных методов свободной точки оптимального порядка сходимости с использованием рационального интерполянта. Получены частные случаи этого класса. Эти методы не нуждаются в итерации Ньютона на … первом шаге их итерационных схем. Численные расчеты представлены, чтобы показать, что новые методы эффективны и могут рассматриваться как лучшие альтернативы.

Получены частные случаи этого класса. Эти методы не нуждаются в итерации Ньютона на … первом шаге их итерационных схем. Численные расчеты представлены, чтобы показать, что новые методы эффективны и могут рассматриваться как лучшие альтернативы.

1. Введение

За последние несколько десятилетий активно решалась проблема поиска корней. В 1685 году Джон Уоллис опубликовал первую схему для нахождения корней нелинейных уравнений. Его упрощенное описание было опубликовано в 1690 году Джозефом Рафсоном и получило название метода Ньютона-Рафсона. В 1740 году Томас Симпсон первым ввел метод Ньютона как итерационный метод решения нелинейных уравнений. Метод квадратично сходится, но он может не сходиться к действительному корню, если начальное предположение не лежит в окрестности корня и равно нулю в окрестности действительного корня. Этот метод является методом без памяти. Позже были определены многие методы без производных, например, методы Секанта и Штеффенсена. Однако большинство итерационных методов без производных являются методами с памятью; то есть им требуется старая и новая информация для расчета следующего приближения.

В эпоху 1960–1965 гг. многие авторы использовали приближение рациональных функций для нахождения корня нелинейного уравнения, например, Торнхейм [4], Джарратт и Наддс [5].

В 1967 г. Jarratt [6] эффективно использовал рациональную интерполяцию вида аппроксимировать для построения схемы с памятью, включающей первую производную. Порядок схемы 2,732, эффективность 0,2182.

В 1987 году Кайт и Вуйтак [7] описали итерационный метод с памятью, включающий первую производную, основанную на рациональной интерполяции, а также обсудили два частных случая их схемы, имеющей порядок 1,84 с эффективностью 0,1324 и порядок 2,41 с эффективностью 0,19.10.

В 1990 году Филд [8] использовал рациональную функцию для аппроксимации корня нелинейного уравнения следующим образом: где , поправка на каждой итерации, является корнем числителя аппроксимации Паде ряда Тейлора:

Он доказал, что сходится к корню с порядком , где и степени знаменателя и числителя аппроксимации Паде.

В 1974 году Кунг и Трауб [9] предположили, что многоточечная итерационная схема без памяти для нахождения простого корня нелинейных уравнений, требующих функциональных вычислений для одного полного цикла, может иметь максимальный порядок сходимости с максимальным показателем эффективности . Многоточечные методы с этим свойством обычно называют оптимальными методами. Ряд исследователей [1–3, 10] разработали оптимальные многоточечные итерационные методы, основанные на этой гипотезе.

В 2011 году Солеймани и Шарифи [10] разработали четырехшаговый сходящийся итерационный метод четырнадцатого порядка без использования памяти с использованием первой производной, имеющей индекс эффективности 1,6952. Первая производная на четвертом шаге аппроксимируется с помощью рациональной интерполяции следующим образом: где – оптимальный сходящийся метод восьмого порядка, а рациональный интерполянт задается как:

В 2012 г. Soleymani et al. [3] разработали трехшаговый метод восьмого порядка без производных с использованием рациональной интерполяции следующим образом: где – любой двухшаговый итерационный метод сходящейся производной четвертого порядка без производной. Они использовали тот же рациональный интерполянт, что и в (5). Константы определяются с использованием условий интерполяции.

В 2012 г. Soleymani et al. [2] добавил свой вклад, разработав четырехточечную схему шестнадцатого порядка с использованием приближения Паде. Схема потребовала четырех вычислений функций и одного вычисления первой производной и достигла оптимального порядка шестнадцати и индекса эффективности 1,741. Схема была в виде где – оптимальный метод восьмого порядка. Они использовали рациональный интерполянт следующего вида:

Схема была в виде где – оптимальный метод восьмого порядка. Они использовали рациональный интерполянт следующего вида:

Недавно, в 2013 г., Sharma et al. [1] разработали трехэтапный метод восьмого порядка и его расширение до четырехэтапного метода шестнадцатого порядка с использованием рациональной интерполяции. В схеме первые три шага представляют собой любой произвольный сходящийся метод восьмого порядка. Четвертый шаг – это корень числителя метода, который задается как где, и рациональный многочлен следующего вида: Индекс эффективности вышеупомянутого метода шестнадцатого порядка составляет 1,741. Метод включает оценку одной производной.

В этой статье мы представляем общий класс производных итерационных методов со свободной точкой, которые удовлетворяют гипотезе Кунга и Таруба [9]. Предлагаемые схемы требуют функциональных оценок, чтобы получить порядок сходимости и показатель эффективности, которые могут иметь . Содержание статьи резюмируется следующим образом.

2. Свободные оптимальные методы высших производных

В этом разделе мы даем общий класс -точечных итерационных методов, включающих функциональные оценки, имеющие порядок сходимости . Таким образом, схема оптимальна в смысле гипотезы Кунга и Трауба [9].

Рассмотрим рациональный многочлен следующей степени: где,

Аппроксимируем рациональной функцией (12) для построения общего класса -точечных итерационных схем. Тогда корень нелинейного уравнения является корнем числителя рационального интерполянта степени для -точечного метода. Неизвестные определяются следующими условиями интерполяции:

Тогда общий точечный итерационный метод задается выражением Теперь мы собираемся вывести его частные случаи. Так как в (14)-(15) Находим и такие, что Итак, двухточечная итерационная схема становится Итерационная схема (18) такая же, как дана Штеффенсеном [11] для ; таким образом, является частным случаем нашей схемы, заданной формулами (14)-(15).

Так как в (14)-(15) Находим и такие, что Итак, двухточечная итерационная схема становится Итерационная схема (18) такая же, как дана Штеффенсеном [11] для ; таким образом, является частным случаем нашей схемы, заданной формулами (14)-(15).

Для имеем

Находим , , и используя следующие условия: Используя условия (20), имеем Теперь, используя (21), мы имеем следующую трехточечную итерационную схему: Для имеем следующий рациональный интерполянт: такой, что Условия (24) используются для определения неизвестных , , , и . Таким образом, мы получаем четырехточечный итерационный метод следующим образом: где, Для имеем следующую пятиточечную итерационную схему: где, такой, что Условия интерполяции (29) урожай где, и , , заданы как в (26). Отсюда получаем следующий итерационный метод: Приведем теперь анализ сходимости предложенных итерационных методов (18), (22), (25) и (32).

3. Анализ сходимости

Теорема 1. Рассмотрим как простой корень достаточно дифференцируемой функции в окрестности корня для интервала . Если достаточно близко к , то для каждого итерационные методы, определяемые формулами (18) и (22), сходятся соответственно второго и четвертого порядка с уравнениями ошибок, заданными формулой соответственно, где,

Если достаточно близко к , то для каждого итерационные методы, определяемые формулами (18) и (22), сходятся соответственно второго и четвертого порядка с уравнениями ошибок, заданными формулой соответственно, где,

Доказательство. Пусть , где корень и ошибка на шаге. Теперь, используя разложение Тейлора о корне, мы имеем где определяется (34). Разложения Тейлора для и

Используя (35), (36) и (37), мы имеем что показывает, что метод (18) квадратично сходится при всех . Снова используя разложение Тейлора, мы имеем Теперь, используя (35)–(39), мы видим, что порядок сходимости метода (22) равен четырем, а уравнение ошибки имеет вид

Теорема 2. Рассмотрим в качестве простого корня достаточно дифференцируемой функции в окрестности корня интервал . Если достаточно близко к , то для всех итерационные методы, определяемые (25) и (32), сходятся восьмого и шестнадцатого порядка, соответственно, с уравнениями ошибок, заданными формулой где,

Доказательство. Пусть , где – корень и – ошибка аппроксимации на итерации. Воспользуемся (35), (37), (39), и (40) до этого результата и положим Снова, используя разложение Тейлора , мы имеем Теперь, используя (35)–(39), (43) и (44), мы видим, что метод (25) имеет сходимость восьмого порядка с уравнением ошибки Чтобы найти уравнение ошибки (32), воспользуемся (45) с точностью до и положим Расширение Тейлора Следовательно, используя (35)–(39), (43), (44), (46) и (47), мы видим, что итерационный метод (32) сходится шестнадцатого порядка с уравнением ошибки, заданным формулой

Пусть , где – корень и – ошибка аппроксимации на итерации. Воспользуемся (35), (37), (39), и (40) до этого результата и положим Снова, используя разложение Тейлора , мы имеем Теперь, используя (35)–(39), (43) и (44), мы видим, что метод (25) имеет сходимость восьмого порядка с уравнением ошибки Чтобы найти уравнение ошибки (32), воспользуемся (45) с точностью до и положим Расширение Тейлора Следовательно, используя (35)–(39), (43), (44), (46) и (47), мы видим, что итерационный метод (32) сходится шестнадцатого порядка с уравнением ошибки, заданным формулой

Замечание 3. Из теорем 1 и 2 видно, что итерационные схемы (18), (22), (25) и (32) сходятся во втором, четвертом, восьмом и шестнадцатом порядке, требуя двух , три, четыре и пять функциональных оценок соответственно. Следовательно, предложенные итерационные схемы (18), (22), (25) и (32) являются оптимальными в смысле гипотезы Кунга и Трауба [9] с показателями эффективности , , , . Также ясно, что (14)-(15) является общей точечной схемой с оптимальным порядком сходимости. Показатель эффективности этой схемы равен .

Показатель эффективности этой схемы равен .

4. Численные результаты

В этом разделе мы представляем некоторые тестовые функции для демонстрации работы недавно разработанной схемы шестнадцатого порядка (32) (FNMS-16). Для сравнения рассмотрим существующие методы конвергенции более высокого порядка, основанные на рациональной интерполяции. Мы рассматриваем метод четырнадцатого порядка Солеймани и Шарифи (4) (SS-14), метод шестнадцатого порядка Солеймани и др. (7) (SSS-16) и метод шестнадцатого порядка Шармы и др. (9) (СГГ-16). Все расчеты для вышеупомянутых методов выполняются с использованием Maple 16 с точностью до 4000 знаков после запятой. Тестовые функции, приведенные в табл. 1, взяты из [1, 2, 10]. Мы использовали почти все типы нелинейных функций, многочленов и трансцендентных функций для проверки новых методов. Таблица 2 показывает, что недавно разработанные методы шестнадцатого порядка сопоставимы с существующими методами этой области с точки зрения значащих цифр и количества вычислений функции на итерацию. Во многих случаях недавно разработанные методы работают лучше, чем существующие методы. Из таблиц также видно, что при выборе начального приближения, близкого к точному корню или далекого от точного корня, производительность новых методов лучше.

Во многих случаях недавно разработанные методы работают лучше, чем существующие методы. Из таблиц также видно, что при выборе начального приближения, близкого к точному корню или далекого от точного корня, производительность новых методов лучше.

5. Бассейны притяжения

Позвольте быть корнями комплексного многочлена , , , где . Мы используем два разных метода для создания бассейнов притяжения в программном обеспечении MATLAB. Берем квадратную коробку в первой технике. Каждому начальному предположению присваивается определенный цвет в соответствии с точным корнем, а темно-синий — расхождению метода. Мы используем в качестве критерия остановки сходимость и максимальное количество итераций . Здесь в качестве цветовой карты выбрано «Jet». Для второго метода берется та же шкала, но каждому начальному предположению присваивается цвет в зависимости от количества итераций метода для сходимости к любому из корней данной функции. Мы используем как максимальное количество итераций; критерии остановки такие же, как указано выше, а цветовая карта выбрана как «горячая». Метод считается расходящимся для этого начального предположения, если он не сходится за максимальное количество итераций, и этот случай отображается черным цветом.

Метод считается расходящимся для этого начального предположения, если он не сходится за максимальное количество итераций, и этот случай отображается черным цветом.

Берем три тестовых примера, чтобы получить бассейны притяжения, которые задаются как , и . Корни , , и , корни , , , , а для корней , , , , и .

Мы сравниваем результаты нашего нового метода (32) с некоторыми существующими методами (7) и (9), как указано в разделе 1. Рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 показана динамика методов (7), (9) и (32) для полиномов , и . На всех рисунках показаны два типа бассейнов притяжения. Легко видеть, что появление более темной области показывает, что метод требует меньшего количества итераций. Цветовые карты для обоих типов даны с каждым рисунком, который показывает корень, к которому сходится начальное предположение, и количество итераций, в которых происходит сходимость.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Ссылки

Дж. Р. Шарма, Р. К. Гуха и П. Гупта, «Улучшенные методы Кинга с оптимальным порядком сходимости, основанные на рациональных приближениях», Applied Mathematics Letters , vol. 26, нет. 4, стр. 473–480, 2013 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet

Ф. Солеймани, С. Шатейи и Х. Салмани, «Вычисление простых корней с помощью оптимального класса шестнадцатого порядка», Journal of Applied Mathematics , vol. 2012 г., идентификатор статьи 958020, 13 страниц, 2012 г.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet

Ф. Солеймани, С. Карими Ванани и М. Дж. Пагалех, «Класс трехэтапных корневых решателей без производных с оптимальным порядком сходимости», Journal of Applied Mathematics , vol. 2012, ID статьи 568740, 15 страниц, 2012.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet

Л. Торнхейм, «Сходимость многоточечных итерационных методов», Журнал Ассоциации вычислительной техники , том. 11, стр. 210–220, 1964.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | Zentralblatt МАТЕМАТИКА | MathSciNet

P. Jarratt и D. Nudds, «Использование рациональных функций в итеративном решении уравнений на цифровом компьютере», Компьютерный журнал , том. 8, стр. 62–65, 1965.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | Zentralblatt МАТЕМАТИКА | MathSciNet

P. Jarratt, «Рациональная функция итерации для решения уравнений», The Computer Journal , vol. 9, стр. 304–307, 1966.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | Zentralblatt МАТЕМАТИКА | MathSciNet

A.

Cuyt and L. Wuytack, Нелинейные методы в численном анализе , Elsevier Science Publishers, 1987.

Cuyt and L. Wuytack, Нелинейные методы в численном анализе , Elsevier Science Publishers, 1987.Д. А. Филд, «Скорость сходимости итерационных решений уравнений на основе Паде», Journal of Computational and Applied Mathematics , vol. 32, нет. 1–2, стр. 69–75, 1990.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet

HT Kung и JF Traub, «Оптимальный порядок одноточечной и многоточечной итерации», Journal of the Association for Computing Machinery , vol. 21, нет. 4, стр. 643–651, 1974.

Посмотреть по адресу:

Сайт издателя | ученый Google | MathSciNet

Ф. Солеймани и М. Шарифи, «Об общем эффективном классе четырехэтапных методов поиска корней», International Journal of Mathematics and Computers in Simulation , vol. 5, pp. 181–189, 2011.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Дж. Ф. Штеффенсен, «Замечания по итерациям», Scandinavian Actuarial Journal , vol. 16, нет. 1, стр. 64–72, 1933.

Посмотреть по адресу:

Google Scholar

Copyright

Copyright © 2015 Fiza Zafar et al. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Объяснение урока: степенное правило производных

В этом объяснении мы узнаем, как использовать степенное правило производных и производную суммы функций для нахождения производных многочленов и общих степенных функций.

Начнем с определения производной.

Определение: производная функции

Производная функции 𝑓 определяется как 𝑓(𝑥)=𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ→lim в точках, где существует предел.

Использование такого определения для расчета производных может быть довольно утомительным. Поэтому мы хотели бы найти некоторые правила, которые мы можем использовать, чтобы упростить нахождение производных функций. В этом объяснителе мы рассмотрим некоторые ключевые правила, которые позволят нам различать целый набор функций.

Начнем с рассмотрения одной из простейших категорий функций: постоянные функции.

Пример 1: производная константы

Найдите dd𝑦𝑥, если 𝑦=−60.

Ответ

Вспомним определение производной для общей функции 𝑦=𝑓(𝑥): ddlim𝑦𝑥=𝑓(𝑥)=𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ.→

Подставляя в 𝑓(𝑥)=−60, имеем ddlimlim𝑦𝑥=−60−(−60)ℎ=0=0.→→

Следовательно, производная от 𝑦=−60 равна нулю

для всех значений 𝑥.

Последний пример продемонстрировал общее правило производных, что производная константы равна нулю.

Правило: константа Правило

Для константы 𝑐, дд𝑥(𝑐)=0.

Теперь мы можем рассмотреть функции вида 𝑓(𝑥)=𝑥.

Пример 2. Степенное правило для положительных целых чисел

- Найдите производную от 𝑓(𝑥)=𝑥 по первым принципам.

- Найдите производную от 𝑓(𝑥)=𝑥 из первых принципов.

- Найдите производную от 𝑓(𝑥)=𝑥 из первых принципов.

- С учетом закономерности, какая производная от 𝑓(𝑥)=𝑥?

Ответ

Часть 1

Напомним определение производной для общей функции 𝑦=𝑓(𝑥): 𝑓(𝑥)=𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ.→lim

Используя функцию 𝑓(𝑥)=𝑥, имеем 𝑓(𝑥)=𝑥+ℎ−𝑥ℎ=ℎℎ.→→limlim

Поскольку ℎ≠0, мы можем сократить общий множитель ℎ из числителя и знаменателя, чтобы получить 𝑓(𝑥)=1=1.→lim

Часть 2

Используя функцию 𝑓(𝑥)=𝑥 и определение

производной, имеем

𝑓(𝑥)=(𝑥+ℎ)−𝑥ℎ. →lim

→lim

Раскрывая скобки в числителе, имеем 𝑓(𝑥)=𝑥+2ℎ𝑥+ℎ−𝑥ℎ=2ℎ𝑥+ℎℎ.→→limlim

Так как ℎ≠0, общий множитель ℎ из числителя и знаменателя, чтобы получить 𝑓(𝑥)=(2𝑥+ℎ)=2𝑥.→lim

Часть 3

Используя функцию 𝑓(𝑥)=𝑥 и определение производной, мы имеем 𝑓(𝑥)=(𝑥+ℎ)−𝑥ℎ.→lim

Раскрывая скобки в числителе, имеем 𝑓(𝑥)=𝑥+3ℎ𝑥+3ℎ𝑥+ℎ−𝑥ℎ=3ℎ𝑥+3ℎ𝑥+ℎℎ.→→limlim2

фактор ℎ из числителя и знаменателя, чтобы получить 𝑓(𝑥)=3𝑥+3ℎ𝑥+ℎ=3𝑥.→limЧасть 4

Сопоставляя ответы первых трех частей вопроса, имеем dddddd𝑥(𝑥)=1,𝑥𝑥=2𝑥,𝑥𝑥=3𝑥.

Мы можем видеть, что когда мы берем производную степени 𝑥, мощность уменьшается на единицу. Вдобавок к этому мы находим, что существует константа, равная исходной мощности. Следовательно, дд𝑥(𝑥)=𝑛𝑥.

Предыдущий пример приводит нас к общему правилу дифференцирования степеней

𝑥; мы называем это правилом силы.

Правило: Степенное правило для положительных целых чисел

Для любого положительного целого числа 𝑛, dd𝑥(𝑥)=𝑛𝑥.

Чтобы доказать правило степени для положительных целых чисел, нам нужно будет использовать биномиальная теорема. Напомним, что биномиальная теорема позволяет нам расширять биномы, возведённые к любому положительному целочисленная мощность, в частности: (𝑎+𝑏)=𝑎+𝑛1𝑎𝑏+𝑛2𝑎𝑏+⋯+𝑛𝑛−1𝑎𝑏+𝑏.0003

Пусть 𝑓(𝑥)=𝑥; используя определение производной, имеем 𝑓(𝑥)=(𝑥+ℎ)−𝑥ℎ.→lim

Используя биномиальную теорему, мы можем разложить (𝑥+ℎ) следующим образом: 𝑓 (𝑥) = 𝑥+𝑥ℎ+𝑥ℎ+⋯+𝑥ℎ+ℎ – 𝑥ℎ = 𝑥ℎ+𝑥ℎ+⋯+𝑥ℎ+ℎℎ. → → limlim

, так как ℎ ♠ 0, мы можем отменить общий множитель ℎ из числителя и знаменателя, чтобы получить 𝑓 (𝑥) = 𝑛1𝑥+𝑛2𝑥ℎ+⋯+𝑛𝑛 -1𝑥ℎ+ℎ. → lim

предел при ℎ→0, единственный член без положительного

сила ℎ в нем

𝑛1𝑥. Следовательно,

𝑓(𝑥)=𝑛1𝑥=𝑛𝑥.

Следовательно,

𝑓(𝑥)=𝑛1𝑥=𝑛𝑥.

Обратите внимание, что если мы установим 𝑛=0, у нас будет постоянная функция и правило мощности говорит нам, что производная равна нулю в соответствии с нашим исходным правилом относительно производные постоянных функций.

Хотя это мощное правило позволяет нам рассматривать производные из гораздо более широкого класса функций, это все еще довольно ограничивает, поскольку мы не можем использовать это для различать функции, состоящие из нескольких терминов например полиномы. Поэтому мы хотели бы знать правила о том, как дифференцировать функции, умноженные константами и функциями, образованными как сумма двух более простых функций. Мы будем начать с рассмотрения производная функции 𝑓(𝑥)=𝑐𝑔(𝑥), где 𝑐 — константа, а 𝑔 — дифференцируемая функция.

Используя определение производной, имеем 𝑓(𝑥)=𝑐𝑔(𝑥+ℎ)−𝑐𝑔(𝑥)ℎ.→lim

Вынося общий множитель 𝑐, имеем

𝑓(𝑥)=𝑐𝑔(𝑥+ℎ)−𝑔(𝑥)ℎ. →lim

→lim

Учитывая, что 𝑔 дифференцируемо, мы можем использовать правила конечные пределы, чтобы переписать это как 𝑓(𝑥)=𝑐𝑔(𝑥+ℎ)−𝑔(𝑥)ℎ=𝑐𝑔(𝑥).→lim

Правило: константа Множественное правило

Для константы 𝑐, дддд𝑥(𝑐𝑓(𝑥))=𝑐𝑥𝑓(𝑥).

Теперь мы рассмотрим производную функции, определяемой как сумма двух дифференцируемые функции. Пусть 𝐹(𝑥)=𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥); то, используя определение производной, имеем 𝐹(𝑥)=𝐹(𝑥+ℎ)−𝐹(𝑥)ℎ=𝑓(𝑥+ℎ)+𝑔(𝑥+ℎ)−(𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥))ℎ=𝑓(𝑥+ ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ+𝑔(𝑥+ℎ)−𝑔(𝑥)ℎ.→→→limlimlim

Поскольку и 𝑓, и 𝑔 дифференцируемы, имеем 𝐹(𝑥)=𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ+𝑔(𝑥+ℎ)−𝑔(𝑥)ℎ=𝑓(𝑥)+𝑔(𝑥).→→ limlim

Используя это правило в сочетании с постоянным множественным правилом, мы можем увидеть дддд𝑥(𝑓(𝑥)−𝑔(𝑥))=𝑥(𝑓(𝑥)+(−1)𝑔(𝑥)).

Используя правило сумм, имеем дддддд𝑥(𝑓(𝑥)−𝑔(𝑥))=𝑥𝑓(𝑥)+𝑥(−1)𝑔(𝑥).

Теперь мы можем использовать постоянное множественное правило, чтобы получить

ддддддддд𝑥(𝑓(𝑥)−𝑔(𝑥))=𝑥𝑓(𝑥)+(−1)𝑥𝑔(𝑥)=𝑥𝑓(𝑥)−𝑥𝑔(𝑥).

Мы суммируем эти результаты ниже.

Правило суммы и разности

Для двух дифференцируемых функций 𝑓 и 𝑔 дддддд𝑥(𝑓(𝑥)±𝑔(𝑥))=𝑥𝑓(𝑥)±𝑥𝑔(𝑥).

Теперь мы знаем необходимые инструменты для дифференцирования многочленов.

Пример 3: производные полиномов

Учитывая, что 𝑓(𝑥)=−𝑥+𝑚𝑥+1, определить 𝑚 если 𝑓(3)=1.

Ответ

Поскольку мы знаем значение производной в определенной точке, мы следует начать с поиска выражения для производной. Используя правило суммы и разности, имеем 𝑓(𝑥)=𝑥−𝑥+𝑥(𝑚𝑥)+𝑥(1).dddddd

Теперь мы можем использовать правило множественных констант, чтобы получить 𝑓(𝑥)=−𝑥𝑥+𝑚𝑥(𝑥)+𝑥(1).dddddd

Теперь мы можем применить правило мощности, дд𝑥(𝑥)=𝑛𝑥, к каждому термину следующим образом: 𝑓(𝑥)=−2𝑥+𝑚.

Поскольку 𝑓(3)=1, имеем 1=−2(3)+𝑚=−6+𝑚.

Следовательно, 𝑚=7.

В последнем примере показано, как правильно применять сумму, разность, и постоянные множественные правила. В общем, нам не нужно будет давать полную информацию о применении этих правил. при дифференциации функций. В последующих примерах мы не будем использовать тот же уровень детализации при применении этих правил.

В следующем примере мы рассмотрим, обобщается ли правило мощности на включают отрицательные силы.

Пример 4. Дифференцирование отрицательных степеней

Найдите производную от 𝑓(𝑥)=𝑥.

Ответ

Используя определение производной 𝑓(𝑥)=𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ→lim с 𝑓(𝑥)=𝑥 имеем 𝑓(𝑥)=1ℎ1𝑥+ℎ−1𝑥.→lim

Мы можем выразить это в виде одной дроби следующим образом: 𝑓(𝑥)=1ℎ𝑥−(𝑥+ℎ)𝑥(𝑥+ℎ)=1ℎ−ℎ𝑥+𝑥ℎ.→→limlim

Так как ℎ≠0, мы можем исключить его из числителя и знаменатель следующим образом: 𝑓(𝑥)=−1𝑥+𝑥ℎ.→lim

Используя законы конечных пределов, имеем

𝑓(𝑥)=−1𝑥+𝑥ℎ=−1𝑥+𝑥ℎ. →→limlim

→→limlim

Принимая предел как ℎ→0, мы имеем 𝑓(𝑥)=−1𝑥.

Из предыдущего примера мы видели, что dd𝑥𝑥=−1𝑥.

Это также можно записать как дд𝑥𝑥=(−1)𝑥 что является той же формой, что и правило мощности, если мы установим 𝑛=−1. Это не случайность; и на самом деле правило степени распространяется на все целые числа.

Правило: Степенное правило для целых степеней

Для любого целого числа 𝑛, dd𝑥(𝑥)=𝑛𝑥.

Мы не будем сейчас доказывать эту версию правила степени. Однако доказать это просто как только мы познакомились с более продвинутыми правилами дифференциации. В следующем примере рассмотрим, имеет ли мощность правило обобщается дальше, чтобы включить дробные показатели.

Пример 5. Дифференцирование дробных степеней

Найдите производную от 𝑓(𝑥)=√𝑥.

Ответ

Используя определение производной

𝑓(𝑥)=𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)ℎ→lim

с 𝑓(𝑥)=𝑥 имеем

𝑓(𝑥)=√𝑥+ℎ−√𝑥ℎ. →lim

→lim

Поскольку этот предел стремится к 00, мы можем использовать алгебраический метод умножение числителя и знаменателя на сопряженное число числитель для управления этой дробью в форму, где мы можем оценить предел. Следовательно, 𝑓(𝑥)=√𝑥+ℎ−√𝑥ℎ×√𝑥+ℎ+√𝑥√𝑥√𝑥+ℎ+√𝑥=𝑥+ℎ−𝑥ℎ√𝑥+ℎ+√𝑥𝑥=ℎℎ=ℎℎ ℎ+√𝑥.→→→limlimlim

Так как ℎ≠0, мы можем исключить его из числителя и знаменатель следующим образом: 𝑓(𝑥)=1√𝑥+ℎ+√𝑥.→lim

Теперь мы можем применить правила конечных пределов, чтобы получить 𝑓(𝑥)=1√𝑥+ℎ+√𝑥=1√𝑥+ℎ+√𝑥.→→limlim

Поскольку lim→√𝑥+ℎ=√𝑥, имеем 𝑓(𝑥)=12√𝑥.

Предыдущий пример показал нам, что дд𝑥√𝑥=12√𝑥.

Мы можем переписать это, используя обозначение индекса как

дд𝑥𝑥=12𝑥,

именно такую формулу мы получили бы, если бы установили

𝑛=12 в

правило власти. Это еще раз не случайно. На самом деле не только

правило мощности обобщить на рациональное

силы, но также обобщается на любую реальную силу.

Правило: Степенное правило для общих полномочий

Для любого действительного числа 𝑟, dd𝑥(𝑥)=𝑟𝑥.

Мы не будем доказывать здесь эту наиболее общую форму степенного правила. Генерал версию правила мощности будет легко доказать, как только мы введем метод логарифмического дифференцирования.

В последних двух примерах мы применим правило степени и сумму, разность и постоянные множественные правила для нахождения производных более общих функций.

Пример 6. Использование степенного правила для дифференцирования

Учитывая, что 𝑦=15−1𝑥+13𝑥, найти 𝑦.

Ответ

Используя свойства производных, мы можем дифференцировать каждый член независимо следующим образом: 𝑦=𝑥(15)−𝑥1𝑥+13𝑥𝑥.dddddd

Теперь мы можем применить правило мощности, дд𝑥(𝑥)=𝑛𝑥, к каждому термину следующим образом: 𝑦=0−(−6)𝑥+13(20)𝑥=6𝑥+203𝑥.

Пример 7.

Использование степенного правила для дифференцирования

Использование степенного правила для дифференцированияУчитывая, что 𝑦=3𝑥+4𝑥+𝑥−2√𝑥, найти 𝑦.

Ответ

Прежде чем мы попытаемся дифференцировать эту функцию, мы должны упростить выражение. Поскольку знаменатель состоит из одного члена, мы можем использовать правила степеней упростить выражение следующим образом: 𝑦=3𝑥𝑥+4𝑥𝑥+𝑥𝑥−2𝑥=3𝑥+4𝑥+𝑥−2𝑥.

дд𝑥(𝑥)=𝑛𝑥, дифференцировать каждый термин следующим образом: 𝑦=3112𝑥+472𝑥+32𝑥−2−12𝑥=332𝑥+14𝑥+32𝑥+𝑥. Давайте повторим несколько важных понятий из этого объяснения.

Ключевые моменты

- Правило степени дифференцирования гласит, что для любого действительного числа 𝑟 dd𝑥(𝑥)=𝑟𝑥.

- Правило суммы и разности утверждает, что для двух дифференцируемых

функции 𝑓 и 𝑔,

дддддд𝑥(𝑓(𝑥)±𝑔(𝑥))=𝑥𝑓(𝑥)±𝑥𝑔(𝑥).

Cuyt and L. Wuytack, Нелинейные методы в численном анализе , Elsevier Science Publishers, 1987.

Cuyt and L. Wuytack, Нелинейные методы в численном анализе , Elsevier Science Publishers, 1987.