9.Основные категории этики.

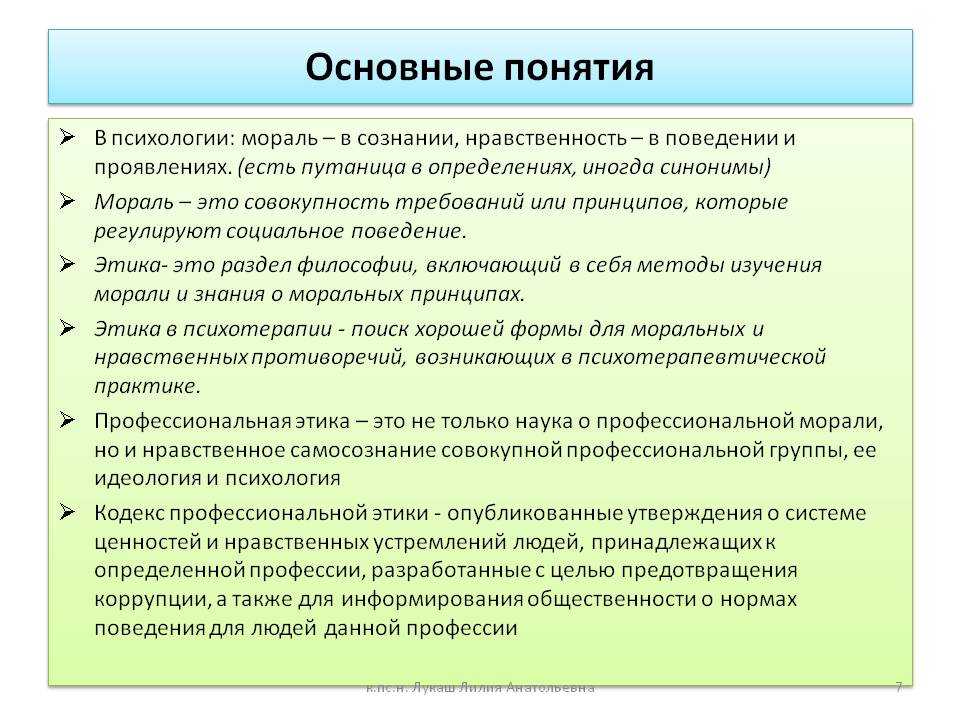

Категории этики – это основные понятия этической науки, отражающие наиболее существенные элементы морали. К ним относят:

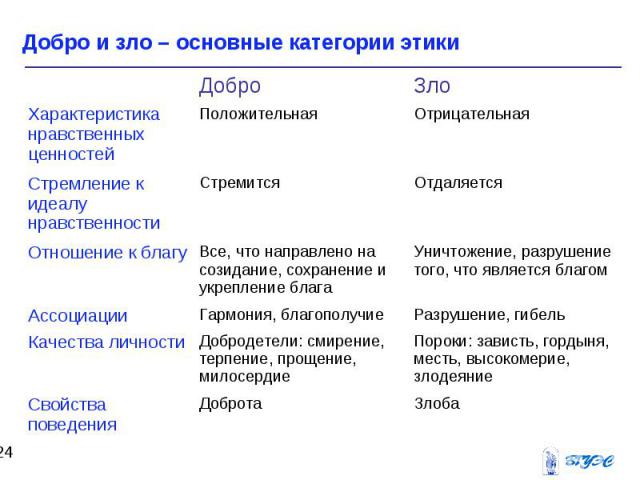

Добро и зло – наиболее общие формы моральной оценки, разграничивающие нравственное и безнравственное.

Справедливость – представление о сущности человека, его неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между всеми людьми.

Долг – категория этики, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к обществу и другим людям ним в конкретных условиях.

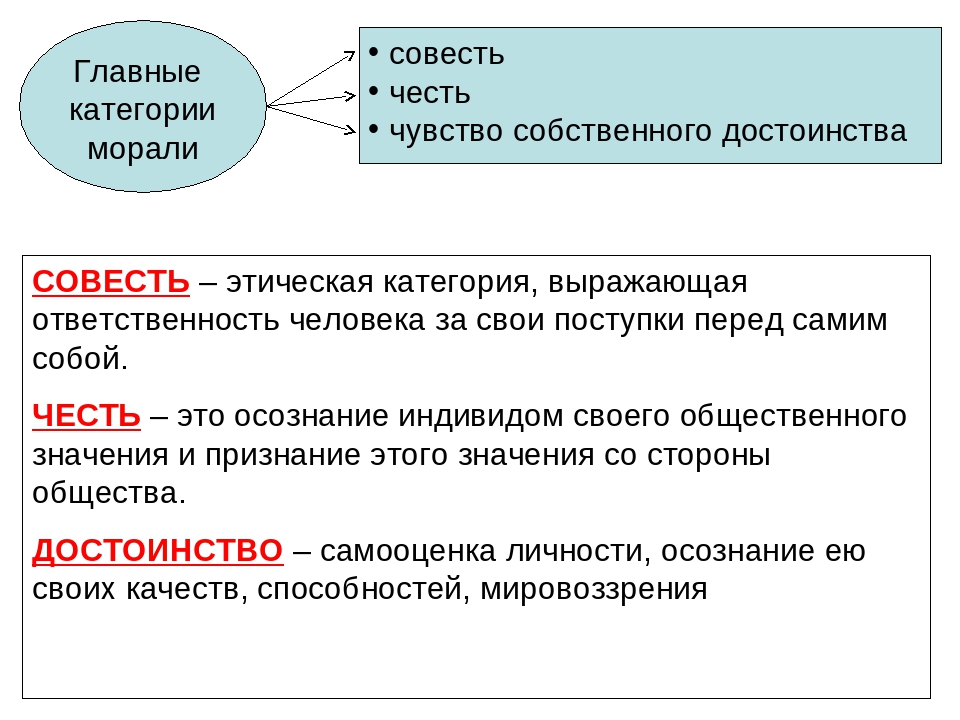

Совесть – характеризующая способность человека осуществлять внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности.

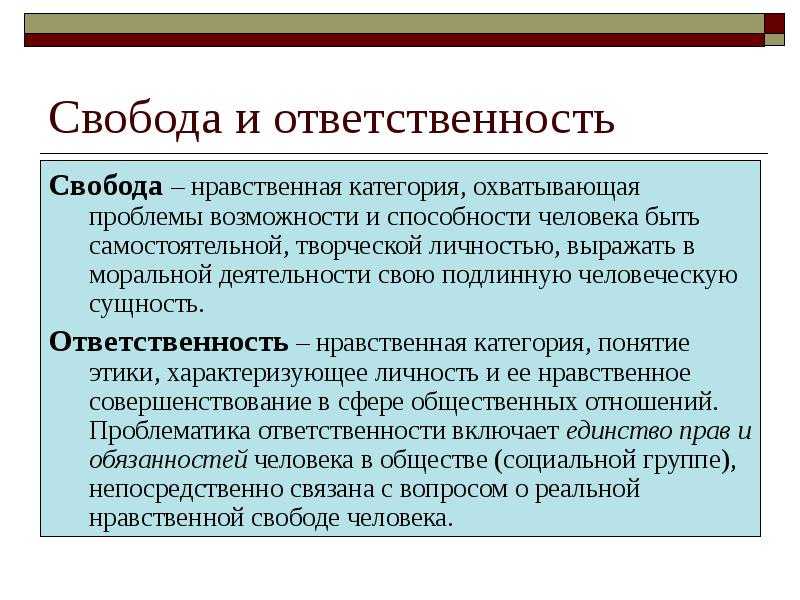

Ответственность – категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований.

Достоинство – особое

моральное отношение человека к самому

себе и отношение к нему со стороны

общества, основанное на признании

ценности человека как личности.

Честь – моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, когда моральная ценность личности связывается с моральными заслугами человека, с его конкретным общественным положением, родом деятельности и признаваемыми за ним моральными заслугами.

Гуманизм – принцип мировоззрения, означающий признание человека высшей ценностью, веру в человека, в его способность к совершенствованию, требование защиты достоинства личности, идея о том, что удовлетворение потребностей и интересов личности должно быть конечной целью общества.

“Добро” и “зло” –

центральные понятия морального сознания.

Именно через призму этих понятий

происходит оценка поступков человека,

всей его деятельности. Эти понятия

выработаны моральным сознанием очень

давно и уже первые этические системы

используют их в своих построениях. Добро

является наиболее общим понятием морали,

которое объединяет всю совокупность

положительных норм и требований

нравственности и выступает как идеал.

Зло противоположно добру. Категория зла является обобщенным выражением представлений обо всем безнравственном, что заслуживает осуждения и должно быть преодолено. Например, в отношениях между людьми, зло – это когда к человеку относятся не как личности как таковой, а с целью извлечь выгоду, использовать в своих корыстных целях.

Зло – родовое

понятие по отношению ко всем нравственно

негативным явлениям – обману, подлости,

жестокости, и т.п. Зло проявляется как

в малом, так и в большом. Зло укоренилось

в привычках, в нравах, в повседневной

психологии. Когда, совершив неблаговидный

поступок, мы пытаемся свалить вину на

другого, то тем самым мы поступаем

неблагородно, мы теряем свое достоинство.

Действовать в морали, – значит выбирать между добром и злом. Свободный сознательный выбор человек может сделать лишь тогда, когда он знает, что такое добро и зло, когда он относится положительно к добру и отрицательно ко злу, и когда он, стремясь поступать по линии добра имеет для этого объективные условия и возможности. В то же время нельзя утверждать, что добро это нечто абсолютное, ибо добро и зло взаимосвязаны между собой. Моральная жизнь человека, как правило, противоречива, раздираема противоречивыми стремлениями. С одной стороны человек нацелен на удовлетворение своих желаний, себялюбивых склонностей, частных интересов, с другой стороны, ему присуще сознание долга, ответственности перед другими людьми.

Какие же теории

соотношения добра и зла существовали?

Религиозная этика утверждала, что добро

– есть выражение воли или разума Бога,

зло же фатально присуще человеку – грех,

который совершили Адам и Ева является

источником существования зла на земле.

Так этика гедонизма утверждает, что добро – это то, что доставляет удовольствие или ведет к нему. Добро – это то, что приятно. Только наслаждение, удовольствие, радость – добро; страдание, горе, неудовольствие – зло. Однако сразу же можно возразить, что содержание наслаждения зависит не только от эпохи, но и от среды, возраста, образования, следовательно, сами по себе положительные и отрицательные эмоции объективно не несут в себе определений добра и зла.

Этика

утилитаризма утверждает, что добро –

то, что полезно индивиду, а зло – то, что

вредно. Однако не всегда человек делает

то, что полезно для него, ибо часто он

следует такому жизненному правилу:

“Зная лучшее, следую худшему”. Кроме

того, мы знаем, что в истории существовали

случаи самоотверженного служения

человека во имя каких-либо идей – это

поведение трудно объяснить утилитарной

этикой.

Релятивистская этика утверждает, что различие между добром и злом не заложено в природе, а существует только во мнениях людей. Из этой точки зрения следует, что существует столько равноценных моральных суждений, сколько есть народов и лиц.

Главный недостаток релятивистской этической теории заключается в том, что невозможно выделить общечеловеческое содержание морали, т.е. то начало в ней, которое сохраняется в разные исторические эпохи у разных народов. К тому же подобный взгляд часто ведет к имморализму (отказу от морали вообще).

Современные этические теории считают, что определение добра практически невозможно (интуитивизм), либо добро целиком зависит от личного замысла индивида (экзистенциализм)

Добро и зло, их исторические формы

Существование добра не

подвергается, как правило, сомнению.

Сложнее со злом, которое некоторые

религиозные мыслители рассматривают

как недостаток добра. Во всяком случае

идея Добра упорядочивает, объединяет

всю духовную жизнь человека.

Во всяком случае

идея Добра упорядочивает, объединяет

всю духовную жизнь человека.

Реальные проявления добра настолько многогранны, сложны, что дать четкое определение добра сложно. Добро представляется в виде светлого, успокаивающего, облагораживающего образа. Нет и «чистых» носителей добра. В каждом человеке имеются не только достоинства, но и недостатки.

Скептики античности утверждали, что можно выявить конкретные проявления добра, но невозможно дать определение добра вообще. О трудностях в определении добра говорили Вл. Соловьев, Н. Бердяев и др. выдающиеся мыслители.

Хотя человек не может дать четкого определения добра и зла, он все же интуитивно отличает добро от зла – добрые поступки как бы самоочевидны.

Наиболее категорично говорят

о природе добра и зла религиозные

мыслители. Они утверждают, что Бог

является живым воплощением добра, а

сатана – воплощением зла. Таким образом,

добро и зло имеют сверхъестественный

источник.

Религиозная трактовка добра и зла достаточно проста, опирается на догматы, имеющие многовековую историю. Однако возникают вопрос, насколько такое понимание добра и зла имеет объективные критерии. Можно лишь безошибочно утверждать, что одни действия соответствуют воле Бога, а другие – нет. Конечно, имеются заповеди, изложенные в Библии (считается, что это воля Бога). Ссылки на Священное писание, на высказывания отцов церкви не всегда дают выход из трудностей, ибо в них немало противоречий. Сам же факт существования зла создает для церкви немалые трудности.

С религиозной трактовкой добра и зла перекликается учение объективного идеализма, которое добро рассматривает как нечто совершенно автономное, не зависимое от эмпирического мира (Платон, Гегель). Различные конкретные проявления добра должны быть согласованы между собой вследствие единства добра».

Гедонистические и

эвдемонистические учения понятия добра

и зла выводят из наслаждения и счастья. Добрые поступки ведут к счастью и

наслаждению, злые же порождают страдания

и несчастье. Достижение добра вызывает

обычно приятные переживания, известное

удовольствие.

Добрые поступки ведут к счастью и

наслаждению, злые же порождают страдания

и несчастье. Достижение добра вызывает

обычно приятные переживания, известное

удовольствие.

С учением эвдемонизма «пересекаются» воззрения основателей утилитаризма (от лат. – польза) – Бентама, Милля и др., по существу считавших добром то, что приводит к счастью наибольшее количество людей. Но понятие счастья является весьма зыбким фундаментом для выявления сути добра. Но определение количества и качества счастливых людей так или иначе выходит на принцип полезности.

Во имя благополучия общества,

государства совершались самые жестокие,

аморальные действия. Конечно, такие

моральные ценности, как альтруизм,

солидарность, ответственность способствуют

стабилизации общества, но высшие

моральные ценности, добро должны быть

реализовываться не в качестве средства,

а в качестве цели человеческого

существования. Добро не должно быть

лишь средством для достижения каких-либо

других целей.

Различные подходы к определению добра и зла отмечают те или иные моменты доброго поведения, конкретных проявлений добра. Добро само по себе есть нечто возвышающее человека, поднимающее его над эгоистическими устремлениями. Без добра существование человеческого общества и личности просто невозможно. Зло же вносит дисгармонию в общество, во внутренний мир личности, разрушает исходные ориентиры человеческой жизни.

Добро заключается в таком качестве, добродетели человека, как доброта, которая выражается в соответствующих установках, нацеленности поведения человека, в его возможности делать одни поступки и неспособности совершать другие.

Религиозные мыслители

довольно часто подчеркивают: «Добро

можно утверждать только при помощи

добрых дел!». Для утверждения добра

необходимо освободить жизненное

пространство от зла. Злу противостоять

может только добро. Но всегда ли добро

– чистое добро – может противостоять

злу? Над этими вопросами размышляли

многие философы. Дать волю злодею –

значит придать слабых.

Дать волю злодею –

значит придать слабых.

Важно не только иметь образ Добра, но и уметь отстаивать добро, утверждать его в повседневной жизни. Необходимо формировать навыки доброго поведения. Важно также уметь отличать доброту от псевдодоброты, от доброты притворной, от замаскированной корысти, от эгоизма, равнодушия.

Представление о добре и зле, образ добра и зла формируется не только в процессе рассудочной деятельности, но и в работе чувств в ответ на потребность в добре, в чем-то святом, абсолютно значимом, в том высшем свете, который озаряет и одухотворяет всю жизнь человека. Появление этого чувства можно отметить уже на самых ранних этапах человеческой истории, когда возникает уважительное отношение к старшим, любовь к жизни.

№ 11 (честь и совесть как основа деятельности сотрудников правоохранительных органов)

Отв.:

№ 12 (Категория долга. Долг служебный и моральный)

Отв. :

Долг сотрудника правоохранительных

органов — это высокая и почетная

обязанность, вытекающая из объективных

потребностей защиты личности, общества

и государства, освященная

государственно-правовыми требованиями

и внутренними нравственными побуждениями.

:

Долг сотрудника правоохранительных

органов — это высокая и почетная

обязанность, вытекающая из объективных

потребностей защиты личности, общества

и государства, освященная

государственно-правовыми требованиями

и внутренними нравственными побуждениями.

Служебный долг сотрудника правоохранительных органов, будучи составной частью общественного долга, является нравственным в его объективном и субъективном выражении. Моральная ценность объективного содержания долга состоит в том, что он подчинен решению самой высокой и справедливой задачи: защиты прав и свобод личности, обеспечению безопасности своей страны, укреплению правопорядка.

Профессиональный долг обладает активной мобилизующей силой, наполняет дела и мысли сотрудников стремлением исполнять свою работу четко и в срок, всю силу воли направить на достижение поставленных целей.

В

профессиональном долге нельзя категорично

разграничивать правовые и нравственные

требования. Специфическим качеством

правовой стороны, как известно, является

возможность высшего контроля, пусть

даже потенциального, вероятность

применения административной санкции,

наказания в случае невыполнения

предписания. Моральные же нормы

реализуются на основе внутренней

убежденности, веления совести, под

влиянием силы общественного мнения.

Специфическим качеством

правовой стороны, как известно, является

возможность высшего контроля, пусть

даже потенциального, вероятность

применения административной санкции,

наказания в случае невыполнения

предписания. Моральные же нормы

реализуются на основе внутренней

убежденности, веления совести, под

влиянием силы общественного мнения.

Следовательно, профессиональный долг представляет собой единство правовой и нравственной сторон, так как моральные требования совпадают с государственной волей.

№ 13 (гуманизм как этический принцип)

Отв.: Гуманизм (от латинского humanus – человечный) –

принцип

мировоззрения, в том числе нравственности,

означающий признание человека высшей

ценностью, веру в человека, его способность

к совершенствованию, требование свободы

и защиты достоинства личности, идею

о праве человека на счастье, о том, что

удовлетворение потребностей и интересов

личности должно быть конечной целью

общества.

Сторонники гуманизма провозглашают человека центром мироздания, венцом природы. Его стремление к счастью, наслаждению со времен глубокой древности объявлялось основой нравственности.

№ 14 (понятие и особенности юридической этики)

Отв.: Термин “профессиональная этика” обычно употребляется для обозначения не столько отрасли этической теории, сколько своеобразного нравственного кодекса людей определенной профессии. Таковы, к примеру, “клятва Гиппократа”, Кодекс чести судьи Российской Федерации.

Независимость и подчинение только закону образуют важнейший принцип деятельности органов юстиции, оказывающий существенное влияние и на ее нравственное содержание.

В

соответствии с Конституцией Российской

Федерации судьи независимы и подчиняются

только Конституции и закону. Органы

прокуратуры в пределах их компетенции

осуществляют свои полномочия независимо

от органов государственной власти и

управления, общественных и политических

организаций и движений и в строгом

соответствии с действующими на территории

Российской Федерации законами.

Независимость и подчинение только закону предполагает строжайшее их соблюдение судьями, прокурорами, следователями. Здесь к юристам всегда предъявлялись повышенные требования. Выступая в глазах общества в роли блюстителей законности, они должны показывать образец неукоснительного ее соблюдения. Нарушения закона его защитниками подрывают веру в его незыблемость и авторитет.

Особенностью профессиональной деятельности юриста является гласность ее осуществления или результатов, контроль общественности, общественного мнения, оценка ими справедливости, нравственности или безнравственности деятельности профессиональных участников судопроизводства.

№ 15 (задачи профессиональной деятельности юриста)

Отв.: Реализуя основную цель юриспруденции – установление законности и правопорядка и режима их соблюдения, – юристам необходимо решить большое число разнообразных задач:

задача обеспечения прав и интересов личности.

Решение этой задачи

позволяет говорить о приобретении

государством характера правового. В

правовом государстве повышается

ответственность за принятие и исполнение

конституционных предписаний и

установлений

Решение этой задачи

позволяет говорить о приобретении

государством характера правового. В

правовом государстве повышается

ответственность за принятие и исполнение

конституционных предписаний и

установленийприкладные задачи, связанные с конкретной сферой юридической деятельности, к которой могут быть отнесены деятельность по охране правопорядка, адвокатская, судебная и тому подобное

развитие правовой науки, научные исследования в правовой сфере

Важной задачей юриспруденции является регулирование разнообразных отношений, возникающих между физическими и юридическими лицами. Исходя из основных задач юриспруденции, выделяют следующе виды юридической деятельности:

нормотворческая

правоприменительная

правоохранительная

экспертная

педагогическая

№ 16 (значение юридической этики для современного юриста)

Отв. :

Основное назначение

профессиональной этики состоит в том,

что она обеспечивает реализацию

общеморальных

принципов в условиях профессиональной

деятельности людей, способствует

успешному осуществлению профессиональных

обязанностей. Профессиональная этика

помогает специалисту избегать ошибок,

выбирать наиболее правильную,

высокоморальную линию поведения в

различных ситуациях трудовой деятельности.

:

Основное назначение

профессиональной этики состоит в том,

что она обеспечивает реализацию

общеморальных

принципов в условиях профессиональной

деятельности людей, способствует

успешному осуществлению профессиональных

обязанностей. Профессиональная этика

помогает специалисту избегать ошибок,

выбирать наиболее правильную,

высокоморальную линию поведения в

различных ситуациях трудовой деятельности.

Профессиональная этика юриста или юридическая этика является специфической формой проявления морали в целом. В данном случае речь идёт о совокупности конкретизированных общих нравственных принципов, норм применительно к правоохранительной и правоприменительной деятельности юриста. Они и составляют основное содержание этого вида этики.

№ 17 (профессиональная этика и профессионально-нравственные признаки)

Отв.:

Возникновение профессиональной

этики обусловлено конкретными

социально-экономическими условиями

развития общества, материальными и

духовными потребностями людей. В качестве

первопричины выступило общественное

разделение труда, появление различных

видов деятельности, профессий.

В качестве

первопричины выступило общественное

разделение труда, появление различных

видов деятельности, профессий.

Как образно отметил А.С. Кобликов, профессиональная этика – это прежде всего специфический нравственный кодекс людей определённой профессии.

Следовательно, основное назначение профессиональной этики состоит в том, что она обеспечивает реализацию обще моральных принципов в условиях профессиональной деятельности людей, способствует успешному осуществлению профессиональных обязанностей. Профессиональная этика помогает специалисту избегать ошибок, выбирать наиболее правильную, высокоморальную линию поведения в различных ситуациях трудовой деятельности.

№18 (основные нравственные требования, предъявляемые к сотрудникам правоохранительных органов)

Отв.:

толерантность к длительно воздействующим психофизическим перегрузкам

высокая работоспособность

высокий уровень нервно-психической,

эмоциональная устойчивость

самостоятельность и ответственность

Умение работать с людьми

высокий уровень правосознания

честность

гражданское мужество

совестливость

принципиальность

непримиримость в борьбе с нарушениями правопорядка

обязательность

добросовестность

исполнительность

дисциплинированность.

№ 19 (проблема нравственной взаимосвязи целей, средств и результатов юридической деятельности*. Проблема «меньшего зла»**)

Отв.: *Соотношение целей и средств – практическая проблема, которую человек вынужден решать применительно к самым разным сферам жизни и деятельности. С точки зрения простой целесообразности наиболее желательным оказывается выбор таких путей и способов, которые при минимальных затратах сил, энергии, времени способствовали бы достижению максимального результата.

Мораль рассматривает практические цели под специфическим углом зрения: ее интересует то, насколько та или иная конкретная цель соответствует моральному благу, а также степень этичности средств ее достижения.

**«Выбрать меньшее из двух зол…» Именно так мы характеризуем очень широкий ряд решений, требующих соотнесения самых разных жизненных потерь и приобретений. И в живом нравственном опыте, и в этической мысли сочетание слов «меньшее

зло»

часто используется всего лишь как фигура

речи без определенного нормативного

содержания. Любое неудобство,

предпочтительное в сравнении с иным

потенциальным неудобством,

Любое неудобство,

предпочтительное в сравнении с иным

потенциальным неудобством,

легко попадает в данную рубрику. Однако следует учитывать, что

такое словоупотребление построено на основе предельно широкого понимания зла и неотрефлексированности факторов, которые делают его меньшим. Попытка уточнить значение этого

слова и задуматься над критериями сравнения неизбежно ведет

к пониманию того, что формула «выбор меньшего зла» указывает на совершенно специфическую логику принятия решений,

которая в рамках морального сознания является спорной, а если

спор разрешается в пользу ее допустимости, то трагической. Если под злом понимать намеренное нарушение запрета на

причинение ущерба другому человеку или системе кооперативных и доверительных отношений между людьми, то за формулировкой «меньшее зло» стоит не просто выбор между ситуациями, включающими разномасштабные потери и приобретения, а вынужденный выбор между двумя запрещенными

моралью

линиями поведения. Основной исследовательской

Основной исследовательской

задачей в этой связи является прояснение нормативного содержания логики меньшего зла и обоснование ее в качестве неизбежной составляющей морального мышления. Само сочетание слов «меньшее зло» предполагает, что зло

воспринимается как явление, подлежащее количественному измерению, что различные его проявления могут быть ранжированы в соответствии со степенью их нравственной неприемлемости.

№ 20 (требования к кандидатам на юридическую службу)

Отв.:

обязательно юридическое образование

возраст 21-30 лет (для уровня специалистов, а для уровня руководителя – индивидуально)

стаж юр. работы не меньше года

опыт/навыки выполнения любой юридической работы (опыт сопровождения сделок с недвижимостью, поставки и аренды, опыт в сфере корпоративного права, опыт работы судебным приставом-исполнительном и т.

д.)

д.)знание английского языка

опыт владения компьютером, справочно-поисковыми системами и т.д.

| Этика и эстетика Термин “категория” переводится с древнегреческого языка как утверждение, признак, определенность. В обычном словоупотреблении этим словом обозначают разряды или классы каких то вещей или явлений: например, довольно часто употребляются выражения “категории работников”, “категории товаров” и др. Однако в познании и науке этот термин имеет несколько иное значение: каждая наука имеет свой категориальный аппарат, то есть совокупность тех самых первых и общих понятий, которые фиксируют и выражают наиболее качественные характеристики предмета познания и осмысления, или существенные связи, отношение того «среза» вещи или части реальности, которую изучает данная наука. Поэтому должно быть ясным, что нельзя рассуждать в пределах определенной области знания, не используя ее категорий без риска потерять определенность. Категории этики – фундаментальные понятия, которые выражают специфику морали, нравственных отношений, моральной деятельности под углом зрения соотношения в них добра и зла. Этические категории – формы познания морали, нравственного сознания, моральной деятельности. Особенность этических категорий просматривается уже в рассуждениях Сократа, который впервые продемонстрировал, что их содержание не может быть определено через указание на качество вещи или наблюдаемые ситуации жизни: им нет наглядно предоставленного аналога в действительности, а они предстают характеристиками человеческой деятельности. В том скрыты большие сложности в освоении и использовании категорий этики. Типичные ошибки при том есть такие: а) люди все же отождествляют содержание категорий этики с наблюдаемыми частичными явлениями; б) начинают утверждать, что нравственным категориям ничто не соответствует в действительности, а потому они вполне условны и относительны. Самый факт существования таких категорий как добро и зло, долга, совести, справедливости и др. свидетельствует не только о определенную позитивную направленность человеческого сознания, но и о ее стремление вознестись к морально высшего. Все категории этики только тогда приобретают устоявшегося и оправданного содержания, когда они составляют единую взаимосвязанную систему, в которой каждая включена в необходимые связи и не заменяется другими. Отсюда следует вывод: если мы желаем взвешенно рассуждать о нечто в этическом плане, мы должны пройти через систему категориальних определений. Однако иногда кажется, что ситуацию можно решить проще, сведя некую ситуацию к отдельной категории. Отсюда становится понятным, почему в истории этики были неоднократные способы выделения начальной, основной этической категории (для Эпикура такой категорией было счастье, Аристотеля – добро, благо, Спинозы – мужество, великодушие, Канта – обязанность, Гегеля – совесть и т.д.). В целом проблема взаимоотношения и систематизации категорий этики требует еще своего тщательного изучения и решения. Если взять всю совокупность основных этических категорий, которые анализируются в современной этике, то можно проследить общую тенденцию их становления и развития: от самых широких по объему и общих – добра, зла, идеала – до глубинных внутренних контрольных механизмов сознания – совести, стыда, самооценки. Этические категории добра и зла охватывают явление морали в целом, служат основанием моральной оценки конкретных явлений. Какие бы другие категории этики мы не рассматривали, они тем или иным образом связаны с категориями добра как морального идеала. Это значит, что нравственность как некое действительное явление человеческой жизни укоренившаяся в том смысле и в той направленности, которые определяются добром. Добро, идеал определяют содержание всех других категорий, конкретизируются в них. Этическая категория справедливости касается конкретного соотношения добра и зла; это характеристика морального меры в человеческих отношениях. Этическая категория обязанности охватывает сферу моральных требований общества к человеку и, с другой стороны, их выполнение человеком, осознание человеком ответственности за свои поступки. Этические категории чести и достоинства охватывают сферу самосознания личности, оценку ее со стороны общества, самоуважение. Этическая категория совести (совесть) охватывает наиболее интимную сферу самоконтроля и самооценки поведения личности. Категории этики, как уже отмечалось, имеют свои особенности, связанные со спецификой самого предмета этики. Во-первых, категории этики отражают многообразные связи людей, потому что любая человеческая деятельность имеет моральный аспект. Во-вторых, благодаря им дается общая положительная или отрицательная оценка поведения людей. В-третьих, они стимулируют возвышение человека над сущим и стремление к должному. По-четвертых, этические категории ориентируют человека на творческие поиски, на сохранение и реализацию собственной индивидуальности при моральном выборе, расширяя тем самым горизонты человеческой свободы. По-пятое, они задают энергетический потенциал, пробуждают нереализованные жизненные силы человека. Рассматривая характерные особенности этических категорий, выделим, прежде всего, их полярность, которая фиксирует внутренние противоречия нравственного бытия человека и общества (добро – зло, честь – бесчестье, справедливость – несправедливость, и т.д.). Эта полярность этических категорий не случайна: она выражает самую сущность морально-этического как принципиальной возможности для человека осуществить выбор в направлении или положительного жизнеутверждения, или негативизма и разрушений относительно условий и основ человечества вообще. Кроме того, в этических категориях особым образом проявляется взаимосвязь абсолютного и относительного: как сознательные ориентиры для человеческих действий и жизненного выбора категории предстают в измерениях абсолютного (вне однозначным их содержанием мы теряем моральные ориентиры), однако как характеристики реальных жизненных ситуаций они предстают уже относительными (в том смысле, что ни одна реальная событие человеческой жизни не может быть совершенно добром или полностью справедливость; скорее всего, здесь будет наблюдаться определенная степень их соотношение). Возникает вопрос: чем определяется исторически конкретная качественно специфическая форма морали? Есть ли некая точка отсчета? Начиная от Аристотеля, безусловным ценностным приоритетом считалось не просто благо, а наивысшее благо, которое желательно само по себе, а все остальные выбираются только ради его достижения. История свидетельствует, что в разные эпохи, в разных обществах высшее благо розумілось по-разному, но неизменным оставался самый его характер как морально-абсолютного. То, почему в моральном плане отдавалось преимущество, находило свое воплощение в различных категориях этики, обогащало их содержание, расширяло сферу их применения. Этот процесс можно проследить на примере изменения доминирующих ценностных ориентаций, которые определяли общую целевую направленность поведения людей в тот или иной конкретный исторический период развития общества. В рабовладельческом обществе (обществе древних цивилизаций) с его ценностными ориентациями на самоутверждения, силу, свободу ведущей определялась этическая категория счастья (“блаженной жизни”, евдемонії). В период феодализма, с его ценностной ориентацией на определенный законный сословный статус, достижения “надлежащего” места в корпоративно-сословной иерархии, приобретают особое значение этические категории “честь”, “достоинство”, “обязательства”, и т.д. Для современного капиталистического общества с его ценностной ориентацией на богатство как высшую цель человеческой жизнедеятельности на первый план выступают этические категории “равенство”, “полезность”, “выдержка”, и т.д. В наше время достаточно важными являются категории “толерантность”, “диалог”, “солидарность”, “этическая оправданность” и др. Изменение ценностных ориентаций, когда ее рассматривать под углом зрения этических категорий, означает изменение направленности морального сознания, ее способность откликаться на новые веяния. Кроме того, исторический характер категорий этики проявляется еще и в том, что их содержание не только менялся, но и обогащался, то есть от одной исторической эпохи к другой приобретался шире и детальнійший моральный опыт, который вносил в те же по названию, по терминологии категории несколько нового содержания. Не отрицая переменчивого характера этических категорий, о чем свидетельствует весь развитие моральной практики человечества, следует отменить, что в начале XXI в. прослеживается тенденция ударения именно на абсолютных элементах в смысле этических категорий и, самое главное, привлечение их к более однозначной оценки практической деятельности людей в различных сферах общественной жизни (например, в политике), осмысление их общей значимости в современных цивилизационных процессах. Еще одна специфика этических категорий проявляется в их определенной просвещенности (принципиальной неспостережуваності их содержания, о чем речь уже шла). Фактически анализ каждой этической категории можно начинать словами: “Добро (совесть, стыд, достоинство и др.) является одним из самых загадочных явлений морального сознания человека”. Человек, ее душа, ее поведение и сегодня, как и раньше, предстают большой тайной. При анализе этических категорий невозможно не коснуться вопроса о критерий их истинности, ведь в случае признания их истинными может быть существенно повышена значимость их соблюдения, однако если они принципиально не подлежат проверке на отношение к истине потребность в их соблюдении становится лишь пожеланием. Диапазон ответов на этот вопрос чрезвычайно широк: от полного подчинения вечным божественным ценностям, которые выступают критерием морального поведения человека до полного отрицания критериев истинности в категориях этики, аргументируя тем, что в сфере морали вообще все условное, относительное и ничего абсолютного нет. Итак, сложности определения содержания и логической оправданности этических категорий обусловлены спецификой морали, ее взаимосвязи с другими формами общественного сознания (наукой, правом, религией и т.д.), историческим характером развития моральных норм, традиций, обычаев, а также историческим развитием самих этических категорий (в определенной мере мы уже затронули этот вопрос), а подробнее об этом будет сказано при анализе конкретных этических категорий добра, зла, совести и т.д.). Назад |

Личная этика: что это такое и почему она важна профессиональная этикаПримеры личной этикиКак определить свою личную этику

Обзор руководства

Личная этика на рабочем месте

Личная этика относится к убеждениям человека о том, что правильно и что неправильно, и направляет людей в решениях, которые они принимают как на рабочем месте, так и вне его . Ваша уникальная этика будет определять, как вы справляетесь с определенными ситуациями на работе, а также как вы растете и развиваетсяе в своей карьере. Здесь мы исследуем, что такое личная этика, почему она важна, разницу между личной и профессиональной этикой, а также общие примеры принципов личной этики.

Ваша уникальная этика будет определять, как вы справляетесь с определенными ситуациями на работе, а также как вы растете и развиваетсяе в своей карьере. Здесь мы исследуем, что такое личная этика, почему она важна, разницу между личной и профессиональной этикой, а также общие примеры принципов личной этики.

Определения личной этики

Личная этика — это этические принципы, которые человек использует при принятии решений и поведении как в личной, так и в профессиональной среде. Эта этика влияет на различные аспекты жизни человека и помогает людям развивать свою трудовую этику, личные и профессиональные цели и ценности. Люди используют свою этику, чтобы определить, что правильно, а что неправильно, и повлиять на то, как кто-то ведет себя в сложных ситуациях. Этический кодекс каждого человека различается, но многие люди разделяют общие этические нормы, такие как честность и уважение.

Почему важна личная этика?

Личные этические принципы человека важны по нескольким причинам, включая то, что они:

- позволяют лидерам более эффективно руководить своими командами: следовать их примеру и чувствовать уверенность в том вкладе, который они вносят в организацию в целом.

- Привить лидерам чувство доверия и поддержки: Руководители и другие специалисты, которые регулярно ведут себя одинаково независимо от ситуации, с большей вероятностью будут пользоваться доверием и поддержкой со стороны коллег и сотрудников. Людям, которые следуют здравому этическому кодексу, легче поверить, и они с большей вероятностью завоюют доверие среди других.

- Дайте людям прочную основу для определения наиболее подходящего действия в любой конкретной ситуации: Когда у человека твердая личная этика, он лучше способен принимать решения и действовать в ситуациях, которые в противном случае могут показаться сложными.

- Улучшение процесса принятия решений: Способность профессионала принимать решения основана на его личной и профессиональной этике и на том, что он считает хорошим или плохим. Сильная этика делает процесс принятия решений более простым и упорядоченным.

- Установить стандарт поведения: На рабочем месте и в жизни этика помогает установить соответствующий стандарт поведения для отдельных лиц.

Такое поведение называется этическим поведением и относится к способности человека принимать обоснованные решения, исходя из его этического характера.

Такое поведение называется этическим поведением и относится к способности человека принимать обоснованные решения, исходя из его этического характера. - Поддерживающая мотивация: Люди с сильными этическими принципами часто легко проявляют самомотивацию и готовы сделать все возможное, чтобы выполнить задачу или цель вовремя и надлежащим образом.

Различия между личной и профессиональной этикой

Между личной и профессиональной этикой существует несколько ключевых различий. Основное различие заключается в том, что набор личных этических норм относится к убеждениям и ценностям человека в любой сфере жизни, а профессиональная этика относится к ценностям человека на рабочем месте.

Вот пример личного этического кодекса: человек решает вернуть бумажник, который он нашел на земле, потерянному и найденному, а не оставить его себе из-за своей личной этики честности. На рабочем месте примером профессиональной этики может быть то, что тот же человек возвращает кошелек своему коллеге в соответствии с правилом поведения, запрещающим воровство.

Некоторые люди различают личную и профессиональную этику, рассматривая личную этическую систему как личный моральный кодекс или совесть человека, в то время как профессиональная этика рассматривается как установленный кодекс поведения, которого необходимо придерживаться на рабочем месте.

Примеры личной этики

Ниже приведены примеры нескольких наиболее распространенных принципов личной этики, разделяемых многими профессионалами:

Честность

Многие люди считают честность важной этикой. Эта этика переносится из личной жизни человека в его профессиональную жизнь и гарантирует, что он правдив во всех сценариях.

Лояльность

Лояльность — еще одна общая личная этика, которую разделяют многие профессионалы. Люди, у которых есть личная этика лояльности, демонстрируют надежность и верность во всех своих делах, и другие могут доверять их лояльному поведению независимо от ситуации.

Честность

Честность означает приверженность человека соблюдению своих моральных принципов в любой ситуации и является важным компонентом надежных и здоровых отношений как на рабочем месте, так и за его пределами. Честные люди надежны, ответственны и несут ответственность за свои действия.

Честные люди надежны, ответственны и несут ответственность за свои действия.

Уважение

Люди со здоровой этикой демонстрируют уважение к окружающим как на работе, так и в личной жизни. Они уважают автономию, права и интересы других и не допускают дискриминации на основе чьей-либо религии, пола или расы.

Самоотверженность

Бескорыстные люди ставят других на первое место и не действуют эгоистично или корыстно. Они учитывают потребности и ситуации других и ставят эти потребности выше своих собственных.

Ответственность

Кто-то с сильным моральным кодексом готов взять на себя ответственность за свои действия и внести изменения или исправления, когда это необходимо.

Как определить свою личную этику

Ниже приведены шаги, которые вы можете предпринять, чтобы определить свои уникальные личные этические убеждения, чтобы вы могли улучшить их и продемонстрировать в своей повседневной жизни:

- Четко расставьте приоритеты.

Знание того, что для вас важнее всего, поможет вам определить свой личный набор этических норм. Например, если вы регулярно ставите других на первое место, у вас, вероятно, есть личная этика бескорыстия. Составьте список своих личных жизненных приоритетов и посмотрите, сможете ли вы связать каждый приоритет с уникальной этикой.

Знание того, что для вас важнее всего, поможет вам определить свой личный набор этических норм. Например, если вы регулярно ставите других на первое место, у вас, вероятно, есть личная этика бескорыстия. Составьте список своих личных жизненных приоритетов и посмотрите, сможете ли вы связать каждый приоритет с уникальной этикой. - Запишите свои цели. Конкретное представление о ваших личных и профессиональных целях поможет вам установить свою уникальную этику. Например, если ваша цель состоит в том, чтобы поддерживать честность и добросовестность во всем, что вы делаете, это, вероятно, две из ваших личных этических норм.

- Подумайте о своих привычках и убеждениях. То, во что вы верите и что вы практикуете, прольет свет на вашу уникальную этику. Например, если вы считаете, что человек должен быть готов взять на себя ответственность за свои действия независимо от ситуации, вы, вероятно, несете ответственность как личную этику.

Родственные руководства по карьере

Блог ГлавнаяРуководство по карьереСоветы по развитию карьерыЛичная этика: что это такое и почему они важны0001

Первая версия этического кодекса NASW, опубликованная в 1960 году, гласит, что социальные работники «посвятили себя служению на благо человечества» и должны «способствовать благополучию всех без дискриминации». Эти основные принципы остаются в силе и сегодня, но с тех пор кодекс превратился из одностраничного документа в надежное руководство по профессиональному поведению, в котором излагаются основные ценности, этические принципы и этические стандарты для социальных работников и профессии социального работника.

Самые последние поправки к этическому кодексу были опубликованы в начале 2018 года. Эти изменения в первую очередь касаются технологических достижений, произошедших за последние 20 лет, и их последствий для этической практики, включая новые формы общения и построения отношений.

Ниже приводится описание шести основных ценностей, на которых основан этический кодекс, и связанных с ними широких этических принципов, которыми социальные работники должны руководствоваться в своей работе. Это перефразировано из Кодекса этики NASW. Вы можете найти этот и текущий полный кодекс этики на веб-сайте NASW.

Шесть основных ценностей профессии социального работника

- Служба

- Социальная справедливость

- Достоинство и ценность человека

- Важность человеческих взаимоотношений

- Целостность

- Компетентность

Этические принципы, основанные на основных ценностях социальной работы

Служба

Этический принцип для решения социальных проблем и работы для решения социальных проблем и работы.

Социальная справедливость

Этический принцип: Бросьте вызов социальной несправедливости и работайте над социальными изменениями от имени уязвимых и угнетенных людей.

Решение этой задачи

позволяет говорить о приобретении

государством характера правового. В

правовом государстве повышается

ответственность за принятие и исполнение

конституционных предписаний и

установлений

Решение этой задачи

позволяет говорить о приобретении

государством характера правового. В

правовом государстве повышается

ответственность за принятие и исполнение

конституционных предписаний и

установлений

д.)

д.) С другой стороны, один только перечень определенных категорий дает нам возможность сориентироваться, о какой науке идет речь (например, если мы говорим “линия”, “фигура”, “плоскость”, “угол”, то речь идет о геометрии).

С другой стороны, один только перечень определенных категорий дает нам возможность сориентироваться, о какой науке идет речь (например, если мы говорим “линия”, “фигура”, “плоскость”, “угол”, то речь идет о геометрии).

При всей заманливості построить систему этических категорий на исторической основе (начать с той, которая возникла раньше, проследить характер ее связи со следующей и т.д.), как только мы беремся за такое дело, сразу же лавиной наваливаются вопрос, один сложнее другого. Скажем, известно, что “совесть” как этическая категория имеет позднего происхождения, но значительное количество этнографического материала свидетельствует, что первобытный человек чувствовала то, что позже было названо “муки совести”, но она еще не умела выделить это явление из-среди других, не умела об этом сказать, это назвать и определить. В процессе исторического развития морали, нравственного сознания постепенно начинает формироваться понятие совести, но чтобы стать этической категорией, оно должно вступить определенного теоретического обобщения. Следовательно, вопрос о генезисе этических категорий выявляет необходимость привлечения данных истории, этнографии, психологии и т.д., рассмотренных под углом зрения особенностей морального освоения мира человеком.

При всей заманливості построить систему этических категорий на исторической основе (начать с той, которая возникла раньше, проследить характер ее связи со следующей и т.д.), как только мы беремся за такое дело, сразу же лавиной наваливаются вопрос, один сложнее другого. Скажем, известно, что “совесть” как этическая категория имеет позднего происхождения, но значительное количество этнографического материала свидетельствует, что первобытный человек чувствовала то, что позже было названо “муки совести”, но она еще не умела выделить это явление из-среди других, не умела об этом сказать, это назвать и определить. В процессе исторического развития морали, нравственного сознания постепенно начинает формироваться понятие совести, но чтобы стать этической категорией, оно должно вступить определенного теоретического обобщения. Следовательно, вопрос о генезисе этических категорий выявляет необходимость привлечения данных истории, этнографии, психологии и т.д., рассмотренных под углом зрения особенностей морального освоения мира человеком.

Через это мы не должны относиться к исторически прошлого исторического опыта в области морали как к чему исключительно отжившего, музейного, устаревшего: поскольку тот прошлый опыт присутствует в современном смысле этических категорий, он должен учитываться нами; в противном случае мы рискуем неправильно их воспринимать и толковать. Более того, именно в определенные исторические эпохи определенные моральные явления могли приобретать характер крупнейшей чистоты и выразительности, недаром мы употребляем термины “рыцарская любовь”, “воинская честь” (“честь офицера”), “монашеская скромность” и др.

Через это мы не должны относиться к исторически прошлого исторического опыта в области морали как к чему исключительно отжившего, музейного, устаревшего: поскольку тот прошлый опыт присутствует в современном смысле этических категорий, он должен учитываться нами; в противном случае мы рискуем неправильно их воспринимать и толковать. Более того, именно в определенные исторические эпохи определенные моральные явления могли приобретать характер крупнейшей чистоты и выразительности, недаром мы употребляем термины “рыцарская любовь”, “воинская честь” (“честь офицера”), “монашеская скромность” и др. Примерами здесь могут служить повышению роли и значения прикладной этики (этики науки, экологической этики, политической этики, этики делового общения, этики бизнеса, различных профессиональных этик и т.д.). Это следует специально подчеркнуть, что современное цивилизованное общество с его мировоззренческим плюрализмом, толерантностью и с нацеленностью на признании самоценности, уникальности каждой личности нуждается, как никогда, использование проверенных многовековой жизненной практикой теоретических этических наработок, своеобразного этического “золотого запаса” человечества.

Примерами здесь могут служить повышению роли и значения прикладной этики (этики науки, экологической этики, политической этики, этики делового общения, этики бизнеса, различных профессиональных этик и т.д.). Это следует специально подчеркнуть, что современное цивилизованное общество с его мировоззренческим плюрализмом, толерантностью и с нацеленностью на признании самоценности, уникальности каждой личности нуждается, как никогда, использование проверенных многовековой жизненной практикой теоретических этических наработок, своеобразного этического “золотого запаса” человечества. Как объяснить, например, тот факт, что казалось бы, в самой пропащої человека, гдето там, в самых глубинах души, все же остаются, еще теплятся искорки совести, добра? Думается, здесь стоит упомянуть удивление И.канта звездным небом над головой и моральным законом в душе человека; и до сих пор человечество еще не дало неоспоримого ответа на вопрос о самых первых корни человеческой нравственности, но оно находится в поисках такого ответа, и это порождает надежду на будущее.

Как объяснить, например, тот факт, что казалось бы, в самой пропащої человека, гдето там, в самых глубинах души, все же остаются, еще теплятся искорки совести, добра? Думается, здесь стоит упомянуть удивление И.канта звездным небом над головой и моральным законом в душе человека; и до сих пор человечество еще не дало неоспоримого ответа на вопрос о самых первых корни человеческой нравственности, но оно находится в поисках такого ответа, и это порождает надежду на будущее. В XIX ст., как известно, появилась целый ряд обоснований условности и даже необходимости принципиального отказа от морали. С одной стороны, с позицией “імморалізму” выступил Ф.ницше, утверждая, что жизнь не подлежит никаким моральным ограничением или регламентаціям. С другой стороны, позитивизм в лице О.Конта и его последователей подчеркивал, что моральные нормы не подлежат проверке по их истинности, поскольку не констатацией некоторых фактов, а требованиями и пожеланиями. В противовес таким мыслям Ф.Брентано смог доказать, что за моральными требованиями лежит определенный реальный жизненный смысл, который не может быть отвергнут людьми без угрозы упасть в деструкцию и деградацию. Ученик Ф.Брентано, основатель феноменологической философии Е.Гуссерль, продемонстрировал принципиальную возможность подвести под любое нормативное утверждение (например, “Вежливое отношение к человеку является морально правильным”) теоретическое положение, которое Е.Гуссерль назвал “основной нормой”. Приведенное в скобках для примера положение можно представить так: а) человеческие взаимоотношения возможны лишь при условии признания равенства их субъектов; б) равенство субъектов предполагает коммуникацию, которая не будет нарушаться ущемлением их прав из будь-чьей стороны; в) такой характер можно обеспечить взаимной вежливостью субъектов коммуникации; г) вывод: там, где есть потребность в общении, вежливость возникает условием его осуществления.

В XIX ст., как известно, появилась целый ряд обоснований условности и даже необходимости принципиального отказа от морали. С одной стороны, с позицией “імморалізму” выступил Ф.ницше, утверждая, что жизнь не подлежит никаким моральным ограничением или регламентаціям. С другой стороны, позитивизм в лице О.Конта и его последователей подчеркивал, что моральные нормы не подлежат проверке по их истинности, поскольку не констатацией некоторых фактов, а требованиями и пожеланиями. В противовес таким мыслям Ф.Брентано смог доказать, что за моральными требованиями лежит определенный реальный жизненный смысл, который не может быть отвергнут людьми без угрозы упасть в деструкцию и деградацию. Ученик Ф.Брентано, основатель феноменологической философии Е.Гуссерль, продемонстрировал принципиальную возможность подвести под любое нормативное утверждение (например, “Вежливое отношение к человеку является морально правильным”) теоретическое положение, которое Е.Гуссерль назвал “основной нормой”. Приведенное в скобках для примера положение можно представить так: а) человеческие взаимоотношения возможны лишь при условии признания равенства их субъектов; б) равенство субъектов предполагает коммуникацию, которая не будет нарушаться ущемлением их прав из будь-чьей стороны; в) такой характер можно обеспечить взаимной вежливостью субъектов коммуникации; г) вывод: там, где есть потребность в общении, вежливость возникает условием его осуществления. Позже целый ряд логиков также продемонстрировала, что моральные утверждения могут быть переведены в определенные логические суждения и оценены по всем правилам логики. Конечно, в повседневной жизни подавляющее большинство людей ничего не знают о такого рода теоретические исследования и их результаты, но этика как наука не может обойти такого важного момента, как логической и теоретической оправданности моральных требований и норм.

Позже целый ряд логиков также продемонстрировала, что моральные утверждения могут быть переведены в определенные логические суждения и оценены по всем правилам логики. Конечно, в повседневной жизни подавляющее большинство людей ничего не знают о такого рода теоретические исследования и их результаты, но этика как наука не может обойти такого важного момента, как логической и теоретической оправданности моральных требований и норм.

Такое поведение называется этическим поведением и относится к способности человека принимать обоснованные решения, исходя из его этического характера.

Такое поведение называется этическим поведением и относится к способности человека принимать обоснованные решения, исходя из его этического характера. Знание того, что для вас важнее всего, поможет вам определить свой личный набор этических норм. Например, если вы регулярно ставите других на первое место, у вас, вероятно, есть личная этика бескорыстия. Составьте список своих личных жизненных приоритетов и посмотрите, сможете ли вы связать каждый приоритет с уникальной этикой.

Знание того, что для вас важнее всего, поможет вам определить свой личный набор этических норм. Например, если вы регулярно ставите других на первое место, у вас, вероятно, есть личная этика бескорыстия. Составьте список своих личных жизненных приоритетов и посмотрите, сможете ли вы связать каждый приоритет с уникальной этикой.