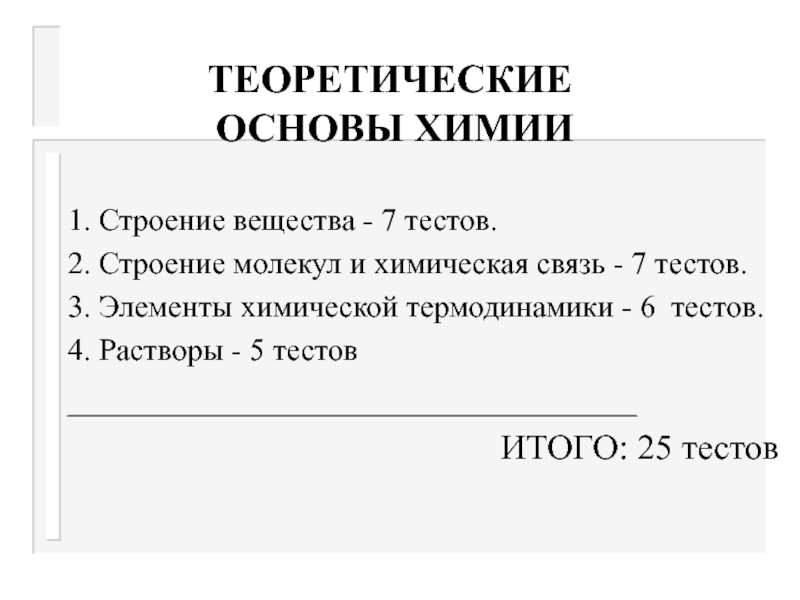

Неорганическая химия. Ч. 1 : Теоретические основы химии

Author:

Николаева, Раиса Борисовна

Corporate Contributor:

Сибирский федеральный университет

Институт цветных металлов и материаловедения

В 2-х частях : учебное пособие для студентов первого курса специальности “Химия”. Изд. 5-е.

Abstract:

Данная работа является первой из двух частей учебно-методического пособия по теоретическому курсу неорганической химии для студентов первого курса специальности “Химия”. В основу данной методической разработки положен принцип системного обучения профессора МГУ Зайцева О.С., в частности, поблочное изложение материала, при этом раздел “Строение атома и химическая связь” расположен после блоков “Термодинамика и кинетика” и “Растворы”, что обусловлено календарным планом практических занятий студентов. Материал структурирован таким образом, чтобы сформировать у студентов целостное представление о химии, как о логической и хорошо систематизированной науке.

Rights:

Для личного использования.

“Основы химии” Менделеева оказались крадеными

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /Корр. РИА “Новости”/. Проданное в Нью-Йорке в пятницу на аукционе “Сотбис” за 40 тыс долларов США первое издание “Основ химии” Дмитрия Менделеева могло быть похищено из одной из российских библиотек. Такой вывод сделали в беседе с корреспондентом РИА “Новости” эксперты, которые до торгов смогли ознакомиться с лотом 127 – четырьмя томами “Основ химии”, которые были изданы в 1869-1871 годах в Санкт-Петербурге типографией товарищества “Общественная польза”. По мнению экспертов, из российского библиотечного фонда могло попасть на аукцион “Сотбис” и впервые изданное в России в 1881 году произведение Федора Достоевского “Братья Карамазовы”.

Эксперты напомнили, что это не первый случай реализации время продаж аукционного дома “Сотбис” предметов, не прошедших тщательную предаукционную экспертизу с точки зрения источников их получения и подлинности.

Так, 4 декабря текущего года с аукциона “Сотбис” в Лондоне по требованию российской стороны были сняты трактат Михаила Ломоносова “Первое основание металлургии и рудных дел” /С.-Петербург, 1763/ и книга Дмитрия Менделеева “Основы химии” /С.-Петербург, 1869-71/. Как сообщил тогда РИА “Новости” заместитель руководителя Департамента по сохранению культурных ценностей /ДСКЦ/ Минкультуры РФ Виктор Петраков, это сделано при содействии британского бюро Интерпола, поскольку данные издания могли быть похищены из Саратовской научной библиотеки.

В ноябре 2001 года аукционный дом “Сотбис” также по

требованию российских властей вынужден был снять с продажи похищенные из музея в

Грозном две редчайшие картины русского художника Степана Щукина.

Общая программа и основы, Химия

Общая программа и основы, Химия-

1. Введение в химию

-

2. Электронное строение атомов

-

3. Химическая связь

-

4. Химическая термодинамика

-

5.

Химическая кинетика

Химическая кинетика

-

6. Растворы

-

7. Химические источники тока

-

8. Химические свойства элементов

-

9. Координационные соединения

-

10. Химия окружающей среды

-

11. Ядерная химия

-

12. Органическая химия

-

13. Биохимия

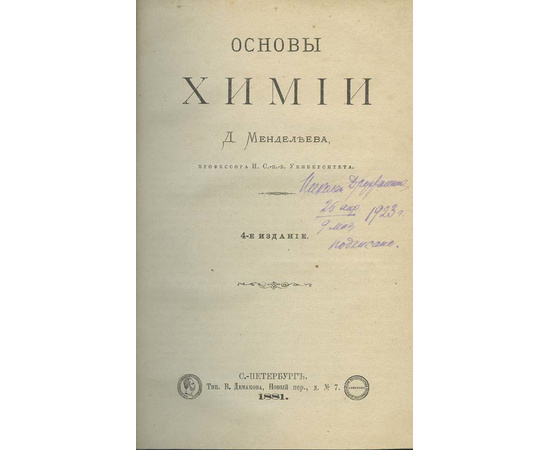

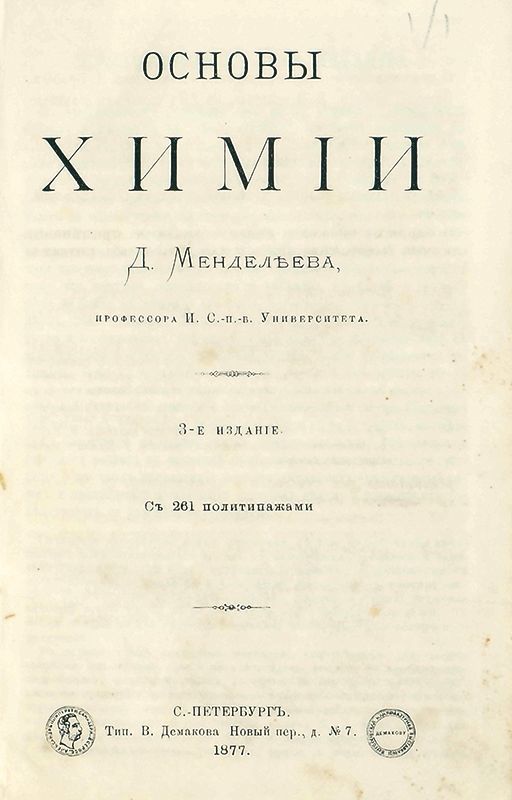

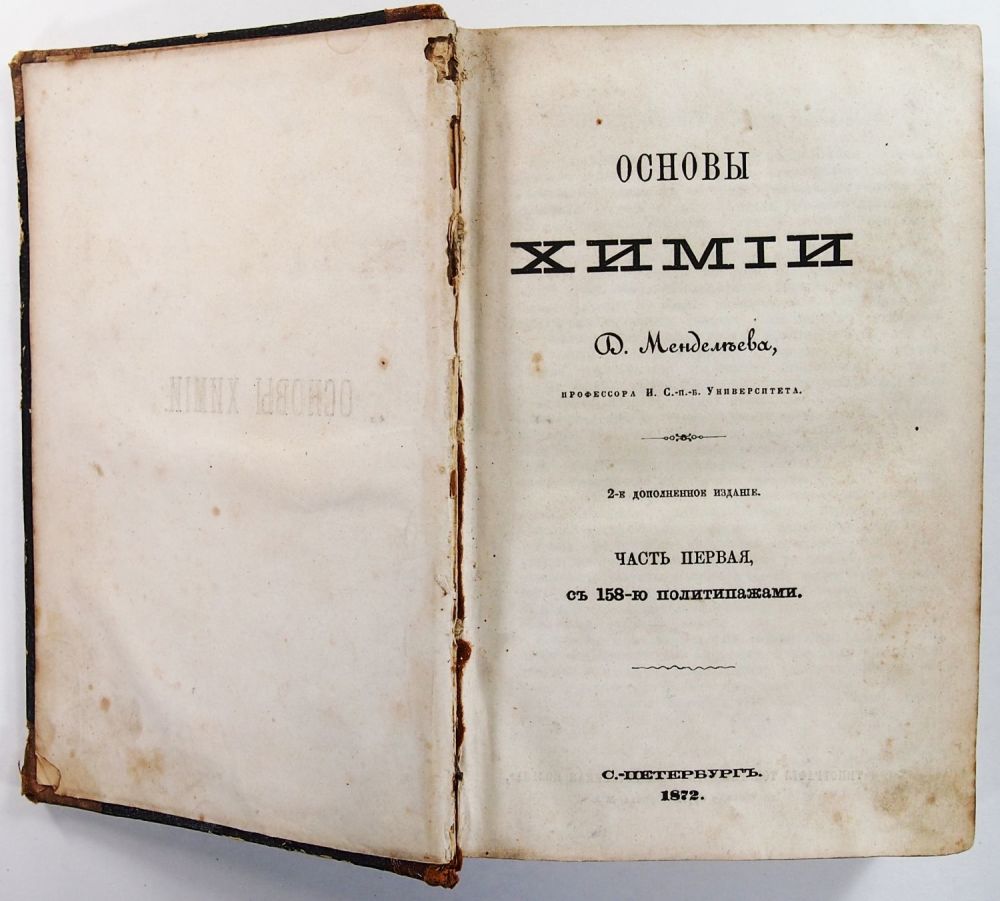

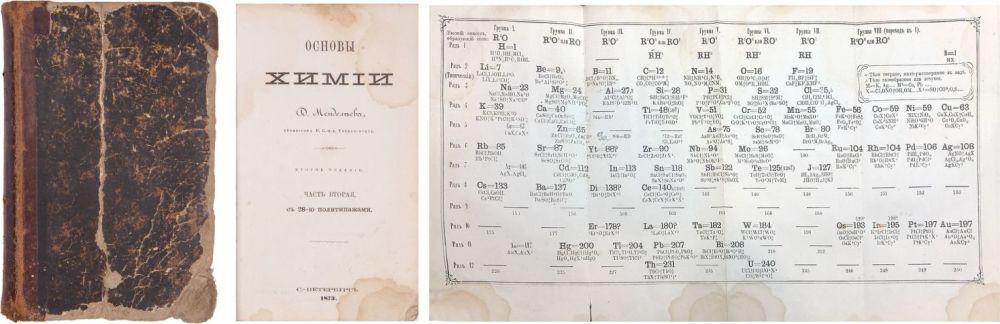

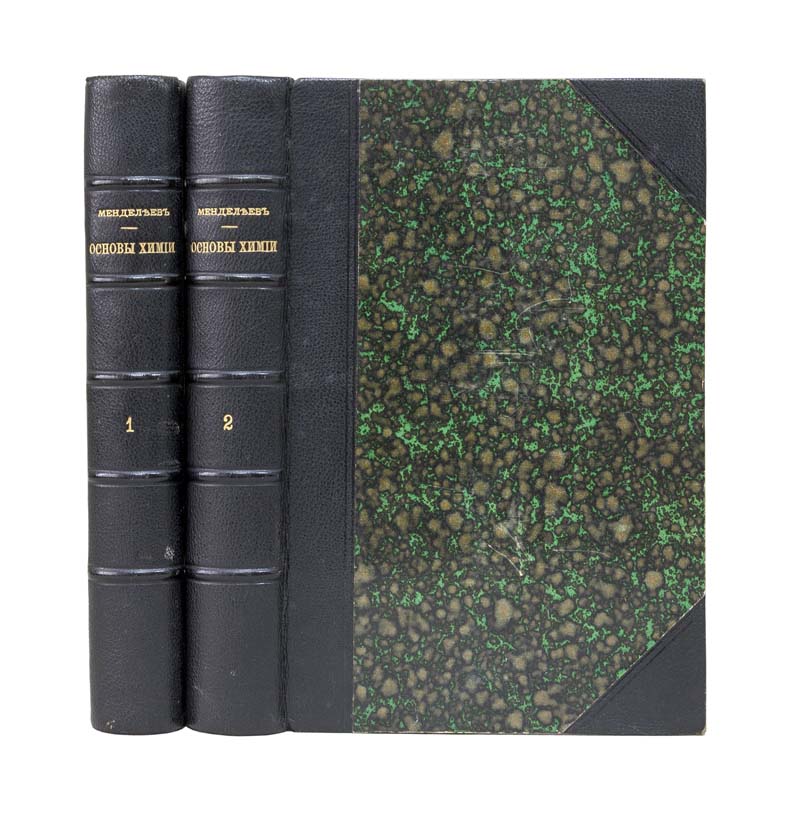

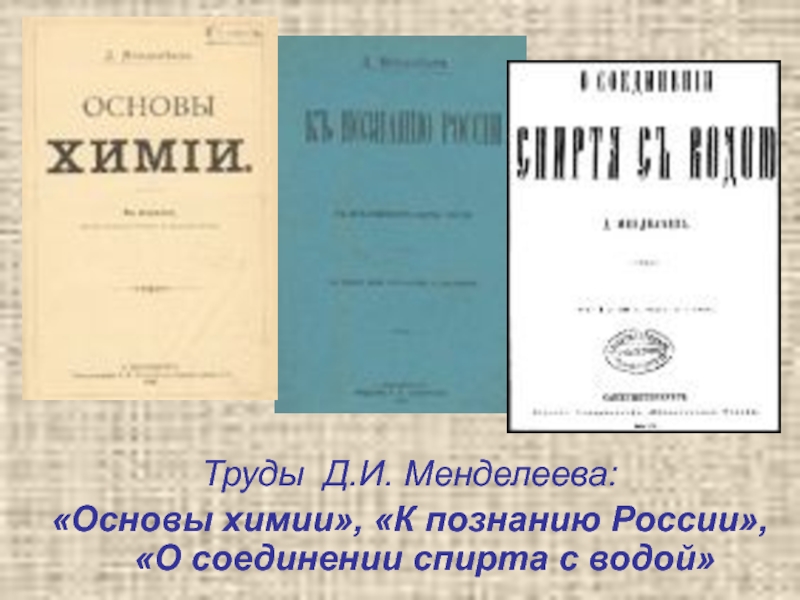

Менделеев Д.

И. Основы химии.

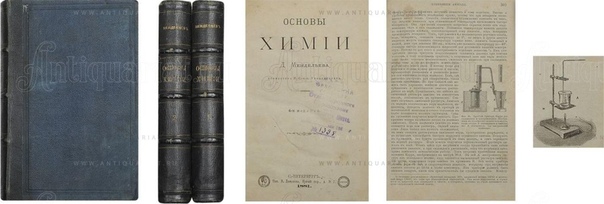

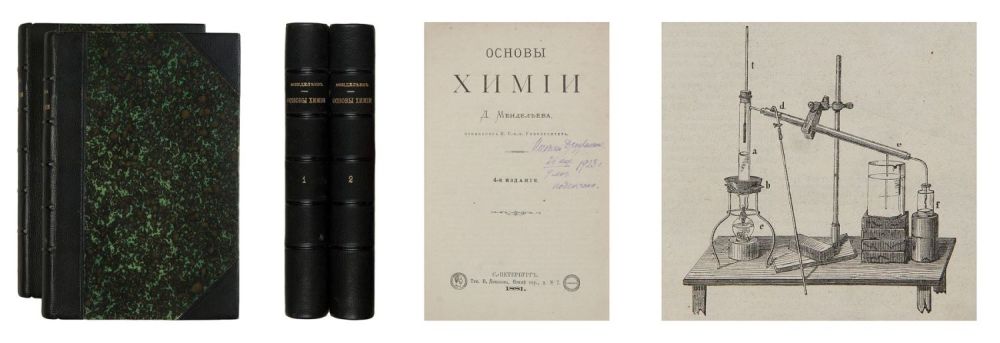

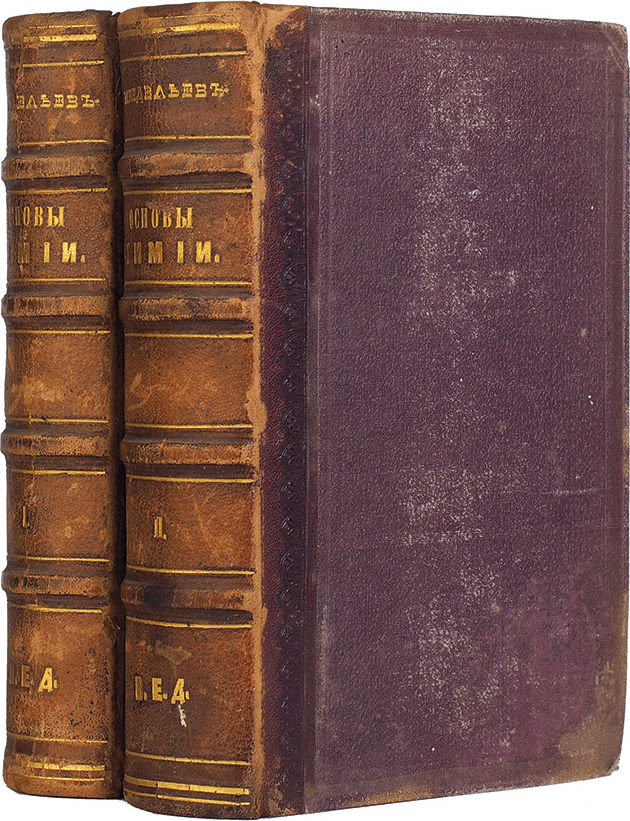

И. Основы химии.Основы химии Д. Менделеева, профессора Императорского Спб. Университета. Ч.1-2. Спб., типография тов-ва «Общественная Польза», 1869-71.

Часть первая: 4[н.н.], III, 1[н.н.], 816 стр., 151 политипаж. Спб., 1869. Господин Никитин стенографически записал со слов автора почти всю первую часть сочинения. Большинство рисунков резал господин Удгоф. Корректуру держали г-да Дитлов, Богданович и Пестреченко. В первой части приведена так называемая малая таблица «Опыта системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» с 66 элементами!

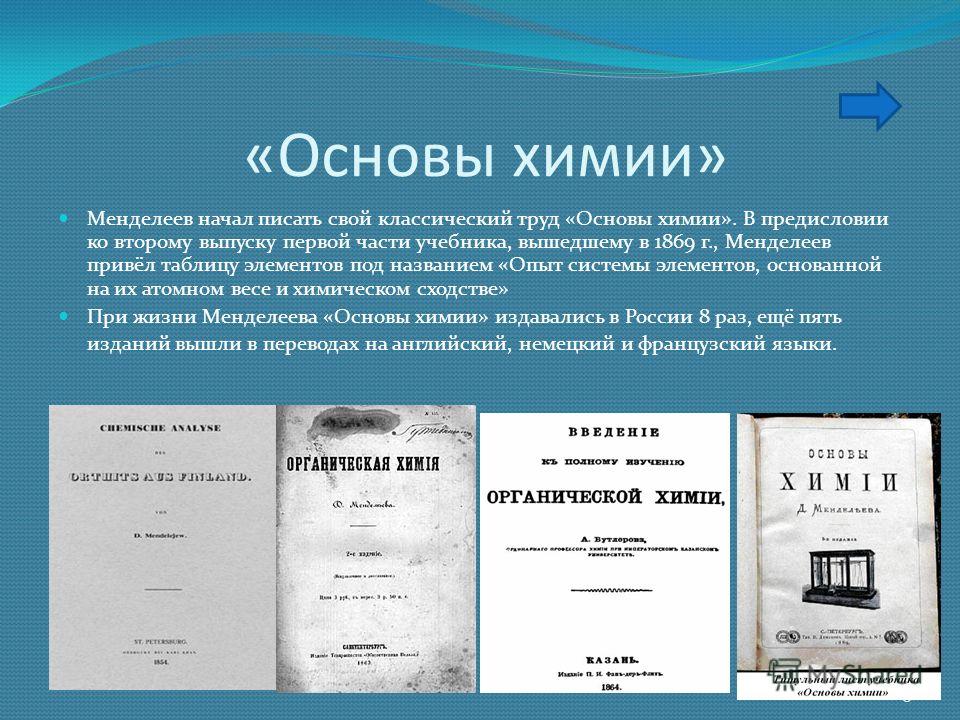

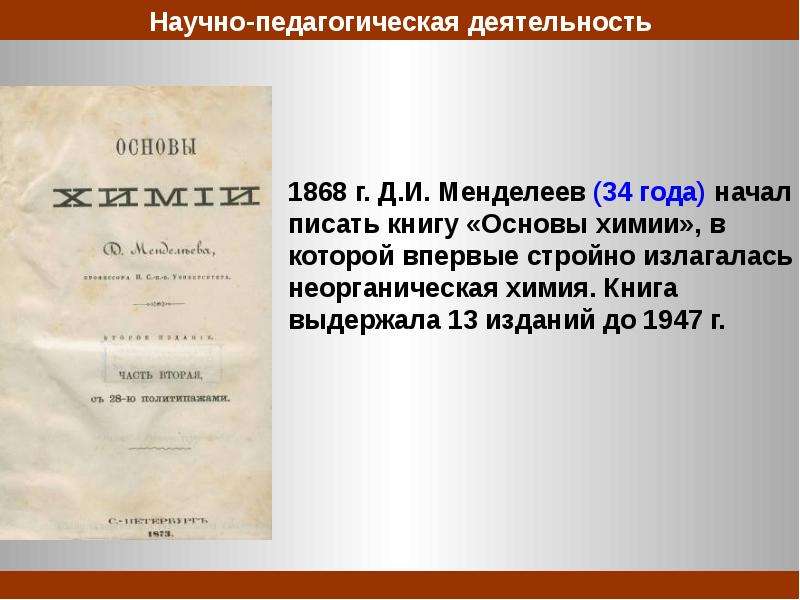

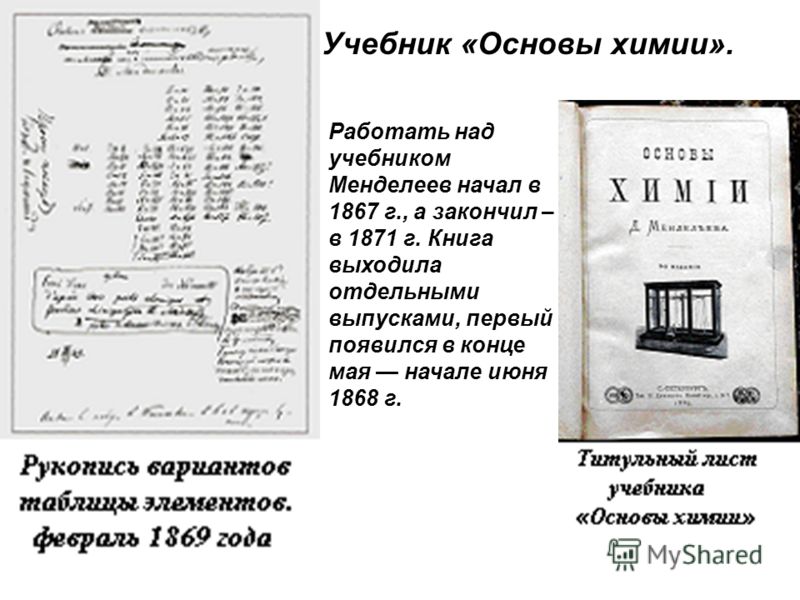

Все знают о существовании Периодической системы и Периодического закона химических элементов, автором которых является великий русский ученый-химик Д.И. Менделеев. В 1867 году Менделеев занял кафедру неорганической(общей) химии Императорского Спб. университета в должности ординарного профессора.В 1868 году Менделеев приступил к работе над «Основами химии». Работая над этим курсом, он открыл периодический закон химических элементов. По преданию, 17 февраля 1869 года он после долгого чтения неожиданно заснул на своём диване в кабинете и ему приснилась переодическая система элементов … Первый вариант таблицы химических элементов, выражавшей периодический закон, Дмитрий Иванович опубликовал в виде отдельного листка под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» и разослал этот листок в марте 1869 многим русским и иностранным химикам.

Гладстон обратил внимание на то, что элементы с близкими атомными весами сходны по химическим свойствам: таковы платина, родий, иридий, осмий, палладий и рутений или железо, кобальт, никель. Спустя четыре года швед Ленсеп объедииил по химическому сходству несколько «триад»: рутений – родий – палладий; осмий – платина – иридий; марганец – железо – кобальт. Немец М. Петтенкофер отметил особое значение чисел 8 и 18, так как разности между атомными весами сходственных элементов оказывались нередко близкими 8 и 18 либо кратными им. Были сделаны даже попытки составить таблицы элементов. В библиотеке Менделеева сохранилась книга германского, химика Л. Гмелина, в которой в 1843 году была опубликована такая таблица. В 1857 году английский химик В. Одлинг предложил свой вариант. Но… «Все замеченные отношения в атомных весах аналогов, – писал Дмитрий Иванович, – не привели, однако, по сих пор ни к одному логическому следствию, не получили даже и права гражданства в науке по причине многих недостатков.

Гладстон обратил внимание на то, что элементы с близкими атомными весами сходны по химическим свойствам: таковы платина, родий, иридий, осмий, палладий и рутений или железо, кобальт, никель. Спустя четыре года швед Ленсеп объедииил по химическому сходству несколько «триад»: рутений – родий – палладий; осмий – платина – иридий; марганец – железо – кобальт. Немец М. Петтенкофер отметил особое значение чисел 8 и 18, так как разности между атомными весами сходственных элементов оказывались нередко близкими 8 и 18 либо кратными им. Были сделаны даже попытки составить таблицы элементов. В библиотеке Менделеева сохранилась книга германского, химика Л. Гмелина, в которой в 1843 году была опубликована такая таблица. В 1857 году английский химик В. Одлинг предложил свой вариант. Но… «Все замеченные отношения в атомных весах аналогов, – писал Дмитрий Иванович, – не привели, однако, по сих пор ни к одному логическому следствию, не получили даже и права гражданства в науке по причине многих недостатков. Во-первых, не явилось сколько то мне известно, ни одного обобщения, связывающего все известные естественные группы в одно целое, и оттого выводы, сделанные для некоторых групп, страдали отрывочностью и не вели к каким-либо дальнейшим логическим заключениям, представлялись необходимым и неожиданным явлением… Во-вторых, замечены были такие факты… где сходные элементы имели близкие атомные веса. В итоге, поэтому можно было только сказать, что сходство элементов связано иногда с близостью атомных весов, а иногда с правильным возрастанием их величины. В-третьих, между несходными элементами и не искали даже каких-либо точных и простых соотношений в атомных весах…» В библиотеке Менделеева до сих пор хранится книга германского химика А. Штреккера «Теории и эксперименты для определения атомных весов элементов», которую Дмитрий Иванович привез из первой заграничной командировки. И читал он ее внимательно. Об этом свидетельствуют многочисленные пометки на полях, об этом свидетельствует отмеченная Дмитрием Ивановичем фраза: «Вышевыставленные отношения между атомными весами.

Во-первых, не явилось сколько то мне известно, ни одного обобщения, связывающего все известные естественные группы в одно целое, и оттого выводы, сделанные для некоторых групп, страдали отрывочностью и не вели к каким-либо дальнейшим логическим заключениям, представлялись необходимым и неожиданным явлением… Во-вторых, замечены были такие факты… где сходные элементы имели близкие атомные веса. В итоге, поэтому можно было только сказать, что сходство элементов связано иногда с близостью атомных весов, а иногда с правильным возрастанием их величины. В-третьих, между несходными элементами и не искали даже каких-либо точных и простых соотношений в атомных весах…» В библиотеке Менделеева до сих пор хранится книга германского химика А. Штреккера «Теории и эксперименты для определения атомных весов элементов», которую Дмитрий Иванович привез из первой заграничной командировки. И читал он ее внимательно. Об этом свидетельствуют многочисленные пометки на полях, об этом свидетельствует отмеченная Дмитрием Ивановичем фраза: «Вышевыставленные отношения между атомными весами. .. химически сходственных элементов, конечно, едва ли могут быть приписаны случайности, но ныне мы должны предоставить будущему отыскание закономерности, проглядывающей между указанными числами». Слова эти были написаны в 1859 году, а ровно десять лет спустя настало время открытия этой закономерности. «Меня неоднократно спрашивали,- вспоминает Менделеев, – на основании чего, исходя из какой мысли, найден был мною и упорно защищаем периодический закон?.. Моя личная мысль во все времена… останавливалась на том, что вещество, силу и дух мы бессильны понимать в их существе или в раздельности, что мы можем их изучать в проявлениях, где они неизбежно сочетаны, и что в них, кроме присущей им вечности, есть свои – постижимые – общие самобытные признаки или свойства, которые и следует изучать на все лады. Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в нем два таких признака или свойства: массу, занимающую пространство и проявляющуюся… яснее или реальнее всего в весе, и индивидуальность, выраженную в химических превращениях, а яснее всего в представлении о химических элементах.

.. химически сходственных элементов, конечно, едва ли могут быть приписаны случайности, но ныне мы должны предоставить будущему отыскание закономерности, проглядывающей между указанными числами». Слова эти были написаны в 1859 году, а ровно десять лет спустя настало время открытия этой закономерности. «Меня неоднократно спрашивали,- вспоминает Менделеев, – на основании чего, исходя из какой мысли, найден был мною и упорно защищаем периодический закон?.. Моя личная мысль во все времена… останавливалась на том, что вещество, силу и дух мы бессильны понимать в их существе или в раздельности, что мы можем их изучать в проявлениях, где они неизбежно сочетаны, и что в них, кроме присущей им вечности, есть свои – постижимые – общие самобытные признаки или свойства, которые и следует изучать на все лады. Посвятив свои силы изучению вещества, я вижу в нем два таких признака или свойства: массу, занимающую пространство и проявляющуюся… яснее или реальнее всего в весе, и индивидуальность, выраженную в химических превращениях, а яснее всего в представлении о химических элементах. Когда думаешь о веществе… нельзя, для меня, избежать двух вопросов: сколько и какого дано вещества, чему и соответствуют понятия массы и химических элементов… Поэтому невольно зарождается мысль о том, что между массою и химическими элементами необходимо должна быть связь, а так как масса вещества… выражается окончательно в виде атомов, то надо искать функционального соответствия между индивидуальными свойствами элементов и их атомными весами… Вот я и стал подбирать, написав на отдельных карточках элементы с их атомными весами и коренными свойствами, сходные элементы и близкие атомные веса, что быстро и привело к тому заключению, что свойства элементов стоят в периодической зависимости от их атомного веса…» В этом описании все выглядит очень просто, но чтобы хоть отдаленно представить себе всю неимоверную трудность содеянного, надо уяснить, что кроется за несколько расплывчатым понятием «индивидуальность, выраженная в химических превращениях». В самом деле, атомный вес — понятная и легковыразимая в цифрах величина.

Когда думаешь о веществе… нельзя, для меня, избежать двух вопросов: сколько и какого дано вещества, чему и соответствуют понятия массы и химических элементов… Поэтому невольно зарождается мысль о том, что между массою и химическими элементами необходимо должна быть связь, а так как масса вещества… выражается окончательно в виде атомов, то надо искать функционального соответствия между индивидуальными свойствами элементов и их атомными весами… Вот я и стал подбирать, написав на отдельных карточках элементы с их атомными весами и коренными свойствами, сходные элементы и близкие атомные веса, что быстро и привело к тому заключению, что свойства элементов стоят в периодической зависимости от их атомного веса…» В этом описании все выглядит очень просто, но чтобы хоть отдаленно представить себе всю неимоверную трудность содеянного, надо уяснить, что кроется за несколько расплывчатым понятием «индивидуальность, выраженная в химических превращениях». В самом деле, атомный вес — понятная и легковыразимая в цифрах величина. Но как, в каких цифрах можно выразить способность элемента к химическим реакциям? Сейчас человек, знакомый с химией хотя бы в объеме средней школы, легко ответит на этот вопрос: способность элемента давать те или иные типы химических соединений определяется его валентностью. Но в наши дни сказать это только потому легко, что именно периодическая система способствовала выработке современного представления о валентности. Как мы уже говорили, понятие о валентности (Менделеев называл его атомностью) ввел в химию Франкланд, заметивший, что атом того или иного элемента может связать определенное число атомов других элементов. Скажем, атом хлора может связать один атом водорода, поэтому оба эти элемента одновалентные. Кислород в молекуле воды связывает два атома одновалентного водорода, следовательно, кислород двухвалентен. В аммиаке на атом азота приходится три атома водорода, поэтому в этом соединении азот трехвалентен. Наконец, в молекуле метана одни атом углерода удерживает четыре атома водорода.

Но как, в каких цифрах можно выразить способность элемента к химическим реакциям? Сейчас человек, знакомый с химией хотя бы в объеме средней школы, легко ответит на этот вопрос: способность элемента давать те или иные типы химических соединений определяется его валентностью. Но в наши дни сказать это только потому легко, что именно периодическая система способствовала выработке современного представления о валентности. Как мы уже говорили, понятие о валентности (Менделеев называл его атомностью) ввел в химию Франкланд, заметивший, что атом того или иного элемента может связать определенное число атомов других элементов. Скажем, атом хлора может связать один атом водорода, поэтому оба эти элемента одновалентные. Кислород в молекуле воды связывает два атома одновалентного водорода, следовательно, кислород двухвалентен. В аммиаке на атом азота приходится три атома водорода, поэтому в этом соединении азот трехвалентен. Наконец, в молекуле метана одни атом углерода удерживает четыре атома водорода. Четырехвалентность углерода подтверждается еще и тем, что в углекислом газе в полном соответствии с теорией валентности углеродный атом удерживает два двухвалентных атома кислорода. Установление четырехвалентности углерода сыграло такую важную роль в становлении органической химии, разъяснило в этой науке такое множество запутанных вопросов, что германский химик Кекуле (тот самый, который придумал бензольное кольцо) заявлял: валентность элемента так же постоянна, как и его атомный вес. Если бы это убеждение соответствовало действительности, задача, стоящая перед Менделеевым, упростилась бы до крайности: ему нужно было бы просто сопоставить валентность элементов с их атомным весом. Но в том-то и заключалась вся сложность, что Кекуле хватил через край. Перехват этот, необходимый и важный для органической химии, был очевиден всякому химику. Даже углерод и тот в молекуле угарного газа связывал лишь один атом кислорода и был, следовательно, не четырех-, а двухвалентным. Азот же давал целую гамму соединений: М2О, N0, М2О3, МО2, N2O5, в которых он пребывал в одно-, двух-, трех-, четырех- и пятивалентном состояниях.

Четырехвалентность углерода подтверждается еще и тем, что в углекислом газе в полном соответствии с теорией валентности углеродный атом удерживает два двухвалентных атома кислорода. Установление четырехвалентности углерода сыграло такую важную роль в становлении органической химии, разъяснило в этой науке такое множество запутанных вопросов, что германский химик Кекуле (тот самый, который придумал бензольное кольцо) заявлял: валентность элемента так же постоянна, как и его атомный вес. Если бы это убеждение соответствовало действительности, задача, стоящая перед Менделеевым, упростилась бы до крайности: ему нужно было бы просто сопоставить валентность элементов с их атомным весом. Но в том-то и заключалась вся сложность, что Кекуле хватил через край. Перехват этот, необходимый и важный для органической химии, был очевиден всякому химику. Даже углерод и тот в молекуле угарного газа связывал лишь один атом кислорода и был, следовательно, не четырех-, а двухвалентным. Азот же давал целую гамму соединений: М2О, N0, М2О3, МО2, N2O5, в которых он пребывал в одно-, двух-, трех-, четырех- и пятивалентном состояниях. Кроме того, было и еще одно странное обстоятельство: хлор, соединяющийся с одним атомом водорода, следует считать одновалентным элементом. Натрий, два атома которого соединяются с одним атомом двухвалентного кислорода, тоже следует считать одновалентным. Выходит, в группу одновалентных, попадают элементы, не только не имеющие между собой ничего общего, но являющиеся прямо-таки химическими антиподами. Чтобы как-то отличать такие одинакововалентные, но малопохожие элементы, химики были вынуждены в каждом случае делать оговорку: одновалентный по водороду или одновалентный по кислороду. Менделеев ясно понижал всю «шаткость учения об атомности элементов», но так же ясно он понимал и то, что атомность (то есть валентность) — ключ к классификации. «Для характеристики элемента, кроме прочих данных, требуются два путем наблюдений опыта и сличений добываемых данных: знание атомного веса и знание атомности». Вот когда пригодился Менделееву опыт работы над «Органической химией», вот когда пригодилась ему идея о ненасыщенных и насыщенных, предельных органических соединениях.

Кроме того, было и еще одно странное обстоятельство: хлор, соединяющийся с одним атомом водорода, следует считать одновалентным элементом. Натрий, два атома которого соединяются с одним атомом двухвалентного кислорода, тоже следует считать одновалентным. Выходит, в группу одновалентных, попадают элементы, не только не имеющие между собой ничего общего, но являющиеся прямо-таки химическими антиподами. Чтобы как-то отличать такие одинакововалентные, но малопохожие элементы, химики были вынуждены в каждом случае делать оговорку: одновалентный по водороду или одновалентный по кислороду. Менделеев ясно понижал всю «шаткость учения об атомности элементов», но так же ясно он понимал и то, что атомность (то есть валентность) — ключ к классификации. «Для характеристики элемента, кроме прочих данных, требуются два путем наблюдений опыта и сличений добываемых данных: знание атомного веса и знание атомности». Вот когда пригодился Менделееву опыт работы над «Органической химией», вот когда пригодилась ему идея о ненасыщенных и насыщенных, предельных органических соединениях. По сути дела, прямая аналогия подсказала ему, что из всех значений валентности, которые может иметь данный элемент, характеристическим, тем, который надо класть в основу классификации, следует считать наивысшую предельную валентность. Что же касается вопроса о том, какой валентностью – по водороду или по кислороду – руководствоваться, то ответ на него Менделеев нашел довольно легко. В то время как с водородом соединяются сравнительно немногие элементы, с кислородом соединяются практически все, поэтому формой именно кислородных соединений – окислов – должно руководствоваться при построении системы. Эти соображения отнюдь не беспочвенные догадки. Недавно в архиве ученого была обнаружена интереснейшая таблица, составленная Дмитрием Ивановичем в 1862 году, вскоре после издания «Органической химии». В этой таблице приведены все известные Менделееву кислородные соединения 25 элементов. И когда спустя семь лет Дмитрий Иванович приступил к завершающему этапу, эта таблица, несомненно, сослужила ему отличную службу.

По сути дела, прямая аналогия подсказала ему, что из всех значений валентности, которые может иметь данный элемент, характеристическим, тем, который надо класть в основу классификации, следует считать наивысшую предельную валентность. Что же касается вопроса о том, какой валентностью – по водороду или по кислороду – руководствоваться, то ответ на него Менделеев нашел довольно легко. В то время как с водородом соединяются сравнительно немногие элементы, с кислородом соединяются практически все, поэтому формой именно кислородных соединений – окислов – должно руководствоваться при построении системы. Эти соображения отнюдь не беспочвенные догадки. Недавно в архиве ученого была обнаружена интереснейшая таблица, составленная Дмитрием Ивановичем в 1862 году, вскоре после издания «Органической химии». В этой таблице приведены все известные Менделееву кислородные соединения 25 элементов. И когда спустя семь лет Дмитрий Иванович приступил к завершающему этапу, эта таблица, несомненно, сослужила ему отличную службу. Раскладывая карточки, переставляя их, меняя местами, Дмитрий Иванович пристально всматривается в скупые сокращенные записки и цифры. Вот щелочные металлы – литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Как ярко выражена в них «металличность»! Не та «металличность», под которой любой человек понимает характерный блеск, ковкость, высокую прочность и теплопроводность, но «Металличность» химическая. «Металличность», заставляющая эти мягкие легкоплавкие металлы быстро окисляться и даже гореть в воздухе, давая при этом прочные окислы. Соединяясь с водой, эти окислы образуют едкие щелочи, окрашивающие лакмус в синий цвет. Все они одновалентны по кислороду и дают удивительно правильные изменения плотности, температуры плавления и кипения в зависимости от нарастания атомного веса. А вот антиподы щелочных металлов — галогены — фтор, хлор, бром, йод. Дмитрий Иванович может Аннь догадываться, что самый легкий из них — фтор, — по всей видимости, газ. Ибо в 1869 году еще никому не удалось выделить из соединений фтор — типичнейший и самый энергичный из всех неметаллов.

Раскладывая карточки, переставляя их, меняя местами, Дмитрий Иванович пристально всматривается в скупые сокращенные записки и цифры. Вот щелочные металлы – литий, натрий, калий, рубидий, цезий. Как ярко выражена в них «металличность»! Не та «металличность», под которой любой человек понимает характерный блеск, ковкость, высокую прочность и теплопроводность, но «Металличность» химическая. «Металличность», заставляющая эти мягкие легкоплавкие металлы быстро окисляться и даже гореть в воздухе, давая при этом прочные окислы. Соединяясь с водой, эти окислы образуют едкие щелочи, окрашивающие лакмус в синий цвет. Все они одновалентны по кислороду и дают удивительно правильные изменения плотности, температуры плавления и кипения в зависимости от нарастания атомного веса. А вот антиподы щелочных металлов — галогены — фтор, хлор, бром, йод. Дмитрий Иванович может Аннь догадываться, что самый легкий из них — фтор, — по всей видимости, газ. Ибо в 1869 году еще никому не удалось выделить из соединений фтор — типичнейший и самый энергичный из всех неметаллов. За ним следует более тяжелый, хорошо изученный газ хлор, затем темно-бурая жидкость с резким запахом — бром, и кристаллический с металлическим отблеском йод. Галогены тоже одновалентны, но одновалентны по водороду. С кислородом же они дают ряд неустойчивых окислов, из которых предельный имеет формулу R2O7. Это значит: максимальная валентность галогенов по кислороду — 7. Раствор С12О7 в воде дает сильную хлорную кислоту, окрашивающую лакмусовую бумагу в красный цвет. Наметанный глаз Менделеева выделяет еще некоторые группы элементов, не столь, правда, яркие, как щелочные металлы и галогены. Щелочноземельные металлы — кальций, стронций и барий, дающие окислы типа RО; сера, селен, теллур, образующие высший окисел типа RO3; азот и фосфор с выcшим окислом R2О5. Прослеживается, хотя и не явное, химическое сходство между углеродом и кремнием, дающими окислы типа RO2 и между алюминием и бором, высший окисел которых R2Оз. Но дальше все спутывается, различия смазываются, индивидуальности утрачиваются.

За ним следует более тяжелый, хорошо изученный газ хлор, затем темно-бурая жидкость с резким запахом — бром, и кристаллический с металлическим отблеском йод. Галогены тоже одновалентны, но одновалентны по водороду. С кислородом же они дают ряд неустойчивых окислов, из которых предельный имеет формулу R2O7. Это значит: максимальная валентность галогенов по кислороду — 7. Раствор С12О7 в воде дает сильную хлорную кислоту, окрашивающую лакмусовую бумагу в красный цвет. Наметанный глаз Менделеева выделяет еще некоторые группы элементов, не столь, правда, яркие, как щелочные металлы и галогены. Щелочноземельные металлы — кальций, стронций и барий, дающие окислы типа RО; сера, селен, теллур, образующие высший окисел типа RO3; азот и фосфор с выcшим окислом R2О5. Прослеживается, хотя и не явное, химическое сходство между углеродом и кремнием, дающими окислы типа RO2 и между алюминием и бором, высший окисел которых R2Оз. Но дальше все спутывается, различия смазываются, индивидуальности утрачиваются. И хотя существование отдельных групп, отдельных семейств можно было считать установленным фактом, «связь групп была совершенно неясна: тут галоиды, тут щелочные металлы, тут металлы, подобные цинку, — друг в друга они точно так же не превращаются, как одна семья в другую. Другими словами, неизвестно было, как эти семьи между собой связаны». В наши дни легко оказать: смысл периодического закона — установление зависимости между наивысшей валентностью по кислороду и атомным весом элемента. Но тогда, сто с лишним лет назад, из нынешних 104 элементов Менделееву были известны лишь 63; атомные веса десяти из них оказались заниженными в 1,5—2 раза; из 63 элементов лишь 17 соединялись с водородом, а высшие солеобразующие окислы многих элементов разлагались с такой быстротой, что были неизвестны, поэтому высшая валентность по кислороду у них оказывалась заниженной. Но самую большую трудность представляли элементы с промежуточными свойствами. Взять, к примеру, алюминий. По физическим свойствам — это металл, а по химическим — не поймешь что.

И хотя существование отдельных групп, отдельных семейств можно было считать установленным фактом, «связь групп была совершенно неясна: тут галоиды, тут щелочные металлы, тут металлы, подобные цинку, — друг в друга они точно так же не превращаются, как одна семья в другую. Другими словами, неизвестно было, как эти семьи между собой связаны». В наши дни легко оказать: смысл периодического закона — установление зависимости между наивысшей валентностью по кислороду и атомным весом элемента. Но тогда, сто с лишним лет назад, из нынешних 104 элементов Менделееву были известны лишь 63; атомные веса десяти из них оказались заниженными в 1,5—2 раза; из 63 элементов лишь 17 соединялись с водородом, а высшие солеобразующие окислы многих элементов разлагались с такой быстротой, что были неизвестны, поэтому высшая валентность по кислороду у них оказывалась заниженной. Но самую большую трудность представляли элементы с промежуточными свойствами. Взять, к примеру, алюминий. По физическим свойствам — это металл, а по химическим — не поймешь что. Соединение его окисла с водой — странное вещество, не то слабая щелочь, не то слабая кислота. Все зависит от того, с чем оно реагирует. С сильной кислотой оно ведет себя как щелочь, а с сильной щелочью — как кислота. Глубокий знаток менделеевских работ по периодическому закону академик Б. Кедров считает, что Дмитрий Иванович в своих изысканиях шел от хорошо известного к неизвестному, от явного к неявному. Сначала он выстроил горизонтальный ряд щелочных металлов, так напоминающий ему гомологические ряды органической химии.

Соединение его окисла с водой — странное вещество, не то слабая щелочь, не то слабая кислота. Все зависит от того, с чем оно реагирует. С сильной кислотой оно ведет себя как щелочь, а с сильной щелочью — как кислота. Глубокий знаток менделеевских работ по периодическому закону академик Б. Кедров считает, что Дмитрий Иванович в своих изысканиях шел от хорошо известного к неизвестному, от явного к неявному. Сначала он выстроил горизонтальный ряд щелочных металлов, так напоминающий ему гомологические ряды органической химии.Lf = 7; Na = 23; К = 39; Rb = 85,4; Cs=133.

Всматриваясь во второй ярко выраженный ряд — галогены, — он обнаружил удивительную закономерность; каждый галоген легче близкого к нему по атомному весу щелочного металла на 4—6 единиц. Значит, ряд галогенов можно поставить над рядом щелочных металлов:

F Cl Br J

Li Ns К Rb Cs

Что дальше? Щелочноземельное металлы на 1—3 единицы тяжелее щелочных, стало быть, их — вниз;

Р С1 Вг J

Li Na К Rb Cs

Cs Sr Ва

Атомный вес фтора — 19, ближе всего к нему примыкает кислород — 16. Не ясно ли, что над галогенами надо поставить семейство аналогов кислорода – серу, селен, теллур? Еще выше — семейство азота: фосфор, мышьяк, сурьму, висмут. Атомный вес каждого члена этого семейства на 1—2 единицы меньше, чем атомный вес элементов из семейства кислорода. По мере того как укладывается ряд за рядом, Менделеев все более и более, укрепляется в мысли, что он на правильном пути. Валентность по кислороду от 7 у галогенов последовательно уменьшается при перемещении вверх. Для элементов из семейства кислорода она равна 6, азота — 5, углерода — 4. Следовательно, дальше должен идти трехвалентный бор. И точно: атомный вес бора на единицу меньше атомного веса предшествующего ему углерода… В феврале 1869 года Менделеев разослал многим химикам отпечатанный на отдельном листке «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». А 6 марта делопроизводитель Русского химического общества Н. Меншуткин вместо отсутствовавшего Менделеева зачитал на заседании общества сообщение о предложенной Дмитрием Ивановичем классификации.

Не ясно ли, что над галогенами надо поставить семейство аналогов кислорода – серу, селен, теллур? Еще выше — семейство азота: фосфор, мышьяк, сурьму, висмут. Атомный вес каждого члена этого семейства на 1—2 единицы меньше, чем атомный вес элементов из семейства кислорода. По мере того как укладывается ряд за рядом, Менделеев все более и более, укрепляется в мысли, что он на правильном пути. Валентность по кислороду от 7 у галогенов последовательно уменьшается при перемещении вверх. Для элементов из семейства кислорода она равна 6, азота — 5, углерода — 4. Следовательно, дальше должен идти трехвалентный бор. И точно: атомный вес бора на единицу меньше атомного веса предшествующего ему углерода… В феврале 1869 года Менделеев разослал многим химикам отпечатанный на отдельном листке «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». А 6 марта делопроизводитель Русского химического общества Н. Меншуткин вместо отсутствовавшего Менделеева зачитал на заседании общества сообщение о предложенной Дмитрием Ивановичем классификации. Изучая этот непривычный для современного взгляда вертикальный вариант менделеевской таблицы, нетрудно убедиться в том, что он, если так можно выразиться,разомкнут, что к его жесткому костяку — поставленным рядом щелочным металлам и галогенам — сверху и снизу, примыкают ряды элементов с менее ярко выраженными переходными свойствами. Было в этом первом варианте и несколько неправильно расположенных элементов: так, ртуть попала в группу меди, уран и золото — в группу алюминия, таллий — в группу щелочных металлов, марганец — в одну группу с родием и платиной, а кобальт и никель заняли одно место. Вопросительные знаки, поставленные около символов некоторых элементов, свидетедьствуют о том, что сам Менделеев сомневался в правильности определения атомных весов тория, теллура и золота и считал спорным положение в таблице эрбия, иттрия и индия. Но все эти неточности отнюдь не должны умалить важности самого вывода: именно этот первый, несовершенный еще вариант привел Дмитрия Ивановича к открытию великого закона, побудившего его поставить четыре вопросительных знака там, где должны были стоять символы четырех элементов.

Изучая этот непривычный для современного взгляда вертикальный вариант менделеевской таблицы, нетрудно убедиться в том, что он, если так можно выразиться,разомкнут, что к его жесткому костяку — поставленным рядом щелочным металлам и галогенам — сверху и снизу, примыкают ряды элементов с менее ярко выраженными переходными свойствами. Было в этом первом варианте и несколько неправильно расположенных элементов: так, ртуть попала в группу меди, уран и золото — в группу алюминия, таллий — в группу щелочных металлов, марганец — в одну группу с родием и платиной, а кобальт и никель заняли одно место. Вопросительные знаки, поставленные около символов некоторых элементов, свидетедьствуют о том, что сам Менделеев сомневался в правильности определения атомных весов тория, теллура и золота и считал спорным положение в таблице эрбия, иттрия и индия. Но все эти неточности отнюдь не должны умалить важности самого вывода: именно этот первый, несовершенный еще вариант привел Дмитрия Ивановича к открытию великого закона, побудившего его поставить четыре вопросительных знака там, где должны были стоять символы четырех элементов. .. Сопоставление элементов, расположенных в вертикальных столбцах, навело Менделеева на мысль, что свойства их изменяются периодически по мере нарастания атомного веса. Это был принципиально новый и неожиданный вывод, так как от предшественников Менделеева, увлекавшихся созерцанием линейного изменения свойств сходственных элементов в группах, ускользала эта периодичность, позволившая связать воедино все казавшиеся разрозненными группы. В «Основах химии», изданных в 1903 году, есть таблица, с помощью которой Дмитрий Иванович сделал периодичность свойств химических элементов необычайно наглядной. В длинный столбец он выписал все известные к тому времени элементы, а справа и слева поместил цифры, показывающие удельные объемы и температуры плавления, и формулы высших окислов и гидратов, причём, чем выше валентность, тем дальше от символа отстоит соответствующая формула. При беглом взгляде на эту таблицу сразу видишь, как периодически нарастают и убывают цифры, отражающие свойства элементов, по мере неуклонного увеличения атомного веса.

.. Сопоставление элементов, расположенных в вертикальных столбцах, навело Менделеева на мысль, что свойства их изменяются периодически по мере нарастания атомного веса. Это был принципиально новый и неожиданный вывод, так как от предшественников Менделеева, увлекавшихся созерцанием линейного изменения свойств сходственных элементов в группах, ускользала эта периодичность, позволившая связать воедино все казавшиеся разрозненными группы. В «Основах химии», изданных в 1903 году, есть таблица, с помощью которой Дмитрий Иванович сделал периодичность свойств химических элементов необычайно наглядной. В длинный столбец он выписал все известные к тому времени элементы, а справа и слева поместил цифры, показывающие удельные объемы и температуры плавления, и формулы высших окислов и гидратов, причём, чем выше валентность, тем дальше от символа отстоит соответствующая формула. При беглом взгляде на эту таблицу сразу видишь, как периодически нарастают и убывают цифры, отражающие свойства элементов, по мере неуклонного увеличения атомного веса. В 1869 году неожиданные перерывы в этом плавном нарастании и убывании чисел доставили Менделееву немало затруднений. Укладывая один ряд за другим, Дмитрий Иванович обнаружил, что в столбце, идущем вверх от рубидия, вслед за пятивалентным мышьяком идет двухвалентный цинк. Резкий перепад атомного веса — 10 единиц вместо 3—5, и полное отсутствие сходства между . свойствами цинка и углерода, стоящего во главе этой группы, навели Дмитрия Ивановича на мысль: в перекрестии пятого горизонтального ряда и третьего вертикального столбца должен находиться не открытый еще четырехвалентный элемент, напоминающий по свойствам углерод и кремний. А поскольку цинк ничего общего не имел и с идущей далее группой бора и алюминия, Менделеев предположил, что науке еще неизвестен и один трехвалентный элемент — аналог бора. Такие же соображения побудили его предположить существование еще двух элементов с атомными весами 45 и 180. Понадобилась поистине изумительная химическая интуиция Менделеева, чтобы сделать столь смелые предположения, и понадобилась его поистине необъятная химическая эрудиция, чтобы предсказать свойства не открытых еще элементов и исправить многие заблуждения, касающиеся элементов малоизученных.

В 1869 году неожиданные перерывы в этом плавном нарастании и убывании чисел доставили Менделееву немало затруднений. Укладывая один ряд за другим, Дмитрий Иванович обнаружил, что в столбце, идущем вверх от рубидия, вслед за пятивалентным мышьяком идет двухвалентный цинк. Резкий перепад атомного веса — 10 единиц вместо 3—5, и полное отсутствие сходства между . свойствами цинка и углерода, стоящего во главе этой группы, навели Дмитрия Ивановича на мысль: в перекрестии пятого горизонтального ряда и третьего вертикального столбца должен находиться не открытый еще четырехвалентный элемент, напоминающий по свойствам углерод и кремний. А поскольку цинк ничего общего не имел и с идущей далее группой бора и алюминия, Менделеев предположил, что науке еще неизвестен и один трехвалентный элемент — аналог бора. Такие же соображения побудили его предположить существование еще двух элементов с атомными весами 45 и 180. Понадобилась поистине изумительная химическая интуиция Менделеева, чтобы сделать столь смелые предположения, и понадобилась его поистине необъятная химическая эрудиция, чтобы предсказать свойства не открытых еще элементов и исправить многие заблуждения, касающиеся элементов малоизученных. Дмитрий Иванович не случайно назвал свою первую таблицу «опытом», этим он как бы подчеркивал ее незавершенность; но в ближайший же год он придал периодической системе элементов ту совершенную форму, которая, почти не изменившись, сохранилась до наших дней. «Разомкнутость» вертикального варианта, по-видимому, не соответствовала представлениям Менделеева о гармонии. Он чувствовал, что из хаотической кучи деталей ему удалось сложить машину, но он ясно видел, как далека эта машина от совершенства. И он решил переконструировать таблицу, разорвать тот двойной ряд, который был ее костяком, и поместить щелочные металлы и галогены на противоположных концах таблицы. Тогда все остальные элементы окажутся как бы внутри конструкции и будут служить постепенным естественным переходом от одной крайности к другой. И как часто бывает с гениальными творениями, формальная, казалось бы, перестройка вдруг открыла новые, ранее не подозреваемые и не угадываемые связи и сопоставления. К августу 1869 года Дмитрий Иванович составляет четыре новых наброска системы.

Дмитрий Иванович не случайно назвал свою первую таблицу «опытом», этим он как бы подчеркивал ее незавершенность; но в ближайший же год он придал периодической системе элементов ту совершенную форму, которая, почти не изменившись, сохранилась до наших дней. «Разомкнутость» вертикального варианта, по-видимому, не соответствовала представлениям Менделеева о гармонии. Он чувствовал, что из хаотической кучи деталей ему удалось сложить машину, но он ясно видел, как далека эта машина от совершенства. И он решил переконструировать таблицу, разорвать тот двойной ряд, который был ее костяком, и поместить щелочные металлы и галогены на противоположных концах таблицы. Тогда все остальные элементы окажутся как бы внутри конструкции и будут служить постепенным естественным переходом от одной крайности к другой. И как часто бывает с гениальными творениями, формальная, казалось бы, перестройка вдруг открыла новые, ранее не подозреваемые и не угадываемые связи и сопоставления. К августу 1869 года Дмитрий Иванович составляет четыре новых наброска системы. Работая над ними, он выявил так называемые двойные сходственные отношения между элементами, которые вначале он помещал в различные группы. Так вторая группа – группа щелочноземельных металлов – оказалась состоящей из двух подгрупп: первой – бериллий, магний, кальций, стронций и барий и второй – цинк, кадмий, ртуть. Далее, уяснение периодической зависимости позволило Менделееву исправить атомные веса 11 элементов и изменить местоположение в системе 20 элементов! В итоге этой неистовой работы в 1871 году появилась знаменитая статья «Периодическая законность для химических элементов» и тот классический вариант периодической системы, который ныне украшает химические и физические лаборатории во всем мире. Сам Дмитрий Иванович очень гордился этой статьей. В старости он писал: «Это лучший свод моих взглядов и соображений о периодичности элементов и оригинал, по которому писалось потом так много про эту систему. Это причина главная моей научной известности — потому что многое оправдалось гораздо позднее».

Работая над ними, он выявил так называемые двойные сходственные отношения между элементами, которые вначале он помещал в различные группы. Так вторая группа – группа щелочноземельных металлов – оказалась состоящей из двух подгрупп: первой – бериллий, магний, кальций, стронций и барий и второй – цинк, кадмий, ртуть. Далее, уяснение периодической зависимости позволило Менделееву исправить атомные веса 11 элементов и изменить местоположение в системе 20 элементов! В итоге этой неистовой работы в 1871 году появилась знаменитая статья «Периодическая законность для химических элементов» и тот классический вариант периодической системы, который ныне украшает химические и физические лаборатории во всем мире. Сам Дмитрий Иванович очень гордился этой статьей. В старости он писал: «Это лучший свод моих взглядов и соображений о периодичности элементов и оригинал, по которому писалось потом так много про эту систему. Это причина главная моей научной известности — потому что многое оправдалось гораздо позднее». И действительно, позднее многое оправдалось, но все это было позднее, а тогда… Сейчас с изумлением узнаешь, что большинство химиков восприняло периодическую систему лишь как удобное учебное пособие для студентов. В цитированном письме Зинину Дмитрий Иванович писал: «Если немцы не знают моих работ… я позабочусь о том, чтобы они знали». Выполняя это обещание, он попросил своего товарища химика Ф. Вредена перевести на немецкий язык его фундаментальную работу по периодическому закону, и, получив 15 ноября 1871 года типографские оттиски, он разослал их многим иностранным химикам. Но, увы, не только компетентного суждения, но вообще никакого ответа не получил на свои письма Дмитрий Иванович. Ни от Ж. Дюма, ни от А. Вюрца, ни от С, Канниццаро, Ж. Мариньяка, В. Одлинга, Г. Роско, X. Бломстранда, А. Байера и других химиков. Дмитрий Иванович не мог понять, в чем дело. Он снова и снова перелистывал свою статью и снова и снова убеждался в том, что она полна захватывающего интереса. Разве не удивительно, что он, не производя никаких экспериментов и измерений и основываясь только на периодическом законе, доказал, что считавшийся ранее трехвалентным бериллий в действительности двухвалентен? Разве не доказана правильность периодического закона тем, что, исходя из Него, Менделеев установил трехвалентность таллия, который раньше считался щелочным металлом? Разве не убедительно то, что Менделеев, исходя из периодического закона, приписал малоисследованному индию валентность, равную трем, что спустя несколько месяцев было подтверждено измерениями теплоемкости индия, сделанными Бунзеном? И тем не менее это ни в чем не убедило «папашу Бунзена».

И действительно, позднее многое оправдалось, но все это было позднее, а тогда… Сейчас с изумлением узнаешь, что большинство химиков восприняло периодическую систему лишь как удобное учебное пособие для студентов. В цитированном письме Зинину Дмитрий Иванович писал: «Если немцы не знают моих работ… я позабочусь о том, чтобы они знали». Выполняя это обещание, он попросил своего товарища химика Ф. Вредена перевести на немецкий язык его фундаментальную работу по периодическому закону, и, получив 15 ноября 1871 года типографские оттиски, он разослал их многим иностранным химикам. Но, увы, не только компетентного суждения, но вообще никакого ответа не получил на свои письма Дмитрий Иванович. Ни от Ж. Дюма, ни от А. Вюрца, ни от С, Канниццаро, Ж. Мариньяка, В. Одлинга, Г. Роско, X. Бломстранда, А. Байера и других химиков. Дмитрий Иванович не мог понять, в чем дело. Он снова и снова перелистывал свою статью и снова и снова убеждался в том, что она полна захватывающего интереса. Разве не удивительно, что он, не производя никаких экспериментов и измерений и основываясь только на периодическом законе, доказал, что считавшийся ранее трехвалентным бериллий в действительности двухвалентен? Разве не доказана правильность периодического закона тем, что, исходя из Него, Менделеев установил трехвалентность таллия, который раньше считался щелочным металлом? Разве не убедительно то, что Менделеев, исходя из периодического закона, приписал малоисследованному индию валентность, равную трем, что спустя несколько месяцев было подтверждено измерениями теплоемкости индия, сделанными Бунзеном? И тем не менее это ни в чем не убедило «папашу Бунзена». Когда один из молодых учеников попытался привлечь его внимание к менделеевской таблице, он только досадливо отмахнулся: «Да уйдите вы от меня с этими догадками. Такие правильности вы найдете и между числами биржевого листка». А нравящееся самому Дмитрию Ивановичу исправление атомных весов урана и ряда других элементов, продиктованное периодической законностью, вызвало лишь упрек со стороны германского физика Лотара Мейера, которому, по странной иронии судьбы, впоследствии пытались приписать приоритет в создании периодической системы. «Было бы поспешно, — писал он в «Либиховских анналах» о статьях Менделеева, — изменять доныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта». У Менделеева начинало создаваться впечатление, что эти люди слушают — и не слышат, смотрят — и не видят. Не видят черным по белому написанных слов: «Система элементов имеет значение не только педагогическое, не только облегчает изучение разнообразных фактов, приводя их в порядок и связь, но имеет и чисто научное значение, открывая аналогии и указывая чрез то новые пути для изучения элементов».

Когда один из молодых учеников попытался привлечь его внимание к менделеевской таблице, он только досадливо отмахнулся: «Да уйдите вы от меня с этими догадками. Такие правильности вы найдете и между числами биржевого листка». А нравящееся самому Дмитрию Ивановичу исправление атомных весов урана и ряда других элементов, продиктованное периодической законностью, вызвало лишь упрек со стороны германского физика Лотара Мейера, которому, по странной иронии судьбы, впоследствии пытались приписать приоритет в создании периодической системы. «Было бы поспешно, — писал он в «Либиховских анналах» о статьях Менделеева, — изменять доныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта». У Менделеева начинало создаваться впечатление, что эти люди слушают — и не слышат, смотрят — и не видят. Не видят черным по белому написанных слов: «Система элементов имеет значение не только педагогическое, не только облегчает изучение разнообразных фактов, приводя их в порядок и связь, но имеет и чисто научное значение, открывая аналогии и указывая чрез то новые пути для изучения элементов». Не видят, что «по сих пор мы не имели никаких поводов предсказывать свойства неизвестных элементов, даже не могли судить о недостатке или отсутствии тех или других из них… Только слепой случай и особая прозорливость и наблюдательность вели к открытию новых элементов. Теоретического интереса в открытии новых элементов вовсе почти не было, и оттого важнейшая область химии, а именно изучение элементов, до сих пор привлекала к себе только немногих химиков. Закон периодичности открывает в этом последнем отношении новый путь, придавая особый, самостоятельный интерес даже таким элементам, как иттрий и эрбий, которыми до сих пор, должно сознаться, интересовались только весьма немногие». Но больше всего поражало Менделеева равнодушие к тому, о чем сам он на склоне лет с гордостью писал: «Это был риск, но правильный и успешный». Убежденный в истинности периодического закона, он в разосланной многим химикам мира статье не только смело предсказал существование трех еще не открытых элементов, но и описал самым подробнейшим образом их свойства.

Не видят, что «по сих пор мы не имели никаких поводов предсказывать свойства неизвестных элементов, даже не могли судить о недостатке или отсутствии тех или других из них… Только слепой случай и особая прозорливость и наблюдательность вели к открытию новых элементов. Теоретического интереса в открытии новых элементов вовсе почти не было, и оттого важнейшая область химии, а именно изучение элементов, до сих пор привлекала к себе только немногих химиков. Закон периодичности открывает в этом последнем отношении новый путь, придавая особый, самостоятельный интерес даже таким элементам, как иттрий и эрбий, которыми до сих пор, должно сознаться, интересовались только весьма немногие». Но больше всего поражало Менделеева равнодушие к тому, о чем сам он на склоне лет с гордостью писал: «Это был риск, но правильный и успешный». Убежденный в истинности периодического закона, он в разосланной многим химикам мира статье не только смело предсказал существование трех еще не открытых элементов, но и описал самым подробнейшим образом их свойства. Увидев, что это изумительное открытие тоже не заинтересовало химиков, Дмитрий Иванович предпринял было попытку сделать все эти открытия сам. Он съездил за границу для закупки минералов, содержащих, как ему казалось, искомые элементы. Он затеял исследование редкоземельных элементов. Он поручил студенту Н. Бауэру изготовить металлический уран и измерить его теплоемкость. Но масса других научных тем и организационных дел нахлынула на него и легко отвлекла от работы, несвойственной складу его души. В начале 1870-х годов Дмитрий Иванович занялся изучением упругости газов и предоставил времени и событиям испытывать и проверять периодическую систему элементов, в истинности которой сам он был совершенно уверен. «Писавши в 1871 году статью о приложении периодического закона к определению свойств еще не открытых элементов, я не думал, что доживу до оправдания этого следствия периодического закона, — вспоминал в одном из последних изданий «Основ химии» Менделеев, — но действительность ответила иначе.

Увидев, что это изумительное открытие тоже не заинтересовало химиков, Дмитрий Иванович предпринял было попытку сделать все эти открытия сам. Он съездил за границу для закупки минералов, содержащих, как ему казалось, искомые элементы. Он затеял исследование редкоземельных элементов. Он поручил студенту Н. Бауэру изготовить металлический уран и измерить его теплоемкость. Но масса других научных тем и организационных дел нахлынула на него и легко отвлекла от работы, несвойственной складу его души. В начале 1870-х годов Дмитрий Иванович занялся изучением упругости газов и предоставил времени и событиям испытывать и проверять периодическую систему элементов, в истинности которой сам он был совершенно уверен. «Писавши в 1871 году статью о приложении периодического закона к определению свойств еще не открытых элементов, я не думал, что доживу до оправдания этого следствия периодического закона, — вспоминал в одном из последних изданий «Основ химии» Менделеев, — но действительность ответила иначе. Описаны были мною три элемента: экабор, экаалюминий и экасилиций, и не прошло еще 20 лет, как я имел величайшую радость видеть все три открытыми…» И первым из трех был эка-алюминий — галлий. Потом открытия элементов посыпались, как из рога изобилия! В классическом труде «Основы химии», выдержавшем при жизни автора 8 изданий на русском языке и несколько изданий на многих иностранных языках, Менделеев впервые изложил неорганическую химию на основе периодического закона. Поэтому, естественно, первое издание «Основ химии» 1869-71 г.г. является желанным предметом для многих коллекционеров и библиофилов мира, собирающих научно-техническую и приоритетную тематику. Естественно, «Основы химии» вошли в знаменитые PMM, № 407 и DSB, volume IX, p.p. 286-295. Естественно, они присутствуют на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Экземпляры с автографом автора крайне редки!

Описаны были мною три элемента: экабор, экаалюминий и экасилиций, и не прошло еще 20 лет, как я имел величайшую радость видеть все три открытыми…» И первым из трех был эка-алюминий — галлий. Потом открытия элементов посыпались, как из рога изобилия! В классическом труде «Основы химии», выдержавшем при жизни автора 8 изданий на русском языке и несколько изданий на многих иностранных языках, Менделеев впервые изложил неорганическую химию на основе периодического закона. Поэтому, естественно, первое издание «Основ химии» 1869-71 г.г. является желанным предметом для многих коллекционеров и библиофилов мира, собирающих научно-техническую и приоритетную тематику. Естественно, «Основы химии» вошли в знаменитые PMM, № 407 и DSB, volume IX, p.p. 286-295. Естественно, они присутствуют на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Экземпляры с автографом автора крайне редки!

Основы химии растворов – Справочник химика 21

Основное содержание учебника составляют разделы, которые, судя по монографиям и периодической литературе, наиболее необходимы биологам. Прежде всего это основы термодинамики и химическое равновесие, физическая химия растворов неэлектролитов и электролитов, учение о пограничных потенциалах и электродвижущих силах, химическая кинетика и катализ. В дополнение к традиционному изложению этих разделов приведено описание некоторых специфических приложений физической химии, важных для биологии. Так, кратко рассмотрены свойства полиэлектролитов, ионный обмен, мембранное равновесие и мембранные потенциалы, ионоселективные электроды, основы хроматографии и экстракции. [c.3]

Прежде всего это основы термодинамики и химическое равновесие, физическая химия растворов неэлектролитов и электролитов, учение о пограничных потенциалах и электродвижущих силах, химическая кинетика и катализ. В дополнение к традиционному изложению этих разделов приведено описание некоторых специфических приложений физической химии, важных для биологии. Так, кратко рассмотрены свойства полиэлектролитов, ионный обмен, мембранное равновесие и мембранные потенциалы, ионоселективные электроды, основы хроматографии и экстракции. [c.3]

Кишиневский М, X., Корниенко Т. С., Попа Т. М., Теор. основы хим. технол., 4, 671 (1970). Исследование массообмена в системах газ—жидкость при наличии химической реакции (абсорбция СОа водой и растворами щелочей и аминов в аппаратах с механическим перемешиванием жидкости). [c.271]

Д. И. Менделеев писал в Основах химии , что теория электролитической диссоциации игнорирует взаимодействие частиц растворенного вещества между собой и с молекулами растворителя. Он утверждал, что процессы диссоциации с необходимостью и неизбежностью сопровождаются процессами образования иовы.х соединений из ионов растворителя. Взгляды великого ученого были развиты Д. П. Коноваловым, И. А. Каблуковым и другими исследователями и явились фундаментом современной теории растворов. [c.366]

Он утверждал, что процессы диссоциации с необходимостью и неизбежностью сопровождаются процессами образования иовы.х соединений из ионов растворителя. Взгляды великого ученого были развиты Д. П. Коноваловым, И. А. Каблуковым и другими исследователями и явились фундаментом современной теории растворов. [c.366]

Недостаточность одного только физического объяснения процессов диссоциации была ясна еще Д. И. Менделееву. Известно, что он был противником теории электролитической диссоциации Аррениуса и даже воздерживался от ее изложения в Основах химии . Д. И. Менделеев и русская школа химиков (И. Л. Каблуков, Д. П. Коновалов и др.) в своих работах подчеркивали значение химической теории растворов, в частности значение химического взаимодействия между растворенным веществом и растворителем с образованием сольватов. [c.292]

Книга представляет собой издание, наиболее полно соответствующее программе по физической химии для студентов биологических специальностей Московского университета, а также других университетов страны. В ней изложены основы химической термодинамики, учение о химическом равновесии, физическая химия растворов неэлектролитов и электролитов, учение о пограничных потенциалах и электродвижущих силах, химическая кинетика и катализ. Небольшой раздел посвящен свойствам газов, необходимым для понимания основного материала. Дается краткое описание методов хроматографии, экстракции, ректификации, использования ионоселективных электродов и т. п. [c.2]

В ней изложены основы химической термодинамики, учение о химическом равновесии, физическая химия растворов неэлектролитов и электролитов, учение о пограничных потенциалах и электродвижущих силах, химическая кинетика и катализ. Небольшой раздел посвящен свойствам газов, необходимым для понимания основного материала. Дается краткое описание методов хроматографии, экстракции, ректификации, использования ионоселективных электродов и т. п. [c.2]

Наибольшее внимание уделено второму разделу (гл. VII— XI), что соответствует практике преподавания физической химии в ЛГУ. Он посвящен учению о равновесиях. Здесь рассматриваются состояния простых и сложных систем, которые устанавливаются в результате химического взаимодействия частиц (молекул и атомов), понимаемого в самом широком смысле. Мы не проводим границы между взаимодействием друг с другом одинаковых частиц и разных, так как и в том, и в другом случаях в результате взаимодействия состояние системы (макро- и микроскопическое) меняется. Эта точка зрения была высказана еще Менделеевым в Основах химии , а также Коноваловым ( Об упругости пара растворов , 1928 г.) Изложение материала второго раздела книги основано на правиле фаз, которое является наиболее общим принципом, позволяющим в логической последовательности рассмотреть все химические равновесия, начиная с равновесий в однокомпонентных системах и кончая сложными равновесиями в многокомпонентных гомогенных и гетерогенных системах, в том числе в электролитах. [c.6]

Эта точка зрения была высказана еще Менделеевым в Основах химии , а также Коноваловым ( Об упругости пара растворов , 1928 г.) Изложение материала второго раздела книги основано на правиле фаз, которое является наиболее общим принципом, позволяющим в логической последовательности рассмотреть все химические равновесия, начиная с равновесий в однокомпонентных системах и кончая сложными равновесиями в многокомпонентных гомогенных и гетерогенных системах, в том числе в электролитах. [c.6]

ОСНОВЫ химии РАСТВОРОВ [c.283]

Основы химии растворов в жидком бромиде ртути (2). IV. Поведение сульфида, селенида и теллурида ртути (2) в расплавах бромида ртути (2). [c.326]

Основы химии растворов в жидком бромиде ртути. III. -Молекулярные веса некоторых соединений н электропроводность их растворов в жидком бромиде ртути (2). [c.345]

В первой части книги, где рассмотрены теоретические основы химии, увеличена доля материала, содержащего наиболее фундаментальные понятия, используемые в большинстве естественных наук и в смежных специальных дисциплинах. Прежде всего это периодический закон химических элементов, являющийся базой всех понятий о строении веществ — от атомов до комплексных соединений, — и закон действующих масс как основа количественных расчетов реагентов в равновесных химических системах. Кроме того, в общетеоретической части представлены законы и понятия стехиометрии, строение и фазовые состояния веществ, закономерности протекания химических процессов, образование растворов и ионно-обменные процессы, протекающие в них, реакции окисления—восстановления. [c.3]

Прежде всего это периодический закон химических элементов, являющийся базой всех понятий о строении веществ — от атомов до комплексных соединений, — и закон действующих масс как основа количественных расчетов реагентов в равновесных химических системах. Кроме того, в общетеоретической части представлены законы и понятия стехиометрии, строение и фазовые состояния веществ, закономерности протекания химических процессов, образование растворов и ионно-обменные процессы, протекающие в них, реакции окисления—восстановления. [c.3]

Теория работы первичных элементов развивалась в тесной связи с развитием физической химии и теории растворов. Исследованиями С. Аррениуса, Д. И. Менделеева, П. Дебая были заложены основы теории растворов электролитов. [c.3]

Обширные исследования свойств растворов, предпринятые около 100 лет назад, привели к созданию так называемой физической теории растворов. В основу ее была положена аналогия между растворами и смесями газов. Иначе говоря, допускалось, что молекулы растворенного вещества и растворителя в известной мере индифферентны (безразличны) по отношению друг к другу. Такая ситуация возможна, если энергия взаимодействия разнородных частиц в растворе мала и равна энергии взаимодействия однородных частиц. Физическая теория растворов является как бы антиподом химической теории Д. И. М е н-д е л е е в а. И хотя, как мы знаем, химическим взаимодействием молекул растворителя и растворенного вещества пренебрегать нельзя, количественные закономерности, лежащие в основе физической теории, сыграли важную роль в химии растворов. Разработанная физическая теория хорошо описывала поведение растворов неэлектролитов — веществ, растворы которых не проводили электрический ток. Однако все попытки применения найденных количественных закономерностей для оценки поведения растворов электролитов — веществ, растворы которых проводят электрический ток, не увенчались успехом. [c.67]

Иначе говоря, допускалось, что молекулы растворенного вещества и растворителя в известной мере индифферентны (безразличны) по отношению друг к другу. Такая ситуация возможна, если энергия взаимодействия разнородных частиц в растворе мала и равна энергии взаимодействия однородных частиц. Физическая теория растворов является как бы антиподом химической теории Д. И. М е н-д е л е е в а. И хотя, как мы знаем, химическим взаимодействием молекул растворителя и растворенного вещества пренебрегать нельзя, количественные закономерности, лежащие в основе физической теории, сыграли важную роль в химии растворов. Разработанная физическая теория хорошо описывала поведение растворов неэлектролитов — веществ, растворы которых не проводили электрический ток. Однако все попытки применения найденных количественных закономерностей для оценки поведения растворов электролитов — веществ, растворы которых проводят электрический ток, не увенчались успехом. [c.67]

Д. И. Менделеев придавал также большое значение и физической теории растворов. В 1906 г. в Основах химии он писал Две указанные стороны растворения и гипотезы, до сих пор приложенные к рассмотрению растворов, хотя имеют отчасти различные исходные точки, но без всякою сомнения со временем, по всей вероятности, приведут к общей теории растворов, потому что одни общие законы управляют как физическими, так и химическими явлениями . [c.146]

В 1906 г. в Основах химии он писал Две указанные стороны растворения и гипотезы, до сих пор приложенные к рассмотрению растворов, хотя имеют отчасти различные исходные точки, но без всякою сомнения со временем, по всей вероятности, приведут к общей теории растворов, потому что одни общие законы управляют как физическими, так и химическими явлениями . [c.146]

Аррениус считал, что в процессе диссоциации происходит также химическое взаимодействие растворенного вещества с растворителем. Но в литературе после Аррениуса процесс диссоциации обычно описывали как чисто физический процесс, в котором не участвует растворитель, рассматривая последний как индифферентную среду. Известно, что Д. И. Менделеев воздерживался от изложения теории электролитической диссоциации в Основах химии , считая основным ее недостатком игнорирование химического взаимодействия между растворенным веществом и растворителем. Д. И. Менделеев создал химическую теорию растворов, придавая в ней большое значение химическим процессам, проходящим в этих растворах. [c.85]

[c.85]

Менделеев Д. И. (1834-1907 гг.) — рус. химик, разносторонний ученый, педагог, общественный деятель. Открыл период, закон хим. элементов. Заложил основы теории растворов. [c.207]

Великий русский химик Д. И. Менделеев много внимания уделял коллоидным растворам и в Основах химии подробно описал свойства некоторых из них. Еще в 90-х г. прошлого столетия он показал, что все тела в природе могут находиться в коллоидном состоянии. Именно. Д. И. Менделееву мы обязаны современным представлениям об универсальности коллоидного состояния вещества. [c.12]

Папков С П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров. М. Химия. 1971. 372 с. [c.412]

Образование окрашенных растворов при растворении соединений, подобных трифенилметанолу, в серной кислоте и аналогичное солям поведение, напрпмер трифенилметилхлорида в раствора диоксида серы, послужило основой химии карбениевых ионов, ко торая была заложена в начале XX века главным образом работами Байера, Гомберга, Вальдена и Ганча. Для обозначения образующихся при этом частиц Байер использовал термин карбоний , имея в виду аналогию таких частиц с другими ониевыми ионами, однако этот термин был подвергнут критике Гомбергом, который предложил называть соли таких ионов солями карбила . Термин карбениевый ион, как более логичный, был предложен Дильтеем почти 20 лет спустя, однако до 1970 г. в литературе сохранялась первоначальная номенклатура, где применялся термин карбониевый ион. В последнее время чрезвычайно горячо, в особенности в работах Ола, пропагандируется более рациональная схема номенклатуры карбокатионов, изложенная в разд. 2.7.1.1. Это связано с возрастающим интересом к электронодефицитным частицам типа СН5,стимулированным результатами экспериментальных работ в газовой фазе и суперкислых средах, а также квантовохимическими расчетами. [c.513]

Для обозначения образующихся при этом частиц Байер использовал термин карбоний , имея в виду аналогию таких частиц с другими ониевыми ионами, однако этот термин был подвергнут критике Гомбергом, который предложил называть соли таких ионов солями карбила . Термин карбениевый ион, как более логичный, был предложен Дильтеем почти 20 лет спустя, однако до 1970 г. в литературе сохранялась первоначальная номенклатура, где применялся термин карбониевый ион. В последнее время чрезвычайно горячо, в особенности в работах Ола, пропагандируется более рациональная схема номенклатуры карбокатионов, изложенная в разд. 2.7.1.1. Это связано с возрастающим интересом к электронодефицитным частицам типа СН5,стимулированным результатами экспериментальных работ в газовой фазе и суперкислых средах, а также квантовохимическими расчетами. [c.513]

Попков С. П. Физико-химические основы переработки растворов полим ов. М. Химия, 1976.

[c.383]

[c.383]В конце данного раздела полезно обратить внимание на тот факт, что при разнице свободных энергий для солей тетрабутиламмония в ацетоне и пропиловом спирте всего лишь в 450 кал изменяется в пять раз. Таким образом, резкое изменение зависимостей от 1,/г, представленных на рис. 6, обусловлено лишь небольшими энергетическими различиями. Однако такие малые разности энергий в химии растворов часто являются определяющими, они лежат в основе многих важных электрохимических, межфазных и биологических процессов. Именно эти небольшие энергетические различия затрудняют точное определение характера частиц, которые методом электропроводности или любым другим способом идентифицируются как ионные пары. Во многих практических случаях такая тонкая градация не представляется необходимой. Однако информация о природе ионных пар совершенно необходима для дальнейшего прогресса в этой области, особенно для применения этих представлений в биохимических системах. [c.40]

Отмечая недостатки теории электролитической диссоциации, Д. И. Менделеев писал в Основах химии , что их причина заключается в игнорировании химического взаимодействия растворенного вещества с растворителем. Эти представления получили дальнейшее развитие в конце прошлого и первой четверти настоящего столетия в работах ряда ученых (Д. П. Коновалова, И. А. Каблукова, В. А. Кистяковского, Л. В. Писарлсевского, А.Нойеса и др.) и легли в основу современной теории растворов. [c.161]

И. Менделеев писал в Основах химии , что их причина заключается в игнорировании химического взаимодействия растворенного вещества с растворителем. Эти представления получили дальнейшее развитие в конце прошлого и первой четверти настоящего столетия в работах ряда ученых (Д. П. Коновалова, И. А. Каблукова, В. А. Кистяковского, Л. В. Писарлсевского, А.Нойеса и др.) и легли в основу современной теории растворов. [c.161]

Периодический закон — научная основа и метод многочисленных исследований. Назовем некоторые направления (темы), которые еще ждут дальнейших исследований. Это работы но теории химической связи и электронной структуры молекул химия комплексных соединений, включая редкоземельные элементы, а также соединения, имеющие полупроводниковый характер получение гю-лупроводниковых материалов, развитие химии твердого тела, синтез твердых материалов с заданным составом, структурой и свойствами поиски новых материалов на основе твердых растворов изоморфных боридов, карбидов, нитридов и оксидов переходных металлов IV и V групп получение сплавов и катализаторов на основе переходных элементов синтез неорганических веществ, включая неорганические полимеры получение веществ высокой [c. 427]

427]

В 1869 г. Д. И. Менделеев отмечал, что в растворах содержатся определепные соедипения с водою, хотя сами растворы суть неопределенные соединения Он развивал эту идею в учебнике Основы химии . Ученый ставил перед собой задачу изучить и установить характер взаимодействия растворенного вещества и растворителя. Химизм растворов, диссоциационные в них явления и их отношение к определенным соединениям с водой всегда казались мне теми сторонами предмета, которые обыкновенно упускаются из виду, а между тем дают путь к пониманию растворов [c.303]

В учебнике по-новому излаг-аются вопросы химической атомисшки и стехиометрические законы химии. Даны современная трактовка фундаментальных законов химии, квантово-химическая трактовка природы химической связи, > ч(>ние о кимических просновы химии межмолекулярного взаимодействия, включая комплексообразование. Наряду с жидкими раствор,ами бользиое внимание уделено химии твердых рги тБоров. [c. 2]

2]

Вначале приведем одну простенькую реакцию Си + 2НС1 = = u l2 + h3, которая, разумеется, вызовет протест у каждого, кто знаком хотя бы поверхностно с основами химии (в объеме примерно 9-го класса общеобразовательной школы). Как известно, медь менее химически активна, чем водород, и поэтому никак не может вытеснять водород из растворов кислот. Утверждение, справедливое на 99,5 %. Справедливым на 100 % оно станет в том случае, если слово раствор предворить эпитетом водный . Да, в водном растворе стандартный электродный потенциал меди превышает потенциал водорода. А приведенная реакция взаимодействия меди с H I идет в ацетонитриле, в растворах которого стандартный электродный потенциал меди равен — 0,28 по отношению к водороду. [c.75]

Ранее рассматривалось влияние, которое оказывают поверхностные силы на поведение глинистых суспензий. От поверхностных сил зависит также проявление многочисленных осложнений в процессе бурения скважины, таких как появление эмульсий и пен, образование сальников из пластичных глин на долотах, загрязнение продуктивных пластов фильтратами бурог вых растворов. В связи с этим в данной главе рассматриваются основы химии поверхностного слоя. [c.271]

В связи с этим в данной главе рассматриваются основы химии поверхностного слоя. [c.271]

В Основах химии Д. И. Менделеева говорится Вода растворяет I/2S000 своего веса плавикового шпата . Вычислите на основании этого величину произведения растворимости плавикового шпата СаРа. [c.109]

как подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации по химии с 8 по 11 класс

Подготовиться к аттестации по химии можно в «Экстернате и домашней школе Фоксфорда». Сильные преподаватели из МГУ, МФТИ и ВШЭ объясняют даже самые сложные темы простым и доступным языком. Теория обязательно подкрепляется практикой: ученики в прямом эфире наблюдают за химическими опытами и могут задавать вопросы. Базовый курс поможет сдать промежуточные аттестации по химии в восьмом и десятом классах. Для сдающих государственную аттестацию есть специальные курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. А поклонники химии могут углублять свои знания в рамках естественно-научного образовательного маршрута.

Вот ещё несколько советов, которые помогут дополнить курсы по химии в онлайн-школе и сделают учёбу легче и интереснее, а также помогут успешно сдать аттестацию.

8 класс

Что нужно знать к промежуточной аттестации по химии

- Основные химические понятия.

- Свойства кислорода, водорода и воды.

- Систематизацию химических элементов.

- Строение атома.

- Химические связи.

- Теорию растворимости.

- Серу и её соединения.

- Технику безопасности обращения с химической посудой и оборудованием.

Способы подготовки к аттестации в 8 классе

Химию невозможно учить без опытов. В восьмом классе важно понять основы химических процессов. Но делать опыты самостоятельно в домашних условиях небезопасно. На Youtube-канале «Простая наука» можно посмотреть красочные химические опыты. Каждое действие подробно объясняется — просто смотрите и запоминайте.

Эффективно выучить Периодическую систему Д.И. Менделеева можно при помощи приложения «Викторина по химии». В нём 29 уровней сложности, на которых нужно на скорость определить группу элемента, атомный номер и другие параметры. Отличная тренировка при подготовке к аттестации по химии.

Менделеева можно при помощи приложения «Викторина по химии». В нём 29 уровней сложности, на которых нужно на скорость определить группу элемента, атомный номер и другие параметры. Отличная тренировка при подготовке к аттестации по химии.

<<Форма демодоступа>>

9 класс

Что нужно знать и уметь для сдачи ОГЭ по химии

- Использовать химическую символику.

- Знать важнейшие химические понятия.

- Понимать смысл основных законов и теорий химии.

- Называть химические элементы, соединения изученных классов неорганических веществ, а также органические вещества по их формуле.

- Объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической системе и характеризовать элементы.

- Знать закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов.

- Понимать сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена.

- Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ. Знать их химические свойства.

- Определять валентность и степень окисления элемента в соединении.

- Классифицировать типы химических реакций, знать возможности их протекания.

- Составлять схемы строения атомов, формулы неорганических соединений изученных классов, уравнения химических реакций.

Способы подготовки к аттестации по химии в 9 классе

Практика — важный этап подготовки к итоговой аттестации по химии. Решайте много тестов из сборников ОГЭ 2020 года, одобренных ФИПИ. Так вы быстро поймёте структуру экзамена и особенности формулировок заданий. Не пропускайте сложные задачи, старайтесь понять их и решить.

Химия — это практическая наука. В некоторых заданиях ОГЭ по химии спрашивают, как использовать химию в повседневной жизни. Вы можете узнать это с помощью YouTube-канала «Химия — Просто». Стоит подписаться на этот канал при подготовке к аттестации. Его автор простым языком рассказывает про различные химические реакции, объясняет процессы и приводит примеры из жизни. Например, как химия может пригодиться в походе.

Его автор простым языком рассказывает про различные химические реакции, объясняет процессы и приводит примеры из жизни. Например, как химия может пригодиться в походе.

10 класс

Что нужно знать и уметь к промежуточной аттестации по химии

- Владеть понятиями органической и неорганической химии.

- Знать основные положения теории химического строения. Понятия: изомер, гомолог, гомологический ряд, пространственное строение. Классификацию и виды изомерии. Уметь составлять структурные формулы изомеров. Уметь строить гомологические ряды основных классов органических соединений.

- Знать важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных классов органических веществ.

- Владеть классификацией углеводов по различным признакам.

- Знать характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ.

Способы подготовки к аттестации в 10 классе

Химия — сложный предмет, и иногда учебников мало, чтобы её понять. В этом случае поможет книга М.М. Левицкого «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о серьёзном». Наука в ней плотно связана с историческими очерками, так что вы не только повторите школьную программу перед промежуточной аттестацией, но и углубите свои знания. В конце книги автор предлагает посмеяться над химическими шутками.

В этом случае поможет книга М.М. Левицкого «Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о серьёзном». Наука в ней плотно связана с историческими очерками, так что вы не только повторите школьную программу перед промежуточной аттестацией, но и углубите свои знания. В конце книги автор предлагает посмеяться над химическими шутками.

С интересом подготовиться к промежуточной аттестации по химии в 10 классе поможет игра для iOS Chemistry Lab. В ней вы сможете самостоятельно провести любой химический опыт всего за несколько минут. Игровая лаборатория содержит оборудование, неорганические соли, гидроксиды, кислоты, простые вещества и оксиды. Вещества имеют цвет и агрегатное состояние, как в действительности. Результат реакции красочен и реалистичен, а ещё игра высвечивает уравнение, которое объясняет, что произошло.

<<Форма аттестации>>

11 класс

Что нужно знать и уметь для сдачи ЕГЭ по химии

- Знать важнейшие понятия органической и неорганической химии, выявлять их взаимосвязи.

Классифицировать вещества и материалы.

Классифицировать вещества и материалы. - Понимать основные законы и теории химии. Применять их основные положения.

- Определять валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решётки; пространственное строение молекул.

- Определять окислитель и восстановитель.

- Определять гомологи и изомеры.

- Классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии.