Научный стиль современного русского языка — Реферат #1104998 — Русский язык

Введение 3

1. Научный стиль и его подстили 5

2. Жанры научного стиля в современном русском языке 9

3. Языковые особенности научного стиля 12

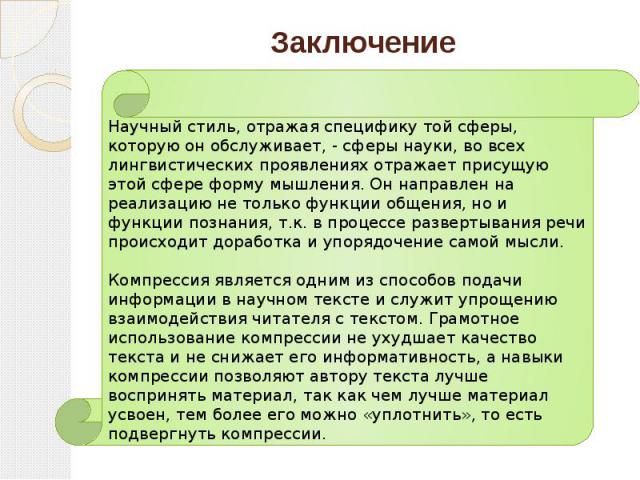

Заключение 16

Список используемой литературы 17

Приложение 18

Актуальность рассмотрения научного стиля в современном русском языке определяется тем, что в условиях современного общества научный способ изложения — оптимальный и поэтому обязательный способ представления результатов нового научного исследования, сопоставления его с имеющимися достижениями современной науки. Научный стиль выработан многими поколениями ученых, он объединяет деятелей науки вне зависимости от их научных взглядов, возраста, национальности и в определенной мере даже вне зависимости от конкретной сферы научных интересов. Овладение научным стилем — это своеобразный пропуск в мир науки, позволяющий приобрести и продемонстрировать профессиональные знания.

Цель работы – изучение особенностей научного стиля современного русского языка.

– определить понятие научного стиля и его подстилей;

– рассмотреть основные жанры научного стиля в современном русском языке;

– изучить языковые особенности текстов научного стиля.

Объектом работы выступает научный стиль.

Предметом исследования являются особенности научного стиля современного русского языка.

Теоретической базой реферата являются учебная литература авторов Прохоровой К.В., Мусорина А.Ю., Гордеевой О.И. и других ученых, материалы периодических изданий (статьи), а также интернет-источники из открытых электронных библиотек.

Работа состоит из введения, основной части, включающей три параграфа, заключения и списка используемой литературы.

1. Гордеева О. И., Пономарева Е. Н. Научный стиль русского языка: Учебное пособие. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. — 79 с.

2. Емашова О.А., Мальковский М.Г. Функциональные стили русского языка и их влияние на задачу автоматического реферирования текста // Труды международной конференции «Диалог 2007». – М.: Изд-во РГГУ, 2007. – С. 167-171.

Емашова О.А., Мальковский М.Г. Функциональные стили русского языка и их влияние на задачу автоматического реферирования текста // Труды международной конференции «Диалог 2007». – М.: Изд-во РГГУ, 2007. – С. 167-171.

3. Жанры научного стиля речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lektsii.com/1-184719.html

4. Клушина Н.И., Малыгина Л.Е. Стилистика научной речи и редактирование учебно-методических материалов: Монография. – Издание 2-е, стереотип. – М.: Изд-во научной и учебной литературы «УРСС», 2014. – 218 с.

6. Научный стиль и его подстили [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://sites.google.com/site/stilisticeskaadifferenciacia/1/naucnyj-stil-i-ego-podstili

7. Общие особенности синтаксиса научной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometod.ru/index.php? type_page&katalog&id=978&met7

8. Питимирова Н.

9. Прохорова К. В. Научный стиль: учебно-методическое пособие для студентов-журналистов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika/

10. Ровинская М.М. Научный стиль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://interneturok.ru/ru/school/russian/8-klass/tekst/nauchnyy-stil

| Тема: | Научный стиль современного русского языка |

| Артикул: | 1104998 |

| Дата написания: | 12.10.2015 |

| Тип работы: | Реферат |

| Предмет: | Русский язык |

| Оригинальность: | Антиплагиат.ВУЗ — 83% |

| Количество страниц: | 19 |

Особенности, характерные черты, жанры и примеры научного стиля речи

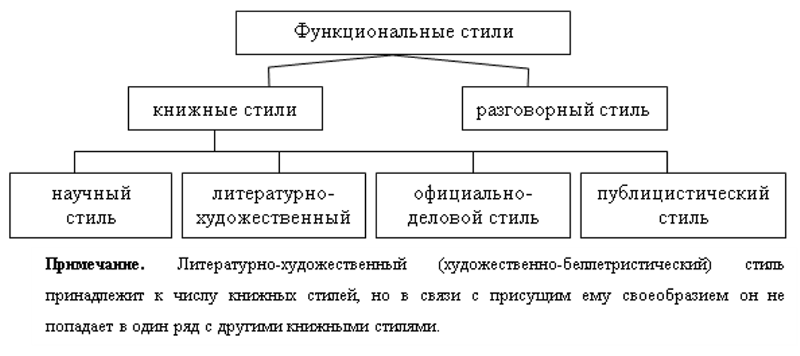

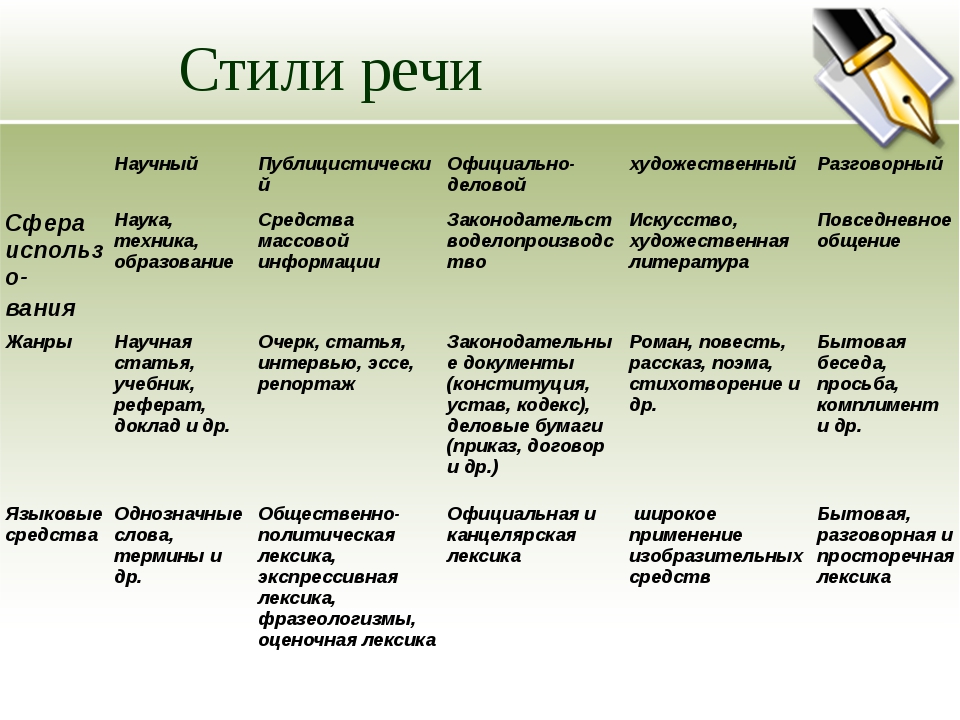

В современном русском литературном языке выделяют 5 функциональных стилей речи: разговорный, публицистический, официально-деловой, художественный и научный стиль речи.

В этой статье подробно разберем научный стиль речи. Вы найдете ответы на следующие вопросы:

- что такое научный стиль речи;

- его основная функция и задачи;

- сфера применения;

- особенности и характерные черты научного стиля;

- подстили или разновидности;

- жанры научного стиля речи;

- пример научного текста.

Что такое научный стиль речи, его функции и задачи

Научный стиль речи – это функциональный стиль речи русского литературного языка, который является средством общения в сфере научной, научно-профессиональной и учебно-научной деятельности.

Основная функция научного стиля речи – информативная. Заключается она в том, чтобы передавать объективную информацию о человеке, природе, обществе.

Задачей научного стиля является объяснение явлений природы и социальной жизни, определение закономерностей и выявление причинно-следственных связей.

Тексты научного стиля отличаются ясностью, логичностью, точностью, объективностью и доказательностью изложения информации.

Сфера применения научного стиля

Сфера применения научного стиля речи – область науки и учебно-научной деятельности.

В первую очередь, используется в письменной форме речи: учебники, статьи, диссертации, доклады, энциклопедии и др. Но встречается и в устной форме (например, при проведении научных конференций).

Для оформления презентаций, печатных материалов, публикаций рекомендую воспользоваться программой Canva. Это очень простой и удобный визуальный редактор “все в одном”. Тысячи профессиональных шаблонов, изображений и других качественных элементов станут отличной отправной точкой в воплощении ваших лучших идей.

Основные особенности и характерные черты научного стиля речи

К особенностям и характерным чертам научного стиля относятся:

- Логичность изложения – информация подается непротиворечиво и в четкой последовательности.

- Обобщенность, точность и объективность изложения информации.

- Доказательность и насыщенность изложения (много аргументов, фактов).

- Применение терминов и общенаучных слов. В среднем термины занимают около 15-20% от всего объема текста.

- Использование слов с абстрактным значением (это слова, которые не вызывают в сознании и памяти конкретных образов, например: свойство, сущность, мировоззрение, реальность).

- Чаще всего присутствует монологический характер речи.

- Больше существительных и прилагательных, и минимум глаголов.

- Сложное построение предложений.

- Предложения в основном длинные.

- Практически не используются средства выразительности (эпитеты, сравнения, метафоры и пр.) и отсутствует экспрессивно-эмоциональная лексика (восхитительный, сыночек, воодушевить, презираю, подхалим).

- Правильный порядок слов.

- Строгая последовательность изложения.

Научный стиль речи: его разновидности или подстили

Как и другие стили речи, научный стиль редко встречается в “чистом” виде. В научных текстах могут встречаться элементы и публицистического, и официально-делового стиля речи.

Из-за такого взаимодействия с другими стилями речи, а также в зависимости от цели и специфики применения научный стиль делится на 6 подстилей:

- Собственно-научный или академический: диссертации, доклады, сообщения, монографии, выступления;

- Учебно-научный: учебные пособия, курсы лекций, курсовая работа, семинарский доклад;

- Научно-популярный: научно-популярные книги и журналы, детские энциклопедии;

- Научно-информативный: рефераты, обзоры, резюме, тезисы;

- Научно-справочный: энциклопедии, словари, справочники;

- Научно-технический: патенты, стандарты, описание изобретений, спецификации, технические условия.

| Название подстиля | Цель | Жанры |

|---|---|---|

| Собственно-научный | Определение и описание новых явлений, фактов, закономерностей. | диссертации, доклады, сообщения, монографии, выступления,научная статья. |

| Учебно-научный | Передача научной информации учащимся, обучение, описание фактов, необходимых для освоения и овладения материалом. | учебные пособия, курсы лекций, курсовая работа, семинарский доклад, конспект, устный ответ. |

| Научно-популярный | Ознакомление с фактами и явлениями. | научно-популярные книги и журналы, детские энциклопедии, статья. |

| Научно-информативный | Передача научной информации с описанием научных фактов. | рефераты, обзоры, тезисы. |

| Научно-справочный | Обеспечение читателю возможности быстрого поиска нужной научной информации. | энциклопедии, словари, справочники. |

| Научно-технический | Применение достижений науки в практике. | патенты, стандарты, описание изобретений, спецификации, технические условия. |

Жанры научного стиля – это разновидности научных текстов, которые различаются по своей структуре и выполняемым функциям.

Существует несколько классификаций жанров научного стиля. Например: первичные и вторичные научные произведения или же жанры со свободной (статьи, рецензии) и с фиксированной структурой написания (диссертация).

В данной статье рассмотрим классификацию жанров в зависимости от тех конкретных коммуникативных и информационных функций, которые они выполняют.

Научный стиль речи:

жанры собственно-научного подстиляОсновная функция данного подстиля заключается в определении и описании оригинальных результатов исследований, в изложении новых фактов, явлений и закономерностей.

К жанрам собственно-научного подстиля относятся:

- Монография – научное исследование, посвященное одному конкретному явление, факту, вопросу или теме.

Объем классического текста монографии составляет более 120 страниц формата А4. Это полноценный научный труд.

Объем классического текста монографии составляет более 120 страниц формата А4. Это полноценный научный труд.

- Научная статья – небольшое сочинение, в котором автор описывает результаты собственного исследования.

- Диссертация – квалификационная работа, успешное выполнение которой необходимо для присвоения ученой степени. Объем: от 50 до 500 страниц. Оформляется в виде книги или переплетенной рукописи.

К жанрам данного подстиля также относятся доклады, сообщения, выступления.

Тексты собственно-научного подстиля имеют общую структуру написания, которая включает:

- Название.

- Вступление.

- Основная часть.

- Заключение.

Учебно-научная речь используется в процессе обучения, а именно для передачи и освоения научной информации учащимися.

Выделяют устные и письменные жанры учебно-научного подстиля. К устным относятся: сообщение и ответ.

Основными письменными жанрами данного подстиля являются:

- Доклад – развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на документальных данных. Цель доклада заключается в информировании и предоставлении рекомендаций или предложений.

- Учебное пособие – это средство обучения, предназначенное для усвоения, углубления и расширения знаний.

- Конспект – краткое содержание или краткая запись урока, лекции, статьи.

- Курс лекций – это сборник текстов лекций одного или нескольких авторов по отдельным темам или по курсу в целом. Освещает содержание учебной дисциплины.

Данный подстиль предназначен для распространения научной информации среди массового адресата (например, среди определенной категории читателей – детей, подростков и т. д.).

К жанрам научно-популярного подстиля относятся:

- Научно-популярные книги – это литературные произведения о науке, об ученых, научных достижениях и исследованиях, предназначенные для широкого круга читателей.

- Научно-популярные журналы.

- Детские энциклопедии.

- Статьи.

Функция научно-информативного подстиля заключается в передаче научной информации.

Основные жанры данного подстиля:

- Реферат – это краткий доклад по определенной теме, в котором собрана информация чаще всего из нескольких источников.

- Реферат-обзор – доклад, в котором сопоставляются различные точки зрения по определенному вопросу. Составляется на основе нескольких источников.

- Реферат-резюме – краткий доклад, в котором изложены только основные положения.

- Тезис – ведущий жанр научного стиля. Представляет собой краткую запись, в которой изложены основные положения научного исследования.

Задача научно-справочного подстиля состоит в обеспечении читателю возможности быстрого поиска нужной научной информации.

Основными жанрами научно-справочного подстиля являются:

- Энциклопедия – научное справочное обозрение всех или отдельных отраслей знаний в форме словаря.

- Словарь – сборник слов с их переводом, толкованием и пояснением.

- Справочник – книга, в которой содержатся краткие сведения научного, общественного, производственного или прикладного характера.

- Каталог – список информации об объектах, цель которого состоит в облегчении поиска этих объектов по определенному признаку.

Научный стиль речи:

жанры научно-технического подстиляНаучно-технический подстиль распространен в технической документации. Тексты данного подстиля служат для того, чтобы применять на практике все те достижения, которые были получены в результате теоретических и экспериментальных научных исследований.

К жанрам научно-технического подстиля относятся:

- Патент – документ, удостоверяющий исключительное право на изобретение, изделие или процесс.

- Спецификация – определение и перечень специфических особенностей, уточненная классификация чего-либо.

- Технические условия – документ, устанавливающий технические требования, которым должны соответствовать конкретное изделие, материал, вещество и пр.

или их группа.

или их группа. - Стандарты.

- Описание изобретений.

Любой научный текст, независимо от жанра, строится по единой логической схеме.

В основе всегда находится тезис – утверждение, которое требует обоснования. Для подтверждения и обоснования этого тезиса в тексте должна быть представлена аргументация и приведены доказательства. Часто для более полной аргументации приводятся иллюстрации – примеры, которые подтверждают выдвинутые научные предположения.

Заканчивается текст выводом или резюме, в котором изложена оценка проведенного исследования, а также представлены перспективы для дальнейшего изучения.

Пример текстов, написанных в научном стиле речи“Смерч – сильный мелкомасштабный вихрь, возникающий в грозовом (кучево-дождевом) облаке и распространяющийся в виде тёмного «хобота» по направлению к водной или земной поверхности.

В верхней части, под нижней границей облака, вихрь имеет расширение в виде воронки. Ствол смерча опускается до земной поверхности, его нижняя часть, соприкасаясь с ней, принимает вид опрокинутой воронки. Высота смерча может достигать 800–1500 м. Воздух в нём вращается чаще всего против часовой стрелки, поднимаясь по спирали вверх, втягивая в себя пыль или воду, обломки разрушенных на земле предметов.

Скорость вращения воздуха может достигать 50–100 м/c при сильной восходящей составляющей и вызывать катастрофич. разрушения, иногда сопровождаемые человеческими жертвами. В то же время поблизости от его пути может наблюдаться полный штиль. Внутри смерча давление воздуха уменьшается, там происходит конденсация водяного пара, что совместно с вытянутой частью облака, пылью, водой и разл. обломками делает смер видимым.

Электронная энциклопедияЕго ось вертикальна, но зачастую имеет изогнутый вид.”

” Существующие территориально-планировочные схемы природопользования не способствуют созданию экологически-ориентированной хозяйственной деятельности, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций между хозяйствующими субъектами как внутри

Калининградской области, так и вне ее. Анализ особенностей социально-экономического развития и экологической политики позволил выявить ряд существенных методических и методологических недостатков территориального планирования и развития. В частности, развитие Калининградской области осуществляется на основе плохо скоординированных между собой и экологически слабо ориентированных ведомственных планов: градостроительного, сельскохозяйственного, мелиоративного, водного, лесоустроительного, рекреационного и других. Помочь в решении проблем территориального развития может экологически-ориентированное

ландшафтное планирование. Ландшафтная программа Калининградской области — документ стратегического планирования использования территории, формирующий информационно-справочное поле для широкого круга организаций и чиновников, отвечающих за разработку и принятие управленческих территориально-планировочных решений, а также государственных и негосударственных природоохранных и экологических фондов, международных организаций в области экологического контроля и управления.

Одной из важнейших задач реализации программы является разработка интегральной карты экологически-ориентированного использования территории и карты конфликтов природопользования. Решение этих задач без применения геоинформационных технологий сильно осложнено, а иногда и невозможно.”

Отрывок из научной статьи “Внедрение открытых геоинформационных технологий в методику экологического планирования”

Источники информации:

- Русский язык для технических вузов. Научный стиль. Автор: Ю. Смирнова

- Википедия

- Русский язык и культура речи.

Авторы: Татьяна Балыхина, Михаил Рыбаков, Марина Лысякова.

Авторы: Татьяна Балыхина, Михаил Рыбаков, Марина Лысякова. - Стилистика научной речи и редактирование учебно-методических материалов. Учебное пособие для учителей и педагогов системы среднего образования.

- Фото на обложке статьи – science.sciencemag.org

P. S.: Понравилась статья? Поделитесь ссылкой в социальных сетях, спасибо!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Action: Post ID: Post Nonce: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Processing your rating…

Average rating {{avgRating}} / 5. Vote count: {{voteCount}}

{{successMsg}} {{#errorMsg}} {{.}} {{/errorMsg}}

There was an error rating this post!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

стилей литературного языка. Стили современного русского литературного языка

Люди общаются посредством языка. Это метод выражения и формирования чувств и мыслей. Язык – это средство познания новой информации и знаний, инструмент эффективного воздействия на чувства и разум. Для реализации этих функций носитель языка должен хорошо им владеть. Другими словами, у человека должна быть развита культура речи. В качестве средства выражения мыслей и чувств может быть произнесено голосовое сообщение или печатный текст. Стили литературного языка могут взаимодействовать друг с другом. Таким образом, в некоторых публикациях могут использоваться инструменты разных жанров. Далее разберем, какие стили литературного языка существуют и зачем они нужны.

Язык – это средство познания новой информации и знаний, инструмент эффективного воздействия на чувства и разум. Для реализации этих функций носитель языка должен хорошо им владеть. Другими словами, у человека должна быть развита культура речи. В качестве средства выражения мыслей и чувств может быть произнесено голосовое сообщение или печатный текст. Стили литературного языка могут взаимодействовать друг с другом. Таким образом, в некоторых публикациях могут использоваться инструменты разных жанров. Далее разберем, какие стили литературного языка существуют и зачем они нужны.

Терминология

Слово «стиль» имеет древнегреческие корни. В те времена писали на восковых пластинах с помощью иглы – стилета. Стилистика относится к определенному разделу лексики. В ее рамках изучается специфика использования средств выражения мыслей и чувств в зависимости от ситуации, целей и содержания высказываний, условий и сфер общения. Раздел исследует непосредственно стили литературного языка, знакомит с ними на всех уровнях. Дисциплина изучает организацию правильной, выразительной, логичной и точной речи. Урок «Стили литературного языка в школе» учит уместному и осознанному использованию лексических законов и средств.

Дисциплина изучает организацию правильной, выразительной, логичной и точной речи. Урок «Стили литературного языка в школе» учит уместному и осознанному использованию лексических законов и средств.

Направления

Языковой стиль изучает язык и речь. Первое направление знакомит со структурой словарного запаса. Также изучаются языковые, грамматические и фразеологические средства. Второе направление, прежде всего, исследует различные типы речи, а также их обусловленность разными целями высказывания. Стилистика в своей основе должна иметь последовательно функциональный характер. С его помощью должна выявляться связь различных речевых видов с целью, предметом высказывания, адресатом, условиями общения, отношением автора непосредственно к субъекту.

Основные понятия

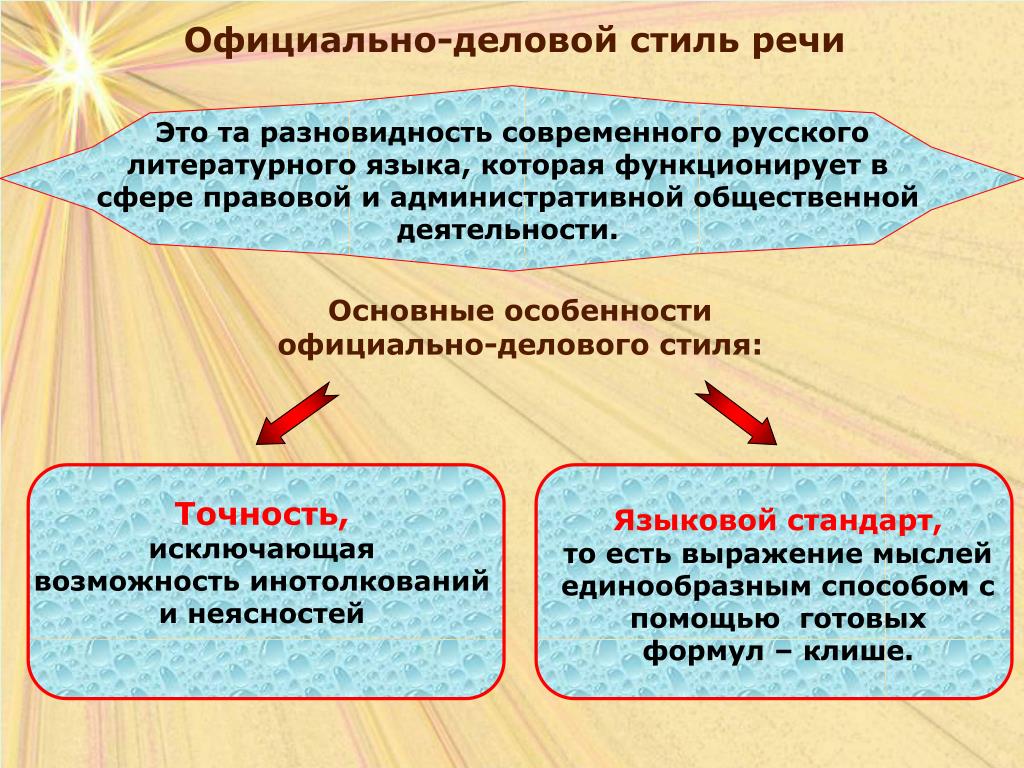

Важнейшими категориями дисциплины являются стили литературного языка. Они используются в различных сферах общественной жизни. Стиль – разновидность литературного языка, посредством которого осуществляется выражение мыслей и чувств в процессе общения. Каждая из них характеризуется не только уникальным набором средств, но и уникальным их сочетанием. Существуют разные функциональные стили современного литературного языка. Всего их выделено пять. Более «закрытым» является официально-деловой стиль литературного языка. Самым распространенным в быту является разговорный. Существует также научный стиль литературного языка. Его относят к письменно-книжному типу речи. Особое место занимает художественный стиль литературного языка. Это связано с разнообразием инструментов, используемых для создания образов, воздействующих на чувства и разум читателей. Понятие научного стиля достаточно широкое. Он объединяет различные по своей форме виды изданий, разнообразные по содержанию и назначению. Публицистический стиль литературного языка считается коммуникативным средством общения. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Каждая из них характеризуется не только уникальным набором средств, но и уникальным их сочетанием. Существуют разные функциональные стили современного литературного языка. Всего их выделено пять. Более «закрытым» является официально-деловой стиль литературного языка. Самым распространенным в быту является разговорный. Существует также научный стиль литературного языка. Его относят к письменно-книжному типу речи. Особое место занимает художественный стиль литературного языка. Это связано с разнообразием инструментов, используемых для создания образов, воздействующих на чувства и разум читателей. Понятие научного стиля достаточно широкое. Он объединяет различные по своей форме виды изданий, разнообразные по содержанию и назначению. Публицистический стиль литературного языка считается коммуникативным средством общения. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Устная форма

Все его отличительные черты целиком можно отнести к разговорному стилю. Однако это понятие не следует путать с определением «устная речь». Последнее считается более широким явлением. Разговорный стиль реализуется преимущественно в устной речи. Однако он может также содержать другие жанры. К ним, например, можно отнести доклад, лекцию, отчет и так далее.

Последнее считается более широким явлением. Разговорный стиль реализуется преимущественно в устной речи. Однако он может также содержать другие жанры. К ним, например, можно отнести доклад, лекцию, отчет и так далее.

Основные черты

Разговорный стиль отличается легкостью изложения, его выразительностью, конкретностью. Автор выражает субъективное отношение к изложенному. Разговорный стиль характеризуется непосредственным влиянием различных экстралингвистических элементов.

Лексические группы

Их всего две. К первым относятся произнесенные общеупотребительные слова. Они, в свою очередь, также образуют подгруппы и категории. Так, поют разговорно-бытовую и литературную лексику. К первому относится просторечие. Эта подгруппа состоит из двух категорий. К первым относятся просторечия, находящиеся на границе литературного употребления. Он по своей сути грубый, домашний, несколько фамильярный. Например, часто вместо картошки говорят – картошка, вместо провинившегося – быть наказанным и так далее. Ко второй категории относится грубая внелитературная лексика. Например, вместо того, чтобы пытаться добраться – подъехать, вместо того, чтобы пройтись – потусоваться, потусоваться. К этой же категории можно отнести вульгаризмы, а также бранные слова. Например, холуй, умри, умри и другие. Такие элементы используются, как правило, при изображении негативных жизненных явлений. Во вторую подгруппу входят такие категории, как профессионализмы (названия видов животных, например, бурый медведь – овсяница, гриф, муравей и др.), диалектизмы (стерня – щетина, белка – век и др.), жаргонные слова (природа – это опен-эйр, наслаждение – plesir и др.), арготическая лексика (молодой – салага, предать – расколоть и др.). Большое количество жаргона появилось в речи правящего класса еще до революции. Некоторые из них уцелели от деклассированной стихии. Сленговая лексика имеет связь с возрастной общностью определенных поколений. Например, у молодежи популярны такие слова, как «пара» (двойка), «шпаргалка» и другие.

Ко второй категории относится грубая внелитературная лексика. Например, вместо того, чтобы пытаться добраться – подъехать, вместо того, чтобы пройтись – потусоваться, потусоваться. К этой же категории можно отнести вульгаризмы, а также бранные слова. Например, холуй, умри, умри и другие. Такие элементы используются, как правило, при изображении негативных жизненных явлений. Во вторую подгруппу входят такие категории, как профессионализмы (названия видов животных, например, бурый медведь – овсяница, гриф, муравей и др.), диалектизмы (стерня – щетина, белка – век и др.), жаргонные слова (природа – это опен-эйр, наслаждение – plesir и др.), арготическая лексика (молодой – салага, предать – расколоть и др.). Большое количество жаргона появилось в речи правящего класса еще до революции. Некоторые из них уцелели от деклассированной стихии. Сленговая лексика имеет связь с возрастной общностью определенных поколений. Например, у молодежи популярны такие слова, как «пара» (двойка), «шпаргалка» и другие. Следует отметить, что описываемые биты отличаются узкой сферой распространения.

Следует отметить, что описываемые биты отличаются узкой сферой распространения.

Общеупотребительные слова

Это основной слой разговорного стиля. Он включает в себя две категории слов. Это, в частности, общеупотребительно и, по сути, разговорно. Эти категории достаточно близки друг к другу – существующая граница между ними очень подвижна, зыбка и часто едва уловима. На это указывает наличие разных пометок в разных словарях. Так, например, такие слова, как «на самом деле», «на корточках» в толковом словаре редакции Ушакова относятся к разговорным, а в редакции «Современный литературный русский язык» — к разговорным. Некоторые элементы отмечены двойным обозначением. Это связано с тем, что большое количество общеупотребительных диалектизмов переходит в разряд общеупотребительных слов.

Характеристика и синтаксис

В разговорном стиле преобладают слова с эмоционально-экспрессивными признаками. Они могут быть ласкательными, пренебрежительными, уменьшительно-ласкательными, оскорбительными, ироничными и другими. Что касается синтаксиса, то для него характерны незаконченность, молчание, большое количество незаконченных предложений, многочисленные повторы. Используйте вставные конструкции, восклицания, вопросы, в том числе риторические, как подведение итогов или одну из форм эмоционального утверждения. Также инверсия применяется для разных частей речи. Особенно это касается прилагательных, выступающих в качестве определений в именных словосочетаниях.

Что касается синтаксиса, то для него характерны незаконченность, молчание, большое количество незаконченных предложений, многочисленные повторы. Используйте вставные конструкции, восклицания, вопросы, в том числе риторические, как подведение итогов или одну из форм эмоционального утверждения. Также инверсия применяется для разных частей речи. Особенно это касается прилагательных, выступающих в качестве определений в именных словосочетаниях.

Ясность и точность изложения

Стили современного русского литературного языка отличаются разнообразием используемых в них средств. Некоторые черты одной формы представления можно обнаружить и в некоторых других. Однако не все стили литературного языка взаимодействуют друг с другом. Некоторые средства связи неприменимы в той или иной категории. Как было сказано выше, официально-деловой стиль считается самым сдержанным из всех. Он объединяет все виды документов. Это и деловая переписка, и официальные государственные акты. В источниках можно найти определенные языковые различия. Они зависят от назначения самих документов. Однако, несмотря на их наличие, этому стилю в целом присуще множество специфических черт. К ним, в частности, относятся точность, ясность, императивность, объективность и полнота высказывания, конкретность и четкость формулировки. Все эти свойства обусловлены основным назначением документов – обеспечить получение сведений о неоспоримых фактах. Для официально-делового стиля характерны также лаконичность и последовательность изложения, а также особые формы, в соответствии с которыми расположен материал.

Они зависят от назначения самих документов. Однако, несмотря на их наличие, этому стилю в целом присуще множество специфических черт. К ним, в частности, относятся точность, ясность, императивность, объективность и полнота высказывания, конкретность и четкость формулировки. Все эти свойства обусловлены основным назначением документов – обеспечить получение сведений о неоспоримых фактах. Для официально-делового стиля характерны также лаконичность и последовательность изложения, а также особые формы, в соответствии с которыми расположен материал.

Неоднородность документов

Без определенной типовой формы некоторые бумаги теряют свою юридическую силу. В эту группу может, например, входить паспорт. Другие печатают как шаблон. К таким бумагам относятся, например, бланки. Но некоторые могут не иметь стандартных стабильных форм. В эту группу входят отчеты, деловая переписка, протоколы и так далее.

Особенности документального изложения

На лексическом уровне, в частности, присутствуют оригинальные слова и фразеология, которых нет в других стилях литературного языка. К таким можно отнести следующее: живет, человек (человек), дается (дается), занимает площадь (живет) и другие. Также для документов не характерна эмоциональная окраска. Они не содержат элементов, которыми богаты другие стили литературного языка. Например, нет разговорных слов. В этом жанре широко распространены языковые стандарты. Они часто используют одиозные предлоги: за счет, по порядку, в поле, со стороны и др. с отглагольными существительными. Используются и другие словесные трафареты, вполне уместные в некоторых разновидностях стиля. Для этого жанра характерно использование как «высокой» лексики, так и элементов в переносном, а не в прямом значении. Например, государство, сейчас, отошло и другие. Они придают речи значимость и торжественность. В ряде документов для международных целей используется комплементарная лексика. Например, популярны такие обращения: Госпожа, Ваше Превосходительство, Их Высочество и другие.

К таким можно отнести следующее: живет, человек (человек), дается (дается), занимает площадь (живет) и другие. Также для документов не характерна эмоциональная окраска. Они не содержат элементов, которыми богаты другие стили литературного языка. Например, нет разговорных слов. В этом жанре широко распространены языковые стандарты. Они часто используют одиозные предлоги: за счет, по порядку, в поле, со стороны и др. с отглагольными существительными. Используются и другие словесные трафареты, вполне уместные в некоторых разновидностях стиля. Для этого жанра характерно использование как «высокой» лексики, так и элементов в переносном, а не в прямом значении. Например, государство, сейчас, отошло и другие. Они придают речи значимость и торжественность. В ряде документов для международных целей используется комплементарная лексика. Например, популярны такие обращения: Госпожа, Ваше Превосходительство, Их Высочество и другие.

Второй, относительно закрытый жанр изложения

В данном случае это научный стиль. Включает статьи в узконаправленных журналах, монографии, справочно-энциклопедические, отраслевые и технические учебные издания, рефераты, аннотации и др. К основным чертам научного стиля следует прежде всего отнести логичность, абстрактное обобщение, точность и объективность. Подача информации не рассчитана в данном случае на чувственное восприятие читателя. Тем не менее, в научном стиле могут использоваться эмоциональные элементы. Они усиливают убедительность изложения в прозе, поскольку резко контрастируют с сухостью повествования.

Включает статьи в узконаправленных журналах, монографии, справочно-энциклопедические, отраслевые и технические учебные издания, рефераты, аннотации и др. К основным чертам научного стиля следует прежде всего отнести логичность, абстрактное обобщение, точность и объективность. Подача информации не рассчитана в данном случае на чувственное восприятие читателя. Тем не менее, в научном стиле могут использоваться эмоциональные элементы. Они усиливают убедительность изложения в прозе, поскольку резко контрастируют с сухостью повествования.

Научный стиль русского литературного языка: общая характеристика и задачи

Для этого жанра характерна насыщенность фактическим материалом, лаконичность и точность изложения. В качестве содержания выступает описание явлений действительности, их изучение и интерпретация. Научный стиль литературного языка используется при доказательстве определенных гипотез и положений, их аргументации. В этом жанре происходит изложение различных исследовательских проблем. В связи с этим научная работа большей частью содержит цепь рассуждений и доказательств.

В связи с этим научная работа большей частью содержит цепь рассуждений и доказательств.

Жанр коммуникативной книги

Речь идет о журналистском стиле. Этот жанр очень разнообразен. В нем присутствуют элементы, имеющиеся в других стилях современного русского литературного языка. Среди основных черт жанра стоит отметить системность, фактичность, конкретность, информативность и оперативность изложения, выразительность и лаконичность, эмоциональность.

Основные функции коммуникативного жанра

Публицистический стиль обслуживает идеологическую и политическую сферы. Жанр призван оперативно, точно и легко информировать людей о важнейших событиях, происходивших за границей и внутри родины, воздействовать на читателя и вызывать в нем некоторое отношение к изображаемому человеку. Другими словами, журналистика является средством массовой пропаганды и информации. Факториальность, логичность и информативность жанра способствуют широкому использованию в нем предложений, сообщающих о чем-либо (факте или событии). Возбудимость, экспрессивность, эмоциональность обусловливают использование синтаксических и лексико-фразеологических средств. Этот жанр реализуется на телевидении, в печати, на радио, в политических выступлениях. Газетный и публицистический стили изложения многогранны. Некоторые из них представляют собой чистую форму жанра. К ним, например, можно отнести рецензию, заметку, репортаж. Другие могут граничить с художественным повествованием. Например, фельетон, памфлет, очерк. Третьи имеют черты официальной деловой литературы. Такая форма изложения характерна для передовой статьи.

Возбудимость, экспрессивность, эмоциональность обусловливают использование синтаксических и лексико-фразеологических средств. Этот жанр реализуется на телевидении, в печати, на радио, в политических выступлениях. Газетный и публицистический стили изложения многогранны. Некоторые из них представляют собой чистую форму жанра. К ним, например, можно отнести рецензию, заметку, репортаж. Другие могут граничить с художественным повествованием. Например, фельетон, памфлет, очерк. Третьи имеют черты официальной деловой литературы. Такая форма изложения характерна для передовой статьи.

Основные принципы коммуникативного изложения

Жанр характеризуется использованием социально значимого языкового средства. В газетной публицистике реализуется органический комплекс образно-логических принципов, обобщения доказательств, рассуждения и образной конкретизации. В связи с этим в газете можно наблюдать сочетание информативности, обязательной эмоциональности и логичности, оценочности. Он также показывает единство ряда противоположных тенденций. Это, в частности, акцентирует внимание на стандартизации речи и использовании клише, с одной стороны, и оживлении повествования, стремлении к экспрессии, с другой.

Это, в частности, акцентирует внимание на стандартизации речи и использовании клише, с одной стороны, и оживлении повествования, стремлении к экспрессии, с другой.

Синтаксический уровень

Публицистический стиль характеризуется простотой построения, упорядоченностью формы повествования, довольно частой инверсией элементов предложения, выступающих логическим центром фраз. Здесь также применимы компоненты поэтического синтеза: эпифора, анафора, риторические вопросы и т. д. Особенно это проявляется в агитационно-пропагандистских изданиях. В публицистическом стиле также используются элементы разговорного синтаксиса. Редакция весьма специфична по форме. В этом нарративе есть материал как наиболее важный в политическом и идеологическом отношении, так и проблемы международного и государственного значения. Отличается разнообразием и эскизом. Этот жанр считается пограничным между искусством и коммуникативной литературой. В очерке достаточно чутко ощущается наличие авторского «я», памфлета, фельетона, в основе которого лежит сатирическое отношение к действительности и непосредственная оценка негативных факторов. Этим объясняется использование эмоционально-выразительных средств. В жанре используются разные элементы, имеющиеся в других стилях русского литературного языка. Если охарактеризовать в целом, то можно сказать, что для публикаций характерна пассионарность, употребление компонентов, имеющих смысловое значение, экспрессивные модальные части, сближение книжной и разговорной речи. Это, в свою очередь, приводит к разнообразию, стилистической беспрепятственности средств выразительности.

Этим объясняется использование эмоционально-выразительных средств. В жанре используются разные элементы, имеющиеся в других стилях русского литературного языка. Если охарактеризовать в целом, то можно сказать, что для публикаций характерна пассионарность, употребление компонентов, имеющих смысловое значение, экспрессивные модальные части, сближение книжной и разговорной речи. Это, в свою очередь, приводит к разнообразию, стилистической беспрепятственности средств выразительности.

Художественный стиль: общее описание

Это понятие очень неоднозначно. Есть комплекс стиля и языка писателя. Под последними следует понимать языковые единицы, которыми наполнен текст. Стили литературного языка, которые автор использует при построении повествования, позволяют ему в различных формах отражать свои мысли. Среди особенностей жанра необходимо выделить единство эстетической и коммуникативной функций. Это связано с двойственной задачей, которую выполняет художественная литература. В частности, через него ведется не только повествование, но и осуществляется воздействие на читателя. Также к особенностям жанра относится разнообразие средств. Можно использовать элементы, имеющие другие стили современного литературного языка. Также здесь широко используются тропы и другие изобразительно-выразительные средства. Кроме того, есть изображение автора. Повествование отражает его личность, мировоззрение, восприятие, эстетические и мировоззренческие взгляды.

Также к особенностям жанра относится разнообразие средств. Можно использовать элементы, имеющие другие стили современного литературного языка. Также здесь широко используются тропы и другие изобразительно-выразительные средства. Кроме того, есть изображение автора. Повествование отражает его личность, мировоззрение, восприятие, эстетические и мировоззренческие взгляды.

Отличительные черты изложения

Для художественной речи характерны образность, многозначность слова, смысловая емкость, эмоциональность. Используемые жанровые приемы и средства подлежат раскрытию определенного идейного замысла произведения. Они, в свою очередь, определяют уместность и обоснованность использованных автором элементов. При проведении анализа экспозиции необходимо раскрыть особенности глагольных форм, выражающих идейное содержание. Рассматриваемый жанр считается более разнообразным и широким, чем некоторые другие стили русского литературного языка. Это не простой набор приемов, а важнейшее свойство образно-поэтического мышления. Из всех элементов, имеющих основные стили литературного языка, автор выбирает те, которые необходимы ему для раскрытия избранной темы.

Из всех элементов, имеющих основные стили литературного языка, автор выбирает те, которые необходимы ему для раскрытия избранной темы.

Образы жанра

Формируется в жанре не только за счет использования переносных значений слов и специфических лексико-синтаксических приемов. Важная роль может принадлежать и стилистически нейтральным средствам. Поэтическая сила и образность часто заключаются в специальных фразах и ударных ключевых частях. В них простые элементы приобретают большую прочность. Примером могут служить разнообразные произведения Чехова и Пушкина. В них самые распространенные слова образуют сильный образ. Грамматические формы, как и синтаксические приемы, могут обладать большой выразительностью. Таким образом, для формирования образности используются два типа средств. Это в первую очередь приемы самого языка. К ним относятся фигуры и тропы, фразеологические, семантические и лексические поэтизмы. Во-вторых, это элементы, считающиеся в целом нейтральными в языке, но в структуре повествования приобретающие образный характер. Индивидуальный стиль изложения в основном определяется лексическим составом и тематикой.

Индивидуальный стиль изложения в основном определяется лексическим составом и тематикой.

«Und Kaine Ende»: формирование диахронической стилистики русского литературного языка

Аннотация

В статье рассматривается диахроническая стилистика литературного языка как новое направление научных исследований. Знания о функционально-стилевой специфике, национальных стилистических нюансах языковых средств, употребляемых в различных речевых ситуациях, в определенный период в современных исследованиях перешли от синхронии к диахронии. Для понимания эволюции русского языка важно рассмотреть пути развития литературного языка в отношении его стилистических средств и разновидностей. Динамика мировоззрения русских выявляется по формированию функциональных стилевых моделей и анализу системности той или иной стилевой речи. Возникновение новых областей применения письменности разделило универсальный богослужебный язык на формальный, научный, устно-фольклорный и другие типы языков.

Ключевые слова: История русского литературного языкадиахроническая стилистикафункциональный стильязыковые и речевые жанры

Введение

Проблемами исторической стилистики давно занимаются исследователи: описание языковых артефактов применительно к одному из понятий функциональной дифференциации литературного языка в определенный период, специфический набор текстовых формул, древнерусский литературный язык, образный анализ . Термин «историческая стилистика» был введен Винокуром (2016) в 1940-х годов, а термин «диахроническая стилистика» используется с конца 1970-х годов в работах Кожиной, Дусаевой, Салимовского (2018). Работа Ерофеевой (2018) обобщает полученные знания. Историческая стилистика традиционно считается частью истории литературного языка, не малой частью языковой истории и в рамках всего вопроса, а новым поворотом, все же рассматриваемым в исторической перспективе, но со сдвигом в ней. Не соотношение «система — стиль — норма» (как в истории языка), не стабилизированные противоположности стиля на фоне системы (как в истории литературного языка), а стиль как результат развития системы на фоне нейтральной нормы. Принципы исторической (диахронической) стилистики определил Виноградов (1980). В настоящее время существует множество выводов, основанных на анализе разножанровых артефактов, которые необходимо объединить, сделав общие выводы о стилевой системе русского литературного языка XXI века. Сохранение русских провинциальных текстов XVIII века полускорописью и описание их с филологической точки зрения очень важно для исследователей. Существуют уникальные ежегодные общероссийские проекты, поддерживаемые Российским фондом фундаментальных исследований, такие как «Параметризация текста как основа лингвистического корпуса 18-19 вв.архивные записи ординарских помещений Войска Донского» Шептухиной, (2019). Таким образом, Клушина (2016) обращает внимание на новые виды общения, а исследователь Мирзоева (2013) анализирует изменение подхода к оценке явлений. Все это приводит к тому, что диахроническая стилистика становится самостоятельной научной дисциплиной, изучающей становление и развитие стилистических средств языка, закономерности его функционирования в различных сферах общения – функциональных стилей, жанровых и стилевых вариантов текста в процессе его становления и развития в разные исторические периоды, создающие стилистическую специфику того или иного стиля языка и речи.

Принципы исторической (диахронической) стилистики определил Виноградов (1980). В настоящее время существует множество выводов, основанных на анализе разножанровых артефактов, которые необходимо объединить, сделав общие выводы о стилевой системе русского литературного языка XXI века. Сохранение русских провинциальных текстов XVIII века полускорописью и описание их с филологической точки зрения очень важно для исследователей. Существуют уникальные ежегодные общероссийские проекты, поддерживаемые Российским фондом фундаментальных исследований, такие как «Параметризация текста как основа лингвистического корпуса 18-19 вв.архивные записи ординарских помещений Войска Донского» Шептухиной, (2019). Таким образом, Клушина (2016) обращает внимание на новые виды общения, а исследователь Мирзоева (2013) анализирует изменение подхода к оценке явлений. Все это приводит к тому, что диахроническая стилистика становится самостоятельной научной дисциплиной, изучающей становление и развитие стилистических средств языка, закономерности его функционирования в различных сферах общения – функциональных стилей, жанровых и стилевых вариантов текста в процессе его становления и развития в разные исторические периоды, создающие стилистическую специфику того или иного стиля языка и речи.

Постановка проблемы

Актуальность работы определяется расширением понятия стилистики как научной дисциплины в историческом развитии. Для решения важных вопросов о возникновении функциональных стилей необходимо изучать не только историю литературного языка, но и отдельные факты (оценочность, эмоциональность, образность и др.). Вовлечение региональных, провинциальных текстов различной жанровой направленности, многие из которых еще не опубликованы и не изучены, представляет собой единую стилистическую картину.

Исследовательские вопросы

Методологической основой исследования является анализ русского языка с позиций системности и историзма. Эволюция языковых уровней (фонетического, грамматического, лексического), освоение новых областей человеческих интересов и социальных отношений приводят к смене функционального стиля и подстиля от синхронического к диахроническому. Процесс этой трансформации бесконечен. В исследовании интегрированы лингвистический историографический и функционально-стилистический подходы к корпусу русских текстов.

Цель исследования

Цель исследования – проследить этапы становления диахронической стилистики, нового научного направления в русистике, доказав, что функциональная система с ее стилевым разнообразием и динамикой системного, жанрового и стилистического уровней развивалась в XVII-XVIII вв.

Методы исследования

Поставленные задачи определили выбор следующих методов и приемов: описательного, сравнительно-исторического в изучении исторического развития системы функциональных стилей и жанров в разные периоды существования русского литературного языка; метод диахронического сравнения при выявлении стилистических элементов в тексте разных временных периодов или иного функционального стиля XI–XX вв.; семантико-стилистическая интерпретация языковых и речевых фактов. Именно с помощью этого комплекса методов и приемов может осуществляться системный диахронический анализ корпуса текстов русского языка в разные исторические периоды.

Находки

Стиль – категория историческая (Кожина, 2017). Новые исследования позволяют с иной точки зрения представить системную эволюцию стиля русского литературного языка. Историческими фактами подтверждается мнение некоторых исследователей, таких как Крылова (2019) и Ицкович (2016), о выделении литургического религиозного стиля в современной системе в качестве самостоятельного. Религиозный стиль имеет свои стилистические особенности, которые присутствуют практически во всех древнерусских и современных текстах религиозной тематики. Изучение текстов доказывает наличие у них собственных жанров (религиозная сказка, проповедь, евангелие, патерик, менология и др.), конкретной аудитории, цели, задачи, обозначенных средств.

Новые исследования позволяют с иной точки зрения представить системную эволюцию стиля русского литературного языка. Историческими фактами подтверждается мнение некоторых исследователей, таких как Крылова (2019) и Ицкович (2016), о выделении литургического религиозного стиля в современной системе в качестве самостоятельного. Религиозный стиль имеет свои стилистические особенности, которые присутствуют практически во всех древнерусских и современных текстах религиозной тематики. Изучение текстов доказывает наличие у них собственных жанров (религиозная сказка, проповедь, евангелие, патерик, менология и др.), конкретной аудитории, цели, задачи, обозначенных средств.

В XII–XVII вв. выделяют три функциональных стиля: религиозный, формальный и литературный. Они определяются набором отмеченных стилистических языковых средств и стандартных текстовых форм. Виноградов (1982) различал понятия языковых стилей и речевых стилей и считал неправомерным употребление термина «стиль» применительно к донациональному периоду русского литературного языка, предлагая использовать термин «тип речи». (с. 56). Сложность стилистического исследования состоит в том, что норма, чем дальше от нас во времени, тем более неопределенна в очертании. В Средние века, по сути, стиль – это штамп, который, однако, неизменен в традиции. Сложность исторического изучения стилистики заключается в том, что на некоторых этапах развития стилистические варианты исходили не из языковой системы, а проникали извне – через образцовые, обычно переводные тексты.

(с. 56). Сложность стилистического исследования состоит в том, что норма, чем дальше от нас во времени, тем более неопределенна в очертании. В Средние века, по сути, стиль – это штамп, который, однако, неизменен в традиции. Сложность исторического изучения стилистики заключается в том, что на некоторых этапах развития стилистические варианты исходили не из языковой системы, а проникали извне – через образцовые, обычно переводные тексты.

В XVII веке начинается эпоха объединения национального языка и жанрово-стилевой системы. В XVIII в. происходят «глубокие изменения в русской языковой ситуации, которые касаются всех уровней русского языка и всех сфер его функционирования» (Живов, 1996, с. 201). В этот исторический период происходит изменение всех стилей общеупотребительного языка, продиктованное сохранением традиций официального письма и внедрением литературных элементов как стилеобразующих средств. Именно русский формальный язык, официально-формальный стиль выступает катализатором усиления этого процесса. Таким образом, развитие науки, стремление интегрироваться в единую интернациональную единую научную речь способствовали формированию научного функционального стиля. Появление календарей, газет, журналов, справочников и отдельных жанров журналистики в стране на русском языке способствовало публицистическому стилю. В стилистическом анализе вопрос состоит не в том, чтобы определить, является ли то или иное явление языка фигуративным, метафорическим или поэтическим, а в том, как оно употребляется в том или ином жанре и как ему соответствует. Количество, регулярность и частота употребления одних и тех же или функционально сходных языковых форм — одна из существенных составляющих стилистики. Повторяемость определенных позиций в тексте, повторяемость однотипного заполнения этих позиций одинаковыми и сходными формами – предпосылка, порождающая стиль и специализацию языковых средств. Поэтому стилистические средства становятся естественной основой исторического языкознания – той его части, которая призвана заниматься генезисом и историей стилистических средств языка на уровне фонетики, морфологии, лексики, словообразования, синтаксиса, тропиков и т.

Таким образом, развитие науки, стремление интегрироваться в единую интернациональную единую научную речь способствовали формированию научного функционального стиля. Появление календарей, газет, журналов, справочников и отдельных жанров журналистики в стране на русском языке способствовало публицистическому стилю. В стилистическом анализе вопрос состоит не в том, чтобы определить, является ли то или иное явление языка фигуративным, метафорическим или поэтическим, а в том, как оно употребляется в том или ином жанре и как ему соответствует. Количество, регулярность и частота употребления одних и тех же или функционально сходных языковых форм — одна из существенных составляющих стилистики. Повторяемость определенных позиций в тексте, повторяемость однотипного заполнения этих позиций одинаковыми и сходными формами – предпосылка, порождающая стиль и специализацию языковых средств. Поэтому стилистические средства становятся естественной основой исторического языкознания – той его части, которая призвана заниматься генезисом и историей стилистических средств языка на уровне фонетики, морфологии, лексики, словообразования, синтаксиса, тропиков и т. д.

д.

С 1850-х годов начинают расширяться источники национального литературного языка. Речевые средства активно появляются из повседневного языка, формальной письменности и чужих, иностранных языков. По наблюдениям Винокура (2016), в этот период, господствовавший на протяжении нескольких столетий, место литургического религиозного стиля занимает светская литература, состоящая из литературного, публицистического, научного стилей. Разговорный кодифицированный стиль появляется только в 18 веке, несмотря на то, что устная речь первична по сравнению с письменной речью.

Совокупность внетекстовых стилеобразующих факторов влияет на формирование и развитие функциональных стилей, подстилей со своей жанровой системой. Сфера деятельности с ее воздействием на общественное сознание высказывания нового типа общения определяют типовые цели и задачи, потребность в узнаваемости речевой формы, стандартность стиля, языка и речи. Диахроническая стилистика делает акцент на текст (логика) – жанр (образность) – стиль (эмоциональность, маркированность, оценочность).

Перспективным остается анализ этапов взаимодействия элементов разговорной речи и литературного языка в разных подстилях. Таким образом, политический дискурс с его жанровым полем и стилистическими особенностями формируется в начале ХХ века. Например, Рогожникова (2019) рассматривает исторические политические тексты начала ХХ века и делает интересные выводы. Включение разных стилей и жанров делает возможным представление истории русских функциональных стилей и придает смысл сравнительно-стилистическому исследованию путем изучения различных артефактов.

Исследование диахронической стилистики демонстрирует роль динамики внетекстовых факторов как основы стилистических трансформаций, влияния изменения русской ментальности и аксиологии на языковой стиль, речь и автора.

Таким образом, мы считаем, что, поскольку рекламные жанры используются в разных коммуникативных сферах, выделение рекламы в самостоятельный функциональный стиль еще не завершено. Конкретная речевая ситуация определяет выбор языковых средств, и здесь мы имеем не стиль, а форму речи. Напротив, другие исследователи подчеркивают, что реклама уже в XXI веке стала самостоятельным функциональным стилем. Синкретичность и мимикрия рекламного стиля языка порождают новые научные проблемы, связанные с речевой практикой современного человека, подобно тому, как Кара-Мурза (2016) изучает предмет лингвистической экспертизы.

Напротив, другие исследователи подчеркивают, что реклама уже в XXI веке стала самостоятельным функциональным стилем. Синкретичность и мимикрия рекламного стиля языка порождают новые научные проблемы, связанные с речевой практикой современного человека, подобно тому, как Кара-Мурза (2016) изучает предмет лингвистической экспертизы.

Заключение

Возникновение новых областей применения письменности разделило универсальный богослужебный язык на деловой, научный, устно-фольклорный и другие типы языков. Диахроническая стилистика как самостоятельная область знаний исследует такие проблемы, как формирование ярких стилистических особенностей функциональных стилей русского языка, способы сочетания функционально-смысловых типов речи, способы совершенствования композиции, установление закономерностей выбора и расположения языковых средств в пределах речи. текст. Диахроническое и синхронное состояния литературного языка тесно взаимосвязаны и образуют единую стилистическую систему. Это вечное движение без конца есть «und kain Ende» (Трубачев, 1994, с. 26), смена синхронии на диахронию, отражение эволюционного процесса в результате.

Это вечное движение без конца есть «und kain Ende» (Трубачев, 1994, с. 26), смена синхронии на диахронию, отражение эволюционного процесса в результате.

Ссылки

- Ицкович Т.В. (2016). Религиозный функциональный стиль в жанровом аспекте: к проблеме постановки. Жанры речи, 1, 87-93. https://doi.org/10.18500/2311-0740-2016-1-13-87-93

- Кара-Мурза, Э. С. (2016). Проблемы лингвистической экспертизы произведений коммерческой рекламы. Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований, 3(12), 351-388.

- Клушина, Н. И. (2016). Дискурс-анализ и стилистика: интегративные методы исследования медиакоммуникаций. Российский лингвистический журнал, 20(4), 78-90. https://doi.org/10.22363/2312-9182-2016-20-4-78-90

- Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. (2018). Стилистика русского языка. ФЛИНТА: Наука.

- Кожина М. Н. (2017). Речеведение. Теория функциональной стилистики: избранные труды. Теория функциональной стилистики: избранные тексты.

ФЛИНТА: Наука.

ФЛИНТА: Наука. - Крылова О. А. (2019). Церковно-религиозный стиль. [Литургический религиозный стиль]. В Стилистической энциклопедии под редакцией Кожиной М.С., Дускаевой Л.Р. Флинта.

- Мирзоева Л.Ю. (2013). Диахроническая детерминированность восприятия средств выражения оценки. Когнитивная лингвистика, 4(037), 123-128.

- Рогожникова Т. П. (2019). Политические тексты начала XX века: коммуникативно-дискурсивные особенности. Научный диалог, 11. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2019-11-61-71

- Шептухина Е. М. (2019). Жанровые параметры басни как документа середины XVIII века в аспекте создания лингвистического корпуса. Научный диалог, 11. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2019-11-114-129

- Трубачев О. Н. (1994). Исследования по русскому историческому образованию (с. 16-28). Российская академия наук.

- Виноградов В.В. (1980). О языке художественной прозы. Наука.

- Виноградов В.В. (1982). Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.

Объем классического текста монографии составляет более 120 страниц формата А4. Это полноценный научный труд.

Объем классического текста монографии составляет более 120 страниц формата А4. Это полноценный научный труд.

или их группа.

или их группа.

Ландшафтная программа Калининградской области — документ стратегического планирования использования территории, формирующий информационно-справочное поле для широкого круга организаций и чиновников, отвечающих за разработку и принятие управленческих территориально-планировочных решений, а также государственных и негосударственных природоохранных и экологических фондов, международных организаций в области экологического контроля и управления.

Ландшафтная программа Калининградской области — документ стратегического планирования использования территории, формирующий информационно-справочное поле для широкого круга организаций и чиновников, отвечающих за разработку и принятие управленческих территориально-планировочных решений, а также государственных и негосударственных природоохранных и экологических фондов, международных организаций в области экологического контроля и управления.  Авторы: Татьяна Балыхина, Михаил Рыбаков, Марина Лысякова.

Авторы: Татьяна Балыхина, Михаил Рыбаков, Марина Лысякова.  ФЛИНТА: Наука.

ФЛИНТА: Наука.