от «кошачьего уса» до закона Мура — Офтоп на vc.ru

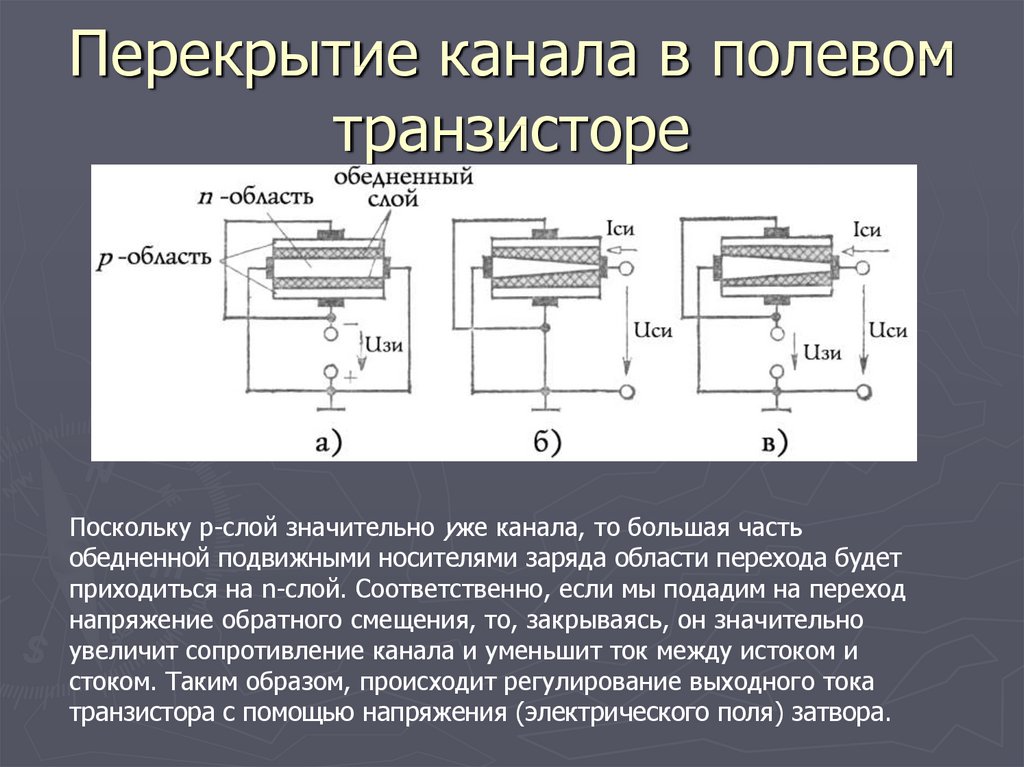

24 декабря 1947 года сотрудники Bell Telephone Laboratories Уолтер Браттейн, Джон Бардин и Уильям Шокли представили своим коллегам первый транзистор. К юбилею события рассказываем, как крошечный кусочек полупроводника изменил историю.

5585 просмотров

Изобретатели транзистора Уолтер Браттейн, Уильям Шокли и Джон Бардин (Bloomberg)

Предыстория. При чем здесь кошачьи усы?

Исследования полупроводников начались еще в первой половине 19 века с работ физиков Томаса Зибека и Майкла Фарадея. В 1833 году Фарадей описал странное поведение сульфида серебра: его сопротивление электрическому току падало при нагревании, тогда как сопротивление простых металлов росло. Наука об электричестве тогда только зарождалась, и полупроводники не вызвали интереса ученых.

К концу века ситуация стала меняться. В 1873 году инженер Уиллоуби Смит и его помощник Джозеф Мэй обнаружили, что сопротивление селена меняется в зависимости от степени освещенности: чем ярче свет, тем оно ниже.

В следующем, 1874 году, немецкий физик Карл Фердинанд Браун описал эффект выпрямления тока (то есть преобразования переменного тока в постоянный) полупроводниками — сульфидами металлов. Работа Брауна, как и труд Фарадея, оставался научным курьезом, пока не появилось радио. Оказалось, что открытый Брауном эффект позволяет легко обнаруживать радиоволны.

Первые детекторы радиоволн — когереры — были неудобны и могли принимать только сигналы радиотелеграфа. Полупроводниковые детекторы радиоволн, появившиеся благодаря работам Джагдиша Боше, Александра Попова и Гринлифа Пикарда, были лишены этих недостатков. Дальность приема радиоволн возросла, приемники стали меньше и надежнее, а еще стало возможно передавать по радио звук — так появились радиотелефон и радиовещание.

Детектор «кошачий ус» (Политехнический музей)

Детекторный приемник позволял принимать радиопередачи без батарей, используя саму энергию радиоволн. Главным минусом детекторного приемника была его капризность — на поверхности кристалла полупроводника нужно было найти точку, которая выпрямляла ток. Эту точку искали с помощью второго электрода — длинного и тонкого. Из-за внешнего сходства его называли

Радиовещание — «газета без бумаги и расстояний»

После окончания Первой мировой войны во всем мире начало развиваться радиовещание. Однако появившиеся тогда радиолампы были дороги, хрупки, быстро перегорали и требовали электрический ток для работы. По-настоящему массовыми стали детекторные приемники. Детекторный приемник был прост и дешев. Многие делали его сами — ведь даже полупроводник для детектора можно было сделать самому. И после появления более надежных и удобных ламповых приемников, детекторы оставались популярны.

Советский детекторный радиоприемник ПФ в фарфоровом корпусе. На корпусе написана характеристика, которую радио дал Ленин — «газета без бумаги и расстояний» (Большой музей)

Популярность детекторных приемников привела к тому, что многие начали экспериментировать с ними и получать необычные результаты. Еще в 1909 году английский ученый Уильям Икклз обнаружил, что детектор в определенных условиях может работать как генератор колебаний и усилитель.

В 1922 году сотрудник Нижегородской радиолаборатории Олег Лосев работал над увеличением чувствительности детекторов и обнаружил эффект усиления сигналов. Используя этот эффект, Лосев смог построить первый радиоприемник с усилителем на полупроводниках — кристадин, но из-за ненадежности он не получил распространения.

Радиоприемник кристадин Олега Лосева (Политехнический музей)

Наконец, в 1925 году немецкий физик Юлиус Лилиенфельд запатентовал первый твердотельный усилитель, однако его попытки построить прибор не увенчались успехом. Безуспешны были и попытки других ученых — Оскара Хейла, Роберта Поля, Рудольфа Хилша. Идея транзистора была проста, но воплотить ее без более глубокого понимания физики твердого тела оказалось невозможно.

Безуспешны были и попытки других ученых — Оскара Хейла, Роберта Поля, Рудольфа Хилша. Идея транзистора была проста, но воплотить ее без более глубокого понимания физики твердого тела оказалось невозможно.

Кванты и кремний

Создание транзистора потребовало объединения усилий теоретической физики, прикладной электротехники и химии. Эти дисциплины встретились в научно-исследовательской компании Bell Telephone Laboratories на излете 1930-х годов.

Уолтер Браттейн (The Nobel Prize)

Первым из изобретателей транзистора, поступивших на работу в Bell Labs, стал Уолтер Браттейн. Он учился в Университете Миннесоты, где лекции по квантовой механике читали ее отцы-основатели Эрвин Шредингер, Джеймс Франк и Арнольд Зоммерфельд. С 1929 года Браттейн работал в

В то время работа над физикой твердого тела успешно шла по всему миру. К концу 1930-х годов физики-теоретики смогли создать удовлетворительную теорию полупроводников. Результаты этих работ становились быстро известны в научном мире благодаря журналам и конференциям. Студенты-физики тоже быстро усваивали новые знания. Одним из таких студентов был Уильям Шокли, поступивший на работу в Bell Labs в 1936 году.

К концу 1930-х годов физики-теоретики смогли создать удовлетворительную теорию полупроводников. Результаты этих работ становились быстро известны в научном мире благодаря журналам и конференциям. Студенты-физики тоже быстро усваивали новые знания. Одним из таких студентов был Уильям Шокли, поступивший на работу в Bell Labs в 1936 году.

Уильям Шокли (Wired)

Как и Браттейн, Шокли начинал с изучения радиоламп. Однако вскоре директор по исследованиям Bell Labs Мервин Келли поручил Шокли изучить возможность создания полупроводниковых переключателей для замены электромеханических реле, которые тогда использовались в телефонных станциях.

Изучив опыт предшественников, Шокли понял, что невозможно создать полупроводниковый усилитель, внедряя управляющий электрод в массив полупроводника. Он начал работать в группе Браттейна, но с началом Второй мировой войны переключился на военные исследования, оставив работу над полупроводниками.

Кроме группы Браттейна, полупроводниками в Bell Labs занимались и другие исследователи. Например, химик Рассел Ол работал с кремнием, который должен был стать основой сверхвысокочастотных детекторов. Способов получения чистого кремния тогда не существовало, и Ол взялся за дело. К августу 1939 году он и его сотрудники смогли получить кремний с чистотой 99,8% . Детекторы из такого кремния проводили ток или из металлического контакта в кристалл, или из кристалла в контакт.

Однажды ученым попался необычный экземпляр заготовки для детектора — он сильно реагировал на свет, а его электрические параметры постоянно менялись. 6 марта 1943 года Ол продемонстрировал свою находку Браттейну и Келли. Браттейн догадался, что на свет реагирует барьер между двумя слоями кремния и что этот же барьер должен выпрямлять переменный ток. Ол и его коллега Дж. Скафф назвали эти слои «кремний p-типа» (от

До конца войны открытие p-n-перехода было засекречено по решению Келли.

До конца войны открытие p-n-перехода было засекречено по решению Келли.Кстати, в 1941 году независимо от американских физиков Вадим Лашкарёв предположил, что два типа проводимости разделены гипотетическим переходным слоем, препятствующим электрическому току.

Успех

Во время Второй мировой войны появились первые радары и радиолокаторы. Они работали с радиоволнами сверхвысоких частот, с которыми радиолампы не могли работать. Появилась потребность в иных компонентах, и исследования полупроводников ускорились.

В июне 1945 года Мервин Келли вновь создал группу по исследованию твердого тела во главе с Шокли и Стэнли Морганом. В группу вошли Браттейн и новый сотрудник фирмы Джон Бардин, а также многие другие физики, химики и инженеры.

Джон Бардин (Physics World)

Ознакомившись с работами военного времени (особую ценность представляли исследования германия, проведенные в американском Университете Пердью), Шокли сузил выбор полупроводников до германия и кремния.

В течение 1947 года отдел пытался устранить пространственный заряд. В ноябре Роберт Джибни предложил удачное решение — использовать для нейтрализации заряда напряжение, подаваемое через точечный управляющий электрод в жидком электролите. Работы резко ускорились: в ноябре — декабре Бардин, Джибни и Браттейн испытали не менее пяти разных конструкций полупроводникового усилителя.

Однако усилитель с жидким электролитом внутри был бы еще менее удобен, чем радиолампа. Бардин и Браттейн поняли, что от жидкости можно избавиться, если на поверхности полупроводника установить очень близко друг к другу два электрода. Расстояние между ними не должно было превышать 50 микрометров, тогда как самая тонкая доступная тогда проволока имела диаметр 125 микрометров.

Браттейн нашел остроумный выход из положения. 15 или 16 декабря 1947 года он наклеил на пластмассовой треугольник полоску золотой фольги, разрезал фольгу бритвой и получил зазор нужной ширины. 16 декабря Браттейн прижал контактный узел зазором к поверхности германиевой пластины, создав первый работоспособный точечный транзистор.

Первый транзистор (Computer History Museum)

23 декабря 1947 года на неофициальной презентации Браттейн продемонстрировал коллегам по Bell Labs транзисторный усилитель звуковых частот, а 24 декабря — первый транзисторный генератор, доказав, что транзистор может выполнять все функции радиолампы.

Транзистор, Нобель и Кремниевая долина

Узнав об изобретении, руководство Bell Labs временно засекретило проект. Публика узнала об изобретении транзистора 30 июня 1948 года на открытой презентации в Нью-Йорке.

За месяц до этого события в Bell Labs состоялось тайное голосование по выбору названия нового прибора. Среди вариантов были полупроводниковый, твердотельный и кристаллический триод, триод на поверхностных состояниях и йотатрон. Победил предложенный инженером Джоном Пирсом транзистор, образованный от слов transconductance (проводимость) или transfer (передача) и varistor (управляемое сопротивление).

Среди вариантов были полупроводниковый, твердотельный и кристаллический триод, триод на поверхностных состояниях и йотатрон. Победил предложенный инженером Джоном Пирсом транзистор, образованный от слов transconductance (проводимость) или transfer (передача) и varistor (управляемое сопротивление).

Изобретатели транзистора Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн на обложке журнала Electronics 1948 года (Computer History Museum)

Выпуск транзисторов начался в 1948 году. Первые транзисторы изготавливались вручную, поэтому были хрупки и ненадежны. Однако их достоинства — размер, скорость работы, энергопотребление — оказались слишком важны в новых отраслях электроники. Вскоре выпуск транзисторов был налажен в промышленных масштабах. А количество выпущенных МОП-транзисторов превышает количество любых других созданных человеком устройств.

Группа изобретателей транзистора распалась уже в 1948 году, когда из Bell Labs ушел Роберт Джибни. В 1951 году за ним последовал Джон Бардин. В 1955 году Уильям Шокли основал свою компанию по выпуску полупроводников в Калифорнии. Его неуживчивый характер привел к тому, что в 1957 году восемь его сотрудников — «вероломная восьмерка» — уволились и основали компанию Fairchild Semiconductor. Итогом этого конфликта стало создание современной Кремниевой долины (но это уже совсем другая история).

В 1951 году за ним последовал Джон Бардин. В 1955 году Уильям Шокли основал свою компанию по выпуску полупроводников в Калифорнии. Его неуживчивый характер привел к тому, что в 1957 году восемь его сотрудников — «вероломная восьмерка» — уволились и основали компанию Fairchild Semiconductor. Итогом этого конфликта стало создание современной Кремниевой долины (но это уже совсем другая история).

В 1956 году Бардин, Браттейн и Шокли получили Нобелевскую премию по физике, хотя сам Шокли обычно исключал себя из списка изобретателей транзистора и включал туда Джибни.

Вторые первые: транзистрон

У каждого крупного изобретения несколько создателей. Вспомнить хотя бы телефон, на изобретение которого претендуют десятки ученых и инженеров от Александра Белла (в честь которого и назвали Bell Labs) до Томаса Эдисона. Транзистор тоже изобретали дважды.

В 1944 году немецкий физик Герберт Матаре создал дуодиод — полупроводниковый выпрямитель с двумя точечными контактами, который проявлял свойства усилителя. В июне 1948 года, до обнародования изобретения Бардина и Браттейна, усовершенствованный дуодиод продемонстрировал стабильное усиление. В июле 1948 года работами Матаре и его коллеги Генриха Велкера заинтересовался министр связи Франции Эжен Тома, он же дал новому прибору имя транзистрон.

В июне 1948 года, до обнародования изобретения Бардина и Браттейна, усовершенствованный дуодиод продемонстрировал стабильное усиление. В июле 1948 года работами Матаре и его коллеги Генриха Велкера заинтересовался министр связи Франции Эжен Тома, он же дал новому прибору имя транзистрон.

Матаре и Велкер начали производство транзистронов в 1949 году, а в 1950 году продемонстрировали Шокли и Браттейну их работу. Однако вскоре французское правительство прекратило поддержку Матаре и Велкера. Матаре переехал в США, Велкер возглавил полупроводниковые исследования в компании Siemens.

Транзисторы лежат в основе современного мира. Без них не было бы компьютеров, интернета, спутников, смартфонов. Даже холодильники и стиральные машины сегодня нуждаются в них. Еще в 1950-х годах ученые смогли перейти от отдельных транзисторов к интегральным схемам — множеству транзисторов на одной пластинке полупроводника.

Тогда же Гордон Мур (кстати, один из «вероломной восьмерки») заметил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Сегодня это наблюдение известно как закон Мура. Многие утверждают, что мы вплотную подошли к естественному пределу, что невозможно уложить еще больше транзисторов на микрочип. Однако ученые работают и, быть может, скоро нас ждет еще одно великое открытие, подобное тому, которое случилось 75 лет назад.

Сегодня это наблюдение известно как закон Мура. Многие утверждают, что мы вплотную подошли к естественному пределу, что невозможно уложить еще больше транзисторов на микрочип. Однако ученые работают и, быть может, скоро нас ждет еще одно великое открытие, подобное тому, которое случилось 75 лет назад.

60 лет транзистору

Б. М. Малашевич

Трудно найти такую отрасль науки и техники, которая так же стремительно развивалась и оказала такое–же огромное влияние на все стороны жизнедеятельности человека, каждого отдельного и общества в целом, как электроника.

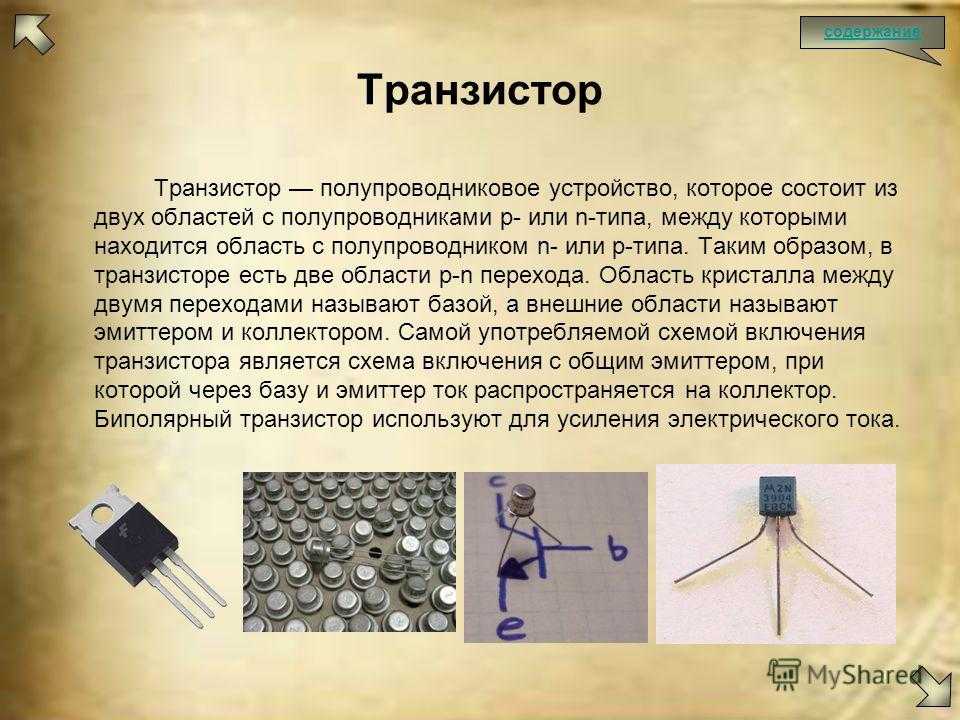

Как самостоятельное направление науки и техники электроника сформировалась благодаря электронной лампе. Сначала появились радиосвязь, радиовещание, радиолокация, телевидение, затем электронные системы управления, вычислительная техника и т.п. Но электронная лампа имеет неустранимые недостатки: большие габариты, высокое энергопотребление, большое время вхождения в рабочий режим, низкую надежность. В результате через 2-3 десятка лет существования ламповая электроника во многих применениях подошла к пределу своих возможностей. Электронной лампе требовалась более компактная, экономичная и надежная замена. И она нашлась в виде полупроводникового транзистора. Его создание справедливо считают одним из величайших достижений научно-технической мысли двадцатого столетия, коренным образом изменившим мир. Оно было отмечено Нобелевской премией по физике, присужденной в 1956 г. американцам Джону Бардину, Уолтеру Браттейну и Уильяму Шокли. Но у нобелевской тройки в разных странах были предшественники .

Электронной лампе требовалась более компактная, экономичная и надежная замена. И она нашлась в виде полупроводникового транзистора. Его создание справедливо считают одним из величайших достижений научно-технической мысли двадцатого столетия, коренным образом изменившим мир. Оно было отмечено Нобелевской премией по физике, присужденной в 1956 г. американцам Джону Бардину, Уолтеру Браттейну и Уильяму Шокли. Но у нобелевской тройки в разных странах были предшественники .

И это понятно. Появление транзисторов – результат многолетней работы многих выдающихся ученых и специалистов, которые в течении предшествующих десятилетий развивали науку о полупроводниках. Советские ученые внесли в это общее дело огромный вклад. Очень много было сделано школой физики полупроводников академика А.Ф. Иоффе – пионера мировых исследований по физике полупроводников. Еще в 1931 году он опубликовал статью с пророческим названием: «Полупроводники – новые материалы электроники». Немалую заслугу в исследование полупроводников внесли Б. В. Курчатов и В.П. Жузе. В своей работе – «К вопросу об электропроводности закиси меди» в 1932 году они показали, что величина и тип электрической проводимости определяется концентрацией и природой примеси. Советский физик Я.Н. Френкель создал теорию возбуждения в полупроводниках парных носителей заряда: электронов и дырок. В 1931 г. англичанину Уилсону удалось создать т еоретическую модель полупроводника, сформулировав при этом основы «зонной теории полупроводников». В 1938 г. Мотт в Англии, Б.Давыдов в СССР, Вальтер Шоттки в Германии независимо друг от друга предложили теорию выпрямляющего действия контакта металл-полупроводник. В 1939 году Б.Давыдов опубликовал работу «Диффузионная теория выпрямления в полупроводниках». В 1941 г. В. Е. Лашкарев опубликовал статью «Исследование запирающих слоев методом термозонда» и в соавторстве с К. М. Косоноговой – статью «Влияние примесей на вентильный фотоэффект в закиси меди». Он описал физику «запорного слоя» на границе раздела «медь – закись меди», впоследствии названного «p-n» переходом.

В. Курчатов и В.П. Жузе. В своей работе – «К вопросу об электропроводности закиси меди» в 1932 году они показали, что величина и тип электрической проводимости определяется концентрацией и природой примеси. Советский физик Я.Н. Френкель создал теорию возбуждения в полупроводниках парных носителей заряда: электронов и дырок. В 1931 г. англичанину Уилсону удалось создать т еоретическую модель полупроводника, сформулировав при этом основы «зонной теории полупроводников». В 1938 г. Мотт в Англии, Б.Давыдов в СССР, Вальтер Шоттки в Германии независимо друг от друга предложили теорию выпрямляющего действия контакта металл-полупроводник. В 1939 году Б.Давыдов опубликовал работу «Диффузионная теория выпрямления в полупроводниках». В 1941 г. В. Е. Лашкарев опубликовал статью «Исследование запирающих слоев методом термозонда» и в соавторстве с К. М. Косоноговой – статью «Влияние примесей на вентильный фотоэффект в закиси меди». Он описал физику «запорного слоя» на границе раздела «медь – закись меди», впоследствии названного «p-n» переходом. В 1946 г. В. Лошкарев открыл биполярную диффузию неравновесных носителей тока в полупроводниках. Им же был раскрыт механизм инжекции – важнейшего явления, на основе которого действуют полупроводниковые диоды и транзисторы. Большой вклад в исследование свойств полупроводников внесли И.В.Курчатов, Ю.М.Кушнир, Л.Д.Ландау, В.М.Тучкевича, Ж.И.Алферов и др. Таким образом, к концу сороковых годов двадцатого века основы теоретической базы для создания транзисторов были проработаны достаточно глубоко, чтобы приступать к практическим работам.

В 1946 г. В. Лошкарев открыл биполярную диффузию неравновесных носителей тока в полупроводниках. Им же был раскрыт механизм инжекции – важнейшего явления, на основе которого действуют полупроводниковые диоды и транзисторы. Большой вклад в исследование свойств полупроводников внесли И.В.Курчатов, Ю.М.Кушнир, Л.Д.Ландау, В.М.Тучкевича, Ж.И.Алферов и др. Таким образом, к концу сороковых годов двадцатого века основы теоретической базы для создания транзисторов были проработаны достаточно глубоко, чтобы приступать к практическим работам.

Рис. Транзитрон Г.Матаре и Г.Велкера

Первой известной попыткой создания кристаллического усилителя в США предпринял немецкий физик Юлиус Лилиенфельд, запатентовавший в 1930, 1932 и 1933 гг. три варианта усилителя на основе сульфида меди. В 1935 г. немецкий у ченый Оскар Хейл получил британский патент на усилитель на основе пятиокиси ванадия. В 1938 г. немецкий физик Поль создал действующий образец кристаллического усилителя на нагретом кристалле бромида калия. В довоенные годы в Германии и Англии было выдано еще несколько аналогичных патентов. Эти усилители можно считать прообразом современных полевых транзисторов. Однако построить устойчиво работающие приборы не удавалось, т.к. в то время еще не было достаточно чистых материалов и технологий их обработки. В первой половине тридцатых годов точечные триоды изготовили двое радиолюбителей – канадец Ларри Кайзер и тринадцатилетний новозеландский школьник Роберт Адамс. В июне 1948 г. (до обнародования транзистора) изготовили свой вариант точечного германиевого триода, названный ими транзитроном, жившие тогда во Франции немецкие физики Роберт Поль и Рудольф Хилш. В начале 1949 г. было организовано производство транзитронов, применялись они в телефонном оборудовании, причем работали лучше и дольше американских транзисторов. В России в 20-х годах в Нижнем Новгороде О.В.Лосев наблюдал транзисторный эффект в системе из трех – четырех контактов на поверхности кремния и корборунда. В середине 1939 г. он писал: «…с полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная триоду», но увлекся открытым им светодиодным эффектом и не реализовал эту идею.

В довоенные годы в Германии и Англии было выдано еще несколько аналогичных патентов. Эти усилители можно считать прообразом современных полевых транзисторов. Однако построить устойчиво работающие приборы не удавалось, т.к. в то время еще не было достаточно чистых материалов и технологий их обработки. В первой половине тридцатых годов точечные триоды изготовили двое радиолюбителей – канадец Ларри Кайзер и тринадцатилетний новозеландский школьник Роберт Адамс. В июне 1948 г. (до обнародования транзистора) изготовили свой вариант точечного германиевого триода, названный ими транзитроном, жившие тогда во Франции немецкие физики Роберт Поль и Рудольф Хилш. В начале 1949 г. было организовано производство транзитронов, применялись они в телефонном оборудовании, причем работали лучше и дольше американских транзисторов. В России в 20-х годах в Нижнем Новгороде О.В.Лосев наблюдал транзисторный эффект в системе из трех – четырех контактов на поверхности кремния и корборунда. В середине 1939 г. он писал: «…с полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная триоду», но увлекся открытым им светодиодным эффектом и не реализовал эту идею. К транзистору вело множество дорог.

К транзистору вело множество дорог.

Первый транзистор

Слава направо: Уильям Шокли,

Джон Бардин (сидит), Уолтер Бреттейн.

Фото из http://gete.ru/page_140.html

Выше описанные примеры проектов и образцов транзисторов были результатами локальных всплесков мысли талантливых или удачливых людей, не подкрепленные достаточной экономической и организационной поддержкой и не сыгравшие серьезной роли в развитии электроники. Дж. Бардин, У. Браттейн и У. Шокли оказались в лучших условиях. Они работали по единственной в мире целенаправленной долговременной (более 5 лет) программе с достаточным финансовым и материальным обеспечением в фирме Bell Telephone Laboratories, тогда одной из самых мощных и наукоемких в США. Их работы были начаты еще во второй половине тридцатых годов, работу возглавил Джозеф Бекер, который привлек к ней высококлассного теоретика У. Шокли и блестящего экспериментатора У. Браттейна. В 1939 г. Шокли выдвинул идею изменять проводимость тонкой пластины полупроводника (оксида меди), воздействуя на нее внешним электрическим полем. Это было нечто, напоминающее и патент Ю. Лилиенфельда, и позже сделанный и ставший массовым полевой транзистор. В 1940 г. Шокли и Браттейн приняли удачное решение ограничить исследования только простыми элементами – германием и кремнием. Однако все попытки построить твердотельный усилитель ни к чему не привели, и после Пирл-Харбора (практическое начало Второй мировой войны для США) были положены в долгий ящик. Шоккли и Браттейн были направлены в исследовательский центр, работавший над созданием радаров. В 1945 г. оба возвратились в Bell Labs. Там под руководством Шокли была создана сильная команда из физиков, химиков и инженеров для работы над твердотельными приборами. В нее вошли У. Браттейн и физик-теоретик Дж. Бардин. Шокли сориентировал группу на реализацию своей довоенной идеи. Но устройство упорно отказывалось работать, и Шокли, поручив Бардину и Браттейну довести его до ума, сам практически устранился от этой темы.

Это было нечто, напоминающее и патент Ю. Лилиенфельда, и позже сделанный и ставший массовым полевой транзистор. В 1940 г. Шокли и Браттейн приняли удачное решение ограничить исследования только простыми элементами – германием и кремнием. Однако все попытки построить твердотельный усилитель ни к чему не привели, и после Пирл-Харбора (практическое начало Второй мировой войны для США) были положены в долгий ящик. Шоккли и Браттейн были направлены в исследовательский центр, работавший над созданием радаров. В 1945 г. оба возвратились в Bell Labs. Там под руководством Шокли была создана сильная команда из физиков, химиков и инженеров для работы над твердотельными приборами. В нее вошли У. Браттейн и физик-теоретик Дж. Бардин. Шокли сориентировал группу на реализацию своей довоенной идеи. Но устройство упорно отказывалось работать, и Шокли, поручив Бардину и Браттейну довести его до ума, сам практически устранился от этой темы.

Два года упорного труда принесли лишь отрицательные результаты. Бардин предположил, что избыточные электроны прочно оседали в приповерхностных областях и экранировали внешнее поле. Эта гипотеза подсказала дальнейшие действия. Плоский управляющий электрод заменили острием, пытаясь локально воздействовать на тонкий приповерхностный слой полупроводника.

Бардин предположил, что избыточные электроны прочно оседали в приповерхностных областях и экранировали внешнее поле. Эта гипотеза подсказала дальнейшие действия. Плоский управляющий электрод заменили острием, пытаясь локально воздействовать на тонкий приповерхностный слой полупроводника.

Первый транзистор У. Браттейна и Дж. Бардина

Однажды Браттейн нечаянно почти вплотную сблизил два игольчатых электрода на поверхности германия, да еще перепутал полярность напряжений питания, и вдруг заметил влияние тока одного электрода на ток другого. Бардин мгновенно оценил ошибку. А 16 декабря 1947 г. у них заработал твердотельный усилитель, который и считают первым в мире транзистором. Устроен он был очень просто – на металлической подложке-электроде лежала пластинка германия, в которую упирались два близко расположенных (10-15 мкм) контакта. Оригинально были сделаны эти контакты. Треугольный пластмассовый нож, обернутый золотой фольгой, разрезанной надвое бритвой по вершине треугольника. Треугольник прижимался к германиевой пластинке специальной пружиной, изготовленной из изогнутой канцелярской скрепки. Через неделю, 23 декабря 1947 г. прибор был продемонстрирован руководству фирмы, этот день и считается датой рождения транзистора. Все были рады результатом, кроме Шокли: получилось, что он, раньше всех задумавший полупроводниковый усилитель, руководивший группой специалистов, читавший им лекции по квантовой теории полупроводников – не участвовал в его создании. Да и транзистор получился не такой, как Шокли задумывал: биполярный, а не полевой. Следовательно на соавторство в «звездном» патенте он претендовать не мог.

Треугольник прижимался к германиевой пластинке специальной пружиной, изготовленной из изогнутой канцелярской скрепки. Через неделю, 23 декабря 1947 г. прибор был продемонстрирован руководству фирмы, этот день и считается датой рождения транзистора. Все были рады результатом, кроме Шокли: получилось, что он, раньше всех задумавший полупроводниковый усилитель, руководивший группой специалистов, читавший им лекции по квантовой теории полупроводников – не участвовал в его создании. Да и транзистор получился не такой, как Шокли задумывал: биполярный, а не полевой. Следовательно на соавторство в «звездном» патенте он претендовать не мог.

Прибор работал, но широкой публике эту внешне несуразную конструкцию показывать было нельзя. Изготовили несколько транзисторов в виде металлических цилиндриков диаметром около 13 мм. и собрали на них «безламповый» радиоприемник. 30 июня 1948 г. в Нью-Йорке состоялась официальная презентация нового прибора – транзистора (от англ. Transver Resistor – трансформатор сопротивлений). Но специалисты не сразу оценили его возможности. Эксперты из Пентагона «приговорили» транзистор к использованию лишь в слуховых аппаратах для старичков. Так близорукость военных спасла транзистор от засекречивания. Презентация осталась почти незамеченной, лишь пара абзацев о транзисторе появилась в «Нью-Йорк Тайме» на 46 странице в разделе «Новости радио». Таким было явление миру одного из величайших открытий XX века. Даже изготовители электронных ламп, вложившие многие миллионы в свои заводы, в появлении транзистора угрозы не увидели.

Но специалисты не сразу оценили его возможности. Эксперты из Пентагона «приговорили» транзистор к использованию лишь в слуховых аппаратах для старичков. Так близорукость военных спасла транзистор от засекречивания. Презентация осталась почти незамеченной, лишь пара абзацев о транзисторе появилась в «Нью-Йорк Тайме» на 46 странице в разделе «Новости радио». Таким было явление миру одного из величайших открытий XX века. Даже изготовители электронных ламп, вложившие многие миллионы в свои заводы, в появлении транзистора угрозы не увидели.

Позже, в июле 1948 года, информация об этом изобретении появилась в журнале «The Physical Review». Но т олько через некоторое в ремя специалисты поняли, что произошло грандиозное событие, определившее дальнейшее развитие прогресса в мире.

Bell Labs сразу оформила патент на это революционное изобретение, но с технологией было масса проблем. Первые транзисторы, поступившие в продажу в 1948 году, не внушали оптимизма – стоило их потрясти, и коэффициент усиления менялся в несколько раз, а при нагревании они и вовсе переставали работать. Но зато им не было равных в миниатюрности. Аппараты для людей с пониженным слухом можно было поместить в оправе очков! Поняв, что вряд ли она сама сможет справиться со всеми технологическими проблемами, Bell Labs решилась на необычный шаг. В начале 1952 года она объявила, что полностью передаст права на изготовление транзистора всем компаниям, готовым выложить довольно скромную сумму в 25 000 долларов вместо регулярных выплат за пользование патентом, и предложила обучающие курсы по транзисторной технологии, помогая распространению технологии по всему миру. Постепенно росла очевидность важности этого миниатюрного устройства. Транзистор оказался привлекательным по следующим причинам: был дешев, миниатюрен, прочен, потреблял мало мощности и мгновенно включался (лампы долго нагревались). В 1953 г. на рынке появилось первое коммерческое транзисторное изделие – слуховой аппарат (пионером в этом деле выступил Джон Килби из ф. Centralab , который через несколько лет сделает первую в мире полупроводниковую микросхему), а в октябре 1954 г.

Но зато им не было равных в миниатюрности. Аппараты для людей с пониженным слухом можно было поместить в оправе очков! Поняв, что вряд ли она сама сможет справиться со всеми технологическими проблемами, Bell Labs решилась на необычный шаг. В начале 1952 года она объявила, что полностью передаст права на изготовление транзистора всем компаниям, готовым выложить довольно скромную сумму в 25 000 долларов вместо регулярных выплат за пользование патентом, и предложила обучающие курсы по транзисторной технологии, помогая распространению технологии по всему миру. Постепенно росла очевидность важности этого миниатюрного устройства. Транзистор оказался привлекательным по следующим причинам: был дешев, миниатюрен, прочен, потреблял мало мощности и мгновенно включался (лампы долго нагревались). В 1953 г. на рынке появилось первое коммерческое транзисторное изделие – слуховой аппарат (пионером в этом деле выступил Джон Килби из ф. Centralab , который через несколько лет сделает первую в мире полупроводниковую микросхему), а в октябре 1954 г. – первый транзисторный радиоприе мник Regency TR1, в нем использовалось всего четыре германиевых транзистора. Немедленно принялась осваивать новые приборы и индустрия вычислительной техники, первой была фирма IBM . Доступность технологии дала свои плоды – мир начал стремительно меняться.

– первый транзисторный радиоприе мник Regency TR1, в нем использовалось всего четыре германиевых транзистора. Немедленно принялась осваивать новые приборы и индустрия вычислительной техники, первой была фирма IBM . Доступность технологии дала свои плоды – мир начал стремительно меняться.

Польза конструктивного честолюбия

У честолюбивого У.Шокли случившееся вызвало вулканический всплеск его творческой энергии. Хотя Дж. Бардин и У.Браттейн нечаянно получили не полевой транзистор, как планировал Шокли, а биполярный, он быстро разобрался в сделанном. Позднее Шокли вспоминал о своей «страстной неделе», в течение которой он создал теорию инжекции, а в новогоднюю ночь изобрел плоскостной биполярный транзистор без экзотических иголочек.

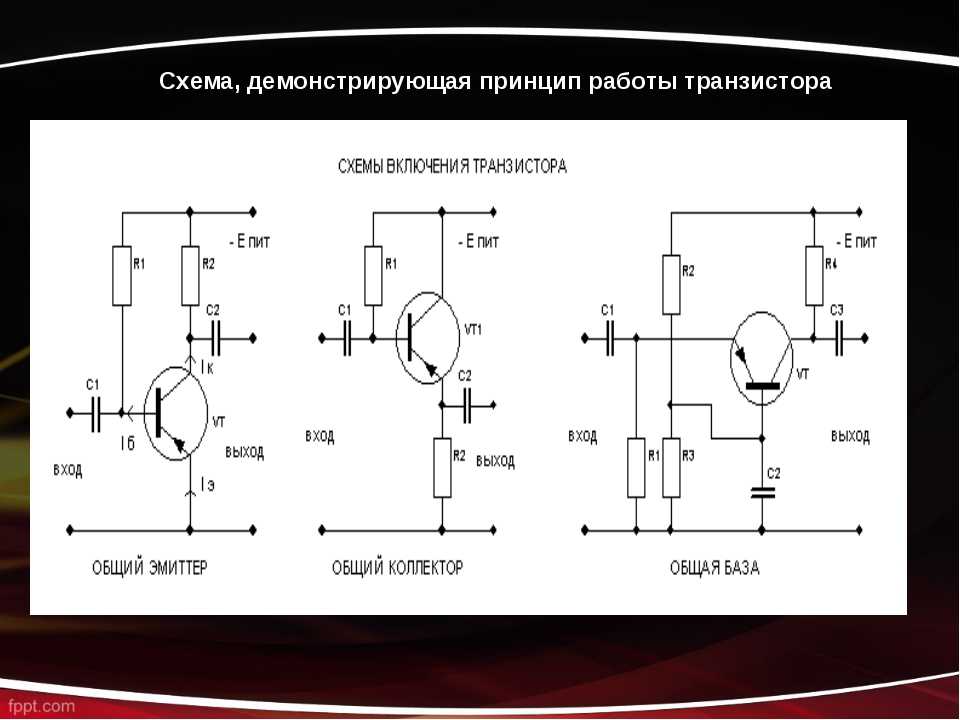

Что бы создать что-то новое, Шокли по-новому взглянул на давно известное – на точечный и плоскостный полупроводниковые диоды, на физику работы плоскостного «p – n» перехода, легко поддающуюся теоретическому анализу. Поскольку точечный транзистор представляет собой два очень сближенные диода, Шокли провел теоретическое исследования пары аналогично сближенных плоскостных диодов и создал основы теории плоскостного биполярного транзистора в кристалле полупроводника, со держащего два «p – n» перехода. Плоскостные транзисторы обладают рядом преимуществ перед точечными: они более доступны теоретическому анализу, обладают более низким уровнем шумов, обеспечивают большую мощность и, главное, более высокие повторяемость параметров и надежность. Но, пожалуй, главным их преимуществом была легко автоматизируемая технология, исключающая сложные операции изготовления, установки и позиционирования подпружиненных иголочек, а также обеспечивавшая дальнейшую миниатюризацию приборов.

Плоскостные транзисторы обладают рядом преимуществ перед точечными: они более доступны теоретическому анализу, обладают более низким уровнем шумов, обеспечивают большую мощность и, главное, более высокие повторяемость параметров и надежность. Но, пожалуй, главным их преимуществом была легко автоматизируемая технология, исключающая сложные операции изготовления, установки и позиционирования подпружиненных иголочек, а также обеспечивавшая дальнейшую миниатюризацию приборов.

30 июня 1948 г. в нью-йоркском офисе Bell Labs изобретение было впервые продемонстрировано руководству компании. Но оказалось, что создать серийноспособный плоскостной транзистор гораздо труднее, чем точечный. Транзистор Браттейна и Бардина – чрезвычайно простое устройство. Его единственным полупроводниковым компонентом был кусочек относительно чистого и вполне тогда доступного германия. А вот техника легирования полупроводников в конце сороковых годов, необходимая для изготовления плоскостного транзистора, еще находилась в младенчестве, поэтому изготовление серийноспособного транзистора «по Шокли» удалось только в 1951 г. В 1954 году Bell Labs разработала процессы окисления, фотолитографии, диффузии, которые на многие годы стали основой производства полупроводниковых приборов.

В 1954 году Bell Labs разработала процессы окисления, фотолитографии, диффузии, которые на многие годы стали основой производства полупроводниковых приборов.

Первый кремниевый транзистор, 1950 г.

Точечный транзистор Бардина и Браттейна – безусловно огромный прогресс по сравнению с электронными лампами. Но не он стал основой микроэлектроники, век его оказался короток, около 10 лет. Шокли быстро понял сделанное коллегами и создал плоскостной вариант биполярного транзистора, который жив и сегодня и будет жить, пока существует микроэлектроника. Патент на него он получил в 1951 г. А в 1952 г. У. Шокли создал и поле вой транзистор, так же им запатентованный. Так что свое участие в Нобелевской премии он заработал честно.

Число производителей транзисторов росло как снежный ком. Bell Labs, Shockley Semiconductor, Fairchild Semiconductor, Western Electric, GSI (с декабря 1951 г. Texas Instruments), Motorola, Tokyo Cousin (С 1958 г. Sony), NEC и многие другие.

В 1950 г. фирма GSI разработала первый кремниевый транзистор, а с 1954 г., преобразившись в Texas Instruments , начала его серийное производство.

«Холодная война» и ее влияние на электронику

После окончания Второй мировой войны мир раскололся на два враждебных лагеря. В 1950-1953 гг. эта конфронтация вылилась в прямое военное столкновение – Корейскую войну. Фактически это была опосредованная война между США и СССР. В это же время США готовились к прямой войне с СССР. В 1949 г. в США был разработан опубликованный ныне план «Последний выстрел» (Operation Dropshot), фактически план Третье мировой войны, войны термоядерной. План предусматривал прямое нападение на СССР 1 января 1957 г . В течение месяца предполагалось сбросить на наши головы 300 50-килотонных атомных и 200 000 обычных бомб. Для этого план предусматривал разработку специальных баллистических ракет, подводных атомных лодок, авианосцев и многого другого. Так началась развязанная США беспрецедентная гонка вооружений, продолжавшаяся всю вторую половину прошлого века, продолжающаяся, не столь демонстративно, и сейчас.

В этих условиях перед нашей страной, выдержавшей беспрецедентную в моральном и экономическом отношении четырехлетнюю войну и добившейся победы ценой огромных усилий и жертв, возникли новые гигантские проблемы по обеспечению собственной и союзников безопасности. Пришлось срочно, отрывая ресурсы от измученного войной и голодного народа, создавать новейшие виды оружия, содержать в постоянной боеготовности огромную армию. Так были созданы атомные и водородные бомбы, межконтинентальные ракеты, система противоракетной обороны и многое другое. Наши успехи в области обеспечения обороноспособности страны и реальная возможность получения сокрушительного ответного удара вынудили США отказаться от реализации плана «Dropshot» и других ему подобных.

Одним из последствий «холодной войны» была почти полная экономическая и информационная изоляция противостоящих сторон. Экономические и научные связи были весьма слабы, а в области стратегически важных отраслей и новых технологий практически отсутствовали. Важные открытия, изобретения, новые разработки в любой области знаний, которые могли быть использованы в военной технике или способствовать экономическому развитию, засекречивались. Поставки прогрессивных технологий, оборудования, продукции запрещались. В результате советская полупроводниковая наука и промышленность, развивались в условиях почти полной изоляции, фактической блокады от всего того, что делалось в этой области в США, Западной Европе, а затем и Японии.

Важные открытия, изобретения, новые разработки в любой области знаний, которые могли быть использованы в военной технике или способствовать экономическому развитию, засекречивались. Поставки прогрессивных технологий, оборудования, продукции запрещались. В результате советская полупроводниковая наука и промышленность, развивались в условиях почти полной изоляции, фактической блокады от всего того, что делалось в этой области в США, Западной Европе, а затем и Японии.

Следует также отметить, что советская наука и промышленность во многих направлениях тогда занимала лидирующее в мире положение. Наши истребители в корейской войне были лучше американских, наши ракеты были мощнее всех, в космосе в те годы мы были впереди планеты всей, первый в мире компьютер с производительностью выше 1 млн. оп/с был наш, водородную бомбу мы сделали раньше США, баллистическую ракету первой сбила наша система ПРО и т.п. Отстать в электронике означало потянуть назад все остальные отрасли науки и техники.

Значение полупроводниковой техники в СССР понимали прекрасно, но пути и методы ее развития были иными, чем в США. Руководство страны сознавало, что противостояние в холодной войне можно обеспечить путем развития оборонных систем, управляемых надежной, малогабаритной электроникой. В 1959 году были основаны такие заводы полупроводниковых приборов, как Александровский, Брянский, Воронежский, Рижский и др. В январе 1961 г. было принято Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О развитии полупроводниковой промышленности», в котором предусматривалось строительство заводов и НИИ в Киеве, Минске, Ереване, Нальчике и других городах. Причем базой для создания первых предприятий полупроводниковой промышленности стали совершенно не приспособленные для этих целей помещения (здания коммерческого техникума в Риге, Совпартшколы в Новгороде, макаронная фабрика в Брянске, швейная фабрика в Воронеже, ателье в Запорожье и т.д.). Но вернемся к истокам.

Первые советские транзисторы

В годы, предшествующие изобретению транзистора, в СССР были достигнуты значительные успехи в создании германиевых и кремниевых детекторов. В этих работах использовалась оригинальная методика исследования приконтактной области путем введения в нее дополнительной иглы, вследствие чего создавалась конфигурация, в точности повторяющая точечный транзистор. Иногда при измерениях выявлялись и транзисторные характеристики (влияние одного «p n» перехода на другой близко расположенный), но их отбрасывали как случайные и неинтересные аномалии. Мало в чем наши исследователи уступали американским специалистам, не было у них лишь одного нацеленности на транзистор, и великое открытие выскользнуло из рук. Начиная с 1947 г. интенсивные работы в области полупроводниковых усилителей велись в ЦНИИ-108 (лаб. С. Г. Калашникова) и в НИИ-160 (НИИ «Исток», Фрязино, лаб. А. В. Красилова). В 1948 г., группа А. В. Красилова, разрабатывавшая германиевые диоды для радиолокационный станций, также получила транзисторный эффект и попыталась объяснить его. Об этом в журнале «Вестник информации» в декабре 1948 ими была опубликована статья «Кристаллический триод» первая публикация в СССР о транзисторах.

В этих работах использовалась оригинальная методика исследования приконтактной области путем введения в нее дополнительной иглы, вследствие чего создавалась конфигурация, в точности повторяющая точечный транзистор. Иногда при измерениях выявлялись и транзисторные характеристики (влияние одного «p n» перехода на другой близко расположенный), но их отбрасывали как случайные и неинтересные аномалии. Мало в чем наши исследователи уступали американским специалистам, не было у них лишь одного нацеленности на транзистор, и великое открытие выскользнуло из рук. Начиная с 1947 г. интенсивные работы в области полупроводниковых усилителей велись в ЦНИИ-108 (лаб. С. Г. Калашникова) и в НИИ-160 (НИИ «Исток», Фрязино, лаб. А. В. Красилова). В 1948 г., группа А. В. Красилова, разрабатывавшая германиевые диоды для радиолокационный станций, также получила транзисторный эффект и попыталась объяснить его. Об этом в журнале «Вестник информации» в декабре 1948 ими была опубликована статья «Кристаллический триод» первая публикация в СССР о транзисторах. Напомним, что первая публикация о транзисторе в США в журнале «The Physical Review» состоялась в июле 1948 г., т.е. результаты работ группы Красилова были независимы и почти одновременны. Таким образом научная и экспериментальная база в СССР была подготовлена к созданию полупроводникового триода (термин «транзистор» был введен в русский язык в середине 60-х годов) и уже в 1949 г. лабораторией А. В. Красилова были разработаны и переданы в серийное производство первые советские точечные германиевые триоды С1 С4. В 1950 г. образцы германиевых триодов были разработаны в ФИАНе (Б.М. Вул, А. В. Ржанов, В. С. Вавилов и др.), в ЛФТИ (В.М. Тучкевич, Д. Н. Наследов) и в ИРЭ АН СССР (С.Г. Калашников, Н. А. Пенин и др.).

Напомним, что первая публикация о транзисторе в США в журнале «The Physical Review» состоялась в июле 1948 г., т.е. результаты работ группы Красилова были независимы и почти одновременны. Таким образом научная и экспериментальная база в СССР была подготовлена к созданию полупроводникового триода (термин «транзистор» был введен в русский язык в середине 60-х годов) и уже в 1949 г. лабораторией А. В. Красилова были разработаны и переданы в серийное производство первые советские точечные германиевые триоды С1 С4. В 1950 г. образцы германиевых триодов были разработаны в ФИАНе (Б.М. Вул, А. В. Ржанов, В. С. Вавилов и др.), в ЛФТИ (В.М. Тучкевич, Д. Н. Наследов) и в ИРЭ АН СССР (С.Г. Калашников, Н. А. Пенин и др.).

Первый советские промышленные транзистор:

точечный С1Г (слева) и плоскостный П1А (справа)

В мае 1953 г. был образован специализированный НИИ (НИИ-35, позже – НИИ «Пульсар»), учрежден Межведомственный Совет по полупроводникам. В 1955 г. началось промышленное производство транзисторов на заводе «Светлана» в Ленинграде, а при заводе создано ОКБ по разработке полупроводниковых приборов. В 1956 г. московский НИИ-311 с опытным заводом переименован в НИИ «Сапфир» с заводом «Оптрон» и переориентирован на разработку полупроводниковых диодов и тиристоров.

В 1956 г. московский НИИ-311 с опытным заводом переименован в НИИ «Сапфир» с заводом «Оптрон» и переориентирован на разработку полупроводниковых диодов и тиристоров.

На протяжении 50-х годов в стране были разработаны ряд новых технологий изготовления плоскостных транзисторов: сплавная, сплавно-диффузионная, меза-диффузионная.

Полупроводниковая промышленность СССР развивалась достаточно быстро: в 1955 г. было выпущено 96 тысяч, в 1957 г. – 2,7 млн, а в 1966 г. – более 11 млн. транзисторов. И это было только начало.

Статья помещена в музей 6.01.2008

Джин Андерсон Джон Бардин Александр Белл Уолтер Браттейн Роберт Браттейн Уолтер Браун Ли Де Форест Фил Фой Роберт Гибни Лилиан Ходдесон Ник Холоньяк Тед Хофф Карл Ларк-Горовиц Масару Ибука Джордж Индиг Мервин Келли Джек Килби Гордон Мур Акио Морита Боб Нойс Рассел Ол Джон Пирс Майкл Риордан Ян Росс Фред Зейтц Гарри Селло Билл Шокли Шокли,

Браттейн Джоэл Шуркин Бетти Спаркс Морган Спаркс Чарльз Стюарт Артур Торсильери Гордон Тил Фред Терман Предательская восьмерка Теодор Вейл АТ&Т Белл Лаборатории Фэирчайлд Полупроводник Интел Шокли Полупроводник Кремний Долина Сони Инструменты Техаса |

“Транзистор был, наверное, самым

важное изобретение 20-го века и история изобретения

это одно из столкновений эго и сверхсекретных исследований.

Это краткое введение описывает вовлеченных лиц и организации в истории транзистора. Для более богатой картины, пожалуйста, следуйте ссылки на этом веб-сайте. Белл Лаборатории, одна из крупнейших в мире промышленных лабораторий, был исследовательским подразделением гигантской телефонной компании American Telephone. и Телеграф (AT&T). В 1945, Белл Лабс начал искать решение давней проблемы. 1907 – Проблема AT&T привезла своего бывшего президента Теодора Вейла,

выхода на пенсию, чтобы помочь ему бороться с конкуренцией, возникающей из-за

истечение срока полномочий Александра Грэма Белла

телефонные патенты. В 1906 году эксцентричный американский изобретатель Ли Де Форест разработал триод в вакуумной лампе. Это было устройство, которое могло усиливать сигналы, включая, как надеялись, сигналы по телефонным линиям, когда они передавались по стране от одной распределительной коробки к другой. AT&T купила De Патент Фореста и значительно улучшил трубку. Это позволило подать сигнал регулярно усиливаться по линии, что означает, что телефонный разговор может проходить на любом расстоянии, пока есть усилители вдоль путь. Но электронные лампы, которые сделали это усиление возможным

были крайне ненадежны, потребляли слишком много энергии и производили слишком много

нагревать. В 1930-х годах директор по исследованиям Bell Lab Мервин Келли понял, что необходимо более совершенное устройство. 1945 – Решение После окончания Второй мировой войны Келли собрал команду ученых для разработки твердотельного полупроводникового переключателя, который заменит проблемная вакуумная трубка. Команда использовала некоторые достижения в области исследований полупроводников во время война, которая сделала радары возможными. Молодой, блестящий теоретик, Билл Шокли был выбран в команду лидер. (См. Шокли, Браттейн и Бардин? команда и товарищи по команде) Шокли выбрал Уолтера Браттейна из Bell Lab, физика-экспериментатора.

который мог построить или починить что угодно, и нанял физика-теоретика

Джон Бардин

из Университета Миннесоты. Весной 1945 года Шокли спроектировал то, на что надеялся.

будет первым полупроводниковым усилителем, основанным на так называемом

«эффект поля». Его устройство

представлял собой небольшой цилиндр, тонко покрытый кремнием, установленный близко к

небольшая металлическая пластина. Это было, как инженер-электрик Университета Иллинойса

Ник Холоньяк сказал, сумасшедшая идея. Действительно,

устройство не сработало, и Шокли поручил Бардину и Браттейну

узнать почему. Находится в помещениях Bell Labs в Мюррей Хилл, Бардин. и Браттейн начали отличное партнерство. Бардин, теоретик, предложил эксперименты и интерпретировал результаты, в то время как Браттейн строил и запускал эксперименты. Техник Фил Фой вспоминает что время шло без особого успеха, внутри него начала нарастать напряженность. лабораторная группа. Осенью 1947 года автор Лилиан Ходдесон говорит, что Браттейн решил попробовать замочить весь аппарат. в ванну с водой. Удивительно, но это сработало… немного. Браттейн начал экспериментировать с золотом на германии, устраняя

жидкий слой на теории, что он замедляет работу устройства.

Это не сработало, но команда продолжала экспериментировать с этим дизайном. Незадолго до Рождества к Бардину пришло историческое озарение. Все думали, что знают, как ведут себя электроны в кристаллах, но Бардин обнаружил, что ошиблись. Электроны образовали барьер на поверхности. Его прорыв был тем, что им было нужно. Не сказав Шокли о изменения, которые они вносили в расследование, Бардин и Браттейн работал над. 16 декабря 1947, они построили транзистор с точечным контактом, из полосок золотой фольги на пластиковом треугольнике, вставленном в контакт с пластиной германия. Когда Бардин и Браттейн позвонили Шокли, чтобы сообщить ему изобретения, Шокли был доволен результатами группы и в ярости, что он не принимал непосредственного участия. Он решил, что для сохранения его положение, он должен был бы сделать Бардина и Браттейна лучше. Его устройство, многослойный транзистор, было

развивается в порыве творчества и гнева, в основном в гостиничном номере

в Чикаго. Лаборатории Белла решили представить изобретение 30 июня.

1948. С помощью инженера Джона Пирса

который в свободное время писал научную фантастику, Bell Labs остановились на

название “транзистор” — объединяющее идеи

«транс-сопротивление» с названиями других устройств, таких как термисторы. Изобретение в то время не привлекло особого внимания, либо в популярной прессе или в промышленности. Но Шокли увидел его потенциал. Он покинул Bell Labs, чтобы основать Shockley Semiconductor в Пало-Альто, Калифорния. Он нанял превосходных инженеров и физиков, но, по химик Гарри Селло, личность Шокли изгнал восемь из его лучших и умнейших. Эти «предательские восемь” основал новую компанию под названием Fairchild Полупроводник. Боб Нойс и Гордон Мур, двое из восьми, сформировал корпорацию Intel. Они (и другие в Техасе Instruments) изобрели интегральную схему. Сегодня, Intel ежедневно производит миллиарды транзисторов на своих интегральных схемах, тем не менее Бардин, Браттейн и Шокли зарабатывали очень мало денег на своих исследовать. Тем не менее, компания Шокли положила начало Silicon. Долина. Бардин ушел из Bell Labs в Университет Иллинойса,

где он получил вторую Нобелевскую премию. В 1950-х и 1960-х годах большинство компаний США решили сосредоточиться их внимание на военный рынок в производстве транзисторной продукции. Это оставило дверь широко открытой для японских инженеров, таких как Масару. Ибука и Акио Морита, основавший новую компанию Sony Electronics. которая массово производила крошечные транзисторные радиоприемники. Президент Bell Labs Почетный Ян Росс сказали, что часть их успеха заключалась в развитии способности для быстрого массового производства транзисторов. Транзисторное радио изменило мир, открыв

век информации. Информация могла быстро разлететься по концам

Земли до такой степени, что историк Чарльз Стюарт услышал о

убийство Мартина Лютера Кинга-младшего бедуинскими племенами в

Сахара вскоре после того, как это произошло. Первоначальная тройка встречалась несколько раз после расставания:

однажды в Стокгольме, Швеция, чтобы получить 1956 Нобелевская премия

за их вклад в физику, и еще раз в Bell Labs

в 1972 году в ознаменование 25 -й -й годовщины их изобретения.

Они праздновали то, чего не могли знать, когда впервые

начали работать над транзистором – что они собирались изменить

мир. __________________ Ресурсы: Новостной видеоролик на этой странице произведено Bell Labs, авторские права принадлежат AT&T Bell Labs. -PBS Online- -Сайт

Кредиты- -Фото Кредиты- -Отзывы- Авторское право

1999 г. | |||||||||||

История транзистора

История транзистора| Государственный университет Сан-Хосе |

|---|

| applet-magic.com Тайер Уоткинс Силиконовая долина и Аллея Торнадо США |

|---|

Важнейшим компонентом электронного устройства является управляемый

клапан, который позволяет слабому сигналу контролировать гораздо больший поток, как кран

контролирует поток воды. В свое время управляемый клапан, использовавшийся в

электронных схем была вакуумная лампа. Вакуумная трубка работала, но

был громоздким и потреблял много электроэнергии, которая в конечном итоге превращалась в тепло, которое

сокращает срок службы самой трубки. Транзистор был намного больше

элегантное решение для нужд электроники. Транзистор маленький

и потребляет гораздо меньше энергии, чем электровакуумная лампа. Потому что он использует

так мало мощности, что рассеивается мало тепла, и транзистор делает

не выходит из строя так быстро, как вакуумная трубка.

В свое время управляемый клапан, использовавшийся в

электронных схем была вакуумная лампа. Вакуумная трубка работала, но

был громоздким и потреблял много электроэнергии, которая в конечном итоге превращалась в тепло, которое

сокращает срок службы самой трубки. Транзистор был намного больше

элегантное решение для нужд электроники. Транзистор маленький

и потребляет гораздо меньше энергии, чем электровакуумная лампа. Потому что он использует

так мало мощности, что рассеивается мало тепла, и транзистор делает

не выходит из строя так быстро, как вакуумная трубка.

Транзистор был успешно продемонстрирован 23 декабря 1947 г. в

Bell Laboratories в Мюррей-Хилл, Нью-Джерси. Bell Labs — исследовательское подразделение американского

Телефон и телеграф (AT&T). Трое лиц, которым приписывают

изобретением транзистора были Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер

Браттейн. Совсем другую роль в изобретении сыграл Уильям Шокли.

чем два других. Шокли работал над теорией такого устройства.

более десяти лет. Хотя он мог успешно разработать теорию

но после восьми лет попыток ему не удалось построить работающую модель. Бардин и Браттейн были вызваны на

заниматься проектированием и разработкой, что они сделали в относительно короткий

два года, к ужасу Шокли. Шокли, как их руководитель,

разделил славу. То, что создали Бардин и Браттейн, было

транзистор с «точечным контактом». Впоследствии Шокли разработал новый тип

транзистор, названный «биполярным» транзистором, который превосходил точечный.

тип контакта и заменил его. Таким образом, транзистор был, по большей части,

Творение Шокли.

Хотя он мог успешно разработать теорию

но после восьми лет попыток ему не удалось построить работающую модель. Бардин и Браттейн были вызваны на

заниматься проектированием и разработкой, что они сделали в относительно короткий

два года, к ужасу Шокли. Шокли, как их руководитель,

разделил славу. То, что создали Бардин и Браттейн, было

транзистор с «точечным контактом». Впоследствии Шокли разработал новый тип

транзистор, названный «биполярным» транзистором, который превосходил точечный.

тип контакта и заменил его. Таким образом, транзистор был, по большей части,

Творение Шокли.

Уильям Шокли вырос в Пало-Альто в семье горного инженера. и его жена, получившая образование в Стэнфорде. Свою дипломную работу он выполнил в Калифорнийский технологический институт (Cal Tech) в Пасадене и продолжал его докторская степень по физике в Массачусетском технологическом институте Когда он защитил докторскую диссертацию по специальности по квантовой физике он пошел работать в Bell Labs.

Шокли начал работать в 1936 году над физикой твердого тела. Теория, положенная в основу транзистора. Был приоритет для

этот тип устройства. Первые радиоприемники имели детекторы сигналов, состоявшие из

тонкой проволоки, называемой кошачьим усом, ударяющейся о галенит (сульфид свинца)

кристалл.

Радиопользователь должен был двигать кошачьим усом по германию.

кристалл, чтобы найти подходящую точку контакта, где радиосигнал может быть

взял. Эти ранние радиоприемники работали, но несовершенно. Тем не менее

принцип, на котором работал детектор кристалла, был основой для

транзистор с «точечным контактом». Бардин и Браттейн использовали германий вместо

галенит в

тот самый первый транзистор. Они также использовали эквивалент кошачьих усов,

но два, а не один. Конструкция Шокли, биполярный транзистор,

устранены тонкие, хлопотные точечные контакты. Позже транзисторы были сделаны из кремния, гораздо

более распространенный элемент и тот, который был защищен от коррозии тонкой

слой диоксида кремния.

Теория, положенная в основу транзистора. Был приоритет для

этот тип устройства. Первые радиоприемники имели детекторы сигналов, состоявшие из

тонкой проволоки, называемой кошачьим усом, ударяющейся о галенит (сульфид свинца)

кристалл.

Радиопользователь должен был двигать кошачьим усом по германию.

кристалл, чтобы найти подходящую точку контакта, где радиосигнал может быть

взял. Эти ранние радиоприемники работали, но несовершенно. Тем не менее

принцип, на котором работал детектор кристалла, был основой для

транзистор с «точечным контактом». Бардин и Браттейн использовали германий вместо

галенит в

тот самый первый транзистор. Они также использовали эквивалент кошачьих усов,

но два, а не один. Конструкция Шокли, биполярный транзистор,

устранены тонкие, хлопотные точечные контакты. Позже транзисторы были сделаны из кремния, гораздо

более распространенный элемент и тот, который был защищен от коррозии тонкой

слой диоксида кремния.

Компания Texas Instruments из Далласа, штат Техас, впервые начала коммерческое производство

переходных транзисторов для портативных радиоприемников в 1954 году.

..”

..” Решение Vail: трансконтинентальная телефонная связь.

Решение Vail: трансконтинентальная телефонная связь. чтобы телефонный бизнес продолжал расти. Он чувствовал, что ответ

может лежать в странном классе материалов, называемых полупроводниками.

чтобы телефонный бизнес продолжал расти. Он чувствовал, что ответ

может лежать в странном классе материалов, называемых полупроводниками. Шокли пополнил свою команду

эклектичная смесь физиков, химиков и инженеров. Группа была

разнообразны, но сплочены. Уолтер Браун,

физик, присоединившийся к группе в 1951 году, вспоминает, что слышал об

вечеринки и хорошие обеды. Бетти Спаркс,

Секретарь Шокли вспомнила приподнятое настроение группы на ее свадьбе.

к Моргану Спарксу. Они позвонили в свою лабораторию.

“Адский

Лаборатория колоколов».

Шокли пополнил свою команду

эклектичная смесь физиков, химиков и инженеров. Группа была

разнообразны, но сплочены. Уолтер Браун,

физик, присоединившийся к группе в 1951 году, вспоминает, что слышал об

вечеринки и хорошие обеды. Бетти Спаркс,

Секретарь Шокли вспомнила приподнятое настроение группы на ее свадьбе.

к Моргану Спарксу. Они позвонили в свою лабораторию.

“Адский

Лаборатория колоколов». По словам автора Джоэла Шуркина,

двое в основном работали без присмотра; Шокли проводил большую часть своего времени

работает одна дома.

По словам автора Джоэла Шуркина,

двое в основном работали без присмотра; Шокли проводил большую часть своего времени

работает одна дома. отправная точка.

отправная точка.  Всего ему потребовалось четыре недели работы пером на бумаге,

хотя потребовалось еще два года, прежде чем он смог построить его.

Его устройство было более прочным и практичным, чем устройство Бардина и Браттейна.

транзистор с точечным контактом, и гораздо проще

для изготовления. Он стал центральным артефактом электронной

возраст. Автор Майкл Риордан говорит, что Бардина и Браттейна «оттеснили».

Это оскорбление разрушило команду, превратив когда-то совместную атмосферу

в тот, который был высококонкурентным. Проблемы, чьи имена должны

быть на патенте на устройство, и кто должен быть представлен в рекламе

фотографии, еще больше усилили напряжение.

Всего ему потребовалось четыре недели работы пером на бумаге,

хотя потребовалось еще два года, прежде чем он смог построить его.

Его устройство было более прочным и практичным, чем устройство Бардина и Браттейна.

транзистор с точечным контактом, и гораздо проще

для изготовления. Он стал центральным артефактом электронной

возраст. Автор Майкл Риордан говорит, что Бардина и Браттейна «оттеснили».

Это оскорбление разрушило команду, превратив когда-то совместную атмосферу

в тот, который был высококонкурентным. Проблемы, чьи имена должны

быть на патенте на устройство, и кто должен быть представлен в рекламе

фотографии, еще больше усилили напряжение.

Браттейн оставался там несколько лет,

а потом ушел преподавать. Шокли потерял компанию и преподавал в Стэнфорде.

какое-то время, а затем был вовлечен в пресловутый спор о расе,

генетика и интеллект, которые разрушили его репутацию.

Браттейн оставался там несколько лет,

а потом ушел преподавать. Шокли потерял компанию и преподавал в Стэнфорде.

какое-то время, а затем был вовлечен в пресловутый спор о расе,

генетика и интеллект, которые разрушили его репутацию.

, ScienCentral, Inc. и Американский институт физики.

Нет

часть этого веб-сайта может быть воспроизведена без письменного разрешения.

NavKnob является товарным знаком ScienCentral, Inc. Все права защищены.

, ScienCentral, Inc. и Американский институт физики.

Нет

часть этого веб-сайта может быть воспроизведена без письменного разрешения.

NavKnob является товарным знаком ScienCentral, Inc. Все права защищены.