Искусство экономических компромиссов – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

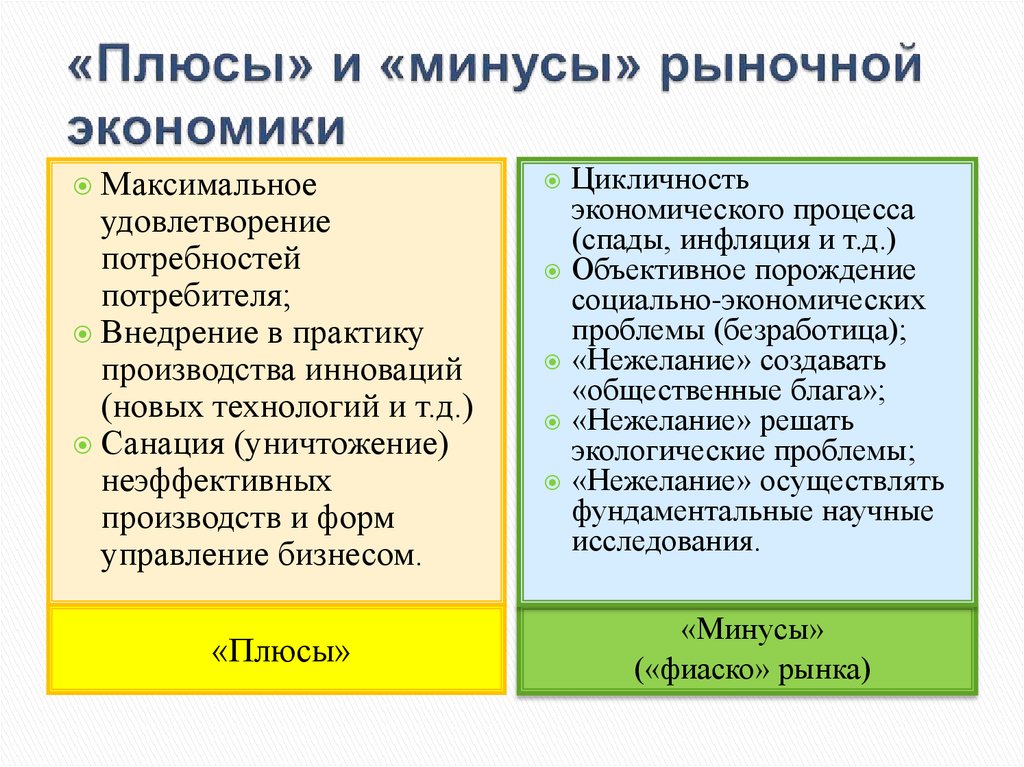

Советская экономика была плановой, и это общеизвестный факт. Но то, по каким законам она выстраивалась — сегодня, оказывается, вопрос даже для учёных. Экономист и историк Алексей Сафронов изучил особенности работы Госплана СССР в брежневский период и пришёл к выводу, что советская экономика той эпохи во многом была искусством компромиссов и нахождением пределов возможного, а не воплощённой в жизнь моделью из советских учебников по политэкономии. Исследование основано на архивных материалах, а также на интервью с бывшим сотрудником Госплана СССР, профессором НИУ ВШЭ Владимиром Коссовым. Результаты исследования были представлены на семинаре Центра истории и методологии экономической науки НИУ ВШЭ.

Госплан как вызов для исследователей

Госплан (Государственный плановый комитет Совета министров СССР) действовал в советское время — с 1921 по 1991 годы. Он был одним из ключевых элементов плановой экономики СССР, по его образцу строили управление экономикой и другие социалистические страны.

Он был одним из ключевых элементов плановой экономики СССР, по его образцу строили управление экономикой и другие социалистические страны.

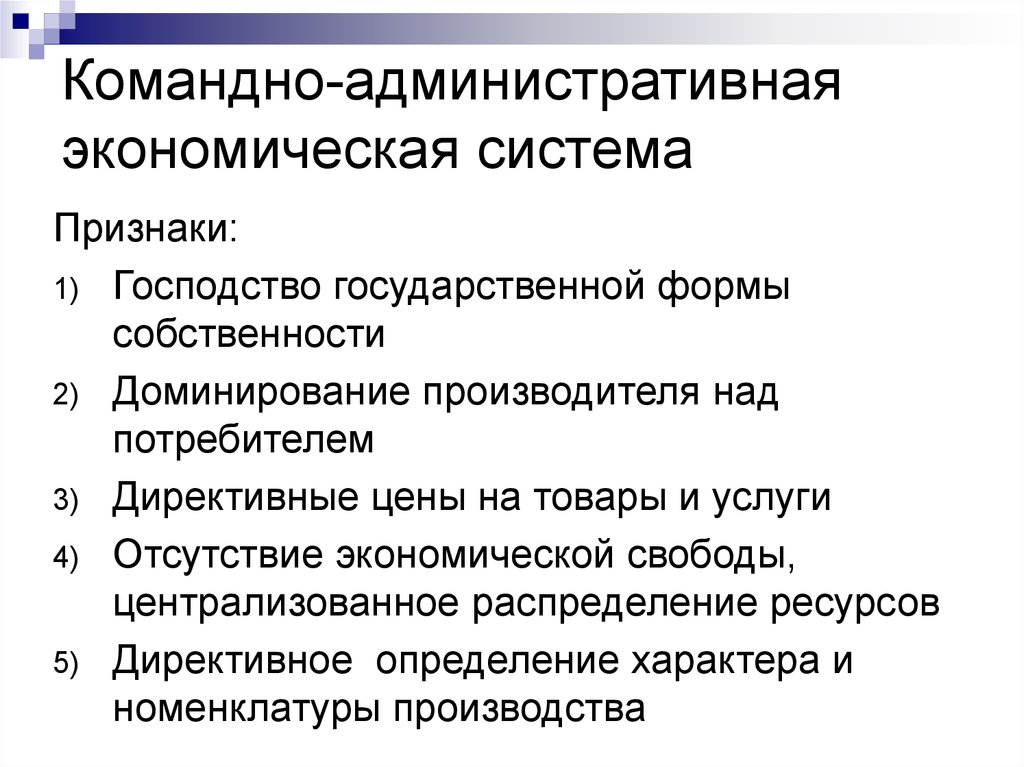

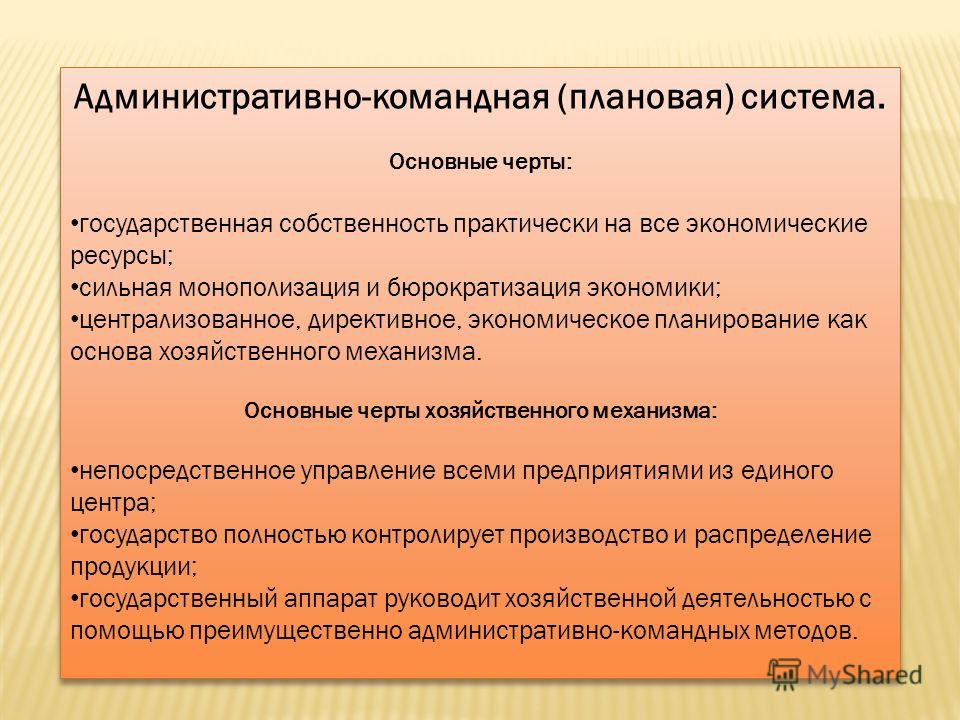

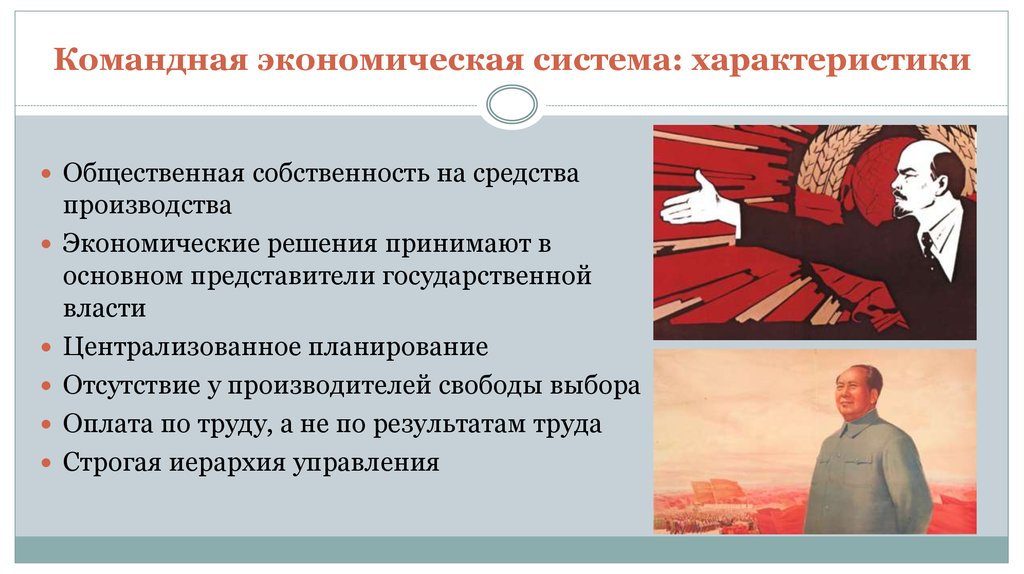

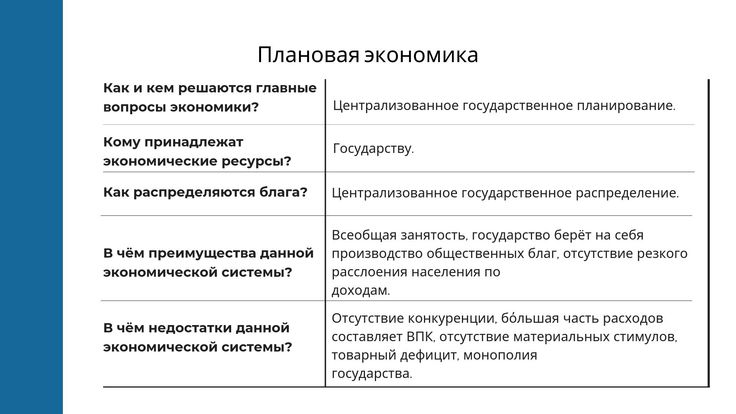

Плановая экономика — экономическая система, при которой материальные ресурсы находятся в собственности государства и распределяются централизованно. По законам плановой или «переходной» — частично плановой — экономики сегодня живут такие страны, как Китай, Вьетнам, КНДР, Лаос и Куба.

Работа Госплана СССР выстраивалась на основе пятилетних планов, существовавших с 1928 года. За всю историю СССР было принято 12 пятилетних планов и один семилетний. Последняя 13-я пятилетка не была реализована в связи с распадом СССР и демонтажем советской системы.

Несмотря на важнейшую роль, которую Госплан СССР играл в политической и экономической системе СССР, практики его работы до сих пор не вполне исследованы. «Мы все знаем, что в Советском Союзе Госплан составлял пятилетние планы. Но когда я начал интересоваться, как конкретно это происходило, то обнаружил, что подробного описания механизма принятия решений, которые явно надо было принимать во множестве при составлении этих планов — найти не так просто», — рассказал на семинаре Алексей Сафронов.

В большей степени не изучен послевоенный период. Имеющиеся работы, как указал учёный, представляют собой обобщающие публикации, в которых работа Госплана — лишь одна из затрагиваемых тем.

Также читайте

Результаты проведённого исследования позволяют увидеть, что происходило «за кулисами» советского Госплана в брежневский период, как была устроена его корпоративная культура и насколько большую роль играли неофициальные механизмы принятия управленческих решений.

Исследование основано на двух подробных интервью, взятых в 2019-2020 годах у бывшего сотрудника Госплана СССР, профессора НИУ ВШЭ Владимира Коссова. Он проработал в Госплане с 1966-го по 1981 год, что практически совпадает со временем руководства страной Леонидом Брежневым. Большую часть этого периода Владимир Коссов занимал должность заместителя начальника сводного отдела, члена коллегии Госплана СССР. Вкупе с академическим бэкграундом это делает его уникальным источником информации о практиках работы Госплана в позднесоветский период. Кроме того, Алексей Сафронов также использовал архивные сведения из фондов Госплана в РГАЭ (Российский государственный архив экономики). Весь процесс составления пятилетнего плана, включая как формальную, так и неформальную стороны, описан в сжатом виде в препринте Алексея Сафронова.

Кроме того, Алексей Сафронов также использовал архивные сведения из фондов Госплана в РГАЭ (Российский государственный архив экономики). Весь процесс составления пятилетнего плана, включая как формальную, так и неформальную стороны, описан в сжатом виде в препринте Алексея Сафронова.

Председатель Госплана: взять под козырек и передать подчинённым

Госплану СССР в брежневский период отводили преимущественно техническую роль. Ей соответствовал и стиль работы его главного управленца: более 20 лет — в 1955-1957 гг. и в 1965-1985 гг. — дольше любого другого председателя Госпланом СССР руководил Николай Байбаков. Алексей Сафронов отмечает, что, по мнению историка В.Л. Некрасова, Хрущёв выбрал Байбакова как фигуру, не обладавшую политическим весом, «опытного, без амбиций хозяйственника-управленца». До этого Байбаков работал в нефтяной сфере, которую называл делом своей жизни.

Владимир Коссов, лично принявший участие в семинаре, рассказал об эпизоде из жизни Байбакова, когда тот был наркомом нефтяной промышленности. «Тогда речь шла разработке второго Баку (нефтяное месторождение в Татарстане — прим. ред). Я слышал это неоднократно от самого Николая Константиновича: Сталин вызвал Байбакова и его напутствие было таким: “Будет нефть, будет товарищ Байбаков. Не будет нефти, не будет товарища Байбакова”». Нефть пошла, но как рассказал Коссов, Байбаков потом с дрожью в голосе вспоминал о том, как буровики, в основном это были азербайджанцы, замерзали на вышках.

«Тогда речь шла разработке второго Баку (нефтяное месторождение в Татарстане — прим. ред). Я слышал это неоднократно от самого Николая Константиновича: Сталин вызвал Байбакова и его напутствие было таким: “Будет нефть, будет товарищ Байбаков. Не будет нефти, не будет товарища Байбакова”». Нефть пошла, но как рассказал Коссов, Байбаков потом с дрожью в голосе вспоминал о том, как буровики, в основном это были азербайджанцы, замерзали на вышках.

Также читайте

«Можно заключить, что председатель Госплана СССР сформировался в сталинское время как человек инициативный и ответственный, но привыкший скорее отчитываться, чем отчитывать, исполнять приказы вышестоящих органов, нежели участвовать в их разработке», — пишет автор исследования.

«…Коссов подробно описывает случай, когда Байбаков попытался на совещании у председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина провести вопрос о ликвидации дотаций на мясо, из-за которых увеличение производства мяса приводило к увеличению дыры в бюджете, и не был поддержан никем из присутствующих. Аналогично закончилась история, когда Байбаков попытался поднять вопрос о скрытой инфляции. Грандиозный скандал на совещании у Косыгина окончился ничем…»

Аналогично закончилась история, когда Байбаков попытался поднять вопрос о скрытой инфляции. Грандиозный скандал на совещании у Косыгина окончился ничем…»

Характер взаимодействия Госплана СССР с «директивными органами», по свидетельству Коссова, в основном заключался в том, что Политбюро ЦК КПСС на своих заседаниях ставило Байбакову задачи, а он пересказывал их подчинённым и просил просчитать возможные способы решения.

«Ритуал есть ритуал», или особенности корпоративной культуры Госплана

Техническая роль Госплана СССР не могла не оставить отпечаток на его корпоративной культуре, отмечает Алексей Сафронов. Она находила отражение и в госплановском «сленге». «Текстовую часть «Основных направлений социально-экономического развития СССР» на очередную пятилетку иронично называли «молитвами», а людей, которые их писали, — «писарчуками». Сами «писарчуки» про свою работу говорили: «Пишу речи от “Товарищи!” до “Да здравствует!”». Недостатки требовалось подавать как скрытые резервы, а цели на будущее (те самые «молитвы») выбирать как можно более «дешёвые» — чтобы звучало хорошо, а выполнить можно было легко.

Интервью с Коссовым подтверждает, что о политической миссии Госплана СССР говорили только на партсобраниях, но «все понимали — ритуал есть ритуал». «Свидетельства Коссова почти дословно подтверждают концепцию перформативного сдвига А.В. Юрчака (стал важен не смысл слов, а сам факт следования ритуалу, частью которого было их произнесение)», — пришел к выводу Сафронов.

Профессиональная гордость плановиков скорее была гордостью специалистов, которым важно хорошо делать свою работу. Основными «рабочими лошадками», как отмечает Коссов в интервью, были сотрудники в должностях главных специалистов. Каждый из них был докой в своём деле.

«Если, например, в отделе химической промышленности был главный специалист, который отвечал за калийные удобрения, то он реально знал все заводы Советского Союза, которые производят эти удобрения, регулярно туда ездил, понимал какой там уровень технологий и руководящий корпус. Итогом этого было некое неявное знание, что одно задание тот или иной завод потянет, а другое нет», — рассказал Алексей Сафронов.

И в то же время главные специалисты плохо знали мировой опыт. А в спорах со сводным отделом выступали как лоббисты своих отраслей.

Движение «декабристов» и три недели нарезки планов

Отдельное внимание в исследовании уделено процессу подготовки планов. Архивные материалы свидетельствует, что работа над планом очередной пятилетки начиналась за 2-3 года и проходила большой процесс согласований — свод и балансировку сначала предложений отраслевых отделов, а потом поступивших «встречных» предложений республик и министерств.

Существовало много обстоятельств, которые усложняли своевременную подготовку планов. Например, изменения политических указаний. Летом 1970 года на пленуме ЦК КПСС была принята долговременная комплексная программа развития сельского хозяйства. В результате проект основных направлений нужно было корректировать ещё раз с её учетом. Госплан СССР также получал «мешки писем» от граждан с замечаниями и предложениями, которые обрабатывались в течение нескольких месяцев.

Работа над планом IX пятилетки (1971-1975 гг.) началась 29 декабря 1967 года. Но официально план IX пятилетки оказался утверждён только к концу её первого года.

Отдельная история — процесс доведения планов до исполнителей. Их требовалось физически нарезать на строчки-задания каждому заводу и рассылать по почте. «Сам процесс разрезания таблиц на строчки, упаковки их в конверты, отправки и проверки получения заданий адресатами, по свидетельству Коссова, растягивался на три с лишним недели», — пишет Алексей Сафронов. В результате каждый год, пока не была введена АСПР (автоматизированная система плановых расчётов Госплана СССР), почти весь январь исполнители работали, не зная своих годовых заданий.

И годовые, и пятилетние планы занимали тысячи страниц таблиц. «В предисловии к вышедшей в 1972 году 453-страничной книге “Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы” уточнялось, что это “пятилетний план в самом сжатом виде”, в то время как в развёрнутом варианте это многотомный труд», — говорится в исследовании. Только один годовой план в полном объёме, как уточнил Коссов во время семинара, мог достигать в высоту 1,5 метров — из-за выписок, поскольку в Советском Союзе число предприятий насчитывало десятки тысяч.

«В предисловии к вышедшей в 1972 году 453-страничной книге “Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы” уточнялось, что это “пятилетний план в самом сжатом виде”, в то время как в развёрнутом варианте это многотомный труд», — говорится в исследовании. Только один годовой план в полном объёме, как уточнил Коссов во время семинара, мог достигать в высоту 1,5 метров — из-за выписок, поскольку в Советском Союзе число предприятий насчитывало десятки тысяч.

Все планы — и пятилетние, и годовые — утверждались на заседаниях Верховного Совета. Тем не менее, сами по себе они не были абсолютной догмой. В конце года представители заводов-исполнителей начинали обивать пороги Госплана с просьбами скорректировать (снизить) планы. «Они являлись с бумагами, смысл которых состоял в том, чтобы перенести сроки и уменьшить объёмы. Этот процесс назывался движением декабристов», — рассказал Коссов. Снижение планов облегчало процесс их выполнения и давало возможность получить премии. Проблема необоснованного снижения планов даже стала завязкой для сюжета известного советского фильма «Премия» с Евгением Леоновым.

Проблема необоснованного снижения планов даже стала завязкой для сюжета известного советского фильма «Премия» с Евгением Леоновым.

Если речь не шла о глобальных изменениях, затрагивающих обобщающие показатели, то их можно было осуществить без внесения изменений в постановление Совмина и в закон СССР о нём, имевший объём всего в пять страниц, поясняет Сафронов. Это касалось и пятилетних, и годовых планов, что давало плановикам определённую свободу маневра.

Разрыв между теорией и практикой

Теоретической основой советского планирования должна была выступать политэкономия социализма. Но на практике это не работало.

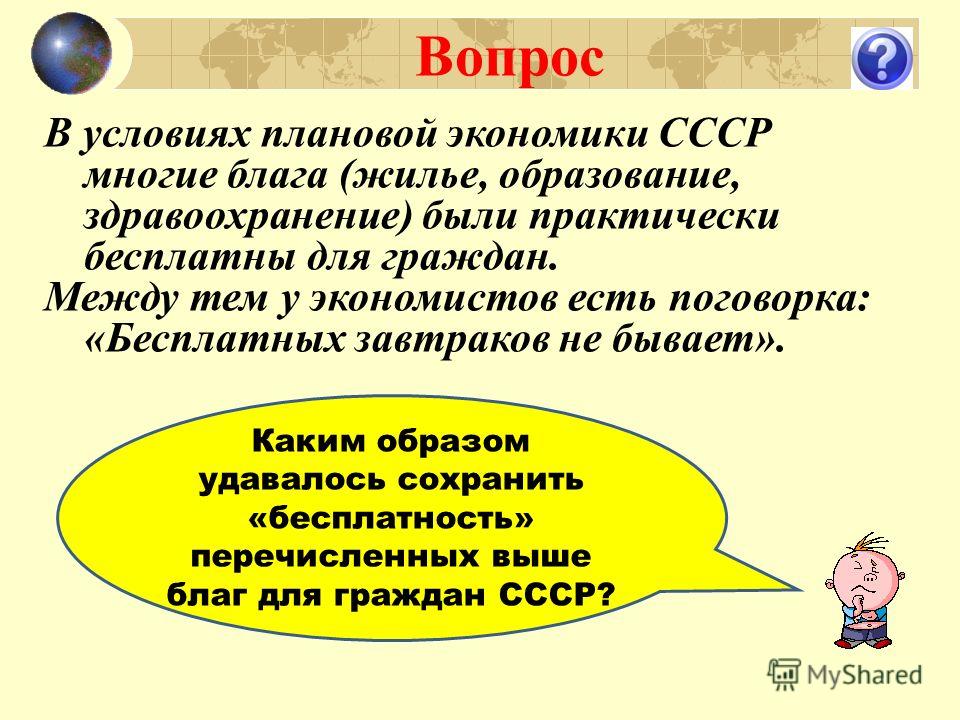

«Коссов ещё в советское время заявлял в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС, что политэкономии социализма не существует, так как каждая наука имеет свою аксиоматику, а в политэкономии социализма он её не наблюдал», — пишет Сафронов. Основной закон социализма звучит так: «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники». «По сути, это не закон, а директива экономической политики. Она может выполняться или не выполняться», — отмечает автор исследования.

Основной закон социализма звучит так: «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники». «По сути, это не закон, а директива экономической политики. Она может выполняться или не выполняться», — отмечает автор исследования.

Также читайте

Сотрудники Госплана не могли опираться на официальную экономическую теорию, как на основу своей работы. Согласно интервью Коссова, плановики сами вывели ряд закономерностей, которые, как отмечает автор исследования, можно называть элементами реальной политэкономии социализма. В обобщенном кратком виде они выглядят так:

Рост выпуска без роста зарплаты невозможен.

С ростом благосостояния в структуре потребительских расходов происходят сдвиги, характер которых не зависит от общественного строя. По структуре расходов более богатых стран можно прогнозировать изменения в структуре расходов граждан СССР.

Для роста производительности и выпуска необходимо не только повышать технический уровень производства, но и развивать социальную инфраструктуру для его работников.

Система имеет тенденции к завышению требуемого объёма капиталовложений и отторжению технических нововведений.

Ключевым является планирование движения физических активов: сырья, оборудования, стройматериалов, рабочей силы.

Хорошо сработавшиеся временные трудовые коллективы (строительные тресты) являются самостоятельным активом, сохранение которого — один из факторов решения вопроса о новых стройках.

Это, как отмечает автор исследования, далеко не все закономерности реальной политэкономии социализма, а лишь те, что были упомянуты в интервью. Информация о других содержится в работах академика Ю.В. Яременко.

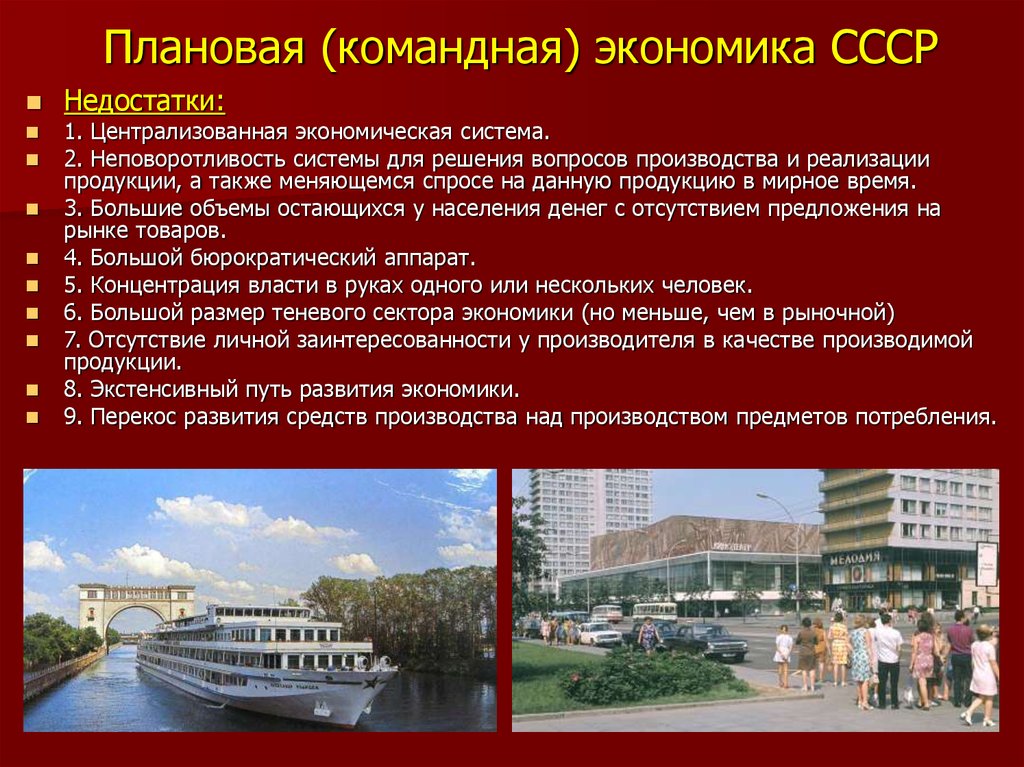

Работа Госплана СССР базировалась на ряде установленных эмпирическим путём закономерностей, но их не всегда удавалось реализовать. Политическое руководство не было готово с ними считаться, а иногда и само не могло преодолеть влияние отраслевых лоббистов, например, военно-промышленного комплекса. Результаты этого — дефицит потребительских товаров, бюджетный дефицит, снижение трудовой мотивации селян.

Результаты этого — дефицит потребительских товаров, бюджетный дефицит, снижение трудовой мотивации селян.

Свобода манёвра на поле директив

Несмотря на исполнительную роль Госплана СССР, у его работников всё-таки оставалась определённая свобода маневра в выборе путей реализации решений. Сама процедура подготовки плана отличалась широким демократизмом: несколько кругов согласований и всенародное обсуждение обеспечивали учёт интересов как хозяйственных министерств и союзных республик, так и простых граждан.

«Такой порядок разработки плана опровергает имеющиеся в литературе утверждения, что Госплан стремился самостоятельно разработать «план до гайки», отводя стране роль исполнителя», — утверждает Алексей Сафронов.

Не подтверждается, по его мнению, и популярный тезис о механическом планировании «от достигнутого». «К рассматриваемому периоду Госплан имел развитую систему балансов и активно внедрял экономико-математические модели, которые позволяли просчитывать темпы роста отдельных отраслей и обеспечивали их согласованное развитие», — отмечает автор исследования.

Также читайте

И всё-таки советские плановики вынуждены были постоянно лавировать между директивами высшего руководства страны и проблемами отраслевиков. «Не имея возможности влиять на цены, предприятия при молчаливом согласии Госплана шли на скрытое повышение цен путем уменьшения объёмов продукта в упаковке, производства ничем не отличавшихся от старой продукции «новинок» по повышенным ценам и т.п.», — пишет Сафронов, отмечая, что в конечном счёте балансирование платежеспособного спроса с товарной массой оставалось искусством компромиссов.

Целью работы Госплана СССР, по мнению Коссова, было максимально возможное со всеми ограничениями приближение реальной структуры производства к модели сбалансированного развития отраслей экономики. При этом должна была учитываться и структура спроса населения. Искусство плановиков как раз и состояло в нахождении этих «пределов возможного».

IQ

Полную видеозапись семинара можно посмотреть здесь:

youtube.com/embed/iX0NMRtw1p0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””/>Автор исследования:

Алексей Сафронов, кандидат экономических наук, научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС

Автор текста: Селина Марина Владимировна, 28 июня, 2021 г.

Все материалы автора

Экономика История Статья

Учет и контроль. Экономист привел 10 аргументов в пользу плановой экономики — Последние новости России и мира сегодня

В современном мире возникает острая потребность в государственном планировании для того, чтобы можно было распределить финансовые средства гигантских корпораций-монополистов в пользу населения.

Экономист Андрей Песоцкий посвятил публикацию в своем блоге насущной потребности введения элементов плановой экономики, причем не только в России и привел десять аргументов в пользу этого:

2020 год можно назвать годом вторжения государства в экономику. Пандемия коронавируса создала ситуацию, когда такие понятия как свободная торговля, открытость границ, малый бизнес стали превращаться в ничто. Оказалось, что лучше большая государственная система здравоохранения, чем сеть частных клиник, а без баров и кафешек можно как-то обойтись. По крайне мере, в период роста заболевших. Является ли откат от принципов свободного рынка временной мерой, или мир вернётся к плановому управлению. Впрочем, а есть ли этот возврат? Или, может быть, планирование никуда не исчезало вовсе.

Пандемия коронавируса создала ситуацию, когда такие понятия как свободная торговля, открытость границ, малый бизнес стали превращаться в ничто. Оказалось, что лучше большая государственная система здравоохранения, чем сеть частных клиник, а без баров и кафешек можно как-то обойтись. По крайне мере, в период роста заболевших. Является ли откат от принципов свободного рынка временной мерой, или мир вернётся к плановому управлению. Впрочем, а есть ли этот возврат? Или, может быть, планирование никуда не исчезало вовсе.

Плановая экономика – периферийная тема в российской экономической науке и системе образования. Учебники по экономической теории, информация из которых доходит и до школьников (на уроках обществознания), писались в 90-е и мало изменились за последние 30 лет. В них госплан – это понятие из прошлого, не более того. Далеко не в каждом современном учебнике делается обратный вывод, что рыночная экономика – однозначное благо, однако по мере обращения к материалам «элитных» экономических вузов типа НИУ ВШЭ, такое мнение вполне можно составить. Мы же попробуем зайти с обратной стороны – поговорить о том, о чём молчат «верные гайдаровцы», претендующие на звание светочей экономической мысли.

Мы же попробуем зайти с обратной стороны – поговорить о том, о чём молчат «верные гайдаровцы», претендующие на звание светочей экономической мысли.

Для начала следует сделать важное допущение. Было бы ошибкой считать, что плановая экономика всегда больше способствует социальной справедливости, чем рыночная. Государственное планирование существует и при госкапитализме – экономической модели, в рамках которой локомотивом экономики выступают крупные компании, формально принадлежащие государству, но фактически управляемые узким кругом власть имущих. В России все более разрастаются сферы деятельности, где такая модель является господствующей. Государственные предприятия служат средством обогащения для правящей номенклатуры, обладающей сугубо капиталистической моралью, в основе которой лежит максимизация прибыли (ну или личного дохода).

Компании под контролем администраторов из правительства – это не всегда государство для людей труда, однако в рамках данной публикации важно другое: показать, что плановая экономика – это не только забытое вчера, но и сегодня, и таинственное завтра. Мировая экономика развивается по пути монополизации, укрупнения, расширения стратегирования, где становится всё меньше места для «невидимой руки рынка» и влажных фантазий лессеферистов. В какую бы сторону не двигалась глобальная капсистема, к окончательному триумфу или окончательному краху, она обречена превзойти саму себя, радикально снизив роль рынка как системы самоорганизации социума. Но обо всём по порядку.

Мировая экономика развивается по пути монополизации, укрупнения, расширения стратегирования, где становится всё меньше места для «невидимой руки рынка» и влажных фантазий лессеферистов. В какую бы сторону не двигалась глобальная капсистема, к окончательному триумфу или окончательному краху, она обречена превзойти саму себя, радикально снизив роль рынка как системы самоорганизации социума. Но обо всём по порядку.

Корпплан и госплан

Для начала стоит остановиться на терминологии. В учебниках по экономическим дисциплинам принято выделять рыночную, плановую и смешанную экономики. Считается, что рыночная экономика основывается на идеях свободного предпринимательства и укоренилась, прежде всего, в США и Западной Европе. Плановая экономика, как написано в рассматриваемой литературе, она же командно-административная – это та модель, которая существовала в Советском Союзы и подразумевала отсутствие частной собственности на средства производства. Смешанная экономика – это объединение двух систем. Подчеркивается, что стран с чисто рыночной экономикой практически не осталось.

Подчеркивается, что стран с чисто рыночной экономикой практически не осталось.

Далее в учебниках обычно сообщается, хотя чисто рыночных систем в мире больше нет (кое-где даже написано, что капитализм – это «экономическая абстракция»), в основе роста благосостояния людей всё же лежит предпринимательство. Развитие частного бизнеса как жизненно необходимый процесс проходит красной линией через всю российскую экономическую науку, которая, повторимся, мало изменилась с начала 90-х, со времен раннеельцинского романтизма. Соответственно, бизнесмен подаётся как локомотив развития, которому постоянно мешают административные барьеры, излишнее госрегулирование (пережитки плановой экономики), коррумпированные чиновники (люди из плановой экономики), а помогает свободная конкуренция. Забавно, что в нашей экономической литературе авторы ещё с 1991 года любят вставлять фразы в духе «российское предпринимательство находится в стадии становления». Уже 30 лет прошло, а эти фразы всё вставляет – догоняем, мол, Запад, да всё догнать не можем, изживаем в себе пятилетки.

На самом деле само противостояние рынка, как символа светлого будущего, и плана, как символа скверного прошлого, видится ложным. Планирование – это не только атрибут советского государства, планы есть в любой корпорации. Любая крупная корпорация действует сугубо командно-административно – чётко ставятся задачи, происходит жёсткий контроль за сроком выполнения, минимизируется использование ресурсов, кнутом и пряником руководители стимулируют работников (кстати, сталинские наркомы не додумались до KPI). Важно понимать, что кроме госплана есть ещё и корпплан (корпоративный план), который не ставится в один ряд с госпланом. «Это другое» – скажет рыночник. Собственно говоря, а почему?

Большие корпорации имеют планы на пять-десять лет вперёд, а отнюдь не пытаются как флюгеры каждый месяц уловить дуновение ветра. С крахом СССР в мировой экономике не стало меньше плановых элементов, просто надо сместить фокус с государства на бизнес, и всё встанет на свои места. И помнить, что размер активов крупных корпораций постоянно растёт, давно сравнившись с бюджетами государств. Но если правители государств подотчётны гражданам (по крайней мере формально) и хотя бы теоретически обязаны распределять вырученные государственной экономикой средства в пользу народа, то владельцы транснациональных корпораций таких обязательств не имеют и могут со спокойной совестью распределять барыши по своим карманам.

И помнить, что размер активов крупных корпораций постоянно растёт, давно сравнившись с бюджетами государств. Но если правители государств подотчётны гражданам (по крайней мере формально) и хотя бы теоретически обязаны распределять вырученные государственной экономикой средства в пользу народа, то владельцы транснациональных корпораций таких обязательств не имеют и могут со спокойной совестью распределять барыши по своим карманам.

В Москве – сила, остальным – могила?

Предприятия в рамках логики рыночной экономики занимаются подсчетом прибылей и убытков, а компания озадачены вопросами поисков дешёвой рабочей силы или, наоборот, квалифицированных кадров, удобной логистикой, ёмкими рынками сбыта. Владельцам бизнеса нет дела, например, до развития тех или иных территорий, если это не целесообразно с точки зрения расчёта прибыли и убытка. Так получилось, что российскому капиталисту выгоднее найти упомянутые выше слагаемые успеха в городе Москва.

Рыночные реформы в РФ шла синхронно с гиперцентрализацией. Оказалось, что «делать дела» удобней, а главное – доходней, в столице, поэтому Москва начала разрастаться до неимоверных размеров при деградации (в большей или меньшей степени) остальных регионов страны. Сложилась ситуация, когда капитализму не выгодно, например, развивать Тверскую область, Хабаровский край или Чувашию – более 2/3 российских регионов не интересны крупному бизнесу. Зачем вкладываться в развитие Благовещенска или Пскова? Неудобная логистика, нет значимых природных ресурсов, зато есть бедное население, которое не способно покупать много потребительского барахла и при этом не хочет работать за копейки как гастарбайтеры.

Оказалось, что «делать дела» удобней, а главное – доходней, в столице, поэтому Москва начала разрастаться до неимоверных размеров при деградации (в большей или меньшей степени) остальных регионов страны. Сложилась ситуация, когда капитализму не выгодно, например, развивать Тверскую область, Хабаровский край или Чувашию – более 2/3 российских регионов не интересны крупному бизнесу. Зачем вкладываться в развитие Благовещенска или Пскова? Неудобная логистика, нет значимых природных ресурсов, зато есть бедное население, которое не способно покупать много потребительского барахла и при этом не хочет работать за копейки как гастарбайтеры.

В РФ сложилась ситуация, когда бизнес всё более завязывается на Москву, а органы государственной власти пытаются как-то изменить этот дисбаланс, направив инвестиционный потоки в глубинку. Слабые потуги. «Размосквичить» Россию способен только госплан – целенаправленное вложение средств в те уголки России, которые «не вписались в рынок». В конце концов, Благовещенск и Псков – это ещё полбеды на фоне угасающих малых городов и мрачных посёлков средней полосы.

Три прорывных проекта эпохи

Три ключевых изобретения второй половины XX века, определяющие нашу современную жизнь – детища плановой экономики. Это компьютер (привет, Алан Тьюринг), космические полёты (привет, Сергей Королев), интернет (привет, Arpanet). Прорывные проекты этого периода – это военные проекты, или направления, напрямую следующие из «оборонки». Излишне говорить, что в период Второй мировой войны и последующей за ней Холодной войны оборонная промышленность организовалась государствами на плановых началах без учета «невидимой руки рынка». Даже в государствах, где экономика была формально рыночной, военные ведомства работали на иных началах. Один из плюсов государственного планирования – возможность концентрации ресурсов для прорывных проектов, которые напрямую не приносят прибыль.

Потребление растет по плану

О, том как корпорации применяют командно-административное управление, мы уже поговорили, однако глобальный бизнес давно уже планирует не только производство, но и потребление. В лидирующих странах наблюдается кризис перепроизводства – в условиях, когда базовые жизненные потребности «золотого миллиарда», такие как еда, одежда, место для ночлега, удовлетворены, бизнес научился фактически придумывать (то есть планировать) для покупателей новые нужды вроде регулярной смены личного авто или гаджета, заражая граждан потребительским энурезом. Обществу навязывается гонка за новым благами, обывателя убеждают, что нужно постоянно приобретать всё больше и больше. До такого не додумались большевики с их пятилетками.

В лидирующих странах наблюдается кризис перепроизводства – в условиях, когда базовые жизненные потребности «золотого миллиарда», такие как еда, одежда, место для ночлега, удовлетворены, бизнес научился фактически придумывать (то есть планировать) для покупателей новые нужды вроде регулярной смены личного авто или гаджета, заражая граждан потребительским энурезом. Обществу навязывается гонка за новым благами, обывателя убеждают, что нужно постоянно приобретать всё больше и больше. До такого не додумались большевики с их пятилетками.

Тем не менее, планировать рост аппетитов ширнармасс получается не очень. Треть произведённых в мире пищевых продуктов отправляется на помойку. Модные дома сжигают непроданную одежду на многие миллиарды долларов, а производители автомобилей складируют продукцию, не нашедшую спроса, прямо под открытым небом. Десятки тысяч машины гниют на этих стоянках годами, загрязняют окружающую среду, показывая всему миру весьма характерные штрихи к портрету современного капитализма и потребительского общества.

Получается, что люди не хотят покупать вещей в таком количестве, в котором их производит бизнес, стремящийся максимизировать прибыль. Однако мировой капсистеме по-прежнему нужны не только стахановцы производства, которые выполнят пятилетку в четыре года, но и стахановцы потребления – те, кто готов наращивать массовость своих покупок.

Госплану не хватало ЭВМ

Командно-административную систему, которая была в СССР, принято критиковать за дефицит и очереди. Люди роптали – дескать, почему страна производила всё больше и больше, перевыполнялись планы, однако до прилавков товары в нужном количестве зачастую не появлялись. Можно долго рассуждать о причинах позднесоветского дефицита, но одна из них – проблемы в распределении. Централизованная система не справлялась с огромными потоками информации, в итоге, например, десятки тысяч тонн овощей гнили на овощебазах, доходя до прилавков в нетоварном состоянии.

Видя проблемы, учёные давно предлагали выход. Например, знаменитый кибернетик и советский академик Виктор Глушко (не путать и другим известным академиком – ракетостроителем Валентином Глушко) предлагал патч для госплана – систему ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации). Иногда её называют советским интернетом, но это не совсем корректно – ОГАС основывался на других принципах, он должен был стать сетью вычислительных центров для автоматизации советской экономики. Идеи создать большую общегосударственную ЭВМ и соответствующие разработки возникали в советской стране ещё в 50-е годы, но не встретили понимания у тупеющих партфункционеров. Проект ОГАС, среди прочих, также был не реализован.

Иногда её называют советским интернетом, но это не совсем корректно – ОГАС основывался на других принципах, он должен был стать сетью вычислительных центров для автоматизации советской экономики. Идеи создать большую общегосударственную ЭВМ и соответствующие разработки возникали в советской стране ещё в 50-е годы, но не встретили понимания у тупеющих партфункционеров. Проект ОГАС, среди прочих, также был не реализован.

Сейчас, когда рядовой пользователь способен наблюдать за траекторией движения вызываемого такси со своей гаджета, и государство, и компании могут легко решить проблемы с отслеживанием гниющих на складе помидоров. Технологические возможности для планирования распределения ресурсов и товаров имеются сполна.

Крах либертарианства Дурова

Настоящая отдушина ультра-рыночников – это то, как развивается бизнес, связанный с развитием интернета. Вот уже где нет муравьиного коллективизма, зато каждый может устраивать жизнь по- своему – хочешь крипту майни, хочешь зарабатывай на SMM или монетизируй свой блог. Лепота. А самым башковитым предлагается не просто зарабатывать в сети, а развивать саму сеть – например, стать программистом и получать большие деньги в хорошей компании. Или даже сказочно разбогатеть таким образом. Стивен Джобс, Марк Цукерберг, Павел Дуров – идолы уже не одного, а двух поколений. Конечно, по законам современного времени их выстёбывают и критикуют, однако вряд ли кто-то может пошатнуть их трон, где они, небожители, воспринимают как те, кто «сделал себя» по законам рынка, став успешным благодаря правилам «старого капитализма» по Адаму Смиту и Джону Миллю, где талантливый человек имеет все шансы стать предпринимателем первой величины без помощи чиновников.

Лепота. А самым башковитым предлагается не просто зарабатывать в сети, а развивать саму сеть – например, стать программистом и получать большие деньги в хорошей компании. Или даже сказочно разбогатеть таким образом. Стивен Джобс, Марк Цукерберг, Павел Дуров – идолы уже не одного, а двух поколений. Конечно, по законам современного времени их выстёбывают и критикуют, однако вряд ли кто-то может пошатнуть их трон, где они, небожители, воспринимают как те, кто «сделал себя» по законам рынка, став успешным благодаря правилам «старого капитализма» по Адаму Смиту и Джону Миллю, где талантливый человек имеет все шансы стать предпринимателем первой величины без помощи чиновников.

Естественно, и Джобс, и Цукерберг, и Дуров – глобалисты и сторонники экономики, не сдерживаемой тисками государства. Однако не так давно случился конфуз: либертарианец Дуров, который в 2012 г. призывал «отменить прописку, загранпаспорт как отдельную сущность, въездные визы, воинский призыв и другие рудименты феодализма» в июле 2020 г. написал статью «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить». В ней автор отмечает, что «яблочные» злоупотребляют своими позициями, облагая конскими налогами разработчиков приложений. «Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача» – пишет Павел.

написал статью «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить». В ней автор отмечает, что «яблочные» злоупотребляют своими позициями, облагая конскими налогами разработчиков приложений. «Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача» – пишет Павел.

В качестве выхода из ситуации Дуров предлагает старое-доброе госрегулирование – проведение антимонопольных расследований, законодательные ограничения для Apple со стороны государств (обязательства допустить альтернативы магазины приложений Appstore), наложение требований по установке российских приложений.

Рынок загрязняет

Предпринимателю не выгодно заниматься утилизацией мусора, созданием экологически чистой упаковки, снижением выбросов. Любые меры, направленные на повышение экологичности производства, несут издержки, а бизнес стремится издержки минимизировать. Загрязнение мирового океана, загрязнение воздуха, уменьшение биоразнообразия, опустынивание, недостаток питьевой воды – в решении этих проблем рынок не поможет. Следовательно, заставить бизнес не отравлять природу способно только внешнее принуждение, а это уже планирование, осуществляемой обществом.

Следовательно, заставить бизнес не отравлять природу способно только внешнее принуждение, а это уже планирование, осуществляемой обществом.

Кстати, соцсети завалены демотиваторами, где европейские страны не только весь свой мусор перерабатывают, да еще и у соседей принимают. Мол, вот какой экологичный капитализм получился. Однако, этот манямирок далек от реальности, о чем можно узнать из видео канала «Выход есть». С мусорной проблемой не справляются даже страны самого развитого капитализма.

Китайский опыт

Плановая экономика в обыденном сознании ассоциируется с СССР. С 1953 года пятилетки стали проводиться и в Китае, копируя экономические наработки красного соседа. В 1991 году Советский Союз рухнул, однако в КНР пятилетки никуда не делись. Так, в 2016 году в этой стране была объявлена XIII пятилетка. Можно долго спорить, является ли Китай в большей степени капиталистическим или социалистическим государством, однако государственные планы в Поднебесной никто не отменял. Реформы Дэн Сяопина, которые представляли собой активное внедрение частного бизнеса и рыночной экономики, также укладывались в пятилетнее планирование. С другой стороны, надо отметить, что китайские пятилетки меняют содержание – если во времена председателя Мао они представляли собой директивно установленные нормы производства различной продукции, то в последние десятилетия они больше представляют собой фиксирование определенных направлений и тенденций. Красивую инфографику по китайским пятилеткам можно посмотреть – здесь.

Реформы Дэн Сяопина, которые представляли собой активное внедрение частного бизнеса и рыночной экономики, также укладывались в пятилетнее планирование. С другой стороны, надо отметить, что китайские пятилетки меняют содержание – если во времена председателя Мао они представляли собой директивно установленные нормы производства различной продукции, то в последние десятилетия они больше представляют собой фиксирование определенных направлений и тенденций. Красивую инфографику по китайским пятилеткам можно посмотреть – здесь.

Понятно, что уровень жизни в Китае растёт, но надо понимать, что это не просто рост постольку-поскольку, а пример подъёма из бедности сотен миллионов человек, не имеющий аналогов в истории последних десятков лет. Подъем, осуществленный без перестройки, «демократии», гласности, криминальных залоговых аукционов.

Китайский реформатор Дэн Сяопин запомнился в России скорее как щуплый дедушка, выглядящий безобидно после Мао Цзэдуна. Между тем, Дэн – это не только партфункционер КПК, но и старый революционер, и диктатор, и глава целого генеральского клана. Более того, Дэн – это китайский военачальник, командовавший воинскими соединениями, не меньшим по численности чем армии маршала Жукова, имевший как большую хозяйственную практику, так и лихой опыт действий в экстремальных ситуациях (раскатал танками митингующих студентов на площади Тяньаньмэнь).

Более того, Дэн – это китайский военачальник, командовавший воинскими соединениями, не меньшим по численности чем армии маршала Жукова, имевший как большую хозяйственную практику, так и лихой опыт действий в экстремальных ситуациях (раскатал танками митингующих студентов на площади Тяньаньмэнь).

В США много государства

«Ну, хорошо, с Китаем всё понятно, там полурабский труд за миску риса, от забора и до заката – воскликнет критик – Но есть же пример главной экономики мира – американской». Вот там-то точно должен быть рынок и свободная конкуренция, где каждый может добиться всего сам, пройдя путь от чистильщика обуви до магната. Примерно так в США и было…, но давно. В двадцатом столетии американская экономика становилась вcё более зависящей от государства. В Америке на протяжении прошлого столетия как активно развивались меры регулирования частного бизнеса (например, через антимонопольное законодательство или экологические стандарты), так и росла доля государственных предприятий. Госсектор в США составляет около 30% – это не так много, но в конце XIX века он не насчитывал и 5%. Вообще, грамотные сторонники «чистого рынка» давно не рассматривают то, что происходило в Штатах в прошлом веке (и происходит сейчас) как пример роста через развитие рыночных институтов.

Госсектор в США составляет около 30% – это не так много, но в конце XIX века он не насчитывал и 5%. Вообще, грамотные сторонники «чистого рынка» давно не рассматривают то, что происходило в Штатах в прошлом веке (и происходит сейчас) как пример роста через развитие рыночных институтов.

«Исчезновение труда»

Куда будет двигаться человечество? Ответов много, но один из трендов – «исчезновение труда». По мере автоматизации производства (можно здесь вставить модное словечко наподобие цифровизации) теряется потребность в многотысячных фабриках и классическом рабочем классе. Современный завод – это завод-робот, где меньше сотни человек могут обеспечивать выпуск десятков тысяч автомобилей в год. Люди, идущие каждый день на работу по графику 5/2 и работающие по 8 часов, с каждым десятилетием становятся всё менее нужны корпорациям. Вместо пролетариев, от которых кровно зависело функционирование предприятий, и которые за XX век сумели добиться в Европе значительный социальных прав, постепенно приходит прекариат – временно занятые и частично занятые люди, работающие не по профессии и часто испытывающие куда больший произвол со стороны начальства, нежели официально устроенные на полный день рабочие.

Исчезают рабочие, офисные клерки и даже солдаты (вместо колоссальных армий воюют ЧВКшники и дроны), а самые быстрорастущие компании – это бизнес, связанный с IT, где, опять же, дюжина программистов может создать прибыль сравнимую с той, ради которой в прошлом веке трудились десятки тысяч человек. В этих условиях развитые страны задумываются о безусловном базовом доходе (ББД) – фиксированной сумме, которую будут получать граждане страны, вне зависимости от того, работают ли они или нет. По-видимому, те или иные формы ББД – это будущее многих стран, если не всего человечества, хотя внедрить базовый доход пока что по силам лишь нескольким богатым странам с маленький численностью населения. В России до прямых регулярных денежных переводов всему населению тоже ещё очень далеко – даже если выплачивать по 10 тыс. в месяц всем жителям нашей страны, бюджетные деньги, а также финансовые резервы улетучатся за короткий срок (срок будет идти на месяцы), о чем я уже писал.

Тем не менее, в мировой экономике складывается ситуация, когда добавленную стоимость в большей степени создаёт не труд человека, а технологии, а значит ставится вопрос, каким образом доходы компаний должны идти на благо народа (как минимум, в форме налогов). Следовательно, возникает потребность в государственном планировании – распределении финансовых средств в пользу населения.

Следовательно, возникает потребность в государственном планировании – распределении финансовых средств в пользу населения.

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА определение | Кембриджский словарь английского языка

Это гораздо больше похоже на рынок, чем на типичную плановую экономику сверху вниз.

Из быстрой компании

В середине 19В 90-е годы, на фоне полного развала центральной плановой экономики , от голода умерло где-то от 3 до 5 процентов населения, возможно, 1 миллион человек.

Из Вашингтон Пост

Поскольку централизованно запланировано экономика пришла в упадок 20 лет назад значительная доля экономической деятельности переместилась в полулегальную, во многом нерегулируемую рыночную экономику.

От внешней политики

На первом этапе правительство установило три вида страхования, чтобы охватить почти всех граждан в 9 странах.0003 плановый экономический период.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Эта ситуация повторяется миллионы раз каждый день по всему миру, и она не уникальна для стран с плановой экономикой.

Из отдела внешней политики

Капиталистическая плановая экономика, то есть — только никто не называет это так, когда мы получаем результаты, которых хотят счастливые потребители из пригородов, такие как мы.

От Хаффингтон Пост

Вполне мыслима частная плановая экономика (без общественной собственности на средства производства и центральной власти, но с априорной согласованностью решений).

Из Кембриджского корпуса английского языка

Старый экономический режим представлял собой более централизованную и плановую экономику , тогда как нынешний становится более децентрализованным и ориентированным на рынок.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Что касается смешанной экономики, то за последние несколько десятилетий почти все плановые экономики претерпели глубокую трансформацию в своего рода смешанную капиталистическую экономику.

Из ThinkProgress

Экономика, «куда не проникают конкурентные рынки» в 1949 г. сразу вызвала военную экономику, которая обязательно была централизованно плановой

Из Кембриджского корпуса английского языка

Становится все более очевидным, что старая пенсионная система, унаследованная от централизованно плановой экономики , свергнутой в 1989 году, близилась к банкротству, о чем свидетельствуют, например,

Из Кембриджского корпуса английского языка

Новая система была специально разработана так, чтобы ее можно было жестко контролировать, единую в работе и управлении, исключительно светскую и государственную, и полностью согласовывать с трудовыми потребностями плановой экономики .

Из проекта Гутенберг

Из проекта Гутенберг

Другими словами, запланированных эконом .

Из проекта Гутенберг

Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.

Плановая экономика Определение и значение

- Основные определения

- Викторина

- Примеры

- Британский

- Культурный

Показывает уровень сложности слова.

Сохрани это слово!

Показывает уровень сложности слова.

сущ.

экономическая система, в которой правительство контролирует и регулирует производство, распределение, цены и т.д.

Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!

Вопрос 1 из 7

Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.

Сравните свободное предпринимательство.

Происхождение плановой экономики

Впервые записано в 1930–1935 гг.0007

Dictionary. com Полный текст

Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023

com Полный текст

Основано на словаре Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023

Как использовать термин «плановая экономика» в предложении

В последние годы предприниматели в сфере технологий считались героическими разрушителями, протестующими против закостенелой плановой экономики.

Как Китай расправляется со своими когда-то неприкасаемыми техническими титанами|Чарли Кэмпбелл / Шанхай|20 мая 2021 г.|TimeКитай с 50-х по 1970-е годы, во времена плановой экономики.

Умный стимул: деньги как код|Клэр Битти|9 сентября 2020 г.|MIT Technology Review

В отличие от Советского Союза в определенный исторический период, российская экономика не идет ни в какое сравнение с экономикой Соединенных Штатов.

Последний подлец диктатора Оливера Стоуна|Джеймс Кирчик|5 января 2015|DAILY BEAST

Ничто в нем не предназначалось для изменения основных операций капиталистической экономики или агрессивного вмешательства в классовые отношения.

Спасибо Конгрессу, а не LBJ за великое общество|Джулиан Зелизер, Скотт Порч|4 января 2015 г.|DAILY BEAST

Экономика начала добавлять рабочие места, но качество этих рабочих мест вызывает все большую озабоченность.

Кристи винит родителей в плохой экономике|Моника Поттс|3 января 2015|DAILY BEAST

Пока она обсуждала свое понимание избирательной кампании и то, как она планировала воссоздать ее, я испытал еще большее облегчение.

Доктор Кинг едет в Голливуд: порочная история «Сельмы»|Гэри Мэй|2 января 2015 г.|DAILY BEAST

Иногда колонка имеет экономичность и ритм короткого рассказа.

Лучшие колонки 2014 года|Джон Авлон, Эррол Луис|31 декабря 2014|DAILY BEAST

Но день, когда он планировал начать, был очень холодным — ртутный столбик был двадцать семь градусов ниже нуля.

Поселенец|Оскар Мишо

В Ломбардии планировалось общее восстание, но оно провалилось, так как австрийцы получили известие о предполагаемой уступке Милана.