“Пятый этаж”: мечтают ли россияне о плановой экономике?

Автор фото, Getty

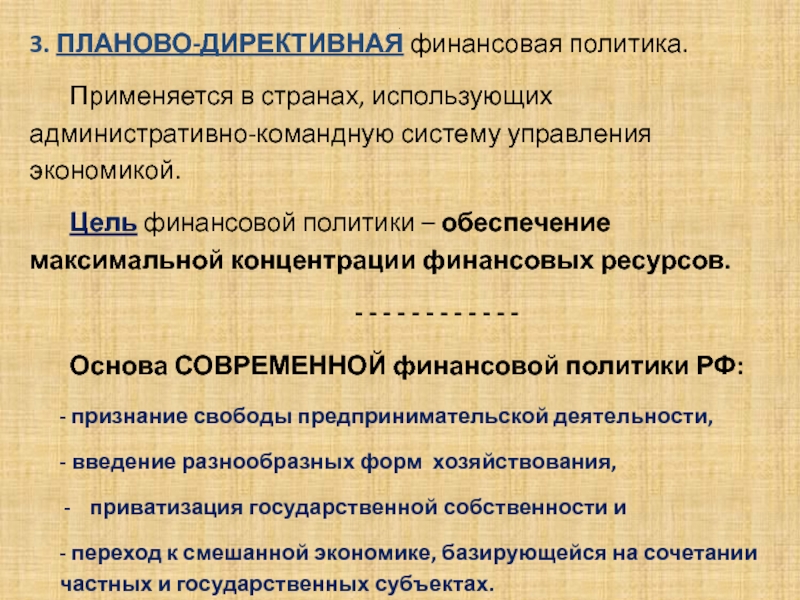

Подпись к фото,Больше половины россиян считают, что стране больше подходит плановая экономика

Аналитический центр Юрия Левады в конце января провел всероссийский опрос о предпочтительных моделях экономической и политической систем.

Советскую систему одобрили 37% опрошенных, плановое хозяйство считают более правильным 52%. За демократию западного образца высказались 13% граждан, за рыночные отношения – около четверти опрошенных.

Кстати, за последние 20 лет число сторонников плановой экономики особо не менялось, а вот количество поклонников демократических институтов за то же время сократилось вдвое.

Как интерпретировать эти цифры?

Загрузить подкаст передачи “Пятый этаж” можно здесь.

Михаил Смотряев: Добрый вечер, семнадцатое февраля, среда.

На сайте “Левада-центра” приводятся данные, начиная с февраля 1996 года по политическим системам, а по экономическим – с 1992-го. То есть имеется статистический массив, который можно изучать.

Что касается цифр, особенно по экономической системе, связанной с государственным планированием и распределением, ее популярность в феврале 1992 года была наиболее низкой – 29%, потом в течение нескольких лет достигла 50%, и на этом уровне и остается. Хотя 20-25 лет в социологических опросах – это смена поколения. То есть новое поколение так же относится к плановому хозяйству, как и люди, которые хорошо помнят расцвет СССР.

Лев Гудков: Советский человек воспроизводится, но в разных средах по-разному. Если посмотреть по возрастному составу, то видны резкие различия. Среди молодежи советскую систему одобряют 9%, среди людей пенсионного возраста – 64%. В Москве ее одобряют 30%, на селе – 50. Там время как бы застыло. Это неслучайно.

Среди молодежи советскую систему одобряют 9%, среди людей пенсионного возраста – 64%. В Москве ее одобряют 30%, на селе – 50. Там время как бы застыло. Это неслучайно.

Периферия – депрессивная, бедная, менее развиты рыночные отношения. Молодые ничего не помнят о государственной плановой экономике. Советские, особенно брежневские времена, когда был относительный достаток, стабильность, социальные гарантии – идеализированный “золотой век” – служат основанием для критики или негативного отношения к нынешней системе.

Разрыв в доходах центра и периферии огромен, отсюда – ощущение проигрыша. Там сохранились остатки советской отраслевой структуры, системы моногородов, промышленности, связанной с ВПК, неконкурентные, отсталые технологии. Рыночная экономика несет разрушение сложившегося порядка. Без государственной помощи люди жить не в состоянии, поэтому они ностальгируют по прошлому.

Вадим Новиков:

Но повода для глубокой обеспокоенности нет. Эти вопросы все-таки носят теоретический характер и оторваны от повседневной жизни людей. Это скорее идейный климат, а не оформившиеся желания и намерения. Если смотреть, как это делают экономисты, не на слова, а на дела, поступки, то можно увидеть, что люди предпочитают в действительности. А это дает другую картину.

Но повода для глубокой обеспокоенности нет. Эти вопросы все-таки носят теоретический характер и оторваны от повседневной жизни людей. Это скорее идейный климат, а не оформившиеся желания и намерения. Если смотреть, как это делают экономисты, не на слова, а на дела, поступки, то можно увидеть, что люди предпочитают в действительности. А это дает другую картину.Можно обратиться к потребительскому опыту людей в разных контекстах – там, где потребление определяется государством, и где нет. Скажем, в поликлинике и турагенстве. И даже данные социологических опросов показывают, какие сектора люди считают более проблемными. Люди гораздо лучше отзываются о рыночных секторах.

М.С.: В СССР потребительский опыт был очень ограничен, даже в крупных центрах. Второй пункт в этом опросе – как гражданам видится связь между недостатками экономической системы и местом граждан в ней, и политической системой. В опросах фигурировала советская система до 1990-х годов. Там скачки популярности значительнее, но интерес представляет колонка “нынешняя система”, которая в декабре 1998 года не нравилась почти никому, в феврале 2008-го за нее высказались уже 36%, а в последнем опросе – 23%.

Л.Г.: В конце 1990-х резко возросло недовольство Ельциным и его окружением, произошло очень сильное падение жизненного уровня, понятно, что переходный период мало кому нравится. С приходом Путина усилились настроения поддержки авторитарного режима, он опирался на устойчивый рост уровня жизни, поскольку заработала рыночная экономика и пошли доходы от нефти. Пик одобрения как раз приходится на 2008 предкризисный год. Плюс патриотический подъем в связи с войной в Грузии.

После кризиса начинается обвал, особенно в 2009 году, потом ситуация опять начинает восстанавливаться. В 2012-2013 годах рост недовольства и неодобрения системы. А после Майдана и развертывания очень агрессивной антиукраинской пропаганды и аннексии Крыма поддержка растет. Здесь опять вмешивается экономический кризис, опять возникает неуверенность и цифра начинает снижаться.

М.С.: То есть важную роль играют внешние события – кризис ведь тоже начался не в России.

Л.Г.: Мы действительно имеем дело не с повседневными вещами, символическими, там немного другие закономерности.

М.С.: Как сочетается поддержка нынешнего режима с ностальгией по советскому прошлому? Советская политическая система сегодня нравится 30%, плановое хозяйство – 50%.

В.Н.: Поддержка политический системы – это акт лояльности, акт самоидентификации. Как проверить серьезность привязанности к нынешним политическим институтам? Опять же по поступкам, которые показывали бы вовлеченность человека в эту политическую систему, членство в парламентских партиях, готовность тратить время на политическую активность.

Лояльность парламентским партиям невелика, так что речь идет о поверхностных, дежурных высказываниях, слабо связанных с обыденной жизнью. Если бы спрашивали не про социализм и капитализм, а про конкретный экономический опыт, то мы бы увидели, что они на самом деле выбирают.

М.С. : То есть поддержка планового хозяйства 50% населения означает, что они не вписались в нынешние экономические реалии?

: То есть поддержка планового хозяйства 50% населения означает, что они не вписались в нынешние экономические реалии?

В.Н.: Не вписались, не всегда осмыслили свой опыт, плюс чувство сожаления о прошедших временах.

М.С.: Можно не считать это ностальгией в чистой форме? То есть “мы бы оттуда вернули ракеты и колбасу по 2-20, а возможность ездить за границу сохранить”.

Л.Г.: Приблизительно похоже. Но за границу ездит менее 20%. Речь скорее идет об идентификации. Но связь между политическими представлениями и экономическими предпочтениями все же есть, хоть и не прямая. В последние годы государственный сектор явно рос, сегодня он составляет около 58%, что особенно ощутимо для пенсионеров, бюджетных работников, которые в рыночной среде чувствуют себя неуверенно.

Кроме того, это люди низкообразованные. Чем выше образование, тем сильнее предпочтение и западной демократии, и нынешней ситуации. Но все равно, это не желание вернуться в СССР, а способ выражения недовольства действительностью, социальной политикой, бедностью публичного пространства. Другого способа выразить его нет.

Другого способа выразить его нет.

М.С.: В экономике 1980-х, помимо вертикальных, были еще широко развитые горизонтальные связи, а в современной экономике ее госсектору сейчас это несвойственно. Но строгая иерархическая система с немалым элементом планирования и вмешательством государства никуда не делась? Преждевременно говорить о том, что в России построен рынок?

В.Н.: Реальную рыночную экономику сравнивают с воображаемой плановой. По рейтингу свободы экономики Россия находится на сотом месте в мире, она в большой мере контролируется государством. То, что сейчас происходит в России, рыночной экономикой не является. Последние события в Москве показали, что экономика основана не на праве собственности, а на праве силы.

Государство определяет происходящее во всех секторах, как рычагами законодательными, так и косвенными, в том числе с использованием произвола. Настоящей частной собственности мы не получили. Это совершенно отлично от того, что существует в странах Запада.

М.С.: Но это очень похоже на социалистическую действительность. Этим и диктуется устойчивость этой ностальгии.

Л.Г.: Не только. Здесь еще некоторый дефицит уверенности в себе, потребность в социальной защите. Дефицит учреждений, которые обеспечивают защищенность человеческого существования в экономической ситуации, в трудовых отношениях и так далее. Это ощущения неуверенности и грозящего социального произвола.

М.С.: Прошлое воспринимается как стабильная система.

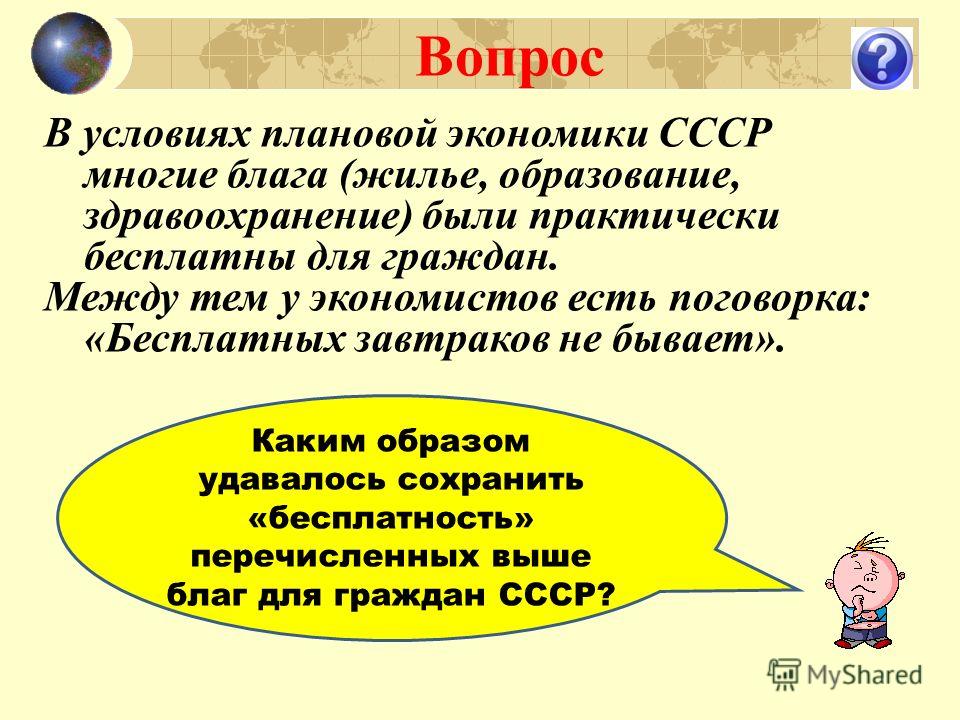

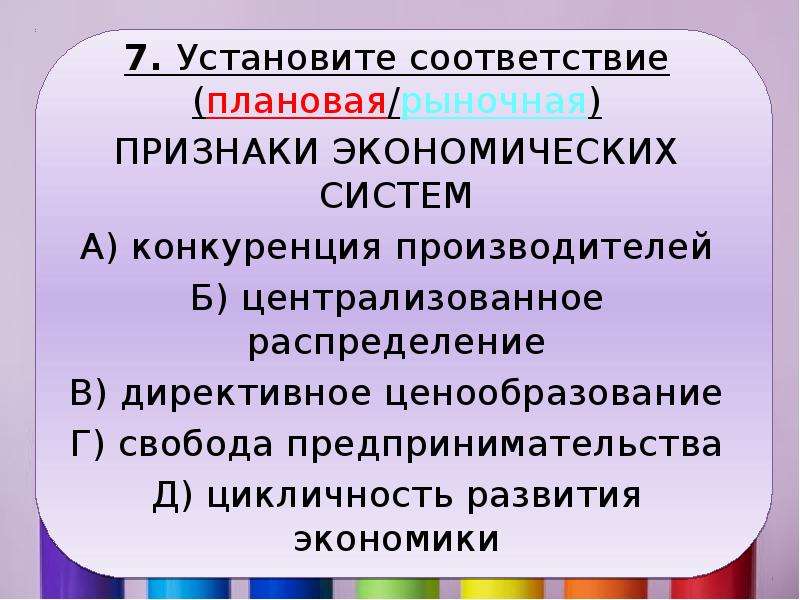

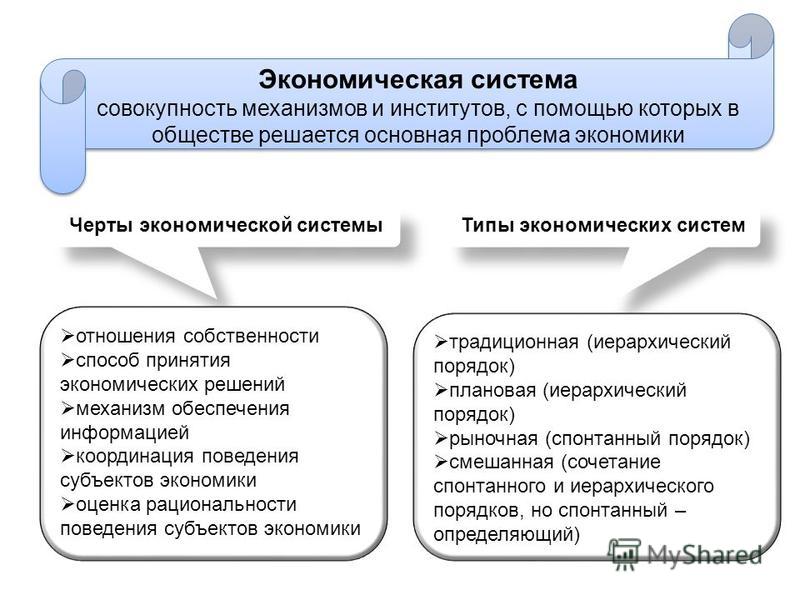

Урок 5. экономические системы – Экономика – 10 класс

Название предмета и класс: экономика, 10 класс.

Номер урока и название темы: урок №5 «Экономические системы».

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- Какие главные вопросы стоят перед любой экономической системой?

- Типы экономических систем, их характеристики и отличия.

- Особенности смешанной экономической системы.

Глоссарий по теме: экономическая система, основные вопросы экономики, традиционная экономическая система, планово-административная экономическая система, рыночная экономическая система, рынок, частная собственность, смешанная экономическая система, общественные блага, внешние эффекты, приватизация, национализация.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Главная задача экономики – выбрать наиболее рациональный способ распределения ограниченных факторов производства, чтобы в условиях ограниченности ресурсов обеспечить удовлетворение потребностей.

Для её решения необходимо дать ответ на основные вопросы экономики.

Что производить? Так как из-за ограниченности ресурсов нельзя произвести всё, что хочется, необходимо решить, какие из взаимоисключающих товаров и услуг следует производить и в каком количестве.

Как производить? Важно определить, какие технологии и ресурсы будут использоваться при производстве.

Для кого производить? Так как товаров на всех не хватает, необходим механизм распределения.

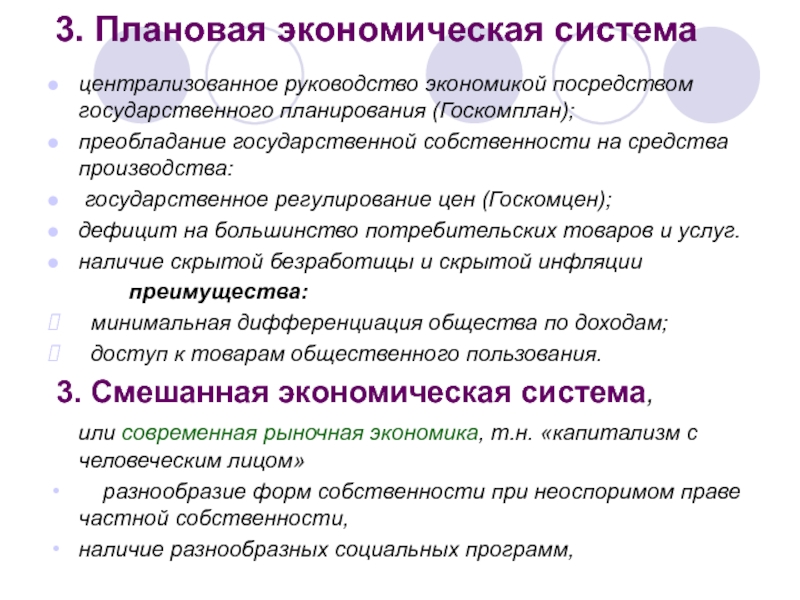

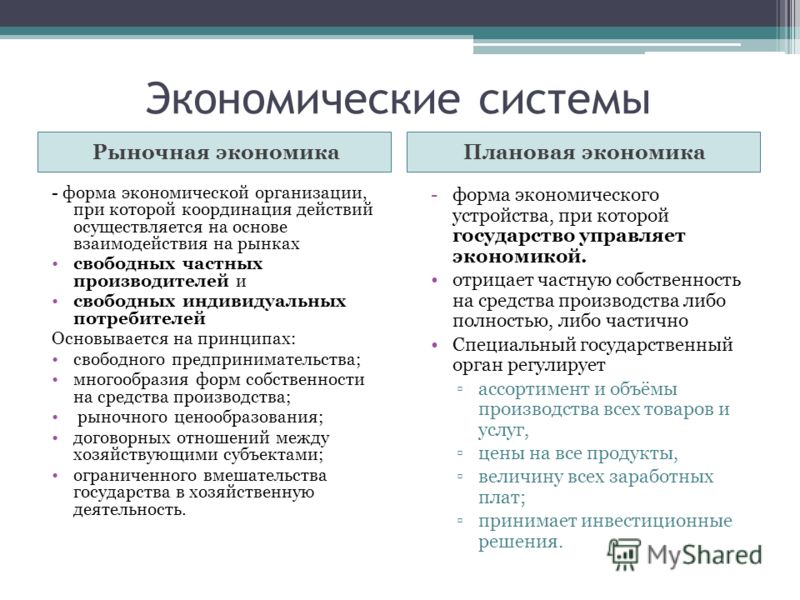

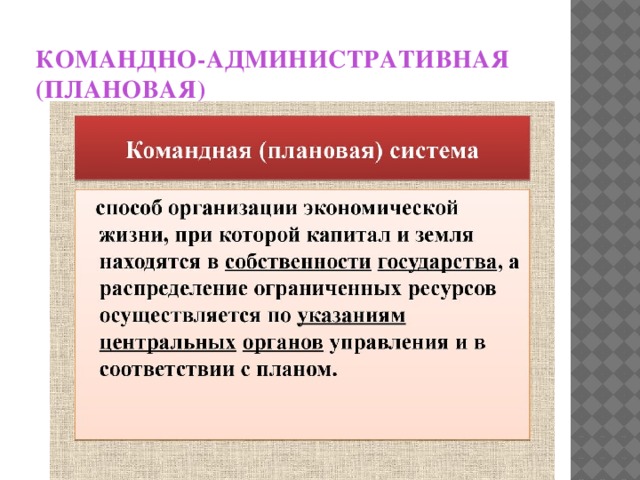

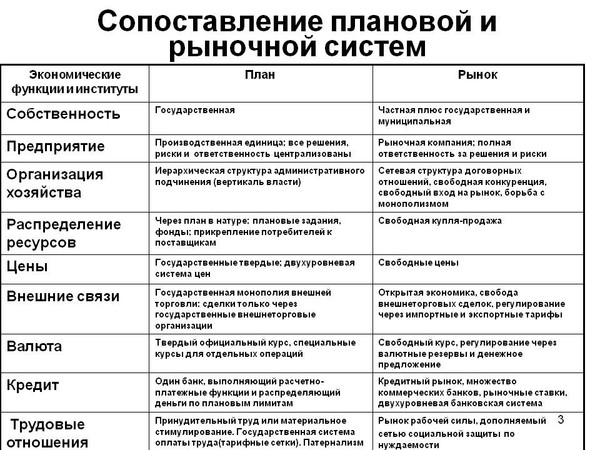

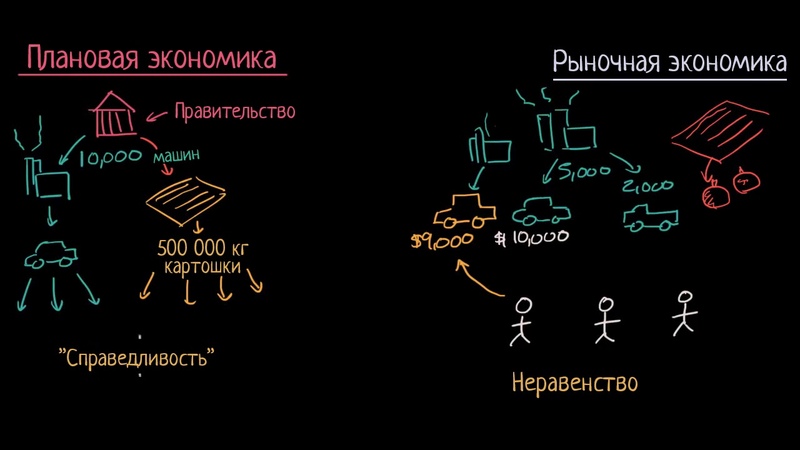

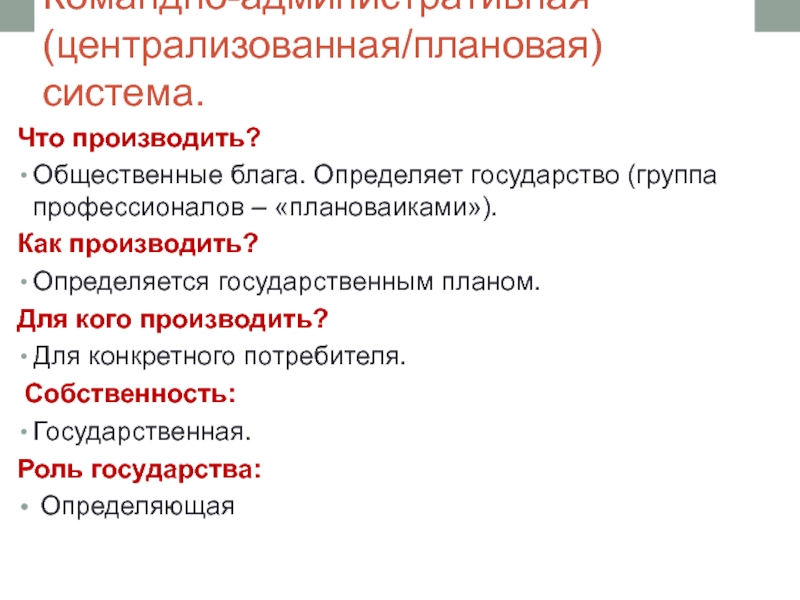

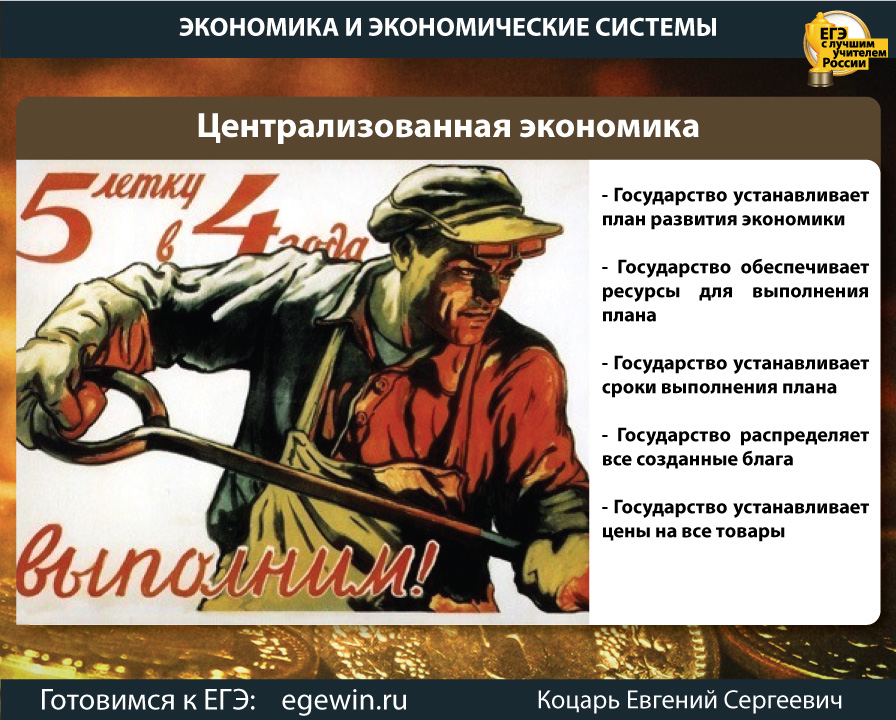

В зависимости от того, как общество отвечает на эти вопросы, различают следующие типы экономических систем: традиционная, рыночная, плановая (централизованная, командная).

Традиционная экономика. Экономические вопросы решаются на основе обычаев и традиций. Характерными признаками традиционной экономики являются примитивные технологии, преобладание ручного труда. Элементы этой экономики присущи слаборазвитым странам. Достоинства этой системы – предсказуемость и стабильность. Недостатки – неспособность к прогрессу, низкий уровень жизни.

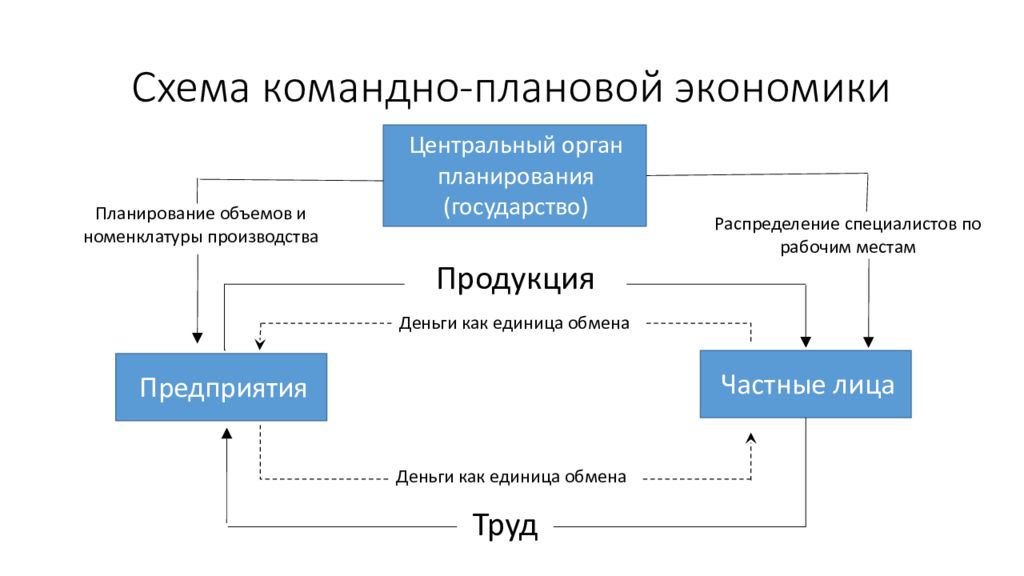

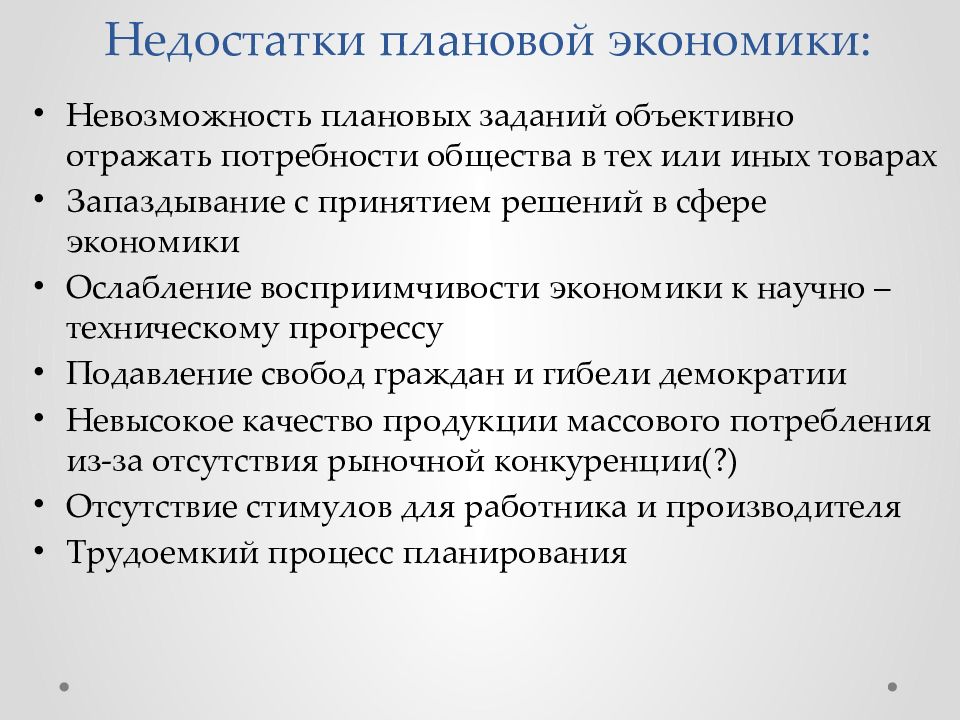

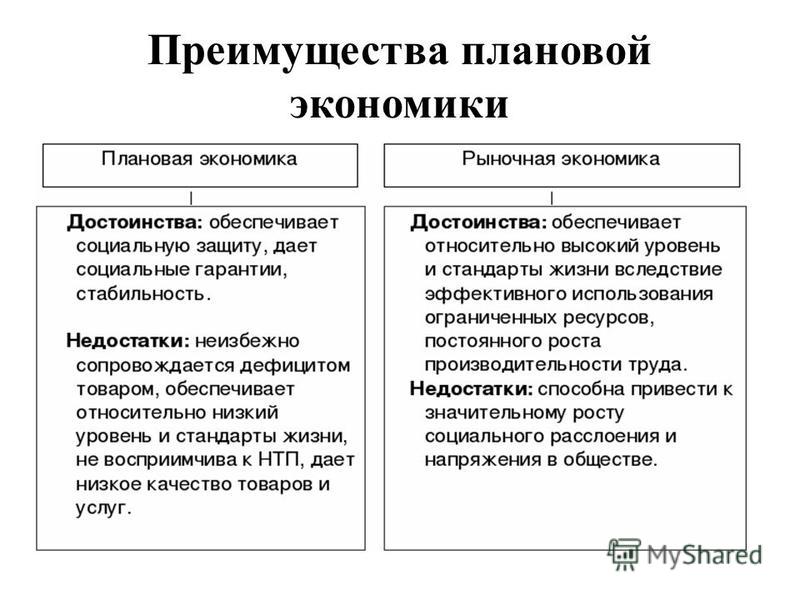

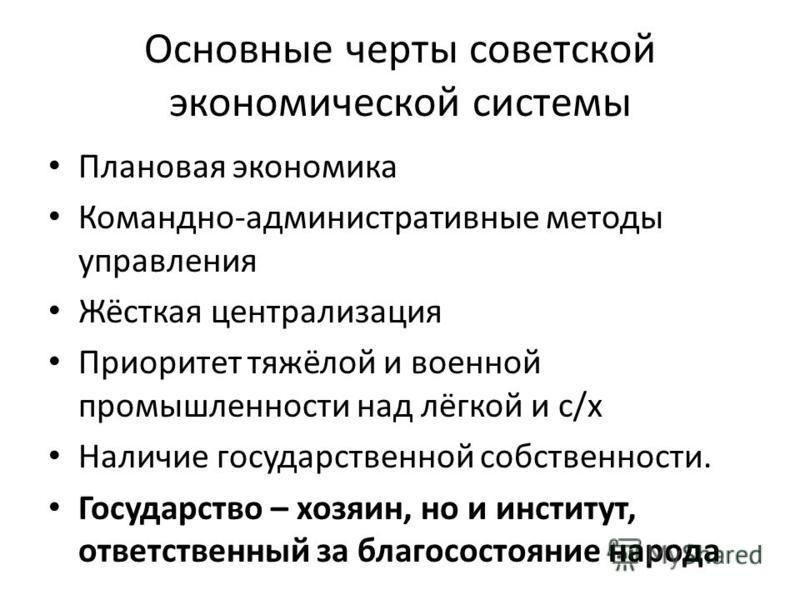

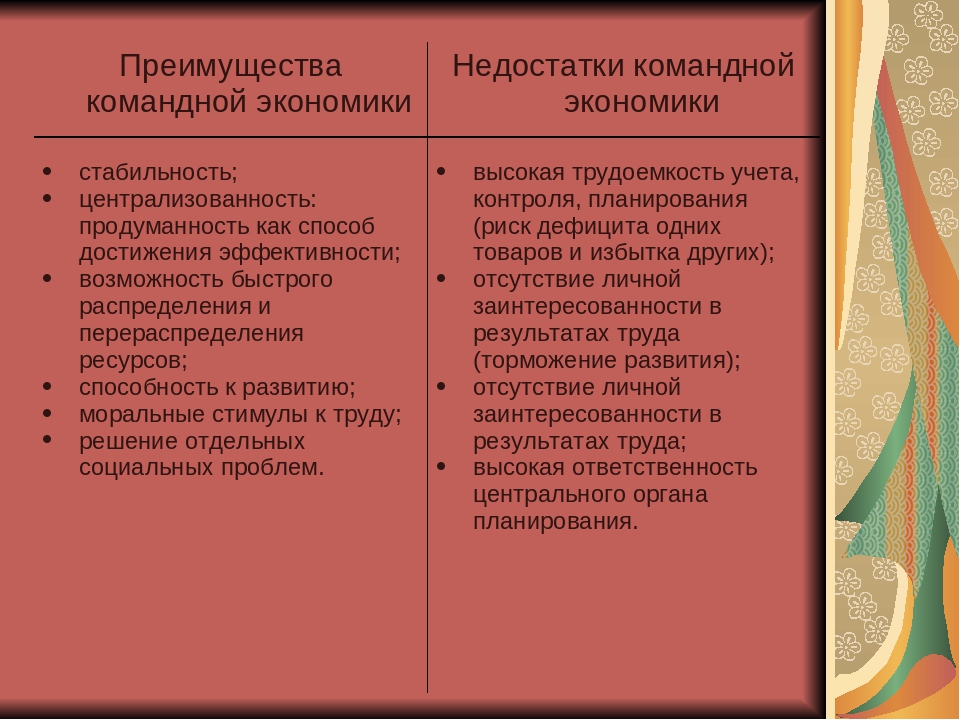

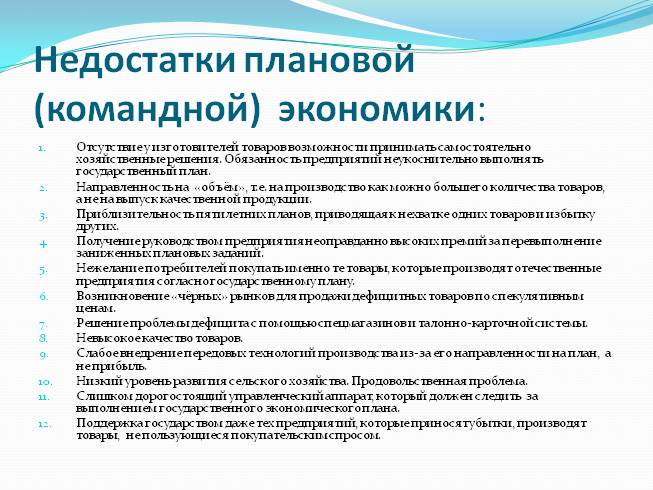

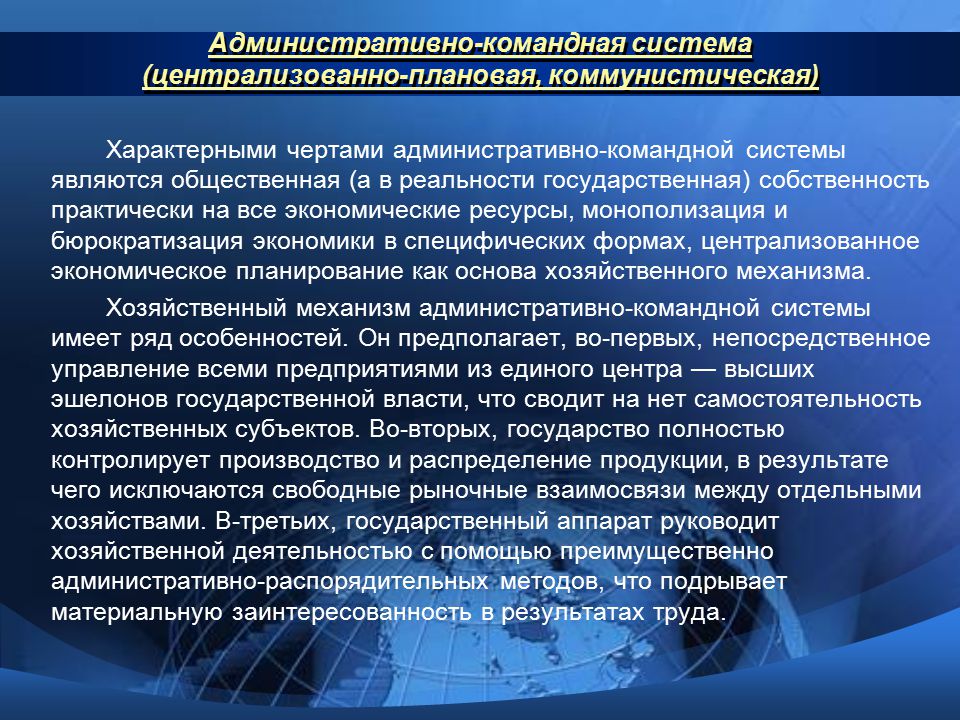

Плановая (административно-командная, централизованная) базируется на государственной собственности и предполагает, что экономика должна развиваться по единому и обязательному для всех плану. А ответы на основные вопросы экономики делаются на основе вышестоящих административных структур. Примером может служить экономика Советского Союза. Достоинства этой системы – стабильность экономики, возможность мобилизовать ресурсы для быстрого решения глобальных проблем. Недостатки – медленное внедрение новых технологий, отсутствие экономических стимулов, неэффективное использование ресурсов.

Достоинства этой системы – стабильность экономики, возможность мобилизовать ресурсы для быстрого решения глобальных проблем. Недостатки – медленное внедрение новых технологий, отсутствие экономических стимулов, неэффективное использование ресурсов.

В рыночной экономике ответы на основные экономические вопросы определяются рынком.

Рынок – это механизм взаимодействия покупателя с продавцом, на основе которого совершаются сделки купли-продажи. Важнейшими причинами развития рыночной экономики являются разделение труда и появление частной собственности на основные факторы производства и результаты труда. Главные вопросы в условиях рыночной экономики решаются на основе системы свободного ценообразования. Вопрос «что производить?» решается производителями с учётом покупательского спроса. «Как производить?» – выбирается наиболее эффективный способ производства. Вопрос «для кого производить?» решается в соответствии с платёжеспособностью покупателей.

Существует большое количество рынков. Их классифицируют по следующим признакам: экономическое назначение объектов, географическое положение, отрасли. Рынки постоянно взаимодействуют, образуя сложную систему.

Их классифицируют по следующим признакам: экономическое назначение объектов, географическое положение, отрасли. Рынки постоянно взаимодействуют, образуя сложную систему.

Основные преимущества рыночной экономики – стимулируется высокая эффективность и предприимчивость, быстрое внедрение новых технологий, у потребителей больше прав и возможностей. Основные недостатки – нестабильность экономики, усиление неравенства в обществе, безразличие к ущербу, который приносит бизнес человеку и природе.

Итак, экономическая система – это способ согласования экономической деятельности людей, определяющий ответы на основные экономические вопросы. Тип экономической системы определяют отношения собственности на средства производства и механизм распределения произведённых экономических благ.

В экономической теории различают следующие формы собственности.

Частная собственность строится на присвоении факторов производства отдельными частными лицами.

Общественная собственность основана на общественном присвоении факторов производства, зачастую используется понятие государственная собственность, когда собственность находится в распоряжении государственных органов.

В реальной жизни страны живут в условиях смешанной экономики, системы, которая соединила в себе признаки традиционной, плановой и рыночной систем. Смешанная экономика пытается решить проблемы, которые отдельные экономические системы решить не в состоянии: инфляция, сильное социальное неравенство, отсутствие социальных гарантий, безработица, цикличность развития экономики, возникновение монополий, необходимость создания общественных благ.

Общественные блага – экономические блага, использование которых одними членами общества не исключает одновременного их использования другими членами общества. К ним относятся, например, национальная оборона, деятельность средств оповещения об опасности наводнения и землетрясения, пожарная охрана и пр.

Основные характеристики общественных благ – неисключаемость, неконкурентность и бесприбыльность. Предоставление населению общественных благ становится одной из функций государства в рыночной экономике, а их финансирование происходит из центрального и местного бюджетов.

Внешние эффекты – положительные или отрицательные воздействия на тех, кто не участвует в производстве или потреблении данного товара. Примером отрицательного внешнего эффекта может служить загрязнение окружающей среды предприятием. Положительный эффект – световое табло рекламного щита, которое в вечернее время освещает улицу.

В смешанной системе контроль осуществляется совместно частными и общественными организациями. Формы собственности при необходимости могут преобразовываться одна в другую.

Приватизация – процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной собственности в частные руки. Обратный процесс называется национализация – передача из частной собственности в собственность государства крупных предприятий, земель, целых отраслей народного хозяйства.

Важнейшей теоретической и практической проблемой является определение границ допустимых пределов вмешательства государства в экономику. Излишнее вмешательство приведёт к разрушению механизма рыночного саморегулирования.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

- Выберите верный вариант ответа.

Цены на товары указывают, где больше спрос. Туда и устремляются ресурсы производства. Такая ситуация характерна для экономики:

1) традиционной;

2) командной;

3) кризисной;

4) рыночной.

Ситуация подходит для рыночной экономики.

- Распределите перечисленные ниже признаки в соответствующую графу таблицы.

Признаки: господство натурального хозяйства; экономическая самостоятельность производителей; контроль над распределением благ со стороны государства; преобладание государственной собственности; «простой труд» как основа хозяйства.

Ответ: в таблице 1.

Таблица 1 – Решение задания практического модуля

Рыночная экономика | Командная экономика | Традиционная экономика |

экономическая самостоятельность производителей | контроль над распределением благ со стороны государства, преобладание государственной собственности | господство натурального хозяйства, «простой труд» как основа хозяйства |

Обязательная и дополнительная литература по теме урока:

- Королёва Г.

Э. Экономика. 10-11 классы: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 192 с. : ил., с. 24 – 29.

Э. Экономика. 10-11 классы: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 192 с. : ил., с. 24 – 29.

Социолог ″Левада-центра″: Россияне оказались не готовы к рыночной экономике | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW

Больше половины россиян считают экономику, основанную на государственном планировании и распределении, более правильной, чем рыночную. Таковы результаты исследования, которое провели социологи “Левада-центра”, в конце января опросившие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. За плановую экономику высказались 52 процента респондентов, тогда как экономическую модель на основе частной собственности и рыночных отношений поддержали лишь 26 процентов.

Согласно результатам того же опроса, 37 процентов россиян предпочли бы советскую политическую систему. Нынешняя система устраивает 23 процента, тогда как за демократию по образцу западных стран высказались 13 процентов опрошенных. С чем связана ностальгия россиян по советским временам? Результаты опроса в интервью DW прокомментировала Марина Красильникова, глава отдела изучения доходов и потребления “Левада-центра”.

С чем связана ностальгия россиян по советским временам? Результаты опроса в интервью DW прокомментировала Марина Красильникова, глава отдела изучения доходов и потребления “Левада-центра”.

DW: Как вы можете объяснить результаты опроса? Почему плановую экономику предпочли вдвое больше россиян, чем рыночную?

Марина Красильникова: Это устойчивое мнение, которое сформировалось у россиян за последние 20 лет. Причина тому – разочарование в рыночных переменах, с надеждами на которые общество вошло в период трансформации в начале 90-х годов. В то время многие верили, что можно перейти к модели экономического процветания за счет повсеместного внедрения частной собственности и развития рыночных отношений.

Марина Красильникова

Но реализация этого плана на практике сильно разочаровала россиян, поскольку она была связана с существенным падением уровня жизни и нарастанием дезорганизации общества. То есть среднестатистический россиянин и государственные институты оказались не готовы к действиям, которых требовала такая экономическая модель.

В результате общественное сознание не справилось с поставленной перед ним задачей и теперь ищет спасение в уже известных моделях экономики, в частности, государственного распределения и планирования. Такая модель в значительной мере снимает с человека личную ответственность за принятие решений, за организацию своей жизни. Кроме того, люди связывают государственное планирование с порядком. Желание упорядочить экономические отношения, установить правила, обязательные для всех участников этих отношений, – вот что, на мой взгляд, стоит за высокой долей тех, кто выбирает государственное распределение и планирование.

– Почему люди оказались не готовы к самостоятельному принятию решений и продолжают полагаться на государство?

– Это тоже наследие 90-х. Тогда у людей не было большого опыта самостоятельного принятия решений. Напротив, существовала утвердившаяся модель поведения советского человека, когда сфера его личной ответственности была ограничена простыми задачами. Каждый отвечал только за текущее потребление своей семьи, а жилищные вопросы, образование и медицинское обслуживание были прерогативой государства. В трудовых отношениях было то же самое: человек был наемным работником и не думал о том, откуда берутся средства на его зарплату.

Каждый отвечал только за текущее потребление своей семьи, а жилищные вопросы, образование и медицинское обслуживание были прерогативой государства. В трудовых отношениях было то же самое: человек был наемным работником и не думал о том, откуда берутся средства на его зарплату.

Теперь у большинства россиян по-прежнему очень ограниченные ресурсы для самостоятельного жизнеобеспечения. Уровень жизни остался низким, большинство не может выйти за рамки текущего потребления. У людей нет возможности решать жилищные вопросы или получать качественные медицинские услуги. Чаще всего предел возможностей – покупка продуктов и одежды и оплата коммунальных услуг.

– На кого люди чаще всего возлагают ответственность за свой низкий уровень жизни?

– Сейчас три четверти населения уверены, что страна пребывает в кризисе. При этом преобладает мнение, что его причина – это внешние факторы: падение цен на энергоносители, связанная с этим динамика валютных курсов и в меньшей степени – западные санкции. Впрочем, российское население довольно негативно оценивает и экономическую политику правительства. Более половины участников опросов регулярно говорят о том, что власти вряд ли справятся с текущим кризисом в ближайшее время.

Впрочем, российское население довольно негативно оценивает и экономическую политику правительства. Более половины участников опросов регулярно говорят о том, что власти вряд ли справятся с текущим кризисом в ближайшее время.

– Тем не менее, согласно результатам вашего последнего опроса, почти четверть населения считает нынешнюю политическую систему самой предпочтительной. Почему, несмотря на кризис, россияне придерживаются такого мнения?

– Я не вижу здесь противоречия. В начале двухтысячных годов происходило существенное повышение уровня жизни россиян, за это время почти в три раза выросли доходы населения в реальном выражении. На это время, то есть на пик экономического развития страны, пришелся максимум одобрения нынешней политической системы (в феврале 2008 года доля таких респондентов составляла 36 процентов. – Ред.). Казалось, что именно такая система и нужна стране. Но потом выяснилось, что она дает сбой, а альтернативы при этом нет.

Демократическая система по образцу западных стран сильно дискредитировала себя в глазах россиян в 90-е годы, поскольку она связана с рыночными отношениями. Был некоторый ренессанс в 2012 году, когда у населения появился интерес к демократии. В тот период в России как раз проходили протесты оппозиции. Но этот порыв быстро захлебнулся.

– С чем вы связываете самую большую долю тех, кто считает наиболее приемлемой советскую политическую систему? Это ностальгия по советскому прошлому?

– Думаю, этот результат не стоит понимать так буквально. Скорее всего, 37 процентов в опросе – это люди, которые помнят, что было хорошо, когда граждане не несли ответственность за принятие политических решений, и жизнь при этом казалась им нормальной. То есть это не уход в советскую систему как таковую, а, скорее, голосование за патернализм.

Вместе с тем интересно, что у людей растет чувство неопределенности: количество затрудняющихся ответить оказалось очень велико – 19 процентов. То есть у людей происходит потеря ориентиров, они затрудняются в выборе пути развития.

То есть у людей происходит потеря ориентиров, они затрудняются в выборе пути развития.

Смотрите также:

Виды экономических систем: традиционная экономика, рыночная экономика, командная экономика, смешанная экономика

Экономическая система – это набор взаимосвязанных элементов, которые образуют общую экономическую структуру. Принято выделять 4 вида экономических структур: традиционная экономика, командная экономика, рыночная экономика и смешанная экономика.

Традиционная экономика

Традиционная экономика базируется на натуральном производстве. Как правило, она имеет сильный сельскохозяйственный уклон. Традиционной экономике характерны клановость, узаконенное разделение на сословия, касты, закрытость от внешнего мира. В традиционной экономике сильны традиции и негласные законы. Развитие личности в традиционной экономике сильно ограничено и переход из одной социальной группы в другую, стоящую более высоко в социальной пирамиде, практически невозможен. Традиционная экономика нередко использует натуральный обмен вместо денег.

Традиционная экономика нередко использует натуральный обмен вместо денег.

Развитие технологий в таком обществе происходит очень медленно. Сейчас практически не осталось стран, которые можно было бы отнести к странам с традиционной экономикой. Хотя в отдельных странах можно выделить изолированные общины, ведущие традиционный образ жизни, например, племена в Африке, ведущие образ жизни который мало отличается от того, что вели их далекие предки. Тем не менее, в любом современном обществе еще сохранились остатки традиций предков. К примеру, это может относиться к празднованию религиозных праздников, таких как Рождество. Кроме того, еще осталось разделение профессий на мужские и женские. Все эти обычаи так или иначе отражаются и на экономике: вспомните рождественские распродажи и возникающий вследствии этого резкое увеличение спроса.

Командная экономика

Командная экономика. Командная или плановая экономика характеризиется тем, что централизованно решает что, как, для кого и когда производить. Спрос на товары и услуги устанавливается исходя из статистических данных и планов руководства страны. Командной экономике характерна высокая концентрация производства и монополизм. Частная собственность на факторы производства практически исключена или существуют значительные преграды для развития частного бизнеса.

Спрос на товары и услуги устанавливается исходя из статистических данных и планов руководства страны. Командной экономике характерна высокая концентрация производства и монополизм. Частная собственность на факторы производства практически исключена или существуют значительные преграды для развития частного бизнеса.

Кризис перепроизводства в условиях плановой экономики маловероятен. Более вероятным становится дефицит качественных товаров и услуг. Действительно, зачем строить рядом два магазина, когда можно обойтись и одним или зачем разрабатывать более совершенную технику, когда можно производить технику низкого качества – альтернативы же все равно нет. Из положительных моментов плановой экономики стоит выделить экономию ресурсов, прежде всего людских. Кроме того, плановой экономике характерна быстрая реакция на неожиданные угрозы – как экономические, так и военные (вспомните насколько быстро Советский Союз смог быстро эвакуировать свои заводы на восток страны, вряд ли при рыночной экономике такое возможно повторить).

Рыночная экономика

Рыночная экономика. Рыночная экономическая система в отличие от командной основана на преобладании частной собственности и свободного ценообразования на основе спроса и предложения. Государство не играет существенной роли в экономике, его роль ограничивается регулированием ситуации в экономике через законы. Государство только следит за тем чтобы соблюдались эти законы, а любые перекосы в экономике быстро ипраляются “невидимой рукой рынка”.

Долгое время экономисты считали вмешательство государства в экономику вредным и утверждали, что рынок может регулировать сам себя без внешнего вмешательства. однако Великая депрессия опровергла это утверждение. Дело в том, что из кризиса можно было бы выйти лишь в том случае, если бы появился спрос на товары и услуги. А так как ни одна группа экономических субъектов не могла этот спрос сформировать, то спрос мог появиться только лишь со стороны государства. Вот почему во время кризисов государства начинают перевооружать свои армии – тем самым они формируют первичны спрос, который оживляет всю экономику и позволяет ей выйти из замкнутого круга.

Более подробно о правилах рыночной экономики вы узнаете из специальных вебинаров от форекс-брокера Gerchik & Co.

Смешанная экономика

Смешанная экономика. Сейчас практически не осталось стран с только лишь рыночной или командной, или традиционной экономикой. Любая современная экономика имеет элементы как рыночной, так и плановой экономики и, конечно же, в каждой стране есть остатки традиционной экономики.

В наиболее важных отраслях присутствуют элементы плановой экономики, например, это производство ядерного оружия – кто доверит производить такое страшное оружие частной компании? Потребительский сектор практически весь принадлежит частным компаниям, ведь они лучше могут определить спрос на свою продукцию, а также вовремя увидеть новые тенденции. Но некоторые товары могут быть произведены только лишь в условиях традиционной экономики – народные наряды, некоторые продукты питания и прочее, поэтому сохраняются и элементы традиционной экономики.

в чем основная беда госкомпаний — РБК

Без опыта работы в «советском венчуре»

Чубайс неоднократно заявлял, что основная цель корпорации «Роснано» — не генерация рыночного дохода для своего акционера (государства), а создание наноиндустрии. Но что произойдет с этой отраслью, если государство решит закрыть «Роснано» или сократит его финансирование? Смогут ли выжить созданные корпорацией предприятия, если им придется искать средства на рыночных условиях?

Читайте на РБК Pro

В СССР была довольно мощная отрасль пассажирского самолетостроения. Но как только государство убрало подпитку в виде субсидированного топлива и финансирования, отрасль мгновенно рухнула. Ведь как привлекать финансовые ресурсы на конкурентном рынке, советским авиастроителям было неизвестно.

Не способствует корпорация Чубайса и развитию венчурной индустрии в сфере нанотехнологий, хотя эта цель многократно заявлялась топ-менеджментом компании. Венчурная индустрия — это конкуренция за финансовые ресурсы, проекты и людей, которые могут привлекать ресурсы и размещать их в эффективные проекты. У менеджеров «Роснано», как и у советских авиастроителей, нет шанса научиться привлекать финансирование на конкурентном рынке — ведь средства им дает государство. И качественно формировать портфель они также вряд ли научатся. Государство же не требует обеспечивать рыночной доходности на капитал.

При этом создание нормальной венчурной индустрии убивается в зародыше. Частный фонд вынужден привлекать финансовые ресурсы на рынке. Чубайс в интервью РБК называл доходность для западных фондов 12–18% годовых. Если добавить сюда страновой риск и риск рубль/доллар, то получается требуемая доходность в 22–28% в рублях. Сможет ли обычный частный фонд с такой стоимостью капитала конкурировать с «Роснано» за выгодные проекты? Нет, ведь «Роснано» всегда сможет предложить более выгодные условия финансирования — никто не требует с нее обеспечение рыночной доходности вложений.

Сможет ли частный фонд конкурировать за таланты? Зарплаты менеджеров в «Роснано» составляют $30–60 тыс. в месяц. Это очень высокий уровень для фонда, который пока генерирует одни убытки. И это значит, что любой другой венчурный фонд, который захочет войти на этот рынок, должен будет предложить как минимум такой уровень зарплат и больше.

Вероятно, после ликвидации «Роснано» венчурную отрасль придется создавать с нуля и, скорее всего, при найме в новые компании будет предъявляться требование «без опыта работы в советском венчуре».

Невидимая рука рынка

Значит ли это, что государство вообще не должно поддерживать значимые отрасли? Нет, но есть эффективные методы поддержки, минимально искажающие рыночные реалии. Многие из них уже успешно опробованы современным российским государством. Например, льготы по налогам и импортным пошлинам позволили очень быстро создать сборочные производства мировых автогигантов. Представьте, что было бы, если государство создало госкорпорацию «РосАвтоПром».

Частичное субсидирование процентных ставок по кредитам и разумный протекционизм очень сильно помогли развитию сельского хозяйства (до периода антисанкций). Россия сейчас один из крупнейших мировых экспортеров зерна, хотя в периоды позднего Советского Союза импортировала зерно в огромных количествах. В других секторах, например производстве куриного мяса, в 2000-х тоже наблюдался значительный рост производства. Нефтедобычу можно также более эффективно поддерживать, предоставляя льготы по НДПИ на трудноразрабатываемых месторождениях, а не предоставляя государственное финансирование.

Менеджеры госкомпаний, среди которых есть и реформаторы 1990-х, и выпускники ведущих экономических факультетов, понимают, что невидимая рука рынка эффективнее костлявой руки госплана. Но они — рациональные экономические агенты и максимизируют свою полезность в первую очередь. Практически любой, кому предложить компенсацию существенно выше рынка, будет доказывать другим (и самому себе), что именно то, чем он занимается сейчас, нужно для развития экономики. В конце концов политическую ориентацию в отличие от сексуальной можно менять бесчисленное число раз в зависимости от рыночной конъюнктуры.

В конце концов политическую ориентацию в отличие от сексуальной можно менять бесчисленное число раз в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Но если экспансию госкомпаний не остановить, то рано или поздно мы придем к ситуации начала 1990-х, когда истощение госресурсов (основной источник которых сейчас нефтедоллары) приведет к остановке многих предприятий. Ведь основная причина обвального падения ВВП в 1990-е была именно неспособность «мощной» советской промышленности, лишенной директивного распределения ресурсов государством, производить хоть что-то в рыночных условиях.

Существенным отличием будет, скорее всего, сокращение или даже полное истощение нефтегазовых ресурсов, так что рецессия «новых 1990-х» может затянуться на куда более длинный срок. Ведь на основной драйвер роста 2000-х — высокие цены на нефть — можно уже будет не надеяться, просто нечего будет продавать. Поэтому реинкарнации Госплана 2.0 российская экономика может уже не пережить.

План вернулся в экономику / Хабр

Большие данные (big data) создали новые возможности для посткапиталистического будущего. Но, чтобы ими воспользоваться, нашей демократии нужно подрасти.

Но, чтобы ими воспользоваться, нашей демократии нужно подрасти.

Когда СССР распался, вопрос экономического планирования, казалось, был решён раз и навсегда. В борьбе рынка и плана, рынок одержал решительную победу. Спустя тридцать лет после падения берлинской стены, вердикт больше не так однозначен. По всему миру нарастают академические и политические диспуты об экономическом планировании

От переводчика: технологии меняют жизнь, даже некоторые, незыблемые ранее, положения экономики могут пасть. Вашему вниманию — краткая заметка о том, почему экономическое планирование снова на слуху.

Среднее время чтения: 5 минут

Есть три причины неожиданного возвращения. Во-первых, Великая рецессия 2008 года. Этот кризис не только снова показал иррациональность рынков, но усилия по его сдерживанию выражались в масштабном государственном вмешательстве, финансовом и регуляторном. В мире после 2008 года, победа “свободного и чистого” рыночного механизма выглядит не такой окончательной.

Во-вторых, экологический кризис. Когда речь заходит об устойчивом развитии, о планировании многие думают, но называют его иначе. Сейчас эксперты скорее отсылают к “сценариям” экологии, ведущим к будущему без углеводородов. В обсуждении “Зелёного нового курса”, которое разгорелось после поддержки проекта Александрией Окасио-Кортес, слово “планирование” звучит редко. Но сама идея подчинения производственных решений и инвестиций долгосрочным целям, а не прибыли, уже в ходу. Из этого строится экономическое планирование.

Третья причина — развитие информационных технологий. Исторически формы планирования сталкивались с так называемой “проблемой информации”. Социалистические режимы 20 века пытались заменить ценовые сигналы спроса и предложения на предварительное планирование. Это должно было привести к более рациональному распределению ресурсов (рабочей силы, природных ресурсов), и, как следствие, сделать экономику менее подверженной кризисам и безработице. Среди прочего, это требовало возможности заранее предсказать, какие потребности нужно удовлетворить, и передать эти данные производственным единицам.

В 20 веке предварительное планирование определённо провалилось. Чего хотят потребители, сколько они этого хотят — эти два вопроса в рамках плана не решались достаточно эффективно. Собрать нужные данные для координации экономической активности оказалось невозможно. Чтобы разработать план, нужно собрать информацию на уровне макроэкономики, и, в то же время, столкнуться с неизбежными неопределённостями в производстве и переменами в предпочтениях потребителей. Более того, это должно быть сделано вовремя. Искажения в выражении потребностей и инерция производственного аппарата привели систему в тупик.

Один из важнейших вопросов 21 века: меняют ли алгоритмы и большие данные природу этой проблемы? “Революция в больших данных может возродить плановую экономику”, говорится в колонке Financial Times в сентябре 2017. Цифровые платформы — мощный инструмент централизации и управления информацией. В отличии от того, что было в СССР, эту централизацию ведут не люди с их ограниченными когнитивными способностями, ведущими к ошибкам и коррупции. Её ведут алгоритмы.

Её ведут алгоритмы.

Amazon много чего знает о предпочтениях потребителей в разных секторах. Большие данные позволяют совместить макроэкономическую (или количественную) координацию с микроэкономической (или качественной). Платформы способны собирать огромные объёмы информации мгновенно, и и одновременно с этим отслеживать индивидуальные предпочтения. Этого советский Госплан так и не смог добиться.

Последние десятилетия, программы для планирования ресурсов предприятия (ERP) стали основным инструментом управления и в промышленном секторе, и в сфере услуг. Мощнейшие ERP дают всеобъемлющее представление об экосистеме, в которой работают фирмы, в реальном времени. Это значительно улучшает возможности по управлению и преобразованию.

Walmart использует программный комплекс HANA как стимул для инноваций. Данные, полученные от 245 миллионов клиентов, со скоростью одного миллиона транзакций в час, от 17 500 поставщиков на основе внутренней активности фирм, и даже внешние данные, влияющие на бизнес (погода, настроения в социальных сетях, экономические показатели) — из этого сырья аналитики извлекают решения для задач, стоящих перед компанией.

Несмотря ни на что, алгоритмы вполне могут быть социалистами. Возможно ли, что Amazon, Google или программа Industry 4.0 из Германии, готовятся к посткапиталистическому экономическому будущему? Этот аргумент развивается Ли Филлипсом и Михаилом Розворски в их недавней книге People’s Republic of Walmart. Босс Alibaba Джек Ма воспринял идею очень серьёзно:

За последние 100 лет мы убедились, что рыночная экономика — лучшая система, но по моему мнению, за последние три десятилетия произошли значительные изменения, и плановая экономика всё быстрее набирает силу. Почему? Потому, что с доступом ко всем видам данных мы теперь можем увидеть невидимую руку рынка.

Планирование, очевидно, не вполне экономическая проблема. Она политическая. Она требует взять контроль над важными производственными решениями, что повлияет на все сферы общественной жизни, и на отношения общества и природы. Следовательно, это означает углубление демократии.

В 20 веке экономическое планирование требовало авторитарных политических структур. В СССР, бюрократия Госплана определяла качество и количество продуктов, которые нужно произвести, то есть, какие потребности удовлетворять, а какие — нет. Это делалось сверху вниз. Но этой взаимосвязь авторитаризма и плана не неизбежна. Ведь капитализм тоже порождает политический авторитаризм, что показывает рост правого популизма правительств.

В СССР, бюрократия Госплана определяла качество и количество продуктов, которые нужно произвести, то есть, какие потребности удовлетворять, а какие — нет. Это делалось сверху вниз. Но этой взаимосвязь авторитаризма и плана не неизбежна. Ведь капитализм тоже порождает политический авторитаризм, что показывает рост правого популизма правительств.

Сейчас время проявлять творчество в разработке властных институтов, чтобы совместить демократический контроль над экономикой и индивидуальное освобождение от потребления. Экономическое планирование должно идти снизу-вверх. Было много экспериментов c “совместной” или “совещательной” демократией за последние примерно двадцать лет. По сей день, однако, фокус-группы, гражданские жюри, инициативные бюджеты или совещания о консенсусе (consensus conferences) не используются для влияния на производственные решения.

Французский философ Доминик Бур выступает за Ассамблею будущего. Через регулирование она может отвечать за среднесрочные и долгосрочные общественные проекты, например, затрагивающие смягчение и адаптацию к изменениям климата. Ассамблея должна быть наделена полномочиями принимать решения об экономической активности. Современные институты представительной демократии останутся, но будут улучшены, чтобы отвечать вызовам 21 века.

Ассамблея должна быть наделена полномочиями принимать решения об экономической активности. Современные институты представительной демократии останутся, но будут улучшены, чтобы отвечать вызовам 21 века.

Цель — преодоление экономических кризисов и разрушения окружающей среды. Демократическое экономическое планирование — инструмент восстановления коллективного действия и обретения, со временем, новой формы независимости.

При поддержке Телеграм-канала Politeconomics

почему успешность плановой экономики и значение индустриализации — миф

Многие до сих пор считают, что «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». А некоторые даже уверены в экономической целесообразности репрессий. Так ли это? Экономист, профессор РЭШ Андрей Маркевич с цифрами и графиками показывает, что на самом деле представляла собой плановая экономика. T&P записали главное.

Профессор РЭШ, содиректор Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ, специалист по экономической истории России, кандидат исторических наук, постдок Уорикского университета

Ностальгическая мифология

Выбор стереотипов, о которых я буду говорить, субъективен и связан с тем, что именно эти вопросы кажутся мне наиболее важными и интересными, кроме того, к их исследованию имеют отношение мои работы последних лет. Я выделил четыре мифа о советской экономике. Первые два касаются темпов роста:

Я выделил четыре мифа о советской экономике. Первые два касаются темпов роста:

Советская плановая экономика показывала исключительно высокие темпы экономического роста — выше, чем где-либо и когда-либо. За счет этого общество быстро и эффективно развивалось.

Сталинская форсированная индустриализация и принудительная коллективизация успешно превратила отсталую аграрную страну в индустриальную державу. Этот миф бытует в обществе в виде цитаты, которую ошибочно приписывают Черчиллю*: «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой».

Два других стереотипа отражают работу системы без связи с макроэкономическими показателями:

Советская экономика эффективно использовала нематериальные стимулы, включая принуждения и репрессии.

Часто можно услышать, что при Сталине был порядок.

Часто можно услышать, что при Сталине был порядок.Советская экономика развивалась на основе тщательно составленных планов.

Миф о темпах экономического роста

Откуда берутся цифры развития экономики в СССР и как связаны друг с другом официальные оценки и множество пересчетов экономистов и экономических историков? В основе всех пересчетов лежат цифры официальной опубликованной и архивной статистики. При этом в архивах нет каких-то секретных данных, которые отличались бы кардинально от официально опубликованных. Откуда же берется разница в оценках экономического роста? Она появляется в зависимости от методологии и того, как суммируются все эти дезагрегированные цифры в обобщенные показатели.

На результат влияют два фактора. Первый — какую концепцию вы используете. Можно пользоваться концепцией ВВП, которая с середины XX века принята во всем мире. Или же концепцией чистого материального продукта, которой пользовались в СССР. Второй вопрос — в том, какие цены вы рассматриваете — рыночные или плановые, какого года и т. д.

д.

Чтобы получить цифры, сопоставимые с цифрами других стран, надо применять стандартную методику, которой пользуются в мире, в частности методику ООН. Тогда получится график, который показывает динамику ВВП на душу населения за 130 лет:

ВВП на душу в России/СССР конца XIX —начала XX века. 1913 = 100%. Источник: Markevich, Andrey and Mark Harrison (2011). «Great, Civil war, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928». Journal of Economic History, 71(3): 672–703

В среднем темпы роста в ХХ веке были около 2% ВВП на душу в год. На мировом уровне это неплохие показатели, но и не исключительно высокие. Если посчитать показатели роста для каждого отдельного периода, то получится таблица экономического развития:

Какой период был самым успешным? Источник: Markevich, Andrei and Steven Nafziger «State and Market in Russian Industrialization, 1870-2010» in O`Rourke, K. and J.G. Williamson, eds (2017), The Spread of Modern Manufacturing to the Periphery, 1870 to the Present, Oxford University Press: Oxford

Можно задаться вопросом: какой из этих периодов самый успешный?

Темпы роста в абсолютных показателях

Казалось бы, ответ очевиден: самый успешный — тот период, в который самые высокие темпы роста. Это годы НЭПа с темпом роста около 14–15% в средний год.

Это годы НЭПа с темпом роста около 14–15% в средний год.

Но если вас интересует, в какой период правительственная политика была оптимальной и смогла достичь наилучших результатов в конкретных условиях, используя определенный набор ресурсов, ответ может быть другим. Важнейший вопрос здесь — по каким критериям сравнивать разные периоды?

Рост после падения

По таблице видно, что высокие темпы роста в годы НЭПа, в период первой послевоенной пятилетки и в 2000-е годы следуют за периодами сокращения ВВП. Поскольку восстановительный рост (запуск стоящих фабрик, восстановление разрушенного, перераспределение рабочей силы) всегда легче, становится ясно, что такой рост вряд ли может быть идеалом с точки зрения экономической политики.

Рост относительно долгосрочного тренда

Важно также понимать, как вы растете относительно долгосрочного тренда, насколько ваша экономическая политика лучше, чем экономическая политика ваших предшественников.

Например, с учетом наличия долгосрочного тренда меняется оценка сталинских пятилеток: главное, что было достигнуто в эти годы, — это возврат к тому тренду долгосрочного развития, который был у страны до Первой мировой войны.

Догоняющий рост

Если в начале рассматриваемого периода вы находитесь среди отстающих стран, то развиваться вам может быть легче за счет более продвинутых стран, откуда можно импортировать передовые технологии. Так и происходило в Российской империи перед революцией и в 1930-е годы в СССР.

Это верно и для плановых социалистических экономик — например, в послевоенный период. И для стран Западной Европы, и для социалистических стран в 1950–1989 годы есть обратная зависимость между темпами роста и уровнем начального развития. Бедные Румыния или Югославия демонстрировали более быстрые темпы роста, чем развитые Чехословакия или СССР. Но еще выше были темпы роста у капиталистических стран.

Рост относительно затраченных усилий и мирового тренда

Этот критерий говорит о том, насколько успешно вы использовали ваши факторы производства. Экономика СССР в плановый период в этом смысле сильно отличалась от других экономик. Существенно снизилась доля, шедшая на потребление: плановая экономика предпочитала больше тратить на инвестиции. Кому-то это может показаться нормальным — инвестировать сейчас ради потребления в будущем. Но Советский Союз имел другую структуру экономики, поэтому простое сравнение социалистических и несоциалистических стран по ВВП на душу населения, то есть по уровню жизни, невозможно.

Кому-то это может показаться нормальным — инвестировать сейчас ради потребления в будущем. Но Советский Союз имел другую структуру экономики, поэтому простое сравнение социалистических и несоциалистических стран по ВВП на душу населения, то есть по уровню жизни, невозможно.

Согласно международным данным по 103 странам за период с 1950 по 1989 год и учитывая затраты СССР, темпы роста были примерно на 2% ниже, чем они могли бы быть в других условиях. Об этом пишут Уильям Истерли и Стэнли Фишер в статье «Советский экономический упадок» (1995). 2% — это очень много, вполовину меньше того, что могло бы быть при тех же затратах. Авторы работы также показывают, что неэффективность использования ресурсов нарастала со временем.

Восточная и Западная Европа: темпы роста 1950–1989 гг. Источник: Vonyo, Tamas and Andrei Markevich (2019). Chapter 10. «Economic growth and structural development, 1945–1989». In Morris, Matthias (2019). «The Economic History of Central, East and South-East Europe, 1800 to the Present Day». Routledge, forthcoming.

Routledge, forthcoming.

Миф об индустриализации и коллективизации

Сторонники форсированной индустриализации и принудительной коллективизации в первую очередь говорят о 1930-х годах как о наиболее успешном периоде советской экономики. К концу означенного десятилетия в результате политики Сталина поменялась структура экономики: доля промышленности выросла в структуре ВВП до трети (перед первыми пятилетками она составляла около 20%):

Индустриализация и изменение структуры ВВП. Источники: Davies, R.W., Mark Harrison, & S.G. Wheatcroft (editors), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 272; Markevich, Andrei and Steven Nafziger «State and Market in Russian Industrialization, 1870-2010» in O’Rourke, K. and J.G. Williamson, eds. (2017), The Spread of Modern Manufacturing to the Periphery, 1870 to the Present, Oxford University Press: Oxford.

Но чтобы оценить эти успехи, нужно посмотреть на эти же показатели в сравнительной перспективе. Индустриализация была глобальным феноменом с начала XIX века:

Индустриализация была глобальным феноменом с начала XIX века:

Индустриализация как глобальный феномен. Источник: база данных Ангуса Мэддисона, http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm

Первые 1800 лет н. э. ВВП в мире не менялся. Перелом случился после промышленной революции в Англии. По мере того как индустриализация распространялась на другие страны, развитие мира ускорялось, и Российская империя и СССР были частью этого процесса. Рост промышленности на треть в структуре экономики в период первых пятилеток похож на рост в Российской империи с 13% до 21%. Это наталкивает на вопрос: можно ли было достичь похожих или лучших результатов другим путем?

Этот вопрос давно обсуждается, и на него дают самые разные, порой противоположные ответы. Пример пессимистичного ответа — книга «От фермы к фабрике» (2003) Роберта Аллена, оптимистичного — работа «Был ли Сталин необходим?» (2017) Антона Черемухина, Михаила Голосова, Сергея Гуриева и Олега Цивинского. Аллен строит сложную модель советской экономики, учитывающую соотношения ее разных компонентов. Он пишет, что такие высокие темпы роста были достигнуты за счет того, что коллективизация и индустриализация перевели избыток рабочих рук в промышленность, и лучшего результата в других условиях достичь было бы сложно**.

Он пишет, что такие высокие темпы роста были достигнуты за счет того, что коллективизация и индустриализация перевели избыток рабочих рук в промышленность, и лучшего результата в других условиях достичь было бы сложно**.

Черемухин и соавторы строят модель общего равновесия для царского и советского периодов, а затем подставляют параметры одной модели в другую, устраивая своего рода соревнование на лучшие результаты. Авторы оценивают реальное среднее потребление в 1930-е годы и потребление в альтернативной реальности, которую они моделируют с помощью модели царской экономики. В итоге они приходят к выводу, что в период с 1928 по 1940 год благосостояние было бы выше на четверть, если бы была использована модель царского развития. В более долгосрочной перспективе модели показывают примерно то же самое.

Авторы оценивают реальное среднее потребление в 1930-е годы и потребление в альтернативной реальности, которую они моделируют с помощью модели царской экономики. В итоге они приходят к выводу, что в период с 1928 по 1940 год благосостояние было бы выше на четверть, если бы была использована модель царского развития. В более долгосрочной перспективе модели показывают примерно то же самое.

Согласно Аллену, политику индустриализации и коллективизации можно было бы разделить. Без коллективизации результаты были бы еще лучше. Однако большинство экономических историков утверждают, что это две части одного и того же плана: политика коллективизации была важна для успеха политики индустриализации и давала три важных преимущества в ее проведении.

Во-первых, коллективизация позволяла контролировать снабжение городов. Индустриализация началась чуть раньше, чем коллективизация, и в самом начале столкнулась с проблемой хлебозаготовок: крестьяне без коллективизации не хотели торговать с городом.

Во-вторых, коллективизация за счет экспортирования хлеба дала ресурсы для инвестиций в промышленность.

В-третьих, не может быть быстрой индустриализации, если нет рабочих рук. Коллективизация в 1930-е годы ухудшила жизненный уровень в деревне и дала стимул для бегства в город, что с точки зрения правительства было плюсом (так индустриализация становилась дешевле). Цена такой политики — голод 1932–1933 годов, масштабы которого демографы и экономисты оценивают в 6–8 миллионов человек.

На эту тему тоже идут дебаты, но точнее ответить на вопрос о причине голода можно опять же количественно — обратившись к анализу коллективизации и смертности по регионам страны.

В первую очередь коллективизации подвергались хлебные регионы: Южный Урал, Волга, Западная и Восточная Сибирь, в наименьшей степени — нечерноземные области. К концу 1930-х годов везде были стопроцентные показатели, но в начале скорость коллективизации была разной. В 1933 году регионы, в большой степени подверженные коллективизации, показали более высокую смертность. Стопроцентная коллективизация увеличивала количество смертей на 60%.

Стопроцентная коллективизация увеличивала количество смертей на 60%.

Сверху: Коллективизация, по областям, май 1930.

Снизу: «Повышенная» смертность, по областям, 1933. Источник: Markevich, Andrei, Natalya Naumenko, Nancy Qian and Ekaterina Zhuravskaya (2019). «The Causes of 1933 Famine in the Soviet Union». Working project.

Это результат простой парной регрессии, очень предварительный, и это лишь начало исследования, в котором нужно учесть и другие факторы. Тем не менее вряд ли эта связь между коллективизацией и голодом тогда пропадет.

Миф о Большом терроре

Когда говорят о цене коллективизации и индустриализации, помимо голода 1932–1933 годов часто говорят и о репрессиях и наказаниях. Трудно спорить с тем, что это была неотъемлемая часть советской системы. Несмотря на усилия историков, мы до сих пор не знаем точного числа репрессированных, но в любом случае речь идет о нескольких миллионах человек. Самые близкие данные, известные на данный момент, — это подсчеты «Мемориала»: более миллиона человек расстреляли, более четырех с половиной миллионов арестовали по контрреволюционным делам и отправили в ГУЛАГ. Всего через ГУЛАГ прошли более 15 миллионов, еще около шести миллионов — спецпоселенцы и т. д.

Всего через ГУЛАГ прошли более 15 миллионов, еще около шести миллионов — спецпоселенцы и т. д.

Если репрессии — необходимый метод достижения высоких экономических результатов, должна быть обратная зависимость между темпами роста и количеством наказаний. В работе «Repressions and Punishment Under Stalin» (2017) я задался вопросом, как выполнение планов советскими экономическими наркоматами и министерствами было связано с количеством наказаний со стороны министерств государственного контроля. Выяснилось, что действительно существует обратная связь между количеством наказаний (архивная информация) и процентом выполнения плана (официальные данные газеты «Правда»). Главный вопрос, однако, — как интерпретировать эту корреляцию? Кроме того, надо учитывать, что органы госконтроля накладывали мягкие наказания (выговоры и штрафы), поэтому даже если наказание было эффективным стимулом для советских менеджеров, это не было связано с массовыми репрессиями.

Большой террор — это политика, которую трудно обосновать экономически.

Роберт Дэвис в работе «Советская экономика и начало Большого террора» исследовал доклады разных министров, переписку Сталина с Кагановичем и «Бюллетени Госплана» — ежемесячное издание для служебного пользования, выходившее в 1930-е годы, следившее за состоянием советской экономики — за 1936 и 1937 год. Из 114 видов продукции по 89 было увеличение выпуска, 25 отраслей были проблемными (в основном в машиностроении). Так что ситуация накануне Большого террора не была удручающей, и вряд ли можно говорить о том, что у него были экономические причины. Напротив, 1937–1940 годы были более проблемными, чем 1934–1936. В промышленности особенно тяжелым был 1938 год: люди рапортовали с мест, что из-за репрессий не было менеджеров на предприятиях и появлялись проблемы в развитии. Таким образом, скорее всего, массовые репрессии — не следствие экономических трудностей, а причина. Большой террор оказал отрицательное действие на советскую экономику в предвоенный период.

Миф о плане

Идеальное научное планирование, о котором писали в советских учебниках, предполагало, что на каждую пятилетку правительство утверждает план, который потом детализируется и превращается в годовые квартальные месячные, декадные и даже ежедневные планы. С общесоюзного уровня он спускается ниже, на уровень наркоматов и предприятий. Каждое предприятие до начала планового периода имеет комплексный документ, где написано, сколько надо произвести, какие ресурсы будут использованы и откуда они придут. Все планы согласованы друг с другом, так как продукция одного предприятия используется другим.

С общесоюзного уровня он спускается ниже, на уровень наркоматов и предприятий. Каждое предприятие до начала планового периода имеет комплексный документ, где написано, сколько надо произвести, какие ресурсы будут использованы и откуда они придут. Все планы согласованы друг с другом, так как продукция одного предприятия используется другим.

Этот идеал плохо выполнялся на практике. Вышестоящие начальники не могли составить план без информации от подчиненных. Министры, несшие ответственность за выполнение планов, были активно вовлечены в процесс планирования, и у них возникали стимулы манипулировать информацией, чтобы добиться более легких планов и получить повышение.

В результате

процесс планирования и уточнения планов был бесконечным. Часто получалось, что экономические агенты работали без официально утвержденных планов, а лишь на основе их проектов.

Для предвоенных лет в советских архивах мне удалось найти всего один утвержденный план наркомата. В итоге возникала ситуация, которая описывается в позднесоветский период так: «Пятилетний план выполнен по сумме годовых». Это значит, что ситуация с пятилетним планом остается неизвестной, но путем пересмотра годовых планов (что могло произойти и в декабре) пятилетний план оказывался выполненным. С точки зрения стимулов и планирования как средства достижения наиболее эффективного распределения ресурсов это была проблемная система.

В итоге возникала ситуация, которая описывается в позднесоветский период так: «Пятилетний план выполнен по сумме годовых». Это значит, что ситуация с пятилетним планом остается неизвестной, но путем пересмотра годовых планов (что могло произойти и в декабре) пятилетний план оказывался выполненным. С точки зрения стимулов и планирования как средства достижения наиболее эффективного распределения ресурсов это была проблемная система.

Таким образом, хотя абсолютные показатели советской экономики в среднем выглядели неплохо, с учетом изначального уровня и количества затрат эта система была скорее неэффективной. Политике коллективизации и индустриализации можно приписать голод 1932–1933 годов. Расчеты развития альтернативной ситуации показывают, что результаты могли бы быть как минимум не хуже. Принуждения и репрессии были неотъемлемой частью системы, но вопрос об их эффективности в экономике остается открытым. Наконец, советскую экономику стоит называть не плановой, а скорее командной: система могла мобилизовать ресурсы на конкретные задачи, но добиться систематического эффективного распределения ресурсов на основе планов было невозможно. Так что мифы и стереотипы, о которых мы сегодня говорили, следует скорректировать.

Так что мифы и стереотипы, о которых мы сегодня говорили, следует скорректировать.

Литература

Аллен Р. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции. Москва, Российская политическая энциклопедия, 2013

Дэвис Р. Советская экономика и начало большого террора // Экономическая история. Ежегодник. 2006. Москва, Российская политическая энциклопедия, 2007

Маркевич А. Была ли советская экономика плановой? Планирование в наркоматах в 1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник. 2003. Москва, Российская политическая энциклопедия, 2004

Сталин И.В. Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения. «Правда» № 60 от 2 марта 1930 года.

Castaneda Dower P., Markevich A. (2018). Labor Misallocation and Mass Mobilization Russian Agriculture during the Great War // Review of Economics and Statistics 100(2): 245–259

Cheremukhin A, Golosov M., Guriev S., Tsyvinski A. Was Stalin Necessary for Russia’s Economic Development? // NBER Working paper 2013

Davies, R.

W., Harrison M., Wheatcroft S.G. (editors), The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1994

W., Harrison M., Wheatcroft S.G. (editors), The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1994Easterly W. and Fischer S. (1995). The Soviet Economic Decline, The World Bank Economic Review, 9(3): 341–371

Markevich A., Harrison M. (2011). Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928, Journal of Economic History, 71(3): 672–703

Markevich, A., Naumenko N., Qian N., Zhuravskaya E. (2019). The Causes of 1933 Famine in the Soviet Union. Working project

Markevich, A. Repressions and Punishment Under Stalin in Eloranta J., Golson E., Markevich A. and Wolf N. (2017). Economic History of Warfare and State Formation. Springer

Markevich, A., Steven N. State and Market in Russian Industrialization, 1870-2010 in O’Rourke, K. and Williamson J.G., eds. (2017), The Spread of Modern Manufacturing to the Periphery, 1870 to the Present, Oxford University Press: Oxford

Vonyo T.

and Markevich A. (2019). Chapter 10. Economic growth and structural development, 1945-1989. In Morris, Matthias (2019). The Economic History of Central, East and South-East Europe, 1800 to the Present Day. Routledge, forthcoming

and Markevich A. (2019). Chapter 10. Economic growth and structural development, 1945-1989. In Morris, Matthias (2019). The Economic History of Central, East and South-East Europe, 1800 to the Present Day. Routledge, forthcoming

Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений.

Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции.

Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.

Где можно учиться по теме #история

Где можно учиться по теме #экономика

Централизованная плановая экономика – Справка по экономике

Определение – Централизованно планируемая экономика – это экономика, в которой решения о том, что производить, как производить и для кого, принимаются правительством в рамках централизованно управляемой бюрократии.

Централизованное планирование также называют «командной экономикой» или «коммунистической экономикой».

Теория централизованного планирования заключается в том, что правительство переходит в собственность средств производства и управляет экономикой в интересах рабочих.Теоретические основы плановой экономики вытекают из работы Карла Маркса

.«На мой взгляд, так называемое« социалистическое общество »не является чем-то неизменным … Его принципиальное отличие от нынешнего порядка состоит, естественно, в том, что производство организовано на основе общей собственности нации на все средства производства».

Теоретически экономика с централизованным планированием может преодолеть сбой рыночного механизма и добиться равного распределения. Сторонники централизованной плановой экономики утверждают, что, когда экономические решения предоставляются свободному рынку, возникают монополии, которые эксплуатируют потребителей.Более того, капиталисты (те, кто владеет частной собственностью) могут зарабатывать деньги, эксплуатируя чужой труд. Централизованно планируемая экономика допускает справедливое распределение для всех, а не только для класса капиталистов.

Централизованно планируемая экономика допускает справедливое распределение для всех, а не только для класса капиталистов.

Советский Союз часто объявлял о «пятилетних планах», в которых ставились цели по производству стали. В период 1928-40 годов и после Второй мировой войны эти пятилетние планы были очень успешными с точки зрения расширения промышленного производства Советского Союза. Советский Союз достиг очень высоких темпов экономического роста.Однако к 1960-м годам система боролась с коррупцией, неэффективностью и отсутствием стимулов.

Быстрый экономический рост сталинских лет также происходил на фоне политических репрессий.

Примеры централизованного планирования

- Советский Союз 1917-1991 гг. И Советский блок

- Китай до конца 70-х годов

- Куба

Особенности централизованно планируемой экономики

- Право собственности

- Решения о том, что производить, как производить и как распространять товары, принимаются на национальном бюрократическом уровне

- Цены обычно устанавливаются контролем над ценами, а не рыночными силами.

- Распределение по продовольственным книжкам.

- Производство можно планировать на пять или десять лет вперед

- Требуется больше бюрократии для управления и планирования экономических решений

- Возможности неэффективности из-за отсутствия стимулов

- Простор для коррупции за счет власти чиновников

- Часто требуется степень политического контроля и цензуры.

Проблемы централизованного планирования экономики

- Правительства не умеют предсказывать будущие тенденции.

- Отсутствие стимулов при гарантированном доходе.

- негибкий. Затрудняюсь ответить на дефицит и излишки

- Большой простор для коррупции

- Плановая экономика, часто ассоциируемая с усилением политических репрессий

- Люди достигают целей ради этого, а не того, что нужно. В Советском Союзе рабочие шутили: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». Часто цель заключалась в достижении целей, а не в реальном удовлетворении потребностей, поэтому не меньше усилий уходило на сбор цифр и отчетов и производство общественно полезных товаров.

Централизованная плановая экономика и свободная рыночная экономика

Связанные

Централизованно планируемая экономика: определение, характеристики и преимущества – Видео и стенограмма урока

Теперь мы знаем, что централизованно планируемая экономика – это экономика, в которой государство контролирует, а не потребители и предприятия. Но какие характеристики часто встречаются в этом типе экономики?

Сначала правительство составляет план местности.По сути, правительство планирует на следующие несколько лет то, что, по его мнению, понадобится экономике для обеспечения роста. Затем, согласно плану, правительство решает, как лучше всего распределить ресурсы. Цель – найти наиболее эффективный способ использования ресурсов. Затем следует решение о производстве товаров. Правительство стремится обеспечить всем достаточное питание, жилье и другие предметы первой необходимости. Далее, государство, по сути, владеет теми компаниями, которые необходимы для достижения целей планов. Это могут быть коммунальные предприятия и финансовые компании. Наконец, правительство отвечает за принятие законов, регулирующих деятельность экономики.

Это могут быть коммунальные предприятия и финансовые компании. Наконец, правительство отвечает за принятие законов, регулирующих деятельность экономики.

Преимущества

Зачем стране использовать централизованно планируемую экономику? Давайте на минутку рассмотрим некоторые из наиболее заметных преимуществ:

- Внимание уделяется благосостоянию гражданина, а не прибыли, что часто является основной целью рыночной экономики. Например, правительство хочет убедиться, что граждане, участвующие в экономике, удовлетворяют свои потребности, такие как наличие еды и адекватного жилья.

- Ресурсы могут быть организованы и распределены быстро и эффективно. Например, правительство имеет право работать над масштабными проектами, чтобы экономика получала необходимые ей ресурсы.

- Безработица может быть минимизирована или предотвращена в централизованно планируемой экономике. Это связано с тем, что правительство, как утверждается, может видеть навыки этих людей в экономике и может использовать их таким образом, чтобы принести пользу экономике.

Итоги урока

Давайте рассмотрим.Централизованно планируемая экономика . – это экономика, управляемая государством. Правительство определяет потребности экономики, а затем следит за тем, чтобы эти потребности были удовлетворены. Они решают, что производить и в каком количестве. Они определяют цены и законы, чтобы экономика была эффективной. Поскольку ресурсы и навыки используются продуктивно, безработица сводится к минимуму, а еда и жилье доступны для всех граждан.

Мы уже живем в плановой экономике – нам просто нужно взять в руки штурвал

«Каждый раз, когда пытались централизовать планирование… это приводило к массовым страданиям.”

Согласно Хлои Уэстли из Альянса налогоплательщиков. Это знакомая история: распад Советского Союза и других коммунистических режимов стал неопровержимым доказательством того, что экономическое планирование не работает. Где бы правительства ни пытались спланировать распределение ресурсов, результат был катастрофическим. Напротив, где бы правительства не мешали, везде перестали вмешиваться и позволяли рынкам идти своим естественным курсом, люди процветали.

Напротив, где бы правительства не мешали, везде перестали вмешиваться и позволяли рынкам идти своим естественным курсом, люди процветали.

С этим повествованием много проблем.Но то, что часто упускается из виду, – это степень планирования капиталистической экономики. Несмотря на свою распространенность, рынки не являются стихийными законами природы; они в значительной степени порождения государства. На протяжении всей истории капиталистические рынки создавались и поддерживались посредством массового, часто насильственного вмешательства государства. Как сказал Карл Поланьи: «Дорога к свободному рынку была открыта и оставалась открытой благодаря огромному росту непрерывного, централизованно организованного и контролируемого интервенционизма.”

Получите нашу бесплатную ежедневную электронную почту

Получайте одну целую историю прямо на свой почтовый ящик каждый будний день.

Войти Сейчас Рынки поддерживаются правами собственности, которые определяются и соблюдаются государством. Они также определяются законодательством о компаниях, законодательством об интеллектуальной собственности, трудовым законодательством, налогообложением, регулированием, решениями центральных банков и т. Д. – и управляются через суды, регулирующие органы и различные другие государственные органы.Результаты, которые мы наблюдаем в рыночной экономике, от цен на товары и услуги до распределения доходов и богатства, являются прямым продуктом того, как устроен этот институциональный аппарат. Другими словами, невидимой рукой рынка руководит железный кулак.

Они также определяются законодательством о компаниях, законодательством об интеллектуальной собственности, трудовым законодательством, налогообложением, регулированием, решениями центральных банков и т. Д. – и управляются через суды, регулирующие органы и различные другие государственные органы.Результаты, которые мы наблюдаем в рыночной экономике, от цен на товары и услуги до распределения доходов и богатства, являются прямым продуктом того, как устроен этот институциональный аппарат. Другими словами, невидимой рукой рынка руководит железный кулак.

Экономисты обычно рассматривают государство и рынок как альтернативные и конкурирующие способы организации экономической деятельности. Согласно неоклассической экономической теории, товары и услуги наиболее эффективно производятся частными фирмами, работающими на конкурентном рынке, и государство должно вмешиваться в работу рынков только для того, чтобы «уравнять правила игры» или исправить определенные идентифицируемые рыночные сбои. Поскольку у государства нет ни знаний, ни опыта, чтобы распределять ресурсы лучше, чем рынок, ему следует избегать проведения политики, которая пытается «выбрать победителей», поскольку это будет только искажать рыночную конкуренцию.

Поскольку у государства нет ни знаний, ни опыта, чтобы распределять ресурсы лучше, чем рынок, ему следует избегать проведения политики, которая пытается «выбрать победителей», поскольку это будет только искажать рыночную конкуренцию.

Но, учитывая, что рынки сами по себе являются вмешательством государства, никогда не может быть «равных условий игры» в каком-либо значимом смысле. Институциональный аппарат, лежащий в основе рынков, всегда отдает предпочтение одним результатам по сравнению с другими и гарантирует, что социальные механизмы не выходят за рамки установленных параметров.Как отмечает J.W. Мейсон выразился так:

«сознательное планирование, которое ограничивает рыночные результаты в допустимых пределах, должно быть скрыто от глаз, потому что, если бы роль планирования была признана, это подорвало бы представление о рынках как естественных и спонтанных и продемонстрировало бы возможность сознательное планирование для достижения других целей ».

Представление рыночных институциональных механизмов как естественного порядка, в который не следует «вмешиваться», если не соблюдаются строгие критерии, стало чрезвычайно мощным риторическим инструментом. Но на самом деле это не более чем идеология, маскирующаяся под науку.

Но на самом деле это не более чем идеология, маскирующаяся под науку.

Более того, как отмечают Ли Филлипс и Михал Розворски в своей новой книге «Народная республика Walmart: как крупнейшие в мире корпорации закладывают фундамент социализма», значительная часть частного сектора вообще не управляется рынками, но централизованным планированием. Хотя такие корпорации, как Walmart и Amazon, считаются оплотом свободного рыночного капитализма, по иронии судьбы они являются наиболее успешными специалистами по экономическому планированию в мире.Многие действуют в масштабах, превышающих масштабы национальных государств, но их операции иерархичны, недемократичны и строго скоординированы. Внутренние ресурсы распределяются командно-административным управлением, а не рыночными механизмами. Хотя главной целью этих корпоративных гигантов является получение прибыли, а не общественная цель, мы не должны недооценивать значение их логистических и технологических достижений. Вопрос в том, как использовать их для достижения демократически определенных целей. Филлипс и Розворски заключают: «Планирование работает, но пока не для нас.”

Филлипс и Розворски заключают: «Планирование работает, но пока не для нас.”

В то время, когда правительства всего мира сталкиваются с серьезными социальными и экологическими проблемами, простая попытка« уравнять правила игры »только заблокирует нас в наших текущих траекториях. Как отметил Институт инноваций и общественных целей UCL, если мы должны преодолеть ключевые проблемы двадцать первого века, нам нужно отказаться от мифа о равных условиях игры и вместо этого «склонить» игровое поле к амбициозному набору коллективных целей: переход к экологически устойчивой экономике, искоренение бедности , сокращение неравенства, улучшение показателей здоровья и образования и т. д.

Рынки вполне могут быть лучшим способом организации человеческих дел в некоторых обстоятельствах. В этом случае к ним следует относиться не как к саморегулирующимся силам, а как к результатам, которые можно создавать, формировать и активно направлять для достижения желаемых целей. Если рынки не служат какой-либо явной общественной цели, их следует демонтировать. Решения об упразднении рынка рабов и детского труда принимались не на основе какого-то экономического закона – это были моральные решения. Сегодня нам нужна такая же смелость лидеров во всем, от компаний, работающих на ископаемом топливе, до множества социально бесполезных финансовых инструментов.

Решения об упразднении рынка рабов и детского труда принимались не на основе какого-то экономического закона – это были моральные решения. Сегодня нам нужна такая же смелость лидеров во всем, от компаний, работающих на ископаемом топливе, до множества социально бесполезных финансовых инструментов.