Главные события 2020 года в химии – Наука – Коммерсантъ

Когда в 1970-х годах стали выходить первые работы о литиевых аккумуляторах, наверное, даже их авторы плохо представляли, чем это закончится. Холодная война, мирный атом, гонка вооружений — было не до этого. Мы навсегда запомним 2020 год из-за пандемии коронавируса, и иногда кажется, что все ученые мира разных областей и специализаций бросились на войну с вирусом, но, конечно, это не так. Открытие сверхпроводимости при комнатной температуре, новые препараты для терапии рака, машинное обучение в материаловедении и многое другое — мы поговорили с ведущими российскими химиками о том, какие открытия и разработки в их области запомнились в 2020 году, чтобы знать, что изменит нашу повседневную жизнь уже через несколько лет.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ / купить фото

Дмитрий Иванов, профессор факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ им.

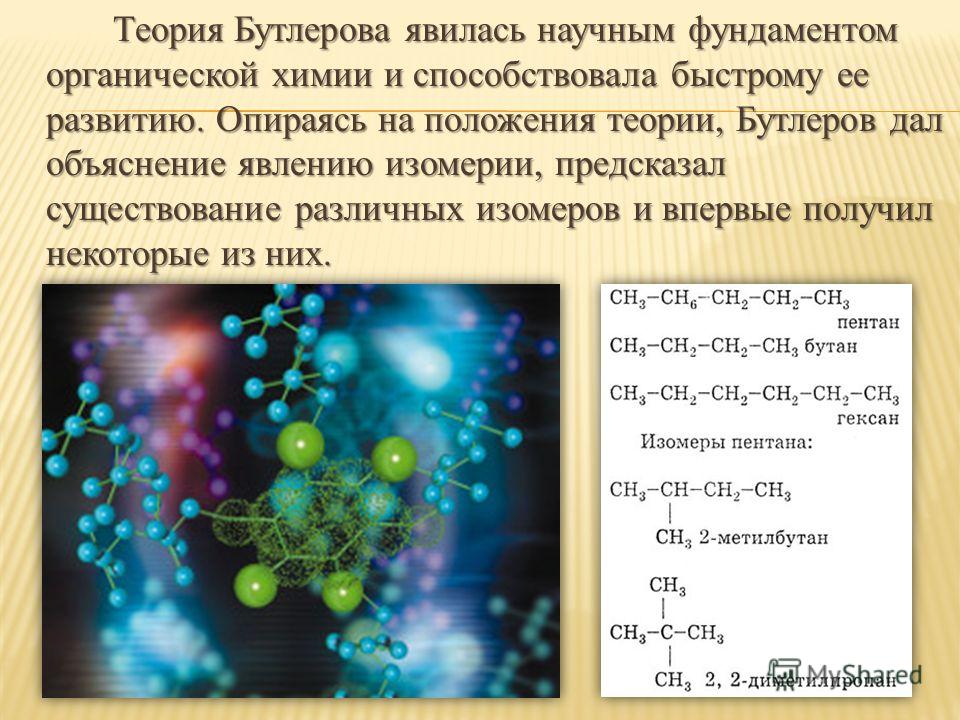

— В 2020 году интересы человечества очевидно сместились в сторону биологии, иммунологии, вирусологии, но если вдуматься в природу того, с чем мы сталкиваемся, то это очень сильно связано с вопросами молекулярной самосборки. Ведь вирусы по большом счету — это самособирающаяся структура из белковых частиц, ДНК и РНК, которая должна доставить генетическую информацию в клетку, а там саморазобраться. Удивительный по точности настройки инструмент. Сейчас многие экспериментаторы занимаются похожими материалами, которые пока, конечно, не так совершенны, как вирусы, но тоже могут под влиянием внешних факторов (температуры, рН или других) самоорганизовываться в сложные трехмерные структуры. Такие материалы часто представляют интерес для биомедицины и в основном относятся к мягким средам (soft matter — англ.). Они составлены из кирпичиков органической природы, состоящих из сотен и даже тысяч атомов, например, полимерных макромолекул, которые сложным образом организуются в пространстве, образуя порой иерархические структуры с несколькими уровнями организации.

Так, мы можем делать структуры с заданными свойствами. В этом году мы в составе международной команды исследователей из США и наших соотечественников разработали материалы с механическими свойствами, неотличимыми от мягких живых тканей. Они полностью воспроизвели механические кривые для кожи, соединительной ткани, ткани кровеносных сосудов, ткани легких. У всех них очень сложная механика, которую невозможно повторить с помощью линейных синтетических полимеров, и это проблема, потому что материал импланта должен иметь такие же механические свойства, как и окружающая ткань. Иначе на границе раздела будут накапливаться механические напряжения, и вы будете травмировать ткани, что может привести к воспалениям, некрозам и другим тяжелым последствиям.

Фото: предоставлено Дмитрием Ивановым

Структура разработанного полимерного материала, имитирующего кожу, а также воспроизводимая им механическая кривая

Фото: предоставлено Дмитрием Ивановым

В рамках нашего международного консорциума был синтезирован иерархически структурированный полимерный материал, который самоорганизовывался в сложную сетчатую структуру, способную воспроизводить всю механическую кривую различных живых тканей от малых деформаций до предела разрушения.

В другой работе мы расширили спектр наших самоорганизующихся материалов, включив в него материалы, имеющие чувствительность к температуре. При хирургических операциях очень часто нужно иметь материал в твердом виде для удобства введения в тело — например, микроиголки, которые прокалывают кожные покровы, а затем при контакте с телом нагреваются, претерпевают фазовые превращения и размягчаются, заполняя нужный объем. Мы же подобрали материал, чтобы его фазовый переход происходил при температуре человеческого тела: если температура ниже 36–37 градусов, то это твердый материал с модулями упругости порядка гигапаскалей, а если выше, то он становится мягким материалом с модулями уже порядка сотен или максимум нескольких тысяч паскалей.

Артем Оганов, профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европеискои академии, деиствительныи член (Fellow) Королевского химического общества и Американского физического общества: сверхпроводимость при комнатной температуре и машинное обучение в материаловедении

— В моей области 2020 год запомнится прежде всего работой Снайдера и Диаса, в которой впервые была экспериментально достигнута сверхпроводимость при комнатной температуре (хотя и при давлениях свыше 2,5 млн атмосфер).

Ряд интересных работ был сделан в области машинного обучения и его применений в химии и материаловедении. Особенно интересными мне кажутся генеративные нейронные сети, способные «придумывать» новые молекулы и кристаллические структуры с интересными свойствами.

Кристаллическая структура сверхпроводящей фазы

Фото: Nature/Springer Nature Limited

Кристаллическая структура сверхпроводящей фазы

Фото: Nature/Springer Nature Limited

Моей лаборатории в этом году удалось опубликовать важный цикл работ и по высокотемпературной сверхпроводимости, и по новым вычислительным методам. Например, нами создан алгоритм, способный предсказать вещества с нужными свойствами и среди соединений всех элементов. Для решения такой задачи требуются особые алгоритмы — простым перебором решить эту задачу невозможно. Этим методом был предсказан ряд ультратвердых материалов и было показано, что теоретически самым твердым веществом является алмаз (и его гексагональный политип лонсдейлит).

Дмитрий Перекалин, заведующий лабораторией функционализированных элементоорганических соединений ИНЭОС РАН им. А. Н. Несмеянова:

— В этом году мне запомнилась работа, в которой предлагают определять тип энантиомера молекулы по сокристаллам.

Среди органических молекул довольно часто встречаются такие, которые несовместимы со своим зеркальным отражением, то есть они могут быть «правыми» и «левыми», так же как правая и левая рука. Это важное свойство, особенно для лекарственных соединений, поскольку «правая» молекула может быть лекарством, «левая» — оказаться ядом. Один из способов установить, какие именно молекулы в веществе, «правые» или «левые»,— провести анализ кристалла с помощью рентгеновского излучения. К сожалению, далеко не все молекулы образуют хорошие кристаллы, многие дают при высушивании невзрачные порошки, масла, а некоторые вообще являются жидкостями при комнатной температуре.

Авторы этой статьи предлагают решение — кристаллизовать интересующую нас молекулу совместно с добавкой особого вещества. Это вещество не только образует хорошие кристаллы, но и имеет в кристаллах пустоты, куда может попасть интересующая нас молекула. В результате получается сокристалл, который можно анализировать с помощью обычного рентгеновского излучения.

Это вещество не только образует хорошие кристаллы, но и имеет в кристаллах пустоты, куда может попасть интересующая нас молекула. В результате получается сокристалл, который можно анализировать с помощью обычного рентгеновского излучения.

Илья Воротынцев, профессор, заведующий лабораторией «SMART полимерных материалов и технологий» (SMART PolyMaT) РХТУ им. Д. И. Менделеева, заведующий кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ им. Р. Е. Алексеева:

— 2020 год для меня начался с важной международной конференции (International Membrane Science & Technology Conference), которая проходила в начале февраля в Сиднейском технологическом университете (Австралия). Это традиционная конференция по мембранам Тихоокеанского региона, проводящаяся раз в три года, на которую также приезжают ведущие ученые и аспиранты из Европы. На конференции было довольно много участников, хотя и не приехали все китайцы, так как Австралия в первый день работы конференции закрыла границы с Китаем.

Крупнейший мировой конгресс по мембранам (ICOM 2020) должен был пройти летом этого года в Лондоне, но его сначала перенесли на декабрь, а потом перевели в онлайн. Конечно, для мероприятия с более чем 500 участников не обошлось без технических накладок. И были приятные встречи со знакомыми учеными в виртуальных комнатах, где представлялись стендовые доклады.

Пожалуй, для меня этот тяжелый 2020 год запомнится новыми возможностями, связанными с симбиозом науки, бизнеса и общества, который стал как никогда сильным. Серьезные вызовы предполагают масштабные решения, и это «затишье» дало возможность сосредоточиться именно на науке и работе в лабораториях, которыми мой научный коллектив смог воспользоваться, например, наняв новых постдоков и открыв новую лабораторию «SMART полимерных материалов и технологий» в РХТУ им. Д. И. Менделеева, в которой мы будем заниматься новым направлением по созданию мембранно-каталитических систем для альтернативной водородной энергетики.

Д. И. Менделеева, в которой мы будем заниматься новым направлением по созданию мембранно-каталитических систем для альтернативной водородной энергетики.

Схематическое изображение установки для мембранно-каталитической очистки газообразных смесей

Схематическое изображение установки для мембранно-каталитической очистки газообразных смесей

Александр Кабанов, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией «Химический дизайн бионаноматериалов», директор Центра нанотехнологий для доставки лекарств Школы фармацевтики имени Эшельмана Университета Северной Каролины (США), член-корреспондент РАН: разработка противораковых препаратов

— Я хотел бы кратко рассказать о двух наших работах, опубликованных в уходящем году, которые, как мне кажется, находятся в русле новых направлений в создании терапевтических противораковых препаратов.

Как известно, в 2018 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за создание терапии рака путем ингибирования блокаторов иммунной системы, мешающих T-клеткам-убийцам атаковать раковые клетки. Однако этот подход работает далеко не всегда, так как клетки опухолевого микроокружения — макрофаги, фибробласты, миелоидные супрессорные клетки и другие — с помощью противовоспалительных сигнальных молекул — цитокинов — подавляют противоопухолевый T-клеточный иммунный ответ, тем самым обеспечивая дополнительную защиту раковым клеткам. В работе, опубликованной в журнале Science Advances, мы использовали животную модель мелкоклеточного рака легкого, против которого бессильны самые лучшие химиотерапевтические агенты, убивающие эти раковые клетки в культуре, и показали, что резиквимод — маленькая молекула-агонист толл-подобных рецепторов 7 и 8, которая меняет поляризацию опухолевых макрофагов с противовоспалительной на провоспалительную, обладает сильнейшим противоопухолевым действием, многократно превышающим активность антитела против блокатора иммунного ответа. Таким образом, открывается возможность лечить рак с помощью маленьких молекул, меняющих природу ракового микроокружения.

Однако этот подход работает далеко не всегда, так как клетки опухолевого микроокружения — макрофаги, фибробласты, миелоидные супрессорные клетки и другие — с помощью противовоспалительных сигнальных молекул — цитокинов — подавляют противоопухолевый T-клеточный иммунный ответ, тем самым обеспечивая дополнительную защиту раковым клеткам. В работе, опубликованной в журнале Science Advances, мы использовали животную модель мелкоклеточного рака легкого, против которого бессильны самые лучшие химиотерапевтические агенты, убивающие эти раковые клетки в культуре, и показали, что резиквимод — маленькая молекула-агонист толл-подобных рецепторов 7 и 8, которая меняет поляризацию опухолевых макрофагов с противовоспалительной на провоспалительную, обладает сильнейшим противоопухолевым действием, многократно превышающим активность антитела против блокатора иммунного ответа. Таким образом, открывается возможность лечить рак с помощью маленьких молекул, меняющих природу ракового микроокружения.

In vivo визуализация биолюминесценции опухоли в организме лабораторных мышей после внутривенного введения различных агентов, в том числе резиквимода

Фото: Science Advances / AAAS

In vivo визуализация биолюминесценции опухоли в организме лабораторных мышей после внутривенного введения различных агентов, в том числе резиквимода

Фото: Science Advances / AAAS

Другая работа была посвящена взаимодействиям между микробиомом и раковыми клетками. Микробы, присутствующие в человеческом организме, могут играть важнейшую роль как в возникновении и развитии рака, так и исходе противораковой терапии. Авторы неожиданно обнаружили кооперацию между бактериями и животными клетками, в которой бактерии помогают клеткам-хозяевам получать никотинамидадениндинуклеотид (НАД) — кофактор, необходимый для жизнедеятельности этих клеток. Благодаря этой кооперации раковые клетки, содержащие бактерии, становятся невосприимчивы к противораковому лекарству, ингибирующему никотинамид-фосфорибозилтрансферазу (НАМФТ) — ключевой фермент в биосинтезе НАД. Даже в условиях блокировки этого фермента лекарством работает бактериальный аналог, обеспечивающий поступление НАД из бактерии в раковую клетку-хозяина. Этот пример показывает важность целевой доставки антибактериальных препаратов в раковые опухоли для эффективной терапии рака.

Микробы, присутствующие в человеческом организме, могут играть важнейшую роль как в возникновении и развитии рака, так и исходе противораковой терапии. Авторы неожиданно обнаружили кооперацию между бактериями и животными клетками, в которой бактерии помогают клеткам-хозяевам получать никотинамидадениндинуклеотид (НАД) — кофактор, необходимый для жизнедеятельности этих клеток. Благодаря этой кооперации раковые клетки, содержащие бактерии, становятся невосприимчивы к противораковому лекарству, ингибирующему никотинамид-фосфорибозилтрансферазу (НАМФТ) — ключевой фермент в биосинтезе НАД. Даже в условиях блокировки этого фермента лекарством работает бактериальный аналог, обеспечивающий поступление НАД из бактерии в раковую клетку-хозяина. Этот пример показывает важность целевой доставки антибактериальных препаратов в раковые опухоли для эффективной терапии рака.

Схематическое представление взаимодействий между микробиомом и раковыми клеткам

Фото: Cell Metabolism / Cell Press

Схематическое представление взаимодействий между микробиомом и раковыми клеткам

Фото: Cell Metabolism / Cell Press

Алексей Бобровский, главный научный сотрудник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова: открытие новой жидкокристаллической фазы

М. В. Ломоносова: открытие новой жидкокристаллической фазы

— Нашу повседневную жизнь сейчас сложно представить без жидких кристаллов. Они в дисплеях компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и других устройств, назначение которых — отображать, передавать и преобразовывать оптическую информацию. Несмотря на то что открыты жидкие кристаллы очень давно, в конце IX века, а активно используются с конца 60-х годов прошлого столетия, их потенциал далеко не исчерпан. Более того, многое в их поведении остается загадочным, и до сих пор ученые открывают новые жидкокристаллические фазы (типы структур, в которые упорядочиваются молекулы).

В 2020 году американские ученые объявили о первом экспериментальном наблюдении сегнетоэлектрической нематической фазы. Несмотря на то что эта фаза была предсказана еще сто лет назад физиками Питером Дебаем и Максом Борном, найти ее до сих пор не удавалось. Особенность этой фазы заключается в том, что все дипольные моменты молекул ориентированы в одну сторону, что приводит к появлению огромной так называемой спонтанной поляризации. С другой стороны, давно известная «обычная» нематическая фаза характеризуется случайной направленностью диполей, за счет чего суммарная электрическая поляризация равна нулю. Измеренные значения спонтанной поляризации новой фазы огромны — 6 мкКл/см2, поэтому авторы статьи считают, что открытие сегнетоэлектрической нематической фазы может привести к революции в ЖК-технологиях.

С другой стороны, давно известная «обычная» нематическая фаза характеризуется случайной направленностью диполей, за счет чего суммарная электрическая поляризация равна нулю. Измеренные значения спонтанной поляризации новой фазы огромны — 6 мкКл/см2, поэтому авторы статьи считают, что открытие сегнетоэлектрической нематической фазы может привести к революции в ЖК-технологиях.

Фрагменты сегнетоэлектрической нематической фазы. Изображения с поляризационного микроскопа

Фото: PNAS/National Academy of Sciences

Фрагменты сегнетоэлектрической нематической фазы. Изображения с поляризационного микроскопа

Фото: PNAS/National Academy of Sciences

Валентин Анаников, академик РАН, член Европейской академии (Academia Europaea), руководитель отдела Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН: разработка новых материалов с учетом их полного жизненного цикла

— Каждый год химики синтезируют новые улучшенные материалы и открывают новые реакции. Из всего этого многообразия результатов есть что выбрать и отметить в качестве ярких открытий, и наверняка мои коллеги отметили такие события. Мне же хочется сформулировать важное концептуальное достижение из мира химии 2020 года. При получении новых материалов или создании новых процессов химики начали программировать в свои разработки идеи полного жизненного цикла. При дизайне новых материалов на молекулярном уровне программируются не только их практически важные свойства, но и пути их регенерации после использования, трансформации и утилизации в конце жизненного цикла. Вновь создаваемые процессы сразу проектируются для реализации замкнутых циклов без отходов и без загрязнения окружающей среды. Контроль химических процессов на уровне отдельных молекул и иерархическая сборка функционализированных гибридных материалов открывают возможности для такого программирования веществ и их реакций. Конечно, это только начало пути и еще очень многое предстоит сделать. Результатом может стать реализация проектов устойчивого развития, очистка планеты от загрязнений и преодоление хемофобии в обществе.

Из всего этого многообразия результатов есть что выбрать и отметить в качестве ярких открытий, и наверняка мои коллеги отметили такие события. Мне же хочется сформулировать важное концептуальное достижение из мира химии 2020 года. При получении новых материалов или создании новых процессов химики начали программировать в свои разработки идеи полного жизненного цикла. При дизайне новых материалов на молекулярном уровне программируются не только их практически важные свойства, но и пути их регенерации после использования, трансформации и утилизации в конце жизненного цикла. Вновь создаваемые процессы сразу проектируются для реализации замкнутых циклов без отходов и без загрязнения окружающей среды. Контроль химических процессов на уровне отдельных молекул и иерархическая сборка функционализированных гибридных материалов открывают возможности для такого программирования веществ и их реакций. Конечно, это только начало пути и еще очень многое предстоит сделать. Результатом может стать реализация проектов устойчивого развития, очистка планеты от загрязнений и преодоление хемофобии в обществе.

Владимир Сигаев, профессор, заведующий кафедрой химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д. И. Менделеева: разработка сверхстабильной оптической памяти и другие работы в области фемтосекундной лазерной записи

— В этом году на кафедре стекла были продолжены исследования процессов фемтосекундной лазерной записи микро- и наноструктур в различных стеклообразных материалах, направленные на развитие технологии сверхстабильной (то есть не требующей перезаписи неограниченно длительное время) архивной оптической памяти.

Мы показали, что наиболее перспективным материалом для быстрой записи данных является нанопористое высококремнеземистое стекло. Всего несколько импульсов оказалось достаточным для того, чтобы сформировать пит в виде двулучепреломляющей микрообласти, а совсем недавно для этого требовались многие десятки и даже сотни импульсов, поскольку все работы по созданию «вечной» памяти и нами, и компанией Microsoft, и японскими учеными проводились ранее исключительно на кварцевом стекле. Мы оптимизировали параметры записи для создания цветных аналоговых изображений и записали в стекле миниатюрную и вечную таблицу Менделеева. Записанные в кварцевом и нанопористом стекле данные полностью сохраняются после выдержки носителя при температурах до 800 градусов и даже после закалки в воду.

Мы оптимизировали параметры записи для создания цветных аналоговых изображений и записали в стекле миниатюрную и вечную таблицу Менделеева. Записанные в кварцевом и нанопористом стекле данные полностью сохраняются после выдержки носителя при температурах до 800 градусов и даже после закалки в воду.

Таблица Менделеева, записанная лазером в стекле

Таблица Менделеева, записанная лазером в стекле

В 2020 году мы продемонстрировали возможность создания оптического волновода в объеме прозрачного ситалла с ультранизким значением коэффициента теплового расширения. Подобный ситалл, активированный ионами редкоземельных элементов, может рассматриваться в качестве основы для создания новых светоизлучающих термостабильных оптических сред.

В новой для нас области фемтосекундной лазерной сварки нами доказана возможность чрезвычайно прочного соединения стекол и ситаллов со сплавами, в том числе со сплавами инварной группы с очень низкими значениями коэффициента теплового расширения.

Евгений Гудилин, заместитель декана ФНМ МГУ, профессор химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН: новые материалы для солнечной энергетики на основе перовскитов

— 2020 год запомнится всем вирусом и изоляцией, однако научное общество не стояло на месте. Одной из самых горячих тем стало переосмысление направлений развития новых материалов для солнечной энергетики — в частности, разработка солнечных батарей на основе гибридных органо-неорганических перовскитов, галогенблюмбатов и их производных, а также поиск путей повышения их операционной стабильности. В целом развитие данного направления являтся примером симбиоза химии, материаловедения, физики и современных тонкопленочных технологий. Гибридные галогенплюмбаты продолжают традиции «звездных» перовскитов — от высокотемпературных сверхпроводников до материалов с колоссальным магнетосопротивлением, которые всколыхнули и научный мир, и все общество. Достигнутые значения эффективности выше 25% для самих перовскитов и выше 29% для двухкаскадных тандемов с кремнием приближают момент практического применения этих революционных материалов. Более подробная информация в течение всего ковидного года собиралась Московским университетом и Российской академией наук в двух открытых лекториях выдающихся ученых.

Более подробная информация в течение всего ковидного года собиралась Московским университетом и Российской академией наук в двух открытых лекториях выдающихся ученых.

Кристаллическая структура и типичная морфология поверхности некоторых гибридных перовскитов

Фото: Frontiers in Chemistry

Кристаллическая структура и типичная морфология поверхности некоторых гибридных перовскитов

Фото: Frontiers in Chemistry

Сергей Нечаев, директор лаборатории Понселе (CNRS, Москва, Независимый московский университет), сотрудник ФИАН им. П. Н. Лебедева: описание движения молекул через пористую мембрану как экстремально случайного процесса

— В последние годы физики стали активно изучать класс явлений, относящихся к «экстремальным случайным процессам». В качестве типичных примеров можно привести физические системы из совершенно разных областей науки и жизни: это и распространение фронта пламени, и рассасывание автомобильной пробки на шоссе, и типичная форма границы жидкости, которая поднимается по промокательной бумаге, опущенной в чернила, и поведение вытянутого полимера вблизи выпуклой границы.

Для всех этих систем закон больших чисел приводит не к обычному «нормальному распределению» (то есть распределению Гаусса), к которому мы все давно привыкли, а к некоторому более сложному универсальному закону, который имеет другие статистические характеристики.

Недавно было предложено использовать обнаруженную закономерность при решении ряда физико-химических задач. Оказалось, что прохождение молекул через пористую мембрану очень чувствительно к форме пор. Типичная траектория движения молекулы в потоке представляет собой направленное движение вдоль линии тока и диффузию в поперечном направлении. Поперечные флуктуации создают неопределенность для продольного движения частицы, все время «сбивая прицел», в результате чего эффективное сечение поры в мембране должно учитывать размер частицы вместе с окружающей ее диффузионной «шубой». Недавно было показано, что можно существенно уменьшить размер флуктуационной «шубы», сделав канал выпуклым или конусообразным. В этом случае поперечная диффузия частицы в канале существенно уменьшается, и частица намного легче проходит через пору того же сечения.

Управление флуктуациями направленного движения частиц в потоках путем изменения геометрии стенок канала представляется весьма перспективным направлением современной физической химии.

Ольга Волкова, профессор кафедры физики низких температур и сверхпроводимости МГУ им. М. В. Ломоносова: сверхпроводимость при комнатной температуре и другие работы

— Первая, самая важная работа в 2020 году в моей области, на мой взгляд,— это, конечно, открытие сверхпроводимости при комнатной температуре в смеси h3S, h3 и Ch5 под давлением. Смесь сероводорода с водородом трансформируется под очень большим давлением в h4S, с которым связывают рекордные параметры сверхпроводящего состояния. Доступныи и понятныи обзор на русском языке более чем столетнеи истории вопроса открытия комнатнои сверхпроводимости можно услышать в лекции Игоря Мазина на Россииском коллоквиуме по современным проблемам физики конденсированного состояния.

Вторая — это обнаружение зарядового упорядочения в CsW2O6 при 215 К. Для вольфрама неестественно присутствие электронов на d-орбитали. В этом соединении часть ионов вольфрама формально присутствует в зарядовом состоянии W5+(5d1). Система CsW2O6 избавляется от «магнитного» электрона вольфрама, испытывая структурныи переход.

Для вольфрама неестественно присутствие электронов на d-орбитали. В этом соединении часть ионов вольфрама формально присутствует в зарядовом состоянии W5+(5d1). Система CsW2O6 избавляется от «магнитного» электрона вольфрама, испытывая структурныи переход.

Наконец, третья работа посвящена нанопористым d-металлам. В ней описан широкий класс 3d–5d-металлов (W, Re, Ta, Mo, Ti, Co, и Ni), полученных в виде нанопористых материалов после аккуратного нагрева их соединении с селеном и серои. Такие материалы обладают высоким отношением площади поверхности к объему и электропроводности/теплопроводности.

Анатолий Антипов, профессор научно-образовательной лаборатории ЭМХИТ РХТУ им. Д. И. Менделеева: распространение электрохимической энергетики

— Водородный транспорт, открытие гигантских заводов по производству и переработке аккумуляторных батарей, внедрение «умных» энергосетей — каждую неделю мы слышим о новых источниках тока, и это неслучайно. Глобальные темпы потребления электричества растут многократно, и это перестраивает всю структуру энергетики: людям все чаще нужно не просто сгенерировать электричество, чтобы моментально его передать и распределить по нагрузкам, а еще запасти излишки, чтобы запитать свои портативные устройства, транспорт или, например, пустить энергию, сгенерированную солнечными батареями днем, на какие-то приборы, работающие ночью. Электричество — это кровь цивилизации, и сейчас она начинает течь новыми путями. Как кровеносная система организмов перестраивается в процессе эволюции синхронно с остальным телом, так и энергетика ищет новые формы.

Электричество — это кровь цивилизации, и сейчас она начинает течь новыми путями. Как кровеносная система организмов перестраивается в процессе эволюции синхронно с остальным телом, так и энергетика ищет новые формы.

Свой скромный вклад в эту эволюцию, точечную мутацию, что ли, в минувшем году внесла и наша лаборатория. Есть такой пока малоизвестный в России тип накопителей энергии, как проточные редокс-батареи. Их можно назвать гибридом литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов: это батарея, в которой электрическая энергия обратимо запасается и высвобождается за счет электрохимических реакций растворов электролитов, хранящихся в отдельных емкостях и непрерывно прокачиваемых через батарею во время работы. Такие системы с экономической точки зрения перспективны для хранения огромных объемов энергии в узлах больших энергосетей, и в Китае сейчас как раз планируется запуск самого большого накопителя электроэнергии в мире, работающего на основе ванадиевых проточных редокс-батарей.

Принципиальная схема ванадиевой проточной редокс-батареи

Принципиальная схема ванадиевой проточной редокс-батареи

Наша же лаборатория предложила новую конструкцию сердца этой системы — самой разрядной ячейки, в которой протекают электрохимические реакции с электролитами. Мы испытали ее на самых популярных ванадиевых электролитах и показали, что наша конструкция ячейки, с одной стороны, обеспечивает хорошие ключевые характеристики батареи, а с другой — сильно упрощает работу экспериментаторов и дает им возможность гораздо легче варьировать ключевые компоненты ячейки и подбирать ее оптимальные режимы работы. Сейчас мы сами работаем сразу с несколькими типами проточных редокс-батарей, использующих ванадиевые электролиты, бромсодержащие электролиты, а также органические электролиты, и готов цикл публикаций про наши результаты.

Материал подготовлен отделом научных коммуникаций РХТУ им. Д. И. Менделеева

13 знаменитых химиков и их вклад в развитие науки

Большинство людей думают о химии только в контексте лабораторных экспериментов, токсичных соединений или пищевых добавок. Однако эта область гораздо шире – все, что вы видите, слышите, обоняете, осязаете и пробуете на вкус, связано с различными типами химических веществ.

Однако эта область гораздо шире – все, что вы видите, слышите, обоняете, осязаете и пробуете на вкус, связано с различными типами химических веществ.

Химия стремится не только расшифровать характеристики вещества (например, массу и составные части соединения), но и понять, почему и как вещество претерпевает специфические изменения при определенных условиях. Например, почему некоторые жидкости замерзают, если их оставить в очень холодной среде, почему некоторые материалы меняют цвет и размеры, если на них попадает слишком много солнечного света, или почему элементы реагируют с другими элементами, образуя различные химические соединения.

Проще говоря, химия может помочь нам понять устройство нашей Вселенной. Ниже мы перечислили самых известных химиков, чей вклад произвел революцию в мире.

13. Марио Молина (1943 – 2020)

Известен: обнаружением того, что хлорфторуглероды могут разрушить озоновый слой Земли.

Высшие награды: Нобелевская премия по химии (1995 г. ), Президентская медаль свободы (2013 г.).

), Президентская медаль свободы (2013 г.).

Марио Молина сыграл ключевую роль в открытии разрушения озонового слоя. В 1973 году он присоединился к лаборатории профессора Фрэнка Шервуда Роуленда в качестве постдокторанта. Здесь он сосредоточился на химии “горячих атомов”, которая включала изучение химических свойств атомов, обладающих очень высокой энергией преобразования вследствие радиоактивных процессов.

Они провели многочисленные эксперименты с атмосферными загрязнителями и обнаружили, что хлорфторуглеродные (ХФУ) газы являются одной из основных причин разрушения озонового слоя. Когда эти газы поднимаются в стратосферу, ультрафиолетовые лучи расщепляют их на составляющие элементы: Хлор, Фтор и Углерод.

Затем каждый атом хлора разрушает до 100 000 молекул озона, после чего становится неактивным. Они могут оставаться в атмосфере до 150 лет, истощая озоновый слой.

Молина был удостоен Нобелевской премии по химии 1995 года совместно с химиками Шервудом Роулендом и Паулем Крутценом за их работу по разрушению озонового слоя. Их открытия привели к тому, что в конце XIX века возникло международное движение за ограничение широкого распространения фреоновых газов.

Их открытия привели к тому, что в конце XIX века возникло международное движение за ограничение широкого распространения фреоновых газов.

Благодаря таким ограничениям в национальном масштабе, уровень озона начал стабилизироваться к концу 1990-х годов и начал восстанавливаться в середине 2000-х годов. По данным НАСА, озоновая дыра достигнет уровня до 1980 года к 2075 году.

12. Алессандро Вольта (1745 – 1827)

Известен: обнаружением метана и изобретением гальванической батареи.

Высшая награда: медаль Копли (1794 г.).

Алессандро Вольта известен своими новаторскими работами в области электричества и энергетики. В его честь названа единица измерения электрического потенциала (Вольт) в системе СИ. Хотя большую часть своей карьеры он был профессором физики, он также провел необычные исследования в области химии.

В конце 1770-х годов он изучил химию газов и открыл метан, простейший углеводород, содержащий один атом углерода и четыре атома водорода.

В 1799 году Вольта изобрел первую электрическую батарею (названную гальванической батареей), которая могла непрерывно обеспечивать электрический ток. С помощью этой батареи он доказал, что электричество можно производить химическим путем, и опроверг популярную в то время теорию о том, что электричество создается исключительно живыми существами.

Его исследования вдохновили других ученых на проведение аналогичных опытов, что в конечном итоге привело к развитию новой отрасли физической химии – электрохимии.

11. Гарольд Клейтон Юри (1893 – 1981)

Известен: открытие тяжелой формы водорода под названием дейтерий.

Высшие награды: Нобелевская премия по химии (1934 г.), медаль Пристли (1973 г.).

После получения степени доктора философии в 1923 году Гарольд Юри начал работать над разделением изотопов. Его интересовало, есть ли у водорода (самого маленького атома) различные изотопы. Чтобы найти ответ, он разработал метод разделения более редких изотопов водорода, углерода, кислорода, азота и серы, сделав их легкодоступными для лабораторных исследований.

В 1932 году он успешно выделил изотоп водорода путем перегонки жидкого водорода. Этот изотоп был назван дейтерием, и он был в два раза тяжелее обычного водорода. Юри показал, что вода, содержащая дейтерий (тяжелая вода), обладает иными свойствами, чем обычная вода.

В конце 1950-х годов Юри заинтересовался космической наукой. Когда “Аполлон” привез образцы с Луны, он проанализировал их в Лунной приемной лаборатории.

10. Уильям Фрэнсис Джиок (1895 – 1982)

Известен: Изучение веществ при температурах, близких к абсолютному нулю

Наивысшие награды: Нобелевская премия по химии (1949), медаль Эллиотта Крессона (1937)

Он провел множество экспериментов и к 1933 году успешно получил температуру 0,25 Кельвина (-272,9 °C). Этими экспериментами он также подтвердил третий закон термодинамики, который гласит, что энтропия системы приближается к постоянному значению по мере приближения температуры к 0 Кельвинов. За эту работу Уильям Фрэнсис Джиок был удостоен Нобелевской премии по химии 1949 года.

Исследования Джиока не ограничивались температурами около абсолютного нуля или магнитными системами. На начальных этапах своей карьеры он анализировал теплоемкости и теплоты перехода галогеновых кислот от низких температур к более высоким. Он точно обнаружил аномалии в теплоемкости и определил случайные молекулярные ориентации для молекулы угарного газа.

Его открытия привели к усовершенствованию производства таких веществ, как сталь, стекло, резина и бензин. И его достижение надолго останется в учебниках.

9. Уиллард Франк Либби (1908 – 1880)

Известен: Разработкой радиоуглеродного датирования.

Высшие награды: Нобелевская премия по химии (1960), премия Альберта Эйнштейна (1959).

Уиллард Либби был специалистом в области радиохимии. После Второй мировой войны он разработал метод датирования органических соединений с помощью углерода-14.

Углерод является основным компонентом всех живых существ на Земле. Существует два изотопа: углерод-12 (стабильный) и углерод-14 (радиоактивный). Либби разработал методику, которая использует содержание углерода-14 для определения возраста окаменелостей и археологических реликвий. За эту работу он получил Нобелевскую премию по химии в 1960 году.

Либби разработал методику, которая использует содержание углерода-14 для определения возраста окаменелостей и археологических реликвий. За эту работу он получил Нобелевскую премию по химии в 1960 году.

Либби также обнаружил, что тритий (водород-3, редкий и радиоактивный изотоп водорода) можно использовать таким же образом для датирования воды. Сейчас этот метод широко используется для определения возраста вина.

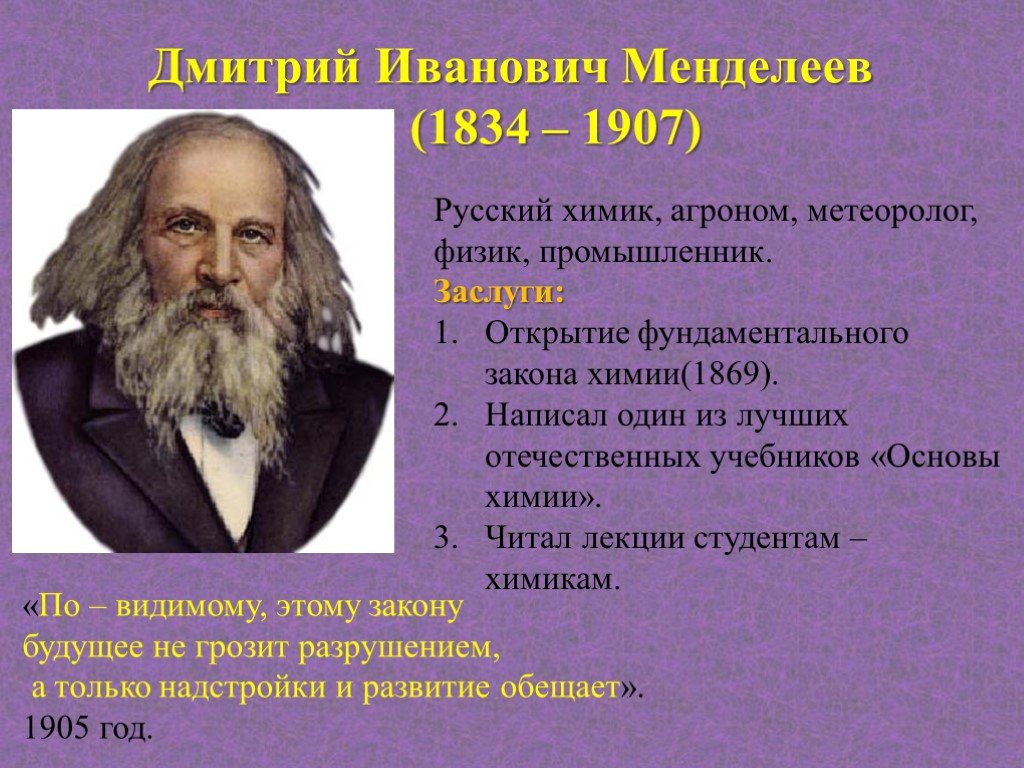

8. Дмитрий Менделеев (1834 – 1907)

Известен: Разработкой периодической таблицы химических элементов.

Высшие награды: медаль Дэви (1882 г.) и премия Фарадея за лекции (1889 г.).

Хотя ученые начали открывать элементы в начале 1700-х годов, не было единого словаря для обозначения различных веществ. К 1863 году было известно 56 элементов, причем каждый год определялся один элемент.

В 1869 году химик Дмитрий Менделеев выступил с официальным докладом в Русском химическом обществе, описав элементы на основе их атомного веса и валентности. Проще говоря, он представил табличную схему известных элементов, которая позже стала известна как периодическая таблица Менделеева.

Проще говоря, он представил табличную схему известных элементов, которая позже стала известна как периодическая таблица Менделеева.

Уникальность таблицы Менделеева заключалась в том, что он выделил места для элементов, которые еще не были открыты. Он уже предсказал атомные массы и химические характеристики этих недостающих элементов.

7. Йёнс Якоб Берцелиус (1779-1848)

Известен: Определение атомных весов элементов и разработка классических аналитических методов.

Высшая награда: Медаль Копли (1836)

Йёнс Якоб Берцелиус был строгим эмпириком и методичным экспериментатором, который провел новаторские исследования в области электрохимии. Он создал закон постоянных пропорций, который гласит, что элементы в неорганических соединениях связаны между собой в определенных пропорциях по весу.

В 1819 году он сообщил атомные веса 45 элементов (в то время было известно только 49 элементов). Ему также приписывают открытие элементов кремния, титана, селена, тория, церия и циркония.

Берцелиус начал свою карьеру как врач, но его выдающийся вклад был сделан в области химической связи, электрохимии и стехиометрии. Он разработал передовые методы химического анализа и изучал аллотропию, изомерию и катализ – явления, которые обязаны ему своим названием.

Берцелиус был первым химиком, который провел различие между органическими и неорганическими соединениями. Он также объяснил электрохимический дуализм органических соединений, встречающихся в природе минералов и необычных неорганических соединений, включая хлориды серы.

Согласно Берцелиусу, все химические вещества, как природные, так и синтезированные, могут быть качественно определены путем идентификации их электрически противоположных составляющих (основных и кислотных, или электроположительных и электроотрицательных).

Берцелиус ввел в лабораторию аналитической химии фильтровальную бумагу и резиновые трубки. Он не проводил много времени в лаборатории. Вместо этого большую часть времени он тратил на дискредитацию новых теорий и идей.

6. Эрнест Резерфорд (1871 – 1937)

Известен: обнаружением альфа- и бета-радиоактивности

Высшие награды: Нобелевская премия по химии (1908 г.), премия Фарадея за лекции (1936 г.).

Ранние работы Эрнеста Резерфорда были посвящены магнитным свойствам железа при высокочастотных колебаниях. Он был первым ученым, который разработал высокоэффективные эксперименты с высокочастотными переменными токами. В 1896 году он написал работу, в которой описал прибор для измерения времени, способный измерять временные интервалы в стотысячные доли секунды.

Несколько лет спустя он начал работать в Кавендишской лаборатории под руководством профессора Джозефа Джона Томсона, где изобрел прибор (с использованием небольших пучков намагниченной железной проволоки) для обнаружения электромагнитных волн.

Его последующие исследования были посвящены поведению ионов в газах, обработанных рентгеновскими лучами. Он также изучал, как изменяется подвижность ионов при изменении электрического поля.

В конце 19 века он открыл понятие радиоактивного периода полураспада и сообщил о существовании альфа- и бета-лучей в излучении урана, описав некоторые их характеристики. За эту работу он получил Нобелевскую премию по химии в 1908 году.

В 1911 году Резерфорд выдвинул теорию о том, что атомы содержат заряд, сосредоточенный в крошечном ядре. Однако он не мог доказать, является ли этот заряд положительным или отрицательным.

В 1917 году он провел эксперименты по вызыванию искусственных ядерных реакций, бомбардируя ядра азота альфа-частицами. В этих реакциях он обнаружил испускание субатомной частицы – протона.

Работая с Нильсом Бором в 1921 году, Резерфорд предположил, что атомы содержат нейтроны. Эти нейтроны создают притягательную ядерную силу, которая компенсирует отталкивающее действие протонов. Эта теория была доказана в 1932 году соратником Резерфорда Джеймсом Чедвиком.

5. Розалинд Франклин (1920 – 1958)

Известена: обнаружением двойной спиральной структуры ДНК и тонкой структуры угля и графита.

Альма-матер: Кембриджский университет (доктор философии).

Розалинд Франклин родилась в богатой и влиятельной британской еврейской семье и с раннего детства проявляла исключительный интеллект. В юном возрасте она хотела стать ученым.

В 1945 году она получила степень доктора философии за “физическую химию твердых органических коллоидов с особым упором на уголь”. Через год она была назначена в Центральную государственную химическую лабораторию в Париже, где изучила методы кристаллографии и рентгеновской дифракции.

Франклин применила эти методы для получения ключевых знаний о структуре ДНК и РНК. Она также применила их к углям и другим углеродистым соединениям, чтобы узнать, какие изменения происходят в расположении атомов при превращении этих соединений в графит.

Франклин опубликовала множество статей об этой работе, которые в конечном итоге стали важной частью мейнстрима химии и физики углерода и угля. Она также ввела термины графитирующий и неграфитирующий углерод – две категории углерода, образующегося при пиролизе органических материалов.

Если ее вклад в развитие угля и графита был оценен при жизни, то ее роль в открытии структуры ДНК осталась непризнанной при жизни.

По мнению молекулярного биолога Джеймса Уотсона, который предложил структуру двойной спирали молекулы ДНК, Франклин в идеале должна была бы получить Нобелевскую премию по химии. Некоторые ученые называют Франклин “темной леди ДНК”, “забытой героиней” и “обиженной героиней”.

4. Альфред Нобель (1833 – 1896)

Известен: изобрел динамит и оставил свое состояние институту Нобелевской премии.

Высшая награда: памятник Нобелю.

С детства Альфред Нобель увлекался английской литературой, физикой и химией. В возрасте 18 лет он отправился за границу для дальнейшего обучения химической инженерии. Он работал в частной лаборатории Теофиля-Жюля Пелуза. Там он узнал о взрывчатой жидкости под названием нитроглицерин.

Нитроглицерин был создан путем смешивания глицерина с азотной и серной кислотой. Это было очень опасно для любого практического применения. В 1863 году Нобель сосредоточился на производстве нитроглицерина в качестве взрывчатого вещества.

В 1863 году Нобель сосредоточился на производстве нитроглицерина в качестве взрывчатого вещества.

Он экспериментировал с различными химическими веществами и в конце концов обнаружил, что нитроглицерин и кизельгур вместе образуют уникальную пасту, которую можно легко сформировать в стержни. Это было безопаснее и удобнее в обращении.

В 1867 году Нобель запатентовал эту смесь как “динамит”. Он также изобрел взрывной колпачок (детонатор), который можно было поджечь с помощью фитиля.

Он внес заметный вклад в развитие взрывных технологий (таких как гелигнит и баллистит) и различных химических изобретений, включая такие материалы, как искусственный шелк и синтетический каучук. К 1896 году у него было 355 патентов.

Когда Альфред умер, он завещал свое состояние (31 225 000 шведских крон) институту Нобелевской премии. Эти деньги должны были быть использованы для присуждения Нобелевских премий по химии, физике, литературе, миру, физиологии или медицине. Премии рассматриваются как продолжение интересов Альфреда Нобеля.

3. Дороти Ходжкин (1910 – 1994)

Известена: разработкой рентгеновской кристаллографии и определением структуры инсулина.

Высшая награда: Нобелевская премия по химии (1964 г.), Золотая медаль им. М. В. Ломоносова (1982 г.).

Щедрая, скромная и трудолюбивая Дороти Ходжкин на протяжении всей своей 50-летней карьеры десятилетиями занималась развитием метода рентгеновской кристаллографии для определения атомной и молекулярной структуры кристаллов.

Во время работы над докторской диссертацией, в Ньюнхемском колледже она познакомилась с методами рентгеновской кристаллографии для определения структуры белков. Она работала под руководством Джона Десмонда Бернала. В 1937 году она получила степень доктора философии за кристаллографическое исследование кристаллов стероидов. С этого момента расшифровка структуры биологически важных соединений стала делом ее жизни.

В 1945 году Ходжкин опубликовала первую трехмерную структуру стероида, холестерилйодида. В том же году она раскрыла структуру пенициллина, показав (вопреки тогдашнему научному мнению), что он состоит из β-лактамного кольца.

В том же году она раскрыла структуру пенициллина, показав (вопреки тогдашнему научному мнению), что он состоит из β-лактамного кольца.

В 1948 году Ходжкин изучала витамин В12 и поняла, что его структуру можно определить с помощью метода рентгеновской кристаллографии. Она потратила годы, работая над изображениями дифракции рентгеновских лучей, обширными вычислениями и точным анализом.

К 1955 году она успешно определила сложную структуру витамина В12. За эту работу Ходжкин была удостоена Нобелевской премии по химии 1964 года.

2. Лайнус Полинг (1901 – 1994)

Известен: Описание природы химической связи.

Высшие награды: Нобелевская премия по химии (1954 г.), Национальная медаль науки (1974 г.).

Лайнус Полинг, несомненно, был одним из величайших ученых 20-го века. Он был харизматичным оратором, который мог сделать самые сложные теории интересными даже для тех, кто ничего не знал о передовой науке.

В возрасте 20 лет он начал публиковать в научных журналах работы о химической связи. К 28 годам он опубликовал пять правил, описывающих кристаллические структуры ионных соединений. Эти правила касаются

К 28 годам он опубликовал пять правил, описывающих кристаллические структуры ионных соединений. Эти правила касаются

Электростатическая прочность связи

- Кристаллы с разными катионами

- Отношение радиуса катиона к радиусу аниона

- Правило экономии

- Совместное использование граней, граней и углов многогранника

В возрасте 37 лет Полинг завершил работу над своим знаменитым учебником “Природа химической связи и строение молекул и кристаллов”, за который он получил Нобелевскую премию по химии 1954 года. Он считается самой влиятельной книгой по химии 20-го века. За три десятилетия книга была процитирована более 16 100 раз.

Полинг также изучал сложные структуры биологических молекул и описал жизненно важную роль альфа-спирали и бета-слоя во вторичной структуре белков. Его подход объединил методы и результаты квантовой химии, молекулярной модели, квантовой химии и рентгеновской кристаллографии.

За всю свою карьеру Полинг опубликовал более 1200 книг и статей, из которых около 840 касались научных тем.

Кроме того, Полинг был удостоен в 1962 году Нобелевской премии мира за то, что выступал против любых военных действий как средства решения международных конфликтов. Он является единственным человеком, удостоенным двух не разделенных Нобелевских премий в разных областях.

1. Мария Склодовская-Кюри (1867-1934)

Известна благодаря: Открыла полоний и радий, выделив радиоактивные изотопы.

Высшие награды: Нобелевская премия по физике (1903 г.) и химии (1911 г.).

Мария Кюри получила общее образование в местных школах и некоторое научное образование от своего отца. Ее ранние эксперименты вместе с мужем, Пьером Кюри, проводились в плохо оборудованной лаборатории и в сложных условиях. Помимо проведения исследований, им приходилось обучать студентов, чтобы заработать на жизнь.

В конце XIX века Мария Кюри изобрела технику выделения радия из радиоактивных остатков в достаточных количествах. Это позволило ей детально изучить терапевтические свойства этого элемента.

Ее работа упоминалась во многих научных журналах, и она получила множество почетных научных и юридических степеней, а также почетное членство в учреждениях по всему миру.

В 1903 году Мария Кюри и ее муж были удостоены Нобелевской премии по физике за разработку теории “радиоактивности” – термина, который она придумала. В 1911 году она была удостоена Нобелевской премии по химии за открытие двух радиоактивных элементов: полония и радия.

Мария Кюри стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и единственной женщиной, получившей премию в двух разных областях. Она не запатентовала свое открытие и получила незначительную выгоду от зарождающегося бизнеса по разработке радия.

Во время Первой мировой войны Кюри разработала технологию для мобильных рентгеновских аппаратов, которые можно было использовать для диагностики ранений на фронте. Эти аппараты, известные как Petits Curies, похожи на те, что используются сегодня в аппаратах для рентгеноскопии, которые позволяют врачам анализировать движущиеся изображения в организме, например, движения при глотании или насосную функцию сердца.

В целом, вклад Марии Кюри в науку был огромен. Помимо необычных исследований, она оказала большое влияние на последующие поколения химиков и физиков-ядерщиков.

Часто задаваемые вопросы

Чем занимаются химики ежедневно?

Все виды деятельности химиков можно сгруппировать в пять категорий.

- Анализ химических и физических свойств веществ

- Изучение соединений для определения состава, структуры и реакций

- Создание или синтез новых веществ

- Разработка моделей для проверки предсказательной силы теорий

- Оценка процедур безопасности в лаборатории и обеспечение соответствия стандартам.

Кто является отцом химии?

Антуан Лавуазье считается отцом современной химии. Он сыграл важную роль в создании метрической системы, написал первый полный список элементов и реформировал химическую номенклатуру.

Лавуазье открыл (и назвал) кислород и водород и теоретически доказал существование кремния. Он также описал роль кислорода в горении и открыл, что материя может менять свою форму, но ее масса всегда остается неизменной.

Страница не найдена

перейти к содержаниюМожем ли мы предложить одну из следующих страниц, избранную историю ниже, или вы можете использовать окно поиска выше.

- Asynt поставляет оборудование для синтетической органической химии для новой лаборатории Redbrick Molecular

- Новая мощная техника, позволяющая манипулировать структурными молекулами органической химии

- MALDI-TOF в органической химии

Исследование показывает, что SARS-CoV-2 на руках и поверхностях, к которым часто прикасаются, является ключевым предиктором бытового заражения

Принятие на эту Пасху программы здорового питания Heart Foundation для улучшения здоровья сердца

ChatGPT может помочь пациентам расширить возможности и повысить грамотность в вопросах здоровья для различных групп населения

Исследование выявило четыре различных подтипа аутизма на основе мозговой активности и поведения

Анализ DPE может помочь улучшить диагностику и лечение колоректального рака

Новое открытие круглых червей переворачивает с ног на голову классические представления о дифференцировке животных клеток

Актуальные истории

Как кимчи влияет на здоровье человека?

Связь между потреблением полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и снижением риска болезни Альцгеймера и лечение острого миокардита

Одно яблоко в день избавляет от необходимости обращаться к врачу: обогащенные полифенолами яблоки изменяют экспрессию генов иммунных клеток и состав фекальной микробиоты

Всемирный день здоровья: празднование 75-летия ВОЗ

Что означает ChatGPT для здравоохранения?

Какую роль играют биобанки в исследованиях рака?

Тест на антитела к SARS-CoV-2 с поддержкой MaxCyte®️

Инженерия NK-клеток с помощью MaxCyte®

Количественная оценка миграции клеток в режиме реального времени

Статьи по медико-биологическим наукам Просмотреть все »

Что такое Юго-западный блоттинг?

Обзор энзимологии

Микробиология криосферы

Устройства / оборудование См.

Все »

Все »штаммы против гриппа: рекомбинантные антигены с 2015–2024 гг. ® Диспетчер подключения

Как кимчи влияет на здоровье человека?

Связь между потреблением полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и снижением риска болезни Альцгеймера лечение острого миокардита

Эксперты призывают сократить потребление добавленного сахара примерно до шести чайных ложек в день

Всемирный день здоровья: создание платформы для всеобщего охвата услугами здравоохранения

Gérard Schmets и Denis Porignon

News Medical отмечает Всемирный день здоровья, размышляя о прошлом, настоящем и потенциале общественного здравоохранения, уделяя особое внимание универсальному медицинскому страхованию (ВОУЗ) и его важности для общественного здравоохранения.

Ускорение медико-биологических наук за счет точного дозирования

Хольгер Айкхофф

В этом интервью мы поговорим с Хольгером Айкхоффом, генеральным директором и основателем Scienion, об их новейшей технологии — экосистеме автоматизации Nucleus.

3D-печать на пути к новым методам лечения рака

Ишани Малхотра

В этом интервью мы беседуем с Ишани Малхотрой, генеральным директором Carcinotech, об их 3D-печатных копиях опухолей, которые используются для лучшего понимания персонализированных методов лечения рака.

Как ваша диета влияет на микробиом кишечника?

Что означает ChatGPT для здравоохранения?

Обрезанные и необрезанные; Различия в микробиоме полового члена

Наука благодарности

Взгляд на микробиом кожи

Новости органической химии – SciTechDaily

Химия 7 апреля 2023 г.

Кристаллы, меняющие цвет: раскрыто будущее молекулярных переключателей

Недавно синтезированные органические молекулы можно настроить так, чтобы они излучали разные цвета в зависимости от их молекулярной структуры в кристаллической форме. Молекулярные переключатели — это химические вещества с молекулярным…

Молекулярные переключатели — это химические вещества с молекулярным…

Химия 20 февраля 2023 г.

Химики синтезировали молекулу на основе океана, которая может бороться с болезнью Паркинсона

Команда использовала метод, который, по их мнению, может ускорить процесс открытия лекарств при производстве лиссодендоровой кислоты A. Химики-органики из…

Химия 30 января 2023 г.

Революционный автоматизированный метод предсказания стереохимии перициклических реакций

Автоматический метод поиска пути реакции может предсказать точную стереохимию перициклических реакций, используя только структуру молекулы целевого продукта. Институт…

Химия 17 января 2023 г.

Химики разработали новый способ производства важного молекулярного соединения

Химики разработали новый метод простого производства вицинальных диаминов. Команда под руководством профессора Фрэнка Глориуса из Университета…

Химия

28 декабря 2022 г.

Прорывной материал отделяет тяжелую воду от обычной воды при комнатной температуре

Переворачивание пористого материала облегчает прохождение обычной воды для ее отделения от тяжелой воды. Исследовательская группа под руководством…

Химия 28 мая 2022 г.

Углеродный нанопояс Мебиуса: лента Мебиуса, состоящая исключительно из атомов углерода

Ученые создали первый лентообразный молекулярный наноуглерод с топологией скрученной ленты Мебиуса — углеродный нанопояс Мебиуса — который прокладывает путь для разработки наноуглерод…

Химия 4 мая 2022 г.

Дешевле и быстрее Новый способ непрерывного производства аминов — химических строительных блоков, используемых во многих продуктах здание…

Химия 28 января 2022 г.

Революционный магнитный материал на основе углерода наконец-то синтезирован спустя 70 лет

Исследователи из Университета Осаки и Городского университета Осаки синтезируют и кристаллизуют молекулу, которая в противном случае слишком нестабильна для полного изучения в лаборатории, и…

Космос

15 сентября 2021 г.

Астрофизики определили «значительные резервуары» органических молекул, необходимых для формирования основы жизни

Анализ уникальных отпечатков пальцев в свете, излучаемом материалом, окружающим молодые звезды, выявил «значительные резервуары» больших органических молекул, необходимых для формирования основы жизни. основа…

Химия 29 августа 2021 г.

Эксперименты с Титаном в стакане Намек на минеральный состав самой большой луны Сатурна

Титан, самая большая луна Сатурна, является естественной лабораторией для изучения происхождения жизни. Как и Земля, Титан имеет плотную атмосферу и сезонные погодные циклы,…

Химия 25 августа 2021 г.

Значок размером с кредитную карту обнаруживает беспрецедентный набор вредных соединений в воздухе

Многие продукты, с которыми мы сталкиваемся ежедневно — от дезодорантов до пестицидов и красок — выделяют молекулы, которые дрейфуют по воздуху. Вдохнуть достаточно…

Химия

21 августа 2021 г.