Медицинская генетика в России

А. М. Полищук,

доктор медицинских наук

«Химия и жизнь» №2, 2010

А. М. Полищук закончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова в 1963 году — как раз тогда, когда генетика в нашей стране выходила из подполья. Учился в аспирантуре в лаборатории радиационной генетики Института цитологии и генетики СО АН СССР в Новосибирске под руководством Ю. Я. Керкиса. С 1978 по 1982 год заведовал кафедрой биологии и генетики Томского мединститута, откуда ушел под давлением КГБ (подозревался в хранении и распространении антисоветской литературы). Непосредственный участник восстановления медицинской генетики. Статья дана в сокращении.

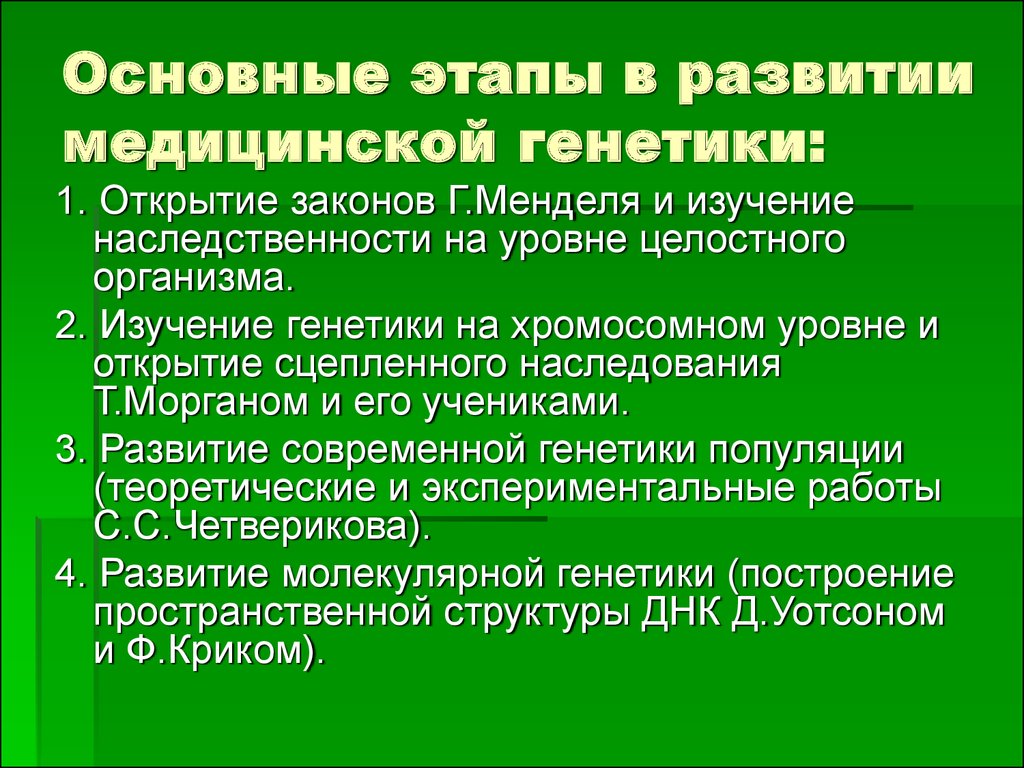

Возникновение и расцвет

И в России, и на Западе медицинская генетика возникла из евгеники — той ее части, которая ставила своей задачей предотвращать рождение людей с физическими и психическими наследственными дефектами. В начале 30-х годов прошлого века эта наука достигла пика популярности в обществе, отражаясь даже в законодательстве многих стран мира. Однако в конце 30–40-х годов в нацистской Германии ее подменили доктриной об избранности арийской расы, чистота которой должна была поддерживаться благодаря расовой политике. В рамках этой политики проводились насильственная стерилизация и массовые умерщвления людей, считавшихся малоценными. Все это дискредитировало евгенику, и само ее название долго ассоциировалось с понятиями «нацизм» и «фашизм». Вместе с тем стремительное развитие генетики показало реальную возможность диагностики и профилактики наследственных заболеваний человека, что, по существу, и было целью той части евгеники, которая называлась негативной. Поэтому она продолжала развиваться в качестве самостоятельного направления, но уже под названием «медицинская генетика». <…>

Однако в конце 30–40-х годов в нацистской Германии ее подменили доктриной об избранности арийской расы, чистота которой должна была поддерживаться благодаря расовой политике. В рамках этой политики проводились насильственная стерилизация и массовые умерщвления людей, считавшихся малоценными. Все это дискредитировало евгенику, и само ее название долго ассоциировалось с понятиями «нацизм» и «фашизм». Вместе с тем стремительное развитие генетики показало реальную возможность диагностики и профилактики наследственных заболеваний человека, что, по существу, и было целью той части евгеники, которая называлась негативной. Поэтому она продолжала развиваться в качестве самостоятельного направления, но уже под названием «медицинская генетика». <…>

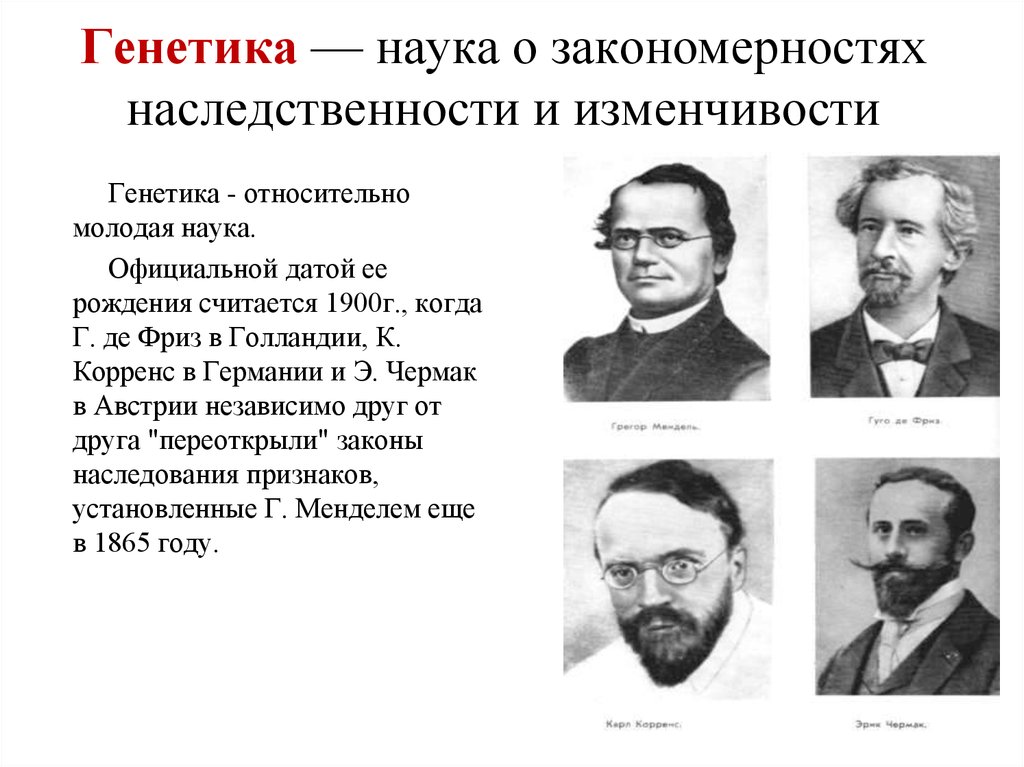

В России начало евгенического движения следует датировать 1865 годом. Тогда в журнале «Русская старина» были опубликованы очерки В. М. Флоринского, в которых развивались идеи усовершенствования человеческой породы. Евгеника в России и СССР была особо тесно связана с генетикой, поскольку ими занимались одни и те же люди. Они были созданы в основном усилиями двух молодых талантливых ученых: Н. К. Кольцова в Москве и Ю. А. Филипченко в Петрограде. В 1920 году Н. К. Кольцов создал в Москве Русское евгеническое общество, при котором издавался «Русский евгенический журнал». В 1920 году в Институте экспериментальной биологии (ИЭБ), руководимом Н. К. Кольцовым, был организован евгенический отдел, развернувший исследования по генетике человека. Здесь были начаты первые работы по наследованию групп крови, содержанию каталазы в крови, наследованию цвета волос и глаз, изменчивости и наследственности сложных признаков с использованием близнецового метода. При отделе работала первая медико-генетическая консультация.

Они были созданы в основном усилиями двух молодых талантливых ученых: Н. К. Кольцова в Москве и Ю. А. Филипченко в Петрограде. В 1920 году Н. К. Кольцов создал в Москве Русское евгеническое общество, при котором издавался «Русский евгенический журнал». В 1920 году в Институте экспериментальной биологии (ИЭБ), руководимом Н. К. Кольцовым, был организован евгенический отдел, развернувший исследования по генетике человека. Здесь были начаты первые работы по наследованию групп крови, содержанию каталазы в крови, наследованию цвета волос и глаз, изменчивости и наследственности сложных признаков с использованием близнецового метода. При отделе работала первая медико-генетическая консультация.

В 1921 году Ю. А. Филипченко организовал в Петрограде Бюро по евгенике, где, в частности, было выполнено уникальное популяционно-генетическое исследование творческих способностей человека. <…> Подавляющее большинство ученых, внесших решающий вклад в формирование и развитие медицинской генетики в нашей стране, были либо учениками Кольцова и Филипченко, либо учениками их учеников.

Официальной датой возникновения медицинской генетики как самостоятельной дисциплины в России следует считать 15 мая 1934 года. В этот день на конференции в Медико-биологическом институте его директор Григорий Соломонович Левит выступил с докладом «Антропогенетика и медицина», в котором определил новую дисциплину. Историк генетики В. В. Бабков так охарактеризовал его значение: «Левит стал основоположником российской медицинской генетики, сформулировал ее ключевые принципы и идеи». <…> В 1928 году он организовал Кабинет наследственности и конституции человека при Медико-биологическом институте в Москве. В 1930 году Кабинет был расширен до Генетического отделения Медико-биологического института, а Левит назначен его директором, что позволило ему переориентировать тематику института на генетику человека. В 1935 году учреждение было переименовано в Научно-исследовательский медико-генетический институт имени М. Горького. Работы здесь развивались по трем направлениям: клинико-генетическому, близнецовому и цитологическому. <…>

<…>

В области клинико-генетических исследований важное значение имели работы С. Н. Давиденкова о генетике бокового амиотрофического склероза и Левита о различных проявлениях большинства патологических мутантных генов человека. Принципиально важным было замечательное теоретическое исследование В. П. Эфроимсона, выполненное в 1932 году, о равновесии между накоплением мутаций и интенсивностью отбора. В ней ученый оценил темп мутационного процесса у человека. Успешно развивалось «близнецовое» направление. К 1933 году исследованием были охвачены 600 пар близнецов. Были получены интересные результаты о роли наследственности и среды в физиологии и патологии ребенка, в изменчивости электрокардиограммы, в проявлении некоторых психических признаков. В цитологическом направлении нужно назвать исследования, проводимые в лабораториях П. И. Живаго и А. Г. Андреса в Институте экспериментальной биологии и в Медико-генетическом институте. К ним относятся разработка Г. К. Хрущевым и Е. А. Берлиным метода культивирования клеток крови для кариологического анализа (анализа количества и внешнего строения хромосом. — Примеч. ред.), а также проведенный впервые в мире А. Г. Андресом и М. С. Навашиным анализ тонкого морфологического строения хромосомы человека. Подчеркивая значение этих работ, президент III Международного конгресса по генетике человека Л. С. Пенроз в 1966 году сказал: «Если бы эти лаборатории в СССР продолжали работать, то большинство открытий по кариотипу человека, сделанных в течение последних девяти лет, могли бы появиться на двадцать лет раньше».

— Примеч. ред.), а также проведенный впервые в мире А. Г. Андресом и М. С. Навашиным анализ тонкого морфологического строения хромосомы человека. Подчеркивая значение этих работ, президент III Международного конгресса по генетике человека Л. С. Пенроз в 1966 году сказал: «Если бы эти лаборатории в СССР продолжали работать, то большинство открытий по кариотипу человека, сделанных в течение последних девяти лет, могли бы появиться на двадцать лет раньше».

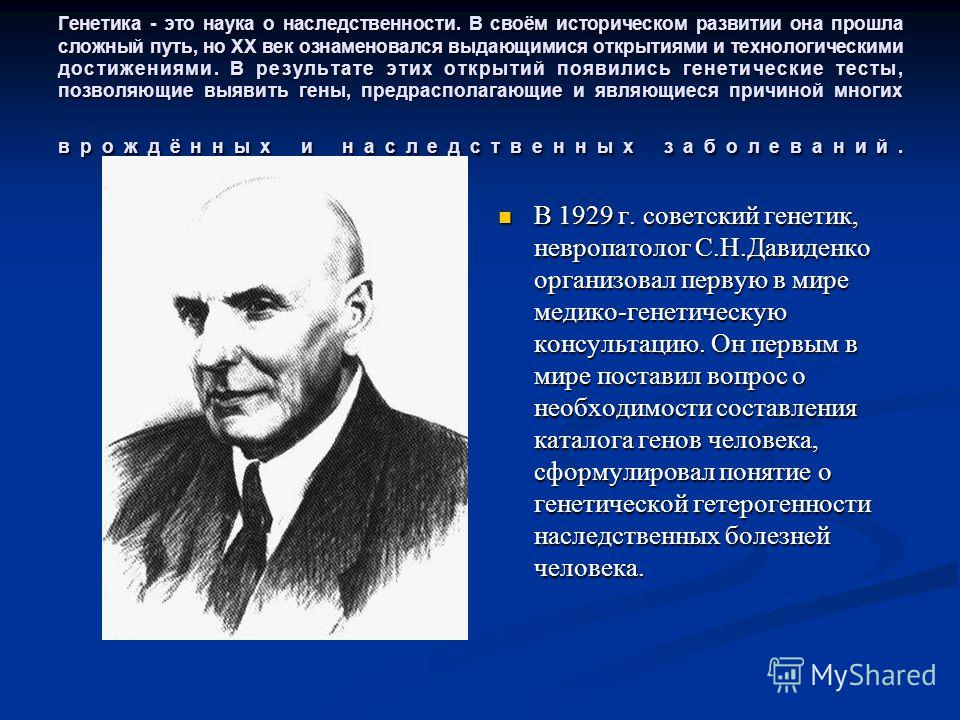

В Ленинграде медицинская генетика развивалась благодаря деятельности крупного специалиста по нервным болезням С. Н. Давиденкова. <…> Он начал заниматься генетикой нервных болезней в Москве в институте, возглавляемом Левитом. В 1932 году переехал в Ленинград, где возглавил кафедру нервных болезней в Ленинградском институте усовершенствования врачей. Здесь были выполнены замечательные работы по генетике болезней нервной системы. <…>

К концу 30-х годов медицинская генетика в Советском Союзе и в теории, и в практике соответствовала самым высоким мировым стандартам. Но как раз в тот момент, когда был подготовлен ее мощный взлет, развитие медицинской генетики в СССР было резко оборвано.<…>

Но как раз в тот момент, когда был подготовлен ее мощный взлет, развитие медицинской генетики в СССР было резко оборвано.<…>

Разгром

Пик разгрома медицинской генетики пришелся на годы Большого террора (1936–1939), но начался он гораздо раньше, а «недобитых» в этот период репрессировали после августовской 1948 года сессии ВАСХНиЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина). <…>

Трагически сложилась судьба многих генетиков, в том числе и С. Г. Левита. В 1936 году он был исключен из партии «за связь с врагами народа, за протаскивание враждебных теорий в трудах института и за меньшевистствующий идеализм». В вину ему поставили и то, что он подписался под письмом в защиту арестованного друга, и за попытку на собрании критиковать работу Т. Д. Лысенко. В 1937 году Левита уволили с должности директора, а институт закрыли. Спустя год он был арестован, приговорен к смертной казни за терроризм и шпионаж и расстрелян. Левит был реабилитирован посмертно в 1956 году. <…> Трижды арестовывали В. П. Эфроимсона. Гонениям подвергся и профессор С. Н. Давиденков. Его научные работы по медицинской генетике не публиковались, а доцентура в Ленинградском институте усовершенствования врачей была закрыта. Кольцов был уволен с должности директора ИЭБ и в том же 1940 году умер от инфаркта миокарда. <…>

<…> Трижды арестовывали В. П. Эфроимсона. Гонениям подвергся и профессор С. Н. Давиденков. Его научные работы по медицинской генетике не публиковались, а доцентура в Ленинградском институте усовершенствования врачей была закрыта. Кольцов был уволен с должности директора ИЭБ и в том же 1940 году умер от инфаркта миокарда. <…>

Во время Великой Отечественной войны репрессии заметно утихли, но вновь усилились уже в 1946 году. <…> Разгром произошел в августе 1948 года на сессии ВАСХНиЛ, где генетику заклеймили как «буржуазную лженауку». Августовская сессия ВАСХНиЛ послужила сигналом к широкомасштабной кампании по разгрому «идеалистической» биологии в Советском Союзе. Уже 24–26 августа состоялось расширенное заседание Президиума Академии наук СССР, 4 сентября — президиума Академии педагогических наук РСФСР, 9–10 сентября — Президиума Академии медицинских наук СССР. На этом заседании Президиум АМН СССР официально запретил медицинскую генетику. Все эти заседания высших научных учреждений страны были посвящены внедрению «единственно верной», «материалистической» «мичуринской» биологии. Последовали оргвыводы: увольнения генетиков и замена их сторонниками Лысенко (были уволены или понижены в должности около 3 тысяч ученых), пересмотр программ по биологии и генетике в университетах, медицинских и педагогических вузах, научных планов в научно-исследовательских институтах и лабораториях. На генетику был наложен официальный запрет, который держался до 1964 года. <…>

Последовали оргвыводы: увольнения генетиков и замена их сторонниками Лысенко (были уволены или понижены в должности около 3 тысяч ученых), пересмотр программ по биологии и генетике в университетах, медицинских и педагогических вузах, научных планов в научно-исследовательских институтах и лабораториях. На генетику был наложен официальный запрет, который держался до 1964 года. <…>

Восстановление

<…> Развитие ядерной энергетики, ядерного оружия и космонавтики, несмотря на запреты, стимулировало возобновление работ по цитогенетике человека. Для этих отраслей требовалось уметь оценивать опасность радиоактивного излучения и разработать методы радиационной защиты. В 1956 году в Москве в Институте биологической физики АН была организована лаборатория радиационной генетики. Заведующим был приглашен известный генетик Н. П. Дубинин, который после сессии ВАСХНиЛ работал орнитологом на Урале. Он собрал генетиков, отлученных от науки после погрома 1948 года, и развернул работы по радиационному мутагенезу. В лаборатории проводилось также цитогенетическое обследование испытателей, готовящихся стать космонавтами.

В лаборатории проводилось также цитогенетическое обследование испытателей, готовящихся стать космонавтами.

В 1957 году в составе Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск) был организован Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО АН СССР). Директором был назначен Н. П. Дубинин. Как и в Москве, он начал собирать изгнанных из науки генетиков. В частности, на должность заведующего лабораторией радиационной генетики он пригласил ученика Ю. А. Филипченко — Ю. Я. Керкиса. Керкис и его сотрудники одними из первых в мире использовали в качестве объекта исследования культуру клеток человека для определения дозы радиоактивного излучения, удваивающей частоту спонтанных мутаций, и показали, что эта доза равна 8–10 рентгенам.

В 1958 году в Президиуме АМН СССР была создана комиссия по медицинской генетике, но во главе ее был поставлен верный лысенковец, академик АМН Н. Н. Жуков-Вережников. Микробиолог по специальности, он, мягко говоря, не был крупным специалистом в области медицинской генетики. Поэтому руководимая им комиссия включила в Государственный план развития науки на ближайшую пятилетку проблему «Исправление испорченной генетической информации у человека путем направленного воздействия на испорченные гены». Только вопиющим невежеством можно было объяснить такую постановку проблемы: в те годы не существовало даже подходов для ее решения. Специалистам потребовалось много усилий, чтобы убедить Президиум АМН распустить эту комиссию. Вместо нее, во многом благодаря стараниям А. А. Прокофьевой-Бельговской и В. П. Эфроимсона, был создан Совет по общей и медицинской генетике под председательством академика АМН И. Д. Тимакова. <…>

Поэтому руководимая им комиссия включила в Государственный план развития науки на ближайшую пятилетку проблему «Исправление испорченной генетической информации у человека путем направленного воздействия на испорченные гены». Только вопиющим невежеством можно было объяснить такую постановку проблемы: в те годы не существовало даже подходов для ее решения. Специалистам потребовалось много усилий, чтобы убедить Президиум АМН распустить эту комиссию. Вместо нее, во многом благодаря стараниям А. А. Прокофьевой-Бельговской и В. П. Эфроимсона, был создан Совет по общей и медицинской генетике под председательством академика АМН И. Д. Тимакова. <…>

Еще в 1958 году С. Н. Давиденков организовал в Ленинграде Медико-генетическую лабораторию АМН, которую после его смерти в 1961 году возглавила Е. Ф. Давиденкова. Другим центром возрождения медицинской генетики в Ленинграде стал Институт экспериментальной медицины АМН СССР. В начале 60-х годов в этом институте С. А. Нейфах организовал одну из первых в стране лабораторию биохимической генетики, где начались исследования молекулярных механизмов наследственных болезней. <…> С. А. Нейфах одним из первых в мире высказал мысль о роли мутаций митохондриальной ДНК в этиологии болезней, наследуемых по материнской линии. В результате изучения биохимических и генетических аспектов фенил-пировиноградной олигофрении его ученик А. М. Шапошников в 1967 году создал первую в стране диету для лечения фенилкетонурии. <…>

<…> С. А. Нейфах одним из первых в мире высказал мысль о роли мутаций митохондриальной ДНК в этиологии болезней, наследуемых по материнской линии. В результате изучения биохимических и генетических аспектов фенил-пировиноградной олигофрении его ученик А. М. Шапошников в 1967 году создал первую в стране диету для лечения фенилкетонурии. <…>

Наиболее бурно возрождение медицинской генетики происходило в Москве, во многом благодаря активности А. А. Прокофьевой-Бельговской. В конце 50 — начале 60-х годов за рубежом появились публикации о новых методах анализа хромосом, позволяющих оценить их роль в патологии человека, а также тестировать мутагенную активность различных воздействий на культивируемых клетках человека. Кадров, владеющих такими методиками, в СССР практически не было. А. А. Прокофьева-Бельговская внесла огромный вклад в ликвидацию этого пробела. Она возглавила две лаборатории: лабораторию кариологии в Институте молекулярной биологии АН СССР (1962) и Лабораторию цитогенетики в Институте морфологии человека АМН СССР (1964). На базе первой исследовали хромосомы испытателей, готовящихся к космическим полетам. Здесь же В. М. Гиндилис оценил количественные параметры хромосом человека и получил количественные характеристики индивидуальных хромосом. До появления методов дифференциального окрашивания это был единственный метод идентификации хромосом человека. Другой сотрудник этой лаборатории, А. В. Микельсаар, впервые в СССР исследовал корреляцию генотип-фенотип у человека, изучая хромосомы детей с множественными пороками развития. Там же Прокофьева-Бельговская организовала курсы для обучения врачей методам цитогенетики. За 1962–1964 годы эти курсы прошли десятки врачей.

На базе первой исследовали хромосомы испытателей, готовящихся к космическим полетам. Здесь же В. М. Гиндилис оценил количественные параметры хромосом человека и получил количественные характеристики индивидуальных хромосом. До появления методов дифференциального окрашивания это был единственный метод идентификации хромосом человека. Другой сотрудник этой лаборатории, А. В. Микельсаар, впервые в СССР исследовал корреляцию генотип-фенотип у человека, изучая хромосомы детей с множественными пороками развития. Там же Прокофьева-Бельговская организовала курсы для обучения врачей методам цитогенетики. За 1962–1964 годы эти курсы прошли десятки врачей.

Примерно в то же время похожие курсы проводила в Ленинграде профессор Е. Ф. Давиденкова. Они были частью программы по созданию медико-генетической службы, над проектом которой работали А. А. Прокофьева-Бельговская, Е. Е. Погосянц, В. П. Эфроимсон при участии молодых коллег, К. Н. Гринберга и В. М. Гиндилиса.

Во второй лаборатории, куда в качестве заместителя Прокофьевой-Бельговской был приглашен молодой генетик из Института атомной энергии АН К. Н. Гринберг, развернулись интенсивные исследования в области хромосомной природы ряда заболеваний и дефектов развития у человека. В этой лаборатории были воспитаны первые специалисты по медицинской генетике, ставшие известными и учившие уже следующее поколение: О. Подугольникова, В. Кухаренко, А. Ревазов, Г. Мирзаянц, Ю. Селезнев, А. Синкус, А. Кулиев. В 1963 году в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН была организована Лаборатория цитогенетики, в которой под руководством Е. Е. Погосянц началось изучение цитогенетики лейкемий у человека. Как видно, восстановление медицинской генетики начиналось преимущественно с цитогенетики человека и происходило в рамках АМН и АН.

Н. Гринберг, развернулись интенсивные исследования в области хромосомной природы ряда заболеваний и дефектов развития у человека. В этой лаборатории были воспитаны первые специалисты по медицинской генетике, ставшие известными и учившие уже следующее поколение: О. Подугольникова, В. Кухаренко, А. Ревазов, Г. Мирзаянц, Ю. Селезнев, А. Синкус, А. Кулиев. В 1963 году в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН была организована Лаборатория цитогенетики, в которой под руководством Е. Е. Погосянц началось изучение цитогенетики лейкемий у человека. Как видно, восстановление медицинской генетики начиналось преимущественно с цитогенетики человека и происходило в рамках АМН и АН.

Началом восстановления «клинической части» медицинской генетики можно считать выход в свет книги В. П. Эфроимсона «Введение в медицинскую генетику», опубликованной в 1964 году после трехлетней борьбы с лысенковцами. Эта книга долгие годы была единственным пособием по медицинской генетике для тысяч отечественных врачей.

В сентябре 1965 года на заседании Президиума АН СССР впервые открыто подверглись критике методы и результаты деятельности Лысенко, и запрет на генетику был снят. <…>

В 1967 году Г. И. Лазюк организовал в Минске Лабораторию тератологии и медицинской генетики, которая со временем стала крупнейшим в стране учреждением по изучению причин возникновения и эпидемиологии врожденных пороков развития. Позже лаборатория была преобразована в филиал ИМГ АМН СССР. В том же году В. П. Эфроимсон стал заведовать отделом генетики Московского института психиатрии РСФСР. Здесь развернулись работы по генетике олигофрении, психозов, эпилепсии, шизофрении. В 1969 году под руководством и при авторском участии Прокофьевой-Бельговской вышла книга «Основы цитогенетики человека», ставшая важным учебным пособием для врачей и биологов, занявшихся медицинской генетикой.<…>

Важнейшим событием стало создание в 1969 году Института медицинской генетики (ИМГ). Директором института был назначен Н. П. Бочков, ученик выдающегося генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Этот институт стал ведущим и координирующим учреждением страны по медицинской генетике. В него перешла Лаборатория цитогенетики человека, руководимая А. А. Прокофьевой-Бельговской, были организованы Лаборатория общей цитогенетики под руководством А. Ф. Захарова и Лаборатория мутагенеза и популяционной цитогенетики, возглавляемая Н. П. Бочковым. Кроме того, в состав института влился коллектив Московской медико-генетической консультации, который стал основой Лаборатории клинической генетики.

П. Бочков, ученик выдающегося генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Этот институт стал ведущим и координирующим учреждением страны по медицинской генетике. В него перешла Лаборатория цитогенетики человека, руководимая А. А. Прокофьевой-Бельговской, были организованы Лаборатория общей цитогенетики под руководством А. Ф. Захарова и Лаборатория мутагенеза и популяционной цитогенетики, возглавляемая Н. П. Бочковым. Кроме того, в состав института влился коллектив Московской медико-генетической консультации, который стал основой Лаборатории клинической генетики.

В первые годы существования института тон задавали цитогенетические лаборатории. В Лаборатории цитогенетики человека исследования сосредоточились на трех направлениях: феногенетика хромосомных аномалий на клеточном уровне, цитогенетика спонтанных абортов и полиморфизм гетерохроматиновых районов хромосом человека (разнообразие уплотненных, малоактивных участков хромосом. — Примеч. ред.). В ходе этих исследований в институте был создан музей культивируемых клеток человека с хромосомными и генными мутациями, который вскоре стал основой Всесоюзной коллекции клеточных культур. Другое направление — популяционную цитогенетику человека — возглавил Н. П. Бочков. Еще в 1967 году он организовал в Москве обследование новорожденных, чтобы определить частоту аномалий Х-хромосомы. Эти исследования были продолжены в ИМГ. К началу 70-х годов было цитогенетически обследовано 6000 новорожденных и оценены частоты различных хромосомных аномалий, а также частоты возникновения хромосомных и генных мутаций у человека. <…> В институте начались разработка скрининг-программ для ранней диагностики и профилактики наследственных заболеваний, исследования по генетике развития (В. И. Иванов) и популяционной генетике наследственных болезней (Е. К. Гинтер).

Другое направление — популяционную цитогенетику человека — возглавил Н. П. Бочков. Еще в 1967 году он организовал в Москве обследование новорожденных, чтобы определить частоту аномалий Х-хромосомы. Эти исследования были продолжены в ИМГ. К началу 70-х годов было цитогенетически обследовано 6000 новорожденных и оценены частоты различных хромосомных аномалий, а также частоты возникновения хромосомных и генных мутаций у человека. <…> В институте начались разработка скрининг-программ для ранней диагностики и профилактики наследственных заболеваний, исследования по генетике развития (В. И. Иванов) и популяционной генетике наследственных болезней (Е. К. Гинтер).

В 1982 году по инициативе Н. П. Бочкова был открыт Томский отдел ИМГ. Он включал Лабораторию популяционной генетики человека и Лабораторию цитогенетики. Руководителем отдела был приглашен молодой энергичный доцент Новосибирского мединститута В. П. Пузырев. Через пять лет он возглавил НИИ Медицинской генетики в составе Томского научного центра Сибирского отделения АМН, организованного на базе отдела. <…>

<…>

Медицинская генетика в Ленинграде получила новый импульс к развитию в 1987 году, когда в Институт акушерства и гинекологии АМН им. Д. О. Отта пришел В. С. Баранов, создавший и возглавивший Лабораторию пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней. Там быстро наладили все известные в то время методы инвазивной пренатальной диагностики наследственных болезней. Одним из основных направлений стала разработка научных основ генодиагностики распространенных наследственных болезней, в частности методы ДНК-диагностики муковисцидоза и миодистрофии Дюшенна. Уже через два года на базе лаборатории был открыт Федеральный центр по пренатальной диагностике муковисцидоза.

С появлением в стране отечественных компьютеров начал развиваться генетический анализ количественных признаков человека, главным образом мультифакториальных болезней (определяемых совокупностью многих факторов, как наследственных, так и факторов среды. — Примеч. ред.). В 1969 году В. М. Гиндилис возглавил группу медицинской генетики в Институте психиатрии АМН СССР. Здесь он и его сотрудники разработали метод многомерного анализа генетически детерминированных признаков, позволяющий количественно оценить вклад генетических факторов в развитие эндогенных психозов. Чуть позже, в середине 80-х годов, известный специалист в области генетического анализа количественных признаков Э. Х. Гинзбург из ИЦиГ СО АН обратился к изучению генетики мультифакториальных болезней. <…>

М. Гиндилис возглавил группу медицинской генетики в Институте психиатрии АМН СССР. Здесь он и его сотрудники разработали метод многомерного анализа генетически детерминированных признаков, позволяющий количественно оценить вклад генетических факторов в развитие эндогенных психозов. Чуть позже, в середине 80-х годов, известный специалист в области генетического анализа количественных признаков Э. Х. Гинзбург из ИЦиГ СО АН обратился к изучению генетики мультифакториальных болезней. <…>

Из теоретических достижений следует отметить гипотезу М. Д. Голубовского о существовании у мужчин доминантной мутации, обусловливающей двойное (двумя сперматозоидами) оплодотворение яйцеклетки. Это может привести либо к триплоидии и последующему выкидышу, либо к пузырному заносу, либо к образованию химер. Гипотеза <…> предсказывала существование третьего, доселе неизвестного, типа близнецов — полуторазиготных, у которых материнские геномы одинаковы, а отцовские — разные. Спустя 20 лет такой тип близнецов был обнаружен в независимом исследовании.

Генетика — практике

Медленнее всего восстанавливалась медико-генетическая служба в системе практического здравоохранения. Одна из причин этого заключалась в ужасающей генетической необразованности врачей. Уже в те годы было известно, что в медико-генетическом консультировании нуждается не менее 8% населения. Для оказания им помощи необходимы широкая сеть медико-генетических консультаций и хорошая генетическая образованность врачей, так как именно они направляют пациентов на консультацию. Однако после почти 30-летнего запрета генетики о компетентности медиков в этом вопросе говорить не приходилось. Так, в конце 60-х годов в Московском детском психоневрологическом диспансере собрался консилиум для обсуждения тяжело больного ребенка со множественными пороками развития. Присутствующий цитогенетик сообщила, что у ребенка обнаружена делеция короткого плеча хромосомы 18. На это одна из врачей заметила: «Ну, знаете, делеция делецией, но не надо забывать, что ребенок перенес операцию по поводу грыжи под общим наркозом». <…>

<…>

Результаты опроса, проведенного в 1978 году в двух районах Москвы, можно считать типичными для того времени: из 530 врачей на вопросы по медицинской генетике ответили только два. Лишь в конце 80 — начале 90-х годов стали создаваться профильные кафедры в медицинских вузах. В 1988 году Н. П. Бочков организовал кафедру медицинской генетики в 1-м Московском медицинском институте. В 1989 году Е. И. Шварц создал аналогичную кафедру в Ленинградском педиатрическом институте в составе научно-учебного комплекса, включающего Лабораторию молекулярной генетики человека ЛИЯФ АН СССР. Студентов обучали не только общей медицинской генетике и частным разделам молекулярной медицины, но и практическим методам ДНК-диагностики. Позднее кафедры медицинской генетики стали возникать в других медицинских институтах. <…>

Первые медико-генетические консультации возникали по инициативе и под патронажем академических учреждений. Так, специалистов по медицинской цитогенетике стали готовить в начале 60-х годов на базе лабораторий в Москве под руководством А. А. Прокофьевой-Бельговской и в Ленинграде под руководством Е. Ф. Давиденковой. В 1964 году Ю. Я. Керкис в Новосибирске (ИЦиГ СО АН) организовал один из первых в стране практикумов по кариологии человека, где врачей Сибири и Дальнего Востока обучали метафазному анализу хромосом. Он же инициировал создание в Новосибирске Медико-генетической консультации (МГК) и приложил много усилий для ее становления, в частности для организации цитогенетической лаборатории при МГК. <…>

А. Прокофьевой-Бельговской и в Ленинграде под руководством Е. Ф. Давиденковой. В 1964 году Ю. Я. Керкис в Новосибирске (ИЦиГ СО АН) организовал один из первых в стране практикумов по кариологии человека, где врачей Сибири и Дальнего Востока обучали метафазному анализу хромосом. Он же инициировал создание в Новосибирске Медико-генетической консультации (МГК) и приложил много усилий для ее становления, в частности для организации цитогенетической лаборатории при МГК. <…>

В апреле 1967 года был издан приказ министра здравоохранения СССР о медико-генетической помощи населению. Первые консультации появились в Москве при детском психоневрологическом диспансере № 6 и в Ленинграде, на базе 11-й детской поликлиники. Затем возникли консультативные кабинеты по медицинской генетике при республиканских, краевых и областных больницах. К 1979 году в стране работало 45 таких кабинетов, однако этого не хватало, и было создано три медико-генетических центра. <…> За последующие пять лет число консультативных кабинетов достигло 85. В Москве, Ленинграде, в Белорусской и Литовской ССР была внедрена массовая диагностика фенилкетонурии у новорожденных, организовано их лечение и диспансеризация. Более 700 врачей, включая врачей-лаборантов, прошли подготовку по медицинской генетике на кафедре Института усовершенствования врачей МЗСССР. <…>

В Москве, Ленинграде, в Белорусской и Литовской ССР была внедрена массовая диагностика фенилкетонурии у новорожденных, организовано их лечение и диспансеризация. Более 700 врачей, включая врачей-лаборантов, прошли подготовку по медицинской генетике на кафедре Института усовершенствования врачей МЗСССР. <…>

Очевидный прогресс все же не соответствовал нуждам практического здравоохранения. <…> Методы пренатальной диагностики наследственных болезней с помощью амниоцентеза и биопсии ворсин хориона проводились только в отдельных НИИ и так и не были внедрены в широкую практику здравоохранения. В стране не была создана система организации помощи больным с наследственными заболеваниями и их семьям. Поэтому прежние медико-генетические центры были упразднены, а вместо них образованы республиканские и межобластные медико-генетические центры. <…> Ко времени распада СССР в стране действовало 85 медико-генетических консультаций и кабинетов, включая 10 межобластных. В семи медицинских вузах организованы кафедры медицинской генетики. Широко использовался ультразвуковой скрининг беременных, начато обследование новорожденных на врожденный гипотиреоидоз.

Широко использовался ультразвуковой скрининг беременных, начато обследование новорожденных на врожденный гипотиреоидоз.

Отставание и новые препятствия

Несмотря на успехи, медицинская генетика в СССР к концу XX века все же сильно отставала от западной. В 1964–1995 годах наука там шагнула далеко вперед. К средине 90-х годов были картированы гены шестидесяти новых болезней человека, идентифицированы гены предрасположенности к раку молочной железы у женщин, разработаны и внедрены в практику методы флуоресцентной гибридизации in situ. <..> Советская медицинская генетика не заняла того места в мировой науке, на котором она находилась в 30-е годы, и в этом смысле она так и не восстановилась после разгрома. Основными причинами были недостаточная материальная поддержка, волюнтаристский характер распределения средств и неудовлетворительная подготовка кадров в вузах. <..> Инакомыслие подавлялось, не всегда можно было опубликовать работу по истории генетики, генетике поведения и генетическому подходу к социальным явлениям. Так, М. Д. Голубовского за статью, опубликованную в 1966 году в популярном журнале «Радио и телевидение», обвинили в том, что его утверждения идут «вразрез с программой партии, с основополагающими высказываниями В. И. Ленина, с коренными положениями советской юридической науки». Голубовский же всего лишь утверждал, что интеллект, а также антисоциальное поведение формируются как под влиянием наследственности, так и воспитания, и усомнился в том, «что изменением социальных условий можно добиться полной ликвидации преступности».

Так, М. Д. Голубовского за статью, опубликованную в 1966 году в популярном журнале «Радио и телевидение», обвинили в том, что его утверждения идут «вразрез с программой партии, с основополагающими высказываниями В. И. Ленина, с коренными положениями советской юридической науки». Голубовский же всего лишь утверждал, что интеллект, а также антисоциальное поведение формируются как под влиянием наследственности, так и воспитания, и усомнился в том, «что изменением социальных условий можно добиться полной ликвидации преступности».

Три года спустя А. А. Прокофьева-Бельговская и К. Н. Гринберг опубликовали в журнале «Здоровье» (1969, №11) статью под названием «Наследственность». Статья рассматривалась специальной комиссией Президиума АМН, созданной по поручению ЦК КПСС. Приказом по АМН СССР авторам было поставлено на вид за то, что у них отсутствует «критическая оценка взглядов Ф. Гальтона и других буржуазных ученых на определяющую роль наследственности в формировании умственных способностей и форм социального поведения человека».

В 1971 году в журнале «Новый мир» появилась статья В. П. Эфроимсона «Родословная альтруизма». Автор утверждал, что столь сложная сфера человеческого духа, как этика, формируется под совместным влиянием наследственности и воспитания и что естественный отбор внес свой вклад в формирование этических принципов современного человека. Статья сопровождалась комментариями академика Б. Л. Астаурова (тоже ученика Кольцова), в которой он поддерживал и разъяснял основные положения работы Эфроимсона. Обе статьи обсуждались на заседании Отдела науки ЦК КПСС, на котором академик Н. П. Дубинин охарактеризовал статьи как рецидив буржуазной евгеники в худших ее формах. Книга Эфроимсона «Генетика этики и эстетики», написанная в конце 70-х, была издана только в 1995 году. Такая же судьба постигла его книгу «Генетика гениальности», которая более 20 лет не могла пробиться в печать и вышла лишь в 1998 году. В 1976 году лаборатория В. П. Эфроимсона в Институте психиатрии была закрыта. Магнитофонная запись доклада Прокофьевой-Бельговской о своей научной жизни, прочитанного вдень 80-летия (в 1983 году) на заседании ученого совета ИМБ, была «арестована», и ее удалось опубликовать только через десять лет, так как в докладе юбиляр коснулась вопросов истории медицинской генетики.

Горбачевская перестройка, распад СССР и запрет на деятельность КПСС в 1991 году имели двоякие последствия для науки. С одной стороны, прекратился идеологический диктат КПСС, и ученые получили свободу творчества. С другой стороны, финансирование науки государством практически прекратилось. Начался процесс «утечки мозгов». С этой проблемой российская наука вступила в XXI век.

Автор благодарен В. С. Ахунову, М. М. Гинзбургу, М. Д. Голубовскому,

Н. М. Горенштейн, Э. Д. Крупникову и О. А. Подугольниковой

за помощь, критические замечания и интерес к работе.

Кафедра медицинской генетики

О кафедре медицинской генетики

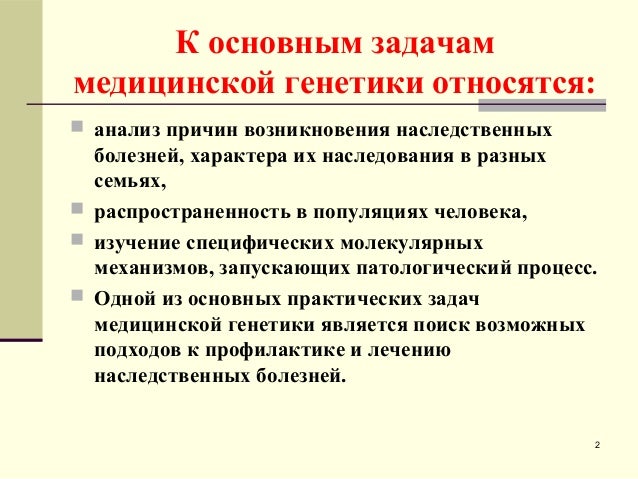

Медицинская генетика изучает роль наследственности в патологии человека, разрабатывает методы диагностики, профилактики и лечения генетических заболеваний. Интенсивное развитие генетических технологий предопределило невероятный прогресс медицинской науки в области изучения наследственных болезней и появление в медицинской генетике различных разделов, таких как популяционная генетика, клиническая генетика, молекулярная генетика, клиническая цитогенетика, имунногенетика, онкогенетика и др. Генетические исследования активно внедряются в практику врачей всех специальностей. Однако редкость наследственных заболеваний, сложность клинической картины, лавинообразно нарастающий поток новой информации по этим болезням и недостаточная осведомленность врачей о современных генетических подходах в диагностике и лечении наследственных заболеваниях затрудняют ведение пациентов с моногенной патологией.

Генетические исследования активно внедряются в практику врачей всех специальностей. Однако редкость наследственных заболеваний, сложность клинической картины, лавинообразно нарастающий поток новой информации по этим болезням и недостаточная осведомленность врачей о современных генетических подходах в диагностике и лечении наследственных заболеваниях затрудняют ведение пациентов с моногенной патологией.

Основной задачей кафедры медицинской генетики является преподавание основных разделов базовой части программы подготовки клинических ординаторов по специальностям 31.08.30 «Генетика» и 31.08.06 «Лабораторная генетика» в соответствии с профессиональным стандартом врача-генетика и ФГОС по специальности «лабораторная генетика» , основной и вариативной части программы по медицинской генетике в рамках подготовки аспирантов по направлениям подготовки 06.06.01 «Биологические науки» и 30.06.01 «Фундаментальная медицина» по специальности «Генетика». Особое внимание будет уделяться преподаванию популяционной генетике человека, химических основ наследственности, принципов медико-генетического консультирования пациентов с наследственными заболеваниями, методов диагностики генетических болезней, изучению молекулярно-биологических методов исследования, генных и генно-клеточных технологий лечения наследственных болезней, основ биоинформатики и др.

Руководство и сотрудники:

Заведующий кафедрой

Залетаев Дмитрий Владимирович

- Email:

- [email protected]

Researcher ID: E-5331-2010

Scopus ID: 7004487565

РИНЦ ID: 79203

Google Scholar ID

Профессор кафедры

Гинтер Евгений Константинович

- Тел:

- +7 (499) 612-87-63

- Email:

- [email protected]

Ученая степень: доктор биологических наук

Ученое звание: академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Преподаваемые дисциплины:

- «Генетика»,

- «Специальная дисциплина Генетика»

Образование:

Уровень образования: Высшее. Окончил с отличием лечебный факультет Кубанского медицинского института в 1962 г.

Направление подготовки и(или) специальности: лечебное дело, генетика

Стаж:

Общий стаж работы: 55 лет

Стаж работы по специальности: 55 лет

Научные интересы: генетическая эпидемиология наследственных болезней, молекулярно-генетическое картирование генов наследственных болезней.

Автор более 400 статей в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, автор монографий, учебника, патента («Способ профилактики рождения больных остеопетрозом детей», 2007 г.). Индекс Хирша – 26 (РИНЦ), 20 (Web of Science). Под руководством Гинтера Е.К. подготовлено 14 докторов и 32 кандидата наук.

Под руководством Гинтера Е.К. подготовлено 14 докторов и 32 кандидата наук.

Гинтер Е.К. награжден орденом «Знак Почета» (1986 г.). В 2000 г. Гинтер Е.К. за цикл работ «Эпидемиология наследственных болезней в некоторых популяциях России» в составе авторского коллектива награжден Дипломом премии имени С.

Должности: научный руководитель ФГБНУ «МГНЦ».

Профессор кафедры

Костюк Светлана Викторовна

- Тел:

- +7 (499) 612-81-93

- Email:

- [email protected]

WoS Research ID: B-2027-2016

Scopus ID: 36499477600

ORCID ID:

РИНЦ ID: 600252

Ученая степень: доктор биологических наук

Заведующая лабораторией молекулярной биологии ФГБНУ МГНЦ.

Преподаваемые дисциплины:

- «Генетика»

- «Специальная дисциплина Генетика»

Методы клеточной и молекулярной биологии в исследовании иммуногенетических механизмов патогенеза наследственных заболеваний (семинары, лекции, практические занятия)

Образование:

Уровень образования: высшее

Направление подготовки и(или) специальности: биохимия

Квалификация: врач-биохимик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:

- Современные достижения медицинской генетики Удостоверение 180000685771 11.

01.2017—07.02.2017

01.2017—07.02.2017

Научные интересы:

Имеет 186 публикаций, из них 2 учебных издания и 4 научных труда, включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые в образовательном процессе.

Под руководством Костюк С.В. защищены 2 кандидатские диссертации.

Дополнительная информация: член Диссертационного Совета Д 001.016.01 при ФГБНУ МГНЦ

Награждена почетной грамотой Минобрнауки России (приказ №179 от 20.08.2019)

Профессор кафедры

Вейко Наталья Николаевна

- Email:

- [email protected]

WoS Research ID: B-2617-2012

Scopus ID: 7003708619

ORCID ID:

РИНЦ ID: 88757

Ученая степень: доктор биологических наук

Главный научный сотрудник молекулярной биологии ФГБНУ МГНЦ.

Преподаваемые дисциплины:

- «Биохимия»

- «Молекулярная биология»

Методы клеточной и молекулярной биологии в исследовании иммуногенетических механизмов патогенеза наследственных заболеваний (семинары, лекции, практические занятия)

Образование:

Уровень образования: высшее

Направление подготовки и(или) специальности: химия природных соединений

Квалификация: химик

Научные интересы: исследование нестабильности генома человека, роли внеклеточной ДНК в патогенезе заболеваний человека.

Имеет 186 публикаций, из них 2 учебных издания и 4 научных труда, включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые в образовательном процессе.

Под руководством Вейко Н.Н. защищены 5 кандидатских диссертации и докторская (консультант).

Доцент кафедры

Бухарова Татьяна Борисовна

- Тел:

- +7 (499) 320-61-40 +7 (926) 357-50-70

- Email:

- [email protected]

WoS Researcher ID: M-8546-2014

ORCID ID: 0000-0003-0481-256X

SCOPUS ID: 26026787200

РИНЦ ID: 87367

Ученая степень: кандидат биологических наук

Ведущий научный сотрудник лаборатории генетики стволовых клеток ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова».

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Генетика стволовых клеток

Образование:

Уровень образования: Высшее. Окончила с отличием биологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1998 году по специальности «Физиология». В 2014 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Клеточная биология, цитология, гистология».

Окончила с отличием биологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1998 году по специальности «Физиология». В 2014 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Клеточная биология, цитология, гистология».

Стаж:

Общий стаж работы: 22 года

Стаж работы по специальности: 12 лет

Научные интересы:

Основная область научных интересов – разработка новых генно-клеточных технологий на основе мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток человека, аденовирусных и плазмидных конструкций, несущих гены остеогенных индукторов, и факторов роста для лечения костных дефектов. Большое внимание уделяется технологиям диагностики функциональной активности канала CFTR и оценки эффективности таргетных препаратов для лечения больных муковисцидозом на 3D-культуры кишечных органоидов.

Автор более 70 публикаций, 7 патентов, 5 медицинских технологий. Индекс Хирша 6 (РИНЦ), 3 (WoS)

Индекс Хирша 6 (РИНЦ), 3 (WoS)

Дополнительная информация:

Награждена грамотой Министерства образования и науки Российской федерации в 2017 году.

Доцент кафедры

Марахонов Андрей Владимирович

- Тел:

- +7 (499) 320-60-90

- Email:

- [email protected]

ORCID ID: 0000-0002-0972-5118

SCOPUS ID: 24559127100

WoS Researcher ID: C-9782-2014

РИНЦ ID: 596881

Ученая степень: кандидат биологических наук

Старший научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ «МГНЦ»

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Молекулярная генетика

Образование:

Уровень образования: высшее

Направление подготовки и(или) специальности: генетика

Квалификация: генетик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:

- Современные технологии анализа генома в диагностике наследственной патологии – 72ч.

, удостоверение 180000674674 от 09.04.2016 г.

, удостоверение 180000674674 от 09.04.2016 г. - Современные достижения медицинской генетики – 144 ч., удостоверение 180001339939 от 07.02.2018 г.

- Лабораторная генетика – 432 ч., удостоверение 180002514725 от 30.11.2020 г.

Стаж:

Общий стаж работы: 20 лет

Стаж работы по специальности: 20 лет

Научные интересы:

139, включая в зарубежных журналах – 46, патентов – 6, индекс Хирша 10.

Под руководством защищена 1 кандидатская диссертация.

Дополнительная информация:

Соавтор клинических рекомендаций по врожденной аниридии.

Награжден благодарностью Министерства науки и высшего образования Российской федерации

Доцент кафедры

Смирнихина Светлана Анатольевна

- Тел:

- +7 (499) 324-35-79

- Email:

- [email protected]

ORCID ID: 0000-0002-1558-3048

Researcher ID: 2316190

Scopus ID: 30067895000

РИНЦ ID: 173726

Ученая степень: кандидат медицинских наук

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Фундаментальные и прикладные аспекты мутагенеза

- Генно-клеточные технологии

Образование:

Уровень образования: высшее

Направление подготовки и(или) специальности: лечебное дело

Квалификация: врач-генетик, врач-лабораторный генетик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:

Действующие сертификаты специалиста:

- Генетика, № 0377180734091, до 13.

03.2023 г.

03.2023 г. - Лабораторная генетика, № 0377180734091, до 13.03.2023 г.

Повышение квалификации за последние 5 лет:

- Лабораторная генетика – 216ч., удостоверение 180000900033 от 24.03.2017г.

- Генетика – 144ч., удостоверение 180001343780 от 13.03.2018г.

Стаж:

Общий стаж работы: 14 лет

Стаж работы по специальности: 13 лет

Научные интересы: геномное редактирование для лечения наследственных болезней, генная терапия

Автор 98 научных публикаций, в том числе «Клиническая генетика: учебник. Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А. / Под ред. Н.П. Бочкова. 4-е изд., доп. и перераб. 2011».

Индекс Хирша 6 (РИНЦ), 4 (Web of Science).

Дополнительная информация:

Главный ученый секретарь Российского общества медицинских генетиков.

Награждена почетной грамотой Федерального агентства научных организаций за безупречный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности, приказ от 06. 02.2017, №60п.

02.2017, №60п.

Доцент кафедры

Скоблов Михаил Юрьевич

- Тел:

- +7 (499) 612-80-45

- Email:

- [email protected]

Ученая степень: кандидат биологических наук

Заведующий лабораторией функциональной геномики ФГБНУ «МГНЦ»

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Специальная дисциплина «Генетика»

Образование:

Уровень образования: высшее

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка:

- Современные достижения медицинской генетики – 144 ч. Удостоверение 180000685775 от 07.02.2017

Стаж:

Общий стаж работы: 20 лет

Стаж работы по специальности: 20 лет

Научные интересы: молекулярная генетика человека, разработка подходов по функциональному анализу вариантов нуклеотидной последовательности, исследование функций новых генов.

Автор более 80 публикаций, индекс Хирша 13 (Google scholar).

Под руководством Скоблова М.Ю. защищена одна кандидатская диссертация.

Доцент кафедры

Семенова Наталия Александровна

- Тел:

- +7 (495) 111-03-03

- Email:

- [email protected]

WoS Researcher ID: AAJ-8854-2021

Scopus ID: 57196486863

ORCID ID: 0000-0001-7041-045X

РИНЦ ID: 935511

Ученая степень: кандидат медицинских наук

Врач-генетик высшей квалификационной категории

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика наследственных заболеваний, сопровождающихся патологией печени

- Наследственные болезни обмена веществ: клиника, диагностика

Образование:

Высшее. В 2003 г. закончила Волгоградский Государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». 2004-2005 гг. – интернатура по специальности «Педиатрия» на базе ГОУ ВПО РГМУ Росздрава г. Москва. В 2007 г. окончила ординатуру по специальности «Педиатрия» на базе ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ г. Москва. Прошла профессиональную переподготовку по специальности «Генетика» на базе ГОУ ВПО «Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава» г. Москва в 2007 г. В 2015 г. успешно завершила обучение в аспирантуре РНИМУ им.Н.И.Пирогова и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

– интернатура по специальности «Педиатрия» на базе ГОУ ВПО РГМУ Росздрава г. Москва. В 2007 г. окончила ординатуру по специальности «Педиатрия» на базе ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ г. Москва. Прошла профессиональную переподготовку по специальности «Генетика» на базе ГОУ ВПО «Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава» г. Москва в 2007 г. В 2015 г. успешно завершила обучение в аспирантуре РНИМУ им.Н.И.Пирогова и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Действующий сертификат специалиста: Генетика, 2Ц-8-136175, до 24.03.2022 г.

Повышение квалификации за последние 5 лет:

- Диагностика орфанных болезней – 72ч.; удостоверение 1800000679580 от 18.05.2016

- Генетика; удостоверение 180000899997 от 24.03.2017 г.

- Мониторинг врожденных пороков развития; удостоверение 180001333726 от 18.

11.2017 г.

11.2017 г. - Современные достижения медицинской генетики; удостоверение 180001339946 от 07.02.2018 г.

- ICH GCP: Надлежащая клиническая практика для исследователей; удостоверение 771801880220 от 22.11.2018 г.

Стаж:

Общий стаж работы: 16 лет

Стаж работы по специальности: 13 лет

Научные интересы: Научные интересы лежат в области анализа клинико-генетических характеристик, а также особенностей диагностики наследственных заболеваний, в частности болезней, сопровождающихся патологией печени. Особый интерес связан с определением основных клинических симптомов различных групп заболеваний и отдельных нозологических форм с целью разработки дифференциально-диагностических алгоритмов, а также исследования генно-фенотипических корреляций. Автор 32 печатных научных работ, в том числе опубликованных в рецензируемых научных журналах, входящих в Scopus и/или Web of Science.

Дополнительная информация: Член Российской ассоциации медицинских генетиков, член Европейского общества по генетике человека (ESHG). Член редакционных коллегий журнала «синдром Дауна. XXI век».

Член редакционных коллегий журнала «синдром Дауна. XXI век».

Доцент кафедры

Шмарина Галина Васильевна

- Email:

- [email protected]

WoS Research ID: B-3251-2016

Scopus ID: 6602363686

ORCID ID:

РИНЦ ID: 87949

Ученая степень: кандидат медицинских наук

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Молекулярная генетика

- Методы клеточной и молекулярной биологии

Образование:

Уровень образования: высшее

Направление подготовки и(или) специальности: аллергология – иммунология, генетика

Квалификация: врач-биофизик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: нет

Стаж:

Общий стаж работы: 24 года

Стаж работы по специальности: 4 года

Научные интересы: нейроиммунология, генетические механизмы старения, регуляция воспаления

Автор 140 публикаций, индекс Хирша – 11

Дополнительная информация: отсутствует

Ассистент кафедры

Боровиков Артем Олегович

- Тел:

- + 7 (495) 111-03-03

- Email:

- borovikov33@gmail.

com

com

WoS Researcher ID: AAJ-8994-2021

Scopus ID: 57209273680

ORCID ID: 0000-0001-5871-8005

РИНЦ ID: 1016336

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Клиническая генетика

- Учебный цикл программа «Глубокое фенотипирование и интерпретация молекулярно-генетических данных для практикующих врачей»

Образование: Высшее. Закончил МГМУ им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело» в 2016 году. В 2018 закончил обучение в ординатуре ФГБНУ «МГНЦ» по специальности генетика и получил сертификат врача-генетика.

Квалификация: врач-генетик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Действующий сертификат специалиста: генетика, № 0277040010040, до 31.08.2023

Стаж:

Общий стаж работы: 2 года.

Стаж работы по специальности: 2 года

Научные интересы: основная область научных интересов – изучение клинико-генетических характеристик и патогенеза наследственных заболеваний. Особый интерес представляют наследственные моногенные болезни центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, а также врожденные множественные остеохондромы. Одним из развиваемых направлений является изучение спектра соматических вариантов у пациентов со структурными формами эпилепсии, изучение влияния «генетического фона» на разнообразие клинической картины у пациентов с одинаковыми патогенными вариантами или с идентичным молекулярным эффектом на продукт гена.

Особый интерес представляют наследственные моногенные болезни центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, а также врожденные множественные остеохондромы. Одним из развиваемых направлений является изучение спектра соматических вариантов у пациентов со структурными формами эпилепсии, изучение влияния «генетического фона» на разнообразие клинической картины у пациентов с одинаковыми патогенными вариантами или с идентичным молекулярным эффектом на продукт гена.

Автор 6 публикаций, индексируемых в базах данных WoS и Scopus

Ассистент кафедры

Гусева Дарья Михайловна

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

Образование:

Высшее. В 2015 году окончила Тверской Государственный медицинский университет по специальности “Педиатрия”. В 2017 году окончила ординатуру на кафедре генетики РМАНПО по специальности “Генетика”. Имеет сертификат по специальности “Генетика”, выданный 31. 08.2017г.

08.2017г.

Направление подготовки и(или) специальности: педиатрия, генетика

Квалификация: врач-генетик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Действующий сертификат специалиста: генетика, № 0377180725096, до 28.08.2022

Стаж:

Общий стаж работы: 5 лет

Стаж работы по специальности: 3 лет

Научные интересы: Основные области научных интересов на протяжении всей профессиональной деятельности связаны с клинической генетикой. Особый интерес направлен на изучение наследственных заболеваний и синдромов, сопровождающихся пороками головного мозга. Автор более 7 печатных научных работ, опубликованных в рецензируемых научных журналах.

Дополнительная информация: Член Европейского общества по генетике человека (ESHG), Российской Ассоциации медицинских генетиков, Российского общества медицинских генетиков. Награждена благодарностью Министерства науки и высшего образования России в 2020г, а также лауреат Всероссийской премии «ПроДокторов – 2020» в 2020г.

Награждена благодарностью Министерства науки и высшего образования России в 2020г, а также лауреат Всероссийской премии «ПроДокторов – 2020» в 2020г.

Ассистент кафедры

Спарбер Петр Андреевич

- Email:

- [email protected]

Преподаваемые дисциплины:

- Генетика

- Клиническая генетика

- Учебный цикл программа «Глубокое фенотипирование и интерпретация молекулярно-генетических данных для практикующих врачей»

Образование:

Высшее. В 2017 году окончил с отличием медико-биологический факультет ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова по специальности «медицинская биохимия» с присвоением квалификации «врач биохимик”. В 2019 году окончил ординатуру ФГБНУ «МГНЦ» по специальности «генетика»

Квалификация: врач-генетик

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Действующий сертификат специалиста: генетика, № 0277040010051, до 30. 08.2024

08.2024

Стаж:

Общий стаж работы: 4 года

Стаж работы по специальности: 4 года

Научные интересы: Область научных интересов связана с функциональным анализом вариантов нуклеотидной последовательности, исследование патогенеза наследственных заболеваний, изучение роли некодирующих вариантов нуклеотидной последовательности. Особый интерес представляет разработка подходов для исследования патогенеза наследственных нервно-мышечных заболеваний и генетически-обусловленных эпилепсий, изучение молекулярных механизмов неполной пенетрантности, исследование роли длинных некодирующих РНК в патогенезе наследственных заболеваний человека.

Автор 7 публикаций индексируемых в Scopus и/или Web of Science

Дополнительная информация: Председатель совета молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ», член Российского общества медицинских генетиков. Принимал участие в множестве всероссийских и международных конференциях.

История медицинской генетики в Башкортостане

«…Путь в будущее лежит через прошлое в настоящее». Из истории медицинской генетики Башкортостана

История медицинской генетики в Башкортостане началась в далеком 1971 году, когда в столице БАССР – Уфе открылся первый консультативный кабинет по медицинской генетике на базе Республиканской клинической больницы имени Г.Г Куватова. Основой для создания специализированного направления медицины послужил приказ Министерства здравоохранения СССР № 813 «Об организации консультативных кабинетов по медицинской генетике в республиканских, краевых, областных больницах» от 6 ноября 1969 года. Уфимская лаборатория консультативного кабинета медицинской генетики была в авангарде цитогенетических и биохимических исследований в СССР.

Энтузиастом и идейным вдохновителем его создания стала заведующая кафедрой нервных болезней БГМИ, профессор Нинель Борисова. Высокий профессионал, женщина редчайшей интеллигентности и культуры, такой ее запомнили коллеги и пациенты. Первыми сотрудниками кабинета были Фанзия Байбазарова-заведующая кабинетом и педиатр-генетик, кандидат медицинских наук Флера Исхакова. Всю свою энергию и знания они направили на своевременное выявление и лечение врожденных заболеваний обмена веществ у детей, занимались организационной и просветительской работой, проводя занятий с практическими врачами всей республики.

Первыми сотрудниками кабинета были Фанзия Байбазарова-заведующая кабинетом и педиатр-генетик, кандидат медицинских наук Флера Исхакова. Всю свою энергию и знания они направили на своевременное выявление и лечение врожденных заболеваний обмена веществ у детей, занимались организационной и просветительской работой, проводя занятий с практическими врачами всей республики.

Формирование и становление медико-генетической службы в Башкирии проходило под постоянным методическим сопровождением кафедры неврологии Башкирского государственного медицинского института. В связи с этим нейрогенетическое направление в деятельности МГК занимает одно из ведущих мест. В 1974 году заведующим медико-генетической консультации стал Рим Магжанов-невролог, известный в медицинском мире специалист, профессор, доктор медицинских наук.

С 1975 года начал работать врачом-неврологом генетического кабинета Геннадий Перцев. В 1978 году он стал заведующим кабинета медгенетики, а с 1978 по 2000 годы руководил медико-генетической консультацией РКБ им. Г.Г. Куватова. Геннадий Сергеевич вложил много сил и труда в организацию деятельности МГК.

Г.Г. Куватова. Геннадий Сергеевич вложил много сил и труда в организацию деятельности МГК.

В 70-е годы врачи-генетики объездили весь Башкортостан, проводя популяционные исследования, изучая геногеографию наследственных болезней нервной системы и синдромов, обусловленных аномалиями половых хромосом.

Основным методом работы было избрано активное выявление больных с наследственной и врожденной патологией путем массового обследования детей с применением методов экспресс-диагностики.

Врачами также активно проводилась санитарно-просветительская работа, поскольку не только население, но и врачи не знали о наследственно обусловленной патологии.

В 1985 году был издан приказ МЗ СССР № 787, в котором работа консультативного кабинета медицинской генетики г.Уфы признана «хорошо организованной», и г.Уфа был избран, в связи с этим, местом создания межобластной медико-генетической консультации (ММГК). Приказом предусматривалось внедрение в ММГК пренатальной диагностики наследственных заболеваний плода, включая ультразвуковое сканирование и цитогенетическое исследование клеток плода, организацию массового обследования новорожденных на фенилкетонурию (ФКУ). С этого времени началась работа по созданию медико-генетической консультации (МГК), для этого были определены штаты медицинского персонала МГК, администрацией РКБ имени Г.Г.Куватова выделены необходимые рабочие помещения, начались подбор и обучение кадров, приобретение медицинской техники и химических реактивов.

С этого времени началась работа по созданию медико-генетической консультации (МГК), для этого были определены штаты медицинского персонала МГК, администрацией РКБ имени Г.Г.Куватова выделены необходимые рабочие помещения, начались подбор и обучение кадров, приобретение медицинской техники и химических реактивов.

В конце 80-х годов коллектив пополнился молодыми докторами. Научными и практическими проблемами медицинской генетики стали активно заниматься педиатр-генетик Салия Мурзабаева и врач-лаборант Галина Печенина. Был создан Республиканский Регистр наследственной патологии и врожденных пороков развития, позволяющий активно выявлять и диспансеризировать больных с моногенными наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития.

В 1988 году создана лаборатория неонатального скрининга, бессменным руководителем которого с момента основания до сегодняшних дней является отличник здравоохранения Российской Федерации Печенина Галина Васильевна. Началось массовое обследование новорожденных на фенилкетонурию (ФКУ), а с 1993 года на врожденный гипотериоз (ВГ), был внедрен микробиологический ингибиторный тест Гатри, который в дальнейшем был заменен флюорометрическим методом. Система профилактики врожденных и наследственных заболеваний также включала тестирование всех беременных женщин на сывороточные маркеры I и II триместра беременности с расчетом риска хромосомной патологии и задержки развития плода по программам «Астраия» и «Исида», соответственно.

Система профилактики врожденных и наследственных заболеваний также включала тестирование всех беременных женщин на сывороточные маркеры I и II триместра беременности с расчетом риска хромосомной патологии и задержки развития плода по программам «Астраия» и «Исида», соответственно.

С 2003 года Медико-генетическая служба республики Башкортостан вступила в новый этап своего развития, вошла в структуру вновь созданного Республиканского перинатального центра, что позволило существенно расширить площади и улучшить материально-техническую базу. Была создана лаборатория молекулярной генетики, в которой появилась возможность подтверждать диагнозы фенилкетонурии, спинальной амиотрофии.

С 2005 года внедрена система регистра наследственных нервно-мышечных заболеваний, программа расчета диеты и статистики ФКУ «Диета», пренатальной профилактики синдрома Дауна – «Прогноз». Было начато проведение инвазивной диагностики наследственных хромосомных заболеваний.

С 2006 года в рамках реализации национального проекта «Здоровье» в программу неонатального скрининга включены еще 3 заболевания: муковисцидоз, адреногенитальный синдром и галактоземия. В лаборатории цитогенетики появились микроскопы с высокой разрешающей способностью Leica и Axiolab для исследования кариотипа лимфоцитов периферической крови, плаценты и хориона.

В лаборатории цитогенетики появились микроскопы с высокой разрешающей способностью Leica и Axiolab для исследования кариотипа лимфоцитов периферической крови, плаценты и хориона.

В 2004 году впервые проведено санаторно-курортное лечение детей ФКУ. В условиях санатория проведено комплексное обследование детей с участием эндокринологов, генетиков, психневролого, кардиологов. Проведение подобных заездов с целью улучшения качества реабилитации доказали свою эффективность. Совместно с сотрудниками отдела Геномики Института биохимии и генетики УНЦ РАН под руководством Эльзы Хуснутдиновой в практическое здравоохранение внедрена ДНК-диагностика 18 наследственных заболеваний.

Свидетельством высокой оценки научно-практической деятельности башкирских генетиков явилось проведение V съезда Российского общества медицинских генетиков в 2005 г. с участием Н.П. Бочкова, П.В. Новикова, Е.К.Гинтера, В.С. Баранова, В.П. Пузырева, Г.И. Лазюка, П.С.Харпера.

В 2010 года внедрена методика тандемной масс-спектрометрии для селективного скрининга наследственных заболеваний обмена веществ, с 2012 года – молекулярно-цитогенетический метод, позволяющий диагностировать анеуплоидии по 13, 18, 21, Х и Y хромосомам, и потери ДНК в 9 регионах, связанных с микроделеционными синдромами. Эту технологию можно сравнить с флюоресцентной гибридизацией in situ (FISH) в жидкой среде и она эффективна при отсутствии метафазных хромосом или плохой их морфологии.

Эту технологию можно сравнить с флюоресцентной гибридизацией in situ (FISH) в жидкой среде и она эффективна при отсутствии метафазных хромосом или плохой их морфологии.

Для дальнейшего совершенствования специализированной медико-генетической помощи населению Республики распоряжением правительства РБ от 28 июня 2017 года (№612-р) генетическая служба Башкортостана была преобразована в Республиканский медико-генетический центр (ГБУЗ РМГЦ).

В настоящее время в РМГЦ, кроме отделения медико-генетического консультирования, имеются отделения пренатальной диагностики, охраны здоровья семьи и репродукции, вспомогательных репродуктивных технологий, которые решают проблемы, связанные с бесплодием, невынашиванием беременности, гинекологическими заболеваниями эндокринного генеза и диагностируют нарушения развития плода, начиная с ранних этапов беременности. С учетом достижений современной науки расширена лабораторно-диагностическая служба, в составе которой работают четыре лаборатории: клинико-диагностическая, массового и селективного скрининга, цитогенетическая, молекулярно-генетической диагностики, оснащенные современным оборудованием, что позволит решать наиболее острые проблемы в области медицинской генетики.

Благодаря поддержке региона, в Центре обновлен приборный парк всех отделений. Закуплены УЗИ аппараты экспертного уровня, цитогенетическая станция CytoVision (Leica), флуоресцентный, инвертированный микроскопы, автоматизированный комплекс учета и хранения образцов ДНК (биобанк, LiCONiC STC), автоматический модульный комплекс TECAN Freedom EVO для выделения нуклеиновых кислот, прибор для хромосомного микроматричного анализа (Thermo Fisher Scientific), секвенатор MiSeq (ILLUMINA, INC.), генетический анализатор Applied Biosystems 3500xl, система генетического анализа PyroMark Q24 (“QIAGEN GmbH), амплификаторы в режиме реального времени отечественных и зарубежных производителей (ДНК-технология, CFX96, Bio-Rad), цитофлюориметрпроточный NAVIOS (Beckman Coulte).

В ГБУЗ РМГЦ проводится широкий спектр клинико-лабораторных исследований с применением технологий жидкостной цитологии, кариотипирования, различных методик генотипирования, в том числе секвенирования по Сенгеру, NGS, пиросеквенирования, аллель-специфической ПЦР, реал-тайм ПЦР.

РМГЦ позиционируется как как клинико-диагностический центр, обеспечивающий население широким спектром высокотехнологичных исследований в области медицинской генетики, планирования семьи, молекулярной медицины, что будет способствовать становлению персонализированной медицины. Одной из основных задач организации является внедрение современных технологий молекулярно-генетического анализа и достижений молекулярной генетики в клиническую практику и поднять уровень медицинской помощи населению на совершенно новую ступень и сделать доступным для населения самые современные и высокотехнологичные методы диагностики заболеваний и проводить их эффективную профилактику, что соответствует стратегии развития медицинской науки в России Правительства РФ на период до 2025 г., в рамках которой предполагается внедрение современных технологий, направленных на повышение эффективности диагностики и лечения заболеваний.

В числе приоритетных задач учреждения – обеспечение населения региона России широким спектром генетических исследований и выполнение всех доступных на современном этапе развития науки задач по широкому внедрению генетических исследований в практику здравоохранения, создание на основе новых знаний в области биологии и медицины научно-практических разработок, обеспечивающих развитие «персонализированной» медицины, позволяющих улучшить здоровье населения в целом, увеличить рождаемость, среднюю продолжительность и качество жизни.

В ближайшей перспективе будет продолжено совершенствование медико-генетического консультирования населения Республики Башкортостан, не только с наследственными, но и многофакторными социально-значимыми заболеваниями, внедрение новых технологий молекулярной и цитогенетической диагностики наследственных и многофакторных болезней; внедрение методов диагностики генов индивидуальной чувствительности и устойчивости к лекарственным препаратам, химиотерапии онкологических заболеваний, наследственных форм рака; внедрение медико-генетического консультирования населения с учетом индивидуального генетического профиля.

История медицинской генетики в педиатрии

. 2004 г., июль; 56 (1): 150-9.

doi: 10.1203/01.PDR.0000129659.32875.84. Epub 2004 5 мая.

Дэвид Л. Римуан 1 , Курт Хиршхорн

принадлежность

- 1 Институт медицинской генетики, Медицинский центр Cedars-Sinai, Лос-Анджелес, Калифорния

- , США.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 15128921

- DOI: 10.1203/01.ПДР.0000129659.32875.84

Дэвид Л. Римуан и соавт. Педиатр Рез. 2004 июль

. 2004 г., июль; 56 (1): 150-9.

doi: 10.1203/01.PDR.0000129659.32875.84. Epub 2004 5 мая.

Авторы

Дэвид Л. Римуан 1 , Курт Хиршхорн

принадлежность

- 1 Институт медицинской генетики, Медицинский центр Cedars-Sinai, Лос-Анджелес, Калифорния

- , США.

[email protected]

[email protected]

- PMID: 15128921

- DOI: 10.1203/01.ПДР.0000129659.32875.84

Абстрактный

Медицинская генетика возникла из фундаментальной науки всего полвека назад. Ученые и врачи, работающие в различных фундаментальных и клинических отделениях, добились многих крупных успехов в изучении генетических заболеваний у детей. Научный подход к генетике человека возник в 1948 с созданием Американского общества генетики человека. Еще до использования современных лабораторных методов педиатрические отделения возглавляли клиническое описание простых генетических нарушений, синдромов и основных пороков развития. Возникновение медицинской генетики как специальности и ее колоссальный рост на кафедрах педиатрии стимулировались крупными технологическими достижениями, такими как возможность визуализации хромосом человека, разработка методов изучения биохимических изменений в крови и моче, клеточных культурах, соматических клетках. гибридизация и молекулярные технологии, все из которых позволили диагностировать, лечить и предотвращать генетические нарушения у детей. Многие педиатры стремились пройти обучение генетике, и программы обучения медицинской генетике процветали на кафедрах педиатрии. Взрыв знаний о метаболических и молекулярных причинах генетических заболеваний и понимание их патогенеза привели к появлению множества конкретных диагностических, профилактических и терапевтических подходов для облегчения симптомов или предотвращения осложнений многих из этих заболеваний. Медицинская генетика в настоящее время признана отдельной медицинской специальностью с собственным советом, одобренным Американским советом по медицинским специальностям (Американский совет по медицинской генетике), и специализированным клиническим колледжем (Американский колледж медицинской генетики).

гибридизация и молекулярные технологии, все из которых позволили диагностировать, лечить и предотвращать генетические нарушения у детей. Многие педиатры стремились пройти обучение генетике, и программы обучения медицинской генетике процветали на кафедрах педиатрии. Взрыв знаний о метаболических и молекулярных причинах генетических заболеваний и понимание их патогенеза привели к появлению множества конкретных диагностических, профилактических и терапевтических подходов для облегчения симптомов или предотвращения осложнений многих из этих заболеваний. Медицинская генетика в настоящее время признана отдельной медицинской специальностью с собственным советом, одобренным Американским советом по медицинским специальностям (Американский совет по медицинской генетике), и специализированным клиническим колледжем (Американский колледж медицинской генетики).

Похожие статьи

Краткая история детской эндокринологии в Северной Америке.

Фишер Д.А. Фишер Д.А. Педиатр Рез. 2004 г., апрель; 55 (4): 716-26. doi: 10.1203/01.PDR.0000113824.18487.9B. Epub 2004, 22 января. Педиатр Рез. 2004. PMID: 14739361

[Встреча с синдромами, генетика и генетики].

Отдел кадров Видеманн. Видеманн HR. Клин Падиатр. 1997 г., январь-февраль; 209(1):1-5. doi: 10.1055/s-2008-1043918. Клин Падиатр. 1997. PMID: 9121070 Немецкий. Аннотация недоступна.

История детской ревматологии.

Шаллер Дж.Г. Шаллер Дж.Г. Педиатр Рез. 2005 г., ноябрь; 58 (5): 997-1007. doi: 10.1203/01.PDR.0000182823.85717.48. Epub 2005, 23 сентября. Педиатр Рез. 2005. PMID: 16183803

История детской онкогематологии.

Пирсон ХА. Пирсон ХА. Педиатр Рез. 2002 декабрь; 52 (6): 979-92. doi: 10.1203/00006450-200212000-00026. Педиатр Рез. 2002. PMID: 12438679 Обзор.

История педиатрических специальностей: развитие детской кардиологии.

Нунан Дж.А. Нунан Дж.А. Педиатр Рез. 2004 г., август; 56 (2): 298–306. doi: 10.1203/01.PDR.0000132662.73362.96. Epub 2004, 4 июня. Педиатр Рез. 2004. PMID: 15181186 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Сеть молодых генетиков и комитет ESHG-Young, прогрессивное международное сообщество.

Риккарди Ф., Марцинкуте Р., Азеведо Соарес С., Калапод П.С., Серкейра Дж.М., Аврам Э., Дин С.

; ESHG-молодой комитет.

Риккарди Ф. и соавт.

Eur J Hum Genet. 2022 март; 30 (3): 252-255. doi: 10.1038/s41431-021-01019-0. Epub 2022 14 января.

Eur J Hum Genet. 2022.

PMID: 35027647

Аннотация недоступна.

; ESHG-молодой комитет.

Риккарди Ф. и соавт.

Eur J Hum Genet. 2022 март; 30 (3): 252-255. doi: 10.1038/s41431-021-01019-0. Epub 2022 14 января.

Eur J Hum Genet. 2022.

PMID: 35027647

Аннотация недоступна.Внеклеточные везикулы опосредуют клеточные взаимодействия при почечных заболеваниях. Новые взгляды на межклеточные связи в почках.

Чжан П.Л., Лю М.Л. Чжан П.Л. и др. J Cell Physiol. 2021 авг; 236(8):5482-5494. doi: 10.1002/jcp.30268. Epub 2021 11 января. J Cell Physiol. 2021. PMID: 33432614 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Диагноз врожденных нарушений метаболизма у ранее не диагностированных взрослых направлен на медико-генетическую оценку.

Lee KN, Uhlmann W, Hipp L, Quinonez SC.

Ли К.Н. и др.

Mol Genet Metab Rep. 2020 Oct 1;25:100653. doi: 10.1016/j.ymgmr.2020.100653. Электронная коллекция 2020 декабрь.

Представитель Мол Генет Метаб 2020.

PMID: 33072517

Бесплатная статья ЧВК.

Ли К.Н. и др.

Mol Genet Metab Rep. 2020 Oct 1;25:100653. doi: 10.1016/j.ymgmr.2020.100653. Электронная коллекция 2020 декабрь.

Представитель Мол Генет Метаб 2020.

PMID: 33072517

Бесплатная статья ЧВК.Диагностически релевантная информация о гештальте лица из обычных фотографий.

Ферри К., Стейнберг Дж., Уэббер С., Фицпатрик Д.Р., Понтинг С.П., Зиссерман А., Неллокер К. Ферри Кью и др. Элиф. 2014 24 июня; 3:e02020. doi: 10.7554/eLife.02020. Элиф. 2014. PMID: 24963138 Бесплатная статья ЧВК.

Генная терапия почек с использованием вирусных векторов.

Акбулут Т, Парк Ф. Акбулут Т. и др. Педиатрия. 2008;71(3):177-185. Педиатрия. 2008. PMID: 20827394 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи “Цитируется по”

Типы публикаций

термины MeSH

Истоки генетики человека.

Личный взгляд

Личный взглядИстоки генетики человека. Личный взгляд

Скачать PDF

Скачать PDF

- Смотровая площадка

- Открытый доступ

- Опубликовано:

- Пассаж Эберхарда ORCID: orcid.org/0000-0002-2093-8042 1

Европейский журнал генетики человека том 29 , страницы 1038–1044 (2021)Цитировать эту статью

6066 доступов

1 Цитаты

8 Альтметрический

Сведения о показателях

Субъекты

- Генетическое консультирование

- Генетика

Abstract