Конспект урока по математике на тему “Вычисление пределов функции”

Тема: «Вычисление пределов функции»

Цель: закрепить и усовершенствовать практические приемы вычисления предела функции.

Задачи:

образовательные:

· формировать умения и навыки вычисления пределов;

· познакомить обучающихся со способами раскрытия неопределенностей и других;

· сформировать у обучающихся навыки вычисления предела многочлена и отношения многочленов;

· сформировать у обучающихся навыки применения первого и второго замечательных пределов для раскрытия неопределенностей.

развивающие:

· развивать мышление обучающихся при выполнении упражнений;

· создать условия для развития у студентов умений формулировать промежуточные проблемы, предлагать пути их решения;

· создать условия для развития у студентов монологической и диалогической математической речи;

· формировать умения

и навыки самостоятельно умственного труда.

воспитательные:

· способствовать воспитанию дисциплинированности, усидчивости, навыков самостоятельности и умения работать индивидуально.

Тип урока: практическая работа.

Формы и методы: словесный, наглядный, исследовательский, фронтальная работа, самостоятельная работа.

Оборудование: карточки для обучающихся, опорные конспекты, решение типовых примеров, компьютер, презентация по теме «Предел функции».

Структура занятия:

1. Организационный момент (1 минута)

2. Сообщение темы занятия. Постановка цели и задач занятия. Мотивация. (3 минуты)

3. Актуализация прежних знаний (сопровождается демонстрацией слайдов). (7 минут)

а) фронтальный опрос;

б) устный счет.

4. Воспроизведение изученного и его применение в стандартных условиях. (5 минут)

5. Перенос

приобретенных знаний и их применение в новых или измененных условиях с целью

формирования умений. (50 мин.)

(50 мин.)

а) решение примеров у доски с комментированием;

б) самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя;

в) исследование.

6. Проверка умений обучающихся самостоятельно применять полученные знания. (15 мин.)

7. Повторение основных понятий. Разгадывание кроссворда.(5 мин.)

8. Подведение итогов занятия, рефлексия. (3 минуты)

9. Домашнее задание. (1 минута)

Ход занятия

1. Организационный момент.

Перед началом занятия преподаватель проводит проверку подготовленности кабинета к занятию.

Приветствие обучающихся, определение отсутствующих, заполнение группового журнала.

2. Сообщение темы занятия. Постановка цели и задач занятия. Мотивация.

Сообщается тема занятия: «Вычисление пределов функции». Вместе с обучающимися преподаватель формулирует цель и задачи занятия.

Значение теории пределов для математики трудно

переоценить – это центральное понятие математического анализа, на основе

которого формируются понятия производной, дифференциала и интеграла.

Понятие предела функции имеет большое значение для построения графиков функций. Кроме того, в дальнейшем мы будем изучать понятие производной и без знания предела функции рассмотрение этого понятия невозможно.

Понятие непрерывности играет важную роль, т.к. многие физические процессы характеризуются тем, что плавное изменение физических величин сменяется скачкообразно. То есть количественные изменения переходят в качественные. Это один из основных законов диалектики.

Но предел нашел применение не только в математике. Предельный анализ в экономике исследует изменяющиеся величины затрат или результатов при изменении объемов производства или потребления на основе анализа их предельных значений. Задачи на темы: рост вклада, рост населения страны, распад радиоактивного вещества, размножение бактерий решаются с помощью второго замечательного предела.

Но такое признание теория пределов имела не всегда. В

17 веке известный математик Мишель Ролль писал, что эта наука есть коллекция

гениальных ошибок.

Многие десятилетия величайшие математики, в том числе Ньютон и Лейбниц, предпринимали попытки дать строгое определение предела. Но лишь в 19 веке великому французскому математику Огюстену Луи Коши удалась это сделать.

3. Актуализация прежних знаний (сопровождается демонстрацией слайдов).

а) Фронтальный опрос.

Ответы на вопросы теоретической части темы:

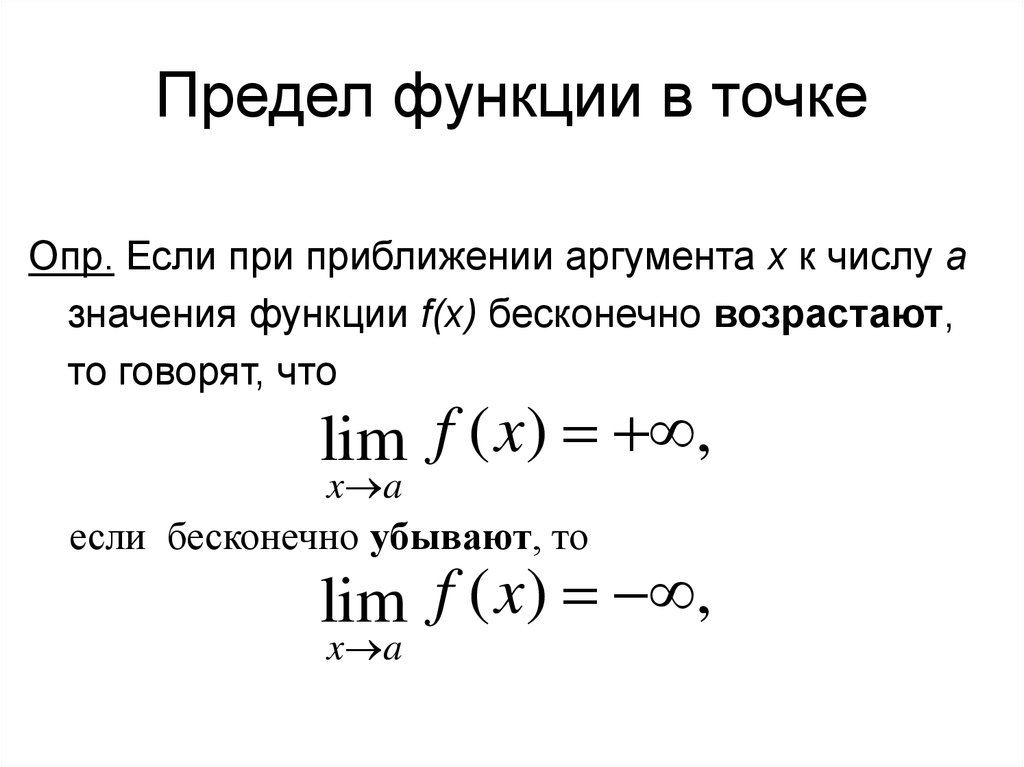

– предел функции в точке;

– односторонние пределы;

– предел функции при x стремящемся к бесконечности;

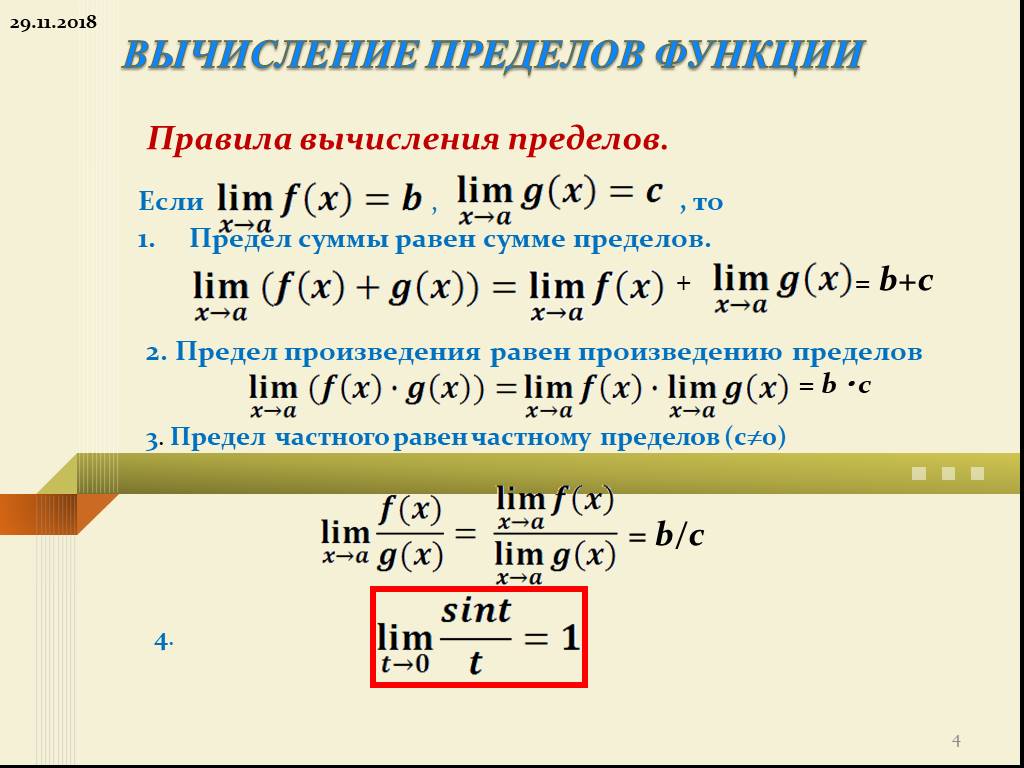

– основные теоремы о пределах;

– правила вычисления пределов;

– раскрытие неопределенностей;

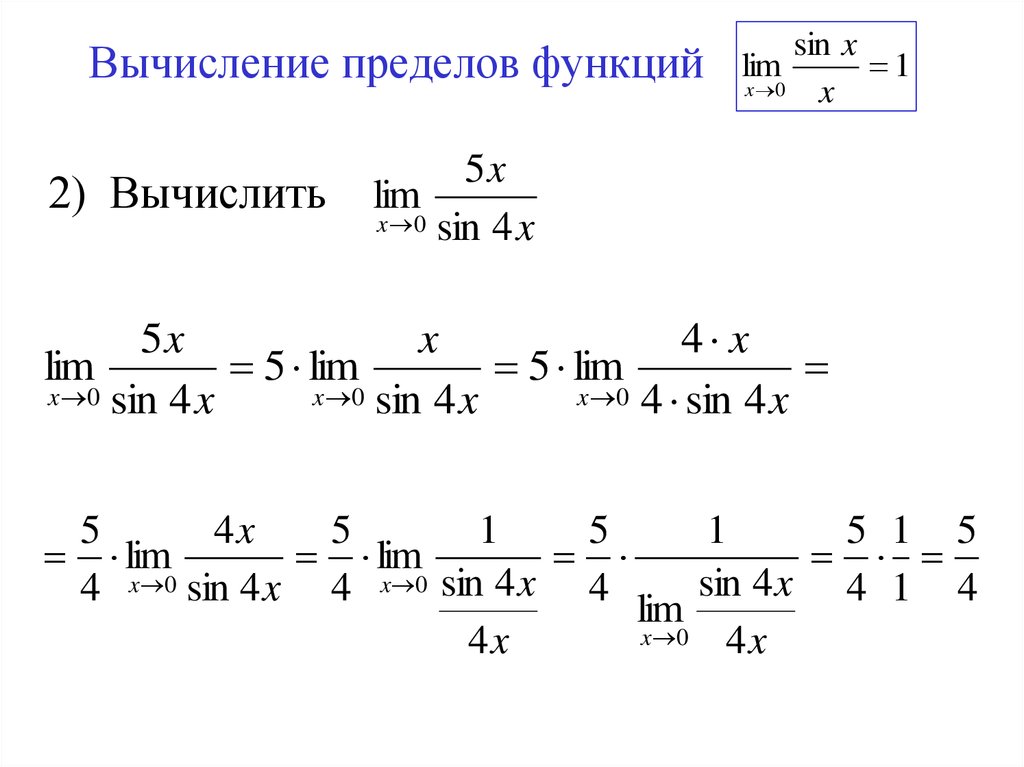

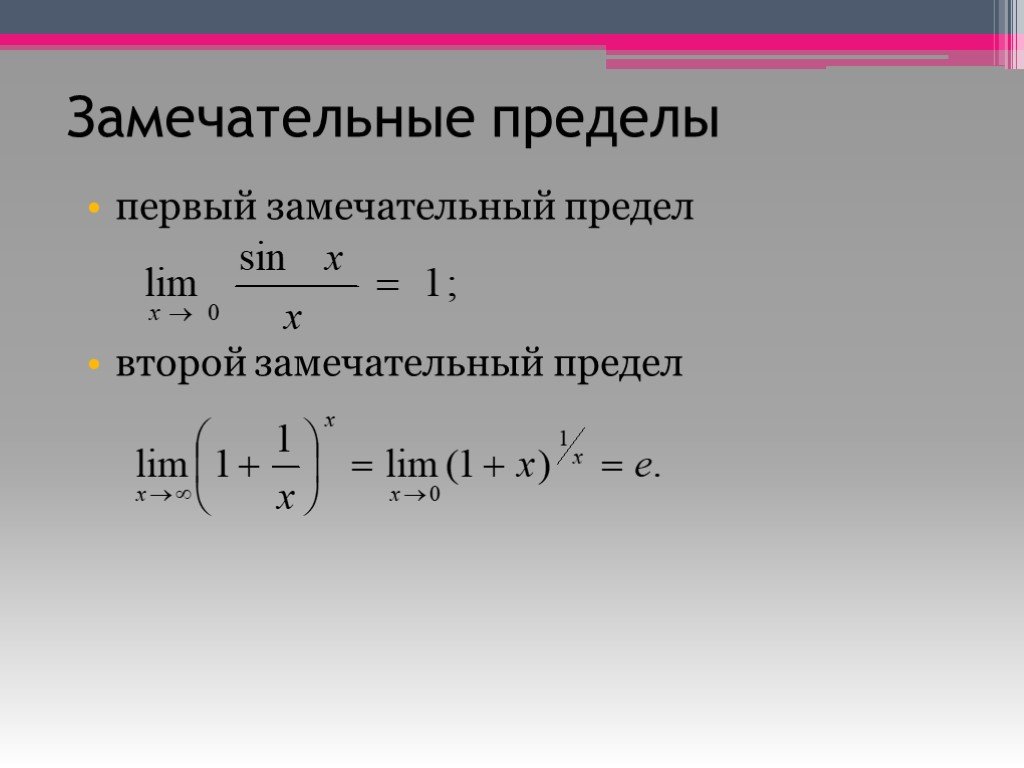

– первый замечательный предел;

–

второй

замечательный предел.

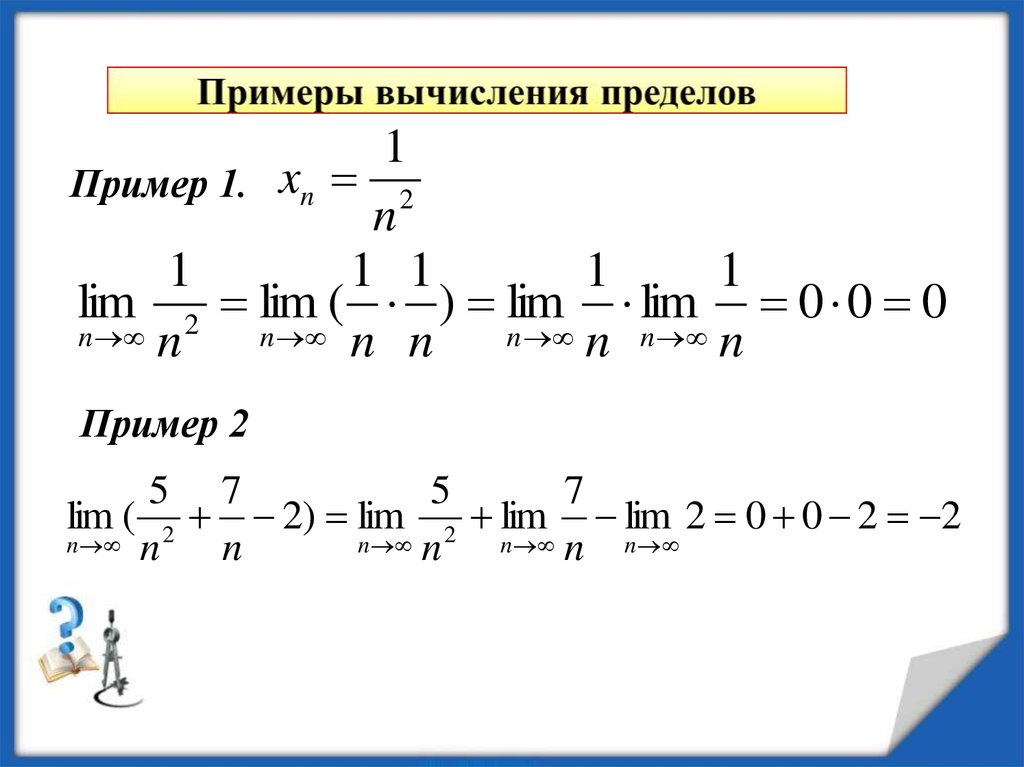

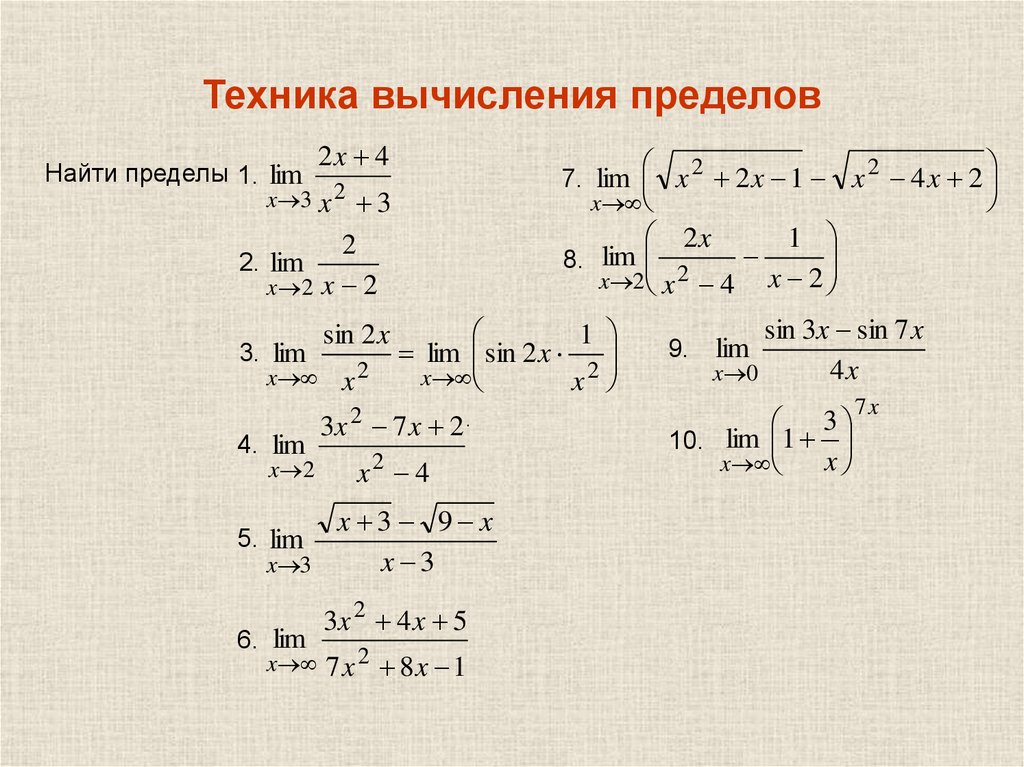

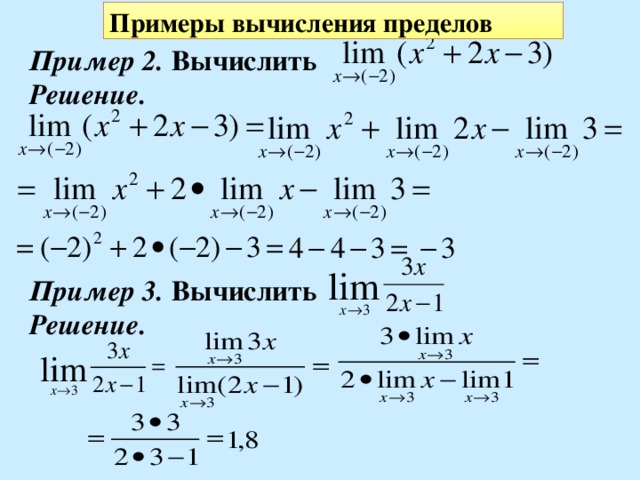

б) Устный счет.

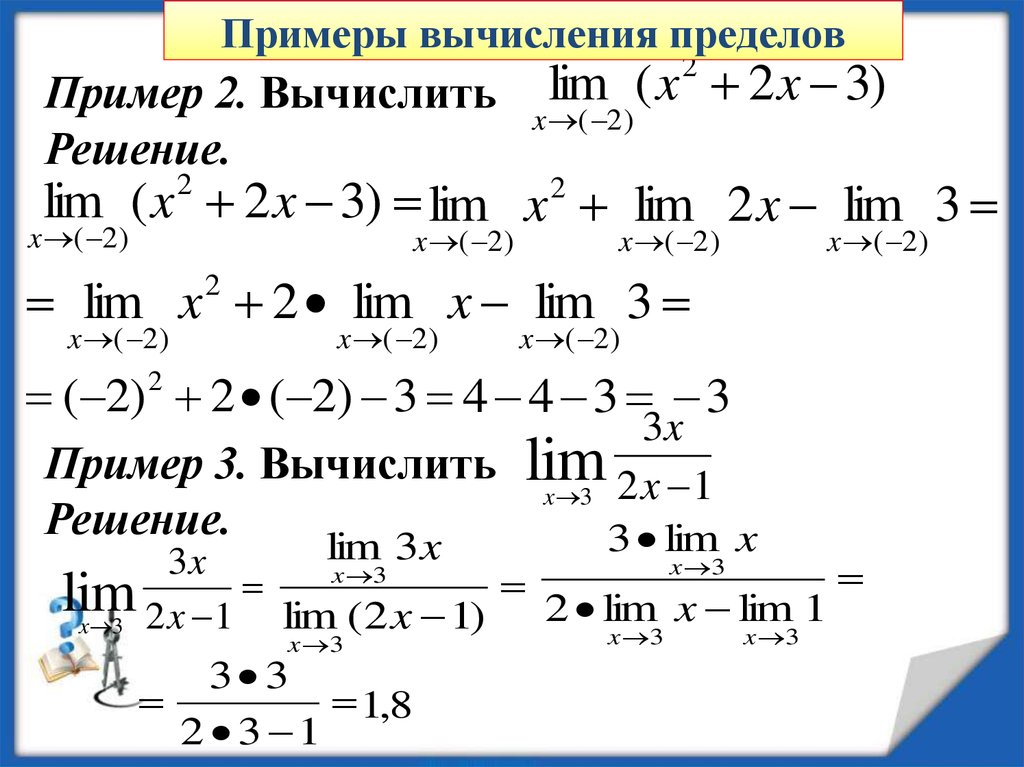

Для нахождения предела данных функций заменим аргумент x его предельным значением.

4. Воспроизведение изученного и его применение в стандартных условиях.

Задание 1

На рис. изображены графики функций. Установите для каждой из функции имеет ли она предел в точке х=2. если имеет, то чему он равен?

Ответы:

;;;не существует.

Задание 2.

Общее

правило: Когда

дан любой предел, сначала просто пытаемся подставить число в функцию.

Найти предел функции в точке:

Решение. Функция определена в точке х = π/6. Получим:

5. Перенос приобретенных знаний и их применение в новых или измененных условиях с целью формирования умений.

Решение примеров у доски с комментированием.

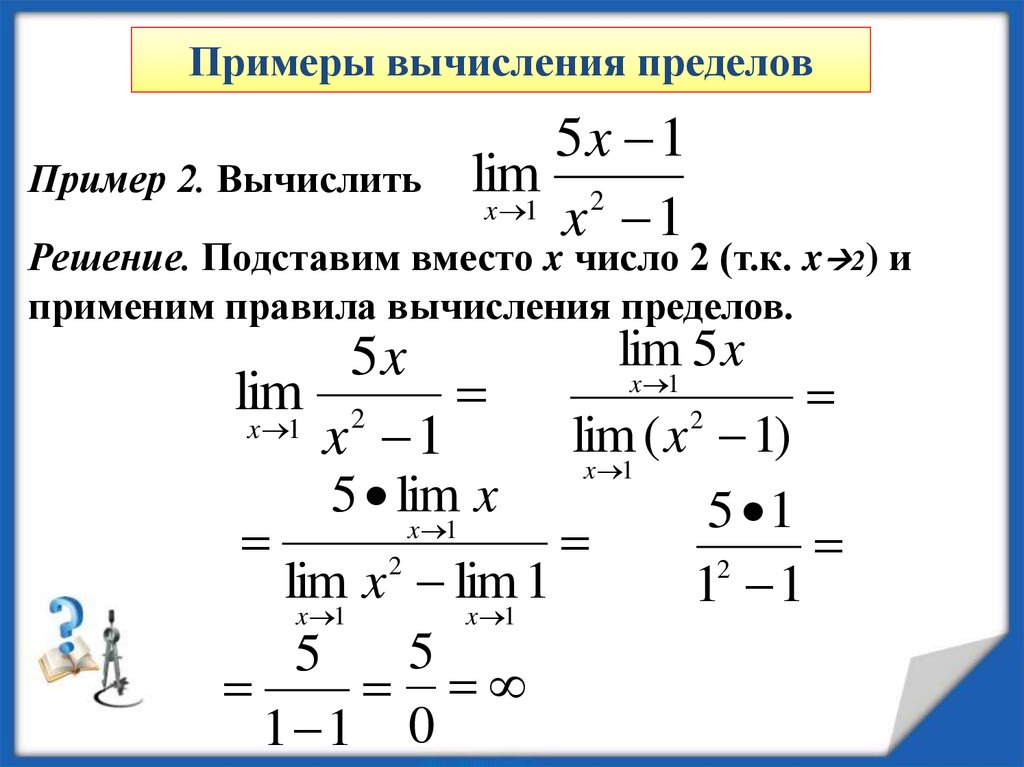

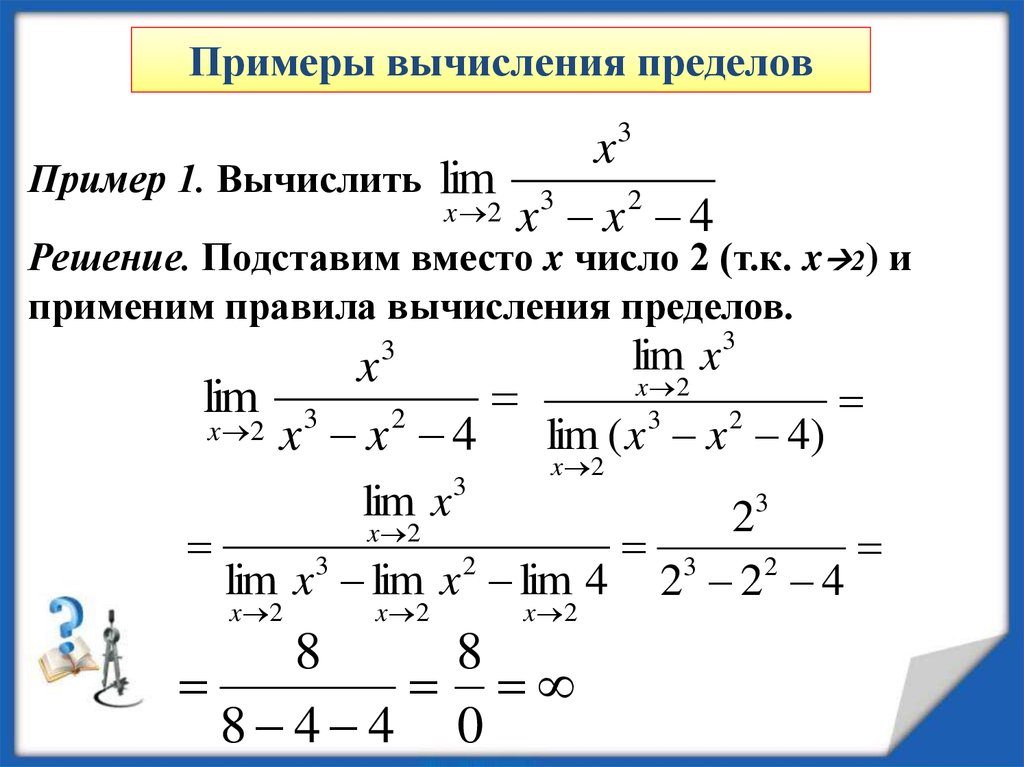

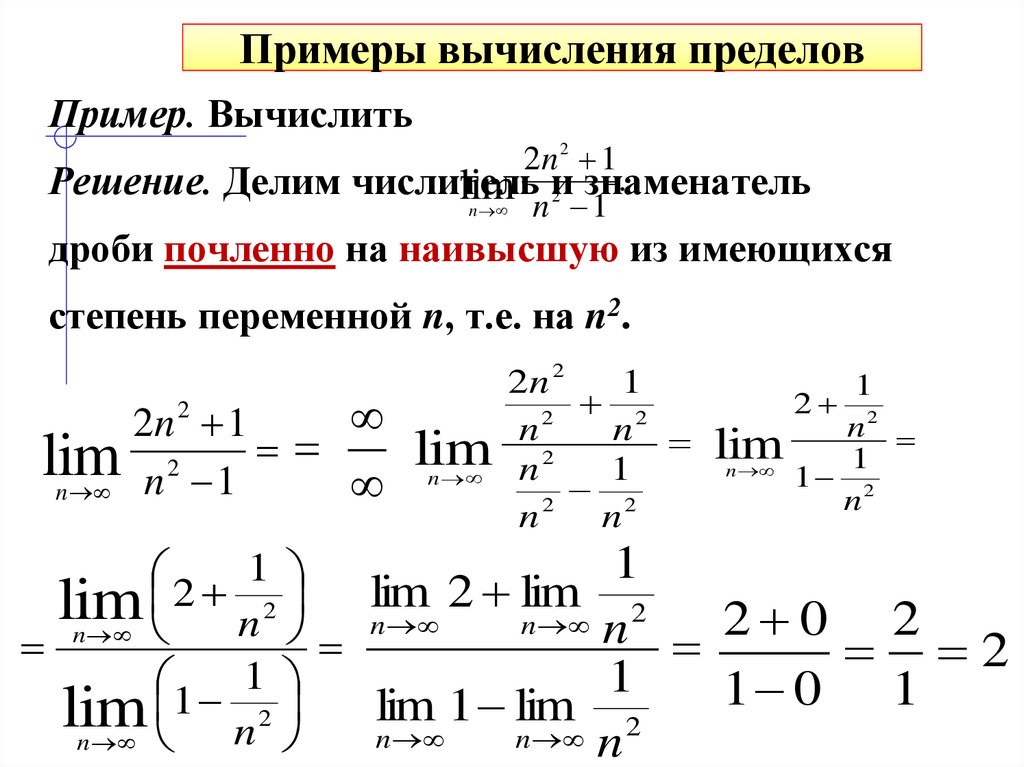

Рассмотрим теперь такие примеры, когда применение

свойств предела становится возможным лишь после некоторых предварительных

преобразований.

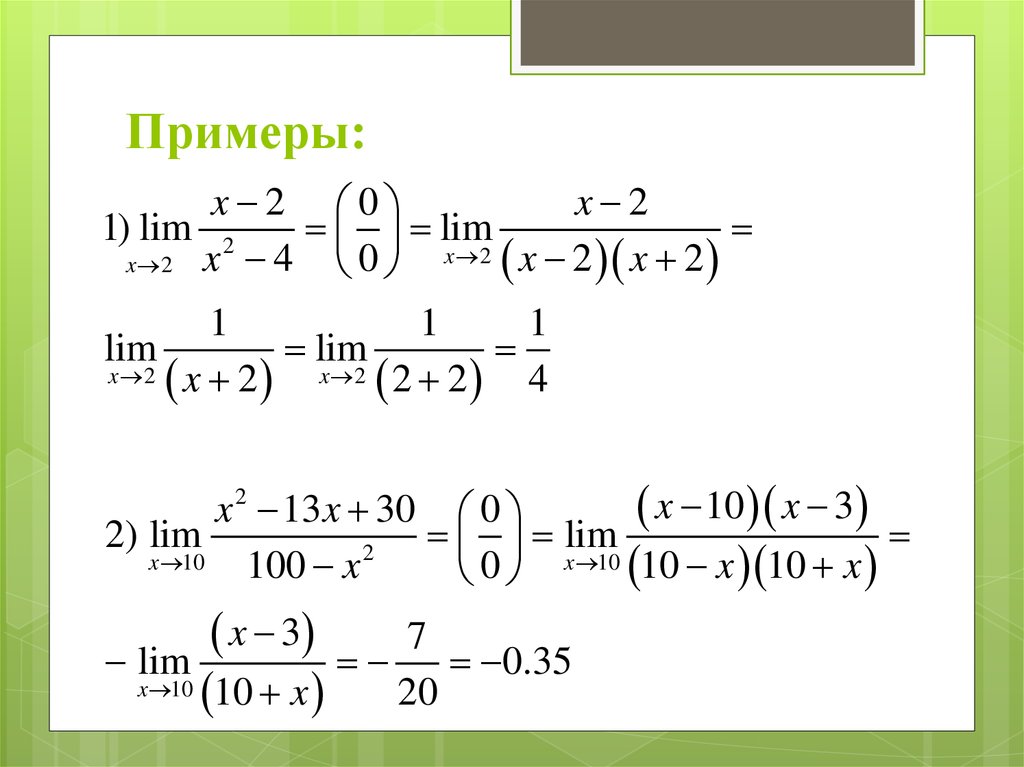

Общее правило: если в числителе и знаменателе находятся многочлены, и имеется неопределенности вида , то для ее раскрытия нужно разложить числитель и знаменатель на множители.

Для этого чаще всего нужно решить квадратное уравнение и (или) использовать формулы сокращенного умножения.

Задание 3.

а) Найти

Решение. Здесь имеем неопределенность 0/0. Для того чтобы раскрыть эту неопределенность, разложим числитель и знаменатель дроби на множители и до перехода к пределу сократим дробь на множитель х-2. В результате получим

Итак, чтобы найти предел частного двух функций, где пределы делимого и делителя равны 0, нужно преобразовать функцию таким образом, чтобы выделить в делимом и делителе сомножитель, предел которого равен 0, и, сократив дробь на этом сомножитель, найти предел частного.

Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя.

Один

обучающийся решает пример 2б) на вращающейся доске.

б)

в) Найти

Сначала попробуем подставить -1 в дробь:

Разложим числитель и знаменатель на множители

Для того чтобы

разложить числитель на множители, нужно решить квадратное уравнение:

Сначала находим дискриминант:

И квадратный корень из него: .

Далее находим

корни:

Таким образом:

Знаменатель. Знаменатель уже является простейшим множителем, и упростить его никак нельзя.

Очевидно, что можно сократить на :

Теперь и подставляем -1 в выражение, которое осталось под знаком предела:

Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя.

Один обучающийся решает пример 2г) на вращающейся доске. Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение.

г) Найти

Решение. Здесь имеем

неопределенность 0/0. Для того чтобы раскрыть эту неопределенность, разложим

числитель на множители и до перехода к пределу сократим дробь на множитель х+2.

Здесь предел делителя равен 0. Таким образом, знаменатель дроби неограниченно убывает и стремиться к 0, а числитель приближается к -1. Ясно, что вся дробь неограниченно растет, что условно записывается так: .

Задание 4.

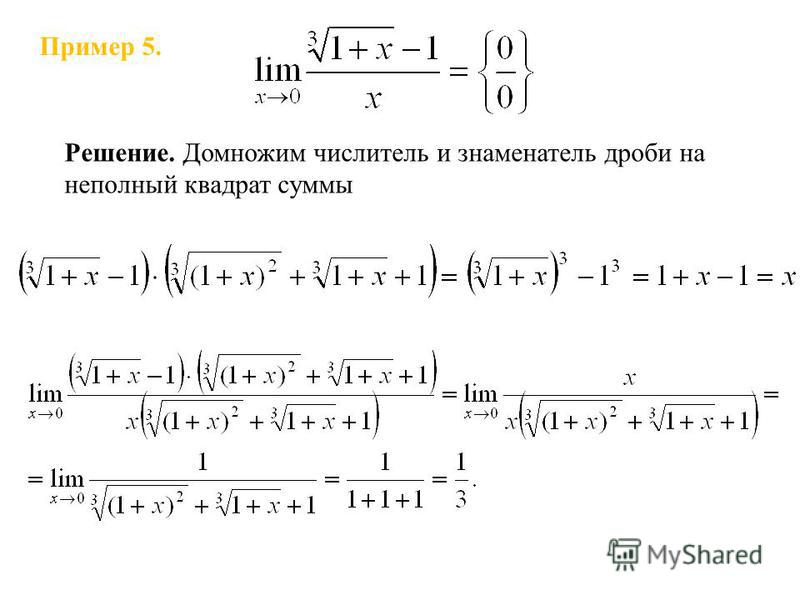

Рассмотрим метод умножения числителя и знаменателя на сопряженное выражение.

Общее правило: Когда в числителе (знаменателе) находится разность корней (или корень минус какое-нибудь число), то для раскрытия неопределенности используют метод умножения числителя и знаменателя на сопряженное выражение.

а) Найти предел

Получена

неопределенность вида ,

которую нужно устранять.

В числителе находится разность корней. А от корней в математике принято, по-возможности, избавляться. По формуле разности квадратов:

Умножаем числитель на сопряженное выражение:

Число лучше

вынести за значок предела.

Теперь осталось

разложить числитель и знаменатель на множители и сократить «виновников»

неопределённости, ну а предел константы – равен самой константе:

Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя.

Один обучающийся решает пример 2б) на вращающейся доске. Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение.

б) Найти предел

Разложим числитель

на множители:

Умножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение

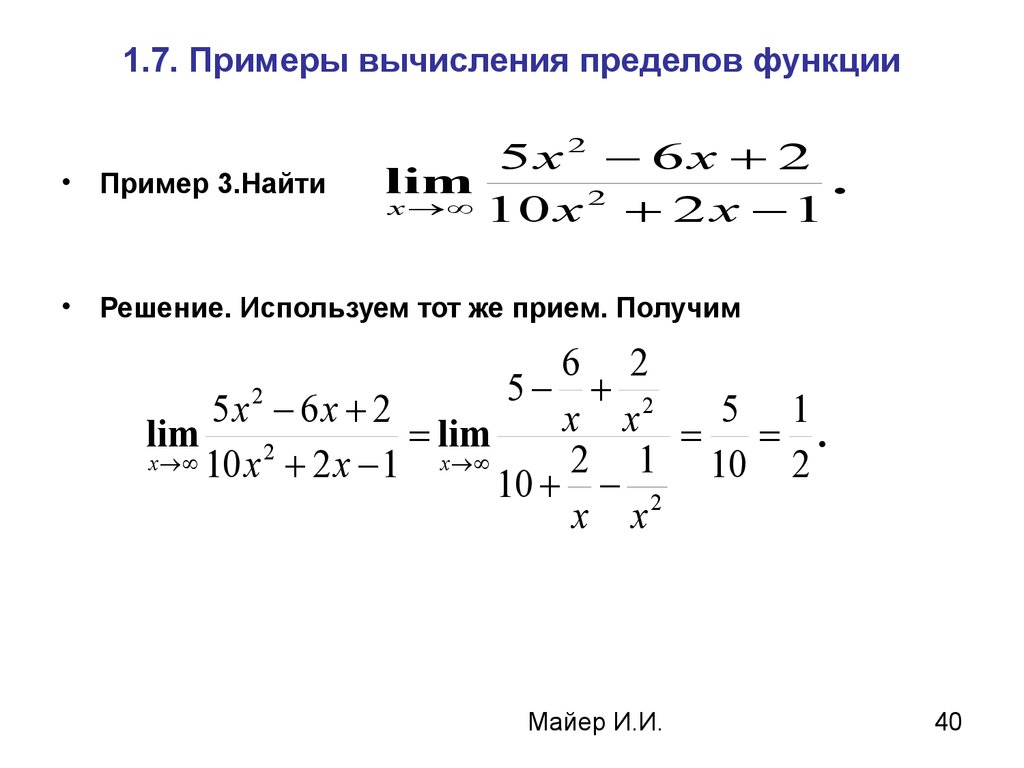

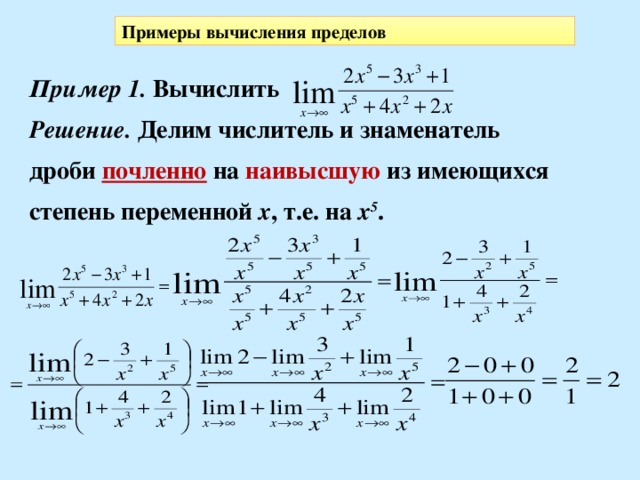

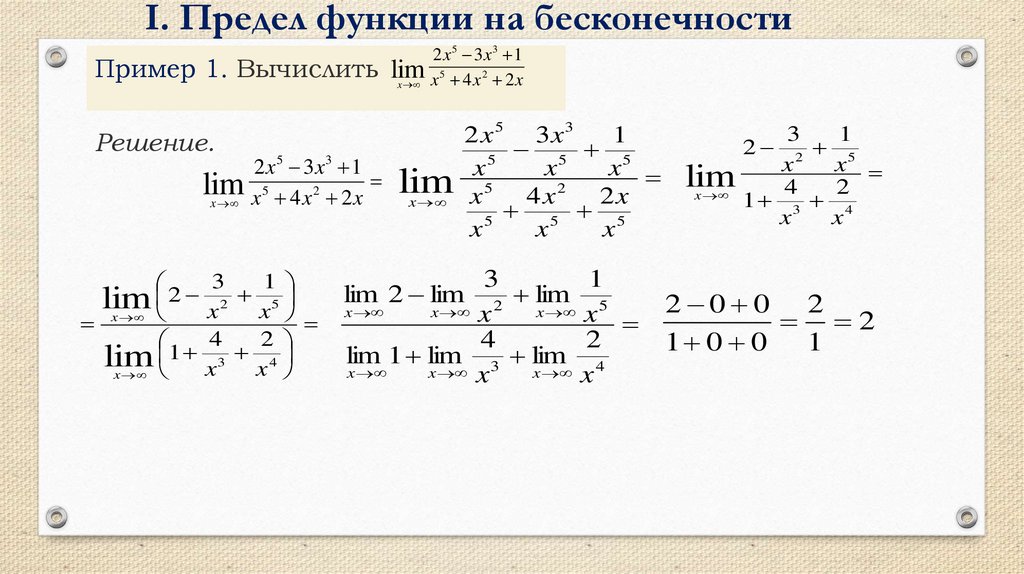

Перейдем к примерам нахождения предела функции на бесконечности.

Общее правило: для того, чтобы раскрыть неопределенность необходимо разделить числитель и знаменатель на в старшей степени.

Задание 5.

а) Найти предел

Снова в числителе и знаменателе находим в старшей степени:

Максимальная степень в числителе: 3

Максимальная степень в знаменателе: 4

Выбираем наибольшее значение, в данном случае

четверку.

Согласно нашему алгоритму, для раскрытия неопределенности делим числитель и

знаменатель на .

Полное оформление задания может выглядеть так:

Разделим числитель и знаменатель на

Исследование.

Группа делится на 2 группы. Каждая группа получает задание и выполняет его общими усилиями.

б) Найти

Решение. При x->∞ имеем неопределенность вида ∞/∞. Чтобы раскрыть эту неопределенность, разделим числитель и знаменатель на x3.Тогда получим

в) Найти

Решение. Разделив числитель и знаменатель на x3 и перейдя к пределу, получим

поскольку числитель последней дроби стремиться к пределу, отличному от нуля, а знаменатель – к нулю.

После решения

примера в группах. Представитель каждой группы поясняет решение своего примера.

Представитель каждой группы поясняет решение своего примера.

Все три примера на доске. Ответьте на вопросы:

Что общего в этих трех примерах?

Какие отличия?

Какие можно сделать выводы?

Общее | Различия | Выводы |

1.все пределы на бесконечности 2.пределы от дробно-рациональных функций 3.ответы в каждом примере не случайные | показатели степеней равны в 1 примере показатели степеней разные во 2 и в 3 примерах: Во 2 примере – у числителя показатель больше, чем у знаменателя; В 3 примере – у числителя показатель меньше, чем у знаменателя;

| 1.если показатели степеней числителя и знаменателя равны, то предел равен отношению коэффициентов при этих степенях 2. то предел равен бесконечности 3. если показатель степени числителя меньше показателя степени знаменателя, то предел равен 0. |

На основании открытого правила вычислить значение пределов устно:

1 группа | 2 группа | 3 группа |

г) Найти

Решение. При стремлении аргумента x к бесконечности имеем неопределенность вида ∞/∞. Чтобы раскрыть ее, разделим числитель и знаменатель дроби на x. Тогда получим

Задание 6.

Рассмотрим примеры, в которых

используются замечательные пределы.

а) Найти предел

Если мы замечаем в пределе синус, то это нас сразу должно наталкивать на мысль о возможности применения первого замечательного предела.

Выражение под знаком предела у нас похоже на первый замечательный предел, но это не совсем он, под синусом находится , а в знаменателе .

В подобных случаях

первый замечательный предел нам нужно организовать самостоятельно, используя

искусственный прием. Ход рассуждений может быть таким: «под синусом у нас ,

значит, в знаменателе нам тоже нужно получить ».

А делается это очень просто:

Обведенное выражение у нас превратилось в единицу и исчезло в произведении:

Теперь только осталось избавиться от трехэтажности дроби:

б) Найти

Решение. Произведем подстановку kx=y. Отсюда следует, что при , а x=y/k. Тогда получим

Так как

в). Найти

Решение. Имеем

Здесь мы разделили числитель и

знаменатель дроби на x (это можно сделать, так как но

x<>0), а затем воспользовались результатом предыдущего примера.

г) Найти

Решение. Преобразуем числитель к виду 1-cos8x=2sin24x. Далее находим

Самостоятельное выполнение обучающимися заданий под контролем преподавателя.

Один обучающийся решает примеры 2д) и 2е) на вращающейся доске. Остальные решают самостоятельно. Затем обсуждается решение.

д) Найти

Решение. 1 способ. Здесь имеет место неопределенность вида 0/0. Применяя известную тригонометрическую формулу и выполняя элементарные преобразования, получим

2 способ. Преобразуем числитель следующим образом:

Следовательно,

е) Найти

Решение. Заменив tg x на sin x/cos x, получим

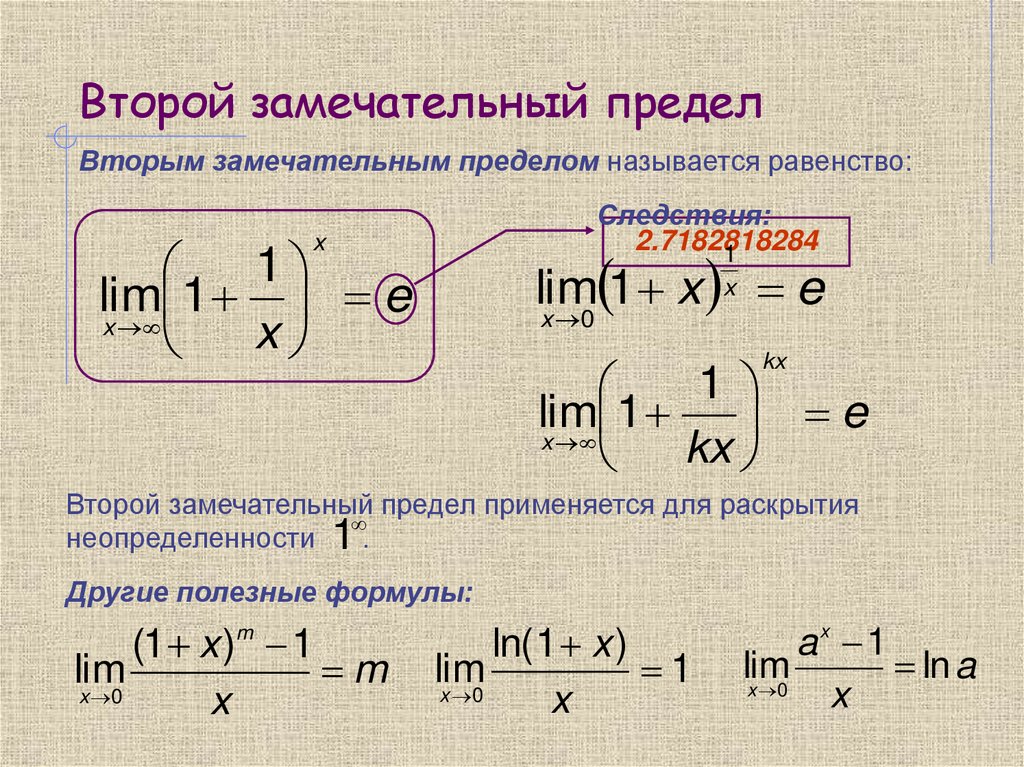

Задание 7.

а). Найти предел

Когда выражение под знаком предела находится в степени – это первый признак того, что нужно попытаться применить второй замечательный предел.

Но сначала, как всегда, пробуем подставить бесконечно большое число в выражение .

Нетрудно заметить, что при основание степени , а показатель – , то есть имеется, неопределенность вида :

Данная

неопределенность как раз и раскрывается с помощью второго замечательного

предела. Но, как часто бывает, второй замечательный предел не лежит на блюдечке

с голубой каемочкой, и его нужно искусственно организовать. Рассуждать можно

следующим образом: в данном примере параметр ,

значит, в показателе нам тоже нужно организовать .

Для этого возводим основание в степень ,

и, чтобы выражение не изменилось – возводим в степень :

Но, как часто бывает, второй замечательный предел не лежит на блюдечке

с голубой каемочкой, и его нужно искусственно организовать. Рассуждать можно

следующим образом: в данном примере параметр ,

значит, в показателе нам тоже нужно организовать .

Для этого возводим основание в степень ,

и, чтобы выражение не изменилось – возводим в степень :

Когда задание оформляется от руки, карандашом помечаем:

Практически всё готово, страшная степень превратилась в симпатичную букву :

При этом сам

значок предела перемещаем в показатель:

б) Найти

Решение. Запишем основание степени в виде , а показатель степени – в виде . Следовательно,

в). Найти

Решение. Имеем

=

6. Проверка умений обучающихся самостоятельно применять полученные знания.

Самостоятельная работа (4 варианта).

Вариант – 1 · · · · | Вариант – 2 · · · · |

Вариант – 3 · · · · | Вариант – 4 · · · · |

7. Повторение

основных понятий.

Повторение

основных понятий.

Разгадывание кроссворда.

|

|

| 3.Б |

| ||||||||||||||

|

| Е | ||||||||||||||||

|

| С |

| 4.Н |

| |||||||||||||

|

| 1.О |

| К | Е | |||||||||||||

|

| Д |

| 2. |

| О | П | |||||||||||

|

| Н | Р | Н | Р | |||||||||||||

1. Н | Е | О | П | Р | Е | Д | Е | Л | Е | Н | Н | О | 5.С | Т | Ь |

| ||

|

| С |

| Д |

| Ч |

| Р |

| К |

| |||||||

Т | Е | Н | Ы |

| 2. | А | З | Р | Ы | В | А | |||||||

О | Л | О | В |

| Ч |

|

| |||||||||||

Р |

| С | Н | О | ||||||||||||||

3. К | О | Ш | И | Т | О | К | ||||||||||||

| Н |

| Ь | Й |

| |||||||||||||

Н |

|

| ||||||||||||||||

И |

| |||||||||||||||||

М |

| |||||||||||||||||

И | ||||||||||||||||||

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Выражение,

значение которого не определено, – это неопределенность;

Выражение,

значение которого не определено, – это неопределенность;

2. Если f(x) не определена в точке х0 или не является непрерывной в этой точке, то точка х0 называется точкой разрыва функции f(x).

3. Французский математик, который ввел строгое определение предела. – Коши.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Пределы функции в точке слева и справа называются односторонними пределами функции в этой точке.

2. Если для любого найдется такое число, что для всех х, удовлетворяющих условию , будет выполнятся неравенство , то число А – предел функции при х, стремящемся к а.

3. Сколь угодно большое(малое), безграничное число – это бесконечность.

4. Функция y=f(x) называется непрерывной в точке х0, если существует предел функции в этой точке и он равен значению функции в этой точке.

5. Разность односторонних

пределов функции f(х) в точке разрыва , если они различны – это скачок функции.

8.

8.Подведение итогов занятия, рефлексия.

Студенты под руководством преподавателя подводят итоги занятия. Преподаватель называет оценки.

В качестве рефлексии обучающимся предлагается ответить на вопросы и высказать свои мнения.

Цель: осознание обучающимися своей учебной деятельности, самооценка результатов своей деятельности.

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, адекватное понимание причин успеха или неуспеха.

- Что нового узнали на занятии?

- Какую цель мы ставили в начале урока?

- Наша цель достигнута?

- Что нам помогло справиться с затруднением?

- Какие знания нам пригодились при выполнении заданий на уроке?

- Как вы можете оценить свою работу?

- На следующем занятии мне бы хотелось…

9.Домашнее задание.

Вычислить пределы

1. а) б)

2. а) б)

а) б)

3. а) б)

4. а) б)

Свойства пределов функции

Предел функции является в математическом анализе одним из основных понятий. Функция f(x) в точке х0 предел имеет L. Если все значения х достаточно близки к х0, то близко к L и значение f(x).

На бесконечности предел функции описывает поведение значения самой функции, когда аргумент ее становится бесконечно большим.

Предел функции обозначается в виде f(x) → L в случае, если х→а

К основным свойствам пределов функции относят:

- предел постоянной величины, который равен самой постоянной величины;

- предел суммы, который равен сумме пределов самих функций. Также по аналогии и предел разности функций равен разности пределов данных функций;

- предел суммы множества функций равен также сумме пределов таких функций. По аналогии рассчитывает и предел нескольких функций, который равен разности пределов данных функций;

- повышение предела произведения функции (постоянного коэффициента) на знак предела;

- произведению пределов функций равен предел произведения двух функций;

- расширенное свойство предела произведения, которое в том заключается, что предел произведения функций равен и произведению пределов данных функций;

- предел частного функций равен отношению пределов данных функций, но только в том случае, если предел знаменателя нулю не равен;

- предел функции степенной, где действительным числом является степень р;

- предел функции показательной, при которой основание b больше 0;

- предел функции логарифмической, в которой основание b больше 0;

- теорема «двух милиционеров», при которой «зажатой» остается функция f(x)между другими двумя функции, которые также стремятся к пределу А.

Все перечисленные свойства пределов позволяют исходный предел функции свести к уже известному, чтобы получить ответ.

| Число b называется пределом функции f(x) при x → a, если для любого ε > 0 сущестувует δ > 0 такое, что для любого x из δ-окрестности a (|x – a| | ||||||||||||||

| Запись: ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 : |x – a| |f(x) – f(a)| | ||||||||||||||

Обозначение | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

Свойства пределов | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

Замечательные пределы | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

e = 2,718281828459045235360287471352662497757. .. .. | ||||||||||||||

Связь между десятичными и натуральными логарифмами | ||||||||||||||

| lg(x) = M ln(x), | ||||||||||||||

| где M = lg(e) = 0,43429448190325182765112891891666… |

2: Пределы – Математика LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 2482

- Гилберт Странг и Эдвин «Джед» Герман

- OpenStax

Идея предела является центральной для всего исчисления. Мы начнем эту главу с изучения того, почему ограничения так важны. Затем мы переходим к описанию того, как найти предел функции в заданной точке. Не все функции имеют пределы во всех точках, и мы обсудим, что это означает и как мы можем определить, имеет ли функция предел при определенном значении. Эта глава написана в неформальной, интуитивной манере, но этого не всегда достаточно, если нам нужно доказать математическое утверждение, включающее пределы. В последнем разделе этой главы представлено более точное определение предела и показано, как доказать, что функция имеет предел.

Эта глава написана в неформальной, интуитивной манере, но этого не всегда достаточно, если нам нужно доказать математическое утверждение, включающее пределы. В последнем разделе этой главы представлено более точное определение предела и показано, как доказать, что функция имеет предел.

- 2.0: Прелюдия к ограничениям

- Мы начинаем эту главу с изучения того, почему ограничения так важны. Затем мы переходим к описанию того, как найти предел функции в заданной точке. Не все функции имеют пределы во всех точках, и мы обсудим, что это означает и как мы можем определить, имеет ли функция предел при определенном значении. В последнем разделе этой главы представлено более точное определение предела и показано, как доказать, что функция имеет предел.

- 2.1: Предварительный обзор математического анализа

- Приступая к изучению математического анализа, мы увидим, как его развитие возникло из общих решений практических задач в таких областях, как инженерная физика — например, проблема космических путешествий, поставленная в открытие главы.

Две ключевые проблемы привели к первоначальной формулировке исчисления: (1) проблема касательной, или как определить наклон линии, касательной к кривой в точке; и (2) проблема площади, или как определить площадь под кривой.

Две ключевые проблемы привели к первоначальной формулировке исчисления: (1) проблема касательной, или как определить наклон линии, касательной к кривой в точке; и (2) проблема площади, или как определить площадь под кривой. - 2.1E: Упражнения к разделу 2.1

- 2.2: Предел функции

- Для оценки предела можно использовать таблицу значений или график. Если предел функции в точке не существует, все же возможно, что пределы слева и справа в этой точке могут существовать. Если пределы функции слева и справа существуют и равны, то пределом функции является это общее значение. Мы можем использовать пределы для описания бесконечного поведения функции в точке.

- 2.2E: Упражнения к Разделу 2.2

- 2.3: Законы пределов

- В этом разделе мы установим законы для расчета пределов и узнаем, как применять эти законы.

В студенческом проекте в конце этого раздела у вас есть возможность применить эти предельные законы, чтобы вывести формулу площади круга, адаптировав метод, разработанный греческим математиком Архимедом. Начнем с переформулировки двух полезных предельных результатов из предыдущего раздела. Эти два результата вместе с предельными законами служат основой для вычисления многих пределов.

В студенческом проекте в конце этого раздела у вас есть возможность применить эти предельные законы, чтобы вывести формулу площади круга, адаптировав метод, разработанный греческим математиком Архимедом. Начнем с переформулировки двух полезных предельных результатов из предыдущего раздела. Эти два результата вместе с предельными законами служат основой для вычисления многих пределов. - 2.3E: Упражнения к разделу 2.3

- 2.4: Непрерывность

- Чтобы функция была непрерывной в точке, она должна быть определена в этой точке, ее предел должен существовать в этой точке и значение функции в этой точке должно равняться значению предела в этой точке. Разрывы могут быть классифицированы как устранимые, скачкообразные или бесконечные. Функция непрерывна на открытом отрезке, если она непрерывна в каждой точке отрезка. Он непрерывен на отрезке, если он непрерывен в каждой его внутренней точке и непрерывен в своих концах.

- 2.4E: Упражнения к разделу 2.4

- 2.5: Точное определение предела

- В этом разделе мы преобразуем эту интуитивную идею точного предела в формальное определение, используя математический язык. Формальное определение предела, возможно, является одним из самых сложных определений, с которыми вы столкнетесь в начале изучения исчисления; тем не менее, это стоит любых усилий, которые вы приложите, чтобы примирить его с вашим интуитивным представлением о пределе. Понимание этого определения является ключом к лучшему пониманию исчисления. 9n\) имеет бесконечные пределы в точке \(a\). (CC BY; OpenStax)

Эта страница под названием 2: Ограничения распространяется под лицензией CC BY-NC-SA 4.0 и была создана, изменена и/или курирована Гилбертом Стрэнгом и Эдвином «Джедом» Херманом (OpenStax) через исходный контент, который был отредактирован для стиль и стандарты платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Глава

- Автор

- ОпенСтакс

- Лицензия

- CC BY-NC-SA

- Версия лицензии

- 4,0

- Программа OER или Publisher

- ОпенСтакс

- Показать страницу TOC

- нет

- Теги

- автор @ Эдвин «Джед» Герман

- автор@Гилберт Странг

- источник@https://openstax.

org/details/books/calculus-volume-1

org/details/books/calculus-volume-1

Пределы | Underground Mathematics

Начнем с двух примеров.

Представьте, что вы пытаетесь сбалансировать эту ложку на пальце. Что произойдет, если ваш палец окажется рядом с \(A\)? Что это было рядом с \(B\) вместо этого?

Ваш палец будет действовать как стержень и может быть помещен в любую точку ложки между \(A\) и \(B\), но поведение ложки (будет ли она оставаться сбалансированной или направление, в котором она будет вращаться вокруг оси вращения) зависит от положения оси вращения. Представьте, как будет вести себя ложка для каждого положения оси вращения между \(A\) и \(B). В какой-то момент между \(A\) и \(B\) направление вращения ложки изменится. . Это точка равновесия. 92-2x+c\), но что происходит с корнями при непрерывном изменении \(c\)? Можете ли вы визуализировать это? В «Распознавании» мы исследуем, как и почему дискриминант определяет количество корней квадратного числа, размышляя алгебраически и графически.

Оба этих примера связаны с неким ограничивающим поведением в системе, где что-то может постоянно меняться. В первом случае существует предельная точка, в которой меняется направление падения ложки. В квадратичном примере есть значение \(c\), для которого квадратное число изменяется от наличия \(2\) различных действительных корней до \(2\) различных комплексных корней (т.е. \(0\) действительных корней). Когда \(с\) приближается к этому значению, два корня сближаются, пока не совпадут.

Теорема об предельном круге предлагает геометрический пример пределов. Интерактив GeoGebra в ресурсе позволяет вам исследовать, что произойдет, если точки на этой диаграмме будут перемещены.

Из теоремы об предельном кругеНапример, что можно сказать об угле при \(D\), если \(D\) движется по окружности, а все остальные точки остаются неподвижными? Что вы можете сказать об угле \(\theta\), когда \(D\) приближается к \(B\) по окружности? А как насчет аккорда \(BD\)? Что происходит с углом при \(D\), если \(D\) движется вне круга или внутри круга? Этот геометрический подход к ограничениям позволяет нам устанавливать связи между результатами, касающимися кругов.

Еще одним древним примером предельного поведения является архимедова аппроксимация \(\pi\), достигаемая путем построения правильных многоугольников с большим количеством ребер внутри и вокруг круга. Подробнее об этом можно прочитать в разделе Закрепление \(\pi\).

От закрепления \(\pi\)В математике есть много мест, где мы спрашиваем, что происходит, когда что-то становится очень близким к чему-то другому, или когда оно становится очень маленьким или очень большим, или что происходит, когда что-то продолжается «вечно». Это объединяет идеи пределов и бесконечности. Понятие бесконечности интригует людей, и в математике мы иногда пытаемся зафиксировать его, иногда избегаем, иногда находим способы обойти его, а иногда и принимаем. Как сказал педагог по математике Калеб Гаттеньо, математика «пронизана бесконечностью», и было бы полезным упражняться в том, чтобы замечать появление бесконечности в математике.

Дана бесконечная последовательность, такая как \(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5},.

.. \) мы могли бы задаться вопросом, приближаются ли члены в конце концов к какому-то конкретному числу. Если это происходит, то мы говорим, что последовательность имеет предел , или стремится к пределу , или сходится к .

.. \) мы могли бы задаться вопросом, приближаются ли члены в конце концов к какому-то конкретному числу. Если это происходит, то мы говорим, что последовательность имеет предел , или стремится к пределу , или сходится к .Мы могли бы также рассмотреть, что произойдет, если мы сложим термины в бесконечной последовательности. При определенных условиях эта сумма может быть конечной — подумайте, например, о \(3+0,3+0,03 +0,003+\dotsm\). Парадокс Зенона об Ахиллесе и черепахе касается борьбы с этой идеей, и ресурс Square Spirals предлагает геометрический способ визуализации таких ситуаций.

Из квадратных спиралейПомимо анализа того, как ведут себя последовательности и ряды, нам может быть интересно узнать, как они были сгенерированы в первую очередь. Отскок в никуда относится к последовательности, генерируемой прыгающим мячом. Высота, достигнутая при каждом отскоке, равна \(\frac{3}{4}\) высоты, достигнутой при предыдущем отскоке. Теперь подумайте о том, как вы можете сгенерировать последовательность Фибоначчи.

Из Can you find…asymptote edition Первые два члена, \(0\) и \(1\), складываются вместе, чтобы получить следующий член, \(1.\). Затем мы добавляем \(1\) и \(1\), чтобы получить \ (2\), мы добавляем (секунду) \(1\) и \(2\), чтобы получить \(3\), и так далее. Обратите внимание, что в обоих этих примерах действие повторяется, но каждый раз мы действуем на предыдущие выходные данные. Это называется итерацией. Итерация не должна продолжаться вечно — например, вы можете разложить на множители большое число \(N\), найдя наименьший множитель \(f\), а затем применив то же действие к \(\tfrac{N }{f}\) до тех пор, пока \(\tfrac{N}{f}\) не достигнет \(1.\). В других случаях процесс продолжается вечно, создавая бесконечные последовательности, которые могут быть расходящимися, постоянными или колеблющимися. Итерация особенно важна, когда она создает сходящуюся последовательность с идентифицируемое предельное значение. Лестничные последовательности и повторный взгляд на лестничные последовательности исследуют последовательности рациональных чисел, например приведенную ниже, пределом которой является иррациональное число.

Первые два члена, \(0\) и \(1\), складываются вместе, чтобы получить следующий член, \(1.\). Затем мы добавляем \(1\) и \(1\), чтобы получить \ (2\), мы добавляем (секунду) \(1\) и \(2\), чтобы получить \(3\), и так далее. Обратите внимание, что в обоих этих примерах действие повторяется, но каждый раз мы действуем на предыдущие выходные данные. Это называется итерацией. Итерация не должна продолжаться вечно — например, вы можете разложить на множители большое число \(N\), найдя наименьший множитель \(f\), а затем применив то же действие к \(\tfrac{N }{f}\) до тех пор, пока \(\tfrac{N}{f}\) не достигнет \(1.\). В других случаях процесс продолжается вечно, создавая бесконечные последовательности, которые могут быть расходящимися, постоянными или колеблющимися. Итерация особенно важна, когда она создает сходящуюся последовательность с идентифицируемое предельное значение. Лестничные последовательности и повторный взгляд на лестничные последовательности исследуют последовательности рациональных чисел, например приведенную ниже, пределом которой является иррациональное число. {\ circ} \) C, и график этого будет есть асимптота \(y=20.\) Вы можете больше подумать об асимптотах, работая над Приближением к асимптотам или Можете ли вы найти… издание асимптоты, в котором мы запрашиваем уравнение функции, которая ведет себя, как показано ниже.

{\ circ} \) C, и график этого будет есть асимптота \(y=20.\) Вы можете больше подумать об асимптотах, работая над Приближением к асимптотам или Можете ли вы найти… издание асимптоты, в котором мы запрашиваем уравнение функции, которая ведет себя, как показано ниже.Если мы знаем, как ведут себя две функции при приближении к определенному значению, то нас может заинтересовать, как ведут себя такие комбинации, как их сумма, произведение или частное. Одним из известных примеров является вопрос, что происходит с \(\dfrac{\sin\theta}{\theta}\) по мере того, как \(\theta\) стремится к \(0.\). Как вы думаете, это приближается к пределу? Количество хоть определено?

На диаграмме выше дуга \(AB\) имеет длину \(\theta\), и она зажата между отрезками длины \(\sin \theta\) и \(\tan \theta\), поэтому мы имеют \(\sin\theta\leq\theta\leq\tan\theta.\) Этим неравенством можно манипулировать, чтобы получить \(\cos\theta\leq\dfrac{\sin\theta}{\theta}\leq 1 .

\) Так как \(\theta \rightarrow 0\), \(\cos \theta \rightarrow 1\) поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\) зажато между \(1\) и величина, предел которой равен \(1.\) Поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\rightarrow 1\) as \(\theta \rightarrow 0.\)

\) Так как \(\theta \rightarrow 0\), \(\cos \theta \rightarrow 1\) поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\) зажато между \(1\) и величина, предел которой равен \(1.\) Поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\rightarrow 1\) as \(\theta \rightarrow 0.\)Этот результат является примером идеи, лежащей в основе исчисления, когда мы охватываем бесконечное, понимая, что, когда величины становятся бесконечно малыми, их относительное поведение представляет интерес. Например, мы можем найти градиент кривой, взяв последовательность градиентов хорд из точки и делая хорды все короче и короче. «Подъем» и «бег» приближаются к нулю по мере того, как хорды становятся короче, поэтому вы можете подумать, что градиент приближается к \(\frac{0}{0}\), что бы это ни значило. Но, как и в приведенном выше примере \(\frac{\sin\theta}{\theta}\), мы рассматриваем их относительное поведение, а не абсолютное поведение каждой части дроби, и поэтому мы можем сказать что градиент приближается к некоторому пределу, который конечен.

Другой способ увидеть этот предел — увеличить масштаб до определенной точки на кривой. По мере увеличения вы можете видеть, что кривая все больше и больше становится похожей на прямую линию или касательную к кривой в этой точке.

Другой способ увидеть этот предел — увеличить масштаб до определенной точки на кривой. По мере увеличения вы можете видеть, что кривая все больше и больше становится похожей на прямую линию или касательную к кривой в этой точке.В ряде ресурсов, таких как Что еще вы знаете? и «Скользкие дорожки», мы просим вас рассмотреть интегралы или производные функций, которые можно получить преобразованием других функций. Возможность сделать это зависит от определенных ограничений, «хорошего поведения» или реакции на преобразование так, как это делает сама функция. Возможно, вы захотите вернуться к предельному определению производной или подумать о приближении, чтобы объяснить, почему функция градиента \(3f(x)\) равна \(3f’(x).\)

Помимо преобразования графов или пределов градиентов хорд, мы можем получить производные, используя геометрические аргументы. Например, в подобных производных мы видим, что на следующей диаграмме \(\треугольник PTS\) подобен \(\треугольник OTQ\) и, следовательно, \(\треугольник PTS\) и \(\треугольник OPQ\) становятся ближе и ближе к тому, чтобы быть похожим на \(\delta \theta \rightarrow 0\).

если

показатель степени числителя больше показателя степени знаменателя,

если

показатель степени числителя больше показателя степени знаменателя, П

П Р

Р

Две ключевые проблемы привели к первоначальной формулировке исчисления: (1) проблема касательной, или как определить наклон линии, касательной к кривой в точке; и (2) проблема площади, или как определить площадь под кривой.

Две ключевые проблемы привели к первоначальной формулировке исчисления: (1) проблема касательной, или как определить наклон линии, касательной к кривой в точке; и (2) проблема площади, или как определить площадь под кривой. В студенческом проекте в конце этого раздела у вас есть возможность применить эти предельные законы, чтобы вывести формулу площади круга, адаптировав метод, разработанный греческим математиком Архимедом. Начнем с переформулировки двух полезных предельных результатов из предыдущего раздела. Эти два результата вместе с предельными законами служат основой для вычисления многих пределов.

В студенческом проекте в конце этого раздела у вас есть возможность применить эти предельные законы, чтобы вывести формулу площади круга, адаптировав метод, разработанный греческим математиком Архимедом. Начнем с переформулировки двух полезных предельных результатов из предыдущего раздела. Эти два результата вместе с предельными законами служат основой для вычисления многих пределов.

org/details/books/calculus-volume-1

org/details/books/calculus-volume-1

.. \) мы могли бы задаться вопросом, приближаются ли члены в конце концов к какому-то конкретному числу. Если это происходит, то мы говорим, что последовательность имеет предел , или стремится к пределу , или сходится к .

.. \) мы могли бы задаться вопросом, приближаются ли члены в конце концов к какому-то конкретному числу. Если это происходит, то мы говорим, что последовательность имеет предел , или стремится к пределу , или сходится к . Первые два члена, \(0\) и \(1\), складываются вместе, чтобы получить следующий член, \(1.\). Затем мы добавляем \(1\) и \(1\), чтобы получить \ (2\), мы добавляем (секунду) \(1\) и \(2\), чтобы получить \(3\), и так далее. Обратите внимание, что в обоих этих примерах действие повторяется, но каждый раз мы действуем на предыдущие выходные данные. Это называется итерацией. Итерация не должна продолжаться вечно — например, вы можете разложить на множители большое число \(N\), найдя наименьший множитель \(f\), а затем применив то же действие к \(\tfrac{N }{f}\) до тех пор, пока \(\tfrac{N}{f}\) не достигнет \(1.\). В других случаях процесс продолжается вечно, создавая бесконечные последовательности, которые могут быть расходящимися, постоянными или колеблющимися. Итерация особенно важна, когда она создает сходящуюся последовательность с идентифицируемое предельное значение. Лестничные последовательности и повторный взгляд на лестничные последовательности исследуют последовательности рациональных чисел, например приведенную ниже, пределом которой является иррациональное число.

Первые два члена, \(0\) и \(1\), складываются вместе, чтобы получить следующий член, \(1.\). Затем мы добавляем \(1\) и \(1\), чтобы получить \ (2\), мы добавляем (секунду) \(1\) и \(2\), чтобы получить \(3\), и так далее. Обратите внимание, что в обоих этих примерах действие повторяется, но каждый раз мы действуем на предыдущие выходные данные. Это называется итерацией. Итерация не должна продолжаться вечно — например, вы можете разложить на множители большое число \(N\), найдя наименьший множитель \(f\), а затем применив то же действие к \(\tfrac{N }{f}\) до тех пор, пока \(\tfrac{N}{f}\) не достигнет \(1.\). В других случаях процесс продолжается вечно, создавая бесконечные последовательности, которые могут быть расходящимися, постоянными или колеблющимися. Итерация особенно важна, когда она создает сходящуюся последовательность с идентифицируемое предельное значение. Лестничные последовательности и повторный взгляд на лестничные последовательности исследуют последовательности рациональных чисел, например приведенную ниже, пределом которой является иррациональное число. {\ circ} \) C, и график этого будет есть асимптота \(y=20.\) Вы можете больше подумать об асимптотах, работая над Приближением к асимптотам или Можете ли вы найти… издание асимптоты, в котором мы запрашиваем уравнение функции, которая ведет себя, как показано ниже.

{\ circ} \) C, и график этого будет есть асимптота \(y=20.\) Вы можете больше подумать об асимптотах, работая над Приближением к асимптотам или Можете ли вы найти… издание асимптоты, в котором мы запрашиваем уравнение функции, которая ведет себя, как показано ниже. \) Так как \(\theta \rightarrow 0\), \(\cos \theta \rightarrow 1\) поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\) зажато между \(1\) и величина, предел которой равен \(1.\) Поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\rightarrow 1\) as \(\theta \rightarrow 0.\)

\) Так как \(\theta \rightarrow 0\), \(\cos \theta \rightarrow 1\) поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\) зажато между \(1\) и величина, предел которой равен \(1.\) Поэтому \(\dfrac{\sin \theta}{\theta}\rightarrow 1\) as \(\theta \rightarrow 0.\) Другой способ увидеть этот предел — увеличить масштаб до определенной точки на кривой. По мере увеличения вы можете видеть, что кривая все больше и больше становится похожей на прямую линию или касательную к кривой в этой точке.

Другой способ увидеть этот предел — увеличить масштаб до определенной точки на кривой. По мере увеличения вы можете видеть, что кривая все больше и больше становится похожей на прямую линию или касательную к кривой в этой точке.