Введение в математическое моделирование – тест 9

Главная / Алгоритмы и дискретные структуры / Введение в математическое моделирование / Тест 9

Упражнение 1:

Номер 1

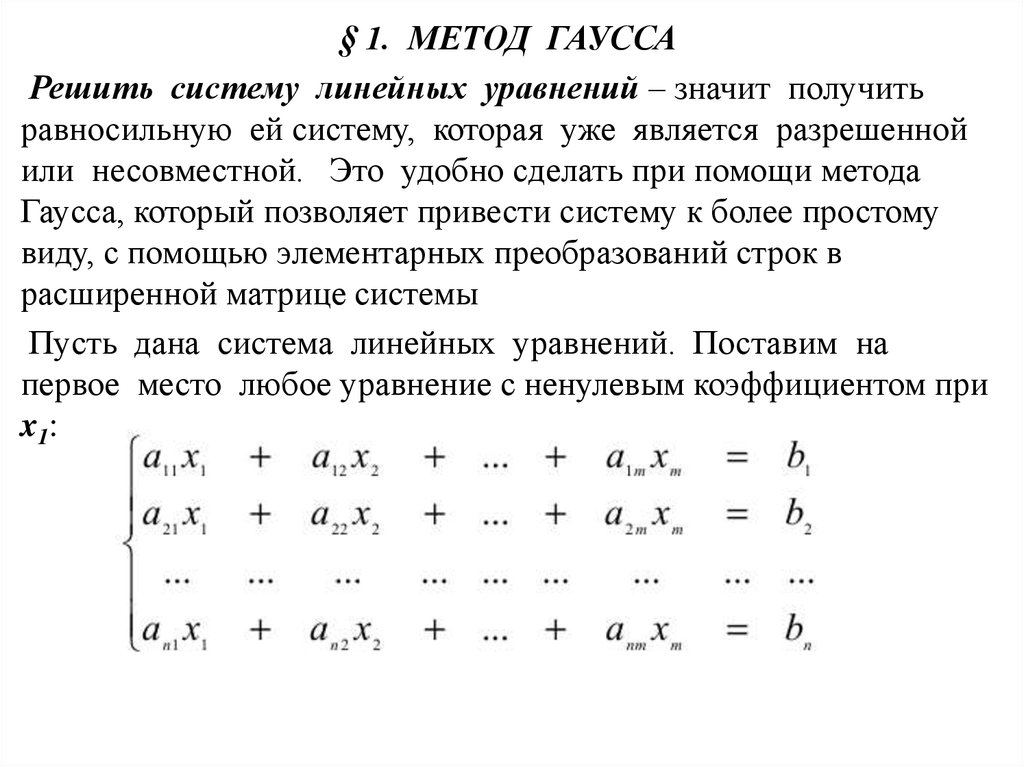

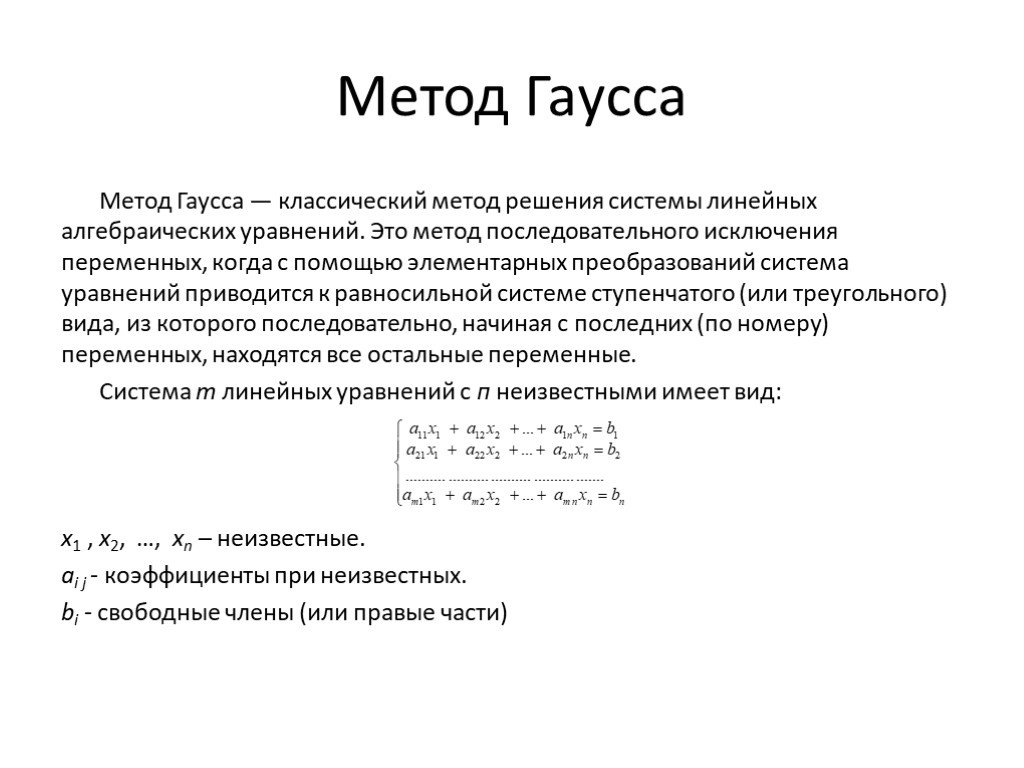

Какой вид имеет система линейных уравнений?

Ответ:

(1) \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1,\\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2,\\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + \ldots + a_{3n}x_n = b_3,\\ \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots\\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + a_{n4}x_4 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n, \end{array} \right.

(2) \left\{ \begin{array}{l}

a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1,\\

a_{21}x_1 + a_{12}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2,\\

a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{13}x_3 + a_{34}x_4 + \ldots + a_{3n}x_n = b_2,\\

\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots\\

a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + a_{14}x_4 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n,

\end{array} \right.

(3) \left\{ \begin{array}{l} a_{1x}_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1,\\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2,\\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 – a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + \ldots + a_{3n}x_n = b_3,\\ \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots\\ a_{n1}x_1 – a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + a_{n4}x_4 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n, \end{array} \right.

Номер 2

Как называется параметр bi в системе линейных уравнений?Ответ:

(1) коэффициенты при неизвестных системы

(2) свободные члены

(3) неизвестные системы

(4) порядок системы

Номер 3

Какой вид имеет система линейных уравнений в матричной форме?

Ответ:

(2)

(3)

(4)

Упражнение 2:

Номер 1

Как выглядит матрица коэффициентов системы порядка (n n)Ответ:

(1) \mathbf{\bar X} = \left[ \begin{array}{ccc} x_1\\ x_2\\ \cdots\\ x_n\\ \end{array} \right]

(2) \mathbf{\bar B} = \left[ \begin{array}{ccc} b_1\\ b_2\\ \cdots\\ b_n\\ \end{array} \right]

(3) \mathbf{A} = \left[ \begin{array}{ccc} a_{11} a_{12} \ldots a_{1n}\\ a_{21} a_{22} \ldots a_{2n}\\ \cdots \cdots \cdots \cdots\\ a_{n1} a_{n2} \ldots a_{nn}\\ \end{array} \right]

(4) \mathbf{A} = \left[ \begin{array}{ccc} a_{11} a_{12} \ldots a_{1n-1}\\ a_{21} a_{22} \ldots a_{2n-1}\\ \cdots \cdots \cdots \cdots \\ a_{n-11} a_{n-12} \ldots a_{n-1n-1}\\ \end{array} \right]

Номер 2

На какое количество групп можно разделить численные методы решения систем линейных уравнений?

Ответ:

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

Номер 3

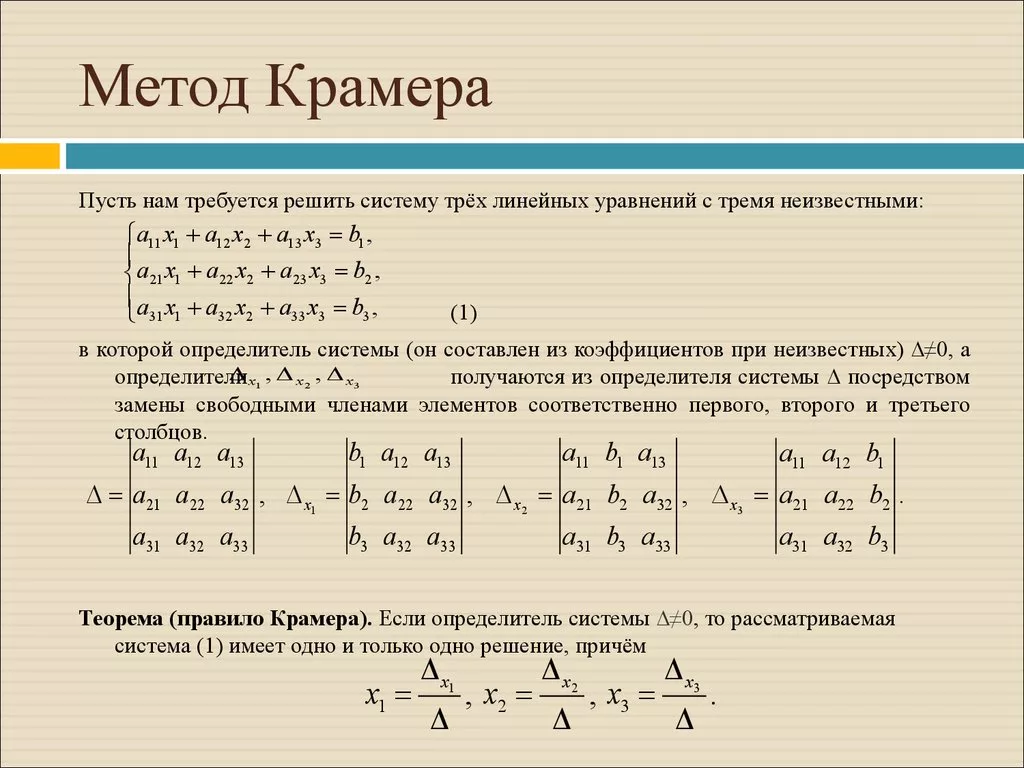

К какой группе методов относится правило Крамера?

Ответ:

(1) приближенные методы

(2) точные методы

(3) методы прогонки

Упражнение 3:

Номер 1

Методы какой группы реализуют на ЭВМ нахождение корней с заданной точностью и являются итерационными методами?

Ответ:

(1) методы прогонки

(2) точные методы

(3) приближенные методы

Номер 2

Методы какой группы позволяют получить решение системы за конечное число итераций?

Ответ:

(1) методы прогонки

(2) точные методы

(3) приближенные методы

Номер 3

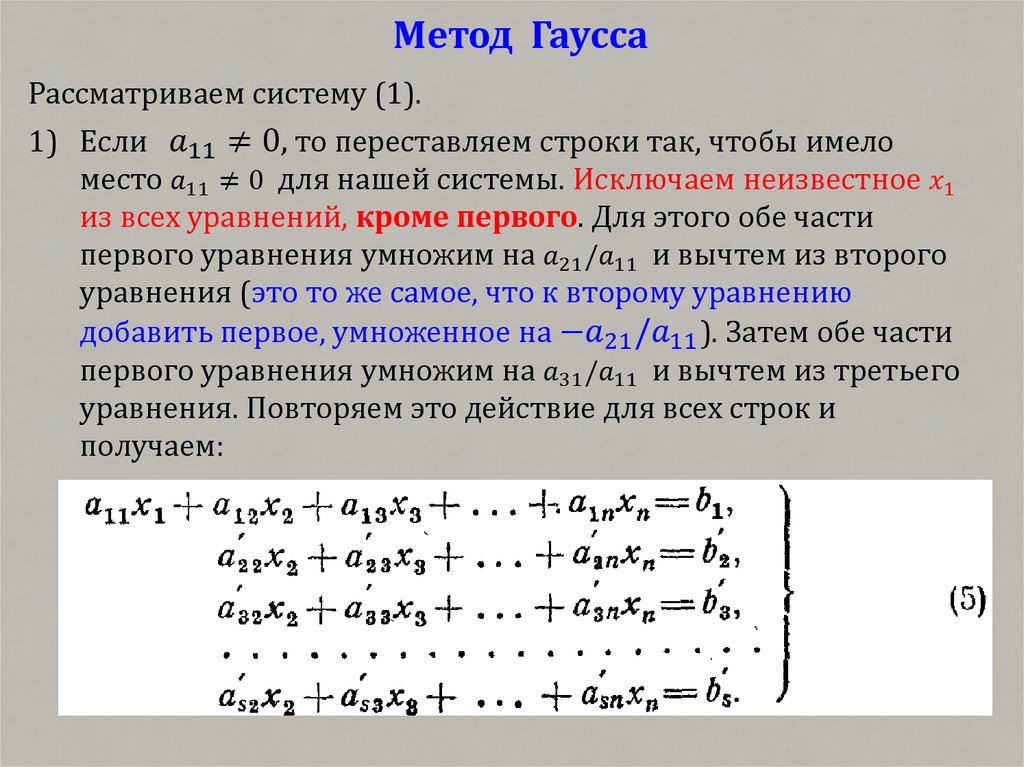

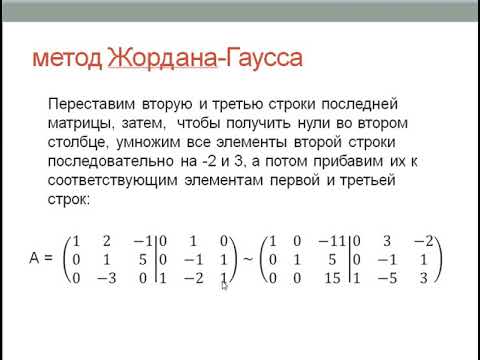

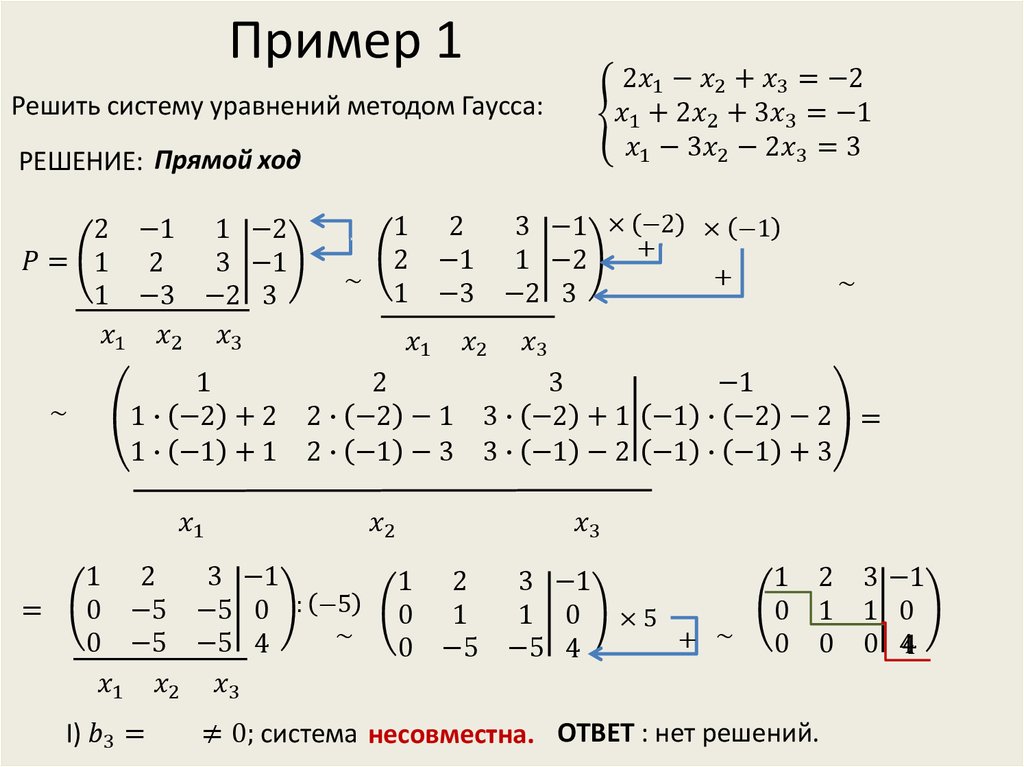

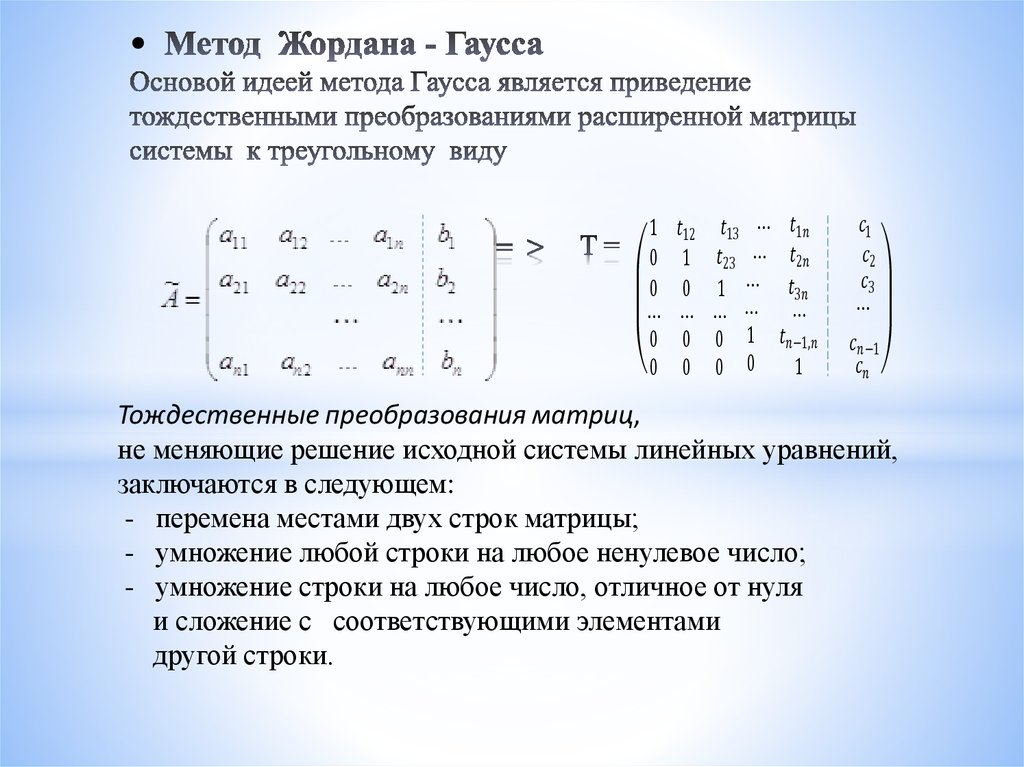

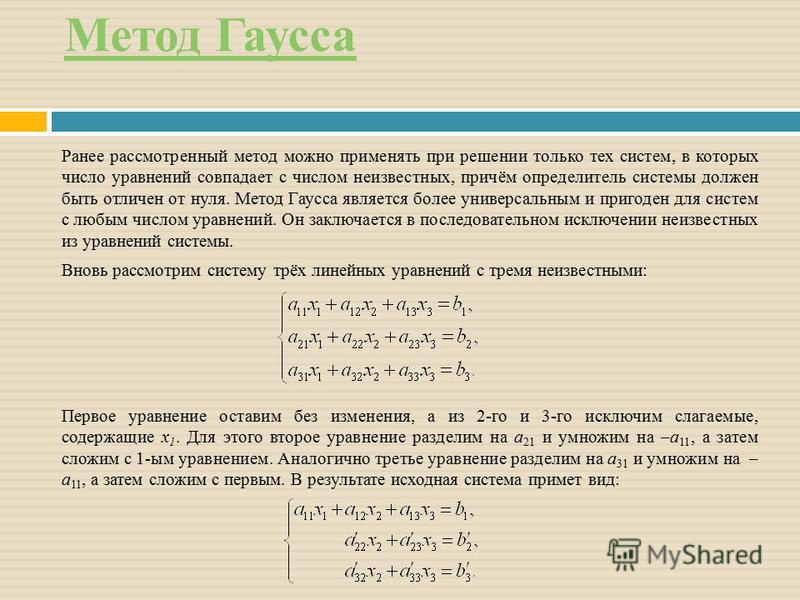

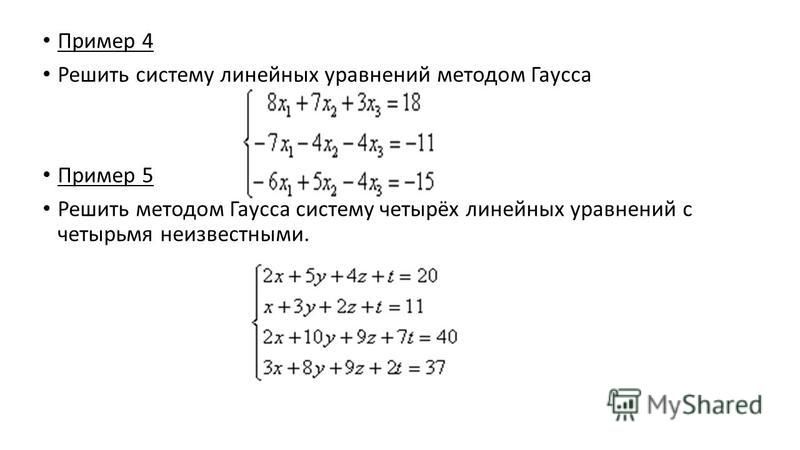

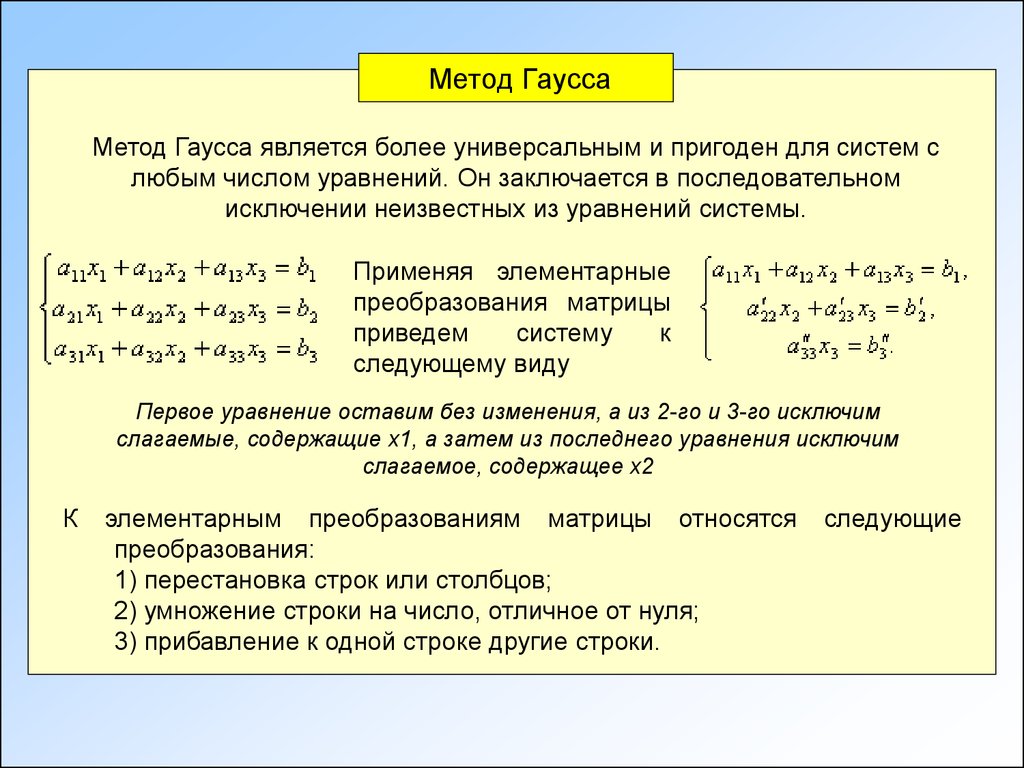

В основе какого метода лежит идея последовательного исключения неизвестных?

Ответ:

(1) правило Крамера

(2) метод Гаусса

(3) метод прогонки

Упражнение 4:

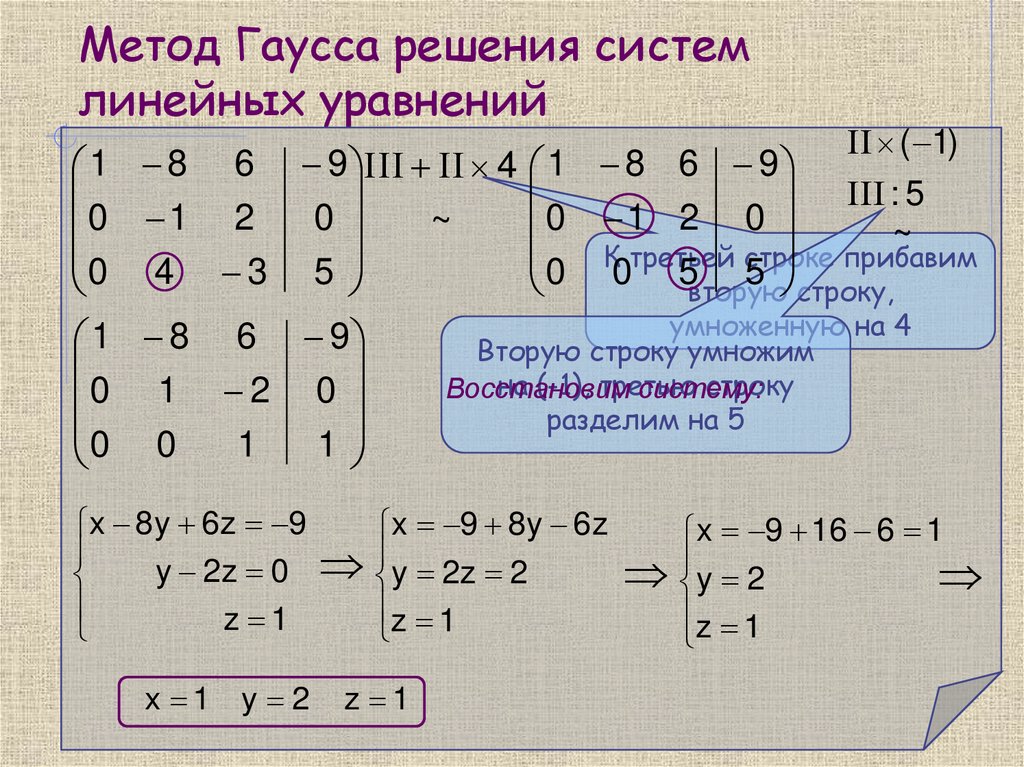

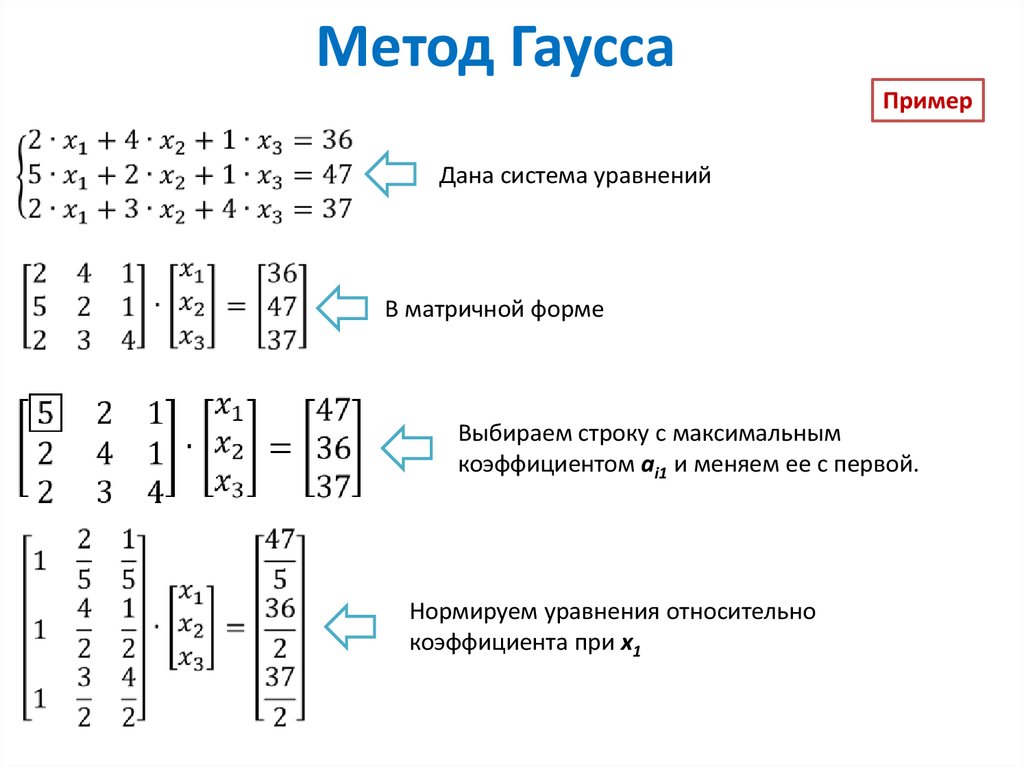

Из какого количества этапов состоит метод Гаусса?

Ответ:

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

Номер 2

Какое название имеет первый этап метода Гаусса?

Ответ:

(1) обходной ход

(2) прямой ход

(3) обратный ход

Номер 3

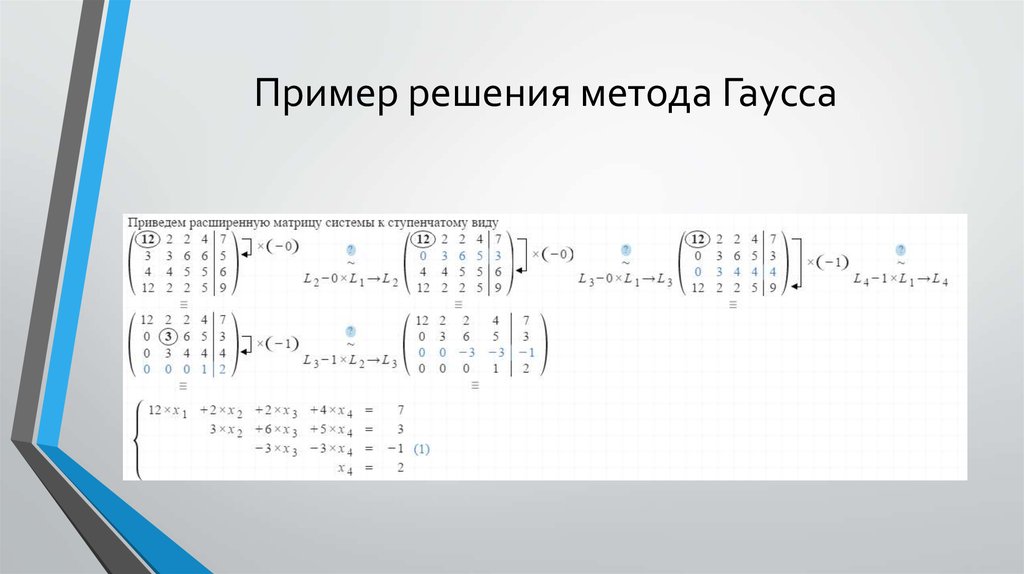

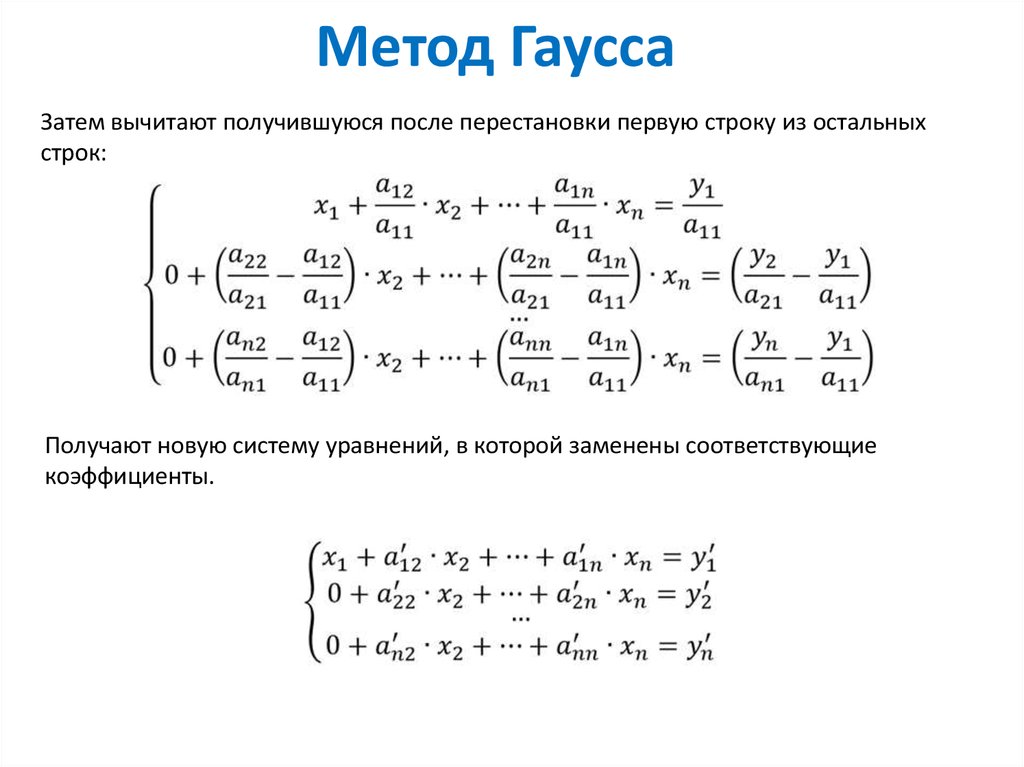

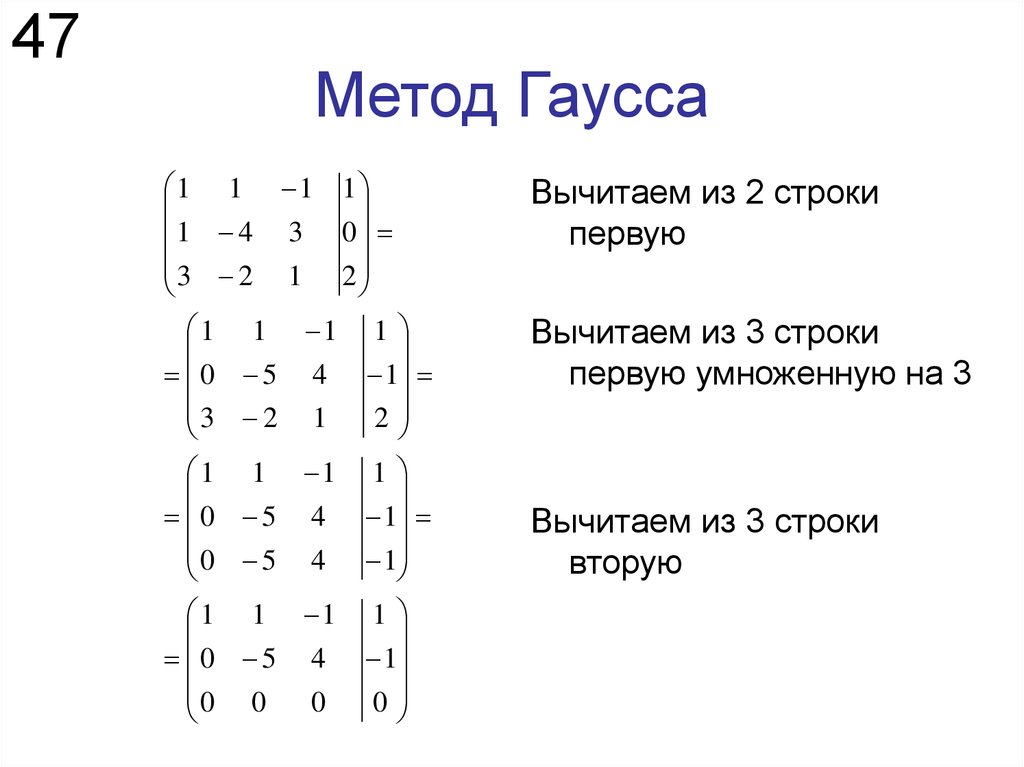

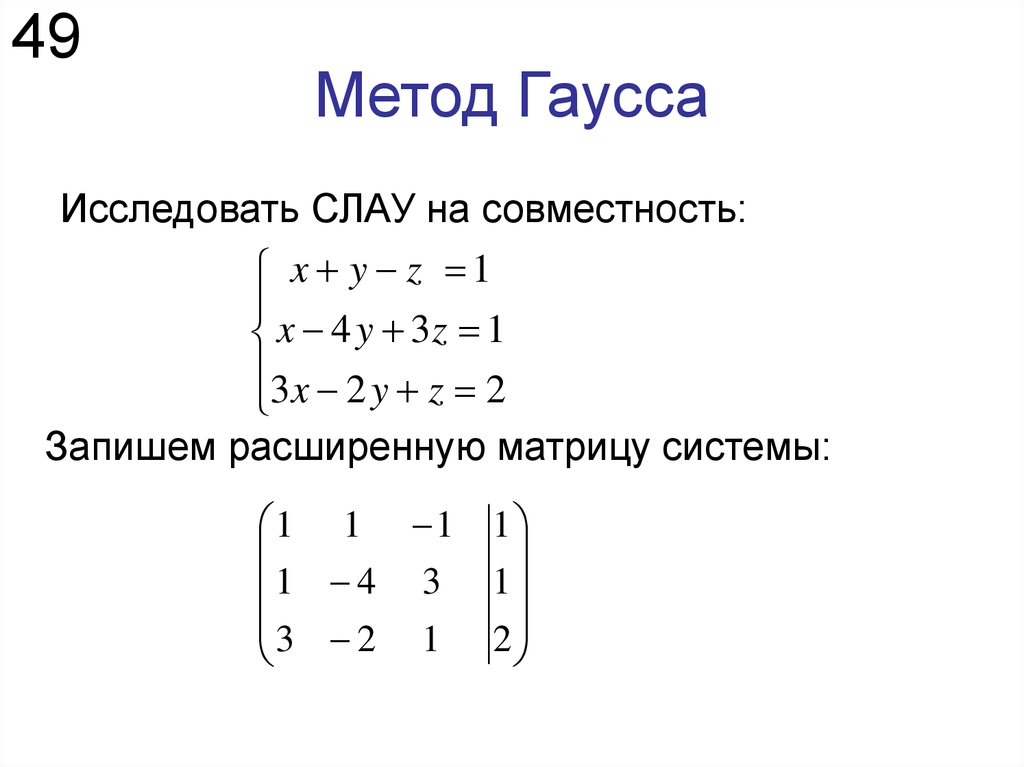

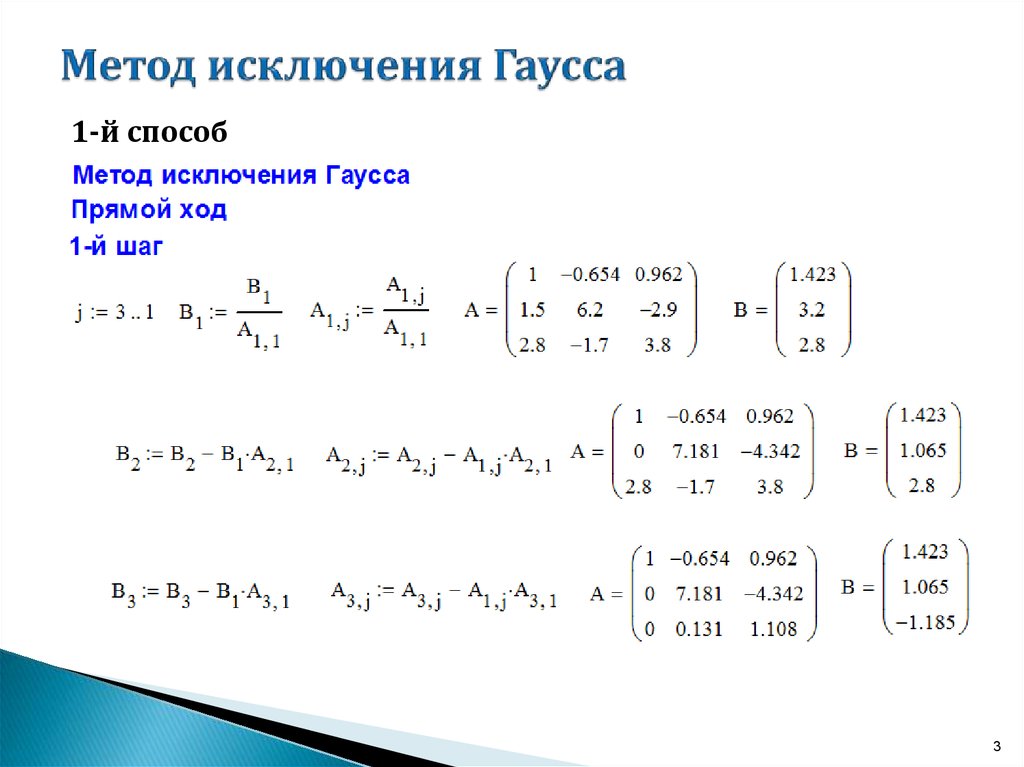

К чему преобразуется исходная система n-го порядка в результате выполнения первого шага прямого хода метода Гаусса?

Ответ:

(1) к совокупности уравнения

(2) к системе линейных уравнений, порядок которой равен n-1

(3) к совокупности уравнения и системы линейных уравнений, порядок которой равен n-1

Упражнение 5:

Номер 1

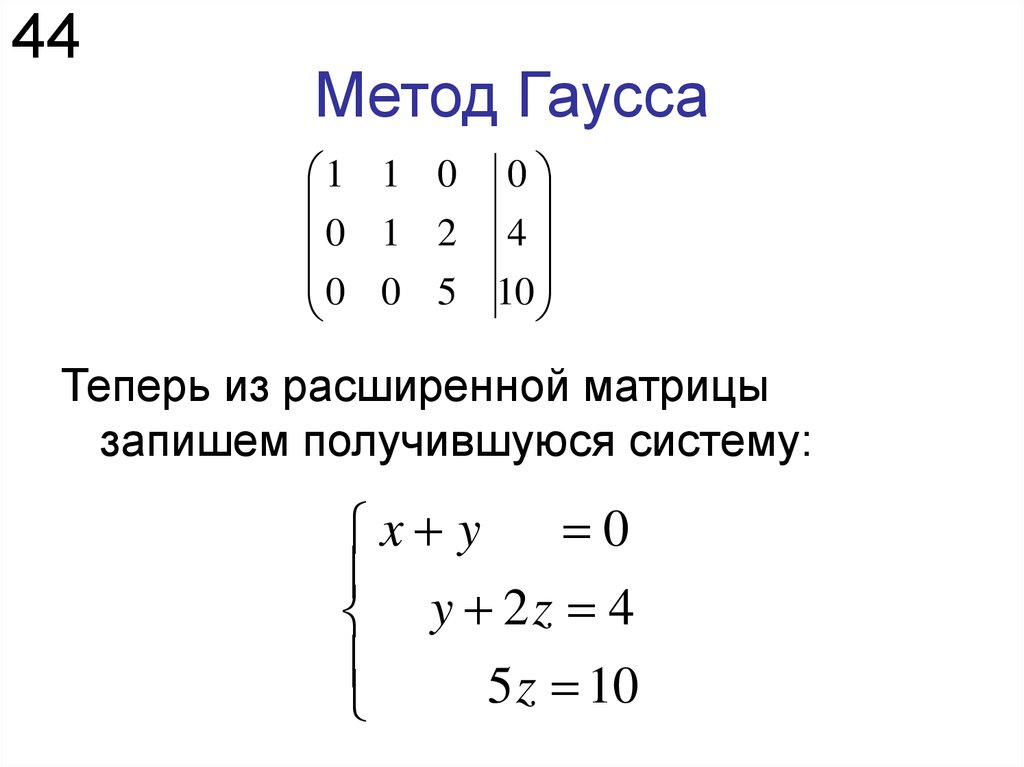

К системе какого вида приводится исходная система в результате выполнения всех шагов прямого хода?

Ответ:

(1) треугольного вида

(2) прямоугольного вида

(3) круглого вида

Номер 2

В каком случае будет формально непригоден простейший вариант метода Гаусса, называемый схемой единственного деления?

Ответ:

akk какой-либо строки окажется равным нулю   (2) если ведущий элемент akk какой-либо строки окажется равным единице

(3) если ведущий элемент akk какой-либо строки окажется строго больше нуля

(4) если ведущий элемент akk какой-либо строки окажется строго меньше нуля

Номер 3

Какое количество шагов необходимо для того, чтобы выполнить поиск ненулевого ведущего элемента?

Ответ:

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

Упражнение 6:

Номер 1

По какой формуле проводится проверка решения задачи, найденного посредством метода Гаусса?

Ответ:

(2)

(3)

Номер 2

Укажите, какие методы не являются численными для решения систем линейных уравнений:

Ответ:

(1) точные методы

(2) вероятностные методы

(3) приближенные методы

(4) все являются

Номер 3

Каким методом является классический метод Гаусса?

Ответ:

(1) точным методом

(2) вероятностным методом

(3) приближенным методом

Упражнение 7:

Номер 1

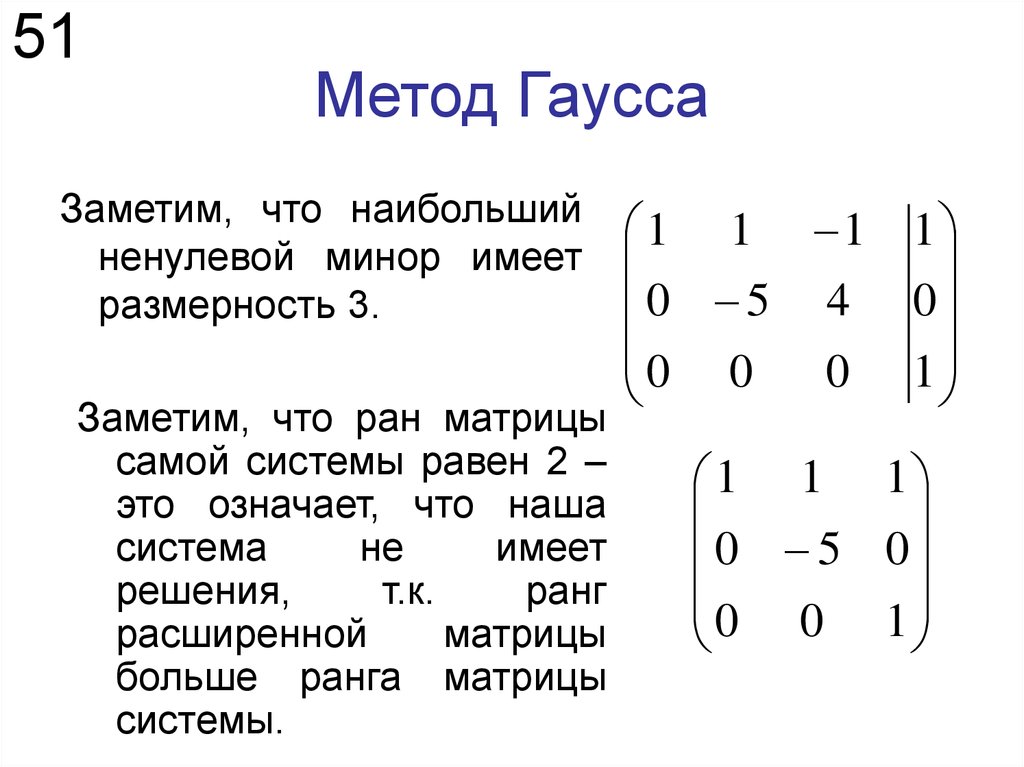

Какую систему линейных уравнений невозможно решать методом Гаусса?

Ответ:

(1) метод решает любую систему

(2) вырожденную

(3) с некоторыми нулевыми коэффициентами

(4) уже приведенную в треугольную или базисную форму

Номер 2

Накапливается ли ошибка (связанная с округлением чисел с бесконечным периодом) от шага к шагу в методе Гаусса?

Ответ:

(1) нет, так как метод точный

(2) нет, для систем из 2-ух уравнений

(3) да

Номер 3

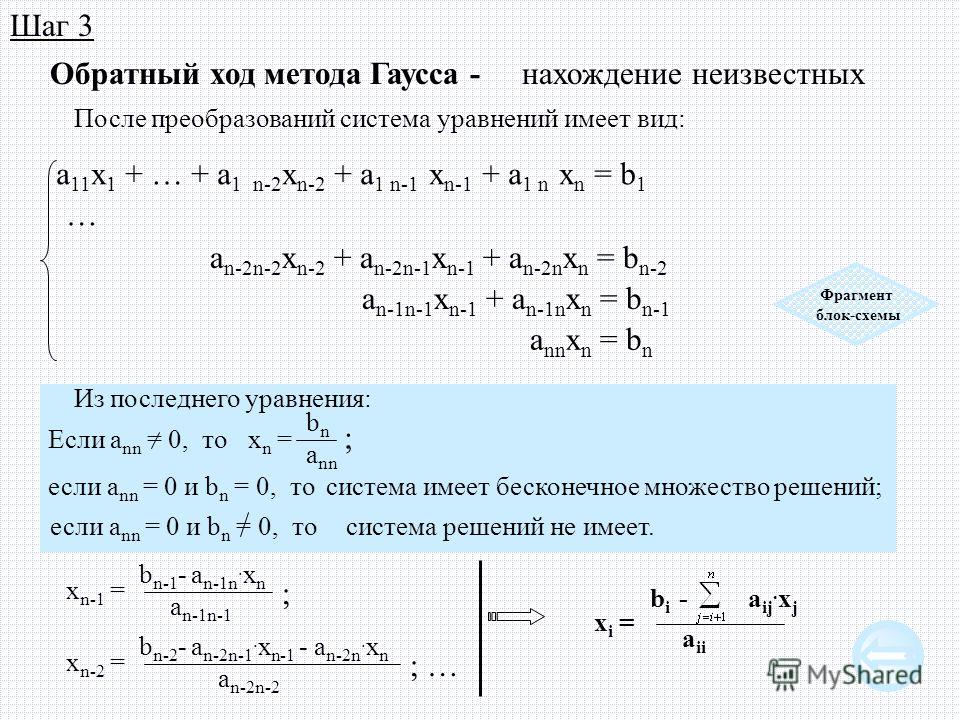

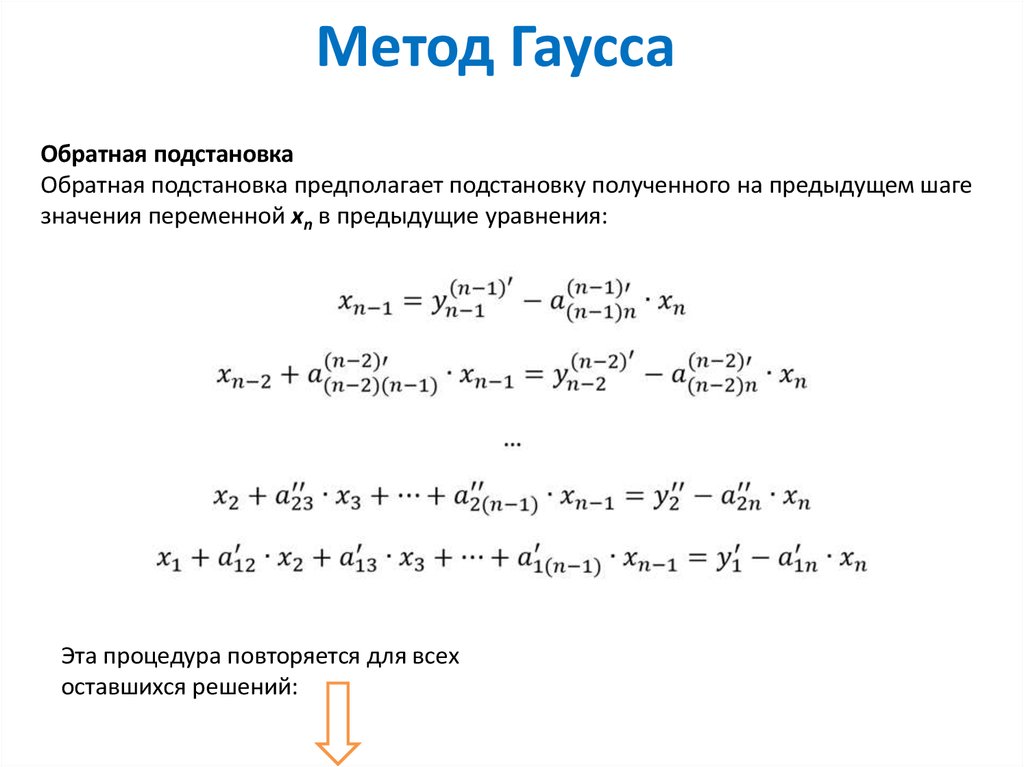

Формула какого рода используется на обратном шаге метода Гаусса при нахождении корней?

Ответ:

(1) дифференциальная

(2) интегральная

(3) логарифмическая

(4) рекуррентная

Главная / Алгоритмы и дискретные структуры / Введение в математическое моделирование / Тест 9

Строительная механика

Строительная механика

ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕВВЕДЕНИЕ Глава 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ § 1.2. УСЛОВИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕИЗМЕНЯЕМОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ § 1.3. УСЛОВИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛИМОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕИЗМЕНЯЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ Глава 2. БАЛКИ § 2.2. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ БАЛОК § 2.3. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ БАЛОК § 2.  4. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ ПРИ УЗЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ НАГРУЗКИ 4. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ ПРИ УЗЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕ НАГРУЗКИ§ 2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ § 2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВЫГОДНЕЙШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА СООРУЖЕНИИ. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ НАГРУЗКА § 2.7. МНОГОПРОЛЕТНЫЕ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ § 2.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В МНОГОПРОЛЕТНЫХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛКАХ ОТ НЕПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ § 2.9. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ УСИЛИЙ ДЛЯ МНОГОПРОЛЕТНЫХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК § 2.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛКАХ С ЛОМАНЫМИ ОСЯМИ ОТ НЕПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ § 2.11. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ В БАЛКАХ КИНЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ Глава 3. ТРЕХШАРНИРНЫЕ АРКИ И РАМЫ § 3.1. ПОНЯТИЕ ОБ АРКЕ И СРАВНЕНИЕ ЕЕ С БАЛКОЙ § 3.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНОЙ АРКИ § 3.3. ГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНОЙ АРКИ. МНОГОУГОЛЬНИК ДАВЛЕНИЯ § 3.4. УРАВНЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОСИ ТРЕХШАРНИРНОЙ АРКИ § 3.5. РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК НА ПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ § 3.6. ЯДРОВЫЕ МОМЕНТЫ И НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ Глава 4. ПЛОСКИЕ ФЕРМЫ § 4.  1. ПОНЯТИЕ О ФЕРМЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕРМ 1. ПОНЯТИЕ О ФЕРМЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕРМ§ 4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СТЕРЖНЯХ ПРОСТЕЙШИХ ФЕРМ § 4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СТЕРЖНЯХ СЛОЖНЫХ ФЕРМ § 4.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ ФЕРМ РАЗЛИЧНОГО ОЧЕРТАНИЯ § 4.5. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕИЗМЕНЯЕМОСТИ ФЕРМ § 4.6. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ УСИЛИИ В СТЕРЖНЯХ ПРОСТЕЙШИХ ФЕРМ § 4.7. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ УСИЛИЙ В СТЕРЖНЯХ СЛОЖНЫХ ФЕРМ § 4.8. ШПРЕНГЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ § 4,9. ТРЕХШАРНИРНЫЕ АРОЧНЫЕ ФЕРМЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В УПРУГИХ СИСТЕМАХ § 5.2. ТЕОРЕМА О ВЗАИМНОСТИ РАБОТ § 5.3. ТЕОРЕМА О ВЗАИМНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ИНТЕГРАЛ МОРА § 5.5. ПРАВИЛО ВЕРЕЩАГИНА § 5.6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА § 5.7. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ § 5.8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 5.9. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ОПОР Глава 6. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ СИЛ § 6.2. КАНОНИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ МЕТОДА СИЛ § 6.  3. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ НА ДЕЙСТВИЕ ЗАДАННОЙ НАГРУЗКИ 3. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ НА ДЕЙСТВИЕ ЗАДАННОЙ НАГРУЗКИ§ 6.4. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ НА ДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ § 6.5. СОСТАВЛЕНИЕ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ СИСТЕМ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПОР § 6.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМАХ § 6.7. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ. ПРОВЕРКА ЭПЮР § 6.8. СПОСОБ УПРУГОГО ЦЕНТРА § 6.9. ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ ПРОСТЕЙШИХ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ § 6.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИММЕТРИИ § 6.11. ГРУППИРОВКА НЕИЗВЕСТНЫХ § 6.12. СИММЕТРИЧНЫЕ И ОБРАТНОСИММЕТРИЧНЫЕ НАГРУЗКИ § 6.13. СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАГРУЗКИ § 6.14. ПРОВЕРКА КОЭФФИЦИЕНТОВ И СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ § 6.15. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА РАМ § 6.16. «МОДЕЛИ» ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ УСИЛИИ ДЛЯ НЕРАЗРЕЗНЫХ БАЛОК Глава 7. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И СМЕШАННЫМ § 7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА НЕИЗВЕСТНЫХ § 7.3. ОСНОВНАЯ СИСТЕМА § 7.4. КАНОНИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ § 7.  5. СТАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 5. СТАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ§ 7.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПЕРЕМНОЖЕНИЕМ ЭПЮР § 7.7. ПРОВЕРКА КОЭФФИЦИЕНТОВ И СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 7.8. ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР M, Q И N В ЗАДАННОЙ СИСТЕМЕ § 7.9. РАСЧЕТ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ § 7.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИММЕТРИИ ПРИ РАСЧЕТЕ РАМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 7.11. ПРИМЕР РАСЧЕТА РАМЫ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 7.12. СМЕШАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА § 7.13. КОМБИНИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ СИЛ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 7.14. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ Глава 8. ПОЛНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ § 8.2. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ, СТАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ § 8.3. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ СОВМЕСТНОСТИ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННОСТИ § 8.  4. ЗАКОН ГУКА. ФИЗИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 4. ЗАКОН ГУКА. ФИЗИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ§ 8.5. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ. СМЕШАННЫЙ МЕТОД § 8.6. МЕТОД ПЕРЕМЕЩЕНИЙ § 8.7. МЕТОД СИЛ § 8.8. УРАВНЕНИЯ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И ИХ СВЯЗЬ С УРАВНЕНИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ Глава 9. РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ § 9.2. ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛЬКУЛЯТОРОВ § 9.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ. ПОЛНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ ДЛЯ СТЕРЖНЯ § 9.4. МАТРИЦЫ РЕАКЦИЙ (ЖЕСТКОСТИ) ДЛЯ ПЛОСКИХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ § 9.5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ПО РАСЧЕТУ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. БЛОК-СХЕМА КОМПЛЕКСА ПО РАСЧЕТУ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ Глава 10. УЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ § 10.2. РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ § 10.3. УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ § 10.4. РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ.  ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕГлава 11. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (МКЭ) § 11.2. СВЯЗЬ МКЭ С УРАВНЕНИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ § 11.3. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ § 11.4. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ДЛЯ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ § 11.5. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ § 11.6. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ С ИСКРИВЛЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ § 11.7. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦ РЕАКЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНОК И ОБОЛОЧЕК § 11.8. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ПО МКЭ. СУПЕРЭЛЕМЕНТНЫЙ ПОДХОД Глава 12. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ СООРУЖЕНИЙ § 12.2. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ § 12.3. РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ § 12.4. РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ НАГРУЗКИ. ИНТЕГРАЛ ДЮАМЕЛЯ § 12.5. ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ. ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ К ДВУМ СИСТЕМАМ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ § 12.  6. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. УРАВНЕНИЕ ЛАГРАНЖА 6. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. УРАВНЕНИЕ ЛАГРАНЖА§ 12.7. ПРИВЕДЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К СИЛОВОМУ § 12.8. СВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ К РАЗДЕЛЯЮЩИМСЯ УРАВНЕНИЯМ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ § 12.9. МЕТОД ПОСТОЯННОГО УСКОРЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ Глава 13. СВЕДЕНИЯ ИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ § 13.2. МАТРИЦЫ, ИХ ВИДЫ, ПРОСТЕЙШИЕ ОПЕРАЦИИ НАД МАТРИЦАМИ § 13.3. ПЕРЕМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА § 13.4. МЕТОД ГАУССА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ МАТРИЦЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТРЕХ МАТРИЦ § 13.5. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. ОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ. РЕШЕНИЕ n УРАВНЕНИЙ С m НЕИЗВЕСТНЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГАУССА § 13.6. КВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА. МАТРИЦА КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ. ПРОИЗВОДНАЯ ОТ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ § 13.7. СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННОЙ МАТРИЦЫ § 13.8. ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ТРЕУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ § 13.  9. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ, ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ 9. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ, ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА |

Исключение Гаусса · Учебные материалы для студентов-математиков CEGEP

Обзор

На этой странице мы обсуждаем матрицы в редуцированной ступенчато-строковой форме (RREF) и как использовать операции со строками, чтобы привести расширенную матрицу SLE в этот форму, используя методы исключения Гаусса , или Гаусса-Джордана. Ликвидация .

Важно

Основные и дополнительные цели обучения, перечисленные ниже, предназначены для того, чтобы дать вам

представление о материале, который вы должны изучить в этом разделе. Это в основном

предназначен для использования в курсе, использующем подход активного обучения,

где учащиеся должны «зачитывать вперед» перед каждым занятием, но

в равной степени можно использовать в более традиционных условиях курса.

Если ваш учитель не даст вам конкретных указаний, вы можете решить, сколько из перечисленных ресурсов вам нужно прочитать или посмотреть – вам вероятно, , а не , нужно пройти через все это. Вы также можете захотеть посмотрите Общие советы и рекомендации по изучению страницу с некоторыми рекомендациями о том, как для эффективного обучения с помощью учебника по математике и видео.

Основные цели обучения

Это задачи, которые вы должны уметь выполнять с разумной беглость , когда вы приедете на следующее собрание класса . Важное новое Словарные слова обозначены курсивом .

- Распознать, имеет ли данная матрица эшелонированную форму строк, уменьшенную эшелонированность строк или ни то, ни другое.

- Построение решений линейных систем, соответствующие расширенные матрицы которых находятся в форме эшелона строк или в форме сокращенного эшелона строк.

Расширенные учебные цели

Помимо освоения основных целей, здесь приведены задачи, которые вы должен уметь выполнять после занятий, с практикой :

- Используйте метод исключения Гаусса, чтобы найти общее решение линейной системы.

- Используйте метод исключения Гаусса-Жордана, чтобы найти общее решение линейной системы.

- Анализ однородных линейных систем.

Для подготовки к классу

Форма сокращенного ряда (RREF)

Посмотрите это короткое видео, которое показывает разницу между рядным форма и редуцированная рядно-кулисная форма (RREF):

Посмотрите это видео, в котором объясняется (с несколькими подробными примерами), как узнать количество решений из RREF, и как записать решения в параметрической форме, когда существует бесконечно много решений:

После занятий

Исключение Гаусса и исключение Гаусса-Жордана

Посмотрите это видео, в котором показан метод исключения Гаусса с «Обратная замена» на примере \(3\умножить на 3\) СЛУ (с уникальное решение ):

youtube.com/embed/2GKESu5atVQ?rel=0″ webkitallowfullscreen=””>Посмотрите это видео, в котором показан метод исключения Гаусса-Жордана на пример \(3\times 3\) SLE (с уникальными решениями ):

Посмотрите это видео, которое показывает геометрический эффект на плоскостях, когда используя исключение Гаусса-Жордана на \(3\times 3\) SLE (с уникальным решением ):

Гаусса-Жордана с бесконечным числом решений

Посмотрите это видео, в котором показан метод исключения Гаусса-Жордана на пример \(2\times 3\) SLE (с бесконечно много решений ):

youtube.com/embed/ViiDawODDUU?rel=0″ webkitallowfullscreen=””>Посмотрите это видео, в котором показан метод исключения Гаусса на пример \(3\times 3\) SLE (с бесконечно много решений ) – и который также показывает изящный (и настоятельно рекомендуемый) трюк с использованием строка-контрольная сумма , чтобы перепроверить ваши расчеты:

Посмотрите это видео, в котором показан метод исключения Гаусса на пример \(4\times 6\) SLE (с бесконечно много решений ) – и который также показывает , как записывать решения в параметрической векторной форме :

Онлайн-калькуляторы RREF

Существует множество веб-сайтов, предлагающих «Калькулятор RREF», некоторые даже показывают

пошаговые решения. У большинства из них есть недостаток, заключающийся в том, что они используют только

«официальное», прямое применение алгоритма Гаусса-Джордана –

что не всегда является самым быстрым или самым красивым (что часто создает неприятные фракции

которого в противном случае можно было бы избежать гораздо позже).

У большинства из них есть недостаток, заключающийся в том, что они используют только

«официальное», прямое применение алгоритма Гаусса-Джордана –

что не всегда является самым быстрым или самым красивым (что часто создает неприятные фракции

которого в противном случае можно было бы избежать гораздо позже).

Следующий веб-сайт, похоже, лучше справляется с показом «умного» последовательность операций со строками в большинстве случаев:

https://matrix.reshish.com/gauss-jordanElimination.php

Примечание:

В пошаговых решениях на этом веб-сайте показана операция «добавление а кратное одной строки другой» в 3 отдельных шага: сначала умножая ряд по номеру, затем прибавляя к другому ряду — и затем «восстанавливая» исходный ряд. Вы должны не вот так напиши на бумаге – это сделано только здесь, чтобы вы могли лучше видеть шаги и расчеты.

Наконец, помните, что вы должны использовать этот (и другие веб-сайты) с умом, для например, чтобы перепроверить свою работу, или если вы действительно застряли – не используйте просто это для получения «бесплатных» отметок на вашем WebWork, иначе вы очень потеряетесь в экзамен… Или как кто-то еще сказал бы:

С большой силой приходит большая ответственность.

Судный день Гаусса | Американский ученый

Эта статья из выпуска

май-июнь 2006 г.

Том 94, номер 3

Стр.

Позвольте мне рассказать вам историю, хотя это настолько заезженный самородок математических знаний, что вы, вероятно, уже слышали его:

В 1780-х годах провинциальный немецкий школьный учитель дал своему классу утомительное задание по суммированию первых 100 целых чисел. . Цель учителя состояла в том, чтобы заставить детей молчать в течение получаса, но один юный ученик почти сразу дал ответ: 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100 = 5050. Умником был Карл Фридрих Гаусс, который присоединился к короткому списку кандидатов на звание величайшего математика всех времен. Гаусс не был вундеркиндом, который складывал в уме все эти числа. У него было более глубокое понимание: если «сложить» ряд чисел посередине и сложить их парами — 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98 и т.д., — сумма всех пар составит 101. Всего 50. таких пар, и поэтому общая сумма составляет просто 50 × 101. Более общая формула для списка последовательных чисел от 1 до н , это н ( н + 1)/2.

Вышеприведенный абзац является моей интерпретацией этого анекдота, написанного несколько месяцев назад для другого проекта. Я говорю, что это мое собственное, и все же я не претендую на оригинальность. Та же самая история была рассказана почти таким же образом сотнями других людей до меня. Я слышал о школьном триумфе Гаусса, когда сам был школьником.

Иллюстрация Theoni Pappas, перепечатано из Pappas 1993 с разрешения.

Ad Right

История была знакомой, но пока я не написал ее своими словами, я никогда не задумывался о событиях в том давнем классе. Теперь меня начали одолевать сомнения и вопросы. Например: как учитель убедился, что ответ Гаусса был правильным? Если бы школьный учитель уже знал формулу суммирования арифметического ряда, это несколько уменьшило бы драматизм момента. Если бы учитель не знал , разве он не проводил бы свой перерыв в тишине и покое, занимаясь теми же бессмысленными упражнениями, что и его ученики?

Если бы учитель не знал , разве он не проводил бы свой перерыв в тишине и покое, занимаясь теми же бессмысленными упражнениями, что и его ученики?

Есть и другие способы ответить на этот вопрос, но есть и другие вопросы, и вскоре я задумался о происхождении и подлинности всей этой истории. Откуда оно взялось и как оно передалось нам? Относятся ли ученые серьезно к этому анекдоту как к событию в жизни математика? Или это относится к тому же жанру, что и рассказы о Ньютоне и яблоке или Архимеде в ванне, где буквальная истина не главное? Если относиться к эпизоду как к мифу или басне, то какова мораль рассказа?

Чтобы удовлетворить свое любопытство, я начал искать в библиотеках и онлайн-ресурсах версии анекдота о Гауссе. К настоящему времени у меня более ста экземпляров на восьми языках. (Сборник версий доступен здесь.) Источники варьируются от научных историй и биографий до учебников и энциклопедий, а также через детскую литературу, веб-сайты, планы уроков, студенческие статьи, публикации в группах новостей Usenet и даже роман. Все пересказы описывают одно и то же происшествие — более того, я считаю, что все они в конечном счете происходят из одного источника — и все же они демонстрируют удивительное разнообразие и творческий подход, поскольку авторы изо всех сил пытались заполнить пробелы, объяснить мотивы и построить связную картину. повествование. (Вскоре я понял, что сделал немного ad lib вышиваю сам.)

Все пересказы описывают одно и то же происшествие — более того, я считаю, что все они в конечном счете происходят из одного источника — и все же они демонстрируют удивительное разнообразие и творческий подход, поскольку авторы изо всех сил пытались заполнить пробелы, объяснить мотивы и построить связную картину. повествование. (Вскоре я понял, что сделал немного ad lib вышиваю сам.)

Прочитав все эти вариации истории, я так и не могу ответить на фундаментальный фактический вопрос: “А так ли это было на самом деле?” Мне нечего добавить к нашим знаниям о Гауссе. Но я думаю, что я кое-что узнал об эволюции и передаче таких историй, а также об их месте в культуре науки и математики. Наконец, у меня также есть некоторые мысли о том, как остальные дети в классе подошли бы к своей задаче. Это тема, которая мало обсуждается в литературе, но для тех из нас, чьи таланты не дотягивают до гения Гаусса, это может быть наиболее актуальной проблемой.

Я начал свой обзор с пяти современных биографий Гаусса: книг Г. Уолдо Даннингтона (1955 г.), Торда Холла (1970 г.), Карин Райх (1977 г.), В. К. Бюлера (1981 г.) и только что вышедшей биографии М. Б. В. Тента ( 2006). Инцидент в школе описан всеми этими авторами, кроме Бюлера. Версии различаются в некоторых деталях, таких как возраст Гаусса, но они совпадают в основных моментах. Все они упоминают суммирование одних и тех же рядов, а именно целых чисел от 1 до 100, и все они описывают метод Гаусса в терминах формирования пар, сумма которых равна 101.

Уолдо Даннингтона (1955 г.), Торда Холла (1970 г.), Карин Райх (1977 г.), В. К. Бюлера (1981 г.) и только что вышедшей биографии М. Б. В. Тента ( 2006). Инцидент в школе описан всеми этими авторами, кроме Бюлера. Версии различаются в некоторых деталях, таких как возраст Гаусса, но они совпадают в основных моментах. Все они упоминают суммирование одних и тех же рядов, а именно целых чисел от 1 до 100, и все они описывают метод Гаусса в терминах формирования пар, сумма которых равна 101.

Ни один из этих авторов не выражает большого скептицизма по поводу анекдота (если только молчание Бюлера не может быть истолковано как сомнение). Нет расширенного обсуждения происхождения истории или доказательств, подтверждающих ее. С другой стороны, ссылки в некоторых биографиях привели меня к ключевому документу, от которого, похоже, зависят все последующие отчеты.

Этот locus classicus школьной истории Гаусса представляет собой мемориальный том, опубликованный в 1856 году, всего через год после смерти Гаусса. Автором был Вольфганг Сарториус, барон фон Вальтерсхаузен, профессор минералогии и геологии Геттингенского университета, где Гаусс провел всю свою академическую карьеру. Как и положено поминальной дани, она на всем протяжении ласковая и хвалебная.

Автором был Вольфганг Сарториус, барон фон Вальтерсхаузен, профессор минералогии и геологии Геттингенского университета, где Гаусс провел всю свою академическую карьеру. Как и положено поминальной дани, она на всем протяжении ласковая и хвалебная.

На портрете, который дает нам Сарториус, Гаусс был вундеркиндом . Он сам научился читать и к трем годам исправлял ошибку в арифметике своего отца. Вот отрывок, в котором Сарториус описывает раннее обучение Гаусса в городе Брауншвейг, недалеко от Ганновера. Перевод, за исключением двух фраз в скобках, выполнен Хелен Уортингтон Гаусс, правнучкой математика.

В 1784 году, после своего седьмого дня рождения, мальчик поступил в государственную школу, где преподавались элементарные предметы и которая тогда находилась под руководством человека по имени Бюттнер. Это была унылая, низкая классная комната с потертым, неровным полом… Здесь среди нескольких сотен учеников Бюттнер ходил взад и вперед, держа в руке прут, который был тогда всеми принят как последний аргумент учителя.

При случае он использовал его. В этой школе, которая, по-видимому, во многом следовала образцу Средневековья, молодой Гаусс провел два года без особых происшествий. К тому времени он достиг арифметического класса, в котором большинство мальчиков оставались до пятнадцати лет.

Здесь произошел случай, о котором он часто рассказывал в старости с удовольствием и удовольствием. В этом классе ученик, первым завершивший свой пример по арифметике, должен был положить свою доску на середину большого стола. Поверх этого второй положил свою доску и так далее. Молодой Гаусс только что вошел в класс, когда Бюттнер сдался за задачу [суммирование арифметического ряда]. Едва проблема была сформулирована, как Гаусс швырнул свою доску на стол со словами (на низком брауншвейгском диалекте): «Вот оно лежит». В то время как другие ученики продолжали [считать, умножать и складывать], Бюттнер с сознательным достоинством расхаживал взад и вперед, изредка бросая иронический, сочувствующий взгляд на этого самого младшего из учеников.

Мальчик сидел спокойно с завершенной задачей, так же хорошо, как и всегда по завершении задачи, осознавая, что задача решена правильно и другого результата быть не может.

По истечении часа грифельные доски были перевернуты дном вверх. Сверху лежал портрет молодого Гаусса с единственной фигурой. Когда Бюттнер зачитал ответ, к удивлению всех присутствующих, ответ молодого Гаусса оказался правильным, тогда как многие другие ошибались.

Случайные подробности из этого рассказа снова и снова появляются в более поздних рассказах истории. Ритуал складывания сланцев является одной из таких особенностей. (Должно быть, к тому времени, когда была добавлена сотая доска, это была довольно шаткая куча!)70-х, но сейчас встречается реже; мы стали брезгливее упоминать о таких варварствах.

Самое самое примечательное в Сарториусе, рассказывающем историю, это не то, что есть, а то, чего нет. Здесь нет упоминания о числах от 1 до 100 или какой-либо другой конкретной арифметической прогрессии. И нет никакого намека на прием или технику, которые придумал Гаусс для решения проблемы; идея объединения чисел в пары не обсуждается, равно как и формула суммирования ряда. Возможно, Сарториус думал, что процедура настолько очевидна, что не нуждается в объяснении.

И нет никакого намека на прием или технику, которые придумал Гаусс для решения проблемы; идея объединения чисел в пары не обсуждается, равно как и формула суммирования ряда. Возможно, Сарториус думал, что процедура настолько очевидна, что не нуждается в объяснении.

Несколько слов о фразах, заключенных в квадратные скобки: Странно сообщить, что в переводе Гаусса Уортингтона упоминаются первые 100 целых чисел. Там, где Сарториус пишет просто «eine arithmetischen Reihe», Уортингтон Гаусс вставляет «ряд чисел от 1 до 100». Я не могу объяснить эту интерполяцию. Я могу только догадываться, что Уортингтон Гаусс под влиянием более поздних работ, в которых обсуждается пример 1 к 100, пытался помочь Сарториусу, восполнив упущение. Второй отрывок в квадратных скобках отмечает пропуск в переводе: там, где у Сарториуса зрачки «rechnen, multiplizieren und addieren», Уортингтон Гаусс пишет просто «добавление». Ниже я еще кое-что скажу по этому поводу.

Если Сарториус не указал ряд от 1 до 100, откуда взялись эти числа? Может ли быть какой-то другой документ эпохи Гаусса, в котором содержатся недостающие детали? Возможно, кто-то, кому Гаусс рассказал эту историю «с удовольствием и удовольствием», оставил запись об этом событии. Существование такого подтверждающего документа нельзя исключать, но в настоящее время доказательств этому нет. Ни в одной из работ, которые я видел, нет намека на другой ранний источник. Если отчет о жизни Гаусса существует, он остается настолько неясным, что не мог оказать большого влияния на других рассказчиков истории.

Существование такого подтверждающего документа нельзя исключать, но в настоящее время доказательств этому нет. Ни в одной из работ, которые я видел, нет намека на другой ранний источник. Если отчет о жизни Гаусса существует, он остается настолько неясным, что не мог оказать большого влияния на других рассказчиков истории.

В изученной мной литературе серия 1-100 впервые появляется в 1938 году, примерно через 80 лет после того, как Сарториус написал свои мемуары. Пример 1-100 представлен в биографии Гаусса Людвигом Бибербахом (математиком, печально известным как главный инструмент нацистского антисемитизма в немецком математическом сообществе). Изложение этой истории Бибербахом также является самым ранним из тех, что я видел, в которых конкретизируется стратегия Гаусса для вычисления суммы — метод формирования пар, которые в сумме дают 101. Следует ли поэтому Бибербаха рассматривать как источник, из которого десятки более поздних авторов заимствовали эти «факты»? “? Или это случай множественного независимого изобретения?

Если вы считаете совершенно неправдоподобным, что два или более авторов придумают один и тот же пример и один и тот же метод, тогда сам Бибербах дисквалифицируется как источник. За целое тысячелетие до того, как Гаусс и Бюттнер столкнулись в классе, по сути, та же проблема и решение появились в рукописи восьмого века, приписываемой Алкуину Йоркскому.

За целое тысячелетие до того, как Гаусс и Бюттнер столкнулись в классе, по сути, та же проблема и решение появились в рукописи восьмого века, приписываемой Алкуину Йоркскому.

Брайан Хейс

Кроме того, за годы, прошедшие после того, как Бибербах написал, существуют безошибочные свидетельства независимого изобретения. Не все версии согласны с тем, что последовательность чисел представляет собой набор последовательных целых чисел от 1 до 100. Хотя эта последовательность является подавляющим фаворитом, было предложено много других. Некоторые из них имеют небольшие вариации: 0–100 или 1–9.9. Некоторые авторы считают, что сложение 100 чисел — слишком сложная задача для учащихся начальных классов, поэтому они сокращают объем задания, предлагая 1–80, или 1–50, или 1–40, или 1. -20 или 1-10. Некоторые другие, по-видимому, считают, что 1-100 слишком просто, и поэтому они дают 1-1000 или ряд, в котором разница между последовательными членами является константой, отличной от 1, например, последовательность 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. (Серии примеров, выбранные разными авторами, и другие особенности версий приведены в таблице выше.)

(Серии примеров, выбранные разными авторами, и другие особенности версий приведены в таблице выше.)

Возможно, самая влиятельная версия этой истории после истории Сарториуса — это версия, рассказанная Эриком Темплом Беллом в книге «Люди математики », впервые опубликованной в 1937 году. добродетель у биографа или историка). Он превращает брауншвейгскую школу в сцену готического ужаса: «убогую реликвию Средневековья, управляемую мужественным грубияном, неким Бюттнером, чья идея обучить сотню или около того мальчиков, находящихся под его опекой, заключалась в том, чтобы избить их до такого состояния ужасная глупость, что они забыли свои собственные имена». Очень кинематографично! Однако когда дело доходит до арифметики, Белл — один из немногих писателей, которые колеблются проводить различие между фактами и предположениями. Он не утверждает, что знает реальный числовой ряд, но пишет: «Задача была следующего рода, 81297 + 81495 + 81693 + … + 100899, где шаг от одного числа к другому все время одинаков (здесь 198), и нужно добавить заданное количество членов (здесь 100)». Мне было бы трудно даже написать эту проблему на маленьком листе, не говоря уже о том, чтобы решить ее.)

Мне было бы трудно даже написать эту проблему на маленьком листе, не говоря уже о том, чтобы решить ее.)

Трудно разобраться в закономерностях влияния и передачи в таком сборнике историй.Когда более поздний автор упоминает серию 81297 + 81495 + …, мы можем быть уверены, что эти числа пришли от Белла. Однако, когда приведенный пример равен 1-100, не так просто проследить линию наследования – если она есть. И дюжина или около того другие последовательности, встречающиеся в литературе, свидетельствуют о высокой частоте мутаций: каждый из этих примеров должен был быть изобретен по крайней мере один раз9.0222

Рассказчики историй, подобных этой, похоже, работают в соответствии с особым освобождением от обычных правил написания истории. Авторы, которые не посмеют изменить такой факт, как место рождения Гаусса или детали его математических доказательств, без колебаний приукрашивают этот анекдот, просто чтобы сделать его лучше. Они привередничают из доступных им материалов, берут то, что им нужно, и оставляют остальное — и если под рукой ничего не подходит, то они изобретают! Например, некоторые авторы демонстрируют знакомство с версией истории Белла, цитируя или заимствуя из нее характерные фразы, но они отказываются соглашаться с выбором Белла серии, начинающейся с 8129. 7, вернувшись вместо этого к старому надежному 1-100 или вставив что-то совершенно другое. Таким образом, оказывается, что эволюция этого рассказа движет не просто накоплением ошибок передачи, как в детской игре «шепотом по переулку»; авторы намеренно «улучшают» историю, чтобы сделать ее лучше.

7, вернувшись вместо этого к старому надежному 1-100 или вставив что-то совершенно другое. Таким образом, оказывается, что эволюция этого рассказа движет не просто накоплением ошибок передачи, как в детской игре «шепотом по переулку»; авторы намеренно «улучшают» историю, чтобы сделать ее лучше.

По большей части я бы не стал критиковать эту практику. Эффективное повествование, безусловно, является законной целью, и вне формальных научных работ немного вышивки на голой ткани сюжета не повредит. В качестве примера можно привести тему «занятости», которая встречается в самых последних рассказах этой истории (включая мою). Кажется, мы чувствуем необходимость объяснить, почему Бюттнер дал своим ученикам такое длинное и утомительное упражнение. Но Сарториус вообще ничего не говорит о мотивах Бюттнера, как и никто из других 19работы го века, с которыми я консультировался. Мысль о том, что он хотел, чтобы дети молчали, пока он отдыхал, является полностью современным выводом. Вероятно, это неправильно — в лучшем случае это не подтверждено — и тем не менее отвечает потребностям современных читателей.

В том же духе многие авторы отвечают на вопрос, который заставил меня начать этот поиск: как Бюттнер занимался математикой? Белл непреклонен в том, что Бюттнер заранее знал формулу; другие говорят, что он научился этому трюку только тогда, когда Гаусс объяснил его ему. Примером последней позиции является следующий отчет, написанный в 2001 году тремя учениками пятого класса, Райаном, Джорданом и Мэтью:

Когда Гаусс учился в начальной школе, его учитель мастер Бюттнер не очень любил математику, поэтому он не уделял этому предмету много времени. Одной из задач, которую его учитель дал классу, было «сложить все целые числа от 1 до 100». Его учитель мастер Бюттнер был поражен тем, что Гаусс мог складывать в уме все целые числа от 1 до 100. Мастер Бюттнер не верил, что Гаусс может это сделать, поэтому заставил его показать классу, как он это делает. Гаусс показал мастеру Бюттнеру, как это делать, и мастер Бюттнер был поражен тем, что только что сделал Гаусс.

Поступаю ли я несправедливо, ставя Эрика Темпла Белла в один ряд с тремя пятиклассниками? Несправедливо по отношению к какой стороне? Оба предлагают интерпретации, которые не могут быть подтверждены историческими свидетельствами, но Райан, Джордан и Мэтью ближе к опыту школьной жизни.

Как и в случае с идентичностью серии, подробности того, как Гаусс решил проблему, остаются предметом предположений. Алгоритм, который я предложил — сложить последовательность пополам, затем добавить первый и последний элементы, второй и предпоследний и т. д. — не единственная возможность. Связанный, но немного отличающийся алгоритм упоминается многими авторами. Идея состоит в том, чтобы записать серию дважды, один раз вперед и один раз назад, а затем добавить соответствующие элементы. Для известного ряда 1-100 эта процедура дает 100 пар по 101, всего 10 100; затем, поскольку исходный ряд был продублирован, нам нужно разделить на 2, получив правильный ответ 5050. Преимущество этой схемы в том, что она работает одинаково независимо от того, является ли длина последовательности четной или нечетной, в то время как алгоритм складывания требует некоторых суетливых настроек для работы с последовательностями нечетной длины.

Брайан Хейс

Третий подход к задаче суммирования кажется мне еще лучшим. Основная идея состоит в том, что для любого конечного набора чисел, независимо от того, образуют ли числа арифметическую прогрессию или нет, сумма равна среднему значению всех элементов, умноженному на количество элементов. Таким образом, если вы знаете среднее значение, вы можете легко найти сумму. Для большинства наборов чисел этот факт не очень полезен, потому что единственный способ вычислить среднее — сначала вычислить сумму, а затем разделить на количество элементов. Однако для арифметической прогрессии есть упрощение: среднее значение по всей серии равно среднему значению первого и последнего элементов (или среднему значению любых других элементов, симметрично расположенных вокруг средней точки). Если это было секретным оружием Гаусса, то его мысленное умножение было не 50 х 101, а 100 х 50½.

Основная идея состоит в том, что для любого конечного набора чисел, независимо от того, образуют ли числа арифметическую прогрессию или нет, сумма равна среднему значению всех элементов, умноженному на количество элементов. Таким образом, если вы знаете среднее значение, вы можете легко найти сумму. Для большинства наборов чисел этот факт не очень полезен, потому что единственный способ вычислить среднее — сначала вычислить сумму, а затем разделить на количество элементов. Однако для арифметической прогрессии есть упрощение: среднее значение по всей серии равно среднему значению первого и последнего элементов (или среднему значению любых других элементов, симметрично расположенных вокруг средней точки). Если это было секретным оружием Гаусса, то его мысленное умножение было не 50 х 101, а 100 х 50½.

Все три из этих идей — и еще несколько — были представлены тем или иным автором как метод , открытый Гауссом во время его первого урока арифметики. Выраженные в виде формул для суммирования последовательных целых чисел от 1 до n , три правила (складывание, двойные строки, усреднение) выглядят следующим образом:

Математически очевидно, что они эквивалентны: они дают один и тот же ответ. Но вычислительные детали другие и, что более важно, таковы процессы рассуждений, которые приводят к этим формулам.

Но вычислительные детали другие и, что более важно, таковы процессы рассуждений, которые приводят к этим формулам.

Есть еще один способ представить процесс суммирования: n ( n + 1)/2 с древних времен было известно как формула для треугольных чисел, находящихся в последовательности 1, 3, 6, 10. , 15, 21… Таким образом, некоторые авторы предполагают, что Гаусс мыслил геометрически, формируя прямоугольник n – n + 1 и разрезая его по диагонали.

Вот и все, как гениальный Карл Фридрих Гаусс решил эту проблему. А как насчет остальных учеников в классе? Позвольте предложить вам взять лист бумаги и попробовать сложить числа от 1 до 100.

Готово? Уже?

Во время этого эксперимента я обнаружил, что его очень трудно провести трудным путем. Вы можете прилежно выполнять все операции сложения, но ярлыки появляются сами собой, даже если вы их не ищете. Предположим, вы применяете стандартный алгоритм начальной школы, записывая все 100 чисел в высокий столбец, а затем начинаете работать с цифрами единиц. После первых 10 цифр частичная сумма равна 45; следующие 10 цифр добавляют еще одно приращение 45, доводя частичную сумму до 90; затем еще 45 составляют 135 и так далее. Как далеко продвинется учащийся в этом процессе, прежде чем распознает повторяющийся паттерн? При переходе к разряду десятков закономерность еще труднее не заметить: десять единиц, за которыми следуют десять двоек, затем десять троек и т. д. Конечно, любой ученик, у которого есть навыки для выполнения этого задания, не стал бы складывать эти повторяющиеся числа по единице. одним. Более вероятной стратегией была бы та, которую Сарториус подразумевал, когда писал «считай, умножай и складывай» — фразу, которую Хелен Уортингтон Гаусс свела к простому «сложению».

После первых 10 цифр частичная сумма равна 45; следующие 10 цифр добавляют еще одно приращение 45, доводя частичную сумму до 90; затем еще 45 составляют 135 и так далее. Как далеко продвинется учащийся в этом процессе, прежде чем распознает повторяющийся паттерн? При переходе к разряду десятков закономерность еще труднее не заметить: десять единиц, за которыми следуют десять двоек, затем десять троек и т. д. Конечно, любой ученик, у которого есть навыки для выполнения этого задания, не стал бы складывать эти повторяющиеся числа по единице. одним. Более вероятной стратегией была бы та, которую Сарториус подразумевал, когда писал «считай, умножай и складывай» — фразу, которую Хелен Уортингтон Гаусс свела к простому «сложению».

На маленьком планшете или листе бумаги трудно написать 100 цифр в столбик, поэтому учащиеся, скорее всего, разобьют задачу на подзадачи. Предположим, вы начинаете с сложения чисел от 1 до 10, чтобы получить в сумме 55. Тогда сумма от 11 до 20 равна 155, а от 21 до 30 дает 255. Опять же, как далеко вы продолжите, прежде чем заметите тенденцию?

Опять же, как далеко вы продолжите, прежде чем заметите тенденцию?

Следует признать, что эти сокращения не могут сравниться с элегантностью и изобретательностью метода Гаусса. Они привязаны к десятичному представлению чисел, а также не обобщаются на арифметические прогрессии, кроме списков последовательных целых чисел. Но они напоминают нам, что обычно существует более одного хорошего способа решить проблему.

Я подозреваю, что только один тип учащихся способен складывать числа от 1 до 100, выполняя 99 последовательных сложений, а именно учащиеся, пользующиеся компьютером или программируемым калькулятором. И для этого ученика самая простая стратегия может оказаться лучшей.

Мы можем надеяться, что современный Бюттнер — разумеется, лишенный кнута и преподающий в классе, где компьютеры заменили грифельные доски, — не будет обучать студентов навыкам такой сомнительной полезности, как сложение длинного ряда чисел от руки. . Но новый Бюттнер вполне может попросить своих учеников написать программу для вычисления суммы любой арифметической прогрессии. Новый Гаусс с такой же проницательностью мог бы создать очень эффективную программу, основанную на идее спаривания, и этот подвиг до сих пор заслуживает высочайшего восхищения. Но современный Гаусс, возможно, не первый, кто швыряет свой ноутбук на стол и кричит: «Вот он лежит!» Написание этой умной программы, а также ее тестирование и отладка, а также доказательство ее правильности, будет не быстрее, чем написание простой пошаговой версии. В этом отношении технология может быть чем-то вроде уравнителя.

Новый Гаусс с такой же проницательностью мог бы создать очень эффективную программу, основанную на идее спаривания, и этот подвиг до сих пор заслуживает высочайшего восхищения. Но современный Гаусс, возможно, не первый, кто швыряет свой ноутбук на стол и кричит: «Вот он лежит!» Написание этой умной программы, а также ее тестирование и отладка, а также доказательство ее правильности, будет не быстрее, чем написание простой пошаговой версии. В этом отношении технология может быть чем-то вроде уравнителя.

История Гаусса и его завоевания арифметических рядов естественно привлекает молодежь. В конце концов, герой — это ребенок — ребенок, который перехитрил «мужскую скотину». Для многих студентов это, безусловно, является источником вдохновения. Но меня немного беспокоит, что постоянное повторение историй, подобных этой, может создать впечатление, что математика — это игра, подходящая только для тех, кто идет по жизни, постоянно испуская искры гениальности.

Услышав впервые эту басню, большинство школьников наверняка захотят представить себя в роли Гаусса. Однако рано или поздно большинство из нас обнаруживает, что мы одни из менее выдающихся одноклассников; если мы в конце концов получим правильный ответ, то благодаря тяжелой работе, а не природной гениальности. Я надеюсь, что история может быть рассказана таким образом, что это побудит этих студентов продолжать. И, возможно, это может быть уравновешено другими историями, показывающими, что в математике есть место для более чем одного типа ума.

Однако рано или поздно большинство из нас обнаруживает, что мы одни из менее выдающихся одноклассников; если мы в конце концов получим правильный ответ, то благодаря тяжелой работе, а не природной гениальности. Я надеюсь, что история может быть рассказана таким образом, что это побудит этих студентов продолжать. И, возможно, это может быть уравновешено другими историями, показывающими, что в математике есть место для более чем одного типа ума.

В сборе версий анекдота о Гауссе мне помогали десятки библиотекарей, а также друзья и другие люди. Я особенно хочу поблагодарить Йоханнеса Берга из Кёльнского университета; Кэролайн Грей из библиотек Университета Джона Хопкинса; Стефан Мертенс из Магдебургского университета; Иво Шнайдер из Университета Бундесвера, Мюнхен; Маргарет Тент из школы Альтамонт в Бирмингеме, штат Алабама, и Мэри Линн Вернет из библиотек Северо-Западного государственного университета в Натчиточе, штат Луизиана.

© Брайан Хейс

- Белл, И.

Т. 1937. Математики . Нью-Йорк: Саймон и Шустер.

Т. 1937. Математики . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. - Бибербах, Людвиг. 1938. Карл Фридрих Гаус: Ein Deutsches Gelehrtenleben. Берлин: Keil Verlag.

- Бюлер, В.К. 1981. Гаусс: биографическое исследование. Нью-Йорк: Springer-Verlag.

- Даннингтон, Г. Уолдо. 1955, 2004. Карл Фридрих Гаусс: титан науки. С дополнительными материалами Джереми Грея и Фрица-Эгберта Дозе. Вашингтон, округ Колумбия: Математическая ассоциация Америки.

- Холл, Торд. 1970. Карл Фридрих Гаусс: Биография. Перевод Альберта Фродерберга. Кембридж: MIT Press.

- Гензельманн, Людвиг. 1878. Карл Фридрих Гаус: Zwolf Kapitel aus Seinem Leben. Лейпциг: Дункер и Хамблот.

- Паппас, Теони. 1993. Фракталы, гуголы и другие математические сказки. Сан-Карлос, Калифорния: Wide World Publishing/Tetra.

- Петерсон, Иварс. 2004. Молодой Гаусс.

В., Шапошников Н. Н. Строительная механика: Учеб. для строит. спец. вузов. —8-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 607 с.

В., Шапошников Н. Н. Строительная механика: Учеб. для строит. спец. вузов. —8-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 607 с.

д., — сумма всех пар составит 101. Всего 50. таких пар, и поэтому общая сумма составляет просто 50 × 101. Более общая формула для списка последовательных чисел от 1 до н , это н ( н + 1)/2.

д., — сумма всех пар составит 101. Всего 50. таких пар, и поэтому общая сумма составляет просто 50 × 101. Более общая формула для списка последовательных чисел от 1 до н , это н ( н + 1)/2. При случае он использовал его. В этой школе, которая, по-видимому, во многом следовала образцу Средневековья, молодой Гаусс провел два года без особых происшествий. К тому времени он достиг арифметического класса, в котором большинство мальчиков оставались до пятнадцати лет.

При случае он использовал его. В этой школе, которая, по-видимому, во многом следовала образцу Средневековья, молодой Гаусс провел два года без особых происшествий. К тому времени он достиг арифметического класса, в котором большинство мальчиков оставались до пятнадцати лет. Мальчик сидел спокойно с завершенной задачей, так же хорошо, как и всегда по завершении задачи, осознавая, что задача решена правильно и другого результата быть не может.

Мальчик сидел спокойно с завершенной задачей, так же хорошо, как и всегда по завершении задачи, осознавая, что задача решена правильно и другого результата быть не может. Т. 1937. Математики . Нью-Йорк: Саймон и Шустер.

Т. 1937. Математики . Нью-Йорк: Саймон и Шустер.