“Детство как социокультурный феномен”, Социология

- Выдержка

- Другие работы

- Помощь в написании

Детство как социокультурный феномен

Современный этап развития человечества характеризуется глобальной трансформацией общества и человека. В единое общецивилизационное пространство вовлекаются государства и народы, имеющие существенно различающиеся уровни развития. В современном общественном сознании утверждается мысль о том, что человечество находится на переломе, стоит перед необходимостью решать качественно новые задачи экономического, политического, социально-культурного характера.

Феномен детства в начале XXI века становится одним из приоритетных объектов общегуманитарных исследований. Детство как определенный период развития человека, возрастные социально-психологические особенности ребенка и его положение в обществе обусловлены общеисторическими факторами: общественным строем и уровнем развития культуры.

По мнению многих современных исследователей, на современном этапе развития, вследствие цивилизационного кризиса, включающего в себя: ухудшение физического и психического здоровья людей (наркомания, алкоголизм, СПИД) с одной стороны, и переустройства в областях общественной организации, актуализацию взаимосвязей этносов, слоев и различных групп населения — с другой, происходит поиск нового типа взаимоотношений между людьми, новых социальных конструкций, нового статуса человека в окружающем его мире.

Вхождение в цивилизационное пространство, при условии сохранения собственной индивидуальности, возможно лишь через признание значимости других людей. В связи с этим, одной из всеобщих и конкретных тем, выдвигающихся на первый план, является проблема будущего человечества, отчетливо выражающаяся в феномене детства. В современном гуманитарном знании детство рассматривается как сложный и многомерный феномен, который опосредован многими социально-культурными факторами.

Исследовательских подходов к изучению детства в наше время существует множество. Несмотря на это, оно остается малоизученным явлением. Дети представляют собой совершенно особую категорию. Это очень хорошо представляют себе те взрослые, которые занимаются исследованием социальных проблем детей и непосредственно переживают страхи, тревоги и надежды современного ребенка.

Несмотря на это, оно остается малоизученным явлением. Дети представляют собой совершенно особую категорию. Это очень хорошо представляют себе те взрослые, которые занимаются исследованием социальных проблем детей и непосредственно переживают страхи, тревоги и надежды современного ребенка.

В результате многочисленных исследований в области педагогики, антропологии, социологии детство получило статус социально-исторического, культурного явления. Обретая человеческую сущность, приобщаясь к культуре, ребенок поглощает, постигает и присваивает культуру, а вследствие этого и сам становится субъектом культурного творчества. В процессе социализации происходит приобщение подрастающего человека к системе ценностей: все потребности, установки, проявления ребенка являются даром культуры, и даже те из них, которые обусловлены биологической природой, в процессе социализации оказываются обработанными культурой.

Таким образом, очевидно, что культура детства — особый культурный феномен, теоретическое осмысление которого актуально и необходимо в современном мире для науки. детство социальный духовный культурный Детство — это социокультурный феномен, имеющий свою историю развития. На характер и содержание детства оказывают влияние конкретные социально-экономические и этнокультурные особенности общества. В развитии общества и человека все более остро вырисовывается задача углубления познания детства. Детство как самостоятельный аспект культуры было выделено в качестве «некоего мира, обладающего некоторой автономией и психологической ценностью», еще в романтическо-просветительской литературе. Значительную роль в восприятии этого феномена сыграло произведение Ж. Ж. Руссо «О воспитании» (1762). Долгое время в XIX в. детство было предметом детального анализа именно в художественных произведениях классиков литературы. Образы детства, часто автобиографические, однако имевшие и историко-культурную ценность, создали Л. Н. Толстой, Ч. Диккенс и М. Твен.

детство социальный духовный культурный Детство — это социокультурный феномен, имеющий свою историю развития. На характер и содержание детства оказывают влияние конкретные социально-экономические и этнокультурные особенности общества. В развитии общества и человека все более остро вырисовывается задача углубления познания детства. Детство как самостоятельный аспект культуры было выделено в качестве «некоего мира, обладающего некоторой автономией и психологической ценностью», еще в романтическо-просветительской литературе. Значительную роль в восприятии этого феномена сыграло произведение Ж. Ж. Руссо «О воспитании» (1762). Долгое время в XIX в. детство было предметом детального анализа именно в художественных произведениях классиков литературы. Образы детства, часто автобиографические, однако имевшие и историко-культурную ценность, создали Л. Н. Толстой, Ч. Диккенс и М. Твен.

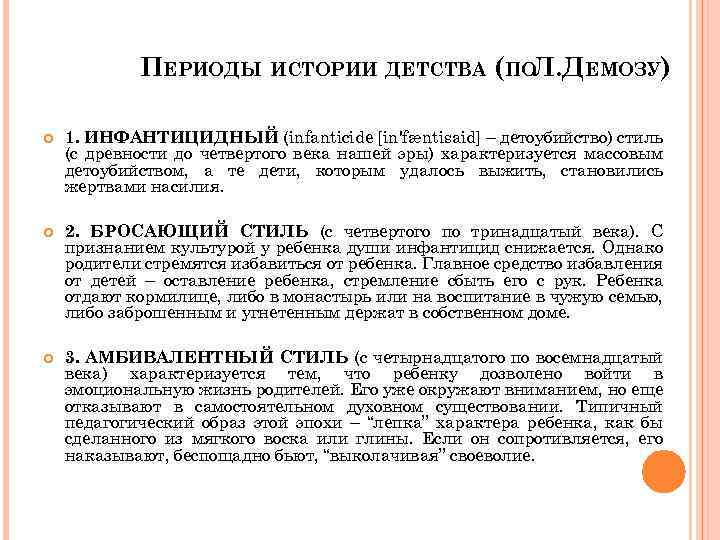

Детство в культурологических исследованиях стало самостоятельным объектом анализа под влиянием распространения психоаналитического подхода, в котором оно является одной из центральных тем изучения. С 30-х годов XX в. детство становится важнейшей функциональной частью в исследовании культурных систем самых различных народов. Бесспорным лидером в этой области исследования культур было направление «Культура и личность» (психологическая антропология). Детство рассматривалось в качестве феномена, изучая который в упрощенном виде, но со специфическими культурными особенностями, можно было увидеть мир «взрослой» культуры. Особенности процессов, происходящих в детстве, имеют фундаментальное значение для воспроизводства культур.

С 30-х годов XX в. детство становится важнейшей функциональной частью в исследовании культурных систем самых различных народов. Бесспорным лидером в этой области исследования культур было направление «Культура и личность» (психологическая антропология). Детство рассматривалось в качестве феномена, изучая который в упрощенном виде, но со специфическими культурными особенностями, можно было увидеть мир «взрослой» культуры. Особенности процессов, происходящих в детстве, имеют фундаментальное значение для воспроизводства культур.

Детство — это особый мир, своеобразная культура в культуре, область, полная загадок и непознанных явлений, которая является предметом пристального изучения педагогов, социологов, психологов, философов. Это мир со своими правилами поведения, мир фантазии и игр, воспринимаемый как реальность. Ребенок одушевляет окружающий его мир, вносит в него эмоциональную окраску. Он преобразует в своем воображении предметы действительности. Таким образом, преобразуя окружающую действительность, ребенок тем самым формирует и воспроизводит важнейшее культурное качество человека в создании идеальных сущностей (https://westud. ru, 11).

ru, 11).

Изучая процессы, происходящие в детстве в самых различных формах, мы каждый раз присутствуем при индивидуальном акте рождения культуры. Ученые имеют возможность непосредственно наблюдать этот процесс, но, тем не менее, до сих пор не ясно, как же ребенок овладевает речью, почему дети обладают громадным творческим потенциалом и чем вызвано угасание способностей человека впоследствии. Детство представляет собой, если использовать теорию А. Кребера, своеобразный культурный взрыв, период бурного роста и овладения культурными навыками, приносящий непосредственную радость маленькому человеку, входящему в безбрежный мир культуры.

Часто приходится сталкиваться с тем, что факт из жизни ребенка объяснить труднее, чем совершить очередной этап технологической революции. Приведем всего один пример, касающийся «детских обычаев», особенностей их игр. Абсолютное большинство детей, принадлежащих к самым разнообразным культурам, играют в секреты, тайники, в которые закапывают «сокровища» в виде цветных стеклышек, камешков и других предметов. Каким-то образом эта игра или обряд воспроизводится в бесконечной цепи поколений, причем как в традиционных культурах, так и в современных индустриально-урбанизированных. Единственное, весьма посредственное объяснение этого явления состоит в уподоблении действий детей действиям животных, запасающих пищу впрок.

Каким-то образом эта игра или обряд воспроизводится в бесконечной цепи поколений, причем как в традиционных культурах, так и в современных индустриально-урбанизированных. Единственное, весьма посредственное объяснение этого явления состоит в уподоблении действий детей действиям животных, запасающих пищу впрок.

Детство, в первую очередь раннее, в условиях различных культур исследовали такие ученые, как Р. Бенедикт, М. Мид, К. Дюбуа, Дж. и Б. Уайтинги. Они изучали особенности кормления детей, пеленания, приучения к горшку, чередования периодов сна и активности. Безусловно, этим объекты их исследования не исчерпывались. Ученых-антропологов интересовало отношение к личности ребенка в раннем детстве в различных культурах, взаимоотношения типа «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослые», система поощрений и наказаний, распространенная в данной культуре. Европейцев удивляло отсутствие наказаний детей в одних культурах и, наоборот, существование наказаний вплоть до 20 лет — в других. Важное значение в изучении «образа детства» играют обряды и ритуалы, связанные с рождением ребенка, наречением его и инициациями — посвящениями во взрослое состояние. Определенное воздействие на исследования оказывали психоаналитические понятия, описывающие коренные качества ребенка: желание быть любимым, потребность в общении (с рождения!), в нежности и избегание тревоги.

Определенное воздействие на исследования оказывали психоаналитические понятия, описывающие коренные качества ребенка: желание быть любимым, потребность в общении (с рождения!), в нежности и избегание тревоги.

Существенное, даже определяющее, значение для культурологической концепции в целом является то, как понимается воспроизводство культуры. Этот аспект изучения детства анализируется с двух позиций. Одна заключается в том, что становление культурного человека состоит лишь в развертывании генетической программы, созревании (подобно плодам) навыков, умений и проявлении их в определенные периоды или в связи с соответствующей жизненной ситуацией, или благодаря каким-нибудь пусковым событиям. Такой взгляд на детство получил название «нативизм». Подобные воззрения связаны с пониманием культуры лишь как формы существования генетических задатков индивидов.

Другой подход, более распространенный и более обоснованный, рассматривает детство как форму усвоения культурных стереотипов, подчеркивая существенную роль внешних воздействий. В особенностях детства проявляется влияние культурной традиции, навыки формируются в процессе деятельности. Эта позиция в интерпретации детства как культурного феномена получила название «эмпиризм».

В особенностях детства проявляется влияние культурной традиции, навыки формируются в процессе деятельности. Эта позиция в интерпретации детства как культурного феномена получила название «эмпиризм».

Значительное влияние, в том числе и на межкультурное изучение детства, оказала культурно-историческая теория российского психолога Л. С. Выготского. Рассматривая процессы, происходящие в детстве, он отмечал их особенность в том, что «врастание нормального ребенка в цивилизацию представляет собой единый сплав с процессами его органического» развития. Культурное развитие приобретает совершенно своеобразный характер, поскольку носителем его является растущий, изменяющийся организм ребенка. Само культурное развитие ребенка осуществляется, согласно Л. С. Выготскому, «путем врастания речевых форм общения людей во внутренний план индивидуального сознания и превращения их через промежуточную форму „общения с самим собой“ в собственно человеческие формы психической деятельности».

Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского и его гипотеза интериоризации культуры (внесение в индивидуальное сознание) использовались в качестве интерпретирующей теории в межкультурном изучении детства.

С. Выготского и его гипотеза интериоризации культуры (внесение в индивидуальное сознание) использовались в качестве интерпретирующей теории в межкультурном изучении детства.

Проблема всестороннего исследования феномена детства актуальна и в свете кризисных явлений в процессах экономического и политического реформирования России и их неоднозначного влияния на духовно-нравственное и правовое воспитание молодого поколения.

Все это подталкивает к осмыслению феномена детства в ракурсе исторических, социальных, духовных традиций с целью преодоления деструктивных явлений в развитии современного российского общества. Проблемы социальной, культурной, национальной, гендерной идентичности в воспитании личности, органично встроенной в современный исторический контекст, могут быть успешно решены только в связи с решением проблем детства и ребёнка.

Показать весь текстЗаполнить форму текущей работой

Детство как феномен культуры 2, Социология общая

Пример готовой курсовой работы по предмету: Социология общая

Оглавление

Введение

Глава

1. Мир детства как феномен культуры

Мир детства как феномен культуры

1.1. История изучения феномена детства

1.2. Комплексный подход к определению «детство»

Глава

2. Детство как социокультурный феномен

2.1. Анализ теоретических подходов к феномену детства

Заключение

Список литературы:

- Содержание

Выдержка из текста

Особо хотелось бы отметить заслуги А.И. Мазаева, который рассматривал сущностные характеристики праздника сквозь призму категорий «праздничное пространство», «праздничное время» и «праздничное мироощущение» и т.д. Подробно эти категории описываются в разделе 1.2.

Особо хотелось бы отметить заслуги А.И. Мазаева, который рассматривал сущностные характеристики праздника сквозь призму категорий «праздничное пространство», «праздничное время» и «праздничное мироощущение» и т.д. Подробно эти категории описываются в разделе 1.2.

Предметом исследования является математика как феномен культуры.Целью данной работы является раскрытие математики как феномена культуры, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

Начиная с эпохи Возрождения, когда человек был провозглашен ценностью, образование рассматривается как способ восприятия им культурных норм и включение их в дальнейшее его развитие. Прежде всего необходимо разработать методические основы нравственного воспитания как средства социализации личности, интегрирования ее в общественную жизнь, построенную на принципах социальной справедливости, демократии, гуманизма, толерантности.Цель исследования — определить аспекты христианских ценностей и христианской этики как феномена культуры воспитания младших школьников.

Прежде всего необходимо разработать методические основы нравственного воспитания как средства социализации личности, интегрирования ее в общественную жизнь, построенную на принципах социальной справедливости, демократии, гуманизма, толерантности.Цель исследования — определить аспекты христианских ценностей и христианской этики как феномена культуры воспитания младших школьников.

Извечные духовные ценности необходимо формировать у современной молодежи, опираясь на научные знания психологии ребенка, с учетом изменчивости условий жизни в социуме. Поэтому в новых реалиях развития общества задачи нравственного воспитания молодежи приобретают первостепенное значение и педоцентрическое направление. Сегодня очерченную проблему обозначено на общегосударственном уровне. Она рассматривается как основа реализации национальной образовательной политики. Успешное решение данного вопроса возможно при использовании накопленного веками опыта в мировой и отечественной педагогике. Заметное место в очерченном процессе занимает художественная детская литература, выступая важным средством воспитания, в частности морального.

Таким образом, в сфере интересов исследователя феномена гламура оказывается ряд вопросов. Во-первых, это проблема истолкования термина и место гламура в проблемном поле современных гуманитарных наук. Во-вторых, это вопрос о сущностных предпосылках возникновения гламура и законах его функционирования в современном обществе, и наконец, в-третьих, возможность и оправданность применения различных методологи-ческих подходов при исследовании гламура.

Мода присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности и культуры, прежде всего в оформлении внешности человека (одежды, прически, косметики и т.

Анна Нетребко родилась в Краснодаре и получила музыкальное образование в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Т. Новиченко).

В 1994 году дебютировала в Мариинском театре в партии Сюзанны («Свадьба Фигаро»).

Таким образом, бренность, временность человека и человеческой культуры вроде бы преодолеваются через связь с Богом, которая придает смысл вечного – временному, непреходящего – бренному. Религия, при таком ее понимании, столь же очевидно является не просто феноменом культуры, а ее определяющим и смыслообразующим моментом.

В для подготовки текста данной контрольной работы были использованы учебники, статьи в периодических изданиях Интернет-ресурсы, посвященные вопросу мифа.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 460с.

Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 460с.

2.Капитонов Э.А. Социология XX века. История и технологии. -Ростов-на-Дону: Фе-никс, 1996. – 340с.

3.Козлова Н.Н. Введение в социальную антропологию. — М.: Изд-во ИМ, 1996. – 210 с.

4.Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. – М.: Вече, 1997. – 227 с.

5.Кон И.С. Ребенок и общество: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим и педагогическим специальностям. — М: Издательский центр «Академия», 2003. — 336 с.

6.Краткий психологический словарь. / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. – 512 с.

7.Кудрявцев, В.Т. Исследование детского развития на рубеже столетий. // Вопросы психологии. — 2001. — № 2. — С. 3 — 24.

8.Кудрявцев В.Т. Культурно-исторический статус детства: эскиз нового понимания. // Психологический журнал. – 1998. – № 3. – С. 17-33.

9.Мид М. Культура и мир детства. – М. : Издательство: Директмедиа Паблишинг, 2008 г.

: Издательство: Директмедиа Паблишинг, 2008 г.

10.Столяров Д.Ю., Кортунов В.В. Культурология: Учебное пособие для студентов заочного обучения всех специальностей. — М.: ГАУ им. С. Орджоникидзе, 1998.

11.Философия XX века. Учебное пособие. — М.: Знание, 1997. – 244с.

12.Фельдшшейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития. // Вопросы психологии. – 1998. – № 1. – С. 3-19.

13.Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1989.

14.Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология).

- М.: Гардарики, 2005. — 349 с.

15.Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского развития // Вопросы психологии. – 1992. — № 3-4. — С. 7-13.

16.Эльконин Б.Д., Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике // Вопросы психологии. — 1991.-№ 2. – С.14-18.

17.Эльконин Б.Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского развития // Вопросы психологии. – 1992. — № 3-4. — С. 13.

– 1992. — № 3-4. — С. 13.

список литературы

Американская культура и детство – 656 слов

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- Поведенческое развитие

- Культурное воздействие

- Гендерные роли

ВВЕДЕНИЕ

Рисунки, куклы и кардио большинство людей в США, причем разные люди владеют / наблюдают за некоторыми вариациями этих аспектов популярной культуры в той или иной форме. Основываясь на различных исследованиях детского развития, дети действительно стремились подражать отношениям и характеристикам мультфильмов, которые они видели по телевизору, и пытались подражать им.

При изучении прошлых и нынешних тенденций в области мультфильмов, фигурок и кукол было замечено довольно странное явление, когда с 1980-х годов фигурки и герои мультфильмов приобрели большую степень мускулатуры и размера, в результате чего герои стали почти причудливо большими по сравнению с их аналоги до 1980-х годов. Даже куклы для девочек приобрели большую степень откровенно сексуальных характеристик с упором на внешний вид, сексуальность и моду.

Развитие поведения

В то время как большинство людей просто классифицировали это как изменяющуюся тенденцию, которая была прямым результатом меняющейся природы массовой культуры, следует отметить, что такие изменения оказали отчетливое влияние на манеры, отношения и манеру, в которой дети считали, что они должны действовать и созреть в. Исследования, изучающие результирующие характеристики развития детей, которые росли до чрезмерно мускулистого и сексуального тренда 1980-х годов, показали почти противоположные представления о развитии по сравнению с детьми, выросшими во время и после 19-го века.тренд 80-х.

Было отмечено, что у детей мужского пола, выросших во время и после этой тенденции, сложилось представление о том, что чрезмерная мускулатура является нормальным явлением и состоянием, в которое следует развиваться. Это было представление, которое полностью противоречило представлению о детях, которые выросли до появления тенденции, которая считала, что среднее безмускульное телосложение является нормальным и чего следует достичь.

Это особенное различие было отмечено и у девочек, которые считали, что откровенно сексуальный стиль и сосредоточенность на внешности, моде и сексуальности — это то, чем им нужно стать, чтобы считаться нормальными по сравнению с популярными представлениями среди детей до 19 века.80-е годы, которые продемонстрировали совершенно иной и более консервативный взгляд на то, что считалось нормальным.

Влияние на культуру

Следует понимать, что результирующее культурное влияние изменения изображения игрушек и героев мультфильмов либо на чрезмерно мускулистых, либо на чрезмерно сексуальных персонажей было отмечено как одна из причин преобладания различных индивидуальных поведенческих сегодняшние характеристики, такие как вера в то, что мускулистый вид сделает человека популярным, что чрезмерно сексуализированная одежда — это нормально, а насилие — обычный аспект жизни.

Хотя это может быть правдой, что такие характеристики не определяют большинство населения, они все еще преобладают в больших процентах, при этом различные исследования подтверждают, что одной из причин их распространенности является их связь с тенденцией, упомянутой в этом документе, которая началась в 1980-х годов и продолжается по сей день.

Гендерные роли

Другим аспектом, который необходимо принять во внимание, были различные методы определения гендерных ролей во время тенденции. Было отмечено, что, хотя в различных мультфильмах и игрушках для девочек акцент делается на сексуальности, а игрушки сегодня обладают еще более высоким уровнем, чем раньше, они также делают акцент на различных аспектах, связанных с женской независимостью и важностью того, чтобы девочки стали независимыми от полагаться на мужчин.

Мультфильмы и фигурки, ориентированные на маленьких мальчиков, с другой стороны, дали более традиционную версию гендерных ролей, в которой женщины часто изображались нуждающимися в спасении и зависимыми от мужчин, что привело к развитию раннего представления о том, что женщины по своей природе нуждаются и зависят от помощи человека.

Эти разные образы можно считать одной из причин очевидного раскола во взглядах между мужчинами и женщинами, характерного для начала XIX века.с 90-х годов по настоящее время, когда существовали разные представления о воспринимаемых обязанностях и гендерных ролях, как отмечалось в различных исследованиях, изучающих поведенческие и мыслительные характеристики подростков в то время.

Это эссе об американской культуре и детстве было написано и представлено вашим коллегой студент. Вы можете использовать его для исследовательских и справочных целей, чтобы написать свою собственную статью; однако ты должны цитировать его соответственно.

Запрос на удаление

Если вы являетесь владельцем авторских прав на эту статью и больше не хотите, чтобы ваша работа публиковалась на IvyPanda.

Запросить удаление

Нужен индивидуальный образец Эссе , написанный с нуля

профессиональный специально для вас?

807 сертифицированных писателей онлайн

ПОЛУЧИТЬ ПИСЬМЕННУЮ ПОМОЩЬ

Процитировать эту статью

Выберите стиль ссылки:

Ссылка

IvyPanda. (2019, 20 марта). Американская культура и детство. https://ivypanda.com/essays/american-culture-and-childhood/

Ссылка

АйвиПанда. (2019, 20 марта).

Процитированная работа

«Американская культура и детство». IvyPanda , 20 марта 2019 г., ivypanda.com/essays/american-culture-and-childhood/.

1. АйвиПанда . «Американская культура и детство». 20 марта 2019 г. https://ivypanda.com/essays/american-culture-and-childhood/.

Библиография

АйвиПанда . «Американская культура и детство». 20 марта 2019 г. https://ivypanda.com/essays/american-culture-and-childhood/.

Ссылки

IvyPanda . 2019. «Американская культура и детство». 20 марта 2019 г. https://ivypanda.com/essays/american-culture-and-childhood/.

Ссылки

IvyPanda . (2019) «Американская культура и детство». 20 марта.

При поддержке CiteTotal, бесплатного генератора ссылок

Концепция детства и ее визуальный анализ

Введение

Детство — решающий этап в развитии каждого человека. Именно в этот период формируются базовые навыки и модели поведения (Gabriel, 2014). Кроме того, ребенок приобретает набор ценностей и установок, которые влияют на его менталитет и формируют его характер. По этой причине всестороннему изучению детства и его основных особенностей посвящено множество научных работ. Более того, в современной визуальной культуре существуют разнообразные конструкции и концептуализации этого феномена, отражающие существующие взгляды на пути развития детей и традиционные ассоциации, связанные с этим понятием. Таким образом, центральная цель статьи состоит в том, чтобы критически проанализировать все приведенные выше конструкции и показать, как образы, изображающие детей или детство, раскрывают смысл концепта и его значимые стороны. Поставленная цель достигается использованием принципов визуального анализа.

Именно в этот период формируются базовые навыки и модели поведения (Gabriel, 2014). Кроме того, ребенок приобретает набор ценностей и установок, которые влияют на его менталитет и формируют его характер. По этой причине всестороннему изучению детства и его основных особенностей посвящено множество научных работ. Более того, в современной визуальной культуре существуют разнообразные конструкции и концептуализации этого феномена, отражающие существующие взгляды на пути развития детей и традиционные ассоциации, связанные с этим понятием. Таким образом, центральная цель статьи состоит в том, чтобы критически проанализировать все приведенные выше конструкции и показать, как образы, изображающие детей или детство, раскрывают смысл концепта и его значимые стороны. Поставленная цель достигается использованием принципов визуального анализа.

Наши специалисты могут предоставить эссе «Концепция детства и его визуальный анализ»

с учетом ваших инструкций

всего за 13,00 долл. США 11,05 долл. США за страницу

США 11,05 долл. США за страницу

308 квалифицированных специалистов онлайн

Узнать больше

4

Фоновая культура общества в определенный период времени можно считать отражением сложившейся системы ценностей и доминирующих моделей поведения. Вот почему исследование отдельных сторон этого явления может дать исследователю данные, необходимые для заключения о значении понятий и их смысле. Существуют разнообразные визуальные методологии, предоставляющие множество возможностей для глубокого анализа изображений или их наборов. В соответствии с этим их значение можно понять, используя текстовые условности, которые их конструируют, представление о том, как представлены объекты и их окружение (Shrott & Warren, 2017). Это означает, что анализ того, как детство концептуализируется в визуальной культуре, может быть выполнен путем изучения изображений и фотографий, предлагаемых средствами массовой информации, и значимых деталей, таких как настроение, свет, оттенки, окружающая среда, люди, изображенные на изображении, и сообщение, которое оно передает.

Текущие тенденции

Таким образом, выбранный для исследования концепта детства метод визуального анализа включает в себя оценку фотографий, отражающих наиболее актуальные тенденции, связанные с этим явлением. Так, согласно последним исследованиям, смещение приоритетов в сторону гуманистических ценностей привело к попыткам СМИ создать тот или иной идеализированный образ ребенка, который будет способствовать продвижению сущностных ценностей (Shaw & Tan, 2014). К ним относятся здоровье, счастье, социальная защита, богатство, забота о семье и позитивная среда (Lindgren, Sparrman, Samuelsson, & Cardell, 2014). Именно поэтому большинство изображений, найденных в Интернете или на других медийных площадках, содержат тот или иной элемент, отражающий указанные выше признаки (Shaw & Tan, 2014). В то же время современная медиакультура также предлагает фотографии, изображающие проблемные вопросы, такие как детский труд, голод, болезни (Nguyen & Mitchell, 2012). Это предположение можно доказать, анализируя отдельные визуальные представления детства.

Счастье

Первый образ, выбранный для исследования понятия детства и его визуализации в культуре, изображает позитивного ребенка, который улыбается, играя со сверстниками. Применяя центральные элементы визуального анализа, следует признать несколько аспектов.

Изображение №1. Счастье.Во-первых, дети на фото позитивные и счастливые. Это фундаментальный посыл данного образа, который также раскрывает один из важнейших элементов концепции. Другими словами, современное коллективное мышление и средства массовой информации культивируют представление о счастливом и социализированном ребенке (Garlen & Sandlin, 2017). В то же время, в соответствии с существующим идеализированным представлением, детство является самым счастливым периодом в жизни людей, и данная фотография пытается донести этот посыл до зрителей, создавая образ позитивного и довольного ребенка, который проводит свое время в социальных играх. со сверстниками.

Семья

Еще одно изображение отражает важность семьи и ее роль в жизни детей. Это неотъемлемая часть концепта детства, присущего современному обществу и визуальной культуре, поскольку в СМИ часто демонстрируются фотографии семей, состоящих как из родителей, так и из их детей (Паананен, 2017). Обычно эти изображения пестрят яркими красками; они также изображают счастливых людей. Данная модель сохраняется с первостепенной целью популяризации традиционных ценностей и подчеркивания потребности детей в семье, которая остается центральным элементом в жизни подростков (Паананен, 2017).

Это неотъемлемая часть концепта детства, присущего современному обществу и визуальной культуре, поскольку в СМИ часто демонстрируются фотографии семей, состоящих как из родителей, так и из их детей (Паананен, 2017). Обычно эти изображения пестрят яркими красками; они также изображают счастливых людей. Данная модель сохраняется с первостепенной целью популяризации традиционных ценностей и подчеркивания потребности детей в семье, которая остается центральным элементом в жизни подростков (Паананен, 2017).

Выбранное изображение также передает это сообщение, демонстрируя ребенка, который окружен любящими людьми и чувствует их заботу. Эта концептуализированная идея остается центральной в современной культуре и часто предлагается различными средствами массовой информации как часть концепта детства и его значимых частей.

Своевременная доставка! Получите свой 100% индивидуализированная бумага

готово за

всего за 3 часа

Начнем

Социальная защита

Следующей важной частью визуальной культуры, отражающей взгляды на то, как должен расти ребенок и на качество его жизни, является социальная защита. Есть особая группа изображений, изображающих детей в сложных ситуациях; однако их поддерживают либо их семьи, либо другие лица, наделенные достаточными полномочиями, чтобы помогать подросткам и защищать их от потенциальных обидчиков или агрессивного поведения (Gabriel, 2014). Эта идея является еще одним важным элементом концепции детства, визуализируемого с помощью разнообразных фотографий, апеллирующих к ответственности и позитивному отношению к детям.

Есть особая группа изображений, изображающих детей в сложных ситуациях; однако их поддерживают либо их семьи, либо другие лица, наделенные достаточными полномочиями, чтобы помогать подросткам и защищать их от потенциальных обидчиков или агрессивного поведения (Gabriel, 2014). Эта идея является еще одним важным элементом концепции детства, визуализируемого с помощью разнообразных фотографий, апеллирующих к ответственности и позитивному отношению к детям.

Кроме того, в отношении тенденции к увеличению числа случаев жестокого обращения с детьми (Wells, 2014). Современные СМИ пытаются использовать подобные образы для пропаганды желаемых моделей поведения среди членов сообщества и культивирования существующей идеи защищенного детства.

Проблемные проблемы

Наконец, существующая визуальная культура предлагает некоторые проблемные вопросы, связанные с детством, которые должны решаться сообществами, чтобы найти подходящее решение и улучшить ситуацию. Например, существующая концепция осуждает принудительный труд (Wells, 2014). Есть несколько регионов, где подростки выполняют сложные задачи и работают в тяжелых условиях. Именно поэтому существует множество изображений, изображающих молодых рабочих и подчеркивающих невозможность и неприемлемость данного явления в современном обществе.

Например, существующая концепция осуждает принудительный труд (Wells, 2014). Есть несколько регионов, где подростки выполняют сложные задачи и работают в тяжелых условиях. Именно поэтому существует множество изображений, изображающих молодых рабочих и подчеркивающих невозможность и неприемлемость данного явления в современном обществе.

Традиционно детей изображают грязными, уставшими, несчастными и несчастными. Они могут быть окружены взрослыми работниками, чтобы подчеркнуть контраст и вызвать симпатию зрителей. Таким образом, попытку выявить проблемные зоны и привлечь к ним внимание можно считать еще одной частью концепции детства, представленной в современных СМИ.

Заключение

В целом существующая визуальная культура отражает некоторые важные элементы концепции детства. Что касается доминирования гуманистических ценностей, свойственных современному обществу, то данное явление связано с такими понятиями, как счастье, семейные ценности, социальная защищенность, отсутствие значимых проблем, забота. Вот почему на большинстве детских изображений, предоставляемых СМИ, изображены счастливые и позитивные дети, которые наслаждаются лучшими моментами своей жизни. В то же время существует особый вид изображений, которые указывают на существующие проблемы и привлекают внимание общества к необходимости эффективного решения. В заключение, существующая визуальная культура в отношении концепции детства прекрасно отражается существующими средствами массовой информации, которые показывают критические элементы детства и приводят к преобладанию определенных изображений, предлагаемых несколькими источниками.

Вот почему на большинстве детских изображений, предоставляемых СМИ, изображены счастливые и позитивные дети, которые наслаждаются лучшими моментами своей жизни. В то же время существует особый вид изображений, которые указывают на существующие проблемы и привлекают внимание общества к необходимости эффективного решения. В заключение, существующая визуальная культура в отношении концепции детства прекрасно отражается существующими средствами массовой информации, которые показывают критические элементы детства и приводят к преобладанию определенных изображений, предлагаемых несколькими источниками.

Ссылки

Габриэль, Н. (2014). Расти рядом с вами: реляционная социология раннего детства. History of the Human Sciences, 27 (3), 116–135. Интернет.

Гарлен, Дж. К., и Сэндлин, Дж. А. (2017). Долго и счастливо: жестокий оптимизм романтического идеала Диснея. Исследования феминистских СМИ , 17 (6), 957-971.

Мы поставим нестандартную бумагу в соответствии с вашими требованиями.

Cut Скидка 15% ваш первый заказ

Воспользуйтесь скидкой

Линдгрен А., Спаррман А., Самуэльссон Т. и Карделл Д. (2014). Разыгрывание (настоящей) фантастики: материализация детства в тематическом парке. Детство, 22 (2), 171–186. Интернет.

Нгуен, X. Т., и Митчелл, К. (2012). Об использовании визуальных методологий в исследованиях образовательной политики. South African Journal of Education , 32 (4), 479-493.

Паананен, М. (2017). Воображаемые, которые выжили: социальные роли дошкольного образования в эпоху интенсификации. Глобальные исследования детства . Веб.

Шоу П. и Тан Ю. (2014). Создание цифрового детства в тайваньских детских газетах. Новые СМИ и общество, 17 (11), 1867–1885. Веб.

Шротт Х. и Уоррен С. (2017). Обоснованный анализ визуальных паттернов: фотографии в организационных полевых исследованиях. Методы организационных исследований . Веб.