История открытия антибиотиков

Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова

Кафедра Общей хирургии на базе ГКБ№23 (2 гнойное отделение)

«История открытия антибиотиков.»

Исполнитель:

Студентка III-ого курса

Лечебного факультета

4ой группы

Лабутина Юлия Олеговна

Преподаватель: Вавилова Г.С.

Москва 2004

Противомикробные препараты.

Сдерживание или прекращение роста микробов достигается различными методами (комплексами мер): антисептикой, стерилизацией, дезинфекцией, химиотерапией. Соответственно, химические вещества, которые применяются для осуществления этих мер, называются

Противомикробные химические средства

подразделяют на две группы: не обладающие

избирательностью действия – губительны

в отношении большинства микробов, но

при этом токсичны для клеток макроорганизма

(антисептики и дезинфектанты), и

обладающие избирательностью действия

(химиотерапевтические средства).

Противомикробные химические средства

подразделяют на две группы: не обладающие

избирательностью действия – губительны

в отношении большинства микробов, но

при этом токсичны для клеток макроорганизма

(антисептики и дезинфектанты), и

обладающие избирательностью действия

(химиотерапевтические средства).Химиотерапевтические противомикробные лекарственные средства – это химические препараты, которые применяют при инфекционных заболеваниях для этиотропного лечения (т.е. направленного на микроб как на причину болезни), а также для профилактики инфекций.

К антимикробным химиотерапевтическим средствам относят следующие группы препаратов:

Антибиотики (действуют только на клеточные формы микроорганизмов; также известны противоопухолевые антибиотики)

Синтетические химиопрепараты разного химического строения (среди них есть препараты, которые действуют или на клеточные микроорганизмы, или на неклеточные формы микробов)

Антибиотики – это химиотерапевтические препараты

из химических соединений биологического

происхождения (природные), а также их

полусинтетические производные и

синтетические аналоги, которые в низких

концентрациях оказывают избирательное

повреждающее или губительное действие

на микроорганизмы и опухоли.

Проблема

лечения инфекционных заболеваний имеет

такую же долгую

историю, как и изучение

самих болезней. С точки зрения современного

человека, первые попытки в этом

направлении были наивны и примитивны,

хотя некоторые из них и не были лишены

здравого смысла (например, прижигание

ран или изоляция больных).

Еще в 1871-1872 гг. российские

ученые В.А. Манассеин и А.Г. Полотебнов

наблюдали эффект при лечении зараженных

ран прикладыванием плесени, хотя

почему они помогают, никто не знал, и

феномен антибиоза был неизвестен.

Однако

некоторые из первых ученых-микробиологов

сумели обнаружить и описать антибиоз

(угнетение одними организмами роста

других). Дело в том, что антагонистические

отношения между разными микроорганизмами

проявляются при их росте в смешанной

культуре. До разработки методов чистого

культивирования разные бактерии и

плесени выращивались вместе, т.е. в

оптимальных для проявления антибиоза

условиях. Луи Пастер еще в 1877 при изучении

сибирской язвы заметил, что заражение

животного смесью возбудителя и других

бактерий часто мешает развитию

заболевания, что позволило ему

предположить, что конкуренция между

микробами может блокировать патогенные

свойства возбудителя. Он описал антибиоз

между бактериями почвы и патогенными

бактериями – возбудителями сибирской

язвы и даже предположил, что антибиоз

может стать основой методов лечения.

Наблюдения Л.

Пастера (1887) подтвердили, что антагонизм

в мире микробов – это распространенное

явление, однако природа его была неясна.

Первые антибиотики были выделены еще до того, как стала известной их способность угнетать рост микроорганизмов. Так, в 1860 был получен в кристаллической форме синий пигмент

Но ни одно

лекарство не спасло столько жизней,

сколько пенициллин. С открытием этого вещества началась

новая эра в лечении инфекционных

болезней – эра антибиотиков. Открытие

лекарств антибиотиков, к которым мы

уже так привыкли в наше время, сильнейшим

образом изменило человеческое общество.

Отступили заболевания еще не давно

считавшиеся безнадежными. Еще удивительнее

история самого открытия.

С открытием этого вещества началась

новая эра в лечении инфекционных

болезней – эра антибиотиков. Открытие

лекарств антибиотиков, к которым мы

уже так привыкли в наше время, сильнейшим

образом изменило человеческое общество.

Отступили заболевания еще не давно

считавшиеся безнадежными. Еще удивительнее

история самого открытия.

Выдающийся биолог Александр Флеминг родился 6 августа 1881 г. в Шотландии, в графстве Эршир. Мальчик рос на ферме своих родителей, со всех сторон окружённой вересковыми пустошами. Природа давала юному Александру гораздо больше, чем школа. В возрасте 13 лет юный Александр переехал в столицу Великобритании — Лондон. В то время как его сверстники учились, Флеминг 5 лет проработал в местной пароходной компании, зарабатывая себе на жизнь.

В 1901 г. Флеминг поступил

в медицинское училище Святой Марии,

сдав сложные экзамены. Ему не помешало

то, что прошло уже 5 лет, как он перестал

учиться. Более того, он был признан

лучшим из поступающих во всём Соединённом

королевстве! Флеминг никогда не делал

бесполезной работы.

После завершения учёбы Флеминга пригласили работать в бактериологической лаборатории больницы Св. Марии. Бактериология в то время находилась на переднем крае науки.

Рабочий день Флеминга в первые годы его научной деятельности был едва ли не круглосуточным. По его приходу на работу проверяли часы. И даже в два часа ночи задержавшиеся на работе сотрудники могли зайти к нему побеседовать и выпить кружку пива.

В августе 1914 г. разразилась Первая мировая война. Флеминг получил звание офицера медицинской службы и был послан создавать бактериологическую лабораторию во Францию, в город Булонь.

Каждый день, поднимаясь

на чердак госпиталя, где разместилась

лаборатория, Флеминг проходил через

госпитальные палаты, где лежали раненые.

Ежедневно прибывали всё новые и новые

их группы. Здесь, в госпитале, они сотнями

умирали от инфекции. Переломы, разрывы

внутренних тканей… Кусочки земли и

одежды, попавшие в раны, довершали

работу бомб. Лицо раненого приобретало

серый цвет, дыхание затруднялось —

начиналось заражение крови. Результат

— неизбежная смерть.

Переломы, разрывы

внутренних тканей… Кусочки земли и

одежды, попавшие в раны, довершали

работу бомб. Лицо раненого приобретало

серый цвет, дыхание затруднялось —

начиналось заражение крови. Результат

— неизбежная смерть.

Флеминг стал исследовать эту инфекцию. Он рассказывал:

«Мне советовали обязательно накладывать повязки с антисептиками: карболовой, борной кислотами или перекисью водорода. Я видел, что антисептики убивают не все микробы, но мне говорили, что они убивают некоторые из них, и лечение проходит успешнее, чем в том случае, когда не применяют антисептики».

Флеминг решил поставить простой опыт, чтобы проверить, насколько антисептики помогают бороться с инфекцией.

Края большинства ран

были неровными, со многими изгибами и

извилинами. Микробы скапливались в

этих изгибах. Флеминг сделал муляж раны

из стекла: раскалил пробирку и изогнул

её конец наподобие извилин раны. Затем

он наполнил эту пробирку сывороткой,

загрязнённой навозом. Это была как бы

общая схема обычного боевого ранения.

На следующий день сыворотка стала

мутной и издавала неприятный запах. В

ней размножилось огромное количество

микробов. Затем Флеминг вылил сыворотку

и наполнил пробирку раствором обычного

сильного антисептика, после чего снова

заполнил промытую таким образом пробирку

чистой, незаражённой сывороткой. И что

же? Сколько бы раз Флеминг ни промывал

пробирку антисептиками, чистая сыворотка

через день становилась такой же зловонной

и мутной.

Затем

он наполнил эту пробирку сывороткой,

загрязнённой навозом. Это была как бы

общая схема обычного боевого ранения.

На следующий день сыворотка стала

мутной и издавала неприятный запах. В

ней размножилось огромное количество

микробов. Затем Флеминг вылил сыворотку

и наполнил пробирку раствором обычного

сильного антисептика, после чего снова

заполнил промытую таким образом пробирку

чистой, незаражённой сывороткой. И что

же? Сколько бы раз Флеминг ни промывал

пробирку антисептиками, чистая сыворотка

через день становилась такой же зловонной

и мутной.

В изгибах пробирки

микробы сохранялись, несмотря ни на

что. Из этого опыта Флеминг сделал

вывод, что обычные антисептики нисколько

не помогают при фронтовых ранениях.

Его совет военным врачам был следующим:

удалять все омертвевшие ткани, где

легко могут развиваться микробы, и

помогать организму самому бороться с

инфекцией посредством выделения белых

кровяных телец, из которых образуется

гной. Белые кровяные клетки (свежий

гной) уничтожают колонии микробов.

Белые кровяные клетки (свежий

гной) уничтожают колонии микробов.

Флеминг писал о своих чувствах в те дни:

«Глядя на заражённые раны, на людей, которые мучились и умирали и которым мы не в силах были помочь, я сгорал от желания найти, наконец, какое-нибудь средство, которое способно было бы убить эти микробы, нечто вроде сальварсана…»

В ноябре 1918 г. закончилась война, Флеминг вернулся в Англию, в свою лабораторию.

Флеминга часто высмеивали за беспорядок в лаборатории. Но этот беспорядок, как выяснилось, был плодотворным. Один из его сотрудников рассказывал:

«Флеминг сохранял

выделенные им культуры микроорганизмов

по две-три недели и, прежде чем уничтожить,

внимательно их изучал, чтобы проверить,

не произошло ли случайно какого-нибудь

неожиданного и интересного явления.

Дальнейшая история показала, что, если

бы он был таким же аккуратным, как я, он

скорее всего не открыл бы ничего нового».

Как-то раз в 1922 г., страдая насморком, Флеминг посеял в лабораторной посуде — чашке Петри — собственную носовую слизь. В той части чашки Петри, куда попала слизь, колонии бактерий погибли. Флеминг стал исследовать это явление и выяснил, что такое же действие оказывают слёзы, обрезки ногтя, слюна, кусочки живой ткани. Когда капля слезы попадала в пробирку с раствором, мутным от множества бактерий, он за несколько секунд становился совершенно прозрачным!

Сотрудникам Флеминга пришлось перенести немало «мучений», добывая слёзы для опытов. Они срезали цедру с лимона, выжимали её себе в глаза и собирали выступавшие слёзы. В больничной газете был даже помещён юмористический рисунок, на котором дети за небольшую плату дают лаборанту себя высечь, а другой лаборант собирает у них слёзы в сосуд с надписью « антисептики ».

Флеминг

назвал открытое им вещество «лизоцим»

— от греческих слов «растворение» и

«закваска» (имелось в виду растворение

бактерий). К сожалению, лизоцим убивал

далеко не все вредные, болезнетворные

бактерии.

К сожалению, лизоцим убивал

далеко не все вредные, болезнетворные

бактерии.

Совершить самое важное открытие в его жизни Флемингу также помогли случай и творческий беспорядок в лаборатории. Как-то в 1928 г. Флеминга навестил его коллега Прайс. Флеминг перебирал чашки Петри со старыми культурами. Во многие из них залетела плесень, что бывает довольно часто. Флеминг говорил Прайсу: «Как только вы открываете чашку с культурой, вас ждут неприятности: обязательно что-нибудь попадёт из воздуха…» Вдруг он замолчал и сказал, как всегда, спокойно: «Странно…»

В чашке Петри, которую он держал в руках, тоже выросла плесень, но здесь колонии бактерий вокруг неё погибли, растворились.

С этого момента Флеминг стал исследовать смертоносную для бактерий плесень, а чашку Петри, в которую она залетела, он сохранил до самой смерти.

Александр

Флеминг наблюдая

антагонизм Penicillium

notatum и стафилококка в смешанной культуре

открыл штамм плесневого гриба пеницилла

(Penicillium notatum), выделяющего химическое вещество,

которое задерживает рост стафилококка. Вещество было названо «пенициллин».

Правда, впереди было самое важное

испытание: не окажется ли это вещество

таким же вредным для человека и животных,

как для бактерий? Если бы это было так,

пенициллин ничем бы не отличался от

множества известных и до того антисептиков.

Его нельзя было бы вводить в кровь. К

величайшей радости Флеминга и его

сотрудников, пенициллиновый бульон,

смертоносный для бактерий, был не более

опасен для подопытных кроликов и мышей,

чем обычный бульон.

Вещество было названо «пенициллин».

Правда, впереди было самое важное

испытание: не окажется ли это вещество

таким же вредным для человека и животных,

как для бактерий? Если бы это было так,

пенициллин ничем бы не отличался от

множества известных и до того антисептиков.

Его нельзя было бы вводить в кровь. К

величайшей радости Флеминга и его

сотрудников, пенициллиновый бульон,

смертоносный для бактерий, был не более

опасен для подопытных кроликов и мышей,

чем обычный бульон.

Но чтобы применять пенициллин для лечения, его нужно было получить в чистом виде, выделить его из бульона. Бульон, содержащий чужеродные для организма белки, нельзя было вводить в кровь человека.

В феврале 1929 г. Флеминг

сделал сообщение о своём открытии в

медицинском обществе. Ему не было задано

ни одного вопроса! Учёные встретили

открытие абсолютно равнодушно, без

малейшего интереса. Ещё в 1952 г. Флеминг

вспоминал об этой «ужасной минуте».

Так прошло одиннадцать лет! Те немногие химики, которые заинтересовались пенициллином, так и не смогли выделить его в чистом виде. Флеминг, впрочем, не терял надежды и верил, что у открытого им вещества большое будущее.

В 1940 г. неожиданно произошло одно из самых счастливых событий в жизни Флеминга. Из медицинского журнала он узнал, что оксфордским учёным Флори и Чейну удалось получить стабильный препарат пенициллин в очищенном виде. Флеминг ничем не выдал своей радости и только позже заметил, что о работе с такими химиками он и мечтал уже 11 лет.

История открытия

пенициллина поистине удивительна. Кто

бы мог подумать, что талантливый

еврейский мальчик-музыкант, отец

которого был выходцем из России, а мать

немкой, в конечном итоге бросит стезю

профессионального пианиста и найдет

совершенно иной путь к всемирной славе.

Речь идет об Эрнесте Каине, которого

мы знаем под его англицированным именем

Чейн. Трудно сказать, правы ли те, кто

видит судьбу человека в его имени, но

в данном случае имя Эрнест, которое

переводится как «искренний, правдивый»,

полностью соответствовало характеру

и моральным достоинствам его носителя.

Трудно сказать, правы ли те, кто

видит судьбу человека в его имени, но

в данном случае имя Эрнест, которое

переводится как «искренний, правдивый»,

полностью соответствовало характеру

и моральным достоинствам его носителя.

Отец Эрнеста был талантливым химиком, организовавшим в Берлине собственное производство. И хотя сын окончил гимназию и университет, родители видели его за роялем. Он стал талантливым концертирующим пианистом, а также музыкальным критиком берлинской газеты, однако любовь к науке пересилила. В промежутках между концертами и репетициями молодой человек пропадал в лаборатории химической патологии известнейшей берлинской клиники «Шарите» – «Милосердие».

В апреле 1933 г. Э. Чейн

был вынужден покинуть Германию, чтобы

больше никогда не возвращаться на

родину. Его друг, знаменитый английский

биолог Дж. Холдейн, устроил его в

Кембридж, где в ходе своей работы над

диссертацией Э. Чейн доказал, что

нейротоксин змеиного яда является

пищеварительным ферментом. Работа

сделала ему имя, поэтому в 1935 г. он

был приглашен профессором патологии

Г. Флори в Оксфорд, чтобы развернуть

работу по лизоциму – антибактериальному

ферменту. Э. Чейн предлагает Г. Флори

сконцентрироваться на более обещающем

пенициллине, открытом А. Флемингом.

Энтузиазм Э. Чейна заразил Г. Флори,

который не мог дождаться проверки

действия антибиотика на микробах.

Именно Флори достал первые 35 фунтов

правительственных фондов для

финансирования работы, поддержанной

Э. Мелланби из Совета медицинских

исследований.

Работа

сделала ему имя, поэтому в 1935 г. он

был приглашен профессором патологии

Г. Флори в Оксфорд, чтобы развернуть

работу по лизоциму – антибактериальному

ферменту. Э. Чейн предлагает Г. Флори

сконцентрироваться на более обещающем

пенициллине, открытом А. Флемингом.

Энтузиазм Э. Чейна заразил Г. Флори,

который не мог дождаться проверки

действия антибиотика на микробах.

Именно Флори достал первые 35 фунтов

правительственных фондов для

финансирования работы, поддержанной

Э. Мелланби из Совета медицинских

исследований.

25 мая 1940 г. под грохот

бомб, падающих на улицы Лондона, был

завершен

решающий опыт на 50 белых мышах. Каждой

из них ввели смертельную дозу микроба

стрептококка. Половина мышей не получала

никакого лечения, остальным каждые три

часа в течение двух суток вводили

пенициллин. Через 16 ч 25 подопытных

животных погибли, а 24 мыши, получавшие

лечение, выжили. Погибла только одна.

Затем наступил

биохимический триумф Э. Чейна,

показавшего, что пенициллин имеет

структуру беталактама. Оставалось

только наладить производство нового

чудо – лекарства.

Оставалось

только наладить производство нового

чудо – лекарства.

Его чудодейственные

свойства были доказаны в том же Оксфорде,

в одну из клиник которого 15 октября

того же года поступил местный полицейский,

жаловавшийся на непроходящую «заеду»

в углу рта (ранка была инфицирована

золотистым стафилококком и нагноилась).

К середине января инфекция захватила

лицо мужчины, шею и перекинулась на

руку и легкое. И тогда врачи отважились

вколоть бедняге неслыханный до сего

момента пенициллин. В течение месяца

больной чувствовал себя неплохо: но

драгоценные кристаллы, полученные из

Оксфорда, кончились, и 15 марта 1941 г.

полицейский скончался. Но не смотря на

неудачный опят Г. Флори стал собираться

в Америку в поисках коммерческой помощи

в налаживании массового производства

продукта. Известная фармацевтическая

компания «Мерк» из города Рауэй штат

Нью-Джерси, спонсировала работы

С. Ваксмана из университета Руттерса,

который, начиная с 1939 г, вел работы

по изучению «антибиозиса» стрептомицетов. Его первая работа была опубликована

24 августа 1940 г. в авторитетнейшем

«Ланцете», выходящем в Лондоне. Поэтому

приезд Г. Флори с готовыми наработками

был подобен манне небесной. «Американцы

украли пенициллин у британцев!» Это

верно лишь отчасти, поскольку Англия

вследствие военного истощения ресурсов,

не смогла бы быстро наладить промышленное

производство антибиотиков, с помощью

которых лечили и британских солдат.

Недаром же на вручении Нобелевской

премии по медицине за 1945 г. говорили,

что «Флеминг сделал для победы над

фашизмом больше, чем 25 дивизий».

Его первая работа была опубликована

24 августа 1940 г. в авторитетнейшем

«Ланцете», выходящем в Лондоне. Поэтому

приезд Г. Флори с готовыми наработками

был подобен манне небесной. «Американцы

украли пенициллин у британцев!» Это

верно лишь отчасти, поскольку Англия

вследствие военного истощения ресурсов,

не смогла бы быстро наладить промышленное

производство антибиотиков, с помощью

которых лечили и британских солдат.

Недаром же на вручении Нобелевской

премии по медицине за 1945 г. говорили,

что «Флеминг сделал для победы над

фашизмом больше, чем 25 дивизий».

Первое применение

пенициллина в США произошло в феврале

1942 г. Внезапно заболела Анна Миллер,

молодая 33-летняя жена администратора

Йельского университета, мать троих

детей. Будучи медсестрой по образованию,

она сама лечила четырехлетнего сына

от стрептококковой ангины. Мальчик

выздоровел, но вот у его мамы внезапно

случился выкидыш, осложнившийся

лихорадкой с высокой температурой. Женщина была доставлена в главный

госпиталь Нью-Хейвена в том же штате

Нью-Джерси с диагнозом стрептококковый

сепсис: в миллилитре ее крови бактериологи

насчитали 25 колоний микроба! Но что

могли сделать в те дни врачи против

грозного сепсиса? Если бы не чудо в лице

Дж. Фултона, друга Флори, лежавшего

в другой палате, который подхватил

какую-то легочную инфекцию, обследуя

солдат в Калифорнии. 12 марта лечащий

врач рассказал Дж.Фултону о приближающейся

кончине Анны, у которой температура

41° держалась уже в течение 11 дней! «А

нельзя ли получить лекарство у Флори»,

– высказал он робкую надежду. Дж. Фултон

считал, что он вправе обратиться к

другу. В конце концов именно он помогал

ему в 1939 г. получить грант фонда

Рокфеллера на 5 тысяч долларов. (Деньги

отпускались на исследование бактерицидного

действия пенициллина).

Женщина была доставлена в главный

госпиталь Нью-Хейвена в том же штате

Нью-Джерси с диагнозом стрептококковый

сепсис: в миллилитре ее крови бактериологи

насчитали 25 колоний микроба! Но что

могли сделать в те дни врачи против

грозного сепсиса? Если бы не чудо в лице

Дж. Фултона, друга Флори, лежавшего

в другой палате, который подхватил

какую-то легочную инфекцию, обследуя

солдат в Калифорнии. 12 марта лечащий

врач рассказал Дж.Фултону о приближающейся

кончине Анны, у которой температура

41° держалась уже в течение 11 дней! «А

нельзя ли получить лекарство у Флори»,

– высказал он робкую надежду. Дж. Фултон

считал, что он вправе обратиться к

другу. В конце концов именно он помогал

ему в 1939 г. получить грант фонда

Рокфеллера на 5 тысяч долларов. (Деньги

отпускались на исследование бактерицидного

действия пенициллина).

Дж. Фултон позвонил

в «Мерк», разрешение было получено, и

первые дозы пенициллина были посланы

в госпиталь Нью-Хейвена. Бесценный груз

сопровождала полиция. В 3 часа пополудни

Анне сделали первый укол. К 9 часам

следующего утра ее температура стала

нормальной! В ноябре 1942 г. «Мерк»

провела уже массовые испытания

пенициллина на людях, когда получателями

антибиотика стали полтысячи людей,

пострадавших на пожаре в ночном клубе

Бостона.

В 3 часа пополудни

Анне сделали первый укол. К 9 часам

следующего утра ее температура стала

нормальной! В ноябре 1942 г. «Мерк»

провела уже массовые испытания

пенициллина на людях, когда получателями

антибиотика стали полтысячи людей,

пострадавших на пожаре в ночном клубе

Бостона.

A в мае 1942 г. Анна Миллер, потерявшая в весе 16 кг, но счастливая и здоровая, выписалась из больницы. В августе свою «крестницу» посетил А. Флеминг. В 1990 г. ее, 82-летнюю, чествовали в Смитсонианском музее естественных наук в Вашингтоне.

В 1942 г. Флемингу также пришлось ещё раз проверить действие пенициллина на своём близком друге, заболевшем воспалением мозга. В течение месяца Флемингу удалось полностью вылечить безнадёжного больного.

В 1941—1942 гг. в Америке и Англии налаживалось промышленное производство пенициллина.

Крошечная спора,

случайно занесённая ветром в лабораторию

Флеминга, теперь творила настоящие

чудеса. Она спасала жизнь сотням и

тысячам больных и раненных на фронтах

людей. Она положила начало целой отрасли

фармацевтической промышленности —

производству антибиотиков. Позднее

как-то раз, говоря об этой споре, Флеминг

привёл поговорку: «Могучие дубы вырастают

из малых желудей». Война придала открытию

Флеминга особое значение.

Она спасала жизнь сотням и

тысячам больных и раненных на фронтах

людей. Она положила начало целой отрасли

фармацевтической промышленности —

производству антибиотиков. Позднее

как-то раз, говоря об этой споре, Флеминг

привёл поговорку: «Могучие дубы вырастают

из малых желудей». Война придала открытию

Флеминга особое значение.

Имя учёного было окружено славой, которая всё возрастала. Его, как и его лекарство, знал теперь весь мир. Действие нового лекарства превзошло самые смелые ожидания. Многим тяжелым больным он приносил полное исцеление. С этого момента началось триумфальное шествие пенициллина по всем странам мира. Его называли «чудесная плесень», «желтая магия» и т. п. Он излечивал заражение крови, воспаление легких, всевозможные нагноения и другие тяжелые недуги. Раньше от заражения крови (сепсиса) погибало 50—80 человек из каждых 100 заболевших людей. Это была одна из самых опасных болезней, перед которой медицина чаще всего оказывалась бессильной. Сейчас пенициллин спасает почти всех больных сепсисом. Смерть от заражения крови теперь уже чрезвычайное происшествие. От воспаления легких погибало много людей, особенно детей и стариков, теперь от этой болезни умирают редко. Нужно только вовремя применить пенициллин.

Английский король возвёл учёного в дворянское достоинство. А в 1945 году А. Флеминг, Х. Флори и Э. Чейн были удостоены Нобелевской премии по медицине за открытие пенициллина.

Александр Флеминг скоропостижно скончался 11 марта 1955 г. Его смерть заставила скорбеть едва ли не весь мир. В испанском городе Барселоне, который посещал Флеминг, цветочницы высыпали все цветы из корзин к мемориальной доске с его именем. В Греции, где тоже бывал учёный, объявили траур. Флеминг был погребён в лондонском соборе Св. Павла.

Хотя существуют сведения что в 1985 г. в архивах Лионского университета была найдена диссертация рано скончавшегося студента-медика (Эрнест Августин Дюшене), за сорок лет до Флеминга подробно характеризующая открытый им препарат из плесени Р. notatum, активный против многих патогенных бактерий.

В 1937 г. – М. Вельш описал первый антибиотик стрептомицетного происхождения – актиномицетин. В 1939 г. – Н.А. Красильников и А.И. Кореняко получили мицетин;

Среди первых исследователей, занявшихся целенаправленным поиском антибиотиков, был Р.Дюбо. Проведенные им и его сотрудниками эксперименты привели к открытию антибиотиков, вырабатываемых некоторыми почвенными бактериями, их выделению в чистом виде и использованию в клинической практике. В 1939 Дюбо получил тиротрицин – комплекс антибиотиков, состоящий из грамицидина и тироцидина; это явилось стимулом для других ученых, которые обнаружили еще более важные для клиники антибиотики.

Таким образом, к моменту получения пенициллина в очищенном виде было известно пять антибиотических средств (микофеноловая кислота, пиоцианаза, актиномицетин, мицетин и тиротрицин).

Так начиналась эра антибиотиков. В нашей стране большой вклад в учение об антибиотиках внесли З. В Ермольева и Г.Ф. Гаузе. Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898 – 1974) – автор первого советского пенициллина (крустозин), полученного из P. Crustosum

Сам термин «антибиотики» (от греч. Anti, bios – против жизни) был предложен С. Ваксманом в 1942 году для обозначения природных веществ, продуцируемых микроорганизмами и в низких концентрациях антагонистичных к росту других бактерий. З.Ваксман со своими студентами в Университете Ратджерса, США, занимался актиномицетами (такими, как Streptomyces) и в 1944 открыл стрептомицин, эффективное средство лечения туберкулеза и других заболеваний. Сильнее всего действует стрептомицин при туберкулезном поражении оболочек мозга — менингите, при туберкулезе гортани, кожи. Раннее почти все заболевшие туберкулезным менингитом погибали, а теперь с помощью стрептомицина большинство больных выздоравливают. На туберкулез легких стрептомицин действует слабее. И все-таки он до сих пор остается одним из лучших средств лечения этой болезни. Стрептомицин помогает также при коклюше, воспалении легких, заражении крови.

В последующем число антибиотиков быстро росло. После 1940 было получено множество клинически важных антибиотиков, в их числе бацитрацин, хлорамфеникол (левомицетин), хлортетрациклин, окситетрациклин, амфотерицин В, циклосерин, эритромицин, гризеофульвин, канамицин, неомицин, нистатин, полимиксин, ванкомицин, виомицин, цефалоспорины, ампициллин, карбенициллин, аминогликозиды, стрептомицин, гентамицин.

История открытия антибиотиков

Народной медицине давно были известны некоторые способы применения в качестве лечебных средств микроорганизмов или продуктов их обмена, однако причина их лечебного действия в то время оставалась неизвестной. Например, для лечения некоторых язв, кишечных расстройств и других заболеваний в народной медицине применялся заплесневевший хлеб.

В 1871 —1872 гг. появились работы русских исследователей В. А. Манассеина и А. Г. Полотебнова, в которых сообщалось о практическом использовании зеленой плесени для заживления кожных язв у человека. Первые сведения об антагонизме бактерий были обнародованы основоположником микробиологии Луи Пастером в 1877 г. Он обратил внимание на подавление развития возбудителя сибирской язвы некоторыми сапрофитными бактериями и высказал мысль о возможности практического использования этого явления.

С именем русского ученого И. И. Мечникова (1894) связано научно обоснованное практическое использование антагонизма между энтеробактериями, вызывающими кишечные расстройства, и молочнокислыми микроорганизмами, в частности болгарской палочкой («мечниковская простокваша»), для лечения кишечных заболеваний человека.

В 1896 году Р. Гозио из культурной жидкости Penicillium brevicompactum выделил кристаллическое соединение – микофеноловую кислоту, подавляющее рост бактерий сибирской язвы.

Эммирих и Лоу в 1899 году сообщили об антибиотическом веществе, образуемом Pseudomonas pyocyanea, они назвали его пиоцианазой; препарат использовался в качестве лечебного фактора как местный антисептик.

Русский врач Э. Гартье (1905) применил кисломолочные продукты, приготовленные на заквасках, содержащих ацидофильную палочку, для лечения кишечных расстройств.

Пауль Эрлих (1854-1915) в результате многочисленных опытов синтезировал в 1912 году мышьяковистый препарат – сальварсан, убивающий in vitro возбудителя сифилиса. В 30-х годах прошлого столетия в результате химического синтеза были получены новые органические соединения – сульфамиды, среди которых красный стрептоцид (пронтозил) был первым эффективным препаратом, оказавшим терапевтическое действие при тяжёлых стрептококковых инфекциях.

В 1910-1913 годах O. Black и U. Alsberg выделили из гриба рода Penicillium пеницилловую кислоту, обладающую антимикробными свойствами.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

В 1929 году А. Флемингом был открыт новый препарат пенициллин, который только в 1940 году удалось выделить в кристаллическом виде.

В 1937 году в нашей стране был синтезирован сульфидин – соединение, близкое к пронтозилу. Открытие сульфамидных препаратов и применение их в медицинской практике составило известную эпоху в химиотерапии многих инфекционных заболеваний, в том числе сепсиса, менингита, пневмонии, рожистого воспаления, гонореи и некоторых других.

В 1939 г. Н. А. Красильников и А. И. Кореняко из культуры фиолетового актиномицета Actinomyces violaceus, выделенного ими из почвы, получили первый антибиотик актиномицетного происхождения — мицетин — и изучили условия биосинтеза и применения мицетина в клинике.

А. Флеминг, изучая стрептококков, выращивал их на питательной среде в чашках Петри. На одной из чашек вместе со стафилококками выросла колония плесневого гриба, вокруг которой стафилококки не развивались. Заинтересовавшись этим явлением, Флеминг выделил культуру гриба, определенную затем как Penicilliurn notatum. Выделить вещество, подавляющее рост стафилококков, удалось только в 1940 г. оксфордской группе исследователей. Полученный антибиотик был назван пенициллином.

С открытия пенициллина началась новая эра в лечении инфекционных болезней — эра применения антибиотиков. В короткий срок возникла и развилась новая отрасль промышленности, производящая антибиотики в крупных масштабах. Теперь вопросы микробного антагонизма приобрели важное практическое значение и работы по выявлению новых микроорганизмов — продуцентов антибиотиков стали носить целенаправленный характер.

В СССР получением пенициллина успешно занималась группа исследователей под руководством 3. В. Ермольевой. В 1942г. был выработан отечественный препарат пенициллина. Ваксманом и Вудрафом из культуры Actinomyces antibioticus был выделен антибиотик актиномицин, который впоследствии стал использоваться как противораковое средство. Первым антибиотиком актиномицетного происхождения, нашедшим широкое применение особенно при лечении туберкулеза, был стрептомицин, открытый в 1944 г. Ваксманом с сотрудниками. К противотуберкулезным антибиотикам относятся также открытые позже виомицин (флоримицин), циклосерин, канамицин, рифамицин.

В последующие годы интенсивные поиски новых соединений привели к открытию ряда других терапевтически ценных антибиотиков, нашедших широкое применение в медицине. К ним относятся препараты с широким спектром антимикробного действия. Они подавляют рост не только грамположительных бактерий, которые более чувствительны к действию антибиотиков (возбудители пневмонии, различных нагноений, сибирской язвы, столбняка, дифтерии, туберкулеза), но и грамотрицательных микроорганизмов, которые более устойчивы к действию антибиотиков (возбудители брюшного тифа, дизентерии, холеры, бруцеллеза, туляремии), а также риккетсий (возбудители сыпного тифа) и крупных вирусов (возбудители пситтакоза, лимфогрануломатоза, трахомы и др.). К таким антибиотикам относятся хлорамфеникол (левомицетин), хлортетрациклин (биомицин), окситетрациклин (террамицин), тетрациклин, неомицин (колимицин, мицерин), канамицин, паромомицин (мономицин) и др. Кроме того, в распоряжении врачей в настоящее время имеется группа антибиотиков резерва, активных в отношении устойчивых к пенициллину грамположительных болезнетворных микроорганизмов, а также противогрибные антибиотики (нистатин, гризеофульвин, амфотерицин В, леворин).

Термин «антибиотики», или «антибиотические вещества», предложенный в 1942 г. Ваксманом, первоначально обозначал химические соединения, образуемые микроорганизмами, которые обладают способностью подавлять рост и даже разрушать бактерии и другие микроорганизмы. Это определение, как оказалось впоследствии, не совсем точно, так как в число антибиотиков нужно было бы включить вещества микробного происхождения, которые оказывают не специфическое, а общее антисептическое или консервирующее действие на живые клетки. К таким веществам относятся, в частности, спирты, органические кислоты, перекиси, смолы и др. К тому же антибактериальное действие эти соединения оказывают только в относительно высоких концентрациях. К антибиотикам следует относить только такие вещества, которые в незначительных количествах проявляют специфическое (избирательное) действие на отдельные звенья обмена веществ микробной клетки. Позже в тканях высших растений и животных были найдены соединения, способные в малых количествах специфически подавлять рост микробов. Более того, было показано, что некоторые сходные антибиотики (например, цитринин) могут синтезироваться как микробами, так и высшими растениями. Таким образом, круг организмов-продуцентов антибиотических веществ расширился, что также должно было найти отражение в термине «антибиотики». Установление структуры молекул многих антибиотиков позволило осуществить химический синтез ряда этих соединений без участия организмов-продуцентов.

Дальнейший этап развития химии антибиотиков — изменение (трансформация) молекул этих соединений для получения производных, обладающих рядом преимуществ по сравнению с исходными препаратами. Такое направление исследований объясняется в основном двумя причинами: необходимостью снижения токсичности антибиотиков при сохранении их антибактериального действия; борьбой с инфекционными заболеваниями, вызываемыми устойчивыми к широко применявшимся антибиотикам формами патогенных микроорганизмов. Преимущества производных антибиотиков по сравнению с исходными проявляются также и в изменении растворимости, удлинении срока циркуляции в организме больного и т. д.

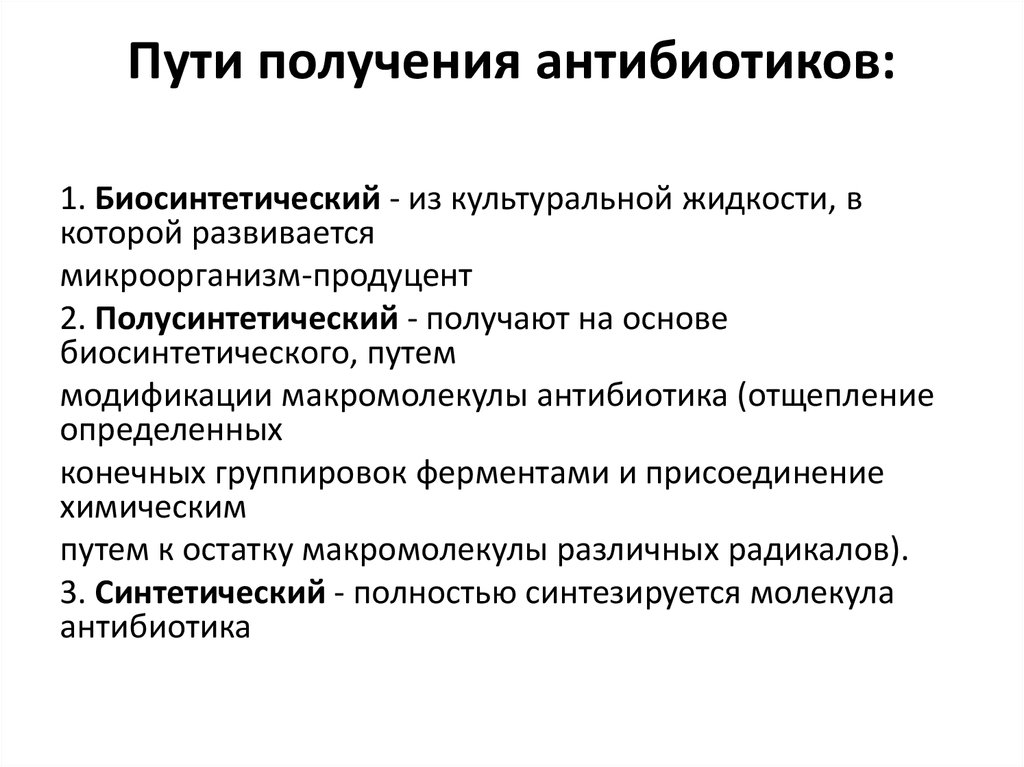

Получить производные антибиотиков можно с помощью как химического, так и биологического синтеза. Известен и комбинированный способ получения препаратов. В этом случае ядро молекулы антибиотика формируется при биосинтезе с помощью соответствующих микроорганизмов-продуцентов, а «достройка» молекулы осуществляется методом химического синтеза. Полученные этим способом антибиотики называются полусинтетическими. Так были получены и нашли широкое применение в клинике весьма эффективные полусинтетические пенициллины (метициллин, оксациллин, ампициллин, карбенициллин) и цефалоспорины (цефалотин, цефалоридин) с новыми по сравнению с природными антибиотиками ценными терапевтическими свойствами.

Все эти данные, накопленные в процессе становления и развития науки об антибиотиках, потребовали уточнения термина «антибиотики». В настоящее время антибиотиками следует называть химические соединения, образуемые различными микроорганизмами в процессе их жизнедеятельности, а также производные этих соединений, обладающие способностью в незначительных концентрациях избирательно подавлять рост микроорганизмов или вызывать их гибель. Вполне вероятно, что и эта формулировка с дальнейшим прогрессом антибиотической науки будет уточняться.

В первые годы после открытия антибиотиков их получали с использованием метода поверхностной ферментации. Этот метод заключался в том, что продуцент выращивали на поверхности питательной среды в плоских бутылях (матрацах). Чтобы получить сколько-нибудь заметные количества антибиотика, требовались тысячи матрацев, каждый из которых после слива культуралыюй жидкости необходимо было мыть, стерилизовать, заполнять свежей средой, засевать продуцентом и инкубировать в термостатах. Малопроизводительный способ поверхностной ферментации (поверхностного биосинтеза) не мог удовлетворить потребностей в антибиотиках. В связи с этим был разработан новый высокопроизводительный метод глубинного культивирования (глубинной ферментации) микроорганизмов — продуцентов антибиотиков. Это позволило в короткий срок создать и развить новую отрасль промышленности, выпускающую антибиотики в больших количествах.

Метод глубинного культивирования отличается от предыдущего тем, что микроорганизмы-продуценты выращивают не на поверхности питательной среды, а во всей ее толще. Выращивание продуцентов ведут в специальных чанах (ферментаторах), емкость которых может превышать 50 м3. Ферментаторы снабжены приспособлениями для продувания воздуха через питательную среду и мешалками. Развитие микроорганизмов-продуцентов в ферментаторах происходит при непрерывном перемешивании питательной среды и подаче кислорода (воздуха). При глубинном выращивании во много раз по сравнению с выращиванием продуцента на поверхности среды увеличивается накопление биомассы (из расчета на единицу объема питательной среды), а значит, и возрастает содержание антибиотика в каждом миллилитре культуральной жидкости, т. е. повышается ее антибиотическая активность.

Производственная схема биосинтеза любых антибиотиков включает следующие основные стадии: ферментацию, выделение антибиотика и его химическую очистку, сушку антибиотика и приготовление лекарственной формы. Для осуществления ферментации — биохимического процесса переработки сырья — необходимо иметь питательную среду (сырье) и микроорганизмы, перерабатывающие это сырье. Питательные среды подбирают с таким расчетом, чтобы они обеспечивали хороший рост и развитие продуцента и способствовали максимально возможному биосинтезу антибиотика.

Поднятию производительности антибиотической промышленности, помимо внедрения в практику глубинной ферментации, в огромной степени способствовало использование для биосинтеза новых высокопроизводительных штаммов-продуцентов. Для их получения были разработаны специальные методы селекции. Вследствие большой вариабельности микроорганизмов-продуцентов и быстрой утраты ими исходных свойств (особенно уровня антибиотической активности) необходимо было разработать методы хранения микроорганизмов-продуцентов и поддержания активности, а также способы приготовления посевного материала для засева огромных объемов питательной среды в ферментерах.

В 70-х годах ежегодно описывалось более 300 новых антибиотиков

В настоящее время число известных антибиотиков приближается к 3000, однако в клинической практике используется всего около 50.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьИстория открытия пенициллина. Досье – Биографии и справки

ТАСС-ДОСЬЕ /Юлия Ковалева/. 75 лет назад, 12 февраля 1941 г., в Лондоне британские ученые Говард Флори и Эрнст Чейн впервые применили пенициллин для лечения человека. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории открытия этого препарата.

Пенициллин – антибиотик, обладающий широким антимикробным действием. Является первым эффективным лекарством против многих тяжелых заболеваний, в частности, сифилиса и гангрены, а также инфекций, вызываемых стафилококками и стрептококками. Его получают из некоторых видов плесневого грибка рода Penicillium (лат. penicillus – “кисть”; под микроскопом спороносные клетки плесени похожи на кисточку).

История открытия

Упоминания об использовании плесени в лечебных целях встречаются в трудах персидского ученого Авиценны (II в.) и швейцарского врача и философа Парацельса (XIV в.). Боливийский специалист по этноботанике Энрике Облитас Поблете в 1963 г. описал применение плесени индейскими знахарями в эпоху инков (XV-XVI вв.).

В 1896 г. итальянский врач Бартоломео Гозио, изучая причины поражения риса плесенью, вывел формулу антибиотика, схожего с пенициллином. Ввиду того, что он не смог предложить практическое применение нового лекарства, его открытие было забыто. В 1897 г. французский военный врач Эрнест Дюшен заметил, что арабские конюхи собирают плесень с сырых седел и лечат ею раны лошадей. Дюшен тщательно обследовал плесень, опробовал ее на морских свинках и выявил ее разрушающее действие на палочку брюшного тифа. Результаты своих исследований Эрнест Дюшен представил в парижском институте Пастера, но они также не были признаны. В 1913 г. американским ученым Карлу Альсбергу и Отису Фишеру Блэку удалось получить из плесени кислоту, обладающую противомикробными свойствами, однако их исследования были прерваны с началом Первой мировой войны.

В 1928 г. британский ученый Александр Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе исследования сопротивляемости человеческого организма бактериальным инфекциям. Он обнаружил, что некоторые колонии стафилококковых культур, оставленные им в лабораторных чашках, заражены штаммом плесени Penicillium Notatum. Вокруг пятен плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий не было. Это позволило ему сделать вывод о том, что плесень вырабатывает убивающее бактерии вещество, которое ученый назвал “пенициллином”.

Флеминг недооценил свое открытие, полагая, что получить лекарство будет очень трудно. Его работу продолжили ученые из Оксфорда Говард Флори и Эрнст Чейн. В 1940 г. они выделили препарат в чистом виде и изучили его терапевтические свойства. 12 февраля 1941 г. инъекция пенициллина впервые была сделана человеку. Пациентом Флори и Чейна стал лондонский полицейский, умиравший от заражения крови. После нескольких инъекций ему стало лучше, однако запас лекарства быстро закончился, и больной скончался. В 1943 г. Говард Флори передал технологию получения нового препарата американским ученым, в США было налажено массовое производство антибиотика. В 1945 г. Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Исследования российских и советских ученых

В 1870-х гг. исследованием плесени занимались медики Алексей Полотебнов и Вячеслав Манассеин, которые обнаружили, что она блокирует рост других микроорганизмов. Полотебнов рекомендовал использовать эти особенности плесени в медицине, в частности, для лечения кожных заболеваний. Но идея не получила распространения.

В СССР первые образцы пенициллина получили микробиологи Зинаида Ермольева и Тамара Балезина. В 1942 г. они обнаружили штамм Penicillium Crustosum, продуцирующий пенициллин. В ходе испытаний лекарство показало гораздо большую активность, чем его английские и американские аналоги. Однако полученный антибиотик терял свойства при хранении и вызывал повышение температуры у пациентов.

В 1945 г. в Советском Союзе начались испытания пенициллина, разработанного по западному образцу. Технология его производства была освоена НИИ эпидемиологии и гигиены Красной Армии под руководством Николая Копылова.

Признание

Массовое производство пенициллина было налажено во время Второй мировой войны. По некоторым оценкам, благодаря этому антибиотику в годы войны и после нее были спасены около 200 млн человек. Открытие этого препарата не раз признавалось одним из важнейших научных достижений в истории человечества. Большинство современных антибиотиков были созданы именно после исследования лечебных свойств пенициллина.

Антимикробные средства. Классификация антимикробных препаратов

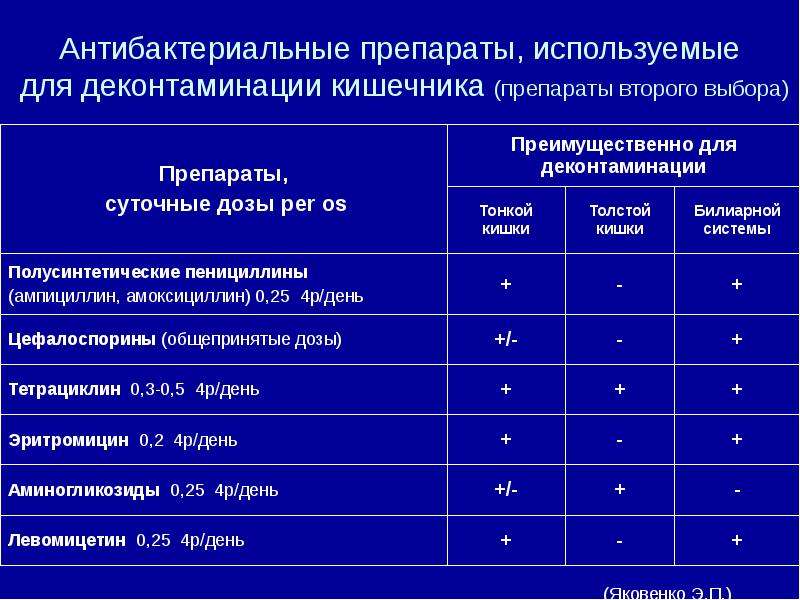

По спектру активности антимикробные препараты делятся на: антибактериальные, антигрибковые и антипротозойные. Кроме того, все антимикробные средства делят на препараты узкого и широкого спектра действия.

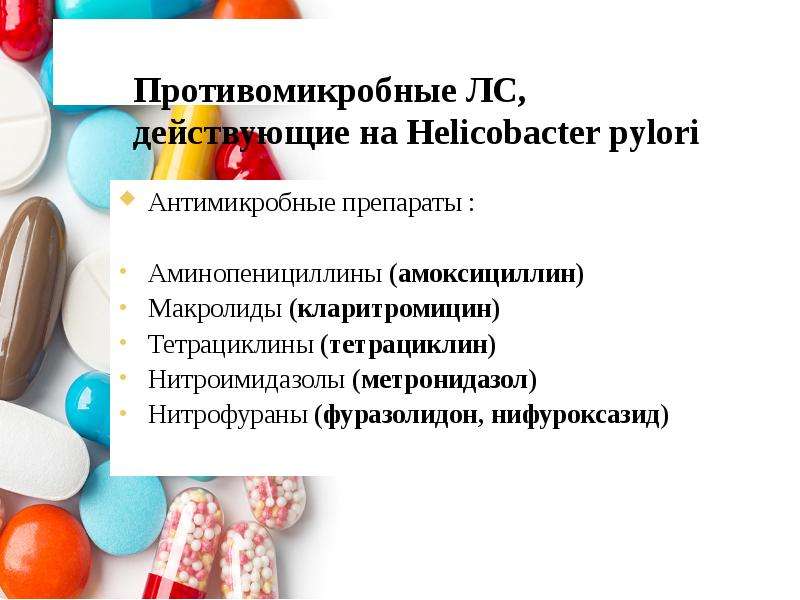

К препаратам узкого спектра действия преимущественно на грамположительные микроорганизмы относятся, например, природные пенициллины, макролиды, линкомицин, фузидин, оксациллин, ванкомицин, цефалоспорины I поколения. К препаратам узкого спектра действия преимущественно на грамотрицательные палочки относятся полимиксины и монобактамы. К препаратам широкого спектра действия относятся тетрациклины, левомицетин, аминогликозиды, большинство полусинтетических пенициллинов, цефалоспорины начиная со 2 поколения, карбопенемы, фторхинолоны. Узкий спектр имеют антигрибковые препараты нистатин и леворин (только против кандиды), а широкий – клотримазол, миконазол, амфотерицин В.

По типу взаимодействия с микробной клеткой антимикробные препараты делятся на:

· бактерицидные – необратимо нарушают функции микробной клетки либо ее целостность, вызывая немедленную гибель микроорганизма, применяются при тяжелых инфекциях и у ослабленных больных,

· бактериостатические – обратимо блокируют репликацию или деление клетки, применяются при нетяжелых инфекциях у неослабленных больных.

По кислотоустойчивости антимикробные препараты классифицируются на:

· кислотоустойчивые – могут применяться перорально, например, феноксиметилпенициллин,

· кислотонеустойчивые – предназначены только для парентерального применения, например, бензилпенициллин.

В настоящее время используются следующие основные группы антимикробных препаратов для системного применения.

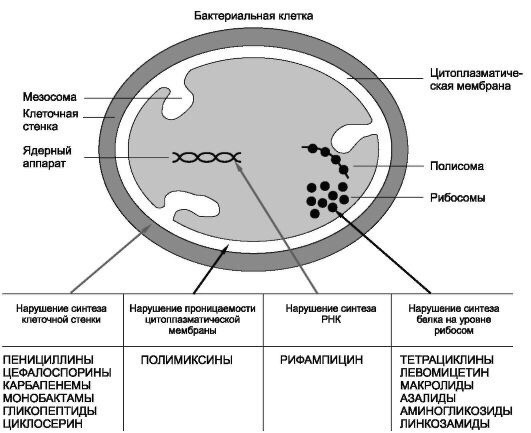

¨ Лактамные антибиотики

Лактамные антибиотики (табл. 9.2) из всех антимикробных препаратов наименее токсичны, так как, нарушая синтез клеточной стенки бактерий, не имеют мишени в организме человека. Их применение при наличии чувствительности к ним возбудителей является предпочтительным. Наиболее широкий спектр действия среди лактамных антибиотиков имеют карбапенемы, они используются как препараты резерва – только при инфекциях, резистентных к пенициллинам и цефалоспоринам, а также при госпитальных и полимикробных инфекциях.

¨ Антибиотики других групп

Антибиотики других групп (табл. 9.3) имеют различные механизмы действия. Бактериостатические препараты нарушают этапы синтеза белка на рибосомах, бактерицидные – нарушают либо целостность цитоплазматической мембраны, либо процесс синтеза ДНК и РНК. В любом случае они имеют мишень в организме человека, поэтому по сравнению с лактамными препаратами более токсичны, и должны использоваться только при невозможности применения последних.

¨ Синтетические антибактериальные препараты

Синтетические антибактериальные препараты (табл. 9.4) также имеют различные механизмы действия: ингибирование ДНК-гиразы, нарушение включения ПАБК в ДГФК и т.д. Также рекомендуются к применению при невозможности использования лактамных антибиотиков.

¨ Побочные эффекты антимикробных препаратов,

их профилактика и лечение

Антимикробные препараты обладают целым рядом разнообразных побочных эффектов, некоторые из которых могут привести к тяжелым осложнениям и даже к летальному исходу.

Аллергические реакции

Аллергические реакции могут иметь место при применении любого антимикробного препарата. Могут развиться аллергический дерматит, бронхоспазм, ринит, артрит, отек Квинке, анафилактический шок, васкулит, нефрит, волчаночноподобный синдром. Чаще всего они наблюдаются при применении пенициллинов и сульфаниламидов. У некоторых пациентов развивается перекрестная аллергия на пенициллины и цефалоспорины. Зачастую отмечаются аллергии на ванкомицин и сульфаниламиды. Очень редко дают аллергические реакции аминогликозиды и левомицетин.

Профилактике способствует тщательный сбор аллергологического анамнеза. Если пациент не может указать, на какие именно антибактериальные препараты в у него наблюдались аллергические реакции, перед введением антибиотиков необходимо выполнение проб. Развитие аллергии независимо от тяжести реакции требует немедленной отмены вызвавшего ее препарата. В последующем введение даже сходных по химической структуре антибиотиков (например, цефалоспоринов при аллергии на пенициллин) допускается только в случаях крайней необходимости. Лечение инфекции должно быть продолжено препаратами других групп. При тяжелых аллергических реакциях требуется внутривенное введение преднизолона и симпатомиметиков, инфузионная терапия. В нетяжелых случаях назначаются антигистаминные препараты.

Раздражающее действие на путях введения

При пероральном применении раздражающее действие может выражаться в диспепсических явлениях, при внутривенном введении – в развитии флебитов. Тромбофлебиты чаще всего вызывают цефалоспорины и гликопептиды.

Суперинфекция, в том числе дисбактериоз

Вероятность дисбактериоза зависит от широты спектра действия препарата. Наиболее часто возникающий кандидомикоз развивается при применении препаратов узкого спектра через неделю, при применении препаратов широкого спектра – уже от одной таблетки. Однако цефалоспорины относительно редко дают грибковую суперинфекцию. На 1 месте по частоте и тяжести вызываемого дисбактериоза находится линкомицин. Нарушения флоры при его применении могут принять характер псевдомембранозного колита – тяжелого заболевания кишечника, вызываемого клостридиями, сопровождающегося диареей, дегидратацией, электролитными нарушениями, и в отдельных случаях осложняющегося перфорацией толстой кишки. Гликопептиды тоже могут вызвать псевдомембранозный колит. Часто вызывают дисбактериоз тетрациклины, фторхинолоны, левомицетин.

Дисбактериоз требует отмены применявшегося препарата и длительного лечения эубиотиками после предварительной антимикробной терапии, которая проводится по результатам чувствительности микроорганизма, вызвавшего воспалительный процесс в кишечнике. Применяемые для лечения дисбактериоза антибиотики не должны оказывать влияния на нормальную кишечную аутофлору – бифидо- и лактобактерии. Однако при лечении псевдомембранозного колита используется метронидазол или, как альтернатива, ванкомицин. Необходима также коррекция водно-электролитных нарушений.

Нарушение толерантности к алкоголю – свойственно всем лактамным антибиотикам, метронидазолу, левомицетину. Проявляется появлением при одновременном употреблении алкоголя тошноты, рвоты, головокружения, тремора, потливости и падения артериального давления. Пациенты должны быть предупреждены о недопустимости приема алкоголя на весь период лечения антимикробным препаратом.

Органоспецифичные побочные эффекты для различных групп препаратов:

· Поражение системы крови и кроветворения – присущи левомицетину, реже линкосомидам, цефалоспоринам 1 поколения, сульфаниламидам, производным нитрофурана, фторхинолонам, гликопептидам. Проявляется апластической анемией, лейкопенией, тромбицитопенией. Необходима отмена препарата, в тяжелых случаях заместительная терапия. Геморрагический синдром может развиться при применении цефалоспоринов 2-3 поколения, нарушающих всасывание витамина К в кишечнике, антисинегнойных пенициллинов, нарушающих функции тромбоцитов, метронидазола, вытесняющего кумариновые антикоагулянты из связей с альбумином. Для лечения и профилактики используются препараты витамина К.

· Поражение печени – присущи тетрациклинам, которые блокируют ферментную систему гепатоцитов, а также оксациллину, азтреонаму, линкозаминам и сульфаниламидам. Холестаз и холестатический гепатит могут вызвать макролиды, цефтриаксон. Клиническими проявлениями служит повышение печеночных ферментов и билирубина в сыворотке крови. При необходимости применения гепатотоксических антимикробных средств более недели необходим лабораторный контроль перечисленных показателей. В случае повышения АСТ, АЛТ, билирубина, щелочной фосфатазы или глутамилтранспептидазы лечение должно быть продолжено препаратами других групп.

· Поражение костей и зубов характерны для тетрациклинов, растущих хрящей – для фторхинолонов.

· Поражение почек присуще аминогликозидам и полимиксинам, которые нарушают функции канальцев, сульфаниламидам, вызывающим кристаллурию, цефалоспоринам поколения, вызывающим альбуминурию, и ванкомицину. Предрасполагающими факторами являются старческий возраст, заболевания почек, гиповолемия и гипотензия. Поэтому при лечении данными препаратами необходима предварительная коррекция гиповолемии, контроль диуреза, подбор доз с учетом функции почек и массы ткла, Курс лечения должен быть коротким.

· Миокардит – побочный эффект левомицетина.

· Диспепсия, не являющаяся следствием дисбактериоза, характерна при применении макролидов, которые обладают прокинетическими свойствами.

· Различные поражения ЦНС развиваются от многих антимикробных препаратов. Наблюдаются:

– психозы при лечении левомицетином,

– парезы и периферические параличи при применении аминогликозидов и полимиксинов за счет их курареподобного действия (поэтому их нельзя применять одновременно с миорелаксантами),

– головная боль и центральная рвота при использовании сульфаниламидов и нитрофуранов,

– судороги и галлюцинации при использовании аминопенициллинов и цефалоспоринов в высоких дозах, являющиеся результатом антагонизма этих препаратов с ГАМК,

– судороги при применении имипенема,

– возбуждение при использовании фторхинолонов,

– менингизм при лечении тетрациклинами из-за увеличения ими продукции ликвора,

– нарушения зрения при лечении азтреонамом и левомицетином,

– периферическая нейропатия при применении изониазида, метронидазола, левомицетина.

· Поражение слуха и вестибулярные расстройства – побочный эффект аминогликозидов, более свойственный 1 поколению. Так как данный эффект связан с накоплением препаратов, длительность их применения не должна превышать 7 дней. Дополнительными факторами риска являются старческий возраст, почечная недостаточность и одновременное применение петлевых диуретиков. Обратимые изменения слуха вызывает ванкомицин. При появлении жалоб на снижение слуха, головокружение, тошноту, неустойчивость при ходьбе необходима замена антибиотика на препараты других групп.

· Поражения кожи в виде дерматита характерны для левомицетина. Тетрациклины и фторхинолоны вызывают фотосенсибилизацию. При лечении этими препаратами не назначаются физиотерапевтические процедуры, и следует избегать нахождения на солнце.

· Гипофункцию щитовидной железы вызывают сульфаниламиды.

· Тератогенность присуща тетрациклинам, фторхинолонам, сульфаниламидам.

· Возможен паралич дыхательной мускулатуры при быстром внутривенном введении линкомицина и кардиодепрессия при быстром внутривенном введении тетрациклинов.

· Электролитные нарушения вызывают антисинегнойные пенициллины. Особо опасно развитие гипокалиемии при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы. При назначении данных препаратов необходим контроль ЭКГ и электролитов крови. При лечении используют инфузионно-корригирующую терапию и диуретики.

Микробиологическая диагностика

Эффективность микробиологической диагностики, абсолютно необходимой для рационального подбора антимикробной терапии, зависит от соблюдения правил забора, транспортировки и хранения исследуемого материала. Правила забора биологического материала включают:

– взятие материала из области, максимально приближенной к очагу инфекции,

– предотвращение контаминации другой микрофлорой.

Транспортировка материала должна с одной стороны обеспечить жизнеспособность бактерий, а с другой – предотвратить их размножение. Желательно, чтобы материал хранился до начала исследования при комнатной температуре и не более 2 часов. В настоящее время для забора и транспортировки материала используются специальные плотно закрывающиеся стерильные контейнеры и транспортные среды.

В не меньшей степени эффективность микробиологической диагностики зависит от грамотной интерпретации результатов. Считается, что выделение патогенных микроорганизмов даже в малых количествах всегда позволяет отнести их к истинным возбудителям заболевания. Условно патогенный микроорганизм считают возбудителем, если он выделяется из стерильных в норме сред организма или в большом количестве из сред, не характерных для его обитания. В противном случае он является представителем нормальной аутофлоры либо контаминирует исследуемый материал в процессе забора или исследования. Выделение малопатогенных бактерий из нехарактерных для их обитания областей в умеренных количествах свидетельствует о транслокации микроорганизмов, однако не позволяет отнести их к истинным возбудителям заболевания.

Гораздо сложнее бывает интерпретировать результаты микробиологического исследования при высевании нескольких видов микроорганизмов. В таких случаях ориентируются на количественное соотношение потенциальных возбудителей. Чаще значимыми в этиологии данного заболевания бывают 1-2 из них. Следует иметь в виду, что вероятность равной этиологической значимости более чем 3 различных видов микроорганизмов незначительна.

В основе лабораторных тестов на выработку грамотрицательными микроорганизмами БЛРС лежит чувствительность БЛРС к ингибиторам бета-лактамаз, таким как клавулановая кислота, сульбактам и тазобактам. При этом, если микроорганизм семейства энтеробактерий оказывается резистентен к цефалоспоринам 3 поколения, а при добавлении к этим препаратам ингибиторов бета-лактамаз демонстрирует чувствительность, то данный штамм идентифицируется как БЛРС-продуцирующий.

Антибиотикотерапия должна быть направлена только на истинный возбудитель инфекции! Однако в большинстве стационаров микробиологические лаборатории не могут установить этиологию инфекции и чувствительность возбудителей к антимикробным препаратам в день поступления больного, поэтому неизбежным является первичное эмпирическое назначение антибиотиков. При этом учитываются особенности этиологии инфекций различных локализаций, характерные для данного лечебного учреждения. В связи с чем необходимы регулярные микробиологические исследования структуры инфекционных заболеваний и чувствительности их возбудителей к антибактериальным препаратам в каждом стационаре. Анализ результатов такого микробиологического мониторинга необходимо проводить ежемесячно.

Таблица 9.2.

Лактамные антибиотики.

|

Группа препаратов |

Название |

Характеристика препарата |

|||||

|

Пенициллины |

Природные пенициллины |

натриевая и калиевая соли бензилпени-циллина |

вводятся только парентерально, действуют 3-4 часа |

высоко эф-фективны в своем спек-тре действия, но этот спектр узок, кроме того, препараты неустойчивы к лактамазам |

|||

|

бициллин 1,3,5 |

вводятся только пар-ентерально, действуют от 7 до 30 суток |

||||||

|

феноксиметилпенициллин |

препарат для перорального применения |

||||||

|

Антистафило-кокковые |

оксациллин, метициллин, клоксациллин, диклоксациллин |

имеют меньшую антимикробную ак-тивность, чем природные пеницил-лины, но устойчивы к лактамазам ста-филококков, могут применяться per os |

|||||

|

Амино-пенициллины |

ампициллин, амоксициллин, бакампициллин |

препараты широкого спектра действия, могут применяться per os, но неустойчивы к бета-лактамазам |

|||||

|

Комбиниро-ванные |

Ампиокс – ампициллин+ +оксациллин |

препарат широкого спектра действия, устойчивый к бета-лактамазам, может применяться per os |

|||||

|

Антисине-гнойные |

карбенициллин, тикарциллин, азлоциллин, пиперациллин, мезлоциллин |

имеют широкий спектр действия, дей-ствуют на штаммы синегнойной палоч-ки, не вырабатывающие бета-лактамаз, в процессе лечения возможно быстрое развитие устойчивости к ним бактерий |

|||||

|

Защищенные от лактамаз – препараты с кла-вулановой кисло-той, тазобакта-мом,сульбактамом |

амоксиклав, тазоцин, тиментин, циазин, уназин |

препараты являются комбинацией пенициллинов широкого спектра действия и ингибиторов бета-лактамаз, поэтому действуют на штаммы бактерий, вырабатывающие бета-лактамазы |

|||||

|

Цефалоспорины |

1 поколения |

цефазолин |

антистафи-лококковый препарат для парентераль-ного прим. |

не устойчи-вы к лакта-мазам, име-ют узкий спектр действия |

с каждым поколе-нием цефало-споринов расширя-ется их спектр и снижает-ся ток-сичность, цефало-спорины хорошо перено-сятся и занимают первое место по частоте примене-ния в стацио-нарах |

||

|

цефалексин и цефаклор |

применяются per os |

||||||

|

2 поколения |

цефаклор, цефураксим |

применяются per os |

устойчивы к лактама-зам, спектр включает и грамполо-жительные, и грамотри-цательные бактерии |

||||

|

цефамандол, цефокситин, цефуроксим, цефотетан, цефметазол |

применяются только паренте-рально |

||||||

|

3 поколения |

цефтизоксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон, цефменоксим |

только для парентераль-ного приме-нения, обла-дают антиси-негнойной активностью |

устойчивы к лактамазам грамотрица-тельных бактений, не эффектив-ны при стафило-кокковых инфекциях |

||||

|

цефиксим, цефтибутен, цефподоксим, цефетамет |

применяются per os, обла-дают анти-анаэробной активностью |

||||||

|

4 поколения |

цефипим, цефпирон |

самый широкий спектр действия, применяются парентерально |

|||||

|

Цефалоспорины с ингибиторами бета-лактамаз |

сульперазон |

Имеет спектр действия цефоперазона, но действует и на лактамазо-продуцирующие штаммы |

|||||

|

Карбапенемы |

имипенем и его комбина-ция с цилоста-тином, предо-храняющая от разрушения в почках, – тиенам |

Более активен к грамположительным микроорганизмам |

имеют самый широкий из лактамных антибиотиков спектр действия, включа-ющий анаэробы и сине-гнойную палочку, и устой-чивы ко всем лактамазам, к ним практически не выра-батывается резистентность, они могут применяться практически при любых возбудителях, исключая метициллинрезистентные штаммы стафилококка, и в виде монотерапии даже при тяжелых инфекциях, обладают эффектом последействия |

||||

|

меропенем |

Более активен к грамотрицательным микроорганизмам |

||||||

|

эртапенем |

|||||||

|

Моно-бактамы |

азтреонам |

препарат узкого спектра, действует только на грамотрицательные палочки, но очень эффективен и устойчив ко всем лактамазам |

|||||

Таблица 9.3.

Антибиотики других групп.

|

Группа препа-ратов |

Название |

Характеристика препарата |

|

|

Глико-пептиды |

ванкомицин, тейкопламин |

имеют узкий грамположительный спектр, но в нем очень эффективны, в частности действуют на метициллинрезистентные стафилококки и на L-формы микроорганизмов |

|

|

Полимиксины |

Это самые токсичные антибиотики, используются только для местного применения, в частности per os, так как они не всасываются в ЖКТ |

||

|

Фузидин |

низкотоксичный, но и низкоэффективный антибиотик |

||

|

Левомицетин |

высоко токсичен, в настоящее время используется в основном при менингококковых, глазных и особо опасных инфекциях |

||

|

Линкоз-амины |

линкомицин, клиндамицин |

менее токсичны, действуют на стафилококк и анаэробные кокки, хорошо проникают в кости |

|

|

Тетра-цик-лины |

природные – тетрациклин, полусинтети-ческие – метациклин, синтетические – доксициклин, миноциклин |

антибиотики широкого спектра действия, включающего анаэробы и внутриклеточных возбудителей, токсичны |

|

|

Амино-глико-зиды |

1 поколения: стрептомицинканамицин мономицин |

высоко токсичны, ис-пользуются только мест-но для деконтаминации ЖКТ, при туберкулезе |

токсичные антибиотики достаточно широкого спектра действия, плохо действуют на грамположительные и анаэробные микроорганизмы, однако усиливают действие на них лактамных антибиотиков, в каждом последующем поколении снижается их токсичность |

|

2 поколения: гентамицин |

широко используется при хирургических инфекциях |

||

|

3 поколения: амикацин, сизомицин, нетилмицин, тобрамицин |

действуют на некото-рые микроорганизмы, устойчивые к гента-мицину, в отношении синегнойной палочки наиболее эффективным является тобрамицин |

||

|

Макро-лиды |

природные: эритромицин, олеандомицин |

низко токсичные, но и низко эффективные анти-биотики узкого спектра действия, действуют толь-ко на грамположительных кокков и внутрикле-точных возбудителей, могут применяться per os |

|

|

полусинтети-ческие: рок-ситромицин, кларитроми-цин, флури-тромицин |

тоже действуют на внутриклеточных возбудителей, спектр несколько шире, в частности включает геликобактер и моракселлу, хорошо проходят все барьеры в организме, проникают в различные ткани, обладают эффектом последействия до 7 суток |

||

|

азолиды: азитромицин (сумамед) |

обладают теми же свойствами, что и полусинтетические макролиды |

||

|

Рифампицин |

используется в основном при туберкулезе |

||

|

Противогриб-ковые антиби-отики |

флуконазол, амфотерицинВ |

амфотерицин В высокотоксичен, используется при отсутствии чувствительности возбудителей к флуконазолу |

|

Таблица 9.4.

Синтетические антибактериальные препараты.

|

Группа препаратов |

Название |

Характеристика препарата |

||

|

Сульфаниламиды |

Резорбтив-ного действия |

норсульфазол, стрептоцид, этазол |

препараты короткого действия |

препараты широкого спектра действия, у возбудителей часто вырабаты-вается перекрестная устойчивость ко всем препаратам этого ряда |

|

сульфадиметоксин, сульфапиридазин, сульфален |

препараты продолжительного действия |

|||

|

Действую-щие в просвете кишечника |

фталазол, сульгин, салазопиридазин |

салазопиридазин – используется при болезни Крона, неспецифическом язвенном колите |

||

|

Местного примене-ния |

сульфацил-натрий |

используется в основном в офтальмологии |

||

|

Производные нитрофурана |

фурагин, фуразолидон, нитрофурантоин |

обладают широким спектром действия, включающим клостридии и простейших, в отличие от большинства антибиотиков не угнетают, а стимулируют иммунитет, применяются местно и per os |

||

|

Производные хиноксалина |

хиноксидин, диоксидин |

обладают широким спектром действия, включающим и анаэробы, диоксидин применяется местно или парентерально |

||

|

Производные хинолона |

невиграмон, оксолиниевая и пипемидиновая кислота |

действуют на группу кишечных грамотрицательных микроорганизмов, используются в основном при уроло-гических инфекциях, к ним быстро развивается резистентность |

||

|

Фтор-хинолоны |

офлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, ломефлоксацин, спарфлоксацин, левофлоксацин, гатифлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин |

высокоэффективные препараты широ-кого спектра, действуют на синегнойную палочку и внутриклеточных воз-будителей, на многие штаммы, проду-цирующие лактамазы, хорошо перено-сятся, широко используются в хирургии, наибольшей антисинегнойной активностью обладает ципрофлоксацин, а наибольшей антианаэробной активностью – моксифлоксацин |

||

|

Производные 8-оксихинолина |

нитроксолин, энтеросептол |

действуют на многие микроорганизмы, грибы, простейших, применяются в урологии и при кишечных инфекциях |

||

|

Нитроимида-золы |

метронидазол, тинидазол |

действуют на анаэробные микроорганизмы, простейших |

||

|

Специфические противотуберкулезные, противосифилитические, противовирусные, противоопухолевые препараты |

применяются преимущественно в специализированных учреждениях |

|||

Источник: Н.А.Кузнецов и соавт. Основы клинической хирургии. Практическое руководство. Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.

Статья добавлена 7 июня 2016 г.

Американские ученые создали новый тип антибиотика

Автор фото, BBC World Service

Ученые из США утверждают, что нашли новый способ создания антибиотиков, который сможет помочь в борьбе с растущим числом инфекций, устойчивых к препаратам этой категории.

Исследователи из Северо-Восточного университета США в Бостоне разработали метод выращивания бактерий в почве в лабораторных условиях.

Их исследование, опубликованное в журнале Nature, привело к открытию 25 новых антибиотиков, один из которых – теиксобактин – показал свою эффективность в лечении мышей от инфекций, устойчивых к лекарствам.

Если испытания на людях пройдут успешно, новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за почти 30 лет.

Пик открытий новых антибиотиков пришелся на 50-е и 60-е годы прошлого века, но с 1987 года не было создано ни одного нового препарата этого вида.

С тех пор появляется все больше инфекций, которые проявляют устойчивость к воздействию известных антибиотиков. Наиболее опасным из них является туберкулез, возбудители которого когда-то легко подавлялись антибиотиками типа пенициллина, а теперь не реагируют ни на какие известные препараты.

Группа американских исследователей создала специальное устройство для культивации бактерий, присутствующих в почве. Его сравнивают с “подземным отелем”. В каждый отсек этого устройства была помещена бактерия одного вида, а все устройство было закопано в землю.

Это позволило воспроизвести природные условия обитания таких бактерий и в то же время наблюдать за их ростом.

Такие бактерии, выращенные в контролируемых условиях, выделяют вещества, обладающие антимикробными свойствами.

Руководитель группы исследователей профессор Ким Льюис заявил, что одно из этих веществ – теиксобактин – является весьма многообещающим антибиотиком.

Уже проведенные исследования показали, что теиксобактин оказывает подавляющее действие на рост бактерий, но безвреден для тканей млекопитающих. Он ликвидирует опаснейшие стафилококковые инфекции у подопытных животных.

Ученые также считают, что бактерии не смогут развить устойчивость к теиксобактину и другим подобным препаратам.

Он действует в основном на жирные кислоты, участвующие в формировании клеточных оболочек бактерий, что делает его уникальным в семействе антибиотиков. Обычные бактерии не обладают встроенными механизмами по преодолению такого воздействия.

Анализ

Автор фото, BBC World Service

Джеймс Галлахер, Би-би-си

Открытие нового типа антибиотиков – теиксобактина – имеет свои ограничения.

Воздействие препарата ограничивается грамположительными бактериями, то есть микроорганизмами с однослойными клеточными мембранами. Бактериями такого типа являются, например, метициллин-резистентный стафилококк и микобактериальный туберкулез.

Однако новый антибиотик оказывается бессильным против грамотрицательных бактерий, так как не может проникнуть через внешнюю мембрану, которой они обладают. К грамотрицательным бактериям принадлежат бактерии типа кишечной палочки.

Исследователи, опубликовавшие результаты своего открытия, сравнивают его с обнаружением другого мощного антибиотика – ванкомицина. Он был открыт в 50-е годы прошлого века, но уже к 80-м годам появились микроорганизмы, устойчивые к его воздействию.

ЕРБ ВОЗ | Часто задаваемые вопросы

1. Что такое устойчивость к антибиотикам?

Устойчивость к антибиотикам – это естественный процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к препаратам, применяемым для борьбы с ними. По мере развития устойчивости эффективность лекарств постепенно снижается и в итоге теряется полностью. Устойчивость к антибиотикам является последствием их использования, а нерациональное применение антибиотиков ускоряет ее возникновение.

2. Что представляет собой “ненадлежащее” использование антибиотиков?

Ненадлежащее (или нерациональное) использование антибиотиков – это применение их без необходимости, в течение слишком короткого промежутка времени, в слишком малых дозах, прием препаратов ненадлежащей эффективности или же против заболевания, которое данный препарат не лечит. Негативную роль играет как чрезмерное применение антимикробных препаратов, так и их применение в недостаточных дозах: чрезмерное применение, например излишнее назначение врачами антибиотиков, является распространенной проблемой в более богатых странах; недостаточное применение этих препаратов в связи с ненадлежащей их доступностью, несоблюдением правил их приема, плохим качеством препаратов наблюдается в основном в более бедных странах. В некоторых странах, например, однократные дозы антибиотиков могут быть приобретены без рецепта. На фоне экономических трудностей многие пациенты перестают принимать антибиотики, как только почувствуют себя лучше, что может произойти до того, как микробы были полностью уничтожены.

3. Связана ли устойчивость к антибиотикам только с их ненадлежащим использованием?

Ненадлежащее использование антибиотиков, несомненно, составляет часть общей проблемы, но устойчивость к антибиотикам гораздо шире. Так как устойчивость к антибиотикам – это естественный процесс, у всех микроорганизмом может в итоге развиться устойчивость к препаратам, которые использовались для борьбы с ними. Тем не менее, благодаря реализации национальных стратегий и рациональному использованию лекарств медицинскими работниками и пациентами, а также надлежащему использованию антибиотиков в ветеринарии и животноводстве в сочетании с проведением инфекционного контроля, можно значительно замедлить развитие и распространение устойчивости к антимикробным препаратам.

4. Во что обходится обществу устойчивость к антибиотикам?

Не существует глобальных данных по тому, во что обходится устойчивость к антибиотикам, и во многих странах не проводилось оценок затрат для их собственного населения. Однако некоторые достоверные фактические данные имеются для ряда стран Европы и для Соединенных Штатов Америки. В Европейском союзе 25 000 человек умирают ежегодно в результате инфекций, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, что, по оценкам, стоит системам здравоохранения 1,5 миллиарда евро ежегодно. По оценкам, ежегодно в Соединенных Штатах лекарственно-устойчивые инфекции приводят к расходам на медицинскую помощь, составляющим более чем 20 млрд долл. США, а также более чем к 8 миллионам дополнительных дней, проведенных в стационаре. Общий экономический ущерб обществу составляет более 35 млрд долл. США в год.

Устойчивость к антибиотикам является причиной как медицинского, так и финансового бремени. Когда предпочтительный антибиотик (препарат первого ряда) не действует, необходимо использовать другие более дорогие антибиотики (препараты второго ряда). По оценкам, противотуберкулезные препараты второго ряда в 50–100 раз дороже препаратов первого ряда, антибиотики второго ряда в 2–60 раз дороже антибиотиков первого ряда.

5. Почему ВОЗ прилагает такие серьезные усилия в борьбе против устойчивости к антибиотикам?

Устойчивость к антибиотикам не является новой проблемой и, по сути, – это естественный феномен. Однако эта проблема становится все более опасной по мере того, как у все большего числа бактерий со все большей и вызывающей тревогу скоростью развивается устойчивость к препаратам, которые использовались для борьбы с ними. Изобретение антибиотиков и других антимикробных препаратов изменило курс истории человечества, но сегодня их эффективность находится под угрозой. Если не принять срочных ответных защитных мер, мир вступит в “постантибиотиковую эру”, когда множество распространенных инфекций больше не будут поддаваться лечению и опять станут приводить к летальным исходам.