Сведения об образовательной организации

Размер:

A

A

A

Цвет: CCC

Изображения Вкл.Выкл.

Обычная версия сайта

Горно-Алтайский государственный университет

- Университет

- Обращение ректора

- История

- Ученый совет

- Администрация

- Медиацентр

- Отдел делопроизводства

- Юридический отдел

- Управление бухгалтерского учета и финансового контроля

- Планово-финансовое управление

- Управление кадров

- Центр цифрового развития

- Управление стратегического развития

- Управление по административно-хозяйственной работе

- Административно-хозяйственное и материально-техническое подразделение

- Контрактный управляющий

- Сведения о доходах

- Антитеррористическая безопасность

- Международная деятельность

- Безопасность и охрана труда

- Лучшие студенты

- Структура

- Календарь мероприятий

- Профком студентов и аспирантов

- Вопросы ректору

- Образование

- Факультеты и институт

- Учебно-методическое управление

- Методический совет ГАГУ

- Образовательная деятельность

- Отдел практической подготовки студентов

- Заочное обучение

- Центр дополнительного образования

- Центр карьеры

- Методические и иные документы

- Консультационный центр поддержки студентов

- Региональный центр финансовой грамотности

- Учебно-тренинговый центр

- Центр развития педагогического образования

- Локальный центр тестирования иностранных граждан

- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГАГУ

- Воспитание

- Центр воспитательной и внеучебной работы

- Центр социально-психологической помощи

- Совет по воспитательной работе

- Волонтёрский центр

- Информационные материалы

- Совет кураторов

- Клуб выпускников

- Наука

- Новости науки

- Центр развития науки и инноваций

- Отдел научно-технической информации

- Отдел подготовки научно-педагогических кадров

- Лаборатории, НШ, НИЦ, вузовско-академическая кафедра

- Музейный комплекс ГАГУ

- Научные мероприятия в ГАГУ

- Центр развития туризма и гостеприимства

- Национальный проект «Наука и университеты»

- Культура и спорт

- Центр языка и культуры Китая

- Туристский клуб “Горизонт”

- Спортивный клуб “Буревестник”

- Киберспорт

- Военно-патриотический клуб “БАРС”

- Спортивно-оздоровительная база на Телецком озере

- Телефонный справочник

- Платежные реквизиты

- Символика ГАГУ

- Карта корпусов

- Карта сайта

- Сведения об образовательной организации

- ›

- Файлы

Роль права в жизни общества и государства

Запишите тему урока «ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА»

УСТНО

Ситуация

В трамвай на остановке входит молодая женщина. Оглядывается. Все места заняты. В основном сидят мужчины. Тогда женщина подходит к одному из них и говорит:

Оглядывается. Все места заняты. В основном сидят мужчины. Тогда женщина подходит к одному из них и говорит:

– Встаньте!

Мужчина встает. Женщина садится на освободившееся место. Мужчина недоумевает:

– Почему меня с места согнали? Тут же следует ответ:

– Потому что я женщина. Это право женщины. Мужчины обязаны уступать.

Кто прав? Приведете доводы за и против поведения женщины.

Сегодня мы говорим о праве

Что же такое «право»?

Назовите слова, которые ассоциируются с понятием ПРАВО

(Закон, возможность, правда, норма, справедливость, правило, управление)

ЗАПИШИТЕ

I. Что такое право.

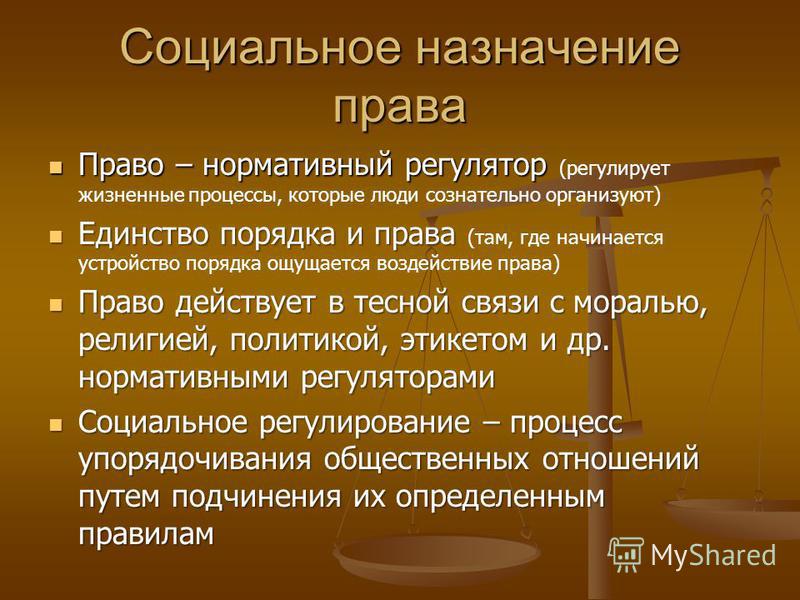

Право е-диный установленный государством прядок.

Право как мера справедливости.

Естественное право.(Не выражено в нормах, а существует в качестве объективных требований, вытекающих из самой жизни). Позитивное право (Выражено в законах)

ПРАВО-это совокупность всех принятых государством общеобязательных норм, устанавливающих определённые права и обязанности как отдельных лиц, так и организаций. ВЫУЧИТЬ

ВЫУЧИТЬ

II. Понятие права

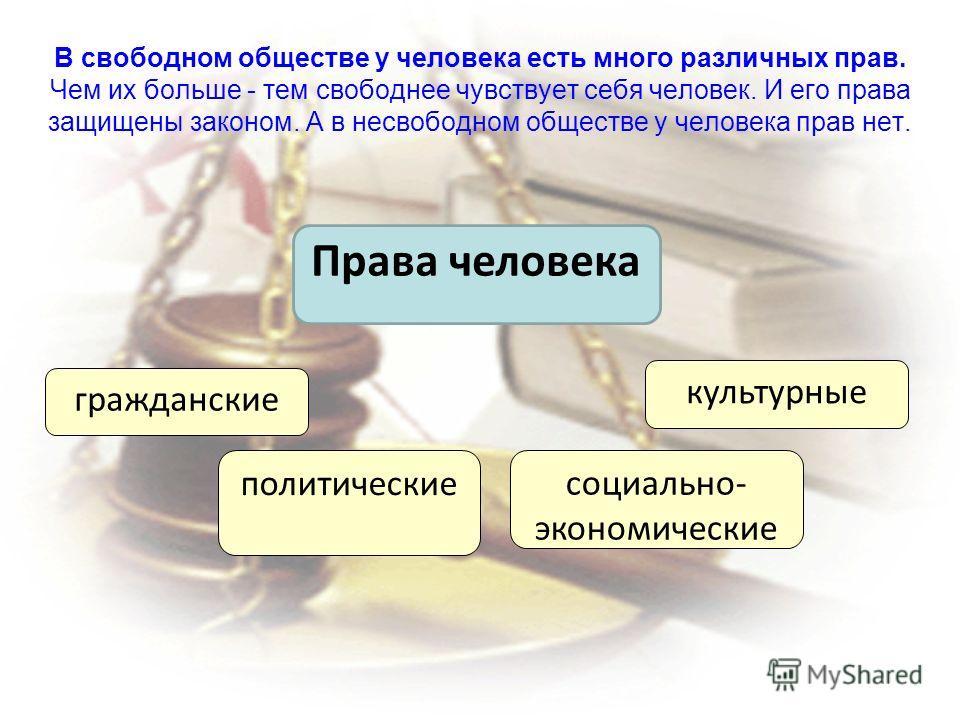

Субъективное, то есть право субъекта (имею право владеть, распоряжаться, право на образование и т. п.).

Право – это личная возможность человека, которая гарантируется законом (право на труд, свобода слова).

Объективное, право в объективном смысле – это система норм, выраженная в законах (гражданское право, налоговое право, право Франции и т. п.).

III. Что регулирует

Меру свободы, справедливости и ответственности

Мера -количество, размер свободы

Свобода- умение пользоваться своими правами

Ответственность- умение правильно оценивать свои поступки

Работа с учебником. Выяснить, в чём состоит суть категорического императива И.Канта

IV. Норма права. Закон.

Конституция – законы – подзаконные акты.

Закон – это нормативный акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения и обладает высшей юридической силой.

Основные черты и признаки права.

Нормативность. Право состоит из норм, то есть правил общего характера, адресованных всем людям.

Право состоит из норм, то есть правил общего характера, адресованных всем людям.

Общеобязательность. Правовые нормы регулируют поведение всех членов общества и обязательны для исполнения любыми лицами и организациями.

Формальная определенность. Правовые нормы выражены в письменной форме и закреплены в различных источниках права.

Системность. Все правовые нормы логически взаимосвязаны, они вытекают одна из другой, образуя целостную систему законодательства.

Гарантированность государства. Реализация правовых норм обеспечена принудительной силой государства.

Многократность применения. Нормы права рассчитаны на неограниченное количество случаев.

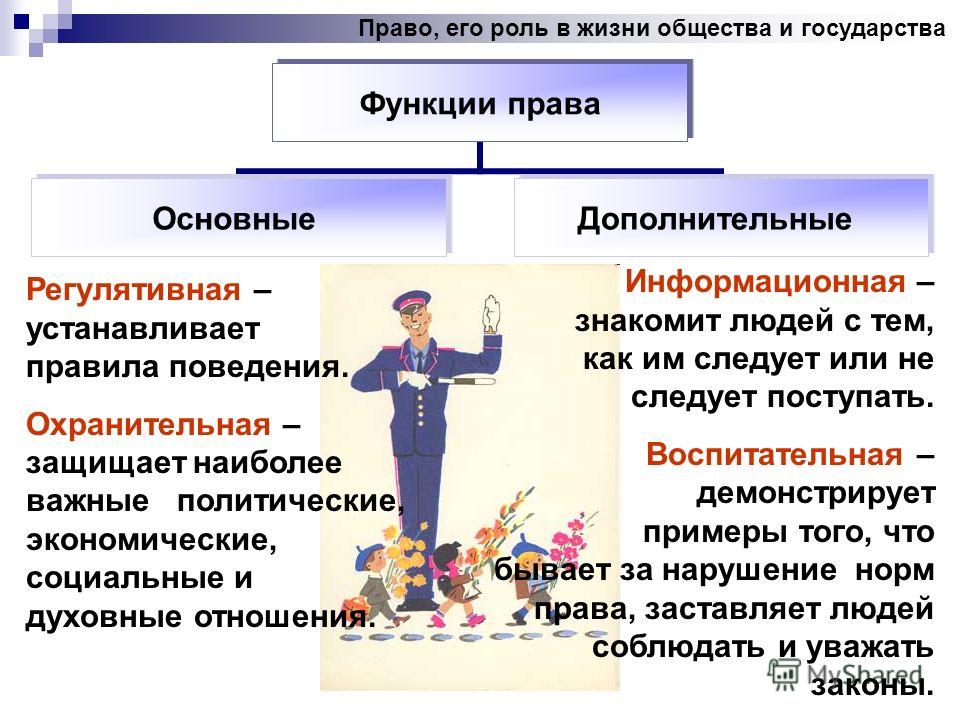

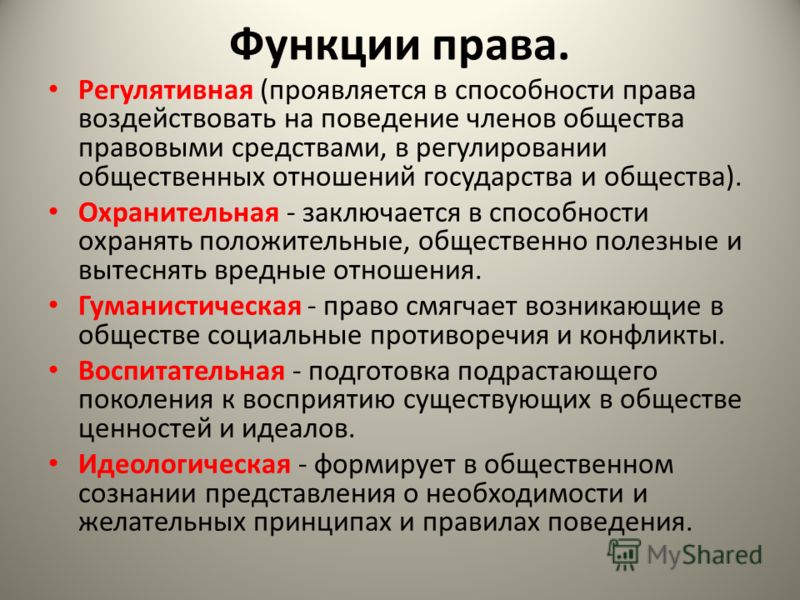

V. Функции права.

Регулятивная. Право воздействует на поведение человека правовыми средствами.

Ограничительная. Право способно охранять основы существующего строя. Гуманистическая. Право смягчает возникающие в обществе противоречия и конфликты.

Идеологическая. Право способно формировать в общественном сознании представления о необходимых и желательных правилах поведения.

Воспитательная. Право развивает в людях чувства справедливости, добра, гуманности.

VI.Принципы российского права

Принцип справедливости.Этот принцип имеет моральное правовое содержание. Он обеспечивает соответствие между правами и обязанностями, между трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием и т. п.

Принцип гуманизма.Он выражается в том, что закон гарантирует неприкосновенность личности: никто не может быть подвергнут аресту или незаконному содержанию под стражей иначе как на основании судебного решения или санкции прокурора; все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение их достоинства.

Принцип правосудия.Каждый человек имеет право в судебном порядке защищать свои права.

Принцип равноправия. ст. 19 Конституции РФ.

УСТНО!!!!

Возврат к ситуации. К какому разряду относятся обязанности мужчин уступать место женщинам?

Это, скорее всего, моральная норма. А если это моральная норма, тогда она, в отличие от юридических прав, не является основанием для обязательных требований. Ведь обеспечиваются моральные правила не государственным принуждением, а исключительно общественным мнением и доброй волей людей.

Ведь обеспечиваются моральные правила не государственным принуждением, а исключительно общественным мнением и доброй волей людей.

Выучить основные темы конспекта, особенно тем, кто сдает обществознание.

На выбор:

1.Написать эссэ на тему: Право – это мера свободы, оно выражает сложившиеся в обществе представления о справедливости.

2. Объяснить значение высказывания:

«Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага». (Вл. Соловьёв, философ).

Верховенство закона | Определение, последствия, значение и факты

Монтескье

Все СМИ

- Похожие темы:

- закон

Просмотреть весь связанный контент →

верховенство права , механизм, процесс, институт, практика или норма, которые поддерживают равенство всех граждан перед законом, гарантируют непроизвольную форму правления и, в более общем плане, предотвращают произвольное использование власть. Произвол характерен для различных форм деспотизма, абсолютизма, авторитаризма и тоталитаризма. Деспотические правительства включают в себя даже высоко институционализированные формы правления, при которых субъект на вершине структуры власти (такой как король, хунта или партийный комитет) способен действовать без ограничений закона, когда он этого хочет.

Произвол характерен для различных форм деспотизма, абсолютизма, авторитаризма и тоталитаризма. Деспотические правительства включают в себя даже высоко институционализированные формы правления, при которых субъект на вершине структуры власти (такой как король, хунта или партийный комитет) способен действовать без ограничений закона, когда он этого хочет.

Идеи о верховенстве закона занимают центральное место в политической и правовой мысли, по крайней мере, с 4 века до н.э., когда Аристотель отличал «верховенство закона» от «верховенства любого человека». В 18 веке французский политический философ Монтескье разработал доктрину верховенства права, в которой законная власть монархов противопоставлялась произволу деспотов. С тех пор он оказал глубокое влияние на западную либеральную мысль.

В целом верховенство закона подразумевает, что создание законов, их применение и отношения между правовыми нормами сами по себе юридически регулируются, так что никто, включая самого высокопоставленного чиновника, не может быть выше закона.

Верховенство закона не только влечет за собой такие основные требования о том, как закон должен быть принят в обществе, но также предполагает определенные качества, касающиеся характеристик и содержания самих законов. В частности, законы должны быть открытыми и ясными, общими по форме, универсальными в применении и понятными для всех. Более того, правовые требования должны быть такими, чтобы люди могли ими руководствоваться; они не должны предъявлять к людям чрезмерные когнитивные или поведенческие требования. Таким образом, закон должен быть относительно стабильным и содержать определенные требования, с которыми люди могут ознакомиться, прежде чем действовать, а юридические обязательства не должны устанавливаться задним числом. Кроме того, закон должен оставаться внутренне непротиворечивым и, в противном случае, должен предусматривать правовые способы разрешения противоречий, которые могут возникнуть.

В частности, законы должны быть открытыми и ясными, общими по форме, универсальными в применении и понятными для всех. Более того, правовые требования должны быть такими, чтобы люди могли ими руководствоваться; они не должны предъявлять к людям чрезмерные когнитивные или поведенческие требования. Таким образом, закон должен быть относительно стабильным и содержать определенные требования, с которыми люди могут ознакомиться, прежде чем действовать, а юридические обязательства не должны устанавливаться задним числом. Кроме того, закон должен оставаться внутренне непротиворечивым и, в противном случае, должен предусматривать правовые способы разрешения противоречий, которые могут возникнуть.

Однако, несмотря на эти основные черты, никогда не существовало общепринятой или даже систематической формулировки верховенства права (но не из-за отсутствия попыток со стороны юристов и политических философов). Идею о том, что закон должен способствовать полезным способам направления и ограничения осуществления публичной власти, можно интерпретировать по-разному; такие различия особенно очевидны с течением времени и в разных государствах.

По этим причинам верховенство закона лучше всего рассматривать не как план институционального дизайна, а как ценность или совокупность ценностей, которые могут служить основой для такого дизайна и, следовательно, могут осуществляться различными способами. Тем не менее из идеи о том, что те, кто судит о законности осуществления власти, не должны быть теми же, что и те, кто ею пользуется, вытекает несколько довольно простых и поддающихся обобщению институциональных идей. Например, типичное правовое государство институционализирует некоторые средства защиты законных должностных лиц от вмешательства, политического или иного, которое угрожает их независимости. Соответственно, институциональное отделение судебной власти от других ветвей власти обычно считается важной чертой правовых государств. Другие меры по обеспечению справедливого доступа к правовым институтам также могут быть важны для режимов верховенства закона. Кроме того, широко распространено мнение, что обязательная писаная конституция способствует верховенству закона и была принята большинством государств мира.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Хотя определенные институциональные традиции и соглашения, а также писаные законы могут быть важны для обеспечения того, чтобы судебные решения основывались на правдоподобных толкованиях существующих законов, ни один институциональный характер государства не должен рассматриваться как необходимый или достаточный для идеал правового государства. Верховенство права не привязано ни к какому-то одному национальному опыту, ни к какому-либо набору институтов в частности, хотя в некоторых странах и некоторыми институтами оно может лучше выполняться. Кроме того, институциональные механизмы, обеспечивающие верховенство закона в одном государстве, нелегко воспроизвести или перенести в другое. Различные государства воплощают свои собственные суждения о том, как претворить в жизнь определенные идеалы верховенства закона, учитывая их особые правовые и культурные традиции, которые естественным образом влияют на характер их институтов. Тем не менее исходное социологическое условие верховенства закона является общим для всех культур: чтобы верховенство закона было чем-то большим, чем пустой принцип, большинство людей в обществе, включая тех, чья профессия заключается в отправлении закона, должны верить, что ни в коем случае нельзя человек или группа должны быть выше закона.

Тем не менее исходное социологическое условие верховенства закона является общим для всех культур: чтобы верховенство закона было чем-то большим, чем пустой принцип, большинство людей в обществе, включая тех, чья профессия заключается в отправлении закона, должны верить, что ни в коем случае нельзя человек или группа должны быть выше закона.

Философия права | Определение, примеры, история и факты

Платон

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Жан-Жак Руссо Хан Фейзи Х.Л.А. Харт Франсиско Суарес Густав Радбрух

- Похожие темы:

- естественное право текстуализм конституционный оригинализм позитивный закон чистая теория права

См. весь соответствующий контент →

философия права , также называемая юриспруденция , отрасль философии, которая исследует природу права, особенно в его отношении к человеческим ценностям, отношениям, практике и политическим сообществам. Традиционно философия права исходит из формулирования и защиты суждений о праве, которые являются общими и абстрактными, т. е. которые верны не для конкретной правовой системы в определенное время (например, Соединенное Королевство в 1919 г.).00), но всех правовых систем в настоящее время или, возможно, всех законов во все времена. Философия права часто стремится отличать право от других систем норм, таких как мораль ( см. этика) или других социальных условностей. Взгляды на природу права часто зависят от ответов на некоторые из наиболее фундаментальных философских вопросов, например, относительно основ морали, справедливости и прав, а иногда и способствовали им; характер человеческих действий и намерений; отношения между социальными практиками и ценностями; природа знания и истины; и оправдание политического правления ( см. политическая философия). Таким образом, философия права является неотъемлемой частью философии в целом.

Традиционно философия права исходит из формулирования и защиты суждений о праве, которые являются общими и абстрактными, т. е. которые верны не для конкретной правовой системы в определенное время (например, Соединенное Королевство в 1919 г.).00), но всех правовых систем в настоящее время или, возможно, всех законов во все времена. Философия права часто стремится отличать право от других систем норм, таких как мораль ( см. этика) или других социальных условностей. Взгляды на природу права часто зависят от ответов на некоторые из наиболее фундаментальных философских вопросов, например, относительно основ морали, справедливости и прав, а иногда и способствовали им; характер человеческих действий и намерений; отношения между социальными практиками и ценностями; природа знания и истины; и оправдание политического правления ( см. политическая философия). Таким образом, философия права является неотъемлемой частью философии в целом.

Общие соображения

В то время как право как средство управления человеческими сообществами восходит к 3000 г. Древняя Греция и близлежащие районы Средиземноморья, вскоре после рождения самой западной философии. С этого момента можно проследить более или менее непрерывную историю такого размышления вплоть до наших дней. Как и в случае с историей философии в более общем плане, на протяжении столетий можно наблюдать изменения не только в излагаемых теориях, но и в центральных вопросах права, на которые эти теории должны были ответить.

Древняя Греция и близлежащие районы Средиземноморья, вскоре после рождения самой западной философии. С этого момента можно проследить более или менее непрерывную историю такого размышления вплоть до наших дней. Как и в случае с историей философии в более общем плане, на протяжении столетий можно наблюдать изменения не только в излагаемых теориях, но и в центральных вопросах права, на которые эти теории должны были ответить.

Хотя каждая философская теория частично является продуктом времени, места и культуры, в которой она была разработана, философия права является ограниченной в дополнительном смысле. Философские рассуждения о природе права очень часто не только формируются политикой того или иного теоретика того времени и места, но также ведутся с учетом определенного рода правовой системы и правовой культуры. Последний факт важен, поскольку виды правовых систем в Европе и англоязычном мире сильно различались на протяжении последних нескольких тысячелетий. Хотя форма и структура этих систем не могут обсуждаться здесь подробно, тем не менее следует отметить, что четкое понимание каждой из основных теорий и текстов в истории философии права требует некоторого знакомства с правовыми системами городов. и государства, в которых данная теория была разработана. Например, центральным звеном правовой системы аристотелевских Афин был представительный законодательный орган, Экклесия, в которой обсуждались и разрешались самые разные политические споры в соответствии с законом, в то время как ее судебная система была хотя и важной, но очень рудиментарной по современным стандартам. (он регулировался в основном обычными процессуальными правилами и управлялся обычными гражданами, поскольку в тот период не было судей, адвокатов или других специалистов в области права). В результате Аристотель теоретизировал о праве прежде всего на модели общих правил действия, установленных законодательством и подлежащих пересмотру прямым голосованием или другими плебисцитарными средствами. Возьмем другой пример: начиная с XVII века многие британские (а позже и другие англоязычные) философы права доказывали центральную важность судебных институтов для самого существования правовой системы и обсуждали идею юридического обоснования как особого рода совещательная деятельность.

и государства, в которых данная теория была разработана. Например, центральным звеном правовой системы аристотелевских Афин был представительный законодательный орган, Экклесия, в которой обсуждались и разрешались самые разные политические споры в соответствии с законом, в то время как ее судебная система была хотя и важной, но очень рудиментарной по современным стандартам. (он регулировался в основном обычными процессуальными правилами и управлялся обычными гражданами, поскольку в тот период не было судей, адвокатов или других специалистов в области права). В результате Аристотель теоретизировал о праве прежде всего на модели общих правил действия, установленных законодательством и подлежащих пересмотру прямым голосованием или другими плебисцитарными средствами. Возьмем другой пример: начиная с XVII века многие британские (а позже и другие англоязычные) философы права доказывали центральную важность судебных институтов для самого существования правовой системы и обсуждали идею юридического обоснования как особого рода совещательная деятельность. В последнее время все большее внимание уделяется связанному с этим вопросу о том, как следует правильно толковать язык закона. Некоторые теоретики, начиная с начала 20 века, даже сочли полезным рассматривать природу права прежде всего с точки зрения профессиональных юристов, таких как судьи или юристы. Это развитие, несомненно, можно хотя бы частично объяснить тем фактом, что эти теоретики размышляли о праве почти исключительно в рамках передовых систем общего права, т. интересов клиентов в суде и в других местах, и в котором судьи часто играют квазизаконодательную роль в формировании правовых норм в форме прецедентов, которые являются обязательными для последующих судов для целей решения будущих дел.

В последнее время все большее внимание уделяется связанному с этим вопросу о том, как следует правильно толковать язык закона. Некоторые теоретики, начиная с начала 20 века, даже сочли полезным рассматривать природу права прежде всего с точки зрения профессиональных юристов, таких как судьи или юристы. Это развитие, несомненно, можно хотя бы частично объяснить тем фактом, что эти теоретики размышляли о праве почти исключительно в рамках передовых систем общего права, т. интересов клиентов в суде и в других местах, и в котором судьи часто играют квазизаконодательную роль в формировании правовых норм в форме прецедентов, которые являются обязательными для последующих судов для целей решения будущих дел.

Древняя Греция

Абстрактное понятие права признается, хотя и не обсуждается, в поэмах Гомера и Гесиода VIII–VII веков до н. э. Однако в греческих историях и литературе VI–V веков до н. делать, и этот закон часто сопровождается как минимум угрозой наказания или принуждения со стороны государства. Геродот (родился около 484 г. до н. э.) в свои История греко-персидских войн, записано, как спартанский царь заметил царю Персии, что греки «свободны, но не полностью свободны; закон — их господин, которого они боятся гораздо больше, чем ваши люди боятся вас. Они делают все, что им велено». Историк Ксенофонт ( ок. 430– ок. 350 до н. э.) приводит в своих Memorabilia , вероятно, апокрифический разговор между юным Алкивиадом и его опекуном, великим афинским государственным деятелем Периклом, в котором последний заявляет, что «каким бы ни было суверенная власть государства, обсудившая, предписывающая и предписывающая действовать, известна как закон» и отрицает, что простого принуждения со стороны тирана достаточно, чтобы считаться законом. Великий драматург Софокл в своей трагедии Антигона впервые выдвинул на первый план важную идею о том, что требования закона и морали могут противоречить друг другу. В пьесе царь Креонт приказывает оставить тело брата Антигоны непогребенным в качестве посмертного наказания за измену.

Геродот (родился около 484 г. до н. э.) в свои История греко-персидских войн, записано, как спартанский царь заметил царю Персии, что греки «свободны, но не полностью свободны; закон — их господин, которого они боятся гораздо больше, чем ваши люди боятся вас. Они делают все, что им велено». Историк Ксенофонт ( ок. 430– ок. 350 до н. э.) приводит в своих Memorabilia , вероятно, апокрифический разговор между юным Алкивиадом и его опекуном, великим афинским государственным деятелем Периклом, в котором последний заявляет, что «каким бы ни было суверенная власть государства, обсудившая, предписывающая и предписывающая действовать, известна как закон» и отрицает, что простого принуждения со стороны тирана достаточно, чтобы считаться законом. Великий драматург Софокл в своей трагедии Антигона впервые выдвинул на первый план важную идею о том, что требования закона и морали могут противоречить друг другу. В пьесе царь Креонт приказывает оставить тело брата Антигоны непогребенным в качестве посмертного наказания за измену. Из-за семейного долга Антигона пренебрегает приказом и закапывает тело, тем самым рискуя быть наказанной смертью. Она отвергает юридическую власть короля, говоря, что даже он «не может отменить неписаные и неизменные законы, данные нам богами».

Из-за семейного долга Антигона пренебрегает приказом и закапывает тело, тем самым рискуя быть наказанной смертью. Она отвергает юридическую власть короля, говоря, что даже он «не может отменить неписаные и неизменные законы, данные нам богами».

Но именно Платон (428/427–348/347 до н. э.), писавший во времена упадка Афинской империи, первым выдвинул философские утверждения о природе права. Соответствующий греческий термин, nomos , значение которого сильно различалось в зависимости от контекста, часто ссылаясь просто на соглашение или практику. Но ко времени Платона оно приобрело более конкретный смысл статута, провозглашенной или письменной директивы, устанавливающей норму для человеческих действий. В своем диалоге Критон Платон вымышленно представил своего учителя Сократа, заключенного в тюрьму и приговоренного к смертной казни (за нечестие и развращение молодежи), стоящим перед выбором между принятием смертной казни и побегом, тем самым нарушив закон. В диалоге Сократ приводит провокационный аргумент от имени законов Афин, что, поскольку он получил преимущества и защиту жизни по закону на всю свою жизнь и никогда не покидал город в знак протеста, он обязан либо подчиняться свои законы или убедить государство, что они не должны применяться против него. Поскольку он потерпел неудачу (на суде) в последней задаче, он должен уважать законы, подчиняясь их командам, независимо от их содержания.

Поскольку он потерпел неудачу (на суде) в последней задаче, он должен уважать законы, подчиняясь их командам, независимо от их содержания.

Диалог Платона Критон является источником нескольких устойчивых идей в философии права, таких как то, что закон по своей природе претендует на власть над своими субъектами и что сами отношения между законом и его субъектами каким-то образом порождают обязательство повиновения . Более поздние работы Платона содержат разрозненные ссылки на право, но не могут сформулировать здравую философию права в современном понимании; то, что считается его последней работой, Законы , содержит много конкретных предложений по реформированию законов своего времени, но, как ни странно, не затрагивает более широкие философские вопросы.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Спустя поколение ученик Платона Аристотель (384–322 гг. до н. э.) дал более систематическое выражение ряду влиятельных идей о праве. Аристотель классно сказал, что люди — это «политические животные», имея в виду, что они естественным образом организуются в различные виды сообществ, крупнейшим из которых является город или город-государство (по-гречески полис ). Города характеризуются своими Politeia , слово, которое часто переводится как «конституция», но на самом деле относится к любому общему способу, которым может организоваться большое человеческое сообщество. Закон, говорил Аристотель, является «своего рода порядком» и, таким образом, обеспечивает всеобъемлющую структуру правил и институтов, посредством которых строится общество. Закон (например, статут) по своей природе универсален по форме: это стандарт поведения, который применяется в целом как в отношении классов людей, так и в отношении типов поведения, которые он регулирует. Из-за своей универсальной природы закон иногда может не применяться или применяться только неопределенно в новом случае, непредвиденном законодателем. Проблема здесь, по словам Аристотеля, не в законе или нехватке предвидения законодателя, а скорее в «природе дела».

Аристотель классно сказал, что люди — это «политические животные», имея в виду, что они естественным образом организуются в различные виды сообществ, крупнейшим из которых является город или город-государство (по-гречески полис ). Города характеризуются своими Politeia , слово, которое часто переводится как «конституция», но на самом деле относится к любому общему способу, которым может организоваться большое человеческое сообщество. Закон, говорил Аристотель, является «своего рода порядком» и, таким образом, обеспечивает всеобъемлющую структуру правил и институтов, посредством которых строится общество. Закон (например, статут) по своей природе универсален по форме: это стандарт поведения, который применяется в целом как в отношении классов людей, так и в отношении типов поведения, которые он регулирует. Из-за своей универсальной природы закон иногда может не применяться или применяться только неопределенно в новом случае, непредвиденном законодателем. Проблема здесь, по словам Аристотеля, не в законе или нехватке предвидения законодателя, а скорее в «природе дела».